0 引言

产业分工的不断深化不仅加强国内产业链上各环节之间的协同推进,而且在全球化背景下促进中国产业链与全球产业链紧密联动。在此过程中,产业链作为一个整体,通过资源高效整合和先进技术的引入,在提升企业创新能力方面发挥重要作用。该作用不仅体现在企业个体发展上,更重要的是影响整体产业链升级与国家产业竞争力提升。现阶段,中国尚未从制造业第一大国转变为制造业强国,部分核心资源和关键技术受制于人,产业基础创新能力不足。“十四五”规划提出,“加强共性技术平台建设,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新”。这为确立制造业发展路径、增强制造业竞争优势指明了企业创新行动方案。本文基于产业链关联概念阐释,分析制造业产业链关联与企业创新间非线性关系。在我国制造业融入全球价值链背景下,基于制造业产业链关联方式,分别探讨产业链国内关联和国际关联对企业创新的作用机制,不仅可以为我国制造业产业链持续发展提供智力支撑,而且对应对新一轮科技革命和产业变革、增强我国产业基础创新能力、提升产业链自主可控能力具有重要现实意义。

1 文献综述

产业链借助技术、资本等纽带,维系和扩展企业之间的合作网络,促使企业个体优势融合为产业链整体优势[1]。由不同逻辑联系或不同时空结构组成链条式经济联系即为产业链关联,其反映各产业部门在投入与产出方面的相互依存关系[2]。围绕产业链关联对企业创新的影响,相关研究经历了两个阶段的发展和深化。

(1)在产业大规模扩张背景下,以创新驱动发展战略为指引,学者们重点关注各产业间相互联系如何促进企业创新。研究发现,产业关联能够通过强化空间集聚促进企业创新,尤其以影响力系数为表征的产业后向关联在空间集聚促进企业创新的过程中发挥较大作用[3]。产业关联能够提高下游制造业企业专利数量,提升专利技术覆盖种类,且随着下游制造业市场竞争程度降低,该促进作用呈边际递减趋势[4]。也有研究发现,产业关联对技术创新的影响具有不确定性,且主要从两个层面进行阐释。第一是从产业层面出发,提出产业发展形成的不同关联方式是产生不确定性的主要原因[5]。王然等(2010)提出,导致这种不确定性的原因在于,虽然基于研发外溢的产业前向关联会显著提高下游企业创新能力,但产业后向关联倒逼产生的技术引进对创新活动的替代效应超过技术溢出效应,从而抑制上游行业自主创新。二是从部门创新关联和产品供需层面关联出发,提出各部门参与产业关联的方式差异是导致产业关联对技术创新具有不确定性影响的主要原因(靳景等,2020)。这些研究从不同层面出发,探讨产业关联对技术创新的影响,揭示了产业分工细化的创新效应。

(2)随着产业规模不断扩大且面临全球产业链重构挑战,学者们将产业看作链式组织,试图解释产业链上各环节之间的联系如何促进企业创新,并回答产业分工细化引致的生产结构复杂度提高是否有利于企业创新。有研究发现,产业链关联有利于推动企业技术创新或制造业上下游产业间协同创新[6]。总体来看,这些研究主要从3个视角探讨产业链关联与技术创新之间的关系。一是从产业关联视角出发,研究发现数字化转型能够通过前向关联和后向关联两种渠道,增强产业链关联的创新效应和结构效应,从而提升技术创新水平[7]。二是从供需视角出发,研究发现下游企业数字化转型可以通过优化供需匹配、稳定供需关系、提高供应商创新能力3个方面增强产业链关联效应,从而促进上游企业技术创新水平提升(陶锋等,2023)。这两类研究均在数字化背景下将产业链关联看作中介变量展开分析。三是从产品国内生产阶段数和国际生产阶段数视角出发,剖析产业链国内关联和国际关联与企业创新之间的关系,研究发现产业链关联增强能够帮助企业通过加强技术合作与交流获取大量外部知识,实现知识溢出和技术创新(陈爱贞等,2021),但产业链国际关联度提高一定程度上会抑制中国工业企业研发创新行为[8]。

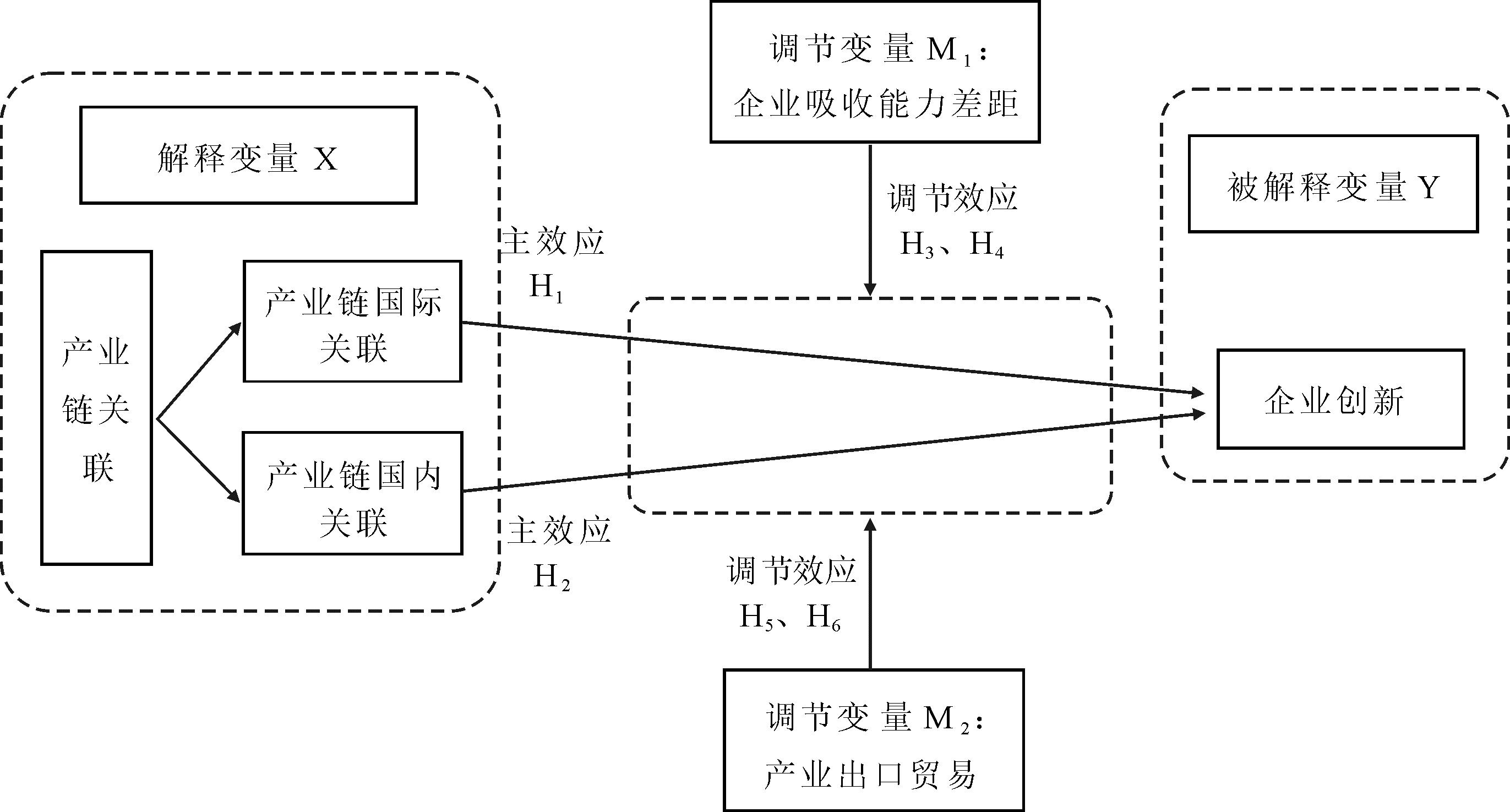

当前研究从不同视角探讨了产业链关联与技术创新之间的关系,但缺乏从生产分割视角出发,分析产业链关联与企业创新间非线性关系,探讨产业链关联促进企业创新内在机制的研究。尤其在中国积极参与全球生产网络体系的背景下,产业链国际关联如何提升中国企业创新水平是亟待探讨的关键问题。为此,本文引入企业吸收能力距离和产业出口贸易,分析产业链关联与企业创新之间的非线性关系,探究外部调节效应,并基于中国制造业产业链数据实证检验其影响路径。另外,从制造业产业链不同类型出发,进一步分析产业链关联对企业创新的异质性影响。

2 理论分析与研究假设

产业链关联的概念源于产业分工持续深化,这种分工使得产品生产过程被分解为多个环节,并分布于不同国家和地区。产业链关联作为推动国内和全球生产活动的内在动力,对企业创新能力提升具有直接或间接影响(陈爱贞等,2021)。这种互动要求企业在各自产业链环节进行创新,同时促使企业通过全球范围内知识和技术交流增强创新能力。从产业链各环节产生关联的地理范围来看,产业链关联可分为产业链国际关联和产业链国内关联。前者指不同国家的企业在生产过程中相互联系、相互依赖的关系,体现全球生产网络通过分工与合作形成紧密的国际产业联系;后者指在一个国家内部,不同企业之间在生产过程中相互联系、相互依赖的关系,强调产业链各环节在国内的协同配合。

2.1 制造业产业链关联对企业创新的影响

当前,中国制造业面临国内外产业链发展带来的双重考验。一方面,随着中国制造业融入全球价值链,国内制造业的国际联系逐步加强;另一方面,中国制造业规模不断壮大,推动国内生产链条日益细分,国内企业之间的互动更紧密。在这一背景下,产业链国际关联和国内关联对企业创新的影响效应也在发生动态变化,表现为积极影响和消极影响之间的此消彼长,最终决定企业创新成效。

2.1.1 产业链国际关联对企业创新的影响

随着国内制造业与国际联系的持续加强,产业链国际关联对企业创新的影响效果也不断发生变化。在融入全球产业链初期,两者间积极影响占主导地位。陈爱贞等(2021)指出,得益于后发优势,国内企业在吸收进口技术、改善生产流程上具有较大优势,通过上下游进口带动产业链国际联系,促进本国企业提升生产和出口高质量中间品的能力,激发创新投入。一方面,国内上游企业通过国外先进技术溢出和扩散效应获取知识信息,并通过上下游带动作用促进下游企业提升创新水平。另一方面,国外下游企业带入的产品和服务推动新技术对国内产品和服务的嵌入,促使技术扩散效应在整个产业链传递,由此加强上游企业创新基础[9]。因此,产业链国际关联会对企业创新产生积极影响。

在融入全球产业链后期,产业对外依存度增加,有学者指出产业链高度国际化会使企业资源获取受限,不利于国内企业对全链条资源的整合与协调[8],产业链国际关联的消极影响逐步占主导地位。产业链过度国际化会使企业过分注重自身的国际市场地位,并将更多资源投入市场营销和成本控制,导致研发创新投入减少。尤其对于承担低端组装、代工角色的国际企业来说,产业链过度国际化会使其过分依赖国外品牌的市场网络和地位,不利于其创新能力提升。因此,产业链国际关联会对企业创新产生消极影响。综上,本文提出如下假设:

H1:制造业产业链国际关联与企业创新之间存在倒U型关系。

2.1.2 产业链国内关联对企业创新的影响

随着国内企业之间的联系愈发紧密,产业链国内关联对企业创新的影响效果呈现动态变化。在国内产业链关联初期,两者间消极影响占主导地位。此时,企业自身创新动力较弱,产业链国内关联增强往往导致企业更依赖其它企业提供的相关技术和零部件,或使得供应商与客户之间的长期合作加强,削弱企业之间的竞争关系,加剧企业创新动力不足的困境[10]。虽然产业链国内关联增强会促使企业之间分享技术信息,但也会引发企业知识产权纠纷,从而降低企业创新积极性。因此,产业链国内关联会对企业创新产生消极影响。

随着制造业规模扩张且国内产业链关联不断增强,国内产业链关联的积极影响逐步占主导地位。徐铮等[11]指出,产业链国内关联增强会促使产业链上企业数增多,国内竞争加剧,在工序化生产和产品内分工背景下,产品间可替代性上升,产业链上企业通过创新产品逃离竞争的动力增强。尤其当创新活动具有强外部性时,市场价格补偿机制无法激励企业投资,此时,产业链国内关联增强有助于促进企业群组建共性技术联盟或建设共性技术研发机构,减少共性技术重复性研发投入,以企业间战略合作方式促进企业创新。因此,后期产业链国内关联会对企业创新产生积极影响。综上,本文提出如下假设:

H2:制造业产业链国内关联与企业创新之间存在U型关系。

2.2 企业吸收能力差距与产业出口贸易的调节作用

为进一步分析产业链关联如何通过外部因素对企业创新产生间接影响,有必要对其影响机制进行探讨。本文以企业吸收能力差距和产业出口贸易为调节变量,对这一问题展开分析。

2.2.1 企业吸收能力差距的调节效应

产业链国际关联注重在跨国企业或国际贸易活动中推动产业链各个环节的关联互动,其关联所产生的创新成效受到企业吸收能力差距的调节作用。有学者提出,基于国内企业与国外企业在技术水平上的差异,企业会努力提升自身吸收能力,增强学习借鉴动力,加强研发投入和技术改进[12]。对创新初期的企业来说,产业链国际关联增强能够帮助企业在全球范围内获取资源支持,从而推动技术创新。然而,与国际企业建立合作关系时,若双方在吸收能力上存在较大差距,则会加大技术知识消化吸收难度,并对企业创新能力提升产生不利影响。因此,企业吸收能力差距会削弱产业链国际关联对企业创新的正向影响。

对创新成熟期的企业来说,在面临追赶国际先进技术或依赖外部技术的选择时,出于短期成本效益考量,产业链国际关联增强往往会使企业更依赖国外企业提供的关键技术及核心零部件,进而减少创新投入。但创新成熟期企业对信息资源的消化吸收能力较强,在与前沿核心企业合作时,即使双方在吸收能力上存在较大差距,也会从国际关联中获得创新动力,在跨国产业链中实现技术和信息共享,有利于提升企业创新能力。因此,企业吸收能力差距会弱化产业链国际关联对企业创新的负向影响。综上,本文提出如下假设:

H3:企业吸收能力差距正向调节制造业产业链国际关联对企业创新的影响,使倒U型趋势变缓。

产业链国内关联主要在国内产业链上下游环节中发挥作用。企业吸收能力差距是调节国内产业链关联创新成效的一个重要因素,决定企业消化吸收知识的难度。对创新初期的企业来说,其技术知识消化吸收能力较弱,与吸收能力差距较大的企业关联会导致知识信息冗余,增加知识吸收和转移难度。同时,创新初期企业更易受到“信息噪音”干扰,导致其作出错误的创新决策。因此,企业吸收能力差距会加剧产业链国内关联对企业创新的负向影响。

处于创新成熟期的企业对信息资源的消化吸收能力较强,此时,与吸收能力差异较大的企业开展合作,意味着有更多机会接触多样化信息资源,为企业提供技术融合和跨界创新机会,提高技术学习效率[13]。此外,创新成熟期的企业往往面临探索式创新发展瓶颈,产业链国内关联增强能够帮助企业通过整合资源、捕捉多样化需求,推动企业创新。因此,企业吸收能力差距会强化产业链国内关联对企业创新的正向影响。综上,本文提出如下假设:

H4:企业吸收能力差距正向调节制造业产业链国内关联对企业创新的影响,使U型趋势加强。

2.2.2 产业出口贸易的调节效应

产业出口贸易通过拓展企业市场空间,有效适应并满足多元化市场需求,从而在产业链国际关联与企业创新之间形成调节机制[14-15]。对初创期企业而言,产业链关联增强可以帮助企业接触到更大的市场和客户群体,不仅有利于提高企业销售额和市场份额,还促进其为满足不同市场与客户需求进行产品研发和技术改进,从而推动企业创新能力提升[16]。但出口贸易增加往往促使初创企业将更多精力投入到国际市场开发中,从而挤占研发创新投入,不利于企业创新能力提升[17]。因此,产业出口贸易增加会削弱产业链国际关联对企业创新的正向影响。

进入创新成熟期的企业通常已经建立稳固的市场地位和成熟的产品线,产业链国际关联增强会促使企业更依赖现有技术和产品以迎合市场需求,进而缩减研发投入。然而,随着产业出口贸易的增加,企业将直面更复杂的市场环境和更激烈的国际竞争,迫使其不断调整和优化产品以适应不同市场需求,进而激发创新动力。因此,产业出口贸易会弱化产业链国际关联对企业创新的负向影响。综上,本文提出如下假设:

H5:产业出口贸易正向调节制造业产业链国际关联对企业创新的影响,使倒U型趋势变缓。

对初创期企业而言,产业链国内关联增强会加强国内企业之间的合作关系,更少地寻求通过技术创新获得竞争优势,从而减弱企业创新动力。同时,这些企业通过参与产业出口贸易,往往会对外部市场产生较强依赖,导致企业更加关注生产和出口活动,而相对忽视技术创新,使得企业创新动力进一步减弱。因此,产业出口贸易会加剧产业链国内关联对企业创新的负向影响。

创新成熟期的企业更倾向于通过产业出口行为获得知识投入,提高国内制造业整体学习效应[18],而产业链国内关联增强能够加强学习效应的叠加效果,为出口企业营造更好的创新环境,提高企业创新成功几率[19]。同时,产业出口贸易能够带来制造业内部竞争效应,而产业链关联增强会使竞争“内卷化”,使出口企业面临更激烈的市场竞争,试图通过开展创新活动达到逃离竞争的效果(王华等,2010)。因此,产业出口贸易会强化产业链国内关联对企业创新的正向影响。综上,本文提出如下假设:

H6:产业出口贸易正向调节制造业产业链国内关联对企业创新的影响,使U型趋势加强。

综上所述,本文构建理论框架,如图1所示。

3 实证检验设计

3.1 计量模型设定

为探究制造业产业链关联对企业创新的影响,结合理论假设,构建基本计量模型如下:

(1)

其中,下标i表示所属企业,j表示企业所属制造行业,t表示年份,Innovation为企业创新水平,Chain为制造业产业链关联程度。考虑到制造业产业链关联对企业创新的影响效应是非线性的,模型(1)加入产业链关联的二次项Chain2,检验非线性影响。Z为控制变量,包括与企业自身特征相关的一系列变量。此外,δi为企业固定效应,δt为年份固定效应,εit为随机扰动项。

为检验相关调节效应的理论假设,构建模型如下:

Innovationit=α+β1Chainjt+β2Chainjt×Absorjt+β3Chainjt×Tradejt+γZ+δi+δt+εit

(2)

其中,Chain×Absor为产业链关联与企业吸收能力差距的交乘项,Chain×Trade为产业链关联与产业出口贸易的交乘项。

当解释变量为Chain的二次曲线方程时,构建模型如下:

(3)

3.2 变量测度

3.2.1 产业链关联

产业链关联测度,借鉴Fally[20]和倪红福等(2016)的做法,利用亚洲开发银行的投入产出表(ADB-MRIO),在一个框架内同时测算一个产业部门的国内、国际生产阶段数,体现其产业链国内关联和国际关联程度。具体计算过程如下:

其中, 为k国i部门产品的生产阶段数,

为k国i部门产品的生产阶段数, 表示生产1单位价值的k国i部门产品需要投入s国j部门

表示生产1单位价值的k国i部门产品需要投入s国j部门 单位价值的产品。若生产过程无中间品投入,则生产阶段数为1;若投入大量中间品,则生产阶段数的大小取决于单位价值产品消耗的中间品数量

单位价值的产品。若生产过程无中间品投入,则生产阶段数为1;若投入大量中间品,则生产阶段数的大小取决于单位价值产品消耗的中间品数量 以及这些中间品的生产阶段数

以及这些中间品的生产阶段数 用矩阵形式表示如下:

用矩阵形式表示如下:

NT=UTB

(4)

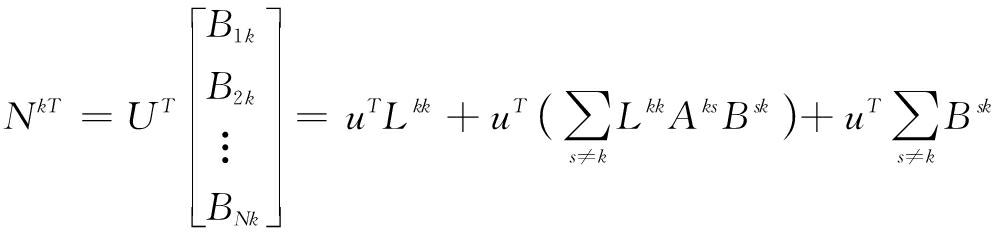

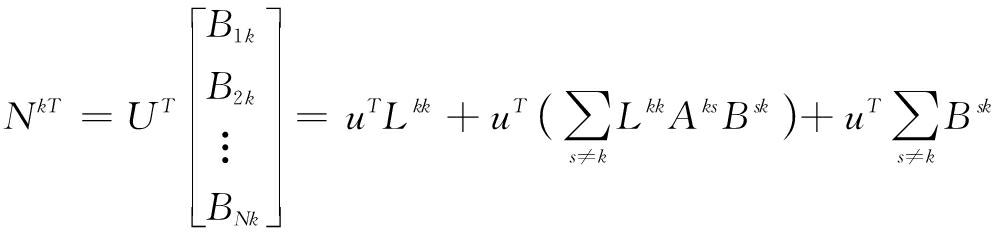

其中,T表示转置,U为单位列向量,B为Leontief逆矩阵。通过分解,k国产品的总生产阶段数可以表示如下:

(5)

其中,Lkk为局部Leontief逆矩阵;uTLkk表示产品生产不涉及中间产品国际贸易,称为国内生产阶段数;uT(∑s≠kLkkAksBsk)和uT∑s≠kBsk分别表示国外产品生产中对k国的中间投入需求以及k国生产的产品对国外产品的中间投入需求而引起的k国生产阶段数,这两项均涉及中间品国际贸易,合称国际生产阶段数。本文利用亚洲开发银行开发的投入产出表测算得到国内生产阶段数和国际生产阶段数,分别衡量产业链国内关联度(dps)与国际关联度(ips),且产业链总关联度(ps)包含国内和国际生产阶段数。

3.2.2 企业创新

现有文献关于创新水平的度量包含创新投入和创新产出两个方面。创新投入指标主要有研发支出、研发强度等,反映企业开展创新活动的意愿及创新潜力,但很多企业研发支出存在财务统计缺失或没有正式公开披露,且研发支出不能完全转化为创新产出,因此,利用投入指标衡量企业创新能力有失偏颇。相较而言,创新产出指标可以更准确地衡量企业创新能力。创新产出指标主要有专利数量、新产品产值等,其中,新产品产值可能包含简单的产品材质、工艺升级;专利是衡量企业科技创新能力的关键指标,相比新产品产值,更能准确反映企业研发成果。因此,本文采用企业当年新增专利授权数的对数值衡量企业创新水平。

3.2.3 企业吸收能力差距

借鉴徐飞(2019)的研究,采用制造业企业研发投入与营业收入的比值衡量企业研发强度,表征企业创新水平,比值越高,企业创新水平越高。提取当年企业研发投入与营业收入比值的最大值作为技术开发前沿,通过其它企业研发强度与技术前沿企业研发强度的比值测度企业吸收能力差距(absor)。

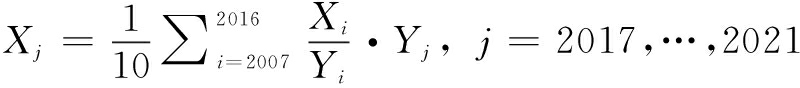

3.2.4 产业出口贸易

各行业历年出口贸易情况(lntrade),采用规模以上工业企业出口交货值衡量。规模以上工业企业的出口贸易能够反映整个行业内企业对外出口情况,且对非规模以上工业企业的影响较大,具有一定代表性。虽然非规模以上工业企业数量较多,但出口规模一般较小,对整个行业的出口情况影响不大。由于《中国工业(经济)统计年鉴》仅统计了2007—2016年规模以上工业企业出口交货值,2017—2021年规模以上工业企业出口交货值缺失,本文以历年该行业产值之比为标准,采用下式进行估计。

(6)

其中,X为出口交货值,Y为行业产值。

3.2.5 控制变量

本文控制变量包括:企业规模(size),以企业总资产的对数表示;资产负债率(lev),以企业总负债与总资产的比值表示;企业年龄(lnage),将当年年份减去企业开业年份再加1后取对数;企业净利润(lnprofit),以企业净利润的对数表示。此外,本文还加入年份和行业固定效应,以控制未被观测到的外部环境变化造成的冲击性影响以及行业特征差异。

3.2.6 制造业产业链划分

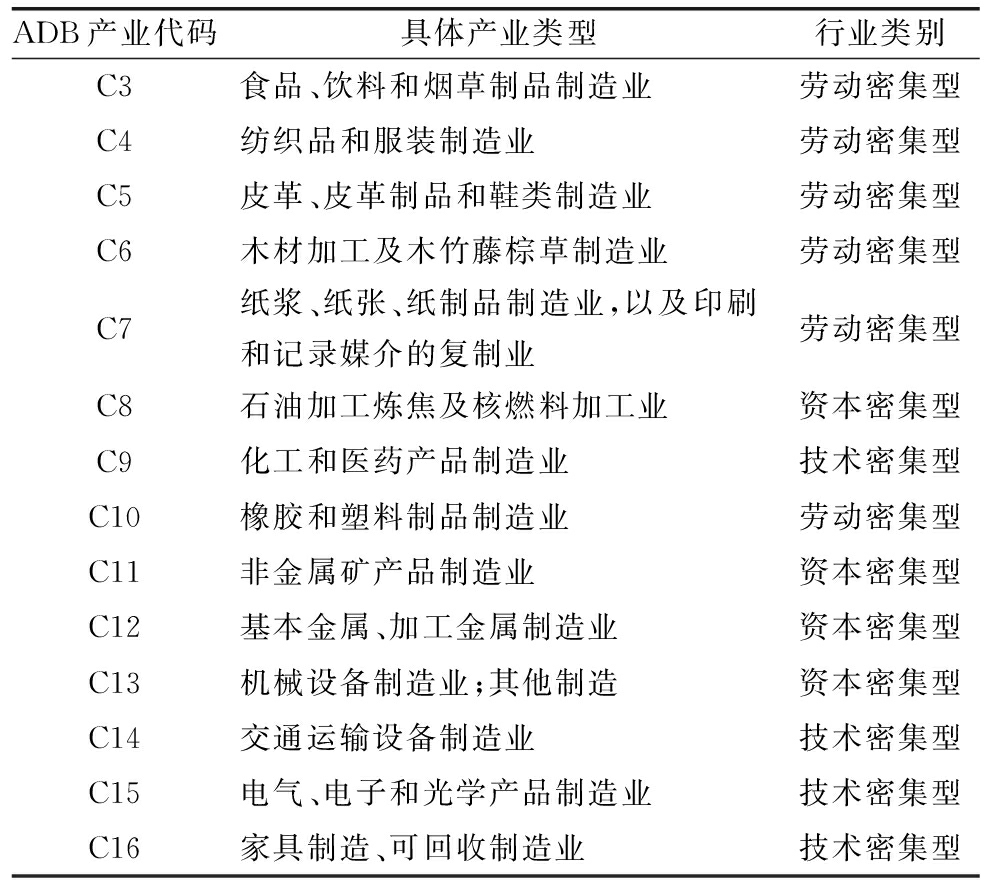

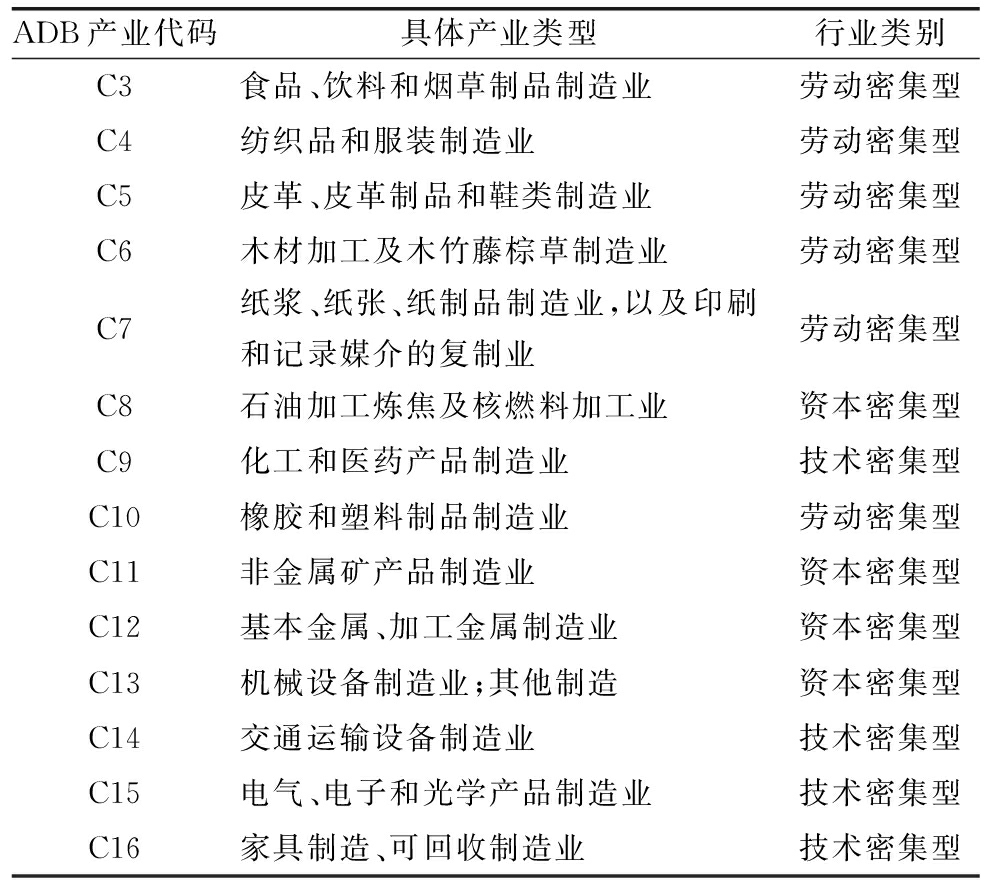

由于2016年ADB国际行业分类标准与中国工业企业数据库的国民经济行业分类标准(GB/T4754—2002)存在差异,本文根据相关行业分类标准转换表进行匹配,只保留ADB行业分类在C5—C22之间以及中国工业企业数据库四位数行业代码在“1310”和“4290”之间的制造业,如表1所示。为进一步从行业类别出发,探讨产业链关联对企业创新的影响效应差异,本文将17类制造业产业链按劳动密集型、技术密集型和资本密集型行业类型进行划分。其中,劳动密集型行业和技术密集型行业均包含6类制造业产业链,资本密集型行业包含5类制造业产业链。

表1 制造业产业链行业类别划分

Table 1 Classification of manufacturing industry chain

ADB产业代码具体产业类型行业类别C3食品、饮料和烟草制品制造业劳动密集型C4纺织品和服装制造业劳动密集型C5皮革、皮革制品和鞋类制造业劳动密集型C6木材加工及木竹藤棕草制造业劳动密集型C7纸浆、纸张、纸制品制造业,以及印刷和记录媒介的复制业劳动密集型C8石油加工炼焦及核燃料加工业资本密集型C9化工和医药产品制造业技术密集型C10橡胶和塑料制品制造业劳动密集型C11非金属矿产品制造业资本密集型C12基本金属、加工金属制造业资本密集型C13机械设备制造业;其他制造资本密集型C14交通运输设备制造业技术密集型C15电气、电子和光学产品制造业技术密集型C16家具制造、可回收制造业技术密集型

3.3 数据来源

本文数据来源于亚洲开发银行的投入产出数据库(ADB-MRIO)、国泰安数据库和中国工业(经济)统计年鉴。具体地,用于计算产业链关联度的投入产出数据来源于亚洲开发银行开发的投入产出数据库,反映一个国家或地区在一定时期内最终产出情况和中间产品使用情况;用于衡量企业创新水平的专利授权数、用于估计企业技术差距的企业研发投入与营业收入数据以及相关控制变量数据均来源于国泰安数据库;产业出口贸易数据来源于中国工业企业数据库。数据时间窗口为2007-2021年。

4 实证检验结果

4.1 回归结果分析

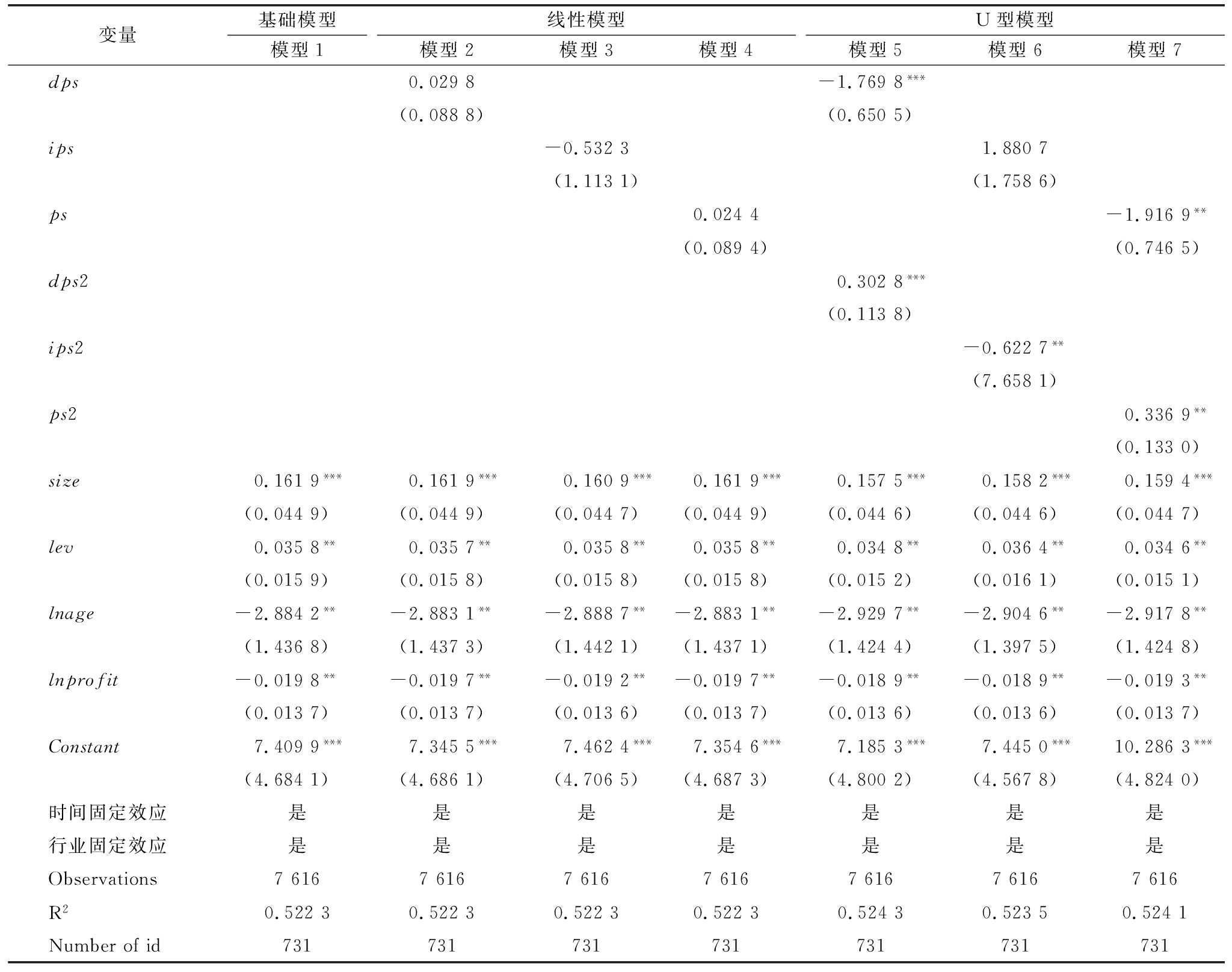

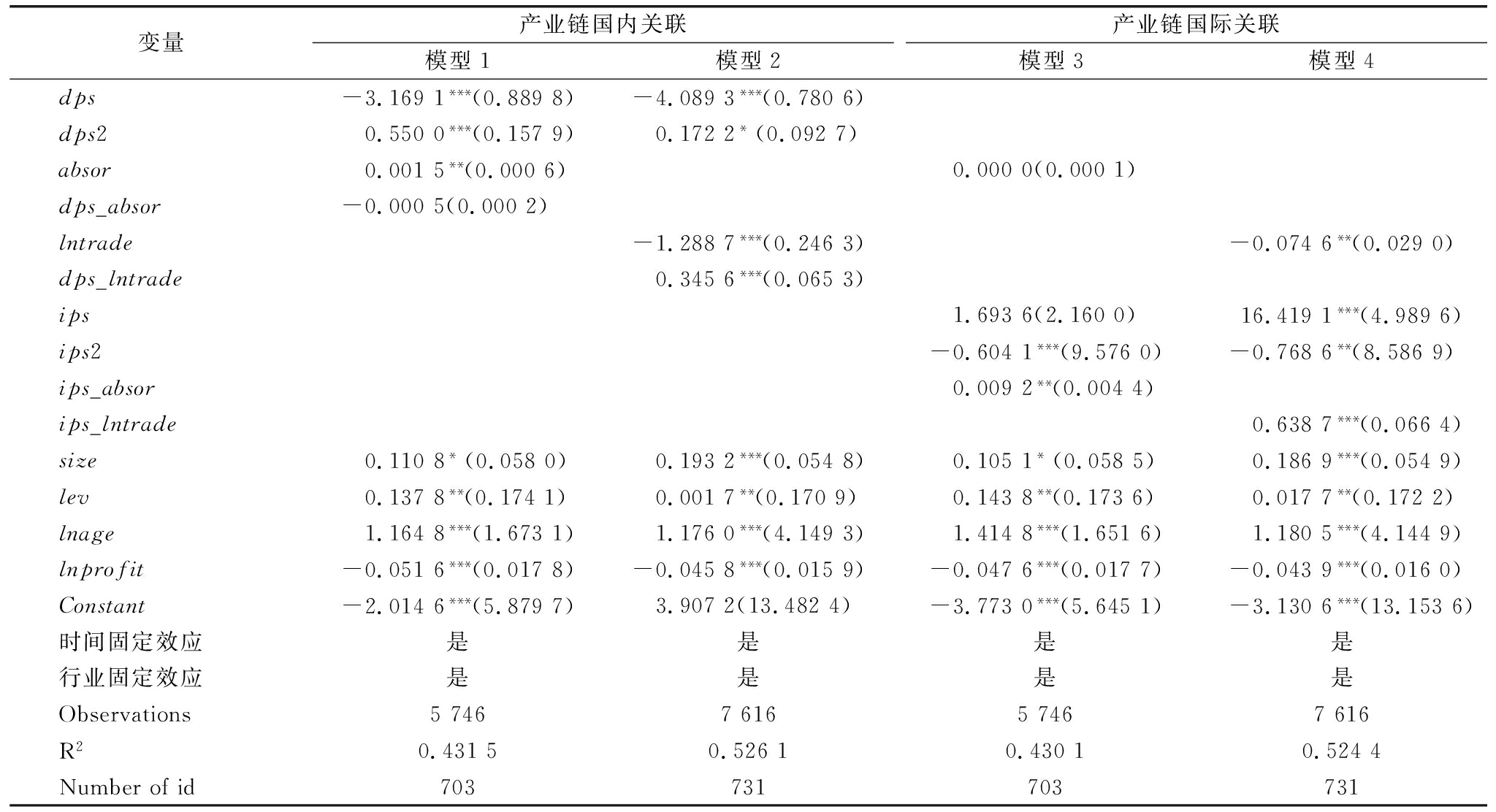

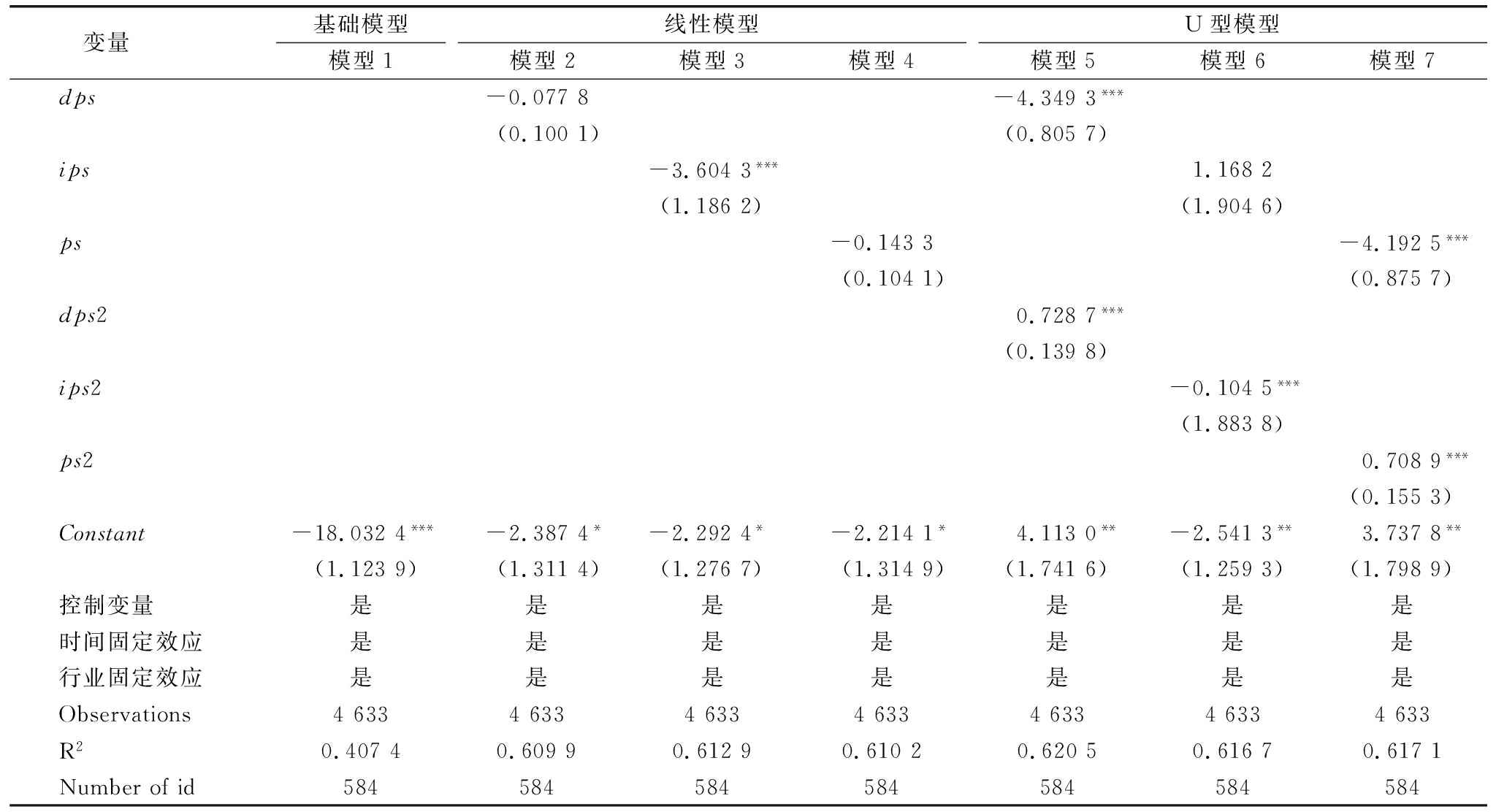

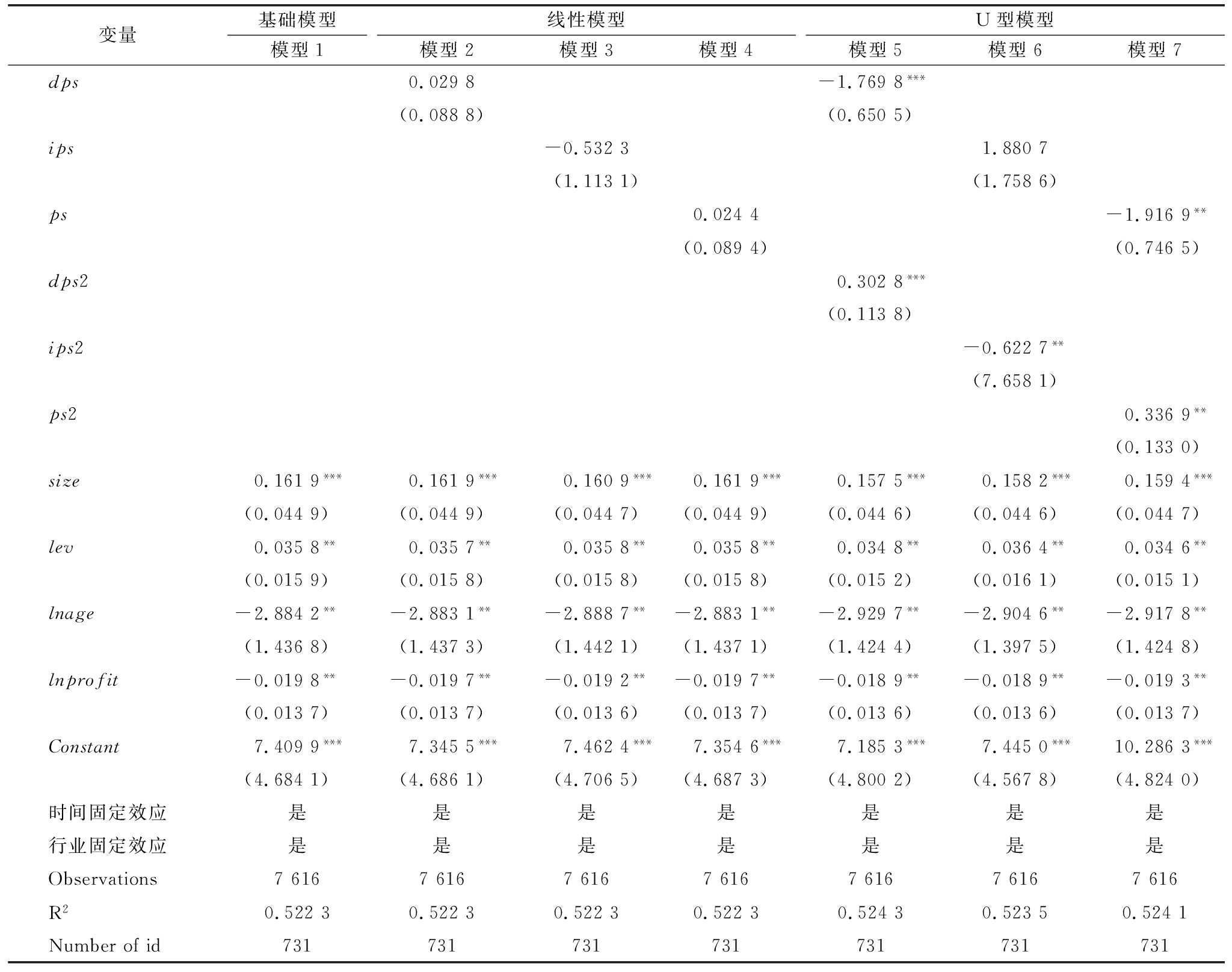

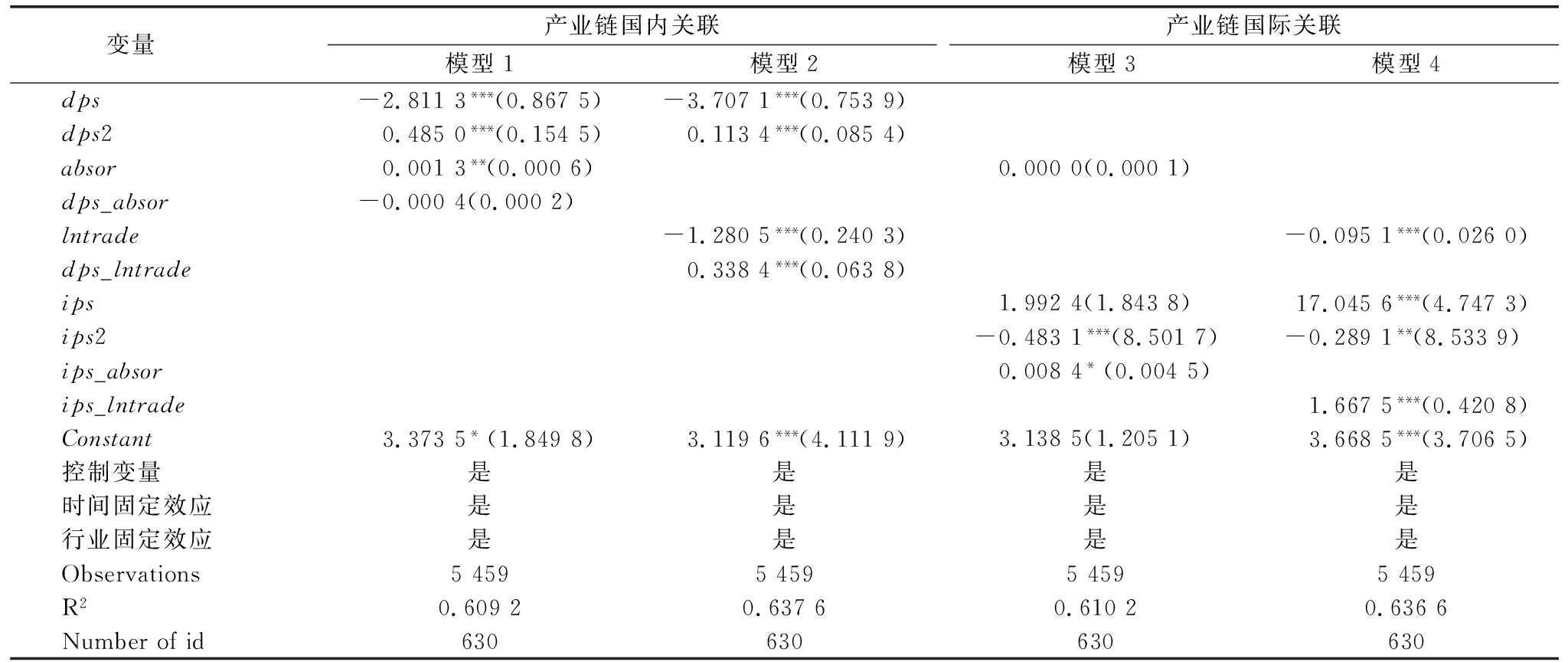

表2和表3分别呈现加入调节效应前后,制造业产业链国际关联和国内关联分别对企业创新影响的回归结果。表2中线性模型2~模型4显示,产业链国内关联、产业链国际关联、产业链总关联均与企业创新无显著线性关系。二次曲线模型5~模型7显示,产业链国内关联、产业链总关联与企业创新间关系均表现为二次项系数显著为正、一次项系数显著为负的开口向上抛物线,产业链国际关联与企业创新间关系表现为二次项系数显著为负、一次项系数为正的开口向下抛物线。首先,之所以产业链国际关联与企业创新间关系呈倒U型,即产业链国际关联程度适中时企业创新表现最好,是因为当国内企业与国际市场的联系较为紧密时,企业往往采用已有先进技术、成熟的管理模式和市场策略,以巩固其在产业链上的地位并维持现有市场份额;当产业链国际关联程度较低时,国内企业与国际市场互动较少,不仅减少与国际领先企业之间的技术互动和知识交流机会,而且可能存在市场需求不足困境,导致企业对技术革新的积极性以及相应的研发投入均处于较低水平。该结果支持假设H1。其次,之所以产业链国内关联与企业创新间关系呈U型,是因为当产业链国内关联程度较低时,企业面临技术孤立、资源不足、信息封闭、产学研脱节等问题,导致企业创新能力下降;当产业链国内关联程度较高时,通过与上下游企业紧密合作交流和资源技术共享,能够激发企业创新潜能,提升创新能力。该结果支持假设H2。

表2 制造业产业链关联对企业创新影响的回归结果(一)

Table 2 Regression results of the influence of manufacturing industrial chain correlation on enterprises′ innovation(Ⅰ)

变量基础模型模型1线性模型模型2模型3模型4U型模型模型5模型6模型7dps0.0298-1.7698***(0.0888)(0.6505)ips-0.53231.8807(1.1131)(1.7586)ps0.0244-1.9169**(0.0894)(0.7465)dps20.3028***(0.1138)ips2-0.6227**(7.6581)ps20.3369**(0.1330)size0.1619***0.1619***0.1609***0.1619***0.1575***0.1582***0.1594***(0.0449)(0.0449)(0.0447)(0.0449)(0.0446)(0.0446)(0.0447)lev0.0358**0.0357**0.0358**0.0358**0.0348**0.0364**0.0346**(0.0159)(0.0158)(0.0158)(0.0158)(0.0152)(0.0161)(0.0151)lnage-2.8842**-2.8831**-2.8887**-2.8831**-2.9297**-2.9046**-2.9178**(1.4368)(1.4373)(1.4421)(1.4371)(1.4244)(1.3975)(1.4248)lnprofit-0.0198**-0.0197**-0.0192**-0.0197**-0.0189**-0.0189**-0.0193**(0.0137)(0.0137)(0.0136)(0.0137)(0.0136)(0.0136)(0.0137)Constant7.4099***7.3455***7.4624***7.3546***7.1853***7.4450***10.2863***(4.6841)(4.6861)(4.7065)(4.6873)(4.8002)(4.5678)(4.8240)时间固定效应是是是是是是是行业固定效应是是是是是是是Observations7616761676167616761676167616R20.52230.52230.52230.52230.52430.52350.5241Numberofid731731731731731731731

注:括号内为稳健标准误;***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平,下同

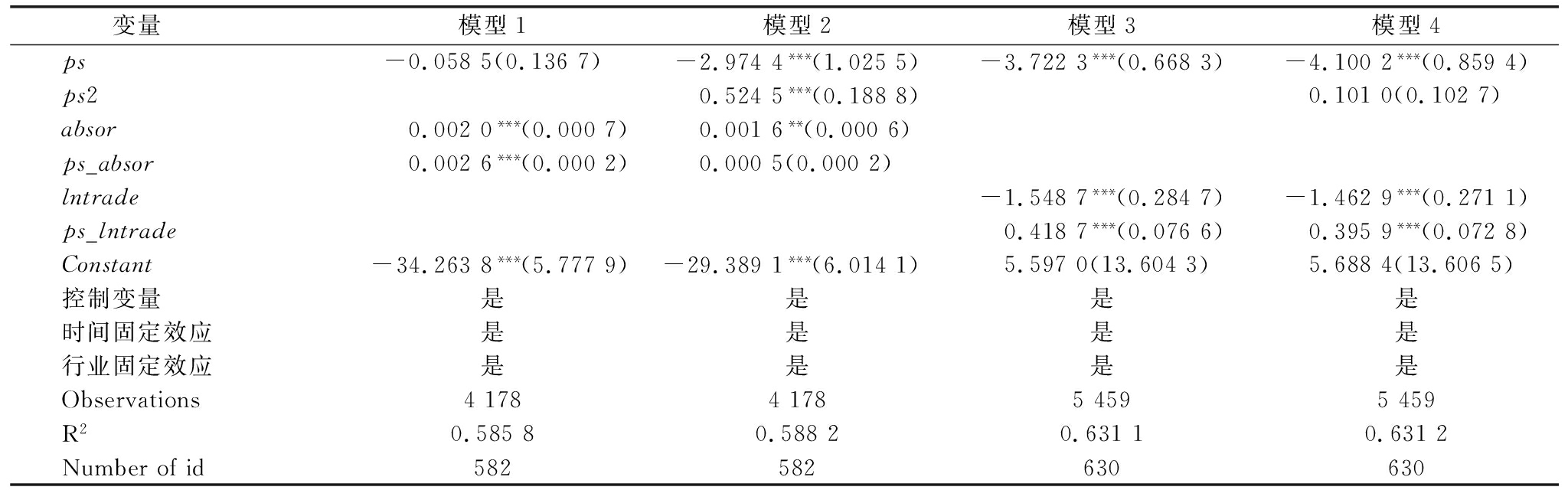

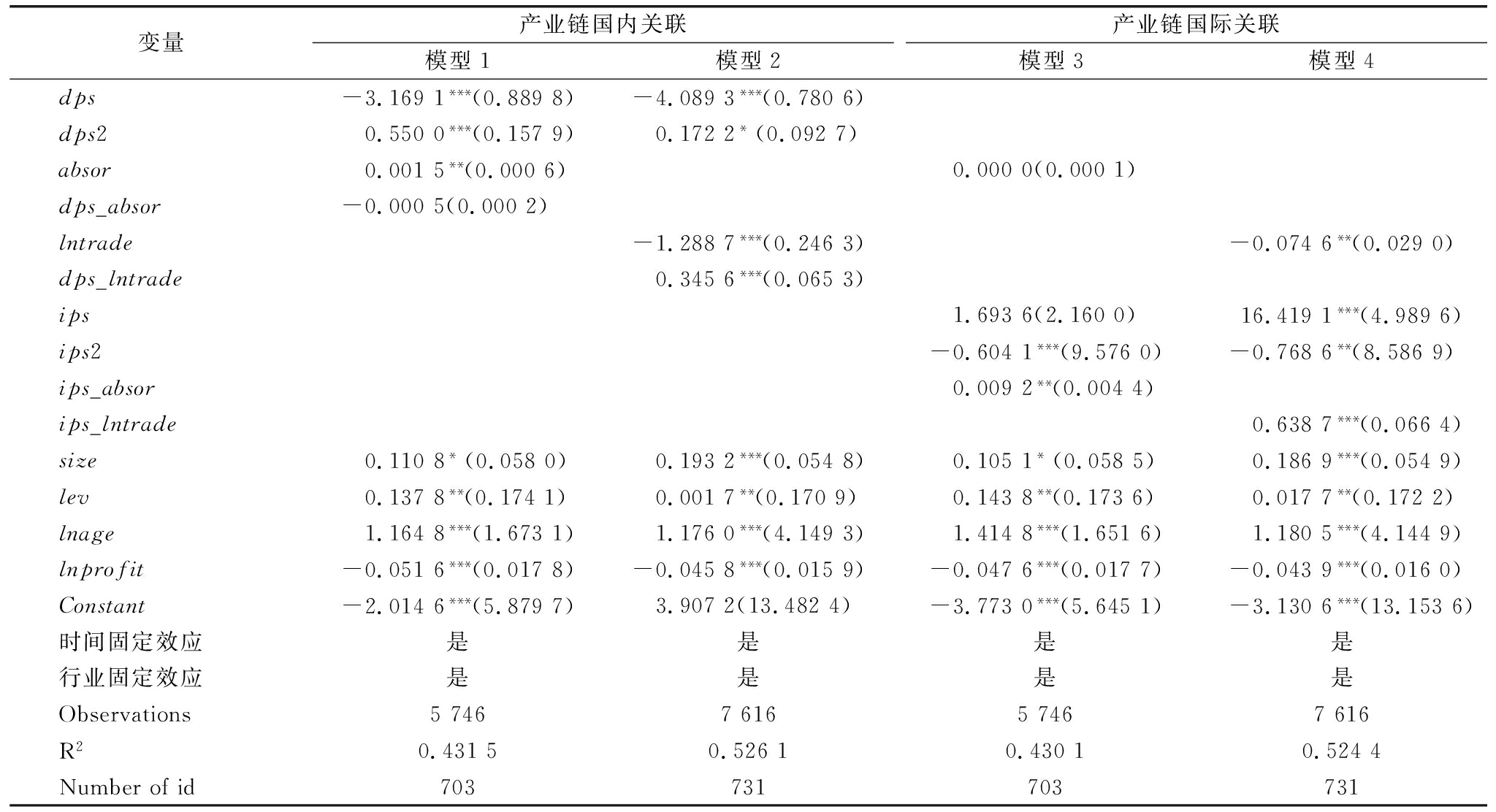

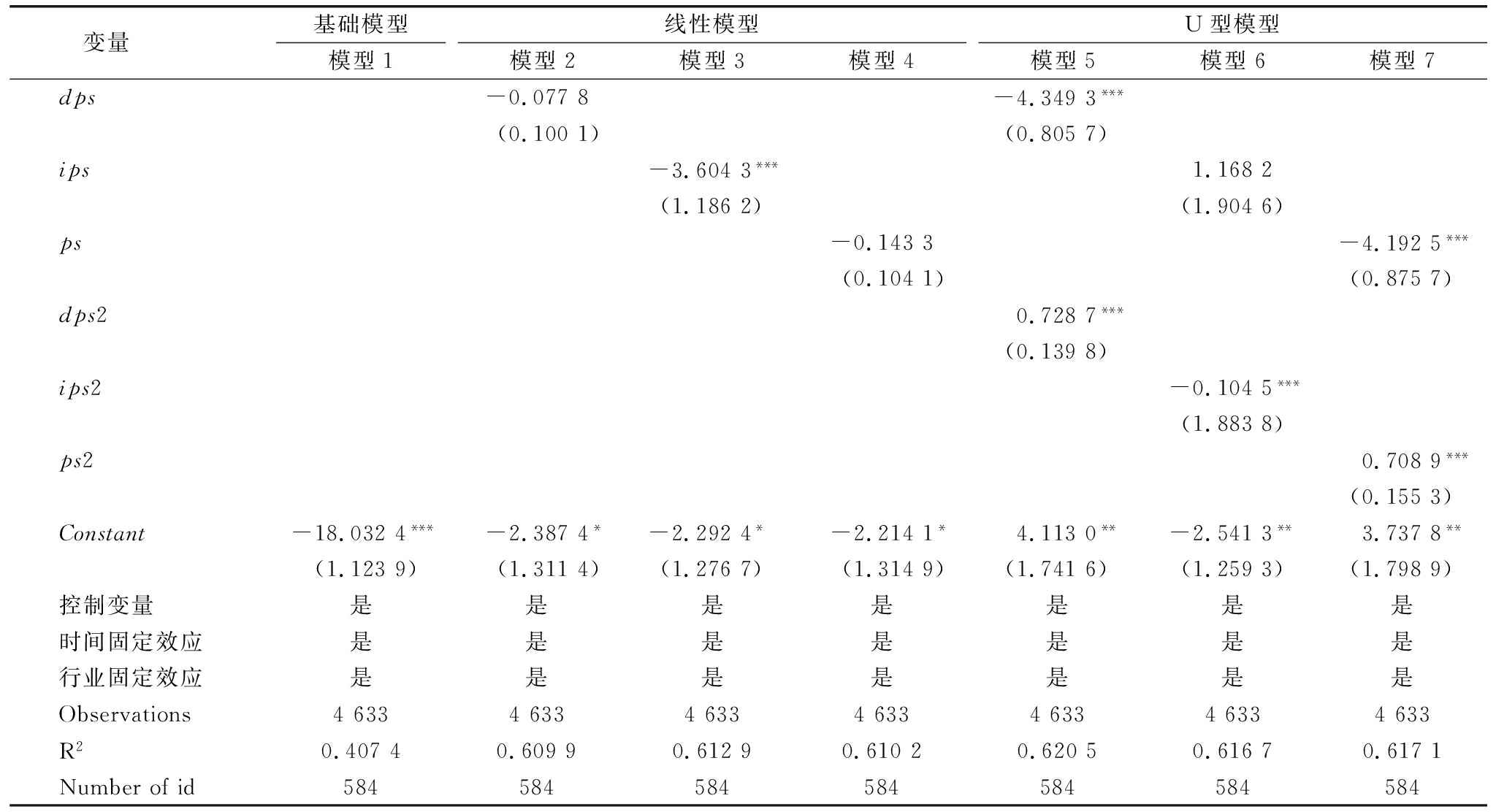

表3 加入调节效应后制造业产业链关联对企业创新影响的回归结果(一)

Table 3 Regression results of the influence of manufacturing industrial chain correlation on enterprises′ innovation after adding moderating effect(Ⅰ)

变量产业链国内关联模型1模型2产业链国际关联模型3模型4dps-3.1691***(0.8898)-4.0893***(0.7806)dps20.5500***(0.1579)0.1722*(0.0927)absor0.0015**(0.0006)0.0000(0.0001)dps_absor-0.0005(0.0002)lntrade-1.2887***(0.2463)-0.0746**(0.0290)dps_lntrade0.3456***(0.0653)ips1.6936(2.1600)16.4191***(4.9896)ips2-0.6041***(9.5760)-0.7686**(8.5869)ips_absor0.0092**(0.0044)ips_lntrade0.6387***(0.0664)size0.1108*(0.0580)0.1932***(0.0548)0.1051*(0.0585)0.1869***(0.0549)lev0.1378**(0.1741)0.0017**(0.1709)0.1438**(0.1736)0.0177**(0.1722)lnage1.1648***(1.6731)1.1760***(4.1493)1.4148***(1.6516)1.1805***(4.1449)lnprofit-0.0516***(0.0178)-0.0458***(0.0159)-0.0476***(0.0177)-0.0439***(0.0160)Constant-2.0146***(5.8797)3.9072(13.4824)-3.7730***(5.6451)-3.1306***(13.1536)时间固定效应是是是是行业固定效应是是是是Observations5746761657467616R20.43150.52610.43010.5244Numberofid703731703731

关于企业吸收能力距离的调节效应,由表3可知,在产业链国际关联与企业创新之间的倒U型关系下,吸收能力差距对企业创新的直接影响不显著,但吸收能力差距与产业链国际关联交互项的系数显著为正,即吸收能力差距对产业链国际关联与企业创新间关系具有积极调节作用,支持假设H3。当产业链国际关联增强时,吸收能力差距加大会激发企业寻求与国际市场、国际伙伴的合作,获得更先进的技术、知识和资源,借鉴吸收其创新经验,提高自身创新能力,因此,吸收能力差距对产业链国际关联与企业创新间关系的影响效应显著为正。在产业链国内关联与企业创新之间的U型关系下,吸收能力差距对企业创新的直接影响显著,但吸收能力差距与产业链国内关联交互项的系数不显著,因此假设H4不成立。之所以产生这一结果,可能是因为在较为紧密的产业链国内关联环境中,企业间资源和信息交流已较为充分,吸收能力差距对企业创新的直接影响被弱化,因此,吸收能力差距在产业链国内关联度对企业创新影响中的调节作用不明显。

关于产业出口贸易的调节效应,由表3可知,在产业链关联与企业创新的非线性模型中,产业出口贸易与产业链(国内或国际)关联的交互项系数均显著为正,即产业出口贸易对产业链(国内或国际)关联与企业创新间关系具有正向调节作用,支持假设H5和H6。因此,参与出口贸易比未参与出口贸易更有利于提升产业链(国内或国际)关联对企业创新的积极影响。这可能是由于参与出口贸易企业在与国际市场对接过程中,通过与国际供应商、合作伙伴和客户建立更密切关系,促进技术和信息交流,加速创新传播和应用。另外,参与出口贸易企业面对国际竞争压力,会不断提高产品质量和创新能力,这也是参与出口贸易企业更可能受益于产业链国际关联、提升创新能力的原因。

从控制变量看,表2基础模型1的回归结果显示,企业规模、资产负债率均与企业创新显著正相关,但企业年龄、净利润均与企业创新显著负相关。规模大的企业比规模小的企业创新能力强,资产负债率高的企业比负债率低的企业创新能力强,这两点与本研究预想一致。然而,净利润低的企业比净利润高的企业创新能力强,成立时间长的企业比成立时间短的企业创新能力弱,这可能是因为与净利润高的企业相比,净利润低的企业试图通过提高研发创新能力摆脱竞争困境的动力更强;与年龄小的企业相比,成立已久的企业其高龄反而不利于企业创新能力提高。这4个控制变量的回归结果较为稳健,模型2~模型9的结果均与模型1相一致。

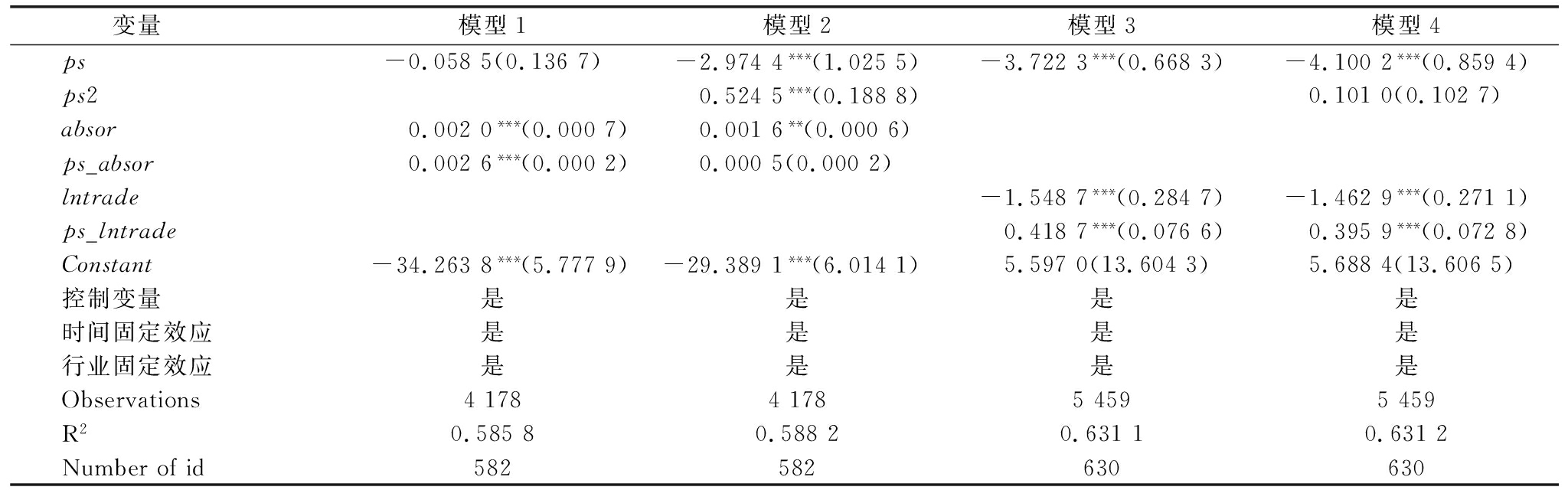

产业链总关联度对企业创新影响的回归结果进一步显示(见表4),上述结论具有稳健性。在主效应中,产业链总关联度与企业创新之间呈U型关系;在调节效应中,企业吸收能力差距的调节作用在两者非线性关系中不显著。这可能是因为在较高的产业链总关联度下,企业能够通过紧密的网络合作和知识共享促进技术创新,使得吸收能力差距的作用减弱,因此,吸收能力差距在非线性关系中的调节效应不再显著。这表明,随着产业链总关联度提升,企业创新活动的推动因素可能由个体企业吸收能力差距转向更为广泛的网络互动和协同合作。

表4 产业链总关联对企业创新影响的回归结果

Table 4 Regression results of the impact of total industrial chain correlation on enterprises′ innovation

变量 模型1模型2模型3模型4ps-0.0585(0.1367)-2.9744***(1.0255)-3.7223***(0.6683)-4.1002***(0.8594)ps20.5245***(0.1888)0.1010(0.1027)absor0.0020***(0.0007)0.0016**(0.0006)ps_absor0.0026***(0.0002)0.0005(0.0002)lntrade-1.5487***(0.2847)-1.4629***(0.2711)ps_lntrade0.4187***(0.0766)0.3959***(0.0728)Constant-34.2638***(5.7779)-29.3891***(6.0141)5.5970(13.6043)5.6884(13.6065)控制变量是是是是时间固定效应是是是是行业固定效应是是是是Observations4178417854595459R20.58580.58820.63110.6312Numberofid582582630630

4.2 稳健性检验与内生性问题

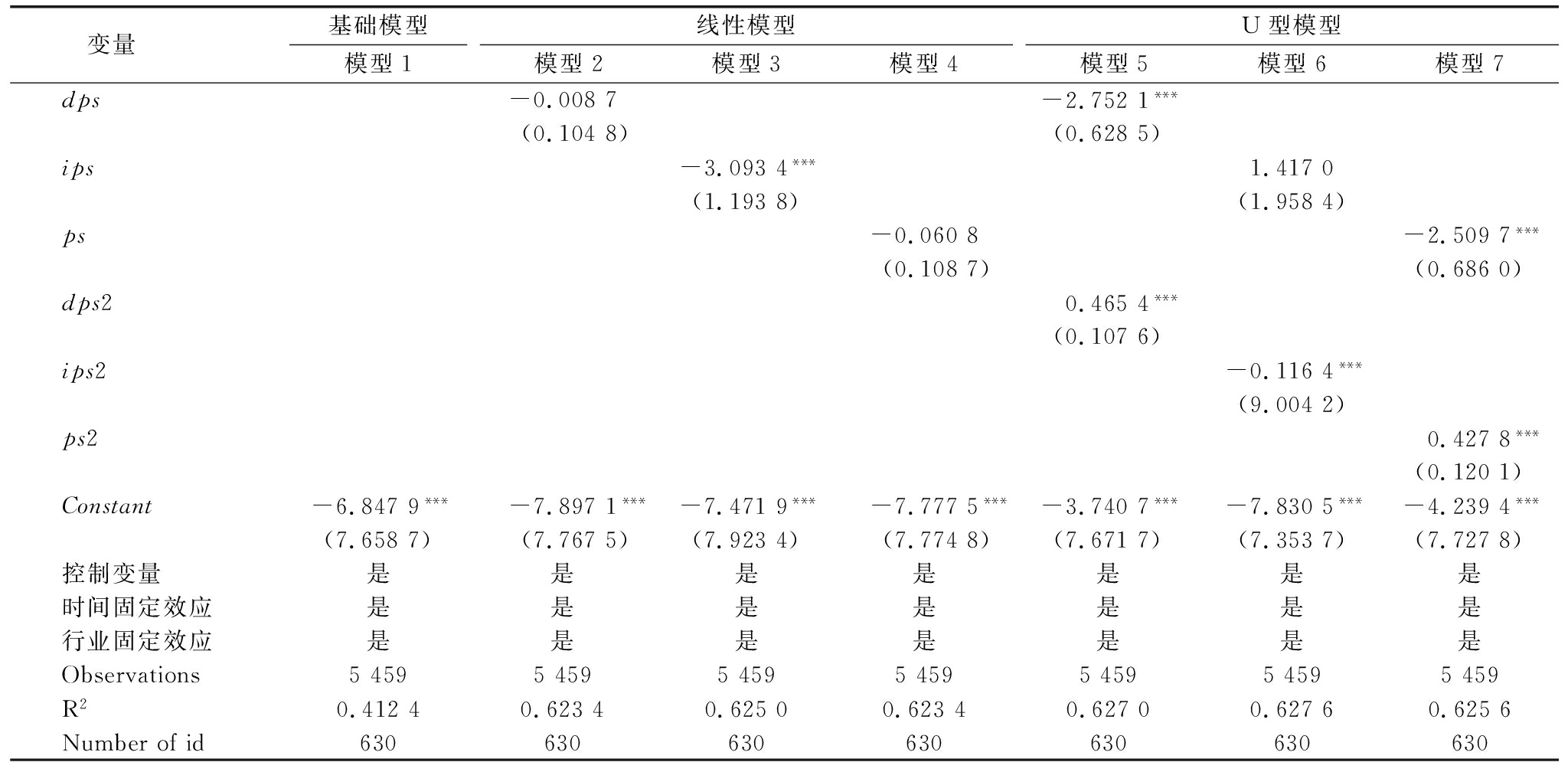

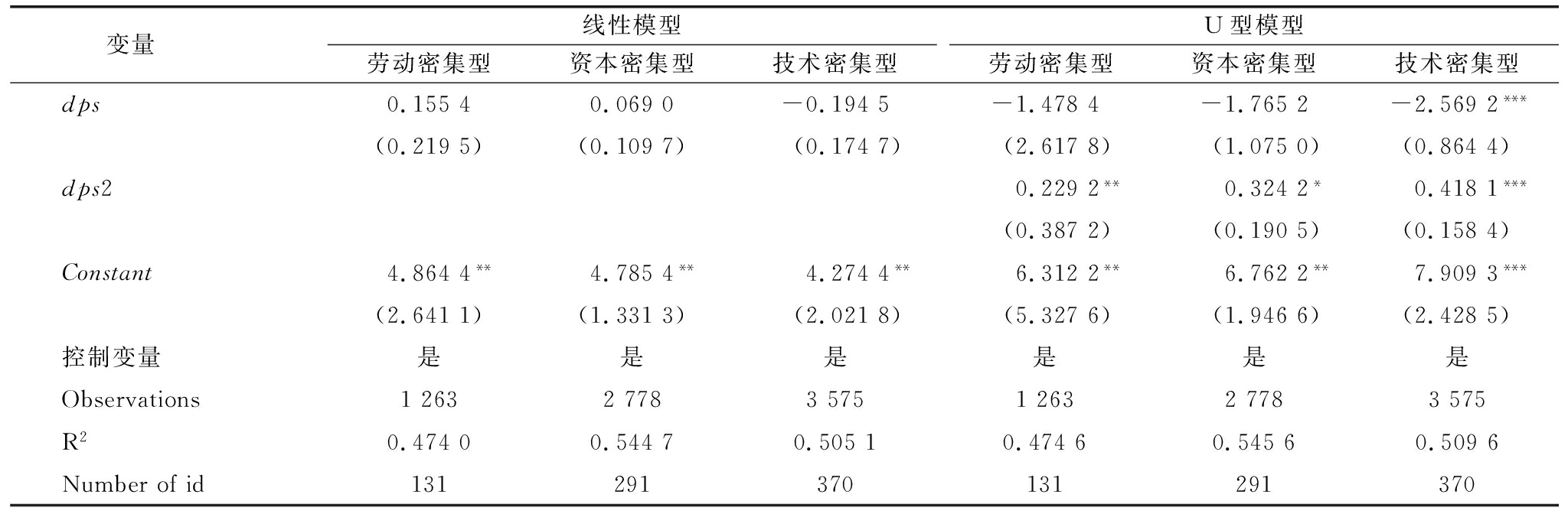

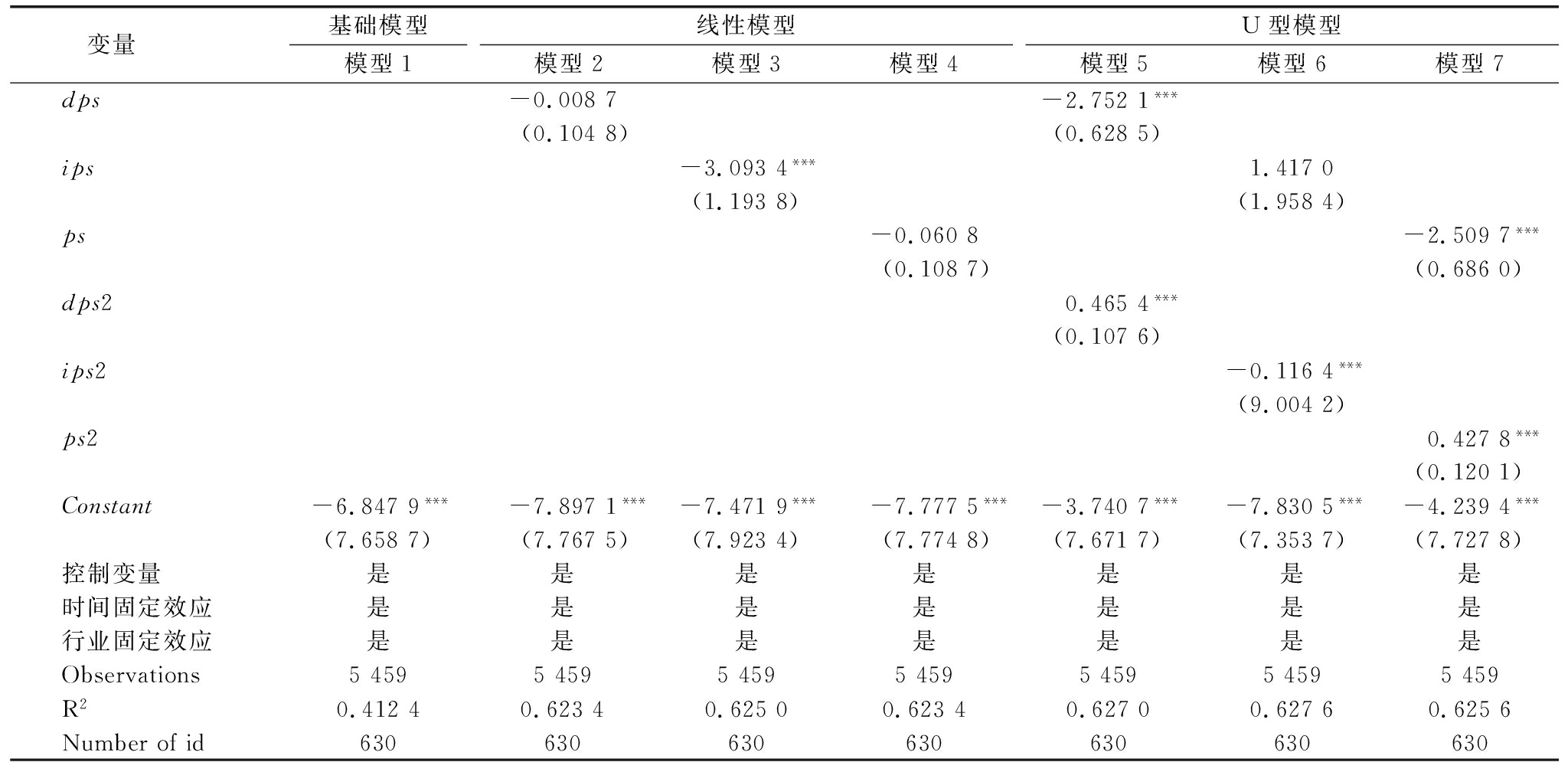

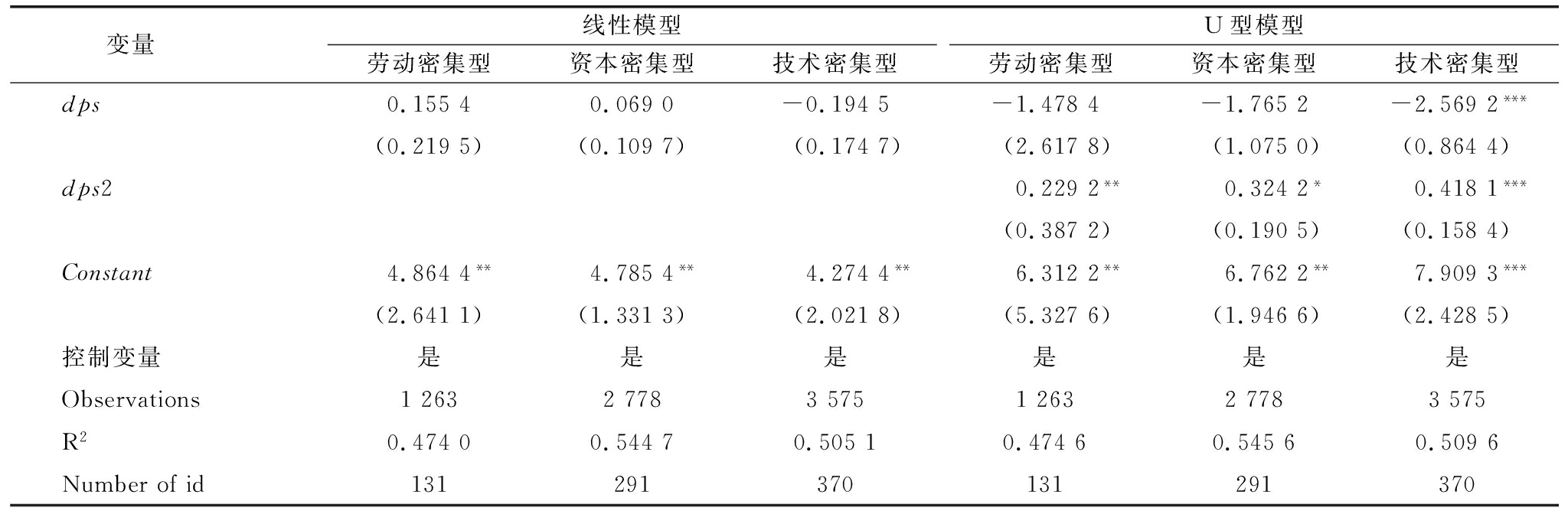

为检验估计结果的稳健性,以企业专利授权累积数作为企业创新的替代变量,回归结果如表5和表6所示。与前文回归结果相比,产业链国内关联和国际关联的系数虽有所改变,但仍在1%水平上对企业创新分别呈现显著的U型和倒U型关系。

表5 制造业产业链关联对企业创新影响的回归结果(二)

Table 5 Regression test of the impact of manufacturing industrial chain correlation on enterprises′ innovation(II)

变量 基础模型模型1线性模型模型2模型3模型4U型模型模型5模型6模型7dps-0.0087-2.7521***(0.1048)(0.6285)ips-3.0934***1.4170(1.1938)(1.9584)ps-0.0608-2.5097***(0.1087)(0.6860)dps20.4654***(0.1076)ips2-0.1164***(9.0042)ps20.4278***(0.1201)Constant-6.8479***-7.8971***-7.4719***-7.7775***-3.7407***-7.8305***-4.2394***(7.6587)(7.7675)(7.9234)(7.7748)(7.6717)(7.3537)(7.7278)控制变量是是是是是是是时间固定效应是是是是是是是行业固定效应是是是是是是是Observations5459545954595459545954595459R20.41240.62340.62500.62340.62700.62760.6256Numberofid630630630630630630630

表6 加入调节效应后制造业产业链关联对企业创新影响的回归结果(二)

Table 6 Regression test of the influence of manufacturing industrial chain correlation on enterprises′ innovation after adding the moderating effect(II)

变量 产业链国内关联模型1模型2产业链国际关联模型3模型4dps-2.8113***(0.8675)-3.7071***(0.7539)dps20.4850***(0.1545)0.1134***(0.0854)absor0.0013**(0.0006)0.0000(0.0001)dps_absor-0.0004(0.0002)lntrade-1.2805***(0.2403)-0.0951***(0.0260)dps_lntrade0.3384***(0.0638)ips1.9924(1.8438)17.0456***(4.7473)ips2-0.4831***(8.5017)-0.2891**(8.5339)ips_absor0.0084*(0.0045)ips_lntrade1.6675***(0.4208)Constant3.3735*(1.8498)3.1196***(4.1119)3.1385(1.2051)3.6685***(3.7065)控制变量是是是是时间固定效应是是是是行业固定效应是是是是Observations5459545954595459R20.60920.63760.61020.6366Numberofid630630630630

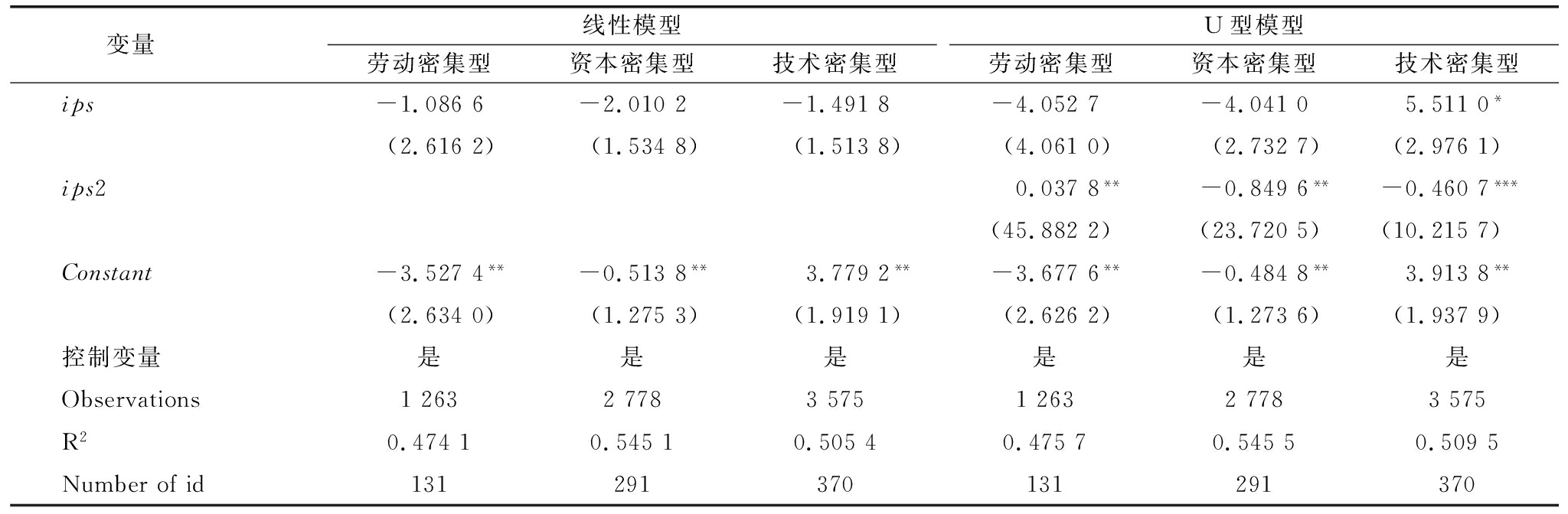

针对内生性问题,本文主要考虑以下两点:首先,在基本回归分析中,运用面板双向固定效应模型,并同时纳入个体固定效应和时间固定效应,一定程度上缓解了遗漏变量导致的内生性问题。其次,本文构建的回归模型以行业层面变量作为解释变量,以企业层面变量作为被解释变量,这种结构使得模型中的双向因果关系较弱。为进一步缓解内生性问题对研究结果的影响,对所有解释变量和控制变量(除企业年龄、年份、行业的虚拟变量外)进行滞后一期处理,并重新进行回归,结果如表7所示,进一步验证和强化了本文结论。

表7 制造业产业链关联对企业创新影响的内生性检验结果

Table 7 Endogenous test of the influence of manufacturing industrial chain correlation on enterprises′ innovation

变量 基础模型模型1线性模型模型2模型3模型4U型模型模型5模型6模型7dps-0.0778-4.3493***(0.1001)(0.8057)ips-3.6043***1.1682(1.1862)(1.9046)ps-0.1433-4.1925***(0.1041)(0.8757)dps20.7287***(0.1398)ips2-0.1045***(1.8838)ps20.7089***(0.1553)Constant-18.0324***-2.3874*-2.2924*-2.2141*4.1130**-2.5413**3.7378**(1.1239)(1.3114)(1.2767)(1.3149)(1.7416)(1.2593)(1.7989)控制变量是是是是是是是时间固定效应是是是是是是是行业固定效应是是是是是是是Observations4633463346334633463346334633R20.40740.60990.61290.61020.62050.61670.6171Numberofid584584584584584584584

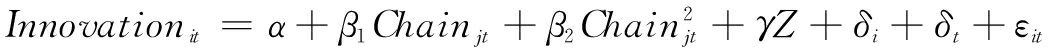

5 异质性分析

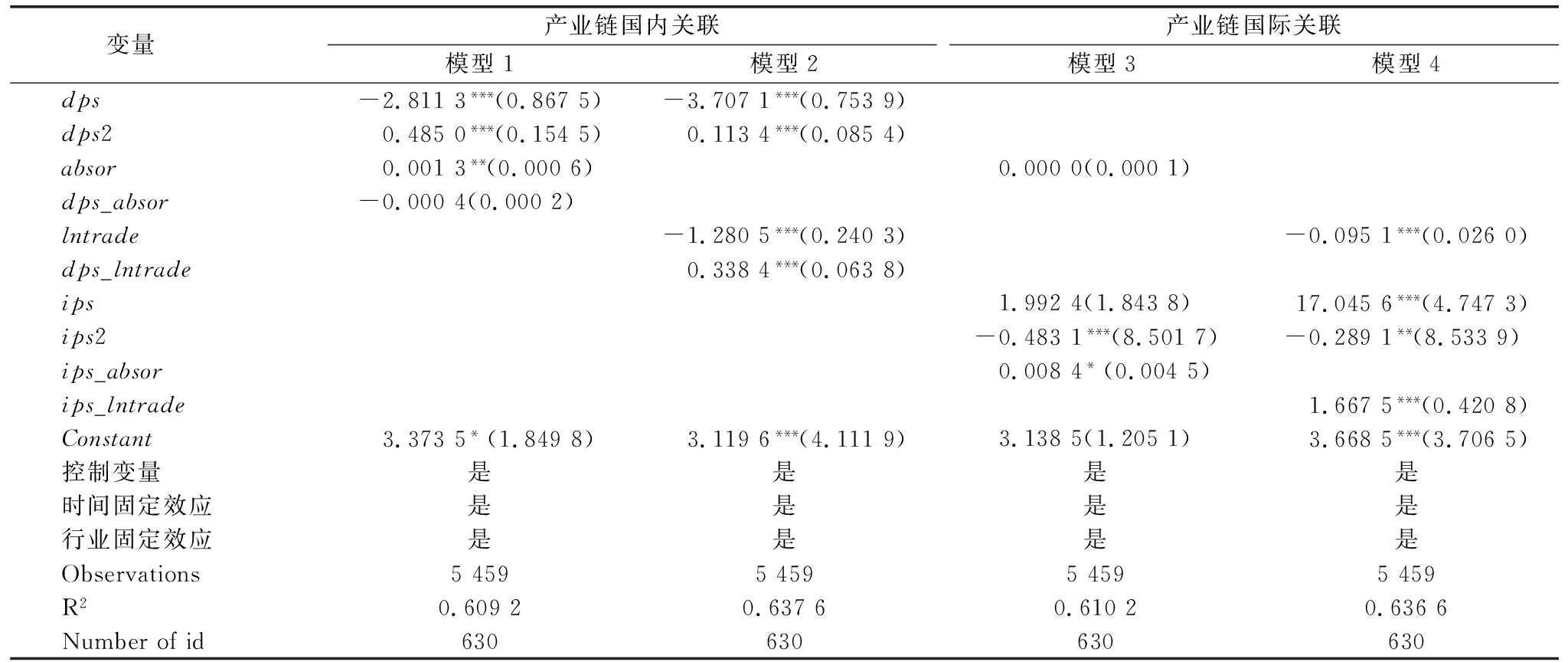

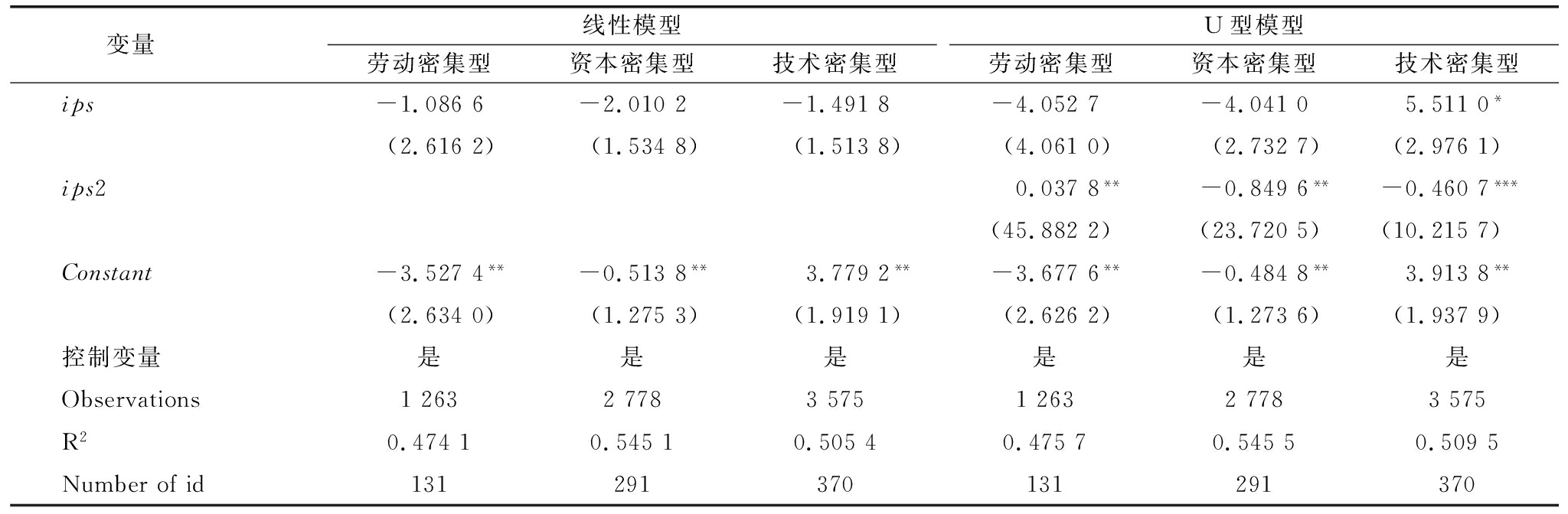

对不同属性的行业而言,产业链关联对企业创新的作用可能存在差异。鉴于此,本文进一步从产业类型出发,分别检验产业链国内关联和国际关联对企业创新的异质性影响。根据传统的要素属性分类标准,产品中各类生产要素的集中程度决定该产品的要素属性,从而将制造业划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型3种类型。传统制造业产业结构以纺织服装等劳动密集型产品为主,化工、金属制品和非金属制品等属于资本密集型产品,电子信息和计算机信息设备等属于技术密集型产品。通过求解调节模型,表8和表9呈现了不同类型产业链不同关联方式影响企业创新的效果差异。

表8 分行业属性下产业链国内关联对企业创新影响的回归结果

Table 8 Regression results of the impact of domestic industrial chain correlation on enterprises′ innovation within the context of industry attributes

变量 线性模型劳动密集型资本密集型技术密集型U型模型劳动密集型资本密集型技术密集型dps0.15540.0690-0.1945-1.4784-1.7652-2.5692***(0.2195)(0.1097)(0.1747)(2.6178)(1.0750)(0.8644)dps20.2292**0.3242*0.4181***(0.3872)(0.1905)(0.1584)Constant4.8644**4.7854**4.2744**6.3122**6.7622**7.9093***(2.6411)(1.3313)(2.0218)(5.3276)(1.9466)(2.4285)控制变量是是是是是是Observations126327783575126327783575R20.47400.54470.50510.47460.54560.5096Numberofid131291370131291370

表9 分行业属性下产业链国际关联对企业创新影响的回归结果

Table 9 Regression results of the impact of international correlation of industrial chain on enterprises′ innovation within the context of industry attributes

变量 线性模型劳动密集型资本密集型技术密集型U型模型劳动密集型资本密集型技术密集型ips-1.0866-2.0102-1.4918-4.0527-4.04105.5110*(2.6162)(1.5348)(1.5138)(4.0610)(2.7327)(2.9761)ips20.0378**-0.8496**-0.4607***(45.8822)(23.7205)(10.2157)Constant-3.5274**-0.5138**3.7792**-3.6776**-0.4848**3.9138**(2.6340)(1.2753)(1.9191)(2.6262)(1.2736)(1.9379)控制变量是是是是是是Observations126327783575126327783575R20.47410.54510.50540.47570.54550.5095Numberofid131291370131291370

由表8可知,对劳动密集型、资本密集型和技术密集型制造业而言,产业链国内关联与企业创新之间均呈U型关系。对比3类制造业,在产业链国内关联程度相当的前提下,资本密集型制造业企业创新水平最高,其次是技术密集型制造业,企业创新水平最低的制造业类型为劳动密集型。可能由于资本密集型制造业一般需要大量资本购置设备和技术,这些企业往往拥有更多资金用于研发创新活动,有利于提升创新水平。技术密集型制造业需要较多技术支持和研发投入,其创新水平也较高。劳动密集型制造业在生产过程中更依赖劳动力,对创新活动的投入相对较少,因而创新水平较低。

由表9可知,对劳动密集型制造业而言,产业链国际关联与企业创新之间呈显著U型关系;对资本密集型和技术密集型制造业而言,两者之间呈显著倒U型关系,且在产业链国际关联程度相当的前提下,资本密集型制造业的企业创新水平最高,其次是技术密集型制造业。首先,对劳动密集型制造业而言,当产业链国际关联较弱时,企业所处国内市场相对封闭,技术溢出效应不足,企业规模有限,难以享受规模经济效应带来的成本优势,从而影响企业创新投入;当产业链国际关联较强时,企业可以借助国际市场的开放性和知识交流机会,获得更多技术刺激,从而提升创新能力。其次,对资本和技术密集型制造业而言,当国际关联较弱时,企业可能面临技术引进和市场准入障碍,内部研发和创新成为其主要创新途径。随着国际关联的增强,这些企业能够更加便利地获取国际先进技术和市场信息,促进其创新能力提升。然而,当国际关联达到一定强度时,过度的国际竞争和资源分散可能削弱企业研发投入和创新意愿,导致创新能力下降。

6 结论与启示

本文在探讨产业链国内关联和国际关联对企业创新直接影响的基础上,从企业吸收能力差距和产业出口贸易角度出发,分析产业链不同关联方式对企业创新的影响机制,并实证检验影响路径。另外,从产业类型出发,检验了产业链不同关联方式对企业创新的异质性影响。得到以下结论:首先,产业链国内关联与企业创新之间呈U型关系,产业链国际关联与企业创新之间呈倒U型关系。其次,在产业链国际关联与企业创新的非线性关系中,企业吸收能力差距和产业出口贸易均具有正向调节作用;在产业链国内关联与企业创新的非线性关系中,产业出口贸易具有正向调节作用。最后,从产业链类型来看,资本密集型制造业企业创新水平最高,其次是技术密集型制造企业,企业创新水平最低的制造业类型为劳动密集型。据此,本文从提升产业链创新性、增强产业创新赋能效应等角度提出相关对策建议。

(1)强化创新环节,提升产业链创新性。建立国际技术交流平台,鼓励企业参与国际性科技展览、技术论坛等活动,增进国内企业对先进技术的了解和学习,促进国内企业的国际技术交流与合作。加强与国际知名科研机构、高校和研发中心的合作,鼓励国内企业引进国际先进技术、设备和专业人才,或开展联合研发攻关,共同解决技术难题。设立专门的技术研究小组,关注人工智能、物联网、大数据等技术发展趋势,积极探索新技术在产业链中的应用,引领产业链创新方向。建立知识库和知识分享平台,构建涵盖知识获取、传播、保护、应用等环节的知识管理体系,促进知识流动和转化,提高创新效率。建立跨部门、跨企业合作机制,在产业链各环节开展联合研发、市场共享、技术交流、开放创新等活动,共同解决技术和市场难题,推动整个产业链创新发展。提供政策支持和资金补贴,鼓励产业链上下游企业构建创新联盟,形成紧密合作的产业关系,推动企业之间协同创新,提升产业链整体创新能力。鼓励企业在创新环节发挥主导作用,加大对创新型企业和科技创新项目的支持力度,提供创新创业培训、资金扶持、税收优惠等政策支持,引领产业链创新发展。

(2)适度调控产业链间关联,增强产业创新赋能效应。建立技术转移中心,提供技术咨询和转化服务,将科研成果和技术应用转移到产业链各环节中,推动科技成果产业化和商业化。通过风险投资、创业基金、科技创新补贴等方式,提供更多创新投资机会和政策支持,鼓励企业和投资者增加创新投资,激发产业链各环节创新活力。设立行业联盟、创新孵化器及开放数据平台,集聚创新资源,鼓励知识共享和开放创新,促进产业链上各环节之间的协同合作,为创新赋能产业链升级提供平台支撑。提供培训和咨询支持,帮助企业优化分工,鼓励企业在产业链中找到自身的专业化定位,专注于自身擅长的环节,精细化产业链布局,提高产业链内部效率和创新能力。加强产业链创新平台建设,鼓励企业在创新平台上开展联合研发和创新合作,为企业提供共享的研发设施、技术资源和创新服务,增强产业链创新赋能效应。提供出国交流、国际合作项目等支持,引进先进技术和研发成果,促进产业链的国际关联和技术创新,推动产业链与国际先进科技企业、研究机构、院校的合作和交流。加强与政府相关部门合作,积极参与相关政策制定,争取政策支持和资金扶持,为创新提供良好政策环境和资源保障。

本研究存在一些局限性。鉴于获取企业微观数据的限制,本文使用了2007-2021年中国上市公司制造业企业数据,但这些数据并未充分体现复杂多变的外部环境因素,因此研究样本的选择存在一定局限性。未来研究可考虑纳入更多维度的变量,从多角度分析产业链关联对企业创新的影响,并探究企业如何应对外部环境不确定性,以期获得更为全面和深入的理解。当下产业链正处于数字化转型与智能化升级的关键时期,数字经济背景下或智能化升级过程中的产业链问题可能是未来研究的重要方向。

参考文献:

[1] 王宏伟,朱雪婷,殷晨曦.中国光伏产业发展及电价补贴政策影响研究[J].数量经济技术经济研究,2022,39(7):90-112.

[2] 苏东水.产业经济学[M].杭州:浙江人民出版社,2003.

[3] 张皓,赵佩玉,梁维娟,等.空间集聚、产业关联与企业创新[J].产业经济研究,2022,21(5):28-41.

[4] 何欢浪,蔡琦晟,黄语嫣.外资自由化、上下游产业关联和中国制造业企业创新行为[J].世界经济研究,2020,36(5):73-84,136.

[5] 姜红,陆晓芳.基于产业技术创新视角的产业分类与选择模型研究[J].中国工业经济,2010,28(9):47-56.

[6] HIRSCHMAN A O.The strategy of economic development[M].New Haven:Yale University Press,1958.

[7] 张虎,邹媛媛,高子桓.数字化转型对企业全要素生产率的影响——基于产业链关联视角[J].统计与决策,2024,40(13):165-170.

[8] 吕越,陈帅,盛斌.嵌入全球价值链会导致中国制造的低端锁定吗[J].管理世界,2018,34(8):11-29.

[9] FRITSCH U,H GORG.Outsourcing,importing and innovation:evidence from firm-level data for emerging economies[J].Review of International Economics,2015,23(4):687-714.

[10] 黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016,62(4):60-73.

[11] 徐铮,张其仔.产业链视角下数字赋能全球价值链攀升的产业关联溢出效应[J].经济与管理研究,2024,45(7):34-56.

[12] 谢露露.产业集聚和创新激励提升了区域创新效率吗——来自长三角城市群的经验研究[J].经济学家,2019,31(8):102-112.

[13] 张海玲.技术距离、环境规制与企业创新[J].中南财经政法大学学报,2019,62(2):147-156.

[14] VAN BIESEBROECK J.Exporting raises productivity in sub-Saharan african manufacturing firms[J].Journal of International Economics,2006,67(2):373-391.

[15] 李丹,宋换换,崔日明.进口中间品内嵌技术与企业创新[J].国际贸易问题,2022,48(8):19-36.

[16] AMITI M,O ITSKHOKI,J KONINGS.Importers,exporters,and exchange rate disconnect[J].American Economic Review,2014,104(7):1942-1978.

[17] SALOMON R M,SHAVER J M.Learning by exporting:new insights from examining firm innovation[J].Journal of Economics and Management Strategy,2005,14(2):431-460.

[18] 杨岚,张瑞涵,周亚虹.进口竞争与技术距离[J].经济学(季刊),2023,23(4):1302-1318.

[19] GUAN J,MA N.Innovative capability and export performance of Chinese firms[J].Technovation,2003,23(9):737-747.

[20] FALLY T.Production staging:measurement and facts[R].University of Colorado Boulder Working Paper,2012.

(责任编辑:万贤贤)