0 引言

2024年6月,习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上强调,“扎实推动科技创新和产业创新深度融合,助力发展新质生产力”。党的二十届三中全会提出,“发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力”“推动科技创新和产业创新融合发展”。科技创新与产业创新深度融合,是培育新兴产业、未来产业的重要手段,是加快发展新质生产力、引领现代化产业体系建设的内在要求。科技创新和产业创新深度融合,是科学研究与产业应用紧密衔接的过程,也是科研新成果向产业新产品落地转化的过程。当前,全球新一轮科技革命和产业变革加速推进,高技术领域成为国际科技竞争的主战场。高技术产业作为被西方国家首要封锁与制约的产业,亟需以科技创新赋能产业技术创新[1]。然而,我国高技术企业创新主体地位尚未充分形成,科技创新主体对企业创新市场需求的洞察不足[2],基础研究和高技术产业创新需求对接错位现象较为明显。此外,受经济发展和产业基础影响,各区域间科技创新水平和高技术产业发展水平差距较大,顶尖创新资源错配现象依然存在。因此,大力推动科技创新和高技术产业创新精准对接、深度融合具有重要意义。

随着我国科技创新与产业创新融合的不断推进,未来要推动科技创新和高技术产业创新互动融合取得突破性进展,增强对各地区实践进程与成效的整体性把控和引导尤为关键。然而,当前对我国科技创新与高技术产业创新融合作出客观、清晰衡量的研究较少,尤其缺乏对各地区融合水平特征规律的深入挖掘。在新时代背景下,揭示科技创新和高技术产业创新深度融合的动力源,找准推动科技创新和高技术产业创新深度融合的发力点和针对性措施至关重要。由此,我国科技创新和高技术产业创新融合程度如何?存在何种发展规律?未来应从哪些方面接续推进二者深度融合?为解答上述问题,本文对科技创新和高技术产业创新耦合协调水平进行测度,并分析其时空演化特征与驱动因素,以深入剖析科技创新与高技术产业创新融合发展规律,探寻推动二者深度融合的实践路径。

1 文献综述

科技创新和产业创新深度融合纵深推进,学者们从理论层面探讨其内涵。任保平和司聪[3]指出,科技创新是发现新基础科学原理和技术知识的活动,产业创新是科技创新成果在产业内扩散、应用和转化的活动,二者融合体现为一个双向相互促进的非线性反馈过程;洪银兴[4]较早探讨科技创新与产业创新融合的内在逻辑,认为科技基础研究是核心技术突破的原点,既应围绕技术创新布局产业链,也要瞄准产业技术短板进行创新研发。在新质生产力发展背景下,科技创新和产业创新深度融合不仅强调原始性、颠覆性技术供给的革命性突破,还强调由市场需求主导的产业创新对科学研究形成逆向牵引[5]。部分学者研究科技创新和产业创新融合机制、现状、驱动因素。首先,从融合机制看,学者探讨科技创新与产业创新中创新主体分工不同、利益分配不均等问题[6]。已有研究认为,应构建企业牵头的产学研多主体协作和创新资源配置机制,通过“揭榜挂帅”机制引导科技创新和产业创新融合[7]。其次,从研究现状看,有学者采用案例研究方法对科技创新和产业创新融合现状和规律进行分析,解析从基础研究到产业转化扩散的不同阶段[8]。然而,已有研究多为定性分析,使用定量分析方法测度科技创新和产业创新融合水平、时空演化规律的研究较少。最后,从驱动因素看,现有文献分析政策组合[9]、市场竞争[10]和要素革新[11]等对科技创新与产业创新深度融合的影响,但侧重于讨论系统外部因素,缺乏对系统内部驱动因素的剖析,未从实证角度对内外部驱动因素的作用进行检验。

高技术产业在抢占全球科技竞争制高点中具有独特地位,是现代化产业体系的重要组成部分。然而,相关文献集中于探讨科技创新对高技术产业创新的影响,鲜有文献探讨科技创新与高技术产业创新融合问题。已有研究普遍认为科技创新是推动高技术产业创新的直接动力,其中科技投入产出和转化保障能力是影响高技术产业创新的主导因素[12]。高技术研发与应用对地区科技创新要素水平和产业集聚规模具有较强依赖[13],地区科技、产业差异使得高技术产业创新存在显著区域失衡现象[14]。科技创新与高技术产业创新深度融合并非科技创新对高技术产业创新单向赋能的过程,高技术产业创新也会对科技创新产生引导作用,但已有文献未深入阐释科技创新与高技术产业创新融合机理。在现状测度方面,多数研究集中于分析科技创新人才、科技创新环境等要素对高技术产业创新绩效的影响[15-16],缺乏对二者双向赋能过程的讨论。刘娜娜等(2015)测度高校科技创新和高技术产业创新耦合协调水平发现,二者协调水平较低,应加强高校创新能力与高技术产业技术吸收能力。

总体而言,已有研究侧重于分析科技创新对高技术产业创新的影响,鲜有研究对二者融合机理进行论述,也未量化分析科技创新系统与高技术产业创新系统融合现状、时空演化规律以及何种因素能够有效驱动二者深度融合。

基于此,本文边际贡献主要体现在以下几个方面:其一,使用耦合协调度模型测度我国科技创新与高技术产业创新融合水平,采用多种方法揭示其时空演化规律、分布特征和区域差异。不同于聚焦单一视角和单一案例研究,本文从整体层面分析我国科技创新与高技术产业创新融合现状,结合现实探索其内在规律,可弥补当前研究的不足,为准确把握科技创新与高技术产业创新融合协调发展提供理论支撑与决策参考。其二,采用CatBoost算法识别耦合协调度驱动因素,探析科技创新与高技术产业创新各子系统的作用。已有研究多采用计量模型对外部驱动因素进行检验[15-16],本文引入CatBoost算法,从系统内部视角检验驱动因素的作用,对现有研究作出有益补充,可拓展CatBoost算法应用领域,并为进一步提升两者深度融合水平提供实践指导。

2 科技创新与高技术产业创新耦合机理

科技创新是高技术产业创新的基础支撑,高技术产业创新是科技创新的价值转化。科技创新与高技术产业创新深度融合是生产力跃迁的内在要求。

2.1 科技创新对高技术产业创新的赋能作用

熊彼特的创新理论认为,创新是将新生产要素与生产条件的“新结合”引入生产体系[17],且创新必须创造价值。根据这一理论,科技创新的目的在于服务于产业化过程,“使发明得到实际应用”。高技术产业作为新质生产力的先导产业,以前沿技术探索为发展驱动力,更需要科技创新支持的量级跃升,以缩短科技创新成果投入到产业应用周期[18]。基于“技术—经济范式”,技术创新能够重塑包括产业在内的经济系统运行方式。以此为内核,科技创新重塑高技术产业创新轨迹体现为:一方面,科技创新策源能力能够汇聚高技术产业创新所需关键使能技术和稀缺性创新资源,推动高技术产业“创造性破坏”,具有知识重组效应[19];另一方面,科技创新具有网络扩张效应,能够克服高技术产业独立创新的保守性及技术限制,通过“知识溢出—吸收能力”正反馈,研发主体与企业互动推动知识扩散和使用[20]。此外,外部科技创新环境也影响高技术产业创新实践[21],新兴技术引发的伦理、安全等问题会倒逼高技术产业创新治理体系升级,产生制度适配效应;同时,良好的创新政策和市场环境有利于高技术成果向高附加值产品转换[22-23]。

2.2 高技术产业创新对科技创新的赋能作用

创新理论中的“双螺旋”理论指出,在创新过程中会形成技术进步与应用创新“推—拉”的“双螺旋结构”,二者良性互动的“双螺旋”构成一个有效的创新生态系统。这意味着,高技术产业创新需求能为科技创新指明发展方向[4],聚焦于高技术产业关键技术进行研发,基础创新将成为破解“卡脖子”问题的“有用创新”。根据需求引致创新理论,高技术产业创新需求信号向科技创新系统精准传递能够有效促进创新供需的顺利对接[24],有利于跨越创新的“死亡之谷”。国家对高技术产业的战略部署以及对关键技术自主可控的要求,牵引着科技创新重大攻关方向[25]。同时,高技术产业创新对科技创新具有“资源反哺循环”作用,高技术创新成果商业化及其对全球技术创新市场的有效占据,为科技创新有序运转提供源源不断的资金保障和资源支持[26-27]。

综上,科技创新与高技术产业创新耦合的本质是“技术轨道更新”与“产业生态系统重构”的迭代共生过程,这一视角突破了单向赋能认知。科技创新与高技术产业创新深度融合依赖于二者相互引导、相互促进的良性互动,因此厘清我国科技创新与高技术产业创新耦合协调发展规律具有重要意义。

3 评价指标、研究方法与数据来源

3.1 评价指标

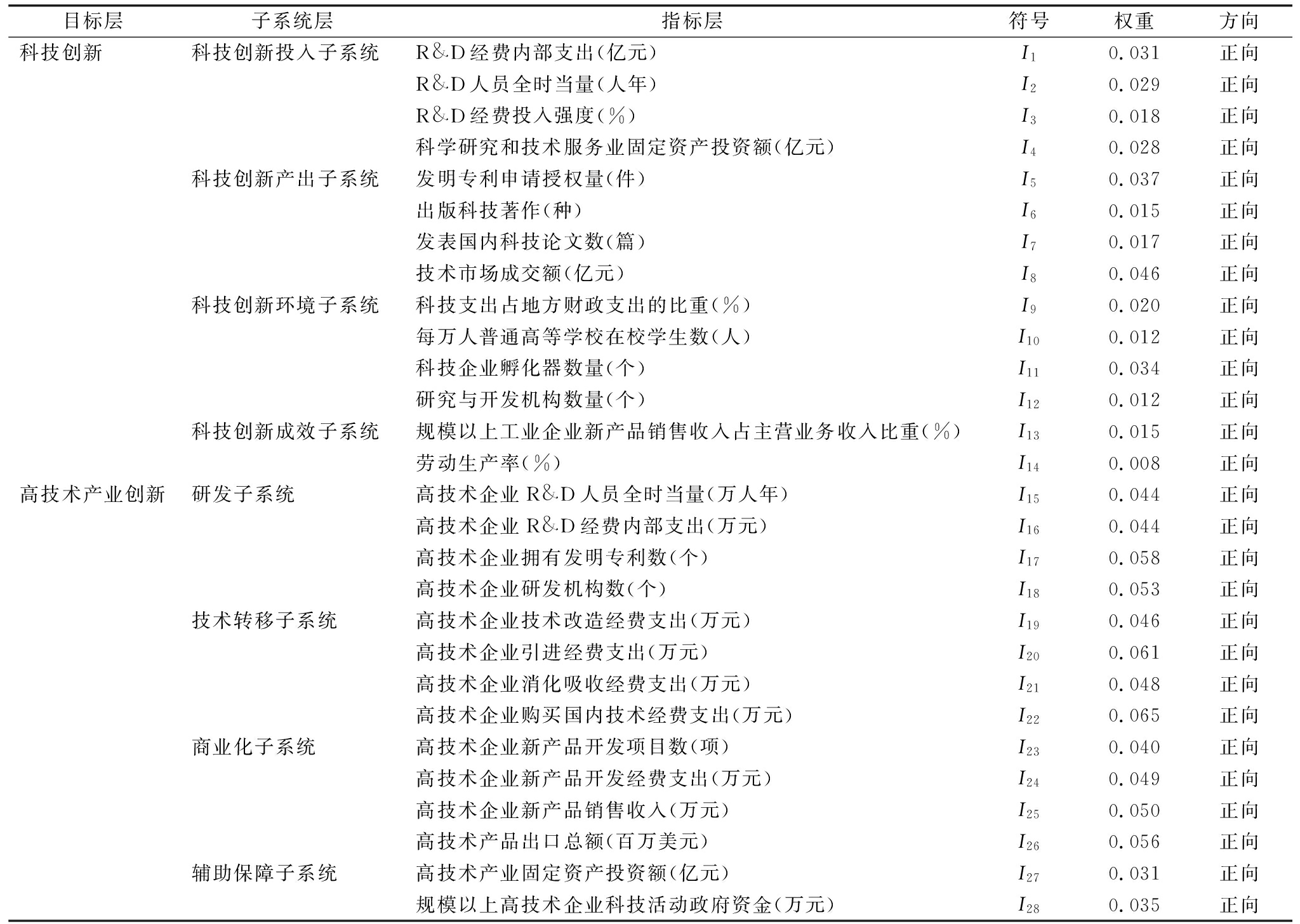

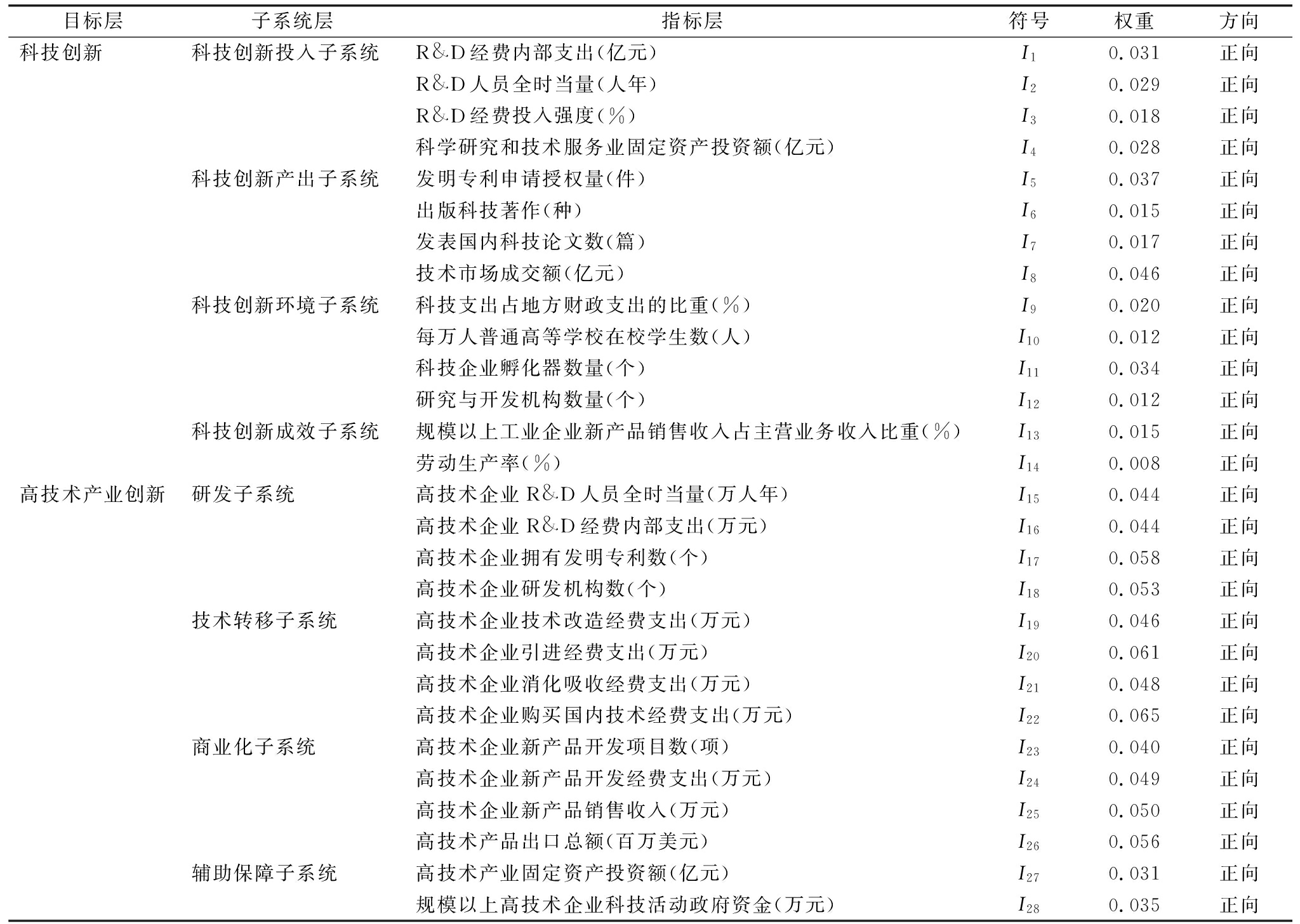

为测度科技创新和高技术产业创新耦合协调水平,本文分别构建科技创新和高技术产业创新评价指标体系,如表1所示。关于科技创新指标设计,国家统计局社会科技和文化产业统计司《中国创新指数研究》课题组从创新投入、创新产出、创新环境、创新成效4个方面评价我国科技创新能力[28],本文沿用这一做法,并参考谷斌等[29]以及杜江等[30]的研究选取相关评价指标。关于高技术产业创新指标设计,高技术产业创新包括知识生产、技术研发和成果转化的全过程,刘和东等[31-32]认为高技术产业创新系统可划分为研发、技术转移、商业化与辅助4个子系统,并重点从研发和商业化两个子系统对高技术产业创新系统“黑箱”进行解构。因此,本文主要参考上述研究构建高技术产业创新评价指标体系,并使用熵权法测度各指标权重。

表1 科技创新和高技术产业创新评价指标体系

Table 1 Evaluation indicator system of technology innovation and high-tech industry innovation

目标层子系统层指标层符号权重方向科技创新 科技创新投入子系统R&D经费内部支出(亿元)I10.031正向R&D人员全时当量(人年)I20.029正向R&D经费投入强度(%)I30.018正向科学研究和技术服务业固定资产投资额(亿元)I40.028正向科技创新产出子系统发明专利申请授权量(件)I50.037正向出版科技著作(种)I60.015正向发表国内科技论文数(篇)I70.017正向技术市场成交额(亿元)I80.046正向科技创新环境子系统科技支出占地方财政支出的比重(%)I90.020正向每万人普通高等学校在校学生数(人)I100.012正向科技企业孵化器数量(个)I110.034正向研究与开发机构数量(个)I120.012正向科技创新成效子系统规模以上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重(%)I130.015正向劳动生产率(%)I140.008正向高技术产业创新研发子系统高技术企业R&D人员全时当量(万人年)I150.044正向高技术企业R&D经费内部支出(万元)I160.044正向高技术企业拥有发明专利数(个)I170.058正向高技术企业研发机构数(个)I180.053正向技术转移子系统高技术企业技术改造经费支出(万元)I190.046正向高技术企业引进经费支出(万元)I200.061正向高技术企业消化吸收经费支出(万元)I210.048正向高技术企业购买国内技术经费支出(万元)I220.065正向商业化子系统高技术企业新产品开发项目数(项)I230.040正向高技术企业新产品开发经费支出(万元)I240.049正向高技术企业新产品销售收入(万元)I250.050正向高技术产品出口总额(百万美元)I260.056正向辅助保障子系统高技术产业固定资产投资额(亿元)I270.031正向规模以上高技术企业科技活动政府资金(万元)I280.035正向

3.2 研究方法

3.2.1 耦合协调度模型

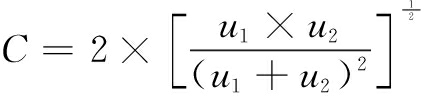

本文引入耦合协调度模型评价科技创新与高技术产业创新相互作用程度与协调发展水平,模型如下:

(1)

T=αu1+βu2

(2)

(3)

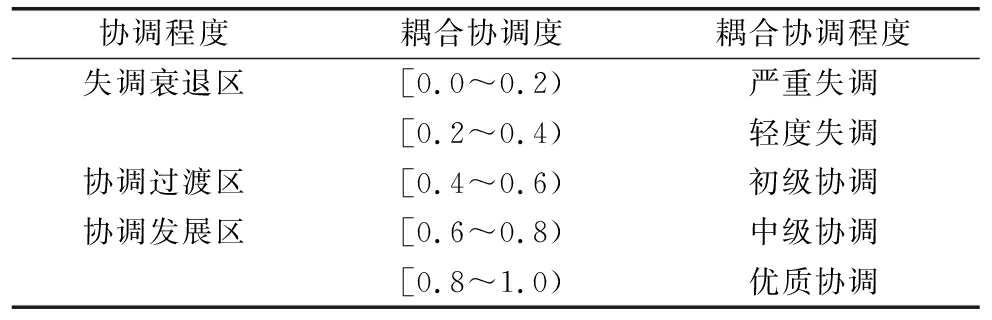

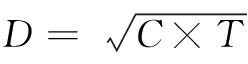

其中,u1、u2分别表示科技创新指数和高技术产业创新指数,C代表系统耦合度;T代表科技创新和高技术产业创新协调指数,α、β代表权重系数,且α+β=1。本文认为科技创新系统和高技术产业创新系统同等重要,故α、β均取值为0.5。D为科技创新和高技术产业创新耦合协调度,参考徐宗煌等[33]对耦合协调度的等级划分,将科技创新和高技术产业创新耦合协调度划分为3个级别5个类型,如表2所示。

表2 耦合协调度等级划分标准

Table 2 Classification standards of coupling coordination degree

协调程度耦合协调度耦合协调程度失调衰退区[0.0~0.2)严重失调[0.2~0.4)轻度失调协调过渡区[0.4~0.6)初级协调协调发展区[0.6~0.8)中级协调[0.8~1.0)优质协调

3.2.2 Dagum基尼系数

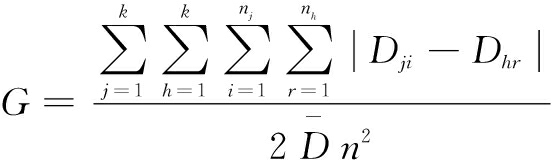

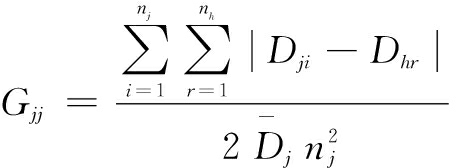

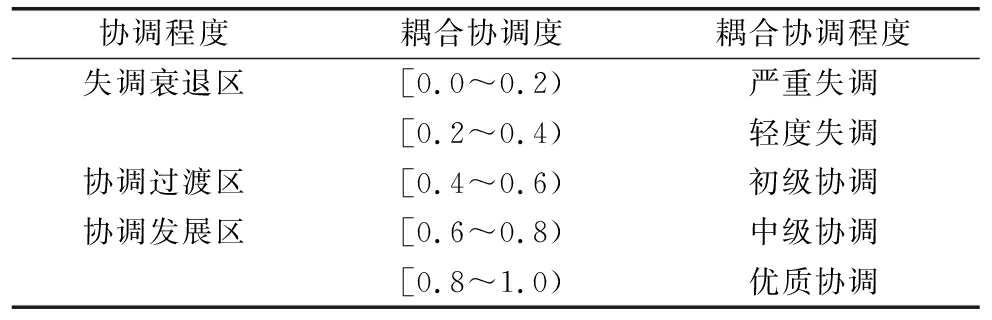

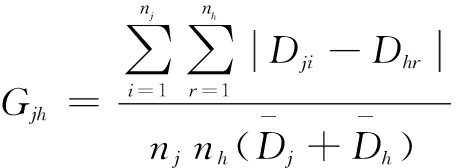

与传统Gini系数和泰尔指数方法相比,Dagum基尼系数能够将基尼系数按照子群分解,得到组内系数、组间系数和超变密度系数,可弥补无法考察数据交叉重叠的不足,以便更好地识别区域差距来源[34]。Dagum基尼系数构建方法如下:

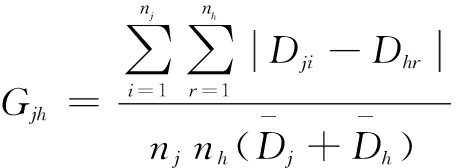

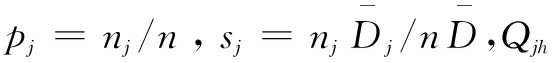

(4)

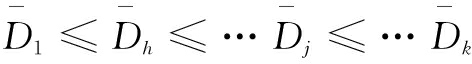

其中, 为全国科技创新和高技术产业创新耦合协调度的平均值,Dji、Dhr分别表示第j个地区、第h个地区内省份的耦合协调度;n表示省份数,k表示划分区域。在分解Dagum基尼系数前,首先需对耦合协调度进行排序:

为全国科技创新和高技术产业创新耦合协调度的平均值,Dji、Dhr分别表示第j个地区、第h个地区内省份的耦合协调度;n表示省份数,k表示划分区域。在分解Dagum基尼系数前,首先需对耦合协调度进行排序:

(5)

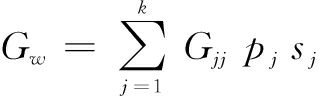

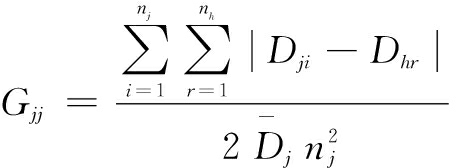

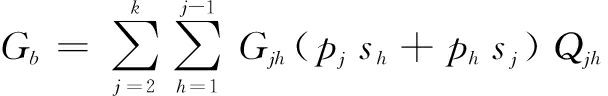

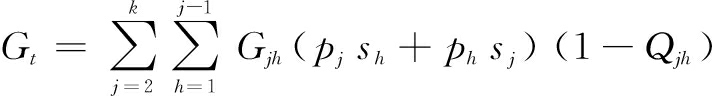

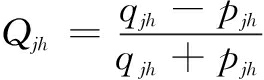

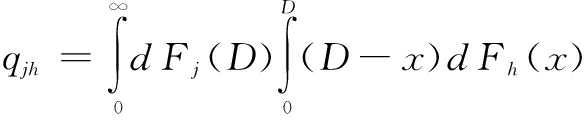

进一步地,将Dagum基尼系数划分为组内系数Gw、组间系数Gb和超变密度系数Gt,且Gw=Gb+Gt。Gw反映各区域内部水平差距、Gb反映各区域间水平差距,Gt反映各区域交叉重叠现象。假设Gjj表示j区域内基尼系数,Gjh表示j和h区域的区域间基尼系数。构建如下模型:

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

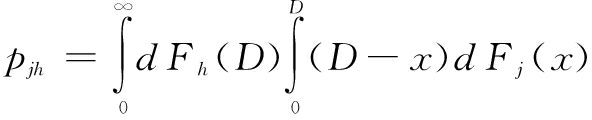

其中, 为j和h区域间单位耦合协调度的相对影响,qjh为区域间耦合协调度差值,pjh为超变一阶矩。

为j和h区域间单位耦合协调度的相对影响,qjh为区域间耦合协调度差值,pjh为超变一阶矩。

3.2.3 空间相关性模型

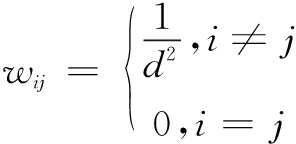

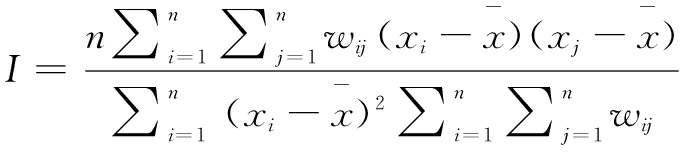

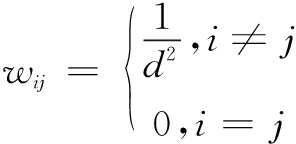

为进一步研究科技创新与高技术产业创新耦合协调度是否存在空间相关与集聚现象,本文采用Moran′s I进行分析。空间权重矩阵基于经纬度地理距离构建,省份间距离越远,说明权重越小,模型构建如下:

(14)

其中,wij为空间权重矩阵,d2为标准化后的省会城市间距离平方的倒数。

利用全局Moran′s I检验耦合协调度的全局自相关性,公式如下:

(15)

其中,n为本文选取的省份数量,xi、xj分别表示省份i和j的耦合协调度的观测值, 为平均值。全局莫兰指数统计量取值范围介于[-1,1]之间,小于0表示存在空间负相关性,越接近-1表示单元间属性差异越大;指数等于0表示不存在空间相关性(即随机分布),大于0表示存在空间正相关,越接近1说明单元属性关系越密切。

为平均值。全局莫兰指数统计量取值范围介于[-1,1]之间,小于0表示存在空间负相关性,越接近-1表示单元间属性差异越大;指数等于0表示不存在空间相关性(即随机分布),大于0表示存在空间正相关,越接近1说明单元属性关系越密切。

3.2.4 空间马尔科夫链

马尔科夫链被广泛应用于动态演进规律分析,其假设系统的下一状态由当前状态决定,若耦合协调度在t时期的状态为a,在t+1时期的状态为b,即:

P(Dt+1=b|Dt=a,Dt-1=m,…,D1=s)

=P(Dt+1=b|Dt=a)

(16)

耦合协调度由状态a转移到状态b的概率为:

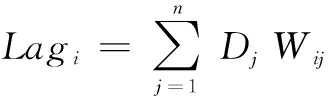

(17)

其中,nab表示研究期内t时期到t+1时期耦合协调度由状态a转移到状态b的省份数总和,na表示研究期内t时期耦合协调度为状态a的省份总数。本文将耦合协调度划分为k个等级,其转移概率Pab形成k×k的马尔科夫链转移概率矩阵。

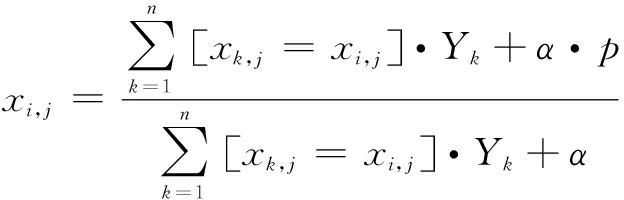

科技创新和高技术产业创新耦合协调度并非在空间上随机分布,其转移概率受空间相关性的影响。因此,引入空间滞后条件会产生k个k×k的转移概率矩阵。采用地理距离空间权重矩阵计算空间马尔科夫链,公式如下:

(18)

其中,Dj为省份j的观测值,Lagi为省份i的空间滞后值,n为省份数量。Wij代表省份i和省份j的空间关系,空间单元的滞后类型由空间滞后值确定。

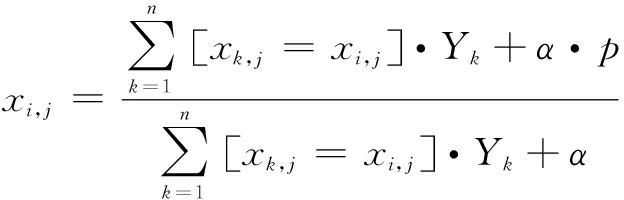

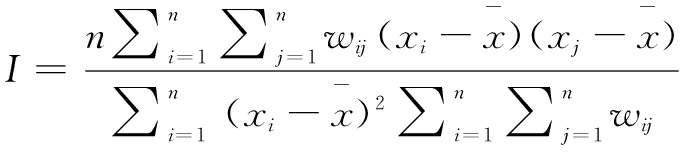

3.2.5 CatBoost算法

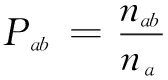

CatBoost是一种基于对称决策树的GBDT改进算法,其能够高效准确处理类别特征以及预测偏移问题,进而提高模型的泛化能力。CatBoost算法使用one-hot编码对低基数分类变量进行编码,使用指示符函数将分类特征的值映射到数值公式中[35],公式如下:

(19)

其中,xi,j表示特征j的第i类值,Yk表示标记值,p为添加的先验值,α(α>0)为权重参数,添加先验分布项有助于减少低频类别数据噪音。

3.3 数据来源

本文选取2012—2022年中国内地30个省、自治区、直辖市(以下简称省份)数据开展研究(西藏地区由于数据不全,未纳入统计)。为进行区域对比分析,按照中国地理分区标准将全国划分为华东、华南、华中、华北、东北、西北和西南七大地区。其中,华东地区包括山东、江苏、浙江、安徽、江西、福建、上海;华南地区包括广东、广西、海南;华中地区包括湖南、湖北、河南;华北地区包括河北、山西、内蒙古、北京、天津;东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江;西北地区包括甘肃、陕西、宁夏、青海、新疆;西南地区包括四川、重庆、贵州、云南。本文数据来源于相关年份《中国科技统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》《中国文化文物统计年鉴》《中国文化及相关产业统计年鉴》《中国统计年鉴》及EPS数据库,劳动生产率指标参照郑江淮等[36]的研究,以产出增加值除以就业人数表征,部分缺失数值和异常值利用线性插值法补齐。

4 科技创新与高技术产业创新耦合协调度分析

4.1 耦合协调度时序变化

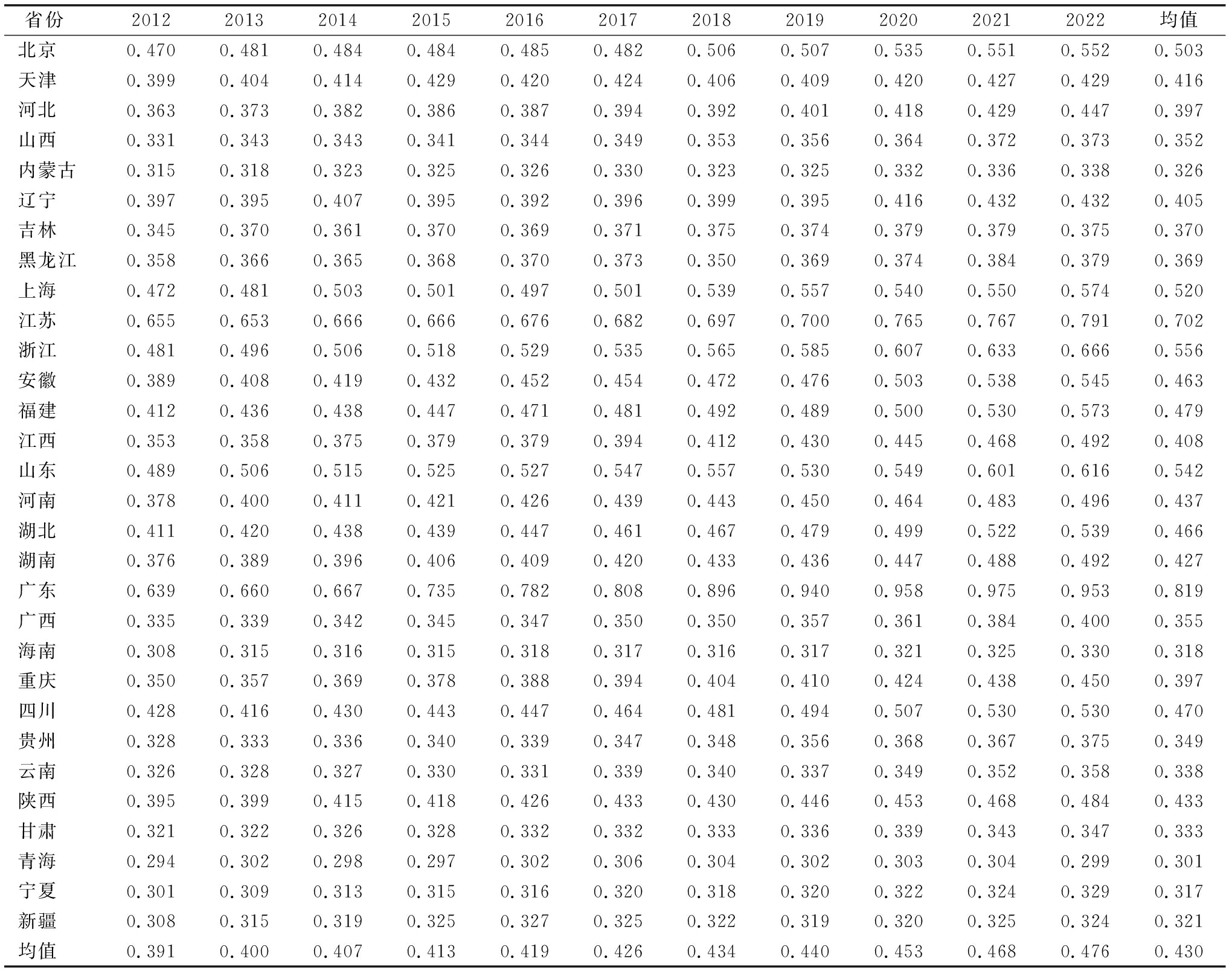

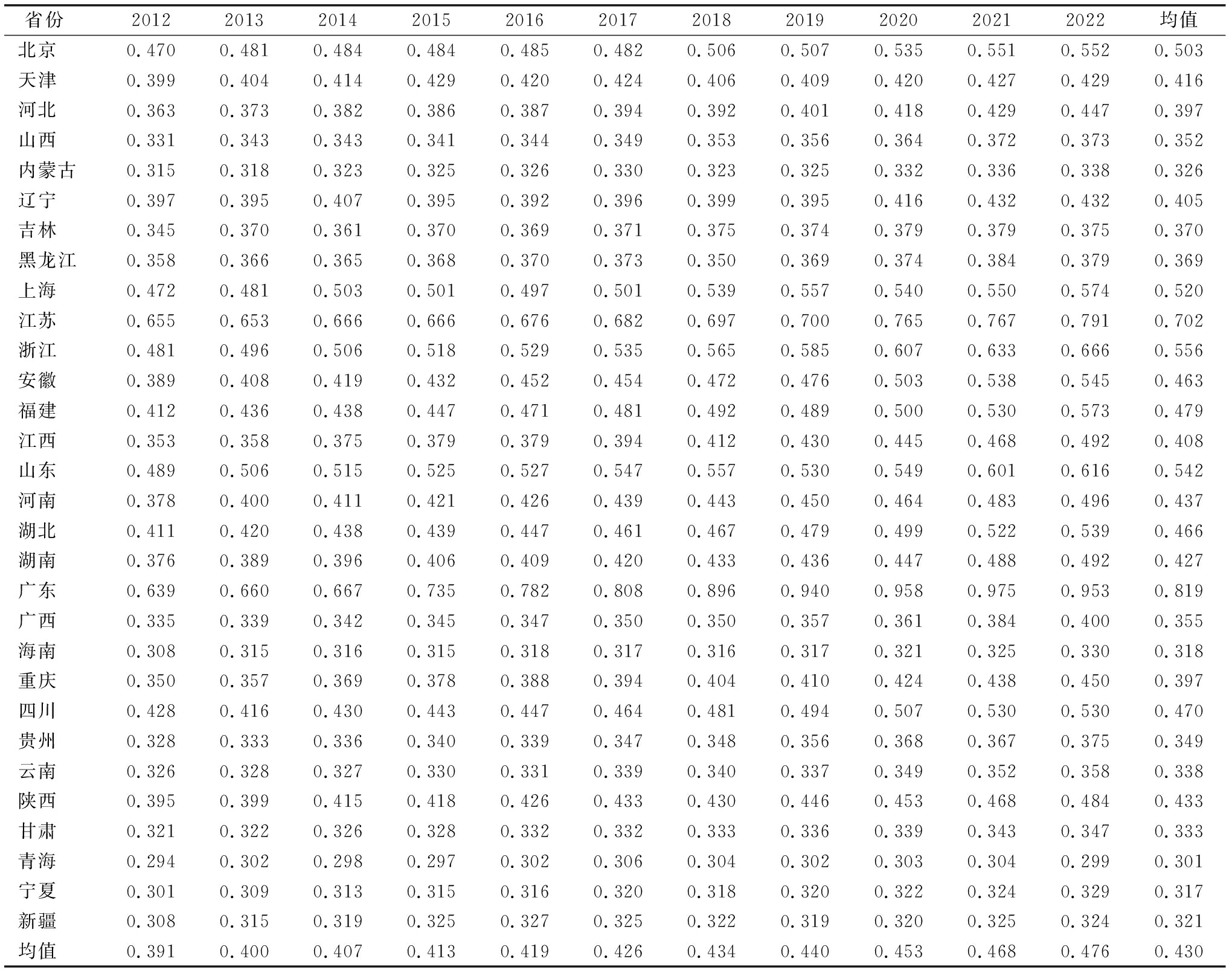

2012—2022年,中国内地30个省份科技创新和高技术产业创新耦合协调度如表3所示。总体来看,2012—2022年耦合协调度均值由0.391上升到0.430,呈现出逐年增长趋势,研究期内耦合协调程度由轻度失调状态转变为初级协调状态,表明我国科技创新与高技术产业创新融合水平正在不断加深。然而,虽然整体上科技创新和高技术产业创新初步实现良性互动、协同发展,但其协调互动水平仍有较大提升空间,创新成果转化为先进生产力和产业竞争力的进程较慢,技术市场发育滞后、科研与产业目标导向差异、资本短视倾向等问题仍需解决[5]。具体来看,2012—2022年各省份耦合协调度均呈明显上升趋势,研究期内各省份位次未发生明显改变,2022年各省份耦合协调度差距比2012年更明显,最高值省份和最低值省份的差距由0.361上升到0.654。这表明,领先地区依托完备的创新生态形成资源虹吸效应,而弱势地区可能受限于技术基础或政策支持不足,创新链与产业链融合发展相对缓慢。

表3 2012—2022年科技创新与高技术产业创新耦合协调度

Table 3 Coupling coordination degrees of technology innovation and high-tech industry innovation from 2012 to 2022

省份 20122013201420152016201720182019202020212022均值北京0.4700.4810.4840.4840.4850.4820.5060.5070.5350.5510.5520.503天津0.3990.4040.4140.4290.4200.4240.4060.4090.4200.4270.4290.416河北0.3630.3730.3820.3860.3870.3940.3920.4010.4180.4290.4470.397山西0.3310.3430.3430.3410.3440.3490.3530.3560.3640.3720.3730.352内蒙古0.3150.3180.3230.3250.3260.3300.3230.3250.3320.3360.3380.326辽宁0.3970.3950.4070.3950.3920.3960.3990.3950.4160.4320.4320.405吉林0.3450.3700.3610.3700.3690.3710.3750.3740.3790.3790.3750.370黑龙江0.3580.3660.3650.3680.3700.3730.3500.3690.3740.3840.3790.369上海0.4720.4810.5030.5010.4970.5010.5390.5570.5400.5500.5740.520江苏0.6550.6530.6660.6660.6760.6820.6970.7000.7650.7670.7910.702浙江0.4810.4960.5060.5180.5290.5350.5650.5850.6070.6330.6660.556安徽0.3890.4080.4190.4320.4520.4540.4720.4760.5030.5380.5450.463福建0.4120.4360.4380.4470.4710.4810.4920.4890.5000.5300.5730.479江西0.3530.3580.3750.3790.3790.3940.4120.4300.4450.4680.4920.408山东0.4890.5060.5150.5250.5270.5470.5570.5300.5490.6010.6160.542河南0.3780.4000.4110.4210.4260.4390.4430.4500.4640.4830.4960.437湖北0.4110.4200.4380.4390.4470.4610.4670.4790.4990.5220.5390.466湖南0.3760.3890.3960.4060.4090.4200.4330.4360.4470.4880.4920.427广东0.6390.6600.6670.7350.7820.8080.8960.9400.9580.9750.9530.819广西0.3350.3390.3420.3450.3470.3500.3500.3570.3610.3840.4000.355海南0.3080.3150.3160.3150.3180.3170.3160.3170.3210.3250.3300.318重庆0.3500.3570.3690.3780.3880.3940.4040.4100.4240.4380.4500.397四川0.4280.4160.4300.4430.4470.4640.4810.4940.5070.5300.5300.470贵州0.3280.3330.3360.3400.3390.3470.3480.3560.3680.3670.3750.349云南0.3260.3280.3270.3300.3310.3390.3400.3370.3490.3520.3580.338陕西0.3950.3990.4150.4180.4260.4330.4300.4460.4530.4680.4840.433甘肃0.3210.3220.3260.3280.3320.3320.3330.3360.3390.3430.3470.333青海0.2940.3020.2980.2970.3020.3060.3040.3020.3030.3040.2990.301宁夏0.3010.3090.3130.3150.3160.3200.3180.3200.3220.3240.3290.317新疆0.3080.3150.3190.3250.3270.3250.3220.3190.3200.3250.3240.321均值0.3910.4000.4070.4130.4190.4260.4340.4400.4530.4680.4760.430

从省份看,科技创新与高技术产业创新耦合协调度均值最高省份为广东,已经达到优质协调水平;江苏位居第二,均值达到中级协调水平;其次是浙江、山东、上海、北京,耦合协调度均值均超过0.5。可以看出,科技创新与高技术产业创新协调发展地区本身科技发展水平较高,同时也是高技术产业重点布局地区。这表明,要实现科技创新与高技术产业创新深度融合,首先要提升二者发展水平。以广东为例,广东区域创新综合能力已经连续8年排名全国第一,其高新技术企业数量位居全国首位,广东创新融合水平领先优势源于系统性创新生态的构建。耦合协调度最低省份为青海,其次为宁夏、海南、新疆、内蒙古和甘肃,耦合协调度均值低于0.4。究其原因,这些地区发展主要依靠其拥有的资源禀赋,科技发展水平较低,高技术产业较为薄弱,受限于技术供给断层、产业链配套缺失和人才流动壁垒等,容易陷入“低端锁定”困局。综合而言,当前绝大部分省份处于初级协调、轻度失调状态,虽然全部省份均已脱离严重失调状态,但多数地区仍未形成稳定的科技创新和产业创新协同机制,亟需完善二者动态适配的技术产业化体系。

2012—2022年,耦合协调度上升较快省份为广东,提升0.314,其余省份上升幅度均小于0.2;上升较慢省份为青海、新疆、黑龙江、海南、内蒙古、甘肃和宁夏,上升幅度均低于0.03。可以发现,耦合协调度基础越好,提升速度就越快,创新融合水平呈现出强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”。高协调度省份凭借充裕的研发投入、完善的产业生态和市场化机制等先发优势,形成“技术迭代—市场反馈”的正向循环,而低协调度省份受限于创新初始条件薄弱和创新回报较低。

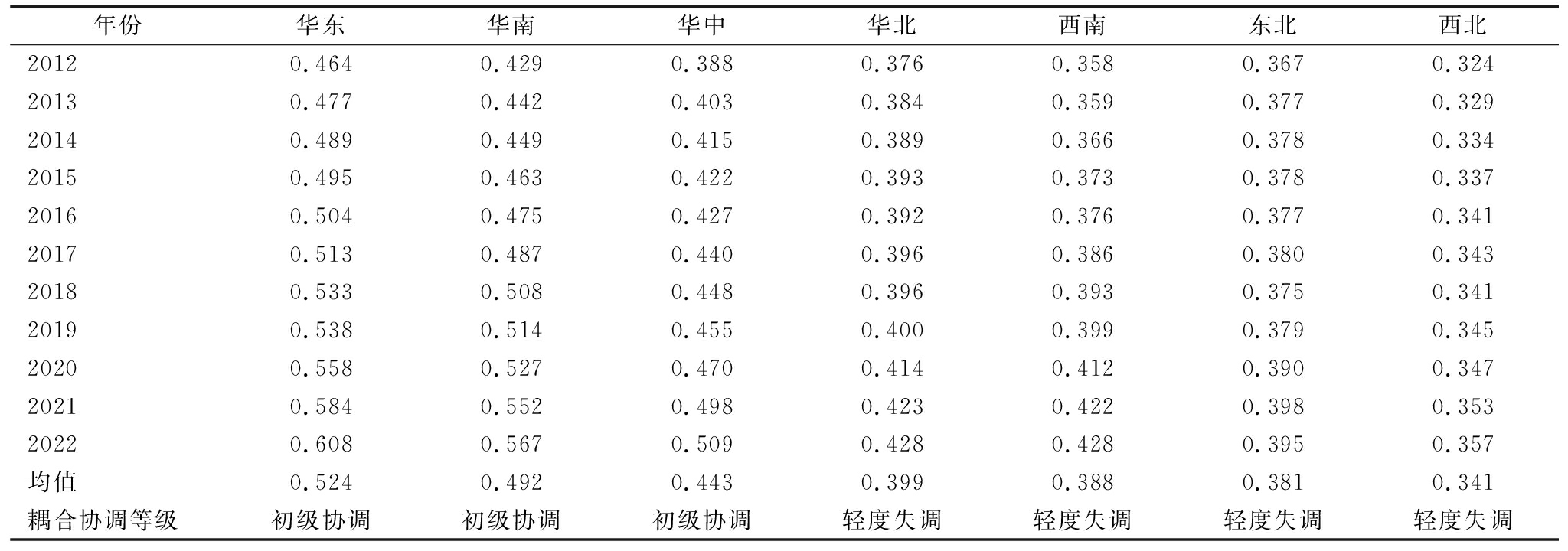

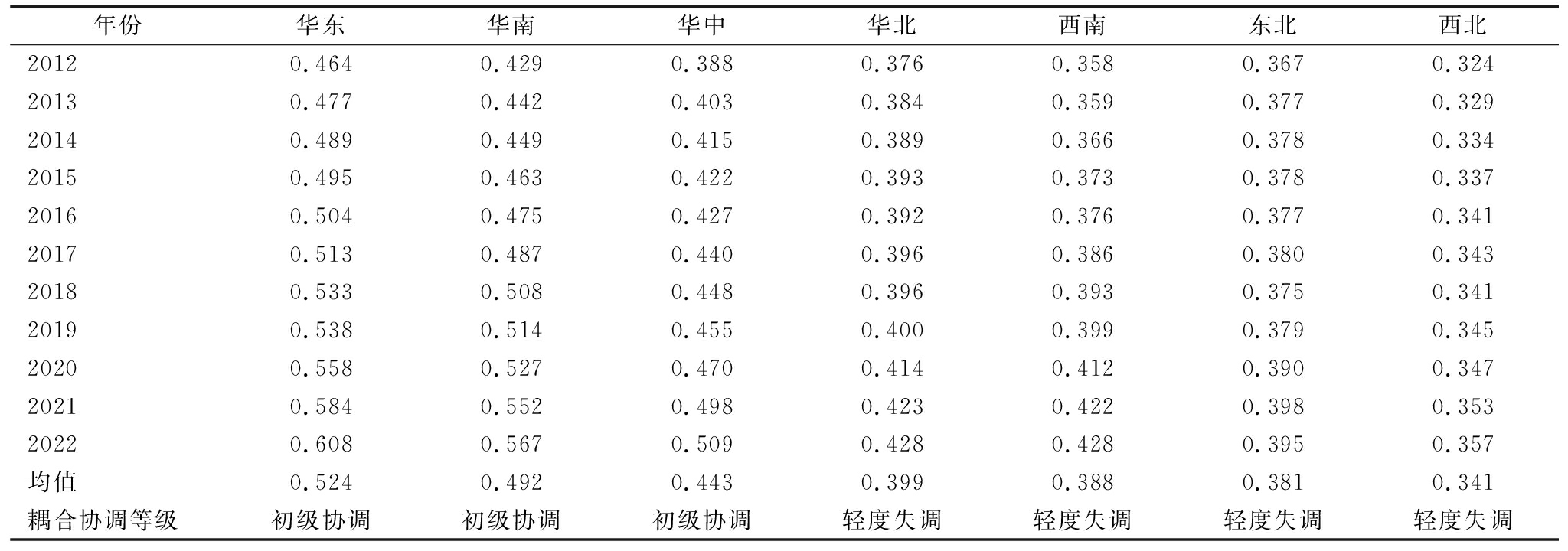

2012—2022年,七大地区科技创新和高技术产业创新耦合协调度如表4所示。各地区耦合协调度表现出“华东地区>华南地区>华中地区>华北地区>西南地区>东北地区>西北地区”的分布格局,华东地区、华南地区和华中地区总体呈现初级协调状态,其余地区处于轻度失调状态。这可能与地区高技术产业基础有关。根据科技部火炬中心数据,华东地区、华南地区高新技术企业数量在全国遥遥领先,且长三角G60科创走廊拥有全国七分之一的高新技术企业和超过五分之一的科创板上市企业,将打造千亿级科技创新地标;华中地区通过武汉东湖、长株潭国家自主创新示范区发展,在光电子、深海深地深空等领域形成创新链和产业链的深度融合;西北地区高新技术企业数量最少,缺乏资金、技术、人才支持,且以能源化工产业为主,主要依赖资源禀赋,科技创新难以对高技术产业创新起到良好的赋能作用,高技术产业发展也难以反哺科技创新。从变化趋势看,2012—2022年各地区耦合协调度大体呈上升趋势,华东地区上升最快,东北地区上升最慢。可能原因在于,东北地区传统工业企业占比较高,科技创新和成果转化链条尚未充分与高技术产业有效对接。

表4 2012—2022年各地区科技创新和高技术产业创新耦合协调度

Table 4 Coupling coordination degrees of regional technology innovation and high-tech industrial innovation from 2012 to 2022

年份华东华南华中华北西南东北西北20120.4640.4290.3880.3760.3580.3670.32420130.4770.4420.4030.3840.3590.3770.32920140.4890.4490.4150.3890.3660.3780.33420150.4950.4630.4220.3930.3730.3780.33720160.5040.4750.4270.3920.3760.3770.34120170.5130.4870.4400.3960.3860.3800.34320180.5330.5080.4480.3960.3930.3750.34120190.5380.5140.4550.4000.3990.3790.34520200.5580.5270.4700.4140.4120.3900.34720210.5840.5520.4980.4230.4220.3980.35320220.6080.5670.5090.4280.4280.3950.357均值0.5240.4920.4430.3990.3880.3810.341耦合协调等级初级协调初级协调初级协调轻度失调轻度失调轻度失调轻度失调

4.2 耦合协调度区域差异

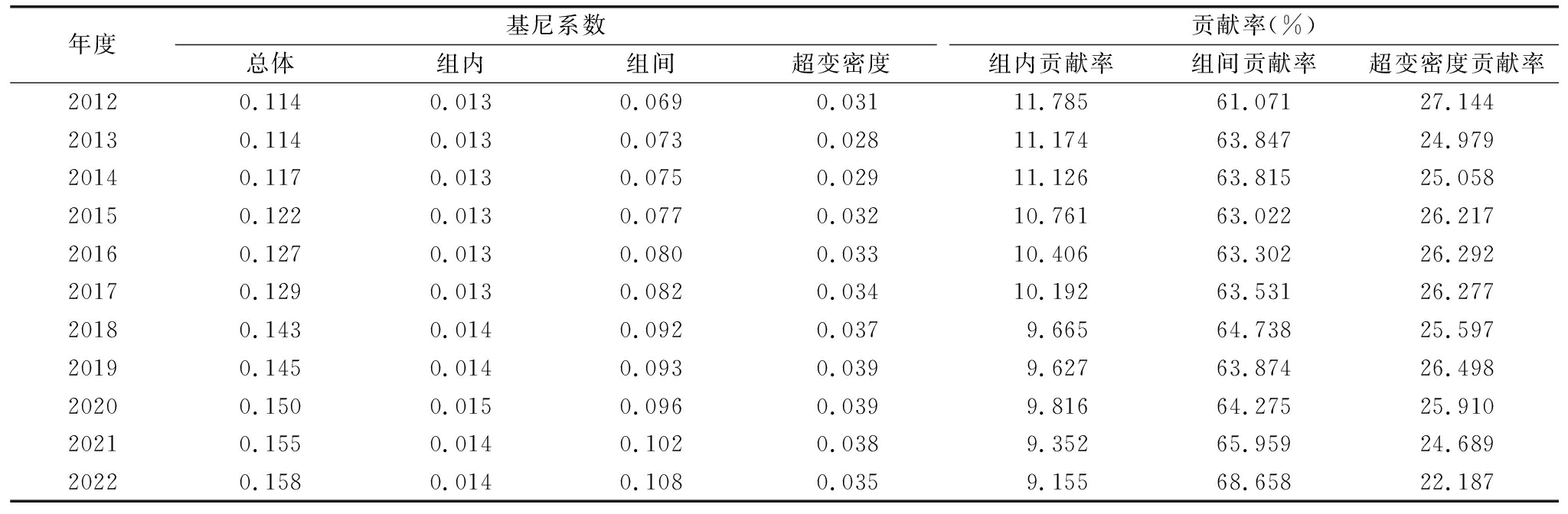

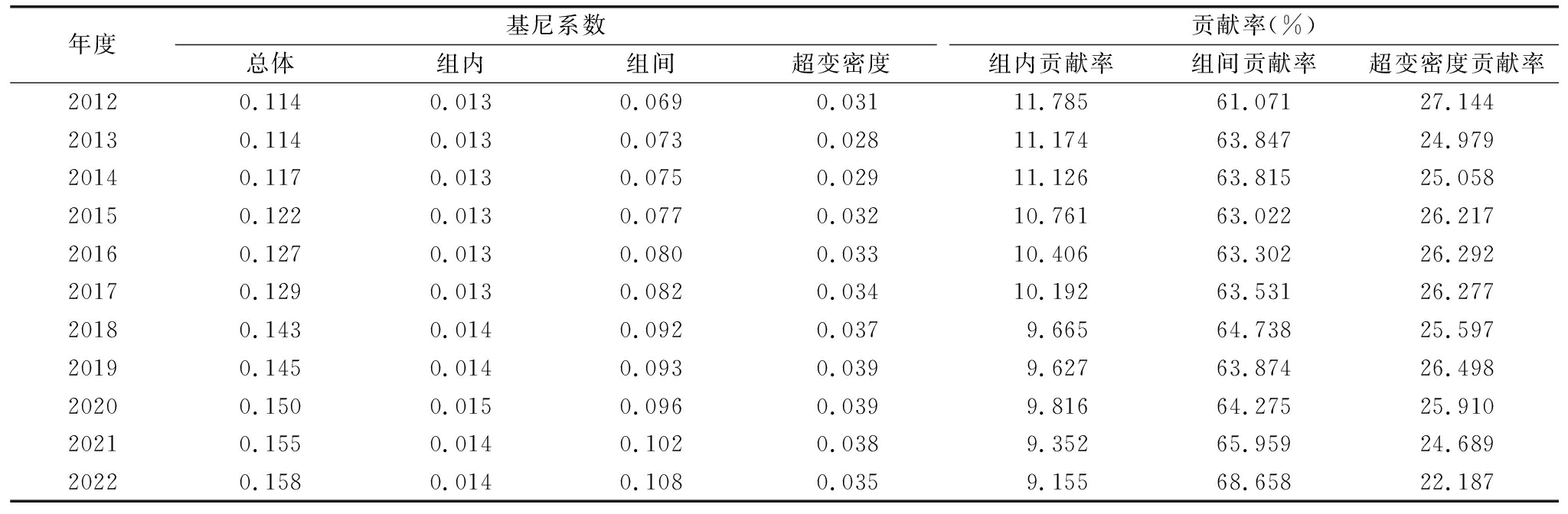

进一步剖析科技创新和高技术产业创新深度融合的地区差异特征,耦合协调度的Dagum基尼系数及分解结果如表5所示。2012—2022年,耦合协调度基尼系数总体呈上升趋势,表明我国科技创新和高技术产业创新融合水平地区差距正在持续扩大。研究期内,耦合协调度的组内基尼系数比较稳定且差值相对较小,组间基尼系数呈持续上升态势。可以看出,区域间差距大于区域内部差距,且这一现象越来越明显。原因可能在于,各区域间经济发展水平、科技创新资源、产业布局本身就存在较大差异,加之各区域发展重心、政策倾斜、资源流入等不同,随着时间变化,使得科技创新和高技术产业创新融合程度愈发表现出不均衡特征。超变密度基尼系数呈先升后降的波动趋势,变动幅度相对较小,表明各区域交叉影响变化不大。这是因为,当前我国跨区域创新联合体较少,其对科技创新与高技术产业创新融合的影响较弱。

表5 Dagum基尼系数及其贡献率

Table 5 Dagum Gini coefficients and its contribution rates

年度基尼系数总体组内组间超变密度贡献率(%)组内贡献率组间贡献率超变密度贡献率20120.1140.0130.0690.03111.78561.07127.14420130.1140.0130.0730.02811.17463.84724.97920140.1170.0130.0750.02911.12663.81525.05820150.1220.0130.0770.03210.76163.02226.21720160.1270.0130.0800.03310.40663.30226.29220170.1290.0130.0820.03410.19263.53126.27720180.1430.0140.0920.0379.66564.73825.59720190.1450.0140.0930.0399.62763.87426.49820200.1500.0150.0960.0399.81664.27525.91020210.1550.0140.1020.0389.35265.95924.68920220.1580.0140.1080.0359.15568.65822.187

从贡献率看,组间贡献率最高,超过60%,呈现出波动上升趋势,区域间差距是导致我国科技创新与高技术产业创新融合水平差距的最主要原因,且其影响程度正在不断增强。核心原因在于,“政策导向+市场选择”的双重极化效应使得人才、资本、技术等要素持续向高协调度区域集中,而中西部地区则处于创新资源劣势地位。组内贡献率最低,在10%左右,呈现出明显的下降趋势。可能原因在于协同创新政策取得一定成效,区域内部产学研创新联合更加紧密,但对改善全国整体差距的作用较小。超变密度贡献率呈波动下降趋势,表明技术扩散、产业转移等区域间交互作用对差距的贡献减弱。

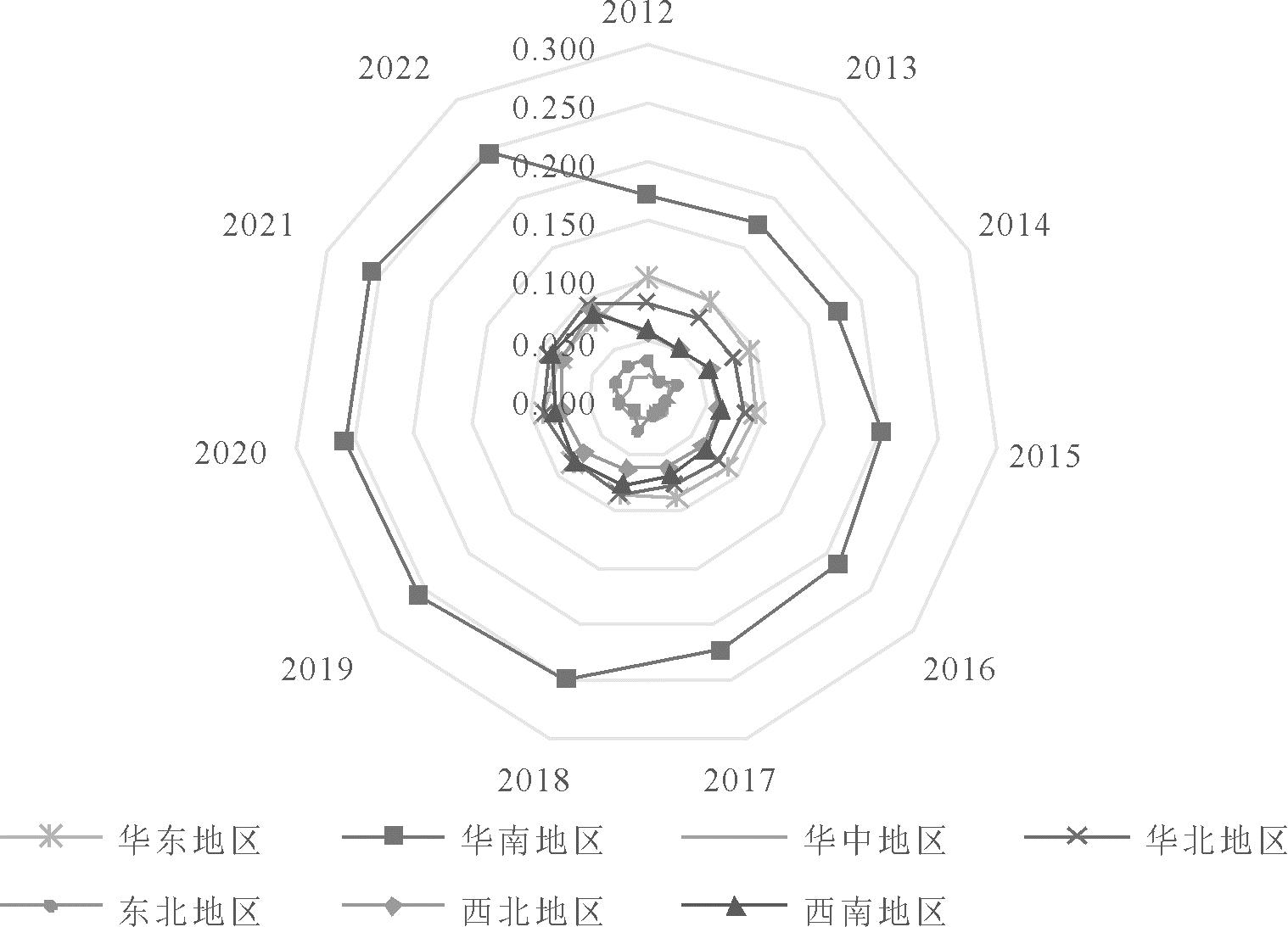

各区域组内基尼系数分解结果如图1所示。2012—2022年,各区域组内基尼系数的位次和数值变化幅度较小,华南地区内部不均衡现象远高于其它地区,可能原因在于广东科技创新水平和高技术产业发展水平远高于广西和海南;其次是华东、华北、西南、西北地区,组内基尼系数在0.05~0.1之间;东北地区和华中地区内部差距最小,组内基尼系数基本处于0.05以下。可见,一方面,区域内部存在合理差异,应培育区域内部创新高地,并构建“反哺”机制;另一方面,应在区域内部实现功能互补和动态均衡,通过制度设计确保创新要素在区域内充分流动,提高整体创新融合效率。

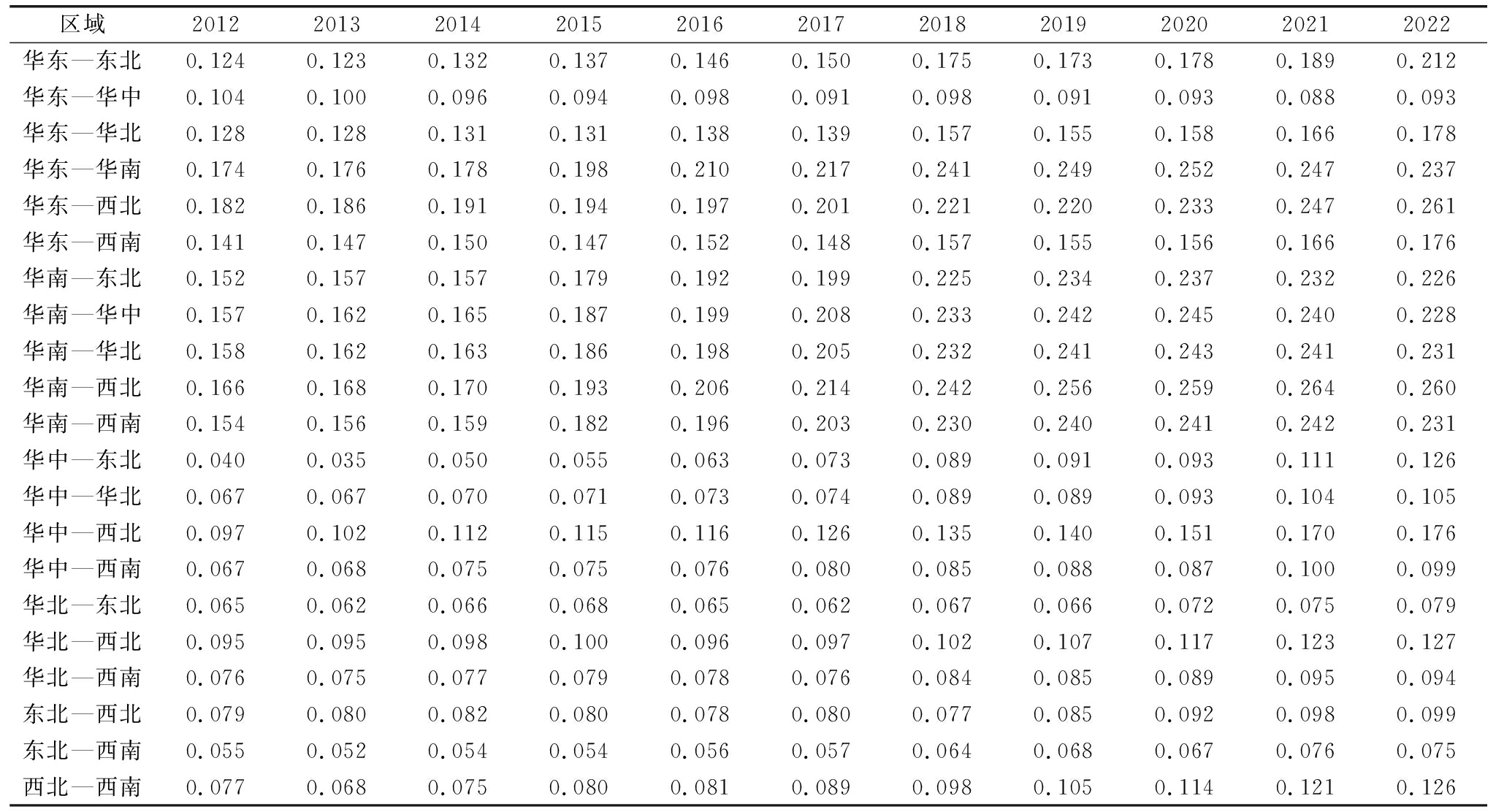

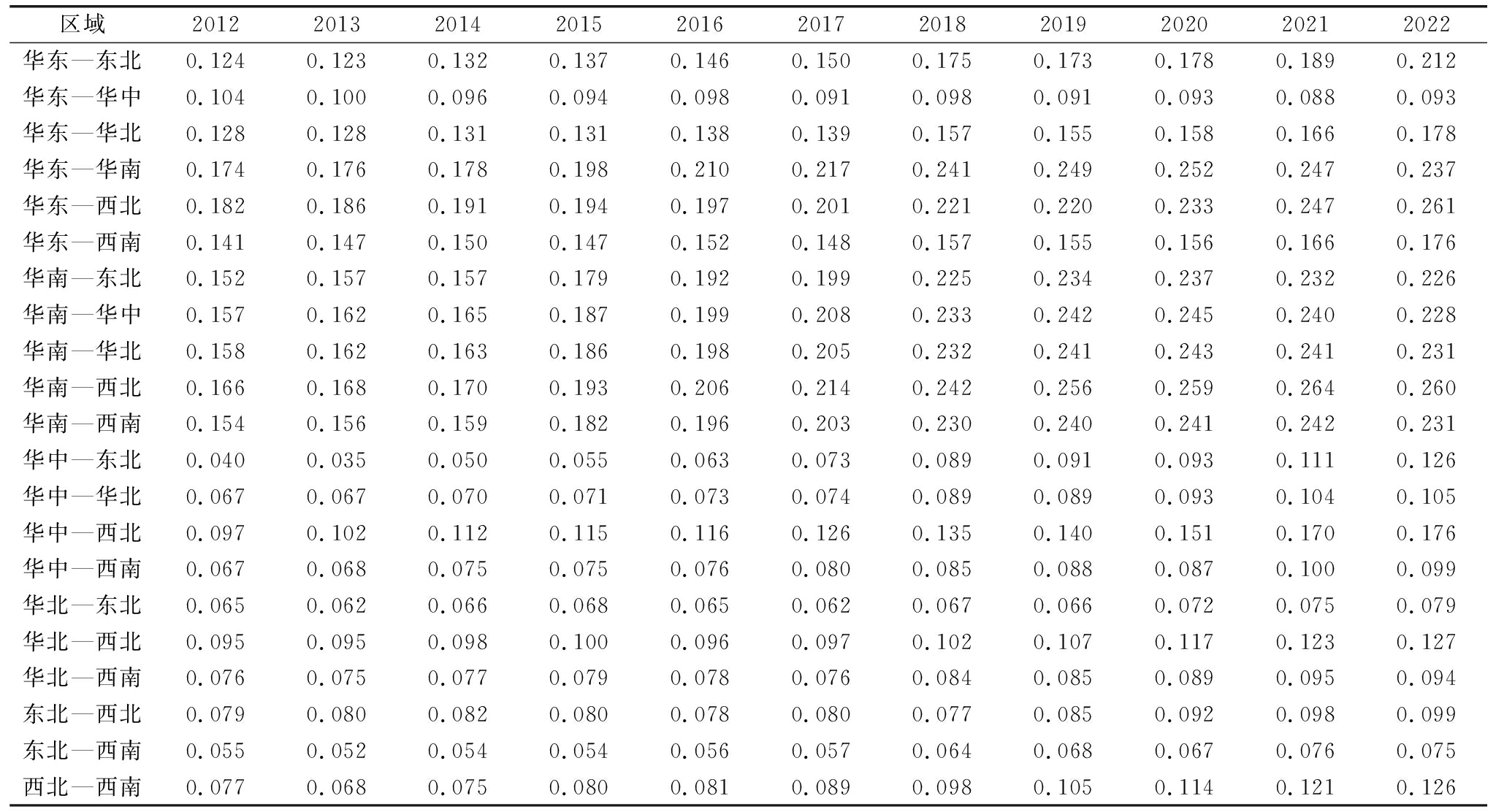

各区域之间的组间基尼系数见表6。2012—2022年,除华东—华中地区之间的差距呈缩小趋势外,其它地区间差距均呈扩大趋势,核心原因在于创新资源分布的极化效应。相对而言,科技创新和高技术产业创新融合水平差距最大的是华南—西北,华南地区依托全国科技发展水平和高技术产业基础水平最好的广东省形成创新极,而西北地区研发能力不足、产业相对低端。东北—西南、华北—东北差距相对较小,可能原因在于:一方面,华北与东北产业发展类型较为相近,华北地区和东北地区制造业基础较好,且这些地区在地缘上相近,交流合作频率更高;另一方面,在“三线建设”时期,西南地区为东北核心产业内迁的主要接收地,导致两地产业结构较为较近,随着西南城市群的崛起,两地经济发展差距逐渐缩小,在经济基础和产业基础都相近情况下,东北—西南科技创新与高技术产业创新融合水平也较为接近。从变化幅度看,华南—西北、华东—东北、华中—东北之间差距扩大程度较高,北方地区创新协同亟待突破,需从制度创新、要素配置和区域协同等多维度破局。

表6 各区域组间基尼系数

Table 6 Gini coefficients among regional groups

区域20122013201420152016201720182019202020212022华东—东北0.1240.1230.1320.1370.1460.1500.1750.1730.1780.1890.212华东—华中0.1040.1000.0960.0940.0980.0910.0980.0910.0930.0880.093华东—华北0.1280.1280.1310.1310.1380.1390.1570.1550.1580.1660.178华东—华南0.1740.1760.1780.1980.2100.2170.2410.2490.2520.2470.237华东—西北0.1820.1860.1910.1940.1970.2010.2210.2200.2330.2470.261华东—西南0.1410.1470.1500.1470.1520.1480.1570.1550.1560.1660.176华南—东北0.1520.1570.1570.1790.1920.1990.2250.2340.2370.2320.226华南—华中0.1570.1620.1650.1870.1990.2080.2330.2420.2450.2400.228华南—华北0.1580.1620.1630.1860.1980.2050.2320.2410.2430.2410.231华南—西北0.1660.1680.1700.1930.2060.2140.2420.2560.2590.2640.260华南—西南0.1540.1560.1590.1820.1960.2030.2300.2400.2410.2420.231华中—东北0.0400.0350.0500.0550.0630.0730.0890.0910.0930.1110.126华中—华北0.0670.0670.0700.0710.0730.0740.0890.0890.0930.1040.105华中—西北0.0970.1020.1120.1150.1160.1260.1350.1400.1510.1700.176华中—西南0.0670.0680.0750.0750.0760.0800.0850.0880.0870.1000.099华北—东北0.0650.0620.0660.0680.0650.0620.0670.0660.0720.0750.079华北—西北0.0950.0950.0980.1000.0960.0970.1020.1070.1170.1230.127华北—西南0.0760.0750.0770.0790.0780.0760.0840.0850.0890.0950.094东北—西北0.0790.0800.0820.0800.0780.0800.0770.0850.0920.0980.099东北—西南0.0550.0520.0540.0540.0560.0570.0640.0680.0670.0760.075西北—西南0.0770.0680.0750.0800.0810.0890.0980.1050.1140.1210.126

4.3 耦合协调度空间特征分析

4.3.1 空间相关性分析

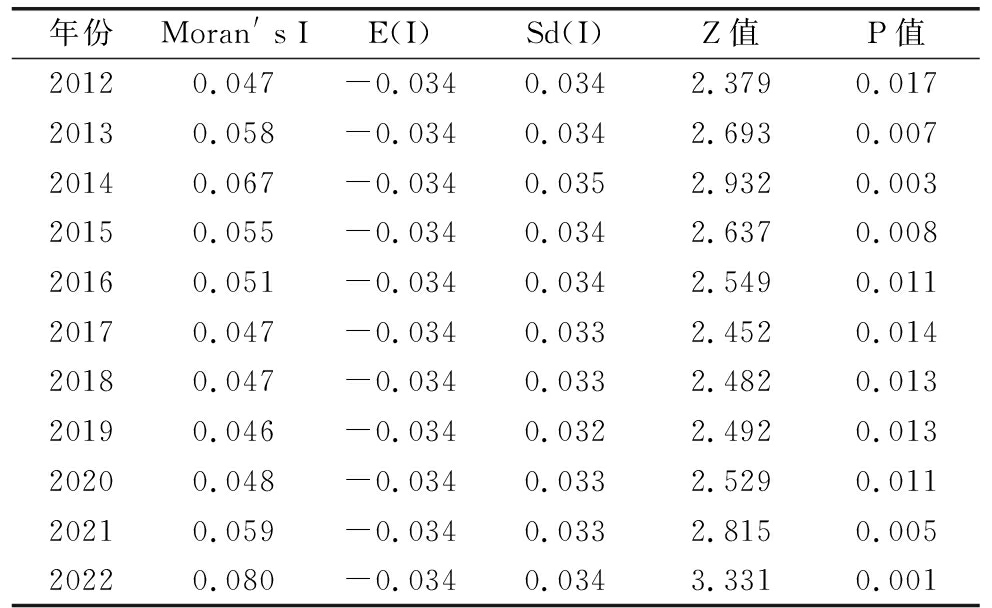

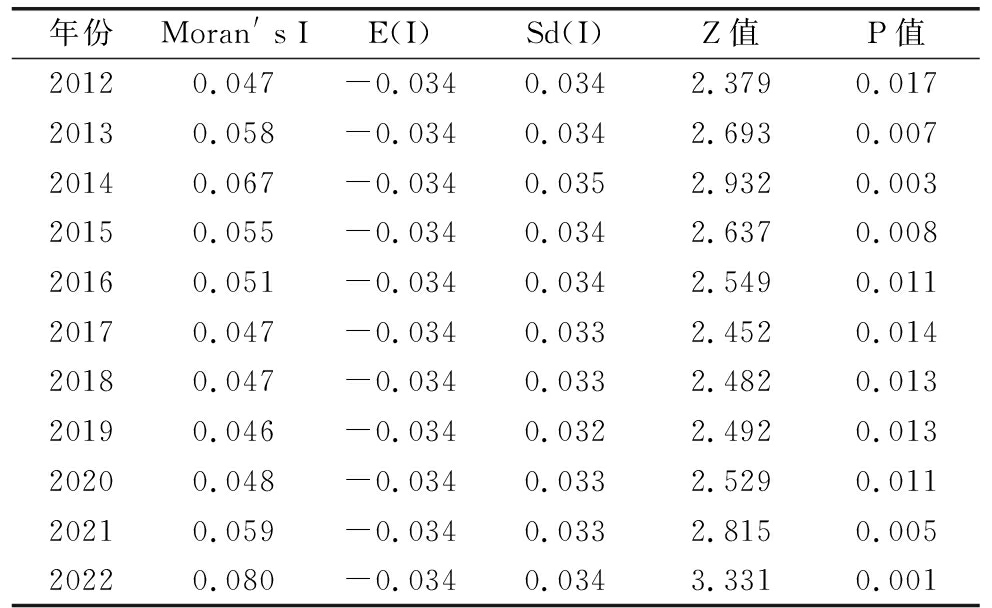

为进一步挖掘科技创新和高技术产业创新融合水平的地理空间相关性,采用全局Moran′s I指数进行检验,结果如表7所示。2012—2022年每年Moran′s I系数均比较显著,通过空间相关性检验,且Moran′s I系数大于0,说明各地区耦合协调度之间存在空间正自相关性。Moran′s I的值呈波动上升趋势,2022年较2012年空间集聚效应有所增强。这说明,各地区科技创新和高技术产业创新深度融合关联性有所提升,地区之间科技创新与高技术产业创新协同发展不断深化。

表7 2012—2022年耦合协调度全局Moran′s I指数检验结果

Table 7 Test results of global Moran′s I of coupling coordination degrees from 2012 to 2022

年份Moran'sIE(I)Sd(I)Z值P值20120.047-0.0340.0342.3790.01720130.058-0.0340.0342.6930.00720140.067-0.0340.0352.9320.00320150.055-0.0340.0342.6370.00820160.051-0.0340.0342.5490.01120170.047-0.0340.0332.4520.01420180.047-0.0340.0332.4820.01320190.046-0.0340.0322.4920.01320200.048-0.0340.0332.5290.01120210.059-0.0340.0332.8150.00520220.080-0.0340.0343.3310.001

4.3.2 空间格局演化分析

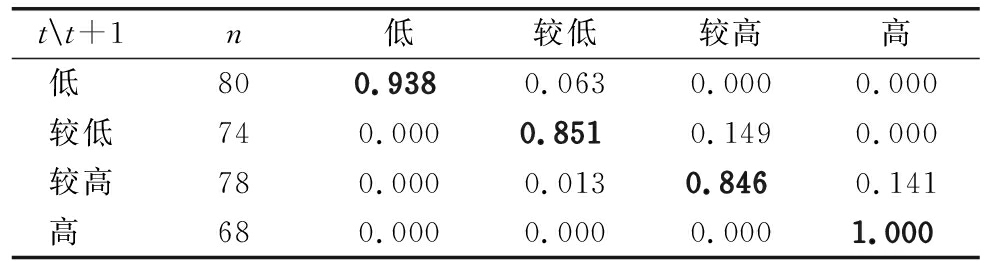

为更细致地揭示耦合协调水平差距及动态演变规律,采用四分位法将耦合协调度划分为低、较低、较高和高4种类型,构建马尔科夫转移概率矩阵,剖析耦合协调度在不同类型之间的转移概率和方向。

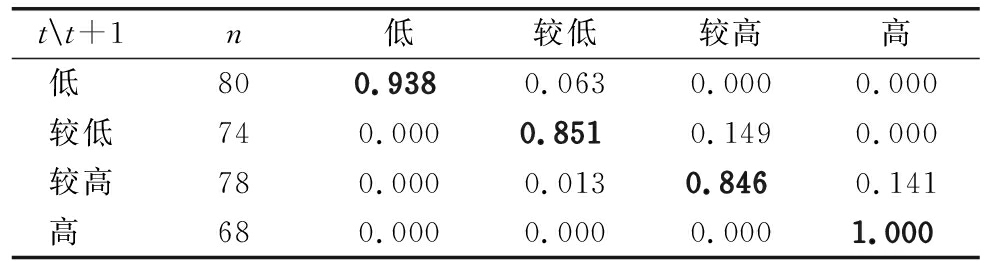

根据表8,马尔科夫链转移概率矩阵对角线上的概率明显高于非对角线上的概率,对角线上的概率均超过0.8,说明科技创新和高技术产业创新耦合协调度类型存在较强的路径依赖性,各省份倾向于保持自身状态不变,创新融合存在显著的“技术—产业”协同锁定效应。除对角线上以及对角线邻侧概率可能不为0之外,表内其余数值均为0,表明4种类型仅会向相邻类型转移,跨类型转移概率较低,科技创新与高技术产业创新深度融合是一个循序渐进的过程,未出现跃升或骤降。原因在于,创新融合路径存在刚性约束,后发省份无法忽视产业基础而直接布局前沿领域,全国创新链产业链融合遵循渐进式发展规律。然而,这种渐进式升级也暴露出后发省份的困境,即中西部地区将面临创新要素积累不足、技术商业化周期长的双重挑战。对角线右邻侧概率基本高于左邻侧概率,说明耦合协调度倾向于向更好的类型发生转移,这也印证了当前我国科技创新和高技术产业创新融合程度正在加深。

表8 传统马尔科夫链转移概率矩阵

Table 8 Traditional Markov chain transition probability matrix

t\t+1n低较低较高高低 800.9380.0630.0000.000较低740.0000.8510.1490.000较高780.0000.0130.8460.141高 680.0000.0000.0001.000

高值区省份维持自身类型不变的概率达到1.000,也即高值区省份更能保持科技创新和高技术产业创新协调发展、互相促进的良好状态,通过技术与产业链优势强化创新融合。低值区省份维持自身类型不变的概率为0.938,表明对于融合水平较低的地区而言,科技创新和高技术产业创新脱节状态难以在短时间内得到明显改善。相对而言,低类型、高类型状态存在更高的转移惰性,中间较低、较高类型状态转移可能性更高,中间状态省份创新生态系统尚未形成刚性结构壁垒,且往往处于“传统产业升级+新兴产业培育”叠加期,从而形成独特的窗口机遇。

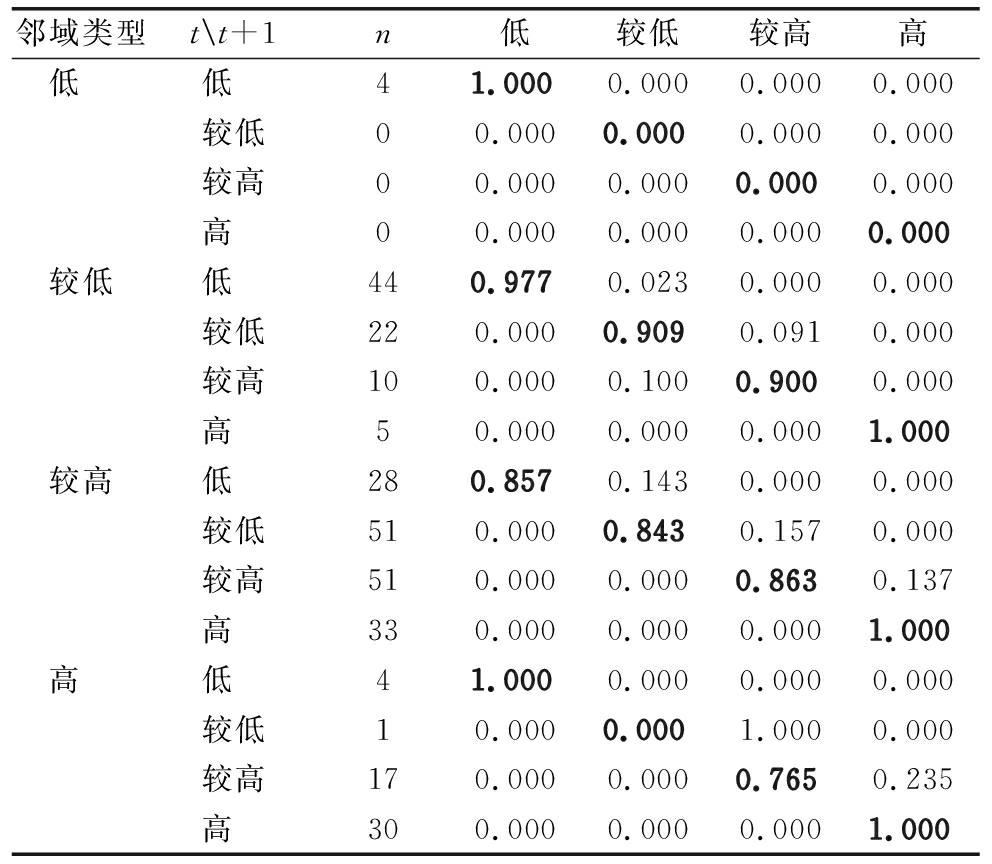

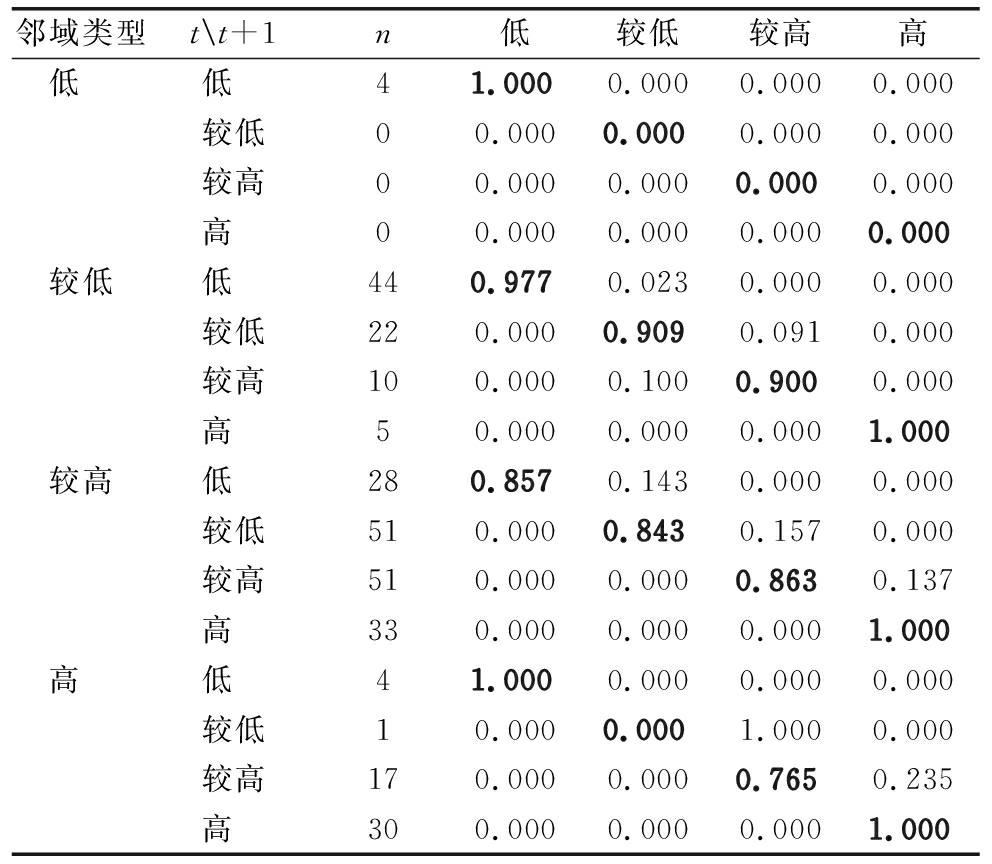

事实上,各省份科技创新和高技术产业创新融合水平变化不仅依赖于自身基础条件及资源要素投入,也与邻近地区要素流动、交流合作密切相关。基于此,进一步采用空间马尔科夫链转移概率矩阵进行分析。根据表9可知,当领域类型不同时,空间马尔科夫链转移概率矩阵的值与传统马尔科夫链转移概率矩阵的值存在明显差异。总体来看,对角线上概率值依然最高。当邻域类型为低类型时,与之相邻的低类型省份不发生转移的概率为1,低类型省份间的“创新孤岛”效应进一步强化了技术扩散壁垒。当邻域类型为较低类型时,各类型省份保持自身状态不变的概率在0.9以上,说明科技创新和高技术产业创新融合水平较低区域难以打破低端空间锁定效应。当邻域类型为较高类型时,较高类型、较低类型、低类型保持自身不变的概率降到0.9以下,且这一类型对角线右邻侧概率有明显提升,表明较高类型省份与较低类型省份相比,其对周围省份的耦合协调水平存在明显的正向带动作用。可能原因在于,当科技创新与高技术产业创新融合水平较高时,较高能级区域会通过技术溢出与产业链延伸形成辐射效应,区域互动的“虹吸—溢出”作用初显。当邻域类型为高类型时,低类型、高类型省份保持自身状态不变的概率为1.000。相较于邻域是其它类型时,此时较高类型、较低类型省份向更好类型转移概率达到最大,较低类型向较高类型转移概率达到1.000,这得益于政策协同引导与市场机制的双重驱动。综上可以发现,周围省份科技创新和高技术产业创新融合程度越高,越容易带动自身融合程度提升。当高类型省份作为邻域时,通过创新融合的“中心—外围”结构,将显著释放对周边中间类型省份的创新融合辐射效应,进而形成“创新溢出红利”。

表9 空间马尔科夫链转移概率矩阵

Table 9 Spatial Markov chain transition probability matrix

邻域类型t\t+1n低较低较高高低 低 41.0000.0000.0000.000较低00.0000.0000.0000.000较高00.0000.0000.0000.000高 00.0000.0000.0000.000较低低 440.9770.0230.0000.000较低220.0000.9090.0910.000较高100.0000.1000.9000.000高 50.0000.0000.0001.000较高低 280.8570.1430.0000.000较低510.0000.8430.1570.000较高510.0000.0000.8630.137高 330.0000.0000.0001.000高 低 41.0000.0000.0000.000较低10.0000.0001.0000.000较高170.0000.0000.7650.235高 300.0000.0000.0001.000

4.4 耦合协调度驱动因素

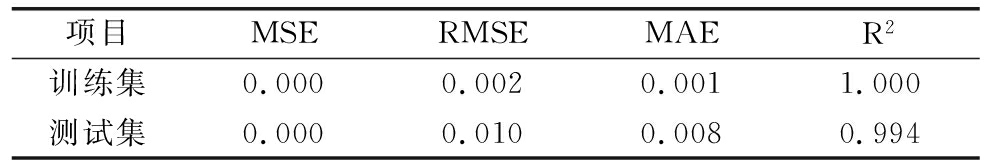

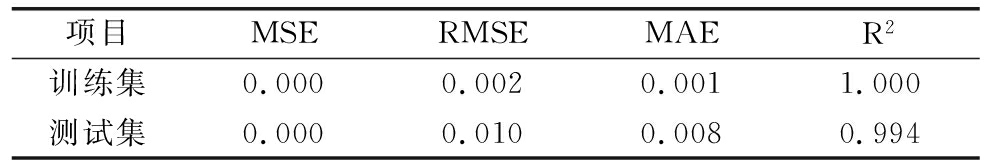

进一步,识别科技创新与高技术产业创新的驱动因素,参考徐宗煌等[33]的做法,用CatBoost算法检验各指标对耦合协调度的重要性。对CatBoost算法的性能表现进行判断,均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)越接近0越好。根据表10,CatBoost算法在训练集和测试集的MSE、RMSE、MAE均几乎为0,表明模型在训练数据上实现较高拟合度,具备较好的预测能力。R2在训练集上达到1,意味着模型在训练集上实现高度拟合。测试集上的R2值为0.994,非常接近1,表明模型在测试集上的预测结果与实际值高度相关,说明模型具有优异的泛化能力。

表10 CatBoost算法性能表现

Table 10 Performance of CatBoost

项目MSERMSEMAER2训练集0.0000.0020.0011.000测试集0.0000.0100.0080.994

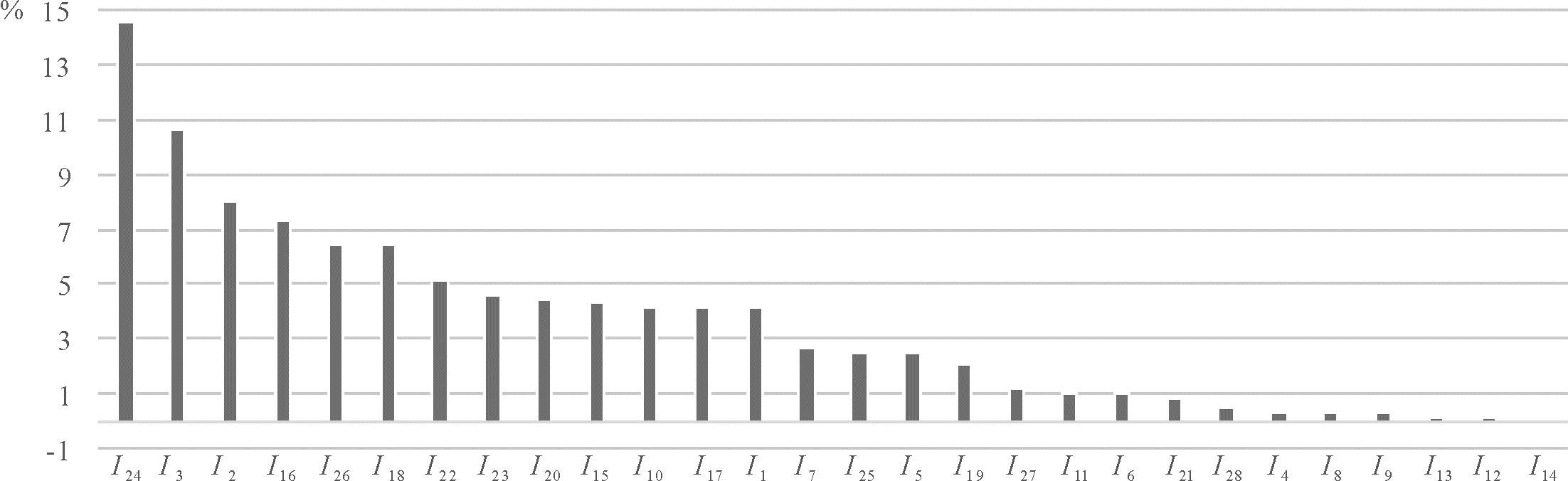

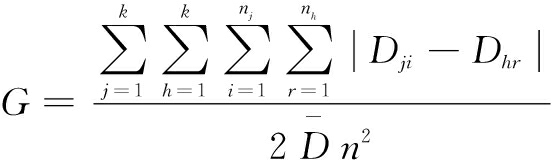

图2为各指标特征重要性。高技术企业新产品开发经费支出(I24)是我国科技创新和高技术产业创新耦合协调的最主要驱动因素,占比为14.539%,其后排序前十的指标分别为R&D经费投入强度(I3,10.657%)、R&D人员全时当量(I2,7.971%)、高技术企业R&D经费内部支出(I16,7.284%)、高技术产品出口总额(I26,6.457%)、高技术企业研发机构数(I18,6.446%)、高技术企业购买国内技术经费支出(I22,5.091%)、高技术企业新产品开发项目数(I23,4.583%)、高技术企业引进经费支出(I20,4.445%)、高技术企业R&D人员全时当量(I15,4.348%)。在排名前十的指标中,来自高技术产业创新系统的指标达到8个,我国科技创新与高技术产业创新耦合协调核心动能呈现市场导向型、企业主体地位凸显的显著特征,科技创新系统指标相对较弱,暴露出基础研究与应用研究衔接不足的短板。这种“市场强、基础弱”的结构本质上是由创新政策“轻基础、重应用”的导向以及当前科技创新考核机制所致,长此以往或将导致原始创新能力薄弱,加剧关键核心技术“卡脖子”风险。

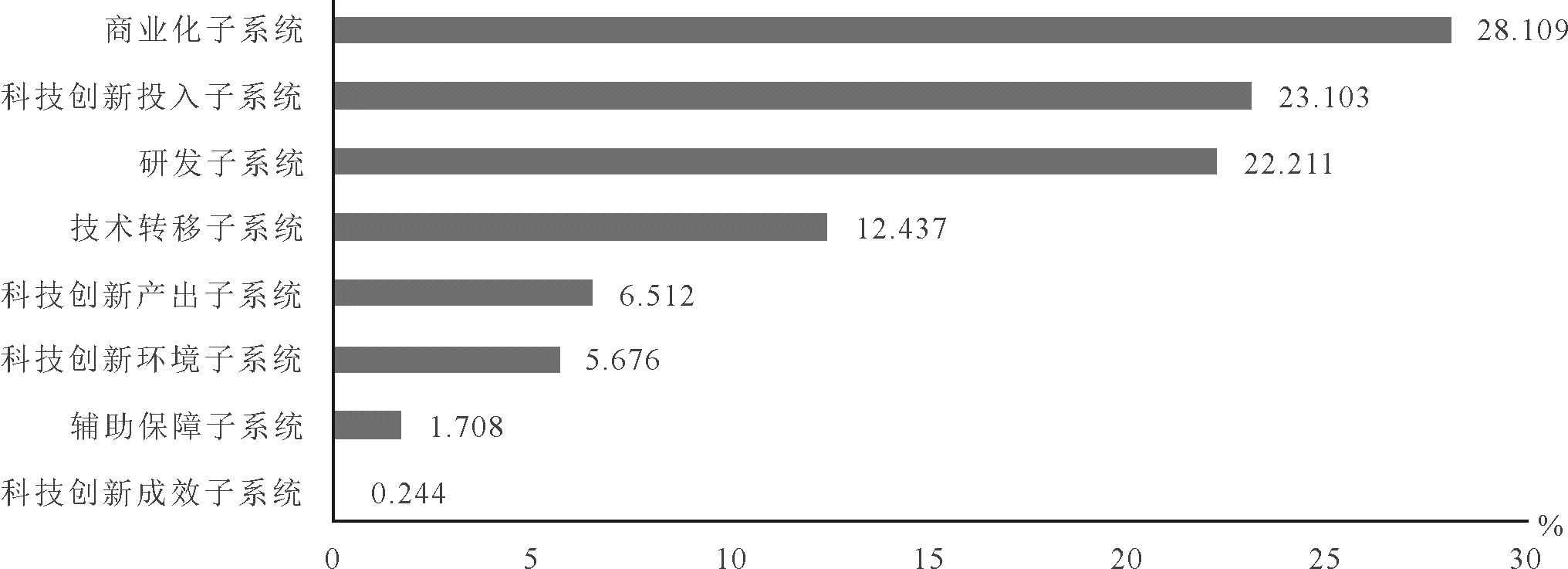

图3为系统特征重要性。总体而言,科技创新系统14个指标特征重要性占比共计35.535%,高技术产业创新系统14个指标特征重要性占比共计64.465%,说明我国科技创新与高技术产业创新耦合协调驱动因素中市场牵引占主导、基础支撑相对薄弱。在科技创新系统中,科技创新投入子系统占比最高(23.103%)。原因在于,创新行为需要持续稳定的资源供给作为基础支撑。更深层次看,这种投入驱动模式反映出我国创新体系尚未突破“要素积累型”发展阶段。在高技术产业创新系统中,商业化子系统占比最高(28.109%),其次是研发子系统(22.211%)。可能原因在于,高技术产业具有技术迭代快、市场需求动态变化的显著特征,企业需通过高效的商业化能力将技术成果转化为市场价值,通过市场反馈机制反向优化研发方向。同时,研发子系统的高权重则体现了技术密集型产业核心竞争力取决于维持技术领先地位。

总体而言:第一,高技术产业创新是推动“科技—产业”创新协同发展的核心引擎,产业端主导作用显著。在高技术产业创新系统中,企业研发投入、新产品开发及技术转化能力对融合水平的贡献占比高达68.141%。在产业竞争中,企业需通过持续技术创新形成差异化竞争优势,同时通过市场响应将研发成果转化为实际产品。这种市场导向创新模式使企业既能承担技术突破风险,又能直接分享创新收益,从而在创新系统中占据主导地位。因此,未来需进一步强化企业创新主体地位,科技创新系统需强化对产业端的支撑。第二,充足的创新研发资源投入是保证创新活动顺利开展并转化为产业应用的重要前提。在排名前十的指标中,研发经费与人员是基础,其中经费投入更是重中之重。研发经费直接决定实验设备、中试平台等硬件条件,研发人员作为知识载体,其数量与质量决定创新深度及速度。第三,技术转化与市场应用是科技创新和高技术产业创新深度融合的关键环节,市场导向特征明显。高技术产品出口总额(I26)、高技术企业新产品开发项目数(I23)等市场转化类指标排名靠前,商业化子系统指标占比最高,表明技术成果商业化应用是耦合协调水平提升的直接动力。深层次来看,技术成果只有通过市场检验才能实现价值循环,这种市场导向机制通过动态调整研发资源配置方向,逐步完善“市场需求—技术研发—产品迭代”闭环创新生态系统。

5 结论与讨论

5.1 研究结论

本文基于2012—2022年中国内地30个省份数据,构建科技创新与高技术产业创新评价指标体系,使用Dagum基尼系数、全局Moran′s I指数、空间马尔科夫链方法分析耦合协调度的时空分异与演化趋势,并采用CatBoost算法识别耦合协调度驱动因素,得出如下结论:

(1)2012—2022年,我国科技创新和高技术产业创新耦合协调水平呈现逐年提升的良好发展态势,整体上由轻度失调状态转为初级协调状态,创新链与产业链协同效率显著提升。耦合协调度较高省份基本分布在沿海地区,耦合协调度与各省份科技创新水平、高技术产业基础紧密相关,反映出创新要素集聚与产业基础优势的叠加效应。分地区看,华东地区、华南地区和华中地区耦合协调度为初级协调状态,其余地区处于轻度失调状态,反映出区域间创新资源配置失衡。从发展速度看,耦合协调度基础越好,科技创新和高技术产业创新融合发展越快,存在明显的“马太效应”,“强者愈强”的极化现象正在拉大区域创新融合差距。

(2)2012—2022年耦合协调度总体基尼系数呈上升趋势,地区差距有所扩大,表明区域间创新协同发展不平衡性加剧,可能会增加技术要素跨区域流动的制度性成本。根据分解结果,地区内部各省份差距保持稳定,但不同地区间差距呈上升趋势,区域间不均衡是造成我国科技创新与高技术产业创新融合水平差距的最主要原因。其中,受地区科技发展水平和产业基础的影响,华南—西北地区间差距最为明显,凸显科技资源“南强北弱”和高技术产业基础“东强西弱”的叠加效应。

(3)我国科技创新和高技术产业创新耦合协调度存在明显的空间关联,空间集聚效应不断提升,地区间协同创新发展模式不断深化,创新网络已形成技术扩散、产业辐射的良性循环。从空间演化看,科技创新与高技术产业创新融合水平类型存在较强的路径依赖性,揭示区域创新生态系统具有惯性锁定特征。当省份所处类型发生转移时,倾向于向好转变,但未出现跨越式提升,虽然技术产业化水平正在不断提升,但产业升级需遵循技术积累规律。相对而言,高类型省份和低类型省份更倾向于保持自身水平不变,邻域地区耦合协调水平越高,越有可能带动本省份耦合协调水平提升,因此应将地理邻近优势转化为创新融合协同动能。

(4)高技术企业新产品开发经费支出是我国科技创新和高技术产业创新融合的最主要驱动因素,市场需求正深度重构创新价值链。整体来看,高技术产业创新系统在科技创新和高技术产业创新融合中占据主导作用,市场导向型研发正成为创新协同的核心驱动力,我国已初步形成产业需求倒逼科技创新的良性机制。研发资源投入规模是基础保障,研发经费与人员投入指标重要性占比较高,且科技创新投入子系统在科技创新系统中占比最高,凸显出要素规模投入仍是创新协同的基础支撑。商业化子系统重要性占比在所有子系统中最高,技术成果商业化应用是提升耦合协调水平的关键,表明技术市场成熟度是创新融合水平提升的关键。

5.2 研究启示

(1)完善科技创新和产业创新动态适配协同体系,形成科学研究到产业化的有效衔接。一方面,从国家战略层面统筹创新链与产业链协同布局,加快出台推动科技创新和产业创新深度融合的专项规划、实施方案、若干措施等,加强政策体系的系统性设计,推动财政、税收、金融、产业等政策形成合力,对基础研究、应用研究和产业技术开发设定差异化投入比例,针对量子科技、具身智能等重点产业创新实施定向支持。建立“科技—产业”双向反馈机制,定期发布“高技术产业技术需求清单”,聚焦国家战略需求和高技术产业关键短板确定科技创新研发方向,引导科研立项与产业需求精准对接。另一方面,推动龙头企业牵头组建创新联合体,支持高技术龙头企业创设国家重点实验室、技术创新中心,联合上下游企业制定技术标准,降低协同创新成本,鼓励科研机构、高校等科技创新主体和高技术企业联合攻关,打造开放式创新平台,着力破解基础研究与高精尖产品研发脱节问题,推进科技资源共享。

(2)推动科技创新和高技术产业创新融合,强化创新资源跨区域整合。针对区域间创新融合发展不平衡性现象,一方面,应破除区域协同创新壁垒,建议全国统一大市场,通过产权交易平台实现要素跨区域定价与流转。同时,在西部资源富集区设立创新飞地,通过东部地区运营管理和西部地区资源入股模式,破解“资源诅咒”与“技术空心化”并存困局。另一方面,强化长三角、珠三角、京津冀等创新高地的辐射带动作用,围绕高协调区域规划创新辐射圈,基于地区产业创新优势,聚焦前沿领域布局“核心攻关—周边配套”分工体系,鼓励相邻省份联合制定技术攻关计划,共建共享重大科研基础设施,各区域联合培育高技术产业集群,加强上下游企业协作,形成优势互补、协同发展的创新生态。

(3)提高高技术产业自主研发能力,强化企业创新主体地位。一方面,加快战略性新兴产业、未来产业梯次培育,加强科技型企业融资渠道建设,完善研发投入激励机制,优化税收优惠与财政补贴政策,重点向具有自主知识产权储备、长期研发投入稳定的企业倾斜,引导企业构建从技术研发、产品转化到产业化各个环节的完整产业链。另一方面,强化技术转化服务支撑,建设区域性中试熟化平台与共性技术服务中心,健全“众创空间—概念验证—中试验证—批次产业化”科技成果孵化体系,建立和扶持科技孵化器、加速器等机构,通过政府购买服务等方式向中小企业开放试验设备与检测资源,由政府主导发布“新技术应用场景清单”,在智慧城市、绿色能源等领域开放公共数据资源和基础设施,为高技术产品提供规模化验证场景,降低企业技术应用风险与试错成本。

(4)健全研发技术成果市场转化机制,构建全链条市场转化生态。一方面,推动技术商业化,完善技术交易市场规则体系,建立全国统一的知识产权定价与流转平台,通过标准化交易流程与第三方评估机制,破解技术定价模糊、交易成本高的难题;同时,构建多层次技术转移服务体系,培育专业化技术经纪机构与复合型技术经理人队伍,为成果转化提供需求匹配、法律咨询、风险评价等全流程服务,重点支持中小企业通过技术许可、作价入股等方式获取先进技术;另一方面,深化知识产权金融创新,推广知识产权证券化、质押融资等工具,探索“技术入股+收益分成”柔性合作模式,破解技术转化初期资金瓶颈,激发企业持续创新动能。

5.3 不足与展望

本文存在如下不足:其一,科技创新和高技术产业创新融合仅是科技创新和产业创新深度融合的一个重要方面,未来可进一步聚焦战略性新兴产业、未来产业等,从企业层面选取案例剖析科技创新和产业创新现状、机制、路径,或对比不同行业科技创新和产业创新融合水平差异、不同特征,以获得更具操作性的建议和理论依据。其二,探讨科技创新和高技术产业创新融合内部指标对耦合协调度的驱动作用存在一定局限性,未来可从经济、社会、政治环境等方面分析多维驱动因素,以提高研究结论的普适性。

参考文献:

[1] 安同良,姜舸,王大中.中国高技术制造业技术测度与赶超路径——以锂电池行业为例[J].经济研究,2023,58(1):192-208.

[2] 巫强,胡蕾,蒋真儿.产业链与创新链融合发展:内涵、动力与路径[J].南京社会科学,2024,35(2):27-37.

[3] 任保平,司聪.以科技创新与产业创新的深度融合推动形成新质生产力研究[J].经济学家,2025,47(2):76-86.

[4] 洪银兴.再论产业化创新:科技创新和产业创新的衔接[J].经济理论与经济管理,2016,36(9):5-11.

[5] 张林山,陈怀锦.以科技体制改革促进我国科技创新和产业创新深度融合[J].改革,2024,47(8):35-44.

[6] 余江,陈凤,郭玥.现代化产业体系中科技创新与产业创新的深度融合:全球新一代光刻系统的启示[J].中国科学院院刊,2024,39(7):1141-1152.

[7] 王伟光.以战略性技术创新应用扩散促进科技创新产业创新深度融合[J].中国科技论坛,2024,40(12):3.

[8] YANG N A,HONG J,WANG H Y,et al.Innovation and technology transfer through global value chains:evidence from China′s PV industry[J].Technology Analysis &Strategic Management,2020,32(11):1307-1321.

[9] 孟维站,徐喆,刘宇佳,等.我国科技政策组合特征对高技术产业创新效率的分阶段影响[J].经济问题,2019,41(6):49-54.

[10] ZOU T.Technological innovation promotes industrial upgrading:an analytical framework[J].Structural Change and Economic Dynamics,2024,70:150-167.

[11] 董丽,赵放.数字经济驱动制造业产业链韧性提升的作用机理与实现路径[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2023,68(5):33-42.

[12] CHEN X Q,LIU X W,ZHU Q Y.Comparative analysis of total factor productivity in China′s high-tech industries[J].Technological Forecasting and Social Change,2022,175(1):121332.

[13] 赵放,蒋国梁.数字产业集聚的创新效应[J].浙江社会科学,2024,50(9):26-36,157.

[14] TU W J,ZHANG L X,SUN D Y.Evaluating high-tech industries′ technological innovation capability and spatial pattern evolution characteristics:evidence from China[J].Journal of Innovation &Knowledge,2023,8(1):100287.

[15] 宛群超,袁凌,谭志红.科技人才集聚、市场竞争及其交互作用对高技术产业创新绩效的影响[J].软科学,2021,35(11):7-12.

[16] TSVETKOVA A,CONROY T,THILL J C.Surviving in a high-tech manufacturing industry:the role of innovative environment and proximity to metropolitan industrial portfolio[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2020,16(2):501-527.

[17] SCHUMPETER J A.Theory of economic development[M].New Brunswick:Transaction Publishers,1912.

[18] 蒋永穆,孙小嵛,乔张媛.中国式现代化视域下发展新质生产力的重大意义、基本框架与实现路径[J].管理学刊,2024,37(3):1-15.

[19] 陈锦其.创新策源能力、关键使能技术与经济高质量发展[J].财经论丛,2023,39(10):16-24.

[20] 陈丽君,李言,傅衍.激发人才创新活力的生态系统研究[J].治理研究,2022,38(4):39-50,125.

[21] 赵放,蒋国梁,徐熠,等.数字产业集聚赋能区域绿色技术创新:创新要素与创新环境双重视角[J].科技进步与对策,2024,41(18):1-11.

[22] 何大安,吴振宇.创新模式转换与赶超路径选择——基于技术—产品生命周期视角的理论分析[J].浙江学刊,2022,80(5):66-76.

[23] 赵全厚,周学腾.政府扶持对企业探索式技术创新的影响[J].浙江工商大学学报,2024,38(1):84-96.

[24] 易先忠,江宇迪,孙思意.后发大国如何创新:本土需求的作用及实现[J].中国软科学,2022,47(S1):13-24.

[25] 杨渝玲,刘书文.科技自立自强的内在逻辑、现实挑战与实践路径[J].理论学刊,2023,40(1):100-107.

[26] YU A Y,SHI Y,YOU J X,et al.Innovation performance evaluation for high-tech companies using a dynamic network data envelopment analysis approach[J].European Journal of Operational Research,2021,292(1):199-212.

[27] 朴英爱,于鸿.对外直接投资逆向技术溢出对中国技术创新能力的影响——基于门槛效应的实证研究[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2022,45(4):135-145.

[28] 国家统计局社科文司“中国创新指数(CII)研究”课题组.中国创新指数研究[J].统计研究,2014,31(11):24-28.

[29] 谷斌,廖丽芳.新基建投入与科技创新能力耦合协调发展水平测度及时空演进[J].科技进步与对策,2023,40(11):60-70.

[30] 杜江,张伟科,范锦玲,等.科技金融对科技创新影响的空间效应分析[J].软科学,2017,31(4):19-22,36.

[31] 刘和东.高新技术产业创新系统的协同度研究——以大中型企业为对象的实证分析[J].科技管理研究,2016,36(4):133-137,161.

[32] 刘和东,陈文潇.高新技术企业创新系统“黑箱”解构及效率评价[J].科技进步与对策,2019,36(3):117-122.

[33] 徐宗煌,蔡鸿宇,张伟,等.我国科技安全系统耦合协调评价与驱动因素研究[J/OL].科技进步与对策,1-11[2025-04-18].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20240626.1004.002.html.

[34] DAGUM C.A new decomposition of the Gini income inequality ratio[J].Empirical Economics,1997,22(4):515-531.

[35] BENTEJAC C,CSORGO A,MARTINEZ-MUNOZ G.A comparative analysis of gradient boosting algorithms[J].Artificial Intelligence Review,2021,54:1937-1967.

[36] 郑江淮,巫南杰,赖晓.城市间技术邻近缩小了劳动生产率差异吗——基于长三角地区41个城市的经验证据[J].经济评论,2024,45(5):56-74.

(责任编辑:王敬敏)