(1.复旦大学 应用经济学博士后科研流动站,上海 200433;2.苏州国际发展集团有限公司,江苏 苏州 215031;3.南京大学 长江三角洲经济社会发展研究中心,江苏 南京 210004)

0 引言

创新是引领发展的第一动力。根据世界知识产权组织发布的《2023年全球创新指数报告》,中国全球排名第12位,创新力与发达国家相比仍有巨大差距。党的二十大报告提出,“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”。2023年中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为2024年九项重点任务之首,提出“以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力”。由此,进一步强化企业科技创新主体地位。作为创新主体,企业在建设科技强国,实现高水平科技自立自强和发展新质生产力过程中发挥重要作用。然而,随着新产品和新技术更新迭代速度加快,仅靠企业内部学习模式进行创新变得愈加困难。现有研究发现,作为获取外部技术知识的有效方式,并购已经成为企业提升创新能力的重要手段[1-2]。

20世纪80年代,学者们开始探讨并购对企业创新的影响,现有相关研究主要基于3种研究视角进行分析:第一类研究评估并购对企业创新的影响,分为促进论、抑制论和无关论。支持促进论的学者认为,并购对企业创新具有促进作用。例如,冼国明和明秀南(2018)研究认为,海外并购显著提高企业创新水平;徐经长等(2020)发现,谋求技术创新的并购企业能够提升创新产出水平。支持抑制论的学者认为,并购会抑制企业创新。例如,Szücs(2014)发现,并购后目标方研发投入增长会受到抑制,收购方研发强度因销售额急剧增加而下降;朱治理等(2016)研究表明,中国上市公司海外并购对并购方专利授权数量发挥显著抑制作用。支持无关论的学者发现,并购与企业创新之间不存在显著相关性。例如,陈玉罡等(2015)发现,外资并购对目标企业创新投入(研发强度)和创新产出(专利申请数)均无显著影响。第二类研究比较不同类型并购对企业创新的影响,主要探讨两种对立类型并购对企业创新影响的差异。例如,Cloodt等(2006)研究发现,非技术并购对企业创新绩效无影响,而技术并购对创新产出的影响取决于公司知识整合能力;温成玉和刘志新(2011)、张峥和聂思(2016)分别对2001—2008年高技术上市公司、1999—2013年制造业上市公司并购事件进行实证检验,结果发现,技术并购对企业创新的影响显著为正;陈爱贞和张鹏飞(2019)比较境内并购与跨境并购对企业创新产出的影响,结果表明,两种并购均能够显著促进企业创新;杜晴(2022)比较产业并购与非产业并购对企业创新产出的影响,结果表明,产业并购对企业创新产出具有正向影响,非产业并购对企业创新产出无显著影响。第三类研究探讨并购对企业创新的影响因素。首先,在技术管理层面上,学者们大多从资源基础观、知识基础观、吸收能力等相关理论出发,基于知识整合、互补和协调视角探讨并购对企业创新的影响。例如,Ahuja&Katila(2001)研究发现,知识库绝对规模可以促进创新绩效提升,知识库相对规模抑制创新产出,而并购双方知识库的相关性对创新产出具有非线性影响;杜晴等(2022)研究发现,吸收能力效应是并购影响企业创新的重要机制。其次,在产业组织层面上,学者们大多从规模经济、范围经济等出发,基于市场结构变化视角展开研究。例如,Phillips&Zhdanov(2013)研究发现,竞争能够增强企业研发动力,且对小规模企业的影响更显著;Cassiman等(2005)从研发规模经济、范围经济角度探讨技术相关性和市场相关性对并购后企业研发过程的影响。最后,在金融经济学层面上,学者们大多基于资本结构变化视角对并购企业的超额商誉、杠杆率、融资能力、支付方式展开研究。例如,Desyllas&Hughes(2010)研究发现,与其他收购方相比,收购时杠杆率呈现高增长的收购方在并购后研发强度往往会显著降低;张欣和董竹(2022)研究发现,超额商誉对企业创新产出和创新效率均发挥显著负向作用。

现有相关研究证实,并购对企业创新发挥重要作用,但未深入探讨并购对企业创新的作用机制。随着中国资本市场对上市公司重大资产重组的监管调整和注册制推进,中国上市公司并购市场发生了动态变化,以短期内上市为目的的重组性并购和以赚取差价为目的的财务性并购占比逐渐降低。从自身长期发展战略出发,通过利用和整合目标公司资源实现经营与管理协同效应的产业并购得到发展[3]。产业并购如何影响企业创新产出?在“技术—企业—市场”分析框架的基础上,本文以A股上市公司为样本,实证检验产业并购影响企业创新产出的内在机制。本文可能的边际贡献如下:第一,研究对象方面,根据并购目的对产业并购进行界定,并对我国资本市场中产业并购事件进行实证研究。第二,研究内容方面,从技术管理、产业组织和金融经济领域出发,从吸收能力效应、市场势力效应、财务能力效应3个视角检验产业并购对企业创新产出的影响机制,通过构建多重中介效应模型检验综合叠加的中介效应。第三,研究结论方面,本文发现在产业并购影响企业创新产出过程中,吸收能力效应和市场势力效应发挥提升作用,财务能力效应发挥阻碍作用,三重效应叠加后的综合机制作用为正。

1 理论分析与研究假设

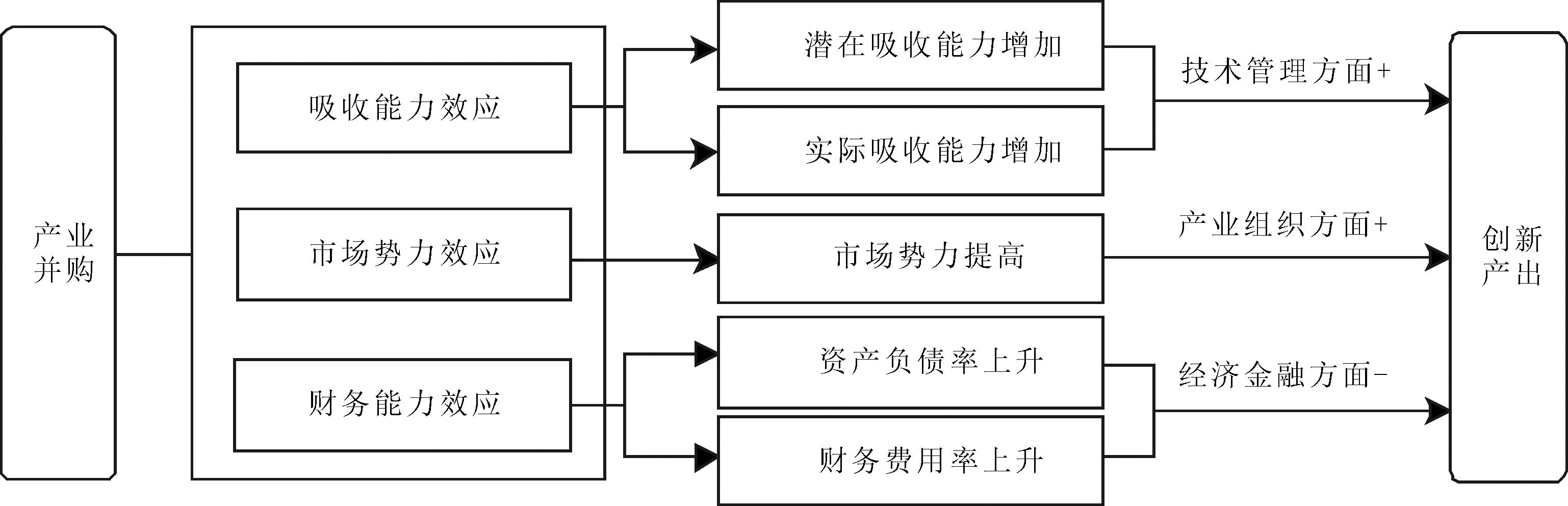

经济观点认为,产业并购能够影响企业吸收能力、市场势力和财务能力,进而影响企业创新产出。从技术管理视角看,并购后企业吸收能力变化会影响其研发创新能力;从产业组织视角看,市场竞争力变化会影响企业创新动力,进而影响企业创新产出;从金融理论视角看,并购后企业资产负债率和财务费用率变化会阻碍企业创新投入。基于此,产业并购对企业创新产出影响的理论框架如图1所示。

1.1 吸收能力效应的提升机制

20世纪末,Cohen&Levinthal首次提出吸收能力概念,认为吸收能力是指识别外部知识价值并将其应用于商业目的的能力。在上述研究的基础上,Zahra&George(2002)基于动态能力理论将吸收能力划分为两个维度,即潜在吸收能力和实际吸收能力。其中,潜在吸收能力强调知识获取和吸收能力;实际吸收能力强调知识转换和应用能力。从本质上看,潜在吸收能力关注的是企业可能获得并利用的外部知识;实际吸收能力关注的是企业已经获得并利用的外部知识。

根据吸收能力理论,企业吸收新知识的能力不仅依赖于内部知识积累,而且通过主动与外界创新资源连接得到提升[4],如产业并购。开展产业并购的企业不仅能够通过获取目标企业知识增强自身实际吸收能力,而且可以通过合理配置并购双方研发资源提升自身潜在吸收能力。

从实际吸收能力角度看:首先,产业并购不仅可以夯实企业知识基础,而且能够扩展企业知识边界。具体来看,并购企业可以从目标企业处获取填补自身技术缺口的知识[5]。同时,知识溢出效应能够促进企业吸收能力提升。其次,从知识组合角度看,创新的本质是内外部知识元素获取、整合、积累与重组过程,产业并购能够通过丰富知识储备为企业创新提供保障。最后,随着知识储备增加,企业与外部知识资源联系紧密,能够甄别有利于自身发展所需知识资源并加以吸收[6],进而降低搜寻时间和人力成本,提高自身创新能力。

从潜在吸收能力角度看,首先,并购企业不仅可以获得目标企业内部创造的知识,而且能够获得目标企业所能理解和使用的外部知识[7]。其次,在理解与使用外部知识方面,并购双方研发人员能够加强交流和学习。产业并购后,双方研究人员能够进行更全面的交流,通过有效搜索更快识别、吸收双方知识,进而加快对外部知识的搜索和利用。最后,产业并购后,企业内部研发人员合作能够促进双方资源整合与吸收,进而产生协同效应。这种正向循环能够为企业创新提供源源不断的动力。因此,产业并购后,企业识别和获取外部知识的能力得到提升,从而有利于企业创新。

综合来看,吸收能力提升是企业创新能力提升的关键,产业并购后吸收能力提升能够促进企业创新产出。基于此,本文提出研究假设:

H1:实施产业并购的企业可以通过提高吸收能力促进自身创新产出。

1.2 市场势力效应的提升机制

根据经济学SCP分析范式,行业内竞争结构变化会影响企业行为,进而影响企业业绩。从企业创新行为视角看,产业并购后,行业内竞争结构变化会影响企业创新动力和创新能力,进而影响企业创新产出。Aghion等[8]将产业结构类型分为并驾齐驱型(NN型)和领导者与落后者型(LL型)。上述两种结构类型中,竞争与企业创新的关系有所不同。竞争对企业创新的基本效应如下:其一,“熊彼特效应”。在企业创新投资以内源融资为主的前提下,借助垄断势力获取的超额利润能够为研发活动提供资金支持,从而促进企业创新。其二,“逃离竞争效应”。当企业间竞争比较激烈时,创新有助于企业获取超额利润。此时,企业具有内在创新动力,竞争有助于企业创新。若行业初始竞争程度较低,逃离竞争效应占据主导地位,竞争可能促进企业创新;若行业初始竞争程度较高,熊彼特效应占据主导地位,竞争可能抑制企业创新。

现有竞争与企业创新关系研究大多探讨均衡状态下,不同市场结构对企业创新的影响。然而,产业并购发生后,原有市场结构平衡被打破,新平衡逐渐形成。

一方面,如果并购前产业结构是NN型,则通过产业并购方式,并购企业可以拉开与竞争对手间的距离;如果并购前产业结构是LL型且并购企业是领导者,则通过产业并购方式,并购企业可以拉大与追随者间的距离。上述两种情况下,企业间竞争程度降低,并购企业市场势力增强。根据阿吉翁(Aghion)的研究观点,此时熊彼特效应占据主导地位,并购企业市场势力增强能够促进企业创新。

另一方面,如果并购前产业结构是LL型且并购企业是追随者,则通过产业并购方式,追随者一般难以超越领导者,但可以缩小与领导者间的差距。此时,从创新动力角度看,为了进一步缩小与领导者间的距离或成为新的产业领导者,并购企业具有通过创新活动提升自身技术能力和竞争效率的内在动力;从创新能力角度看,并购企业能够通过整合双方资源降低边际成本、增加产品边际利润,促使自身提升市场势力,为创新活动提供资金支持。因此,并购企业市场势力增强能够促进企业创新。基于此,本文提出研究假设:

H2:实施产业并购的企业通过增强市场势力促进自身创新产出。

1.3 财务能力效应的抑制机制

能否整合并利用并购双方资源的关键是收购方是否具备财务能力以实现研发投资和相关人力物力重组[9]。从直接影响看,产业并购对创新投资具有挤出效应。开展产业并购的企业需要一次性投入巨额资金,这会侵占部分研发资金,对企业创新投资和资源整合造成“资金侵占”[10]。从间接影响看,产业并购对创新投资具有调整效应。产业并购通过作用于并购企业内部资金流和外部融资能力,影响并购后的企业投资决策。

概括地说,无论企业是使用自有现金还是通过债务融资方式进行现金支付,其资产负债率都会有所增加。一方面,杠杆率通常能够反映企业外源融资能力。当外源融资能力变弱时,并购后企业可能没有足够资金及能力支持创新研发和项目整合。另一方面,资产负债率提升意味着并购后企业会将部分收入用于还债,挤出部分本可以用于研发创新的资金。

从成本和风险角度看,首先,产业并购后,企业可用于管理分配的资源受到限制,管理者不得不放弃其它投资机会或减少对其它领域的投资[11]。其次,并购产生的高债务意味着并购后企业需要将大量现金流用于还债,这会导致收购企业难以承担资金需求较大的研发项目,从而缩减研发资金。最后,高杠杆率意味着公司面临着较高的财务风险,为规避风险,管理者会尽量避免投资高风险、高成本和回报周期不确定的研发项目[12]。

从企业创新角度看,首先,创新投资具有信息不对称的特点[13],导致外界很难判断创新潜在价值[14]。考虑到企业间竞争以及知识非排他性的特点,企业不愿意对外透露过多研发项目相关信息。其次,创新投资具有不可监管性[13]。一是创新成果很大程度上依赖于企业研发人员的努力,难以监督和测量[15];二是企业创新成果无法“存储”且商业化时间较长,难以衡量和监管[16]。由此,外部投资者无法正确评估所投资的项目,其会提高风险溢价。因此,随着贷款人和投资者对回报率的要求提高,创新融资成本不断提升。最后,由于创新资金缺乏传统融资担保物[17],在一定程度上会增加创新项目融资成本。

综合来看,创新融资的高债务成本随着产业并购后企业资产负债率提升而增加,并购后企业能否持续进行研发投入直接影响其整合和吸收外部知识的效果,进而影响其创新能力。基于此,本文提出如下研究假设:

H3:实施产业并购的企业通过降低财务能力抑制创新产出。

2 研究设计

2.1 数据样本

本文以2008—2019年中国非金融类A股上市公司为研究样本,其中,企业专利数据、财务数据分别来自国泰安数据库和Wind数据库。

2.2 变量选择

2.2.1 解释变量

产业并购(MA)是指上市公司追求技术升级、企业发展、结构调整、资源整合或产业升级,在控制权不发生变更的情况下,开展与现有主营业务具有协同效应的并购行为。借鉴杨威等(2019)、杜晴(2022)的研究成果,本文使用Wind数据库中并购目的为“横向整合”“垂直整合”“多元化战略”“战略合作”和“业务转型”的并购事件作为产业并购样本。

2.2.2 被解释变量

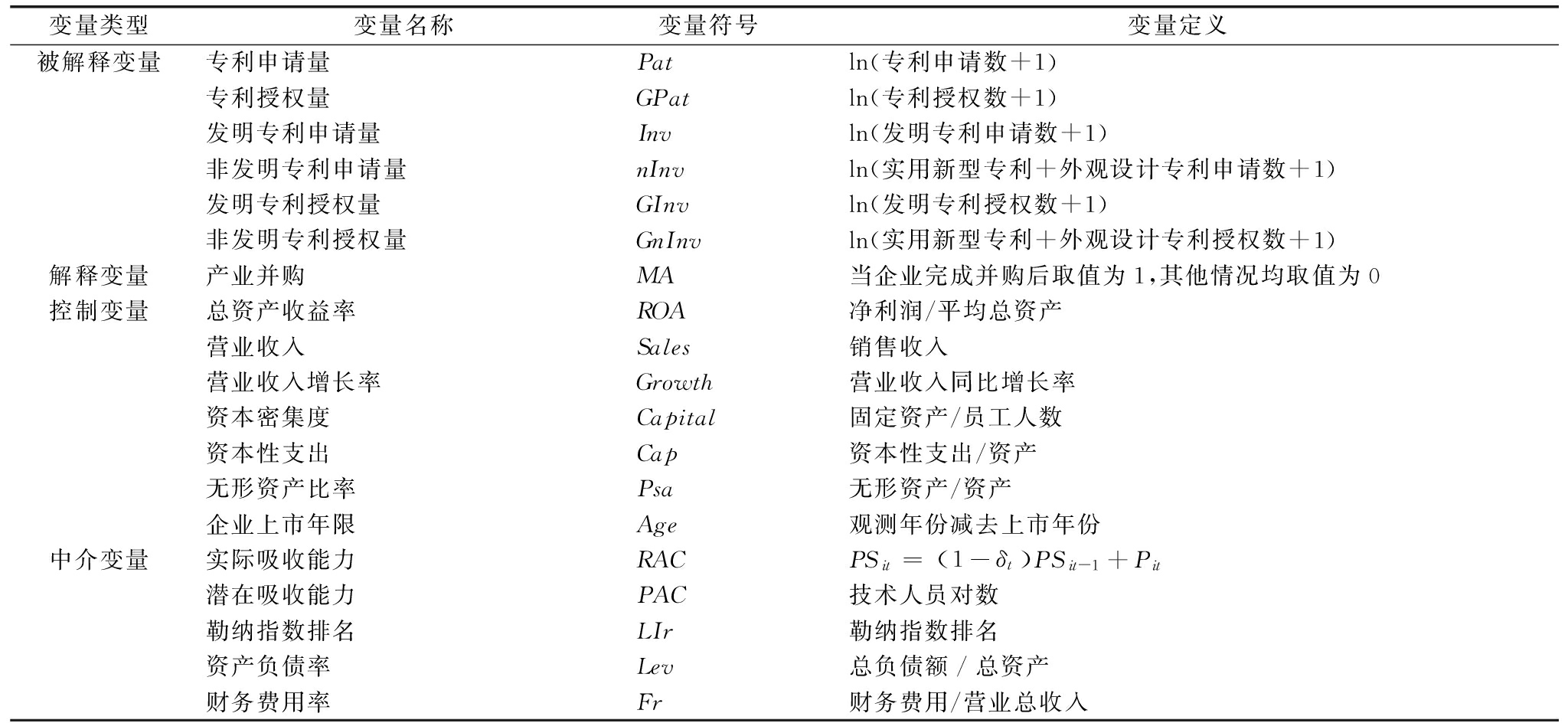

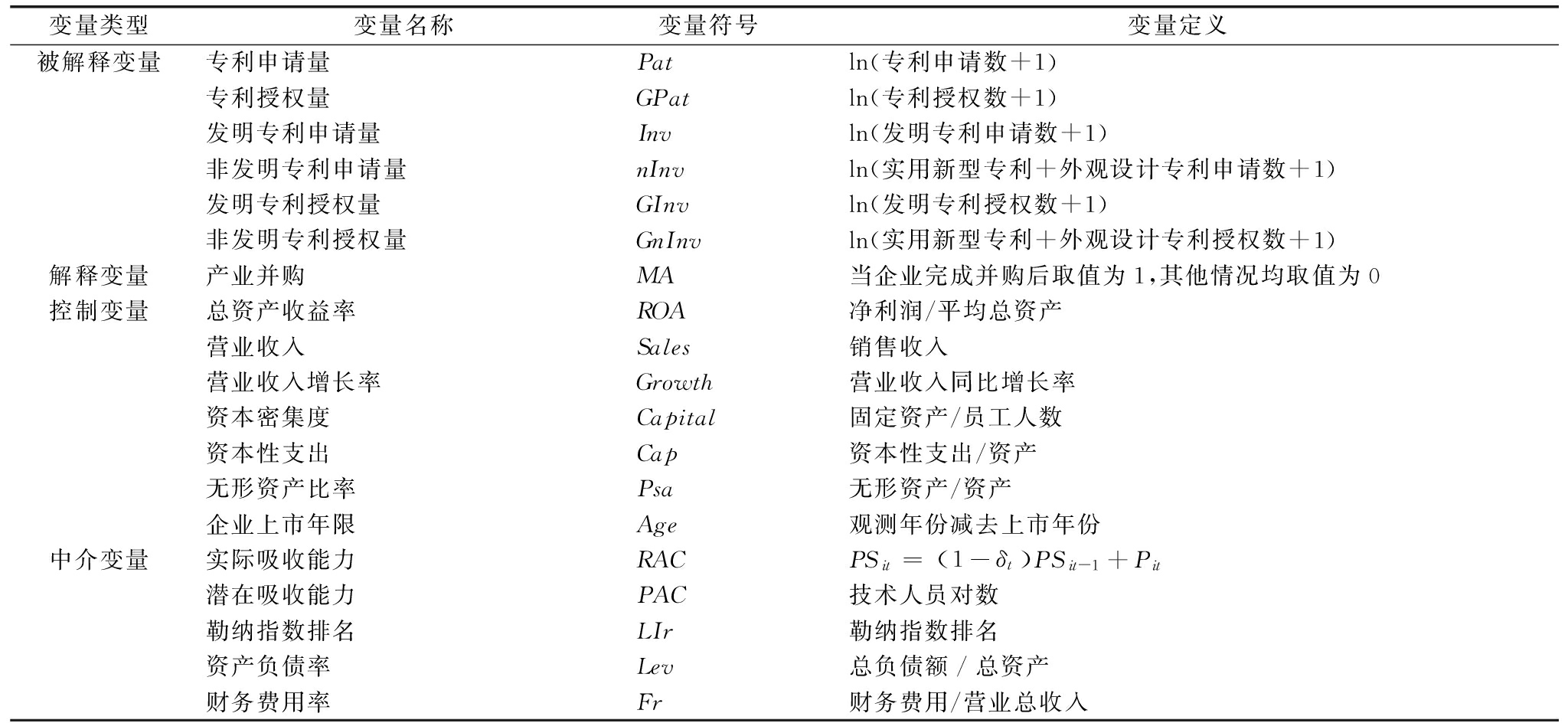

本文使用企业当年专利申请量或授权量加1取自然对数衡量企业创新产出,如表1所示。

表1 变量定义

Table 1 Variable definitions

变量类型变量名称变量符号变量定义被解释变量专利申请量Patln(专利申请数+1)专利授权量GPatln(专利授权数+1)发明专利申请量Invln(发明专利申请数+1)非发明专利申请量nInvln(实用新型专利+外观设计专利申请数+1)发明专利授权量GInvln(发明专利授权数+1)非发明专利授权量GnInvln(实用新型专利+外观设计专利授权数+1)解释变量产业并购MA当企业完成并购后取值为1,其他情况均取值为0控制变量总资产收益率ROA净利润/平均总资产营业收入Sales销售收入营业收入增长率Growth营业收入同比增长率资本密集度Capital固定资产/员工人数资本性支出Cap资本性支出/资产无形资产比率Psa无形资产/资产企业上市年限Age观测年份减去上市年份中介变量实际吸收能力RACPSit=1-δt PSit-1+Pit潜在吸收能力PAC技术人员对数勒纳指数排名LIr勒纳指数排名资产负债率Lev总负债额/总资产财务费用率Fr财务费用/营业总收入

2.2.3 控制变量

本文模型中的控制变量如下:总资产收益率(ROA)、营业收入(Sales)、营业收入增长率(Growth)、资本密集度(Capital)、资本性支出(Cap)、无形资产比率(Psa)、年龄(Age)。

2.2.4 中介变量

(1)实际吸收能力(RAC)。一般来说,知识储备可以决定企业获得外部知识的能力,本文使用专利存量衡量实际吸收能力,如式(1)所示。

PSit=(1-δt) PSit-1+Pit

(1)

其中,PSit为企业i第t年专利存量,Pit为企业i第t年专利增加量,δt为第t年专利折损率,假设δt=15%。

(2)潜在吸收能力(PAC)。一般来说,技术人员可以反映企业获得并利用外部知识的能力,本文选择研发人员对数衡量潜在吸收能力。

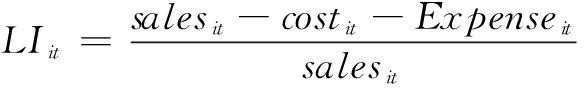

(3)勒纳指数排名(LIr)。Lerner(1934)提出可以使用勒纳指数衡量企业垄断势力。这一指标在0~1范围内变动,数值越大,企业市场垄断力量越强。参照现有研究成果[18],本文构建勒纳指数如式(2)所示。

(2)

其中,salesit为企业i第t年销售收入,costit为企业i第t年销售成本,Expenseit为企业i第t年管理费用及销售费用。

借鉴现有研究成果,本文按照由小到大顺序将行业内各企业勒纳指数分为4组,赋值为1~4,勒纳指数排名越前,竞争地位越高。

(4)资产负债率(Lev)。本文采用总负债与总资产比值衡量企业财务能力。

(5)财务费用率(Fr)。本文选取财务费用与营业收入比值衡量财务费用强度。

2.2.5 模型设定

参照现有研究成果[19],为了缓解内生性问题,本文使用倾向得分最近邻1∶1匹配处理组并构建双重差分模型如下:

Patentit=α0+α1MAit+α·Xit+αi+γt+εit

(3)

参照现有研究成果[20],本文在模型(3)的基础上构建并行多重中介效应模型,用于实证检验吸收能力、市场势力和财务能力三重效应在产业并购影响企业创新产出过程中的作用机制,对应中介模型如下:

Mit=β0+β1MAit+β·Xit+αi+γt+εit

(4)

Patentit=γ0+γ1MAit+γ2Mit+γ·Xit+αi+γt+εit

(5)

其中,Patentit为企业创新产出,MAit表示企业i第t年是否完成产业并购,Xit为控制变量。Mit表示机制变量,分别为吸收能力、市场势力和财务能力。αi为企业固定效应,γt为年份固定效应,εit为误差项。

3 实证结果与分析

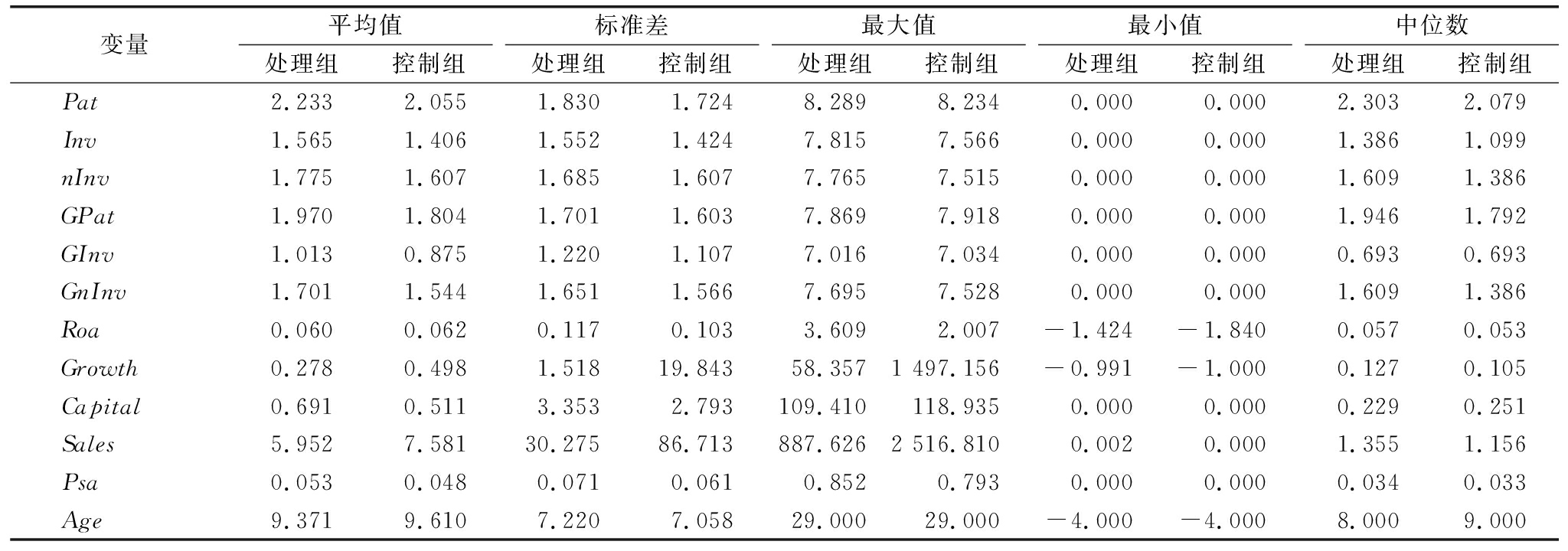

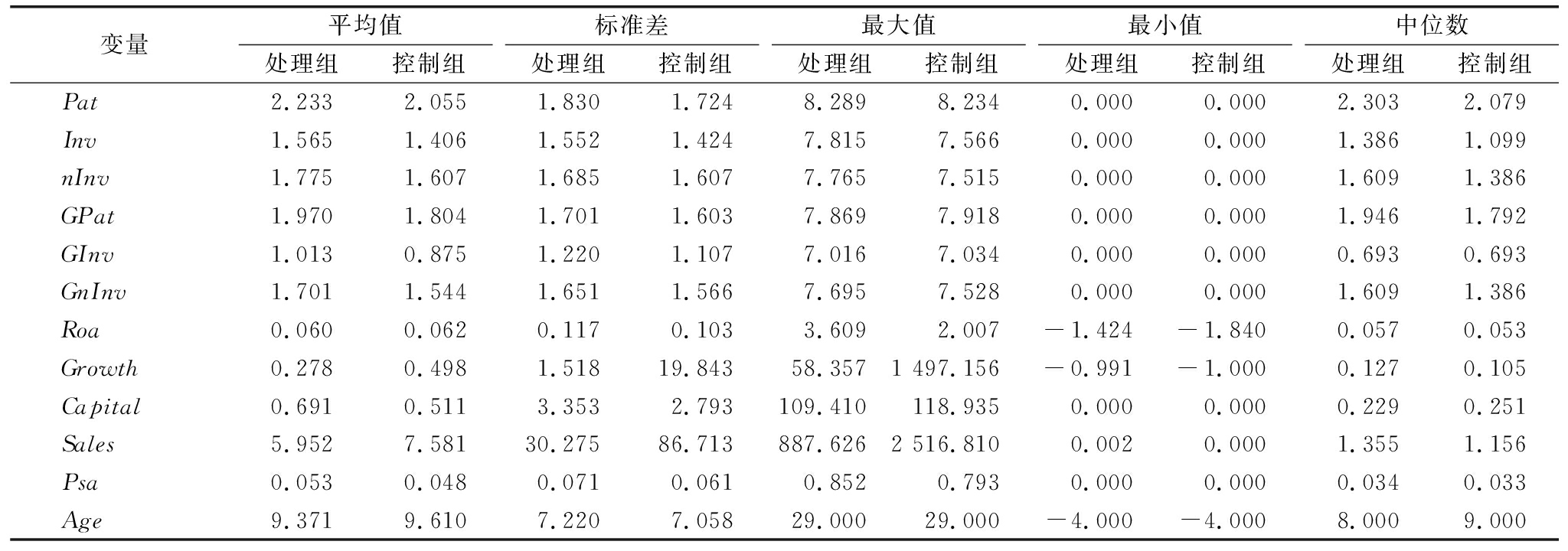

3.1 描述性统计

产业并购样本主要变量统计特征如表2所示。其中,处理组为完成产业并购的企业,控制组为经过倾向得分最近邻1∶1匹配后未发生并购的企业。样本中,处理组与控制组企业专利总申请量平均值分别为2.233、2.055,专利授权量平均值分别为1.970、1.804。这一数据验证了不是所有申请的专利都能得到授权,还有部分专利可能会被驳回或视撤这一事实。此外,处理组和控制组企业发明专利申请量平均值分别为1.565、1.406,非发明专利申请量平均值分别为1.775、1.607,处理组和控制组企业发明专利授权量平均值分别为1.013、0.875,非发明专利授权量平均值分别为1.701、1.544。通过对比专利申请与授权数据可以发现,相较于其它专利,发明专利审核和授权更加严格。

表2 主要变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics of the main variables

变量平均值处理组控制组标准差处理组控制组最大值处理组控制组最小值处理组控制组中位数处理组控制组Pat2.2332.0551.8301.7248.2898.2340.0000.0002.3032.079Inv1.5651.4061.5521.4247.8157.5660.0000.0001.3861.099nInv1.7751.6071.6851.6077.7657.5150.0000.0001.6091.386GPat1.9701.8041.7011.6037.8697.9180.0000.0001.9461.792GInv1.0130.8751.2201.1077.0167.0340.0000.0000.6930.693GnInv1.7011.5441.6511.5667.6957.5280.0000.0001.6091.386Roa0.0600.0620.1170.1033.6092.007-1.424-1.8400.0570.053Growth0.2780.4981.51819.84358.3571497.156-0.991-1.0000.1270.105Capital0.6910.5113.3532.793109.410118.9350.0000.0000.2290.251Sales5.9527.58130.27586.713887.6262516.8100.0020.0001.3551.156Psa0.0530.0480.0710.0610.8520.7930.0000.0000.0340.033Age9.3719.6107.2207.05829.00029.000-4.000-4.0008.0009.000

注:专利数据进行对数处理

由表2可知,处理组与控制组企业专利申请最大值分别为8.289、8.234,最小值均为0,标准差分别为1.830、1.724。由此说明,不同企业专利申请差异较大,而处理组与控制组企业之间专利申请差异不大。此外,处理组与控制组企业专利申请中位数为2.303、2.079,也说明处理组与控制组企业专利申请差异不大。处理组和控制组企业专利授权最大值分别为7.869、7.918,最小值均为0,标准差分别为1.701、1.603,中位数分别为1.946、1.792,表明处理组与控制组企业专利授权量差异不大。

综合来看,尽管发明专利要求严格导致专利授权总数少于专利申请数量,但两者变化趋势一致。

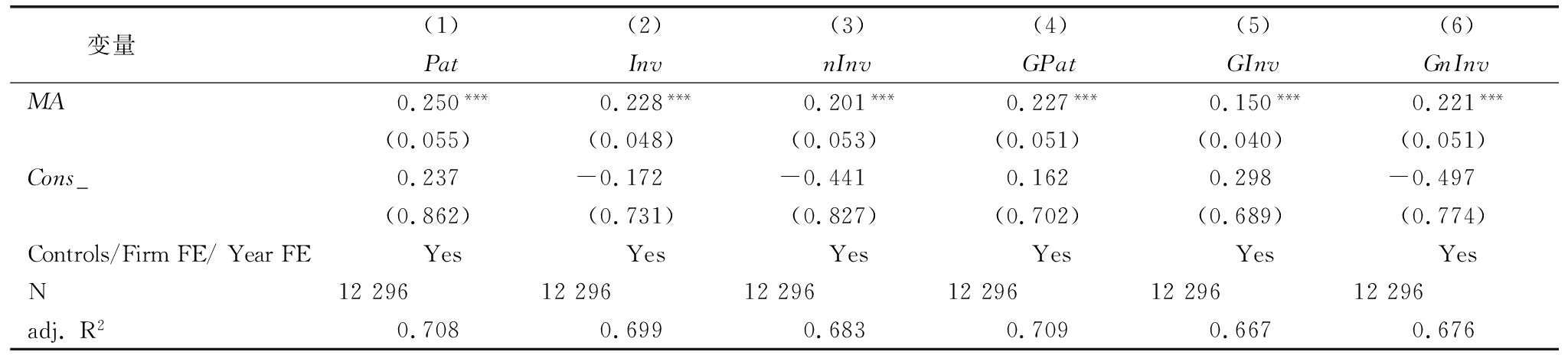

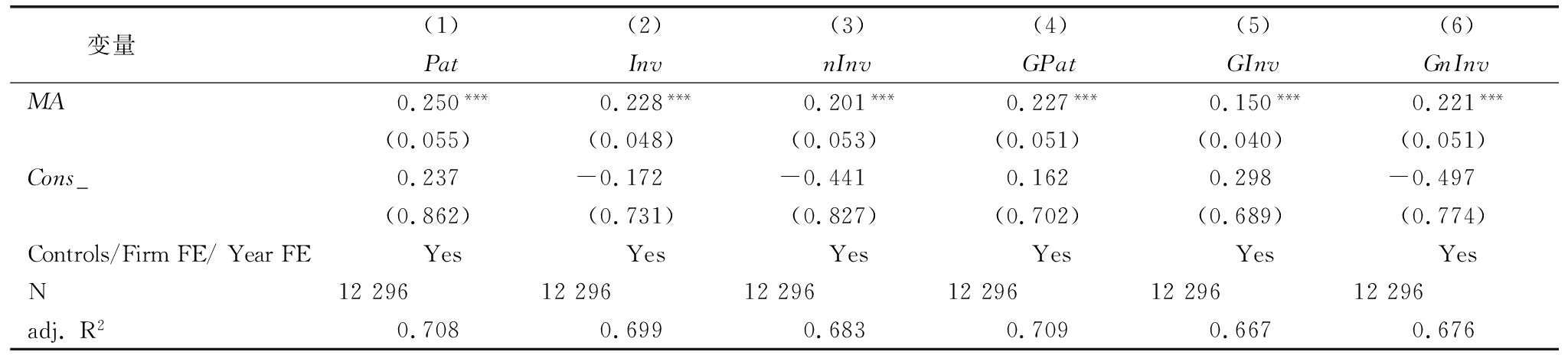

3.2 基础回归

首先,根据产业并购完成前一年的企业特征,本文采用倾向得分最近邻1∶1匹配法构建反事实控制组。其次,对样本数据进行1%缩尾处理,以避免极端值干扰。在此基础上,本文采用双重差分模型评估产业并购对企业创新产出的影响,结果如表3所示。列(1)~(3)表明,若完成产业并购,企业创新产出专利总申请量、发明专利申请量和非发明专利申请量分别显著提升25.0%、22.8%、20.1%。列(4)~(6)表明,若完成产业并购,企业创新产出专利总授权量、发明专利授权量和非发明专利授权量分别显著提升22.7%、15.0%、22.1%。综合来看,产业并购能够显著促进企业创新产出。

表3 回归结果(产业并购与企业创新产出)

Table 3 Regression:industrial M&A and innovation output

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)PatInvnInvGPatGInvGnInvMA0.250***0.228***0.201***0.227***0.150***0.221***(0.055)(0.048)(0.053)(0.051)(0.040)(0.051)Cons_0.237-0.172-0.4410.1620.298-0.497(0.862)(0.731)(0.827)(0.702)(0.689)(0.774)Controls/FirmFE/YearFEYesYesYesYesYesYesN122961229612296122961229612296adj.R20.7080.6990.6830.7090.6670.676

注:括号内的数字为聚类标准误;***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平下显著;下同

3.3 吸收能力效应

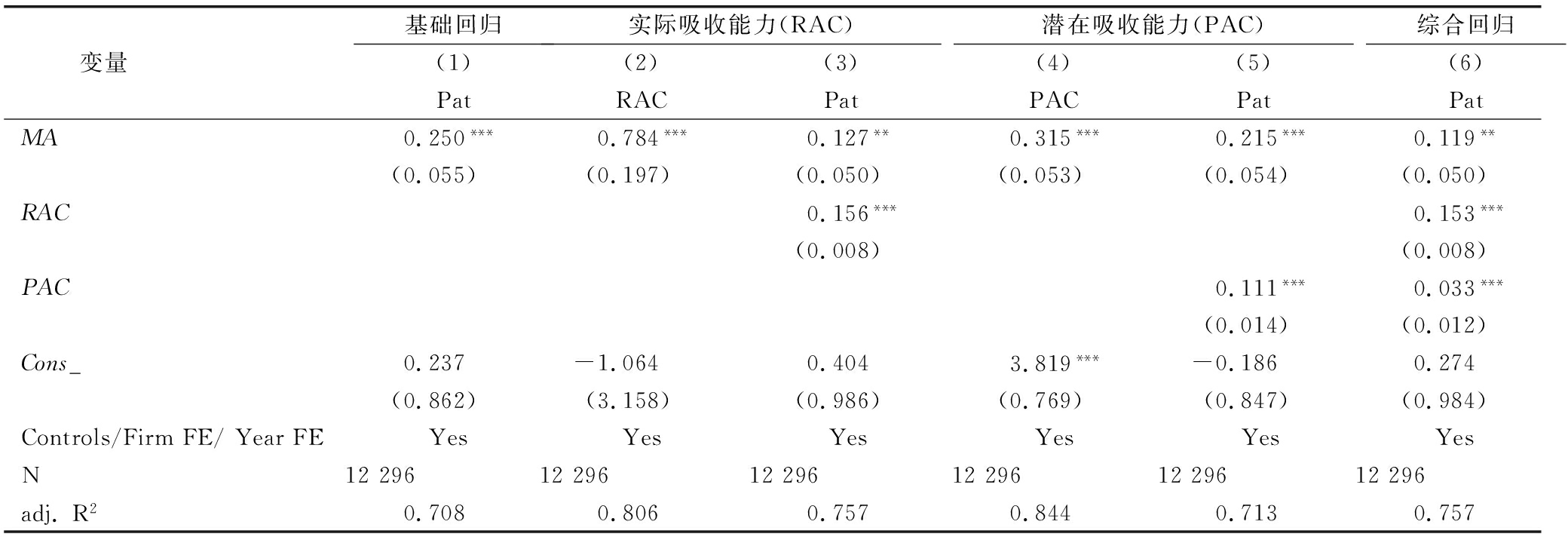

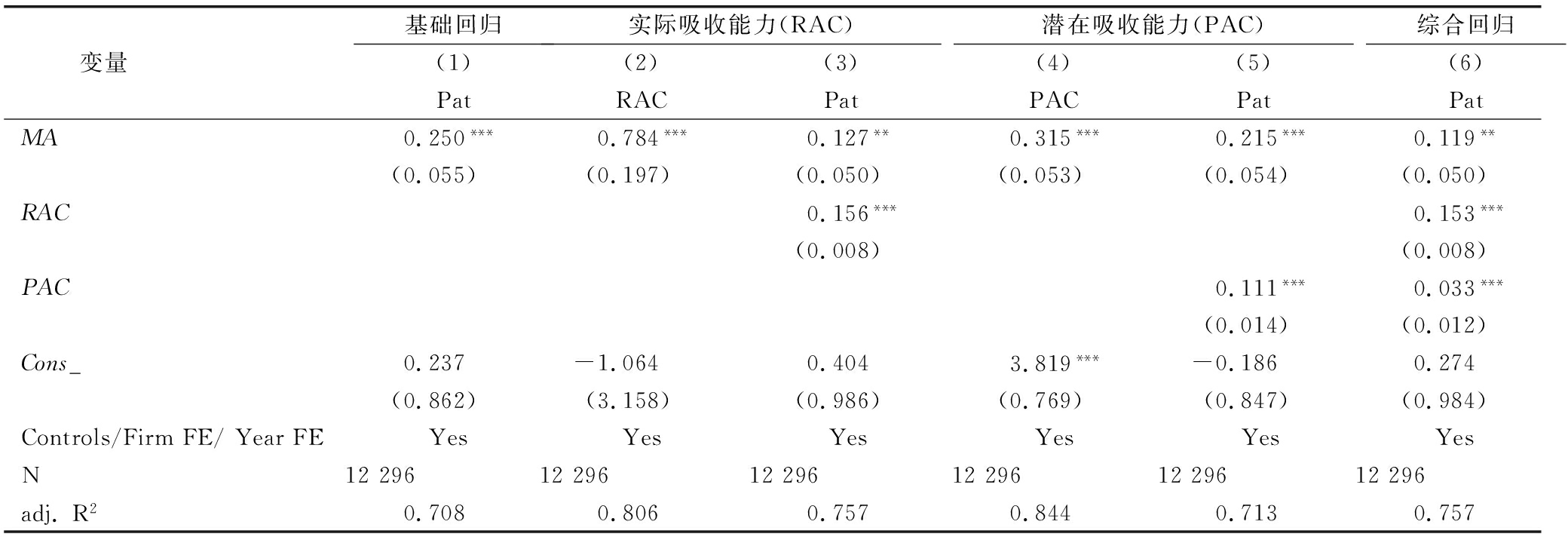

本文通过检验实际吸收能力(RAC)和潜在吸收能力(PAC)中介效应,验证产业并购能否通过吸收能力效应促进企业创新产出,吸收能力效应机制检验结果如表4所示。

表4 吸收能力效应机制检验结果

Table 4 Mechanism test results of absorptive capacity

变量基础回归(1)Pat实际吸收能力(RAC)(2)(3)RACPat潜在吸收能力(PAC)(4)(5)PACPat综合回归(6)PatMA0.250***0.784***0.127**0.315***0.215***0.119**(0.055)(0.197)(0.050)(0.053)(0.054)(0.050)RAC0.156***0.153***(0.008)(0.008)PAC0.111***0.033***(0.014)(0.012)Cons_0.237-1.0640.4043.819***-0.1860.274(0.862)(3.158)(0.986)(0.769)(0.847)(0.984)Controls/FirmFE/YearFEYesYesYesYesYesYesN122961229612296122961229612296adj.R20.7080.8060.7570.8440.7130.757

列(1)表明,产业并购对创新产出发挥显著促进作用。列(2)和列(3)为以知识存量衡量的实际吸收能力(RAC)机制检验结果。具体来看,列(2)显示,产业并购对RAC的影响显著为正,表明并购企业实际吸收能力显著提升。列(3)中的中介变量RAC回归系数显著为正,表明实际吸收能力对创新产出发挥正向作用。列(3)中的自变量MA回归系数显著为正,但在加入RAC后,产业并购对创新产出的正向影响由25.0%下降为12.7%,即实际吸收能力对创新产出发挥部分中介效应。

列(4)和列(5)为以研发人员衡量的潜在吸收能力(PAC)机制检验结果。具体来看,列(4)显示,产业并购对PAC的影响显著为正,表明并购企业潜在吸收能力显著提升。列(5)中的中介变量PAC回归系数显著为正,表明潜在吸收能力对创新产出发挥正向作用。列(5)中的自变量MA回归系数显著为正,但在加入PAC后,产业并购对创新产出的正向影响从25.0%下降为21.5%,即潜在吸收能力对创新产出发挥部分中介效应。

列(6)列为实际吸收能力、潜在吸收能力综合机制检验结果。具体来看,列(6)中的中介变量RAC和PAC回归系数均显著为正,表明实际吸收能力、潜在吸收能力对创新产出发挥正向作用。列(6)中的自变量MA回归系数显著为正,但在加入RAC和PAC后,产业并购对创新产出的正向影响从25.0%下降为11.9%,即吸收能力对创新产出发挥部分中介效应。

综合来看,产业并购后企业吸收能力得到提升,能够促进企业创新产出增加。因此,吸收能力效应是产业并购促进企业创新产出的传导机制,由此验证研究假设H1。

3.4 市场势力效应

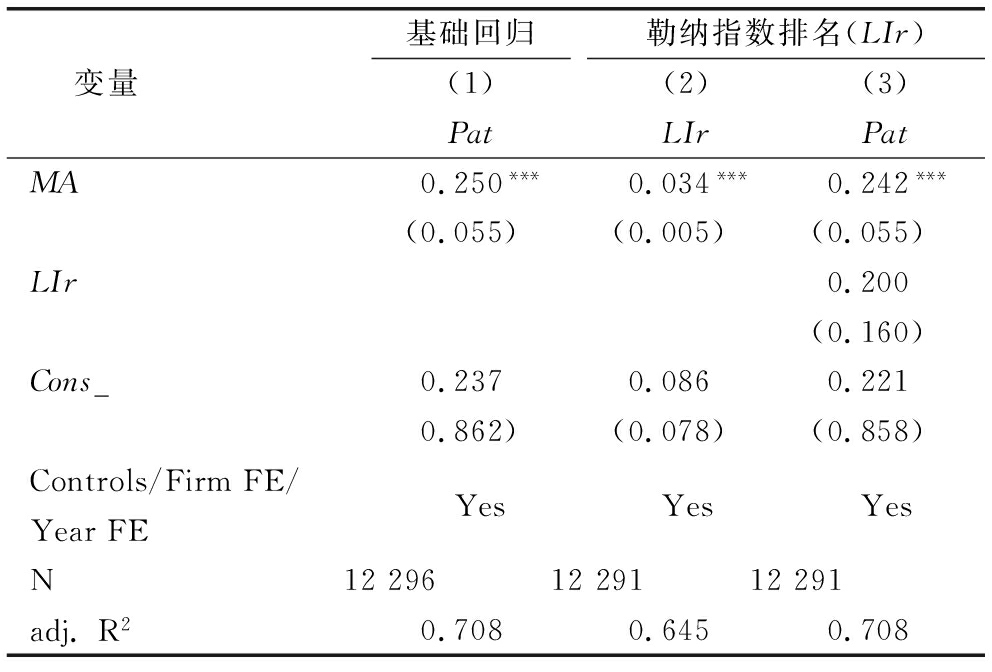

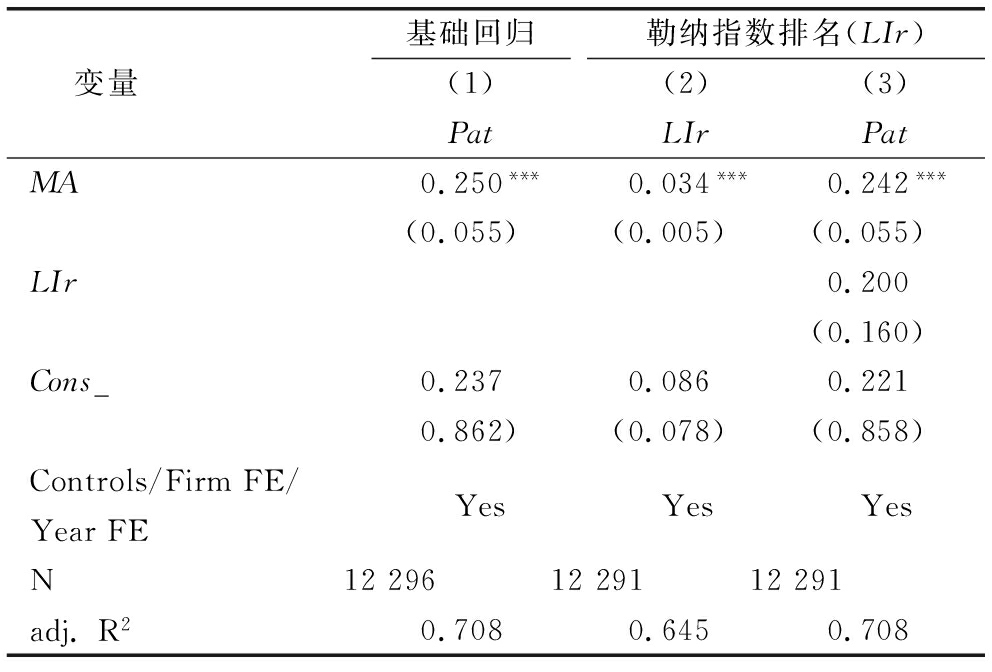

本文通过检验勒纳指数排名(LIr)的中介效应,验证产业并购能否通过增强企业市场势力对创新产出产生促进作用,市场势力效应机制检验结果如表5所示。

表5 市场势力效应机制检验结果

Table 5 Mechanism test results of market power

变量基础回归(1)Pat勒纳指数排名(LIr)(2)(3)LIrPatMA0.250***0.034***0.242***(0.055)(0.005)(0.055)LIr0.200(0.160)Cons_0.2370.0860.2210.862)(0.078)(0.858)Controls/FirmFE/YearFEYesYesYesN122961229112291adj.R20.7080.6450.708

列(1)表明,产业并购对企业创新产出具有显著促进作用。列(2)和列(3)为市场势力(LIr)机制检验结果。具体来看,列(2)显示,产业并购对LIr影响显著为正,表明并购企业市场势力显著增强。列(3)中的中介变量LIr回归结果不显著,通过非参数百分位Bootstrap法进行检验,结果表明,市场势力对创新产出具有正向影响。列(3)中的自变量MA回归系数显著为正,但在加入LIr后,产业并购对企业创新产出的正向影响由25.0%下降为24.2%,即市场势力对创新产出发挥部分中介效应。

综合来看,产业并购后企业市场势力得到提升,能够促进企业创新产出增加。因此,市场势力效应是产业并购影响企业创新产出的传导机制,从而验证研究假设H2。

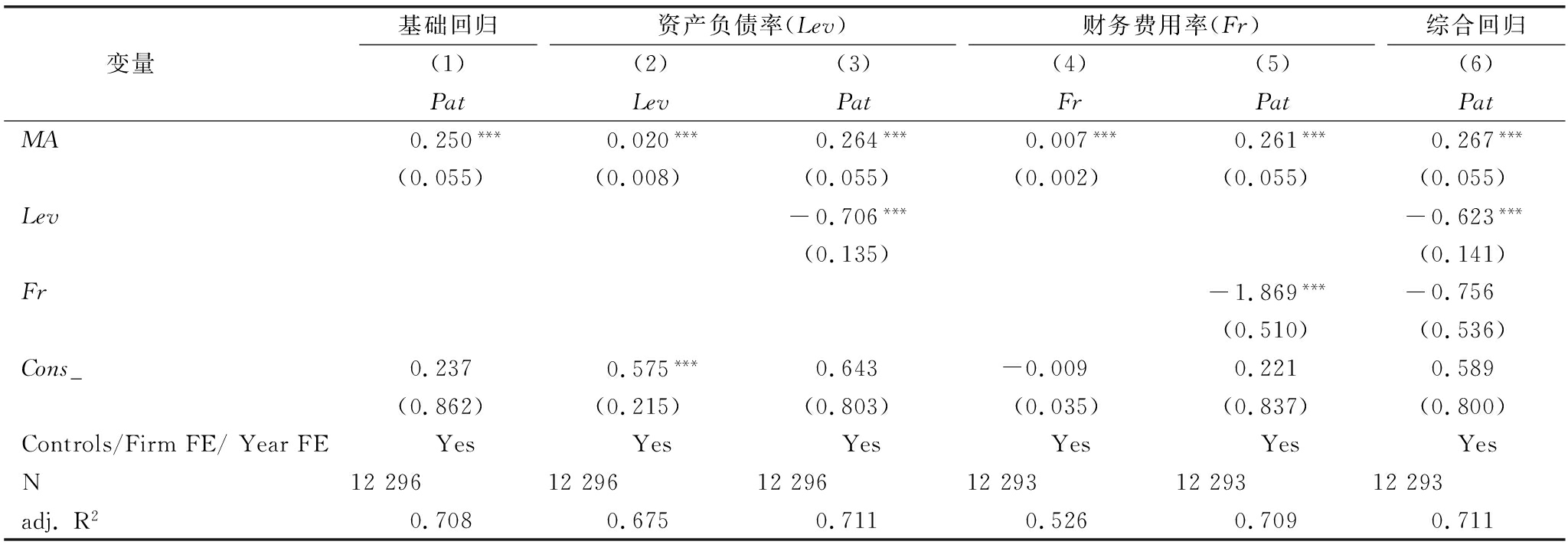

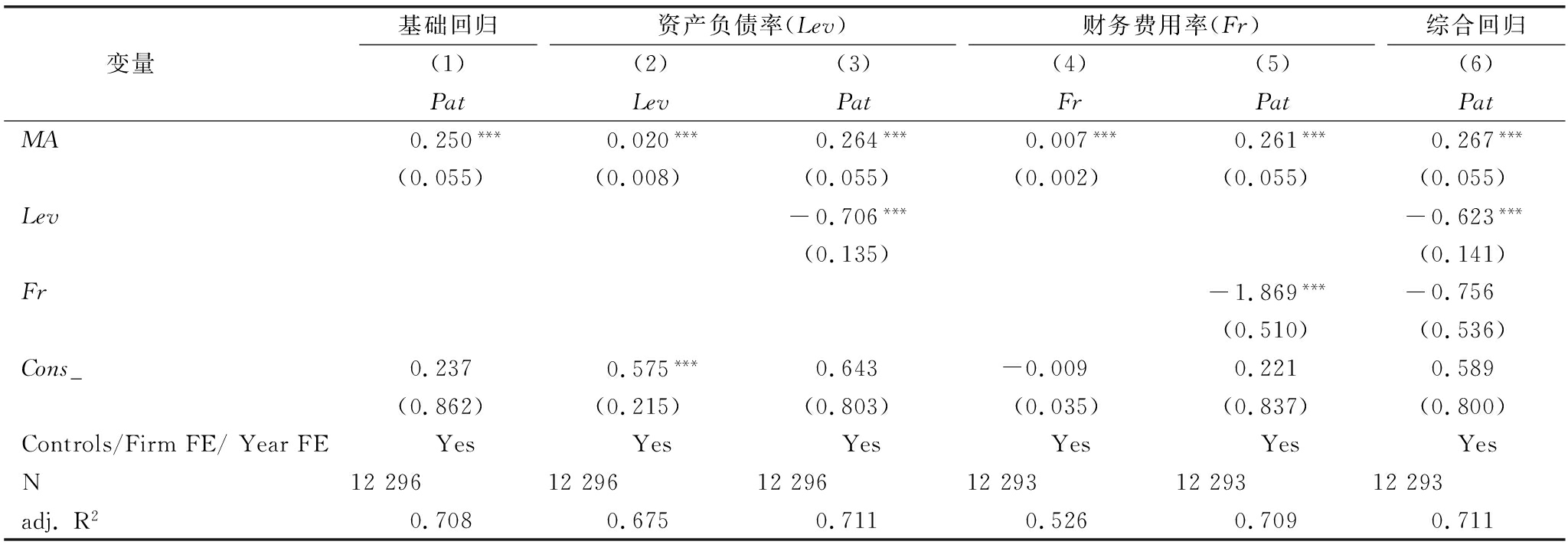

3.5 财务能力效应

本文通过检验资产负债率(Lev)和财务费用率(Fr)的中介效应,验证产业并购能否通过财务能力效应影响企业创新产出,表6为财务能力效应机制检验结果。

表6 财务能力效应机制检验结果

Table 6 Mechanism test results of financial capability

变量基础回归(1)Pat资产负债率(Lev)(2)(3)LevPat财务费用率(Fr)(4)(5)FrPat综合回归(6)PatMA0.250***0.020***0.264***0.007***0.261***0.267***(0.055)(0.008)(0.055)(0.002)(0.055)(0.055)Lev-0.706***-0.623***(0.135)(0.141)Fr-1.869***-0.756(0.510)(0.536)Cons_0.2370.575***0.643-0.0090.2210.589(0.862)(0.215)(0.803)(0.035)(0.837)(0.800)Controls/FirmFE/YearFEYesYesYesYesYesYesN122961229612296122931229312293adj.R20.7080.6750.7110.5260.7090.711

列(1)为基础回归,结果表明,产业并购对创新产出具有显著促进作用。列(2)和列(3)为以资产负债率(Lev)衡量财务能力的机制检验结果。具体来看,列(2)显示,产业并购对Lev的影响显著为正,表明并购企业资产负债率显著上升。列(3)中的中介变量Lev系数显著为负,表明资产负债率对创新产出具有显著负向影响。列(3)中的自变量MA回归系数显著为正,但在加入Lev后,产业并购对创新产出的正向影响由25.0%上升为26.4%,即资产负债率对创新产出发挥部分中介效应。

列(4)和列(5)为以财务费用率(Fr)衡量财务能力的机制检验结果。具体来看,列(4)显示,产业并购对Fr的影响显著为正,表明并购企业财务费用率显著增加。列(5)中的中介变量Fr系数显著为负,表明财务费用率对创新产出具有负向影响。第(5)列自变量MA回归系数显著为正,但在加入Fr后,产业并购对创新产出的正向影响由25.0%上升为26.1%,即财务费用率对创新产出具有部分中介效应。

列(6)为资产负债率和财务费用率综合机制检验结果。具体来看,列(6)中的中介变量Lev回归系数显著为负,中介变量Fr回归系数为负不显著,自变量MA回归系数显著为正,但在加入财务能力中介变量后,产业并购对创新产出的正向影响由25.0%上升为26.7%,即财务能力对创新产出具有部分中介效应。

综合来看,产业并购后企业财务能力下降,抑制创新产出增加。因此,产业并购创新产出受财务能力效应的负向影响,由此验证研究假设H3。

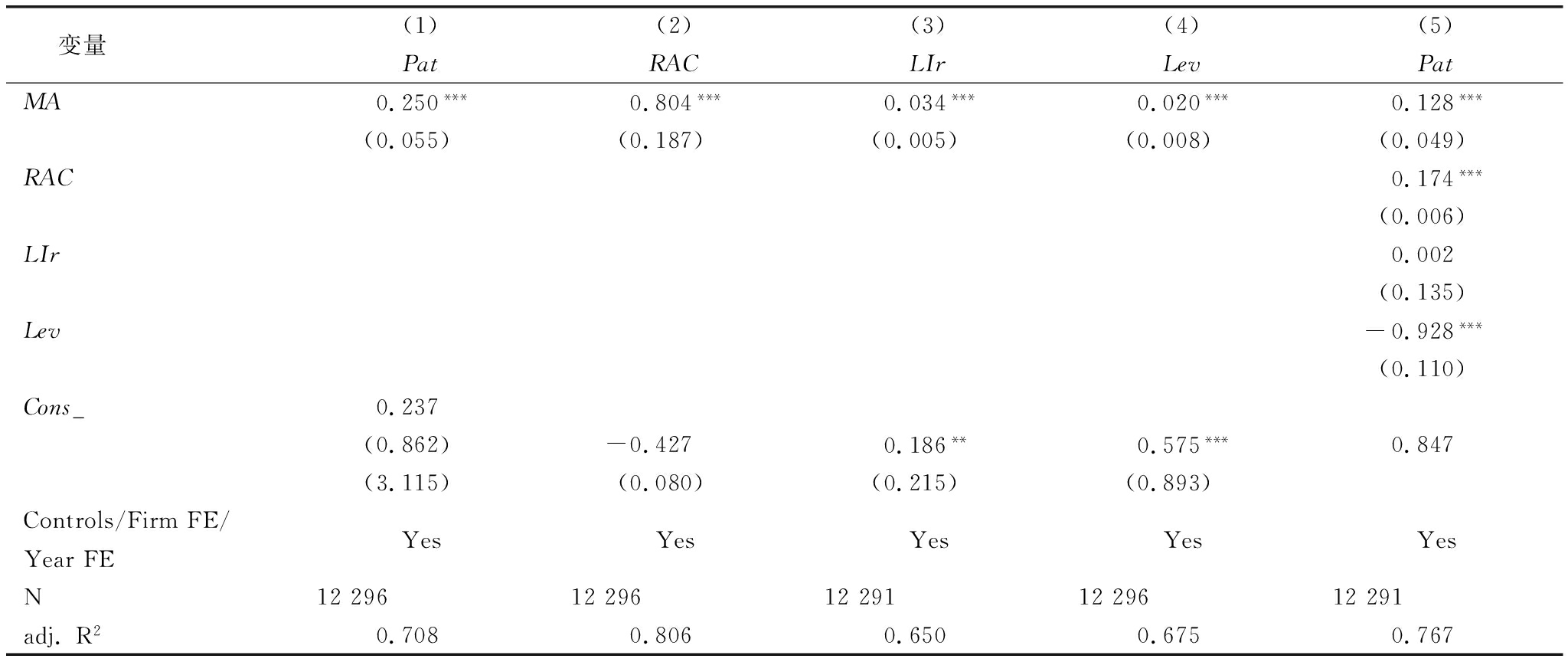

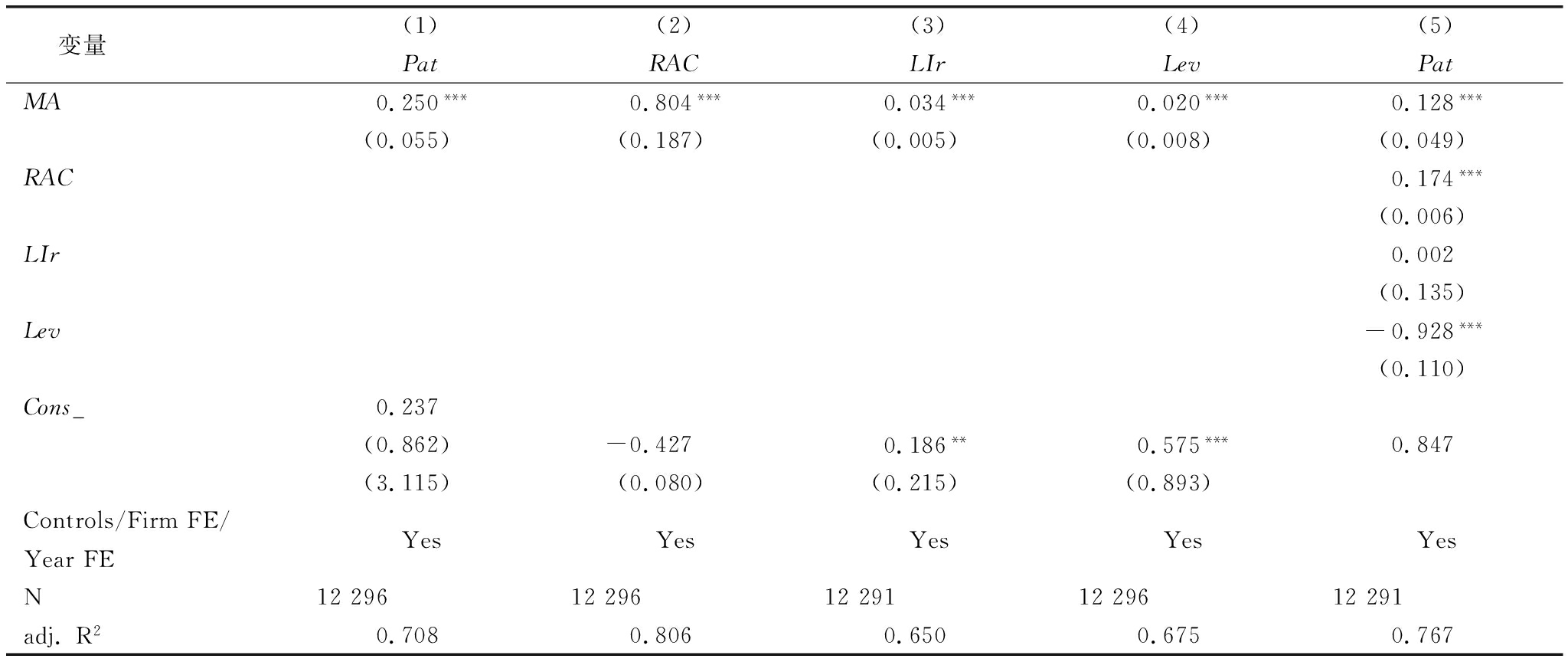

3.6 三重叠加效应

本文借助并行多重中介效应模型检验三重机制叠加后的总效应,三重效应叠加检验结果如表7所示。

表7 三重效应叠加检验结果

Table 7 Test results of triple-effect cumulation

变量(1)(2)(3)(4)(5)PatRACLIrLevPatMA0.250***0.804***0.034***0.020***0.128***(0.055)(0.187)(0.005)(0.008)(0.049)RAC0.174***(0.006)LIr0.002(0.135)Lev-0.928***(0.110)Cons_0.237(0.862)-0.4270.186**0.575***0.847(3.115)(0.080)(0.215)(0.893)Controls/FirmFE/YearFEYesYesYesYesYesN1229612296122911229612291adj.R20.7080.8060.6500.6750.767

列(1)表明,产业并购对创新产出发挥显著促进作用。列(2)~(4)分别表示产业并购对中介变量吸收能力(RAC)、市场势力(LIr)和资产负债率(Lev)影响的检验结果。结果显示,上述回归系数均显著为正,表明并购企业吸收能力、市场势力和资产负债率均显著提升。列(5)为加入3个中介变量后的回归结果,结果显示,自变量MA回归系数显著为正,表明加入3个中介变量后,产业并购对创新产出的正向影响由25.0%下降为12.8%。

综合来看,产业并购通过吸收能力、市场势力和财务能力三重效应影响企业创新产出,综合效应为正。具体来看,受产业并购影响,企业吸收能力、市场势力和资产负债率均显著提高。其中,吸收能力和市场势力提升对企业创新产出具有正向影响,资产负债率提升会抑制企业创新产出增加。概括地说,吸收能力效应和市场势力效应的提升机制发挥主导作用,表现为产业并购作用于企业创新产出的提升机制强于阻碍机制。

3.7 稳健性检验

3.7.1 识别假定检验

(1)平行趋势检验。本文采用事件研究法进行平行趋势检验,结果表明,在产业并购发生前,发生并购企业创新产出与未发生并购企业创新产出之间不存在显著差异,即满足平行趋势假设。

(2)安慰剂检验。本文采用反事实法进行安慰剂检验,即打乱完成产业并购的年份并采用随机选取方式进行检验。结果显示,随机分配样本估计值接近于0,表明随机构建的产业并购对企业创新产出几乎没有影响。

3.7.2 更换变量/样本/估计模型检验

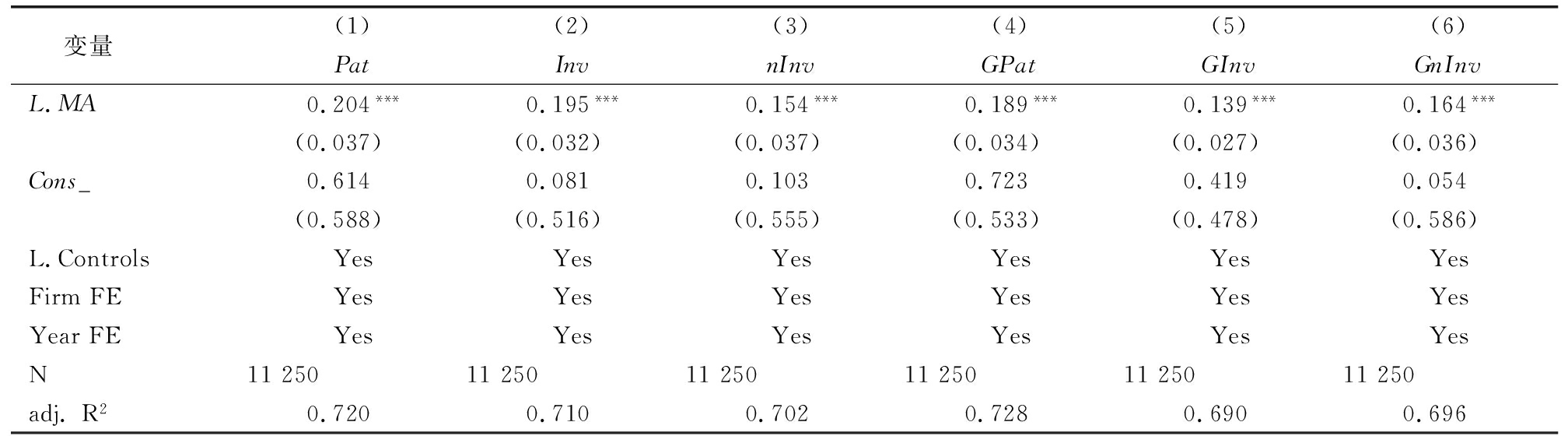

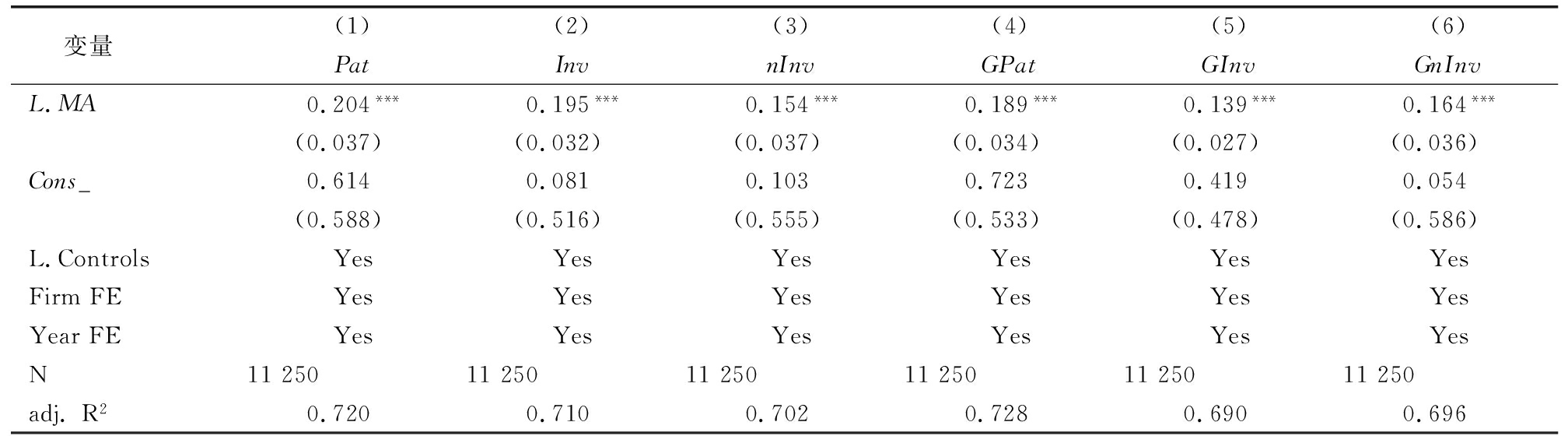

(1)更换变量。考虑到研发活动的时滞效应,本文对双重差分模型中的解释变量和控制变量进行滞后一期处理。表8显示,更换变量后,产业并购仍能显著促进企业创新产出。

表8 稳健性检验结果(更换变量)

Table 8 Robustness test results(replacing variables)

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)PatInvnInvGPatGInvGnInvL.MA0.204***0.195***0.154***0.189***0.139***0.164***(0.037)(0.032)(0.037)(0.034)(0.027)(0.036)Cons_0.6140.0810.1030.7230.4190.054(0.588)(0.516)(0.555)(0.533)(0.478)(0.586)L.ControlsYesYesYesYesYesYesFirmFEYesYesYesYesYesYesYearFEYesYesYesYesYesYesN112501125011250112501125011250adj.R20.7200.7100.7020.7280.6900.696

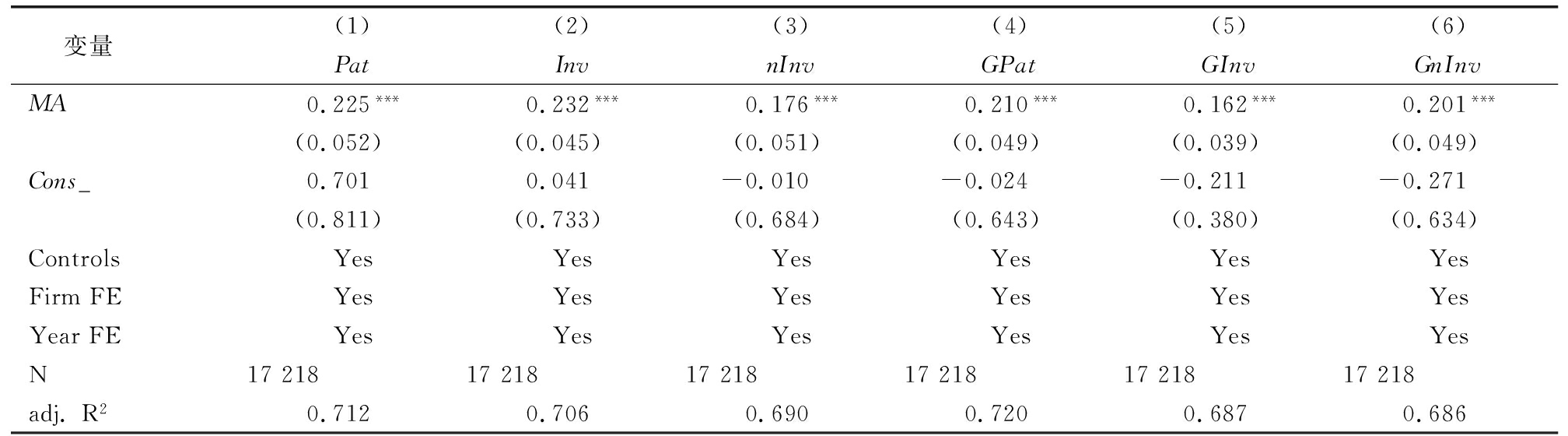

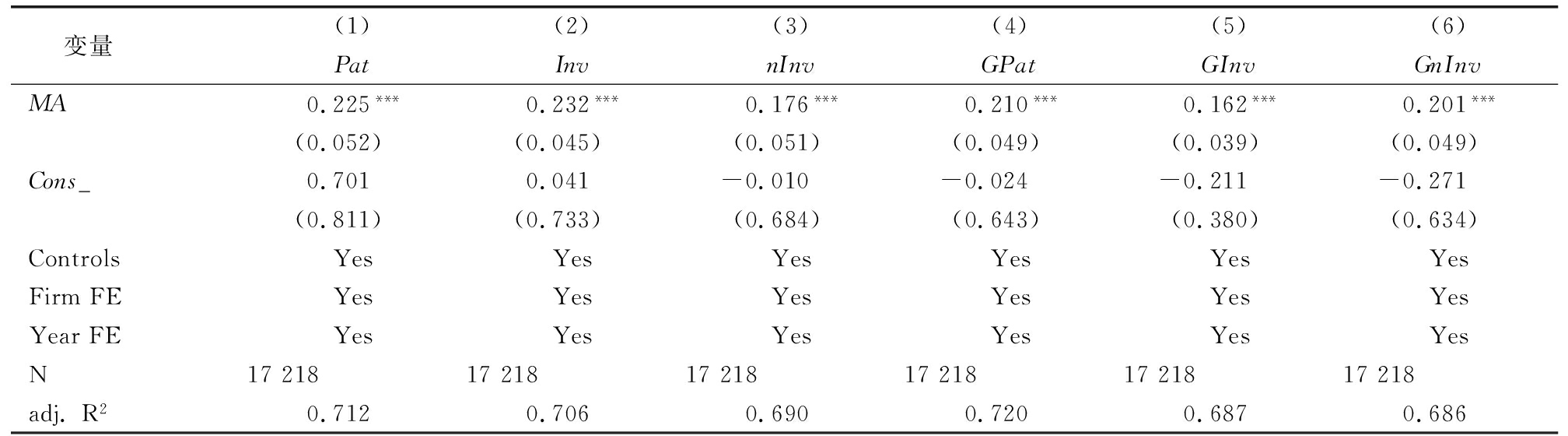

(2)更换控制组样本。本文采用倾向得分最近邻1∶2匹配方法替换控制组样本,表9显示,更换控制组样本后,产业并购仍然能促进企业创新产出。

表9 稳健性检验结果(更换控制组)

Table 9 Robustness test results(replacing control group)

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)PatInvnInvGPatGInvGnInvMA0.225***0.232***0.176***0.210***0.162***0.201***(0.052)(0.045)(0.051)(0.049)(0.039)(0.049)Cons_0.7010.041-0.010-0.024-0.211-0.271(0.811)(0.733)(0.684)(0.643)(0.380)(0.634)ControlsYesYesYesYesYesYesFirmFEYesYesYesYesYesYesYearFEYesYesYesYesYesYesN172181721817218172181721817218adj.R20.7120.7060.6900.7200.6870.686

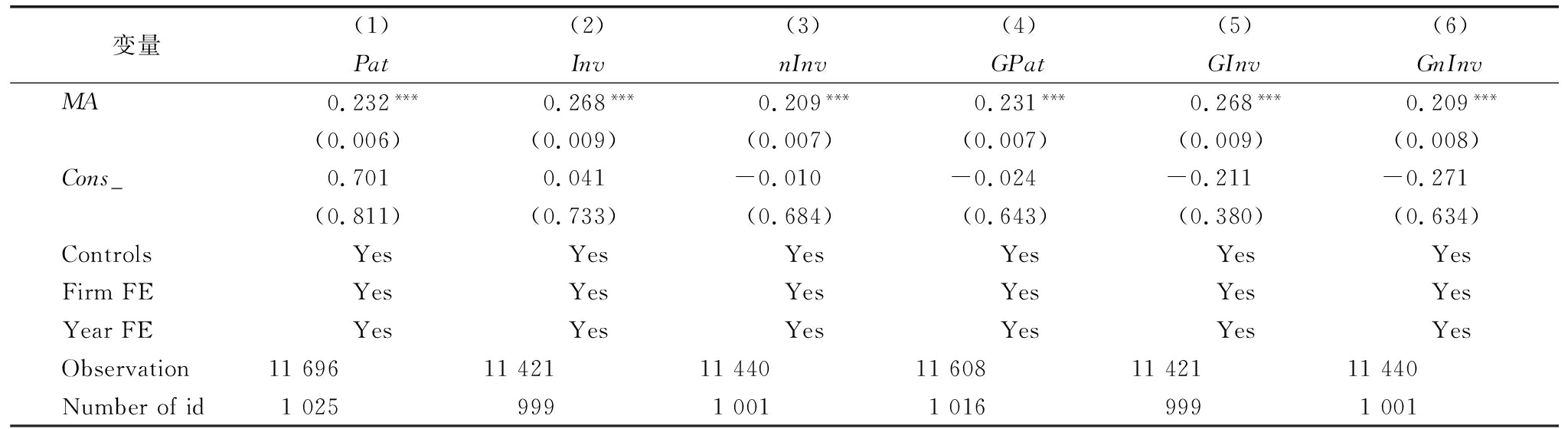

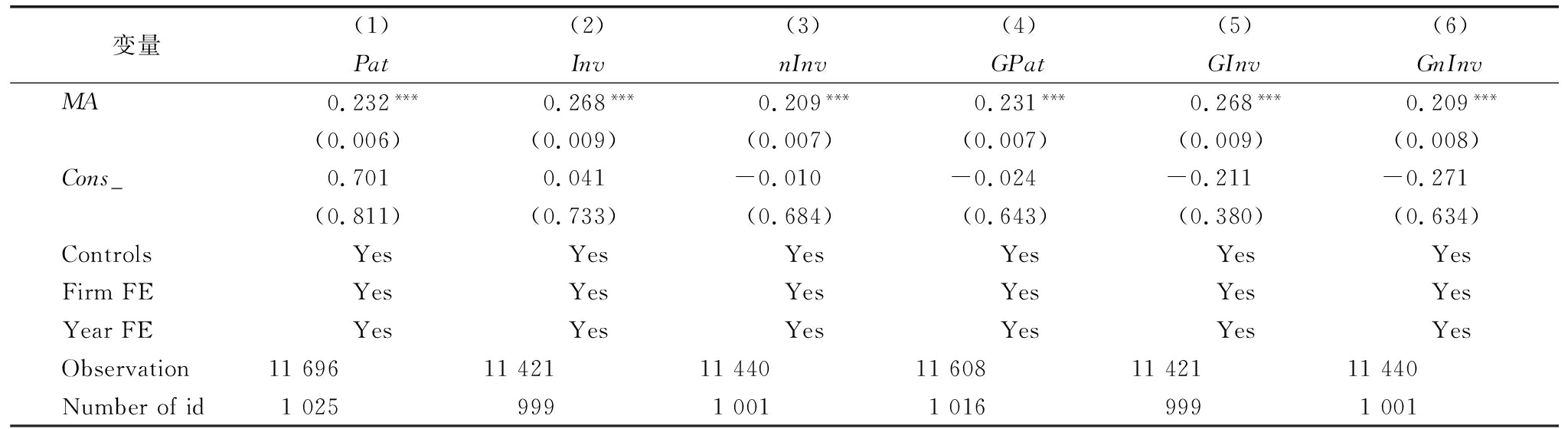

(3)更换估计模型。本文使用泊松分布进行模型替换,表10显示,更换估计模型后,产业并购仍能显著促进企业创新产出。

表10 稳健性检验结果(更换估计模型)

Table 10 Robustness test results(replacing estimation model)

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)PatInvnInvGPatGInvGnInvMA0.232***0.268***0.209***0.231***0.268***0.209***(0.006)(0.009)(0.007)(0.007)(0.009)(0.008)Cons_0.7010.041-0.010-0.024-0.211-0.271(0.811)(0.733)(0.684)(0.643)(0.380)(0.634)ControlsYesYesYesYesYesYesFirmFEYesYesYesYesYesYesYearFEYesYesYesYesYesYesObservation116961142111440116081142111440Numberofid1025999100110169991001

由此可知,本文基础回归结果具有稳健性。

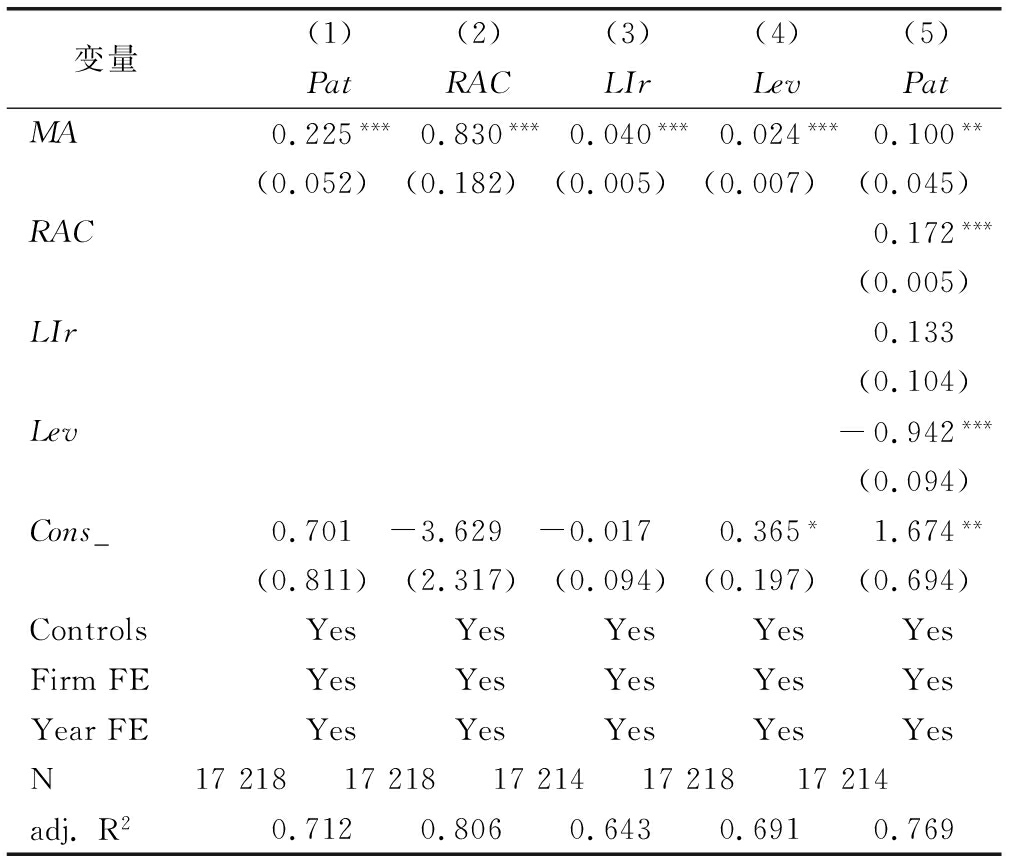

3.7.3 中介效应稳健性检验

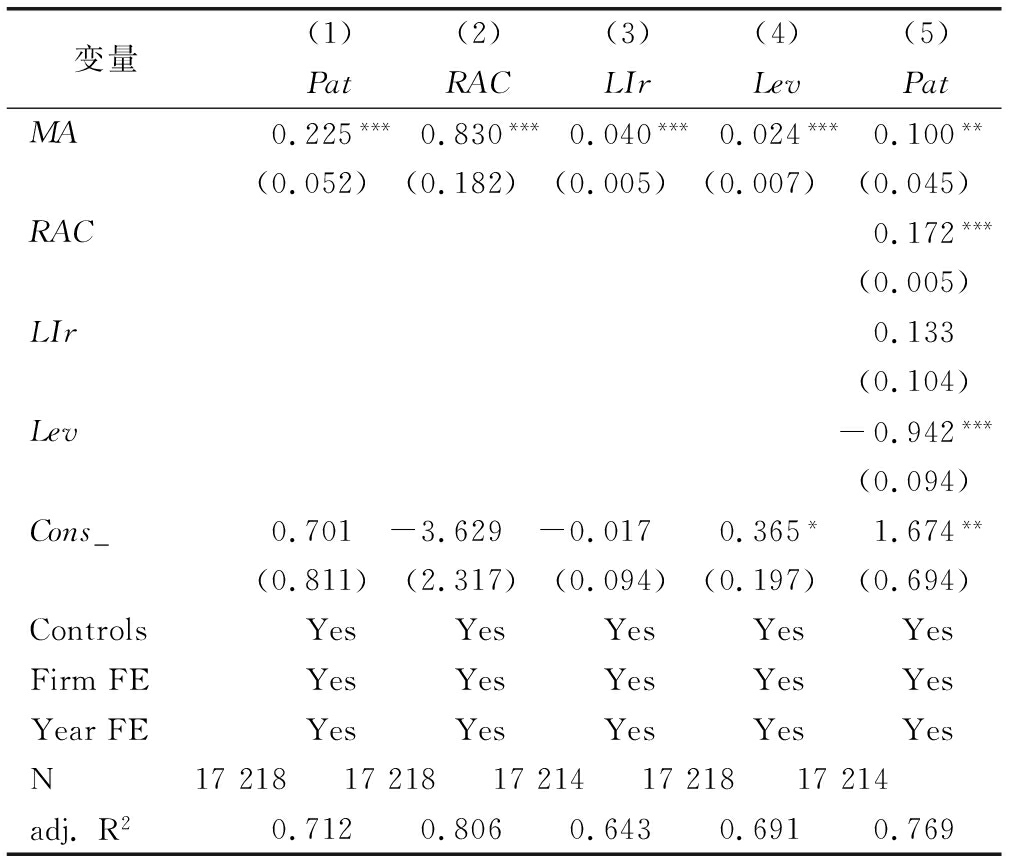

本文采用倾向得分最近邻1∶2匹配方法更换控制组样本进行稳健性检验,表11显示,在加入专利存量、勒纳指数排名和资产负债率3个中介变量后,产业并购对创新产出的正向影响减弱,从而验证了中介效应检验结果的稳健性。

表11 稳健性检验结果(最近邻匹配法)

Table 11 Robustness test results(replacing control group)

变量(1)(2)(3)(4)(5)PatRACLIrLevPatMA0.225***0.830***0.040***0.024***0.100**(0.052)(0.182)(0.005)(0.007)(0.045)RAC0.172***(0.005)LIr0.133(0.104)Lev-0.942***(0.094)Cons_0.701-3.629-0.0170.365*1.674**(0.811)(2.317)(0.094)(0.197)(0.694)ControlsYesYesYesYesYesFirmFEYesYesYesYesYesYearFEYesYesYesYesYesN1721817218172141721817214adj.R20.7120.8060.6430.6910.769

4 结语

4.1 结论

本文立足中国并购市场现实背景,以2008—2019年中国非金融类A股上市公司作为研究样本,从吸收能力、市场势力、财务能力以及三重综合叠加效应4个角度检验产业并购对企业创新产出的作用机制,得出以下结论:

(1)产业并购对企业创新产出数量和创新产出质量发挥显著促进作用。

(2)吸收能力效应是产业并购影响企业创新产出的一个重要机制。具体来看,产业并购可以通过增加知识存量强化企业吸收能力,促进研发人员交流和沟通,加快粘性较高的隐性知识转移,从而促进新旧知识重组与创新。

(3)市场势力效应是产业并购影响企业创新产出的另一个重要机制。一方面,市场势力提升通过增加利润提高企业研发投入水平;另一方面,市场势力提升能够推动企业创新成果转化,强化其创新意愿,从而促进企业创新产出增加。

(4)财务能力效应是产业并购影响企业创新产出的阻碍机制。具体来看,产业并购对资金的需求导致企业资产负债率和财务费用率上升,进而对并购后企业创新投入产生“财务侵占”,不利于其创新活动开展,一定程度上会抑制企业创新产出增加。

(5)产业并购对企业创新产出的三重综合叠加效应为正。具体来看,吸收能力效应和市场势力效应的提升机制强于财务能力效应的阻碍机制,三效应相互抵消后的叠加效应为正。

4.2 理论贡献

(1)与以往文献关注技术并购、跨境并购等分类方式不同,本文基于产业并购逐渐成为并购市场主流的现实,探究产业并购对企业创新产出的影响与作用机制,弥补了产业并购创新效应这一研究缺口。

(2)现有关于产业并购对企业创新影响机制的文献,多数集中于技术管理领域,机制研究相对单一。本文在“技术—企业—市场”分析框架的基础上,从技术管理、产业组织和金融经济领域出发,基于吸收能力理论和优序融资理论,从吸收能力效应、市场势力效应和财务能力效应3个角度检验产业并购对企业创新产出的影响机制,深化了现有产业并购对企业创新的作用机制研究。

(3)本研究验证了产业并购对企业创新产出的三效应双机制影响。产业并购通过吸收能力强化效应和市场势力推动效应的提升机制对企业创新产出产生正向影响,通过财务能力侵蚀效应的阻碍机制对企业创新产出产生负向影响,三重叠加后的综合效应为正。

4.3 启示

(1)鼓励企业开展产业并购,进而发挥产业并购对企业创新的重要作用。首先,企业需要对市场环境和机会保持敏感性,充分利用外部资源开展产业并购,在推动自身发展的同时,提升创新产出水平。其次,从政策层面看,良好的制度环境能够为企业开展基于长期发展战略的产业并购提供支撑。

(2)鼓励并购企业加强内外部知识和研发人员融合。首先,对于知识基础而言,丰富的外部知识有助于并购企业增加知识存量,在此基础上的知识迭代和发展是企业创新的关键。因此,需要提升双方研发人员对企业内外部技术知识的整合水平。其次,对于研发人员而言,并购企业应尽量留住目标企业中的关键技术人才并加强对研发人员的培养,从而组建高水平研发团队。最后,鼓励并购企业尽量维持创新投资,这不仅有利于企业研发持续推进,而且有助于并购后企业知识整合。

(3)鼓励企业借助产业并购做大做强,但需要避免企业规模过大。尽管产业并购有助于企业增强市场势力,但过高的市场势力不利于企业创新产出水平提升。因此,充分发挥市场势力的促进作用,引导企业做大做强,为行业培育领导者,同时避免因企业规模过大造成市场垄断。

(4)鼓励参与产业并购的企业选择合适的支付方式和融资渠道。首先,在选择支付方式时,并购企业需要根据自身经营状况和外部融资环境进行选择。在可行情况下,首选股权等权益类支付和融资方式,一定程度上能够提高企业财务柔性,为产业并购后创新投资预留充足的自有资金和信贷资金。其次,从国家层面看,引导支付工具和融资方式创新,鼓励私募股权投资基金参与设立并购基金,拓宽产业并购融资渠道。

4.4 不足与展望

本文存在如下不足:第一,囿于数据有限性和可得性,本研究未进一步考察产业并购对专利引用率的影响,对此后续可以作进一步研究。第二,在吸收能力机制作用方面,本研究仅探讨了实际吸收能力和潜在吸收能力的影响。实际上,并购双方知识相关性也会对产业并购后企业创新产出产生影响,未来可基于专利引用相关数据作进一步探索。第三,在财务能力机制作用方面,本研究探讨了资产负债率和财务费用率对创新产出的影响,未来可进一步探讨不同融资方式在产业并购影响创新过程中的调节作用,从而完善现有相关研究结论。

参考文献:

[1] CHEN F,LIU H,GE Y.How does integration affect industrial innovation through networks in technology-sourcing overseas M&A? a comparison between China and the US[J].Journal of Business Research,2021,122(1):281-292.

[2] 佟岩,王茜,曾韵,等.并购动因、融资决策与主并方创新产出[J].会计研究,2020,41(5):104-116.

[3] 杜晴.产业并购与非产业并购对企业创新产出的非对称影响研究[J].现代经济探讨,2022,41(7):101-111.

[4] BENSON D,ZIEDONIS R H.Corporate venture capital as a window on new technologies:implications for the performance of corporate investors when acquiring startups[J].Organization Science,2009,20(2):329-351.

[5] 潘红波,杨海霞.竞争者融资约束对企业并购行为的影响研究[J].中国工业经济,2022,40(7):159-177.

[6] 杜晴,范从来,胡恒强.不同生命周期企业并购是否促进创新产出——基于吸收能力中介效应的研究[J].经济体制改革,2022,40(5):99-105.

[7] AHUJA G,KATILA R.Technological acquisitions and the innovation performance of acquiring firms a longitudinal study[J].Strategic Management Journal,2001,22(3):197-220.

[8] AGHION P,BLOOM N,GRIFFITH R,et al.Competition and innovation:an inverted U relationship[J].Quarterly Journal of Economics,2005,120(2):701-728.

[9] QIU J,WAN C.Technology spillovers and corporate cash holdings[J].Journal of Financial Economics,2015,115(3):558-573.

[10] 李萍,李胜兰,陈同合.并购对企业R&D投资的挤出效应研究——基于并购前后资产负债率变动的视角[J].证券市场导报,2020,30(5):20-27,36.

[11] HITT M A,HOSKISSON R E,IRELAND R D,et al.Effects of acquisitions on R&D inputs and outputs[J].Academy of Management Journal,1991,34(3):693-706.

[12] CASSIMAN B,COLOMBO M G,GARRONE P,et al.The impact of M&A on the R&D process[J].Research Policy,2005,34(2):195-220.

[13] HALL B H.The financing of research and development[J].Oxford Review of Economic Policy,2002,18(1):35-51.

[14] 张欣,董竹.超额商誉对企业创新的影响研究[J].南开管理评论,2022,31(5):16-30.

[15] 鞠晓生,卢荻,虞义华.融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性[J].经济研究,2013,48(1):4-16.

[16] 胡恒强,范从来,杜晴.融资结构、融资约束与企业创新投入[J].中国经济问题,2020,62(1):27-41.

[17] 张杰,芦哲,郑文平,等.融资约束、融资渠道与企业R&D投入[J].世界经济,2012,35(10):66-90.

[18] PERESS J.Product market competition,insider trading,and stock market efficiency[J].Journal of Finance,2010,65(1):1-43.

[19] BENA J,LI K.Corporate innovations and mergers and acquisitions[J].The Journal of Finance,2014,69(5):1923-1960.

[20] 张前程,范从来.信贷期限结构与实体经济资本回报率[J].国际金融研究,2021,38(6):23-33.

(责任编辑:张 悦)