0 引言

党的二十大报告提出,“深入实施区域协调发展战略”,逐步化解区域发展中的不平衡不充分问题,促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。目前,大量创新资源聚集在拥有先进经验与技术的东部沿海地区,我国中西部等欠发达地区普遍存在创新资源匮乏、配置不合理、利用率低等问题[1]。创新型企业作为创新型经济的重要构成与创新要素的主要集聚载体,吸引其在地方落地生根,从源头上增强创新型企业根植意愿,对于破解资源约束、实现创新驱动发展意义重大。

创新资源是创新活动中投入的必要资源,主要包括人力和财力、物力资源(杨武等,2018)。从广义层面看,创新资源具有稀缺性,任何区域创新都不可避免地会面临不同程度的资源约束。从狭义层面看,对不同地区而言,所需的创新资源类型及影响程度也存在差异。根据创新资源分布和配置水平,可将资源约束划分为两种类型:第一,绝对约束,即创新资源存量少。部分地区创新资源严重短缺,资源流动极度滞缓。第二,相对约束,即资源配置效率低下。如受金融资产配置水平、要素市场化、信息技术[2-3]等因素影响,导致资源配置不均衡,创新效率存在差异[4-5]。现有研究大多围绕创新资源配置效率、区域与城市规模、创新基础条件以及创新成果转化等方面进行探究。从创新资源配置水平来看,普遍呈现出东部地区>西部地区>中部地区的特征,且区域间差异较大[6];从区域与城市规模来看,创新资源集聚水平呈现东部领先,西部追赶,中部和东北地区欠佳的发展态势;从创新基础条件和创新成果转化来看,我国东部地区具有绝对优势,中西部地区处于劣势。

无论是实现颠覆式创新,还是渐进性创新,归根结底是要提高创新能力,培育创新型企业。创新型企业作为创新资源集聚载体,拥有核心技术和持续创新机制,具备可持续竞争优势,对打破资源魔咒、突破路径依赖、实现创新能力进阶至关重要[7]。自Lazonick(2013)提出创新型企业概念后,国内外涌现出大量研究文献,丰富了创新型企业内涵(张彩江等,2016)。本文将创新型企业定义为拥有自主知识产权等核心技术成果,能够有效组织并整合内外部资源,富有较高创新管理水平和文化,在同行业处于领先地位,能够发挥先锋带头作用的企业。有研究表明,企业根植意愿的形成对于区域经济发展具有显著正向作用。部分学者从经济、社会、文化、制度、地域等维度,研究根植对区域发展、创新绩效、企业行为、知识转移等方面的影响,还有学者从根植性视角,探究产业集群、特色小镇的演化过程以及内在作用机理[8,9]。然而,关于如何通过根植促进外来资源流向资源约束区以及增强创新型企业根植意愿的研究却较少。

鉴于此,本研究围绕“如何激发创新型企业根植意愿”这一主题,基于匹配理论,将区域基础条件和体制环境作为吸引企业根植的第一步,将企地协同作为创新型企业形成根植意愿的关键一环,采用问卷调查方式,结合SEM与fsQCA研究方法,探明创新型企业根植意愿形成影响因素,深度剖析产生高根植意愿的前因构型,为深入实施创新驱动发展战略、促进区域协调发展提供理论参考和实践指导。

1 理论基础与研究假设

1.1 匹配理论

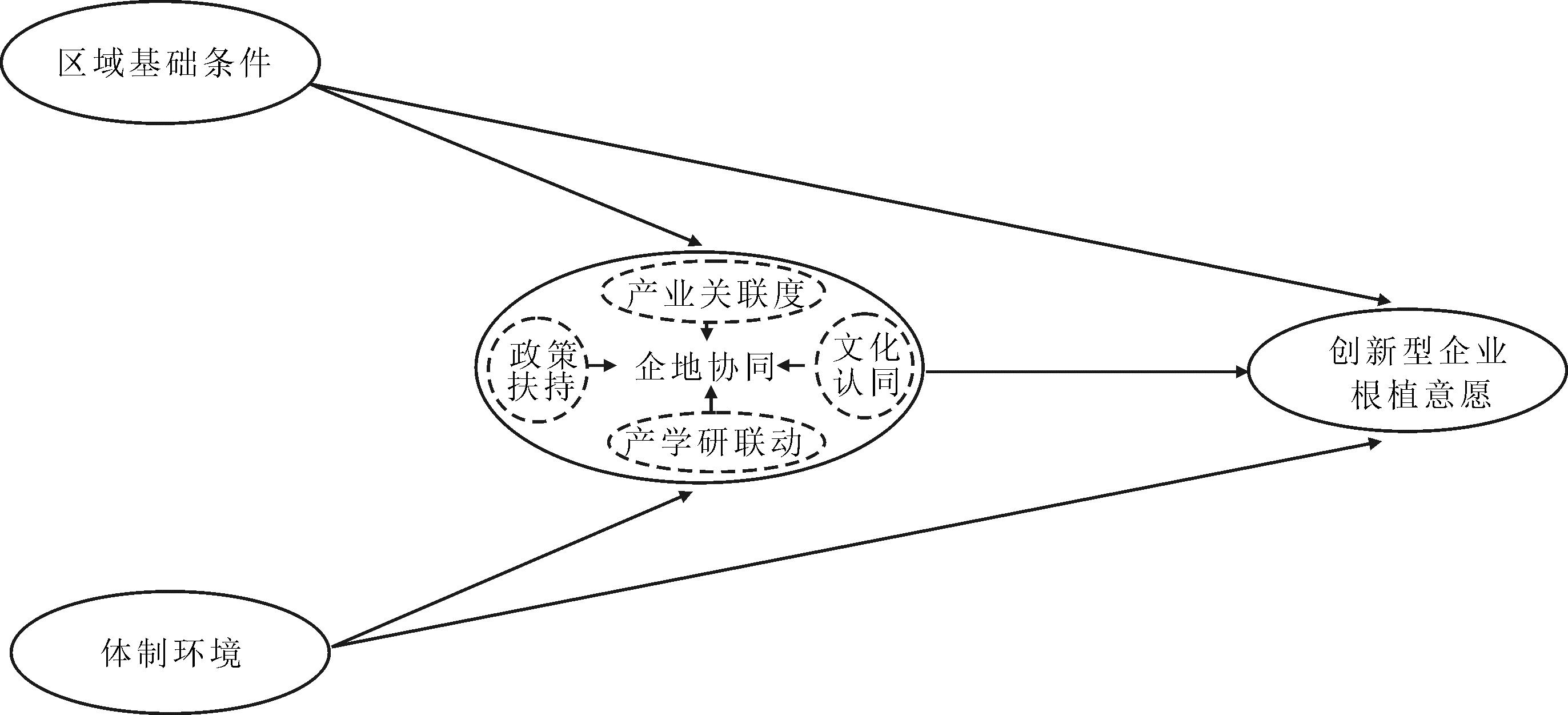

匹配理论最初强调个体行为表现会受到个体及所处环境的交互影响[10]。随着应用领域的逐步拓展,众多学者纷纷基于匹配视角,研究不同主体间的匹配关系。如翁清雄(2015)等借助人与环境匹配理论,阐明组织职业生涯管理通过人与组织的价值观匹配、人与岗位的能力要求匹配,促进员工职业成长的具体机制;辛本禄(2019)指出,工作—能力匹配度高的员工更易于形成积极态度、主观规范和感知行为控制,进而激发其创新意愿。同样地,匹配理论也有效支撑创新型企业根植意愿研究。企业是否根植依赖于匹配关系的建立,即匹配程度越高,根植意愿越强烈。本文的匹配过程可划分为初步匹配和深度匹配两阶段。初步匹配极大程度地受到区域基础条件与体制环境两大因素影响。区域基础条件能否满足企业发展需求和战略导向?体制环境能否有效支撑企业建立精准培植机制?当两者基本满足企业入驻要求时,初步匹配完成。深度匹配则要求企地协同,企业与地方基于产业关联度、制度扶持、文化认同、产学研联动4个维度建立合作关系,形成深度发展默契。随着企业与地方从初步匹配转为深度匹配,企业也从初步入驻转为深度根植,根植意愿逐步增强。总体来说,创新型企业根植意愿形成蕴含匹配思想,匹配理论是开展根植意愿研究的有效理论支撑。

1.2 区域基础条件与创新型企业根植意愿

区域基础条件是外来创新型企业初步考察地区是否具备根植潜力的重要因素。类比Weng &McElroy[11]提出的人才根植意愿可以有效衡量区域对人才的保留能力,创新型企业根植意愿则可用于衡量地区对创新型企业的吸引和保留能力。由于不同地区的地理条件、经济水平、历史角色、文化底蕴、人文风情、产业优势、发展前景等不同,企业在确定根植城市时,考虑的重点也会不同。首先是当地经济发展水平[12]。既有研究表明,经济发展水平、科技经费投入和交通基础设施水平对城市创新发挥正向作用[13]。较高的经济发展水平有利于研发投入,这是开展创新的重要条件[14]。区域创新要素与环境优劣也会导致根植于不同区域的企业在创新效率上存在差异[15]。此外,地区未来发展潜力和市场前景也是企业决定是否根植的重要因素。如郑洛西合作带是黄河流域最具发展潜力的区域,吸引了周边创新型企业集聚。资源禀赋和区位优势是激发区域潜能、吸引投资的关键要素[16]。较低的人力成本、较高的劳动人口密度、得天独厚的地理条件,以及富有地方特色的产业结构,都是地区吸引外来创新型企业入驻的关键。总体来说,区域基础条件是影响创新型企业根植意愿的首要因素,不完备的区域基础会掣肘高水平创新体系建设[17]。因此,本研究提出如下假设:

H1:区域基础条件对创新型企业根植意愿具有显著正向影响。

1.3 体制环境与创新型企业根植意愿

体制环境直接影响迁入企业的根植意愿。实证研究表明,制度环境、税收优惠对企业创新投入和绿色创新具有积极影响,并且研发补助与税收优惠政策能够协同互补,有效改善企业创新绩效[18]。营商环境是提高区域创新效率的重要着力点[19],直接关系到企业经营活力(杜运周,2022)。良好的营商生态对城市高质量发展[20]、创业活跃度提升具有重大意义。此外,鼓励创新、包容失败的文化氛围与体制环境有助于增强外来企业的根植意愿,促进企业创新。总体而言,注重有序竞争的市场环境、具有活力与张力的体制机制、强调规范性的制度环境,三者协同作用,为外来创新型企业快速发展营造良好的体制环境。综上所述,体制环境越完善,创新型企业根植意愿越强烈。因此,本研究提出以下假设:

H2:体制环境对创新型企业根植意愿具有显著正向影响。

1.4 企地协同的中介作用

企地协同是指外来创新型企业与根植区域就资源共享、战略发展、文化认同等达成一致。企地协同具体体现在产业关联、制度扶持、文化认同、产学研联动4个维度。

(1)产业关联是指企业与同一生产链上其它企业的关联程度以及影响力[21],具体包括前向关联和后向关联。其中,前向关联反映企业与上游供应商或生产商之间的关系,以及企业购买生产要素的本地化程度;后向关联反映企业与下游批发商、中间商以及本地消费者之间的关系。

(2)制度扶持是指企业对地方条例、法律法规、政策的依赖程度。制度扶持度越高,企业在发展过程中获取的资源越多。

(3)文化认同是指企业适应当地风俗习惯,认同当地人文精神、创新文化,逐渐形成文化归属感。

(4)产学研联动是指迁入企业与本土企业技术关联度较高,业务往来与信息交互频繁,同时,与地方高校、科研机构等建立了通畅的联动机制。

总体而言,企地协同是创新型企业和地区联动发展的结果,也是两者在经济、制度、文化等方面相互耦合的结果。企地协同度越高,企业根植意愿就越强烈。因此,本文提出如下研究假设:

H3:企地协同对创新型企业根植意愿具有显著正向影响。

针对区域基础条件、体制环境与企地协同关系,学者们进行了诸多有益探索。区域基础条件、体制环境作为基础支撑,对产业集聚发展、转型升级具有重要意义。现有研究表明,经济水平、创新能力、生活质量等会影响创新主体的区域认同感、依赖感和贡献意愿(翁清雄等,2014)。关系嵌入度越高,合作意愿则越强烈,进而促使企业根植(刘群慧,2013)。此外,体制环境完善也会促进企地协同。完善的政策体系、优惠的税收政策以及鼓励创新的社会氛围,有助于提升企业对地区体制环境的认同感和依赖度。因此,本研究认为,区域基础条件和体制环境正向影响企地协同。两者不仅能够增强地区对人才、资本、技术资源的吸引力,而且能够提升企业对根植区域的依赖程度。企地协同效果越好,创新型企业根植意愿则越强。基于此,本研究提出以下假设:

H4:区域基础条件对企地协同具有显著正向影响;

H5:体制环境对企地协同具有显著正向影响;

H6:企地协同在区域基础条件与创新型企业根植意愿间发挥中介作用;

H7:企地协同在体制环境与创新型企业根植意愿间发挥中介作用。

综上所述,构建本文理论框架,具体如图1所示。

2 研究设计

2.1 问卷设计

为深入探究创新型企业根植意愿,通过问卷调查方式展开研究。因本文研究对象是创新资源约束下创新型企业根植意愿,故将问卷发放限定为我国东北部、中部、西部等创新资源相对约束地区,同时,结合2020年地区专利申请量占比,合理设定地区发放比例。最终确定除西藏外,问卷发放对象为东北部、中部、西部地区的20个省市。通过某线上平台,共回收问卷1 175份,剔除填写不完全、重复填写、不符合区域要求和全部答案均相同的560份无效问卷后,最终得到615份有效问卷,问卷有效率为52.3%。其中,东北部、中部、西部问卷回收比例依次为9.8%,58.2%,32%,与初始设定标准相符。样本描述性统计结果见表1。

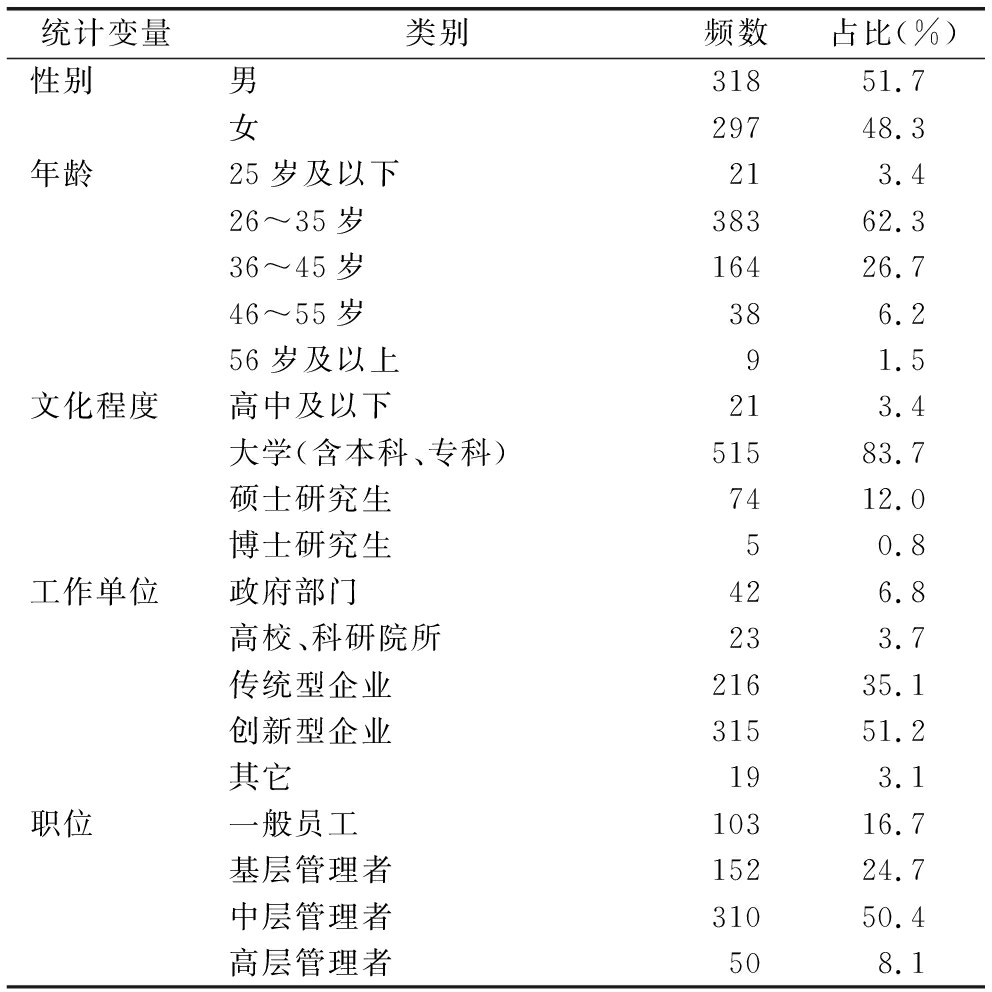

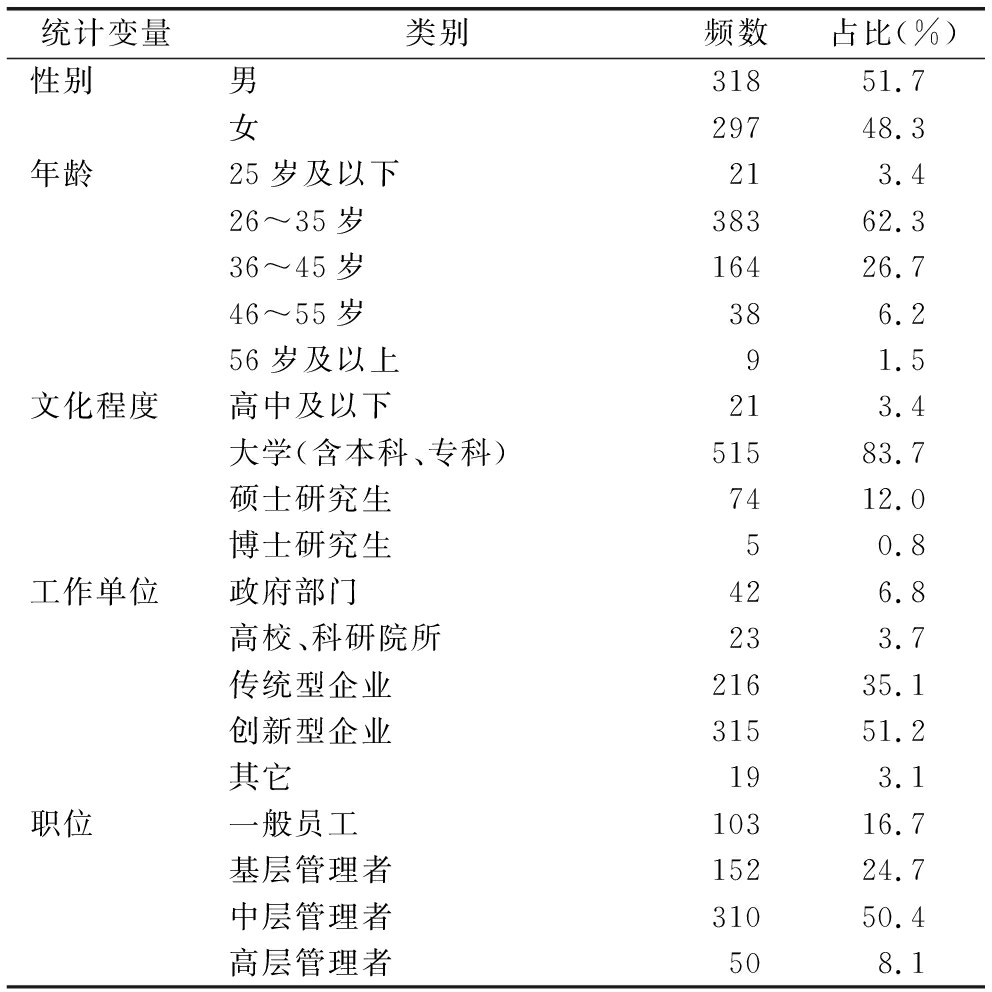

表1 样本描述性统计分析结果

Table 1 Results of sample descriptive statistical analysis

统计变量类别频数占比(%)性别男31851.7女29748.3年龄25岁及以下213.426~35岁38362.336~45岁16426.746~55岁386.256岁及以上91.5文化程度高中及以下213.4大学(含本科、专科)51583.7硕士研究生7412.0博士研究生50.8工作单位政府部门426.8高校、科研院所233.7传统型企业21635.1创新型企业31551.2其它193.1职位一般员工10316.7基层管理者15224.7中层管理者31050.4高层管理者508.1

由表1可知,在有效样本中,男性占51.7%,女性占48.3%,男女比例基本一致;年龄结构方面,26~35岁占62.3%,36~45岁占26.7%;职位分布中,基层管理者占24.7%,中层管理者占50.4%,高层管理者占8.1%,年龄分布与管理职位分布的适配度符合实际情况。此外,创新型企业占51.2%,传统型企业占35.1%,比例合适。

2.2 变量测量

本研究使用量表均参考了国内外成熟量表,并历经3名专家多次审阅、课题组成员数十次修改及测试,有效确保了问卷题目表达通俗易懂。本研究采用Likert五分量表,使用1~5依次代表从“非常不符合”到“非常符合”,测量方式为“自我打分”。

(1)基本信息,包括性别、年龄、职位、工作单位等个人信息,总共5个题目。

(2)区域基础条件。参照Weng等[11]和杨书春[22]提出的区域基础条件测量指标,共有7个题项,具体包括地区经济水平、基础设施完善程度、发展潜力和市场前景、资源禀赋和区位优势、创新资源要素流动等。

(3)体制环境。参照欧阳峣(2009)和孙顺根[23]提出的制度环境测量指标,共涉及7个题项,主要包括财政税收政策、鼓励创新的相关政策、政府对知识产权的保护力度、营商环境便利程度、招商引资计划以及对外来创新型企业的包容度。

(4)企地协同。参照王缉慈和王可等[24]、赵炎等[25]、朱华友等[26]的研究,共涉及11个题项,主要包括产业关联度、制度扶持、文化认同、产学研联动4个维度的测量。

(5)创新型企业根植意愿。参照胡蓓等[27]、翁清雄(2014)的人才根植量表,类比创新型企业根植意愿,提出“您所在地区的创新型企业有较为明确的扎根于当地的布局及意愿”、“如果再有一次机会,您所在地区的创新型企业依旧选择扎根于本地发展”等在内的6个题项。

3 数据分析与假设检验

3.1 共同方法偏差检验

共同方法偏差是采用问卷法收集数据时易出现的一个问题。本文通过Harman单因子检验进行共同方法偏差检验。将问卷所有条目进行未旋转的因子分析,得到第一个因子的变异解释率为33.27%,小于40%,表明共同方法偏差问题不明显。

3.2 信度与效度检验

信度是指测量结果的一致性与可靠性,其衡量参数通常为Cronbach's α值。当系数值大于0.9,普遍认为量表可靠性较高。当系数值处于区间[0.7,0.9]时,其可靠度较高。效度检验通过KMO和Bartlett球形检验,且KMO值在0~1之间,越接近于1,说明问卷信度与结构效度越高。量表信效度检验结果如表2所示。

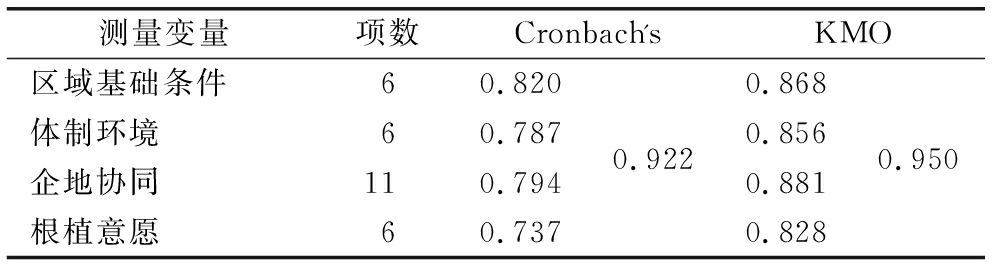

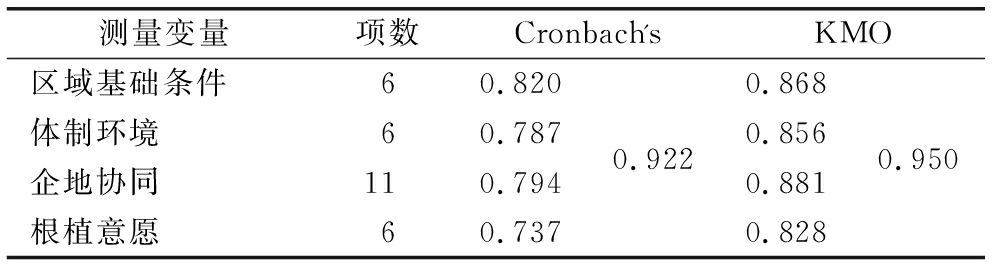

表2 信效度检验结果

Table 2 Reliability and validity test results

测量变量项数Cronbach'sKMO区域基础条件60.8200.868体制环境60.7870.9220.8560.950企地协同110.7940.881根植意愿60.7370.828

由表2可知,总量表的Cronbach's α值为0.922,大于0.8,表明该量表具有较高信度。分量表指标少于总量表,其信度要求在0.7以上,本文分量表Cronbach's α值均大于0.7,满足条件。总量表的KMO值为0.950,分量表的KMO值均大于0.8,说明本文量表具有较高一致性和可靠性,适合作因子分析。

3.3 验证性因子分析

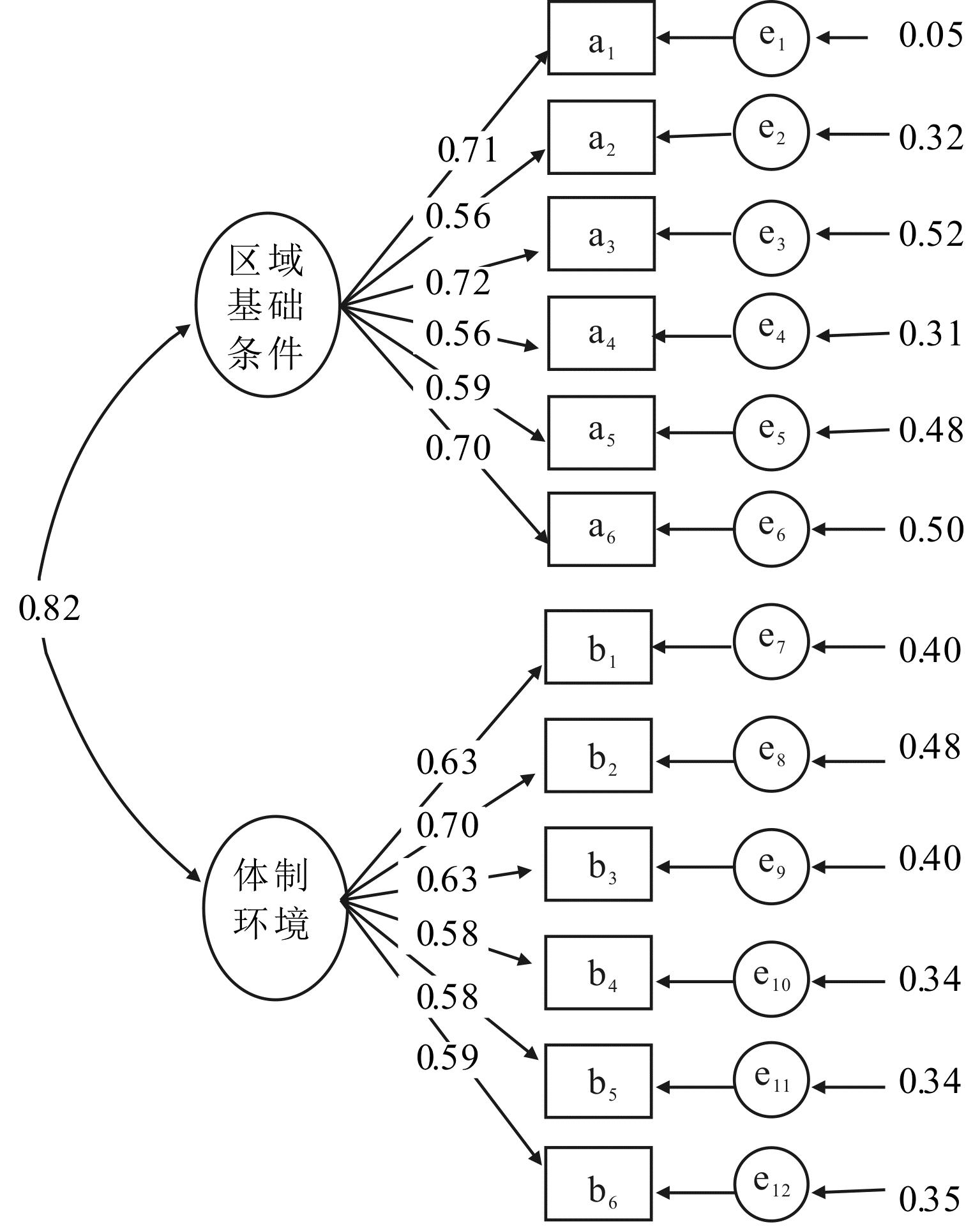

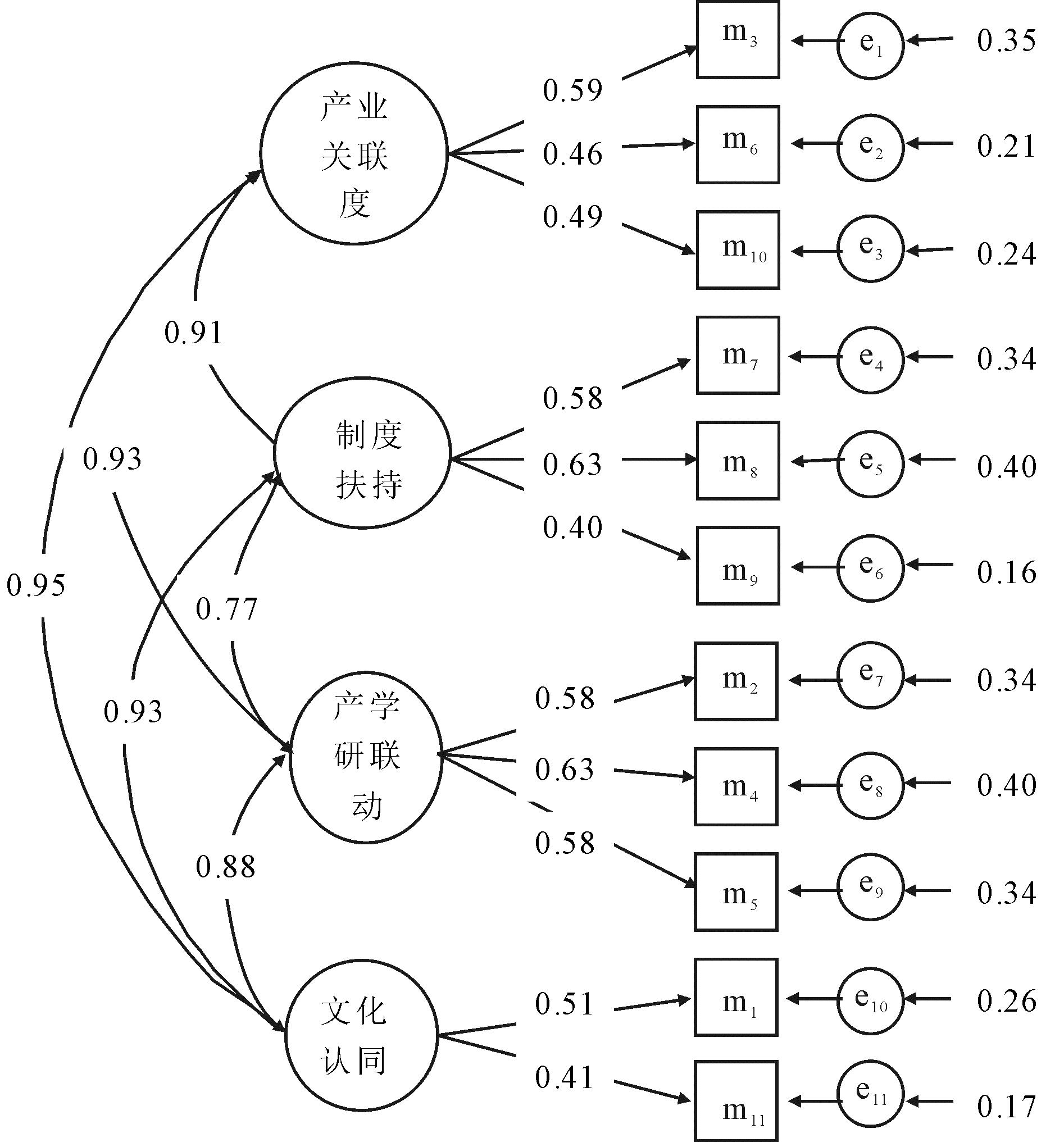

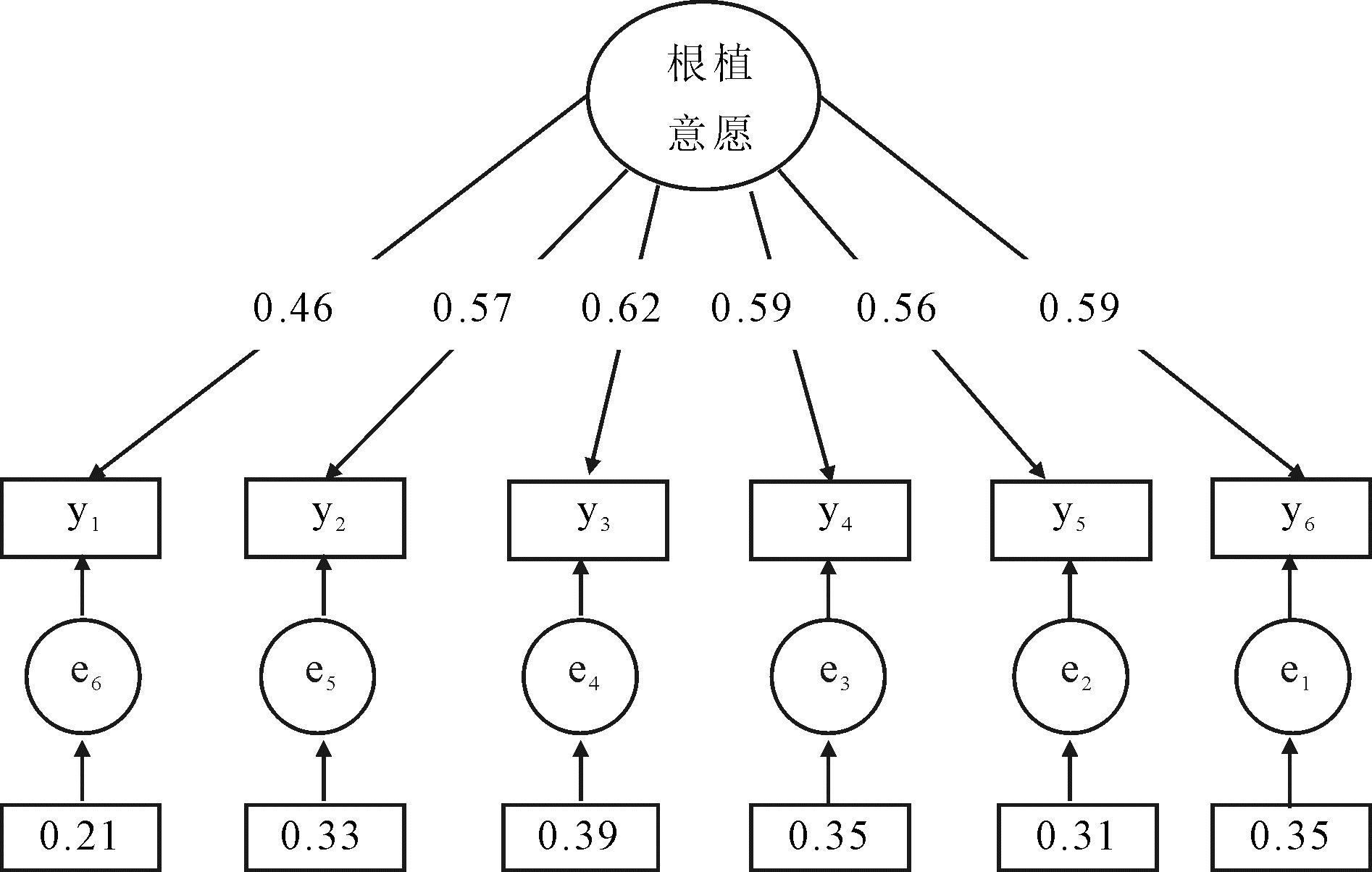

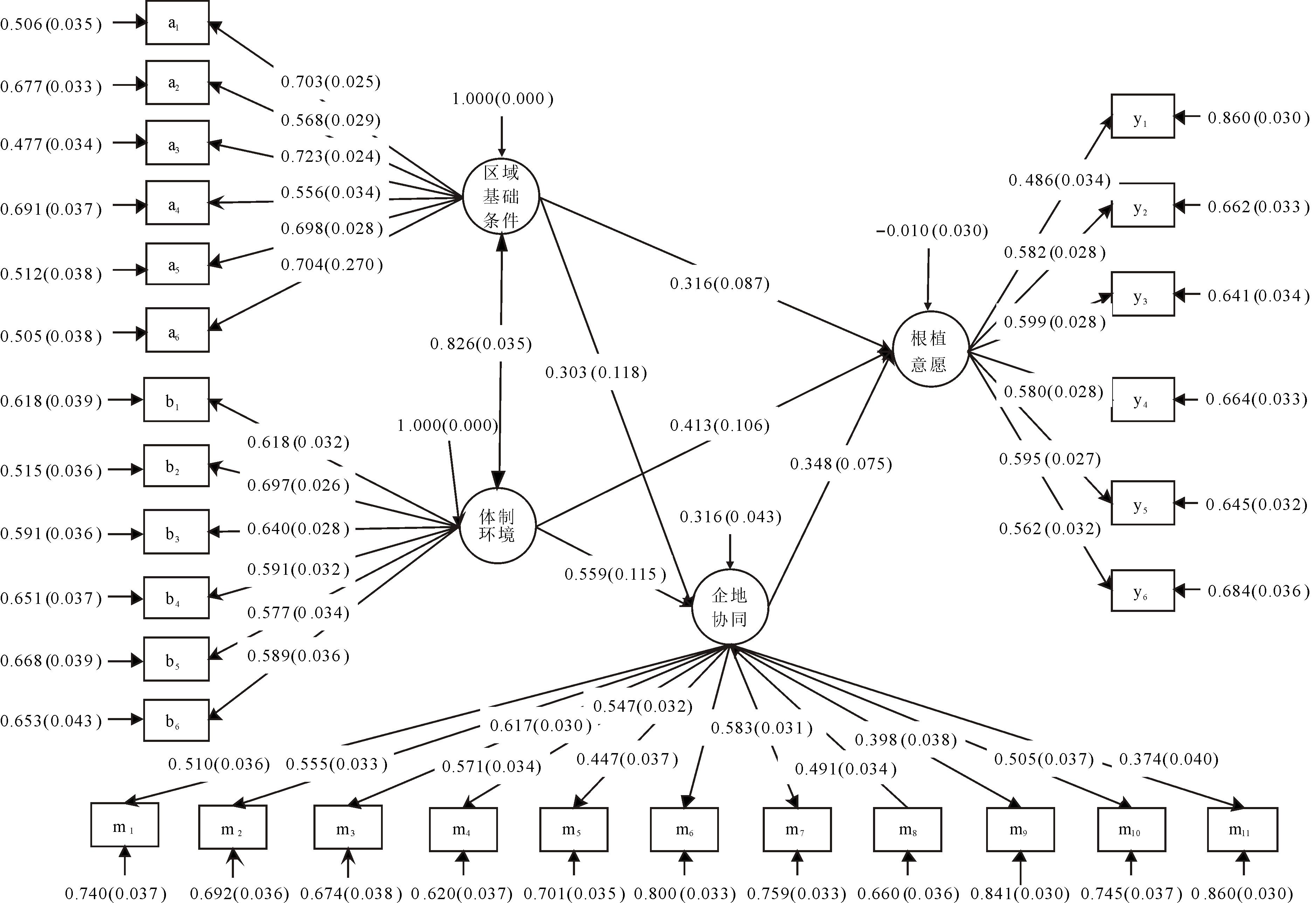

运用Amos26.0对各变量进行验证性因子分析(CFA),运用极大似然估计法,对因变量进行一阶斜交,验证性因子分析模型如图2~图4所示,拟合结果如表3所示。

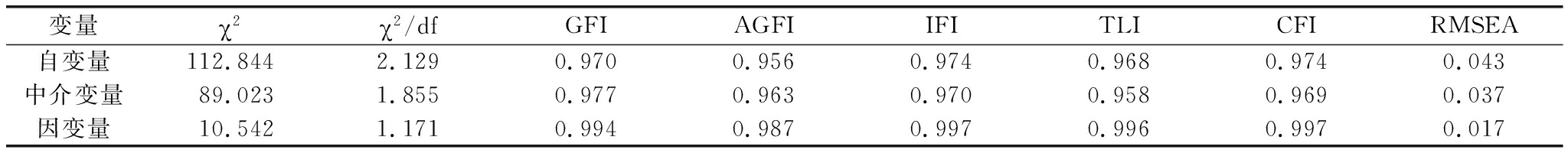

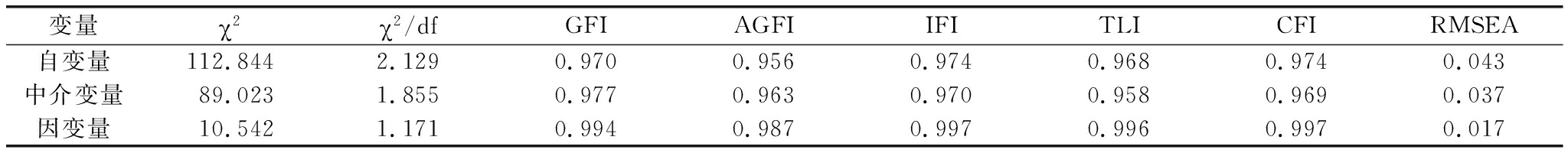

表3 变量验证性因子拟合结果

Table 3 Fitted indicators of variable validation

变量χ2χ2/dfGFIAGFIIFITLICFIRMSEA自变量112.8442.1290.9700.9560.9740.9680.9740.043中介变量89.0231.8550.9770.9630.9700.9580.9690.037因变量10.5421.1710.9940.9870.9970.9960.9970.017

结果显示,χ2/df、近似误差均方根RMSEA、拟合优度指数AGFI、递增拟合指数IFI、Tucker-Lewis指数TLI、比较拟合指数CFI、网络拟合优度指数GFI等均达到合格标准,故认为理论模型与数据拟合较好。

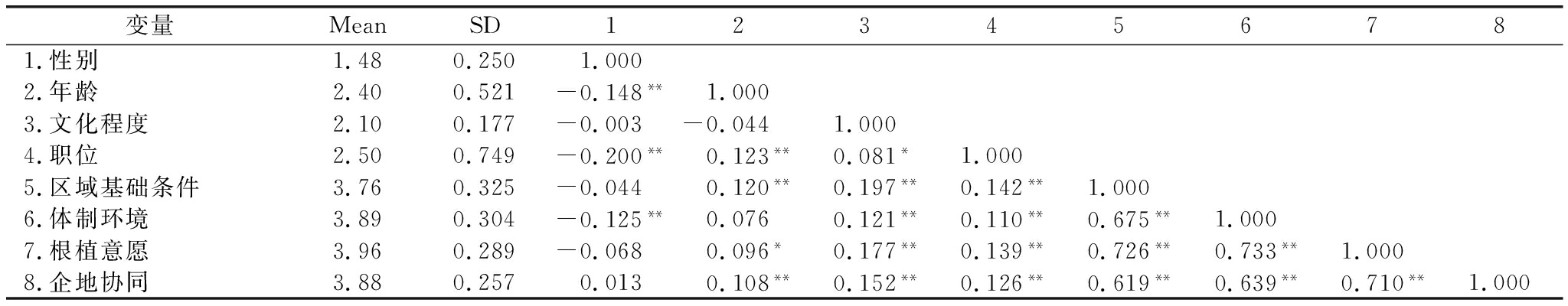

3.4 相关性分析

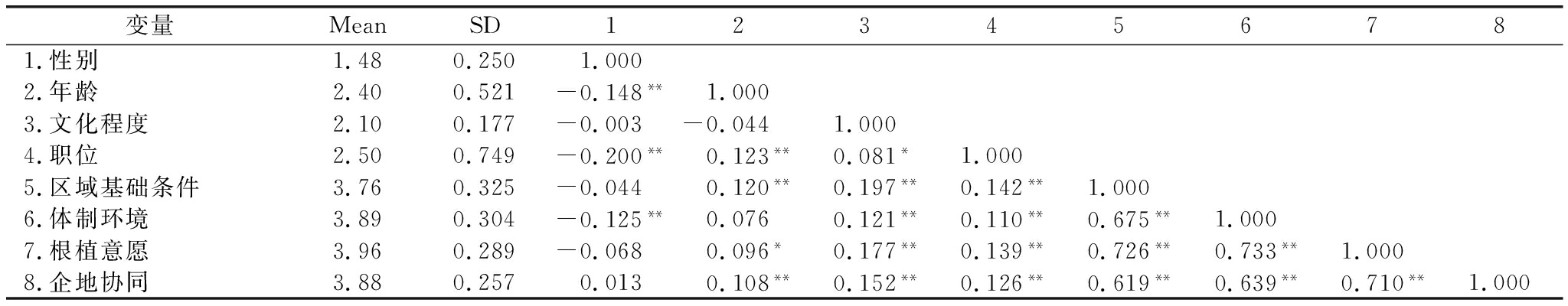

本文采用SPSS26.0计算皮尔逊(Person)系数,分析变量间相关程度,表4为各变量均值、标准差及相关系数。结果显示,区域基础条件、体制环境、企地协同与创新型企业根植意愿在1%水平下呈现出显著相关性。具体为:区域基础条件与根植意愿显著正相关(r=0.726,P<0.01);体制环境与根植意愿显著正相关(r=0.733,P<0.01);企地协同与根植意愿也显著正相关(r=0.710,P<0.01)。相关系数r处于0.619~0.733之间,说明自变量与因变量存在紧密的依存关系,为进一步论证假设提供了依据。

表4 变量相关性系数

Table 4 Variable correlation coefficients

变量MeanSD123456781.性别1.480.2501.0002.年龄2.400.521-0.148**1.0003.文化程度2.100.177-0.003-0.0441.0004.职位2.500.749-0.200**0.123**0.081*1.0005.区域基础条件3.760.325-0.0440.120**0.197**0.142**1.0006.体制环境3.890.304-0.125**0.0760.121**0.110**0.675**1.0007.根植意愿3.960.289-0.0680.096*0.177**0.139**0.726**0.733**1.0008.企地协同3.880.2570.0130.108**0.152**0.126**0.619**0.639**0.710**1.000

注:**、*分别表示在1%和5%水平上显著相关

3.5 假设检验

3.5.1 结构方程模型拟合

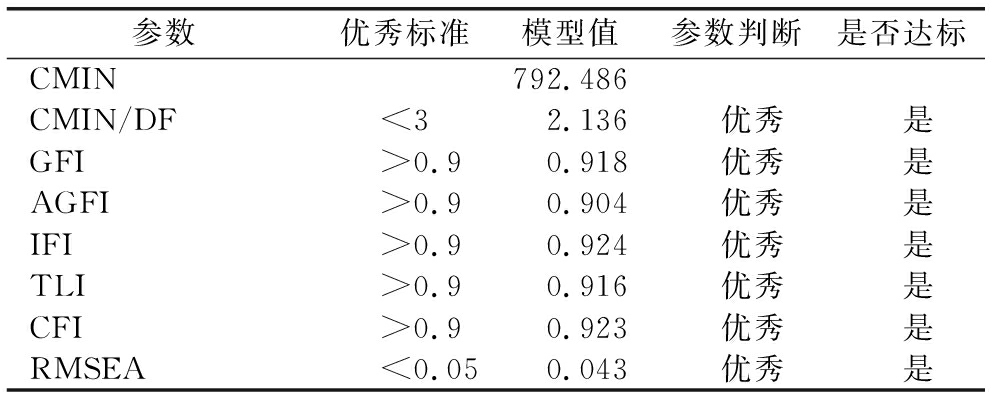

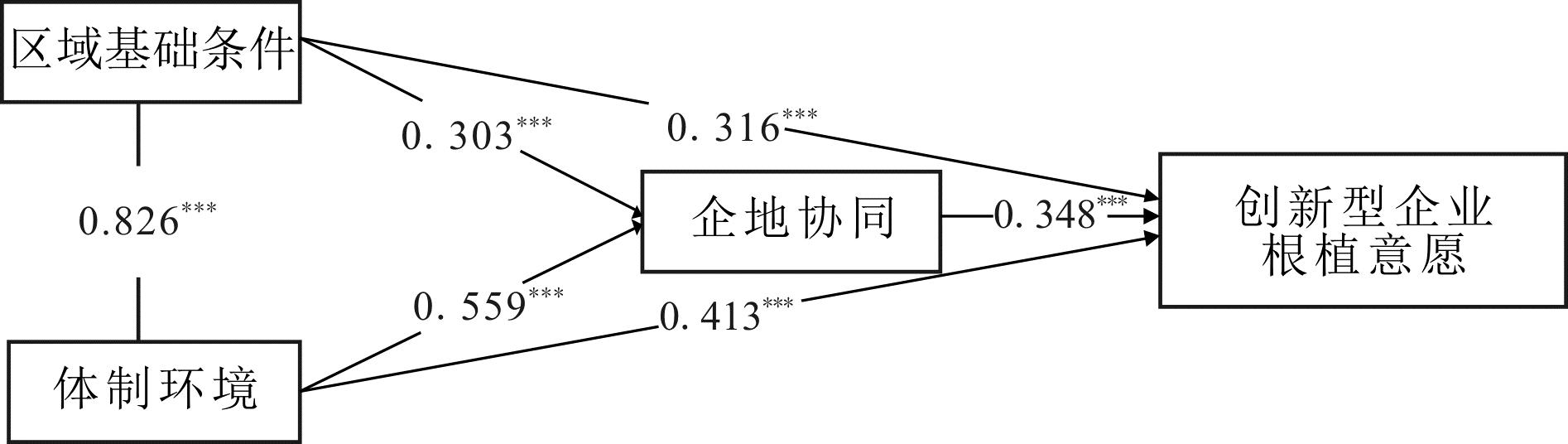

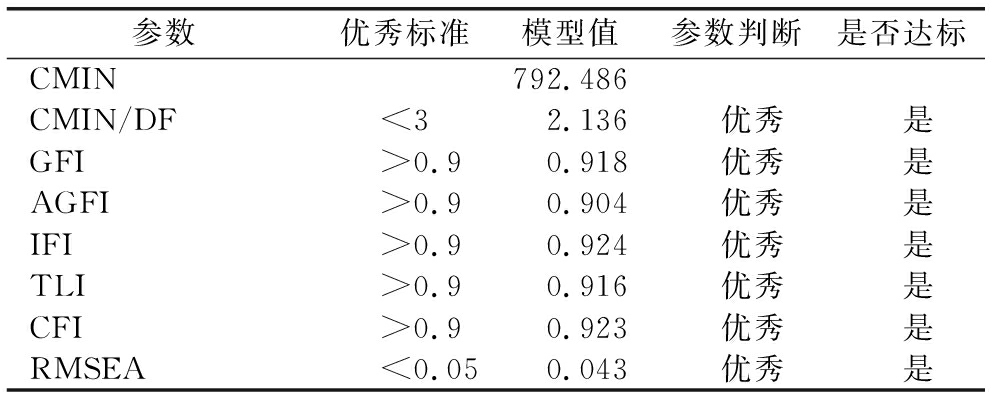

为检验图1的总模型,采用结构方程模型,运用Amos26.0进行模型拟合,得到标准化路径分析结果,如图5所示。该模型适配值与适配结果如表5所示。

表5 结构方程模型适配值与适配结果

Table 5 Fitted values and results of structural equation model

参数优秀标准模型值参数判断是否达标CMIN792.486CMIN/DF<32.136优秀是GFI>0.90.918优秀是AGFI>0.90.904优秀是IFI>0.90.924优秀是TLI>0.90.916优秀是CFI>0.90.923优秀是RMSEA<0.050.043优秀是

由表5可知,结构方程模型适配度指标均达到标准,整体拟合结果理想,表明模型能够接受。路径系数见表6。

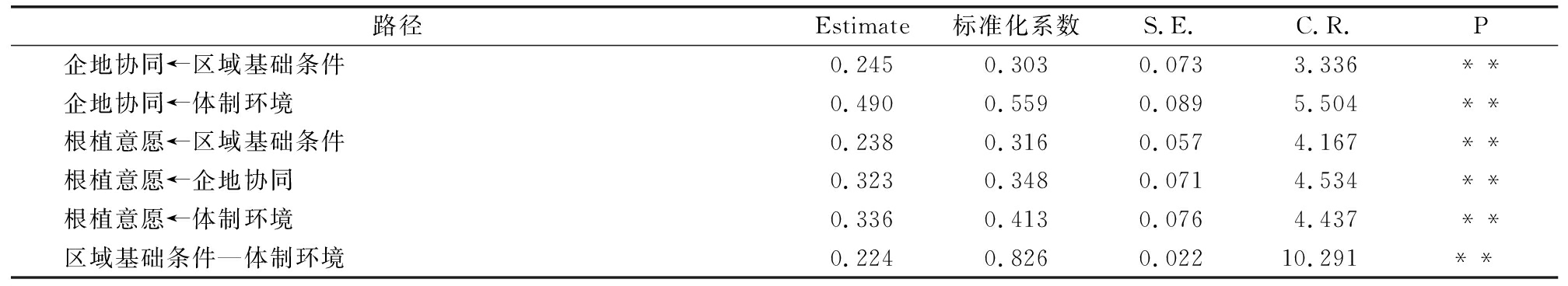

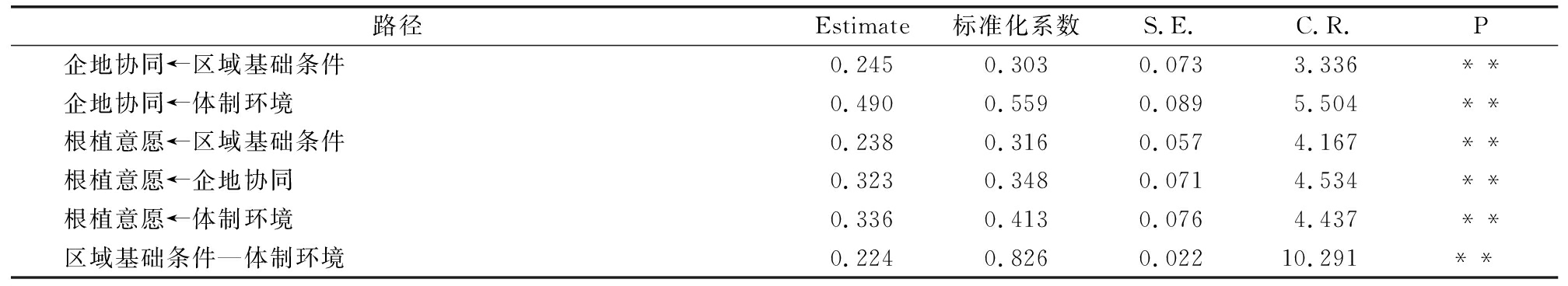

表6 路径系数

Table 6 Path coefficients

路径Estimate标准化系数S.E.C.R.P企地协同←区域基础条件0.2450.3030.0733.336**企地协同←体制环境0.4900.5590.0895.504**根植意愿←区域基础条件0.2380.3160.0574.167**根植意愿←企地协同0.3230.3480.0714.534**根植意愿←体制环境0.3360.4130.0764.437**区域基础条件—体制环境0.2240.8260.02210.291**

注:**表示P<0.01

由表6可知,区域基础条件对根植意愿的路径系数为0.316>0,说明区域基础条件对创新型企业根植意愿具有显著正向影响(P<0.01),假设H1成立;体制环境对根植意愿的路径系数为0.413>0,说明体制环境对创新型企业根植意愿也具有显著正向影响(P<0.01),假设H2成立;体制环境路径系数大于区域基础条件路径系数,表明相比于区域基础条件,体制环境与根植意愿间的正向关系更显著。企地协同对创新型企业根植意愿的路径系数为0.348>0,说明企地协同对创新型企业根植意愿具有显著正向影响(P<0.01),假设H3成立;区域基础条件对企地协同的路径系数为0.303>0,说明区域基础条件对企地协同具有显著正向影响(P<0.01),假设H4成立;体制环境对企地协同的路径系数为0.559>0,说明体制环境对企地协同具有显著正向影响(P<0.01),假设H5成立。综上所述,本文提出的研究假设H1、H2、H3、H4、H5均成立。其中,体制环境对企地协同、根植意愿的路径系数均大于区域基础条件对两者的路径系数,为后续的中介效应检验提供了基础。

3.5.2 中介效应检验

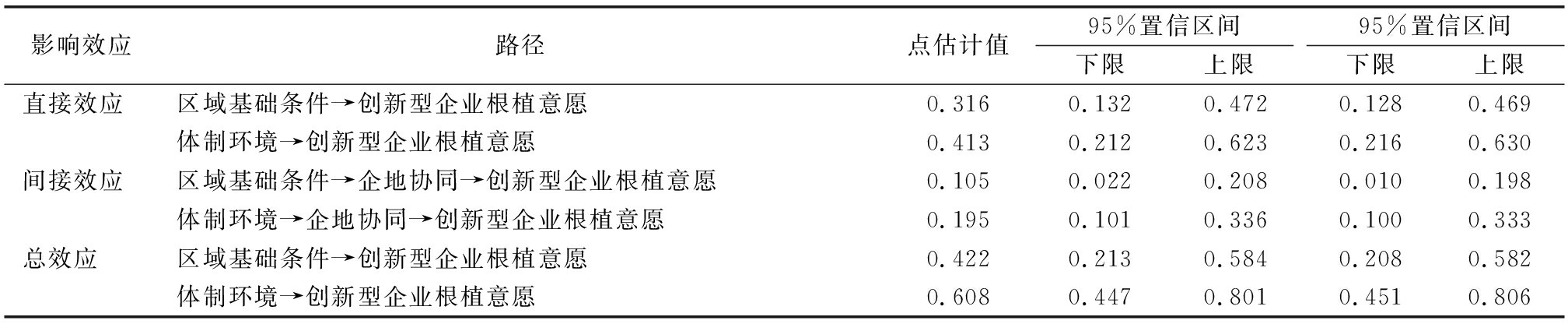

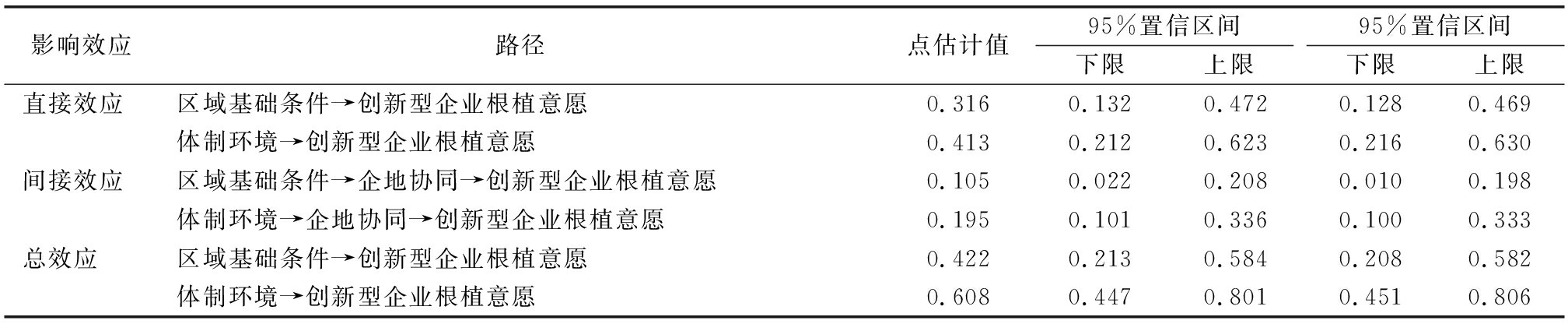

目前学术界针对中介变量的检验方法较多,本研究采用广泛使用的Bootstrap检验法。在Bootstrap中介效应检验中,中介效应显著的标准是上限与下限值均不包含0。本文运用Amos26.0软件中的Bootstrap分析功能计算中介效应,将Bootstrap再抽样设定为5 000次,结果如表7所示。

表7 Bootstrap中介效应检验结果

Table 7 Bootstrap mediation effect test results

影响效应路径点估计值95%置信区间下限上限95%置信区间下限上限直接效应区域基础条件→创新型企业根植意愿0.3160.1320.4720.1280.469体制环境→创新型企业根植意愿0.4130.2120.6230.2160.630间接效应区域基础条件→企地协同→创新型企业根植意愿0.1050.0220.2080.0100.198体制环境→企地协同→创新型企业根植意愿0.1950.1010.3360.1000.333总效应区域基础条件→创新型企业根植意愿0.4220.2130.5840.2080.582体制环境→创新型企业根植意愿0.6080.4470.8010.4510.806

由表7可知,区域基础条件对创新型企业根植意愿的直接效应值为0.316,区域基础条件通过企地协同对创新型企业根植意愿的间接影响效应为0.105,总效应为0.422,置信区间均不包含0,说明区域基础条件对创新型企业根植意愿的直接效应、间接效应、总效应都是显著的。因此,企地协同在区域基础条件与创新型企业根植意愿之间发挥中介作用,中介效应量为0.105/0.422=24.89%,即区域基础条件对创新型企业根植意愿的作用中有24.89%是通过企地协同实现的。综上所述,假设H6成立。

此外,体制环境对创新型企业根植意愿的直接影响效应为0.413,体制环境通过企地协同对创新型企业根植意愿的间接影响效应为0.195,总效应为0.608,置信区间均不包含0,说明体制环境对创新型企业根植意愿的直接效应、间接效应、总效应也均显著。因此,企地协同在体制环境与创新型企业根植意愿间发挥中介作用,中介效应量为0.195/0.608=32.07%。换言之,体制环境对创新型企业根植意愿的作用中有32.07%是通过企地协同实现的。综上所述,假设H7成立。

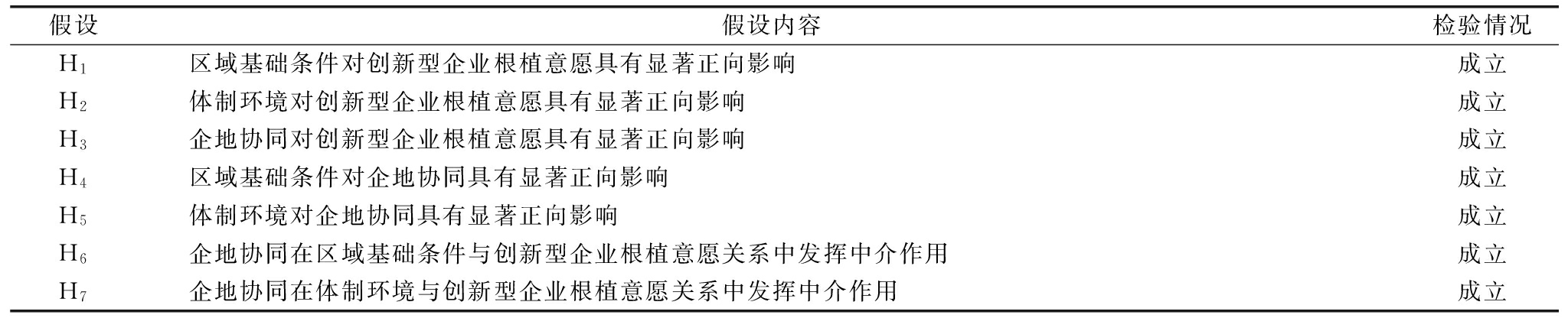

3.6 假设检验结果讨论

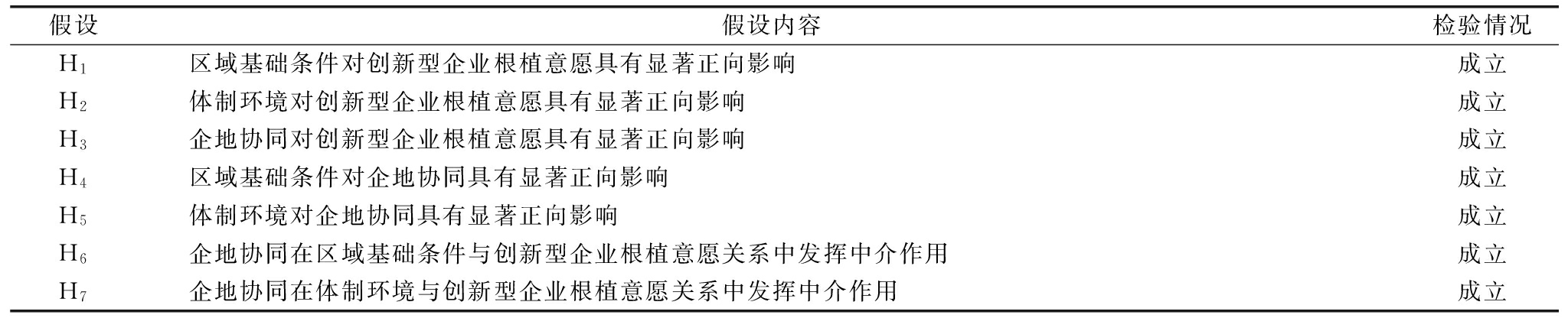

经实证研究发现,区域基础条件、体制环境、企地协同等因素对创新型企业根植意愿具有重大影响,检验结果如表8所示。

表8 创新型企业根植意愿形成检验结果

Table 8 Results of hypothesis testing on the formation of embedding willingness of innovative firms

假设假设内容检验情况H1区域基础条件对创新型企业根植意愿具有显著正向影响成立H2体制环境对创新型企业根植意愿具有显著正向影响成立H3企地协同对创新型企业根植意愿具有显著正向影响成立H4区域基础条件对企地协同具有显著正向影响成立H5体制环境对企地协同具有显著正向影响成立H6企地协同在区域基础条件与创新型企业根植意愿关系中发挥中介作用成立H7企地协同在体制环境与创新型企业根植意愿关系中发挥中介作用成立

由表8可知,①区域基础条件对创新型企业根植意愿具有正向影响,基础环境越优越,企业根植意愿越强;②体制越完善、市场环境越佳,创新型企业根植意愿越强;③企地协同具有中介作用。一方面区域基础条件与体制环境佳,有助于地区发展,促进创新型企业与地方发展协同。另一方面,企地协同有助于提升地区吸引力,增强企业粘性,提高企业根植意愿。总模型见图6。

4 模糊集定性比较分析

结构方程模型(SEM)可利用路径分析描绘变量间关系,但此方法存在一定局限性,即无法解释前因变量间的潜在关系以及变量组合是否一定导致结果变量生成,同时,对现实的解释力有限。为进一步打破从单一逻辑探讨根植意愿研究的局限,揭露区域基础条件、体制环境、企地协同等因素组合对创新型企业根植意愿的影响效应,挖掘各要素之间的潜在互补关系,本文在上述结构方程模型、相关性分析等基础上,借助强调前因条件组合与互动的fsQCA方法,检验多要素的联动匹配效应,进而识别导致高根植意愿的条件组态;接着,基于fsQCA反事实分析结果区分出核心条件、边缘条件以及不同组态中各条件组合差异;最后,利用组态思维解释催生创新型企业根植意愿的不同组合模式,以深入明晰其因果模式及潜在作用机制。两种方法的结合不仅有助于解释创新型企业根植意愿与前因变量之间的因果关系,而且有助于区分出前因条件中的核心条件,明确何种排列组合能够产生殊途同归的效果。

4.1 变量选取与校准

本研究选取区域基础条件、体制环境、产业关联度、政策扶持、文化认同、产学研联动以及个体职位作为前因条件。主要原因为:产业关联度、政策扶持、文化认同、产学研联动等均会影响创新型企业根植意愿并得到理论与实证研究支持。另外,表4结果显示,个体职位与根植意愿显著正相关(β=0.139,p<0.01)。考虑到企业根植意愿除受区域基础条件、体制环境等客观因素影响外,还受到管理者自身因素限制。企业是否愿意根植,其属于企业决策范畴。考虑到不同职位对企业决策的影响程度不同,相比一般员工,高职位管理者拥有大量信息与知识资源,享有更多话语权,对企业根植意愿具有更大影响。因此,本文选择个体职位作为前因条件之一。在对各变量进行fsQCA分析前,需对变量进行校准。首先,将区域基础条件、体制环境、产业关联度、政策扶持、文化认同、产学研联动6个连续变量取平均值,然后根据Fiss(2007)提出的5%、95%以及交叉点50%的标准,分别进行校准。针对职位变量,将一般员工校准为0、基层管理者校准为0.33、中层管理者校准为0.67、高层管理者校准为1。由于系统不会将隶属度为0.50的数据纳入真值表分析,参考Fiss(2007)的研究,将其值增加0.001后进行计算。

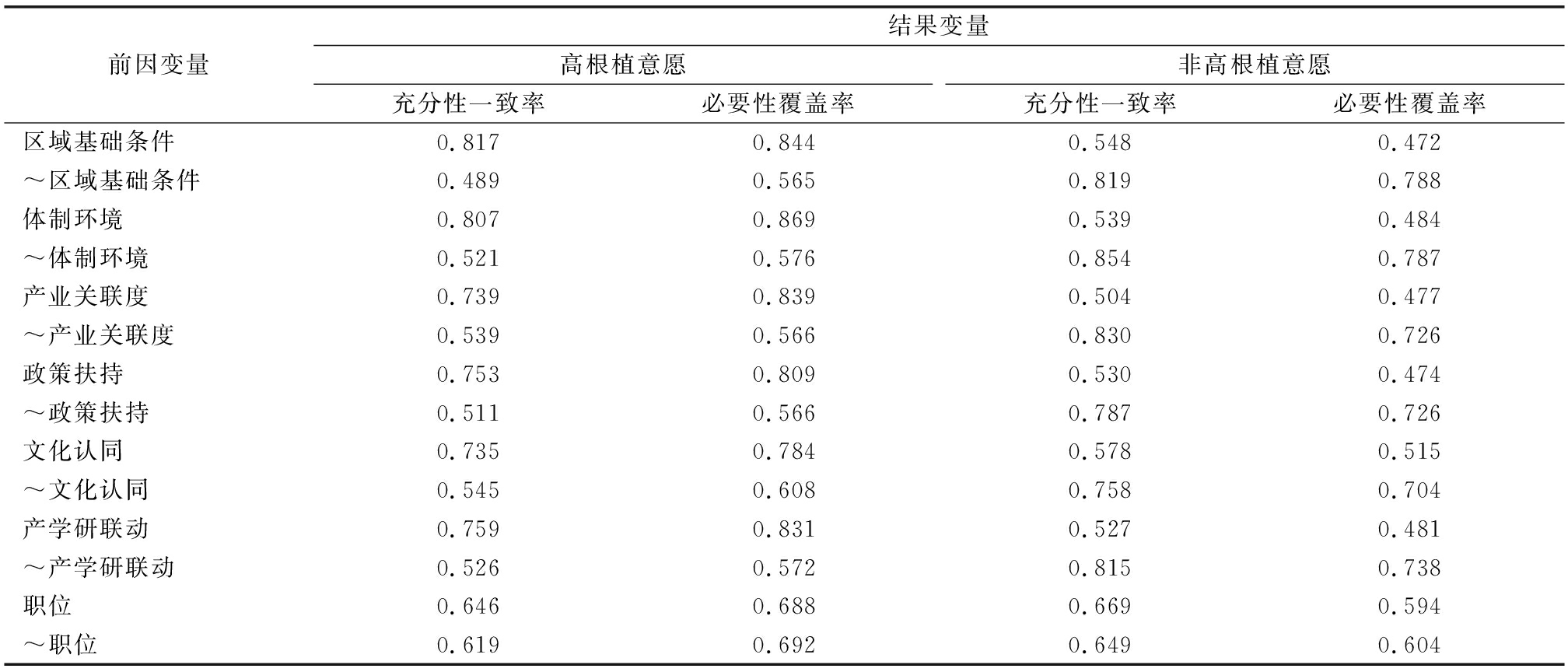

4.2 单个条件必要性分析

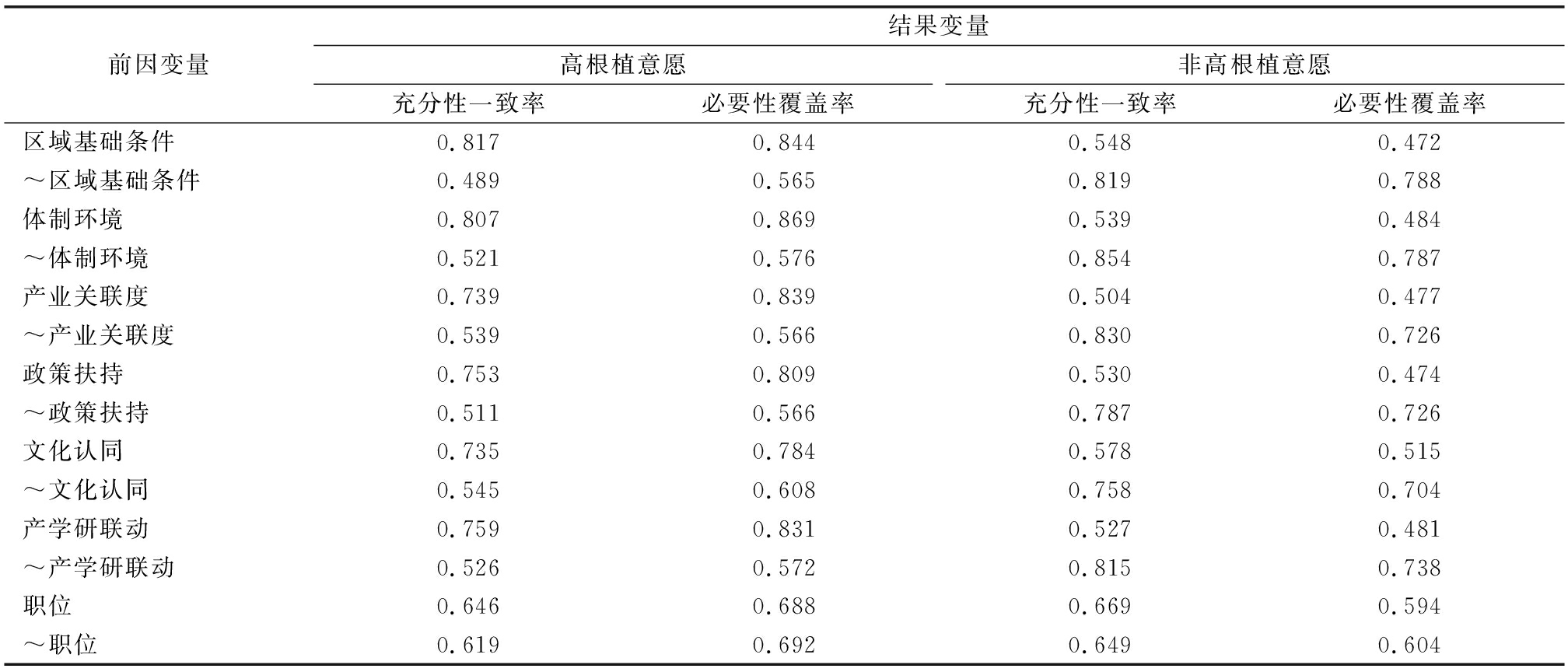

进行充分条件分析前,首先探讨是否存在产生高根植意愿和非高根植意愿的必要条件,进而识别是否存在导致结果发生的必要条件。在必要条件分析中,一致性超过0.9的前因条件被认为是导致结果发生的必要条件。前因条件必要性分析结果如表9所示。

表9 前因条件必要性分析结果

Table 9 Necessity analysis of antecedent conditions

前因变量结果变量高根植意愿充分性一致率必要性覆盖率非高根植意愿充分性一致率必要性覆盖率区域基础条件0.8170.8440.5480.472~区域基础条件0.4890.5650.8190.788体制环境0.8070.8690.5390.484~体制环境0.5210.5760.8540.787产业关联度0.7390.8390.5040.477~产业关联度0.5390.5660.8300.726政策扶持0.7530.8090.5300.474~政策扶持0.5110.5660.7870.726文化认同0.7350.7840.5780.515~文化认同0.5450.6080.7580.704产学研联动0.7590.8310.5270.481~产学研联动0.5260.5720.8150.738职位0.6460.6880.6690.594~职位0.6190.6920.6490.604

注:~表示逻辑运算的“非”

由表9可知,在实现高根植意愿和非高根植意愿的条件中,没有一致性超过0.9的前因条件,即高根植意愿和非高根植意愿产生不是单个因素作用的结果。由此可知,根植意愿是多重复杂因素并发的结果,因此有必要对这些条件变量进行组态分析。

4.3 组态分析

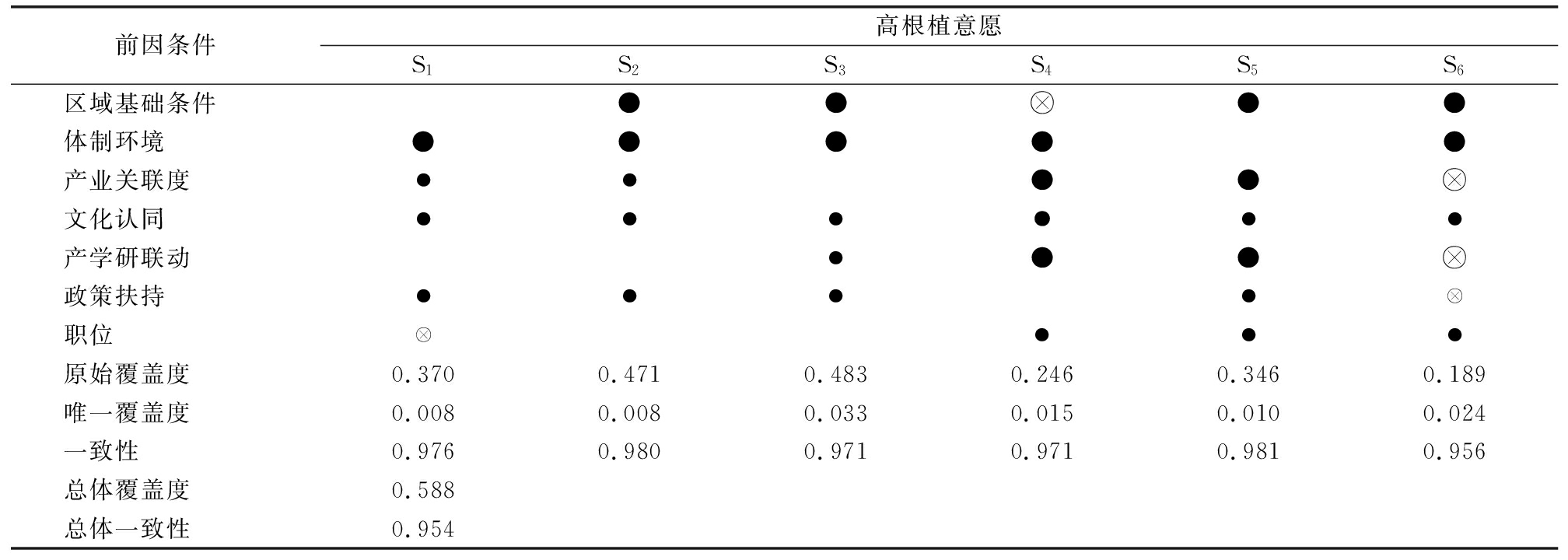

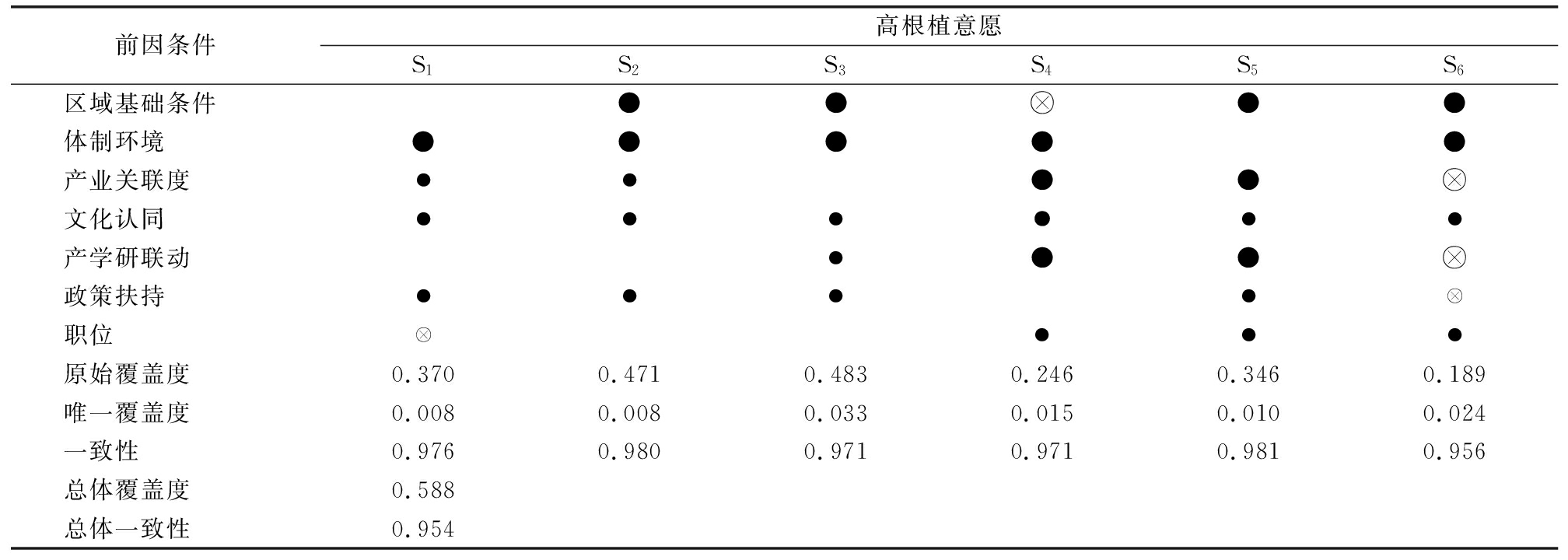

组态分析是为了研究由多个前因条件构成的不同组态进而导致结果的充分性。本研究采用fsQCA3.0软件进行分析,首先构建2k行真值表,其中,k为前因条件个数,每行代表一种可能的条件组合。在分析过程中,原始一致性门槛值设为0.8,PRI一致性阈值设置为0.7(Ragin,2006)。何种状态下会导致高/低根植意愿未有确切定论,因此将其设定为“存在”或“缺失”,结果如表10所示。

表10 fsQCA条件组态分析结果

Table 10 fsQCA configurational analysis results

前因条件高根植意愿S1S2S3S4S5S6区域基础条件●● ●●体制环境●●●●●产业关联度●●●● 文化认同●●●●●●产学研联动●●● 政策扶持●●●● 职位 ●●●原始覆盖度0.3700.4710.4830.2460.3460.189唯一覆盖度0.0080.0080.0330.0150.0100.024一致性0.9760.9800.9710.9710.9810.956总体覆盖度0.588总体一致性0.954

注:●表示核心条件存在,●表示边缘条件存在,⊗表示核心条件缺失,⊗表示边缘条件缺失,空白表示构型中该条件存在或不存在

由表10可知,能够触发高根植意愿的组态路径有6种。其中,每个纵列代表一种条件组态,总体一致性水平为0.954,即各条件组态一致性均高于0.75,表明6种组态分析模型在整体上具有较高一致性和拟合度。总体覆盖度为0.588,高于临界值0.50,说明6种条件组态可以解释58.8%的高根植意愿。由组态S1~S6发现,区域基础条件、体制环境、产业关联度、产学研联动为主要核心条件,在不同组态路径中均发挥作用,催生高根植意愿。最后,综合SEM和fsQCA结果,系统讨论创新型企业产生根植意愿的前因条件。

4.3.1 fsQCA与SEM混合研究结论的一致性

首先,在组态S2~S6中,区域基础条件为核心条件,表明区域基础条件是催生高根植意愿的重要前因条件。在SEM结果中,区域基础条件显著正向影响根植意愿,两种研究方法的结论一致,共同证明假设H1成立。其次,在组态S1~S4、S6中,体制环境为核心条件,表明体制环境与根植意愿具有较强的因果关系,直接促进高根植意愿产生。在SEM结果中,体制环境正向作用于根植意愿,且正向作用显著,揭示出其与根植意愿显著正相关,与fsQCA结果一致,证明假设H2成立。最后,在组态S4~S6中,产业关联度、产学研联动均是解释高根植意愿产生的核心条件。上述两个前因条件隶属企地协同的不同细分维度,与其它前因条件共同激发高根植意愿形成,综合表明企地协同也是催生高根植意愿的重要因素。在SEM结果中,企地协同作为中介变量显著正向影响根植意愿。两项研究结论相互印证,证明假设H3成立。

4.3.2 fsQCA与SEM混合研究方法的互补性

将两种方法相结合,有助于进一步厘清创新型企业形成根植意愿背后的因果关系,增强区域基础条件、体制环境、企地协同及其细分维度对根植意愿形成的解释力。在SEM结果中,仅揭示3个潜变量与结果变量之间存在对称性因果关系,尚未解释潜变量关系。fsQCA方法对此进行了补充与完善,发掘出由7个不同前因条件组合形成的6条路径,证实高根植意愿产生是多重因素并发的结果,充分解释了前因条件与结果条件之间的非对称因果关系。

4.3.3 fsQCA组态分析与典型案例剖析

由表11可知,区域基础条件、体制环境、产业关联度、政策扶持、文化认同、产学研联动以及个体职位多重并发,形成激发创新型企业根植意愿形成的多样化组态路径,驱动路径具有殊途同归的特点,具体归纳为单元驱动型、双元驱动型、多元驱动型3种模式。

模式一:单元驱动型。S1是体制环境驱动下的组态路径,前因构型为“体制环境*产业关联度*文化认同*政策扶持*~职位”,表明若地区体制环境完善,企业与区域优势产业高度关联,且认同当地文化、受到当地政策扶持,即使缺乏高层管理者的决策支持,也会产生较强的根植意愿。其中,体制环境为核心条件,产业关联度、文化认同、政策扶持、个体职位为边缘条件。该组态路径的典型代表为陕西省。陕西在营商环境、政策支持、产业联动等多重优势的加持下,通过政策帮扶,精准实施产业链招引,切实提高了外来企业根植意愿,吸引了比亚迪、吉利、陕汽、法士特等众多龙头企业与优质项目落地。此外,通过打造全方位的政策支持体系,对重点企业开展重点保障,全程为企业落地生根保驾护航。

模式二:双元驱动型。S2、S3是区域基础条件与体制环境双元驱动下的组态路径。其中,组态S2的前因构型为“区域基础条件*体制环境*产业关联度*文化认同*政策扶持”;组态S3的前因构型为“区域基础条件*体制环境*产学研联动*文化认同*政策扶持”。通过对比S2与S3可知,产业关联度与产学研联动作为边缘条件,具有一定替代性。这说明高产业关联度更易于提高企业生产率和创新能力,而高频率产学研联动有助于加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。两条路径综合表明,基础条件完善、体制机制健全,加上企业对当地文化的认同以及高度的政策依赖性,有利于形成紧密的产学研联动机制和产学研合作关系,从而增强企业根植意愿。其中,区域基础条件和体制环境为核心条件。S2组态路径的具体代表有云南、内蒙古。云南省充分发挥绿色能源、硅矿资源、光伏资源等优势,通过全产业链打造绿色硅、绿色铝和新能源电池产业优势,全程提供“保姆式”服务,积极开展上下游企业招商,推动产业链延伸,打造特色产业集群,增强产业关联性,促进创新型企业产生根植意愿,吸引了以隆基绿能为代表的龙头企业入驻。同样,内蒙古依靠富饶的土地资源以及得天独厚的新能源项目优势,吸引了以硅料、硅片为代表的一大批光伏企业,纷纷在当地增资扩产。组态S3覆盖的省份较多,其中最典型的是湖北省。湖北是我国产学研最为活跃的地区之一,拥有30个国家重点实验室、130所高校、3 600多家科研机构、160多万在校大学生。近年来,湖北形成校地校企融合发展新生态,实现创新要素快速集聚裂变,有效提升光电科学、空天科技、生物育种等优势企业在湖北的根植意愿。

模式三:多元驱动型。S4、S5、S6是区域基础条件、体制环境、产学研联动以及产业关联度等核心条件交叉联动形成的多元驱动型组态路径。其中,组态S4的前因构型为“~区域基础条件*体制环境*产业关联度*产学研联动*文化认同*职位”,表明地区体制机制健全、产业关联度高、对当地文化高度认同,地区产学研联动紧密,并且受到高层管理者的决策支持,即使区域基础条件不佳,企业依旧会有较高的根植意愿。其中,区域基础条件作为核心条件缺失,体制环境、产业关联度、产学研联动为核心条件,文化认同、个体职位为边缘条件。该组态路径的典型代表省份为山西、湖南。虽然这些地区的创新资源匮乏,资源流动效率较低,但是依托煤炭资源以及冶金、能源、重工业等特色产业,通过大力优化营商环境,吸引产业链上大量相关企业入驻,显著提升了地区创新绩效和创新水平。组态S5的前因构型为“区域基础条件*产业关联度*产学研联动*文化认同*政策扶持*职位”,表明在自然资源丰富、地理位置优越、政策支持力度大、产学研联动紧密的地区,还要企业高度认同当地文化、获得高层管理者支持,即使地区营商环境不佳,也依旧会有较强的根植意愿。其中,区域基础条件、产业关联度、产学研联动为核心条件。此条路径的典型代表为河南省。河南省地处中原,是我国重要的综合交通枢纽和人流物流信息流中心。虽然相较发达省份,河南省的体制环境尚存在不足,但是地区基础条件扎实、创新创业氛围浓厚,吸引了大量高端产业入驻。此外,政府积极为入驻企业打造相关配套产业链,形成以高端产业为核心的产业集群。组态S6的前因构型为“区域基础条件*体制环境*~产业关联度*~产学研联动*文化认同*~政策扶持*职位”,表明即使企业的产业关联度不高,与当地产学研机构联系松散,甚至当地政策扶持不力,只要区域基础条件满足企业发展偏好,地区招商引资力度大、财政税收等优惠政策体系完善,且企业认同当地文化,受到高层管理者的支持,企业也会产生高根植意愿。典型代表省份包括辽宁、四川、贵州、河北等地。其中,最为突出的是贵州省。贵州地处我国西南腹地,气候条件湿润,水电资源丰富。其借助西部大开发战略和数字经济相关政策支持,以“东数西算”工程为牵引,抢抓人工智能新赛道,发展壮大数字经济,全力打造全国算力高地。近年来,众多创新型企业看中贵州行业优势、算力资源优势、政策优势、大数据发展的先行优势和行业数据积聚优势,纷纷落地贵州。

4.4 稳健性检验

为了保证研究结论的稳健性,根据Schneider &Wagemann(2012)的建议,通过提高一致性阈值的方式检验结果稳健性。具体来说,将高根植意愿的原始一致性阈值由0.8提高到0.85,同时,保持频数阈值以及PRI一致性不变。结果表明,实现高根植意愿的组态没有发生显著变化,说明本文结论具有较高稳健性。

5 研究结论与管理启示

5.1 研究结论

破解创新资源约束、实现区域协调发展具有重大意义。创新型企业迁入不仅会带来创新资源,而且有助于提高区域创新能力与创新绩效。本文通过分析创新资源约束下创新型企业根植意愿影响因素,识别出形成高根植意愿的前因构型,为进一步打破资源约束、实现创新驱动发展战略提供理论参考。本文研究结论主要为:

(1)区域基础条件、体制环境对创新型企业根植意愿有显著正向作用。企地协同在区域基础条件、体制环境与创新型企业根植之间发挥中介作用。体制环境对企业根植的影响大于区域基础条件的作用,说明制度完善更能够激发企业根植意愿。企地协同不仅能增强企业与根植区域的产业关联度,实现产学研深度融合,而且能强化政策扶持效果,促进企业对地方文化的高度认同。在此基础上,创新型企业的根植意愿也逐步加深。

(2)高根植意愿和非高根植意愿的产生都无法由单一变量进行解释,7个条件变量都不是结果变量的必要条件,说明根植意愿形成是多因子共同作用的结果。基于组态分析,得出区域基础条件、体制环境、产业关联度、产学研联动是产生根植意愿的核心条件,由核心条件组成的6种不同组态类型都能够实现高根植意愿。

(3)通过比较SEM与fsQCA分析结果,进一步明晰创新型企业根植意愿产生背后的因果关联性,揭示区域基础条件、体制环境、企地协同与根植意愿存在相关性。利用fsQCA方法解释前因条件之间的复杂组态关系,识别出催生高根植意愿的前因条件组合,并验证研究结果的科学性与合理性。此外,探究影响因素的协同作用机理以及产生殊途同归的效果,并针对每种组态路径进行典型案例分析,为进一步提高企业根植意愿提供理论参考和实践借鉴。

5.2 管理启示

5.2.1 提升区域基础条件,深挖资源禀赋优势

第一,加大传统和新型基础设施建设。新型基础设施(5G、人工智能、工业互联网和物联网)作为经济高质量发展过程中不可或缺的基础保障,有助于提升区域优势,对促进经济增长发挥正向溢出效应。第二,充分发挥资源禀赋优势,因地制宜地培育具有地方特色的产业集群,利用地域优势吸引前后向关联企业迁入及根植。如贵州发展大数据产业,除提供优惠的政策支持外,特殊的地理环境也促使贵州成为数据产业的“天然良港”。第三,提高创新资源要素流动率和配置效率。通过吸引企业入驻和促进技术转移,打破创新要素跨区域流动壁垒,优化创新资源配置,提升创新网络效率,进而推动技术创新与提高生产率。

5.2.2 健全体制机制,打造一流营商环境

第一,制定合理、精准的税收优惠政策,通过增加企业研发投入,激发企业的技术创新动力。精准制定财政和税收政策,在保证财政收入的前提下,继续扩大税收激励范围。第二,采取差异化的税收优惠政策,强化税收政策针对性,达到激发企业创新的作用效果。第三,部分地区结合制度优势,加大制度执行力,将国家制度优势转化为区域治理效能。第四,深化“放、管、服”改革,多层次、多方位、多渠道为创新主体营造良好的营商环境。不断提高信息透明度、决策合理性,主动深入实际、深入基层,全方位了解决策事项及相关问题,打造有利于创新型企业发展的营商环境。

5.2.3 强化企地协同联动,提升企业根植意愿

第一,提高产业关联度。就地区而言,不断发展与壮大本地原材料、设备供应商,实现与迁入企业无缝对接,减少企业供应商合作伙伴搜寻成本,提升地区产业协作能力。第二,加大政策扶持力度。各级政府要与时俱进,根据地方情况灵活施策、精准施策,不断加大对企业的政策扶持。第三,提高文化开放度。在本地营造包容、开放的文化氛围,坚持求同存异,倡导文化多样性,为企业根植提供宽松的文化大环境。同时,激励人才培养创新性思维,为企业提供持续创新的内生动力。第四,深化产学研联动。就区域而言,应搭建协调机构和管理平台,鼓励和引导企业进行产学研合作,促进企业与科研机构、高等院校建立长期稳定的合作关系,实现知识生产、传播、运用紧密衔接。就企业而言,应以提高自身创新效率为根本,把握关键核心技术攻关,采用突破式创新等方式实现自主创新。

参考文献:

[1] 高京燕.创新资源约束下区域创新驱动发展影响因素及路径选择[J].华北水利水电大学学报(社会科学版),2022,38(4):36-44.

[2] 高爽.要素市场化对创新资源配置效率的影响研究[J].技术经济与管理研究,2023,23(5):35-40.

[3] 邓楚瑶.金融科技、创新资源配置与全要素生产率[J].技术经济与管理研究,2022,22(9):26-32.

[4] 王海花,周洁,郭建杰,等.区域创新生态系统适宜度、双元网络与创新绩效——一个有调节的中介[J].管理评论,2023,35(3):83-91.

[5] 曾鹏,黄晶秋,魏旭.中国城市群科技创新资源配置效率的时空演变及发展曲线模拟[J].地理科学,2022,42(12):2189-2197.

[6] 赖一飞,谢潘佳,叶丽婷,等.我国区域科技创新效率测评及影响因素研究——基于超效率SBM-Malmquist-Tobit模型[J].科技进步与对策,2021,38(13):37-45.

[7] 陈劲,国容毓,刘畅.世界一流创新企业评价指标体系研究[J].创新科技,2020,20(6):1-9.

[8] 杜建刚,孟朝月,李宇航,等.产业集群根植性对集群品牌价值影响的研究——基于我国73个茶叶集群的面板数据分析[J].南开管理评论,2022,25(4):15-29.

[9] 付晓东,蒋雅伟.基于根植性视角的我国特色小镇发展模式探讨[J].中国软科学,2017,35(8):102-111.

[10] LEWIN K.Field theory in social science[M].New York:Harper&Brother Publishers,1951.

[11] WENG Q,MCELROY J C.HR environment and regional attraction:an empirical study of industrial clusters in China[J].Social Science Electronic Publishing,2010,35(3):245-263.

[12] 张航,徐建刚.中国城际人流和投资流网络特征演化及相互影响[J].资源开发与市场,2023,39(1):43-52.

[13] 周正柱,许理.长三角城市创新联系的边界效应空间计量分析[J].科技管理研究,2023,43(3):77-86.

[14] 蔡晓慧,茹玉骢.地方政府基础设施投资会抑制企业技术创新吗——基于中国制造业企业数据的经验研究[J].管理世界,2016,32(11):32-52.

[15] 赵炎,郑向杰.网络嵌入性与地域根植性对联盟企业创新绩效的影响——对中国高科技上市公司的实证分析[J].科研管理,2013,34(11):9-17.

[16] 苏红键.城市规模与城市福祉:效应、评价及发展导向[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2021,38(4):116-124.

[17] 孔翔,代燕,宋志贤.产业援疆背景下新疆高新区创新体系优化路径研究——以昌吉国家高新技术产业开发区为例[J].新疆社会科学,2020,24(2):52-59.

[18] 张永安,关永娟.市场需求、创新政策组合与企业创新绩效——企业生命周期视角[J].科技进步与对策,2021,38(1):87-94.

[19] 王欣亮,王宇欣,刘飞.营商环境优化与区域创新效率——兼论经济一体化的联合空间效应[J].科技进步与对策,2022,39(6):40-50.

[20] 杜运周,刘秋辰,陈凯薇,等.营商环境生态、全要素生产率与城市高质量发展的多元模式——基于复杂系统观的组态分析[J].管理世界,2022,38(9):127-145.

[21] 丘海雄,于永慧.嵌入性与根植性——产业集群研究中两个概念的辨析[J].广东社会科学,2007,26(1):175-181.

[22] 杨书春.基于承诺理论的区域环境对人才根植意愿的作用研究[D].合肥:中国科学技术大学,2015.

[23] 孙顺根,许必芳,马艺珈.中小企业政策发展与中小企业成长的相关性研究——以浙江省为例[J].科技进步与对策,2010,27(7):95-100.

[24] 王缉慈,王可.区域创新环境和企业根植性——兼论我国高新技术企业开发区的发展[J].地理研究,1999,35(4):357-362.

[25] 赵炎,王玉仙,杨冉.联盟网络中企业协同创新活动、技术标准化与创新绩效[J].软科学,2021,35(1):75-80,94.

[26] 朱华友,朱之熹.集聚的原生性特征与地区转型发展的理论分析框架[J].经济地理,2018,38(10):111-117.

[27] 胡蓓,翁清雄.产业集群特征对集群内人才根植意愿的影响——基于我国四个产业集群的一项实证研究[J].工业工程与管理,2008,25(5):113-119,123.

(责任编辑:胡俊健)