0 引言

区域协同创新是落实国家创新驱动发展战略和区域协调发展战略的重要举措。随着人口、资本和制度红利的逐步消失,我国经济由高速增长的要素驱动型转向高质量发展的创新驱动型[1]。从现实情况来看,受自然禀赋、经济发展水平等因素影响,我国地区创新水平差异大,创新要素的空间集聚现象明显,创新要素配置不均衡,导致区域创新潜力得不到充分释放,进而成为制约创新驱动发展的现实问题之一[2]。为实现全域性动力转换,以创新要素在区域内充分流动与整合为主要表现的区域协同创新[3]不仅可以显著提升区域整体创新绩效、创新效率等多项指标[4-6],优化区域产业布局,促进区域产业升级[7],而且可以通过协同区域内城市发展速度、结构与规模,达到缩小地区差距、实现区域协调发展的目的(王志宝等,2013)。

政府作为区域协同创新的重要推动者和主要参与者,其行为对区域创新要素配置和协同创新绩效提升具有重大影响。一方面,政府资助通过增加资金投入、扩大协同创新资金规模,促进区域产学合作(肖丁丁等,2013)。研究证明,针对研发合作的政策性补助是提升区域创新效率的有效方法[8]。如创新型城市试点,通过促进区域创新要素流动、优化创新环境、营造创新氛围等举措,为提升城市创新能力筑牢基础(王晓红等,2021)。另一方面,政府干预也会对创新主体决策产生干扰,诱发企业寻租行为,挤出个体创新投入,导致政府扶持行为对协同创新的促进效应呈现递减趋势[9]。

此外,地方政府合作通过创新政策协同、要素配置、技术溢出、市场整合等途径,增强城市创新能力[10]、提升区域创新水平[11]。在地区创新要素既定的基础上,地方政府合作通过促进跨区域创新要素流动,实现区域协同创新,对城市创新能力与质量产生影响。

综上,关于地方政府合作与区域协同创新关系,现有研究主要从城市层面分析地方政府合作对区域协同创新的作用[12],且多从城市总量角度关注区域创新水平或创新绩效,缺乏对城市关系的细致考察,未能揭示协同创新中要素流动与城市交互的本质。基于此,本文以城市加入长三角经济协调会作为地方政府合作的准自然实验,采用多时点双重差分方法,选取1994-2019年长三角三省一市的城市双边专利合作数据,从城市关系层面探究地方政府合作对区域协同创新的影响及作用机制。本文的边际贡献为:①基于理论分析,提出地方政府合作对区域协同创新影响的相关假设并进行验证,进而弥补地方政府合作与区域协同创新关系研究的不足;②从产业分工、技术价值链视角,探究地方政府合作对区域协同创新的作用机制;③探究地方政府合作对不同城市协同创新的异质性影响。

1 理论基础与研究假设

区域创新系统是指在一定空间内政府、企业、科研院所等创新主体相互联系、相互作用,进而形成资源互通、创新支持的区域创新组织[13]。创新主体与各子系统之间存在着广泛联系并相互影响,通过跨地域合作创新,共同推动区域协同创新。

区域协同创新是一定范围内企业、大学、研究机构等系统主体通过整合资源,形成优势互补、良性互动的创新模式,具体表现为创新要素在区域内有序流动与高效整合[3]。协同创新强调系统内创新主体间紧密互动,区域协同创新则是以城市为载体,强调创新主体的跨区域活动[14]。地方政府合作通过创新合作平台搭建、政策协同、项目制共建等举措,减少行政壁垒、地方保护主义、外部性补偿机制缺失等因素制约[12],引导创新要素在区域内有序流动和高效配置,进而促进区域协同创新。

地方政府合作有助于将差异化的创新主体目标与区域发展目标相协调统一。在区域协同创新过程中,各创新主体有着不同的利益目标与价值追求。通过地方政府合作,一是有助于协调创新主体关系、平衡各方利益、建立合作纽带[9],在引导与协调跨区域创新活动时,通过引入科技服务支持机制,建立信任机制、激励机制以及利润分配机制,促进关键共性核心技术研发;二是地方政府合作有助于拓展研发资金筹措与成果转化渠道,缓解区域创新体系中技术、资本等创新要素社会性供给不足的问题(肖丁丁等,2013),推动各主体在创新过程中形成创新合力,实现各地区优势互补、合作共赢的良性循环格局。

此外,地方政府合作有助于强化知识溢出,发挥创新外部效应,促进区域协同创新。由政府行政壁垒形成的市场分割是限制创新要素流动的主要障碍[15],而地方政府合作有助于弱化行政和地理边界效应[16],是打破行政壁垒最直接、最有效的重要手段[12]。对于创新基础雄厚的地区,地方政府合作有助于加快知识、技术等创新要素溢出与扩散[17],拓展市场规模,同时,降低主体研发风险、知识搜寻成本与沟通成本,进而提升主体创新效率,增加创新产出[18];对于创新基础欠佳的地区,地方政府合作可提供人才交流、设备共享渠道,在吸收头部城市正向溢出效应、改变落后生产方式的同时,市场规模的拓展使得本地区创新要素得到充分利用,推动地区创新绩效提升,增强地区创新能力。

在地区创新要素禀赋既定的基础上,如何引入其它区域创新要素、高效整合内外部资源、推动地区创新活动开展、促进地区经济高质量发展,是地方政府面临的重要问题之一,而创新水平也是地方政府官员晋升考核的重要内容之一(申宇等,2018)。为解决共性问题,地方政府通过完善沟通和利益共享等机制,促进政策协同,不断优化核心—边缘的产业布局,进而助力区域协调发展。

综上,本文提出如下研究假设:

H1:地方政府合作对区域协同创新具有促进作用。

H2:地方政府合作通过缩小地区创新能力差距,促进区域协同创新。

区域协同创新活动开展也是基于创新主体间存在一定技术邻近性[19],以在技术价值链上实现有效衔接。这是因为主体间进行知识交流与沟通的前提是具有知识基础相似性,以便于合作双方理解与吸收对方知识,降低交流成本。同时,差异化的产业基础有助于促进创新合作[20],这是因为地区产业高度相似或存在大量重复建设时,其既不利于地方政府合作,也不利于开展协同创新活动。换而言之,产业距离是地区间实现技术交换的前提,而技术邻近性被视为促进地区间交流的基础。地方政府合作通过人才交流、科技基础设施建设、创新项目联合攻关等举措,可能带来短期内的区域协同创新水平提升,要长期促进区域协同创新水平提升,需要具备多元化的产业结构以促进优势互补。据此,本文提出如下研究假设:

H3:地方政府合作通过增加技术、经验交流与合作,促进技术沟通,提升技术邻近性,促进区域协同创新。

H4:地方政府合作通过多元化建设,增加产业异质性,扩大产业差距,促进区域协同创新。

2 研究设计

2.1 样本背景

长江三角洲地区资源禀赋得天独厚,无论是其所辖面积、常住人口数量,还是包含的城市数量,都是中国现今最大的城市群,也是我国经济活动最活跃、创新能力最强、开放程度最高的区域之一。进入新时代,长三角地区合作发展更是受到高度重视,长三角区域一体化发展进一步上升为国家发展战略。2019年12月,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,要求 “构建区域联动协作、城乡融合发展、优势充分发挥的协调发展新格局”。长三角地区作为全国最早开始探索地方政府合作的区域之一,分析其地方政府合作对区域协同创新的作用,有助于为其它区域未来发展提供参考与借鉴。

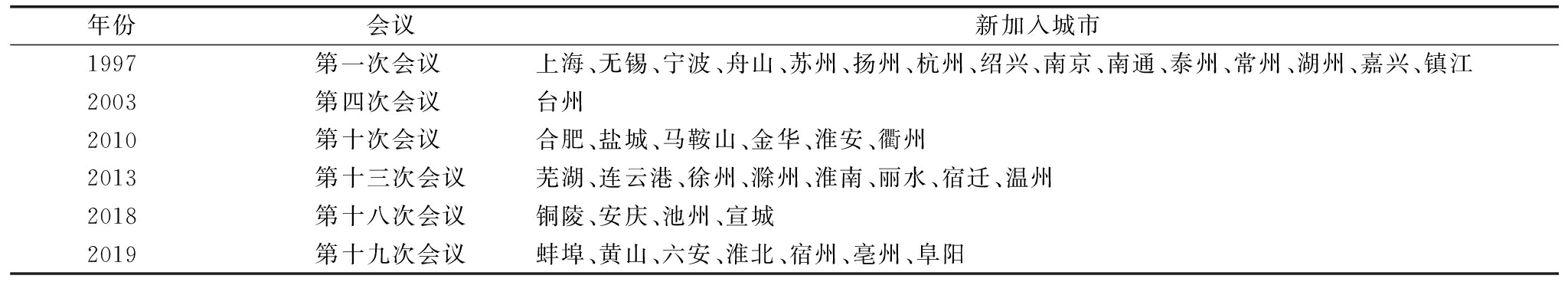

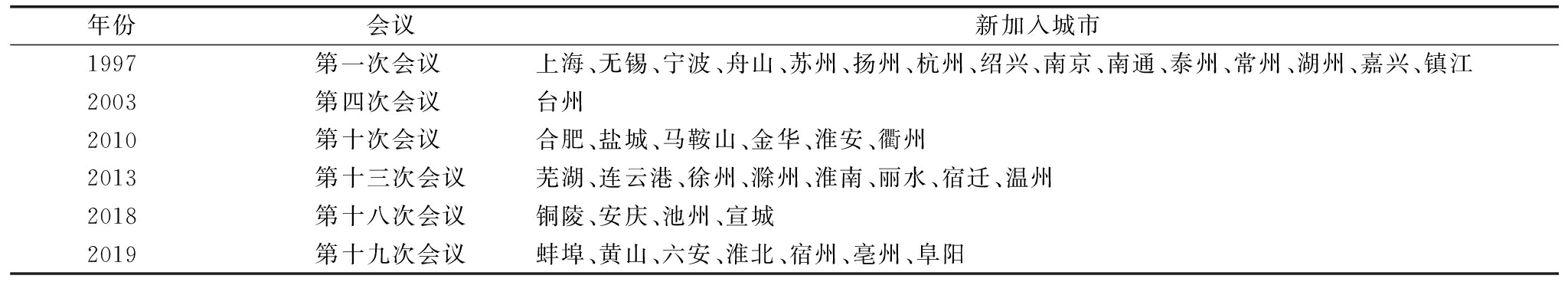

长江三角洲城市经济协调会(以下简称“经济协调会”)成立于1997年,是长三角地区地级以上城市自愿组成的跨区域城市合作组织。其前身是1992年由上海、南京、杭州等14个城市政府协作交流部门共同发起的长三角协作办(委)联席会议,1997年4月升级为市长联席会议,并更名为长三角城市经济协调会。经过5次扩容发展新成员,至2019年沪苏浙皖一市三省41个地级以上城市全部加入经济协调会,其演变历程具体见表1。

表1 长江三角洲城市经济协调会成员城市

Table 1 Member cities of the Yangtze River Delta Urban Economic Coordination Committee

年份会议新加入城市1997第一次会议上海、无锡、宁波、舟山、苏州、扬州、杭州、绍兴、南京、南通、泰州、常州、湖州、嘉兴、镇江2003第四次会议台州2010第十次会议合肥、盐城、马鞍山、金华、淮安、衢州2013第十三次会议芜湖、连云港、徐州、滁州、淮南、丽水、宿迁、温州2018第十八次会议铜陵、安庆、池州、宣城2019第十九次会议蚌埠、黄山、六安、淮北、宿州、亳州、阜阳

自经济协调会成立以来,其围绕跨界共建共享、区域协同发展等理念,经历了信息共享、专题合作以及共同市场建设等阶段[21],在长三角地区逐步建立起区域合作的三级运作框架,通过分部门决策、协调与执行,跳出单一管理、各自为政的局面。20多年来经济协调会深耕区域合作,在基础设施、环境、产业布局、创新发展等方面努力促进互联互通,打破了长久以来的地区分割状态[16],并取得了劳动生产率和全要素生产率显著提升、产业结构转型加速升级等成效,随着时间推移,该促进效应将更加显著[12,16]。因此,从某个角度而言,经济协调会成立对于促进城市合作、相互赋能具有重要意义。

2.2 研究方法与模型构建

为了检验地方政府合作对区域协同创新的影响,本文将城市加入经济协调会作为促进地方政府合作的准自然实验,使用多时点双重差分法进行政策效果评估与效力解释。

重力模型最早出现于国际贸易研究中[22],用以描述两国贸易量随经济规模扩大而增长、随距离增大而降低的经验事实,主要用来分析区域关税[23]、互惠政策[24]等举措的影响,而后逐渐引入知识流动与创新研究领域[25],以探究地理距离与边界、技术距离、共同语言等因素对双边合作的影响[26]。根据本文研究问题,假设城市双边协同创新水平与两个城市的创新活动总量正相关,与两个城市之间的距离负相关,利用城市双边专利合作数据,构建区域协同创新重力模型如式(1)所示。

co_patentsi,j,t=K·β1patentsi,t·β2patentsj,t·exp{β3gov_cooperationi,j,t·αXi,j,t}

(1)

对等式两边取对数,可得:

ln(co_patentsi,j,t)=β0+β1ln(patentsi,t)+β2ln(patentsj,t)+β3gov_cooperationi,j,t+αXi,j,t+γt+μi,j+εi,j,t

(2)

gov_cooperationi,j,t=city_policyi,t×city_policyj,t

(3)

其中,co_patentsi,j,t为在t时间节点城市i与城市j的双边发明专利合作次数,patentsi,t和patentsj,t分别表示在t时间节点城市i与城市j的专利申请量,city_policyi,t-2和city_policyj,t-2分别表示城市i与城市j在(t-2)时间节点是否加入经济协调会,Xi,j,t-2为多维距离控制变量,包括(t-2)时刻城市双边发明专利申请量、社会发展距离、经济发展距离等,γt代表时间固定效应,μi,j代表各地级市个体固定效应,以覆盖非动态变化的解释因素。

2.3 变量定义与数据来源

2.3.1 被解释变量

进行区域协同创新水平测度时,现有研究主要使用专利合作数据[27]、论文合作数量[28]、新产品销售收入[29]、产学研合作科技经费(刁丽琳等,2014)、基于引力模型测算的资金流动与人员流动[4]、采用进口科技类产品的比重[30]等指标。本文的区域协同创新更多关注产学研层面的直接创新成果,由于合作论文中企业参与较少,故使用反映创新活动的专利数据测度区域协同创新水平。专利数据主要来源于国家知识产权局门户网站。由于发明专利从申请到公开需要6个月初审以及时间不等的实审过程,加之新冠疫情影响,2020年专利数量出现较大幅度下降,对经济、社会、创新等方面造成巨大影响,因此本文以1994-2019年为样本期,检索该时期申请方位于长三角三省一市的发明专利数据,共检索出102万余条。根据申请方名称,调用百度地图应用程序编程接口(Application Programming Interface,API)进行地理编码、逆地理编码,得出专利申请方所在地级市列表,删除没有匹配到正确地址和个体申请者后剩下96万余条数据,涉及约15万个主体。按照“单个专利原始主体所在城市列表[A,A,B]转换为关系记录列表[AB,AB],原始主体所在城市列表[A,B,B,C]转换为关系记录列表[AB,AB,AC,BC,BC]”的规则,形成三省一市合作矩阵。

2.3.2 解释变量

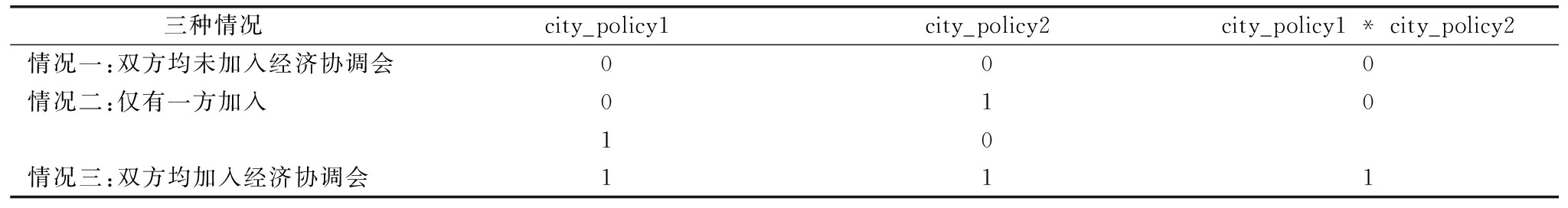

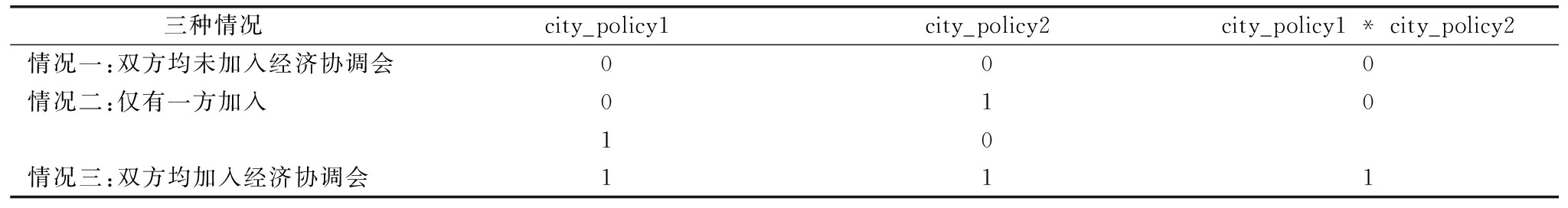

核心解释变量为地方政府合作关系,若某城市在某年份加入经济协调会,则加入当年及以后赋值为1,否则赋值为0。对于城市双边合作关系,则有3种情况,具体见表2。

表2 核心解释变量赋值情况

Table 2 Assignment of core explanatory variables

三种情况city_policy1city_policy2city_policy1*city_policy2情况一:双方均未加入经济协调会000情况二:仅有一方加入01010情况三:双方均加入经济协调会111

为方便使用双重差分方法进行检验,取情况三、情况一和情况二的合集作为核心解释变量,双方均加入经济协调会的当年及以后赋值为1,否则赋值为0。

2.3.3 其它变量

其它变量包括控制变量和机制检验变量,数据主要来源于《中国城市统计年鉴》(1994-2019)、《中国工业统计年鉴》(1994-2019)和专利局门户网站,缺失部分使用线性插值法补齐[11]。从计算方式角度,主要包括如下三类:

(1)基础类数据。城市双方创新基础使用当年全市范围内的专利申请数表征,具体分析时采用滞后两年数据,以表征在城市双边创新基础上通过合作、知识交流、专利研发等活动促成区域协同创新的时间差。

(2)多维邻近性类变量。其主要根据多维邻近性[19]概念拓展而来。其中,技术基础邻近性根据国际专利分类号(International Patent Classification,IPC)中的部和大类号,将专利类型划分为131类,某年单个城市构成1*131个向量,将同一年份两两城市IPC向量的Pearson相关系数作为城市间技术基础相似度指标。同理,产业距离采用城市双边产业人员向量夹角表征(党兴华等,2013),根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002),构成某年单个城市的19个产业向量。经济对外依赖结构采用当地内资、港澳台、外资工业企业当年总产值构成的向量表征,采用两两向量的夹角表征城市对外依赖结构的相似性。

(3)距离类变量。以人均GDP、人均财政支出作为地区经济、社会发展程度的代理变量[31],以其差值反映城市双边经济、社会发展程度的差距[32],以当年发明专利申请量的差值反映城市双边创新实力的差距。

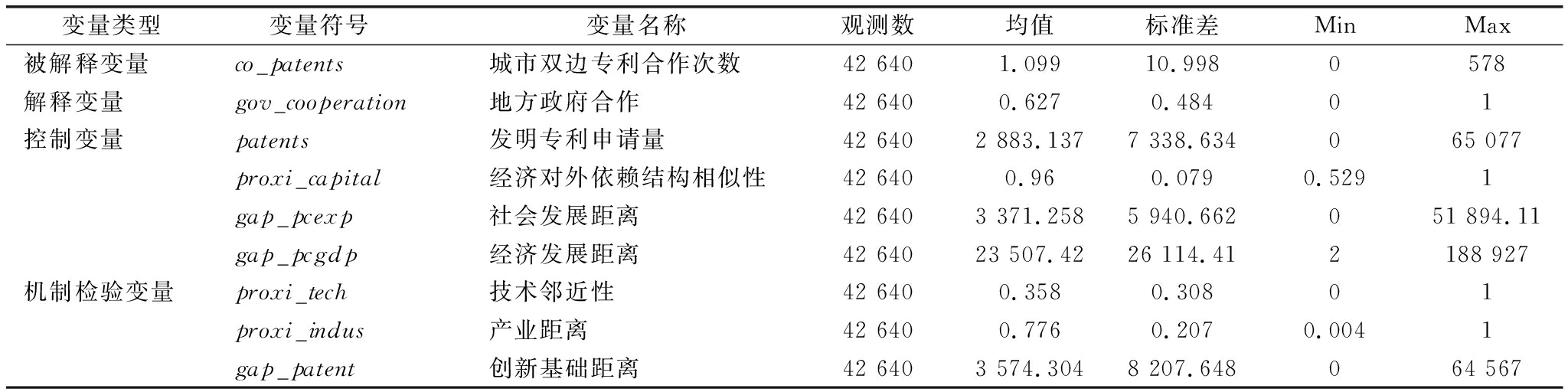

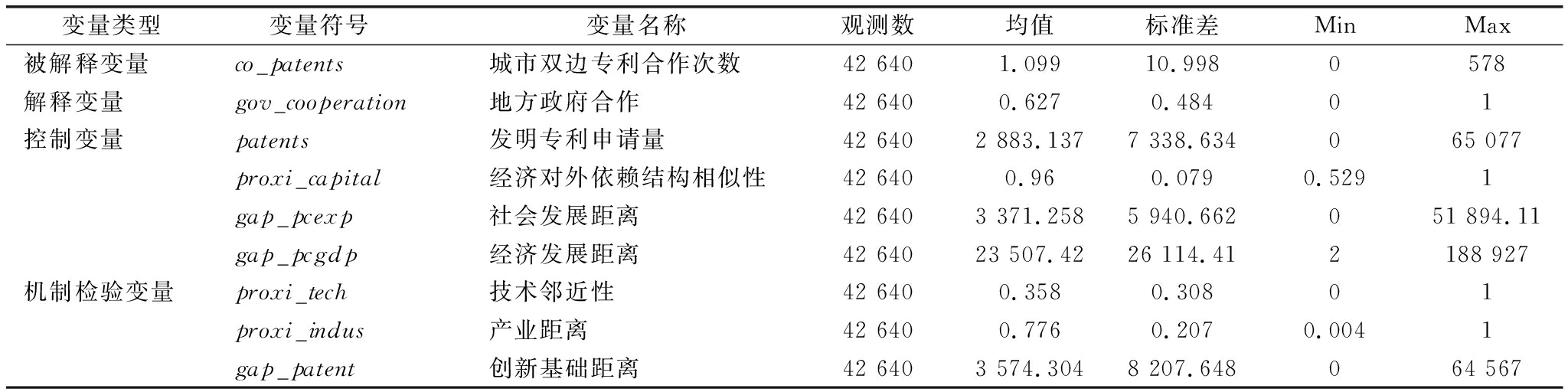

各变量基本情况如表3所示。

表3 变量基本情况

Table 3 Basic information of variables

变量类型变量符号 变量名称观测数均值标准差MinMax被解释变量co_patents城市双边专利合作次数426401.09910.9980578解释变量gov_cooperation地方政府合作426400.6270.48401控制变量patents发明专利申请量426402883.1377338.634065077proxi_capital经济对外依赖结构相似性426400.960.0790.5291gap_pcexp社会发展距离426403371.2585940.662051894.11gap_pcgdp经济发展距离4264023507.4226114.412188927机制检验变量proxi_tech技术邻近性426400.3580.30801proxi_indus产业距离426400.7760.2070.0041gap_patent创新基础距离426403574.3048207.648064567

3 实证分析结果

3.1 描述性统计

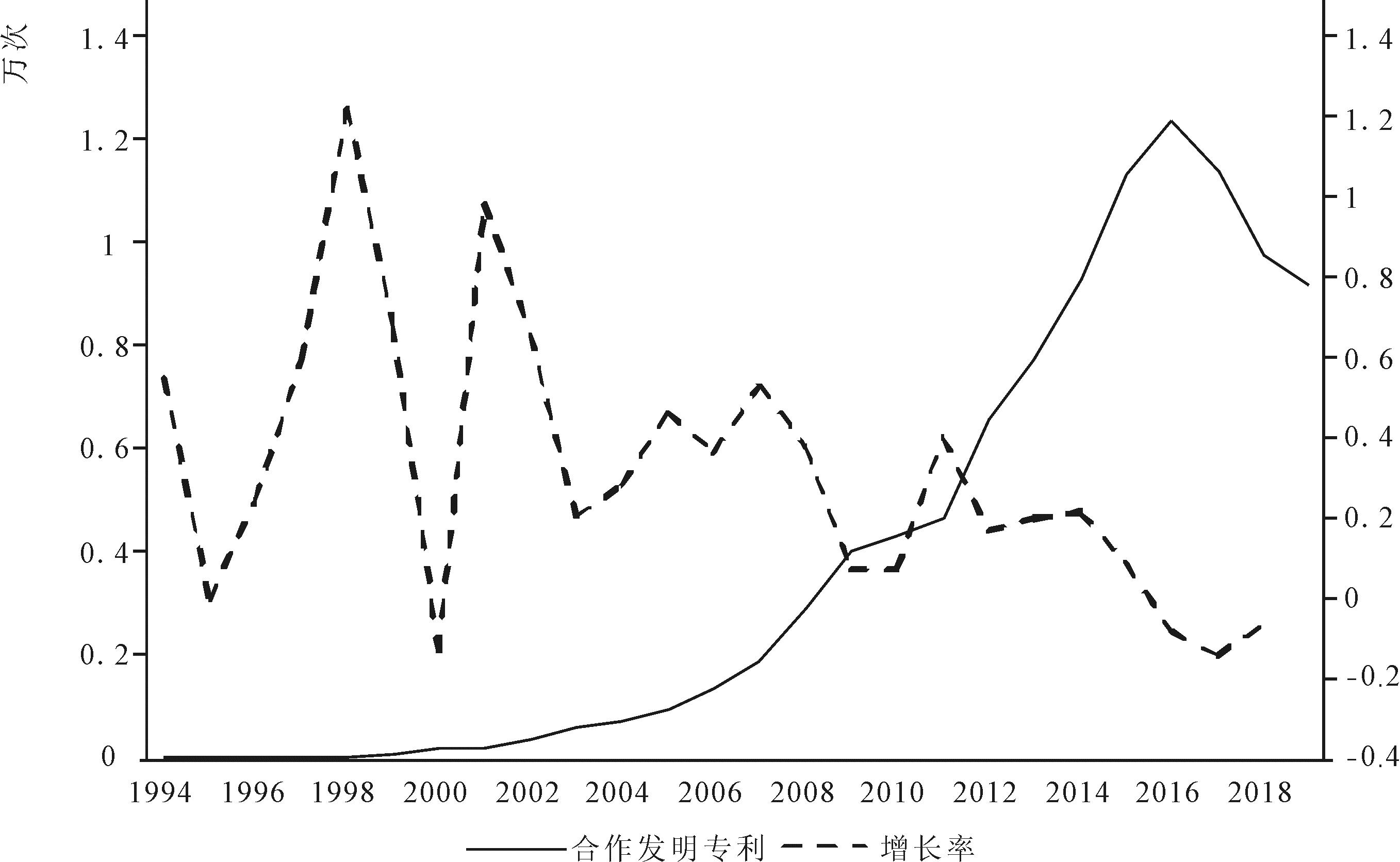

(1)从总体来看,区域协同创新合作次数呈现稳步提升并逐渐收敛的趋势,近年来体量略有缩小,具体如图1所示。其中,1994-2000年增长速度波动较大,2000-2019年增长速度呈现波动下降趋势,尤其是自2016年以来节奏显著放缓。这说明区域创新合作整体趋于稳定和收敛态势,反映出区域协同创新发展态势良好。

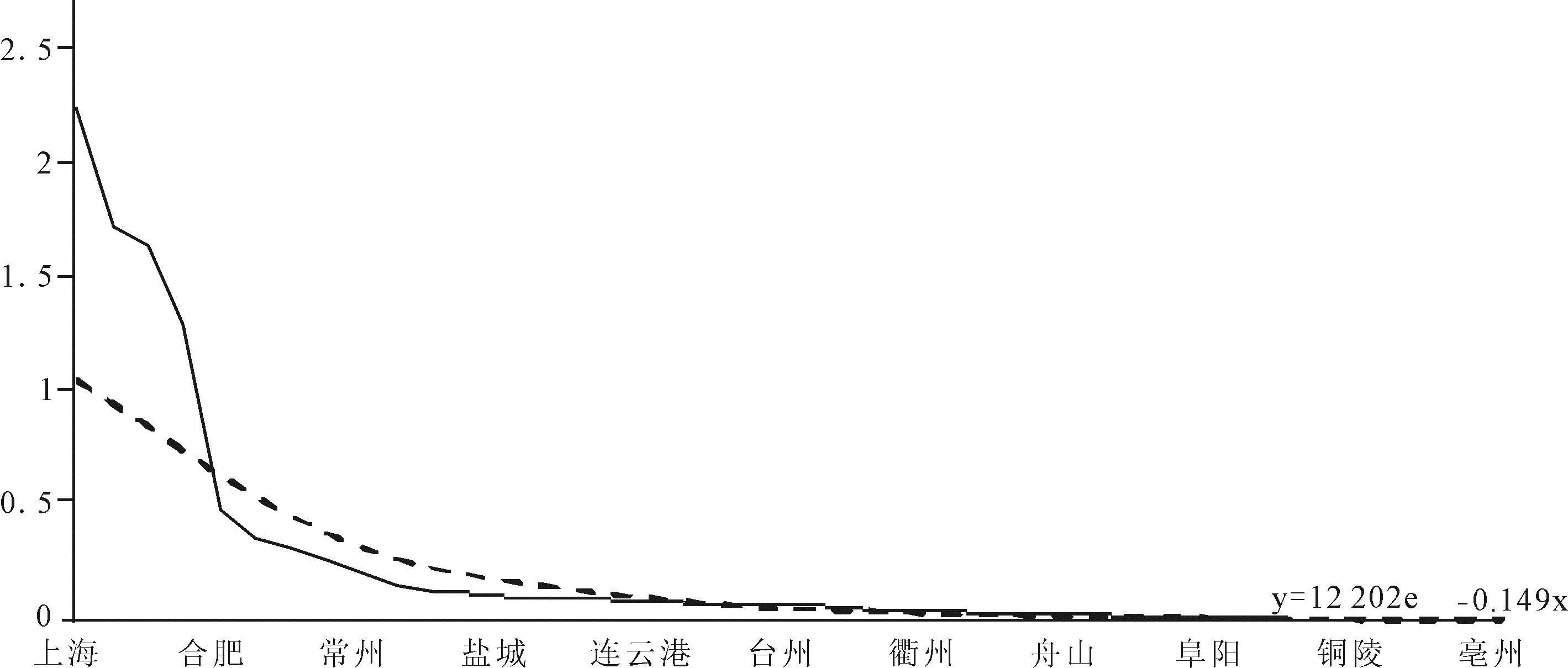

(2)不同城市间区域协同创新水平差异巨大。1994-2019年区域内发明专利合作次数显示,上海的专利合作总次数达22 533次,地级市中最多的南京达17 276次,但第四名杭州与第五名合肥间出现断崖式下降,从13 091次骤降至4 796次;1994-2019年区域内跨行政区合作次数低于1 000次的城市达28个,其中,合作次数低于100次的城市有10个,区域内城市合作次数呈现出幂律分布的长尾特征,如图2所示,即少数头部城市拥有大比重连接,而大部分城市的区域内合作活动较少。

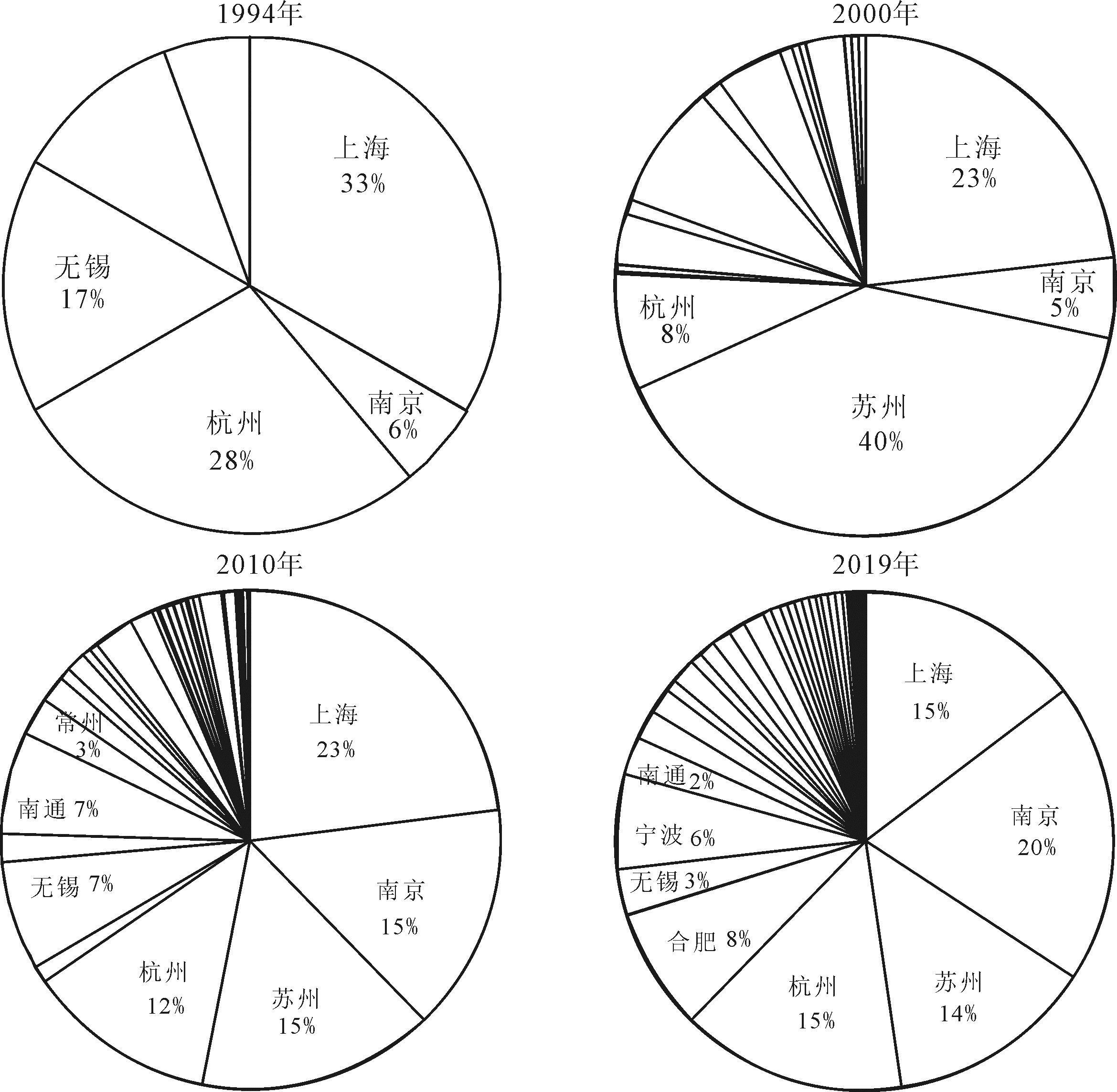

分年份来看,长三角地区呈现出头部城市协调发展、城市间差距逐渐缩小的趋势,如图3所示。如1994年上海市“一家独大”,合作数量在区域总体合作量中占33.34%,2019年该比例降至14.72%,与南京、杭州、苏州等城市多极并行,区域内呈现多中心化发展;1994年长三角地区前四名城市创新合作量占比高达88.89%,2010年下降至65.50%,2019年下降至62.29%,反映出地区内差距逐渐减小;1994-2019年单个城市创新合作量在区域总体合作量中占比的标准差呈现渐进式下降,亦表明地区间差距呈现缩小态势,但对于大部分城市而言,相较于头部城市,其它城市合作次数仍然处于较低水平,地级市中最大合作量和最小合作量差距达上百倍,体现出区域内城市间协同创新水平极差巨大。

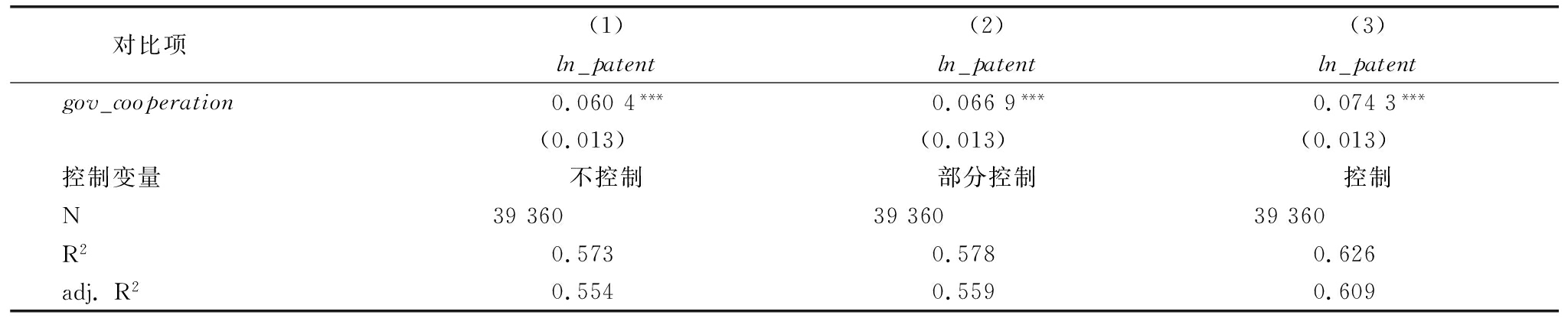

3.2 基本估计结果

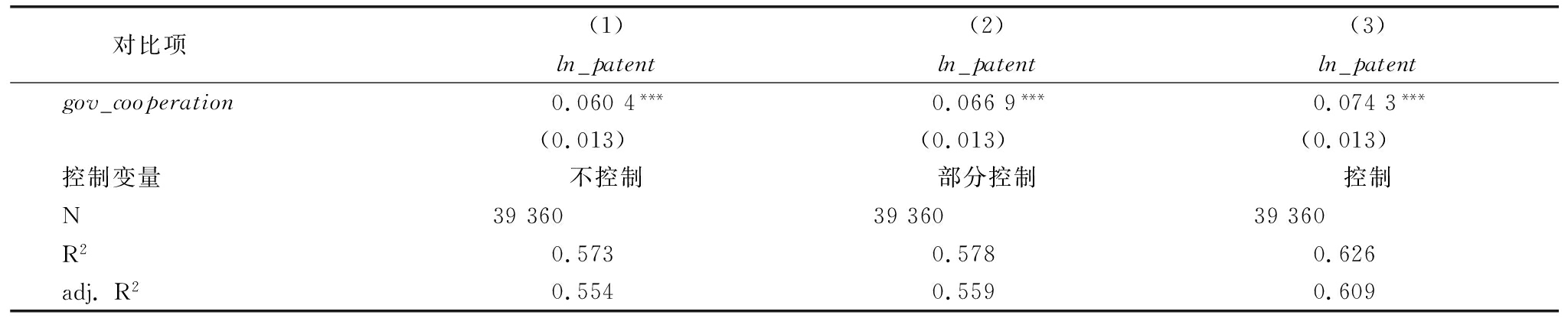

采用面板数据构建双向固定效应模型进行估计,如表4所示,结果发现,地方政府合作显著促进城市协同创新。具体为:在没有纳入控制变量、纳入部分控制变量、纳入全部控制变量的情况下,城市双方均加入经济协调会、达成地方政府合作行为均可以显著提升双边合作创新产出。列(3)显示,地区双方均加入经济协调会、达成地方政府合作,促使双方创新产出增加7.43%,提高区域协同创新水平。

表4 地方政府合作对区域协同创新的影响

Table 4 Impact of local government cooperation on regional collaborative innovation

对比项(1)(2)(3)ln_patentln_patentln_patentgov_cooperation0.0604***0.0669***0.0743***(0.013)(0.013)(0.013)控制变量不控制部分控制控制N393603936039360R20.5730.5780.626adj.R20.5540.5590.609

注:Standard errors in parentheses;*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01

3.3 稳健性检验

3.3.1 平行趋势检验

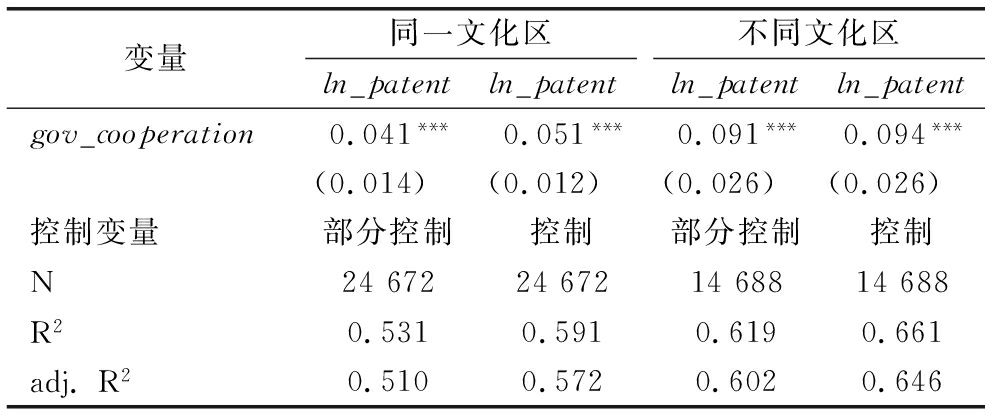

为检验城市双边处理组与对照组发明专利合作次数的时间趋势动态效应,验证双重差分方法的科学性,在模型(2)的基础上构建多期处理效应模型,如式(4)所示。

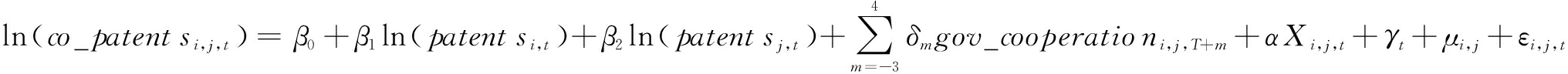

(4)

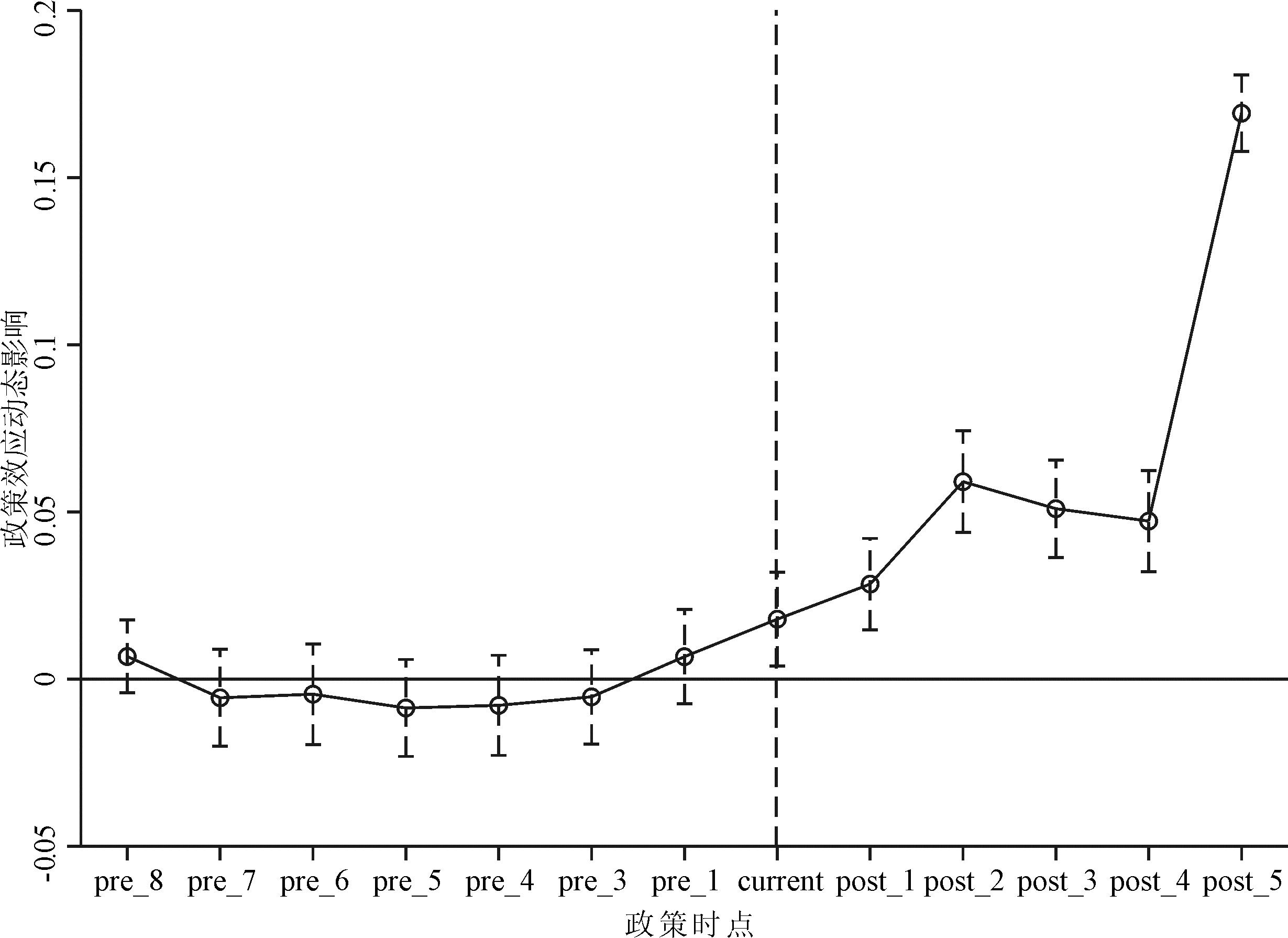

其中,gov_cooperationi,j,T+m表示城市双边i,j在T时刻发生地区政府合作行为,即双方均加入经济协调会,估计结果见图4所示。可以看到,在地方政府进行合作前的8年内,系数未出现系统性差异,表明处理组与对照组的平行趋势假设基本成立,初步说明地方政府合作能促进地区协同创新。

3.3.2 安慰剂检验

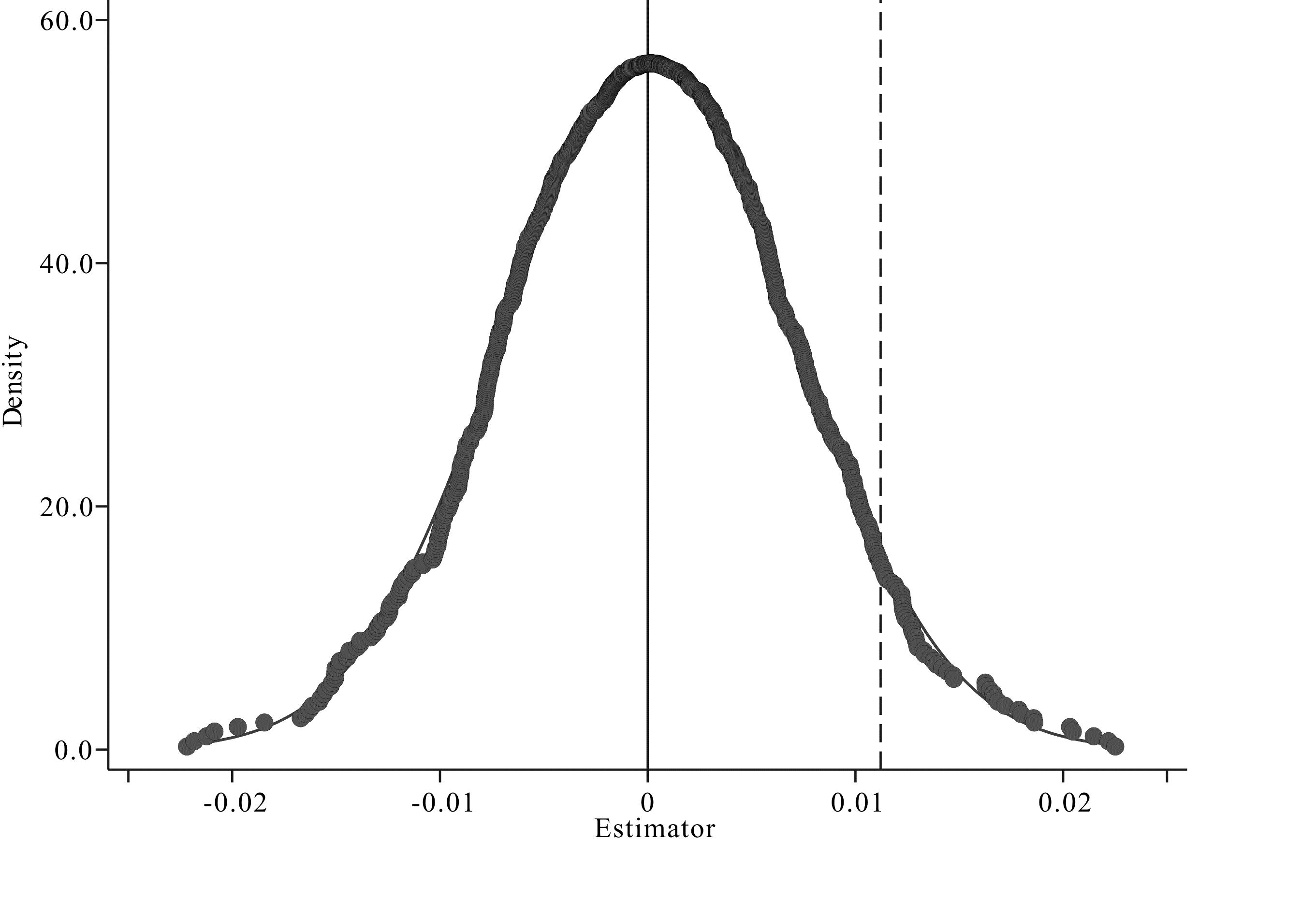

考虑到随机扰动会对估计结果造成影响,参考文献[31],多次重复生成1 000个随机样本,进一步验证估计结果的稳健性。具体方法为:随机设置达成地方政府合作的城市与时间,模拟政府合作达成过程,从而确定虚拟实验组和政策冲击发生时间。该方法的优点在于能够同时随机选择控制组样本和政策冲击时间,并通过增加模拟次数提高检验结果可信度,充分考虑各种可能出现的结果与真实结果的差异。由图5可以看到,估计系数基本呈现出以0 为中心的正态分布,说明地方政府合作对区域协同创新的积极影响并不取决于某些未被观测到的偶然因素。

3.3.3 控制时间趋势项

考虑到区域创新合作是一个具有较强时间惯性的长期现象,各样本的初始禀赋条件可能随时间推移持续影响估计结果,因此将基准年(1994年)城市双边特征分别与时间的一次项、二次项交互,作为时间趋势项。估计结果显示,地区初始禀赋特征并不会随时间推移对地方政府合作结果造成估计偏误。

3.4 机制检验

本文主要采用中介效应模型进行影响机制分析。由于地方政府合作带来的影响不是一蹴而就的,故选取一个平均的时间滞后期以测量地方政府合作对区域协同创新的促进作用。创新过程中,主体产业结构存在一定异质性,能够优势互补[33],同时,基于技术相似性,能够为知识交流提供基础[34]。

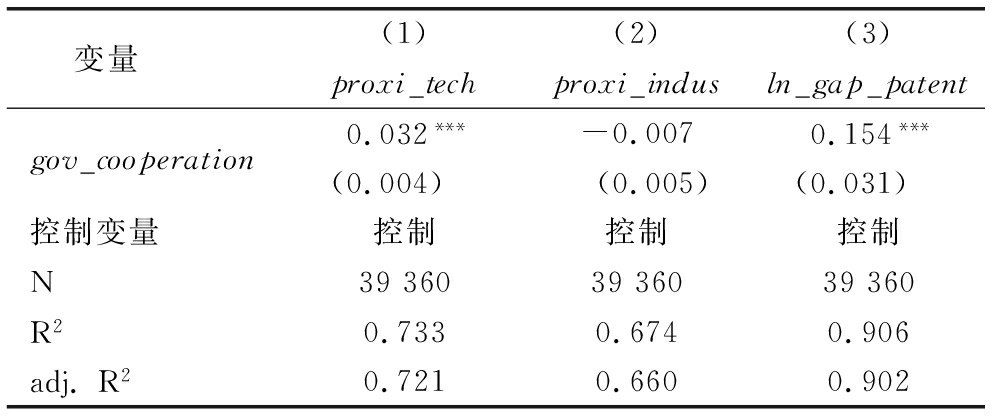

表5列(1)(2)分别检验地方政府合作对城市间技术邻近性和产业距离的影响。可以发现,地方政府合作通过提升技术相似性促进协同创新,即研究假设H3成立;地方政府合作通过影响城市产业而产生结构性差异,进而促进协同创新的影响渠道是不成立的,即研究假设H4不成立。这是因为技术邻近性是创新者识别、理解和吸收外界知识的基础,地方政府合作有助于形成知识交流基础,产生相似环境,缩小地区技术差距,更好地发挥技术辐射功能,进而促进区域协同创新。以加入长三角城市经济协调会为表征的地方政府合作,通过促进科技层面的城市交流协作,增加城市创新合作的可能性,进而促进区域协同创新。第一,地方政府合作推动科技仪器共用平台建设,促进技术、人才、成果、资金等创新要素交流互动。在经济协调会第五次会议上,南京、无锡、马鞍山、衢州等16个城市达成共同协议,启动 “长江三角洲区域科学研发仪器设施共用服务平台”专题项目,由上海市科委牵头,按照总体设计要求,分步实施。在长三角地区中小科技企业密集分布,建设区域仪器设施共用平台,可以促进地区开放与区域合作,提高科研水平,实现资源共享,降低中小企业创新创业成本,推动高技术企业孵化与交流合作。第二,经济协调会在专题研讨、调研等基础上,通过试点示范、合作联盟等方式,推进多主体多渠道参与协同创新。针对长三角产业发展中的重大关键共性技术问题,2004年沪苏浙三地联合设立 “长三角区域联合科技攻关计划”,集中区域科研力量,重点攻克拥有一定研究基础、满足区域经济和社会发展急需、具有重大突破性的关键技术项目。《长三角科技合作三年行动计划(2008-2010年)》提出,实施“高新技术产业技术跨越” “传统产业提升” “民生保障科技” “资源环境技术攻关” “科技资源共享”五大科技行动,启动14个优先主题,加大区域科技合作力度,拓展科技合作领域。

表5 地方政府合作对区域协同创新影响机制的检验结果

Table 5 Test results of mechanisms for the impact of local government cooperation on regional collaborative innovation

变量(1)(2)(3)proxi_techproxi_indusln_gap_patentgov_cooperation0.032***-0.0070.154***(0.004)(0.005)(0.031)控制变量控制控制控制N393603936039360R20.7330.6740.906adj.R20.7210.6600.902

注:Standard errors in parentheses;* p<0.1,** p<0.05,***p<0.01

此外,地方政府合作并没有显著改善城市间创新能力差距逐渐扩大的趋势。如表5第(3)列所示,城市加入经济协调会虽然提升了城市双边协同创新水平,但创新基础较弱城市与头部城市创新能力的差距并没有通过地方政府合作在短期内得到显著改善。如图3所示,1994-2019年长三角城市协同创新水平多极突起,但区域内部城市创新能力的差距仍然巨大。

3.5 异质性分析

3.5.1 时间异质性

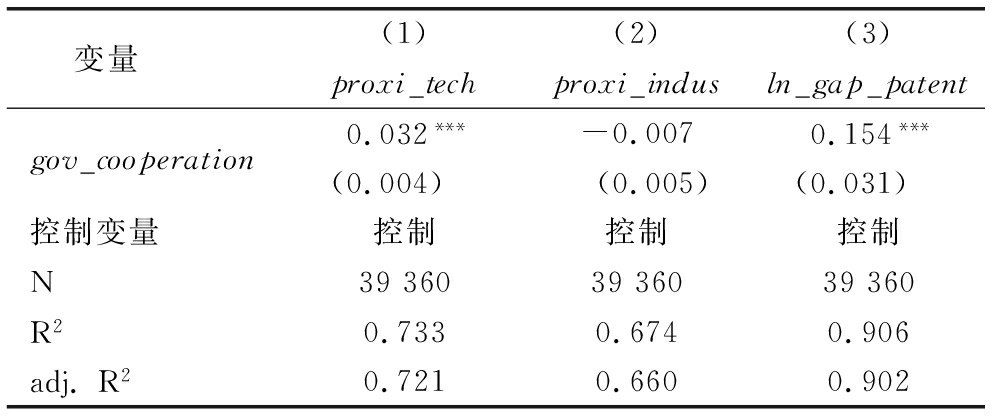

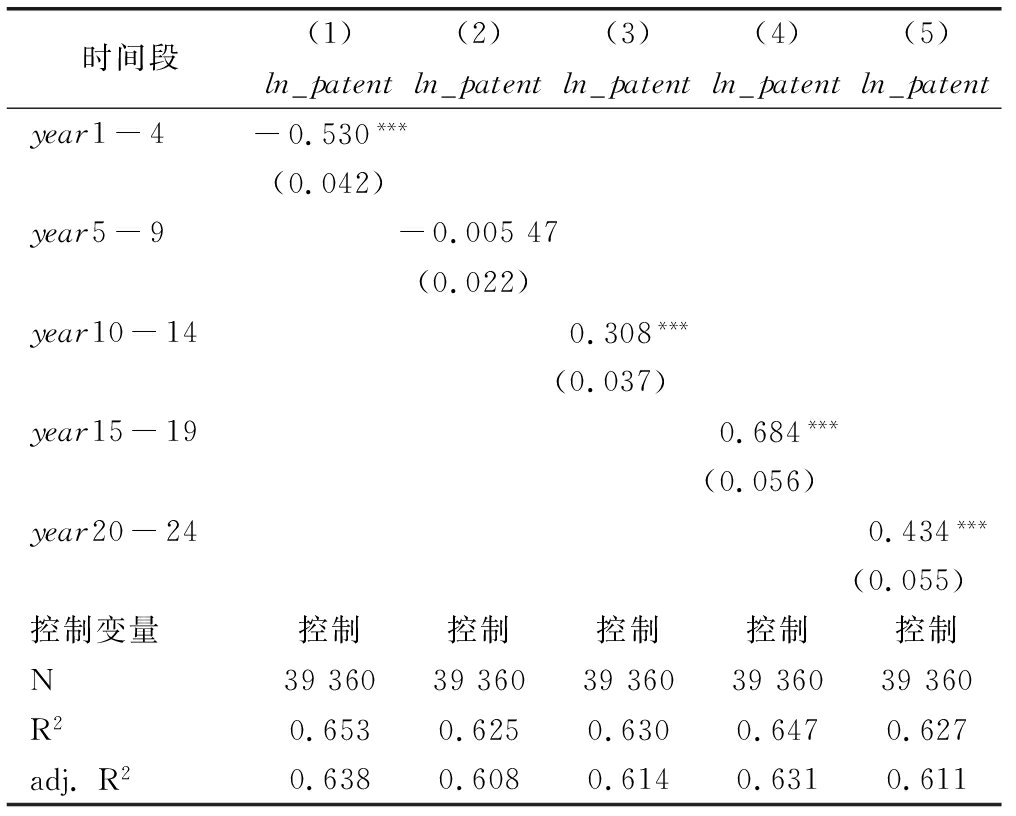

由表6可知,在城市个体层面,加入经济协调会较晚的城市,其地方政府合作影响效应大于较早加入协调会的原位城市,这是因为加入经济协调会更有利于其获得研发资本和技术[14]。在城市双边层面,不同城市达成地方政府合作的时间不同,对于城市区域协同创新表现的影响也不同。本文以每四年作为一个时间窗口[19],观察样本随时间变化的动态趋势。可以看到,地方政府合作对于区域协同创新的积极意义显著存在,并且该促进作用呈现出先增后减的发展态势,即短期内促进效应明显,长期内促进效应缓慢发挥。

表6 基于时间的异质性分析结果

Table 6 Analysis results based on temporal heterogeneity

时间段(1)(2)(3)(4)(5)ln_patentln_patentln_patentln_patentln_patentyear1-4-0.530***(0.042)year5-9-0.00547(0.022)year10-140.308***(0.037)year15-190.684***(0.056)year20-240.434***(0.055)控制变量控制控制控制控制控制N3936039360393603936039360R20.6530.6250.6300.6470.627adj.R20.6380.6080.6140.6310.611

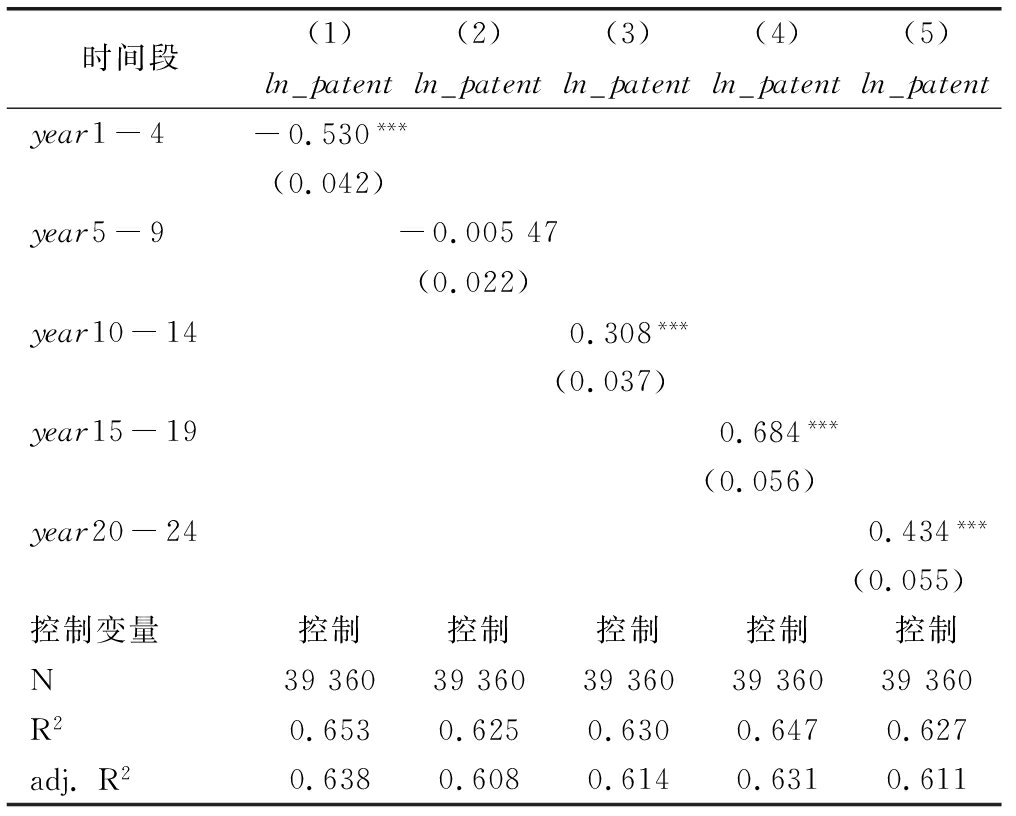

3.5.2 文化异质性

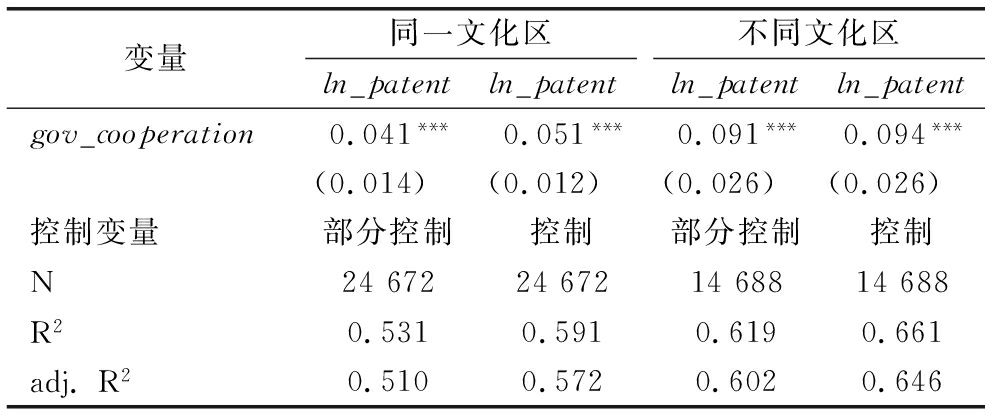

由表7可知,与本省主流文化相差较大的省界地区,其经济发展水平也往往相对落后。相较于拥有相同文化的城市(0.051)间,拥有不同文化的城市间达成地方政府合作更有助于促进区域协同创新(0.094),表明地方政府合作在促进不同文化城市协同创新方面具有显著成效。这是因为通过地方政府合作,不同文化城市加深交流,打破文化隔阂,进而推动更具活力与创造力的协同创新活动。

表7 基于文化的异质性分析结果

Table 7 Analysis results based on cultural heterogeneity

变量同一文化区ln_patentln_patent不同文化区ln_patentln_patentgov_cooperation0.041***0.051***0.091***0.094***(0.014)(0.012)(0.026)(0.026)控制变量部分控制控制部分控制控制N24672246721468814688R20.5310.5910.6190.661adj.R20.5100.5720.6020.646

3.5.3 城市距离异质性

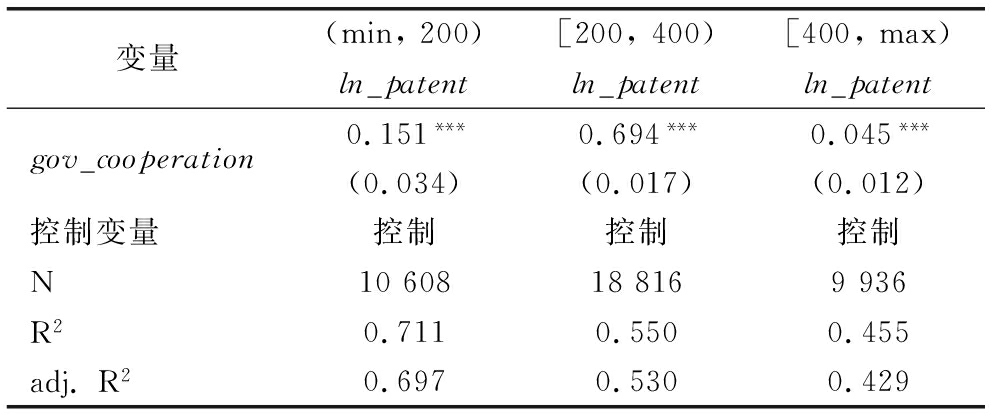

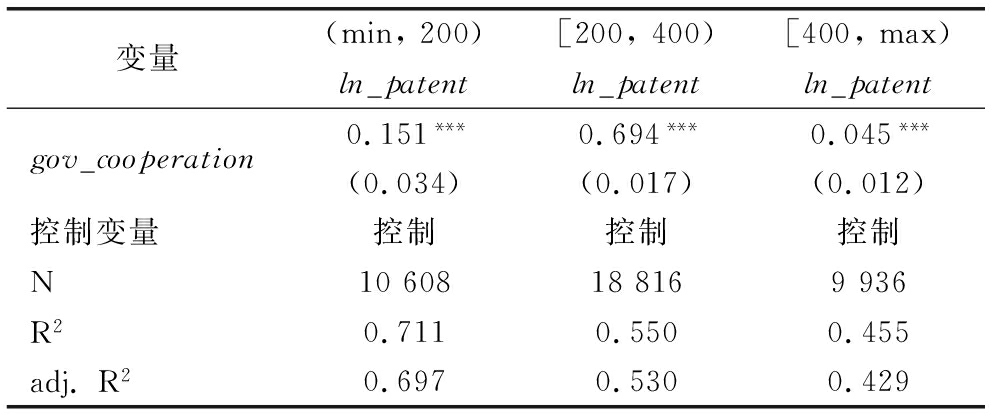

地理邻近性是指创新主体在地理空间上的接近程度,一般而言,地理上越邻近,越有利于研发主体交流合作,促进隐性知识外溢。同时,地理邻近性有利于增强本地根植性,为创新主体抱团式共同抵御风险提供有利条件,对于区域协同创新网络形成具有显著促进效应[28]。长三角地区城市间平均距离为308.41km,最短距离为21.20km,最长距离为802.01km。根据城市距离,本文将城市距离按照小于200km、200~400km、大于400km进行分组回归。

由表8可知,对于距离较短或较长的城市双边,地方政府合作虽然对协同创新有显著促进作用,但其影响程度远不及城市间距离适中的情况。这一现象符合既有研究提出的“锁定效应”(lock-in)理论[32],即地理上的过分邻近反而可能抑制创新活动。简言之,地理邻近性对区域协同创新的影响呈现出“U”型特征。过近的距离可能导致同质化和路径依赖,限制创新思维多样性和突破性;而过远的距离则可能增加协调和沟通成本,阻碍有效合作。因此,适中的地理距离能够在提供充分交流和合作机会的同时,避免过度邻近带来的负面效应,从而有效促进区域协同创新。

表8 基于城市地理距离的异质性分析结果

Table 8 Heterogeneity analysis results based on geographic distance between cities

变量(min,200)[200,400)[400,max)ln_patentln_patentln_patentgov_cooperation0.151***0.694***0.045***(0.034)(0.017)(0.012)控制变量控制控制控制N10608188169936R20.7110.5500.455adj.R20.6970.5300.429

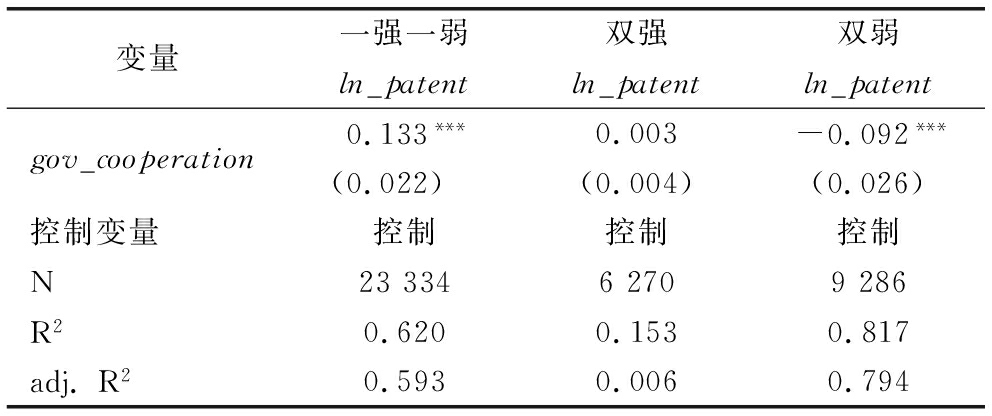

3.5.4 创新基础异质性

区域创新基础并不必然驱动地方政府合作[35],因此本文将探究不同创新基础下地方政府合作对区域协同创新的促进作用。根据城市创新基础水平,并且考虑到年份、城市差异、总体申请情况等因素,按照创新基础较好城市当年专利申请量与创新基础较弱城市当年专利申请量的比值与阈值3.0相比,以及城市双方当年专利申请总量与阈值200.0相比,对城市双边关系进行分组。

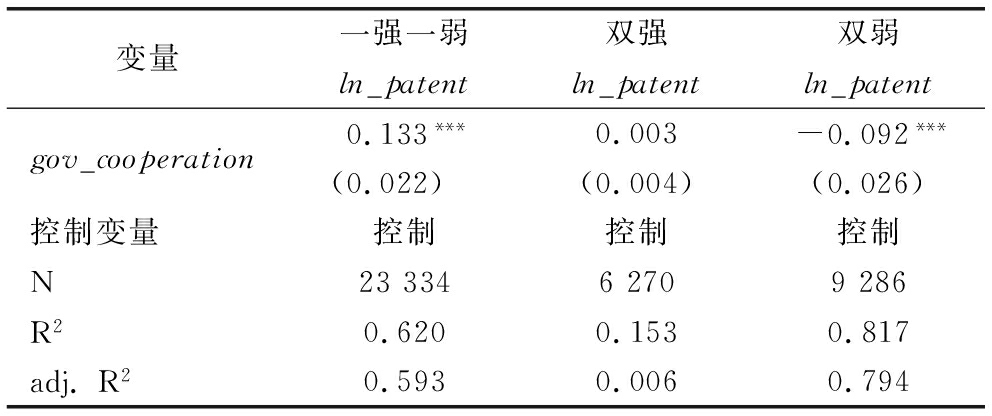

由表9可知,创新基础差距较大城市间的地方政府合作对协同创新水平的促进作用最显著,其次是创新基础都比较好的城市间。这也侧面证明创新基础较弱城市更容易从地方政府合作中受益[36]。值得注意的是,对于双方创新基础都较弱的城市而言,地方政府合作并未带来较高的协同创新水平,相反,可能造成协同创新水平下降。这是因为创新基础不足城市的研发能力较弱,且经济规模小、产业落后,相比之下,头部城市拥有完善的研发基础且研发投资规模大、研发能力强,因此创新基础较弱城市与头部城市合作更有助于其提高创新水平。地方政府合作为这样的需求提供实现平台,通过强化头部城市集聚优势,促进以头部城市为核心的知识溢出和合作渠道拓展。这在一定程度上有助于转移创新基础较弱城市的注意力,降低它们与创新能力相近城市合作的可能性。综上所述,虽然地方政府合作能够推动创新基础差距较大城市的协同创新,但对那些创新基础都较弱城市的协同创新却产生负面影响。

表9 基于创新基础的异质性分析结果

Table 9 Heterogeneity analysis results based on innovation foundations

变量一强一弱双强双弱ln_patentln_patentln_patentgov_cooperation0.133***0.003-0.092***(0.022)(0.004)(0.026)控制变量控制控制控制N2333462709286R20.6200.1530.817adj.R20.5930.0060.794

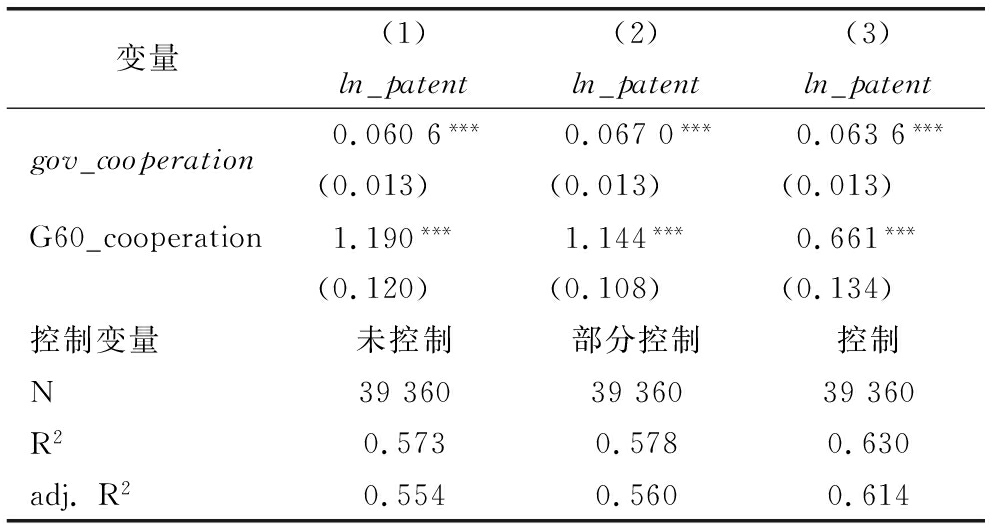

4 进一步讨论

除加入经济协调会外,长三角地区地方政府合作还有很多形式,如G60科创走廊。G60科创走廊兴起于2016年,横跨长三角地区的三省一市。2016年5月,上海市松江区率先提出沿G60高速公路构建产城融合科创走廊的理念;2017年7月,在上海市与浙江省的联合经济社会发展座谈会上,松江区、嘉兴市、杭州市正式签署《沪嘉杭G60科创走廊建设战略合作协议》;2019年6月,长三角G60科创走廊联席会议在安徽省芜湖市召开,会议研究部署了G60科创走廊贯彻落实长三角一体化发展国家战略的具体举措,沪苏湖、商合杭高铁沿线的苏州市、湖州市、宣城市、芜湖市、合肥市以及G60沿线的金华市均加入该组织。

由于G60科创走廊形成与长三角经济协调会成立存在时间上的部分重合,故需要考虑该因素对上述研究结论的影响。为控制G60科创走廊相关政策可能造成的潜在影响,本文在回归方程中加入“G60科创走廊合作关系”变量以控制该政策影响。针对G60科创走廊合作关系变量,构建方程模型如式(5)所示。

G60_cooperationt=city_G60i.t×city_G60j,t

(5)

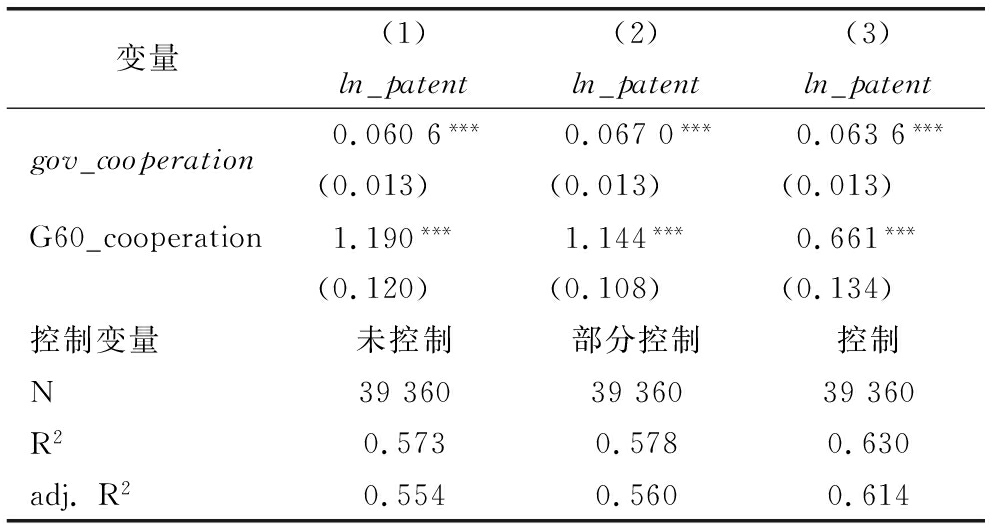

其中,city_G60i,t-2和city_G60j,t-2分别表示城市i与城市j在(t-2)时刻加入G60科创走廊。研究结果显示,加入G60科创走廊未对基准回归结果产生方向性影响。此外,通过对比系数可以发现,G60科创走廊对长三角地区协同创新水平的影响大于经济协调会的影响,如表10所示。这是因为G60科创走廊对科技创新合作、产业协同升级等方面更具有针对性,其主要覆盖G60沿线地区,区域面积较窄;经济协调会旨在推动长三角地区城市间协作、促进区域经济发展,覆盖面广,但针对性较弱。

表10 地方政府合作对区域协同创新影响的进一步检验结果

Table 10 Further tests on the impact of local government cooperation on regional collaborative innovation

变量(1)(2)(3)ln_patentln_patentln_patentgov_cooperation0.0606***0.0670***0.0636***(0.013)(0.013)(0.013)G60_cooperation1.190***1.144***0.661***(0.120)(0.108)(0.134)控制变量未控制部分控制控制N393603936039360R20.5730.5780.630adj.R20.5540.5600.614

5 研究结论与政策启示

5.1 研究结论

本文以加入城市经济协调会作为地方政府合作行为产生的准自然实验,使用多时点双重差分方法,研究地方政府合作与区域协同创新关系及内在作用机制,得出以下结论:

(1)从城市关系角度,地方政府合作显著提升区域协同创新水平。地方政府合作通过增加城市间创新交流合作,促进城市技术基础多样性发展,培育创新合作“土壤”,推动城市双边协同创新。

(2)从时间角度,短期内地方政府合作对区域协同创新的边际影响不显著,随着时间推移,其影响效应逐渐凸显。在刚加入经济协调会的前10年,地方政府合作尚处于建设阶段,对区域协同创新的促进作用不明显;加入协调会15~19年后,地方政府合作对协同创新的促进作用显著并达到峰值。

(3)地方政府合作对区域协同创新的促进效果受到文化差异和空间距离的影响。地方政府合作在很大程度上能够削弱文化壁垒对区域协同创新的影响——当城市地理距离中等(相距200~400km)时,地方政府合作对区域协同创新的促进作用最显著;当城市地理距离相距较远(大于400km)时,地方政府合作对区域协同创新的促进作用最弱。

(4)地方政府合作对不同创新禀赋城市协同创新水平提升的作用存在差异性。当城市间创新基础差距较大时,地方政府合作对区域协同创新的促进作用最显著;当创新基础差距较小时,地方政府合作对强强合作城市的协同创新水平提升有促进效果,但对于创新能力较弱城市的协同创新水平提升有负面作用。

(5)通过对比G60科创走廊与经济协调会的影响发现,针对特定领域的地方政府合作对区域协同创新的促进作用更显著。这是因为特定领域的地方政府合作多集中在某个或几个特定领域,有利于开展深度合作,而广义上的合作则涵盖多个领域,可能涉及多个产业、多种技术或多个发展领域,注意力较分散,从而削弱影响效应。

5.2 政策启示

根据以上研究结论,获得区域协同创新体系建设启示。

(1)各地区基于自身条件与功能定位,形成合理分工,强化联系与协同合作。区域利益最大化并不代表单个城市利益最大化,地方政府合作是建立在平等对话、利益共享基础上的,通过对市场进行政策引导以兼顾城市公平,促进相对落后城市的创新驱动发展,缓解区域发展不平衡问题,从而达到区域协调发展目的。

(2)地方政府合作对区域协同创新的促进作用在短期内不显著,但从长期来看,作用显著存在,因此地方政府决策时需要具备长远眼光。对于地理上相距较远的城市,应加强沟通,或充分利用数字化平台建设契机,克服空间距离对城市交流与合作的阻碍。此外,地方政府在选择合作城市时,应更多地从本地区产业优势出发,考虑功能互补性,达成区域共赢。

(3)对于创新能力较弱的城市,在评估自身产业特色、吸引创新要素、共建合作平台的基础上,要加大创新投入强度,营造良好的创新氛围,不断完善“以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合”的创新体系建设,提升创新体系能级,增强经济发展新动能,促进地区经济高质量发展。

(4)广义上的地方政府合作有助于推动跨领域创新,打破各领域、各地区间壁垒,促进知识交流和碰撞,提供更多合作机会;针对特定领域的地方政府合作可以聚焦于特定领域,拓展合作深度,促进协同创新提质增效。在面临复杂问题时,区域规划更需要将两者结合起来,从而更好地实现区域协同创新,促进区域协调发展。

5.3 不足与展望

本文尚存在一些研究局限。从数据角度而言,一方面,未匹配到地址的专利约占20%;另一方面,大多数专利价值有限,最具价值的25%专利贡献了近90%的专利价值[37],表明存在专利价值不均衡性,因而对区域协同创新水平衡量造成一定偏误。从理论角度而言,长三角经济协调会主要由经济发达城市组成,该样本在全国范围内具有一定时代性和地理特殊性。因此,地方政府合作行为是否受到地区条件影响以及2016年后长三角地区专利合作次数增长速度放缓的深层次原因等问题仍需要进一步探究。

参考文献:

[1] 王一鸣.百年大变局、高质量发展与构建新发展格局[J].管理世界,2020,36(12):1-13.

[2] 魏江,李拓宇,赵雨菡.创新驱动发展的总体格局、现实困境与政策走向[J].中国软科学,2015,39(5):21-30.

[3] 中国社会科学院工业经济研究所课题组,张其仔.“十四五”时期我国区域创新体系建设的重点任务和政策思路[J].经济研究参考,2020,29 (18):107-119.

[4] 白俊红,蒋伏心.协同创新、空间关联与区域创新绩效[J].经济研究,2015,50(7):174-187.

[5] 邵汉华,钟琪.研发要素空间流动与区域协同创新效率[J].软科学,2018,32(11):120-123,129.

[6] 范斐,连欢,王雪利,等.区域协同创新对创新绩效的影响机制研究[J].地理科学,2020,40(2):165-172.

[7] 孙大明,原毅军,郭然.多主体协同创新对区域产业升级的影响——基于空间溢出视角[J].科研管理,2022,43(5):154-163.

[8] BROEKEL T.Do cooperative research and development (R&D) subsidies stimulate regional innovation efficiency? evidence from Germany[J].Regional Studies,2015,49(7):1087-1110.

[9] 白俊红,卞元超.政府支持是否促进了产学研协同创新[J].统计研究,2015,32(11):43-50.

[10] 董春风,何骏.区域一体化发展提升城市创新能力了吗——来自长三角城市群扩容的经验证据[J].现代经济探讨,2021,40(9):109-118.

[11] 孔令丞,王悦,谢家平.长三角区域一体化扩容、协调集聚与区域创新[J].财经研究,2022,48(12):34-47.

[12] 谢其军,高杰,苏竣.基于准自然实验的地方政府合作与跨区域协同创新的关系研究[J].管理学报,2021,18(11):1612-1618,1713.

[13] COOKE P.Regional innovation systems:competitive regulation in the new Europe[J].Geoforum,1992,23(3):365-382.

[14] FAN F,LIAN H,WANG S.Can regional collaborative innovation improve innovation efficiency? an empirical study of Chinese cities[J].Growth and Change,2020,51(1):440-463.

[15] 陆铭,陈钊.分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护[J].经济研究,2009,44(3):42-52.

[16] 张学良,李培鑫,李丽霞.政府合作、市场整合与城市群经济绩效——基于长三角城市经济协调会的实证检验[J].经济学(季刊),2017,16(4):1563-1582.

[17] SCHILLING M A,PHELPS C C.Interfirm collaboration networks:the impact of large-scale network structure on firm innovation[J].Management Science,2007,53(7):1113-1126.

[18] BOSCHMA R A,FRENKEN K.Handbook of evolutionary economic geography[M].Cheltenham:Edward Elgar,2009.

[19] NOOTEBOOM B.Learning and innovation in organizations and economies[M].Oxford:Oxford Univerisity Press,2001.

[20] BOSCHMA R.Proximity and innovation:a critical assessment[J].Regional Studies,2005,39(1):61-74.

[21] 罗小龙,沈建法.基于共同利益关系的长江三角洲城市合作——以长江三角洲城市经济协调会为例[J].经济地理,2008,28(4):543-547.

[22] ANDERSON J E.A theoretical foundation for the gravity equation[J].The American Economic Review,1979,69(1):106-116.

[23] FRANKEL J,ROSE A.An estimate of the effect of common currencies on trade and income[J].The Quarterly Journal of Economics,2002,117(2):437-466.

[24] SHEPHERD B.The gravity model of international trade:a user guide[M].Thailand:United Nations Escap,2013.

[25] PERI G.Determinants of knowledge flows and their effect on innovation[J].Review of Economics and Statistics,2005,87(2):308-322.

[26] CRESCENZI R,NATHAN M,RODR GUEZ-POSE A.Do inventors talk to strangers? on proximity and collaborative knowledge creation[J].Research Policy,2016,45(1):177-194.

GUEZ-POSE A.Do inventors talk to strangers? on proximity and collaborative knowledge creation[J].Research Policy,2016,45(1):177-194.

[27] 夏丽娟,谢富纪,王海花.制度邻近、技术邻近与产学协同创新绩效——基于产学联合专利数据的研究[J].科学学研究,2017,35(5):782-791.

[28] 曹湛,朱晟君,戴靓,等.多维邻近性对区域创新合作网络形成的影响——基于江浙沪医学科研机构的实证[J].地理研究,2022,41(9):2531-2547.

[29] PELLEGRINO G,PIVA M,VIVARELLI M.Young firms and innovation:a microeconometric analysis[J].Structural Change and Economic Dynamics,2012,23(4):329-340.

[30] CIBOROWSKI R W,SKRODZKA I.International technology transfer and innovative changes adjustment in EU[J].Empirical Economics,2020,59(3):1351-1371.

[31] 武丽娟,刘瑞明.唤醒沉睡的资本:农地抵押贷款的收入撬动效应[J].财经研究,2021,47(9):108-122.

[32] SCHERNGELL T,HU Y.Collaborative knowledge production in China:regional evidence from a gravity model approach[J].Regional Studies,2011,45(6):755-772.

[33] MORESCALCHI A,PAMMOLLI F,PENNER O,et al.The evolution of networks of innovators within and across borders:evidence from patent data[J].Research Policy,2015,44(3):651-668.

[34] VIEIRA E S,CERDEIRA J,TEIXEIRA A A C.Which distance dimensions matter in international research collaboration? a cross-country analysis by scientific domain[J].Journal of Informetrics,2022,16(2):101259.

[35] 锁利铭,张朱峰.科技创新、府际协议与合作区地方政府间合作——基于成都平原经济区的案例研究[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2016,24(4):61-71.

[36] DE ARAUJO I F,GONCALVES E,TAVEIRA J G.The role of patent co-inventorship networks in regional inventive performance[J].International Regional Science Review,2019,42(3-4):235-280.

[37] PETERS M,SCHNEIDER M,GRIESSHABER T,et al.The impact of technology-push and demand-pull policies on technical change-does the locus of policies matter[J].Research Policy,2012,41(8):1296-1308.

(责任编辑:胡俊健)

GUEZ-POSE A.Do inventors talk to strangers? on proximity and collaborative knowledge creation[J].Research Policy,2016,45(1):177-194.

GUEZ-POSE A.Do inventors talk to strangers? on proximity and collaborative knowledge creation[J].Research Policy,2016,45(1):177-194.