0 引言

“十四五”规划明确提出要大力发展人工智能(Artificial Intelligence,简称 AI),强调构建产业集群、推动人工智能赋能传统行业发展。当前,人工智能不仅推动传统产业转型升级,还与新兴产业不断融合,为经济社会注入前所未有的新动能,对技术范式、产业格局和社会生活带来巨大变革和深远影响。人工智能在自动驾驶、金融、生物医药等领域[1-3]实现广泛应用,尤其是在生物医药领域,其作为新一轮科技革命与产业变革中创新最活跃和发展最迅猛的战略性新兴产业,正成为人工智能应用最重要的领域,人工智能与生物医药融合程度逐渐加深,并全面驱动生物医药领域的巨大变革[3]。相关研究表明,ChatGPT技术应用的下一个前沿或将出现在与人类生命健康息息相关的生物医药领域[4]。人工智能赋能生物医药全产业链发展、各环节运行,逐渐打破药物研发“高投入、长周期、高风险”的困境。

构建创新生态系统是各国推动创新发展的重要战略,美国、日本、欧盟分别于2004年、2006年和2010年陆续出台相关政策,将构建创新生态系统纳入工作重点(韩凤芹等,2024)。中国也十分重视创新生态系统建设,党的二十大报告提出“完善科技创新体系”“形成具有全球竞争力的开放创新生态”。人工智能的应用能够推动源头技术创新,吸引多方主体共同参与价值共创,整合创新资源,共同构建创新生态系统。众多创新主体积极引入人工智能技术,推动数字化变革与智能化改造,深刻改变了企业行为逻辑,提升了企业技术研发效率,引发了整体性、颠覆性技术变革,因此引起社会各界对产业创新生态系统智能化的广泛关注[5]。

人工智能以高效的系统演进、升级和迭代能力赋能创新生态系统,助推创新生态系统演进升级,对传统创新生态系统理论提出新挑战,因此探究人工智能赋能创新生态系统演进具有重要意义[6]。然而,对于人工智能技术演进赋能创新生态系统缺乏深入研究[7],对于人工智能如何赋能创新生态系统以及提升创新生态系统效率的关注不足[8]。因此,本研究采用纵向单案例研究方法,分析人工智能赋能生物医药产业创新生态系统动态演进的动因与路径,揭示深层次逻辑规律,以期为推动产业创新生态系统持续优化升级提供理论支撑和实践指导。

1 文献综述

1.1 技术赋能

“赋能”一词源于西方的积极心理学,是一个外来概念,其核心意义在于赋予能力或提供能量,最初主要应用于组织内部人员权力配置,即授权赋能。尽管“赋能”的概念至今尚未在学术界形成统一共识,但学者普遍认为其是在自由主体之间互动和交换,旨在催生各领域创新驱动力和方法,从而有效激发主体实现既定目标的能力[9]。近年来,随着信息技术的快速发展,技术赋能理论逐渐兴起,赋能对象不再局限于个体,而是扩展至更广泛的领域。有学者从宏观、中观、微观等[10-12]不同层面进行研究,强调技术利用下的独特优势。通过对技术赋能概念进行梳理发现,技术数据已成为智能化时代的一种新型生产要素,数据具有非耗损性,并通过正反馈机制实现收益递增,针对不同创新场景赋予主体掌握复杂事物规律、实现价值目标的能力。

1.2 创新生态系统演进

创新生态系统研究根据关注点不同划分为两大流派。一是以Ander[13-14]团队为代表的基于结构视角的创新生态系统研究,聚焦于微观层面,关注核心成员如何与生态系统成员互动,以实现价值创造和价值获取。二是强调以生态系统成员为中心,认为生态系统是由多个相互关联、共生共存的成员组成的松散网络[15-16]。

创新生态系统演进是一个持续动态、系统变异和选择性保留的过程[17]。学者从开放式创新、价值共创、架构者等不同视角进行积极探索。基于开放式创新视角,林勇和张昊运(2020)运用超边际分析工具揭示“创新生态系统”向“开放式创新生态系统”演进的机理,认为基于开源合作创新范式与用户独创价值模式,创新生态系统呈现以大众用户为创新源主体、以开源共享为动力以及功能专业化的生态群落互动三大演进特征;刘云等[18]研究表明,我国高档数控机床技术追赶经历了技术学习、自主创新与开放创新相结合以及创新链与产业链融合3个阶段,从而实现创新生态系统持续优化。基于价值共创视角,王宏起等(2021)认为企业合作与竞争行为会影响创新生态系统演化,进而影响企业价值创造与获取;韩凤芹等(2024)基于江苏产研院单案例研究,建立“目标—行为—机制—结果”分析框架,认为创新生态系统演进是从他组织向自组织发展的过程,是不断吸引其他创新主体和创新资源的过程。基于架构者视角,谭劲松等(2021)以中国轨道交通装备产业为例,研究架构者变迁对产业创新生态系统形成和演进的作用机理;林艳和李盈[19]基于架构者资源编排视角,研究平台型创新生态系统的动态演进机理。也有学者从组织因素[20]、创新政策[21]等多个视角切入,深入探究创新生态系统演进机理与路径。

1.3 人工智能赋能创新生态系统

(1)关于人工智能赋能创新生态系统驱动因素,邵云飞等[22]认为可在结构赋能、心理赋能和资源赋能3个层面推动企业从单一主体向多元协作主体转变,并逐渐建立创新生态体系,进而实现企业跨越式发展;李明和王卫[23]基于静态视角,认为政策引导力、产业变革力、创新赋能力和需求拉动力共同推动创新生态系统演进,进而实现企业价值共创;欧春尧等[7]发现技术赋能、价值重构和平台化发展是影响海上风电产业创新生态数智转型的关键因素;汤睿等[24]强调资源编排是促进创新生态系统构建的重要因素,数字化能力作为中介变量与两者共生演化,将资源编排划分为资源构建、资源捆绑及资源撬动3个子过程,其在创新生态系统构建不同阶段发挥不同作用;李晓娣等(2024)以中国内地30个省市区域创新生态系统为研究对象,基于资源编排理论,深入分析数智情境下创新生态系统所具备的资源与能力,采用fsQCA方法揭示传统创新要素与新型数字生产要素不同组态对区域创新生态系统能级的提升作用。

(2)关于人工智能赋能创新生态系统特征,姜李丹等(2022)的研究表明,人工智能的赋能作用使数据成为产业创新要素,打破传统创新主体生态位和功能边界,引发创新生态系统内政府、企业、大学、用户等不同种群的适应性演进,为产业创新生态系统转型提供充分条件,使得产业样态朝着价值分配重构、智能制造升级、商业模式转变、组织决策变革等方向发展;宁连举等(2022)从新型数字创新生态系统视角出发,认为受技术、资金和要素总量等客观条件限制,创新生态系统内部主体成长过程遵循Logistic规律,内部组织规模不会无限扩张,但在三螺旋主体互惠共生模式下,数字创新生态系统演进能够达到最优状态,实现创新主体间互利互惠和创新生态系统可持续发展;阮添舜等[25]强调数字技术与生态系统的协同联动能推动数字创新;储节旺等[26]强调数智赋能创新生态系统具有要素开放与构成多样、主体协同与系统演化、系统涨落与技术风险等特征;孙永磊等(2023)认为数字创新生态系统朝着关系互动、知识能力和行为规范3个方向演化;王永贵等(2023)从知识管理视角出发,研究传统工业企业实现数字化转型以及推进数字化生态的全过程;王海军等[27]构建“情景—组织—机制”框架,通过对中关村科技园区的纵向案例研究,从市场需求适应、合作资源互动和系统主体共生3个维度揭示创新生态系统演进呈现“被动适应—主动适应—引领适应”、“资源共享—知识转移—利益分配”、“寄生共生—偏利共生—互利共生”的特征。

1.4 研究述评

现有研究在一定程度上为人工智能赋能产业创新生态系统演进驱动因素和路径提供了理论支撑,但存在如下不足:第一,多数研究偏宏观层面,对于中观产业生态运作机制缺乏深入探讨;第二,多是对创新生态系统内部结构功能的定性研究,鲜有研究探讨产业创新生态系统内部非线性、动态演进过程,未明晰不同技术阶段人工智能赋能产业创新生态系统影响因素及作用机制的差异性与关联性。鉴于此,本文以生物医药产业为案例研究对象,基于动态视角构建不同技术阶段下人工智能赋能生物医药产业创新生态系统演进的理论模型,对其驱动因素和路径进行分析,以此打开其演进机理的“黑箱”。

2 研究设计

2.1 研究方法

本研究采用归纳性纵向单案例研究方法[28],主要基于以下考虑:第一,人工智能赋能产业创新生态系统的研究正处于理论发展初级阶段,需要选取能够深度挖掘复杂机制和逻辑共性、构建理论框架的探索性案例研究方法。第二,人工智能赋能产业创新生态系统是一个复杂且长期的过程,驱动因素和具体路径受不同人工智能发展阶段的影响,纵向案例研究在分析构念之间联系和变化上具有独特优势,能够对长周期案例时间进行阶段划分和理论整合[29],总结不同阶段战略要素的协同演变过程,进而凝练出理论逻辑。第三,与多案例研究相比,单案例研究更适合对复杂系统的深入剖析,其将不同主体视为嵌入式分析单元,能够细致观察产业演进中的核心企业及关键事件,有利于发现并解释演化过程和机制,具有较好的启发性(毛基业等,2016)。因此,纵向单案例研究可为本文提供方法支撑。

2.2 案例选取

在案例选取方面,本文根据典型性、匹配性、代表性和启示性原则,选取我国生物医药产业为研究对象,侧重于人工智能在生物医药研发领域的应用。一是典型性。生物医药作为战略性新兴产业,技术创新含量高,产业发展带动性强,不仅是世界各国经济发展的重心之一,也是学术研究热点领域,人工智能应用于生物医药产业更是中美战略竞争的重点领域(王楠等,2023)。二是匹配性。随着人工智能技术的不断推进,AI生物医药发展成为一个完整的生态系统,涵盖从药物研发、临床试验到市场推广等各个环节。在这个生态系统中,AI技术得到广泛应用,不仅能提高研发效率,降低研发成本,还能推动药物创新。三是代表性。我国AI生物医药企业的崛起与全球发展几乎同步,与领先企业相比,主要差距体现在规模与业务成熟度方面,而非技术或业务形态方面。四是启示性。我国AI生物医药产业发展速度令人瞩目,政府在政策层面给予大力支持,为AI生物医药产业发展创造了良好环境。同时,国内企业积极研发新技术,推动AI生物医药技术创新和应用,这些努力不仅促进了我国AI生物医药产业迅速发展,也为全球药物研发领域带来新机遇和新挑战。

2.3 数据收集

鉴于产业创新生态系统中复杂的主体关系,本研究主要依赖客观性强、覆盖面广、时间跨度大的质性资料,全面揭示其动态演变规律。一是获取详尽的一手资料,团队连续多年参与AI生物医药产业相关年会,收集到一批高价值的实地调研信息和会议资料,同时通过访谈、现场观察补充细节,提高数据与研究层面的契合度。二是通过年鉴、报告、政策、文献、新闻检索等途径收集大量二手资料。

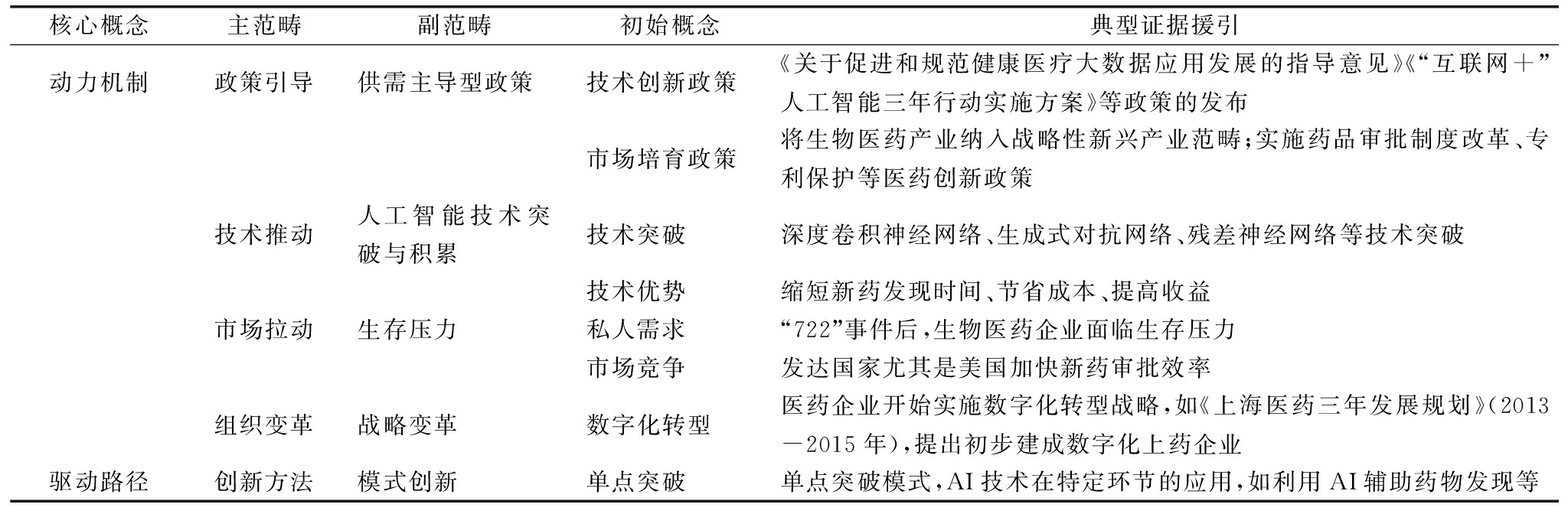

2.4 数据编码

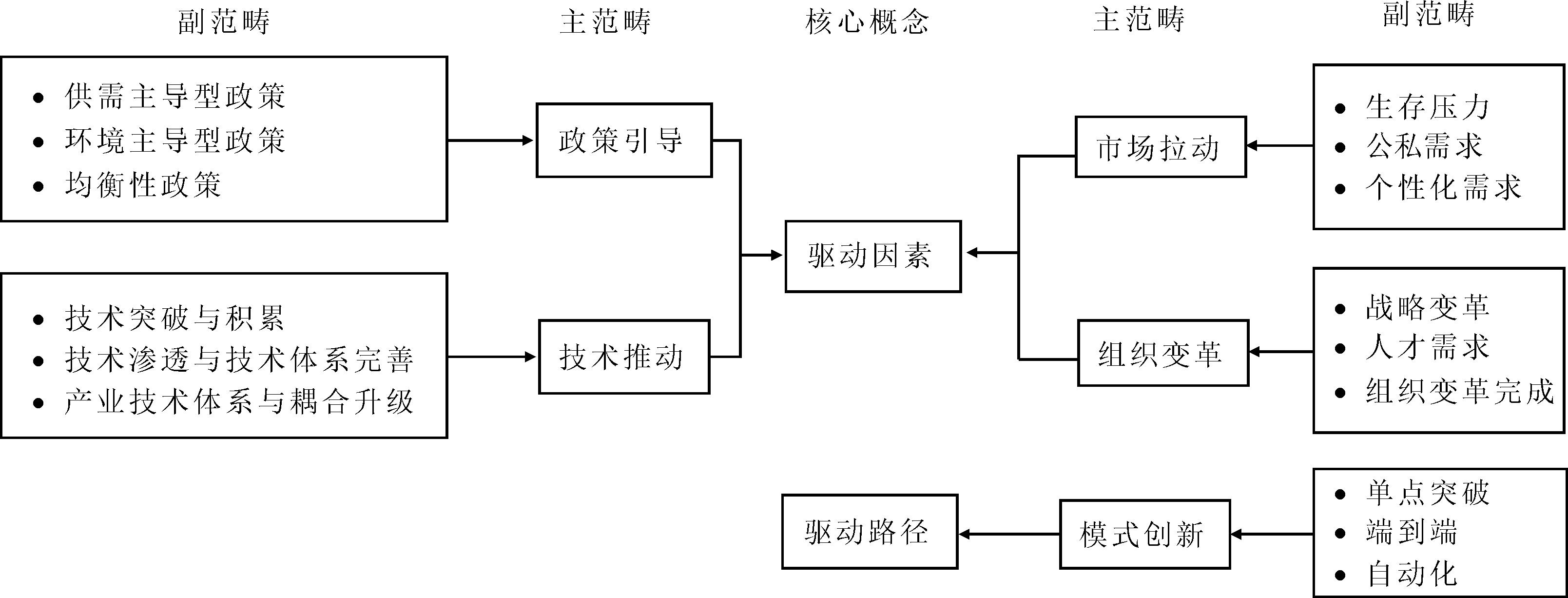

本文采用扎根理论研究方法,按照“开放式编码—主轴式编码—选择式编码”对案例资料进行分析。第一,开放式编码。对多来源原始资料通过贴标签的方式逐步进行概念化操作,形成初始概念;随后,将初始概念进一步副范畴化,初步形成供需主导型政策、环境主导型政策、均衡型政策等副范畴。第二,主轴式编码。深入分析并总结各范畴间的逻辑关系,通过反复论证,将具有同一类属的副范畴提炼为主范畴,形成政策引导、技术推动等主范畴。第三,选择式编码。通过多重比较和分析,最终提炼出涵盖所有范畴的核心范畴,形成驱动因素和驱动路径概念体系。相关数据结构如图1所示。

为确保编码的客观性和准确性,采取背靠背编码方式,由两组团队成员独立进行编码,再对比两组编码数据,对不一致概念和主题进行深入讨论。最终,对编码结果进行“数据—关系—框架”迭代分析,不断验证案例与涌现理论之间的契合度,确保理论的合理性和创新性。

3 案例简介

3.1 人工智能在生物医药产业领域应用现状

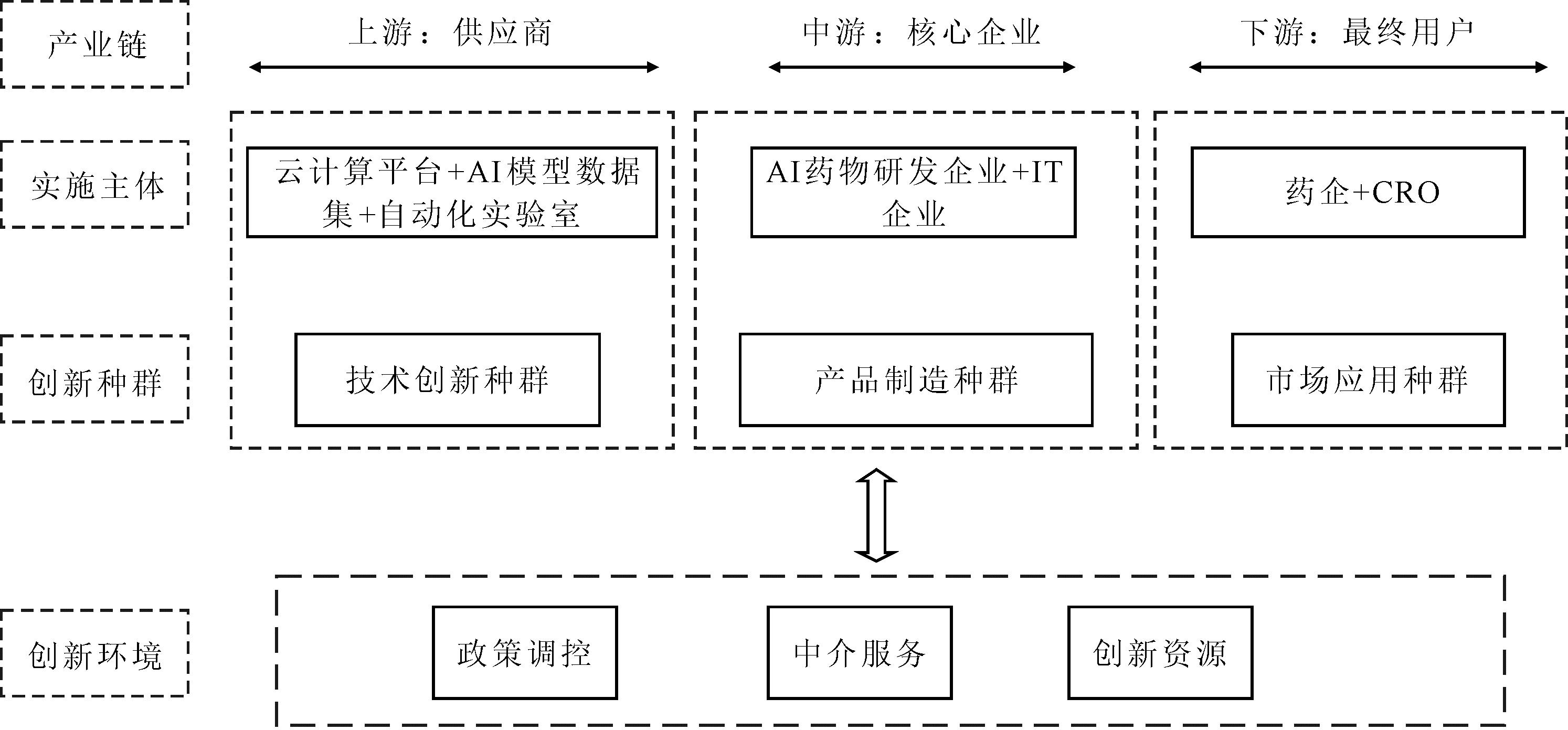

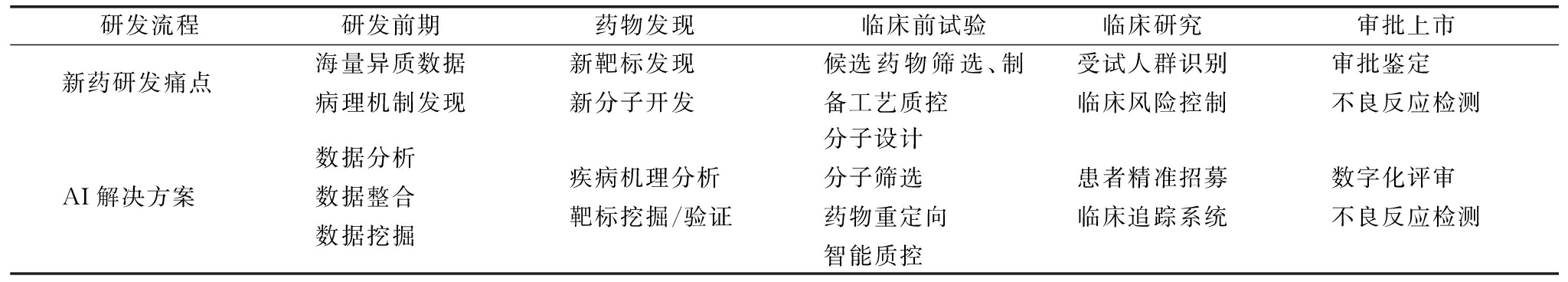

生物医药产业通常面临研发周期长、投入高、成功率低的难题,人工智能技术在生物医药产业领域的应用能实现降本增效。从初期计算机辅助药物设计,历经多年发展,人工智能已经深入到药物研发的各个环节,主要涉及研发前期、药物发现、临床前试验、临床研究、审批上市等不同阶段,人工智能技术在不同阶段发挥的作用不同(见表1)。

表1 人工智能与新药研发

Table 1 Artificial intelligence and new drug R&D

研发流程研发前期 药物发现 临床前试验临床研究 审批上市 新药研发痛点海量异质数据病理机制发现新靶标发现新分子开发候选药物筛选、制备工艺质控受试人群识别临床风险控制审批鉴定不良反应检测AI解决方案数据分析数据整合数据挖掘疾病机理分析靶标挖掘/验证分子设计分子筛选药物重定向智能质控患者精准招募临床追踪系统数字化评审不良反应检测

(1)研发前期。一是人工智能实现对海量数据资源的扩展和优化,如以实体小分子化合物和化学规则为基础,机器学习能够高效构建大量虚拟化合物,加速人类对未知化学空间的探索;二是实现海量异构数据信息的整合与深度挖掘,运用自然语言处理、知识图谱等人工智能技术从海量文献、专利和数据库中提取出与药物研发相关的信息,并通过聚类分析等方法提出新的可被验证的药物研发假说,进一步加速药物研发过程。

(2)药物发现。在药物发现阶段,AI技术主要聚焦于靶点发现与验证。利用自然语言处理和机器学习技术访问针对目标及非目标的大型数据集,通过系统训练机器学习模型预测数据集属性,有助于研究者深入了解疾病机制、药靶蛋白结构和功能,或从免疫系统、信号通路、分子立体结构等多元视角筛选靶点,缩短靶点发现周期。如Deep Mind研发的AlphaFold工具便成功预测了蛋白质折叠方式,解决了蛋白结构表征难题。

(3)临床前试验。在药物筛选和药物设计领域,AI分子筛选技术和生成技术从结构生物学角度出发,能够加速先导化合物的发现和优化,促进候选药物分子的产生。例如,Exscientia公司作为药物设计自动化的先驱,其AI系统能够自动设计新型化合物,并根据药效、选择性、ADME等条件确定合成优先级。在精准预测领域,AI技术的引入,尤其是深度神经网络算法能够精确提取结构特征,进一步提升药物预测的准确性。例如,Atomwise公司开发的AtomNet平台利用深度神经网络识别化学基团及其构效关系,为新药发现和风险评估提供了有效工具。此外,在工艺优化方面,人工神经网络能够解决传统数理方法难以应对的多变量优化问题,显著提升制药过程效率和精度。

(4)临床试验。临床试验阶段涉及临床I、II、III 期试验,期间包括临床试验设计、患者招募和大规模临床数据处理。患者招募是一大挑战,合适的患者不仅难以招募,而且招募成本较高,借助大数据和人工智能技术可以精准挖掘目标患者,实现快速招募,从而缩短试验周期并降低研发成本。同时,AI在云计算支持下能够高效处理临床试验中的海量数据,及时优化试验进程,增强风险控制能力。例如,新加坡国立大学创建的“CURATE.AI”人工智能平台利用临床数据快速识别药物剂量,为临床试验提供了有力支撑。

(5)审批上市。在审批上市阶段,技术审评是一项高度专业化的工作,需要深厚的专业知识和经验积累。AI技术在图像识别方面的应用(如色谱图审评)能够提高审评的准确性和效率。此外,上市后的药物安全性监测也至关重要,AI技术在这方面发挥着重要作用,如用于假药识别等。

3.2 人工智能赋能生物医药研发服务模式

当前,AI驱动生物医药发展的技术分为两类:一类是以人工智能算法为核心技术,这些算法在强大的硬件设备支持下,结合各类生物数据库资源,构建出精确而高效的模型,用于新药研发;另一类是以前沿生物技术为主导,以人工智能作为辅助工具,旨在提升新药分子发现和设计效率。目前,AI生物医药领域呈现3种模式,首先是为制药企业及委托研究机构(CRO)提供外包服务的“AI+CRO”模式;其次是制药企业自主研发AI生物医药产品的内部研发模式;最后是搭建通用AI技术平台,为整个行业提供技术服务的平台服务模式。

3.3 人工智能赋能生物医药产业创新生态系统

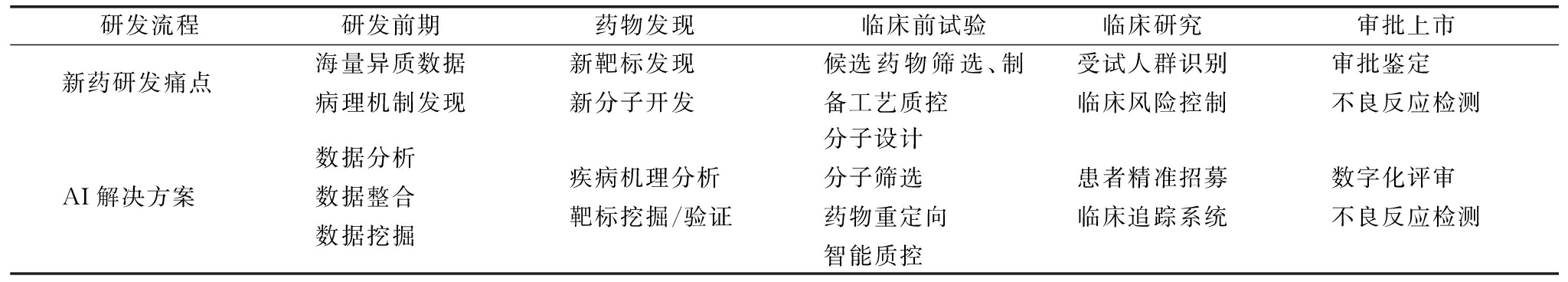

AI生物医药产业链涵盖上游云计算平台、AI模型数据集与自动化实验室,数据是AI药物研发的关键,包括公开数据集、文献数据集、专利数据集和客户数据集。云计算平台,如华为云、腾讯云、阿里云等能保障底层架构算力供给。AI药物研发企业与IT企业是产业链中游的核心力量。AI药物研发企业借助医药数据集,运用内部训练工具及AI开发工具构建并训练出高效的AI模型,通过医药研发外包形式与下游企业携手合作。而IT企业通过自建AI药物研发平台,提供算力、计算框架等服务,深度参与AI药物研发过程。在产业链下游,传统药企如复星医药、恒瑞医药等作为AI药物研发的直接需求者,与中游AI药物研发企业保持紧密的合作关系,通过购买中游企业的药物研发服务,加速新药研发进程。同时,CXO企业如药明康德等在这一生态系统中发挥着重要作用,如图2所示。

4 案例分析与发现

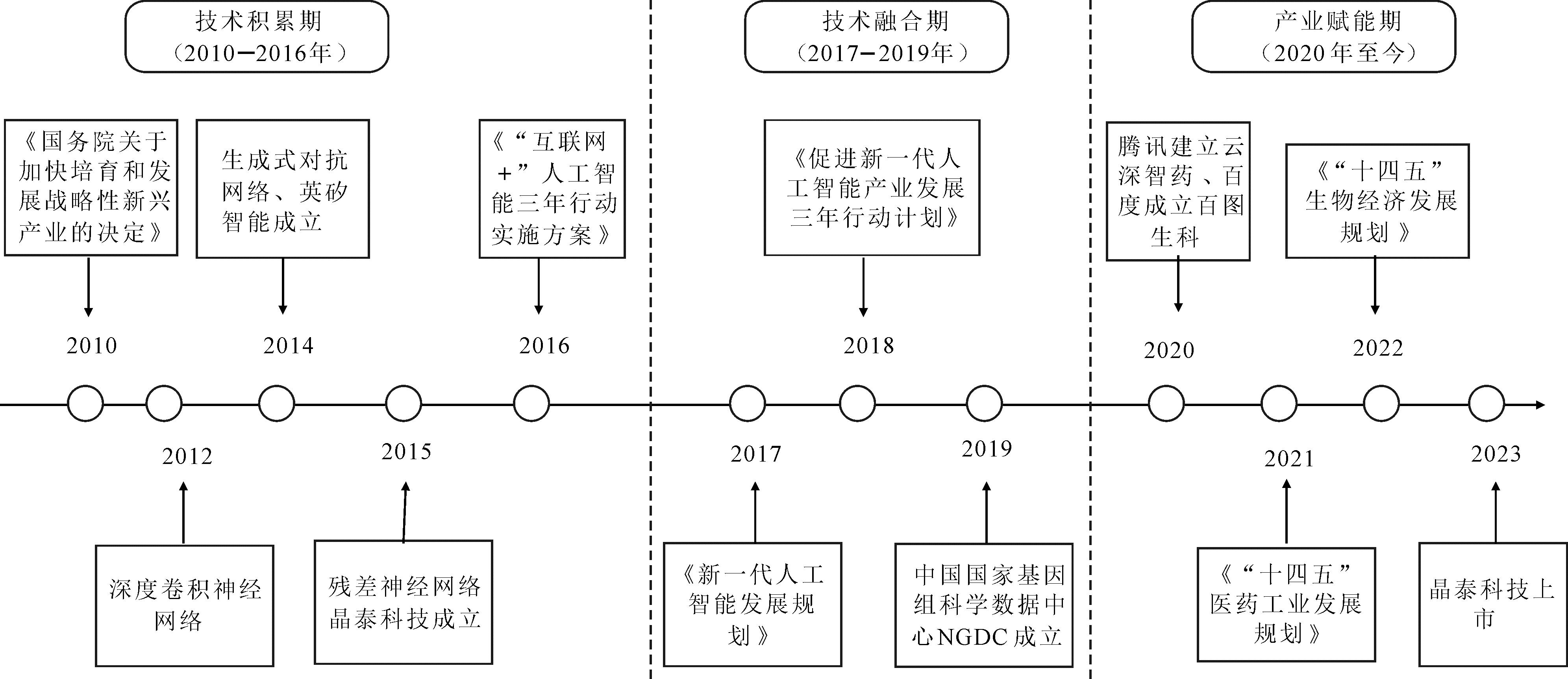

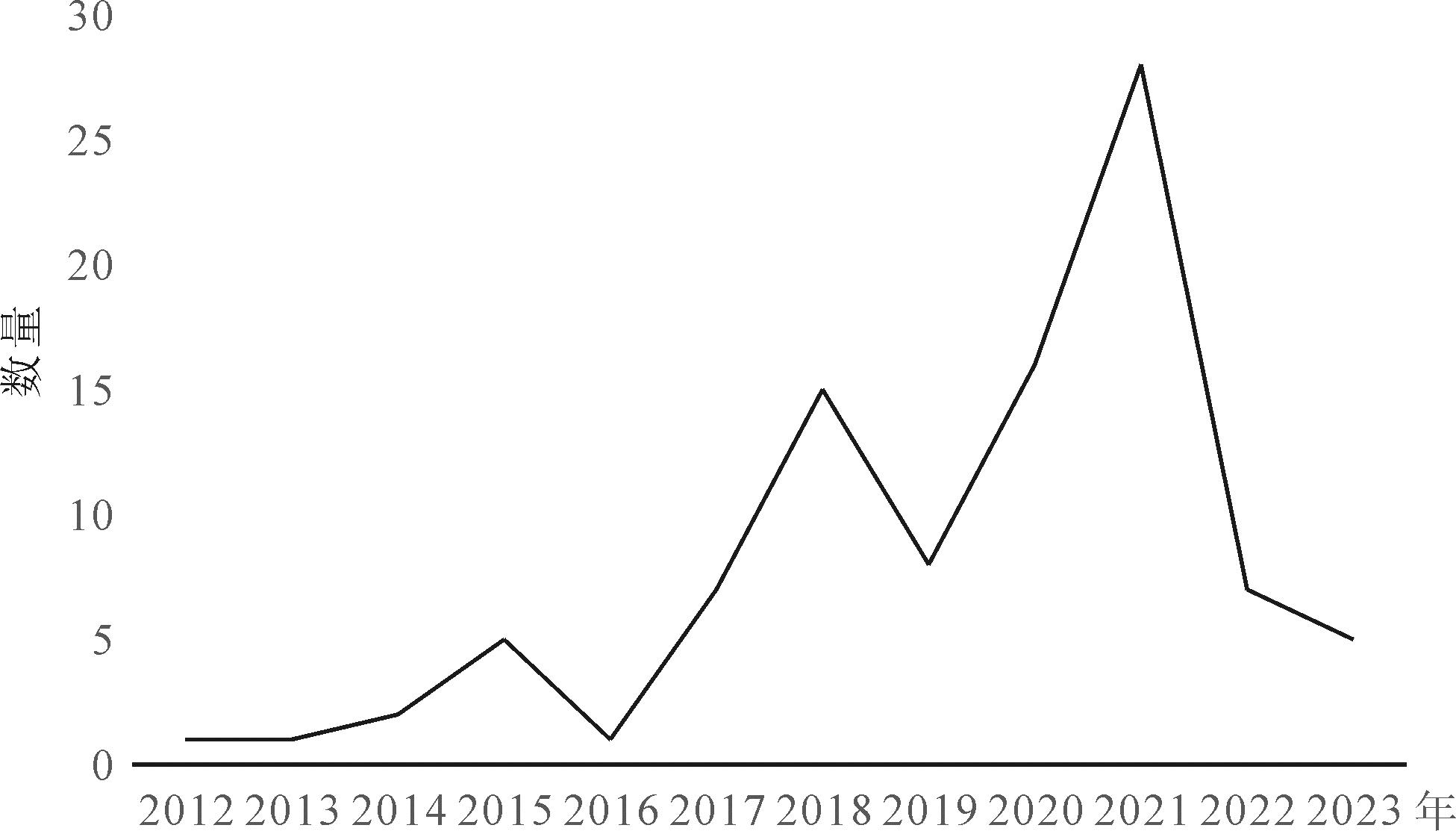

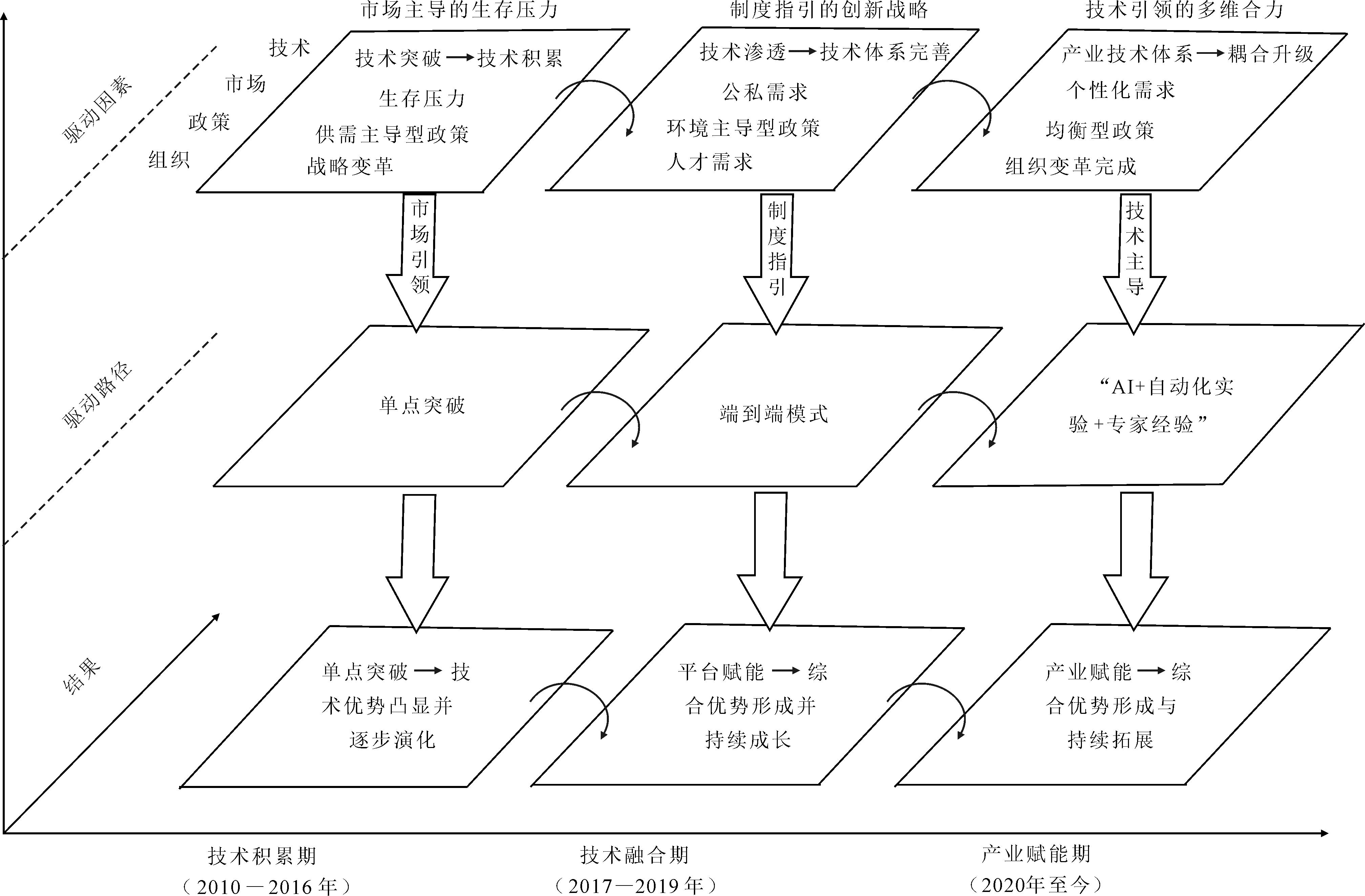

本研究通过梳理关键时间节点,根据关键事件、政策变迁及学者研究(郭旭等,2023;陈凯先,2024),将AI赋能生物医药创新生态系统演进划分为3个阶段。①技术积累期(2010—2016年):该时期生物医药纳入中国战略性新兴产业范畴,英矽智能、晶泰科技等标志性企业成立,生物医药企业开始尝试将AI技术应用于部分业务流程,如数据分析、流程优化、药物初步筛选等;②技术融合期(2017-2019年):该时期人工智能研发服务平台涌现,AI生物医药企业取得实质性进展,出现验证性成果,政府推出一系列人工智能政策应用于生物医药研发,引导生物医药产业研发创新;③产业赋能期(2020年至今):互联网巨头布局人工智能药物研发产业,AI生物医药企业晶泰科技上市,人工智能应用于生物医药研发创新的技术逐渐成熟(见图3)。

4.1 技术积累期(2010-2016年)

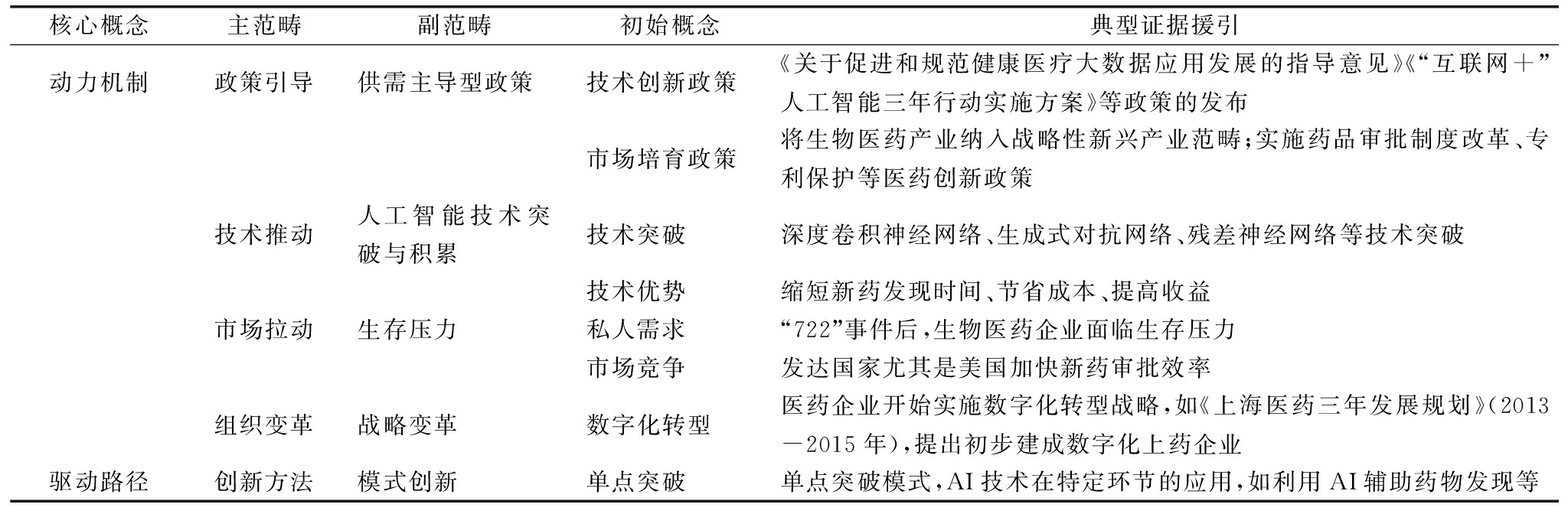

该阶段,在市场主导的生存压力下,人工智能技术通过单点突破模式促进创新生态系统演进,典型证据及编码见表2,技术积累期人工智能赋能产业创新生态系统演进过程见图4。

表2 技术积累期典型证据及编码

Table 2 Typical evidence and coding in the technology accumulation period

核心概念主范畴副范畴初始概念典型证据援引动力机制政策引导供需主导型政策技术创新政策《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》等政策的发布市场培育政策将生物医药产业纳入战略性新兴产业范畴;实施药品审批制度改革、专利保护等医药创新政策技术推动人工智能技术突破与积累技术突破深度卷积神经网络、生成式对抗网络、残差神经网络等技术突破技术优势缩短新药发现时间、节省成本、提高收益市场拉动生存压力私人需求“722”事件后,生物医药企业面临生存压力市场竞争发达国家尤其是美国加快新药审批效率组织变革战略变革数字化转型医药企业开始实施数字化转型战略,如《上海医药三年发展规划》(2013-2015年),提出初步建成数字化上药企业驱动路径创新方法模式创新单点突破单点突破模式,AI技术在特定环节的应用,如利用AI辅助药物发现等

4.1.1 驱动因素

(1)政策驱动。第一,技术创新政策。2016年国务院发布《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》,明确支持健康医疗领域人工智能技术应用,提升设备生产制造水平,推动健康医疗智能装备产业升级。同年,国家发展和改革委员会等部门联合发布《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》,强调在制造、健康医疗等领域开展人工智能应用试点,推动规模化应用。第二,市场培育政策。2010年国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将生物医药产业列为战略性新兴产业,2015年国务院发布《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》,优化创新药审评审批流程,鼓励药物创新。自此,国家从注册审批、医保支付、资本市场上市规则、人才政策和专利保护等多个维度全面推动创新药发展,推动产业创新生态系统不断优化。

(2)技术推动。第一,技术突破。自2010年以后,随着深度卷积神经网络(AlexNet)、生成式对抗网络(GANs)的出现,使得深度学习在图像识别任务中的潜力被挖掘,并产生了强大而新颖的数据生成工具,促进人工智能技术发展。2015年前后,人工智能药物发现平台出现,这些平台利用算法分析基因组数据、蛋白质结构与药物分子间的相互作用,从而预测药物疗效和副作用。第二,技术优势。TechEmergence报告指出,AI技术将新药研发成功率从12%提升至14%。根据 Evaluate公司的分析,相较于传统新药研发,运用人工智能技术能够显著缩短新药发现周期、降低研发成本并提高研发收益。例如,传统新药发现需要6年筛选出合适的先导化合物,而AI技术则能将研发周期缩短至1~2年甚至几个月,使得研发成本由8亿美元降至不到300万美元。

(3)市场拉动。第一,私人需求。2015年“722”事件后产业环境重塑,同质化企业逐渐缩减或被收购,创新药企蓬勃兴起,国外药企纷纷进军中国市场,国内药企面临巨大的生存压力。第二,市场竞争。国内创新药物审批流程加长、创新难度和成本上升,仿制药重复申请和同类产品过度竞争加大了市场竞争压力。同时,发达国家如美国新药审批效率提升更能满足患者需求并引领生物医药科技前沿。例如,PD1抑制剂经短暂临床研究后仅4天就能获得FDA批准,标志着全球医药技术竞争进入新阶段。

(4)组织变革。生物医药企业逐渐意识到人工智能技术应用的重要性,纷纷制定数字化转型战略。如《上海医药三年发展规划》(2013—2015年)明确提出“初步建成数字化上药”,这一目标不仅体现了上海医药对数字化转型的坚定决心,也展示了其在人工智能技术应用方面的前瞻性思维。

4.1.2 驱动路径

此阶段人工智能赋能生物医药研发创新为单点突破模式,企业主要关注AI技术在特定环节的应用,如利用AI辅助药物发现等实现显著的效率提升或创新突破。然而,单点突破模式高度依赖人工智能技术,如果技术本身存在不足,则有可能对生物医药产业带来负面影响。

4.2 技术融合期(2017-2019年)

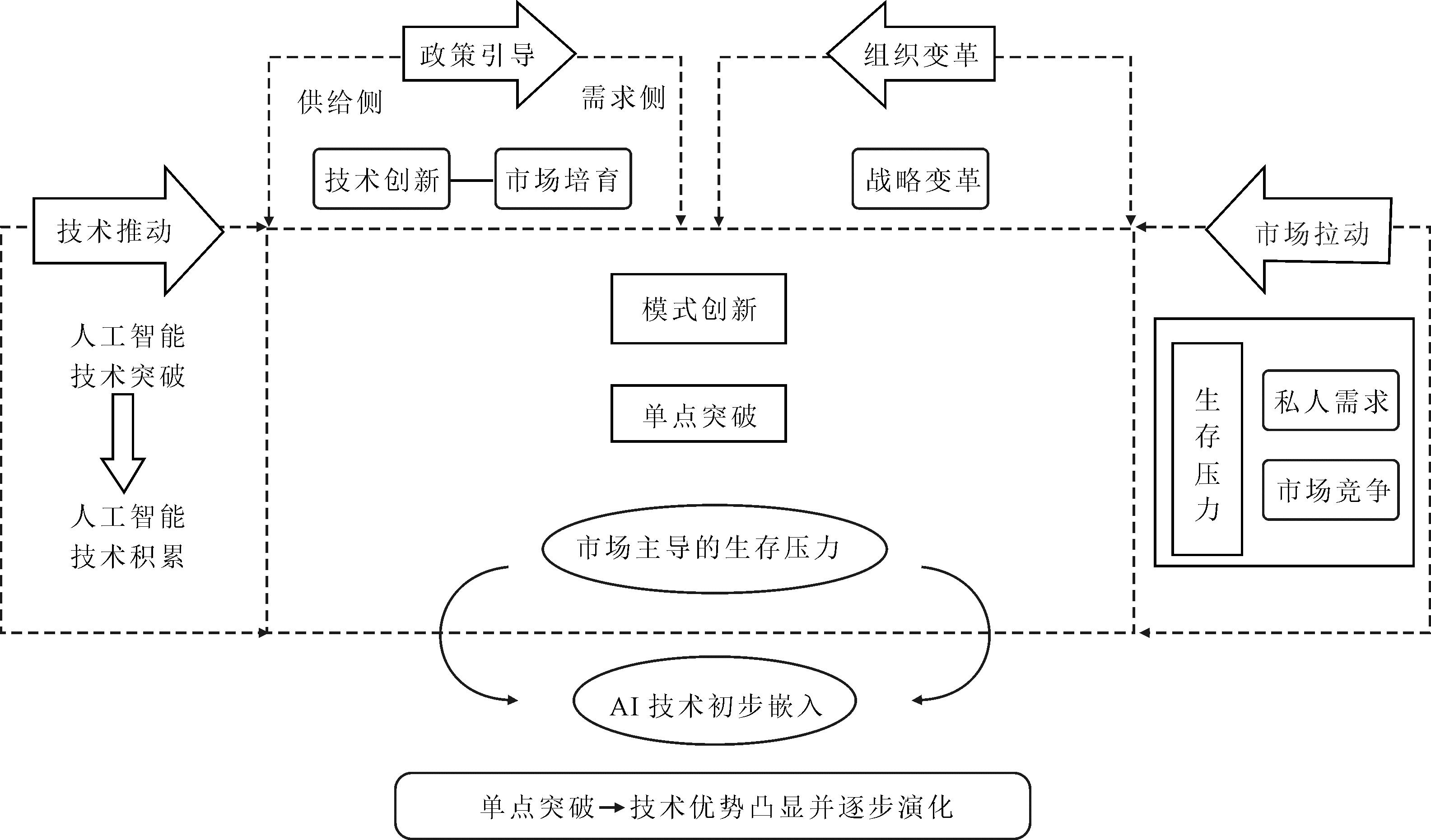

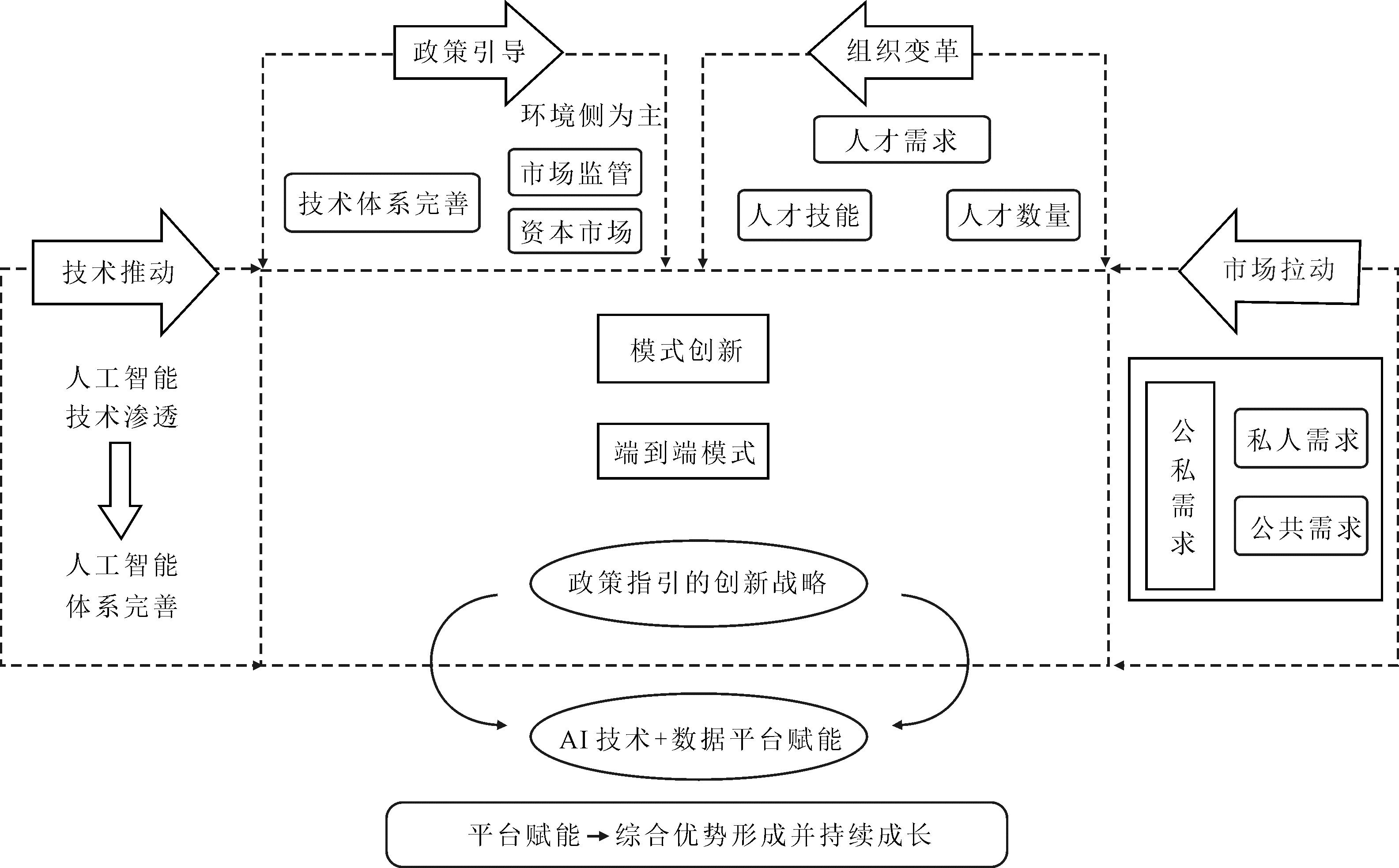

该阶段在政策指引下,人工智能技术通过端到端模式促进创新生态系统演进,典型证据及编码见表3,人工智能赋能产业创新生态系统演进过程见图5。

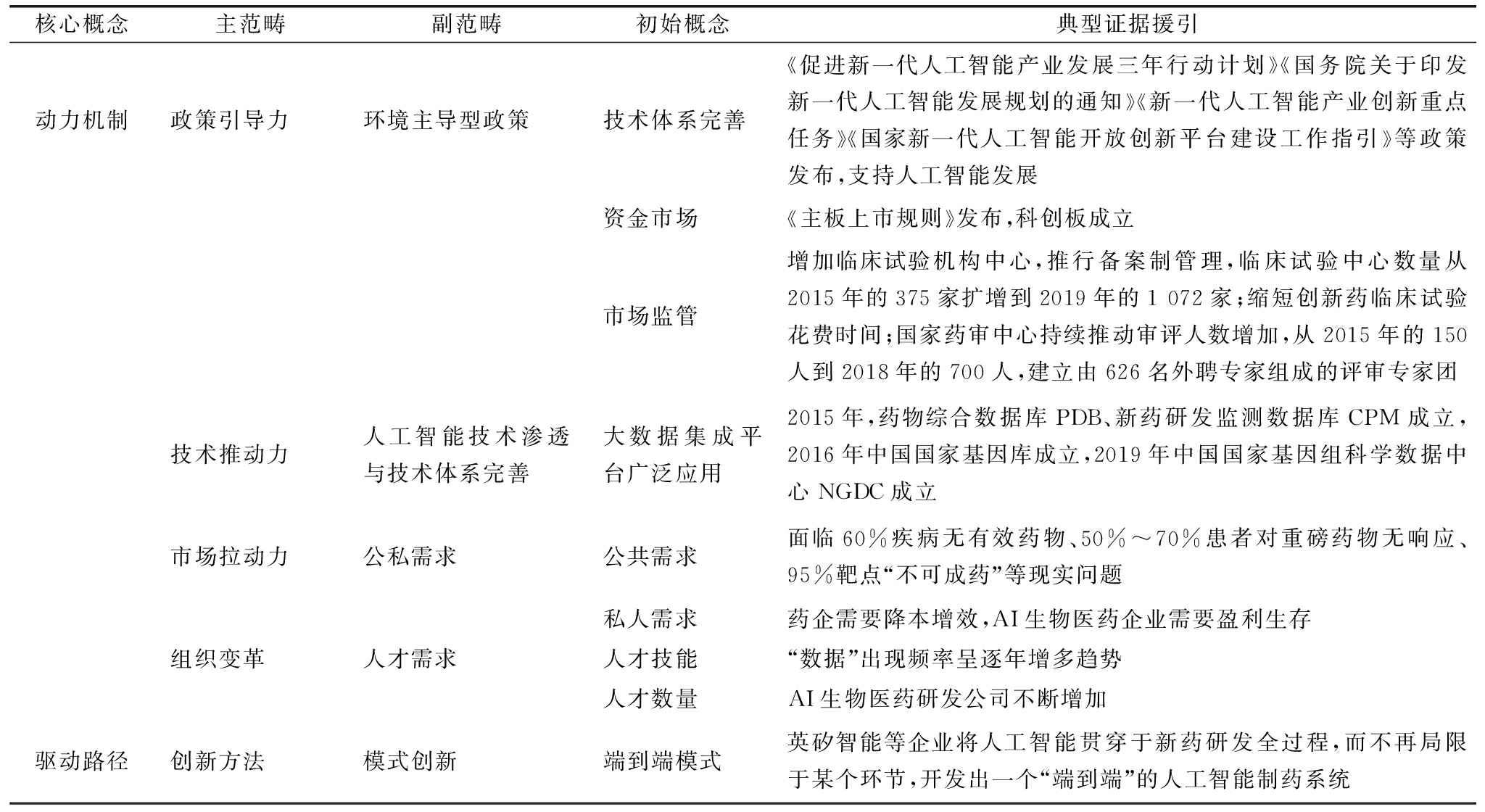

表3 技术融合期典型证据及编码

Table 3 Typical evidence and coding in the period of technology integration

核心概念主范畴副范畴初始概念典型证据援引动力机制政策引导力环境主导型政策技术体系完善《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》《新一代人工智能产业创新重点任务》《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》等政策发布,支持人工智能发展资金市场《主板上市规则》发布,科创板成立市场监管增加临床试验机构中心,推行备案制管理,临床试验中心数量从2015年的375家扩增到2019年的1072家;缩短创新药临床试验花费时间;国家药审中心持续推动审评人数增加,从2015年的150人到2018年的700人,建立由626名外聘专家组成的评审专家团技术推动力人工智能技术渗透与技术体系完善大数据集成平台广泛应用2015年,药物综合数据库PDB、新药研发监测数据库CPM成立,2016年中国国家基因库成立,2019年中国国家基因组科学数据中心NGDC成立市场拉动力公私需求公共需求面临60%疾病无有效药物、50%~70%患者对重磅药物无响应、95%靶点“不可成药”等现实问题私人需求药企需要降本增效,AI生物医药企业需要盈利生存组织变革人才需求人才技能“数据”出现频率呈逐年增多趋势人才数量AI生物医药研发公司不断增加驱动路径创新方法模式创新端到端模式英矽智能等企业将人工智能贯穿于新药研发全过程,而不再局限于某个环节,开发出一个“端到端”的人工智能制药系统

4.2.1 驱动因素

(1)政策引导。第一,技术体系完善。国务院、工业和信息化部等部门发布了一系列文件,如《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》等,鼓励领军企业搭建开放平台,围绕重点任务建设国家新一代AI开放创新平台,推动人工智能技术发展。第二,资本市场。2018年港交所在《主板上市规则》中新增第18章《生物科技公司》,允许没有收入和利润的生物科技公司在港股上市,随后中国内地便推出科创板与注册制试点。第三,市场监管。《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》《关于调整药物临床试验审评审批程序的公告(2018年第50号)》等一系列政策发布。此外,中国加入人用药品注册技术要求国际协调会议(ICH),推动制度流程与国际接轨,增强国际竞争力,吸引更多国际创新药企业选择中国作为首批上市国家之一,为人工智能在生物医药研发领域的应用营造了良好的市场环境和监管环境。

(2)技术推动。大数据集成平台在科技创新生态系统中具有重要地位,尤其是在生物医药研发领域。此阶段,我国在生物医药研发数据库建设方面取得显著成效。如上海生物医药大数据中心(BDMC)搭建的三位一体生物医学信息基础设施,可提供生物医药数据采集与共享、数据管理与分析等全周期大数据服务。中国医药工业信息中心面向医药行业开发的PDB(药物综合数据库)和 CPM(新药研发监测数据库)为行业提供了医药全产业链信息解决方案。中国国家基因库是中国第一个国家级基因库,主要提供基因组数据归档、信息搜索引擎、数据管理和数据分析服务。

(3)市场拉动。第一,公共需求。尽管科技不断突破,但人们仍面临60%疾病缺乏有效药物、半数至七成患者对主流药物无反应、95%靶点“不可成药”等现实问题,这些公共需求使得人工智能技术的应用更加紧迫。第二,私人需求。新成立的AI生物医药公司为实现盈利,与药企从靶点选择阶段便展开深度合作,确保临床试验过程中的持续协同。这种合作不仅为AI生物医药企业带来稳定的现金流和产业支持,更有助于其深化研发,形成良性循环。

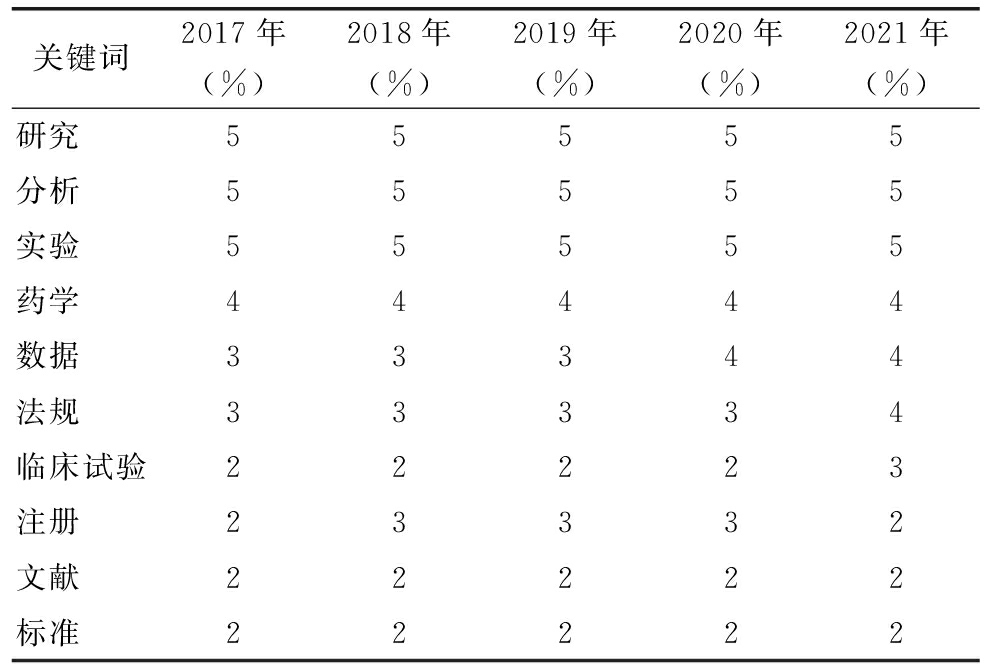

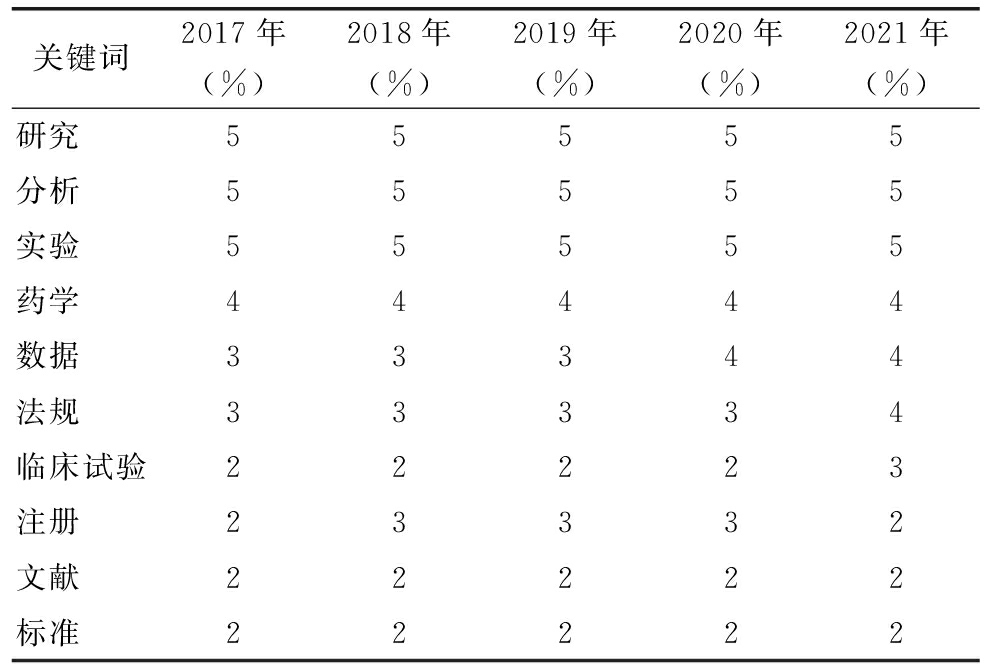

(4)组织变革。第一,人才技能。随着人工智能技术的应用,据智联招聘中国医药产业人才供需白皮书(2022年)数据显示,在医药研发需求端的人才专业技能图谱中,数据出现频率呈逐年递增趋势,即企业对研发人才的数据素养越来越看重,见表4。第二,人才需求。据智药局统计,2017-2019年新成立的AI生物医药研发公司为30家左右,增加了对AI生物医药人才的需求,见图6。

表4 医药研发岗位专业技能关键词构成

Table 4 Key words composition of professional skills in pharmaceutical R&D positions

关键词2017年(%)2018年(%)2019年(%)2020年(%)2021年(%)研究 55555分析 55555实验 55555药学 44444数据 33344法规 33334临床试验22223注册 23332文献 22222标准 22222

数据来源:智联招聘中国医药产业人才供需白皮书(2022年)

4.2.2 驱动路径

随着人工智能研发平台建设的增多,提供端到端生物医药研发平台服务的公司开始崭露头角,并为整个生物医药研发流程提供整体解决方案,将生物医药研发各个环节紧密相连,催生出从药物发现到临床试验再到商业化生产的全新研发模式。例如,英矽智能开发的“端到端”人工智能制药系统集成靶点发现、化合物设计、临床试验预测等多个平台,各平台模块协同工作,包括生成式对抗神经网络、自然语言处理引擎等。2019年,英矽智能仅用21天时间、约15万美元的成本便创造出全新分子,显著提升了药物研发效率。

4.3 产业赋能期(2020年至今)

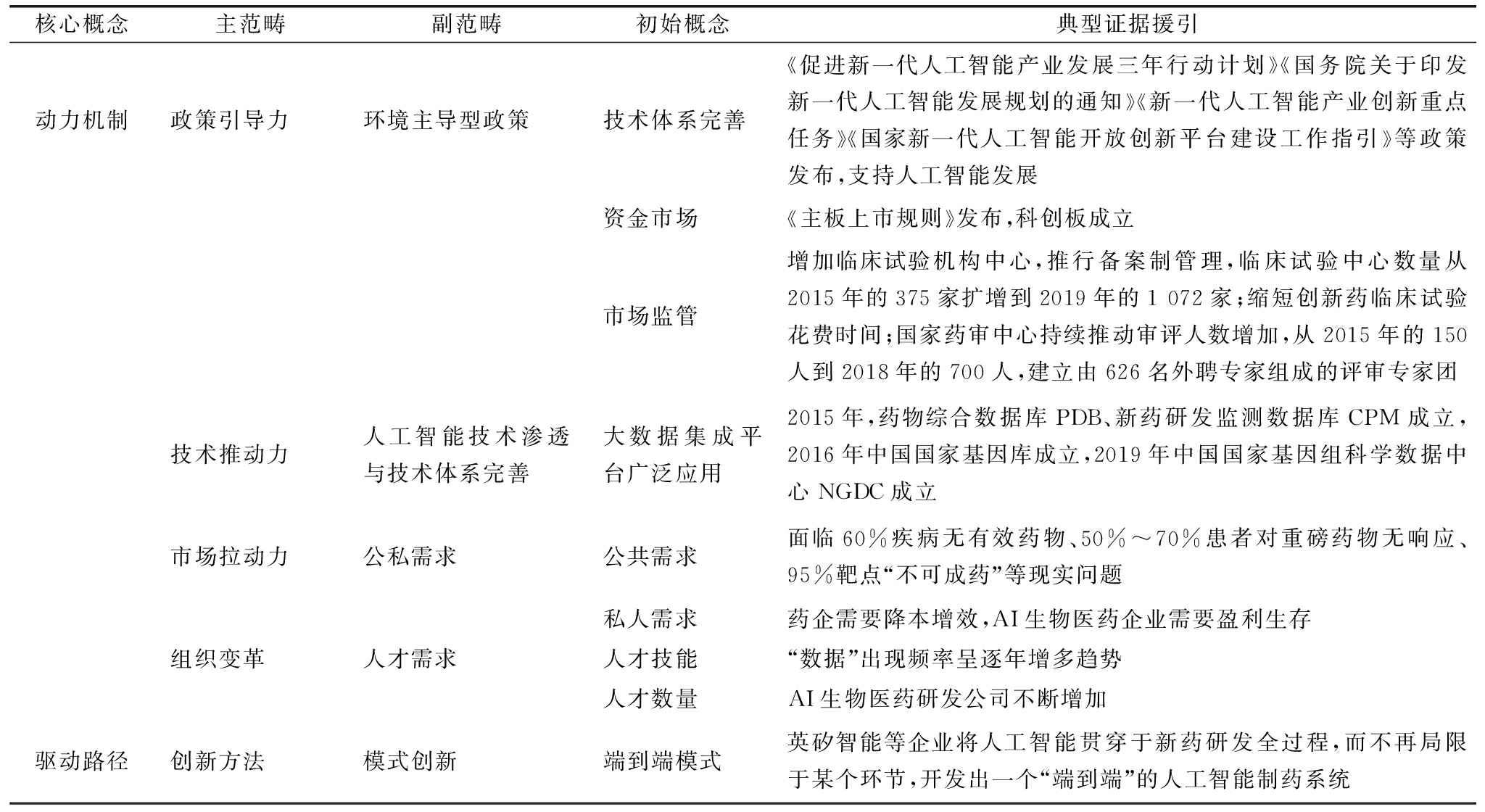

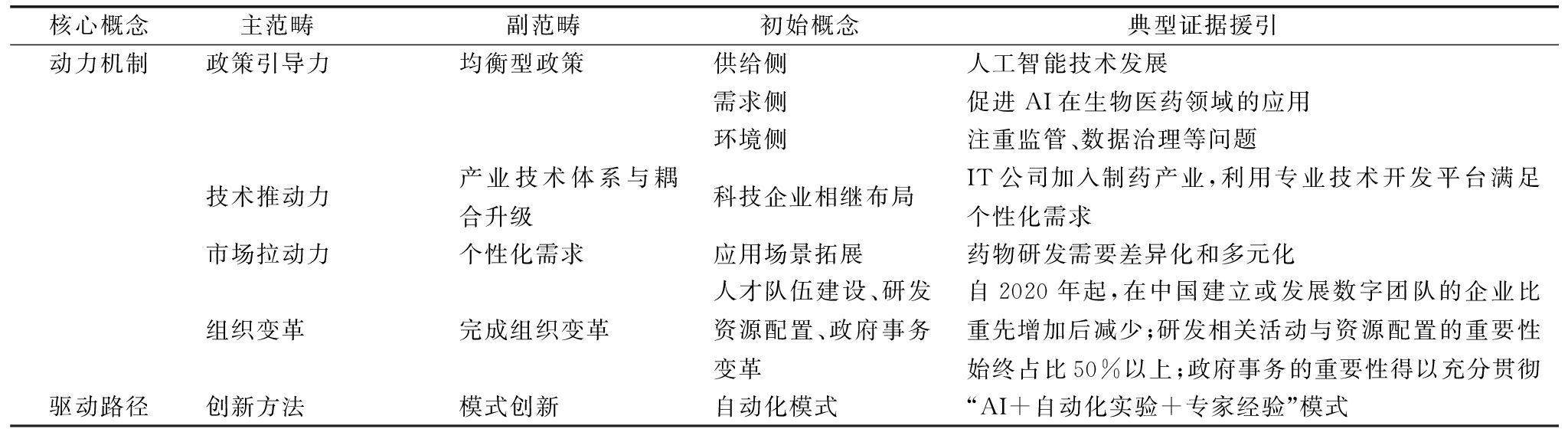

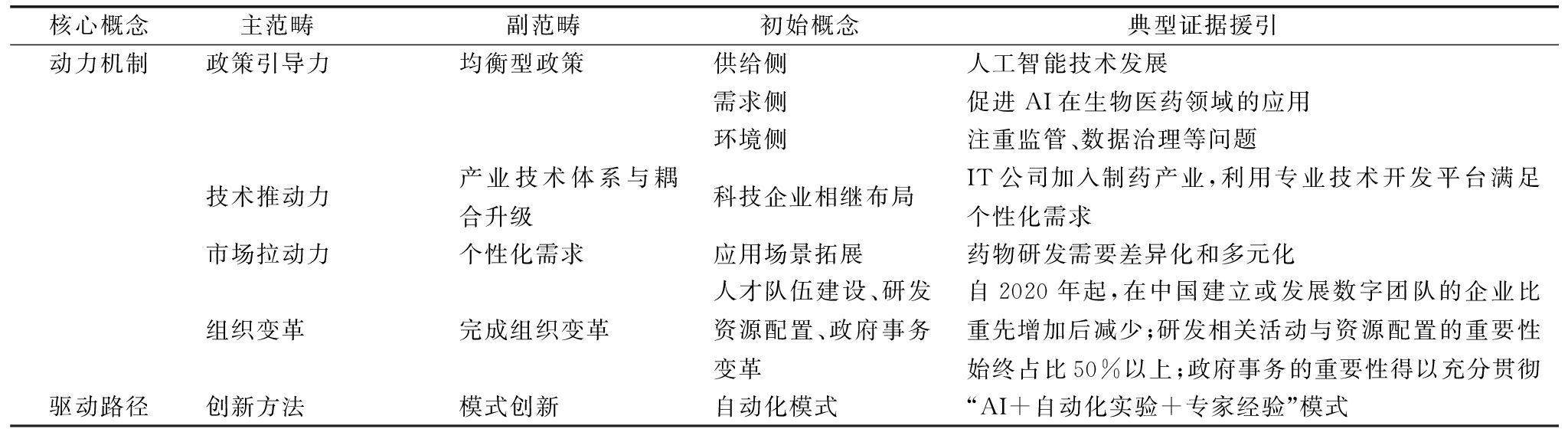

该阶段,在技术引领的多维合力下,人工智能技术通过自动化模式促进创新生态系统演进,典型证据及编码见表5,人工智能赋能产业创新生态系统演进过程见图7。

表5 产业赋能期典型证据及编码

Table 5 Typical evidence and coding in the period of industrial empowerment

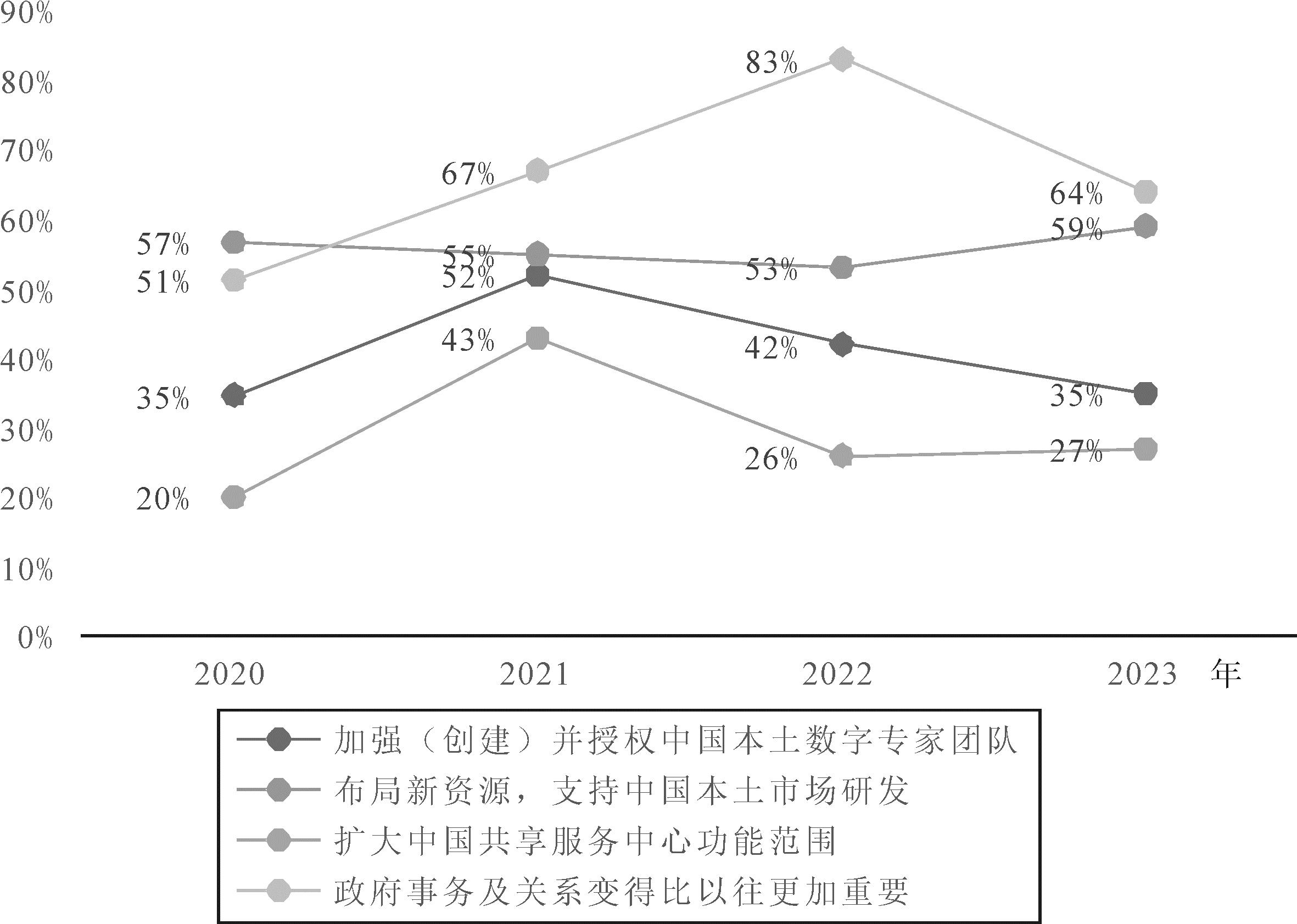

核心概念主范畴 副范畴 初始概念 典型证据援引 动力机制政策引导力均衡型政策供给侧人工智能技术发展需求侧促进AI在生物医药领域的应用环境侧注重监管、数据治理等问题技术推动力产业技术体系与耦合升级科技企业相继布局IT公司加入制药产业,利用专业技术开发平台满足个性化需求市场拉动力个性化需求应用场景拓展药物研发需要差异化和多元化组织变革完成组织变革人才队伍建设、研发资源配置、政府事务变革自2020年起,在中国建立或发展数字团队的企业比重先增加后减少;研发相关活动与资源配置的重要性始终占比50%以上;政府事务的重要性得以充分贯彻驱动路径创新方法模式创新自动化模式“AI+自动化实验+专家经验”模式

4.3.1 驱动因素

(1)政策引导。国家药监局发布的《模型引导的药物研发技术指导原则》,明确要求探索AI、云计算、大数据等技术在新药研发领域的应用,以提升靶点和药物发现效率。《中华人民共和国专利法》《药品注册管理办法》《用于产生真实世界证据的真实世界数据指导原则(试行)》为创新药研发提供了较强的法律保护。2022年,国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》,提出我国将积极利用大数据、人工智能等信息技术,全面监管新药研制的各个环节,实现药物产业的精准化研制与规模化发展。政府从环境、供给、需求侧为人工智能在生物医药研发领域的应用提供了全方位的政策保障。

(2)技术推动。2021年德勤与上海市科协联合发布的《中国生物医药创新趋势展望》报告显示,2019年已有超过60%的生命科学企业在人工智能计划上投入2 000万美元。腾讯、华为、阿里巴巴、字节跳动等相继布局,借助对外投资打造自有平台,提供算力及计算框架服务。如腾讯推出“云深智药(iDrug)”平台,利用AI技术为药物发现提供数据和云计算支持,以满足制药公司的特定需求。百度研究院发布的LinearFold算法能够快速预测RNA二级结构,助力mRNA疫苗开发;随后推出的LinearDesign算法能在12分钟内完成mRNA序列设计,提升疫苗稳定性和蛋白质表达水平。此外,字节跳动也加入AI生物医药行列。这些互联网领军企业涉足医药领域预示着互联网与制药行业融合正在加速推进。

(3)市场拉动。持续繁荣的新增市场可扩展新应用场景。《中国新药注册临床试验进展年度报告(2021年)》指出,PD-1、PD-L1、VEGFR、HER2等靶点位列登记临床试验前列,对应药物品种数量分别达到71个、59个、46个和43个。值得关注的是,多个靶点药物适应症主要集中在抗肿瘤领域,凸显了当前药物研发的同质化问题,因此需要寻求差异化和多元化研发路径。

(4)组织变革。Gartner预测2026年将会有超过1亿人与“机器人同事(合成虚拟同事)”协同工作。德勤历年发布的《中国生命科学与医疗行业调研结果:行业现状与展望》报告显示,自2020年起,生物医药领域建立或发展数字团队的企业比例先增后减,说明绝大多数企业已有效开展数字运营,专家团队数字化建设工作逐渐得到落实,成为在华企业的“常规事务”。研发活动与资源配置重要性始终占比50%以上,且在2023年比重有所上升。政府事务的重要性得以充分贯彻,扩大中国共享服务中心职能范围的受访者数量在2021年大幅增加,2022年和2023年逐步稳定,见图8。可见,此阶段企业实现人才队伍建设、研发资源配置、政府事务等理念变革,加速数字化转型及人工智能技术应用。

4.3.2 驱动路径

人工智能推动新药研发由传统“专家+实验”驱动模式向 “AI+自动化实验+专家经验”模式转变,以提高创新药研发效率和成功率。以晶泰科技自主研发的自动化数智实验室为例,该实验室利用人工智能设计出分子,通过机器人工作站完成合成制造等后续流程。借助云端软件控制系统,研发人员可以远程操控机器人工作站和调度物流机器人,实现全天候不间断运行。在2023世界人工智能大会上,这一先进的药物研发平台荣获了SAIL大奖。此外,晶泰科技还自主研发了XtalDynamicsTM实验室自动化平台系统,该系统采用人机结合方式,实现实验过程的高度自动化与智能化。通过智能调度系统可以远程操控数百台自动化工作站和AGV小车,从而大幅提升实验过程中的物料传送效率。

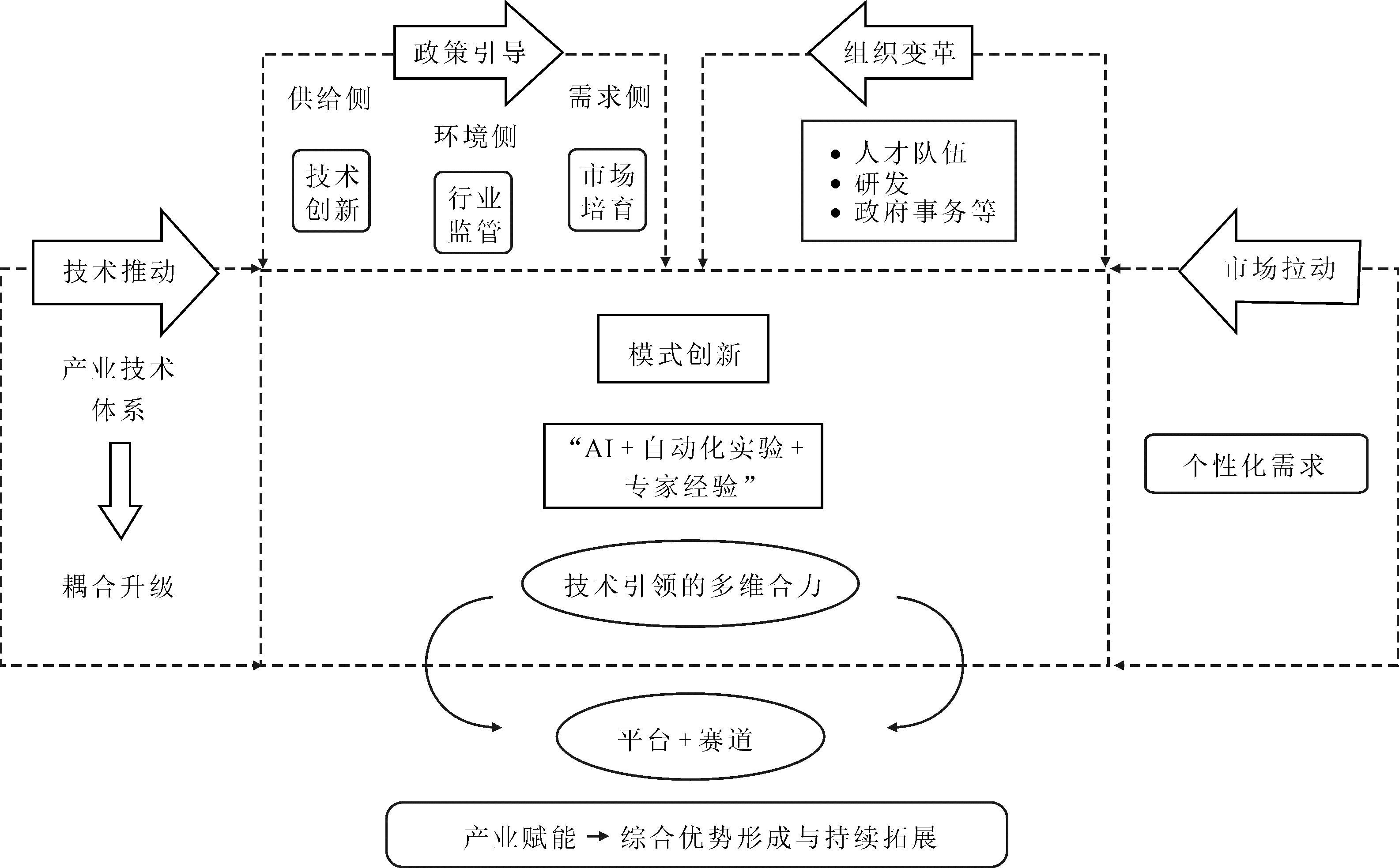

4.4 演进驱动因素与路径分析

在技术积累阶段,人工智能技术实现新的突破,政府通过制定技术创新和市场培育政策促进人工智能在生物医药研发领域的应用,随着市场竞争和私人需求的增加,企业逐步制定数字化智能化转型战略。此阶段,人工智能技术聚焦特定环节应用,具有单点突破的特点。

进入技术融合期,大数据平台涌现,政府通过制定以环境侧为主的政策指引人工智能在生物医药研发端的应用,公共和私人需求持续增加,企业迫切需要拥有数据分析等技能的人才。随着生物医药人工智能研发服务平台的逐渐成熟,企业实现端到端的研发模式,进一步提高了研发创新效率。

在产业赋能阶段,互联网巨头开始布局AI生物医药研发产业,人工智能技术逐渐成熟并对产业赋能,政府加大在供给侧、需求侧和环境侧的政策供给,个性化市场需求增加,全方位数字化布局开始显现,“AI+自动化实验+专家经验”模式出现,使得创新生态系统不断演进(见图9)。

5 结论与启示

5.1 研究结论

本研究通过生物医药产业纵向案例研究,基于动态视角探究人工智能赋能生物医药产业演进的驱动因素和路径,得出如下结论:①政策引导、技术推动、市场拉动、组织变革共同推动创新生态系统演进,人工智能技术在不同发展阶段发挥的主导作用不同;②人工智能通过模式创新促进创新生态系统演进,且创新模式实现从点到端再到自动化的全方位转变。

5.2 理论贡献

(1)以往研究多从宏观视角或单个企业出发探究创新生态系统构成与演化,缺乏技术背景下对中观产业层面的分析。本文基于扎根理论,对人工智能赋能生物医药产业创新生态系统演进的驱动因素和路径进行分析,扩展了产业创新生态系统理论研究。

(2)将技术赋能划分为技术积累期、技术融合期和产业赋能期3个不同阶段,得出不同阶段人工智能技术赋能动力因素和路径不同,扩展了动态视角下创新生态系统研究。

(3)由于人工智能技术的特殊性,国内外研究对人工智能赋能产业创新生态系统演进的驱动因素和路径缺乏系统研究,本文得出技术推动、市场拉动、政策引导、组织变革是推动人工智能技术赋能产业创新生态系统主要因素,对当前理论发展作出有益补充。

5.3 实践启示

根据上述研究结论,本文提出如下实践启示:

(1)政府层面,首先应明确人工智能赋能产业发展的战略重点,制定分阶段优先发展战略,支持人工智能行业试点项目实施,为技术推广和应用积累经验。另外,系统规划人工智能基础设施建设,支持数据共享平台等关键性资源开发,为创新生态系统提供硬件基础。其次,政策设计需考虑供给、需求和环境等不同维度,在技术发展和应用不同阶段采取差异化监管策略。在早期注重宽松政策,中后期通过精细化、动态化的监管模式,平衡好技术创新与潜在风险之间的关系。最后,设置专项资金,支持高校和科研机构与企业联合培养跨学科复合型人才,尤其是培育将人工智能技术与产业深度融合的实践型专家。积极促进国际合作与交流,搭建全球化创新资源共享平台,与国际领先机构和企业开展技术交流,分享技术发展经验和创新成果。

(2)在企业层面,首先企业需结合行业发展趋势和自身核心业务需求,重点布局适配的人工智能技术。逐步提高技术管理与研发能力,在业务场景中深度应用人工智能,实现“技术驱动+模式创新”的双轮驱动。其次,根据市场环境及政策变化,灵活调整组织结构与战略部署,推动从单一技术驱动到系统化战略管理转型。加强与上下游产业链企业及跨行业合作伙伴的协同合作,共建数据资源和技术平台,构建开放式创新生态,实现资源的高效配置与价值共创。最后,加大关键技术研发投入,建立多层次人才培养机制,推进企业数据资源积累和治理,围绕人工智能新兴应用领域进行投资布局,形成创新生态竞争优势,通过开放合作提升行业影响力。

5.4 不足与展望

本文存在如下不足:第一,虽然本文严格遵循案例研究方法,且选取生物医药产业作为案例研究对象,并在数据收集与分析过程中尽可能保证研究信度和效度,但单案例研究在复制性和拓展性方面存在一定局限性。人工智能赋能不同产业创新生态系统演进动力机制差异较大,未来应采用多案例研究或大样本实证研究等方式检验本文研究结论的普适性。第二,本文研究对象处于快速变革中,未来应持续跟踪相关企业,深入挖掘其变革规律和机制,从不同视角对人工智能赋能生物医药产业发展进行深入分析。

参考文献:

[1] 霍治方,刘刚.智能化转型背景下自动驾驶产业化的中国实践[J].中国科技论坛,2024,40(7):95-109.

[2] 汪寿阳,李明琛,杨昆,等.ChatGPT+金融:八个值得关注的研究方向与问题[J].管理评论,2023,35(4):3-11.

[3] 王茜,李东巧,刘细文.ChatGPT技术在生物医药领域的应用潜力与风险[J].中国科学基金,2024,38(1):200-210.

[4] ROB TOEWS.The next frontier for large language models is biology[EB/OL].[2023-07-16]/.https://www.forbes.com/sites/robtoews/2023/07/16/the-next-frontier-for-large-language-models-is-biology/.

[5] BELTAGUI A,ROSLI A,CANDI M.Exaptation in a digital innovation ecosystem:the disruptive impacts of 3D printing[J].Research Policy,2020,49(1):103833.

[6] 戎珂,柳卸林,魏江,等.数字经济时代创新生态系统研究[J].管理工程学报,2023,37(6):1-7.

[7] 欧春尧,邵业,曹阳春,等.数智赋能下海上风电产业创新生态系统演化过程研究——基于明阳智能的扎根分析[J].科技进步与对策,2024,41(15):128-137.

[8] 杨柏,陈银忠,李海燕.数字化转型下创新生态系统演进的驱动机制[J].科研管理,2023,44(5):62-69.

[9] 关婷,薛澜,赵静.技术赋能的治理创新:基于中国环境领域的实践案例[J].中国行政管理,2019,35(4):58-65.

[10] BREIDBACH C F,REEFKE H,WIDMER T.Service supply chain configurations:from agile to efficient value networks[C].The Routledge Handbook of Service Research Insights and Ideas,2020:241-256.

[11] CHENG H,JIA R,LI D,et al.The rise of robots in China[J].Journal of Economic Perspectives,2019,33(2):71-88.

[12] GLUECKLER J,HAMMER I.A pragmatic service typology:capturing the distinctive dynamics of services in time and space[J].Service Industries Journal,2011,31(5-6):941-957.

[13] ADNER R.Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J].Harvard Business Review,2006,84(4):98-107,148.

[14] ADNER R.Ecosystem as structure:an actionable construct for strategy[J].Journal of Management,2017,43(1):39-58.

[15] CENNAMO C,SANTALO J.Generativity tension and value creation in platform ecosystems[J].Organization science,2019,30(3):617-641.

[16] JACOBIDES M G,TAE C J.Kingpins,bottlenecks,and value dynamics along a sector[J].Organization Science,2015,26(3):889-907.

[17] CHAE B K.A general framework for studying the evolution of the digital innovation ecosystem:the case of big data[J].International Journal of Information Management,2019,45(2):83-94.

[18] 刘云,郭栋,黄祖广.我国高档数控机床技术追赶的特征、机制与发展策略——基于复杂产品系统的视角[J].管理世界,2023,39 (3):140-158.

[19] 林艳,李盈.平台型创新生态系统动态演进机理——基于“架构者”的资源编排视角[J].科技进步与对策,2024,41(15):118-127.

[20] NETO J R,FIGUEIREDO C,GABRIEL B C,et al.Factors for innovation ecosystem frameworks:comprehensive organizational aspects for evolution[J].Technological Forecasting and Social Change,2024,203:123383.

[21] 武建龙,鲍萌萌,杨仲基.新兴产业颠覆性创新政策组合作用机制研究:基于创新生态系统视角[J].中国软科学,2023,38(7):44-55.

[22] 邵云飞,周湘蓉,杨雪程.从0到1:数字化如何赋能创新生态系统构建[J].技术经济,2022,41(6):44-58.

[23] 李明,王卫.场景驱动、商业模式与创新生态系统演进——基于特斯拉企业价值的逻辑起点[J].科技进步与对策,2023,40(17):45-55.

[24] 汤睿,林春培,李京,等.基于资源编排的企业数字化能力与创新生态系统构建[J].科技进步与对策,2024,41(16):83-94.

[25] 阮添舜,屈蓉,顾颖.数字平台生态系统下企业何以实现数字创新[J].科技进步与对策,2023,40(23):82-91.

[26] 储节旺,吴蓉,李振延.数智赋能的创新生态系统构成及运行机制研究[J].情报理论与实践,2023,46(3):1-8.

[27] 王海军,贺子桐,马晓琳,等.数字化下区域创新生态系统的组织与机制演进——基于中关村科技园区的纵向案例研究[J].科技进步与对策,2024,41(17):32-43.

[28] EISENHARDT K M,GRAEBNER M E.Theory building from cases:opportunities and challenges[J].Academy of Management Journal,2007,50:25-32.

[29] SIGGELKOW N.Persuasion with case studies[J].Academy of Management Journal,2007,50(1):20-24.

(责任编辑:王敬敏)