0 引言

作为层次、水平较高、影响较大的竞争形式,标准竞争超越了传统价格、产品和技术竞争,成为企业获取长期竞争优势的关键。企业技术标准化能力,即企业通过整合各种资源制定和推广技术标准的能力,是其在标准竞争中获胜的支撑。然而,技术标准形成往往周期长、消耗大,依靠单个企业难以完成。因此,寻求外部合作成为企业提升技术标准化能力的必由之路。在市场分工不断细化的背景下,上下游企业间交融合作与依赖程度不断加深,传统单一企业竞争演变为供应链之争[1]。众多企业在技术标准制定初期积极邀请上下游企业参与,旨在确保技术标准的兼容性。2021年《国家标准化发展纲要》提出,“发挥关键技术标准在产业协同、技术协作中的纽带和驱动作用,实施标准化助力重点产业稳链工程,促进产业链上下游标准有效衔接,提升产业链供应链现代化水平”。因此,从供应链网络视角研究企业技术标准化能力对于提高我国企业标准竞争力,促进产业转型升级具有重要意义。

现有相关研究大多基于网络视角研究企业技术标准化能力,受限于数据获取难度,主要采用案例分析、模型推演和小样本分析等方法。Leiponen[2]基于3GPP标准研究发现,企业外部合作者数量越多,企业在技术标准制定中的影响力越大;李薇和邱有梅[3]通过Stackelberg博弈模型研究发现,与生产企业合作研发能够显著提升技术标准的市场影响力;Soh[4]探讨了网络模式与主导设计竞争优势的关系,发现网络密度较大的企业更易获得支持。由此可见,早期研究主要基于需求方角度考察用户及市场规模带来的网络效应,关注标准的市场表现,探讨企业如何获得大量终端用户以赢得标准竞争等问题。部分学者发现,过分关注需求端可能导致专用性与供给锁定风险。例如,曾德明等[5]认为,供给方网络对企业技术标准化能力形成同样重要,并强调企业与供应商协同创新能够产生供给方网络效应。大量学者基于供给方角度,探讨了协作研发网络对企业技术标准化能力的影响。例如,杨蕙馨等[6]认为,技术标准的网络效应由用户数量和技术特性决定,即需求方与供应方均扮演重要角色。供应链网络是基于上下游企业供需关系构成的网络,企业间互动主要基于生产与市场需求间的纵向协作链条,这与横向企业间主要聚焦技术开发合作模式存在本质区别。由于反垄断法的限制,横向企业间合作主要集中在技术领域,较少涉及产品生产和市场扩散的协调合作[7]。相较之下,纵向企业间开展技术开发与生产合作十分普遍。因此,供应链网络应是技术标准开发与扩散的重要平台。然而,关于供应链网络对企业技术标准化能力的影响及作用渠道,现有相关研究尚未充分探讨。供应链网络不断渗透于企业生产、流通、服务等环节,能够为数字技术提供丰富的应用场景,进而影响企业外部网络运作机制[8]。部分学者认为,在数字技术广泛运用的情景下,传统网络研究中的网络嵌入理论、结构洞理论得以进一步拓展[9]。数字技术既可能强化原先在网络中占据优势位置企业的地位,也可能导致其位置优势被削弱甚至丧失。由于现实情境快速变化,现有研究尚未充分讨论数字技术对企业外部网络的影响。

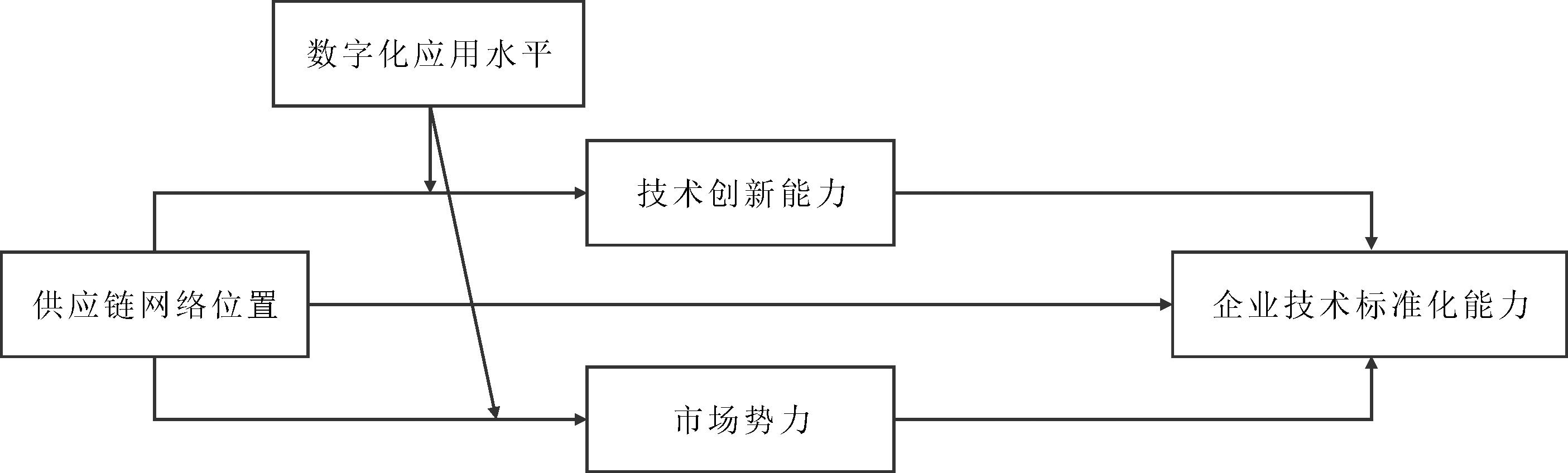

为弥补上述研究不足,本文以2013—2022年中国A股汽车行业上市企业为研究对象,基于企业披露的前五大供应商和客户信息构建供应链网络,考察供应链网络位置与企业技术标准化能力的关系,关注以下问题:处于供应链网络优势位置的企业,其技术标准化能力是否更强?相较于处于结构洞位置的企业,处于网络中心位置的企业,其技术标准化能力是否更强?供应链网络位置能否通过技术与市场两个渠道影响企业技术标准化能力?企业数字化应用水平在其中发挥何种调节作用?

1 理论分析与研究假设

1.1 供应链网络位置对企业技术标准化能力的影响

随着供应链关系的复杂性和依赖性日益提升,供应链关系逐渐被视为复杂网络联系,企业经营决策会受到网络中其它企业的影响[10]。社会网络理论认为,网络中各节点因位置不同而具有优势差异[11]。具有优势位置的节点,如位于网络中心或占据结构洞的企业能够获得更多资源与信息优势[12]。基于以往研究,本文采用中心性和结构洞指标刻画企业在网络中的位置。中心性是指节点在网络中的中心程度,能够反映企业与其他网络成员间联系的紧密程度。结构洞描述了网络节点间缺乏直接联系,只有通过其它节点才能建立联系的现象。本文认为,企业处于供应链网络优势位置可以影响其技术标准化能力。

在技术标准制定方面,处于网络中心位置的企业与其他行动者广泛联结,拥有较高的识别度和吸引力,能够获得技术和市场知识,进而有效实施技术标准竞争战略[13]。处于结构洞位置的企业能够凭借优势地位吸引潜在供应商并远离竞争性标准,参与配套产品开发,通过整合不同领域技术满足消费者对技术兼容性的需求,进而制定普遍适用的标准[5]。

在技术标准扩散方面,李薇和邱有梅[7]发现,相较于市场机制,纵向合作机制能够显著提升标准的市场需求量并强化网络外部性效应。从企业网络视角看,处于网络中心位置的企业拥有较高地位,能够优先挑选合作企业,进而迅速推动技术标准扩散。李薇和张欣[14]发现,以公共供应商为结构洞、由上下游企业组成的三元伙伴结构对技术标准扩散具有促进作用。由此,本文提出如下假设:

H1a:处于供应链网络优势位置的企业,其技术标准化能力较强。

1.2 供应链网络不同位置对企业技术标准化能力的影响

关于结构洞对企业技术标准化能力的影响,学者们持不同观点。文金艳等[15]认为,占据结构洞位置的企业可借助信息与控制优势,提升自身技术标准化能力;李冬梅等[13]发现,占据结构洞位置的企业由于缺乏密切互动和信任,无法抑制机会主义行为,因而不利于其技术标准化能力提升;Geerten[16]发现,结构洞带来的正负效应会相互抵消,因而对技术标准化能力无显著影响;黄灿和蒋青嬗[17]发现,社会网络的影响差异源于网络特性差异,即强关系与弱关系的差异(强关系能够产生资源效应,弱关系可能带来信息效应)。基于大样本的相关研究表明,资源和信息仅一方能够发挥主导作用[18]。相较于一般性社会关系,上下游企业间因频繁业务往来与互动,易于形成企业间强联结[19]。企业间强联结能够抑制合作过程中的机会主义行为,促进隐性知识有效转移,有助于企业获取来自伙伴的互补性资源,进而提升技术标准化能力。基于此,本文认为,供应链网络是以资源效应为主导的强关系网络。相较于结构洞位置的企业,处于供应链网络中心位置的企业能够与网络中其他成员直接联系,拥有更多资源和影响力,对技术标准化能力的提升作用更显著。由此,本文提出如下假设:

H1b:相较于结构洞位置,处于供应链网络中心位置的企业,其技术标准化能力更强。

1.3 技术创新能力的中介作用

在供应链网络中占据中心位置,意味着企业与网络中其它企业存在较多联系,可获取更多资源,从而为技术创新提供有力支撑。此外,位于网络中心的企业可以通过广泛的渠道获取行业动态、技术趋势等信息,进而准确把握技术发展方向,加快自身技术创新。占据丰富结构洞的企业能够凭借位置优势与其他群体成员建立联系,获取更多差异化信息、技术等资源,并通过筛选和整合资源开展创新活动[20]。

技术是技术标准竞争的基础。已有文献表明,技术创新、专利是影响企业技术标准化能力的重要因素(Blind等,2022)。在技术层面,企业技术创新活跃度能够影响企业标准制定行为。技术创新活跃度较高的企业面临高度不确定性风险,因而更有动力参与标准制定[21]。此外,技术创新性质能够影响企业技术标准化策略。技术创新程度越高,企业越倾向于采用兼容性标准,从而确保技术被广泛接受和应用。在专利层面,专利是标准化技术的有效载体。企业可以凭借高价值专利获取资金、知识等资源,增强自身在标准竞争中的优势,从而提升自身技术标准化能力。姜红等[22]指出,技术标准与专利既是周期性循环过程,也是协同互动过程。由此,本文提出如下假设:

H2:企业处于供应链网络优势位置能够增强自身技术创新能力,进而提升技术标准化能力。

1.4 市场势力的中介作用

位于供应链网络中心位置的企业能够凭借与合作伙伴的密切联系,全面了解市场动态、消费者需求、竞争对手状况等信息。这有助于企业准确掌握产品市场信息,灵活调整产品策略、优化产品设计,进而提高新产品开发效率,降低市场风险,增强自身市场竞争力[23]。占据丰富结构洞位置的企业能够连接原本不相连的企业,获取用户偏好信息等市场资源,进而及时调整产品结构和市场策略,快速抢占市场份额。

市场是技术标准竞争的核心。从市场角度看,标准竞争在很大程度上是市场用户规模竞争[24]。较大的用户规模不仅可为技术提供应用场景,而且能够借助消费者选择对技术标准进行筛选,有助于企业在标准竞争中占据优势地位。某些情况下,市场因素的影响甚至可能超越技术因素,成为决定标准竞争胜负的关键。技术标准能否被同行业接受,关键在于以技术标准为载体的产品能否获得消费者青睐[25]。大企业能够通过渗透定价占据更多市场份额,在技术标准市场化过程中受到的阻力较小,标准扩散时间较短。由此,本文提出如下假设:

H3:企业处于供应链网络优势位置能够扩大其市场势力,进而提升技术标准化能力。

1.5 数字化应用水平的调节作用

数字经济背景下,数字技术与供应链网络融合将对企业生产经营活动产生影响。在资源获取阶段,数字技术应用可以突破时空限制,扩大不同主体间交流和沟通范围,使企业间跨地域、跨行业合作成为可能,有助于企业识别更多有价值的信息、知识等资源,提高其网络资源获取能力,进而为技术创新与市场竞争提供有力支撑[9]。在资源整合阶段,借助数字技术,企业可对组织内外资源进行分类、转化和整合,加强内外部关键环节协同合作,进一步强化网络位置优势,提升自身整体竞争实力。在资源应用阶段,企业可利用数字技术优化内部生产流程,提升内部要素配置效率,推动信息和知识应用以及价值转化,从而提高自身全要素生产率和市场竞争力[8]。由此可见,对于相同网络位置的不同企业而言,不同数字化应用水平会导致其在资源获取、整合、应用方面存在差异。此外,数字技术应用能够进一步强化网络位置带给企业的优势。由此,本文提出如下假设:

H4:处于供应链网络优势位置的企业,数字化应用水平越高,其技术创新能力与市场势力越强。

综上所述,本文构建理论概念模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

本文聚焦汽车行业技术标准和供应链,主要基于以下考虑:首先,汽车行业正经历深刻变革,电动化、智能化、网联化、共享化趋势不断演进,供应链、产业链、价值链加速重构,标准化工作内容与范围扩大,标准化需求具有动态、多样化特点。其次,汽车行业作为典型的全球化大生产行业,其构成特征决定了技术标准制定不可能由单一企业完成,上下游企业间密切合作是该行业得以高效运转的关键。

本文选取2013—2022年中国A股汽车行业上市企业为研究对象,其中供应链数据通过查询CSMAR数据库、上市企业年报及企查查平台获得,技术标准数据来自全国标准信息公共服务平台和中国知网。在数据处理上,本文剔除ST企业及主要变量缺失样本,并对连续变量进行上下1%水平的缩尾处理。

2.2 变量定义

2.2.1 因变量:企业技术标准化能力(TSC)

借鉴曾德明等[5]的研究成果,本文采用企业参与制定的正式标准数量衡量企业技术标准化能力,并取对数。

2.2.2 自变量:供应链网络位置(SNL)

参照史金艳等[26]的研究成果,本文选取程度中心度(SDC)和结构洞(SH)两个指标衡量企业在供应链网络中的位置并构建供应链网络。

2.2.3 中介变量

(1)技术创新能力(Inno)。相较于研发投入、新产品销售额等数据,企业专利数据不易被人为操作。本文采用企业申请专利数量衡量企业技术创新能力,并取对数。

(2)市场势力(MP)。企业在行业内的市场份额是企业市场势力的直接体现,借鉴胡媛媛等[27]的研究成果,本文使用企业当年销售收入占行业总销售收入的比值衡量企业市场势力。

2.2.4 调节变量:数字化应用水平(DA)

本文采用企业数字化应用得分衡量企业数字化应用水平,相关数据来自CSMAR《中国上市公司数字化转型研究数据库》。其中,基于技术与市场导向,本文从技术、流程及业务3个维度构建企业数字化应用指标体系。

2.2.5 控制变量

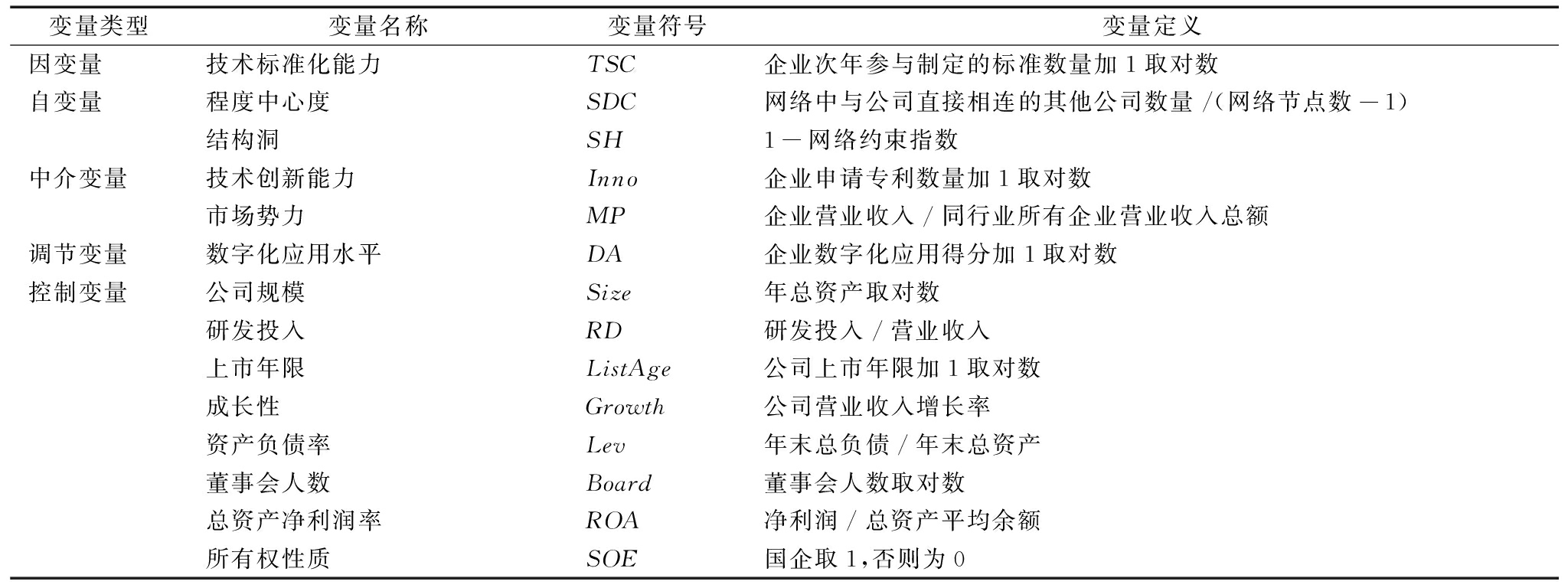

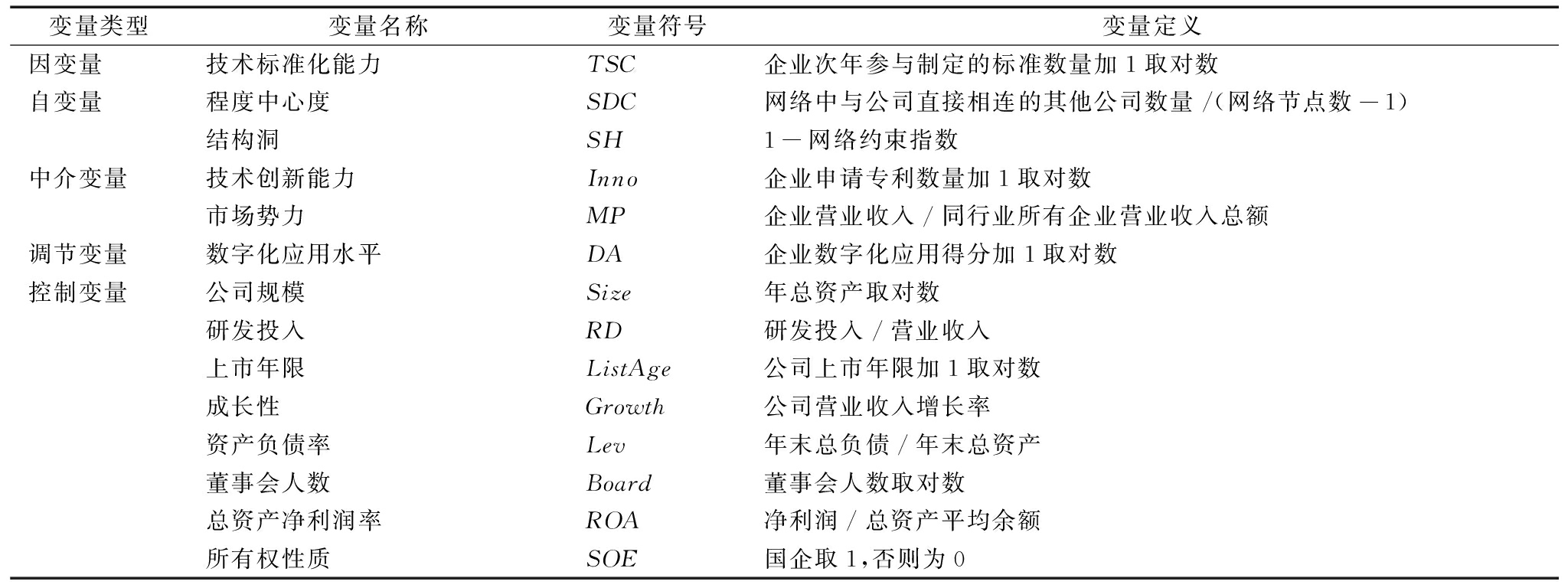

参考已有相关研究成果,本文控制部分公司特征因素,以及年度和省份,具体变量定义如表1所示。

表1 变量定义

Table 1 Variable definitions

变量类型变量名称变量符号变量定义因变量技术标准化能力TSC企业次年参与制定的标准数量加1取对数自变量程度中心度SDC网络中与公司直接相连的其他公司数量/(网络节点数-1)结构洞SH1-网络约束指数中介变量技术创新能力Inno企业申请专利数量加1取对数市场势力MP企业营业收入/同行业所有企业营业收入总额调节变量数字化应用水平DA企业数字化应用得分加1取对数控制变量公司规模Size年总资产取对数研发投入RD研发投入/营业收入上市年限ListAge公司上市年限加1取对数成长性Growth公司营业收入增长率资产负债率Lev年末总负债/年末总资产董事会人数Board董事会人数取对数总资产净利润率ROA净利润/总资产平均余额所有权性质SOE国企取1,否则为0

2.3 模型设定

由于企业技术标准化能力组内标准差(0.380 6)明显小于组间标准差(0.533 8)和整体标准差(0.724 0),企业技术标准化能力在组内变化有限,而在组间变化突出,故本研究不适合采用个体固定效应模型。同时,考虑到企业不是每年都会参与标准制定,若使用固定个体效应模型会产生更多随机性[28]。因此,借鉴已有研究成果,本文使用混合回归模型(见式(1))并采用稳健标准误,同时固定时间与省份效应。

TSCit+1=α0+β1SNLit+β2Controlsit+∑Year+∑Province+εit

(1)

其中,i代表企业,t为年份,SNL为供应链网络位置的两个代理变量,Year、Province为时间与省份固定效应,ε为随机误差项。由于技术标准从制定到发布需要一定时间,为避免内生性问题,本文自变量和控制变量均滞后于因变量一期。

3 实证分析

3.1 描述性统计与相关性分析

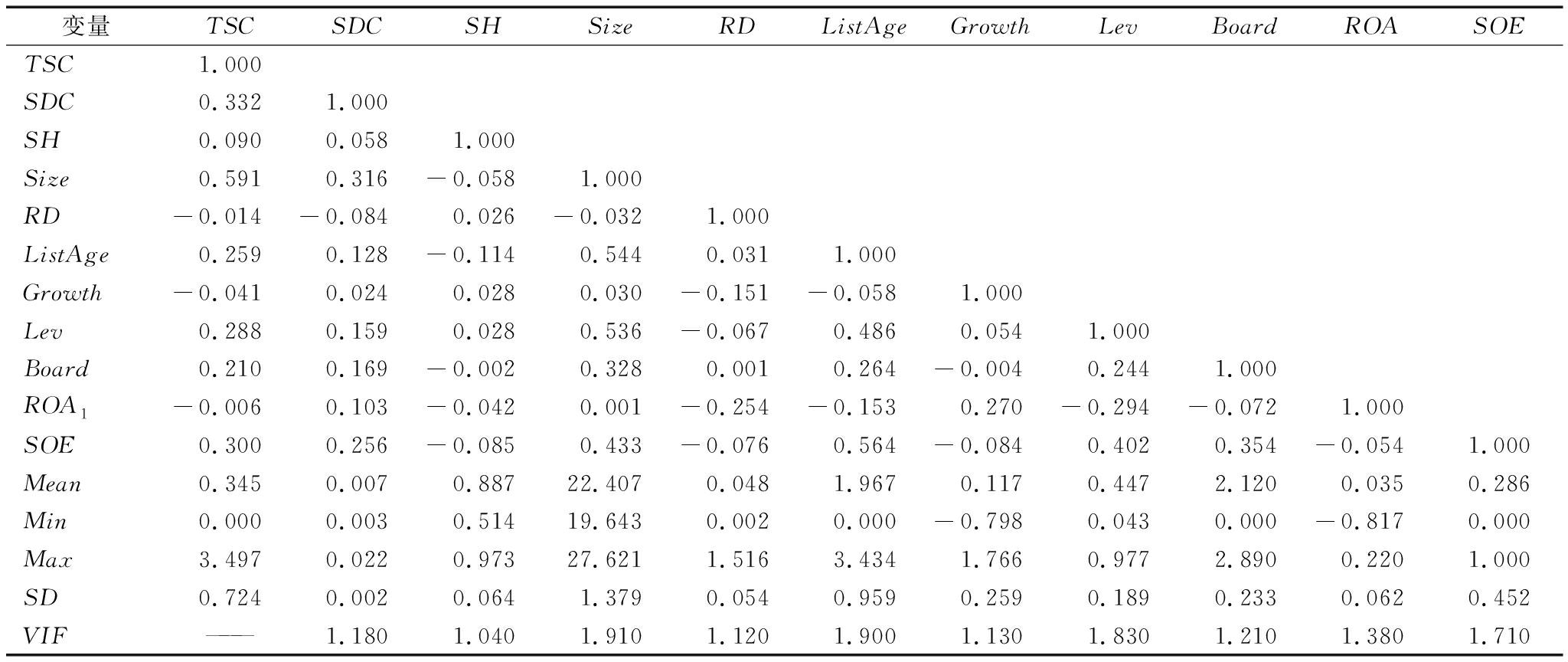

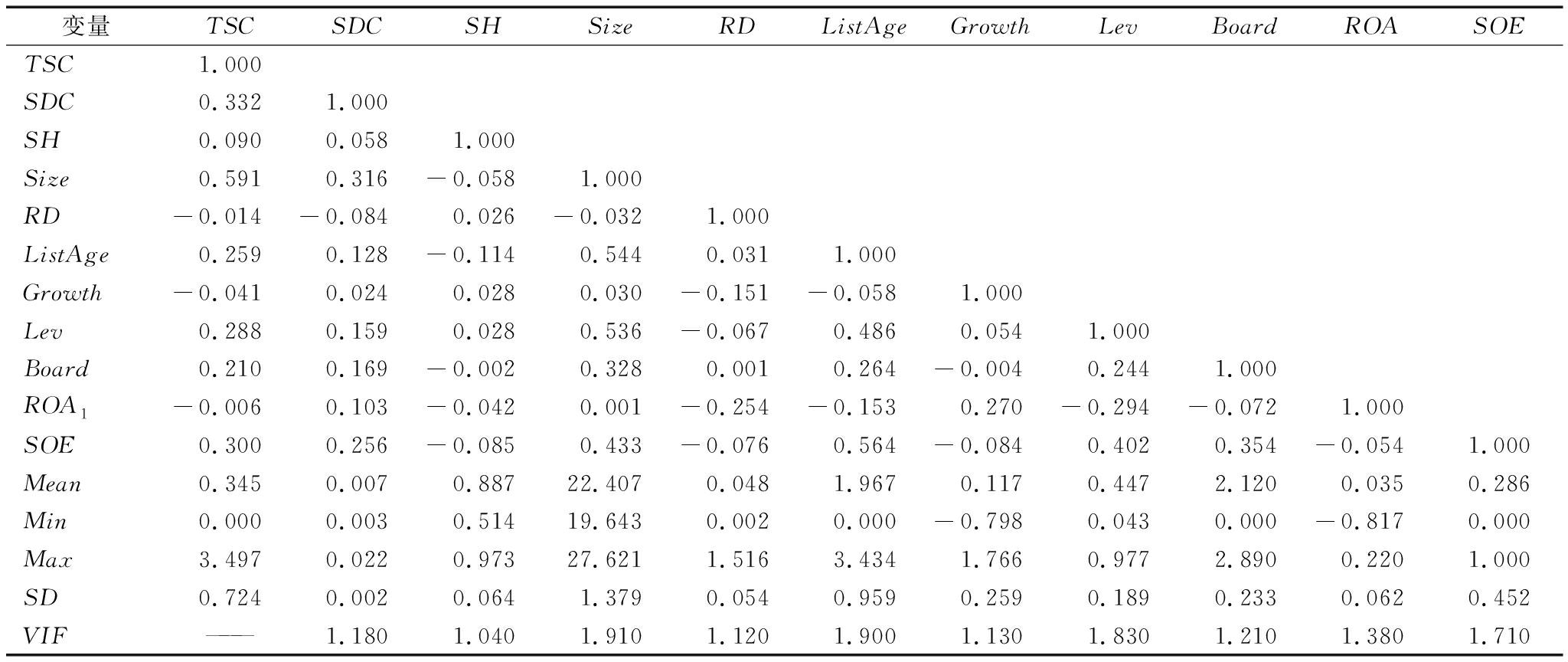

表2为描述性统计及相关性分析结果。其中,企业技术标准化能力的均值为0.345,最小值为0,最大值为3.497。由此表明,企业间技术标准化能力存在较大差异。程度中心度和结构洞的均值分别为0.007、0.887,最小值分别为0.003和0.514,最大值分别为0.022和0.973。由此表明,企业间供应链网络位置存在显著差异。此外,各变量VIF值均小于3,相关系数均小于0.6,说明不存在严重多重共线性问题。

表2 相关系数与描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics and correlation coefficients

变量TSCSDCSHSizeRDListAgeGrowthLevBoardROASOETSC1.000SDC0.3321.000SH0.0900.0581.000Size0.5910.316-0.0581.000RD-0.014-0.0840.026-0.0321.000ListAge0.2590.128-0.1140.5440.0311.000Growth-0.0410.0240.0280.030-0.151-0.0581.000Lev0.2880.1590.0280.536-0.0670.4860.0541.000Board0.2100.169-0.0020.3280.0010.264-0.0040.2441.000ROA1-0.0060.103-0.0420.001-0.254-0.1530.270-0.294-0.0721.000SOE0.3000.256-0.0850.433-0.0760.564-0.0840.4020.354-0.0541.000Mean0.3450.0070.88722.4070.0481.9670.1170.4472.1200.0350.286Min0.0000.0030.51419.6430.0020.000-0.7980.0430.000-0.8170.000Max3.4970.0220.97327.6211.5163.4341.7660.9772.8900.2201.000SD0.7240.0020.0641.3790.0540.9590.2590.1890.2330.0620.452VIF———1.1801.0401.9101.1201.9001.1301.8301.2101.3801.710

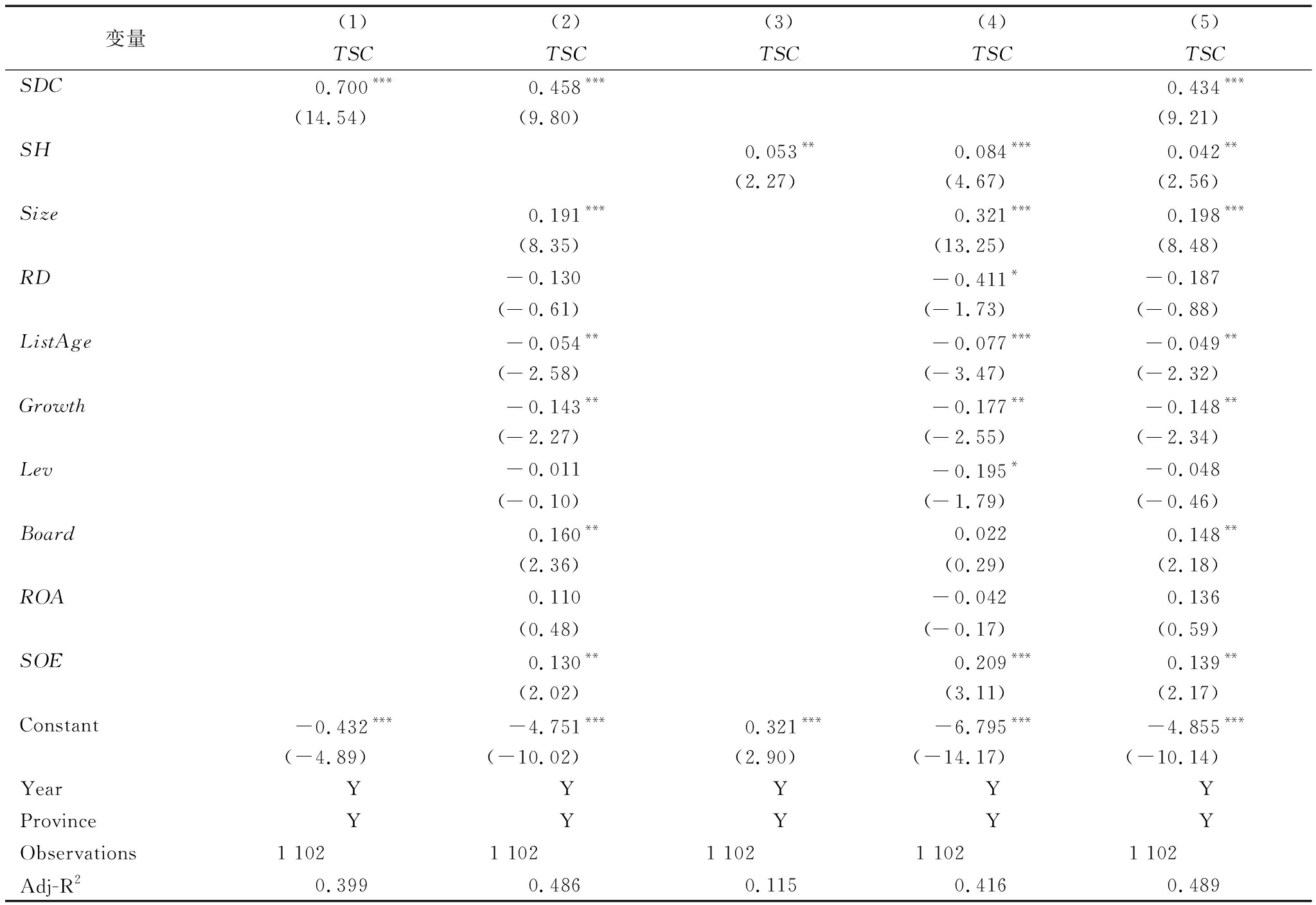

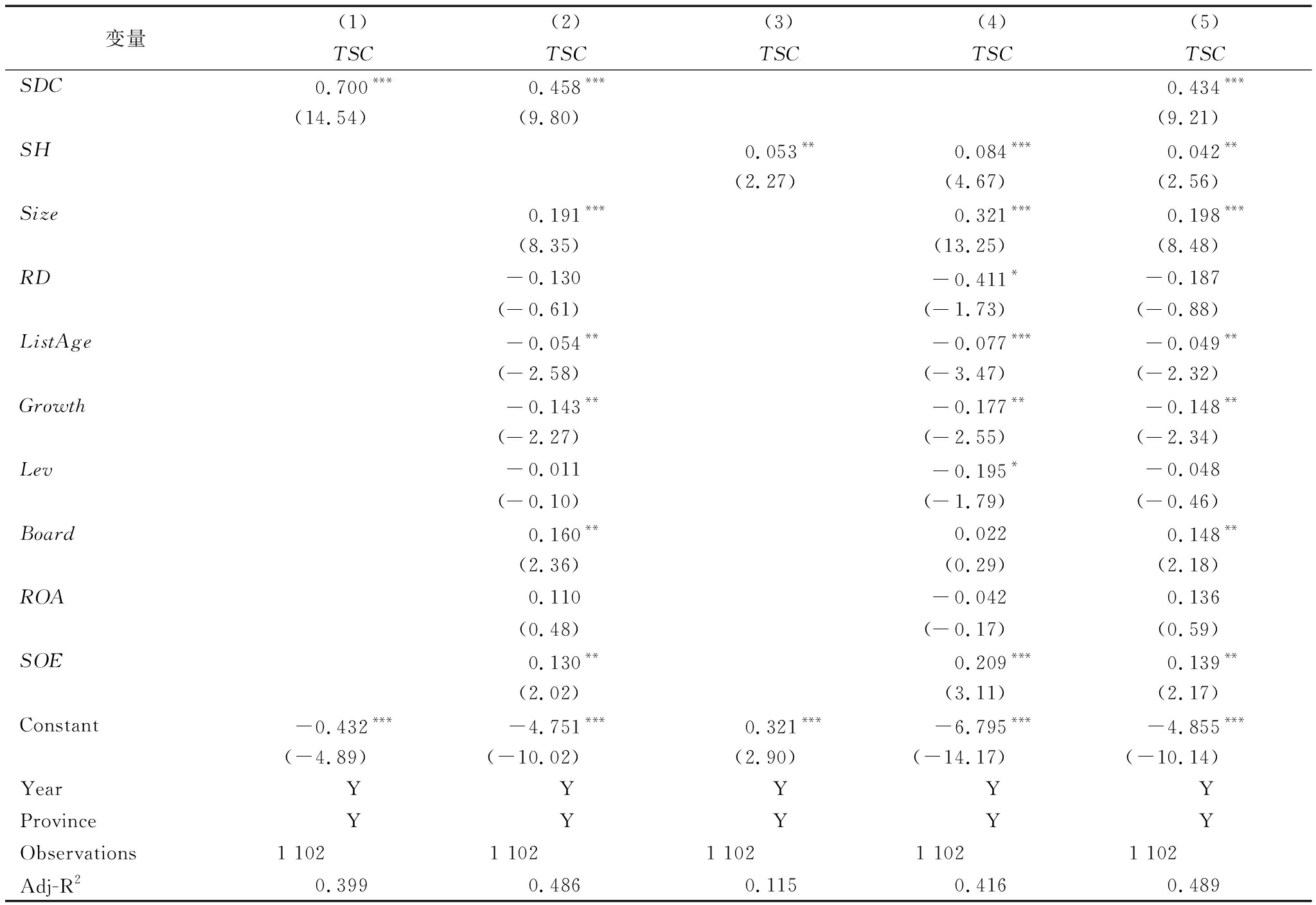

3.2 基准回归结果

为避免量纲差异可能带来的影响,在数据分析前,本文对自变量进行标准化处理,基准回归结果见表3。在列(1)~(3)中,程度中心度和结构洞的回归系数均显著为正。列(5)同时纳入程度中心度与结构洞,结果显示,二者回归系数均显著为正,表明处于供应链网络优势位置的企业,其技术标准化能力较强,假设H1a得到支持。列(5)中,程度中心度的回归系数值(0.434)明显大于结构洞的回归系数值(0.042),且T检验表明两者系数存在显著差异。上述结果表明,相较于供应链网络结构洞位置的企业,处于网络中心位置的企业,其技术标准化能力更强,假设H1b得到支持。

表3 基准回归结果

Table 3 Baseline regression results

变量(1)(2)(3)(4)(5)TSCTSCTSCTSCTSCSDC0.700***0.458***0.434***(14.54)(9.80)(9.21)SH0.053**0.084***0.042**(2.27)(4.67)(2.56)Size0.191***0.321***0.198***(8.35)(13.25)(8.48)RD-0.130-0.411*-0.187(-0.61)(-1.73)(-0.88)ListAge-0.054**-0.077***-0.049**(-2.58)(-3.47)(-2.32)Growth-0.143**-0.177**-0.148**(-2.27)(-2.55)(-2.34)Lev-0.011-0.195*-0.048(-0.10)(-1.79)(-0.46)Board0.160**0.0220.148**(2.36)(0.29)(2.18)ROA0.110-0.0420.136(0.48)(-0.17)(0.59)SOE0.130**0.209***0.139**(2.02)(3.11)(2.17)Constant-0.432***-4.751***0.321***-6.795***-4.855***(-4.89)(-10.02)(2.90)(-14.17)(-10.14)YearYYYYYProvinceYYYYYObservations1 1021 1021 1021 1021 102Adj-R20.3990.4860.1150.4160.489

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1;括号内t值,下同

3.3 稳健性检验

3.3.1 替换关键变量

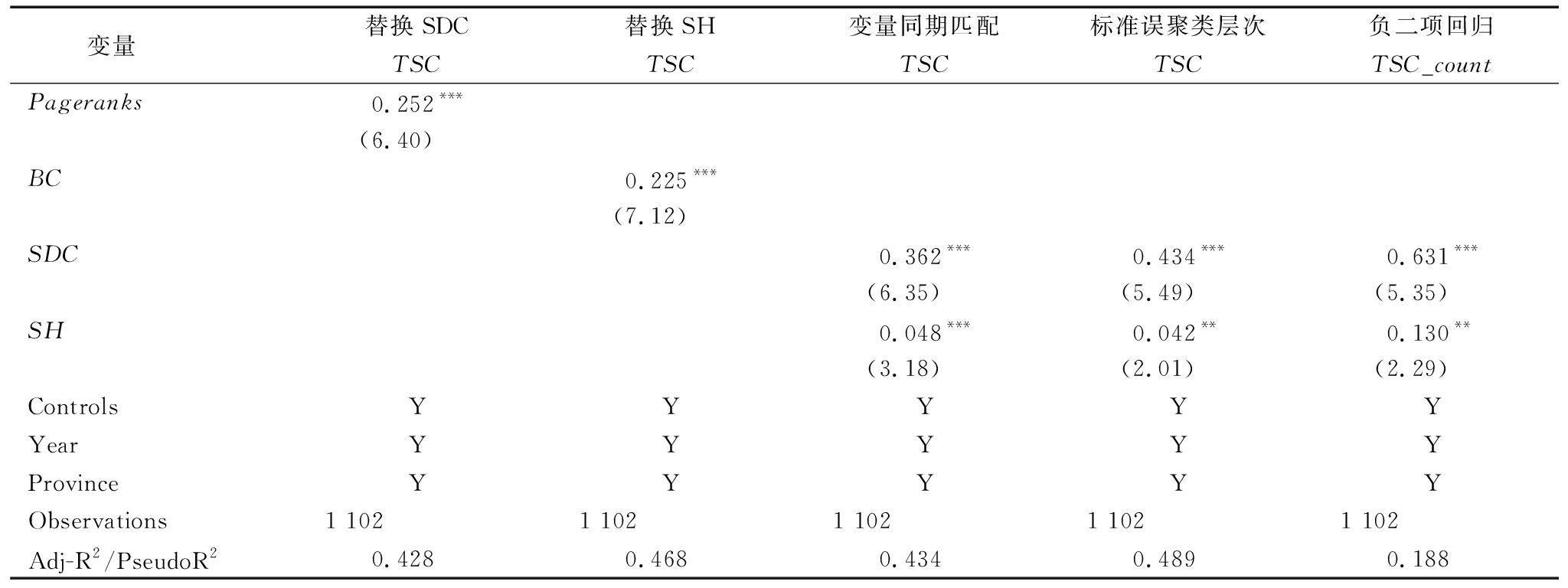

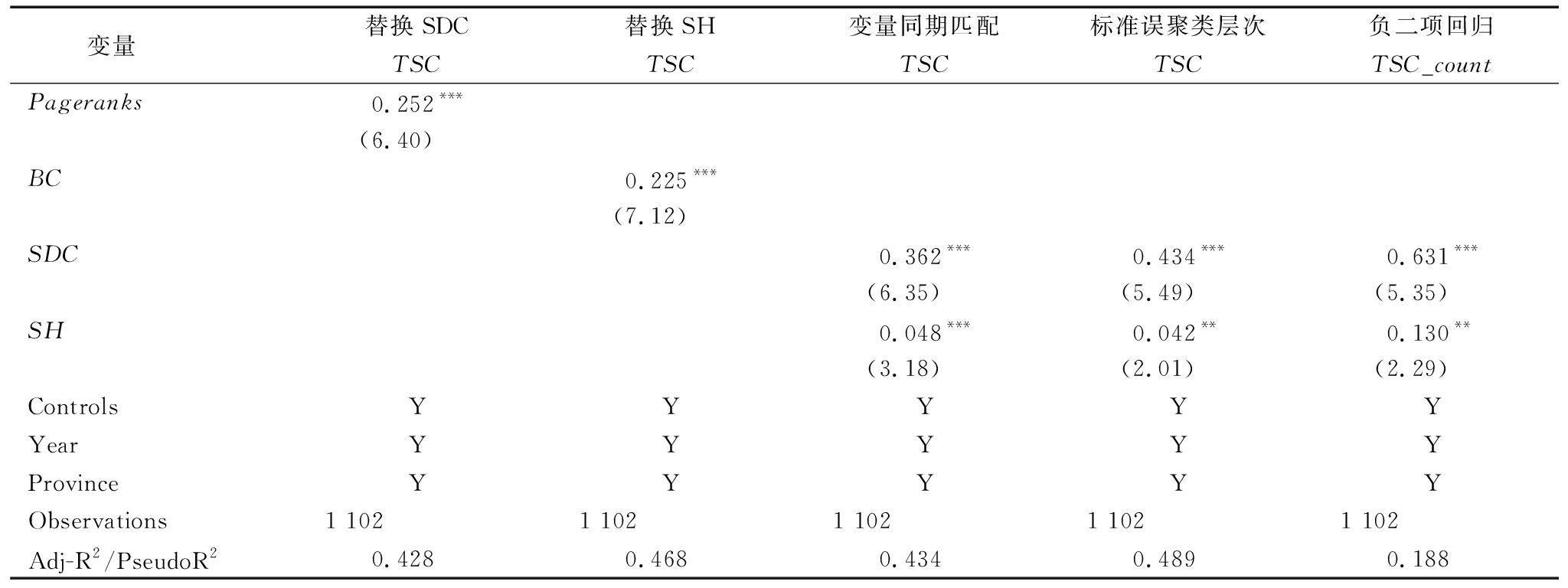

参考程大中和汪宁[29]的研究成果,本文采用Pageranks中心度、中介中心度(BC)作为程度中心度和结构洞的替代变量,检验其对企业技术标准化能力的影响。表4列(1)(2)显示,Pageranks中心度和中介中心度的系数均显著为正。

表4 部分稳健性检验结果

Table 4 Partial robustness test results

变量替换SDC替换SH变量同期匹配标准误聚类层次负二项回归TSCTSCTSCTSCTSC_countPageranks0.252***(6.40)BC0.225***(7.12)SDC0.362***0.434***0.631***(6.35)(5.49)(5.35)SH0.048***0.042**0.130**(3.18)(2.01)(2.29)ControlsYYYYYYearYYYYYProvinceYYYYYObservations1 1021 1021 1021 1021 102Adj-R2/PseudoR20.4280.4680.4340.4890.188

注:Controls表示控制变量,限于篇幅未列出,下同

3.3.2 变量同期匹配

由于标准制定过程需要一定时间,在基准回归中,本文自变量与控制变量均滞后于因变量一期。为验证结论的稳健性,本文将自变量、控制变量与因变量进行同期匹配后再进行验证。在表4列(3)中,程度中心度和结构洞的系数均显著为正。

3.3.3 标准误聚类层次

考虑到可能存在的异方差及自相关问题,本文采用企业层面聚类的稳健标准误进行回归。在表4列(4)中,程度中心度和结构洞的系数均显著为正。

3.3.4 更换模型

本文以企业参与制定标准计数为因变量,使用负二项回归模型进行检验。在表4列(5)中,程度中心度和结构洞的系数均显著为正。

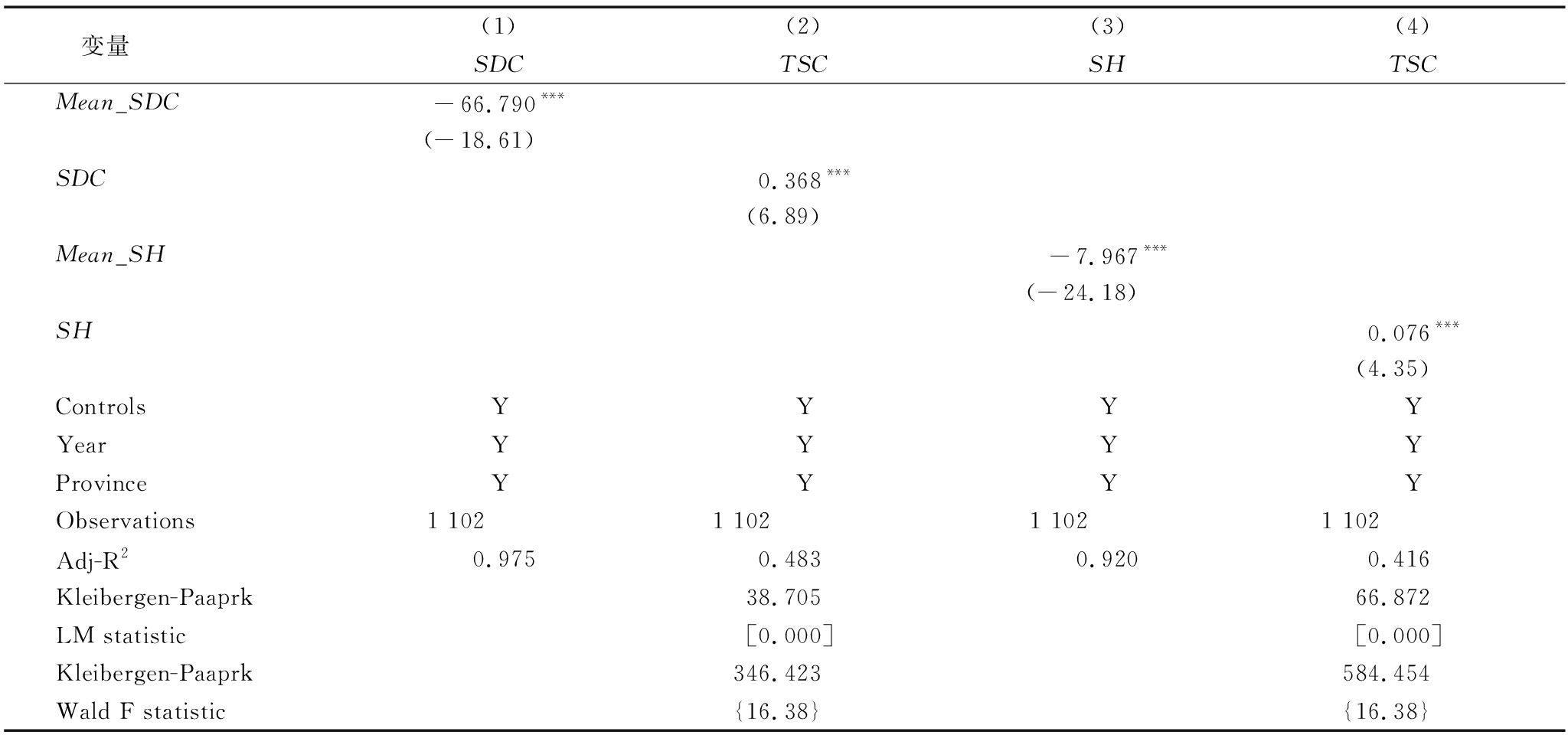

3.3.5 工具变量法

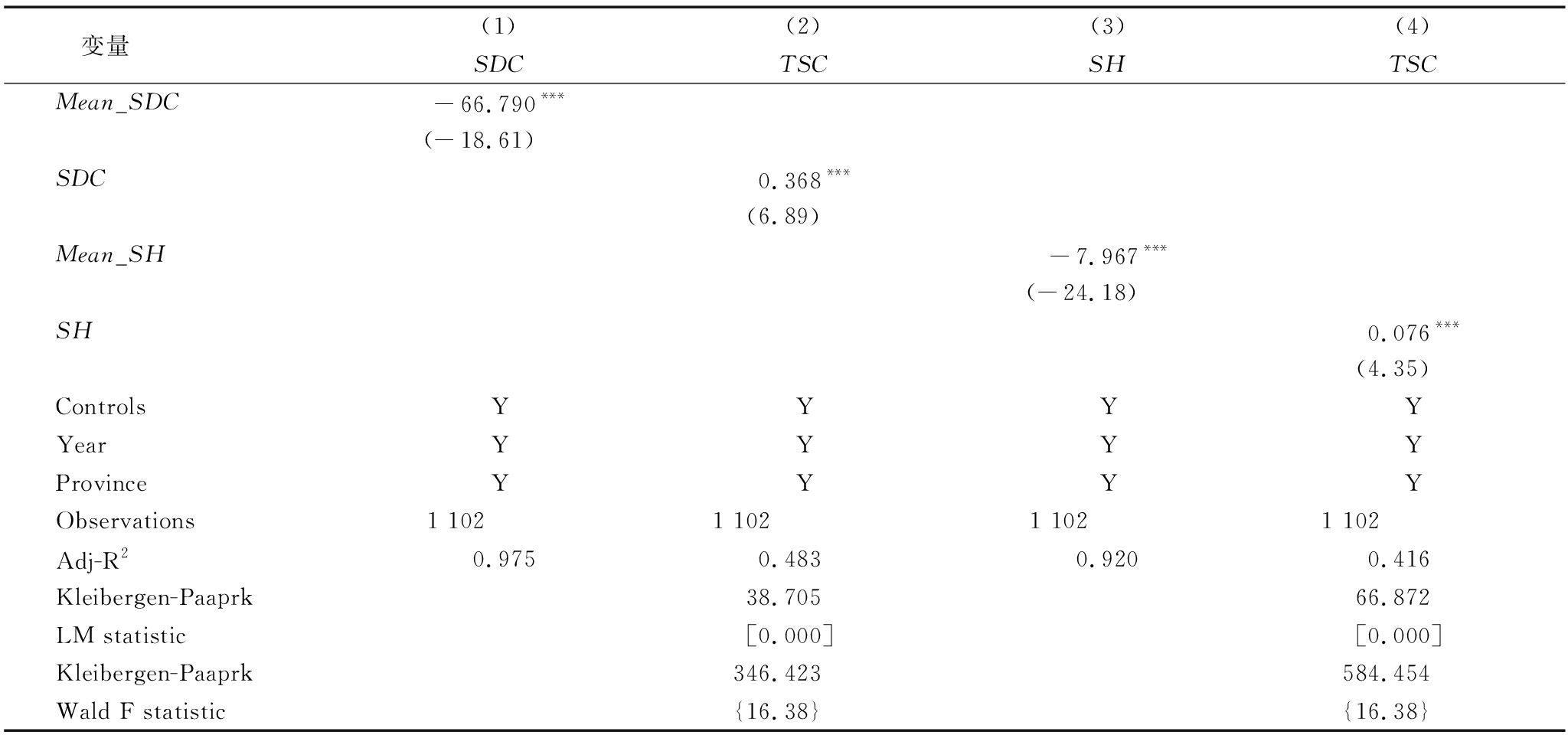

借鉴于明洋等[30]的研究成果,本文选取同行业、同年度其它企业平均网络位置指标作为工具变量进行二阶段最小二乘回归。程度中心度的工具变量为同行业同年度其它企业平均程度中心度(Mean_SDC);结构洞的工具变量为同行业同年度其它企业平均结构洞(Mean_SH)。在表5列(1)(3)中,工具变量的系数均显著。在列(2)(4)中,程度中心度、结构洞的系数均显著为正,同时通过弱工具变量及不可识别检验。由此表明,本文研究结论具有稳健性。

表5 稳健性检验结果(工具变量法)

Table 5 Robustness test results:instrumental variable method

变量(1)(2)(3)(4)SDCTSCSHTSCMean_SDC-66.790***(-18.61)SDC0.368***(6.89)Mean_SH-7.967***(-24.18)SH0.076***(4.35)ControlsYYYYYearYYYYProvinceYYYYObservations1 1021 1021 1021 102Adj-R20.9750.4830.9200.416Kleibergen-Paaprk38.70566.872LM statistic[0.000][0.000]Kleibergen-Paaprk346.423584.454Wald F statistic{16.38}{16.38}

注:[]内为p值,{}内为Stock-Yogo检验在10%显著性水平上临界值

3.3.6 倾向得分匹配法

为了缓解不同网络位置企业间特征差异的影响,本文采用倾向得分匹配法进行检验,结果如表6所示。由表6可知,程度中心度和结构洞的系数均显著为正,表明本文研究结论具有稳健性。

表6 稳健性检验结果(倾向得分匹配法)

Table 6 Robustness test results:propensity score matching method

变量(1)(2)TSCTSCSDC0.526***(10.87)SH0.063***(3.28)ControlsYYYearYYProvinceYYObservations703585Adj-R20.5260.418

3.4 中介作用检验

本文采用逐步回归法,选取技术创新能力和市场势力两个中介变量验证可能存在的中介作用,在式(1)的基础上构建式(2)(3)。

Medit=α0+β1SNLit+β2Controlsit+∑Year+∑Province+εit

(2)

TSCit+1=α0+β1SNLit+β2Medit+β3Controlsit+∑Year+∑Province+εit

(3)

其中,Med为中介变量,分别为技术创新能力和市场势力。

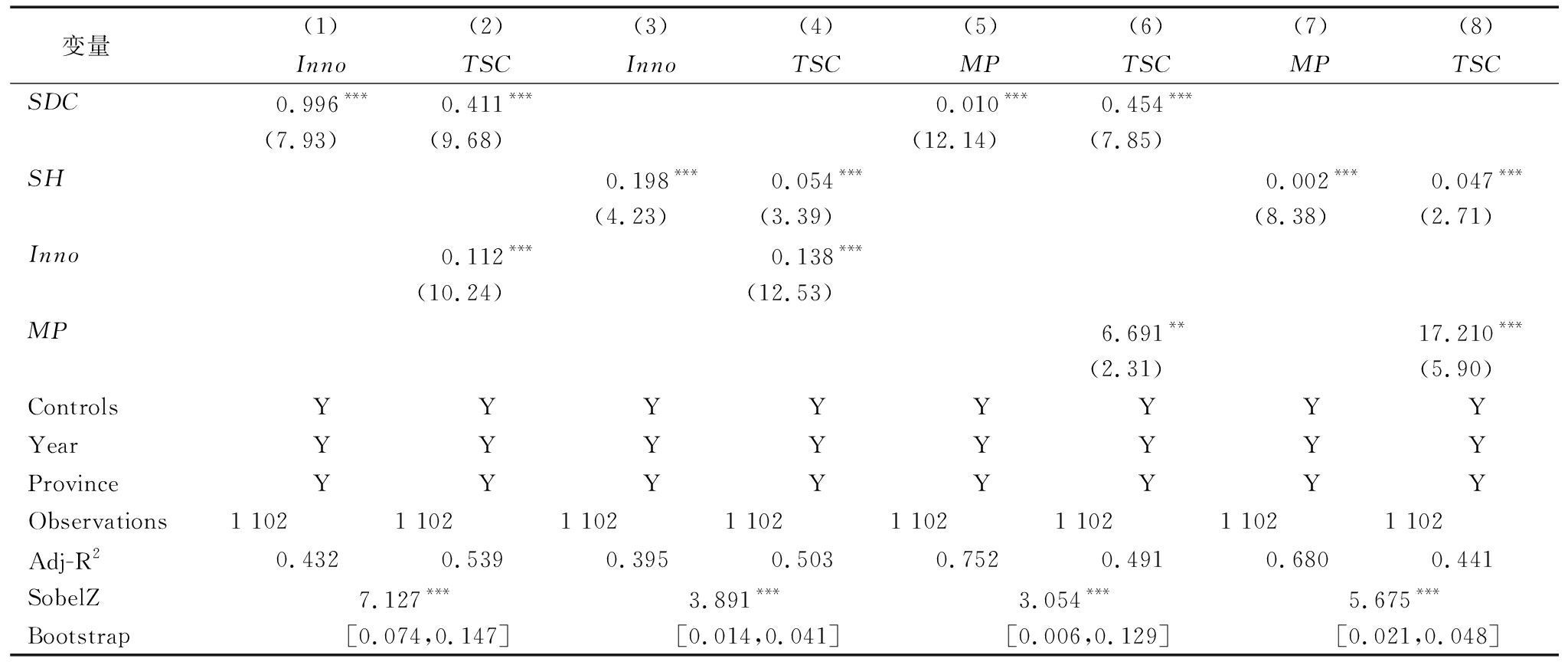

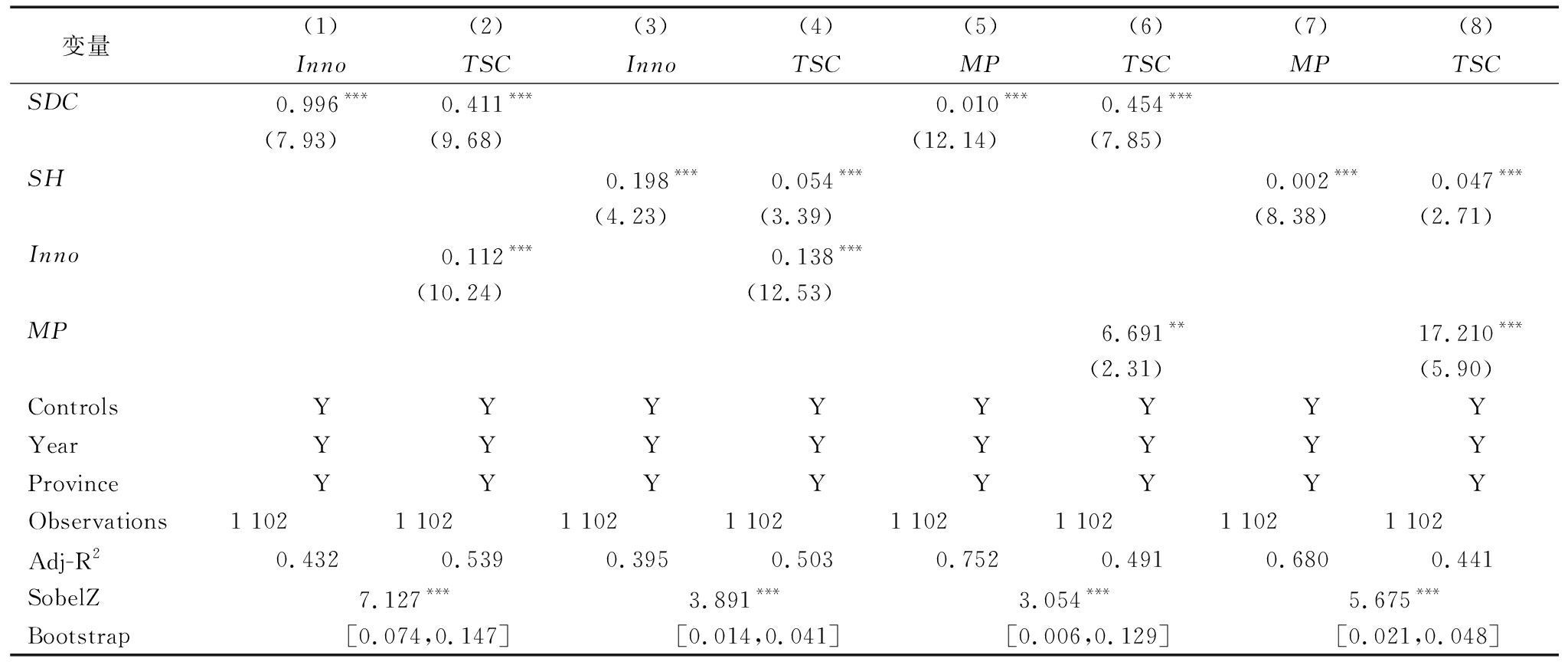

表7列(1)~(4)报告了以技术创新能力作为中介变量的回归结果。在列(1)(3)中,程度中心度、结构洞对技术创新能力影响的系数均显著为正,说明处于供应链网络中心和结构洞位置的企业拥有较强技术创新能力。在列(2)(4)中,程度中心度、结构洞和技术创新能力的回归系数均显著为正。Sobel检验的Z值分别为7.127和3.891,均在1%水平上显著,说明技术创新能力的中介作用成立。此外,本文进行1 000次Bootstrap抽样检验,结果显示,间接效应在95%的置信区间内不包含0,中介效应依然成立。由此,假设H2得到支持。

表7 机制检验结果

Table 7 Mechanism checking results: mediator effects

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)InnoTSCInnoTSCMPTSCMPTSCSDC0.996***0.411***0.010***0.454***(7.93)(9.68)(12.14)(7.85)SH0.198***0.054***0.002***0.047***(4.23)(3.39)(8.38)(2.71)Inno0.112***0.138***(10.24)(12.53)MP6.691**17.210***(2.31)(5.90)ControlsYYYYYYYYYearYYYYYYYYProvinceYYYYYYYYObservations1 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 102Adj-R20.4320.5390.3950.5030.7520.4910.6800.441SobelZ7.127***3.891***3.054***5.675***Bootstrap[0.074,0.147][0.014,0.041][0.006,0.129][0.021,0.048]

表7列(5)~(8)报告了以市场势力作为中介变量的回归结果。在列(5)(7)中,程度中心度、结构洞对市场势力影响的系数均显著为正,表明处于供应链网络中心和结构洞位置的企业,其市场势力较强。在列(6)(8)中,程度中心度、结构洞和市场势力的回归系数均显著为正,且Sobel检验的Z统计量分别为3.054、5.675,均在1%水平上显著,说明市场势力的中介作用成立。Bootstrap抽样检验结果显示,市场势力的中介效应依然成立。由此,假设H3得到支持。

3.5 调节作用检验

为了验证企业数字化应用水平可能发挥的调节作用,本文构建式(4):

Medit=α0+β1SNLit+β2DAit+β3SNLit*DAit+β4Controlsit+∑Year+∑Province+εit

(4)

其中,DA为企业数字化应用水平。

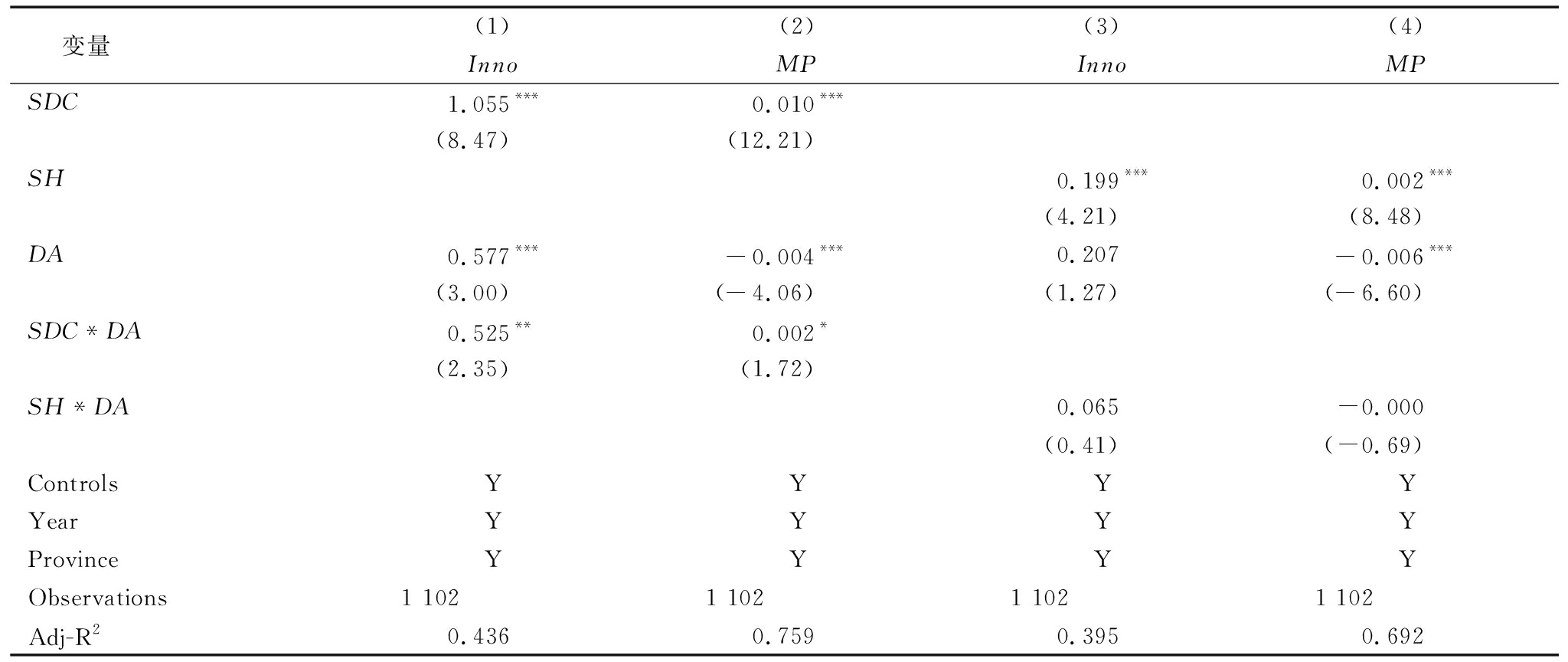

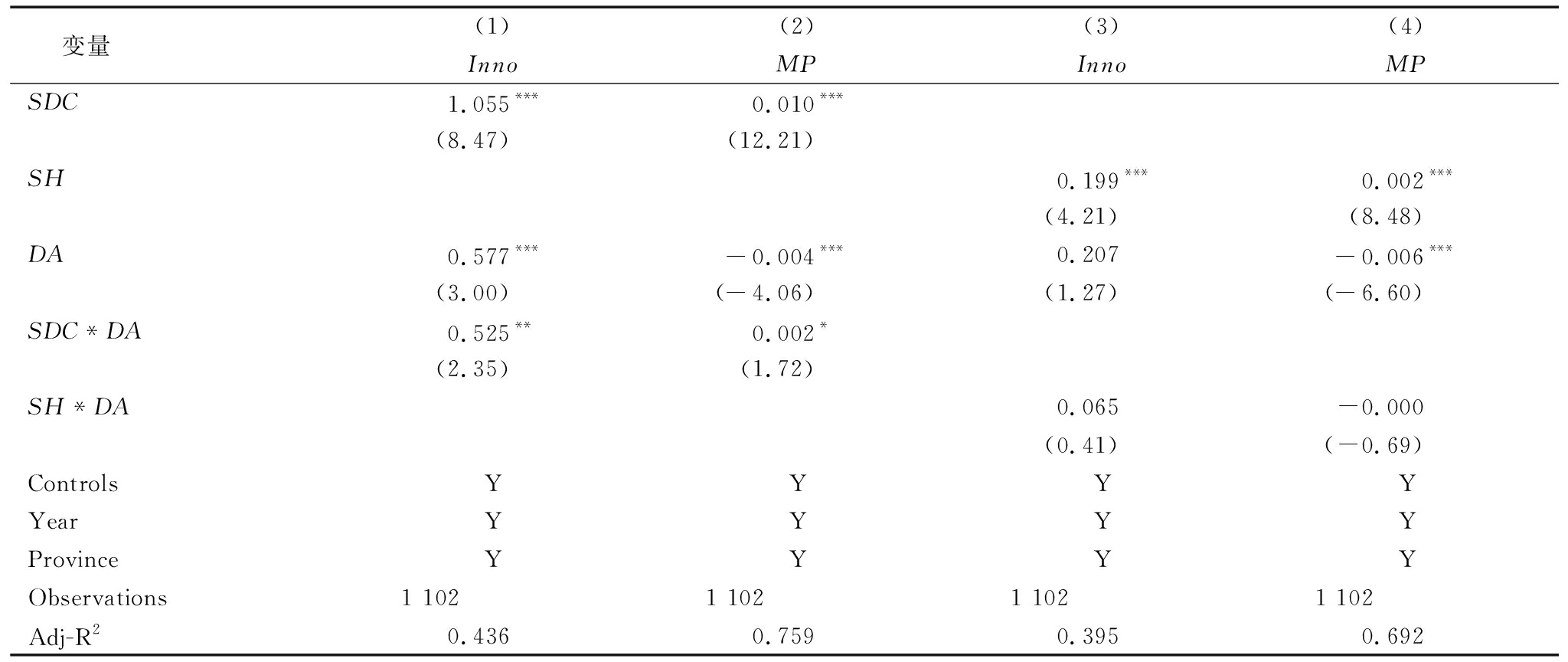

表8展示了企业数字化应用水平的调节效应回归结果。在列(1)(2)中,程度中心度与数字化应用水平的交互项系数显著为正。由此表明,处于供应链网络中心位置的企业,数字化应用水平越高,其技术创新能力与市场势力越强。在列(3)(4)中,结构洞与数字化应用水平的交互项系数不显著。由此,假设H4得到部分支持。可能原因在于,企业数字化转型在供应链网络中存在明显溢出与同群效应(李青原等,2023),能够缓解企业间信息不对称问题,使原本不相连的企业直接相连,进而弱化结构洞位置带来的优势。

表8 调节效应检验结果

Table 8 Mechanism test results of moderating effects

变量(1)(2)(3)(4)InnoMPInnoMPSDC1.055***0.010***(8.47)(12.21)SH0.199***0.002***(4.21)(8.48)DA0.577***-0.004***0.207-0.006***(3.00)(-4.06)(1.27)(-6.60)SDC*DA0.525**0.002*(2.35)(1.72)SH*DA0.065-0.000(0.41)(-0.69)ControlsYYYYYearYYYYProvinceYYYYObservations1 1021 1021 1021 102Adj-R20.4360.7590.3950.692

4 进一步分析

4.1 不同类型技术标准化能力

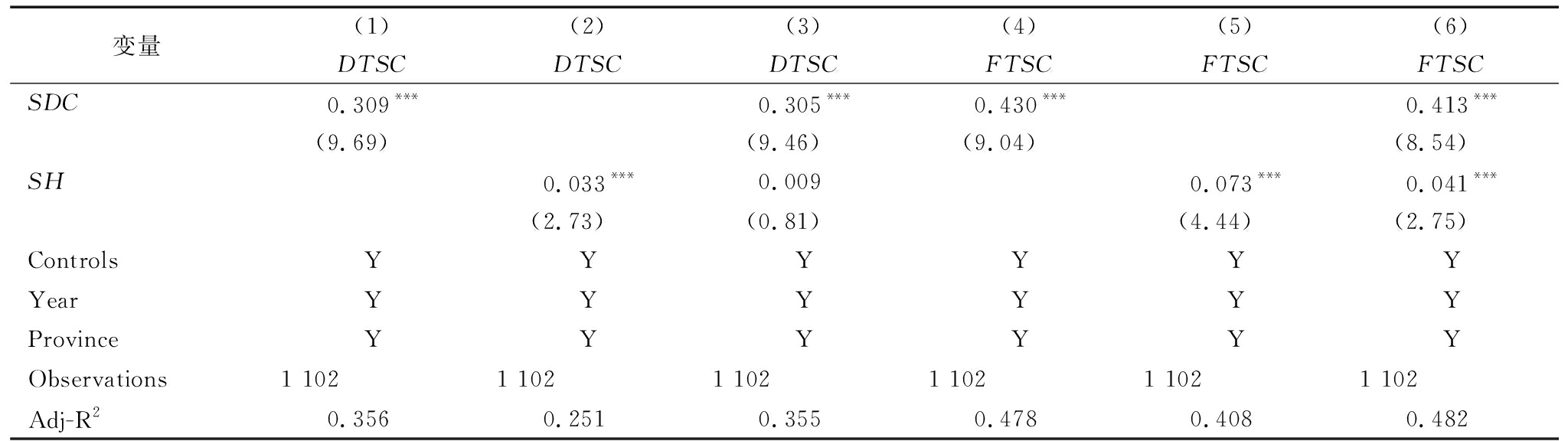

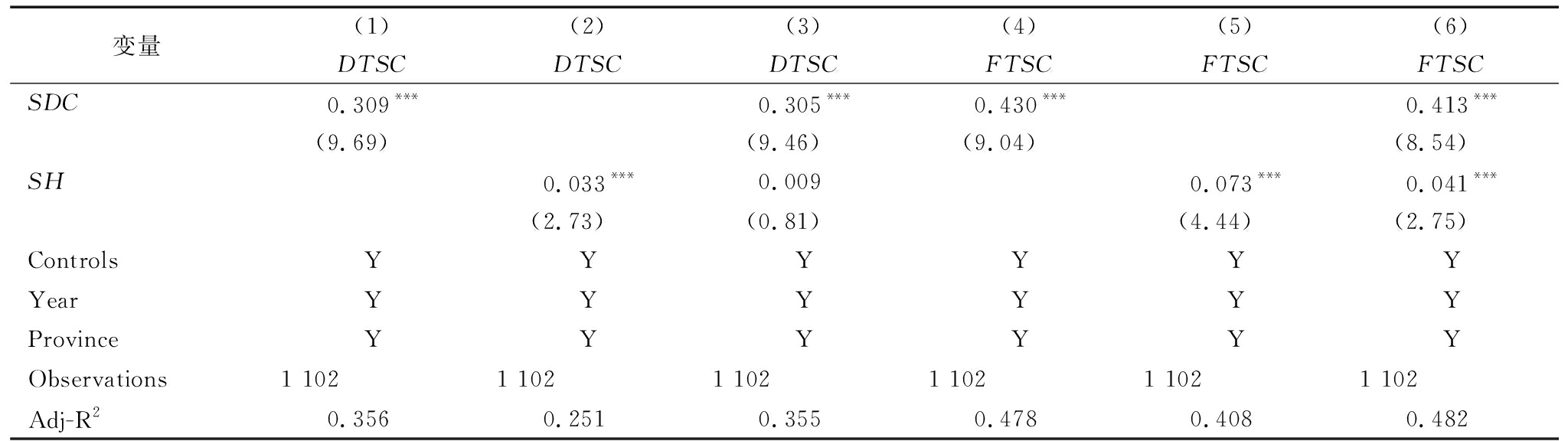

参考以往研究成果,本文将技术标准化能力分为主导能力(DTSC)和跟随能力(FTSC)。主导能力强调企业在标准制定过程中的引领和统筹地位,跟随能力强调企业在标准制定过程中作为支持者和辅助者的角色。上述两种能力在性质、优势以及资源整合需求方面有所不同。为进一步分析供应链网络位置对不同类型技术标准化能力的影响,本文采用企业作为标准起草单位前3位起草的正式标准数量衡量技术标准主导能力,回归结果如表9所示。

表9 不同类型技术标准化能力分析结果

Table 9 Analysis of different types of technology standardization capabilities

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)DTSCDTSCDTSCFTSCFTSCFTSCSDC0.309***0.305***0.430***0.413***(9.69)(9.46)(9.04)(8.54)SH0.033***0.0090.073***0.041***(2.73)(0.81)(4.44)(2.75)ControlsYYYYYYYearYYYYYYProvinceYYYYYYObservations1 1021 1021 1021 1021 1021 102Adj-R20.3560.2510.3550.4780.4080.482

列(1)(2)(4)(5)中,程度中心度和结构洞对两类技术标准能力影响的系数均显著为正。在列(3)中,程度中心度对技术标准主导能力影响的系数显著为正,但结构洞的系数不再显著。在列(6)中,程度中心度和结构洞对技术标准跟随能力影响的系数均显著为正,但结构洞系数明显小于程度中心度系数,同时T检验表明二者存在显著差异。上述结果表明,相较处于结构洞位置的企业,位于供应链网络中心位置的企业,其技术标准主导、跟随能力更强。由此,假设H1b再次得到支持。

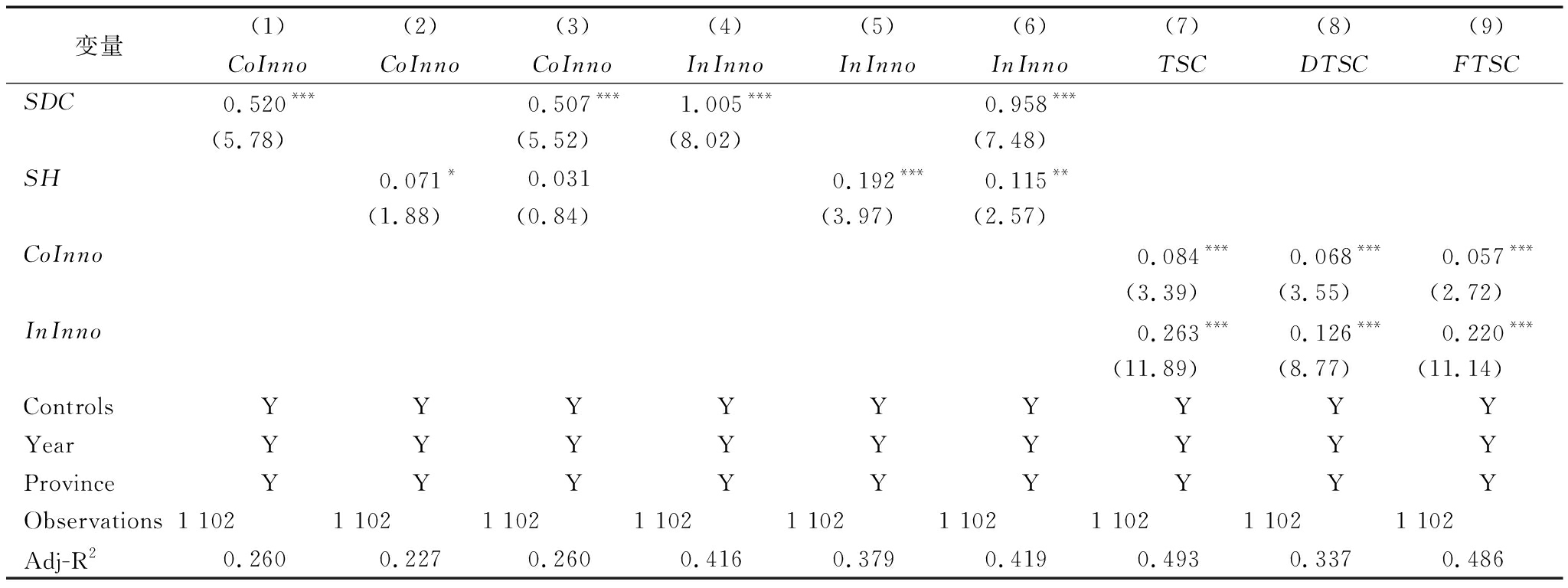

4.2 不同类型技术创新能力

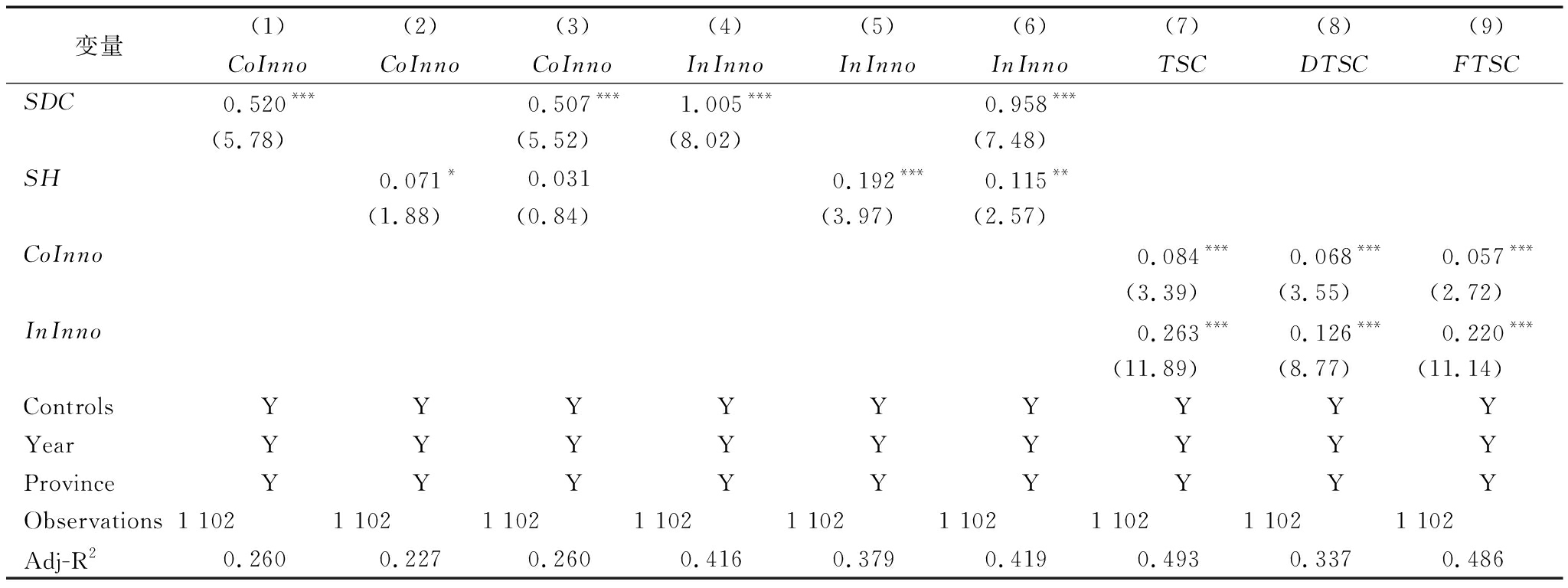

根据不同参与主体,创新活动可分为独立与协同创新两种类型。独立创新(InInno)主要依赖企业自身研发能力和资源,而协同创新(CoInno)涉及多个创新主体间合作。为进一步分析供应链网络位置对不同类型技术创新能力的影响,以及不同类型技术创新能力对技术标准化能力的影响,本文以企业联合申请专利数量取对数、独立申请专利数量取对数衡量企业协同创新能力与独立创新能力,回归结果如表10所示。

表10 不同类型技术创新能力分析结果

Table 10 Analysis of different types of technological innovation capabilities

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)CoInnoCoInnoCoInnoInInnoInInnoInInnoTSCDTSCFTSCSDC0.520***0.507***1.005***0.958***(5.78)(5.52)(8.02)(7.48)SH0.071*0.0310.192***0.115**(1.88)(0.84)(3.97)(2.57)CoInno0.084***0.068***0.057***(3.39)(3.55)(2.72)InInno0.263***0.126***0.220***(11.89)(8.77)(11.14)ControlsYYYYYYYYYYearYYYYYYYYYProvinceYYYYYYYYYObservations1 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 102Adj-R20.2600.2270.2600.4160.3790.4190.4930.3370.486

在列(1)(4)中,程度中心度对协同、独立创新能力影响的系数均显著为正。在列(2)(5)中,结构洞对协同、独立创新能力影响的系数分别在10%、1%水平上显著为正。在列(6)中,程度中心度、结构洞对独立创新能力影响的系数分别在1%、5%水平上显著为正。在列(3)中,程度中心度对协同创新能力影响的系数显著为正,而结构洞系数不再显著。上述结果表明,相较于结构洞位置,处于供应链网络中心位置的企业,其协同、独立创新能力更强。

在列(7)(8)(9)中,协同创新能力、独立创新能力对不同类型技术标准能力影响的系数均显著为正,但协同创新能力系数明显小于独立创新能力系数,且T检验表明二者存在显著差异。由此说明,相较于协同创新能力,独立创新能力对企业技术标准化能力的影响更显著。

5 结语

5.1 研究结论

从技术和市场两个层面,本文分析了供应链网络位置对企业技术标准化能力的作用机制,考察了企业数字化应用水平的调节作用,并进一步探讨了网络位置对不同类型标准化能力与技术创新能力的影响,得出以下主要研究结论:

(1)处于供应链网络优势位置的企业,其技术标准化能力较强。当企业处于供应链网络优势位置时,能够凭借位置优势加强与供应链网络中其他成员合作,获取丰富的知识、信息等资源,进而提升自身技术标准化能力。相较于结构洞位置,处于供应链网络中心位置的企业,其技术标准化能力更强。在标准竞争中往往会出现“赢者通吃”的局面,导致参与标准竞争的企业可能承担巨大风险。在此情境下,企业间强关系是企业参与标准竞争的保障。相较于结构洞,程度中心度在一定程度上更能代表企业网络关系性嵌入程度,对企业技术标准化能力的影响更显著。

(2)当企业处于供应链网络优势位置时,能够借助位置优势增强自身技术创新能力与市场势力,从而提升技术标准化能力。以往研究仅从供应方或需求方视角出发,探讨企业外部网络对技术标准化能力的影响。实际上,技术标准制定与扩散是供需双方共同作用的结果。作为由上下游节点企业间供需关系交织而成的网络,供应链网络能够促进技术标准制定与扩散。处于供应链网络优势位置的企业能够利用位置优势不断增强自身技术创新能力,为技术标准制定打下坚实的基础,同时进一步扩大自身市场势力,促进技术标准推广和应用。

(3)企业数字化应用水平正向调节程度中心度与技术创新能力、市场势力的关系,但对结构洞的调节作用不显著。程度中心度、结构洞均代表一定的网络地位,但二者具有不同表现形式。已有研究表明,数字化转型在供应链网络中发挥显著溢出效应,能够降低供应链企业间信息不对称程度,强化网络中心位置带来的优势,使原本孤立的企业建立直接连接,在一定程度上削弱传统结构洞在资源独占与控制方面的绝对优势,促进网络扁平化与多元化发展。因此,尽管程度中心度、结构洞在提升企业技术创新能力和市场势力方面均发挥积极作用,但其背后的影响机理不同。

5.2 政策建议

5.2.1 企业层面

对处于网络优势位置的企业而言,应进一步发挥示范引领作用,加强与产业链、供应链上下游企业协同合作,带动上下游企业共同制定重要标准,促进上下游标准有效衔接,从而推动产业结构升级。

对处于普通位置的企业而言,应主动与供应链、产业链龙头企业合作,积极融入供应链、产业链,由单打独斗转变为群策群力。需要注意的是,技术标准制定涉及多方组织,成员间构建紧密的强联系至关重要。企业需要与网络成员建立直接联系,构建高质量关系网络,降低机会主义风险,而非过度追求结构洞位置。因此,企业应把握数字化转型机遇,加强自身数字技术应用能力,全面提升数字技术与内部环节及外部组织融合广度和深度,实现供应链与数字化融合发展,从而进一步强化自身在供应链网络中的位置优势。

5.2.2 政府层面

政府应加快标准化建设,构建政府引领、市场驱动、企业为主的标准化工作格局,鼓励企业构建技术、专利、标准联动创新体系,扮演好“引导者”和“服务者”角色。持续优化标准制定流程和平台,建立健全相关方标准制定参与机制。其次,政府应积极引导供应链龙头企业牵头供应链建设,通过加强链上企业间交流合作达到补链、稳链、强链的目的,从而提升我国供应链、产业链现代化水平。此外,政府应引导和鼓励企业构建数字化平台,促进供应链、产业链与数字化紧密结合,推动供应链向网络化、数字化方向发展。

5.3 不足与展望

本文存在以下不足:第一,在评估企业技术标准化能力时,采用企业参与制定国家及行业标准数量,具有一定的局限性,未来可采用更多数据进行变量测度。第二,由于非上市企业供应商和客户信息难以获取,本文在构建供应链网络时受限,未来可尝试获取非上市企业供应商和客户信息,进一步拓展供应链网络。第三,基于网络位置角度考虑了其对企业技术标准化能力的影响,忽略了其它特征,如企业间技术、地理距离与组织性质等,未来可进一步探讨上述因素的影响。

参考文献:

[1] CHOI T Y, DOOLEY K J, RUNGTUSANATHAM M. Supply networks and complex adaptive systems: control versus emergence[J].Journal of Operations Management, 2001, 19(3): 351-366.

[2] LEIPONEN A E. Competing through cooperation: the organization of standard setting in wireless telecommunications[J].Management Science, 2008, 54(11): 1904-1919.

[3] 李薇, 邱有梅. 基于纵向合作的技术标准研发决策分析[J].软科学, 2013, 27(6): 48-52.

[4] SOH P H. Network patterns and competitive advantage before the emergence of a dominant design[J].Strategic Management Journal, 2010, 31(4): 438-461.

[5] 曾德明, 邹思明, 张运生. 网络位置、技术多元化与企业在技术标准制定中的影响力研究[J].管理学报, 2015, 12(2): 198-206.

[6] 杨蕙馨, 王硕, 冯文娜. 网络效应视角下技术标准的竞争性扩散——来自iOS与Android之争的实证研究[J].中国工业经济, 2014,32(9): 135-147.

[7] 李薇, 邱有梅. 纵向伙伴关系维度的技术标准扩散效应研究[J].科技进步与对策, 2014, 31(17): 20-26.

[8] 王少华, 王敢娟, 董敏凯. 供应链网络位置、数字化转型与企业全要素生产率[J].上海财经大学学报, 2024, 26(3): 3-17.

[9] 李小丽, 任哲文. 合作网络嵌入性、吸收能力与创新绩效的关系研究——数字化转型的作用[J].当代经济, 2024, 41(4): 78-92.

[10] BELLAMY M A, GHOSH S, HORA M. The influence of supply network structure on firm innovation[J].Journal of Operations Management, 2014, 32(6): 357-373.

[11] 黄宏斌, 张玥杨, 孙雅妮. 供应网络位置能促进企业间协同创新吗[J].证券市场导报, 2023, 33(6): 3-14.

[12] CHU Y, TIAN X, WANG W. Corporate innovation along the supply chain[J].Management Science, 2019, 65(6): 2445-2466.

[13] 李冬梅, 刘昀哲, 李金梦, 等. 网络嵌入性视角下技术标准制定话语权争夺:一个并行中介模型[J].科技进步与对策, 2021, 38(13): 20-28.

[14] 李薇, 张欣. 基于伙伴关系建构的联盟标准扩散效应[J].运筹与管理, 2017, 26(2): 183-191.

[15] 文金艳, 曾德明, 徐露允, 等. 结构洞、网络多样性与企业技术标准化能力[J].科研管理, 2020, 41(12): 195-203.

[16] GEERTEN KAA. Who's pulling the strings? the influence of network structure on standard dominance[J].R&D Management, 2018, 48(4): 438-446.

[17] 黄灿, 蒋青嬗. 股东关系网络与企业创新[J].南开经济研究, 2021, 37(2): 67-87.

[18] HOFFMANN W H. Strategies for managing a portfolio of alliances[J].Strategic Management Journal, 2007, 28(8): 827-856.

[19] 宋华, 卢强. 什么样的中小企业能够从供应链金融中获益——基于网络和能力的视角[J].管理世界, 2017, 33(6): 104-121.

[20] 李桂华, 赵珊, 王亚. 供应网络位置、吸收能力与企业创新绩效[J].软科学, 2020, 34(12): 1-7.

[21] BLIND K, LORENZ A, RAUBER J. Drivers for companies' entry into standard-setting organizations[J].IEEE Transactions on Engineering Management, 2021, 68(1): 33-44.

[22] 姜红, 吴玉浩, 高思芃. 基于专利分析的技术标准化能力演化过程研究[J].情报杂志, 2018, 37(7): 66-73.

[23] 陈理, 周忠宝, 黄珺. 供应网络位置、管理层能力与企业技术创新——基于融资和风险视角[J].系统科学与数学, 2021, 41(11): 3078-3092.

[24] BLIND K, MANGELSDORF A. Motives to standardize: empirical evidence from Germany[J].Technovation, 2016,48: 13-24.

[25] 李庆满, 杨皎平, 赵宏霞. 集群内外竞争、标准网络外部性对标准联盟组建意愿和创新绩效的影响[J].管理科学, 2018, 31(2): 45-58.

[26] 史金艳, 杨健亨, 李延喜, 等. 牵一发而动全身:供应网络位置、经营风险与公司绩效[J].中国工业经济, 2019, 37(9): 136-154.

[27] 胡媛媛, 陈守明, 仇方君. 企业数字化战略导向、市场竞争力与组织韧性[J].中国软科学, 2021, 36(S1): 214-225.

[28] 王海花, 李烨, 王莹, 等. 标准联盟网络位置与数字创新:一个有调节的中介模型[J].系统管理学报, 2023, 40(5): 538-548.

[29] 程大中, 汪宁. 贸易网络与企业创新——理论和来自中国上市公司的经验证据[J].数量经济技术经济研究, 2023, 40(5): 158-179.

[30] 于明洋, 吕可夫, 阮永平. 供应链网络位置与企业竞争地位[J].系统工程理论与实践, 2022, 42(7): 1796-1810.

(责任编辑:张 悦)