0 引言

现阶段,伴随新一轮军事科技革命风起云涌、工业体系重构和新战争形态加速演进,传统技术创新范式已无法满足新发展格局下军民科技协同创新的现实需求。创新主体离散、协同动力弱、创新节点关系不明晰等关键痛点深深制约我国军民科技协同创新效率提升[1]。随着以大数据、人工智能、云计算为代表的新兴技术不断涌现,全社会全行业稳步推进数字化转型,我国科技创新事业迎来新机遇。数字化转型通过改变创新模块组合与信息传播方式,以数据信息高效利用突破生产要素流动与配置的体制障碍,逐步摆脱对传统模式的路径依赖[2]。从该角度而言,深入探究数字化转型在军事领域的深层价值显得极为重要。尤其是,当前我国军事领域的数字化转型进展滞后,军事智能战略布局相对分散且浅于表面,尚未形成整体化升级的全局战略[3]。国内一些企业甚至将数字化转型简单地理解为互联网延伸,仅将数字技术视为业务流程优化与效率提升的工具,制约其潜在优势发挥,导致数字化转型成效不高。因此,数字化转型能否成为促进军民科技协同创新的可持续发展动力并在微观层面为提升国家创新体系整体效能提供战略支撑?这个问题有待深入探究。综上,本文以2015—2022年上市公司为样本,客观评价数字化转型能否加快军民科技协同创新,探究数字化转型对军民科技协同创新的作用效果及影响机制,进而为推动军民融合深度发展、提升国家整体科技竞争实力提供理论借鉴。

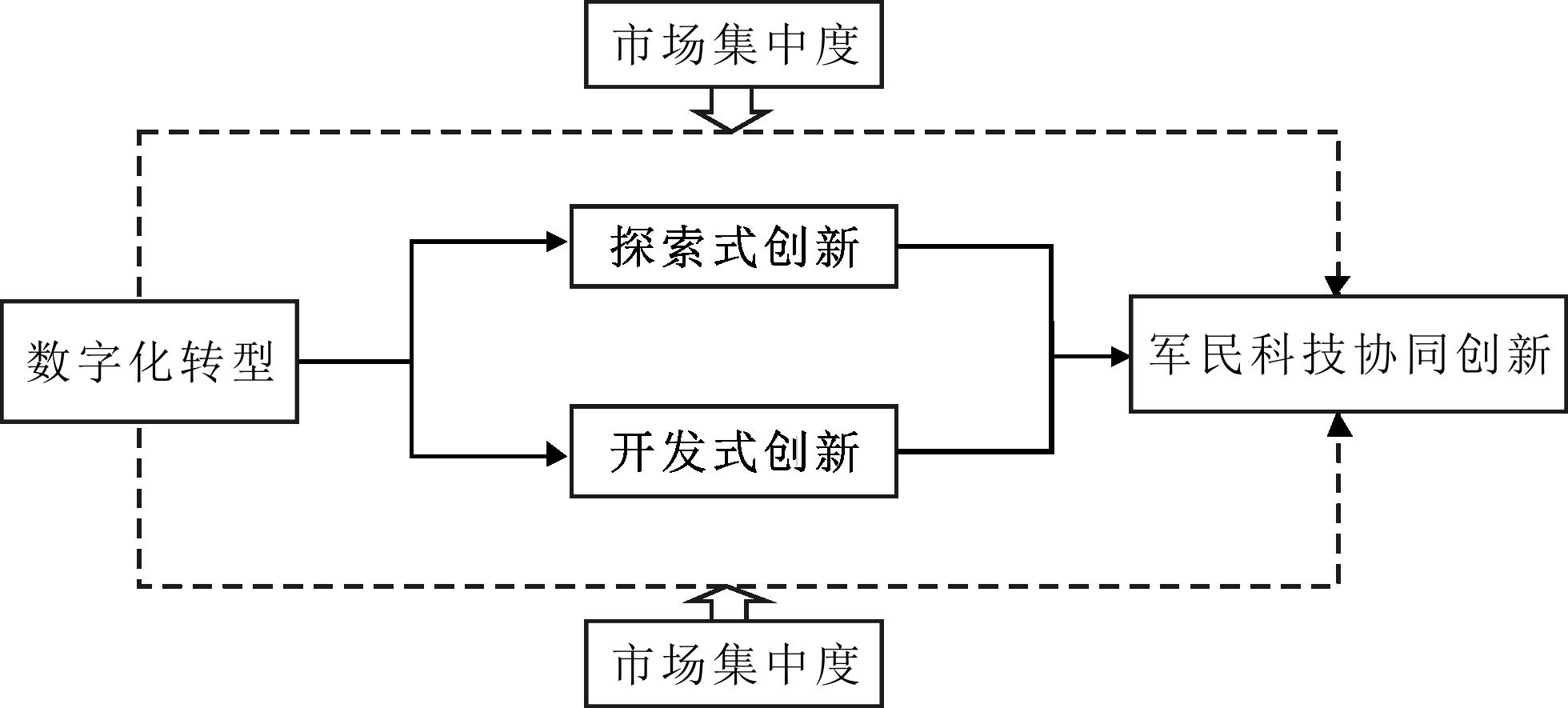

本文的主要边际贡献包括:第一,结合数字化场景驱动的典型特征与数字技术在军事领域的应用经验,将数字化转型与军民科技协同创新纳入同一逻辑体系,拓宽数字化转型赋能军民科技协同创新的现实渠道,为有关部门制定数字化管理决策提供参考。第二,从数字化转型方式、产权性质和军民融合方向等角度,明晰数字化转型对军民科技协同创新的异质性影响,为不同类型企业利用数字化转型发展契机提高协同创新水平提供经验支持。第三,从双元创新视角揭示数字化转型对军民科技协同创新的作用路径,尝试解构探索式创新与开发式创新的机制“黑箱”。此外,考察市场集中度的调节效应,揭示市场动态变化情境下数字化转型对军民科技协同创新的作用边界,为解析军民科技协同创新赋能机制提供新思路。

1 文献综述

现有文献就军民科技协同创新内涵进行了充分论证。郭尚芬等[4]指出,军民科技协同创新是多主体资源互通、多领域技术交叉综合的过程;张纪海等[5]提出,军民科技协同创新是以军工企业、民口高技术企业、科研院所和高校、中介服务机构作为主要参与主体,其目标是打破军工和民用两大创新体系界限,实现军民信息互通、资源共享;田庆锋等[6]将军民科技协同创新界定为,在市场与政府的宏观调控下,创新主体以资本和技术为合作着力点,优化配置资源要素并提升协同创新绩效的动态创新过程。与此同时,现有研究针对军民科技协同创新路径及动因展开探讨。如王欣亮等(2020)通过测算区域创新效率的动态变动,指出军民各方的强强联合更易于实现空间创新绩效提升;韩国元等(2020)基于演化博弈理论,探析企业间技术融合水平,强调科技中介能够链接军工与民用企业,提升军民技术融合效率;曾力宁和黄朝峰(2022)指出,在军民科技协同创新过程中,创新链、产业链、资金链、政策链深度融合是关键要义。虽然军民科技协同创新成为国防领域体制变革的主要路径选择,但在实践过程中仍然困难重重。如刘伟(2021)强调,军民融合发展面临 “不愿融”“无力融”“融无效”等壁垒,阻碍军事及民用技术向对方领域延伸,掣肘军民科技协同创新潜能释放;闫佳祺等[7]指出,限于历史体制、保密制度等因素,军民互动频率低,科研生产过程频现“旋转门”现象,直接拉大了军民双方技术势能的差距;彭本红等[8]指出,在军民融合创新过程中,军民创新主体为应对迭代变化的外部环境、解决组织内部创新资源与创新能力之间的矛盾,必然需要通过跨组织合作实现资源获取和新技术开发。

在科技革命与大国竞争战略的驱动下,数字化转型成为提升军事能力与国防力量的重要抓手。Vial(2019)指出,数字化转型是通过融合各种数字技术,以数据的高效流动激发企业和实体机构发生重大变革的过程。数字化转型关乎企业生存和可持续发展,其通过对信息、计算、连接等技术的组合应用,对“内”优化企业资源配置、提高协作效率、提升市场决策精度,从而实现企业核心业务的技术渗透[9-10];对“外”丰富价值共创模式、加快企业供应链集成、升级产业组织管理模式,助推产业发展实现良性循环[11]。随着数字化转型的深入,其在军事领域的应用价值逐渐凸显。如赵卫华(2023)指出,越南通过全面推进国家数字化转型打造数字新边疆,维护政治稳定和国家安全;赵雪研(2024)研究发现,数字化发展是美国维护太空资产和国家安全、赢得新一轮太空军备竞赛的关键举措。但关于数字化转型与军民科技协同创新关系研究的文献鲜少,且相关研究多聚焦于数字化转型对创新绩效的影响。如辛琳等[12]研究发现,良好的外部协作、浓厚的内部学习氛围有助于加速数字化转型对企业创新绩效的提升效应;Zhao等[2]基于资源基础理论以及IT能力理论,指出数字化转型作为独特的资源投入,有助于企业整合资源,增强数字化能力,提升企业绩效;王庆金等(2023)通过分析军民融合创新生态系统中企业创新绩效演化过程,指出数字化水平越高,企业价值共创对关系学习的正向影响越显著。同时,在数字化转型过程中,企业需对资源持续再分配,部分企业因转型成本高昂而陷入进退两难的困境,导致创新节奏不稳定、不规律[13]。De Ridder(2021)研究发现,技术变革虽带来更多的研发投入,但降低了创新效率,引发企业创新过程不确定;有研究指出,数字化转型在整体上提升了创新绩效,但随着数字化转型的持续深入,企业创新绩效出现不升反降的状况(余菲菲等,2022)。

综上来看,目前学界鲜少从微观角度探析数字化转型下的军民科技协同创新问题。因此,本文在利用DEA计算军民科技协同创新效率的基础上,将核心变量纳入Tobit模型进行回归。同时,考虑不同数字化转型方式、军民融合方向与产权性质等异质性因素,深入探析数字化转型对军民科技协同创新的影响效应。由此,从研究视角、研究机制和研究范围上丰富与拓展数字化转型驱动军民科技协同创新的理论研究。

2 理论分析与研究假设

2.1 数字化转型对军民科技协同创新的直接作用

军民科技协同创新具体表现为以国防需求为核心,打破信息交互隔阂、合理调配创新资源、提升创新主体对接效率,加快技术衔接和创新资源整合,实现创新成果高效转化及应用[14]。然而,我国军民科技协同创新面临多重挑战:军地技术创新体系长期分离、创新主体沟通机制缺失、转化效能滞后于国防现代化需求等,严重阻碍体制融合和效率提升[1]。数字化转型的实质在于信息聚合和价值重塑,依托数字技术压缩时空距离,增强产方与学研方之间的沟通粘性[9],为突破军民科技协同创新障碍提供契机。同时,数字化转型带来新兴技术和工具应用,加快军民科技协同创新体系组织范式变迁。若缺少创新体系的同步提升作为支撑,会导致出现数字负能效应[15]。因此,军民科技协同创新过程中均存在数字化转型的“负能”与“赋能”效应。

(1)数字化转型的负能效应。数字化转型的加速推进,必然对军民科技协同创新的组织结构、资源配置能力等提出更高要求。若军民科技协同创新水平无法满足需要,易落入“数字陷阱”(余菲菲等,2022)。从信息资源机制来看,在有限的数据信息处理能力下,数据、信息激增易引致信息过载问题[15],导致创新主体难以从大量数据中筛选出关键信息,从而增加信息吸收与利用难度,不利于创新合作活动开展[5]。当信息差较大时,维持军民科技协同创新系统运转的资源池与外源信息通道逐渐脱轨,进而削弱创新主体依赖的资源基础。从沟通协调机制来看,民参军门槛高、周期长,民口企业在短时间内难以与军工企业协同。军民两方在数字信息识别、吸收与转化能力上不同步,加之存在信息过载与沟通噪音问题,导致军民双方易忽略核心要素,影响对接效率。此外,军民科技协同创新理念未得到应有的重视,数字化转型过程存在一定风险与不确定性,进而削弱军民协同创新意愿和能动性[16]。从创新主体共生机制来看,数据信息的涌现、前沿技术与新商业模式的兴起,使得数据隐私与安全等社会问题逐渐显现,由于缺乏透明度与问责机制,会损害军民双方间的信任与共生关系[17]。

(2)数字化转型的赋能效应。随着数字化转型的深入推进,军民科技协同创新体系逐渐完善,使得转型的赋能效应占据支配地位。从信息资源机制来看,数字技术的渗透应用提升了信息资源的可操作性,有利于创新主体及时、准确地掌握供给情况,进而精准高效地服务于国防现代化建设,从而开辟军民各方与创新前沿的对接渠道[18]。从沟通协调机制来看,随着智能云平台、远程协作工具等数字设备应用,军民科技协同创新体系内形成多主体交互协作机制,多元化知识的传递、扩散与融合有助于形成合作文化氛围(刘洋等,2020),进而催生平等透明的创新主体利益共享与价值共创空间。这不仅能在一定程度上拉近与外部投资者的距离,缓解创新项目融资约束[19],而且有助于集聚军民各方优势,形成创新合力,增强应对外部环境的适应力和灵活性。从创新主体共生机制来看,随着数字化转型持续深入,军民科技协同创新体系的数据隐私保护和脱敏处理机制不断完善。数据的高流通性与渗透性支持军民各方实时追踪、记录、报告社会与环境绩效,满足利益相关者的信息问责与披露需求,促进形成相互信任的利益共生体[19];通过构建风险共担和利益联结机制,促进科技攻关联盟、技术通用标准联盟以及产业链合作联盟形成,加速跨军地、跨行业、跨地域产学研协同创新,进一步提升军民科技协同创新水平。综上,本文提出研究假设:

H1:随着数字化转型的持续深入,其负能效应逐渐减弱,赋能效应逐渐增强,二者叠加呈现出对军民科技协同创新的U型影响。

2.2 数字化转型对军民科技协同创新的影响机制

军民科技协同创新过程同时也伴随着技术演进与市场拓展[4]。在数字化转型过程中,军民双方企业通过改善环境提升运作质量,并保持对未知领域的探索式学习,这是实现军民科技协同创新的关键驱动力量。企业创新绩效受到创新要素的影响[20],加之军民科技协同创新具有技术密集、创新难度大、周期长等特征,仅依靠企业内积累的技术经验和知识池难以支持日渐复杂的创新活动。因此,实现数字化转型对军民科技协同创新的赋能,还需要积累一定知识、技术资本,不断深化现有创新技术、开拓现有市场,同时,突破创新重围,引导市场未来需求[7,21]。由此,兼顾探索式与利用式创新,是当下军民创新主体创造竞争优势的利器。在外部,市场化程度影响企业创新行为和决策。在依靠数字化转型崛起的过程中,行业马太效应和“赢者通吃”现象逐渐显现,环境变化引发组织变革调整。综上,本文通过构建内外部因素交互作用下的数字化转型驱动军民科技协同创新理论框架,探索其赋能新模式和新机制,如图1所示。

2.2.1 双元创新的中介效应

数字化转型能够提升企业资源获取与处理效率,为企业灵活运用和整合内外部资源提供便利,从而影响创新主体价值共创方式[10]。基于组织双元创新理论,企业创新活动可划分为探索式创新与利用式创新。

探索式创新是指企业脱离原有知识和技术轨道创造新产品或提供新服务。一方面,数字技术应用可将企业研发、生产、运营等流程信息转换为可视化数据,实现对各环节的精准评估和预测(刘洋等,2020)。由此,军民创新主体通过高效识别研发需求信息、积极获取创新资源,从而提高创新决策效率,降低创新风险,提升探索式创新活动可行性和成果转化率(陈国青等,2020)。这进一步激发军民创新主体在全新领域的拓展意愿,促使其通过共生合作模式挖掘新机遇,在国防前沿技术领域抢占先机,从而为军民科技协同创新创造新价值。另一方面,数字化转型的持续渗透在增强企业信息搜集能力、加快组织内部知识库更新的同时,促进异质性知识碰撞与融合,拓展企业创新边界[22]。这有助于军民创新主体突破原有业务模式和成长路径,为探索式创新提供更大发展空间,进一步激发多元化创新主体探索式创新的积极性(陈庆江等,2021)。由此,该赋能过程促使学术界、工业界等多方优势力量联合开展国防科技创新,加快国防先导项目验证、应用与推广,从而以技术能力和技术范式的颠覆式创新提升军民科技协同创新效率。

开发式创新是指企业利用成熟知识与技术,对现有产品进行改进、完善和拓展。其一,数字化的网络沟通模式有助于企业在更广阔的时空范围内获取、共享与重组创新资源[9]。在此场景下,创新主体能够以更低成本整合各方优势资源,通过激发存量要素的潜在价值推动开发式创新。持续的开发过程促使军民创新主体面对复杂多变的外界环境能迅速作出反应,通过军工产品的扩展、更新快速响应国防现代化发展需求,从而顺利推进军民科技协同创新。其二,数字化转型带来数字技术迭代升级与数字平台网状扩张,将链接现有知识与搜索所获新知识形成互补[22]。创新主体通过高效利用已积累的知识资源,挖掘要素的新用途并提升其使用效率,推动开发式创新[20]。这有助于军民创新主体进一步拓展研发能力体系,促使其在原有技术领域形成持续竞争优势,从而加快军民科技协同创新成果不断涌现。其三,创新主体利用数字技术的定向追踪和挖掘功能,将更多研发信息投向市场,促使成熟的研发产品和技术向外扩散[11]。这使得其他创新主体更易于吸收、模仿和学习,并基于成功产品的研发经验加快开发式创新(陈庆江等,2021)。该赋能过程促使当前阶段所需的军方和民方资源融合,继而加快军事技术再开发与创新资源再利用,实现军工产品和军事技术服务的创新升级,为军民科技协同创新奠定坚实基础。因此,本文提出以下研究假设:

H2:数字化转型以探索式创新加快军民科技协同创新。

H3:数字化转型以开发式创新推进军民科技协同创新。

2.2.2 市场集中度的调节效应

市场集中度反映了企业所处行业的竞争态势,并影响企业创新决策和行为[23]。一方面,军民企业存在巨大差异,当市场集中度较低时,绝大多数民方企业受制于体制门槛、优势资源等,被阻挡于军工市场外,限制了民方企业数字化转型在军民科技协同创新中的作用发挥[8]。随着市场集中度提升,企业为占据或维持市场优势地位,高度重视数字化能力培育[7]。数字化情境下民方企业为快速捕获市场机会,会结合军工市场的特殊性,调整其行为策略、获取制度合法性,从而加快跨越军工市场壁垒,提升军民科技协同创新规模和层次[8-9]。另一方面,当市场集中度较低时,企业面临激烈的竞争环境,更多地采取低成本竞争战略以维持生存(贾西猛等,2022)。在该市场环境下,企业利润较低,不利于开展创新活动,同时,数字化转型进程也较缓慢。这使得民方企业难以搭建数字化共生环境以促成创新主体跨组织边界高效互通,继而无法保障军民科技协同创新顺利实现。而高市场集中度会激励企业扩大数字化转型投资规模,增加创新研发活动,从而发挥数字技术的信号传递功能(贾西猛等,2022)。这有助于民方企业在军工市场开辟“蓝海”区域,在一定程度上突破民方企业原有业务范围,帮助其有效识别军品市场运作模式及军品需求信息,促使民方生产出更多受市场认可的高技术含量产品,从而加快打造军民科技协同创新高地[7]。由此,本文提出以下研究假设:

H4:市场集中度在数字化转型与军民科技协同创新间发挥正向调节作用,即市场集中度越高,数字化转型对军民科技协同创新的影响越显著。

3 研究设计

3.1 模型设定

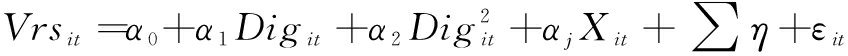

为考察数字化转型对军民科技协同创新的直接作用,设定基本模型如下:

Vrsit=α0+α1Digit+αjXit+∑η+εit

(1)

(2)

其中,Vrsit表示i企业在t年度的军民科技协同创新;Digit是核心解释变量i企业在t年度的数字化转型程度, 为数字化转型指标的二次项;Xit为控制变量;∑η为控制时间和企业个体固定效应的虚拟变量;εit为模型随机误差项。

为数字化转型指标的二次项;Xit为控制变量;∑η为控制时间和企业个体固定效应的虚拟变量;εit为模型随机误差项。

为考察双元创新在数字化转型与军民科技协同创新之间的中介效应,构建如下模型:

Riit=α0+α1Digit+αjXit+∑η+εit

(3)

Diit=α0+α1Digit+αjXit+∑η+εit

(4)

其中,Riit表示i企业在t年度的探索式创新模式,Diit表示i企业在t年度的开发式创新模式。

为检验市场集中度在数字化转型驱动军民科技协同创新过程中的调节效应,构建如下模型:

Vrsit=α0+α1Digit+α2Hhiit+α3Digit×Hhiit+αjXit+∑η+εit

(5)

为进一步验证数字化转型对军民科技协同创新的影响是否存在门槛效应,以市场集中度为门槛变量,以数字化转型为门槛依赖变量,设定以下模型:

Vrsit=α0+α1Digit+α2Digit×Hhiit(Hhiit≤θ)+α3Digit×Hhiit(Hhiit>θ)+αjXit+∑η+εit

(6)

其中,Hhiit表示调节变量市场集中度,Digit×Hhiit表示调节变量Hhi和Dig的交乘项。引入交乘项前,对Dig与Hhi进行去中心化处理。

3.2 变量选取与数据说明

3.2.1 被解释变量

本文选用创新效率衡量企业创新水平,以剔除规模效应影响的纯技术效率作为被解释变量。对于创新效率的测度,结合实际情况,构建不限定规模报酬的DEA-BCC模型进行测算。首先,明确投入与产出变量。根据经典知识生产函数模型,科研创新可作为知识生产过程中物质和人力资本投入的产物。由此,选用企业研发人员数量、R&D经费支出作为投入变量。由于专利能够较为全面地反映企业科技创新能力,故本文选用专利申请量和专利授予量作为衡量创新产出的指标。其中,R&D经费支出作为流量指标,其对创新生产的影响不仅仅体现在当期,对后期创新生产也会持续产生影响。因此,基于R&D研发经费内部支出存量的初值构建研发支出价格指数,进而采用永续盘存法,以R&D当期值测算其对应的资本存量。R&D经费支出价格指数测算如下:

PI=α×PIc+β×PIi

(7)

其中,PI指R&D经费支出价格指数(以2015年为基期),α和β分别为R&D经费支出中用于劳务费与固定资产投资的比重,PIc与PIi分别为消费价格指数、固定资产投资价格指数。同时,根据白俊红等(2011)的研究,R&D经费支出用于劳务费和固定资产投资的比重约为38∶62。因此,α和β分别赋值为0.38、0.62,且将企业在研究区间的R&D经费内部支出平减为2015年不变价。

将2015年R&D经费支出投入当期存量/折旧率与基期后各年平均增长率之和作为2015年R&D经费存量,即:

RD2015=rd2015/(δ+ε)

(8)

其中,rd2015为对应企业2015年R&D经费支出投入;δ为折旧率,借鉴大多学者所采用的经验估计法,将折旧率设置为15%,ε为研究期间研发资本的平均增长率。然后运用永续盘存法计算R&D当期变量。

RDt=RDt-1×(1-δ)+rdt

(9)

3.2.2 核心解释变量

核心解释变量为数字化转型(Dig)。本文借鉴吴非等(2021)、何青等(2024)的研究,利用文本分析法测度企业数字化转型水平,具体处理如下:首先,利用Python工具对深交所及上交所发布的A股上市企业年报数据进行归集整理,并通过Java PDFbox库提取所有文本内容。其次,参考陈剑等(2020)、凌润泽等[24]的研究,整理出涉及数字化转型的特定关键词,并借鉴相关政策文件和研究报告,进一步扩充数字化转型特征词库;同时,剔除关键词前存在否定词的表述。最后,抓取公司年报中的相关词汇并进行分类、汇总,采用总词频加1的对数值表征企业数字化转型水平。

其中,反映企业数字化转型的特征词主要包括技术领域和应用领域。具体地,底层技术层面(Abcd)包括人工智能(Ai)、区块链(Bd)、云计算(Cc)、大数据(Dt);实践应用层面为数字技术实践应用(Adt)。

3.2.3 机制变量

(1)双元创新:探索式创新水平(Ri)和开发式创新水平(Di)。长期以来,学术界关于企业双元创新的衡量方式并未获得一致认识。吴翌琳(2021)等基于会计核算方式,采用上市企业研发活动中的费用支出和资本化支出反映企业双元创新活动,但该支出易受到外包、财务信息造假等因素的影响,且存在统计不完整、数据错误及缺失等问题,较难反映企业真实的双元创新水平。因此,参考黎文靖等[25]的研究,采用“发明专利申请数量加1后取自然对数”衡量探索式创新水平,以“实用新型专利和外观设计专利申请数之和加1后取自然对数”衡量开发式创新水平。

(2)市场集中度(Hhi)。用于衡量整个产业市场结构状况。市场集中度越低,行业竞争越激烈。根据不同行业所有上市企业销售收入,计算各行业所有企业的赫芬达尔指数,将其作为市场集中度指标。

3.2.4 控制变量

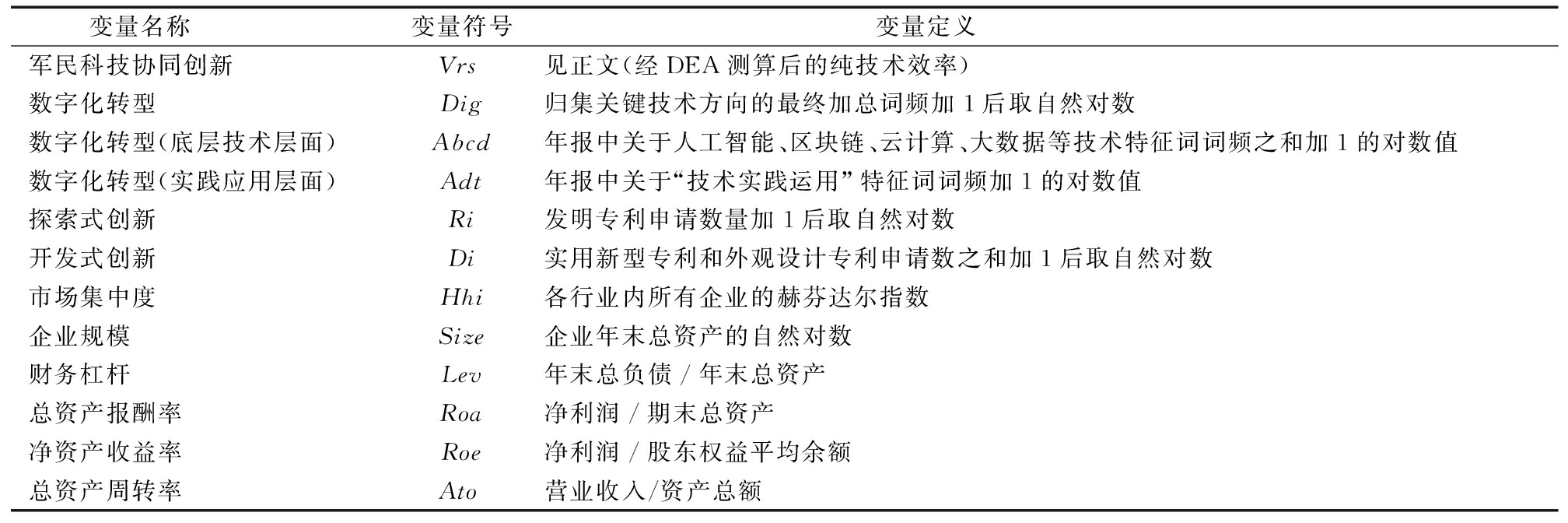

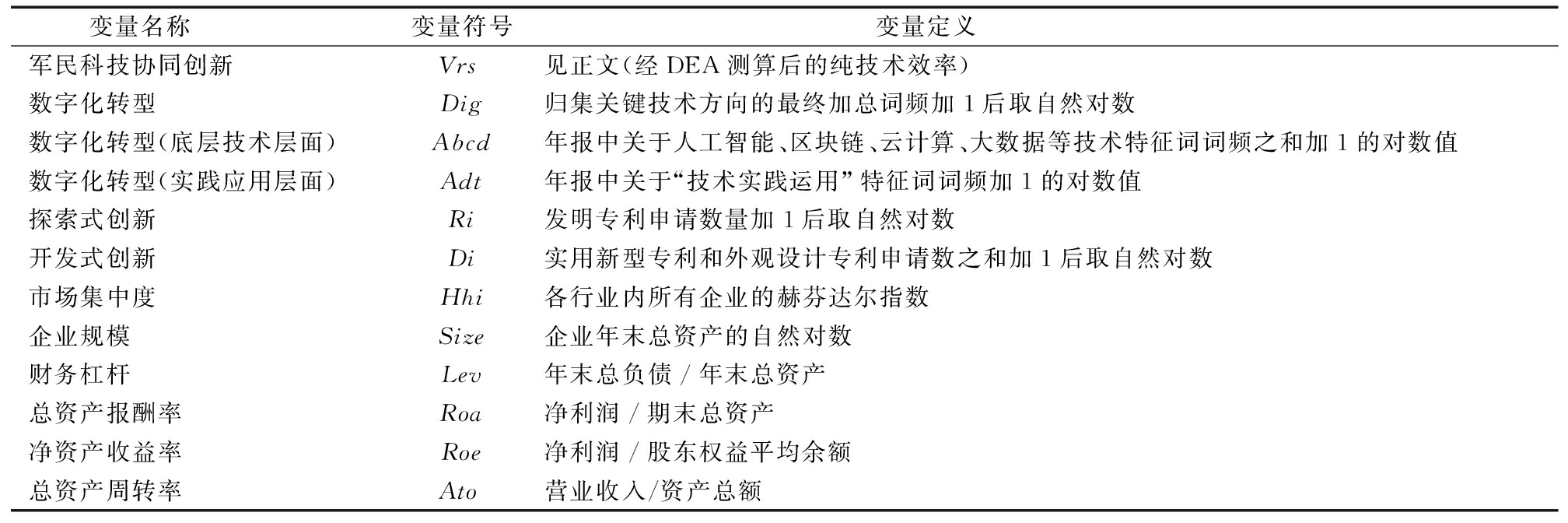

为尽可能剔除其它影响因素对军民科技协同创新效率的干扰,加入如下控制变量:①企业规模(Size),采用企业当年总资产衡量;②财务杠杆(Lev),采用企业总负债和年末总资产的比值测算;③总资产报酬率(Roa),以企业年末净利润与期末总资产的比值衡量;④净资产收益率(Roe),以企业经营过程所产生的净利润与股东权益平均余额间的比值表示;⑤总资产周转率(Ato),采用企业营业收入与资产总额的比值表示。变量定义参见表1。

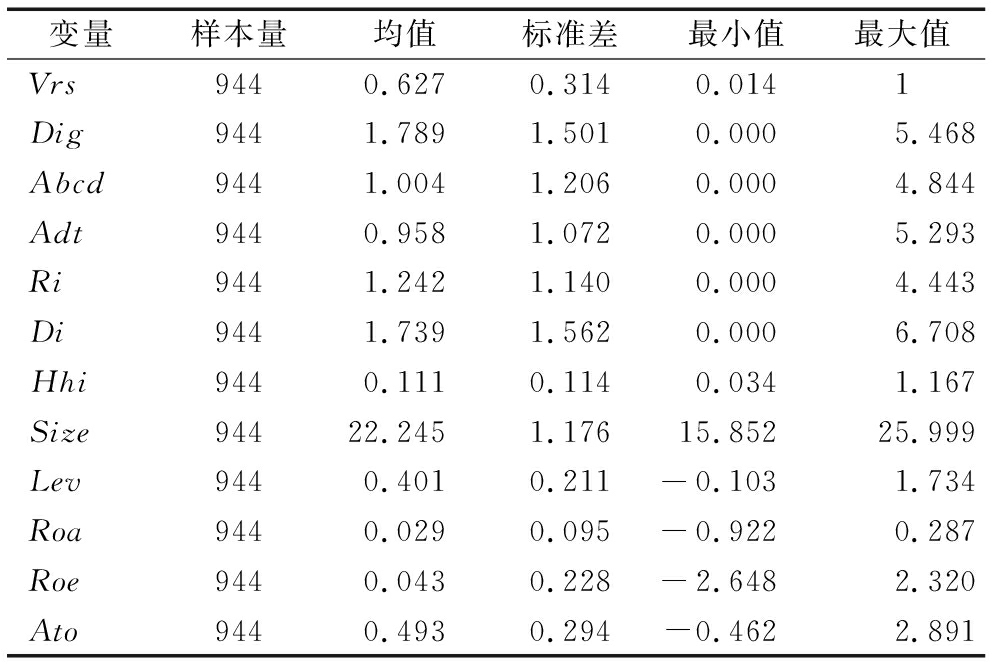

表1 变量名称及说明

Table 1 Variable description

变量名称变量符号变量定义 军民科技协同创新Vrs见正文(经DEA测算后的纯技术效率)数字化转型Dig归集关键技术方向的最终加总词频加1后取自然对数数字化转型(底层技术层面)Abcd年报中关于人工智能、区块链、云计算、大数据等技术特征词词频之和加1的对数值数字化转型(实践应用层面)Adt年报中关于“技术实践运用”特征词词频加1的对数值探索式创新Ri发明专利申请数量加1后取自然对数开发式创新Di实用新型专利和外观设计专利申请数之和加1后取自然对数市场集中度Hhi各行业内所有企业的赫芬达尔指数企业规模Size企业年末总资产的自然对数财务杠杆Lev年末总负债/年末总资产总资产报酬率Roa净利润/期末总资产净资产收益率Roe净利润/股东权益平均余额总资产周转率Ato营业收入/资产总额

3.3 样本选择与数据来源

鉴于军民融合企业是开展军民科技协同创新的现实微观载体,本文选用同花顺数据中心的军民融合概念板块上市企业作为决策单元,共获得118家企业。同时,结合政策批准和实施时间,最终以2015—2022年沪深A股军民融合类上市公司作为研究对象,并对初始样本进行如下处理:①剔除ST、*ST、PT类上市企业;②剔除关键数据缺失的样本;③为减少异常值影响,对连续变量进行上下1%缩尾处理。此外,企业数字化转型数据来源于深交所、上交所官网的相关公司年报,其它原始数据均源于国泰安数据库(CSMAR)及Wind数据库。研究样本特征及数量见表2。此外,本文对部分变量进行标准化处理,数据分析采用Stata16.0软件。

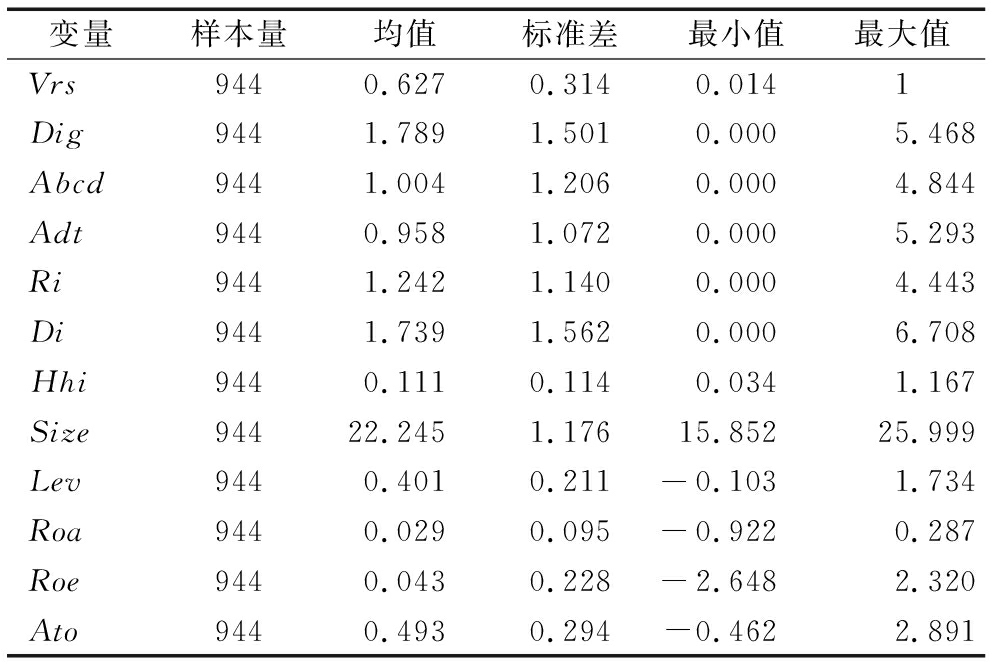

表2 描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics

变量样本量均值标准差最小值最大值Vrs9440.6270.3140.0141Dig9441.7891.5010.0005.468Abcd9441.0041.2060.0004.844Adt9440.9581.0720.0005.293Ri9441.2421.1400.0004.443Di9441.7391.5620.0006.708Hhi9440.1110.1140.0341.167Size94422.2451.17615.85225.999Lev9440.4010.211-0.1031.734Roa9440.0290.095-0.9220.287Roe9440.0430.228-2.6482.320Ato9440.4930.294-0.4622.891

4 实证结果分析

4.1 基准回归结果

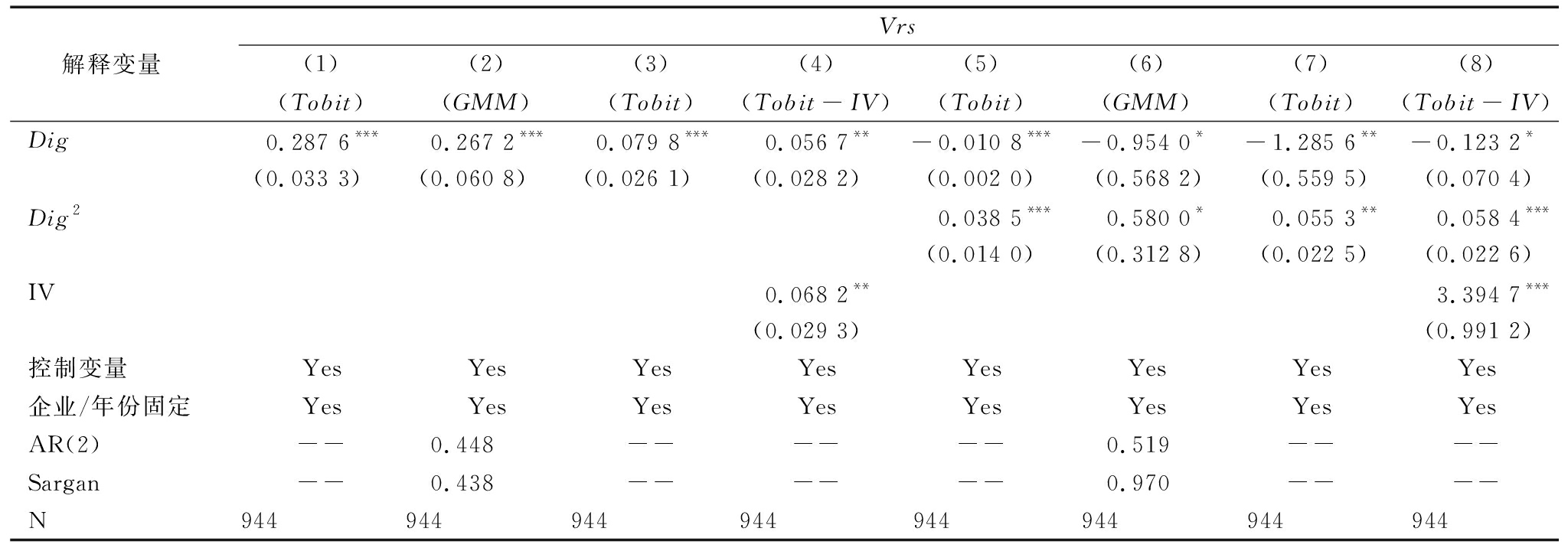

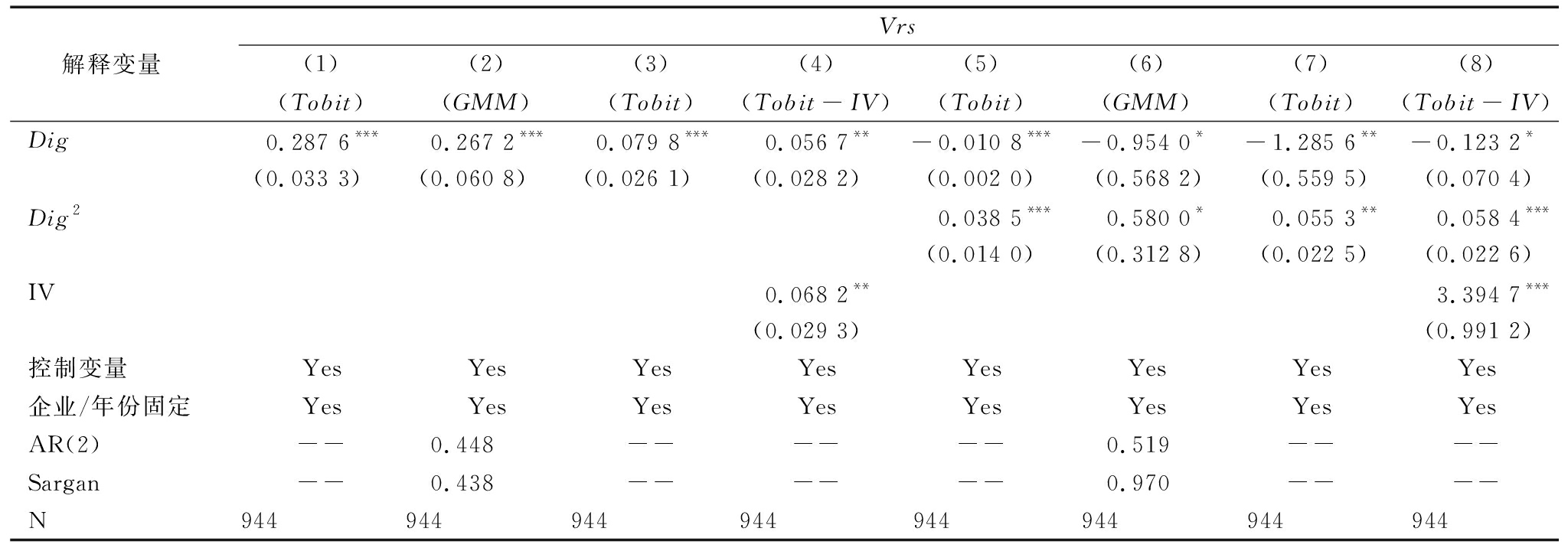

由于创新效率的测算范围介于(0,1)间,若选用普通最小二乘法进行回归,容易忽略随机误差项与非线性项带来的异方差问题。由此,采用因变量受限模型中的Tobit回归模型,探究数字化转型能否加快军民科技协同创新,结果见表3。首先,列(1)是线性模型回归结果,数据显示,核心解释变量数字化转型的估计系数为正且在1%水平上显著,表明从整体看,数字化转型有助于推进军民科技协同创新。其次,列(5)是非线性模型回归结果,数据所示,数字化转型的回归系数在1%水平上显著为负,数字化转型二次项的回归系数在1%水平上显著为正,证明数字化转型与军民科技协同创新效率呈U型关系,这一结果初步支持研究假设H1。

表3 数字化转型对军民科技协同创新的回归结果

Table 3 Regression results of digital transformation on collaborative innovation of military and civilian science and technology

解释变量Vrs(1)(Tobit)(2)(GMM)(3)(Tobit)(4)(Tobit-IV)(5)(Tobit)(6)(GMM)(7)(Tobit)(8)(Tobit-IV)Dig0.287 6***0.267 2***0.079 8***0.056 7**-0.010 8***-0.954 0*-1.285 6**-0.123 2*(0.033 3)(0.060 8)(0.026 1)(0.028 2)(0.002 0)(0.568 2)(0.559 5)(0.070 4)Dig20.038 5***0.580 0*0.055 3**0.058 4***(0.014 0)(0.312 8)(0.022 5)(0.022 6)IV0.068 2**3.394 7***(0.029 3)(0.991 2)控制变量YesYesYesYesYesYesYesYes企业/年份固定YesYesYesYesYesYesYesYesAR(2)--0.448------0.519----Sargan--0.438------0.970----N944944944944944944944944

注:括号里的数值为标准差;*、**、***分别表示在10%、5%、1%的置信水平上显著,下同

4.2 稳健性及内生性检验

(1)更换模型。为进一步验证研究结论的可靠性,采用系统GMM方法对构建的面板模型进行参数估计。列(2)结果显示,数字化转型系数在1%水平上显著为正;列(6)结果显示,数字化转型系数在10%水平上显著为正,数字化转型二次项系数在10%水平上显著为负,与前文检验结果一致。同时,AR(2)及Sargan检验的P值均大于0.1,证明所有模型均不存在二阶序列相关并通过自相关检验,说明工具变量有效,进一步验证了研究假设H1。

(2)替换核心变量。对数字技术应用、互联网商业模式、智能制造和现代化信息系统4个维度的数字化相关词频整合后进行对数处理,以此作为核心解释变量的替换变量进行回归。列(3)与列(7)结果与主回归结果一致,进一步验证了研究假设H1。

(3)工具变量法。为进一步控制内生性估计偏误问题,选用各地区网址协议版本地址(IPv4)数量作为工具变量。从理论逻辑来看,由于各地通信业务量中的网址协议版本地址数量是互联网的基础资源,在互联网越发达的地区,其IPv4地址占比也越高。企业数字化转型与网络活跃度呈正向关系,符合工具变量的选用要求,且当前未有证据指明该工具变量通过自变量外的其它渠道作用于被解释变量,满足排斥性约束。从列(4)(8)可看出,回归结果并无显著变化,表明控制内生性问题后假设H1仍然成立。

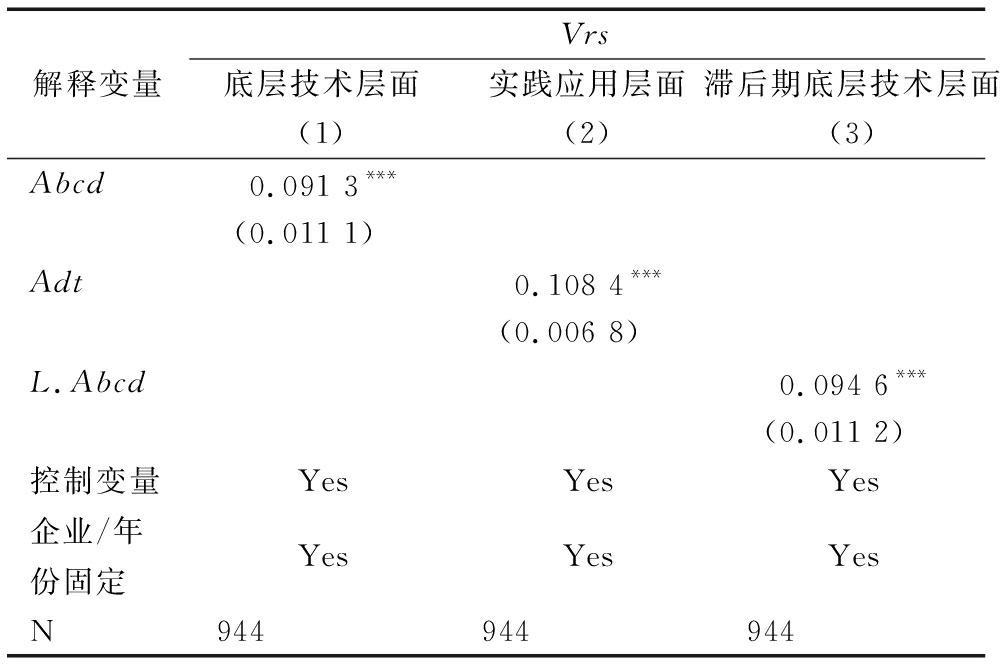

4.3 数字化转型对军民科技协同创新的结构效应

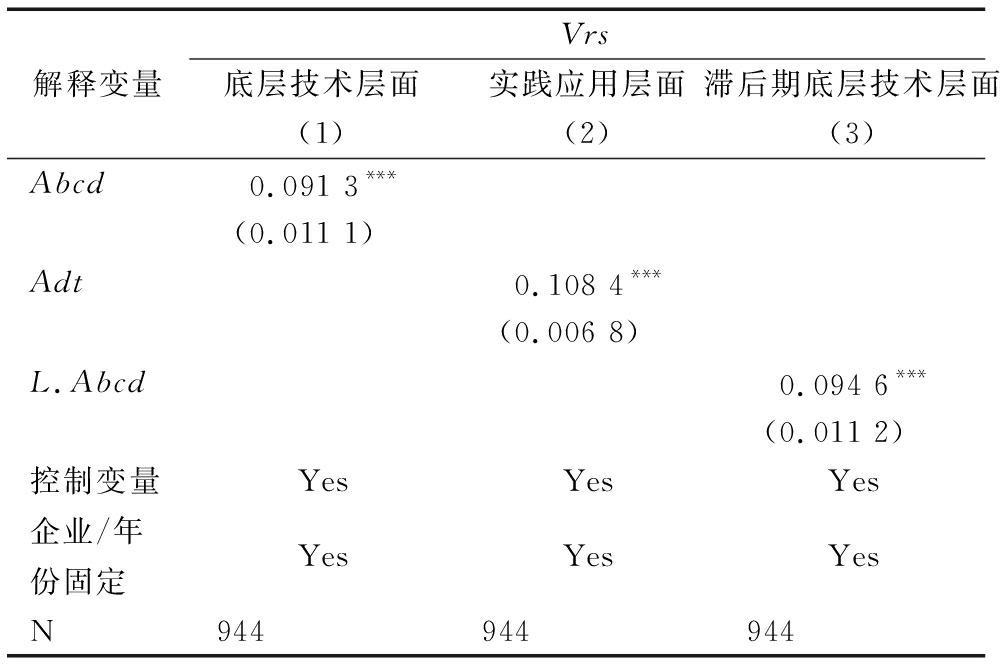

数字化转型从整体上显著促进军民科技协同创新,为进一步探析该促进效应的深层表现形式,从技术领域和应用领域两大维度验证企业数字化转型对军民科技协同创新的结构效应,具体估计结果见表4。由列(1)(2)可看出,企业在底层技术(Abcd)和实践应用(Adt)层面的数字化转型均显著促进军民科技协同创新。具体地,经对比核心变量系数绝对值发现,企业在底层技术层面的数字化转型系数略低于实践应用层面,表明企业进行实践应用层面的数字化转型更有助于推进军民科技协同创新。

表4 数字化转型对军民科技协同创新的结构效应检验结果

Table 4 Test results of structural effect of digital transformation on collaborative innovation of military and civilian science and technology

解释变量Vrs底层技术层面实践应用层面滞后期底层技术层面(1)(2)(3)Abcd0.091 3***(0.011 1)Adt0.108 4***(0.006 8)L.Abcd0.094 6***(0.011 2)控制变量YesYesYes企业/年份固定YesYesYesN944944944

这可能是因为,底层技术层面的数字化转型对基础积累要求较高,初期需要新型基础设施的同步提升以促进技术跃迁,故创新壁垒较高。而实践应用层面的数字化转型主要存在于日常实践过程中,企业能够借助数字技术对产品设计、生产和使用过程进行仿真模拟,降低研发过程不确定性,推动技术范式、业务流程和组织结构模块化改造。这使得该层面的数字化转型更易于形成可观测的创新成果或市场绩效。此外,实践应用层面数字化转型的本质在于数字化业务场景应用,在此场景下,企业通过调整组织流程和资源配置方式提升战略灵活性,降低军民双方价值共创的交流成本并提升共创效率,从而加快推进军民科技协同创新。进一步地,为验证上述观点,列(3)考察了滞后一期底层技术层面的数字化转型对军民科技协同创新的影响。对比列(2)与列(3)核心变量系数的绝对值可知,两者差距缩小,因此相较于实践应用层面,底层技术层面数字化转型的赋能效应可能存在滞后性。

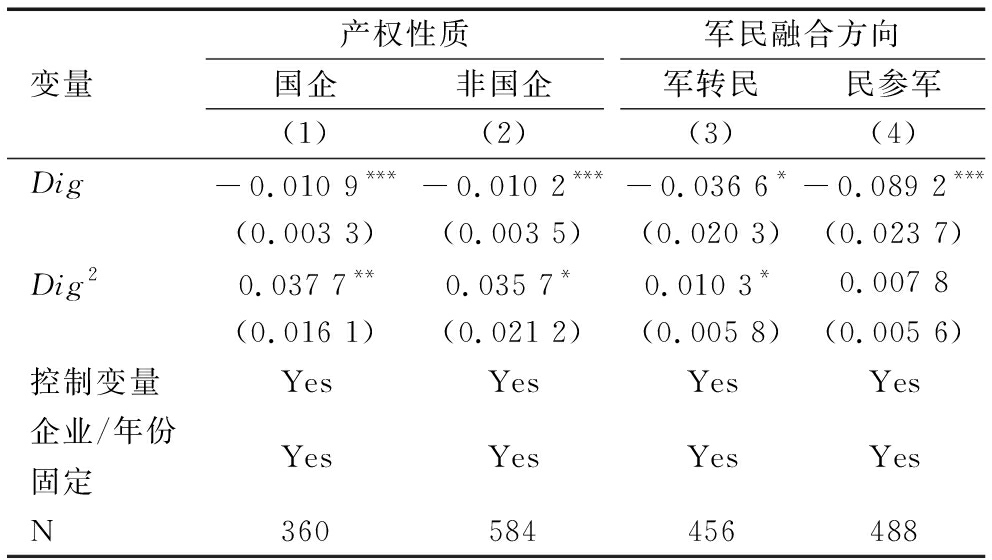

4.4 异质性分析

数字化转型的赋能效应因微观主体异质性可能存在显著差异。对于本身拥有较高市场地位或具有某些优势的企业而言,数字化转型可能是“锦上添花”,而对于具有较大提升空间的企业而言,数字化转型可能体现为“方枘圆凿”。据此,本文从产权性质与军民融合方向两个维度展开异质性分析,以寻求强化数字化转型积极效应、降低其消极影响之道。

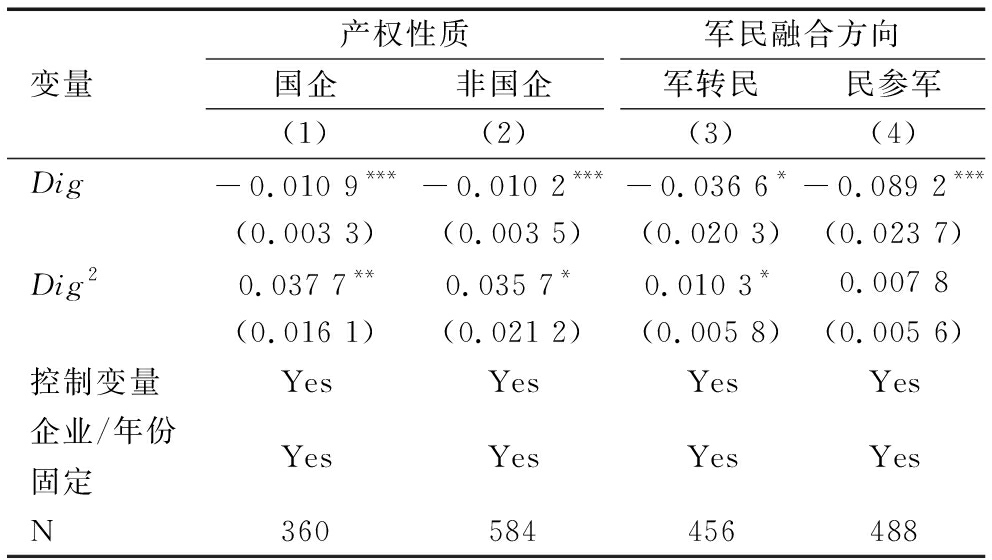

4.4.1 股权性质异质性

表5列(1)与列(2)为产权性质的分组检验结果。数据显示,国有企业的数字化转型回归系数在1%水平上显著为负,数字化转型二次项的回归系数在5%水平上显著为正,而非国有企业的数字化转型二次项的回归系数在10%水平上显著为正。这说明相较于非国有企业,数字化转型对军民科技协同创新的影响在国有企业样本中更明显。这可能是因为:国有企业作为国防科技发展战略的主要载体,其不仅存在商业联系,还承载着更多政治任务和社会责任。因此,国有企业在数字化转型中能够获取更多偏向性资源,对非国有企业产生“挤出效应”,阻碍产学研方对创新资源的协调配置。此外,国防技术开发难度大、研发成本高,尤其在数字化转型初期受融资约束的影响较大。在此情况下,相比非国有企业,国有企业更易获得政府补贴及金融支持,在国防技术联合攻关中面临较小的资金压力。

表5 异质性检验结果

Table 5 Heterogeneity test results

变量产权性质国企非国企(1)(2)军民融合方向军转民民参军(3)(4)Dig-0.010 9***-0.010 2***-0.036 6*-0.089 2***(0.003 3)(0.003 5)(0.020 3)(0.023 7)Dig20.037 7**0.035 7*0.010 3*0.007 8(0.016 1)(0.021 2)(0.005 8)(0.005 6)控制变量YesYesYesYes企业/年份固定YesYesYesYesN360584456488

4.4.2 军民融合方向异质性

为探讨数字化转型效应是否会受到军民融合发展方向的影响,以中信证券及申银万国证券中的军工板块企业为参照,分为军转民和民参军两大融合方向。其中,军转民企业是指以生产军工产品为主的企业,以技术转移、市场运作等方式,逐步延伸至民用领域;民参军企业是指原本以民品生产为主的企业,通过技术研发、资质认证等方式,逐渐跻身军工领域并生产军工产品。回归结果如表5列(3)(4)所示,可以发现,数字化转型与军民科技协同创新关系受到军民融合方向影响,即军转民企业的数字化转型二次项系数在10%水平上显著为正、数字化转型系数在10%水平上显著为负,而民参军企业的数字化转型二次项系数不显著。究其原因,军转民企业作为国防科技建设的主要对象,其数字化转型受到重点关注,更易借助政府力量占据数字化转型的上游垄断地位,导致民方在竞争中长期处于劣势地位。这使得民参军企业难以获取异质性资源与信息进行数字化转型,筑高了其参与军事科技研发项目的准入门槛。相比之下,军转民企业更易获取市场上具有发展潜力的民品,在内部实现军民资源共享、优势资源整合,从而顺利开展军民科技协同创新。

4.5 机制回归结果分析

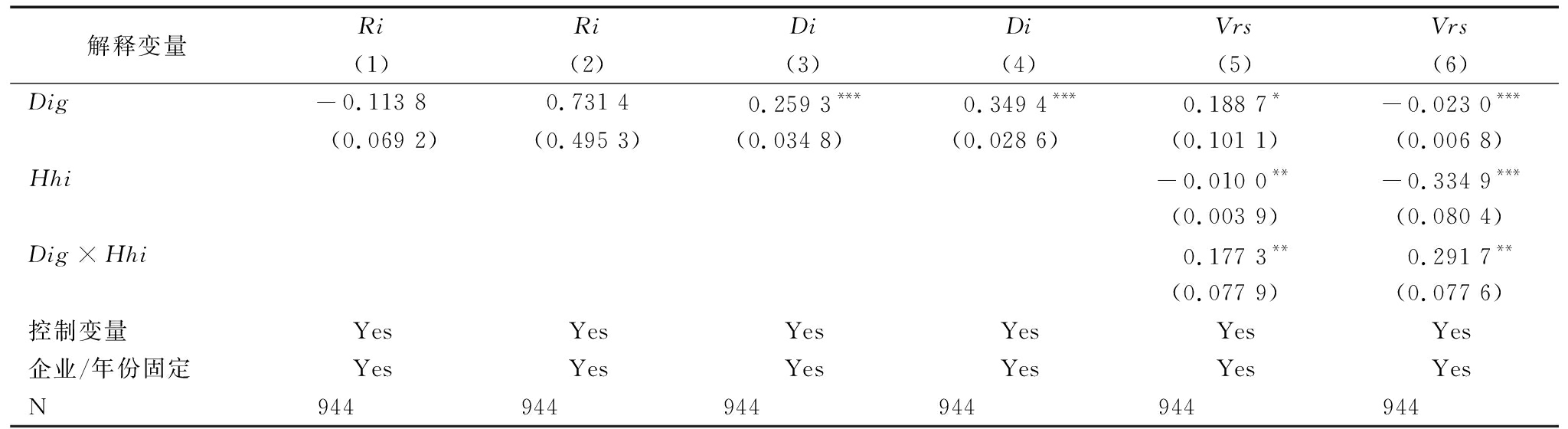

4.5.1 双元创新的中介效应检验

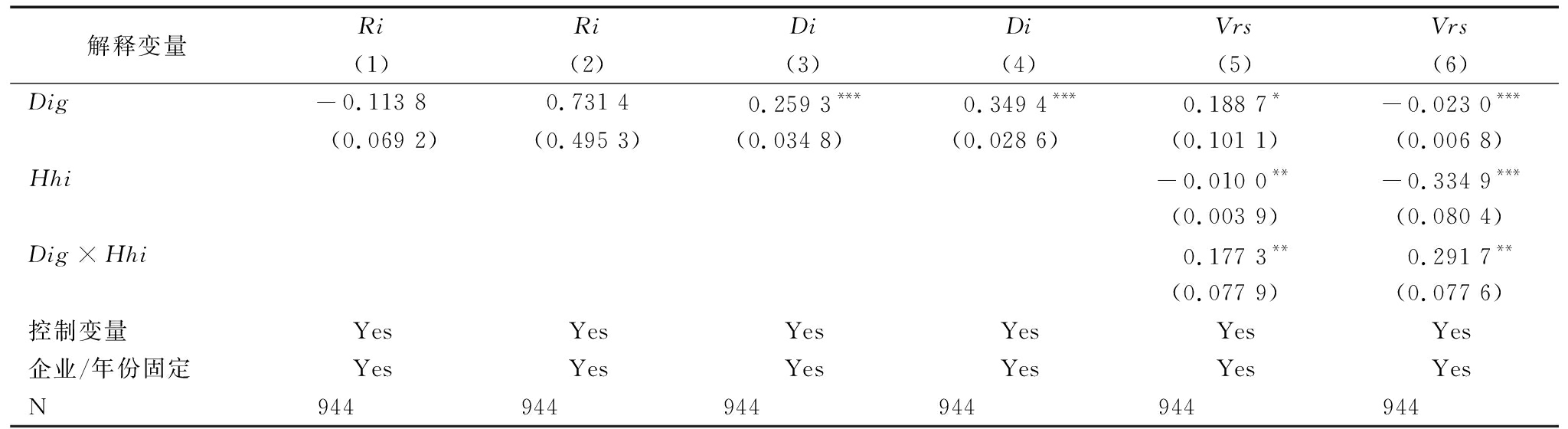

表6为双元创新的中介效应检验结果。从探索式创新方面来看,列(1)中,数字化转型的系数不显著,表明数字化转型并未显著激励企业进行探索式创新;以更换核心变量的方式再次进行检验,列(2)结果显示数字化转型的系数仍不显著,故假设H2不成立。这可能是因为:数字化转型虽作为建设国防科技创新体系的新增长点,但暂未形成颠覆性技术优势,目前对我国军工及民用产业技术创新体系的影响主要表现为存量基础上的增量补充,并未对探索式创新释放有效动能。此外,国防领域的探索式创新主要集中在航空、船舶、核能等高精尖行业,上述领域的创新成果落地周期长、难度大、过程冗杂,需经过反复验证,才能形成具有实用价值的成果并应用推广。这阻碍了军民创新主体开展探索式创新活动的积极性,进而削弱探索式创新能力。从开发式创新方面来看,列(3)(4)为开发式创新检验结果。结果显示,数字化转型系数在1%水平上显著为正,表明数字化转型有助于加快开发式创新,进而对军民科技协同创新产生正向影响,故假设H3得以验证。

表6 影响机制回归结果

Table 6 Regression results of the influence mechanism

解释变量RiRiDiDiVrsVrs(1)(2)(3)(4)(5)(6)Dig-0.113 80.731 40.259 3***0.349 4***0.188 7*-0.023 0***(0.069 2)(0.495 3)(0.034 8)(0.028 6)(0.101 1)(0.006 8)Hhi-0.010 0**-0.334 9***(0.003 9)(0.080 4)Dig×Hhi0.177 3**0.291 7**(0.077 9)(0.077 6)控制变量YesYesYesYesYesYes企业/年份固定YesYesYesYesYesYesN944944944944944944

4.5.2 市场集中度的机制检验

表6列(5)结果显示,Dig×Hhi系数在5%水平上显著为正,表明市场集中度提升正向调节数字化转型对军民科技协同创新的影响效应,支持假设H4。此外,更换核心变量再次进行检验,列(6)结果显示,Dig×Hhi系数在5%水平上显著为正,再次证实H4成立。

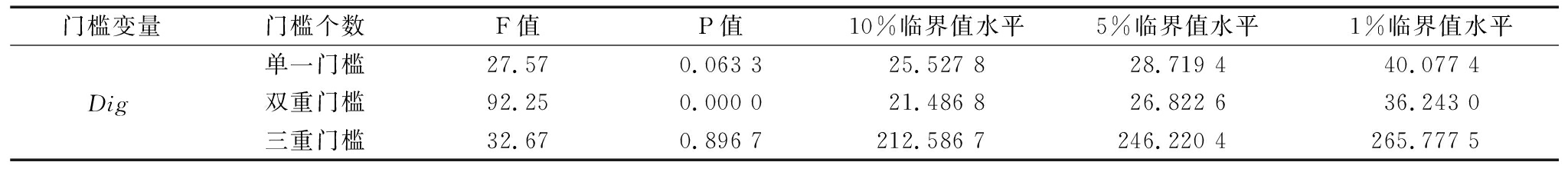

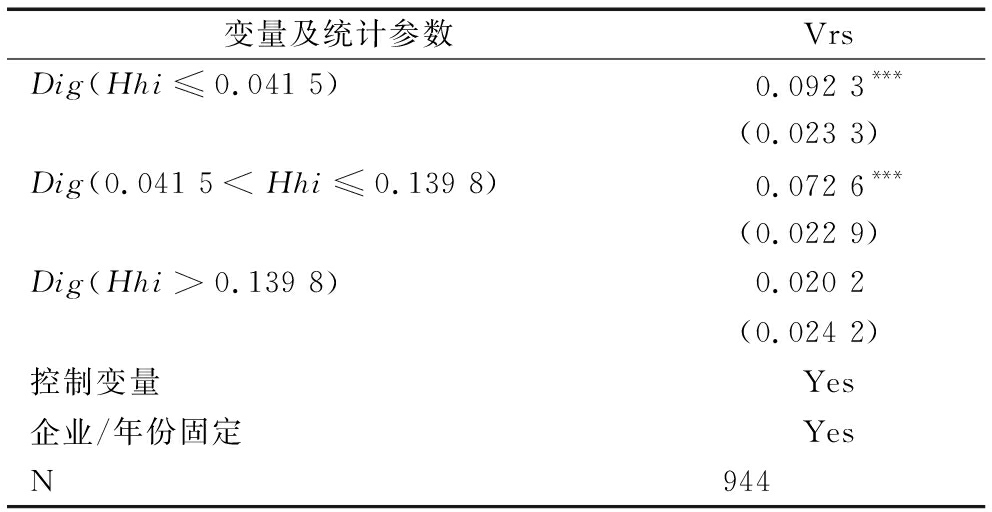

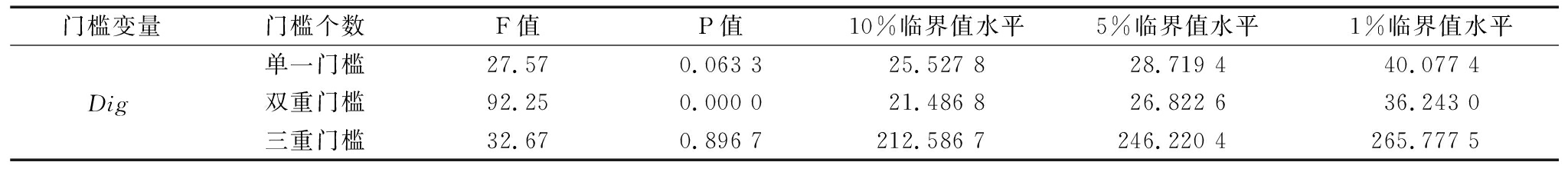

根据门槛理论,利用Bootstrap法重复抽样300次进行门槛效应检验,结果见表7。可看出,数字化转型的单一门槛和双重门槛均通过10%水平上的显著性检验,但三重门槛未通过显著性检验,说明数字化转型对军民科技协同创新的影响具有双重门槛效应。

表7 门槛效应检验结果

Table 7 Threshold effect test results

门槛变量门槛个数F值P值10%临界值水平5%临界值水平1%临界值水平Dig单一门槛27.570.063 325.527 8 28.719 440.077 4双重门槛92.250.000 021.486 826.822 636.243 0三重门槛32.670.896 7212.586 7246.220 4265.777 5

注:置信区间为95%;使用Bootstrap自抽样法进行300次抽样

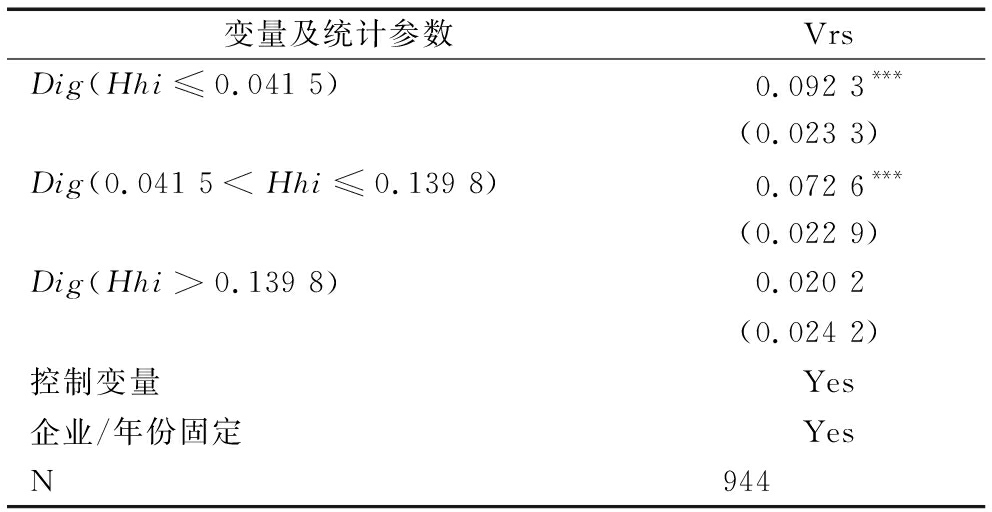

表8的结果表明,随着市场集中度提升,数字化转型对军民科技协同创新的影响呈显著正向作用且边际效应递减的非线性特征,即随着市场集中化,数字化转型对军民科技协同创新的正向效应有所减弱。具体来看,当市场集中度水平低于0.041 5时,数字化转型对军民科技协同创新的影响系数为0.092 3;当门槛变量市场集中度在0.041 5~0.139 8之间时,数字化转型对军民科技协同创新的影响系数降为0.072 6;随着市场集中度持续提升,当超过0.139 8时,数字化转型的系数为0.020 2,但不显著。由此可见,市场集中度的调节作用具有门槛效应,当市场集中度高于门槛值时,市场集中度在两者间的正向调节作用进一步减弱甚至消失。该结果表明研究假设H4成立。换而言之,初期的数字化转型显著促进军民科技协同创新,但当数字化转型进入中后期,高度集中的市场结构和日益增强的头部市场势力将阻碍创新,削弱数字化转型对军民科技协同创新的赋能效应。

表8 门槛模型参数估计结果

Table 8 Parameter estimation results of the threshold model

变量及统计参数VrsDig(Hhi≤0.041 5)0.092 3***(0.023 3)Dig(0.041 50.139 8)0.020 2(0.024 2)控制变量Yes企业/年份固定YesN944

5 进一步分析

军民科技协同创新作为多方联合行为,是一个复杂的自适应系统。样本企业所面临的外部环境存在较大差异,导致企业策略不同,继而影响数字化转型对军民科技协同创新的驱动过程。由此,本文从外部环境视角,采用行业调整后近五年企业营业收入的变异系数衡量环境不确定性(Eu)。此外,数字化转型作为一项高风险的创新活动,可能加速供应链关系变动。供应链关键节点的转移或中断会导致军民双方原有协调关系破裂,给企业带来极大损失。因此,建立良好的供应链协调关系成为企业顺利完成数字化转型的重要手段。由此,从供应链协调关系视角,采用上市企业中前五大供应商采购比例与向前五大客户销售比例的均值衡量供应链集中度(Tl)。基于此,本文从环境不确定性与供应链集中度视角探析数字化转型对军民科技协同创新的影响。

为检验环境不确定性、供应链集中度的调节效应,在模型(2)的基础上引入交乘项,构建式(10)。

(10)

其中, 分别表示调节变量M与Dig一次项、二次项的交乘项,M分别表示环境不确定性(Eu)、供应链集中度(Tl),且引入交乘项前对

分别表示调节变量M与Dig一次项、二次项的交乘项,M分别表示环境不确定性(Eu)、供应链集中度(Tl),且引入交乘项前对 和M去中心化。

和M去中心化。

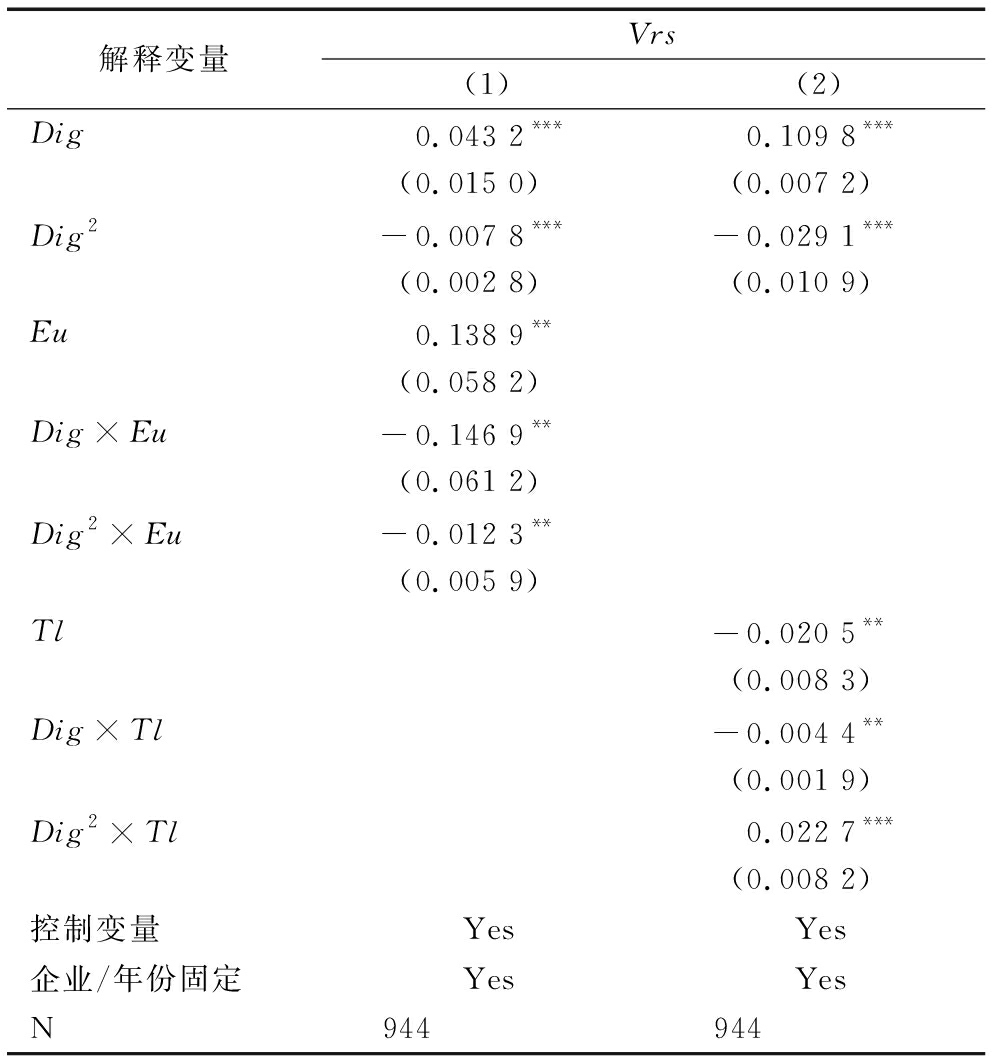

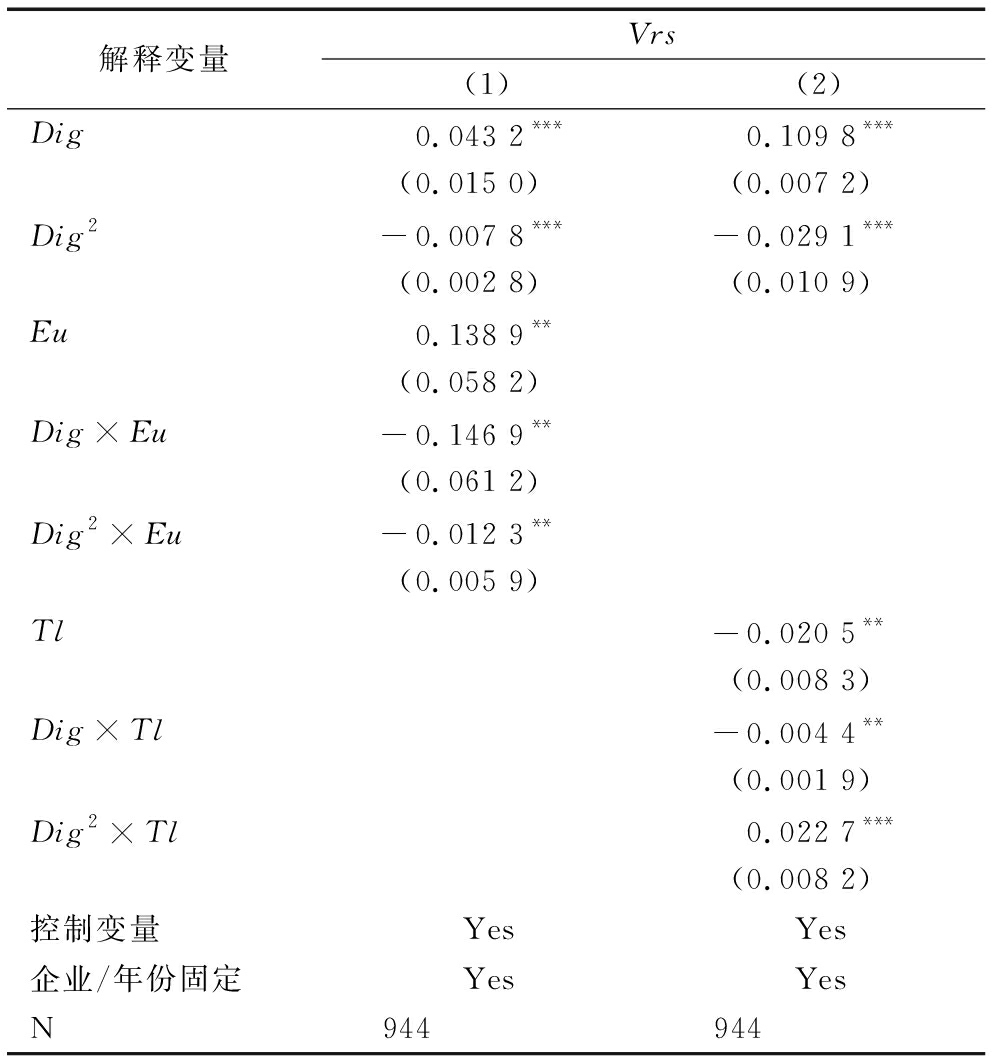

5.1 环境不确定性的影响

表9列(1)中,Dig2×Eu的系数在5%水平上显著为负,由此表明环境不确定性负向调节数字化转型与军民科技协同创新间的U型关系。当系数(γ1γ4-γ2γ3)<0时,拐点向左移动,说明环境不确定性促使数字化转型由下降转为上升的拐点前置;当γ4<0时,正U型曲线变得更加平缓。到达拐点前环境不确定性缓解了数字化转型对军民科技协同创新的不利影响,拐点后则削弱了数字化转型对军民科技协同创新的积极影响。究其原因,在初期,企业进行数字化转型的意愿不强,环境不确定性引发的危机感激发企业加大研发力度,缓解数字化转型初期对军民科技协同创新驱动力不足的问题。但随着环境不确定性增大,企业更倾向将资源配置于生产领域,致使企业数字化转型缺乏创新资源补充,在一定程度上削弱对军民科技协同创新的驱动作用。

表9 调节效应回归结果

Table 9 Regression results of moderating effect

解释变量Vrs(1)(2)Dig0.043 2***0.109 8***(0.015 0)(0.007 2)Dig2-0.007 8***-0.029 1***(0.002 8)(0.010 9)Eu0.138 9**(0.058 2)Dig×Eu-0.146 9**(0.061 2)Dig2×Eu-0.012 3**(0.005 9)Tl-0.020 5**(0.008 3)Dig×Tl-0.004 4**(0.001 9)Dig2×Tl0.022 7***(0.008 2)控制变量YesYes企业/年份固定YesYesN944944

5.2 供应链集中度的影响

表9列(2)的结果显示,Dig2×Tl系数在1%水平上显著为正,表明供应链集中度负向调节数字化转型与军民科技协同创新间的U型关系。当系数(γ1γ4-γ2γ3)>0时,拐点向右移动,说明供应链集中度延缓了企业数字化转型由下降转为上升的拐点;当γ4>0时,正U型曲线变得更加陡峭。这可能是因为:企业数字化转型初期的成本较高,对市场资源的依赖性较强。供应链集中度提高会缩减企业触达的创新网络节点,减少企业获取创新资源的机会,导致军民科技协同创新缺少必要的技术支撑。随着数字化转型的深入,军民信息交换效率提升,供应链集中度的提高有助于创新主体开展信息共享与共生学习,增进信任,促使军民双方盘活优势军事资源,实现共生突破,从而提升军民科技协同创新水平。

6 结语

6.1 研究结论

本文以2015-2022年军民融合企业为样本,实证探究数字化转型对军民科技协同创新的作用效果及影响机理。研究发现,数字化转型对军民科技协同创新的作用呈显著的U型特征。当考虑异质性问题时,相较于技术层面的数字化转型,实践应用层面的数字化转型对军民科技协同创新的驱动力更强;国有企业及军转民企业数字化转型对军民科技协同创新的作用更显著。检验发现,数字化转型主要通过开发式创新加快军民科技协同创新。当市场集中度超过一定限度后,数字化转型的赋能效应开始减弱甚至消失。进一步分析发现,环境不确定性导致U型曲线拐点前置,即缓解了数字化转型对军民科技协同创新的负面影响;供应链集中度延缓了U型曲线拐点的出现,即增强了数字化转型对军民科技协同创新的正向作用。

6.2 对策建议

(1)军民各方要充分认识数字化转型初期的“冷启动”困境,积极推进数字化发展。研究发现,企业数字化转型在达到拐点后才能显著促进军民科技协同创新。因此,对于未达到拐点的企业,应完善其数字化公共服务平台建设和布局,充分发挥数字化网络平台对数据、信息资源的高传输性优势,降低协同创新成本,拓展创新协作网络,缓解数字化转型初期的资源不足和创新能力薄弱等约束。对于超过拐点的企业,应重点研发核心技术、着力开展自主创新。结合国防生产需求和“卡脖子”技术实施精准创新,打磨高精尖、排他性技术,形成军品—民品高端生产线,实现国防领域关键核心技术攻关及应用。

(2)完善和优化经济调控机制,充分发挥数字化转型的积极效应。第一,既要推动企业搭建数字化应用场景,更要加大对人工智能、区块链、云计算等底层技术的研发投入,塑造符合军民自身特色的数字化技术体系和管理机制。第二,充分利用数字技术的嵌入性和渗透性优势,搭建军民科技资源共用平台,推动军民人才、知识、信息等融通共享,降低民参军壁垒,促使军民科技协同创新驶入更高层级轨道。第三,加大对非国有企业和民参军企业数字化转型的政策支持与资金投入,并为其提供个性化、精细化数字化服务;采取积极措施拓展和提升数字化转型的普惠性、共享性,促使不同主体在数字化转型中抓住机遇、分享红利。

(3)识别数字化转型机遇和风险,依照外部环境特征合理调整创新节奏。第一,政府应及时调整创新战略,引导军民双方将合作创新重心转向高附加值产业领域或“强链”优势环节,攻关高精尖、突破性技术,弥补技术薄弱环节;避免单一探索式或单一开发式创新活动,兼顾两种创新优势,开展组合式双元创新,提高整体协同创新质量。第二,根据市场变化灵活调整战略方向,鼓励军工龙头企业和数字平台企业在保障安全的前提下,合理开放其技术、数据等资源要素,促使军民各方共建创新联合体。搭建专业化、市场化服务平台,避免市场资源集中于头部企业,优化行业生态环境。第三,数字化转型并非一蹴而就,需分阶段稳步推进,逐步实现对军民科技协同创新的持久赋能。坚持以数字化转型战略引领商业模式升级和组织结构变革,充分利用外部数字资源和内部资源基础,将环境不确定性冲击转化为军民科技协同创新的契机。

参考文献:

[1] 王一伊,曾立,刘庆龄.区域军民科技协同创新生态系统研究——以湖南省为例[J].科技进步与对策, 2023,40(21): 34-44.

[2] ZHAO X, SUN X, ZHAO L, et al. Can the digital transformation of manufacturing enterprises promote enter-prise innovation [J]. Business Process Management Journal,2022,28(4):960-982.

[3] 房超,薛颖,李川.基于系统工程思想的军事智能技术体系框架研究[J].军事运筹与系统工程,2022,36(1):75-80.

[4] 郭尚芬,杨波,沈全华. 军民融合式协同创新机制构建研究 [J]. 科技进步与对策, 2014, 31 (6): 95-97.

[5] 张纪海,周雪亮,樊伟. 集成动员理论下军民科技协同创新机制设计研究 [J]. 科技进步与对策, 2020, 37 (13): 120-126.

[6] 田庆锋,张添,张硕,等.军民科技协同创新要素融合机制研究[J].科技进步与对策, 2020, 37(10):136-145.

[7] 闫佳祺,罗瑾琏,贾建锋,等.军民融合企业突破性创新的实现路径:基于上海天安的案例研究[J].南开管理评论,2022,25(1):145-154,201.

[8] 彭本红,王雪娇.网络嵌入、架构创新与军民融合协同创新绩效[J].科研管理, 2021,42(7):116-125.

[9] 赵宸宇,王文春,李雪松.数字化转型如何影响企业全要素生产率[J].财贸经济,2021,42(7):114-129.

[10] URBINATI A,MANELLI L,FRATTINI F,et al.The digital transformation of the innovation process: orchestration mechanisms and future research directions[J].Innovation, 2022(1):24-36.

[11] 张虎,高子桓,韩爱华.企业数字化转型赋能产业链关联:理论与经验证据[J].数量经济技术经济研究, 2023, 40 (5): 46-67.

[12] 辛琳,孟昕童,边婉婷.中国数字经济企业双重网络嵌入与创新绩效研究[J].财贸研究,2022,33(12):59-73.

[13] VERBEKE A , HUTZSCHENREUTER T .The dark side of digital globalization[J].The Academy of Management Perspectives, 2021(4):35-42.

[14] 尹西明,陈泰伦,陈劲.军民融合创新联合体:内涵、逻辑与进路[J].科技进步与对策, 2024,41(4): 151-160.

[15] 刘淑春,闫津臣,张思雪,等.企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[J].管理世界,2021, 37(5): 170-190.

[16] JACOBIDES M G,CENNAMO C,GAWER A.Towards a theory of ecosystems[J].Strategic Management Journal, 2018,39:825-839.

[17] SAARIKKO T, WESTERGREN U H, BLOMQUIST T. Digital transformation: five recommendations for the digitally conscious firm[J]. Business Horizons,2020, 63(6):825-839.

[18] 王墨林,阎海峰,宋渊洋.企业数字化程度对战略激进度的影响研究[J].管理学报, 2023, 20(5): 667-675.

[19] 肖红军,阳镇,刘美玉. 企业数字化的社会责任促进效应:内外双重路径的检验[J].经济管理, 2021, 43 (11): 52-69.

[20] 李永奎,刘晓康.数字经济发展对企业双元创新的双轨促进作用研究[J].西部论坛,2023,33 (1): 76-93.

[21] 刘景东,许琦,伍慧敏.网络情境下企业双元能力的动态适应与创新绩效[J].管理工程学报,2023,37 (3): 16-25.

[22] 郑志强,何佳俐. 企业数字化转型对技术创新模式的影响研究[J].外国经济与管理,2023,45(9):54-68.

[23] 唐要家,王钰,唐春晖. 数字经济、市场结构与创新绩效 [J]. 中国工业经济, 2022,39(10): 62-80.

[24] 凌润泽,潘爱玲,李彬.供应链金融能否提升企业创新水平[J].财经研究,2021,47(2):64-78.

[25] 黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究, 2016, 51(4):60-73.

(责任编辑:胡俊健)