0 引言

产业集聚作为一种高效、紧凑的空间发展模式,有助于地方政府优化创新要素配置,促进绿色转型发展[1]。由于中国区域发展不均衡,高技术产业集聚作为市场环境下企业选择的一种结果呈现,其对不同区域绿色技术创新的影响是否存在空间差异?能否提升又如何提升区域绿色技术创新效率?以上影响效应与作用机制均有待进一步考察。

现有针对高技术产业集聚对绿色技术创新影响的研究,多是基于外部性理论与竞争优势理论而展开[2]。由于研究对象、理论视角与研究工具存在差异,学者们关于高技术产业集聚能否促进区域绿色技术创新的争论尚未达成共识[3]。一般而言,高技术产业集聚往往通过人力资本流动,促进企业间知识、信息交互,从而有助于产学研合作和新技术推广应用,最终提升区域绿色技术创新水平[4]。然而,高技术产业集聚产生的拥挤效应也不容忽视。产业过度集聚不仅会提高劳动力成本、土地价格,加剧市场竞争,对集聚区企业绿色技术创新活动产生负面影响,而且会导致周边地区创新能力不足[5]。例如,专业化集聚容易导致知识结构单一,不利于信息、技术交流和扩散,从而弱化企业绿色技术创新动力[6]。此外,高技术产业集聚对制造业绿色全要素生产率的影响具有区域异质性和产业异质性。Song等[7]认为,高技术产业集聚对经济发达地区和低污染产业绿色全要素生产率的影响不显著,而对于经济欠发达地区和重污染行业的影响较显著。

在影响机制方面,诸多学者从外部性视角进行讨论。一方面,高技术产业集聚往往意味着绿色技术扩散和传播途径畅通、高效,集聚区企业通过学习和追赶,促进绿色技术溢出和知识共享,从而提高自身绿色技术创新水平[8]。另一方面,高新技术产业集聚可通过辐射效应带动周边地区绿色技术创新,也可通过虹吸效应抑制周边地区发展。那么,高技术产业集聚能否通过知识溢出和市场竞争,间接影响区域绿色技术创新?其对周边地区的影响是否存在空间异质性,这些问题尚无定论[9]。因此,高技术产业集聚对区域绿色技术创新的空间效应有待进一步研究,其对区域绿色技术创新的作用机制也有待深入分析。

总体而言,高技术产业集聚作为推动创新要素优化配置的引擎,已成为赋能区域绿色转型发展的重要动力[10]。然而,现有针对高技术产业集聚对区域绿色技术创新影响及作用机制的研究尚不多,忽略了区域高技术产业集聚对邻近地区绿色技术创新的影响;此外,忽视了区域发展不均衡的客观现实,未能充分考虑高技术产业集聚对绿色技术创新影响的区域异质性。针对高技术产业集聚对区域绿色技术创新的影响机制尚未达成共识,鲜有研究基于外部性理论从知识溢出与市场竞争双重角度考察其影响机制。鉴于此,本文采用空间计量模型,从全国以及东、中、西部地区探究高技术产业集聚对区域绿色技术创新的本地效应、空间效应及其区域异质性,进而从知识溢出与市场竞争双重视角考察高技术产业集聚对区域绿色技术创新的影响机制,以期促进区域绿色转型发展。

1 理论分析与研究假设

1.1 高技术产业集聚对绿色技术创新的影响

高技术产业集聚是指在区域内大量高科技企业及其相关产业存在空间集聚的经济现象。这种技术密集型产业集聚有助于促进技术转移和跨领域合作,进而推动本地区绿色技术创新[11]。具体而言,高技术产业集聚一方面加速区域人力资本与资源要素流动,有助于形成技术创新生态系统和创新网络,从而提升知识、信息交流有效性,在降低相关成本的同时打破产业壁垒,促进新技术快速扩散,实现绿色发展成果共享;另一方面,集聚区内企业优势互补、相辅而行,有助于深化产业间技术创新合作,促进技术创新能力提升和绿色创新成果转化,共建产业创新网络,提高区域绿色技术创新效率[12]。此外,高技术产业集聚能够发挥规模优势,同时,发挥“强磁场”作用,加速吸引各类稀缺资源和技术力量,实现生产规模化、集约化、高效化[13]。高技术产业集聚度越高,绿色技术创新效率提升越快。当高技术企业在一个地区集聚时,会形成技术创新“生态圈”,这个生态圈有助于营造创新环境与构建完善的创新网络,从而在人才、技术和市场等方面形成规模优势,促进本地区绿色技术创新。因此,本文提出以下假设:

H1a:高技术产业集聚对区域绿色技术创新存在显著影响。

高技术产业集聚除对本地区绿色技术创新存在影响外,也会对周边地区绿色技术创新产生影响[14]。一方面,本地区高技术产业集聚会对周边地区绿色技术创新产生促进作用。相邻地区由于空间距离短,客观上为技术、资本和人才等创新要素流动和积累提供了天然条件,有利于高技术产业跨区域协同发展,促进周边地区高技术产业集聚,提升绿色技术创新效率。另一方面,本地区高技术产业集聚也可能对周边地区绿色技术创新产生抑制作用。本地区高技术产业集聚水平提升可有效降低集群企业绿色技术创新成本,并在地区内快速形成比较优势,进而对周边地区人才、资金、设备等创新要素形成较强的“虹吸效应”,最终阻碍周边地区绿色技术创新。因此,本文提出以下假设:

H1b:高技术产业集聚对区域绿色技术创新存在空间溢出效应。

1.2 高技术产业集聚影响绿色技术创新的微观机制

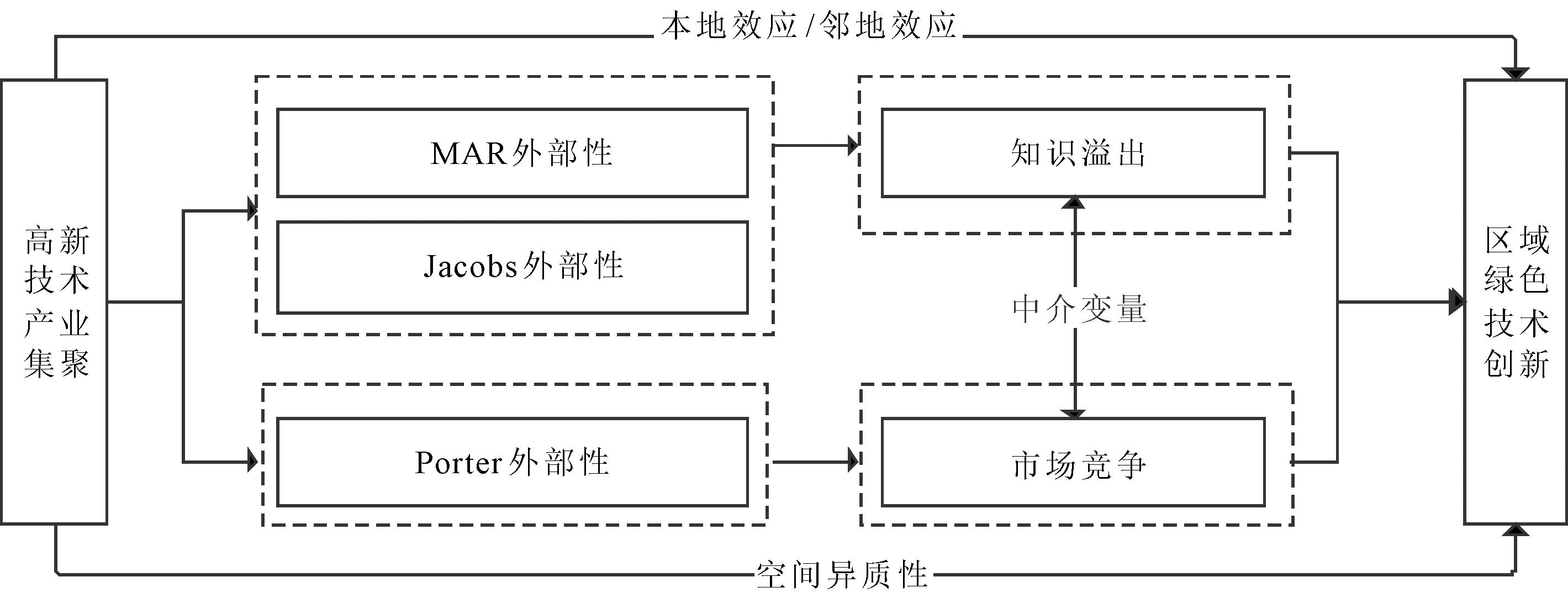

产业集聚是当前制造业的主要组织形式,适度的集聚对企业具有正向外部性。依据外部性特点,可将其分为MAR外部性、Jacobs外部性、Porter外部性。MAR外部性理论强调同业集聚的重要性,认为同类产业间频繁交流能促进创新思想传播,降低专业化市场难度[15]。Jacobs外部性理论着眼于关联产业集聚,认为多样化的产业集聚能够促进交叉领域碰撞,加强产业间互动,而这种碰撞与互动下形成的技术溢出、渗透正是技术创新的重要来源[16]。Porter外部性理论基于竞争优势视角,更多关注由聚集带来的竞争对创新的影响[17]。可见,知识溢出外部性兼具MAR外部性与Jacobs外部性,市场竞争外部性的主导形式是Porter外部性。因此,本文从知识溢出和市场竞争视角讨论高技术产业集聚对区域绿色技术创新的影响机制,具体见图1。

知识溢出是技术创新的源头活水,高技术产业集聚通过知识溢出,进而影响绿色技术创新的期望产出和非期望产出(杨浩昌等,2020)。从高技术产业集聚对知识溢出的影响来看,高技术产业集聚营造了一个创新“生态圈”,有利于知识共享和创新技术传播。具体表现在:首先,高技术产业集聚区聚集了大量高素质人才,他们在行业内部结成庞大的知识创新网络,加快技术进步和知识传播;其次,高技术产业集聚可以促进专业化分工,不同企业之间的知识交流有助于提升劳动者熟练度、专业性,提高生产效率。此外,高技术产业集聚有利于企业共享硬件设施,例如实验室、设备、技术平台等,降低交通、服务和交易费用,同时,有助于知识或技术溢出[18]。在生态圈基础上,知识或技术溢出在一定程度上能够降低创新成本[19],推动技术水平提升、产业结构升级,在优化资源配置、释放创新活力的过程中提高能源资源利用效率与创新效率[20],最终实现绿色创新成果产出以及绿色经济发展。由此可见,知识溢出效应是集聚区高技术企业提升绿色技术创新能力的主要渠道之一。因此,本文提出以下假设:

H2a:高技术产业集聚能通过知识溢出效应显著影响区域绿色技术创新。

中国的产业集聚具有显著的政府干预和资源调配特色,即地方政府在产业定位、资源配置和市场开拓方面扮演重要角色[21],从而引致中国产业“被动”集聚。在此情况下,更适合结合Porter外部性所强调的市场竞争效应分析中国产业集聚,这是因为它更加注重产业内部的协同效应和产业链上下游联系。相比外部企业,高技术产业集聚区企业间的竞争更激烈,促使企业更加积极地进行创新和技术改进。一方面,高技术产业集聚区企业的竞争强度更大。由于高技术产业通常为技术知识密集型产业,其面临的市场具有高度不确定性和动态性。为了迅速适应市场变化、化解市场风险,高技术企业需要不断快速推出差异化产品和服务以抢占市场份额,保持自身竞争优势。另一方面,高技术产业集聚区企业间的竞争越激烈,企业绿色技术创新动力就越强。在绿色发展政策和地方政府驱动下,高技术企业会加大对环保和绿色技术的研发投入,以满足政府、市场和消费者需求。这种市场竞争压力也会逆向推动企业采取更加环保和可持续的生产方式、提高能源资源利用效率,从而实现技术创新和产业发展双赢。然而,过度的市场竞争也可能抑制高技术企业绿色技术创新活动。面对激烈竞争的外部市场环境,由于绿色技术创新产出高度不确定,企业进行研发决策时可能会基于谨慎心理,降低技术创新投入。此外,过度的市场竞争也可能导致不良竞争效应,从而抑制区域绿色技术创新。因此,本文提出以下研究假设:

H2b:高技术产业集聚能通过市场竞争效应显著影响区域绿色技术创新。

2 研究设计

2.1 模型构建

2.1.1 基准回归模型

GTIEit=α+ρWGTIEit+β1HTIAit+β2CONit+θ1WHTAit+θ2WCONit+δi+μt+εit

(1)

式中,下标i和t分别代表省份与时间,GTIEit代表绿色技术创新效率,HTIAit代表高技术产业集聚,CONit代表控制变量,ρ代表空间自回归系数,δi代表个体固定效应,μt代表时间固定效应,εit代表随机误差项,W代表空间权重矩阵。本文以0-1邻接矩阵展开空间效应分析,并采用经济地理矩阵对实证结果进行稳健性检验。

2.1.2 中介模型构建

根据前文分析可知,高技术产业集聚会通过知识溢出和市场竞争途径间接影响绿色技术创新,即知识溢出KSit和市场竞争MCit为中介变量。为此,本文构建如下中介模型,如式(2)~(5)所示。

KSit=α+ρWKSit+β1HTIAit+β2CONit+θ1WHTIAit+θ2WCONit+δi+μt+εit

(2)

GTIEit=α+ρWGTIEit+β1HTIAit+β2KSit+β3CONit+θ1WHTIAit+θ2WKSit+θ3WCONit+δi+μt+εit

(3)

MCit=α+ρWMCit+β1HTIAit+β2CONit+θ1WHTIAit+θ2WCONit +δi+μt+εit

(4)

GTIEit=α+ρWGTIEit+β1HTIAit+β2MCit+β3CONit+θ1WHTIAit+θ2WMCit+θ3WCONit+δi+μt+εit

(5)

式中,模型(2)(3)为知识溢出的中介效应模型,模型(4)(5)为市场竞争的中介效应模型。参考温忠麟和叶宝娟[22]的检验方式,采用逐步回归法检验知识溢出和市场竞争在高技术产业集聚与绿色技术创新间的中介作用。

2.2 变量说明与数据来源

2.2.1被解释变量:绿色技术创新效率(GTIE)

由于传统的DEA方法无法有效计算含有非期望产出的效率值,而基于DEA的非径向SBM模型可以有效弥补其不足[23]。因此,为综合考虑非期望产出和完全效率问题,本文运用Super-SBM模型对绿色技术创新效率进行测算,相关指标说明如下:

(1)投入指标。①劳动投入,借鉴朱承亮等[24]的研究,本文采用研发人员全时当量衡量;②资本投入,借鉴王晗和何枭吟(2019)的研究,采用R&D经费内部支出指标衡量;③能源投入,借鉴李琳和曾伟平[9]的研究,采用折算成标准煤后的能源消费总量衡量。

(2)产出指标。①期望产出,借鉴王洪庆和郝雯雯[6]的研究,选取绿色专利授权数和新产品销售收入进行衡量,其中,绿色专利授权数根据世界知识产权组织(WIPO)发布的绿色专利分类(IPC)编码,以及国家知识产权局中国专利公布公告网上的发明单位(个人)地址,统计省级层面的绿色专利授权数据;②非期望产出,借鉴杨浩昌等(2020)的研究,采用废水排放量和二氧化硫排放量衡量。

2.2.2 核心解释变量:高技术产业集聚(HTIA)

考虑到高技术产业集聚往往带来高素质劳动力汇集,而传统的区位熵、赫芬达尔指数等测度方法难以有效反映这一特征[25]。因此,本文参考杨浩昌等(2016)的研究,采用就业密度反映高技术产业集聚水平。测算公式如下:

HTIAit=Eit/Ait

(6)

其中,Eit是t时刻i地区的高技术产业就业人员数,Ait是t时刻i地区的土地面积。HTIAit值越大,表示该地区高技术产业集聚水平越高。

2.2.3 中介变量

(1)知识溢出(KS)。知识溢出主要是指绿色技术和管理经验通过跨企业传递与共享,提高整个集聚区技术水平和创新能力。现有研究主要通过地区专利申请授权总数、人均专利申请授权数指标作为衡量知识溢出效应的代理变量。本文参考何雄浪和王舒然[26]的方法,采用各省市人均专利申请授权数衡量。

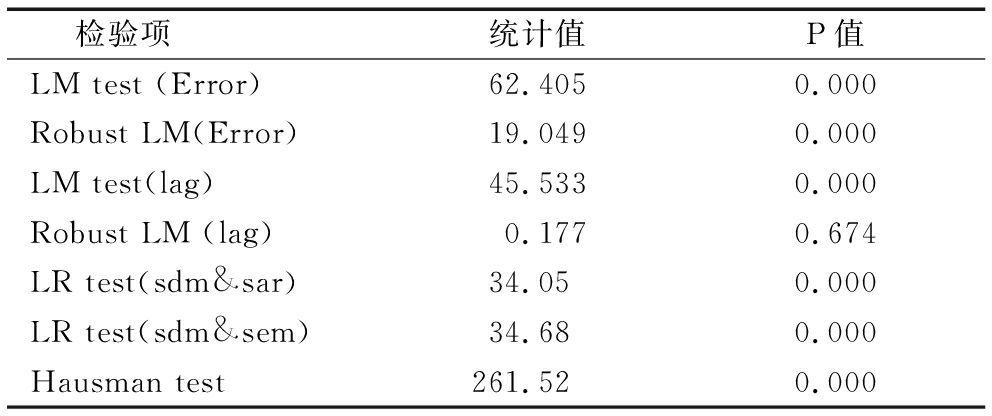

(2)市场竞争(MC)。市场竞争主要是指产业集聚区企业为争夺市场份额而展开的竞争。现有研究主要通过地区高技术企业数量、市场竞争强度指标衡量市场竞争水平。本文参考吕承超和商圆月[27]的做法构建市场竞争强度指标,对地区市场竞争水平进行测度,具体公式如下:

(7)

其中,inci,t为i地区t时期高技术产业企业的主营业务收入,numi,t为i地区t时刻高技术产业企业数,inct为t时刻全国高技术产业企业主营业务收入,numt为t时期全国高技术产业企业数。

2.2.4 控制变量

参考已有文献并考虑现实因素[28],引入以下变量作为控制变量:①环境规制(ER),参考胡森林等[29]的做法,采用三废综合指数衡量;②经济发展水平(EL),参考杨起城和罗良文的做法,采用各省市人均GDP衡量;③科技人员投入(STI),科技人员是推动绿色技术创新的主体[30],参考杨浩昌等(2016)的做法,采用高技术产业R&D人员全时当量衡量科技人员投入水平;④技术市场成熟度(TMM),作为知识成果交换场所,技术市场有助于促进绿色创新成果推广与应用,因此参考杨树旺等[31]的做法,采用技术市场成交额衡量;⑤能源结构(ES),绿色低碳型能源结构有助于促进政府和企业加大绿色创新投入,提高研发能力和技术水平,本文参考肖静等[32]的做法,采用煤炭消费量占地区能源消费总量的比重衡量。

2.2.5 数据来源

本文使用2010-2022年中国内地30个省份(西藏因数据缺失,未纳入)面板数据作为研究样本。各指标原始数据来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》《中国环境统计年鉴》。需要说明的是,2022年内蒙古、浙江、湖北、湖南、广东、海南、甘肃、青海、宁夏、新疆的工业废水排放数据缺失,湖南、海南、青海、宁夏、新疆的工业二氧化硫排放数据缺失,本文对其采用线性插值法补齐。

3 实证分析

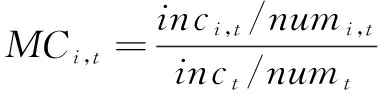

3.1 空间自相关分析

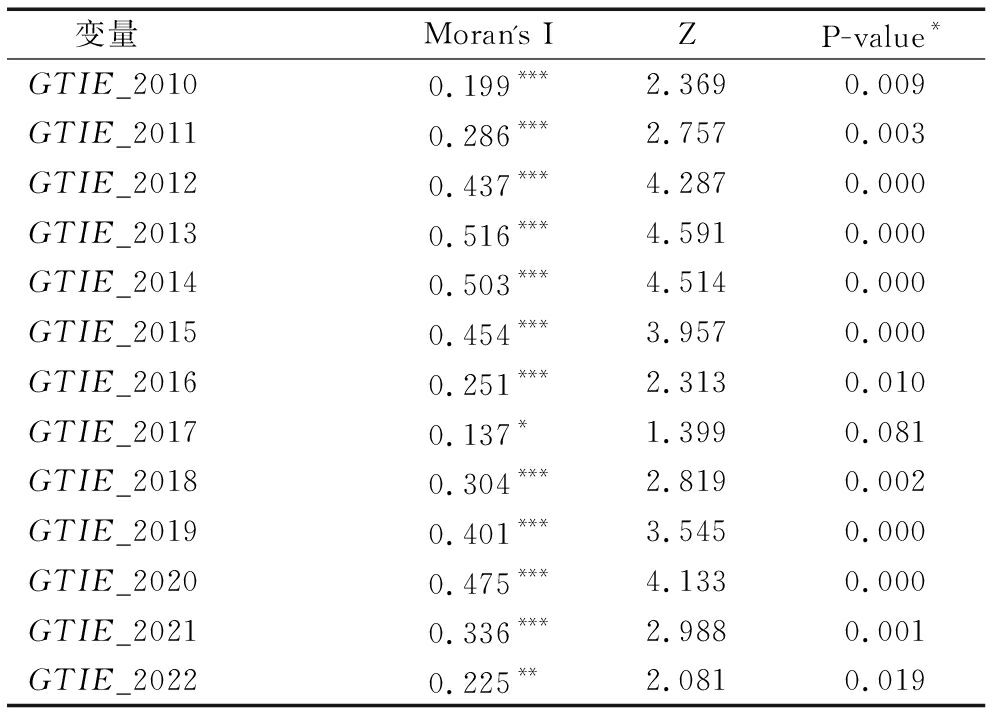

本文采用莫兰指数法对中国内地各省份绿色技术创新效率的全局空间自相关进行检验,结果如表1所示。结果显示,考察期内莫兰指数值均通过显著性检验,且都介于0.199~0.516之间,表明我国绿色技术创新效率在空间分布上具有显著正相关性。

表1 绿色技术创新效率全局莫兰指数

Table 1 Global Moran's Index of GTIE

变量Moran's IZP-value*GTIE_20100.199***2.3690.009GTIE_20110.286***2.7570.003GTIE_20120.437***4.2870.000GTIE_20130.516***4.5910.000GTIE_20140.503***4.5140.000GTIE_20150.454***3.9570.000GTIE_20160.251***2.3130.010GTIE_20170.137*1.3990.081GTIE_20180.304***2.8190.002GTIE_20190.401***3.5450.000GTIE_20200.475***4.1330.000GTIE_20210.336***2.9880.001GTIE_20220.225**2.0810.019

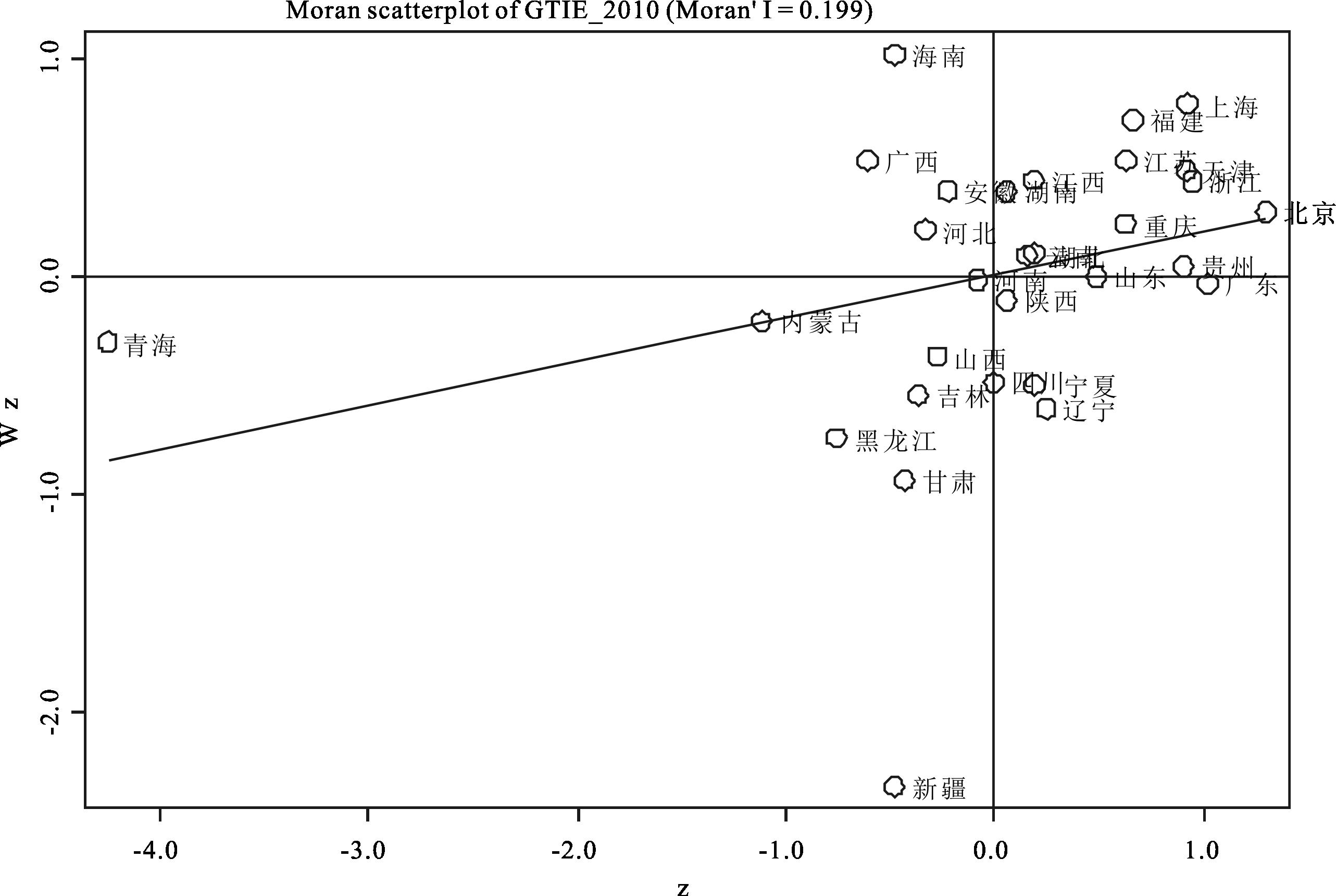

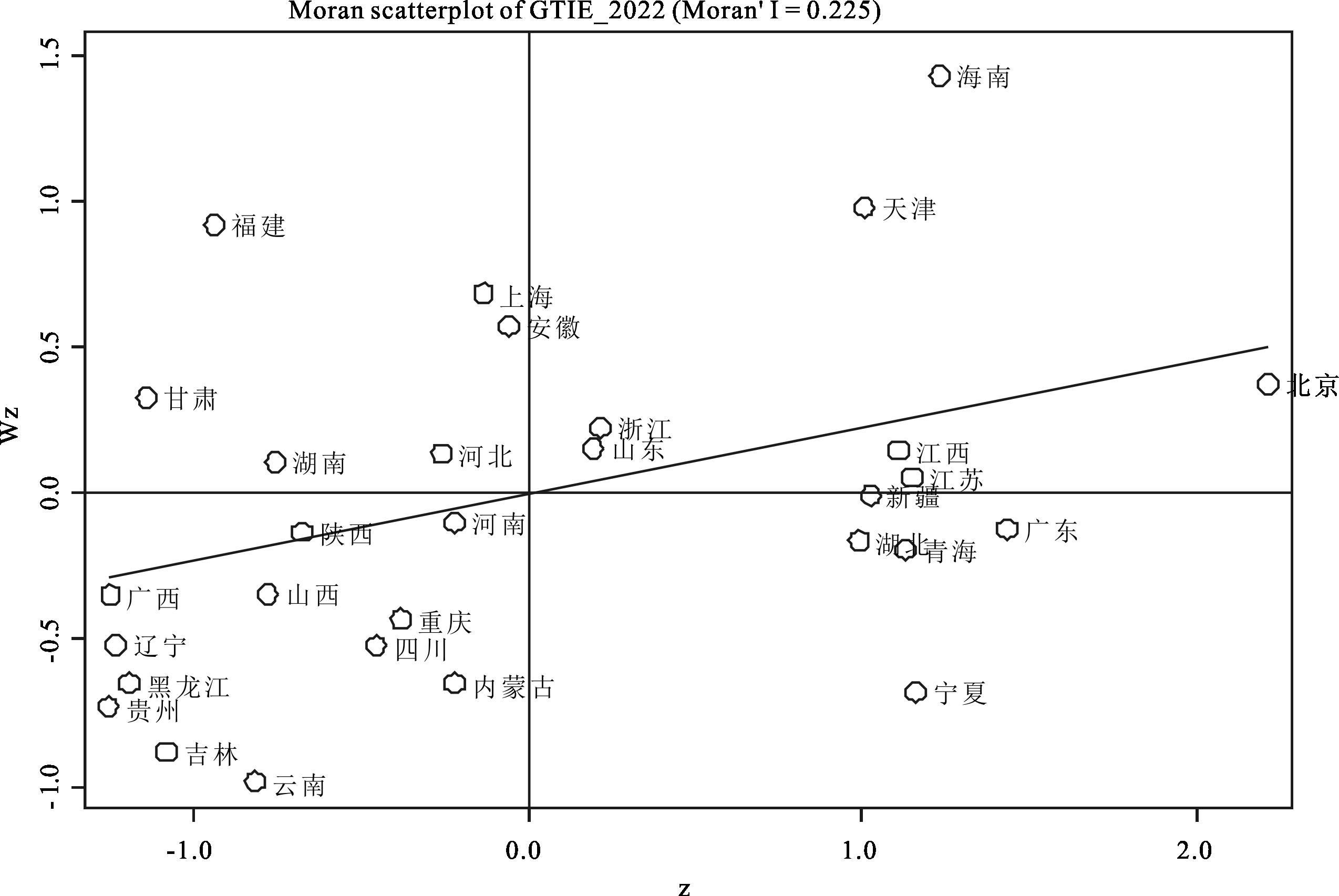

注:*、**、***分别代表在10%、5%与1%水平上显著,下同 为了进一步考察各省市绿色技术创新效率的空间关联情况,本文通过莫兰散点图进行展示。图2、图3分别为2010年、2022年绿色技术创新效率的莫兰散点图。可以发现,我国大部分省市都位于第一和第三象限,表明各省域绿色技术创新效率具有正向空间自相关性,满足空间计量模型使用条件。

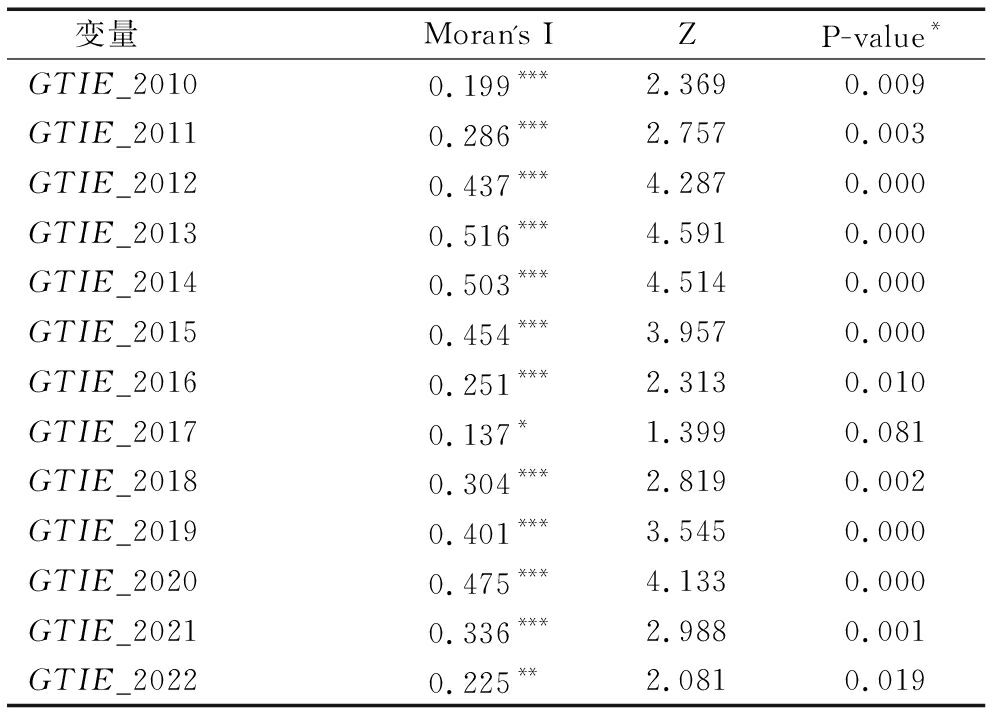

3.2 模型识别与检验

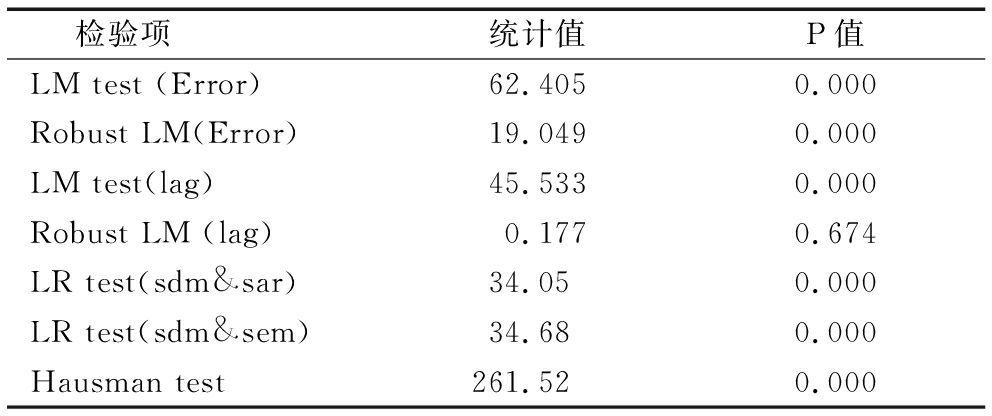

为了确定空间面板计量模型的最优形式,本文依次进行LM检验、LR检验以及Hausman检验,相关检验结果如表2所示。首先,由LM检验结果可知,除Robust LM (lag)检验项未通过,其余检验项均在1%水平上显著,因此采用空间计量模型;其次,由LR检验结果可知,两个检验项均通过显著性检验,表明单独使用空间滞后模型(SLM)或空间误差模型(SEM)存在偏误,因此选用空间杜宾模型;再次,由Hausman检验结果可知,检验项通过显著性检验,表明基于固定效应的空间杜宾模型优于随机效应模型。综上所述,本文选用基于固定效应的空间杜宾模型。

表2 空间计量模型检验结果

Table 2 Results of the spatial econometric model test

检验项统计值P值LM test (Error)62.4050.000Robust LM(Error)19.0490.000LM test(lag)45.5330.000Robust LM (lag)0.1770.674LR test(sdm&sar)34.050.000LR test(sdm&sem)34.680.000Hausman test261.520.000

3.3 基础回归分析

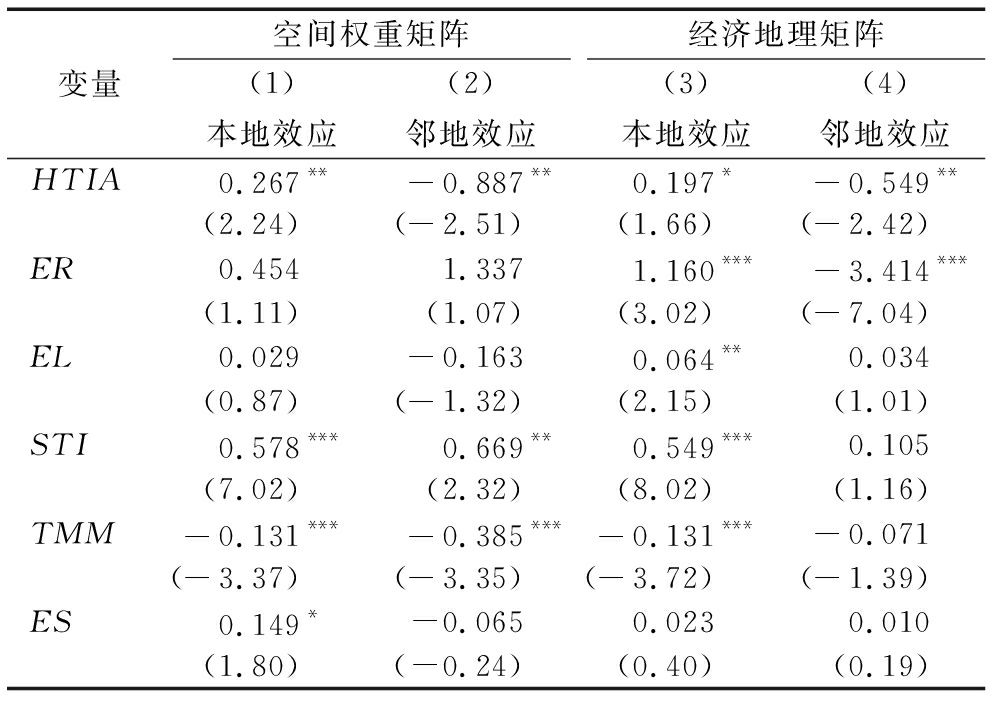

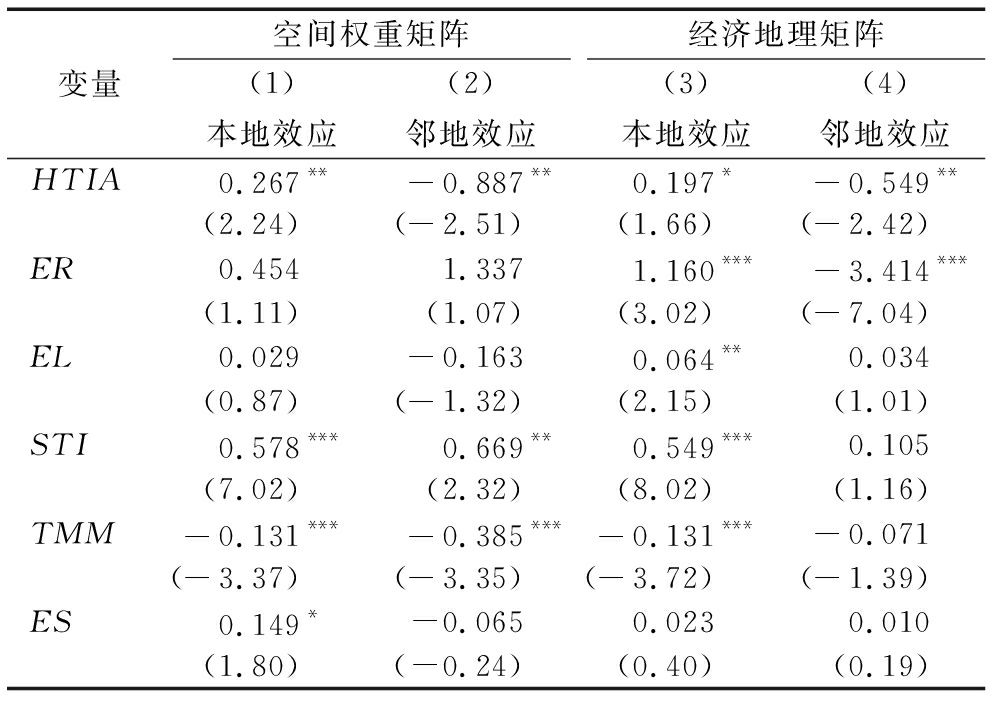

Lesage&Pace[33]的研究表明,基于偏微分法可将高技术产业集聚对绿色技术创新效率的空间效应分解为本地效应和邻地效应。借鉴上述思想,本文使用空间杜宾模型,分别基于空间权重矩阵和经济地理矩阵实证分析高技术产业集聚对绿色技术创新效率的空间效应,结果如表3所示。

表3 高技术产业集聚对绿色技术创新的空间效应检验结果

Table 3 Test results of the spatial effects of HTIA on GTIE

变量空间权重矩阵(1)本地效应(2)邻地效应经济地理矩阵(3)本地效应(4)邻地效应 HTIA0.267**-0.887**0.197*-0.549**(2.24)(-2.51)(1.66)(-2.42)ER0.4541.3371.160***-3.414***(1.11)(1.07)(3.02)(-7.04)EL0.029-0.1630.064**0.034(0.87)(-1.32)(2.15)(1.01)STI0.578***0.669**0.549***0.105(7.02)(2.32)(8.02)(1.16)TMM-0.131***-0.385***-0.131***-0.071(-3.37)(-3.35)(-3.72)(-1.39)ES0.149*-0.0650.0230.010(1.80)(-0.24)(0.40)(0.19)

注:()内为稳健标准误,下同

就本地效应而言,如表3列(1)所示,高技术产业集聚对本地绿色技术创新效率的影响在0.05水平上显著为正,表明高技术产业集聚能够提升本地区绿色技术创新效率。作为知识密集型产业,高技术产业集聚易引致绿色创新活动所需资源在同区域集聚,从而有助于共享研发成果、降低交易成本,吸引更多先进绿色创新企业和人才,强化本区域绿色创新研发动力,进而对绿色技术创新效率产生积极影响。

就邻地效应而言,如表3列(2)所示,高技术产业集聚对绿色技术创新的邻地效应显著为负,表明本地高技术产业集聚显著抑制周边地区绿色技术创新。究其根源,高技术产业集聚往往通过专业化分工实现产业链延伸,规模化发展助力集群企业绿色创新成本降低,并在地区内快速形成比较优势,从而对周边地区人才、资金、设备等高端要素形成较强的“虹吸效应”。这一过程虽然对本地绿色技术创新产生显著的正向作用,但是也在一定程度上阻碍了周边地区绿色技术创新效率提升。

为进一步考察实证结果的稳健性,本文采用经济地理矩阵进行检验,结果如表3列(3)(4)所示。结果显示,高技术产业集聚对绿色技术创新效率的本地效应在10%水平上显著为正,表明高技术产业集聚能够显著促进本地区绿色技术创新效率提升;高技术产业集聚对绿色技术创新效率的邻地效应在5%水平上显著为负,表明高技术产业集聚对相邻省市绿色技术创新效率具有显著抑制作用。通过比较发现,基于不同空间矩阵的检验结果虽然在估计系数上有所差异,但其方向和显著性水平并没有发生显著改变。因此,本文实证结果稳健。

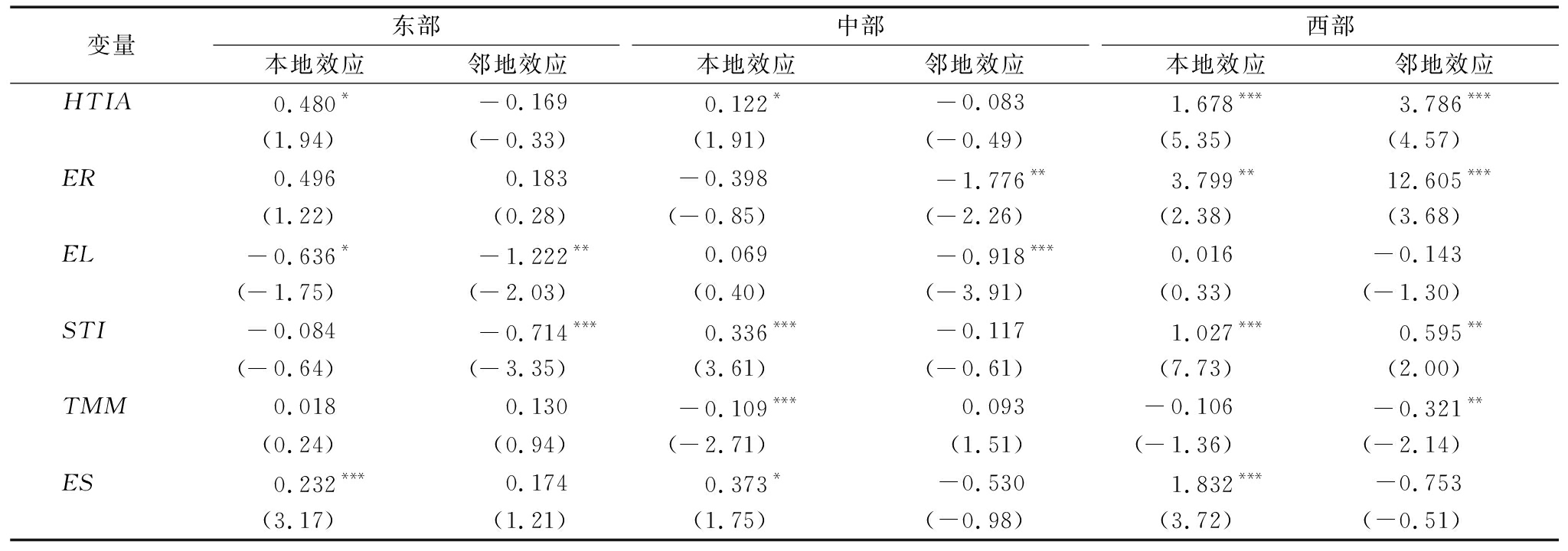

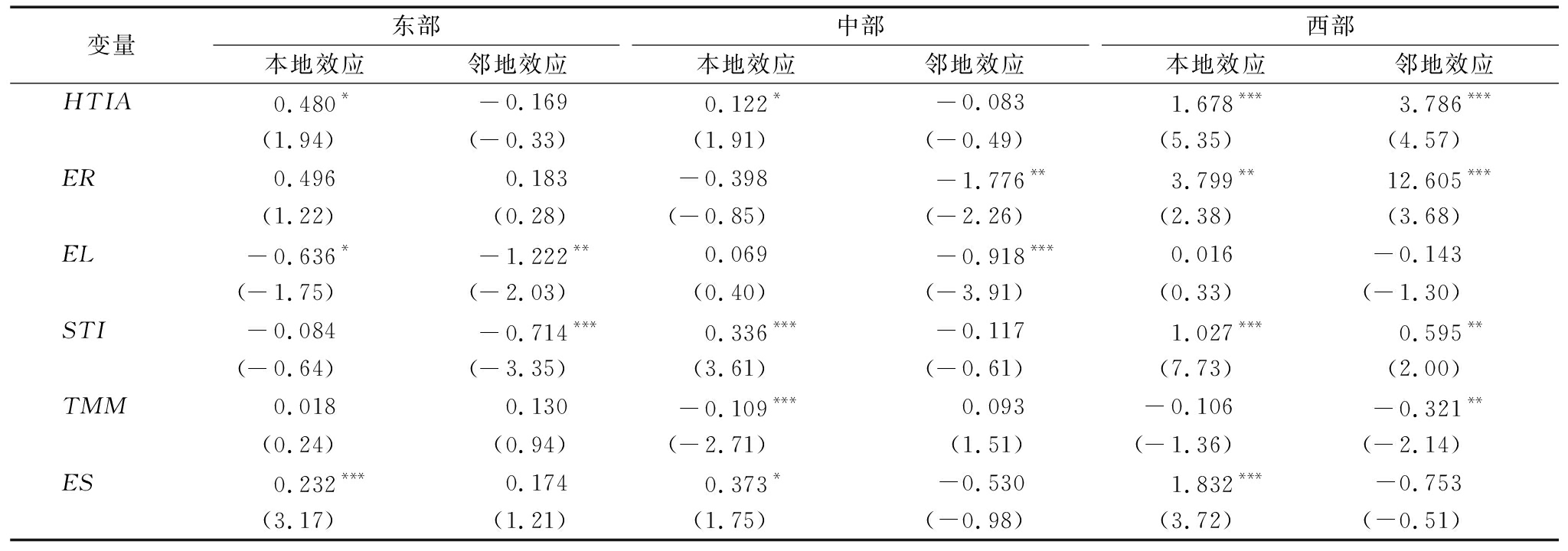

3.4 区域异质性分析

考虑到区域发展不均衡性,高技术产业集聚对不同地区绿色技术创新的影响可能存在差异性。为此,本文按照东、中、西部的划分方法,针对不同区域高技术产业集聚对绿色技术创新的影响进行实证检验,结果如表4所示。

表4 高技术产业集聚对绿色技术创新影响的区域差异性检验结果

Table 4 Regional heterogeneity test results of the impact of HTIA on GTIE

变量东部本地效应邻地效应中部本地效应邻地效应西部本地效应邻地效应HTIA0.480*-0.1690.122*-0.0831.678***3.786***(1.94)(-0.33)(1.91)(-0.49)(5.35)(4.57)ER0.4960.183-0.398-1.776**3.799**12.605***(1.22)(0.28)(-0.85)(-2.26)(2.38)(3.68)EL-0.636*-1.222**0.069-0.918***0.016-0.143(-1.75)(-2.03)(0.40)(-3.91)(0.33)(-1.30)STI-0.084-0.714***0.336***-0.1171.027***0.595**(-0.64)(-3.35)(3.61)(-0.61)(7.73)(2.00)TMM0.0180.130-0.109***0.093-0.106-0.321**(0.24)(0.94)(-2.71)(1.51)(-1.36)(-2.14)ES0.232***0.1740.373*-0.5301.832***-0.753(3.17)(1.21)(1.75)(-0.98)(3.72)(-0.51)

就本地效应而言,各区域高技术产业集聚对绿色技术创新效率的影响均显著为正,但作用强度不同(西部>东部>中部)。其中,西部地区高技术产业基础薄弱,但其经济发展处于快速增长阶段,且拥有丰富的可再生能源等资源禀赋,因此高技术产业集聚对绿色技术创新效率的提升效应更显著;东部地区经济水平和高技术产业基础较好,高技术产业集聚对绿色技术创新的促进作用在一定程度上受到空间和地区发展潜力的限制;中部地区由于传统产业较发达,高技术产业发展不足,其产业集聚对绿色技术创新的影响效应不如东、西部地区显著,本地效应受到限制。

就邻地效应而言,高技术产业集聚带来的绿色创新效率提升效果存在明显的区域异质性。在东、中部地区,高技术产业集聚对绿色技术创新效率的邻地效应为负且不显著,而在西部地区,高技术产业集聚对绿色技术创新效率的邻地效应则显著为正。究其根源,我国东、中部地区基础设施以及信息化水平较高,在市场机制作用下高端创新要素加速流向技术水平高的省市,从而形成“虹吸效应”,抑制了周边地区绿色技术创新。而西部省市数字技术、信息网络等基础设施水平相对滞后,区域间人才、技术等创新要素流动缓慢,西部地区各省市之间地理距离较远,所以“虹吸效应”并未显现。此外,在中央政策支持下,高技术产业集聚水平较高的西部省市更能发挥正向辐射效应,从而带领周边地区绿色技术创新效率提升。

3.5 中介机制分析

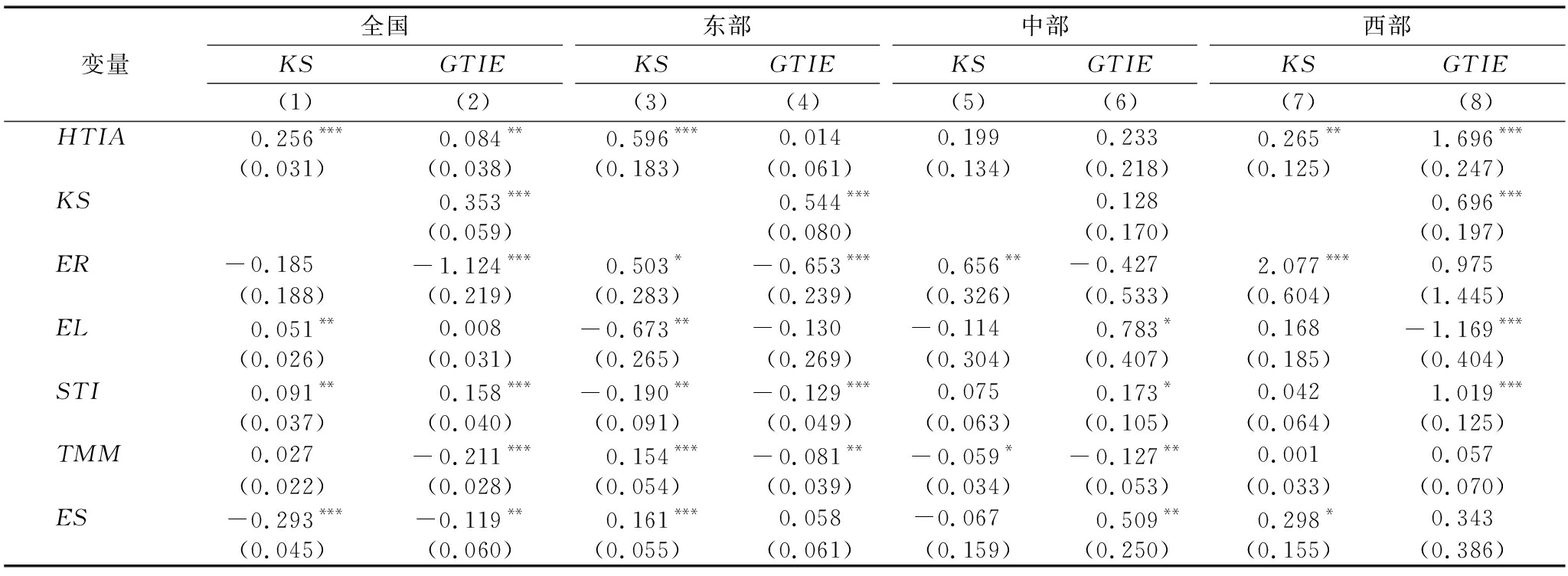

3.5.1 知识溢出的中介机制

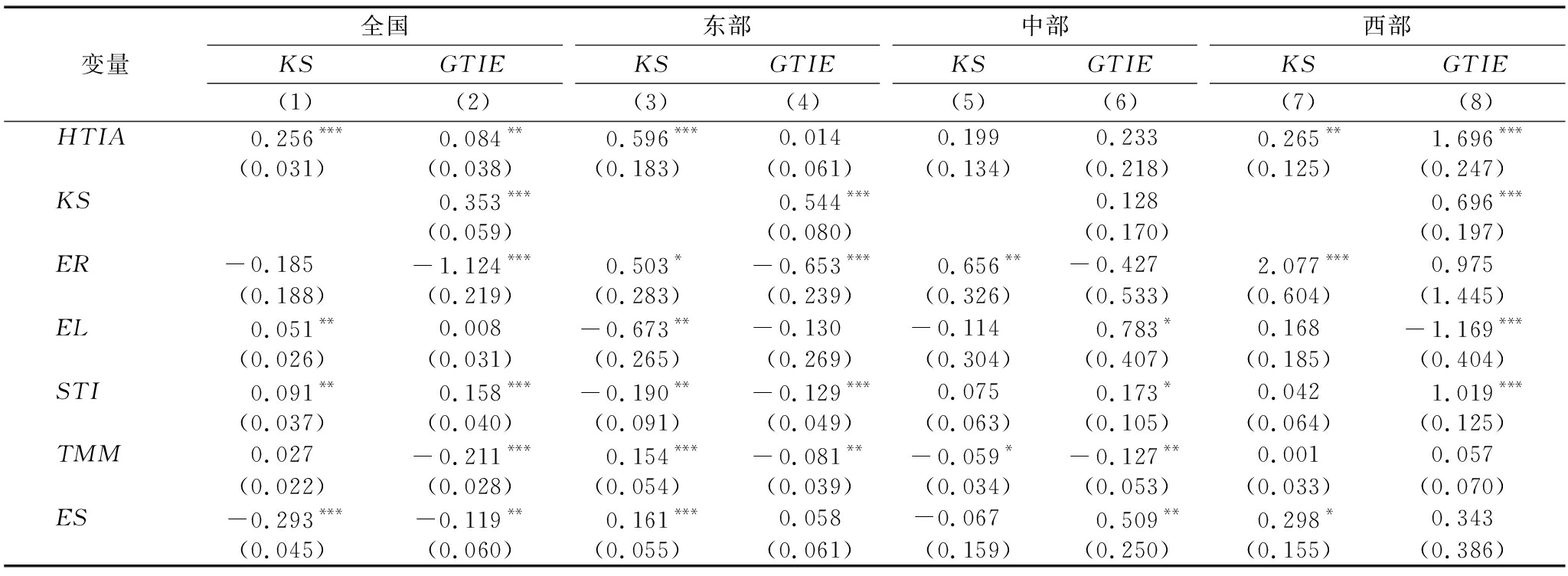

依据中介作用检验的3个步骤[24],本文基于中介效应模型(2)(3),实证检验知识溢出在高技术产业集聚影响绿色技术创新效率过程中的中介作用。前文研究表明,高技术产业集聚对绿色技术创新效率具有显著的空间效应,满足中介作用检验的第一个条件,在此基础上对第二步和第三步检验作进一步分析,具体结果如表5所示。

表5 知识溢出的中介效应检验结果

Table 5 Results of mediating effect of knowledge spillovers

变量全国KSGTIE(1)(2)东部KSGTIE(3)(4)中部KSGTIE(5)(6)西部KSGTIE(7)(8)HTIA0.256***0.084**0.596***0.0140.1990.2330.265**1.696***(0.031)(0.038)(0.183)(0.061)(0.134)(0.218)(0.125)(0.247)KS0.353***0.544***0.1280.696***(0.059)(0.080)(0.170)(0.197)ER-0.185-1.124***0.503*-0.653***0.656**-0.4272.077***0.975(0.188)(0.219)(0.283)(0.239)(0.326)(0.533)(0.604)(1.445)EL0.051**0.008-0.673**-0.130-0.1140.783*0.168-1.169***(0.026)(0.031)(0.265)(0.269)(0.304)(0.407)(0.185)(0.404)STI0.091**0.158***-0.190**-0.129***0.0750.173*0.0421.019***(0.037)(0.040)(0.091)(0.049)(0.063)(0.105)(0.064)(0.125)TMM0.027-0.211***0.154***-0.081**-0.059*-0.127**0.0010.057(0.022)(0.028)(0.054)(0.039)(0.034)(0.053)(0.033)(0.070)ES-0.293***-0.119**0.161***0.058-0.0670.509**0.298*0.343(0.045)(0.060)(0.055)(0.061)(0.159)(0.250)(0.155)(0.386)

从全国层面来看,如表5列(1)(2)结果所示,高技术产业集聚对知识溢出的影响系数为0.256,且在1%水平上显著,同时,知识溢出对绿色技术创新效率的影响系数为0.353,较显著,表明通过中介作用的第二步检验,即知识溢出为中介变量;其次,依据表5列(2)结果可知,高技术产业集聚和知识溢出对绿色技术创新的影响系数均显著,表明通过中介作用的第三步检验,即知识溢出在高技术产业集聚影响本地绿色技术创新效率的过程中具有部分中介作用。究其缘由,空间距离是影响知识溢出效应的关键因素,而高技术产业集聚能在较大程度上缩短知识传播距离,促进新知识溢出,形成知识共享,实现MAR外部性,从而为绿色技术创新增添源动力。此外,高技术产业集聚为地区不同创新主体间隐性知识传播创造了有利条件,有助于进一步提高本地绿色技术创新效率。

从区域异质性来看,首先,根据表5中列(3)(5)(7)结果可知,东、西部地区高技术产业集聚对本地知识溢出均有显著促进作用,而中部地区不显著。其次,依据表5中列(4)(6)(8)结果发现,东、西部地区的知识溢出对本地绿色技术创新效率存在显著促进作用,而中部地区不显著,表明东、西部地区知识溢出的中介作用存在,而中部地区不存在。进一步结合表5列(4)(8)中高技术产业集聚和知识溢出对绿色技术创新效率影响的回归系数发现,东部地区的知识溢出在高技术产业集聚影响区域绿色技术创新效率的过程中发挥完全中介作用,而西部地区的知识溢出则发挥部分中介作用。究其缘由,一方面,高技术产业发展需要大量高素质人才,东部地区具有人才资源优势,较高的人口密度和优越的高等教育条件使其拥有更加丰富的人才资源,有利于开展研发创新。而西部地区由于高校数量较少,教育条件有限,高端人才流动不充分,难以形成人才集聚效应,从而影响知识溢出效应。另一方面,东部地区的高技术产业链比较完整,相关配套产业也比较发达,从而形成较好的产业生态,有助于知识溢出。相比之下,西部地区由于高技术产业链尚未完全形成,相关配套产业也不够完善,因此在一定程度上限制知识溢出。

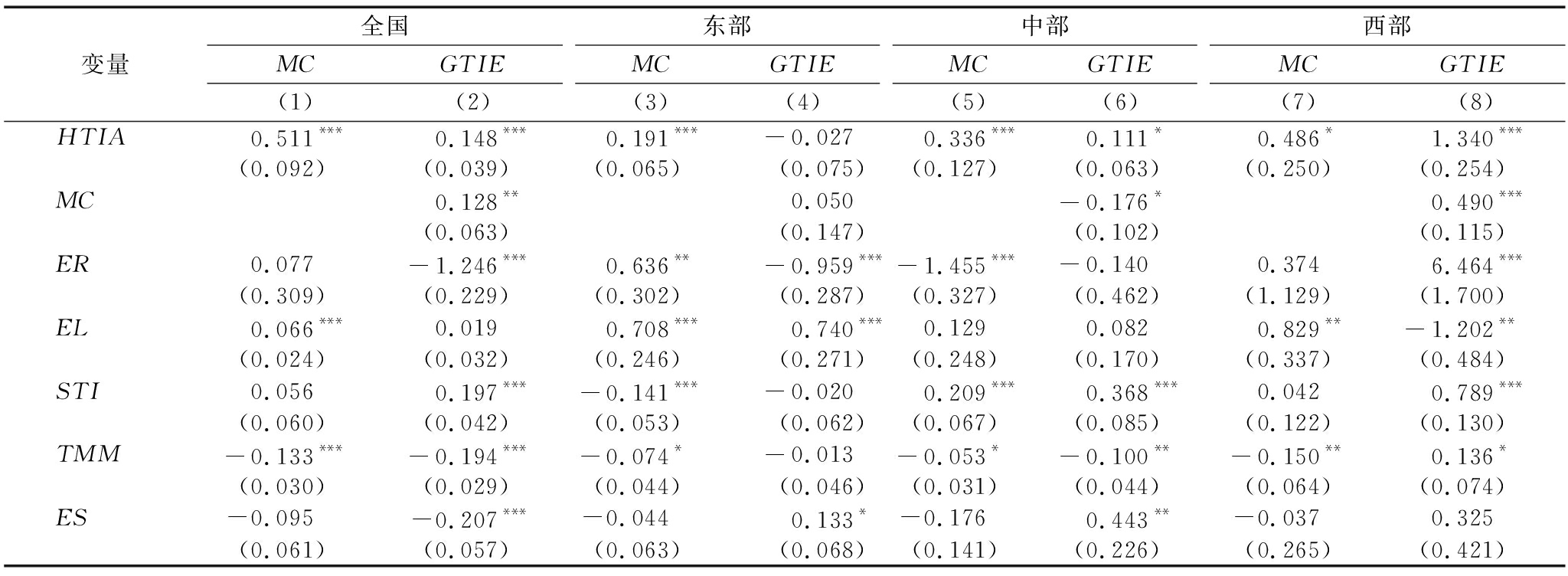

3.5.2 市场竞争的中介机制

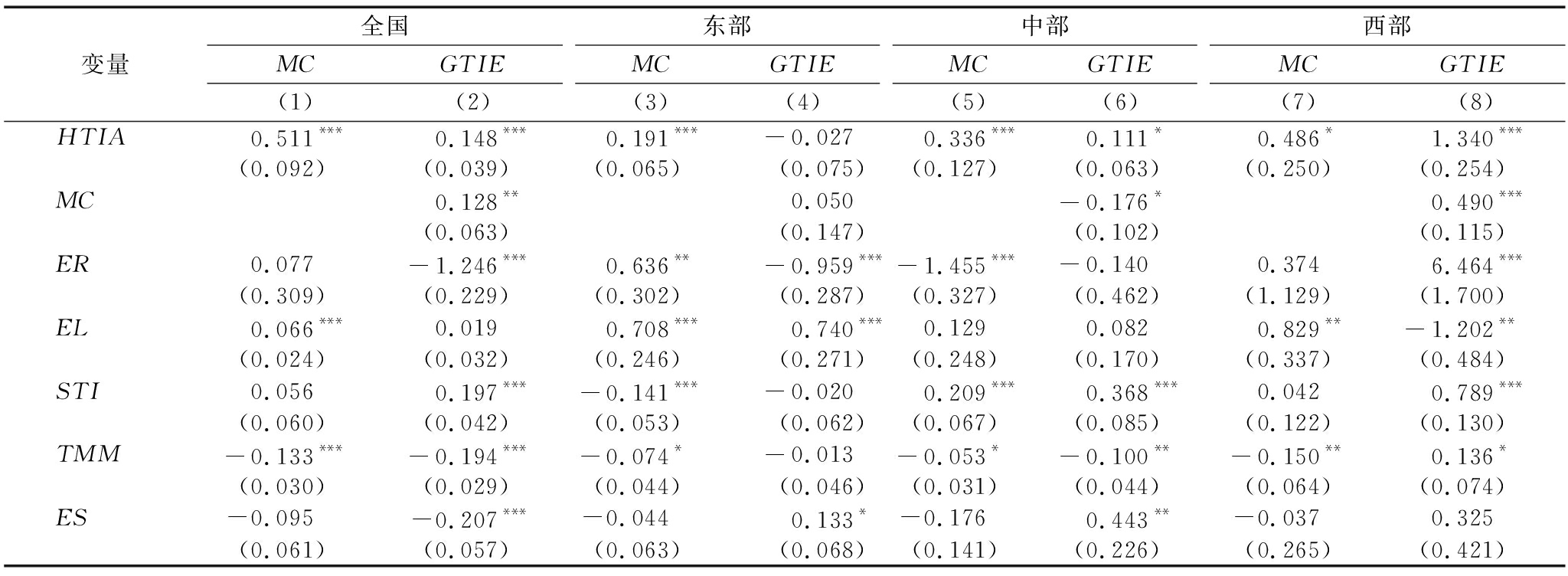

基于模型(4)(5),本文对市场竞争在高技术产业集聚与绿色技术创新效率之间的中介作用进行实证检验,结果如表6所示。

表6 市场竞争的中介效应检验结果

Table 6 Results of mediating effect of market competition

变量全国MCGTIE(1)(2)东部MCGTIE(3)(4)中部MCGTIE(5)(6)西部MCGTIE(7)(8)HTIA0.511***0.148***0.191***-0.0270.336***0.111*0.486*1.340***(0.092)(0.039)(0.065)(0.075)(0.127)(0.063)(0.250)(0.254)MC0.128**0.050-0.176*0.490***(0.063)(0.147)(0.102)(0.115)ER0.077-1.246***0.636**-0.959***-1.455***-0.1400.3746.464***(0.309)(0.229)(0.302)(0.287)(0.327)(0.462)(1.129)(1.700)EL0.066***0.0190.708***0.740***0.1290.0820.829**-1.202**(0.024)(0.032)(0.246)(0.271)(0.248)(0.170)(0.337)(0.484)STI0.0560.197***-0.141***-0.0200.209***0.368***0.0420.789***(0.060)(0.042)(0.053)(0.062)(0.067)(0.085)(0.122)(0.130)TMM-0.133***-0.194***-0.074*-0.013-0.053*-0.100**-0.150**0.136*(0.030)(0.029)(0.044)(0.046)(0.031)(0.044)(0.064)(0.074)ES-0.095-0.207***-0.0440.133*-0.1760.443**-0.0370.325(0.061)(0.057)(0.063)(0.068)(0.141)(0.226)(0.265)(0.421)

从全国范围来看:首先,根据表6列(1)结果可知,高技术产业集聚对市场竞争的影响系数为0.511,且通过1%水平上的显著性检验,同时,表6列(2)中市场竞争对绿色技术创新效率的影响系数为0.128且显著,表明通过中介作用的第二步检验,即市场竞争存在中介作用;其次,在表6列(2),高技术产业集聚与市场竞争对绿色技术创新效率的影响系数均显著,表明通过中介作用的第三步检验,即市场竞争在高技术产业集聚影响本地绿色技术创新效率的过程中具有部分中介作用。究其原因,高技术产业集聚显著提升区域市场竞争度,集群内部竞争形成“优胜劣汰”的自然选择,此时各企业为了保持或提高自身竞争优势,纷纷加大绿色技术研发投入和创新产出,进而刺激Porter外部性形成,有效提升了本地绿色技术创新效率。

从区域差异来看,高技术产业集聚对东部、中部、西部地区的市场竞争均有显著促进作用,而市场竞争对本地绿色技术创新效率的影响存在明显的区域异质性。其中,东部地区市场竞争对当地绿色技术创新效率的影响不显著,进而通过Bootstrap检验发现,95%的置信区间包含零值,表明东部地区未通过中介作用的第二步检验;中部地区市场竞争对当地绿色技术创新效率的影响显著为负,西部地区显著为正,表明市场竞争在中部地区和西部地区都通过中介作用的第二步检验;进一步结合表6列(6)(8)高技术产业集聚和市场竞争对绿色技术创新效率影响的回归系数发现,中部地区的市场竞争在高技术产业集聚对本地绿色技术创新效率的影响中存在遮掩效应,而西部地区的市场竞争在高技术产业集聚对本地绿色技术创新效率的影响中存在部分中介作用。究其根本,市场竞争程度对绿色技术创新效率的影响可能存在边际递减效应。西部地区由于高技术产业基础较薄弱,随着相关高技术企业在集聚区大量汇集,逐渐达到适度规模,市场竞争程度提高倒逼企业开展绿色创新活动以提升资源利用效率,这种企业间的良性竞争有效促进当地绿色技术创新效率提升。在东、中部地区,企业间市场竞争基点较高,高技术产业集聚进一步加剧当地市场竞争。当企业所需资源超过区域创新要素总量和公共品供给时,高技术企业为保持或扩大市场份额,会对资源要素展开激烈争夺,导致不良竞争效应。此时,市场竞争不仅不会提高绿色技术创新效率,反而会降低本地绿色技术创新效率。

4 结论与政策启示

4.1 研究结论

本文基于2010-2022年中国内地省域样本数据,利用空间计量模型与中介效应模型,探讨高技术产业集聚对区域绿色技术创新的影响及作用机制。主要结论如下:

(1)高技术产业集聚对本地绿色技术创新效率具有显著促进作用,但其影响存在区域差异性,即西部地区>中部地区>东部地区。

(2)高技术产业集聚显著抑制周边地区绿色技术创新效率。其中,东、中部地区高技术产业集聚削弱周边地区对高技术企业、资本等高端要素的吸引力,即其虹吸效应显著。而西部地区各省市之间距离较远且基础设施发展滞后,所以“虹吸效应”并未显现,且高技术产业集聚水平较高省份更能发挥正向辐射效应,带领周边地区绿色技术创新效率提升。

(3)知识溢出在高技术产业集聚影响本地绿色技术创新效率的过程中具有部分中介作用,且东部地区的中介作用大于西部地区。究其缘由,一方面,东部地区具有人才资源优势,而西部地区由于高校数量较少、教育条件有限,人才流动性不足,难以形成人才集聚效应。另一方面,东部地区形成较完善的高技术产业链,而西部地区产业链单一或尚未形成完整的产业链。

(4)市场竞争部分中介高技术产业集聚对本地绿色技术创新效率的影响。中部地区的市场竞争在高技术产业集聚对本地绿色技术创新效率的影响中存在遮掩效应,而西部地区的市场竞争在高技术产业集聚对本地绿色技术创新效率的影响中存在部分中介作用。

4.2 政策启示

(1)客观认识高技术产业集聚的“虹吸效应”。一方面,保持区域可持续竞争优势,吸引更多高技术、清洁型企业入驻,在提升企业效益的同时促进能源资源高效利用,实现经济与环境协同发展;另一方面,科学规划高技术产业布局,克服“虹吸”的负效应,转“虹吸效应”为“辐射效应”,从而实现全域绿色发展协调。针对“虹吸效应”,制定差异化区域政策。具体来说,在东部地区,可通过建设技术转移中心或科技园区,促进高技术产业向周边地区转移,加大对周边地区的政策支持力度,提高其吸引力和竞争力;在中、西部地区,建立更完整的产业链,增强高技术产业集聚区域的辐射效应,避免“虹吸效应”出现。

(2)发挥知识溢出和市场竞争对绿色创新的促进作用。一方面,加强知识溢出和人才流动。在东、西部地区,可以加强高校与企业的合作交流,鼓励知识产业化和技术转移,促进知识流动和创新形成。另一方面,完善市场竞争机制。在中部地区,应加强市场监管,打击不正当竞争行为,营造公平竞争环境,激发企业创新活力。在西部地区,可适度放松市场准入门槛,鼓励更多企业参与竞争,提升产业集聚区的活力和竞争力。

(3)推动高技术产业高质量集聚。产业集聚不是简单的要素堆砌,要避免同质化竞争陷阱。可以建立高技术产业准入门槛,要求入驻企业具备一定技术实力和创新能力。同时,加大高技术人才引进和培养力度,设立人才培训基地和机构,打造高精尖人才“强磁场”,推进产业链与科技创新深度融合,提升高技术产业整体效能,从而提高集聚区绿色创新效率。

4.3 不足与展望

一方面,受地理区位、产业政策等因素影响,不同产业集聚模式对区域绿色技术创新效率的影响也会存在差异,本文对此并未予以区分。未来可以从产业集聚模式角度,如同业集聚模式或多元化集聚模式等,考察不同产业集聚模式对区域绿色技术创新的异质性影响,进一步细化本文研究。

另一方面,高技术产业作为创新资源优化配置的重要载体,引导其在区域内集聚已成为地方政府落实以创新驱动突破传统要素瓶颈的重要举措[23]。因此,基于府际竞争视角,未来可以将高技术产业集聚、地方政府竞争与绿色技术创新效率一并纳入研究框架,探讨高技术产业集聚与地方政府竞争的交互作用及对地区绿色技术创新的影响。

参考文献:

[1] 朱东波, 李红. 中国产业集聚的环境效应及其作用机制[J].中国人口·资源与环境, 2021, 31(12):62-70.

[2] LIU C, GAO X, MA W, et al. Research on regional differences and influencing factors of green technology innovation efficiency of China's high-tech industry[J].Journal of Computational and Applied Mathematics, 2019, 369: 112597.

[3] WANG Y, BAI Y, QUAN T, et al. Influence and effect of industrial agglomeration on urban green total factor productivity-on the regulatory role of innovation agglomeration and institutional distance[J].Economic Analysis and Policy, 2023, 78:1158-1173.

[4] YANG J, WANG S, SUN S, et al. Influence mechanism of high-tech industrial agglomeration on green innovation performance: evidence from China[J].Sustainability, 2022, 14(6):3187-3199.

[5] 任阳军, 汪传旭, 张素庸, 等. 高技术产业集聚、空间溢出与绿色经济效率——基于中国省域数据的动态空间杜宾模型[J].系统工程, 2019, 37(1): 24-34.

[6] 王洪庆, 郝雯雯. 高新技术产业集聚对我国绿色创新效率的影响研究[J].中国软科学, 2022,37(8):172-183.

[7] SONG Y, YANG L, SINDAKIS S, et al. Analyzing the role of high-tech industrial agglomeration in green transformation and upgrading of manufacturing industry: the case of China[J].Journal of the Knowledge Economy, 2023, 14:3847-3877.

[8] 姬志恒, 于伟, 张鹏. 高技术产业空间集聚、技术创新与区域绿色发展效率——基于PVAR模型的经验证据[J].宏观经济研究, 2020,66(9): 92-102.

[9] 李琳, 曾伟平. 高新技术产业集聚提升中国绿色创新效率了吗[J].当代经济管理, 2021,43(2): 48-56.

[10] 孙祁祥, 周新发. 科技创新与经济高质量发展[J].北京大学学报(哲学社会科学版), 2020,57(3): 140-149.

[11] 李婉红, 刘芳, 刘天森. 国家高新区提升了城市创新效率吗——基于空间集聚调节效应的实证检验[J].管理评论, 2022,34(5): 93-108.

[12] 崔春山, 郑海燕. 高技术产业集聚、技术溢出与碳生产率[J].技术经济与管理研究, 2022,43(6): 19-23.

[13] ZHENG Q, LIN B. Impact of industrial agglomeration on energy efficiency in China's paper industry[J].Journal of Cleaner Production, 2018, 184: 1072-1080.

[14] 苏屹, 李丹. 能源产业集聚与绿色创新绩效的空间效应研究[J].科研管理, 2022,43(6): 94-103.

[15] NING L, WANG F, LI J. Urban innovation, regional externalities of foreign direct investment and industrial agglomeration: evidence from Chinese cities[J].Research Policy, 2016,45(4): 830-840.

[16] JACOBS J. The economy of cities [M].New York: Random House, 1969.

[17] 祝滨滨, 张慧一. 集聚外部性、政府作用与区域创新——基于长三角地区41个地级市数据的门槛效应分析[J].经济纵横, 2024,40(1): 119-128.

[18] 吴宗杰, 刘帅, 董会忠, 等. 高技术产业集聚对区域经济增长质量的空间溢出效应[J].统计与决策, 2019,35(21): 126-130.

[19] QIAN S. Knowledge spillover and high-tech industry cluster:a literature review[C].IOP Conference Series: Earth &Environmental Science, 2017.

[20] 邵帅, 张可, 豆建民. 经济集聚的节能减排效应:理论与中国经验[J].管理世界, 2019,35(1): 36-60.

[21] 郑冠群, 徐妍, 安磊. 制造业产业集聚与企业创新——基于市场份额视角的Porter外部性检验[J].南开经济研究, 2021,37(3): 239-256.

[22] 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745.

[23] TONE K. A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis[J].European Journal of Operational Research, 2001, 130(3): 498-509.

[24] 朱承亮, 刘瑞明, 王宏伟. 专利密集型产业绿色创新绩效评估及提升路径[J].数量经济技术经济研究, 2018,35(4): 61-79.

[25] 徐丹, 于渤. 高技术产业集聚对区域创新能力的影响研究——基于长三角城市群的实证考察[J].软科学, 2021,35(10): 1-8.

[26] 何雄浪, 王舒然. 产业集聚、知识溢出与中国区域经济增长[J].云南财经大学学报, 2021,37(9): 15-30.

[27] 吕承超, 商圆月. 高技术产业集聚模式与创新产出的时空效应研究[J].管理科学, 2017,30(2): 64-79.

[28] 周淑贞, 邓群钊. 技术转移对高技术制造业绿色创新效率的影响[J].科技进步与对策, 2021,38(16): 46-52.

[29] 胡森林,鲍涵,郝均,等. 环境规制对长三角城市绿色发展的影响——基于技术创新的作用路径分析[J].自然资源学报, 2022, 37(6): 1572-1585.

[30] 肖振红, 李炎. 知识产权保护、R&D投入与区域绿色创新绩效[J].系统管理学报, 2022,31(2): 374-383.

[31] 杨树旺, 吴婷, 李梓博. 长江经济带绿色创新效率的时空分异及影响因素研究[J].宏观经济研究, 2018,64(6):107-117,132.

[32] 肖静,曾萍,章雷敏. 地区数字化水平、绿色技术创新与制造业绿色转型 [J].华东经济管理, 2023, 37(4): 1-12.

[33] LESAGE J P, PACE R K. Introduction to spatial econometrics[M].Boca Raton,FL:CRC Press,2009.

(责任编辑:胡俊健)