0 引言

作为21世纪经济发展的关键驱动力,数字化转型正在深刻重塑全球经济格局[1]。数字化转型不仅有利于促进产业升级、增强企业竞争力,而且能为高质量发展提供创新可能。加快发展数字经济、推动企业数字化转型、提升高质量发展水平,是一项不可分割的战略任务。《数字中国发展报告(2022年)》显示,中国数字经济规模已达到50.2万亿元,占GDP的41.5%。数字经济与实体经济的深度融合,对企业数字化转型具有决定性影响(Kim et al.,2021)。

2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察时强调发展“新质生产力”,通过整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业。新质生产力以全要素生产率提升为核心,体现生产力内涵升级,强调创新能力和科技应用[2]。该概念不仅扩展了传统生产力的定义,而且预示着未来经济发展趋势。新质生产力通过科技创新和产业升级,提升生产效率、促进资源配置优化。数字化转型与新质生产力协同增效,推动人工智能、大数据和物联网等技术应用于传统产业,进一步发挥新质生产力价值。

当前关于数字化转型与生产力关系的研究尚未得出一致结论。一方面,学者们普遍认为数字化转型能提升企业生产力,如提高管理效率、优化专业分工[3]及增强创新能力[4]。另一方面,有学者质疑其效果,指出转型过程复杂且存在滞后性(Brynjolfsson et al.,2018)。这些分歧凸显了该领域研究的复杂性与多维性,同时反映出研究的必要性与价值。因此,本文基于新质生产力内涵,实证探讨数字化转型对新质生产力的作用及影响机制。

数字经济下,数字化转型不仅仅是技术升级,更是资源整合和环境适应的全面变革。“技术—组织—环境”(TOE)框架指出,技术创新与企业转型受到来自技术、组织、环境3个维度的影响。技术上,企业规模和技术类型决定转型能力。大型企业资源丰富,新技术适应能力强,有助于促进新质生产力提升;高新技术企业因具有技术优势,能通过转型实现技术突破。组织上,管理层决策对转型成功至关重要,其有助于企业提高资源整合效率、促进生产力发展。环境上,市场竞争压力驱动企业加速转型。根据创新扩散理论,激烈的市场竞争迫使企业快速采用新技术,提升资源配置效率,从而促进新质生产力发展。基于此,本文构建涵盖企业规模、技术类型、市场竞争、管理能力及资源配置效率的理论框架,提出相关假设并进行实证检验。

本文创新点包括:①从企业层面探讨新质生产力构成与特征,如创新引领、企业升级、生产优化和可持续发展,从微观层面提供研究新视角;②通过理论与实证分析,揭示企业数字化转型对新质生产力的非线性影响,丰富相关理论研究;③在影响机制方面,探讨管理能力的非线性调节作用和资源配置效率的中介作用,揭示它们在数字化转型中的关键影响,为深刻理解数字化转型与新质生产力关系提供理论依据。

1 文献综述

1.1 宏观层面生产力发展

自19世纪末以来,全球生产力发展经历了两个重要阶段,即第二次工业革命和信息技术革命。两次革命不仅大幅提升生产力,而且深刻改变经济增长模式和速度,使生产力成为推动国家发展的关键因素,备受经济学关注(Chen,1997)。特别是第二次工业革命,促使西欧国家从马尔萨斯低增长体系迈入现代经济增长体系,实现生产力与经济跨越式发展(Galor,2005)。自20世纪末以来,信息技术革命进一步加快全球生产力发展,信息技术的广泛应用使生产力发展呈现出自动化和网络化特征。随着时间推移,生产力内涵也发生变化,技术进步、教育水平、创新能力和制度等因素共同影响生产力增长[5]。

从全球角度,生产力发展存在显著的国际差异和趋同特征。先进国家通过技术创新和制度改革保持领先优势,后发国家则通过模仿与学习实现追赶(Madsen, 2010)。但这一过程并非一帆风顺,后发国家需要强有力的制度支持、持续的教育投资等才能实现生产力提升(Vandenbussche et al., 2006)。该阶段的生产力发展突出技术与制度的重要性,为新质生产力出现奠定了基础。

进入21世纪,随着全球化、数字化发展,生产力内涵进一步深化,新质生产力概念应运而生。这种新型生产力以信息技术和创新为核心,强调生产效率、环境可持续性和社会责任,代表了一种新经济发展模式。

1.2 微观层面生产力发展

企业生产力发展展示了从传统工业化向现代经济体系的演变历程。在早期工业化阶段,企业生产力发展依赖机械化和规模经济;20世纪中叶,企业更加注重管理效率和工艺流程优化(Bloom&Van, 2007)。进入信息时代后,信息技术应用成为提升企业生产力的关键,促使企业转向自动化、精益生产和高效供应链管理(Moretti, 2004)。此外,不同国家、行业间的生产力比较也受到广泛关注。如美国制造业中不同规模企业的全要素生产率(TFP)存在显著差异,反映出企业生产力发展不均衡[6]。

企业生产力的影响因素可分为外部和内部两类。其中,外部因素包括政策制度[7]、市场环境和全球化趋势等,主要表现为财政体系和税收政策方面[8]。在发展新质生产力背景下,促进企业生产力提升的内部因素涵盖效率、创新、数字化和可持续发展等方面。其中,科技创新,尤其是人工智能和大数据分析应用成为提升企业新质生产力的核心动力(李唐等,2018),同时,企业社会责任和环境可持续性也日益重要[9]。中国在科技创新与产业升级方面的进步,有利于加速新质生产力发展[10]。

总体而言,企业生产力提升是一个复杂多维的过程。随着生产力内涵的丰富,企业不仅要追求经济效益,而且需兼顾技术创新、社会责任和可持续发展。

1.3 数字化转型与生产力

随着经济与技术发展,数字化成为推动生产力演变的核心因素。数字化不仅改变企业生产和运营方式,而且重新定义生产力要素。在数字化时代,生产力逐渐从依赖物质资产和手工劳动转向依赖信息技术、数据分析和数字化管理。企业数字化转型主要受到宏观环境(Li et al., 2016)、市场竞争[11]和消费者行为三大因素驱动,通过数字技术应用,提高生产力、降低成本并促进创新(Rachinger et al., 2019)。现有研究普遍认为,数字化转型显著提升企业生产力,优化传统生产模式,对解决效率和投资瓶颈至关重要。数字技术应用改变企业组织逻辑和创新方式,促进新产品、新商业模式诞生和组织结构发展(Jiang et al., 2022)。数字化转型通过提高流程持续性、优化生产计划、减少浪费,进而提高管理成效和资源配置效率(Pan et al., 2022)。管理效率和创新能力成为影响数字化转型成功的关键因素[12]。

然而,数字化转型并不总是显著提升生产力。信息技术生产力悖论指出,即使计算机普及,生产力提升仍不明显(Solow,1987)。研究发现,尽管许多企业积极实施数字化策略,但是成效有限。原因可能是管理能力不足(Heavin&Power, 2020)、转型存在长期性与复杂性,以及资本投资、培训要求高(Lozic, 2019),这些挑战影响生产力发展质量。

综上,全球经济快速发展和科技进步促使生产力内涵与外延发生重大改变。数字化技术不仅重塑企业生产和经营模式,而且推动生产力从传统的资源依赖型转向依靠科技创新驱动、实现高质量发展的新质生产力[13]。然而,此领域研究尚不够丰富。因此,本文旨在探讨企业数字化转型如何影响新质生产力发展,验证数字化转型对新质生产力提升的作用路径,从而为中国经济高质量发展提供新理论依据。

2 理论分析与研究假设

2.1 数字化转型对新质生产力的影响

在企业数字化转型初期,新质生产力提升往往不明显,甚至可能受到抑制。这是因为数字化转型不仅涉及技术升级,还包括战略和运营的全面革新。在转型初期,由于创新成本高于产出,数字化转型的生产力提升效应难以显现(Perez,2003)。此外,数字化转型是一个复杂且长期的过程,涉及投资、培训及运营模式调整等方面(Lozic,2019)。劳动者对新技术掌握不足以及数字技术与传统资源不匹配,都会阻碍新质生产力提升。同时,新劳动对象的探索也面临技术限制,进一步影响新质生产力发展。因此,转型初期企业新质生产力难以显著提升,甚至可能经历短期的抑制。

随着数字化转型的深入,企业通过大数据、云计算等技术提高生产效率、优化产品服务,新质生产力水平也呈现逐步提升。数字化转型通过优化生产流程与管理系统,提升生产效率和产品质量,并增强数据驱动力,强化市场竞争力。同时,数字化还加速产品创新,促进企业更快适应市场需求和技术变革,提升环境效益,进而契合新质生产力的可持续发展目标[14-15]。综上,初期的数字化转型可能抑制新质生产力发展,但随着时间推移和经验积累,企业将实现技术融合与可持续发展战略的良性互动,最终推动新质生产力发展。综上,本文提出以下研究假设:

H1:数字化转型与企业新质生产力之间呈现U型关系,即随时间推移数字化转型对新质生产力的影响逐渐从抑制转变为促进。

2.2 数字化转型异质性分析

(1)对不同规模企业新质生产力的影响呈现显著差异。数字化转型不仅面临技术成本,还需要在组织变革、流程创新和商业模式上进行额外投入。随着投资规模和复杂性增加,传统中小企业(SME)在数字化转型过程中面临巨大挑战(Brynjolfsson et al.,2018),如关键人才匮乏、技术知识积累不足以及资金压力会限制中小企业对新技术的吸收与应用,影响科技创新和高端产业融合。此外,考虑到投入成本,数字化转型的滞后效应易导致中小企业无法从数字化生产流程中获得与大型企业相当的回报。相比之下,大型企业凭借丰富的财力资源和市场影响力,能够在数字技术领域进行大规模投资,优化生产流程,推动新产品和服务开发。同时,大型企业能够吸引更多专业人才,形成具有创新精神和掌握前沿技术知识的团队,加速企业内部数字化进程。完善的培训体系和激励机制使大型企业能持续提升员工数字技能与创新能力,从而更快度过数字化转型初期阶段。

综上,中小型企业在数字化转型中面临的主要挑战包括高素质劳动者和技术应用不足,而大型企业则凭借资源优势,能有效提升新质生产力。据此,本文提出如下研究假设:

H2:数字化转型对大型企业新质生产力的提升效应更显著。

(2)对高新技术企业与非高新技术企业的影响具有差异性。首先,高新技术企业通常具备较强创新能力,能够快速吸收和应用数字技术,推动业务与产品创新。它们在技术领域的优势地位也有助于利用数字化转型加速开发新产品和提供新服务,促进新质生产力发展。其次,这些企业通常拥有充足的高技能人才,为数字化转型提供了坚实的人才支持。同时,它们在资源配置上更倾向新技术和创新项目,使得数字化转型获得充分的基础资源支持。最后,高新技术企业凭借其强大的技术能力与创新驱动效应,快速适应市场变化,通过数字化转型实现竞争优势,最大化数字技术的生产力效应。

相比之下,非高新技术企业在数字化转型中暴露出技术基础、创新能力与人才资源的不足。由于技术和人才方面的劣势,这些企业在数字化转型中面临较大技术挑战和吸收难度,影响新质生产力提升效率。此外,受限于技术创新能力以及保守的投资策略,这些企业在市场适应性和竞争力方面也不如高新技术企业灵活强大。因此,虽然非高新技术企业也能从数字化转型中获益,但它们在转型过程中面临更大挑战,对新质生产力的提升作用也较弱。据此,本文提出如下研究假设:

H3:数字化转型对高新技术企业新质生产力的提升效果更显著。

(3)在不同竞争环境下数字化转型对新质生产力的影响存在差异性。市场竞争作为企业经营环境的重要因素,不仅决定商业模式和销售策略,而且深刻影响企业的技术吸收与信息处理能力。市场竞争下企业面临生存压力,需要不断创新以适应快速变化的市场需求和竞争环境。数字化转型作为关键推动力,对企业生产力提升至关重要。为应对竞争,企业会加重依赖大数据、人工智能、云计算等数字化技术,以提高运营效率、增强创新能力。通过科技进步和创新活动,新质生产力实现质的飞跃,不仅包括生产效率提高,而且涵盖产品与服务质量的显著提升。在高竞争环境下,为保持竞争力,企业必须快速实施技术迭代和创新能力提升,因此在新质生产力提升上能够取得显著成效。

相比之下,在竞争程度较低的环境中,数字化转型对企业新质生产力的影响较弱。首先,从投资动力与风险偏好角度,企业在低竞争环境中缺乏强烈动机开展大规模的技术投资和创新活动,而数字化转型需要大量资金投入。当企业的市场地位相对稳定时,管理层更倾向于维护现有业务模式和运营效率,避免投入回报不确定的新技术。因此,数字化转型动力不足在一定程度上限制企业新质生产力提升速度和效果。其次,数字化转型的核心在于技术吸收和应用。在竞争不足的市场中,市场需求相对稳定,缺乏实施新技术的直接经济激励,导致数字化技术应用不够广泛或深入,从而导致企业在提升新质生产力方面进展缓慢。最后,从市场反应角度,低竞争环境下创新紧迫性较低,即使企业进行数字化转型,也可能无法从市场反馈中获得足够的正向激励以持续深入推动数字化转型,进而提升新质生产力。

综上,在高竞争环境下,企业更易通过数字化转型快速适应市场变化,从而显著提升新质生产力。相反,在低竞争环境中,数字化转型动力不足,进而影响新质生产力提升。据此,本文提出如下研究假设:

H4:在高市场竞争环境下,企业数字化转型对新质生产力的促进作用更显著。

2.3 管理层对数字化转型与新质生产力关系的调节效应

管理层对企业数字化转型和新质生产力关系具有非线性调节作用。数字化转型深刻影响企业生产过程,其要求管理层具备较强的技术洞察力、资源配置力、战略规划力和创新领导力。首先,管理层的战略规划能力能引导企业数字化转型,对新技术进行前瞻性布局。其次,在转型过程中,管理层需合理分配资源,确保资金投入到最有潜力的技术领域,优化投资策略,减少对新质生产力的负面影响。最后,管理层的创新领导力至关重要,其通过优化流程和重塑组织架构,增强企业变化适应能力,减缓数字化转型初期对新质生产力的抑制效应。因此,管理层在战略规划和组织管理方面的卓越能力能够减缓转型初期对新质生产力的抑制作用。据此,本文提出如下研究假设:

H5:管理层能够调节数字化转型对新质生产力的抑制作用。

2.4 资源配置效率在数字化转型对新质生产力影响中的传导机制

高效的资源配置对新质生产力形成至关重要。在信息化、智能化社会,新质生产力的发展依赖于创新资源、高素质劳动力与先进技术的有机结合。先进技术的引入有助于优化生产流程,减少资源消耗,提升效率,从而促进新质生产力发展。资源配置效率不仅影响资源使用,还直接关系到创新效果。科技创新作为新质生产力的核心,依赖于资金、人才和技术的有效配置与充分利用,通过迅速将其转化为新产品和新服务,进而提升企业竞争力和全要素生产率。在现有产业结构升级和新兴产业发展中,通过提高资源配置效率,促进劳动者、劳动资料和劳动对象协同作用,促进新生产模式形成,进而支撑新质生产力发展。

数字化转型在优化资源配置和提升新质生产力方面发挥关键作用。通过应用数字技术,提高资源配置效率,优化资本与劳动力使用,助力新质生产力提升。如大数据、云计算和人工智能等技术应用有利于提高资源配置效率,精准预测市场需求,从而减少浪费,提高生产效率和产品质量。此外,数字化转型通过优化资源配置,缩短供应链响应时间,促进资源流向高价值领域,进而助力企业开拓新业务、增强竞争优势、发展新质生产力。据此,本文提出如下研究假设:

H6:数字化转型通过优化资源配置效率促进企业新质生产力提升。

3 研究设计

3.1 数据来源

本文利用2011—2022年A股上市公司数据进行实证分析,总计17 776个样本量。其中,企业数字化转型相关数据来源于CSMAR数据库中的“中国上市公司数字化转型研究数据库(EDT)”,其余变量数据则取自国泰安数据库和WIND数据库。为确保研究结果可靠,本文采取以下处理步骤:首先,排除ST、*ST和PT企业;其次,剔除总资产为负或资产负债率大于1的异常企业;最后,为避免极端值对结果的影响,对连续性变量进行1%的双侧缩尾处理。

3.2 模型设计

3.2.1 基本模型构建

为验证前文提出的研究假设,构建模型(1)(2)进行检验。

NQPi,t=β0+β1DTi,t+β2Xi,t+μi+λt+εi,t

(1)

NQPi,t=β0+β1DTi,t+β2DTi,t2+β3Xi,t+μi+λt+εi,t

(2)

其中,NQPi,t为企业i在第t年的新质生产力,DTi,t为企业i在第t年的数字化转型指数,DTi,t2为平方项,Xi,t为企业i在第t年的一系列控制变量。μi代表个体固定效应,λt代表时间固定效应,εi,t代表随机干扰项。

3.2.2 调节效应模型

参考非线性关系调节作用模型[16],构建如式(3)所示的调节效应模型。其中,Z代表调节变量。该模型主要关注β3与β5,若任意一者系数显著,则代表调节效应成立。

NQPi,t=β0+β1DTi,t+β2Z+β3DTi,t×Z+β4DTi,t2+β5DTi,t2×Z+Controlsi,t+εi,t

(3)

3.2.3 中介效应模型

参考江艇(2022)的做法,通过构建如式(4)(5)所示的传导机制模型,验证管理层对数字化转型与新质生产力关系的中介效应。

Investi,t=β0+β1DTi,t+β2Xi,t+μi+λt+εi,t

(4)

Labori,t=β0+β1DTi,t+β2Xi,t+μi+λt+εi,t

(5)

其中,Invest和Labor分别为资本与劳动力配置。此外,为进一步验证中介效应的完整性,进一步检验中介变量对新质生产力的影响,构建如下模型:

NQPi,t=β0+β1Investi,t+β2DTi,t+β3Xi,t+μi+λt+εi,t

(6)

NQPi,t=β0+β1Labori,t+β2DTi,t+β3Xi,t+μi+λt+εi,t

(7)

3.3 变量测度

3.3.1 新质生产力(NQP)

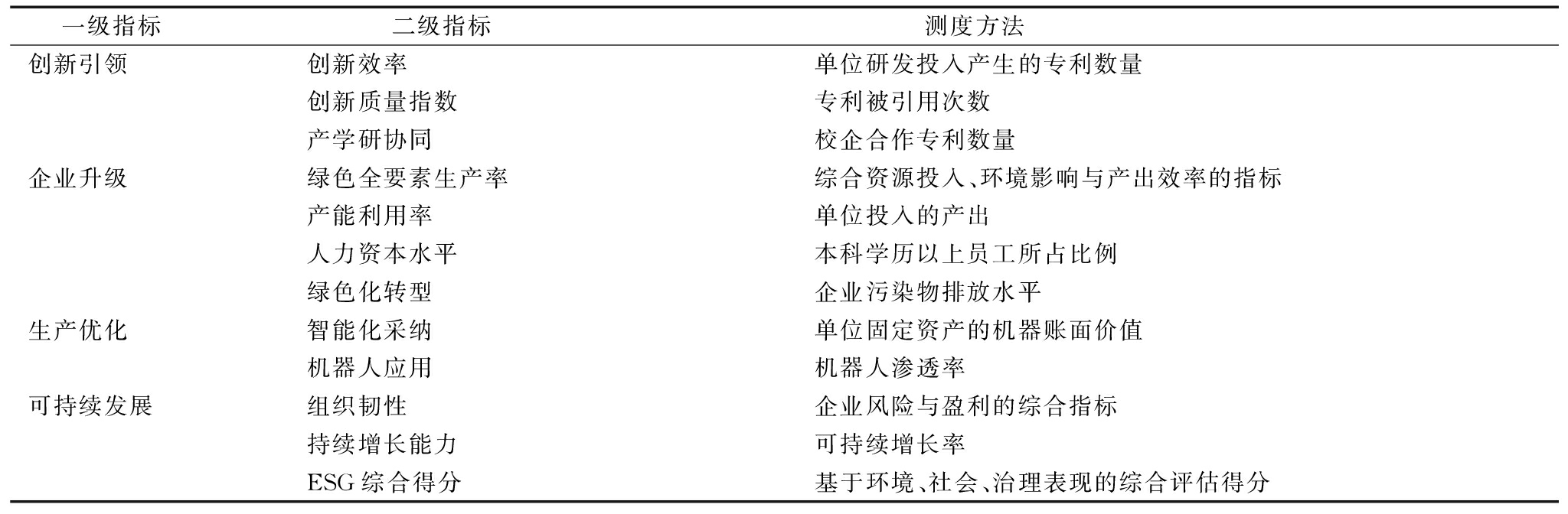

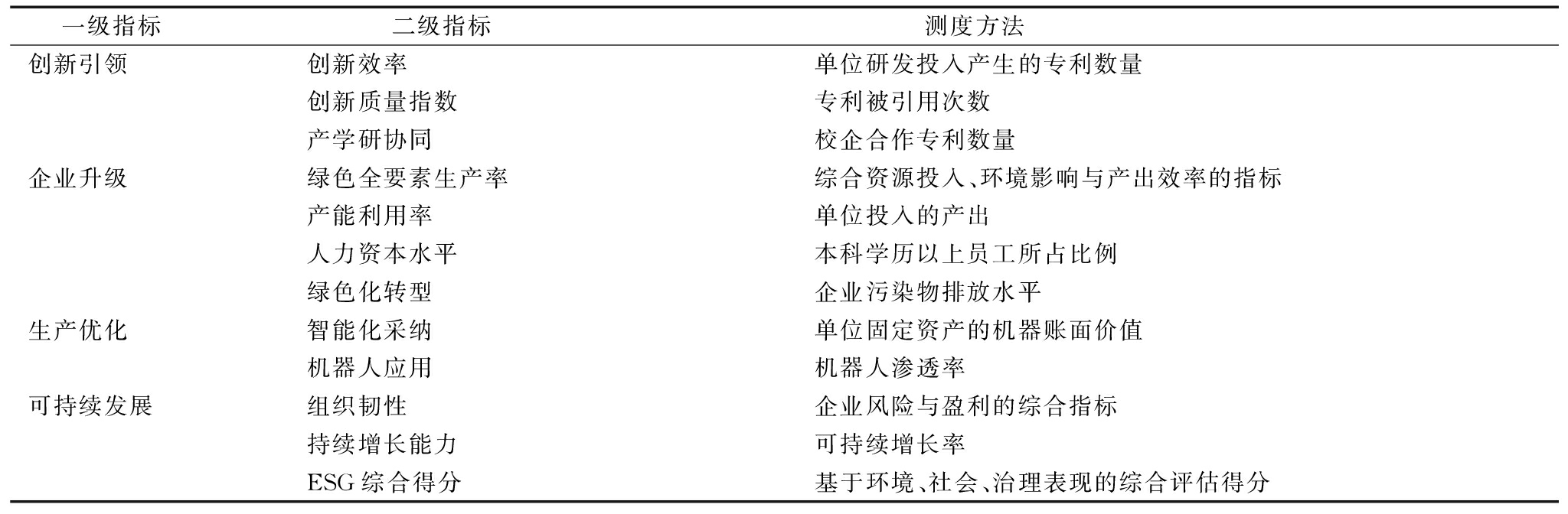

新质生产力是指在信息化、智能化条件下因科技创新和高端产业融合而形成的先进生产力新质态[17]。因此,本文将从创新引领、企业升级、生产优化和可持续发展4个方面对新质生产力进行测度。

(1)创新引领:创新不仅是技术与产品的更新,更是全面提升企业竞争力的手段,而新质生产力依赖于创新驱动[18]。因此,本文将创新效率、创新质量和产学研指数作为二级指标,以衡量企业创新能力。这是因为企业创新效率和创新质量直接影响其市场竞争力与持续发展能力;产学研指数则突出企业与外部机构合作在加速创新过程中的重要性,这对新质生产力形成至关重要。

(2)企业升级:新质生产力与科技革命、产业变革紧密相关,人工智能、新能源等新兴技术重塑了生产方式和竞争格局[19]。本文采用绿色全要素生产率、产能利用率、人力资本水平和绿色化转型4个二级指标衡量企业升级。其中,绿色全要素生产率强调在提高效率的同时注重可持续发展;产能利用率反映企业资源配置效率;人力资本水平是推动生产形态向信息化转变的关键;绿色化转型符合新质生产力对环境责任的要求。

(3)生产优化:与传统生产力相比,新质生产力通过技术创新,实现生产优化与质的跃迁[14]。因此,本文使用企业智能采纳程度和机器人渗透率两个指标衡量生产优化水平。其中,企业智能采纳程度反映企业在智能化转型中的表现,机器人渗透率则衡量企业现代化和自动化程度。这些指标展示了企业在技术创新方面的进步。

(4)可持续发展:新质生产力是技术突破、要素创新和产业升级的产物,代表可持续的生产力方向。因此,本文使用组织韧性、可持续增长率和ESG得分三个二级指标衡量可持续发展水平。其中,组织韧性体现企业应对挑战和适应新技术的能力;可持续增长率反映在维持核心策略不变的情况下实现增长的潜力;ESG得分则评价企业在环境、社会责任和治理方面的表现。这些都与新质生产力的可持续发展理念相契合。

基于上述分析,构建新质生产力评价指标体系如表1所示。其中,绿色全要素生产率的衡量借鉴现有文献做法,利用非径向SBM-ML指数进行测度[20];机器人渗透率借鉴目前文献中的常用方法进行衡量[21];组织韧性借鉴刘斌和谭书琪(2022)的做法,构建绩效与财务波动性的二维指数进行衡量。最后,利用熵权法并进行标准化处理后即为企业新质生产力指数。

表1 新质生产力评价指标体系构建

Table 1 Evaluation index system construction of new quality productive forces

一级指标二级指标测度方法创新引领创新效率单位研发投入产生的专利数量创新质量指数专利被引用次数产学研协同校企合作专利数量企业升级绿色全要素生产率综合资源投入、环境影响与产出效率的指标产能利用率单位投入的产出人力资本水平本科学历以上员工所占比例绿色化转型企业污染物排放水平生产优化智能化采纳单位固定资产的机器账面价值机器人应用机器人渗透率可持续发展组织韧性企业风险与盈利的综合指标持续增长能力可持续增长率ESG综合得分基于环境、社会、治理表现的综合评估得分

3.3.2 企业数字化转型指数

本文采用的数字化转型指数来源于《中国上市公司数字化转型研究数据库》,该指数从战略引领、技术驱动、组织赋能、环境支撑、数字化成果和应用等方面衡量企业数字化转型进程以及取得的实际成果,具有较强综合性。

3.3.3 控制变量

参考袁淳等(2021)的研究,纳入以下变量作为控制变量以提升结果可靠性:①营业总收入(Income):企业当年的营业收入总额;②资产负债率:负债与总资产的比值(Debt);③净资产收益率(ROA);④托宾Q值;⑤两权分离度(Seperation);⑥第一大股东持股比例(Top1);⑦是否由四大会计师事务所审计(Big4)。

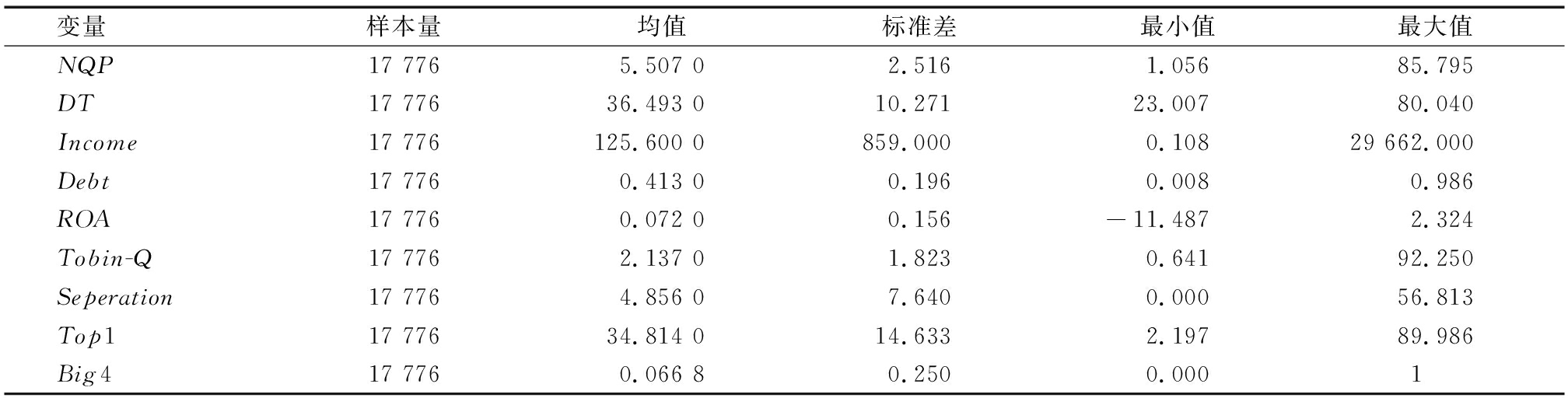

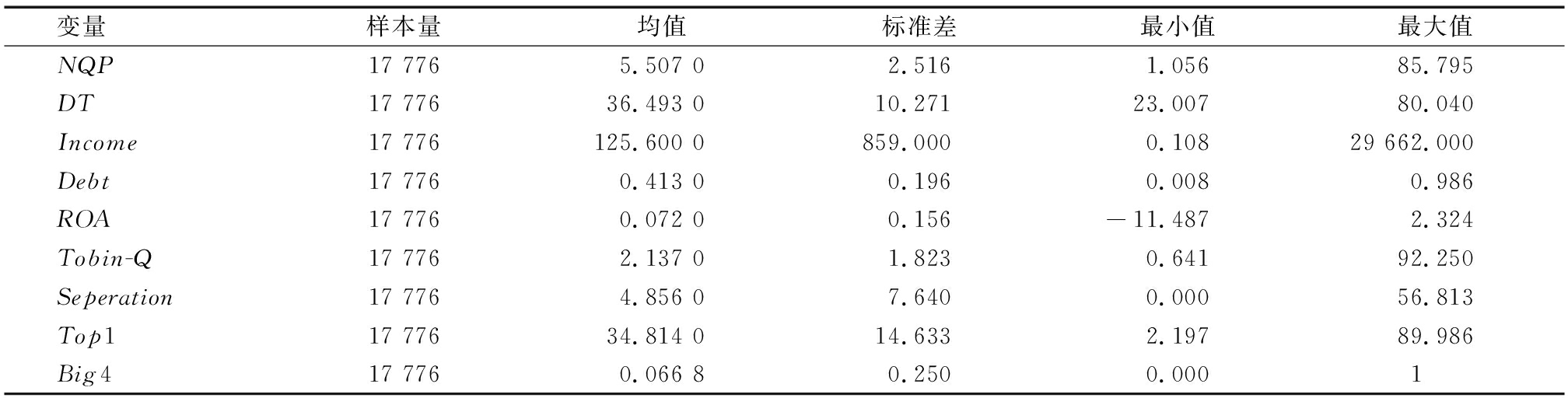

3.3.4 描述性统计

表2为本文变量描述性统计结果,数据显示,样本企业新质生产力水平与数字化转型程度差异较大,反映出发展不均衡。表3展示组间差异结果。数据显示,国企新质生产力水平高于非国企,但数字化转型程度低于非国企。原因可能是,国企在资源分配和市场竞争中受到政府干预。在区位分组中,东部地区企业新质生产力与数字化转型水平均高于中西部地区企业。原因可能是,东部地区接近市场与技术中心。在竞争环境分组中,市场竞争激烈环境下企业的数字化转型程度和新质生产力水平均显著高于竞争强度较低环境下的企业。

表2 变量描述性统计结果

Table 2 Results of descriptive statistics of variables

变量样本量均值标准差最小值最大值NQP17 7765.507 02.5161.05685.795DT17 77636.493 010.27123.00780.040Income17 776125.600 0859.0000.10829 662.000Debt17 7760.413 00.1960.0080.986ROA17 7760.072 00.156-11.4872.324Tobin-Q17 7762.137 01.8230.64192.250Seperation17 7764.856 07.6400.00056.813Top117 77634.814 014.6332.19789.986Big417 7760.066 80.2500.0001

表3 分组描述性统计结果

Table 3 Results of descriptive statistics for subgroups

变量国企非国企均值差东部中西部均值差竞争环境弱竞争环境强均值差NQP5.7055.3970.309***5.5855.3110.274***5.3585.592-0.234***DT35.24037.894 -2.654***37.85234.6373.215***35.37237.136-1.764***

4 实证研究

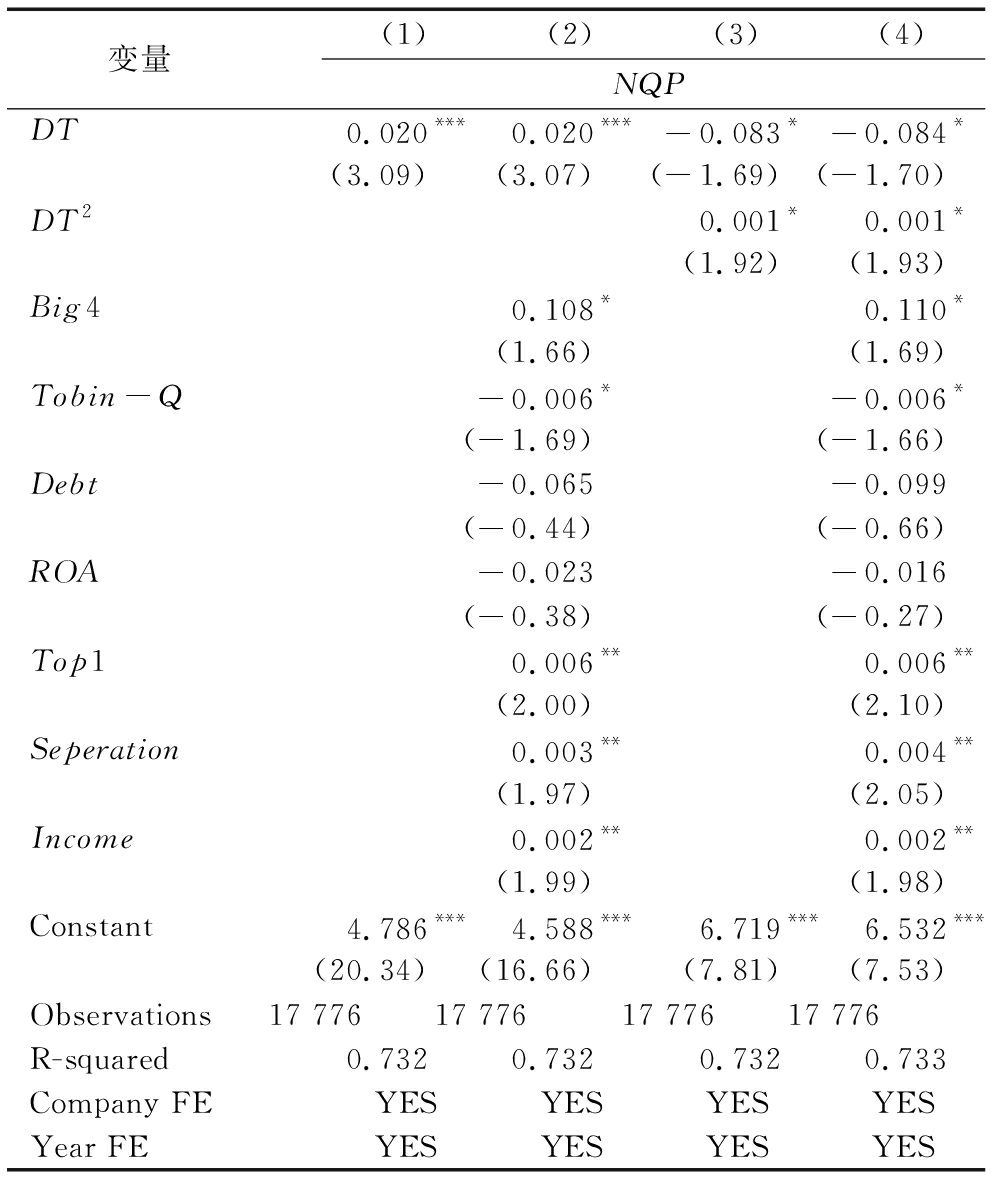

4.1 基准回归

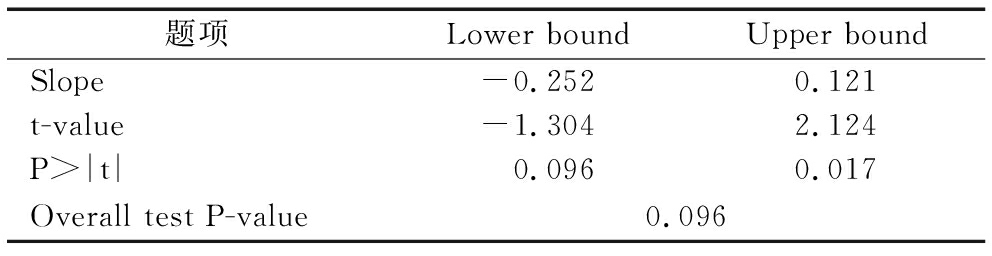

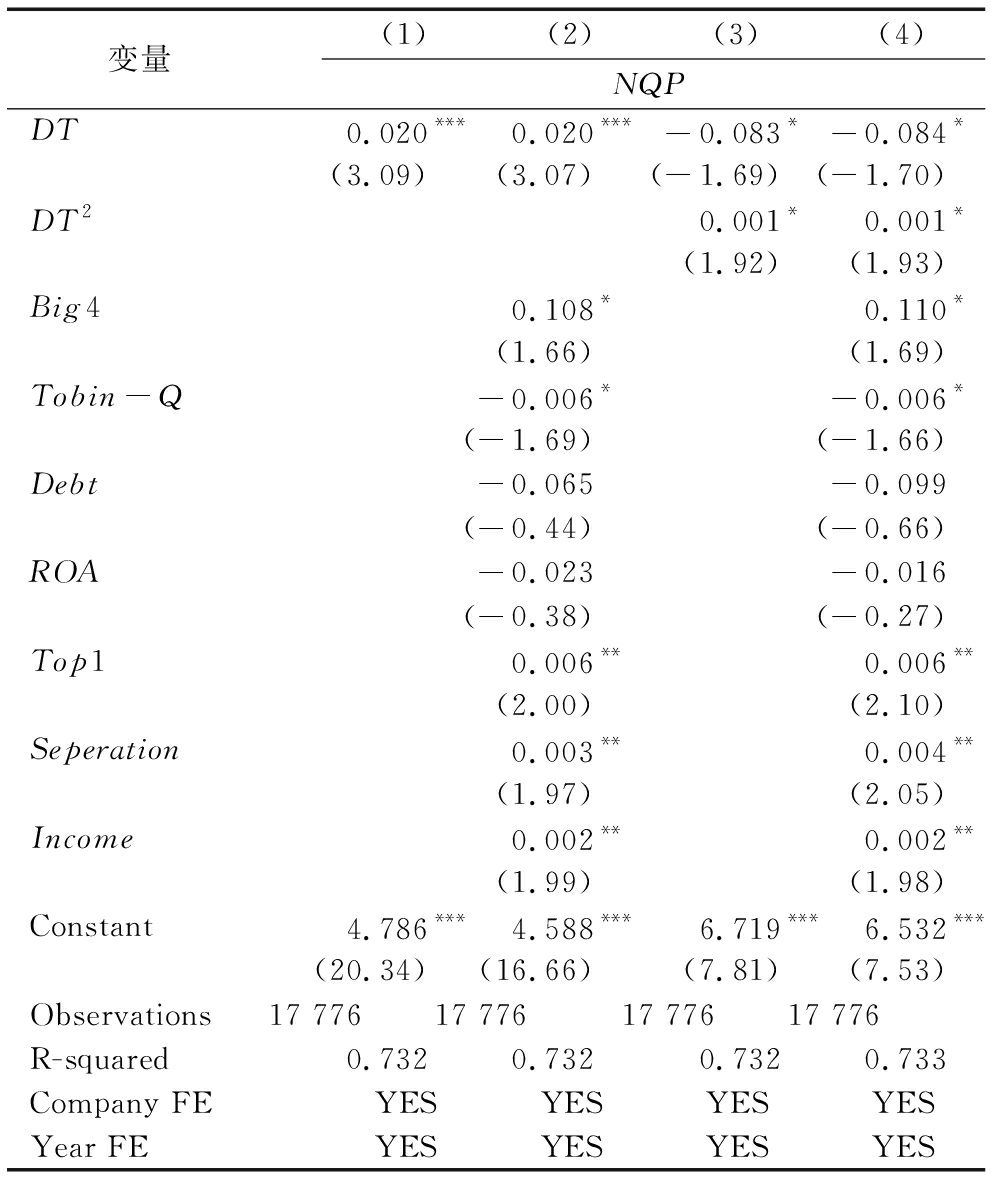

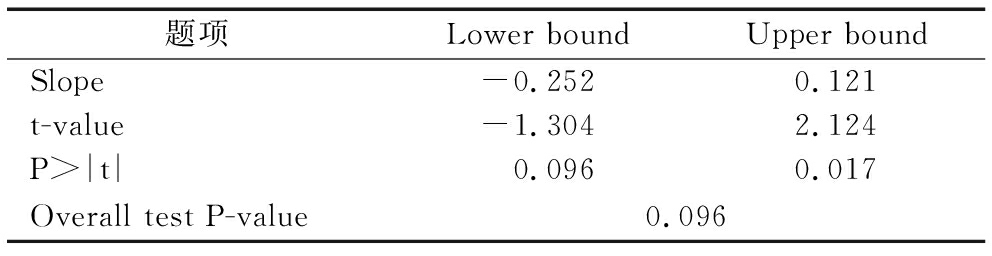

本文使用Stata 16软件进行分析,回归结果如表4所示。其中,列(1)(2)检验线性关系,列(3)(4)检验二次关系。数据显示,企业数字化转型对新质生产力呈现出“U”型作用特征。具体而言,数字化转型在较低水平时对生产力有抑制作用,达到阈值后则显著促进新质生产力发展,因此研究假设H1得到验证。为避免误判U型关系,参考Lind&Mehlum(2010)的方法,使用Stata中的Utest命令作进一步检验,结果见表5。数据显示,U型关系存在且关系曲线的平均斜率反映出转型初期的抑制作用小于后期的促进作用,曲线斜率的P值反映出极值点左侧的显著性低于右侧。综上,从长远角度看,企业数字化转型收益超过初期成本,从而整体促进新质生产力发展。

表4 基准回归结果

Table 4 Baseline regression results

变量(1)(2)(3)(4)NQPDT0.020***0.020***-0.083*-0.084*(3.09)(3.07)(-1.69)(-1.70)DT20.001*0.001*(1.92)(1.93)Big40.108*0.110*(1.66)(1.69)Tobin-Q-0.006*-0.006*(-1.69)(-1.66)Debt-0.065-0.099(-0.44)(-0.66)ROA-0.023-0.016(-0.38)(-0.27)Top10.006**0.006**(2.00)(2.10)Seperation0.003**0.004**(1.97)(2.05)Income0.002**0.002**(1.99)(1.98)Constant4.786***4.588***6.719***6.532***(20.34)(16.66)(7.81)(7.53)Observations17 77617 77617 77617 776R-squared0.7320.7320.7320.733Company FEYESYESYESYESYear FEYESYESYESYES

注: ***、**、*表示分别在1%、5%、10%显著性水平下通过检验,下同

表5 U型关系检验系数

Table 5 Coefficients for U-shaped relationship test

题项Lower boundUpper boundSlope-0.2520.121t-value-1.3042.124P>|t|0.0960.017Overall test P-value0.096

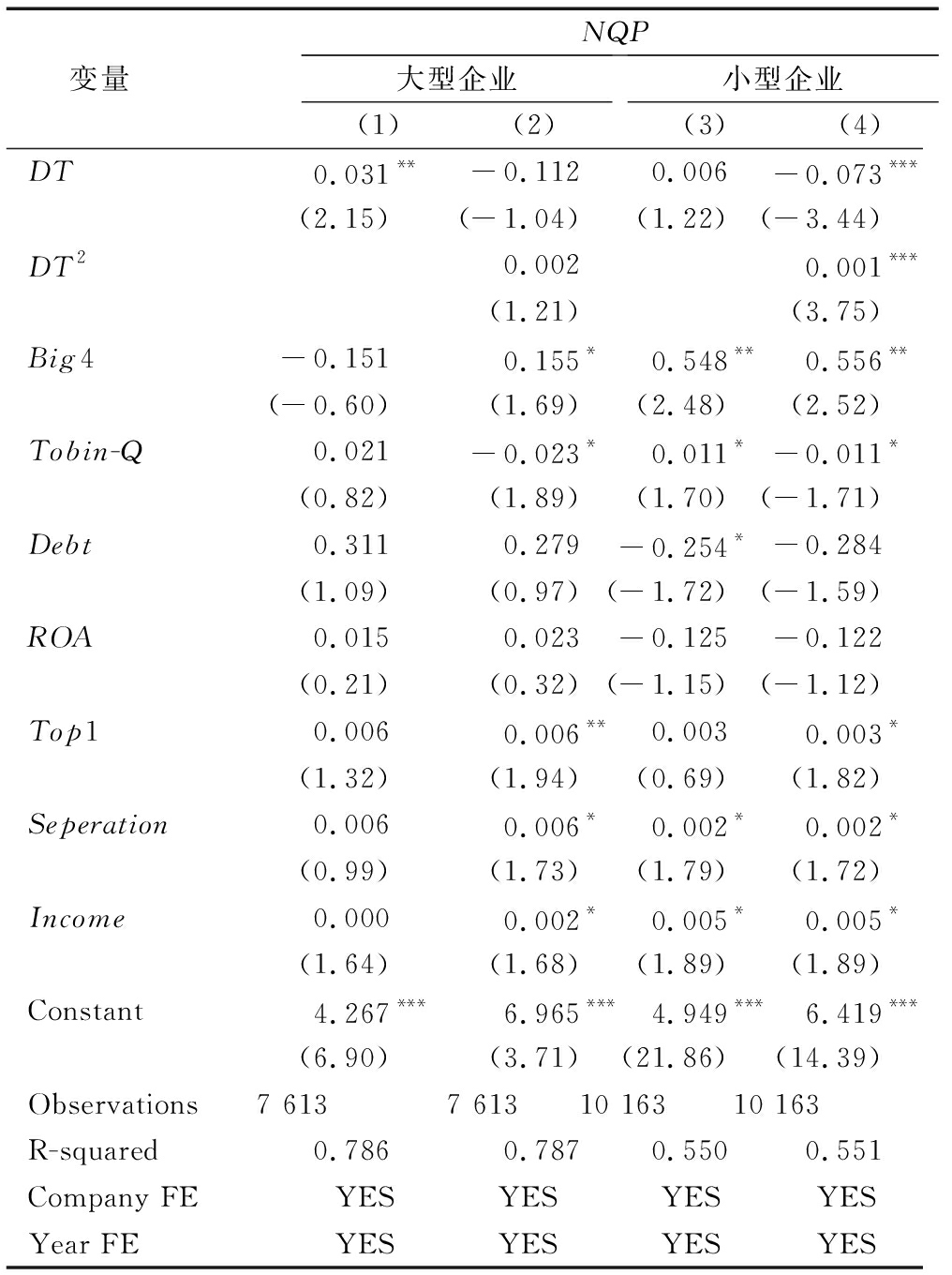

4.2 企业规模异质性分组

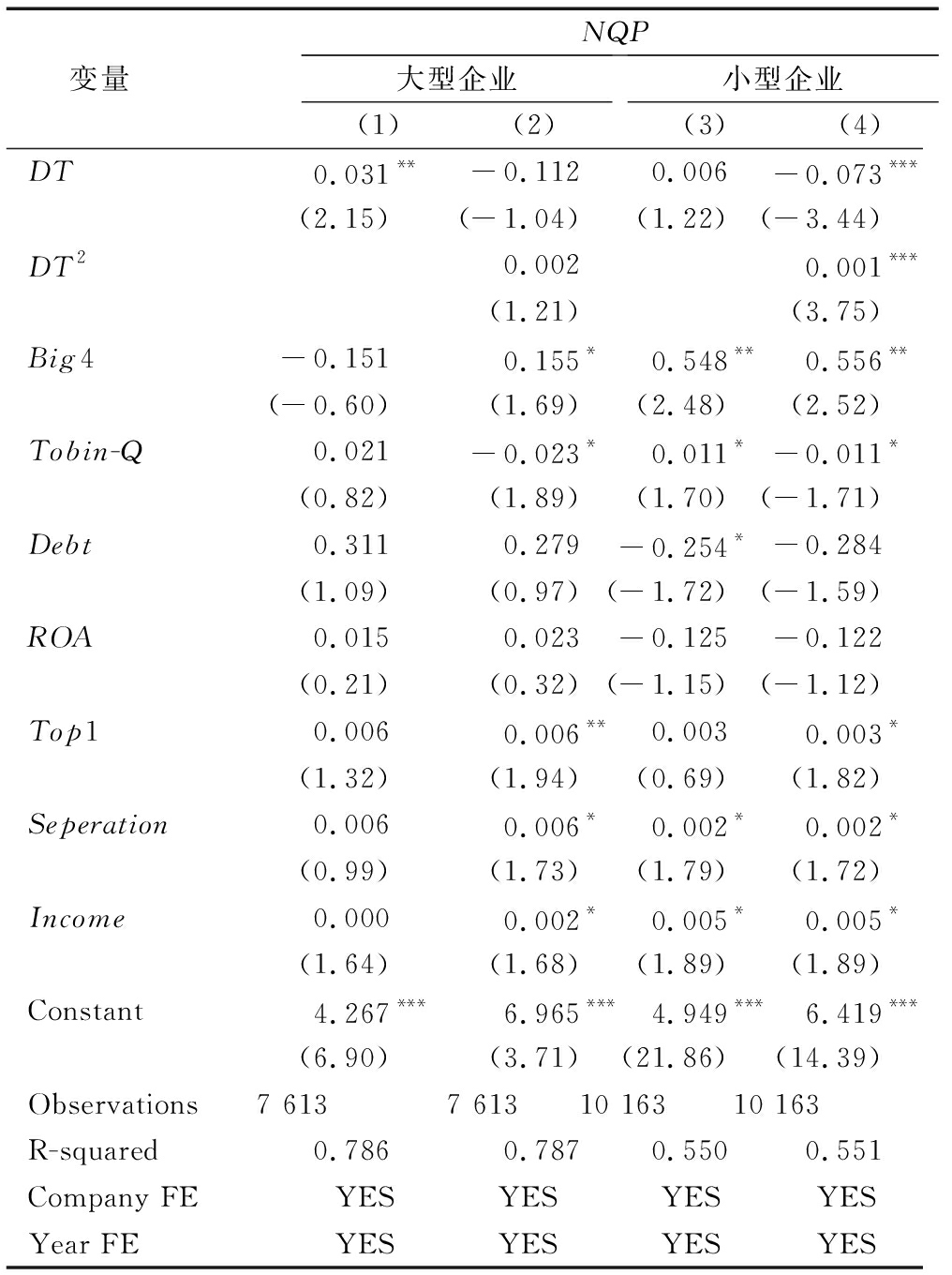

本文将总资产对数作为企业规模衡量指标,并将该指标小于当年平均值的企业划分为小型企业,大于平均值的划分为大型企业,分别对不同规模企业进行线性关系(列(1)与列(3))及二次关系(列(2)与列(4))检验,结果如表6所示。结果显示,大型企业呈现线性关系,但二次关系不显著,而小型企业则相反。这与研究假设一致,即大型企业因资源丰富、市场影响力大等,能有效利用数字化转型策略显著提升新质生产力。相比之下,小型企业因资源、技术不足,在数字化转型中面临更多挑战,初期主要表现为新质生产力的抑制效应。

表6 企业规模异质性分组回归结果

Table 6 Regression results for heterogeneous groupings of firm sizes

变量NQP大型企业(1)(2)小型企业(3)(4)DT0.031**-0.1120.006-0.073***(2.15)(-1.04)(1.22)(-3.44)DT20.0020.001***(1.21)(3.75)Big4-0.1510.155*0.548**0.556**(-0.60)(1.69)(2.48)(2.52)Tobin-Q0.021-0.023*0.011*-0.011*(0.82)(1.89)(1.70)(-1.71)Debt0.3110.279-0.254*-0.284(1.09)(0.97)(-1.72)(-1.59)ROA0.0150.023-0.125-0.122(0.21)(0.32)(-1.15)(-1.12)Top10.0060.006**0.0030.003*(1.32)(1.94)(0.69)(1.82)Seperation0.0060.006*0.002*0.002*(0.99)(1.73)(1.79)(1.72)Income0.0000.002*0.005*0.005*(1.64)(1.68)(1.89)(1.89)Constant4.267***6.965***4.949***6.419***(6.90)(3.71)(21.86)(14.39)Observations7 6137 61310 16310 163R-squared0.7860.7870.5500.551Company FEYESYESYESYESYear FEYESYESYESYES

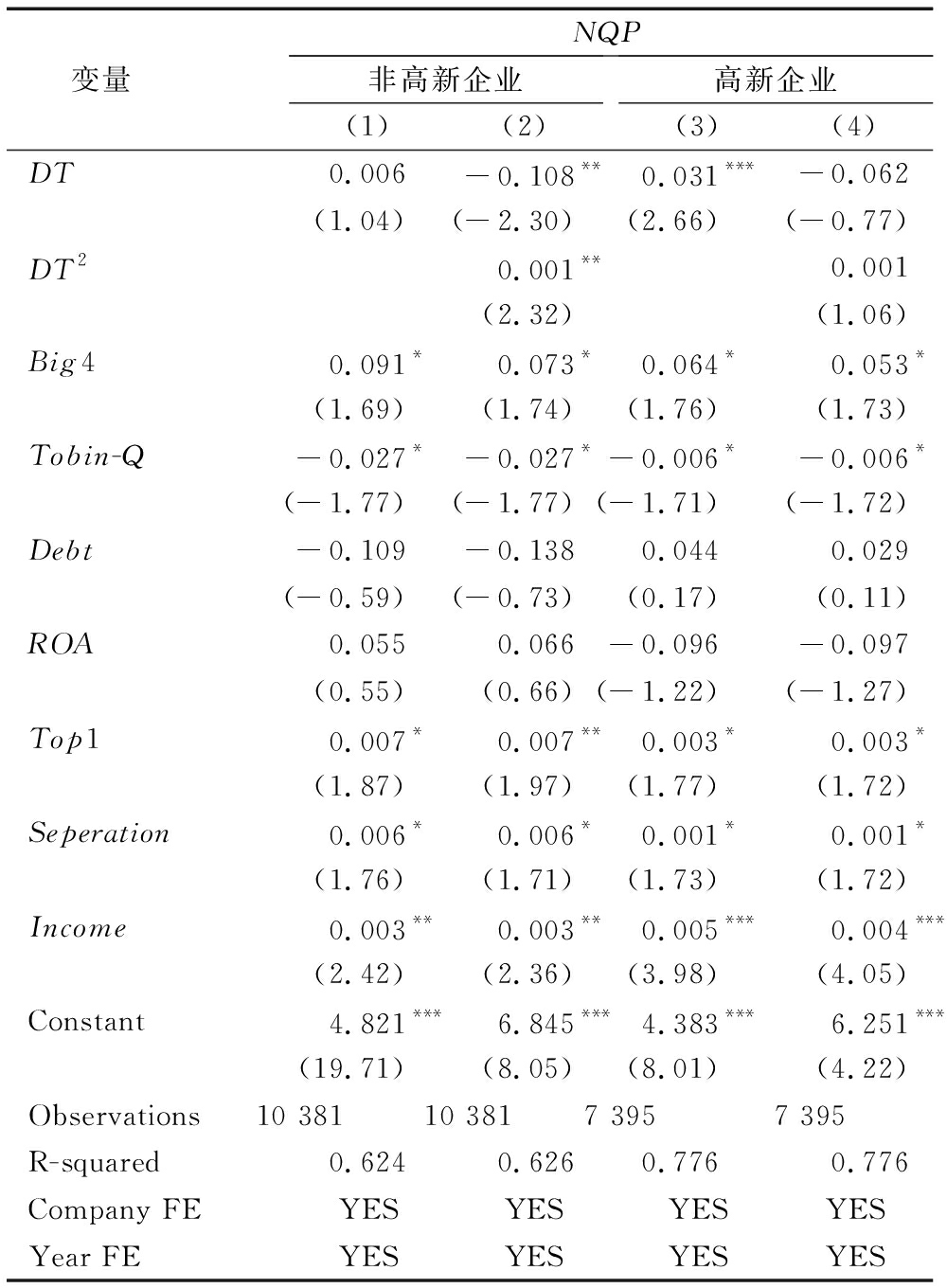

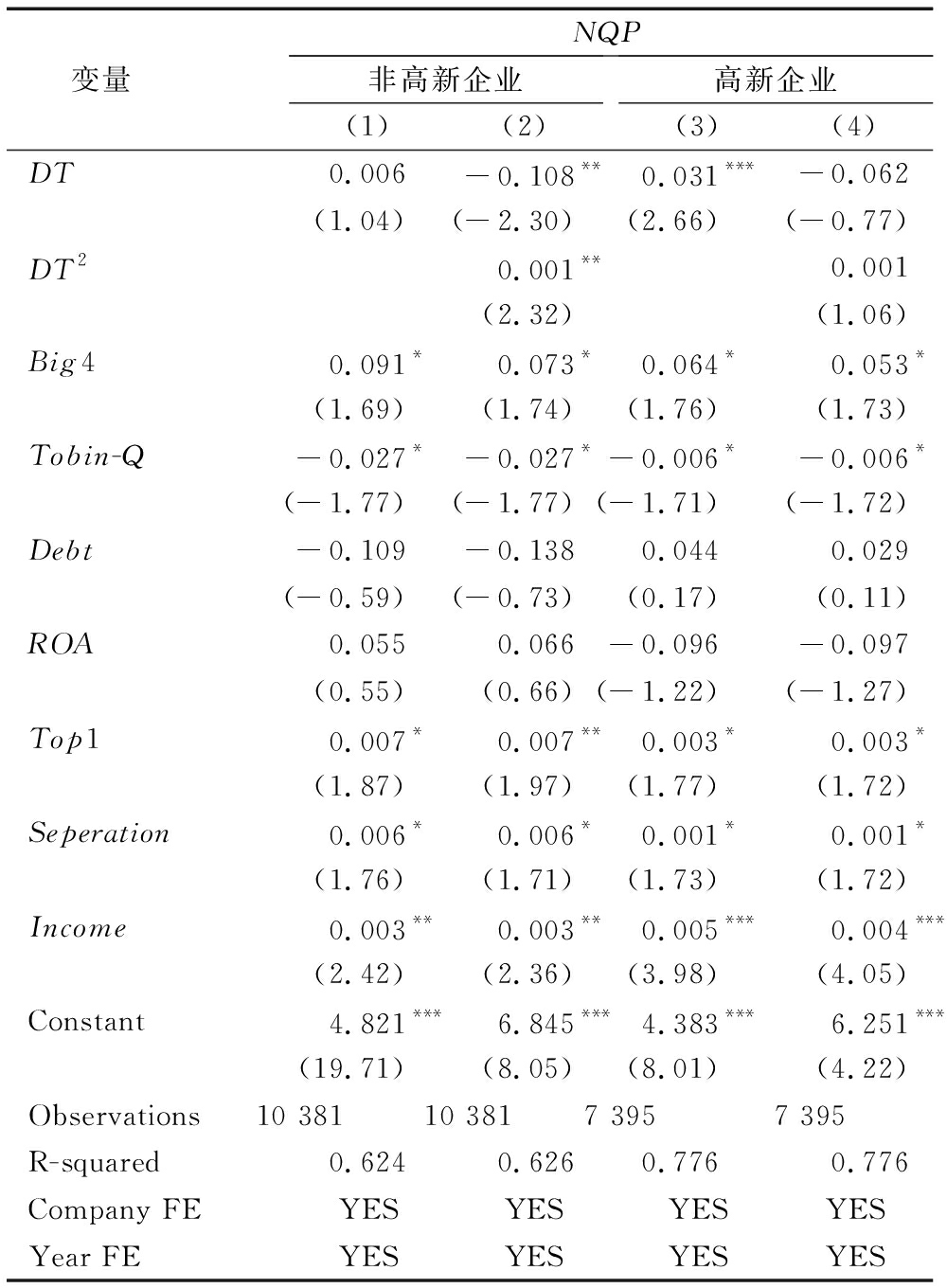

4.3 企业技术类型异质性分组

本文根据CSMAR数据库中的上市公司信息,将样本企业分为高新技术企业和非高新技术企业,分别检验企业数字化转型的异质性作用,如表7所示。结果显示,在高新技术企业数字化转型显著促进新质生产力发展,而在非高新企业则呈现先抑制后促进的“U”型作用特征。这与本研究假设一致——高新技术企业的数字化基础雄厚,数字化转型能直接提升企业新质生产力,其数字化转型指数平均值为39.64,而非高新企业为34.21。这是因为高新企业更易采纳新技术并快速应用于生产流程,直接促进新质生产力发展。相反,非高新企业在数字化初期可能面临技术适应性和投资回报率低等挑战,在短期内抑制新质生产力,但随着转型深化,最终实现新质生产力提升,形成“U”型作用曲线。

表7 企业技术类型分组回归结果

Table 7 Regression results for business qualification subgroups

变量NQP非高新企业(1)(2)高新企业(3)(4)DT0.006-0.108**0.031***-0.062(1.04)(-2.30)(2.66)(-0.77)DT20.001**0.001(2.32)(1.06)Big40.091*0.073*0.064*0.053*(1.69)(1.74)(1.76)(1.73)Tobin-Q-0.027*-0.027*-0.006*-0.006*(-1.77)(-1.77)(-1.71)(-1.72)Debt-0.109-0.1380.0440.029(-0.59)(-0.73)(0.17)(0.11)ROA0.0550.066-0.096-0.097(0.55)(0.66)(-1.22)(-1.27)Top10.007*0.007**0.003*0.003*(1.87)(1.97)(1.77)(1.72)Seperation0.006*0.006*0.001*0.001*(1.76)(1.71)(1.73)(1.72)Income0.003**0.003**0.005***0.004***(2.42)(2.36)(3.98)(4.05)Constant4.821***6.845***4.383***6.251***(19.71)(8.05)(8.01)(4.22)Observations10 38110 3817 3957 395R-squared0.6240.6260.7760.776Company FEYESYESYESYESYear FEYESYESYESYES

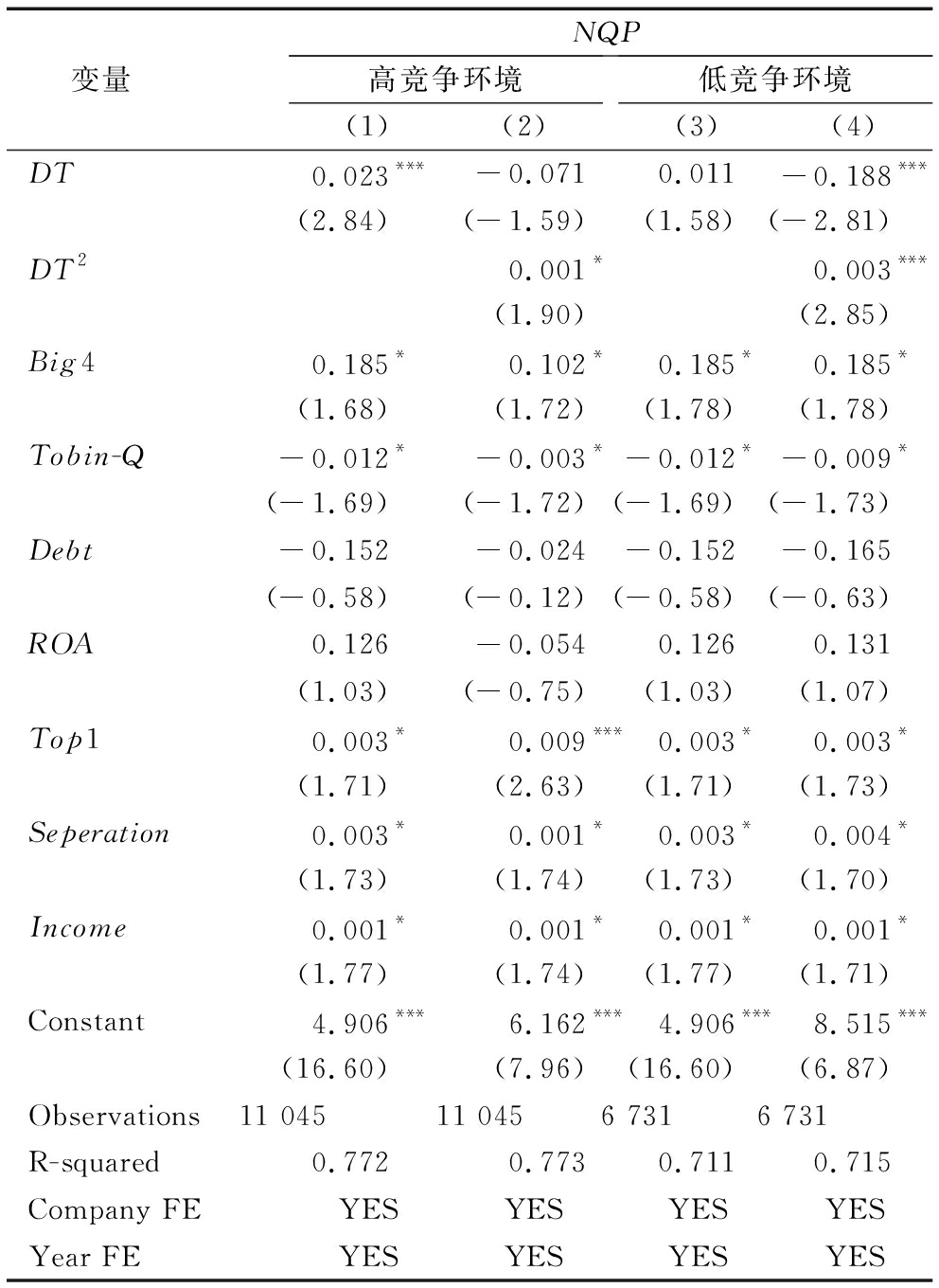

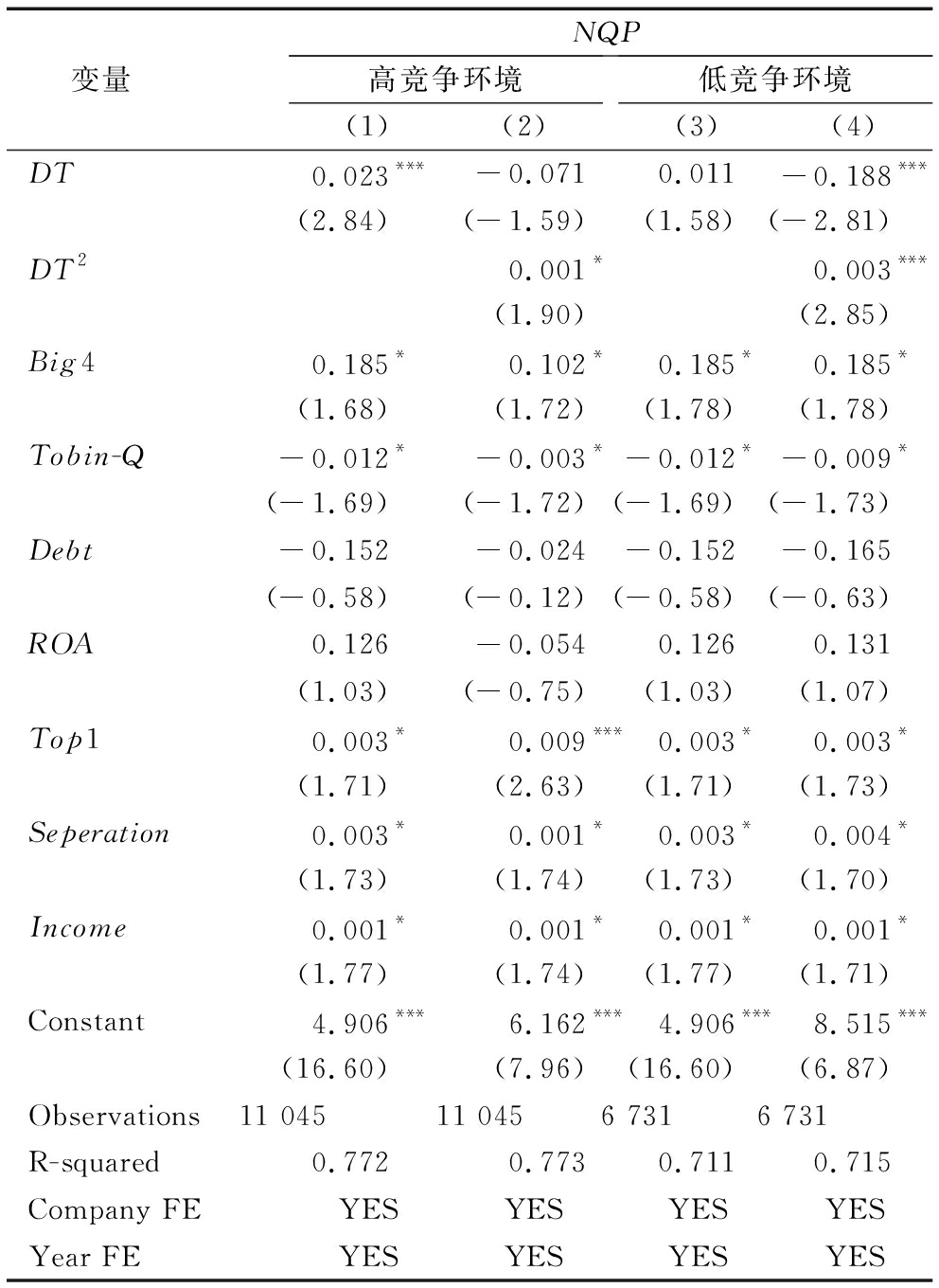

4.4 企业竞争环境异质性分组

本文利用单个企业营业收入计算其市场份额(HHI指数)。数值越小,表明市场竞争越激烈。根据HHI指数平均值,将样本分为高竞争环境和低竞争环境两组进行回归,结果如表8所示。在高竞争环境下,数字化转型对新质生产力的一次和二次关系均显著,而在低竞争环境下仅二次关系显著,表明数字化转型在低竞争企业中呈现出先抑制后促进的U型特征,而在高竞争企业中表现为促进作用。这与本文假设一致,原因是在高竞争环境下,企业为保持竞争优势,快速推动数字化转型,直接促进新质生产力提升;而低竞争环境下,因市场压力小,企业缺乏大规模数字化投入动力,初期投入小,导致新质生产力在初期受到抑制。

表8 企业竞争环境分组结果

Table 8 Grouping of firms by degree of competitive environment

变量NQP高竞争环境(1)(2)低竞争环境(3)(4)DT0.023***-0.0710.011-0.188***(2.84)(-1.59)(1.58)(-2.81)DT20.001*0.003***(1.90)(2.85)Big40.185*0.102*0.185*0.185*(1.68)(1.72)(1.78)(1.78)Tobin-Q-0.012*-0.003*-0.012*-0.009*(-1.69)(-1.72)(-1.69)(-1.73)Debt-0.152-0.024-0.152-0.165(-0.58)(-0.12)(-0.58)(-0.63)ROA0.126-0.0540.1260.131(1.03)(-0.75)(1.03)(1.07)Top10.003*0.009***0.003*0.003*(1.71)(2.63)(1.71)(1.73)Seperation0.003*0.001*0.003*0.004*(1.73)(1.74)(1.73)(1.70)Income0.001*0.001*0.001*0.001*(1.77)(1.74)(1.77)(1.71)Constant4.906***6.162***4.906***8.515***(16.60)(7.96)(16.60)(6.87)Observations11 04511 0456 7316 731R-squared0.7720.7730.7110.715Company FEYESYESYESYESYear FEYESYESYESYES

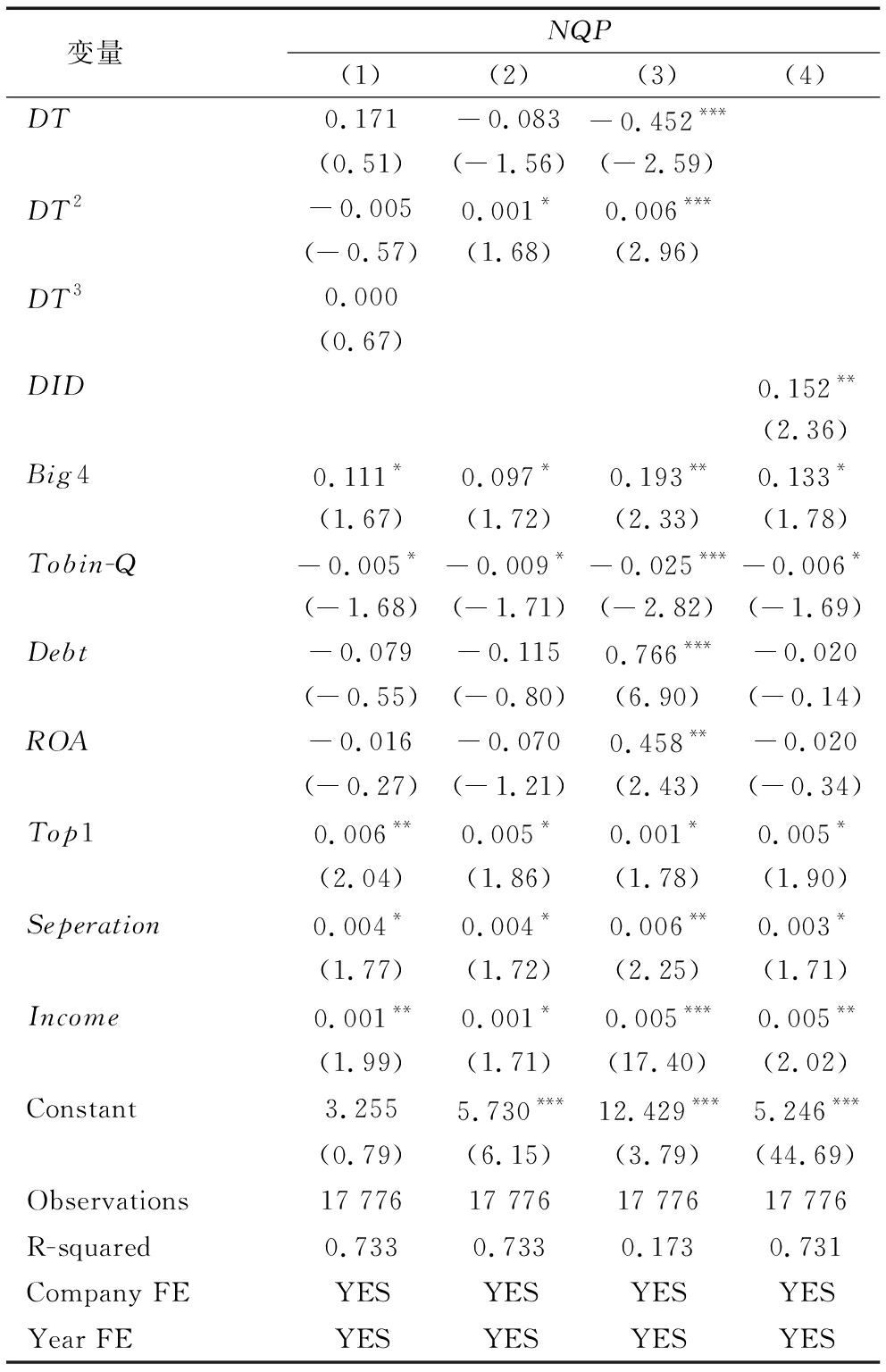

5 稳健性检验

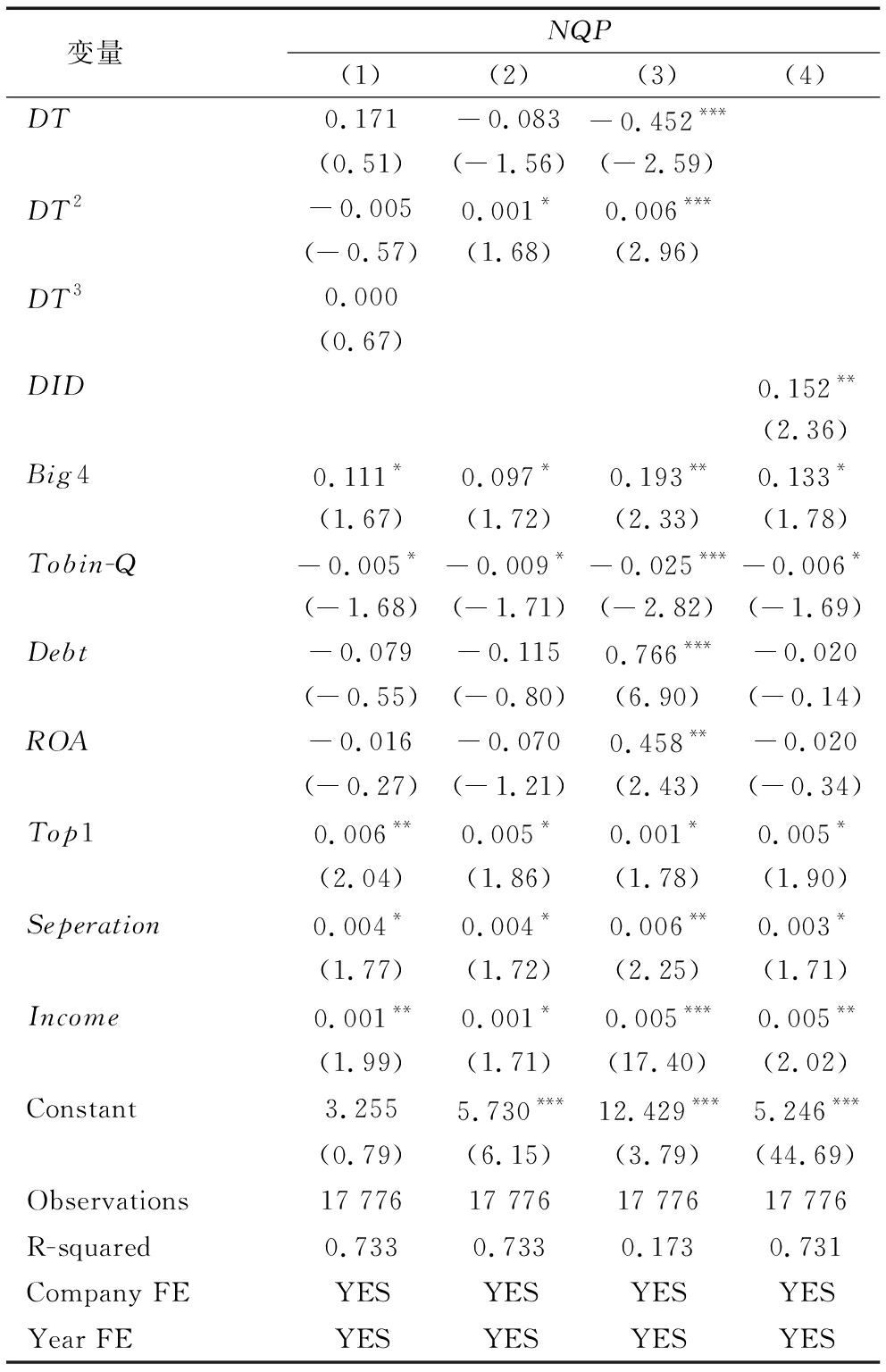

5.1 加入高次项

为验证U型关系稳健性,加入解释变量的高次项是一种常见方法(Aiken,1991)。本文在模型(2)中加入三次项进行回归(表9列(1)),结果显示,三次项系数不显著,证明U型关系稳健。

表9 稳健性检验结果

Table 9 Robustness test results

变量NQP(1)(2)(3)(4)DT0.171-0.083-0.452***(0.51)(-1.56)(-2.59)DT2-0.0050.001*0.006***(-0.57)(1.68)(2.96)DT30.000(0.67)DID0.152**(2.36)Big40.111*0.097*0.193**0.133*(1.67)(1.72)(2.33)(1.78)Tobin-Q-0.005*-0.009*-0.025***-0.006*(-1.68)(-1.71)(-2.82)(-1.69)Debt-0.079-0.1150.766***-0.020(-0.55)(-0.80)(6.90)(-0.14)ROA-0.016-0.0700.458**-0.020(-0.27)(-1.21)(2.43)(-0.34)Top10.006**0.005*0.001*0.005*(2.04)(1.86)(1.78)(1.90)Seperation0.004*0.004*0.006**0.003*(1.77)(1.72)(2.25)(1.71)Income0.001**0.001*0.005***0.005**(1.99)(1.71)(17.40)(2.02)Constant3.2555.730***12.429***5.246***(0.79)(6.15)(3.79)(44.69)Observations17 77617 77617 77617 776R-squared0.7330.7330.1730.731Company FEYESYESYESYESYear FEYESYESYESYES

5.2 更换被解释变量

利用熵权—TOPSIS方法重新测度新质生产力水平,TOPSIS考虑了每个样本在多维指标空间中相对于理想解与负理想解的位置[22]。重新测度得到的回归结果如表9列(2)所示,可以发现,本文假设中的U型关系依然成立,说明研究结论稳健。

5.3 采用工具变量法

参考肖土盛等(2022)的方法,采用企业注册地所在地级市其它企业数字化转型指数作为工具变量进行回归。该工具变量满足外生性和相关性要求。相关性测试结果为0.24,表明在1%显著性水平上通过检验。使用两阶段最小二乘法的回归结果即表9列(3)表明,结论依然成立。弱工具变量检验的Wald F 统计量为30.56,表明工具变量有效。

5.4 利用外生事件冲击法

本文利用国家大数据试验区试点政策作为外生事件进行稳健性检验[23],其政策外生性和相关性均满足要求。构建的DID政策变量纳入回归后的结果见表9列(4),数据显示,系数显著为正,进一步验证数字化转型对新质生产力的促进作用。

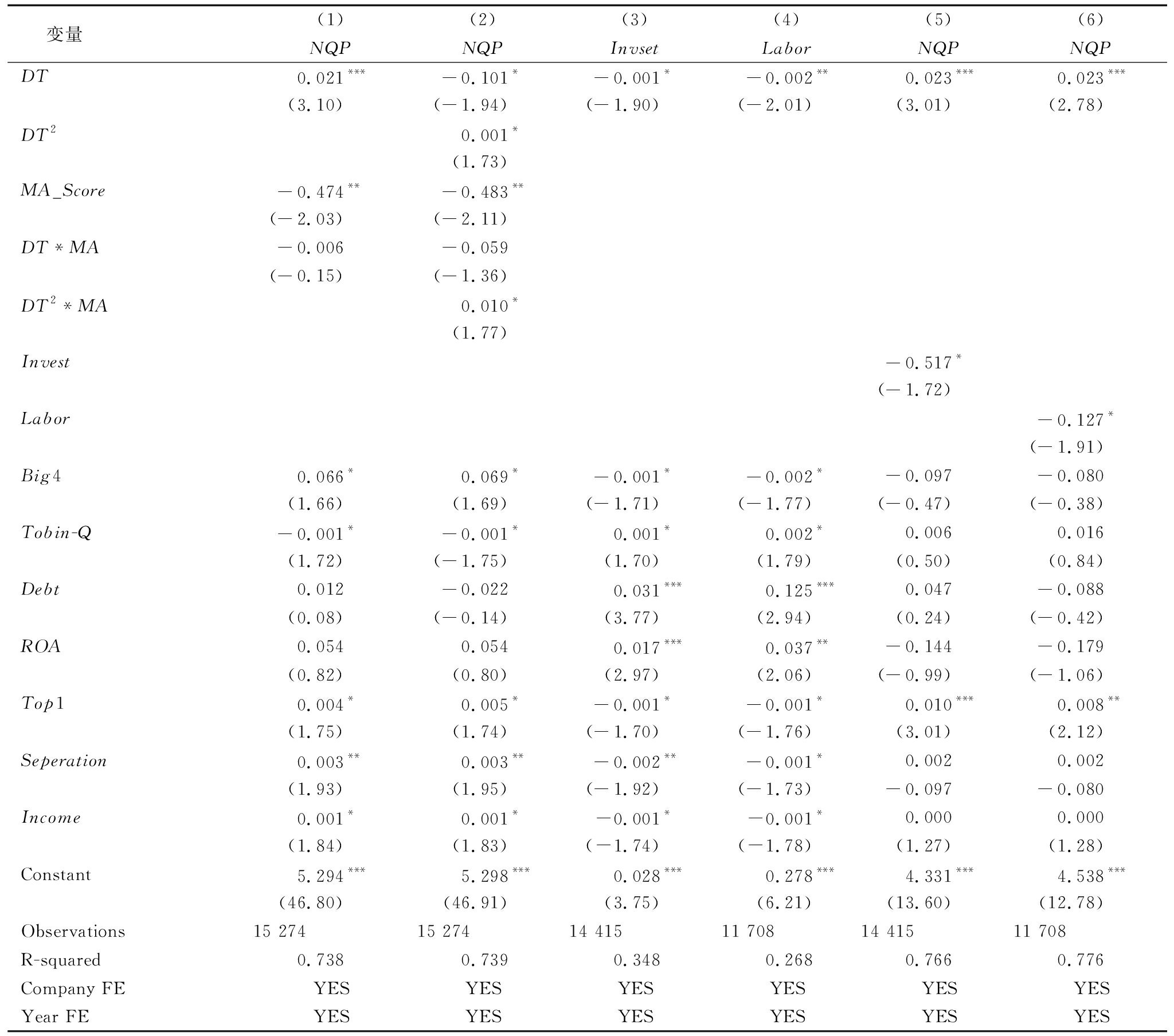

6 机制分析

6.1 企业管理者的调节效应

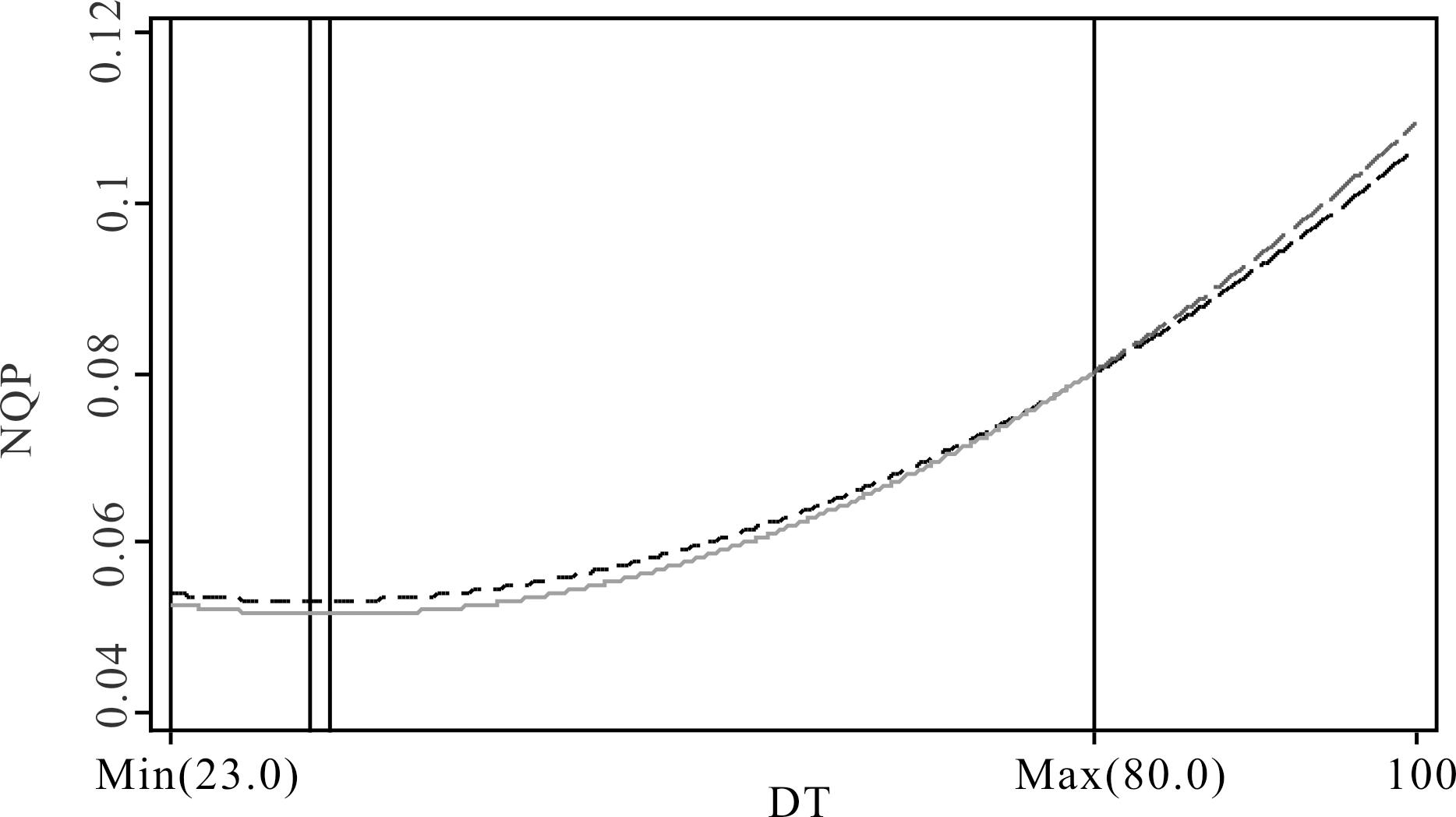

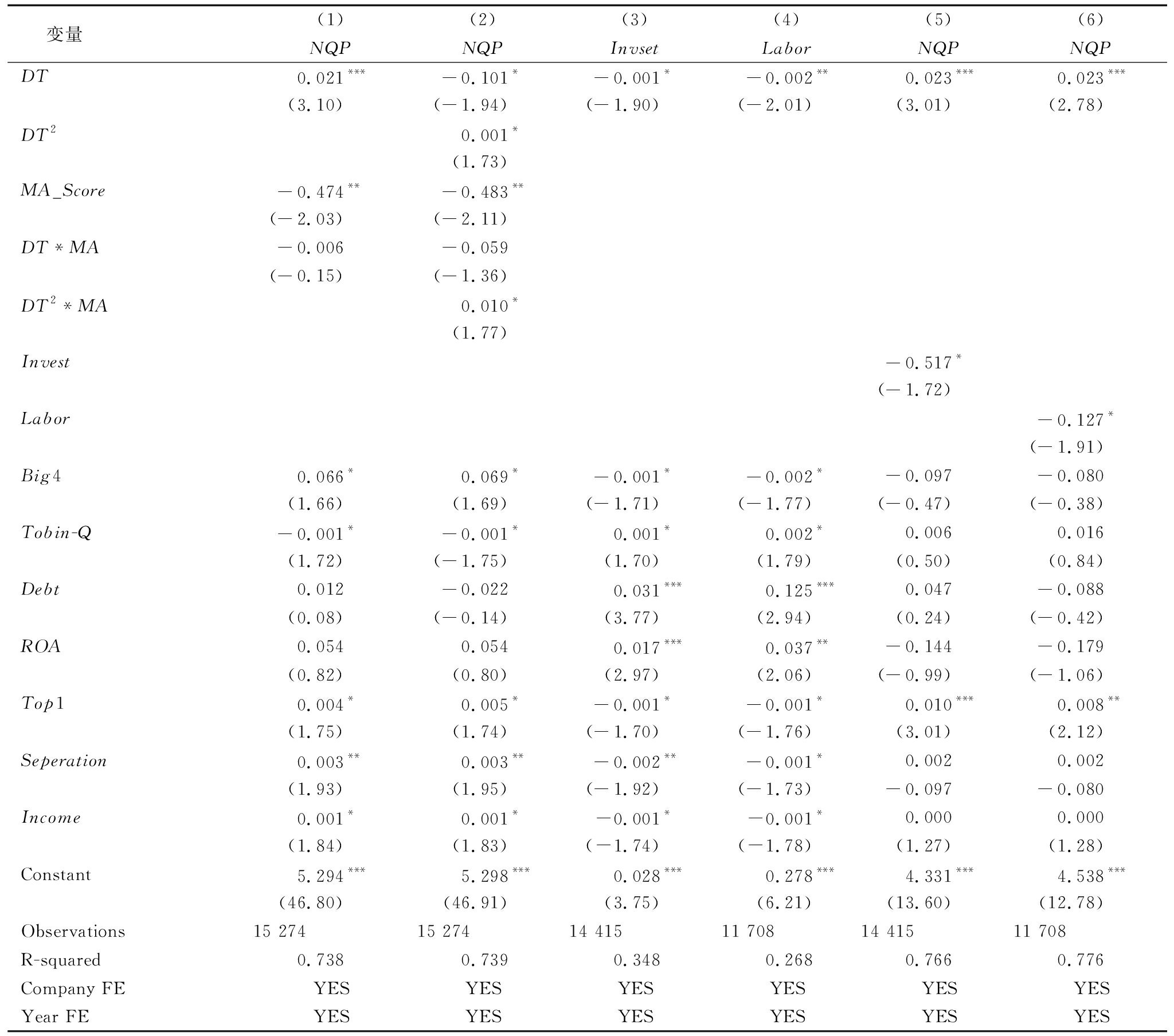

本文采用数据包络法与Tobit模型综合测度管理者能力指数(何威风等,2016)。表10列(1)(2)显示,管理层在线性模型中的调节作用不显著,但在非线性模型中显著。图1中,通过对比未加入与加入调节变量的非线性模型拟合曲线,评估管理层影响。实线为未加入调节变量的曲线,短虚线为加入后的曲线。结果显示,引入管理层变量后曲线变得更平缓,说明管理层能力强的企业在数字化转型初期更能应对挑战,减少短期负面影响。这表明管理层能力有助于缓解数字化转型初期可能导致的新质生产力下降,确保企业数字化运营平稳过渡。

表10 机制分析检验结果

Table 10 Mechanism analysis test results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)NQPNQPInvsetLaborNQPNQPDT0.021***-0.101*-0.001*-0.002**0.023***0.023***(3.10)(-1.94)(-1.90)(-2.01)(3.01)(2.78)DT20.001*(1.73)MA_Score-0.474**-0.483**(-2.03)(-2.11)DT*MA-0.006-0.059(-0.15)(-1.36)DT2*MA0.010*(1.77)Invest-0.517*(-1.72)Labor-0.127*(-1.91)Big40.066*0.069*-0.001*-0.002*-0.097-0.080(1.66)(1.69)(-1.71)(-1.77)(-0.47)(-0.38)Tobin-Q-0.001*-0.001*0.001*0.002*0.0060.016(1.72)(-1.75)(1.70)(1.79)(0.50)(0.84)Debt0.012-0.0220.031***0.125***0.047-0.088(0.08)(-0.14)(3.77)(2.94)(0.24)(-0.42)ROA0.0540.0540.017***0.037**-0.144-0.179(0.82)(0.80)(2.97)(2.06)(-0.99)(-1.06)Top10.004*0.005*-0.001*-0.001*0.010***0.008**(1.75)(1.74)(-1.70)(-1.76)(3.01)(2.12)Seperation0.003**0.003**-0.002**-0.001*0.0020.002(1.93)(1.95)(-1.92)(-1.73)-0.097-0.080Income0.001*0.001*-0.001*-0.001*0.0000.000(1.84)(1.83)(-1.74)(-1.78)(1.27)(1.28)Constant5.294***5.298***0.028***0.278***4.331***4.538***(46.80)(46.91)(3.75)(6.21)(13.60)(12.78)Observations15 27415 27414 41511 70814 41511 708R-squared0.7380.7390.3480.2680.7660.776Company FEYESYESYESYESYESYESYear FEYESYESYESYESYESYES

随着数字化转型深化,在管理层的调节作用下新质生产力提升更平稳。整体而言,数字化转型对新质生产力具有促进作用,特别是高层管理能力突出的企业在转型过程中表现更突出。这侧面反映出管理层在企业可持续发展、风险管理和资源优化配置中发挥关键作用。这是因为管理层采用更谨慎、可持续的策略推动数字化转型,确保其具有可持续性和长期效益(Hess et al., 2016)。

6.2 资源配置效率的传导机制

本文从资本与劳动力两方面衡量资源配置的中介作用,企业资源配置效率可通过投资效率衡量。因此,本文借鉴现有文献做法,利用OLS模型回归残差衡量资本投资效率。残差绝对值越小,表明投资效率越高[24]。同样,借鉴类似做法测算劳动投资效率[25],构建Invest与Labor变量,分别衡量资本和劳动力配置效率。变量值越大,代表非效率投资越高,配置效率越低。

表10中列(3)(4)结果显示,数字化转型显著降低资本与劳动力的非效率投入并提高资源配置效率,从而论证了本文研究假设。这是因为资源配置效率提高意味着企业能高效使用资本和劳动力资源,从而促进新质生产力发展并形成竞争力[26],同时,数字化转型能减少人力依赖、提升运营效率。列(5)(6)进一步验证资源配置效率提升对新质生产力的影响,数据显示,Invest与Labor变量前系数均显著,表明资源配置效率提升确实能促进新质生产力发展,从而支持本文结论。

7 结论与启示

在数字化转型背景下,本文基于新质生产力内涵,利用熵值法从创新引领、企业升级、技术驱动和可持续发展4个方面测算企业新质生产力指数,实证分析数字化转型对新质生产力的影响。研究发现:①数字化转型对企业新质生产力发展呈现出U型作用特征,即随着时间推移数字化转型对新质生产力的作用从抑制转为促进,并逐渐增强;②异质性分析显示,规模较大、高新技术行业及竞争激烈的企业,其数字化转型对新质生产力的促进作用更显著;③情境和机制分析表明,管理层对数字化转型与新质生产力关系具有调节作用,资源配置效率则表现出显著的中介效应,即数字化转型通过提升资本与劳动力配置效率促进新质生产力发展。

基于以上结论,本文提出以下政策建议:首先,企业应根据自身条件制定明确的转型目标和策略,特别是规模较大、高科技行业和竞争激烈的企业应积极采用前沿技术,加快转型[27]。对于其它企业,应综合考量转型节奏和重点,认识到数字化转型对新质生产力的提升是一个从初期抑制到后期显著增长的过程。其次,加强管理层能力建设,提升其数字化能力,使其能够更好地领导转型过程。最后,提高资源配置效率,利用大数据、云计算等技术优化生产流程和供应链管理,提升运营效率,同时,灵活应对外部环境和政策变化,积极寻求政府支持以降低转型风险、抓住机遇。

参考文献:

[1] 吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,37(7):130-144.

[2] 魏崇辉.新质生产力的基本意涵、历史演进与实践路径[J].理论与改革,2023,36(6):25-38.

[3] 袁淳,肖土盛,耿春晓,等.数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化[J].中国工业经济,2021,39(9):137-155.

[4] 贺正楚,潘为华,潘红玉,等.制造企业数字化转型与创新效率:制造过程与商业模式的异质性分析[J].中国软科学,2023,38(3):162-177.

[5] VENTURINI F. The modern drivers of productivity[J]. Research Policy, 2015, 44(2): 357-369.

[6] SYVERSON C. Product substitutability and productivity dispersion[J]. Review of Economics and Statistics, 2004,86(2): 534-550.

[7] 王杰,刘斌.环境规制与企业全要素生产率——基于中国工业企业数据的经验分析[J].中国工业经济,2014,32(3):44-56.

[8] 宋恒,王树昊,李川川.省以下财政体制改革如何影响企业全要素生产率:来自“财政省直管县”改革的准自然实验[J].中国软科学,2024,39(1):175-185.

[9] 钱雪松,康瑾,唐英伦,等.产业政策、资本配置效率与企业全要素生产率——基于中国2009年十大产业振兴规划自然实验的经验研究[J].中国工业经济,2018,36(8):42-59.

[10] 毛德凤,李静,彭飞,等.研发投入与企业全要素生产率——基于PSM和GPS的检验[J].财经研究,2013,39(4):134-144.

[11] KOHLI R, MELVILLE N P. DT innovation: a review and synthesis[J]. Information Systems Journal, 2019, 29(1): 200-223.

[12] 张吉昌,龙静.数字化转型、动态能力与企业创新绩效——来自高新技术上市企业的经验证据[J].经济与管理,2022,36(3):74-83.

[13] 周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023,36(10):1-13.

[14] 李政,廖晓东.发展“新质生产力”的理论、历史和现实“三重”逻辑[J].政治经济学评论,2023,14(6):146-159.

[15] 李雪松,党琳,赵宸宇.数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效[J].中国工业经济,2022,40(10):43-61.

[16] 林伟鹏,冯保艺.管理学领域的曲线效应及统计检验方法[J].南开管理评论,2022,25(1):155-166.

[17] 蒲清平,向往.新质生产力的内涵特征、内在逻辑和实现途径——推进中国式现代化的新动能[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(1):77-85.

[18] 张林,蒲清平.新质生产力的内涵特征、理论创新与价值意蕴[J].重庆大学学报(社会科学版),2023,29(6):137-148.

[19] 程恩富,陈健.大力发展新质生产力加速推进中国式现代化[J].当代经济研究,2023,34(12):14-23.

[20] 李玲,陶锋.中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角[J].中国工业经济,2012,30(5):70-82.

[21] ACEMOGLU D, RESTREPO P. Robots and jobs:evidence from US labor markets[J]. Journal of Political Economy, 2020,128(6): 2188-2244.

[22] 曹贤忠,曾刚.基于熵权TOPSIS法的经济技术开发区产业转型升级模式选择研究——以芜湖市为例[J].经济地理,2014,34(4):13-18.

[23] 肖土盛,孙瑞琦,袁淳,等.企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额[J].管理世界,2022,38(12):220-237.

[24] RICHARDSON S. Over-investment of free cash flow[J]. Review of Accounting Studies, 2006,11(23): 159-189.

[25] 卢闯,唐斯圆,廖冠民.劳动保护、劳动密集度与企业投资效率[J].会计研究,2015,36(6):42-47.

[26] 杜传忠,金华旺.制造业产融结合、资本配置效率与企业全要素生产率[J].经济与管理研究,2021,42(2):28-40.

[27] 廖素琴,韦靖靖. 管理者推动数字化转型战略演进的认知决策机制——基于注意力焦点的案例研究[J].管理案例研究与评论,2024,17 (3):343-360.

(责任编辑:胡俊健)