0 引言

2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察时首次提出“新质生产力”。2024年1月,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调, “新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力”。新质生产力是推动中国实现高质量发展的关键因素。新质生产力的特征是高技术、高效能、高质量,其本质是通过技术革命性突破、生产要素创新性配置以及产业深度转型升级带来生产力变革。从空间和结构来看,我国各区域经济水平、产业结构、基础设施、科研能力和人力资本等存在差异,各地发展新质生产力的条件约束也不同,迫切需要找到发展的“抓手”,因地制宜加快发展新质生产力成为当前政府的主要工作任务。因此,分析各地区新质生产力发展演进与差异、研究新质生产力影响因素、厘清发展障碍并针对各地区发展背景寻求适宜的新质生产力提升路径,对于推动高质量发展、满足人民需求、保障国家安全、促进产业转型和升级、实现可持续发展以及引领全球经济发展等方面都具有极其重要的理论价值和实践意义。 当前新质生产力研究成为学者们关注的热点,主要可以归纳为3个方面:

首先是新质生产力内涵特征研究。新质生产力发展遵循“科技—产业—生产力”的逻辑链条[1],其“新”体现在新技术、新产业和新要素3个方面。一是科技创新是新质生产力的驱动力,通过颠覆性技术突破为生产力发展提供强劲动能,从而实现质的飞跃[2];二是产业革新是新质生产力的着力点,加快数字技术融合应用,借助战略性新兴产业和未来产业,通过数字产业化和产业数字化推动产业升级与经济结构优化[3-4];三是显著区别于传统生产力模式,新质生产力聚焦于新型生产要素自由流动以及这些要素的创新性配置,旨在促进各类先进、优质的生产要素流向新质生产力,通过生产要素高效融合与协同作用,实现从量变到质变的飞跃[5-6]。新质生产力形成需要新生产要素以及与新技术有效结合,包括培养掌握新技术的人才、具有核心技术的生产工具,以及能够吸收和应用新技术的生产环境[7]。

其次是新质生产力指标测度。结合新质生产力的基本内涵,学者们构建了多维度测度体系,包括传统生产力三要素——劳动者、劳动对象和生产资料出发[8],以及考虑生产效率、技术成果、产业发展、经济效益和绿色发展5个维度[9],共同构成价值跃迁的体现。新技术、生产组织和数据要素3个渗透性要素的加入进一步丰富新质生产力测度指标体系[10]。此外,全要素生产率提升也可以作为衡量新质生产力发展水平的标准[11]。

最后是新质生产力实践路径探索。从新质生产力实现路径来看,关键颠覆性技术是形成新质生产力的核心[12],提升全要素生产率是加快新质生产力形成的重要途径[13]。此外,加快形成新质生产力需要从优化制度环境、加大投入基础设施、培育要素市场以及加快产业数字化转型等[4]方面综合施策。从经济效应来看,新质生产力发展促进各类要素自由流动和高效集聚,增强创新发展动力,是促进高质量发展的关键[6]。除工业制造业外,新质生产力还能赋能农业[14]、旅游业[15]、物流业[16]等,从而实现高质量发展。

现有研究为本文提供了坚实的理论基础,但仍有以下不足:第一,现有新质生产力测度研究主要集中在发展水平的区域差异性描述与分析,并未进一步分析导致差异形成的内部影响因素与结构逻辑;第二,目前尚鲜有探讨新质生产力发展障碍,并结合各区域实际提出新质生产力发展水平提升路径的研究。

基于此,本文的边际贡献在于以下方面:从理论层面,在现有研究基础上引入人力资本保障、技术交流合作、传统产业升级以及未来产业布局等新指标,对新质生产力指标体系进行完善,丰富了新质生产力内涵和研究视角。从实践层面,通过对关键影响因素和障碍因子的识别,结合各区域具体情况,提出针对性新质生产力提升路径,为各区域提升新质生产力发展水平提供参考与借鉴,具有重要实践价值。

1 新质生产力水平测度

1.1 指标体系构建与数据来源

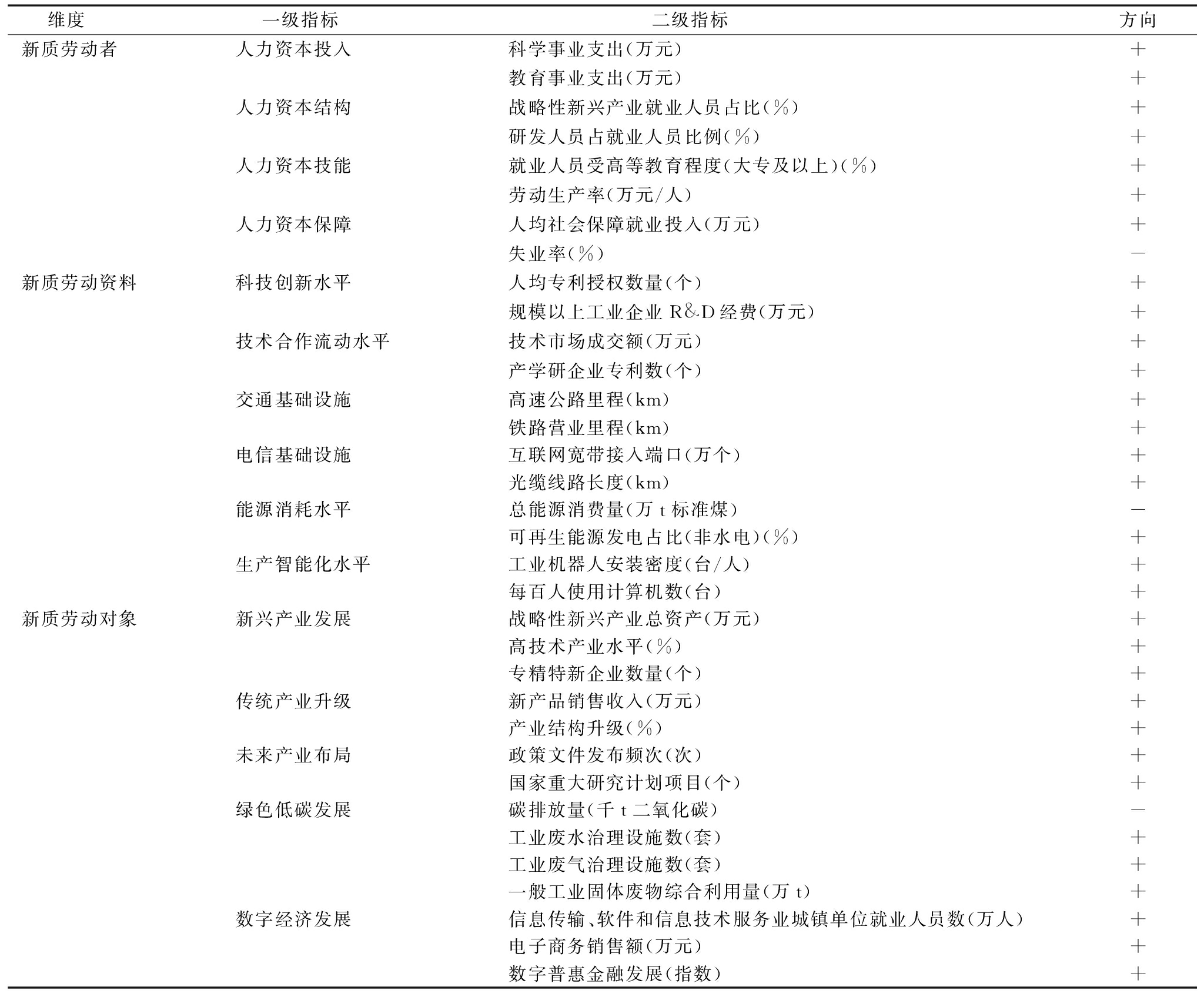

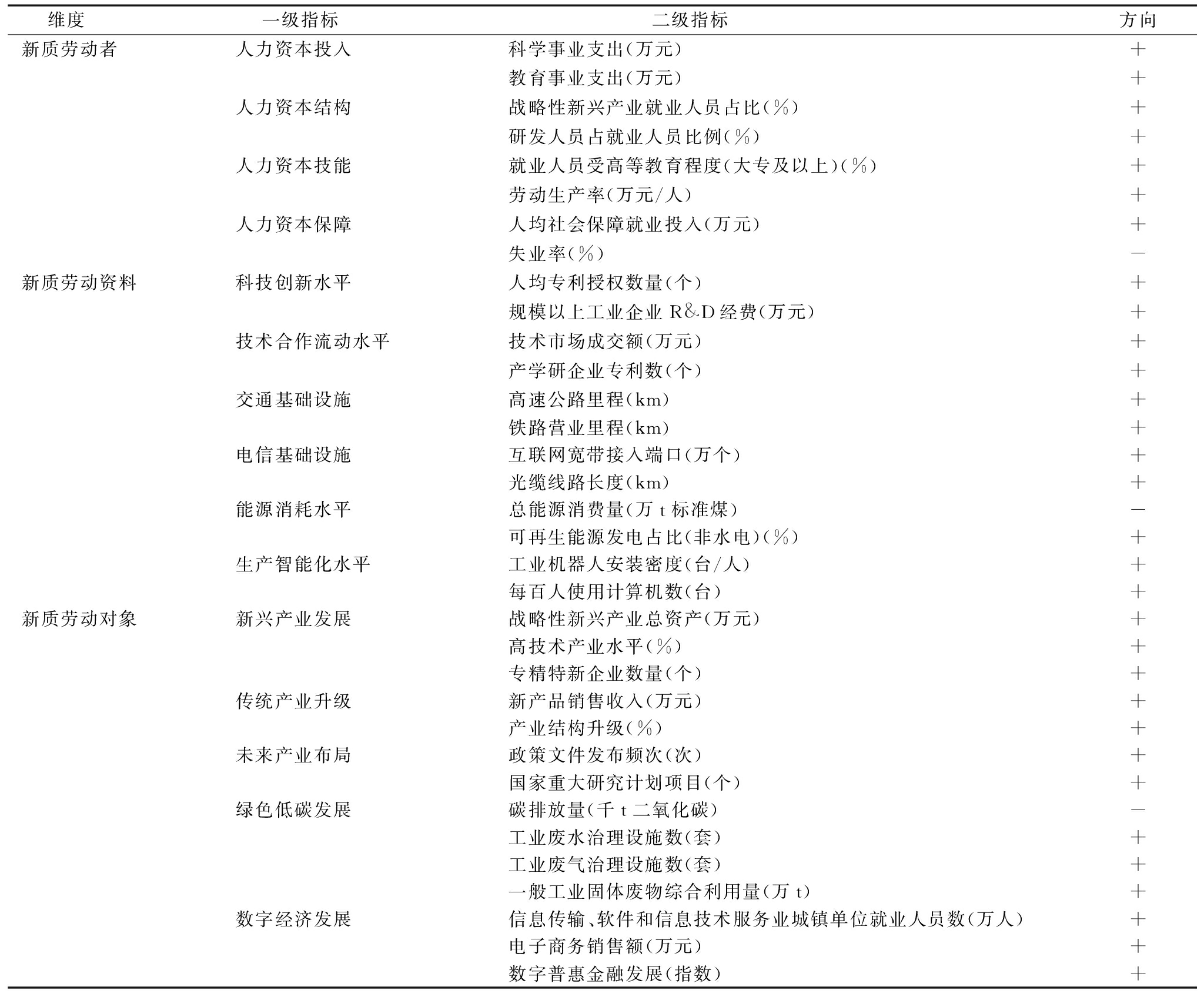

根据马克思主义政治经济学对生产力的理解,并结合习近平总书记对新质生产力特征的阐释,即“高科技、高质量、高效能,符合新发展理念的先进生产力质态”,本文尝试构建全面准确的新质生产力发展水平评价指标体系,见表1。该指标体系从劳动力、劳动资料和劳动对象以及它们之间的优化组合入手,包含3个维度、15个一级指标、34个二级指标。相较于王珏等[8]、韩文龙等[10]构建的指标体系,本文新增人力资本保障、技术合作流动水平、传统产业升级以及未来产业布局等一级指标。马克思的劳动价值理论指出,劳动力价值不仅包括维持劳动力生存和再生产所需的物质条件,还涵盖劳动力所需的精神和文化需求。高素质劳动力能够高效利用生产资料提高劳动生产率,促进生产力发展。因此,劳动力的生活保障是提高劳动生产率、进而发展劳动力的重要前提[17]。科技创新资源整合是加快形成新质生产力的重要环节,经济主体间的前沿技术合作与交流有利于降低信息搜集成本,克服技术知识缺陷[18],提高创新资源利用率,增强科技创新能力,从而加快新质生产力形成。传统产业升级与未来产业布局是建设现代化产业体系的重要内容,传统产业升级主要通过优化产业结构促进新旧动能转换,培养新型经济增长点,未来产业布局需要以科技创新引领产业迭代,前瞻性地考虑未来产业发展,两者共同拓展生产力现代化转型广度和深度,加快新质生产力发展[6,19]。

表1 测度指标体系

Table 1 Measurement index system

维度一级指标二级指标 方向新质劳动者人力资本投入科学事业支出(万元)+教育事业支出(万元)+人力资本结构战略性新兴产业就业人员占比(%)+研发人员占就业人员比例(%)+人力资本技能就业人员受高等教育程度(大专及以上)(%)+劳动生产率(万元/人)+人力资本保障人均社会保障就业投入(万元)+失业率(%)-新质劳动资料科技创新水平人均专利授权数量(个)+规模以上工业企业R&D经费(万元)+技术合作流动水平技术市场成交额(万元)+产学研企业专利数(个)+交通基础设施高速公路里程(km)+铁路营业里程(km)+电信基础设施互联网宽带接入端口(万个)+光缆线路长度(km)+能源消耗水平总能源消费量(万t标准煤)-可再生能源发电占比(非水电)(%)+生产智能化水平工业机器人安装密度(台/人)+每百人使用计算机数(台)+新质劳动对象新兴产业发展战略性新兴产业总资产(万元)+高技术产业水平(%)+专精特新企业数量(个)+传统产业升级新产品销售收入(万元)+产业结构升级(%)+未来产业布局政策文件发布频次(次)+国家重大研究计划项目(个)+绿色低碳发展碳排放量(千t二氧化碳)-工业废水治理设施数(套)+工业废气治理设施数(套)+一般工业固体废物综合利用量(万t)+数字经济发展信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员数(万人)+电子商务销售额(万元)+数字普惠金融发展(指数)+

本文使用2011—2022年中国内地30个省份(西藏因数据不全未纳入)数据进行研究,所用指标数据主要来源于国家统计局、国家知识产权局、国泰安数据库、EPS数据库、IFR数据库、北京大学数字普惠金融指数以及各上市公司年报、各地政府文件等,部分缺失数据使用插值法补充。

1.2 新质生产力发展水平测度结果分析

为了客观反映各指标重要程度,本文使用熵值法测度我国新质生产力发展水平。熵值法是根据各项指标观测值提供的信息量确定指标权数,能够避免专家打分法以及层次分析法等由主观因素引起的偏差。其基本原理是根据计算出的指标信息熵进行权重分配,具体计算步骤可参考冯宗宪等[20]的研究。

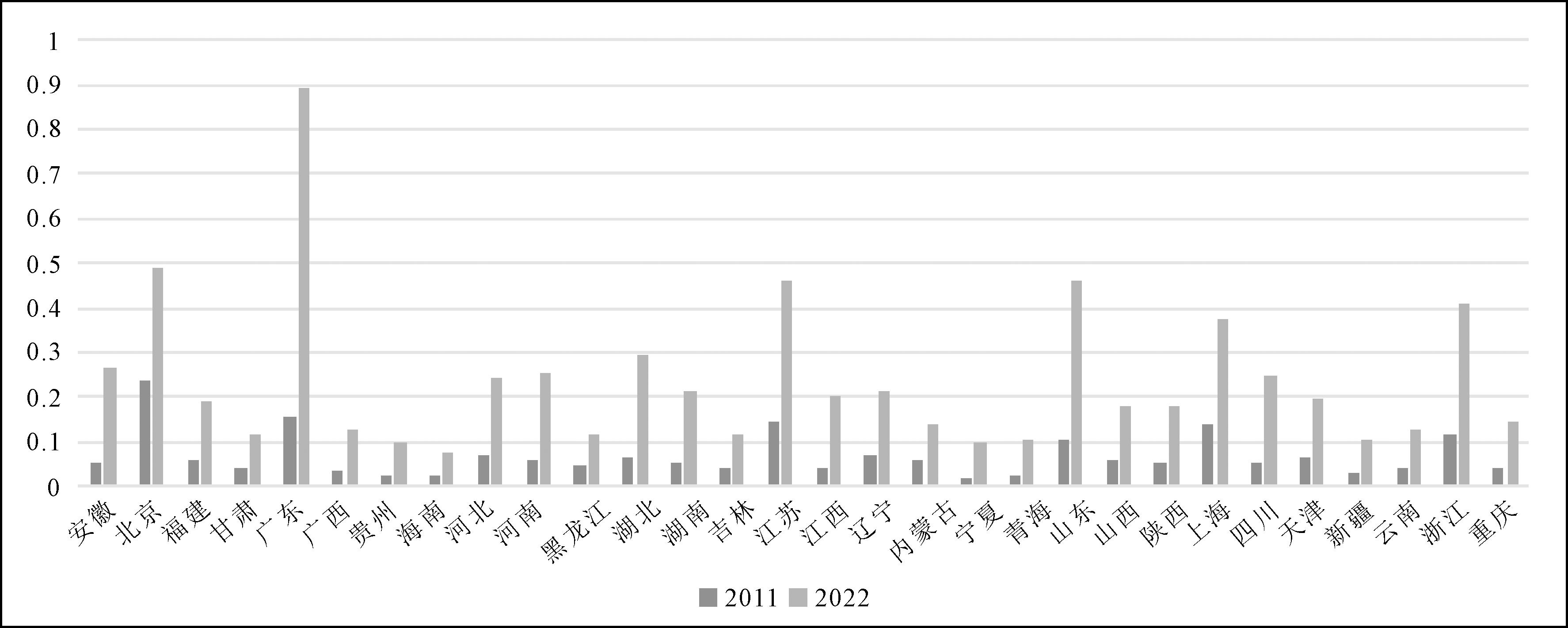

根据熵值法计算2011-2022年中国内地30省份新质生产力发展水平,如图1所示。从图中可见,2011—2022年新质生产力发展水平较高省市为广东、北京、江苏、浙江以及山东,地区均值分别为0.41、0.32、0.27、0.23以及0.22。这些省市经济发展水平较高,各项指标均处于优势地位,特别是在科技创新、新兴产业、数字经济等方面相比其它省份发展水平较高。新质生产力发展水平较低地区有海南、宁夏、青海、贵州以及新疆,地区均值分别为0.05、0.05、0.06、0.06以及0.07。这些省份经济水平发展滞后,各项得分均处于劣势地位,特别是人力资本结构、人力资本投入、技术合作流动与未来产业布局方面得分较低。在所有省域中,新质生产力发展水平提升较快的地区是广东、宁夏、安徽、江西以及四川,2011—2022年这些地区分别增长483%、445%、415%、405%以及368%。根据这些地区各项指标增长幅度可以发现,广东增长幅度大的原因在于新兴产业发展和技术合作加强,宁夏增长幅度大的原因在于电信基础设施建设加快和科技创新水平提高,安徽增长幅度大的原因在于技术合作加强和生产智能化水平提高,江西增长幅度大的原因在于生产智能化和科技创新水平提升,四川增长幅度大的原因在于技术合作水平提升和新兴产业发展。

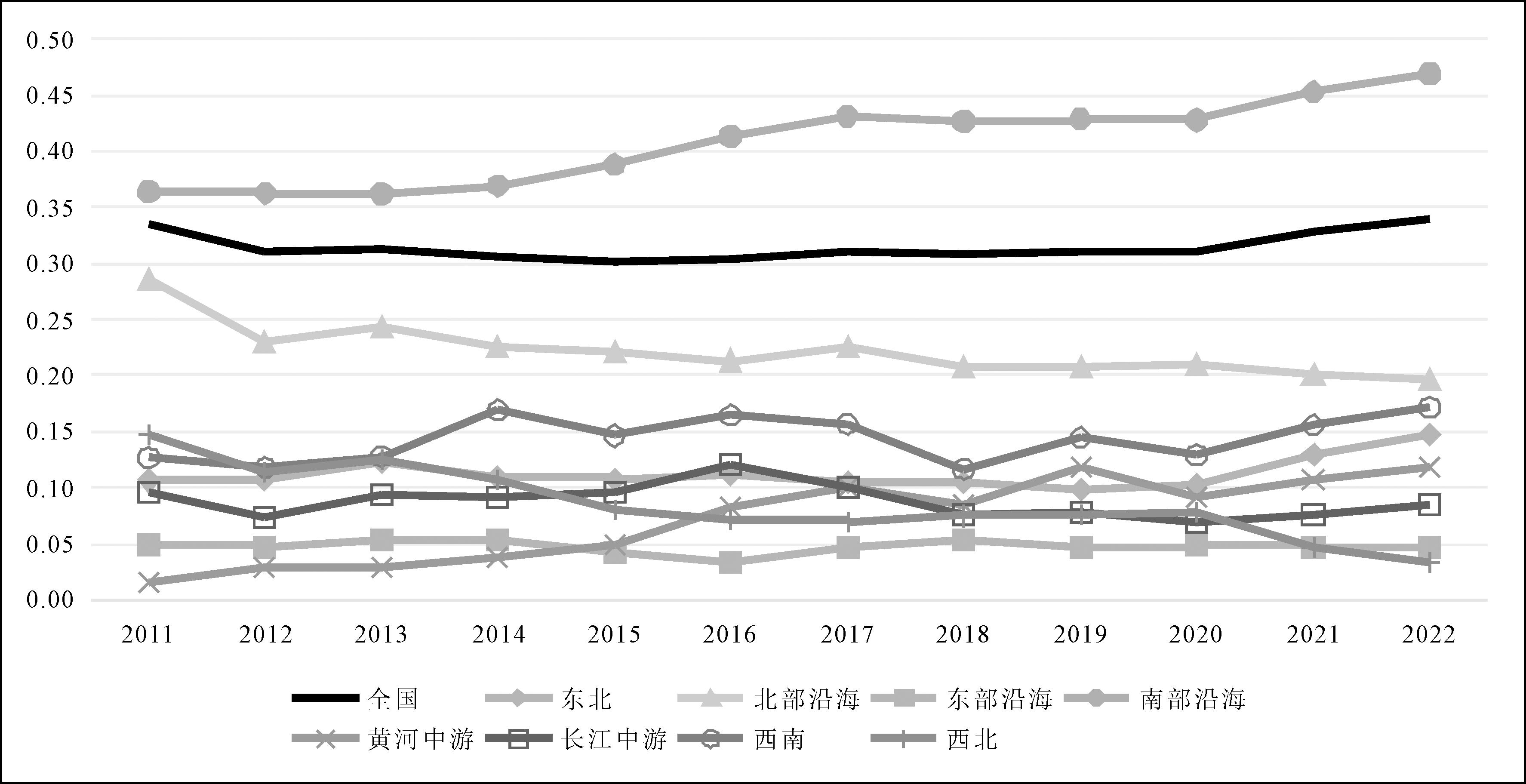

图2展示全国平均水平以及八大经济区新质生产力发展水平。2011—2022年全国新质生产力发展水平整体处于上升态势,高于全国平均水平的地区集中于东部沿海、北部沿海以及南部沿海地区,且2018年南部沿海地区新质生产力发展水平超过北部沿海地区;2018年前长江中游地区水平低于全国平均水平,2018年后与全国平均水平基本持平;其它地区均低于全国平均水平,按平均值高低排名,依次为黄河中游地区、东北地区、西南地区以及西北地区。

2 新质生产力水平动态演进与区域差异分析

2.1 中国新质生产力发展水平动态演进

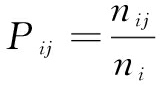

马尔科夫链是主要用于研究离散指数集和状态空间内随机过程的模型,本文引入马尔科夫链转移概率矩阵进行分析,将新质生产力发展水平按照四位数分为4种类型。其中,I表示低水平地区(<25%),II表示中低水平地区(25%~50%),III表示中高水平地区(50%~75%),IV表示高水平地区(>75%),通过构建Markov状态转移矩阵,对各省市新质生产力发展水平动态变化和转移特征作进一步分析。

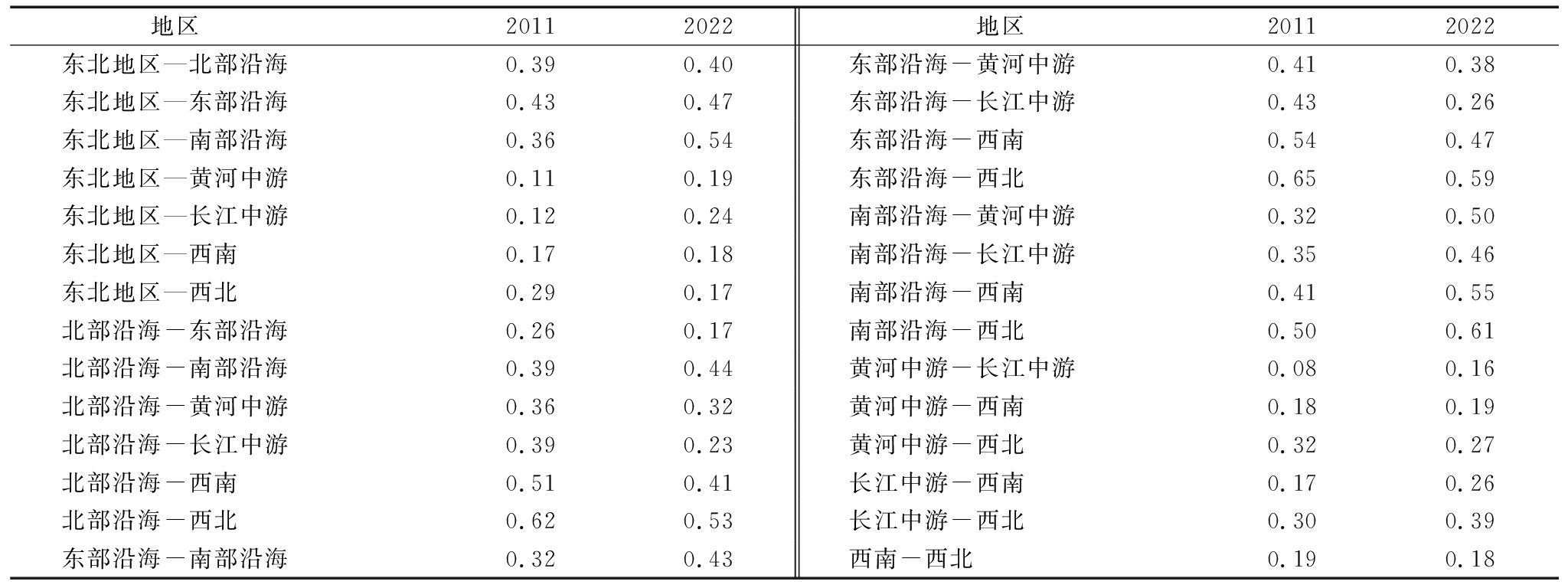

普通马尔科夫链模型转移概率计算公式如式(1)所示。

(1)

其中,Pij表示数字贸易水平从i类型转变为j类型概率,nij为从i类型转变为j类型的省市个数,ni则表示i类型省市总数。空间马尔科夫链是在传统马尔科夫链基础上,利用空间权重矩阵得到相邻省市新质生产力发展水平,并按照同样标准分为J组,得到(J×J)×J的转移概率矩阵。

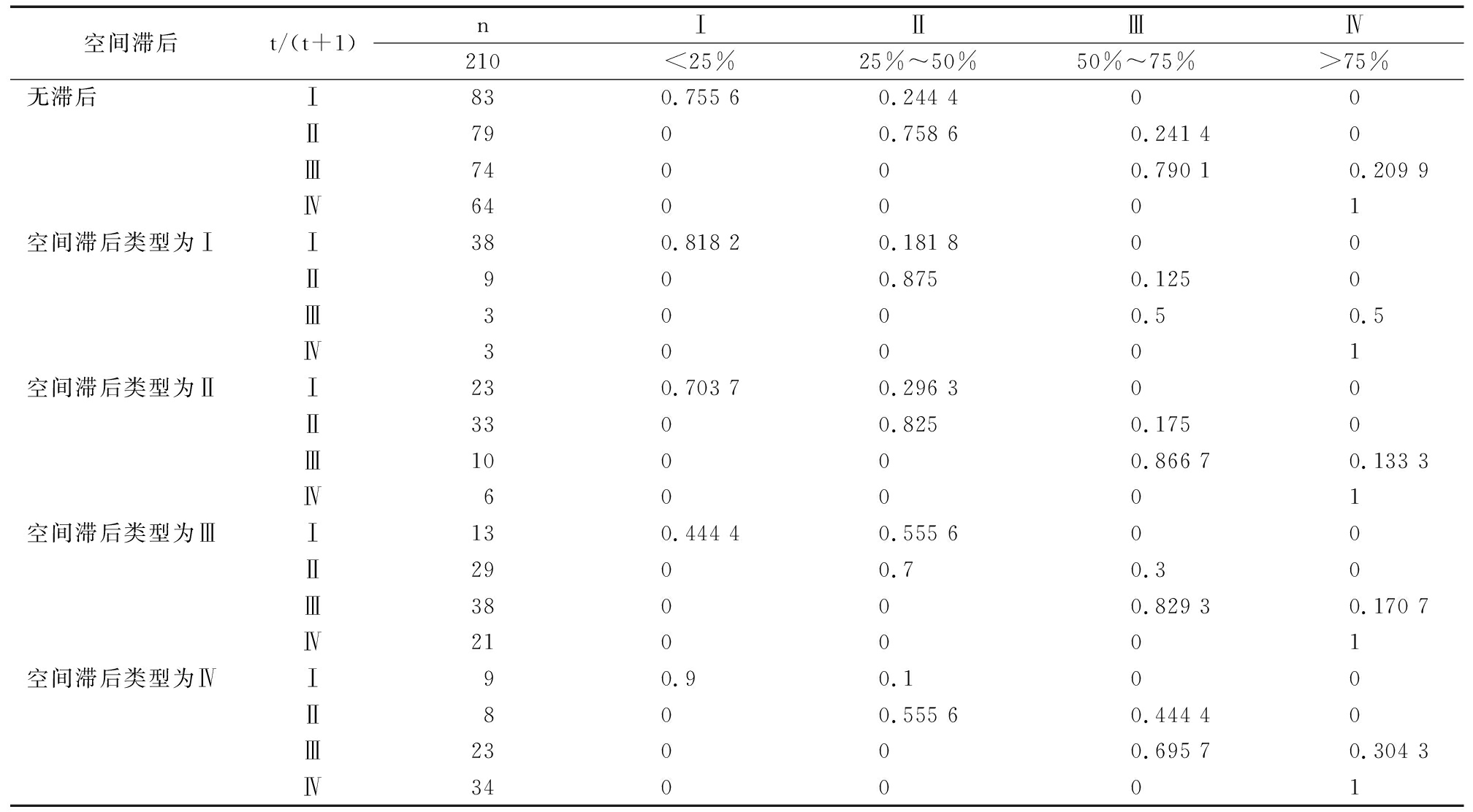

(1)传统Markov链分析。表2中无滞后部分展示的是传统马尔科夫链转移概率矩阵。从表2可以看出:对角线上最大值为1,最小值为0.755 6,对角线上概率值明显大于非对角线概率值,即各省市改变类型的概率较低。其中,低水平、较低水平和较高水平向上转移概率分别为24.44%、24.14%、20.99%,而向下转移概率均为0。从转移类型看,各省市新质生产力发展水平仅在相邻类型间转移,跨越式转移概率较低。

表2 Markov链转移概率矩阵

Table 2 Transition probability matrix for Markov chain

空间滞后t/(t+1)nⅠⅡⅢⅣ210<25%25%~50%50%~75%>75%无滞后Ⅰ830.755 60.244 400Ⅱ7900.758 60.241 40Ⅲ74000.790 10.209 9Ⅳ640001空间滞后类型为ⅠⅠ380.818 20.181 800Ⅱ900.8750.1250Ⅲ3000.50.5Ⅳ30001空间滞后类型为ⅡⅠ230.703 70.296 300Ⅱ3300.8250.1750Ⅲ10000.866 70.133 3Ⅳ60001空间滞后类型为ⅢⅠ130.444 40.555 600Ⅱ2900.70.30Ⅲ38000.829 30.170 7Ⅳ210001空间滞后类型为ⅣⅠ90.90.100Ⅱ800.555 60.444 40Ⅲ23000.695 70.304 3Ⅳ340001

(2)空间Markov链分析。考虑到空间因素,本文在传统马尔科夫链的基础上构建空间马尔科夫链转移概率矩阵,以检验新质生产力空间效应,结果如表2所示。首先,考虑空间滞后类型后,转移规律矩阵对角线数值仍然大于非对角线数值,说明空间溢出效应下新质生产力发展仍然存在等级锁定现象。其次,在不同空间滞后类型中高水平向下转移概率均为0;在不同滞后类型中均发生相邻类型的向上转移,但未出现跨级转移。这一方面说明中国新质生产力发展稳定,难以实现跨级跃迁,并且出现高水平垄断特征;另一方面说明高水平新质生产力发展对低水平新质生产力发展具有辐射、带动作用,但是溢出效应不能影响跨类型地区。此外,与低新质生产力水平省市相邻基本不会导致本地区新质生产力向下转移,即新质生产力落后地区不会影响新质生产力领先地区发展。

2.2 中国新质生产力水平区域差异及来源分析

2.2.1 Dagum基尼系数分解方法

Dagum于1997年提出基尼系数以及以子群为单位的分解方法,将总体基尼系数分解为区域内差异贡献、区域间差异贡献和超变密度贡献,能够有效解决传统基尼系数和泰尔指数存在的弊端。本文采用Dagum基尼系数的分解方法并参考向书坚等[21]的研究。

2.2.2 结果分析

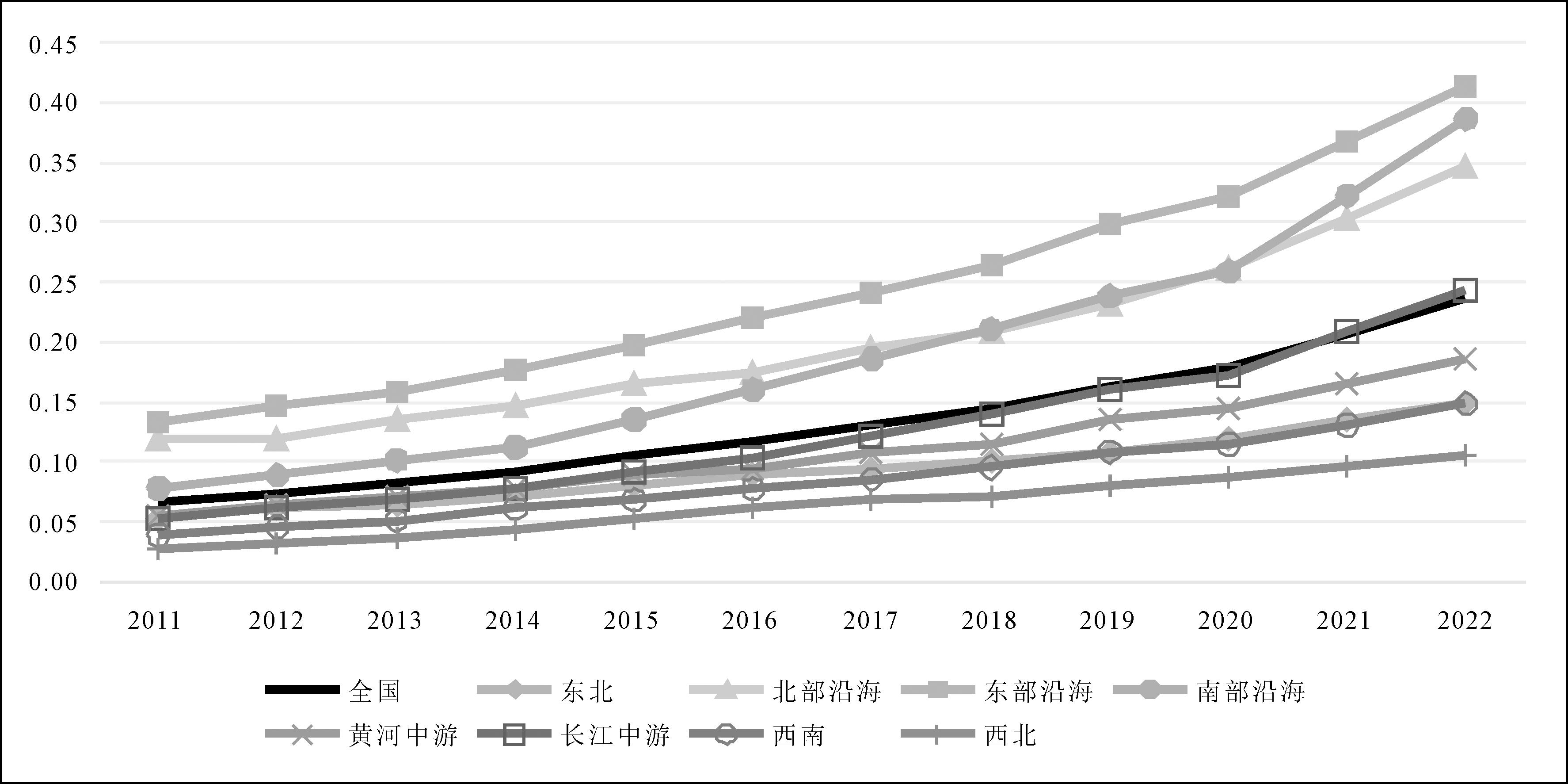

根据上述Dagum的基尼系数分解方法,本文对2011-2022年八大经济区新质生产力水平总体差异、城市群内部差异、城市群之间差异和超变密度进行测度,见图3。

(1)总体差异和区域内差异。从全国来看,中国新质生产力发展水平总体差异较大,平均差异值为0.314 4;从时间趋势看,2011-2018年新质生产力发展水平的基尼系数呈现波动下降态势,即全国总体差异呈现缩小,并且于2018年达到0.307 4;但自2019年开始,全国新质生产力水平的基尼系数又呈现增长态势,于2022年达到0.339 7。

从区域内差异看,首先,南方沿海经济区的区域内差异明显高于全国平均水平和其它区域,换言之,南部沿海经济区的3个省份之间新质生产力发展水平差距大,其原因在于广东省新质生产力发展水平处于全国领先地位,福建、海南与之相比存在较大差距。从时间趋势看,2011-2022年南方沿海经济区内基尼系数呈现上升态势。其次,北部沿海、西南、东北地区新质生产力的区域内差异值均大于0.10。其中,北部沿海经济区内部差异显著,原因在于北京市作为经济政治枢纽,展现出显著新质生产力发展优势,而河北、天津相对滞后。西南与东北地区内部同样存在新质生产力发展不均衡现象,分别由高新质生产力水平的四川与辽宁带动,与其它省份拉开差距。就变化趋势而言,2011-2022年北部沿海地区内部差异总体趋于缩小,西南地区差异呈现波动性,而东北地区则保持相对稳定。最后,东部沿海、长江中游、黄河中游、西北4个区域内部差异均较小。其中,东部沿海地区内部差异最小,得益于其3个省市均位列全国新质生产力发展水平前列,演变趋势平稳,波动微小。长江中游地区内部差异较小,2011-2022年均值稳定在0.087 7,表明该区域发展均衡,缺乏显著领先省市。黄河中游地区虽然内部差异较小,但近年来差异逐渐增大,其中,河南省新质生产力增速显著,与陕西、内蒙古拉开差距。西北地区内部差异同样较小,且自2011年来持续缩小,侧面反映出该区域各省份新质生产力发展水平普遍较低,缺乏发展优势。

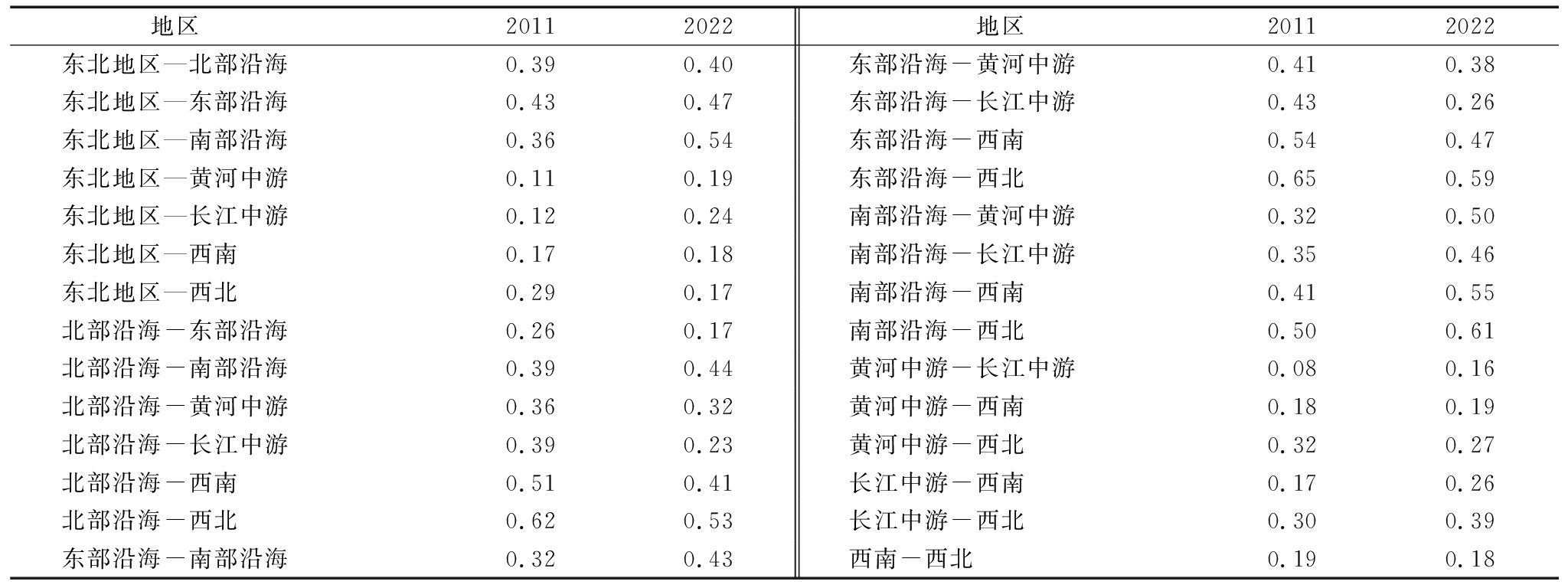

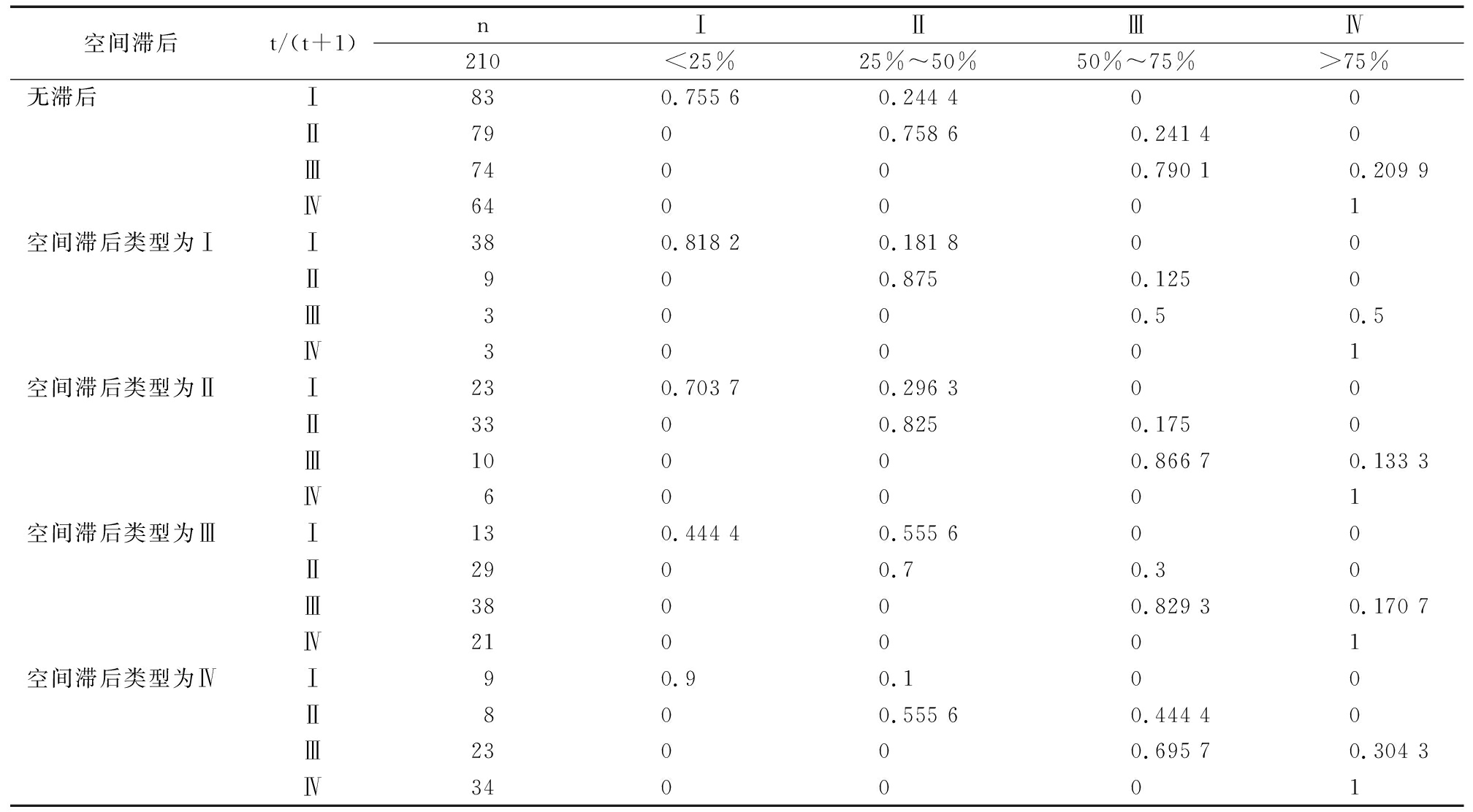

(2)区域间差异。表3为2011-2022年八大经济区新质生产力发展水平的区域间差异均值。首先,区域间差异显著的是西北与东部、南部及北部沿海地区之间,2011-2022年基尼系数均值均大于0.5,反映出西北作为新质生产力发展基础最薄弱的地区,与沿海地区差异较大。其次,东部沿海—西南、南部沿海—西南、东北地区—东部沿海、东北地区—南部沿海、北部沿海—西南的新质生产力区域间差异均值介于0.4~0.5之间,表明东部沿海和南部沿海地区新质生产力发展水平显著高于其它地区。再次,其余大部分地区区域间差异均值介于0.3~0.4之间,如南部沿海与黄河中游、东部沿海与多区域间等,反映出这些区域间新质生产力发展相对均衡但存在一定差距。最后,黄河中游与长江中游间的差异最小,均值在0.1~0.19之间,表明两区域在新质生产力发展上具有类似特征,水平较为接近。

表3 区域间差异均值对比

Table 3 Comparison of regional differences

地区 20112022地区20112022东北地区—北部沿海0.39 0.40 东部沿海-黄河中游0.41 0.38 东北地区—东部沿海0.43 0.47 东部沿海-长江中游0.43 0.26 东北地区—南部沿海0.36 0.54 东部沿海-西南0.54 0.47 东北地区—黄河中游0.11 0.19 东部沿海-西北0.65 0.59 东北地区—长江中游0.12 0.24 南部沿海-黄河中游0.32 0.50 东北地区—西南0.17 0.18 南部沿海-长江中游0.35 0.46 东北地区—西北0.29 0.17 南部沿海-西南0.41 0.55 北部沿海-东部沿海0.26 0.17 南部沿海-西北0.50 0.61 北部沿海-南部沿海0.39 0.44 黄河中游-长江中游0.08 0.16 北部沿海-黄河中游0.36 0.32 黄河中游-西南0.18 0.19 北部沿海-长江中游0.39 0.23 黄河中游-西北0.32 0.27 北部沿海-西南0.51 0.41 长江中游-西南0.17 0.26 北部沿海-西北0.62 0.53 长江中游-西北0.30 0.39 东部沿海-南部沿海0.32 0.43 西南-西北0.19 0.18

注:由于篇幅限制,仅列出2011、2022年区域间差异均值对比

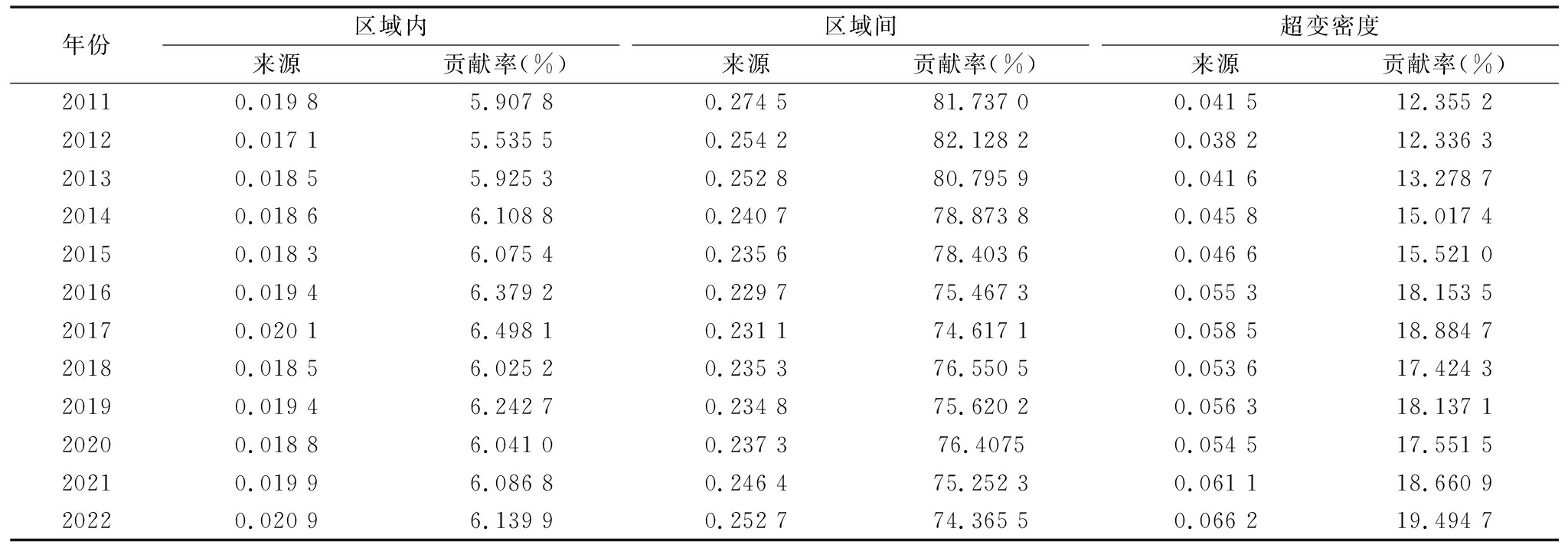

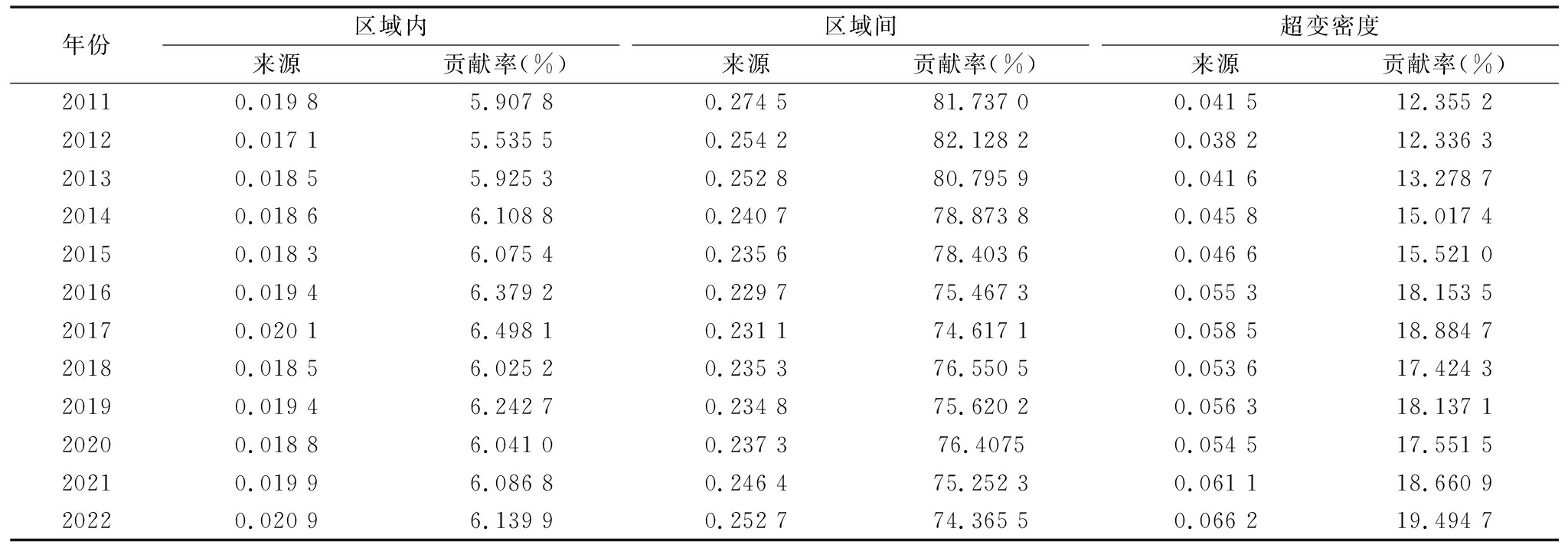

(3)区域差异来源和贡献率。八大经济区新质生产力水平差异来源和贡献率测算结果如表4所示,分解为区域内差异、区域间差异和超变密度。

表4 差异来源分解(2011—2022年)

Table 4 Decomposition of sources of differences (2011-2022)

年份区域内来源贡献率(%)区域间来源贡献率(%)超变密度来源贡献率(%)20110.019 8 5.907 8 0.274 5 81.737 0 0.041 5 12.355 2 20120.017 1 5.535 5 0.254 2 82.128 2 0.038 2 12.336 3 20130.018 5 5.925 3 0.252 8 80.795 9 0.041 6 13.278 7 20140.018 6 6.108 8 0.240 7 78.873 8 0.045 8 15.017 4 20150.018 3 6.075 4 0.235 6 78.403 6 0.046 6 15.521 0 20160.019 4 6.379 2 0.229 7 75.467 3 0.055 3 18.153 5 20170.020 1 6.498 1 0.231 1 74.617 1 0.058 5 18.884 7 20180.018 5 6.025 2 0.235 3 76.550 5 0.053 6 17.424 3 20190.019 4 6.242 7 0.234 8 75.620 2 0.056 3 18.137 1 20200.018 8 6.041 0 0.237 3 76.4075 0.054 5 17.551 5 20210.019 9 6.086 8 0.246 4 75.252 3 0.061 1 18.660 9 20220.020 9 6.139 9 0.252 7 74.365 5 0.066 2 19.494 7

整体上看,八大经济区新质生产力水平差异主要来源于区域间,其值介于0.229 7~0.274 5之间,2011-2022年均值为0.243 7;其次是超变密度,其值介于0.038 2~0.066 2之间,均值为0.051 6;区域内差异最小,均值为0.019 1。

从贡献率看,区域间差异贡献率最大,达到74%以上;从变化趋势看,区域间差异呈现下降趋势,从2011年的82%下降至2022年的74%。区域内差异贡献率均值为6%,变化趋势较稳定。超变密度贡献率处于12%~20%之间,超变密度变动呈现增长态势,从2011年的12.355 2%上升至2022年的19.494 7%。这说明不同区域间差异是导致中国新质生产力发展水平差异的主要来源,其次是超变密度,最后是区域内差异。

3 新质生产力发展影响因素结构分析

以上研究分析了2011-2022年全国及八大经济区时空动态演化特征。为了探索新质生产力评价指标内在联系和层级结构,准确识别新质生产力发展水平关键影响因素,借鉴Zhang等[22]、王新越等[23]的研究方法,将评价指标作为影响新质生产力发展水平的重要因素,结合DEMATEL-ISM模型对新质生产力发展水平影响因素及层级结构进行定量与定性分析,分析限制各地区新质生产力发展的障碍因子,实现新质生产力研究从表象到内在机理的全面覆盖,为推进高质量发展提供理论参考和政策建议。

3.1 影响因素分析

3.1.1 DEMATEL-ISM模型

解释结构模型(ISM)由美国学者Warfield[24]于1973年提出,其作为系统分析工具可以在复杂系统中清晰地划分层级关系。其基本原理是通过矩阵描述系统要素间的二元关系,在此基础上通过分解、简化得到反映系统递阶结构的骨架矩阵,据此建立反映系统问题的解释结构模型。但是ISM模型只能显示层级结构,无法确定各因素作用程度[25],因此本文采用决策与实验评价实验室模型(DEMATEL)与ISM模型相结合的方法解决这一问题。决策与实验评价实验室方法(DEMATEL)由美国学者Gabus等[26]于1971年提出,是对系统结构进行模型化分析的方法,其主要针对系统要素间关系模糊和不确定问题,运用图论与矩阵工具通过分析要素间是否存在影响与被影响关系及影响程度,判断要素关系强弱程度。因此,本文使用DEMATEL-ISM模型分析新质生产力各指标影响程度及层级结构,具体计算步骤主要参考袁红等[25]与Zhang等[22]的研究。

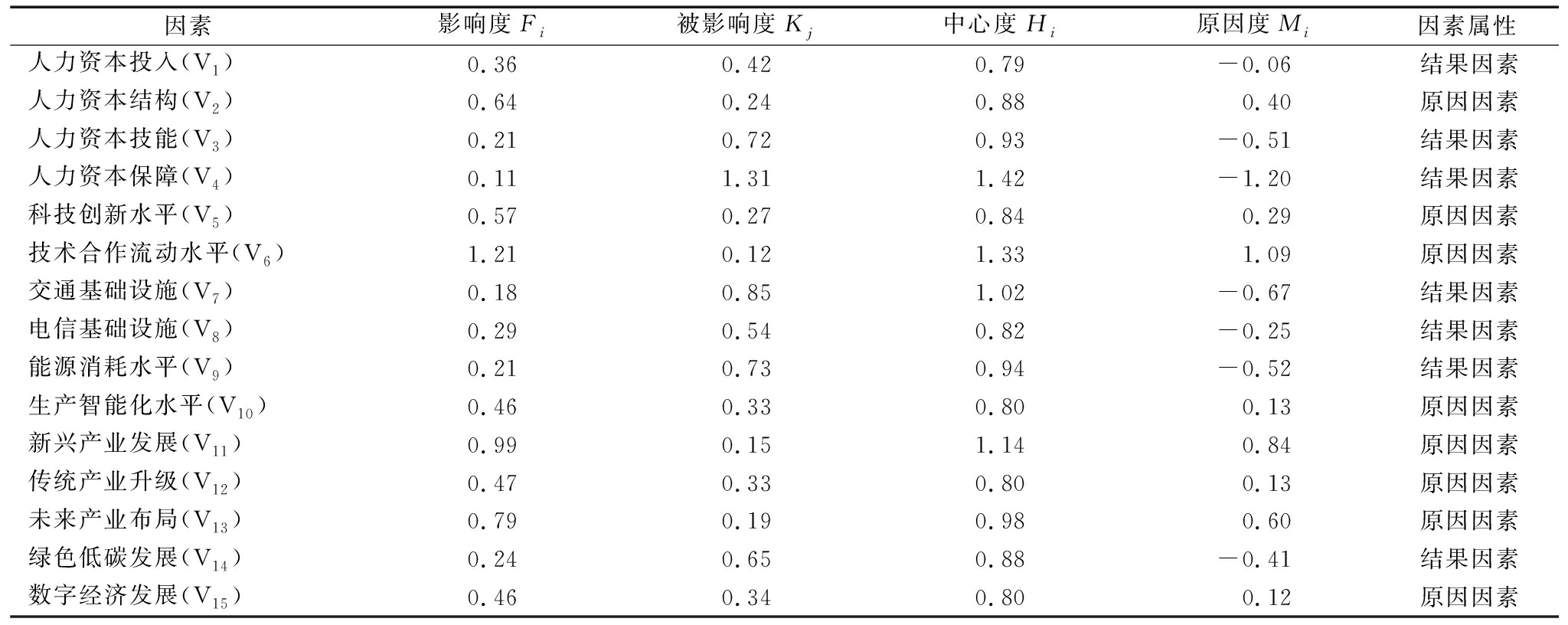

3.1.2 影响因素识别

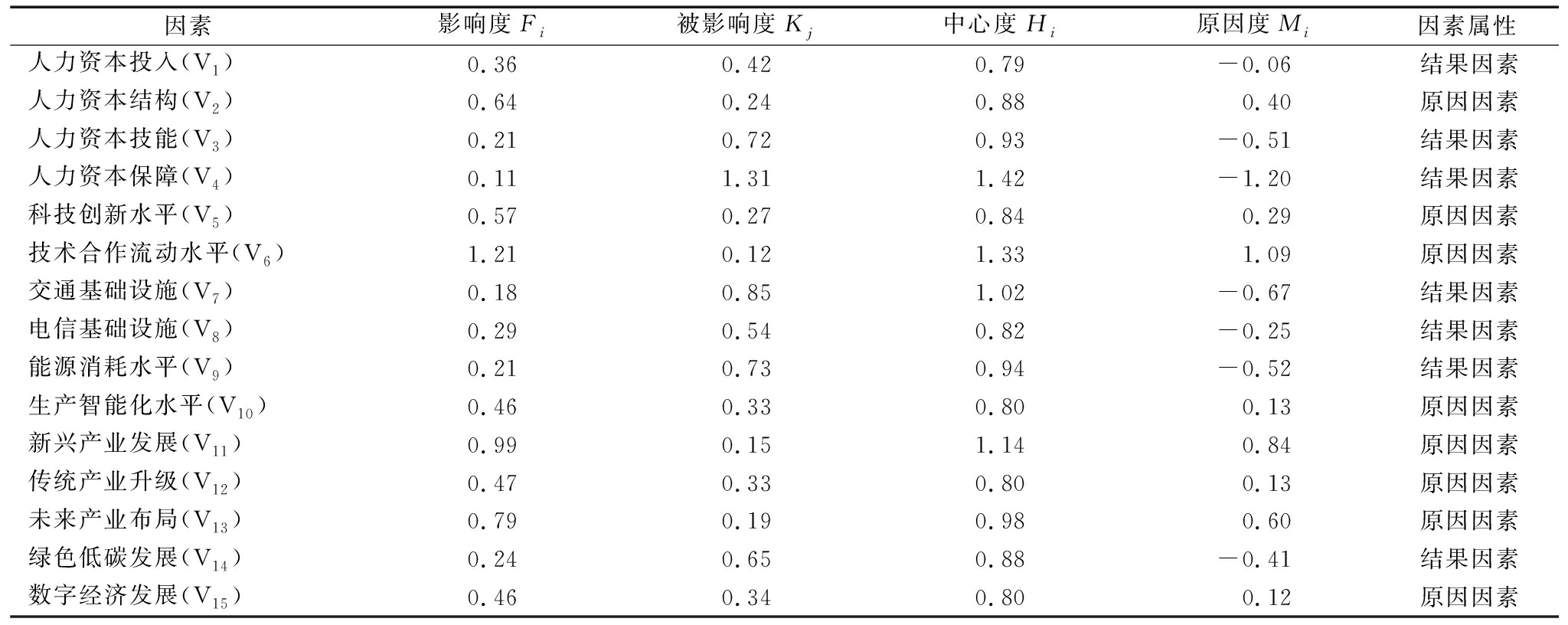

根据DEMATEL模型计算出15个影响因素的影响度、被影响度、中心度以及原因度,具体见表5。在新质生产力发展影响因素中,按影响程度从高到低依次为技术合作流动水平、新兴产业发展、未来产业布局、科技创新水平、人力资本结构、生产智能化水平、传统产业升级以及数字经济发展,这些因素也会对其它因素产生较大影响,在提升新质生产力发展水平时应作为重点考察对象。结果因素按影响程度从高到低,依次为人力资本保障、交通基础设施、能源消耗水平、人力资本技能、绿色低碳发展、电信基础设施以及人力资本投入,这些因素显著受到其它因素影响,并对新质生产力发展水平产生显著直接影响。

表5 新质生产力影响因素属性

Table 5 Attributes of factors affecting new quality productive forces

因素影响度Fi被影响度Kj中心度Hi原因度Mi因素属性人力资本投入(V1)0.360.420.79-0.06结果因素人力资本结构(V2)0.640.240.880.40原因因素人力资本技能(V3)0.210.720.93-0.51结果因素人力资本保障(V4)0.111.311.42-1.20结果因素科技创新水平(V5)0.570.270.840.29原因因素技术合作流动水平(V6)1.210.121.331.09原因因素交通基础设施(V7)0.180.851.02-0.67结果因素电信基础设施(V8)0.290.540.82-0.25结果因素能源消耗水平(V9)0.210.730.94-0.52结果因素生产智能化水平(V10)0.460.330.800.13原因因素新兴产业发展(V11)0.990.151.140.84原因因素传统产业升级(V12)0.470.330.800.13原因因素未来产业布局(V13)0.790.190.980.60原因因素绿色低碳发展(V14)0.240.650.88-0.41结果因素数字经济发展(V15)0.460.340.800.12原因因素

注:原因度大于0为原因因素,小于0则为结果因素

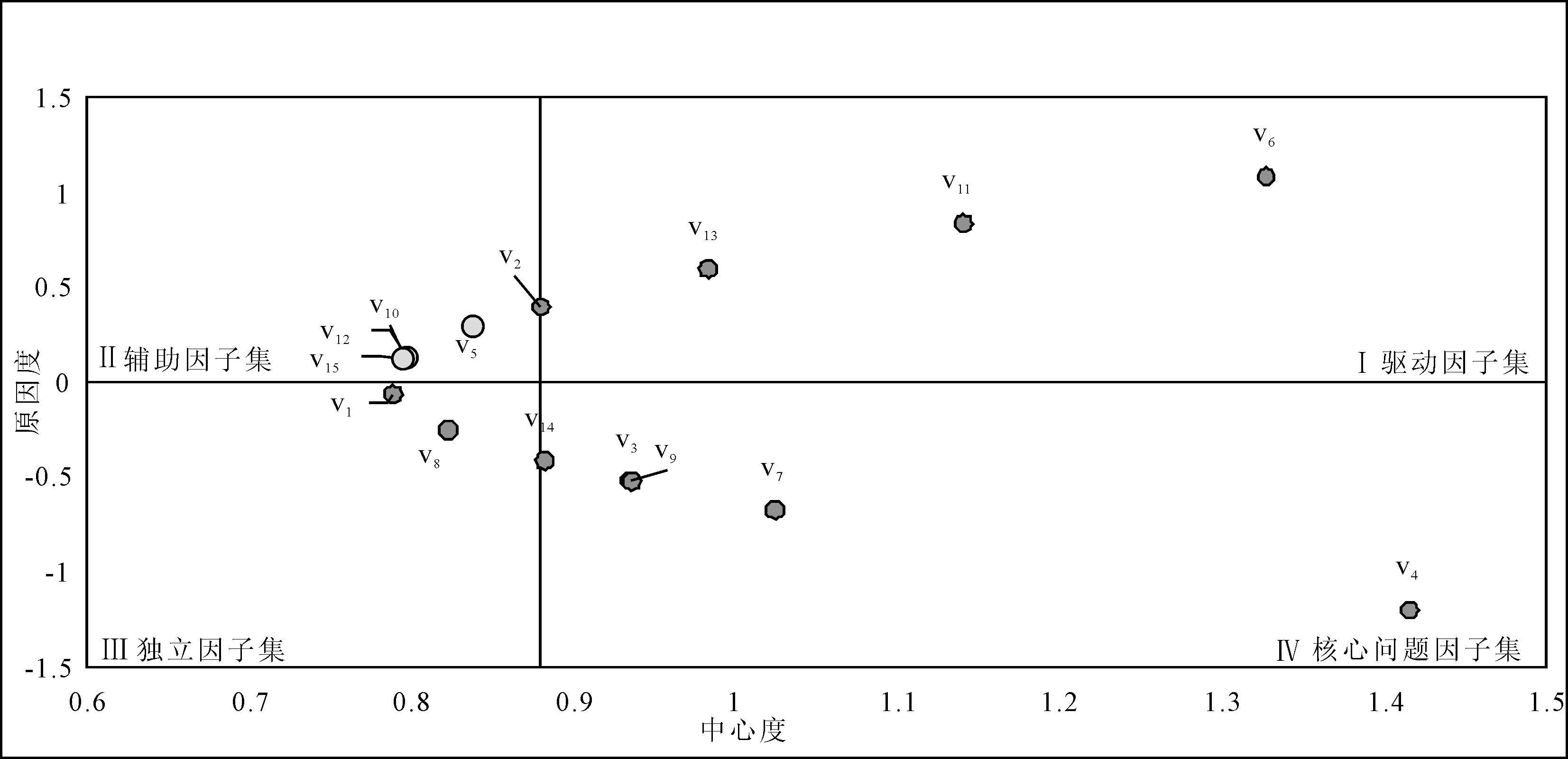

为更加直观地展示各因素影响,以中心度为横坐标、以原因度为纵坐标建立坐标系,绘制新质生产力影响因素关系图,如图4所示。中心度的中位数0.88与原因度0作为坐标轴交叉点,将坐标轴划分为4个象限,参考袁红等[25]的研究,将4个象限命名为驱动因子集、辅助因子集、独立因子集与核心问题因子集。

驱动因子集(象限Ⅰ)包含技术合作流动水平、新兴产业发展以及未来产业布局3个影响因子,三者均具有较高的中心度与原因度,即在整个因子体系中重要性突出并且对其它因素影响较显著。辅助因子集(象限Ⅱ)包括科技创新水平、人力资本结构、生产智能化水平、传统产业升级和数字经济发展5个影响因子,这些因子原因度较高但中心度较低,即虽然这些因子在整个因子体系中的重要性不如其它因子,但仍然能够显著影响其它因子,在新质生产力发展过程中发挥重要辅助作用。独立因子集(象限Ⅲ)包含人力资本投入以及电信基础设施两个因子,这些因子中心度与原因度均较低,表明这些因素是较为重要的被影响因素,需要通过其它因素发挥作用。核心问题因子集(象限Ⅳ)包含绿色低碳发展、人力资本技能、能源消耗水平、交通基础设施以及人力资本保障,这些因子的中心度较高但原因度较低,表明其在系统中重要性突出且容易受到其它因素影响,是整个新质生产力发展的核心。

3.1.3 新质生产力影响因素传导路径

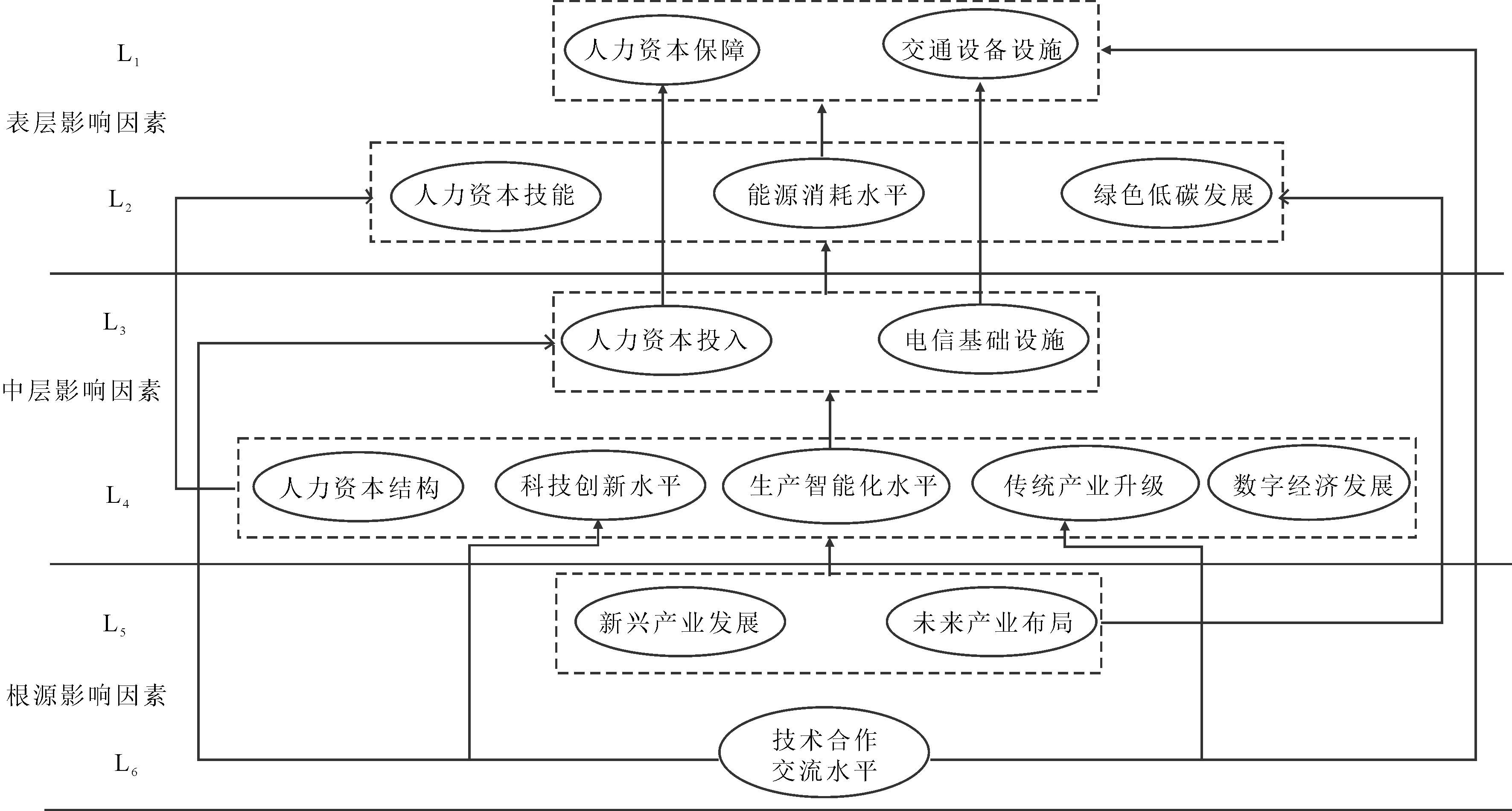

根据ISM模型中可达矩阵的计算,通过层级处理最终将划分结果绘制成新质生产力影响因素层次结构模型,具体见图5所示。

由图5可知,新质生产力的影响因素是一个六级递阶系统,其全面深入地展示了不同影响因素之间的作用机理。

第1与第2级为表层影响因素。相比其它因素,表层影响因素的作用路径较短且均为结果因素,对于新质生产力发展的作用效应直接且迅速。表层影响因素主要包括人力资本保障、交通基础设施、人力资本技能、能源消耗水平以及绿色低碳发展,且均属于核心问题因子集。原因在于,劳动者具备先进的技能、知识,通过劳动生产获得充分保障,是新质劳动者维度最直接的影响因素;交通设施完善反映出要素流动畅通性与便利性,能源消耗水平直接反映生产过程中能源使用效率,两个因子均是新质劳动资料维度直接影响因素;绿色低碳发展则是新质劳动对象维度的基本要求。

第3级和第4级为中层影响因素,处于结构中间位置,由结果因素与原因因素共同构成,是连接根源影响因素与表层影响因素的中介枢纽,因此在新质生产力发展中发挥承上启下的作用。中层影响因素主要包括人力资本投入、电信技术设施、人力资本结构、科技创新水平、生产智能化水平、传统产业水平以及数字经济发展,属于辅助因子集与独立因子集。人力资本结构性调整与投入增加不仅从新质劳动力维度影响新质生产力发展,而且对人力资本技能与保障发挥作用;电信基础设施、生产智能化以及科技创新水平主要提高了生产效率、增强了创新能力,是从新质生产资料维度促进新质生产力发展;传统产业升级与数字经济发展促使产业更好地适应市场需求和技术变革,从新质劳动对象维度提高新质生产力发展水平。

第5级和第6级为根源影响因素,是整个结构的核心,这一部分属于原因因素,是新质生产力发展最重要的驱动力。根源影响因素包括新兴产业发展、未来产业布局以及技术合作流动水平,属于驱动因子集。技术合作流动水平反映科技创新资源整合能力,是整个新质生产力发展的核心,打通技术交流与合作渠道是重中之重;新兴产业发展与未来产业布局是新质生产力的发展方向,也是新质生产力发展的主要载体。

3.2 障碍因子分析

3.2.1 障碍度计算

障碍度模型常用来衡量指标体系中某些因子对系统发展的制约程度[27],因此厘清新质生产力中各影响因子障碍度有助于揭示制约各区域新质生产力发展水平的因素,进而针对性提出发展建议。障碍度计算公式如下:

(2)

其中,Pi=1-Lij,表示指标与发展目标间的偏差,Lij为标准化后指标值。

3.2.2 各地区发展障碍因子识别

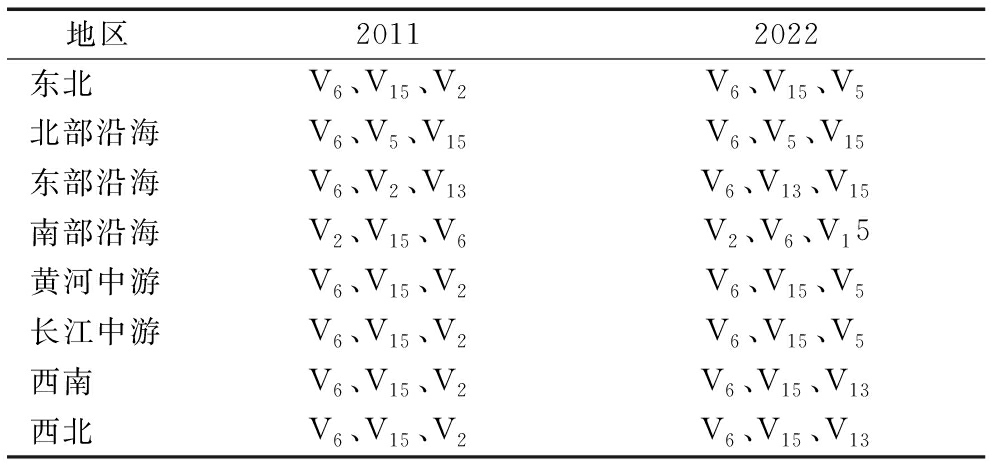

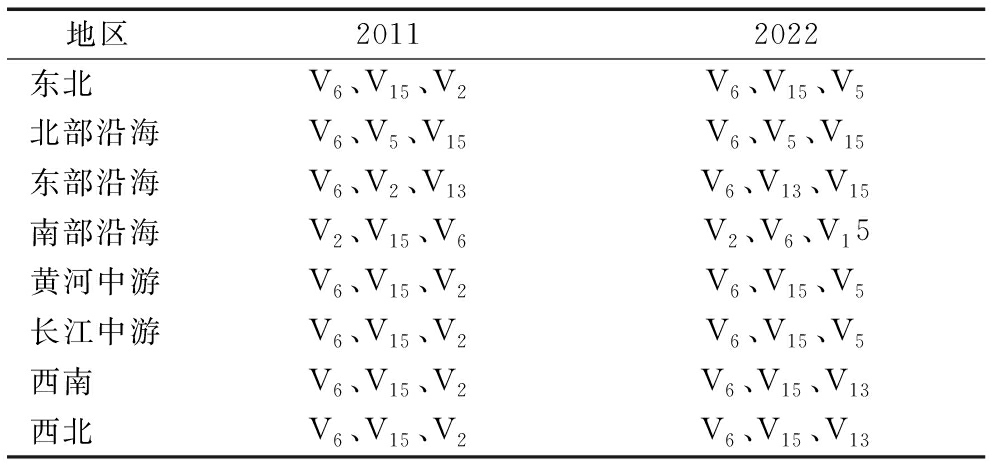

根据式(2),本文对八大经济区新质生产力发展的障碍因子进行测算分析,表6展示2011-2022年八大经济区新质生产力发展障碍度最高的3个因子指标。总体来看,2011年影响各地区新质生产力发展水平的障碍因子主要是技术合作流动水平(V6)、数字经济发展(V15)以及人力资本结构(V2),障碍因子在新质劳动者、新质劳动资料与新质劳动对象3个维度均匀分布;2022年技术合作流动水平与数字经济发展依然是影响各地区新质生产力发展水平的主要障碍因子,同时,未来产业布局(V13)与科技创新水平(V5)也成为大部分地区发展的重要障碍因子,换言之,障碍因子集中在新质劳动资料与新质劳动对象两个维度。根据前文分析,这些障碍因子具有较高原因度,属于驱动因子集与辅助因子集,且在整个影响层级中分布于根源因素与中层影响因素中,这意味着上述障碍因子对整个新质生产力发展和演变具有重要影响。

表6 2011年与2022年新质生产力发展主要障碍(前三位)

Table 6 Main obstacles to the development of new quality productive forces in 2011 and 2022 (the top three)

地区20112022东北V6、V15、V2V6、V15、V5北部沿海V6、V5、V15V6、V5、V15东部沿海V6、V2、V13V6、V13、V15南部沿海V2、V15、V6V2、V6、V15黄河中游V6、V15、V2V6、V15、V5长江中游V6、V15、V2V6、V15、V5西南V6、V15、V2V6、V15、V13西北V6、V15、V2V6、V15、V13

观察2011年—2022年各区域障碍因子变化发现:北部沿海与南部沿海地区主要障碍因子未发生变化;东北地区、黄河中游以及长江中游地区变化情况一致,均为人力资本结构障碍度下降,科技创新水平成为主要障碍因子;东部沿海地区人力资本结构障碍度下降,数字经济发展成为新的主要障碍因子;西北地区与西南地区的人力资本结构障碍度下降,未来产业布局成为新的主要障碍因子。

分析近年主要障碍因子可以发现,技术合作流动与数字产业发展是制约新质生产力发展的主要障碍,说明目前国内大部分地区在技术合作流动方面存在产学研融合度有限、科技创新与产业发展关系不紧密问题;同时,数字经济发展方面存在数字交易引领不足、基础薄弱、政策支持不足、数据要素市场处于初级阶段等问题[28-29],短时间内很难解决这些障碍因子,需要长期投入和持续努力。人力资本结构障碍度逐渐下降,但科技创新水平逐渐成为部分地区的主要障碍因子,说明近年全国各地区在提升劳动者素质与水平方面成效显著,科研人员比例持续提升,但或由于科研资源缺乏,或由于技术合作流动不足,部分地区研发效率整体偏低。近年来,全国甚至全球范围内加速布局未来产业,抢抓发展先机,未来产业布局在新质生产力发展中的重要性日益突出,但地区发展不均衡,产业结构、资源分布以及科技水平的差异导致部分地区在未来产业选择及资源配置方面有所欠缺。

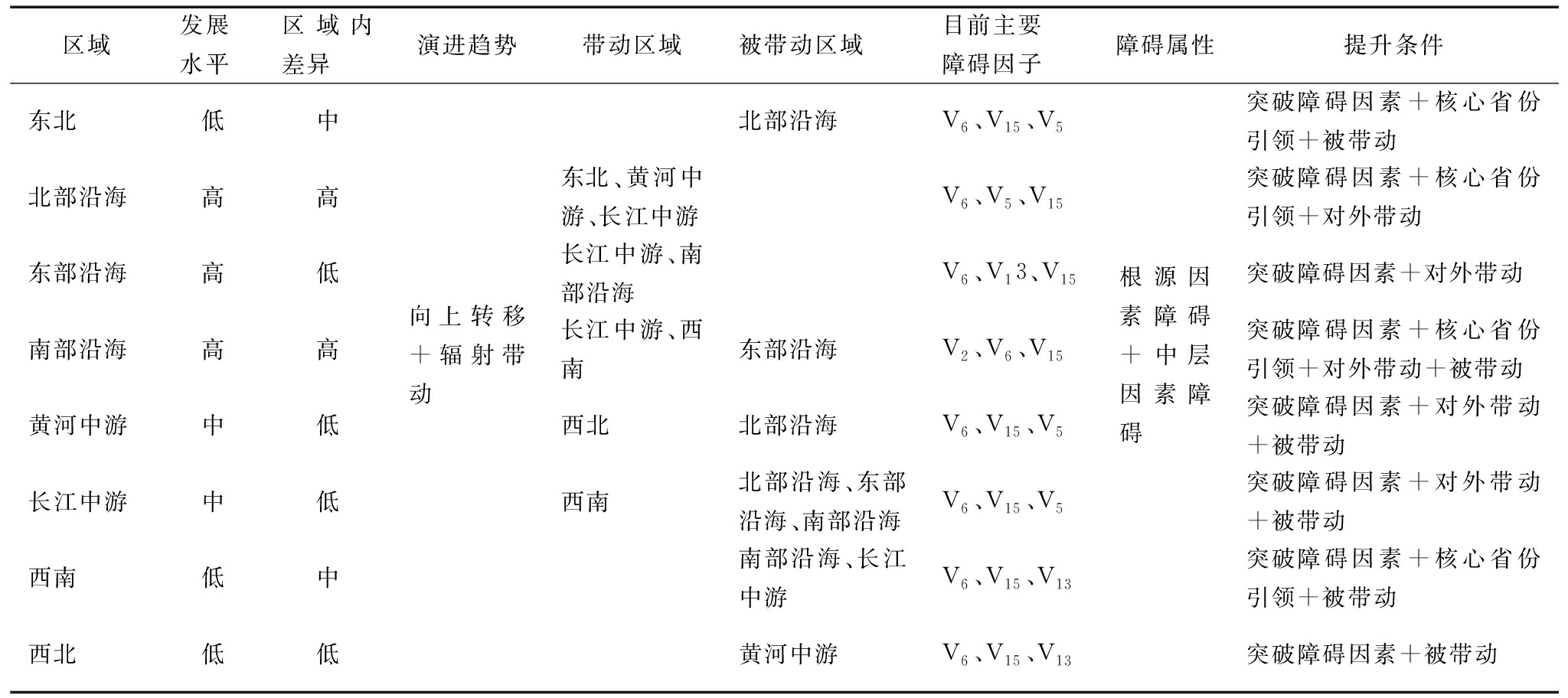

4 进一步讨论:各区域发展路径

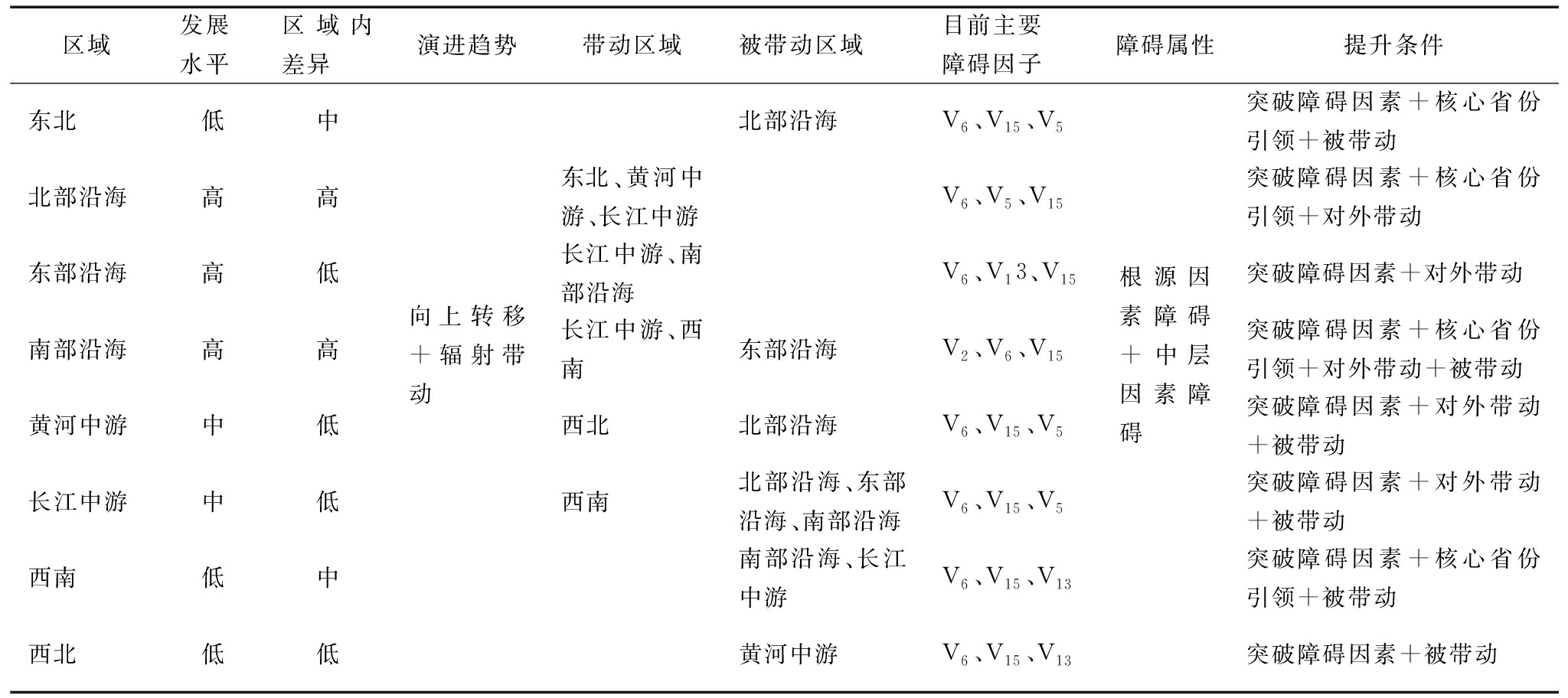

为了提升各区域新质生产力,结合前文分析提出不同地区生产力发展路径。根据各地新质生产力水平测度结果(见图1),将八大区域新质生产力发展水平划分为高(大于0.3)、中(0.2~0.3)、低(小于0.2)3个层次;根据马尔科夫链计算的动态变化分析发现,各区域新质生产力发展水平向上转移概率大于向下转移概率,并且存在空间溢出效应,即较高水平地区对相邻较低水平地区具有辐射和带动作用;根据Dagum计算的各区域内基尼系数(见图3),将八大区域内差异分为高差异(大于0.2)、中差异(0.1~0.2)以及低差异(小于0.1)3个层次;根据Dagum计算各区域间基尼系数(表3),并以0.2为门槛值,选取地理位置相邻且区域间差异明显的区域间关系(大于0.2,则表明差异明显),对各区域带动区域与被带动区域进行区分;最后结合识别出的障碍因子(见表6)与障碍因子属性(见图5),汇总各区域新质生产力提升条件,具体见表7。根据各区域新质生产力提升条件,总结4条提升路径。

表7 新质生产力水平提升路径

Table 8 Paths to improve the level of new quality productive forces

区域发展水平区域内差异演进趋势带动区域被带动区域目前主要障碍因子障碍属性提升条件东北低中向上转移+辐射带动北部沿海V6、V15、V5根源因素障碍+中层因素障碍突破障碍因素+核心省份引领+被带动北部沿海高高东北、黄河中游、长江中游V6、V5、V15突破障碍因素+核心省份引领+对外带动东部沿海高低长江中游、南部沿海V6、V13、V15突破障碍因素+对外带动南部沿海高高长江中游、西南东部沿海V2、V6、V15突破障碍因素+核心省份引领+对外带动+被带动黄河中游中低西北北部沿海V6、V15、V5突破障碍因素+对外带动+被带动长江中游中低西南北部沿海、东部沿海、南部沿海V6、V15、V5突破障碍因素+对外带动+被带动西南低中南部沿海、长江中游V6、V15、V13突破障碍因素+核心省份引领+被带动西北低低黄河中游V6、V15、V13突破障碍因素+被带动

4.1 突破根源障碍,激活新质生产力发展引擎

重点突破根源因素的发展障碍,可以有效驱动新质生产力水平整体提升。科技合作交流不足是各区域发展共有的根源因素障碍。为了提升科技合作交流水平,首先,各区域应优化区域科技资源配置,深化企业、高校和科研机构之间的产学研合作,以提升产业发展与科技创新关联度;其次,加快搭建合作平台,为不同领域、不同区域乃至不同国家交流合作创造更多机会。同时,完善技术交易制度,扩大技术市场规模,加快技术流通与应用。

未来产业布局是东部沿海、西南地区以及西北地区发展的主要障碍。要加快布局未来产业,首先,需要统筹做好前瞻性布局和理性规划,及时洞察全球科技创新和产业发展趋势;其次,紧密结合地方实际情况,特别是西北地区与西南地区,应根据本地资源禀赋、产业基础、科研条件等,针对性引导新产业、新模式、新动能发展。

4.2 克服中层障碍,打通新质生产力发展结构

加快克服中层因素发展障碍,既有助于提升新质生产力发展水平,又能够打通新质生产力发展层次结构,使中层影响因素充分发挥中介枢纽作用。数字经济发展是各区域发展面临的共同中层因素障碍,加快数字经济发展,首要任务是加快各区域数字基础设施建设,涵盖5G网络、数据中心及云计算平台等关键领域;其次,突破地域限制,促进数字资源要素跨区域自由流动与优化配置,以此激发数字新业态发展。同时,借助政策引导等手段加快推动传统产业数字化转型,着力打造具有竞争力的数字产业集群。

科技创新水平是东北、北部沿海、黄河中游以及长江中游地区发展的中层因素障碍。为了克服上述障碍,特别是东北、黄河中游以及长江中游科技创新水平较低地区,应聚焦加大研发投入、优化创新环境、增强创新能力、加大专利申请与保护、促进专利转化与应用;同时,强化政策支持与激励机制,以此激发区域创新活力,为区域新质生产力提升注入强劲动力。

人力资本结构是南部沿海地区发展的中层因素障碍,随着新质生产力发展,人力资本适配度差异、技能与需求不匹配等因素导致的结构问题凸显。为有效改善这一状况,可从优化人才流动机制、注重人才引进与本土人才培养并重多个方面入手,促进南部沿海地区人力资本结构优化,进一步提升新质生产力发展水平。

4.3 区域协同,强化新质生产力合作发展

基于区域间差异以及空间溢出效应,高水平区域可以带动相邻低水平区域发展。北部沿海、东部沿海以及南部沿海地区作为新质生产力发展的“第一梯队”,应发挥辐射带动作用。具体而言,北部沿海应促进自身与东北、黄河中游以及长江中游地区之间人力资本流动,加强未来产业布局以及绿色低碳等方面的区域合作;东部沿海则需强化自身与长江中游和南部沿海在科技创新、传统产业转型升级等方面的区域合作;南部沿海则应与长江中游以及西南地区在推进生产智能化、培育新兴产业等方面进行紧密区域合作。

长江中游和黄河中游作为新质生产力发展的“第二梯队”,在辐射西部地区方面发挥中介与推进作用,加强与西南、西北地区在未来产业以及绿色低碳等方面的区域合作,促进区域间新质生产力协同发展。

4.4 核心引领,促进新质生产力均衡发展

区域内部发展不均衡会影响区域新质生产力水平提升,基于区域内差异,可发挥核心省份的引领作用,带动区域内新质生产力水平提升。在北部沿海地区,北京与山东新质生产力发展水平较高,特别是在生产智能化、新兴产业培育以及传统产业升级等方面相较天津与河北表现突出。因此,这些区域应在上述方面加强合作与联系,促进资源共享与优势互补。在南部沿海地区,广东新质生产力发展水平显著高于福建与海南,为了进一步提升整个区域新质生产力水平,广东应带动福建、海南在技术合作流动、生产智能化、新兴产业等方面的发展。在西南地区,四川与重庆新质生产力发展水平较高,应在科技创新、新兴产业培育以及数字经济发展方面加强与区域内其它地区合作;在东北地区,发挥辽宁核心省份的带动作用,在技术合作流动、未来产业、绿色低碳和数字经济发展等方面积极推动区域内其它省份资源整合与共享,形成区域发展合力,增强东北地区发展新动能,从而促进东北全面振兴。

5 结论与建议

5.1 结论

本文基于2011—2022年中国内地30个省份数据构建新质生产力发展水平评价指标体系,采用熵值法测度全国整体、各省市以及八大经济区新质生产力发展水平,运用马尔可夫链和Dagum基尼系数对其动态演进趋势与地区发展差异进行分析,利用DEMATEL—ISM模型对新质生产力影响因素进行结构性分析,探寻内在关键影响因素、逻辑关系及作用路径,并通过障碍度分析识别制约新质生产力发展的主要障碍因子,最后提出各区域新质生产力发展水平提升路径,得出主要结论如下:

(1)从新质生产力发展水平角度,2011—2022年中国新质生产力发展水平总体呈现上升态势,位居前列的省市分别是广东、北京、江苏、浙江以及山东,按区域划分,东部沿海地区整体上新质生产力发展水平最高。

(2)根据马尔科夫链与Dagum分析发现,中国各区域新质生产力发展水平存在较大差异,其差异主要来源于八大经济区的区域间差异。其中,西北与东部沿海、南部沿海及北部沿海之间区域间差异最大,黄河中游与长江中游之间差异最小。区域内部,南部沿海地区差异最大,东部沿海地区差异最小且较均衡。同时,各地区存在空间溢出效应,高水平区域可带动低水平区域发展,但低水平区域不会抑制高水平区域发展。

(3)根据DEMATEL—ISM模型和障碍度分析,识别出新质生产力15个一级指标,其中包括人力资本结构在内的8个原因因素以及人力资本投入在内的7个结果因素。具体地,影响结构的根源因素包括技术合作流动水平、新兴产业发展和未来产业布局,中层影响因素包括人力资本投入、电信基础设施和人力资本结构等7个指标,表层影响因素包括人力资本保障、交通基础设施等5个指标,大部分地区发展的主要障碍因子是技术合作流动、未来产业布局、数字经济结构和科技创新水平。

(4)根据路径分析总结出4条发展路径,路径一为突破根源障碍、激活新质生产力发展引擎,路径二为克服中层障碍、打通新质生产力发展结构,路径三为区域协同、强化新质生产力合作发展,路径四为核心引领、促进新质生产力均衡发展。

5.2 建议

根据以上研究结论,对全国新质生产力发展提出以下政策建议:

(1)促进区域内外新质生产力协同发展。为推动区域内外均衡发展,需要从两方面着手:一方面,对于我国南部沿海、北部沿海、东北和西南这些内部发展不均衡区域,应发挥核心省份在人才、产业、环境、政策等方面的引领优势,带动周边省市新质生产力发展,从而缩小区域内发展差异。另一方面,我国沿海区域在新质生产力发展中处于领先地位,对其它区域具有激励和带动作用,可以通过产业结构调整促使产业向东北、黄河中游以及长江中游等发展水平不足地区转移。同时,加强与周边地区经济协同,促进技术、人才和资金转移,缩小区域间差异。此外,黄河中游和长江中游地区在被辐射带动的同时,也应加快提升科研水平,加快数字经济发展,并发挥对西部地区的辐射与带动作用,最终实现区域间均衡协调发展。

(2)重点解决新质生产力发展主要障碍。首先,促进技术交流与合作,这是提升新质生产力水平的重要举措,需要加快扩大技术市场规模,完善技术市场功能,推动技术产品和知识要素在技术市场集聚与流通。东北地区及西部地区应加强产学研技术合作,建设高质量技术创新平台与研发中心,促进科技成果转化与应用。其次,加快布局未来产业,加强国家层面综合性战略布局,明确未来产业发展方向和重点领域,区域层面发挥资源要素整合和协同效应,因地制宜发展未来产业。最后,新质生产力发展依赖于技术创新和新兴技术应用,因此需要不断提升自主创新能力,针对“卡脖子”等核心技术进行重点攻克,减少外部技术依赖。同时,从人才培养入手,优化教育体系,培养大量创新型人才,优化人力资本结构。

(3)全面提高新质生产力发展水平。近年来,中国各区域新质生产力水平不断提升,但仍有较大发展空间。具体地,持续提升各区域人力资本技能与保障,加大新能源使用,优化能源消耗,促进绿色低碳发展以及增强交通运输能力,这些因素能够直接影响新质生产力水平提升。进一步地,各区域可在中间层面促进传统产业转型升级与人力资本结构优化,提高科技创新水平与生产过程智能化水平,加强数字经济发展,加大人力资本投入与电信基础设施建设。这些因素相互影响、相互促进,共同推动新质生产力发展;更深层次则是各区域通过提升技术合作流动水平,促进新兴产业发展,加快未来产业布局,从根源上驱动新质生产力发展。

参考文献:

[1] 赵峰, 季雷. 新质生产力的科学内涵、构成要素和制度保障机制[J].学习与探索, 2024, 46(1): 92-101, 175.

[2] 周文, 许凌云. 论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革, 2023, 36(10): 1-13.

[3] 徐政, 郑霖豪, 程梦瑶. 新质生产力赋能高质量发展的内在逻辑与实践构想[J].当代经济研究, 2023, 34(11): 51-58.

[4] 石建勋, 徐玲. 加快形成新质生产力的重大战略意义及实现路径研究[J].财经问题研究, 2024, 46(1): 3-12.

[5] 袁野,曹倩,尹西明,等.创新联合体赋能新质生产力的理论机制与实践路径研究 [J].科技进步与对策, 2024, 41(20): 32-44.

[6] 沈坤荣, 金童谣, 赵倩. 以新质生产力赋能高质量发展[J].南京社会科学, 2024, 35(1): 37-42.

[7] 邱海平. 新质生产力理论的科学内涵及其重大创新意义[J].财经问题研究, 2024, 46(5): 3-14.

[8] 王珏, 王荣基. 新质生产力:指标构建与时空演进[J].西安财经大学学报, 2024, 37(1): 31-47.

[9] 罗爽, 肖韵. 数字经济核心产业集聚赋能新质生产力发展:理论机制与实证检验[J].新疆社会科学, 2024, 44(2): 29-40,148.

[10] 韩文龙, 张瑞生, 赵峰. 新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J].数量经济技术经济研究, 2024, 41(6): 5-25.

[11] 史丹, 孙光林. 数据要素与新质生产力:基于企业全要素生产率视角[J].经济理论与经济管理, 2024, 44(4): 12-30.

[12] 李政, 廖晓东. 发展“新质生产力”的理论、历史和现实“三重”逻辑[J].政治经济学评论, 2023, 14(6): 146-159.

[13] 蒲清平. 加快形成新质生产力的着力点[J].人民论坛, 2023, 32(21): 34-37.

[14] 王琴梅, 杨军鸽. 数字新质生产力与我国农业的高质量发展研究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2023, 52(6): 61-72.

[15] 王金伟, 陆林, 王兆峰, 等. 新质生产力赋能旅游业高质量发展:理论内涵与科学问题[J].自然资源学报, 2024, 39(7): 1643-1663.

[16] 汪旭晖, 段怡杰. 新质生产力驱动全社会物流成本降低的机制与路径[J].中国流通经济, 2024, 38(7): 15-24.

[17] 马克思. 资本论(第1卷)[M].北京: 人民出版社, 2004.

[18] KANG K N, LEE Y S. What affects the innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the biotechnology industry?an empirical study on Korean biotech SMEs[J].Biotechnology Letters, 2008, 30(10): 1699-1704.

[19] 任保平. 生产力现代化转型形成新质生产力的逻辑[J].经济研究, 2024, 59(3): 12-19.

[20] 冯宗宪, 段丁允. 中国数字贸易发展水平、区域差异及分布动态演进[J].现代经济探讨, 2022, 41(12): 49-63.

[21] 向书坚, 徐应超, 李凯. 我国新型城镇化发展质量统计评价研究[J].统计研究, 2024, 41(3): 33-47.

[22] ZHANG Y, HUANG G. Evaluation of industrial development quality and analysis of influencing factors in Xi'an, China[J].Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(52): 79388-79412.

[23] 王新越, 郭利贞. 中国旅游经济适应性循环演化及影响机理[J].地理科学, 2024, 44(2): 297-308.

[24] WARFIELD J N .Binary matrices in system modeling[J]. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 1973, 3(5): 441-456.

[25] 袁红, 王焘. 政府数据开放可持续发展关键影响因素识别与作用机理分析[J].图书情报工作, 2022, 66(9): 53-65.

[26] GABUS A, FONTELA E. World problems, an invitation to further thought within the framework of DEMATEL[R].Geneva, Switzerland:Battelle Geneva Research Center,1972.

[27] 裴潇, 袁帅, 罗森. 长江经济带绿色发展与数字经济时空耦合及障碍因子研究[J].长江流域资源与环境, 2023, 32(10): 2045-2059.

[28] 王德祥. 以数字经济高质量发展加快全国统一大市场建设[J].宏观经济管理, 2023, 39(4): 22-30.

[29] 侯冠宇, 熊金武. 数字经济对经济高质量发展的影响与提升路径研究——基于我国30个省份的fsQCA分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版), 2023, 44(8): 115-124.

(责任编辑:胡俊健)