(1.广东财经大学 工商管理学院,广东 广州 510320;2.湖南大学 工商管理学院,湖南 长沙410082;3.长沙理工大学 经济与管理学院,湖南 长沙 410076)

0 引言

2024年1月,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上,完善现代化产业体系。企业作为新质创新主体,只有及时把握数字经济发展态势,熟练运用数字化、智能化新质生产工具优势,才能为新质生产力注入强大的体系动能(尹西明等, 2024)。可见,发展数字经济是拉动经济增长,加快培育新质生产力的有效手段。《“十四五”数字经济发展规划》明确指出,“全面整合企业内部信息系统,强化全流程数据贯通,加快全价值链业务协同,形成数据驱动的智能决策能力,提升企业整体运行效率和产业链上下游协同效率”。在此背景下,业务流程数字化成为数字经济转型的重要抓手[1],对加速培育新质生产力、驱动经济高质量发展至关重要。

流程数字化是指数字技术与业务流程深度融合,涉及数字技术在产品服务、生产运营、营销和销售、客户关系等方面的应用[2]。有别于数字原生态互联网企业,流程数字化被视为制造企业把握数字经济发展机遇的重要手段(易靖韬和曹若楠, 2022)。对于中小制造企业而言,由于资源能力不足,往往需要通过加入数字平台,依附多主体间价值共创活动加快自身数字化进程(Li等, 2018)。例如,大量中小制造企业加入海尔集团打造的开放创新“HOPE”平台,实现价值共创和竞争优势构建。由此可见,中小制造企业如何利用数字平台内价值共创活动实现流程数字化目标,成为极具理论与实践价值的研究主题。

价值共创作为数字平台有效运行的内在逻辑,是参与主体通过资源整合和能力互补实现系统整体价值增值的动态过程[3]。尽管多主体间价值共创已引起学者们广泛关注,但现有研究尚未揭示数字平台情境下价值共创驱动中小制造企业流程数字化的实现过程。其一,现有文献主要从数字化类型、前因、结果和动态演化等方面探讨企业内部转型,对平台层面的讨论较为匮乏[4-6]。其二,先前研究聚焦平台所有者等大企业数字化过程,较少关注中小制造企业数字化转型实现机制[7],更未深入探讨数字平台内价值共创影响中小制造企业流程数字化的具体机制。其三,已有文献主要从组织外部视角探讨网络要素、参与者嵌入、治理机制等影响价值共创的前因条件,较少关注组织内部因素在价值共创影响机制间的作用路径[8-9]。价值共创是平台生态中多元主体间互惠共生的资源互动过程,往往需要组织内外部情境因素发挥协同作用。因此,有必要深入探讨组织内外部因素在价值共创对流程数字化影响过程中的作用。一方面,流程数字化的实现离不开数字技术赋能。相关研究表明,数字技术赋能的有效触发需要组织开展面向数字化的战略更新活动(周晓雪和崔淼, 2022),但尚未揭示数字化战略更新在流程数字化实现机制间的作用。另一方面,以VUCA为特征的“大变局”下,维持数字平台韧性和稳定有助于多元主体实现联动依存和价值共创,进而促进创新成果密集涌现,这对中小制造企业加速数字化进程至关重要[9]。因此,有必要验证数字平台韧性在价值共创与流程数字化机制间的作用边界。

本文检验数字化战略更新的中介机制和数字平台韧性的调节作用,深入探析数字平台内价值共创对中小制造企业流程数字化的影响机理,揭示中小制造企业利用价值共创实现流程数字化的动态过程,以期拓展价值共创与流程数字化交叉研究,为数字平台赋能企业数字化发展和价值创造提供理论依据与实践指导。

1 文献回顾与研究假设

1.1 数字平台情境下价值共创相关研究

价值共创理念来源于市场营销领域,强调企业与顾客共同创造价值。近年来,价值共创的主体范畴与内涵外延发生了深刻变化,学者们逐渐将价值共创概念从“企业—顾客”的二元关系扩展到利益相关者间的多元互动关系,强调其是参与主体间基于共同价值主张和利益诉求创造价值的过程[5]。

随着数字化进程加快,创新复杂度与知识密集度不断提升,创新主体越来越依赖外部资源,使得价值创造从封闭走向开放。作为新兴组织形态,数字平台能够通过促进平台所有者与互补者互动实现价值共创(焦豪等, 2023)。在数字平台情境下,制度和互动是价值共创的核心,各参与主体以数字平台为基础架构,以消费者与互补者为外围动态结构,实现利益相关者间资源交互与整合,从而促进价值创造[10-11]。基于此,本文将数字平台内价值共创定义为在共享和互动制度逻辑下,平台所有者与消费者、互补者等参与主体相互依存和互惠共生,通过资源整合和能力互补实现价值增值的动态过程(胡晓等, 2022)。

数字平台不仅重塑了创新主体间的竞合方式,而且拓展了现有创新生态系统理论。有别于一般生态系统价值共创,数字平台情境下的价值共创以数字要素为关键生产要素,基于平台化架构重塑利益相关者间的合作共赢逻辑,从而推动平台系统良性发展[12]。现有研究大多采用案例分析等质性方法,探讨数字平台内利益相关者间价值共创动机(Ranjan等, 2016; 陈威如等, 2021)。尽管部分文献从平台所有者等视角出发,采用实证研究或模糊集定性分析等方法揭示影响价值共创的前因条件,但尚未基于参与者视角关注价值共创涉及的资源整合过程[12]。同时,作为平台经济系统中的重要参与者,中小制造企业在流程数字化的主战场面临数字技术不足和人员匮乏等问题,其流程数字化相对缓慢[13]。因此,需要进一步探索数字平台内价值共创影响中小制造企业流程数字化的作用机制,打开数字平台情境下价值共创过程的“黑箱”,助力中小制造企业根据自身情境选择合适的流程数字化路线,进而推动我国数字经济稳定发展。

1.2 价值共创与中小制造企业流程数字化

流程数字化是企业利用数字技术支持新业务流程或优化现有活动和流程的过程[2]。因此,流程数字化往往伴随着数字技术迭代和优化,中小制造企业需要利用数字平台实现多主体间价值共创以链接和组合异质性资源,重新设计和整合产品开发、销售、供应链等流程,使其具备模块化、分布式和跨职能等属性。

中小制造企业通过数字平台实现多元主体间协同合作和互惠共创,通过搭建可靠的信息获取渠道整合各类信息及资源,并开展数字化资源重构等组织行动,从而优化产品和服务、生产运营、市场营销等业务活动数字化流程(汪忠等, 2023)。

由于数字平台具有标准化、模块化等特性,价值共创活动有助于中小制造企业利用标准化接口提高自身开放性,实现对各类资源及信息的访问、获取和共享,根据实时信息对内部流程进行柔性化调整和优化,从而拓展数字化业务流程广度与深度(Nason等, 2019)。

与数字平台内多主体开展价值共创有助于中小制造企业降低信息搜寻成本与沟通协调成本[14],加快组织与业务流程上各利益相关者交流协作,加强数字技术应用,进而为流程数字化提供支持与保障。由此,本文提出以下假设:

H1: 价值共创对中小制造企业流程数字化具有积极影响。

1.3 数字化战略更新的中介作用

1.3.1 数字化战略更新维度划分

战略更新是企业为了实现与外部环境匹配而开展的一系列变革活动(周晓雪和崔淼, 2022)。Warner&Wäger[15]最早将战略更新应用于数字化情境,并将数字化战略更新视为企业利用数字技术所开展的优化或替代组织关键战略要素的活动。为了抓住数字时代机遇,大量企业纷纷采取拥抱数字化方式应对外部环境挑战。例如,海尔、美的等传统制造企业把握数字发展机会,利用数字技术实现数字产品/服务更新和组织成长。研究表明,数字化不仅仅是关注技术,其本质是有关统筹企业数字化活动的战略安排[16]。因此,部分学者认为,开展数字化战略更新活动对企业实现产品、流程、服务转型具有关键作用[15]。基于此,数字化战略更新成为企业应对数字冲击的关键抓手。现有相关研究主要从学习和技术两个视角对数字化战略更新内容及结构进行探讨。

基于学习视角的相关研究认为,组织学习是一种战略更新方式或活动,数字化战略更新是指企业从外部获取有关数字化的经验[15]。基于此,有学者认为,从外部环境获取适配的数字化经验并将其转化为指导组织战略行动的具体知识,是企业加速数字化步伐的重要途径[17]。因此,在开展数字化变革时,企业往往需要开展环境适配性学习,即根据环境变化不断优化现有业务或探索新的数字化业务(周晓雪和崔淼, 2022)。

基于技术视角的相关研究认为,数字技术是企业实现数字化战略更新必不可少的要素,并提出数字技术应用能够改变企业价值创造方式和路径,促使商业模式、组织结构等战略要素改变与调整[18]。上述观点将数字化战略更新视为数字技术嵌入融合到营销端或产品端所带来的一系列更新活动。

由此可见,数字化战略更新主要涉及企业如何根据环境变化进行数字化业务学习和调整,以及采取何种更新方式利用并部署数字技术,以提升自身在数字环境下的生存与适应能力。以往研究通常仅基于学习或技术视角将数字化战略更新视为单一维度,并对其内涵与结构加以界定。参考Warner&Wäger[15]、周晓雪和崔淼(2022)的研究成果,本文将数字化战略更新划分为环境适配性学习和数字技术嵌入两个维度,深入探讨不同类型数字化战略更新方式与作用。其中,环境适配性学习是指企业根据环境变化采取的一系列适应性学习活动,包括提升产品品质、优化服务、挖掘现有市场等数字化战略更新活动,以及在推出新产品/服务、拓展新市场等方面实施数字化战略更新;数字技术嵌入被视为企业利用并部署数字技术改变组织战略内容的过程。

1.3.2 环境适配性学习的中介作用

数字平台是促使合作伙伴间实现信息流动、数据获取的重要载体。迫于自身资源能力束缚,中小制造企业需要通过加入数字平台开展适应性学习行动,进而组合各类异质性资源和技术,为流程数字化顺利推进提供保障。

数字平台内各参与主体在价值共创过程中,以共生关系为基础实现高强度连接,利用数字平台内资源以及参与主体关系协同实现关键资源整合[14],将外界获取的信息转化为指导自身战略行动的关键知识,以期提升产品品质、优化服务、强化现有市场数字化业务,或采用数字化行动推出新产品/服务、拓展新市场[17]。

围绕数字化变革优化现有业务和探索数字化业务等适配性学习活动,有利于中小制造企业及时解决内部流程管理过程中的各类问题,确保数字技术与组织业务流程深度融合,从而实现流程数字化。

简而言之,数字平台内多主体共创价值活动能够对信息、计算、通信和连接等具体技术进行组合,有助于企业将这一组合与现有生产体系进行深度融合,不仅能够优化产品/服务以及市场等战略要素,而且有助于企业采取数字化行动培育与产品/服务、市场有关的能力,加快实现内部流程体系数字化(辛冲和李明洋, 2022)。因此,本文提出以下假设:

H2a:环境适配性学习在价值共创与中小制造企业流程数字化间发挥中介作用。

1.3.3 数字技术嵌入的中介作用

数字平台内价值共创促进中小制造企业流程数字化的过程可以通过数字技术嵌入路径实现,数字技术嵌入强调组织通过利用并部署数字技术改变商业模式、组织结构、产品和服务等战略内容。

数字技术是企业数字化的基础,数字平台内多元主体间资源共享、协同互惠等价值共创活动能够促进数字资源及信息技术大量涌现。这有助于中小制造企业获取、吸收互补性数字技术,并将其融入组织不同业务模块以加快战略要素更新,实现全价值链资源柔性配置,进而拓展流程数字化广度与深度(李煜华等, 2022)。

多元主体间价值共创活动能够突破企业内外部数据壁垒,促使企业开展新颖性技术深度共享与互动学习并构建数字平台信息技术数据库,催生出基于数字技术的强大算法,从而实现平台系统内隐性信息与知识显性化[19]。因此,企业能够充分利用该数据库资源进一步推动数字技术和组织战略结构、业务体系深度融合,加速关键战略要素更新与优化,为流程一体化解决方案落地提供保障。对此,本文提出以下假设:

H2b: 数字技术嵌入在价值共创与中小制造企业流程数字化间发挥中介作用。

1.3.4 环境适配性学习与数字技术嵌入的链式中介作用

环境适配性学习既是组织适应数字时代发展的有效方式,也是组织基于数字化发展目标对重要战略要素进行调整和优化或在新领域探索并实施新战略的行动过程(周晓雪和崔淼, 2022)。本研究认为,环境适配性学习能够影响数字技术嵌入。数字技术嵌入能够反映企业将数字技术融入战略要素的活动过程,而环境适配性学习有助于企业通过优化现有业务、探索新业务将数字技术嵌入组织全运营体系,进一步加快生产制造流程数字化(Nason等, 2019)。基于此,本文对价值共创影响中小制造企业流程数字化的两条路径进行整合,形成链式中介机制。具体而言,中小制造企业利用数字平台开展多主体间价值共创活动,有助于组织基于数字化时代的环境需求,利用异质性资源开展数字化要素优化及开发活动,推进组织业务模块数字化嵌入。在数字技术高度嵌入情景下,组织能够实现产品开发、销售、供应链等一系列流程数字化战略更新,构建全渠道、全价值链体系[20]。由此,价值共创能够促进环境适配性学习和数字技术嵌入,助力中小制造企业实现流程数字化。 因此,本文提出如下假设:

H2c: 环境适配性学习、数字技术嵌入在价值共创与中小制造企业流程数字化间发挥链式中介作用。

1.4 数字平台韧性的调节作用

1.4.1 数字平台韧性维度划分

韧性可追溯至生态学,是指生态系统受到干扰后恢复至稳定状态的能力。由此,数字平台韧性可界定为数字平台应对内外部冲击和响应变化的能力[20-21]。大部分研究主张将“连通”和“恢复反弹”作为生态系统韧性的两大核心特征。遵循现有研究成果,本文主要从数字平台连通韧性和数字平台恢复反弹韧性两个维度衡量数字平台韧性[21-22]。其中,连通韧性是指数字平台促使多元主体间互联互通,维持动态均衡的能力(Desjardine等, 2019; 冯军政等, 2022)。恢复反弹韧性强调平台系统在遭受冲击后,激发出高水平适应力、恢复力和创新力[23]。

1.4.2 数字平台连通韧性的调节作用

嵌入具有高度连通韧性的数字平台,有助于激发中小制造企业资源协同潜力,促使组织升级或替代关键战略要素,以助力流程数字化目标实现。

数字平台具有高水平连通韧性意味着平台系统内部数据资源互联互通[24],能够促进参与主体间资源连接与流动。基于此,中小制造企业可以主动识别和挖掘有价值的潜在知识并加以整合,形成系统性知识体系,及时更新自身资源调用、部署等战略活动并重塑研发、生产、销售、物流等重要流程。

数字平台连通韧性强调利益相关者之间核心技术和创新成果共享(Autio等, 2021),这有助于数字平台内多元主体实现广泛的价值共创,促使企业将学习、获取的先进数字技术嵌入到产品开发、生产流程等内部运营环节,形成新的解决方案,从而实现业务流程数字化。 基于此,本文提出以下假设:

H3a:数字平台连通韧性正向调节环境适配性学习在价值共创与中小制造企业流程数字化之间的中介作用;

H3b:数字平台连通韧性正向调节数字技术嵌入在价值共创与中小制造企业流程数字化之间的中介作用。

1.4.3 数字平台恢复反弹韧性的调节作用

数字平台恢复反弹韧性是指平台系统在受到外部冲击时,维持稳定运行与健康发展,从而实现及时响应和逆势成长的能力。

具有高度恢复反弹韧性的数字平台能够通过事前防御、事中抵抗、事后恢复等维持其功能、结构的稳定性[21-22]。因此,在遭遇冲击与挑战时,恢复反弹韧性能够成为系统整体的恢复力,有助于多元主体实现高效信息交换及技术沟通。中小制造企业可以充分利用共享、共创的异质性资源实现数字化信息灵活配置,并将其融入组织采购、生产、销售等业务体系,从而实现流程数字化。

恢复反弹韧性能够体现数字平台系统抵御、消解和应对不确定性风险的能力,有助于创新主体抵御外部冲击,开展资源投入、研发成果共享等价值共创活动,推动利益相关者构建紧密的联结和依存关系。中小制造企业能够及时从合作伙伴处获取和吸收数字化相关知识,实现数字技术与组织流程有效融合,促进组织不同功能模块更新,从而实现流程数字化。综上,本文提出以下假设:

H3c:数字平台恢复反弹韧性正向调节环境适配性学习在价值共创与中小制造企业流程数字化之间的中介作用;

H3d:数字平台恢复反弹韧性正向调节数字技术嵌入在价值共创与中小制造企业流程数字化之间的中介作用。

综上,本文构建理论框架模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本与数据搜集

本文采用问卷调查搜集数据,研究对象为中小制造企业,界定标准为工业和信息化部2011年《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。为提高数据采集的便捷性,调研样本企业主要来自广东、湖南、江苏和浙江等制造业较为发达地区。考虑到被试者对数字化实践的熟悉程度,调研团队主要邀请技术研发、生产制造等部门中高层管理者和其他综合型高管,以及部分核心员工(如技术骨干)。研究要求被试者根据公司近3年实际情况填写问卷,并回答“本企业近3年是否加入过数字平台(如果有,填写出具体名字),且同其它企业存在资源共享、彼此依赖等关系”这一试题,以此筛选符合样本特征的企业,为后续数据处理和分析奠定基础。

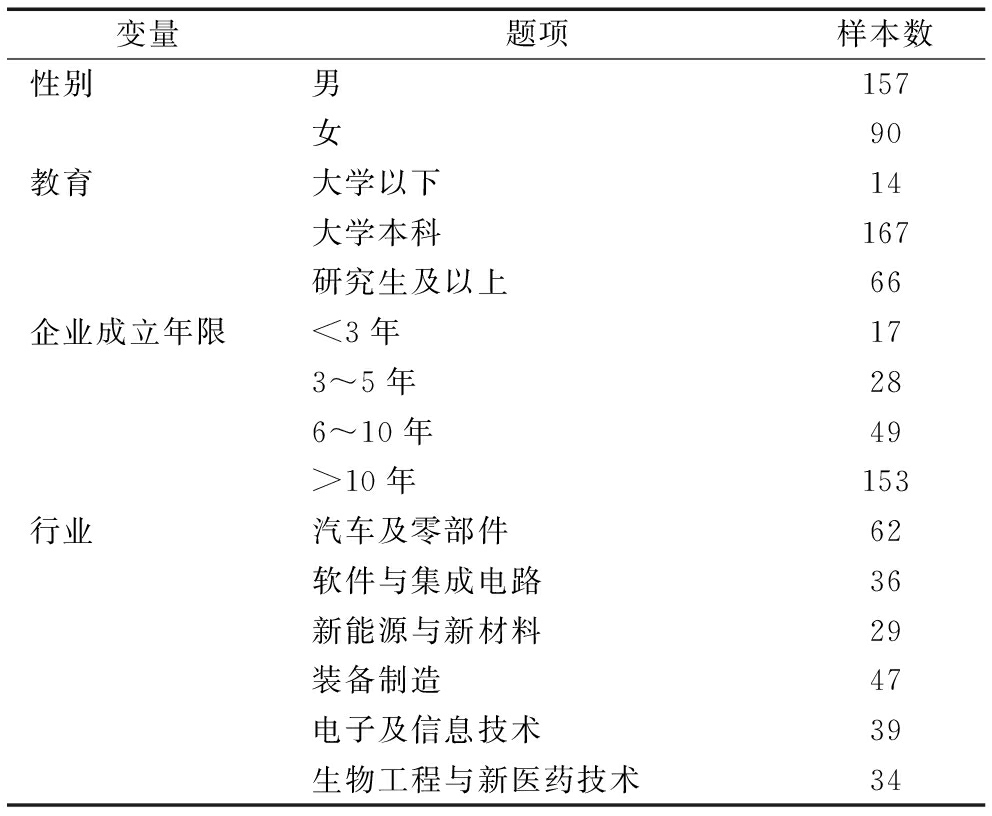

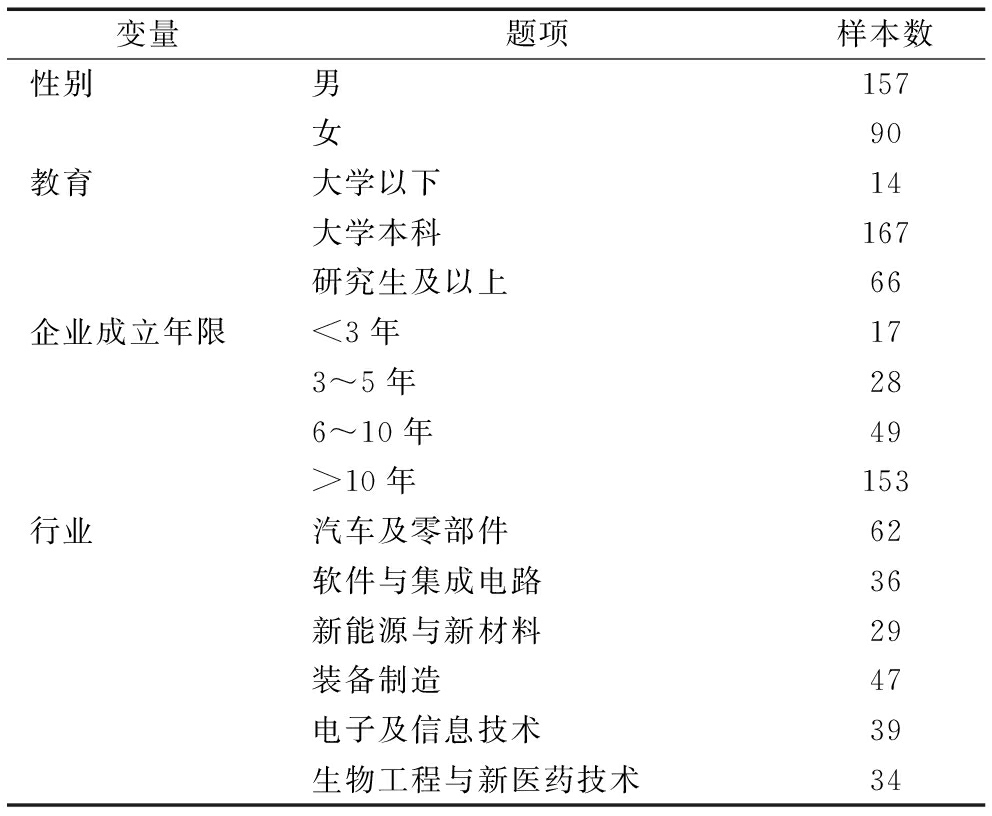

本文调研主要采用线上线下相结合的方式,通过学生、校友、熟人等关系完成调查问卷发放。为提高问卷填写结果的有效性,缓解由于同一被试作答可能存在的同源误差和因果关系等问题,调研分两轮操作。第一轮,邀请有意愿的被试者填写“流程数字化”“数字平台韧性”量表。第二轮,为防止被试者在问卷填写过程中得到因果关系暗示,间隔1~2周后,再次邀请同一被试者填答“价值共创”和“数字化战略更新”量表。调研共发放问卷300份,收回271份,回收率为90.3%。在剔除不完整和无效问卷后,共回收有效问卷247份。调研样本分布情况如表1所示。

表1 样本特征分布

Table 1 Distribution of sample features

变量题项样本数性别男157女90教育大学以下14大学本科167研究生及以上66企业成立年限<3年173~5年286~10年49>10年153行业汽车及零部件62软件与集成电路36新能源与新材料29装备制造47电子及信息技术39生物工程与新医药技术34

2.2 研究变量

除性别、教育、企业成立年限、行业等变量外,本文其它变量均采用李克特5点量表测量,问卷调查所用测量指标均由国内外成熟量表调整、修改得到。其中,借鉴Shahriar等[25]的研究成果,价值共创量表采用6个题项测量;参考傅颖等(2021)的研究成果,流程数字化量表采用4个题项衡量;参考Warner & Wäger[15]、周晓雪和崔淼(2022)的研究成果,分别采用5个题项和3个题项衡量环境适配性学习与数字技术嵌入;参考Desjardine等[23]、冯军政等(2022)、张铭等[21]的研究成果,分别采用3个题项衡量连通韧性和恢复反弹韧性。

此外,为排除相关变量对研究结果的潜在影响,本文将企业成立年限、企业规模、市场波动和技术波动作为控制变量。其中,参考王圣君(2023)的研究成果,采用4个题项衡量市场波动;参考Yayavaram &Chen(2015)的研究成果,采用3个题项衡量技术波动。

3 数据分析与结果

3.1 信效度检验

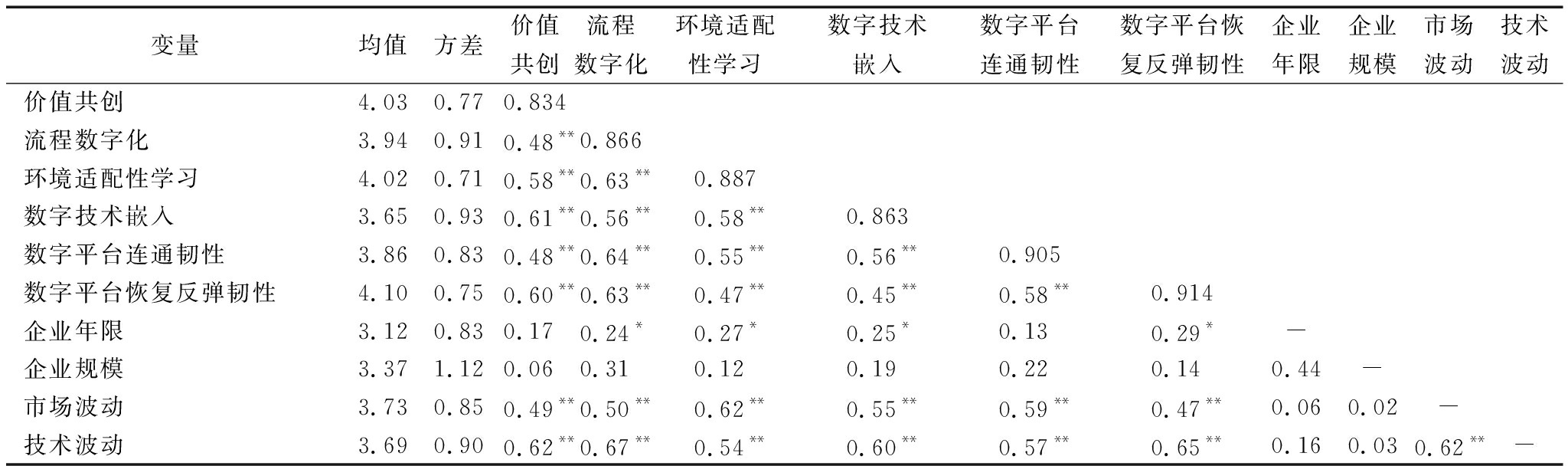

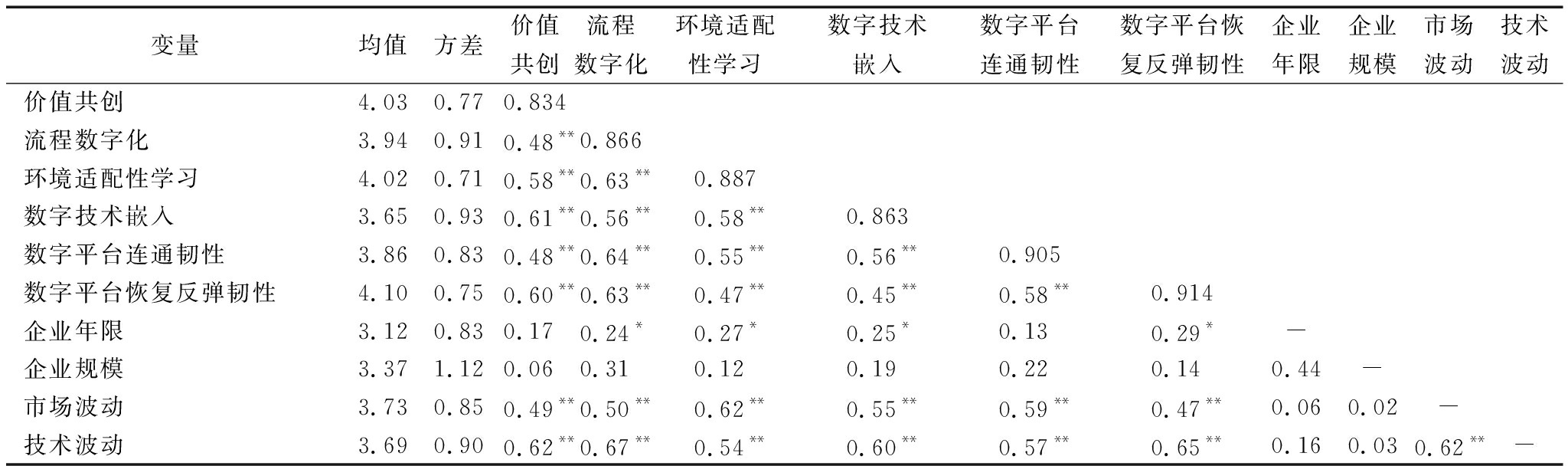

搜集数据后,本文对各构念进行效度分析。表2显示,本文所有构念的Cronbanch's α值和CR值均大于0.8,表明量表具有较高的信度。此外,所有变量的因子载荷均大于0.7,AVE值均大于0.5,说明量表聚合效度较高。表3中所有变量AVE的平方根均大于各变量间相关系数,说明量表区分效度较高。

表2 变量测度与信度分析结果

Table 2 Results of variable measurement and reliability analysis

变量主要内容因子载荷价值共创(Cronbanch's α=0.865;C.R.=0.932;AVE=0.696)本公司与合作伙伴始终保持良好的沟通方式0.820本公司愿意竭尽所能为合作伙伴提供帮助0.835本公司及合作伙伴经常利用数字平台共享信息0.821本公司与合作伙伴共担各类风险0.844数字平台会帮助本公司及合作伙伴规避风险0.851本公司与合作伙伴间总是坦诚以待0.836流程数字化(Cronbanch's α=0.958;C.R.=0.923;AVE=0.750)本公司利用数字技术进行原材料采购相关的业务活动0.790本公司利用数字技术进行产品(或服务)销售0.920本公司利用数字技术进行产品生产与运营(或服务)0.822本公司利用数字技术进行顾客关系管理0.924数字化战略更新环境适配性学习(Cronbanch's α=0.961;C.R.=0.949;AVE=0.787)本公司能兼顾内、外部知识获取0.878本公司会主动关注外部环境变化0.915本公司对新事物运作保持较高的好奇心0.884本公司会尝试接受新事物0.901本公司操纵新事物的能力较强0.857数字技术嵌入(Cronbanch's α=0.901;C.R.=0.898;AVE=0.745)社交媒体在本公司的采纳程度很高0.897物联网在本公司的采纳程度很高0.812云计算在本公司的采纳程度很高0.879数字平台韧性数字平台连通韧性(Cronbanch's α =0.936;C.R.=0.931;AVE=0.819)数字平台采纳了本公司及合作伙伴都接受的标准0.903本公司及合作伙伴能够利用数字平台现有的功能模块来配置新产品0.896数字平台支持本公司及合作伙伴的开放连接0.916数字平台恢复反弹韧性(Cronbanch's α =0.942;C.R.=0.938;AVE=0.835)危机时数字平台能灵活快速地采取行动0.841数字平台对各类突发事件制订应急计划0.870在危机时数字平台内资源总能投入到需要的地方0.852技术波动(Cronbanch's α =0.913;C.R.=0.900;AVE=0.751)我公司所在行业的技术更新频率很快0.824我公司技术发展为行业提供了大量机会0.908我公司通过技术突破使一大批新产品涌入市场0.865市场波动(Cronbanch's α =0.909;C.R.=0.903;AVE=0.701)我公司所在行业很难预测市场发展趋势0.758我公司所在行业市场份额的波动非常大0.849我公司所在行业销售额的波动非常大0.873我公司所在行业主要产品价格的波动非常大0.859

表3 描述性统计与相关分析结果

Table 3 Results of descriptive statistics and correlation analysis

变量均值方差价值共创流程数字化环境适配性学习数字技术嵌入数字平台连通韧性数字平台恢复反弹韧性企业年限企业规模市场波动技术波动价值共创4.030.770.834流程数字化3.940.910.48**0.866环境适配性学习4.020.710.58**0.63**0.887数字技术嵌入3.650.930.61**0.56**0.58**0.863数字平台连通韧性3.860.830.48**0.64**0.55**0.56**0.905数字平台恢复反弹韧性4.100.750.60**0.63**0.47**0.45**0.58**0.914企业年限3.120.830.170.24*0.27*0.25*0.130.29*-企业规模3.371.120.060.310.120.190.220.140.44-市场波动3.730.850.49**0.50**0.62**0.55**0.59**0.47**0.060.02-技术波动3.690.900.62**0.67**0.54**0.60**0.57**0.65**0.160.030.62**-

注: N=247; **p<0.01,* p<0.05,下同;对角线为该变量的AVE平方根

3.2 描述性统计与相关性分析

相关变量描述性统计及相关分析结果如表3所示。结果表明,关键变量间呈现显著正相关关系,基本符合假设预期,可为后续分析奠定基础。同时,本文对自变量进行多重共线性检验,结果发现,方差膨胀因子VIF的取值范围为1.356~2.931,容错值的取值范围为0.302~0.861。由此可知,多重共线性问题在可接受范围内。

3.3 共同方法偏差检验

为避免共同方法偏差问题,本文在搜集数据时严格实行匿名制,并将数据采集时间间隔控制在1~2周。采用Harman单因素分析方法进行统计检验,结果发现,在未旋转情况下,第一因子的方差解释度为20.16%,未超过50%的临界值。由此表明,不存在解释大部分变异的单因子。此外,本文使用潜变量法构建共同方法因子并将其方差值设为1,采用软件Amos24.0设定基线模型与控制模型,结果显示,两模型间的卡方差异未达到显著水平(Δχ2=4.76,Δdf=1,p>0.05)。由此说明不存在明显共同方法偏差问题。

3.4 模型检验

3.4.1 主效应与中介效应检验

本文以流程数字化作为因变量构建基准回归模型,如式(1)~(3)所示。

PD=α0+α1VC+ ∑αkControl+ε

(1)

PD=α0 +α1VC+ αES+∑αkControl+ε

(2)

PD= α0+α1VC+ α2DTE+∑αkControl+ε

(3)

其中,PD为流程数字化,α0为常数项,VC为价值共创,ES为环境适配性学习,DTE为数字技术嵌入,αk为控制变量系数,ε为随机误差项。

全样本基准回归分析结果如表4所示。以流程数字化作为结果变量构建基准模型1,并在模型1的基础上代入价值共创得到模型2。结果发现,价值共创对中小制造企业流程数字化具有显著正向影响(β=0.344,p<0.001),假设H1得到验证。

表4 主效应及中介效应的层次回归分析结果

Table 4 Results of the hierarchical regression analysis of main effect and mediating effect

变量流程数字化Model1Model2Model3Model4Model5Model6环境适配性学习Model7Model8数字技术嵌入Model9Model10企业年限0.0510.041-0.0030.016-0.0040.0170.1270.0880.0650.043企业规模0.273**0.271***0.252**0.197*0.249**0.196*0.151*0.0430.141*0.136*市场波动0.229**0.202**0.0840.123*0.0770.126*0.340***0.242**0.194*0.138*技术波动0.422***0.352***0.234**0.1150.257**0.1220.441***0.1840.566***0.417***预测变量价值共创0.344***0.148*0.135*0.528***0.306***环境适配性学习0.426***0.415***数字技术嵌入0.542***0.452***F13.674***11.620***14.997***18.446***12.612***15.152***19.511***31.618***19.525***19.334***R20.4570.4690.5400.5900.5460.5910.546 0.7120.5460.606Adjusted R20.4240.4280.5040.5580.5020.5520.5180.6890.5180.571

以环境适配性学习作为结果变量构建基准模型7,并在此基础上代入价值共创得到模型8。结果表明,价值共创对环境适配性学习具有显著正向影响(β=0.528,p<0.001)。模型3显示,环境适配性学习对中小制造企业流程数字化具有显著正向影响(β=0.426,p<0.001)。对比模型2和模型5发现,加入价值共创和环境适配性学习后,价值共创对中小制造企业流程数字化的影响仍显著(β=0.148,p<0.05),但系数从0.344降低至0.148,表明环境适配性学习在价值共创和中小制造企业流程数字化间发挥部分中介作用,支持假设H2a。

以数字技术嵌入作为结果变量构建基准模型9,并在此基础上分别代入价值共创得到模型10。结果表明,价值共创对数字技术嵌入具有显著正向影响(β=0.306,p<0.001)。模型4显示,数字技术嵌入对中小制造企业流程数字化具有显著正向影响(β=0.542,p<0.001)。对比模型2和模型6发现,引入价值共创和数字技术嵌入后,价值共创对中小制造企业流程数字化的影响仍然显著(β=0.135,p<0.05),但系数从0.344降低至0.135,表明数字技术嵌入在价值共创与中小制造企业流程数字化间发挥部分中介作用,故假设H2b得到验证。

3.4.2 链式中介效应检验

为验证环境适配性学习、数字技术嵌入在价值共创与中小制造企业流程数字化间的链式中介作用,本文采用Bootstrap检验法(95%置信区间,重复抽样5 000次),使用SPSS 25.0软件中的Process插件,运行结果如表5所示。结果显示,价值共创通过环境适配性学习、数字技术嵌入影响中小制造企业流程数字化的95%置信区间分别为[0.017,0.229]和[0.043,0. 158],不包含0,再次验证了环境适配性学习和数字技术嵌入的中介作用。在此基础上,从价值共创到链式中介环境适配性学习和数字技术嵌入再到中小制造企业流程数字化的95%置信区间为[0.009,0.259],不包含0。因此,链式中介效应显著,假设H2c得到验证。

表5 Bootstrap链式中介效应检验结果

Table 5 Bootstrap test results of the chain mediating effect

效应路径效应值标准误95%置信区间下限上限价值共创→环境适配性学习→流程数字化0.081 0.063 0.0170.229 价值共创→数字技术嵌入→流程数字化0.026 0.0520.043 0.158 价值共创→环境适配性学习→数字技术嵌入→流程数字化0.110 0.065 0.009 0.259 总间接效应0.2170.100 0.056 0.438

3.4.3 被调节的中介效应检验

本文采用Bootstrap方法分析不同连通韧性水平下环境适配性学习、数字技术嵌入在价值共创与流程数字化间的中介效应,结果如表6所示。 当连通韧性水平较低时,环境适配性学习对价值共创与流程数字化的中介效应为0.046(置信区间为[0.025, 0.157],不包含0);当连通韧性水平较高时,其中介效应值为0.068(置信区间CI为[0.027, 0.215],不包含0),高/低水平下中介效应差异为0.024(置信区间CI为[0.015, 0.072],不包含0),说明连通韧性正向调节环境适配性学习在价值共创与流程数字化间的中介作用,假设H3a成立。

表6 被调节的中介效应检验结果

Table 6 Test results of the moderated mediating effect

类型价值共创→环境适配性学习→流程数字化中介效应值 置信区间价值共创→数字技术嵌入→流程数字化中介效应值 置信区间低连通韧性0.046[0.025, 0.157]0.078[0.011, 0.276]高连通韧性0.068[0.027, 0.215]0.164[0.085, 0.356]高/低水平下中介效应差异0.024[0.015, 0.072]0.096[0.043, 0.128]低恢复反弹韧性0.082[-0.008, 0.248]0.189[0.041, 0.410]高恢复反弹韧性0.098[-0.086, 0.304]0.245[0.059, 0.438]高/低水平下中介效应差异0.016[-0.016, 0.095]0.056[0.063, 0.504]

当连通韧性水平较低时,数字技术嵌入对价值共创与流程数字化的中介效应为0.078(置信区间CI为[0.011, 0.276],不包含0);当连通韧性水平较高时,其中介效应值为0.164(置信区间CI为[0.085, 0.356],不包含0),高/低水平下中介效应差异为0.096(置信区间CI为[0.043,0.128],不包含0),说明连通韧性正向调节数字技术嵌入在价值共创与流程数字化间的中介作用,假设H3b成立。

同理,本文采用Bootstrap方法分析不同恢复反弹韧性水平下环境适配性学习、数字技术嵌入在价值共创与流程数字化间的中介效应,分析结果如表6所示。

当恢复反弹韧性水平较低时,环境适配性学习对价值共创与流程数字化的中介效应为0.082(置信区间为[-0.008, 0.248],包含0);当恢复反弹韧性水平较高时,其中介效应值为0.098(置信区间CI为[-0.086, 0.304],包含0),高/低水平下中介效应差异为0.016(置信区间CI为[-0.016, 0.095],包含0),说明恢复反弹韧性无法调节环境适配性学习在价值共创与流程数字化间的中介作用,假设H3c不成立。

当恢复反弹韧性水平较低时,数字技术嵌入对价值共创与流程数字化的中介效应为0.189(置信区间CI为[0.041, 0.410],不包含0);恢复反弹韧性水平较高时,其中介效应值为0.245(置信区间CI为[0.059, 0.438],不包含0),高/低水平下中介效应差异为0.056(置信区间CI为[0.063, 0.504],不包含0),说明恢复反弹韧性正向调节数字技术嵌入在价值共创与流程数字化间的中介作用,假设H3d成立。

综上可知,除H3c外,本文其它假设均得到验证。

4 结语

4.1 研究结论

本文探讨数字化战略更新的中介作用和数字平台韧性的调节效应,揭示数字平台内价值共创影响中小制造企业流程数字化的内在机理,通过搜集247份中小制造企业调研数据对研究假设进行验证,得出以下主要结论:

(1)数字平台内价值共创对中小制造企业流程数字化具有显著正向影响。

(2)环境适配性学习、数字技术嵌入在价值共创与中小制造企业流程数字化间发挥部分中介作用和链式中介作用。

(3)数字平台连通韧性强化环境适配性学习和数字技术嵌入的中介作用;数字平台恢复反弹韧性强化数字技术嵌入的中介作用。 此外,恢复反弹韧性对环境适配性学习中介效应的调节作用未得到验证,可能是由于恢复反弹韧性更关注数字平台遭遇冲击时的适应力和恢复力。当遭遇逆境时,恢复反弹韧性主要能够提升数字平台功能的稳定性和外部适应力,但无助于多元主体间维持资源互享和价值共创等互动行为,因而不利于企业从平台伙伴处获取和学习数字化相关经验以实现组织运营流程数字化。

4.2 理论贡献

(1)本文探讨数字平台内价值共创对中小制造企业流程数字化的作用机制,拓展了数字平台视域下的价值共创研究。现有研究主要从平台所有者等视角出发,关注资源和能力等因素在价值共创机制间的驱动作用[7]。本文立足于数字平台情境,从中小制造企业等参与者视角探讨价值共创影响中小制造企业流程数字化的内在机理,深化了价值共创与流程数字化交叉研究。

(2)本文探讨数字化战略更新在价值共创影响流程数字化机制间的中介作用,丰富了数字化战略更新研究。现有文献对价值共创影响企业数字化实现机制的探讨相对不足[15],更未对数字化战略更新的作用加以验证(周晓雪和崔淼, 2022)。本文从数字化战略更新视角,探讨环境适配性学习、数字技术嵌入在价值共创影响中小制造企业流程数字化机制间的中介作用,打开了价值共创与流程数字化关系的“黑箱”,揭示了价值共创对中小制造企业流程数字化的影响路径,同时对学者们倡导探索“数字平台如何赋能企业数字化转型”[7]等问题进行了积极回应。

(3)本文探讨数字平台韧性的调节作用,拓展了价值共创驱动流程数字化的情境机制研究。现有文献主要关注网络要素、参与者嵌入、治理机制等外部因素对价值共创的影响,基于数字平台韧性视角探究价值共创影响机制的相关研究有待补充[8]。本文结论支持组织决策与行动受所在环境影响的研究观点[26],发现中小制造企业能够通过嵌入具有高度韧性的数字平台与合作伙伴实现共创价值,进而加快数字化战略要素更新或替代,实现流程数字化。

4.3 管理启示

(1)企业应积极构建或加入数字平台,注重与合作伙伴互惠共创、协同合作,加强内部流程数字化建设。由于流程数字化投入成本高、周期长,中小制造企业面临数字技术匮乏、人才缺失等问题,难以依靠自身力量完成流程数字化建设。对此,中小制造企业应积极嵌入数字平台,通过主动开展价值共创活动获取、整合异质性资源,加速流程数字化进程。

(2)中小制造企业可以通过数字化战略更新实现流程数字化。在数字平台系统中,中小制造企业主要扮演“互补者”角色,既无法掌控数字平台系统的主导权,也缺乏先进数字化经验。因此,中小制造企业需要与数字平台内多元主体保持互惠、开放的价值共创关系,主动获取、学习合作伙伴数字化战略更新相关经验,加快自身关键战略要素更新与优化,进而支撑全业务流程一体化和数字化。

(3)在价值共创过程中,中小制造企业应重视发挥数字平台韧性的积极作用,加快实现组织内部流程数字化。由于资源和能力限制,在遭遇外界冲击时,中小制造企业往往面临较大的压力和挑战。对此,中小制造企业应充分借助数字平台的联通韧性和恢复反弹韧性,与利益相关者开展资源协同与互惠共创活动,提高自身适应和生存能力,确保流程数字化战略顺利推进。

4.4 不足与展望

本文存在以下局限:首先,主要采用问卷调查法收集中小制造企业数据,结论可能受数据来源、样本容量和同源方法偏差的影响。未来可采用案例研究等方法进一步探索价值共创结构,并采用更多价值共创测量方法验证结果的普适性。其次,从平台治理视角看,长效治理机制是数字平台持续发展的重要保障,未来可进一步探讨数字平台治理机制对企业流程数字化的影响机理。

参考文献:

[1] 刘柏,鞠瑶蕾.“大水漫灌”到“精准滴灌”:企业流程数字化与商业信用结构调整[J/OL].南开管理评论,1-22[2025-06-04].http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.F.20240104.1650.002.html.

[2] 雷辉, 唐世一, 盛莹, 等. 流程数字化、供应链信息分享与企业绩效[J].湖南大学学报(社会科学版), 2021, 35(6): 67-79.

[3] VARGO S L, LUSCH R F. Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic[J].Journal of the Academy of Marketing Science, 2015, 44(1): 5-23.

[4] VERHOEF P C, BROEKHUIZEN T, BART Y, et al. Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda[J].Journal of Business Research, 2022, 122(1): 889-901.

[5] 李立威, 黄艺涵. 数字化与组织变革组态如何破解中小企业数字化转型悖论[J].科技进步与对策, 2023, 40(24): 101-110.

[6] 卢正文, 许康. 数字化转型对企业创新韧性的双重效应研究[J].管理学报,2024,21(7):1046-1055.

[7] 陈威如, 王节祥. 依附式升级: 平台生态系统中参与者的数字化转型战略[J].管理世界, 2021, 37(10): 195-214.

[8] 依绍华, 梁威. 传统商业企业如何创新转型——服务主导逻辑的价值共创平台网络构建[J].中国工业经济, 2023, 40(1): 171-188.

[9] RAJALA A, HAUTALA-KANKAAN

T. Exploring the effects of SMEs' platform-based digital connectivity on firm performance: the moderating role of environmental turbulence[J].Journal of Business &Industrial Marketing, 2023, 38(13): 15-30.

T. Exploring the effects of SMEs' platform-based digital connectivity on firm performance: the moderating role of environmental turbulence[J].Journal of Business &Industrial Marketing, 2023, 38(13): 15-30.

[10] KAZADI K, LIEVENS A, MAHR D. Stakeholder co-creation during the innovation process: identifying capabilities for knowledge creation among multiple stakeholders[J].Journal of Business Research, 2016, 69(2): 525-540.

[11] 王水莲,付晗涵. 工业互联网平台主导的创新生态系统价值共创机制——以海尔卡奥斯为例[J].科技进步与对策,2025,42(2):31-39.

[12] AUDERETSCH D B, BELITSKI M, GUERRERO M. The dynamic contribution of innovation ecosystems to Schumpeterian firms: a multi-level analysis[J].Journal of Business Research, 2022, 144(3): 975-986.

[13] 王晔, 蒋宗正. 基于“战略三角”框架的中小民营制造企业数字化转型路径探析[J].科技进步与对策,2024,41(21):77-86.

[14] 辛冲, 李明洋. 创新生态系统中知识基础关系特征与价值共创[J].管理科学, 2022, 35(2): 16-31.

[15] WARNER K S R, W GER M. Building dynamic capabilities for digital transformation: an ongoing process of strategic renewal[J].Long Range Planning, 2019, 52(3): 326-349.

GER M. Building dynamic capabilities for digital transformation: an ongoing process of strategic renewal[J].Long Range Planning, 2019, 52(3): 326-349.

[16] SINGH A, KLARNER P, HESS T. How do chief digital officers pursue digital transformation activities? the role of organization design parameters[J].Long Range Planning, 2020, 53(3): 1-14.

[17] SIACHOU E, VRONTIS D, TRICHINA E. Can traditional organizations be digitally transformed by themselves? the moderating role of absorptive capacity and strategic interdependence[J].Journal of Business Research, 2021, 124(1): 408-421.

[18] VIAL G. Understanding digital transformation: a review and a research agenda[J].The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118-144.

[19] RYAN P, GIBLIN M, BUCIUNI G, et al. The role of MNEs in the genesis and growth of a resilient entrepreneurial ecosystem[J].Entrepreneurship &Regional Development, 2021, 33(1-2):36-53.

[20] LISCHKA J A. Strategic renewal during technology change: tracking the digital journey of legacy news companies[J].Journal of Media Business Studies, 2019, 16(3): 182-201.

[21] 张铭, 王冬玲, 曾娜, 等. 如何成为疾风中的劲草——基于 WSR 的创业生态系统韧性的前因组态研究[J].管理评论, 2023, 35(5): 89-102.

[22] 史丹, 李少林. 新冠疫情冲击下企业生存韧性研究——来自中国上市公司的证据[J].经济管理, 2022, 44(1): 5-26.

[23] DESJARDINE M, BANSAL P, YANG Y. Bouncing back: building resilience through social and environmental practices in the context of the 2008 global financial crisis[J].Journal of Management, 2019,45(4):1434-1460.

[24] 吴群, 韩天然. 数字化能力对平台型电商企业创新生态系统韧性的提升机制研究[J].当代财经, 2023, 44(12): 81-93.

[25] SHAHRIAR A, MOHIUDDIN B M, AFNAN H M, et al. Value co-creation on a shared health care platform: impact on service innovation, perceived value and patient welfare[J].Journal of Business Research, 2022, 140(2): 95-106.

[26] HUNG K, CHOU C. The impact of open innovation on firm performance: the moderating effects of internal R&D and environmental turbulence[J].Technovation, 2013, 33(10): 368-380.

(责任编辑:张 悦)