DOI:10.6049/kjjbydc.D2024090683

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:F270.7

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2025)11-0119-10

收稿日期:2024-09-25

修回日期:2025-03-14

作者简介:王茂福(1964-),男,湖北武汉人,博士,华中科技大学社会学院教授、博士生导师,研究方向为经济社会学;管竹笋(1980-),男,湖北黄州人,华中科技大学社会学院博士研究生,研究方向为经济社会学、企业社会责任。

New institutionalism theory emphasizes that the institutional environment fundamentally shapes organizational behavior, and organizations adjust their actions through a series of mechanisms under institutional pressure to gain legitimacy. It provides a powerful perspective for in-depth research on the fulfillment mechanisms of digital responsibility of platform companies. In the digital realm, platform companies are also embedded in a complex institutional environment, influenced by the interplay of both formal and informal institutions, such as national laws and regulations, industry norms, and social ethical standards. On the one hand, formal institutions, such as data protection laws and antitrust laws, directly constrain the digital operations of platform companies, stipulating the basic behavioral guidelines for enterprises in data collection, use, storage, and market competition. On the other hand, informal institutions, such as public opinion, user expectations, and industry culture, subtly influence the decision-making and actions of platform companies, prompting them to pay attention to their digital image and social reputation. Against this backdrop, focusing on corporate legitimacy and institutional pressure from the perspective of new institutionalism, this study examines the factors that affect the willingness of platform companies to actively fulfill their digital responsibilities and further explores whether there are different pathways for this influence.

This paper selects listed companies in the Internet and information technology industry from 2015 to 2022 as the research samples. After the screening process, 1 308 samples were ultimately obtained. To explore the impact of executive reputation on digital responsibility fulfillment in platform based enterprises, this paper constructs a benchmark regression model. It sets the executive reputation as the explanatory variable, and the moderating variables include regulatory institutional pressure, normative institutional pressure, and cognitive institutional pressure. Additionally, regulatory institutional pressure is further divided into administrative pressure(AP) and industry pressure(IP). Subsequently, basic regression analysis, mediation effect tests, moderation effect tests, and robustness tests are conducted to verify the hypothesis that executive reputation can promote the fulfillment of digital responsibilities in platform-based companies.

Research findings rooted in new institutionalism reveal that executive reputation substantially enhances platform-based enterprises′ commitment to digital responsibility. The higher the executives' reputation, the more likely it is that the platform-based enterprises they lead will achieve a higher level of digital responsibility fulfillment. This dynamic operates through two channels: first, reputation fulfills executives′ psychological and emotional needs, motivating them to champion digital responsibility strategies; second, to avoid reputational damage from scandals, executives proactively engage in digital responsibility efforts to safeguard their standing. Dual agency costs play a significant mediating role in the performance of digital responsibilities by platform-based enterprises and the reputation of executives. High-reputation executives actively participate in governance, curbing controlling shareholders′ misuse of resources, reducing Type II agency costs, and thereby advancing digital responsibility of platform-based enterprises. Institutional pressures also amplify enterprises′ willingness to act from the perspective of new institutionalism. Notably, the positive impact of executive reputation is more pronounced in enterprises with robust internal governance and high analyst scrutiny.

Looking ahead, platform-based enterprises should prioritize digital self-regulation, cultivate a culture of accountability, optimize governance frameworks, and strengthen executive reputation management. Concurrently, it should further incentivize their commitment to digital responsibility by accelerating the development of institutional pressure transmission mechanisms.

随着互联网技术发展,平台型企业作为新型商业模式出现在电子商务、社交媒体、共享经济和在线教育等多个领域,逐渐成为全球经济格局中的重要力量。平台型企业凭借其规模效应、网络效应和数据效应等,在降低交易成本与提高资源利用率等方面具有显著优势。然而,由于平台型企业在数字治理方面缺乏行动指南,实践中面临诸多困难与挑战,例如因数据和隐私泄露问题受到广泛批评并被监管机构调查、因滥用市场支配地位引起监管机构注意并对其进行反垄断调查等。相关问题会一定程度上损害消费者权益,引发公众对企业数据泄露、隐私侵犯、算法伦理的担忧[1],究其本质是平台型企业利用数据技术和算法设计优势,实施了数据造假、数据垄断与数据侵权等数字责任失范行为。近年来,我国相继出台《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等一系列法律法规保护网络安全和数据安全。加强对平台企业数字权力的规制已经形成共识,如何促进平台型企业积极履行数字责任,在使用数字化技术时遵循伦理准则,是当前迫切需要解决的问题。

新制度主义理论为深入研究平台型企业数字责任履行的机制提供了基础性视角。该理论强调制度环境对组织行为有根本性的塑造作用,组织在制度压力下会通过一系列机制调整自身行为以获取合法性[2]。在数字领域,平台型企业处于复杂的制度环境中,包含国家法律法规、行业规范、社会道德准则等正式与非正式制度的交织影响。一方面,正式制度如《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国反垄断法》等对平台型企业的数字运营活动进行直接约束,规定企业在数据收集、使用、存储以及市场竞争等方面的基本行为准则;另一方面,非正式制度如社会舆论、用户期望、行业文化等也在潜移默化平台型企业的决策与行动,促使企业关注自身的数字形象与社会声誉。基于此,在新制度主义聚焦企业合法性和制度压力的背景下,本文重点研究哪些因素会影响平台型企业履行数字责任的积极意愿,并进一步分析该影响是否存在不同路径。

当前,学界对数字责任的研究主要聚焦三种视角:一是概念界定,在研究的初始阶段,有学者认为企业数字责任是社会责任的延伸(Herden et al.,2021)。随着研究的深入开展,有学者从技术伦理角度,认为企业数字责任是企业在数字技术与数字开发使用方面,通过系统性治理机制确保其数字化活动对利益相关方产生正向影响的行为规范与战略承诺[3]。二是驱动因素研究,有学者认为外部压力、组织能力[4]和个体驱动力是推动企业数字责任履行的主要因素(姜雨峰等,2021)。三是数字责任履行效果评估,有学者认为企业积极履行数字责任对社会层面、组织层面和个体层面均有正向影响,从增进人类福祉(姜雨峰等,2021)、提升企业价值[5]、提高公民数字信任度[6]和弥合数字鸿沟等方面推动了数字经济规范安全的可持续发展。然而,已有研究大多关注理论层面的定性研究,较少对数字责任进行量化实证。因此,本文从多维度识别企业数字责任内容,构建数字责任评价指标体系,并基于平台型企业的数字责任实践,探究数字责任履行机制。

平台型企业的数字责任问题主要表现为数据滥用、数据安全、数据霸权和算法歧视等形式[7],个人层面和组织层面等因素都有可能导致平台型企业数字责任缺失,在使用数字技术追求企业利益的同时损害社会其他成员利益[8]。具体而言,在个人层面,若算法工程师数字责任意识较弱,可能会在人工智能算法应用中引起一系列技术伦理问题;在组织层面,若管理层追求私利,则会增加企业数字责任缺失风险。高管人员作为企业的核心决策层,处在社会网络的中心位置,其对于声誉的维护将成为平台型企业社会责任履行的重要助推剂。首先,依据趋利回避动机理论,企业高管在面临选择时会权衡每个选项可能带来的好处与坏处。其中,趋利动机是指高管追求正面结果、好处、奖励或者避免负面结果的内在驱动力;回避动机则是高管为了避免惩罚、损失或者不愉快的结果而采取行动的驱动力。在此过程中,声誉作为隐性契约会对高管的心理构成和认知模式造成影响,进而引导享有较高声誉的高管在企业履行数字责任的决策过程中采取特定的思维模式与行为倾向(刘海建等,2017)。对具有较高声誉的高管而言,积极履行数字责任是企业塑造正面形象的重要契机,因为一旦出现数据泄露等负面事件,不仅会对企业造成直接经济损失,而且会严重损害高管声誉。因此,在数字化运营的各个环节——数据的收集、存储、使用等,他们都会以更高标准要求企业,以确保用户隐私、数据安全得到严格保护。其次,从社会认同理论分析,高管渴望获得同行、业界以及社会大众的认同。随着社会对数字伦理、数据安全等问题的关注度日益提升,平台型企业在数字责任方面的作为也成为各界关注的焦点。声誉较高的高管为契合社会主流价值观,必然会在企业内部倡导并践行数字责任,推动企业建立健全数字责任相关规章制度、加强算法工程师培训等,推动数字责任意识整体提升。综上,为维护自身声誉资本、追求更高的社会认同,高管有强烈的内在动力履行社会责任。基于此,本文提出如下假设:

H1:高管声誉能够显著促进平台型企业数字责任履行。

双重委托代理问题是指因企业所有权与经营权分离而产生的股东与管理层之间、股东与债权人之间的代理矛盾,其在公司治理中广泛存在(王垒等,2020),而声誉机制也在企业治理中发挥着至关重要的作用。首先,良好声誉作为能为企业带来持续性竞争优势的独特无形资源,能够激励代理人做出符合企业长期利益的决策。其次,当媒体和分析师等发现代理人做出不利于企业或不符合道德标准的决策时,声誉机制会发挥社会控制作用,约束代理人行为[9]。在第一类代理问题中,高管作为企业经营管理者倾向于追求短期利益,甚至可能通过机会主义行为获得即时性的利益满足,而股东作为企业的所有者,则希望以最小的管理成本获得最大的股东财富等。因此,高管可能出于个人利益考虑,使得决策偏离股东的最佳利益,导致企业价值损失。而履行数字责任则能帮助平台型企业避免因隐私泄露等安全事件而遭受的声誉与价值损失,对企业价值、形象、资源和绩效等都具有积极促进作用[10-11]。高管声誉代表其在行业内外获得的认可和信任,声誉较高的高管通常被视为可靠和值得信赖的领导者,其行为与决策更容易获得股东和利益相关方的支持。同时,声誉较高的高管更加重视长期职业发展,在决策时更可能考虑股东和企业的最佳利益,这种自我约束和责任感减弱了其对短期利益的侵占动机[12],降低了因追求个人利益而产生第一类代理成本的可能性。在第二类委托代理问题中,控股股东持股较多且拥有对企业的控制权,而中小股东虽人数众多但因持股较少难以接触企业的经营管理,易被控股股东侵害权利。已有研究表明,由于存在信息不对称和契约不完备,需进一步挖掘能够制约控股股东的内生性因素。但当前关于企业内部治理因素的文献主要集中于董事会特征,对高管声誉这一隐形契约因素[13]关注得还不够。事实上,一旦高管的不良行为被曝光,会对其声誉造成严重损害,甚至导致离职。迫于声誉压力,高管会倾向于注重职业道德和职业操守,遵守公司治理规则,避免采取对公司不利的行动,最大限度降低控股股东侵占公司资源的可能,有效解决第二类代理问题。基于此,本文提出如下假设:

H2:高管声誉通过降低公司股东与管理者间的利益冲突产生的成本(第一类代理成本),促进平台型企业数字责任履行。

H3:高管声誉通过降低公司股东间利益冲突产生的成本(第二类代理成本),促进平台型企业数字责任履行。

新制度主义强调组织内嵌于制度环境中,制度环境是影响组织结构和行为的关键因素[14]。由于制度作为“社会限制”这一约束条件存在,因此企业组织行动具有追求“合法性”的动机,企业之间的行为表现出“模仿”与“趋同”的现象[15]。企业为了获得组织生产必需的特定资源,必须主动适应制度环境塑造的一套价值规范,否则将导致其丧失“合法性”。当前,政府部门和社会公众对平台型企业数字责任履行情况高度关注,已经形成了平台型企业无法回避的制度语境,无论是相关法律法规出台,抑或是社会舆论压力,均不断从制度层面施压,促使平台型企业履行数字责任。在新制度主义的视角下,制度压力按照来源可分为规制压力、规范压力和认知压力[16]。规制压力来源于组织对政府部门及相关法律规范的遵守和适应度;规范压力来自组织对环境中的社会文化、行业准则或道德基础的遵从;认知压力源自社会公众对组织的认识和判断。在制度压力的影响下,平台型企业为建立可持续的竞争优势,需重构组织结构以满足制度环境的动态需求,企业因此可能会面临决策失误带来的风险,高管则有更强的动机维护自身声誉,推动企业承担数字责任,以此缓冲经营风险。高管声誉可以有效避免经理人短视行为、缓冲社会负面评价以及增强企业风险承担能力,促进平台型企业克服履行数字责任时的双重代理成本。此外,在高管感知的来自企业外部并能对战略决策产生影响的因素中,规制性压力举足轻重,其具有强制性和不可违背性特征,企业在数字化运营中若违反或行为不符合相关制度规定,则将面临罚款或者暂停经营等强制性处罚。基于此,本文提出如下假设:

H4:规制性压力对高管声誉促进平台型企业履行数字责任有正向调节作用。

鉴于声誉受损会对企业造成冲击,高管会深入探究此类负面事件成因。为有效应对外部资本市场、产品市场等压力加剧产生的负面影响,高管倾向于积极履行数字责任,以维护企业声誉。此外,规范性制度压力作为外部推动力,能显著加强高管声誉与平台型企业数字责任之间的正向关联,鼓励企业更加积极承担数字责任。规范性制度不是静态不变的,它会根据社会舆论等其他组织反馈进行自我更新和迭代[17]。规范性压力的范围和内容持续经历动态调整,并在不同地区与行业之间存在显著差异,这种差异也促使企业履行数字责任的行为模式出现了分化。在规范性制度压力影响下高管的声誉度提升,进而强化企业履行数字责任的倾向。因此,本文提出如下假设:

H5:规范性压力对高管声誉促进平台型企业履行数字责任有正向调节作用。

在认知性制度压力的影响下,高管声誉成为推动平台型企业积极履行数字责任的关键动力。一方面,当高管因其领导能力和行业影响力而享有较高社会声誉时,会面临来自内外部的更高期望和认知压力,促使其在平台运营和战略决策中更加注重履行数字责任。另一方面,随着数字技术发展和市场竞争加剧,平台型企业间的竞争已从传统的业务竞争转向数字生态系统和责任实践的竞争。拥有较高声誉的高管更倾向于将数字责任融入企业的战略规划和日常运营,以增强企业整体的数字责任表现。在同一行业或同一区域内,具有较高高管声誉的平台型企业会成为其他企业学习和模仿的榜样。这种认知性制度压力将进一步推动行业、区域内的平台型企业加大对数字责任的关注和投入,形成良性的竞争发展氛围。同时,平台型企业也会面临政府、投资者、消费者等多方面的期望和监督,以进一步提升高管声誉在促进平台型企业履行数字责任方面的作用。因此,本文提出如下假设:

H6:认知性压力对高管声誉促进平台型企业履行数字责任有正向调节作用。

综上所述,本文构建理论模型如图1所示。

图1 高管声誉影响平台型企业数字责任履行的理论模型

Fig.1 Theoretical model of how executive reputation influences the fulfillment of digital responsibilities in platform-based enterprises

平台型企业是在互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术迅猛发展基础上产生的新型企业发展方式。2015年,“互联网+”首次被写入《政府工作报告》。随着数字经济快速发展,平台型企业(如电商、社交网络、共享经济、内容平台等)在经济社会中的影响力日益增强,其社会责任的内涵也扩展至数字技术应用、数据治理、算法伦理等新兴领域。平台企业履行数字社会责任不仅关乎其自身可持续发展,还对用户、行业、社会乃至全球数字生态具有深远意义。本文选择2015-2022年互联网和信息技术行业的上市公司作为研究样本,并参照数据处理原则,剔除存在ST或*ST的公司、数据和控制变量等严重缺失的公司,最终获取研究样本1 308个。数字责任数据来自样本企业在研究年度区间的社会责任报告、年度报告的企业社会责任事项段;高管声誉数据来自CNRDS数据库;财务数据来自国泰安数据库。为避免极端值对样本总体数据造成干扰,对连续变量均进行了1%的缩尾处理。

为探究平台型企业高管声誉对数字责任履行的影响,本文构建基准回归模型:

CDRi,t=φ0+φ1+φ2Repi,t+φ3Controlsi,t+∑Ind+∑Year+εi,t

(1)

其中,CDR为平台型企业数字责任,Rep为高管声誉,下标i和t分别表示企业、年份;φ0为常数项,εit为随机误差项,φn为回归系数,Controlsit代表一系列控制变量,同时控制了行业(Ind)和年份(Year)固定效应。

为检验第一类代理成本和第二类代理成本是否在高管声誉和平台型企业数字责任履行之间发挥中介作用,分别构建了模型(2)(3);为检验强制性规范压力、规范性制度压力与认知性制度压力的调节作用,进一步构建了模型(4)。

CDRi,t=φ0+φ1+φ2Repi,t+φ3FIRi,t+φ4Controlsi,t+∑Ind+∑Year+εi,t

(2)

CDRi,t=φ0+φ1+φ2Repi,t+φ3SECi,t+φ4Controlsi,t+∑Ind+∑Year+εi,t

(3)

CDRit=α+β1Repi,t+β2Ri,t+β3Repi,t×Ri,t+β4Controlsi,t+∑Ind+∑Year+εi,t

(4)

其中,FIRi,t和SECi,t分别代表第一类代理成本和第二类代理成本,Ri,t为调节变量,其他变量含义与前文一致。

2.3.1 被解释变量

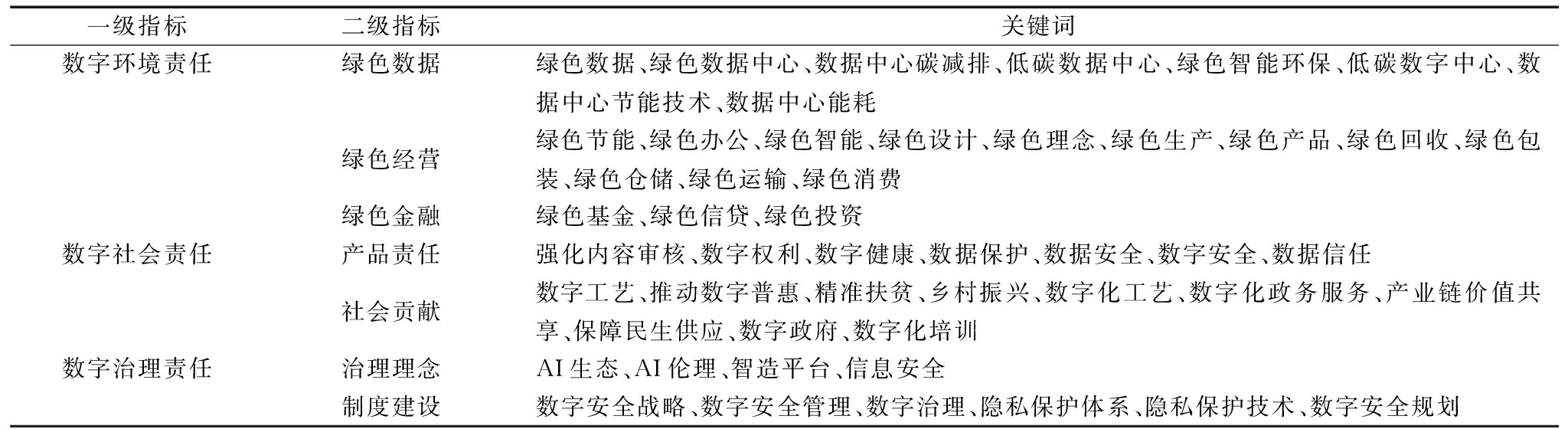

选取平台型企业数字责任(CDR)为被解释变量,当前学界暂未对其形成统一的测度标准。多数研究认为数字责任是在社会责任的基础上考虑数字化的道德机遇和挑战,因此,ESG框架为数字责任衡量提供了可参考方案。Herden等(2021)建议结合ESG框架对平台型企业数字责任相关主题进行分类,并基于环境、社会、治理3个维度划分了一系列主题词汇。罗喜英和唐玉洁[7]同样基于ESG框架对平台型企业面临的数字伦理困境进行分类。张睿敏[18]基于扎根理论将数字责任的内容边界分为数字环境责任、数字社会责任和数字治理责任,本文借鉴已有研究将上述3个维度作为数字责任评价指标体系的一级指标,同时从样本企业在样本期间的企业社会责任报告、可持续发展报告、ESG报告或选择企业年报中的社会责任事项段中提取反映数字责任的实践内容和具体表现,构建了数字责任评价指标体系(见表1)。

表1 数字责任评价指标体系

Table 1 Evaluation index system of digital responsibility

一级指标二级指标关键词数字环境责任绿色数据绿色数据、绿色数据中心、数据中心碳减排、低碳数据中心、绿色智能环保、低碳数字中心、数据中心节能技术、数据中心能耗绿色经营绿色节能、绿色办公、绿色智能、绿色设计、绿色理念、绿色生产、绿色产品、绿色回收、绿色包装、绿色仓储、绿色运输、绿色消费绿色金融绿色基金、绿色信贷、绿色投资数字社会责任产品责任强化内容审核、数字权利、数字健康、数据保护、数据安全、数字安全、数据信任社会贡献数字工艺、推动数字普惠、精准扶贫、乡村振兴、数字化工艺、数字化政务服务、产业链价值共享、保障民生供应、数字政府、数字化培训数字治理责任治理理念AI生态、AI伦理、智造平台、信息安全制度建设数字安全战略、数字安全管理、数字治理、隐私保护体系、隐私保护技术、数字安全规划

2.3.2 解释变量

选取高管声誉(REP)为解释变量,现有研究对其测量常用方法有3种,分别为主体特征法、媒体声誉法和综合测量法。其中,主体特征法侧重高管个人的特质和能力(如领导力、战略规划能力、决策能力等)[19],通常由企业内部董事会成员或专业评估机构通过问卷、面谈、绩效考核等方式进行评估。这种测量方式较为直接,但可能受主观因素影响,存在“以偏概全”的局限性。媒体声誉法是通过分析媒体对高管的报道对其声誉进行评估,包含对新闻报道、评论、分析报告等的量化分析,以衡量高管的社会公众形象与声望,其优势在于客观性强[20]。综合测量法则是通过选取部分主体特征、媒体声誉以及其他指标例如客户满意度和员工满意度等,建立评估高管声誉的多维度评价体系。虽然此种方法更加全面、深入,但由于指标整合困难,很难具体实现[21]。因此,本文采用媒体声誉法,通过媒体报道数量[22]对高管声誉进行测度,应用CNRDS数据库中上市公司高管报刊新闻数据,以及《中国证券报》等媒体公开数据,手动检索高管姓名并进行人工判别。为避免数据过于离散可能对模型造成多重共线性问题,本文对获取的新闻数据进行了对数化处理。

2.3.3 中介变量

第一类代理成本(FIR)。借鉴戴亦一等[23]的做法,采用管理费用/主营业务收入进行衡量。

第二类代理成本(SEC)。借鉴贺康等[24]的做法,采用其他应收款/总资产进行衡量。

2.3.4 调节变量

本文调节变量为规制性制度压力、规范性制度压力与认知性制度压力。在肖华等[25]的研究基础上,根据企业产权性质及行业性质判断企业是否面临制度压力。同时将规制性制度压力进一步分为行政压力(AP)与行业压力(IP)。具体衡量方式分为以下两种:①若企业为国有企业,则虚拟变量AP取值1,反之为0;②若企业为重污染企业,则虚拟变量IP取值1,反之为0。

借鉴肖华等[25]的研究方法,规范性制度压力使用截至当年公司注册所在省(市)企业社会责任相关非政府组织(NGO)的个数进行衡量。市场竞争强度(MC)表示企业受到的认知性制度压力,借鉴王海花等[26]的研究,采用赫芬达尔指数(HHI)反映市场竞争程度,指数越大,代表行业的集中度越高,市场竞争强度越低,市场竞争程度与赫芬达尔指数呈相反方向变化。

2.3.5 控制变量

根据研究需要,本文选取如下控制变量:企业规模(SIZE)、企业年龄(FirmAge)、第一大股东持股比例(Top1)、资产收益率(ROE)、资产负债率(Lev)、营业收入增长率(Growth)、账面市值比(BM)等。

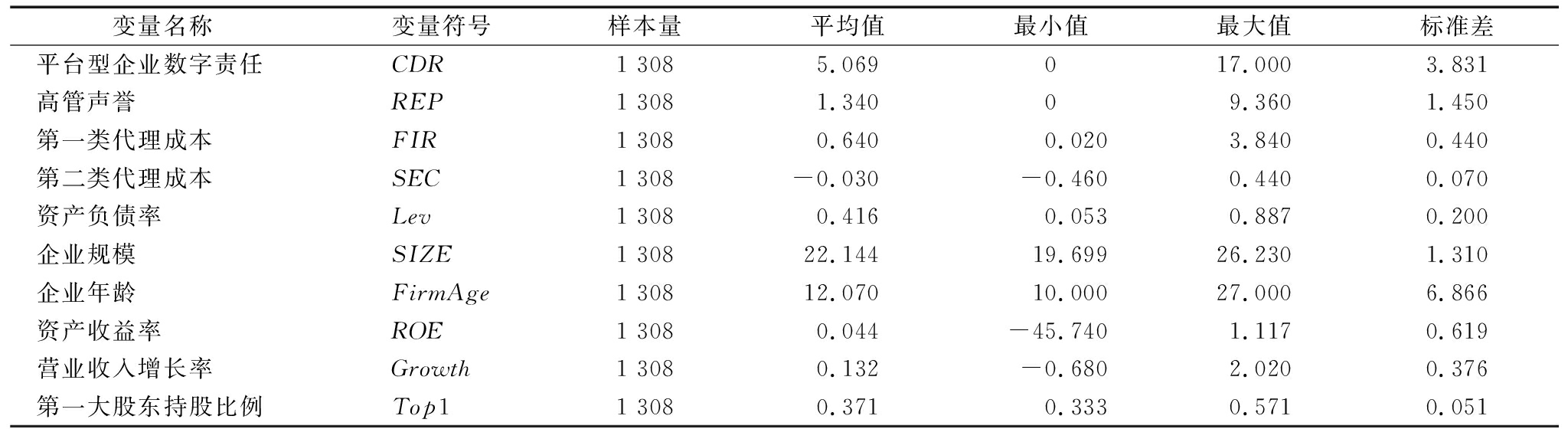

主要变量的描述性统计结果见表2。CDR的均值为5.069、最大值为17、最小值为0,说明样本平台型企业的数字责任履行情况存在较大差异,且整体的数字责任意识和水平较低,有较大上升空间。REP的最大值与最小值差异较大。FirmAge的最小值为10,最大值为27,表明平台型企业的存续时间普遍较长。

表2 主要变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics results of main variables

变量名称 变量符号样本量平均值最小值最大值标准差平台型企业数字责任CDR1 3085.069017.0003.831高管声誉REP1 3081.34009.3601.450第一类代理成本FIR1 3080.6400.0203.8400.440第二类代理成本SEC1 308-0.030-0.4600.4400.070资产负债率Lev 1 3080.4160.0530.8870.200企业规模SIZE1 30822.14419.69926.2301.310企业年龄FirmAge1 30812.07010.00027.0006.866资产收益率ROE1 3080.044-45.7401.1170.619营业收入增长率Growth1 3080.132-0.6802.0200.376第一大股东持股比例Top11 3080.371 0.3330.5710.051

表3报告平台型企业高管声誉对数字责任履行的回归结果。其中,列(1)为未加入控制变量的回归结果,列(3)为加入控制变量后的回归结果。进一步地,列(2)(4)显示的结果分别为在列(1)(3)基础上加入个体、年份的固定效应。列(4)的CDR系数为0.072且在1%水平上显著,表明高管声誉能有效促进平台型企业数字责任履行;SIZE和FirmAge的系数均在1%水平上显著,表明企业规模和企业存续时间与数字责任的履行显著正相关,即综合实力较强的企业在数字责任履行方面更具优势。因此,假设H1得以验证。

表3 基准回归结果

Table 3 Baseline regression results

变量 (1)(2)(3)(4)CDRCDRCDRCDRREP0.264***0.243***0.192***0.072***(13.44)(16.05)(9.18)(3.99)Lev-2.592***-3.896***(-20.40)(-27.26)SIZE0.111***0.463***(5.05)(16.27)FirmAge0.009***0.005***(10.74)(6.17)ROE-0.034***-0.023***(-26.73)(-18.98)Growth1.234***0.813***(12.19)(5.75)Top1-0.015***0.011**(-3.50)(2.43)_cons8.758***8.844***7.951***0.812(104.64)(137.20)(16.69)(1.24)IND FENOYESNOYESYEAR FENOYESNOYESN1308130813081308adj.R20.0050.4450.0660.491

注: *、**、***分别表示在10% 、5% 、 1%的水平上显著,括号内为t值,下同

参考温忠麟等[27]的研究,遵循中介效应检验三步法对第一类代理成本、第二类代理成本进行中介作用检验。

3.3.1 第一类代理成本的中介作用

按照模型(2)进行回归分析,结果如表4所示。列(1)显示高管声誉对管理费用率,即第一类代理成本有显著的抑制作用。列(2)显示高管声誉通过缓解第一类代理成本,促进平台型企业数字责任履行。因此,假设H2得以验证。

表4 中介效应回归检验结果

Table 4 Regression test results of mediating effects

变量 (1)(2)(3)(4)FIRCDRSECCDRREP-0.002***0.054***-0.150***0.139***(-5.530)(2.88)(-15.550)(5.140)FIR-2.876***(-8.69)SEC-0.546***(-15.510)_cons0.062***1.281*5.931***-3.772***(6.500)(1.910)(28.250)(-6.700)控制变量YESYESYESYESIND FEYESYESYESYESYEAR FEYESYESYESYESN1 3081 3081 3081 308adj.R20.0550.5140.7860.450

3.3.2 第二类代理成本的中介作用

按照模型(3)进行回归分析,表4列(3)的结果显示,高管声誉对第二类代理成本的系数为-0.150,且在1%水平上显著,说明高管声誉能够显著降低第二类代理成本。结合列(4)结果显示,高管声誉和第二类代理成本对数字责任的回归系数分别为0.139和-0.546,均在1%水平上显著,验证了假设H3,高管声誉通过抑制大股东的“掏空”行为,减少第二类代理成本,继而促进平台型企业履行数字责任。

上述结果说明,高管声誉作为高管个人能力、道德水平、职业操守等方面的综合体现,能够为其个人职业生涯加分,对平台型企业治理有正向价值。重视声誉压力,有助于监督和评估高管行为,降低第一类代理成本、缓解第二类代理问题,推动平台型企业更加注重长期利益。

为探究制度压力对高管声誉与平台企业履行数字责任间关系的调节效应,采用模型(4)进行回归分析,结果如表5所示。列(1)(2)反映高管声誉与平台型企业数字责任在规制性压力下的调节效应。结果显示,当平台型企业履行数字责任采用不同企业性质取值(AP)测度时,高管声誉的回归系数为0.017,在1%水平上显著,高管声誉与不同企业性质的交乘项系数是0.027,在1%水平上显著;当平台型企业履行数字责任采用不同企业污染程度(IP)测度时,高管声誉的回归系数为0.01,在1%水平上显著,高管声誉与企业污染程度的交乘项系数是0.001,但不具备统计显著性。这说明规制性压力对高管声誉与平台型企业履行数字责任的关系存在正向调节效应,即平台型企业面临的规制性压力越大,高管声誉对企业履行数字责任的影响越强,假设H4得以验证。

表5 制度压力的调节效应检验结果

Table 5 Moderating effect test results of institutional pressure

变量 (1)(2)(3)(4)CDRCDRCDRCDRREP0.017***0.010***0.019***0.015***(3.030)(5.070)(1.530)(1.800)AP0.031***(3.600)REP×AP0.027***(-5.420)IP-0.131*(-1.730)REP×IP0.001(3.470)NGO0.121***(9.270)REP×NGO0.013***(8.240)MC0.128***(6.160)REP×MC0.016***(1.840)_cons0.8120.0616***1.281*0.042***(1.240)(6.500)(1.910)(0.630)控制变量YESYESYESYESIND FEYESYESYESYESYEAR FEYESYESYESYESN1 3081 3081 3081 308adj.R20.527 40.339 20.712 50.425 3

列(3)反映高管声誉与平台型企业数字责任在规范性压力下的调节效应。结果表示,当平台型企业履行数字责任采用截至当年公司注册所在省(市)企业社会责任相关非政府组织(NGO)的个数测度时,高管声誉的回归系数为0.019,在1%水平上显著。高管声誉与当年公司注册所在省(市)企业社会责任相关非政府组织(NGO)的个数的交乘项系数是0.013,在1%水平上显著。这说明规范性压力对高管声誉与平台型企业履行数字责任的关系存在正向调节效应,假设H5得以验证。

列(4)反映高管声誉与平台型企业数字责任在认知性压力下的调节效应。结果表示,当平台型企业履行数字责任采用赫芬达尔指数测度时,高管声誉的回归系数为0.015,在1%水平上显著,高管声誉与赫芬达尔指数的交乘项系数是0.016,在1%水平上显著,表明认知性压力正向调节高管声誉与平台企业履行数字责任间关系,即市场竞争越激烈,认知性压力对高管声誉与平台企业履行数字责任间关系的正向促进作用越显著,假设H6得以验证。

3.5.1 工具变量法

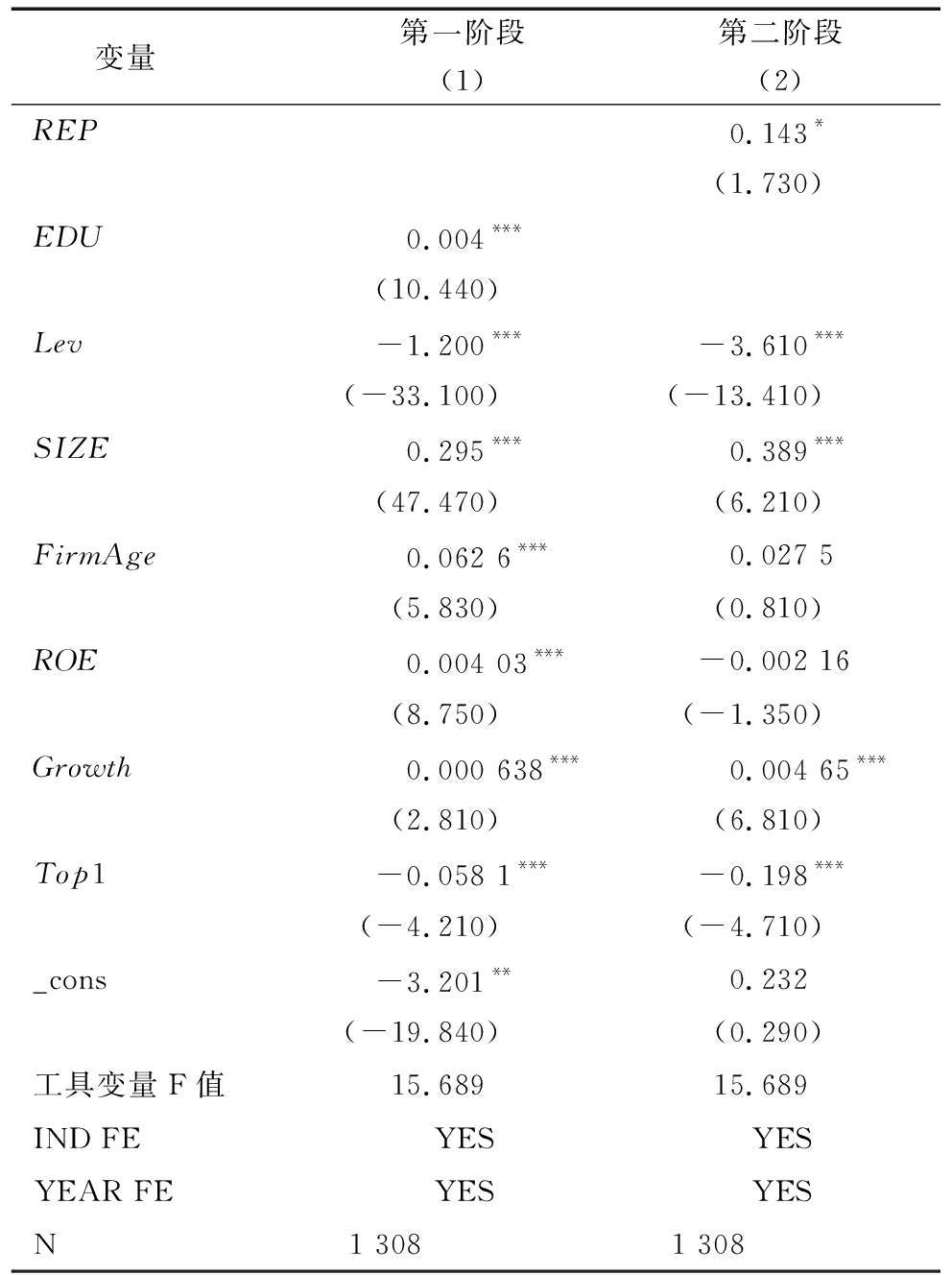

为解决内生性问题,参考徐宁等[28]的做法,将高管学历(EDU)作为外生工具变量进行进一步检验。采用赋值法,将高管学历划分为中专以下、中专、大专、本科、硕士、博士,分别赋值为0、1、2、3、4、5。具体分析结果见表6。列(1)中的工具变量(EDU)系数为0.004,并在1%水平上显著。列(2)结果显示加入工具变量后高管声誉(REP)的回归系数依然正向显著,表明考虑内生性问题后假设H1仍然成立。同时,工具变量的F值大于10,表明通过弱工具变量检验。

表6 工具变量法检验结果

Table 6 Test results using the instrumental variable method

变量 第一阶段第二阶段(1)(2)REP0.143*(1.730)EDU0.004***(10.440)Lev-1.200***-3.610***(-33.100)(-13.410)SIZE0.295***0.389***(47.470)(6.210)FirmAge0.062 6***0.027 5(5.830)(0.810)ROE0.004 03***-0.002 16(8.750)(-1.350)Growth0.000 638***0.004 65***(2.810)(6.810)Top1-0.058 1***-0.198***(-4.210)(-4.710)_cons-3.201**0.232(-19.840)(0.290)工具变量F值15.68915.689IND FEYESYESYEAR FEYESYESN1 3081 308

3.5.2 滞后变量法

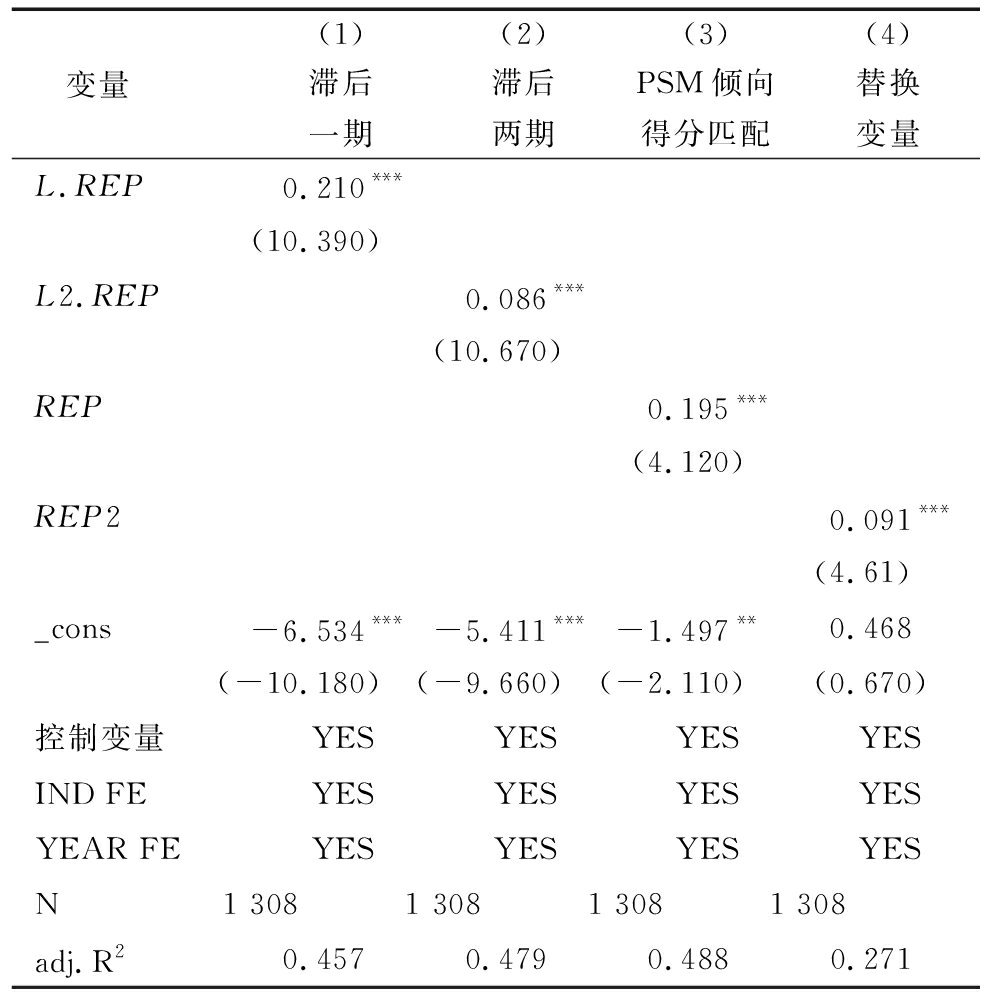

考虑到高管声誉对平台型企业履行数字责任的作用可能存在反向因果问题,本文采用滞后一期的高管声誉(L.REP)和滞后两期的高管声誉(L2.REP)作为自变量进行回归,结果如表7列(1)(2)所示:滞后一期和滞后二期的回归系数均在1%水平上显著为正,表明将解释变量高管声誉滞后回归,高管声誉与平台型企业数字责任履行依旧显著正相关,说明主效应结果稳健。

表7 稳健性检验结果

Table 7 Robustness test results

变量 (1)(2)(3)(4)滞后一期滞后两期PSM倾向得分匹配替换变量L.REP0.210***(10.390)L2.REP0.086***(10.670)REP0.195***(4.120)REP20.091***(4.61)_cons-6.534***-5.411***-1.497**0.468(-10.180)(-9.660)(-2.110)(0.670)控制变量YESYESYESYESIND FEYESYESYESYESYEAR FEYESYESYESYESN1 3081 3081 3081 308adj.R20.4570.4790.4880.271

3.5.3 PSM倾向得分匹配

对可能存在自选择偏误导致的内生性问题,本文参考周泽将等[29]的研究方法对高管声誉按照中位数分组,构建哑变量(REP_M),若高管声誉高于中位数,则REP_M取值为1,否则取值为0,以此划分实验组和对照组。同时以控制变量为特征变量,测算倾向得分,分别采用1∶1卡尺最近邻匹配无放回对实验组和对照组进行配对,并将配对后的样本进行回归,表7列(3)结果表示,当被解释变量为CDR时,REP的回归系数为0.195,在1%水平上显著为正。PSM倾向得分匹配结果进一步支持假设H1。

3.5.4 替换变量法

现有文献测量高管声誉主要采用媒体报道次数与高知名度奖项两种方法。徐宁和吴皞玉[30]认为,高知名奖项的评选难以避免可能由信息不对称问题引起的偏差,且并没有考虑利益相关方评价。因此,本文主效应部分采用媒体报道次数作为高管声誉的度量指标,并参考徐宁等[31]的研究方法,将高管声誉划分为奖励型声誉、专家型声誉和政治型声誉3个维度,对样本平台型企业所披露的高管履历进行分析。通过主成分分析法整合衡量高管声誉的替代变量(REP2)进行回归,结果如表7列(4)所示,回归系数为0.091且在1%水平上显著,进一步验证了本文结论的稳健性,即高管声誉能够促进平台型企业数字责任履行。

有学者探究平台型企业数字责任行为的驱动因素,例如公众舆论、法律要求和技术因素等,为理解平台型企业数字责任行为提供了多元化视角。然而这些因素并非单一作用的结果,一定程度上可能受异质性行为影响。因此,分析内部治理水平、市场关注水平等方面的异质性因素,有利于准确理解高管声誉对平台型企业数字责任履行的影响。

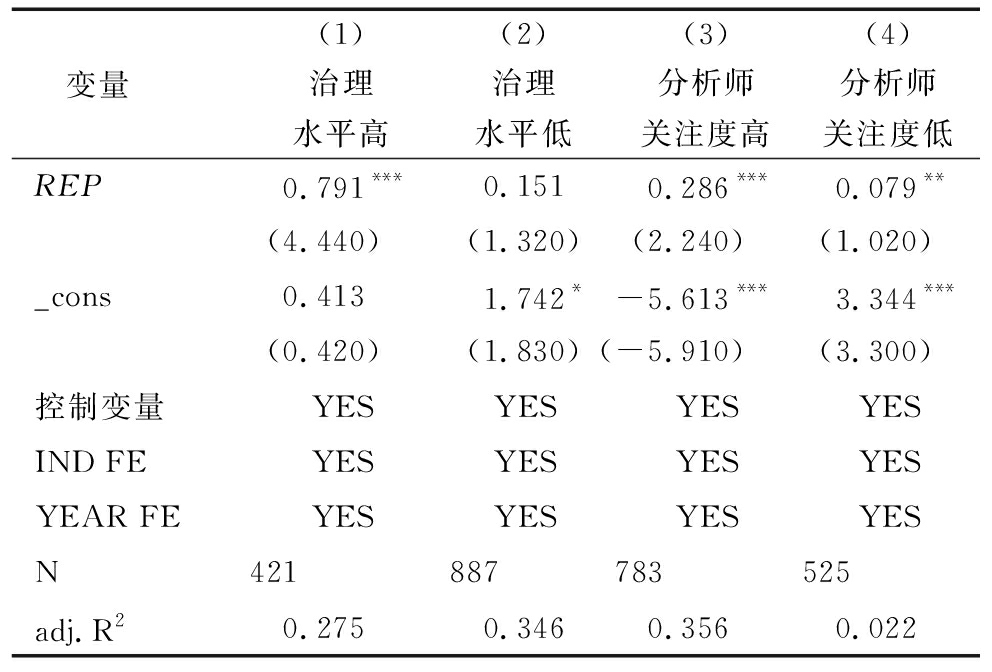

内部治理是保障企业决策有效执行的基础性制度安排,其水平的高低可以反映企业的经营效率和效果、抗风险的能力以及解决代理冲突问题的能力。借鉴王欣和欧阳才越[32]的研究,采用公司内部控制指数衡量公司内部治理水平,按照内部控制指数的中位数值将样本企业划分为内部治理水平较高与较低两组,分别进行回归分析。表8列(1)(2)结果显示,内部治理水平较高的样本高管声誉回归系数为 0.791,且在1%水平上显著;内部治理水平较低时,高管声誉的回归系数为0.151,不具备统计显著性。这说明当企业内部治理水平较高时,高管声誉对企业履行数字责任的促进作用更显著。

表8 异质性分析结果

Table 8 Heterogeneity analysis results

变量 (1)(2)(3)(4)治理水平高治理水平低分析师关注度高分析师关注度低REP0.791***0.1510.286***0.079**(4.440)(1.320)(2.240)(1.020)_cons0.4131.742*-5.613*** 3.344***(0.420)(1.830)(-5.910)(3.300)控制变量YESYESYESYESIND FEYESYESYESYESYEAR FEYESYESYESYESN421887783525adj.R20.2750.3460.3560.022

分析师关注作为资本市场的重要信息中介,可以有效提升企业履行数字责任行为被外界利益相关方认可的速度。分析师的存在缓解了企业与外部投资者之间信息不对称的问题,使企业行为更易受到市场的关注和监督。借鉴傅传锐等[33]的做法,以分析师关注的中位数为分组标准,将全样本划分为分析师关注度高组与分析师关注度低组,分别进行回归分析。表8列(3)(4)结果显示,分析师关注度较高的企业样本,高管声誉的回归系数为 0.286,且在1%水平上显著;分析师关注度较低时,高管声誉的回归系数为0.079,在5%水平上显著。这说明当分析师关注度较高时,高管声誉对企业履行数字责任的促进作用更显著。

本文选取2015-2022年沪深A股上市公司作为研究样本,实证探究高管声誉对平台型企业数字责任履行的影响和机制,以及新制度主义视角下制度压力在二者关系中的调节作用。研究发现:①高管声誉越高,其所在的平台型企业越有可能具有更高的数字责任承担水平。企业高管作为关键决策者,社会声誉能够满足其心理需要和价值追求,从心理层面激励其提出并推行企业数字责任战略决策;同时,为规避数字责任丑闻带来的损失,高管会积极投入数字责任履行,维持和加强自身声誉。②双重代理成本在高管声誉与平台型企业数字责任履行间发挥显著的中介作用。声誉较高的高管通过积极参与公司治理,抑制控股股东不当占用公司资源,降低第一类、第二类代理成本,促进平台型企业数字责任履行。③制度压力可强化平台型企业数字责任履行意愿,即在新制度主义视角下,企业所面临的规制性、规范性和认知性三种制度压力均能对平台型企业履行数字责任产生推进作用。进一步验证了嵌入制度环境的平台型企业为满足合法性要求、获取更多生存发展资源,需积极履行数字责任。④在内部治理水平较高和分析师关注度较高的企业,高管声誉促进平台型企业履行数字责任的效果更显著,继而验证了内部治理和市场关注对平台型企业数字责任履行的情境作用。

本文将新制度主义理论引入平台型企业数字责任研究领域,分析制度压力如何影响平台型企业履行数字责任,拓展了数字责任履行相关研究路径。同时,构建数字责任测度指标体系,并通过实证研究考察企业数字责任的影响机制,完善了高管声誉影响平台型企业数字责任履行的逻辑链条,为企业履行数字责任提供参考。

第一,平台型企业应加强自律,树立数字责任意识。明确自身在数据安全、隐私保护、内容审核等方面的责任,制定明确的责任追究机制并处罚违规行为,以维护平台的公平性与可信度。完善数字责任相关信息披露要求,引导企业积极落实相关部门关于可持续信息披露的最新准则。第二,平台型企业应优化内部治理,加强高管声誉管理。将履行数字责任纳入企业高管声誉评价范围,明确声誉激励机制和惩罚机制。推动企业完善内部监管治理体系,有条件的企业应设立数字责任管理部门和专兼职岗位。第三,加快构建制度压力传导机制,强化平台型企业数字责任履行意愿。制定数字责任相关法律法规和政策指引,引导公众积极参与数字责任监督,共同将规制性、规范性和认知性压力有效传导至平台型企业,营造企业积极履行数字责任的良好环境。

本研究分析平台型企业整体情况,未来可基于平台型企业的区域差异作分组研讨,进一步揭示影响平台型企业履行数字责任的地域、文化等方面因素。此外,将规制性压力、规范性压力及认知性压力作为调节变量构建模型展开测量,难免存在指标的潜在重叠,未考虑制度压力关于时间的动态变化,未来可引入时间维度变量,进一步增强研究结论的解释力。

[1] 何瑞铧, 唐健飞, 廖金锋. 企业数字责任规范体系建设[J]. 企业管理, 2023,44(12): 103-106.

[2] 楼园, 魏文姬. 大型上市企业组织结构趋同的实证分析——基于新制度主义视角[J]. 经济与管理研究, 2011, 32(7): 111-115, 119.

[3] LOBSCHAT L, MUELLER B, EGGERS F, et al. Corporate digital responsibility[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 875-888.

[4] ESPOSITO P, RICCI P. Cultural organizations, digital corporate social responsibility and stakeholder engagement in virtual museums: a multiple case study——how digitization is influencing the attitude toward CSR[J]. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2021, 28(2): 953-964.

[5] 柯健, 余安帝. 企业数字责任对企业价值的影响——基于互联网平台企业的组态分析[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 56(5): 145-159, 174.

[6] JONES P, COMFORT D. Corporate digital responsibility in the hospitality industry[J]. Athens Journal of Tourism, 2021, 8(1): 9-18.

[7] 罗喜英, 唐玉洁. 平台企业数字伦理困境与重塑[J]. 财会月刊, 2022,43(3): 132-138.

[8] AGUINIS H, GLAVAS A. What we know and don′t know about corporate social responsibility[J]. Journal of Management, 2012, 38(4): 932-968.

[9] KREPS D M, MILGROM P, ROBERTS J, et al. Rational cooperation in the finitely repeated prisoners' dilemma[J]. Journal of Economic Theory, 1982, 27(2): 245-252.

[10] BATTISTI E, NIRINO N, LEONIDOU E, et al. Corporate venture capital and CSR performance: an extended resource based view′s perspective[J]. Journal of Business Research, 2022, 139: 1058-1066.

[11] HASAN M M, HABIB A, ZHAO R Y. Corporate reputation risk and cash holdings[J]. Accounting &Finance, 2022, 62(1): 667-707.

[12] 徐宁, 张迪, 李孝琪, 等. 管理者长期主义如何促进企业技术创新——数字化转型的调节效应[J]. 科技进步与对策, 2024, 41(11): 120-129.

[13] SHAN Y G. Can internal governance mechanisms prevent asset appropriation? examination of type I tunneling in China[J]. Corporate Governance: An International Review, 2013, 21(3): 225-241.

[14] HININGS B, GEGENHUBER T, GREENWOOD R. Digital innovation and transformation: an institutional perspective[J]. Information and Organization, 2018, 28(1): 52-61.

[15] DACIN M T, GOODSTEIN J, SCOTT W R. Institutional theory and institutional change: introduction to the special research forum[J].Academy of Management Journal, 2002, 45(1): 45-57.

[16] DIMAGGIO P J, POWELL W W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American Sociological Review, 1983, 48(2): 147-160.

[17] 杜杏华, 刘昌玮. 基于新制度主义视角的我国中小企业履行社会责任动机研究[J]. 企业经济, 2023, 42(10): 74-84.

[18] 张睿敏. 互联网平台企业数字责任、媒体关注与股价崩盘风险研究[D]. 湘潭: 湖南科技大学, 2022.

[19] BRUCE J W, MAGEE R P, NAGARAJAN N J, et al. An analysis of the stock price reaction to sudden executive deaths implications for the managerial labor market[J]. Journal of Accounting and Economics, 1985, 7(1-3): 151-174.

[20] CHO S Y, ARTHURS J D, TOWNSEND D M, et al. Performance deviations and acquisition premiums: the impact of CEO celebrity on managerial risk-taking[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(13): 2677-2694.

[21] MILBOURN T T. CEO reputation and stock-based compensation[J]. Journal of Financial Economics, 2003, 68(2): 233-262.

[22] 李辰颖, 杨海燕. CEO声誉受哪些因素影响: 理论与实证[J]. 当代经济管理, 2012, 34(3): 19-26.

[23] 戴亦一, 肖金利, 潘越. “乡音” 能否降低公司代理成本? ——基于方言视角的研究[J]. 经济研究, 2016, 51(12): 147-160, 186.

[24] 贺康,逯东,张立光.家族企业创始控制与企业创新投入[J].南开管理评论,2024,27(8):148-160.

[25] 肖华, 张国清, 李建发. 制度压力、高管特征与公司环境信息披露[J]. 经济管理, 2016, 38(3): 168-180.

[26] 王海花, 谭钦瀛, 李烨. 数字技术应用、绿色创新与企业可持续发展绩效——制度压力的调节作用[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(7): 124-135.

[27] 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745.

[28] 徐宁, 张阳, 徐向艺. CEO声誉对真实盈余管理的 “双刃” 效应研究: “逐利争名” 还是 “取义舍利”[J]. 上海财经大学学报(哲学社会科学版), 2020, 22(4): 107-122.

[29] 周泽将, 罗进辉, 李雪. 民营企业身份认同与风险承担水平[J]. 管理世界, 2019, 35(11): 193-208.

[30] 徐宁, 吴皞玉. 高管声誉影响了上市公司权力配置吗? ——双重代理关系框架下的实证研究[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2018, 38(6): 31-44.

[31] 徐宁, 王雪凝, 张阳. 高管声誉对企业R&D投资的双重效应——基于高管薪酬中介作用的路径分析[J]. 商业研究, 2018,61(7): 104-112.

[32] 王欣, 欧阳才越. 公司战略会影响高管薪酬契约有效性吗?[J]. 财经论丛, 2021,37(8): 81-90.

[33] 傅传锐, 林爱贤, 王焰辉. 智力资本信息披露如何影响股价同步性? ——来自我国高科技上市公司的经验证据[J]. 财贸研究, 2020, 31(11): 77-96.