0 引言

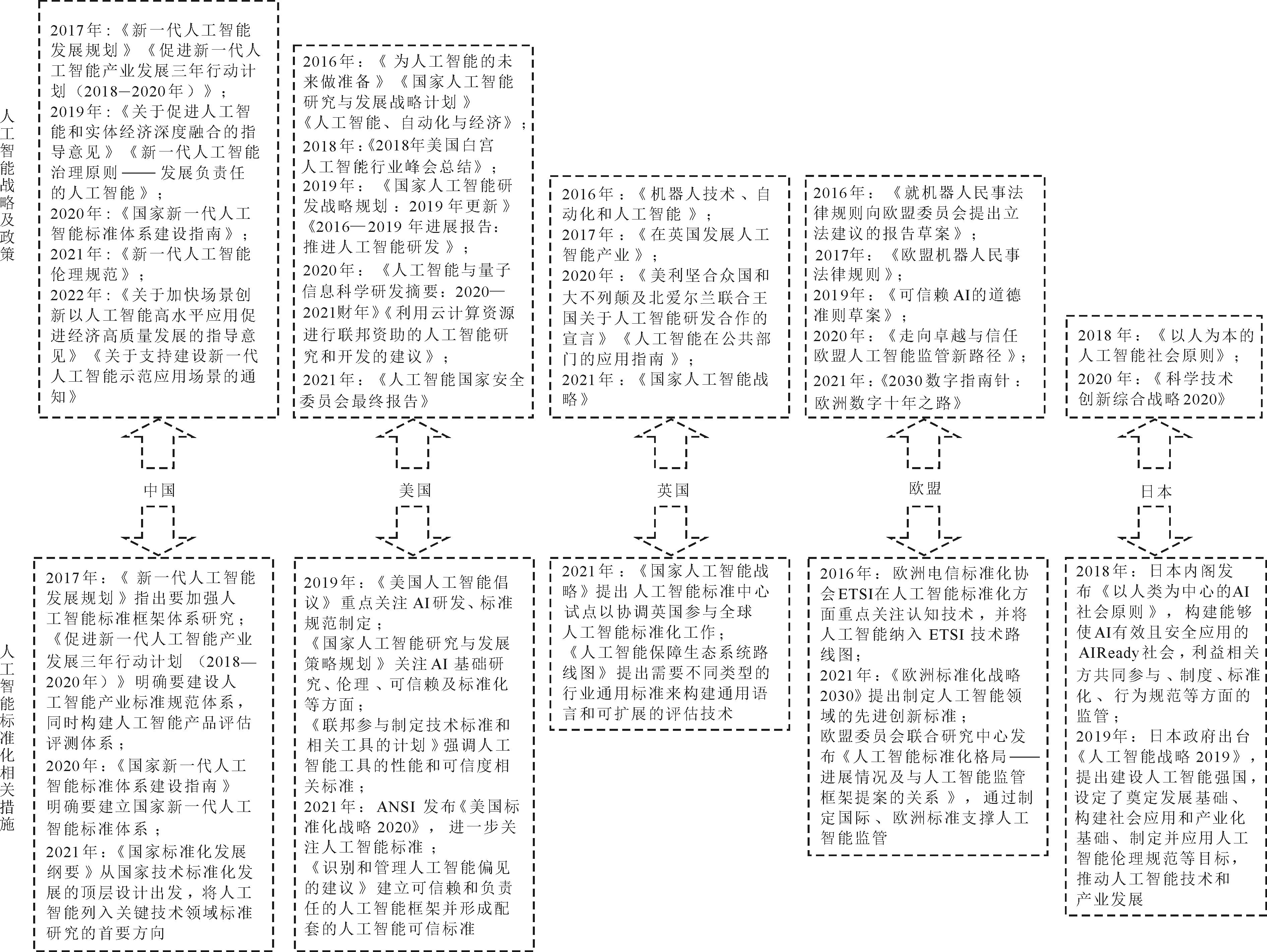

人工智能技术标准深刻影响着技术演进方向、行业发展前景甚至国家利益,各发达国家已陆续将其纳入国家战略布局,以期在新一轮国际竞争中超前抢夺优势。如美国国家标准与技术研究院(NIST)把“积极参与人工智能标准的开发”作为重要任务。《美国在人工智能领域的领导地位:联邦政府参与制定技术标准和相关工具的计划》强调,美国在全球人工智能领域占据领导地位依赖于联邦政府在人工智能标准制定中的积极作用,并明确将人工交互、网络、安全和可信度等9个指标作为美国人工智能标准重点研究领域。2019年以来,美国陆续发布《美国人工智能倡议》《国家人工智能研究与发展策略计划》《美国标准化战略(2020)版》等一系列政策推进人工智能技术标准研制。2018年11月,德国政府出台《人工智能战略》,将“确定标准”作为一项战略行动。欧盟委员会颁布的《人工智能道德准则》《可信赖的人工智能评估清单》、“人脑计划”(Human Brain Project,HBP)以及《欧洲标准化战略2030》等文件均强调通过标准加强对人工智能的监管。另外,日本在“人工智能/大数据/物联网/网络安全综合项目(AIP项目)”中将标准规范列为重点部署工作。人工智能技术标准话语权的争夺已成为继 ICT 标准之争、5G标准之战后的重要领域(见图1)。

“十四五”规划明确人工智能为“国家战略性科技”首要领域和“数字经济核心产业”,是实现创新驱动发展战略关键目标的重要支撑。2020年以来,我国陆续发布《国家新一代人工智能标准体系建设指南》《国家标准化发展纲要》《人工智能标准白皮书(2021版)》等政策文件,明确要求建立国家新一代人工智能标准体系以支撑人工智能技术创新与产业发展。各省市也积极进行部署,提出人工智能技术标准化发展目标,如广东提出“构建标准规范和知识产权体系”,浙江将技术标准纳入研发攻关目标,上海、湖南、山东等14个省市成立了人工智能相关地方标准化技术委员会。总体而言,目前各地在人工智能技术标准化发展上局限于提出标准制修订目标,措施尚不多样,方案尚不具体。

技术标准化发展战略的制定和实施表现出路径依赖特征[1],尽管现有研究关注到技术标准在产业智能化发展机理中的重要作用[2],但未系统阐明人工智能产业技术标准化发展路径多维影响因素间的联动匹配问题。本文在现有研究的基础上,基于国际视野,从技术、组织与环境3个方面构建技术标准竞争力影响因素框架,以人工智能产业技术标准化发展实践为研究对象,突破原有传统因果分析思维方式,采用模糊集定性比较分析方法洞察人工智能技术标准竞争力多元驱动路径及复杂因素间的交互关系,对比国内与国际在必要条件、核心条件以及组态要素分布方面的异同并提出对策建议,旨在为我国在全球人工智能领域形成高技术标准竞争力和话语权提供借鉴。

1 文献综述

技术标准催化了前沿技术发展,在新兴产业技术标准制定和推广过程中,技术标准竞争力的形成受多维因素影响[3],如技术标准自身特征、技术标准化参与者的行为动机与互动规律、技术标准政策与市场环境等。此外,作为新质生产力的主要阵地,人工智能产业发展迫切需要通过技术标准收敛其高技术复杂性和高迭代频率以推动行业健康发展,因此厘清人工智能产业技术标准竞争力提升路径尤为关键。

技术标准本质上是一种技术规范,技术特征会影响标准应用范围和有效性[4]。技术兼容性作为技术标准化的最终目标,对抑制相关主体“多头”行为、提高标准市场竞争力起至关重要的作用[5]。一般来说,具有较高技术兼容性的标准,用户采用新标准的成本越低,该标准就越容易在整个行业中推广。受不同技术水平影响,技术标准的形成和制定呈现出不同特征[6]。技术水平低的组织倾向于以现有市场标准为指导,而技术水平高的组织有可能制定和实施新技术标准,以开拓新市场[7]。技术标准具有网络效应,其对竞争结果的影响主要通过安装基础的相对规模与网络连接效率体现[8]。

技术标准化是不同参与者之间的合作过程,与技术和社会因素交织在一起形成网络[9]。由于新兴前沿技术具有领先性、复杂性和不稳定性特征,其技术标准化活动的创新突破,需依靠大量主体参与和协作(王珊珊等,2013)。然而,标准制定主体的多元性会导致其发挥作用的方式及互动规律存在差异[10]。已有研究探讨不同行业技术标准化参与者(企业、供应商、标准制定组织、用户和政府)的行为动机和互动方式[11],如企业通过遵守技术标准提高产品质量,通过组建标准联盟扩大市场,以确保技术标准有利于企业利益。标准联盟中的企业在完成相应技术标准制定后,还会围绕该标准在联盟内部展开竞争[12]。消费者在技术标准,尤其是事实标准形成过程中起决定性作用,技术标准用户数量是测度企业技术标准能否成为事实标准的重要指标,满足终端用户需求并拥有庞大用户规模是维持技术标准市场化阶段竞争优势的关键[13]。当多个技术标准在市场中竞争时,安装基础不仅是标准扩散的起因,也是其发展的结果(夏大慰等,2005)。

政府政策和市场环境是影响国家技术标准化水平的关键。已有研究表明,各国在标准化战略定位及发展路径上存在较大差异[14]。例如,在国家定位方面,韩国将技术标准作为技术追赶的战略工具,而欧洲则更注重标准化活动带来的监管治理效应[15]。在发展路径方面,Kang等[16]指出中国优先考虑通过自主技术创新发展国内标准,而韩国则基于本地技术建立国际标准;Greeven等[17]发现,相较于其他国家,中国的体制机构更有利于LED标准化发展。此外,由于正式标准由市场驱动,当市场不确定性较低时,企业有更多机会影响正式标准,以匹配其技术偏好[3]。技术标准化可以减少商家与顾客间的信息不对称,降低顾客交易成本,从而促进购买行为并扩大市场规模[18]。

人工智能时代的变革引起学者激烈的学术讨论,在人工智能产业技术创新能力测度、人工智能产业政策分析、人工智能赋能技术创新发展以及人工智能产业风险与治理等方面形成丰硕的研究成果,并随着对人工智能在第四次工业革命中重要作用的共识,技术标准作为新兴技术的底层构架,其引领创新的价值得到学者广泛关注[19]。人工智能产业发展呈现多场景、多技术交融和基础设施外溢等特征,智能技术创造和发展也呈现出多条标准链、创新链以及产业链的有机联结[20]。技术标准能够收敛与规范智能技术繁杂无序的创新活动和内容,掌握人工智能产业关键技术标准话语权,并在未来获得绝对竞争优势[21]。已有研究尽管在人工智能关键技术标准发展[22]、标准体系建设、标准合作网络、技术标准形成能力[23]、标准与知识产权协同推进创新生态演进等方面作出一些探索,但缺乏对人工智能产业标准创新主体与资源异质性行为的讨论,尤其是对于复杂因素差异化标准竞争模式与路径的探讨较少。

综上所述,技术标准竞争力受多种复杂因素的影响,包括技术特征、制度设计、市场环境和标准参与者特点,但已有研究未揭示多因素间的复杂互动关系。由于人工智能技术标准竞争力多维影响因素关系繁杂,仅从简单线性关系和权变情景出发难以探究众多因素之间的动态交互关系。鉴于此,本研究从多维视角和因果非对称性思维出发,基于TOE理论框架,采用定性比较分析法探讨多要素间的联动匹配原理,旨在揭示国内外技术标准竞争力组态路径差异及其作用机理。

2 基于TOE理论的技术标准竞争力影响因素模型构建

TOE框架由Tornatzky &Fleischer[24]于1990年初次提出,该理论指出影响组织采用和实施技术创新的因素包括技术本身、组织和环境3个方面。在TOE理论框架中,技术因素通常是指技术自身特点及其与组织的关系,如技术创新能力、技术自身特征和技术资源等[25];组织因素主要包括组织自身情况,如组织规模、组织资源和结构等[26-27];环境因素通常包括组织所在行业发展水平及环境、市场需求和外部压力等[28-29]。

2.1 技术因素

技术因素包括技术创新能力、企业实力和学术生态3个二级变量。随着互联网、人工智能、大数据等新兴技术的快速发展,技术因素成为区域实现创造性突破的关键。技术标准化是组织内部研发的延续,专利数量、研发强度、研发能力是组织标准化发展和标准输出的重要驱动因素[30]。技术创新能力是人工智能产业发展的重要保障,也是技术标准研制与扩散的助推剂。标准参与主体以具有创新优势的研究机构、高校和企业为主,其中企业既是经济的细胞组织也是标准制定的核心主体,人工智能企业开展的创新活动构成智能经济的微观基础。因此,人工智能企业实力是促进技术创新与发展的关键。此外,标准化不仅需要技术硬实力,也需要技术软实力[1]。根据斯坦福大学《2022年人工智能指数报告》,人工智能出版物总数2015—2021年增长了2.5倍。另外,大学和科研机构的研发能力对标准研制与推广具有重要作用。

2.2 组织因素

组织因素包括政府响应能力、组织参与度两个二级变量。组织制度设计、组织资源以及创新主体间互动关系影响技术标准形成与扩散速度。组织制度理论认为“合法性”是联系制度环境与组织发展的“纽带”,标准竞争不仅是技术与市场的竞争,更是政策竞争。政府是标准的重要参与者[9],政府在新兴技术标准化领域出台政策、举办活动、建立国家科技园以及制定国家战略计划,促进技术标准发展和扩散[31],同时政府响应程度为组织合法性提供有力支撑。人工智能技术扩散不是简单的复制与转移,而是在多元主体互动与合作的基础上实现不同技术体系的累积[32]。技术标准研制、扩散不仅依赖于标准本身,还取决于技术标准合作网络中企业、研究机构以及高校在内的多元主体间协作与互动。另外,标准化活动主体参与度影响技术标准协商一致范围和程度,是推动区域技术标准化水平向更深层次、更高阶段演进的关键因素。

2.3 环境因素

环境因素包括同侪竞争压力和市场需求两个二级变量。组织制度理论认为组织不仅要考虑技术特性,还面临政策环境、信念、社会价值等制度因素的约束。同时,制度理论强调胁迫性、规范性与同构性压力在标准采用和传播过程中的作用[33]。来自外部环境的压力促使组织重新评估与分配已掌握的资源。动荡的竞争环境使组织能够更好地自我更新,重新配置资源以适应环境,并抓住更多机会[34]。近年来,我国人工智能产业迅速发展,随着营业额增加和新兴技术市场扩大,技术标准的缺乏会抑制组织采用新技术的意愿,使组织对新技术的采纳产生疑虑。因此,应规范技术交易市场,技术标准的制定和实施是为满足市场需求,往往标准市场前景越广阔,技术就越有价值[35]。

2.4 结果变量

技术标准竞争力是指技术标准在市场竞争中被广泛接受,通过推广、采用为企业、行业或区域创造价值并形成竞争优势的能力。技术标准竞争力一般基于结果视角,通过参与制修订国家标准、行业标准的数量反映(文金艳等,2019);或基于过程视角,通过标准技术特征、标准制定能力和标准扩散能力衡量(曾德明等,2005);抑或是综合考虑标准投入与产出,通过标准化机构数量、标准化委员数量、国家标准数量、标准国际化程度等变量测度(陶忠元等,2019)。

基于以上分析,本文根据TOE理论构建区域技术标准竞争力多元驱动因素模型,如图2所示。

3 研究设计

3.1 研究方法

Ragin[36]在20世纪80年代首次提出定性比较分析法(QCA),该方法从整体视角出发,使用布尔代数对多案例特征进行对比分析,以实现定性与定量最优特性的有机结合。相较于传统对称性实证方法(线性回归分析和结构方程模型等),定性比较分析不仅能够捕获前因变量与结果的不对称性(张正荣等,2022),还能确定产生相同结果的多个有效替代方案。并且,由于QCA不涉及基本假设、相关性分析或单一解释变量,因此该方法不受异常值或变量偏差内生性的影响[37]。由于本文中的前因变量和结果变量不属于二分变量,故采用模糊集定性比较分析(fsQAC)较为合适,即将各变量转化为0~1之间的模糊隶属关系[38]。

3.2 变量测度、校准与描述性统计

考虑到数据可得性和完整性,本文选取中国内地30个省份(由于西藏地区数据不全,故未纳入统计)以及国外32个国家为研究样本,指标内涵、选取依据、测度方法以及国内与国际层面数据来源于表1。

表1 指标内涵测度、选取依据与数据来源

Table 1 Indicators connotation measurement, selection basis and data sources

变量指标指标内涵与测度指标选取依据数据来源前因变量技术创新能力该地区/国家人工智能相关专利授权数量薛朝改等(2022)智慧芽专利数据、德温特数据库企业实力该地区/国家人工智能达到一定规模的企业数量范旭、武永超(2023)《中国信息产业年鉴》、各省统计年鉴、Orbis数据库学术生态该地区/国家人工智能相关论文发表数量姜华等(2022)中国知网、Web of science政府响应能力该地区/国家政府对人工智能的政策支持力度冯朝睿、徐宏宇[25]北大法宝、国家数据库、文献[35]组织参与度该地区/国家主体参与人工智能相关标准制定情况杨静等(2023)全国标准信息公共服务平台、ISO、IEC以及ITU的官网同侪竞争压力该地区/国家人工智能产业竞争力指数陈爽英等(2022)《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数》(2021)、《全球人工智能创新指数》(2020)市场需求该地区/国家人工智能产业营业收入孔令文等(2022)《中国信息产业年鉴》、各省统计年鉴、Orbis数据库结果变量技术标准竞争力该地区/国家人工智能相关标准数量高照军、张宏如(2019)全国标准信息公共服务平台、国家标准馆

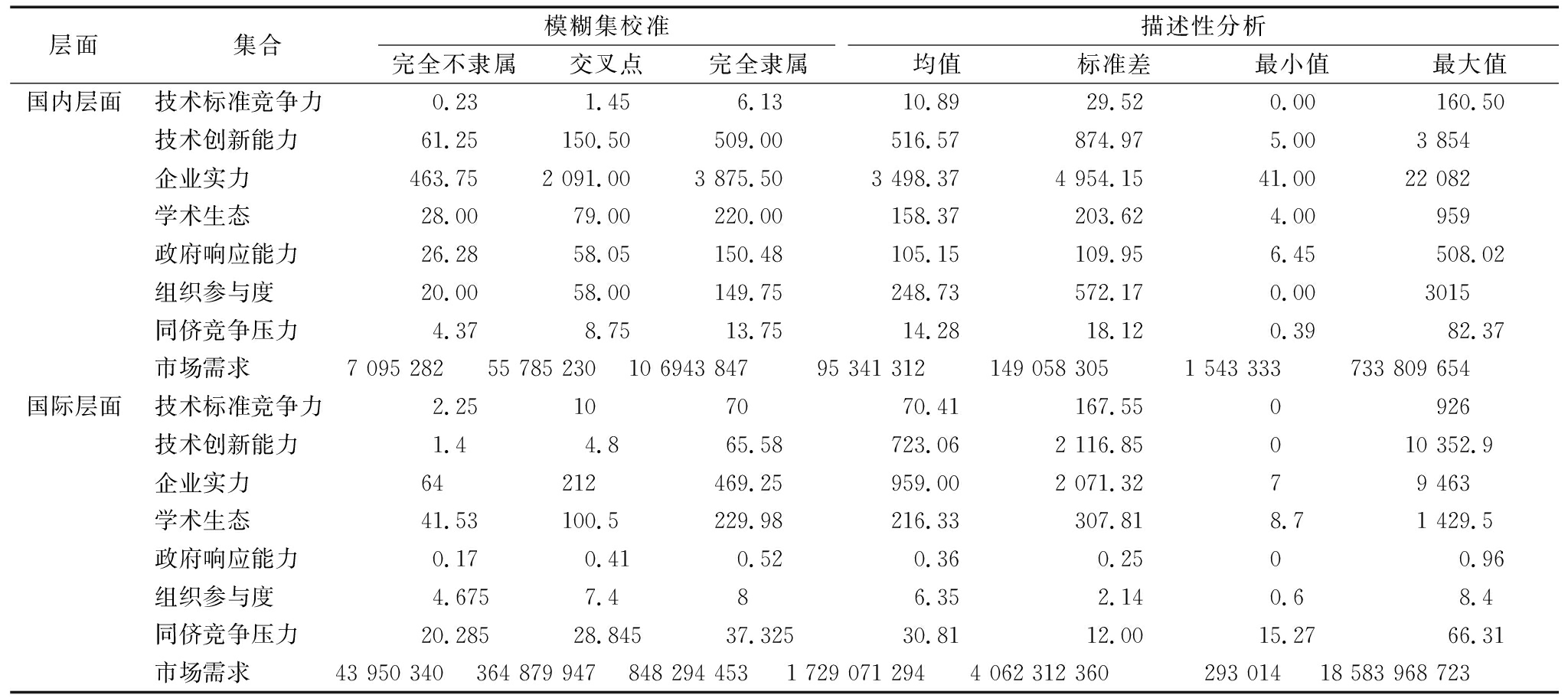

数据校准是定性比较分析法的基础(陶克涛等,2021)。本研究采用四分位点将数据校准为模糊集,即将完全隶属、交叉点和完全不隶属的3个校准点分别设定为案例样本描述性统计的上四分位数(75%)、中位数(50%)与下四分位数(25%),国内与国际层面数据校准与描述性统计结果见表2。

表2 国内、国际层面集合校准与描述性统计结果

Table 2 Aggregate calibration and descriptive statistics at domestic and international levels

层面集合模糊集校准完全不隶属交叉点完全隶属描述性分析均值标准差最小值最大值国内层面技术标准竞争力0.23 1.45 6.13 10.89 29.52 0.00 160.50 技术创新能力61.25 150.50 509.00 516.57 874.97 5.00 3 854 企业实力463.75 2 091.00 3 875.50 3 498.37 4 954.15 41.00 22 082 学术生态28.00 79.00 220.00 158.37 203.62 4.00 959 政府响应能力26.28 58.05 150.48 105.15 109.95 6.45 508.02 组织参与度20.00 58.00 149.75 248.73 572.17 0.00 3015 同侪竞争压力4.37 8.75 13.75 14.28 18.12 0.39 82.37 市场需求7 095 282 55 785 23010 6943 84795 341 312149 058 3051 543 333733 809 654国际层面技术标准竞争力2.25107070.41167.550926技术创新能力1.44.865.58723.062 116.85010 352.9企业实力64212469.25959.002 071.3279 463学术生态41.53100.5229.98216.33307.818.71 429.5政府响应能力0.170.410.520.360.2500.96组织参与度4.6757.486.352.140.68.4同侪竞争压力20.28528.84537.32530.8112.0015.2766.31市场需求43 950 340364 879 947848 294 4531 729 071 2944 062 312 360293 01418 583 968 723

4 结果分析

4.1 必要条件分析

通过一致性指标数值判断研究问题是否存在必要条件是进行组态分析的关键(杜运周等,2020)。一般认为,一致性指标值大于0.9的条件变量是形成特定结果的必要条件(杜运周等,2017)。本研究分别对国内与国际层面各前因变量进行必要性分析,结果见表3。可见,国内外均不存在产生技术标准竞争力的必要条件。这说明,影响技术标准竞争力的因素是复杂的,人工智能产业高技术标准竞争力的实现需要技术、组织与环境条件的联动匹配。

表3 国内、国际层面单因素必要性检验结果

Table 3 Single-factor necessity tests at domestic and international levels

条件变量 国内高技术标准竞争力一致性覆盖国内低技术标准竞争力一致性覆盖国际高技术标准竞争力一致性覆盖国际低技术标准竞争力一致性覆盖高技术创新能力0.8170.8200.3060.3250.7460.7500.3300.373低技术创新能力0.3280.3090.8310.8280.3760.3330.7790.775高企业实力0.8260.8160.3030.3170.7750.7210.4070.426低企业实力0.3080.2950.8240.8340.3820.3640.7330.786高学术生态0.8460.8350.3200.3350.7800.7320.3500.369低学术生态0.3260.3120.8430.8530.3270.3090.7460.792高政府响应能力0.8140.8060.3350.3510.7990.7230.3910.398低政府响应能力0.3450.3290.8150.8230.3350.3290.7280.803高组织参与度0.8940.8710.2630.2720.7260.6610.4350.446低组织参与度0.2530.2450.8750.8970.3910.3810.6690.733高同侪竞争压力0.8630.8280.2790.2840.7180.6610.4490.465低同侪竞争压力0.2530.2490.8300.8650.4190.4030.6720.728高市场需求0.8190.7970.3320.3420.8050.8010.3580.400低市场需求0.3240.3140.8030.8250.3970.3550.8220.826

4.2 组态路径分析

参考杜运周等(2020)的做法,将原始一致性阈值设为 0.8、 PRI一致性阈值设为 0.70,案例频数阈值设为1。通过中间解与简约解的嵌套关系对比识别每个解的核心条件(谷志军,2021),由于核心条件与结果的因果关系较强,而边缘条件可加强核心条件对结果的相关性,所以本文对组态的解释依赖于核心条件和边缘条件。

fsQCA分析结果如表4、表5所示,可见产生高技术标准竞争力的组态在国内层面有4个(U1、U2a、U2b、U3)、在国际层面有3个(H1、H2、H3),产生低技术标准竞争力的组态在国内层面有3个(S1、S2a、S2b)、在国际层面有5个(L1a、L1b、L1c、L2、L3)。国内及国际层面产生高技术标准竞争力的路径总体一致性分别为0.944和0.968,均大于0.8,说明该解的一致性和可靠性较高;总体覆盖率分别为0.794、0.652,说明这些路径可解释约79.4%、65.2%的案例,解释力较强。类似地,国内及国际层面产生低技术标准竞争力的路径总体一致性分别为0.962、0.881,总体覆盖率为0.821、0.660,说明其可靠性和解释力较强。

表4 国内人工智能技术标准竞争力形成路径

Table 4 Formation path of domestic artificial intelligence technology standard competitiveness

条件 高技术标准竞争力U1U2aU2bU3低技术标准竞争力S1S2aS2b技术技术创新能力●●●●企业实力●●●●学术生态●●●●组织政府响应能力●●●●组织参与度●●●●环境同侪竞争压力●●●●●市场需求●●●●案例广东、江苏、浙江、北京、山东、上海、四川、安徽、福建辽宁天津陕西甘肃、海南、青海、宁夏、内蒙古、新疆、云南、贵州、山西、广西、黑龙江江西湖南一致性0.9370.9510.9440.9050.960 0.960 0.973原始覆盖率0.6980.1210.1040.1240.7240.1370.138唯一覆盖率0.6120.038 0.0050.0240.6360.0240.048总体一致性0.9440.962总体覆盖率0.7940.821频率:1;原始一致性阈值:0.8;PRI 一致性阈值:0.70

注:“●”与“⊗”分别表示核心条件存在与缺失;“●”与“⊗”分别表示边缘条件存在与缺失;空白表示该条件可有可无,下同

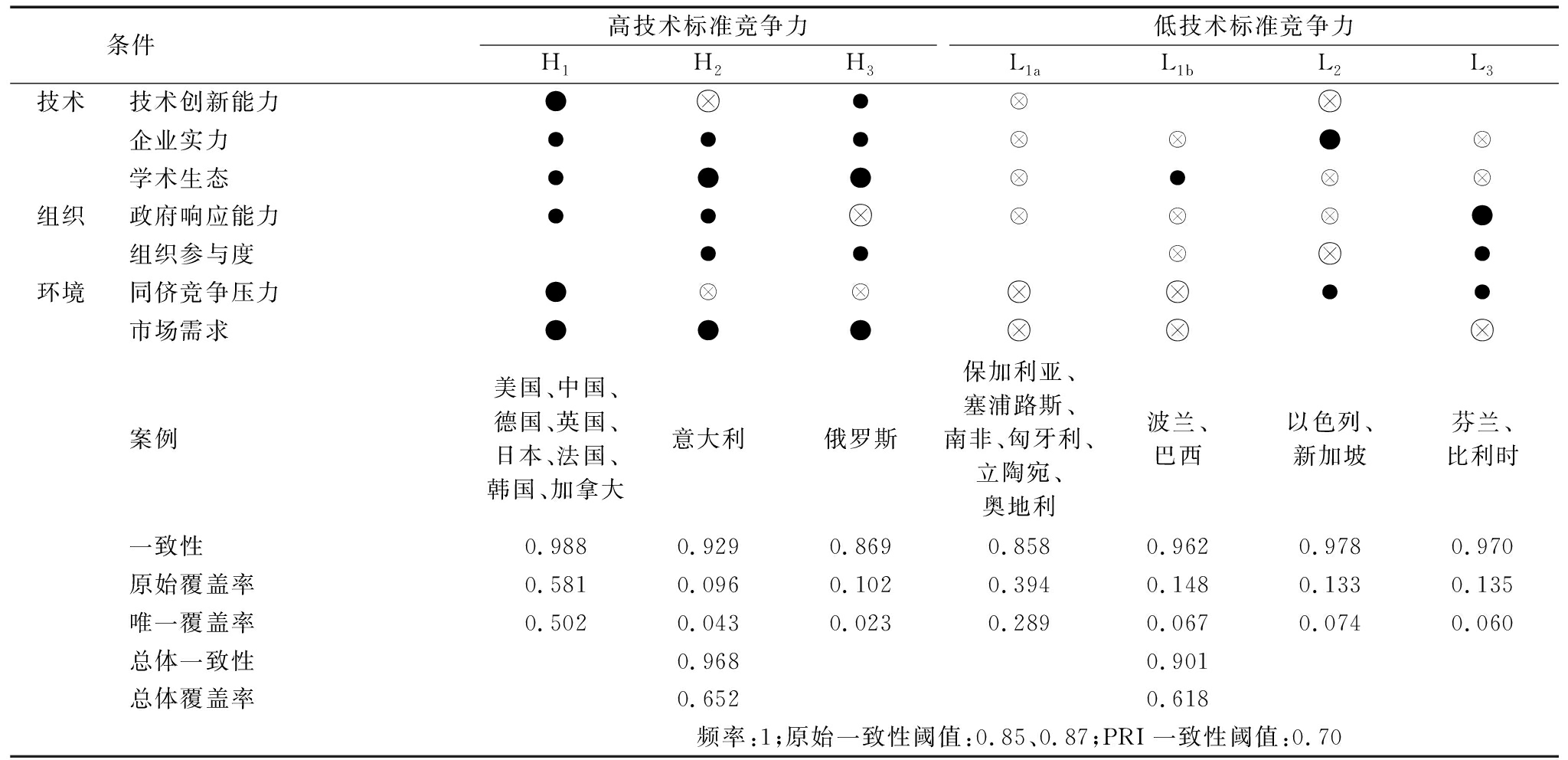

表5 国际人工智能技术标准竞争力形成路径

Table 5 Formation path of international artificial intelligence technology standard competitiveness

条件高技术标准竞争力H1H2H3低技术标准竞争力L1aL1bL1cL2L3技术技术创新能力●●企业实力●●●●学术生态●●●●组织政府响应能力●●●组织参与度●●●环境同侪竞争压力●●●市场需求●●●案例美国、中国、德国、英国、日本、法国、韩国、加拿大意大利俄罗斯保加利亚、塞浦路斯、南非、匈牙利、立陶宛、奥地利、葡萄牙保加利亚、塞浦路斯、匈牙利、南非、立陶宛、奥地利波兰、巴西以色列、新加坡芬兰、比利时一致性0.9880.9290.8690.8440.8580.9620.9780.970 原始覆盖率0.5810.0960.1020.4350.3940.1480.1330.135唯一覆盖率0.5020.0430.0230.042 0.0150.0670.0740.060 总体一致性0.9680.881总体覆盖率0.6520.660频率:1;原始一致性阈值:0.8;PRI 一致性阈值:0.70

4.2.1 国内与国际层面高技术标准竞争力驱动路径

在国内层面,根据4个组态路径的要素分布,将其归纳为组织主导协同驱动型、主体驱动竞争助推型以及环境主导主体助推型3类。其中,组织主导协同驱动型包含一条路径,即U1,该路径能够解释69.8%的高技术标准竞争力省份案例,有6.12%的高技术标准竞争力省份仅能够被该路径解释;主体驱动竞争助推型路径包括U2a和U2b两条路径。U2a、U2b分别能够解释12.1%和10.4%的高技术标准竞争力省份案例,分别有3.8%和0.5%的高技术标准竞争力省份仅能被该路径解释;环境主导主体助推型包括一条路径,即U3,该路径能解释12.4%的高技术标准竞争力省份案例,有2.4%的高技术标准竞争力省份仅能够被该路径解释。

在国际层面,3个组态路径可归纳为环境主导协同驱动型、组织主导需求驱动型以及技术主导需求助推型3类。其中,环境主导协同驱动型包含一条路径,即H1,该路径能够解释58.1%的高技术标准竞争力国家/地区案例,有50.2%的高技术标准竞争力国家/地区仅能够被该路径解释;组织主导需求驱动型包含一条路径,即H2,该路径能够解释9.6%的高技术标准竞争力国家/地区案例,有4.3%的高技术标准竞争力国家/地区仅能够被该路径解释;技术主导需求助推型包含一条路径,即H3。该路径能够解释10.2%的呈现高技术标准竞争力的国家案例,有2.3%的呈现高技术标准竞争力的国家或地区仅能够被该路径解释。

4.2.2 国内与国际层面低技术标准竞争力驱动路径

国内层面产生低技术标准竞争力的组态表明,高组织参与度对于产生高技术标准竞争力起至关重要的作用。国际层面产生低技术标准竞争力的路径L1a、L1b和L1c表明,同侪竞争压力和市场需求作为核心条件缺失,且几乎所有条件能力不足均会导致国家技术标准竞争力较弱;路径L2表明,当组织参与度和技术创新能力作为核心条件缺失时,即便该地区拥有较强的企业实力,也会导致低技术标准竞争力;路径L3表明,高市场需求对于产生国家高技术标准竞争力十分重要。然而,产生高技术标准竞争力的组态与产生低技术标准竞争力的组态并不对立,即驱动高、低技术标准竞争力的前因变量具有非对称性特征。

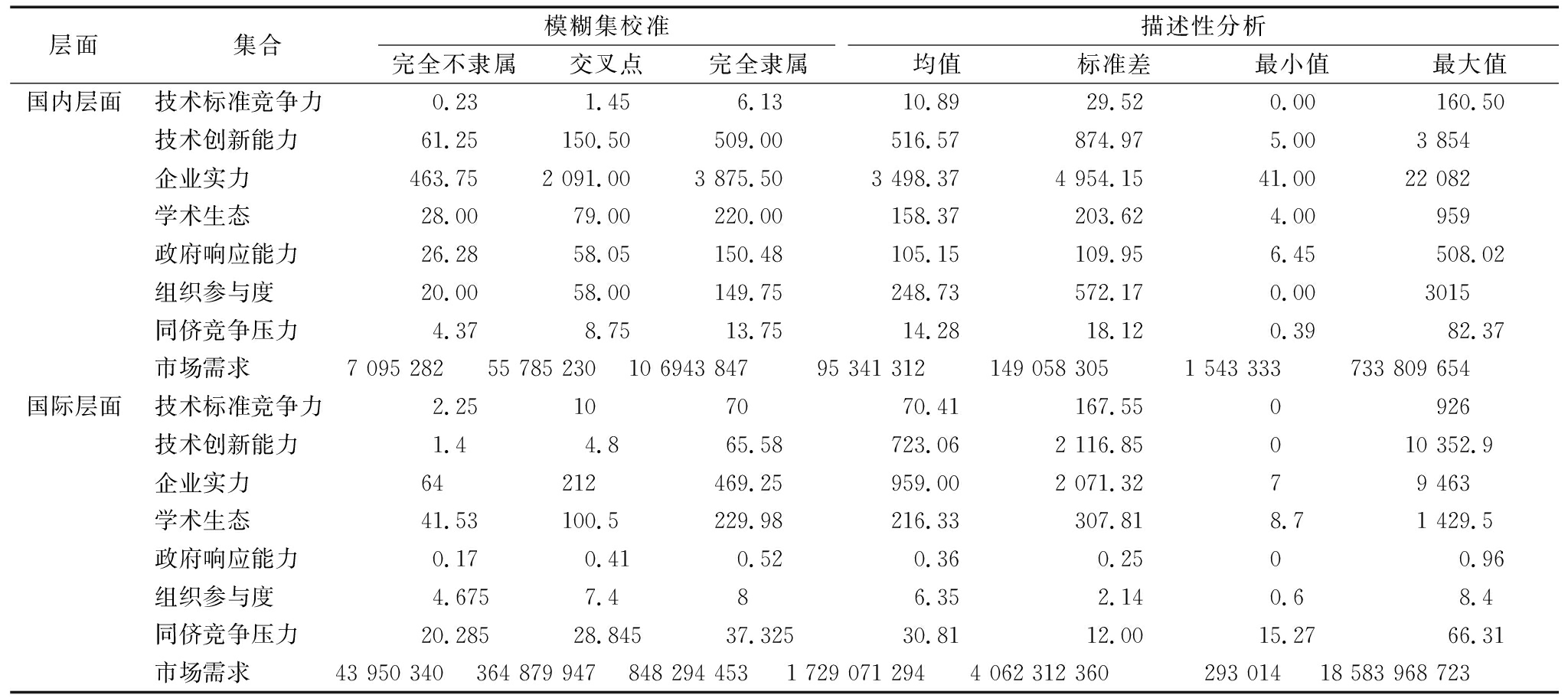

4.3 稳健性检验

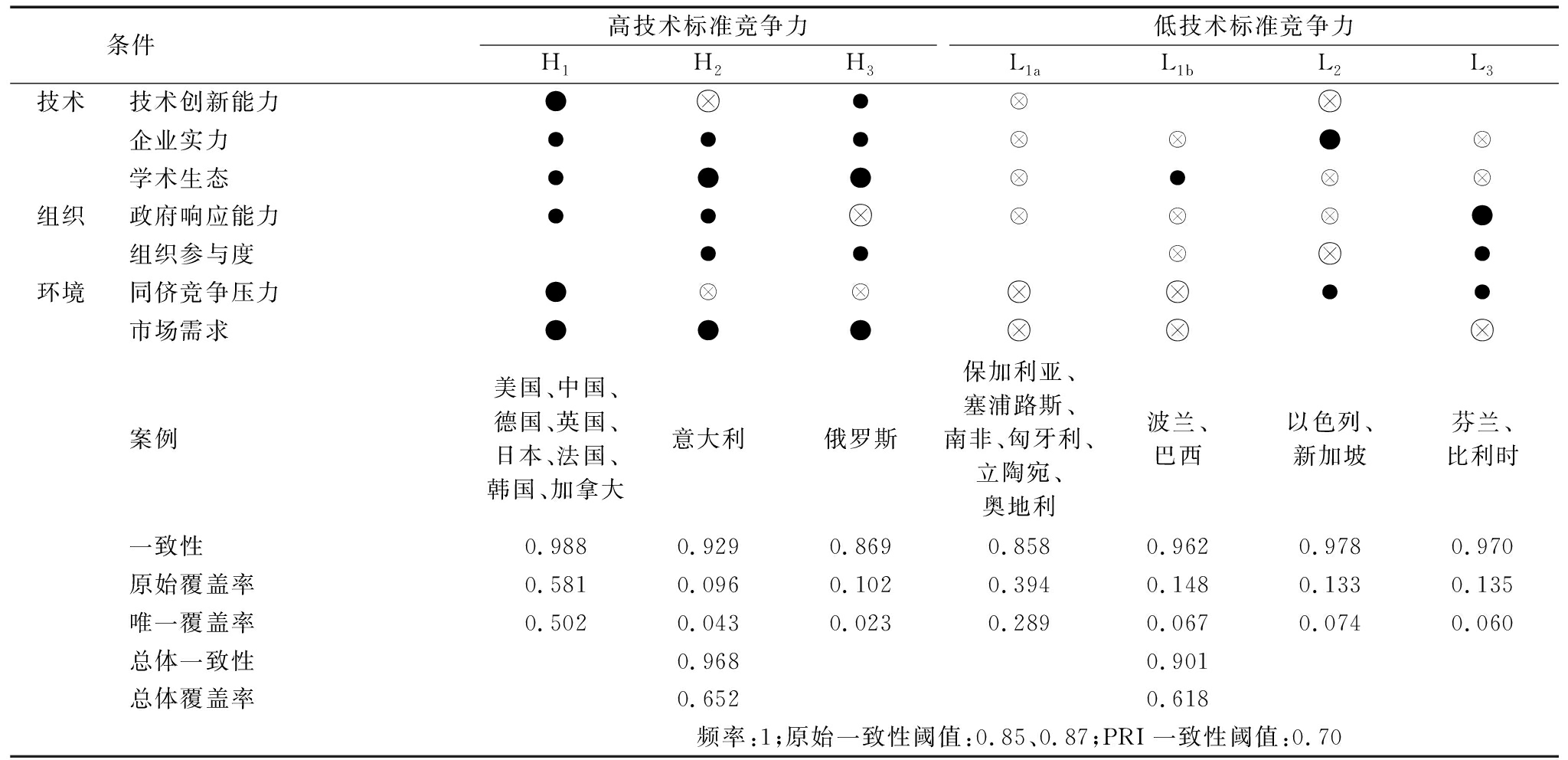

提高一致性阈值是稳健性检验的常用方法(方放等,2022)。本文将原始一致性阈值由0.8提高至0.85和0.87,国内层面的7条路径组态与表4一致,国际层面产生高技术标准竞争力的3条路径未发生显著变化,产生低技术标准竞争力的L1路径的3条等价组态变为两条,原L1a路径消失(见表6),故可判断组态基本一致。因此,本文研究结论具有较强的稳健性。

表6 提高原始一致性阈值的稳定性检验结果(国际层面)

Table 6 Stability test results of raising the original conformance threshold(international level)

条件 高技术标准竞争力H1H2H3低技术标准竞争力L1aL1bL2L3技术技术创新能力●●企业实力●●●●学术生态●●●●组织政府响应能力●●●组织参与度●●●环境同侪竞争压力●●●市场需求●●●案例美国、中国、德国、英国、日本、法国、韩国、加拿大意大利俄罗斯保加利亚、塞浦路斯、南非、匈牙利、立陶宛、奥地利波兰、巴西以色列、新加坡芬兰、比利时一致性0.9880.9290.8690.8580.9620.9780.970 原始覆盖率0.5810.0960.1020.3940.1480.1330.135唯一覆盖率0.5020.0430.0230.2890.0670.0740.060 总体一致性0.9680.901总体覆盖率0.6520.618频率:1;原始一致性阈值:0.85、0.87;PRI 一致性阈值:0.70

4.4 国内外路径对比分析

本文从国内、国际两个层面对产生高技术标准竞争力的路径进行对比。

(1)在国内与国际层面存在3条等价组态路径(U1、U2、U3/H1、H2、H3)。在U1/H1组态路径中,国内外路径的前因变量与结果变量存在较强的因果关系,且该路径的覆盖率最高。从国内外主要差异看,国内技术标准竞争力由政策导向、标准制定主体驱动,如广东在人工智能发展规划与实施方面先试先行,早在2016年4月发布了《广东省促进大数据发展行动计划(2016-2020年)》支持人工智能技术创新,对人工智能标准竞争力具有驱动效应。再如北京借助地理与资源优势聚集优秀创新企业人才,占据人工智能技术标准领先优势,北京企业、高校和研究机构等主体人工智能技术标准制定参与频次高达3 016次,是广东的2.4倍、上海的5.2倍。国外路径则由市场需求与竞争驱动,如美国早在2012年就有超过600个非政府标准发展组织,这些机构由市场需求驱动产生,并以响应市场需求为主要发展动力,其标准根据行业利益相关者、政府(包括联邦任务机构和监管机构)或消费者的特定需求或问题制定。

(2)从各条路径的核心条件看,一方面,国内层面体现为组织参与度,而国际层面则体现为市场需求。目前,美国、法国、日本等发达国家根据市场经济建立国家人工智能技术标准体系并制定相关技术标准,以反映当前人工智能技术进步和市场需求,且均采用本身不具备强制性的自愿性标准体系。相较于国外技术标准化发展趋势,我国目前的人工智能技术标准化驱动机制尚不成熟,需要由政府引导和标准制定组织驱动人工智能技术标准竞争力。因此,应提高人工智能技术创新能力,完善产业基础设施,以强大的市场需求带动相关技术标准发展。另一方面,无论国内、国际层面路径均存在特定核心条件弥补不同核心条件缺失带来的消极影响。例如,国内层面路径U2a、U2b和U3虽然缺失的核心条件不同,但均可由组织参与度弥补。类似地,国际层面路径H2、H3中市场需求和学术生态共同驱动可弥补技术创新能力或政府响应能力作为核心条件的缺失。并且,这5条路径覆盖率较低,仅包含单一省份或国家。其中,组态U2b对应城市天津作为京津冀创新集聚区的重要组成部分,截至2021年,各类创新主体共参与制定人工智能相关国家标准42项、行业标准5项、团体标准44项。天津大力推进人工智能产业园规划与产业联盟建设,通过对创新主体给予激励和资金支持,为区域技术标准竞争力的形成提供了强大的资源基础。组态H3对应国家俄罗斯对人工智能产业战略规划较晚,直至2019年10月《2030年前国家人工智能发展战略》发布才将人工智能发展提升至国家战略层面,但俄罗斯在互联网普及率和网络访问成本上占较大优势,且拥有优质的教育资源,在人工智能领域有良好的技术基础和人才储备。

(3)从各路径的重要条件看,在国内层面4条路径中,组织参与度和同侪竞争压力均存在。这说明,在国内拥有高技术标准竞争力的地区,除主体对标准制定的高参与度外,人工智能产业创新禀赋与发展水平处于上游水平。如陕西不仅拥有4个与人工智能密切相关的一级学科,且于2020年获批建设国家新一代人工智能创新发展试验区,带动人工智能产业进入黄金发展期。依托丰富的算力资源,受益于政策资源、技术生态、应用场景等多个方面,2021年9月,西安未来AI计算中心的正式成立推动西安甚至陕西AI的全面发展。在国际层面,企业实力、学术生态和市场需求3个要素在产生国际人工智能高技术标准竞争力路径中必不可少。如意大利经济发展部于2020年7月发布《意大利人工智能战略》,明确提出要发展嵌入式人工智能,并加强人工智能在物联网、制造业与机器人、服务和运输等六大领域的应用。其中,打造国家人工智能生态系统是该战略的核心内容,鼓励大学与企业保持持续合作,创造协同效应,促进技术开发与技术转移。此外,意大利作为欧盟“复苏基金”的最大受益国,于2020年9月制定了《国家复苏和振兴计划》,强调数字化转型对新冠疫情后积极恢复生产、提振经济、促进社会发展的重要性。

5 结语

5.1 研究结论

本文从技术、组织和环境3个维度构建影响技术标准竞争力的研究框架,采用fsQCA方法,以中国内地30个省份以及国际32个国家/地区为研究对象进行条件组态比较分析,揭示影响国内外人工智能技术标准竞争力的必要条件、核心条件以及多元驱动路径的异同,得出以下结论:①从必要条件看,国内与国际层面人工智能产业技术标准竞争力的形成不存在必要条件,即需要技术、组织与环境多维度因素的联动匹配;②从重要条件看,国内层面为组织参与度和同侪竞争压力两个条件,国际层面为企业实力、学术生态和市场需求3个要素;③从核心条件看,国内层面产生高技术标准竞争力的路径均以组织参与度为核心条件,而国际层面均以市场需求为核心条件,结合重要条件与核心条件,国内层面更偏向于组织与环境维度,而国际层面更偏向于技术与环境维度;④高技术标准竞争力是多因素共同作用的结果,不同条件组合可产生“异曲同工”的效应。组态分析结果表明,国内层面存在“组织主导协同驱动型”“主体驱动竞争助推型”“环境主导主体助推型”3条路径;国际层面存在“环境主导协同驱动型”“组织主导需求驱动型”“技术主导需求助推型”3条路径。

5.2 研究贡献

本文推进了技术标准竞争力理论研究。在模型构建上,鉴于技术标准竞争力形成过程的复杂性和动态性,本文基于TOE理论框架,从多个维度出发构建技术标准化影响因素综合模型,深化了技术标准竞争力相关研究;在研究方法上,打破传统对称因果思维,从组态理论角度分析多因素间的因果复杂性,探讨多变量条件下产生高技术标准竞争力的不同要素组合,分析案例间的异质性、因果不对称关系以及产生相同结果的等效路径,揭开各国标准创新禀赋与标准竞争力之间复杂互动的“黑箱”,揭示了国内与国际的路径差异。

5.3 对策建议

根据上述研究结论,本文提出如下建议:

(1)扬长避短,协同推动人工智能产业技术标准竞争力多路径提升。一方面,应充分认识到人工智能产业高技术标准竞争力的形成不依靠单一条件。无论是我国要在全球人工智能产业技术标准形成竞争优势,还是国内各省市要实现人工智能技术标准能力突破,均需要多维要素的科学配置。另一方面,应充分认识到人工智能产业高技术标准竞争力的形成并非单一路径,不同区域应根据自身资源禀赋,“量体裁衣”地选择构建路径。组态分析结果呈现了技术、组织和环境3类要素间的主导、互补及共生关系,并形成多元化驱动路径。如国内路径U2a与U2b在其它条件相同情况下,良好的企业实力可抵消技术创新能力和政府响应能力带来的不足;又如国际层面路径H2、H3,人工智能技术创新能力或政府响应能力不足可由强大市场需求与良好学术生态的共同作用弥补。因此,各地区应类比具有相似特征的高技术标准竞争力驱动路径进行差异化部署,通过持续的动态改进提升技术标准竞争力。

(2)“内驱+外驱”,形成人工智能技术标准化长效动力。市场需求是国际上高技术标准竞争力形成的核心条件,而国内路径目前主要依靠政府、标准参与主体驱动。从促进我国人工智能技术标准竞争力持续发展、走向国际角度看,一方面各地区在资源不充分条件下,应进一步提升创新主体对技术标准制定的参与能力,对标准化参与意向强但能力不足的企业提供定制化的标准化技术指导、业务研讨、专家资源支持等;鼓励高校与研究机构利用学科及专业优势开展标准化培训,帮助标准参与主体优化技术标准化战略,提升相关人员的标准化专业技能,促使更多主体主动、高质量地开展技术创新、标准研制、标准推广实施等活动,形成技术标准竞争的内驱力。另一方面,应强化人工智能发展中的供需互动,促进技术迭代和产业升级,扩大应用场景,提高普及率,以市场需求牵引技术进步和标准研制,以产品开发推动技术扩散,扩大标准的安装基础,进而增强技术标准竞争力的外驱力。

(3)营造良好学术生态,持续夯实人工智能技术标准化创新基础。中国新一代人工智能发展战略研究院首席经济学家刘刚认为:“随着人工智能科技产业发展,中国学术界正通过构建人工智能学术生态与产业界协同创新,推动人工智能产业化和产业智能化步伐。”新一代人工智能产业蓬勃发展,创新成果不断涌现,学术研究是产业形成未来竞争力的先导力量。在国内与国际层面产生高技术标准竞争力的路径中,除组织参与度和市场需求两个层面路径出现核心条件外,良好的学术生态对于高技术标准竞争力形成的重要性应引起重视。我国各级政府应优化政策,改进管理机制,整合创新资源,营造良好的学术生态,促进人工智能领域学术成果持续高质量产出,实现高效创新与标准的相互推动。

5.4 不足与展望

受限于数据可得性与可操作性,国际视角选取32个国家作为研究样本,样本量较小,这可能导致多样化的组态路径未涌现。另外,人工智能产业快速发展伴随着组织进化和创造,持续的技术创新和环境创新有可能会改变特定路径依赖。因此,未来研究框架应根据人工智能产业相关数据加以完善,并结合动态QCA分析各组态在演化过程中的路径依赖。

参考文献:

[1] CHOUNG J Y, JI I, HAMEED T. International standardization strategies of latecomers: the cases of Korean Tpeg, T-Dmb, and binary CDMA[J]. World Development, 2011, 39(5): 824-838.

[2] 韩秋明,王书华,杨学成,等.产业智能化的发展机理、影响因素及对策建议——基于行业专家访谈的质性研究[J].中国科技坛,2021,37(8):59-69.

[3] BLIND K, PETERSEN S, RIILLO C. The impact of standards and regulation on innovation in uncertain markets[J]. Research Policy,2017,46(1):249-264.

[4] KNUT BLIND. Explanatory factors for participation in formal standardisation processes: empirical evidence at firm level[J]. Economics of Innovation and New Technology,2006,15(2):157-170.

[5] BARON J,MENIERE Y,POHLMANN T. Standards, consortia, and innovation[J]. International Journal of Industrial Organization, 2014, 36(9):22-35.

[6] HONG JIANG,SHUKUAN ZHAO,ZHI LI,et al. Interaction between technology standardization and technology development: a coupling effect study[J]. Information Technology and Management,2016,17(3):229-243.

[7] VRIES H, BLIND K, MANGELSDORF A, et al. SME access to European standardization[M].Netherlands: Erasmus University Rotterdam,2009.

[8] 杨蕙馨,王硕,冯文娜.网络效应视角下技术标准的竞争性扩散——来自iOS与Android之争的实证研究[J].中国工业经济,2014,32(9):135-147.

[9] GAO P. Counter-networks in standardization:a perspective of developing countries[J].Information Systems Journal,2007,17(4):391-420.

[10] 田博文,田志龙.网络视角下标准制定组织多元主体互动规律研究[J].管理学报,2016,13(12):1775-1785.

[11] KIM K, JUNG S, HWANG J, et al. A dynamic framework for analyzing technology standardisation using network analysis and game theory[J]. Technology Analysis and Strategic Management, 2018,30(5):540-555.

[12] WANG D, WEI X, FANG F. The resource evolution of standard alliance by technology standardization[J]. Chinese Management Studies, 2016, 10(4):787-801.

[13] 张运生,何瑞芳.高科技企业技术标准竞争优势形成机理研究[J].财经理论与实践,2015,36(4):126-130.

[14] LEE H, CHAN S, OH S. China's ICT standards policy after the WTO accession: techno-national versus techno-globalism[J]. Info, 2009, 11(1):9-18.

[15] JAKOBS K, EGYEDI T M. Beyond consortia, beyond standardization? redefining the consortium problem[M]. Hershey: IGI Global, 2006.

[16] BYEONGWOO KANG,DONG HUO,KAZUYUKI MOTOHASHI. Comparison of Chinese and Korean companies in ICT global standardization: essential patent analysis[J]. Telecommunications Policy,2014,38(10):902-913.

[17] GEERTEN VAN DE KAA,MARK GREEVEN. LED standardization in China and South East Asia: stakeholders, infrastructure and institutional regimes[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2017,72:863-870.

[18] BRUNSSON N, RASCHE A, SEIDL D.The dynamics of standardization: three perspectives on standards in organization studies[J]. Organization Studies,2012,33(5-6):613-632.

[19] 周立军.市场自主制定标准的形成机制研究[M].北京:北京大学出版社,2023.

[20] 陈伟,邓堯,杨柏,等.人工智能能否赋能区域技术创新——创新环境的中介效应[J].科技进步与对策,2024,41(10):57-66.

[21] HONG JIANG,SIPENG GAO,SHUKUAN ZHAO,et al. Competition of technology standards in Industry 4.0: an innovation ecosystem perspective[J]. Systems Research and Behavioral Science,2020,37(4):772-783.

[22] 侯俊军,白杨.物联网标准供给不足问题研究——以关键技术标准发展为例[J].科技进步与对策,2015,32(12):61-66.

[23] 周立军,瞿羽扬,刘思薇,等.我国人工智能产业技术标准形成能力的空间非均衡及分布动态演进[J].经济问题探索,2023,44(2):81-95.

[24] TORNATZKY L G,FLEISCHER M. The processes of technological innovation[M].Lexington:Lexington Books,1990.

[25] 冯朝睿,徐宏宇.TOE框架下电子政务服务效率及其影响因素研究——基于DEA-Tobit两步法模型[J].云南财经大学学报,2021,37(7):97-110.

[26] CRUZ-JESUS F, PINHEIRO A, OLIVEIRA T. Understanding CRM adoption stages: empirical analysis building on the TOE framework[J]. Computers in Industry, 2019, 109: 1-13.

[27] 刘淑妍,王湖葩.TOE框架下地方政府数据开放制度绩效评价与路径生成研究——基于20省数据的模糊集定性比较分析[J].中国行政管理,2021,37(9):34-41.

[28] 孟显印,杨超.话语权和问责制、法商环境与开放政府数据发展水平研究——基于TOE框架的跨国实证分析[J].情报杂志,2020,39(11):111-119.

[29] ABED S S. Social commerce adoption using TOE framework: an empirical investigation of Saudi Arabian SMEs[J]. International Journal of Information Management, 2020, 53: 102118.

[30] BLIND K, MANGELSDORF A. Motives to standardize: empirical evidence from Germany[J]. Technovation, 2016, 48: 13-24.

[31] MOON S,LEE H.The primary actors of technology standardization in the manufacturing industry[J]. IEEE Access, 2021, 9: 101886-101901.

[32] 刘刚,刘晨.人工智能科技产业技术扩散机制与实现策略研究[J].经济纵横,2020,36(9):109-119.

[33] DIMAGGIO P J, POWELL W W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American Sociological Review, 1983,48(2): 147-160.

[34] EISINGERICH A B, BELL S J, TRACEY P. How can clusters sustain performance? the role of network strength, network openness, and environmental uncertainty[J]. Research Policy, 2010, 39(2): 239-253.

[35] FATIMA S,DESOUZA K C,DAWSON G S.National strategic artificial intelligence plans:a multi-dimensional analysis[J]. Economic Analysis and Policy,2020,67:178-194.

[36] RAGIN C C. The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies[M]. Berkeley: University of California Press, 1987.

[37] WITT M A, FAINSHMIDT S, AGUILERA R V. Our board, our rules: nonconformity to global corporate governance norms[J]. Administrative Science Quarterly, 2022, 67(1): 131-166.

[38] ABBOTT A. Fuzzy-set social science[J]. Contemporary Sociology, 2001, 30(4):330.

(责任编辑:王敬敏)