0 引言

数字创新生态系统是具备跨时空创新融合特征的复杂社会生态系统,其借助数字技术和平台赋能机制不断突破传统创新边界,全面推动产品、服务、业态和产业等不同层面数字创新[1],已成为促进数字经济增长和新旧动能转换的加速器(余江等,2017)。但在VUCA时代,各区域数字创新生态系统易受到突发事件影响,如自2018年以来持续升级的中美贸易战和2020年初暴发的新冠疫情,都对我国数字技术发展造成重大影响,缺乏韧性的数字创新生态系统易停滞不前,甚至倒退崩溃;而具有韧性的数字创新生态系统能快速适应动态复杂的外部环境,实现功能进化和可持续发展。区域数字创新生态系统韧性不仅强调数字创新过程中主体、要素、环境、结构、功能等在遭受外部冲击与压力时具有的恢复和适应能力,还包括升级为更优数字创新效能系统的进化能力[2]。因此,如何增强区域数字创新生态系统韧性是各国推动数字经济高速发展和工业5.0建设过程中重点关注的话题,值得学界深入探讨。

“物理(Wu-li)—事理(Shi-li)—人理(Ren-li)”方法论(简称WSR)强调复杂性、系统性和能动性[3],与数字创新生态系统韧性的复杂、多维特征相契合,能为后者组态研究提供合适的理论框架。同时,动态QCA方法突破传统QCA方法的“时间盲区”,可从时空双维视角揭示区域数字创新生态系统韧性的前因组态路径和演化规律。鉴于此,本文以WSR方法论为框架,使用动态QCA方法对区域数字创新生态系统韧性的前因组态进行探究,并试图回答以下问题:区域数字创新生态系统韧性如何测量?哪些前因变量构成强/弱区域数字创新生态系统韧性的必要条件?哪些前因组态构成强/弱区域数字创新生态系统韧性的充分条件?前因组态是否存在显著的时空效应?

1 文献综述与组态模型

1.1 文献综述

1.1.1 数字创新生态系统

数字创新生态系统是创新生态系统理论在数字情境下的新发展,是数字创新与创新生态系统创造性交融形成的复杂系统[4]。其既关注数字创新主体与利益相关者的多样化、平台化、虚拟化互动关系[5-6],又强调系统主体借助数字技术重新进行资源编排并创造新产品、新技术、新服务的过程[7]。目前,学者们将数字创新生态系统划分为微观企业、中观产业/区域、宏观国家三大层次,以及数字产业增量创新系统(Ⅰ型)和产业数字化融合创新系统(Ⅱ型)两大类型(张超等,2021)。张超等(2021)、宁连举等(2021)、魏江等(2021)、张瑶和张光宇(2023)、孙永磊等(2023)、田庆锋等(2024)先后从理论基础、系统特性(健康性、共生性)、演化模式和治理机制等方面对数字创新生态系统展开丰富的探索。区域数字创新生态系统是数字创新生态系统在中观层面的细化研究,侧重于对地理边界和区域范围内各种数字创新群落、关键要素流动和数字创新环境之间共生竞合、动态演化关系的探讨。李晓娣和饶美仙[8]、荆玲玲和黄慧丽[1]等使用fsQCA方法探究区域数字创新生态系统作为复杂前因对创新创业绩效的影响,但仍需进一步丰富区域层面数字创新生态系统相关主题的实证研究。

1.1.2 区域数字创新生态系统韧性

韧性理论起源于物理学、工程学,后被Holling(1973)引入社会生态系统,如今成为管理学领域研究热点,拓展了创新管理研究范畴[9]。杨伟等[10]结合创新生态系统、数字创新和韧性理论,正式提出“区域数字创新生态系统韧性”概念。目前,数字创新生态系统韧性研究尚处于基础理论构建和测度指标探索阶段。如杨伟等[10]、Liang和Li(2023)构建了包括多样性、流动性、缓冲性和进化性四大韧性特征的综合评价体系;赵玉帛等(2022)在四大韧性特征基础上,增加了对网络性维度的描述,但尚未对该指标进行测度;Chen和Cai(2023)基于“压力—状态—响应”模型测度区域数字创新生态系统韧性水平。除上述研究外,胡甲滨等[2]使用“数字产业新产品销售收入的实际变化情况”这一核心变量表征数字创新韧性。同时,学者们在测度韧性的基础上进一步探究了数字创新生态系统韧性的前因和后效,如政府治理利基等前因条件如何协同以实现区域数字创新生态系统强韧性[10],知识产权治理如何间接影响城市数字创新生态系统韧性[11],数字创新生态系统韧性和外部冲击要素组合如何共同作用于区域数字经济发展[12]。

综上,关于区域数字创新生态系统韧性的研究可从以下方面拓展:①从指标测度看,现有综合测度研究偏向于数字产业增量创新系统(Ⅰ型)韧性测度,相对忽略了对产业数字化融合创新系统(Ⅱ型)韧性的考量,可尝试将二者结合,从整体视角进行探究;②从条件变量看,虽然学者们探讨了政府治理利基要素对区域数字创新生态系统韧性的联动效应,但忽略了其它维度因素的影响,可从复杂科学视角建立多维条件变量框架;③从数据类型看,现有研究多使用静态截面数据或平均面板数据,对其演化过程考虑不足,可进一步深化对动态视角下区域数字创新生态系统韧性前因条件组态效应及演化规律的探讨。

1.2 WSR方法论

WSR方法论是学者顾基发和朱志昌基于中国复杂情境提出的系统科学理论,强调在处理复杂问题时需将物理、事理和人理三方面因素纳入综合考量。该方法论在经历了工具化阶段(1994-2004年)和应用化阶段(2005-2015年)后,进入加速应用阶段(2016年以来)(高畅等,2021),并不断向管理学领域深化和拓展(寇晓东等,2021)。其中,“物理”是指物质运动的机理和客观条件,如物质资源、基础环境和结构组织运行机理,需要通过自然科学方法调查、分析进而回答“物是什么(What)”,从而寻找解决问题的客观物质条件;“事理”是指事情的原理和章程,通常使用运筹学与管理科学方面知识回答“怎样去做(How)”,强调遵循规律统筹安排人财物,从而构建合适的管理方法和制度;“人理”是指复杂系统运行过程中主体间的能动关系,通常立足于社会学和心理学知识回答“如何做更好”(How Better),以实现组织和个体价值。

本文采用WSR框架对区域数字创新生态系统韧性的外部影响因素进行探究,主要基于以下三方面原因:①WSR方法论重视复杂性与系统性,并强调多维度因素的协同效应(张铭等,2023),适用于探究区域数字创新生态系统韧性的复杂前因;②WSR方法论关注人在系统中的重要作用,强调人的主观能动性(寇晓东等,2021),与数字创新生态系统韧性强调主体多样性建设的观点具有天然契合性;③WSR方法论立足于本土性,兼容东西方管理思想之长[13],将其应用于数字创新生态系统韧性研究,不仅能丰富WSR方法论在VUCA情境下的实践案例,还能完善数字创新生态系统韧性研究理论库。

1.3 组态模型

本文从物理、事理和人理三个层面构建组态模型,探讨区域数字创新生态系统韧性提升的组态路径。

1.3.1 物理层面

物理强调客观存在的物质基础,正如“巧妇难为无米之炊”中的“米”。从配置视角看,本文以省域数字创新生态系统为分析单元,其物理因素是指区域产业发展条件,包括数字产业集聚和产业多样化。

数字产业集聚。数字产业可吸引前沿数字知识、数字技术和数字人才集聚,为数字创新活动提供平台和基础设施保障[11],使得集聚空间内的组织获得技术创新先发优势,并催生新产业、新业态,降低外部冲击带来的不确定性[14],有助于提升区域数字创新生态系统韧性。

产业多样化。产业多样化意味着区域产业丰富多样,有助于促进不同产业合作创新和知识溢出,提升区域技术复杂度和经济韧性[15-16]。同时,产业多样化下的市场环境更为开放、包容,多样化的数字技术需求有助于催生新数字技术和新产业路径,在一定程度上降低数字创新成本并分散外部冲击带来的风险。

1.3.2 事理层面

“事理”是指做事原则和规律,相对应“巧妇难为无米之炊”中的“炊”。从保障视角,事理因素是在相对稳定、可预测的环境中为促进创新资源优化配置,系统管理者所制定的各种制度。本文选取的事理因素主要包括创新保护制度和市场制度。

创新保护制度。创新保护制度通过立法、执法和施行效用予以体现[17]。创新立法和创新执法有助于加强与完善我国创新法治建设的一体两面,是中国式创新可持续发展的重要保障,而创新法制施行效用能反映立法和执法效果,有助于实现创新保护的闭环。创新保护制度能够降低创新者权益被侵犯的风险,利于吸引外商投资或贸易授权[18],从而促进数字创新、知识溢出和成果转化[19]。

市场制度。市场制度是政府和市场参与者共同组成的市场规范管理机制。健全、开放的市场制度能有效缓解信息不对称问题,吸引并激励创新投入,产生显著的人才集聚、信息投资和技术溢出效应,加速创新进程和创新成果产出[20]。同时,市场制度是与新基建同等重要的基础要素,对保障数字经济健康发展具有重要作用。

1.3.3 人理层面

“人理”强调人在主导物和事过程中的关键作用,突出“巧妇难为无米之炊”中“巧妇”的重要性。不同于自然生态系统,数字创新生态系统是典型的人造生态系统,人在系统韧性提升过程中发挥不容忽视的作用。因此,从主观能动性视角,人理层面因素聚焦于政府创新偏好和企业技术创新水平。

政府创新偏好。政府创新偏好反映政府对科技创新领域的关注度和支持度。地方政府会根据自身科技创新偏好选择合适的政策工具组合以进行创新资源配置,调动社会创新积极性、推动区域科技创新[21]。同时,政府创新偏好在引领数字经济发展过程中起到关键作用[22],有利于提升区域数字创新创业活跃度。

企业技术创新水平。企业是数字创新生态系统的核心主体,在技术研发和成果转化中发挥引领作用(王瑞等,2024)。提升企业技术创新水平不仅有助于增强企业自身组织韧性[23],还有助于提升区域创新效率、带动跨区域合作创新,是增强区域数字创新生态系统韧性的核心动力。

综上,本文基于WSR框架构建区域数字创新生态系统韧性的组态模型,具体如图1所示,旨在回答物理、事理、人理等3个维度以及6个前因条件如何联动影响区域数字创新生态系统韧性。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文采用动态QCA方法进行研究,主要有5点原因:①从组态视角,动态QCA关注的重点不是单因素的净效应,而是基于前因变量间相互独立、前因变量与结果间呈单向线性关系的假设前提[24],探讨多重因素间的复杂因果关系;②从因果对称性看,传统回归分析方法只能处理前因条件与结果间的对称关系,而动态QCA可处理因果不对称性关系,挖掘导致正向与负向结果的条件组态[25];③从跨层次条件看,动态QCA可使用跨层次条件且无需进行特殊处理[24],适合分析数字创新生态系统韧性的多维跨层次等效组态;④从时空效应看,动态QCA可通过汇总、组间、组内等维度下的一致性和覆盖度指标,分析组态的汇总结果、组间结果和组内结果,并借助一致性调整距离捕捉组态在时空维度上的细微变化;⑤从样本量看,QCA方法适合处理对定量研究而言样本量太小而对定性研究来讲样本量太大的中间情况[26]。

由此,本文选取6个变量作为前因条件,使用R语言探索时空维度下的组态效应,并借助强化标准分析(ESA)提升组态精度。

2.2 变量测量与校准

2.2.1 结果变量测量

本文基于文献综述法和德尔菲法构建区域数字创新生态系统韧性水平综合评价指标体系,包括5个子系统层、19个准则层和37个指标层变量,如表1所示。

表1 区域数字创新生态系统韧性综合评价指标体系

Table 1 Comprehensive evaluation index system for the resilience of regional digital innovation ecosystem

子系统层准则层指标层单位A1政府参与多样性A11国家级科技企业孵化器数量个 A12国家级大数据综合试验区数量个 A2数字企业多样性A21数字产业企业数量个 A22数字产业中有R&D活动的企业数量个A主体多样性 A3学研机构多样性A31普通高等学校数量所 A32科研机构数量个 A4金融机构多样性A41金融机构数量个 A5数字人才多样性A51数字产业从业人员数万人B1资金流B11数字产业研发经费外部支出万元 B12数字产业新产品开发投入万元 B2信息流B21电信业务总量亿元B要素流动性 B3技术流B31数字产业购买国内技术经费万元 B32数字产业引进国外技术经费万元 B4商流B41技术市场技术合同流出金额万元 B42技术市场技术合同流入金额万元C1数字基础设施C11互联网宽带接入端口数万个 C2经济环境C21人均GDP元 C22数字普惠金融指数—C环境缓冲性 C3科教环境C31科技馆数量个 C32普通高等学校在校学生数万人 C4技术环境C41技术市场成交水平— C42企业数字化转型水平—D1服务链D11有电子商务交易活动的企业数占比% D12电子商务销售额占地区GDP比重% D2供应链D21快递量万件D结构网络性 D22邮政业务总量亿元 D3产业链D31高新技术产业开发区营业收入千元 D32国家火炬计划软件产业基地营业收入千元 D4价值链D41数字产业主营业务收入亿元E1数字创新直接效益E11数字产业专利申请数/数字产业研发人员全时当量个/人 E12数字产业新产品销售收入/数字产业研发人员全时当量万元/人 E13数字产业专利申请数/数字产业研发经费支出个/万元 E14数字产业新产品销售收入/数字产业研发经费支出—E功能进化性 E2数字创新综合效益E21产业结构合理化— E22产业结构高级化— E23数字创业活跃度个/万人 E24可持续发展与环保综合指数—

注:表中所有指标皆为正向指标

参照《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,并借鉴杨伟等[10]的做法,使用与“通信”“计算机”“电子设备”“软件”“广播电视”等制造业、服务业相关的统计数据,对数字产业创新生态系统韧性进行测度。针对产业数字化创新生态系统韧性的评价则结合王军等(2021)、杨慧梅和江璐(2021)的做法,使用普通高等学校、数字普惠金融、科技馆、企业数字化、电子商务、邮政快递、产业结构等相关指标表征。其中,企业数字化转型水平参考吴非等(2021)的研究,以上市公司年报中“数字化转型”相关关键词词频衡量。产业结构合理化借鉴罗良文等(2023)的做法,使用泰尔指数的倒数表征。产业结构高级化参考张虎等(2022)的研究,以第三产业与第二产业的增加值之比测度。数字创业活跃度参照白俊红等(2022)的方法,并对照《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,以企查查平台的新注册数字企业数量除以地区年末常住人口数度量。

为体现系统韧性各维度之间的非线性复杂关系,本文在使用熵权法对各子系统指标进行客观赋权的基础上,结合专家法对子系统指标进行主观赋权(同等重要,均为0.2),进而采用耦合协调度模型计算区域数字创新生态系统韧性发展耦合协调度,以表征区域数字创新生态系统韧性水平,指数值在[0,1]范围内,越接近于1表示区域数字创新生态系统韧性水平越高,反之越低。

指标体系中数据主要通过《中国统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》《中国火炬统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国基本单位统计年鉴》《中国人口与就业统计年鉴》《区域创新能力评价报告》以及巨潮资讯网、企查查平台等渠道获取。

2.2.2 条件变量测量

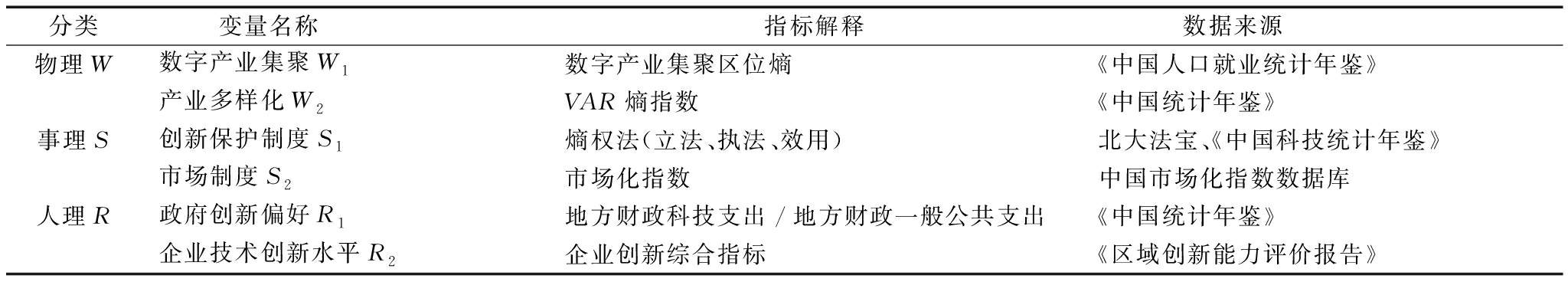

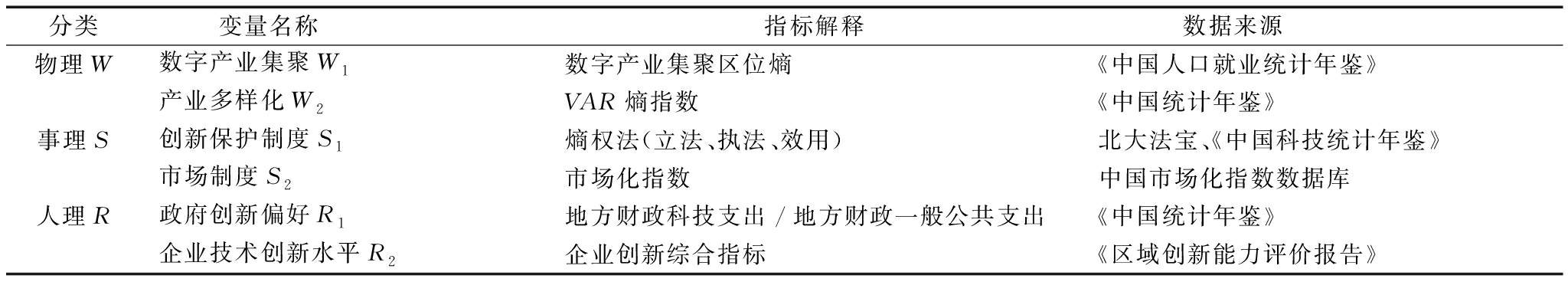

鉴于学界多关注数字创新生态系统韧性的内涵界定以及其与内部系统间的互动关系,针对外部影响因素的研究尚不多,缺乏成熟的理论支持。因此,本文基于WSR框架,尝试从6个方面探寻区域数字创新生态系统韧性的前因变量以及变量间的组态效应,具体如表2所示。

表2 条件变量说明与数据来源

Table 2 Description of the conditional variables and the data sources

分类变量名称指标解释数据来源物理W数字产业集聚W1数字产业集聚区位熵《中国人口就业统计年鉴》 产业多样化W2VAR熵指数《中国统计年鉴》事理S创新保护制度S1熵权法(立法、执法、效用)北大法宝、《中国科技统计年鉴》市场制度S2市场化指数中国市场化指数数据库人理R政府创新偏好R1地方财政科技支出/地方财政一般公共支出《中国统计年鉴》 企业技术创新水平R2企业创新综合指标《区域创新能力评价报告》

数字产业集聚(W1)。借鉴毛毅坚[11]对数字产业集聚的测度方法,使用区位熵衡量省域数字产业集聚水平(RDIA),计算过程如式(1)所示。

(1)

式中,RDPit为i区域t时期的城镇单位数字产业就业人数,RPit为i区域t时期的城镇单位就业人数。以《中国人口就业统计年鉴》中“通信”“计算机”“电子设备”“软件”“广播电视”等细分行业的城镇单位就业人数加总表征数字产业就业人数。

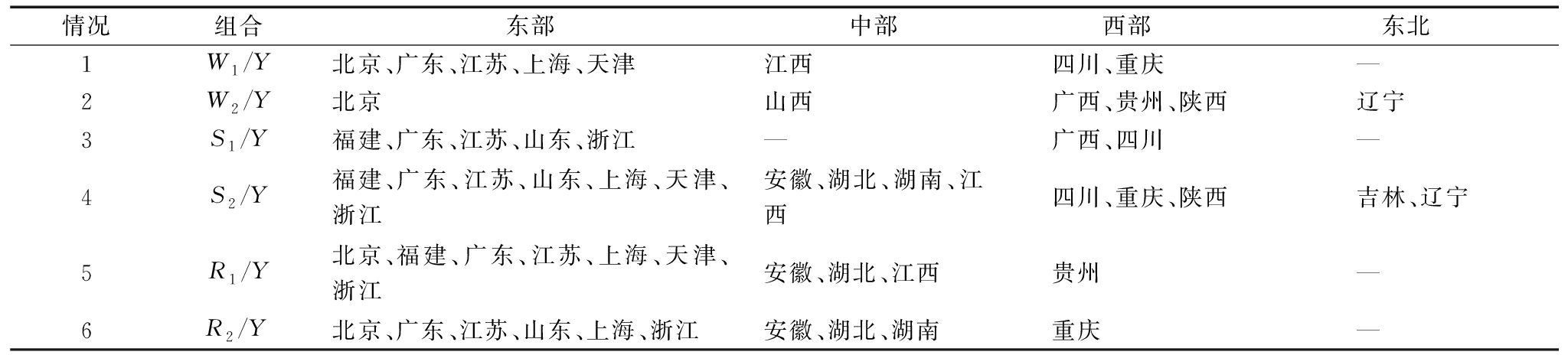

产业多样化(W2)。借鉴Frenken等(2007)的熵指数算法计算出19个行业小类的多样化指数以表征产业多样化水平(VAR),计算如式(2)所示。

(2)

式中,n代表经济系统中行业数量,此处n=19;ph是区域行业h的从业人数占区域总从业人数比重。VAR数值越大,说明区域产业多样化水平越高。

创新保护制度(S1)。结合吕鲲等[17]的研究,从立法、执法和效用三方面出发,使用熵权法计算创新保护制度综合得分。创新立法强度,通过查询北大法宝,使用地方知识产权相关立法数占知识产权立法总数的比重表征;创新执法强度,参考北大法宝司法案例库,使用各地知识产权纠纷结案数占知识产权纠纷结案总数的比重衡量;创新法制效用,使用各地专利授权量占全国专利授权总量的比重表征。

市场制度(S2)。参考解学梅和朱琪玮(2021)的研究,使用中国市场化指数数据库的分省市场化指数表征。

政府创新偏好(R1)。借鉴李政和杨思莹(2018)的做法,采用地方财政科学技术支出占地方一般公共预算支出的比重衡量。

企业技术创新水平(R2)。由于报告具有两年的时滞期,借助《区域创新能力评价报告2013-2023》中的企业创新综合指标度量。

2.2.3 变量校准

校准(calibration)是赋予结果变量和条件变量相应集合隶属分数的过程[27]。本文采用直接校准法,将5%分位数、50%分位数和95%分位数分别设定为完全不隶属、交叉点和完全隶属三个锚点。同时,为避免模糊隶属的案例被剔除,将0.500的隶属分数统一调整为0.499,校准锚点见表3。

表3 变量校准锚点

Table 3 Anchor points of variable calibration

变量分类变量名称模糊集校准完全不隶属交叉点完全隶属结果变量区域数字创新生态系统韧性Y0.091 0.204 0.433 条件变量数字产业集聚W10.246 0.590 1.963 产业多样化W22.051 2.452 2.671 创新保护制度S10.008 0.056 0.403 市场制度S24.932 8.266 11.138 政府创新偏好R10.007 0.015 0.055 企业技术创新水平R213.839 24.350 59.669

3 研究结果及分析

3.1 单个条件必要性分析

单个条件必要性分析是组态分析前的关键步骤。首先,借助汇总一致性和汇总覆盖度衡量前因变量在跨时间、跨案例情况下与结果变量的必要性关系。若前因变量的汇总一致性系数大于0.9且汇总覆盖度大于0.5,则说明该前因变量是结果出现的必要条件[27]。其次,通过组间一致性调整距离和组内一致性调整距离,进一步判断前因变量的必要性是否存在明显的时间效应和案例效应[28]。若调整距离小于0.2,说明汇总一致性内部波动较小、精确度较高,对判断结果的支撑更稳健;当调整距离大于0.2时,则表明汇总一致性内部波动较大,判断结果的稳健性存疑,需进一步探查其中的时间效应和案例效应。

3.1.1 汇总一致性分析

在强区域数字创新生态系统韧性下,“市场制度(S2)”的汇总一致性为0.901,汇总覆盖度为0.853,是形成强区域数字创新生态系统韧性的必要条件,其它5个前因条件的汇总一致性均低于0.9,故不构成必要条件,具体见表4。同时,6个前因条件均不构成导致弱区域数字创新生态系统韧性的必要条件。其中,数字产业集聚、产业多样化、创新保护制度、政府创新偏好和企业技术创新水平这5个条件变量的组间一致性调整距离均小于0.2,表明5个条件在样本期内不存在时间效应,再次说明它们不是导致强区域数字创新生态系统韧性的必要条件。

表4 必要性条件分析结果

Table 4 Necessity condition analysis results

条件变量强区域数字创新生态系统韧性Y汇总一致性汇总覆盖度组间一致性调整距离组内一致性调整距离弱区域数字创新生态系统韧性~Y汇总一致性汇总覆盖度组间一致性调整距离组内一致性调整距离强数字产业集聚W10.7790.8500.171 0.362 0.451 0.546 0.078 0.638 弱数字产业集聚~W10.5840.4900.058 0.449 0.876 0.815 0.117 0.265 强产业多样化W20.6380.5790.101 0.426 0.750 0.755 0.179 0.311 弱产业多样化~W20.7300.7250.179 0.362 0.581 0.640 0.066 0.472 强创新保护制度S10.8080.8610.152 0.253 0.466 0.550 0.090 0.592 弱创新保护制度~S10.5780.4940.023 0.443 0.882 0.836 0.105 0.242 强市场制度S20.9010.8530.058 0.224 0.479 0.503 0.218 0.558 弱市场制度~S20.4750.4510.195 0.552 0.860 0.906 0.055 0.276 强政府创新偏好R10.8120.8350.117 0.357 0.454 0.518 0.160 0.592 弱政府创新偏好~R10.5320.4680.090 0.518 0.856 0.834 0.047 0.253 强企业技术创新水平R20.8180.8070.140 0.242 0.507 0.555 0.187 0.523 弱企业技术创新水平~R20.5490.5010.070 0.483 0.823 0.833 0.136 0.282

3.1.2 组间效应分析

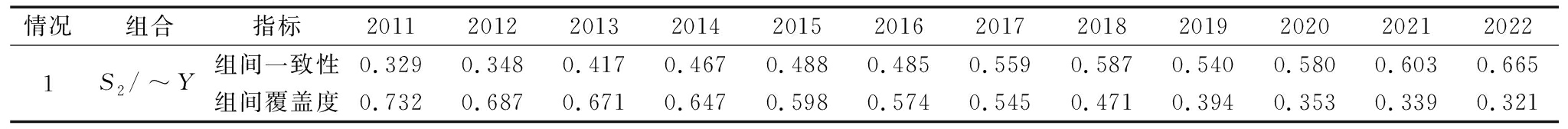

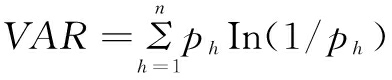

结合表4可知,强市场制度/弱区域数字创新生态系统韧性(S2/~Y)的组间一致性调整距离大于0.2,说明部分年份的一致性系数波动较大,从而导致汇总一致性和汇总覆盖度不可信。通过对样本期内组间一致性和组间覆盖度进行解析,具体见表5。结果发现,组间一致性均小于0.9,说明强市场制度与弱区域数字创新生态系统韧性关系虽然具有一定时间效应,但仍不构成导致弱区域数字创新生态系统韧性的必要条件。

表5 组间效应分析结果(组间一致性调整距离>0.2的因果组合情况)

Table 5 Analysis of inter-group effects(causal combination with inter-group consistency adjusted distances greater than 0.2)

情况组合指标2011201220132014201520162017201820192020202120221S2/~Y组间一致性0.329 0.348 0.417 0.467 0.488 0.485 0.559 0.587 0.540 0.580 0.603 0.665 组间覆盖度0.732 0.687 0.671 0.647 0.598 0.574 0.545 0.471 0.394 0.353 0.339 0.321

3.1.3 组内效应分析

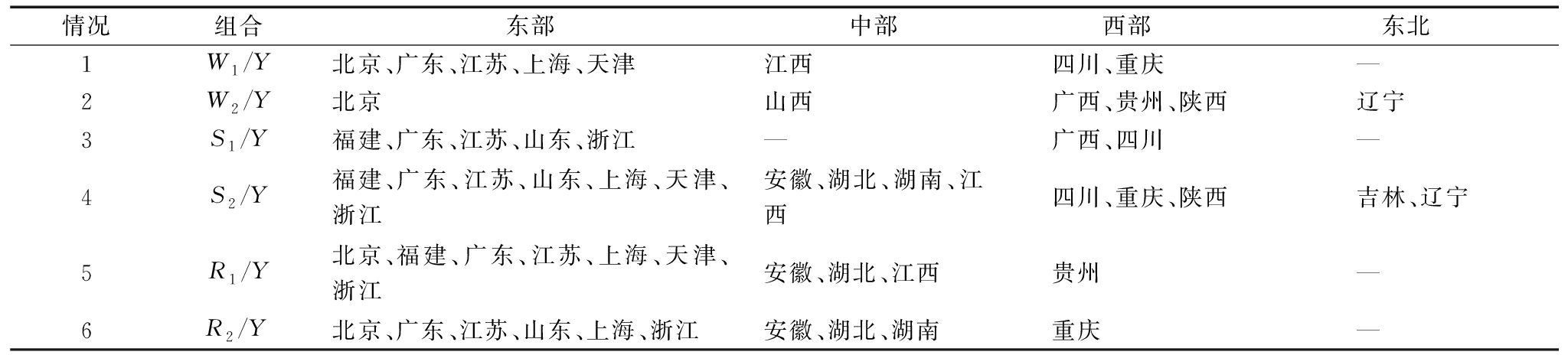

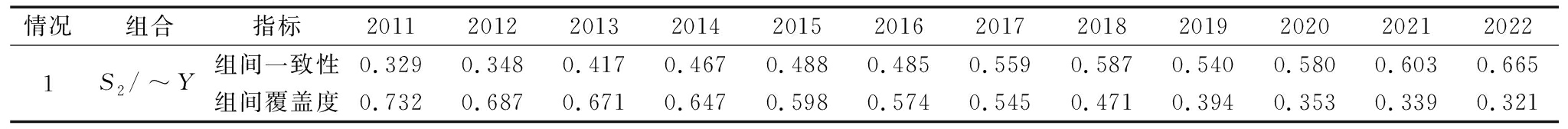

表4中的组内一致性调整距离均大于0.2,说明单个条件与数字创新生态系统韧性关系具有显著的地区效应。首先,数字产业集聚W1、政府创新偏好R1和企业技术创新水平R2显著影响东、中、西部地区部分省市数字创新生态系统韧性,但对东北地区省份数字创新生态系统韧性的影响不明显。其次,产业多样化W2和市场制度S2对四大区域部分省市数字创新生态系统韧性均有显著影响,且市场制度作为必要性条件覆盖的省市最多。最后,创新保护制度S1对东、西部地区部分省市的数字创新生态系统韧性具有显著影响,但对中部和东北地区省份数字创新生态系统韧性的影响不明显,具体见表6。

表6 基于地区的必要性因果关系分析结果

Table 6 Region-based necessity causality analysis results

情况组合东部中部西部东北1W1/Y北京、广东、江苏、上海、天津江西四川、重庆—2W2/Y北京山西广西、贵州、陕西辽宁3S1/Y福建、广东、江苏、山东、浙江—广西、四川—4S2/Y福建、广东、江苏、山东、上海、天津、浙江安徽、湖北、湖南、江西四川、重庆、陕西吉林、辽宁5R1/Y北京、福建、广东、江苏、上海、天津、浙江安徽、湖北、江西贵州—6R2/Y北京、广东、江苏、山东、上海、浙江安徽、湖北、湖南重庆—

综上,市场制度是导致强区域数字创新生态系统韧性的必要条件,而其它单一条件均不构成区域数字创新生态系统韧性的必要条件,在此基础上需进一步探究区域数字创新生态系统韧性发展的复杂前因,分析物理、事理、人理多变量联动下的组合路径。

3.2 条件组态充分性分析

参照充分性分析相关建议[29],本文设定一致性阈值为0.8,PRI阈值为0.7,案例阈值为1。在构建真值表后,进入强化标准分析,并在反事实分析部分将矛盾的简化假设予以排除。结合前文必要性分析结果,在强区域数字创新生态系统韧性下,将市场制度变量的方向预设为1,表示“存在”;其它变量则设置为“-”,表示“存在或缺失”。在弱区域数字创新生态系统韧性下,将所有变量方向均设置为“-”。

本文将同时出现在增强型中间解和增强型简单解中的条件作为核心条件,只出现在增强型中间解中的条件作为辅助条件,从而找到各组态下的核心与边缘条件。如表7所示,产生强区域数字创新生态系统韧性和弱区域数字创新生态系统韧性的组态分别有4个。

表7 组态分析结果

Table 7 Configuration analysis results

条件变量强区域数字创新生态系统韧性YWSR联动型组态1组态2组态3SR协同型组态4弱区域数字创新生态系统韧性~Y阻力型组态5组态6组态7匮乏型组态8数字产业集聚W1●●●产业多样化W2●●●●创新保护制度S1●●●市场制度S2●●●●政府创新偏好R1●●●企业技术创新水平R2●●●一致性0.9780.9570.9740.9590.9580.9560.9550.951PRI0.9540.9140.9200.9100.9130.9100.9070.903原始覆盖度0.6520.6620.4290.5750.6340.6350.6270.675唯一覆盖度0.0270.0360.0280.0330.0170.0190.0100.059组间一致性调整距离0.0470.0820.0620.0700.0580.0580.0550.066组内一致性调整距离0.0520.0810.0460.0520.0690.0860.0750.063汇总一致性0.9390.945汇总覆盖度0.7490.722

注:●=核心条件存在,⊗=核心条件缺失,●=边缘条件存在,⊗=边缘条件缺失,空白表示条件可存在也可不存在

3.2.1 汇总结果分析

根据各组态核心条件所属的物理、事理和人理维度,并考虑因果非对称性,将产生强区域数字创新生态系统韧性结果的前因组态分为WSR联动型和SR协同型,将产生弱区域数字创新生态系统韧性结果的前因组态分为阻力型和匮乏型。

(1)强区域数字创新生态系统韧性的组态分析。

模型一:WSR联动型。该模型强调以数字产业集聚为关键驱动力、其它事理和人理条件联动,具体包括组态1、2和3。3个组态都以数字产业集聚和市场制度为核心条件,且不需要辅助条件。不同的是,组态1在共性条件基础上,还以“创新保护制度+政府创新偏好”为核心条件,强调事理条件完备的重要性,表现为在数字产业集聚的省域,若具备完善的创新保护制度和市场制度,同时,政府也具有较强的创新偏好,则能显著提升区域数字创新生态系统韧性。如福建建设了3个国家级知识产权保护中心和2个快速维权中心,旨在形成覆盖全省的创新保护网,加强高端机械、电子信息等产业创新成果保护,助推创新主体融入国际竞争市场、参与国际知识产权治理,并在此基础上引领全省政务体系和关键业务环节“数改智转”,推进大数据、物联网和网络零售等数字产业发展迈入全国第一梯队。该组态的一致性达到0.978,原始覆盖度为0.652,表明该组态能解释约65.2%的强区域数字创新生态系统韧性案例;唯一覆盖度为0.027,意味着约2.7%的强区域数字创新生态系统韧性案例仅由该路径解释。

组态2在共性条件基础上,还以“政府创新偏好+企业技术创新水平”为核心条件,强调人理条件完备的重要性,表现为区域数字创新生态系统在数字产业集聚、市场制度完善、政府创新偏好较强和企业技术创新水平高等条件联动下实现强韧性。如广东立足于区位和资源优势,以粤港澳大湾区战略引领数字创新改革,构建以深圳、广州为核心的数字产业集聚区,发挥覆盖全国的数字创新辐射作用,企业技术创新水平排名从2014年以前的全国前三提升至2015年以后的全国第一,专利申请数量排名也在2017年超越江苏、位居全国第一,是政企协同创新改革的成功典范。在强韧性结果中,组态2的原始覆盖度(0.662)和唯一覆盖度(0.036)最高,意味着数字产业集聚、市场制度完善和政企协同背景下的联动型组态是与区域数字创新生态系统韧性发展相关性最强的组态。

组态3则在共性条件基础上,以“产业多样化+创新保护制度+企业技术创新水平”为核心条件,强调物理与事理条件完备,表现为在数字产业集聚、产业多样化的物理条件支撑下,完善的创新保护制度、市场制度以及较高的企业技术创新水平能够较好地实现区域数字产业创新和产业数字化创新并举,促进数字创新生态系统高韧性发展。如北京是典型的产业多样化发展城市,其在多样化的产业基础上不断发展和融合数字经济,数字经济增加值规模从2021年的1.6万亿元增长到2023年的1.8万亿元,互联网信息服务业营收在全国保持领先地位,并构建了海淀国家级知识产权保护示范区,促进大量创新资源供给和科技服务中介机构集聚,加快数字产业全链路市场制度不断完善和企业技术创新成果转化。该组态的一致性达到0.974,且原始覆盖度为0.429,表明该组态能解释约42.9%的强区域数字创新生态系统韧性案例;唯一覆盖度为0.028,意味着约2.8%的强区域数字创新生态系统韧性案例仅能被该条路径所解释。

在WSR联动型模型中,组态1中的创新保护制度与组态2中的企业技术创新水平互为替代变量,组态1中的政府创新偏好与组态3中的产业多样化及企业技术创新水平互为替代变量,组态2中的政府创新偏好与组态3中的产业多样化及创新保护制度互为替代变量。因此,当部分核心条件缺失时,可从替代变量角度寻找提升区域数字创新生态系统韧性的路径。

模型二:SR协同型。该典型模式强调创新事理和人理条件在区域数字创新生态系统韧性提升中发挥协同作用。

从组态4看,在产业多样化条件缺失的情况下,创新保护制度、市场制度和政府创新偏好发挥核心作用,企业技术创新水平作为辅助条件,能够驱使地区实现强区域数字创新生态系统韧性。如湖北虽在数字产业集聚方面不占优势,但其受到的产业多样化限制较少,能借助事理和人理条件协同以及东部地区数字产业辐射作用,围绕光电子、汽车、新能源和高端装备等产业打造数实融合产业集群。样本期内该地区数字创新生态系统韧性水平一直保持中部六省第一,是中部地区数字创新发展的顶梁柱。该组态的一致性达到0.959,且原始覆盖度为0.575,表明该组态能解释约57.5%的强区域数字创新生态系统韧性案例;唯一覆盖度为0.033,意味着约3.3%的强区域数字创新生态系统韧性案例仅能被这条路径所解释。

由此说明,数字产业集聚虽然是区域数字创新生态系统建设的重要物理基础,但不同于其它物理条件,其虚拟化、平台化集聚特征以及跨时空、强辐射的赋能特征,使得弱数字产业集聚的省市在自身产业不具备多样化前提下,仍能以完善的创新保护制度和市场制度,吸收和转化数字产业集聚省域的数字能力,实现数字创新生态系统韧性水平的依附式升级。

(2)弱区域数字创新生态系统韧性的组态分析。

模型三:阻力型。该典型模式表现为区域在既缺乏数字产业集聚支撑,又缺失其它事理和人理条件时,产业多样化成为地区实现数字创新生态系统韧性提升的巨大阻碍,包括组态5、6和7。3个组态都存在产业多样化问题,且共同缺失数字产业集聚和市场制度两个核心条件。 差异在于,组态5中,产业多样化作为边缘条件存在,同时,缺失“创新保护制度+政府创新偏好”两个核心条件,强调政府作为区域管理者在创新能动性与制度治理上关键作用的缺失。如云南的企业技术创新虽在全国属于中等水平,但受到地理位置和产业分散化的限制,同时,政府发展重心在传统产业,创新投入水平低且制度建设关注度不高,以昆明市为核心的数字产业建设仍处于起步期,尚未形成集聚之势,无法对周边地区产生辐射效应。

组态6中,产业多样化作为核心条件存在,同时,缺失“创新保护制度+企业技术创新水平”两个核心条件,强调企业作为核心主体在区域数字创新中的重要引领作用,意味着在数字产业基础薄弱且产业发展分散的情况下,区域制度不完善和企业技术创新能力缺乏更易导致弱区域数字创新生态系统韧性。如青海的产业多样化、分散化特征显著,且创新环境、市场体系建设和企业技术创新水平与发达地区相比存在一定差距,使得“东数西算”工程、乡村振兴战略推进较为艰难。

组态7不仅受到产业多样化的负向效应影响,还缺失“政府创新偏好+企业技术创新水平”两个核心条件,强调政企协同创新的重要性,表现为数字产业基础弱且产业分散的情况下,市场制度不完善、政府和企业在技术创新上不作为,会引致区域数字创新生态系统韧性偏低。如黑龙江尽管产业多样化水平较高,但产业升级阻力大,同时,市场制度欠佳、创新研发投入不足、政企协同创新水平低,再加上老龄化问题、数字人才缺失,导致外部数字投资难以“引进来”,数字创新发展内外动力皆不足。

模型四:匮乏型。该典型模式表现为物理、事理、人理方面的核心条件和边缘条件皆缺失,是一无所有的匮乏型。从组态8看,数字产业集聚、创新保护制度、市场制度和政府创新偏好4个核心条件缺失,而企业技术创新水平作为边缘条件缺失,说明在产业多样化存在或者缺失皆可的情况下,薄弱的数字产业集聚基础、不完善的创新制度和市场环境、缺乏协同的政企创新环境会使得区域陷入“无米+无炊+无巧妇”的恶性循环,导致区域数字创新生态系统韧性较低。如新疆的产业多样化阻力虽然相对较小,但受到地理位置和创新资源的桎梏,创新制度不健全、财政自给率不足以及技术创新水平较低,数字产业集聚条件极度缺乏,无法为传统产业转型提供有力支撑,使得产业升级进程缓慢、数字创新风险高。该组态的唯一覆盖度达到0.059,意味着约5.9%的弱区域数字创新生态系统韧性案例仅能被这条路径所解释,在弱韧性组态中占比较高。

3.2.2 组间结果分析

为突破时间盲区问题,通过组间一致性水平探讨组态时间效应,发现8个组态的组间一致性调整距离都远远小于0.2(见表7),表明时间效应不显著。进一步对每个组态的变化趋势进行研究(如图2所示),发现:2011-2022年4个高水平组态一致性水平在0.770~1.000之间波动,4个低水平组态一致性水平在0.849~1.000之间波动,且8个组态都以2016年为一致性水平变化的重要转折点。思考其背后的原因,可能是样本期内各省市在创新型国家战略引领下,不断改善区域物理、事理和人理方面创新环境,进行区域科技创新和信息产业战略布局。在政策引导下,各省加速数字创新环境建设,使得前因组态对增强区域数字创新生态系统韧性的解释力不断提升。而弱数字创新生态系统韧性下4个组态的组间一致性水平均在2016年后呈现下降趋势,并在2020年降到样本期内最低值,可能是弱韧性区域的创新物理、事理和人理条件逐年得到改善,并在新冠疫情等突发事件后共同推进全国统一大市场建设和促进数字创新能力跃迁,使得前因组态对弱数字创新生态系统韧性的解释力有所减弱。但总体来看,弱韧性区域数字创新生态系统仍需抓住后疫情时代升级机会,进一步改善创新物理、事理和人理条件。

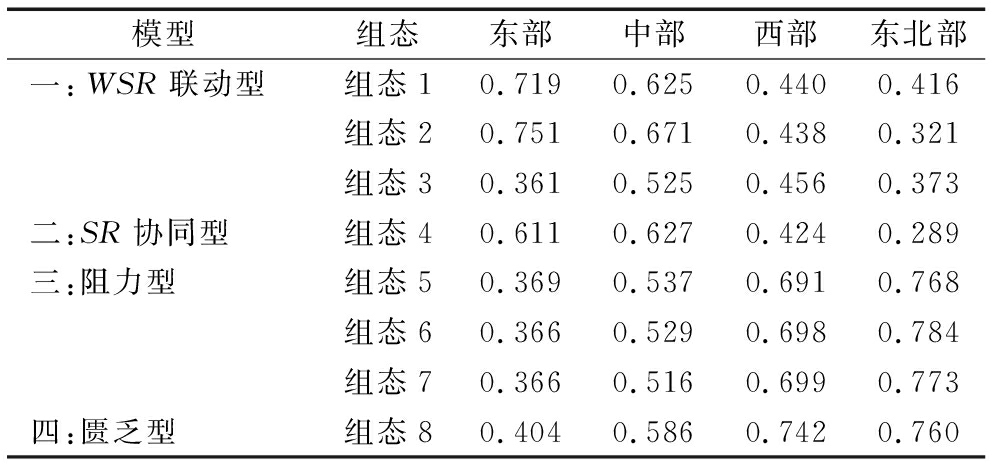

3.2.3 组内结果分析

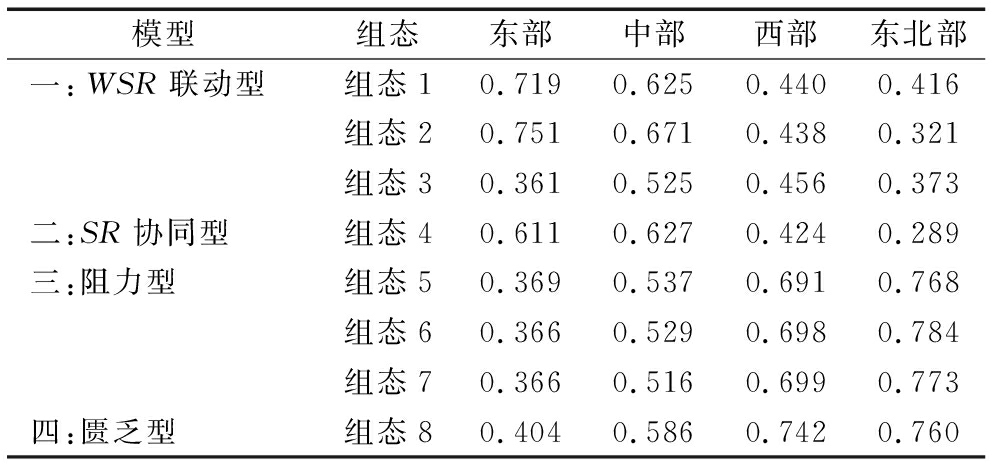

8个组态的组内一致性调整距离均小于0.2(见表7),说明每个组态的解释力度在各省域差异不显著。在此情况下,通过观察地区组态覆盖度均值,分析各组态所能解释案例的地区分布情况。如表8所示,模型一中组态1和组态2所能解释的典型案例多位于东、中部地区,覆盖度在0.6以上;组态3所能解释的典型案例主要位于中、西部,覆盖度在0.45以上。模型二所能解释的典型案例多位于中、东部地区,覆盖度也在0.6以上。模型三和模型四所能解释的典型案例多位于东北和西部地区,覆盖度在0.69以上。

表8 地区组态覆盖度均值

Table 8 Mean values of the regional configuration coverage

模型组态东部中部西部东北部一:WSR联动型组态10.719 0.625 0.440 0.416 组态20.751 0.671 0.438 0.321 组态30.361 0.525 0.456 0.373 二:SR协同型组态40.611 0.627 0.424 0.289 三:阻力型组态50.369 0.537 0.691 0.768 组态60.366 0.529 0.698 0.784 组态70.366 0.516 0.699 0.773 四:匮乏型组态80.404 0.586 0.742 0.760

从组态覆盖度均值最大化情形看,不同地区存在一定的组态偏好共性及差异。从强韧性结果看,四大区域在WSR联动型模式下的组态覆盖度均值均为最大,说明物理、事理、人理条件的联动更有利于区域数字创新生态系统韧性提升;从弱韧性结果看,东北地区易受到产业分散的影响,是典型的产业多样化阻力型,西部地区省份受到的产业多样化限制较东北地区轻微,更多受限于数字产业集聚等核心条件缺失,处于数字创新生态系统韧性水平提升的无力状态,属于一无所有的匮乏型。因此,物理方面的数字产业集聚在引领区域数字创新生态系统建设和增强韧性中发挥关键作用。若区域不具备数字产业集聚的物理条件,但事理和人理条件完备,就需要借助优势地区的数字赋能实现自身数字创新生态系统韧性提升。此外,产业多样化虽然能够促进产业间协同创新,但若没有数字产业集聚这一支撑条件,则会对数字创新生态系统建设造成巨大阻碍。过度的产业多样化会滞缓区域产业数字化创新进程,无法抗衡数字化冲击,不利于韧性恢复和进化。

3.3 稳健性检验

参照QCA研究的主流做法,本文分别通过提高案例频数(将1提高到2)、PRI阈值(将0.7提高到0.75)和一致性阈值(将0.8提高到0.85),对区域数字创新生态系统韧性的条件组态进行稳健性检验,得到的单一前因组态一致性和总体组态汇总一致性结果均高于0.9,且原组态囊括了稳健性检验中的新组态路径,表明本文研究结论具有较强稳健性。

4 结论、启示与展望

4.1 研究结论

本文借鉴已有研究,构建以主体多样性、要素流动性、环境缓冲性、结构网络性和功能进化性为子系统的区域数字创新生态系统韧性指标体系,结合动态QCA方法,探讨了“什么样的复杂因素有助于提升区域数字创新生态系统韧性”问题,研究发现:

(1)市场制度是增强区域数字创新生态系统韧性的必要条件,其它因素虽在时间维度上不构成增强区域数字创新生态系统韧性的必要条件,但在空间维度上构成部分省市增强数字创新生态系统韧性的必要条件,具有显著的地区效应。

(2)存在4条强区域数字创新生态系统韧性的组态路径,可归纳为WSR联动型和SR协同型。在WSR联动型路径中,数字产业集聚这一物理条件与其它事理、人理条件联动是区域数字创新生态系统韧性提升的核心和关键。在SR协同型路径中,完备的创新事理和人理条件在区域数字创新生态系统韧性提升中发挥协同作用。两种组态类型说明,数字经济背景下政府和企业作为区域数字创新生态系统韧性建设的“巧妇”,既可通过自身数字产业集聚实现“有米之炊”情境下的自主式升级,也可借助优势省域数字产业的溢出效应实现“无米之炊”困境下的依附式升级。

(3)存在4条弱区域数字创新生态系统韧性的组态路径,可归纳为阻力型和匮乏型。阻力型强调区域在既缺乏数字产业集聚支撑又缺失其它事理、人理条件的情况下,产业多样化不仅不利于数字创新,而且会成为数字创新生态系统韧性提升的阻碍。匮乏型则表现为区域数字创新生态系统韧性提升过程中物理、事理、人理方面的核心条件和边缘条件皆缺失,是“米、炊、巧妇”一无所有的类型。

(4)组间一致性调整距离均小于0.2,说明组态未表现出明显的时间效应。2016年是各组态组间一致性系数的重要转折点,说明在创新型国家战略引领下,各省域在物理、事理和人理方面建设成果显著,数字创新生态系统韧性水平逐年提升。2020年新冠疫情爆发加速全国统一大市场建设和促进数字创新水平跃迁,使得弱势区域的数字创新物理、事理和人理条件进一步改善。前因组态对弱数字创新生态系统韧性的解释力稍有减弱,说明处于弱数字创新生态系统韧性区域在危机情境中持续加强创新基础环境建设和主动融入数字创新浪潮的重要性。

(5)组内一致性调整距离均小于0.2,说明组态未表现出明显的案例效应,但通过对比四大地区各组态覆盖度的平均值看,各地区存在一定的组态偏好共性及差异。从强韧性结果看,四大区域省市均偏向于数字产业集聚和市场制度为核心条件的WSR联动型,在数字产业集聚条件无法满足时再退而求其次地借助SR协同型模式发展。从弱韧性结果看,东北地区主要受限于产业分散化的影响,属于产业多样化阻力型,西部地区受到的产业多样化阻力较东北地区轻,偏向于一无所有的匮乏型。

4.2 实践启示

(1)殊途同归,因地制宜。市场制度是实现区域数字创新生态系统韧性提升的必要条件,各区域应积极完善市场制度,激发数字创新核心主体活力,并结合组态视角和条件替代性特征,选择合适的组态路径,实现区域数字创新韧性水平提升。面对物理条件限制,可通过跨区域协同、数字产业“引进来”,促进传统产业升级,构建物理层面的现代产业体系。当事理条件缺乏时,需深入实施“放管服”改革,加快自身创新保护制度和市场制度建设,构建兼顾“保护” “开放”属性的创新制度体系。栽好事理层面的“梧桐树”,方能引得“金凤凰”筑巢。当人理条件缺乏时,区域应引领守正创新,增强创新偏好意识和加大科技创新投入,并借鉴创新改革先行示范区经验,以优惠政策和税收补贴吸引一批技术创新水平高的企业扎根集聚,鼓励跨地理距离的虚拟交互协作,促进人理层面的虚实联动创新网络形成。

(2)重中之重,产业集聚。数字产业集聚是提升区域数字创新生态系统韧性的基础保障。各区域应立足于新质生产力发展和创新型国家建设目标,不断获取与吸收数字创新知识;引导数字产业先向创新基础好、辐射能力强的地区集聚,加速集群内不同主体间知识互换和价值共创,通过完善创新保护制度、市场制度等事理条件规范集群主体行为,解决治理过程中的新颖性问题。此外,发挥集群内数字企业的“头雁”效应,推动政企协同治理,并借助数字平台实现集群内外广泛连接和协同赋能,促进数字产业虚拟集聚和数字资源共享共创。

(3)兼容并蓄,协同发展。持续推进全国统一大市场建设,各省市加大科技创新投入并完善一体化创新制度,鼓励跨区域数字创新产业园区试点建设,并实施跨区域“配对帮扶”。同时,中西部地区借助“东数西算”工程、乡村振兴战略,抓住数字技术发展的红利期,立足于特色产业优势,推进数字产业向省会城市及核心城市集聚,再以“先富带后富”的方式构建赋能网络,促进数字创新辐射效应的正向溢出。

4.3 研究贡献

(1)拓展区域数字创新生态系统韧性综合评价体系研究。基于广义的数字创新生态系统(Ⅰ型+Ⅱ型)视角(张超等,2021),本文构建了区域数字创新生态系统韧性指标体系,综合考量了数字创新生态系统架构(主体、要素、环境、结构、功能)和韧性特征(多样性、流动性、缓冲性、网络性和进化性)[9-10],并借助耦合协调度模型体现子系统间的非线性复杂关系,拓展了现有评价指标体系研究。

(2)丰富区域数字创新生态系统韧性前因探究。现有研究从政府治理[10]、知识产权治理[11]等单一视角对区域数字创新生态系统韧性影响因素进行识别,缺少多维性、系统性分析。本文基于系统复杂性和整体协同性观点,使用适配性高的WSR模型探究区域数字创新生态系统韧性的复杂前因,拓展了WSR方法论的应用边界,同时丰富了中国情境下数字创新生态系统韧性的理论研究。

(3)突破静态数据的时间盲区问题,从时空双维视角探究数字创新生态系统韧性的前因组态及演化规律。鉴于QCA方法有助于探究数字生态系统中的创新创业现象(Park等,2020;杜运周和马鸿佳,2022),本文采用动态QCA方法结合面板数据,探讨区域数字创新生态系统韧性这一复杂现象,有利于从时空双维视角加深对该现象复杂前因组态和组态演化规律的理解,为地方数字经济的高质量发展贡献新洞见、提供理论支持。

4.4 不足与展望

本文研究尚存不足有待进一步完善。一是,数字创新生态系统韧性的前因变量较为复杂,本文基于WSR框架选取了6个关键影响因素进行分析,未来可从其它视角进一步探讨区域数字创新生态系统韧性的前因组态。二是,关于区域数字创新生态系统韧性的相关研究尚处于起步期,统计数据和资料较为缺乏、未成体系,有待纳入更多市级、县级区域案例,通过大样本分析进一步验证和深化研究结论。

参考文献:

[1] 荆玲玲,黄慧丽.时空双维下数字创新生态系统对区域创新能力的激发与影响研究——基于省域面板数据的动态QCA分析[J].科技进步与对策,2024,41(16):13-23.

[2] 胡甲滨,俞立平,张宏如.数字创新韧性与高技术产业创新:机制及效应[J].山西财经大学学报,2023,45(4): 95-111.

[3] GU J F, ZHU Z C. The Wu-li Shi-li Ren-li approach(WSR): an oriental systems methodology[C]. Systems Methodology: Possibilities for Cross-Cultural Learning and Integration, 1995.

[4] CHAE B K. A general framework for studying the evolution of the digital innovation ecosystem: the case of big data[J]. International Journal of Information Management, 2019, 45: 83-94.

[5] BELIAEVA T, FERASSO M, KRAUS S, et al. Dynamics of digital entrepreneurship and the innovation ecosystem: a multilevel perspective[J]. International Journal of Entrepreneurial Behavior &Research, 2019, 26(2): 266-284.

[6] SUSENO Y, LAURELL C, SICK N. Assessing value creation in digital innovation ecosystems: a social media analytics approach[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2018, 27(4): 335-349.

[7] SENYO P K, LIU K, EFFAH J. Digital business ecosystem: literature review and a framework for future research[J]. International Journal of Information Management, 2019, 47: 52-64.

[8] 李晓娣,饶美仙.区域数字创新生态系统发展路径研究——基于fsQCA的组态分析[J].管理工程学报,2023,37(6):20-31.

[9] 梁林,赵玉帛,刘兵.国家级新区创新生态系统韧性监测与预警研究[J].中国软科学,2020,35(7):92-111.

[10] 杨伟,劳晓云,周青,等.区域数字创新生态系统韧性的治理利基组态[J].科学学研究,2022,40(3):534-544.

[11] 毛毅坚.知识产权治理与数字创新韧性:基于准自然实验的证据[J].云南财经大学学报,2024,40(3): 97-110.

[12] 赵玉帛,张贵,王宏.数字经济产业创新生态系统韧性理念、特征与演化机理[J].软科学,2022,36(11):86-95.

[13] 彭亦谐,张玲玲,高畅.基于四阶段理论的可拓学学科发展阶段及与WSR方法论的对比研究[J].管理评论, 2023,35(12): 257-271.

[14] 袁歌骋,潘敏,覃凤琴.数字产业集聚与制造业企业技术创新[J].中南财经政法大学学报,2023,66(1):146-160.

[15] BOSCHMA R. Towards an evolutionary perspective on regional resilience[J]. Regional Studies, 2015, 49(5): 733-751.

[16] 徐圆,邓胡艳.多样化、创新能力与城市经济韧性[J].经济学动态,2020,61(8):88-104.

[17] 吕鲲,潘均柏,李北伟.全面创新改革试验、软环境与区域创新生态系统韧性——基于空间双重差分及双重机器学习的准自然实验[J].科技进步与对策,2024,41(16):24-36.

[18] 戴万亮,林小燕.什么样的环境要素组合有利于实现高区域创新效率——基于WSR方法论[J].科技进步与对策,2024,41(23):52-62.

[19] 戚聿东,杜博,叶胜然.知识产权与技术标准协同驱动数字产业创新:机理与路径[J].中国工业经济,2022,39(8):5-24.

[20] 潘珂,江旭.市场化改革对企业创新投入和创新效率的影响研究[J].科研管理,2024,45(2):127-136.

[21] 阮睿,孙榕,高秋男,等.如何行政发包——以省级政府目标驱动下的地方政府科技支出为例[J].财贸经济,2023,44(11):5-20.

[22] LIANG L, LI Y. How does government support promote digital economy development in China? the mediating role of regional innovation ecosystem resilience[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 188: 122328.

[23] 贾勇,傅倩,汪琳,李冬姝.技术创新与企业韧性:基于新冠疫情情景[J].管理科学,2023,36(2):17-34.

[24] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界, 2017,33(6):155-167.

[25] MISANGYI V F, ACHARYA A G. Substitutes or complements? a configurational examination of corporate governance mechanisms[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(6): 1681-1705.

[26] GRECKHAMER T, MISANGYI V F, FISS P C. Chapter 3 the two QCAs: from a small-N to a large-N set theoretic approach[M]. Emerald Group Publishing Limited, 2013.

[27] SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C. Set-theoretic methods for the social sciences: a guide to qualitative comparative analysis[M]. Cambridge University Press, 2012.

[28] CASTRO R G, ARINO M A. A general approach to panel data set-theoretic research[J]. Journal of Advances in Management Sciences &Information Systems, 2016, 2: 63-76.

[29] 张明,杜运周.组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9):1312-1323.

(责任编辑:胡俊健)