(1.天津财经大学 会计学院;2.天津财经大学 无形资产评价协同创新中心,天津 300222;3.浙江工商大学 工商管理学院(MBA学院),浙江 杭州 310018)

0 引言

2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察期间首次提出“新质生产力”。2024年《政府工作报告》在部署全年十大任务时,将“加快发展新质生产力”放至首位。党的二十届三中全会提出,“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”,“推动技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级,推动劳动者、劳动资料、劳动对象优化组合和更新跃升”。新质生产力是以未来科技创新作为主导力量的生产力,其形成和发展是大数据、云计算、人工智能等诸多新兴技术聚集在一起持续发挥作用的结果。纵观人类社会发展史,生产力跃迁与生产要素革新是创造社会财富、推动人类文明的决定性力量与动力源泉。人类社会在不同阶段通常表现出不同的生产力形式,并与不同生产要素相绑定。在农业经济时代,土地和劳动力是核心要素;在工业经济时代,资本加入到核心要素行列;进入数字经济时代,数据作为新型生产要素,能够多场景应用、多主体复用,提高其它生产要素投入产出效率,成为驱动新质生产力的强大力量。

为激活数据要素潜能,数据正在不断地被挖掘、分析并创造价值,并逐渐成为决定企业核心竞争力的关键性生产要素和战略性新型资源。企业通过获取和开发数据资源,将其应用于研发、生产、供应链和组织管理等各个场景,彻底颠覆传统生产管理模式,充分发挥数据资源提升生产力的乘数效应。政策方面,中共中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,明确将数据作为继土地、资本、劳动力、技术之后的第五大生产要素;国家数据局等十七部门印发的《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》进一步强调要发挥数据要素的倍乘与放大作用;财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》正式将数据资源作为资产纳入会计处理范围。已有研究从宏观层面探讨数字经济、数据要素、数字化转型对新质生产力的促进作用,鲜有文献从微观层面考察新质生产力的形成过程。企业作为经济体系中的微观主体,不仅是商品与服务的生产者,也是生产要素的需求者,同时还是推动经济高质量发展的关键力量[1]。生产力发展的动力和效果归根结底要通过各种类型的企业展现,因此有必要立足微观企业视角,探讨数字经济时代下数据资源如何赋能企业新质生产力发展。

鉴于此,从理论上探究数据资源影响企业新质生产力的内在逻辑与实现路径,有助于从微观企业层面和数据要素角度推动新质生产力研究,有助于为引导企业释放数据乘数效应、持续推动新质生产力发展提供理论参考。

1 企业新质生产力内涵解读

1.1 生产力内涵

生产力是一个持续演进的动态过程,是时代发展的产物[2]。1757年,魁奈在《谷物论》中从农业视角提出生产力的概念。随着工厂手工业的发展,劳动者的熟练程度、技巧和判断力愈发重要,亚当·斯密在继承魁奈思想的基础上,在《国富论》中指出劳动是社会财富的源泉,劳动生产力反映劳动者在一定时间内完成的工作量。英国工厂手工业向机器大工业过渡,使得机器的重要性逐渐凸显。萨伊反对劳动价值论,认为劳动、资本和土地均是创造价值的源泉;李斯特系统构建了生产力理论,认为生产力是获得物质财富的力量,强调生产财富的能力比财富本身更加重要。总体上看,西方古典经济学将企业视为把资本、劳动等生产要素转换成产品的主体,用生产函数描述投入产出关系,因此对生产力内涵的解读倾向于从效益、效率出发,侧重于生产率视角[3]。

工业革命不但推动社会生产力发展,同时也引发了社会关系的巨大变化。资本主义经济危机的爆发使社会基本矛盾日益显露,而机器成为榨取工人劳动血汗的工具,促使工业资产阶级和工业无产阶级走向对立。在这样的历史条件下,马克思主义理论体系诞生,生产力是其唯物主义历史观和政治经济学双重视域下的基本概念。马克思在批判吸收不同理论流派观点的基础上,指出“生产力即生产能力及其要素发展,一切生产力即物质生产力和精神生产力”,阐释了生产力内涵及其要素。总体来看,马克思在不同著作中使用过“劳动生产力”“特殊的生产力”“物质生产力”“精神生产力”等概念(汪征鲁,2003)。生产力包含生产过程中相互协作的客观力量,伴随社会历史发展的演变而演变(王欢和杨渝玲,2024),这是准确把握马克思主义生产力内涵的难度所在。

马克思主义视角下关于生产力的文献从多个维度解读了生产力的概念。部分学者侧重于强调人与自然的关系,如蒋学模(1980)指出生产力是人类征服自然、改造自然的能力;部分学者关注到人类利用和改造自然的目的是生产出物质财富和精神财富,如赵家祥(1999)指出生产力是人类利用自然改造自然,从自然界中获取物质资料的能力;《马克思主义政治经济学概论》编写组(2011)指出生产力是人类利用自然和改造自然并进行物质资料生产的能力。伴随着科学技术的发展,马昀和卫兴华[4]指出生产力是人们生产物质资料的能力,即人们适应自然、利用自然和改造自然的能力,反映人与自然的关系。生产力构成要素既包括人和物,也包括被利用的自然力,如风力、水力和其它自然资源,还包括科学技术以及生产中的分工协作和生产组织等社会结合方式。概括而言,马克思主义视角下的生产力内涵倾向于从品质、因素出发,侧重于生产能力视角[3]。

生产力构成要素逐步扩展,历经二要素论、三要素论、多要素论以及系统论。20世纪50年代前,二要素论在苏联和我国政治经济学界占据正统地位,认为生产力包括生产工具和劳动者[4];三要素论认为,生产力包括劳动者、劳动资料和劳动对象(王学文,1950);多因素论认为,除劳动者、劳动资料和劳动对象外,生产力还包括科学技术等因素(项启源和余少波,1980);系统论则认为社会生产力是一个巨大系统,至少由3类因素组成,即实体性因素(劳动者、劳动资料、劳动对象)、附着性因素(科学、技术和教育)以及运筹性因素(经营管理等)。其中,附着性因素通过改善被附着因素的质而发挥作用,运筹性因素通过对被运筹因素的调度、处置、匹配而优化资源配置,扩大总体功能(薛永应,1981)。

1.2 新质生产力内涵

新质生产力是生产力发展到数字经济时代的历史必然,本质上是生产力在现代科学技术加持下形成的最新形态。2024年1月,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时全面概括和总结了新质生产力的基本内涵,指出新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合跃升为基本内涵,以全要素生产率大幅提升为核心标志,特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力。

相关学者从多个角度对新质生产力的内涵进行解读。如黄群慧和盛方富[5]从系统论角度,认为新质生产力是由相互联系与作用的生产力要素、生产力结构、生产力功能协同构成的“要素—结构—功能”系统;黄奇帆(2024)从构成角度,指出新质生产力是以战略性新兴产业和未来产业为代表的新制造、以高附加值生产性服务业为代表的新服务、以全球化和数字化为代表的新业态形成的聚合体;陆岷峰(2024)从技术角度,认为新质生产力是指依靠新一代信息技术和新兴技术,如人工智能、大数据、互联网等形成的一种全新的生产方式。由此可以概括出新质生产力内涵的4个关键因素:一是强调高技术含量的原创性、颠覆性科技创新;二是强调环境友好的绿色发展方式;三是强调战略性新兴产业和未来产业;四是强调数据等新型生产要素的应用和配置。

1.3 企业新质生产力内涵

当前,学者关于新质生产力的讨论主要聚焦于宏观视角下的社会生产力层面。落实到企业层面,对“企业新质生产力”的论述较少。事实上,在社会主义市场经济体制改革之前,中央计划影响企业生产要素供给、生产计划安排以及生产成果处置,全社会形成一个“大工厂”,企业成为下属“车间”。因此,关于生产力的研究长期集中在社会生产力上,学术论著中的生产力通常指社会生产力[6]。直至1997年,廖才茂[3]在《现代企业生产力概论》中将研究对象聚焦至企业,系统论述企业生产力的系统结构、构成因素、发展规律以及运行机制等内容,企业生产力才逐渐进入我国学者的研究视野。

与企业新质生产力概念相对应的是传统的企业生产力。严鸿和等(1998)基于生产率视角,认为企业生产力是指以产出量与投入量之比表达的某种竞争力;王义忠(2014)基于生产能力视角,认为企业生产力是指企业利用其所拥有的资源进行筹划、建设、发展与运营并从市场上获取物质生产资料进行生产或提供服务、满足市场或消费者需求的能力。相较于传统企业生产力,可从“新”和“质”两个维度诠释企业新质生产力的内涵。其中,“新”的内在要求在创新,不仅包括技术层面的颠覆式创新,也包括要素配置、组织结构、商业模式和发展理念的创新。“质”的内在要求在质优,尤其要满足人民美好生活向往的内在文化需求、绿色需求和精神需求[7],从提供仅具备功能价值和交换价值的商品转向提供“以人为本”的创造性、个性化产品或服务。

本文认为,企业新质生产力是企业在新的经济条件下,通过颠覆性科技创新和技术进步形成的能够显著提高绿色生产效率和竞争力的生产力形态,旨在通过技术、工具、管理的持续创新,有效整合和优化资源配置,提供创造性、个性化、可持续的高品质产品或服务的新型生产方式。企业新质生产力作为一个完整系统,应由3类因素构成: 第一类为涵盖新质劳动者、新质劳动资料和新质劳动对象的基础性因素; 第二类为包括企业自有或引进技术等在内的功能性因素;第三类为管理、数据等运筹性因素。数据资源对于企业新质生产力的特殊之处在于,其既可以成为新型劳动对象,作为基础性因素参与生产,也能够作为运筹性因素,对基础性因素和功能性因素进行优化,从而扩大总体功能。

2 数据资源内涵、属性及作用形式

2.1 数据资源内涵

“数据资源”一词首次出现于1968年,Voich &Wren[8]指出数据是管理者作出决策的重要资源;Levitin &Redman[9]强调数据的资源属性,指出应将数据作为资源进行管理。既有研究和文件对数据资源的内涵存在3种理解,分别为“数据集合观”“交易客体观”以及“价值源泉观”。关于数据集合观,《河南省数字经济促进条例》(2022)提出,数据资源是以电子化形式记录、保存,通过云计算、大数据、人工智能等技术分析处理,供社会化再利用的各类信息资源的集合。关于交易客体观,《贵州省数据要素登记服务管理办法(试行)》(2023)提出,数据资源是指在保护个人隐私和确保数据安全的前提下,登记主体经过加工处理后的数据集、数据接口、数据报告及其它数据产品。关于价值源泉观,中国信息通信研究院(2021)提出数据资源是能够参与社会生产经营活动并为使用者或所有者带来经济效益且以电子方式记录的数据。

本文从“数据”和“资源”的概念内核出发,凝练数据资源的内涵。从文明之初的“结绳记事”,到文字发明后的“文以载道”,再到近现代科学的“数据建模”,数据始终与人类社会的发展变迁紧密相连。《中华人民共和国数据安全法》(2021)从法律意义上明确了数据的定义,指出数据是以电子或者其他方式对信息的记录。“资源”的概念可追溯至资源基础观,Barney[10]将企业资源定义为“为企业所有,并提高企业运营效率和效果的所有资产、能力以及组织流程、信息、知识等”;马英华和陈春艳(2018)认为,企业资源是企业所拥有或控制的有效因素的总和;徐大勇(2019)将企业资源概括为企业所拥有的能够为顾客创造价值和给企业带来竞争优势的各种生产要素。可见,并非所有数据都是企业经营决策中的有用资源,数据资源更强调潜在价值,即应具备为企业创造价值的能力;此外,数据资源应满足可以拥有或控制,即数据资源需要实现确权。

基于以上分析,本文参考“数据集合观”“交易客体观”以及“价值源泉观”,结合“数据”和“资源”的概念内核,将数据资源定义为“由企业合法拥有或控制,在当前技术经济条件下能进行开发与利用,能够为使用者或所有者带来经济效益,以二进制形式存储的数据集合”。根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(2023),企业数据资源主要包括两类:一类是确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源;另一类是不满足资产确认条件而未被确认为资产的数据资源。

2.2 数据资源属性

数据资源在提升企业新质生产力过程中具有场景依赖性、物理依附性、协同性、可重复使用性、外部性等诸多不同于一般资产的特有属性。第一,数据资源具有场景依赖性,数据资源价值高度依赖于特定场景,在不同场景下,数据资源需求和处理方式不同,数据资源所贡献的价值也不同。第二,数据资源具有物理依附性,数据资源不具备实物形态,其以存储介质作为实物载体,以二进制形式占用存储介质的物理空间,有专门的计量单位对数据资源存储量进行度量,人们可通过计算机等设备感知并读取到数据资源。第三,数据资源具有协同性,数据能够与企业其它生产资源协同联动,通过激活资金、培育人才、决策区位、联结技术,共同产生增量价值;并且单一数据的作用有限,多维度数据协同会衍生出不同程度的数据价值。第四,数据资源具有可重复使用性,数据资源可被低成本拷贝复制和传播共享,在同一时间被不同主体使用并不会减损数据质量或容量。第五,数据资源具有外部性,其不仅能够提升企业自身经营决策效率,还能打包成数据产品或服务,赋能外部使用者提质增效。

2.3 数据资源作用形式

随着数据资源规模的不断扩大,数据逐渐成为推动技术进步、实现自主创新及价值创造的核心要素[11]。研究发现,数据进入企业生产环节会对其它生产要素产生替代效应,即减少一种或几种生产要素的使用,并能够与劳动力、资本、技术等单一要素协同,提高要素配置效率,实现要素价值倍增(欧阳日辉,2024);数据要素的使用能够帮助企业深挖信息知识[12],提升核心技术创新的可能性[13];此外,数据还能跨越组织内外部边界,缩短企业信息距离,促进供应链上下游企业资源和要素流动[14]。可见,数据资源作为现代企业数据要素的价值化形态[15],是极为重要的战略资源,通过替代效应、协同效应、创新效应以及联结效应充分释放乘数效应,赋能企业新质生产力发展。

(1)数据资源具有替代效应,既能替代部分人力资本和物质资源,也能作为新型劳动对象参与企业生产经营。其一,数据资源会替代部分人力资本,不仅能够催生新型职业群体和新型劳动岗位,增加熟悉先进技术、熟练高端设备的高素质劳动者,而且“机器”还能替代从事高强度、重复性和危险性工作的劳动者,使人力资源更加专注于创造性工作。其二,数据资源会替代部分物质资源,从物质驱动转向数据驱动,从而打破资源约束。例如,数字孪生平台通过实时数据反馈,实现虚拟模型和物理实体之间的交互,进而减少物质资源损耗。其三,数据资源自身作为生产要素参与企业生产经营。网络化、智能化、数字化的劳动工具能提高劳动者能力,使得数字经济时代的数据可被收集、处理、分析和挖掘,释放出巨大的生产力效能[16],成为重要的劳动对象。

(2)数据资源具有协同效应,协同参与财务、实物及管理活动。其一,在与资金等财务资源协同方面,企业通过数据分析可制定出精准的预算规划和明智的投资方案,从而在不同部门和项目中高效分配资金,提高资金使用效率;同时,通过预见市场波动情况优化现金流管理,确保有充足的现金流应对突发情况,显著提高企业财务健康度和资金管理能力。其二,在与机器设备等实物资源协同方面,企业通过持续收集和分析生产线数据可实时监控产品质量,根据市场需求变化调整生产计划,从而提高生产效率和能源利用率,推动生产流程自动化、智能化和绿色化;此外,还能依据机器性能数据合理安排使用频次,减少因过度使用导致的磨损,并对潜在故障进行预测性维护。其三,在与企业管理活动协同方面,管理者通过分析市场动态、消费者行为、竞争环境等数据,能够深化对行业及宏观环境的理解和判断,减少认知偏差,提升决策前瞻性和风险洞见水平,及时整合和配置资源[17],使管理活动从“人治”走向“数治”。

(3)数据资源具有创新效应,主要体现在预测方向、提升效率和获取资源等方面。其一,在预测创新方向方面,企业通过挖掘和分析数据不仅能够获得有价值的信息知识,把握前瞻性技术创新方向,而且还能分析市场趋势、消费者行为和竞争对手动态,识别新业务或产品创新点,进而推动技术创新、商业模式创新和管理创新。其二,在提升创新效率方面,企业利用实时数据分析能加速研发决策过程,通过整合客户、运营、财务和市场数据,依托机器学习技术和数字孪生技术,以数据试错替代实物试错,锁定最有价值的创新组合,节约研发成本,缩短试验周期,提高整体研发效率(李金城和姚毓春,2024)。其三,在获取创新资源方面,企业通过分析数据资源能够精准与潜在研发机构和技术提供商进行合作,共同开发新产品或新服务[18];此外,企业拥有高质量的数据资源与卓越的数据管理能力能够有效展现其市场潜力和创新能力,不仅有助于增强市场吸引力,也更容易获得风险投资等资金支持,并吸引更多数据科学家等高素质人才加入。

(4)数据资源具有联结效应,有助于增强与客户、供应商及社会公众的联系。其一,在联结客户方面,企业通过分析客户数据了解客户购买行为、偏好和需求,精准定位目标市场,优化营销策略,提供弹性较高的差异化产品,带动产品结构转型升级,识别并解决客户体验中的痛点问题,提升客户满意度和忠诚度。其二,在联结供应商方面,企业通过深入分析供应商数据,能够及时了解供应商的交付频率、产品质量和响应时间,不仅有助于评估供应商的成本效益和风险水平,根据市场变化调整采购策略和库存水平,还能获取更有利的原材料价格和服务条款,节约采购成本,进而提升供应链管理水平[19]。其三,在联结社会公众等其他利益相关者方面,数据资源丰富的企业能够输出结构化、标准化信息,向外界传递企业内部运营信息,通过信息交换和互动,降低与投资者、债权人等利益相关者的信息不对称,为企业带来更多资源流入[20],拓展企业组织边界。

3 数据资源赋能企业新质生产力发展的理论逻辑

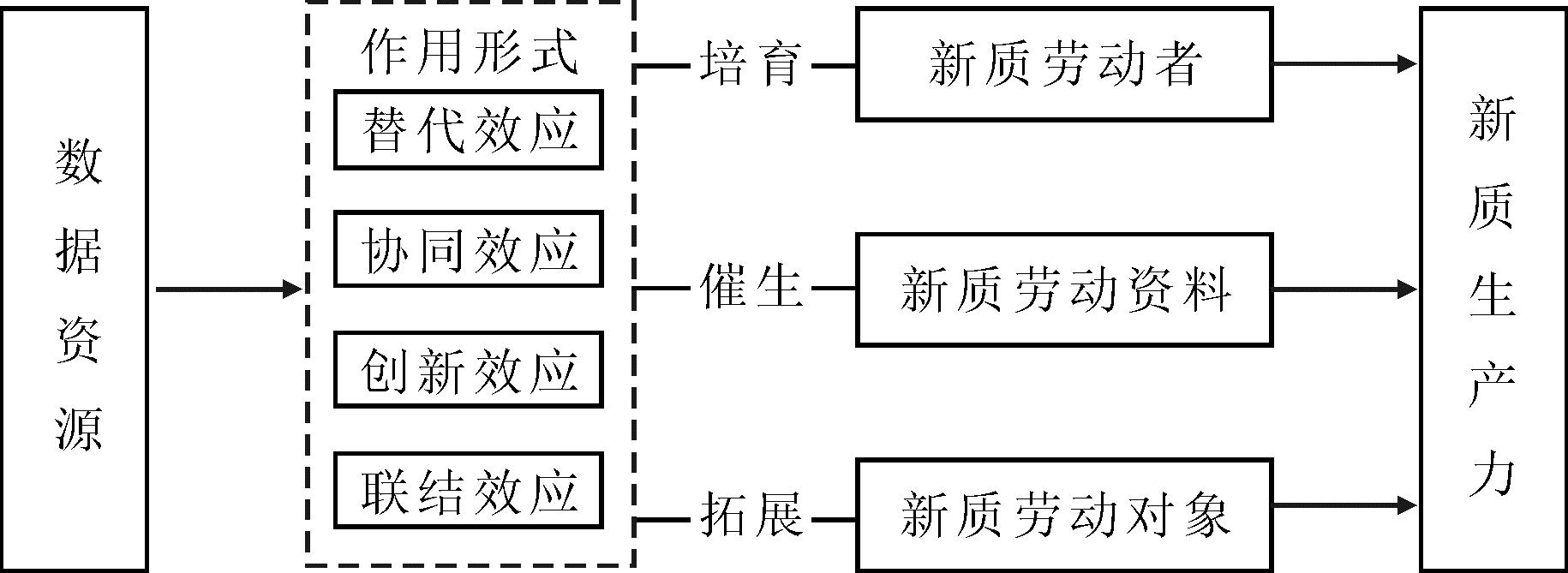

根据上述数据资源的特性和作用形式,基于生产力要素三维度,本文从替代效应、协同效应、创新效应和联结效应出发,探寻数据资源赋能企业新质劳动者、新质劳动资料以及新质劳动对象发展的理论逻辑(见图1)。

3.1 数据资源培育新质劳动者

劳动者是指具有一定体力、生产经验、科学文化知识和劳动技能,操纵生产工具或其它技术手段,直接或间接进行物质资料生产或提供某种劳务的体力劳动者和脑力劳动者[3]。相较于传统以简单重复劳动为主的体力工人,新质劳动者主要指从事数据密集型、知识密集型以及科技创新型工作的高素质员工,他们能够充分利用信息技术操控先进数字设备,快速迭代前沿知识,运用数据决策解决复杂问题。

(1)从替代效应看,高素质劳动者将替代低技能劳动者。一方面,数据资源的运用不断催生知识密集型劳动岗位,这些岗位对员工的综合素质提出更高要求,增加了企业对高素质劳动者的需求。企业不仅需要汇聚数据科学家、数据工程师、数据分析师和数据安全专家等专业型人才,也需要聘请懂数据科学、懂技术工具、懂管理方法、懂商业战略的高质量复合型人才。另一方面,数据资源的大量运用提升了自动化水平,企业将不再需要大量员工从事传统数据采集、机械数据录入、基础数据分析等简单重复性工作,取而代之以自动化软件或机器人,致使低技能劳动者被挤出和淘汰。

(2)从协同效应看,数据资源能提升企业劳动者素养。一方面,数据资源会倒逼劳动者素养提升。数据资源开发与利用离不开数字化软硬件设备的改造升级,这就要求劳动者掌握最新设备的运行原理和操作流程;同时,企业也会为各个岗位员工提供数据科学、人工智能以及数据分析技术等领域的针对性技能培训,提升既有员工的数字技能,助力他们从普通劳动者转型为新质劳动者。另一方面,数据资源能为主动提升素养的劳动者提供学习资源。数据资源是企业通过采集、存储、预处理、分析、管控等环节形成的有价值的高质量数据集合,涵盖企业内外部信息,能拓宽员工信息源和知识面,增长员工智慧;此外,数据资源还能提升生产效率,将员工从重复性任务中解放出来,使他们有更多时间参加培训课程等技能提升活动,为个人转向更具创造性的岗位创造机会。

(3)从创新效应看,数据资源能帮助企业管理各类新型数智劳动者。首先,数据资源能提升智能机器人的服务水平。例如,智能客服通过分析客户的在线行为、交互记录等历史数据,能够迅速识别客户偏好和行为模式,及时提供个性化服务,提高客户满意度,并通过不断学习交互数据,优化算法和响应策略。其次,数据资源能提高数字员工效能。数字员工依托高质量数据资源能实现真实内容生成、及时内容更新、特定语调优化以及实时互动反馈,与用户进行自然且个性化的互动。例如,数字主播成为2024年全国两会新潮,人民网为服务新闻播报推出6位多民族数字主持人,随后《中国青年报》、澎湃新闻等多家媒体也纷纷推出AI主播。

(4)从联结效应看,数据资源能帮助企业与高素质劳动者形成价值联结和情感联结。一方面,数据资源能够深度融入产品研发、生产制造以及资金管理等价值链活动,提升企业价值,为企业带来有利的市场竞争地位以及较高的市场估值(于翔等,2024)。高素质劳动者倾向于加入高价值企业,为企业创造更多价值,获取更高的收益分配,进而获取职业发展空间和晋升机会。另一方面,企业数据资源丰富意味着企业关注最新技术趋势和行业发展动态,愿意作出符合国家“数字中国”和“数据要素×”建设蓝图的战略决策,更富有远见和社会责任感(吴非等,2021)。高素质人才通常不仅希望在劳动过程中获得经济回报,还注重在工作中找到归属感、自豪感和使命感,进而促进经济社会发展,因此倾向于选择与个人价值观相契合的组织[21]。

3.2 数据资源催生新质劳动资料

劳动资料是劳动者把自己的劳动传导到劳动对象中去的一切物质和非物质条件,是劳动者在生产过程中使用的工具、设备、基础设施等的总称,以生产工具为主。数字经济时代,数据资源连接、渗透、赋能万物,数字化智能设备、数据基础设施等数智化新型劳动资料不断被应用到新型生产中去。

(1)从替代效应看,强数据相关性的劳动资料将替代传统劳动资料。一方面,数智元素融合的新质生产工具替代传统物质性生产工具。以智能算法为代表的新型生产工具具备学习、推理和决策的高级认知能力(卢鹏,2024),能够预测、识别、解决复杂的现实问题,且通过数据反馈实现迭代更新,精准、高效地适应各种复杂场景,从而替代仅作为物理工具或处理设备的传统生产工具。另一方面,数据基础设施将替代传统基础设施。越来越多的企业将数据视为一种战略资源,重视数据中台等相关基础设施建设,以便对整个业务链条上的数据进行全面管理和价值挖掘,以“数据化之手”优化生产要素组合(齐艳平,2023),帮助企业突破时空限制,替代部分交通设施、厂房仓库等传统基础设施。

(2)从协同效应看,数据资源能够推动传统劳动资料智能化和绿色化。一方面,企业通过在传统设备和厂房上安装用于数据采集的传感器及物联网设备进行实时监控,及时识别和调整潜在问题,并通过预测性维护和远程操控等途径提高灵活性及响应速度,为智能化升级提供有力支撑。另一方面,数据资源能够显示生产资料使用过程中的能源消耗情况,企业发现节能减排机会后,可通过调整设备操作参数和生产流程减少不必要的能源能耗,并尽可能使用清洁能源降低温室气体排放,实现经济可持续发展。

(3)从创新效应看,数据资源能够创新劳动资料。一方面,数据资源能对现有劳动资料进行改进与创新。数据资源能帮助企业知晓生产过程中使用工具、设备性能的上限及缺陷,为研发和改进提供明确方向;另一方面,数据资源能帮助企业使用各类新型劳动资料。例如,3D打印技术已成为当今制造业的一股强大力量,数据资源的即时反馈和迭代扮演着至关重要的角色。劳动者通过获取、修改和优化零部件等三维数据模型,通过3D打印技术快速制作出实体物体,缩短产品开发周期,大幅降低制造成本,满足消费者个性化产品需求,提高产品质量和竞争力。

(4)从联结效应看,数据资源能有效联结企业内外部劳动资料。一方面,数据资源能够增强内部劳动资料智能化协作。管理者通过集中采集和分析各个生产资料的实时运行状态、性能指标和环境条件等数据,及时调整生产流程,如调节仓库温湿度、改变机器速度和调整物料投入,提升整体协同效率。另一方面,数据资源有助于内外部劳动资料合作互联。供应链不同节点企业之间的数据资源对接有助于形成跨越企业边界的智能生产合作网络,协调和配置企业冗余的劳动资料,提高供应链企业生产效率和产业互联水平[14]。

3.3 数据资源拓展新质劳动对象

劳动对象一般分为两类,既包括天然存在的需要经过人类劳动加工的自然资源,也包括已经经过人类劳动加工的物质。新质劳动对象既包括数据资源本身,也包括新能源、新材料等发生革命性变化的新质劳动对象[22]。

(1)从替代效应看,新型劳动对象将替代传统劳动对象。一方面,数据资源自身作为生产要素参与物质生产和价值创造过程。数据作为反映客观现象、揭示事物内在规律的符号化表现,是数字经济时代企业进行基础科学研究、工程技术开发、商业模式创新以及产品服务迭代的重要原材料[5]。另一方面,新能源和新材料等新型劳动对象将替代传统劳动对象。“数据资源+智能算法”通过优化劳动资料交易与分配,实现新材料和新能源在时间和空间上的“最优”调度,帮助更多企业实现环保材料和清洁能源等新型劳动对象的商业化应用。

(2)从协同效应看,数据资源能够推动劳动对象智能化利用和绿色化改进。一方面,企业通过实时分析数据资源适应市场的快速变化,精准实现供需对接,并结合现有技术条件和能力匹配利用效率最高的自然资源、能源和材料等劳动对象,在数据分析过程中锻造劳动对象新势能,提升生产过程效率和精度,提供丰富、优质的产品;另一方面,数据资源结合绿色技术不仅能够助力劳动对象在生产过程中减少废弃物的产生,提升绿色全要素生产率和资源节约率,而且还能精准识别、及时追踪环保隐患问题,为加快形成绿色低碳的现代化产业体系提供支撑。

(3)从创新效应看,数据资源能创新劳动资料。一方面,数据资源通过构建数字孪生系统优化产品创新。数字孪生依赖于大量的实时数据,模拟和分析物理世界中的对应物,指导产品迭代升级。数据资源作为可复用的通用性资产(叶秀敏和姜奇平,2021),劳动者只需将不同代码重新排列组合,便能在虚拟环境中模拟、测试和优化产品或工艺流程,无需制造实物原型。这种基于数据的虚拟仿真技术能缩短创新周期,降低试错成本,提高消费者满意度和市场竞争力。另一方面,数据资源还有利于新型劳动对象创新研发。数据资源将改变先前“实验为主、计算为辅”的科技创新方式,借助计算机模型和机器学习算法生成海量材料,形成数据库,从中筛选出值得合成的材料[23],从而用较少的时间和资源研发出新材料、新能源等可持续的新型劳动对象。

(4)从联结效应看,数据资源能有效联结企业内外部劳动对象。一方面,数据资源能有效联结企业内部劳动对象,整合数据流、物流和信息流,追踪材料和能源使用情况,避免材料短缺或过剩,进而实现精确的库存管理和生产计划;另一方面,数据资源能有效联结企业与外部劳动对象,不仅能帮助企业评估供应商的供货能力、质量控制水平及价格竞争力,从而找到可靠的供应商,还能通过分析消费者数据,助力企业发现细分的蓝海市场,开辟新的市场增长空间,拓展劳动对象边界。

4 数据资源赋能企业新质生产力发展的现实约束

4.1 新质劳动者维度

4.1.1 大数据专业人才供需失衡

数据资源高效利用离不开大数据专业人才的支持,但在人才需求呈现爆发式增长的同时,人才供给却明显不足。从培养内容看,大数据专业人才不仅需要掌握统计学、数据分析、信息系统管理、人工智能应用等专业知识,还需要具备跨学科知识背景和思维能力。然而,目前的教育体系普遍缺乏有效的学科融合和交叉,导致兼具会计规则、管理方法、技术工具、数据科学和商业战略的复合型人才稀缺。赛迪智库发布的研究报告显示,到2025年既懂商业运营又懂数字技术的复合型人才缺口将达到230多万人。从培养方式看,传统教育体系更侧重于理论知识传授,而企业在利用数据资源时需要能够将知识应用于实际工作并灵活应对各种突发状况的高层次应用型人才,这种差异导致人才能力与企业需求之间出现较大鸿沟。从知识更新速度看,工业互联网、云计算、人工智能、数据安全等数据资源开发利用的底层技术快速迭代,而课程设置、教师知识储备及教学大纲等难以同步更新,毕业生可能面临所学知识未与时俱进的困境。

4.1.2 劳动者数据素养难以快速提升

数据素养指解读数据、处理数据、分析数据的能力(艾肯和哈伯,2023),企业只有不断提高劳动者数据认知素养和分析工具使用水平,才能充分利用数据资源提升新质生产力。然而,普通劳动者在适应数字化过程中可能会面临一些困难。一方面,很多企业未系统提供关于数据分析与数据驱动决策的培训,部分普通劳动者当前拥有的技能无法与数据资源利用所派生的新任务相匹配,难以实现原有工作岗位与新工作岗位的无缝对接,尤其是对于低技能劳动者而言,学习复杂的数据技术更具挑战性;另一方面,企业数据驱动型组织和文化建设不足,普遍缺乏统一的数据管理组织,跨层级、跨部门劳动者难以打破“壁垒”实现高效的数据交流与协作[24]。此外,尽管数据资源能够提升企业劳动力整体素质,但也会挤出无法及时吸收新知识和技能的低技能劳动力群体[25],从而引发结构性失业问题。

4.2 新质劳动资料维度

4.2.1 多源异构数据难以高效整合

数据资源催生新质劳动资料需要对来自不同数据源、以不同格式或形态存在的数据进行高效整合,但数据集成、数据清洗、数据融合等工作面临巨大挑战。在数据集成方面,不同企业、企业不同部门数据存储位置、数据命名方式和数据标准规范不同,不同数据源对数据安全和隐私保护的要求也不同,需要进行多重映射和转换,这会增加整合的复杂性。在数据清洗方面,原始数据充斥着大量低质量数据,将带来无用信息,形成严重的“知识负担”,需要对错误数据、缺失数据和重复数据等低效数据进行清洗,消除不同数据维度之间的语义、口径与结构差异,将形态各异的数据转换成统一格式。在数据融合方面,单一数据的作用有限,多个数据集进行互补和交流可以产生高价值的新数据,但数据融合涉及阶段融合、直接融合、特征融合等策略(闫佳和等,2024),选择何种策略对异构且语义一致的数据进行融合,是亟待破解的技术难题。

4.2.2 数据基础设施建设方案难以精准规划

新型数据基础设施在企业中体现为数字化平台,如API管理平台、数据中台、低代码平台和身份管理平台等(齐艳萍,2024)。企业试图通过数字化平台采集、存储、处理和分析数据,将低价值密度的海量数据转化为数据资源,赋能研发、生产、采购、销售等多个环节。然而,埃哲森发布的《2020中国企业数字转型指数研究》显示,只有11%的企业实现数字化投资向企业绩效的转换,大部分企业尚未取得显著成效,可见未能精准实施的数据基础设施建设难以成为提升企业生产力的有效引擎。一方面,数据基础设施建设前期投资较高,部分企业受到资源条件限制,难以实现规模经济效应(赵宸宇等,2021);与之相反,基于“数字化悖论”,过度投资有可能带来资源浪费和劳动力错配,因此增加数字化投资并非必然会提升投入产出效率(刘淑春等,2021)。另一方面,数字化平台等数据基础设施只是提高数据分析能力的工具,并非发挥数据资源效能的标准解决方案,数字化投资对企业绩效的影响效应因行业、规模、所处区域以及原始资源禀赋等因素不同而不同(温湖炜和钟启明,2021),企业只有结合数据治理、战略规划、管理实践等多种互补因素,利用数据资源重构和优化业务流程、提高效率[26],才能实现新质生产力提升。

4.3 新质劳动对象维度

4.3.1 数据产权难以清晰划分

数据产权确认是数据资源生产和利用面临的首要难题,影响企业对数据的合法持有、使用以及获取收益的权利,但当前数据确权难题尚未突破。在法律法规层面,我国数据产权法规体系存在“立法留白”,现阶段主要采用知识产权法律、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及《中华人民共和国民法典》“合同编”相关条款解决与数据权益相关的纠纷(孙湛等,2024),针对的客体对象均非数据,在数据产权保护方面存在一定局限性,客观上影响数据资源流通与运用。在政府引导层面,《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》弱化了数据所有权概念,强调保护数据处理者的合法权利,建立了数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权“三权分置”的数据产权制度,但各个城市及主要交易所未形成统一的数据资源确权方案,大数据公司、公证处、大数据管理局等不同单位颁发的凭证是否具有司法效力以及是否互通互认存疑。在企业实践层面,由于数据资源生产过程具有协同性,各环节涉及主体众多且互动密切,企业有可能委托第三方进行数据处理,致使数据权属和责任模糊不清,多主体协商面临巨大的交易成本。

4.3.2 数据资源与应用场景尚未有效融合

数据资源具有场景依赖性,促进数据资源在不同场景中广泛应用,对于提高资源配置效率、实现生产力的几何式增长至关重要。然而,尽管企业存储了海量数据,但多为不常使用的冷数据,数据资源与应用场景融合面临场景开发不足、有效数据供给较少以及数据安全隐患等问题。首先,数据资源在不同应用场景发挥不同的乘数效应,因此瞄准各行各业的综合性需求,识别场景中的痛点问题,并针对性匹配数据资源存在一定困难[27];此外,目前很多企业处于数字化建设阶段,数据利用技术成熟度偏弱,制约着企业探索数据应用场景的能力。其次,从企业自身数据积累情况看,国际数据公司(IDC)对全球1 500名企业高管进行数据管理调研发现,公司现有抓取流动数据的技术能力有限,会遗漏一些有效数据(希捷,2020);从获取外部数据看,我国数据要素市场尚处于培育期,企业存在数据流通是否可信可控的隐忧,容易产生数据孤岛。最后,数据泄露、数据贩卖、数据滥用等事件所引发的数据安全和隐私问题使得场景应用方、数据供给方对数据安全存在顾虑,进一步导致数据供给不足、流通受限。

5 数据资源赋能企业新质生产力发展提升的路径

5.1 新质劳动者维度

5.1.1 加大数据人才培养力度

首先,高等院校应不断完善数据科学教育体系,加强数据相关专业建设,大力支持师资队伍、专业院系、学科体系、重点实验室建设,既要建设好大数据、云计算、人工智能等数据学科专业,也要做好各个学科数据通识教育。其次,支持高职院校打通校企合作渠道,建立数据人才培养、培训通道,为企业输送满足社会需求、实践能力强的数据专业技术技能型人才。最后,推进“产学研用”多维合作育人模式建设,鼓励企业从培养目标、课程设置、实验室建设、实践教学及课题研究等各个环节深度参与数据人才培养,支持实务经验丰富的企业导师参与人才培训。

5.1.2 提升普通劳动者数据素养

首先,在了解员工当前数据素养水平的基础上,为不同业务岗位员工制定差异化继续教育培训方案,鼓励企业与职业技能培训学校合作,开设定向培训班,开展数据知识普及性培训服务,不断提升员工数据素养和技能,助力企业数据资源价值释放。其次,高管应着力营造数据驱动的企业文化,引导企业塑造新型组织形式,引入首席数据官(CDO),围绕数据收集、分析和整合建立数据治理委员会,协调数据治理,打通企业内部各部门员工间的数据访问通道,鼓励员工以通用数据语言进行交流。最后,针对结构性失业问题,政府部门通过减税和补贴措施减轻企业负担,激励企业减少对低技能劳动者的解雇,同时不断完善基本生活保障和就业服务体系,及时对失业人员进行专业技能培训,帮助他们适应数字化浪潮,重新获得就业岗位。

5.2 新质劳动资料维度

5.2.1 探索多源异构数据整合方法

从制度建设上,政府部门应逐步统一数据采集标准,包括但不限于采集方式、采集频率、采集口径、采集格式等方面,不同类型和用途数据应在政府主管部门统一标准的基础上,探索适合自身实际的细分领域数据采集标准,减少数据整合转换过程,提升一致性和准确性。从整合技术看,应持续改进算法和模型,使用先进的数据整合工具和技术,如采用数据虚拟化技术对异构数据源进行统一访问,抑或是通过ETL(抽取、转换、加载)等自动化工具简化整合过程。从管理策略看,结合企业业务需求和数据处理挑战,考虑数据类型、来源、质量要求,为不同类型数据制定数据整合策略,并定期评估数据整合方案,根据反馈进行调整和改进,提高多源异构数据整合效果。

5.2.2 因企制宜推进企业数据基础设施建设

首先,企业要结合所处行业、规模、生命周期不同阶段以及所有制结构等因素,制定更具针对性的数字化平台等数据基础设施建设方案,支撑整个业务链条数据实现共享、实时应用和安全治理,盘活企业数据资源。其次,打造一批优质的中小企业数字化转型服务商,为面临人才、资金、技术和资源短缺的中小企业部署成本低廉、实用性强的数据管理系统和分析工具,设计合适的数据基础设施解决方案,确保解决方案既符合企业业务目标,又能适应技术能力和预算限制。最后,政府应加快布局宽带网络、数据中心、云计算平台、数据共享平台等数据基础设施,尤其是完善基础设施建设相对滞后城市的软硬件基础,有效的外部基础条件是企业借助数据资源发展新质生产力的重要支撑。

5.3 新质劳动对象维度

5.3.1 推动数据资源权属确认

首先,数据产权划分问题需要从规则制定入手,政府应积极开展数据资源登记工作,出台详细具体的数据资源登记制度,建设全国统一的平台系统作为登记载体,构建符合中国国情的数据资源登记体系,降低数据交易成本。其次,鼓励企业组建专门的数据管理部门或团队,负责制定数据处理规范和流程,建立与业务流程相适应的数据资源管理平台,降低多主体协商面临的交易成本。再次,加强对区块链加密、数据追溯等技术研发投入和支持力度,为数据流转过程中加工权、使用权、所有权的划分提供依据。最后,财政部等部门应积极完善上市公司数据资源会计核算制度,持续引导企业将数据资源科学纳入资产负债表,维护企业数据财产权利。

5.3.2 丰富数据资源应用场景

首先,应持续挖掘数据资源在商业智能、风险管理、供应链优化等应用场景中的价值潜能。政府部门应通过提供税收优惠、资金支持等方式,积极培育数据产业生态系统,发展服务型、应用型和技术型数商企业,帮助各行各业创新数据资源应用场景,并提供更高技术水平和更具经济性的数据开发利用工具,推进数据资源多场景复用。同时,政府部门还应积极遴选并发布与行业发展深度融合、具有较强示范效应的数据应用典型案例,发挥典型案例的示范引领作用。其次,提高数据供给水平,支持企业实施数智化改造,引入先进的数据管理系统和分析工具,提升企业在产品生产或服务过程中的数据采集与处理能力;加快建设全国统一数据交易大市场,减小数据资源跨区域流通摩擦,全面促进数据资源交易流通,助力企业获取外部优质数据资源。最后,提升数据安全防护能力,全方位构建技术信任机制,强化安全传输存储、隐私合规检测、数据滥用分析等技术,为数据高效流通、“可用不可见”提供技术保障,破解企业数据流通利用的后顾之忧。

6 结语

数字经济时代,数据作为新型生产要素,正在成为推动新质生产力发展的强大引擎。本文立足于企业层面,剖析生产力、新质生产力以及企业新质生产力的内涵,在充分把握数据资源内涵及属性的基础上,分析数据资源的作用形式,论证数据资源赋能企业新质生产力的具体路径。从数据资源培育新质劳动者、催生新质劳动资料和拓展新质劳动对象3个维度,探究数据资源赋能企业新质生产力发展的现实约束及提升路径,得出如下结论:第一,在理论逻辑方面,数据资源通过发挥替代效应、协同效应、创新效应和联结效应培育新质劳动者、催生新质劳动资料和拓展新质劳动对象,赋能企业新质生产力发展。第二,在现实约束方面,数据资源赋能企业新质生产力提升面临诸多难题,新质劳动者维度体现为大数据专业人才供需失衡、劳动者数据素养难以快速提升,新质劳动资料维度体现为多源异构数据难以高效整合、数据基础设施建设方案难以精准规划,新质劳动对象维度体现为数据产权难以清晰划分、数据资源与应用场景尚未有效融合。第三,在提升路径方面,应加大数据人才培养力度,提升普通劳动者的数据素养,破解培育新质劳动者的难题;探索多源异构数据整合方法,因企制宜推进企业数据基础设施建设,突破催生新质劳动资料的制约;推动数据资源权属确认,丰富数据资源应用场景,拓展新质劳动对象。

参考文献:

[1] 尹志超. 深化改革激发微观主体活力[N].人民日报,2024-07-10(10).

[2] 任保平.生产力现代化转型形成新质生产力的逻辑[J].经济研究,2024,59(3):12-19.

[3] 廖才茂. 现代企业生产力概论[M]. 上海:上海财经大学出版社, 1997.

[4] 马昀,卫兴华.用唯物史观科学把握生产力的历史作用[J].中国社会科学, 2013,34(11): 46-64,203.

[5] 黄群慧,盛方富.新质生产力系统:要素特质、结构承载与功能取向[J].改革, 2024,37(2):15-24.

[6] 肖涛.生产力研究的方向——兼评《现代企业生产力概论》[J].当代财经,1998,19(4):17-18.

[7] 姜奇平.新质生产力:核心要素与逻辑结构[J].探索与争鸣,2024,40(1):132-141,179-180.

[8] VOICH D,WREN D. Principles of management: resources and systems[M]. New York: Ronald Press Company, 1968.

[9] LEVITIN A V, REDMAN T C. Data as a resource:properties, implications and prescriptions[J]. MIT Sloan Management Review, 1998, 40(1): 89-101.

[10] BARNEY J. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of Management,1991,17(1):99-120.

[11] 蔡继明, 刘媛, 高宏, 等. 数据要素参与价值创造的途径——基于广义价值论的一般均衡分析[J].管理世界,2022,38(7):108-121.

[12] 谢康,夏正豪,肖静华.大数据成为现实生产要素的企业实现机制:产品创新视角[J].中国工业经济,2020,38(5):42-60.

[13] WU L, HITT L, LOU B. Data analytics, innovation, and firm productivity[J]. Management Science, 2020, 66(5): 2017-2039.

[14] 李晓梅,刘姗姗.数据要素赋能企业供应链韧性:理论机制与实证检验[J].科技进步与对策,2025,42(5):1-11.

[15] 金骋路,陈荣达.数据要素价值化及其衍生的金融属性:形成逻辑与未来挑战[J].数量经济技术经济研究,2022,39(7):69-89.

[16] PERRONS R K, JENSEN J W. Data as an asset: what the oil and gas sector can learn from other industries about "Big Data"[J]. Energy Policy, 2015, 81: 117-121.

[17] LIU D, CHEN S, CHOU T. Resource fit in digital transformation: lessons learned from the CBC Bank global e-banking project[J]. Management Decision, 2011, 49(10): 1728-1742.

[18] ZHANG X, CHU Z, REN L, et al. Open innovation and sustainable competitive advantage: the role of organizational learning[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 186: 122114.

[19] KAMBLE S S, GUNASEKARAN A. Big data-driven supply chain performance measurement system: a review and framework for implementation[J]. International Journal of Production Research, 2020, 58(1): 65-86.

[20] BOTOSAN C A. Disclosure level and the cost of equity capital[J].The Accounting Review,1997,72(2):114-127.

[21] GOMPERS P A, MUKHARLYAMOV V, XUAN Y H. The cost of friendship[J].Journal of Financial Economics,2016,119(3):626-644.

[22] 洪银兴. 用习近平经济思想指导新的生产力理论研究[N].人民日报,2024-04-09(09).

[23] RACCUGLIA P, ELBERT K C, ADLER P D F, et al. Machine-learning-assisted materials discovery using failed experiments[J]. Nature, 2016, 533(7601): 73-76.

[24] VAN D B T, VAN V A F. Governance of big data collaborations: how to balance regulatory compliance and disruptive innovation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 129: 330-338.

[25] 孟浩,张美莎.人工智能如何影响劳动力就业需求——来自中国企业层面的经验证据[J].西安交通大学学报(社会科学版),2021,41(5):65-73,93.

[26] PARK Y K, MITHAS S. Organized complexity of digital business strategy: a configurational perspective[J]. Mis Quarterly, 2020, 44(1):85-127.

[27] 尹西明,陈劲,王冠.场景驱动:面向新质生产力的数据要素市场化配置新机制[J].社会科学辑刊,2024,46(3):178-188.

(责任编辑:王敬敏)