0 引言

习近平总书记指出,“要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。”[1]加快培育和发展新质生产力是以习近平同志为核心的党中央面对百年未有之大变局和全面推进中国式现代化新征程的背景下提出的发展理念,旨在摆脱传统经济增长方式,以创新引领、高水平科技自立自强推动完善现代化产业体系,实现经济高质量发展。新质生产力是创新起主导作用、科技创新作为核心要素的先进生产力质态。科技进步与科技创新为生产力转型升级提供动力支撑,是发展新质生产力的核心要素,因此有必要对“谁来科技创新”“如何整合科技创新资源”“如何促进科技创新成果产业化转化”等一系列问题进行探讨。一般而言,智库又称“智囊团”,本质上是借助智力资源进行知识产品研发与创造的思想库。 “柔性科技智库”这一概念较早见于2018年中国科学技术协会印发的《面向建设世界科技强国的中国科协规划纲要》,明确指出要“建立柔性科技智库网络”,“与一流科研机构、高等院校、科技组织、科技智库建立伙伴关系,推动建立科技智库联盟”[2]。此后,2021年印发的《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划(2021-2025年)》(以下简称《规划》)强调“构建完善柔性科技智库网络体系”[3]。“柔性科技智库”是科技智库发展的线上存在状态,通过数字平台将国内外各领域科技人才以柔性方式广泛汇聚,并以数智技术引导科技决策与创新活动,是为国家或地区科技发展提供技术性支持和战略性建议的科技类思想库,旨在促进各主体之间通过技术手段、平台载体和共享机制集约智力资源、规划科技创新路径、推进生产要素多边协同发展、优化科技管理体制机制改革等。在柔性科技智库视阈下发展新质生产力是基于柔性科技智库的独特优势和服务属性,将柔性科技智库作为新质主体,与传统实体智库相较而言其具有数智支撑性、智库专业性、科技服务性、组织灵活性和主体链接性等特征,实现了由以专家团队经验为主的人力决策咨询向以智能决策系统为主的人机结合决策咨询的转变。质言之,柔性科技智库在新质生产力视阈下本质上是培育新质生产力发展的动力整合中枢,其将各生产要素有效链接和协调,为生产力发展提供科技创新动力,并以制度建议的形式加快形成促进新质生产力发展的新型生产关系,从生产力和生产关系双角度赋能新质生产力发展。因此,本文重点研究柔性科技智库赋能新质生产力的内在机理、现实困境和发展路径,以更好地为新质生产力发展激发动能、凝聚力量。

1 文献回顾

1.1 柔性科技智库相关研究

当前,学界对柔性科技智库的研究处于探索阶段,其中张润强等(2024)对柔性科技智库概念作出系统界定,指出柔性科技智库是运用项目制、专委会、服务团、产品线等柔性组织模式,广泛、灵活、跨界、阶段性聚集专业科技人才,开展具有智库服务属性活动的科技类组织,并指出柔性科技智库具有柔性聚才、项目牵引、学科交叉、技术支撑等特征。认为柔性科技智库网络体系是一个能够相互支撑、持续发展并进行能量互换的开放系统,在组织管理模式、沟通机制、项目资助模式和成果考核机制等方面具有一定优势。还有一些学者对科技智库、数字智库以及数智技术赋能科技智库等进行研究。如白春礼[4]认为科技智库是以科技工作者为主体,从科技规律出发前瞻思考世界科技发展走势,开展科学评估,进行预测预判,对经济社会发展重大问题提出前瞻性、建设性建议;夏子叶(2024)认为数字智库将数字决策支持系统融入专家系统,能够更加充分应用人类知识,通过逻辑推理帮助解决复杂问题。综观之,学界对柔性科技智库的理解不够充分,对数智技术融入柔性科技智库的研究尚处于探索上升期。

1.2 新质生产力及其动力机制

现有研究在理论层面多围绕新质生产力的出场逻辑、基本内涵、理论基础等展开论述,在实践层面多围绕新质生产力动力机制、全国和地方新质生产力发展水平以及农业、工业、教育文化等具体领域的新质生产力培育展开研究。就新质生产力形成机理而言,学者们普遍认为新质生产力本质上是由科技创新驱动形成的高质量生产力[5]。新质生产力的基础要素为科学技术,形成方式为创新驱动,是生产要素、劳动者、劳动对象和劳动资料的创新性配置;是经济发展新理念、新动能和新治理的综合体;还是人民性、可持续性和开放性的协同体[6]。现有研究对新质生产力动力机制的研究主要包含4个方面:一是教育文化事业赋能新质生产力。二是数智技术、数据要素和数字经济赋能新质生产力。三是科技创新和科技成果转换赋能新质生产力。如尹西明认为可通过“超越传统线性思维,运用场景思维实现多元主体共建生态、提升数据要素市场化和价值化效能,从而赋能各行各业新质生产力发展[7]”。四是从创新联合体角度赋能新质生产力。如白京羽(2020)认为创新联合体是由企业牵头组建的多主体联合攻关的有效组织形式,也是促进产学研协同、科技成果转化的组织模式。可以发现,鲜有研究充分关注科技智库这一关键动力组织对新质生产力发展的重要作用。

1.3 研究述评

近年来,学界对新质生产力的研究呈快速增长态势,研究广度和深度不断拓展,尤其是新质生产力发展动力机制,学者从数智技术、数据驱动、科技创新、人才培养等方面论述赋能新质生产力发展的逻辑与进路。然而,新质生产力发展并非单一要素作用的结果,而是需要各要素协同赋能,即建构动力整合机制。一方面,现有研究对柔性科技智库的研究尚不全面,未对柔性科技智库内涵、运行机制、评价方式、与数智技术及数字平台关系展开系统探究,数智技术、柔性聚才、科技智库三者间存在明显断层。另一方面,现有研究虽意识到创新联合体对新质生产力的重要驱动作用,并运用扎根理论、案例分析等方法展开论述,但未突出科技智库作为创新要素整合机制所发挥的关键作用。因此,本研究从柔性科技智库赋能新质生产力的创新要素整合视角展开论述,以期为发展新质生产力提供理论借鉴。

2 柔性科技智库内涵特征与典型案例

2.1 柔性科技智库内涵、分类与特征

柔性科技智库的核心词汇为“柔性+科技智库”,“科技智库”顾名思义是以科学研究为基础,运用专业知识和科学工具开展科学技术、战略、政策和决策研究咨询的组织。科技智库分类标准多元,国际上常按资金来源将其划分为独立型、半独立型和依附型科技智库,按隶属关系分为政府科技智库、高校科技智库和企业科技智库等[8]。“柔性”二字有两层含义:一是该类智库运行方式主要依托互联网平台,专家学者以线上兼职的形式聚集。相较于传统实体智库所具有的规模稳定、组织形式固定、知识结构固化等特征,柔性科技智库在一定程度上跨越了时空限制,并依靠网络化机制、社会化机制无限链接和汇聚各类优秀人才,以实现跨领域、跨学科、跨国别合作。二是强调运用数智技术,如大数据、云计算、物联网、人工智能等赋能科技智库决策的科学化和高效化,使智库决策向人机协同型决策转变。将数智技术应用于科技智库,对于及时获取全面的科技数据、提供前沿化数据描述工具、提供多角度决策参考方案具有重要意义。概言之,柔性科技智库以项目制、产品线、专委会等牵头,充分利用数智技术赋能决策和研发全过程,以“柔性聚才、全面汇智”的显著优势服务于社会科技和经济活动,是开展线上技术、战略、政策和决策研究咨询的专业组织。基于此,本文认为柔性科技智库具有以下特征:

(1)智库服务性。柔性科技智库为科技创新和科技决策提供多维支持,包括科学研究、科技规划、创新评估、人才培养以及知识普惠等。柔性科技智库不仅关注科技创新本身,以科技创新推动生产力发展,还服务于生产关系完善,即以制度创新和制度决策视角适应生产力革新,从而推动科技与经济社会发展。

(2)科技专业性。科技智库是运用专业知识和科学工具,借助科技工作者的专业知识,以科技创新或科技政策咨询为对象的专业类智库。柔性科技智库作为科技智库的特殊形式,深耕于科技工作领域,为科技及相关领域提供专业咨询方案或建议。

(3)数智支撑性。新质生产力发展要靠创新,创新加速要靠数智技术。柔性科技智库依托于线上平台,充分利用大数据、云计算、人工智能等新型数智技术,将数智技术带入科技决策、科技研发、科技管理各个环节,对数据收集与整理、传播与分享、提升决策效率与准确性具有重要意义。

(4)组织灵活性。柔性科技智库与实体科技智库的最大区别在于组织形式灵活多样。柔性聚才便于吸收世界各地优秀人才,所涉行业、专业更为庞大。并且,柔性科技智库组织规模相较于实体科技智库更加广泛,能不断扩展人才链接网络,创新人才聘用机制。

(5)创新联合性。柔性科技智库作为科技服务型组织,将各创新主体有效链接,起到对“新质主体”整合的作用。柔性科技智库作为必要的中枢组织,能有效促进创新链与产业链深度融合、促进创新成果有效转化以及培养应用型科技人才。

2.2 柔性科技智库典型案例

美国的TED智库、信息技术与创新基金会(ITIF)和德国的马普学会(MPI)等是国外柔性科技智库的典型代表。在我国有依托企业而建的阿里研究院、新浪智库等,以“智汇中国”平台为例,对柔性科技智库的目标定位和运行模式进行分析。“智汇中国”由中国科学技术协会引领广大科技工作者创建,是以推动决策咨询、资政建议、组织研究等业务数字化转型为服务宗旨,围绕重大战略和重大问题而运行的科技决策咨询组织。该平台以柔性方式汇聚各类科技人才,为科技工作者提供全方位服务,旨在建设高端科技智库体系生态面貌的综合服务门户,汇聚和呈现科技界前瞻研判、国内外科技智库、一体两翼智库组织的最新动态资讯、专家观点、成果资源等。“智汇中国”平台自诞生以来,聚焦战略重点、科技前沿、先进人物事迹,充分发挥中国科学技术协会顶层设计、统筹协调等职能,以及中国科学技术协会创新战略研究院、中国科普研究所等支撑作用,以三级以上学科为单元,组建决策咨询战略专家团队,并发挥科研院所、高校、企业等专业资源优势,共建跨领域、跨地区柔性科技智库平台,积极赋能科技创新和产业创新,是建设柔性科技智库平台的成功案例。

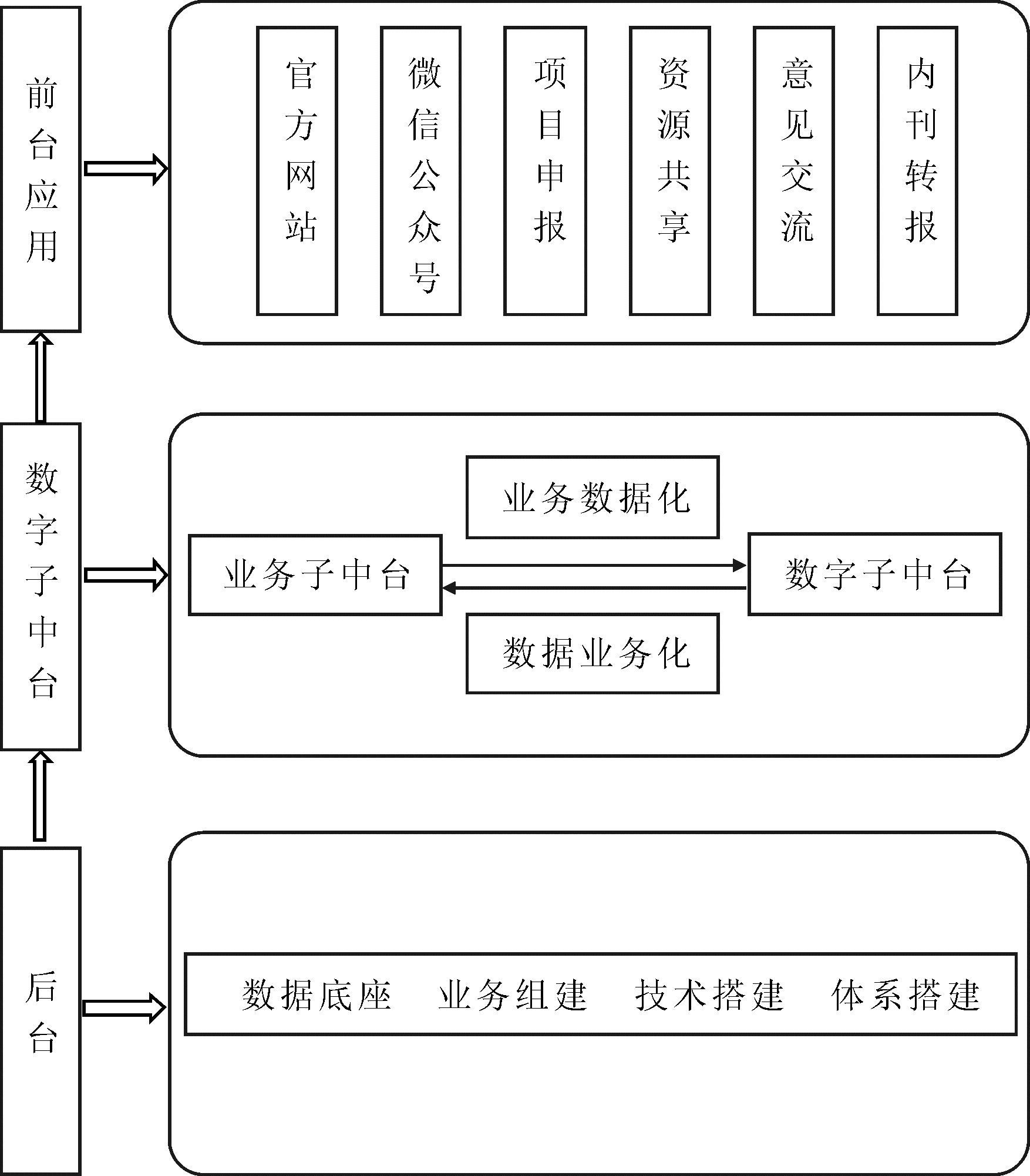

“智汇中国”平台通过打造智库数据底座,形成来源广、跨度长、权威性高的规模数据库,不断赋能中国科学技术协会“一体两翼”(全国协会和地方科协),并与党和政府、企业与高校等实现数据资源共建共享。如图1所示,“智汇中国”[9]的释能途径主要体现在以下3个方面:①通过前端平台为科技决策提供咨询建议;②通过数字子中台,运用数智技术推动业务数据化和数据业务化;③通过巩固和丰富数据资源建立科技数据链接,为专家决策提供数据支撑和科学预测[9]。当前,“智汇中国”平台数智化、普惠化程度不断提升,后续计划上线6个场景,即智库机构管理、智库专家管理、智库成果管理、智库课题管理、调查统计管理、国家科技战略咨询分析实验平台[10],持续发挥开放型、平衡型和枢纽型平台优势,积极推进科技共同体战略,推动科技与经济相融合,成为新质生产力发展的重要动力来源。

3 柔性科技智库赋能新质生产力发展的理论逻辑

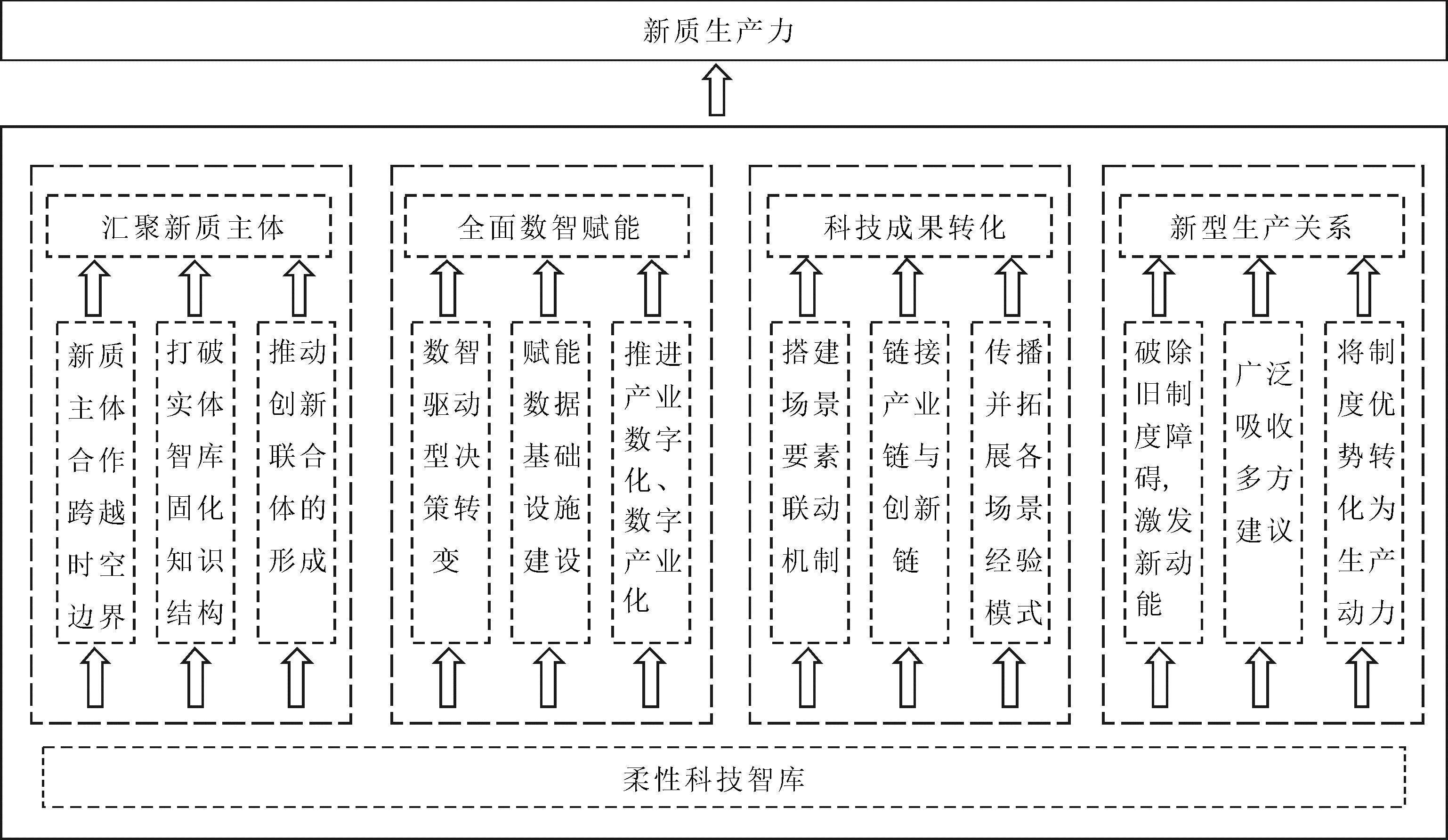

新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生[11]。因此,柔性科技智库赋能新质生产力需要从以下4方面入手:①通过汇聚新质主体打好关键核心技术攻坚战,使原创性、颠覆性科技成果不断涌现;②通过数智技术赋能新质生产要素,以释放新质生产要素的乘数效应,并运用柔性智库决策建议促进生产要素创新性配置;③发挥柔性科技智库的链接作用,链接创新链与产业链,促进创新成果产业化,推动新兴产业发展壮大;④生产要素配置离不开制度保障,从生产力与生产关系着手,充分发挥柔性科技智库的咨询建议功能,形成加快发展新质生产力的新型生产关系。如图2所示,柔性科技智库主要从4个方面对新质生产力提供向上支撑力量。

3.1 以无边界组织形式汇聚新质主体,推动创新联合体建设

“新质主体”的概念最早由陈劲、尹西明等[12]提出,是指在数智化趋势下逐步涌现,在创新手段、逻辑和能级上与传统创新主体具有根本区别的创新主体。“新质主体”对象主要包含以科技创新为导向的科研工作者、科技管理人员、新型研发机构、平台企业、数据交易所、开源社区以及基于AI智能体的“超级个体”等。在数智技术的作用下,创新活动逐渐摆脱传统时空边界限制,更多由跨组织复合型主体协作完成,即新质主体不仅是新质生产力视阈下的主体科技创新,也是主体组织方式和运行机制的创新。在此过程中,柔性科技智库的作用不容小觑,但无论是理论研究还是实践层面均未重视科技智库对带动新质生产力发展的创新主体的链接作用。一方面,柔性科技智库可通过数智技术升级科技创新主体的链接方式,打破传统实体科技智库人员构成稳定、知识结构固化等问题,推动多元主体开展双边或多边合作,适应科技人才多渠道发展及科技创新多边互动的新趋势。柔性科技智库将分散的科技人才汇集起来组成围绕场景化创新任务而聚集的耦合共同体,集中攻克生产力转型难题,形成复合型新质主体,实现研究人员互补、科技资源共享、数据要素驱动以及应用场景聚焦,有效推进新质生产力全要素升级。另一方面,柔性科技智库还是链接创新联合体的重要推力,可为形成以企业为主导的多主体联合攻关创新联合体提供平台支撑。创新联合体是由领军企业牵头组建的多主体联合攻关组织形式,目前形成产业技术创新战略联盟、产学研深度融合创新联合体、一般创新联合体及高能级创新联合体等类型[13]。创新联合体旨在发挥科技领军企业的主导作用,引领产业链上下游企业、大学、科研组织、政府等集中力量攻克生产力升级过程中的“卡脖子”难题。在创新联合体内部,各主体通过学习使创新要素和资源高效配置,形成亲密的创新关系网络[14]。基于此,企业作为“出题人”和“阅卷人”,需要柔性科技智库为其搭建联合平台,充分发挥柔性科技智库广泛聚才的效能,为创新联合体培育复合型创新人才。如阿里研究院依托阿里巴巴集团先进的AI科技能力、丰富的应用场景与技术生态,以柔性方式汇聚各类优秀人才,积极打造在线智库平台,总结提炼科技发展实践案例与治理经验,形成创新联合体,为发展新质生产力提供科学建议。

3.2 以人机协同提升决策实效,激发生产要素的乘数效应

(1)传统科技智库主要以智库专家个人或团队经验为决策依据,采用圆桌会议、讨论等形式提供智慧支持。柔性科技智库则融入人工智能技术和数据要素,实现了智库的数字化转型。大数据、云计算等技术推动科技智库决策向数智驱动型决策转变,可实时分析数据并预测未来趋势。如在数据采集阶段,为柔性科技智库提供全面准确的数据来源;在数据分析阶段,为智库决策提供前沿化、直观化的分析工具;在数据输出阶段,为智库决策提供多种选择方案。“智汇中国”平台通过打造智库体系底座,形成来源广、时效强、可靠性高的数据源,通过充分挖掘中国科学技术协会“一体两翼”(全国学会和地方科协)的数据资源,对数据要素进行二次采集与封装,以此辅助决策咨询工作,为各个智库提供便捷资源。

(2)柔性科技智库对于促进产业数字化转型升级、释放各生产要素的乘数效应具有重要意义。一是柔性科技智库赋能新质生产力数据基础设施建设,加快释放数据要素价值。柔性科技智库广泛辐射国内外各类科技数据,以先进的数字技术和广泛的人才来源在不断汇聚各类科技数据的同时又以共同体的形式创建新数据,进而推动数据要素与生产要素相连接。如2018年成立的北京智源研究院,该研究院坚持“人—机—场”三元协同创新模式,通过开放数据集、共享算力平台、科技成果等内部资源,在技术、市场、管理、人才等方面赋能企业发展,并以此形成以智源研究院为核心的颠覆性技术创新与转化的生态格局。二是推进产业数字化和数字产业化发展,赋能生产全过程,激发新质生产力发展的数字技术要素。柔性科技智库通过应用智能技术和大数据网络,向企业提供先进和具体的生产建议,促进生产资料在时间、空间、数量和功能等方面高效组合,缩减生产各环节的间隙、损耗和误差,提高能源利用效率和数据流通效率,进而促进产业结构智能化转型和产业链现代化发展。

(3)人才要素是新质生产力发展的根本要素,柔性科技智库对培育科技人才具有天然优势,为科技工作者提供线上咨询、学术沙龙、虚拟课堂等活动,形成在线研究社区,对培养新型劳动者、塑造科技工作者价值观发挥重要作用。

3.3 以场景驱动链接产业链与创新链,推动科技成果高效转化

科技部等六部门联合印发的《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》提出,“场景创新是以新技术的创造性应用为导向,以供需联动为路径,实现新技术迭代升级和产业快速增长的过程”[15]。场景驱动创新本质上是识别场景需求的痛点和堵点问题,多元主体以共建共创推动科技成果转化范式跃迁[8]。这一过程需要柔性科技智库带动多元主体协同创新,对科技项目、资金、人才、数据、智能技术等一系列要素进行有效配置,围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链。一方面,柔性科技智库通过搭建场景要素联动机制链接产业链和创新链,促进科技成果高效转化。首先,柔性科技智库结合数据基础与数智技术形成复合型新质主体,能集中评估场景面临的具体问题及利益相关者的期望,根据实际场景提供技术支持与方案整合,形成基于“场景—智库—场景”的模式,通过场景画像进行柔性科技智库要素整合与科技创新。然后,再将智库成果应用于配套场景,确保科技成果得以高效转化,由此能够避免之前技术驱动创新背景下创新链与产业链对接不畅、转化率低等问题。例如,腾讯公司牵头成立创新联合体,在数智技术赋能多元场景方面作出积极探索,开展面向医疗场景的“天籁行动”项目、与南航联合开发面向航天场景的飞行模拟机视景系统。另一方面,柔性科技智库作为科学研究的综合性组织,充分发挥各场景模式的经验,不仅可以持续深耕某一场景,也能将其发展经验应用于新的场景,推动政产学研一体化建设,拉动场景建构与发展,瞄准新兴产业和未来产业,通过场景驱动“衍生”产业链与创新链耦合模式,为新质生产力发展提供加速度。

3.4 以智库建议推进制度创新,加快形成促进新质生产力发展的新型生产关系

古今中外,工业革命不仅仅是一场广泛的技术革命,还是一场深刻的制度革命。习近平总书记强调“科技创新、制度创新要协同发挥作用,两个轮子一起转。”[16]坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”,就是要以科技创新开辟发展新赛道,从生产力和生产关系辩证关系视角,以新型生产关系塑造新质生产力发展的新动能,破除科技创新中的制度障碍,促进科技资源合理配置、调动创新主体积极性。首先,柔性科技智库以现代化运行机制赋能、赋智、赋力新质生产力发展,充分运用数智技术和数字平台,以智库建议的形式推进新型生产关系建构和完善,解决新质生产力发展过程中谁来引领创新、如何激励创新、如何保护创新、如何协调“有为政府”和“有效市场”、如何减少新质生产力空间交易成本、如何降低区域内循环壁垒等问题,以创新生产要素配置方式,使各类先进的生产要素向发展先进生产力顺畅流动。例如,长城战略公司作为我国知名的民间智库,除拥有专门的咨询师团队外,还拥有由3 000余名外部专家组成的柔性科技智库网络,并发布了《中国城市新经济十大指标》《新经济新物种中国“哪吒”企业研究报告(2020)》等,旨在从制度层面对经济发展提供咨询建议。其次,柔性科技智库能充分调动人民群众的力量,并广泛吸收外部行动者的意见建议等,扩宽多元主体决策渠道,提升决策的广泛性和适用性,以实现科技创新扎根人民群众的发展模式。最后,柔性科技智库能将国家科技战略咨询向国际化方向延伸,使发展新质生产力的中国方案与各国经验融合,真正把中国特色社会主义的制度优势转化为发展新质生产力的制度动力,充分彰显科技智库的治理效能。

4 柔性科技智库赋能新质生产力发展的现实梗阻

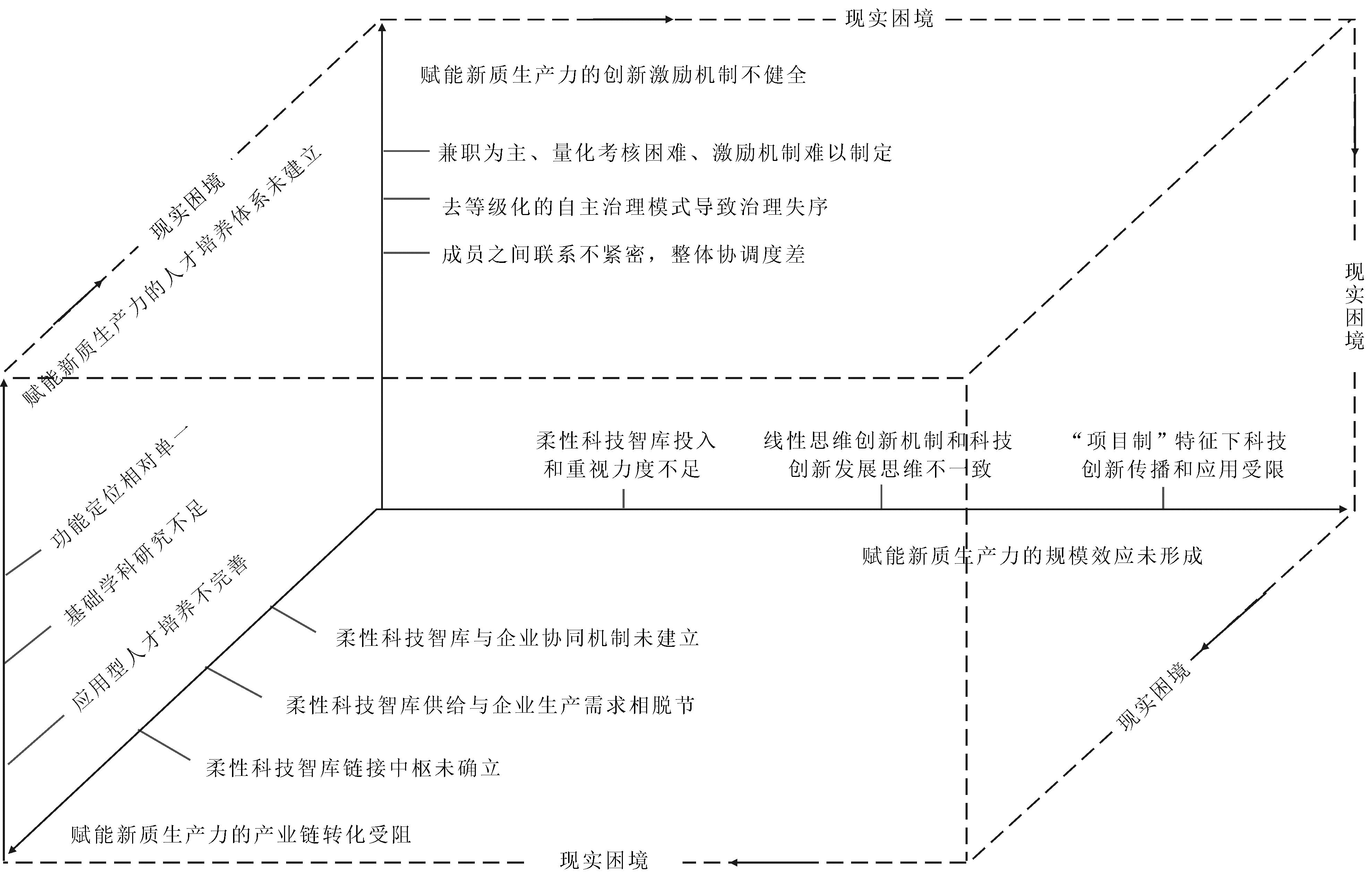

发展新质生产力需要柔性科技智库赋予强大的智慧支持,妥善处理生产力发展过程中的各类技术难题和制度难题,协调并优化各要素关系,促进科技智库、数字技术、人才和生产力一体化跃升。如图3所示,柔性科技智库虽具有明显的优越性,但因治理模糊、链接机制不健全等现实问题导致其在赋能新质生产力发展过程中面临种种困境。

4.1 柔性科技智库治理模式模糊,赋能新质生产力的创新激励机制不健全

柔性科技智库具有在线性、跨学科性和阶段性特征,导致治理模糊、创新人才管理机制不健全等突出问题。首先,柔性科技智库的专家人才多是兼职而非专职,且科技创新成果具有滞后性等特点,因此通常难以在第一时间对绩效成果进行考核评价,相关绩效激励制度也较难制定,这在一定程度上会阻碍柔性科技智库作用的发挥。例如,一个政策建议可能需要多年才能在实际政策中得到体现,难以在提出后立即度量其实际贡献。其次,柔性科技智库摒弃了以往行政化治理模式,采用自主治理机制,主要表现为学术权威治理和互联网治理。然而,这种去等级化的治理模式在提升治理效率、共享发展成果的同时,也带来治理制度不完善、治理过程失序和创新成果产权保护制度不健全等现实问题。最后,从柔性科技智库成员构成看,分为中心和边缘位置,处于中心位置的成员与周围的连接较为密切,处于边缘的成员则与其他成员连接相对薄弱。尤其是在网络环境下,中心成员的作用在一定程度上被放大,而边缘成员很难有参与感,使得决策部门研究子体系间的关系连接不足,从而会降低柔性科技智库的整体协作度,最终影响其科学决策能力。

4.2 柔性科技智库创新能力不强,赋能新质生产力的规模效应未形成

受科技创新能力制约,柔性科技智库赋能新质生产力的规模效应未形成,柔性科技智库尚未成为促进生产力转型升级的重要牵引因素。一方面,我国柔性科技智库投入力度不足,未得到社会充分重视和政府资金的充分支持。另一方面,线性思维创新机制与科技创新发展逻辑尚未形成一致,使得柔性科技智库的科技创新出现一定程度的急功近利倾向。科技创新发展逻辑理应是“科学发现—技术攻关—产业应用”,但受传统科层制关系的束缚,如“智汇中国”平台受限于行政化的统一管理,科技创新仍是“政策导向—政府布局—科技研发”模式,虽提升了产业发展的针对性,却在一定程度上弱化了科技创新的灵感点,陷入“落后赶超,再落后再赶超”的窠臼。并且,科技智库通常以“专门报告”或“内部报告”的形式将科技成果报给党和政府有关决策部门,需经过层层审批,渠道相对单一,时效性也会受到影响。另外,我国科研制度具有明显的“项目性”特征,科技智库成果传播途径与项目来源密切相关,存在柔性科技智库成果传播受限、应用受限、影响力不足等问题。

4.3 柔性科技智库链接机制不健全,赋能新质生产力的产业链转化过程受阻

产业是生产力的载体,科技创新成果只有实现产业化才能转化为社会生产力。柔性科技智库对链接创新链与产业链具有天然优势,但当前柔性科技智库链接机制仍不健全。一是政府主导类或高校主导类柔性科技智库与企业的联系明显不足,企业作为建设创新联合体的主导因素,对新质生产力发展起基础性作用,但“企业—智库—新质主体”三者间的协同互动机制尚未有效建立,民营企业参与国家创新在一定程度上存在“有能力没渠道、有意愿没环境、有作为没回报”的现实问题。部分原因是受这类柔性科技智库“项目制”管理方式的影响,智库专家更多体现为对项目负责的科研成果导向性,一定程度上导致柔性科技智库成果与企业实际生产需求相脱节,未充分发挥整合优势积极建立与各新质主体的链接机制。二是现阶段技术驱动依然是柔性科技智库科技创新的主要方式,场景驱动机制尚未广泛应用,存在科技创新与应用脱节的问题。国家知识产权局数据显示,2023年我国有效发明专利产业化率约为39.6%[17],意味着大量发明专利未转化为实际生产力。可见,柔性科技智库对产业链转化的推动作用相对较小,“政产学研一体化”网络链接作用不明显。

4.4 柔性科技智库功能定位过于单一,赋能新质生产力的人才培养体系尚未建立

相关研究对我国约210家柔性科技智库进行统计发现,排名呈现“梯队型聚散”分布格局,排名较前的智库分布相对离散,排名中后端的智库分布则相对集中。在Top50中,工程科技类学会占21家,应用科学类学会占17家,综合交叉类学会占6家,基础研究类学会占6家[18]。这表明,现阶段柔性科技智库发展不平衡、功能定位相对单一,对基础研究和交叉研究的重视不足。另外,与新质生产力匹配的不再是简单重复的劳动,而是能够创造新质劳动力的战略型创新人才和熟练掌握新质生产能力的应用型人才。柔性科技智库作为更加灵活的现代化人才集聚中心,不仅应提供智慧支持,还应充分利用自身优势,为国家和地区培养新型劳动者。然而,我国柔性科技智库缺乏相关激励和管理机制,加之尚未与企业开展协同育才,导致柔性科技智库应用型人才培养功能未得到充分发挥。

5 柔性科技智库赋能新质生产力发展的实践路径

习近平总书记主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会并发表重要讲话时强调,“要以科技创新引领产业创新,积极培育和发展新质生产力。”[19]柔性科技智库应敏于“谋势”、精于“谋略”、善于“谋制”,塑造中国特色新型科技智库,凝心聚力服务我国科技高水平跃升[20]。面对柔性科技智库赋能新质生产力的现实难题,应当跳出智库看智库、跳出中国看中国,充分借鉴海内外优秀智库发展经验,推动教育科技人才良性循环,以高科技创新成果促进新质生产力全要素大幅提升和产业转型升级,服务国家科技战略,塑造现代化国家创新体系,打造新时代“科技经济共同体”。

5.1 制度保障:健全治理和评价机制,广泛汇聚新质主体

针对柔性科技智库赋能新质生产力过程面临的治理和评价难题,应遵循科学性原则、分类治理原则、具体问题具体分析原则等进行高效管理。柔性科技智库治理和评价体系应基于结果性、系统性和发展性特征,以结果导向为主,兼顾各学科、各环节的智库建设过程,立足组织整体,将柔性科技智库引入一个动态发展维度下进行评价。一是制定科学合理的评价制度,开发功能主导兼顾影响与发展的分类评价框架,以科学合理、公平公正的评价体系汇聚新质主体,确保科技创新成果可视化、可量化,并与职称晋升、绩效考核、科研奖励等实际利益相结合。“智汇中国”基于柔性智库的特点和学科属性,将其评价体系划分为三级指标,一级指标主要包含效用评价(50%)、影响评价(30%)和发展评价(20%),基于现实诊断性和发展引导性对柔性科技智库进行分类、分学科、分性质评价,再结合数智处理模型,形成全面具体、维度清晰的激励测评系统[21]。 二是加强柔性科技智库制度建设,明确权责关系,实现整合式创新。柔性科技智库多采用自主治理模式,针对去等级制管理特征,需建立有效学术身份影响机制和数智治理机制增强治理效能。三是广纳优秀人才,充实柔性科技智库队伍。价值驱动机制是汇聚各方科技人才的重要牵引因素,需大力弘扬科学家精神,鼓励广大科技工作者积极为国家和社会发展献智献策。同时,有效利用价值转译机制,为科技人才搭建科研合作平台,将柔性科技智库成果与职业发展、职称晋升、薪酬奖励等挂钩,在双重价值的驱动作用下广纳国内外各方人才,有序扩大柔性科技智库规模。

5.2 数智赋能:加强柔性科技智库数智化跃迁,提升智库综合效能

数智技术是柔性科技智库发展的动力支撑,也是适应新变局、新时代、新局势下智库现代化转型的必然要求,因此需充分激活数智技术对柔性科技智库的保障机制,发挥智库综合效能,促进生产力转型升级。首先,应加大与柔性科技智库相关的数智基础设施财政投入力度,增设数智基础设施维护费用,加强智库与数字平台资源对接以及各柔性科技智库平台资源共享。利用数智技术提升柔性科技智库的数据搜索能力、知识获取能力、前瞻研究能力和成果传播能力(靖舒婷等,2022),使柔性科技智库的创新成果及时应用于具体产业和产业链上,壮大新兴产业,布局建设未来产业,完善现代化产业体系,提高产业链、供应链韧性和安全水平,保证产业体系创新升级、自主可控。其次,充分运用数智技术建设中国特色新型科技智库,提升数智技术应用能力和应用效率,加强新质主体间的数智交流和协同决策,形成跨地区、跨类型协作,打造良好的柔性科技智库生态环境。如阿里研究院利用互联网平台获得一手资料,通过大数据分析为科技创新提供技术支撑和数据保障,实时发布的《全球数字经济财税动态》《AI+职业趋势报告》对企业发展战略、生产力增长动力、区域经济特征等作出咨询建议和创新智慧。最后,明确使命定位,强化柔性科技智库在国家创新体系中的重要作用,加快原创性、颠覆性技术创新,给予必要的政策支持和资金支持,提升柔性科技智库综合效能,加强创新资源优化配置,为加快原创性、颠覆性技术创新提供良方良策,以高水平智库引领国家科技先导能力的持续提升。

5.3 科产融合:强化企业主体地位,以场景驱动搭建“双链”融合平台

柔性科技智库需充分发挥“双链”融合的链接作用:一方面,强化企业主体地位,积极搭建以企业为主体的创新联合体。创新联合体最早源于美国、日本等发达国家,是企业间为解决共性问题而成立的研发组织[22]。创新驱动发展战略越来越依靠以企业为主体组织的开放式创新场景,但如何获得开放式创新资源成为不容忽视的难题[23]。柔性科技智库应充分发挥枢纽作用,积极引导大学、政府与企业间的协同创新,建立“出题人”与“答卷人”间的良好沟通与反馈机制。具言之,柔性科技智库需走进企业、协同企业、赋智企业,进一步强化企业在科技创新、人才培养、成果转化、生产转型中的基础性地位和主导性作用,尤其是激发科研领军型企业在科技创新上的内生动力及联动效应,将柔性科技智库与创新联合体相结合,形成依托企业开展研究活动的科技智库,如美国的信息技术与创新基金会(ITIF)、日本的未来工学研究会(IFENG)等均是依托企业开展研究活动的非营利性科技智库。我国由小米公司牵头,联合产业链上下游企业及其他新质主体组建的“3C智能制造创新联合体”聚焦于人形机器人产业关键核心技术攻关;另外,还有腾讯人工智能科创联合体、西浦—百度人工智能创新联合体等都是企业带头积极探索创新联合体的典型代表[13]。另一方面,柔性科技智库需面向多元场景驱动促进科技创新成果高效转化,面向产业链重大场景中的痛点和堵点难题进行联合攻关,以此减少科技创新与生产实际相脱轨的问题。柔性科技智库在此过程中不仅围绕场景生产难题提供关键核心技术,还围绕场景提供制度建议和决策咨询,以“护航”的角色整合各方力量解决场景实际问题。如京东方在布局其物联网业务时,运用场景驱动创新思路,依托显示、传感、人工智能物联网(AIoT)等核心技术,为出行、金融、零售、教育等各个场景提供智能化物联网咨询方案。

5.4 协同发展:发挥新型举国体制优势,实现智库、人才、产业协同发展

2024年6月,习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表重要讲话强调,“充分发挥新型举国体制优势,加快推进高水平科技自立自强。要完善党中央对科技工作集中统一领导的体制。”新质生产力发展根本上要依靠党的领导,以中国特色社会主义制度为保障,充分调动产学研各环节的积极性,形成关键核心技术协同攻关的格局。因此,柔性科技智库在此过程需充分发挥智慧供给及整合要素的重要作用,发展成为集科技创新、人才培养、政策制定、合作交流等为一体的现代化智库中心。首先,需要从组织架构、运行机制和学术支撑3个方面明确柔性科技智库发展的战略目标和功能定位。建立跨学科、跨行业、跨领域的柔性科技智库合作机制,推进我国科技资源共享和优势互补,在增强科技人才学术交流的同时,积极为应用型人才搭建学习平台和教学机制,激发柔性科技智库在人才培育上的功能优势,以制度保障的形式搭建智库人才培养模式。把中国特色社会主义制度优势转化为科技发展与治理效能,不仅需要克服科技创新资源无序、封闭、不协调等短板,还需要统筹政府与市场的关系,解决一些发展中的生产关系难题。其次,推进柔性科技智库品牌建设,创新智库运营模式,加强与科技智库间的国际合作,提升柔性科技智库的品牌影响力和公信力,打造中国特色新型科技智库。最后,以区域为空间视角培育新质生产力,打造区域柔性科技智库,因地制宜培育新质生产力,将区域特征与柔性科技智库相结合,加强区域间柔性科技智库交流与合作,减少地区性科技创新交易成本,带动区域传统企业与新兴企业同频共振。

6 结语

创新驱动是发展新质生产力的必由之路,以数智技术和线上平台为支撑的柔性科技智库对赋能新质生产力发展具有独特优势,尤其是在利用数智技术完善数据基础设施、辅助决策效能、场景驱动推动科技成果高效转化以及促进新质生产力发展等方面发挥重要作用。虽然柔性科技智库在赋能新质生产力发展中仍存在种种现实困囿,但通过积极搭建创新联合体,实现企业、政府、智库、高校一体化协同发展,必将以更为完善的组织方式和运行机制实现“科产奔赴、双链融合”。

本文贡献主要体现在以下方面:首先,对柔性科技智库概念作出界定,从区别于实体科技智库的角度指出,柔性科技智库是通过数字平台将国内外各领域科技人才以柔性方式广泛汇聚,并以数智技术引导科技决策与创新活动,为国家或地区科技发展提供技术性支持和战略性建议的科技类思想库,具有柔性聚才、整合要素、数智赋能、广泛参与等显著优势。其次,本研究提出柔性科技智库赋能新质生产力的理论逻辑,从汇聚并培育新质主体、搭建创新联合体、提供数智赋能决策、建设数据基础设施、释放新质生产要素乘数效应、推进科技成果高效转化、推进新型生产关系构建等维度展开论述,对充分激发柔性科技智库的综合效能以赋能新质生产力发展具有借鉴意义。最后,针对柔性科技智库赋能新质生产力发展过程存在的现实梗阻,提出健全治理和评价机制、通过价值驱动和价值转译机制汇聚新质主体实现整合式创新;通过数智赋能建设中国特色新型科技智库;强化企业主导地位,搭建场景平台,并围绕场景提供制度建议和咨询决策;发挥新型举国体制优势,建设区域柔性科技智库,进而实现协同发展等建议,为中国特色新型智库建设提供实践参考。

本研究存在如下不足:对柔性科技智库现实问题缺乏全面的实证分析,数据支撑不充分,研究方法相对单一,未来可通过实证工具进一步探究柔性科技智库赋能新质生产力的作用机理,尤其是对创新联合体和场景范式的具体作用机制。

参考文献:

[1] 习近平.发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[J].求是,2024,67(11):4-8.

[2] 中国科学技术协会.中国科协关于印发《面向建设世界科技 强国的中国科协规划纲要》的通知[EB/OL](2019-01-08).https://www.caa.org.cn/article/207/1358.html.

[3] 中国科学技术协会.中国科协关于印发《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划(2021—2025 年)》的通知[EB/OL].(2021-08-31).https://www.cast.org.cn/xw/TTXW/art/2021/art_bb21d1fdca2b4e47ad3ba76188b2c611.html.

[4] 白春礼.发挥科研机构优势 建设高端科技智库[N].光明日报, 2015-01-29(02).

[5] 蒲清平,向往.新质生产力的内涵特征、内在逻辑和实现途径——推进中国式现代化的新动能[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(1):77-85.

[6] 张森,温军.数字经济赋能新质生产力:一个分析框架[J].当代经济管理,2024,46(7):1-9.

[7] 尹西明,陈劲,王冠.场景驱动:面向新质生产力的数据要素市场化配置新机制[J].社会科学辑刊,2024,46(3):178-188.

[8] 王克平,孙华伟,鞠孜涵,等.我国科技智库研究述评[J].情报科学,2023,41(10):177-188.

[9] 孙飞翔,吴善超,武虹.数字赋能新时代智库高质量发展的逻辑与实践——以中国科协“智汇中国”应用为例[J].信息通信技术,2023,17(1):49-55.

[10] 中国科学技术协会.中国科协战略发展部关于开展智汇中国平台业务运营服务项目的申报通知[EB/OL].(2023-06-21).https://www.cast.org.cn/xw/tzgg/ZLFZ/art/2023/art_e9240a4df3594481bcf0faef3f6d5cf5.html.

[11] 加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展[N].人民日报, 2024-02-02(01).

[12] 陈劲,尹西明,陈泰伦,等.有组织创新:全面提升国家创新体系整体效能的战略与进路[J].中国软科学,2024,39(3):1-14.

[13] 袁野,曹倩,尹西明,等.创新联合体赋能新质生产力的理论机制与实践路径研究[J].科技进步与对策,2024,41(20):32-44.

[14] ARORA A,BELENZONS,PATACCONIA.Knowledge sharing in alliances and alliance portfolios[J]. Management Science,2021,67(3):1569-1585.

[15] 科技部等六部门关于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知[EB/OL].(2022-08-12).https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2022/202208/t20220812_181851.html.

[16] 习近平.为建设世界科技强国而奋斗[N].人民日报,2016-06-01(02).

[17] 谷业凯.我国发明专利产业化率达39.6%[N].人民日报,2024-04-22(001).

[18] 张润强,孟凡蓉,梅苹苹.数字科技智库:概念、机理与评价——以中国科协全国学会智库为例[J].中国科技论坛,2024,40(1):137-146.

[19] 习近平.在更高起点上扎实推动中部地区崛起[N].人民日报,2024-03-21(01).

[20] 吴善超.着力塑造高质量新型科技智库[J].人民论坛,2023,33(9):59-63.

[21] 靖舒婷,于旭,项亚男.数字环境下科技智库知识服务能力提升路径研究[J].情报科学,2022,40(12):136-142.

[22] VONORTAS N S.Research joint ventures in the US[J]. Research Policy,1997,26(4-5):577-595.

[23] 喻登科,张婉君. 企业组织知性资本、知识管理能力与开放式创新绩效[J].科技进步与对策, 2022,39(9): 122-131.

(责任编辑:王敬敏)