0 引言

自改革开放以来,中国制造业以国际市场为基础,以“中心—外围”式的比较优势接受发达国家资本输出和技术转移,充分释放丰裕要素的“红利”,通过全球价值链内嵌和攀升实现生产力提升[1]。21世纪10年代,以美国为首的西方发达国家在“更加关注产业安全”的新型共识下,尝试采用新一轮产业回归与转移的“组合拳”动摇中国制造业在全球制造业和全球供应链的中心地位。逆全球化趋势下,依靠传统生产力质态中静态廉价要素的比较优势将中国制造业定位于全球价值链中低端,既无法实现全球价值链功能升级和链条拓展,又不可避免地陷入与具有相同要素禀赋的其他发展中国家低端重复竞争中。换言之,利用传统生产力质态实现中国制造业新质生产力可持续提升的空间日益逼仄。随着制造业大国间博弈加剧,如何利用中国制度优势和市场规模优势摆脱西方发达国家的低端锁定,在大变局中通过大数据、人工智能等高端创新要素赋能先进生产力质态,加速培育制造业新质生产力?上述问题成为学界和企业界亟待解决的现实议题。

质态变迁是新发展格局下,中国制造业内嵌全球价值链高端位置,利用国内市场规模经济和范围经济延伸创新边界,促使制造业在技术邻近区和创新聚合区通过延伸产业链条实现强链、补链和扩链,最终形成体量大、门类全、创新强的现代化制造业体系的重要保障[2]。已有质态变迁与制造业新质生产力关系研究大多基于生产力和经济发展平衡演化规律视角,探讨高端产品市场自主权、内需主导型经济等因素对制造业新质生产力的影响。随着西方发达国家“零关税、零壁垒、零补贴”基本框架逐渐形成,区域经济一体化趋势日益凸显[3]。在大变局中,加快构建先进生产力质态,以制造业产品多样化和高端化为内生规则,进一步融入全球经济并增强话语权,需要考虑先进生产力质态对制造业新质生产力的赋能作用。2020年以来,中美贸易摩擦持续升级,中国制造业的外部硬约束显著强化,产业链循环面临阻断风险。在复杂多变的国内外形势下,从空间和时间维度拓展质态变迁,增强中国制造业的产业链韧性和掌控能力,采用“补短板”和“锻长板”并举方式提升制造业新质生产力,对于中国制造业实现高质量发展具有重要意义。

在已有文献的基础上,本文将数据要素赋能、质态变迁与制造业新质生产力纳入同一分析框架,利用2010—2022年中国制造业面板数据探讨数据要素赋能和质态变迁对制造业新质生产力的影响。与现有文献相比,本文的主要贡献如下:第一,考虑到制造业新质生产力形成基于不同数据要素赋能模式引致的制造业生产要素创新性配置变化,在区分数据要素偏向型赋能和数据要素增强型赋能的基础上,探讨不同数据要素赋能模式对制造业新质生产力的作用机理。第二,从激发制造业结构性潜能,实现制造业高质量转型升级入手,将质态变迁纳入模型,进一步研究不同数据要素赋能模式与质态变迁对制造业新质生产力的影响机制。

1 文献回顾与研究假设

1.1 文献回顾

已有数据要素与制造业生产力关系研究主要从以下视角展开,取得了丰富的成果。

(1)以全球价值链内嵌为契机,利用初始数据要素禀赋优势,通过经济全球化提升制造业生产力。Girma&Görg[4]认为,创新成本能够决定制造业数据决策水平,意味着较高的生产力与数据决策呈正相关关系,进一步研究发现,外资制造业的数据决策水平高于内资制造业,制造业的数据决策强度对生产力具有显著正向效应,且上述正向效应在外资制造业更为显著;Mitrasupa等[5]研究发现,印度制造业数据基础设施对印度制造业生产力发挥促进作用;黄先海[6]等认为,数据要素密集度有助于中国国有企业改革,对中国制造业全要素生产率具有显著促进作用;Kreuser等[7]发现,不同制造业部门规模对生产力具有显著异质性影响,制造业规模对南非制造业生产力发挥显著正向效应;申丹虹等[8]指出,经济增长能够缩小区域间制造业差距,对制造业全要素生产率发挥积极作用;左晖和艾丹祥[9]研究发现,信息技术变化方向对制造业全要素生产率具有显著正向效应;宋炜等[10]认为,数据要素增强(偏向)型赋能可极大地提升传统要素边际生产(替代)率,进而促进工业全要素生产率提升。

(2)遵循经济发展的平衡演化规律,利用数据要素赋能经济高质量发展的结构关联和复杂程度,通过构建以“质态变迁”为特征的高端创新要素扩展和优化组合推动制造业生产力向更高级、更先进质态演进。Hartmann等[11]认为,数据要素引致的经济结构关联、复杂程度能够决定部门(地区)生产结构和收入分配机制,而数据要素创新指数越高的国家,其收入不平等程度越低。数据要素能够反映一个国家或地区生产结构对收入分配机制的影响。考虑到异质性知识和生产能力引致的产品专业化程度日益提升,传统产品同质化假定越来越受到学者们质疑。随着部门间数据要素生产结构的特殊性不断提高,如何从全球价值链低端初级产品生产结构转变为全球价值链高端产品生产结构,进而培育“以我为主”的制造业新质生产力,成为政策制定者和经济学家亟待解决的问题。徐孝新[12]发现,随着经济复杂度提高,劳动力报酬差距逐渐呈现收敛趋势,这种收敛趋势表明居民收入差距显著缩小。从这个意义上看,经济复杂度对有效降低基尼系数具有显著促进作用。上述研究主要聚焦经济复杂度演化情景下产业和产品结构转型,未关注生产力结构变化引致的经济增长效应。董一一等[13-14]研究发现,中国经济复杂度与生产力水平呈现倒U型关系,而地区间生产结构性差异是导致质态变迁梗阻的重要原因;杨明洪和袁子媚[15]发现,质态变迁体现在新旧生产力对经济社会的渗透和贡献差异方面,其内涵体现为创新导致生产力变化的动态性和复杂性,外延则表现为赋能机制、动能传递机制等能够激发生产力活力的体制机制。

综上所述,已有文献主要从全球价值链内嵌与经济发展平衡演化规律两个视角,对数据要素赋能与制造业生产力的关系展开分析。从研究内容看,已有学者从价值链高端产品市场自主权、内需主导型经济等方面,探讨了数据要素赋能对制造业生产力的影响。受国际金融危机叠加全球新自由主义的破坏性影响,发达国家制造业再回流对中国制造业质态变迁存在较大影响。这种“格局赌博”导致中国制造业在新质生产力形成过程中面临短视压力,不利于中国制造业借助全球经济一体化中的数据要素赋能主体地位促进制造业新质生产力形成。这意味着利用传统生产力继续提升创新水平,进而实现制造业转型升级的红利空间日趋收窄。随着中美贸易摩擦不断加剧,制造业传统出口导向型经济暴露出难以抵御外部风险的严重弊端,导致中国制造业锁定在全球价值链低端位置。为了加快制造业生产力转型,破解中国制造业全球价值链“低端锁定”困局,如何利用数据要素赋能质态变迁实现制造业新质生产力可持续提升,成为亟待解决的现实议题[16]。但鲜有文献基于质态变迁视角,考察数据要素赋能与制造业新质生产力的关系。从发展内涵看,质态变迁能够决定制造业生产系统的复杂性和创新系统的前沿性,而质态变迁对制造业新质生产力的影响有待进一步探讨。基于此,本文从质态变迁视角探讨数据要素赋能对制造业新质生产力的影响。

1.2 研究假设

比较经济学框架下,数据要素偏向型赋能是由比较优势引致的“中心—外围”式的结构变化演化而来[17]。改革开放以来,中国制造业采用“两头在外,出口导向”的开放型发展模式,利用“洼地”的虹吸效应将数据要素聚集于创新程度较高部门和地区,以低价格要素优势嵌入国际分工网络,通过吸引大量外资解决劳动力过剩和外汇短缺等问题,从而实现快速发展。然而,外需与内需长期分割导致数据要素偏向型赋能在制造业中处于依附地位。高度依附性发展模式下,中国制造业需要大量出口低端产品,同时需要大量进口高端产品以维持既有创新水平[18]。进出口产品严重失衡导致产业间关联度大幅降低,产业链收缩导致质态变迁的合理性降低。由此,生产系统的复杂性和创新系统的前沿性降低,不利于中国制造业自主研发水平与创新水平提升。中国制造业利用数据要素偏向型赋能构建完整的制造业体系,在全球价值链中仅凭借低劳动成本比较优势参与竞争,因而中国出口商品没有过多使用本土创新要素,导致国内生产要素流通效率较低。此外,数据要素偏向型赋能引致的创新链条简单,产业链过短,部门间关联度较低,无法充分发挥质态变迁的引领作用[19]。换言之,质态变迁效力不足导致创新要素成本大幅提升,制造业通过数据要素偏向型赋能获得的新质生产力比较优势日渐消弭,无法提供足够的创新发展动力。数据要素偏向型赋能意味着制造业创新基础设施不完善,生产结构不利于数据要素可持续投入,因而无助于制造业新质生产力提升。基于以上分析,本文提出如下研究假设:

H1:数据要素偏向型赋能引致的质态变迁无法持续承接全球价值链中高端技术革命性突破,会阻碍制造业创新发展动力,对制造业新质生产力的提升作用不显著。

演化经济学认为,非均衡路径上的创新要素配置效率能够决定发展中经济体数据要素增强型赋能。在国内、国际生产体系中,创新产品生产部门能够促进发展中经济体的创新溢出和生产率提高,有助于制造业实现高质量发展[20]。随着中美贸易摩擦加剧,西方发达国家“断链”与“断供”凸显出中国制造业利用传统生产力实现转型升级的“短板”。加快数据要素赋能转型,通过数据要素增强型赋能提升制造业供给体系的适配性成为中国制造业实现可持续发展的必由之路。事实上,数据要素增强型赋能的核心在于利用数据要素倒逼质态变迁,扩大中国制造业在国内的投资与消费,促使中国制造业在全球价值链中向中高端攀升,在满足国际高层次需求的同时开拓国内市场,逐步构建“以我为主”的国内价值链体系[21]。中国制造业通过大幅投入知识、技术等高端创新要素降低创新要素流动壁垒,加快基础设备更新换代和生产要素优化配置,提升颠覆性技术研发能力,利用数据要素增强型赋能实现高质量发展。换言之,数据要素增强型赋能能够加快制造业颠覆性技术产品本土化研发进程,优化本土制造业产品结构和种类,提升制造业产业链间关联度,从而促进制造业质态变迁[22]。质态变迁有助于制造业实现产业链、供应链间良性衔接,增强产品市场竞争力,提高生产系统的复杂性以及创新系统的前沿性,因而对制造业新质生产力具有显著促进作用。基于以上分析,本文提出如下研究假设:

H2:数据要素增强型赋能引致的质态变迁能够大幅提高制造业生产系统的复杂性,以及制造业创新系统的前沿性,促进创新发展动力良性演化,因而对中国制造业新质生产力具有显著正向影响。

2 模型与数据来源

2.1 模型构建

为了探讨数据要素赋能对制造业新质生产力的影响,本文构造数据要素赋能影响制造业新质生产力的计量模型,并将质态变迁纳入其中。制造业新质生产力是制造业颠覆性技术突破和深度转型升级催生的先进生产力质态,是引领新一轮科技革命的重要力量,这种重要力量主要体现在战略性新兴产业和未来产业。在此基础上,本文将表达式设定如下:

lnNPFi,t=α+β1DEEdi,t·QTi,t+β2DEEei,t·QTi,t+γcontroli,t+εi,t

(1)

式(1)中,NPFi,t表示制造业行业i第t年的新质生产力,DEEdi,t表示制造业行业i第t年的数据要素偏向型赋能,DEEei,t表示制造业行业i第t年的数据要素增强型赋能,QTi,t表示制造业行业i第t年的质态变迁,controli,t为一组影响制造业新质生产力的控制变量,εi,t为随机扰动项。为确保数据的平稳性,避免计量模型可能存在的异方差问题,本文对计量模型进行半对数化处理。

2.2 变量测量

2.2.1 被解释变量

新质生产力(NPF)。本文选择战略性新兴产业和未来产业全要素生产率作为被解释变量,采用DEA-Malmquist指数方法测算战略性新兴产业和未来产业全要素生产率,如式(2)所示。

NPFch=DEEch×DEIch=(PEch×SEch)×DEIch

(2)

式(2)中,DEEch表示数据要素效率变化指数,DEIch代表数据要素创新指数。在规模收益可变情景下,数据要素效率变化指数可分解为纯数据效率变化指数(Pech)与规模数据效率变化指数(Sech)。

2.2.2 解释变量

(1)数据要素偏向型赋能(DEEd)。数据要素偏向型赋能是数据要素通过生产要素偏向性配置引致的传统要素间边际替代率变化,表现为数据要素赋能多种传统生产要素后的边际替代率持续性优化。借鉴宋炜等[10]的思路,本文构建数据要素偏向型赋能指数如下:

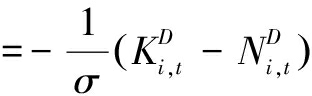

(3)

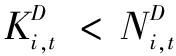

式(3)中, 分别表示数据要素赋能后的资本和劳动要素增长率。当

分别表示数据要素赋能后的资本和劳动要素增长率。当 时,DEEdi,t>0,表明数据要素赋能后的资本要素边际替代率大于劳动要素边际替代率;反之,则劳动要素边际替代率大于资本要素边际替代率。在这个意义上看,数据要素与资本和劳动要素交叉融合表现为偏向型赋能。

时,DEEdi,t>0,表明数据要素赋能后的资本要素边际替代率大于劳动要素边际替代率;反之,则劳动要素边际替代率大于资本要素边际替代率。在这个意义上看,数据要素与资本和劳动要素交叉融合表现为偏向型赋能。

(2)数据要素增强型赋能(DEEe)。数据要素增强型赋能是数据要素引起的传统要素边际生产率变化,体现为单位增量要素投入产出比提升。借鉴宋炜等[10]的做法,本文构建数据要素增强型赋能指数如下:

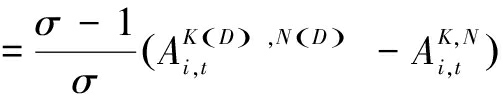

(4)

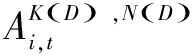

式(4)中,FRTi,t表示制造业行业i第t年的要素转换率, 表示技术进步条件下数据要素赋能后的资本和劳动要素增长率,

表示技术进步条件下数据要素赋能后的资本和劳动要素增长率, 表示初始禀赋下的资本和劳动要素增长率。由式(5)可知,当替代弹性σ>1时,DEEei,t>0,意味着在考虑技术进步的条件下,数据要素赋能后的资本和劳动要素增长率大于初始禀赋下的资本和劳动要素增长率。换言之,当替代弹性σ>1时,数据要素嵌入资本和劳动要素演化特征表现为增强型赋能。

表示初始禀赋下的资本和劳动要素增长率。由式(5)可知,当替代弹性σ>1时,DEEei,t>0,意味着在考虑技术进步的条件下,数据要素赋能后的资本和劳动要素增长率大于初始禀赋下的资本和劳动要素增长率。换言之,当替代弹性σ>1时,数据要素嵌入资本和劳动要素演化特征表现为增强型赋能。

(3)质态变迁(QT)。质态变迁是衡量制造业新质生产力跃迁的指标,也是全面反映制造业通过高端创新要素聚合实现产品多样化组合,进而形成制造业新质生产力的综合指标。借鉴Hausmann & Klinger[23]的做法,本文对制造业各行业质态变迁进行测算,如式(5)所示。

(5)

式(5)中, 为

为 的第二大特征值对应特征向量,其中

的第二大特征值对应特征向量,其中

2.2.3 控制变量

参考胡亚男和余东华[24]、任韬和宋子琨[25]、宋炜等[26]的研究成果,本文选取控制变量如下:

(1)人力资本存量(HCS)。人力资本存量可以直接反映制造业劳动力结构和人员技术水平,进而影响制造业新质生产力。本文利用制造业各行业R&D人员占制造业各行业从业人员的比值度量人力资本存量。

(2)贸易开放度(OPE)。贸易开放度能够反映本国制造业从他国引进先进技术、产品或服务、设备以及出口产品的情况。贸易开放程度提高可促使人力资本有效配置,进而促进制造业新质生产力提升。本文采用不同行业进出口总值占制造业总产值的比值衡量中国制造业对外贸易开放度。

(3)经济增长水平(EGL)。经济增长水平能够反映制造业各行业发展状况,经济增长水平较高的行业,其行业结构和人员素质可能优于其它行业。本文选取制造业各行业人均GDP的对数作为制造业各行业经济增长水平的度量指标。

(4)行业规模(SCA)。行业规模代表某个行业的经济规模,能够表征某行业发展潜力与发展现状。本文采用制造业各行业总产值占制造业总产值的比值度量行业规模。

(5)人均固定资产投资(PCA)。人均固定资产投入能够衡量资产变化对制造业新质生产力的影响。高资本投入行业能够吸引高端人才,进而促进制造业新质生产力提升。本文采用制造业各行业人均固定资产投资占制造业人均固定资产投资的比值度量制造业人均固定资产投资。

2.2.4 虚拟变量

目前,西方发达国家通过高端制造业回流和低端制造业外迁试图使中国制造业“断链”。美国通过“极限施压”,有选择性地剥离前沿技术领域中的中国元素,限制创新要素在两国间自由流动。贸易摩擦时机能够反映制造业新质生产力是否具备风险抵御能力,较高的风险抵御能力意味着制造业拥有较大的新质生产力提升空间。本文采用虚拟变量控制贸易摩擦时机(D_TIME)的影响。根据制造业行业贸易额增量变化,本文将贸易摩擦时机(D_TIME)分为两组:如果某制造业行业2010—2022年贸易额增量由正转负,则将转正前年份的变量取值为1,否则取值为0。此外,本文引入年度虚拟变量(D_YEAR)控制制造业行业面临的外需冲击。

2.3 数据来源

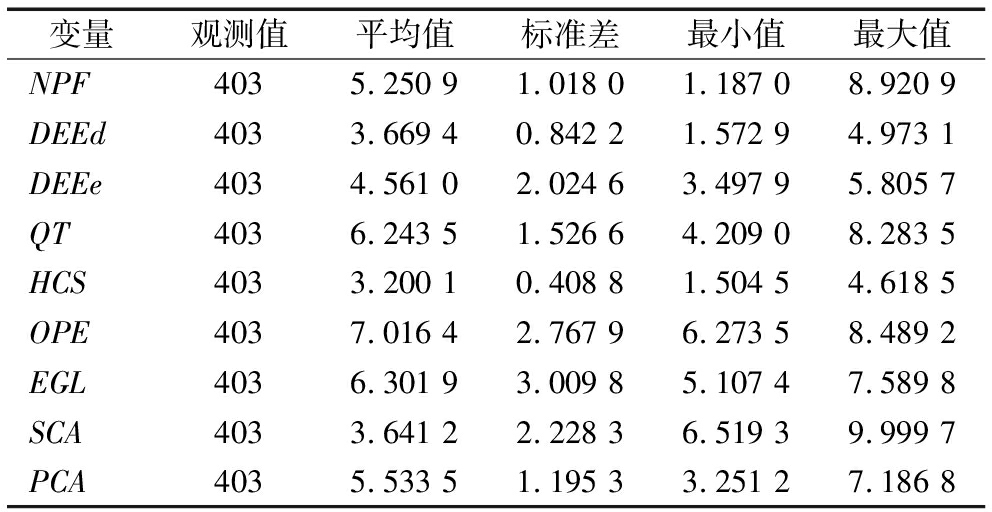

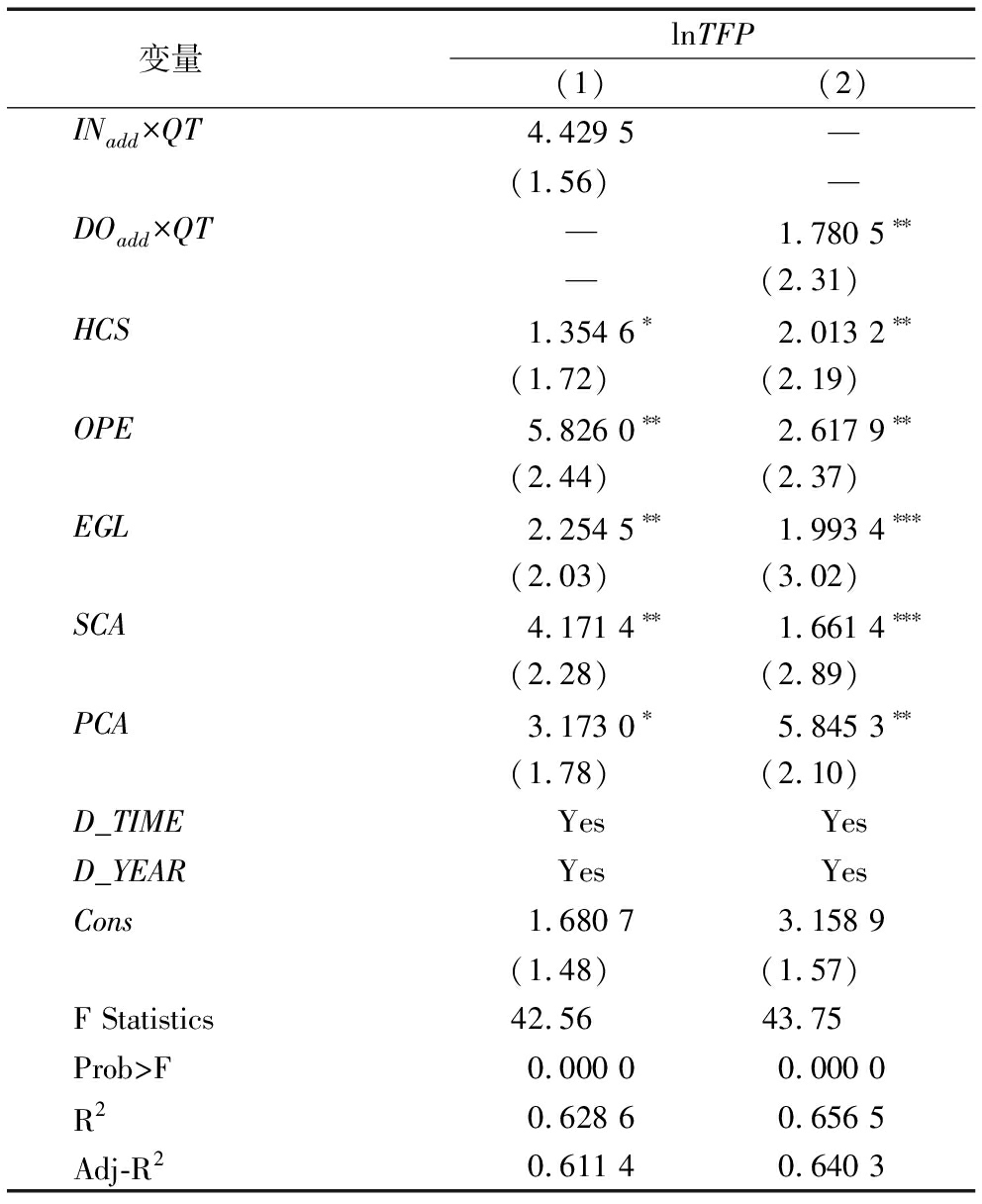

本文以2010—2022年中国制造业按两位码分类的面板数据作为样本。按照2017年国民经济行业分类(GB/T 4754—2017),制造业涵盖31个两位码行业,上述31个行业数据主要来自对应年份的《中国工业统计年鉴》《中国工业经济统计年鉴》《中国科技年鉴》《中国贸易外经统计年鉴》和2021年世界投入产出表(ICIO)。统一口径为规模以上,以2010年作为不变价格(2010年=100),缺失数据利用线性插值法补齐。主要变量描述性统计结果如表1所示。

表1 主要变量描述性统计结果

Table 1 Descriptive statistics of main variables

变量观测值平均值标准差最小值最大值NPF4035.250 91.018 01.187 08.920 9DEEd4033.669 40.842 21.572 94.973 1DEEe4034.561 02.024 63.497 95.805 7QT4036.243 51.526 64.209 08.283 5HCS4033.200 10.408 81.504 54.618 5OPE4037.016 42.767 96.273 58.489 2EGL4036.301 93.009 85.107 47.589 8SCA4033.641 22.228 36.519 39.999 7PCA4035.533 51.195 33.251 27.186 8

3 计量分析结果

3.1 基本估计结果

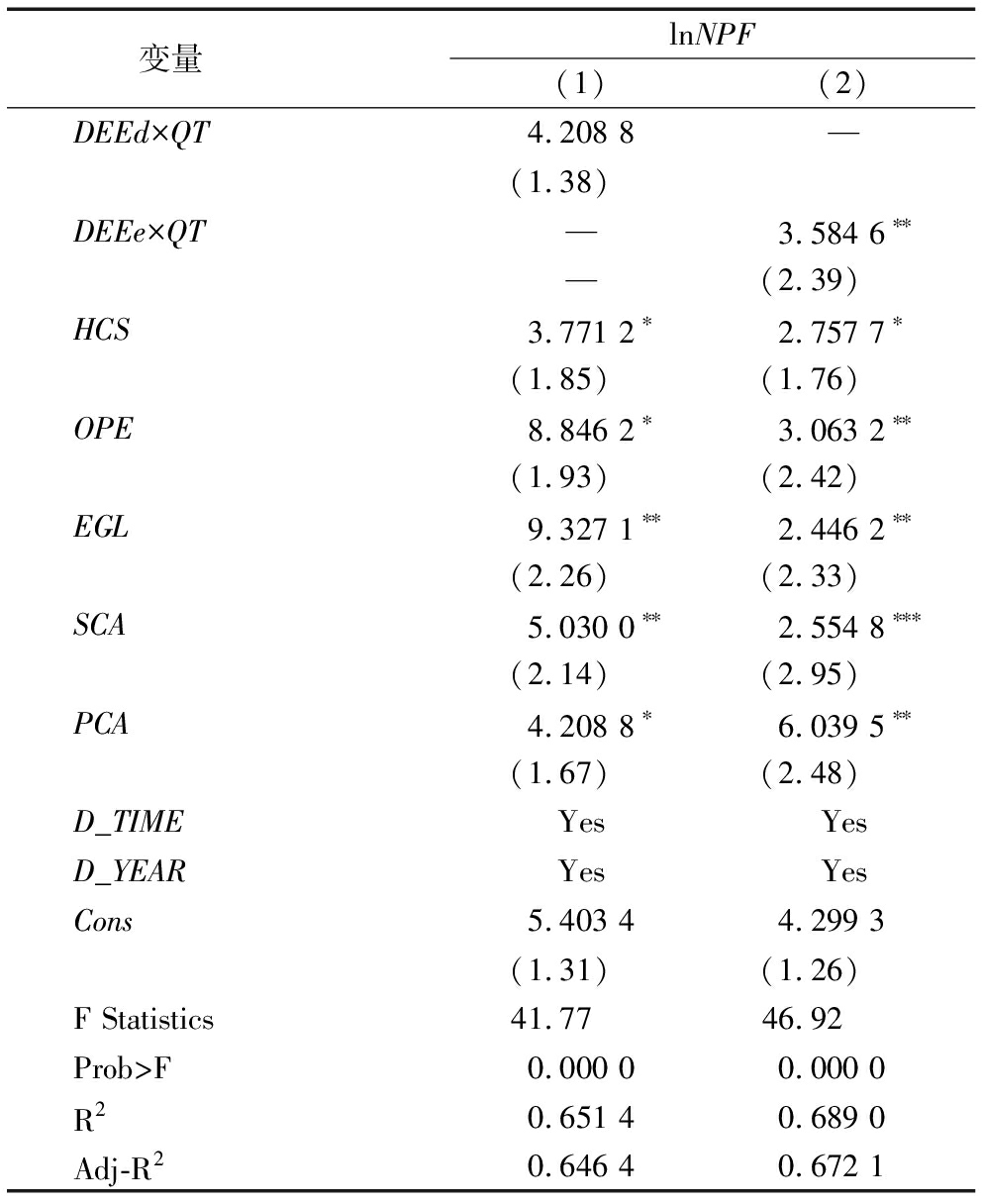

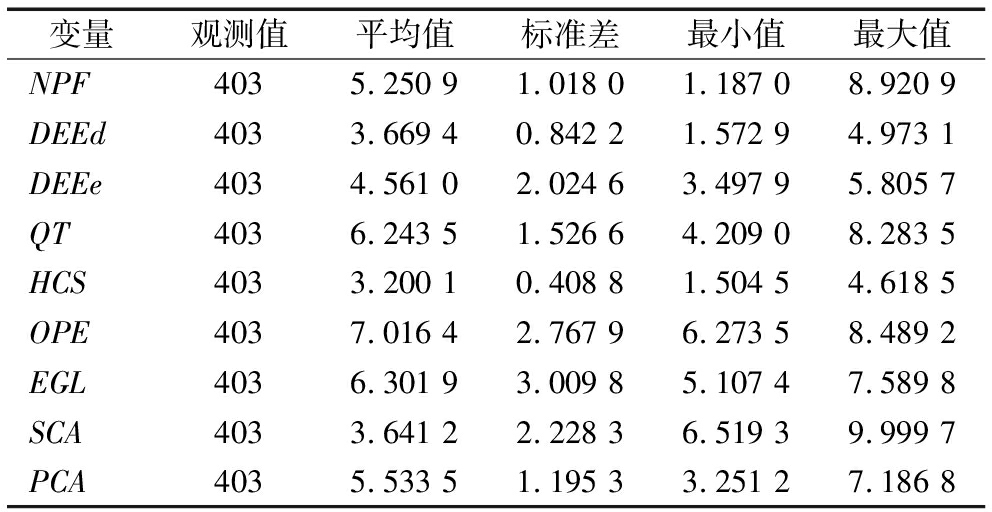

表2为式(1)的估计结果。其中,列(1)是数据要素偏向型赋能与质态变迁对制造业新质生产力影响的估计结果;列(2)是数据要素增强型赋能与质态变迁对制造业新质生产力影响的估计结果。

表2 数据要素赋能与质态变迁影响制造业新质生产力的基本估计结果

Table 2 Basic estimation results of the impact of data element empowerment and qualitative changes on the new quality productive forces of manufacturing industry

变量lnNPF(1)(2)DEEd×QT4.208 8—(1.38)DEEe×QT—3.584 6∗∗—(2.39)HCS3.771 2∗2.757 7∗(1.85)(1.76)OPE8.846 2∗3.063 2∗∗(1.93)(2.42)EGL9.327 1∗∗2.446 2∗∗(2.26)(2.33)SCA5.030 0∗∗2.554 8∗∗∗(2.14)(2.95)PCA4.208 8∗6.039 5∗∗(1.67)(2.48)D_TIMEYesYesD_YEARYesYesCons5.403 44.299 3(1.31)(1.26)F Statistics41.7746.92Prob>F0.000 00.000 0R20.651 40.689 0Adj-R20.646 40.672 1

注:小括号内为t值;*、**、***分别代表参数估计值在10%、5%、1%的置信水平上显著,下同

由表2列(1)可知,数据要素偏向型赋能与质态变迁的交互项(DEEd×QT)每提升1个单位,制造业新质生产力(lnNPF)提升4.208 8个单位(未通过显著性检验)。由此表明,数据要素偏向型赋能与质态变迁对制造业新质生产力的正向影响不显著。本文认为,由于发达国家制造业回流引致全球价值链大幅收缩,中国凭借数据要素偏向型优势形成的外向型发展模式(以中低端制造业为主导)不可持续,无助于制造业新质生产力持续提升。一方面,制造业全球价值链攀升进程减缓,东道国通过提高数据要素偏向型赋能水平转移部分产业,导致产业链增长停滞、经济复杂度下降。因此,数据要素偏向型禀赋改变导致质态变迁对制造业新质生产力的促进作用不显著。另一方面,全球产业链调整使得高端制造业向发达国家回流,大幅挤压制造业市场份额,本土中间品种类减少,导致数据要素集聚度指数降低,无法促进制造业新质生产力提升。由此,本文假设H1得到证实。

由表2列(2)可知,数据要素增强型赋能与质态变迁的交互项(DEEe×QT)每提升1个单位,制造业新质生产力(lnNPF)提升3.584 6个单位(在5%的置信水平上显著)。由此表明,数据要素增强型赋能与质态变迁对制造业新质生产力具有显著正向效应。一个合理的解释是,数据要素增强型赋能通过优化生产要素配置促进制造业发展,促使中国制造业由“市场换取技术”的模仿创新向“市场培育技术”的自主创新转变,依托强大的国内市场构建“以我为主”的国内价值链体系,以高质量需求促进制造业质态高质量变迁,助力制造业自主研发创新与数字化转型,进而促进制造业新质生产力持续提升。同时,数据结构优化能够促进资源配置效率提升,充足的数据要素投入可促进制造业新质生产力提升。数据要素增强型赋能可将扩大内需与深化供给侧结构性改革有机结合,形成需求牵引供给、供给创造需求的高质量动态均衡。这种动态均衡能够加快制造业全球价值链数字化升级,促进制造业产业链与供应链进一步拓展,推动制造业数据要素发展与自主技术创新进步,提升制造业数据要素层级,进而提升制造业新质生产力。由此,本文假设H2得到支持。

在控制变量中,人力资本存量(HCS)每增加1个单位,制造业新质生产力分别提升3.771 2(通过10%水平的显著性检验)和2.757 7个单位(通过10%水平的显著性检验)。由此表明,人力资本存量对制造业新质生产力具有显著正向影响。本文认为,受先进技术偏向性影响,技术非中性变化能够促使人力资本投向某一技术领域,而高技术人力资本供给不断增加使得制造业对技能偏向型技术的投资变得有利可图。随着人力资本存量增加,中国制造业在密集使用人力资本方面的比较优势提高。相同创新环境下,中国制造业倾向于以较快速度学习新工艺和新产品,利用专业化生产方式从事高端产品生产,以获得更高市场份额。换言之,较高的人力资本累积率能够促进高端产品研发和生产,通过提高创新效率和创新能力进一步培育中国制造业新质生产力。

贸易开放度(OPE)每增加1个单位,制造业新质生产力分别提升8.846 2(通过10%水平的显著性检验)和3.063 2个单位(通过5%水平的显著性检验),意味着引入先进生产技术能够促进传统要素和数据要素高度融合,进而提升制造业新质生产力。一个合理的解释是,随着中国制造业技术与世界前沿技术差距不断缩小,贸易开放度提高促使新质生产力存量资本的比较优势日益凸显。新质生产力存量资本的有效积累能够优化中国制造业高端要素配置,由此,制造业学习能力得以进一步提升。学习能力提高有助于中国制造业通过自主创新实现结构升级,在战略性、基础性技术领域建立先进技术支撑体系,实现关键技术和重大领域质态变迁。为了加强制造业基础设施建设,改变制造业对传统生产力的高度依赖,必须依靠新质生产力存量资本的有效积累进一步缩小与世界前沿技术的差距,构建以自主创新为基础的竞争优势。

经济增长水平(EGL)每增加1个单位,制造业新质生产力分别提升9.327 1(通过5%水平的显著性检验)和2.446 2个单位(通过5%水平的显著性检验),意味着经济增长水平提高能够显著改善制造业新质生产力。从现实情况看,市场竞争机制调整和完善能够降低制造业市场进入与退出壁垒,使制造业平均规模呈上升趋势,倒逼制造业结构调整与优化,加快生产要素向高效率、高利润产业转移。质态变迁主体逐渐从政府转向企业并呈现多元化发展格局,制造业数据要素赋能能力增强促使新质生产效率大幅提高,从而促进制造业新质生产力提升。

行业规模(SCA)每增加1个单位,制造业新质生产力分别提升5.030 0(通过5%水平的显著性检验)和2.554 8个单位(通过1%水平的显著性检验)。这一结果说明,行业规模对制造业新质生产力具有正向影响。数据要素分布和聚集带来的隐性知识要素流动,使制造业的先进技术具有高创新溢出效应和低模仿壁垒特征,在一定程度上诱发制造业过度进入与过度竞争。随着行业规模不断扩大,制造业有能力积累“熊彼特式”垄断利润并进行产品创新和技术升级,从而避免陷入“集体行动逻辑”陷阱。换言之,为了避免陷入“集体行动逻辑”陷阱,通过产业内和产业间优化升级实现质态变迁,从而促进制造业新质生产力提升。

人均固定资产投资(PCA)每增加1个单位,制造业新质生产力分别提升4.208 8(通过10%水平的显著性检验)和6.039 5个单位(通过5%水平的显著性检验),意味着随着人均固定资产投入增加,制造业新质生产力得以提升。由此表明,人均固定资产投资对制造业新质生产力发挥促进作用。本文认为,人均固定资产投资分布能够反映数据要素对中国制造业新质生产力质态变迁速度的影响。相对丰富的人均固定资产投资能够为制造业先进技术转移提供条件。人均固定资产投资对颠覆性技术和关键核心技术的有效性具有影响。随着中国制造业人均固定资产投资存量提高,各行业开始引进先进设备和先进技术,吸收能力提高有助于制造业提升自主创新能力。制造业通过自主创新带动产业结构升级,围绕具有较强技术关联性和产业带动性的前沿技术产品与重点项目,在战略性、基础性技术领域建立并完善先进技术体系,逐步抢占全球产业价值链高端位置。为了提高自主创新能力,使中国制造业的比较优势向竞争优势转变,必须通过人均固定资产投资的有效积累进一步吸收制造业深度转型升级的溢出效应,进而促进制造业新质生产力提升。

3.2 稳健性检验

为检验基本估计结果的可靠性,本文以战略性新兴产业和未来产业全员劳动生产率(MLP)作为被解释变量。战略性新兴产业和未来产业全员劳动生产率(MLP)能够反映高端制造业全部从业人员在单位时间内的产品生产总量,是衡量制造业新质生产力的综合指标。本文利用战略性新兴产业和未来产业全员劳动生产率作为制造业新质生产力的替代变量进行稳健性检验,估计结果如表3所示。

表3 数据要素赋能与质态变迁影响制造业新质生产力的稳健性检验结果

Table 3 Robustness test results of the impact of data element empowerment and qualitative changes on the new quality productive forces of manufacturing industry

变量MLP(1)(2)DEEd×QT3.912 9—(1.58)—DEEe×QT—3.977 3∗∗—(2.07)HCS2.720 1∗8.842 0∗∗(1.76)(2.18)OPE9.028 6∗∗3.019 2∗∗(2.26)(2.35)EGL3.819 7∗∗7.424 8∗(2.03)(1.73)SCA7.091 6∗∗6.546 3∗∗(2.47)(2.49)PCA2.422 3∗8.592 3∗∗∗(1.82)(3.21)D_TIMEYesYesD_YEARYesYesCons8.445 05.567 8(1.26)(1.41)F Statistics40.8242.41Prob>F0.000 00.000 0R20.634 90.657 2Adj-R20.620 90.649 1

由表3列(1)(2)可知,以制造业全员劳动生产率为被解释变量的估计参数未发生显著性变化。列(1)结果显示,数据要素偏向型赋能与质态变迁的交互项对制造业全员劳动生产率影响的估计系数未通过显著性检验。由此表明,数据要素偏向型赋能与质态变迁的交互项对制造业全员劳动生产率的提升作用不显著,这一结果再次印证了研究假设H1。列(2)结果显示,数据要素增强型赋能与质态变迁的交互项对制造业全员劳动生产率具有显著正向影响,这一结果再次印证了假设H2。控制变量中,人力资本存量(HCS)、贸易开放度(OPE)、经济增长水平(EGL)、行业规模(SCA)、人均固定资产投资(PCA)的检验结果与基本估计结果保持一致。由此表明,计量模型设定及基本估计结果稳健。

3.3 内生性问题分析

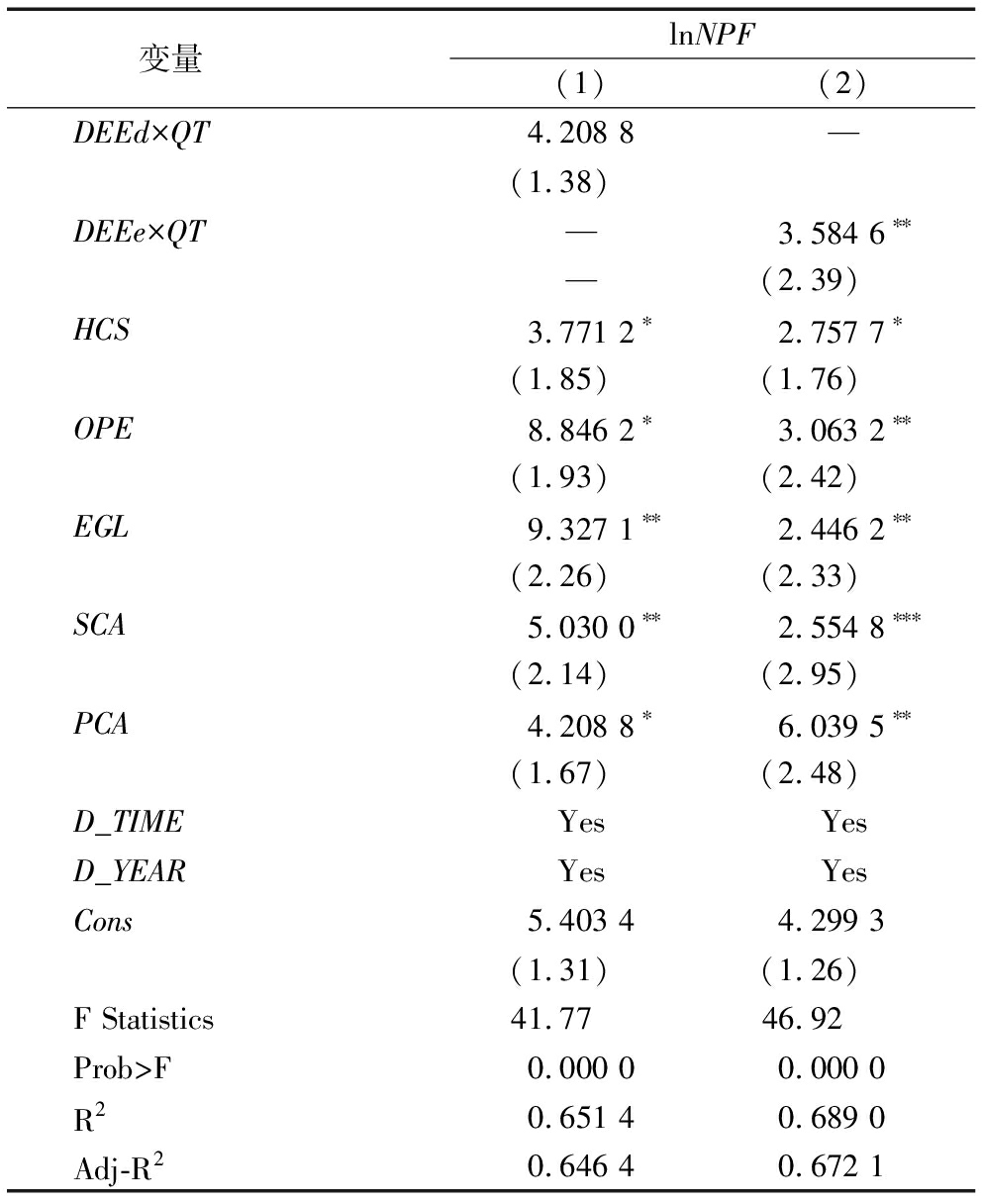

考虑到纳入质态变迁的数据要素赋能可拓展制造业新质生产力政策支撑体系,促使制造业新质生产力显著提升,进而通过产业价值链延伸方式实现全球价值链提升。因此,计量模型估计结果可能存在一定的内生性问题。基于此,借鉴Koopman[27]的研究思路,本文分别采用中间品投入内部化(DOadd)、知识扩散外部性(INadd)产生的代表性产品附加值的贡献作为数据要素偏向型赋能、数据要素增强型赋能的工具变量,内生性检验结果如表4所示。

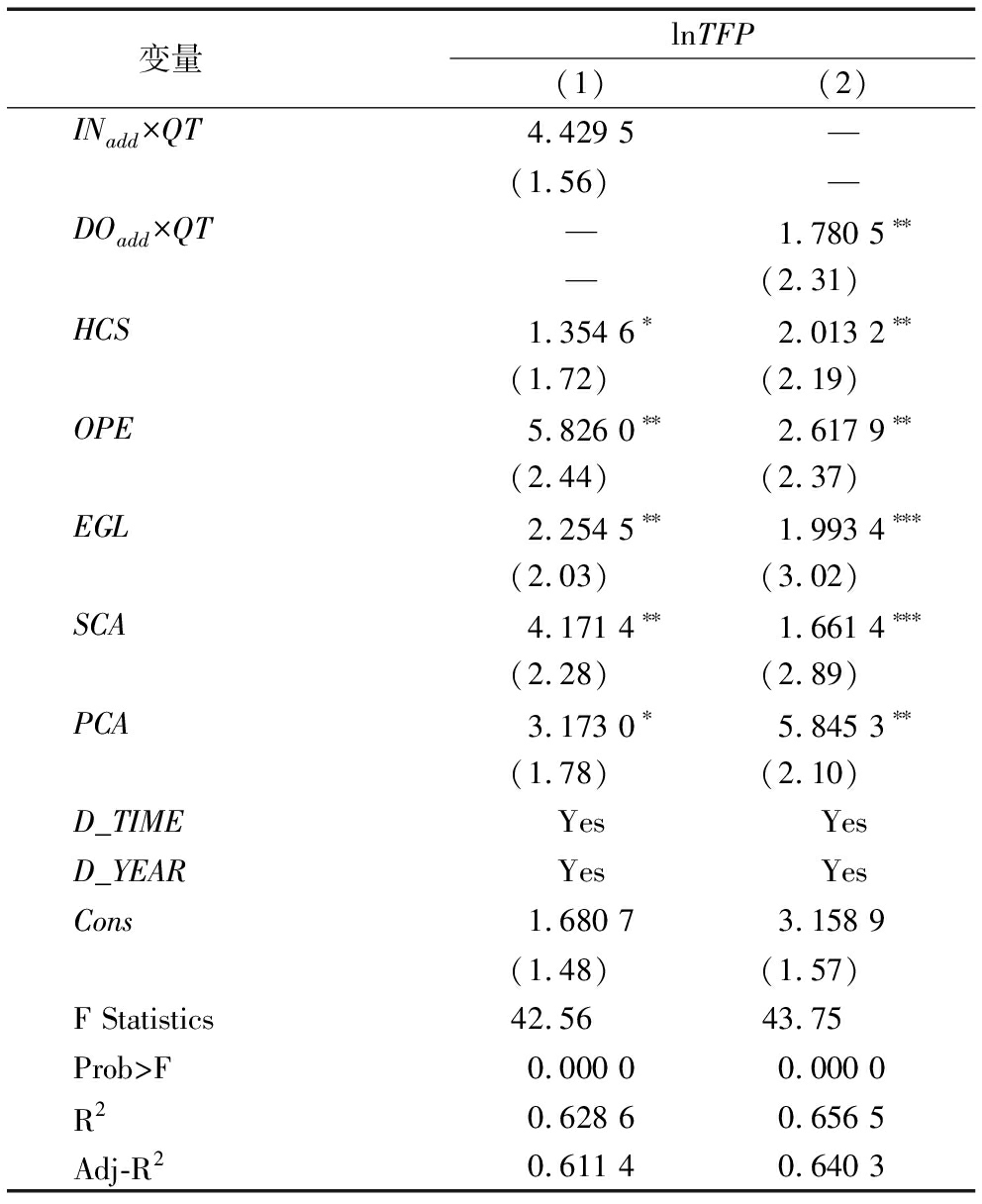

表4 数据要素增强型赋能与质态变迁影响制造业新质生产力的内生性估计结果

Table 4 Endogeneity estimation results of the impact of data element enhanced empowerment and qualitative change on the new quality productive forces of manufacturing industry

变量lnTFP(1)(2)INadd×QT4.429 5—(1.56)—DOadd×QT—1.780 5∗∗—(2.31)HCS1.354 6∗2.013 2∗∗(1.72)(2.19)OPE5.826 0∗∗2.617 9∗∗(2.44)(2.37)EGL2.254 5∗∗1.993 4∗∗∗(2.03)(3.02)SCA4.171 4∗∗1.661 4∗∗∗(2.28)(2.89)PCA3.173 0∗5.845 3∗∗(1.78)(2.10)D_TIMEYesYesD_YEARYesYesCons1.680 73.158 9(1.48)(1.57)F Statistics42.5643.75Prob>F0.000 00.000 0R20.628 60.656 5Adj-R20.611 40.640 3

由表4可知,在考虑内生性问题后,数据要素赋能与质态变迁对制造业新质生产力影响的参数估计值普遍下降,且显著性水平有所提高。列(1)显示,数据要素偏向型赋能与质态变迁的交互项对制造业新质生产力的正向效应不显著。列(2)中,数据要素增强型赋能与质态变迁的交互项对制造业新质生产力具有显著正向影响。这一结论与表2估计结果高度一致,表明本文工具变量能够有效缓解计量模型内生性问题,为估计结果的科学性和可靠性提供了佐证。

4 结语

4.1 结论

本文构建了数据要素赋能影响制造业新质生产力的研究框架,在区分数据要素赋能类型的基础上,利用2010—2022年中国制造业面板数据检验了数据要素偏向(增强)型赋能与质态变迁对制造业新质生产力的影响,得出以下主要结论:

(1)数据要素偏向型赋能引致的质态变迁无法持续推动全球价值链中高端技术革命性突破,会阻碍制造业创新发展,对制造业新质生产力的促进作用不显著。制造业全球价值链攀升进程减缓,数据要素偏向型赋能水平提高,导致新质生产力创新在收益中的贡献降低。由此,挤压了制造业的市场份额,降低了数据要素集聚度指数,无助于制造业新质生产力提升。

(2)数据要素增强型赋能引致的质态变迁能够提高制造业生产系统的复杂性以及制造业创新系统的前沿性,促使创新发展动力演化,对中国制造业新质生产力具有正向效应。数据要素增强型赋能可促使资源配置效率提升,数据要素投入能够直接提升制造业新质生产力,达到需求牵引供给、供给创造需求的高质量动态均衡状态。

4.2 政策启示

(1)挖掘数据要素市场潜力,构建完整的数据要素市场供需体系。中国拥有巨大的数据要素市场潜力与多元化消费结构,巨大的需求可为制造业数字化转型升级提供坚实的基础,同时吸引国外数据资源,加快国内高端制造业发展。借助国外先进数据技术实现高端制造业自主创新,加快制造业科技创新,为国内供给侧结构性改革提供助益[28]。此外,进一步完善数据要素市场制度,合理优化制造业数字化产业结构。借助数据要素增强型赋能突破国外高端技术封锁,促使中国制造业在全球价值链攀升。

(2)完善数据要素市场规则,引导新质生产力要素与传统制造业有机融合,为传统制造业发展提供支持,实现传统制造业与高端制造业同步发展,提升中国制造业在价值链中的主体地位,培育制造业新质生产力。加快制造业传统生产力转型,搭建高质量网络平台,促使新质生产力创新要素高效流通[29]。借助人工智能技术推动中国制造业实现高质量转型升级,利用数字平台降低制造业成本,引导制造业发挥自身优势,加快行业间交流合作,在颠覆性技术和关键共性技术领域通过整合市场资源实现创新,促使制造业上下游创新要素高效流动,进而显著提升制造业新质生产力。

4.3 不足与展望

本文存在以下不足:第一,将数据要素赋能划分为数据要素偏向型赋能和数据要素增强型赋能并分别与质态变迁这一要素进行交互,以此衡量数据要素赋能对制造业新质生产力的影响,虽能明晰制造业新质生产力发展方向,但仅是行业层面的研究,未来可从区域、城市等视角进一步考察数据要素赋能与质态变迁对制造业新质生产力的影响。第二,研究视角存在拓展空间,后续可探讨数据要素赋能资本和劳动引致的要素间替代弹性变化对制造业新质生产力的影响,进一步揭示要素密集型制造业数据要素赋能的“黑箱”。

参考文献:

[1] 张林.新质生产力与中国式现代化的动力[J].经济学家,2024,36(3):15-24.

[2] 张其仔,伍业君,王磊.互联网、创新与经济复杂度——基于产品空间视角[J].财贸经济,2023,44(7):108-123.

[3] 张莉.大国博弈下区域经济一体化新发展与中国策略[J].世界经济与政治论坛,2023,43(2):124-141.

[4] GIRMA S, GÖRG H.Outsourcing, foreign ownership, and productivity: evidence from UK establishment-level data[J].Review of International Economics,2004,12(5):817-832.

[5] MITRA A,SHARMA C,VÉGANZON S-VAROUDAKIS M A. Estimating impact of infrastructure on productivity and efficiency of Indian manufacturing[J]. Applied Economics Letters,2011, 19(8):779-783.

S-VAROUDAKIS M A. Estimating impact of infrastructure on productivity and efficiency of Indian manufacturing[J]. Applied Economics Letters,2011, 19(8):779-783.

[6] 黄先海,金泽成,余林徽.出口、创新与企业加成率:基于要素密集度的考量[J].世界经济,2018,41(5):125-146.

[7] KREUSER C, NEWMAN C. Total factor productivity in south African manufacturing firms[J]. South African Journal of Economics, 2018, 86(S1): 40-78.

[8] 申丹虹,刘锦叶,崔张鑫.中国制造业全要素生产率测算与区域趋同检验[J].统计与决策,2022,38(1):47-52.

[9] 左晖,艾丹祥.技术变化方向异性和全要素生产率——来自中国制造业信息化的证据[J].管理世界,2022,38(8):132-159.

[10] 宋炜,曹文静,周勇.数据要素赋能、研发决策与创新绩效——来自中国工业的经验证据[J].管理评论,2023, 35(7):112-121.

[11] HARTMANN D, GUEVARA M R, JARA F C, et al. Linking economic complexity, institutions, and income inequality[J]. World Development,2017, 93(5): 75-93.

[12] 徐孝新.经济复杂度与收入不平等关系的实证检验[J].统计与决策,2018,34(19):139-142.

[13] 董一一,宋宇,李朋林.经济复杂度的提升能够促进“双循环”吗——基于产品空间视角的研究[J].经济问题探索,2021,42(9):1-14.

[14] 董一一,宋宇.经济复杂度与“双循环”:基于产品空间理论的实证检验[J].统计与决策,2022,38(9):104-109.

[15] 杨明洪,袁子媚.“质态观”视角下新质生产力的理论演进[J].财经科学,2024,68(7):66-79.

[16] 黎峰.国内循环与制造业生产率:一般规律、大国特征及中国应对[J].财经科学,2022,66(6):135-148.

[17] 陆江源,相伟,谷宇辰.“双循环”理论综合及其在我国的应用实践[J].财贸经济,2022,43(2):54-67.

[18] 宋德勇,文泽宙.双循环的贸易分工逻辑与经济效益[J].经济学动态,2022,63(7):51-69.

[19] 史丹,叶云岭,于海潮.双循环视角下技术转移对产业升级的影响研究[J].数量经济技术经济研究,2023,40(6):5-26.

[20] 黄群慧.新发展格局的理论逻辑、战略内涵与政策体系——基于经济现代化的视角[J].经济研究,2021,56(4):4-23.

[21] 邵朝对,苏丹妮.中国价值链分工的福利效应与空间解构:双循环视角[J].世界经济,2023,46(1):32-62.

[22] 陈爱贞,陈凤兰,何诚颖.产业链关联与企业创新[J].中国工业经济,2021,38(9):80-98.

[23] HAUSMANN R, KLINGER B. The structure of the product space and the evolution of comparative advantage[R].CID Working Papers,2007.

[24] 胡亚男,余东华.有偏技术进步、要素配置结构与全要素生产率提升——以中国装备制造业为例[J].软科学,2021,35(7):1-9.

[25] 任韬,宋子琨.技能偏向型技术进步与中国制造业全要素生产率的提升[J].统计与信息论坛,2023,38(6):19-33.

[26] 宋炜,贺继杨,周勇,等.研发双循环溢出、价值链攀升与制造业技术跃迁——来自2008-2020年的经验证据[J].科技进步与对策,2023,40(18):42-49.

[27] ROBERT KOOPMAN, ZHI WANG, SHANG-JIN WEI. Tracing value-added and double counting in gross exports[J]. Social Science Electronic Publishing, 2014, 104(2): 459-494.

[28] 徐翔,赵墨非,李涛,等.数据要素与企业创新:基于研发竞争的视角[J].经济研究,2023,58(2):39-56.

[29] 洪银兴,王坤沂.新质生产力视角下产业链供应链韧性和安全性研究[J].经济研究,2024,59(6):4-14.

(责任编辑:张 悦)

S-VAROUDAKIS M A. Estimating impact of infrastructure on productivity and efficiency of Indian manufacturing[J]. Applied Economics Letters,2011, 19(8):779-783.

S-VAROUDAKIS M A. Estimating impact of infrastructure on productivity and efficiency of Indian manufacturing[J]. Applied Economics Letters,2011, 19(8):779-783.