(1.渤海大学 管理学院,辽宁 锦州 121013;2.首都经济贸易大学 工商管理学院,北京 100070;3.吉林大学 商学与管理学院,吉林 长春 130012)

0 引言

如何为员工健康“赋能”以凝聚强劲创新动力,逐渐成为企业发展需关注的重要内容。领导者作为联结组织与员工的关键“桥梁”,对保障员工健康发挥重要作用。在领导力研究领域,健康促进型领导这一概念应运而生。健康促进型领导能够通过创造工作条件,打造健康的工作场所。中国“和”文化强调改善社会关系及平衡身心健康的重要性,健康促进型领导将“和”文化内化为企业社会责任的一部分,以人为本,帮助员工实现工作—生活平衡,保障员工健康,营造和谐的工作环境。同时,员工在身体充满活力的状态下会保持较强的创新动机与意愿。由此,健康促进型领导是否是员工实施创新行为的诱因成为学界及管理者亟需明晰的问题。

目前,学术界已验证健康促进型领导对员工幸福感、工作满意度(Krick等,2022)、情感承诺(Horstmann,2018)及工作投入(Kaluza,2018)等心理状态具有显著正向影响,能够降低员工职业倦态(Jiménez等,2017)和离职意向(杨新国等,2019),还能提高员工出勤率(Dellve等,2017)。Zhang等[1]研究发现,健康促进型领导能通过员工可雇佣性积极影响员工创新行为与任务绩效。资源保存理论指出,个体具有努力获取、保持、培育和保护其所珍视资源的倾向,为实现资源增益,员工会利用现有资源实施获取新资源的工作行为[2]。作为一种支持性资源,健康促进型领导能为员工提供健康管理、职业发展等所需的资源[3]。员工创新行为是员工在工作中产生创造性、新颖性想法并将这些想法成功付诸实践的动态而复杂的过程[4],具备高风险性,但成功后可以收获新资源。考虑到领导风格是预测员工行为的关键因子[5],本研究推测健康促进型领导可以通过给予相应资源影响员工创新。

个体能量被认为是有价值的个体资源[6]。根据资源保存理论,拥有充裕资源存量的个体更能有效进行资源配置以实现资源增益[2]。员工可通过健康促进型领导的支持获得心理方面的资源[7],增加个体能量。资源富足、精力充沛的员工更具生产力与创造力[8],也更愿意投入资源实施创新行为。因此,本研究选取个体能量作为健康促进型领导影响员工创新行为的中间媒介,以此回答“健康促进型领导如何影响员工创新行为”这一问题。

资源保存理论认为,外部支持性资源和个体资源交互产生作用,员工对外部资源的感知会影响个体资源[9]。中国文化历来看重施恩、报恩,高特质感恩的个体心理资源富足[10],能通过对健康促进型领导的付出表示赞赏和感激,影响支持性资源转化为个体能量,并通过降低个体对资源损失的担忧影响员工创新。因此,本研究引入特质感恩作为调节变量,从而回答“健康促进型领导在何种条件下更能影响员工创新行为”这一问题。

综上,本研究从资源保存视角出发,分析健康促进型领导对员工创新行为的直接效应,探析个体能量在其中的中介作用以及特质感恩的调节作用,有助于丰富员工创新行为前因条件,揭示健康促进型领导对员工创新行为影响过程的“黑箱”,并从个体特质视角为健康促进型领导在中国情境下发挥积极效用提供新的边界条件。

1 理论基础与研究假设

1.1 资源保存理论

资源保存理论(Conservation of Resources Theory,COR)由Hobfoll[2]于1989年首次提出,旨在为压力源—压力感关系提供一种新的理论解释机制。资源保存理论强调资源获取与保留,以及如何避免资源损耗。个体在不同情境下,根据自身及环境因素调整行为方式,力求获得、持有、培育、保护对自身而言极其重要的资源,并极力避免资源耗尽。这一过程包含四项原则,即损失原则、投资原则、获得悖论原则及绝望原则[11]。在过去30余年间,资源保存理论由压力—反应模型逐步发展成为以个体资源存量及其动态变化解释个体行为动因的动机理论。而且,在组织行为学议题应用方面,也逐渐从压力、绩效等早期研究重点延伸到组织公民行为、工作—家庭冲突、建言、创新等领域[12]。

在资源保存理论框架下,Halbesleben等[13]将资源定义为个体感知到的能帮助其实现目标的一切要素。拥有有限时间和精力的个体在实施创新行为这一资源投资策略时,会消耗大量资源,因此需要不断补充资源。而健康促进型领导作为补充资源的来源之一,可以创造支持健康的工作环境,给予员工所需的物质及心理资源。资源保存理论指出,领导被员工视为重要的情境资源,可以通过提供组织支持影响员工资源池中的可用资源[14]。循此逻辑,健康促进型领导对员工创新行为的影响很可能通过为员工提供资源而实现。而且,资源保存理论是关于个体能量的基础理论,能够阐明资源在环境与个体间动态传递的过程[2]。根据资源保存理论,个体能量作为一种稀缺资源,个体会付出努力进行保留、保护和建设,当个体开展创新活动消耗个体能量时,会借助外力进行保留或补充[9]。因此,根据资源保存理论,健康促进型领导作为一种有价值的组织资源,可能通过增加员工资源池(个体能量),促使其采取风险与收益并存的资源投资策略(创新行为)。

1.2 健康促进型领导与员工创新行为

Franke等[15]认为,健康促进型领导是一种以推进组织健康管理为核心要务的领导风格,致力于打造健康的组织文化及价值观,激发员工的健康热情和潜质,并将其汇聚成组织竞争优势;健康促进型领导分为员工关怀与自我关怀两个部分,且两者都包含健康知觉、健康观念和健康行为3个维度。健康知觉包括对健康、工作相关压力以及影响压力相关条件的注意力、敏感性和反思;健康观念指个人对健康的兴趣及对健康的重视程度;健康行为指实施与健康相关的个人或组织活动。员工关怀属于外部资源范畴,指健康促进型领导对下属健康状况的干预和影响,与任务和工作环境特征相关;自我关怀属于内部资源范畴,指领导对自身健康的关注和维护,与个人工作行为有更多联系[7]。“仁爱”作为中国人的立身之道,倡导给予他人适当的人文关怀,古代民本思想认为管理者只有做到“爱民恤民、利民忧民”,才能“安天下”。本研究立足从中国传统文化中孕育出来的“利他”思维取向,主要关注中国管理情境下员工导向的健康促进型领导对员工创新行为的影响机制。

健康不仅指没有疾病,还被视为日常生活的一种资源,包括身体和心理资源。从资源观视角出发,健康促进型领导作为一种典型的支持型领导风格,可以增加员工在工作场所的资源,即优化健康促进行为和提升组织绩效,通过员工关怀给予员工鼓励、认可与支持,增强员工自我效能感[13]。具有高自我效能感的员工更可能对创新任务产生兴趣,并具有更强的创新动机。创新行为需要大量资源来激活,具备高风险性,但若成功,可以帮助员工获取新资源(景保峰等,2022)。基于资源保存理论的损耗视角[2],当员工自身资源匮乏时,为了协调和保护现有资源,避免资源损失,会减少或者不进行创新活动;基于资源保存理论的增益视角[9],当员工认为领导给予足够关心及内外部支持时,个体自驱力得到提升,自我实现需求被激发,员工愿意开展创新以实现资源增量。

(1)健康促进型领导具有灵敏的健康知觉,可以针对性解决意识到的员工健康问题,出于认可与感激,员工会更愿意参与公司的创新倡议。在员工关怀方面,健康促进型领导能够正确评估员工压力水平,及时察觉员工压力迹象,对员工需求敏感。健康促进型领导会通过明确目标、增加参与度支持员工[16]并减轻员工工作负荷,同时提供以资源为导向的工作条件和物质条件等保障员工健康[3,17-18],使员工精力充沛并获得丰富的认知资源。为使资源利用最大化,员工会将获得的宝贵资源合理应用到工作中,最大限度发挥自身优势与才能,提高工作自主性及参与度[19],更愿意学习新知识与新技术,并为组织贡献创新力量。

(2)健康促进型领导会树立正确的健康观念,向员工释放充满价值与情感的信号,引发员工共鸣,双方形成共同价值观与目标,使员工愿意为组织付出额外努力,积极实施创新行为以实现资源增值。在关心下属健康方面,健康促进型领导具有强烈责任感,会尽力降低工作场所的健康风险,帮助员工树立健康意识。健康促进型领导会通过举办健康知识讲座等促使员工获得健康知识、自我关怀等认知和行动方面的内部资源[20],促进健康人力资源提升,使员工在身体、心理和社会适应等方面都处于良好状态,并帮助组织获取竞争优势[21],开展资源投资实施创新行为,实现资源增值,促进组织发展。

(3)健康促进型领导通过积极实施员工导向的健康行为,满足员工深层次需求,激发员工主人翁意识(杨新国等,2019),使员工借助获取的资源自主进行创新。健康促进型领导会设计开发促进健康的工作场所,快速跟进健康问题,不断改进处理健康问题的系统方法,营造健康的组织氛围。健康促进型领导还会审查和分析因病缺勤率,若觉察到员工状态不同以往,则会帮助员工进行疏导或通过其它方式有效解决问题。这些方式可以提高个体身体资源可用性,员工会更有活力与精力应对创新活动。而且,在这种氛围下,员工组织归属感增强,基于互惠原则以及为实现资源投资,员工愿意付出努力探索创新要素,促进创造性活动实施。因此,本研究提出如下假设:

H1:健康促进型领导正向影响员工创新行为。

1.3 个体能量的中介作用

在组织管理领域,“能量(energy)”用于标示员工活力。Pluta等[22]认为员工个人资源是身体、智力、情感和精神能量4种内部潜力的总和。工作中的个体能量被视为个体积极情绪的觉醒,即个体面对事件时的一种短暂的情绪反应,或不需要对特定事件作出反应的更持久的情感状态[23],包括生理能量和心理能量两个维度[24]。生理能量是以化学物质储存在人体内的潜在能量,心理能量是一种能量激活感受,包括情绪能量、热情等体验。因此,个体能量被认为是有价值的个体资源[6]。

资源获得螺旋指出,当个体资源丰富时,其有机会通过资源投入获得新的资源,增加资源存量,并孕育更多资源,形成螺旋[2]。健康促进型领导会通过各种方式提升员工主动获得持续健康的能力,还会鼓励其发现问题并开展批评反思,提高工作实力,为员工发展提供充分机会和空间(杨新国等,2019),这有利于产生自有资源增量,促进个体能量获得与提升。一方面,健康促进型领导关注员工生理健康,会提供良好的饮食与锻炼条件,如重视员工食堂建设,配备健身房供员工休闲锻炼,以此提高员工生理能量;另一方面,健康促进型领导重视员工心理健康,会观察下属工作动态,经常与下属沟通交流,若发现异常会及时进行疏导并提供帮助,让下属感知到被重视与被信任,以实际行动传播组织健康的价值观及文化,让员工产生归属感,激发员工工作热情,促进员工心理能量获得与提升。因此,本研究提出如下假设:

H2a:健康促进型领导正向影响个体能量。

能量是动机的基本组成部分,影响个人行为以及行为选择方向[23,25]。个体能量属于个体资源的一种[26],个体能量高的员工是组织成功的关键(Abid等,2018)。基于资源投资原则,当员工从环境中获得丰裕的资源时,会通过将资源重新投资到环境中增加未来资源[2],因此,个体能量水平高的员工具有资源富足感,倾向于在解决问题的过程中花费额外时间和精力,尝试产生新颖且有价值的解决方案,并试图获得更多组织资源。一方面,生理能量高的员工通常更有活力,能为创新活动提供体力保障(俞国良等,2019)。员工生理能量高时,能够长时间保持警觉和精力充沛,有助于思维清晰并提供足够的体力支持,从而使员工在创新过程中集中注意力和精力,以更好地应对挑战;另一方面,心理能量高的员工更有动力,能为创新活动提供脑力保障。员工心理能量高时,能以高效的方式处理与工作相关的任务和难题,从而缓冲压力感知与职业倦怠,并利用适应能力处理动态的工作和生活变化。心理能量与释放出的潜在生理能量结合,可以产生更高的生产力和创新水平,员工会通过增加工作中的社会资源对冲创新风险,并实施创新行为。相反,个体能量水平低的员工很难表现出恒心与努力,由于资源稀缺性,当员工心理或物质资源匮乏时,更愿意通过减少资源消耗保护现有资源,因而不太可能花费过多时间精力思考解决问题的新方法。因此,本研究提出如下假设:

H2b:个体能量正向影响员工创新行为。

综上,从资源保存理论增益视角来看[2],健康促进型领导作为一种积极的支持性资源[7],致力于打造健康工作场所,促进与员工之间的互动,使员工感到更有活力。心理资源通常嵌入并转移到社会互动中(Amah等,2018),根据资源保存理论,经常与领导者进行健康知识交流或健康行动实施等互动的员工会从健康促进型领导那里获得重要的支持性资源,补充自有资源存量,从而增加个体能量。高个体能量水平的员工具有较低的工作负荷,认为自己有能力有效配置资源来解决工作中的难题,勇于面对风险,乐于进行资源投资以实现资源增值,具有较高的创新自我效能感,进而加大对创新活动的投入。因此,本研究提出如下假设:

H2c:个体能量在健康促进型领导与员工创新行为之间发挥中介作用。

1.4 特质感恩的调节作用

作为中华民族的传统美德,感恩思想已渗透到人们工作及生活各方面,影响和塑造着中国人的思维与行为方式。心理学研究认为,感恩是一种积极的情感,对提高生活满意度起着关键作用[27]。特质感恩指一个人体验感恩情绪的倾向,可以使人们对各种刺激感恩的事件表达频繁和强烈的感谢。不同于由特定事件引发的、随时间和情境波动的短期经历或表达的感恩情绪,特质感恩是一种稳定的性格倾向[27],受到遗传和环境因素的影响,比如基因、童年经历、养育方式和社会文化等[28-31]。特质感恩的形成由长期并持续干预的生活事件决定,因此,特质感恩是相对持久的,而且不太可能在短时间内发生较大变化。特质感恩是一种积极的心理资源[10],有利于拓宽个体心智模式,提升个体基本心理需要的满足程度,从而有利于提升个体幸福感、促进身体健康等(聂琦等,2019)。

高特质感恩的个体往往拥有更多积极情感,会关注他人的积极品质,并把自己的成功归因于那些直接或间接为自己成就作出贡献的人(Haidt,2003),往往对工作中有益于自己的事情更加敏感,因此,更能觉察到健康促进型领导行为。根据Hobfoll等[11]对资源保存理论的补充,不同资源并非独立存在,而是相互联系和影响,高特质感恩的员工和健康促进型领导的交互作用会增强员工进一步获取资源的意愿及动机,进而丰富员工个体能量。一方面,对于健康促进型领导为营造工作场所健康环境而设计的规则或实施的行动,高特质感恩的员工会积极配合,并对产生实际效果的健康促进措施表示由衷的赞赏,领导也会产生成就感。在员工特质感恩的催化作用下,领导会全面考虑如何进一步优化健康促进工作。原本就拥有积极心理资源的高特质感恩员工会对领导的健康促进行为进行有效识别,并获取领导给予的宝贵资源,进一步增强个体能量,以实现资源增益。另一方面,高特质感恩的员工会将领导的健康促进行为视为一种外部帮助,以感激的心态与领导积极互动,并将健康促进型领导倡导的健康管理行为视为对员工个体资源的维系与培育,有益于进一步获得领导支持性资源,进而促进个体能量提升。

对于低特质感恩的个体而言,他们往往不能看到别人的价值,对他人的付出无感或认为理所当然(聂琦等,2019)。根据资源保存理论损耗视角[2],当员工缺乏心理资源时,为避免陷入资源损失螺旋,会尽力获取资源而不会消耗为数不多的资源进行资源投资。低特质感恩员工不能很好地感知健康促进型领导的付出,甚至认为其具有功利目的。由于心理资源不足,也难以体验到积极情感,低特质感恩的员工不会对健康促进型领导给予积极反馈,对于获得的支持性资源不能进行合理利用和有效配置,更不会通过资源投资有效提升个体能量,因而会削弱健康促进型领导的积极作用。因此,本研究提出如下假设:

H3:员工特质感恩在健康促进型领导与个体能量之间发挥调节作用,即相比于低特质感恩的员工,健康促进型领导对高特质感恩员工个体能量的正向影响更显著。

1.5 被调节的中介作用

对于高特质感恩的员工来说,健康促进型领导会唤起一种资源获取机制,以增强员工在工作中的个体能量,促使其投入更多精力和时间应对创意创建和实施过程中遇到的问题。当员工特质感恩水平较高时,能够有效识别并感激他人的付出与关怀,若健康促进型领导通过实际支持或人文关怀进行工作场所健康促进,并让员工感知到健康保障,则会得到员工赞赏与感激,并有效提升个体能量。同时,由于高特质感恩的员工较少担忧资源损失,出于回报以及资源投资动机,会利用丰富的个体能量积极实施创新行为,即员工特质感恩水平越高,通过个体能量传导的健康促进型领导对员工创新行为的正向影响就越强。反之,当员工特质感恩水平较低时,其不能充分感知并感激健康促进型领导的人文关怀等健康管理行为,资源有效配置及利用能力较低,弱化健康促进型领导对个体能量提升的促进作用,加上缺乏感恩回报之心以及为避免损失为数不多的资源,低特质感恩的员工不会进行创新活动,即员工特质感恩水平越低,健康促进型领导通过个体能量传导的对员工创新行为的间接影响越弱。因此,本研究提出如下假设:

H4:员工特质感恩正向调节个体能量在健康促进型领导与员工创新行为之间的中介作用,即员工特质感恩水平越高,健康促进型领导越能通过个体能量影响员工创新行为。

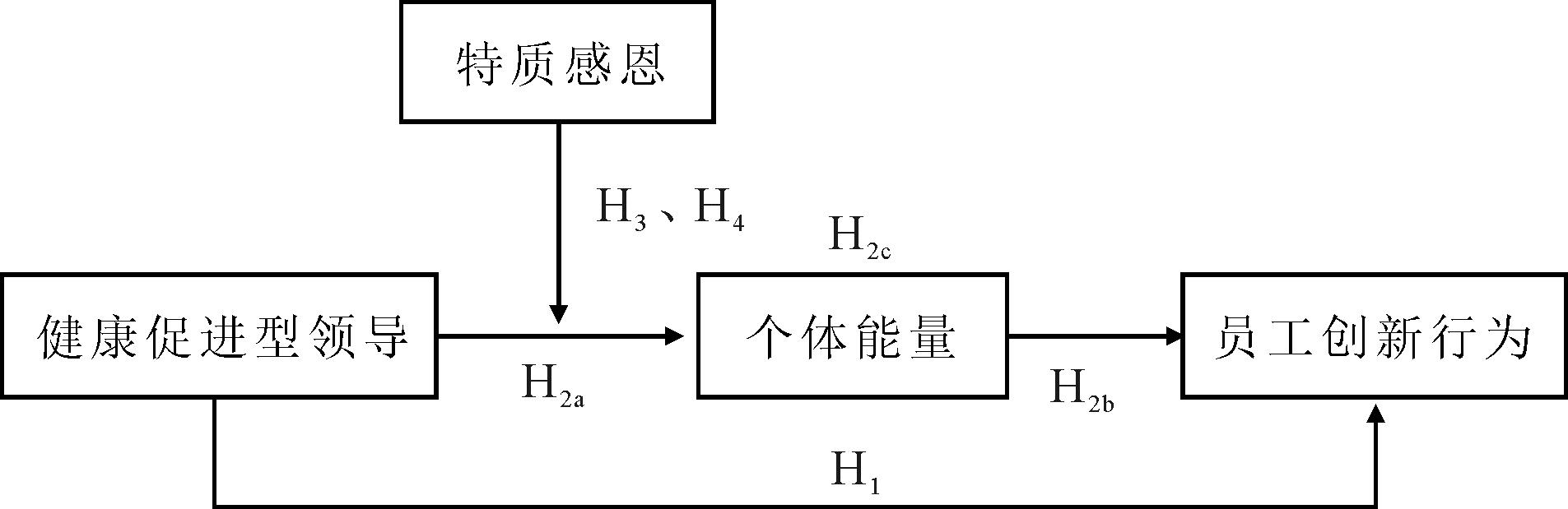

综上所述,本研究构建理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 被试与取样

本研究调研样本为企业研发部门的员工及其团队直属领导,涉及的行业有IT互联网、制造业、生物工程、医疗设备4类。选择这些行业中的样本主要有两方面原因:其一,从理论研究来看,相关学者在开展员工创新、健康相关研究时,将研究样本限定在上述行业中的一种或两种(逄键涛等,2016;刘志等,2023)。其二,从现实情况来看,这些行业受国内外环境的影响,波动性较大,非常依赖技术与创新,对于从事技术或研发工作的人员来说,相对更易引发健康问题。在此背景下,企业领导更有可能兼顾健康管理与创新以优化企业工作环境并适应动态竞争,从而实现高质量发展。基于此,本研究综合考虑所能接触到的行业资源,最终选择上述4类行业中拥有研发部门的企业进行问卷调查。

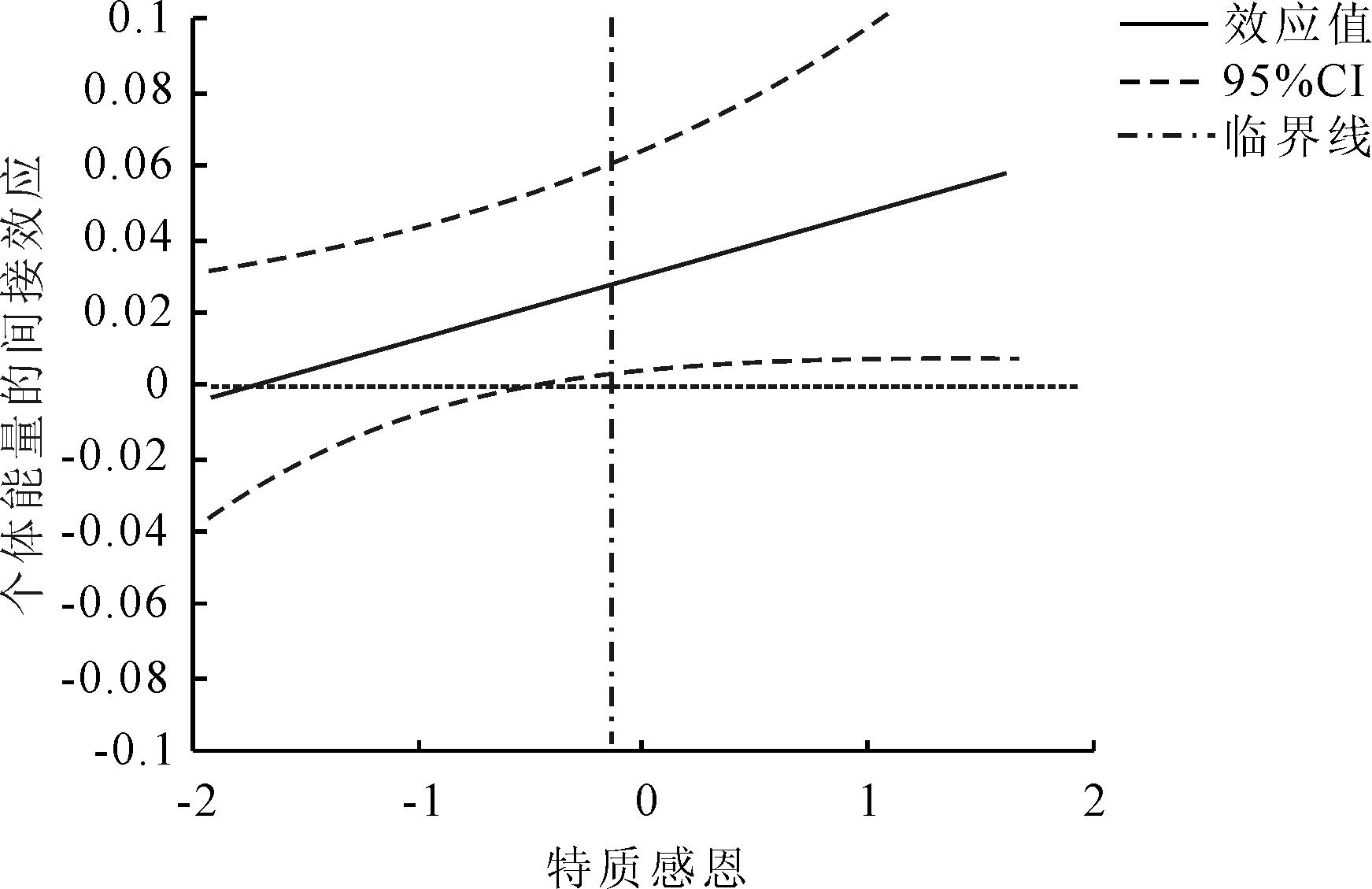

为避免同源偏差与共同方法偏差,本研究采用领导、员工配对方式进行跨时点数据收集。第一次(T1)发放员工问卷,内容涉及个人背景信息、健康促进型领导、个体能量和特质感恩,并标明所评领导的姓名全拼及手机号码后四位。一月后(T2)发放领导问卷,由团队领导填写个人信息并对团队成员创新行为进行评价,标明所评成员的姓名全拼。共发放领导问卷80份、员工问卷450份,平均每位领导评价5~6名员工。最终回收领导问卷75份、团队成员问卷396份,领导问卷回收率为93.8%,团队成员问卷回收率为88.0%。剔除内容缺失、答案呈明显规律性以及团队人数小于3的样本后,得到领导有效问卷63份,问卷有效回收率为78.8%;得到团队成员有效问卷348份,问卷有效回收率为77.3%。样本基本情况如表1所示。

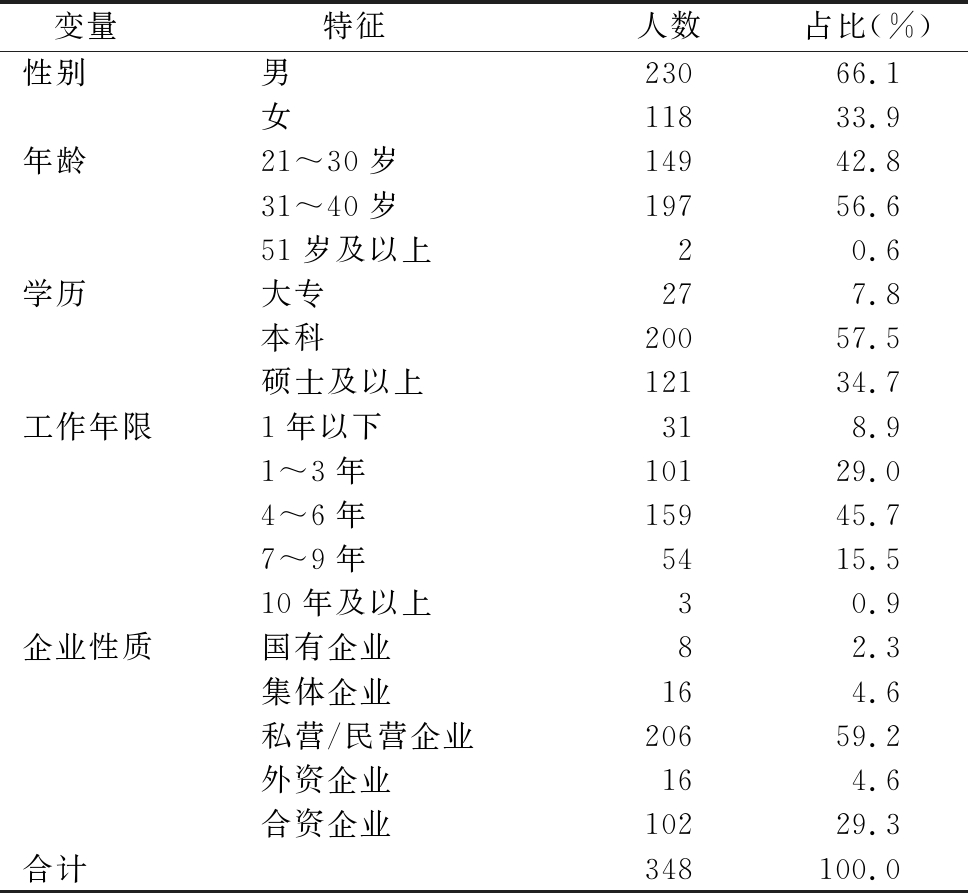

表1 样本描述性统计结果

Table 1 Descriptive statistical analysis of samples

变量 特征 人数 占比(%) 性别男23066.1 女11833.9 年龄21~30岁14942.8 31~40岁19756.6 51岁及以上20.6 学历大专277.8 本科20057.5 硕士及以上12134.7 工作年限1年以下318.9 1~3年10129.0 4~6年15945.7 7~9年5415.5 10年及以上30.9 企业性质国有企业82.3 集体企业164.6 私营/民营企业20659.2 外资企业164.6 合资企业10229.3 合计 348 100.0

2.2 测量工具

本研究采用翻译—回译程序,先邀请2位“985”高校英语专业的博士生将英文量表翻译成中文量表,对于存在歧义的地方,找其导师进行确认,最终商议达成一致。邀请3位组织行为学专家和5位“985”高校MBA学员(包括行政岗、运营岗、研发岗管理者)结合中国文化情境对原始量表进行改编,确定预调研量表。将问卷发放给31个团队148名员工进行小样本测试,数据结果表明本研究所用量表信效度较高。另外,根据预调研过程中的反馈,再次与相关专家商讨,对个别题项的表述进行调整,以更好符合中国语境,避免理解上的歧义与困难。本研究所用量表均采用Likert五点设计,1表示“非常不符合”,5表示“非常符合”。

(1)健康促进型领导。为避免领导自评可能受到的社会称许性影响[21],本研究采用Franke等[15]开发的健康促进型领导量表的员工评价部分,包括3个题项。其中,代表健康观念的题项为“避免员工承受健康压力和风险,对我的上司来说很重要”,代表健康知觉的题项为“如果我的身体不适,我的上司会立即注意到并采取相关措施”,代表健康行为的题项为“我的上司会通过改进工作,减少员工的压力(例如:确定工作优先级,保证工作过程不受打扰,制定一天的工作计划)”。

(2)个体能量。测量能量激活主观感受,是目前对工作中个体能量的主要测量方法(程花,2017)。采用Atwater等[32]提出的个体能量感量表,包含8个题项。其中,代表生理能量的题项共3个,如“我工作时总是很积极并充满活力”;代表心理能量的题项共5个,如“当我工作时我感觉自己至关重要”。

(3)特质感恩。改编Mccullough等[27]开发的特质感恩量表,删掉1个中文语意重复的题项后共包含5个题项,如“我对生活的一切美好都心存感激”。

(4)员工创新行为。采用Scott等[4]开发的单维度6条目测量量表,如“在工作中,他/她经常会产生一些有创意的点子和创新性的想法”等。

(5)控制变量。根据以往关于领导风格对员工创新行为影响的研究,本研究对员工性别、年龄、学历、工作年限、企业性质和行业类型6个变量进行控制。

3 数据分析与假设检验

3.1 信度与效度检验

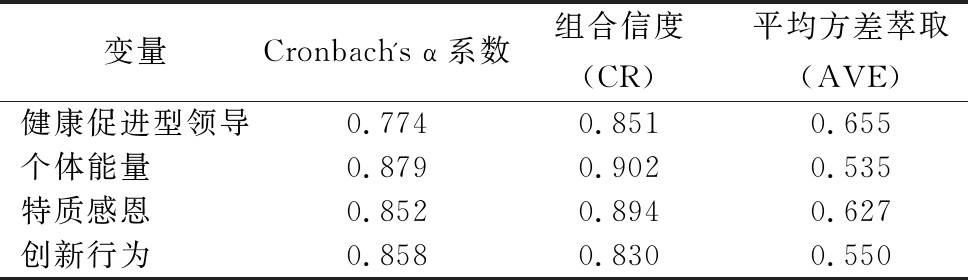

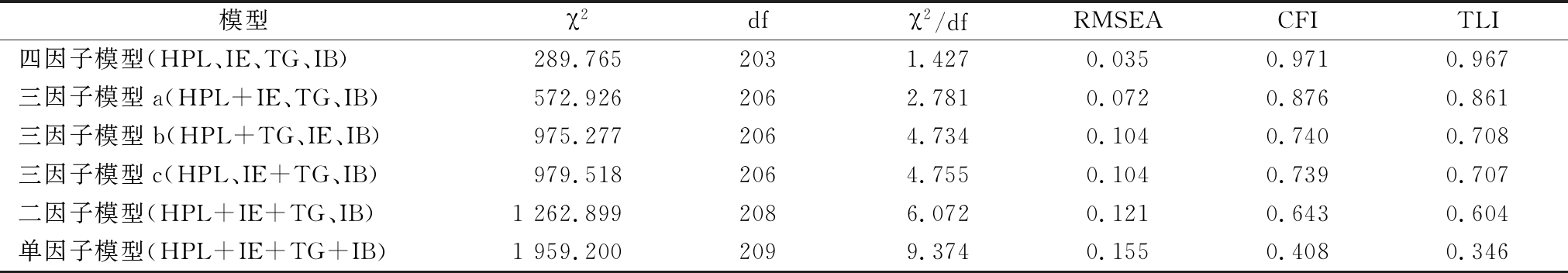

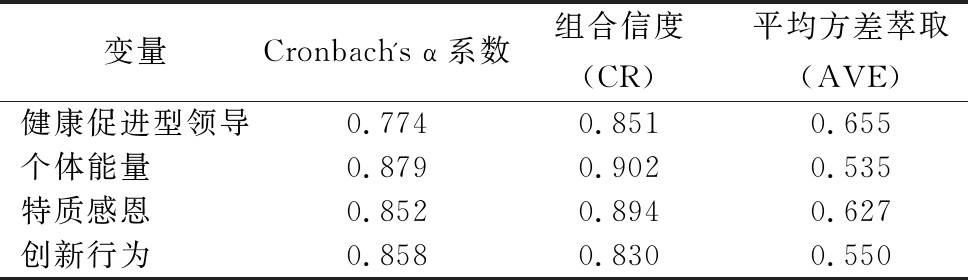

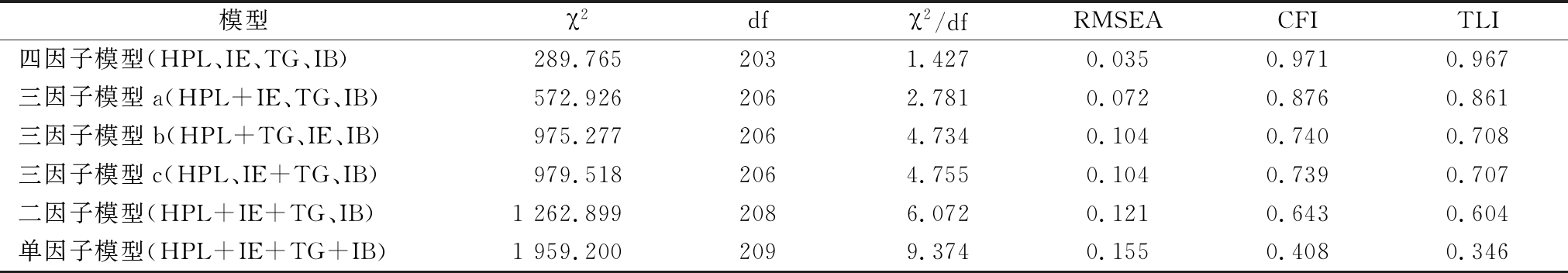

本研究使用SPSS26.0和Mplus8.1进行模型信效度检验。由表2可知,所有量表的Cronbach's α系数均大于0.7,说明本研究所用量表信度较高。各题项的标准化因子载荷均大于0.6,模型预期变量的组合信度(CR)均大于0.7,平均方差萃取量(AVE)均大于0.5,达到建议的判定标准(Hair等,2010),说明问卷具有较高的聚合效度。进一步采用验证性因素分析检验主要变量的区分效度,由表3可知,与其它因子模型相比,四因子模型拟合效果最好(χ2=289.765,df=203,χ2/dg=1.427,RMAEA=0.035,CFI=0.971,TLI=0.967),符合建议的模型拟合标准,说明变量之间具有明显的区分效度。

表2 信度与聚合效度分析结果

Table 2 Analysis results of reliability and aggregate validity

变量Cronbach's α系数组合信度(CR)平均方差萃取(AVE)健康促进型领导0.7740.8510.655个体能量 0.8790.9020.535特质感恩 0.8520.8940.627创新行为 0.8580.8300.550

表3 验证性因子分析结果

Table 3 Results of confirmatory factor analysis

注:HPL表示健康促进型领导,IE表示个体能量,TG表示特质感恩,IB表示员工创新行为

模型χ2dfχ2/dfRMSEACFITLI四因子模型(HPL、IE、TG、IB)289.7652031.4270.0350.9710.967三因子模型a(HPL+IE、TG、IB)572.9262062.7810.0720.8760.861三因子模型b(HPL+TG、IE、IB)975.2772064.7340.1040.7400.708三因子模型c(HPL、IE+TG、IB)979.5182064.7550.1040.7390.707二因子模型(HPL+IE+TG、IB)1 262.8992086.0720.1210.6430.604单因子模型(HPL+IE+TG+IB)1 959.2002099.3740.1550.4080.346

3.2 共同方法偏差检验

虽然本研究为了避免共同方法偏差,采用领导与员工配对的方式进行数据收集,但难以完全避免共同方法偏差。本研究借助SPSS26.0利用探索性因子分析进行Harman单因素检验,结果表明数据在未旋转的情况下,第一个未旋转因子的方差解释率为23.468%,小于40%,说明不存在明显的共同方法偏差,可继续进行后续分析。

3.3 相关分析

利用SPSS26.0统计软件分析得到变量均值、标准差和相关系数,如表4所示。健康促进型领导与创新行为(r=0.283,p<0.001)、个体能量(r=0.210,p<0.001)显著正相关,个体能量与创新行为(r=0.209,p<0.001)显著正相关。变量相关性基本符合预期,研究假设得到初步支持。

表4 相关性分析结果

Table 4 Correlation analysis results

注:N=348;***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05(双尾),下同;对角线括号中数值为量表内部一致性系数Cronbach's α

变量MSD123456789101.性别0.3390.474--2.年龄2.5830.528-0.033 --3.学历4.2700.594-0.019 0.489***--4.工作年限2.7040.8660.0350.133*-0.169**--5.企业性质5.5401.0330.0310.182**0.109*-0.001--6.行业类型7.3402.025-0.011-0.0220.080-0.0730.026--7.健康促进型领导2.9990.942-0.1050.0220.081-0.039-0.0600.111*(0.774) 8.个体能量3.0691.0280.0430.0170.050-0.025-0.0150.108*0.210***(0.879)9.特质感恩2.9241.1160.053-0.0140.0370.005-0.041-0.044-0.030-0.035(0.852)10.员工创新行为2.9551.0700.017-0.059-0.0430.002-0.0730.0550.283***0.209***0.120*(0.858)

3.4 假设检验

3.4.1 直接效应与中介效应检验

本文主要借助SPSS26.0,采用Baron等[33]提出的层次回归分析对假设进行检验,并利用Mplus8.1中的Bootstrap方法进行稳健性检验,将性别、年龄、学历、工作年限、企业性质和行业类型作为控制变量,结果如表5、表6所示。由表5可知,健康促进型领导对员工创新行为具有显著正向影响(模型6,β=0.286,p<0.001),因此,假设H1得到验证;健康促进型领导对个体能量具有显著正向影响(模型2,β=0.205,p<0.001),因此,假设H2a得到验证;个体能量对员工创新行为具有显著正向影响(模型7,β=0.206,p<0.001),因此,假设H2b得到验证。

表5 层次回归分析结果

Table 5 Hierarchical regression analysis results

变量 个体能量模型1模型2模型3模型4创新行为模型5模型6模型7模型8控制变量 性别0.0460.0670.0690.0660.0180.0470.0090.036 年龄0.0090.0090.0070.003-0.036-0.036-0.038-0.037 教育程度0.0380.0220.0250.027-0.021-0.043-0.029-0.046 工作年限-0.014-0.011-0.0100.0010.0070.0110.0100.013 企业性质-0.025-0.011-0.013-0.015-0.066-0.047-0.061-0.045 行业类型0.1050.0840.0810.0770.0590.0290.0370.016自变量 健康促进型领导0.205***0.206***0.213***0.286***0.255***中介变量 个体能量0.206***0.155**调节变量 特质感恩-0.043-0.044交互效应 健康促进型领导×特质感恩0.141**ΔR20.041***0.042**0.020**0.079***0.042***0.102*** F0.9262.918**2.632**3.182**0.6574.845***2.730**5.415***

表6 健康促进型领导的直接效应及个体能量的中介效应检验结果

Table 6 Test results of the direct effect of HPL and the mediating effect of IE

路径影响系数标准误95%置信区间下限上限健康促进型领导→员工创新行为0.2890.0630.1680.409健康促进型领导→个体能量0.2300.0590.1150.347个体能量→员工创新行为0.1610.0600.0440.280健康促进型领导→个体能量→员工创新行为直接效应0.2890.0630.1680.409间接效应0.0370.0170.0110.080总效应 0.3260.0610.2050.444

由模型7和模型8对比可知,将健康促进型领导与个体能量同时纳入回归方程后,个体能量仍显著影响员工创新行为(模型8,β=0.155,p<0.01),健康促进型领导仍显著正向影响员工创新行为(模型8,β=0.255,p<0.001),但其回归系数显著变小,说明个体能量在健康促进型领导与员工创新行为之间发挥部分中介作用,因此假设H2c得到初步验证。运用Mplus 8.1进行Bootstrap检验,随机抽样5 000次[34],结果如表6所示,健康促进型领导通过个体能量对员工创新行为的间接影响系数为β=0.037,95%的置信区间为[0.011,0.080],不包含0,间接效应显著,因此假设H2c得到支持。

3.4.2 调节效应检验

(1)依照层级回归法,验证特质感恩的调节作用。为避免共线性问题,对健康促进型领导和特质感恩进行中心化处理后构建乘积项。由表5模型3可知,加入健康促进型领导与特质感恩后,自变量对员工个体能量主效应的解释程度显著提高(模型3,ΔR2=0.042,p<0.01);由模型4可知,健康促进型领导(中心化后)和特质感恩(中心化后)的交互项对员工个体能量的正向影响显著(模型4,β=0.141,p<0.01),因此假设H3得到验证。

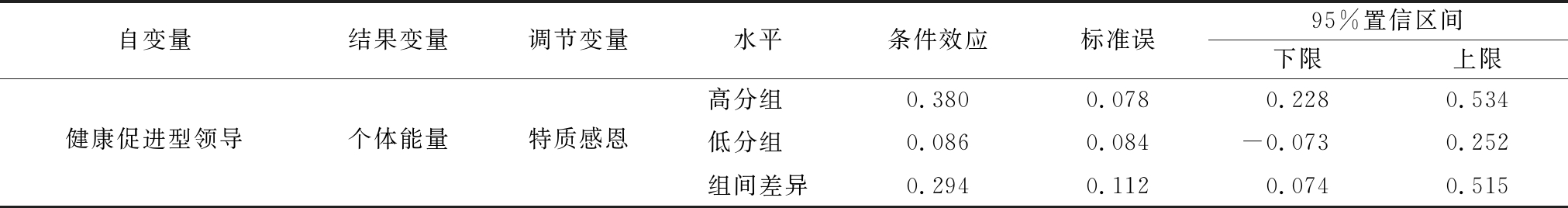

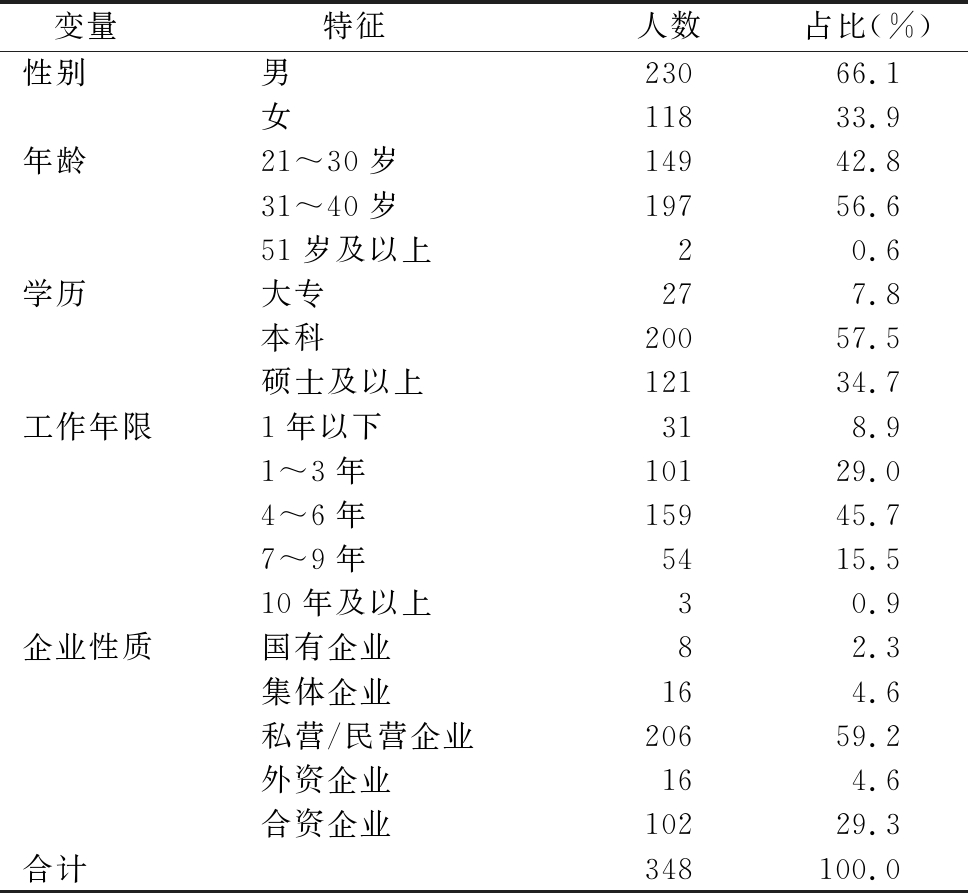

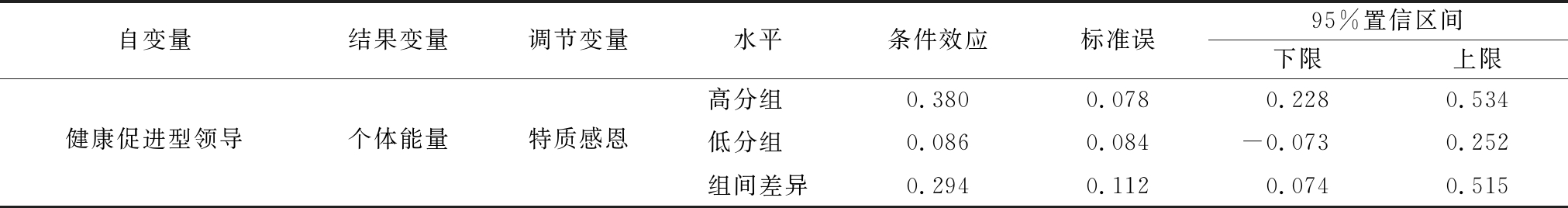

(2)运用Mplus8.1进一步验证特质感恩的调节作用,将特质感恩分为高得分组(均值+标准差)和低得分组(均值-标准差),检验两组的调节效应差异,结果如表7所示。在特质感恩高分组,健康促进型领导对个体能量的影响系数β=0.380,95%的置信区间为[0.228,0.534],不包含0,正向影响显著;在特质感恩低分组,健康促进型领导对个体能量的影响系数β=0.086,95%的置信区间为[-0.073,0.252],包含0,正向影响不显著。同时,两组的组间差异系数为β=0.294,95%的置信区间为[0.074,0.515],不包含0,差异显著,因此,假设H3进一步得到支持。

表7 特质感恩的调节效应检验结果

Table 7 Test results of the moderating effect of TG

自变量结果变量调节变量水平条件效应标准误95%置信区间下限上限健康促进型领导个体能量特质感恩高分组 0.3800.0780.2280.534低分组 0.0860.084-0.0730.252组间差异0.2940.1120.0740.515

此外,参考方杰等[35]提出的建议,为避免选点法需要选取调节变量固定取值的局限,在调节变量为连续变量时,使用Johnson-Neyman(J-N)法进行调节效应检验较佳。因此,辅以Preacher等[36]提出的J-N法探索调节效应及被调节的中介效应。为进一步量化特质感恩取不同值时健康促进型领导对员工个体能量的条件效应,并检验该条件效应的统计显著性,本文利用J-N法绘制调节效应简单斜率图。如图2所示,当中心化后的特质感恩取值大于-0.756时,简单斜率线的置信区间不包含0,且随着员工特质感恩水平的升高,健康促进型领导对员工个体能量的正向效应增强。

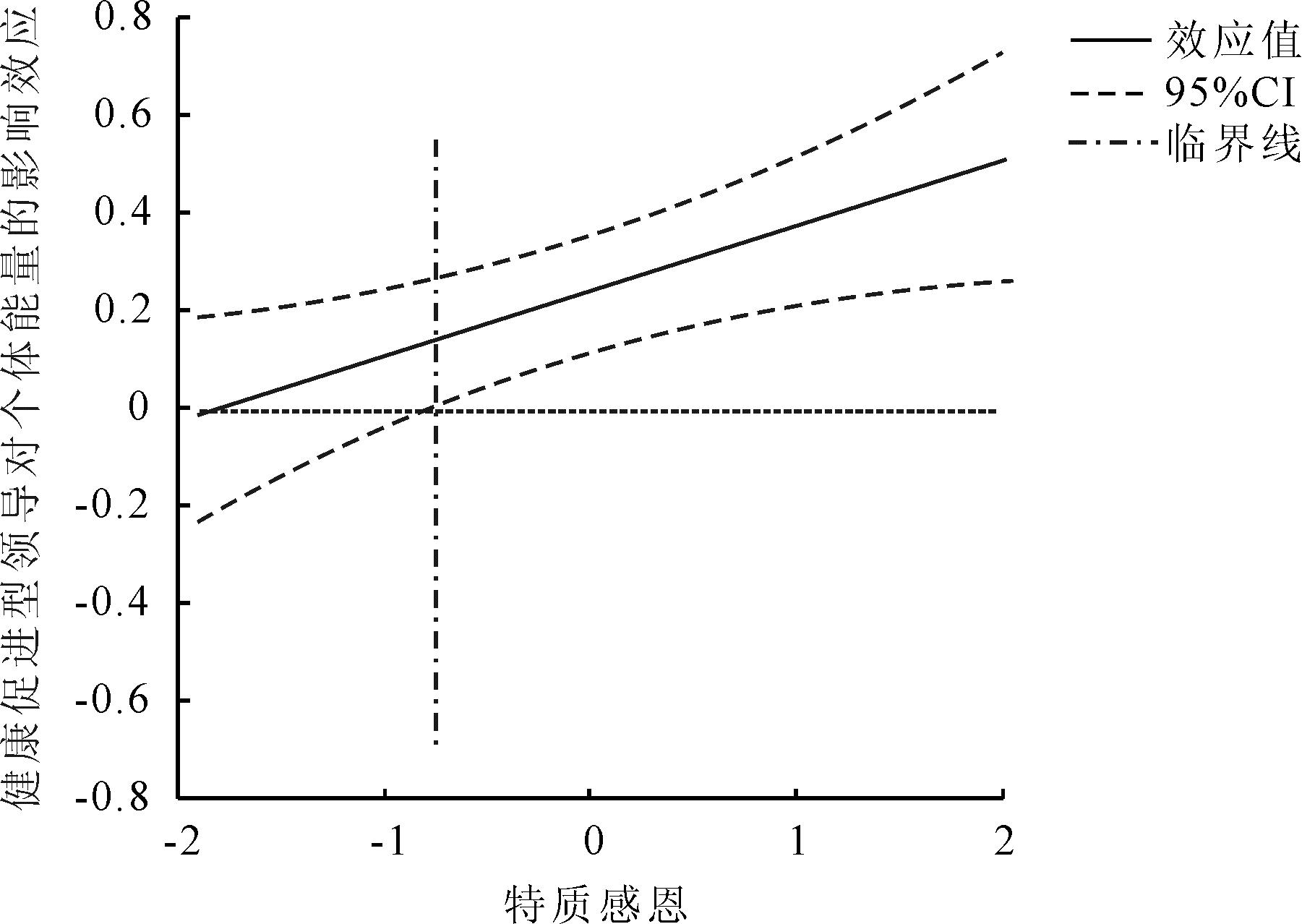

(3)运用Mplus8.1检验特质感恩在健康促进型领

导通过个体能量影响员工创新行为关系中前一阶段的调节效应,结果如表8所示。在特质感恩高分组的情况下,被调节的中介效应系数β=0.049,95%的置信区间为[0.009,0.098],不包含0,影响显著;在特质感恩低分组的情况下,被调节的中介效应系数β=0.011,95%的置信区间为[-0.006,0.039],包含0,影响不显著。两组的组间差异系数β=0.038,95%的置信区间为[0.004,0.099],不包含0,差异显著,因此,假设H4得到支持。此外,为进一步直观地展现员工不同特质感恩水平下个体能量的中介作用,本研究运用J-N法绘制被调节的中介效应图。如图3所示,简单斜率线表示对员工创新行为这一因变量有调节的中介效应,当中心化后的特质感恩取值大于-0.154时,置信区间不包含0,健康促进型领导通过个体能量对员工创新行为的正向间接效应显著。

表8 特质感恩的有调节的中介效应检验结果

Table 8 Test results of the moderated mediating effect of TG

自变量结果变量调节变量水平条件间接效应标准误95%置信区间下限上限健康促进型领导员工创新行为特质感恩高分组 0.0490.0250.0090.098低分组 0.0110.012-0.0060.039组间差异0.0380.0230.0040.099

4 结论与讨论

4.1 研究结论

基于资源保存理论,本研究构建一个被调节的中介作用模型,以63个团队的348位团队成员为研究对象进行实证分析,得出以下结论:①健康促进型领导对员工创新行为具有显著正向影响;②个体能量在健康促进型领导与员工创新行为关系之间发挥部分中介作用;③特质感恩不仅调节健康促进型领导与员工个体能量之间的正向关系,还调节个体能量在健康促进型领导与员工创新行为之间的中介效应。具体而言,当员工特质感恩水平较高时,健康促进型领导对个体能量的正向影响增强,而当员工特质感恩水平较低时,很难出现上述情况。

4.2 理论贡献

(1)本研究扎根中国传统文化与管理实践,验证了健康促进型领导对员工创新行为的积极影响,为健康促进型领导这一新型领导风格在中国情境下的有效应用与发展提供了有力支撑。在西方情境下,健康促进型领导已被证实对员工健康、工作满意度及敬业度等具有积极影响[17,19],但学术界探究不同领导风格影响员工创新行为的前因变量时,较少关注汲取了东方传统智慧的健康促进型领导在中国组织管理中的重要意义。本文补充完善了关于健康促进型领导对员工创新行为影响的研究成果,不仅支持了Zhang等[1]关于两者关系的实证研究,还从资源保存理论视角拓宽了健康促进型领导与创新行为相关研究的思路。同时,为理解中国传统文化在健康中国战略实施及创新型国家建设中的作用和价值提供了参考。

(2)基于资源保存理论,本研究深入剖析了健康促进型领导影响员工创新行为的内在机理,探究了个体能量在健康促进型领导与员工创新行为之间的中介作用,描绘了健康相关资源的流动与转化路径。以往研究主要从可雇佣性视角考察健康促进型领导与员工创新行为之间的关系[1],忽视了个体能量在二者间的桥梁作用。个体能量水平高的员工更具创造力[8],而资源供给作为健康促进型领导的重要功能[37],能够有效促进员工个体能量水平提升。为进一步响应相关学者对“深挖健康促进型领导与员工工作结果之间内在机制”的呼吁[20],本研究从微观视角关注并验证了个体能量作为内在动力源,在健康促进型领导与员工创新行为之间发挥的关键作用,丰富了健康促进型领导对员工工作行为作用机理的研究。

(3)本研究从个体特质维度揭示了特质感恩在健康促进型领导与员工创新行为关系中发挥的调节效应。以往研究关注了组织结构、组织健康氛围等情境因素对健康促进型领导有效性的影响[21,37],但除工作情境外,个体差异也可能在健康促进型领导与员工行为之间发挥权变作用[20]。本研究从员工自身特质角度出发,将特质感恩纳入健康促进型领导与员工工作行为间关系研究框架,结果表明,对于高特质感恩的员工而言,健康促进型领导通过员工个体能量促进其创新行为的作用更显著。究其原因,特质感恩能够帮助员工构建更好的社会资源,进而积极影响其主动行为[38]。上述结果证实了特质感恩作为重要边界条件的积极效应[32],推动了健康促进型领导对员工创新行为产生影响的边界条件研究,为健康促进型领导在何种条件下发挥积极效用提供了理论借鉴,对完善员工创新行为研究框架具有重要意义。

4.3 管理启示

(1)企业应该从战略和战术层面关注组织健康促进的必要性,认识到健康促进型领导的重要性,培养领导的健康促进意识和健康管理技能,充分发挥健康促进型领导的积极作用。一方面,企业在员工招聘及领导遴选中,可以将健康管理意识及能力纳入评选内容,甚至在领导绩效考核中将健康促进方面的表现作为评判标准之一。另一方面,企业可以聘请专业机构训练团队领导的自我及员工健康管理能力,使之能熟练运用健康管理工具妥善处理工作场所中员工健康相关问题,提高他们对健康的敏感度。

(2)努力提升员工个体能量,进而提高员工创新能力。企业可以提供健康饮食指导、健康检查、健康课程等福利帮助员工保持身心健康,提升员工个体能量。领导者还可以通过有效的上下级沟通全面了解员工工作状态,对员工身心问题给予及时帮助,鼓励员工持续学习并共享健康及工作相关知识,让员工感知到组织的开放和健康氛围,带动个体能量水平提升。组织管理者需将员工个体能量提升融入企业管理中,通过实施健康促进计划给予员工更多工作灵活性以及职业发展机会,减轻工作压力,维持工作与生活平衡,给予所需的认知、情感、学习等多种资源,促进个体能量累积,增强员工自信,提高工作自我效能感,进而激发员工自主创新动力。

(3)特质感恩是组织和领导需要在员工身上挖掘的重要人格品质。在团队中,特质感恩水平高的员工更容易识别领导的积极行为并作出及时反馈与回报,面对组织任务或要求时,可以从积极面思考问题并带动其他员工解决问题,进而更好地实施创新。组织可将特质感恩作为员工招聘甄选时的评估内容之一,引入高特质感恩的个体进入组织,同时在组织管理中让员工切身体会到来自组织及领导的关心,宣传企业感恩文化与事迹,持续激发员工感恩情绪,使其自愿投入时间精力实施创新行为。

4.4 研究不足与展望

(1)本研究从个体层次构建健康促进型领导对员工创新行为的影响模型,没有探究健康促进型领导在团队或组织层次对员工创新行为的影响。未来研究可考虑健康促进型领导对员工创新行为的跨层次影响。

(2)行业选择方面,本研究样本来自IT互联网、制造业、生物工程、医疗设备4类行业,虽然考虑到各行业实践与研究主题的吻合程度,并在数据分析过程中将行业类型作为控制变量纳入模型,但仍无法完全规避行业影响。未来研究可通过单一行业数据,并扩大样本量,验证研究结果的稳健性。

(3)本研究基于资源保存理论从个体层面探讨健康促进型领导影响员工创新行为的边界条件,对于是否存在其它调节作用机制尚未探讨。未来研究可从不同理论视角出发,挖掘其它个体特征或情境因素的调节作用,深化学界对健康促进型领导影响员工创新行为边界条件的认识,使健康促进型领导与员工创新行为间关系模型更为完善。

参考文献:

[1] ZHANG C,LIU L.The influence of health-promoting leadership on employees' positive workplace outcomes:the mediating role of employability and the moderating role of workplace civility[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2022,19(22):1-17.

[2] HOBFOLL S E.The influence of culture,community,and the nested-self in the stress process:advancing conservation of resources theory[J].Applied Psychology,2001,50(3):337-421.

[3] JIMENEZ P,BREGENZER A,KALLUS K W,et al.Enhancing resources at the workplace with health-promoting leadership[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2017,14(10):1-17.

[4] SCOTT S G,BRUCE R A.Determinants of innovative behavior:a path model of individual innovation in the workplace[J].Academy of Management Journal,1994,37(3):580-607.

[5] CAI W,LYSOVA E I,KHAPOVA S N,et al.Does entrepreneurial leadership foster creativity among employees and teams? the mediating role of creative efficacy beliefs[J].Journal of Business and Psychology,2019,34(2):203-217.

[6] CROSS R,BAKER W,PARKER A.What creates energy in organizations[J].Sloan Management Review,2003,44(4):51-57.

[7] FRANKE F,FELFE J,PUNDT A.The impact of health-oriented leadership on follower health:development and test of a new instrument measuring health-promoting leadership[J].German Journal of Human Resource Management,2014,28(1-2):139-161.

[8] KLIJN A F J,TIMS M,LYSOVA E I,et al.Personal energy at work:a systematic review[J].Sustainability,2021,13(23):1-49.

[9] HOBFOLL S E.Social and psychological resources and adaptation[J].Review of General Psychology,2002,6(4):307-324.

[10] LIN C C.The roles of social support and coping style in the relationship between gratitude and well-being[J].Personality and Individual Differences,2016,89(10):13-18.

[11] HOBFOLL S E,HALBESLEBEN J,NEVEU J P,et al.Conservation of resources in the organizational context:the reality of resources and their consequences[J].Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior,2018,5(1):103-128.

[12] 廖化化,黄蕾,胡斌.资源保存理论在组织行为学中的应用:演变与挑战[J].心理科学进展,2022,30(2):449-463.

[13] HALBESLEBEN J R B,NEVEU J P,PAUSTIAN-UNDERDAHL S C,et al.Getting to the "COR":understanding the role of resources in conservation of resources theory[J].Journal of Management,2014,40(5):1334-1364.

[14] HALBESLEBEN J R B.Sources of social support and burnout:a meta-analytic test of the conservation of resources model[J].Journal of Applied Psychology,2006,91(5):1134-1145.

[15] FRANKE F,FELFE J.Instrument health oriented leadership[M].Heidelberg:Springer,2011:3-13.

[16] ERIKSSON A,AXELSSON R,AXELSSON S B.Health promoting leadership-different views of the concept[J].Work,2011,40(1):75-84.

[17] GURT J,ELKE G.Health promoting leadership:the mediating role of an organizational health culture[M]//International conference on ergonomics and health aspects of work with computers.Heidelberg:Springer,2009:29-38.

[18] JIMENEZ P,WINKLER B,DUNKL A.Creating a healthy working environment with leadership:the concept of health-promoting leadership[J].The International Journal of Human Resource Management,2017,28(17): 2430-2448.

[19] LIU L,ZHANG C,FANG C C.Effects of health-promoting leadership,employee health on employee engagement:employability as moderating variable[J].International Journal of Workplace Health Management,2022,15(1):1-18.

[20] 王强,王庆金,李姗姗.健康促进型领导研究述评与展望[J].外国经济与管理,2021,43(8):138-152.

[21] 刘爽.健康促进型领导对健康人力资本的作用机理研究[D].成都:西南财经大学,2018.

[22] PLUTA A,RUDAWSKA A.Holistic approach to human resources and organizational acceleration[J].Journal of Organizational Change Management,2016,29(2):293-309.

[23] QUINN R W,DUTTON J E.Coordination as energy-in-conversation[J].Academy of Management Review,2005,30(1):36-57.

[24] THAYER R E.The biopsychology of mood and arousal[M].New York:Oxford University Press,1989.

[25] QUINN R W,SPREITZER G M,LAM C F.Building a sustainable model of human energy in organizations:exploring the critical role of resources[J].Academy of Management Annals,2012,6(1):337-396.

[26] OWENS B P,BAKER W E,SUMPTER D M,et al.Relational energy at work:implications for job engagement and job performance[J].Journal of Applied Psychology,2016,101(1):35-49.

[27] MCCULLOUGH M E,EMMONS R A,TSANG J A.The grateful disposition:a conceptual and empirical topography[J].Journal of Personality and Social Psychology,2002,82(1):112-127.

[28] ALGOE S B,WAY B M.Evidence for a role of the oxytocin system,indexed by genetic variation in CD38,in the social bonding effects of expressed gratitude[J].Social Cognitive and Affective Neuroscience,2014,9(12):1855-1861.

[29] EMMONS R A,CRUMPLER C A.Gratitude as a human strength:appraising the evidence[J].Journal of Social and Clinical Psychology,2000,19(1):56-69.

[30] LIU J,GONG P,GAO X,et al.The association between well-being and the COMT gene:dispositional gratitude and forgiveness as mediators[J].Journal of Affective Disorders,2017,214(5):115-121.

[31] STEGER M F,HICKS B M,KASHDAN T B,et al.Genetic and environmental influences on the positive traits of the values in action classification,and biometric covariance with normal personality[J].Journal of Research in Personality,2007,41(3):524-539.

[32] ATWATER L,CARMELI A.Leader-member exchange,feelings of energy,and involvement in creative work[J].The Leadership Quarterly,2009,20(3):264-275.

[33] BARON R M,KENNY D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic,and statistical considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[34] EDWARDS J R,LAMBERT L S.Methods for integrating moderation and mediation:a general analytical framework using moderated path analysis[J].Psychological Methods,2007,12(1):1-22.

[35] 方杰,温忠麟,梁东梅,等.基于多元回归的调节效应分析[J].心理科学,2015,38(3):715-720.

[36] PREACHER K J,RUCKER D D,HAYES A F.Addressing moderated mediation hypotheses:theory,methods,and prescriptions[J].Multivariate Behavioral Research,2007,42(1):185-227.

[37] 杨红玲,冯天龙,刘耀中.健康促进型领导如何促进员工身心健康?能力—动机—机会理论视角[J].中国人力资源开发,2022,39(12):59-73.

[38] 梁果,李锡元,陈思.领导-部属交换和心理所有权中介作用的感恩对个体主动性的影响[J].管理学报,2014,11(7):1014-1020.

(责任编辑:万贤贤)

![]()