0 引言

在“双碳”背景下,重污染行业企业发展面临严峻挑战,绿色双元创新成为企业实现可持续发展的必由之路。然而,部分企业对绿色创新的认知模糊,存在被动模仿、缺乏针对性创新等问题,难以构建符合自身实际情境的创新路径。企业盲目开展两类创新活动会占用稀缺的组织资源,加剧资源紧张程度且无法实现高水平绿色创新目标。为了在竞争中占据优势,重污染企业如何构建有效的绿色创新路径,成为学界和业界共同关注的焦点。

部分学者研究指出,绿色探索式创新与绿色利用式创新之间存在张力,并探讨了两种创新匹配问题,以及如何借助这种张力促进绿色双元创新发展。例如,赵洁[1]将双元创新进一步分为平衡和互补两个维度。具体来看,绿色双元创新平衡反映在资源约束下,通过权衡降低绿色创新资源配置过程中创新失衡风险,属于资源优化分配问题;绿色双元创新互补通过拓展绿色创新广度与深度发挥杠杆效应,属于资源强化问题。学者们对双元创新平衡和双元创新互补的影响展开了研究。Qing等[2]指出,双元创新平衡对资源受限的企业有益,双元创新互补则适合资源丰富的企业;李瑞雪等[3]发现,双元创新平衡与双元创新互补均通过竞争优势影响企业可持续发展,且双元创新互补的总效应大于双元创新平衡。此外,部分学者探究了内部因素(智力资本[4]、双元学习[5]、动态能力[6]、创新构架[7]、资源拼凑[8])和外部因素(网络能力、环境动态性、竞争性[9])对双元创新平衡与双元创新互补的影响。已有研究仅从线性角度探讨企业双元创新前因差异,既未厘清多变量对绿色双元创新平衡和绿色双元创新互补的影响,也未揭示特定绿色双元创新形成路径。因此,探讨绿色双元创新平衡、绿色双元创新互补及其前因变量具有现实价值。实际上,揭示绿色双元创新互补、绿色双元创新平衡驱动路径间的联系和差异,有助于企业依据自身条件有针对性地开展绿色创新活动。本文试图回答以下问题:绿色双元创新前因条件是如何联动的?绿色双元创新平衡与绿色双元创新互补驱动路径有何差别?

WSR系统方法论是解决复杂系统问题的科学方法论,它所强调的复杂性、系统性等特点与企业绿色创新活动具有高度适配性,可作为绿色双元创新影响因素研究的理论框架。同时,fsQCA分析方法能够揭示复杂因果关系,在处理复杂系统问题方面具有优势。从整体视角揭示企业绿色双元创新要素协同机制,对企业选择性地开展绿色创新活动具有重要意义。因此,本文基于WSR系统方法论构建绿色双元创新研究框架,采用模糊定性比较(fsQCA)分析方法和必要条件分析(NCA)方法探讨不同层次要素对企业绿色双元创新的影响,以及要素间的组态效应。

1 理论基础与模型构建

1.1 WSR系统方法论

“物理—事理—人理”系统方法论(简称WSR方法论)于1994年被顾基发等[10]提出。WSR方法论强调在复杂背景下将物理要素、事理要素和人理要素有机结合,使三者充分协同,达到“懂物理、明事理、通人理”以实现组织目标。例如,张铭等[11]基于WSR方法论研究创业生态系统韧性前因配置。本文采用WSR方法论探索绿色双元创新前因组态的主要原因如下:第一,WSR方法论强调基于系统思维探究不同变量间的协同效应,能够基于研究情境,有指向性地从“物理”“事理”和“人理”3个维度选取驱动因素,进而揭示绿色双元创新内在联动机制(赵国杰等,2016)。第二,WSR方法论重视人的主体地位与主观能动性[12],这与企业管理实践中高管团队作为组织绿色创新活动的决策主体角色相契合。企业选择何种绿色创新方式受多方面因素影响,上述因素相互制约,具有较高的复杂性,fsQCA方法能够厘清各要素对双元创新的影响。WSR方法论为“道”,fsQCA方法为“术”,两者相辅相成。因此,本文基于组态思维,采用WSR方法论探讨绿色双元创新前因配置问题。

1.2 模型构建

根据WSR方法论,本文从物理、事理、人理3个层面探讨企业选择绿色双元创新的前因组态,构建理论模型如图1所示。

1.2.1 “物理”层面

“物理”层面主要关注组织力量的物化表达,即组织技术、装备、资金、人员、信息等资源。根据资源基础理论,资源是企业竞争优势的来源,可被用于支持企业绿色创新活动。技术多元化反映企业在技术资源上的丰富程度,未吸收冗余展现的是资源储备中尚未被实际利用的部分,它们均属于组织“物理”层面因素。

(1)未吸收冗余。未吸收冗余是指企业在过去经营过程中形成的资源储备,包括资金、设备、人力等资源要素中尚未被充分利用的部分,属于组织资源状态(Singh,1986)。未吸收冗余对绿色双元创新平衡的影响体现在资源优化配置方面。未吸收冗余具有流动性和灵活性,可为企业应对复杂多变的外部环境提供创新柔性[13]。同时,能够为企业应对创新失败和市场变化提供缓冲,确保创新活动的持续性和稳定性。未吸收冗余对绿色双元创新互补的影响体现在绿色创新广度和深度两个方面。未吸收冗余能够推动企业研发项目投入,为绿色技术开发和市场机会探索提供资金、设备、人才、知识等资源,与企业探索式创新呈正相关关系(李宁娟,2017)。同时,丰富的未吸收冗余有助于企业在两种绿色创新活动之间进行切换,进而灵活地解决资源争夺问题。这有助于企业在保持正常运营的同时,提升创新活动的互补性和兼容性。

(2)技术多元化。技术多元化是指企业内部同时存在多种异构且互补的技术(Tunzelmann,2001)。它既是组织内部技术资源状态,也是企业技术创新策略选择。基于资源基础理论,异质性资源是企业构建竞争优势、实现长期稳定发展的基础(Barney,1991)。多样化技术能够为企业提供异质性资源和知识,有助于企业全面识别和开发绿色技术、产品及服务(杨博旭等,2019),以满足绿色发展需求。通过在不同技术领域积累经验,企业在吸收外部技术和知识方面具有明显优势(Quintana-Garcia,2008)。此外,技术多元化通过降低企业对特定技术或市场的依赖程度增强企业韧性。这种分散化技术策略能够有效降低单一技术路径失败风险,为企业持续创新提供保障。同时,技术多元化能够提供灵活的创新路径,有助于企业迅速响应市场和环境变化,实现技术有效整合,从而推动绿色双元创新互补深入实施。

1.2.2 “事理”层面

“事理”层面强调组织逻辑与经营实践活动的合理性。市场竞争和环境规制等外部压力通过推动企业调整绿色创新策略影响其决策机制,使其符合外部环境需求,体现“事理”的内涵。

(1)市场竞争。在市场情景下,企业需要积极调整自身绿色创新策略,研发具有竞争力的绿色产品以抢占先机。当市场竞争激烈时,企业倾向绿色利用式创新;当市场竞争程度较低时,企业聚焦绿色探索式创新。市场竞争能够推动企业调整绿色创新策略,体现出企业根据发展情况主动作出改变的内在逻辑,是“事理”思维的体现。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出,企业优化自身创新流程并提高市场敏捷度,进而构建独特的竞争优势(刘宇嘉等,2024)。在市场竞争中,同类企业的先发优势会迫使企业强化现有产品环保特性。为了维持市场地位,企业采用绿色双元创新互补策略构建差异化优势,实现产品快速迭代。

(2)环境规制。环境规制迫使企业开展绿色技术创新[14],为了满足日益严格的排放标准,企业会主动构建环境管理体系。根据“波特假说”,环境规制对企业绿色创新的影响体现为激励效应和补偿效应两个方面。一方面,环境规制通过税收激励等政策降低企业创新成本(许士春等,2012)和风险,增强企业创新信心,有助于企业制定创新解决方案和探索市场机会,这与绿色双元创新互补路径相契合;另一方面,环境规制倒逼企业将绿色效益纳入资源配置与业务流程,进而构建完善的环境管理体系(郭捷等,2020),以及环境影响评估机制(Berrone,2013)。由此,反映出企业根据“事理”要求进行决策逻辑重构的合理性,这与绿色双元创新平衡路径相契合。

1.2.3 “人理”层面

“人理”层面关注的是人如何根据对物和事的理解作出决策[2]。作为企业决策主体,高管团队能够影响和改变企业决策。从企业内部治理视角看,高管团队特征会对企业绿色技术创新产生影响(马美婷等,2022)。因此,人理层面因素包括高管团队环境注意力、高管团队社会资本。

(1)高管团队环境注意力。遵循注意力结构配置原则,作为企业决策层,高管团队注意力偏好能够直接影响资源配置和企业战略。高管团队环境注意力主要通过集中关注、深度解读、采取行动(方宏等,2021)3个步骤影响绿色双元创新。高管团队对环境问题的关注能够促进企业绿色双元创新。当对环境问题高度敏感时,高管团队会筛选有利于企业增强竞争优势的信息,并据此制定绿色发展战略决策(范黎波,2023)。高管团队对环境问题的理解会影响绿色双元创新战略选择,具体差异如下:绿色双元创新平衡侧重于在现有业务与新业务间达成均衡,而绿色双元创新互补侧重于通过技术和市场整合创造新的增长点。倾向于平衡战略的团队会在现有产品改进与新技术探索间实现资源均衡分配。相对地,环保意识较强的管理者能够识别绿色创新所蕴含的市场机遇(李毅等,2024),将环境问题解读为通过整合不同技术实施绿色创新的机会,也愿意支持企业实施绿色创新战略(曹洪军,2017)。

(2)高管团队社会资本。高管团队社会资本可为企业带来隐性优势(Burt R S,1992),高管团队通过与供应商、客户以及竞争对手建立紧密合作关系(陈庆江等,2021),获取和整合来自不同渠道的关键信息及资源。在绿色双元创新平衡方面,与其它组织和个体的紧密联系不仅有利于降低和分散创新风险,而且可以促进知识和技术交流,帮助企业在优化现有产品性能与开发新环保技术之间找到平衡点。在绿色双元创新互补方面,企业通过外部合作和开放式创新,获取前沿知识和技术(陆红英等,2008;Partanen等,2008),实现不同领域技术和市场机会整合,并与高校及科研机构共同开发创新解决方案。

2 研究设计

2.1 研究方法

针对复杂因果关系,现有文献采用模糊集定性比较分析与必要条件分析相结合的方法,如万骁乐[16]结合NCA方法和fsQCA方法探究制造企业开放式绿色创新组态。必要条件分析(NCA)方法可检验某因素是否为结果的必要条件,与fsQCA的必要性检验互为补充,是当代管理研究方法发展的新趋势。

本文基于组态视角,探讨3个维度的6个前因条件对重污染企业绿色创新路径选择的影响,采用fsQCA和NCA相结合的方法主要基于以下原因:第一,fsQCA优于传统单一因果路径分析,能够有效处理复杂因果关系问题。在不同前因影响下企业绿色创新驱动方式并不唯一,fsQCA能够揭示这类问题中的复杂机制。第二,fsQCA可突破传统研究方法限制,规避回归分析中多重共线性、内生性等问题,适用于多层次分析框架研究。第三,NCA方法可验证前因条件组合的必要性,即单一前因条件无法成为企业绿色创新路径选择的必要条件,需要以组态形式对绿色创新发挥联动驱动作用,可作为fsQCA方法的补充。因此,本文采用fsQCA与NCA相结合的研究方法。

2.2 样本及数据来源

本文以重污染行业上市企业为研究对象,结合2010年《上市公司环境信息披露指南》和2012年《上市公司行业分类指引》,选择来自15种重污染行业54家A股上市企业作为研究对象,具体包括煤炭开采和洗选业(B06),石油和天然气开采业(B07),黑色金属矿采选业(B08),有色金属矿采选业(B09),纺织业(C17),皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(C19),造纸和纸制品业(C22),石油加工、炼焦和核燃料加工业(C25),化学原料和化学制品制造业(C26),化学纤维制造业(C28),橡胶和塑料制品业(C29),非金属矿物制品业(C30),黑色金属冶炼和压延加工业(C31),压延加工业(C32)和电力、热力生产和供应业(D44)。

根据《中华人民共和国专利法》,本文采用企业绿色专利申请量衡量企业绿色创新水平,考虑到近3年内专利申请数据可能不稳定,故选取2020年及以前年份企业专利申请数据。环境规制对企业绿色技术创新的影响具有滞后性,且滞后期回归系数呈现递增规律(王芝炜等,2022)。本文所选样本是重污染行业上市企业,为避免偶发事件影响,对结果变量作滞后3期处理,将前因条件数据起始时间设定为2017年。本文根据以下条件对数据进行筛选:①剔除2018—2020年绿色专利申请量为0的企业样本;②剔除市场竞争程度等数据缺失的企业样本;③剔除被标记为ST或*ST的企业样本。本研究数据来自多个数据库,绿色专利数据、专利数据来自CNRDS数据库和中国国家知识产权局;市场竞争、未吸收冗余与高管团队社会资本等相关数据来自国泰安数据库;环境规制数据来自国家统计局、《中国环境统计年鉴》;高管团队环境注意力数据来自样本企业年报。

2.3 变量测量

2.3.1 结果变量

相较于专利授权量,专利申请量更稳定,故本文选用企业绿色专利申请量测度绿色创新。专利在申请时通常已投产应用,能够实时反映企业绿色创新程度[15]。参考Wudoda(2018)、邓玉萍(2021)的研究成果,本文根据世界知识产权组织发布的《国际专利分类绿色清单》的IPC代码识别企业绿色发明专利申请数量。根据《中华人民共和国专利法》,本文基于企业2017年申请的绿色专利所包含的技术类别,提取专利分类号的前4位。借鉴杨博旭(2019)的做法,通过比较专利分类号中的前4位IPC号区分探索式创新与利用式创新,统计2018—2020年出现而2017年未出现的绿色专利IPC小类中所有绿色专利量,以此测量企业绿色探索式创新(X),以企业在2018—2020年申请的绿色专利总量减去企业绿色探索式创新衡量企业绿色利用式创新(Y)。

赵洁等(2013)认为,双元创新包含平衡性和互补性两个维度。基于有机平衡观(王凤彬等,2012),本文采用创新相对平衡度衡量绿色双元创新平衡(BDI),该值越接近1表明平衡程度越高,如式(1)所示。

(1)

按照Jansenet(2005)的研究观点,本文采用绿色探索式创新、绿色利用式创新乘积项测量绿色双元创新互补程度,该值越高表明绿色双元创新互补程度越高,如式(2)所示。

CDI=X×Y

(2)

2.3.2 前因条件

(1)市场竞争。根据已有文献,市场竞争衡量指标主要包括行业集中度、HHI指数、勒纳指数、行业平均利润率等。赫芬达尔指数刻画行业中企业规模分布和集中度,能够较好地评估市场竞争程度。因此,本文借鉴万骁乐等[16]、姚宏(2018)等的做法,采用赫芬达尔指数(HHI)测量市场竞争压力,如式(3)所示。

HHI=1-∑(Zi/Z)2

(3)

其中,Zi是单个公司主营业务收入,Z是该公司所属行业主营业务收入,该指数越大表明行业竞争压力越大。

(2)环境规制。已有研究主要采用如下方法对环境规制进行测量:污染治理投入、综合评价、污染物排放和自然实验(王勇等,2015)。由于企业环保数据披露制度不完善[17],本文采用地区层面相关数据进行计算。为避免单一指标对结果的偏差,参考游达明(2022)、任晓松(2020)的研究成果,本文构建环境规制强度综合指标,选取工业三废(工业废水、工业二氧化硫、工业烟尘)排放量构建环境规制强度综合指标,具体如下:

首先,将各地区数据进行去量纲(极小化)处理。

其次,计算调整系数,如式(4)所示。

(4)

为i地区m染物单位排放平均水平,依据Em赋予污染物不同权重。

为i地区m染物单位排放平均水平,依据Em赋予污染物不同权重。

再次,计算各地区污染排放综合指数,如式(5)所示。

(5)

最后,对变量取倒数,将其转为正向指标并作标准化处理,该值越大表明环境规制程度越高。

(3)高管团队环境注意力。本文主要采用自动文本分析方法测量高管团队注意力。国内学者通常采用年报中的“董事会报告”作为分析文本(吴建祖,2016),由于我国证监会未对董事会报告章节作强制要求,参考姜付秀等(2017)的处理方式,本文选取企业年报中“管理层讨论与分析”或“经营情况讨论与分析”部分作为分析文本。首先,采用ROSTCM6软件进行中文分词、词频统计。其次,参考吴建祖(2021)、Fiske等(1958)的研究成果,初步确定绿色环境相关关键词,并在Wingo平台找到上述相关词语的扩展词语(如污染物、可持续发展、环保节能、轻量化、绿色制造等)。最后,采用绿色相关关键词占年报相关章节总词频数的比值度量高管团队环境注意力。

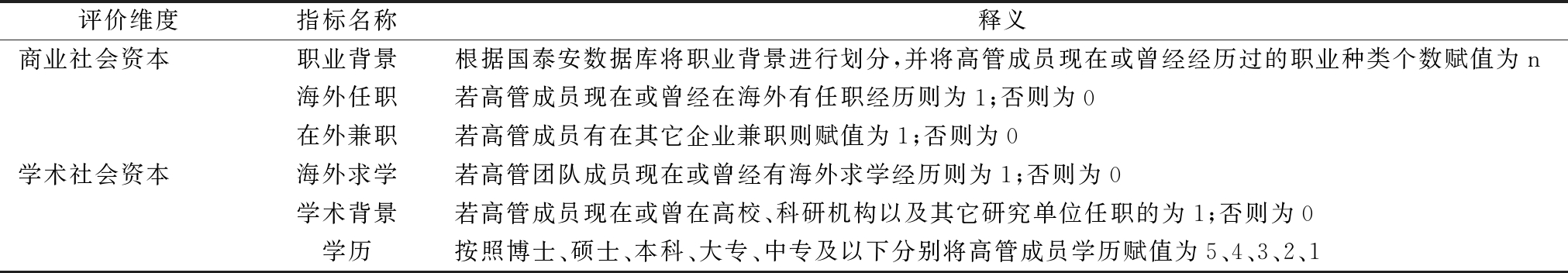

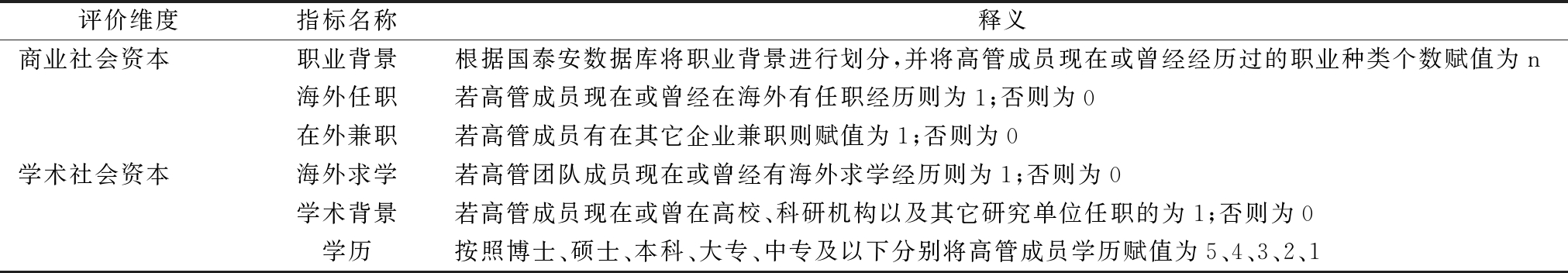

(4)高管团队社会资本。高管团队社会资本为成员实际与潜在资源之和,可以反映高管团队通过社会关系网络控制与获取资源信息的能力(孙善林,2017)。已有研究采用主成分分析法、熵权法将高管团队社会资本分为多个维度和多个指标进行计算。参考马晓璇等(2019)的研究成果,本文将高管团队社会资本分为学术社会资本和商业社会资本两个维度,如表1所示。

表1 高管团队社会资本评价体系

Table 1 Social capital evaluation system for executive management team

评价维度指标名称释义商业社会资本职业背景根据国泰安数据库将职业背景进行划分,并将高管成员现在或曾经经历过的职业种类个数赋值为n海外任职若高管成员现在或曾经在海外有任职经历则为1;否则为0在外兼职若高管成员有在其它企业兼职则赋值为1;否则为0学术社会资本海外求学若高管团队成员现在或曾经有海外求学经历则为1;否则为0学术背景若高管成员现在或曾在高校、科研机构以及其它研究单位任职的为1;否则为0学历按照博士、硕士、本科、大专、中专及以下分别将高管成员学历赋值为5、4、3、2、1

本文采用熵权法对职业背景、海外任职、在外兼职、海外求学、学术背景、学历分别求均值,相加得到综合得分。

(5)未吸收冗余。已有研究主要采用问卷法和财务指标测量未吸收冗余。自Singh(1986)将组织冗余资源分为已吸收冗余和未吸收冗余并以财务指标测量未吸收冗余以来,学者们广泛认同财务指标具有易测量性和客观性,并借鉴了未吸收冗余的测量方法。参考武咸云等[17]、张新昌(2021)的计算方式,本文采用流动比率与资产负债率的均值测量未吸收冗余,该数值越大,表明企业未吸收冗余越多。

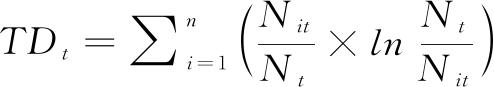

(6)技术多元化。在技术多元化测量方法中,熵指数法能够降低专利申请规模对测量结果的影响(何郁冰等,2017)。参考Cantwell(2004)的做法,本文结合熵指数法,采用专利申请数据衡量企业技术多元化程度。技术多元化(TD)计算如式(6)所示。

(6)

考虑到创新项目周期特征,本文将两年数据合并计算。其中,Nt表示企业两年专利总和,Nit表示企业第t年与第t-1年在第i个技术领域中的专利数量,n表示企业两年内专利所涉足的技术领域总数。技术领域以国际专利分类IPC主分类号的前4位进行区分。TD取值越大,表示企业涉足的技术领域越广,技术多元化程度越高。

2.4 数据校准

在QCA分析前需要对数据进行校准,借鉴Fiss(2011)的校准规则,本文采用直接校准法设置所有连续变量的75%、50%和25%分位数值,以此作为完全隶属、交叉点和完全不隶属,如表2所示。

表2 Calibrate程序赋值标准

Table 2 Assignment standard of Calibrate program

模糊集校准变量完全不隶属交叉点完全隶属高绿色双元创新互补0.001 20.005 20.037 7高绿色双元创新平衡0.157 30.293 70.532 7市场竞争0.037 50.101 80.218 7环境规制0.025 80.151 40.599 5高管团队环境注意力0.005 70.013 70.030 9高管团队社会资本4.013 94.555 15.118 1未吸收冗余0.827 91.254 01.561 5技术多元化9.987 214.528 228.218 4

3 实证分析

3.1 必要条件分析

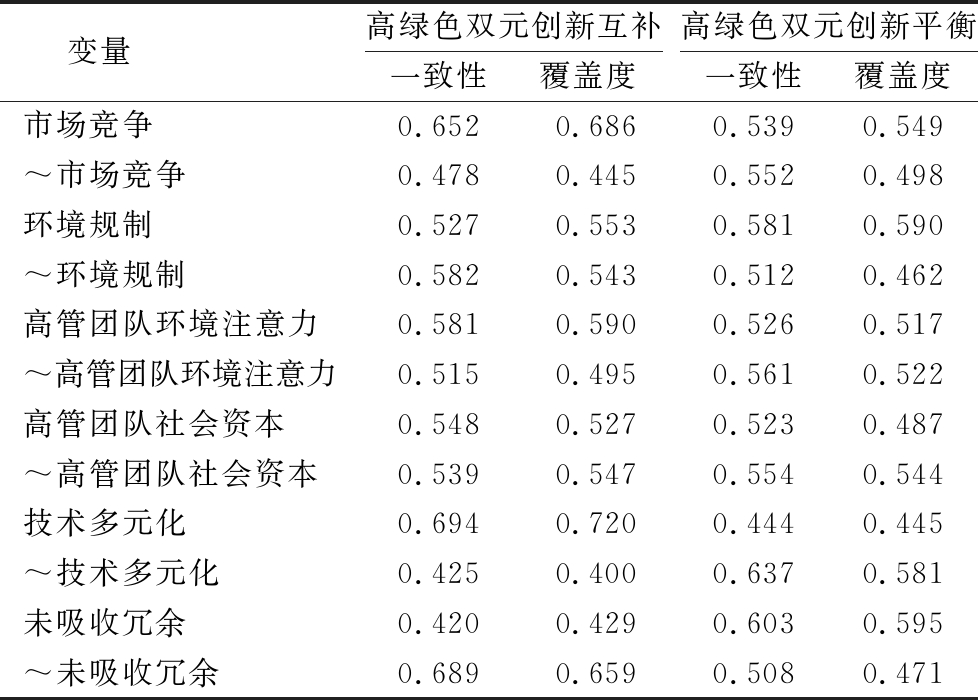

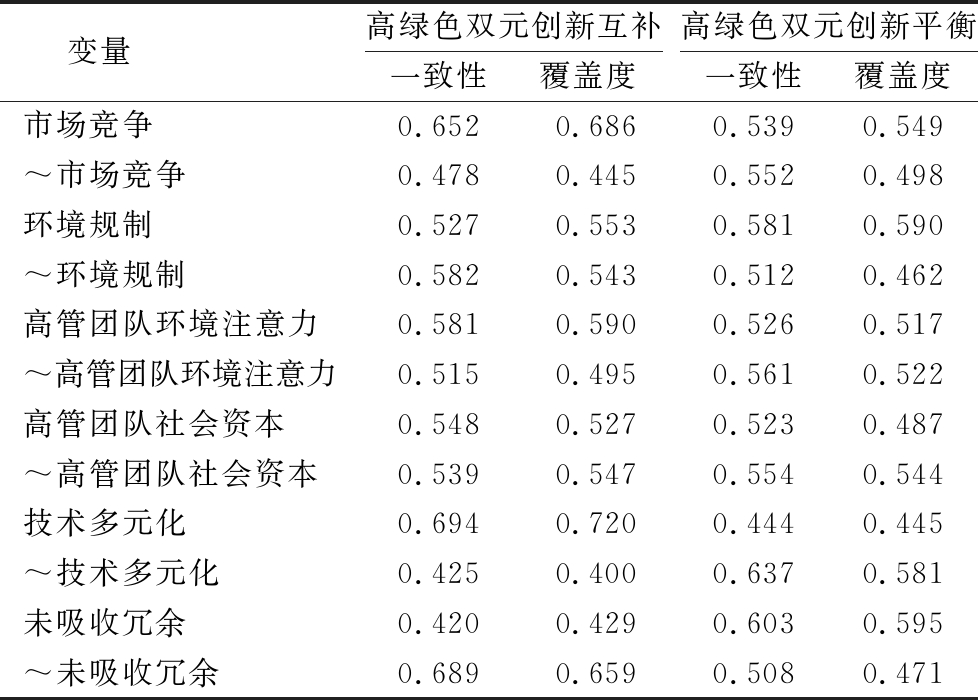

本文利用fsQCA3.1.0软件针对单个前因条件进行必要条件分析,结果显示,各前因条件一致性均未超过0.9(见表3),说明前因条件均不是驱动企业绿色双元创新平衡、绿色双元创新互补的必要条件。由此表明,企业绿色创新前因复杂多样,不存在驱动企业绿色创新活动的单一要素。

表3 fsQCA方法单个必要条件分析结果

Table 3 Analysis results of single necessary condition for fsQCA method

注:“~”表示逻辑运算的非

变量高绿色双元创新互补一致性覆盖度高绿色双元创新平衡一致性覆盖度市场竞争0.6520.6860.5390.549~市场竞争0.4780.4450.5520.498环境规制0.5270.5530.5810.590~环境规制0.5820.5430.5120.462高管团队环境注意力0.5810.5900.5260.517~高管团队环境注意力0.5150.4950.5610.522高管团队社会资本0.5480.5270.5230.487~高管团队社会资本0.5390.5470.5540.544技术多元化0.6940.7200.4440.445~技术多元化0.4250.4000.6370.581未吸收冗余0.4200.4290.6030.595~未吸收冗余0.6890.6590.5080.471

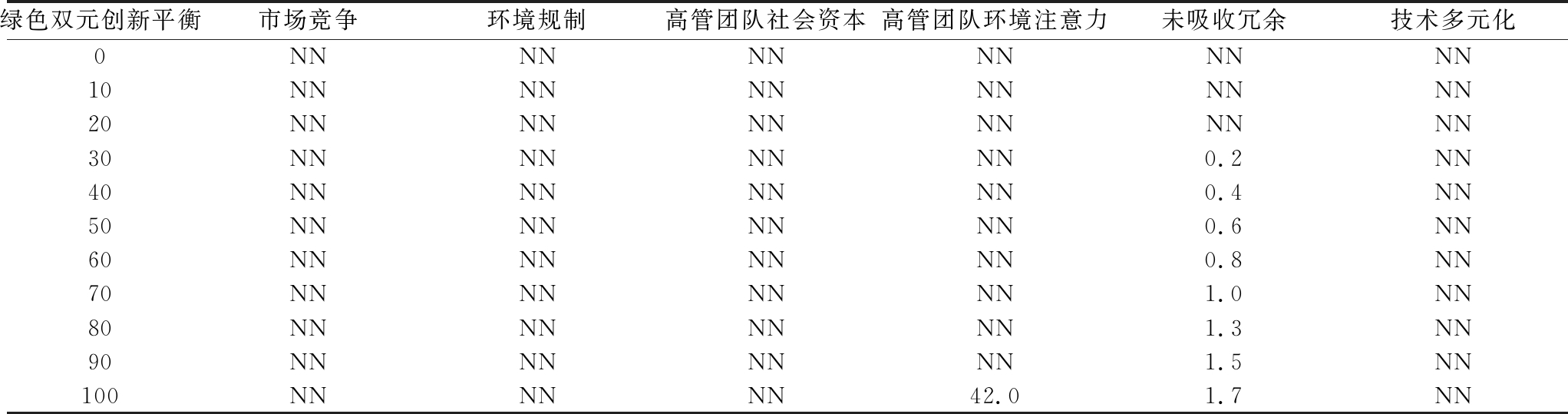

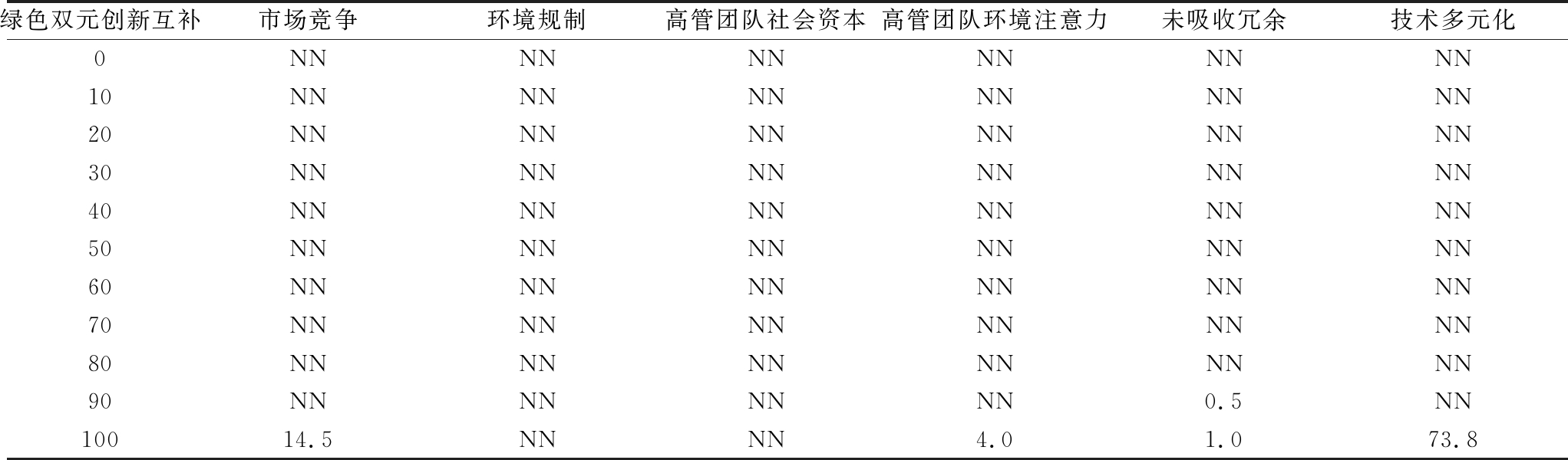

在此基础上,本文借鉴Dul(2016)提出的必要条件分析方法(NCA)。与fsQCA方法相比,NCA方法不仅能够揭示条件对结果的必要性,而且可以通过上限回归和上限包络分析,量化评估必要条件对结果的影响程度。此外,NCA方法能够识别不同结果所需条件和相关前因变量阈值。因此,本文结合fsQCA与NCA方法深入分析必要条件。首先,采用上限包络分析(CE)与上限回归(CR)两种方法对必要条件进行分析,结果如表4所示。在NCA方法中,必要条件需要满足以下要求:第一,效应量不小于0.1(Dul,2016;杜运周,2020);第二,效应量显著(Dul,2020)。由表4可知,6个前因条件的效应量均小于0.1且不显著,故均非绿色双元创新的必要条件。

表4 NCA方法必要条件分析结果

Table 4 Analysis results of NCA method

注:a.校准后模糊集隶属度值;b.0.0≤效应量<0.1:“低水平”;0.1≤效应量<0.3:“中等水平”;c.NCA 分析中的置换检验(Permutation Test,重抽次数=10 000)

条件a绿色双元创新互补方法精确度(%)上限区域范围效应量bP值c绿色双元创新平衡方法精确度(%)上限区域范围效应量bP值c市场竞争CR98.10.0040.940.0041.000CR1000.0000.960.0001.000CE1000.0070.940.0081.000CE1000.0000.960.0001.000环境规制CR1000.0000.950.0001.000CR1000.0000.970.0001.000CE1000.0000.950.0001.000CE1000.0000.970.0001.000高管团队环境注意力CR1000.0000.970.0001.000CR1000.0000.990.0001.000CE1000.0000.970.0001.000CE1000.0000.990.0001.000高管团队社会资本CR1000.0000.980.0000.142CR1000.00210.0020.063CE1000.0000.980.0000.142CE1000.04010.0400.048未吸收冗余CR1000.0000.980.0000.353CR96.30.00710.0070.090CE1000.0020.980.0020.348CE1000.01010.0100.070技术多元化CR1000.00010.0001.000CR1000.00010.0001.000CE1000.00010.0001.000CE1000.00010.0001.000

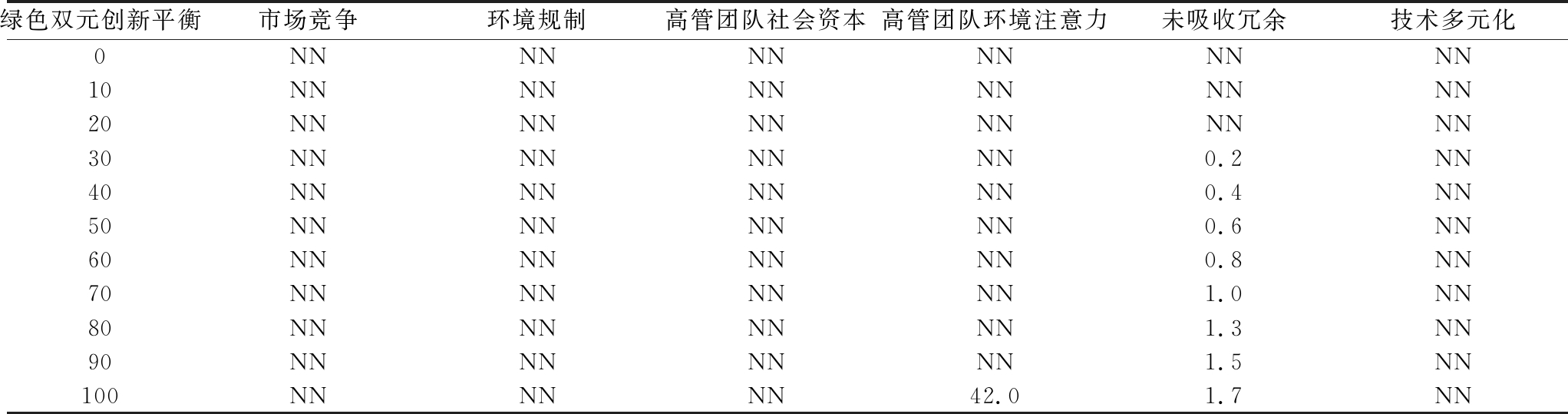

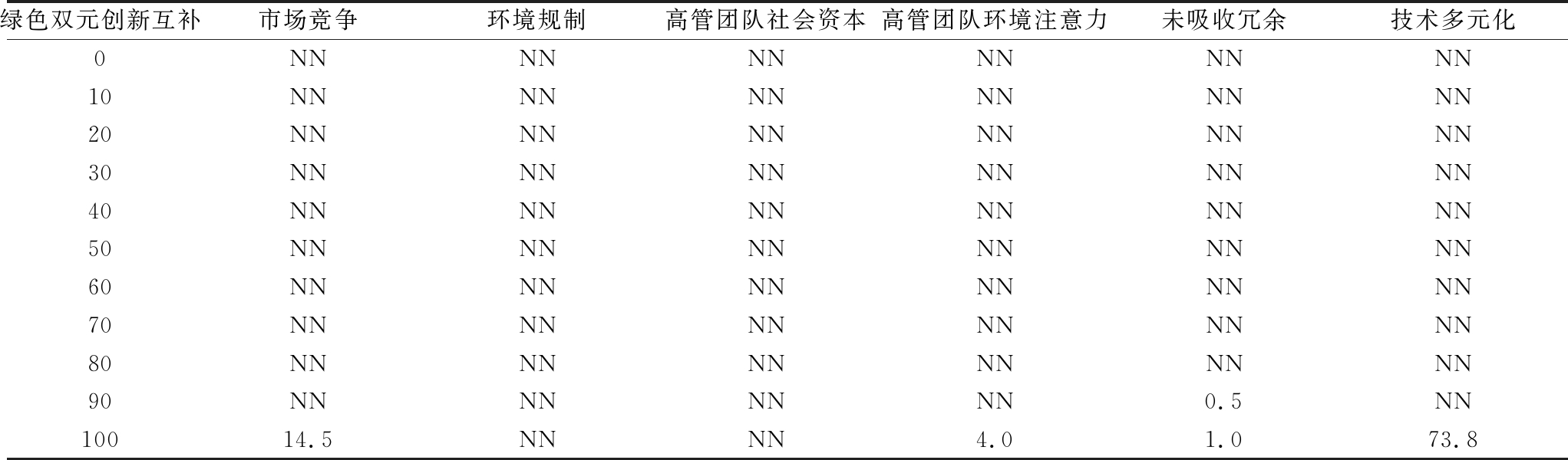

本文对前因条件瓶颈分析结果作进一步分析。瓶颈水平是指达到结果变量最大观测范围的特定水平,即在所有前置条件最大观测范围内需要满足的阈值条件。表5显示,达到60%的绿色双元创新平衡水平,需要0.8%水平的未吸收冗余,而其它5个条件均不存在瓶颈水平。同理,根据表6分析结果可以得到相同结论。这一结果与基于fsQCA方法的必要条件分析结果一致,即不存在产生高绿色双元创新互补或高绿色双元创新平衡的必要条件。

表5 NCA方法瓶颈水平(%)分析结果(绿色双元创新平衡)

Table 5 Analysis results of bottleneck level (%) of NCA method(balanced green dual innovation)

注:NN=不必要,下同

绿色双元创新平衡市场竞争环境规制高管团队社会资本高管团队环境注意力未吸收冗余技术多元化0NNNNNNNNNNNN10NNNNNNNNNNNN20NNNNNNNNNNNN30NNNNNNNN0.2NN40NNNNNNNN0.4NN50NNNNNNNN0.6NN60NNNNNNNN0.8NN70NNNNNNNN1.0NN80NNNNNNNN1.3NN90NNNNNNNN1.5NN100NNNNNN42.01.7NN

表6 NCA方法瓶颈水平(%)分析结果(绿色双元创新互补)

Table 6 Analysis results of bottleneck level (%) of NCA method(combined green dual innovation)

绿色双元创新互补市场竞争环境规制高管团队社会资本高管团队环境注意力未吸收冗余技术多元化0NNNNNNNNNNNN10NNNNNNNNNNNN20NNNNNNNNNNNN30NNNNNNNNNNNN40NNNNNNNNNNNN50NNNNNNNNNNNN60NNNNNNNNNNNN70NNNNNNNNNNNN80NNNNNNNNNNNN90NNNNNNNN0.5NN10014.5NNNN4.01.073.8

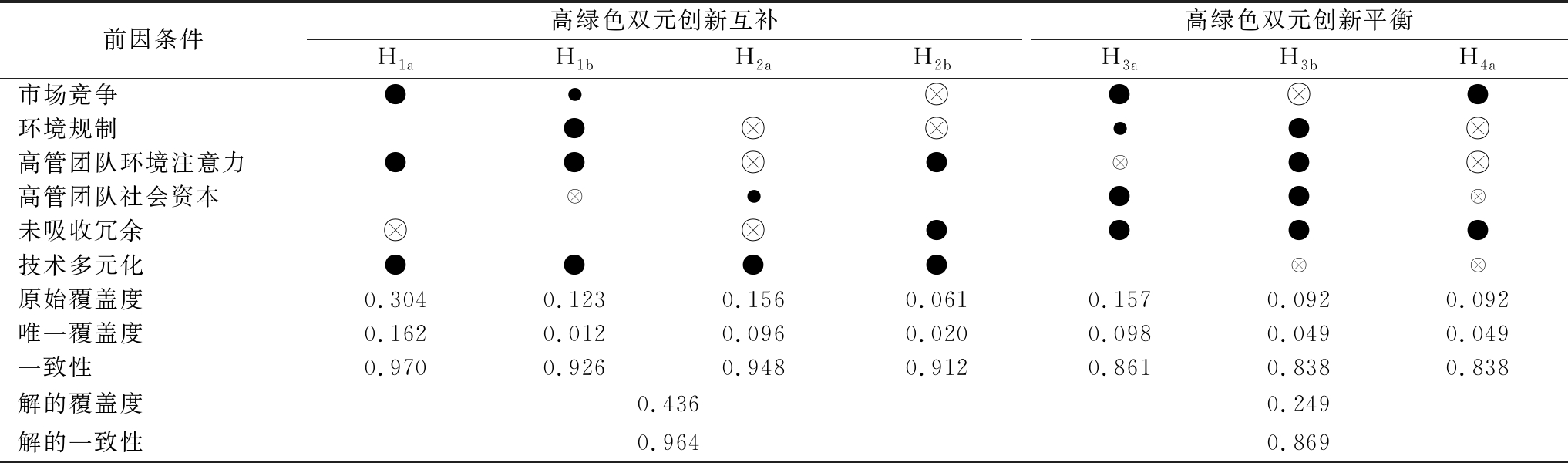

3.2 企业绿色双元创新前因条件组态

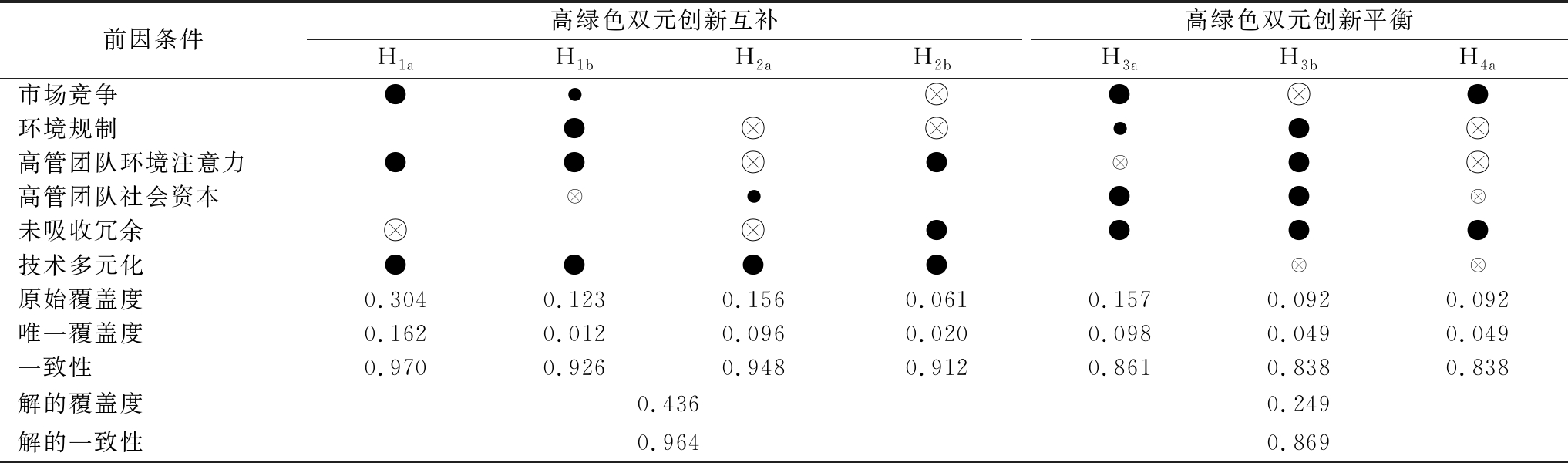

在进行模糊集定性比较分析时,本文将原始一致性阈值设定为0.8,将PRI一致性阈值设定为0.7。由于本文为小样本研究,故将案例数量阈值设定为1。进一步计算得出简约解、中间解和复杂解,通过分析中间解与简约解的嵌套关系,识别每个解的核心条件(杜运周等,2017)。经过分析得出产生高绿色双元创新互补和高绿色双元创新平衡适配组态,产生高绿色双元创新互补适配组态有4个,产生高绿色双元创新平衡适配组态有3个,7个组态一致性值分别为0.970、0.926、0.948、0.912、0.861、0.838、0.838,均大于临界值0.800,如表7所示。

表7 两种高绿色创新维度前因条件组态对比

Table 7 Comparison of antecedent condition configurations for two dimensions of high green innovation

注:●=核心条件存在,⊗=核心条件缺失,●=边缘条件存在,⊗边缘条件缺失,“空白”表示组态中该条件既可以出现也可以不出现,下同

前因条件高绿色双元创新互补H1aH1bH2aH2b高绿色双元创新平衡H3aH3bH4a市场竞争●● ● ●环境规制● ●● 高管团队环境注意力●● ● ● 高管团队社会资本 ●●● 未吸收冗余 ●●●●技术多元化●●●● 原始覆盖度0.3040.1230.1560.0610.1570.0920.092唯一覆盖度0.1620.0120.0960.0200.0980.0490.049一致性0.9700.9260.9480.9120.8610.8380.838解的覆盖度0.4360.249解的一致性0.9640.869

3.2.1 高绿色双元创新互补

基于WSR方法论,在6个前因条件作用下,实现高绿色双元创新互补有4条组态路径,本文将其分为以下两类:

(1)外部压力下高管团队引领与技术混合驱动型。此类型路径呈现物理、事理、人理3个层面的因素协同,强调在应对外部压力时,高管团队通过采取技术多元化策略推动绿色产品升级。路径H1a、路径H1b均以高管团队环境注意力、技术多元化为核心条件,不同的是,路径H1b以环境规制为核心条件,以市场竞争为边缘条件;路径H1a以市场竞争为核心条件。对比两条路径发现,市场竞争和环境规制存在替代效应。这类外部压力会迫使企业在宽度与深度方面提升绿色创新能力。根据高层梯队理论,人理层面的高管团队环境注意力表现为企业绿色发展战略意图[18],对绿色创新发挥引导作用;物理层面的技术多元化作为资源组合手段能够拓展绿色创新活动空间,丰富的资源基础可以拓展创新宽度[20]。该类型的典型案例是中国神华能源股份有限公司。在2017年环保政策压力下,其主营业务煤炭开采遇到前所未有的治理挑战。在“人理”层面,中国神华高管团队将绿色发展理念融入核心战略,确保资源向环保技术改造和研发领域倾斜;在“事理”层面,中国神华高管团队对现有技术进行优化,推动燃煤发电机组脱硫、脱硝技术改造,确保所有机组达到环保标准;在“物理”层面,中国神华高管团队采取技术多元化策略,投入大量资源研发燃煤电站烟气多污染物深度脱除技术集成等前沿技术,为绿色创新提供广阔的选择空间。

(2)高管团队主导的技术资源驱动型。此类型路径呈现物理、人理两个层面的因素协同,强调在未受较强外部环境影响时,高管团队应积极调动资源推动产品升级。路径H2a显示,以技术多元化为核心条件,以高管社会资本为边缘条件的组态能达到高水平绿色双元创新互补。路径H2b表明,以高管团队环境注意力、技术多元化、未吸收冗余为核心条件的组态能达到高水平绿色双元创新互补。对比两条路径发现,高管团队社会资本和高管团队环境注意力存在替代关系。人理层面的高管团队特征通过资源支持、绿色价值导向[19]帮助企业开展绿色探索式创新,从而拓展绿色技术宽度。物理层面的技术多元化能够促进不同技术领域知识溢出与重组[20],降低企业获取和整合互补性资源的成本(郑江淮等,2021)。在路径H2b中,未吸收冗余是核心条件,在路径H2a中则为非核心条件。上述差异表明,该类型企业倾向于通过技术多元化,以及与外部合作获取新技术,而不是依赖未吸收冗余这一内部资源构建差异化竞争优势。因此,内部未充分利用的资源在差异化战略制定过程中的作用较小。该类型的典型案例是株洲时代新材料科技股份有限公司(下称“时代新材”)。在“物理”层面,时代新材的高管团队加快技术研发,实现自主研发的聚酯薄膜等一批新材料制品产业化。在“人理”层面,时代新材的高管团队具有前瞻性眼光,积极布局新项目,在国内率先开发2.2MW聚氨酷风机叶片。

3.2.2 高绿色双元创新平衡

基于WSR方法论,在6个前因条件作用下,实现高绿色双元创新平衡存在3条组态路径,本文将其分为以下两类:

(1)外部压力下高管团队与资源混合驱动型。此类型条路径呈现物理、事理、人理3个层面的因素协同,强调在面临外部压力时,高管团队充分利用冗余资源化解创新风险。路径H3a表明,以市场竞争、高管团队社会资本和未吸收冗余为核心条件,以环境规制、非强高管团队环境注意力为边缘条件的组态能达到高水平绿色双元创新平衡。路径H3b显示,以环境规制、高管团队环境注意力、高管团队社会资本、未吸收冗余和非强市场竞争为核心条件,以非强技术多元化为边缘条件能达到高水平绿色双元创新平衡。具体来看,外部环境压力迫使企业调整创新策略,适度的未吸收冗余资源能够为企业实现异质性资源整合提供保障[19]。社会网络理论强调社会关系网络对企业资源和信息获取的促进作用。依托广泛的社会关系网络,高管团队可以帮助企业获取创新相关信息以及所需资源[21]。因此,多层面协同能够降低资源配置过度集中风险,有助于企业实现绿色双元创新平衡。此类型以中国昊华化工集团股份有限公司为典型案例。2017年,在环保新政、油价波动的多重影响下,煤化工产业面对复杂多变的外部环境。在“事理”层面,该企业积极开展绿色创新行动,在航空军工新型环保领域首次获得绿色创新成果。在“物理”层面,企业通过优化人员结构、处理闲置土地等方式对未吸收冗余进行管理,两项发明专利荣获化工集团优秀专利奖。在“人理”层面,高管团队通过构建跨界互动网络,加速创新成果转化。

(2)市场竞争下资源驱动型。此类型(H4a路径)依赖物理、事理两个层面的前因条件协同,强调顺应市场发展客观规律,充分利用现有资源,引导企业实现创新良性平衡。路径H4a表明,以市场竞争、未吸收冗余为核心条件,以非强高管团队社会资本和非强技术多元化为边缘条件的组态能够实现高水平绿色双元创新平衡。作为事理层面的外生力量,市场竞争会迫使企业开展绿色探索式创新以获取竞争优势。作为物理层面的内生使能器,未吸收冗余有助于企业利用现有资源开展绿色利用式创新。当外部压力与内部弹性资源相匹配时,企业能够实现绿色探索式创新与绿色利用式创新平衡。该类型的典型案例是北新建材集团有限公司。2017年,该公司面临原材料价格大幅上涨和市场竞争加剧的双重挑战。在“物理”层面,在资源有限的情况下,该公司通过优化生产流程、提高资源利用率推动绿色环保建材创新应用。在“事理”层面,该公司通过持续技术研究与市场调研,成功研制出轻钢龙骨等科技成果。

3.3 组态对比分析

本文通过对比分析揭示不同维度绿色双元创新的核心前因条件,企业绿色双元创新驱动路径如表8所示。

表8 企业绿色双元创新驱动路径对比

Table 8 Comparison of green dual innovation driving paths for enterprises

共同核心条件绿色双元创新互补绿色双元创新平衡技术多元化技术多元化、未吸收冗余整体组态特征物理、人理:高管团队主导的技术资源驱动型物理、事理:市场竞争下资源驱动型物理、事理、人理:外部压力下高管团队引领与技术混合驱动型物理、事理、人理:外部压力下高管团队与资源混合驱动型

对比组态路径发现,事理层面的市场竞争和环境规制存在替代关系,人理层面的高管团队社会资本和高管团队环境注意力存在替代关系,不同维度绿色双元创新的核心前因条件主要存在于物理层面。具体而言,企业实现高水平绿色双元创新平衡的核心条件是未吸收冗余。从资源配置视角,相对充裕的未吸收冗余能够为企业绿色双元创新平衡提供调控空间,降低过度依赖某一创新路径的风险,是资源配置优化的基础。技术多元化是企业实现绿色双元创新互补的核心条件,能够丰富企业资源种类及数量,进而推动企业快速增长。

观察整体组态特征发现,在追求绿色双元创新平衡时,强调事理层面和物理层面的因素协同,即确保组织在绿色创新过程中既能有效配置和使用技术、装备、资金、人员、信息等资源,又能依据合理的逻辑和经营管理实践指导创新活动。上述配合有助于组织在资源有限的情况下规避创新风险,精准把握创新方向,确保资源投入能够获得最佳效益。在追求绿色双元创新互补时,强调人理层面和物理层面的因素协同,物理层面因素提供绿色创新所需的物质基础,人理层面因素决定如何将上述资源转化为创新行动。这种配合直接关系到创新资源有效整合与利用,不仅能够扩大资源利用范围,而且可以推动绿色创新向更高层次、更广领域发展。通过上述分析进一步揭示企业绿色双元创新的复杂性特征,为企业依据自身情况开展绿色双元创新提供合适的选择路径。

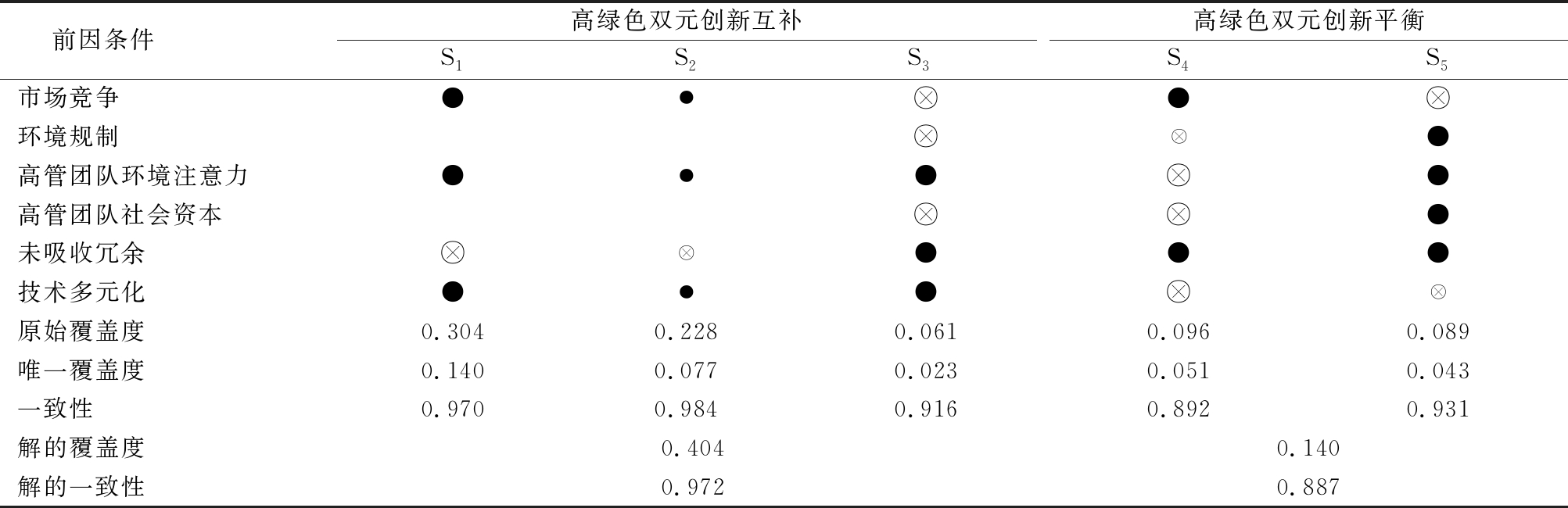

3.4 稳健性检验

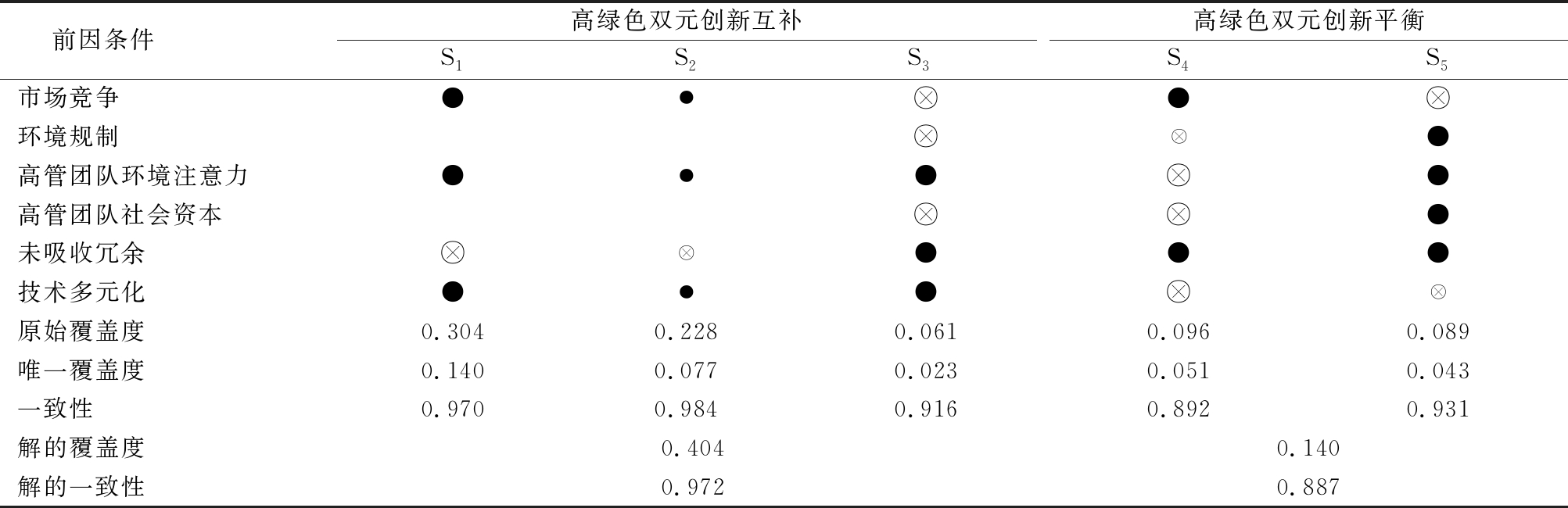

参考Dul等[22]、张明等[23]的研究成果,本文采用调整一致性阈值的方式进行稳健性检验。将案例频数阈值设置为1,将原始一致性阈值从0.80提高至0.85,将PRI一致性阈值从0.7提高至0.80,再使用fsQCA3.1.0软件进行组态分析,结果如表9所示。由表9可知,高绿色双元创新互补的前因条件组态路径由4条变为3条。与阈值调整前的路径相比,此3条路径未发生明显变化,调整前后的两个模型存在子集关系。高绿色双元创新平衡的前因条件组态路径由3条变为两条,这两条路径与阈值调整前的路径一致,调整前后的两个模型存在清晰的子集关系。由此可见,企业绿色双元创新前因组态研究结果较为稳健。

表9 稳健性检验结果

Table 9 Results of robustness test

前因条件高绿色双元创新互补S1S2S3高绿色双元创新平衡S4S5市场竞争●● ● 环境规制 ●高管团队环境注意力●●● ●高管团队社会资本 ●未吸收冗余 ●●●技术多元化●●● 原始覆盖度0.3040.2280.0610.0960.089唯一覆盖度0.1400.0770.0230.0510.043一致性0.9700.9840.9160.8920.931解的覆盖度0.4040.140解的一致性0.9720.887

4 结语

4.1 研究结论

(1)不存在影响企业绿色双元创新平衡、绿色双元创新互补的必要条件,单一条件无法解释企业绿色双元创新驱动机制。物理、事理、人理3个层面的6个前因条件能够影响企业绿色双元创新,说明制造企业绿色创新是需要各要素紧密协作的复杂系统。

(2)引致高水平绿色双元创新互补路径可分为两类,即高管团队主导的技术资源驱动型、外部压力下高管团队与技术混合驱动型。实现高水平绿色双元创新平衡的关键路径可分为两类,即市场竞争下资源驱动型、外部压力下高管团队与资源混合驱动型。

(3)绿色双元创新的关键前因条件主要集中于物理层面,其中,未吸收冗余是高水平绿色双元创新平衡的核心条件,可为企业提供较大的资源调控空间;技术多元化是绿色双元创新互补的核心条件,能够丰富企业创新资源,帮助企业实现绿色产品升级。

(4)在绿色双元创新中,企业绿色双元创新平衡强调事理与物理层面的因素协同,确保资源有效配置并引导创新方向以规避风险。绿色双元创新互补注重人理与物理层面的因素协同,强调将物质资源转化为创新行动,并通过扩大资源利用范围推动绿色创新向更高层次发展。上述对比分析揭示了企业绿色双元创新的复杂性,为企业绿色创新提供了多样化路径选择。

4.2 研究贡献

(1)现有研究主要基于内部和外部视角对绿色双元创新平衡与绿色双元创新互补路径进行分析,本文从组态视角出发,整合环境规制、市场竞争、组织冗余、技术多元化、高管团队环境注意力和高管团队社会资本等6个前因条件构建驱动绿色创新组态模型,深入探讨了多变量间协同效应对企业绿色双元创新的驱动作用,丰富了技术多元化、高管团队环境注意力等相关领域研究。

(2)现有绿色创新组态研究大多基于TOE框架展开分析[17,24-25],本文引入WSR方法论,为绿色创新研究提供了新的理论视角。在WSR方法论指导下,本文以重污染企业为例,探讨物理、事理和人理层面因素联动效应对绿色双元创新的影响,发现绿色创新是多条件共同作用的结果。

(3)以往研究对绿色双元创新是否匹配以及如何匹配问题关注甚少。本文基于绿色双元创新平衡与互补两个维度,进一步揭示绿色双元创新驱动机理,为企业提供了可选择的绿色双元创新实现路径,丰富了绿色双元创新影响因素研究。

4.3 实践启示

(1)重污染企业需要制定合适的绿色战略规划。企业应对市场趋势、政策导向进行深入分析,从而识别绿色创新需求。此外,企业需要明确绿色双元创新互补与绿色双元创新平衡路径间的差异,并对自身资源与能力进行精准评估,确保战略规划与实际能力相匹配,减少资源浪费,从而提高战略实施成功率。在此基础上,企业需要制定差异化战略,在维持现有业务的同时,积极探索新的绿色技术与市场机会。

(2)重污染企业应优化组织结构和流程以促进绿色创新。企业需要设立绿色创新团队或跨职能小组以促进部门间协作。同时,企业应制定绿色创新相关流程和制度,如项目审批、资金分配、成果评估等,从而确保创新活动有序开展。企业应加强对未吸收冗余的管理,明确内部资源使用优先级,确保资源在绿色创新项目上得到合理配置。此外,企业应制定风险管理计划以应对创新过程中的风险,提高创新成功率。

(3)重污染企业应积极培育高管团队。企业应鼓励高管团队利用自身社会网络获取和整合资源,确保绿色创新项目在资金、技术和人才方面得到支持。高管团队应展现自身领导力,将绿色创新融入企业战略,加强项目资源投入。同时,企业可以通过营造绿色创新氛围引领内部变革,加强风险管理,确保所有创新活动都在可控范围内。

4.4 不足与展望

本文存在以下不足:第一,案例样本局限于重污染企业,未来可探讨制造企业、中小企业等其它类型企业。第二,仅采用截面数据探讨前因条件与绿色双元创新之间的因果关系,未来可以考虑收集面板数据,采用时间序列tsQCA进一步深化绿色双元创新过程研究。第三,基于6个前因条件解释了企业绿色双元创新驱动组态路径,但未阐明组态内条件的影响机制。未来可基于其它理论视角,采用其它方法探讨更多因素的影响,如采用扎根理论对重要条件加以验证。

参考文献:

[1] 赵洁,魏泽龙,李垣. 高管激励机制、组合能力对创新双元性的影响研究[J]. 中国科技论坛,2012,28(2):108-115.

[2] CAO Q, GEDAJLOVIC E, ZHANG H. Unpacking organizational ambidexterity: dimensions, contingencies, and synergistic effects[J]. Organization Science, 2009,20(4):781-796.

[3] 李瑞雪,彭灿,吕潮林. 双元创新协同性与企业可持续发展:竞争优势的中介作用[J]. 科研管理,2022,43(4):139-148.

[4] 奚雷,彭灿,李德强. 智力资本对双元创新协同性的影响:高管团队行为整合的调节作用[J]. 科技进步与对策,2016,33(6):142-148.

[5] 奚雷,彭灿,李德强. 双元学习对双元创新及其协同性的交互影响[J]. 科技管理研究,2016,36(15):192-196.

[6] 李德强,彭灿,奚雷. 动态能力对双元创新协同性的影响:环境竞争性的调节作用[J]. 运筹与管理,2017,26(9):183-192.

[7] 杨若邻,郭丹.创新牵引对创新绩效的影响机制研究[J].河南大学学报(社会科学版),2022,62(6):48-52,153-154.

[8] 奚雷,彭灿,杨红. 资源拼凑对双元创新协同性的影响:环境动态性的调节作用[J]. 技术经济,2017,36(4):1-5,62.

[9] 彭灿,曹冬勤,李瑞雪. 环境动态性与竞争性对双元创新协同性的影响:资源拼凑的中介作用与组织情绪能力的调节作用[J]. 科技进步与对策,2021,38(20):11-19.

[10] 顾基发,唐锡晋,朱正祥. 物理—事理—人理系统方法论综述[J]. 交通运输系统工程与信息,2007,7(6):51-60.

[11] 张铭,王冬玲,曾娜,等. 如何成为疾风中的劲草——基于WSR的创业生态系统韧性的前因组态研究[J]. 管理评论,2023,35(5):89-102.

[12] TUSHMAN M L, O'REILLY III C A. Ambidextrous organizations: managing evolutionary and revolutionary change[J]. California Management Review, 1996, 38(4):8-29.

[13] ESPOSITO DE FALCO S, RENZI A. The role of sunk cost and slack resources in innovation: a conceptual reading in an entrepreneurial perspective[J]. Entrepreneurship Research Journal,2015,5(3):167-179.

[14] 张彧泽. 绿色金融、环境规制与企业绿色技术创新[J]. 统计与决策,2024,40(10):162-166.

[15] 杜可,陈关聚,梁锦凯. 异质性环境规制、环境双元战略与绿色技术创新[J]. 科技进步与对策,2023,40(8):130-140.

[16] 万骁乐,毕力文,邱鲁连. 供应链压力、战略柔性与制造企业开放式绿色创新——基于TOE框架的组态分析[J]. 中国软科学,2022,37(10):99-113.

[17] 武咸云,张颐嘉. 如何提升企业绿色创新绩效——基于TOE框架的组态分析[J]. 经济问题,2023,45(6):106-112.

[18] 贾涛,严蕊,王玉,等. 客户参与、双元绿色创新与企业绩效——产品智能化的调节作用[J]. 科技进步与对策,2023,40(7):91-101.

[19] NING L, GUO R. Technological diversification to green domains: technological relatedness, invention impact and knowledge integration capabilities[J]. Research Policy, 2022, 51(1):104406.

[20] ZHANG Z, LUO T. Knowledge structure, network structure, exploitative and exploratory innovations[J]. Technology Analysis &Strategic Management,2020,32(6):666-682.

[21] SHIPILOV A,DANIS W.TMG social capital,strategic choice and firm performance[J]. European Management Journal,2006,24(1):16-27.

[22] DUL J, VAN DER LAAN E, KUIK R. A statistical significance test for necessary condition analysis[J]. Organizational Research Methods,2020,23(2):385-395.

[23] 张明,杜运周. 组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J]. 管理学报,2019,16(9):1312-1323.

[24] 曾经纬,李柏洲. 组态视角下企业绿色双元创新驱动路径[J]. 中国人口·资源与环境,2022,32(2):151-161.

[25] 任相伟,孙丽文. 因情施策:如何激活制造企业多元绿色转型路径——基于模糊集定性比较分析方法的研究[J/OL]. 科技进步与对策,1-9. [2024-11-07].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20240425.1330.002.html.

(责任编辑:张 悦)