0 引言

2022年1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》明确提出,优化升级数字基础设施,充分发挥数据要素作用,大力推进产业数字化转型,加快推动数字产业化。这充分说明发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。中共二十大报告也明确指出,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群,建设现代化产业体系。同时,推动区域产业链与创新链深度融合,是我国实施区域协调发展战略的重要举措,也是实施创新驱动发展战略的主要内容。因此,推进产业链与创新链融合(以下简称“双链融合”)已经成为国家层面的战略选择,而数字技术作为数字经济的核心要素,也是我国各地区顺应发展潮流、推动双链融合的重要途径和抓手。利用数字技术对实体经济进行全方位、全链条改造,赋能全产业链协同与双链融合,有利于传统产业转型升级。在此背景下,我国各地区如何通过数字技术实现双链深度融合成为产业界和学术界共同关注的焦点问题。

学者针对双链融合的研究主要就围绕创新链布局产业链和围绕产业链部署创新链两方面展开[1],前者研究技术创新对产业发展的驱动作用,以实现创新链推动产业链融合发展,后者强调通过在相应产业链环节融入核心技术,实现产业链拉动创新链融合发展,最终形成多主体协同运营的双链融合体系。通过文献回顾,相关研究仍存在3点不足:①已有研究普遍从宏观视角关注产业链韧性[2-3]或创新链管理(史璐璐等,2020;曲冠楠等,2023),而较少关注双链融合以解决产业链失控、创新链失衡等问题;②已有研究普遍关注数字经济对产业结构或高质量发展的影响[4],探讨数字技术对双链融合驱动作用的研究较少;③已有研究从产业政策视角分析产业链上下游部门匹配[5]以及技术创新[6],而鲜有探讨产业政策在数字技术与双链融合关系中是否存在促进作用的研究。因此,在新发展格局下地方政府如何调整产业政策以解决产业链失控与创新链失衡,成为当下亟待解决的现实问题。

综上所述,本研究旨在系统揭示数字技术驱动双链融合的过程与机制,并重点回答如下问题:数字技术如何驱动双链融合?产业政策对上述关系是否存在调节作用?为回答这些问题,本文以2012-2021年中国内地30个省域为研究样本,一方面,探讨数字技术对双链融合的影响;另一方面,研究产业政策在上述关系中的调节作用。这不仅有助于在理论上揭示数字技术影响双链融合的具体机制,而且可为利用数字技术推动我国各区域双链融合、缓解产业链失控与创新链失衡等问题提供实践指导,同时,也为数字经济与实体经济深度融合提供理论支撑和实证范本。

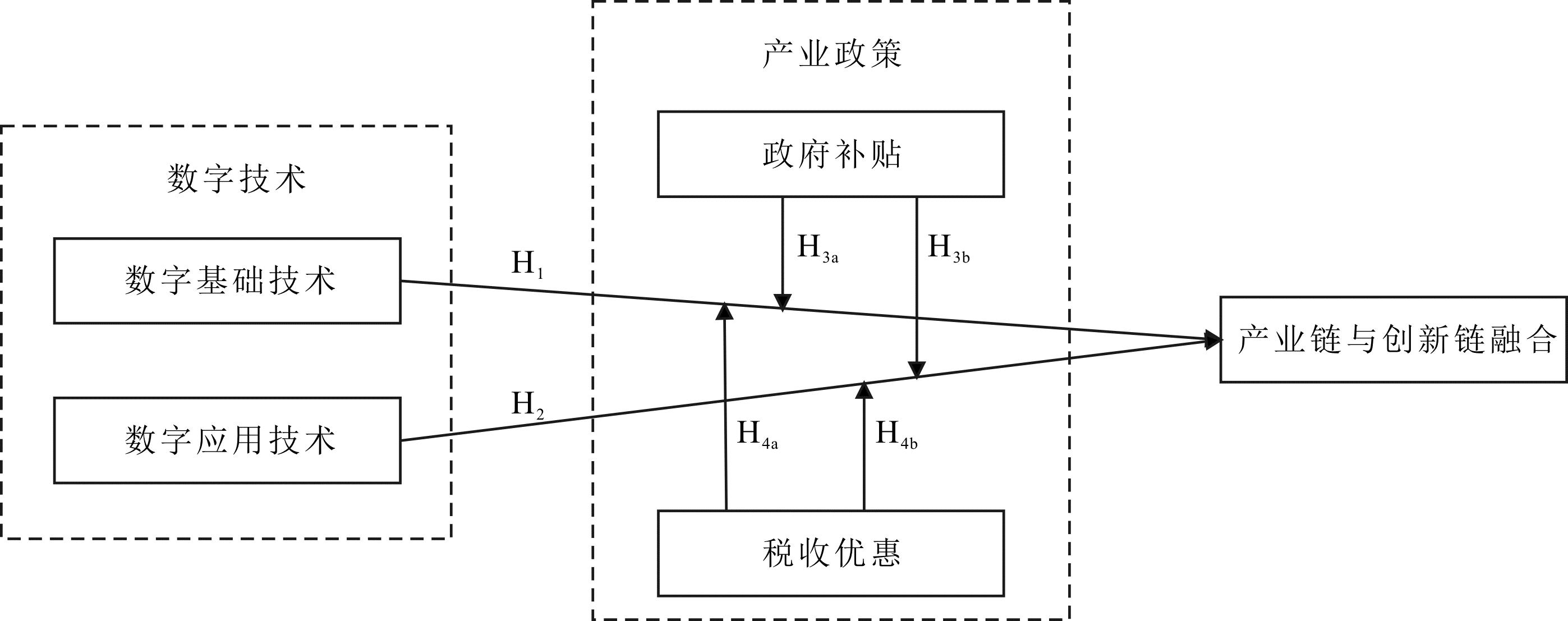

1 理论分析与研究假设

1.1 双链融合

产业链与创新链概念的提出分别源于产业链、创新链相关研究。产业链思想最早可追溯到Adam Smith[7]提出的社会分工理论。产业链是基于价值增值、分工协作与产业自身选择,以追求自身长远利益最大化为目标,围绕不同中间产品生产或横向交换、纵向合作、联盟而形成的动态网络组织[8]。创新链概念最早由Marshall[9]& Vredenburg[10]提出,他们通过分解创新链环节界定其概念,即在企业内部技术推动和外部市场拉动下,通过彼此反馈实现研发与营销的耦合,从而形成创新链。从根本上来说,创新链是企业组织创新活动的一种模式[11]。因此,本文从产业发展与技术创新视角研究产业链、创新链。其中,产业链是指由生产、供应和销售等相关环节组成的一系列产业活动,通过产业活动形成产品或服务供应网络,涵盖从原材料采购到产品销售的全过程,连接各环节的价值创造和协同合作;创新链则是指由一系列相互关联的创新活动和环节所形成的创新过程,涵盖技术研发、产品设计、市场推广等环节。双链融合意味着产业发展和技术创新相互促进、协同作用。产业链提供了市场与实践场景,为创新提供应用和商业化机会;创新链则驱动产业链升级和发展,通过不断创新推动产业转型和增长。两者融合是产业发展与技术创新相互嵌入的过程,共同推动产业可持续发展和创新驱动价值实现。

本文主要从围绕创新链布局产业链和围绕产业链部署创新链两方面研究产业链与创新链融合。其中,围绕创新链布局产业链,是将技术创新作为产业发展的重要支撑和动力源泉,创新链发展与完善被视为优化产业链结构、提高产业链附加值的有效途径,通过科技创新和技术引领提升产业链竞争力与可持续发展能力;而围绕产业链部署创新链,是在相应产业链环节融入核心技术,促进知识流动和满足市场需求,提供良好的创新环境和机会,推动技术创新和产业发展。

1.2 数字技术驱动双链融合

已有研究表明,数字技术包括数字基础技术和数字应用技术两个维度[12]。其中,数字基础技术是指数字化的物理条件,完善的数字基础设施是推动数字技术发展的前提保障,因此本文将数字基础设施建设水平视为数字基础技术发展水平;而数字技术应用是指数字化的应用条件,反映数字技术在生产应用维度的情况,数字商业模式通过数字业务化与业务数字化,充分发挥数字化潜能和优势[13],因此本文将数字商业模式成熟度视为数字应用技术发展水平。本文沿用既有研究,从数字基础技术和数字应用技术两个维度,分析数字技术如何驱动双链融合。

1.2.1 数字基础技术驱动双链融合

一方面,加快数字基础设施建设可以促进传统产业生产模式变革,倒逼企业增强创新意识,加大研发投入,进而提升产业效率,实现创新链推动产业链融合。另一方面,建立完善的数字基础设施要求持续供给电子元件、高新技术产品和服务。基于市场需求理论,当数字基础设施需求增大时,相关产品和服务需求也会增长,从而有效扩大市场需求,带动相关产业链发展[14]。同时,数字基础技术由于具有促进连通性、提高匹配性、累积增值性、形成外部经济性等特征[15],可以使产业间协作更紧密,有利于产业集聚,进而加强产业链上下游企业之间的信息沟通与研发交流,推动创新链发展,实现双链融合。综上,本文提出如下研究假设:

H1:数字基础技术对双链融合具有显著正向影响。

1.2.2 数字应用技术驱动双链融合

数字应用技术会对双链融合产生积极影响。一方面,将数字应用技术应用于三次产业,催生出智慧农业、智能制造和智慧服务业,为传统产业提供技术支撑、数据支持和算法赋能,使得产业整体更具知识性和技术性,进而提升产业层级,实现创新链推动产业链融合。另一方面,数字应用技术可以催生新商业模式,并在此基础上形成新产业,通过溢出效应带动关联产业发展[16]。同时,大数据、人工智能、数字平台可赋能产业发展,使数字应用技术与传统产业相融合,实现传统产业生产过程智能化,进而促进技术创新,实现产业链拉动创新链融合。

然而,数字应用技术的过度使用也会对双链融合产生不利影响。基于资源依赖理论,过度的数字应用技术应用可能导致资源集中或稀缺。由于过度依赖特定的数字应用技术解决方案或供应商,可能导致关键技术知识缺失,影响创新链发展的广度和多样化,从而不利于创新链推动产业链融合。同时,数字应用技术往往由领先者垄断,易形成技术壁垒,迫使其它小型企业加大科研人员和研发经费投入。在没有充足人力资源和研发经费支持的情况下,同时开展多项技术研究,易导致创新要素碎片化和产业链断层等问题,从而不利于实现产业链拉动创新链融合。综上,本文提出如下研究假设:

H2:数字应用技术对双链融合具有显著的倒U型影响。

1.3 产业政策的调节作用

在数字技术驱动双链融合的过程中,离不开产业政策支持。政府干预理论关注政府在市场中的角色和作用,特别是通过政策手段对市场进行调节和干预。最常见的产业政策手段包括政府补贴和税收优惠两条路径。其中,政府补贴是国家和地方财政资金对地方企业的直接补贴,能够有效缓解企业融资约束和提高数字企业风险承担水平。而税收优惠是国家和地方财政资金对地方企业的间接补贴,也是政府基于经营绩效给予特定地方企业的税收减免、税率降低、税收返还等激励措施(柳光强,2016),有助于推动企业可持续发展。本文沿用既有研究,从政府补贴和税收优惠两个维度,分析产业政策在数字技术与双链融合关系中的调节作用。

1.3.1 政府补贴的调节作用

政府补贴的调节作用主要表现为科技投入对数字基础设施和数字商业模式的影响。一方面,在实施创新驱动发展战略过程中,政府加大地方科技投入,不仅有利于降低企业创新风险,而且能通过信号效应促进人才、资金等创新资源向企业集聚[17],完善数字基础设施建设,从而促进双链融合。另一方面,政府科技投入的导向性质使其优先资助创新能力较强的企业,这种政府背书行为和产业调整信号有助于吸引创新要素流入,引导创新资源集聚,并通过产业关联、知识外溢带动上下游产业发展[18],促使数字应用技术驱动双链融合。此外,政府补贴通过间接向外界释放利好信号,带动社会投资跟进[19],有利于减少企业创新成本,解决研发资金短缺问题,保证持续稳定的企业创新投入(严若森等,2020),以此缓解数字应用技术对双链融合的负向影响。

综上,本文提出如下假设:

H3a:政府补贴正向调节数字基础技术对双链融合的正向影响;

H3b:政府补贴正向调节数字应用技术对双链融合的倒U型影响。

1.3.2 税收优惠的调节作用

税收优惠的调节作用主要表现为税收激励对数字基础设施和数字商业模式的影响。一方面,税收激励对企业技术进步成本和收益有重要影响,不仅可以化解企业技术创新过程中面临的投资大、周期长等风险,还可以刺激企业完善自身数字基础设施建设,增强数字基础技术对双链融合的促进作用。另一方面,税收激励不仅可以为企业数字商业模式创新提供充足的资金支持,还可以增加研发投入,促进科技成果转化,进而强化数字应用技术对双链融合的推进作用。此外,数字应用技术集中度越高,面临的创新难度越大,可能会产生挤出效应[20]。随着税收激励的不断推进,政府可以鼓励企业在不同领域进行创新,避免过度集中在单一领域,导致创新链断裂或僵化,以此降低数字应用技术产生的挤出效应。

综上,本文提出如下假设:

H4a:税收优惠正向调节数字基础技术对双链融合的影响;

H4b:税收优惠正向调节数字应用技术对双链融合的影响。

基于上述分析,构建本研究理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

基于数据可得性,以2012-2021年中国内地30个省域面板数据(西藏地区因数据缺失严重,未纳入)为研究样本。数字技术、产业链和创新链等相关数据来源于《中国统计年鉴》、国家统计局及各省市统计年鉴,产业政策数据来源于国家法律法规数据库,个别缺失数据利用插值法补齐,并利用Stata15.0对数据进行处理、计算、模型回归分析以及检验。

2.2 变量测度

2.2.1 被解释变量

本文被解释变量为双链融合(SI)。耦合协调度模型可以评价同一链条或不同链条间相互作用关系[20]。因此,借鉴梁文良等(2022)的研究,构建耦合协调度模型,对我国各省域制造业双链融合程度进行测度,具体步骤如下:

(1)构建产业链与创新链发展水平评价指标体系,并计算各指标权重。借鉴王玉冬等[21]、梁树广等(2022)、刘家树等(2022)的研究方法,根据全面性与可操作性,从长度、宽度、关联度和厚度4个方面构建产业链发展水平评价指标体系。上述方面从不同角度反映产业链结构与组织特征:长度主要描述产业链层次结构和协同水平,价值增值能力和一体化程度能够全面评估产业链附加值创造效率及协同效果;宽度主要体现产业链参与者的多样性和竞争程度,节点企业数量和新开发项目数能够反映产业链多样性、竞争程度以及创新与发展的活跃程度;关联度主要评估产业链各环节间的关联层次,信息化水平和就业贡献率能够衡量产业链不同环节之间的信息流畅程度以及资源共享程度;厚度主要反映产业链活动多样性和附加值,主营业务收入和新产品销售收入能够评估产业链内部活动多样性、附加值水平,以及产品创新与市场竞争力。此外,本文从研发阶段、成果转化阶段和产业化阶段3个方面构建创新链发展水平评价指标体系。具体指标如表1所示。

表1 产业链与创新链评价指标

Table 1 Indexes for evaluation of industrial chain and innovation chain

子系统一级指标二级指标参数权重产业链长度价值增值能力X10.003一体化程度X20.030宽度节点企业数量X30.165新开发项目数X40.229关联度信息化水平X50.153就业贡献率X60.067厚度主营业务收入X70.142新产品销售收入X80.212创新链研发阶段R&D经费内部支出Y10.127R&D人员全时当量Y20.138专利授权数Y30.152成果转化阶段技术市场成交额Y40.177新产品销售收入Y50.137产业化阶段规模以上工业企业营业收入Y60.092产品出口额Y70.177

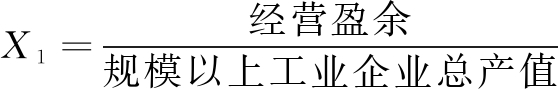

其中,价值增值能力采用经营盈余和规模以上工业企业总产值测度,一体化程度采用VAS增加值法测度[22],信息化水平采用企业拥有网站数量测度,就业贡献率采用制造业就业人数占总人数的比重测度,具体公式如下:

(1)

X2=(增加值-净利润+净利润×平均净资产收益率)÷(营业务收入-净利润+净利润×平均净资产收益率)

(2)

(3)

(2)采用熵值法测算产业链和创新链两大系统各指标权重及发展水平[23],具体权重见表1。

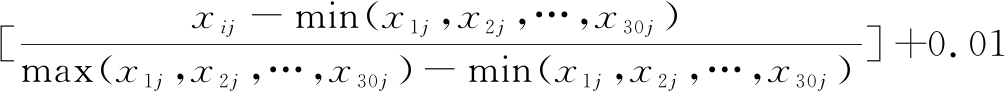

第一,对原始数据进行标准化处理,数值为x'ij,计算公式如下:

x'ij=

(4)

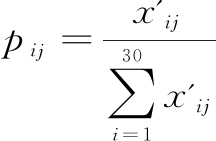

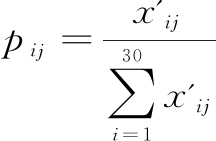

第二,计算i省(市)第j项指标占全国各省(市)指标之和的比重pij,计算公式如下:

(5)

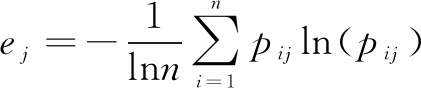

第三,计算第j项指标的熵值ej,计算公式如下:

(6)

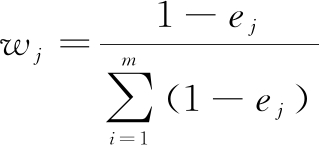

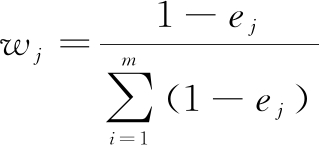

第四,计算第j项指标的权重wj,公式如下:

(7)

第五,计算i省(市)的综合评价指数zi,公式如下:

zi=wj×x'ij

(8)

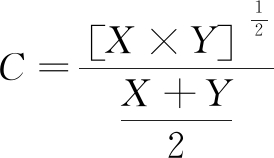

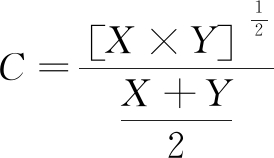

(3)计算产业链与创新链之间的耦合度C,公式如下:

(9)

其中,C的取值范围为[0,1],X是产业链综合评价指数,Y是创新链综合评价指数。

(4)计算产业链与创新链的耦合协调度SI,公式如下:

(10)

为了平衡产业链和创新链在双链融合中的重要性,取α=β=0.5。SI的取值范围为[0,1],当0≤SI<0.30时,两者处于低水平耦合协调阶段;当0.30≤SI<0.50时,两者处于中等水平耦合协调阶段;当0.50≤SI<0.80时,两者处于较高水平耦合协调阶段;当0.80≤SI<1时,两者处于高水平耦合协调阶段。

2.2.2 解释变量

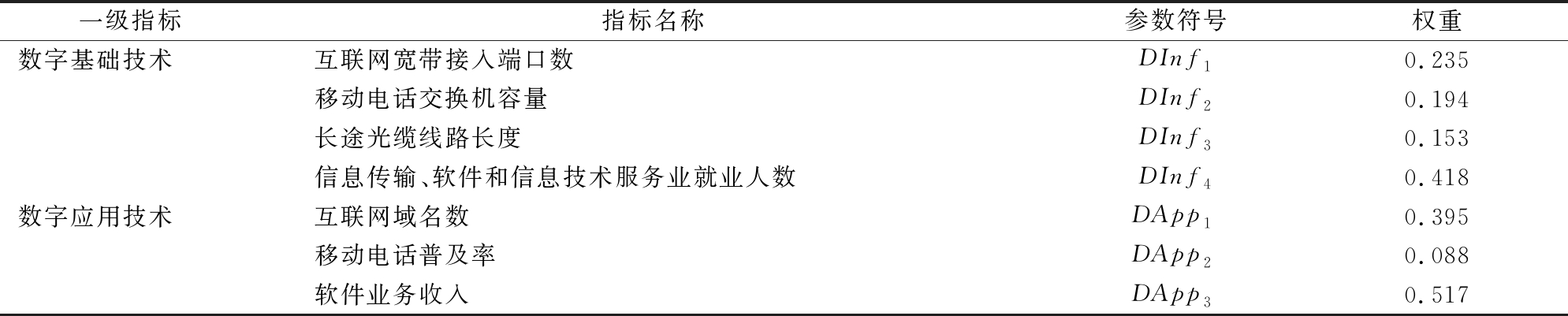

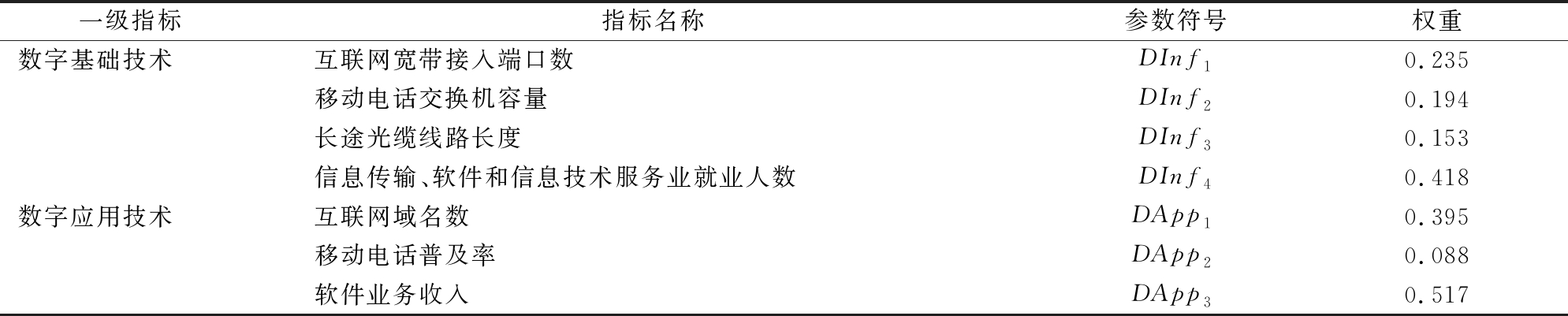

本文解释变量为数字基础技术(DInf)和数字应用技术(DApp)。借鉴赵星等(2023)、梁佳等(2022)的研究,数字基础技术采用互联网宽带接入端口数、移动电话交换机容量、长途光缆线路长度以及信息传输、软件和信息技术服务业就业人数表示,数字应用技术采用互联网域名数、移动电话普及率和软件业务收入表示。进一步采用熵值法分别确定数字基础技术与数字应用技术评价指标权重,并计算其综合发展水平。具体指标及权重如表2所示。

表2 数字技术评价指标

Table 2 Indexes for digital technology evaluation

一级指标指标名称参数符号权重数字基础技术互联网宽带接入端口数DInf10.235 移动电话交换机容量DInf20.194 长途光缆线路长度DInf30.153 信息传输、软件和信息技术服务业就业人数DInf40.418 数字应用技术互联网域名数DApp10.395 移动电话普及率DApp20.088 软件业务收入DApp30.517

2.2.3 调节变量

本文调节变量为政府补贴(Sub)和税收优惠(Tax)。借鉴Mao等[23]、张敬文等(2023)的研究,采用2012-2021年中国内地30个省域关于政府补贴和税收优惠的政策法规文件数测度政府补贴和税收优惠情况。具体来说,利用Python从国家法律法规数据库采集关于先征后返(退)、即征即退等税收优惠措施以及财政贴息、研究开发补贴、政策性补贴等属于政府补贴的地方性政策法规文件共4 346件,关于增值税出口退税、直接减征或免征增值税、增加计税抵扣额、抵免部分税额等属于税收优惠的地方性政策法规文件共4 829件。在此基础上,根据制订机关,将政策法规文件归至其所属省(市)。

使用政策文本衡量调节变量的原因在于:首先,基于政策文本的权威性。政策文本通常是由政府或相关权威机构发布的,具有一定权威性和可信度,因此使用政策文本数据可为研究提供可靠依据。其次,基于数据的广泛性。政策文本通常涉及多个方面,涵盖大量因素或变量信息。因此,使用政策文本作为调节变量的数据来源,有助于提高研究的全面性。最后,基于数据的实时性。政策文本通常伴随实施进度有更新或修订,这使得使用政策文本数据可以获取最新情况,可提升研究的动态性和时效性。

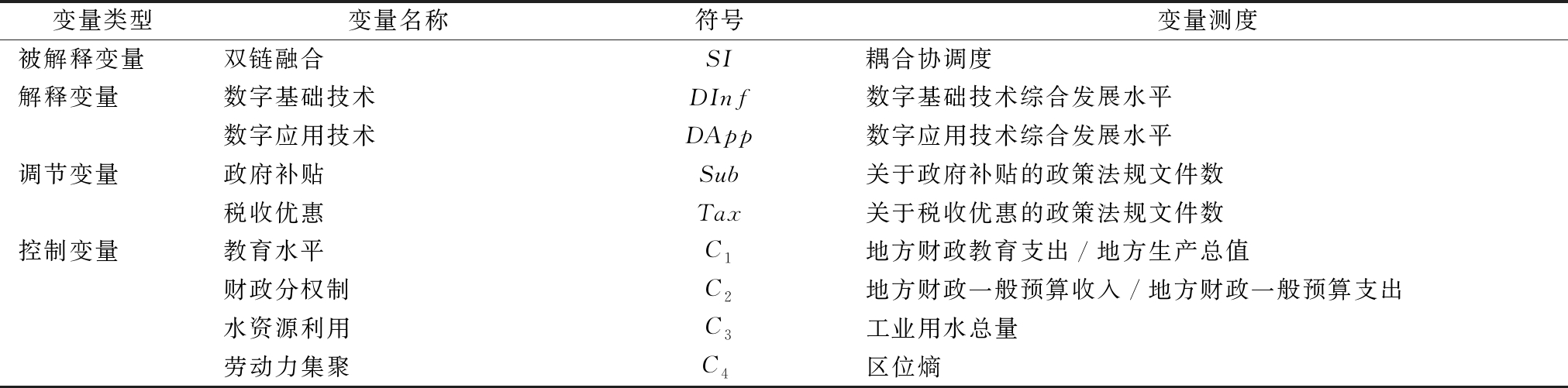

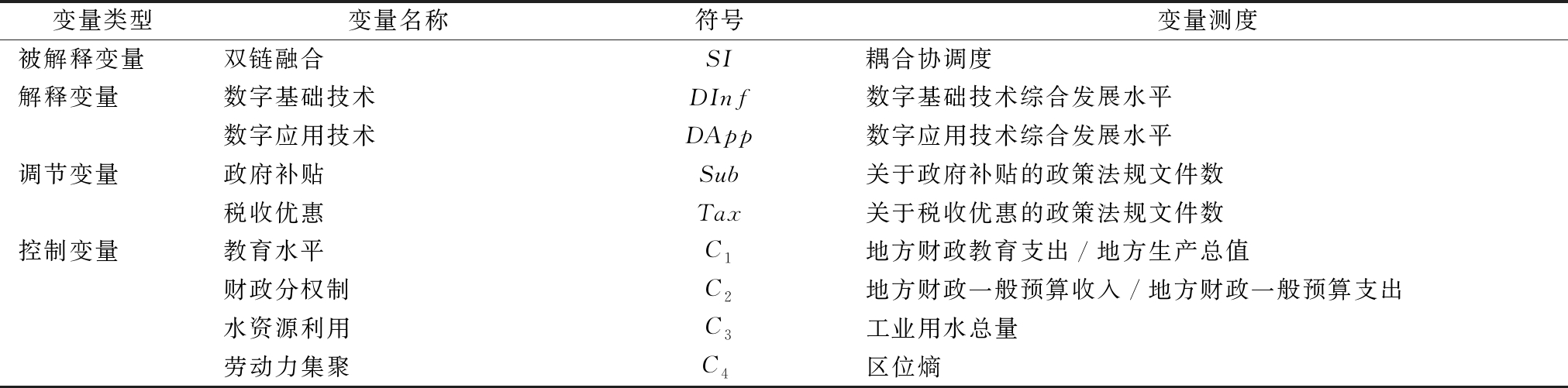

2.2.4控制变量

为了控制其它因素对双链融合的影响,借鉴柳毅等(2023)的研究,选取教育水平(C1)、财政分权制(C2)、水资源利用(C3)和劳动力集聚(C4)作为控制变量,同时,对年份和地区进行控制。其中,劳动力集聚采用区位熵进行测算,具体公式如下:

(11)

上述变量描述和具体测度如表3所示。

表3 变量定义与测量

Table 3 Variable definitions and measurement

变量类型变量名称符号变量测度被解释变量双链融合SI耦合协调度解释变量数字基础技术DInf数字基础技术综合发展水平数字应用技术DApp数字应用技术综合发展水平调节变量政府补贴Sub关于政府补贴的政策法规文件数税收优惠Tax关于税收优惠的政策法规文件数控制变量教育水平C1地方财政教育支出/地方生产总值财政分权制C2地方财政一般预算收入/地方财政一般预算支出水资源利用C3工业用水总量劳动力集聚C4区位熵

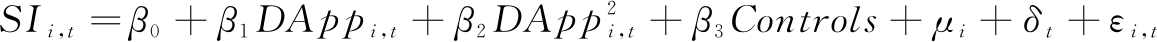

2.3 模型构建

本文以2012-2021年中国内地30个省域面板数据为样本,进行Hausman检验以确定是使用固定效应模型还是随机效应模型。检验结果显示,p值为0.000,故拒绝原假设,使用固定效应模型。根据理论分析和研究假设,本文存在两个解释变量,因此构建多元回归固定效应模型探究数字技术对双链融合的影响。

SIi,t=β0+β1DInfi,t/DAppi,t+β2Controls+μi+δt+εi,t

(12)

(13)

其中,SI表示双链融合,DInf和DApp分别表示数字基础技术与数字应用技术。回归时,分别将DInf和DApp纳入模型进行分析。 为了进一步验证产业政策对数字技术与双链融合关系的影响,在式(12)(13)的基础上分别加入调节变量与数字技术一次项、二次项的交互项,构建如下模型:

SIi,t=β0+β1DInfi,t+β2Sub/Tax+β3DInfi,t×Sub/Tax+β4Controls+μi+δt+εi,t

(14)

(15)

其中,Sub和Tax分别表示政府补贴与税收优惠。上述模型中, i与t分别表示省份及年份,Controls表示包括教育水平、财政分权制、水资源利用和劳动力集聚在内的控制变量集合,μ表示个体固定效应,δ表示时间固定效应,ε表示随机干扰项。

3 实证结果分析

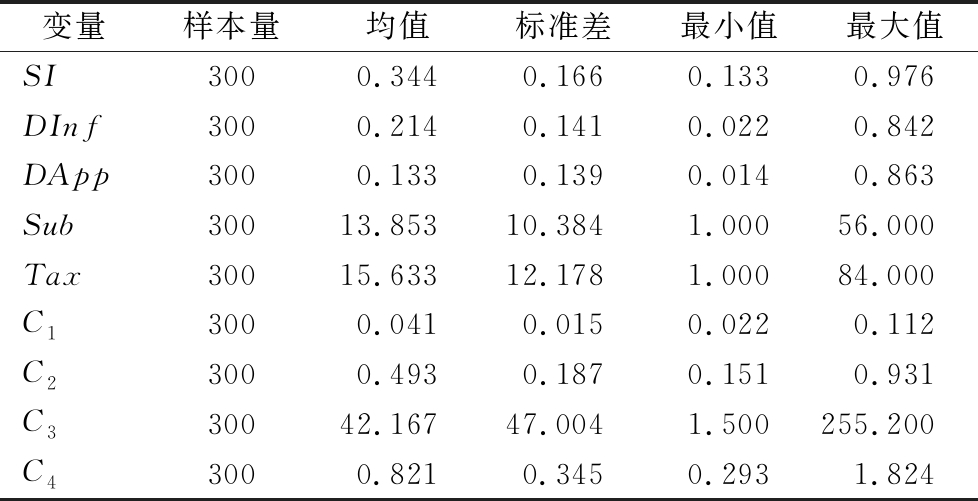

3.1 描述性统计与相关性分析

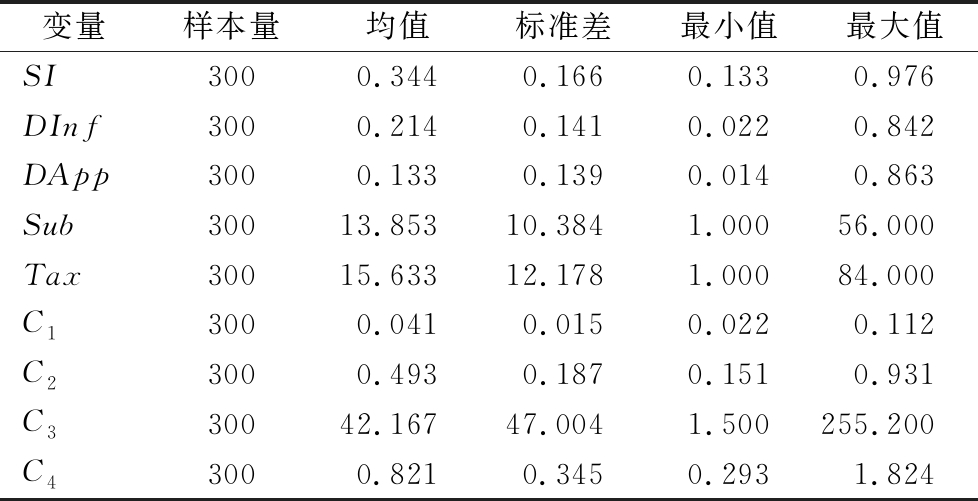

各变量描述性统计结果见表4。可以发现,2012-2021年我国各省(市)双链融合(SI)均值为0.344,最小值为0.166,最大值为0.976,说明我国双链融合处于中等水平耦合协调阶段,且不同区域双链融合程度差异较大。其中,数字基础技术(DInf)均值为0.214,最小值为0.022,最大值为0.842;数字应用技术(DApp)均值为0.133,最小值为0.014,最大值为0.863;政府补贴(Sub)均值为13.853,最小值为1.000,最大值为56.000;税收优惠(Tax)均值为15.633,最小值为1.000,最大值为84.000。上述数据说明我国各省(市)的数字技术水平、产业政策强度均存在显著差异,特别是西部地区数字技术水平有待提升。

表4 描述性统计结果

Table 4 Descriptive statistics

变量样本量均值标准差最小值最大值SI3000.3440.1660.1330.976DInf3000.2140.1410.0220.842DApp3000.1330.1390.0140.863Sub30013.85310.3841.00056.000Tax30015.63312.1781.00084.000C13000.0410.0150.0220.112C23000.4930.1870.1510.931C330042.16747.0041.500255.200C43000.8210.3450.2931.824

变量间相关系数如表5所示。结果显示,数字基础技术、数字应用技术与双链融合相关系数分别为0.823、0.735,说明各变量间相关。分别计算各模型方差膨胀因子(VIF)及容差(tolerance),结果显示,VIF≤10,tolerance≥0.1,因此变量之间不存在严重的多重共线性问题。表5中部分变量相关性系数较高,可能存在自相关问题。由于Durbin-Watson(DW)可用于检测残差之间的自相关性,为了确定是否存在自相关,进行DW检验,DW的值范围为(0,4)。若值接近2时则表示没有或存在较小的自相关,若值接近0或4时则表示存在自相关。结果显示,DW<1,因此存在自相关问题。固定效应模型通过引入个体固定效应控制个体异质性,减少自相关性影响,从而部分解决自相关问题。为了更好地解决自相关问题,本文在稳健性检验时更换固定效应模型为广义矩估计(GMM)模型。在GMM模型中,使用滞后的因变量作为工具变量以降低自相关的影响,并提供一致性估计结果。

表5 变量相关性分析结果

Table 5 Variable correlation analysis results

变量SIDInfDAppSubTaxC1C2C3C4SI1DInf0.823***1DApp0.735***0.806***1Sub0.364***0.302***0.286***1Tax0.324***0.296***0.269***0.931***1C1-0.690***-0.538***-0.526***-0.238***-0.210***1C20.696***0.467***0.648***0.153***0.107*-0.683***1C30.670***0.458***0.337***0.207***0.183***-0.479***0.396***1C40.824***0.501***0.475***0.303***0.250***-0.584***0.625***0.601***1

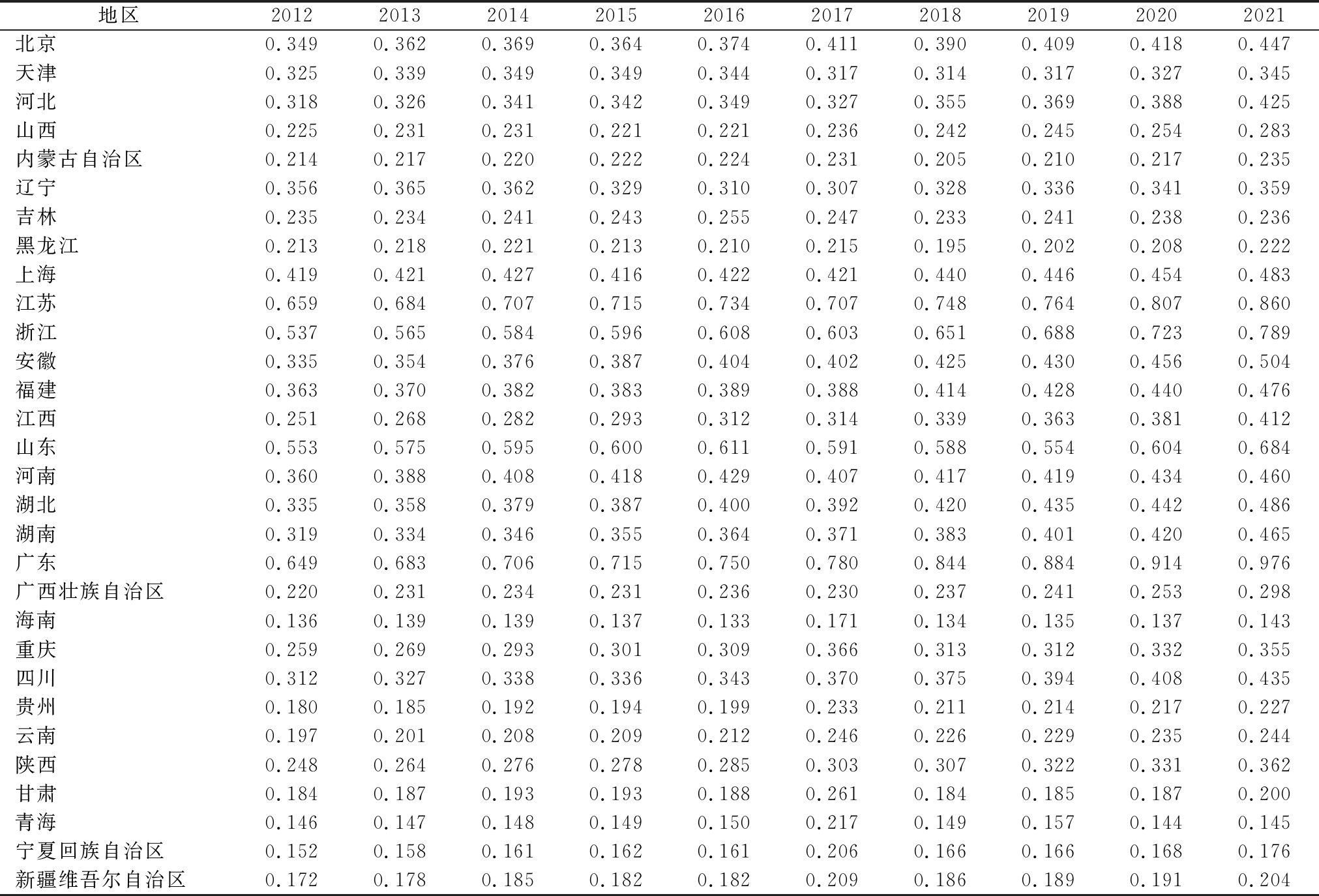

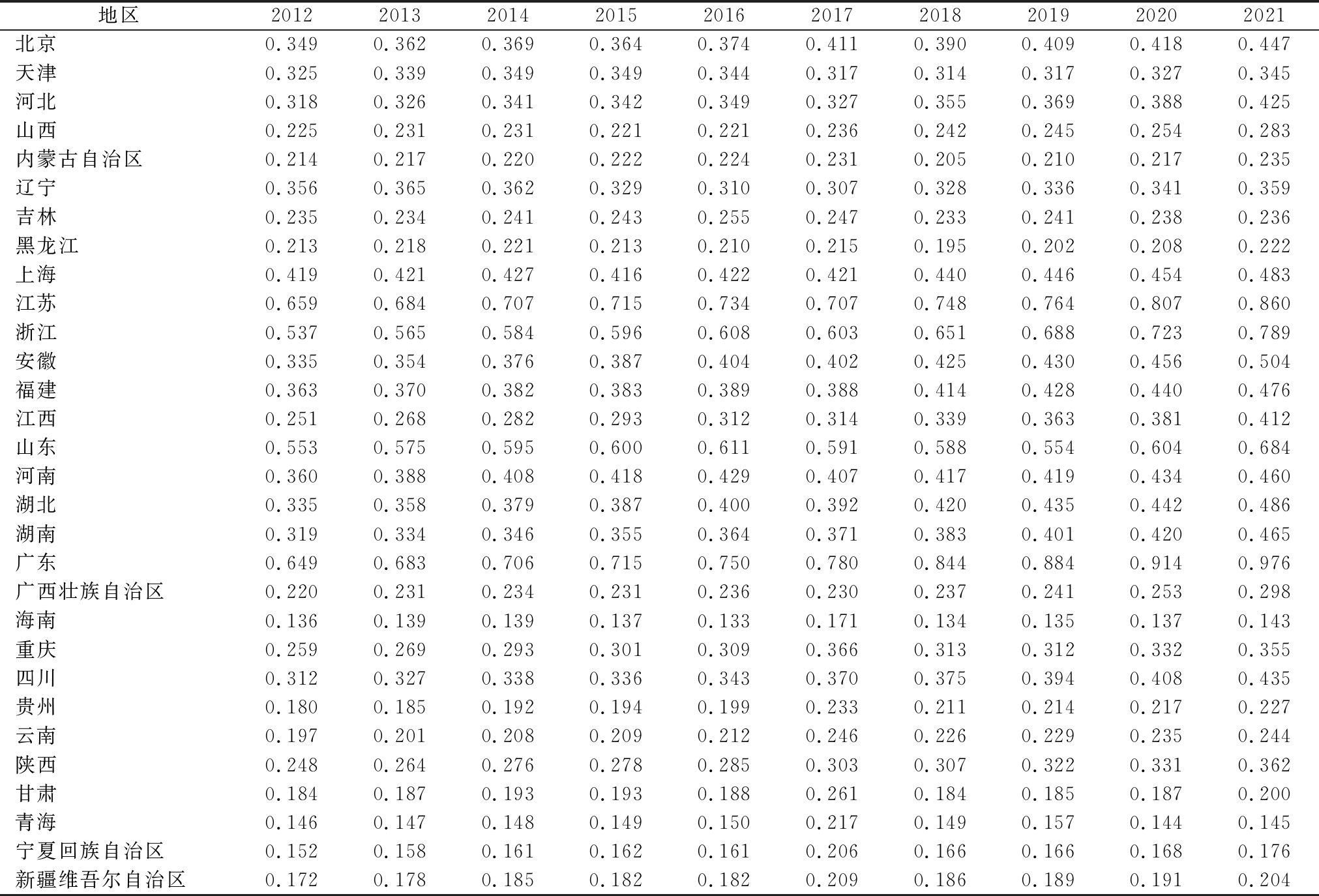

3.2 耦合协调度分析

2012-2021年我国各省(市)产业链与创新链的耦合协调度如表6所示。可以发现,2012年我国双链融合处于低水平耦合协调阶段的省(市)较多,说明我国双链融合程度较低,未能相互协调,产生积极效应。2021年我国各省(市)耦合协调度均有所提高,双链融合程度处于中等水平。从区域层面来看,东部地区产业链与创新链耦合协调度较高,中部地区产业链与创新链耦合协调度处于稳步上升态势,西部地区耦合协调度较低,且部分省(市)没有明显上升,可能与这些省(市)所处地理位置、基础设施建设、政府资源倾斜度有关。

表6 各省(市)双链融合度检验结果

Table 6 Test results of the integration degree of industrial chain and innovation chain of each provincial administrative region

地区2012201320142015201620172018201920202021北京0.349 0.362 0.369 0.364 0.374 0.411 0.390 0.409 0.418 0.447 天津0.325 0.339 0.349 0.349 0.344 0.317 0.314 0.317 0.327 0.345 河北0.318 0.326 0.341 0.342 0.349 0.327 0.355 0.369 0.388 0.425 山西0.225 0.231 0.231 0.221 0.221 0.236 0.242 0.245 0.254 0.283 内蒙古自治区0.214 0.217 0.220 0.222 0.224 0.231 0.205 0.210 0.217 0.235 辽宁0.356 0.365 0.362 0.329 0.310 0.307 0.328 0.336 0.341 0.359 吉林0.235 0.234 0.241 0.243 0.255 0.247 0.233 0.241 0.238 0.236 黑龙江0.213 0.218 0.221 0.213 0.210 0.215 0.195 0.202 0.208 0.222 上海0.419 0.421 0.427 0.416 0.422 0.421 0.440 0.446 0.454 0.483 江苏0.659 0.684 0.707 0.715 0.734 0.707 0.748 0.764 0.807 0.860 浙江0.537 0.565 0.584 0.596 0.608 0.603 0.651 0.688 0.723 0.789 安徽0.335 0.354 0.376 0.387 0.404 0.402 0.425 0.430 0.456 0.504 福建0.363 0.370 0.382 0.383 0.389 0.388 0.414 0.428 0.440 0.476 江西0.251 0.268 0.282 0.293 0.312 0.314 0.339 0.363 0.381 0.412 山东0.553 0.575 0.595 0.600 0.611 0.591 0.588 0.554 0.604 0.684 河南0.360 0.388 0.408 0.418 0.429 0.407 0.417 0.419 0.434 0.460 湖北0.335 0.358 0.379 0.387 0.400 0.392 0.420 0.435 0.442 0.486 湖南0.319 0.334 0.346 0.355 0.364 0.371 0.383 0.401 0.420 0.465 广东0.649 0.683 0.706 0.715 0.750 0.780 0.844 0.884 0.914 0.976 广西壮族自治区0.220 0.231 0.234 0.231 0.236 0.230 0.237 0.241 0.253 0.298 海南0.136 0.139 0.139 0.137 0.133 0.171 0.134 0.135 0.137 0.143 重庆0.259 0.269 0.293 0.301 0.309 0.366 0.313 0.312 0.332 0.355 四川0.312 0.327 0.338 0.336 0.343 0.370 0.375 0.394 0.408 0.435 贵州0.180 0.185 0.192 0.194 0.199 0.233 0.211 0.214 0.217 0.227 云南0.197 0.201 0.208 0.209 0.212 0.246 0.226 0.229 0.235 0.244 陕西0.248 0.264 0.276 0.278 0.285 0.303 0.307 0.322 0.331 0.362 甘肃0.184 0.187 0.193 0.193 0.188 0.261 0.184 0.185 0.187 0.200 青海0.146 0.147 0.148 0.149 0.150 0.217 0.149 0.157 0.144 0.145 宁夏回族自治区0.152 0.158 0.161 0.162 0.161 0.206 0.166 0.166 0.168 0.176 新疆维吾尔自治区0.172 0.178 0.185 0.182 0.182 0.209 0.186 0.189 0.191 0.204

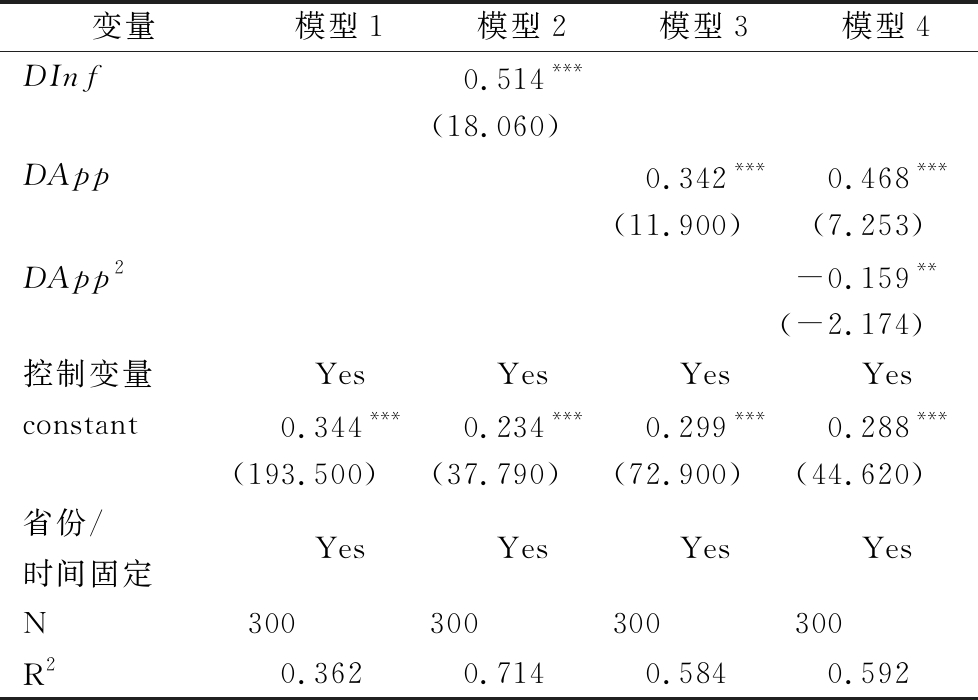

3.3 基准回归结果分析

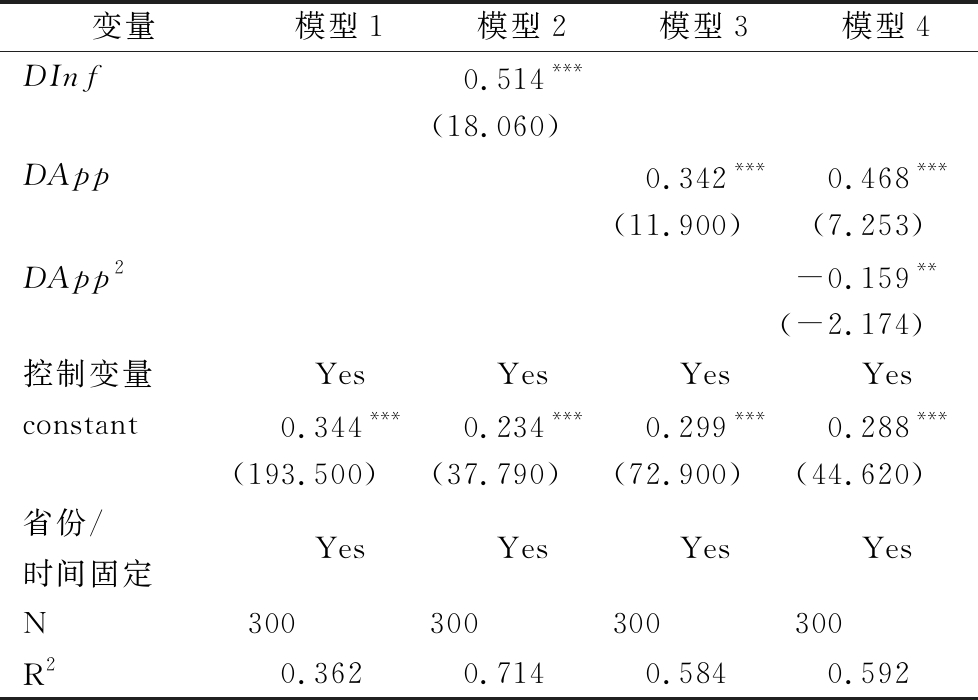

数字技术驱动双链融合的回归结果如表7所示。以双链融合为因变量,模型1仅以控制变量为自变量,模型2则在此基础上加入数字基础技术作为自变量进行回归。由结果可知,数字基础技术对双链融合具有显著正向影响(β=0.514,p<0.01),表明数字基础技术能够促进双链融合,数字基础技术水平越高,双链融合程度越深,假设H1得到验证。模型3和模型4分别在模型1的基础上依次加入数字应用技术、数字应用技术二次项为自变量进行回归。由结果可知,数字应用技术对双链融合具有显著正向影响(β=0.468,p<0.01),数字应用技术二次项对双链融合具有显著负向影响(β=-0.159,p<0.05),表明数字应用技术与双链融合之间存在倒U型曲线关系,即数字应用技术对双链融合的影响存在一个拐点。到达拐点之前,数字应用技术对双链融合产生正向影响;越过拐点之后,数字应用技术对双链融合产生负向影响,假设H2得到验证。

表7 数字技术驱动双链融合的回归结果

Table 7 Regression results of the integration of industrial chain and innovation chain driven by digital technology

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著,括号内为t值,下同

变量模型1模型2模型3模型4DInf0.514***(18.060)DApp0.342***0.468***(11.900)(7.253)DApp2-0.159**(-2.174)控制变量YesYesYesYesconstant0.344***0.234***0.299***0.288***(193.500)(37.790)(72.900)(44.620)省份/时间固定YesYesYesYesN300300300300R20.3620.7140.5840.592

3.4 调节效应检验

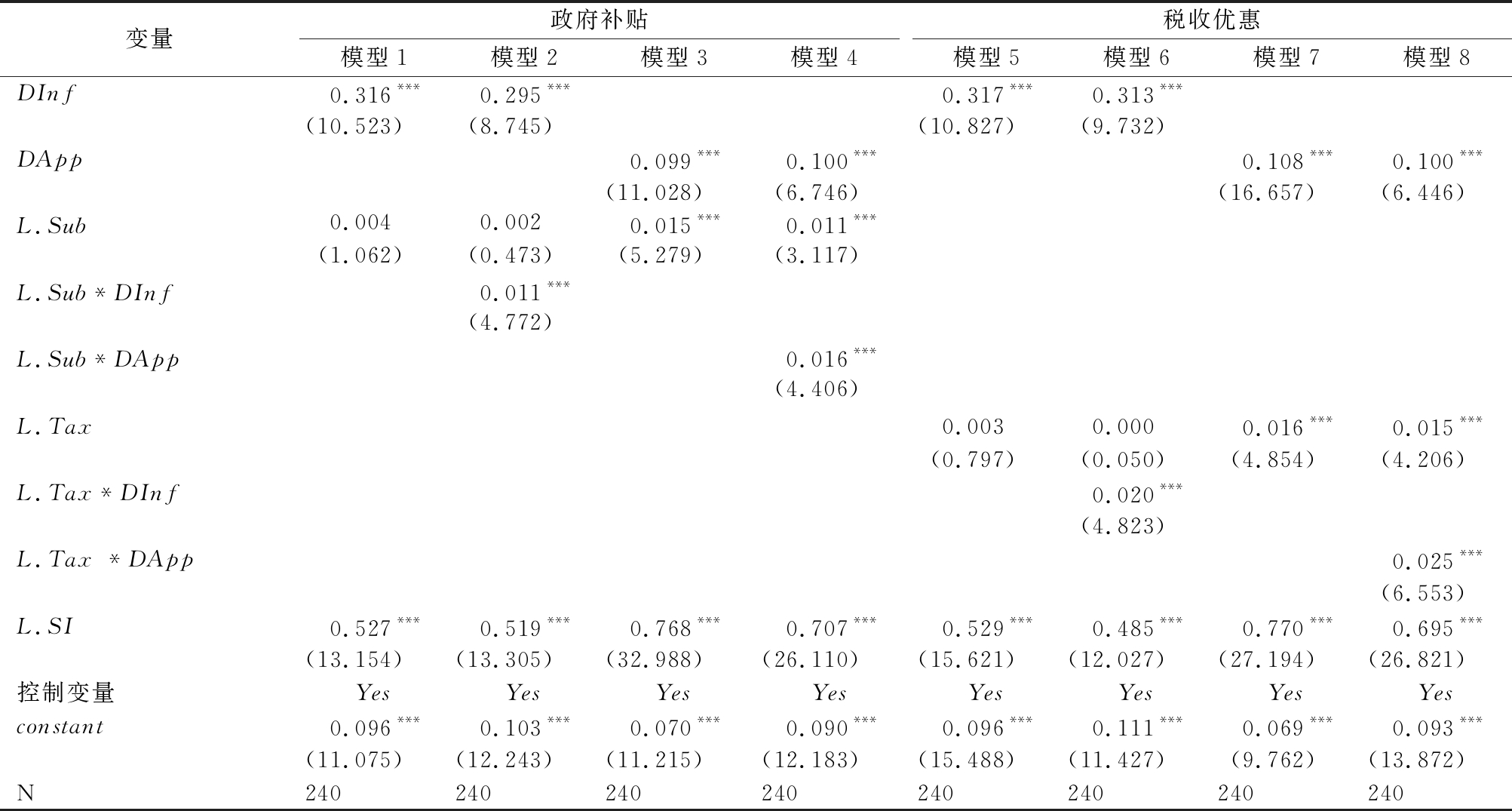

3.4.1 政府补贴调节数字技术与双链融合关系的回归分析

在基准回归结果基础上对政府补贴的调节效应进行检验,如表8所示。模型1和模型2以数字基础技术为自变量,分别加入政府补贴、数字基础技术与政府补贴交互项进行回归。模型2结果显示,数字基础技术与政府补贴交互项系数显著为正(β=0.013,p<0.1),表明政府补贴在数字基础技术与双链融合关系中具有显著正向调节作用,假设H3a得到验证。模型3和模型4以数字应用技术为自变量,分别加入政府补贴、数字应用技术一次项与政府补贴交互项、数字应用技术二次项与政府补贴交互项进行回归。模型4结果显示,数字应用技术二次项与政府补贴交互项系数显著为正(β=0.061,p<0.05),表明政府补贴在数字应用技术与双链融合的倒U型关系中具有显著正向调节作用。

表8 政府补贴调节效应回归结果

Table 8 Regression results of the moderating effect of government subsidies

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8DInf0.521***0.496***0.485***0.440***(17.800)(15.460)(13.512)(11.284)DApp0.463***0.516***0.322***0.393***(7.122)(8.077)(4.692)(5.967)DApp2-0.156**-0.292***-0.039-0.186**(-2.132)(-3.816)(-0.529)(-2.498)Sub-0.008-0.0110.0080.005(-1.001)(-1.255)(0.821)(0.514)DInf* Sub0.013*(1.852)DApp* Sub-0.017(-0.682)DApp2* Sub0.061**(2.342)L.Sub0.0020.0010.023**0.019**(0.276)(0.064)(2.464)(2.027)L.Sub*DInf0.019***(2.748)L.Sub*DApp0.002(0.082)L.Sub*DApp20.049**(2.046)控制变量YesYesYesYesYesYesYesYesconstant0.235***0.240***0.287***0.284***0.241***0.250***0.299***0.294***(37.720)(35.340)(43.080)(43.590)(31.555)(30.392)(41.214)(42.528)省份/时间固定YesYesYesYesYesYesYesYesN300300300300270270270270R20.7150.7190.5930.6250.7040.7140.6210.668

借鉴钱丽等[24]的研究,根据公式(15)的计算结果和二次函数性质,自变量与因变量之间的倒U型关系受自变量一次项系数β1、自变量二次项系数β2、自变量一次项与调节变量交互项系数β4、自变量二次项与调节变量交互项系数β5和调节变量的影响:当β1β5-β2β4<0时,关系曲线拐点向右移动,反之,向左移动;β5决定曲线形状变化,当β5>0时,调节变量使倒U型曲线更平缓,反之,倒U型曲线更陡峭。由模型4结果可知,β1β5-β2β4=0.027(>0),即拐点在初始倒U型曲线的基础上向右平移并延迟出现,且β5=0.061(>0),表明政府补贴的调节作用使原来的倒U型曲线更平缓,假设H3b得到验证。

考虑到从产业政策出台到实施会有一个时间差,故对政府补贴作滞后一期处理,进一步考察政府补贴滞后性在数字技术与双链融合关系中的调节效应。模型5、模型6分别基于模型1和模型2中的政府补贴、数字基础技术与政府补贴交互项作滞后一期回归。模型6结果显示,数字基础技术与政府补贴的交互项系数显著为正(β=0.019,p<0.01),表明政府补贴的正向调节作用在数字基础技术与双链融合关系中具有滞后效应,假设H3a进一步得到验证。模型7和模型8分别基于模型3、模型4中的政府补贴、数字应用技术一次项与政府补贴交互项以及数字应用技术二次项与政府补贴交互项滞后一期进行回归。模型8结果显示,数字应用技术二次项与政府补贴交互项系数显著为正(β=0.049,p<0.05),表明政府补贴的正向调节作用在数字应用技术与双链融合的倒U型关系中具有滞后效应。此外,β1β5-β2β4=0.193(>0),即拐点在初始倒U型曲线的基础上向右平移并延迟出现,且β5=0.049(>0),表明在政府补贴的滞后作用下原来的倒U型曲线变得更平缓,假设H3b进一步得到验证。

3.4.2 税收优惠调节数字技术与双链融合关系的回归分析

在基准回归结果基础上对税收优惠的调节效应进行检验,如表9所示。模型1与模型2以数字基础技术为自变量,分别加入税收优惠、数字基础技术与税收优惠交互项进行回归。模型2结果显示,数字基础技术与税收优惠交互项系数显著为正(β=0.017,p<0.1),表明税收优惠在数字基础技术与双链融合关系中具有显著正向调节作用,假设H4a得到验证。模型3与模型4以数字应用技术为自变量,分别加入税收优惠、数字应用技术一次项与政府补贴交互项、数字应用技术二次项与税收优惠交互项进行回归。模型4结果显示,数字应用技术二次项与税收优惠交互项系数显著为正(β=0.065,p<0.1),表明税收优惠在数字应用技术与双链融合的倒U型关系中具有显著正向调节作用。此外,β1β5-β2β4=0.033(>0),拐点在初始倒U型曲线的基础上向右平移并延迟出现,且β5=0.065(>0),表明税收优惠使原来的倒U型曲线变得更平缓,假设H4b得到验证。

表9 税收优惠调节效应回归结果

Table 9 Regression results of the moderating effect of tax incentives

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8DInf0.522***0.497***0.488***0.435***(17.900)(15.400)(13.670)(11.232)DApp0.465***0.531***0.324***0.392***(7.167)(8.136)(4.706)(6.014)DApp2-0.158**-0.325***-0.039-0.189**(-2.153)(-4.017)(-0.524)(-2.578)Tax-0.012-0.0140.0080.008(-1.172)(-1.327)(0.621)(0.663)DInf*Tax0.017*(1.776)DApp*Tax-0.004(-0.133)DApp2*Tax0.065*(1.923)L.Tax-0.000-0.0020.024**0.027**(-0.047)(-0.160)(2.085)(2.456)L.Tax*DInf0.030***(3.155)L.Tax*DApp0.019(0.667)L.Tax*DApp20.052*(1.698)控制变量YesYesYesYesYesYesYesYesconstant0.235***0.240***0.287***0.282***0.241***0.251***0.300***0.294***(37.770)(35.360)(43.110)(43.200)(31.543)(30.718)(41.300)(42.948)省份/时间固定YesYesYesYesYesYesYesYesN300300300300270270270270R20.7150.7190.5920.6260.7040.7160.6190.673

由于税收优惠具有滞后性,故对税收优惠作滞后一期处理,进一步考察滞后的税收优惠在数字技术与双链融合关系中的调节效应。模型5和模型6是将模型1与模型2中的税收优惠、数字基础技术与税收优惠交互项滞后一期,然后进行回归。模型6结果显示,数字基础技术与税收优惠交互项系数显著为正(β=0.030,p<0.01),表明税收优惠的正向调节作用在数字基础技术与双链融合关系中具有滞后效应,假设H4a进一步得到验证。模型7和模型8是将模型3与模型4中的税收优惠、数字应用技术一次项与税收优惠交互项、数字应用技术二次项与税收优惠交互项滞后一期,然后进行回归。模型8结果显示,数字应用技术二次项与税收优惠交互项系数显著为正(β=0.052,p<0.1),表明税收优惠的正向调节作用在数字应用技术与双链融合的倒U型关系中具有滞后效应。此外,β1β5-β2β4=0.024(>0),拐点在初始倒U型曲线的基础上向右平移并延迟出现,且β5=0.052(>0),表明税收优惠的滞后效应使原来的倒U型曲线变得更平缓,假设H4b进一步得到验证。

3.5 异质性检验

为了考察我国不同地区数字技术驱动双链融合的差异,将我国30个省级行政区按所在地分为东部、中部和西部三大区域并进行回归,具体回归结果如表10所示。

表10 异质性检验结果

Table 10 Heterogeneity test results

变量东部模型1模型2中部模型3模型4西部模型5模型6DInf0.585***0.418***0.304***(16.110)(4.318)(3.809)DApp0.421***1.034***0.652***(3.668)(3.683)(2.677)DApp2-0.118-2.834**-0.755(-0.963)(-2.190)(-0.932)控制变量YesYesYesYesYesYesconstant0.237***0.359***0.249***0.281***0.171***0.196***(10.960)(10.700)(12.270)(20.860)(10.410)(10.670)省份/时间固定YesYesYesYesYesYesN12012090909090R20.8090.5770.6580.6950.5510.568

模型1、3、5分别是东部、中部、西部三大区域数字基础技术驱动双链融合的回归结果,其中,数字基础技术的回归系数分别为0.585(p<0.01)、0.418(p<0.01)、0.304(p<0.01),表明数字基础技术对双链融合的驱动效应在东部、中部、西部地区均显著存在。具体而言,数字基础技术每增长1个百分点,东部地区的双链融合程度可提高0.585个百分点,中部地区的双链融合程度可提高0.418个百分点,西部地区的双链融合程度可提高0.304个百分点。造成这一现象的原因可能是,相比于中、西部,东部地区有着完善的基础设施、优越的地理位置、便利的交通和充足的人力资本,且数字经济发展处于领先水平,因此东部地区能充分释放数字技术促进双链融合的作用"红利"。

模型2、4、6分别是东部、中部、西部三大区域数字应用技术驱动双链融合的回归结果,其中,数字应用技术一次项的回归系数分别为0.421(p<0.01)、1.034(p<0.01)、0.652(p<0.01),数字应用技术二次项的回归系数分别为-0.118、-2.834(p<0.05)、-0.755,表明数字应用技术与双链融合在中部地区呈倒U型关系,而在东部和西部地区呈正向关系。造成这一现象的原因可能是,东部地区集聚大量产业,促进行业技术充分交流,加速技术进步,易于突破技术瓶颈;西部地区数字经济发展尚在初期阶段,国家也予以资源倾斜,推动当地产业可持续发展,使得西部地区具有后发优势,因此现阶段东部地区和西部地区的数字应用技术对双链融合具有正向影响。

3.6 稳健性检验

为了保证研究结果可靠并解决自相关问题,采用替换被解释变量和更换广义矩估计(GMM)模型的方式进行稳健性检验。

(1)替换被解释变量。前文为了平衡产业链与创新链在双链融合中的重要性,取α=β=0.5,因此更改产业链与创新链对应系数α及β可以进一步验证无论产业链与创新链在双链融合中的相对重要性如何变化,数字技术仍然驱动双链融合。从围绕产业链部署创新链和围绕创新链布局产业链两方面测度双链融合水平并进行基准回归。具体而言,在围绕产业链部署创新链(SI1)中,假设α=0.7,β=0.3;在围绕创新链布局产业链(SI2)中,假设α=0.3,β=0.7。回归结果如表11所示,结果与上文一致,表明本文研究结论具有较强稳健性。

表11 替换被解释变量的回归检验结果

Table 11 Regression test results of substituting the dependent variables

变量SI1模型1模型2模型3SI2模型4模型5模型6DInf0.476***0.554***(17.997)(17.503)DApp0.314***0.425***0.370***0.518***(11.703)(7.052)(11.739)(7.325)DApp2-0.140**-0.187**(-2.053)(-2.327)控制变量YesYesYesYesYesYesconstant0.256***0.316***0.306***0.212***0.281***0.268***(44.487)(82.758)(50.930)(30.722)(62.413)(37.894)N300300300300300300R20.7150.5830.5890.7020.5770.586

(2)更换GMM模型。为了更好地解决自相关问题,通过更换广义矩估计(GMM)模型进行基准回归分析与调节效应分析,基准回归分析结果如表12所示。模型1~4均引入双链融合的滞后项作为控制变量,其中,模型2的结果显示,数字基础技术对双链融合具有显著正向影响(β=0.317,p<0.01),表明数字基础技术能够促进双链融合,即假设H1得到进一步验证;模型3的结果显示,数字应用技术一次项对双链融合具有显著正向影响(β=0.107,p<0.01),表明数字应用技术能够显著促进双链融合;模型4的结果显示,数字应用技术一次项对双链融合具有显著正向影响(β=0.051,p<0.01),数字应用技术二次项对双链融合也具有显著正向影响(β=0.079,p<0.05),表明数字应用技术对双链融合的影响是递增的,随着技术的不断发展而影响增强,即假设H2部分得到验证。究其原因,可能是资源与能力积累、技术协同效应、学习与经验沉淀以及环境变化等多重因素作用的结果。随着数字应用技术的不断发展,组织会投入更多资源以适应和利用这些技术,增强双链融合效果,而多种数字应用技术的协同作用可进一步提升整体效果。同时,通过不断应用数字应用技术,组织积累了更多经验和知识,有助于提升双链融合能力。此外,外部环境变化也可能增强组织应用数字应用技术的动力和动机。综上所述,这些因素共同作用,使得数字应用技术对双链融合的影响逐渐增强,而未呈现倒U型特征。

表12 GMM模型基准回归分析

Table 12 Benchmark regression analysis of GMM model

变量模型1模型2模型3模型4DInf0.317***(12.148)DApp0.107***0.051***(11.205)(2.673)DApp20.079**(2.566)L.SI0.908***0.530***0.768***0.769***(33.216)(19.048)(36.913)(26.753)控制变量YesYesYesYesconstant0.040***0.096***0.072***0.075***(5.468)(17.456)(15.059)(10.553)N240240240240

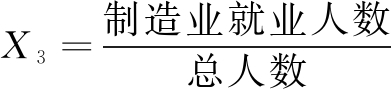

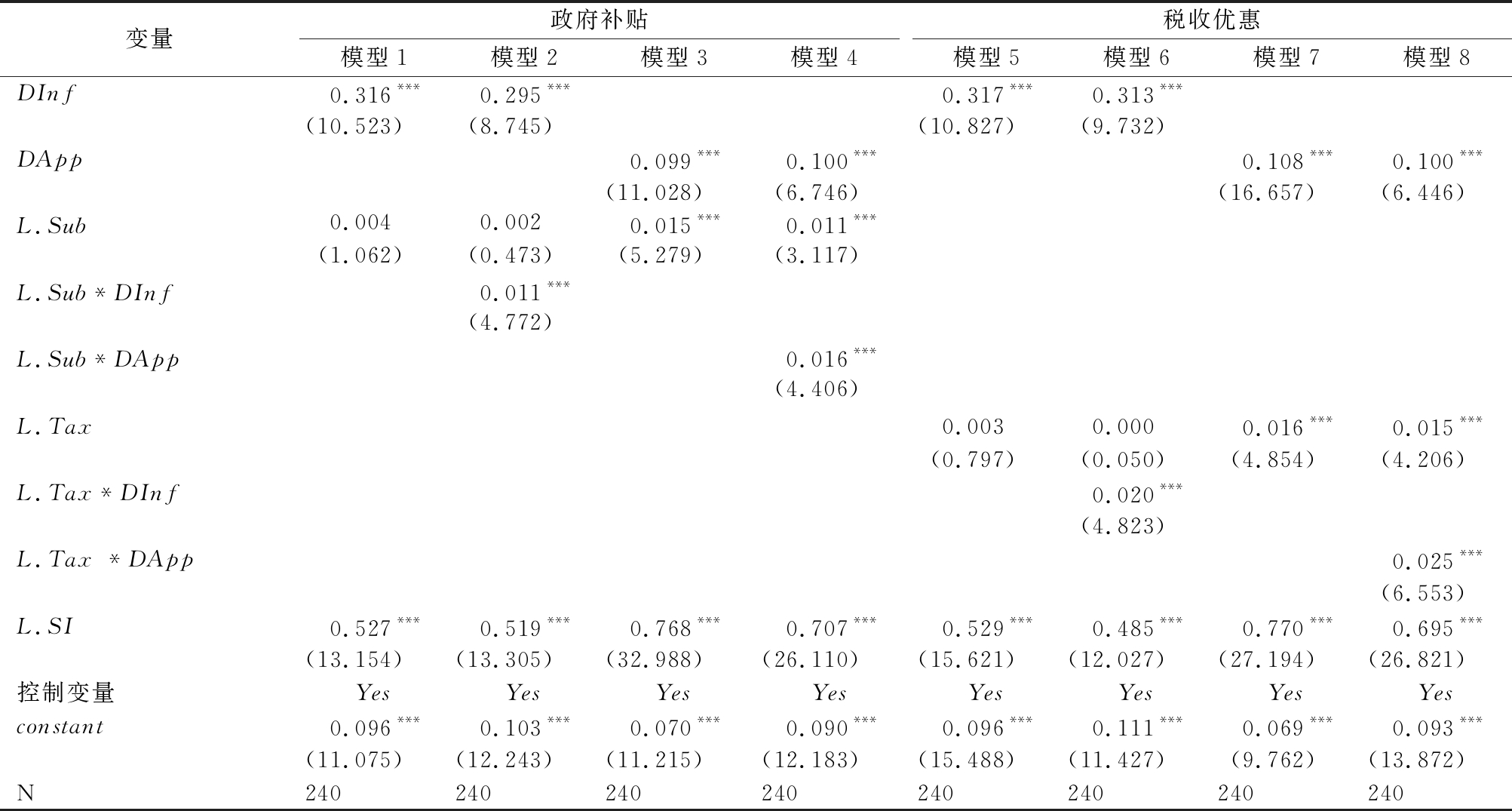

调节效应回归分析结果如表13所示,其在表12的基础上引入产业政策滞后一期、产业政策与数字基础技术交互项滞后一期、产业政策与数字应用技术交互项滞后一期进行调节效应检验。其中,模型1~4为政府补贴的调节效应检验结果,模型5~8为税收优惠的调节效应检验结果。结果显示,数字基础技术与政府补贴交互项系数显著为正(β=0.011,p<0.01),数字应用技术与政府补贴交互项系数显著为正(β=0.016,p<0.01),数字基础技术与税收优惠交互项系数显著为正(β=0.020,p<0.01),数字应用技术与税收优惠交互项系数也显著为正(β=0.025,p<0.01),即假设H3a、H3b、H4a、H4b得到进一步验证。

表13 GMM模型调节效应回归结果

Table 13 Moderating effect regression analysis of GMM model

变量政府补贴模型1模型2模型3模型4税收优惠模型5模型6模型7模型8DInf0.316***0.295***0.317***0.313***(10.523)(8.745)(10.827)(9.732)DApp0.099***0.100***0.108***0.100***(11.028)(6.746)(16.657)(6.446)L.Sub0.0040.0020.015***0.011***(1.062)(0.473)(5.279)(3.117)L.Sub*DInf0.011***(4.772)L.Sub*DApp0.016***(4.406)L.Tax0.0030.0000.016***0.015***(0.797)(0.050)(4.854)(4.206)L.Tax*DInf0.020***(4.823)L.Tax *DApp0.025***(6.553)L.SI0.527***0.519***0.768***0.707***0.529***0.485***0.770***0.695***(13.154)(13.305)(32.988)(26.110)(15.621)(12.027)(27.194)(26.821)控制变量YesYesYesYesYesYesYesYesconstant0.096***0.103***0.070***0.090***0.096***0.111***0.069***0.093***(11.075)(12.243)(11.215)(12.183)(15.488)(11.427)(9.762)(13.872)N240240240240240240240240

4 结语

4.1 研究结论

本文以2012-2021年我国内地30个省域数据为研究样本,运用固定效应模型,从数字基础技术和数字应用技术两个维度,探究数字技术对双链融合的影响,并在此基础上引入政府补贴和税收优惠两类产业政策作为调节变量,进一步分析产业政策对数字技术与双链融合关系的影响机制并进行实证检验。主要研究结论如下:

(1)数字技术的不同维度对双链融合存在异质性影响。具体表现为,数字基础技术显著正向促进双链融合,而数字应用技术与双链融合呈现“先升后降”的倒U型关系。这意味着我国各省域的数字基础技术与数字应用技术投入促进双链融合,但数字应用技术促进双链融合的过程中存在一个拐点,拐点出现后数字应用技术对双链融合的正向影响达到顶点,继而因出现创新系统碎片化以及产业链断层等问题,阻碍双链深度融合。

(2)产业政策在数字技术驱动双链融合过程中发挥显著正向调节作用。具体表现为,政府补贴和税收优惠在数字基础技术与双链融合关系中发挥显著正向调节作用,在数字应用技术与双链融合的倒U型关系中发挥正向调节作用。当政府补贴、税收优惠政策支持力度较大时,倒U型曲线均变得更平缓并出现曲线拐点延迟现象。这表明政府对产业政策的调整有利于数字基础技术驱动双链融合,并缓解数字应用技术与双链融合之间的倒U型关系,降低数字应用技术对双链融合的负向影响,从而促进产业结构优化调整。

(3)数字技术对双链融合的驱动效应存在区域异质性。具体表现为,数字基础技术对双链融合的正向影响呈现出东部地区>中部地区>西部地区的地域特点,数字应用技术对双链融合的影响在中部地区呈现显著的倒U型,而在东部地区和西部地区具有显著的正向促进作用。这意味着政府需要合理制定数字经济发展战略并调整产业结构,以缩小各地区数字技术驱动双链融合效应的差异。

(4)产业政策调控与市场驱动创新相结合是解决产业链失控和创新链失衡问题的关键。通过实施政府补贴、税收减免等措施,鼓励企业进行战略性投资和创新实践,促进产业链协调发展,避免产业链失控问题发生。同时,利用市场机制引导企业优化资源配置、加快技术迭代,以确保创新链协调发展,规避创新链失衡问题。只有政策调控与市场激励相结合,才能有效解决产业链失控和创新链失衡问题。

4.2 理论贡献

(1)将政府补贴、税收优惠两种产业政策纳入双链融合分析框架,有利于深入研究数字技术驱动双链融合的作用机理,并为地方政府通过调整产业政策、解决产业链失控与创新链失衡问题提供理论依据。

(2)从长度、宽度、关联度和厚度等维度构建产业链评价指标体系,基于研发、成果转化和产业化等阶段构建创新链评价指标体系,并采用耦合协调度模型测算各省(市)双链融合程度,证实本文指标体系可行性。

(3)进一步通过地区异质性分析探究数字技术对双链融合影响的差异,为不同省(市)实施差异化发展策略以及政府产业政策制定提供科学指导。

4.3 政策建议

(1)加快完善数字基础设施建设并推进数字商业模式应用。各地区不仅要加快数字基础设施建设,利用数字基础技术加速产业链迭代升级,还要利用数字应用技术进行产品创新、科技创新,实现产业与科技协调发展,进而促进双链融合,以减少产业链失控与创新链失衡问题。

(2)充分利用政府补贴与税收优惠等产业政策的调节作用。各级政府应积极响应国家号召,采用事前补贴和事后补贴相结合的政策措施。如针对处于研发和市场推广阶段的项目,可采取事前补贴,为企业提供资金和资源支持,降低其创新风险;针对项目产出成果,根据效益和贡献,可采取事后补贴,鼓励企业持续创新并取得商业成功。此外,政府还应该通过税收优惠政策来激励企业创新,提升企业创新积极性。同时,政府需要加快创新发展平台建设,推进数字化转型,保证产业链上创新要素的自由流动与合理配置,进一步提升产业链与创新链韧性,推动传统产业转型升级。

(3)高度重视各区域数字经济发展差距。东部地区应继续发挥引领作用,加快数字技术对传统产业的渗透;中部地区应利用国家政策,借鉴东部地区数字经济发展经验,突破数字化资源瓶颈;西部地区应抓住“一带一路”的建设机遇期,促进产业结构匹配科技创新发展,消除数字鸿沟,全面缩小地区差距,推进区域产业链与创新链协调发展。

4.4 不足与展望

本文尚存在一些不足,可在后续研究中作深入探讨:研究基于30个省(市)面板数据探讨数字基础技术和数字应用技术对双链融合的影响,未来可以从具体产业角度入手,考察数字技术对不同产业双链融合的影响。此外,产业链衡量标准尚没有统一,本文中的产业链评价指标主要涵盖长度、宽度、关联度和厚度4个方面,未来研究可以从产业基础、产业经济、产业配套、产业合作和产业环保5个方面展开,并进行结果对比,以筛选出更合适的产业链衡量方式。

参考文献:

[1] 洪银兴,任保平.数字经济与实体经济深度融合的内涵和途径[J].中国工业经济,2023,41 (2):5-16.

[2] 李天健,赵学军.新中国保障产业链供应链安全的探索[J].管理世界,2022,38(9):31-41.

[3] 陶锋,王欣然,徐扬等.数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率[J].中国工业经济,2023,41(5):118-136.

[4] 徐伟呈,周田,郑雪梅.数字经济如何赋能产业结构优化升级——基于ICT对三大产业全要素生产率贡献的视角[J].中国软科学,2022,37(9):27-38.

[5] 林晨,陈荣杰,徐向宇.渐进式市场化改革、产业政策与经济增长——基于产业链的视角[J].中国工业经济,2023,41(4):42-59.

[6] 刘和旺,黄织娇,郑世林.新能源汽车产业政策何以激励企业技术创新 [J].科研管理,2023,44(2):21-31.

[7] SMITH A.An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations[M].Chicago:University of Chicago Press,2008.

[8] 游振华,李艳军.产业链概念及其形成动力因素浅析[J].华东经济管理,2011,25(1):100-103.

[9] MARSHALL J,VREDENBURG H. An empirical study of factors influencing innovation implementation in industrial sales organizations[J].Journal of the Academy of Marketing Science,1992(20):205-215.

[10] ROTHWELL R.Successful industrial innovation:critical factors for the 1990s[J].R&D Management,1992,22(3):221-240.

[11] SEN N.Innovation Chain and CSIR[J].Current Science,2003,85(5):570-574.

[12] 周洲,吴馨童.数字技术应用对企业产品成本优势的影响[J].管理学报,2022,19(6):910-918,937.

[13] 张敬伟,涂玉琦,靳秀娟.数字化商业模式研究回顾与展望[J].科技进步与对策,2022,39(13):151-160.

[14] 王家庭,袁春来,马宁.数字经济发展对产业结构、产业效率的影响:来自省级层面的经验证据[J].中国科技论坛,2022,38(12):117-127.

[15] 杜庆昊.数字产业化和产业数字化的生成逻辑及主要路径[J].经济体制改革,2021,39(5):85-91.

[16] 王园园,王亚丽.数字经济能否促进产业结构转型——兼论有效市场和有为政府[J].经济问题,2023,45(3):35-44.

[17] ZAWALINSKA K,TRAN N, PLOSZAJ A. R&D in a post centrally-planned economy: the macroeconomic effects in Poland[J]. Journal of Policy Modeling,2018(40):37-59.

[18] 宋晓玲,李金叶.政府创新偏好、创新要素流动与制造业升级[J].科技进步与对策,2022,39(19):39-48.

[19] KLEER R.Government R&D subsidies as a signal for private investors[J].Research Policy,2010,39(10):1361-1374.

[20] DAI X, CHAPMAN G. R&D tax incentives and innovation: examining the role of programme design in China[J]. Technovation,2022,113:102419.

[21] 王玉冬,张博,武川,徐玉莲.高新技术产业创新链与资金链协同度测度研究——基于复合系统协同度模型[J].科技进步与对策,2019,36(23):63-68.

[22] 雷辉,杨丹.企业以往绩效对企业纵向一体化程度的影响[J].系统工程,2012,30(7):15-21.

[23] MAO J, TANG S, XIAO Z, et al. Industrial policy intensity, technological change, and productivity growth:evidence from China[J]. Research Policy,2021,50(7): 104287.

[24] 钱丽,魏圆圆,肖仁桥.营商环境对中国省域经济高质量发展的非线性影响——双元创新的调节效应[J].科技进步与对策,2022,39(8):39-47.

(责任编辑:胡俊健)