0 引言

创新是引领发展的第一动力,也是企业获取竞争优势的重要手段。随着大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代数字技术蓬勃发展,作为全新创新范式,数字创新(digital innovation)会对传统创新产生冲击。以数字技术为基础的数字创新能够驱动组织数字化转型已成为学界共识[1]。近年来,以阿里巴巴、华为和海尔为代表的中国企业充分应用数字技术开展创新实践,取得了良好的效果,但其数字创新过程机制亟待探究。

数字创新已成为学术界关注的热点问题,现有研究大多从数字创新理论综述、前因、过程和结果方面展开。以Yoo[2]、Nambisan[3]为代表的学者对数字创新内涵特征进行界定,刘洋等[4]尝试构建数字创新管理框架。前因研究方面,较多学者基于TOE框架探究技术、组织、环境3个层面的组态效应对数字创新的影响。过程研究方面,部分研究提出数字创新过程中的4种流程编排机制[5],也有研究基于创新扩散理论探讨制造企业数字创新内在机制[6]。结果研究方面,大多数研究聚焦数字创新价值创造、企业创新绩效等[7]。此外,部分研究揭示了产品意义在数字产品创新中的作用[8]。然而,数字创新作为多主体交互、持续迭代的复杂动态过程,其关键主体有哪些?关键主体如何利用数字技术开展数字创新?多主体交互如何影响数字创新进程?对于上述问题,已有研究并未给出清晰的理论解释。

同时,本文关注到已有研究提出的数字技术应用悖论,即相似数字技术应用于不同企业会产生不同效果[9]。数字技术可供性(digital technology affordance)对数字技术和行为主体互动关系的关注为上述悖论提供了解释机制,其核心在于特定情境下行为主体如何感知并应用数字技术[10],包括3个核心要素,即数字技术的功能属性、行为主体类别和行为主体感知并应用数字技术的关系属性。由此,数字技术可供性为揭示和解读多主体交互推进的数字创新过程提供了重要研究视角。基于此,本文聚焦一家企业自研数字平台的数字创新实践过程展开纵向案例研究,揭示这一数字创新过程中关键主体数字技术感知变化及其对数字创新的内在作用机理。

1 文献回顾

1.1 数字创新

学者们大多基于结果、过程、整体等视角探讨数字创新内涵。基于结果视角的研究强调数字创新可为企业带来新产品、新服务,以Yoo[2]、Fichman等[11]为代表。Yoo等[2]于2010年首次提出数字创新概念,并将其界定为将数字和物理组件进行组合以产生新的产品。2012年,Yoo等[12]进一步指出数字技术对服务创新的改变。随后,Fichman等[11]拓展了数字创新结果,突出了新工艺和新商业模式。基于过程视角的研究强调在数字创新过程中利用数字技术改善企业绩效[13]。基于整体视角的研究兼顾应用过程和结果,以刘洋等[4]为代表,聚焦数字技术、创新过程和创新产出3个核心要素,强调不同主体通过数字资源重组实现产品、服务和流程创新。

综上,本文基于整体视角对数字创新这一复杂动态过程展开研究,将企业数字创新过程划分为启动、开发和利用3个阶段。数字创新启动阶段是指企业识别数字创新机会并进行准备的过程[14];开发阶段是指企业将创新想法变成数字创新产出的过程[16];利用阶段是指企业在业务场景中应用数字创新产出的过程。经过数字创新三阶段,企业实现数字产品创新、服务创新、流程创新、组织创新和商业模式创新等创新结果。借鉴李振东等[16]的研究观点,本文将数字创新分为利用式数字创新和探索式数字创新,利用式数字创新是指企业利用数字技术解决可预判的问题,改善现有产品、业务流程、商业模式等;探索式数字创新是指企业利用数字技术探索性、实验性地解决新问题,以创造新产品、新业务内容或新模式等。

1.2 数字技术可供性

可供性(affordances)是由生态心理学家 Gibson[17]提出的,他认为行为主体的行为取决于其对环境的感知。之后,衍生出媒介可供性、平台可供性、技术可供性等多种可供性。其中,技术可供性(technology affordance)是研究和应用最广泛的可供性,由Gaver[18]提出,强调关注技术和使用者间的互动,最初被用于研究“人机交互”,探索技术为行为者提供的可能性[19]。随后,Naik等[20]指出,技术可供性具有功能属性和关系属性,功能属性关注技术能实现什么,关系属性关注行为主体和技术互动带来的可能性。此外。Majchrzak等[21]、刘祎等[19]也关注了上述两个属性。

数字技术可供性是技术可供性在数字化情境下的重要拓展。与技术可供性类似,数字技术可供性具有功能属性和关系属性,是数字技术为行为主体带来的潜在行为可能性[9]。内需驱动下,行为主体与其感知到的可供性交互形成行动潜力[16,22],行为主体如何感知并与数字技术互动是数字技术可供性的核心要义[10]。因此,本文将数字技术可供性界定为行为主体对数字技术的感知与应用。有学者根据数字技术的本质特征将数字技术可供性分为积累可供性和变异可供性。其中,积累可供性以数据同质化特征为基础,是指数字技术能够以二进制数字对企业生产制造、销售运营等信息进行同质化处理[11,23],打通企业信息流,消除数据孤岛;变异可供性以可重新编程性特征为基础,是指数字技术易化数字设备已有程序编程,支持企业利用新的数字技术组合产生异质性变化[22]。

数字经济时代,数字创新成为企业获取竞争优势的重要战略。然而,现有研究尚未深入探讨数字创新过程的内在机理。本文对企业自研数字平台的数字创新过程进行纵向案例研究,进而揭示数字创新过程中关键主体数字技术感知变化及其对数字创新的作用机制。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文采用纵向单案例研究方法的主要原因如下:第一,本研究旨在探讨数字创新过程中关键主体数字技术感知变化及其对数字创新的内在作用机理,属于“how”的问题,适用于案例研究方法;第二,现有文献尚未揭示数字创新这一复杂动态过程,本文采用纵向单案例研究方法可对这一过程进行深入分析。

2.2 案例选择与数据收集

2.2.1 案例选择

本文选择天津鑫浩林云印科技有限公司(以下简称“云印科技”)作为案例研究对象,遵循案例选取典型性、理论抽样性和数据可获得性原则。

(1) 典型性。云印科技自主研发数字平台并利用平台实现流程创新和商业模式创新等,极具代表性。

(2) 理论抽样性。基于完善和发展数字创新与技术可供性理论的目的,本文进行案例选择,所选案例企业遵循理论抽样原则。

(3) 数据可获得性。研究团队长期研究企业数字化,与案例企业具有良好的互动协作关系,能够获得充足的一手和二手数据。

2.2.2 数据收集

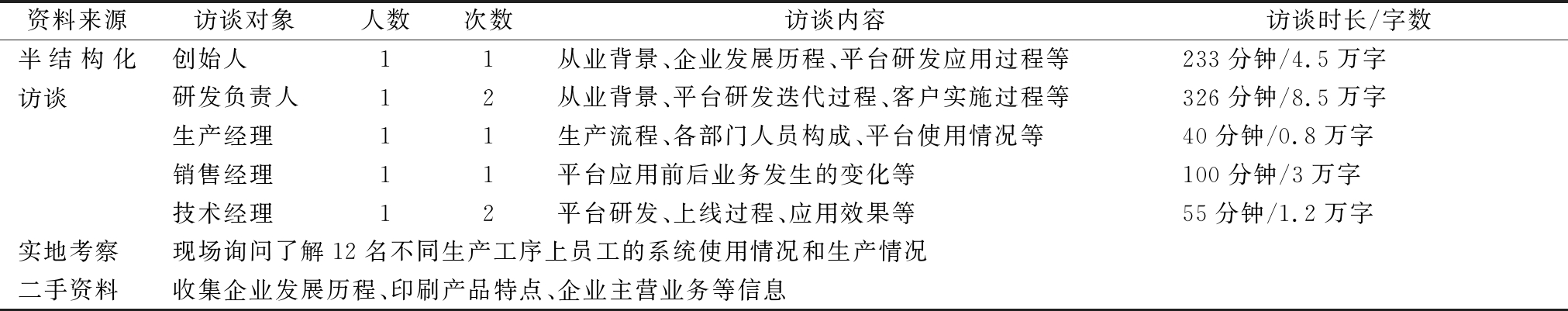

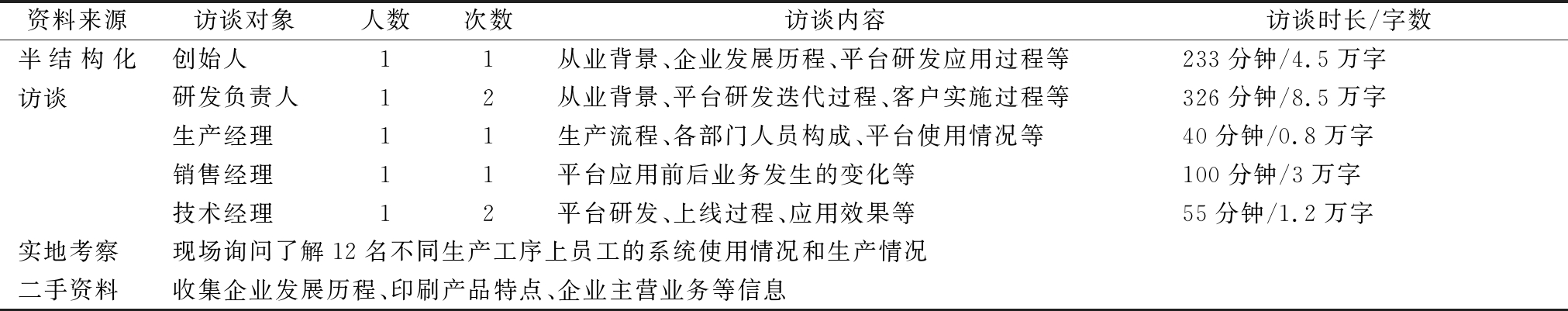

严格遵循三角验证的数据收集要求,本文主要采用半结构化访谈、实地考察、二手资料收集3种方式收集案例企业资料,如表1所示。

表1 案例企业数据收集方法

Table 1 Data collection methods for case enterprises

资料来源访谈对象人数次数访谈内容访谈时长/字数半结构化访谈创始人11从业背景、企业发展历程、平台研发应用过程等233分钟/4.5万字研发负责人12从业背景、平台研发迭代过程、客户实施过程等326分钟/8.5万字生产经理11生产流程、各部门人员构成、平台使用情况等40分钟/0.8万字销售经理11平台应用前后业务发生的变化等100分钟/3万字技术经理12平台研发、上线过程、应用效果等55分钟/1.2万字实地考察现场询问了解12名不同生产工序上员工的系统使用情况和生产情况二手资料收集企业发展历程、印刷产品特点、企业主营业务等信息

(1) 半结构化访谈。研究团队两次前往云印科技实地考察,第一阶段主要对云印科技创始人和技术经理进行访谈,第二阶段主要对技术经理、生产经理和销售经理进行访谈。之后,研究团队通过线上会议对技术研发负责人进行访谈。在后续研究过程中,研究团队对技术研发负责人进行线下深入访谈,获得了完善的一手访谈资料。

(2) 实地考察。在参观企业生产现场过程中,研究团队对12名不同生产工序的生产员工进行访谈,以了解员工对系统的使用情况和具体生产情况。

(3) 二手资料收集。本文通过云印科技官方网站、微信公众号收集企业发展历程、印刷产品特点等相关信息。

2.3 案例描述与数据分析

2.3.1 案例描述

云印科技成立于2014年,是集商务印刷产品和管理系统于一体的服务商,以天津和安徽两个地区的印刷工厂为基础提供专业产品印刷和后期工艺制作服务,生产传统合版印刷制品、高效数码产品和专版精品等产品,主营产品包括名片、彩页、画册等,同时为众多印刷工厂提供系统信息化解决方案。

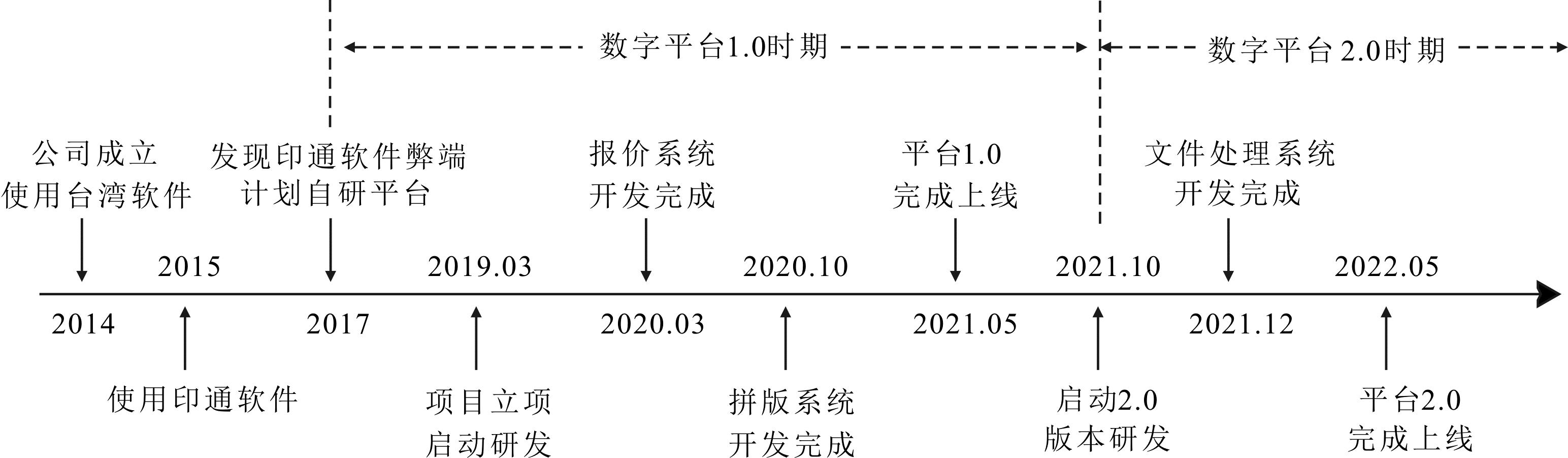

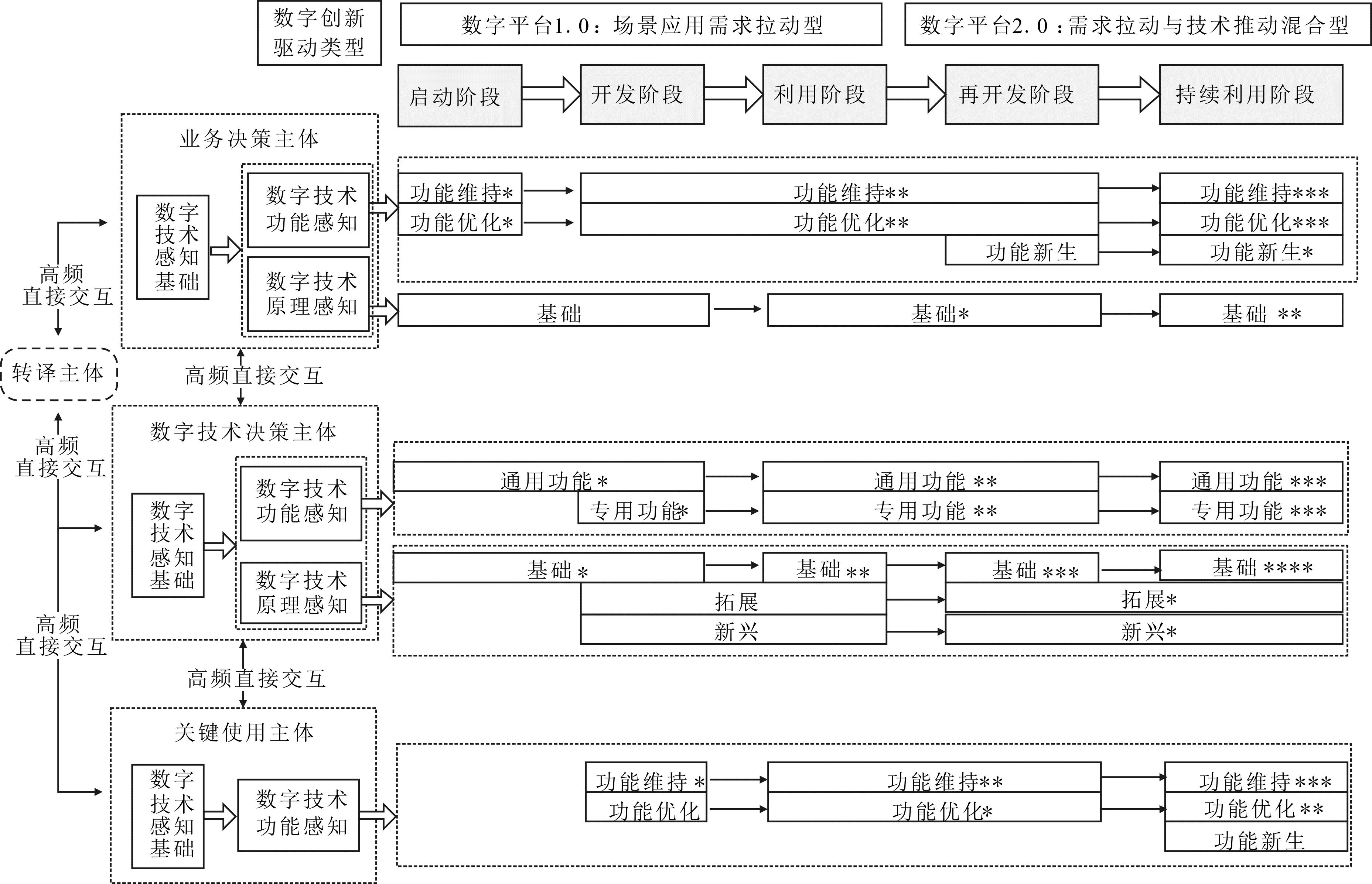

云印科技成立之初使用外购软件,在使用过程中发现其存在弊端,因而决定自研一套印刷厂全业务流程解决方案,即“全球印”平台。经过前期准备,2019年3月项目立项,在安徽建立平台研发基地,研发负责人组建研发团队启动研发。2021年5月,数字平台1.0研发完成,基本实现了所有预期功能。平台上线后,解决了众多业务痛点,极大优化了业务流程。由于各方面限制,平台1.0技术架构存在不足,2021年下半年启动数字平台2.0,对平台整体架构和功能进行完善。2022年5月,平台2.0研发完成并上线,企业持续深化平台应用并进行市场推广。云印科技自主研发并应用数字平台过程是典型的数字创新过程。其中,数字平台1.0时期是场景应用需求拉动型数字创新,数字平台2.0时期是需求拉动与技术推动混合型数字创新。云印科技持续性数字创新过程具有研究价值,其发展历程如图1所示。

2.3.2 数据分析

借鉴Gioia等[24]的结构化数据分析方法,本文采用NVivo软件对案例数据进行三阶编码分析,包括一阶概念、二阶主题、聚合构念。

(1) 一阶概念。根据关键时间点和事件梳理案例企业数字创新发展脉络,并忠于数据资料进行一阶概念识别。

(2) 二阶主题。在一阶概念的基础上,基于一定的逻辑关系寻找一阶概念间的异同,对多个一阶概念进行归纳总结。

(3) 聚合构念。不断开展理论对话,将二阶主题高度提炼为聚合构念并识别构念间的逻辑关系。

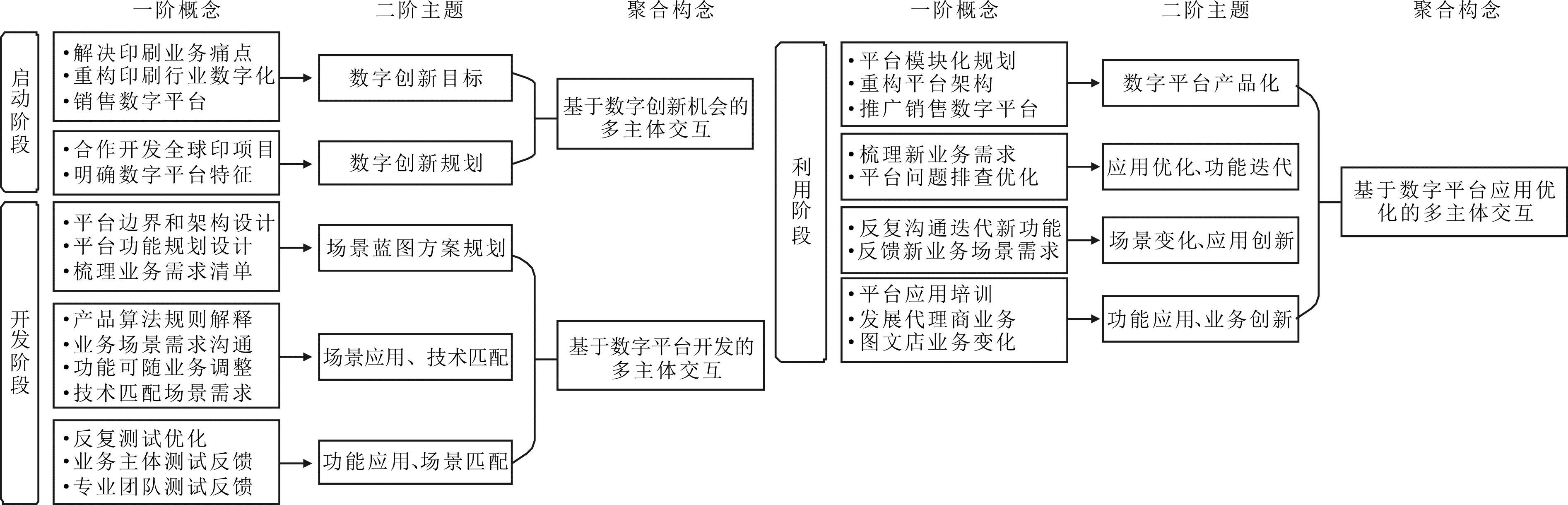

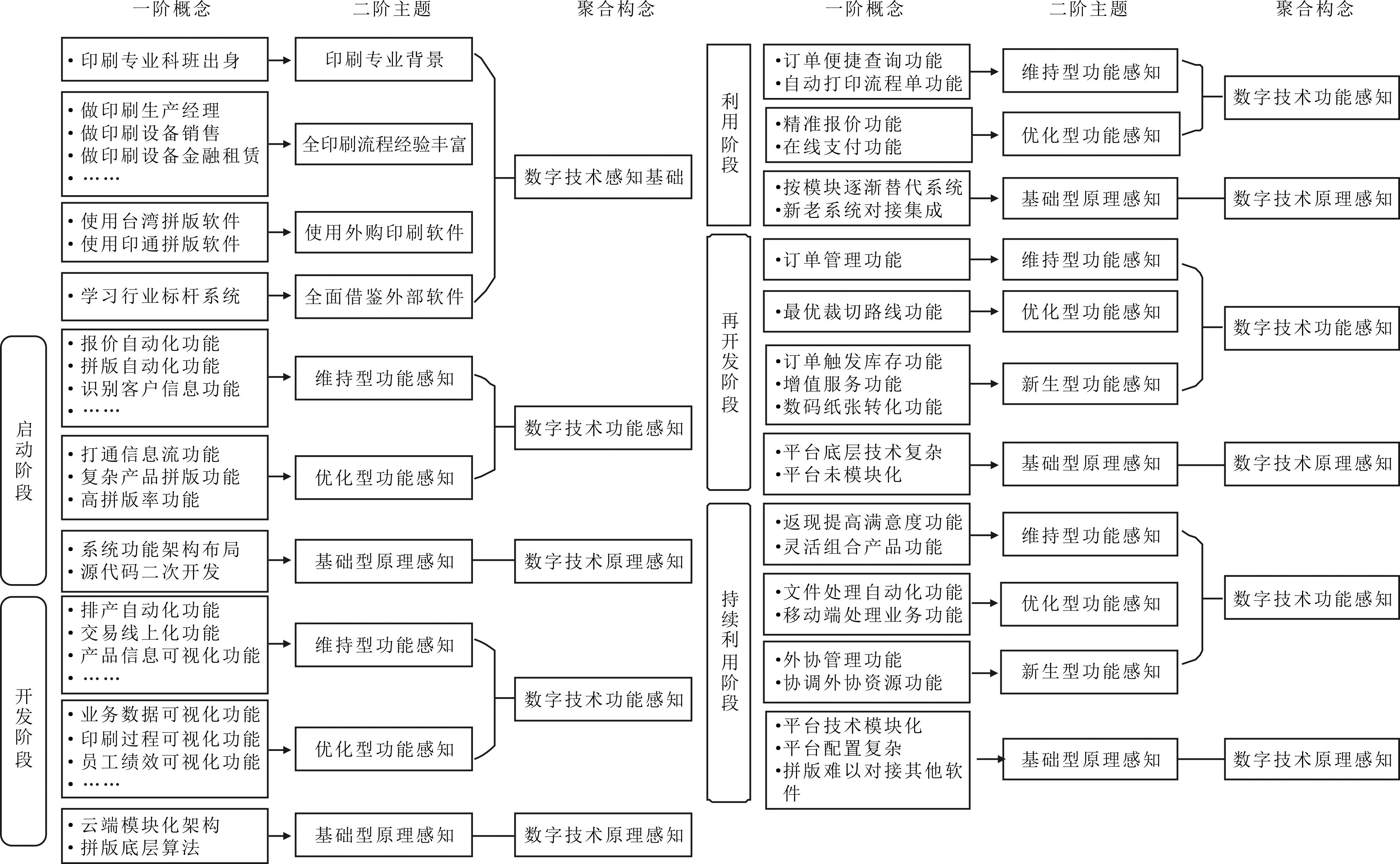

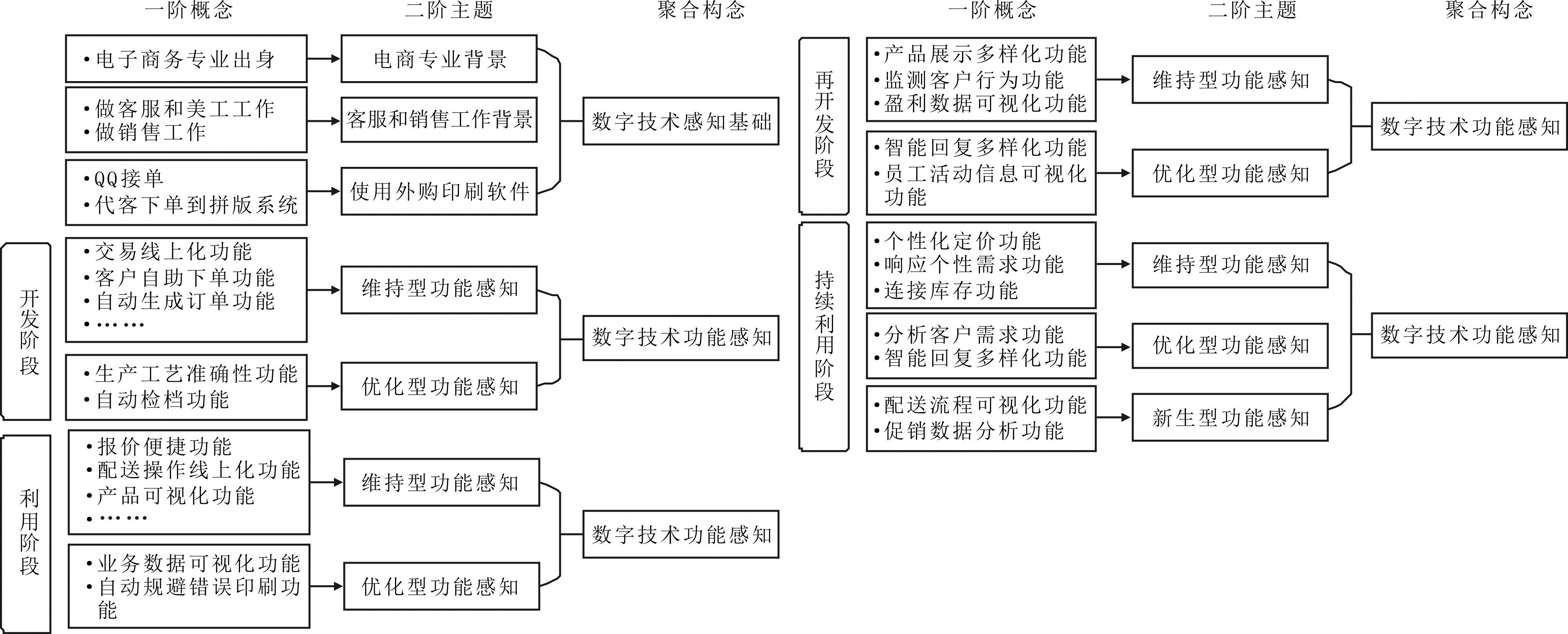

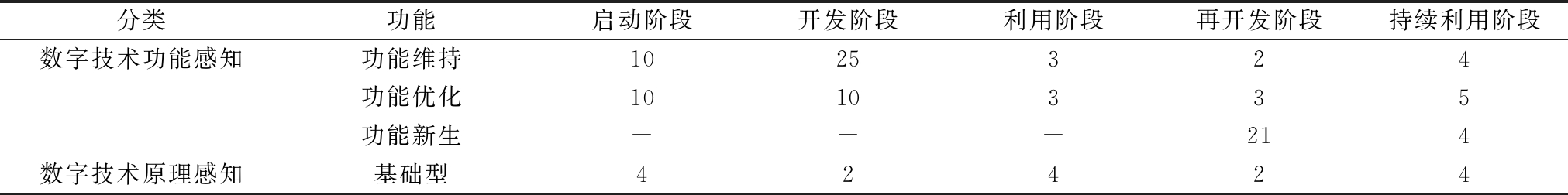

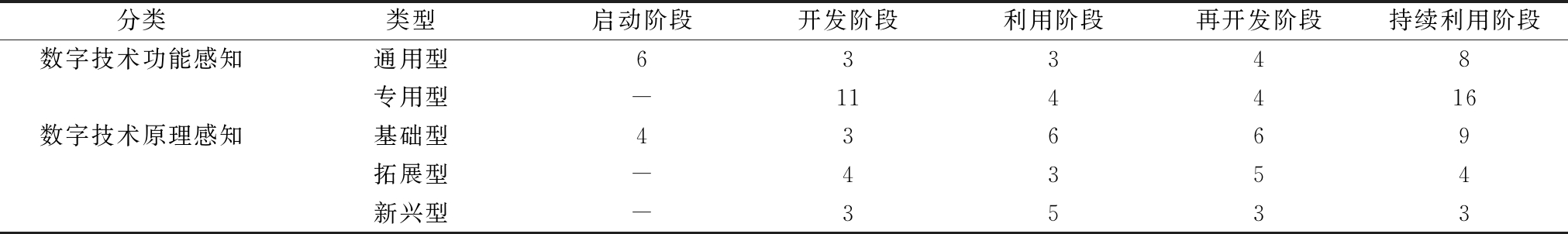

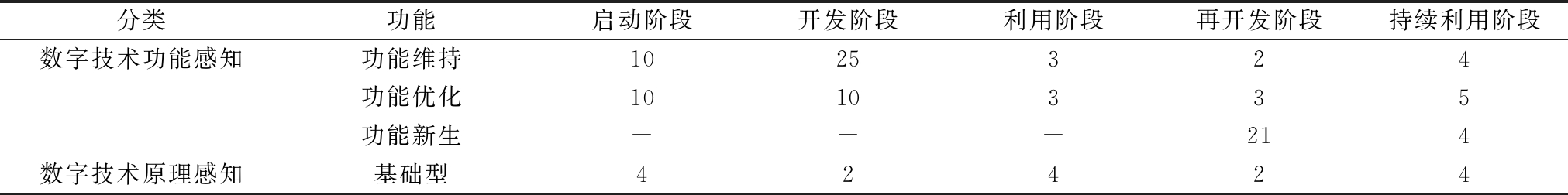

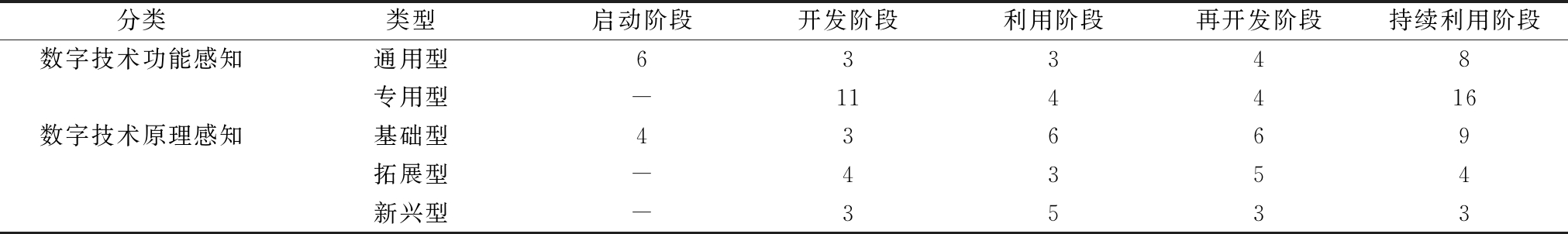

首先,本文对数字创新三阶段关键主体间交互内容进行编码,识别出“解决印刷业务痛点”“销售数字平台”等25个一阶概念,根据一阶概念间的相似性,提炼出“数字创新目标”“数字创新规划”等9个二阶主题。在此基础上,聚合出“基于数字创新机会的多主体交互”等3个聚合构念,形成关键主体间交互内容编码数据结构,如图2所示。其次,本文主要对数字创新各阶段关键主体的数字技术感知进行编码,识别出“排产自动化功能”“交易线上化功能”等152个一阶概念。在此基础上,提炼出“维持型功能感知”“优化型功能感知”等58个二阶主题,聚合出“数字技术功能感知”“数字技术原理感知”等27个聚合构念,形成了关键主体的数字技术感知编码数据结构,如图3~5所示。同时,本文基于编码参考点的变化分析关键主体数字技术感知变化,如表2~4所示(参考点为空表明此阶段未出现该维度感知)。

表2 业务决策主体数字技术感知编码参考点

Table 2 Coding reference points of digital technology perception of business decision-making actor

分类功能启动阶段开发阶段利用阶段再开发阶段持续利用阶段数字技术功能感知功能维持1025324功能优化1010335功能新生---214数字技术原理感知基础型42424

表3 数字技术决策主体数字技术感知编码参考点

Table 3 Coding reference points of digital technology perception of digital technology decision-making actor

分类类型启动阶段开发阶段利用阶段再开发阶段持续利用阶段数字技术功能感知通用型63348专用型-114416数字技术原理感知基础型43669拓展型-4354新兴型-3533

表4 关键使用主体数字技术感知编码参考点

Table 4 Coding reference points of digital technology perception of key users

项目功能开发阶段利用阶段再开发阶段持续利用阶段数字技术功能感知功能维持81244功能优化3733功能新生---4

3 案例分析

3.1 数字创新三阶段关键主体及主体间交互分析

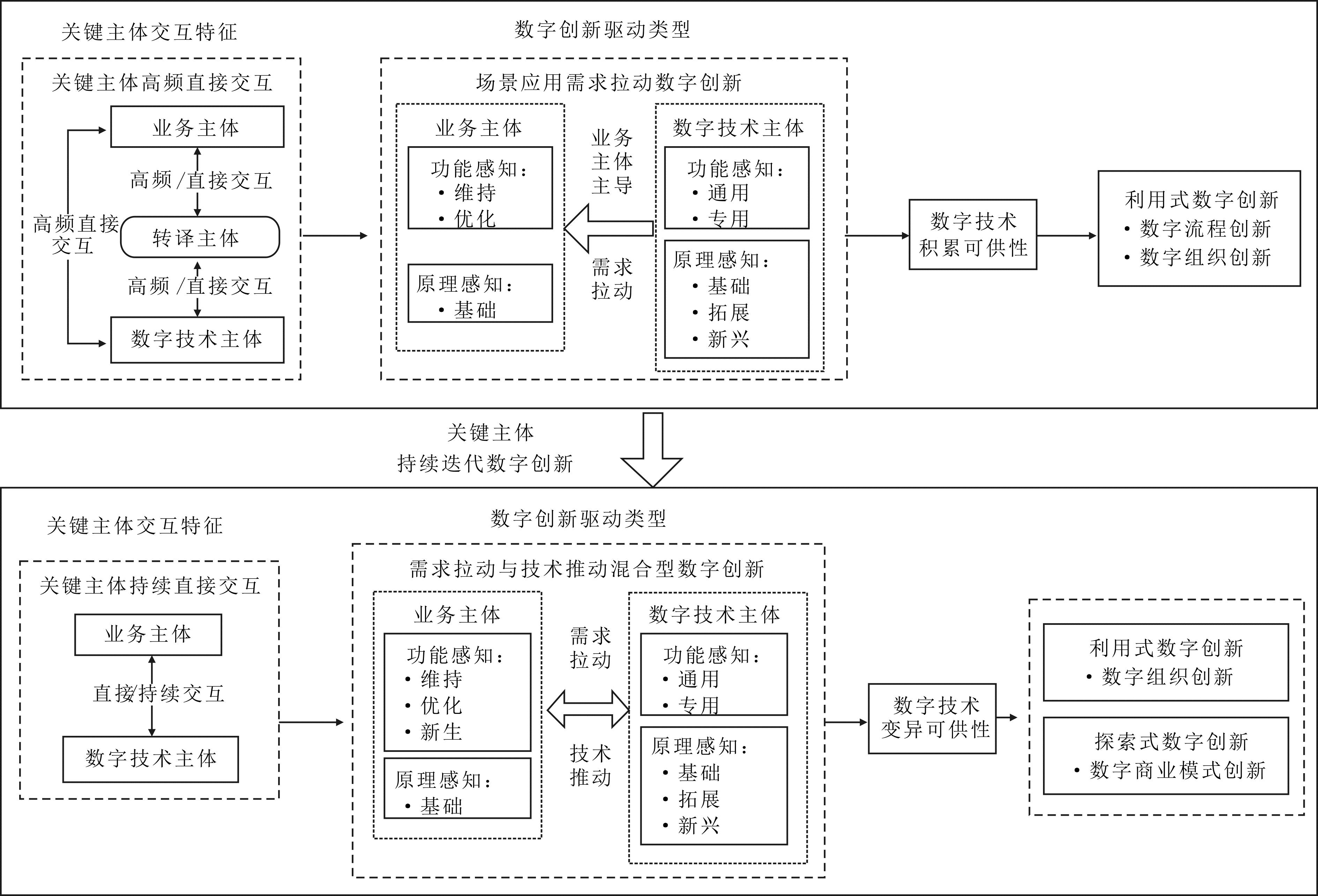

云印科技数字平台1.0时期可分为启动、开发和利用3个阶段。在此基础上,持续推进的数字平台2.0时期可分为再开发阶段和持续利用阶段。上述两个时期的关键主体及主体间交互特征具有相似性。因此,本文对两个时期的关键主体及主体间交互进行综合分析,如图6所示。

3.1.1 启动阶段关键主体及主体间交互分析

启动阶段关键主体为创新战略决策主体与技术开发决策主体,两类决策主体基于数字创新机会进行高频直接交互,共同确定数字创新目标和数字创新规划,决定数字创新发展方向。

创新战略决策主体确立创新目标并规划创新场景。云印科技发展受限后,创新战略决策主体全面搜寻现有印刷软件并分析其优劣势,识别数字创新机会,决定自研数字平台以实现数字平台产品化,由此确立了数字创新目标,之后基于创新目标和业务场景知识对创新场景进行规划。

技术开发决策主体认同创新目标,并进行场景开发规划。技术开发决策主体长期从事软件研发,在创业过程中发现印刷行业数字化水平亟待提升,识别出数字创新机会。基于数字创新机会,技术开发决策主体和创新战略决策主体达成一致,将“全球印”平台界定为面向印刷工厂全业务流程的整体解决方案。之后,技术开发决策主体进行场景开发规划,为后续平台功能开发奠定了良好基础。

3.1.2 开发阶段关键主体及主体间交互分析

开发阶段关键主体更加丰富,主要分布在创新决策层、开发实现层、创新应用层,且出现一人扮演多种主体角色的情况。关键主体基于数字平台进行高频直接交互,制定场景蓝图方案并开发匹配业务场景的平台功能,进而推进数字平台开发与应用。

(1)在创新决策层,关键主体为创新战略决策主体和技术开发决策主体。两类决策主体围绕场景蓝图方案进行高频直接交互。创新战略决策主体主要确定业务需求清单与平台场景功能。创新战略决策主体基于清晰的业务逻辑对业务板块进行系统性梳理,形成完整的业务需求清单,决定平台需要实现的功能。在平台开发完成后,创新战略决策主体再次对平台功能与业务需求的契合度进行检验。技术开发决策主体决定需求开发和平台技术架构。在业务需求清单的基础上,技术开发决策主体将数字技术和业务需求相匹配,确定平台最终功能并设计数字平台边界与技术架构。

(2)在开发实现层,关键主体为技术开发执行主体、专职转译主体和开发测试主体。其中,技术开发执行主体、专职转译主体围绕场景应用和技术匹配进行高频直接交互,进而提高技术与业务匹配度;技术开发执行主体、开发测试主体围绕功能应用和场景匹配进行高频直接交互,从而实现平台功能优化。

技术开发执行主体确认场景应用并开发平台功能。技术开发决策主体同时扮演技术开发执行主体角色,启动研发前将场景蓝图方案细化为具体执行方案,反复确认平台应用场景,再根据功能模块将平台功能落地。专职转译主体主要负责阐释场景应用和功能要求。转译主体兼具数字技术背景和业务背景,搭建数字技术主体和业务主体沟通交流的桥梁,通过将业务需求翻译为技术语言向技术开发执行主体阐释场景应用,同时传达功能要求,促使平台功能与业务需求相契合。开发测试主体主要负责功能应用测试和功能优化评估。转译主体、关键使用主体、专业测试主体扮演开发测试主体角色,转译主体和关键使用主体侧重于平台功能应用测试,专业测试主体侧重于平台技术层面测试。经过测试,开发测试主体提出优化建议,同时评估功能优化的成本与风险等。

(3)在创新应用层,关键主体为关键使用主体。关键使用主体、技术开发执行主体同样围绕功能应用和场景匹配进行高频直接交互,促使平台功能与业务场景相契合。关键使用主体主要进行场景应用评估和功能应用反馈。在平台正式上线前,关键使用主体对平台进行试用,根据应用效果评估平台功能并向技术开发执行主体反馈,通过沟通交流决定是否优化平台功能。

3.1.3 利用阶段关键主体及主体间交互分析

利用阶段关键主体仍分布于创新决策层、开发实现层、创新应用层。关键主体基于数字平台优化进行高频直接交互,不断提高数字技术与业务场景契合度,以及数字平台产品化程度。

(1)在创新决策层,关键主体为创新战略决策主体和技术开发决策主体。两类决策主体围绕数字平台产品化进行高频直接交互,旨在将数字平台向市场推广。创新战略决策主体主要制定创新迭代决策和数字产品决策。在平台上线后,创新战略决策主体持续关注平台应用情况,制定持续迭代优化决策。同时,在创新目标导向下,制定数字平台产品化决策。技术开发决策主体进行技术组合决策和架构优化决策。在平台产品化创新目标驱动下,技术开发决策主体考虑平台技术架构,制定技术组合和架构优化决策,进而完善平台技术架构,便于市场推广。

(2)在开发实现层,关键主体为技术开发执行主体和兼职转译主体。两类主体围绕应用优化和功能迭代进行高频直接交互,提高平台功能和业务场景匹配程度,进而强化平台功能的易用性、便捷性。技术开发执行主体主要负责场景应用调试和功能迭代优化。技术开发执行主体需要根据业务场景变化不断调试平台功能,同时根据业务主体应用反馈迭代优化平台功能。兼职转译主体负责应用价值阐释和场景应用宣贯。随着数字技术主体和业务主体相互理解程度提升,转译主体角色泛化,专职转译主体、开发测试主体和关键使用主体成为兼职转译主体,并向其他使用主体传递平台应用价值和应用方式,提高其对平台的接受程度,从而促进平台应用。

(3)在创新应用层,关键主体为关键使用主体和普通使用主体。一方面,关键使用主体与技术开发执行主体围绕场景变化和应用创新进行高频直接交互,推动平台功能迭代优化;另一方面,关键使用主体与普通使用主体围绕功能应用和业务创新进行高频直接交互,辅导普通使用主体利用平台实现业务创新。关键使用主体发挥场景应用示范作用和功能应用辅导作用。作为率先接触数字平台的主体,关键使用主体能够向普通使用主体展示平台的作用和价值,提高普通使用主体对平台的接受度,并帮助其在业务场景中应用平台。普通使用主体主要进行场景应用导入和功能应用学习。由于初次接触平台,普通使用主体主要学习如何在业务场景中应用平台,以便更好地开展业务活动。

综上所述,本文提出以下命题:

命题1:数字创新三阶段存在业务、数字技术和转译3类关键主体,分布于创新决策层、开发实现层、创新应用层。在数字创新三阶段,关键主体分别基于数字创新机会、数字平台开发、数字平台应用优化的高频直接交互显著推动数字创新进程。其中,业务决策主体与数字技术决策主体高频直接交互贯穿于数字创新全过程,转译主体在开发与利用阶段发挥连接业务和数字技术的桥梁作用,并呈现由专职专用到兼职泛化的角色变化。

3.2 数字创新过程中关键主体数字技术感知变化分析

在云印科技由场景需求拉动型转变为需求拉动与技术推动混合型的持续性数字创新过程中,关键主体的数字技术感知不断发生变化。本文主要分析业务决策主体、数字技术决策主体和关键使用主体的数字技术感知变化,如图7所示。

3.2.1 平台1.0时期关键主体数字技术感知变化分析

(1)业务决策主体的数字技术感知变化。启动阶段,业务决策主体的数字技术感知基础影响着其数字技术感知程度。业务决策主体是印刷专业科班出身,毕业后从事印刷生产、印刷设备销售、印刷设备金融租赁等工作,全印刷流程经验丰富。创办云印科技后利用外购拼版软件解决了拼版问题,在全面学习外部软件后,决定自研数字平台解决业务痛点,并与数字技术主体围绕数字创新机会进行高频直接交互。在数字技术功能感知层面,业务决策主体对云印科技现有印刷软件和外部软件功能具有一定感知。一方面,感知到其中较完善的功能,可以直接在平台中进行功能开发,如自动报价、自动拼版等软件自动化功能;另一方面,感知到其中需要优化重构的功能,例如高拼版率功能、打通信息流功能等。由此,具有功能维持与功能优化两个层次的功能感知。在数字技术原理感知层面,业务决策主体基于印刷软件深度应用经验,认识到软件功能架构布局等基础原理,但因非技术出身,未从事过软件研发工作,原理感知水平较低。因此,启动阶段,业务决策主体具有较高的功能维持与功能优化感知水平,以及较低的基础型原理感知水平。

开发阶段,在数字技术功能感知层面,业务决策主体通过主体间交互、数字创新活动持续深化功能维持与功能优化感知,能够感知到平台中生产自动化、信息可视化等较好功能,以及数据可视化等需要优化的功能。在数字技术原理感知层面,业务决策主体逐渐对数字平台技术架构、底层逻辑等原理形成一定程度的认知。因此,开发阶段,业务决策主体的功能维持与功能优化感知水平提高,基础型原理感知水平小幅度提高。

利用阶段,在数字技术功能感知层面,业务决策主体逐渐发现订单查询和自动打印流程单等功能非常便捷,但同时发现平台精准报价、在线支付等细节性功能在应用过程中存在问题,因而对平台功能进行了迭代优化。这一过程中,业务决策主体增强了功能维持与功能优化感知。在数字技术原理感知层面,平台上线过程中需要考虑系统间对接和集成等技术因素。由此,业务决策主体加深了对数字平台和原有系统对接或替代原有系统技术的原理感知。因此,利用阶段,业务决策主体的基础型原理感知水平提高,功能维持与功能优化感知水平小幅度提高。

(2)数字技术决策主体的数字技术感知变化。启动阶段,数字技术决策主体的数字技术感知同样受到感知基础的影响,但其感知变化维度与业务决策主体的感知变化维度存在差异。数字技术决策主体是计算机专业出身,毕业后长期从事软件研发工作,积累了大量研发经验,于2014年初次接触印刷行业后发现数字创新机会,但其接触印刷行业时间较短,印刷知识薄弱。启动阶段,数字技术决策主体与业务决策主体围绕数字创新机会进行高频直接交互,确定最终数字创新目标和创新规划。在数字技术功能感知层面,丰富的软件研发经验有助于数字技术决策主体对软件通用功能进行深入了解,数字技术决策主体的印刷行业知识基础薄弱,对数字技术在印刷行业的专用功能认知水平较低。在数字技术原理感知层面,数字技术决策主体是技术出身,长期从事软件研发,对数字技术架构、软件开发技术等基础原理的认知水平较高。因此,启动阶段,数字技术决策主体的通用功能感知水平和基础型原理感知水平较高。

开发阶段,在数字技术功能感知层面,数字技术决策主体将数字技术与印刷行业具体业务场景相结合,逐渐形成印刷行业专用功能感知,例如拼版排产自动化等功能。同时,数字平台具备行业共性功能,例如成本信息可视化功能、生产数据可视化功能等。由此,数字技术主体进一步提高了通用功能感知水平。在数字技术原理感知层面,数字技术决策主体基于数字平台特点对成熟的技术架构进行拓展,同时利用新兴技术匹配印刷业务场景。因此,开发阶段,数字技术决策主体具备印刷行业专用功能感知,提高了通用功能感知水平与基础型原理感知水平,且初步具备拓展型与新兴型原理感知。

利用阶段,在数字技术功能感知层面,数字技术决策主体在接收关键使用主体和转译主体反馈过程中,持续提高在线支付、订单状态追踪等行业间通用功能感知水平和文件处理自动化、精准报价等专用功能感知水平。在数字技术原理感知层面,数字技术决策主体在处理支付服务器异常、支付接口异常等技术问题过程中,提高了数字技术基础型原理感知水平;在对数字平台进行迭代完善和规划过程中,提高了拓展型、新兴型原理感知水平。因此,利用阶段,数字技术决策主体的通用功能感知水平和专用功能感知水平逐渐提高,基础型、拓展型和新兴型原理感知水平也有所提高。

(3)关键使用主体数字技术感知变化。开发阶段,关键使用主体参与数字创新过程,其数字技术感知主要受感知基础的影响。关键使用主体进入云印科技后兼职客服和美工,利用原有系统代客下单,积累了大量印刷工艺和产品专业知识。之后,关键使用主体主管销售部门,负责企业销售和物流工作。开发阶段,关键使用主体对数字平台进行测试,并与数字技术主体进行高频直接交互,进而影响数字技术感知变化。 在数字技术功能感知层面,关键使用主体在测试和试用数字平台过程中,通过比较软件功能,既感知到交易过程线上化、订单自动生成等较完善的功能,也感知到自动检档、精确生产工艺等需要优化的功能。在数字技术原理感知层面,关键使用主体只在业务活动中应用数字平台,对数字平台底层技术逻辑没有过多思考。因此,开发阶段,关键使用主体具有功能维持与功能优化感知,而数字技术原理感知水平较低。

利用阶段,在数字技术功能感知层面,关键使用主体主动应用数字平台,既感知到平台中有利于业务开展的功能(如业务活动线上化、信息可视化等功能),也感知到需要优化完善的功能(如自动规避错误印刷功能等)。因此,利用阶段,关键使用主体的功能维持与功能优化感知水平逐渐提高,数字技术原理感知水平依然较低。

3.2.2 平台2.0时期关键主体数字技术感知变化分析

(1)业务决策主体的数字技术感知变化。再开发阶段,在数字技术功能感知层面,业务决策主体持续深化平台功能认知。一方面,感知到订单管理等需要继续维持的功能;另一方面,感知到需要优化调整的功能,例如平台计算出的裁切路线未达到最优,裁切效率有待进一步提高等。在此基础上,业务决策主体深入思考平台为企业发展带来的价值,新增功能新生感知(利用数字技术组合产生的全新功能,例如磨刀服务等增值性功能),突破传统印刷业务模式。在数字技术原理感知层面,产品化是数字平台发展方向,在产品化目标导向下,业务决策主体不断提升对平台产品化技术架构等原理的认知水平。因此,再开发阶段,业务决策主体的功能维持和功能优化感知水平继续提高,同时具备功能新生感知,基础型原理感知水平逐渐提高。

持续利用阶段,在数字技术功能感知层面,随着数字平台2.0功能完善,业务决策主体对平台功能有了新的认识,既感知到客户购买产品组合选择更加灵活等功能,也感知到移动端处理业务等部分功能需要再次优化,同时感知到外协管理、外协资源调配等新生功能,借助数字技术组合对企业内外部资源进行整合,以拓展业务活动。在数字技术原理感知层面,业务决策主体基于平台产品化规划,提高了对平台技术原理和各种对接技术的认知水平。因此,持续利用阶段,业务决策主体的功能维持、功能优化和功能新生感知水平进一步提高。此外,基础型原理感知水平也有所提升。

(2)数字技术决策主体的数字技术感知变化。再开发阶段,在数字技术功能感知层面,数字技术决策主体在迭代优化数字平台过程中提高了服务线上化、追踪客户操作轨迹等通用功能感知水平。随着专用功能感知水平提升,数字技术决策主体会主动优化平台功能(如细化产品组件选择功能),提高印刷产品定制化程度,从而进一步深化专用功能感知。在数字技术原理感知层面,数字技术决策主体在重构技术架构过程中会选择成熟和新兴技术架构,之后基于平台特征进行调整优化和拓展开发。因此,再开发阶段,数字技术决策主体的通用与专用功能感知水平提高,对平台功能具有自主认知,基础型、拓展型、新兴型原理感知水平得以提升。

持续利用阶段,在数字技术功能感知层面,数字技术决策主体在平台2.0应用和推广过程中,持续与业务主体基于场景需求进行沟通交流,进而开发并实现相应的平台功能。这一过程中,数字技术决策主体提高了通用功能感知水平和专用功能感知水平。在数字技术原理感知层面,数字技术决策主体充分考虑平台对接方式以及客户企业个性化需求,促使平台功能组合满足客户需求。因此,持续利用阶段,数字技术决策主体的通用功能感知水平和专用功能感知水平进一步提高,基础型、拓展型和新生型原理感知水平也有不同程度的提升。

(3)关键使用主体的数字技术感知变化。再开发阶段,关键使用主体持续应用数字平台,逐渐对平台潜在功能产生新的认知,既感知到平台盈利数据可视化等有利于业务发展的功能,也感知到其中部分功能需要优化和完善,不断向数字技术主体提出优化建议。因此,再开发阶段,关键使用主体的功能维持和功能优化感知水平具有小幅度提升,原理感知未发生变化。

持续利用阶段,关键使用主体在业务活动中越来越依赖于平台,持续深化平台功能感知,对平台现有功能提出优化建议。在数据可视化的基础上,关键使用主体提出分析促销数据的功能需求,旨在借助数字平台数据分析能力制定相关决策。因此,持续利用阶段,关键使用主体的功能维持和功能优化感知水平持续提升,同时具备功能新生感知,数字技术原理感知水平仍然较低。

综上所述,本文提出以下命题:

命题2:关键主体数字技术感知变化包括功能感知与原理感知两个层面。场景应用需求拉动型数字创新过程中,业务主体的功能维持和功能优化感知持续加强,同时基础型原理感知水平不断提高;数字技术主体的通用和专用功能感知不断加强,基础型、拓展型和新兴型原理感知水平不断提高。需求拉动和技术推动混合型数字创新过程中,业务主体新增并不断强化功能新生感知,基础型原理感知继续加强;数字技术主体的通用与专用功能感知持续强化,重塑业务场景功能,其基础型、拓展型和新兴型原理感知不断强化。

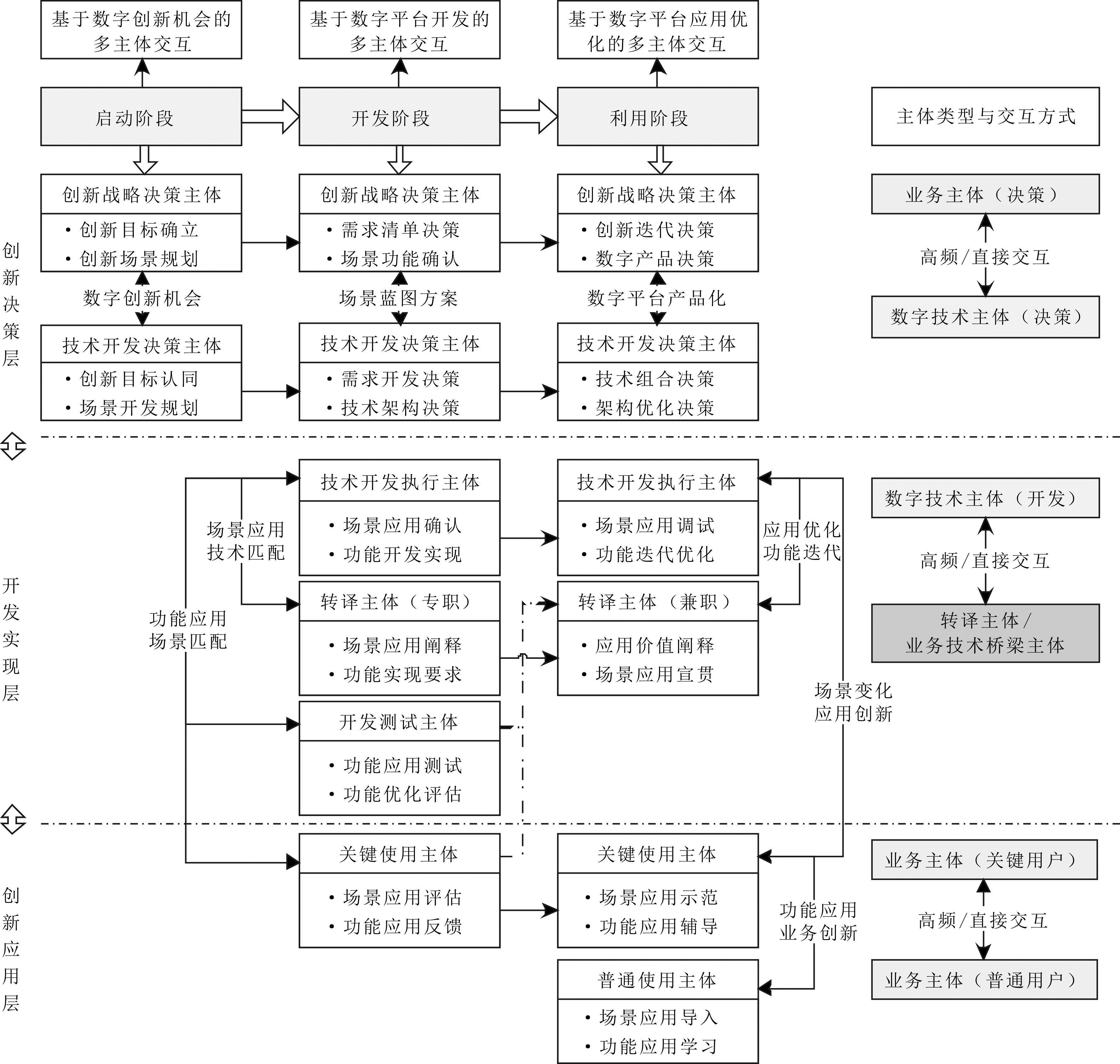

3.3 关键主体数字技术可供性对数字创新结果的差异化影响

关键主体数字技术感知变化对数字技术应用具有动态影响,表现为不同数字技术可供性对数字创新结果的差异化影响。

3.3.1 平台1.0时期数字技术可供性对数字创新结果的影响

在场景应用需求拉动型数字创新过程中,关键主体数字技术可供性体现为积累可供性。数字平台1.0时期,业务主体不断深化功能维持和功能优化两个层面的数字技术功能感知,具体表现为对利用数字平台实现拼版排产自动化、交易和订单管理线上化、数据可视化等功能的感知,旨在对企业内部信息进行标准化处理,打通内部信息流,从而实现业务流程数字化。在数字创新过程中,数字技术主体不断深化专用功能感知和基础型、拓展型、新兴型原理感知,提高对印刷行业业务场景的认知水平,促进数字技术与印刷业务场景融合,从而满足业务主体的场景应用需求。由此可知,关键主体数字技术可供性体现为积累可供性。

数字技术积累可供性推动企业实现利用式数字创新。首先,云印科技利用数字平台实现数字流程创新,主要体现在印刷业务自动化、线上化和数据可视化方面。在印刷业务自动化方面,数字平台替代人工,促使印刷业务实现自动化,例如自动报价替代人工报价、自动排产替代人工排产等。在印刷业务线上化方面,大量线下业务实现线上化,例如线下收款转为全程线上交易,解决了账期混乱等问题。在印刷业务数据可视化方面,企业内部数据“黑箱”被打开,信息流被打通,例如生产部门和物流部门通过可视化交货信息安排生产与配送等,由此提高响应效率等。其次,云印科技实现数字组织创新,主要体现为员工工作内容与工作方式的改变,例如原有报价员的工作内容转变为报价系统维护,原有纸质报产工作方式转变为线上报产。数字流程创新、数字组织创新是云印科技利用数字技术积累可供性实现的业务流程与组织模式改进,并未出现新的流程模式。因此,积累可供性推动企业实现利用式数字创新。

3.3.2 平台2.0时期数字技术可供性对数字创新结果的影响

在需求拉动与技术推动混合型数字创新过程中,关键主体数字技术可供性体现为变异可供性。在业务流程数字化的基础上,业务主体在数字平台2.0时期新增功能新生感知,具体表现为对利用新的数字技术组合生成磨刀服务、成品销售等功能的感知。在此过程中,数字技术主体继续深化专用功能感知和基础型、拓展型、新兴型原理感知,能够根据自身对数字技术的理解主动优化平台功能并开发业务主体所提出的新生型功能。由此可知,关键主体数字技术可供性由积累可供性转变为变异可供性。

数字技术变异可供性推动企业实现探索式与利用式并存的数字创新。首先,云印科技利用数字平台实现数字商业模式创新,主要体现在除传统印刷业务范畴外新的业务内容。一方面,云印科技通过新的数字技术组合增加磨刀服务、印刷成品销售等增值服务业务;另一方面,随着数字平台产品化程度提高,云印科技增加数字产品销售业务。其次,云印科技继续推进数字组织创新,主要体现为管理层决策方式改变。在数字平台应用过程中,关键使用主体逐渐具备数据思维,借助数字平台数据分析功能为决策提供支撑。云印科技利用数字技术变异可供性实现数字商业模式创新与数字组织创新,其中,数字商业模式创新产生了新的业务内容,突破了传统商业模式;数字组织创新是在改变员工工作内容与方式的基础上促使决策方式改变,未出现新模式。因此,变异可供性推动企业实现探索式与利用式并存的数字创新。

综上所述,本文提出以下命题:

命题3:关键主体数字技术感知与应用的动态变化体现为不同数字技术可供性,对数字创新结果具有差异化影响。业务主体对功能维持和功能优化的感知是数字技术积累可供性的表现,积累可供性推动企业实现利用式数字创新。在此基础上,业务主体新增功能新生感知(利用新的数字技术组合为企业带来异质性变化),表明数字技术可供性由积累可供性转变为变异可供性,变异可供性推动企业实现探索式与利用式并存的数字创新。

4 结语

4.1 结论

本文对一家商务印刷企业自研数字平台的数字创新实践过程展开纵向案例研究,揭示数字创新过程中关键主体数字技术感知变化及其对数字创新的作用机理(见图8),得出以下主要结论:

(1) 企业自研数字平台的多主体数字创新过程中,主要存在分布于创新决策层、开发实现层、创新应用层的3类关键主体,即业务主体、数字技术主体和转译主体。3类关键主体在数字创新三阶段的高频直接交互显著推动数字创新进程,其中,转译主体发挥连接业务和数字技术的桥梁作用,并呈现由专职专用到兼职泛化的角色变化轨迹。

(2) 由场景应用需求拉动型向需求拉动与技术推动混合型转变的持续性数字创新过程中,关键主体数字技术感知变化包括功能感知和原理感知两个层面。其中,业务主体持续强化功能维持和功能优化感知,直至新增功能新生感知,同时基础型原理感知不断强化,数字技术主体的专用功能感知和基础型、拓展型、新兴型原理感知也持续强化,表明关键主体数字技术可供性由积累可供性向变异可供性转变,进而对数字创新结果产生差异化影响。其中,积累可供性促进利用式数字创新,变异可供性促进探索式和利用式共存的数字创新。

4.2 理论贡献

(1) 本文采用纵向案例探究企业数字创新过程中关键主体数字技术感知变化及其对数字创新的作用机理,从数字创新关键主体这一微观视角出发,细化数字创新关键主体类别,进一步深化了数字创新多主体交互理论研究,弥补了现有研究的不足。

(2) 技术可供性视角下探究企业数字创新实践,利用案例研究方法对行为主体的数字技术感知维度进行细化,拓展了数字技术可供性分类,回应了Nambisan等[9]的研究呼吁,是对数字技术可供性理论的有益补充。

4.3 实践启示

(1) 企业需要全方位评估自身发展情况并结合外部环境明确数字创新目标,以目标为导向制定长远的数字创新战略。同时,明确数字创新各阶段关键参与主体与核心任务,积极推动关键参与主体围绕核心任务进行交互,以加快数字创新进程。

(2) 业务决策主体和数字技术决策主体对企业数字创新发挥决定性作用,但多数企业中数字技术决策主体的权力地位较低、话语权较小。因此,企业需要提高数字技术决策主体的权力地位,充分发挥数字技术对企业数字创新的驱动作用。

(3) 业务主体和数字技术主体通常存在沟通交流障碍,容易导致冲突和信息理解错误。因此,在数字创新过程中,企业需要设立兼具业务背景和数字技术背景的转译主体角色,由转译主体搭建促进业务主体与数字技术主体沟通交流的桥梁,从而促进企业数字创新。

4.4 不足与展望

本文存在以下不足:第一,聚焦企业自研数字平台的数字创新过程,但很多企业采用外购方式获取数字资源以实现数字创新,后续可探讨外购数字平台的企业数字创新过程并进行对比分析;第二,仅采用案例研究方法,后续可采用实证研究方法对结论作进一步验证;第三,聚焦数字创新关键主体的数字技术感知这一隐性要素,未对数字技术应用进行深入探讨,后续可继续深化关键主体对数字技术应用的相关研究。

参考文献:

[1] 杨仲基, 綦良群.国外数字创新研究评述及对我国制造企业数字化转型的启示[J].科学管理研究, 2021, 39(4):120-124.

[2] YOO Y, HENFRIDSSON O,LYYTINEN K.Research commentary-the new organizing logic of digital innovation:an agenda for information systems research[J].Information Systems Research,2010,21(4):724-735.

[3] NAMBISAN S, LYYTINEN K, MAJCHRZAK A, et al.Digital innovation management: reinventing innovation management research in digital world[J].MIS Quarterly, 2017, 41(1):223-238.

[4] 刘洋,董久钰,魏江.数字创新管理:理论框架与未来研究[J].管理世界,2020,36(7):198-217,219.

[5] URBINATI A,MANELLI L,FRATTINI F,et al.The digital transformation of the innovation process: orchestration mechanisms and future research directions[J].Innovation,2022,24(1):65-85.

[6] 张振刚,户安涛,叶宝升.制造企业数字创新的过程机制及其对企业绩效影响研究[J/OL].外国经济与管理:1-15[2023-11-30].https://doi.org/10.16538/j.cnki.fem.20230727.401.

[7] LIU Y,DONG J Y,MEI L,et al.Digital innovation and performance of manufacturing firms: an affordance perspective[J].Technovation,2023,119(1):102458.

[8] WANG G T,HENFRIDSSON O,NANDHAKUMAR J,et al. Product meaning in digital product innovation[J].MIS Quarterly,2022,46(2):947-976.

[9] NAMBISAN S,WRIGHT M,FELDMAN M.The digital transformation of innovation and entrepreneurship:progress,challenges and key themes[J].Research Policy,2019,48(8):103773.

[10] VAAST E,SAFADI H,LAPOINTE L,et al.Social media affordances for connective action:an examination of microblogging use during the gulf of Mexico oil spill[J].MIS Quarterly,2017,41(4):1179-1205.

[11] FICHMAN R G,SANTOS B L D,ZHENG Z Q.Digital innovation as a fundamental and powerful concept in the information systems curriculum[J].MIS Quarterly,2014,38(2):329-353.

[12] YOO Y,BOLAND JR R J,LYYTINEN K,et al.Organizing for innovation in the digitized world[J].Organization Science,2012,23(5):1398-1408.

[13] ABRELL T,PIHLAJAMAA M,KANTO L,et al.The role of users and customers in digital innovation:insights from B2B manufacturing firms[J].Information &Management,2016,53(3):324-335.

[14] HUND A,WAGNER H T,BEIMBORN D,et al.Digital innovation: review and novel perspective[J].Journal of Strategic Information Systems,2021,30(4):101695.

[15] KOHLI R,MELVILLE N P.Digital innovation:a review and synthesis[J].Information Systems Journal,2019,29(1):200-223.

[16] 李振东,梅亮,朱子钦,等.制造业单项冠军企业数字创新战略及其适配组态研究[J].管理世界,2023,39(2):186-208.

[17] GIBSON J J.The ecological approach to visual perception[M].New York:Psychology Press,2015.

[18] GAVER W W.Technology affordances[C]//Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems.1991:79-84.

[19] 刘祎,王玮.工业大数据时代技术示能性研究综述与未来展望[J].科技进步与对策,2019,36(20):154-160.

[20] NAIK P,SCHROEDER A,KAPOOR K K,et al.Behind the scenes of digital servitization: actualising IoT-enabled affordances[J].Industrial Marketing Management,2020,89(3):232-244.

[21] MAJCHRZAK A,FARAJ S,KANE G C,et al.The contradictory influence of social media affordances on online communal knowledge sharing[J].Journal of Compute-mediated Communication,2013,19(1):38-55.

[22] CHATTERJEE S,MOODY G,LOWRY P B,et al.Information technology and organizational innovation:harmonious information technology affordance and courage-based actualization[J].The Journal of Strategic Information Systems,2020,29(1):101596.

[23] VERSTEGEN L,HOUKES W,REYMEN I.Configuring collective digital-technology usage in dynamic and complex design practices[J].Research Policy,2019,48(8):103696.

[24] GIOIA D A,CORLEY K G,HAMILTON A L.Seeking qualitative rigor in inductive research:notes on the gioia methodology[J].Organizational Research Methods,2013,16(1):15-31.

(责任编辑:张 悦)