0 引言

依托数字化技术驱动战略变革是企业响应数字中国建设、顺应经济社会发展、获取竞争新优势的必然选择。中共二十大报告强调数字经济与实体经济融合对中国式现代化建设具有重要意义。企业作为社会主义现代化建设的基本单元,加速数字化技术应用以驱动企业战略变革,是实现数字中国“2522”框架布局、构建国家竞争新优势的有力支撑。《2022中国数字经济发展研究报告》显示,近10年数字化技术的行业渗透率达到38.3%,存在较大的“数实融合”空间。因此,厘清数字化技术驱动企业战略变革的有效途径,对于企业响应时代号召、顺利推进战略变革、获取竞争新优势具有重要意义。

企业战略变革是一种破坏式创新行为,亟需依靠科学完善的公司治理模式保障组织战略变革的顺利推行[1]。在新业态和新模式孕育过程中,究竟哪种公司治理模式有助于驱动企业战略变革是本研究重点探讨的问题。当前,多数学者使用单一的公司治理指标进行研究,却得出相异的结论。如孙永祥等[2]采用第一大股东持股比例考察公司治理,发现其对企业价值存在“倒U型”影响;朱武祥等[3]采用股权结构考察公司治理,发现公司治理与企业价值不存在显著相关性。数字经济时代,公司治理应为企业营造稳定可靠的经营环境,保障企业战略变革的顺利推进[1]。因此,综合考虑多种形式的代理问题更具有现实意义。

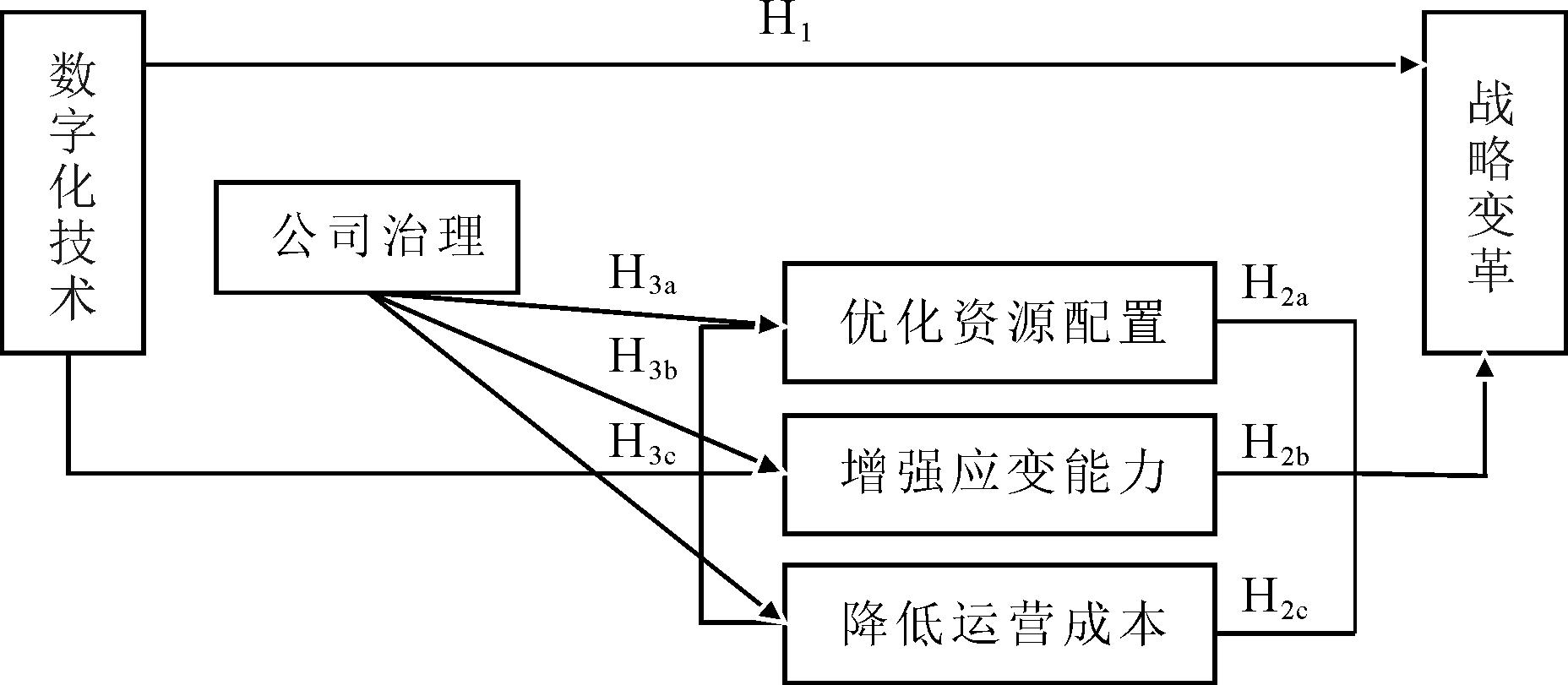

数字经济时代,数字化技术对企业战略变革的影响逐渐成为学界关注焦点。多数研究发现数字化技术通过降低用工成本[4]、改善工艺流程[5]和提升创新绩效[6]优化企业战略决策,为本文研究提供了基础。然而,战略变革是对企业价值链增值模式和结构的一种破坏性创新,企业亟需借助公司治理保障战略变革的有序推进,同时也需考虑战略倾向和治理能力的生命周期异质性[7]。鉴于此,本研究从生产要素、工具手段和生产流程3个视角出发,通过构建有调节的中介效应模型,解析数字化技术优化资源配置、增强应变能力和降低运营成本的具体机制,探究公司治理对数字化技术驱动企业战略变革的重要意义。

1 文献综述

当前,多数研究认为数字化技术向企业价值链渗透对于优化企业战略决策具有促进作用。从生产要素视角出发,数字化技术应用能提高企业要素投入产出效率[4]。Graetz等[8]研究发现,工业自动化赋能生产要素带来的经济增长速度约为0.37%;何德旭等(2023)研究发现,银行资产数字化能够降低信贷摩擦、减少金融要素错配,更好地防范系统性金融风险。从工具视角出发,数字化技术将复杂的信息算法包装在智能模块中,能够帮助企业科学预测风险并提高生态韧性[9];范建红等[10]指出,企业成功应用数字化技术能够增强抵御反倾销的外部冲击能力。从生产链视角出发,曾德麟等[11]指出,企业应用数字化技术赋能价值链有助于促进资源利用效率提升;陶锋等[12]研究发现,数字化技术能够增强产业链协调性并减少管理成本和生产成本;巫强等[13]指出,客户应用数字化技术能够倒逼供应商数字创新,减少交易中的供求协调成本。

从数字化技术回报周期视角出发,数字化技术向价值链渗透有可能导致价值链“结构性失衡”,产生“索罗悖论”问题[9]。在数字化技术应用初期,企业投入大量无形资本很难及时获得经济产出,无法预测技术应用与高水平生产效率的关系,由此引发公司高管团队对战略变革有效性的质疑[14]。从股东矛盾视角出发,有效的公司治理能够促使大股东与中小股东保持战略目标一致[15],突破“索罗悖论”枷锁并持续推进企业战略变革。数字经济背景下,增强公司治理能力能够保障股东利益一致性,显著提高数字化技术驱动企业战略变革成功的概率。生命周期理论认为企业在不同生命周期阶段有不同的战略决策倾向(何德旭等,2023)。对于处于成长期的企业而言,由于其面临严重的融资约束和财务紧缩问题,公司管理层会对变革持谨慎态度[16]。对于处于成熟期的企业而言,组织治理体系和财务基础达到较高水平,能够为数字化技术赋能价值链提供助力[17]。对于处于衰退期的企业而言,由于其更关注稳定与生存,企业风险承担能力和意愿较低[18]。因而,有必要开展生命周期异质性研究。

综上所述,学术界对数字化技术影响企业战略决策效应机制进行了研究,但对战略变革缺乏深入探讨。战略变革具有破坏性和高风险特征,亟需依托公司治理减少数字化向价值链渗透的不利因素,保障战略变革的平稳推进。除此之外,企业战略变革与公司治理能力存在生命周期阶段差异。那么,在不同生命周期阶段,数字化技术对企业战略变革的影响效应是否依然存在?公司治理能否发挥“稳定器”作用?现有文献未对相关问题展开深入讨论。

2 研究假设

2.1 数字化技术对企业战略变革的影响

数字化技术是指与企业核心战略活动深度融合,以优化资源配置、增强应变能力、降低运营成本为目标,驱动企业实施战略变革的技术。首先,从生产要素视角出发,信息不对称理论认为非对称性信息容易导致企业核心战略资源错配[19],而数字化技术通过在数字空间中模拟要素配置流程,能够解决企业资源错配问题并优化资源配置,驱动企业战略变革。如数字孪生功能可捕捉并描绘核心战略资源配置轨迹,应用数字算法将无序数据信息化,在数字空间中将数据转化为战略资源配置画像,缓解核心战略资源错配问题。其次,从工具视角出发,数字化技术能将复杂指令封装于关键部位模块中,提高战略灵活性并增强企业应变能力(杨虎涛等,2023)。如5G技术形成信息由物到人再到物的高速连接通道,分析式AI技术形成数据到信息再到决策的快速响应模式,有助于增强企业应变能力。最后,从生产流程视角出发,数字化技术能够减少战略活动摩擦,增强战略活动可控性,降低企业运营成本(吴瑶等,2022)。如《数字时代:人工智能将改变企业命运》报告提及柯尼卡美能达公司应用RPA技术对部门30个业务流程进行优化,每年可节约3 000万美元。据此,本文提出如下假设:

H1:数字化技术能够显著驱动企业战略变革。

2.2 数字化技术对企业战略变革的作用机制

企业应用数字化技术渗透价值链、驱动战略变革,已成为获取竞争新优势的重要战略。从优化资源配置视角出发,企业应用数字化技术能够缓解资源错配问题,进而实现战略变革[4]。从增强应变能力视角出发,企业应用数字化技术有利于增强对不确定环境的应对能力,进而实现战略变革[12]。从降低运营成本视角出发,企业应用数字化技术能减少价值链中的管理成本和生产成本,进而实现战略变革(吴瑶等,2022)。因此,本文围绕优化资源配置、增强应变能力和降低运营成本3种机制展开分析。

优化资源配置是指企业应用数字化技术缓解生产要素错配问题,引致核心战略资源发生结构性变化,驱动企业实现战略变革。一方面,数字化技术将物理世界中的生产要素配置信息在数字空间中具象化,并清晰动态地呈现,有助于企业优化战略要素配置体系;另一方面,数字化技术能够提高上下游间生产要素使用标准的一致性,减少由于资源利用不当而导致的资源错配问题,优化资源配置模式,驱动企业战略变革。

增强应变能力是指企业应用数字化技术优化工具手段,提升企业跨组织获取信息和处理信息的能力,增强对外界环境变化的响应和应对能力,驱动企业战略变革。数字经济时代,不确定状态下的企业战略决策与执行已成常态,环境变化驱动企业战略变革是战略管理领域的共识之一(吴瑶等,2022)。而数字化技术则能快速捕捉外部迭代需求信息,增强企业应对外部环境变化的能力,驱动企业战略变革。如索菲亚公司在2014年成立信息与数字化中心(IDC),与经销商共同制定“X”计划,通过搜集客户价格需求信息、品质需求信息和潜在喜好信息,将其转化为数字资源以提高企业应对环境变化的快速响应能力,进而驱动企业战略变革(吴瑶等,2022)。

降低运营成本是指企业应用数字化技术减少生产流程中各种战略活动间的衔接摩擦,通过降低生产成本和管理成本驱动企业战略变革。数字化技术贯穿于企业各个生产流程,在标准化与自动化的基础上实现企业生产流程智能化,提升战略活动间的协调性,降低企业运营成本(杨虎涛等,2022),驱动企业战略变革。如施耐德电气公司通过应用数字化技术优化企业生产流程,智能化处理不同战略活动中的摩擦性问题,降低管理和生产成本(王锋正等,2018),驱动企业战略变革。据此,本文提出如下假设:

H2a:数字化技术通过优化资源配置驱动企业战略变革;

H2b:数字化技术通过增强应变能力驱动企业战略变革;

H2c:数字化技术通过降低运营成本驱动企业战略变革。

2.3 公司治理的调节作用

公司治理是股东为提高投资回报,围绕公司控制权和剩余索取权制定的一系列制度安排[20]。战略变革理论认为企业战略变革具有多维度、风险性和复杂性特征(韵江等,2023),有效的公司治理是保障企业各部门目标一致性、顺利推进战略变革的重要制度安排。从资源配置视角出发,公司治理能为企业实施技术创新、优化资源配置提供必要的制度条件(王锋正等,2018)。从应变能力视角出发,公司治理能为管理层承担创新风险提供内在激励[21]。从运营成本视角出发,公司治理有助于增强管理层内部控制能力,提升技术创新对降低运营成本的促进作用[22]。

首先,委托代理理论认为管理者常把企业作为私有利益与自我成就收益的来源,进而产生委托代理问题并导致资源错配[23]。有效的公司治理能够保障管理层始终以企业利益最大化为目标,激发管理层创新,减少管理层刻意规避战略变革风险导致的资源错配问题,增强数字化技术对优化资源配置的促进作用,驱动企业战略变革。其次,企业战略变革的关键在于对外部环境保持快速应变能力[24]。公司治理有助于增强管理层风险控制能力,在环境变化情形下保障数字化技术对企业价值链的持续赋能,驱动企业战略变革[25]。如索菲亚公司通过有效的公司治理,利用“X”计划推行全链可追溯的营销协同系统等数字化技术,有效避免了动荡环境下的战略僵化(王永贵等,2023),并驱动企业战略变革。再次,数字化技术具有创造性破坏特征,企业应用数字化技术驱动战略变革会产生治理体系的适配性变革需求,以避免体系滞后于技术发展而导致的战略变革失败问题。公司治理能够驱使管理层根据股东利益至上原则落实战略决策,增强数字化技术对价值链的渗透以及数字化技术对降低运营成本的促进作用,进而驱动企业战略变革。据此,本文提出如下假设:

H3a:公司治理能够增强数字化技术对优化资源配置的促进作用,从而驱动企业战略变革;

H3b:公司治理能够增强数字化技术对增强应变能力的促进作用,从而驱动企业战略变革;

H3c:公司治理能够增强数字化技术对降低运营成本的促进作用,从而驱动企业战略变革。

综上所述,本文构建如下概念模型,如图1所示。

3 研究设计

2012年中国数字经济体量呈现爆发式增长,为减少不可观测带来的干扰,确保因果推断效度,本文选取2012—2022年1 350家上市公司作为研究对象,剔除ST和*ST、金融业、极端值和数据缺失的样本,最终得到13 111个观测值,财务数据来源于CSMAR数据库。

3.1 变量选取

3.1.1 数字化技术(DT)

本文采用上市公司年报中数字化技术相关词频占总词频的比值衡量企业数字化技术水平,主要基于两方面的考虑:①从强度方面考虑,并非任何程度的数字化技术均能驱动企业战略变革,故以“0~1”衡量数字化技术有可能影响测度精准性;②从展望角度考虑,数字化技术推动企业战略变革并非一蹴而就,而是围绕发展规划逐步变革核心市场业务。因此,本研究采用上市公司年报中数字化技术相关词频测度企业数字化技术。数字化技术既包含数据开拓与挖掘的人工智能、区块链、云计算与大数据技术,也包含核心底层技术。本文参考吴非等[6]对数字化的衡量方法测度数字化技术。

3.1.2 企业战略变革(SV)

参考已有研究,从配置效率和费用结构维度构建战略变革指数[22]。首先,选择基础指标变量。①广告强度:广告支出/营业收入;②研发强度:研发支出/营业收入;③非生产性支出:非生产性支出/营业收入;④固定资产更新率:固定资产净值/固定资产总值;⑤库存强度:库存/营业收入;⑥财务杠杆:负债总额/资产总额。其次,计算每个基础指标前一年与当年的差值,减去行业中位数,以缓解行业异质性问题。最后,对缓解行业异质性后的指标取绝对值,作标准化处理后取6个指标的平均数,用以衡量战略变革指数。指数越高表示相较于t-1期,企业在t期的战略变革程度越高。

3.1.3 公司治理(CG)

从监督、激励、把控、制衡4个层面度量公司治理。采用独立董事比例与董事会规模衡量监督能力;采用高管薪酬与高管持股比例衡量激励程度;采用董事长与总经理是否两职合一衡量把控能力;采用机构持股比例与股权制衡衡量制衡结构。基于上述几项指标,运用主成分分析法,从中得到第一主成分衡量公司治理,得分越高表明公司治理越好。

3.1.4 机制变量

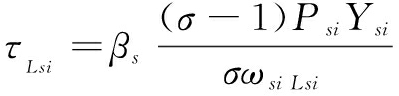

(1)资源配置(RA)。企业应用数字化技术优化劳动和资本要素配置,驱动企业战略变革。借鉴韦庄禹[26]的做法,计算两种要素投入扭曲程度,估算最优产出规模与实际产出规模的偏离程度,以此衡量企业资源错配指数。资本要素与劳动要素投入扭曲度计算方法为:

(1)

(2)

上式中,αs和βs分别表示行业资本与劳动产出弹性,Ksi和Lsi分别表示企业资本与劳动要素投入,σ表示产出替代弹性,Rsi表示资本采用价格,ωsi表示劳动采用价格,Psi表示最终产品的市场价格。企业最优产出规模YEsi与实际产出规模Ysi的关系为:

YEsi=Ysi(1+τKsi)σαs(1+τLsi)σβs

(3)

利用要素投入扭曲引起的实际产出规模与最优产出规模的偏离程度衡量企业资源错配程度,公式如下:

(4)

misallocationsi数值越大表示要素投入扭曲越严重。令σ=4,资本与劳动要素的行业产出弹性为0.5。采用固定资产净额衡量资本投入Ksi;劳动要素价格ωsi=1,采用企业支付给职工的薪酬衡量企业劳动投入Lsi;采用企业营业总收入衡量实际产出规模Ysi;采用企业增加值衡量PsiYsi;采用折旧率与利率之和衡量Rsi,利率为企业利息支出与负债合计比值,折旧率为当年折旧与上年固定资产原值的比值。

(2)应变能力(UC)。企业应用数字化技术确保战略变革免受环境变化的影响,因此本文用企业经济绩效中的不确定性程度反映企业应变能力。从企业核心业务波动视角出发,以企业销售收入波动衡量环境不确定性。Ghosh & Olsen(2009)使用企业过去5年销售业绩标准差衡量不确定性,但未剥离经济绩效的稳定性增长与非稳定性增长。为更加精确地衡量环境不确定性,借鉴申慧慧等[27]的测度方法,采用普通最小二乘法计算模型残差,估计过去5年的非正常销售收入。其次,将过去5年非正常销售收入标准差除以过去5年销售收入的平均值测算企业环境不确定性指数。考虑到行业异质性的影响,用公司环境不确定性指数除以行业环境不确定性指数以消除行业的影响。采用同一年行业内所有公司环境不确定性的中位数衡量行业不确定性。最后,采用本期环境不确定性指数减去上期环境不确定性指数衡量销售收入波动的环境不确定性。

(3)运营成本(COST)。降低运营成本是指企业应用数字化技术降低战略活动中的管理成本和生产成本,因而采用营业总成本表征运营成本。

3.1.5 控制变量

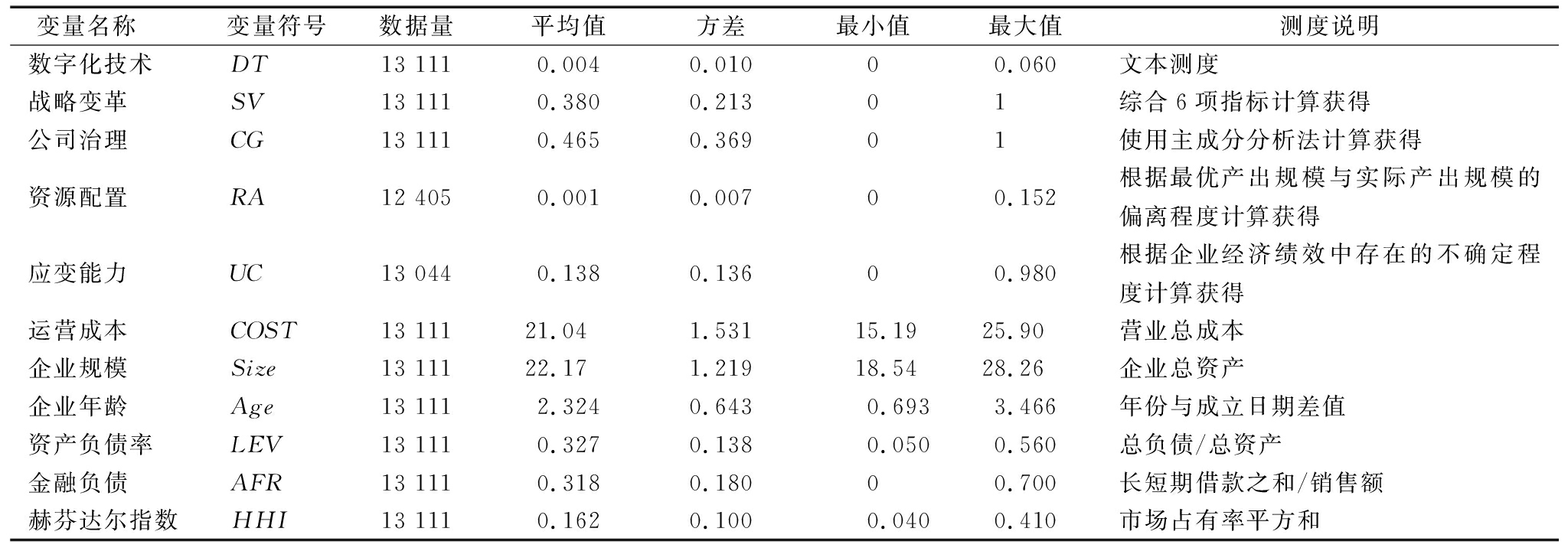

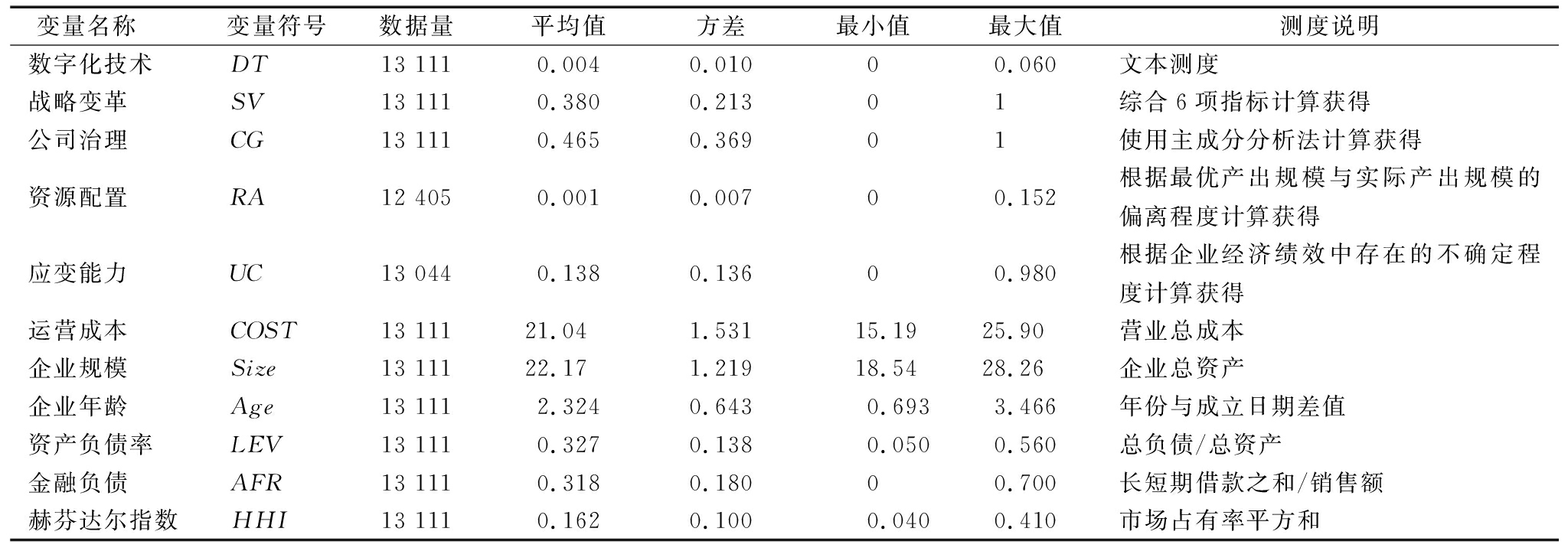

本文设置如下控制变量:①企业规模(Size):企业规模影响企业内部资源调配能力,进而作用于企业战略变革,企业规模越大表明企业制度和知识刚性越强,资源调配灵活度越低,越不利于驱动企业战略变革;②企业年龄(Age):企业年龄越大,可控风险知识掌握越多,越有利于战略变革的顺利推进;③资产负债率(LEV):企业负债越多,越不利于战略变革的推进;④金融负债(AFR):企业金融负债会以金融杠杆的形式激励企业冒险行为[28];⑤赫芬达尔指数(HHI):赫芬达尔指数反映市场竞争强度。战略变革作为企业内部调整性战略,受市场竞争的影响。本文主要变量描述性统计结果如表1所示。

表1 主要变量描述性统计结果

Table 1 Descriptive statistics for key variables

变量名称 变量符号数据量平均值方差最小值最大值测度说明数字化技术DT13 1110.0040.01000.060文本测度战略变革SV13 1110.3800.21301综合6项指标计算获得公司治理CG13 1110.4650.36901使用主成分分析法计算获得资源配置RA12 4050.0010.00700.152根据最优产出规模与实际产出规模的偏离程度计算获得应变能力UC13 0440.1380.13600.980根据企业经济绩效中存在的不确定程度计算获得运营成本COST13 11121.041.53115.1925.90营业总成本企业规模Size13 11122.171.21918.5428.26企业总资产企业年龄Age13 1112.3240.6430.6933.466年份与成立日期差值资产负债率LEV13 1110.3270.1380.0500.560总负债/总资产金融负债AFR13 1110.3180.18000.700长短期借款之和/销售额赫芬达尔指数HHI13 1110.1620.1000.0400.410市场占有率平方和

3.2 模型设计

首先,使用固定效应模型检验数字化技术对企业战略变革的影响,构建如下模型:

SVit=α0+α1DTit+α2Controlsit+θi+δt+τt+εit

(5)

式(5)中,SVit表示企业i第t年的战略变革程度。DTit表示企业数字化技术水平,Controlsit为模型控制变量。θi、δt、τt分别表示企业层面个体固定效应、时间固定效应和时间趋势效应,εit为随机扰动项。

其次,构建有调节的中介效应模型检验优化资源配置、增强应变能力、降低运营成本的影响作用及公司治理的调节效应。

Mit=μ0+μ1DTit+μ2Controlsit+θi+δt+τt+εit

(6)

Mit=β0+β1DTit*CGit+β2DTit+β3CGit+β4Controlsit+θi+δt+τt+εit

(7)

SVit=γ0+γ1Mit+γ2DTit+γ3Controlsit+θi+δt+τt+εit

(8)

Mit表示企业i在第t年的影响机制指数,式(6)检验数字化技术对机制变量的影响效应,式(7)检验数字化技术与公司治理交互项对机制变量的影响效应,式(8)检验机制变量对企业战略变革的影响效应。若式(6)中系数μ1显著,且式(8)中系数γ1显著,则表明影响效应显著。在此基础上,若式(7)中系数β1显著,且其绝对值大于式(6)中μ1的绝对值,则表明有调节的中介效应成立。

4 实证结果分析

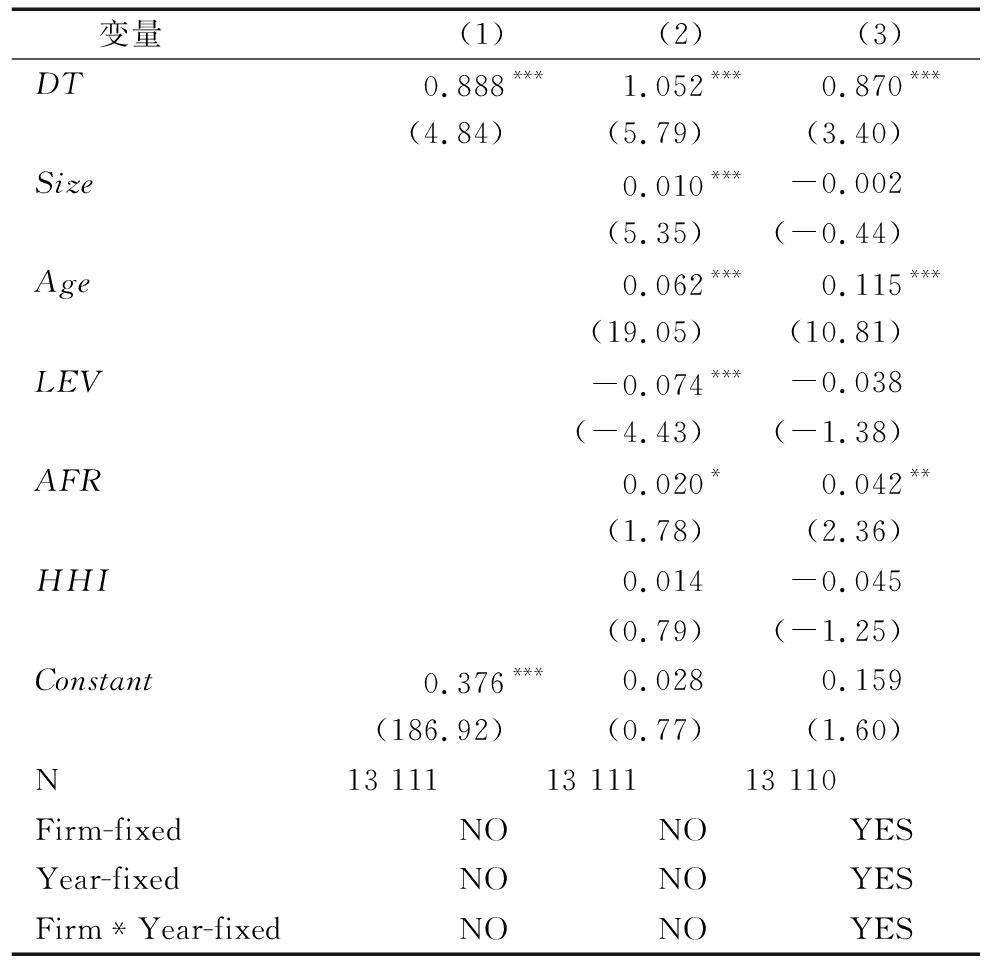

4.1 基准回归与假设检验

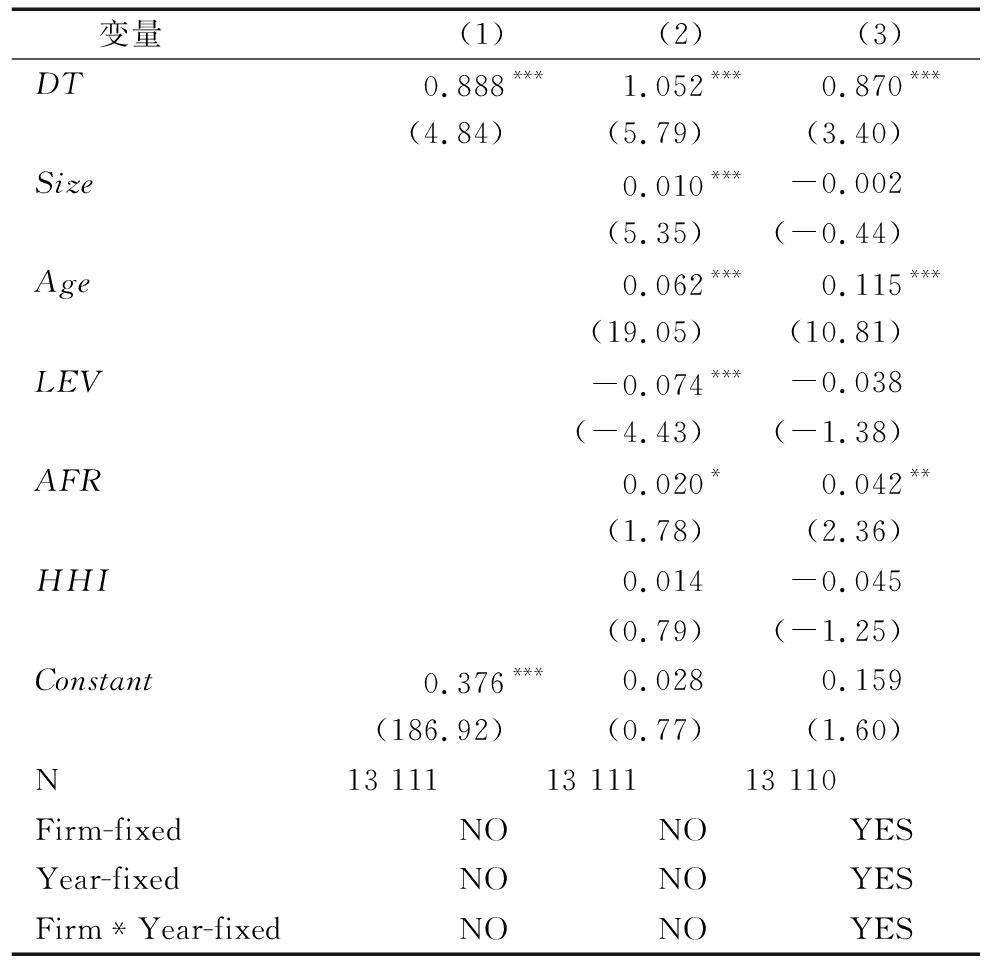

表2列示了基准回归结果。在逐步加入控制变量、个体固定效应、时间固定效应以及个体时间趋势效应后,基准回归结果表明数字化技术能够显著驱动企业战略变革。控制变量回归结果表明企业规模越大则资源调配能力越弱,越不容易促进战略变革。企业年龄显著正向影响企业战略变革,企业并非因体制僵化或惰性增长而停止求变,实施战略变革是突破枷锁求存图强的有效决策。资产负债率回归结果表明在高负债情境下,企业缺乏开展战略变革的动力和能力。金融负债回归结果表明,金融负债影子银行的存在有助于激励企业实施战略变革。市场竞争回归结果在经济意义上证实外部竞争对企业战略变革具有正向影响,假设H1得到验证。

表2 基准回归结果

Table 2 Benchmark regression results

变量 (1)(2)(3)DT0.888***1.052***0.870***(4.84)(5.79)(3.40)Size0.010***-0.002(5.35)(-0.44)Age0.062***0.115***(19.05)(10.81)LEV-0.074***-0.038(-4.43)(-1.38)AFR0.020*0.042**(1.78)(2.36)HHI0.014-0.045(0.79)(-1.25)Constant0.376***0.0280.159(186.92)(0.77)(1.60)N13 11113 11113 110Firm-fixedNONOYESYear-fixedNONOYESFirm*Year-fixedNONOYES

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1;括号内为t值,下同

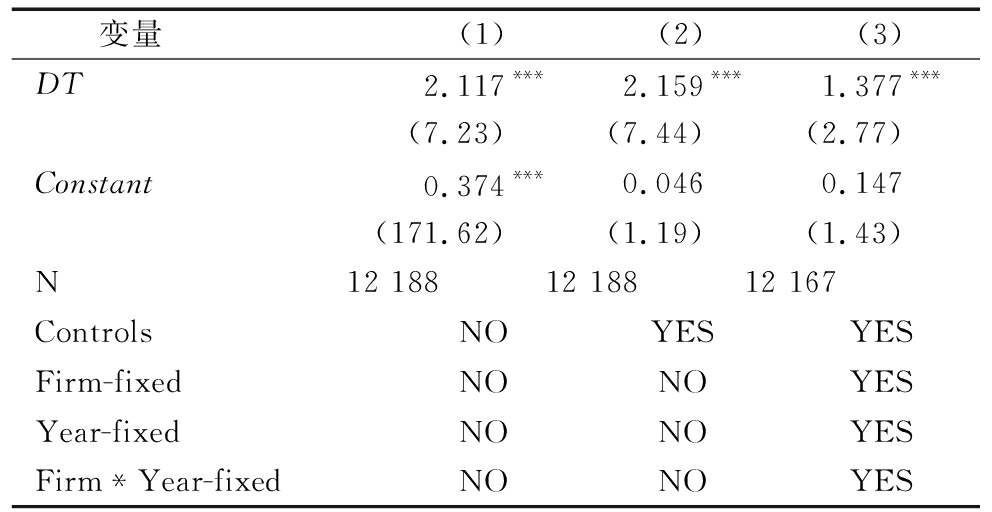

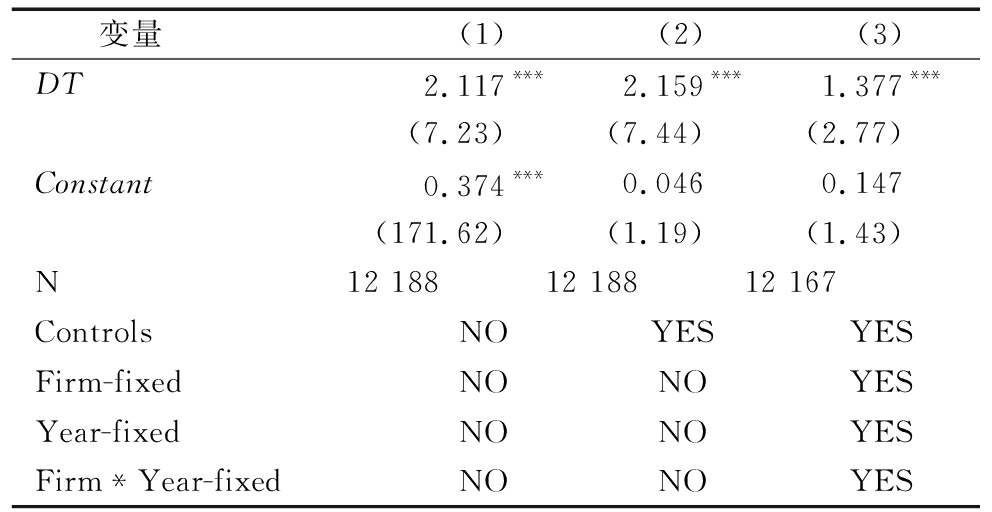

4.2 稳健性检验

4.2.1 测量偏误检验

考虑到上市公司年报存在策略性披露问题,由本文基于资本投入视角,使用上市公司财务报告附注中披露的与数字化技术相关的年末无形资产占无形资产总额的比例作为企业应用数字化技术的代理变量进行回归分析,结果如表3所示。从中可见,在逐步加入控制变量、个体固定效应、时间固定效应以及个体时间趋势效应后,数字化技术能够显著驱动企业战略变革。

表3 测量偏误检验结果

Table 3 Measurement bias test results

变量 (1)(2)(3)DT2.117***2.159***1.377***(7.23)(7.44)(2.77)Constant0.374***0.0460.147(171.62)(1.19)(1.43)N12 18812 18812 167ControlsNOYESYESFirm-fixedNONOYESYear-fixedNONOYESFirm*Year-fixedNONOYES

4.2.2 内生性检验

数字化技术为企业转型升级提供强劲的动力支撑,能够加速企业战略变革步伐[8]。反过来,数字化技术实践与应用也亟需通过战略变革加速推进。故而,两者间可能存在双向因果关系,有可能导致系数估计量丧失无偏性与一致性。因此,本文使用工具变量法、稳健两阶段最小二乘法和PSM-DID解决双向因果造成的内生性问题。

首先,构建研究所需工具变量。从中心外围视角看,技术变革从创新中心兴起逐渐向周边扩散,企业距离创新中心越近越容易吸收技术溢出效应,进而促进数字化技术发展。以支付宝为代表的数字化技术应用起源于杭州,因此杭州数字化技术发展在我国处于领先地位。以杭州为例,企业所在城市距离杭州越近,则受到数字化技术溢出的效应越强。由于企业所在城市与杭州之间的距离为前定自然因素,不会直接作用于企业战略变革,故将企业所在城市与杭州的球面距离和滞后一期互联网宽带接入用户数相乘,将其作为工具变量a。从区域技术发展视角看,企业应用数字化技术受区域数字化技术发展水平溢出的影响,但溢出效应难以直接驱动企业战略变革。主要是因为战略变革会影响企业生死存亡,受到决策者性格、企业生命周期以及相对比较优势积累的影响。因而,使用城市内其它企业数字化技术水平均值作为工具变量b。

其次,若变量间存在高度共线性问题,则参数估计程序中矩阵运算的浮点数进位差会被拉大,造成参数估计结果发生偏误,这一情况在两阶段最小二乘法估计中比较明显。借鉴Young(2022)提出的稳健两阶段最小二乘法,基于100次随机抽样检验工具变量法的稳健性。

最后,数字化技术应用是一个连续过程,不同企业应用数字化技术存在时间差异。因此,将数字化技术应用视为一次外生冲击,构建多期双重差分模型强化因果识别。过程如下:若企业在研究年份内应用数字化技术,则将其归纳为处理组(treated=1),令应用数字化技术的年份作为冲击开始年份(post=1)。为保证处理组与对照组在未受到冲击前具有相同发展趋势,分别使用1∶2的近邻匹配、半径匹配与核匹配方法进行PSM-DID回归分析。具体模型如下:

SVit=α0+β1Postt*Treatedi+β2Postt+β3Treatedi+β4Controlsit+θi+δt+τt+εit

(9)

上式中,Postt表示样本是否处于实验期,若Postt=1表明样本处于实验期,反之则处于非实验期。Treatedi表示样本是否处于处理组,若Treatedi=1表明样本属于处理组,反之则属于控制组。核心影响系数为β1,若β1显著为正,则表明数字化技术显著驱动企业战略变革。其它符号含义同式(5)。

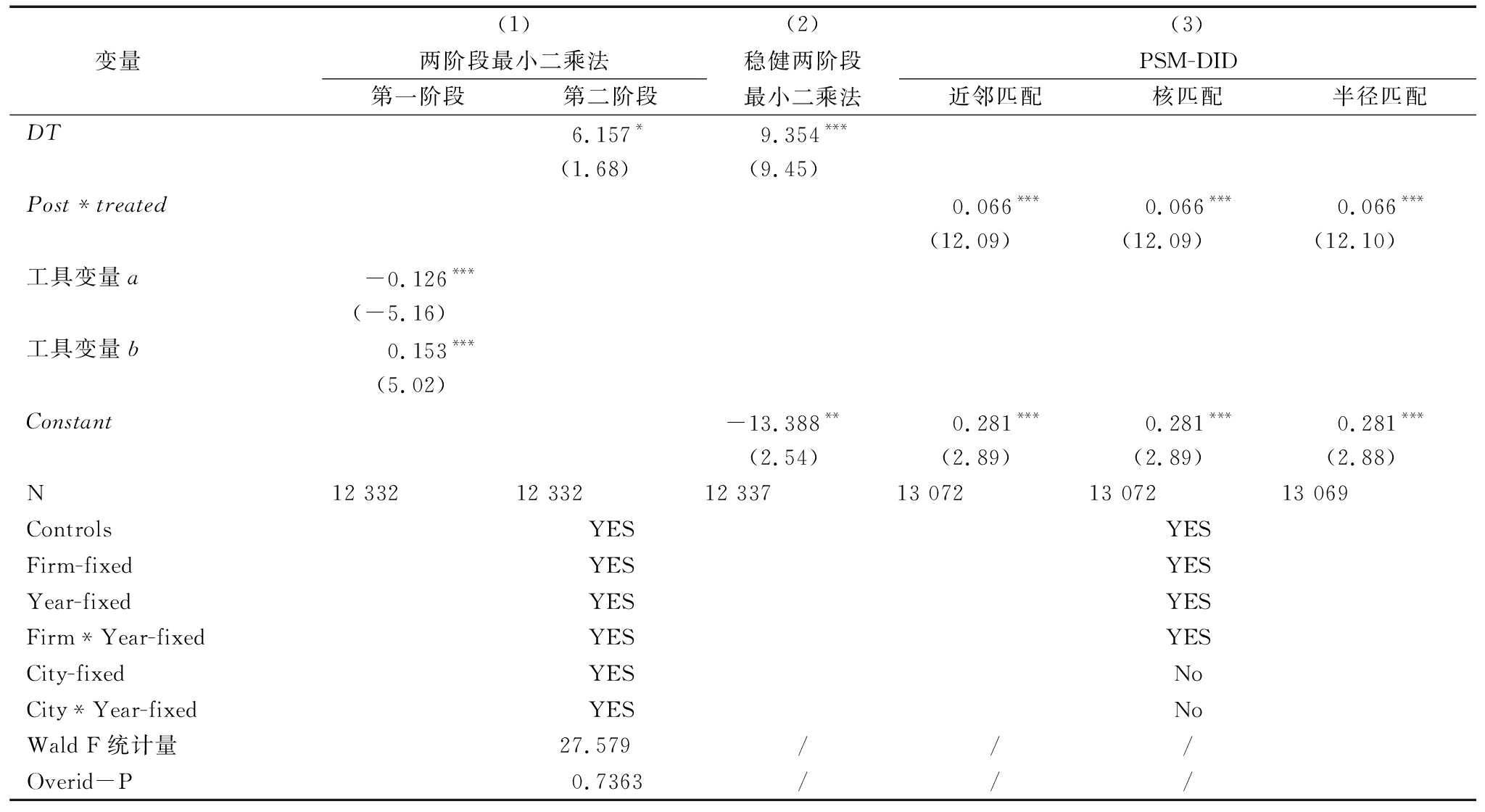

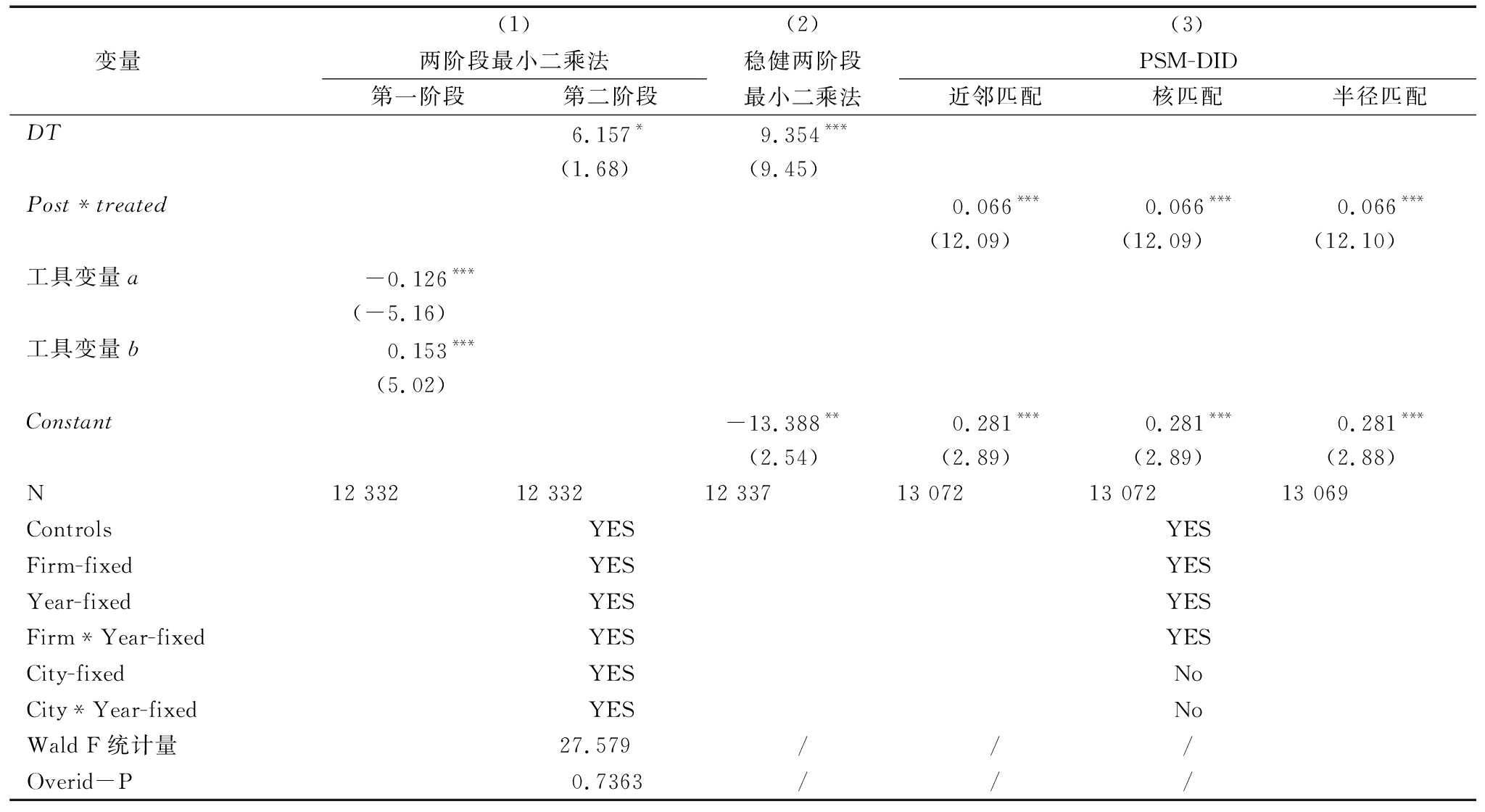

表4列示了内生性检验结果。由于工具变量使用城市层面数据,故在两阶段最小二乘法中增加城市层级固定效应及时间趋势项。列(1)~列(3)结果显示,数字化技术能显著驱动企业战略变革,且Wald-F统计量检验结果显示不存在弱工具变量,Overid-P值说明不存在过度识别。PSM-DID实证结果表明数字化技术对企业战略变革具有显著促进作用,说明研究结论比较稳健。

表4 内生性检验结果

Table 4 Endogeneity test results

变量 (1)两阶段最小二乘法第一阶段第二阶段(2)稳健两阶段最小二乘法(3)PSM-DID近邻匹配核匹配半径匹配DT6.157*9.354***(1.68)(9.45)Post*treated0.066***0.066***0.066***(12.09)(12.09)(12.10)工具变量a-0.126***(-5.16)工具变量b0.153***(5.02)Constant-13.388**0.281***0.281***0.281***(2.54)(2.89)(2.89)(2.88)N12 33212 33212 33713 07213 07213 069ControlsYESYESFirm-fixedYESYESYear-fixedYESYESFirm*Year-fixedYESYESCity-fixedYESNoCity*Year-fixedYESNoWald F统计量27.579///Overid-P0.7363 / //

注:稳健两阶段最小二乘法括号内为z值,其它均为t值

4.3 有调节的中介效应检验结果

表5展示了有调节的中介效应检验结果。列(2)中DT*CG系数绝对值高于列(1)中DT系数绝对值,列(3)中RA系数显著为负,说明公司治理增强了数字化技术对优化资源配置的促进作用,进而驱动企业战略变革。列(5)中DT*CG系数高于列(4)中DT系数,且列(6)中UG系数显著为正,说明公司治理增强了数字化技术对增强应变能力的促进作用,进而驱动企业战略变革。列(8)中DT*CG系数绝对值高于列(7)中DT系数的绝对值,且列(9)中COST系数显著为负,说明公司治理增强了数字化技术对降低运营成本的促进作用,进而驱动企业战略变革,假设H2a、H2b、H2c、H3a、H3b、H3c得到验证。

表5 有调节的中介效应检验结果

Table 5 Test analysis of moderated mediation effects

变量 (1)(2)RA(3)SV(4)(5)UG(6)SV(7)(8)COST(9)SVDT*CG-0.048***0.726***-2.743***(-3.03)(2.68)(-3.15)DT-0.018**0.0040.863***0.302*-0.0410.687***-0.876*0.4120.785***(-2.03)(0.34)(3.50)(1.95)(-0.20)(2.73)(-1.77)(0.64)(3.10)CG-0.0000.000-0.011(-1.36)(0.17)(-1.20)RA-0.486*(-1.86)UG0.288***(18.90)COST-0.054***(-11.20)Constant0.007*0.008**0.353***-0.229***-0.237***0.317***3.408***3.465***0.416***(1.87)(2.17)(3.65)(-3.85)(-3.96)(3.27)(17.91)(18.08)(4.20)N12 37612 37612 37613 03513 03513 03513 11013 11013 110ControlsYESFirm-fixedYESYear-fixedYESFirm*Year-fixedYES

5 拓展性分析

生命周期理论认为,企业战略决策、战略倾向和公司治理在不同生命周期阶段存在差异(何德旭等,2023)。那么,不同生命周期阶段数字化技术带给企业的是机遇还是危机,有效的公司治理能否发挥“稳定器”的作用,需结合生命周期阶段作进一步分析。

本文采用综合指标法[29]划分企业生命周期。方法如下:选取企业留存收益率、经营年份、营业收入增长率和资本支出率指标,按照前两者由高到低、后两者由低到高的顺序排列,根据每个指标的三分位分别取值3、2、1,加总计算总得分,得分最高的1/3部分为成长期企业,得分最低的1/3部分为衰退期企业,中间部分为成熟期企业。

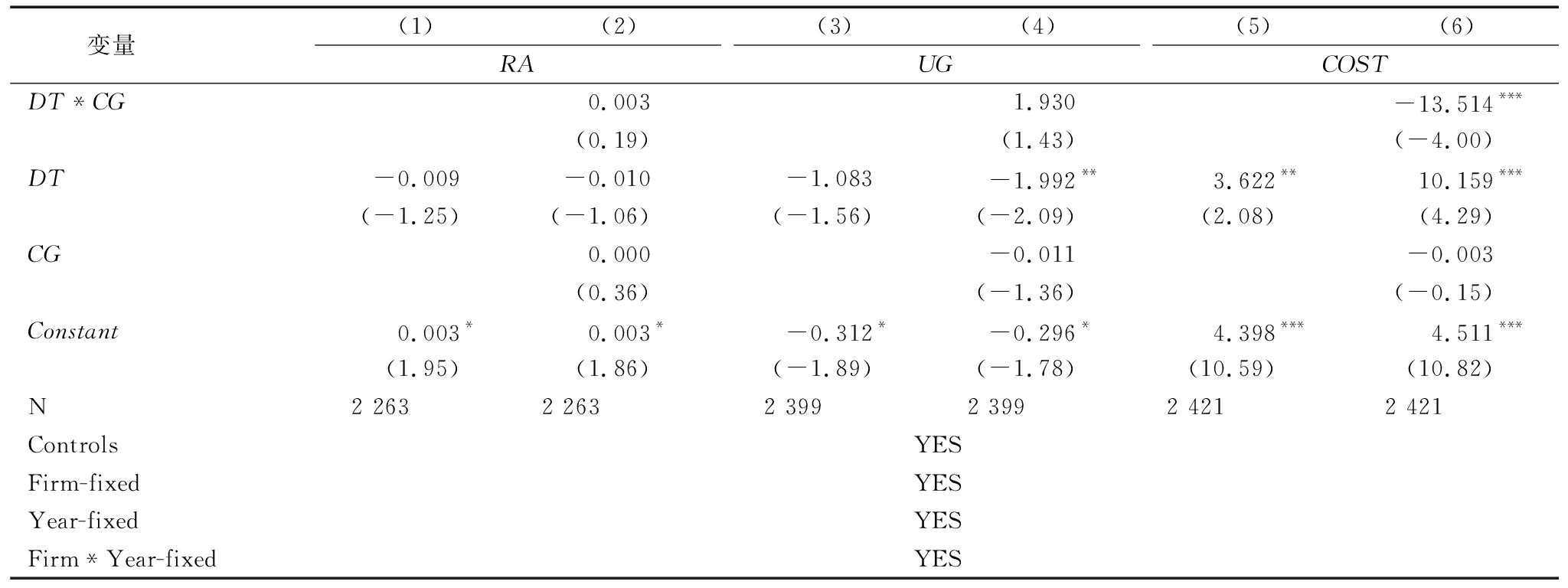

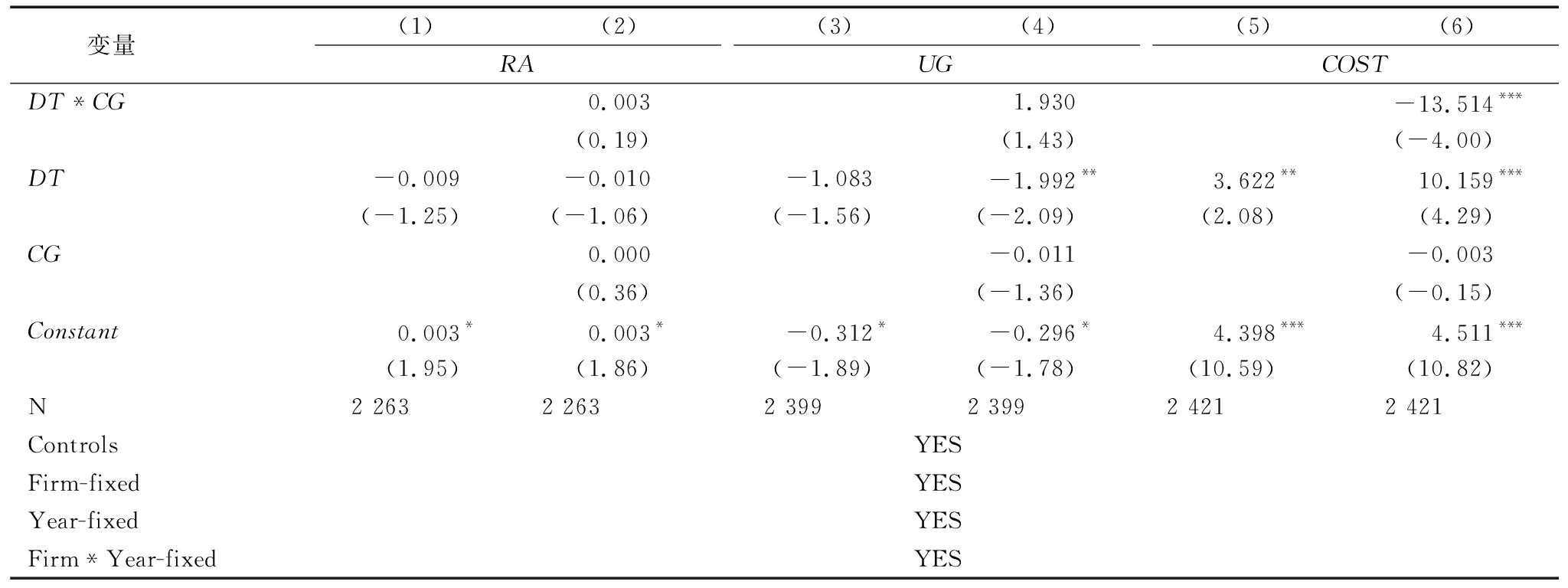

表6展示了成长期企业有调节的中介效应检验结果。从中可见,当企业处于成长期时,数字化技术能显著增加企业运营成本,但公司治理则会削弱数字化技术对运营成本的促进作用。陈红等[29]指出,处于成长期的企业普遍面临管理混乱、成本增加和融资约束问题,发展目标不清晰[29]。因而,成长期企业因缺乏管理经验导致公司治理难以增强数字化技术对优化资源配置和增强应变能力的促进作用。

表6 成长期有调节的中介效应检验结果

Table 6 Analysis of moderated mediating effects in the growth period

变量 (1)(2)RA(3)(4)UG(5)(6)COSTDT*CG0.0031.930-13.514***(0.19)(1.43)(-4.00)DT-0.009-0.010-1.083-1.992**3.622**10.159***(-1.25)(-1.06)(-1.56)(-2.09)(2.08)(4.29)CG0.000-0.011-0.003(0.36)(-1.36)(-0.15)Constant0.003*0.003*-0.312*-0.296*4.398***4.511***(1.95)(1.86)(-1.89)(-1.78)(10.59)(10.82)N2 2632 2632 3992 3992 4212 421ControlsYESFirm-fixedYESYear-fixedYESFirm*Year-fixedYES

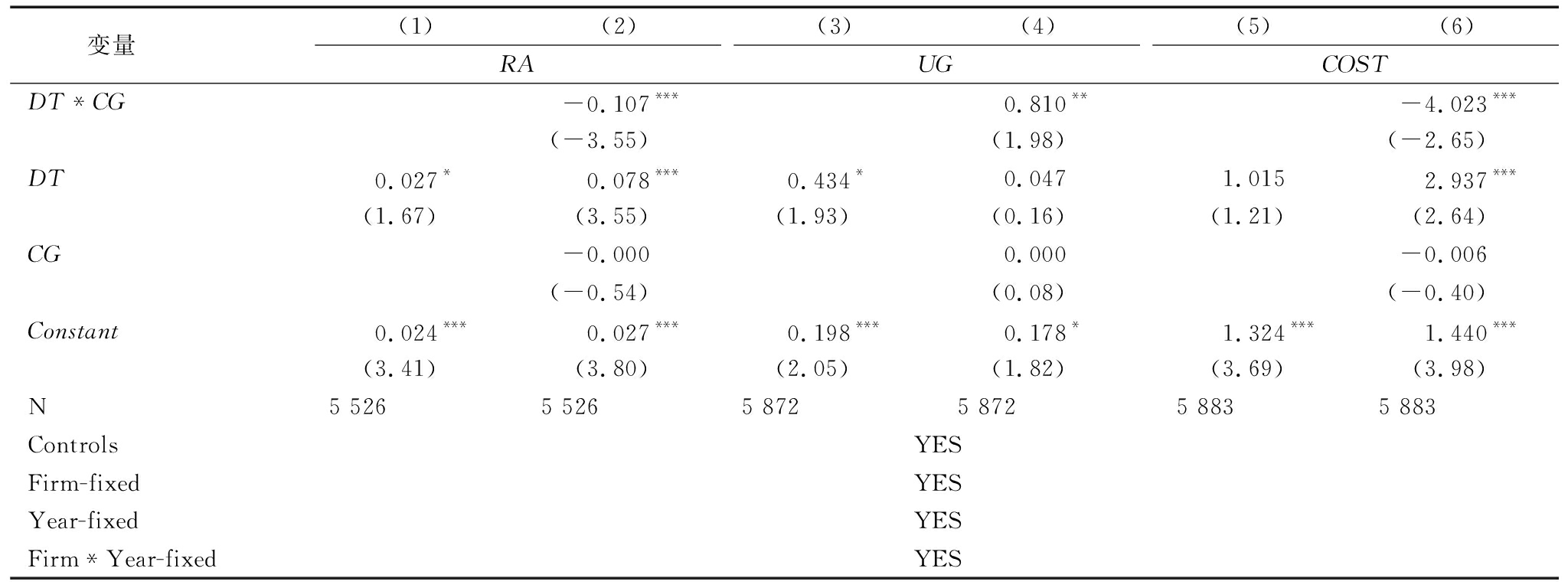

表7展示了成熟期企业有调节的中介效应检验结果。从中可见,成熟期企业应用数字化技术能够显著优化资源配置和增强应变能力。陈红等[29]指出,成熟期企业具有丰富的管理经验,能缓解融资约束问题,提升优化资源配置和应对环境不确定性的能力。但成熟期企业存在市场扩张需求,倾向于加大创新、宣传和资产投入,因而难以降低运营成本[19]。公司治理有助于激发管理层创新,提升企业风险承担能力和内部控制能力,进而增强数字化技术对3种机制的促进作用。

表7 成熟期有调节的中介效应检验结果

Table 7 Analysis of moderated mediating effects in the maturity period

变量 (1)(2)RA(3)(4)UG(5)(6)COSTDT*CG-0.110***1.123**-3.187*(-4.11)(2.19)(-1.83)DT-0.064***-0.0130.526*0.019-0.7310.697(-4.33)(-0.70)(1.87)(0.05)(-0.76)(0.56)CG-0.000-0.000-0.015(-0.98)(-0.02)(-0.80)Constant0.0100.011*-0.195-0.204*4.844***4.906***(1.48)(1.73)(-1.62)(-1.69)(11.88)(11.98)N3 7043 7043 9073 9073 9283 928ControlsYESFirm-fixedYESYear-fixedYESFirm*Year-fixedYES

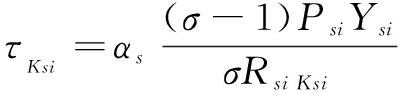

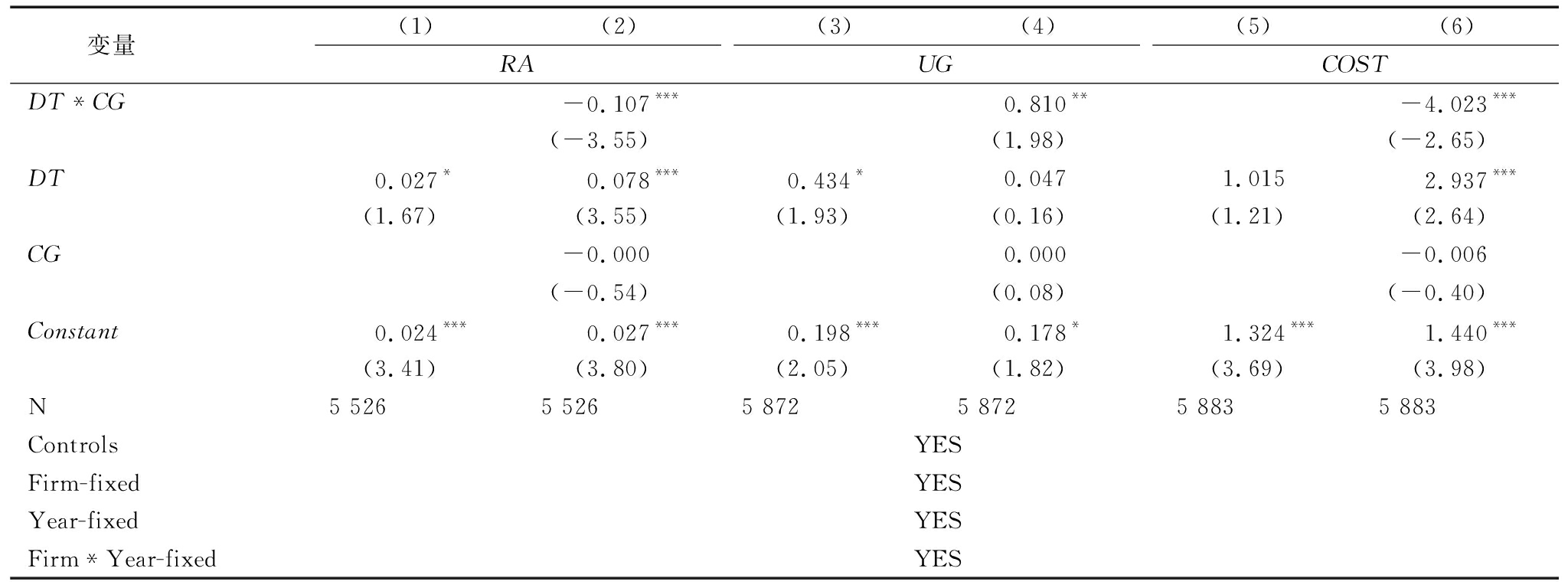

表8展示了衰退期企业有调节的中介效应检验结果。从中可见,衰退期企业应用数字化技术能够增强应变能力,但会显著降低资源配置能力。陈红等[29]指出,处于衰退期的企业面临市场份额下降和融资约束问题,对于求稳还是求变存在不确定性。当企业面临并购风险时,有可能倒逼决策者应用数字化技术实施战略变革[17]。有效的公司治理能提高管理层风险承担能力,增强数字化技术对优化资源配置、增强应变能力和降低运营成本的促进作用。

表8 衰退期有调节的中介效应检验结果

Table 8 Analysis of moderated mediating effects in the recession period

变量 (1)(2)RA(3)(4)UG(5)(6)COSTDT*CG-0.107***0.810**-4.023***(-3.55)(1.98)(-2.65)DT0.027*0.078***0.434*0.0471.0152.937***(1.67)(3.55)(1.93)(0.16)(1.21)(2.64)CG-0.0000.000-0.006(-0.54)(0.08)(-0.40)Constant0.024***0.027***0.198***0.178*1.324***1.440***(3.41)(3.80)(2.05)(1.82)(3.69)(3.98)N5 5265 5265 8725 8725 8835 883ControlsYESFirm-fixedYESYear-fixedYESFirm*Year-fixedYES

6 研究结论与政策建议

6.1 研究结论

数字经济时代市场环境愈发复杂,市场竞争格局加速演变,企业如何在变革的洪流中把握机遇、稳中求进,不仅取决于对数字化技术的有效利用,公司治理在其中也发挥重要作用。基于战略变革理论,选取2012—2022年1 350家上市公司作为研究对象,通过构建有调节的中介效应模型,探究数字化技术驱动企业战略变革的影响机制及公司治理发挥的调节效应,得出如下结论:①数字化技术能够显著驱动企业战略变革,经过测量偏误检验、两阶段最小二乘法和PSM-DID检验后结论依然成立;②数字化技术通过优化资源配置、增强应变能力和降低运营成本驱动企业战略变革;③有调节的中介效应检验结果表明,公司治理能够增强数字化技术对3种机制的促进作用,进而驱动企业战略变革;④当企业处于成长期时,公司治理仅能增强数字化技术对降低运营成本的促进作用;当企业处于成熟期和衰退期时,公司治理能够增强数字化技术对优化资源配置、增强应变能力和降低运营成本的促进作用。

6.2 政策建议

根据上述研究结论,本文提出如下政策建议:

(1)提高数字化技术在战略活动中的渗透性,积极应用数字化技术赋能价值链升值,突破传统要素资源利用边界,构建以数字化技术为核心的长期竞争力。

(2)依托数字化技术提高强配置、抗波动和降成本的能力。首先,积极利用数字化技术优化资源配置,破除要素有限供给对企业绩效追求的限制。其次,不确定性既是风险也是机遇,企业应利用数字化技术增强应变能力,抓住不确定环境中的机遇。最后,企业还应降低战略活动中的摩擦成本、管理成本以及因决策失误带来的机会成本。

(3)增强公司治理能力。企业内部各部门战略目标不一致将导致企业很难有效应对数实融合引发的未知问题。因此,企业应优化制衡机制,强化风险把控能力,完善管理制度,增强决策者应变能力,统一管理层意志和目标,促进战略变革稳步推进。

(4)对于处于成长期的企业而言,应以降成本为目标增强公司治理能力,推进数字化技术应用,优化战略决策。对于处于成熟期或衰退期的企业而言,应增强公司治理能力,依托数字化技术提高强配置、抗波动和降成本的能力,实施战略变革,获取竞争新优势。

参考文献:

[1] 陈德球, 胡晴.数字经济时代下的公司治理研究:范式创新与实践前沿[J].管理世界, 2022,38(6):213-240.

[2] 孙永祥, 黄祖辉.上市公司的股权结构与绩效[J].经济研究, 1999,34(12):23-30.

[3] 朱武祥, 宋勇.股权结构与企业价值——对家电行业上市公司实证分析[J].经济研究, 2001, 36(12): 66-72,92.

[4] ACEMOGLU D,RESTREPO P.The race between man and machine: implications of technology for growth, factor shares, and employment[J].American Economic Review,2018,108(6):1488-1542.

[5] 吴卫红, 杨帆, 张爱美, 等.数字化技术转型、数字化治理能力与制造业企业绿色转型升级——基于数字化赋能理论的作用机制研究[J].科技进步与对策, 2023,40(12):32-41.

[6] 吴非, 常曦, 任晓怡.政府驱动型创新:财政科技支出与企业数字化转型[J].财政研究, 2021,42(1):102-115.

[7] DEANGELO H,DEANGELO L,STULZ R M. Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory[J].Journal of Financial Economics,2006,81(2): 227-254.

[8] GRAETZ G,MICHAELS G.Is modern technology responsible for jobless recoveries[J].American Economic Review,2017,107(5):168-173.

[9] 戴翔, 马皓巍.数字化转型、出口增长与低加成率陷阱[J].中国工业经济, 2023,40(5):61-79.

[10] 范建红, 王冰, 闫乐, 等.数字普惠金融对高技术制造业创新韧性的影响——基于系统GMM与门槛效应的检验[J].科技进步与对策, 2022,39(17):51-61.

[11] 曾德麟, 蔡家玮, 欧阳桃花.数字化转型研究:整合框架与未来展望[J].外国经济与管理, 2021,43(5):63-76.

[12] 陶锋, 王欣然, 徐扬, 等.数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率[J].中国工业经济, 2023,40(5):118-136.

[13] 巫强, 姚雨秀.企业数字化转型与供应链配置:集中化还是多元化[J].中国工业经济, 2023,40(8):99-117.

[14] JORGENSON D W,STIROH K J.Computers and growth[J].Economics of Innovation &New Technology,1995,3(3),295-316.

[15] BEN-NASR H,BOUBAKER S,ROUATBI W.Ownership structure, control contestability, and corporate debt maturity[J].Journal of Corporate Finance,2015,35(12):265-285.

[16] MO Z.Multiple large shareholders and corporate innovation: evidence from Chinese Listed company[J].World Scientific Research Journal,2021,7(5):345-355.

[17] 张永安, 关永娟.市场需求、创新政策组合与企业创新绩效——企业生命周期视角[J].科技进步与对策, 2021,38(1):87-94.

[18] 段姝, 杨彬.财政补贴与税收优惠的创新激励效应研究——来自民营科技型企业规模与生命周期的诠释[J].科技进步与对策, 2020,37(16):120-127.

[19] 彭红枫, 米雁翔.信息不对称、信号质量与股权众筹融资绩效[J].财贸经济, 2017,38(5):80-95.

[20] KIRTLEY J,O'MAHONY S.What is a pivot? explaining when and how entrepreneurial firms decide to make strategic change and pivot[J].Strategic Management Journal,2023, 44(1):197-230.

[21] 祁怀锦, 曹修琴, 刘艳霞.数字经济对公司治理的影响——基于信息不对称和管理者非理性行为视角[J].改革, 2020,37(4):50-64.

[22] 韵江, 宁鑫, 暴莹.CEO过度自信与战略变革——基于“韧性效应”和“创造效应”的研究[J].南开管理评论, 2022,25(5):180-190.

[23] 吴小节, 曾华, 汪秀琼.多层次情境嵌入视角下的委托代理理论研究现状及发展[J].管理学报, 2017,14(6):936-946.

[24] 乔朋华, 张悦, 许为宾, 等.管理者心理韧性、战略变革与企业成长——基于香港联合证券交易所中资上市公司的实证研究[J].管理评论, 2022,34(2):269-280.

[25] ALCHIAN A A,DEMSETZ H.Production, information costs, and economic organization[J].IEEE Engineering Management Review,1972,62(2):777-795.

[26] 韦庄禹.数字经济发展对制造业企业资源配置效率的影响研究[J].数量经济技术经济研究, 2022,39(3):66-85.

[27] 申慧慧, 于鹏, 吴联生.国有股权、环境不确定性与投资效率[J].经济研究, 2012,47(7):113-126.

[28] 韩珣, 李建军.金融错配、非金融企业影子银行化与经济“脱实向虚”[J].金融研究, 2020,43(8):93-111.

[29] 陈红, 张玉, 刘东霞.政府补助、税收优惠与企业创新绩效——不同生命周期阶段的实证研究[J].南开管理评论, 2019,22(3):187-200.

(责任编辑:王敬敏)