(1.北京航空航天大学 马克思主义学院,北京 100191;2.清华大学 社会科学学院,北京 100084;3.北京航空航天大学 人文社会科学(公共管理)学院,北京 100191)

0 引言

进入新发展阶段,国家对战略科技力量的需求与日俱增。2020年,中共十九届五中全会把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,把“强化国家战略科技力量”作为规划任务之首。2021年,习近平总书记在两院院士大会和中央人才工作会议上对高水平研究型大学、“双一流”高校提出具体要求,明确了高校在国家战略科技力量中的定位和建设任务。2022年,中共二十大报告提出,2035年我国发展的总体目标之一是实现高水平科技自立自强,进入创新型国家前列,建成科技强国。研究型大学作为国家创新体系的重要组成部分,在世界科技强国建设中发挥着不可替代的作用。习近平总书记在考察北京大学和清华大学时强调,坚持中国特色世界一流大学建设目标方向,为服务国家富强民族复兴人民幸福贡献力量。面对国家战略目标的紧迫需求,既有研究型大学佼佼者正向“高水平”进军,“双一流”建设评价改革应围绕高水平科技自立自强的主要方面作出调整[1]。科学技术进步、经济社会变革、国际环境急剧变化、高等教育发展对既有研究型大学能否独立于科学前沿、保持对经济社会发展的引领性、葆有对国家重大利益的贡献度、占据高等教育顶尖地位提出严峻挑战[2]。各高校围绕实现高水平科技自立自强的主要方面进行部署,本研究针对高校服务高水平科技自立自强的思路和部署、做法和成效、问题和建议等方面,对20所“双一流”建设高校进行调研,基于扎根分析和深入探讨,提炼出高校服务高水平科技自立自强的关键因素,为其未来改革方向提供参考。

1 研究型大学与实现高水平科技自立自强的逻辑关系

1.1 高水平科技自立自强概念内涵与特征

从概念内涵看,“高水平”是以全球发展水平和世界科学技术发展体系为参照提出的更高要求,意味着对科技自立自强在新发展阶段的“高标准、高定位”,要求我国科技竞争力处于国际前列,在全球科技创新领域处于引领和卓越地位,在基础研究、优势领域、关键技术上能够产出更多突破性、颠覆性成果,加速解决综合性、系统性难题;“自立自强”反映以科技创新赢得国家发展的主动权,将提升自主创新能力作为我国科学技术发展的主攻方向和突破口,具备打破技术垄断和技术封锁的基本能力,立足本国科技创新在行业前沿科技、核心技术、应用创新技术领域的科技竞争力,实现科技自主可控和安全发展。未来科技领域对抗愈发频繁,高水平科技自立自强锚定未来中国科技事业发展的新航标,将世界科技前沿同国家重大战略需求及经济社会发展目标结合起来[3]。科技自立自强意味着具有高水平创新能力,能够助推国家科技创新综合水平处于领先地位,且能够打破相关科技封锁与科技制裁,具备快速研发攻关的创新动态能力[4]。高水平科技自立自强具有以下特征:一是在更高层次能够更具前瞻性地支持和保障国家安全;二是能够增强自主创新能力,彻底扭转关键核心技术断链或受制于人的风险;三是能够催生发展新动能,支撑经济社会高质量发展,支撑解决国计民生层面的根本性问题和重大问题;四是在开辟新科学领域、构建新科学理论体系上作出重大贡献,成为重大原始创新策源地。可见,高水平科技自立自强既能“顶天”又能“立地”、既面向“国家”也面向“世界”。一方面,依托多元高水平创新主体,站在国家使命高度,积聚国家科技战略力量,在坚持“四个面向”的同时,以科技创新赢得国家发展主动权、建设现代化国家的根本诉求,推动中国式现代化进程;另一方面,高水平科技自立自强在建设世界科技强国的关键时刻提出,建设面向未来的科技创新强国,国家发展科学技术以全球视野谋划和推动创新,瞄准世界科技前沿,引领世界科技发展,为创新引领发展提供先试先行的经验借鉴。

高水平科技自立自强兼具“目的”和“手段”的二元特质,学界对实现高水平科技自立自强有许多探讨。陈云等[5]指出应构建高质量创新链以支撑产业链自主可控和供应链安全;陈凯华等[6]认为应夯实科技人才建设在国家创新体系中的核心地位,激发各类科技人才创新活力和潜力,支撑科技强国建设;尹西明等(2023)提出建立由国家战略科技力量牵引、多元主体协同整合的高能级创新联合体;樊春良[7]从完善国家创新体系角度出发,指出创新主体定位、国家战略科技力量、新型举国体制、制度环境和创新理念等应面向科技自立自强作出系统性、全方位转变。总之,强化国家战略科技力量、全面提升创新体系整体效能是实现高水平科技自立自强的关键所在。然而,现有研究关于国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业4支国家战略科技力量如何服务高水平科技自立自强的实证研究比较欠缺,尤其是从科技自立自强视角分析高水平研究型大学如何更好地发挥作用,缺乏基于实证研究的深度分析,本研究旨在弥补这方面不足。

1.2 研究型大学是世界科技强国兴起的关键因素

世界科技强国兴起的历史直观展现了世界科学中心与高等教育中心之间的密切关系。英国大学在工业革命浪潮中实现跨越式发展,在许多方面超过欧洲老牌大学,世界科学中心转移到英国。英国大学的优势地位是其领先世界科技创新能力的关键[8]。德国崛起成为世界科学中心和工业化强国,大学通过改革向现代化转型是关键[9],德国大学以研究与教学相结合、学术自由、教育为本等为基本理念,对世界大学现代化进程影响深远[10]。大学是德国基础研究的佼佼者,承担着大量理论研究或应用基础研究,大学中有70%的研发经费用于基础研究(殷朝晖等,2005)。

美国成为世界科技强国与其研究型大学群体性崛起密不可分。19世纪末,第二次工业革命方兴未艾,美国加快工业化进程,大学承担发现新知识、开发新技术、推动科技创新的重要任务,主要解决工业化进程中的复杂问题。老牌古典式大学(哈佛大学、耶鲁大学等)与新建大学(霍普金斯大学、芝加哥大学等)均完成现代研究型大学转型。二战期间,美国研究型大学科研实力进一步提升,成为推动美国科技创新的主要力量,许多国家实验室依托顶尖一流大学而建,多个举国攻关的大科学计划由大学从事理论工作的研究者领导。二战后,联邦政府与研究型大学的伙伴关系得到发展,在《科学:无止境界的前沿》政策报告的影响下,美国确立了联邦政府对研究型大学的支持,推进研究型大学内部治理体系、内容和规则持续性变革,美国迎来高水平研究型大学的真正崛起。在“边缘与中心”格局中,美国成为世界高等教育的中心,在所有学术评估与排名中,美国大学均名列前茅[11]。研究型大学在培养科技人才和推动基础研究方面发挥重要作用,全美50%以上的基础研究由大学承担,且大部分集中在科研实力强大的研究型大学中[12]。作为科技成果产出的主要源头,研究型大学兼具科学和商业使命的双元机构,通过技术转移、学术创业、衍生企业、产学研合作推动高科技产业发展、促进区域经济增长[13]。

日本的奇迹复兴及其科技强国之路同样受惠于研究型大学的兴起[14]。1991年,日本出台“研究生院重点化战略”,着力提升日本大学的科研实力,将研究型大学作为提升日本基础研究和高新科技的“领头羊”[15]。1995年,日本国会通过《科学技术基本法》,加大政府对基础研究计划的投入力度和持续支持,日本科技政策思路发生重要转变[16]。日本逐步确立“科技创新立国”战略,开始关注基础研究、独创性研究薄弱领域,提出加强高校科技创新研究。为振兴经济,谋求大国地位,日本文部科学省2002年出台“21世纪卓越研究中心计划”,目标是建设世界一流水平大学。2014年,日本启动“全球顶级大学计划”,突出研究型大学的核心地位。2020年,日本政府修订“科学技术·创新基本计划”,研究型大学被赋予开展卓越科学研究和培养创造性人才的使命。

世界科技强国兴起有两个共同特点:一是建立先进的教育体系是必要条件,只有建立起先进的教育体系,以高质量教育为核心,形成强大的知识创造体系,自主培养高水平人才,才能成为世界科学中心;二是明确研究型大学服务国家战略目标的定位,以研究型大学为支撑开展前沿科学、基础研究是世界科技强国的通行做法和成功经验,强大的基础研究实力是成为科技强国的必要保障。20世纪90年代起,全球至少有40个大学提出卓越计划,助力本国大学冲刺世界一流[17]。世界主要创新大国纷纷加大前沿科技布局,希望研究型大学通过改革满足国家利益和学术发展需求,研究型大学本身也在尝试走改革之路,在政府和社会推动下不断实现自我演化,服务不同阶段国家和经济社会发展需求[18]。在百年大变局的时代背景下,我国在经济、科技、教育等各个领域正在经历由大到强的转变,挑战与机遇并存,研究型大学改革和发展迎来新契机,如果能够抓住这些机遇,就有可能实现跨越式发展。

1.3 研究型大学是中国特色国家创新体系的重要主体

1987年,英国创新经济学家Freeman[19]提出国家创新体系的概念,将其界定为“国家范围内各创新主体和创新组织通过制度性的组织活动和彼此间的相互作用、相互整合形成具有协同性、系统性的创新网络,在创新过程中促进创新体系内知识、技术等要素加速流动,助力经济增长”。1990年,国家创新体系理论进入中国,形成具有中国特色的国家创新体系并不断演进。与发达国家形成以企业为核心的国家创新体系不同,我国经历了从计划经济向市场经济的转型,早期国内创新资源和研发活动主要集中于大学和政府科研机构,企业作为创新主体的作用比较有限。大学兼具人才培养、科学研究、技术创新、社会服务和文化传承等多种功能,是促进国家创新体系内人才、技术、文化等各类要素加速流动的关键。在中国特色国家创新体系中,研究型大学不仅是知识创新和传播系统的核心组成部分,也是技术创新系统和知识应用系统的重要参与者,由教育、科研延伸开来的社会服务也十分兴旺,在赢得世界尊重以及文化传承、传播上发挥着重要作用,这些特征决定研究型大学在国家创新体系中的独特地位。

从创新主体使命和作用看,创新主体分为战略性主体和常规性主体。我国首次提出高水平研究型大学是国家战略科技力量的重要组成部分。但是,对于何为高水平研究型大学尚未有明确定义和评价指标,“双一流”目标正是“建设一批高水平研究型大学”。2022年,我国共有普通高等教育院校3 013所,有研究生培养单位的高校827所[20],“双一流”建设高校及其建设学科名单114所[21],约占全国普通高校的3.78%,是我国高等教育建设的“高峰”。研究型大学和一流大学是“和而不同”的关系,研究型大学是按照类型分类,强调性质、特征,重在建设和过程;一流大学则是按照层次区分,强调水平、地位,重在评价和结果[22]。按照“双一流”建设方案,分步骤、分阶段地推进世界一流大学和一流学科建设,意味着一流大学建设差别化改革实践。各大学根据自身特色与优势,合理和准确地定位发展方向,立足自身特殊使命及所在地区,首先在使命和区域范畴内追求一流和卓越,进而在国家振兴和人类命运共同体建设中发挥各自的独特作用,从而形成多样化高等教育生态体系[23]。

高水平研究型大学是研究型大学的一个纵向分类,分类的要点在于“高水平”,作为一种新理念和发展方向,相应定位、办学愿景、学校使命等文化建设将推动新一轮大学改革。衡量“高水平”研究型大学要从国家战略科技力量储备进行判断,即是否具备深厚的基础研究能力、学科建设是否国际领先、能否吸引国际高端人才和自主培养拔尖创新人才,以及在事关国家安全与重大任务的战略工程中是否发挥重要作用等。在创新驱动发展战略的指引下,中国科技创新不断取得新突破,部分领域已达到世界领先水平,但诸多核心科技领域与西方发达国家相比依然存在差距,使中国科技呈现出“跟跑、并跑、领跑”并存的特征。虽然研究型大学已经初步形成一套科技创新体系,但面对国家实现高水平科技自立自强的紧迫需求,研究型大学教学、科研、人才培养等系统需作出相应调整,塑造符合科技自立自强需求的高校科技创新体系。为此,本研究从现状与目标差距视角出发,围绕研究型大学如何强化战略科技力量建设、服务高水平科技自立自强进行分析。

2 研究型大学服务高水平科技自立自强关键因素扎根分析

2.1 研究方法与资料收集

在综合考虑科研投入、科研水平和地域分布等因素的基础上,本研究抽取20所“双一流”研究型大学(以下统称“调研大学”)作为研究对象,展开关于“研究型大学服务高水平科技自立自强”的书面调研。 调研对象包括清华大学、北京大学、北京航空航天大学、中国农业大学、天津大学、南开大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、华中科技大学、武汉大学、兰州大学、西安交通大学、西安电子科技大学、四川大学、重庆大学、中山大学、华南理工大学等。调研任务主要围绕以下几个方面:①调研大学对高水平科技自立自强的理解;②调研大学服务高水平科技自立自强的基本情况;③调研大学对服务科技自立自强现存问题的判断及对未来改革方向的期盼。

资料收集过程如下:首先,课题组提出初步调研提纲,通过与调研大学科研管理部门进行讨论、修改,进一步确定调研范围和调研对象。其次,通过相关渠道将调研问题以信函形式发放至调研大学校办,由校办负责组织本校教学科研机构、一线教师以及研究生院、科研处、教育处等相关管理机构的行政管理人员作答,尽可能覆盖大学科学研究、人才培养、科技成果转化等问题。最后,由调研大学校办汇总整理调研材料再返给调研组,以在很大程度上保证资料来源的可靠性和回收的高效性。2022年3月至8月,课题组共收集25.6万字的调研材料。

为揭示研究型大学服务高水平科技自立自强的共性特征和内在规律,采用Glaser &Strauss[24]提出的程序化扎根方法,通过逐级编码方式对原始资料进行深度分析,将与研究问题相关的重要内容作出标注,在不断比较中抽象出反映社会现象的概念范畴,确定范畴性质维度,将原本分散繁杂的原始资料转化为研究所得概念和范畴,挖掘范畴之间错综复杂的逻辑关系,构建适合资料分析的理论框架。基于扎根理论得出的研究结论需要进行理论饱和度检验,通过专家咨询和论证,补充新的“双一流”建设高校服务科技自立自强的实地调研和科学家访谈,发现未出现新理论,相关范畴及概念发展较为丰富,达到理论饱和度要求。

2.2 扎根分析

2.2.1 一级编码:开放式编码提取概念与范畴

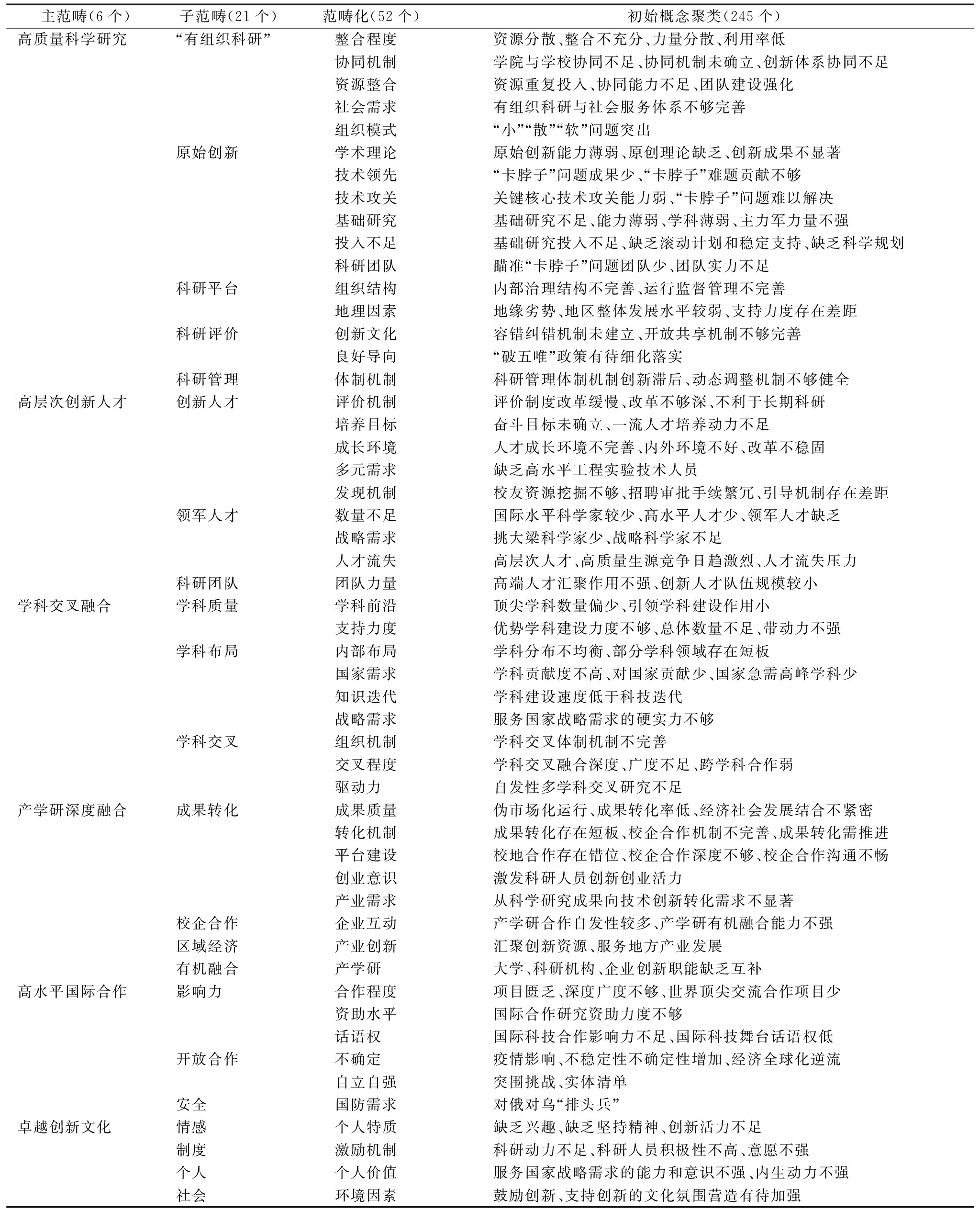

数据编码是扎根分析的关键,按照程序化扎根三级编码步骤,第一步是开放式编码。对收集到的原始资料进行碎片化处理,形成意义明确的词语、句子或段落,采用数据编码和归类方法对资料进行分析和整理,按照数据缩减、关键词提取、总结归类3个编码阶段完成数据编码。数据缩减是指对质性文本进行选择、聚焦、简化、摘取和转化,从相关材料中提取与研究相关的条码,通过筛选完成第一次编码。通过一级编码为调研高校编号(A-T),即语义编码,如B-10为B大学访谈资料的第10个初始概念。当一个语义中包含多个概念范畴时,将其拆分成不同的概念范畴。例如,将原语义“学校参与重大项目和工程程度有待提高,解决型号和系统、分系统级重大需求能力还需加强。校内各平台、团队跨学科合作能力较弱,校内重点领域专家的引领和辐射作用不强,校内强大科研合力有待形成”拆分为参与重大项目能力提升、跨学科合作薄弱、专家引领和辐射不强、科研合力有待形成4个片段,分别为其贴上面向国家重大需求、跨学科合作、领军人才带动、科研合力的标签。按照以上编码过程对调研高校服务高水平科技自立自强的资料文本进行编码,由课题组两名成员独立编码和贴标签,从筛选条目中提取关键词或存在争议的条目进行讨论,直到达成一致后再合并重复项,共得到245个初步概念,如表1所示。

表1 开放式编码初步概念化

Table 1 Examples of preliminary categorization by open encoding

序号原始资料语义举例初步概念化 A1新型研发机构与市场在目标、理念、效率和成果处理等方面存在认知差异存在认知差异A3高校新型研发机构市场化进程与政策初衷存在一定差距,“伪市场化”运行情况较为突出伪市场化运行A4大部分科研人员出身于政府或高校,习惯于学术导向的内部管理和组织形式,对于面向社会的市场化经营缺乏兴趣、认知不足转化动力不足B1原始创新能力薄弱,不足以破解长期制约多领域发展的“卡脖子”问题原始创新薄弱B4创新主要停留在技术层面,依赖经验积累,对新原理新积累的研究不够深入,没有形成完备的科学概念和理论体系研究深度不够B5缺乏滚动支持计划,难以跨越科技创新的“死亡之谷”,研究成果无法实现转化应用,直接服务行业发展的成果有限转化资金缺乏B10面对越来越开放的科研竞争形势,传统优势特色存在被逐渐削弱的危机传统优势弱化B13产学研合作自发性较多,缺乏统筹组织产学研统筹不足C1科研组织模式多依托学院和学科展开科研活动,未真正完全独立运行创新实体运行不独立C2学校各科技创新实体大多规模较小并不壮大,无法支撑纷繁复杂的科研任务科技创新实体规模较小C3学校内部资源配置采用学科资源固化的院系管理模式,跨学科研究依托的各类资源难以得到应有协调资源配置模式不够合理C6这种强调个人贡献的评价机制无法顺应“大科学”时代的基本要求,不利于人力、技术等资源的有效配置、整合与共享科研评价机制不健全D1牵头承担境外经费来源的项目较少,在重要国际大科学计划和大科学工程中主要是参与者,国际科技舞台上的话语权和影响力不足国际合作影响力E2肩负战略人才力量培养、振兴龙江和解决国家重大科研攻关任务等多重使命多重使命F2高水平科技创新团队亟需扩容,科技领军人才匮乏高水平人才匮乏F7重大创新平台运行管理存在学科交叉融合不够、资源整合不充分、运行经费不足、开放共享机制不够完善、运行监督管理有待加强等问题学科交叉不足G4具备国际水平和影响力的学术大师与战略科学家不多领军人才不足G9与世界顶尖大学开展实质性交流和高水平合作项目不多,国际合作大工程和亮点工程不多高水平国际合作不足G15人工智能、量子信息、集成电路、先进制造、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域国际较量日益激烈,学校现有学科布局和人才培养模式面临冲击学科布局冲击

资料来源:笔者根据调研资料整理

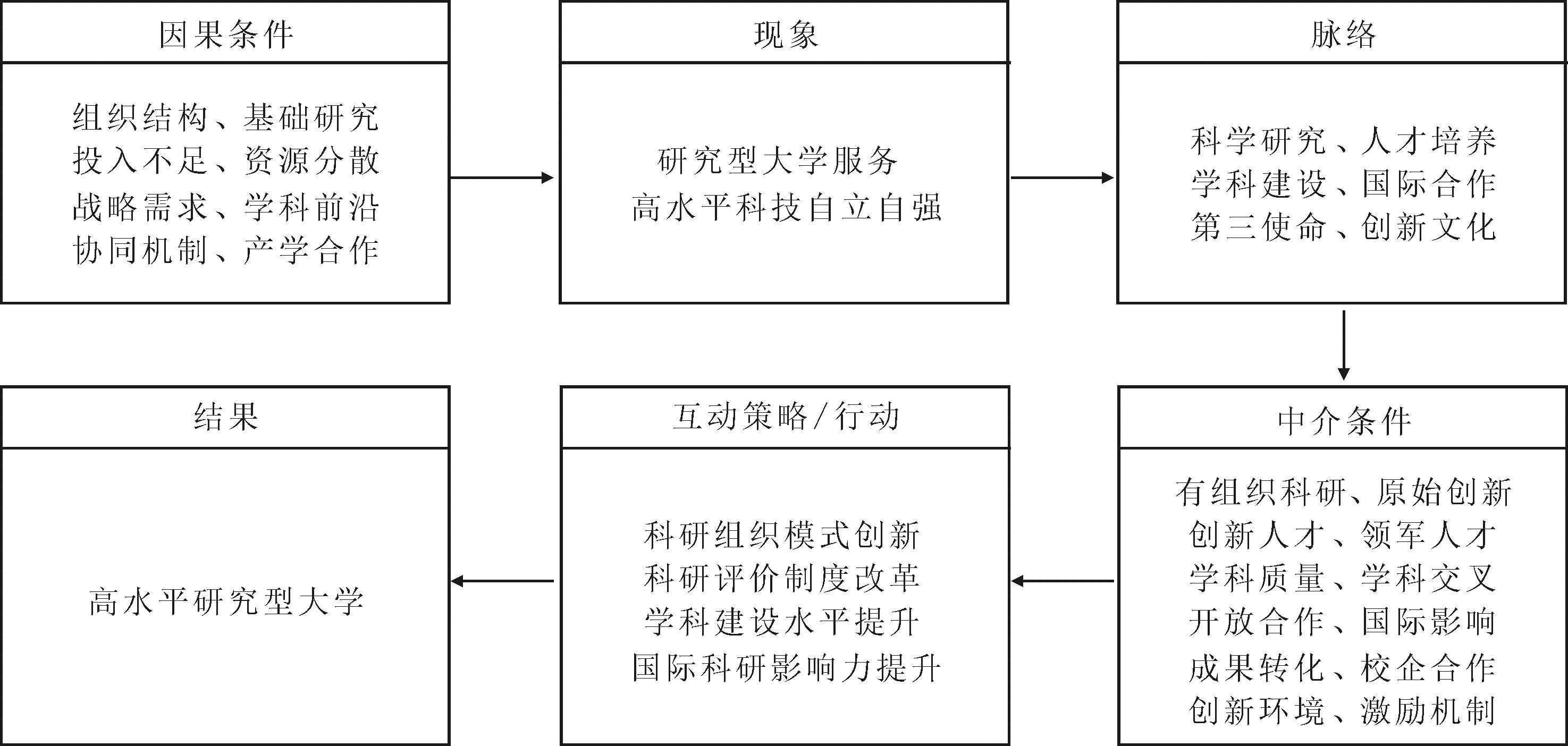

2.2.2 二级编码:主轴编码提取主范畴

对初始概念进行聚拢和归纳,实现概念的范畴化,将原始材料总结为更具解释力的范畴。例如,将开放编码形成的原始创新能力薄弱、原创理论缺乏、创新成果不显著归并在“学术理论”范畴,将“学科贡献度不够、对国家贡献少、国家急需高峰学科少”归并在“国家需求”范畴,按此方法共总结出52个范畴。概念与范畴是包含与被包含的关系,如“卡脖子”问题成果少、“卡脖子”难题贡献不够属于技术领先范畴。通过主轴编码建立范畴之间的本质关系,提取最能体现研究主题的子范畴和主范畴,对研究对象进行精确解释。按照范畴相似性和研究型大学服务高水平科技自立自强因素类别,将整合程度、协同机制、资源投入、社会需求、组织模式划归到高校“有组织科研”子范畴,按此方法提炼出21个子范畴(见表2)。

表2 二级编码形成主范畴

Table 2 Main categories by secondary coding

主范畴(6个)子范畴(21个) 范畴化(52个) 初始概念聚类(245个) 高质量科学研究“有组织科研”整合程度资源分散、整合不充分、力量分散、利用率低协同机制学院与学校协同不足、协同机制未确立、创新体系协同不足资源整合资源重复投入、协同能力不足、团队建设强化社会需求有组织科研与社会服务体系不够完善组织模式“小”“散”“软”问题突出原始创新学术理论原始创新能力薄弱、原创理论缺乏、创新成果不显著技术领先“卡脖子”问题成果少、“卡脖子”难题贡献不够技术攻关关键核心技术攻关能力弱、“卡脖子”问题难以解决基础研究基础研究不足、能力薄弱、学科薄弱、主力军力量不强投入不足基础研究投入不足、缺乏滚动计划和稳定支持、缺乏科学规划科研团队瞄准“卡脖子”问题团队少、团队实力不足科研平台组织结构内部治理结构不完善、运行监督管理不完善地理因素地缘劣势、地区整体发展水平较弱、支持力度存在差距科研评价创新文化容错纠错机制未建立、开放共享机制不够完善良好导向“破五唯”政策有待细化落实科研管理体制机制科研管理体制机制创新滞后、动态调整机制不够健全高层次创新人才创新人才评价机制评价制度改革缓慢、改革不够深、不利于长期科研培养目标奋斗目标未确立、一流人才培养动力不足成长环境人才成长环境不完善、内外环境不好、改革不稳固多元需求缺乏高水平工程实验技术人员发现机制校友资源挖掘不够、招聘审批手续繁冗、引导机制存在差距领军人才数量不足国际水平科学家较少、高水平人才少、领军人才缺乏战略需求挑大梁科学家少、战略科学家不足人才流失高层次人才、高质量生源竞争日趋激烈、人才流失压力科研团队团队力量高端人才汇聚作用不强、创新人才队伍规模较小学科交叉融合学科质量学科前沿顶尖学科数量偏少、引领学科建设作用小支持力度优势学科建设力度不够、总体数量不足、带动力不强学科布局内部布局学科分布不均衡、部分学科领域存在短板国家需求学科贡献度不高、对国家贡献少、国家急需高峰学科少知识迭代学科建设速度低于科技迭代战略需求服务国家战略需求的硬实力不够学科交叉组织机制学科交叉体制机制不完善交叉程度学科交叉融合深度、广度不足、跨学科合作弱驱动力自发性多学科交叉研究不足产学研深度融合 成果转化成果质量伪市场化运行、成果转化率低、经济社会发展结合不紧密转化机制成果转化存在短板、校企合作机制不完善、成果转化需推进平台建设校地合作存在错位、校企合作深度不够、校企合作沟通不畅创业意识激发科研人员创新创业活力产业需求从科学研究成果向技术创新转化需求不显著校企合作企业互动产学研合作自发性较多、产学研有机融合能力不强 区域经济产业创新汇聚创新资源、服务地方产业发展 有机融合产学研大学、科研机构、企业创新职能缺乏互补高水平国际合作 影响力合作程度项目匮乏、深度广度不够、世界顶尖交流合作项目少资助水平国际合作研究资助力度不够话语权国际科技合作影响力不足、国际科技舞台话语权低开放合作不确定疫情影响、不稳定性不确定性增加、经济全球化逆流自立自强突围挑战、实体清单安全国防需求对俄对乌“排头兵”卓越创新文化情感个人特质缺乏兴趣、缺乏坚持精神、创新活力不足制度激励机制科研动力不足、科研人员积极性不高、意愿不强个人个人价值服务国家战略需求的能力和意识不强、内生动力不强社会环境因素鼓励创新、支持创新的文化氛围营造有待加强

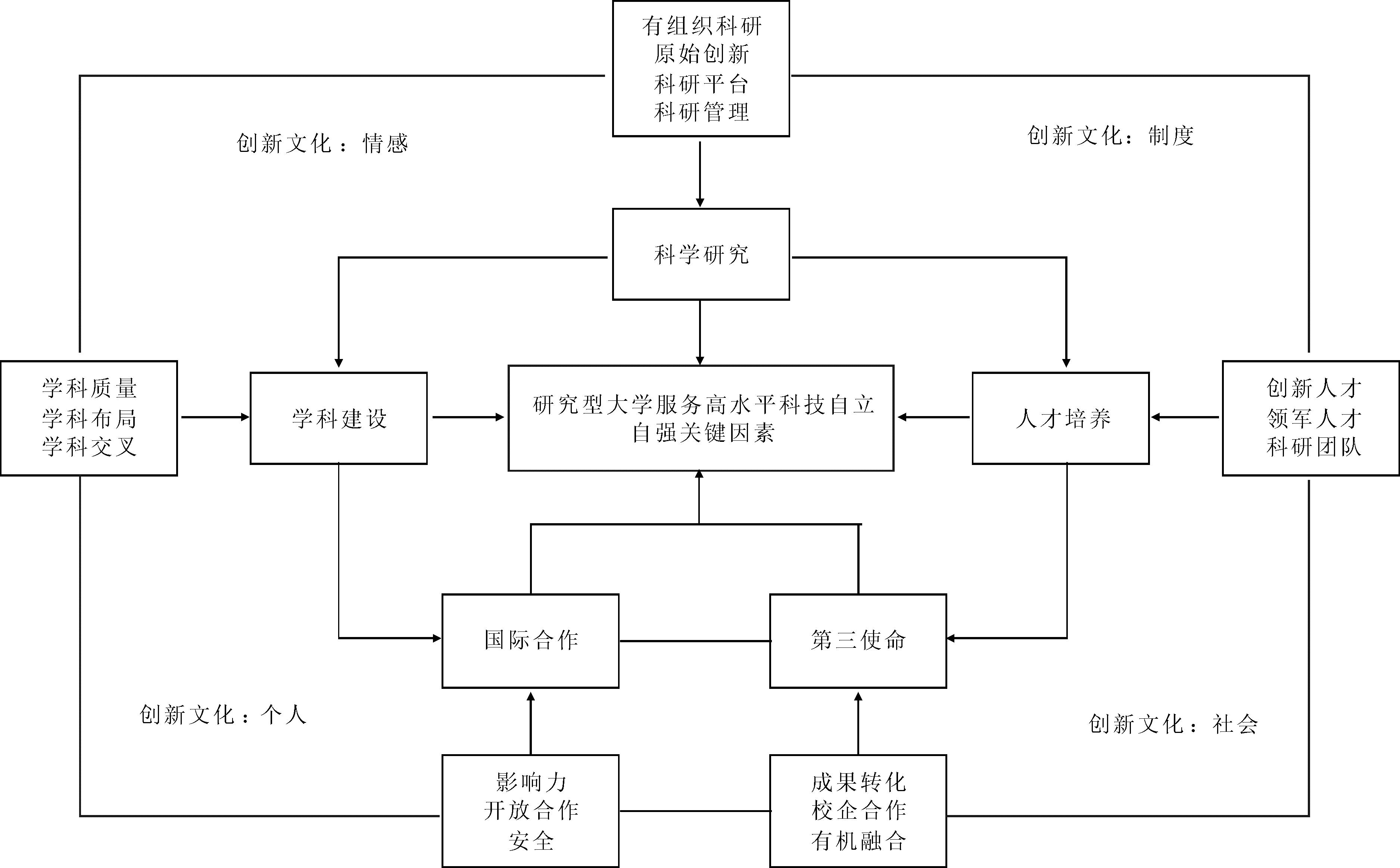

2.2.3 三级编码:基于选择性编码建立逻辑关系

为使高校服务高水平科技自立自强关键因素研究进一步聚焦,继续对21个子范畴进行主轴编码和归纳提炼,根据子范畴性质及其在科技自立自强过程中的作用提炼出6个主范畴,分别为高质量科学研究、高层次人才培养、学科交叉融合、产学研深度融合、高水平国际合作和卓越创新文化建设等。这6个主范畴体现了目前研究型大学在服务高水平科技自立自强过程中存在的主要问题,为研究型大学通过体制机制改革向“高水平”迈进指明了方向。为揭示主范畴之间的潜在关联,运用“因果条件—现象—脉络—中介条件—行动/互动策略—结果”这一扎根理论研究中常用的典范模型,即基于某个现象发生的条件和脉络,综合考虑中介条件、针对情景采取的行动/互动策略,以及该行动/策略带来的实际效果,以掌握现象(范畴)的本质及内涵(张光宇等,2021)。由此,建立逻辑连接,得到高校服务高水平科技自立自强关键因素证据链,如图1所示。

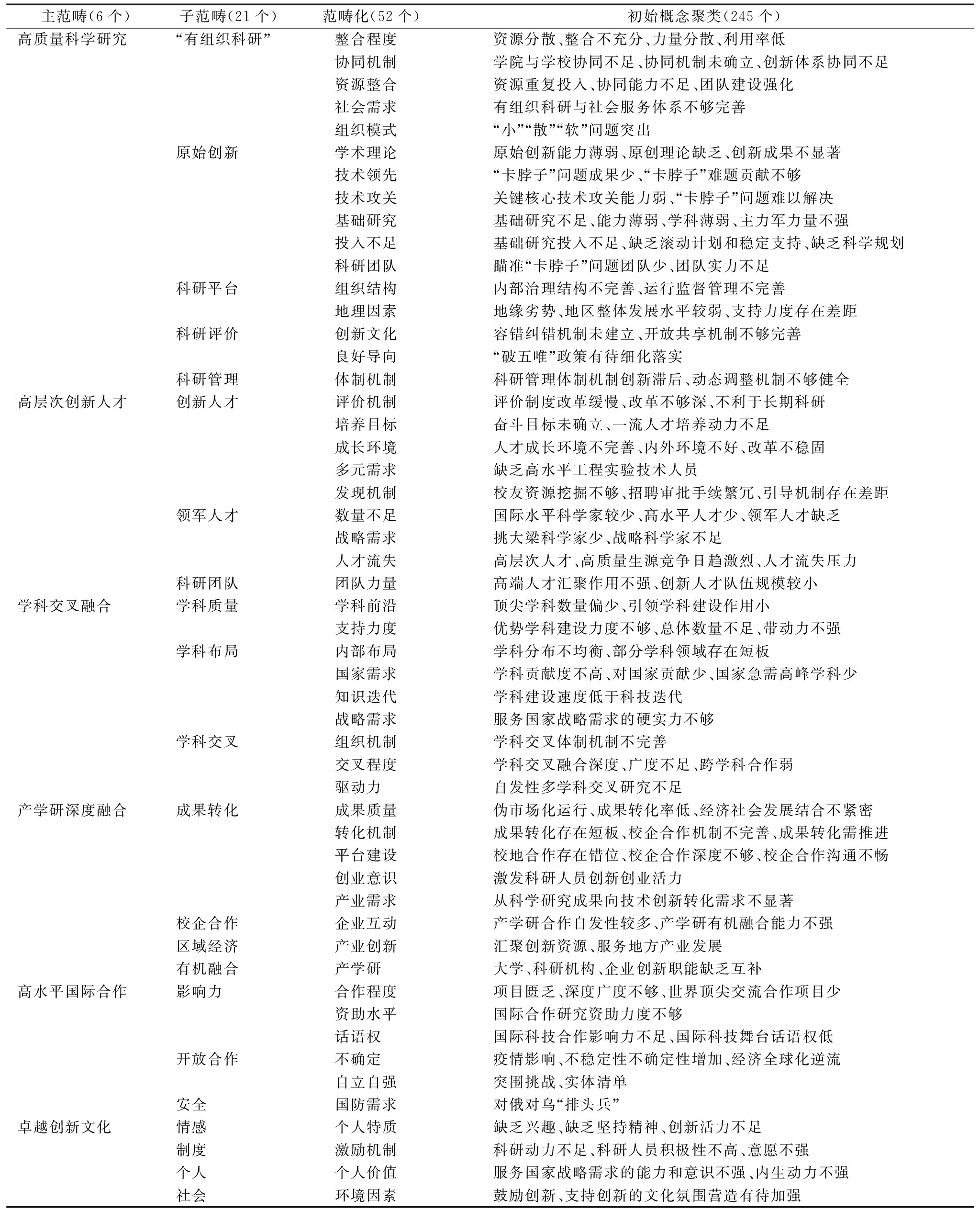

为直观展现各关键节点之间的关系,图2基于关键因素证据链绘制研究型大学服务高水平科技自立自强关键因素模型。

基于关键因素模型分析得出,研究型大学服务高水平科技自立自强需要重点关注6个方面,而当前主要面临如下问题:①科技创新组织模式发展滞后,科研力量分散,难以形成科研合力,也难以持续产出高质量的科研成果;②人才培养对科技创新的作用不够,科学研究和人才培养没有协同起来,客观上造成目前高校培养出的人才滞后于国家发展实际需求;③学科建设惯性思维仍然存在,而大科学研究需要多维度、深层次的学科交叉;④科技成果产业化转化率偏低,产学研深度融合机制尚未建立;⑤国际科技合作深度和广度不足,国际化及国际合作统筹协调机制不健全,导致在全球科研战略合作网络和吸引国际高水平创新人才方面存在不足;⑥追求卓越和宽容失败的创新文化及制度保障体系尚未建立,而卓越的创新文化和创新生态是维系战略科技力量并使之不断生长的基因。

3 研究型大学服务高水平科技自立自强的对策建议

3.1 对策建议

1991—2022年,我国研发经费(R&D)大幅增长,从占GDP比重的0.7%增加到2.54%,投入规模位列世界第二位,通过如此巨大的创新努力,中国科技创新取得显著成绩,科学和工程文章总数激增,国际合作论文数量和比例不断增长,科研队伍建设不断扩大。然而,只有以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口,确保关键核心技术自主可控,才能把握创新主动权和发展主动权,才能在国际竞争格局中抢占先机,从而实现高水平科技自立自强。从高校角度看,党的十八大以来,高校科技创新能力大幅提升,体制机制改革持续深化,创新平台体系更加完善,服务国家重大需求取得诸多成效,为创新型国家、教育强国和科技强国建设作出重要贡献。作为高水平研究型大学,其科技创新体系要能够支撑自主创造、储存和转移关键核心知识、技术或技能,一方面在高校内部把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力自融自洽地连接起来,形成知识流、技术流、人才流的高效运转;另一方面在国家创新体系层面要与其他创新主体进行有效互动和形成互补,开辟发展新领域新赛道,不断塑造新动能新优势。据此,本文提出如下对策建议:

(1)高质量科学研究是高校服务高水平科技自立自强的关键因素。科技创新“立起来”和“强起来”的目标建立在夯实基础研究的根基之上,只有从根本上发现新理论、新机制和新方法,才能形成国家发展新优势。高水平研究型大学是基础研究的主力军和重大科技创新的策源地。过去那种教育、科研、人才相对独立的体制机制未能很好地协调“有组织科研”与培养未来拔尖创新人才之间的关系,阻碍了科技创新步伐,导致我国缺少真正的国际领先成果和顶尖人才,在关键技术领域存在“卡脖子”风险。面对上述问题,研究型大学一要加强有组织基础研究,克服单打独斗、资源分散的弊端,全面提升服务国家战略的科技能力;二要在科研选题上体现国家意志,主动谋划、对接、服务国家重大需求和产业发展需要,调取、协调、组织高校多元科技资源,集中力量解决知识体系中的根本性问题,将知识创造和技术生产等资源禀赋转化为国家创新能力;三要集聚力量鼓励原创性引领性科技攻关,支持科研人员面向前沿领域和重大科学问题开展自由探索,勇于挑战从“0 到1”的原创性、引领性科技攻关。

(2)培养拔尖创新人才是研究型大学服务科技自立自强的核心使命。加快实现高水平科技自立自强需要大量高素质人才,尖端科技发展及产业经济迅猛崛起离不开一流人才,一流创新人才是形成科技创新优势的关键。高校本质上是以人才培养为核心使命的机构,人才培养是高校一切工作的出发点和立足点,学科建设、科学研究、学术活动等伴随着人才培养、指向人才培养[10]。研究型大学在造就一流自立自强人才方阵上要主动担当作为,不断改进拔尖创新人才培养模式,形成高水平人才自主培养和高水平科技自立自强联动发展思路,建立以各阶段、各门类人才发展规律为依据的资源配置机制与评价机制,构建结构合理的创新人才输出体系。具体而言:一是促进具有超前跨学科理解能力的高层次复合型人才成长,他们视野开阔,能够敏锐地把握世界科技前沿和发展规律,引导学科发展新趋势;二是围绕重大科研任务促进战略科学家成长,他们能够准确把握科技创新发展规律和战略动向,前瞻性地提出科技发展战略意见;三是打造拔尖创新人才引育高地,围绕国家重大战略,聚焦“高精尖缺”,以任务为牵引,组建科技创新团队,发挥重大科研平台聚人、育人、引人的重要功能;四是推动科技创新团队建设与团队岗聘、业绩测算、预聘长聘等人事制度改革有效衔接,建立团队人员引进、分类管理以及针对团队贡献的评价体系,引导和强化科研团队建设与国家战略紧密对接,优化适应团队发展的支撑机制。

(3)学科交叉融合是实现高水平科技自立自强的重要途径。世界一流大学之所以称得上一流,是因为首先拥有世界一流学科,学科建设是提升高校教育质量、培养高水平创新人才的重要方面。为实现高水平科技自立自强的战略目标,高校学科布局要具有前瞻性和战略性特点,在前沿领域和交叉研究领域重点布局,着力强化顶层设计和系统谋划。学科建设要主动对接解决国家重大战略需求和关键核心技术的重大科学问题。例如,人工智能、高端芯片、工业软件、海洋极地、空天科技、生物技术等是国家急需的重点领域,具有多学科交叉融合特点。因此,高校学科建设应促进学科会聚与交叉融合发展,为国家战略科技力量的壮大构建新学科增长极,突出高校特色,突出发展重点,持续完善学科布局,以产出颠覆性、创新性、高质量研究成果服务国家急需。同时,我国目前许多研究都基于应用层面,对底层逻辑缺乏深入了解,制约了整体创新水平提升。高水平研究型大学应继续发挥基础研究深厚和学科交叉融合优势,积极加强顶尖基础学科建设,通过对基础学科建设和基础研究的长期支持,集聚一批高水平基础研究学科建设,打好创新基础。

(4)推进产学研深度融合,更好地推动经济高质量发展。创新驱动发展的前提是高质量科技成果的产出与转化,高校科学研究不应与人类社会需求分开,更不应该被搁置。研究型大学促进经济增长的实质是将丰富的科研成果和新技术向产业界转移、扩散,进而转变为现实生产力并实现经济价值。产学研融合是高校科技成果转化的基础,研究型大学要以更加开放的姿态推进产学研融合,坚持问题导向和应用牵引,从市场导向、产业需求中凝练和发现科学问题。一是面向国家战略需求重点领域,围绕关键性技术难题和热点问题,与政府、企业共建产业共性技术研发平台或产业技术创新联盟;二是主动与行业产业部门和龙头企业加强对接,着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系,做到“企业要什么,高校有什么”,实现服务经济社会发展的协同倍增效应;三是围绕经济社会发展和国家安全的重大科学技术问题,加强定向性、体系化基础研究,促进科学、技术和工程融通发展,突破关键核心技术底层科学原理,为现代工程和颠覆性创新提供理论依据和技术基础。

(5)拓宽国际科技创新合作深度和广度是实现高水平科技自立自强的必由之路。通过对外开放合作促进知识流动是建设一流学科和一流大学的重要引擎,亦是提高我国高等教育国际竞争力和世界影响力的关键。对研究型大学而言,国际科技创新合作对引领学科建设、提升人才培养质量、凝聚高水平研究团队、推动相关研究领域达到国际领先水平具有不可替代的积极作用。同时,高等教育是推动高水平对外开放的战略窗口,尤其在大变局和地缘政治调整背景下,前瞻性构建高等教育对外开放战略是应对国际环境复杂变化的根本出路。当前,美国等领先发达国家重构全球科技与供应链体系的中国定位与对华政策,多次扩充对华高科技机构“实体清单”,给高等教育对外开放带来前所未有的考验。高等教育对外合作是讲好中国故事、消除国际误解、传播中国形象的重要路径。高水平研究型大学更有机会拓宽国际科技创新合作深度与广度,立足中国和世界发展实际,找到中外话语表达的共通点,提升高等教育对外开放实效性,进而服务于高水平科技自立自强战略。

(6)追求卓越的创新文化是维系高水平科技自立自强的基因。国际科技竞争不仅是技术、设备和资金的竞争,更是制度和文化的竞争,且文化因素发挥着更为深远、更为根本的作用。芯片、光刻机等“卡脖子”技术反映的是创新文化的问题,我国缺乏真正尊重创新、鼓励创新的文化土壤,导致在许多方面表现出创新能力不足。钱学森曾发问“现在中国没有完全发展起来,一个重要原因是没有一所大学能够按照培养科学、技术发明创造人才的模式去办学,没有自己独特、创新的东西,老是冒不出杰出人才”。“钱学森之问”与拔尖创新人才培养是中国高等教育必须直面的问题。研究型大学在我国有很高的社会声誉,在塑造创新文化方面能产生很强的示范效应,高水平科技自立自强强调原始性创新、颠覆性创新,需根植于追求卓越、敢于超越、包容失败的创新文化氛围。因此,应强化研究型大学在创新文化构建方面的价值引领角色。一是着力破解制约创新文化生长的痼疾,扭转急功近利的意识导向,营造追求卓越、敢为人先的创新氛围;二是加强创新文化中的道德文化建设、风险意识教育和科技伦理教育,在关于人工智能、合成生物学、地球工程、基因研究等新兴科技议题中需要科研工作者对工作潜在结果进行反思,将伦理评估纳入科学,推动国家层面对新出现的科学不确定性作出政策响应;三是在研究生培养中全面提升综合科学素养,他们是公民科学素养水平提升的主要对象,影响国家整体素质,提高公民科技事务参与度和理性决策是实现高水平科技自立自强必不可少的内核,也是研究型大学服务高水科技自立自强的独有贡献。

3.2 理论贡献

本研究基于扎根理论分析法,以20所“双一流”建设高校为样本,构建研究型大学服务高水平科技自立自强关键因素模型,得出6个主范畴、21个子范畴和52个影响因素。本研究主要理论贡献如下:首先,丰富了现有创新系统理论,指出高校科研组织模式变革方向,包括提升“有组织科研”比重、跨学科融合和产学研深度合作等,以优化整合高校优势创新资源,发挥创新体系整体效能和倍增效应。其次,尝试建立研究型大学服务高水平科技自立自强的关键因素模型,并详细说明每个主范畴的构成,构建范畴之间的逻辑关系。最后,明确目前研究型大学在服务高水平科技自立自强方面存在的差距,为新发展阶段研究型大学内部改革及其作为创新主体的功能指明了方向。

3.3 不足与展望

尽管本研究在理论贡献和实践价值方面具有一定意义,但也存在一些局限:一是样本数据数量有限,仅涵盖20所研究型大学,未考虑样本高校之间的资源禀赋差异。二是模型给出的主范畴、子范畴和影响因素之间的结构关系可进一步量化分析,以对影响因素紧迫程度进行排序。以上研究局限将在后续研究中予以补充完善。

参考文献:

[1] 眭依凡,富阳丽.科技自立自强:对“双一流”建设及其成效评价的系统性再思考[J]. 中国高教研究,2022,38(12):18-27.

[2] 沈红.研究型大学的自我迭代:新型研究型大学的诞生与发展[J].教育研究,2022,43(9):22-32.

[3] 习近平.加强基础研究 实现高水平科技自立自强[J].奋斗,2023,66(15):4-9.

[4] 阳镇,贺俊.科技自立自强:逻辑解构、关键议题与实现路径[J].改革,2023,36(3):15-31.

[5] 陈云,陈凯,谢科范,等. 打造高质量创新链[J]. 科技与管理,2022,24(5):1-10.

[6] 陈凯华,郭锐,裴瑞敏.我国科技人才政策十年发展与面向高水平科技自立自强的优化思路[J].中国科学院院刊,2022,37(5):613-621.

[7] 樊春良.面向科技自立自强的国家创新体系建设[J].当代中国与世界,2022,2(3):74-86.

[8] 闵维方.美国大学崛起的历史进程与管理特点分析[J].山东高等教育,2015,3(1):5-16,2.

[9] 秦铮,孙福全,袁立科.德美日建设世界科技强国的经验及启示[J].科技管理研究,2022,42(12):40-45.

[10] 方在庆.持续不间断地推进科研体制创新——德国成为世界科技强国之路[J].中国科学院院刊,2018,33(5):502-508.

[11] 贾永堂,徐娟.19世纪末20世纪初美国高水平研究型大学群体性崛起的机制分析——基于社会进化论的视角[J].高等教育研究,2012,33(5):79-89.

[12] National Science Board.The State of U.S. Science and Engineering 2020[EB/OL](2020-1-1)[2023-5-8].https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20201/.

[13] BERCOVITZ J, FELDMAN M.Entrepreneurial universities and technology transfer: a conceptual framework for understanding knowledge-based economic development[J].Journal of Technology Transfer,2006,31(1):175-188.

[14] 胡建华. “科学技术创造立国”政策下的日本大学改革[J].北京大学教育评论,2004,2(2):97-102.

[15] 郭伟,崔佳,赵明媚,等. 日本世界一流大学建设:变迁、特征与启示[J].中国高教研究,2020,36(9):91-97.

[16] 龚旭.构建经济强国的科技创新体制——日本科技体制改革的政策解析[J].中国科技论坛,2003,19(6):33-37.

[17] SALMI J.Excellence initiatives to create world-class universities[J]. Higher Education Evaluation and Development,2016,10(1):1-29.

[18] 沈红.研究型大学的自我迭代:新型研究型大学的诞生与发展[J]. 教育研究,2022,43(9):22-32.

[19] FREEMAN C.Technology policy and economic performance:lessons from Japan[M].London:Printer Publishers,1987:12-128.

[20] 教育部. 2021年教育统计数据[EB/OL][2022-12-30](2023-11-27), http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2021/quanguo/202301/t20230104_1038056.html.

[21] 教育部.第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单[EB/OL].[2022-02-29](2022-10-14).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202202/t20220211_598710.html.

[22] 王战军.什么是研究型大学——中国研究型大学建设基本问题研究(一)[J].学位与研究生教育,2003,20(1):9-11.

[23] 徐高明.基于分类分层的一流大学差别化发展框架[J].现代教育管理,2019,39(2):25-31.

[24] GLASER B G, STRAUSS A L. The discovery of ground theory:strategies for qualitative research[M]. Chicago:Aldine Publishing Company,1967.

(责任编辑:王敬敏)