0 引言

基础科学研究是企业实现突破性创新的基石[1],强化科学研究基础成为企业提升技术创新能力的重要支撑[2]。近年来,从投入结构看,我国基础研究投入中仅有5%来自企业,远低于发达国家23%-36%的水平;从成果表现看,《自然》杂志发布的2021年顶尖企业榜单中,仅1家中国企业进入前20名,而美国有11家。事实上,我国政府始终将鼓励企业从事基础研究作为建设世界科技强国的首要任务,其中一项重点工作就是企业国家重点实验室建设。区别于依托高等院校和科研院所等建设的国家重点实验室,企业国家重点实验室主要面向社会和行业未来发展需求,开展应用基础研究和竞争前共性技术研究。目前,科技部已累计批准建设179家企业国家重点实验室。学者们主要探讨高等院校和科研院所国家重点实验室的经济成果[3-4],却较少关注企业国家重点实验室。考虑到作为典型公共物品,基础研究成果缺乏商业价值[5],因而企业国家重点实验室建设能否促进基础研究存在不确定性,需要理论与实证证据支撑。本文关注的第一个问题是国家重点实验室建设能否以及如何促进企业基础研究?

企业国家重点实验室对基础研究具有差异化影响,本文重点讨论以下异质性影响因素:一是企业规模。资金方面,大企业具备更多财力支持基础研究,例如近10年来华为每年基础研究投入超200亿元。人才方面,大企业能够吸引更多科研人才,例如飞鹤乳业联手哈佛大学医学院建立营养实验室。成果转化方面,大企业凭借更多市场份额实现基础研究规模化,从而提升创新绩效。经验证据表明,大企业专注内部产品开发和商业化[6],中小企业则获益于外包基础研究[7]。二是行业竞争。由于基础研究周期长,企业面临市场侵占威胁,而短视的企业管理者会削减研究预算以实现短期利润目标[6]。基础研究取得成果后,企业能够获得巨大经济效益和社会价值[5],尤其当企业率先将产品向市场推广时,可获得先发优势[8]。然而,行业竞争会对企业基础研究活动产生影响,这是因为基础研究成果以论文或著作形式公开发表导致知识溢出,从而降低竞争对手模仿成本[5,9]。由此,本文关注的第二个问题是不同企业规模和行业竞争程度情境下,企业借助国家重点实验室开展基础研究的效果是否存在差异?

事实上,企业从事基础研究能否创造价值尚存争议。一方面,从事基础研究有助于企业嵌入外部知识网络,通过吸收外部知识增加内部知识存量[10-12];另一方面,从事基础研究有助于企业实现产品或技术突破式创新,更好地满足市场需求并构建新的市场和技术体系[13],从而促进技术创新。也有研究表明,偏向理论和抽象的基础研究成果不一定能成为具有明确应用方向的技术创新成果[14-15]。有学者发现,企业从事基础研究甚至会抑制技术创新[16]。此外,企业从事基础研究可以增强知识传递信号,从而提升市场价值[17]。部分学者指出,基础研究成果与特定行业企业市场价值可能呈负相关关系[18]。已有研究主要探讨企业从事基础研究能否产生技术价值或市场价值这一问题,但忽略了更为关键的问题,即如何提升企业基础研究价值。因此,本文关注的第三个问题是企业国家重点实验室的基础研究成果是否更具价值?

回答上述问题,可为加强基础研究基地建设,推动创新驱动发展战略实施提供理论参考与经验借鉴。本文理论贡献主要体现在以下方面:首先,区别于已有研究大多以高等院校和科研院所的国家重点实验室为研究对象[3-4],本文聚焦企业国家重点实验室,可丰富国家重点实验室运行效果相关研究;其次,借助企业分批建设国家重点实验室这一场景进行实证研究,能够排除并行经济事件的干扰并降低内生性噪音,厘清国家重点实验室建设与企业基础研究间的因果关系;最后,鉴于已有研究的不足,本文探讨国家重点实验室建设对企业基础研究的影响,致力于解答“基础研究如何创造价值”这一被忽略的问题。

1 制度背景与研究假设

1.1 制度背景

企业国家重点实验室是国家技术创新体系的重要组成部分,依托研究开发能力和技术辐射能力较强的企业建设,与依托高等院校和科研院所等建设的国家重点实验室互补,能够引领和带动行业技术进步。2006年,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》指出,引导企业增加研究开发投入,推动企业特别是大企业建立研究开发机构。为贯彻落实这一规划纲要,科技部制定《关于依托转制院所和企业建设国家重点实验室的指导意见》,明确了转制院所和企业国家重点实验室的主要任务、建设目标、管理职责和申请条件等事项。随后,企业国家重点实验室建设工作全面展开,科技部于2007年7月正式发布《关于批准首批企业国家重点实验室建设申请的通知》,批准建设“工业排放气综合利用”“绿色建筑材料”“无线移动通信”等36家企业国家重点实验室。紧接着,科技部分3批批准143家企业国家重点实验室建设申请,其中2010年5月批准63家,同年10月批准78家,2017年12月批准2家。企业国家重点实验室分批建设不仅可为本文提供实验组与控制组样本,而且这一时间错层的实验场景能够排除并行经济事件的干扰。借助这一准自然实验,本文采用倾向得分匹配法(Propensity Score Matching, PSM)从未建设国家实验室的企业中选择控制组样本,再采用多期倍差模型(Difference-in-Differences, DID)检验国家重点实验室建设对企业基础研究及其价值的影响。

1.2 研究假设

1.2.1 国家重点实验室建设与企业基础研究

理论上,企业对基础研究缺乏积极性,原因如下:第一,基础研究不以任何特定应用或使用为目的,缺乏直接商业价值[5]。第二,基础研究成果主要以论文或著作形式呈现,因而竞争对手可以基于公开资料进行学习[18-19],因而导致研究主体无法享有这些成果的全部收益。第三,基础研究过程中,科研人员薪酬和仪器设备等支出较大[5],多数企业不可避免地需要外部融资。与应用研究相比,基础研究的投资周期更长、不确定性风险更大、失败率更高,因而企业难以获得外部融资。第四,与高等院校和科研院所相比,大多数企业科研人员开展基础研究的动力不足[12,20]。经验证据表明,企业倾向于将资源投入到商业目的明确的应用研究中,而不是基础研究[6]。即便是AT&T、Xerox、IBM等全球顶尖企业,也开始选择关闭基础研究实验室,专注开发现有知识并将其商业化。本文认为,国家重点实验室建设有助于提高企业开展基础研究的积极性,进而产出更多基础研究成果,理由如下:

首先,国家重点实验室建设能够促使企业履行基础研究社会责任,调动企业开展基础研究的积极性。企业社会责任是指某一特定时期社会对组织寄托的期望,包括经济责任、法律责任、伦理责任和慈善责任4个层面,强调企业对社会的贡献[21]。通过制定国际、国家及行业标准聚集和培养优秀人才,进而引领和带动行业技术发展,这是企业国家重点实验室不可推卸的社会责任。在逆全球化背景下,加强基础研究成为我国实现高水平科技自立自强的重要支撑。因此,建有国家重点实验室的企业需积极履行基础研究社会责任。例如,建有无线通信接入技术国家重点实验室的华为技术有限公司在其2021年可持续发展报告中提出,华为在为客户创造商业价值的同时,也高度重视为利益相关方创造社会价值。

其次,国家重点实验室建设既能够弥补企业从事基础研究导致的正外部性损失,又可以缓解企业在基础研究过程中的融资约束。一方面,国家重点实验室享有政策支持,包括国家科技计划资助,以及主管部门对国家重点实验室建设和运行提供的政策支持等。上述政策支持可以有效弥补企业从事基础研究导致的正外部性损失,实现帕累托改进。例如,政府补助可以提高企业基础研究成功后的边际收益,降低企业基础研究失败的边际成本,以此促进企业基础研究。另一方面,企业被批准建设国家重点实验室可以传递出自身与政府保持良好关系的信号,该信号可为企业开发能力、技术辐射能力和成长性等“背书”。因此,多数投资者会认为,企业国家重点实验室建设可以帮助企业实现股东利益最大化目标,进而缓解融资约束问题。

最后,国家重点实验室建设有助于激励科研人员积极工作。企业通常不愿公开基础研究成果,这会使重视同行认可的基础科学研究者失去工作动力,因为发表研究成果是其获得声誉的重要渠道。Leten等[12]指出,高水平科研人才不愿在限制其发表研究成果的企业就职;Stern[20]发现,科研人员可以接受以较低薪酬换取研究成果发表的“自由”。国家重点实验室管理办法要求企业最大程度地放宽对科研人员发表研究成果的限制,进而激发科研人员工作积极性。例如,国家重点实验室实行主任负责制,主任由非依托单位人员担任。考虑到实验室主任作为资深学者,其工作目标是追求研究领域的学术地位,因而会积极组织科研团队开展系统性研究,以期发表高水平基础研究成果。研究水平是评估国家重点实验室绩效的关键指标。按照优胜劣汰原则,科技部会对评估成绩较差的实验室予以警告,或不再将其列入企业国家重点实验室序列。由此,企业国家重点实验室不仅需要放宽企业对科研人员发表研究成果的限制,而且要制定一系列措施,以此促使科研人员积极开展基础研究。例如,定期提醒科研人员下一次评估时间、签订预置性升职合同等。基于以上讨论,本文提出以下假设:

H1:国家重点实验室建设能够推动企业基础研究。

进一步地,本文认为,尽管国家重点实验室建设能够促进企业基础研究,但未能促进基础研究成果质量提升。首先,基础研究成果质量不完全取决于企业国家重点实验室的研究能力。高水平基础研究成果蕴含丰富的知识,更可能促使新思想、概念和应用产生,被竞争者利用的可能性较大,因而研究主体的正外部性损失较为严重。为避免知识泄露,企业会限制科研人员发表高水平基础研究成果。其次,高级人才引进问题会抑制基础研究质量提升。目前,我国企业国家重点实验室中杰出学科带头人的数量不足,引领学科发展的专家较少,主要原因是企业国家重点实验室发展空间较小,难以申请到重大基础研究课题。因此,在缺乏高级人才的情况下,企业国家重点实验室难以产出高水平研究成果。最后,企业国家重点实验室如果想要获得高水平基础研究成果,则需要组织科研团队对研究领域进行持续探索。对企业而言,将成果发表在本领域权威期刊上需要较长时间,因而机会成本与试错成本较高。同时,科研人员考核周期通常较短,例如签订劳动合同的科研人员有年度科研任务,因而可能因考核压力而放弃基础研究工作。基于以上讨论,本文提出以下假设:

H2:国家重点实验室建设对基础研究成果质量的促进作用不显著。

1.2.2 国家重点实验室建设影响企业基础研究的异质性讨论

进一步地,本文探讨企业规模、行业竞争在国家重点实验室建设对企业基础研究影响过程中的作用。

与中小企业相比,大企业在拥有国家重点实验室之后能够更积极地从事基础研究,主要原因如下:第一,大企业能够为国家重点实验室提供良好的科研条件,因为大企业资金更多、风险承担能力更强。第二,大企业希望利用基础研究成果促进下游技术创新,提升企业专利申请数量与质量,进而获得先发者优势[15]。第三,大企业对基础研究成果的预期收益较高,能够凭借丰富的商业资源将基础研究成果应用于不同产品中,从而降低基础研究的不确定性风险。同时,与中小企业相比,大企业在管理水平、生产技术、生产设备等方面具有显著优势[7]。因此,大企业可以通过产量分摊基础研究成本。中小企业在拥有国家重点实验室之后,也可能积极从事基础研究。但与大企业相比,中小企业缺乏科研团队和经费开展基础研究工作,而国家重点实验室有助于企业雇佣高水平科研人才,缓解融资约束,进而极大地提高中小企业基础研究的积极性。美国国家科学委员会在2021年的一项调查中发现,美国中小微企业基础研究投入占研发总投入的比值高于大型企业平均水平[22]。基于以上讨论,本文提出以下研究假设:

H3a:在大企业中,国家重点实验室建设对企业基础研究的推动作用更加显著;

H3b:在中小企业中,国家重点实验室建设对企业基础研究的推动作用更加显著。

有关行业竞争对企业创新的影响这一问题,现有研究存在两种观点:一种观点认为,行业竞争会吞噬新产品的超额利润,降低企业潜在收益,加上新产品研发往往伴随着较高的沉没成本,因而导致企业放弃创新,即熊彼特效应;与之相反的观点指出,行业竞争倒逼企业通过创新提升产品质量,以在短期内获得垄断租金,即逃离竞争效应。就本文研究场景而言,行业竞争可能会对建有国家重点实验室的企业产生熊彼特效应,原因在于:企业建设国家重点实验室表明其研究实力较强,具备承担国家重大科研任务的能力,现有竞争者能够意识到企业基础研究成果在知识和技术方面的重大价值。此时,行业竞争越激烈,企业基础研究成本越高,因为大量竞争者可能借助有价值的信息开发新产品或新工艺,侵蚀企业借助基础研究成果享有的竞争优势[18],从而损害企业在产品市场的优势地位。若企业公开了基础研究成果的商业潜力和应用计划,竞争者甚至可能无视法律约束“窃取”基础研究成果[19]。因此,在竞争激烈的行业中,建有国家重点实验室的企业可能采取封闭管理方式开展基础研究,甚至会选择放弃一些基础研究项目。基于以上讨论,本文提出以下假设:

H4:在竞争程度较低行业中,国家重点实验室建设对企业基础研究的促进作用更加显著。

2 研究设计

2.1 样本选取与数据来源

本文选取2005—2020年A股上市公司作为初始样本,并剔除金融业、发行B股或H股或连续观测值小于3年的公司,以及数据缺失样本。进一步地,考虑到建有国家重点实验室的企业在研究开发能力、成长速度和盈利能力等方面具有显著特征,为避免上述因素的影响,本文采用PSM模型筛选控制样本。首先,本文将建有国家重点实验室的企业作为实验组,其余暂定为控制组。其次,以科技部未启动企业国家重点实验室申报工作的基期(2005—2006年)构建Logit模型,为确保所有影响基础研究的特征因子在样本间无显著差异,将模型(1)的控制变量全部纳入Logit模型,以此计算样本企业被批准建设国家重点实验室的概率。最后,根据倾向性得分,本文采用最邻近1∶1重复配对方法选取基期与实验组倾向评分最邻近的上市公司作为控制组。匹配后两组特征因子的均值差异降至10%以内,说明配对结果满足平衡性假设。经筛选得到3 864个企业—年度观测样本,共345家上市公司。其中,160家建有国家重点实验室的企业为实验组,其余185家企业为控制组。数据来源方面,企业发表的学术论文信息来自Web of Science核心数据库,企业国家重点实验室名单来自科技部官网,企业研发中心、研发子公司地域信息通过企业官网、年报资料、新闻报道手工收集,其余数据来自CSMAR,部分缺失数据通过翻阅年报资料作相应补充。此外,本文对连续变量进行1%水平的缩尾处理。

2.2 模型设定与变量定义

本文采用多期倍差模型检验国家重点实验室建设对企业基础研究的影响。科技部分别于2007年、2010年、2015年和2017年批准179家企业设立国家重点实验室,这种时间错层场景能够降低内生性噪音。借鉴Kmenta[5]的研究方法,本文构建含有年份固定效应γt和公司固定效应μi的模型如式(1)所示。

Paperi,t=β0+β1Labi×Postt+λcvi,t+γt+μi+εi,t

(1)

其中,本文被解释变量为基础研究(Paper)。考虑到基础研究成果的主要呈现形式是学术论文,参考王芳等[2]的研究成果,本文以学术论文数量衡量基础研究。具体地,本文采用Web of Science核心数据库中的学术论文数量衡量基础研究数量(Total),采用该库中SSCI或SCI一区学术论文数量(Q1)衡量基础研究质量。为避免学术论文数据右偏分布问题,本文将学术论文数量加1后取对数,得到LnTotal、LnQ1。

本文解释变量为企业国家重点实验室建设,为Lab虚拟变量与Post虚拟变量的交互项。其中,当该企业在样本期内获批建设国家重点实验室时,Lab为1,否则取0。企业获批建设国家重点实验室当年及以后年度Post为1,否则取0。本文模型中,Lab与Post的交互项系数β1,代表企业在获批建设国家重点实验室之后,其基础研究成果与未获批建设国家重点实验室企业基础研究成果的差异。若系数β1显著为正,则证明国家重点实验室建设可以推动企业基础研究。

借鉴已有研究成果[2],本文将对基础研究具有重要影响的因素纳入模型,包括企业规模(Size),即总资产对数;上市年限(Age),即上市日起算的企业年龄对数;资产收益率(ROA),即净利润除以总资产;杠杆率(Lev),即总负债除以总资产;产权性质(SOE),即企业实际控制人为国有企业时为1,否则取0;员工技能(Skill),即硕士及以上学历员工数量占员工总数的比值;研发投入比例(RDInput),即研发投入除以营业收入;研发机构数量(RDORG),即企业研发中心、研发子公司等研发机构数量。

2.3 模型适用性检验

多期倍差模型结果无偏的重要前提是满足平行趋势,若平行趋势成立,国家重点实验室对企业基础研究的影响应发生在企业被批准建设国家重点实验室之后,本文构建具体模型如下:

(2)

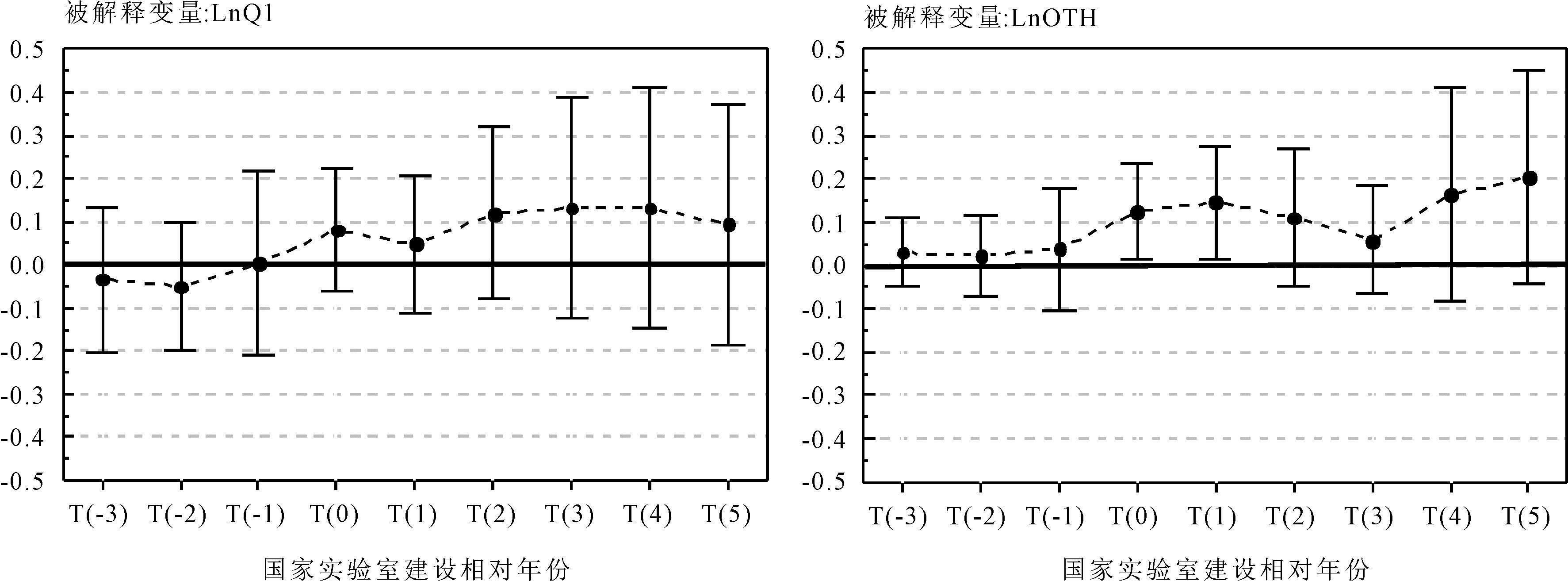

其中,当企业i在t-j年获批建设国家重点实验室时,Postt-j为1,否则取0。β0、β-3~β-1、β1~β5分别表示企业获批建设国家重点实验室当年、前1~3年以及后1~5年。若β-3~β-1的系数不显著,则证明平行趋势成立。图1汇报了βj系数及95%置信区间,横坐标代表国家实验室建设相对年份j,基准年份是企业被批准建设国家重点实验室当年。结果显示,在启动企业国家重点实验室申报工作前,两组样本基础研究成果差异不显著,由此排除了时间趋势和组间差异的干扰,证明本文构建的多期倍差模型具有合理性。

3 实证结果及分析

3.1 描述性统计

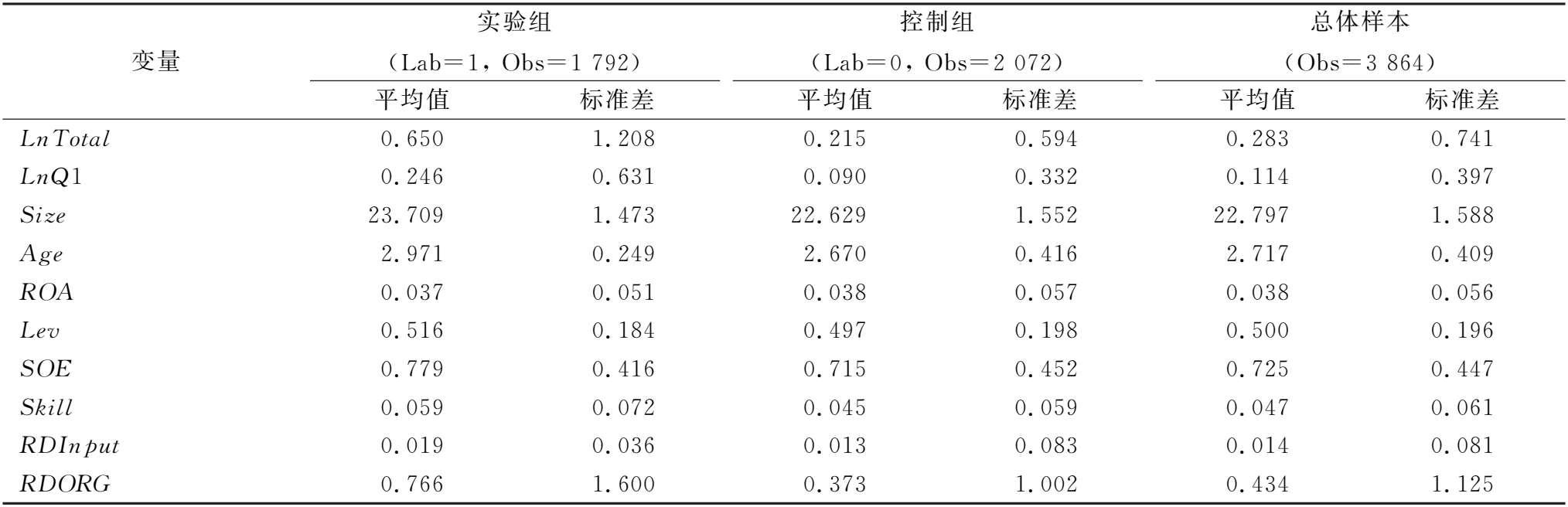

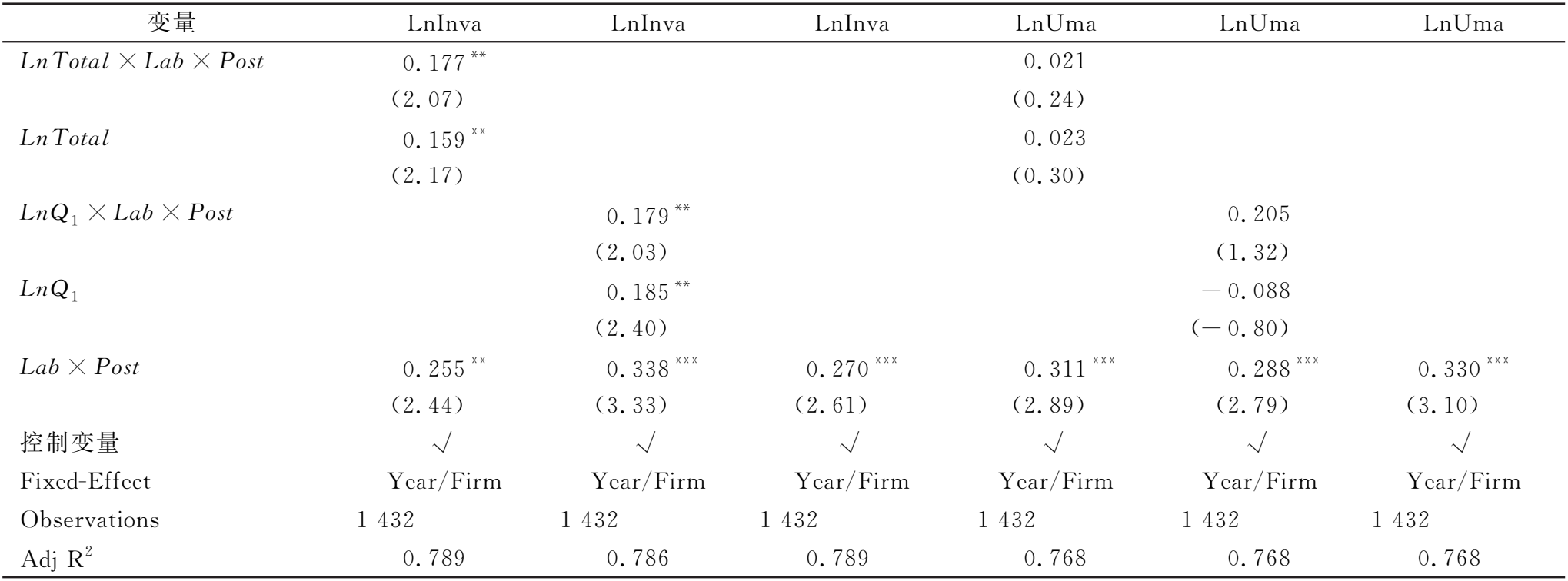

本文根据是否被批准建设国家重点实验室将样本企业分成两组(Lab=1,被批准建设国家重点实验室的企业;Lab=0,未被批准建设国家重点实验室的企业),描述性统计结果如表1所示。由表1可知,实验组企业基础研究数量与质量的平均值均大于控制组企业,初步说明相较于未被批准建设国家重点实验室的企业,建有国家重点实验室的企业会更积极地从事基础研究。控制变量中,实验组企业员工技能、研发投入比例和研发机构数量的平均值均大于控制组企业,说明相较于未被批准建设国家重点实验室的企业,建有国家重点实验室的企业在创新活动中会投入更多资源。其余控制变量的平均值在实验组企业与控制组企业间不存在显著差异,其余控制变量统计特征与Hsu等[8]的统计结果相近。

表1 描述性统计结果

Table 1 Descriptive statistics of variables

变量 实验组 (Lab=1,Obs=1792) 平均值 标准差 控制组 (Lab=0,Obs=2072) 平均值 标准差 总体样本 (Obs=3864) 平均值 标准差 LnTotal 0.650 1.208 0.215 0.594 0.283 0.741 LnQ1 0.246 0.631 0.090 0.332 0.114 0.397 Size 23.709 1.473 22.629 1.552 22.797 1.588 Age 2.971 0.249 2.670 0.416 2.717 0.409 ROA 0.037 0.051 0.038 0.057 0.038 0.056 Lev 0.516 0.184 0.497 0.198 0.500 0.196 SOE 0.779 0.416 0.715 0.452 0.725 0.447 Skill 0.059 0.072 0.045 0.059 0.047 0.061 RDInput 0.019 0.036 0.013 0.083 0.014 0.081 RDORG 0.766 1.600 0.373 1.002 0.434 1.125

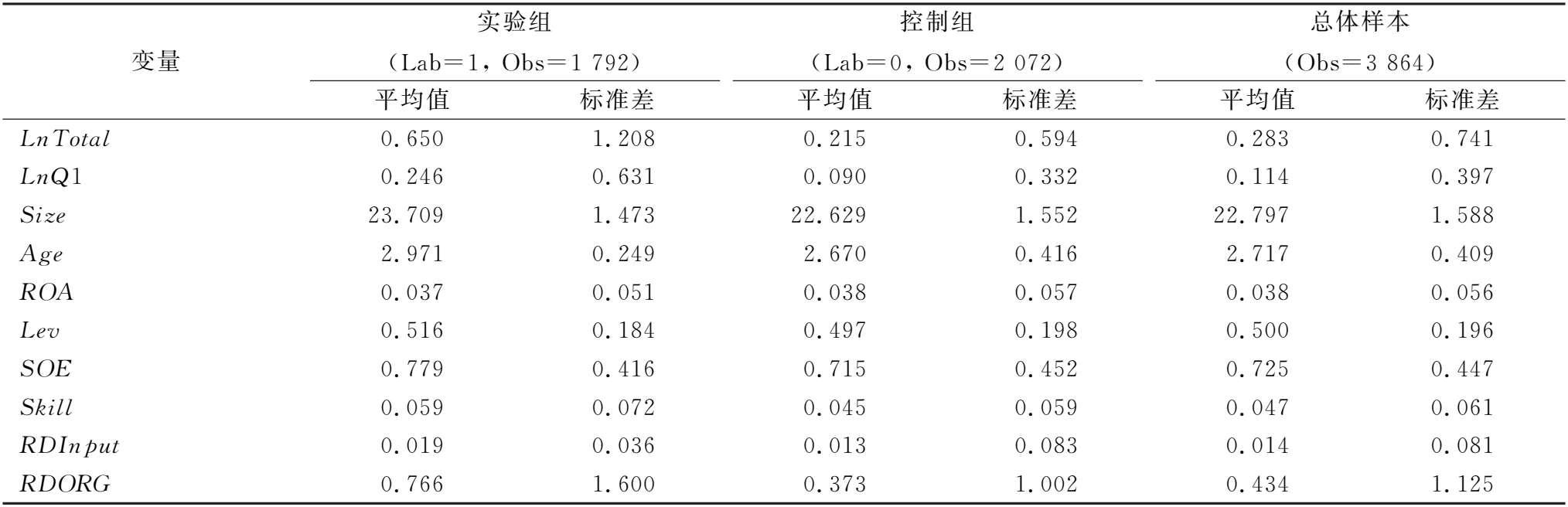

3.2 回归结果分析

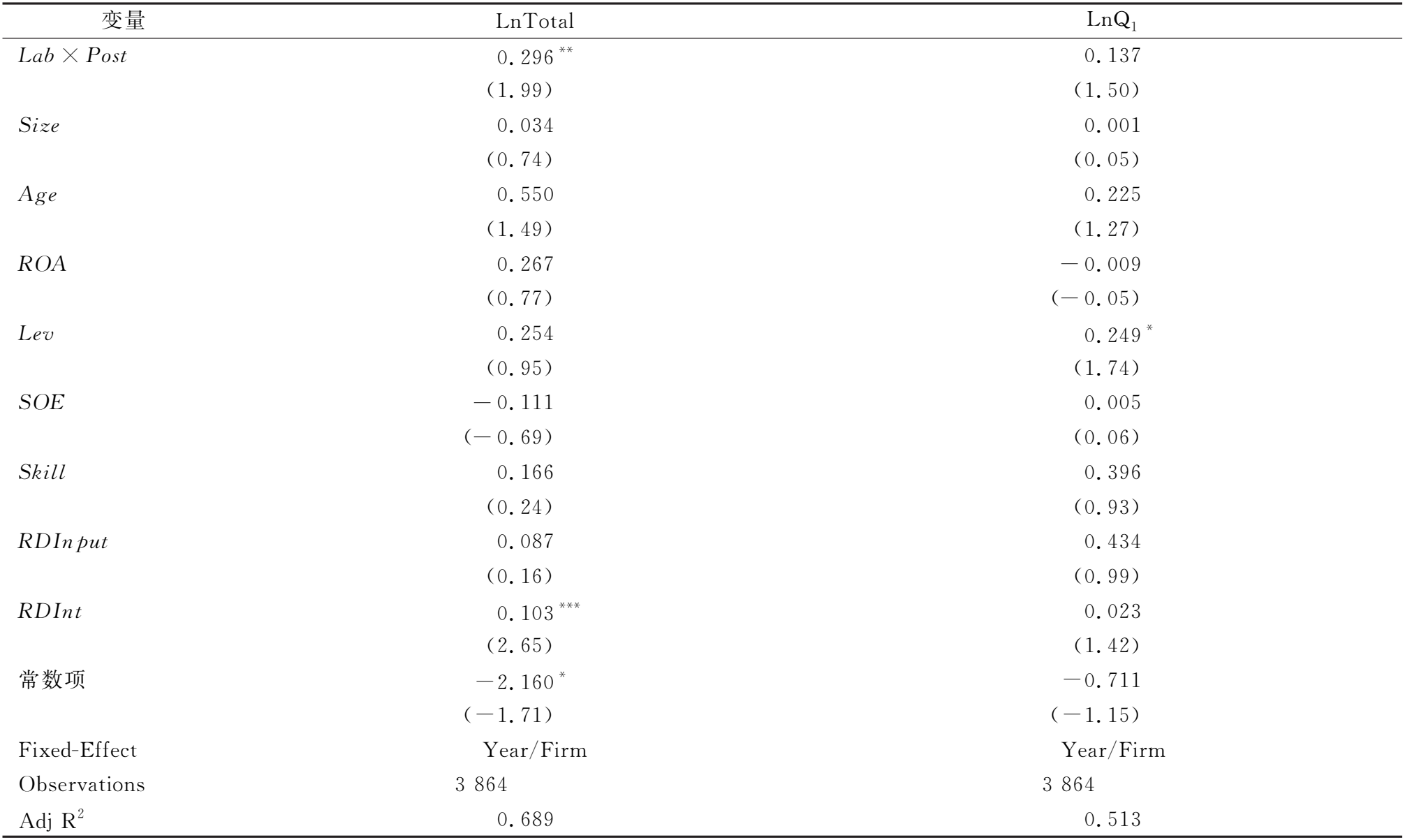

表2为国家重点实验室对企业基础研究影响的回归结果。列(1)中,交互项Lab×Post的系数在5%水平显著为正,系数为0.296,即企业被批准建设国家重点实验室后,其基础研究数量增加29.6%,表明国家重点实验室建设能够显著促进企业基础研究,实证结果与假设H1一致。列(2)中,交互项Lab×Post的系数为正但不显著,表明国家重点实验室建设对企业基础研究质量的促进作用不显著,与假设H2一致。

表2 国家重点实验室对企业基础研究影响的回归结果

Table 2 Regression results of the impact of state key laboratories on basic research in enterprises

变 量 L n T o t a l L n Q 1 La b × P o s t 0 . 2 9 6 * * 0 . 1 3 7 ( 1 . 9 9 ) ( 1 . 5 0 ) Si z e 0 . 0 3 4 0 . 0 0 1 ( 0 . 7 4 ) ( 0 . 0 5 ) Ag e 0 . 5 5 0 0 . 2 2 5 ( 1 . 4 9 ) ( 1 . 2 7 ) R OA 0 . 2 6 7 - 0 . 0 0 9 ( 0 . 7 7 ) ( - 0 . 0 5 ) Le v 0 . 2 5 4 0 . 2 4 9 * ( 0 . 9 5 ) ( 1 . 7 4 ) S OE - 0 . 1 1 1 0 . 0 0 5 ( - 0 . 6 9 ) ( 0 . 0 6 ) S ki l l 0 . 1 6 6 0 . 3 9 6 ( 0 . 2 4 ) ( 0 . 9 3 ) RD In put 0 . 0 8 7 0 . 4 3 4 ( 0 . 1 6 ) ( 0 . 9 9 ) RD In t 0 . 1 0 3 * * * 0 . 0 2 3 ( 2 . 6 5 ) ( 1 . 4 2 ) 常 数 项 - 2 . 1 6 0 * - 0 . 7 1 1 ( - 1 . 7 1 ) ( - 1 . 1 5 ) F i x e d - E f f e c t Y e a r / F i r m Y e a r / F i r m O b s e r v a t i o n s 3 8 6 4 3 8 6 4 A d j R 2 0 . 6 8 9 0 . 5 1 3

注: 括号里的数字为t值(经robust调整); *、**和***分别表示在 10% 、5% 和 1% 的水平下显著;下同。

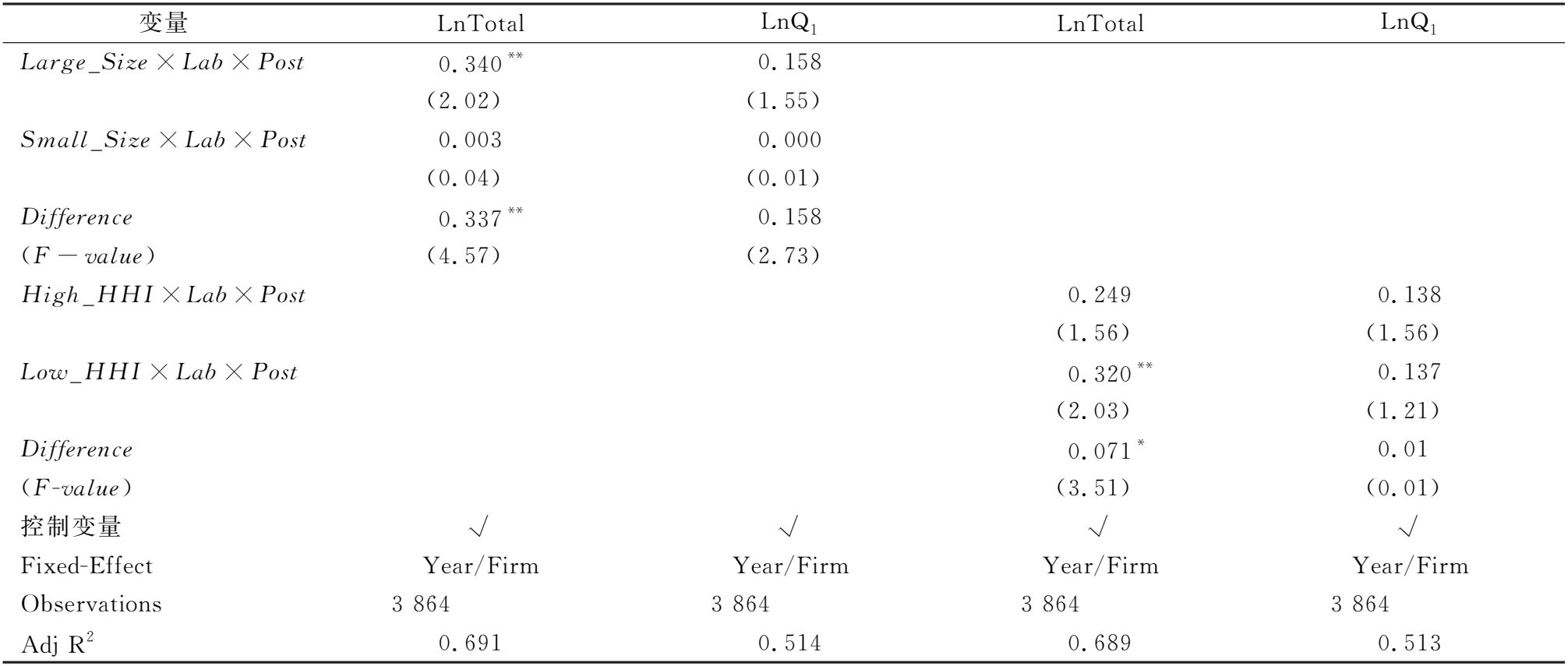

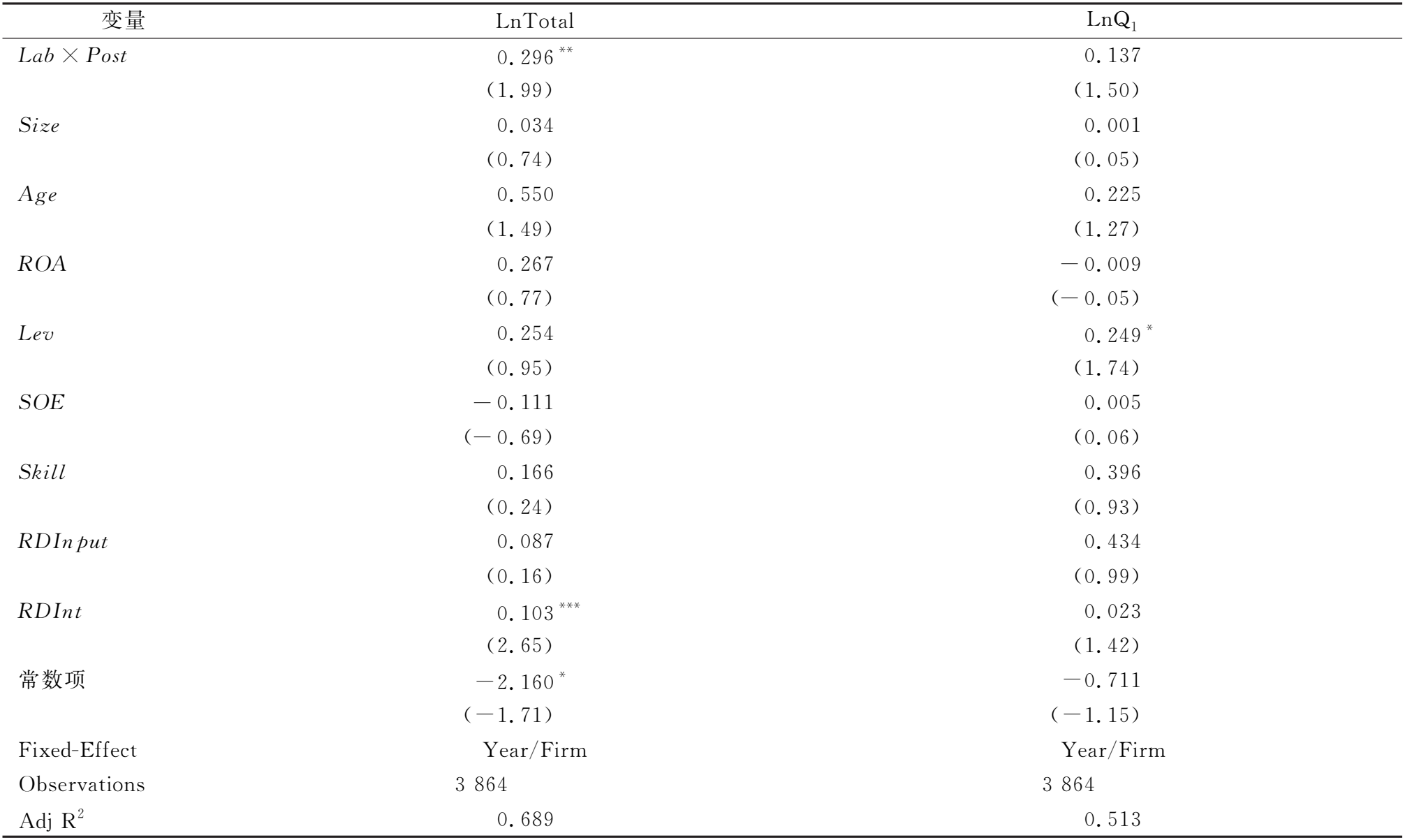

表3为国家重点实验室对企业基础研究影响的异质性检验结果。首先,为检验企业规模的异质性影响,本文设置大企业(Large_Size)和中小企业(Small_Size)两个虚拟变量,当总资产对数大于(等于)行业—年度中位数时,Large_Size(Small_Size)取1,否则取0。在模型(1)中,新增Large_Size、Small_Size与Lab×Post的交互项,回归结果如表3列(1)和列(2)所示。由表3列(1)可知,交互项Large_Size×Lab×Post的系数显著为正,而交互项Small_Size×Lab×Post的系数不显著。同时,大企业组的交互项系数大于中小企业组的相应系数,且两者差异在5%水平上通过显著性检验。由此表明,在大企业中,国家重点实验室建设对企业基础研究的促进作用更加显著,与假设H3a一致。

表3 国家重点实验室对企业基础研究影响的异质性检验结果

Table 3 Heterogeneous impact of state key laboratories on basic research in enterprises

变 量 L n T o t a l L n Q 1 L n T o t a l L n Q 1 Lar g e _ Si z e × La b × P o s t 0 . 3 4 0 * * 0 . 1 5 8 ( 2 . 0 2 ) ( 1 . 5 5 ) S m a l l _ Si z e × La b × P o s t 0 . 0 0 3 0 . 0 0 0 ( 0 . 0 4 ) ( 0 . 0 1 ) Diffe r e n c e 0 . 3 3 7 * * 0 . 1 5 8 ( F - va lu e ) ( 4 . 5 7 ) ( 2 . 7 3 ) H ig h _ H H I × La b × P o s t 0 . 2 4 9 0 . 1 3 8 ( 1 . 5 6 ) ( 1 . 5 6 ) Lo w _ H H I × La b × P o s t 0 . 3 2 0 * * 0 . 1 3 7 ( 2 . 0 3 ) ( 1 . 2 1 ) Diffe r e n c e 0 . 0 7 1 * 0 . 0 1 ( F - va lu e ) ( 3 . 5 1 ) ( 0 . 0 1 ) 控 制 变 量 √ √ √ √ F i x e d - E f f e c t Y e a r / F i r m Y e a r / F i r m Y e a r / F i r m Y e a r / F i r m O b s e r v a t i o n s 3 8 6 4 3 8 6 4 3 8 6 4 3 8 6 4 A d j R 2 0 . 6 9 1 0 . 5 1 4 0 . 6 8 9 0 . 5 1 3

其次,为检验行业竞争的异质性影响,参考已有研究成果[2,8],本文采用赫芬达尔指数衡量行业竞争程度,基于这一指标设置高竞争程度(High_HHI)和低竞争程度(Low_HHI)两个虚拟变量,当赫芬达尔指数低于(等于)年度中位数时High_HHI(Low_HHI)取1,否则取0。同样,在模型(1)中新增High_HHI、Low_HHI与Lab×Post的交互项,回归结果如表3列(3)和列(4)所示。由表3列(3)可知,交互项Low_HHI×Lab×Post的系数显著为正,而交互项High_HHI×Lab×Post的系数不显著。同时,低竞争程度组的交互项系数大于高竞争程度组的相应系数,且两者差异在10%水平上通过显著性检验。由此表明,在竞争程度较低行业中,国家重点实验室建设对企业基础研究的促进作用更显著,与假设H4一致。

3.3 稳健性检验

(1)剔除企业国家重点实验室建立当年样本。具体地,基于科技部于2007年、2010年、2015年和2017年分批建设企业国家重点实验室的事实,本文剔除上述年份观测样本。

(2)自体抽样法(Bootstrap)。初始样本中,建有企业国家重点实验室的样本占全部样本的比值为5%,本文采用Bootstrap方法解决因企业国家重点实验室样本较少导致的小样本偏差问题。具体地,本文从企业国家重点实验室样本中随机选择500个观测样本,采用PSM方法为上述样本寻找特征相似的配对样本并重复该过程500次,最终获得Bootstrap估计结果。

(3)替换核心变量。参考王芳等[2]的研究方法,本文采用学术论文数量占员工数量的比值衡量基础研究数量(TotalRate),以SSCI或SCI一区的学术论文数量占员工数量的比值衡量基础研究质量(Q1Rate)。

本文采用上述方法得到的实证结果与研究假设一致,再次证明本文研究结论具有稳健性。

4 进一步讨论

4.1 国家重点实验室建设与企业基础研究的技术价值

大量研究表明,基础研究对企业技术创新具有积极影响[12,23]。本文认为,国家重点实验室建设可能会进一步提升基础研究的技术价值。首先,企业国家重点实验室是代表相关领域或本行业最高研究水平的科研基地,其制度设计要求企业最大程度地放宽对科研人员发表论文的限制,以吸引大量顶尖科研人才。由此,企业得以积累异质性知识,上述知识能够为企业技术创新提供指引,帮助企业开展技术搜索并引导企业将创新资源投入到前景广阔和利润丰厚的技术领域。其次,企业国家重点实验室较强的科研实力可作为企业与高等院校、科研院所开展合作研发的重要支撑。Simeth&Raffo[23]认为,学者们可能不愿与业界科学家进行互动,除非后者可以分享有价值的研究成果。进一步地,为确定合作研究方向、实现研究目标、解决关键科学问题,企业必然会与高等院校、科研院所开展广泛的学术交流,这可成为企业隐性知识获取途径[6]。最后,为实现技术创新,除内部知识积累外,企业需要吸收外部知识[24]。与高等院校、科研院所合作研发有助于增强企业知识吸收能力[23],进而加快企业识别、吸收和利用外部知识的速度,最终提升企业基础研究的技术价值。为检验国家重点实验室建设对企业基础研究技术价值的影响,本文构建以下模型:

Patenti,t=β0+β1Paperi,t×Labi×Postt+β2Paperi,t+λcvi,t+γt+μi+εi,t

(3)

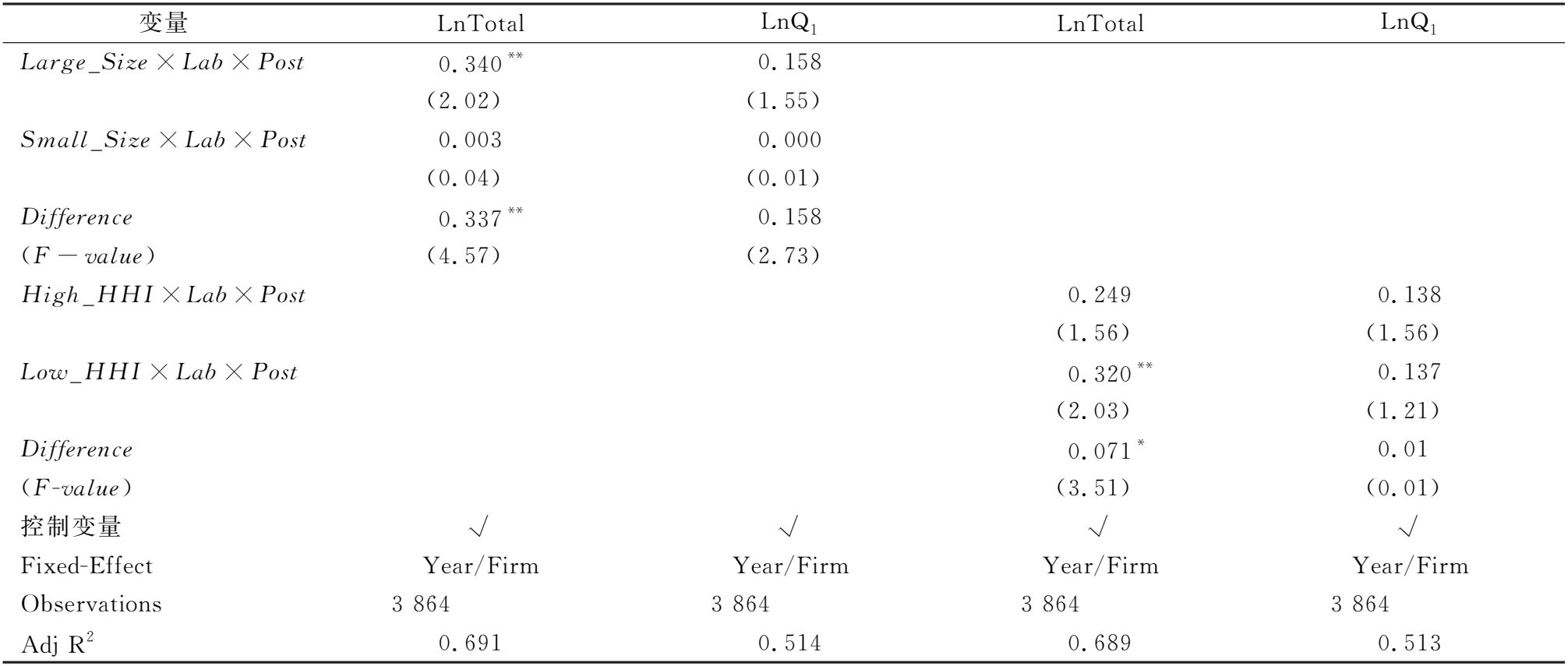

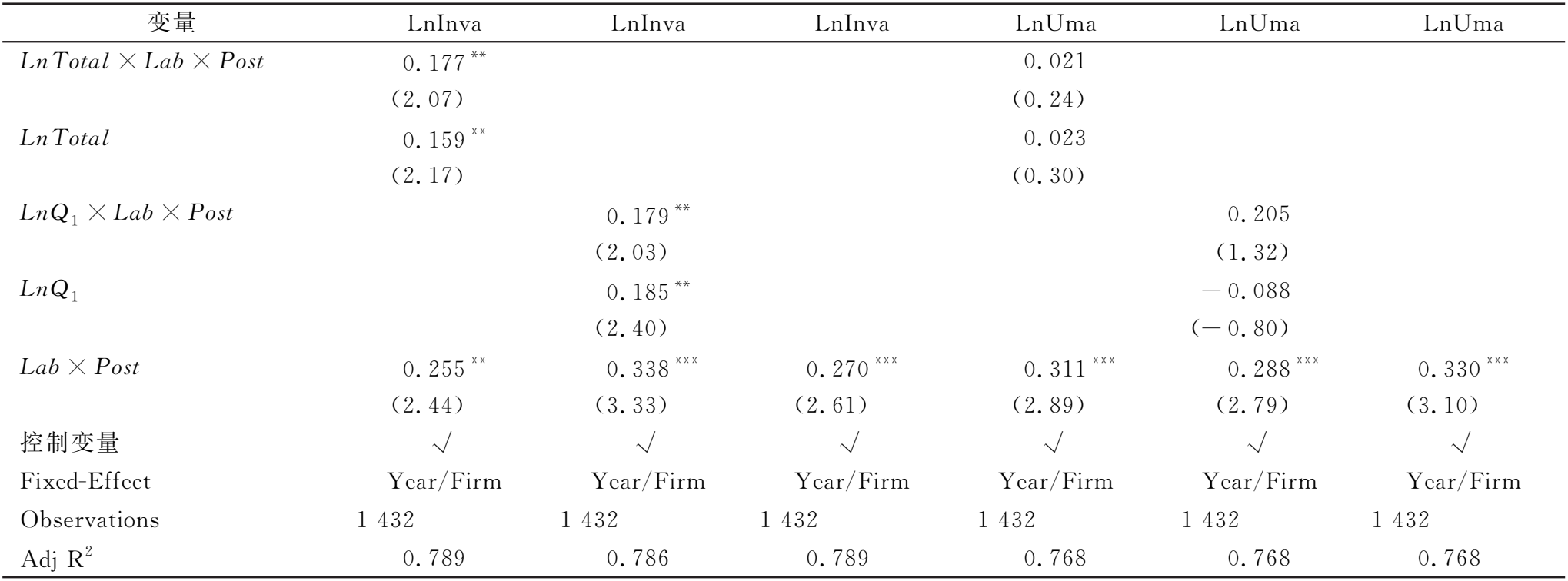

模型(3)中,被解释变量为技术创新(Patent)。参考已有研究成果,本文采用发明专利申请数量(Inva)衡量技术创新质量,采用实用新型专利申请数量(Uma)衡量技术创新数量,将专利申请数量加1后取对数得到LnInva、LnUma,新增解释变量Paper及其与Lab×Post的交互项,cv是与模型(1)相同的一组控制变量。表4列(1)和列(2)中,交互项LnTotal×Lab×Post、LnQ1×Lab×Post的系数显著为正,表明国家重点实验室建设能够强化基础研究对技术创新质量的促进作用。列(4)(5)中,交互项Paper×Lab×Post的系数均不显著,表明国家重点实验室建设对企业基础研究与技术创新数量间关系无显著影响。

表4 国家重点实验室对企业基础研究技术价值影响的回归结果

Table 4 Regression results of the impact of state key laboratories on the value of basic research in enterprises

变量 LnInva LnInva LnInva LnUma LnUma LnUma LnTotal×Lab×Post 0.177 ** 0.021 (2.07) (0.24) LnTotal 0.159 ** 0.023 (2.17) (0.30) LnQ1 ×Lab×Post 0.179 ** 0.205 (2.03) (1.32) LnQ1 0.185 ** -0.088 (2.40) (-0.80) Lab×Post 0.255 ** 0.338 *** 0.270 *** 0.311 *** 0.288 *** 0.330 *** (2.44) (3.33) (2.61) (2.89) (2.79) (3.10) 控制变量 √ √ √ √ √ √ Fixed-Effect Year/Firm Year/Firm Year/Firm Year/Firm Year/Firm Year/Firm Observations 1432 1432 1432 1432 1432 1432 AdjR 2 0.789 0.786 0.789 0.768 0.768 0.768

4.2 国家重点实验室建设与企业基础研究的市场价值

基础研究是投资者判断企业研发实力的重要依据。Hsu等[8]发现,中国上市公司发表的论文数量与其市场价值呈正相关关系。本文认为,国家重点实验室建设可能会进一步提升基础研究的市场价值。如前文所述,企业被批准建设国家重点实验室,实质上是政府对企业研发实力、成长潜力的肯定,故投资者会对企业国家重点实验室建设工作给予较高定价。为检验国家重点实验室建设对企业基础研究市场价值的影响,参考已有研究成果[25],本文将模型(3)的被解释变量替换为市场价值(TobinQ),并采用企业托宾Q值衡量,其余解释变量、控制变量与模型(3)完全一致,回归结果如表5所示。列(5)中,交互项LnQ1×Lab×Post的系数显著为正,其余列该交互项的系数均不显著。由此表明,国家重点实验室建设能够促进企业基础研究的市场价值提升。

表5 国家重点实验室对企业基础研究市场价值影响的回归结果

Table 5 Regression results of the impact of state key laboratories on the value of basic research in enterprises

变量 TobinQ TobinQ TobinQ F.TobinQ F.TobinQ F.TobinQ LnTotal×Lab×Post 0.010 0.043 (0.19) (0.76) LnTotal 0.072 0.066 (1.27) (1.17) LnQ1 ×Lab×Post 0.054 0.196 ** (0.65) (2.01) LnQ1 0.004 0.028 (0.07) (0.35) Lab×Post 0.088 0.076 0.087 0.105 0.108 0.099 (1.18) (1.05) (1.18) (1.21) (1.31) (1.15) 控制变量 √ √ √ √ √ √ Fixed-Effect Year/Firm Year/Firm Year/Firm Year/Firm Year/Firm Year/Firm Observations 1432 1432 1432 1383 1383 1383 AdjR 2 0.617 0.617 0.617 0.587 0.587 0.587

5 结语

5.1 研究结论

本文以2005-2020年沪深A股上市公司为研究对象,运用PSM-DID方法实证检验国家重点实验室建设对企业基础研究的影响,得到如下主要结论:

(1)企业被批准建设国家重点实验室后,其基础研究更加活跃,主要表现为基础研究数量显著增加,但基础研究质量提升不显著。其中,企业国家重点实验室主要通过督促企业履行社会责任、缓解融资约束、激励科研人员促进基础研究数量提升[12,20],但研究成果外泄、高级人才引进难问题会导致企业基础研究质量难以提升。

(2)在大企业和竞争程度较低行业中,国家重点实验室建设对企业基础研究的推动作用更加显著。科研条件优越、具有先行者优势的大企业能够克服科研经费来源不稳定问题。行业竞争程度较低情境下,企业能够避免超额利润被吞噬、研发沉没成本较高等问题,在建成国家重点实验室后积极从事基础研究。

(3)国家重点实验室建设能够促进企业基础研究的技术价值与市场价值提升。国家重点实验室建设能够增加企业内部知识存量,提高企业对外部知识的吸收能力,从而促进技术创新。同时,国家重点实验室建设能够传递积极信号[8],提升企业基础研究的市场价值。

5.2 研究启示

(1)加大企业国家重点实验室支持力度,鼓励企业加大基础研究投入。本文发现,国家重点实验室建设能够促进企业基础研究。美国、德国、日本的优秀企业重视基于科学的创新,会积极投资基础研究。为缩小我国企业与世界优秀企业在基础研究领域的差距,政府可以在税费、财政、金融等方面加大对企业国家重点实验室的支持力度,营造有利于企业国家重点实验室建设和发展的环境,进一步提高企业从事基础研究的积极性。

(2)加强企业国家重点实验室人才队伍建设,促使高水平基础研究成果产生。本文发现,国家重点实验室建设能够促进企业基础研究成果数量提升,但对成果质量的提升作用不显著,原因在于:我国企业国家重点实验室的高级人才有限,难以满足企业国家重点实验室人才队伍需求。因此,政府需要制定企业国家重点实验室人才引进、培养、考评与激励制度。人才引进方面,鼓励企业与大学、学科国家重点实验室及其它研究机构交流合作,提高企业国家重点实验室研究人员薪资待遇,以增强人才吸引力。人才培养方面,鼓励企业研究人员进修,积极开展国际交流合作。人才考评和激励方面,引导企业建立实验室科研成果质量与效益评价机制,对具有突出贡献的个人进行奖励。

(3)加快构建基础研究成果的产权保护制度,引导竞争激烈的行业从事基础研究。本文发现,在竞争激烈的行业中,国家重点实验室建设对企业基础研究的促进作用不显著。原因在于:行业竞争越激烈,企业基础研究成果被竞争者“窃取”的可能性越大。然而,基础研究成果因缺少“创造性”和“实用性”无法被纳入《中华人民共和国专利法》的保护范围。目前,我国主要依据《国家科学技术奖励条例》对基础研究成果加以保护,但其法律效力较低,缺乏系统性与完整性。因此,政府需要出台相关法律法规,明确基础研究成果的人身权和财产权内容、侵权认定与救济途径等,减轻企业对基础研究成果被竞争者利用的顾虑。

5.3 不足与展望

本文存在以下不足:首先,研究样本数量较少,科技部分别于2007年、2010年、2015年和2017年批准179家企业设立国家重点实验室,若未来样本达到一定数量,则可以作进一步研究,以提升结论的稳健性。其次,本研究仅探讨了企业国家重点实验室建设对基础研究数量与质量的促进作用。未来可将依托高校和科研院所建立的国家重点实验室作为研究对象,进一步探讨基础研究的产出水平、产出特征、学科领域分布情况以及机构合作模式。最后,未来可以对具有代表性的企业国家重点实验室进行实地调研,梳理其发展机制与内部工作流程,为其它设有国家重点实验室的企业提供借鉴。

参考文献:

[1] MANSFIELD E. Academic research and industrial innovation: an update of empirical findings [J].Research Policy, 1998, 26(7-8): 773-776.

[2] 王芳, 赵兰香, 戴小勇. 中国企业基础研究偏好异质性的影响因素分析[J].科研管理, 2021, 42(3): 12-22.

[3] DALPE R. International activities of public laboratories in Canada [J].Technology in Society, 1997, 19(2): 127-143.

[4] MISHRA P N, PANDA K C, GOSWAMI N G. Citation analysis and research impact of national metallurgical laboratory, India during 1972—2007: a case study[J].Malaysian Journal of Library &Information Science, 2010, 15(1): 91-113.

[5] KMENTA J. Mostly harmless econometrics: an empiricist's companion[J].Economic Record, 2010, 45(1): 75-76.

[6] CARROLL A B. A three-dimensional conceptual model of corporate performance[J].Academy of Management Review, 1979, 4(4): 497-505.

[7] NATIONAL SCIENCE BOARD. Science and engineering indicators 2021[R].Alexandria, VA: National Science Foundation, 2021.

[8] HSU D H, HSU P H, ZHAO Q. Rich on paper? Chinese firms' academic publications, patents, and market value[J].Research Policy, 2021, 50(9): 104-319.

[9] SIMETH M, CINCERA M. Corporate science, innovation, and firm value[J].Management Science, 2016, 62(7): 1970-1981.

[10] SALTER A J, MARTIN B R. The economic benefits of publicly funded basic research: a critical review[J].Research Policy, 2001, 30(3): 509-532.

[11] MARTINEZ-NOYA A, GARCIA-CANAL E, GUILLEN M F. R&D outsourcing and the effectiveness of intangible investments: is proprietary core knowledge walking out of the door[J].Journal of Management Studies, 2013, 50(1): 67-91.

[12] LETEN B, KELCHTERMANS S, BELDERBOS R. How does basic research improve innovation performance in the world's major pharmaceutical firms[J].Industry and Innovation, 2022, 29(3): 396-424.

[13] PAVITT K. The objectives of technology policy[J].Science and Public Policy, 1987, 14(4): 182-188.

[14] HENARD D H, MCFADYEN M A. The complementary roles of applied and basic research: a knowledge-based perspective[J].Journal of Product Innovation Management, 2005, 22(6): 503-514.

[15] ARCHAMBAULT É, LARIVIERE V. Scientific publications and patenting by companies: a study of the whole population of Canadian firms over 25 years[J].Science and Public Policy, 2011, 38(4): 269-278.

[16] HALL B H, MAIRESSE J. Exploring the relationship between R&D and productivity in French manufacturing firms[J].Journal of Econometrics, 1995, 65(1): 263-293.

[17] HUANG S, NG J, RANASINGHE T, et al. Do innovative firms communicate more? evidence from the relation between patenting and management guidance[J].The Accounting Review, 2021, 96 (1): 273-297.

[18] HUANG R, LI L, LU L Y, et al. The impact of the Leahy-Smith America invents act on firms'R&D disclosure[J].European Accounting Review, 2021, 30(5): 1067-1104.

[19] STERN S. Do scientists pay to be scientists[J].Management Science, 2004, 50(6): 835-853.

[20] ARORA A, BELENZON S, PATACCONI A. The decline of science in corporate R&D[J].Strategic Management Journal, 2018, 39(1): 3-32.

[21] ANDRIES P, THORWARTH S. Should firms outsource their basic research? the impact of firm size on in-house versus outsourced R&D productivity[J].Creativity and Innovation Management, 2014, 23(3): 303-317.

[22] FABRIZIO K R. Absorptive capacity and the search for innovation[J].Research Policy, 2009, 38(2): 255-267.

[23] SIMETH M, RAFFO J D. What makes companies pursue an open science strategy[J].Research Policy, 2013, 42(9): 1531-1543.

[24] GRILICHES Z. Market value, R&D, and patents[J].Economics Letters, 1981, 7(2): 183-187.

[25] 杨国超, 刘静, 廉鹏,等. 减税激励、研发操纵与研发绩效[J].经济研究, 2017, 52(8): 110-124.

(责任编辑:张 悦)