0 引言

中共二十大报告提出,“加快数字经济发展,促进数字经济和实体经济深度融合”。数字经济背景下,越来越多的企业开始把数字化转型作为核心发展战略。据《2021中国数字企业白皮书》显示,2021年中国42%的企业将数字化战略作为核心战略支撑。作为市场经济的“神经末梢”,我国中小制造企业数量多,创新活力旺盛,是推动我国经济发展的重要力量[1]。埃森哲发布的《2021中国企业数字化转型指数》显示,我国仅16%的“领军型”企业数字化转型成效显著,大多数企业仍处于数字化转型初级阶段。作为产业数字化转型的主战场,中小民营制造企业面临数字技术、知识和人才匮乏等问题[2],其数字化转型进程相对缓慢(张夏恒,2020)。同时,作为企业战略层面的变革,数字化转型是一项艰巨且复杂的系统工程,受制度、环境、组织和技术等因素影响。事实上,任何关键因素缺失或因素间不匹配均可能导致数字化转型失败[3]。因此,数字经济背景下,探究中小民营制造企业数字化转型协同机制,有助于企业根据自身情境选择合适的数字化转型路线,从而推动我国数字经济发展。

企业数字化转型(Digital Transformation,DT)是指借助信息、计算和通信等数字技术组合触发实体属性重大变革,以期促进企业实体演进的过程[4]。现有中小企业数字化转型研究较少[5],且主要关注转型影响因素和过程模型等方面。例如,Li等(2018)采用定性分析方法对7家阿里巴巴平台中小电商企业进行分析,构建了涵盖管理认知更新、管理社会资本开发和组织能力的中小企业数字化转型过程模型;Eller等[5]对193家中小企业进行调研分析发现,信息技术、员工技能和数字化战略对中小企业数字化转型具有正向影响;Matarazzo等[6]对6家意大利中小制造企业研究发现,数字工具有助于企业借助新的分销渠道和方式为客户群体创造价值;杨磊等(2022)研究发现,中小企业、服务商和政府的初始意愿增强有利于中小企业更快参与数字化转型。从研究方法看,已有文献大多采用定性分析方法讨论中小企业数字化转型影响因素和过程模型,对中小民营制造企业数字化转型的定量分析不足;从研究内容看,已有相关定量研究大多从资源和能力视角展开,分析单个因素对企业数字化转型的“净效应”,对其它层面(如产业和制度等)因素关注较少,也忽视了不同层面因素间的协调互动,无法有效回答拥有异质性资源的中小企业如何选择适宜的数字化转型路径这一问题。

基于Peng等[7]构建的“战略三角”框架,本文采用定性比较分析(QCA)和必要条件分析(NCA)相结合的研究方法,深入分析中小民营制造企业数字化转型背后的多重因素间复杂互动关系,旨在回答以下问题:第一,单个因素是否以及多大程度上是中小民营制造企业实现高成熟度数字化转型的必要条件,其瓶颈水平如何?第二,“资源—产业—制度”层面因素如何相互耦合才能引致中小民营制造企业高或非高成熟度数字化转型?本文可丰富中小民营制造企业数字化转型研究,进一步揭示中小民营制造企业高成熟度数字化转型的多元化实现路径及作用机理,一定程度上弥补现有相关研究对于制度和产业层面关注较少的不足,具有重要理论意义和现实价值。

1 文献基础与研究框架

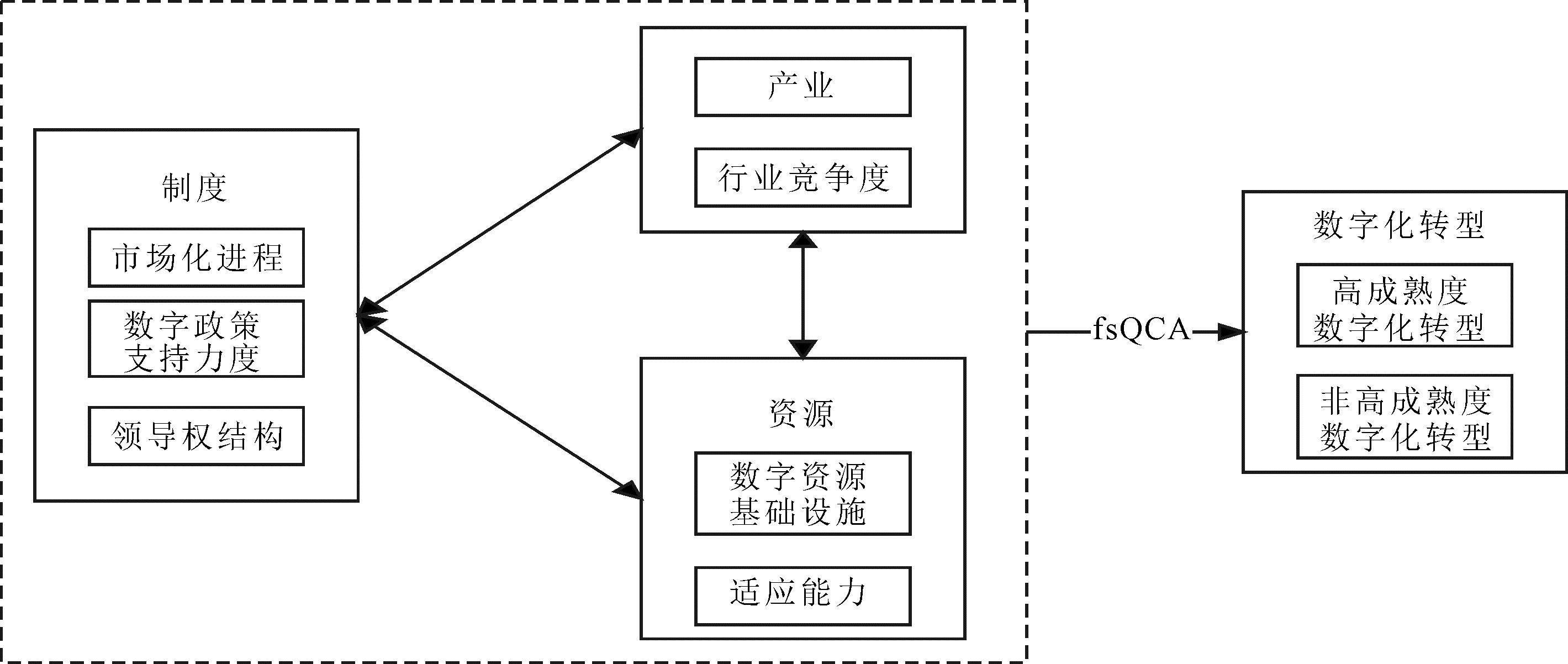

“战略三角”(Strategy Tripod)框架认为,资源、产业和制度层面因素共同影响企业战略选择[7]。其中,资源基础观(Resource-Based View)认为,企业竞争优势主要来源于企业自身积累或控制的有价值、稀缺、难以模仿和不可替代的异质性资源(Barney,1991)。产业基础观(Industry-Based View)认为,企业行为和绩效受企业所处行业环境的影响(Peng,2009)。制度基础观(Institution-Based View)认为,制度层面因素会对企业决策和行为产生直接影响(Peng,2002)。“战略三角”框架将资源基础观、产业基础观和制度基础观有机地结合在一起,基于整体视角分析企业内部要素、行业环境和制度环境间的互动,能够更好地解释中小民营制造企业数字化转型背后的复杂因果机制。因此,本文基于“战略三角”框架和企业数字化转型具体情境,从资源、产业和制度3个维度选取条件变量构建中小民营制造企业数字化转型组态研究框架,如图1所示。

(1)资源维度。数字资源基础设施是指企业与数字化相关的硬件设备平台和软件操作系统,是企业实现数字化转型的基石(李晶、曹钰华,2022)。现有研究普遍认为,完善的数字资源基础设施有助于企业将数字技术贯穿于生产、运输和销售等各环节,识别未充分利用的冗余资源,通过提升冗余资源与其它生产要素协同水平降低研发成本(刘丽娜等,2021),提高生产运营效率(Satish,2017),进一步促进数字产品更新和迭代,从而加快企业数字化、网络化和智能化协同发展。数字资源基础设施来源于企业自行研发或租赁,已有研究指出,中小企业根据自身财务实力和技术水平通过租赁方式利用各类云平台,在一定程度上满足数字化转型对基础设施的需求(于伟,2022)。适应能力是指企业辨别和利用市场机会的能力[8],拥有较强适应能力的企业可以加强对外部环境的有效感知,快速调整自身数字化转型战略目标并合理配置内部数据要素资源[9],进而适应未来市场发展变化,获得长期竞争优势。相反,适应能力不足的企业无法洞察外部环境中的机会和威胁(王玲玲、赵文红,2017),即便能够开发或引进新的数字技术,也无法将其与内部资源基础和组织流程进行适配,进而导致数字化转型进程缓慢(张吉昌、龙静,2022),产品逐渐被市场淘汰(蔡银寅,2016),甚至诱发“数字效率悖论”(刘政,2020)。因此,本文将数字资源基础设施和适应能力作为资源维度变量纳入组态研究框架,以探讨其对中小民营制造企业数字化转型的影响。

(2)产业维度。作为产业层面的重要指标,行业竞争度是指企业所处行业内企业间竞争激烈程度[10]。企业数字化转型前期,投入成本高、见效慢,具有不确定性风险。因此,行业竞争程度能够影响企业数字化转型动力和持续性(翟云等,2021)。现有研究认为,当行业竞争程度较高时,企业会更加关注竞争对手的战略和行为,主动提升与同行业内其他主体的关联程度,因而数字化转型战略的同群效应显著(陈庆江等,2021)。此时,企业会紧跟行业数字化转型趋势,强化自身数字化转型动机(冼依婷、何威风,2022),通过技术研发和产品创新获取数字化红利,进而构建竞争优势(尚洪涛、吴桐,2022)。也有学者认为,当行业竞争程度较高时,部分中小企业生产经营处于盈亏平衡的边缘状态,受资金短缺和融资难等问题困扰,即便企业拥有强烈的数字化转型意愿也无法投入充足的资源(陈楠等,2022)。相反,企业可能会减少数字化转型投入,寻求其它方面的战略变革,以提高自身生存能力(武常岐等,2022)。因此,本文将行业竞争度作为产业维度变量纳入组态研究框架,以探讨其对中小民营制造企业数字化转型的影响。

(3)制度维度。制度维度包括市场化进程、数字政策支持力度和领导权结构3个变量。其中,市场化进程是指我国从计划经济向市场经济过渡的体制改革,它不是简单的规章制度变化,而是经济、社会、法律乃至政治体制的一系列整体性变革[11]。地区市场化进程越快,地区市场监管机制与法制环境越完善,资源越能得到有效配置[12],在一定程度上有助于企业增加研发活动投入、提高技术创新水平(廖开容、陈爽英,2011),从而加快数字化转型。反之,地区市场化进程较慢会影响地区资源有效配置,投资者与企业间的信息不对称导致企业融资约束加剧(朱永明、贾明娥,2017),最终使得资金短缺的中小民营制造企业数字化转型难以为继。数字政策支持力度是指政府对数字技术发展和应用的扶持力度。政府作为企业数字化转型相关政策的制定者,可以通过顶层设计促进共享经济和数字经济发展以及服务型数字生态体系构建,进而帮助内生动力和资金不足的中小民营制造企业克服数字化转型障碍(李锋、柳浩,2021),调动其数字化转型积极性(罗仲伟、陆可晶,2020),从而加快数字化转型进程。同时,政府可以通过完善数据标准、数据安全和互联网监管加快地区数字政府建设,构建地区信息安全体系,在确保安全的前提下逐步实现数据资源开放与共享(胡海波等,2022)。

既有理论认为,企业制度框架一定程度上能够影响企业战略决策制定,制度与组织协调互动会导致企业战略选择差异[13]。因此,本文基于企业内部制度因素(领导权结构),探究内外部制度对中小民营制造企业数字化转型的影响。领导权结构是指企业总经理(CEO)是否同时担任董事长职务[13]。现有企业领导权结构研究主要持以下观点:第一,坚持两职分离。委托代理理论认为,两职分离作为监督机制能够强化董事会的独立性,加强对管理层机会主义行为的有效监督[14],提高企业决策合理化水平,进而提高企业创新研发质量(王玉霞、孙治一,2019)。两职合一会导致董事会对CEO的监督失灵,CEO可能会更关注自身利益,抵制研发等高风险活动(郭海、李垣,2006),因而不利于企业数字化转型。第二,坚持两职合一。管家理论认为,CEO兼任董事长能够缓解董事会和高层管理人员间的冲突,促进二者沟通交流,形成相互合作、相互信任的关系(Lex,1990),从而提高企业决策的有效性(顾露露等,2017)。同时,两权合一模式下,企业高管决策自由度会大幅度提升(Craig and Donald,2007),企业高管会更愿意承担未知风险,帮助企业突破原有路径依赖、克服组织惯性,从而推动企业数字化转型[15]。

2 研究方法

2.1 QCA与NCA方法

定性比较分析(Qualitatve Comparative Analysis,QCA)是基于整体论和集合论思想,探究因果关系充分性和必要性的案例导向型研究方法(杜运周、贾良定,2017)。不同于传统回归分析探究单个因素的“净效应”,QCA方法以布尔算法为基础,聚焦组态效应分析条件变量与结果变量间的复杂因果关系,能够识别引发结果的不同因果路径(张明等,2020)。必要条件分析(Necessary Condition Analysis,NCA)是解释复杂因果关系的新方法,不仅可以识别结果变量的必要条件,而且能够确定特定条件变量在多大程度上属于结果变量的必要条件,进而有效弥补QCA方法在必要条件分析中的不足(杜运周等,2020)。

考虑到现有研究未基于以上要素组合对中小民营制造企业数字化转型的必要条件与充分路径进行分析,本文选用QCA和NCA相结合的方法揭示中小民营制造企业数字化转型的必要条件和因果关系。具体而言,首先,本文使用NCA方法检验特定条件是否构成中小民营制造企业数字化转型的必要条件,借助可以同时处理类别问题和程度问题的fsQCA方法检验必要条件分析结果的稳健性。其次,本文采用fsQCA方法分析不同条件组态与高/非高成熟度数字化转型间的因果关系,探究何种条件组态能够引致或阻碍中小民营制造企业实现高成熟度数字化转型。

2.2 样本选择与数据来源

本文选取2021年中国创业板民营制造企业为初始研究对象,数据主要来源于CSMAR数据库、WIND数据库、上市公司年报、《中国分省份市场化指数报告(2021)》和《中国数字政府发展研究报告(2021)》。剔除相关数据严重缺失和ST、*ST企业后,最终获得653家上市公司有效数据。

2.3 各变量测量与校准

2.3.1 结果变量

数字化转型(DT)。相较于其它衡量方法,借助文本分析技术刻画企业数字化转型情况的词频统计方法具有科学性和可行性,而且能够反映企业数字化转型实际情况[16]。因此,参考吴非等(2021)的研究成果,本文从上市公司企业年报中提取并统计“企业数字化转型”关键词词频,以此衡量样本企业数字化转型程度。词频包括人工智能技术、大数据技术、云计算技术、区块链技术和数字技术运用5个方面,相关数据来源于CSMAR数据库。同时,考虑到此类数据具有典型“右偏性”特征,对其加1后取自然对数。

2.3.2 前因条件

(1)市场化进程(MAR)。本文采用王小鲁等(2021)发布的《中国分省份市场化指数报告》中的市场化指数衡量上市公司所在地区市场化进程。该指数由政府与市场关系、非国有经济发展、产品市场发育程度、要素市场发育程度和市场中介组织发育程度以及法治环境等指标拟合而成。该报告披露的市场化指数截至2019年,借鉴杨兴全和曾春华(2012)的做法,本文采用上年指数加上前3年指数增加值的平均数计算2021年中国各省份市场化指数。

(2)数字政策支持力度(DPS)。考虑到政府政策对企业数字化转型的影响存在时滞性,参考李锋和柳浩(2021)的研究成果,本文采用清华大学数据治理研究中心发布的《中国数字政府发展研究报告(2021)》中数字政府政策和数字生态政策总分数衡量上市公司所在地区数字政策支持力度。

(3)领导权结构(LS)。借鉴郭海和王栋[13]的研究成果,若董事长与总经理由同一人担任则取值为1,否则为0。

(4)行业竞争度(CR)。借鉴苏涛永和孟丽[17]的做法,本文采用行业内排名前10 上市公司营业收入占全行业营业收入的比重衡量行业竞争度。

(5)数字资源基础设施(DRI)。本文选取样本企业固定资产和无形资产中与数字化相关的资源总和衡量数字资源基础设施。相关数据来源于企业财报,对其取自然对数。其中,固定资产中的数字化资源包括计算机和电子设备等;无形资产中的数字化资源包括各种软件和大数据平台。

(6)适应能力(ADC)。借鉴杨林等[9]的研究成果,本文采用样本公司年度研发、资本以及广告3类主要支出的变异系数衡量适应能力。本文对变异系数取负值,调整后的变异系数值越大,企业适应能力越强。

2.3.3 变量校准

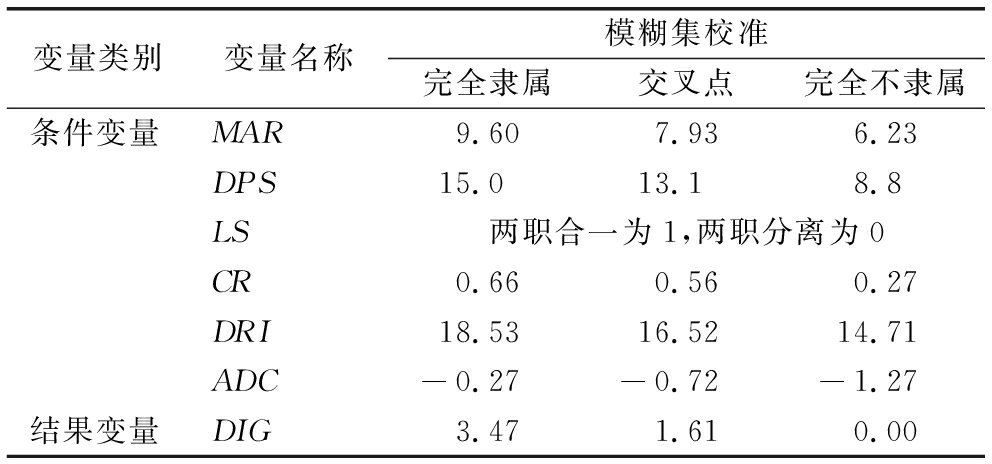

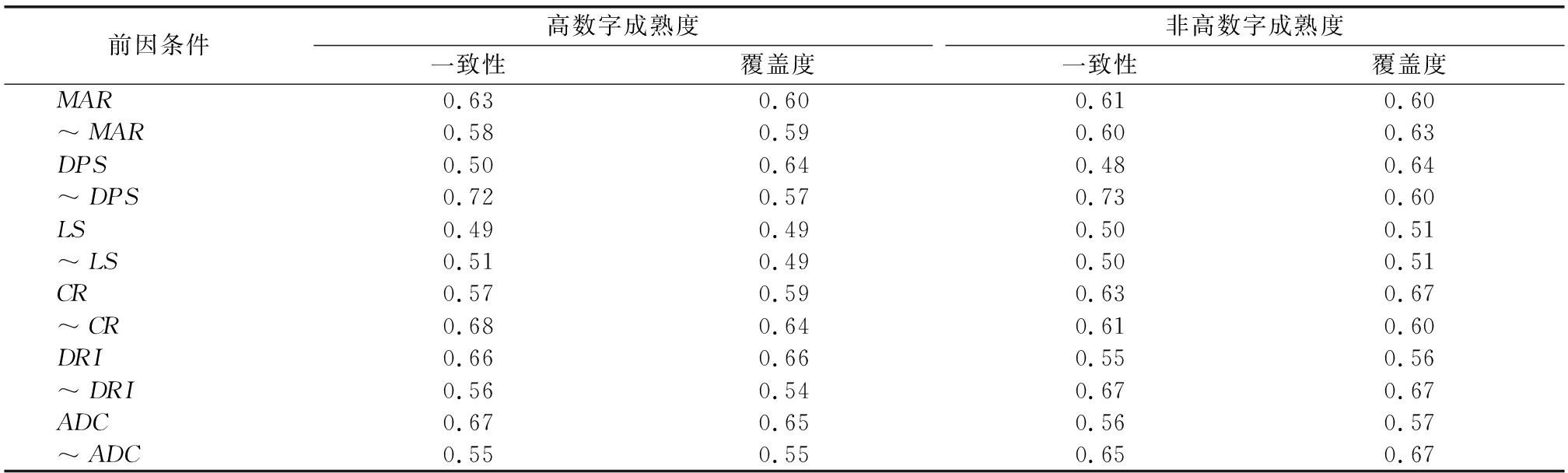

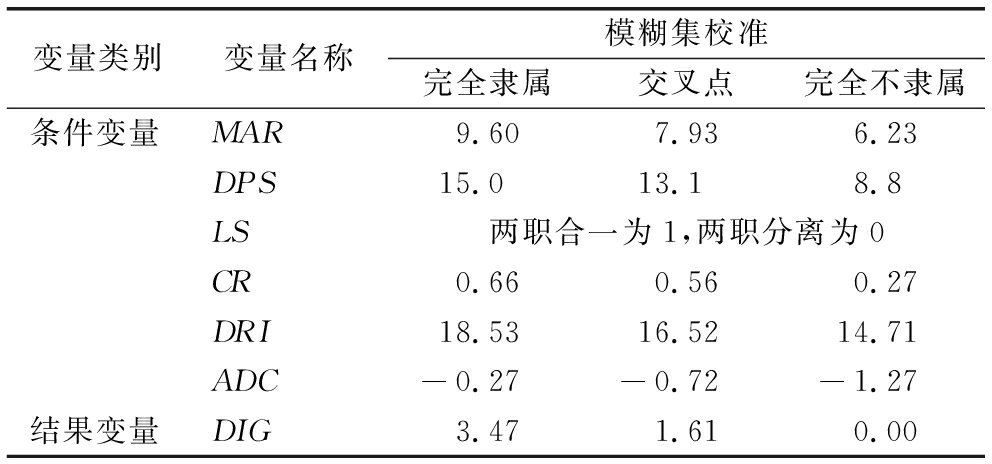

本文采用直接校准法将上述各变量校准为模糊集。参考Fiss[18]的研究成果,将前因条件和结果变量的完全隶属点、交叉点和完全不隶属点分别设定为案例样本描述性统计的90%、50%和10%分位数值,各变量校准锚点见表1。

表1 变量校准锚点

Table 1 Calibration anchors for variables

变量类别变量名称模糊集校准完全隶属交叉点完全不隶属条件变量MAR9.607.936.23DPS15.013.18.8LS两职合一为1,两职分离为0CR0.660.560.27DRI18.5316.5214.71ADC-0.27-0.72-1.27结果变量DIG3.471.610.00

3 实证分析

3.1 必要条件分析

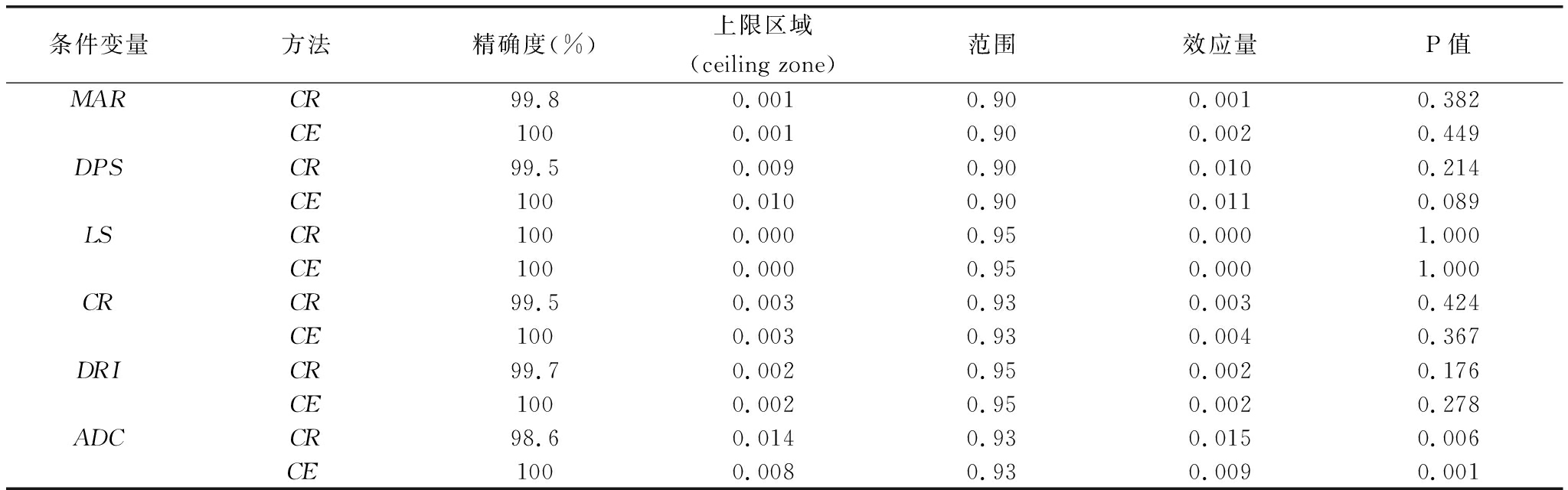

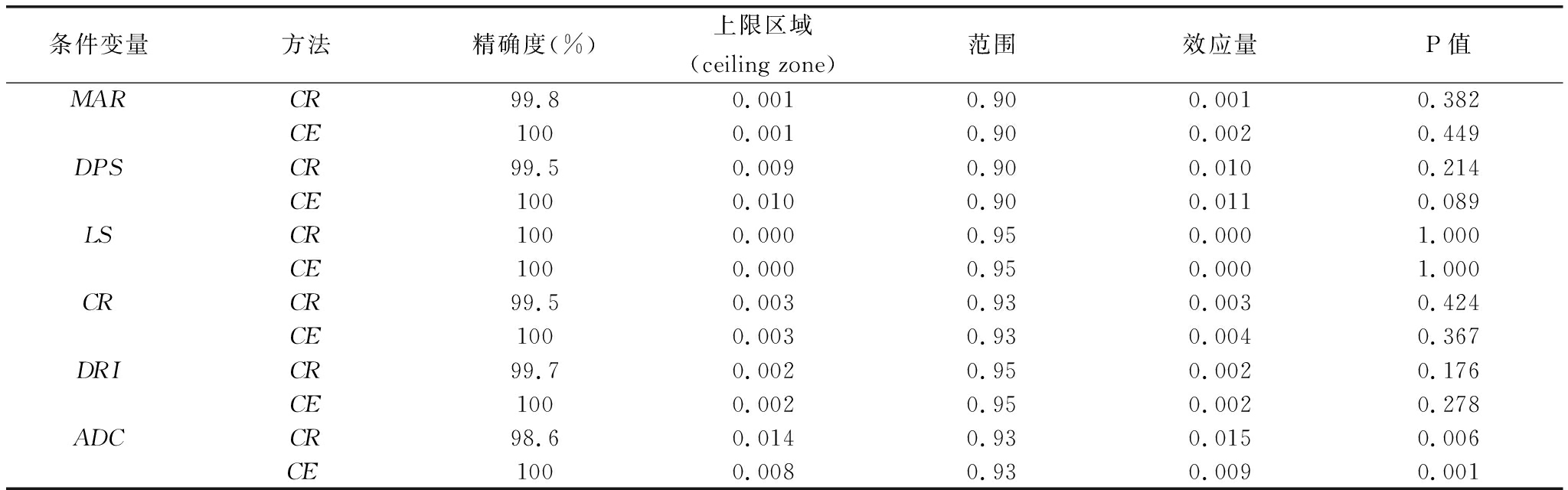

本文采用NCA方法识别影响中小民营制造企业数字化转型的必要条件。根据变量类型,可以采用上限包络分析(Ceiling Envelopment,CE)和上限回归分析(Ceiling Regression,CR)两种估计方法计算效应量。其中,前者主要处理少许(<5)变量级别的离散或二分变量,后者主要处理多个(≥5)变量级别的离散或连续变量[19]。因此,本文采用CE和CR两种估计方法计算效应量,结果见表2。

表2 NCA方法分析结果

Table 2 Analysis results of NCA method

条件变量方法精确度(%)上限区域(ceilingzone)范围效应量P值MARCR99.80.0010.900.0010.382CE1000.0010.900.0020.449DPSCR99.50.0090.900.0100.214CE1000.0100.900.0110.089LSCR1000.0000.950.0001.000CE1000.0000.950.0001.000CRCR99.50.0030.930.0030.424CE1000.0030.930.0040.367DRICR99.70.0020.950.0020.176CE1000.0020.950.0020.278ADCCR98.60.0140.930.0150.006CE1000.0080.930.0090.001

注:效应量表示必要条件的效应大小,通常0

NCA方法中,必要条件需满足以下标准:①效应量应大于或等于0.1;②蒙特卡洛仿真置换检验(Monte Carlo simulations of permutation tests)结果显示效应量显著[19]。由表2可知,市场化进程、数字政策支持力度、领导权结构、行业竞争程度和数字资源基础设施的必要性效应均不显著(P>0.05),均非中小民营制造企业数字化转型的必要条件。适应能力的必要性效应虽然显著,但效应量较小(d<0.1),也不构成中小民营制造企业数字化转型的必要条件。

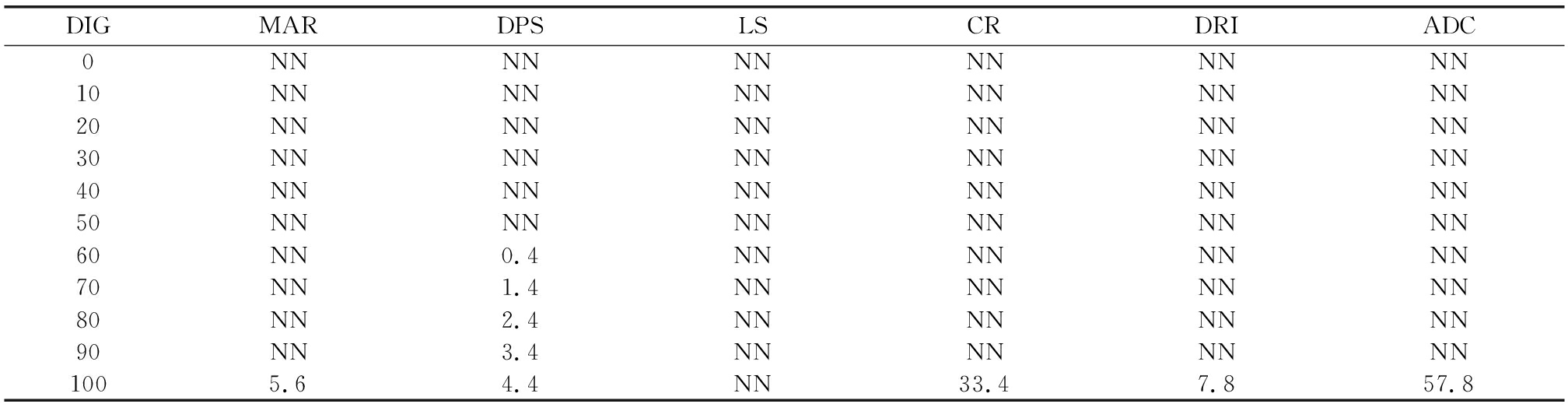

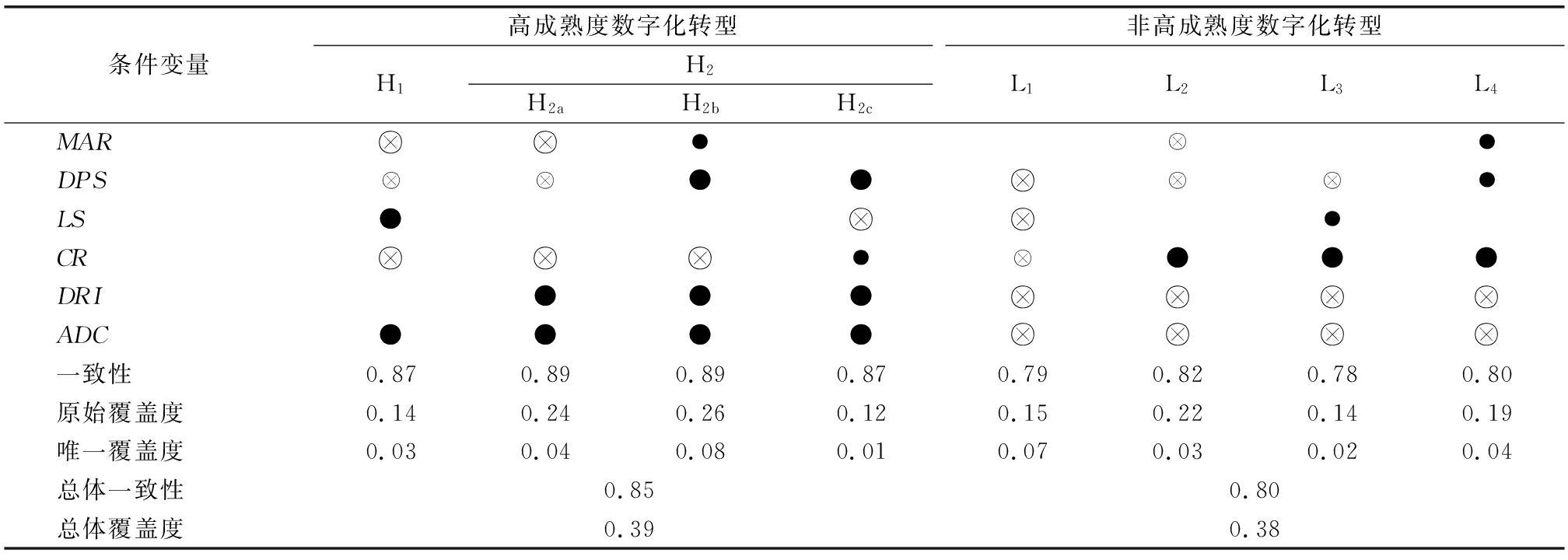

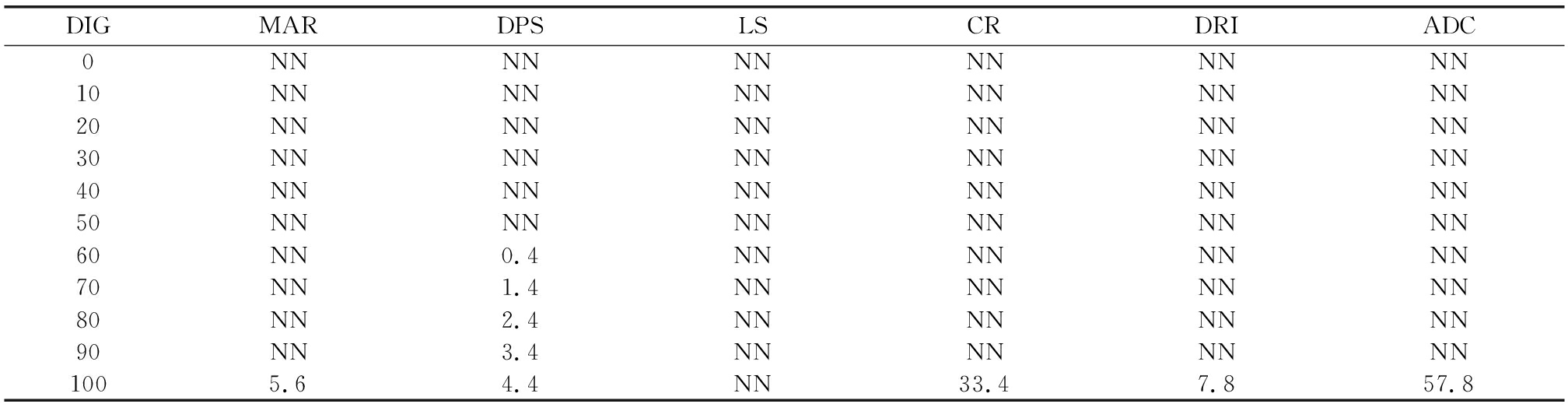

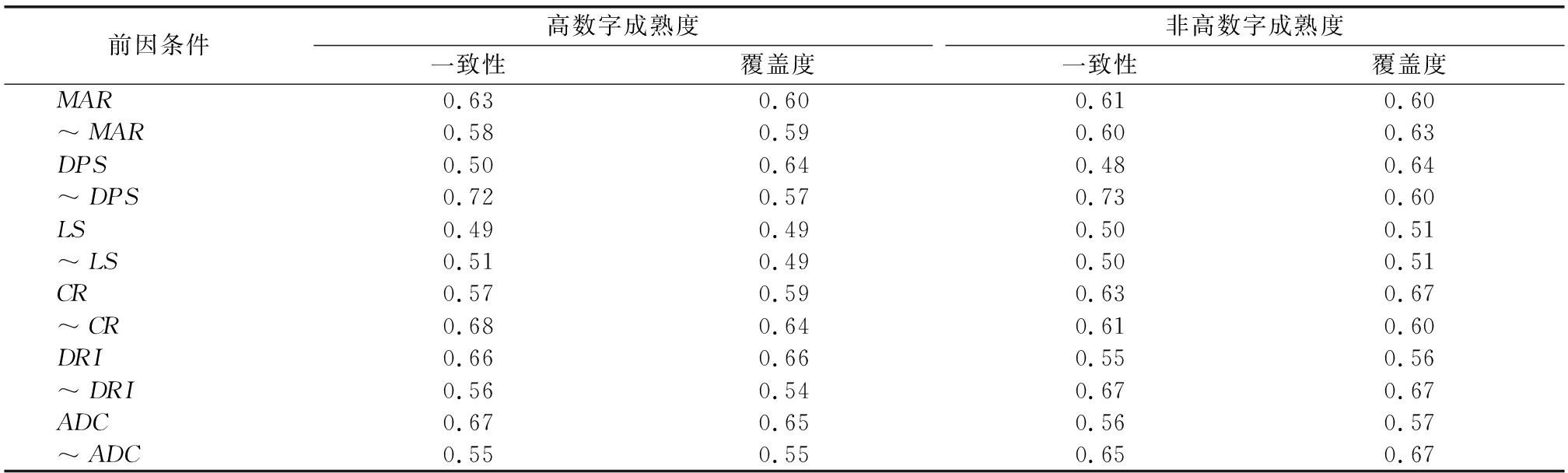

表3为NCA方法瓶颈水平分析结果。瓶颈水平是指为使结果变量y达到观测范围内某一水平值(%),单个前因条件需要满足的最低水平值(%)[19]。由表3可知,中小民营制造企业若要想达到70%的数字化转型水平,需要1.4%水平的数字政策支持力度,而其它5个前因条件均不存在瓶颈水平。本文进一步采用QCA方法分析中小民营制造企业数字化转型的必要条件,结果如表4所示。由表4可知,所有前因条件的一致性水平均低于0.9,与基于NCA方法的分析结果一致。由此可见,6个前因条件均不能单独构成中小民营制造企业高/非高成熟度数字化转型的必要条件。

表3 NCA方法瓶颈水平(%)分析结果

Table 3 Analysis results of NCA's bottleneck level (%)

DIGMARDPSLSCRDRIADC0NNNNNNNNNNNN10NNNNNNNNNNNN20NNNNNNNNNNNN30NNNNNNNNNNNN40NNNNNNNNNNNN50NNNNNNNNNNNN60NN0.4NNNNNNNN70NN1.4NNNNNNNN80NN2.4NNNNNNNN90NN3.4NNNNNNNN1005.64.4NN33.47.857.8

注:LS采用CE函数分析,其余变量采用CR函数分析;NN表示不必要

表4 单个条件必要性检验结果

Table 4 Necessity analysis for single condition

前因条件高数字成熟度一致性覆盖度非高数字成熟度一致性覆盖度MAR0.630.600.610.60~MAR0.580.590.600.63DPS0.500.640.480.64~DPS0.720.570.730.60LS0.490.490.500.51~LS0.510.490.500.51CR0.570.590.630.67~CR0.680.640.610.60DRI0.660.660.550.56~DRI0.560.540.670.67ADC0.670.650.560.57~ADC0.550.550.650.67

注:“~”代表“非”,表示相应条件不存在

3.2 组态分析

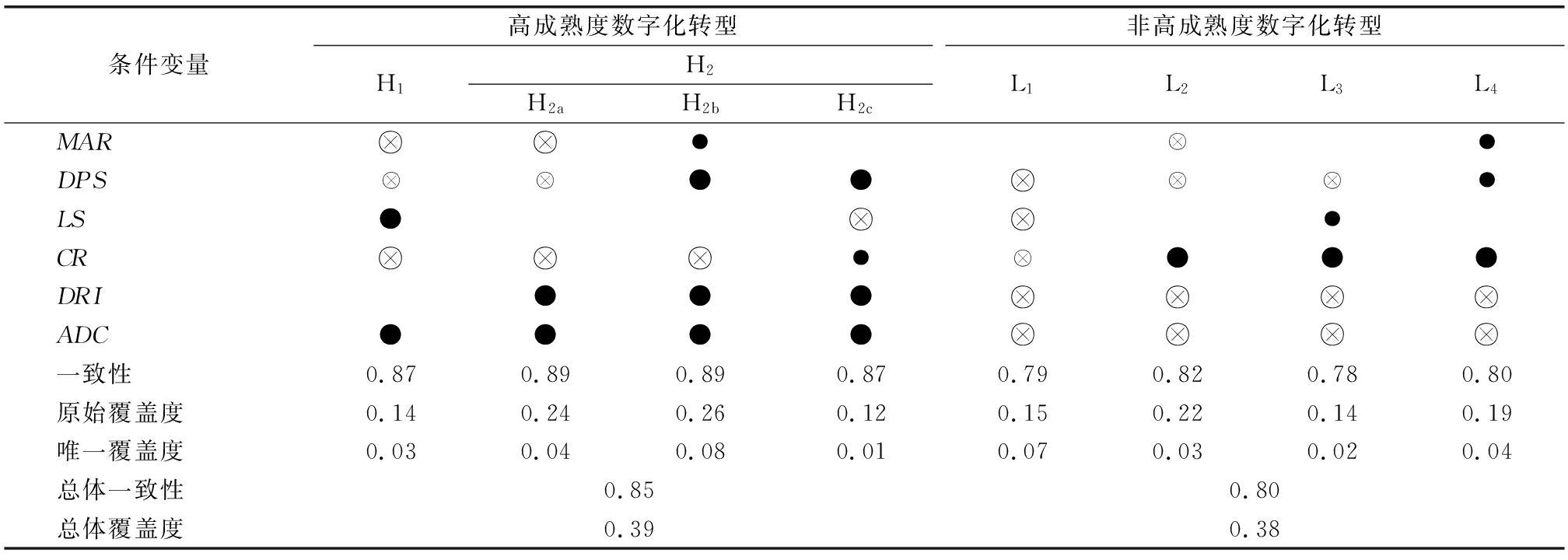

本文运用fsQCA3.0软件对中小民营制造企业高成熟度数字化转型和非高成熟度数字化转型的条件组态进行分析。参考张明和杜运周[20]的研究成果,在构建真值表时,本文根据“天然缺口”将原始一致性阈值设置为0.86,将PRI一致性阈值设置为0.7,将案例频数阈值设置为5。此时,剩余样本案例数占总案例数的比值为92%,符合75%的要求。同时,本文根据中间解和简约解的嵌套关系得出组态结果(见表5),将同时出现在中间解和简约解的条件视作核心条件,将仅出现在中间解的条件视作边缘条件(杜运周、贾良定,2017)。

表5 高/非高企业数字化转型组态

Table 5 High-maturity/non-high-maturity digital transformation configurations

条件变量高成熟度数字化转型H1H2H2aH2bH2c非高成熟度数字化转型L1L2L3L4MAR ● ●DPS ●● ●LS● ●CR ● ●●●DRI●●● ADC●●●● 一致性0.870.890.890.870.790.820.780.80原始覆盖度0.140.240.260.120.150.220.140.19唯一覆盖度0.030.040.080.010.070.030.020.04总体一致性0.850.80总体覆盖度0.390.38

注:“●”代表核心条件存在,“●”代表边缘条件存在,“⊗”代表核心条件缺乏,“⊗”代表边缘条件缺乏,“空格”代表该条件可有可无,下同

3.2.1 高成熟度数字化转型路径

由表5可知,存在4条中小民营制造企业高成熟度数字化转型组态路径。参考组态路径中资源层面核心条件存在情况,本文将4条组态路径划分为H1(高效适应型)和H2(资源能力协调型),分别对其进行命名与分析。

(1)高效适应型。组态H1(~MAR×~DPS×LS×~CR×ADC)表明,以非高市场化进程、高领导权结构、非高行业竞争程度和高适应能力为核心条件,以非高数字政策支持力度为边缘条件的组态可以产生高成熟度数字化转型。此时,企业数字资源基础设施并不是必要条件。该路径反映出在行业垄断程度较高、外部制度环境不健全、企业已有数字资源基础设施不完善情景下,组织结构灵活的中小民营制造企业可以依托高适应能力和两职合一的领导权结构营造良好的组织环境(决策效率和执行效率较高),进而识别外部市场机会、重组内部要素资源,最终实现对转型战略和业务发展的快速响应(王永贵、汪淋淋,2021)。该路径下,两权合一的领导权结构有助于企业管理层实施数字化转型战略,强化战略决策的有效性,一定程度上抑制数字化转型过程中战略定位与战略实施脱节,从而帮助企业实现高成熟度数字化转型。因此,本文将该路径命名为“高效适应型”。

该路径的典型代表企业是瑞纳智能。瑞纳智能是一家致力于为热力公司提供城市智慧供热整体解决方案的专精特新企业。该企业具有两职合一的领导权结构,创始人是国内供暖行业的先行者,具备丰富的管理和技术经验,对企业发展战略把握精准。该企业不断提高决策、执行效率,丰富自身产品线以满足市场差异化需求。2013年该企业开始积极部署研发创新,2017年在业内率先提出“产品+方案+服务”一站式产业链创新服务模式。现阶段,该企业不断突破产品技术协同壁垒,融合自动化(OT)、信息化(IT)和智能化(AI)推出RUNA STORM城市智能低碳供热整体解决方案,借助成熟的数字化商业模式帮助数百家供热企业成功实现节能减排目标。

(2)资源能力协调型。由H2a、H2b和H2c可知,3条组态路径中,数字资源基础设施和适应能力作为核心条件。因此,本文将其命名为“资源能力协调型”。

组态H2a资源能力主导型(~MAR×~DPS×~CR×DRI×ADC)表明,以非高市场化进程、非高行业竞争程度、高数字资源基础设施和高适应能力为核心条件,以非高数字政策支持力度为边缘条件的组态可以产生高成熟度数字化转型。此时,企业领导权结构并不是必要条件。与组态H1相同,该路径下企业所在地市场和政府提供的支持有限,但所处行业内中小民营制造企业受竞争对手制约程度较低。相对而言,企业可以借助足够的资源和渠道开展数字化转型。组态H2a中,企业数字资源基础设施较为完善,数字化资源投入和适应能力在企业数字化转型过程中发挥支撑作用,企业内部已产生成熟的数字化商业模式(王永贵、汪淋淋,2021)。此时,组态路径对企业领导层的管理能力和决策效率要求较低,企业可以借助高水平适应能力识别外部市场机会、优化现有商业模式,进而实现高成熟度数字化转型。因此,本文将其命名为“资源能力协调型”。

该路径的典型代表企业是康斯特。康斯特是一家专注高端检测仪器仪表的工信部制造业单项冠军企业,整体行业竞争度较低。该公司自成立以来便注重技术研发创新,积极布局智能制造生产线,2012—2021年研发投入占累计营业总收入的比值为17%,复合增速为27%。长期高强度数字化资源投入帮助康斯特形成多层次创新能力与适应能力。同时,该企业借助MES、ERP和METER等系统实现价值链信息化和网络化,赋能生产运营各环节,打造智能化、精细化的“线上+”和“服务+”数字化经营模式,成为全球仪器仪表领域细分市场的“隐形冠军”。

组态H2b政府与市场双重助力下的资源能力协调型(MAR×DPS×~CR×DRI×ADC)表明,以高数字政策支持力度、非高行业竞争程度、高数字资源基础设施和高适应能力为核心条件,以高市场化进程为边缘条件的组态可以产生高成熟度数字化转型。此时,企业领导权结构并不是必要条件。不同于组态H2a,该路径下企业所在地市场化程度较高,政府政策对企业数字化转型的支持力度较大。这意味着此类数字化转型路径在一定程度上是由政府、市场和企业三方共同推动形成的,由此验证多方主体共同努力能够加快企业数字化转型进程(孙育平,2021)。因此,本文将该路径命名为“政府与市场双重助力下的资源能力协调型”。该路径的作用机理如下:成熟的市场化机制有助于提高市场信息透明度,使数字资源得到有效配置。同时,政府通过政策引导和资金补贴构建新一代数字化转型服务生态体系,借助市场制度为企业数字化转型营造良好的外部环境,在一定程度上缓解中小民营制造企业融资约束难题,促使企业不断夯实数字化转型资源基础,进而形成高水平适应能力,最终实现高成熟度数字化转型。

该路径的典型代表企业是申昊科技。申昊科技是一家致力于设备检测及故障诊断的专精特新企业,2002年成立于浙江省杭州市。该公司所处地区拥有完善的市场资源配置机制和制度保障体系。近年来,浙江省政府大力推进数字经济发展,出台《浙江省数字经济促进条例》等政策法规,为省内企业营造良好的数字生态环境。在外部优惠政策和制度体系的双重“护航”下,2016—2022年申昊科技研发投入增幅达340%,享受研发费用加计扣除达1.2亿元,数字资源基础和适应能力迅速增强。该企业及时对标市场变化需求,不断突破技术瓶颈和壁垒,加快“智慧工厂”建设,现已成为浙江省数字工厂标杆企业。

组态H2c政府与行业双重驱动下的资源能力协调型(DPS×~LS×CR×DRI×ADC)表明,以高数字政策支持力度、非高领导权结构、高数字资源基础设施和高适应能力为核心条件,以高行业竞争度为边缘条件的组态可以产生高成熟度数字化转型。此时,市场化进程并不是必要条件。不同于组态H2b,该路径下外部政策支持力度较大,但市场化进程对企业数字化转型的促进效应未能显现。此时,企业数字化转型动力部分来自行业竞争环境。在外部竞争“推力”和政府政策“拉力”的双重驱动下,基于两职分离领导权结构的中小民营制造企业可以加强对管理层机会主义行为的监督(王玉霞、孙治一,2019),促进内部数字资源与适应能力匹配,从而实现高成熟度数字化转型。因此,本文将其命名为“政府与行业双重驱动下的资源能力协调型”。

该路径的典型代表企业是神思电子。神思电子是山东省济南市一家提供身份识别解决方案的专精特新企业。该公司一直坚持“以创新为核”的发展理念,近几年研发投入占营业额的比重均超过12%,具有雄厚的数字化资源基础和较强的创新能力与适应能力。在多元化市场需求、跨界竞争和政府政策推动下,公司管理层紧抓数字化转型机遇,积极践行“从身份识别到智能认知、从行业深耕到行业贯通”,实现数字化转型升级。现阶段,神思电子积极推进人工智能赋能实体经济的创新应用,发挥链主企业引领作用,成功从传统硬件设备制造商向人工智能赋能者跃迁,于2019年入选工信部新一代人工智能产业创新重点任务潜力单位。

第一,“高效适应型”和“资源能力协调型”组态路径均可促使中小民营制造企业实现高成熟度数字化转型。根据外部制度和产业环境差异,将资源能力协调型组态路径进一步细分为资源能力主导型、政府与市场双重助力下的资源能力协调型和政府与行业双重驱动下的资源能力协调型。由此可知,企业数字化转型是内外部条件协同作用的结果,同时证实政府在中小企业数字化转型过程中发挥拉动作用。第二,通过横向对比可知,4条组态路径中适应能力均为核心条件,这意味着适应能力在中小民营制造企业高成熟度数字化转型过程中发挥普适作用。第三,本文组态路径结果既验证了资源能力因素对中小企业数字化转型的重要性(H2),也发现了一条非资源能力协调型组态路径(H1)。该路径反映出组织结构灵活的中小企业可以借助领导者高效统筹安排缓解内部资源与能力不匹配问题,从而实现高成熟度数字化转型。该组态路径表明,中国情境下积极拥抱变革的卓越管理者可以依靠自身知识、能力帮助企业实现数字化转型,这可为资源基础薄弱的中小企业开展数字化转型提供参考。第四,从制度视角出发,中小民营制造企业只有基于内外部环境灵活调整制度结构,才能维持长期竞争优势。

3.2.2 非高成熟度数字化转型路径

由表5可知,存在4条引致中小民营制造企业非高成熟度数字化转型的组态路径,分别是L1、L2、L3和L4。组态L1显示,当行业竞争程度较低时,采取两职分离领导权结构且数字政策支持力度较小、数字资源基础设施和适应能力匮乏的中小民营制造企业会产生非高成熟度数字化转型。组态L2显示,当市场化程度较低、行业竞争程度较高时,数字政策支持力度较小、数字资源基础设施和适应能力匮乏的中小民营制造企业会产生非高成熟度数字化转型。组态L3显示,当行业竞争程度较高时,采取两职合一领导权结构且数字政策支持力度较小、数字资源基础设施和适应能力匮乏的中小民营制造企业会产生非高成熟度数字化转型。组态L4显示,当行业竞争程度较高时,缺乏数字资源基础设施和适应能力的中小民营制造企业即使处于高市场化进程和高数字政策支持环境下,也无法产生高成熟度数字化转型。通过横向对比可知,上述4条组态路径均存在数字资源基础设施和适应能力较差的情况,即内部资源与能力不足以支撑企业数字化转型。因此,本文将其命名为“资源能力缺失型”。

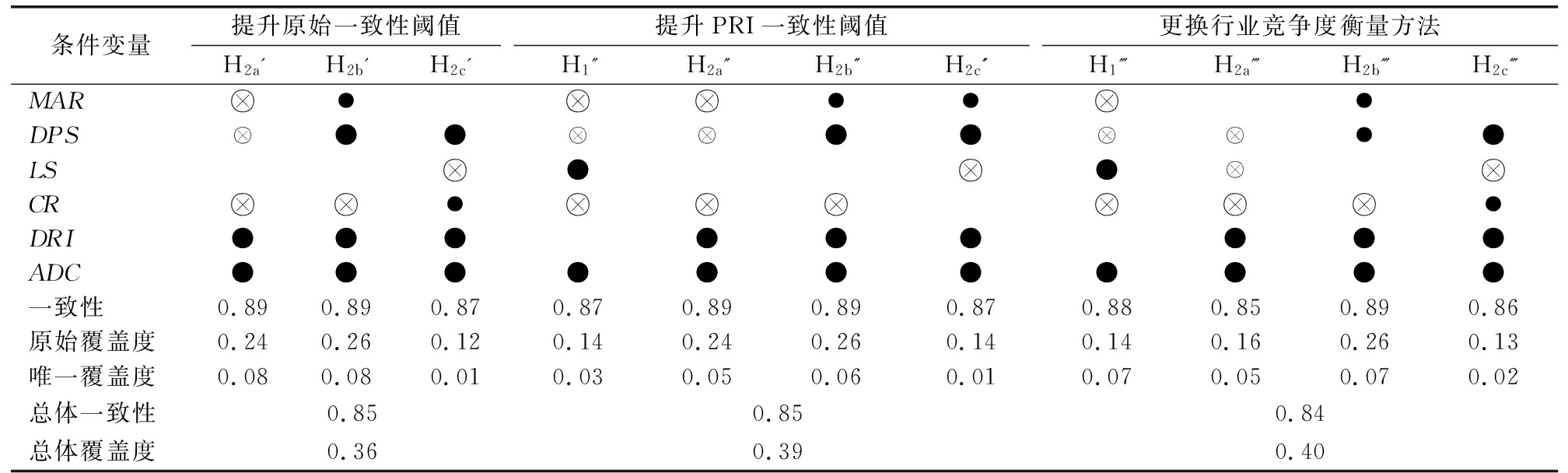

3.3 稳健性检验

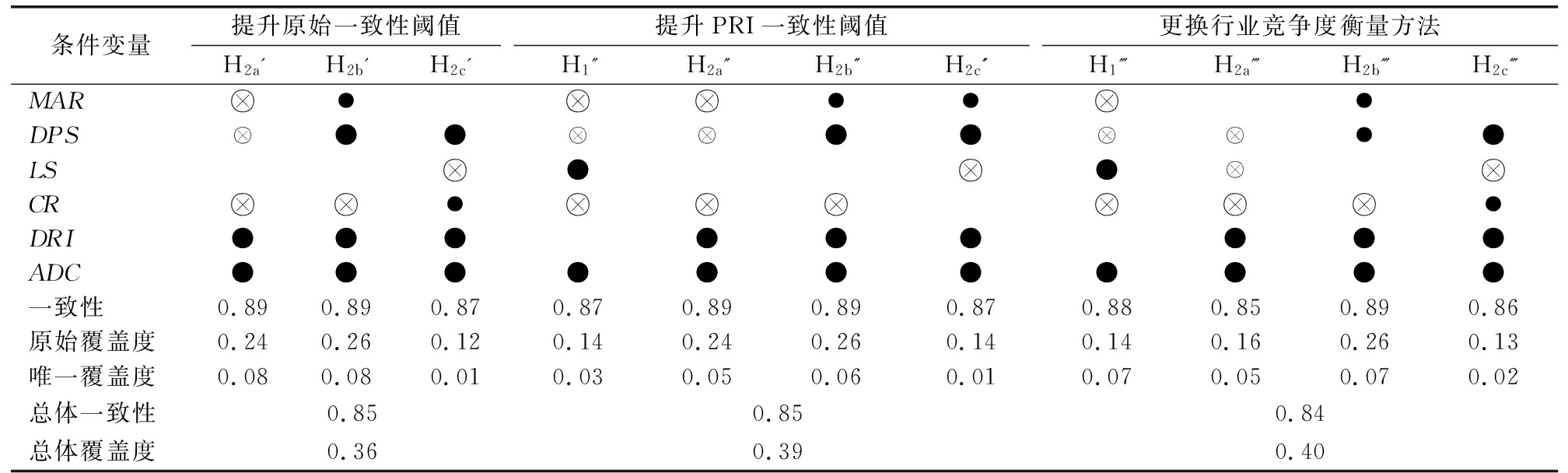

参考张明和杜运周[20]的研究成果,本文对中小民营制造企业高成熟度数字化转型组态进行稳健性检验,结果见表6。首先,将原始一致性阈值由0.86提升至0.88,所得组态结果为原结果的子集;其次,将案例频数阈值由5提升至6,所得组态结果与原结果基本一致;最后,采用赫芬达尔指数衡量样本企业所处行业竞争程度,所得组态结果与原结果无显著差异。因此,本文组态分析结果具有稳健性。

表6 高成熟度数字化转型稳健性检验结果

Table 6 Robustness test results of high-maturity digital transformation

条件变量提升原始一致性阈值H2a'H2b'H2c'提升PRI一致性阈值H1''H2a''H2b''H2c''更换行业竞争度衡量方法H1'''H2a'''H2b'''H2c'''MAR ● ●● ●DPS ●● ●● ●●LS ● ● CR ● ●DRI●●●●●●●●●ADC●●●●●●●●●●●一致性0.890.890.870.870.890.890.870.880.850.890.86原始覆盖度0.240.260.120.140.240.260.140.140.160.260.13唯一覆盖度0.080.080.010.030.050.060.010.070.050.070.02总体一致性0.850.850.84总体覆盖度0.360.390.40

4 结语

4.1 研究结论

本文基于“战略三角”理论构建组态研究框架,以中国创业板上市中小民营制造企业为样本,结合NCA和fsQCA方法分析市场化进程、数字政策支持力度、企业领导权结构、行业竞争度、数字资源基础设施和适应能力6个条件对企业数字化转型的组态效应,得到以下主要结论:

(1)由必要条件检验结果可知,单一要素并非是中小民营制造企业高成熟度数字化转型的必要条件,这意味着引致中小民营制造企业高成熟度数字化转型的因素具有多发性。因此,企业需要注重多个因素间的协调互动。

(2)由QCA组态分析结果可知,存在两条中小民营制造企业高成熟度数字化转型组态路径,即高效适应型和资源能力协调型。同时,资源能力协调型可进一步细分为资源能力主导型、政府与市场双重助力下的资源能力协调型及政府与行业双重驱动下的资源能力协调型。

(3)横向对比4条高成熟度数字化转型组态路径可知,较强的适应能力对中小民营制造企业高成熟度数字化转型发挥普适作用。因此,在数字化转型进程中,中小企业需要继续发挥灵活的组织结构优势,利用市场机会调整内部资源配置,弥补自身资源能力方面的不足。

(4)本文发现4条导致中小民营制造企业产生非高成熟度数字化转型的组态路径。通过对比发现,这4条路径均存在数字资源基础设施薄弱和适应能力不足的情况,属于“资源能力缺失型”。

4.2 理论贡献

(1)本文采用NCA与fsQCA相结合的方法探讨中小民营制造企业数字化转型背后的复杂因果机制,丰富了中小民营制造企业相关研究。

(2)基于“战略三角”理论构建中小民营制造企业数字化转型研究框架,从组态视角分析“资源—产业—制度”层面因素对中小民营企业数字化转型的影响,既拓展了“战略三角”框架应用情景,也在一定程度上弥补了现有相关研究对产业和制度层面因素关注较少的不足。

(3)识别出多条中小民营制造企业高或非高成熟度数字化转型组态路径,有助于中小民营制造企业管理者根据自身情境制定合适的数字化转型路线,避免落入“不会转、不能转和不敢转”的困境。

4.3 实践启示

4.3.1 对政府的启示

政府需要加快培育数据要素市场,加大数字政策支持力度,积极构建服务型数字生态体系。

(1)各级政府应加快培育数据要素市场,优化区域内要素资源配置,完善法律体系和市场规则,健全信息披露机制与传导机制,进一步消除企业间“数字化鸿沟”,更好地发挥调节作用,为中小民营企业数字化转型营造良好的制度环境。

(2)各级政府应加大对中小民营制造企业数字化转型的扶持力度,降低企业融资门槛,调动企业数字化转型积极性,帮助企业提升数字能力。同时,各级政府应加大对企业数字化转型外部主体(如数字化服务商)的奖励力度,尤其在数字化转型初期,强化外部主体对企业数字化转型的帮扶作用。

(3)各级政府应积极构建服务型数字生态体系,引导产业联盟和行业协会等组织构建转型服务共享平台,促进中小民营制造企业产业链、价值链和创新链“三链融合”,从而帮助企业解决 “不会转、不能转和不敢转”的难题。

4.3.2 对企业的启示

企业需要积极协调内外部制度与产业环境,不断增强自身数字能力并积极寻求其他主体帮助。

(1)中小企业应充分发挥自身优势,促进内部制度与外部制度、产业环境相协调。当数字资源基础薄弱时,企业管理层需要提高内部决策与执行效率,确保数字化转型战略与业务行动一致,从而实现企业数字化转型。

(2)中小企业应开发或引进新的数字技术,强化自身对外部机会的感知能力,紧贴市场需求积极寻求第二增长曲线,进而维护自身在行业中的地位。虽然适应能力对中小民营制造企业高成熟度数字化转型发挥普适作用,但其并非中小民营制造企业实现高成熟度数字化转型必要条件。因此,企业管理者应从整体视角出发,注重多种条件要素间的协同互动。

(3)数字化转型前期投入成本高、回报周期长,仅依靠自身力量,中小民营制造企业无法有效实现高成熟度数字化转型。因此,企业需要积极寻求政府和其他主体帮助,深入了解政府“数字帮扶”政策,依托数字化服务商或大型企业数字系统平台实现智能化改造升级。

4.4 不足与展望

本研究存在以下局限性:第一,本文仅探讨了制度、产业和资源层面6个前因条件对中小民营制造企业数字化转型的组态效应,未来可以结合企业内部其它制度规范(如首席数字官职位设定)和外部生态系统(如平台生态嵌入)等相关因素,进一步分析中小企业数字化转型影响因素耦合协同机制。第二,本文研究模型变量较多,且部分变量测量方法尚未达成一致,未来可以采用更加科学的变量测度方法提升研究结论的稳健性。第三,本文仅针对固定时间维度下中小民营制造企业数字化转型组态路径进行分析,未来可以采用案例分析或动态QCA(如面板QCA和多时段QCA)方法,进一步探讨中小企业数字化转型背后的要素协同变化轨迹以及时间效应下的组态关系。

参考文献:

[1] 池毛毛,叶丁菱,王俊晶,等.我国中小制造企业如何提升新产品开发绩效——基于数字化赋能的视角[J].南开管理评论,2020,23(3):63-75.

[2] MARIA C A,FEDERICA B,ALBERTO M,et al.Is the trend your friend? an analysis of technology 4.0 investment decisions in agricultural SMEs[J].Computers in Industry,2019,109(41):59-71.

[3] WARNER K S R,WAEGER M.Building dynamic capabilities for digital transformation:an ongoing process of strategic renewal[J].Long Range Planning,2019,52(3):326-349.

[4] VIAL G.Understanding digital transformation:a review and a research agenda[J].The journal of strategic information systems,2019,28(2):118-144.

[5] ELLER R,ALFORD P,KALLMÜNZER A,et al.Antecedents,consequences,and challenges of small and medium-sized enterprise digitalization[J].Journal of Business Research,2020,112(55):119-127.

[6] MATARAZZO M,PENCO L,PROFUMO G,et al.Digital transformation and customer value creation in made in Italy SMEs:a dynamic capabilities perspective[J].Journal of Business Research,2021,123(56):642-656.

[7] PENG M W,DENIS Y L W,YI J.An institution-based view of international business strategy:a focus on emerging economies[J].Journal of International Business Studies,2008,39(5):920-936.

[8] WANG C L,AHMED P K.Dynamic capabilities:a review and research agenda[J].International Journal of Management Reviews,2007,9(1):31-51.

[9] 杨林,和欣,顾红芳.高管团队经验、动态能力与企业战略突变:管理自主权的调节效应[J].管理世界,2020,36(6):168-188.

[10] JAWORSKI B J,KOHLI A K.Market orientation:antecedents and consequences[J].Journal of Marketing,1993,57(3):53-70.

[11] 樊纲,王小鲁,张立文,等.中国各地区市场化相对进程报告[J].经济研究,2003,49(3):9-18.

[12] 董静,余婕.外层网络资源获取、制度环境与孵化器创新绩效研究[J].科技进步与对策,2020,37(10):1-10.

[13] 郭海,王栋.制度转型时期领导权结构与绩效关系实证研究[J].管理现代化,2010,30(1):62-64.

[14] BOYD B K.CEO duality and firm performance:a contingency model[J].Strategic Management Journal,1995,16(4):301-312.

[15] 郭吉涛,姚佳成.数字经济与企业风险承担:管理自主权的调节效应[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2022,24(1):83-91.

[16] 聂兴凯,王稳华,裴璇.企业数字化转型会影响会计信息可比性吗[J].会计研究,2022,43(5):17-39.

[17] 苏涛永,孟丽.企业战略激进度、管理者变更与技术距离[J].科技进步与对策,2022,39(1):89-98.

[18] FISS P C.Building better causal theories:a fuzzy set approach to typologies in organization research[J].Academy of management journal,2011,54(2):393-420.

[19] JAN D,ERWIN V D L,ROELOF K.A Statistical significance test for necessary condition analysis[J].Organizational Research Methods,2020,23(2):385-395.

[20] 张明,杜运周.组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9):1312-1323.

(责任编辑:张 悦)