0 引言

数字技术快速发展背景下,多元主体通过人机协同工作诱发伦理困境,因数字技术存在漏洞或人工不当操作导致用户在使用数字产品时隐私遭到泄露、安全受到威胁、健康受到负面影响,数字技术安全形势严峻。2019中国互联网大会上,腾讯提出“科技向善”共建数字生态。此后,腾讯出版一系列丛书,在数字化浪潮下,彰显自身对技术伦理、负责任创新和企业社会责任的积极思考,提出数字社会背景下企业可持续发展行为准则。现有文献围绕科技向善内涵与特征、触发因素、实现过程、合作形式、治理场景和量表开发等方面展开,为本文奠定了坚实的研究基础。但现有相关研究尚未探讨企业科技向善行为演化过程机理,所构建的企业科技向善量表不够全面、系统,企业科技向善影响因素的客观性与有效性有待提升,也未涉及企业科技向善对企业绩效的影响。

本文基于“负责任创新”研究范式,通过对企业科技向善行为微观演化过程及阶段性特征的探索性案例研究,为数字化转型背景下企业践行科技向善行为、合理利用数字技术开发数字产品解决社会问题、增进社会福祉提供理论支持,并为后续基于量表开发的大样本实证研究奠定基础。

1 文献回顾与理论基础

1.1 科技向善研究进展

1.1.1 科技向善内涵与特征

科技向善可以从科技、向(往)和善(意)3个方面进行解析。科技由人类在探索和开发中的技术扩展到对数字科技的关注,包括对技术中立性、工具理性的价值反思,以及对技术现代性、人与技术关系的理解[1-4]。向往是指科学技术及衍生产品或服务对经济社会的实质影响,包括用户行为、用户间社会关系、受众和影响的普惠性,以及相应的客观物质条件与社会背景,可将科技与善意联系起来,强调两者在动态发展过程中的对立统一关系[5-7]。善意是指评价基于公共利益或社会利益的社会行动与价值体系的道德标准,基于对“善”面向对象和表现的考虑,可以反映个人、商业结构和社会在维持生活条件、降低不利影响方面的行动一致程度,以道德系统和技术创造个人、社区与社会福祉,促进社会公平正义[8-12]。现有研究基于产品或服务模式视角、战略与行为视角以及利益相关者视角对企业科技向善内涵进行了探索。

1.1.2 科技向善触发因素

现有相关研究认为,企业家认知转变以及技术感知力是科技向善实现的基础,科技创新是科技向善实现的依据[12],科学技术的有效采纳和合理使用是科技向善的实现方式[8,12-13],可持续发展是科技向善的实现目标[3]。学者们基于外部社会视角、内部能力视角、企业认知视角和组态效应视角对科技向善实现的触发因素进行探讨。基于外部社会视角的研究关注社会需求、社会制度转型、绩效目标变革、社会问题等因素[14];基于内部能力视角的研究关注利益相关者的管理能力、核心竞争力、动态能力等因素[15];基于企业认知视角的研究关注企业家道德困境认知程度等;基于组态效应视角的研究关注企业使命和愿景、产品潜在风险等内部触发因素,以及协同合作机制、技术伦理、受众需求、技术发展与社会公共事件等外部触发因素。

1.1.3 科技向善实现过程与合作形式

科技对社会公益的追求需要借助科学技术使用者和享用者间的良性互动才能实现。将科技向善置入企业,有助于企业运用科学技术获取社会价值,体现为社会用户或个体对企业技术产品或服务作出评价或反馈。基于主体和行动视角对科技向善实现过程进行考察,包括企业维度、社会个体维度以及两者行动关系维度。企业维度体现为企业社会责任[16-18];个体维度体现为伦理情境和社会问题环境,包括环境、社会与公司治理、社会创新、社会创业、公益慈善等表现形式[19-23];行动维度体现为企业与利益相关者互利共赢。在此过程中,个体对企业科技向善行为作出反馈和评价,自身态度和感知也会发生转变,企业科技向善范围、深度得以拓展,从而促进社会福祉和个体福利增加[24-28]。

1.2 “负责任创新”研究进展

近年来,“负责任创新”范式成为科技创新政策领域研究对象,强调创新过程的伦理反思以及对社会的影响,试图通过协商参与对创新行为进行治理。“负责任创新”理念关注创新责任,创新主体以尊重维护人权、增进社会福祉为主旨,以承担社会责任为表现,创新内容、方式、过程和目的均是负责任的。“负责任创新”在承认创新主体认知不足的前提下,在预测特定创新活动可能产生负面结果的情境下鼓励更多成员参与,促使创新活动获得社会公众认可,进而实现最高公共价值输出[29]。此外,“负责任创新”关注社会生态与伦理价值,将利益相关者参与作为承诺,制定共同学习与决策机制,针对创新行为潜在问题,评估价值选择并审视潜在价值、假设基础和信仰规范,从而构建基于创新理念的适应性决策机制[30]。Stahl[31]认为,“负责任创新”范式包括创新主体、创新活动和创新的制度规范,并构建了“负责任创新”三度空间框架;Stilgoe等[32]从构成要素和内涵出发,构建了“负责任创新”四维模型。

1.3 文献述评

科技向善是指企业把道德规范理念嵌入到产品和服务中,利用技术解决社会问题的创新行为[33]。现有研究未对科技向善行为概念进行统一界定,概念辨析停留在道德伦理与法律规范层面,尚未与企业管理层面结合。定量研究以开发量表为主,大多将科技向善作为调节变量,主效应检验鲜有涉及;定性研究以逻辑叙述为主,结论缺乏统一标准[34]。可见,现有相关研究既未揭示企业如何通过开发设计科技向善产品重塑自身与利益相关者的共益共生关系,也未探明企业科技向善行为微观演化过程及具体特征,导致企业践行科技向善行为缺乏有效抓手和方向指引。

随着社会快速发展,政府、公众和企业对科技创新社会责任的态度发生变化,为“负责任创新”落地创造了有利条件,但也面临如何平衡责任与创新、如何增进社会价值和公共福祉、如何促进创新主体间沟通合作,以及如何推动公众参与创新治理等问题[35-37]。部分学者认为,“负责任创新”在创新成果、应用范围、实现途径和可实践性方面存在问题,需要进一步完善[37-39]。

1.4 研究内容及意义

本文基于“负责任创新”范式,采用扎根理论和案例研究法探讨企业科技向善行为微观特征与实践策略,揭示数字经济时代企业通过“负责任创新”开发科技向善数字创新产品过程机理,以期回应王晨阳(2023)的研究呼吁(加强“负责任的研究与创新”与科技创新实践结合,将“负责任创新”理论应用于新兴技术治理领域以及推进中国优秀传统文化的融合创新),以及宋永辉等(2023)的研究呼吁(加强“负责任的研究与创新”的政策引领作用,紧跟前沿热点,重视实证研究)。

2 研究设计

本文采用探索性多案例研究方法,探讨企业如何基于“负责任创新”策略践行科技向善行为的微观过程,其合理性如下:第一,案例研究适用于过程机制问题,企业科技向善行为过程中的意念萌生、技术产生、产品升级和结果影响具有情境化特征,案例研究方法可以深入剖析各环节间的有机联系。第二,本文探讨的问题是企业科技向善行为经历的演化过程,需要重点分析每个阶段的实际运作情况,以及“负责任创新”范式在各阶段具有何种影响。第三,企业践行科技向善行为具有情境依赖性,需要搜集不同行业企业实例,多案例研究方法可以从不同角度归纳企业科技向善行为阶段及特征表现。

2.1 案例选取

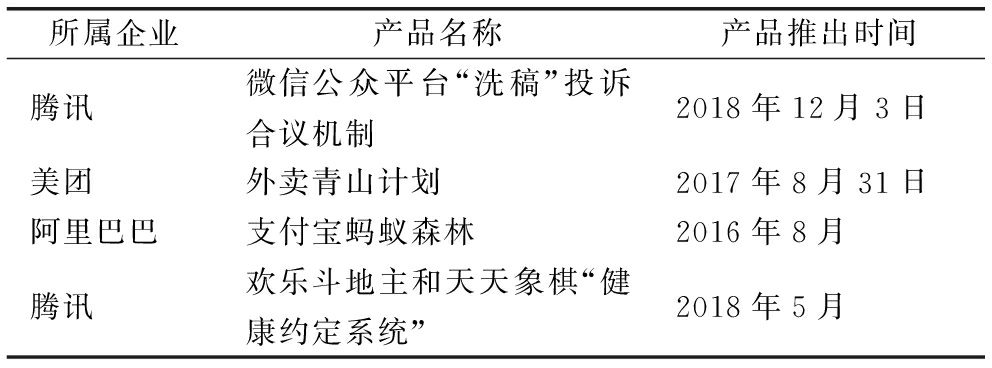

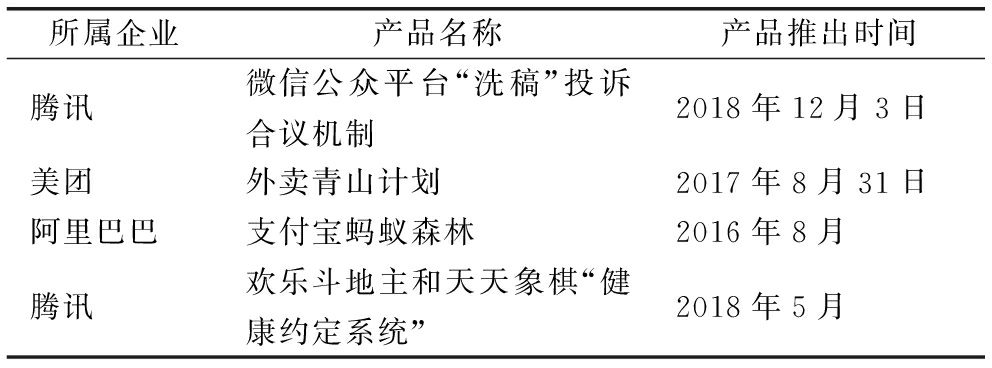

本文按照以下标准选择案例研究对象:①当前处于正常运营状态的互联网产品;②产品已推向市场多年,借助开发团队和利益相关者交流互动成功实现多次迭代升级;③该产品当前运营状况良好,用户数量较多,已取得一定的社会效益和经济价值;④根据产品内容与企业主营业务相关度,案例1(反“洗稿”投诉合议机制)和案例4(游戏健康约定系统)为所在企业非主营业务产品,案例2(青山计划)和案例3(蚂蚁森林)为所在企业主营业务产品,由此体现出多案例研究样本选取的全面性。本文研究对象基本信息如表1所示。

表1 研究对象基本信息

Table 1 Basic information of the research object

所属企业产品名称产品推出时间腾讯微信公众平台“洗稿”投诉合议机制2018年12月3日美团外卖青山计划2017年8月31日阿里巴巴支付宝蚂蚁森林2016年8月腾讯欢乐斗地主和天天象棋“健康约定系统”2018年5月

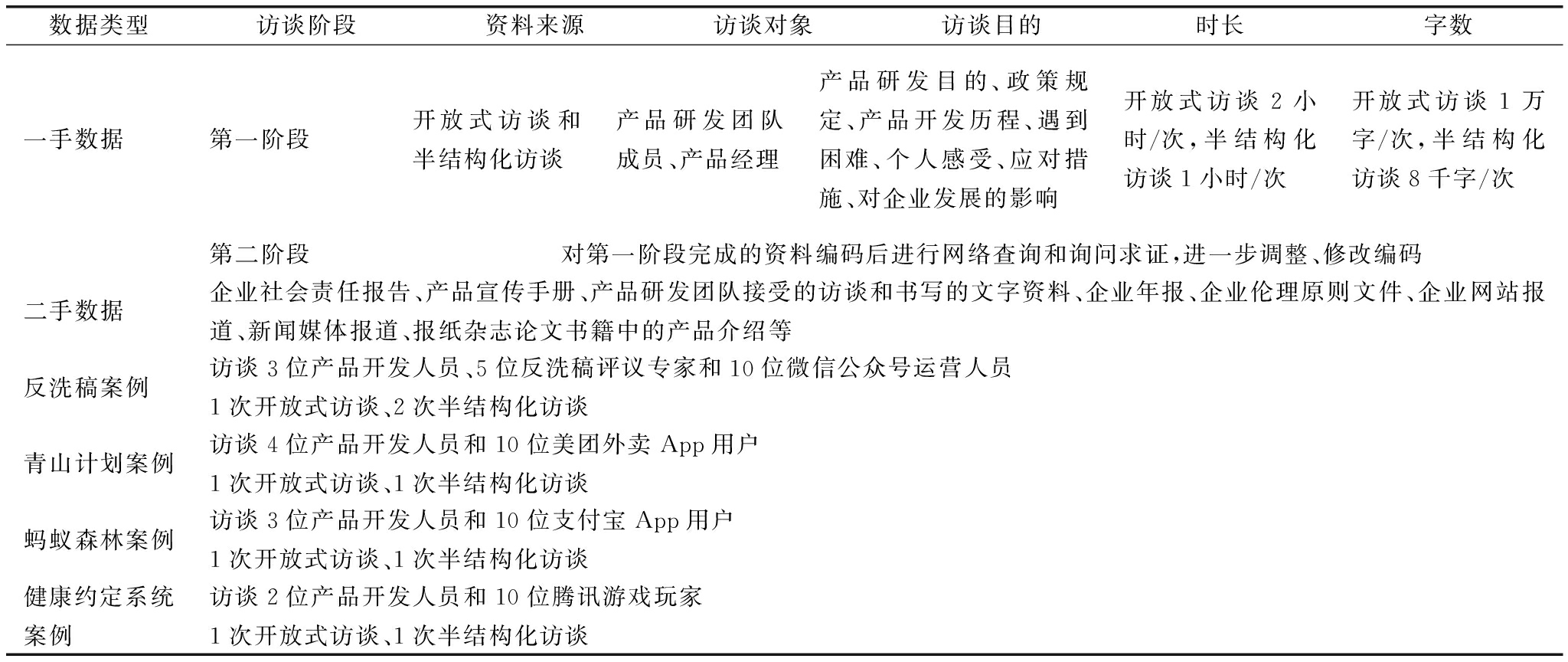

2.2 案例资料收集

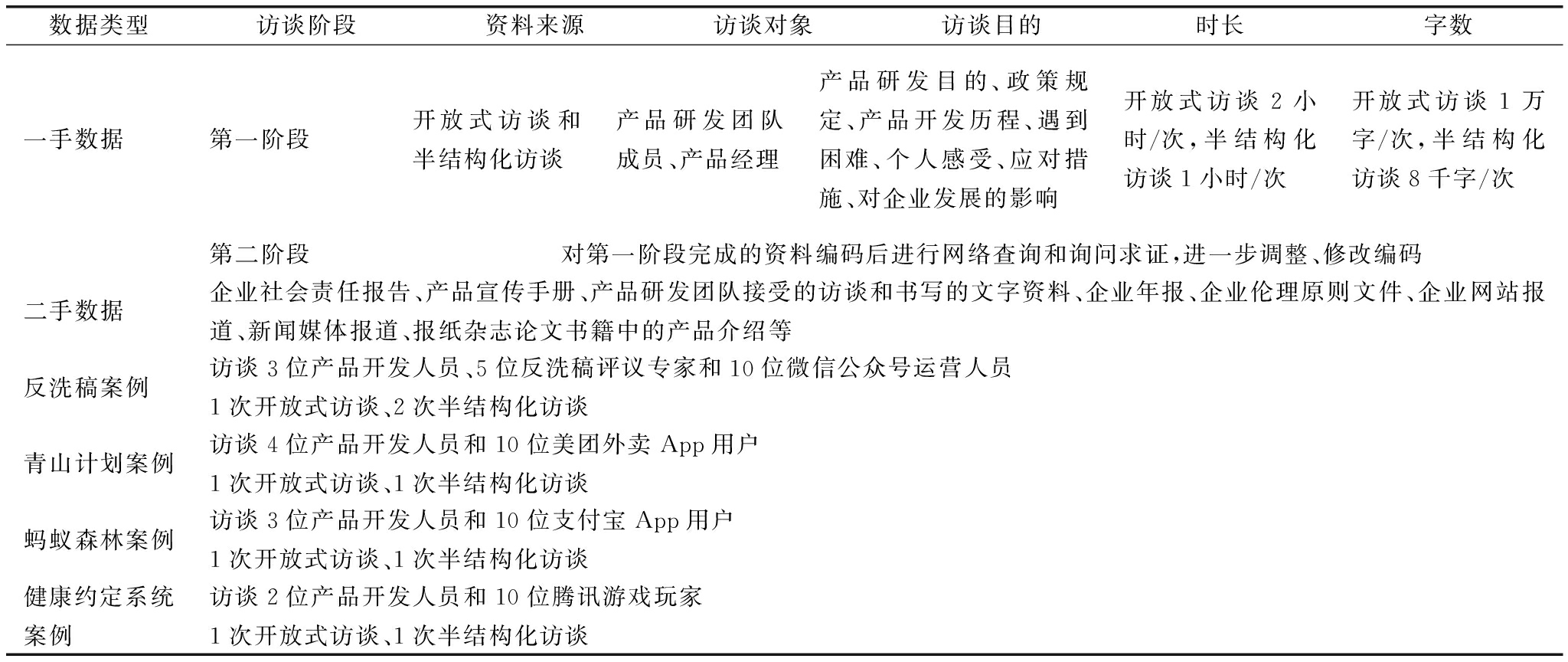

本文数据来源主要是一手数据,以二手数据作为补充。一手数据收集于2020年3~12月,采用开放式访谈、半结构化访谈、现场实地观察等方式进行调研,访谈主题是请产品经理回顾互联网产品研发过程,根据研究者前期拟订的访谈提纲开展访谈,引导访谈对象对产品研发经历进行客观描述(见表2)。具体包括产品开发动因、产品开发过程中的标志性事件、是否面临利益冲突、当时实际感受如何、问题解决方式、资源利用情况、产品开发策略以及对产品开发行为的认知情况等。在此期间,对每个案例的产品经理进行2~3次访谈,并对数位产品研发团队核心成员进行补充访谈。随后,研究团队通过网络查询和追询求证对不同来源资料进行“三角验证”。二手数据主要来源于企业内部宣传刊物、产品宣传手册以及产品宣传资料等。

表2 资料收集过程

Table 2 Data collection process

数据类型访谈阶段资料来源访谈对象访谈目的时长字数一手数据第一阶段开放式访谈和半结构化访谈产品研发团队成员、产品经理产品研发目的、政策规定、产品开发历程、遇到困难、个人感受、应对措施、对企业发展的影响开放式访谈2小时/次,半结构化访谈1小时/次开放式访谈1万字/次,半结构化访谈8千字/次第二阶段对第一阶段完成的资料编码后进行网络查询和询问求证,进一步调整、修改编码二手数据企业社会责任报告、产品宣传手册、产品研发团队接受的访谈和书写的文字资料、企业年报、企业伦理原则文件、企业网站报道、新闻媒体报道、报纸杂志论文书籍中的产品介绍等反洗稿案例访谈3位产品开发人员、5位反洗稿评议专家和10位微信公众号运营人员1次开放式访谈、2次半结构化访谈青山计划案例访谈4位产品开发人员和10位美团外卖App用户1次开放式访谈、1次半结构化访谈蚂蚁森林案例访谈3位产品开发人员和10位支付宝App用户1次开放式访谈、1次半结构化访谈健康约定系统案例访谈2位产品开发人员和10位腾讯游戏玩家1次开放式访谈、1次半结构化访谈

2.3 资料编码与数据分析

由两位硕士研究生和一位博士生导师组成编码小组:第一,由两名硕士研究生通读所有访谈文本,选择跟踪时间最长、相关资料与访谈内容最丰富的个案进行编码,再对其它个案对象开展针对性分析,不断完善理论模型。为了确保编码结果的客观性,两位硕士研究生需要背对背编码,初步形成概念。第二,导师通读编码后提出修改意见,编码小组通过补充材料进行验证。在核心类属归纳过程中,编码小组根据专家意见进行修正。第三,借助图表加强数据、文献与理论比对,直至数据与理论相匹配。

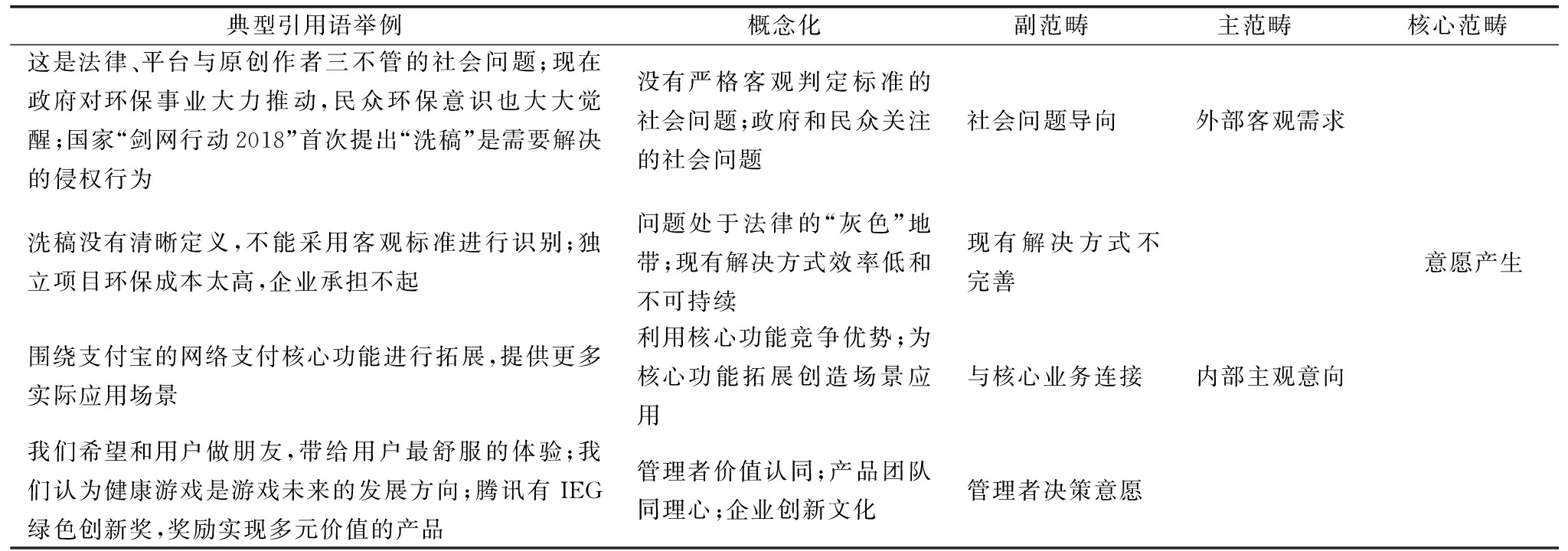

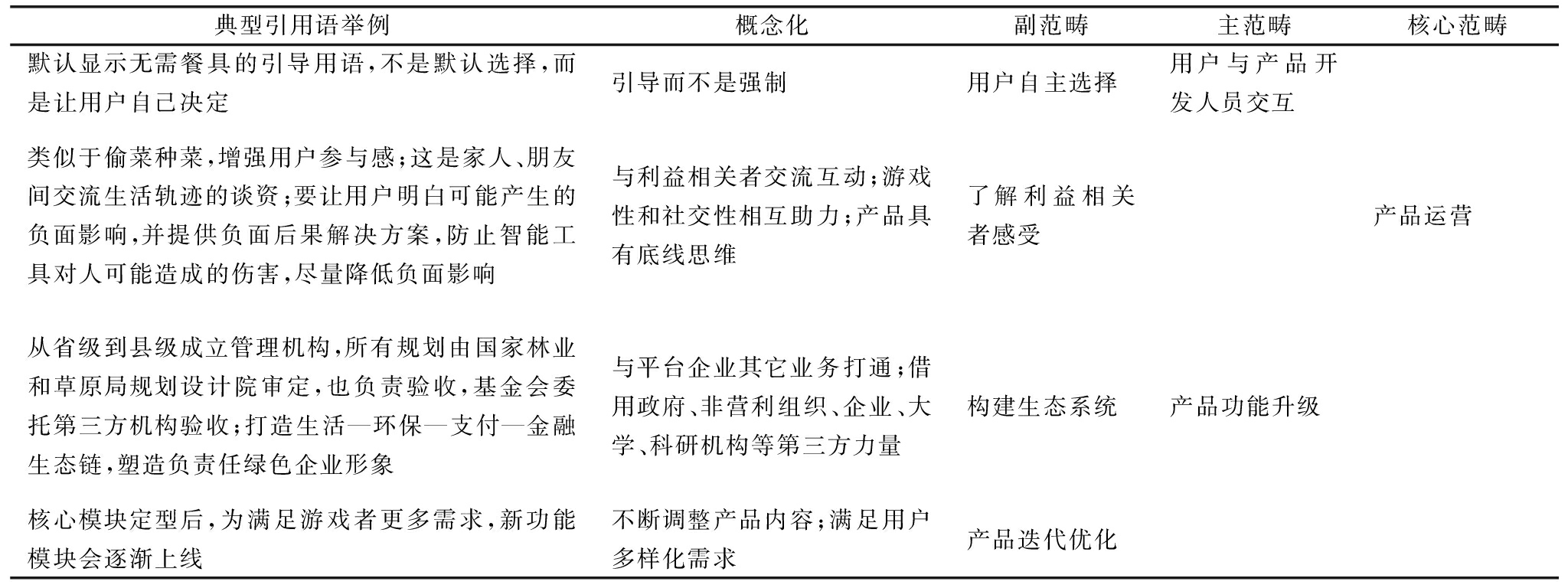

为确保案例研究信度和效度,采用“开放式编码—主轴编码—选择性编码”对访谈资料数据进行概念化与范畴化,对存在争议的概念、范畴进行修改和删减,构建一级引文库,具体包括232条原始数据。接下来,进行三级编码并构建三级编码库,具体流程如下:第一,开放式编码。为了降低个体选择的影响,本文将文本数据和受访者的原始语句作为标签,从中挖掘初始概念,归纳形成33个概念。通过对零散概念进行比较和提炼,将相关概念整合在一起,形成16个副范畴。第二,主轴编码。基于“因果条件—现象—脉络—中介条件—行动策略—结果”逻辑关系,通过主轴编码探索副范畴间的潜在关系,归纳出8个主范畴。第三,选择性编码。参考企业新产品开发与市场导入流程中“创意—概念—产品开发—市场测试—产品发布”演化发展逻辑,选择主范畴中发挥统领作用的4个核心范畴,借助“故事线”将核心范畴串联起来,由此确定每个阶段的显著特征与标志性事件,进而构建本文理论框架(见表3)。

表3 案例研究数据结构

Table 3 Data structure of case study

概念化副范畴主范畴核心范畴这属于没有严格客观判定标准的社会问题(w11);这是政府和民众关注的社会问题(w12)社会问题导向(w1)外部客观需求意愿产生(w)现有法律规定下的"灰色"地带(w21);现有解决方式效率低下、不可持续(w22)现有解决方式不完善(w2)利用核心功能创造竞争优势(w31);为核心功能拓展场景应用(w32)与核心业务连接(w3)内部主观意向得到管理者的价值认同(w41);产品团队富有同理心(w42);企业的创新文化支持(w43)管理者决策意愿(w4)互补性业务前置或平行设置业务(p11)配套业务支撑(p1)业务资源开发利用产品开发(p)与用户、供应商等主体开展产学研合作(p21);开发用户产品使用行为的评价模型(p22)开放式合作研发(p2)用户行为数据的全生命周期管理(p31);结合产品内容收集用户数据(p32)数据资源积累(p3)工程师接受内部审议机制审查,确保通过正确方式对待数据(p41);建立产品科技伦理评议委员会等透明可持续的组织架构(p42)组织机制建设(p4)组织建设监督保障引导而不是强制用户的产品使用行为(p11)用户自主选择(p1)用户与产品开发人员交互产品运营(p)与用户交流互动,解决用户痛点(p21);游戏性和社交性相互支撑,促进产品可持续发展(p22);以负责任、公平、道德和保护隐私方式设计产品(p23)了解利益相关者感受(p2)与平台其他业务打通(p31);借用政府、NGO、企业、大学、科研机构等第三方开展活动(p32)构建生态系统(p3)产品功能升级调整产品功能和内容(p41);满足用户多样化需求(p42)版本迭代优化(p4)其它企业学习借鉴(p11);用户获得科技向善的思维知识(p12)其它企业模仿实践(p1)社会影响绩效影响(p)降低社会问题发生的概率和可能造成的潜在损失(p21);降低企业收到法院侵权的案件投诉量(p22)社会问题得到遏制(p2)创造就业岗位(p31);优化平台生态环境(p32);引导用户持续参与(p33)创造社会价值(p3)企业营收不断增加(p41);业务活跃度提升(p42)创造商业价值(p4)经济影响

3 案例分析

3.1 意愿产生——多源动因诱发

科技向善意愿是企业践行科技向善行为的起点。本阶段是企业审视外部环境变化和内部资源储备的关键阶段,企业在这一阶段扮演“构思者”角色。本文通过分析得到影响科技向善意愿的4个因素:亟待解决的社会问题、现有解决方式不健全、社会问题与企业核心业务相关,以及企业管理者决策意愿。其中,“社会问题导向”和“现有解决方式不完善”是外部因素,“与核心业务连接”和“管理者决策意愿”是内部因素,两者共同影响企业科技向善意愿。

科技向善行为具有问题导向,通过合理使用技术并采用善意方式解决社会问题,进而增进社会福祉。现有问题解决方式不能有效解决问题,故需要进一步探索更有效的问题解决方式。科技向善行为与企业核心业务相关,能够获得现有业务支持并实现现有资源拓展应用。科技向善行为与企业管理者、员工道德认知水平及企业家精神相关。践行科技向善行为是企业管理者对商业机会的探索,能够体现其道德操守和价值认知水平。基于“个人与情境交互作用模型”,企业科技向善行为的道德认知水平是指管理者对技术伦理道德困境的认知水平。在意愿形成阶段,企业构建创造经济价值和承担社会责任的双重身份,通过增进社会公众利益拓展影响范围,由此彰显企业社会责任和使命担当。

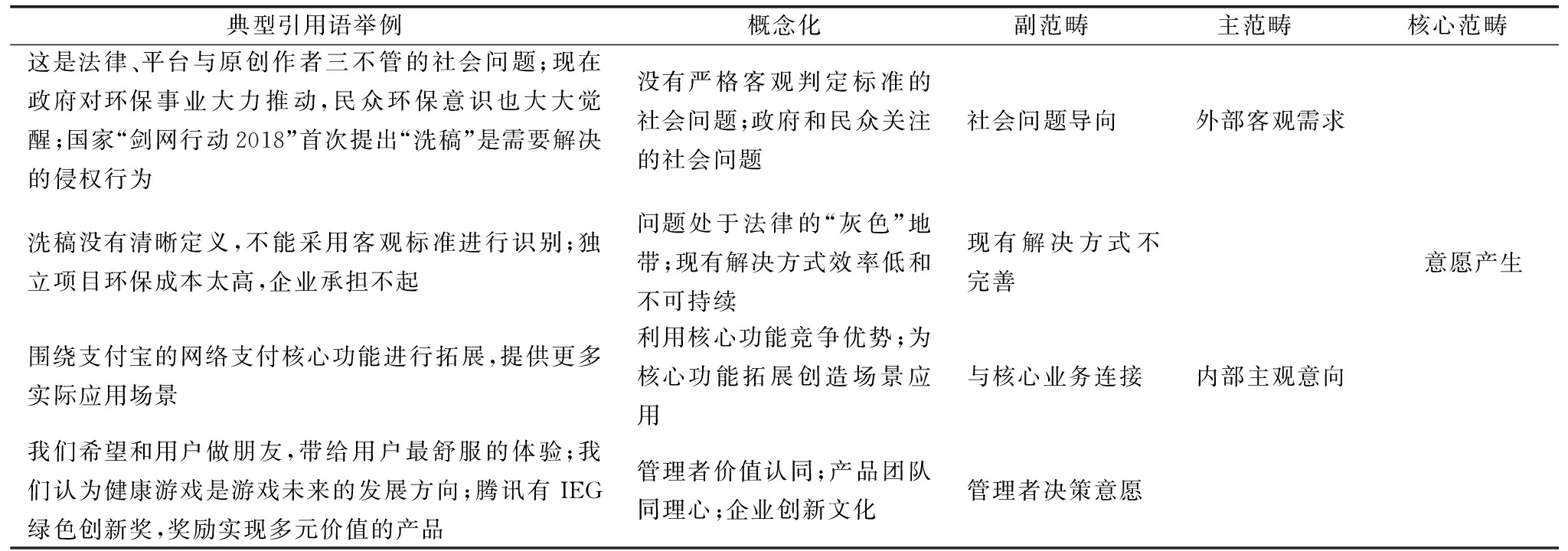

本阶段典型引用语举例及相关概念、副范畴、主范畴与核心范畴如表4所示。

表4 典型引用语举例及相关概念、副范畴、主范畴与核心范畴(意愿产生阶段)

Table 4 Examples of typical citations and related concepts,subcategories,main categories,and core categories(the stage of willingness generation)

典型引用语举例概念化副范畴主范畴核心范畴这是法律、平台与原创作者三不管的社会问题;现在政府对环保事业大力推动,民众环保意识也大大觉醒;国家“剑网行动2018”首次提出“洗稿”是需要解决的侵权行为没有严格客观判定标准的社会问题;政府和民众关注的社会问题社会问题导向外部客观需求洗稿没有清晰定义,不能采用客观标准进行识别;独立项目环保成本太高,企业承担不起问题处于法律的“灰色”地带;现有解决方式效率低和不可持续现有解决方式不完善意愿产生围绕支付宝的网络支付核心功能进行拓展,提供更多实际应用场景利用核心功能竞争优势;为核心功能拓展创造场景应用与核心业务连接内部主观意向我们希望和用户做朋友,带给用户最舒服的体验;我们认为健康游戏是游戏未来的发展方向;腾讯有IEG绿色创新奖,奖励实现多元价值的产品管理者价值认同;产品团队同理心;企业创新文化管理者决策意愿

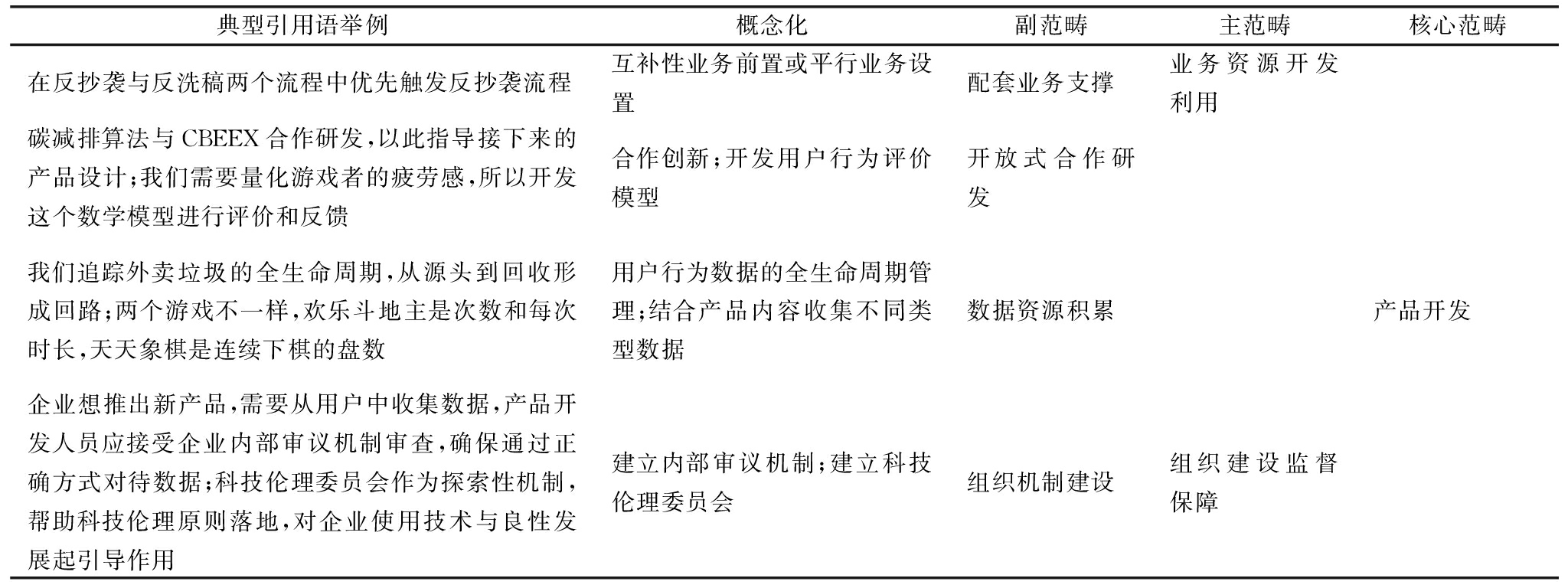

3.2 产品开发——开放协同创新

随着科技向善使命、愿景、价值观形成与企业角色认知调整,以及社会责任重新定位,企业开始对内外部资源进行有效整合以开发科技向善产品。在这一阶段,企业扮演“组织者”角色。本文通过分析得到影响科技向善产品开发的4个因素:配套业务布置、与专业机构合作研发、数据资源持续积累、组织机制先行建设。其中,配套业务支撑、开放式合作研发和数据资源积累是3个循序渐进的业务资源管理步骤,组织机制建设在其中发挥监督与保障作用。

企业通过开展与科技向善行为配套或互补业务促进内部资源有效组合,主要聚焦存量资源变化,是以“资源简单配置”为特征的资源拼凑阶段。这一阶段,企业寻求与利益相关者合作,获取异质性资源以实现资源捆绑,通过整合外部资源拓展资源边界,进而提升动态能力,以期更好地开发科技向善产品,是以“聚焦突破”为特征的资源编排阶段。企业注重数据资源积累,利用数据资源和数字能力实现创新,进而创造经济和社会价值,是以“深化拓展”为特征的资源协奏阶段。企业基于科技向善战略导向调整资源行动,从而实现资源有效整合与利用。此外,内部审议机制和科技伦理委员会可为科技向善产品开发全过程提供组织保障。

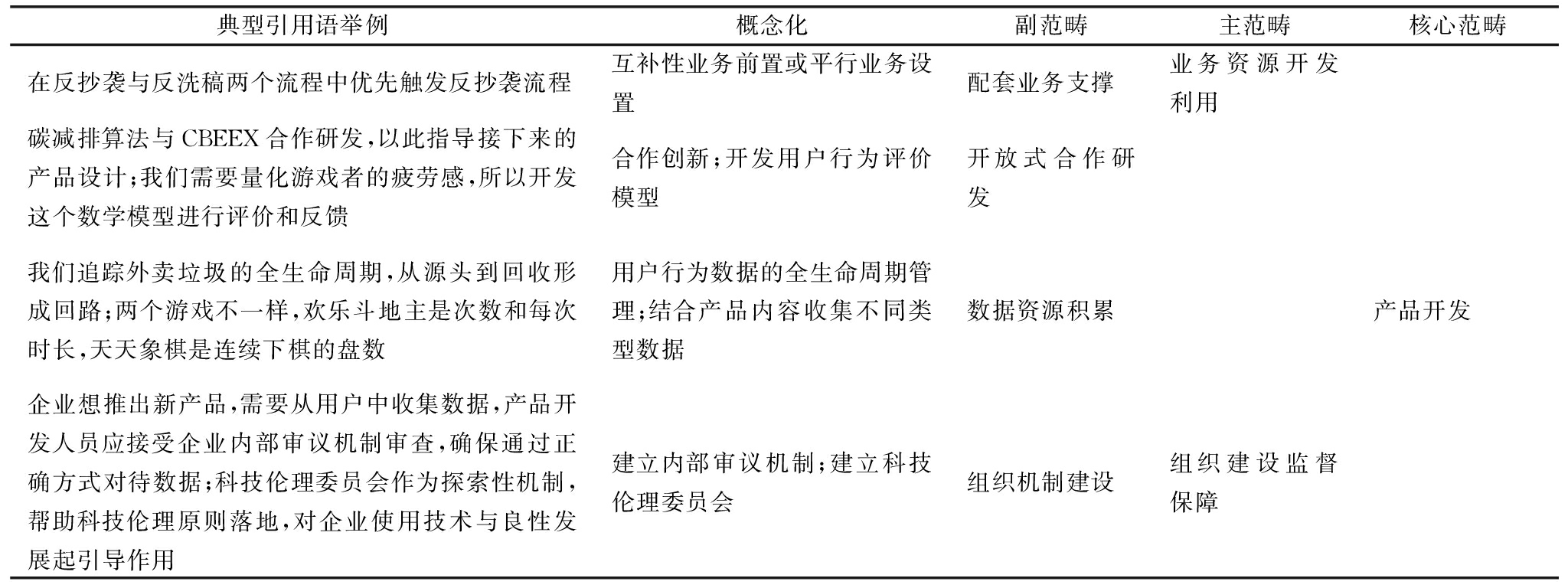

本阶段典型引用语举例及相关概念、副范畴、主范畴与核心范畴如表5所示。

表5 典型引用语举例及相关概念、副范畴、主范畴与核心范畴(产品开发阶段)

Table 5 Examples of typical citations and related concepts,subcategories,main categories,and core categories(the stage of product development)

典型引用语举例概念化副范畴主范畴核心范畴在反抄袭与反洗稿两个流程中优先触发反抄袭流程互补性业务前置或平行业务设置配套业务支撑业务资源开发利用碳减排算法与CBEEX合作研发,以此指导接下来的产品设计;我们需要量化游戏者的疲劳感,所以开发这个数学模型进行评价和反馈合作创新;开发用户行为评价模型开放式合作研发我们追踪外卖垃圾的全生命周期,从源头到回收形成回路;两个游戏不一样,欢乐斗地主是次数和每次时长,天天象棋是连续下棋的盘数用户行为数据的全生命周期管理;结合产品内容收集不同类型数据数据资源积累产品开发企业想推出新产品,需要从用户中收集数据,产品开发人员应接受企业内部审议机制审查,确保通过正确方式对待数据;科技伦理委员会作为探索性机制,帮助科技伦理原则落地,对企业使用技术与良性发展起引导作用建立内部审议机制;建立科技伦理委员会组织机制建设组织建设监督保障

3.3 产品运营——迭代优化升级

科技向善产品运营是企业科技向善行为实施阶段,需要人才、资金、设备、制度、文化等资源支持。企业采用多种手段对利益相关者的产品认知施加影响,引导利益相关者向企业期望的方向进行科技向善意义与行为建构。在这一阶段,企业扮演“激励者”角色。本文通过分析得到影响科技向善产品运营的4个因素:①引导用户主动参与、自主选择;②打通企业相关业务环节,构建商业生态系统;③通过持续互动了解利益相关者的需求和感受;④对产品进行优化升级。其中,用户自主选择、了解利益相关者感受属于开发人员借助产品与用户交流互动的环节,构建生态系统、产品迭代优化属于产品功能完善环节,两者共同构成产品运营内容。

产品使用初期,企业引导用户自主决策,不强制要求用户接受企业规则,以此培育用户自我感知;产品使用后期,如果客户不遵守产品规则,企业则会采取强制措施。企业加强与利益相关者互动交流,获取利益相关者实际需求,提高科技向善行为可见性,通过合作赋能实现资源重构与产品升级。利益相关者基于自身诉求形成对企业的期望和要求,其对企业的态度取决于企业行为与自身要求的匹配程度。行为可见性与Jones(1991)提出的道德强度概念相似。企业借助数字技术将产品与其它业务进行桥接,以获取其它业务支持,从而拓展科技向善产品影响范围。

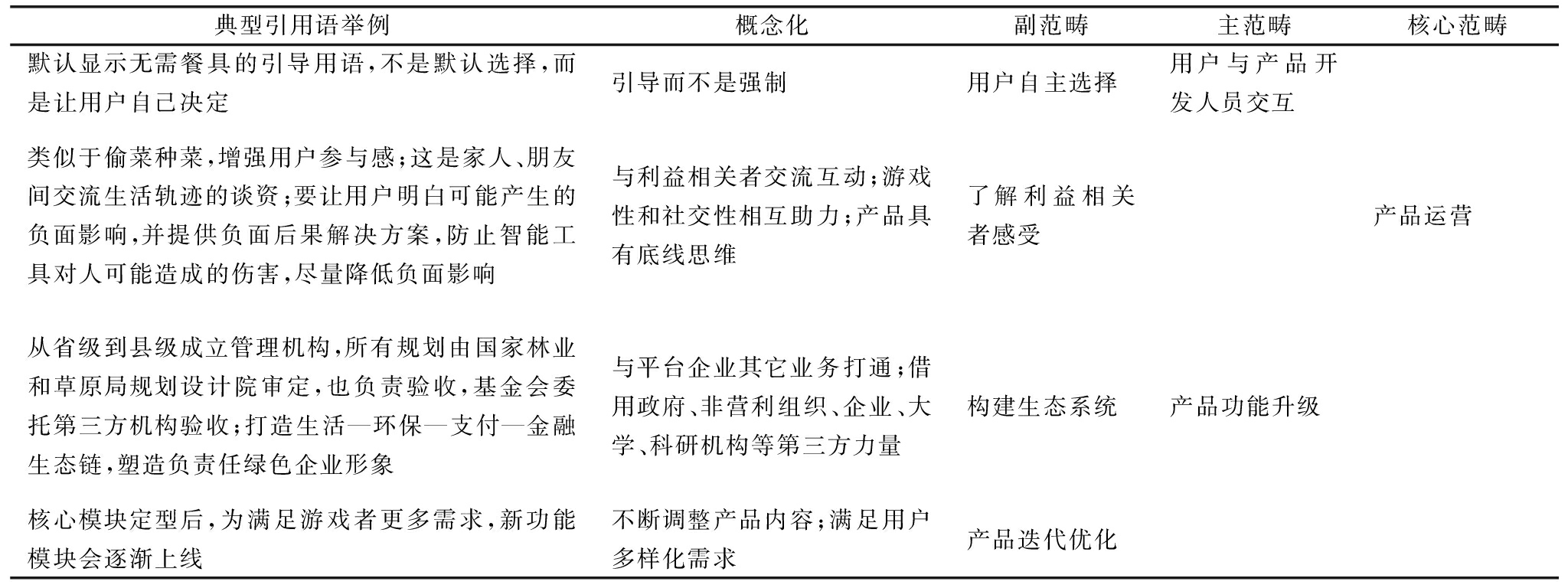

本阶段典型引用语举例及相关概念、副范畴、主范畴与核心范畴如表6所示。

表6 典型引用语举例及相关概念、副范畴、主范畴与核心范畴(产品运营阶段)

Table 6 Examples of typical citations and related concepts,subcategories,main categories,and core categories(the stage of product operation)

典型引用语举例概念化副范畴主范畴核心范畴默认显示无需餐具的引导用语,不是默认选择,而是让用户自己决定引导而不是强制用户自主选择用户与产品开发人员交互类似于偷菜种菜,增强用户参与感;这是家人、朋友间交流生活轨迹的谈资;要让用户明白可能产生的负面影响,并提供负面后果解决方案,防止智能工具对人可能造成的伤害,尽量降低负面影响与利益相关者交流互动;游戏性和社交性相互助力;产品具有底线思维了解利益相关者感受产品运营从省级到县级成立管理机构,所有规划由国家林业和草原局规划设计院审定,也负责验收,基金会委托第三方机构验收;打造生活—环保—支付—金融生态链,塑造负责任绿色企业形象与平台企业其它业务打通;借用政府、非营利组织、企业、大学、科研机构等第三方力量构建生态系统产品功能升级核心模块定型后,为满足游戏者更多需求,新功能模块会逐渐上线不断调整产品内容;满足用户多样化需求产品迭代优化

3.4 绩效影响——经济社会双赢

科技向善的绩效影响是指在人才、资本、技术、设备等资源组合配置的基础上,企业通过创新实现目标,是企业科技向善行为目的。在这一阶段,企业主要扮演“引领者”角色。本文通过分析得到科技向善绩效影响涉及的4个因素:①其它企业可以借鉴的经验做法;②社会问题得到一定程度解决;③创造社会价值;④创造经济价值。其中,其它企业效仿、社会问题得到解决、社会价值创造属于企业科技向善行为的社会影响范畴,商业价值创造属于企业科技行善行为的经济影响范畴,两者构成企业科技向善行为的绩效影响。

企业科技向善行为可被其它企业借鉴,有助于营造企业与利益相关者共同践行科技向善行为的创新氛围。在此期间,会产生信息共享、业务协同等企业间互利合作行为,以及用户使用善品、停止使用不良产品的转换行为。企业践行科技向善行为有助于解决相关社会问题,从产品技术伦理角度彰显企业道德水平和价值认同。企业践行科技向善行为有助于增进公共福祉,在此基础上,企业可以实现经济价值与社会价值“共赢”。

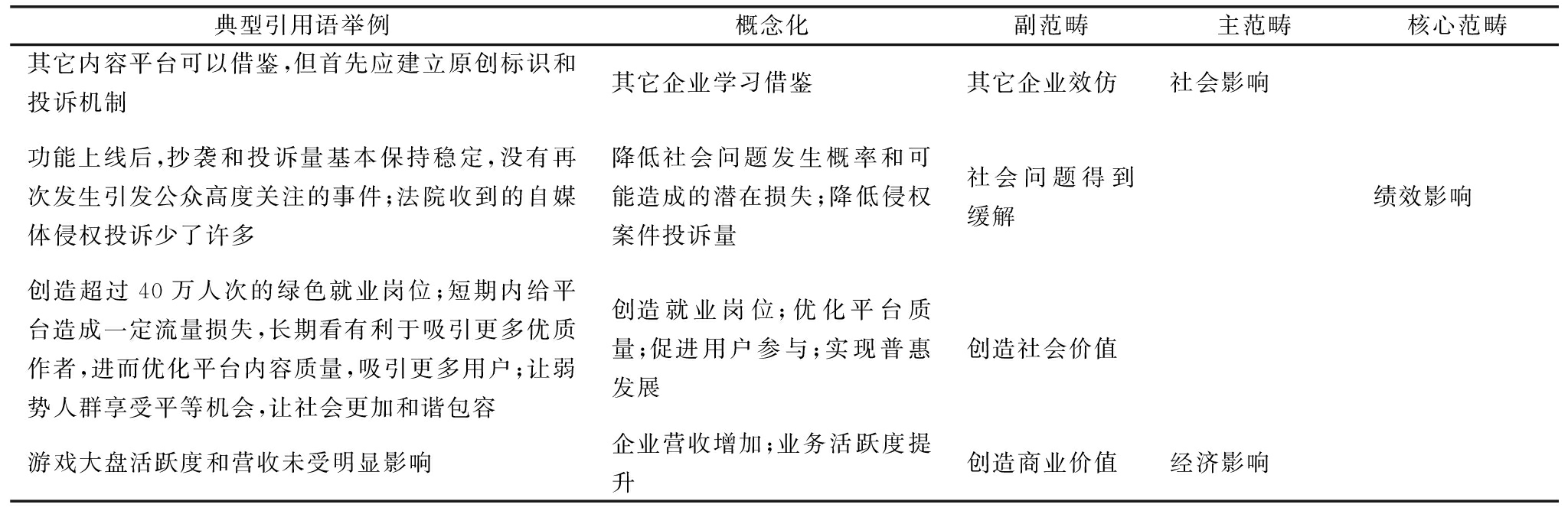

本阶段典型引用语举例及相关概念、副范畴、主范畴与核心范畴如表7所示。

表7 典型引用语举例及相关概念、副范畴、主范畴与核心范畴(绩效影响阶段)

Table 7 Examples of typical citations and related concepts,subcategories,main categories,and core categories(the stage of performance impact)

典型引用语举例概念化副范畴主范畴核心范畴其它内容平台可以借鉴,但首先应建立原创标识和投诉机制其它企业学习借鉴其它企业效仿社会影响功能上线后,抄袭和投诉量基本保持稳定,没有再次发生引发公众高度关注的事件;法院收到的自媒体侵权投诉少了许多降低社会问题发生概率和可能造成的潜在损失;降低侵权案件投诉量社会问题得到缓解绩效影响创造超过40万人次的绿色就业岗位;短期内给平台造成一定流量损失,长期看有利于吸引更多优质作者,进而优化平台内容质量,吸引更多用户;让弱势人群享受平等机会,让社会更加和谐包容创造就业岗位;优化平台质量;促进用户参与;实现普惠发展创造社会价值游戏大盘活跃度和营收未受明显影响企业营收增加;业务活跃度提升创造商业价值经济影响

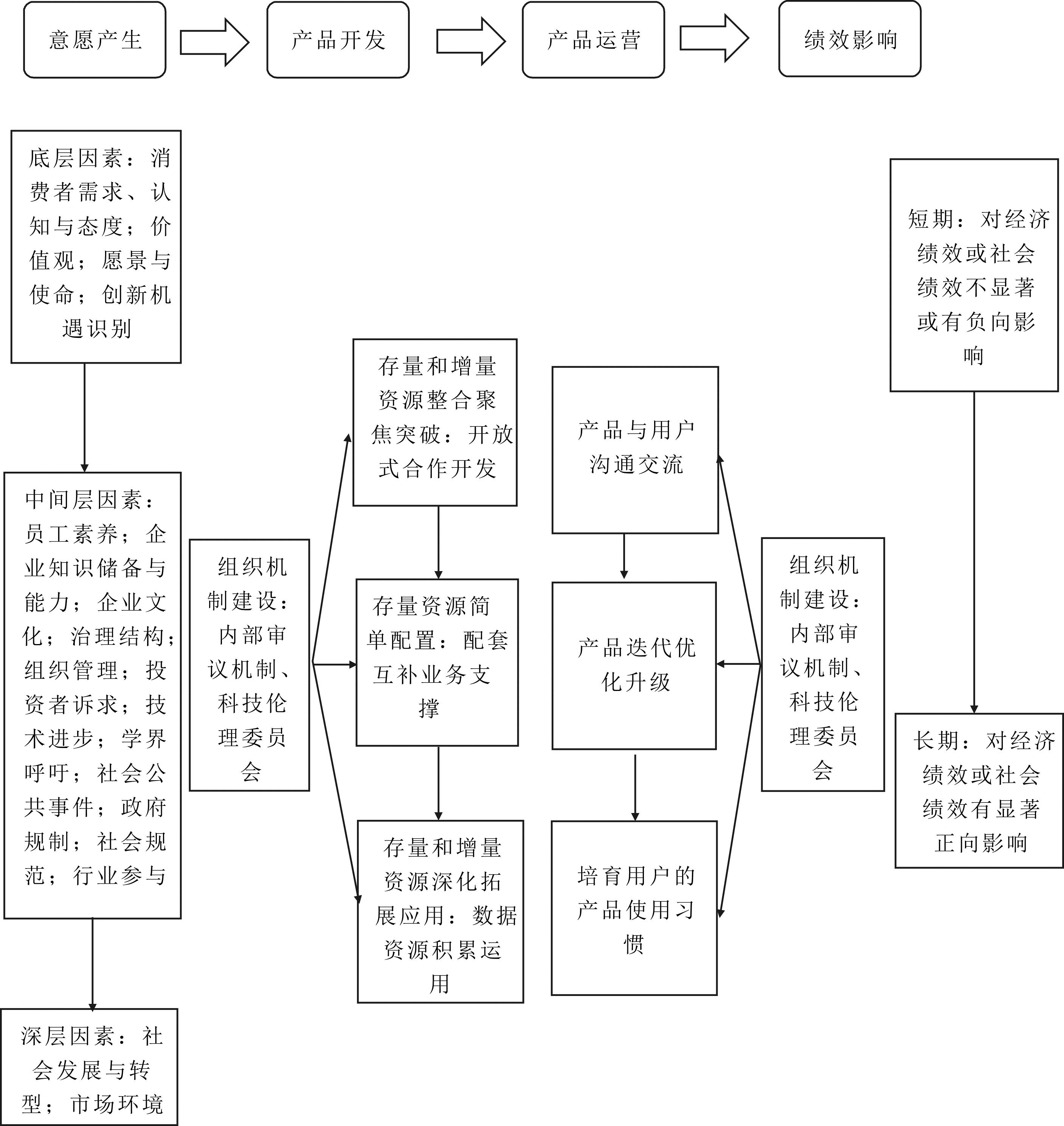

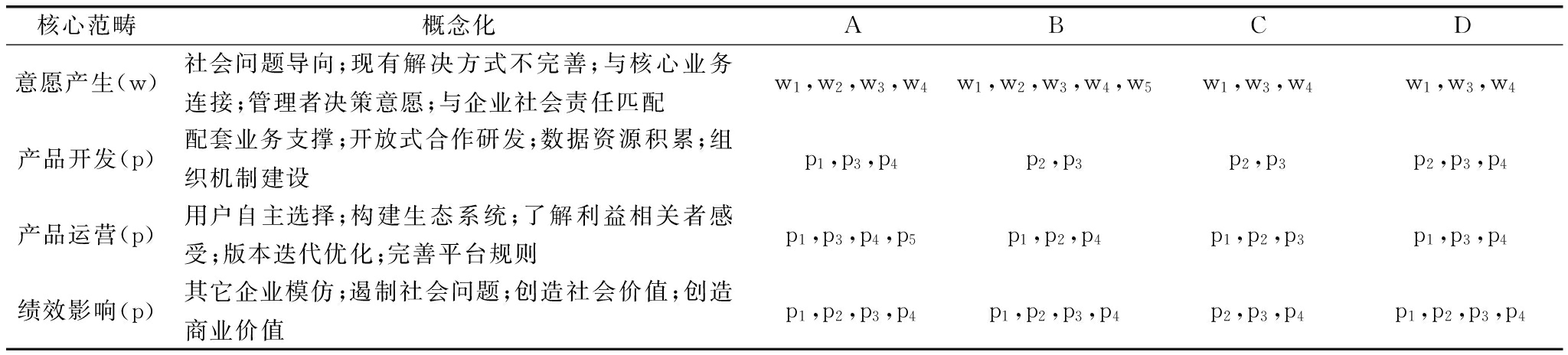

3.5 案例比较分析

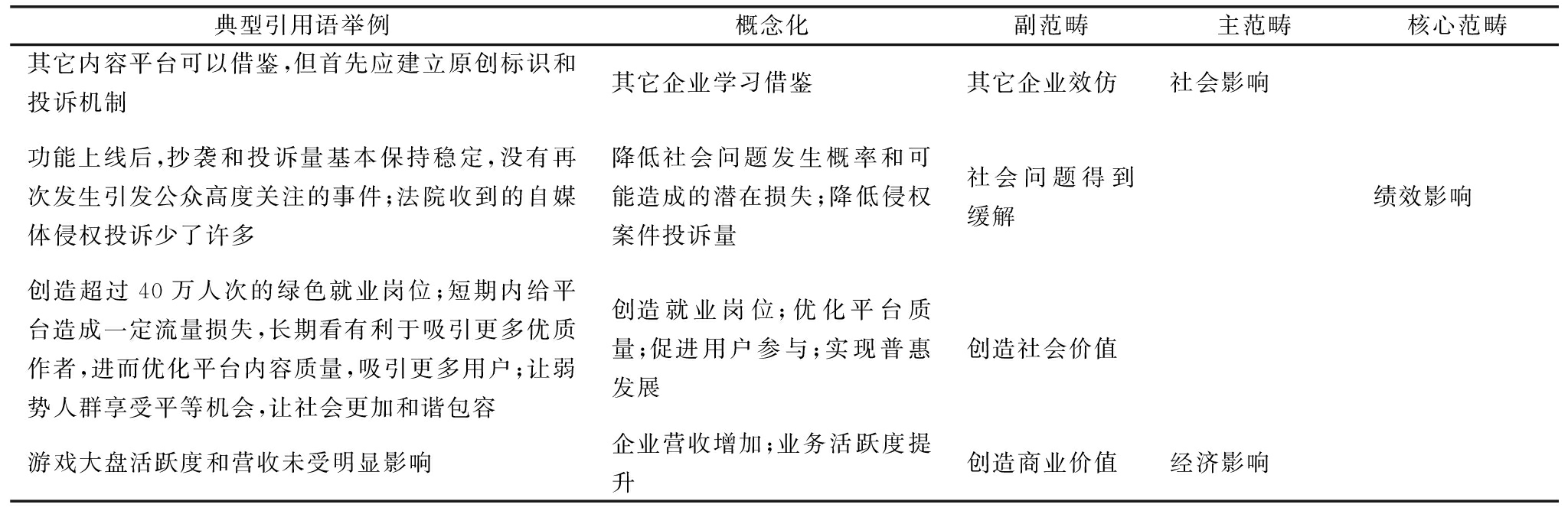

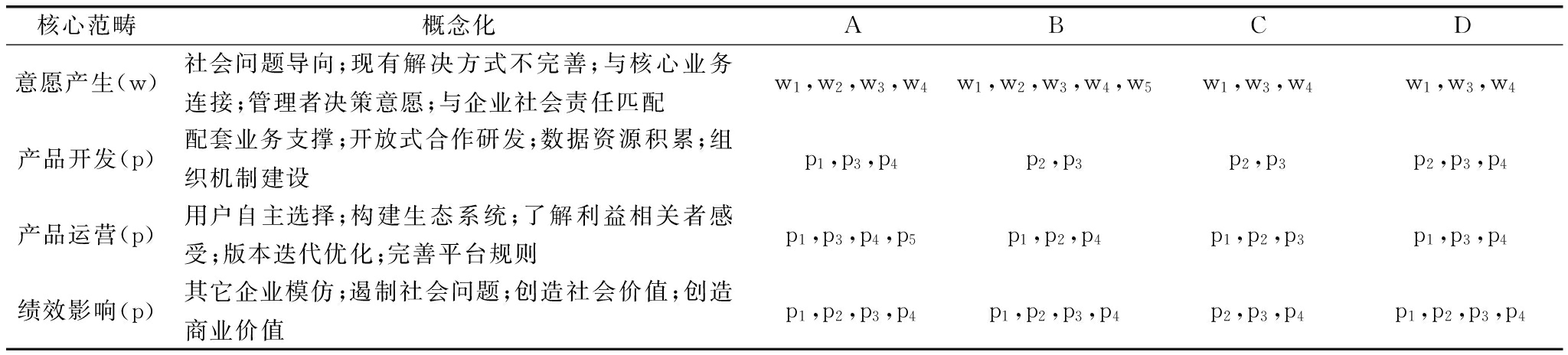

在构建企业科技向善行为过程模型的基础上,本文对4个案例进行比较分析,增加相关范畴,从而提高理论建构饱和度。在青山计划案例访谈中,产品研发人员谈到:“建立环保公益专项基金,前期投入300万元,通过‘美团公益’开展其它基金援助项目。”由此,本文在“意愿产生”二级编码中,增加“与企业社会责任相匹配”概念。在反洗稿案例访谈中,产品研发人员谈道:“投诉合议机制与原创声明、侵权投诉等功能是微信平台规则的一部分,目的是保护原创。”由此,本文在“产品运营”二级编码中,增加“完善平台规则”概念。经过修正后,二级编码如表8所示。参考前人研究成果,企业科技向善行为过程阶段划分如图1所示。

表8 案例间对比与范畴修正

Table 8 Case comparison and category correction

核心范畴概念化ABCD意愿产生(w)社会问题导向;现有解决方式不完善;与核心业务连接;管理者决策意愿;与企业社会责任匹配w1,w2,w3,w4w1,w2,w3,w4,w5w1,w3,w4w1,w3,w4产品开发(p)配套业务支撑;开放式合作研发;数据资源积累;组织机制建设p1,p3,p4p2,p3p2,p3p2,p3,p4产品运营(p)用户自主选择;构建生态系统;了解利益相关者感受;版本迭代优化;完善平台规则p1,p3,p4,p5p1,p2,p4p1,p2,p3p1,p3,p4绩效影响(p)其它企业模仿;遏制社会问题;创造社会价值;创造商业价值p1,p2,p3,p4p1,p2,p3,p4p2,p3,p4p1,p2,p3,p4

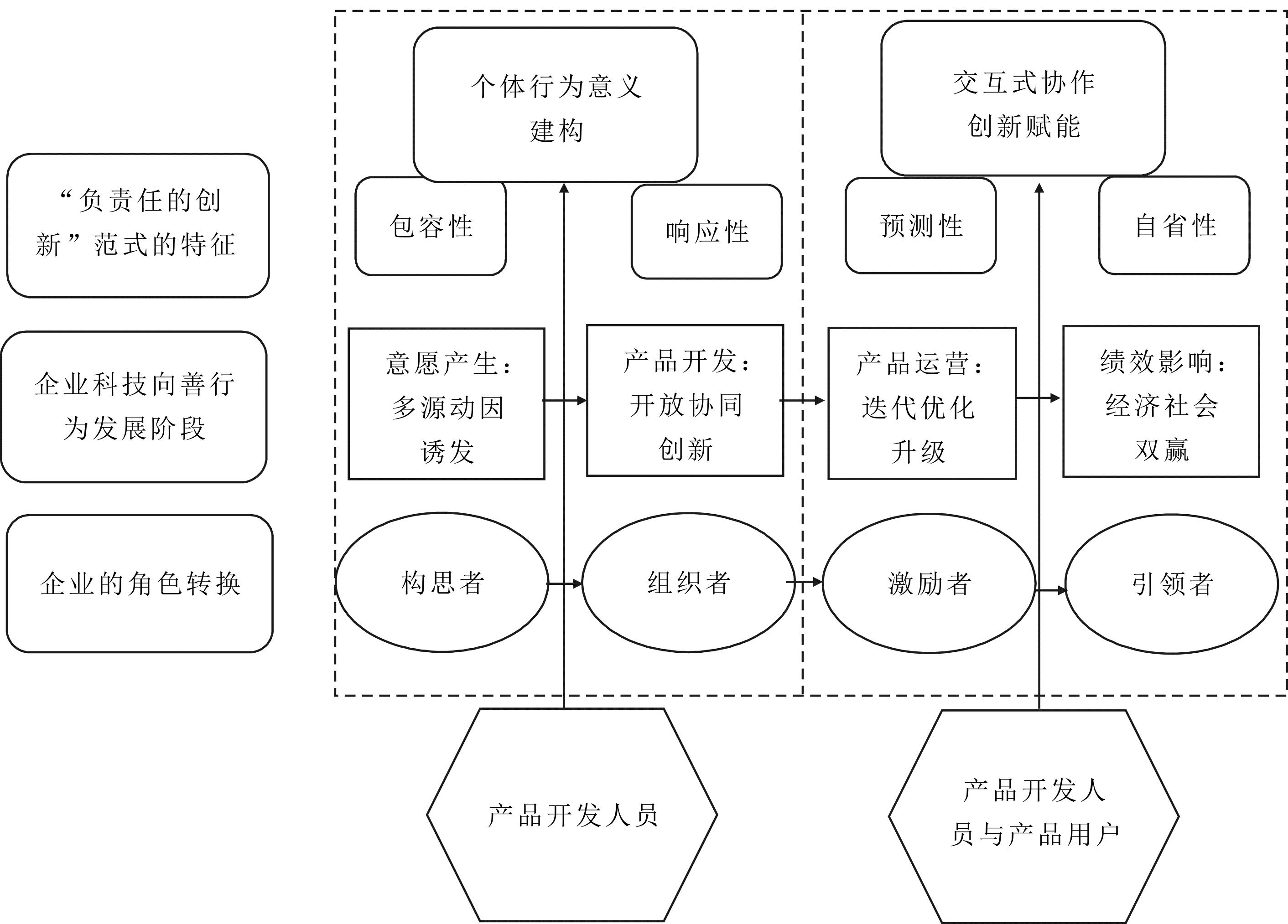

由图1可知,企业科技向善行为过程可划分为4个链式阶段。阶段1(意愿产生)体现为底层、中间层和深层多源动因诱发、驱动企业科技向善行为产生;阶段2(产品开发)体现为企业通过整合内部和外部资源开发科技向善产品,包括业务调整重组、外部研发合作和数据积累运用3个核心活动;阶段3(产品运营)体现为企业对科技向善产品的调整和优化,包括与用户互动交流、培养用户习惯、产品功能迭代升级3个核心活动;阶段4(绩效影响)体现为企业科技向善行为对企业经济绩效和社会绩效的影响,即短期绩效和长期绩效的“双刃剑”效应。在产品开发与运营阶段,组织建立产品内部审议机制和科技伦理委员会对企业产品开发与运营行为进行监督。

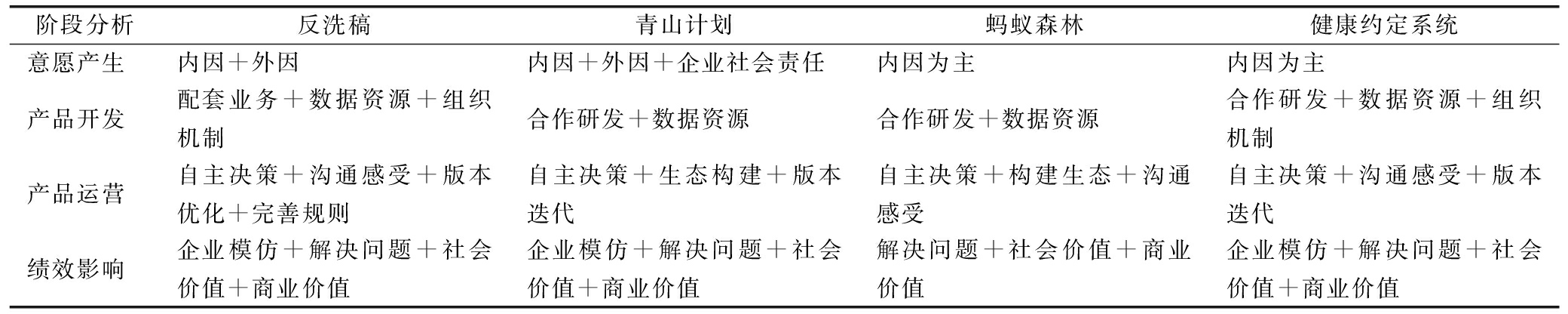

由表8可知,在意愿产生阶段,只在企业主营业务产品中出现“与企业社会责任相匹配”概念(青山计划),上述概念在两个非主营业务产品案例中均未出现。由此说明,企业针对主营业务科技向善产品开发时会关注其与社会责任的匹配情况。在产品开发阶段,在两个非主营业务产品案例中只出现“开放式合作研发”和“数据资源积累”,缺乏“与主营业务的配套支撑”和“组织机制建设”。在产品运营阶段,只在企业非主营业务产品中出现“完善平台规则”概念(反洗稿),在两个主营业务产品案例中上述概念均未出现,说明企业针对非主营业务科技向善产品开发时会考虑平台使用规则完善。在绩效影响阶段,企业践行科技向善行为对主营业务和非主营业务均具有显著影响(社会影响和经济影响),两者不存在显著差异。

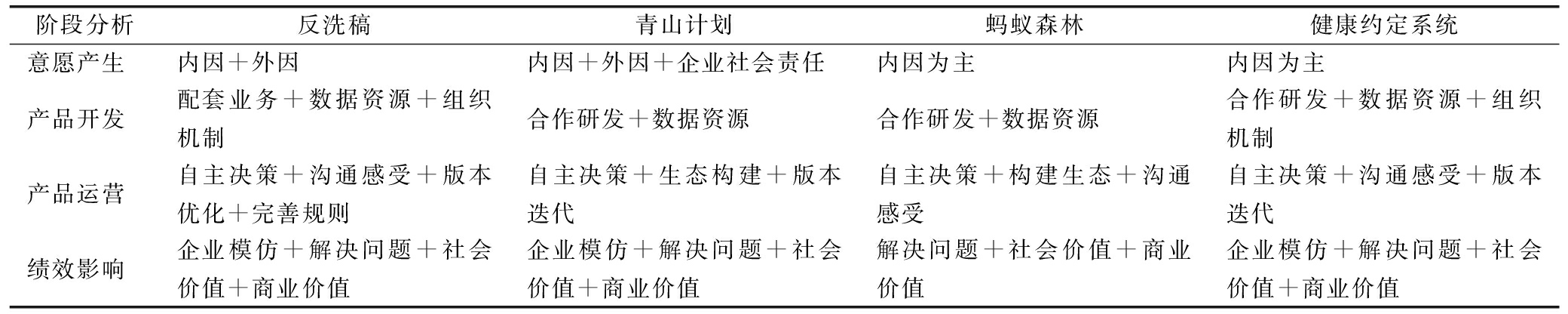

对4个案例与4个阶段进行分析可知(见表9),在意愿产生阶段,企业内部意愿在4个案例中均出现,说明内部意愿是企业科技向善行为产生的核心因素;在产品开发阶段,数据资源在4个案例中均出现,说明积累数据资源是企业科技向善产品开发的核心因素;在产品运营阶段,自主决策在4个案例中均出现,说明用户自主决策是企业科技向善产品运营的核心因素;在绩效影响阶段,解决问题、社会价值和商业价值在4个案例中均出现,说明解决社会问题、创造社会价值、创造商业价值是企业科技向善绩效影响的核心因素。

表9 基于阶段划分的案例比较分析结果

Table 9 Comparative analysis between cases based on stage division

阶段分析反洗稿青山计划蚂蚁森林健康约定系统意愿产生内因+外因内因+外因+企业社会责任内因为主内因为主产品开发配套业务+数据资源+组织机制合作研发+数据资源合作研发+数据资源合作研发+数据资源+组织机制产品运营自主决策+沟通感受+版本优化+完善规则自主决策+生态构建+版本迭代自主决策+构建生态+沟通感受自主决策+沟通感受+版本迭代绩效影响企业模仿+解决问题+社会价值+商业价值企业模仿+解决问题+社会价值+商业价值解决问题+社会价值+商业价值企业模仿+解决问题+社会价值+商业价值

4 结语

4.1 研究结论

(1)参考企业新产品开发和市场导入流程中的“创意—概念—产品开发—市场测试—产品发布”演化发展逻辑,企业科技向善行为可划分为4个阶段,分别是科技向善的意愿产生、产品开发、产品运营与绩效影响,如图2所示。

(2)在不同发展阶段,“负责任创新”研究范式的特征表现和关注点不同。在意愿产生和产品开发阶段,企业对科技向善理念进行价值评估和资源投入,促使产品开发人员形成科技向善的角色认知与价值体系,呈现为开发人员对产品内嵌“负责任创新”的意义建构,借助产品实现意义给赋。在产品运营与绩效影响阶段,在组建运营团队、寻求利益相关者支持和产品迭代优化过程中,产品运营人员借助产品表达科技向善理念,通过与利益相关者互动引导利益相关者就产品使用情况发表意见。由此,企业与利益相关者实现信息交互和协作赋能,促进科技向善商业生态系统构建和拓展,对企业营收增长和社会发展产生积极影响,从而提升科技向善理念的合法性和影响力。

(3)在践行科技向善过程中,企业自身角色会发生变化。从意愿产生的构思者、资源整合的组织者到产品实践的激励者再到目标达成的引领者,企业将自身在技术层面的能动性、创造性与利益相关者的产品需求及公共利益结合起来,根据利益相关者需求和社会公共利益调整自身角色、价值认知、产品内容及提供方式,促使产品理念与实践方式相匹配,从而促进企业可持续发展。

(4)在践行科技向善过程中,企业鼓励利益相关者参与产品开发设计过程,进而拓展科技向善产品评价对象和评估范围,确立科技向善理念在产品功能设计、原型开发和产品使用过程中的核心地位。同时,通过反应性实验、社会实验、技术评估、伦理影响评估等方法动态监测用户产品使用行为,借助产品迭代优化促进科技向善理念在利益相关者中的传播。

(5)企业科技向善行为与“负责任创新”范式内容具有共通性。在意愿产生阶段体现为包容性,在产品开发阶段体现为响应性,在产品运营阶段体现为预测性,在绩效影响阶段体现为自省性。此外,企业科技向善行为具有认知性、组织性、交互性以及共益性,有助于拓展“负责任创新”范式在新兴技术治理领域和科技创新实践应用场景的作用边界。

4.2 理论贡献

(1)拓展“负责任创新”范式研究内容。本文揭示了企业科技向善行为的认知性、组织性、交互性和共益性4个属性特征,并将“负责任创新”研究范式的4个特征属性与企业科技向善行为的4个发展阶段进行匹配,进一步丰富“负责任创新”范式理论内核与应用情境,从过程性、实践性视角拓展“负责任创新”研究范式应用边界。

(2)将意义建构理论、数字赋能理论、开放式创新理论、协同创新理论应用于解释企业科技向善行为的产品意义传递、创新价值赋能和动态能力提升活动。在科技向善意愿产生和产品开发阶段,企业借助产品对用户科技向善心理认知发挥意义建构和意义给赋作用;在科技向善产品运营和绩效影响阶段,企业借助产品与用户实现信息交互和协作赋能。

(3)弥补现有文献未基于数字技术情境对企业践行科技向善行为过程机制进行探讨的不足。本文通过案例研究揭示企业通过感知内部外部动因和合理利用数字技术开发科技向善产品、强化用户科技向善感知意愿、努力解决社会问题、创造社会价值和经济价值的过程,从而打开企业践行科技向善行为过程(从行为动因、产品“开发—运营”过程演化到创造并获取双元绩效)的“黑箱”。

4.3 实践意义

(1)企业应加强与利益相关者合作,与用户形成稳定互信关系,强化用户对科技向善理念的认同感,从而获得更多潜在用户。积极探索创新数字产品的科技向善元素与功能设计,从伦理角度对产品价值主张和商业模式进行前置规范,进而有效提高科技向善行为的用户可见性,促进科技创新良性有序发展。

(2)用户需要认识到数字产品的潜在价值和隐患,合理使用数字产品,避免因数字产品使用不规范而导致的负面结果。用户可以主动参与数字产品开发与设计过程并提出意见和建议,助力企业科技向善产品开发行为有序开展。

(3)政府应加强与企业、用户、媒体等创新主体交流合作,出台更多有关新兴技术创新治理、数字技术规范使用、科技伦理道德等方面的指导性意见,进一步规范企业使用数字技术开发数字产品的日常经营行为。

4.4 不足与展望

本文存在以下不足:①受条件限制,本研究仅选取4个企业案例,未来可进一步补充企业样本,对不同类型企业科技向善行为进行对比分析,进一步完善本文理论模型;②本研究将企业科技向善行为演化过程划分为产品开发人员的“个体意义上的行为建构”(产品开发阶段)和产品开发人员与利益相关者间的“开放式交互协同赋能”(产品运营阶段),事实上,企业科技向善行为可能存在更复杂的发展范式,如纵向和横向社会网络互动,而且个体意义上的行为建构是一个持续过程,未来可以对其进行动态追踪,进一步开展多元组态效应分析。

参考文献:

[1] VARIAN H.Intelligent technology:as digital applications encroach on various aspects of daily life,the impact on the economy will help us live smarter and better[J].Finance&Development,2016,53(3):6-9.

[2] SHIN D,LEE C.Disruptive innovation for social change:how technology innovation can be best managed in social context[J].Telematics and Informatics,2011,28(2):86-100.

[3] MARK C.Technology and the good society:a polemical essay on social ontology,political principles,and responsibility for technology[J].Technology in Society,2018,52(2):4-9.

[4] BELL R L,LEDERMAN N G.Understandings of the nature of science and decision making on science and technology based issues[J].Science Education,2003,87(3):352-377.

[5] BREY P.The strategic role of technology in a good society[J].Technology in Society,2018,52(2):39-45.

[6] KACERAUSKAS T.Technologies in creative economy and creative society[J].Technological and Economic Development of Economy,2015,21(6):855-868

[7] KOOPS B J,OOSTERLAKEN I,ROMIJN H,et al.Responsible innovation 2:concepts,approaches,and applications[J].Responsible Innovation,2015,5(1):1-15.

[8] TETIANA G,NATALYA T,IVAN T.Social responsibility of economic enterprises as a social good:practice of the EU and Ukraine[J].Baltic Journal of Economic Studies,2020,6(3):24-35.

[9] MONICA R.Harnessing technology for the social good:empowering consumers with immediate feedback and self-directed means of care to address affordability,access,and stigma in mental health[J].Health and Social work,2020,45(2):135-137.

[10] NATALIA S,KRZYSTOF K.A human rights-based approach to the social good in social marketing[J].Journal of Business Ethics,2019,155(3):871-888.

[11] BARAK M E M.Social good science and practice:a new framework for organizational and managerial research in human service organizations[J].Human Service Organizations Management Leadership,2019,43(4):314-325.

[12] CAIXIA M,RYU K,ALEXANDER B,et al.Technology for sight for social good:social implications of technological innovation by 2050 from a global expert survey[J].Technological Forecasting and Social Change,2020,153(4):119914.

[13] LAGES L F.VCW value creation wheel:innovation,technology,business,and society[J].Journal of Business Research,2016,69(11):4849-4855.

[14] 孟猛猛,雷家骕.基于集体主义的企业科技向善:逻辑框架与竞争优势[J].科技进步与对策,2021,38(7):76-84.

[15] 李欣融,毛义君,雷家骕.企业科技向善:研究述评与展望[J].中国科技论坛,2021,37(7):115-124.

[16] VISWANATHAN M,SETH A,GAU R.Ingraining product-relevant social good into business processes in subsistence market places:the sustainable market orientation[J].Journal of Macro-marketing,2009,29(4):406-425.

[17] GAO F,LISIC L L,ZHANG I X.Commitment to social good and insider trading[J].Journal of Accounting and Economics,2014,57(2-3):149-175.

[18] ROY K,KARNA A.Doing social good on a sustainable basis:competitive advantage of social businesses[J].Management Decision,2015,53(6):1355-1374.

[19] CICMIL S,O'LAOCHA E.The logic of projects and the ideal of community development social good,participation and the ethics of knowing[J].International Journal of Managing Projects in Business,2016,9(3):546-561.

[20] SANDLER R,KAY W D.The national nanotechnology initiative and the social good[J].Journal of Law Medicine and Ethics,2006,34(4):675-681.

[21] WALKER G.Health as an intermediate end and primary social good[J].Public Health Ethics,2018,11(1):6-19.

[22] BRIMHALL K C,SAASTAMOINEN M.Striving for social good through organizational inclusion:a latent profile approach[J].Research on Social Work Practice,2020,30(2):163-173.

[23] GARLINGTON S B,COLLINS M E,BOSSALLER M R D.An ethical foundation for social good:virtue theory and solidarity[J].Research on Social Work Practice,2020,30(2):196-204.

[24] HUO Y J.Justice and the regulation of social relations:when and why do group members deny claims to social goods[J].British Journal of Social Psychology,2002,41(4):535-562.

[25] REGE M,TELLE K.The impact of social approval and framing on cooperation in public good situations[J].Journal of Public Economics,2004,88(8):1625-1644.

[26] DIJKSTR J.Explaining contributions to public goods:formalizing the social exchange heuristic[J].Rationality and Society,2012,24(3):324-342.

[27] CORINNE C,SANDRA W,BRENT M,et al.Artificial intelligence and the"good society":the US,EU,and UK approach[J].Science and Engineering Ethics,2018,24(2):505-528.

[28] BROMAN T.The semblance of transparency:expertise as a social good and an ideology in enlightened societies[J].Osiris,2012,27(1):188-208.

[29] 梅亮,陈劲.责任式创新:源起、归因解析与理论框架[J].管理世界,2015,31(8):39-57.

[30] WICKSON F,CAREW A L.Quality criteria and indicators for responsible research and innovation:learning from trans-disciplinarity[J].Journal of Responsible Innovation,2014,1(3):254-273.

[31] STAHL B C.Responsible research and innovation:the role of privacy in an emerging framework[J].Science and Public Policy,2013,40(6):708-716.

[32] STILGOE J,OWEN R,MACNAGHTEN P.Developing a framework for responsible innovation[J].Research policy,2013,42(9):1568-1580.

[33] 杨淼,雷家骕.科技向善:基于竞争战略导向的企业创新行为研究[J].科研管理,2021,42(8):1-8.

[34] 阮荣彬,陈莞.基于ISM框架的企业科技向善影响因素分析[J].科技进步与对策,2022,39(23):108-118.

[35] 赵延东,廖苗.负责任研究与创新在中国[J].中国软科学,2017,32(3):37-46.

[36] 刘战雄.负责任创新研究综述:背景、现状与趋势[J].科技进步与对策,2015,32(11):155-160.

[37] FÉLIX L,IRENE M P.Civic ethics as a normative framework for responsible research and innovation[J].Journal of Responsible Innovation,2020,7(3):490-506.

[38] OWEN R,PANSERA M,MACNAGHTEN P,et al.Organizational institutionalization of responsible innovation[J].Research Policy,2021,50(1):104-132.

[39] MARIANNE B,OLYA K.Values in responsible research and innovation:from entities to practices[J].Journal of Responsible Innovation,2020,7(3):450-470.

(责任编辑:张 悦)