Using the panel data of 30 provinces in China from 2011 to 2021,this paper measures the construction level of the Chinese path to a modernized industrial system by means of the vertical and horizontal opening grade method,the fixed basis efficiency coefficient method and the linear weighting method.It also uses a spatial econometric model to test the influencing factors of the construction of the Chinese path to a modernized industrial system.The research results show that,first,the construction level and sub-dimensions of the Chinese path to a modernized industrial system show a rising trend from 2011 to 2021.The construction level has a positive spatial spillover effect,and the spillover intensity shows a trend of first rising and then decreasing.Second,from the perspective of spatial pattern evolution,the construction level of the Chinese path to modernization industrial system is shown in the way of eastern region>central region>northeast region>western region.There are obvious spatial agglomeration characteristics in the construction of the Chinese path to a modernized industrial system,which are manifested as "high-high" and "low-low" agglomeration trends.Third,the test results of the spatial Durbin model show that the financial development environment,regional environmental tolerance,population concentration degree,economic development level,foreign investment intensity and government regulation are the important factors affecting the construction of the Chinese path to a modernized industrial system.The above findings suggest how the government departments should keep strengthening financial support and coordinating the development of industry,service industry,and agriculture in an efficient manner.

To summarize the novelties of this study,there are two points as follows:it constructs the evaluation index system from the dimensions of modernization support system,industrial modernization,agricultural modernization,service industry modernization and infrastructure modernization,and uses the horizontal and vertical opening grade method,fixed base efficiency coefficient method and linear weighting method to measure the construction level of Chinese path to a modernized industrial system;it further adopts global spatial autocorrelation method and local spatial autocorrelation method to test the spatial and temporal distribution characteristics of Chinese path to modernized industrial system,and employs the spatial econometric model to evaluate the factors affecting the construction of Chinese path to a modernized industrial system.The study suggests that the government departments should build a modernized industrial system that involves industry,service industry and agriculture and deepen the synergistic regional development shored up by continuous financial support.

现代化产业体系是以现代农业为基础、智慧经济为主导,通过融合信息业、服务业、工业与农业,进而实现经济高质量发展的产业形态。中共二十大报告指出,“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”,并强调“建设现代化产业体系”。由此观之,我国当以中国式现代化为核心逻辑,加快建设中国式现代化产业体系。本质而论,中国式现代化产业体系是中国特色社会主义经济学基于产业经济经典理论的不断丰富和创新[1]。加快建设以实体经济为支撑的具有完整性、先进性、安全性的中国式现代化产业体系,是推进中国式现代化建设进程的一项重大战略任务,也是我国主动应对世界百年未有之大变局、赢得全球竞争主动权的关键举措。尤其是面对当下以虚拟技术、物理技术、生物技术为驱动力的第四次工业革命浪潮及复杂严峻的国际形势,建设协同发展、创新引领的中国式现代化产业体系已成为实现经济循环与产业关联畅通的应有之义。二十届中央财经委员会第一次会议指出,“加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系”“以人口高质量发展支撑中国式现代化”,再次为中国式现代化产业体系建设指明了方向。中国式现代化产业体系建设是实现经济循环和产业关联畅通的必然选择,有助于增强对创新链和产业链关键环节的掌控力,实现从“中国制造”到“中国创造”的跨越。不可回避的是,我国要素市场化改革相对滞后、人才流动机制不畅、人才培养与产业发展需求脱节等体制机制问题日益凸显[2],成为横亘在中国式现代化产业体系建设过程中的主要壁垒。那么,中国式现代化产业体系建设水平时空演化特征如何?中国式现代化产业体系建设驱动因素包含哪些?是否具有空间溢出效应?回答上述问题对于建设中国式现代化产业体系具有较大理论价值和现实意义。

学术界针对现代化产业体系展开诸多探讨,主要表现为以下方面:其一,现代化产业体系建设面临诸多问题。付保宗[3]指出,环境约束加大、绿色转型动力不足、市场竞争加剧成为阻滞长江经济带现代化产业体系建设的主要难点;李勇坚和张海汝[4]认为,在中国式现代化视域下我国现代化产业体系建设存在配套政策不完善、要素供给错配低效、市场需求不足等弊端;赵祥[5]从空间结构、功能结构、部门结构等角度分析现代化产业体系建设现状,发现其存在区域产业分工协作网络尚不完备、高附加值功能不强、部门结构优化不足等问题,制约现代化产业体系发展;刘志彪[6]认为,现代化产业体系建设面临顶尖人才匮乏、长期资本来源缺乏、实体经济基础不牢、科技创新脱离实体经济等内部问题,以及复杂的地缘政治等外部矛盾;林善浪[7]提出,现代化产业体系建设面临全球产业链格局重构、需求增长存在深层次体制障碍、“中等收入陷阱”的系统性风险等现实挑战。其二,现代化产业体系建设的内在逻辑与推进策略。任保平和张倩[8]指出,我国必须坚持推进新型工业化进程、继续工业化进程、再工业化进程、工业现代化进程,从推动消费结构升级、加快供给侧结构性改革、以信息化带动传统产业现代化等方面入手建设现代化产业体系;杜传忠[9]提出,构建现代化产业体系应建设高效的服务业发展体系、促进数字经济与实体经济深度融合、壮大战略性新兴产业、大力发展先进制造业、提高产业链供应链现代化水平;孙智君等[10]认为,现代化产业体系建设应以微观层级的大中小企业融通发展为原生动力、现代化产业技术体系建设为目标、先进制造业和现代服务业为核心,推动传统产业转型升级,持续提升中国产业链供应链韧性和安全水平;黄群慧等[11]提出,现代化产业体系建设应将产业融合创新作为关键着力点,构建强韧的现代化产业链,打造战略性新兴产业与数字产业集群。

部分学者总结了现代化产业体系特点与内涵(陈英武等,2023),并对现代化产业体系建设水平进行测度。一方面,从不同维度测算现代化产业体系建设水平。如张冀新[12]运用竞争度、集聚度、协调度三维模型构建城市群现代化产业体系评价指标体系,发现2010年三大城市群现代化产业体系发展水平呈现珠三角>长三角>京津冀的趋势;邵汉华等[13]从人力资源、现代金融、科技创新、实体经济4个维度构建指标体系,发现现代化产业体系的四维协同度呈现波动式上升态势;刘冰和王安[14]从科技创新、人力资源、现代金融、实体经济维度构建现代化产业体系发展水平评价指标体系,并运用算术平均法进行加权,测算发现山东省现代化产业体系发展水平在不同维度存在较大差异;范合君和何思锦[15]从服务业现代化、工业现代化、产业可持续发展、农业现代化、发展环境、支撑体系6个维度构建现代化产业体系发展水平评价指标,研究结果表明,现代化产业体系建设水平整体表现向好,且东部地区现代化产业体系建设水平最高。另一方面,采用不同方法测算现代化产业体系建设水平。如李政和王一钦[16]运用主成分分析法测度现代化产业体系建设水平,指出我国现代化产业体系建设水平逐年提高,不同地区现代化产业体系建设水平各异,且这种差异随着时间演变逐步缩小;林木西和王聪[17]在测度现代化产业体系建设水平基础上,借助Dagum基尼系数法分析现代化产业体系建设水平的区域差异,指出我国现代化产业体系建设水平整体向好,总体差异逐年缩小,但是区域间差异较显著。

现有研究大多从现代化产业体系建设水平测度、存在问题、推进策略等方面展开分析,鲜有文献将中国式现代化理念与现代化产业体系建设相结合进行分析。为此,本文首先从现代化支撑体系、工业现代化、农业现代化、服务业现代化、基础设施现代化维度构建评价指标体系,并运用纵横向拉开档次法、定基功效系数法、线性加权法度量中国式现代化产业体系建设水平;其次,采用全局空间自相关法与局部空间自相关法检验中国式现代化产业体系建设水平的时空分布特征;最后,借助空间计量模型评估中国式现代化产业体系建设影响因素,并提出促进中国式现代化产业体系建设的相关建议,为助力现代化经济体系构建提供支持。

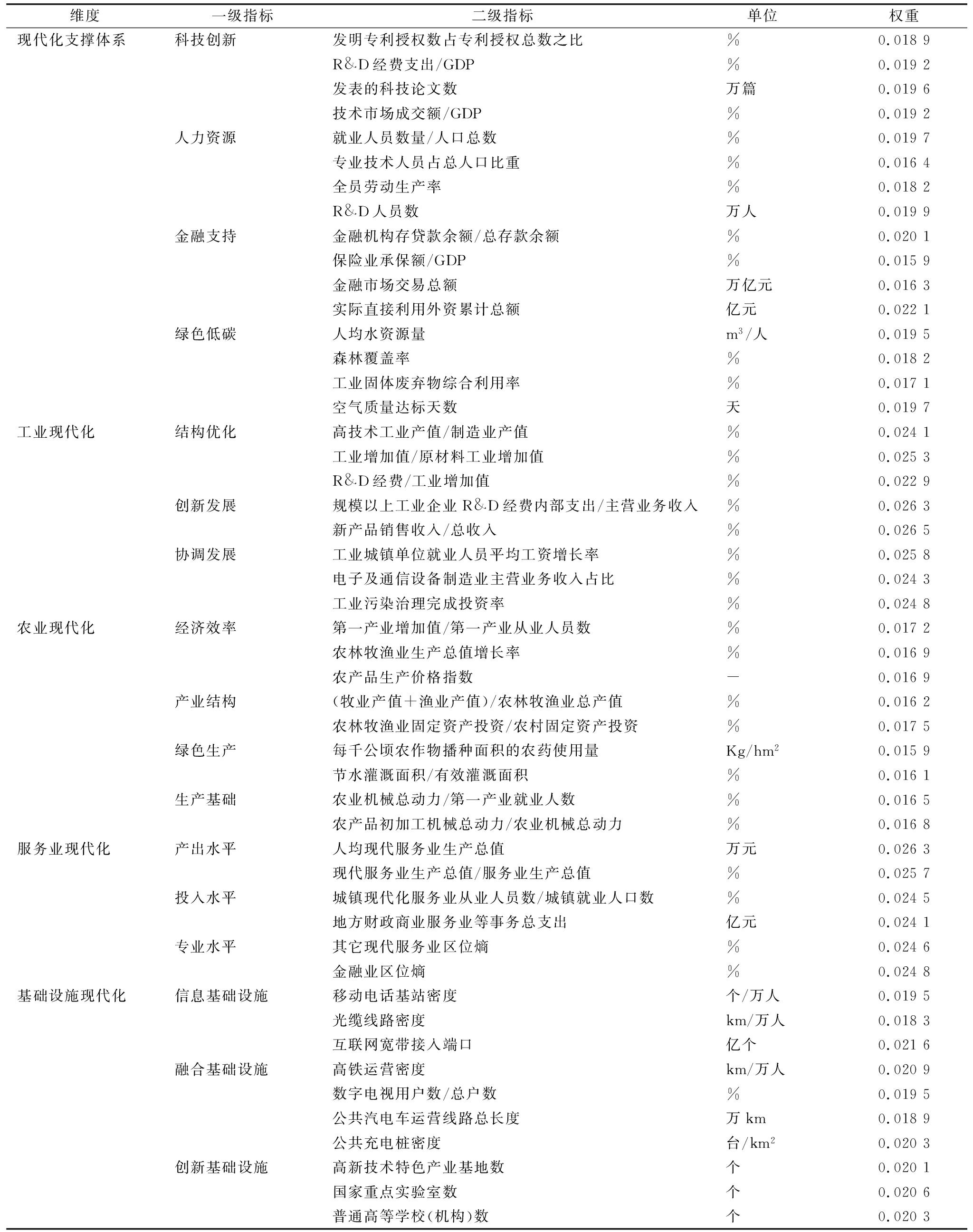

2.1.1 指标体系

中国式现代化的五大特征之一是经济现代化,即从传统的农业经济向现代工业经济转型[18]。作为现代化经济体系的重要内容,现代化产业体系不仅是构建新发展格局的基础,也是实体经济赋能中国式现代化的关键支撑。为此,有必要将中国式现代化理念与现代化产业体系相结合,构建中国式现代化产业体系。二十届中央财经委员会第一次会议强调,“现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础”“加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系”。面对全球产业链供应链的加快重塑,我国需要科学研判产业发展形势,以发展实体经济为着力点,加速推动基础设施、农业、工业、服务业高质量发展,不断打造产业体系优势、规模优势与部分领域领先优势,着力构建中国式现代化产业体系。因此,本文立足中国式现代化,结合现代化产业体系相关研究[19-25],从现代化支撑体系、工业现代化、农业现代化、服务业现代化、基础设施现代化等维度构建中国式现代化产业体系建设水平评价指标体系,具体见表1。

表1 中国式现代化产业体系建设水平评价体系

Table 1 Evaluation system of the construction level of Chinese path to a modernized industrial system

维度一级指标二级指标单位权重现代化支撑体系科技创新发明专利授权数占专利授权总数之比%0.0189R&D经费支出/GDP%0.0192发表的科技论文数万篇0.0196技术市场成交额/GDP%0.0192人力资源就业人员数量/人口总数%0.0197专业技术人员占总人口比重%0.0164全员劳动生产率%0.0182R&D人员数万人0.0199金融支持金融机构存贷款余额/总存款余额%0.0201保险业承保额/GDP%0.0159金融市场交易总额万亿元0.0163实际直接利用外资累计总额亿元0.0221绿色低碳人均水资源量m3/人0.0195森林覆盖率%0.0182工业固体废弃物综合利用率%0.0171空气质量达标天数天0.0197工业现代化结构优化高技术工业产值/制造业产值%0.0241工业增加值/原材料工业增加值%0.0253R&D经费/工业增加值%0.0229创新发展规模以上工业企业R&D经费内部支出/主营业务收入%0.0263新产品销售收入/总收入%0.0265协调发展工业城镇单位就业人员平均工资增长率%0.0258电子及通信设备制造业主营业务收入占比%0.0243工业污染治理完成投资率%0.0248农业现代化经济效率第一产业增加值/第一产业从业人员数%0.0172农林牧渔业生产总值增长率%0.0169农产品生产价格指数-0.0169产业结构(牧业产值+渔业产值)/农林牧渔业总产值%0.0162农林牧渔业固定资产投资/农村固定资产投资%0.0175绿色生产每千公顷农作物播种面积的农药使用量Kg/hm20.0159节水灌溉面积/有效灌溉面积%0.0161生产基础农业机械总动力/第一产业就业人数%0.0165农产品初加工机械总动力/农业机械总动力%0.0168服务业现代化产出水平人均现代服务业生产总值万元0.0263现代服务业生产总值/服务业生产总值%0.0257投入水平城镇现代化服务业从业人员数/城镇就业人口数%0.0245地方财政商业服务业等事务总支出亿元0.0241专业水平其它现代服务业区位熵%0.0246金融业区位熵%0.0248基础设施现代化信息基础设施移动电话基站密度个/万人0.0195光缆线路密度km/万人0.0183互联网宽带接入端口亿个0.0216融合基础设施高铁运营密度km/万人0.0209数字电视用户数/总户数%0.0195公共汽电车运营线路总长度万km0.0189公共充电桩密度台/km20.0203创新基础设施高新技术特色产业基地数个0.0201国家重点实验室数个0.0206普通高等学校(机构)数个0.0203

由于科技创新、人力资源、金融支持、绿色低碳可为中国式现代化建设提供发展动力、基础保障和重要支撑,因此本文将上述方面作为现代化支撑体系的4个一级指标。工业现代化直接决定产业体系现代化水平,是创新活动最活跃、创新成果最丰富、创新应用最集中的领域。作为实现中国式现代化的必然要求,工业现代化直接关系到现代化产业体系建设水平,具体涵盖结构优化、创新发展、协调发展三方面。农业现代化是指由传统农业转变为现代农业,以现代科学技术装备农业、现代经济科学管理农业,创造出高产、优质、低耗的农业生产体系和高转化效率的农业生态系统。加快农业现代化是全面推进中国式现代化、全面建成社会主义现代化强国的必然选择。为此,农业现代化维度由经济效率、产业结构、绿色生产、生产基础4个一级指标构成。作为国民经济的“稳定器”,服务业现代化既是促进传统产业改造升级的“助推器”,也是建设现代化经济体系、推进中国式现代化的应有之义,其由产出水平、投入水平、专业水平组成。基础设施建设是扩大内需、稳定投资、构建中国式现代化产业体系的有力支撑,也是推进中国式现代化建设的重要条件。基础设施现代化从信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施4个方面予以表征。

2.1.2 影响因素

中国式现代化产业体系建设离不开外部资金支持,并与地区环境承载力、经济发展水平以及政府宏观调控息息相关。其中,金融服务普及度以及使用效率提升,有助于整合产业链上下游资源(许钊等,2022),完善产业结构,推进中国式现代化产业体系建设。为此,本文选用各地区金融机构人民币贷款额与地区生产总值指标反映金融发展环境(Fina)。作为体现产业经济韧性的重要方面,地区环境容忍度为地区产业规划提供容错空间,本文以三类工业污染物排放量标准化值/规模以上工业企业总产值标准化值衡量地区环境容忍度(Mato)。实体经济是中国式现代化产业体系建设的重要着力点,能够为工业、农业、服务业等产业现代化发展提供良好环境。因此,本文使用地区生产总值增长率衡量区域经济发展水平(GDP)。创新投资方式能够有效推动产业链供应链互融共赢,促进资本与资源要素循环流动,进而助力产业平稳运行与持续增长,本文使用人均实际利用外资额测度外商投资强度(Open)。政府调控力度可直观体现政府通过财政政策、税收优惠等方式干预市场经济的程度(和佳慧等,2023),本文选用人均公共财政支出额衡量政府调控力度(Gove)。

就内部条件而言,中国式现代化产业体系建设需要人才支撑。人口集聚可有效扩大地区人才供给量,提高地区产业竞争力(周韬,2018),故本文使用单位面积内常住人口数衡量人口集聚程度(Popa)。

为确保评价结果客观与评价过程透明,参考聂长飞和简新华[26]的研究,采用以下方法度量中国式现代化产业体系建设水平:首先,借助纵横向拉开档次法对中国式现代化产业体系建设指标赋权;其次,运用定基功效系数法,以2011年为基期标准化处理原始数据;最后,以线性加权法度量中国式现代化产业体系建设水平。

2.2.1 纵横向拉开档次法

纵横向拉开档次法属于客观赋权法,能够在面板数据的基础上刻画评价对象的动态差异。假定评价对象集合为s={s1,s2,…,sn},指标权重系数向量为w=(w1,w2,…,wm)T,zij(tk)为i省份j指标tk年度原始值,![]() 表示zij(tk)经过无量纲化处理后所得数值。

表示zij(tk)经过无量纲化处理后所得数值。

tk时刻综合评价函数为:

![]()

(1)

为精准刻画评价对象差异,运用总离差平方和度量:

![]()

(2)

为运用极值无量纲化处理数据,总离差平方和可进行如下调整:

![]()

(3)

式中,![]() 表示m×m阶对称矩阵;

表示m×m阶对称矩阵;![]() 进一步地,设定wTw=1,当w为矩阵H最大特征值所对应的特征向量时,σ2取值最大。

进一步地,设定wTw=1,当w为矩阵H最大特征值所对应的特征向量时,σ2取值最大。

为确保指标权重均为正值,限定w>0即

maxwTHws.t.‖w‖=1w>0

(4)

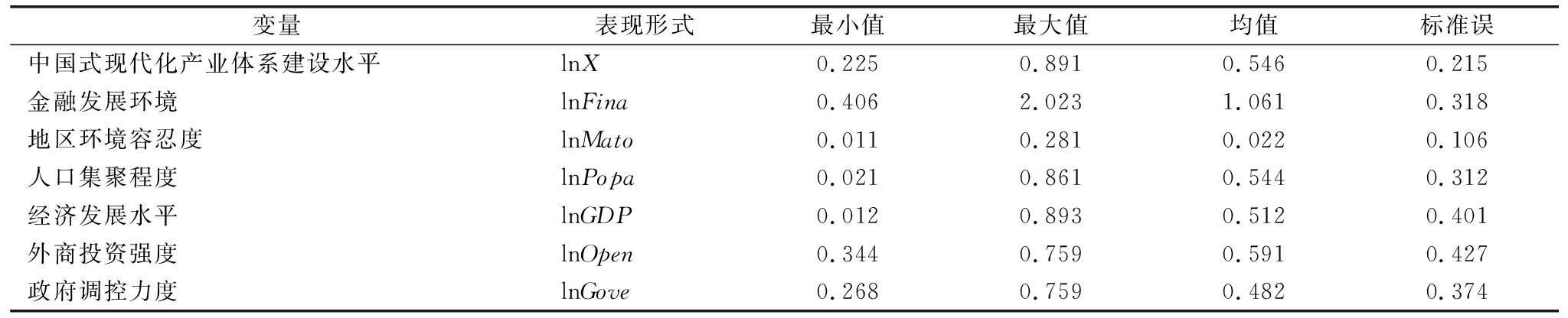

2.2.2 定基功效系数法

为确保中国式现代化产业体系建设水平可跨年度比较,以样本初始年份2011年为基期,参考屈小娥和刘柳[27]的研究,以定基功效系数法标准化处理初始数据。具体公式为:

(5)

式中,zij(tk)、sij(tk)分别为i省份j指标tk年度的原始值与标准化值;max[zj(t1)]、min[zj(t1)]分别为基期指标最大值与最小值。

2.2.3 线性加权法

综合标准化处理后指标值与所求权重系数向量,采用线性加权法测算i省份tk年度中国式现代化产业体系建设水平Xi(tk),计算公式为:

![]()

(6)

2.3.1 全局空间自相关

为全面考察中国式现代化产业体系建设水平的空间自相关性,参考刘亚男和王青[28]的研究,运用全局空间自相关法识别中国式现代化产业体系建设水平的空间异质性特征。全局空间相关性模型如下:

全局![]()

(7)

![]()

(8)

![]()

(9)

![]()

(10)

式中,Xi为i地区中国式现代化产业体系建设水平;Wij为空间权重矩阵,本文选用空间邻接权重矩阵展开分析。Moran's I指数值介于1~-1之间。当Moran's I指数大于0时,意味着中国式现代化产业体系建设水平存在空间正相关关系,且数值大小与空间相关性成正比;当Moran's I指数小于0时,说明中国式现代化产业体系建设水平存在空间负相关关系,且数值愈小空间负相关性愈强;当Moran's I指数等于0时,表明中国式现代化产业体系建设水平并不具有空间相关性。

2.3.2 局部空间自相关

由于全局空间自相关检验易忽视局部地区的非典型分布特征,参鉴赵伟等[29]的研究,运用局部空间自相关性检验展开分析。局部空间相关性模型如下:

局部Moran's I=

![]()

(11)

为科学评估中国式现代化产业体系建设水平影响因素,构建空间计量模型展开实证分析。具体计算公式为:

![]()

(12)

式中,t为年份,i为省份,Xit为中国式现代化产业体系建设水平,Controlhit为t年i省份h个可能影响中国式现代化产业体系建设的因素值;Wij为空间权重矩阵;ρ为空间自回归系数;ϑ为影响因素对中国式现代化产业体系建设的空间效应;μi为个体效应;σt为时间效应;εit为随机扰动项。根据式(12)中参数值,空间计量模型可划分为空间杜宾模型、空间误差模型、空间滞后模型。若ρ为0、ϑ不为0,空间计量模型演变为空间误差模型,说明地区间相互作用受到其所在位置影响;若ϑ为0、ρ不为0,空间计量模型演变为空间滞后模型,说明相邻地区的中国式现代化产业体系建设相互影响、相互作用;若ρ不为0、ϑ不为0,空间计量模型演变为空间杜宾模型,说明本地区中国式现代化产业体系建设水平不仅受本地区因素影响,而且受到邻近地区中国式现代化产业体系建设及其因素影响。

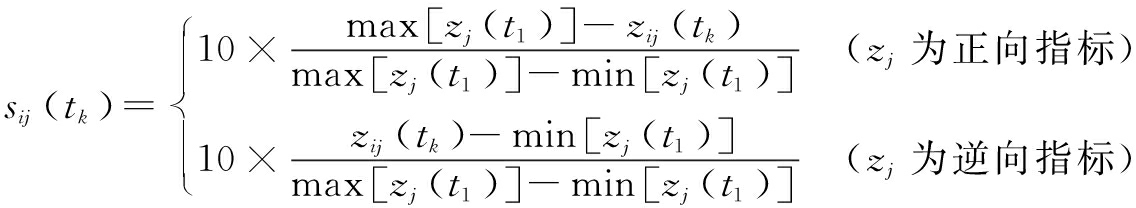

选取2011—2021年中国内地30个省份(西藏自治区因数据缺失未纳入)面板数据,测度中国式现代化产业体系建设水平。原始数据主要来源于《中国人口和就业统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国金融年鉴》《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》、Wind数据库以及各省份生态环境管理部门公布的数据。对于数据缺失问题,借助插值法补齐。相关变量描述性统计结果见表2。

表2 相关变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics of relevant variables

变量表现形式最小值最大值均值标准误中国式现代化产业体系建设水平lnX0.2250.8910.5460.215金融发展环境lnFina0.4062.0231.0610.318地区环境容忍度lnMato0.0110.2810.0220.106人口集聚程度lnPopa0.0210.8610.5440.312经济发展水平lnGDP0.0120.8930.5120.401外商投资强度lnOpen0.3440.7590.5910.427政府调控力度lnGove0.2680.7590.4820.374

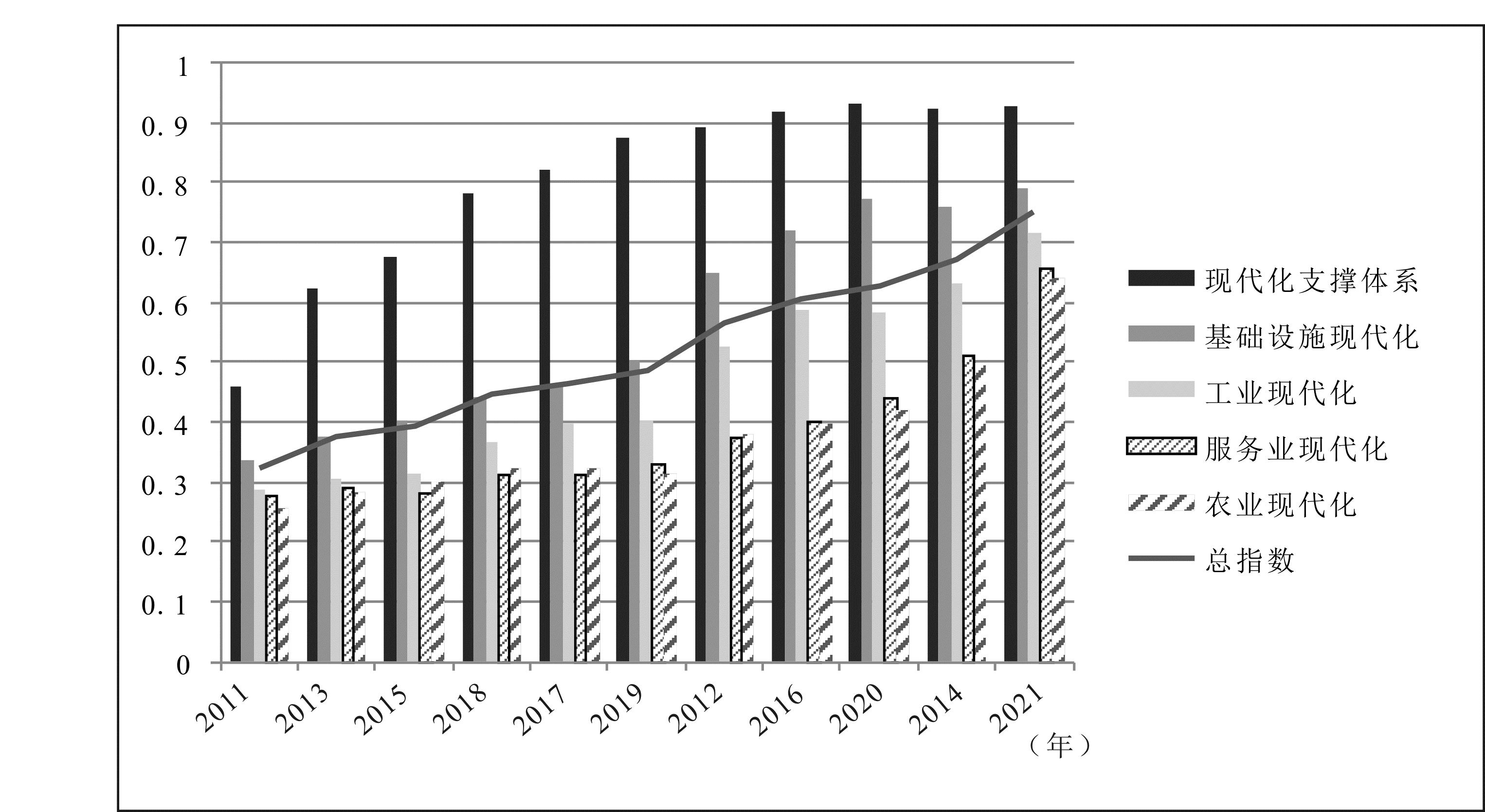

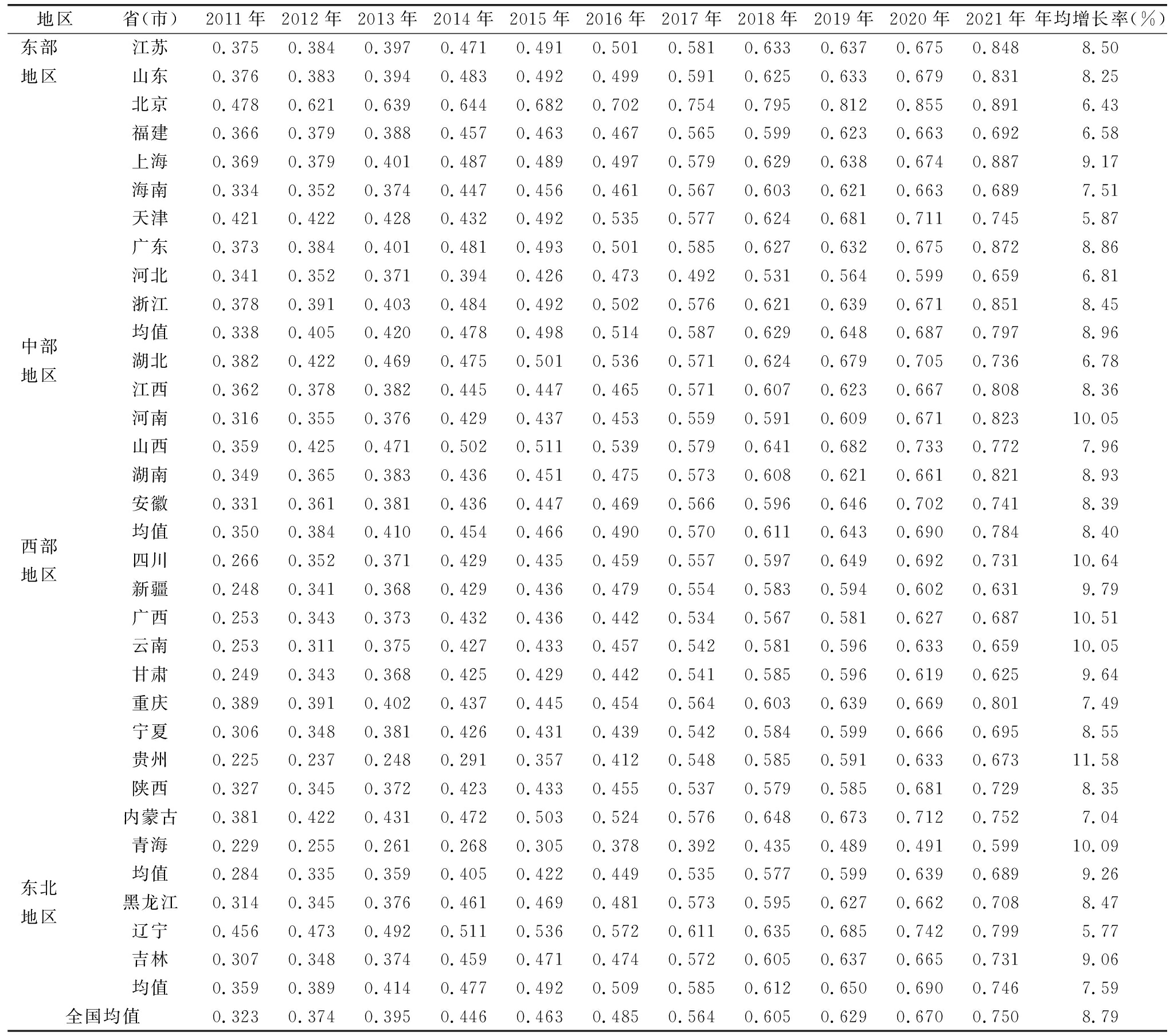

借助MATLAB软件对式(4)求解,得到中国式现代化产业体系建设水平指标权重,如表1所示。随后,综合运用式(5)(6),测算得到2011—2021年中国式现代化产业体系建设水平及各维度指数,结果见表3和图1。可以看出,2011—2021年国内30个省份中国式现代化产业体系建设水平呈稳步提升态势,且建设水平均值由2011年的0.323攀升至0.750,年均增长率为8.79%,但是各省份建设水平存在差异。其中,2021年超过均值的省份共有13个,排名前5的省份分别为北京、上海、广东、浙江、江苏,分别是排名末位青海的1.49倍、1.48倍、1.46倍、1.42倍和1.41倍。就增速而言,各省份也存在差异,2011—2021年高于年均增长率的省份共有12个,其中,排名前5的省份分别为贵州、四川、广西、青海和河南,分别是排名末位辽宁的2.01倍、1.84倍、1.82倍、1.75倍和1.74倍。

图1 中国式现代化产业体系建设水平及分维度指数均值变化趋势

Fig.1 Construction level of Chinese path to a modernized industrial system and changing trends in the average value of multidimensional indexes

表3 2011—2021年国内30个省份中国式现代化产业体系建设水平

Table 3 Construction level of Chinese path to a modernized industrial system in 30 provinces from 2011 to 2021

地区省(市)2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年年均增长率(%)东部地区江苏0.3750.3840.3970.4710.4910.5010.5810.6330.6370.6750.8488.50山东0.3760.3830.3940.4830.4920.4990.5910.6250.6330.6790.8318.25北京0.4780.6210.6390.6440.6820.7020.7540.7950.8120.8550.8916.43福建0.3660.3790.3880.4570.4630.4670.5650.5990.6230.6630.6926.58上海0.3690.3790.4010.4870.4890.4970.5790.6290.6380.6740.8879.17海南0.3340.3520.3740.4470.4560.4610.5670.6030.6210.6630.6897.51天津0.4210.4220.4280.4320.4920.5350.5770.6240.6810.7110.7455.87广东0.3730.3840.4010.4810.4930.5010.5850.6270.6320.6750.8728.86河北0.3410.3520.3710.3940.4260.4730.4920.5310.5640.5990.6596.81浙江0.3780.3910.4030.4840.4920.5020.5760.6210.6390.6710.8518.45均值0.3380.4050.4200.4780.4980.5140.5870.6290.6480.6870.7978.96中部地区湖北0.3820.4220.4690.4750.5010.5360.5710.6240.6790.7050.7366.78江西0.3620.3780.3820.4450.4470.4650.5710.6070.6230.6670.8088.36河南0.3160.3550.3760.4290.4370.4530.5590.5910.6090.6710.82310.05山西0.3590.4250.4710.5020.5110.5390.5790.6410.6820.7330.7727.96湖南0.3490.3650.3830.4360.4510.4750.5730.6080.6210.6610.8218.93安徽0.3310.3610.3810.4360.4470.4690.5660.5960.6460.7020.7418.39均值0.3500.3840.4100.4540.4660.4900.5700.6110.6430.6900.7848.40西部地区四川0.2660.3520.3710.4290.4350.4590.5570.5970.6490.6920.73110.64新疆0.2480.3410.3680.4290.4360.4790.5540.5830.5940.6020.6319.79广西0.2530.3430.3730.4320.4360.4420.5340.5670.5810.6270.68710.51云南0.2530.3110.3750.4270.4330.4570.5420.5810.5960.6330.65910.05甘肃0.2490.3430.3680.4250.4290.4420.5410.5850.5960.6190.6259.64重庆0.3890.3910.4020.4370.4450.4540.5640.6030.6390.6690.8017.49宁夏0.3060.3480.3810.4260.4310.4390.5420.5840.5990.6660.6958.55贵州0.2250.2370.2480.2910.3570.4120.5480.5850.5910.6330.67311.58陕西0.3270.3450.3720.4230.4330.4550.5370.5790.5850.6810.7298.35内蒙古0.3810.4220.4310.4720.5030.5240.5760.6480.6730.7120.7527.04青海0.2290.2550.2610.2680.3050.3780.3920.4350.4890.4910.59910.09均值0.2840.3350.3590.4050.4220.4490.5350.5770.5990.6390.6899.26东北地区黑龙江0.3140.3450.3760.4610.4690.4810.5730.5950.6270.6620.7088.47辽宁0.4560.4730.4920.5110.5360.5720.6110.6350.6850.7420.7995.77吉林0.3070.3480.3740.4590.4710.4740.5720.6050.6370.6650.7319.06均值0.3590.3890.4140.4770.4920.5090.5850.6120.6500.6900.7467.59全国均值0.3230.3740.3950.4460.4630.4850.5640.6050.6290.6700.7508.79

以国家统计局的划分依据为参照,将样本细分为东部、中部、西部与东北地区。从地区来看,2011—2021年东部地区中国式现代化产业体系建设水平均值由0.338攀升至0.797,年均增长率为8.96%;中部地区中国式现代化产业体系建设水平均值由0.350提高至0.787,年均增长率为8.40%;西部地区中国式现代化产业体系建设水平均值较低;东北地区中国式现代化产业体系建设水平呈现波动上升趋势,年均增长率为7.59%。可见,中国式现代化产业体系建设水平呈现东→中→东北→西部地区依次递减的趋势,而增速则呈现相反状态。由此可以推断,建设水平较低地区存在追赶效应。

从不同维度来看,如图1所示,2011—2021年中国式现代化产业体系建设子维度演变趋势各异。其中,各子维度对中国式现代化产业体系建设水平的贡献度表现为“现代化支撑体系>基础设施现代化>工业现代化>服务业现代化>农业现代化”。各子维度年均增长率从小到大依次为现代化支撑体系、基础设施现代化、工业现代化、服务业现代化、农业现代化。可以看出,随着我国迈入新发展阶段,现代化支撑体系、基础设施现代化、工业现代化发挥重要作用。由此可见,在推进中国式现代化产业体系建设过程中应更加重视工业、服务业与农业现代化发展。

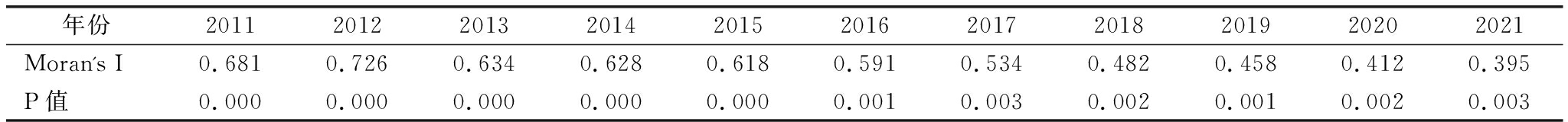

在运用空间计量方法前,借助Stata16.0测算2011—2021年中国式现代化产业体系建设水平的全局Moran's I指数,结果见表4。可以看出,考察期内中国式现代化产业体系建设水平的全局Moran's I指数均显著为正,说明中国式现代化产业体系建设具有显著的空间溢出效应。不仅如此,2011—2021年中国式现代化产业体系建设水平的空间相关性表现为先上升后下降的发展趋势。

表4 2011—2021年中国式现代化产业体系建设水平的全局Moran's I指数

Table 4 Overall Moran's I of Chinese path to a modernized industrial system construction in 2011-2021

年份20112012201320142015201620172018201920202021Moran'sI0.6810.7260.6340.6280.6180.5910.5340.4820.4580.4120.395P值0.0000.0000.0000.0000.0000.0010.0030.0020.0010.0020.003

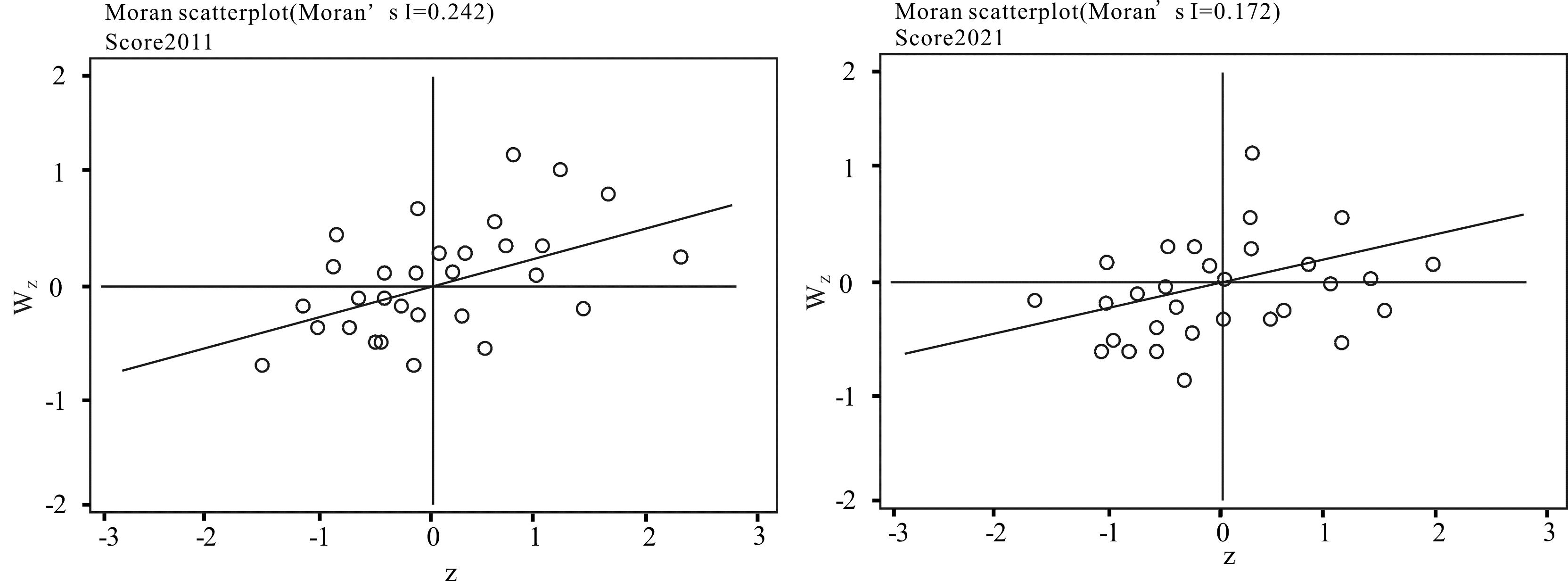

全局Moran's I指数仅从整体层面展现中国式现代化产业体系建设水平的空间集聚特征,难以精准刻画空间集聚状态。针对于此,运用式(11)测算中国式现代化产业体系建设水平的局部Moran's I指数,并选取样本起止年份(2011年与2021年)绘制散点图,结果见图2。可以看出,2011年与2021年中国式现代化产业体系建设水平主要分布于低-低、高-高两象限,即中国式现代化产业体系建设水平存在明显的趋同效应。这一结果充分证实中国式现代化产业体系建设水平存在空间效应,因此在后续实证检验中需考虑空间因素。2011年与2021年,天津、上海、北京、浙江、江苏等地区的中国式现代化产业体系建设水平均处于高-高集聚象限内,即上述地区的中国式现代化产业体系建设水平较高,且邻近地区的中国式现代化产业体系建设水平也较高。2011年与2021年,青海、新疆、贵州、云南、宁夏、甘肃等省份始终处于低-低集聚象限内,这些省份大多位于中部地区或西部地区。上述结果充分证实,中国式现代化产业体系建设水平呈现较稳定的局部空间集聚特征。

图2 中国式现代化产业体系建设水平的局部Moran's I指数

Fig.2 Local Moran's I of Chinese path to a modernized industrial system construction level

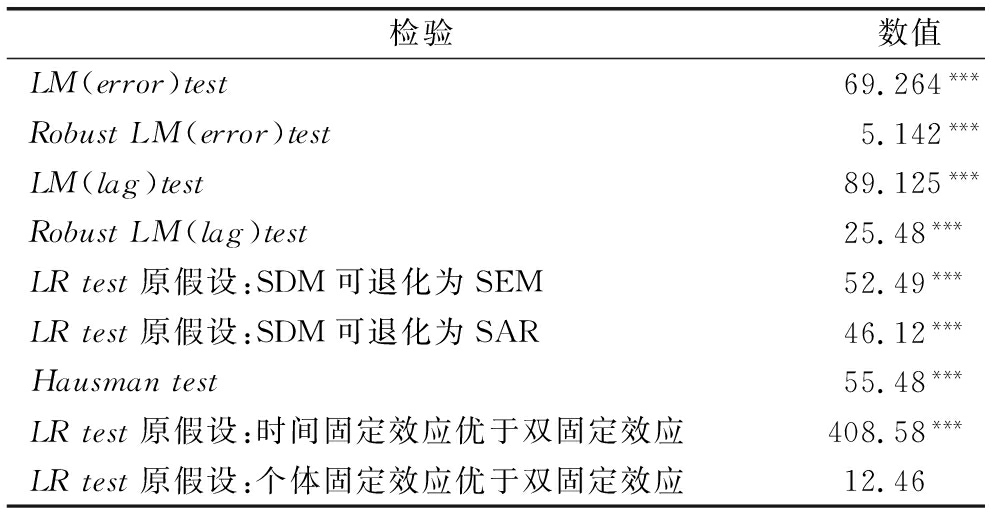

为确保空间计量模型选择的可靠性,借助Elhorst模型展开相关性检验,结果见表5。第一步,借助LM检验证实模型存在空间效应。可以看出,Robust LM检验与LM检验结果均显著为正,说明实证模型具有空间效应。第二步,以LR检验结果判断空间杜宾模型是否转变为空间滞后模型或空间误差模型。表5结果表明,二者均不成立,说明模型并未退化,可以使用空间杜宾模型。第三步,运用Hausman检验确定是否使用随机效应模型或者固定效应模型。可以看出,Hausman检验结果显著为正,说明应当使用固定效应模型。此外,为明确固定效应模型类型,运用LR检验进行判断。结果显示,应选用个体固定效应的空间杜宾模型。

表5 模型检验结果

Table 5 Model verification results

检验数值LM(error)test69.264***RobustLM(error)test5.142***LM(lag)test89.125***RobustLM(lag)test25.48***LRtest原假设:SDM可退化为SEM52.49***LRtest原假设:SDM可退化为SAR46.12***Hausmantest55.48***LRtest原假设:时间固定效应优于双固定效应408.58***LRtest原假设:个体固定效应优于双固定效应12.46

注:*、**、***分别为p<0.05、p<0.01、p<0.001,下同

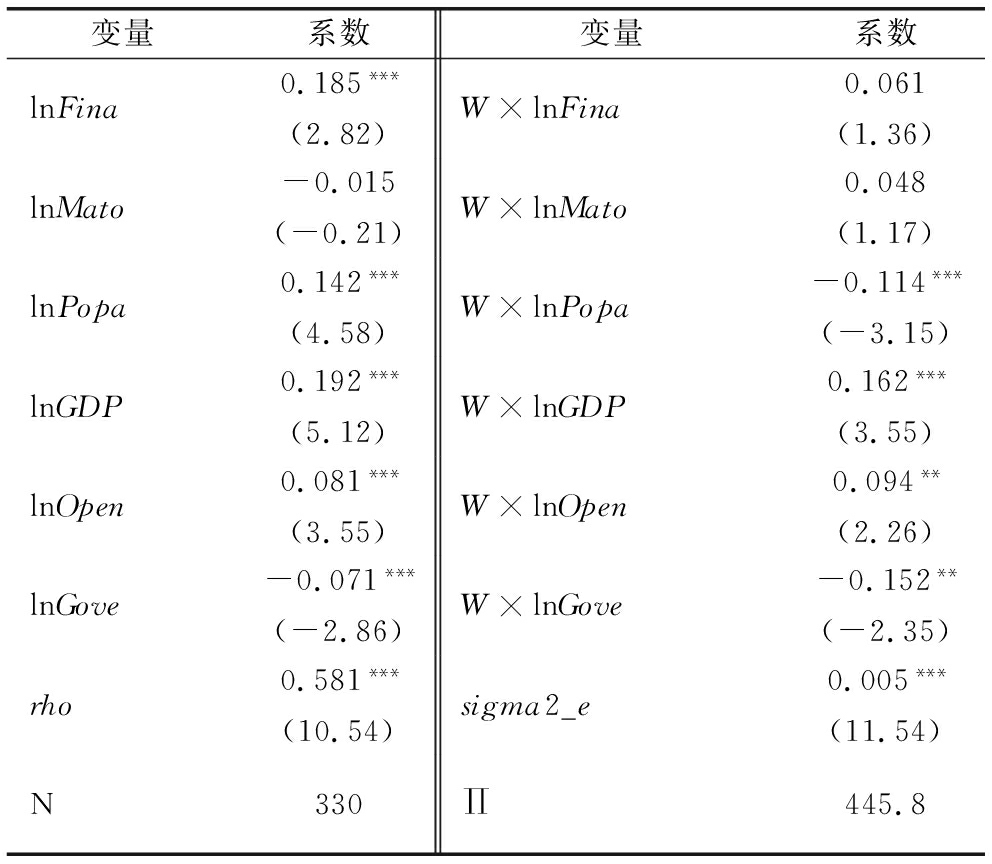

在确定空间计量模型的基础上,选取中国式现代化产业体系建设水平为被解释变量,各影响因素为解释变量,选择个体固定效应的空间杜宾模型对2011—2021年面板数据展开回归检验,结果见表6。

表6 基准回归结果

Table 6 Benchmark regression results

变量系数变量系数lnFina0.185***(2.82)W×lnFina0.061(1.36)lnMato-0.015(-0.21)W×lnMato0.048(1.17)lnPopa0.142***(4.58)W×lnPopa-0.114***(-3.15)lnGDP0.192***(5.12)W×lnGDP0.162***(3.55)lnOpen0.081***(3.55)W×lnOpen0.094**(2.26)lnGove-0.071***(-2.86)W×lnGove-0.152**(-2.35)rho0.581***(10.54)sigma2_e0.005***(11.54)N330∏445.8

注:括号内为t值,下同

由表6可以看出:金融发展环境的直接影响系数为0.185,通过1%水平下的显著性检验;空间滞后系数为0.061,不显著。这说明地区金融发展环境优良能够显著促进中国式现代化产业体系建设水平提高。随着金融发展环境逐步完善,当地金融机构可综合运用边缘计算、大数据、人工智能等技术手段,为产业转型升级提供强有力支撑,加速推进中国式现代化产业体系建设。同时,随着金融发展环境不断完善,金融机构会加大对中小企业技术创新的信贷支持,主动探索、精准对接实体企业,支持本地区潜力性企业开展科技创新,加大本地区金融资源引流力度,从而推动中国式现代化产业体系建设。邻近地区金融发展环境愈好,其金融资源与金融服务供给能力愈强,在数字化技术传播涟漪效应下会向本地区扩散,有利于加大对本地区中国式现代化产业体系建设的金融支持。

地区环境容忍度的直接影响系数为-0.015,空间滞后系数为0.048,二者均未通过显著性检验。这说明本地区环境容忍度提高对中国式现代化产业体系建设水平具有负向影响,而邻近地区环境容忍度提高会显著促进本地区中国式现代化产业体系建设。这一现象产生的原因可能在于,地区环境容忍度提高意味着会降低对资源利用率与环境保护的关注程度,不利于推动产业绿色转型,滞缓中国式现代化产业体系建设进程。

人口集聚程度的直接影响系数为0.142,空间滞后项系数为-0.114,均通过1%水平下的显著性检验。这表明人口集聚程度不断提高会显著促进本地区中国式现代化产业体系建设,而邻近地区人口集聚程度提升将减缓本地区中国式现代化产业体系建设速度。可能的原因是,人口集聚程度提高意味着能汇集大量高素质人才,加速推进科技成果转化,为中国式现代化产业体系建设提供坚实的智力支撑,促进中国式现代化产业体系建设水平提高。同时,邻近地区的人口集聚在一定程度上会引发本地区人口转移,不利于本地区中国式现代化产业体系建设。

经济发展水平的直接影响系数为0.192,空间滞后系数为0.162,二者均通过1%水平下的显著性检验。这意味着本地区与邻近地区经济发展水平提高均有助于提升本地区中国式现代化产业体系建设水平。究其原因,经济发展水平提升,有利于本地区逐步实现生产方式绿色化、产业结构优化升级,培育壮大战略性新兴产业,打造更多支柱型产业,为中国式现代化产业体系建设奠定坚实基础。不仅如此,在经济高质量发展过程中,邻近地区大力提升科技创新水平,加速创新要素与资源流动,可为本地区中国式现代化产业体系建设提供有力支持。

外商投资强度的直接影响系数与空间滞后系数均显著为正,表明本地区与邻近地区外商投资强度提高会显著促进本地区中国式现代化产业体系建设水平提升。可能的原因是,随着外商投资强度增大,大量的知识、资本、技能等生产要素流入,带动产业链上下游配套延伸,加速推进中国式现代化产业体系建设。不仅如此,外商直接投资将为跨境电商、文化创意、数字技术等高附加值产业提供更多资金,有助于打造国际化、市场化营商环境,助力中国式现代化产业体系建设。如果邻近地区外商投资强度较高,将有助于为本地区产业发展提供更多启动资金,从而提升本地区中国式现代化产业体系建设水平。

政府调控力度的直接影响系数为-0.071,通过1%水平下的显著性检验;空间滞后系数为-0.152,通过5%水平下的显著性检验。这表明本地区与邻近地区政府调控力度提升会限制本地区中国式现代化产业体系建设。究其原因,政府的市场干预会影响产业自主权,妨碍产业创新发展,不利于推进中国式现代化产业体系建设。邻近地区的政府调控力度提升将产生市场壁垒,影响本地区中国式现代化产业体系建设。

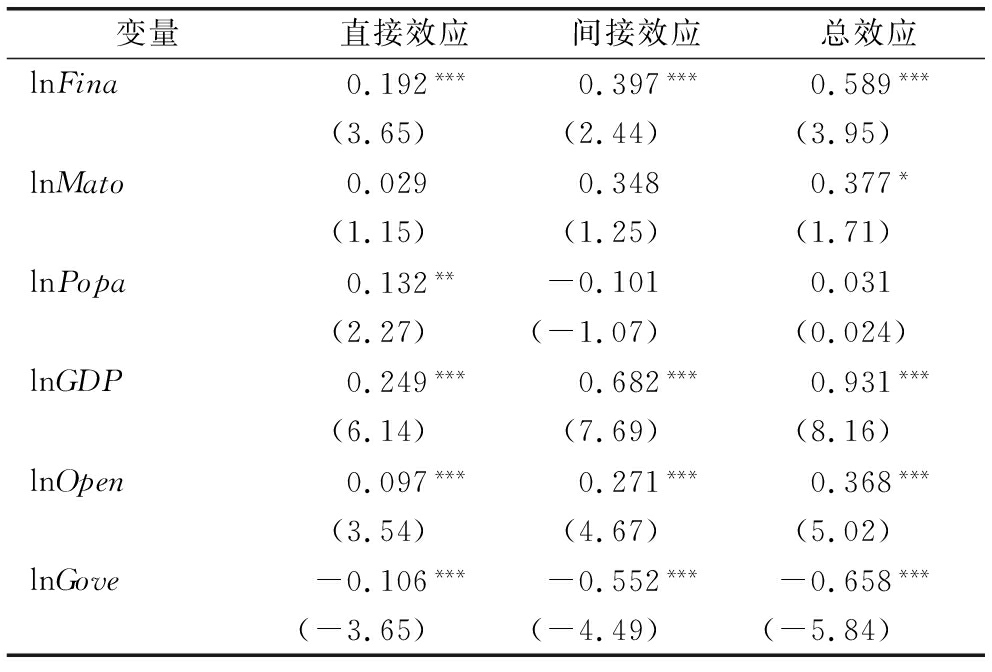

为规避点估计空间溢出效应可能引发的结果偏误,将影响因素的总效应进行分解,具体见表7。其中,直接效应表示影响因素对本地区中国式现代化产业体系建设的影响;间接效应表示邻近地区对本地区中国式现代化产业体系建设水平的影响。可以看出,金融发展环境、经济发展水平、外商投资强度对中国式现代化产业体系建设水平的直接效应分别为0.192、0.249、0.097,对邻近地区的间接溢出效应分别为0.397、0.682、0.271。环境容忍度对中国式现代化产业体系建设水平的直接效应为0.029,对邻近地区的间接溢出效应为0.348,且溢出效应高于直接效应。这意味着邻近地区环境容忍度提升对本地区中国式现代化产业体系建设的作用更显著。人口集聚程度对中国式现代化产业体系建设的直接效应为0.132,对邻近地区的间接溢出效应为-0.101,说明邻近地区人口集聚度对本地区中国式现代化产业体系建设具有负向影响。政府调控力度对中国式现代化产业体系建设的直接效应为-0.106,对邻近地区的间接溢出效应为-0.552,意味着较大的政府调控力度对本地区与邻近地区中国式现代化产业体系建设具有负向影响。

表7 直接效应、间接效应与总效应

Table 7 Direct effects,indirect effects and total effects

变量直接效应间接效应总效应lnFina0.192***0.397***0.589***(3.65)(2.44)(3.95)lnMato0.0290.3480.377*(1.15)(1.25)(1.71)lnPopa0.132**-0.1010.031(2.27)(-1.07)(0.024)lnGDP0.249***0.682***0.931***(6.14)(7.69)(8.16)lnOpen0.097***0.271***0.368***(3.54)(4.67)(5.02)lnGove-0.106***-0.552***-0.658***(-3.65)(-4.49)(-5.84)

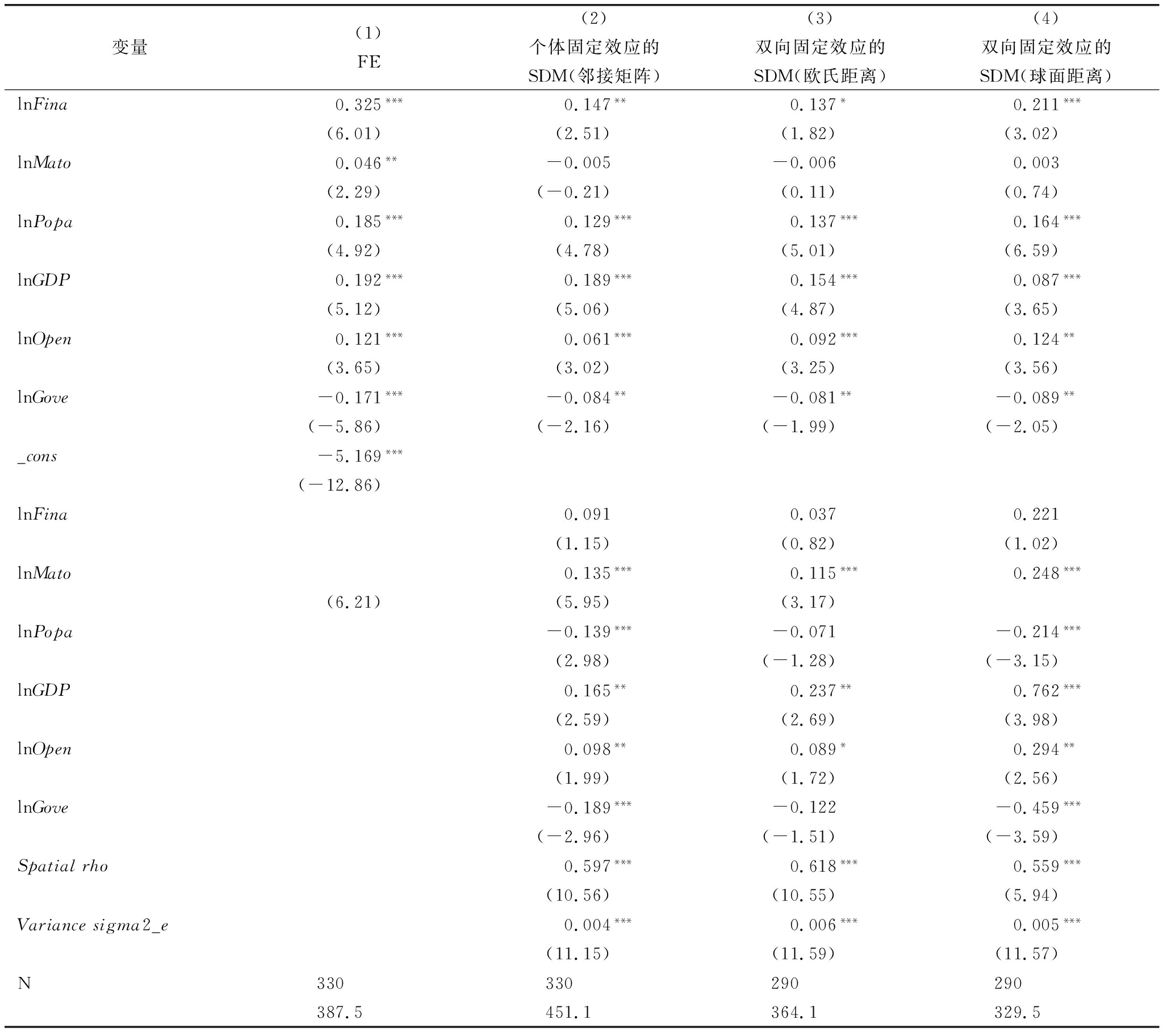

为进一步检验实证结果稳健性,分别使用不同模型替换邻接矩阵再次开展实证检验,结果见表8。可以发现,列(1)为不考虑空间效应的检验结果,列(2)为个体固定效应的空间杜宾模型检验结果,列(3)为使用欧式距离的反地理距离矩阵检验结果,列(4)为球面距离的反地理距离矩阵检验结果。其中,在不考虑空间效应的基础上,运用相关性统计检验,确定列(1)模型类型。结果显示,列(1)为不考虑空间效应的固定效应模型检验结果。结果还显示,除地区环境容忍度系数符号有所改变外,其它影响中国式现代化产业体系建设水平的变量系数符号与显著性均未发生明显变化。并且,地区环境容忍度的直接影响系数与分解效应下的直接影响系数均不显著,说明研究结论不存在绝对矛盾性。其它变量检验结果与列(2)(3)结果保持一致,说明前文研究结论稳健。

表8 稳健性检验结果

Table 8 Robustness test results

变量(1)FE(2)个体固定效应的SDM(邻接矩阵)(3)双向固定效应的SDM(欧氏距离)(4)双向固定效应的SDM(球面距离)lnFina0.325***0.147**0.137*0.211***(6.01)(2.51)(1.82)(3.02)lnMato0.046**-0.005-0.0060.003(2.29)(-0.21)(0.11)(0.74)lnPopa0.185***0.129***0.137***0.164***(4.92)(4.78)(5.01)(6.59)lnGDP0.192***0.189***0.154***0.087***(5.12)(5.06)(4.87)(3.65)lnOpen0.121***0.061***0.092***0.124**(3.65)(3.02)(3.25)(3.56)lnGove-0.171***-0.084**-0.081**-0.089**(-5.86)(-2.16)(-1.99)(-2.05)_cons-5.169***(-12.86)lnFina0.0910.0370.221(1.15)(0.82)(1.02)lnMato0.135***0.115***0.248***(6.21)(5.95)(3.17)lnPopa-0.139***-0.071-0.214***(2.98)(-1.28)(-3.15)lnGDP0.165**0.237**0.762***(2.59)(2.69)(3.98)lnOpen0.098**0.089*0.294**(1.99)(1.72)(2.56)lnGove-0.189***-0.122-0.459***(-2.96)(-1.51)(-3.59)Spatialrho0.597***0.618***0.559***(10.56)(10.55)(5.94)Variancesigma2_e0.004***0.006***0.005***(11.15)(11.59)(11.57)N330330290290387.5451.1364.1329.5

基于2011—2021年中国内地30个省份面板数据,借助纵横向拉开档次法、定基功效系数法、线性加权法度量中国式现代化产业体系建设水平。同时,运用全局空间自相关与局部空间自相关探究中国式现代化产业体系建水平的空间分布特征。随后,借助空间计量模型剖析影响中国式现代化产业体系建设水平的重要因素。研究结果显示:

(1)从时序变化来看,2011—2021年中国式现代化产业体系建设水平由2011年的0.323攀升至0.750,年均增长率为8.79%,中国式现代化产业体系建设子维度的年均增长率从小到大依次为现代化支撑体系、基础设施现代化、工业现代化、服务业现代化、农业现代化。同时,中国式现代化产业体系建设水平具有明显的正向空间溢出效应,溢出强度呈现先上升后下降趋势。

(2)从空间格局演化来看,四大地区中国式现代化产业体系建设水平均呈现提高态势且建设水平表现为东部地区>中部地区>东北地区>西部地区。此外,中国式现代化产业体系建设水平在空间上存在明显的高—高、低—低集聚态势,且局部空间集聚具有较强稳定性。

(3)空间杜宾模型结果表明,金融发展环境的直接影响系数在1%水平上显著,空间滞后系数不显著;地区环境容忍度的直接影响系数为负,空间滞后系数为正,二者均未通过显著性检验;人口集聚程度的直接影响系数为正,空间滞后项系数为负,均通过1%水平下的显著性检验;经济发展水平的直接影响系数为正,空间滞后系数为正,二者均通过1%水平下的显著性检验。外商投资强度的直接影响系数与空间滞后系数均显著为正,均通过显著性检验;政府调控力度的直接影响系数显著为负,空间滞后系数也显著为负。

在上述研究结论的基础上,提出如下对策建议:

第一,高效协同建设现代化产业体系。上文研究表明,中国式现代化产业体系建设水平呈现逐年提高态势。为此,政府部门应从工业、服务业、农业三方面入手,高效协同推进中国式现代化产业体系建设。在工业领域,政府需促进新能源、钢铁、石化等重点产业布局优化,巩固优势产业领先地位,落实工业重点领域节能降碳行动与智能制造试点示范行动,增强产业链供应链韧性,进而推进中国式现代化产业体系建设。在农业领域,需加快农业关键核心技术攻关,增强农业科技与装备支撑能力,深入实施农产品深加工提升行动,推动仓储保鲜链物流设施与农产品物流骨干网络建设,为中国式现代化产业体系建设提供有力支持。在服务业领域,需完善服务业发展政策体系,推动服务业标准化发展、服务业统计分类等配套制度设计,支持服务业载体能力建设,进而促进中国式现代化产业体系建设。

第二,深化区域协同发展。研究结果显示,中国式现代化产业体系建设水平存在区域差异。为此,各地区应深化区域协同发展,发挥自身优势,构建中国式现代化产业体系。东部地区应积极探索“产业+科创”协同发展路径,加快形成产业资源与科技资源互补、信息资源与产业收益共享的良性生态,为其它地区提供经验借鉴,助力中国式现代化产业体系建设。中部地区应发挥中原城市群战略腹地效应,深化与京津冀以及其它地区合作,着力推进汽车、电子信息、重大装备三大产业链和产业集群发展。同时,应加强与长三角、珠三角地区合作,承接东部地区高能级平台外溢资源,并引导沿海地区资金、技术向西部地区转移,助力中国式现代化产业体系建设。东北地区应加强基础设施、社会公共资源等方面协同发展,加快建设京哈、哈大两条经济走廊,以科技成果转化推动东北老工业基地转型,进而赋能中国式现代化产业体系建设。西部地区应主动承接东、中部地区资源及技术,结合区域生态环境,合理规划产业空间布局,大力发展农牧业、现代工业与服务业,助力中国式现代化产业体系建设。

第三,持续强化金融支持。前文研究结果表明,金融发展环境对中国式现代化产业体系建设影响显著。为此,各地区应多措并举强化金融支持,为中国式现代化产业体系建设提供融资帮助。在直接融资方面,政府应不断深化以全面注册制为主线的资本市场改革,完善多层次资本市场体系,推动中国式现代化产业体系构建。各地区应结合中国式现代化产业体系特点,完善上市、退市、发行、交易等基础制度安排,提升资本市场广度、深度与弹性,引导资本服务中国式现代化产业体系建设。在间接融资方面,针对银行业开展体制机制改革创新试点,更好地支持传统产业转型升级,从而赋能中国式现代化产业体系建设。金融机构需探索与产业现代化建设相匹配的信贷投放新模式,完善与中国式现代化产业体系建设相匹配的业务周期、投研风控、容错机制、考核激励等运行机制,激发金融机构经营活力和创造性,从而为中国式现代化产业体系建设注入金融活力。

[1] 顾乃华,陶锋,吴伟萍,等.广东经济学界“学习贯彻落实党的二十大会议精神”笔谈(四)[J].南方经济,2023,41(3):1-10.

[2] 如何建设现代化产业体系[J].人民论坛·学术前沿,2023,12(5):4-5.

[3] 付保宗.加快构建长江经济带现代化产业体系[J].宏观经济管理,2019,35(5):78-83.

[4] 李勇坚,张海汝.中国式现代化视域下的现代产业体系构建研究[J].企业经济,2022,41(12):5-14.

[5] 赵祥.准确把握新时代建设现代化产业体系的多维路径——基于部门、功能和空间三维视角的研究[J].经济学家,2023,35(5):68-77.

[6] 刘志彪.理解现代化产业体系:战略地位、建设内容、主要挑战与对策[J].福建论坛(人文社会科学版),2023,43(5):5-14.

[7] 林善浪.建设现代化产业体系的核心任务和重要路径[J].人民论坛·学术前沿,2023,12(5):24-40.

[8] 任保平,张倩.新时代我国现代化产业体系构建的工业化逻辑及其实现路径[J].江苏行政学院学报,2020,20(1):42-48.

[9] 杜传忠.我国现代化产业体系的特征及建设路径[J].人民论坛,2022,31(24):22-25.

[10] 孙智君,安睿哲,常懿心.中国特色现代化产业体系构成要素研究——中共二十大报告精神学习阐释[J].金融经济学研究,2023,38(1):3-17.

[11] 黄群慧,佟家栋,戴长征,等.正确理解和大力推进中国式现代化[J].国际经济评论,2023,31(3):19-37.

[12] 张冀新.城市群现代产业体系的评价体系构建及指数测算[J].工业技术经济,2012,31(9):133-138.

[13] 邵汉华,刘克冲,齐荣.中国现代产业体系四位协同的地区差异及动态演进[J].地理科学,2019,39(7):1139-1146.

[14] 刘冰,王安.现代产业体系评价及构建路径研究:以山东省为例[J].经济问题探索,2020,41(5):66-72.

[15] 范合君,何思锦.现代产业体系的评价体系构建及其测度[J].改革,2021,34(8):90-102.

[16] 李政,王一钦.我国现代产业体系的测度及发展状况研究——来自我国地级市层面的经验证据[J].工业技术经济,2022,41(10):67-76.

[17] 林木西,王聪.现代化产业体系建设水平测度与区域差异研究[J].经济学动态,2022,63(12):23-36.

[18] 刘伟,范欣.以高质量发展实现中国式现代化 推进中华民族伟大复兴不可逆转的历史进程[J].管理世界,2023,39(4):1-16.

[19] 李媛,阮连杰.数字经济赋能中国式农业农村现代化:理论逻辑与经验证据[J].经济问题,2023,45(8):25-32.

[20] 王薇.数字经济背景下中国式工业现代化的转型[J].西安财经大学学报,2023,36(2):12-20.

[21] 黄群慧.中国工业现代化水平的基本测评[J].中国工业经济,2004,22(9):20-28.

[22] 潘锦云,潘俊安,程勇.我国农业生产性服务业充分发展水平测度研究[J].经济纵横,2022,38(8):98-106.

[23] 林木西,王聪.现代化产业体系建设水平测度与区域差异研究[J].经济学动态,2022,63(12):23-36.

[24] 范合君,何思锦.现代产业体系的评价体系构建及其测度[J].改革,2021,34(8):90-102.

[25] 范德成,吴晓琳.中国工业绿色技术创新动力评价及时空格局演化研究[J].科技进步与对策,2022,39(1):78-88.

[26] 聂长飞,简新华.中国高质量发展的测度及省际现状的分析比较[J].数量经济技术经济研究,2020,37(2):26-47.

[27] 屈小娥,刘柳.环境分权对经济高质量发展的影响研究[J].统计研究,2021,38(3):16-29.

[28] 刘亚男,王青.中国乡村振兴的时空格局及其影响因素[J].经济问题探索,2022,43(9):12-25.

[29] 赵伟,黄兰,李威,等.中国乡村包容性绿色发展水平分异及其驱动因素[J].经济地理,2023,43(3):68-77.