(1.美国玛赫西国际大学 商学院,美国 爱荷华州 52316;2.西南交通大学 公共管理与政法学院,四川 成都 611130;3.甘肃政法大学 经济学院,甘肃 兰州 730070)

0 引言

“十四五”规划提出,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。加快建设全国统一大市场,成为构建新发展格局的内在要求和基础支撑。2022年,《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(以下简称《意见》)提出,“加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场”。中共二十大报告再次强调“构建全国统一大市场”,充分彰显出全国统一大市场建设的时代价值和重要意义。2023年5月,国务院常务会议对加快构建全国统一大市场进行再部署与再动员,对总体工作方案落实进行系统研究。技术统一大市场是建设全国统一大市场的重点领域。《意见》指出,“加快培育统一的技术和数据市场”“建立健全全国性技术交易市场,完善知识产权评估与交易机制,推动各地技术交易市场互联互通”。这为探讨全国技术统一大市场建设提供了重要方向指引,并彰显出技术统一大市场建设的必要性和重要性。

伴随科技进步与更迭,枢纽经济成为区域经济高质量发展的重要支撑,是区域经济核心能级的重要体现。发展枢纽经济可有效衔接“经济发展”与“交通枢纽”两大功能,重塑区域产业空间分工体系,促进枢纽“流量”变为经济“增量”,是实现区域高质量发展的有力支撑。不仅如此,枢纽经济具有独特的资源要素集聚扩散功能,能够实现区域间物流、信息流、人流、资金流的自由交换与流通,强化区域间经济联系,为区域技术市场交易与融合提供强力支撑。尤其是在创新驱动发展战略纵深落实背景下,枢纽经济以独特的禀赋优势推动区域技术协同创新,加快技术市场科技成果应用转化[1],为全国技术统一大市场建设提供助力。因此,在推进全国技术统一大市场建设进程中,应充分考虑枢纽经济的作用。

1 文献综述

在加快建设全国统一大市场背景下,学者对统一大市场建设给予高度关注。部分学者认为,数字经济[2-3]、行政垄断[4]、财政体制[5]、外需冲击[6]是影响全国统一大市场建设的重要因素。部分学者指出,全国统一大市场建设对乡村振兴[7]、产业链现代化[8]、经济高质量发展[9]、高水平对外开放[10]具有重要影响。此外,还有学者从劳动力统一大市场[11-12]、数据交易统一大市场[13]等细分维度展开研究。可以发现,学界对全国统一大市场建设已形成卓有成效的研究,重点从理论研究和实证视角进行探讨,成果较为丰富,为本文奠定了扎实的理论基础。但对全国技术统一大市场的研究较少[14-15],考察视角和内容较少,存在一定研究空白。

枢纽经济具有多维融合性、空间开放性、功能聚疏性、周期迭代性、形态多样性特征,是以枢纽为引擎衍生的新型经济形态[16]。提升枢纽经济竞争力,需从提升要素资源配置能力、打造综合交通枢纽、构建枢纽偏好型现代产业体系、推动枢纽区域与腹地经济协同发展等方面发力[17]。关于枢纽经济的影响效应,多数学者关注不同类型交通枢纽经济发展对区域经济的影响。吴文婕等[18]指出,成都、重庆、西安地区拥有支线网络优越、运营能力强大、临空与腹地经济突出的航空枢纽,有可能成为中部与西南地区未来经济发展的增长极;徐志伟和宋佳[19]研究发现,以高铁网络为枢纽的经济发展模式驱动经济资源进一步向枢纽城市回流,提升经济空间分布的极化水平;高友才和何弢[20]认为,以枢纽机场为依托的临空经济是带动区域经济整体发展的增长极。上述研究从内涵特征、必要性、影响效应等方面深入阐述发展枢纽经济的紧迫性,为本文提供了扎实的理论依据和经验借鉴。基于上述分析,本文以枢纽经济发展为切入点,进一步探讨全国技术统一大市场建设效应,以揭示经济发展的演进逻辑和特征规律。

通过梳理上述文献可知,当前学术界对全国技术统一大市场建设的研究不够丰富,关于枢纽经济与全国技术统一大市场建设关系的探讨较少。并且,已有研究比较关注枢纽经济对宏观层面全国统一大市场建设的影响[21],未将研究视角转到技术市场这一细分领域,对于枢纽经济与技术市场发展关系有待展开实证检验。相比于已有研究,本文创新性贡献主要体现在以下3个方面:第一,初步搭建枢纽经济推动全国技术统一大市场建设的理论框架,从创新活跃度、产业协同集聚和空间资源错配3个维度探讨枢纽经济赋能的作用机制。第二,重点甄别“枢纽经济与全国技术统一大市场建设”的实证关系,着重从省级层面检验枢纽经济能否在实践中推动全国技术统一大市场建设,为不同区域提供全新视角和经验证据。第三,为揭示枢纽经济影响全国技术统一大市场建设的内在逻辑,构建中介效应模型,分别从创新活跃度、产业协同集聚和空间资源错配3个方面进行检验,探讨其在枢纽经济驱动全国技术统一大市场建设中的重要作用,可为相关领域研究和政策制定提供参考。

2 理论分析

2.1 直接影响效应分析

枢纽经济是区域市场基于商品和要素集聚逐步向外延伸,通过枢纽与产业互动反馈、相互作用形成的特色经济,具有经济开放性、资源集聚性、枢纽驱动性、产业融合性、产业辐射性特征,这与建设全国技术统一大市场具有天然契合性。概括而言,枢纽经济主要通过扩大本地市场和促进区域市场融合,助力全国技术统一大市场建设。第一,拓展本地技术市场范围。枢纽经济是一个对外开放系统,在不断吸收各类外部要素和资源的同时,将自身产品和服务输送到国内其它地区和国际市场,由此获得源源不断的发展动力[22]。在此过程中,枢纽经济借助强大的区域位置优势和信息获取优势,吸引大量资金、物流、人流,为本地区技术发展带来庞大的市场需求,倒逼形成一定规模的本地技术市场。在此过程中,本地技术市场在枢纽经济赋能下会产生较强向心力,进一步吸引更多人流、物流、资金流进入本地技术市场,推动区域技术市场规模持续扩大,助力技术市场范围与边界不断拓展和延伸,为全国技术统一大市场建设提供强有力支撑。第二,打破区域技术市场壁垒。枢纽经济在快速发展过程中,能够推动区域技术市场规模持续扩大、边界不断延伸,打破区域技术市场壁垒,促使区域技术市场边界产生交叉与融合[23]。若两个区域之间的技术市场结构相近、市场主体同质性较强、流通交易方式差异较小、市场客体相同,那么区域技术市场壁垒将会快速破解,最终成为一体化技术市场。若区域之间技术市场结构、市场主体、市场客体与流通交易方式存在较大差异,区域技术市场会在枢纽经济带来的高互动性、高流通性要素交换过程中产生较强互补性,在资源要素交换过程中实现配置效率最大化,最终实现协同发展与融合共赢。据此,本文提出如下假设:

H1:枢纽经济能够有效促进全国技术统一大市场建设。

2.2 作用机制分析

(1)创新活跃度的中介效应。枢纽经济能够提升区域创新活跃度,间接影响全国技术统一大市场建设。首先,枢纽经济发展有助于降低创新成本,提升创新活跃度。枢纽经济快速发展能够增强区域之间的经济联系,加快区域资本要素流动,为创新主体提供融资渠道,降低创新主体获取资本要素的门槛和成本,增强创新主体开展创新活动的意愿,进而提升创新活跃度。伴随创新活跃度的不断提升,各地区间知识和技术传播扩散速度不断加快,有助于推动形成互联互通的技术交易网络(甘静娴等,2018),进而赋能全国技术统一大市场建设。其次,枢纽经济发展能够缓解地区间的信息摩擦,进而提升创新活跃度。枢纽经济发展水平提升意味着区域间各类信息要素集聚与扩散速度加快,有助于区域信息传播与共享,缓解信息摩擦,提升创新资源搜寻效率[24],助力创新主体高效获取创新资源,提高创新活跃度。在此背景下,区域间创新主体合作与交流日益频繁,推动技术要素由高水平区域向相对滞后地区流动,形塑区域间技术转移合作机制,助力全国技术统一大市场建设。最后,枢纽经济发展能推动创新人才集聚,促进创新活跃度提升。人才是创新的基础和动力源。枢纽经济快速发展能推动创新人才向更高生产效率部门集聚,增强区域创新合作广度与深度,进而提升创新活跃度,有助于不同区域创新主体之间进行经验共享和研发资源优势互补,推动知识产权和科技成果在更大范围内交易,破除各地区技术市场多轨运行机制,助力各地区技术市场交融,加快建设全国技术统一大市场。据此,本文提出如下假设:

H2:枢纽经济通过提升创新活跃度推动全国技术统一大市场建设。

(2)产业协同集聚的中介效应。作为区域经济发展的重要形态,枢纽经济具有强大集聚与扩散优势,能推动区域产业结构优化升级,促进产业协同集聚,为全国技术统一大市场建设提供支撑。一方面,枢纽经济快速发展能促进沿线信息流、物流、客流的高效交换,扩大传统产业发展体量,为区域经济繁荣注入强大动能。在此背景下,各地区依托区域枢纽经济优势,积极开展枢纽沿线产业布局谋划[25],有效提升制造业、交通运输业、商旅服务业、仓储业等产业发展速度,逐步形成制造业与生产性服务业协同集聚的发展模式。产业协同集聚具有知识整合效应,能够促进产业链隐性与显性知识共享、交流和重组,打破原有产业知识路径锁定[26],围绕产业链关键核心技术搭建技术研发平台,加强区域间技术市场协同合作,促进科技创新成果在各地区落地转化,形塑统一的技术大市场;另一方面,枢纽经济一般占据区域性经济中心区位,能为制造业与各类生产性服务业提升技术竞争力和市场地位提供丰富的要素支撑。并且,枢纽经济拥有较高的产业自由度,能加深区域经济融合与产业协同,优化产业外部营商环境,推动产业开放度和竞争力持续提升。在此背景下,具有一定相似性和高度关联性的制造业与各类生产性服务业基于合理分工、资源高效配置原则,在一定区域内集聚并形成一定规模的生产集群,即产业协同集聚[27]。这促使各产业通过高频次、近距离接触获取隐性创新知识,推动区域间产业进行深层次协同合作,促进区域技术市场融合互动,为全国技术统一大市场建设奠定产业基础。据此,本文提出如下假设:

H3:枢纽经济通过推动产业协同集聚赋能全国技术统一大市场建设。

(3)空间资源错配的中介效应。枢纽经济发展有助于资源要素在区域自由流动,优化区域间资源要素配置,助力全国技术统一大市场建设。具言之,枢纽经济具有丰富的要素资源优势,其快速发展能促进要素资源集聚[28],引导要素资源由生产效率较低部门向生产效率较高部门转移,促使区域资源要素配置合理化与高效化,缓解空间资源错配情况。而全国技术统一大市场建设的前提在于破除区域市场壁垒,加快要素资源在区域间自由流动,缓解区域间要素配置不均衡矛盾,实现区域间均衡、协调与统一[29]。可见,枢纽经济发展在引导各类要素资源集聚过程中,能够有效缓解区域空间资源错配矛盾,为各地区技术市场发展带来充足的要素资源,降低技术市场交易成本,极大地促进区域间技术市场交流与合作,引发生产技术与生产方式变革,推动各地技术市场交互与融合,赋能全国技术统一大市场建设。据此,本文提出如下假设:

H4:枢纽经济通过缓解空间资源错配赋能全国技术统一大市场建设。

3 数据与模型设计

3.1 模型设计

为探究枢纽经济能否驱动全国统一大市场建设,设置如下计量模型:

UTMi,t=α+α1HEi,t+α2Zi,t+μi+νt+εi,t

(1)

式(1)中,UTMi,t表示t年i省份的全国技术统一大市场建设水平;HEi,t表示t年i省份的枢纽经济发展水平;Zi,t表示控制变量,包括人力资本水平、市场化程度、外商直接投资、城镇化水平、政府效率、经济发展活力、工业化水平;μi、νt分别表示个体效应项和时间效应项;εi,t为随机误差项,假设其服从独立同分布;α为常数项。

3.2 变量选取

3.2.1 被解释变量

全国技术统一大市场建设(UTM)。建设全国技术统一大市场的目的在于打破行业垄断和区域市场分割,逐步完善知识产权评估与交易机制,降低制度性交易成本,促进各地技术交易市场互联互通,提升技术市场效率和公平性。基于这一视角,本文认为技术市场交易额可反映技术市场交易情况和互联互通水平,故用技术市场交易额表征全国技术统一大市场建设水平。

3.2.2 核心解释变量

枢纽经济(HE)。枢纽经济具有扩散、集聚等特征,是以“枢纽”为中心重塑产品与生产要素的产业链供应链发展模式,包括交通枢纽经济、金融枢纽经济、科技枢纽经济、信息网络枢纽经济等类型。其中,交通枢纽是枢纽经济发展的初始资源禀赋条件,且各地区落实枢纽经济发展意见时仍以交通枢纽经济为主。基于此,本文采用交通枢纽经济测度枢纽经济发展水平。综合考量数据可获取性与可比较性,借鉴已有研究成果[30],采用交通运输、仓储和邮电业增加值表征枢纽经济发展水平。

3.2.3 中介传导变量

本文中介变量包括3个,分别为创新活跃度、产业协同集聚、空间资源错配。

(1)创新活跃度(Ina),采用地区专利授权数表征。

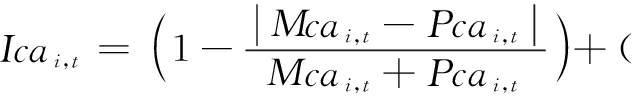

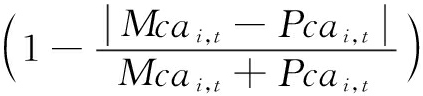

(2)产业协同集聚(Ica)。产业协同集聚强调具有投入产出关系的异质性产业在一定空间范围内集聚,兼具空间和产业两个层面属性。本文主要侧重从空间角度探讨制造业与生产性服务业之间的协同集聚发展情况。基于此,借鉴已有研究[31-32],利用修正后的θ指数测算产业协同集聚程度,公式为:

ϑ1Mcai,t+ϑ2Pcai,t)

ϑ1Mcai,t+ϑ2Pcai,t)

(2)

其中,Mcai,t、Pcai,t分别为t时期i省份制造业和生产性服务业的区位熵。本文中的生产性服务业包括金融业、科学研究、技术服务和地质勘查业、交通运输、仓储和邮政业、租赁业、商务服务业、批发和零售业。区位熵表达式为:

A=(ei,j/∑iei,j)/(∑jei,j/∑i∑jei,j)

(3)

其中,ei,j表示i地区j产业就业人数。 表示制造业与生产性服务业协同质量;(ϑ1Mcai,t+ϑ2Pcai,t)表征产业协同高度;ϑ1、ϑ2分别为加权系数,以地区内第二、第三产业产值与地区生产总值的比值测算,用以体现行业异质性,矫正低附加值产业协同集聚“虚高”现象。

表示制造业与生产性服务业协同质量;(ϑ1Mcai,t+ϑ2Pcai,t)表征产业协同高度;ϑ1、ϑ2分别为加权系数,以地区内第二、第三产业产值与地区生产总值的比值测算,用以体现行业异质性,矫正低附加值产业协同集聚“虚高”现象。

(3)空间资源错配(Srm)。空间资源错配是指资本、劳动力等要素在空间层面上的非帕累托最优配置,从资本、劳动力要素配置层面加以测算,生产函数为:

lnYi,t=λ0+λ1lnLi,t+λ2lnKi,t+1/2λ3ln2Li,t+1/2λ4ln2Ki,t+λ5lnLi,tKi,t+εi,t

(4)

其中,Y表示地区总产出,以地区生产总值表征;K为地区资本要素存量,借助永续盘存法测算,资源折旧率取5%;L表示地区劳动力存量,以年末城镇单位就业人数衡量;λ0为常数项;ε为随机扰动项。

根据式(2)对K、L分别求偏导,得出:

MPL=(λ1+λ3lnL+λ5lnK)Y/L

(5)

MPK=(λ2+λ4lnK+λ5lnL)Y/K

(6)

其中,MPL、MPK分别为劳动力和资本的边际产出。据此,以劳动力边际产出与劳动力要素价格比值表征劳动力错配指数,以资本边际产出与资本要素价格比值表征资本错配指数。劳动力要素价格以“城镇单位就业人员平均工资”表示,资本要素价格以“各年度内一年期金融机构法定贷款利率均值”表示。进一步,将劳动力空间错配指数与资本空间错配指数加权平均获得空间资源错配指数。

3.2.4 控制变量

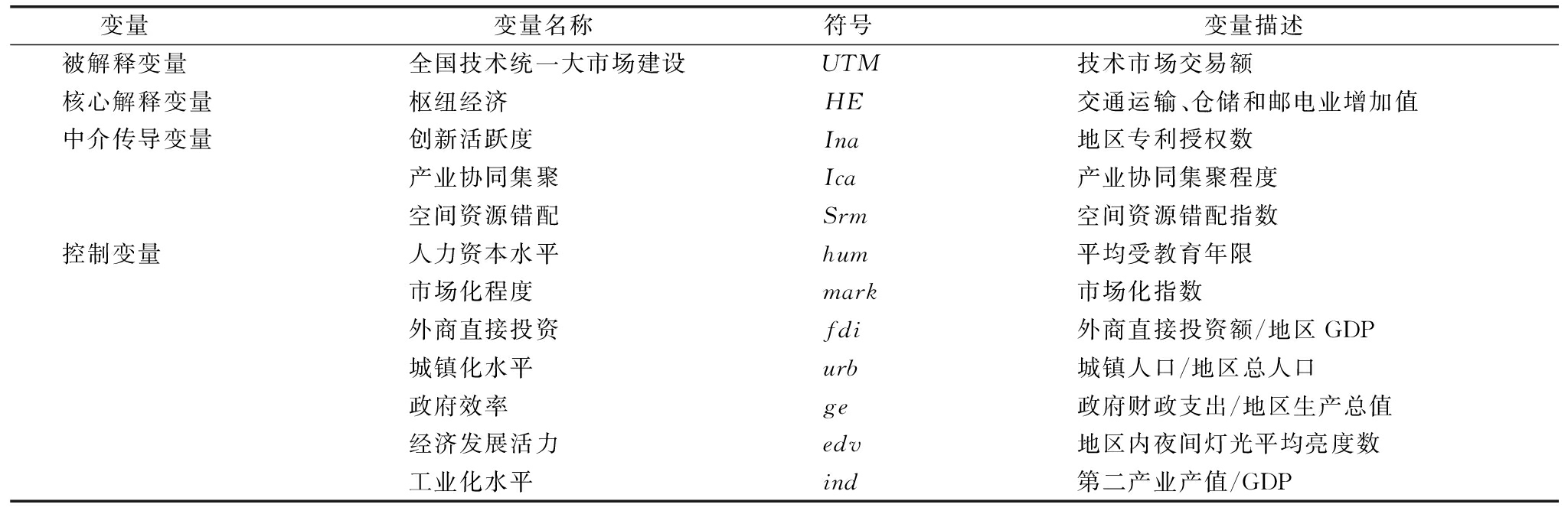

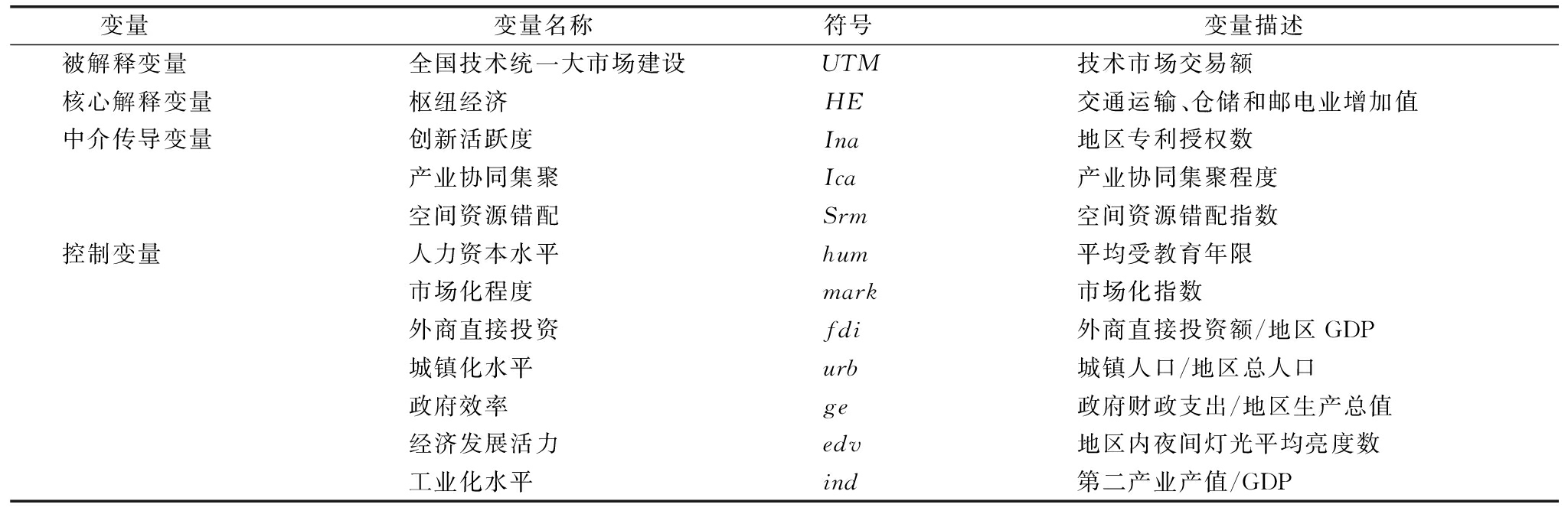

①人力资本水平(hum),以平均受教育年限衡量;②市场化程度(mark),以市场化指数表征;③外商直接投资(fdi),以外商直接投资额与地区GDP之比表征;④城镇化水平(urb),以城镇人口与地区总人口比值衡量;⑤政府效率(ge),以政府财政支出与地区生产总值的比值表示;⑥经济发展活力(edv),以地区内夜间灯光平均亮度数表征;⑦工业化水平(inf),以第二产业产值与GDP之比测度。表1列示了本文主要变量。

表1 主要变量选取

Table 1 Selection of main variables

变量 变量名称 符号 变量描述 被解释变量全国技术统一大市场建设UTM技术市场交易额核心解释变量枢纽经济HE交通运输、仓储和邮电业增加值中介传导变量创新活跃度Ina地区专利授权数产业协同集聚Ica产业协同集聚程度空间资源错配Srm空间资源错配指数控制变量人力资本水平hum平均受教育年限市场化程度mark市场化指数外商直接投资fdi外商直接投资额/地区GDP城镇化水平urb城镇人口/地区总人口政府效率ge政府财政支出/地区生产总值经济发展活力edv地区内夜间灯光平均亮度数工业化水平ind第二产业产值/GDP

3.3 样本选取与数据处理

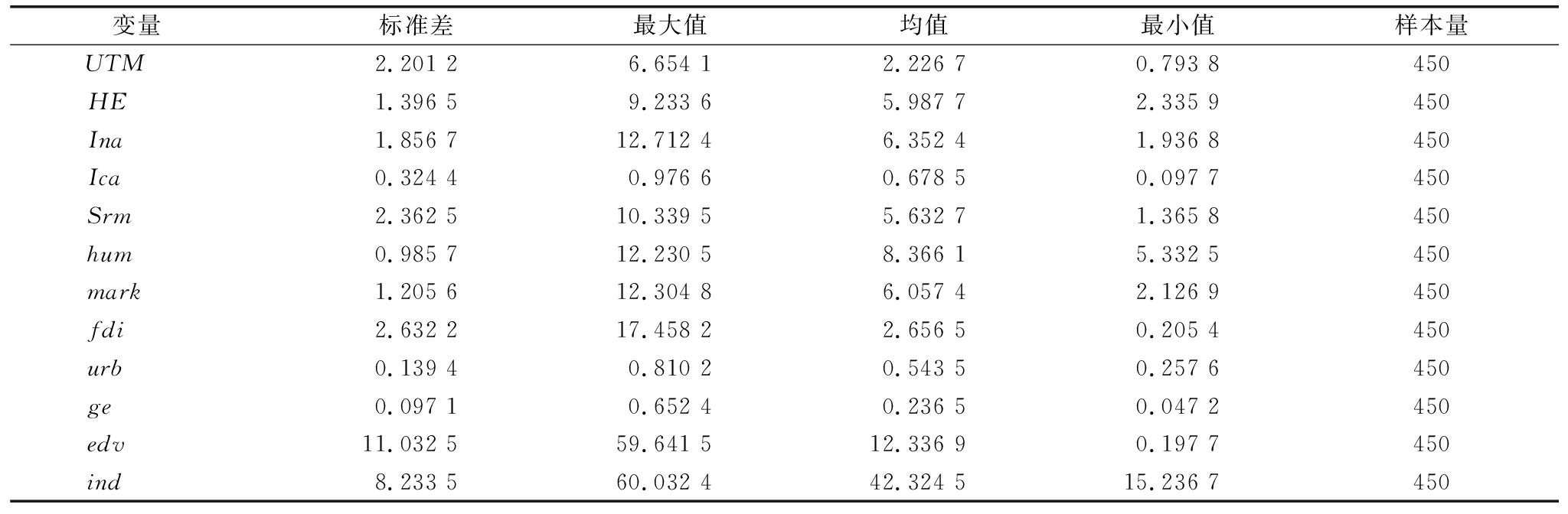

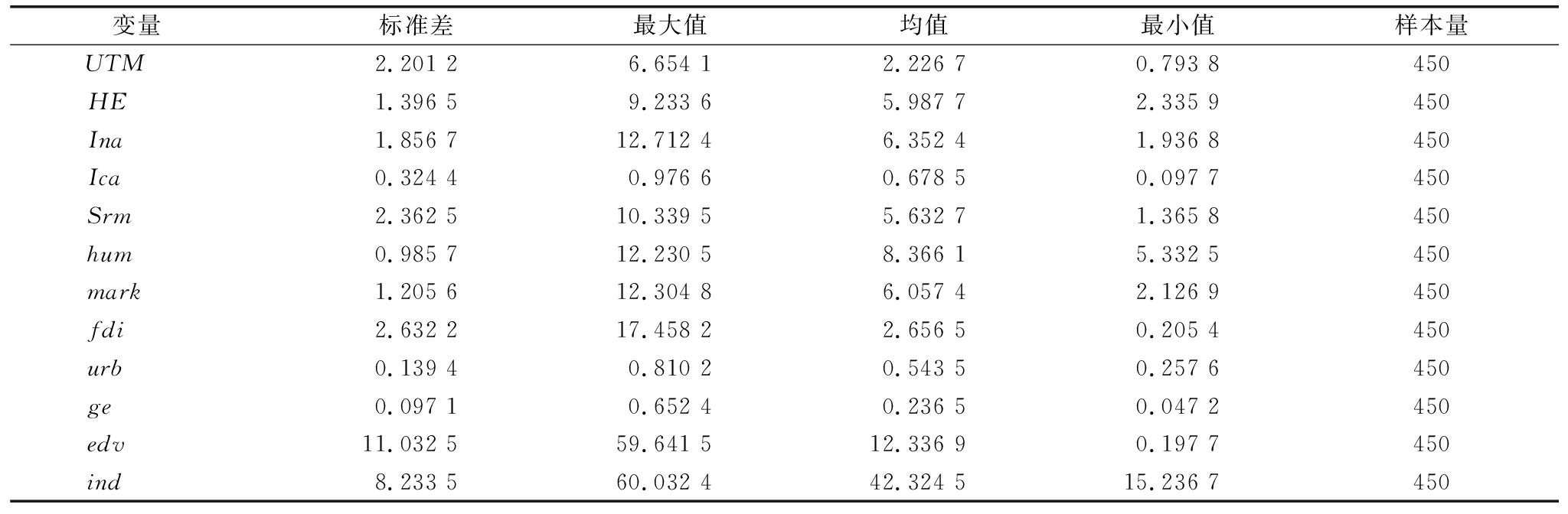

考虑到2007年我国高铁正式通车运行,形成“八横八纵”的高铁网络,成为区域经济布局的重要基础设施,加之我国与交通枢纽紧密关联的物流行业于2007年开始高速发展,本文将研究时段设定为2007—2021年。枢纽经济的提出基于省级单位,且其影响效应产生的基本单位也是本区域行政管理单位。因此,本文以中国内地30个省份为研究对象(西藏数据缺失严重,故不纳入统计),探究枢纽经济对全国技术统一大市场的影响。样本数据来源于《中国统计年鉴》《区域经济统计年鉴》《全国技术市场统计年报》《中国分省份市场化指数报告》、各省份历年统计年鉴、中国创新专利研究数据库(CIRD)、国家统计局、《中国工业统计年鉴》、EPS数据库。以2007年为基期,采用GDP平减指数将所有涉及价格的指标核算为2007年不变价。同时,为确保数据平稳性,避免出现异方差、多重共线性等问题,对各绝对数据变量进行对数化处理。对于个别缺失数据,采用线性插值法补齐。表2为各变量的描述性统计结果。

表2 变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics of variables

变量 标准差最大值均值最小值样本量UTM2.20126.65412.22670.7938450HE1.39659.23365.98772.3359450Ina1.856712.71246.35241.9368450Ica0.32440.97660.67850.0977450Srm2.362510.33955.63271.3658450hum0.985712.23058.36615.3325450mark1.205612.30486.05742.1269450fdi2.632217.45822.65650.2054450urb0.13940.81020.54350.2576450ge0.09710.65240.23650.0472450edv11.032559.641512.33690.1977450ind8.233560.032442.324515.2367450

4 实证结果分析

4.1 基准回归分析

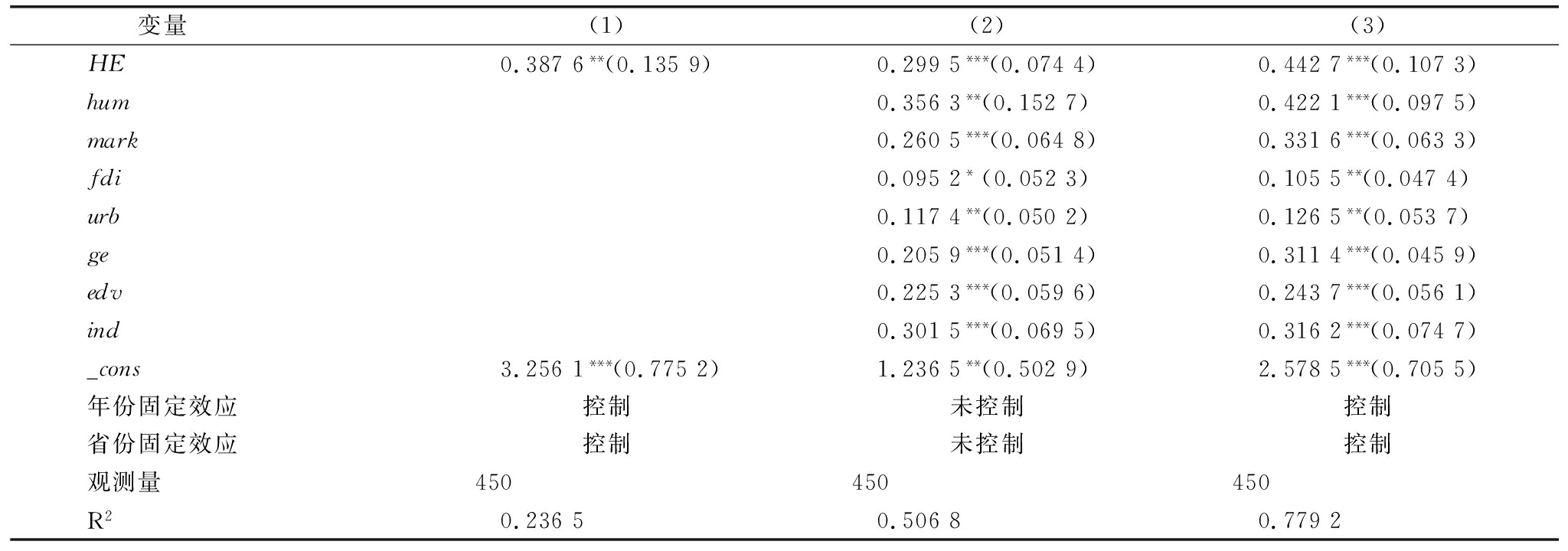

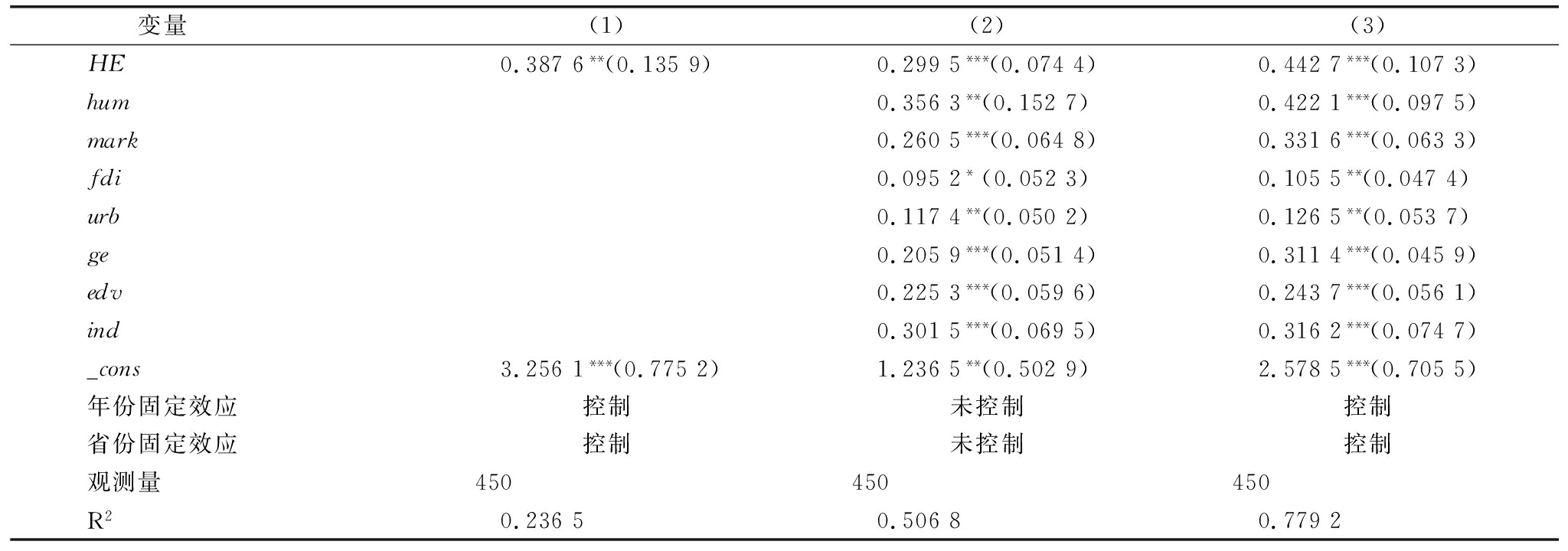

首先,对面板数据进行F检验和Hausman检验,结果表明固定效应模型更适合本文研究。同时,为避免异方差及截面数据存在相关统计推断问题,借助稳健标准误对其进行修正。其次,借助式(1)对研究假设“枢纽经济能够有效促进全国技术统一大市场建设”进行检验,结果如表3所示。

表3 基准回归结果

Table 3 Benchmark regression results

变量 (1)(2)(3)HE0.3876**(0.1359)0.2995***(0.0744)0.4427***(0.1073)hum0.3563**(0.1527)0.4221***(0.0975)mark0.2605***(0.0648)0.3316***(0.0633)fdi0.0952*(0.0523)0.1055**(0.0474)urb0.1174**(0.0502)0.1265**(0.0537)ge0.2059***(0.0514)0.3114***(0.0459)edv0.2253***(0.0596)0.2437***(0.0561)ind0.3015***(0.0695)0.3162***(0.0747)_cons3.2561***(0.7752)1.2365**(0.5029)2.5785***(0.7055)年份固定效应控制未控制控制省份固定效应控制未控制控制观测量450450450R20.23650.50680.7792

注:()内为稳健标准误;*、**、***分别表示p<0.1、p<0.05、p<0.01;下同

由表3结果可知,第(1)列未纳入控制变量,但对年份和省份固定效应加以控制,结果表明核心解释变量枢纽经济的影响系数为0.387 6,并通过5%显著性水平检验。这说明,枢纽经济对全国技术统一大市场建设具有明显推动作用,即提升枢纽经济发展水平有利于全国技术统一大市场建设。第(2)列为加入控制变量但未控制时间固定效应和省份固定效应的回归结果,核心解释变量枢纽经济的影响系数依然显著为正,虽然影响系数呈轻微下降,但显著性明显提升;第(3)列为加入控制变量且控制时间和省份固定效应的回归结果,数据显示枢纽经济发展水平越高,越有助于全国技术统一大市场建设,基本验证了本文核心假设。从回归系数的经济学意义看,枢纽经济发展水平每提升1个单位,全国技术统一大市场建设水平随之提升0.442 7个单位。这一结果意味着枢纽经济发展与全国技术统一大市场建设同方向。伴随着枢纽经济发展水平提高,区域之间技术、资本、人力等要素流动性与经济联系持续增强,这会降低各地区技术市场交易成本。在此背景下,各地区技术市场壁垒被打破,逐步实现协同发展,为制定全国统一的技术市场规则和制度提供了极大便利,加快了全国技术统一大市场建设进程。据此,假设H1得到验证。

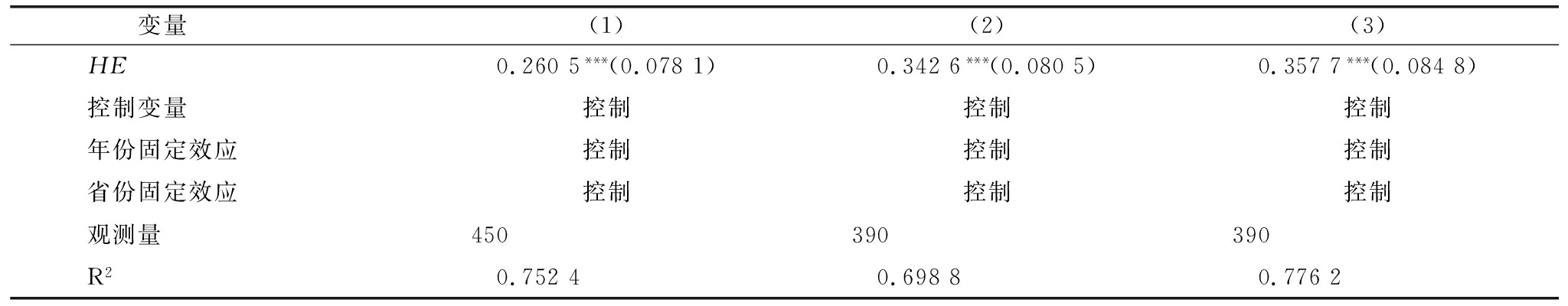

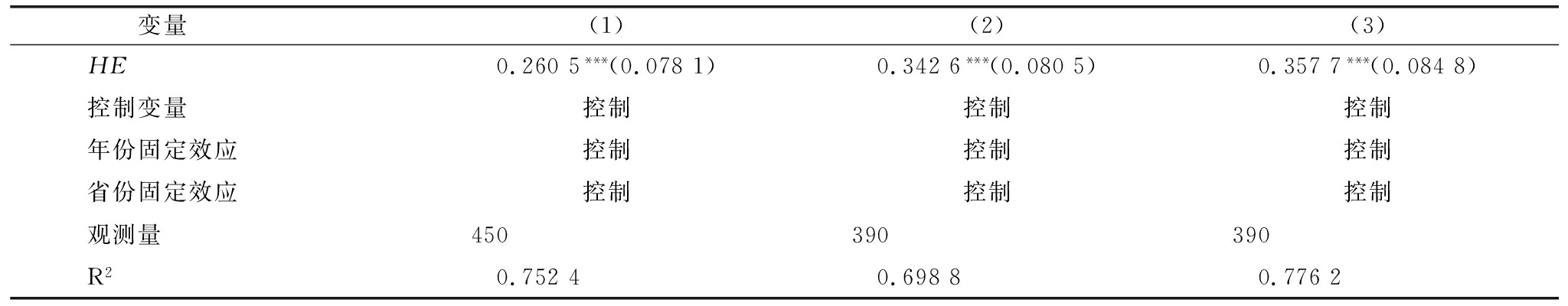

4.2 稳健性检验

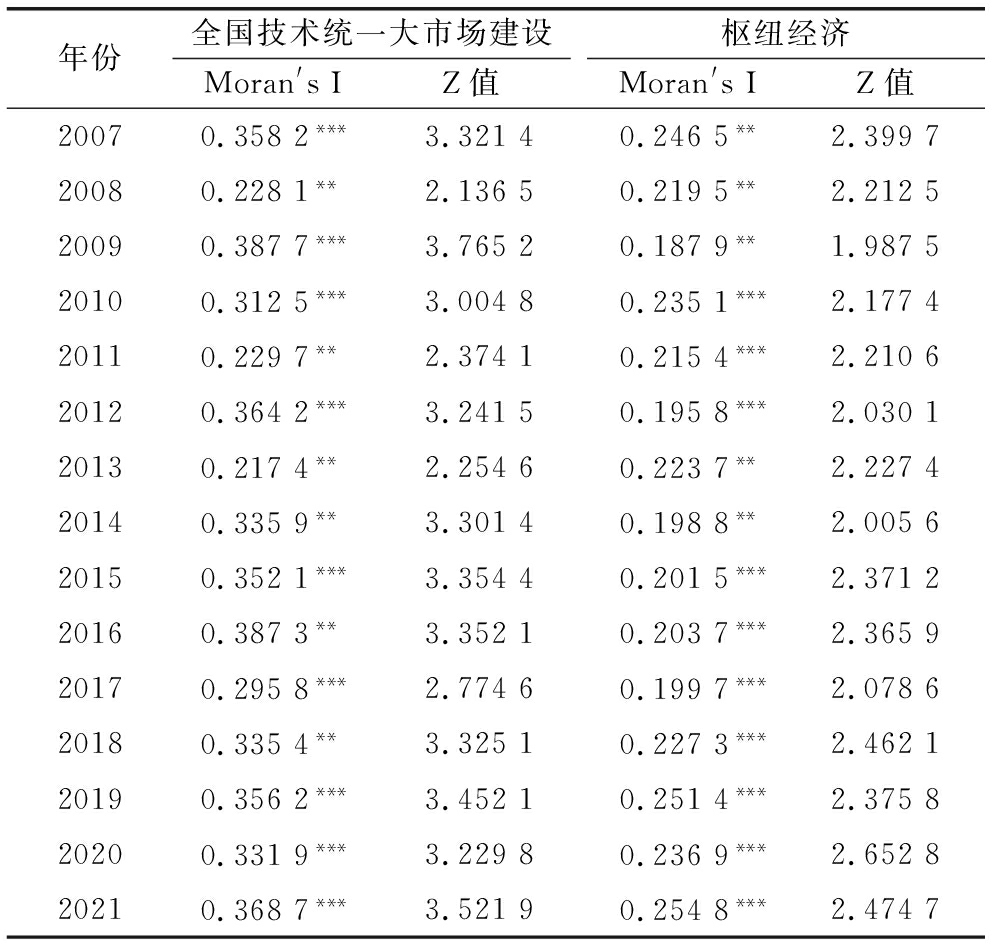

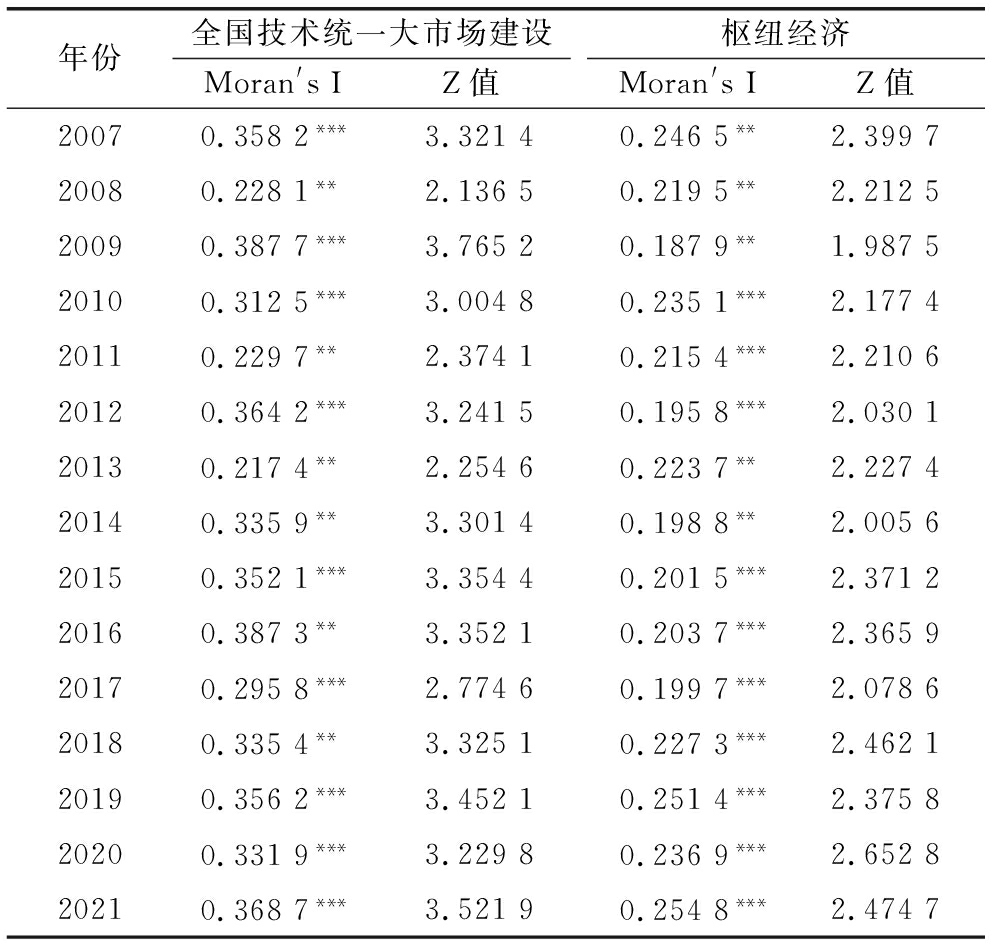

通过多种方式验证基准回归结果的稳健性,结果如表4所示。第一,替换被解释变量,以技术市场交易额变化率作为全国技术统一大市场建设的替代变量,重新进行回归检验,结果如表4第(1)列所示。可以发现,枢纽经济的回归系数方向和显著性未发生明显改变。第二,改变样本研究范围。一方面,考虑到直辖市在省级行政单位中的特殊性,本文剔除样本中的直辖市数据,重新进行回归,结果如表4第(2)列所示。结果表明,枢纽经济能够正向促进全国技术统一大市场建设。另一方面,考虑到2020年新冠肺炎疫情对我国经济造成较大冲击,故剔除2020年和2021年样本数据,对2007—2019年数据重新进行回归,结果如表4第(3)列所示。结果发现,枢纽经济的影响系数方向和显著性未发生明显变化。上述结果表明,前文研究结果具有较高的稳健性。第三,更换计量模型。考虑到枢纽经济与全国技术统一大市场建设可能存在空间外溢效应,即枢纽经济发展可能会带动邻近地区枢纽经济发展;同理,全国技术统一大市场建设也可能会对邻近地区技术市场发展产生驱动作用。换言之,采用线性估计模型可能存在模型选择偏误问题。为增强研究结论的可靠性,将线性计量模型更换为空间计量模型,检验前文研究结论的稳健性。首先,对变量进行空间相关性检验,结果如表5所示。各年度全国技术统一大市场建设与枢纽经济的Moran′I值均通过5%水平显著性检验,表明全国技术统一大市场建设和枢纽经济存在空间自相关关系,可用空间计量模型进行下一步分析。

表4 稳健性检验结果

Table 4 Robustness test results

变量 (1)(2)(3)HE0.2605***(0.0781)0.3426***(0.0805)0.3577***(0.0848)控制变量控制控制控制年份固定效应控制控制控制省份固定效应控制控制控制观测量450390390R20.75240.69880.7762

表5 枢纽经济与全国技术统一大市场建设的空间外溢特征

Table 5 Spatial spillover characteristics of junction economy and unified national technology market construction

年份全国技术统一大市场建设Moran'sIZ值枢纽经济Moran'sIZ值20070.3582***3.32140.2465**2.399720080.2281**2.13650.2195**2.212520090.3877***3.76520.1879**1.987520100.3125***3.00480.2351***2.177420110.2297**2.37410.2154***2.210620120.3642***3.24150.1958***2.030120130.2174**2.25460.2237**2.227420140.3359**3.30140.1988**2.005620150.3521***3.35440.2015***2.371220160.3873**3.35210.2037***2.365920170.2958***2.77460.1997***2.078620180.3354**3.32510.2273***2.462120190.3562***3.45210.2514***2.375820200.3319***3.22980.2369***2.652820210.3687***3.52190.2548***2.4747

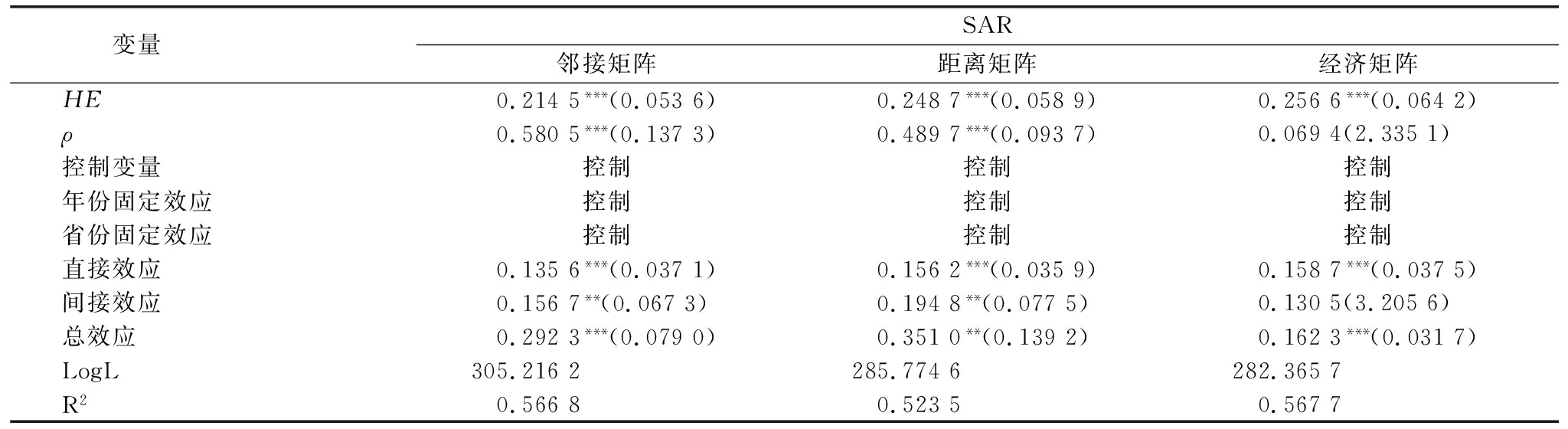

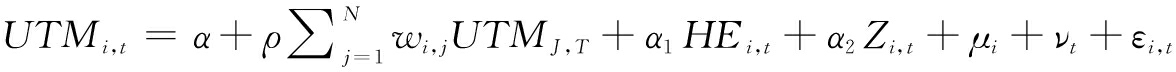

随后,对各变量进行LM检验、Hausman检验以及LR检验,选择固定时间和省份双重效应的SAR模型。该模型在检验枢纽经济对全国技术统一大市场影响的同时,还能检验枢纽经济是否具有空间溢出效应。公式如下:

(7)

其中,wi,j表示空间权重矩阵。为增强研究结论的稳健性,依次通过邻接矩阵、距离矩阵和经济矩阵进行回归分析。ρ表示全国技术统一大市场建设的空间滞后项系数,其余变量含义同式(1)。

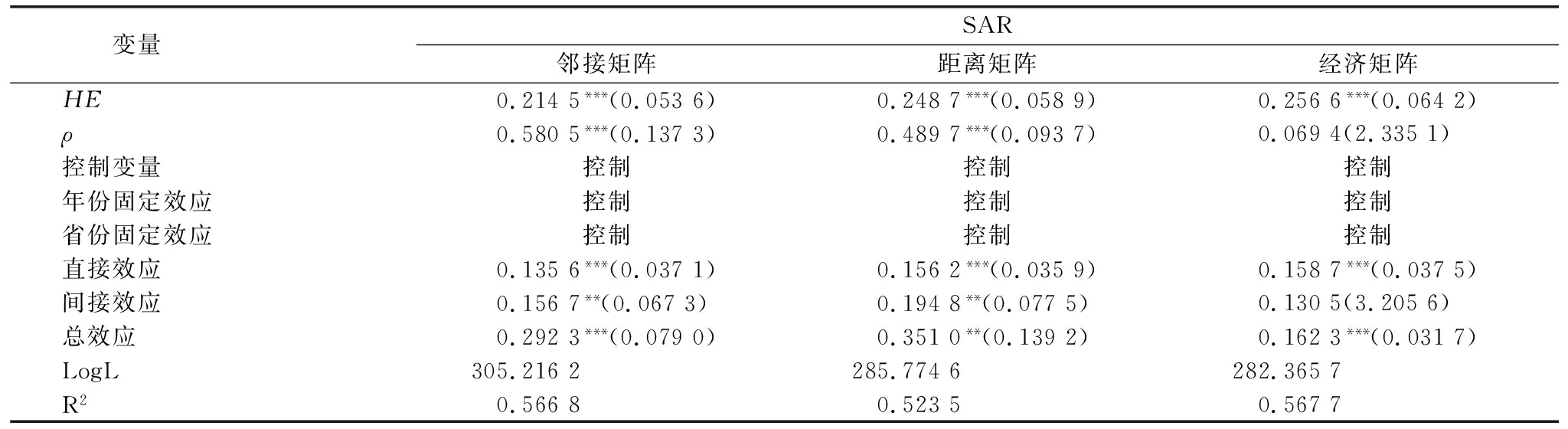

借助上述空间计量模型重新进行回归分析,结果见表6。可以看出,在不同权重矩阵下,各变量的回归系数与显著性有所不同,但总体差别不大。无论选择何种空间权重矩阵,枢纽经济的回归系数均通过1%水平显著性检验,说明枢纽经济能够推动技术市场整合,有利于全国技术统一大市场建设。这与基准回归结果一致,即前文研究结果具有较强稳健性。从全国技术统一大市场建设空间溢出效应看,参数ρ在经济矩阵模型中未通过显著性水平检验,在邻接矩阵和距离矩阵模型中通过1%水平显著性检验。整体而言,各省份全国技术统一大市场建设不仅受到自身枢纽经济的影响,还受到其它省份全国技术统一大市场建设交互效应的影响。进一步,将枢纽经济的影响效应划分为直接效应和间接效应。其中,直接效应主要解释枢纽经济对本地区全国技术统一大市场建设的影响程度;间接效应主要反映本地区枢纽经济发展通过先作用于其它地区全国技术统一大市场建设,进而驱动本地区全国技术统一大市场建设的间接影响程度。由表6结果可知,枢纽经济的直接效应与间接效应均通过显著性检验,再次表明前文研究结论稳健。

表6 枢纽经济影响全国技术统一大市场建设的空间模型回归结果

Table 6 Spatial model regression results of the impact of junction economy on the construction of unified national technology market

变量 SAR邻接矩阵距离矩阵经济矩阵HE0.2145***(0.0536)0.2487***(0.0589)0.2566***(0.0642)ρ0.5805***(0.1373)0.4897***(0.0937)0.0694(2.3351)控制变量控制控制控制年份固定效应控制控制控制省份固定效应控制控制控制直接效应0.1356***(0.0371)0.1562***(0.0359)0.1587***(0.0375)间接效应0.1567**(0.0673)0.1948**(0.0775)0.1305(3.2056)总效应0.2923***(0.0790)0.3510**(0.1392)0.1623***(0.0317)LogL305.2162285.7746282.3657R20.56680.52350.5677

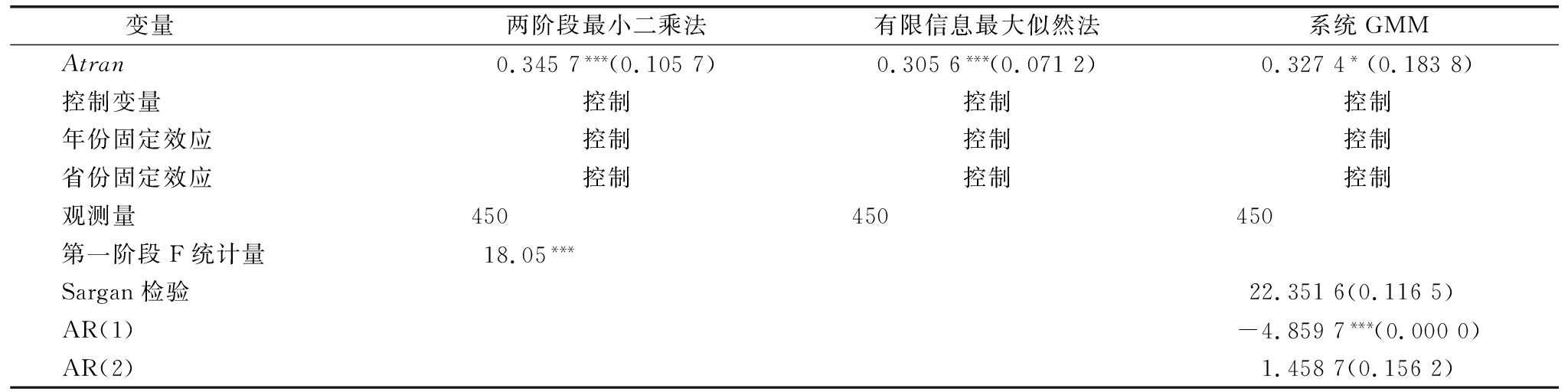

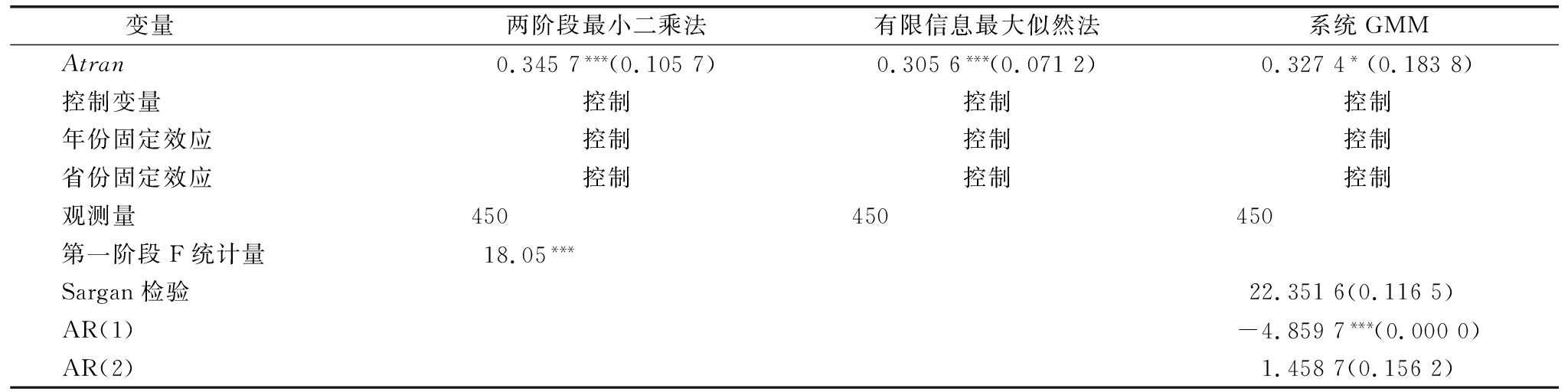

4.3 内生性检验

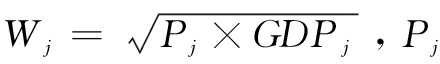

为识别和解决因遗漏变量引致的内生性问题,本文采用双向固定效应模型进行回归分析。然而,由于全国技术统一大市场建设可能会反向影响枢纽经济发展,模型有可能存在内生性问题,导致估计结果产生偏误。为此,综合考量数据可得性,借鉴相关研究[33],选取交通区位优势度(Atran)作为枢纽经济的工具变量进行内生性检验。交通区位优势度测算公式为:

Atrani=∑(μ1TNDi+μ2THi+μ3LDi)

(8)

其中,TNDi=Li/Si表示交通路网密度;Li表示i省份交通运营线路长度;Si为i省份土地面积。TH表示交通枢纽影响度,通过分类赋值法测算各省份交通枢纽影响度,进而加总得到省级层面交通枢纽影响度。LDi=∑WjDi,j/∑Wj(Wj表征j省份权重, 为j省份总人口数)表示省份区位优势度。μ1、μ2、μ3为3个子指标权重;μ1=μ2=μ3,μ1+μ2+μ3=1。选择该变量作为工具变量的原因在于,交通区位优势度与枢纽经济密切相关,满足变量相关性要求,同时对全国技术统一大市场建设无直接影响,满足变量外生性条件。在此基础上,借助两阶段最小二乘法、有限信息最大似然法和系统GMM模型进行回归分析(见表7)。结果显示,枢纽经济的回归系数显著为正,且拟合效果较好,表明枢纽经济能够促进全国技术统一大市场建设。

为j省份总人口数)表示省份区位优势度。μ1、μ2、μ3为3个子指标权重;μ1=μ2=μ3,μ1+μ2+μ3=1。选择该变量作为工具变量的原因在于,交通区位优势度与枢纽经济密切相关,满足变量相关性要求,同时对全国技术统一大市场建设无直接影响,满足变量外生性条件。在此基础上,借助两阶段最小二乘法、有限信息最大似然法和系统GMM模型进行回归分析(见表7)。结果显示,枢纽经济的回归系数显著为正,且拟合效果较好,表明枢纽经济能够促进全国技术统一大市场建设。

表7 内生性检验结果

Table 7 Endogeneity test results

变量 两阶段最小二乘法有限信息最大似然法系统GMMAtran0.3457***(0.1057)0.3056***(0.0712)0.3274*(0.1838)控制变量控制控制控制年份固定效应控制控制控制省份固定效应控制控制控制观测量450450450第一阶段F统计量18.05***Sargan检验22.3516(0.1165)AR(1)-4.8597***(0.0000)AR(2)1.4587(0.1562)

注:Sargan检验、AR(1)、AR(2)括号内为P值

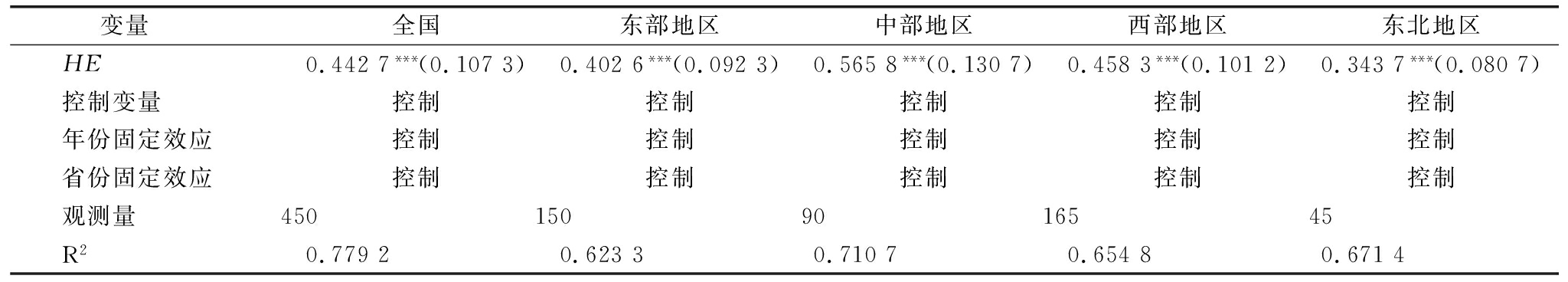

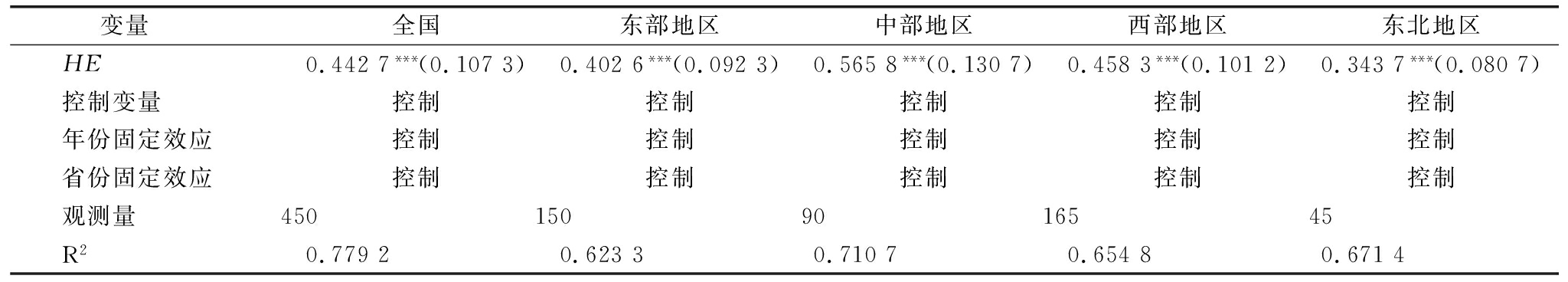

4.4 异质性分析

为进一步探究枢纽经济对不同地区全国技术统一大市场建设的异质性影响,根据国家统计局划分方法,将样本划分为东部地区、中部地区、西部地区和东北地区四大经济区域。在此基础上,对样本数据进行重新回归,结果如表8所示。

表8 分区域回归结果

Table 8 Regional regression results

变量 全国东部地区中部地区西部地区东北地区HE0.4427***(0.1073)0.4026***(0.0923)0.5658***(0.1307)0.4583***(0.1012)0.3437***(0.0807)控制变量控制控制控制控制控制年份固定效应控制控制控制控制控制省份固定效应控制控制控制控制控制观测量4501509016545R20.77920.62330.71070.65480.6714

对比表8中枢纽经济回归系数可以发现,枢纽经济在全国范围、东部、中部、西部和东北地区对全国技术统一大市场建设的影响存在较大差异。尽管枢纽经济的回归系数显著为正,但中部、西部地区的回归系数明显大于东部地区和东北地区,呈现为中部地区>西部地区>东部地区>东北地区。这说明,枢纽经济在中部、西部地区的影响效应明显强于东部地区和东北地区。原因在于,中部地区地处东部与西部地区交界,承担着联系东西、贯通南北的重要枢纽角色,加之中部崛起战略纵深落实,促使中部地区枢纽经济发展水平快速、持续提升,为本地区全国技术统一大市场建设提供了有力支撑,故枢纽经济的影响效应最显著。西部地区地处内陆,近年来在国家战略扶持下大力发展枢纽经济,为本区域经济增长注入新动能,对全国技术统一大市场建设的边际效用较强。东部地区经济发展水平较高,是各类生产要素与资源的高度集聚区,导致枢纽经济对该地区全国技术统一大市场建设的促进作用受到一定限制,进而出现边际效用递减现象。东北地区产业结构不完善,经济发展水平相对滞后,难以充分发挥枢纽经济的促进作用。整体而言,四大经济区域枢纽经济发挥正向驱动作用,助力全国技术统一大市场建设。因此,本文核心结论依然不变。综上所述,枢纽经济对全国技术统一大市场建设的赋能作用呈现从中部到西部、东部再到东北地区逐步递减趋势。

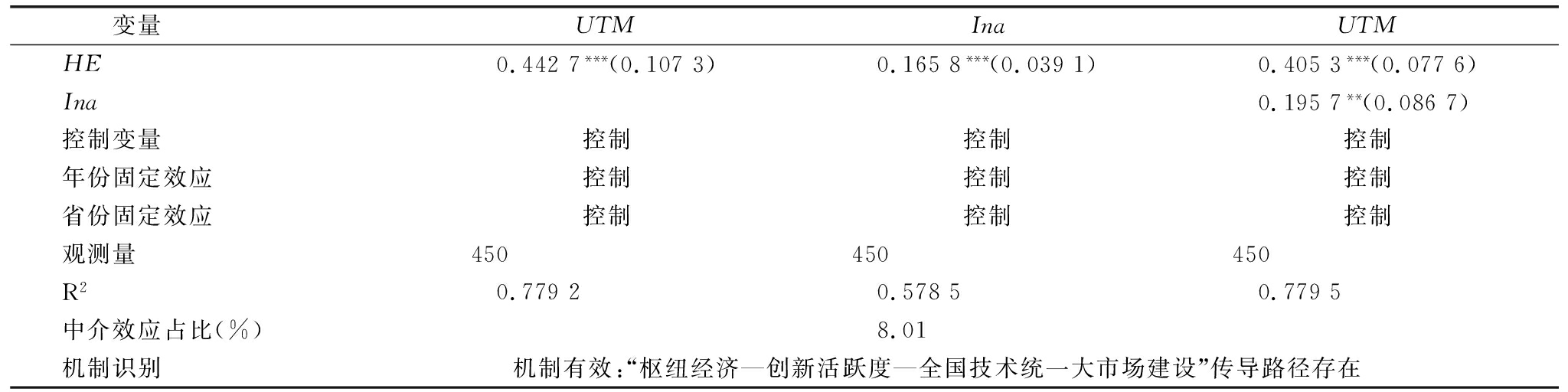

5 机制检验

上述研究结论表明,枢纽经济能够有效推动全国技术统一大市场建设,尤其是对于中部、西部地区而言,该促进作用尤为明显,这为理解枢纽经济影响全国技术统一大市场建设提供了可靠的经验证据。在厘清两者影响关系的基础上,本文进一步验证两者间的作用机制。考虑到机制路径变量与全国技术统一大市场存在较强的相关关系,且与枢纽经济密切关联,根据前文假设,从3个方面展开实证检验,即枢纽经济通过提升创新活跃度、推动产业协同集聚、缓解空间资源错配3个渠道赋能全国技术统一大市场建设。借鉴已有研究[34],构建如下中介效应模型:

Mi,t=θ+θ1HEi,t+θ2Zi,t+μi+νt+εi,t

(9)

UTMi,t=δ+δ1Mi,t+δ2HEi,t+δ3Zi,t+μi+νt+εi,t

(10)

其中,Mi,t为中介传导变量,包括创新活跃度(Inai,t)、产业协同集聚(Icai,t)、空间资源错配(Srmi,t),其余变量含义与式(1)相同,不再赘述。

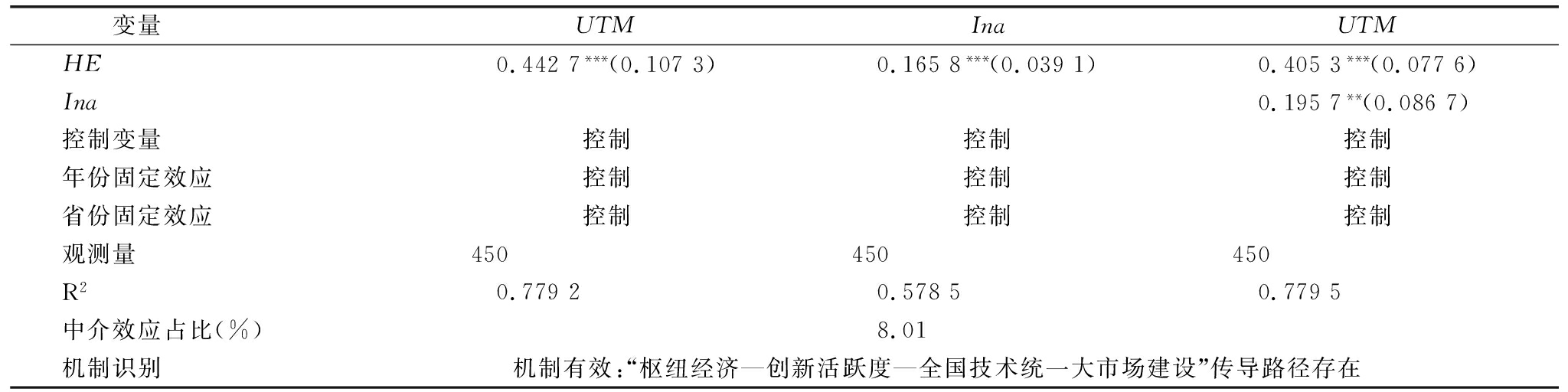

5.1 创新活跃度传导路径

表9列示了以创新活跃度为中介传导路径的检验结果。其中,第(2)列枢纽经济的回归系数为0.165 8,并在1%置信水平上显著,表明枢纽经济能够有效促进创新活跃度提升。第(3)列创新活跃度的回归系数为0.195 7,且在5%置信水平上显著;枢纽经济的影响系数为0.405 3,通过1%显著性水平检验,但与列(1)相比有所下降。这说明,枢纽经济能够通过提升创新活跃度间接促进全国技术统一大市场建设,中介效应占总效应的8.01%。枢纽经济最突出的特征之一即扩散与集聚,这能为区域创新集聚大量创新要素资源,降低创新成本和失败风险,极大提高创新主体开展创新活动的积极性,进而提升区域创新活跃度。伴随创新活跃度持续提升,区域内技术交流与交易活动量大幅增加,带动区域间技术市场制度不断碰撞与融合,进而驱动全国技术统一大市场建设。这也证实了前文假设,即存在“枢纽经济—创新活跃度—全国技术统一大市场建设”的正向传导路径,假设H2成立。

表9 创新活跃度的传导路径检验结果

Table 9 Results of conduction path test for innovation activity

变量 UTMInaUTMHE0.4427***(0.1073)0.1658***(0.0391)0.4053***(0.0776)Ina0.1957**(0.0867)控制变量控制控制控制年份固定效应控制控制控制省份固定效应控制控制控制观测量450450450R20.77920.57850.7795中介效应占比(%)8.01机制识别 机制有效:“枢纽经济—创新活跃度—全国技术统一大市场建设”传导路径存在

5.2 产业协同集聚传导路径

表10列示了以产业协同集聚为中介传导路径的检验结果。其中,第(2)列枢纽经济的回归系数为0.172 4,并在1%置信水平上显著,表明枢纽经济能够有效促进产业协同集聚。第(3)列产业协同集聚的回归系数为0.127 3,在1%置信水平上显著;枢纽经济的影响系数为0.412 2,通过1%显著性水平检验,但系数与列(1)相比有所下降。这说明,枢纽经济能够通过促进产业协同集聚间接驱动全国技术统一大市场建设,即存在“枢纽经济—产业协同集聚—全国技术统一大市场建设”的正向传导路径,中介效应占总效应的5.32%。产生这一现象的原因在于:一方面,枢纽经济快速发展推动各地区围绕枢纽经济中心加快布局沿线产业,加速完善区域内产业结构,实现各类产业协同发展,促进产业协同集聚。在此过程中,产业间技术资源共享与交流水平持续提升,促进地区内技术市场规则进一步统一和完善,进而赋能全国技术统一大市场建设。另一方面,枢纽经济发展为区域内产业发展带来大量资源要素,促进互补性产业基于要素集聚实现协同,推动区域内各类要素市场一体化发展,为全国技术统一大市场建设赋能,假设H3得到验证。

表10 产业协同集聚传导路径检验结果

Table 10 Transmission path test results of industrial collaborative agglomeration

变量 UTMIcaUTMHE0.4427***(0.1073)0.1724***(0.0482)0.4122***(0.0773)Ica0.1273***(0.0294)控制变量控制控制控制年份固定效应控制控制控制省份固定效应控制控制控制观测量450450450R20.77920.54570.7684中介效应占比(%)5.32机制识别 机制有效:“枢纽经济—产业协同集聚—全国技术统一大市场建设”传导路径存在

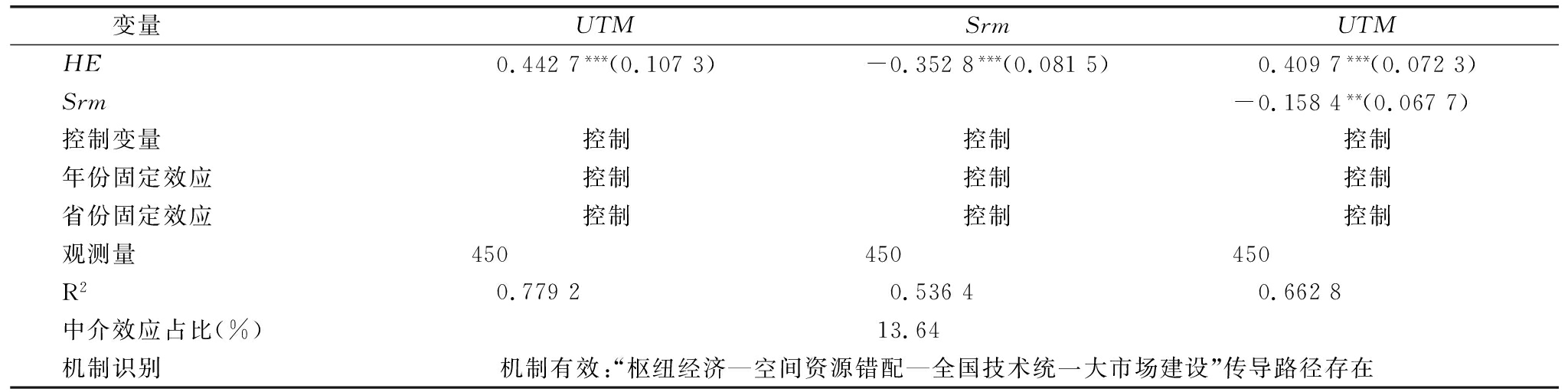

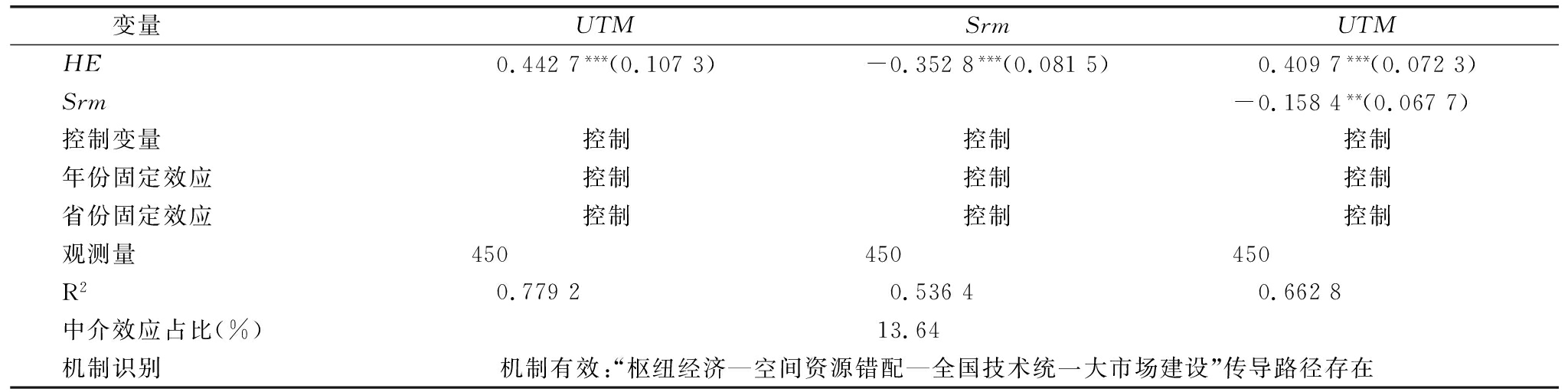

5.3 空间资源错配传导路径

表11列示了以空间资源错配为中介传导路径的检验结果。其中,第(2)列枢纽经济的回归系数为-0.352 8,并在1%置信水平上显著,表明枢纽经济能够有效缓解空间资源错配。枢纽经济快速发展能够加快区域间劳动力、资本、数据等要素流动,引导各类要素资源向效率更高部门集聚,提升资源要素配置效率,从而缓解空间资源错配。第(3)列空间资源错配回归系数为-0.158 4,且在5%置信水平上显著;枢纽经济影响系数为0.409 7,通过1%显著性水平检验,但系数与列(1)相比有所下降。这说明,枢纽经济通过缓解空间资源错配间接赋能全国技术统一大市场建设,即存在“枢纽经济—空间资源错配—全国技术统一大市场建设”的传导路径,中介效应占总效应的13.64%,假设H4得到验证。伴随着枢纽经济发展水平不断提升,各地区空间资源错配现象得到极大缓解,为技术交易在全国范围内统一奠定了扎实的基础,有助于全国技术统一大市场建设,并形成以缓解空间资源错配为中介的传导路径。

表11 空间资源错配传导路径检验结果

Table 11 Conduction path test results of spatial resource misallocation

变量 UTMSrmUTMHE0.4427***(0.1073)-0.3528***(0.0815)0.4097***(0.0723)Srm-0.1584**(0.0677)控制变量控制控制控制年份固定效应控制控制控制省份固定效应控制控制控制观测量450450450R20.77920.53640.6628中介效应占比(%)13.64机制识别 机制有效:“枢纽经济—空间资源错配—全国技术统一大市场建设”传导路径存在

6 结语

6.1 研究结论

枢纽经济发展是打破区域技术市场壁垒、推动区域协调发展的重要力量,对于全国技术统一大市场建设具有重要意义。首先,从理论层面阐述枢纽经济对全国技术统一大市场建设的正向推动作用,探讨枢纽经济通过提升创新活跃度、促进产业协同集聚、缓解空间资源错配间接赋能全国技术统一大市场建设的作用机制。其次,以2007—2021年中国内地30个省份面板数据为研究样本,对上述关系加以检验,得出以下结论:①枢纽经济能够有效赋能全国技术统一大市场建设,该结论通过一系列稳健性与内生性检验后依然成立;②枢纽经济对全国技术统一大市场的赋能作用呈现出明显的区域异质性,具体表现为中部地区>西部地区>东部地区>东北地区;③进一步检验发现,枢纽经济主要通过提升创新活跃度、促进产业协同集聚、缓解空间资源错配间接驱动全国技术统一大市场建设。

6.2 政策建议

(1)强化枢纽经济的赋能引领作用,建设高标准全国技术统一大市场。一方面,坚持高起点定位,加快制定高规格、国际化、大格局的枢纽经济发展目标。在此基础上,各地区需科学度量枢纽经济的辐射半径,根据区域发展规划制定枢纽经济发展方案,探索全新的枢纽经济发展路径、模式和政策举措,充分发挥枢纽经济的赋能引领作用,加快推动高标准全国技术统一大市场建设。另一方面,强化产业落地载体建设,建设高水平硬件枢纽平台、载体和高水平软件,加密重点国内国际交通线路,打造区域性枢纽机场、港口、陆运车站等。同时,各地区应着力建设国家级临空经济与腹地经济示范区,充分发挥枢纽经济在全国技术统一大市场建设中的引领赋能作用。

(2)完善资源要素与产业布局,放大枢纽经济对全国技术统一大市场建设的服务功能。各地区需围绕门户枢纽的地位量级、辐射范围、层级体系,研判不同层次枢纽体系的产业需求、发展适宜性和服务半径,强化枢纽经济对全国技术统一大市场的服务功能。就航空枢纽区而言,应合理布局临空指向型产业,培育和引进航空物流、航空运输保障等航空服务业与高技术航空制造业,增强区域间产业交互,推动区域间技术市场交互与融合。就海港枢纽区而言,应加快发展港航服务、航运咨询、现代物流等现代航运新兴业态,逐步完善金融保险、大型交通工具租赁等生产性服务业布局,助力产业协同集聚。此外,各地区需着力完善枢纽区之间的联通体系,促进人力、资本、数据等资源要素互融共享,实现经济功能、交通功能匹配协调,放大枢纽经济对技术统一大市场建设的服务能效。

(3)建设高水平科技创新高地,推动区域技术市场融合。首先,各地区应深化科技创新机制体制改革,以市场化运营方式推动重大科技基础设施共享开放,强化区域协同创新与合作,拓宽区域技术市场边界。其次,各地区需加快制定并落实创新人才培育工程,深化人才体制机制改革,优化人才评价体系,激发创新人才活力。地区间应制定“人才共享”计划,合力引进和培育一批战略科学家、科技领军人才、创业团队与青年拔尖人才,提升区域协同创新质效,为技术市场融合提供有力支撑,加快全国技术统一大市场建设进程。最后,各地区应积极部署科研成果转化工作,推动区域科研技术市场化交易,打破区域科技创新供需“藩篱”,助推优质研发成果转化为生产力,为科研创新、区域间技术市场交易提供可持续动能,赋能全国技术统一大市场建设。

参考文献:

[1] 王帮娟,王涛,刘承良.中国技术转移枢纽及其网络腹地的时空演化[J].地理学报,2023,78(2):293-314.

[2] 王德祥.以数字经济高质量发展加快全国统一大市场建设[J].宏观经济管理,2023,39(4):22-30.

[3] 赵静梅,李钰琪,钟浩.数字经济、省际贸易成本与全国统一大市场[J].经济学家,2023,35(5):89-99.

[4] 白让让.行政垄断的特征事实、规制效能与统一大市场建设——基于执法案例的经验证据[J].人文杂志,2022,66(11):119-129.

[5] 刘明慧,王婷.财政体制赋能全国统一大市场建设:历史逻辑、主要问题与实现路径[J].内蒙古社会科学,2023,44(3):133-140.

[6] 陈斌开,赵扶扬.外需冲击、经济再平衡与全国统一大市场构建——基于动态量化空间均衡的研究[J].经济研究,2023,58(6):30-48.

[7] 胡汉辉,申杰.全国统一大市场建设如何赋能乡村振兴[J].华南农业大学学报(社会科学版),2023,22(1):23-35.

[8] 刘志彪,郭梦华.全国统一大市场与产业链现代化:内在逻辑及重点推进方向[J].求索,2023,43(1):142-150.

[9] 徐维祥,周梦瑶.全国统一大市场赋能经济高质量发展作用机制研究[J].工业技术经济,2023,42(5):80-88.

[10] 张金萍,袁嘉奕.全国统一大市场与高水平对外开放协同联动研究[J].新疆社会科学,2023,43(4):54-62.

[11] 苑德宇,常家铭,张亦然.迈向劳动力统一大市场——对中国劳动力市场分割的测度与分析[J].中国经济问题,2023,65(3):33-47.

[12] 贺唯唯,侯俊军.数字经济是否促进了劳动力统一大市场形成[J].经济管理,2023,45(6):5-21.

[13] 冉净斐,赵孟桥,张省.数据交易统一大市场构建:现实障碍与实现路径[J].区域经济评论,2023,39(4):76-82.

[14] 吴小康,于津平.科技中介与全国统一技术大市场建设[J].数量经济技术经济研究,2023,40(7):48-69.

[15] 郑珂,胡锴.全国统一大市场背景下技术市场建设的问题、内涵与对策[J].科技导报,2022,40(21):13-19.

[16] 李国政.枢纽经济:内涵特征、运行机制及推进路径[J].西南金融,2021,42(6):26-35.

[17] 高传华.提升中国枢纽经济竞争力探讨[J].区域经济评论,2019,35(4):78-83.

[18] 吴文婕,杨兆萍,李松,等.丝绸之路经济带国际航空枢纽竞争力分析与战略研究[J].干旱区资源与环境,2016,30(10):47-52.

[19] 徐志伟,宋佳.扩散还是回流:中国高铁的经济空间分布重塑效应[J].华东经济管理,2019,33(2):71-78.

[20] 高友才,何弢.临空经济对区域经济发展影响研究[J].经济经纬,2020,37(4):20-27.

[21] 冉净斐,乔智.枢纽经济助推全国统一大市场建设的理论逻辑、现实难题和实现路径——基于区域商品要素集聚的视角[J].中州学刊,2023,45(4):37-45.

[22] 肖利平,戴文静.高铁枢纽性与企业创新——来自同群效应视角的阐释[J].技术经济,2021,40(12):11-24.

[23] 郭鹏飞,胡歆韵.基础设施投入、市场一体化与区域经济增长[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2021,74(6):141-157.

[24] 鲍鹏程.数字经济、创新活跃度与城市绿色创新[J].统计与决策,2023,39(13):16-21.

[25] 陆华,王晓平,王鑫宇.“一带一路”沿线物流枢纽网络体系建设研究[J].宏观经济研究,2018,40(11):94-101,138.

[26] 李健,高鹏程,谢衡.产业协同集聚、人力资本流动与高技术产业创新[J].统计与决策,2023,39(2):179-184.

[27] 宋晓玲,李金叶.产业协同集聚、制度环境与工业绿色创新效率[J].科技进步与对策,2023,40(4):56-65.

[28] 欧阳杰,李家慧.世界级城市群及其中心城市的枢纽能级分析——基于国际航空网络结构的研究[J].城市问题,2020,39(11):43-49.

[29] 王译.全国统一大市场视域下要素市场化改革的现实问题与应对策略[J].新疆社会科学,2022,42(6):27-36.

[30] 赵伟伟.枢纽经济及其发展机制——以中国交通枢纽经济为例[J].人文地理,2020,35(3):115-122.

[31] 童磊,荣亚飞.协同集聚外部性与产业升级互动关系研究——基于制造业与生产性服务业的PVAR分析[J].科技进步与对策,2023,40(16):96-107.

[32] 常哲仁,郑梦.产业协同集聚对绿色创新效率的影响研究——基于空间溢出视角[J].财经问题研究,2023,45(10):53-67.

[33] HU H,WANG J E,JIN F J,et al.Evolution of regional transport dominance in China 1910-2012[J].Journal of Geographical Sciences,2015,25(6):723-738.

[34] 丁焕峰,谢丽娟,孙小哲.金融集聚支持区域创新:作用效果与传导路径[J].金融经济学研究,2022,37(2):56-70.

(责任编辑:王敬敏)

![]()