0 引言

在全球创新版图重构、经济格局重塑的大背景下,关键技术“空心化”使得中国面对由发达国家掌控众多产业链中关键技术的困境,阻碍中国经济高质量发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,“关键技术实现重大突破,进入创新型国家前列”。中国如何实现关键技术自主可控,如何有效锚定关键技术突破路径成为学术界热点议题。一部分学者认为明晰关键技术内涵是探究其突破路径的重要环节,并从应用场景、应用条件等方面进行了阐释。陈劲等[1]认为关键技术是具有关键性和独特性的技术体系;郭彦彦等[2]指出关键技术随着技术范式的演化而阶段性出现;张玉臣等[3]指出关键技术由特定的主体设计或构建,其创新活动具有知识高密度性、结构高复杂性、功能极重要性、研发高原创性等本源特征;王海军等[4]从生产系统视角,强调关键技术具有价值链高端前沿性、产业链前端基础性、生态性、战略引领性等。既有研究基本揭示了关键技术的体系化特征,但分析不足,并且鲜有学者从技术范式、概念交叉等综合维度规范化解析关键技术的本质内涵。

面对关键技术研发频遭国外打压的困境,相关研究针对中国关键技术突破路径进行了现实与理论探讨。相关文献主要包含以下3个方向:一是透视突破关键技术的现实本质,主要基于全球关键技术竞争态势明确中国亟待突破的技术薄弱点[5],或运用单案例法搜寻建立关键技术优势的现实经验[6]。二是从关键核心技术制约因素出发,基于大战略观寻求关键技术突破。陈劲等[7]基于从需求分析到系统开发的认知方法论,提出“有效市场与有为政府”的新型举国体制、数字化与智能化为主的技术变革等突破路径;张玉臣等[3]认为数据驱动是制约关键核心技术突破的共性因素,并提出以国家重大科技专项等组织形式形成两阶段突破体系。三是关键技术攻关体系的交叉学科理论应用,该方向实现了对上述研究的补充与深化。王成军等(2023)运用四重螺旋创新理论,突出了政府、用户、企业、高校形成的联动机制对关键核心技术赶超的重要性;张贝贝等[8]基于复杂系统管理理论,分析了芯片关键技术产学研协同创新机理。考虑到技术思维体系的重要性,张治河等(2022)创新性地以TRIZ理论为核心,提出了政府宏观引领与企业微观应用协同的“卡脖子”技术突破体系。TRIZ的优势在于能够回答发明创新的解决过程、所需工具等问题,属于世界级创新理论,已被三星、宝马、克莱斯勒等世界知名企业广泛应用于解决产品质量提升、新产品开发等方面的发展难题。为此,将TRIZ理论拓展至关键技术创新领域的研究,能够为关键技术突破路径设计提供一种新的系统化框架。张治河等(2022)的研究忽视了中国内部技术特征的影响,并且未系统考虑科研组织、TRIZ工具和方法在体系中的实际应用,而结合实际综合运用TRIZ工具和方法是制定实践性更强的关键技术攻关方案的重要环节。

综上所述,本文从技术本质、概念交叉等维度综合解析关键技术创新的内涵与特征,在此基础上基于国际形势与国内现状剖析关键技术缺失的突出表象及其底层成因,进而在“突破形势—突破机理—突破路径”链内将TRIZ理论引入中国关键技术突破研究框架。最后,针对TRIZ理论的应用,佐以高铁列车牵引系统关键技术案例加以分析。

本文创新之处在于:弥补现有研究对关键技术概念认定模糊的局限;综合TRIZ原理、工具与方法探寻中国突破关键技术的思维体系,拓展TRIZ理论应用边界,深化跨学科研究;以中国关键技术创新的行业及企业分类为现实基础,分析TRIZ理论下的关键技术突破路径,强化TRIZ理论的现实指导作用;案例分析高铁牵引系统关键技术突破路径,深度阐释TRIZ理论指导关键技术攻关的逻辑,优化研究框架。

1 关键技术及其创新特征解析

1.1 关键技术本质解析

在解析关键技术内涵的过程中,其技术范式及演化特征是不可或缺的研究要点。Freeman等[9]基于熊彼特创新理论指出,关键技术与非关键技术分别位于创新程度的两端,与非关键技术诞生于路径黏性下原有技术的改善与修正特性不同,关键技术体现为在特定物理和组织极限中,通过不断构建复杂的知识动力系统,持续改进现有技术的碰壁条件,从而实现特定技术范式的非线性跳跃与技术轨道转换[10]。随着知识的持续积累,生产要素往往沿着有章可循的路径逐渐趋于应用,被物化到相关设备上,内化到系统架构中,抑或作为诀窍而存在[11]。比如在数字经济背景下,企业通过引入一种新类型的机器或者投放新产品,能够形成与现有技术不同的新技术烙印,并构建截然不同的新技术秩序(简泽,2022)。除此之外,基于关键共性技术、关键核心技术、“卡脖子”技术等概念的交叉,可提炼出关键技术的共性基因与特定边界。比如,从概念范畴来看,“卡脖子”技术在国家科技与经济竞争中的重要性较为突出,是关键核心技术的充分非必要条件[1],而关键核心技术作为一种高度默会知识,是整合所有研发过程“试错”数据的经验性技术体系,属于关键技术的高级体现形式[4]。另外,关键共性技术由关键技术和共性技术组成,主要聚集人工智能、超级计算、区块链等战略性新兴领域(虞锡君,2006),是一系列需长期战略部署的公共平台关键技术,能够为特定关键技术攻关奠定基础[3]。

综上所述,本文从技术范式、概念交叉等综合维度出发,将关键技术定义为根据科技强国需要进行长期战略安全部署,能够维护军事、经济、社会等方面安全,具有非线性指数式变革特征的技术。其中,关键共性技术、关键核心技术、“卡脖子”技术等隶属于关键技术范畴,是关键技术的充分非必要条件。本文对关键技术概念的界定明确了关键技术与其他类型技术的联系及其功能使命,有利于加深对关键技术本质的理解和认识。

1.2 关键技术创新典型特征解析

基于关键技术的本质解析,本文发现关键技术的突破兼顾独有性与系统性。从创新条件、创新场景、创新成效等来看,关键技术创新主要有以下4个特征:

(1)基础研发强依赖性。以科学知识原理为基础,对现有现象进行技术编码,加强基础研究和共性应用技术供给,能够缩小技术知识物化与关键技术产品成形之间的差距[12]。

(2)突破机制高系统性。关键技术创新的机制系统性源于创新理念和思想的交叉性,突破关键技术既需要数学、物理等多个基础学科的知识,也需要基于基础理论的原始创新和基于工艺创新的应用创新并存的双元创新能力以及多工序协同[1]。

(3)创新过程高风险性。关键技术面临复杂的模糊前端,并形成“模糊前端→范式竞争→主导设计→商业化”创新链。在这个过程中,由于关键技术研发和商业模式杠杆新旧元素的融合,仅有1/4的关键技术能够顺利迈入商业化阶段[13]。

(4)技术地位强垄断性。通过技术的横向延伸及纵向扩展,关键技术的突破可以颠覆现有市场运行规则,塑造新的价值链,优化产业链上的技术创新活动[10]。此时,企业通常能够挣脱常规惯例的枷锁,有效规避“能力陷阱”与“核心刚性”,并拥有持续不断的创新收益[14]。

2 关键技术创新的国别动态差异比较:产出与投入视角

学术界对于如何度量关键技术创新,主要方法有以下3类:一是基于TRL的技术成熟度分析、基于专家意见的德尔菲法等评价法。该类方法以主观分析为主,可靠性较差。二是创新投入法。基础研究具有国家战略先导性,是整个科技创新体系的源头[15]。例如,中国在人工智能领域的深度学习算法、赫布定律等基础原理和知识贡献度未能形成国际影响力,基础研究战略布局落后于发达国家,关键技术由微软、谷歌等企业掌控[16]。三是创新产出法。专利被视为创新产出的风向标,其中外观设计专利较少涉及技术因素,而与实用新型专利相比,高价值的发明专利具有前瞻性和引导性[17],需经过专利管理部门的原创性与新颖性实质审查[18],创新风险最高,申请周期最长,授权后对企业市场地位稳定性与经济质量直观提升的促进效应也最强[19]。

基于上述特性,发明专利成为表征关键技术创新活动的普遍可选指标[20-21],在国家层面表现更为突出。例如,美国提前谋划智慧医疗发明专利,促使美国手握高级医疗服务领域的关键技术,中国“芯”工程通过长达20年的重大技术战略部署,实现芯片技术发明专利创新,解决了中国芯片底层关键指令与架构的瓶颈问题,高效赋能中国在军事、航空航天、航母工程等领域的技术突围,而中国高铁系统对发明专利的长期战略布局,使一大批重大关键技术被攻克,擦亮了“中国高铁”的国家名片。

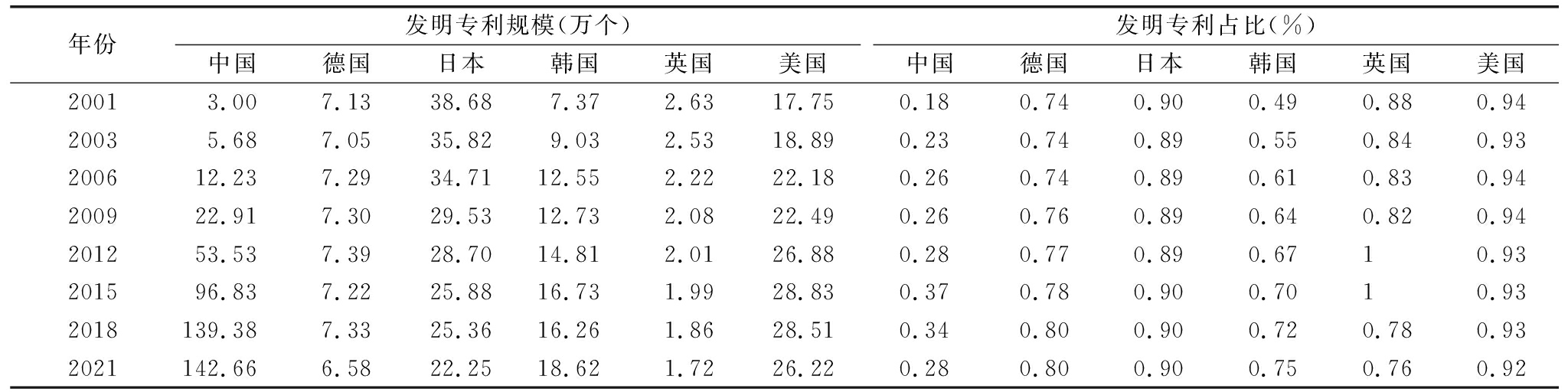

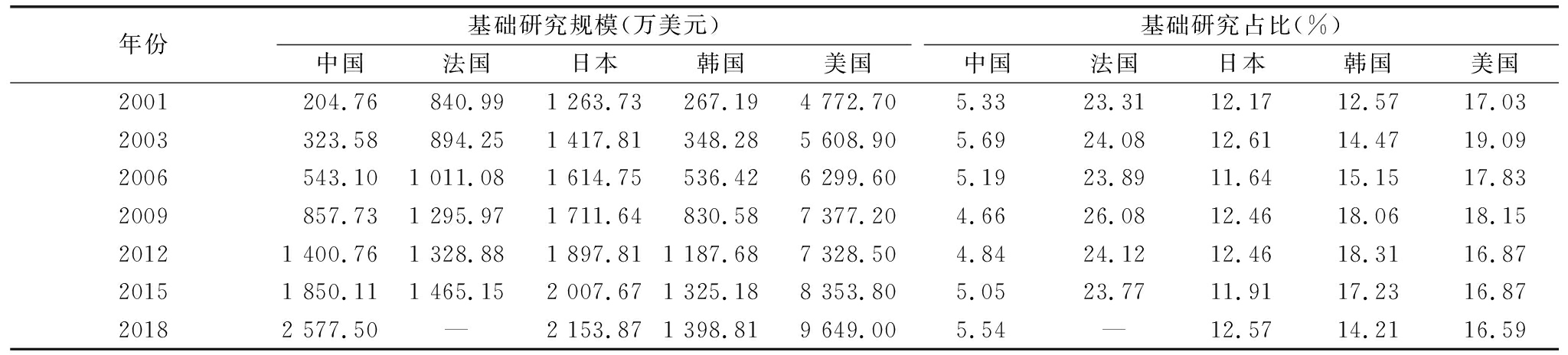

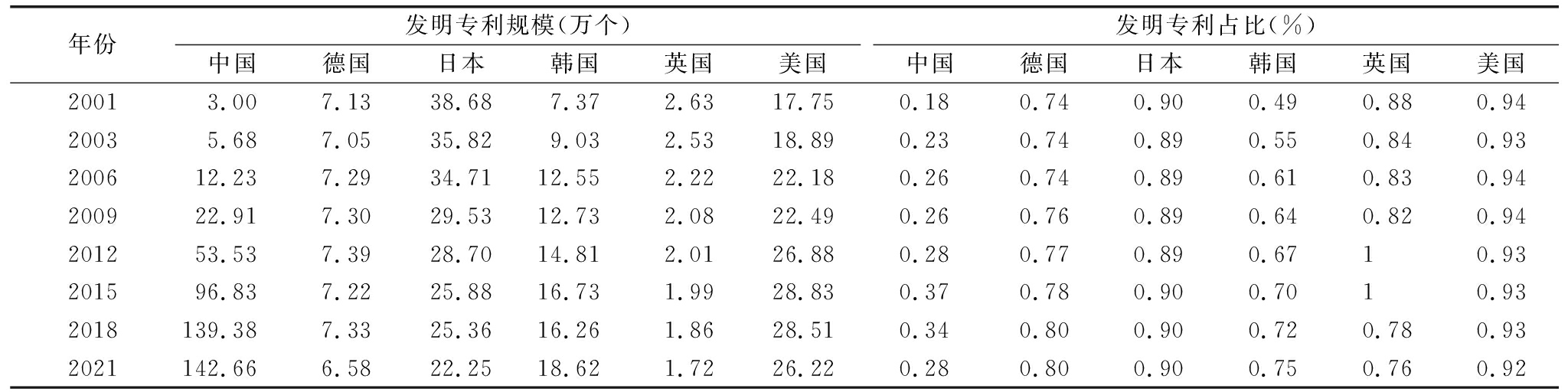

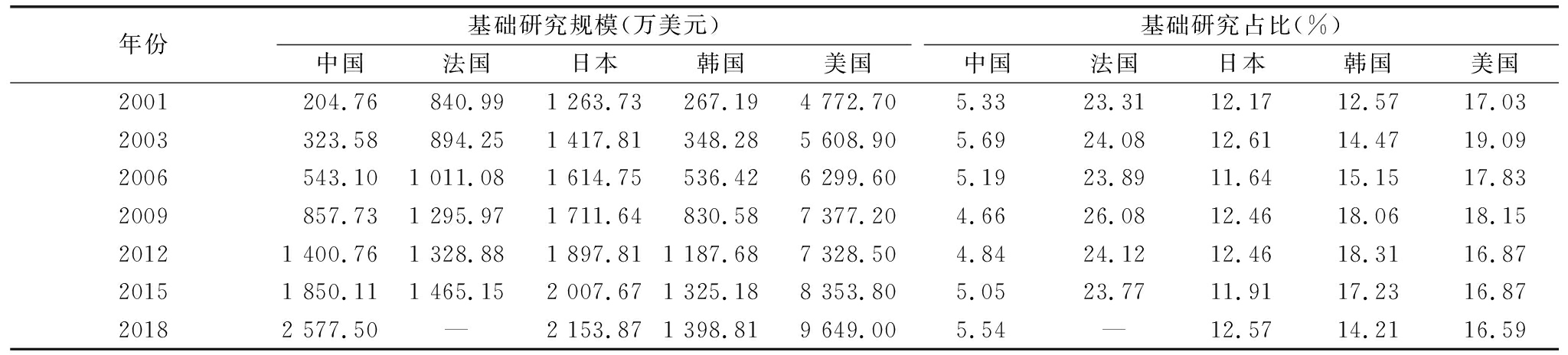

鉴于本文意在分析关键技术创新的大国竞争态势及中国概况,并不拘泥于特定关键技术的范式研究,因此,结合世界知识产权组织与亚太经济合作组织数据库,首先,以发明专利及其占比作为关键技术创新数量及质量的核心测度指标(见表1),其次,利用基础研究及其占比进行验证并剖析成因(见表2)。发明专利层面,与其他国家相比,中国关键技术创新起步晚、数量增速快,而关键技术创新质量先上升后下降,无突围现象。从基础研究投入来看,全球对关键技术创新投入的重视程度逐步加强,但结构失衡,中国关键技术创新投入质量较低。以政府作用为主导的创新发展战略部署差异是造成这一局面的重要根源之一。比如,美国于2009、2011、2015年发布《美国创新战略》,强调加大基础研究投入、布局前沿技术,重视以国家安防局、研究型大学、国家实验室等机构形成的技术联合攻关体系建设,2022年初美国颁布的《科学技术进步法》更是将基础研究战略规划单独成章,内容更加充实。与之对照的是,中国战略科技力量顶层布局与美国存在较大差距,尤其是多元主体联合研发方面的组织体制关卡尚未实质性清除,关键技术创新体制机制的稳定性较差。

表1 不同国家发明专利规模及其占比

Table 1 Scales and proportions of invention patents in different countries

年份发明专利规模(万个)中国德国日本韩国英国美国发明专利占比(%)中国德国日本韩国英国美国20013.007.1338.687.372.6317.750.180.740.900.490.880.9420035.687.0535.829.032.5318.890.230.740.890.550.840.93200612.237.2934.7112.552.2222.180.260.740.890.610.830.94200922.917.3029.5312.732.0822.490.260.760.890.640.820.94201253.537.3928.7014.812.0126.880.280.770.890.6710.93201596.837.2225.8816.731.9928.830.370.780.900.7010.932018139.387.3325.3616.261.8628.510.340.800.900.720.780.932021142.666.5822.2518.621.7226.220.280.800.900.750.760.92

注:发明专利占比是指发明专利规模占本国总专利规模的比例

表2 不同国家基础研究规模及其占比

Table 2 Scales and proportions of fundamental research in different countries

年份基础研究规模(万美元)中国法国日本韩国美国基础研究占比(%)中国法国日本韩国美国2001204.76840.991263.73267.194772.705.3323.3112.1712.5717.032003323.58894.251417.81348.285608.905.6924.0812.6114.4719.092006543.101011.081614.75536.426299.605.1923.8911.6415.1517.832009857.731295.971711.64830.587377.204.6626.0812.4618.0618.1520121400.761328.881897.811187.687328.504.8424.1212.4618.3116.8720151850.111465.152007.671325.188353.805.0523.7711.9117.2316.8720182577.50—2153.871398.819649.005.54—12.5714.2116.59

注:基础研究占比是指基础研究规模占本国总研究规模的比例

本研究将关键技术数量与质量相结合,基于创新投入与产出视角的统计与比较分析,直观揭示中国解决关键技术“空心化”问题的紧迫程度,其内在缘由分析也为下文引入TRIZ理论提供了切入点。

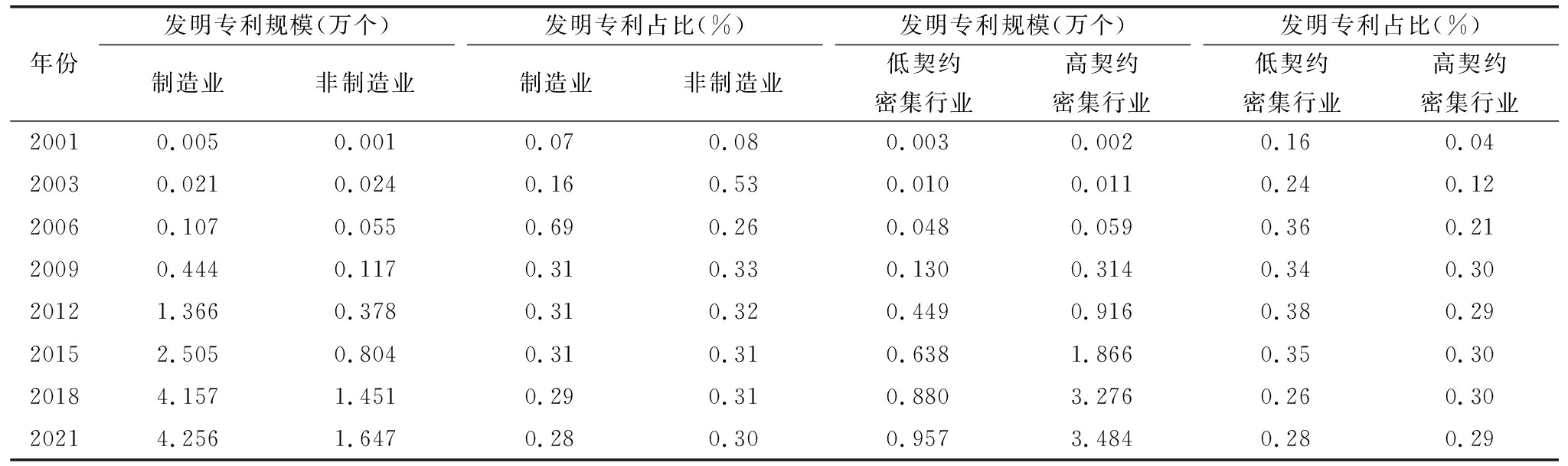

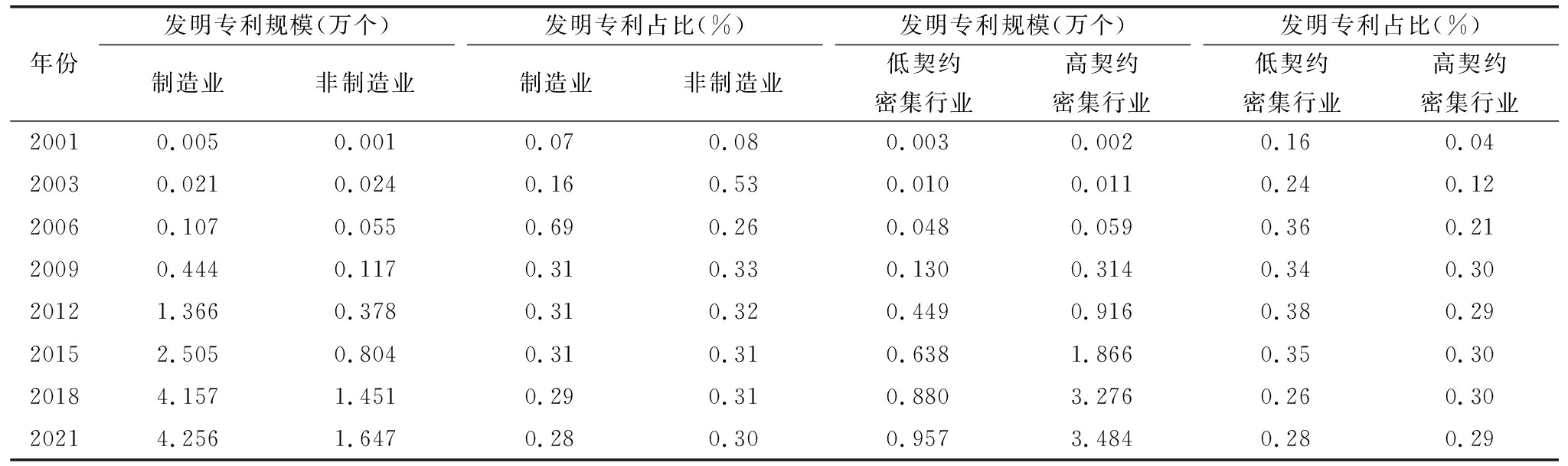

3 中国关键技术创新差异:行业与企业维度

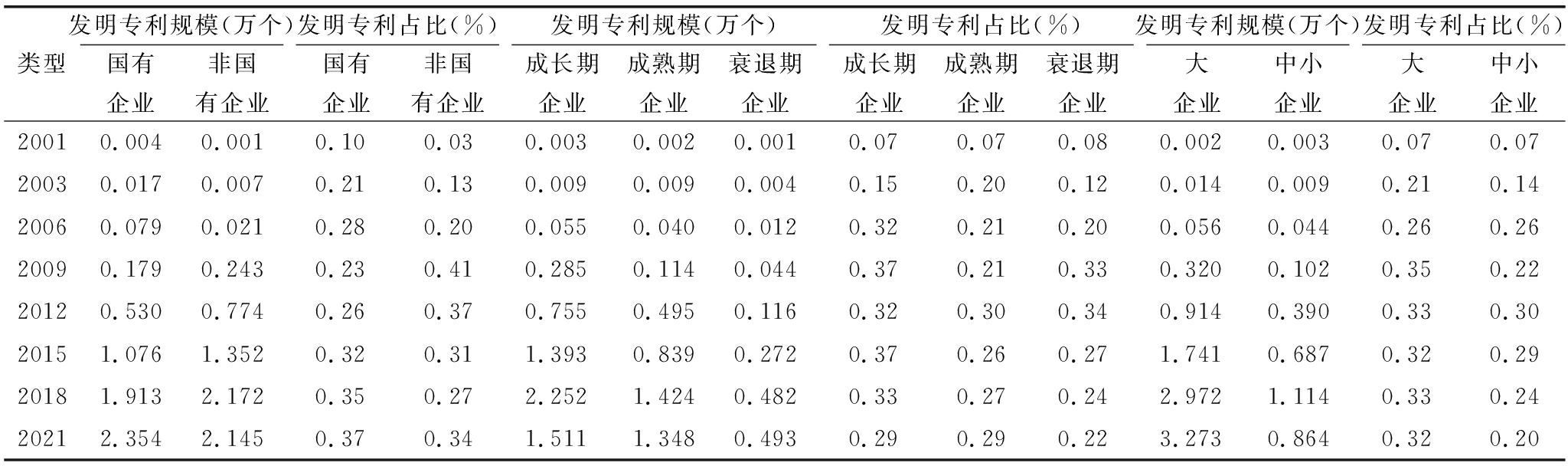

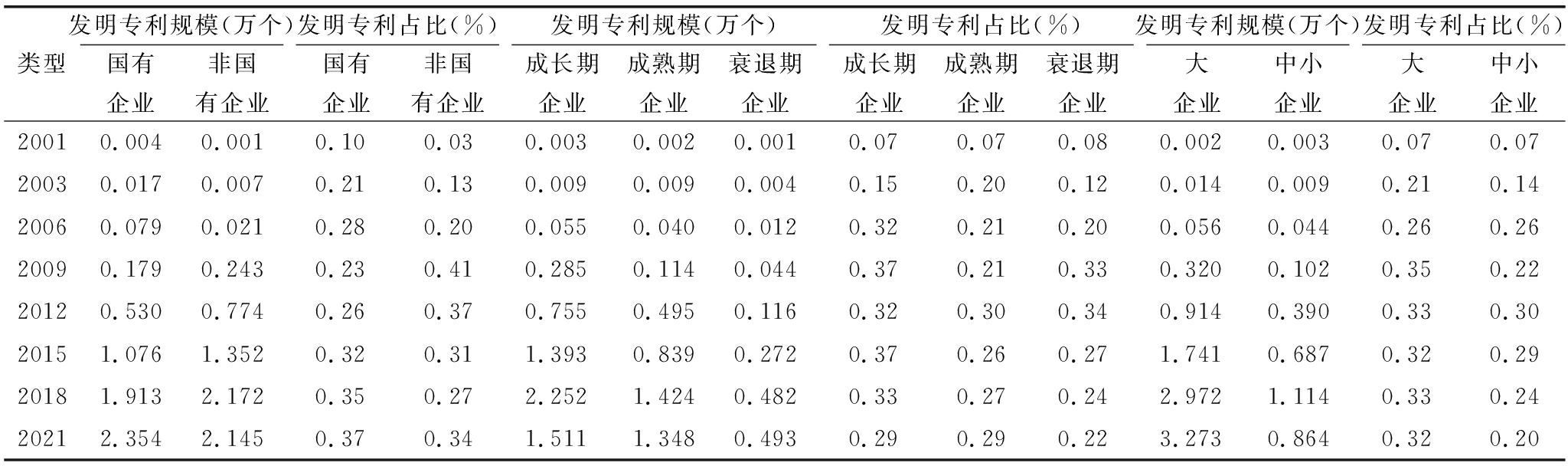

面对关键技术创新“量高质低”的困境,中国如何分类突破是亟待探讨的重要问题,为此本文进一步构建异质性分析框架。一方面,制造业是衡量一个国家或地区工业化发展水平的重要标志,而契约密集程度是衡量行业技术水平的重要标准,为此从是否为制造业、契约密集程度两个方面探究关键技术创新的行业差异。对于契约密集度数据,考虑数据可获得性,借鉴Nunn[22]的做法,通过行业匹配,对美国广义契约密集度数据进行中位数划分。另一方面,不同产权性质的企业具有不同政策使命,不同规模或生命周期不同阶段的企业在外部风险、研发创新意愿等方面也差异较大,这些都会影响企业关键技术决策,因此,将产权性质、规模、生命周期纳入针对关键技术的企业异质性分析框架。

研究对象上,虽然规模以上中国工业企业样本量足够大,但既有工业企业专利数据无法展现中国关键技术创新活动的最新状况,因此,本文从国家知识产权局的专利检索系统中手动搜集上市企业及其子公司、合营联营公司的发明专利与实用新型专利有效授权数据。其中,上市企业子公司及其合营联营公司名单来源于CSMAR和CNRDS数据库。为尽可能减少子公司及合营联营公司数据的缺失,对照合并报表中的“长期股权投资”类目,对所属企业名单进行补充。最终数据以均值展示。

如表3所示,从行业类别来看,与非制造业和低契约密集行业相比,制造业和高契约密集行业在关键技术创新数量上具有显著优势,但创新质量不高。原因可能在于,制造业与高契约密集企业拥有丰富的创新资源,会在迭代关键技术的同时向外界释放竞争能力强的信号,但实际竞争力并没有那么强。如表4所示,在企业层面,一是相较于国有企业、成熟期及衰退期企业,非国有企业与成长期企业的关键技术创新数量优势强于创新质量。非国有企业与成长期企业面临较大的创新资源与资金约束,市场竞争压力更大,缺乏长期开展基础研发的动机,倾向于累积非关键技术的先发优势。另外,国有企业发展历史与技术积淀更久,技术公共属性更强,在战略性关键技术领域,国有企业更占据主导地位[23]。二是大企业关键技术创新数量与质量高于中小企业。张于喆[24]指出,中小企业倾向于通过创新的纵深化及专业化实现破坏性创新,而大企业侧重于通过创新的拓展化进行渐进式创新。然而,破坏性创新的风险较高,创新成功概率较低,并且,中小企业易缺乏专精特新精神。

表3 中国关键技术创新的行业差异

Table 3 Industrial differences of key technological innovation in China

年份发明专利规模(万个)制造业非制造业发明专利占比(%)制造业非制造业发明专利规模(万个)低契约密集行业高契约密集行业发明专利占比(%)低契约密集行业高契约密集行业20010.0050.0010.070.080.0030.0020.160.0420030.0210.0240.160.530.0100.0110.240.1220060.1070.0550.690.260.0480.0590.360.2120090.4440.1170.310.330.1300.3140.340.3020121.3660.3780.310.320.4490.9160.380.2920152.5050.8040.310.310.6381.8660.350.3020184.1571.4510.290.310.8803.2760.260.3020214.2561.6470.280.300.9573.4840.280.29

表4 中国关键技术创新的企业差异

Table 4 Entrepreneurial differences of key technological innovation in China

类型发明专利规模(万个)国有企业非国有企业发明专利占比(%)国有企业非国有企业发明专利规模(万个)成长期企业成熟期企业衰退期企业发明专利占比(%)成长期企业成熟期企业衰退期企业发明专利规模(万个)大企业中小企业发明专利占比(%)大企业中小企业20010.0040.0010.100.030.0030.0020.0010.070.070.080.0020.0030.070.0720030.0170.0070.210.130.0090.0090.0040.150.200.120.0140.0090.210.1420060.0790.0210.280.200.0550.0400.0120.320.210.200.0560.0440.260.2620090.1790.2430.230.410.2850.1140.0440.370.210.330.3200.1020.350.2220120.5300.7740.260.370.7550.4950.1160.320.300.340.9140.3900.330.3020151.0761.3520.320.311.3930.8390.2720.370.260.271.7410.6870.320.2920181.9132.1720.350.272.2521.4240.4820.330.270.242.9721.1140.330.2420212.3542.1450.370.341.5111.3480.4930.290.290.223.2730.8640.320.20

本文通过对关键技术特征事实的探究,明晰了中国在全球技术布局中的定位表象,也强化了中国分类突破关键技术的紧迫性。为了系统探究中国关键技术突破路径,依据关键技术创新的本质特征以及特征事实的描述,本文认为在关键技术攻关架构中政府部署、企业应用、体系攻关是基本构成,分类突破、跨界融合等因素必不可少,需要引入科学的创新理论构建战略性的关键技术突破体系。而针对这一问题,本文发现TRIZ发明理论可以赋予新的逻辑思维,提供科学且可落地的关键技术系统突破方案,是企业有效破解关键技术缺失难题的重要理论基础。

4 TRIZ理论视角下关键技术突破原理

TRIZ作为基于知识的、面向人的解决发明与技术问题的强有力方法学,是由前苏联海军专利部在研究数以百万计的专利文献后,归纳提炼不同领域发明专利基本问题和相同矛盾而得出的一套体系化理论。该理论通过将不同方向的知识重新转化为跨领域的科学知识和方法,能够提高工程设计人员发现技术冲突、解决复杂问题及实现实质性创新的能力[25]。在企业层面,TRIZ通过提供靶向清晰的创新导向,帮助企业打破惯性思维约束,突破思维定式,高质量革新企业的产品设计与制造工艺,提升企业经济效益。基于此,美国、日本等国家均已成立TRIZ研究中心,国际大企业也持续引进擅长运用TRIZ的技术工程师,从而凭借多项重要发明积极推进国家在TRIZ研究领域与国际接轨。

中国关键技术的缺失实质上是关键产品与关键零部件的断供,其中关键技术突破的核心在于通过基础研究攻关实现关键技术“从0到1”的变革,而TRIZ的核心功能就是识别技术难点,提供技术冲突解决方案(张治河,2022),这与关键技术迸发于新旧技术范式转折点的本质相呼应。为了充分应用TRIZ解决关键技术冲突,本文发现系统理解TRIZ的体系架构及其核心突破原理,是基于TRIZ明晰关键技术突破路径的关键。

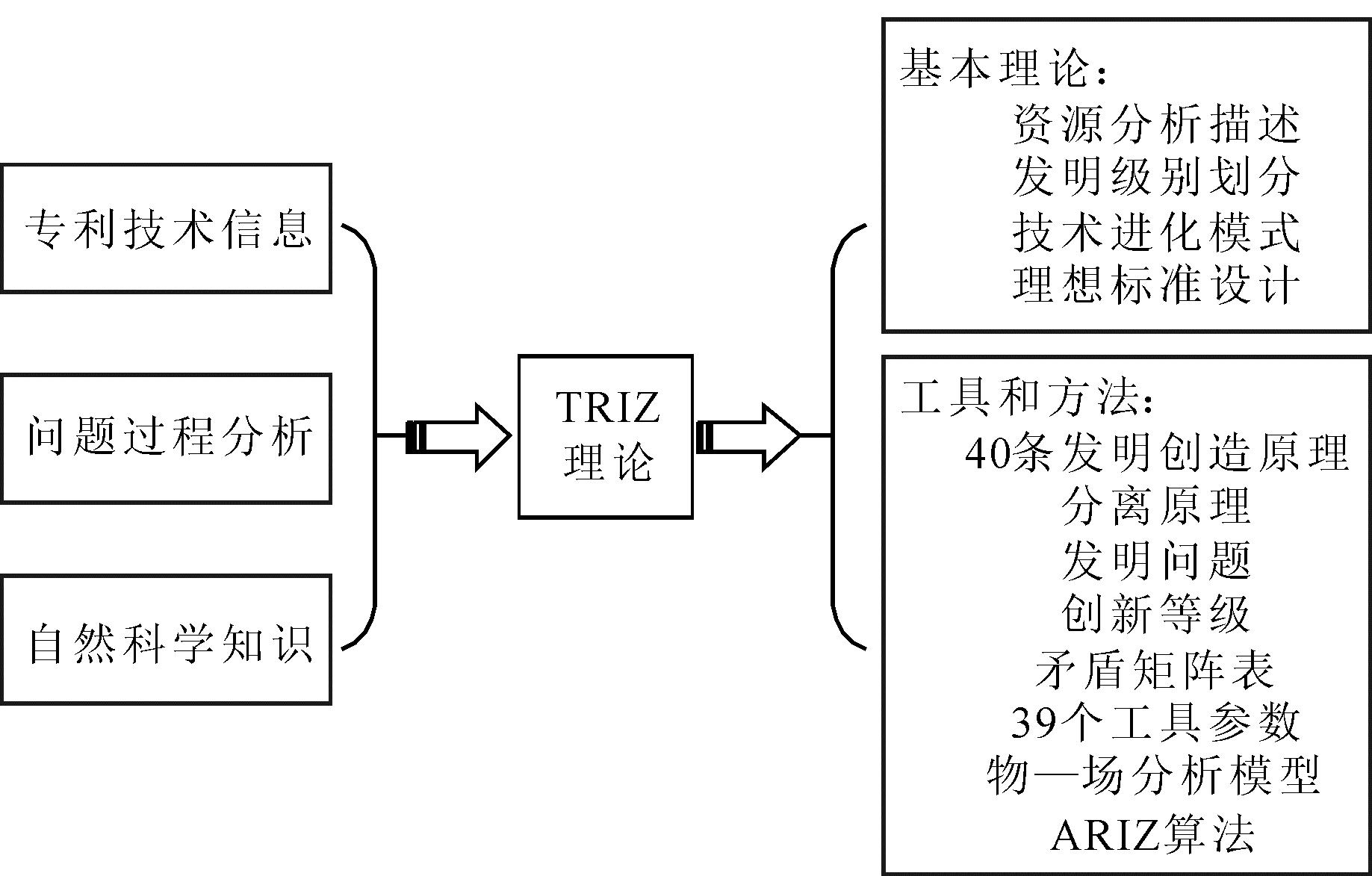

4.1 TRIZ理论体系架构

体系架构上,技术系统进化理论是TRIZ解决发明创造问题的核心,其认为与物理冲突相比,解决阻碍技术系统进化的更深层次冲突是技术系统基于突变而不断进化的推动力,而解决技术冲突的方法主要包括40个发明创造原理、ARIZ算法、标准解等,涉及的工具包括39个工具参数、六类发明问题、五级技术创新等级、矛盾矩阵表、分离原理、物—场分析模型等。在方法和工具层面,ARIZ的算法流程集成TRIZ大部分工具,可以为关键技术突破提供系统解决方案;六类发明问题分别是裁剪问题、冲突问题、生产问题、类比问题、综合问题和诊断问题,技术创新等级分为通常解、系统变化、跨行业解、跨学科解、重大科技发明,不同问题和创新等级对应不同的技术解决方案;矛盾矩阵、分离原理、物—场分析模型等用来解决关键技术创新过程中可能出现的各类冲突。统揽体系架构发现,发明创造原理对突破关键技术提供了重要启发,TRIZ方法和工具发挥了有效辅助功能(见图1)。

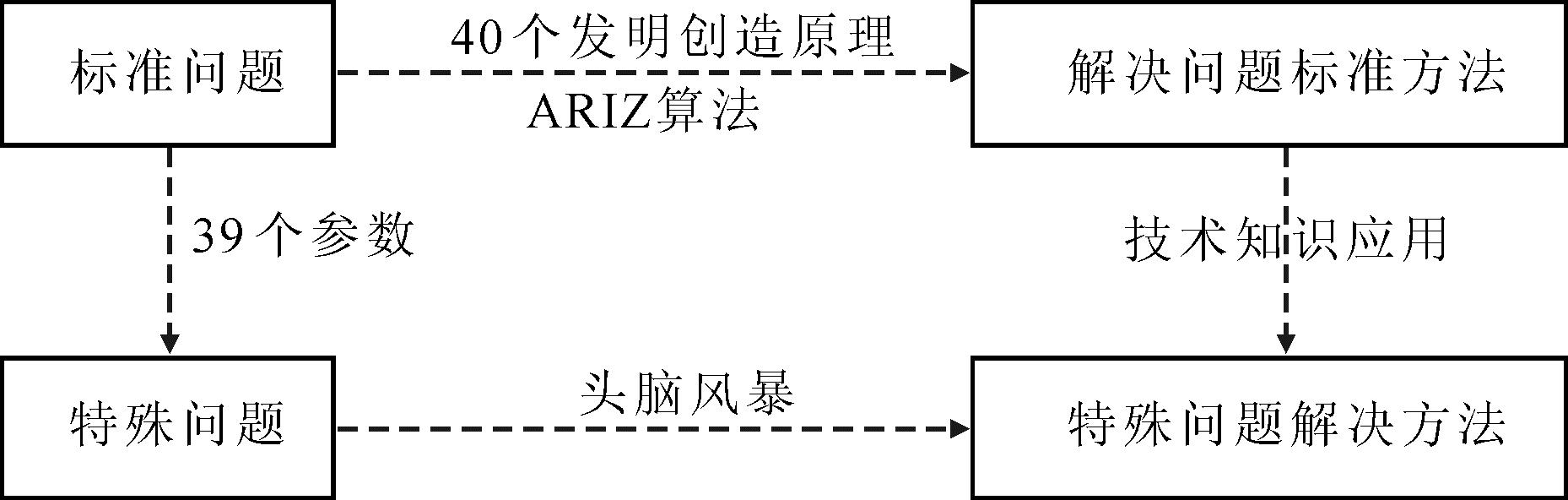

4.2 TRIZ核心发明创造原理启示

技术系统发展规律通过程序结构本身或具体操作表现出来,40个发明创造原理中的复合材料原理、自服务原理、反馈原理、中介物原理、分割原理等为关键技术冲突的解决提供了有效思路。在这个过程中,关键技术缺失问题首先被转化为TRIZ标准问题,然后,利用TRIZ中的标准解、发明创造原理等工具,结合ARIZ算法,得到TRIZ问题的标准解或普适解,最后,运用标准解寻求关键技术突破路径(见图2)。

(1)复合材料原理。将材质单一的材料调整成复合材料,比如玻璃纤维替代木材。相应地,企业在破解复杂技术系统过程中,应从全球化视野出发,组织跨学科、跨领域关键知识的融合、协同以及交叉生成,这是突破关键技术的重要条件,也符合关键技术突破机制高系统性的内涵。

(2)自服务原理。特定物体通过附加功能产生自己服务于自己的功能,比如冷饮吸管在二氧化碳压力下才能工作。基于关键技术本质的解析,该原理启示关键技术攻关需要充分发挥政府对关键技术的标准认定、攻关决策等顶层部署功能,同时,确保政府保持中立立场,从而为关键技术突破路径提供全局性战略设计。

(3)动态化原理。物体的关键部位或周围环境在操作的每个阶段自动调整,以达到工序优化的状态或性能,比如飞机中的自动导航系统。这启示面临严峻的关键技术国别势差,中国必须基于生产工序动态调整基础研发及发明专利产出活动,保证关键零部件或关键环节处于环境不确定性下的生产最优化。

(4)分割原理。将物体拆分为相互独立的部分,或者将物体中容易拆卸的部分分离出去,比如大型企业设置子项目。借鉴这一思想,关键技术创新的行业差异可对应为异质化的技术单元形态,模块技术的溢出性和公共性较强,更适合科研组织或实力较强的企业突破,且不同的技术单元需要辅助不同等级的组织力量。另外,关键技术创新的企业类别差异启示,在重要产业领域集成技术体系的耦合子环节,不同类别企业内部的组织模式、创新资源等条件也易激发子技术协调冲突,这都需要政府层次性部署突破战略,阶梯破解关键技术的“卡脖子”困境,打造层次化攻关大格局。

(5)中介物原理。该原理强调使用中介物传送某一问题或某一中间问题,结合复合材料原理及动态化原理可知,突破关键技术需要跨领域知识集聚与持续的基础研究投入,这都需要研究型高校、TRIZ理论实践平台、科研院所等技术主体的支持。为此,该原理突出联合攻关体系或集聚研发范式在关键技术突破中的重要性。

(6)等势性原理。改变工作条件,使物体不被降级,比如汽车制造厂的自动生产线、与之配套的工具。这启示政府、企业、科研组织等主体应构建功能互补的耦合关系,动态调整关键技术联合攻关方案,强化关键技术突破效率。

(7)反馈原理。引入反馈环节以不断改善流程,比如为使顾客满意,听取顾客意见,改变商场管理模式。这启示微观企业作为关键技术创新的重要主体及核心力量,应依据关键技术的市场或测试效果挖掘关键技术缄默知识,优化关键技术突破战略,加快关键技术攻关体系动态循环。

(8)分离原理。将物体中的“干扰”部分或关键部分分离出来,比如晶片工厂中存储铜的区域与其他区域分离。不同类别企业所需的知识和人才存在差异,比如高契约密集与制造业企业对机械制造、计算机、软件设计等理工科基础知识的需求更高,低契约密集及非制造业企业亟需提升专有性创新资源运行效率,成长期、中小企业和非国有企业等需要具备创新资源积累、企业运营管理、市场调研、融资风险识别等相关工作经验的人才。据此,应运用TRIZ的创新等级与发明问题等识别方法,系统化分类设计关键技术突破方案。

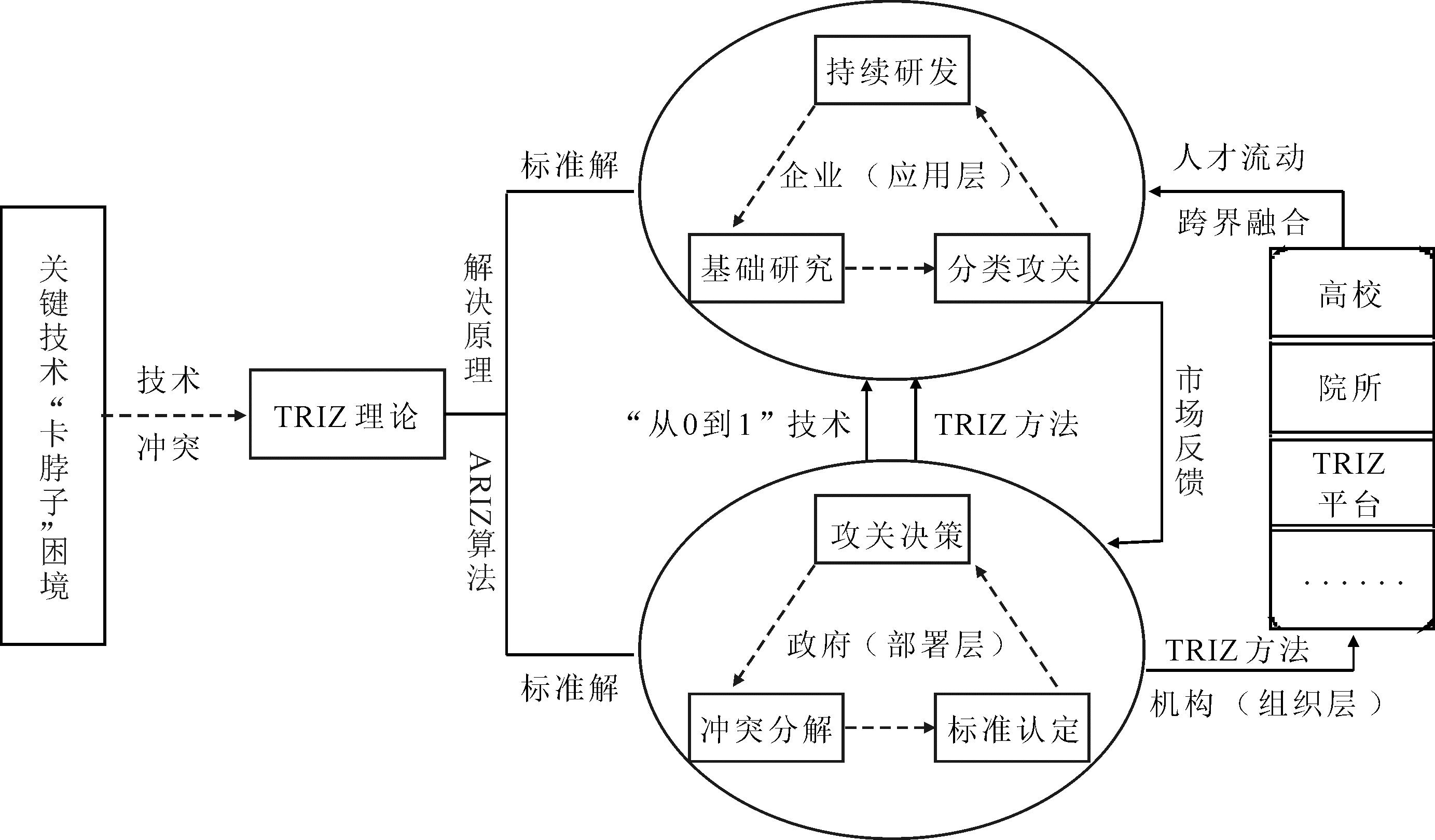

总体上,TRIZ的上述原理启示,政府部署、企业应用、机构组织在关键技术突破路径中发挥重要作用,同时强调分类突破、跨领域知识融合、持续基础研发等是突破体系中不可忽视的重要元素,其为关键技术突破路径提供了系统性技术思维框架。在这一框架中,首先,政府确定亟需“从0到1”突破的关键技术标准体系;其次,运用ARIZ算法、发明问题等工具系统化部署层次性攻关决策;然后,研究型大学、TRIZ平台等科研机构提供跨领域学科支撑,并与企业、政府等主体构成联动体系;最后,企业有的放矢持续强化基础研究以落实关键技术攻关方案,并将攻关方案应用到技术转化中(见图3)。TRIZ的上述启发可以打开中国关键技术变革的新局面,赋予中国实践性更强的关键技术系统突破方案。

5 中国关键技术突破路径

基于上文分析,本文以充分运用TRIZ理论、工具和方法解决技术冲突为原则,结合分类突破、基础研发、交叉融合等要点,对中国关键技术突破路径进行归纳总结,并辅以高铁列车牵引系统的横纵向案例分析。整体路径上,首先,TRIZ原理、工具和方法启示多主体联合部署跨学科融合体系;其次,依据关键技术体系层级分解技术冲突,打造层次化迭代攻关大格局,同时结合技术创新等级、发明问题等方法启发企业合理开展科研活动;最后,激励企业反馈技术市场应用效果,突出企业创新应用,优化关键技术突破路径。

5.1 借鉴TRIZ核心原理,多元主体联合部署跨学科融合体系

(1)面向政府、企业、科研组织等核心主体,强化主体跨学科服务功能。一是依据自服务原理,充分发挥政府的关键技术标准认定及冲突化解功能,并加强政府对跨学科基础研究的顶层设计,重构基础原理融合机制。二是动态化原理启示,企业树立“根技术”思想,保持跨学科人才引进的自主性和持续性,加快跨领域基础研究谋划,优化基础研发结构,强化关键技术创新质量。三是借鉴中介物原理,夯实国际一流的TRIZ研究平台、研究型大学、国家实验室等战略科技力量对关键技术攻关的引领作用。

(2)多主体联动促进跨学科融合。立足于等势性原理,革除政产学研用体制障碍,激励研究型大学、实验室等机构向企业输送专精人才,助推企业透视关键技术攻关的理论“黑箱”,并基于企业科研设备优化产业布局,塑造多元化主体相互依存的关键技术突破体系。

5.2 基于TRIZ工具分解冲突,打造层次化迭代攻关大格局

新时代的关键技术不仅具有系统性,还具有层次性。分割原理启示,应依据异质性的技术范式差异化部署攻关力量,形成多层次、多元素共同突破的大格局。第一,充分发挥科研组织或技术独占动机较强的企业在关键技术模块攻关方面的优势,缓解技术单元冲突。不同行业领域的技术演化范式存在差异,运用创新原理、矛盾矩阵表等工具,强化科研机构或相关企业在技术单元攻关中的主导地位,并提供政府资金及人才援助,缓解共性关键技术模块冲突对经济高质量发展的客观制约。第二,强化骨干企业对专业性较强单项技术的攻关力度。按照知识产权独立特性,分割原理启示,应缓解骨干企业对关键零部件、元器件或工业系统设计软件等各类子技术研发的不协调冲突。第三,分解重大产业领域集成关键技术体系中科研组织与企业之间的冲突。比如,不同的产权性质、生命周期或规模等意味着企业内部设置的部门、项目组织及项目参与者存在差异,这会影响科研院所与企业之间的跨学科交流效率。利用物—场模型、矛盾矩阵等归纳出技术冲突集合及技术通用解,有利于积极应对西方国家对中国安全领域集成技术的打压。

5.3 运用TRIZ方法有的放矢开展科研攻关,夯实企业创新主体地位

TRIZ理论启示,同一个问题的解决可能有多种不同类型的方案,借助ARIZ问题模型、创新等级、发明问题等方法精准锚定企业关键技术的问题属性,量体裁衣引入相关知识和人才,规避企业因专业知识和人才需求差异引致的关键技术研发破解或基础知识转化路径模糊化,分类设计关键技术攻关方案。比如,对于创新资源存量较低或外部风险较高的非国有企业、中小规模企业等,以“先生存,后发展”为方针,在编排已有资源的基础上扩充与产业链上下游密切相关的技术人员,通过市场造血与学习导向增强企业获取知识及评估知识价值的能力,从而建立资源双向流通的关键技术质量体系。而对于创新资源存量丰富的骨干企业,应培育专有人力资本力量,同时基于跨组织资源协助突破技术研发范式。另外反馈原理启示,将TRIZ理论深入应用到企业关键技术创新活动,依据企业市场反馈动态优化技术突破方案,持续调整TRIZ对企业关键技术的催化作用,提升关键技术的经济效益。

5.4 基于TRIZ的高速列车牵引系统关键技术突破路径

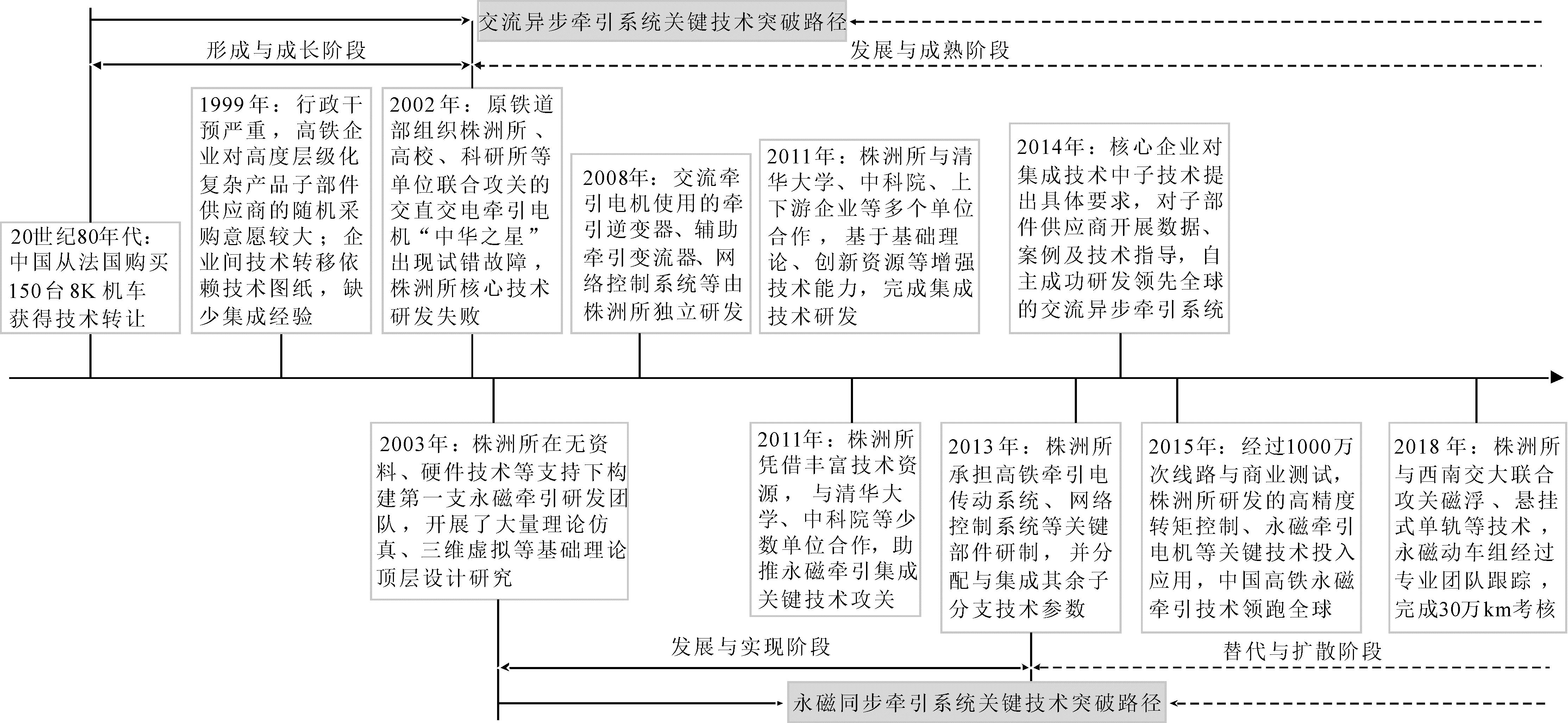

本文秉持典型性与数据可得性原则,以关键技术具有国际竞争优势的中国高铁列车牵引系统为例,通过厘清案例内与案例间关键要素的特征,验证上述关键技术突破方案的可行性。基于对官方政策文件、政府公开信息、期刊和数据库等渠道大量二手数据的交叉验证,系统梳理牵引系统关键技术层次与阶段划分、主体分层联动及资源部署情况,并解释TRIZ理论下牵引系统关键技术突破路径。

从关键技术演化范式来看,高铁列车交流异步牵引系统的旧技术演化与永磁同步牵引系统的新技术迸发存在差异,同时两类牵引系统技术可细分为多级子技术分支[26],这为基于TRIZ的关键技术层次突破及分类科研攻关路径提供了典型的案例解释。在交流异步牵引系统“形成与成长—发展与成熟”路径中,负责顶层设计的株洲所及相关高校和科研所是技术形成与成长时期的主要成员,此时层级间技术解耦,子分支技术依靠进口,关键技术突破失败;在发展与成熟阶段,核心企业通过与清华大学、西南大学等多个机构合作,集合跨领域资源与知识攻克集成技术,并将关键技术体系拆解为各个技术接口分支,向部件制或技术单元研发企业提供技术支持,激励子技术突破。在永磁同步牵引系统“发展与实现—替代与扩散”演化路径中,株洲所凭借丰富的创新资源,与高校、科研院所等协同攻克集成技术,并与部件制企业协同创新。同时,永磁同步核心企业凭借商业应用平台反复试错和优化关键技术,并联合研发机构与下游商用企业促进研发端和应用端的反馈及迭代,形成“试错检验—技术优化—投入运营—检验验证”的良性循环。

从TRIZ理论视角来看,高铁列车牵引系统包含交流异步、永磁同步等关键技术模块,核心企业进一步将其分解为各子技术分支,这启示关键技术的层次化攻关路径符合TRIZ分割原理的应用条件,其中,物—场模型、矛盾矩阵等工具能够为层次化技术的冲突分解提供系统解决方案。统揽纵向案例,随着交流异步与永磁同步牵引系统关键技术的成功突破,其技术研发方案由依赖进口、独立研发演化为核心企业与高校、科研院所等机构的跨学科交叉合作,这与TRIZ中介物原理、等势性原理等的应用场景一致,而实验测试与商业试错突出了企业在关键技术优化中的主导地位。横向案例对比,低技术水平的核心企业依赖多元主体攻克交流异步集成技术,并对子部件企业提供创新资源,而掌握高技术的永磁同步企业凭借自身资源与科研组织及企业协同创新,这表明企业应依据自身禀赋分类攻关,TRIZ的技术创新等级、ARIZ问题模型等方法为上述系统安排提供了对接工具,辅助有的放矢科研攻关的路径分析(见图4)。高铁列车牵引系统案例分析表明,本文基于TRIZ的关键技术突破路径设计具有科学性与可应用性。

6 结论与启示

6.1 研究结论

本文将关键技术创新内涵、事实及突破路径分析纳入系统框架,得到以下主要结论:

(1)关键技术呈非线性指数式变革,对维护军事、经济、社会等方面的安全具有重要作用,其创新活动具有基础研究强依赖性、突破机制高系统性、创新过程高风险性及技术地位强垄断性,关键核心技术、“卡脖子”技术等是关键技术的充分非必要条件。

(2)与美国等发达国家相比,中国关键技术创新数量稳步提升,创新质量存在较大差距。

(3)中国关键技术创新存在行业与企业类别的差异。与非制造业、低契约密集行业企业相比,制造业、高契约密集行业企业关键技术创新数量较大,质量较低;与国有企业、成熟期和衰退期企业相比,非国有企业及成长期企业关键技术创新数量优势强于创新质量;相较于中小企业,大企业兼具较高的关键技术创新数量与质量。

(4)面对关键技术缺失的现状,TRIZ理论及其系列工具和方法赋予了具有较强实践性的关键技术突破方案,且高铁列车牵引系统案例论证了方案的合理性。总体上,TRIZ启示中国多主体联合部署跨学科的融合体系,并运用TRIZ工具分解冲突,打造层次化迭代攻关格局,同时,基于TRIZ方法有的放矢开展科研攻关,强化企业创新主体地位。

6.2 研究启示

基于上述研究结论,本文提出以下启示或建议:

(1)重视关键技术的长期部署、维护国家安全等功能事实以及非线性变革、基础研究依赖性高等核心特征。根植于关键技术的本质属性,激励企业积累与关键技术相关的基础缄默知识,并基于新旧技术演化范式积极识别技术间断点,深度了解突破关键技术基本逻辑,科学研判前沿技术发展方向。同时,以国家战略需求与任务牵引为导向,强化关键技术的战略科技力量长期布局,着力解决制约国家安全和经济发展等方面的技术难题。

(2)尊重大国竞争背景下中国关键技术发展不平衡的现实,差异化设计关键技术突破方案。面对全球技术秩序重组,遵循技术发展的市场规律,依据关键技术的层次化与组织化属性充分调动多方资源,策略性部署突破路径,强化各层级技术系统适配度,构建耦合有度的关键技术突破网络。在此基础上,提高国家创新资源匹配效率,重塑多主体、多元素交互影响的技术突破体系,巩固关键技术创新生态系统的科学性与可持续性。

(3)引入TRIZ理论辅助企业创新,有效破解关键技术“卡脖子”困境。基于中国关键技术创新的现实态势,借鉴以技术系统进化理论为核心的TRIZ理论,构建政府、科研组织、企业等多主体组成的跨领域联动体系,助推企业打破学科边界,提高企业对前沿技术的敏感度。另外,将TRIZ方法引入企业基础科研活动中,激励企业发挥科研能动性,并将企业商业网络与研发活动有效链接,避免技术研发与市场“脱钩”,确保研发活动满足关键技术应用的实际需要。

6.3 不足与展望

本研究还存在一些不足。第一,源于数据可获得性,本文基于专利规模数据透视关键技术的创新概况,未来可考虑从原创性、新颖性等视角构建关键技术综合指标体系;第二,由于高铁列车牵引系统关键技术相关资料不足,选用二手资料对TRIZ理论启示的解释力度有限,未来研究可选用一手资料、结合扎根理论并运用数据编码等方法探究关键技术突破路径。

参考文献:

[1] 陈劲,阳镇,朱子钦.“十四五”时期“卡脖子”技术的破解:识别框架、战略转向与突破路径[J].改革,2020,36(12):5-15.

[2] 郭彦彦,吴福象.专利权行政保护、关键技术创新与企业全要素生产率增长[J].经济经纬,2021,38(5):101-110.

[3] 张玉臣,谭礼.关键核心技术的概念界定、特征辨析及突破路径[J].中国科技论坛,2023,39(2):20-29.

[4] 王海军.关键核心技术创新的理论探究及中国情景下的突破路径[J].当代经济管理,2021,43(6):43-50.

[5] 郑思佳,汪雪锋,刘玉琴,等.关键核心技术竞争态势评估研究[J].科研管理,2021,42(10):1-10.

[6] 胡登峰,黄紫微,冯楠,等.关键核心技术突破与国产替代路径及机制——科大讯飞智能语音技术纵向案例研究[J].管理世界,2022,38(5):188-209.

[7] 陈劲,朱子钦.关键核心技术“卡脖子”问题突破路径研究[J].创新科技,2020,20(7):1-8.

[8] 张贝贝,李存金,尹西明.关键核心技术产学研协同创新机理研究——以芯片光刻技术为例[J].科技进步与对策,2023,40(1):1-11.

[9] FREEMAN C,SOETE L.The economics of industrial innovation[M].Cambridge:MIT Press,1977.

[10] 杜传忠,金华旺,金文翰.新一轮产业革命背景下突破性技术创新与中国产业转型升级[J].科技进步与对策,2019,36(24):63-69.

[11] 乔治·泰奇.研究与开发政策的经济学[M].苏竣,译.北京:清华大学出版社,2002.

[12] DESS G G,DAVIS P S.Porter′s generic strategies as determinanans of strategic group membership and organizational performance[J].Academy of Management Journal,1984,27(3):467-488.

[13] BRONDONI S M.Innovation and imitation:corporate strategies for global competition[J].Emerging Issues in Management,2012,29(1):10-24.

[14] MANKINS J C.Technology readiness levels:a retrospective[J].Acta Astronautica,2009,65(10):1216-1223.

[15] AKCIGIT U,HANLEY D,SERRANO VELARDE N.Back to basics:basic research spillovers,innovation policy and growth[J].Review of Economic Studies,2021,88(1):1-43.

[16] 马茹,王宏伟,罗晖.中国科技创新力量布局现状研究[J].科学管理研究,2019,37(3):2-7.

[17] 徐蔼婷,程彩娟,祝瑜晗.基于改进专利续期模型的中国专利价值测度——兼论高价值发明专利的统计特征[J].统计研究,2022,39(3):3-20.

[18] 毛昊,尹志锋,张锦.中国创新能够摆脱“实用新型专利制度使用陷阱”吗[J].中国工业经济,2018,35(3):98-115.

[19] 尹志锋,郭家宝,申媛,等.海外研发如何影响中国企业的专利实施水平[J].当代经济科学,2023,45(2):88-103.

[20] 毛毅翀,吴福象,葛和平.风险投资、专利权行政保护与关键技术创新[J].科技进步与对策,2023,40(11):40-50.

[21] 孙磊华,何海燕,常晓涵,等.军民深度协同对企业关键核心技术突破的影响[J].科技进步与对策,2022,39(23):128-139.

[22] NUNN N.Relationship-specificity,incomplete contracts,and the pattern of trade[J].Quarterly Journal of Economics,2007,122(2):569-600.

[23] 叶静怡,林佳,张鹏飞,等.中国国有企业的独特作用:基于知识溢出的视角[J].经济研究,2019,54(6):40-54.

[24] 张于喆.中国特色自主创新道路的思考:创新资源的配置、创新模式和创新定位的选择[J].经济理论与经济管理,2014,34(8):5-15.

[25] 檀润华.TRIZ及应用:技术创新过程与方法[M].北京:高等教育出版社,2010.

[26] 谭劲松,宋娟,王可欣,等.创新生态系统视角下核心企业突破关键核心技术“卡脖子”——以中国高速列车牵引系统为例[J].南开管理评论,2023,26(5):4-17.

(责任编辑:万贤贤)