(1.同济大学 上海国际知识产权学院,上海 200092;2.德国马克斯·普朗克创新与竞争研究所,慕尼黑 80539;3.桂林电子科技大学 商学院,广西 桂林 541004)

0 引言

加快实现中国科技自立自强需激励企业持续创新,强化自主创新能力,完善技术创新体系。随着企业知识产权意识不断增强,近年来专利诉讼数量呈现显著增长之势,并体现出一定的竞争意图[1],这对被诉企业创新产生双重影响,一是可能因资源约束[2-4]或技术方案法律状态不确定[5]而暂停甚至终止创新;二是在专利诉讼演变为企业战略竞争武器的动态市场中,专利诉讼会促使被诉企业加大创新力度[6-7],将其作为获取长期竞争优势的当期行动反应。因此,探究动态竞争互动视域下专利诉讼如何影响被诉企业创新具有重要现实意义。

理论界对企业专利诉讼与创新间关系的研究已取得比较丰富的成果,但对专利诉讼如何影响企业创新仍存在明显分歧,主要包括专利诉讼促进创新论(Lee,2019;尹志锋,2023)与专利诉讼抑制创新论[2,4]两种对立观点。梳理已有文献发现,关于专利诉讼对企业创新的影响机制涉及诸多因素[5],且多数文献采用回归分析方法研究专利诉讼相关变量对创新的独立影响,鲜有研究剖析各前因变量间的多重联合作用,这可能是导致研究结论冲突的原因。因此,本文采用模糊集定性比较分析方法(Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis,fsQCA),探究专利诉讼各前因变量及其组合对被诉企业创新的影响。该方法将研究对象视作不同组合方式的组态,整合案例研究与变量研究的优势,并通过集合论分析发现要素组态与结果的集合关系,有助于回答因果复杂性问题[8]。

此外,企业专利诉讼与创新间关系相关文献主要立足于资源基础观进行静态分析,缺乏基于动态竞争视角的考察。动态竞争理论的基本思想是企业会基于行业内竞争对手采取的战略决策实施竞争响应行为[9],该视角适合于具有竞争互动特征的专利诉讼分析[1]。事实上,技术创新作为企业的一种战略性竞争行动,其决策与实施过程越来越多地受到竞争对手所发起专利诉讼的影响[10]。在知识产权法律制度趋严与专利诉讼愈演愈烈的商业环境中,以往研究结论难以充分反映被诉企业在与竞争对手专利诉讼互动过程中的创新决策倾向与规律[11]。因此,本文结合动态竞争理论中的“察觉—动机—能力(Awareness-Motivation-Capability,AMC)”模型[12],以其为框架梳理专利诉讼互动过程中影响被诉企业创新的前因变量,进而分析不同前因变量组合引致高或低创新的路径。

综上所述,本文基于动态竞争视角,采用fsQCA方法,剖析专利诉讼中各前因变量及其组合对被诉企业创新的影响。本文理论贡献在于:第一,从动态竞争理论出发探究专利诉讼对被诉企业创新的影响,丰富企业创新领域研究视角和理论逻辑,响应学界要求整合动态竞争与资源基础观进行交互研究的呼吁[13]。第二,引入模糊集定性比较分析方法,明晰专利诉讼影响企业高或低创新强度的路径,有助于从方法论维度弥合当前文献中的观点分歧,促进对二者复杂关系的整体认识。在实践价值上,本文旨在立足科技自立自强国情与专利诉讼加剧的现实,厘清竞争互动视域下企业创新决策影响因素,明晰企业自主创新能力提升路径,强调企业专利诉讼攻防能力,从而保障并促进企业创新不断跃升。

1 文献回顾

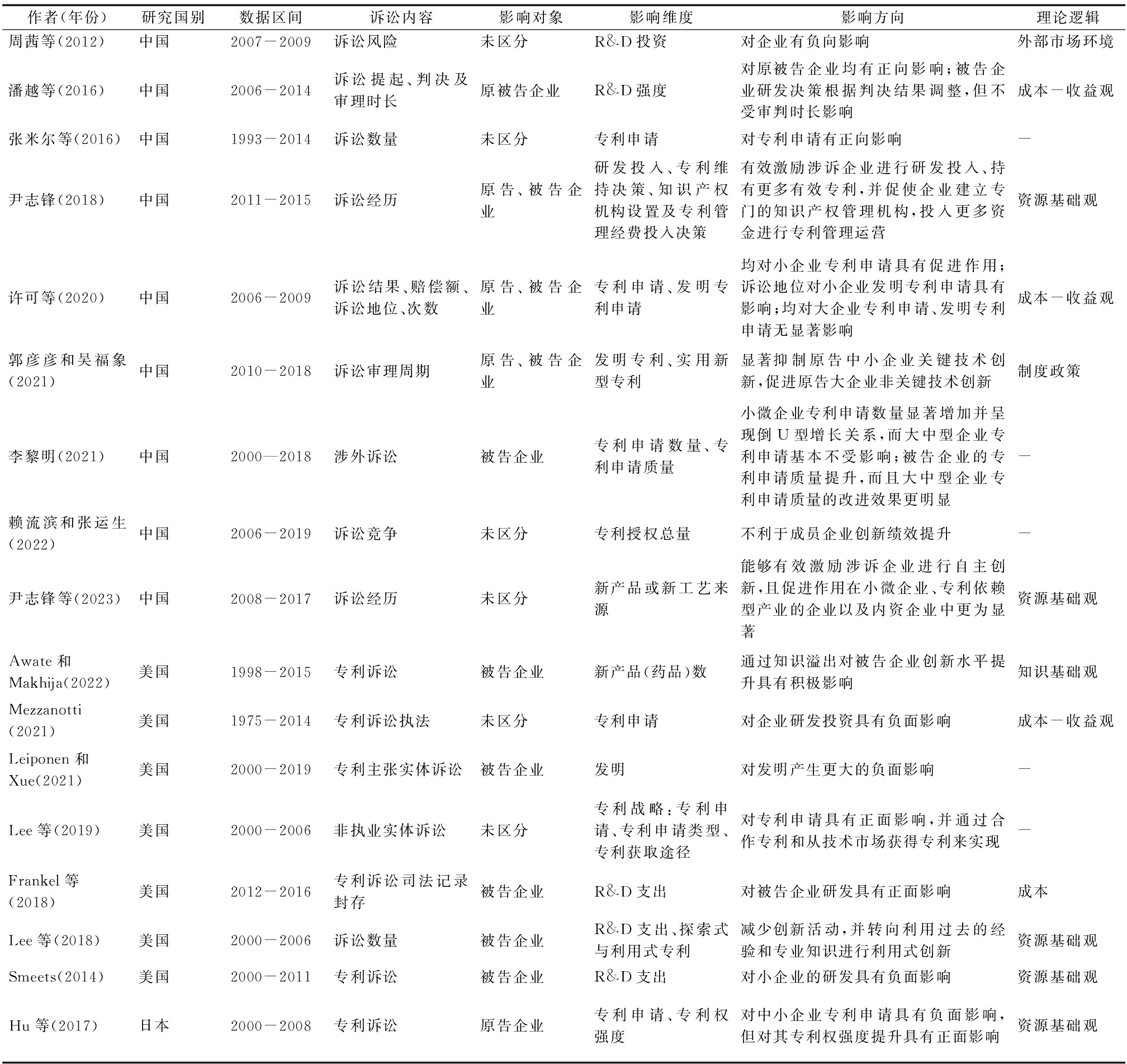

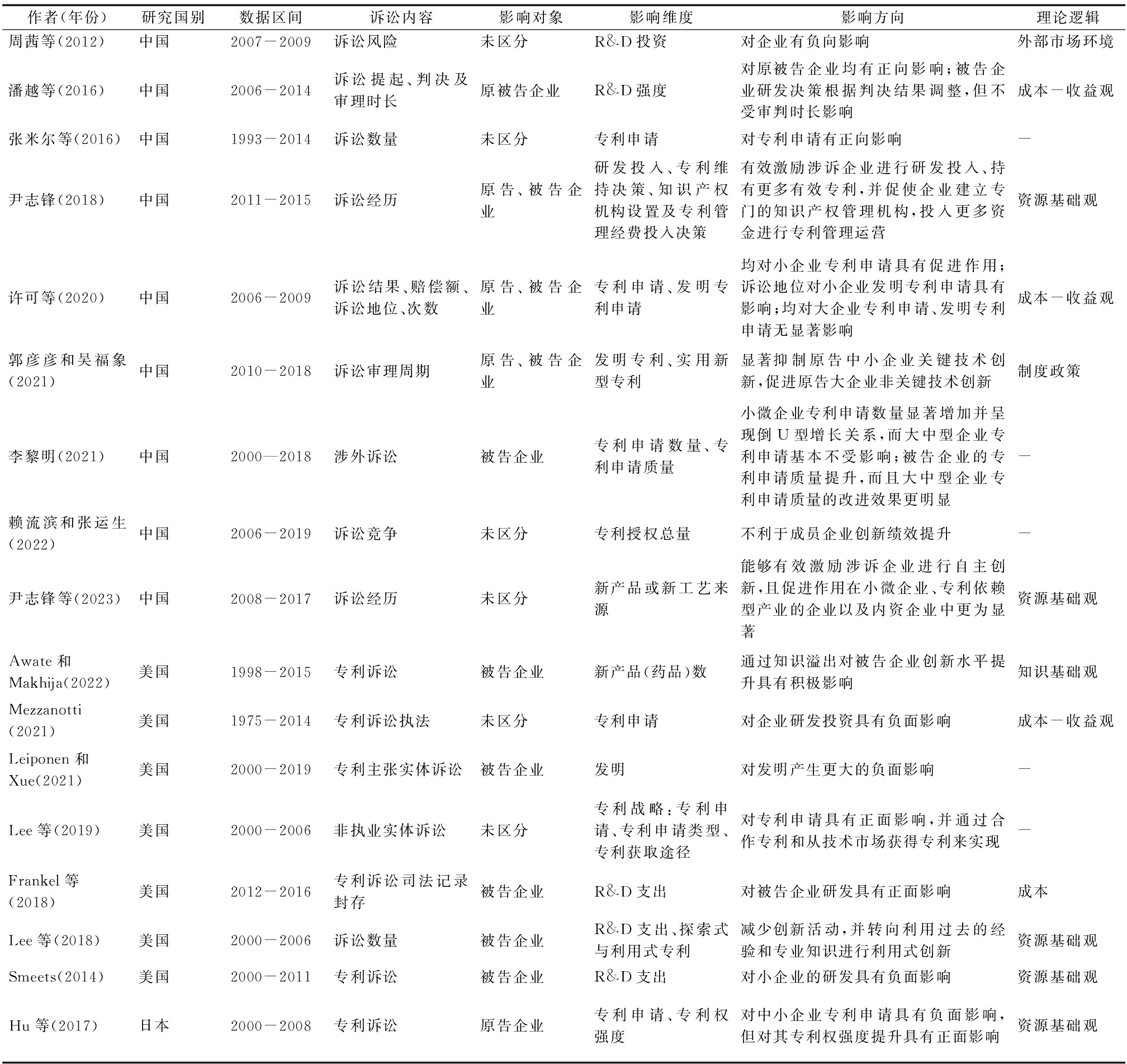

专利诉讼是企业面临专利纠纷时寻求法律救济的主要途径。作为专利制度在司法层面的设计,专利诉讼与企业创新的关系深受学界关注,归纳起来主要包括专利诉讼影响企业创新的理论基础、影响维度及影响方向等。企业专利诉讼与创新间关系方面的重要文献如表1所示。

表1 专利诉讼对企业创新影响的文献分析

Table 1 Literature analysis of the impact of patent litigation on enterprise innovation

作者(年份)研究国别数据区间诉讼内容影响对象影响维度影响方向理论逻辑周茜等(2012)中国2007-2009诉讼风险未区分R&D投资对企业有负向影响外部市场环境潘越等(2016)中国2006-2014诉讼提起、判决及审理时长原被告企业R&D强度对原被告企业均有正向影响;被告企业研发决策根据判决结果调整,但不受审判时长影响成本-收益观张米尔等(2016)中国1993-2014诉讼数量未区分专利申请对专利申请有正向影响-尹志锋(2018)中国2011-2015诉讼经历原告、被告企业研发投入、专利维持决策、知识产权机构设置及专利管理经费投入决策有效激励涉诉企业进行研发投入、持有更多有效专利,并促使企业建立专门的知识产权管理机构,投入更多资金进行专利管理运营资源基础观许可等(2020)中国2006-2009诉讼结果、赔偿额、诉讼地位、次数原告、被告企业专利申请、发明专利申请均对小企业专利申请具有促进作用;诉讼地位对小企业发明专利申请具有影响;均对大企业专利申请、发明专利申请无显著影响成本-收益观郭彦彦和吴福象(2021)中国2010-2018诉讼审理周期原告、被告企业发明专利、实用新型专利显著抑制原告中小企业关键技术创新,促进原告大企业非关键技术创新制度政策李黎明(2021)中国2000—2018涉外诉讼被告企业专利申请数量、专利申请质量小微企业专利申请数量显著增加并呈现倒U型增长关系,而大中型企业专利申请基本不受影响;被告企业的专利申请质量提升,而且大中型企业专利申请质量的改进效果更明显-赖流滨和张运生(2022)中国2006-2019诉讼竞争未区分专利授权总量不利于成员企业创新绩效提升-尹志锋等(2023)中国2008-2017诉讼经历未区分新产品或新工艺来源能够有效激励涉诉企业进行自主创新,且促进作用在小微企业、专利依赖型产业的企业以及内资企业中更为显著资源基础观Awate和Makhija(2022)美国1998-2015专利诉讼被告企业新产品(药品)数通过知识溢出对被告企业创新水平提升具有积极影响知识基础观Mezzanotti(2021)美国1975-2014专利诉讼执法未区分专利申请对企业研发投资具有负面影响成本-收益观Leiponen和Xue(2021)美国2000-2019专利主张实体诉讼被告企业发明对发明产生更大的负面影响-Lee等(2019)美国2000-2006非执业实体诉讼未区分专利战略:专利申请、专利申请类型、专利获取途径对专利申请具有正面影响,并通过合作专利和从技术市场获得专利来实现-Frankel等(2018)美国2012-2016专利诉讼司法记录封存被告企业R&D支出对被告企业研发具有正面影响成本Lee等(2018)美国2000-2006诉讼数量被告企业R&D支出、探索式与利用式专利减少创新活动,并转向利用过去的经验和专业知识进行利用式创新资源基础观Smeets(2014)美国2000-2011专利诉讼被告企业R&D支出对小企业的研发具有负面影响资源基础观Hu等(2017)日本2000-2008专利诉讼原告企业专利申请、专利权强度对中小企业专利申请具有负面影响,但对其专利权强度提升具有正面影响资源基础观

资料来源:作者根据相关文献整理而得

(1)专利诉讼影响企业创新的理论基础。既有文献主要基于资源基础观,阐明专利诉讼对企业创新影响的理论逻辑。资源基础观是战略管理领域的基础理论,企业资源的丰裕程度从根本上决定其战略决策(Barney,1991)。在专利诉讼战情境下,由于专利侵权诉讼通常具有投入成本高、持续时间长、赔偿额度大以及商业风险大等特征(文家春等,2008),一旦卷入诉讼,应对旷日持久的庭审过程与潜在的高额败诉赔偿等对企业尤其是中小被告企业而言是一种挑战。专利诉讼主要从内部资源分配和外部资源获取两个方面影响企业研发投资。一方面,专利诉讼会影响企业内部资源在诉讼应对与研发投资之间的分配,同时,专利诉讼会影响人力资源在诉讼与业务、研发之间的分配[2,4];另一方面,专利诉讼会通过改变投资者对企业发展的预期和社会公众对企业形象的认知等,影响企业外部资源如外部发明人[14]、外部创新合作关系[5]等的获得。

(2)专利诉讼对企业创新的影响维度。已有文献着重从过程论出发,探析专利诉讼对企业创新投入、创新产出以及创新行为的影响。首先,在创新投入方面,主要采用企业研发投入/投资或强度衡量。相关文献表明,专利诉讼对企业研发投入具有显著影响[4,6-7]。其次,在创新产出方面,专利诉讼影响企业创新的实证文献中通常用两类指标测度,一类指标是新产品或新工艺[6,15],另一类是专利申请相关指标,如专利申请数量(Tsai,2010)、专利申请质量(李黎明,2021)、专利授权数量(赖流滨等,2022)。这些量化研究文献证实专利诉讼影响企业创新产出。最后,在创新行为方面,已有文献集中讨论专利诉讼对企业创新方向与战略专利行为的影响。有研究认为专利诉讼对企业创新具有不同方向和程度的影响[2-3],也有研究认为专利诉讼能对企业专利行为(如专利申请、维持等)施加影响(Hu等,2017)。

(3)专利诉讼对企业创新的影响方向。关于专利诉讼与企业创新间关系的实证研究主要形成3种观点,即专利诉讼促进企业创新、专利诉讼抑制企业创新、专利诉讼对企业创新呈倒U型影响。一是正向影响论,多数学者认为专利诉讼对企业创新的影响是积极促进的(Lee等,2019);二是负向影响论,其理论支撑在于专利诉讼显著减少企业可用于发明创新的资源[2,4];三是倒U型影响论,即专利诉讼对企业创新强度的影响呈现双重趋势,在一定程度上,专利诉讼能够促进企业增加创新强度,然而,当专利诉讼过于频繁时,其可能对企业创新强度产生负面影响(李黎明,2021)。

综上所述,国内外学者从专利诉讼经历[6-7]、审判时长[16]、企业诉讼资源[2,4]及能力特征[17-18]等维度,对专利诉讼与企业创新投入、产出及行为间关系进行了诸多有益的探讨,但对技术创新影响因素的分析存在“重内部影响、轻外部环境”的现象[11]。基于企业内部资源或成本视角的分析,难以回答日益激烈的外部竞争如何影响并重塑企业创新战略的问题。事实上,中国自2008年颁布实施《国家知识产权战略纲要》以来,专利数量激增。根据国家知识产权局统计,截至2021年底,中国发明专利有效量359.7万件。同时,《中国法院知识产权司法保护状况(2021年)》报告显示,中国知识产权法院2021年新收知识产权一审民事案件中涉专利诉讼的案件31 618件。更重要的是,专利诉讼不仅是一种法律行为,更体现企业竞争意图,越来越受到企业重视,并发展出多种诉讼策略[1]。可见,专利诉讼已构成影响中国企业创新决策的外部竞争环境的重要部分(陈仲常等,2007)。技术创新作为一种重要战略,其决策和实施过程除考虑自身资源和能力外,还会越来越多地受到企业外部环境及内外部环境的交互影响[10]。因此,从动态竞争视角开展研究有利于探析专利诉讼情境中被诉企业技术创新的决策逻辑,从而深化对企业创新演变规律内外变因的全面认知。

2 理论视角与分析框架

2.1 动态竞争视角

动态竞争主要观察企业发起的竞争行为会引起其他竞争企业怎样的回应,重点关注企业行为之间的内在规律及其缘由。动态竞争相关研究主要从5个方面探索企业竞争行为动态:一是从行动者层面观察竞争互动;二是从业务层面分析战略竞争行为;三是从公司层面分析多市场和多业务竞争;四是整合竞争分析;五是竞争认知[19]。

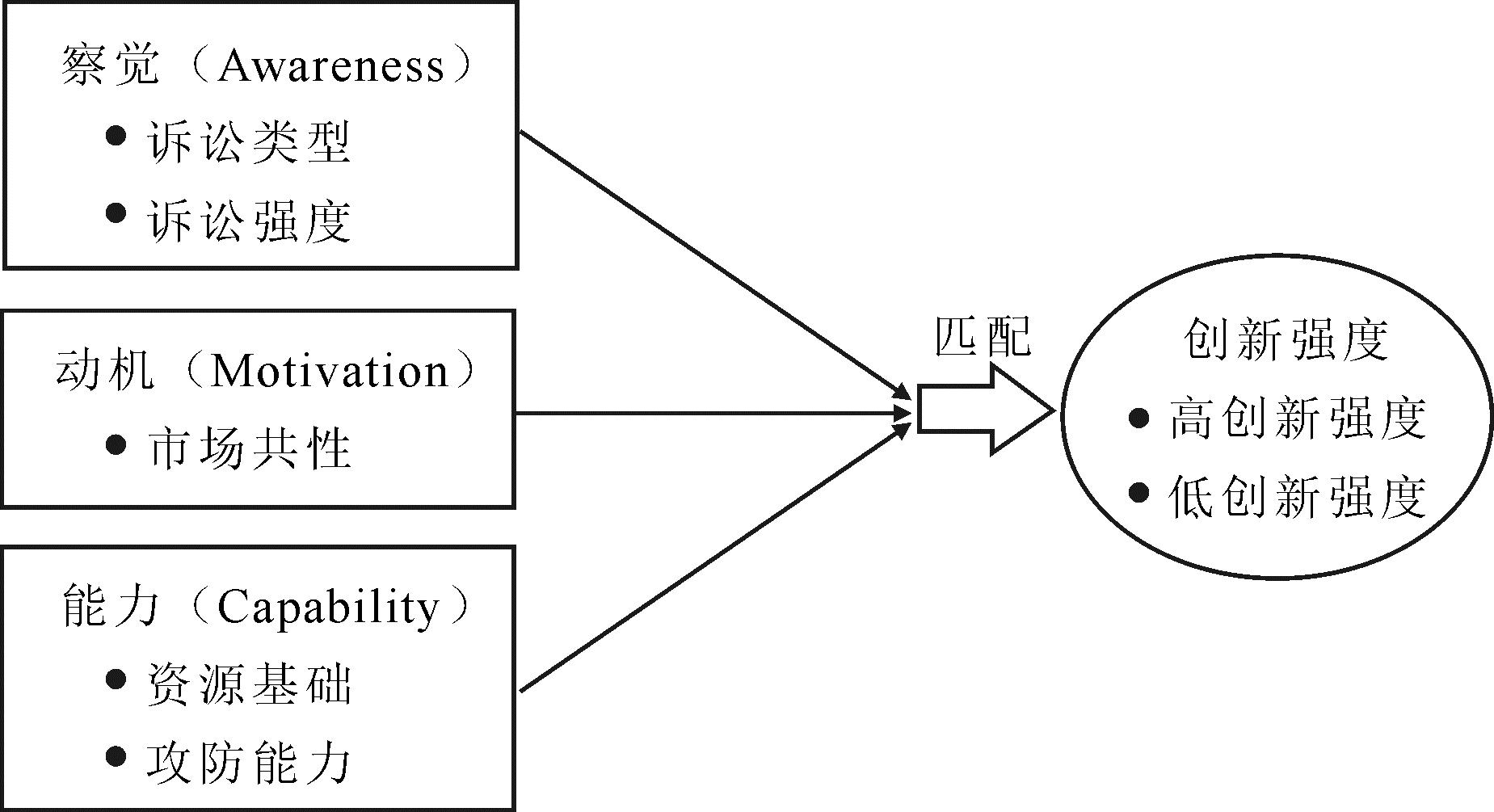

具体到企业专利诉讼与创新的关系中,如果将提起专利诉讼视为竞争对手企业的进攻行动,而将创新投资作为被诉焦点企业的回应行动(其目的是为保护自身不再受制于人、捍卫市场份额),那么,非常适合从竞争互动视角进行研究。在分析竞争对手企业行为是否会引起焦点企业的回应时,Chen等[9,12]提出AMC模型,该模型认为只有在焦点企业察觉到竞争威胁/机会,并具有反击/攻击的动机和能力时,才会产生反击/攻击行为。竞争对手企业所发起专利诉讼的强度越大、影响越广,为避免更多损失且取得未来竞争优势(如作出进攻或防御诉讼行动、提升胜诉概率),被诉焦点企业进行创新投资予以回击的速度越快、力度越大[20]。基于此,本文从AMC模型的3个维度,梳理专利诉讼中影响被诉企业创新行为的内外部关键因素,进而探索不同因素的组态效应如何引致高或低创新强度。

2.2 关键驱动因素

2.2.1 察觉层因素

察觉是焦点企业采取竞争行为的先决条件,包括感知外部环境中的威胁或机会,以及由市场共性和资源相似性所导致的与竞争企业间的“竞争张力”[9]。有研究表明,焦点企业察觉速度与竞争对手企业竞争行动的复杂程度紧密相关[21]。学界多用行动多样性、行动变化和行动新奇刻画竞争策略的复杂性[22]。在产品市场,竞争行动包括价格调整、营销和促销活动、推出新产品、扩大生产能力、进入新市场或新行业、收购兼并、提起诉讼等法律行动及战略性信息披露等信号行动[23-24]。通常,竞争对手企业进攻行动组合越多、变化越快,焦点企业越不易察觉。然而,要素市场与产品市场不同,竞争行动类别相对单一。已有研究多聚焦专利诉讼行为,讨论其结果及对企业的影响[1]。因此,从察觉层面来看,专利诉讼是一种直接竞争行为,当被诉焦点企业收到法院传票时即能知悉竞争对手及其所诉专利。此时,被诉焦点企业察觉的深度和速度受到专利诉讼事件自身特性的深刻影响。鉴于察觉主体是企业决策者,察觉过程渗透着企业决策者的主观认知[19],察觉的作用机制是通过影响企业决策者的注意力发挥作用(曾忠禄,2013)。因此,从影响企业决策者注意力的专利诉讼客观特征与主观特征两方面选取察觉层面的因素。

(1)诉讼类型。专利诉讼类型是对诉讼类别的客观划分。根据中国专利分类标准,可分为发明专利侵权诉讼、外观设计专利侵权诉讼和实用新型专利侵权诉讼。一般而言,察觉过程中发明专利侵权诉讼比外观设计和实用新型专利侵权诉讼更容易推动被诉企业将注意力向创新聚焦。从对企业的价值来看,发明专利被认为具有真正的市场价值,是推动企业创新进步的决定因素(张杰等,2016),而其它两种专利很可能是企业策略性选择研发行为的结果(黎文靖等,2016)。当发明专利涉诉时,更可能影响被诉焦点企业的核心业务发展或产品销售。从对企业造成的损失来看,发明专利涉诉经历更长的审理周期,一旦败诉,也将面临更高的侵权赔偿额。所以,因发明专利侵权而产生的法律诉讼费用可能加剧企业尤其是中小企业的资源约束程度[2-3]。

(2)诉讼强度。专利诉讼强度影响企业决策者对诉讼事件的主观判断及后续决策。通常,专利诉讼强度越大,被诉焦点企业潜在的资源占用越多、成本损失也可能越高,在察觉机制的作用下,被诉焦点企业注意力越倾向于向创新配置。从对专利诉讼事件的认知加工来看,企业决策者的认知活动发生于“决策者—环境”界面的信息交互,当决策者对环境进行扫描后,会通过启发式或分析式信息加工等思维过程对信息进行比较、过滤、分析和整合[25]。研究发现,决策者信息加工方式选择与决策情境相关,具有强烈外部动态特征的情境更容易引发占用较多认知资源的分析式加工[26]。专利诉讼作为一种关键外部事件,会对企业决策过程产生重要影响,表现为当专利诉讼强度较大时,其将牵涉被诉焦点企业较多资源(包含直接成本与间接成本),从而降低被诉焦点企业资源可分配程度并影响其可持续创新投资。一种普遍的情况是,被诉焦点企业在生命周期的重要阶段如企业上市、进军海外市场等过程中,会遭遇高强度的专利侵权诉讼。若诉讼失败,则对被诉焦点企业造成的影响(间接成本损失)会极具破坏性甚至是不可逆转的。因此,处于该情境中的企业具有更高的注意力深度,促使其对诉讼事件相关信息进行深入分析式加工,并深刻认识到专利价值和专利诉讼作为竞争工具的属性,从而促进创新和变革。考虑到专利诉讼的实质是挑战被诉焦点企业技术创新的稳定性和自主性,故经历高强度的专利诉讼会增强被诉焦点企业提升创新能力以及运用专利策略进行制衡的意识,以避免再次卷入类似的被动侵权纠纷。

2.2.2 动机层因素

动机与可感知的收益或损失有关,如从行动中可能获得的优势或不采取行动可能遭受的损失。相关研究表明,在激烈的竞争互动中,基于市场捍卫动机是推动企业决策者构建回应动机的直观驱动因素之一[9,12]。因此,市场共性构成被诉焦点企业发起反击行动(强化创新动机)的决策基础。

市场共性是指焦点企业与竞争对手企业的市场重叠程度[19],相比仅在同一市场内竞争,当两家企业同时在多个市场经营时,其市场共性程度显著增加。有研究发现,市场共性程度影响企业间竞争行动,市场共性程度越高,企业间攻击与回应行为越可能相互牵制[27],因为高市场接触性向竞争对手企业传递出一种威慑力量,使其不得不将现有进攻行动与未来遭受焦点企业报复和反击联系在一起[28],但这种威慑效应还受到竞争对手企业对焦点企业反击能力评估结果的影响[9],即竞争企业一般不会攻击与其同时在多个市场竞争且回击能力较强的企业。同理,在专利诉讼竞争互动中,当被诉焦点企业与竞争对手企业的市场共性非常低时,其决策者很可能将专利诉讼视为偶发性或策略性诉讼事件而投入较少关注,诉讼对被诉焦点企业加强创新投资动机的刺激也较小。而当市场共性不断提高达到某一特定值时,企业间竞争强度也会增大。此时,被诉焦点企业会将专利诉讼视为竞争对手企业的惯用竞争手段,未来也存在继续遭受对方专利诉讼攻击的可能性,为此,其提升自身创新能力的动机得以增强。

2.2.3 能力层因素

能力是指企业具备发起进攻和反击行为所需的资源与应对能力,相关因素会影响攻击、反击思路以及实施速度[9]。在专利诉讼竞争互动过程中,面对竞争对手企业的诉讼进攻行动,为提升自身在未来诉讼中的竞争优势,被诉焦点企业迫切需要加强后续创新投资。这不仅依赖于对技术创新是专利诉讼战核心支撑的察觉,受到捍卫市场及规避风险的动机驱动,还取决于被诉焦点企业的能力,即被诉焦点企业是否具备加强创新所必需的资源。因此,本文从被诉焦点企业资源基础和攻防能力两方面,选取能力层面的影响因素。

(1)资源基础。资源基础是从静态视角分析被诉焦点企业资源现状对其创新活动的保障程度。资源基础观认为,企业是资源集合,资源越丰裕、异质性资源越多,企业从事创新探索活动越自由、开展利用式创新活动越充分,所获竞争优势也越持久(Barney,1991)。在新一轮科技革命浪潮的推动下,创新活动日益呈现出高投入与长周期、知识复杂性和嵌入性高、国际核心系统与部件市场寡头垄断以及商用生态依赖等特点(余江等,2019)。在此背景下,被诉焦点企业只有具备充足资源,才能保证研发投入强度及稳定性。专利诉讼尤其发明专利侵权诉讼牵涉被诉企业大量物质资源、高管团队精力及时间资源,直接制约被诉企业的创新资源可用性[2]。因此,遭遇专利侵权诉讼后,被诉焦点企业的资源丰富程度影响其创新决策及创新方案执行速度。

(2)攻防能力。攻防能力是从动态视角探析诉讼互动中被诉焦点企业的竞争能力(如进攻与防御行动组合)对其潜在创新资源的捍卫效果。根据动态能力理论(Teece,2007)与专利战略理论(Somaya,2012),攻防能力是企业积极监测市场竞争动态,利用与专利相关的法律、技术、经济等手段,主动抢占或者维护自己在市场竞争中的优势地位,以获得最大市场份额,或防止受到竞争对手威胁与阻碍,改善竞争被动地位的能力。有研究发现,攻防能力(如进攻性、倾向和反应能力)与企业盈利能力[24]及市场份额正相关[29-30]。因此,在长期的诉讼互动过程中,当被诉焦点企业具有较强的攻防能力时,一方面通过进攻与防御行动组合,如通过专利布局抢占创新赛道、通过战略性知识披露阻碍竞争对手专利申请、通过自提无效促进实用新型专利的实质审查等,增强自身专利竞争力,减少被诉可能性,从源头避免产生潜在的诉讼费用;另一方面,即使处于诉讼阶段,利用无效宣告、反诉竞争对手企业的诉讼能力相对较弱的供应商或客户、交叉许可等方式,也可提高自身议价能力,降低相关诉讼成本。相反,当被诉焦点企业攻防能力较弱时,极易成为竞争对手的诉讼目标,也难以有效应对竞争对手发起的专利诉讼,导致经营绩效受损,加剧资源约束困境,影响创新活动的持续开展。

2.3 理论分析框架

遵循AMC模型,从察觉层面选择专利诉讼类型和专利诉讼强度,分析被诉焦点企业竞争意识对其创新行为的影响;从动机层面选择市场共性,分析被诉焦点企业竞争动机对其创新行为的影响;从能力层面选择资源基础和攻防能力,分析被诉焦点企业竞争能力对其创新行为的影响。通过3个层面5个前因条件,构建被诉企业创新行为驱动模型,如图1所示,并通过fsQCA方法进一步探究影响被诉企业创新行为的多重并发因果关系及其复杂过程。

3 研究设计

3.1 研究方法

企业专利诉讼与创新间关系相关研究基本遵循传统定量回归逻辑,强调基于自变量相互独立、单向线性关系和因果对称性的统计技术,分析在控制其它因素情况下,专利诉讼相关自变量及调节变量对企业创新行为的边际“净效应”[31]。上述方法虽有利于探析专利诉讼各单一解释变量对企业创新的影响,但忽视了各解释变量之间的复杂关系,这可能是导致现有研究结论出现分歧的重要原因。

fsQCA采用整体视角,以集合论和布尔运算为基础,将研究的前因条件与结果分别概念化为集合,进而探究前因条件组态与结果间的因果关系。相较于其它组态检验方法,fsQCA承认因果对称性的存在,能够给出引致某一结果的多重路径组合[8]。专利诉讼影响企业创新的过程中存在直接、间接多类影响因素,且它们彼此相互影响[5],因此,本文采用fsQCA方法,检验专利诉讼竞争互动中察觉、动机、能力3个层面5个前因条件变量对被诉企业创新强度的影响。

3.2 样本与数据

研究样本为中国制造业上市企业,原因在于相比其他行业,制造业企业倾向于通过申请专利方式保护企业创新成果,相应地,制造业成为专利侵权诉讼高发的行业,同时,制造业属于创新密集型产业,在市场竞争日益加剧的动态环境中,制造业企业必须重视和强化创新才能获得更好的生存与发展。因此,制造业上市企业可为研究被诉企业专利侵权诉讼与创新行为间关系提供丰富案例。

原始样本获取过程如下:第一,以制造业上市企业名称为检索词,从中国裁判文书网和北大法宝网下载专利侵权诉讼原始裁判文书,包括一审、二审及再审案件(文书截止时间为2020年12月31日);第二,整理裁判文书,从中提炼出原被告信息、诉讼成本、诉讼结果等数据;第三,以企业名称为桥梁匹配专利诉讼数据与国泰安数据库、企查查数据库,采集企业财务、专利申请、商标注册及研发投入等数据。基于此,对原始样本进行筛选:①研究时间范围设为2007—2020年,一方面是因为中国绝大多数上市企业在2007年《新会计准则》颁布后才开始披露研发支出,另一方面,2020年发生的大多数专利诉讼案件尚处于未决状态;②剔除交易状态为ST/PT的样本,因为业绩较差企业的创新很可能会减少或者停滞,不符合本研究的要求;③剔除上市年限不足3年的企业,因为计算企业研发强度变化需要比较企业当年研发投入与其前3年平均研发投入;④剔除同一观察期内发生发明专利侵权诉讼和实用新型或外观设计专利侵权诉讼的样本,以区分不同性质的诉讼对创新行为的影响效应;⑤剔除企业诉讼成本、研发投入等关键数据缺失的样本,最终得到59个样本。

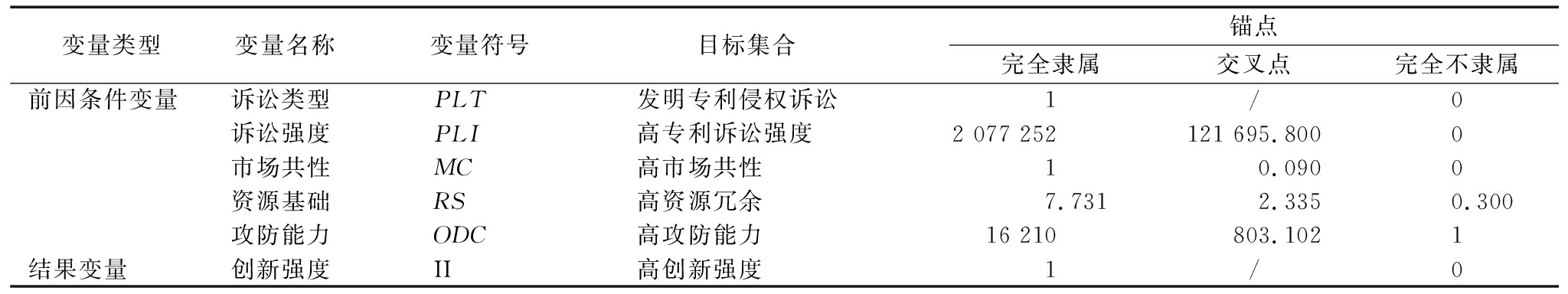

3.3 变量与校准

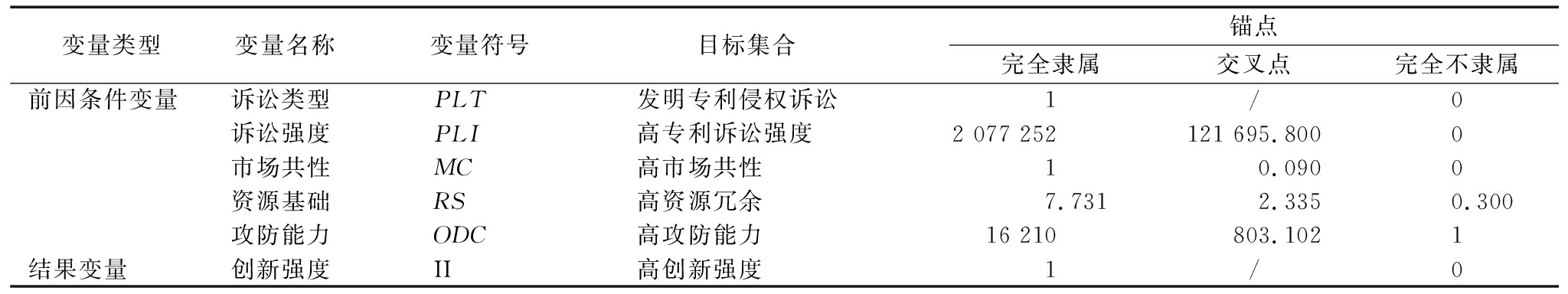

fsQCA将研究变量分别视为前因条件变量与结果变量的各自集合,进而利用直接或间接标定方法,将每个前因条件变量与结果变量对应的原始数据转换成模糊隶属度。其中,直接校准法基于统计原理和模型,更凸显正式化,是最常用的校准方法。该方法设置3个锚点:完全隶属(1)、完全不隶属(0)以及交叉点[8]。因此,基于变量测度说明,根据相关文献和经验知识进行校准,结果如表2所示。

表2 前因条件变量与结果变量校准

Table 2 Calibration of antecedent condition variables and outcome variables

变量类型变量名称 变量符号 目标集合 锚点完全隶属交叉点完全不隶属前因条件变量诉讼类型PLT发明专利侵权诉讼1/0诉讼强度PLI高专利诉讼强度2 077 252121 695.8000市场共性MC高市场共性10.0900资源基础RS高资源冗余7.7312.3350.300攻防能力ODC高攻防能力16 210803.1021结果变量创新强度II高创新强度1/0

3.3.1 结果变量

创新强度(Innovation Intensity,II)。遵循已有研究[7],以研发支出占营业收入的百分比衡量创新投入,进而比较被诉企业诉讼结束后一年的创新投入与其前3年平均创新投入,若超过则赋值“1”,否则为“0”。

3.3.2 前因条件变量

(1)诉讼类型(Patent Litigation Type,PLT)。根据中国专利分类标准,并结合专利对企业的不同价值(张杰等,2016),将专利侵权诉讼分为发明专利侵权诉讼与非发明专利侵权诉讼(实用新型专利侵权诉讼和外观设计专利侵权诉讼)。当企业遭遇发明专利侵权诉讼时赋值“1”,否则为“0”。

(2)诉讼强度(Patent Litigation Intensity,PLI)。诉讼成本可以反映专利诉讼强度,与诉讼成本低的情形相比,承担高诉讼费用的被诉企业可能面临更高的专利诉讼强度,这会对其注意力转移、资源调配及行为模式变化产生更大冲击[32]。企业诉讼成本包括直接成本如律师费、法院受理费和法院判定赔偿额、双方和解费等,以及间接成本如业务、市场损失[7],但裁判文书中并未对企业律师费、和解费等直接成本与间接成本进行披露。因此,基于数据可获得性,主要采用直接成本中的法院受理费与法院判赔额之和衡量诉讼成本。

(3)市场共性(Market Commonality,MC)。鉴于非上市原告企业市场数据可获性问题,Chen[9]以企业销售额为基础的市场共性矩阵测度方法并不适用。根据Castaldi[33]的研究,注册商标是企业真正进入市场并从事相关业务的法律标志,其类别反映企业经营业务范围。因此,以原被告企业累积当年注册商标类别相同的数量与全类别(45类)之比反映它们之间的市场共性。

(4)资源基础(Resource Slack,RS)。资源冗余是企业资源丰富性的体现,包括高流动性冗余资源和低流动性冗余资源。其中,高流动性冗余资源的流动性和灵活性均较高,包括现金、现金等价物、借贷能力等,其适用于较多情境,能够给予管理者较多选择与支配空间,如用于加强创新投资。遵循已有研究[34],采用流动比率衡量高流动性冗余资源。

(5)攻防能力(Offensive-Defensive Capability,ODC)。企业攻防能力在专利竞争及专利诉讼互动中不断积累、逐渐增强,受到环境感知能力、专利布局能力、内部整合能力和外部协调能力等诸多因素影响。鉴于非上市企业数据可获性,本文重点聚焦两个关键因素:一是专利诉讼经验,企业通常习惯从自身过去的经验中学习,企业诉讼经验越丰富,其察觉竞争、部署攻防策略的意识越强;二是专利储备数量,专利数量一定程度上反映企业技术能力强弱,企业专利储备越多,其发起进攻或进行防御的可选行动组合越多,与竞争对手抗衡的可能性越大。参考已有研究[35],采用专利诉讼经验与专利储备量的加权值衡量被诉企业攻防能力。

综上,在使用fsQCA进行组态分析之前,采用直接校准法将上述变量转化为[0,1]区间内的集合数据。其中,诉讼类型和创新强度按照“0—1”方式进行校准,其余变量按照最大值、平均值和最小值方式进行校准,然后,运用fsQCA中的“校准(Calibrate)”功能将变量转换为0—1的模糊得分。

4 实证分析

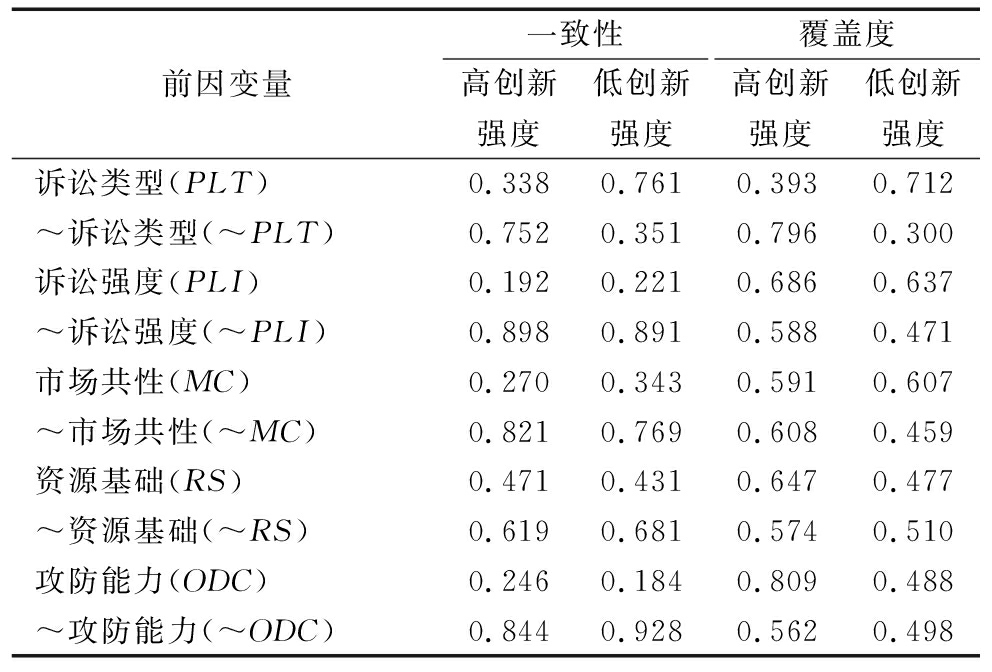

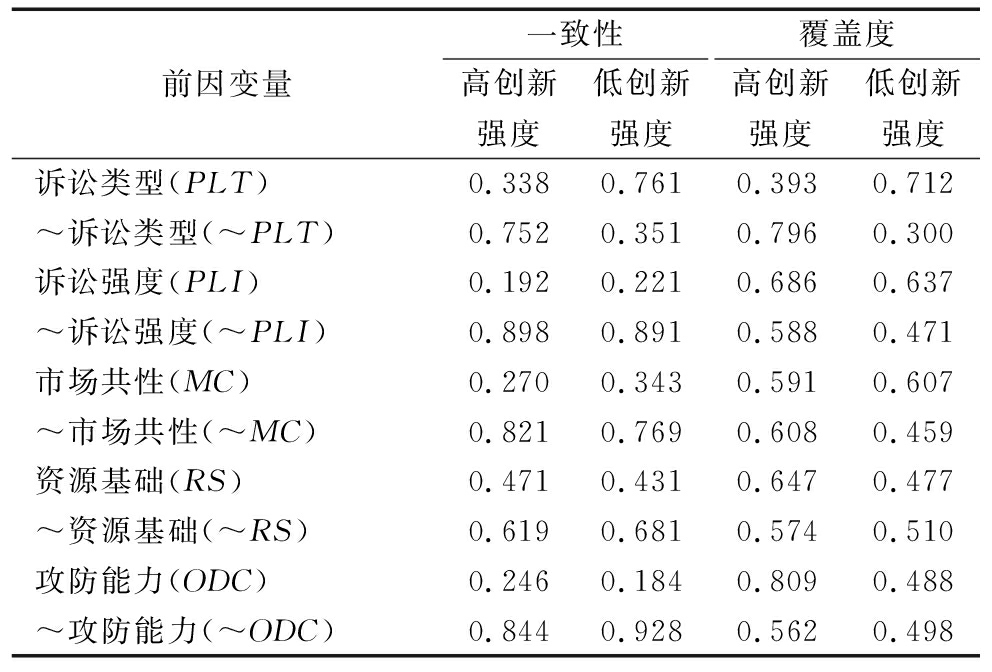

4.1 单项前因变量必要性分析

遵循fsQCA分析思路,首先检查各前因变量是否属于引致被诉企业高/低创新强度的必要条件,结果如表3所示。通过必要性分析发现,在5个前因条件变量中,仅非攻防能力(~ODC)是被诉企业低创新强度的必要条件,其它前因条件变量的一致性均低于0.9,说明其他变量均不足以单独对被诉企业高/低创新强度产生主导影响。因此,有必要将各前因变量组合纳入fsQCA进行组态分析。

表3 必要性检验结果

Table 3 Necessity test results

前因变量一致性高创新强度低创新强度覆盖度高创新强度低创新强度诉讼类型(PLT)0.3380.7610.3930.712~诉讼类型(~PLT)0.7520.3510.7960.300诉讼强度(PLI)0.1920.2210.6860.637~诉讼强度(~PLI)0.8980.8910.5880.471市场共性(MC)0.2700.3430.5910.607~市场共性(~MC)0.8210.7690.6080.459资源基础(RS)0.4710.4310.6470.477~资源基础(~RS)0.6190.6810.5740.510攻防能力(ODC)0.2460.1840.8090.488~攻防能力(~ODC)0.8440.9280.5620.498

4.2 前因条件组态充分性分析

前因条件组态充分性分析旨在揭示事件中多个条件变量构成的不同组态引发结果变量出现的充分性。使用fsQCA 3.0软件对5个前因变量与结果变量进行分析,遵循Rihoux等[8]、杜运周等(2017)研究,将一致性阈值设为0.8,案例频数阈值设为1,从而产生引致被诉企业高创新强度的3个前因条件组态(H1、H2、H3)和低创新强度的3个前因条件组态(L1、L2、L3),具体分析结果如表4所示。每个组态的一致性和总体一致性均高于可接受最低标准0.75,高创新强度的总体覆盖率为0.504,低创新强度的总体覆盖率为0.334。

表4 高/低创新强度前因条件组态

Table 4 Configuration of antecedent conditions of high/low innovation intensity

组态结果 高创新强度H1H2H3低创新强度L1L2L3诉讼类型(PLT)○●●诉讼强度(PLI)●●○○●●市场共性(MC)●○●●资源基础(RS)○●○○○○攻防能力(ODC)○○○○○原始覆盖率0.1230.1560.4560.2540.1430.201唯一覆盖率0.0020.0330.3370.1280.0050.063一致性0.8290.8360.850.8510.7790.818总体覆盖率0.5040.334总体一致性0.8180.767

注:“●”表示核心前因条件存在,“○”表示核心前因条件缺失;“●”表示辅助前因条件存在,“○”表示辅助前因条件缺失;空白处表示前因条件可存在亦可缺失

从组态结果来看,在高创新强度组态H1(诉讼强度×市场共性×~资源基础×~攻防能力)和H2(诉讼强度×~市场共性×资源基础×~攻防能力)中,诉讼强度的核心存在和攻防能力的边缘缺失共同引致高创新强度。区别在于,在H1中,市场共性的存在发挥核心作用,资源基础的缺失发挥辅助作用;在H2中,资源基础的存在发挥核心作用,市场共性的缺失发挥辅助作用。在组态H3(~诉讼类型×~诉讼强度×~资源基础)中,诉讼类型和资源基础的缺失发挥核心作用,诉讼强度的缺失起到辅助作用。

在低创新强度组态L1、L2及L3中,资源基础和攻防能力的缺失(或空白)共同导致较低的创新强度。具体而言:在组态L1(诉讼类型×~诉讼强度×市场共性×~资源基础×~攻防能力)中,诉讼类型和市场共性的共同存在发挥核心作用,诉讼强度的缺失发挥辅助作用;在组态L2(诉讼强度×市场共性×~资源基础×~攻防能力)中,诉讼强度的存在发挥核心作用,市场共性的存在发挥辅助作用;在组态L3(诉讼类型×诉讼强度×~资源基础×~攻防能力)中,诉讼强度的存在发挥核心作用,诉讼类型的存在起到辅助作用。

4.3 稳健性检验

为提高fsQCA研究结果的稳健性,本文采用更改研究期间(将样本时间跨度设为2011-2019年)和调整变量测度方式(将创新投入度量由研发投入占销售收入比重变为研发投入占总资产比重,根据样本分布特征将攻防能力度量由专利诉讼经验与专利储备数量平均加权变为专利诉讼经验与专利储备数量进行3/7加权)两种方法进行稳健性检验,结果显示研究结论依旧稳健。

5 理论阐释与案例分析

5.1 高创新强度组态分析

组态H1对应“市场保护→创新强化”的响应型企业,具体体现为,当专利侵权诉讼强度很高且原被告企业市场共性很大时,即使被诉企业的资源基础与攻防能力相对较弱,被诉企业也会积极加强创新投资。这一组态对应案例为深圳中华自行车(集团)股份有限公司(简称深圳中华)与北京牛电科技有限责任公司(简称牛电科技)的外观设计专利侵权案件([2019]鲁01民初1137号)。在该案件中,深圳中华败诉,被罚赔偿牛电科技25万元、承担案件受理费3 500元,诉讼成本对深圳中华的资源灵活性产生不利影响。更重要的是,深圳中华与牛电科技均在运输设备制造业经营,市场重叠度较高(注册商标类别相同比例为0.111),而运输设备业务是深圳中华的核心业务,未来存在较大的诉讼竞争冲突风险。此外,深圳中华的技术储备远不及牛电科技公司,两家公司当年专利存量分别为2与69件。因此,为了捍卫未来市场竞争份额,深圳中华加强创新投资(当年研发投入占营业收入比例为2.130,超过前3年平均值1.680)。

组态H2对应“资源重配→创新强化”的响应型企业,具体体现为,在原被告企业市场共性较小且被诉企业攻防能力处于相对弱势的情形下,较高的专利侵权诉讼强度促进资源基础强的企业重新调整资源投资策略,使得更多资源向创新聚集。这一组态对应案例为华润双鹤药业股份有限公司(简称华润双鹤)与湖南千山制药机械股份有限公司(简称千山制药)的发明专利纠纷([2014]高民终字第723号)。虽然华润双鹤与千山制药均属于医药制造业,但华润双鹤的经营范围很广,与千山制药市场重叠度低(注册商标类别相同比例为0.044)。同时,华润双鹤的攻防能力稍弱于千山制药,两家公司当年授权专利数分别为40件与69件。但华润双鹤作为老牌上市公司,资源基础深厚,流动比率高达4.745,而由于败诉遭受205万元的高额损失,促使高管团队深度分析诉讼事件,提升创新关注度,进而作出资源重配决策,加强创新行动。

组态H3对应“风险规避→创新强化”的应对型企业,具体体现为,在非发明专利侵权诉讼且被诉企业自身资源有限的情境下,仅当专利侵权诉讼强度较低时,被诉企业会出于风险规避考量而提高创新强度。这一组态对应的案例比较多,覆盖率达到0.456,典型案例如顾家家居分别与非同家居([2017]浙民终694号)、宜巢家具([2019]浙民终836号)、思凯林家居([2018]浙民终841号)、敏华实业([2020]浙民终487号)之间的专利诉讼案件。较多的被诉企业属于这一情况,原因在于:一方面企业创新模式以渐进式和引进模仿为主,使得以外观设计专利和实用新型专利为竞争目标的非发明专利诉讼占绝大多数;另一方面,我国专利诉讼成本相对较低,一定程度上使得专利侵权多发、频发,但也使得被诉企业保留一定的资源再投资于创新。

5.2 低创新强度组态分析

从低创新强度组态内部比较视角看,3个组态在诉讼类型、诉讼强度、市场共性维度具有不同的核心或边缘存在条件,但资源基础和攻防能力的核心条件缺失构成3个组态的共性。与此同时,通过与高创新强度的3个组态对比可以进一步发现,高或低创新强度组态的差异性主要体现为被诉企业资源基础和攻防能力作为核心条件缺失。组态L1、L2、L3对应“资源与能力断裂→创新弱化”的被动型企业,具体体现为仅当被诉企业资源灵活性不高且攻防能力不足时,较高强度的专利侵权诉讼会促使企业降低创新强度。比较典型的案例如通裕重工股份有限公司(简称通裕重工)的发明专利侵权案([2015]济民三初字第1071号)。通裕重工当年流动比率为1.224,专利存量为57件,而涉诉样本中通用设备制造业企业的平均流动比率为1.667,平均专利数量约为242件,且通裕重工此前无专利诉讼经验,表明通裕重工可用资源并不丰富、技术储备和攻防能力不强,加之专利侵权败诉报道加剧通裕重工的融资约束,极有可能促使其管理者产生短视主义行为(加强短期营销投入、缩减研发支出),通过管理盈利数字迎合股东与投资者,以改善诉讼事件对企业声誉或自身利益的消极影响(Mizik,2010)。

综上所述,引发被诉企业高创新强度的组态源于保护市场地位、优化资源配置以及风险规避,而导致被诉企业低创新强度的组态共性表明,资源基础和攻防能力的核心缺失、诉讼强度的核心存在在被诉企业创新战略决策中发挥关键作用。值得注意的是,影响被诉企业创新强度的原因具有非对称性特征,即形成高创新强度的组态的反面并不等价于形成低创新强度的组态。

6 结论与讨论

6.1 研究结论

基于专利诉讼与被诉企业创新间关系的复杂性和不确定性,本文引入组态视角,基于动态竞争理论和框架,从察觉、动机和能力3个维度梳理了5个关键因素,包括诉讼类型、诉讼强度、市场共性、资源基础和攻防能力,进而借助fsQCA方法探讨5个前因因素与被诉企业创新行为之间的关系。

研究结果表明:第一,被诉企业遭遇专利侵权诉讼后,其高与低创新强度的实现路径具有明显的因果非对称性,且单个前因要素并不构成产生高或低创新强度(除~ODC外)的必要条件,必须与其它要素相互作用才能发挥作用,说明被诉后企业创新行为受到多个因素交互影响;第二,在引致高创新强度的组态中,诉讼强度、市场共性和资源基础发挥核心作用,5个前因因素组合构成驱动被诉企业强化创新的3条路径,分别对应基于保护市场、基于资源重配以及出于风险规避的诉讼激励型企业;第三,在引致低创新强度的3个组态中,诉讼强度的核心存在以及资源基础和攻防能力的核心缺失是被诉企业弱化创新的决定因素。这3个组态可归结为导致被诉企业降低创新强度的同一路径,对应基于资源与能力中断的诉讼被动型企业。

6.2 管理启示

基于研究结论,提出两点管理启示:

(1)察觉、动机和能力是专利侵权诉讼中影响被诉企业创新强度的3个重要方面,因此,面临专利侵权诉讼时,企业要有效识别专利诉讼强度和作出预判,并结合市场环境和自身资源基础、攻防能力等作出创新投资决策。具体而言:①对于大企业来说,既要保持自身业务能力,又不拘泥于已有认知框架,积极拓宽市场活动的深度和宽度,增强市场共性以发挥其“相互克制”的作用,迫使竞争对手降低发起诉讼行动的可能性,从而保持自身高创新强度的持续性。此外,大企业也要合理利用自身资源,适当进行资源囤积,推动外部资源和内部资源结合与利用,从而保障并促进高质量创新成果的产生;②对于中小型企业来说,即使在资源基础和攻防能力欠缺的情况下,也要灵活应对专利侵权诉讼,挖掘业务深度,寻求市场中新的增长点,在保生存的基础上促进创新发展。同时,中小型企业也要积极与大型企业或科研院所合作,获取相关资源和能力背书,避免因资源或能力缺失而造成创新活动中断。

(2)资源基础和攻防能力缺失是被诉企业低创新强度的重要成因,因此,为避免资源与能力断裂对企业创新投资及长期发展的负面影响,企业需有效提升资源冗余度、专利储备量和诉讼攻防能力。具体而言:①对于大型企业来说,既要做好核心业务专利的前瞻性布局,又应构建严密的专利栅栏,同时,总结知识产权诉讼经验,完善企业制度、惯例、文化,并在诉讼实践中提升攻防意识,丰富攻防策略组合,增强攻防能力,为企业创新活动的持续开展保驾护航;②对于中小型企业来说,由于资源和技术有限,诉讼产生的破坏性更大,应尽可能避免卷入诉讼纠纷,同时,应积极与大型企业交流合作,引进其专利等资源储备,并构建知识产权诉讼共同体,借助大型企业的资源和诉讼能力,增强与竞争对手抗衡的能力,提升谈判优势,降低诉讼对自身创新活动的冲击。

6.3 研究展望

本文还存在一些局限,有待进一步完善。第一,专利诉讼强度对被诉企业的主观影响是通过二手数据测量的,可能无法全面直接地反映诉讼事件对企业的冲击程度,未来可以参考刘军等[32]的事件系统设计量表,采用问卷调查方式对被诉企业进行调研,以获取一手研究数据;第二,专利诉讼对被诉企业创新强度的影响主要通过比较下一期研发投入强度与前三期研发投入强度的均值,尚未考虑诉讼对被诉企业创新持久性的影响,未来可以结合TQCA方法将时序引入实证过程,以探索专利诉讼事件的长期影响结果;第三,专利诉讼互动情境下,被诉企业的回应模式、行动及其速度等对自身后续创新行为具有重要影响,未来研究可以通过传统定量方式探索这些因素对被诉企业创新的影响,或者与QCA方式结合探讨不同因素交互的组态效应。此外,实践中存在连续性专利诉讼现象,相较于单次专利诉讼,连续性专利诉讼在诉讼对象、诉讼时长、诉讼成本等方面存在较大差异,其对企业的影响也不同,未来研究可以分析连续性专利诉讼及其特征,并探索其与企业创新之间的关系。

参考文献:

[1] 任声策, 刘碧莹.专利诉讼的时空选择机理——一个基于动态竞争视角的理论框架[J].科技进步与对策, 2023, 40(1): 123-130.

[2] LEE J, OH S, SUH P.Inter-firm patent litigation and innovation competition[EB/OL].(2018-10-27)[2022-06-23].https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3258087.

[3] MEZZANOTTI F.Roadblock to innovation: the role of patent litigation in corporate R&D[J].Management Science, 2021, 67(12): 7362-7390.

[4] SMEETS R.Does patent litigation reduce corporate R&D? an analysis of US public firms[EB/OL].(2014-01-01)[2022-06-23].https://www.researchgate.net/publication/272299903.

[5] 肖冰, 肖尤丹, 许可.知识产权司法保护与企业创新的互动机制研究——基于专利侵权诉讼的分析[J].科研管理, 2019, 40(12): 172-181.

[6] 尹志锋.专利诉讼经历与企业技术创新战略[J].世界经济, 2018, 78(10): 170-192.

[7] 潘越, 潘健平, 戴亦一.专利侵权诉讼与企业创新[J].金融研究, 2016, 59(8): 191-206.

[8] 伯努瓦·里豪克斯, 查尔斯·C·拉金.QCA设计原理与应用: 超越定性与定量研究的新方法[M].杜运周, 李永发, 译.北京: 机械工业出版社, 2017.

[9] CHEN M J.Competitor analysis and interfirm rivalry: toward a theoretical integration[J].Academy of Management Review, 1996, 21(1): 100-134.

[10] 白贵玉, 徐向艺, 徐鹏.企业规模, 动态竞争行为与企业绩效——基于高科技民营上市公司面板数据[J].经济管理, 2015, 37(7): 54-63.

[11] 徐鹏, 白贵玉.动态竞争视角下制度环境与企业技术创新——来自企业集团框架内上市公司的经验证据[J].财经科学, 2019, 63(10): 94-105.

[12] CHEN M J, SU K H, TSAI W.Competitive tension: the awareness-motivation-capability perspective[J].Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 101-118.

[13] CHEN M J, MICHEL J G, LIN W.Worlds apart? connecting competitive dynamics and the resource-based view of the firm[J].Journal of Management, 2021, 47(7): 1820-1840.

[14] TADIKONDA D D H, MORALES F J.Inventor disruption in the wake of patent litigation[C].New York: Academy of Management, 2021.

[15] AWATE K S, MAKHIJA M.A trojan horse inside the gates? knowledge spillovers during patent litigation[J].Academy of Management Journal, 2022, 65(5): 1747-1769.

[16] 郭彦彦, 吴福象.专利侵权诉讼、审理周期与关键技术创新战略[J].现代经济探讨, 2021, 40(8): 106-114.

[17] GANCO M, MILLER C D, TOH P K.From litigation to innovation: firms' ability to litigate and technological diversification through human capital[J].Strategic Management Journal, 2020, 41(13): 2436-2473.

[18] 许可, 张亚峰, 刘海波.所有权性质, 知识产权诉讼能力与企业创新[J].管理学报, 2019, 16(12): 1800-1808.

[19] CHEN M J, MILLER D.Competitive dynamics: themes, trends, and a prospective research platform[J].Academy of Management Annals, 2012, 6(1): 135-210.

[20] MENON A R, YAO D A.Elevating repositioning costs: strategy dynamics and competitive interactions[J].Strategic Management Journal, 2017, 38(10): 1953-1963.

[21] 邓新明, 罗欢, 龙贤义, 等.高管团队异质性、竞争策略组合与市场绩效——来自中国家电行业的实证检验[J].南开管理评论, 2021, 24(4): 103-117.

[22] CONNELLY B L, TIHANYI L, KETCHEN JR D J, et al.Competitive repertoire complexity: governance antecedents and performance outcomes[J].Strategic Management Journal, 2017, 38(5): 1151-1173.

[23] 谢洪明, 蓝海林, 叶广宇, 等.动态竞争: 中国主要彩电企业的实证研究[J].管理世界, 2003, 19(4): 77-86.

[24] YOUNG G, SMITH K G, GRIMM C M.“Austrian” and industrial organization perspectives on firm-level competitive activity and performance[J].Organization Science, 1996, 7(3): 243-254.

[25] EVANS J S B T, STANOVICH K E.Dual-process theories of higher cognition: advancing the debate[J].Perspectives on Psychological Science, 2013, 8(3): 223-241.

[26] JONES M V, CASULLI L.International entrepreneurship: exploring the logic and utility of individual experience through comparative reasoning approaches[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 2014, 38(1): 45-69.

[27] BAUM J A C, KORN H J.Competitive dynamics of interfirm rivalry[J].Academy of Management Journal, 1996, 39(2): 255-291.

[28] JAYACHANDRAN S, GIMENO J, VARADARAJAN P R.The theory of multimarket competition: a synthesis and implications for marketing strategy[J].Journal of Marketing, 1999, 63(3): 49-66.

[29] FERRIER W J.Navigating the competitive landscape: the drivers and consequences of competitive aggressiveness[J].Academy of Management Journal, 2001, 44(4): 858-877.

[30] CHEN M J, MACMILLAN I C.Nonresponse and delayed response to competitive moves: the roles of competitor dependence and action irreversibility[J].Academy of Management Journal, 1992, 35(3): 539-570.

[31] FISS P C.A set-theoretic approach to organizational configurations[J].Academy of Management Review, 2007, 32(4): 1180-1198.

[32] 刘东, 刘军.事件系统理论原理及其在管理科研与实践中的应用分析[J].管理学季刊, 2017, 2(2): 64-80.

[33] CASTALDI C.All the great things you can do with trademark data: taking stock and looking ahead[J].Strategic Organization, 2020, 18(3): 472-484.

[34] 李晓翔, 刘春林.高流动性冗余资源还是低流动性冗余资源——一项关于组织冗余结构的经验研究[J].中国工业经济, 2010, 28(7): 94-103.

[35] ONOZ E, GIACHETTI C.Will rivals enter or wait outside when faced with litigation risk? patent litigation in complex product industries and international market entry[J].Strategic Organization, 2023, 21(2): 339-379.

(责任编辑:万贤贤)