0 引言

企业能够借助数字技术加快整体创新速度,从而提升自身绩效[1]。《“十四五”数字经济发展规划》提出,“坚持创新引领、融合发展”。数字技术创新可为前沿产品或服务提供技术解决方案(张璐阳,戚聿东,2021),但该过程会因数字技术与商业模式融合变得复杂(邢小强等,2019),难以适用一般创新范式。数字经济背景下,场景创新成为新的创新范式(王倩等,2023),可整合资源实现场景化创新突破(江积海等,2020)。2022年,科技部等六部门印发的《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》指出,“场景创新是以新技术创造性应用为导向,以供需联动为路径,实现新技术迭代升级和产业快速增长的过程”。

数字技术嵌入企业各类生产经营活动,可优化传统生产要素配置,改变原有价值创造模式[2]。针对数字技术本身如何创新这一问题,部分学者主要探讨了某单一驱动因素的“净效益”。吕芬等(2021)认为,政策与竞争压力会对企业数字技术应用产生影响;Daron[3]发现,数字基础设施可为组织应用数字技术提供资源保障;Tumbas[4]认为,知识获取是企业数字技术创新的关键。但数字技术创新过程复杂,呈现多要素交互驱动特征,单从某一驱动因素出发探讨企业数字技术创新过程具有局限性。作为新兴范式,场景驱动创新具有综合性、开放性等特点,能够整合战略、技术、市场等创新要素并汇聚各类创新主体,为关键技术突破和成果转化提供创新生态载体[5]。受场景概念界定、治理模式及作用机理等方面的限制,场景驱动数字技术创新仍处于“黑箱”状态,企业缺乏明确的可参考创新路径,导致数字技术创新在实施过程中面临诸多困难。

基于上述分析,本文旨在探究场景驱动企业数字技术创新的内在机制与路径。首先,通过理论分析绘制场景三维度构念图,重新定义场景概念。其次,华为提出“组网场景”“通讯场景”“全场景”等发展理念,其技术研发创新以场景需求与应用为导向,因而本文选取华为公司进行纵向案例研究,通过编码方式揭示其不同发展阶段下特定场景驱动数字技术创新过程。最后,整合阶段性场景驱动数字技术创新过程,明确场景驱动企业数字技术创新发展机制及路径,对路径选择多样性问题进行探讨,以期为场景驱动下不同企业数字技术创新提供指导。

1 文献回顾与概念界定

1.1 数字技术创新

数字技术包括物理设备、硬件设施以及支持这些设备运行的基础软件和操作系统(焦豪等,2023)。数字技术创新是指将数字因素嵌入已有物理系统,通过新的要素组合改变产品服务及商业模式(Yoo,2010)。后续文献对数字技术创新内涵进行了深化和拓展,从数字技术发展及管理过程出发,进一步探讨人机互动内容,即通过增加组织构建与内部沟通因素实现管理变革的创新过程(刘洋等,2020)。也有学者从产业数字化视角出发,发现通过数字技术创新能够实现不同产业间融合,促进多元主体合作创新模式形成(孟庆时等,2021),对新一代信息技术应用具有重要影响。

随着数字化发展,企业开始借助数字技术实现组织优化,从根本上改变自身战略、流程、产品和服务[6]。数字技术创新有助于企业减少搜寻成本、降低信息不对称程度,在网络基础设施支持下提升信息使用效率,优化传统管理关系并提高运营效率[7]。由此,催生出分层模块化产品架构并促使组织创新方式改变,进而推动企业转变数字化战略[8]。数字技术创新对企业的影响由内部拓展到外部,使复杂问题解决方法从强调“因果关系”转向“关联关系”,其范式也转向有机式创新生态系统[9]。因此,学术界开始关注数字技术对平台或商业生态系统构建(Karimi,2015)及商业模式变革(Gozman,2019)等方面的影响。随着数字技术涉及范围不断扩大,创新从数字化转型延伸到场景应用(严子淳等,2021)。基于此,本文将数字技术创新界定为通过多领域跨界协作对数据获取、连接、传输、共享、集成等相关技术进行开发与重新设计,进而为产品或服务提供创新数字解决方案的过程。

1.2 场景驱动下数字技术创新

社会拟剧理论认为,“场景”是在有形物理空间内进行的有组织活动,能够将从外部环境中获取的资源转化为产品[10]。个体与场景相互作用,个体在场景中发挥主观能动性[11],引发环境或自身变革[12]。随着信息技术发展,场景包含多维信息流,能够通过移动技术与现实空间链接,实现技术能力追赶和跨越。因此,场景应是包含“环境”“个体”及“技术”3个维度的综合性概念,场景驱动创新的本质是多元共生。不同主体资源配置、环境基础和决策偏好使得场景具有显著差异,有利于形成个性化用户需求,但不利于企业在技术应用、成本控制方面制定统一的解决方案。目前,场景驱动数字技术创新内在机制尚未明晰,识别不同场景特征能够推动企业数字技术创新与应用。考虑到先前研究的不足,本文对场景要素进行重构,提出更为全面的场景概念。

首先,根据企业与外部主体的交互关系,“环境”维度呈现多种形态,例如线性连接、网式连接甚至是生态式连接。本文提及的“环境”侧重于“应用环境”,主要强调核心主体与外部环境的关联程度。其次,由于需求不同,“个体”维度与场景的交互作用也不同,应采用固定标准对需求主体进行分类。利益相关者可以通过正式或非正式方式参与公司治理,进而影响企业决策和目标实现(赵晶等,2016)。本文将“个体”拓展为“利益相关者”,参考米切尔[13]的评分法,基于合法性、权力性和紧急性将利益相关者分为确定型和预期型。最后,已有“技术”维度的相关文献涉及VR、物联网等,无法形成一般性科学理论,也忽略了技术发展过程[14]。渐进式和突破式两种创新方式对企业创新绩效具有正向影响(冯檬莹等,2023),同时双元创新理论认为,对技术创新方式进行分类可以体现技术整体变迁特征[15]。因此,本文将场景中的单一技术深化为具有综合性的“技术水平”,并根据发展程度[16]分为适用于不同数字技术创新的渐进式和突破式两类。

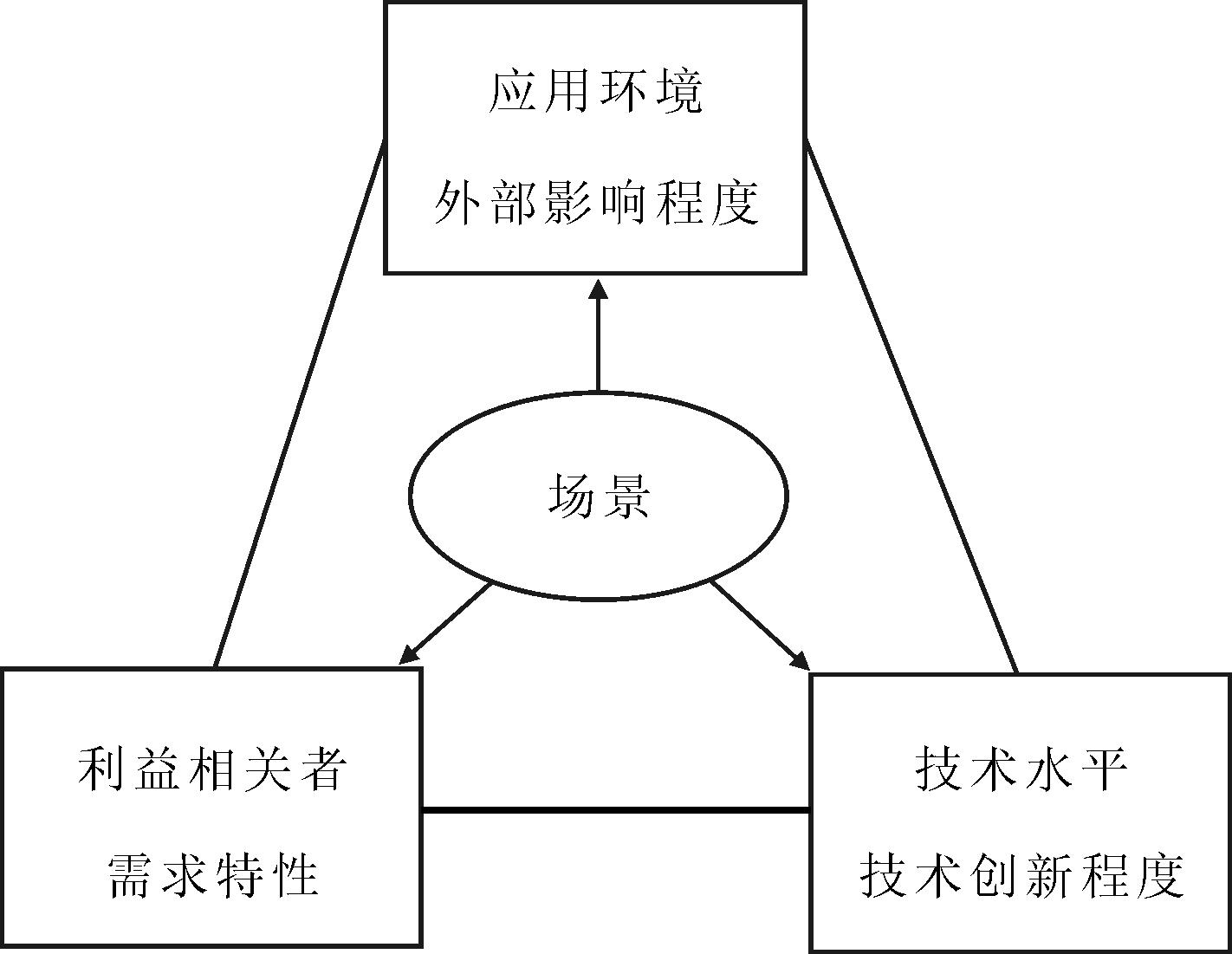

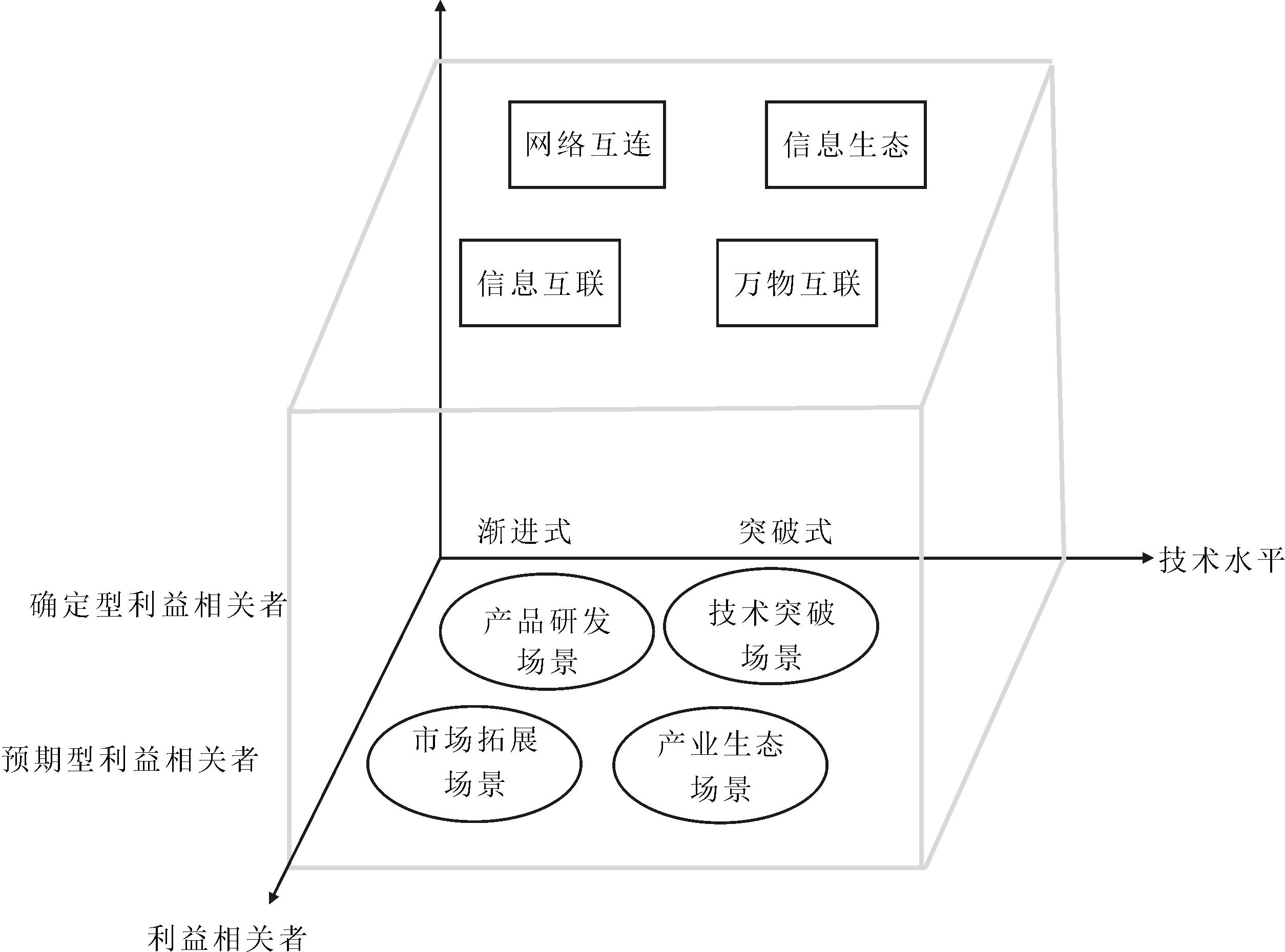

综上所述,本文提出“场景”三维度概念:场景是在不同应用环境下,以不同利益相关者需求为导向进行技术创新所形成的关联关系。上述概念涉及场景中的“个体”“技术”及“环境”,本文基于这一构念进一步探究场景驱动企业数字技术创新过程及路径,并绘制“利益相关者”“技术水平”及“应用环境”三维度场景构念图(见图1)。

2 研究方法

2.1 方法选择

本文旨在探讨场景驱动企业数字技术创新的作用机制,揭示企业在场景驱动下的数字技术创新路径,因而选择纵向单案例研究方法较为合适:其一,通过对案例情境的描述与分析能够更好地厘清复杂问题并揭示事物背后的关系(黄江明等,2011),回答场景怎样驱动和如何驱动数字技术创新等问题;其二,通过单案例剖析,能够对某一特定现象的规律进行提炼与归纳;其三,纵向案例设计基于时间顺序构建因果证据链,能够识别案例企业关键事件及发生时序[17],进而细致地展示场景驱动数字技术创新的动态规律。

2.2 案例选择

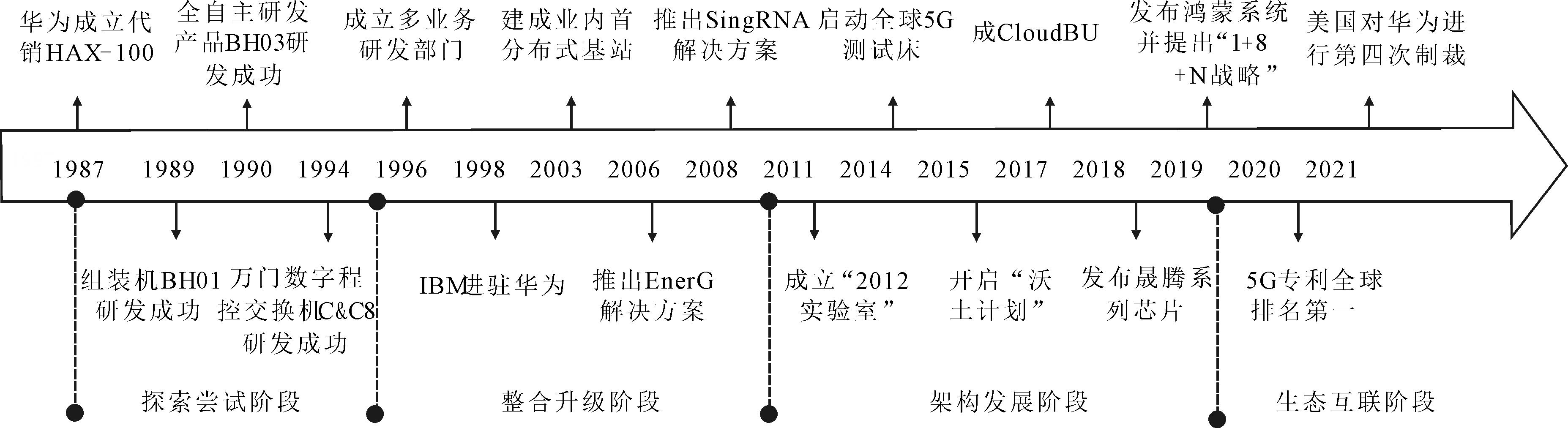

本文采用理论抽样方法选取华为作为研究对象,原因如下:第一,案例典型性[18]。华为是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高科技数字化创新公司,拥有丰富的数字技术及数字产品,在数字技术创新方面的成果令人瞩目:结合软件无线电(SDR)和线性功放技术提出SingleRAN解决方案;率先将3G技术引入GSM网络,推出EnerG解决方案;研发出第一款基于微内核全场景分布式的鸿蒙系统。华为不仅针对矿山、铁路、汽车等传统工业场景进行数字技术创新,而且涉足服务业的金融、医疗以及公共管理领域,由端侧发展到通用算力和AI算力生态,覆盖跨行业设备、产业间合作者和开发者等不同场景;基于AI的华为云盘古气象大模型2023年发表于《Nature》,说明华为在场景前沿理论领域的探索得到认可。社会经济发展促使华为数字技术进步,“使能百模千态”的场景应用能力可为不同类型企业创新路径发展提供参考。第二,案例匹配性。以场景为切入点进行数字技术创新的企业较少,华为自2008年首次提及“场景”相关概念后,在场景应用方面进行了多方面实践,与本文研究内容高度匹配。第三,案例关键性(郭小超等,2023)。在企业数字技术创新过程中,存在众多影响变革的关键性事件。华为公司经历了较长时间发展,这些事件对场景驱动数字技术创新研究具有较强的启发性。因此,以数字技术发展为主导逻辑,本文梳理华为发展历程中的关键事件,并对其演化过程进行分段剖析,具体如图2所示。

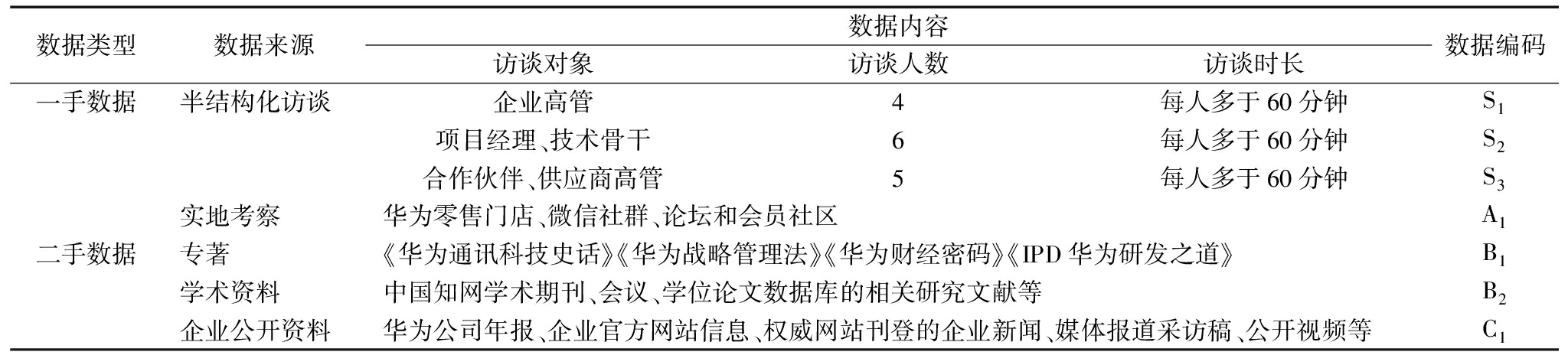

2.3 数据收集

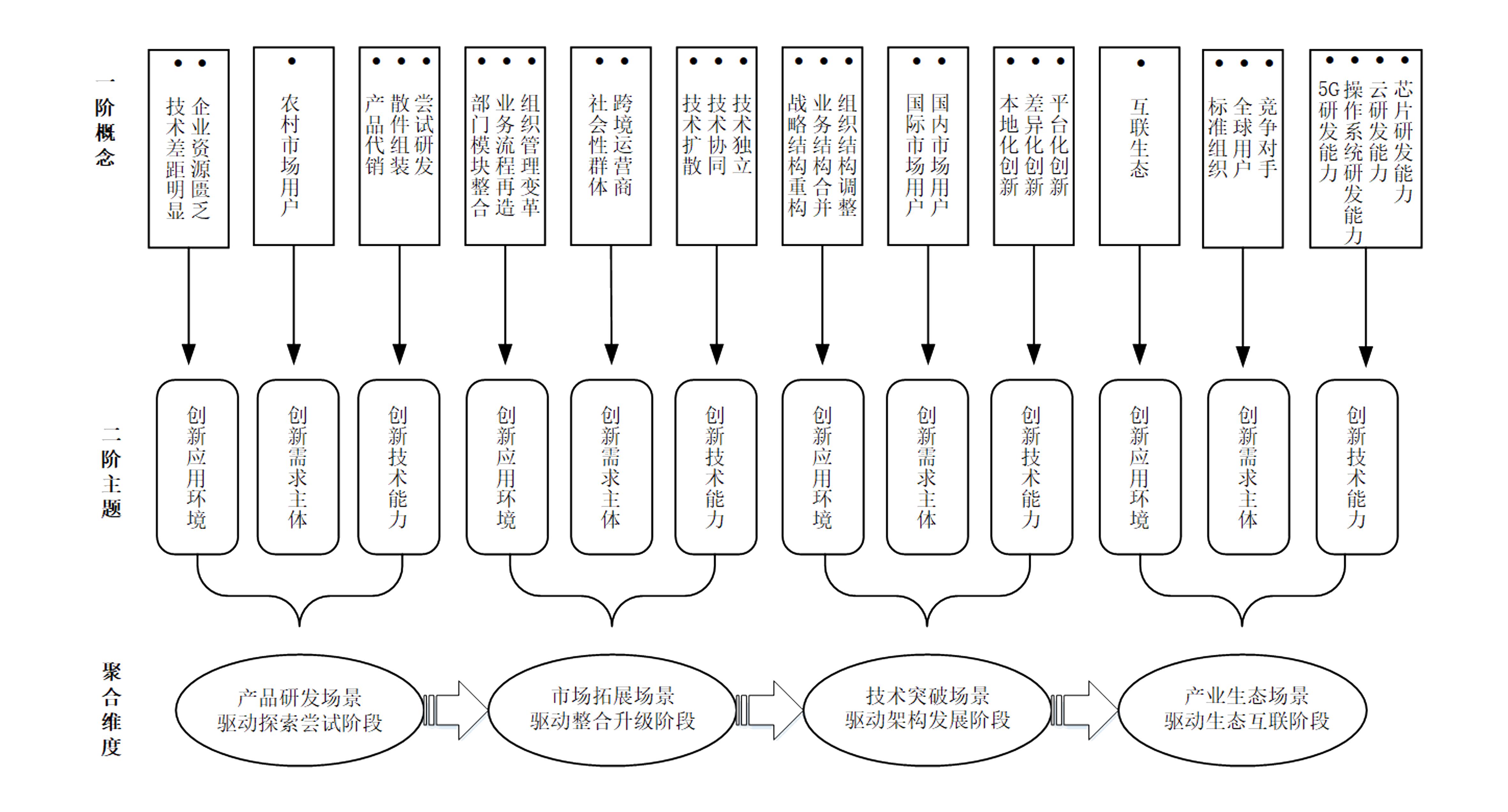

为了确保数据资料的丰富多样,本文整合包括一手数据和二手数据在内的数据信息(见表1)。半结构化访谈中,通过高管了解华为数字技术创新战略和市场拓展规划,通过项目经理与技术骨干掌握其数字技术创新关键环节实现过程,通过合作企业及供应商高管关注技术创新的外部资源获取情况。访谈时间每人不少于60分钟,实地考察分为线上和线下,线下参观华为零售门店,考察其推广服务及店铺运营,线上跟踪产品代理的微信社群,记录论坛和会员社区平台中产品使用者的交流内容。二手资料主要通过查阅相关学术资料获得,同时收集华为官方网站、公众号、年报、媒体等披露的公开信息,并完成数据三角验证,以此提高研究信度与效度。

表1 案例资料来源

Table 1 Sources of case data

数据类型数据来源数据内容访谈对象访谈人数访谈时长数据编码一手数据半结构化访谈企业高管4每人多于60分钟S1项目经理、技术骨干6每人多于60分钟S2合作伙伴、供应商高管5每人多于60分钟S3实地考察华为零售门店、微信社群、论坛和会员社区A1二手数据专著《华为通讯科技史话》《华为战略管理法》《华为财经密码》《IPD华为研发之道》B1学术资料中国知网学术期刊、会议、学位论文数据库的相关研究文献等B2企业公开资料华为公司年报、企业官方网站信息、权威网站刊登的企业新闻、媒体报道采访稿、公开视频等C1

2.4 数据分析

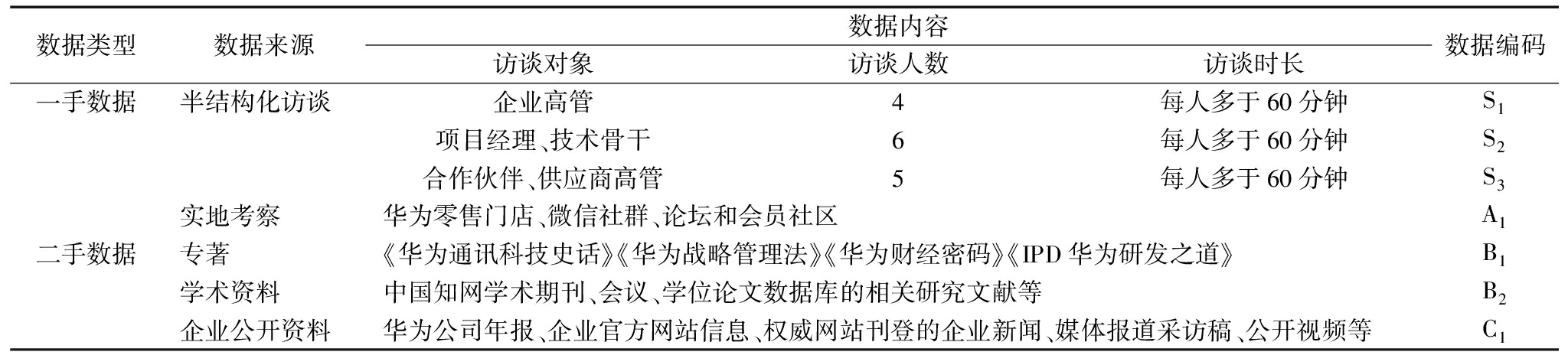

本文采用数据编码对数据资料进行结构化处理,以此实现归纳式探索,得出普适性理论(张娜娜等,2023)。基于阶段发展逻辑,本文采用Gioia等(2013)提出的“一阶—二阶—聚合”三层次编码数据处理方式(毛基业,2020)构建三阶复合数据结构,如图3所示。首先,对一手及二手数据进行凝练,形成“战略结构重构”“差异化创新”等24个一阶概念;其次,对一阶构念进行归类,形成12个二阶主题,主要包括“创新应用环境”“创新需求主体”以及“创新技术能力”3类,以反映不同阶段特征;最后,反复对比涌现出的理论维度与现有研究表述,结合前文“场景”概念对二阶主题进行聚合,最终得出能够概括阶段性主导逻辑的4个核心聚合构念,即产品研发场景驱动探索尝试阶段、市场拓展场景驱动整合升级阶段、技术突破场景驱动架构发展阶段和产业生态场景驱动生态联动阶段。

3 案例分析与讨论

本文认为,主导逻辑构建是基于场景变化的驱动,并采用数据编码研究方法对华为资料进行探索性分析,得到“产品研发—市场拓展—技术突破—产业生态”的场景分析主线。

3.1 产品研发场景驱动探索尝试阶段(1987—1995年)

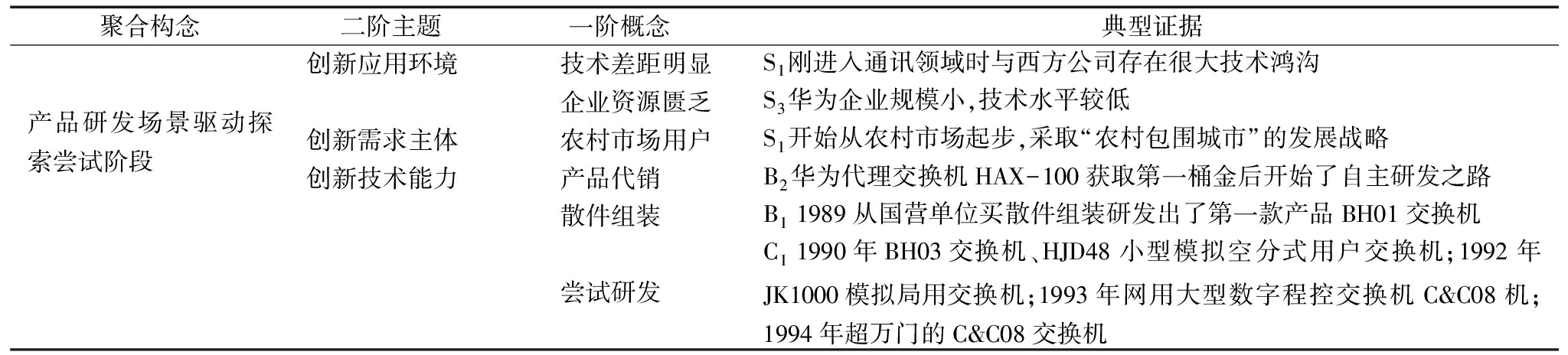

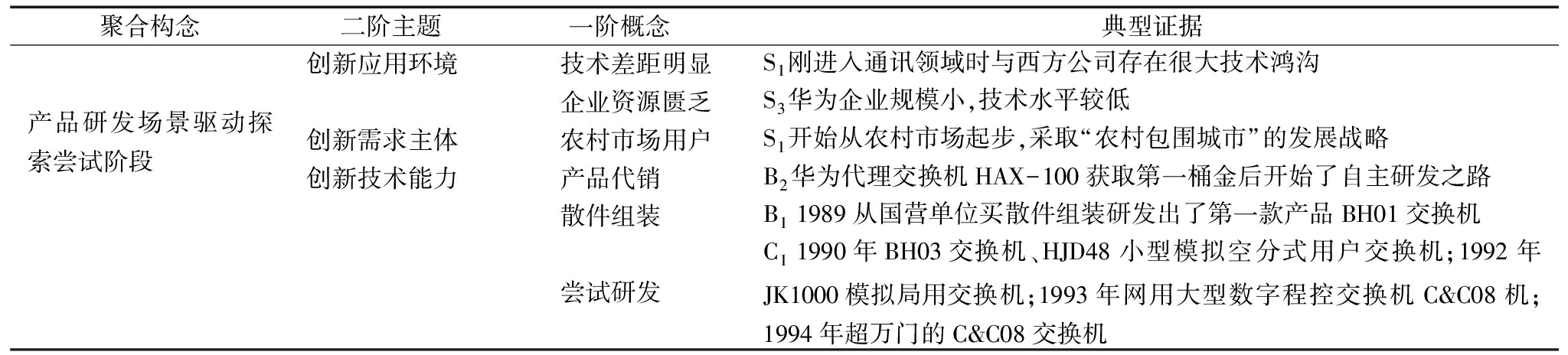

起步初期,华为的首要任务是生存,产品主要为交换机,数字技术创新是以产品为导向致力于获得市场认可。在产品研发场景驱动下,以核心用户即确定型利益相关者需求为导向,通过渐进式创新为用户提供产品。表2展示了华为在产品研发场景驱动探索尝试阶段的典型证据。

表2 产品研发场景驱动探索尝试阶段典型证据

Table 2 Typical evidences in the exploration and trial phase of product R&D scenario

聚合构念二阶主题 一阶概念 典型证据产品研发场景驱动探索尝试阶段创新应用环境技术差距明显S1 刚进入通讯领域时与西方公司存在很大技术鸿沟企业资源匮乏S3 华为企业规模小,技术水平较低创新需求主体农村市场用户S1 开始从农村市场起步,采取“农村包围城市”的发展战略创新技术能力产品代销B2 华为代理交换机HAX-100获取第一桶金后开始了自主研发之路散件组装B1 1989从国营单位买散件组装研发出了第一款产品BH01交换机尝试研发C1 1990年BH03交换机、HJD48小型模拟空分式用户交换机;1992年JK1000模拟局用交换机;1993年网用大型数字程控交换机C&C08机;1994年超万门的C&C08交换机

(1)创新应用环境。创业初期,华为以交换机业务为起点,解决通讯领域“网络互连”问题,打通与外部联系的通道。此时,华为的竞争对手已经在通讯领域拥有成熟的管理体系、稳定的工业基础、丰富的技术创新经验及领先的市场地位,而华为尚未建立自己的研发部门,研发人员比例较低,与行业先进企业技术创新能力差距悬殊。当时正处于我国改革开放关键时期,国内企业通信产品尚在起步阶段,加上企业用户需求增长迅速,华为看到并抓住了这一市场机会。

(2)创新需求主体。由于早期技术不成熟,华为品牌影响力较小,跨国企业垄断了中国大多数城市的通讯市场。因此,华为把目标锁定在市场发展不成熟的县级地区,制定“农村包围城市”的发展战略,将农村用户作为核心用户,制定低成本战略,采用更多投入建立竞争优势。例如,全球最大的移动通信设备商爱立信对黑龙江市场并不重视,但华为派出大量人员常年驻守,积极争取各县电信局本地网项目,在积累资金后,开始向城市开拓业务。

(3)创新技术能力。该时期,华为研发能力及体系尚未完善,只能依靠交换机技术实现市场开拓,技术能力成长经历从代理到组装再到单一产品自主研发的渐进式创新过程。华为依靠代销的第一桶金存活下来,却因为销量太好而遭到供货商限制,只能以组装为基础进行模仿式创新。随着技术能力提升,华为在1990年研发出BH03,于1992年依靠搭载集成电路和Asic芯片的HJD48小型模拟空分式用户交换机实现销售额亿元突破。之后,郑宝、李一男等进入华为,成功设计出C&C08 2000门和万门数字程控交换机,由此华为完成15亿元的销售目标。

3.2 市场拓展场景驱动整合升级阶段(1996—2010年)

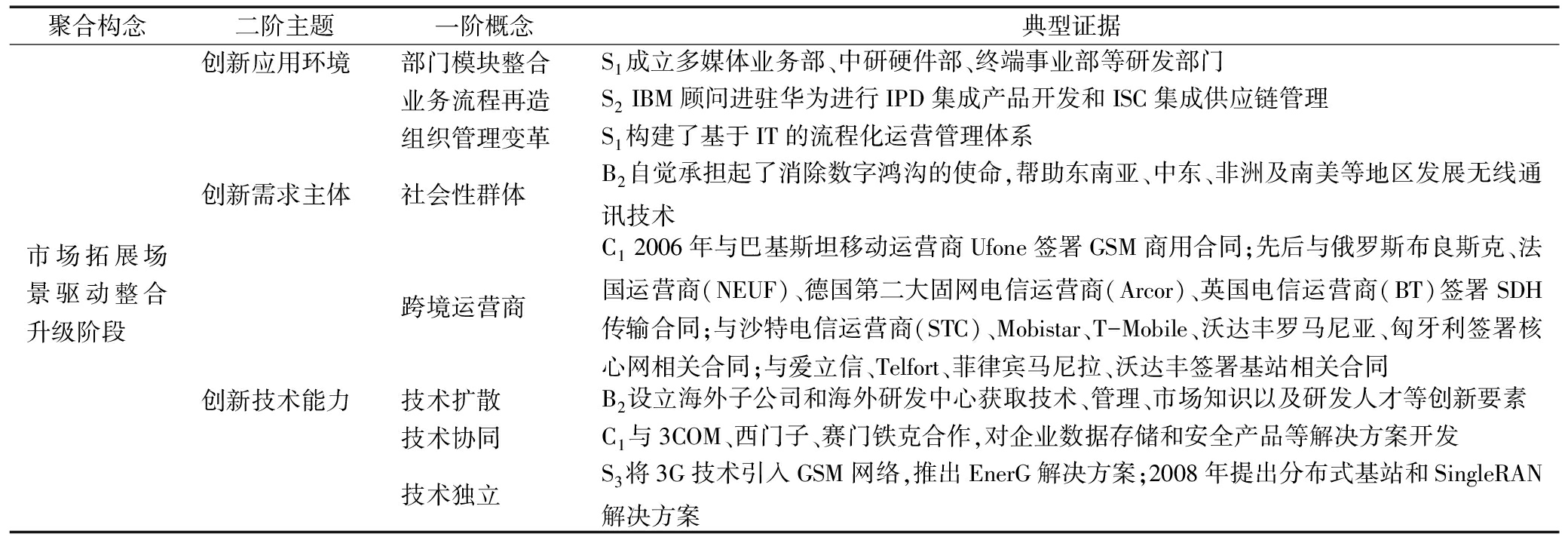

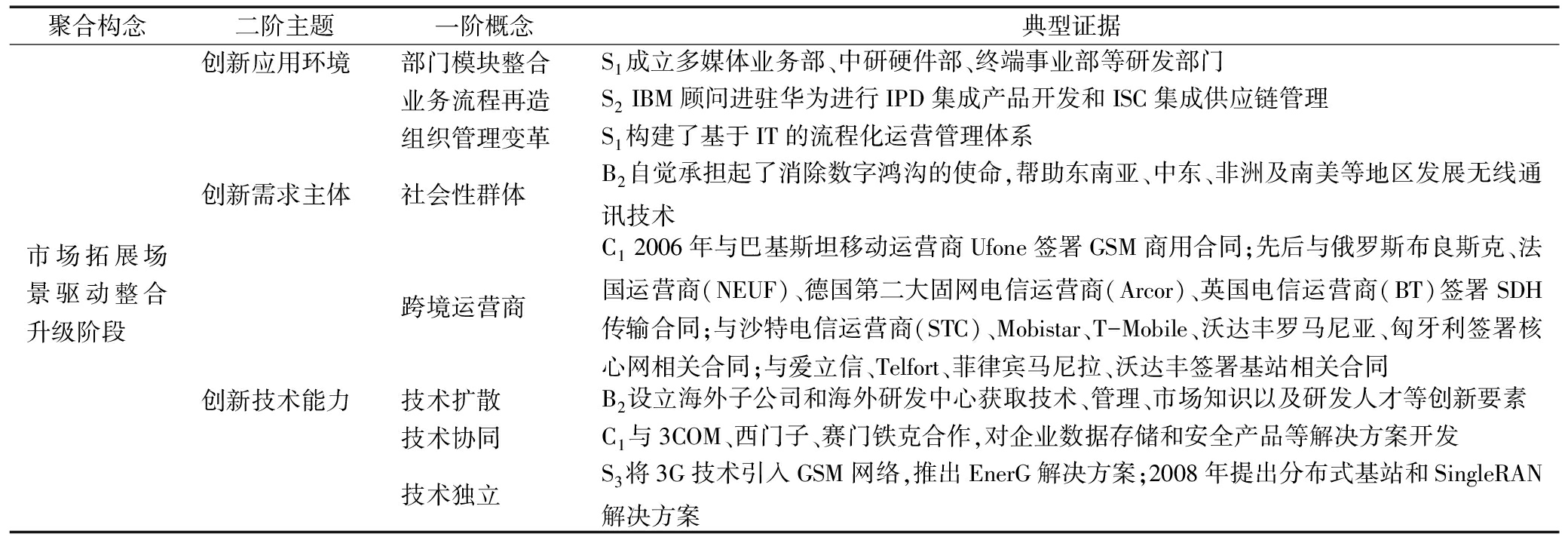

该阶段,华为公司各产品同步发展,数字技术创新以服务化为导向致力于规模扩张,主要通过为各国通信运营商提供数字技术服务走上国际化道路。在早期交换机的基础上,以市场拓展场景为支撑,吸引外部预期型利益相关者参与价值共创,在无线通信GSM、基站、核心网、光传输等数字技术领域深耕,在行业内形成稳定优势并走在前列。表3展示了华为在市场拓展场景驱动整合升级阶段的典型证据。

表3 市场拓展场景驱动整合升级阶段典型证据

Table 3 Typical evidences in the integration and upgrading phase of market expansion scenario

聚合构念二阶主题一阶概念典型证据市场拓展场景驱动整合升级阶段创新应用环境部门模块整合S1 成立多媒体业务部、中研硬件部、终端事业部等研发部门业务流程再造S2 IBM顾问进驻华为进行IPD集成产品开发和ISC集成供应链管理组织管理变革S1 构建了基于IT的流程化运营管理体系创新需求主体社会性群体B2 自觉承担起了消除数字鸿沟的使命,帮助东南亚、中东、非洲及南美等地区发展无线通讯技术跨境运营商C1 2006年与巴基斯坦移动运营商Ufone签署GSM商用合同;先后与俄罗斯布良斯克、法国运营商(NEUF)、德国第二大固网电信运营商(Arcor)、英国电信运营商(BT)签署SDH传输合同;与沙特电信运营商(STC)、Mobistar、T-Mobile、沃达丰罗马尼亚、匈牙利签署核心网相关合同;与爱立信、Telfort、菲律宾马尼拉、沃达丰签署基站相关合同创新技术能力技术扩散B2 设立海外子公司和海外研发中心获取技术、管理、市场知识以及研发人才等创新要素技术协同C1 与3COM、西门子、赛门铁克合作,对企业数据存储和安全产品等解决方案开发技术独立S3 将3G技术引入GSM网络,推出EnerG解决方案;2008年提出分布式基站和SingleRAN解决方案

(1)创新应用环境。此时,通信产业进入高速发展期,开始追求“信息互联”,企业需要与其它外部组织建立联系。华为凭借C&C08 2000门交换机成为国内领先企业,在市场拓展场景驱动下向国际市场拓展。首先,进行部门模块整合,在中研部的基础上成立技术研发部门,使研发产品走向多样化。其次,IBM顾问进驻华为开展IPD和ISC,让华为的“成长基因”成功渗透到后端产品开发环节和供应链,形成以客户为中心的企业价值导向。最后,进行组织管理变革,通过构建基于IT的流程化体系使组织部门交流更加通畅,促进端到端交付能力持续提升。

(2)创新需求主体。在市场拓展场景驱动下,华为创新需求主体主要包括社会性群体和各国供应商。以帮助海外贫困地区作为国际市场开拓的突破口,华为自觉承担起消除“数字鸿沟”的使命,利用自身无线数据技术优势帮助超过100家运营商实现网络价值最大化目标;与世界各国运营商签订商用合同,为其提供无线通信GSM、基站、核心网、光传输等数字技术解决方案,进而带动行业升级跃迁。

(3)创新技术能力。华为创新技术能力经历了从依托海外子公司完成技术扩散到技术协同再到依托国内技术基础完成技术独立的渐进式创新过程。首先,在技术扩散创新上,通过投资海外子公司和海外研发中心突破专利限制,构建本地化供应链并获取隐性研发知识;其次,在技术协同创新上,通过与世界一流数字技术公司合作并建立合资公司提升自身技术创新能力;最后,在现有创新经验的基础上开始独立进行技术创新,尤其在无线通信领域,经过一系列技术突破,华为成功从2G技术跟随者变成3G技术领先者。

3.3 技术突破场景驱动架构发展阶段(2011—2018年)

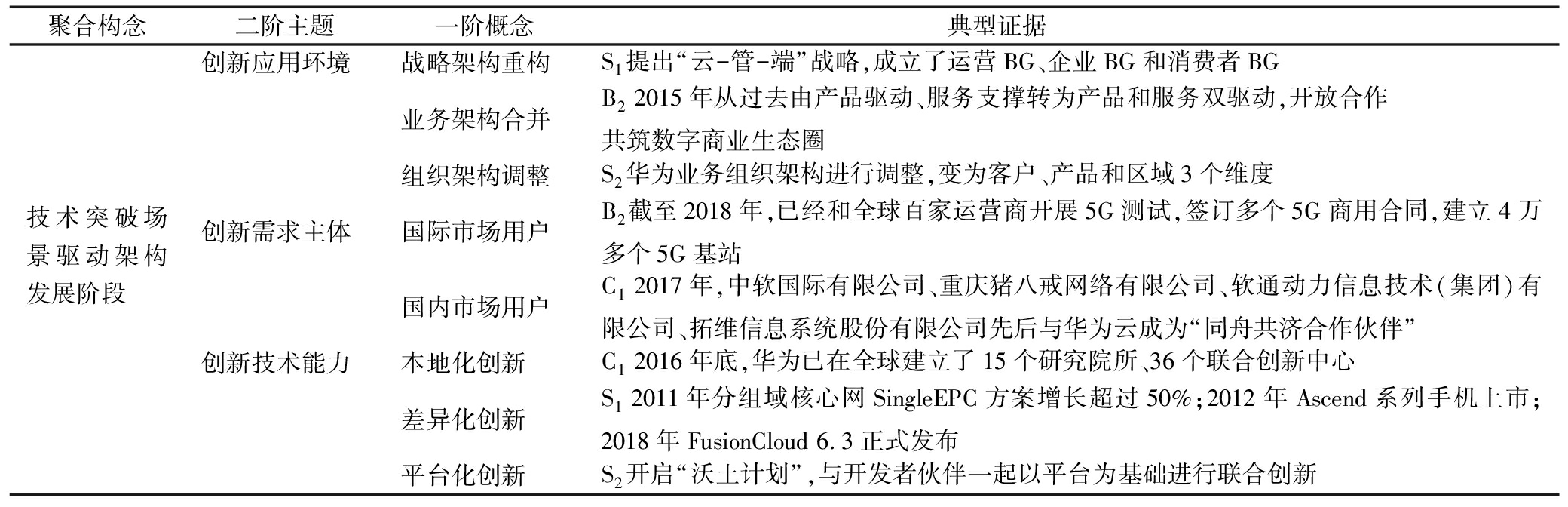

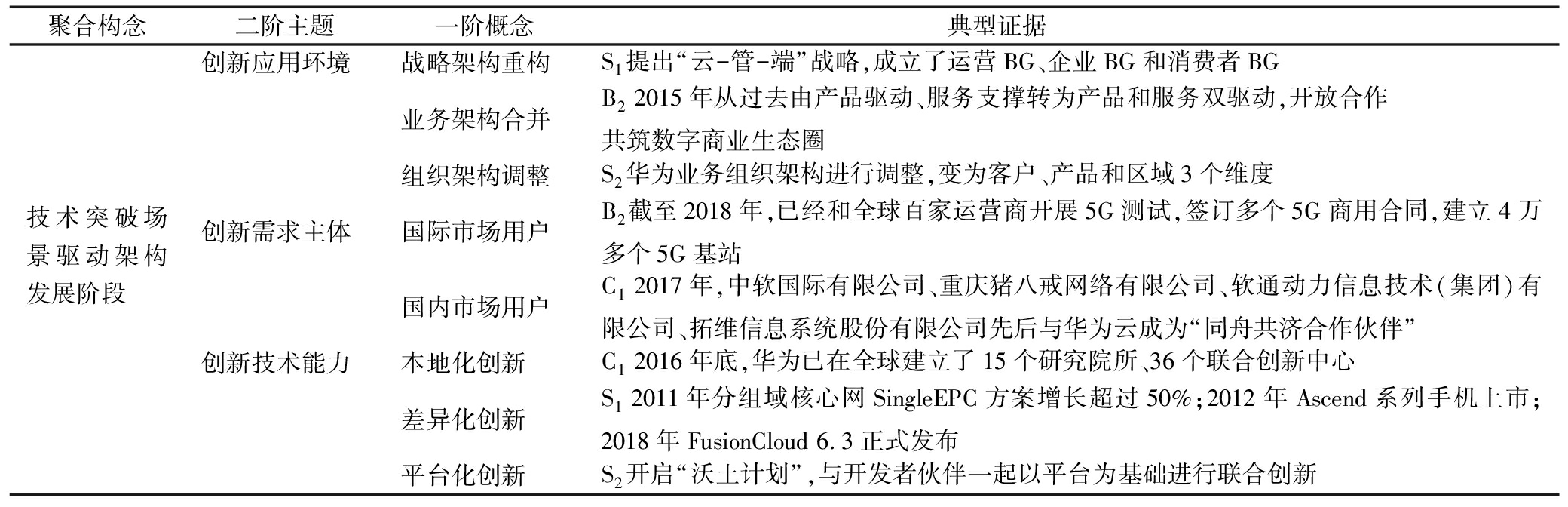

全球数字化转型浪潮下,华为开始对业务和组织架构进行重组。数字技术创新以服务化为导向致力于提升服务质量,实现从产品到技术引领跨越。在技术突破场景驱动下,华为整体发展分两步走:首先,在固定网、无线网、核心网方面维持原有发展优势,在架构方面实现突破。其次,积极发展新业务,5G、云、手机成为该阶段的特色和重点。表4展示了华为在技术突破场景驱动架构发展阶段的典型证据。

表4 技术突破场景驱动架构发展阶段典型证据

Table 4 Typical evidences in the architecture development phase of technological breakthrough scenario

聚合构念二阶主题一阶概念典型证据 技术突破场景驱动架构发展阶段创新应用环境战略架构重构S1 提出“云-管-端”战略,成立了运营BG、企业BG和消费者BG业务架构合并B2 2015年从过去由产品驱动、服务支撑转为产品和服务双驱动,开放合作共筑数字商业生态圈组织架构调整S2 华为业务组织架构进行调整,变为客户、产品和区域3个维度创新需求主体国际市场用户B2 截至2018年,已经和全球百家运营商开展5G测试,签订多个5G商用合同,建立4万多个5G基站国内市场用户C1 2017年,中软国际有限公司、重庆猪八戒网络有限公司、软通动力信息技术(集团)有限公司、拓维信息系统股份有限公司先后与华为云成为“同舟共济合作伙伴”创新技术能力本地化创新C1 2016年底,华为已在全球建立了15个研究院所、36个联合创新中心差异化创新S1 2011年分组域核心网SingleEPC方案增长超过50%;2012年Ascend系列手机上市;2018年FusionCloud 6.3正式发布平台化创新S2 开启“沃土计划”,与开发者伙伴一起以平台为基础进行联合创新

(1)创新应用环境。全球高技术企业与多组织建立生态连接,通过构建“信息生态”承接新一轮科技成果转移和产业技术革命。在信息生态环境下,华为重新对自身进行定位,对整体架构方面进行改革,主要包括战略架构、业务架构和组织架构3个方面,成为数字化转型的使能者和优选合作伙伴。在战略架构上,提出“云—管—端”战略,共建产业生态并开启物联网应用。在业务架构上,由产品驱动、服务支撑转变为产品和服务双驱动与多方合作,共筑数字商业生态圈;在组织架构上,调整为基于客户、产品和区域3个维度。

(2)创新需求主体。华为业务在全球电子信息行业市场的占比不断攀升,能够发挥引领优势吸引多主体参与合作。此时,创新需求主体既包括国内市场用户也包括国际市场用户。在整合升级阶段,华为与各国供应商合作,主要为后者提供数字技术解决方案,各国供应商对解决方案的需求存在合法性和紧急性。在架构升级阶段,华为更多关注数字生态圈构建,通过联合需求主体进行合作创新,而各国供应商参与共创,属于确定型利益相关者。

(3)创新技术能力。架构发展阶段,华为不再局限于单项技术突破,而是通过本地化创新构建专利联盟,通过差异化创新提供产业化数字服务,通过平台化创新与各行业跨界合作建立网络协同关系,实现价值共创,进而成为行业技术标准的制定者。随着5G技术迅速发展,华为完成标准和安全架构制定,通过与全球百家运营商开展测试建立上万个基站并将其融合在智能汽车、华为云等业务模块中,成为5G领跑者。

3.4 产业生态场景驱动生态互联阶段(2019—2023年)

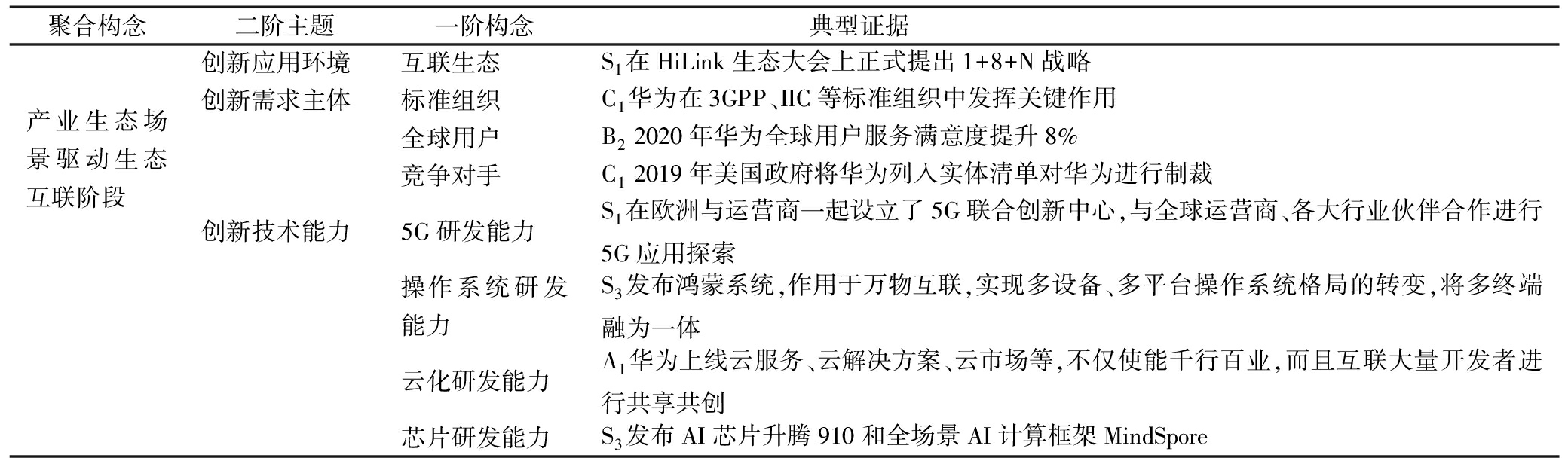

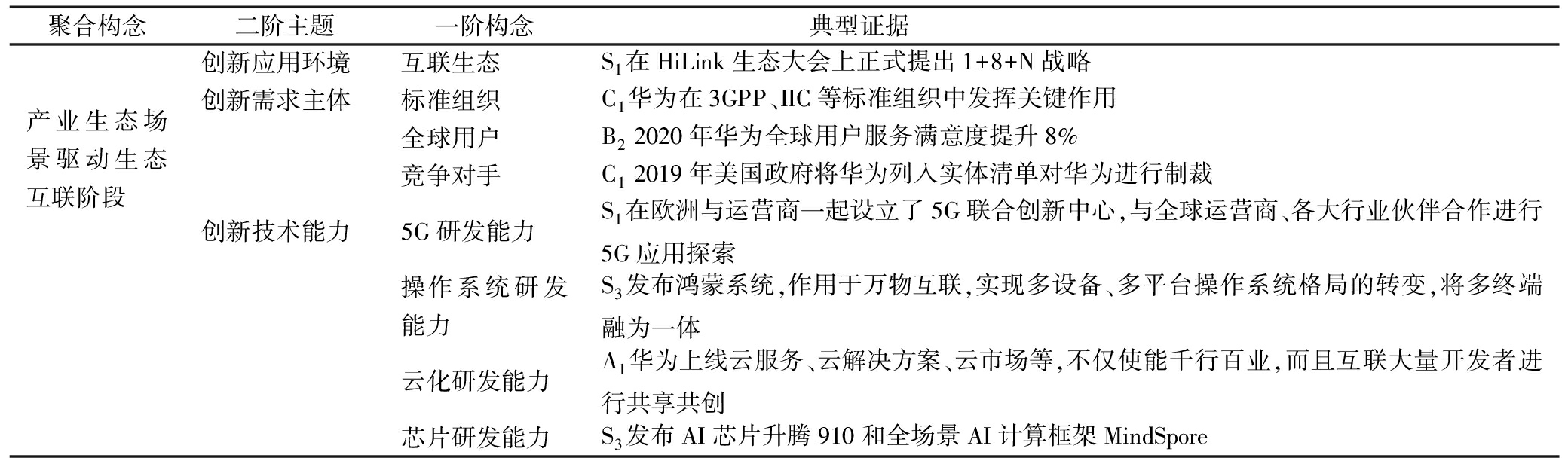

数字技术发展不再局限于某个单一产品与技术研发,而是将所有类别产品连接成一个整体,以价值为导向,通过创新协同促进整体发展。在该阶段,华为身处复杂的竞争环境,虽成为通讯领域的领先者,但由于美国“制裁”,其发展受到限制。为应对挑战,华为开始关注全产业链下产品技术研发的薄弱环节,主要包括芯片、移动服务HMS和鸿蒙系统。表5展示了在产业生态场景驱动架构发展阶段的典型证据。

表5 产业生态场景驱动生态互联阶段典型证据

Table 5 Typical evidences in the ecosystem interconnection phase of industry ecosystem scenario

聚合构念二阶主题一阶构念 典型证据产业生态场景驱动生态互联阶段创新应用环境互联生态S1 在HiLink生态大会上正式提出1+8+N战略 创新需求主体标准组织C1 华为在3GPP、IIC等标准组织中发挥关键作用 全球用户B2 2020年华为全球用户服务满意度提升8% 竞争对手C1 2019年美国政府将华为列入实体清单对华为进行制裁 创新技术能力5G研发能力S1 在欧洲与运营商一起设立了5G联合创新中心,与全球运营商、各大行业伙伴合作进行5G应用探索 操作系统研发能力S3 发布鸿蒙系统,作用于万物互联,实现多设备、多平台操作系统格局的转变,将多终端融为一体 云化研发能力A1 华为上线云服务、云解决方案、云市场等,不仅使能千行百业,而且互联大量开发者进行共享共创 芯片研发能力S3 发布AI芯片升腾910和全场景AI计算框架MindSpore

(1)创新应用环境。在生态互联阶段,全球信息行业联系紧密,构建合作共赢、共建万物互联生态圈成为该阶段企业发展愿景。在万物互联的应用环境下,华为提出1+8+N战略,其中,N是泛IoT硬件构成的华为HiLink生态。此外,华为在无线通讯5G方面蓄力,借助云化技术与其它企业建立良好的合作关系。疫情期间,华为云聚焦防疫五大场景,帮助全球客户共同渡过难关。

(2)创新需求主体。华为在全球范围内拥有庞大的用户群体,截至2021年5G“核心标准必要专利”占比超过三星。华为在光联接、算力感知网络及以太等技术标准方面的贡献,提升了自身在全球范围的影响力。华为与标准组织、产业联盟及学术组织合作,为自身市场开拓奠定基础。借助鸿蒙平台能力与KubeEdge等开源软件,华为与制造商、供应商及用户群体实现价值共创。在此期间,美国通过“实体清单”限制华为在核心产业的竞争力。对此,华为继续利用自身技术优势积极拓展海外市场以减轻对美国市场的依赖,并在芯片等技术薄弱领域加强自主研发。综合来看,该阶段的创新需求主体已拓展到产业组织,华为通过影响产业组织的各层面,构建以引领产业标准制定、增强全球用户体验为目标的产业生态。依据米切尔[13]的划分标准,此阶段的竞争对手可作为预期型利益相关者。综上,从促进与阻碍产业生态发展的角度确定此阶段创新需求主体。

(3)创新技术能力。在较强研发能力的条件下,华为有选择地开展特定技术研发投入,在5G、操作系统、云化能力及芯片研发方面不断进行突破式创新。具体而言,在5G方面,发布全新一代5G Power解决方案,首次提出5G确定性网络理念,推出全球首款5G商用工业模组;在操作系统方面,以鸿蒙系统实现全场景连接,进而实现基于微内核架构、跨终端和开源化格局转变;在云化能力方面,发布业界独创的全云化、全融合Single Voice Core 解决方案;在芯片研发方面,推出AI芯片升腾910和全场景AI计算框架MindSpore,并联合全球产业伙伴打造LTE普惠手机生态。

4 研究发现

4.1 特定驱动场景

基于场景内涵维度形成4个特定场景,具体如下:产品研发场景是在网络互联应用环境下,以核心或潜在用户等确定型利益相关者需求为导向,通过渐进式创新为用户提供产品和服务;市场拓展场景是在信息互联应用环境下,以预期型利益相关者需求为导向,通过渐进式创新吸引客户以扩大市场;技术突破场景强调整体行业技术应用和创新跃迁,以共性需求为牵引重塑行业边界,在信息生态应用环境下通过数字化转型吸引预期型利益相关者参与共创,从而实现突破式创新;产业生态场景是在数据融通共享和万物互联的环境中,以预期型利益相关者需求为引领实现突破式创新,进而实现以价值共生共创为内核的产业高灵活、高韧性发展,具体如图4所示。

4.2 场景驱动数字技术创新机制

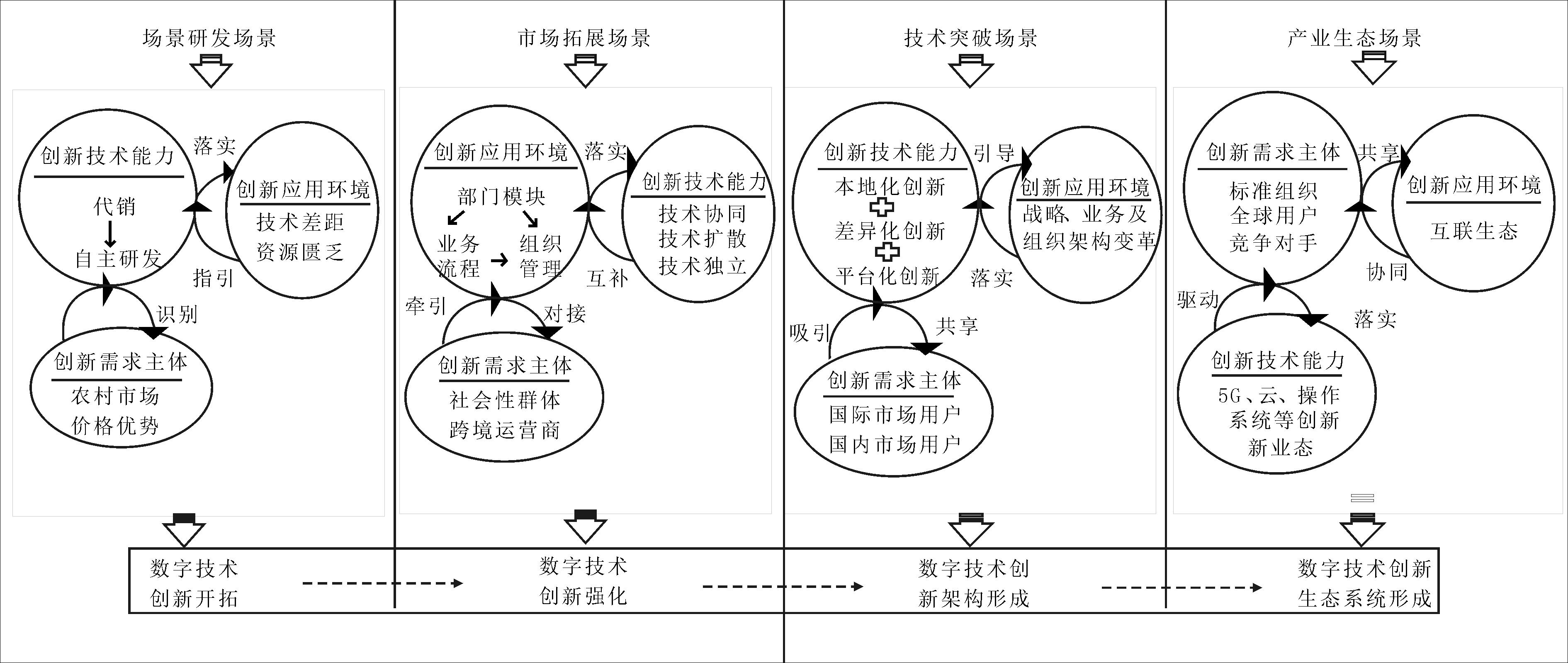

场景驱动企业数字技术创新主要通过三螺旋机制实现。通过案例编码分析发现,特定场景驱动数字技术创新具有阶段性特点,每个阶段性场景通过驱动创新应用环境、创新需求主体及创新技术能力产生的螺旋式创新效应作用于企业数字技术创新。三螺旋主体间存在主导差异:产品研发场景驱动探索尝试阶段,主要是为了实现产品自主研发,以创新技术能力为主导促进早期数字技术提升;市场拓展场景驱动整合升级阶段,致力于扩大市场规模,以创新应用环境为主导,落实技术对接和需求创新;技术突破场景驱动整合升级阶段,在已有数字技术的基础上实现新技术突破,以期加快产业技术跨越;产业生态场景驱动生态互联阶段,强调万物互联,突出企业与外部组织间的生态链接,以创新需求主体价值共创为主导,具体如图5所示。

4.3 场景驱动数字技术创新路径

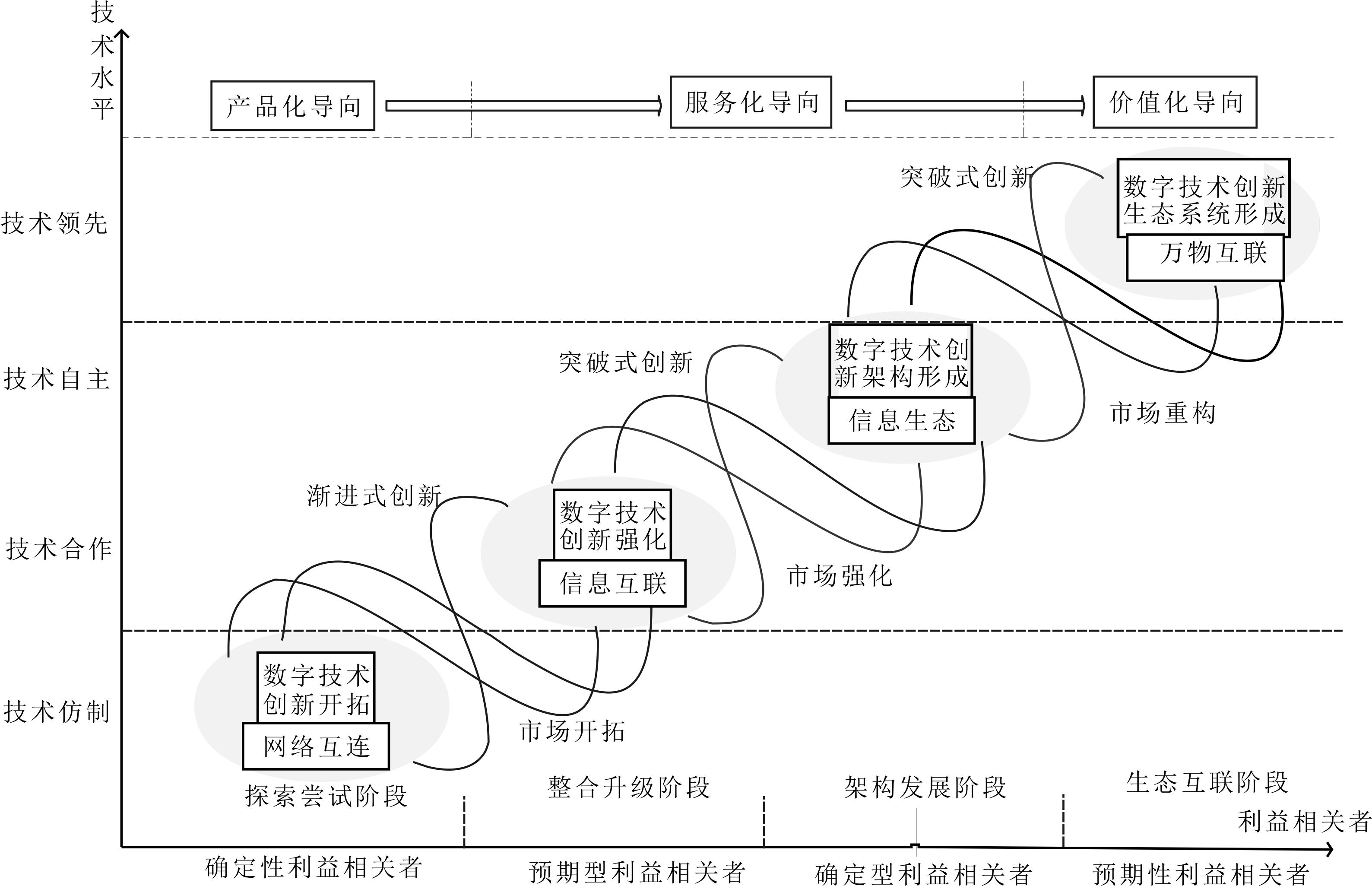

在场景驱动下,企业数字技术创新经历了“产品化导向—服务化导向—价值化导向”的导向转换。企业通过市场开拓、强化及重构吸收技术经验,推动数字技术创新从开拓到强化再到架构形成,最后实现生态系统演进。截至调查结束,企业数字技术创新尚处于生态互联阶段,整体演进路径如图6所示。

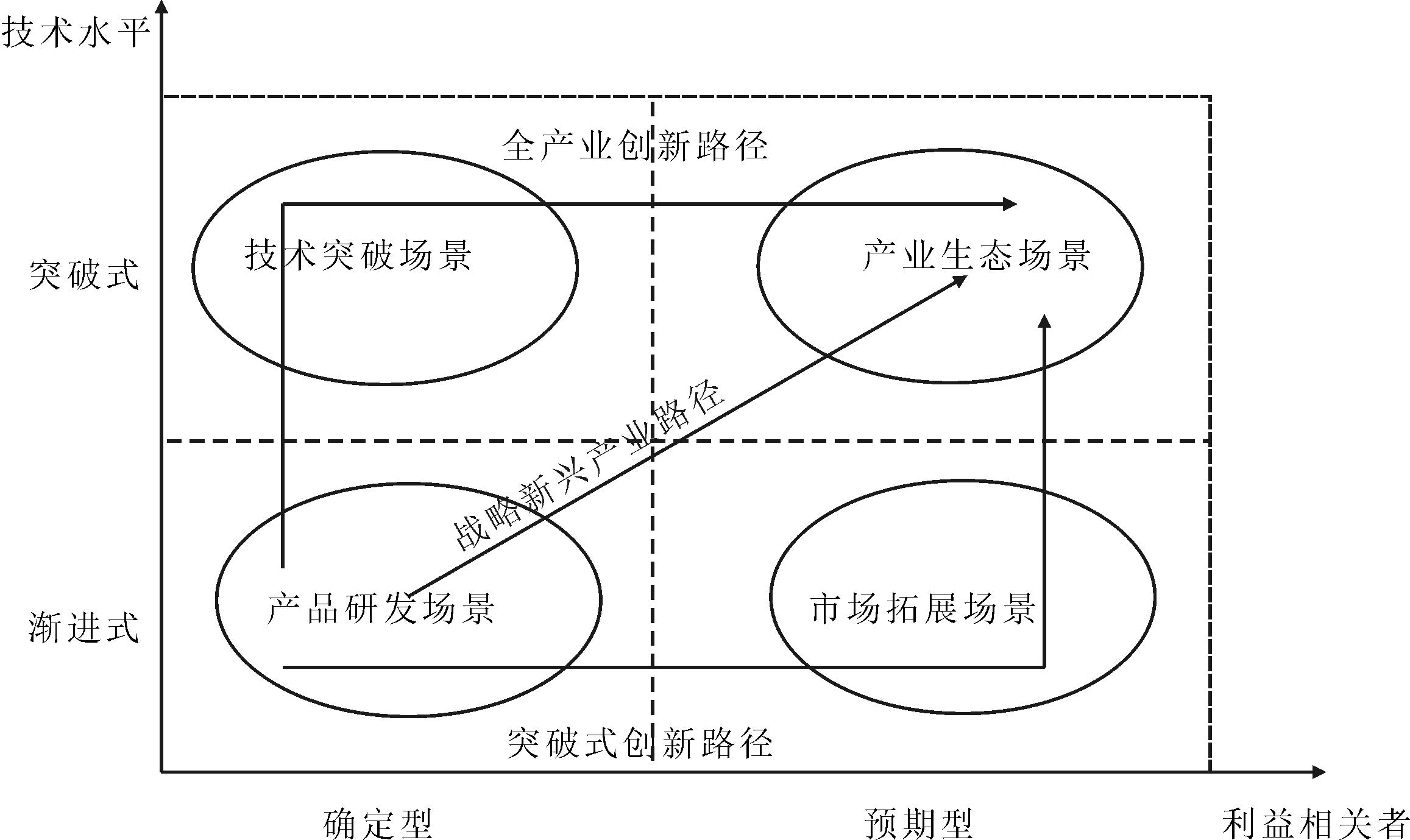

4.4 数字技术创新路径选择多样性

本文探讨华为数字技术创新路径,以不同场景为依托关注企业数字技术。但对于某一个特定数字技术而言,其发展路径具有自身特点,即企业数字技术发展路径具有多样性。以华为公司核心网技术、无线通讯技术以及鸿蒙系统发展为例,其技术创新路径具有较大差异,如图7所示。

4.4.1 全产业创新路径

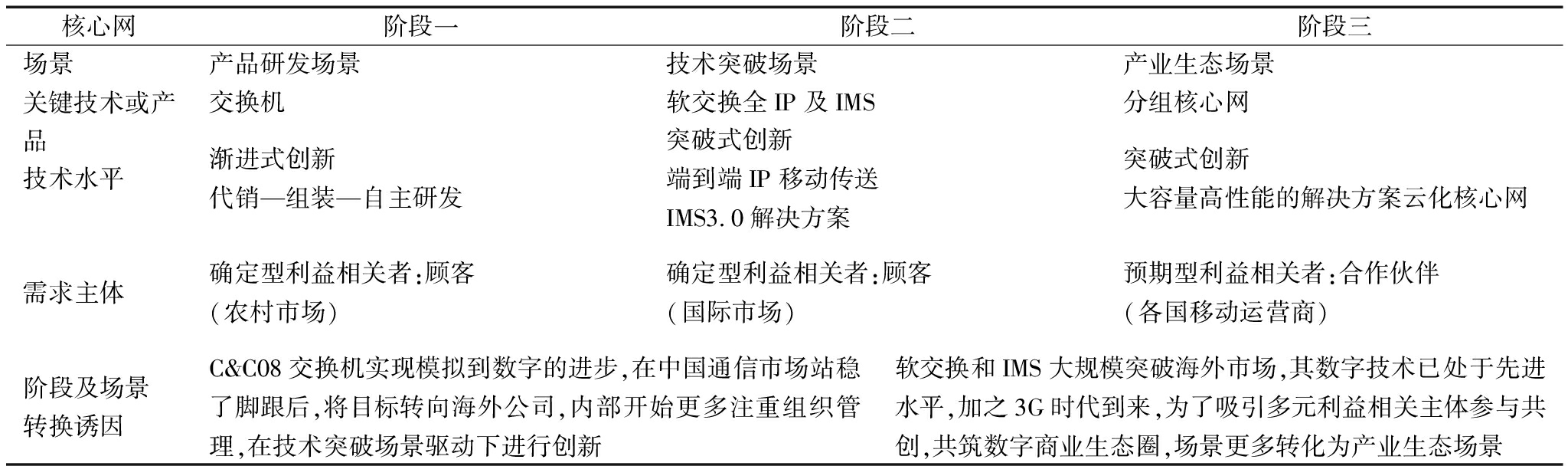

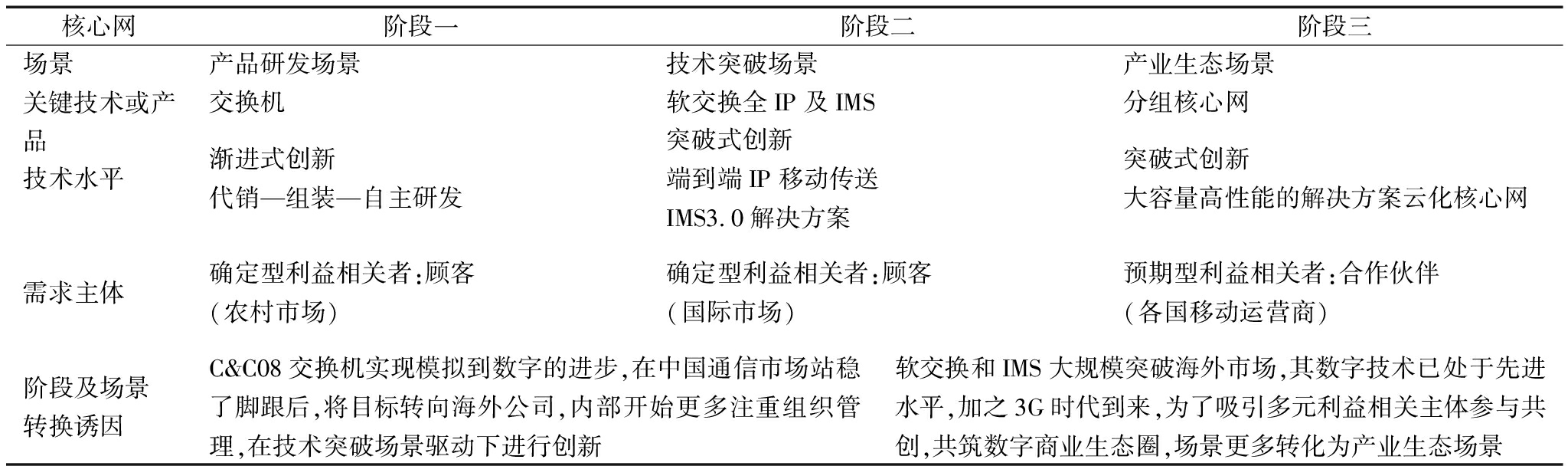

全产业创新路径以满足确定型利益相关者需求的突破创新为主导,适用于较早进入行业或拥有齐全产品门类的企业。首先,在顾客需求拉动下先动企业一般针对确定性利益相关者进行渐进式创新。其次,随着产品组合增加,企业不再进行小范围渐进式创新,而是根据顾客潜在需求进行突破式创新。最后,随着企业市场份额不断攀升,为满足供应商、零售商、广告商等预期型利益相关者需求,企业会进一步创新。华为核心网业务是其它业务的基础,对产业发展起推动作用,具体分析见表6。

表6 核心网全产业创新路径描述

Table 6 Description of the innovation path for the entire industry in the core network

核心网阶段一阶段二阶段三场景产品研发场景技术突破场景产业生态场景关键技术或产品交换机软交换全IP及IMS分组核心网技术水平渐进式创新代销—组装—自主研发突破式创新端到端IP移动传送IMS3.0解决方案突破式创新大容量高性能的解决方案云化核心网需求主体确定型利益相关者:顾客(农村市场)确定型利益相关者:顾客(国际市场)预期型利益相关者:合作伙伴(各国移动运营商)阶段及场景转换诱因C&C08交换机实现模拟到数字的进步,在中国通信市场站稳了脚跟后,将目标转向海外公司,内部开始更多注重组织管理,在技术突破场景驱动下进行创新软交换和IMS大规模突破海外市场,其数字技术已处于先进水平,加之3G时代到来,为了吸引多元利益相关主体参与共创,共筑数字商业生态圈,场景更多转化为产业生态场景

4.4.2 突破式创新路径

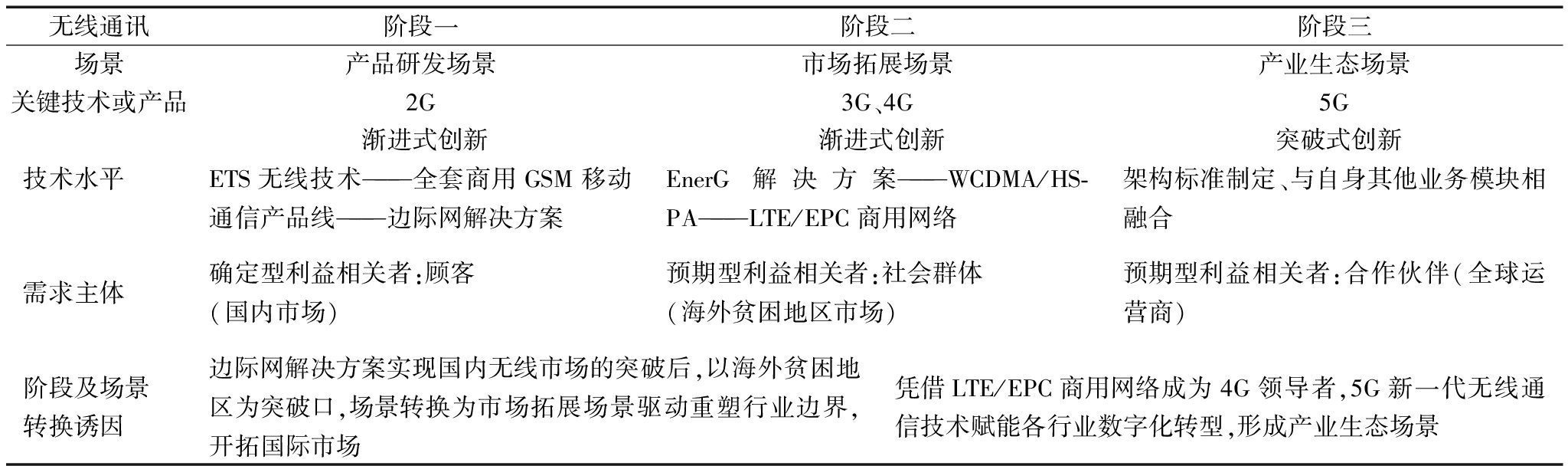

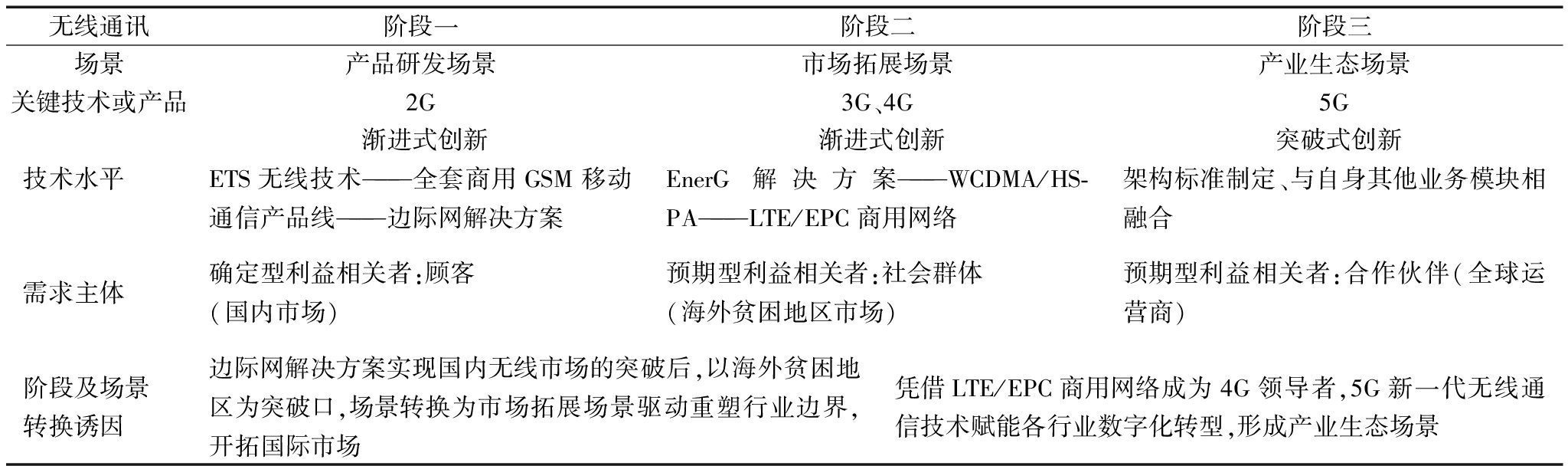

经历一段时间发展,企业客户增长量及效益相对稳定,良好的资源基础有助于技术突破。在确定型利益相关者需求驱动下开展渐进式创新,这是企业必须经历的起步阶段。当所处行业可能出现颠覆性变化时,企业会关注预期型利益相关者需求,并与预期型利益相关者建立良好的关系,在原有技术的基础上实现突破式创新。华为无线通讯技术经历了从2G到5G的发展,每个阶段存在相应的技术突破,可作为典型研究对象,具体分析如表7所示。

表7 无线通讯突破性创新路径描述

Table 7 Description of the breakthrough innovation path in wireless communication

无线通讯阶段一阶段二阶段三场景产品研发场景市场拓展场景产业生态场景关键技术或产品2G3G、4G5G技术水平 渐进式创新ETS无线技术———全套商用GSM移动通信产品线———边际网解决方案 渐进式创新EnerG解决方案———WCDMA/HS-PA———LTE/EPC商用网络 突破式创新架构标准制定、与自身其他业务模块相融合需求主体确定型利益相关者:顾客(国内市场)预期型利益相关者:社会群体(海外贫困地区市场)预期型利益相关者:合作伙伴(全球运营商)阶段及场景转换诱因边际网解决方案实现国内无线市场的突破后,以海外贫困地区为突破口,场景转换为市场拓展场景驱动重塑行业边界,开拓国际市场凭借LTE/EPC商用网络成为4G领导者,5G新一代无线通信技术赋能各行业数字化转型,形成产业生态场景

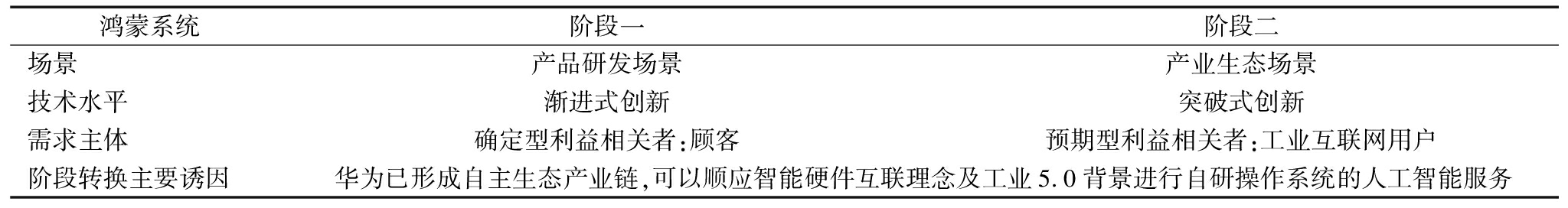

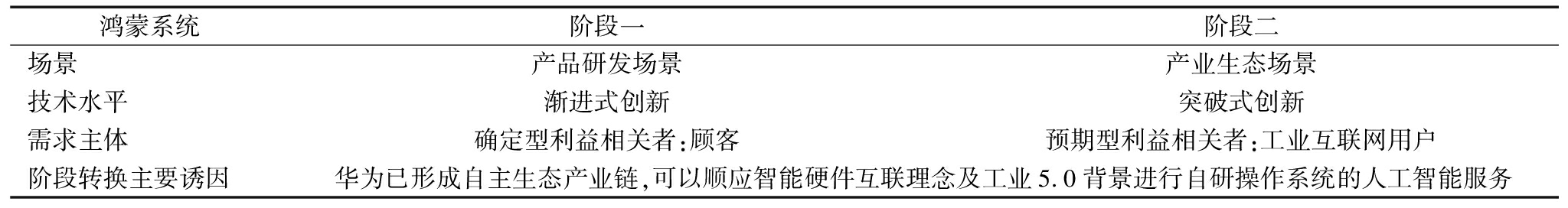

4.4.3 战略性新兴产业路径

战略性新兴产业路径适用于未来可能应用的技术或技术标准,而非公司逐步发展起来的某一“产品”。以确定型利益相关者需求拉动的渐进式创新为起点,能够直接发展到突破式创新,主要条件如下:第一,满足用户需求的能力提升,此时用户需求为预期型利益相关者需求,意味着突破式创新风险可通过社会认可加以规避;第二,技术创新能力提升,此时技术水平能够支撑企业实现突破式创新。由此,企业通过研发新产品应对外部环境变化,以维持自身领先地位。基于万物互联的理念,华为研发第一款全场景分布式操作系统,即鸿蒙系统,后者适合作为战略性新兴产业路径研究对象,具体分析如表8所示。

表8 鸿蒙系统战略性新兴产业路径描述

Table 8 Description of the path for strategic emerging industries in HarmonyOS

鸿蒙系统阶段一阶段二场景产品研发场景产业生态场景技术水平渐进式创新突破式创新需求主体确定型利益相关者:顾客预期型利益相关者:工业互联网用户阶段转换主要诱因 华为已形成自主生态产业链,可以顺应智能硬件互联理念及工业5.0背景进行自研操作系统的人工智能服务

5 结语

5.1 研究结论

(1)明确了数字技术创新由多个场景要素协同驱动。在数字技术创新全生命周期中,场景驱动以“技术—利益相关者—环境”为框架,不同要素交互作用,共同推动协同演进的创新生态化过程,由此拓展了现有相关研究关注产业联盟[19]、外部危机[20]等单一情境的局限。

(2)揭示了数字技术创新典型场景的内在运行机理。现有研究主要从区域角度探讨数字技术创新,认为驱动因素可归结于研发人力投入[21]。场景驱动则呈现产品、市场、技术和产业生态等多元化趋势:产品研发场景由产品服务与用户需求对接,通过组合现有技术为产品提供支持,确立创新优势和价值主张;市场拓展场景精准定位数字技术创新目标,以低成本、适用性缩短技术创新周期;技术突破场景将技术跃迁与市场开拓相结合,把握前沿数字技术创新趋势;产业生态场景依靠利益共同体完成新兴数字技术创新,进而实现以价值共创为内核的高韧性发展。

(3)构建了场景驱动下多样性数字技术创新路径。从生产率角度看,数字技术创新能够提高企业绩效已得到多数学者认同[22]。然而,受到市场需求、政策规制和社会因素等条件约束,企业应根据资源禀赋选择适合自身发展的数字技术创新路径:较早进入行业或数字技术已覆盖不同方面的企业适用于全产业创新路径,客户增长量及效益相对稳定的企业适用于突破性创新路径,处于技术停滞和市场增长缓慢情况下的企业适用于战略性新兴产业路径。

5.2 理论贡献

(1)明确了数字技术创新规律。随着数字经济快速发展,现有相关研究关注企业数字化转型[23]和数字技术赋能(陈晓红等,2024)两个方面,鲜有文献探讨数字技术创新内在机理。本文聚焦数字技术创新发展,采用案例研究方法探讨场景驱动下的企业数字技术创新要素,揭示了从技术仿制到架构形成再到生态联动的演进过程,拓展了技术创新理论研究范畴。

(2)重新界定场景概念。基于“利益相关者”“技术水平”及“应用环境”构建三维度概念,使场景内涵包括用户需求多样性、技术发展过程性及应用环境普适性,发现单一技术发展不足以支撑创新。关注利益相关者需求,呼应了大数据、物联网等数字技术应用强调个人层面需求的研究观点[24],并结合动态能力在数字化创新过程中的作用(王象路等,2024),揭示了数字技术演变趋势。此外,考虑企业与外部环境的相互作用,可进一步挖掘主体环境交互关系。

(3)构建场景驱动数字技术创新三螺旋机制。明确场景可以通过创新“环境—需求主体—技术”三螺旋协同机制实现数字技术创新阶段性跃进,从集合特性出发将场景看作为多要素驱动综合载体,突出了场景融通汇聚的特性[25]。进一步探讨了三螺旋机制下,场景驱动数字技术创新内部要素交替主导的特征,揭示了多因素在场景驱动过程中的差异,为未来场景驱动研究提供了新思路。

5.3 实践启示

(1)企业数字技术创新战略制定应充分考虑利益相关者需求。顾客、供应商和分销商具有差异化需求导向,在企业创新战略制定过程中,不仅需要充分发挥自身优势以适应外部环境变化,而且应考虑与不同利益相关者协作,积极关注利益相关者需求,理解并响应其多元化期望,以实现更为全面和可持续的成功。

(2)构建适用于不同场景的数字技术创新支持系统。首先,企业应具备高效和精准的财务数据处理体系,在项目过程中对创新成本风险进行控制;其次,在数字技术应用场景转变时,企业应将传统垂直组织结构转变为平台化组织结构,构建适应多业务模式的组织支持系统;最后,为快速响应市场,企业应构建基于流程的计划控制系统。

(3)通过构建行业标准体系形成场景产业生态。企业可以借助数字技术标准使场景驱动的影响更加广泛,并通过建立多方合作的产业联盟促进资源整合和知识交流。同时,企业能够通过跨行业整合引入互补性要素,通过构建激励机制激发各方积极性,推动自身持续创新和灵活演进,从而构建具有复杂互动关系的产业生态系统。

5.4 不足与展望

本文存在以下不足:场景驱动综合已有技术、市场创新因素,形成了跨越空间与时间的创新过程,虽然本研究对其维度进行构建,但合理性有待检验。基于调查访谈、文献及企业公开信息等相关资料挖掘数字技术创新规律,但在编码过程中可能存在主观偏好。场景驱动数字技术创新趋势如下:精益化和个性化场景能够优化用户体验,推动技术开发从普适性转向针对性,促使技术提供者在具体场景中发现和解决问题,从而实现数字技术精准应用;场景涉及范围变化能够加快相关技术和产业跨界合作,通过整合不同行业资源探索新市场,并利用协同模式驱动大数据、人工智能等方面的技术创新;未来产业发展场景中,数字孪生、元宇宙使用户获得虚拟化场景体验,深海资源开发和航空航天等未知领域探索能够促进新场景形成,改变已有数字技术范式。

参考文献:

[1] 刘海兵,刘洋,黄天蔚.数字技术驱动高端颠覆性创新的过程机理:探索性案例研究[J].管理世界,2023,39(7):63-81.

[2] DARON A, PASCUAL R. The race between man and machine:implications of technology for growth, factor shares, and employment[J]. American Economic Review, 2018, 108(6): 1488-1542.

[3] 阮添舜,李鑫浩,张洁,等.数字技术应用情境下如何提升企业创新效应? 协同自发抑或协同响应[J].科技进步与对策,2023,40(2):100-110.

[4] TUMBAS S, BERENTE N, VOM BROCKE J. Digital innovation and institutional entrepreneurship: chief digital officer perspectives of their emerging role[J]. Journal of Information Technology, 2018, 33(3): 188-202.

[5] 尹西明,苏雅欣,陈劲,等.场景驱动的创新:内涵特征、理论逻辑与实践进路[J].科技进步与对策,2022,39(15):1-10.

[6] BHARADWAJ A, EI SAWY O A, PAVLOU P A, et al. Digital business strategy: toward a next generation of insights[J]. MIS Quarterly, 2013(2): 471-482.

[7] DE REUVER M, SØRENSEN C, BASOLE R C. The digital platform: a research agenda[J]. Journal of Information Technology, 2018, 33(2): 124-135.

[8] YEOW A, SOH C, HANSEN R. Aligning with new digital strategy: a dynamic capabilities approach[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2018, 27(1): 43-58.

[9] 王高峰,杨浩东,汪琛.国内外创新生态系统研究演进对比分析:理论回溯、热点发掘与整合展望[J].科技进步与对策,2021,38(4):151-160.

[10] 曹曼,席猛,赵曙明.高绩效工作系统对员工主动性行为的影响机制研究——基于社会情境理论视角的跨层次模型[J].管理评论,2020,32(6):244-254.

[11] CRANT J M.Proactive behavior in organizations[J].Journal of Management,2000,26(3):435-462.

[12] PARKER S K, WILLIAMS H M, TURNER N. Modeling the antecedents of proactive behavior at work[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(3): 636-652.

[13] MITCHELL R K, AGLE B R, WOOD D J. Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts[J]. Academy of Management Review, 1997, 22(4): 853-886.

[14] OFORI-DANKWA J, JULIAN S D. Complexifying organizational theory: illustrations using time research[J]. Academy of Management Review, 2001, 26(3): 415-430.

[15] 董保宝,程松松,张兰.双元创新研究述评及开展中国情境化研究的建议[J].管理学报,2022,19(2):308-316.

[16] JAMES G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science, 1991, 2(2): 71-87.

[17] GIOIA D A, CORLEY K G, HAMILTON A L. Seeking qualitative rigor in inductive research: notes on the Gioia methodology[J]. Organizational Research Methods, 2013, 16(1): 15-31.

[18] EISENHARDT K M. Building theories from case study research[J]. Academy of Management Review, 1989, 14(4): 532-550.

[19] 武建龙,鲍萌萌,陈劲,等. 产业联盟创新生态系统升级路径研究[J]. 科研管理,2022,43(9): 20-31.

[20] 徐示波,仲伟俊.危机情境下双元创新模式如何赋能组织韧性重塑:基于美国实体清单情境的探索性研究[J].中国软科学,2024,39(3):26-36.

[21] 杨名彦,浦正宁.我国省际数字技术创新水平测算及区域差异研究[J].统计研究,2024,41(2):15-28.

[22] 黄勃,李海彤,刘俊岐,等.数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据[J].经济研究,2023,58(3):97-115.

[23] 朱晓琴, 罗兰, 关勇军,等. 数字化转型、社会资本和企业创新绩效 [J]. 科技管理学报, 2024, 26(1):77-89.

[24] SESTINO A, PRETE M I, PIPER L, et al. Internet of things and big data as enablers for business digitization strategies[J]. Technovation, 2020, 98(12):102173.

[25] 方鑫,李香,魏姝.场景驱动的政府数字化转型:数字技术何以回应复杂治理需求——以江苏南通市为例[J].电子政务,2024,21(6):14-27.

(责任编辑:张 悦)