0 引言

改革开放以来中国经济发展取得历史性成就,其中制造业发挥了关键作用,2019年我国制造业增加值达到4万亿美元,成为制造业“第一大国”。我国既是制造业第一大国,也是能源消费大国,在制造业发展取得突出成就的同时,高投资、高能耗、高排放的粗放型发展模式引发了严重的资源和环境问题,2020年我国制造业能源消费量达到268 426万吨标准煤,占能源消费总量的55.06%,中国经济可持续发展面临重大挑战。当前,我国经济已进入高质量发展阶段,国家愈发重视制造业高质量发展。如何在保障经济持续稳定增长的同时,有效降低能源消耗和污染排放,全面构筑制造业绿色发展之路,成为国家发展战略层面的重要议题,也是当前学术界关注的焦点。

付华等[1]对中国制造业子行业碳排放强度进行分析,指出制造业子行业碳排放强度存在巨大差异,根据碳排放强度不同将黑色金属冶炼与压延加工业、有色金属冶炼与压延加工业、非金属矿物制品业、化学原料和化学制品业、石油煤炭及其它燃料加工业5个行业归类为高碳排制造业。据《中国能源统计年鉴》数据测算,高碳排制造业能源消费量常年占据整个制造业总量的80%以上,高投资、高能耗、高排放的粗放型发展模式导致我国经济社会高质量发展严重受阻,如何解决高碳排制造业低碳发展问题成为实现制造业整体转型升级的关键目标[2]。

“双碳”目标的提出对高碳排制造业形成环保成本提高、终端电价上涨、产品价格国际竞争力下降等冲击。为更好地适应“双碳”目标新要求,本文引入韧性思维解决高碳排制造业发展质量提升难题。韧性作为应对外部冲击的关键能力,能帮助组织应对危机、渡过难关并实现反超,最终转危为机[3],可为促进高碳排制造业低碳转型提供新视角和新方法。鉴于此,本文立足于高碳排制造业发展质量提升,结合韧性理论,试图探究“双碳”目标会引发哪些新变化?如何科学解释碳韧性动态构成并对其进行精准测度?高碳排制造业碳韧性是否会对高质量发展产生影响?对上述问题进行深入研究可为“双碳”目标下提高制造业发展质量提供新思路。

1 高碳排制造业发展与治理研究

1.1 高碳排制造业发展现状

经过几十年的快速发展,我国制造业取得突出成就,但同时也面临大而不强的问题,其中高碳排制造业问题尤为严重。赵玉林等[4]通过对中美两国制造业进行比较发现,中国全球价值链地位、全要素生产率均低于美国;吕铁等[5]对中国制造业投入产出效率进行分析发现,欧洲制造业强国在技术、人力等关键要素投入产出上远高于中国;曲立等[6]对我国区域制造业高质量发展进行探究,认为我国制造业发展路径呈现“高投入、高能耗、低效益、低产出”特征。究其原因在于,创新能力不足、产业基础薄弱使得资源依赖过度和关键核心技术受制于人,导致中国制造业发展与制造强国存在差距,严重阻碍了我国由“制造大国”向“制造强国”转变。

2020年9月,“双碳”目标正式提出,意味着制造业结构发生根本性变革,短期内以“双碳”目标为主导的外部情境转变使得高碳排制造业发展面临更多冲击。长期来看,“双碳”目标必将对消费能源结构产生倒逼作用,煤炭等化石能源将逐渐实现全行业退出,高碳排制造业能源结构将发生根本性变革。

1.2 高碳排制造业发展质量

关于制造业发展质量的研究主要集中在概念内涵、评价体系和治理策略等方面。首先,国内很多学者对制造业发展质量的概念内涵进行研究。徐光瑞[7]认为制造业发展质量的核心要义在于保持增长速度的同时注重效益,同时涵盖创新、绿色发展、产业结构优化等多个层面;史丹等[8]认为制造业发展质量内涵与经济发展密切相关,并且制造业发展质量内涵随着经济发展水平的变化而调整。其次,学者从创新能力和竞争力等角度对制造业发展质量进行评价。关于创新能力评价包括创新投入水平、产出水平等基本维度和研发能力、协同创新、支撑保障能力等创新维度[9],关于竞争力评价包括产业竞争力、国际竞争力、质量竞争力等多个维度[10]。再次,学者对制造业发展质量提升提出相关治理策略。其中,李岚春等[11]提出应借鉴发达工业国家的经验,避免再走弯路;王灿等[12]认为低碳发展需要通过技术创新实现;赵玉焕等[13]根据碳排放量核算形成重点行业企业调控策略及碳减排责任的区域分配和行业分配格局。

1.3 高碳排制造业治理新需求

综上可知,相关学者对制造业发展质量的研究较多,但对高碳排制造业发展质量的研究较少,同时“双碳”目标也对高碳排制造业提出新治理要求。现有关于制造业发展质量治理策略的研究更突出外部制度约束和市场机制调节等,但仅通过制定减排或退出策略不足以应对深层次困境和挑战,尤其需要从提升产业内生能力角度考虑产业发展,如在以“双碳”目标为主导的外部情境变迁下,尚需明晰产业内生核心能力在外部扰动下的形成过程和测度方式。鉴于此,本文聚焦“双碳”目标对高碳排制造业的外部影响,将“碳韧性”作为产业内生核心能力,并对“碳韧性”进行学术界定和理论阐释,探索高碳排制造业发展质量提升路径。

2 高碳排制造业碳韧性及其特征变化形态

2.1 高碳排制造业碳韧性内涵与评价

韧性理论最初产生在工程领域,随后逐渐应用于社会经济系统治理研究,现有研究主要集中在以下两个方面:首先,学者们通常将韧性视为一种能力或过程。Kahn等[14]认为韧性是在逆境中承受压力、保持或改善功能的能力;Weick[15]认为韧性强调组织适应能力以及面临不确定危机时应对的能力;Sahebjamnia等[16]认为韧性是指在遭遇负面事件打击时仍能积极适应,直至恢复到原来状态的能力;Ma等[17]指出组织韧性是指组织在动荡环境中生存、适应、恢复乃至繁荣发展的能力;Ingram[18]认为韧性是组织应对和适应冲击的能力;Burnard &Bhamra[19]认为韧性是组织面对系统性危机时降低自身脆弱性的能力。其次,学者们主要从作用流程、结构、能力等角度对韧性作出评价。其中,Patriarca等[20]从作用流程角度出发,提取监控、反应、预测和学习4个维度对韧性进行评价;陈安和师钰[21]认为多样性、冗余性和整合性是衡量韧性的重要指标;Schlor等[22]提出包括生产力、基础设施、生活质量、公平和环境可持续性的城市韧性指标;Burton[23]提出包括社会、制度、经济和基础设施的社区韧性指标。

上述研究主要围绕社会生态系统韧性,使韧性理论成为在以“双碳”目标为主导的外部情境变迁下,明晰产业内生核心能力形成过程和测度方式的新理论基础。

2.2 高碳排制造业碳韧性内涵界定

当面对外部危机时,组织韧性的形成会经历预期、防御、适应3个连续过程,其与系统所具备的感知(感知环境变化中的机会和威胁)、捕获(实现新机会转化)和重构(对资源和结构进行重新配置)3个动态能力相对应[24]。本文提出碳韧性的概念,将以“双碳”目标为中心的经济、技术、制度的复杂变化视为外部催变源,考虑到“双碳”目标对高碳排制造业的更高要求和短期制约,产业抵御风险、适应调整和重构进化本质上为内生的核心动态能力,可用碳韧性值表征。碳韧性塑造与提升影响产业对“双碳”发展逻辑的接受和适应程度,作为“双碳”时代制造业底层治理逻辑,基于碳韧性外显特征对制造业发展质量的影响设计治理方案。

2.3 高碳排制造业碳韧性形成的外部催变源

基于韧性理论,外部环境冲击是系统进化发展的催变源头。对于高碳排制造业而言,从碳减排影响因素入手,综合考虑以“双碳”目标为核心的制度、技术、经济三方面的外部环境变化,将其视为碳韧性形成的外部催变源。

(1)制度变化主要是指我国正在构建“双碳”政策体系,各部委、行业协会、地方政府相继出台实施方案、产业规划和配套政策,推动“碳中和”战略实施,并已逐步建立“碳中和”政策体系雏形,制造业生存与发展面临诸多全新且未知的问题和挑战。

(2)技术变化主要是指我国高碳排制造业要实现“双碳”目标,需加快绿色低碳技术创新体系建设,如加快低碳关键技术研发、丰富低碳技术战略储备等。我国绿色低碳技术与国际先进水平相比存在较大差距,部分关键技术遭遇“卡脖子”问题严重。同时,制造业全行业绿色低碳技术研发和应用面临投入大、成本高、见效慢等问题。

(3)经济冲击主要是指“双碳”目标短期内要求较高的碳减排目标会导致制造业生产成本增加。制造业生产成本增加是由于在现有技术水平下,为实现碳减排会减少传统化石能源的使用,增加风电和光伏发电导致终端电价上涨;采用碳捕获、封存和利用等技术带来额外生产成本;绿色低碳技术研发前期需要投入大量研发经费。

2.4 高碳排制造业碳韧性特征变化形态解析

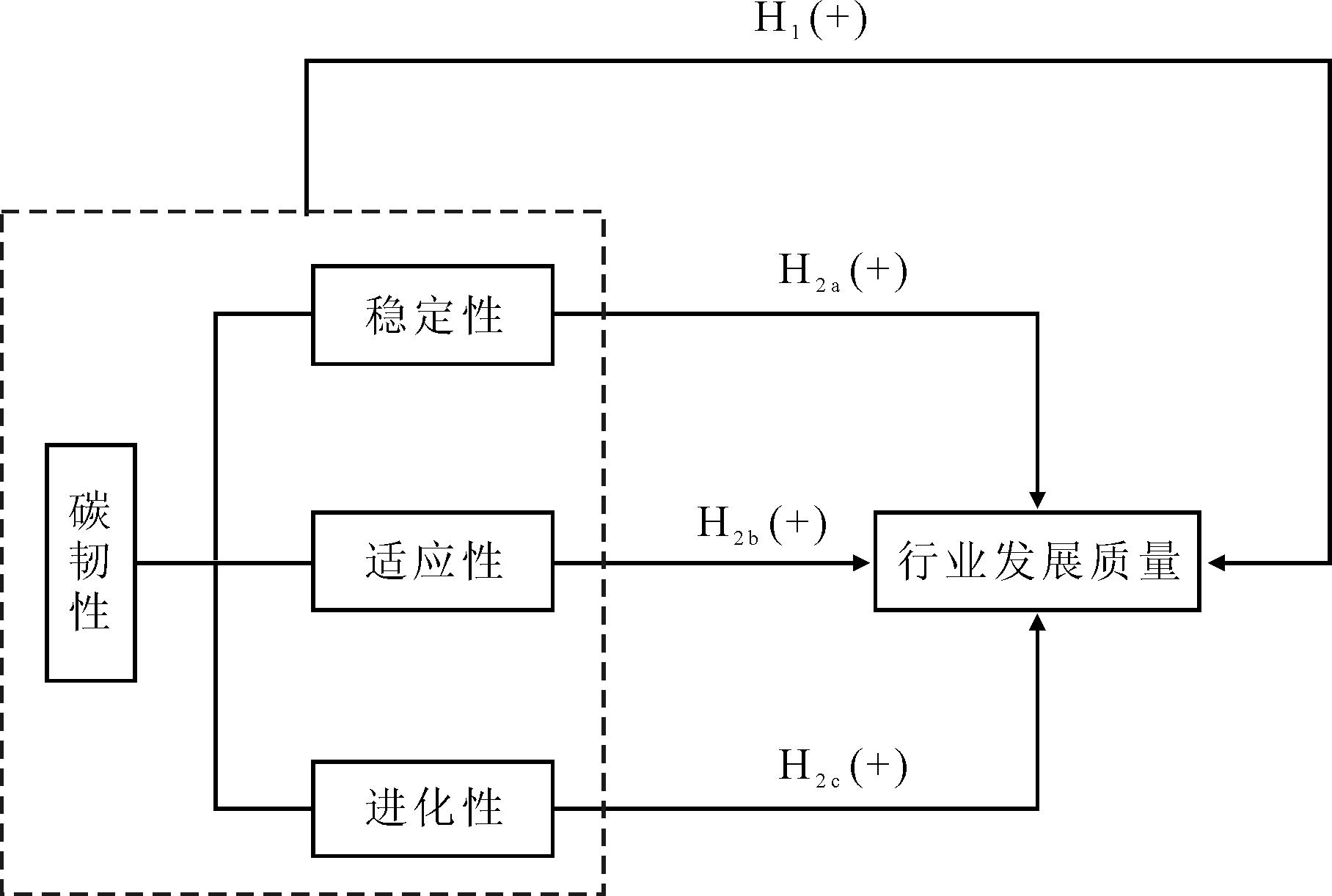

随着“双碳”目标的推进,高碳排制造业碳韧性逐渐形成,在开始的被动抵抗阶段,借助自身条件禀赋形成产业平稳运行的稳定能力;在主动应对阶段,面向“双碳”目标的长期要求,通过调整产业资源配置和优化结构形成恢复到平衡状态的适应能力;在反思学习阶段,遵循“双碳”实施方案和具体路线,形成长期践行低碳发展理念的进化能力。在对碳韧性逐级动态能力分析的基础上,韧性特征可理解为碳韧性的外显形式,3种能力最终外显为稳定性、适应性和进化性三维韧性特征,如图1所示。

(1)稳定性是指高碳排制造业自身的条件禀赋。稳定性是组织抵御风险并维持自身稳定的基本特征,在稳定性越强的系统中,当发生冲击时,其被影响的可能性越小。稳定性强弱依赖系统自身的条件禀赋,禀赋越好的系统越能抵御外部冲击带来的影响[25]。

(2)适应性是指高碳排制造业顺应外部环境变化进行内部调整。适应性是系统应对外部环境冲击表现出的接收新信息、探索新方法、应对新变化的能力,能够推动系统功能水平恢复和主动调整。

(3)进化性是指高碳排制造业在复杂多变的环境中生存、发展和长期成长的能力。即当系统受到外部冲击和扰动后,通过自学习和自适应进行要素优化和结构重构,表现为韧性值的提高[26]。

韧性特征量化是刻画韧性值的有效方式,碳韧性三维特征识别是构建碳韧性测度体系的基础。

3 高碳排制造业碳韧性测度与发展质量评价体系构建

3.1 高碳排制造业碳韧性测度指标构建

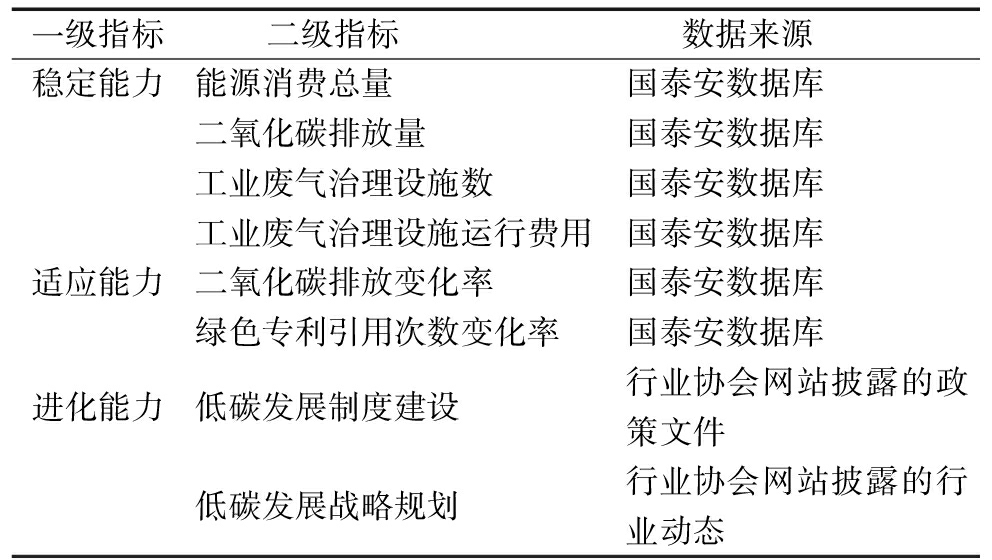

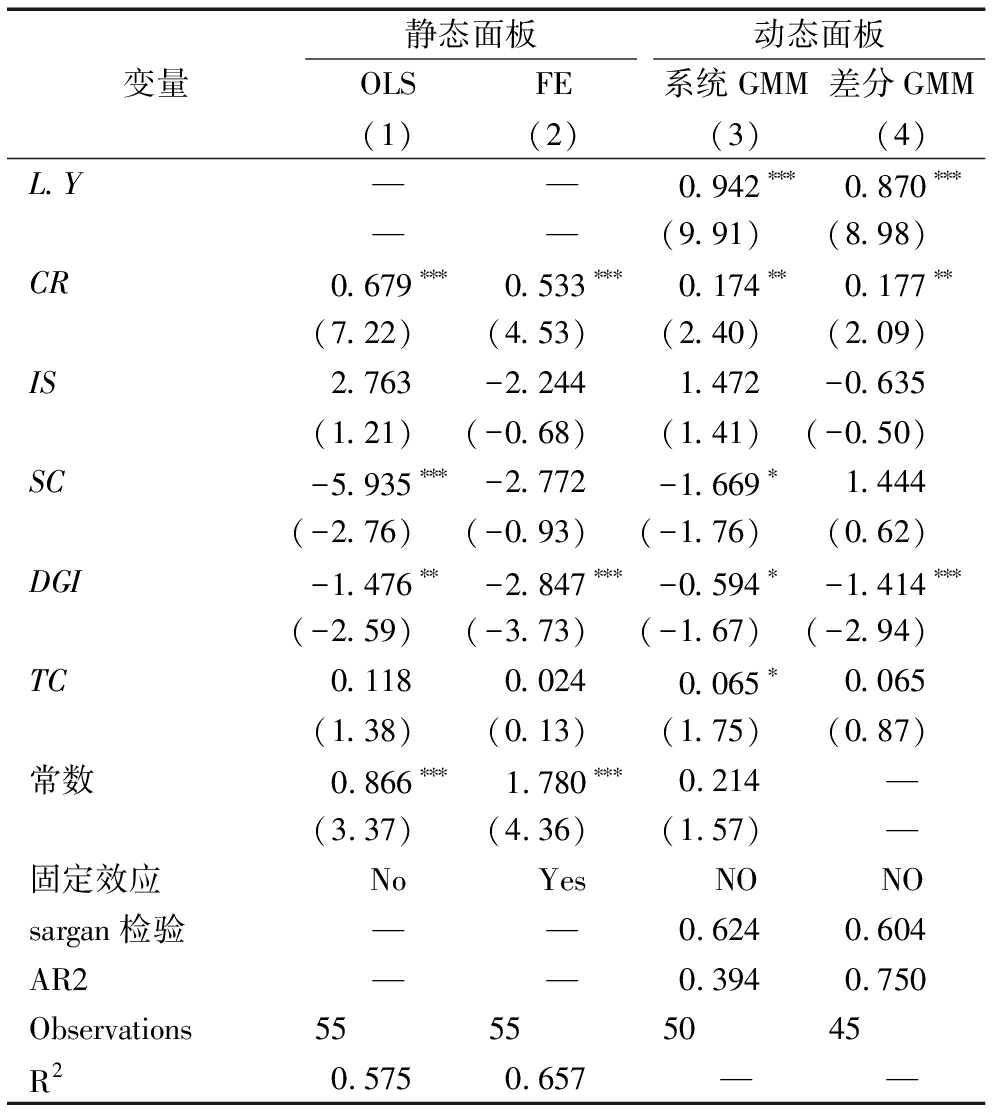

遵循客观性、可行性和数据可得性原则,本文构建高碳排制造业碳韧性测度评价指标体系,如表1所示。

表1 高碳排制造业碳韧性评价指标体系

Table 1 Carbon resilience evaluation indicator system for high-carbon emission manufacturing industries

一级指标二级指标 数据来源 稳定能力能源消费总量国泰安数据库二氧化碳排放量国泰安数据库工业废气治理设施数国泰安数据库工业废气治理设施运行费用国泰安数据库适应能力二氧化碳排放变化率国泰安数据库绿色专利引用次数变化率国泰安数据库进化能力低碳发展制度建设行业协会网站披露的政策文件低碳发展战略规划行业协会网站披露的行业动态

3.1.1 稳定性指标

稳定性是组织抵御风险并维持自身稳定的基本特征,表现为当危机发生时能够为紧急行动提供保障,降低系统不确定性。高碳排制造业现有碳技术整合能力从技术层面反映自身对政策的响应程度和接纳情况,本文选取能源消费总量、二氧化碳排放量、工业废气治理设施数和工业废气治理设施运行费用4个指标测度高碳排制造业碳韧性的稳定能力。

3.1.2 适应性指标

适应性体现为高碳排制造业在“双碳”目标政策的牵引下及时作出调整并使行业恢复到原来生产水平最终逐渐适应环境治理新诉求的能力,本文选取二氧化碳排放变化率和绿色专利引用次数变化率两个指标测度高碳排制造业碳韧性适应能力。

3.1.3 进化性指标

进化性是高碳排制造业生产与发展的关键指标。高碳排制造业进化性是指通过对危机应对过程进行学习和总结,优化内部结构、改变生产模式、调整发展战略,从而推动高碳排制造业更好地实现绿色低碳转型,本文选取低碳发展制度建设和低碳发展战略规划两个指标测度高碳排制造业碳韧性进化能力。

3.2 高碳排制造业发展质量评价指标体系构建

基于上述对制造业发展质量的文献梳理,本文参考史丹等[8]构建的工业发展质量评价指标体系,设计高碳排制造业发展质量评价指标,如表2所示。

表2 高碳排制造业发展质量评价指标体系

Table 2 Indicator system of the development quality evaluation of high-carbon emission manufacturing

一级指标二级指标 数据来源 产出效率GTFPMAXDEA软件计算资产负债率负债总额/资产总额总资产收益率净利润/平均资产总额成本利润率利润/成本费用技术创新R&D人员折合全时当量中经网数据库R&D经费支出中经网数据库R&D项目(课题)数中经网数据库有效发明专利数中经网数据库产品升级新产品开发项目数中经网数据库新产品开发经费支出中经网数据库行业规模行业经济水平劳动力人均收入行业资产规模工业资产总计

3.2.1 产出效率

已有研究采用多种方式测算行业产出效率,如Kuan(1988)采用工业全要素生产率测度行业产出效率;陈诗一(2009)、李玲等(2013)增加环境因素,采用绿色全要素生产率(以下简称GTFP)对产出效率进行分析。本文借鉴史丹等[8]构建的发展质量评价指标体系,在产出效率维度从绿色全要素生产率、资产负债率、总资产收益率和成本利润率4个方面评价高碳排制造业发展质量产出效率。

3.2.2 技术创新

为度量技术创新水平,本文借鉴吴敬茹[27]构建的技术创新评价指标体系,从R&D人员折合全时当量、R&D经费支出、R&D项目(课题)数和有效发明专利数4个方面测度高碳排制造业发展质量技术创新。

3.2.3 产品升级

部分学者认为发展质量受产品的影响,并对产品供给质量、企业品牌建设进行了研究[8]。产品升级是发展质量提升的具体体现,新产品开发以及行业对新产品开发的重视程度均是发展质量提升的基本要素。因此,本文主要从新产品开发项目数和新产品开发经费支出两个方面度量高碳排制造业发展质量产品升级。

3.2.4 行业规模

参考以往关于制造业发展质量评价指标体系的研究,行业规模是反映发展质量的基础指标,通过测算行业规模可以了解行业发展变动情况和行业经济水平[10]。因此,本文采用行业经济水平和行业资产规模两个指标测度高碳排制造业行业规模。

3.3 数据来源

本文以2011—2021年中国5个高碳排制造业行业面板数据作为研究样本,原始数据来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国工业统计年鉴》、中经网、国泰安数据库等。以上数据来源在学术研究中得到广泛采用,具有较强的可靠性和有效性。采用互联网数据可以弥补传统统计数据时滞性、准确度低等不足,本文所选年份数据能确保统计口径一致。

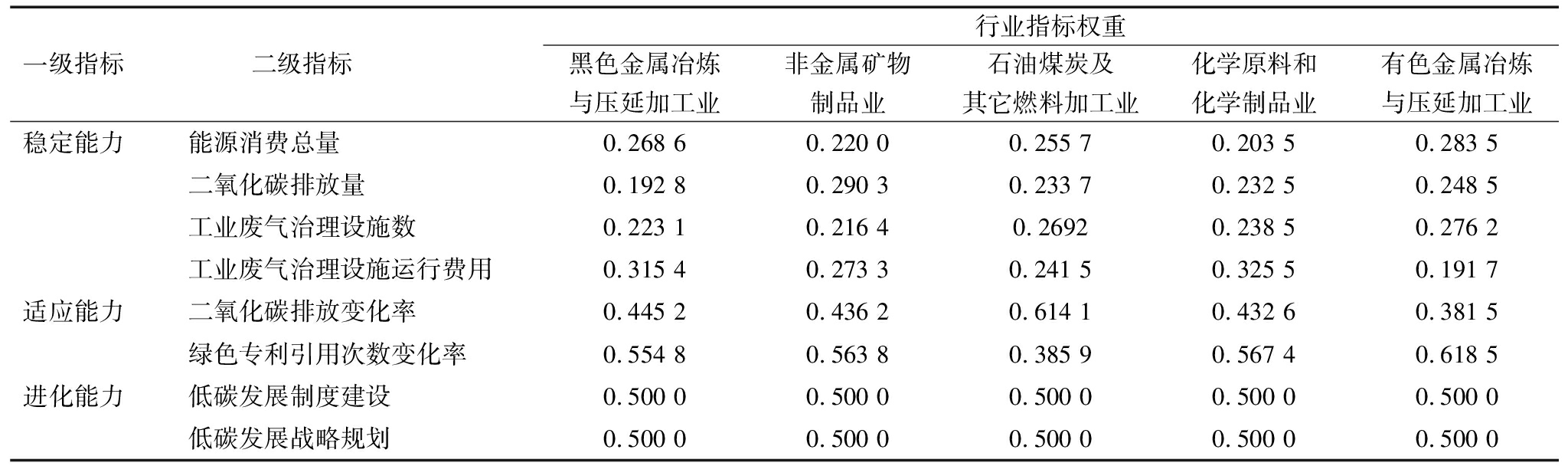

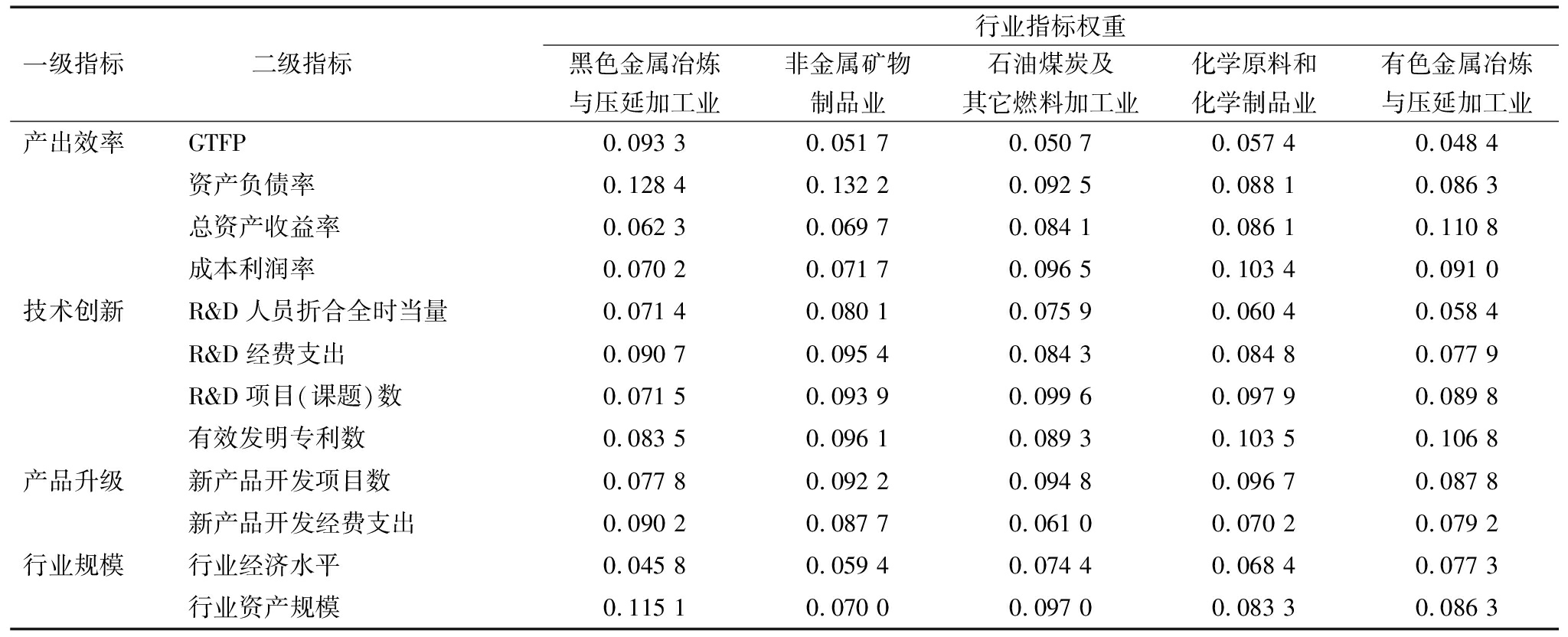

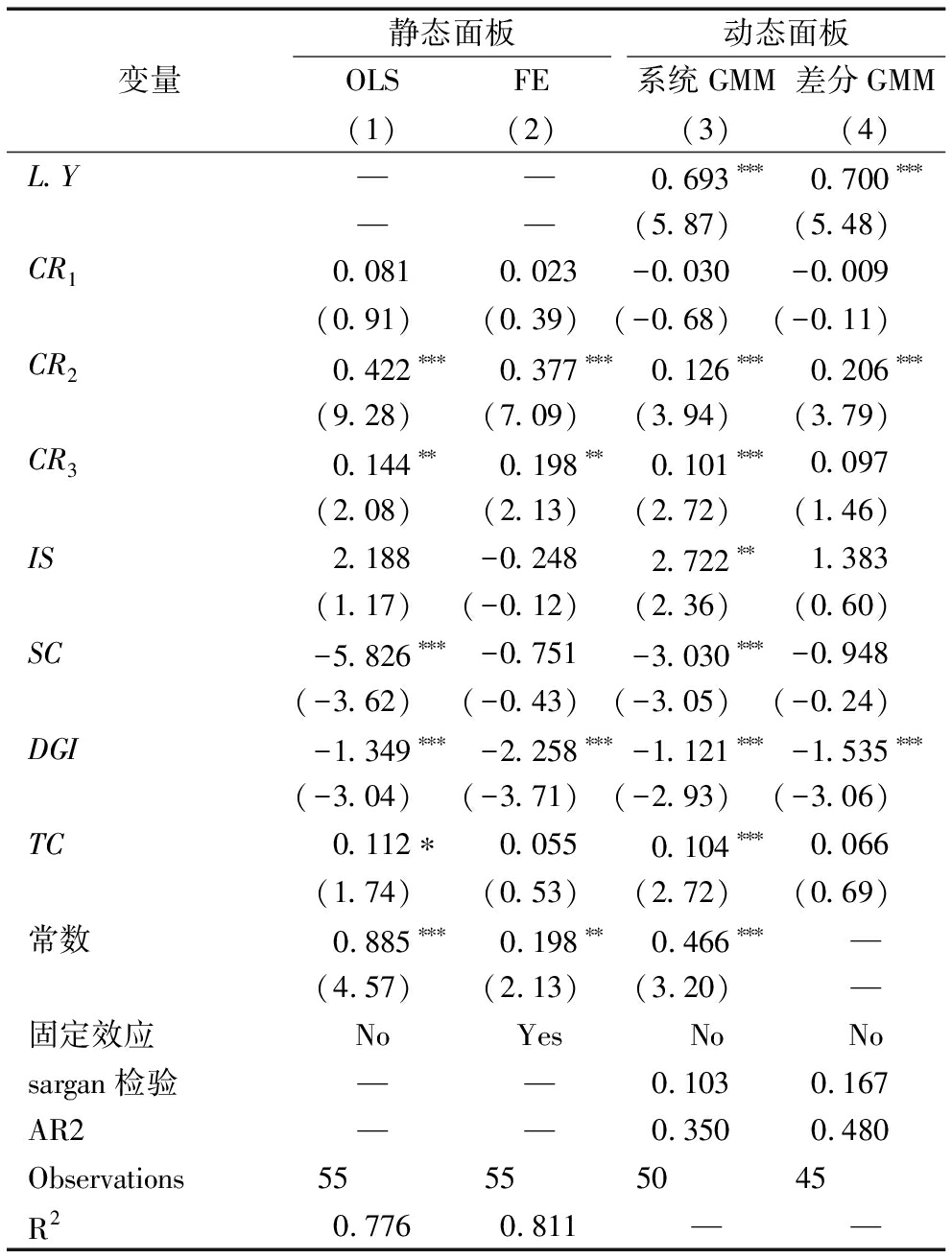

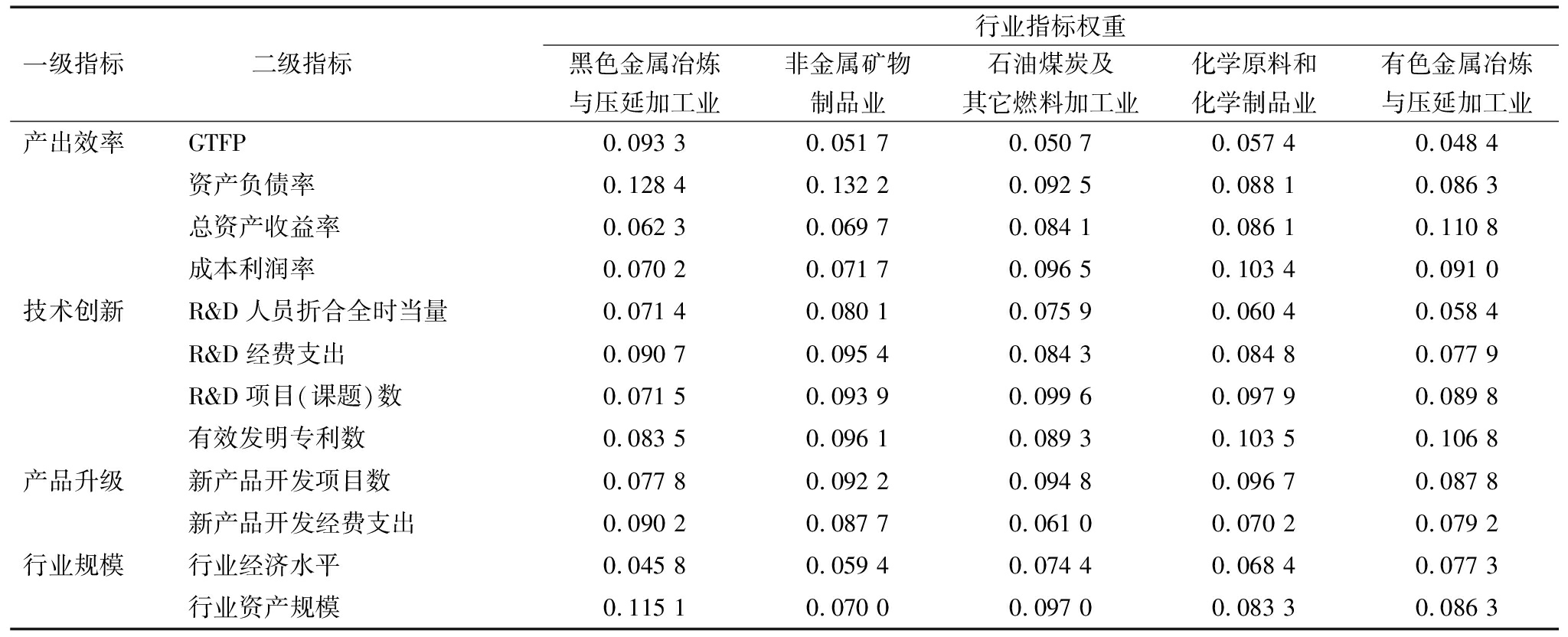

参考付晨玉(2022)对中国工业化进程中产业发展质量的测度方式,采用熵权—TOPSIS法对高碳排制造业碳韧性和发展质量两个指标进行测度。碳韧性和发展质量各维度指标权重采用熵权法计算,具体权重如表3、表4所示。此外,本文借鉴郭亚军(2002)提出的纵横向拉开档次法,采用熵权—TOPSIS法对碳韧性稳定性、适应性和进化性三维韧性特征进行测度,计算各维度指标权重和韧性值,将3个维度的测度结果作为初始数据,最终计算碳韧性值。由此可以直观了解韧性三维度之间的协调水平,并反映碳韧性的动态变化规律。由于高碳排制造业5个行业发展水平不同,因此对5个行业碳韧性发展质量进行测算时同样借鉴纵横向拉开档次法,针对不同评价对象进行指标权重和评价值测算。

表3 高碳排制造业碳韧性分行业权重

Table 3 Sub-sector weights of carbon resilience for high-carbon emission manufacturing

一级指标二级指标 行业指标权重黑色金属冶炼与压延加工业非金属矿物制品业石油煤炭及其它燃料加工业化学原料和化学制品业有色金属冶炼与压延加工业稳定能力能源消费总量0.268 6 0.220 0 0.255 7 0.203 5 0.283 5 二氧化碳排放量0.192 8 0.290 3 0.233 7 0.232 5 0.248 5 工业废气治理设施数0.223 1 0.216 4 0.2692 0.238 5 0.276 2 工业废气治理设施运行费用0.315 4 0.273 3 0.241 5 0.325 5 0.191 7 适应能力二氧化碳排放变化率0.445 2 0.436 2 0.614 1 0.432 6 0.381 5 绿色专利引用次数变化率0.554 8 0.563 8 0.385 9 0.567 4 0.618 5 进化能力低碳发展制度建设0.500 0 0.500 0 0.500 0 0.500 0 0.500 0 低碳发展战略规划0.500 0 0.500 0 0.500 0 0.500 0 0.500 0

表4 高碳排制造业发展质量分行业权重

Table 4 Sub-sector weights of development quality for high-carbon emission manufacturing

一级指标二级指标 行业指标权重黑色金属冶炼与压延加工业非金属矿物制品业石油煤炭及其它燃料加工业化学原料和化学制品业有色金属冶炼与压延加工业产出效率GTFP0.093 3 0.051 7 0.050 7 0.057 4 0.048 4 资产负债率0.128 4 0.132 2 0.092 5 0.088 1 0.086 3 总资产收益率0.062 3 0.069 7 0.084 1 0.086 1 0.110 8 成本利润率0.070 2 0.071 7 0.096 5 0.103 4 0.091 0 技术创新R&D人员折合全时当量0.071 4 0.080 1 0.075 9 0.060 4 0.058 4 R&D经费支出0.090 7 0.095 4 0.084 3 0.084 8 0.077 9 R&D项目(课题)数0.071 5 0.093 9 0.099 6 0.097 9 0.089 8 有效发明专利数0.083 5 0.096 1 0.089 3 0.103 5 0.106 8 产品升级新产品开发项目数0.077 8 0.092 2 0.094 8 0.096 7 0.087 8 新产品开发经费支出0.090 2 0.087 7 0.061 0 0.070 2 0.079 2 行业规模行业经济水平0.045 8 0.059 4 0.074 4 0.068 4 0.077 3 行业资产规模0.115 1 0.070 0 0.097 0 0.083 3 0.086 3

3.4 测度结果分析

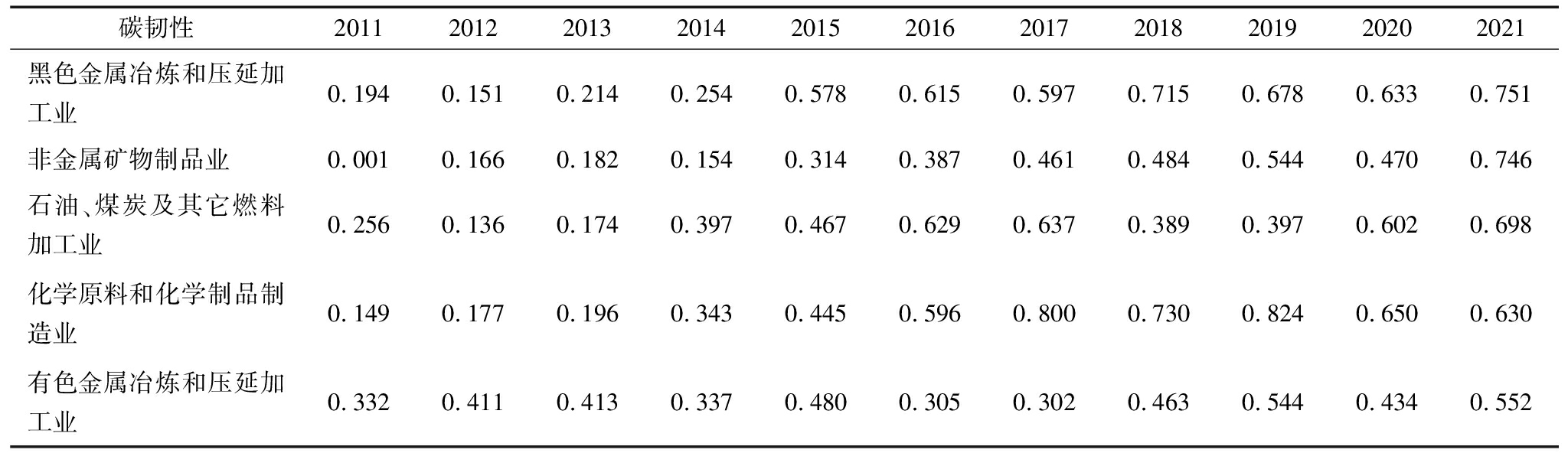

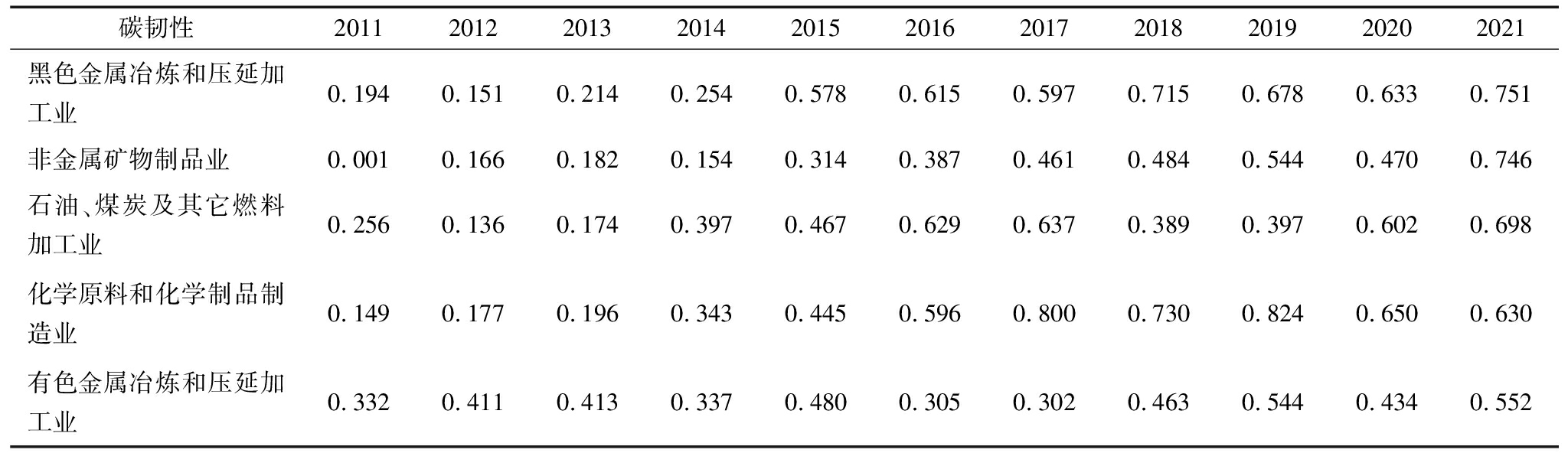

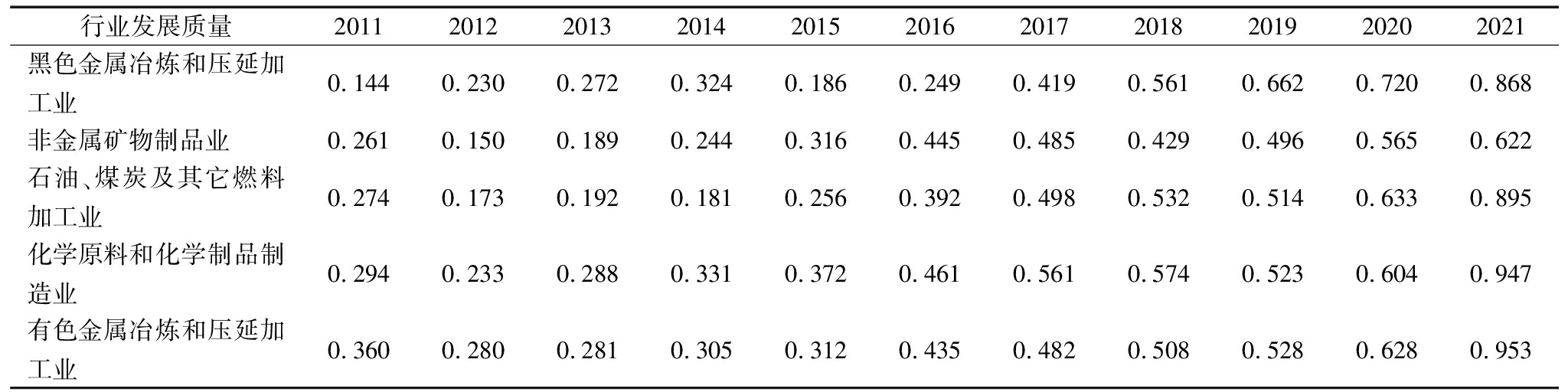

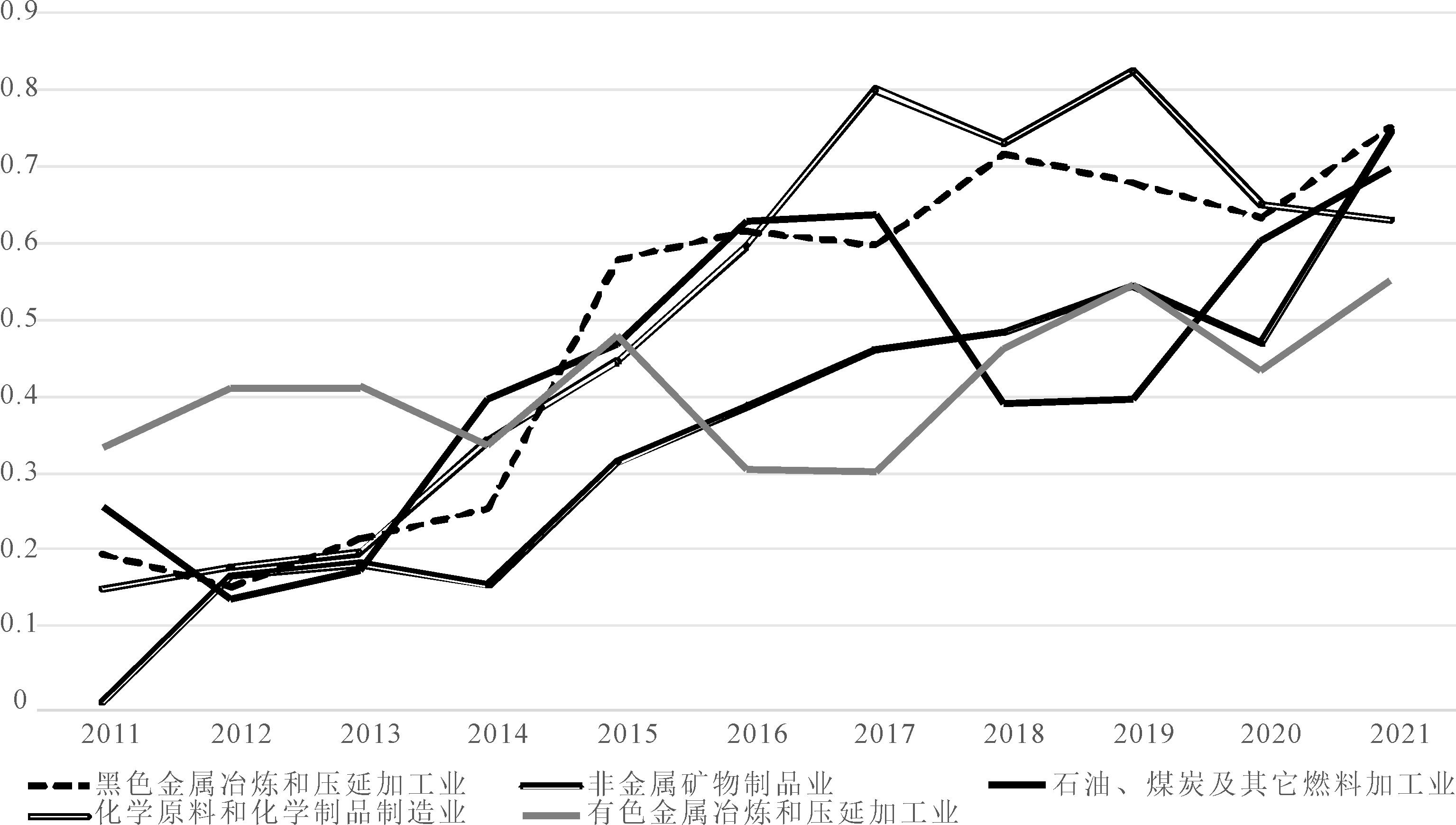

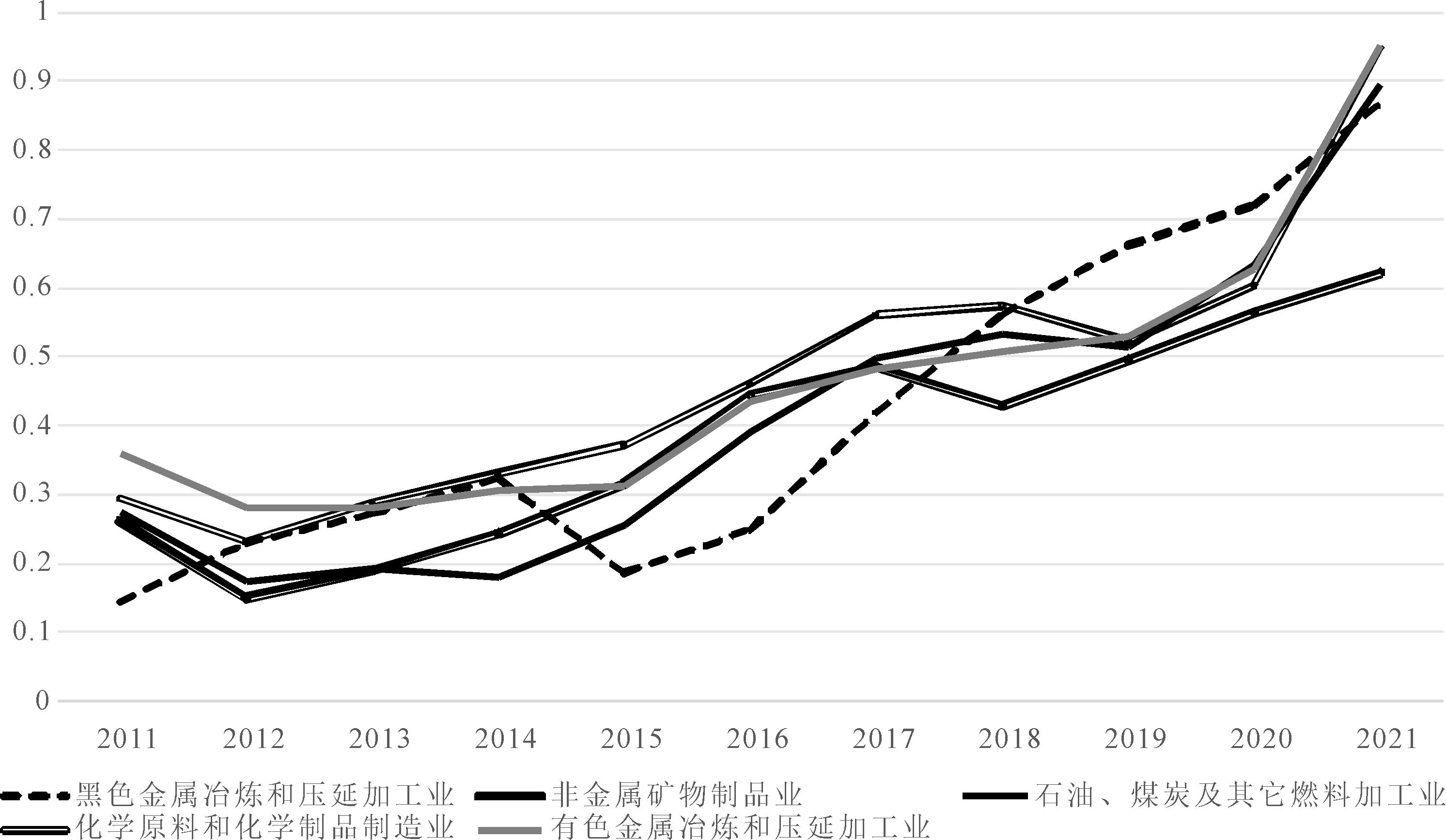

表5和表6为2011—2021年高碳排制造业碳韧性与发展质量测度结果,图2和图3为2011—2021年高碳排制造业碳韧性与发展质量测度结果曲线图。总体来看,高碳排制造业碳韧性与发展质量呈波动上升趋势,这主要与外部市场环境变化有关。造成波动的主要原因在于国家对环境保护的重视程度不断加大。为实现绿色低碳发展,国家对制造业粗放型发展模式采取了一系列调整措施,由此对高碳排制造业造成一定冲击,进而引发上述波动。

表5 2011-2021年高碳排制造业碳韧性测度结果

Table 5 Results of carbon resilience measures for high-carbon emission manufacturing industries2011-2021

碳韧性20112012201320142015201620172018201920202021黑色金属冶炼和压延加工业0.194 0.151 0.214 0.254 0.578 0.615 0.597 0.715 0.678 0.633 0.751 非金属矿物制品业0.001 0.166 0.182 0.154 0.314 0.387 0.461 0.484 0.544 0.470 0.746 石油、煤炭及其它燃料加工业0.256 0.136 0.174 0.397 0.467 0.629 0.637 0.389 0.397 0.602 0.698 化学原料和化学制品制造业0.149 0.177 0.196 0.343 0.445 0.596 0.800 0.730 0.824 0.650 0.630 有色金属冶炼和压延加工业0.332 0.411 0.413 0.337 0.480 0.305 0.302 0.463 0.544 0.434 0.552

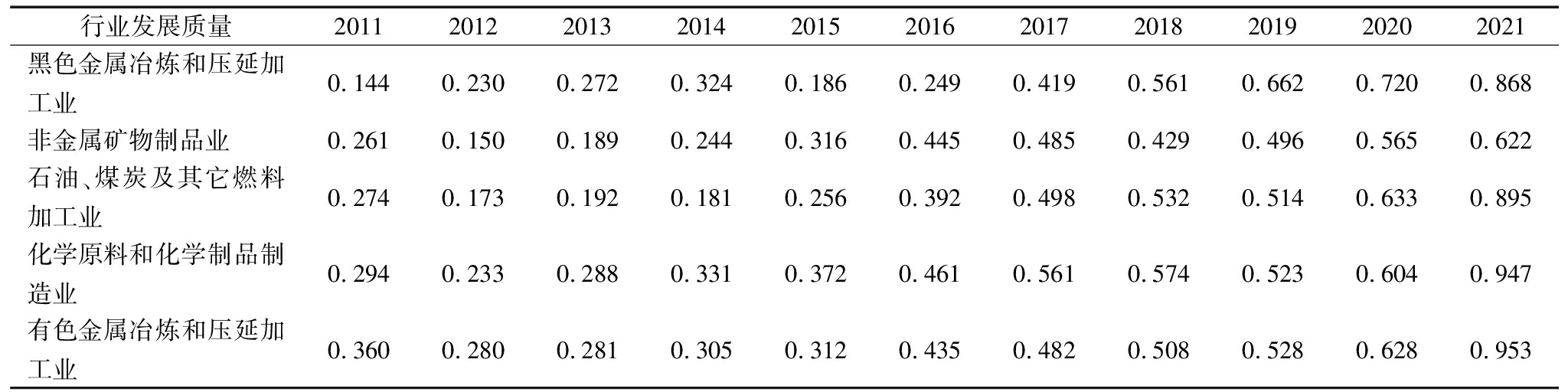

表6 2011-2021年高碳排制造业发展质量测度结果

Table 6 Results of measuring the quality of development of high-carbon emission manufacturing industries, 2011-2021

行业发展质量20112012201320142015201620172018201920202021黑色金属冶炼和压延加工业0.144 0.230 0.272 0.324 0.186 0.249 0.419 0.561 0.662 0.720 0.868 非金属矿物制品业0.261 0.150 0.189 0.244 0.316 0.445 0.485 0.429 0.496 0.565 0.622 石油、煤炭及其它燃料加工业0.274 0.173 0.192 0.181 0.256 0.392 0.498 0.532 0.514 0.633 0.895 化学原料和化学制品制造业0.294 0.233 0.288 0.331 0.372 0.461 0.561 0.574 0.523 0.604 0.947 有色金属冶炼和压延加工业0.360 0.280 0.281 0.305 0.312 0.435 0.482 0.508 0.528 0.628 0.953

2011—2013年,高碳排制造业碳韧性变化趋势不明显,主要是因为在此期间政府以及行业内部对低碳减排的重视程度不够。2015年之后,5个高碳排制造业碳韧性值均出现较大波动,结合市场环境分析,本文认为这与2015年中国提出2030年相对减排行动目标、2016年签署《巴黎协定》有关,表明绿色低碳发展迫在眉睫。在外部市场环境冲击下,高碳排制造业受到的资源环境约束不断加大,被迫进行内部调整,高碳排制造业碳韧性出现明显波动并呈上升趋势。2017—2019年,碳韧性增长再次恢复到相对稳定的状态,但在2020年之后5个高碳排制造业又出现碳韧性值的明显波动。结合市场环境分析,本文认为这与2020年中国提出碳达峰、碳中和目标有关,随着“双碳”目标的进一步明确,政府以及行业内部对低碳减排的重视程度不断提升。

2011—2021年高碳排制造业发展质量始终保持平稳上升趋势,虽然在部分年份存在一定波动,但从整体情况看,5个行业发展趋势均比较稳定。汪芳等[28]对中国制造业高质量发展水平变动趋势进行分析发现,2008年之后由于环境资源约束不断加大以及政策变化,促使经济发展指导思想发生重大转变,制造业发展呈现快速稳定上升态势。结合本文研究情景,对高碳排制造业发展质量进行分时间段对比发现,上述5个行业发展质量在2016年得到快速提升。考虑到政策效应的滞后性,结合汪芳等(2022)的研究结论,本文认为此期间波动与低碳减排政策、发展方式转变有关。

4 研究假设

4.1 高碳排制造业碳韧性对制造业发展质量的影响

现有关于碳韧性与制造业发展质量的研究较少,部分学者探究了韧性与制造业发展质量之间的关系。陈卫东等[28]、王永贵等[29]认为我国经济长期稳定发展与经济韧性密切相关,经济韧性提升能有效促进中国经济高质量发展;李恩付[30]将经济韧性作为中介变量,指出激发资本市场活力能提升经济韧性,进而推动经济高质量发展;孙慧等[31]借助耦合协调度模型探究经济韧性与经济高质量发展之间的协同关系,指出短期内经济韧性能促进经济发展质量提升,但从长期看两者互为因果关系。现有关于韧性与发展质量关系的研究主要集中在经济效益方面,面向“双碳”目标下制造业发展质量提升的研究较少。

低碳转型对高碳排制造业发展质量提升发挥重要作用。“双碳”目标的提出使高碳排制造业外部环境更加不稳定,并面临环保成本增加、终端电价上涨、原材料价格波动、产品价格国际竞争力下降等冲击,进而影响高碳排制造业发展质量提升。而碳韧性则有利于高碳排制造业抵御外部环境冲击,促使制造企业进行低碳转型。具有碳韧性的企业能够及时感知和洞察外部潜在威胁,把握发展机遇,提高创新效率,促进内外部资源整合,提高资源配置效率[3],减少各种负面影响。在碳韧性的帮助下,制造业低碳转型不断升级,进而促进制造业发展质量提升[32]。据此,本文提出以下假设:

H1:高碳排制造业碳韧性对高碳排制造业发展质量提升具有正向影响。

4.2 高碳排制造业碳韧性三维特征对高碳排制造业发展质量的影响

碳韧性对高碳排制造业发展质量的影响主要表现在稳定性、适应性和进化性3个方面。其中,稳定性在高碳排制造业发展质量提升过程中发挥抵御冲击的作用,以最大限度地维护生产经营活动的正常运行,充足的资源储备能保证系统顺利运行,合理的资源配置能保证系统高效、合理运行。适应性有利于高碳排制造业在外部政策情境的牵引下及时作出调整并使行业恢复到原来生产水平,以最终逐渐适应环境治理的新诉求。高碳排制造业行业发展质量提升实质上是通过灵活调整实现良性可持续发展。短期看,适应性通过自我调节帮助系统适应外部环境;长期看,适应性促使系统形成动态培育机制,为系统抵御外部冲击提供长久保障。进化性通过管理层面和运行模式创新帮助系统实现自我纠正,剔除不利于高碳排制造业发展质量提升因素,保留有利因素,进而实现良性发展。

高碳排制造业自身高碳排、高污染、高能耗的粗放型发展模式导致资源禀赋缺乏绿色属性,在现阶段“双碳”目标冲击下应对能力有所欠缺,存在发展短板,稳定性对高碳排制造业发展质量提升的影响比适应性和进化性弱。无论是现阶段对“双碳”目标冲击的快速响应还是未来发展中存在的诸多不确定性,适应性都可以快速应对,因此其对高碳排制造业发展质量的影响程度始终较高。由于高碳排制造业需要对自身情况进行自我纠偏,因此在响应速度上存在时间滞后性,同时由于“双碳”目标提出时间较短,所以现阶段进化性对发展质量的影响程度比适应性弱。碳韧性三维韧性特征表现出不同作用机制,并对高碳排制造业发展质量提升产生不同影响,如图4所示。据此,本文提出以下假设:

H2:高碳排制造业碳韧性三维特征对发展质量提升存在正向影响,但影响程度不同。

H2a:稳定性对高碳排制造业发展质量提升的正向影响作用最弱;

H2b:适应性对高碳排制造业发展质量提升的正向影响作用最强;

H2c:进化性对高碳排制造业发展质量提升的正向影响作用居中。

5 实证检验与结果分析

5.1 模型构建

本文通过构建以下静态面板模型探究高碳排制造业碳韧性与发展质量之间的关系。

yit=α0+α1CRit+∑βZit+μi+εit

(1)

其中,i表示行业,t表示时间;yit为被解释变量高碳排制造业发展质量,表示i行业t年的发展质量;CRit为核心解释变量碳韧性,表示i行业t年的碳韧性值;向量Zit为一系列控制变量,分别表示i行业t年的行业结构(IS)、社会贡献度(SC)、政府干预程度(DGI)、贸易竞争力指数(TC);μi是不随时间变化的个体固定效应;εit为随机扰动项。

为进一步分析高碳排制造业碳韧性三维特征对其发展质量的影响,分别测算三维特征并构建如下静态面板模型:

yit=α0+α2CR1it+α3CR2it+α4CR3it+∑βZit+μi+εit

(2)

其中,CR1it、CR2it、CR3it分别表示碳韧性的稳定性、适应性和进化性,其估计系数分别为α2、α3、α4,其余变量含义均与式(1)相同。

在对高碳排制造业碳韧性与发展质量相关变量进行分析后发现,发展质量对碳韧性可能存在一定的反向作用,即内生性问题;同时,由于被解释变量(高碳排制造业发展质量)自身发展逻辑具有路径依赖性,在发展过程中存在一定滞后性,静态面板数据难以反映高碳排制造业发展质量的动态变化情况。基于此,本文采用广义矩估计方法(GMM)进行分析,采用动态面板模型处理内生性问题,对高碳排制造业发展质量动态效应进行观测。同时,将被解释变量滞后项作为工具变量纳入回归方程进行分析,以克服可能存在的内生性问题。

yit=α0+α1CRit+α2yi,t-n+∑βZit+μi+εit

(3)

其中,yi,t-n表示滞后n期的制造业行业发展水平,其估计系数为α2,其余变量均与式(1)相同。

5.2 控制变量选取

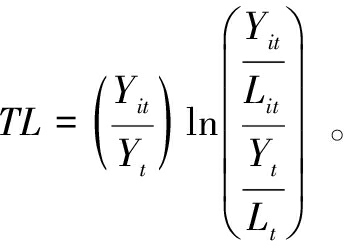

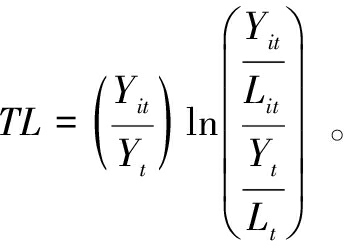

为避免其它变量对本文回归结果产生不利影响,本文设置如下控制变量:①行业结构(IS):借鉴干春晖等(2020)的研究,采用泰尔指数进行测算,具体公式为 其中,Yit代表i行业第t年的产值,Lit代表i行业第t年的就业,Yt代表高碳排制造业5个行业第t年的总产值,Lt代表高碳排制造业5个行业第t年的总就业;②社会贡献度(SC):采用行业平均用工人数占总用工人数的比值表示;③政府干预度(DCI):采用国有控股企业资产总计与总资产的比重衡量;④贸易竞争力指数(TC):借鉴赵驰等的研究,用中国制造业在国际市场的净出口额占本国制造业进出口总额的比重表示,具体公式为

其中,Yit代表i行业第t年的产值,Lit代表i行业第t年的就业,Yt代表高碳排制造业5个行业第t年的总产值,Lt代表高碳排制造业5个行业第t年的总就业;②社会贡献度(SC):采用行业平均用工人数占总用工人数的比值表示;③政府干预度(DCI):采用国有控股企业资产总计与总资产的比重衡量;④贸易竞争力指数(TC):借鉴赵驰等的研究,用中国制造业在国际市场的净出口额占本国制造业进出口总额的比重表示,具体公式为 其中,Cit表示贸易竞争力指数,Xit表示i行业第t年的制造业出口总额,Mit表示i行业第t年的制造业进口总额。变量描述性统计结果以及相关性检验结果如表7、表8所示。

其中,Cit表示贸易竞争力指数,Xit表示i行业第t年的制造业出口总额,Mit表示i行业第t年的制造业进口总额。变量描述性统计结果以及相关性检验结果如表7、表8所示。

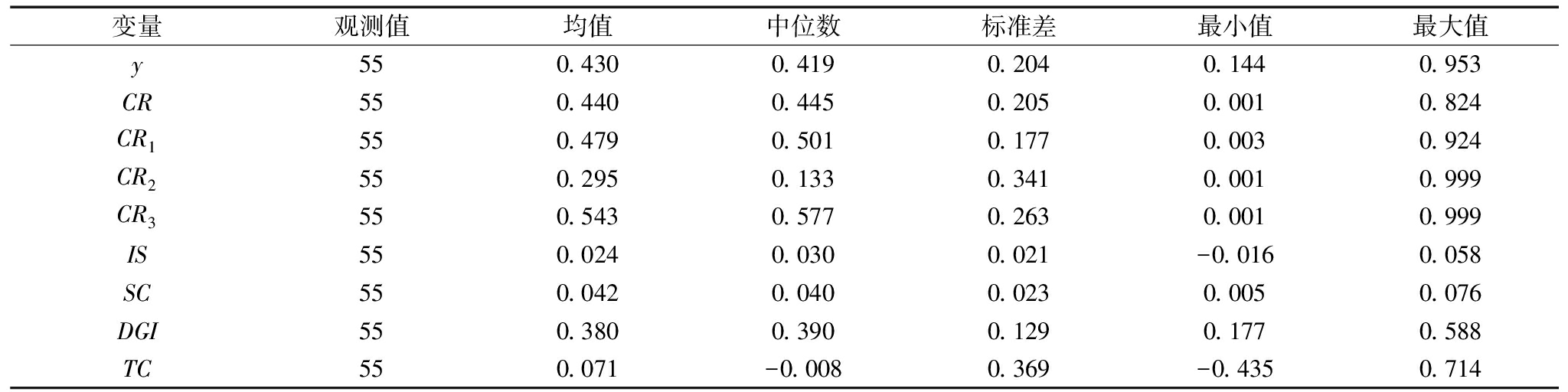

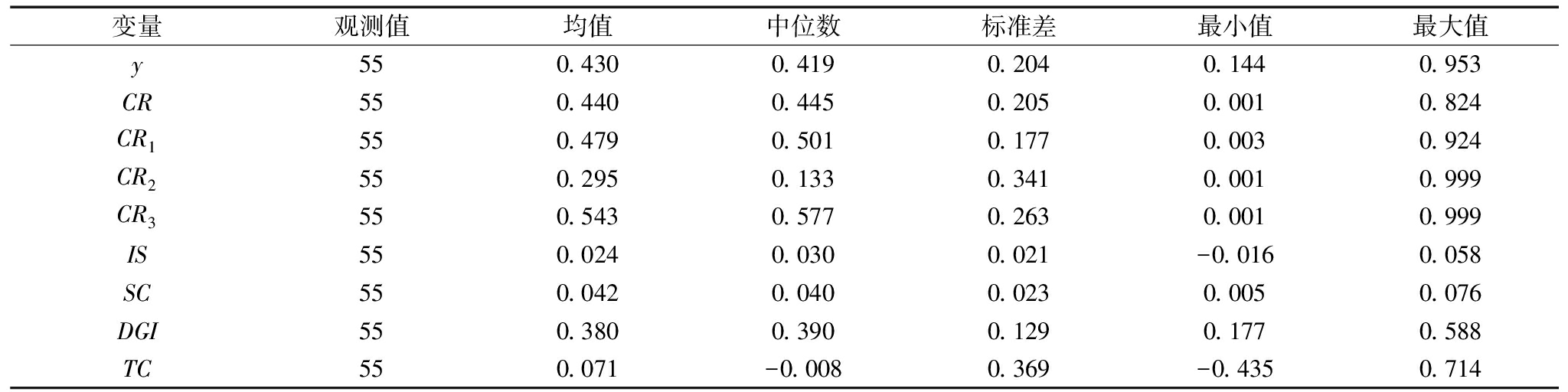

表7 描述性统计结果

Table 7 Descriptive statistics

变量观测值均值中位数标准差最小值最大值y550.430 0.419 0.204 0.144 0.953 CR550.440 0.445 0.205 0.001 0.824 CR1550.479 0.501 0.177 0.003 0.924 CR2550.2950.1330.3410.0010.999CR3550.543 0.577 0.263 0.001 0.999 IS550.024 0.030 0.021 -0.016 0.058 SC550.042 0.040 0.023 0.005 0.076 DGI550.380 0.390 0.129 0.177 0.588 TC550.071 -0.008 0.369 -0.435 0.714

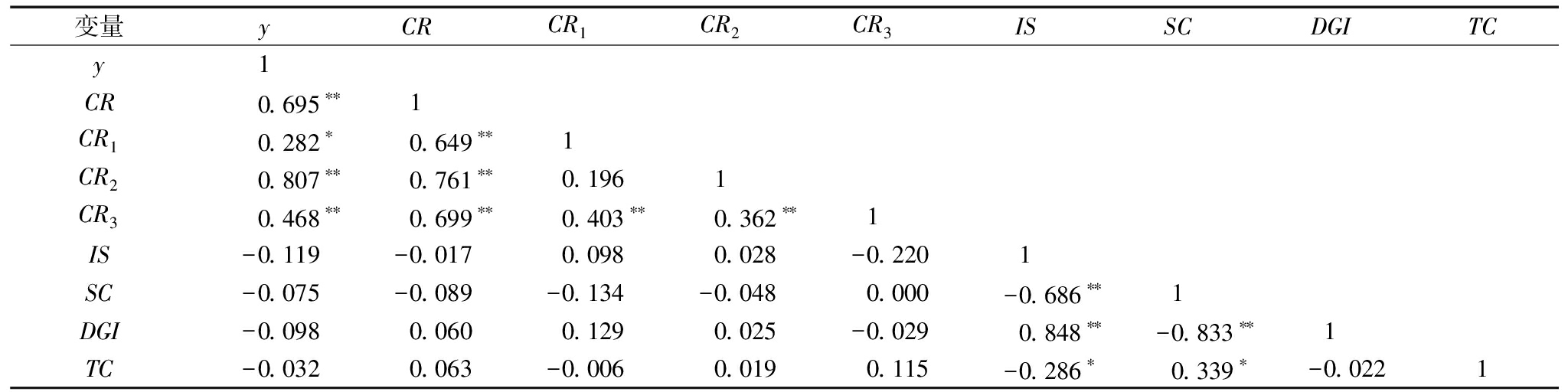

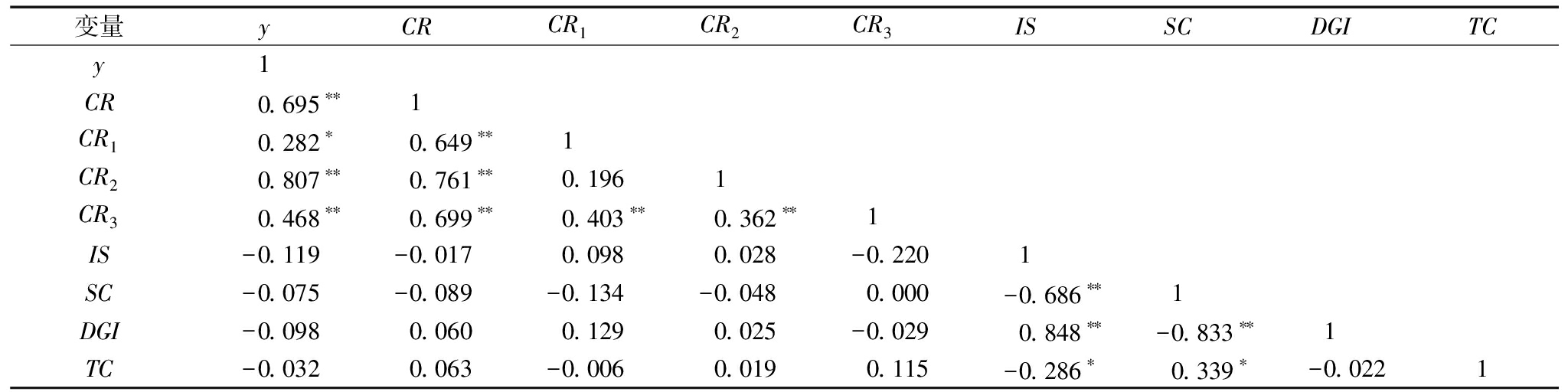

表8 相关性检验结果

Table 8 Correlation test results

变量yCRCR1CR2CR3ISSCDGITCy1 CR0.695∗∗1CR10.282∗0.649∗∗1 CR20.807∗∗0.761∗∗0.196 1CR30.468∗∗0.699∗∗0.403∗∗0.362∗∗1 IS-0.119 -0.017 0.098 0.028 -0.220 1 SC-0.075 -0.089 -0.134 -0.048 0.000 -0.686∗∗1 DGI-0.098 0.060 0.129 0.025 -0.029 0.848∗∗-0.833∗∗1TC-0.032 0.063 -0.006 0.019 0.115 -0.286∗0.339∗-0.022 1

注:***、**、*分别表示在0.01、0.05、0.1水平上显著

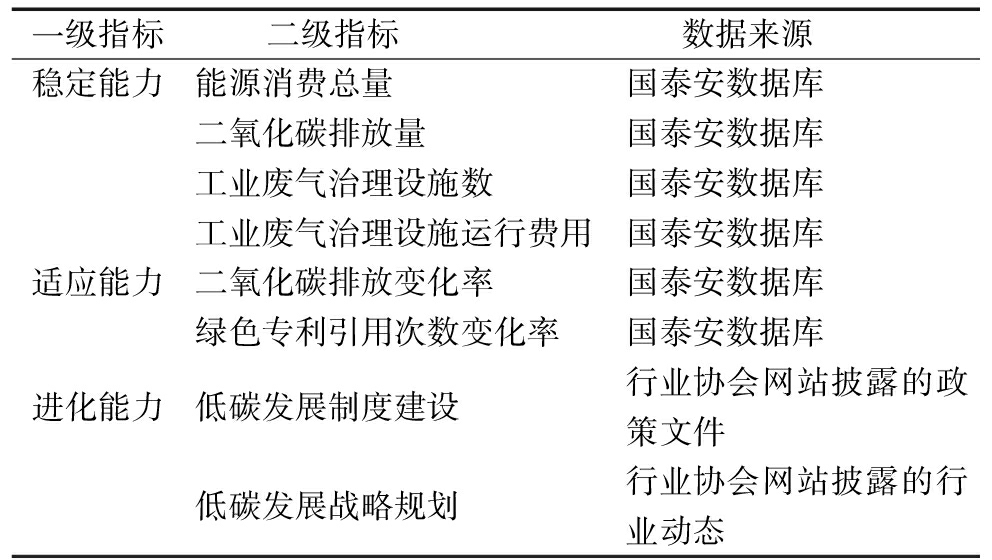

5.3 基准回归结果分析

5.3.1 高碳排制造业碳韧性与发展质量基准回归结果分析

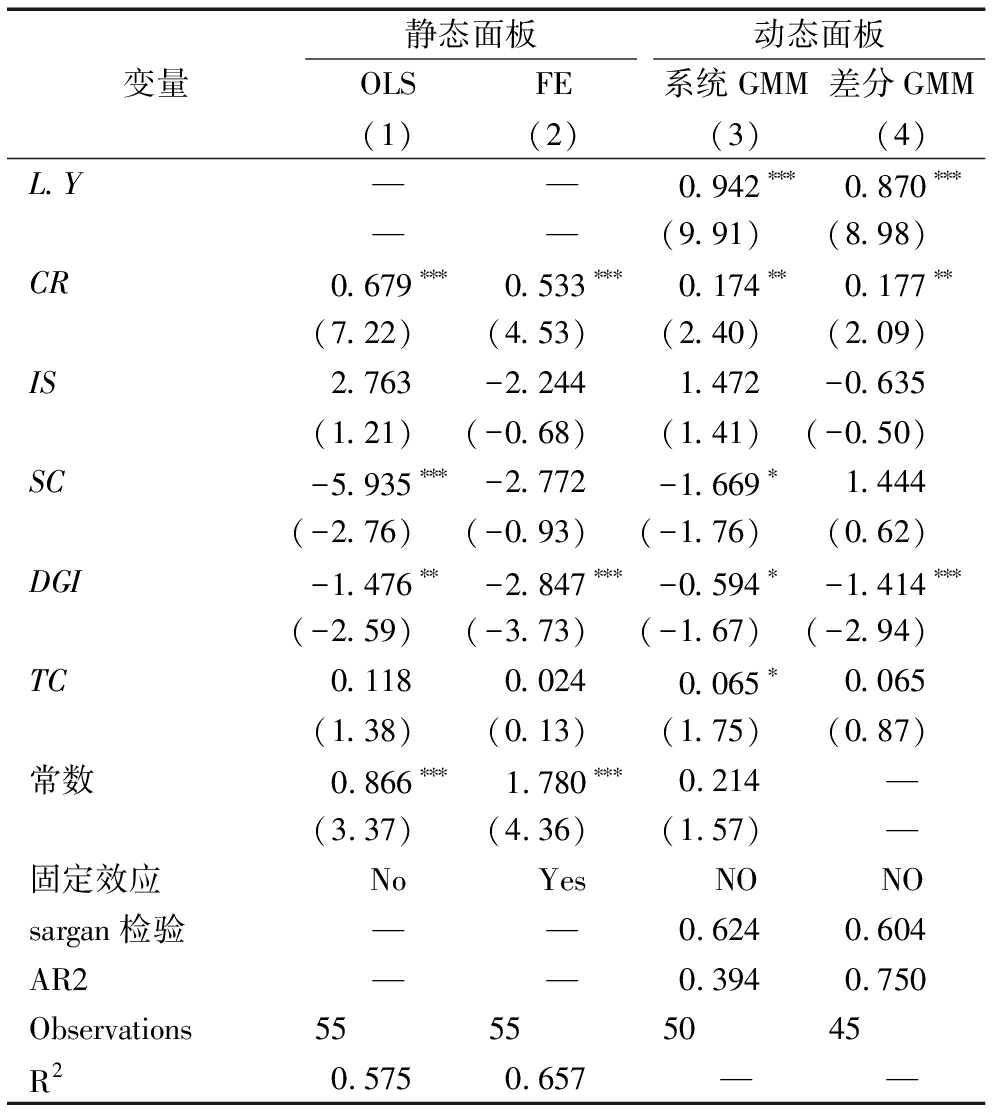

高碳排制造业碳韧性对其发展质量影响的基准回归结果如表9所示。首先,采用混合回归模型对式(1)进行回归分析,结果如模型(1)所示。随后,通过Hausman检验发现P值小于0.05,选择固定效应模型再次对式(1)进行回归分析,结果如模型(2)所示。在此基础上,考虑到可能存在动态效应及内生性问题,采用GMM方法对式(3)进行回归分析,结果如模型(3)和模型(4)所示。在采用GMM方法估计之前先进行Sargan检验和残差自相关性检验,以确保所有工具变量有效,发现差分方程中残差序列不存在二阶及以上自相关。从表9模型(3)和模型(4)检验结果看,Sargan检验结果均通过5%显著性水平检验,说明模型(3)和模型(4)工具变量有效,AR检验结果均大于0.1,说明不存在二阶序列自相关。模型(1)—模型(4)估计系数大小与符号一致,说明模型稳健。对比各模型标准误,模型(3)的标准误最小,说明该模型估计结果更准确,估计效率更高。此外,考虑到静态面板模型中可能存在内生性及遗漏变量问题,本文主要通过系统GMM结果分析解释变量与被解释变量之间的关系,同时将其它模型估计结果作为参照。

表9 碳韧性基准回归结果

Table 9 Benchmark regression results of carbon resilience

变量静态面板OLS(1)FE(2)动态面板系统GMM(3)差分GMM(4)L.Y——0.942∗∗∗0.870∗∗∗——(9.91)(8.98)CR0.679∗∗∗0.533∗∗∗0.174∗∗0.177∗∗(7.22)(4.53)(2.40)(2.09)IS2.763-2.2441.472-0.635(1.21)(-0.68)(1.41)(-0.50)SC-5.935∗∗∗-2.772-1.669∗1.444(-2.76)(-0.93)(-1.76)(0.62)DGI-1.476∗∗-2.847∗∗∗-0.594∗-1.414∗∗∗(-2.59)(-3.73)(-1.67)(-2.94)TC0.1180.0240.065∗0.065(1.38)(0.13)(1.75)(0.87)常数0.866∗∗∗1.780∗∗∗0.214—(3.37)(4.36)(1.57)—固定效应NoYesNONOsargan检验——0.6240.604AR2——0.3940.750Observations55555045R20.5750.657——

注:***、**、*分别表示在0.01、0.05、0.1水平上显著,括号内的值为t值(或z值),下同

总体而言,高碳排制造业碳韧性与发展质量存在显著正相关关系,且回归系数符号与预期假设相符,假设H1得到验证。系统GMM估计结果显示,高碳排制造业发展质量滞后一期高度正向显著,说明高碳排制造业发展质量具有一定的路径依赖性,过去发展质量会对当期发展质量产生影响。对控制变量进行分析发现,行业结构对高碳排制造业发展质量存在负向影响,表明高碳排制造业行业结构存在不合理性,抑制了高碳排制造业发展质量提升。社会贡献度对高碳排制造业发展质量存在一定的负向影响。政府干预度是对高碳排制造业发展质量负向影响最显著的因素,归因于当今我国乃至全球对环保的重视,以及国家相继出台多项绿色低碳减排政策,环境规制短期内对高碳排制造业发展质量提升造成冲击,但从长远看,政策干预会倒逼行业转型升级,促进高碳排制造业发展质量提升。

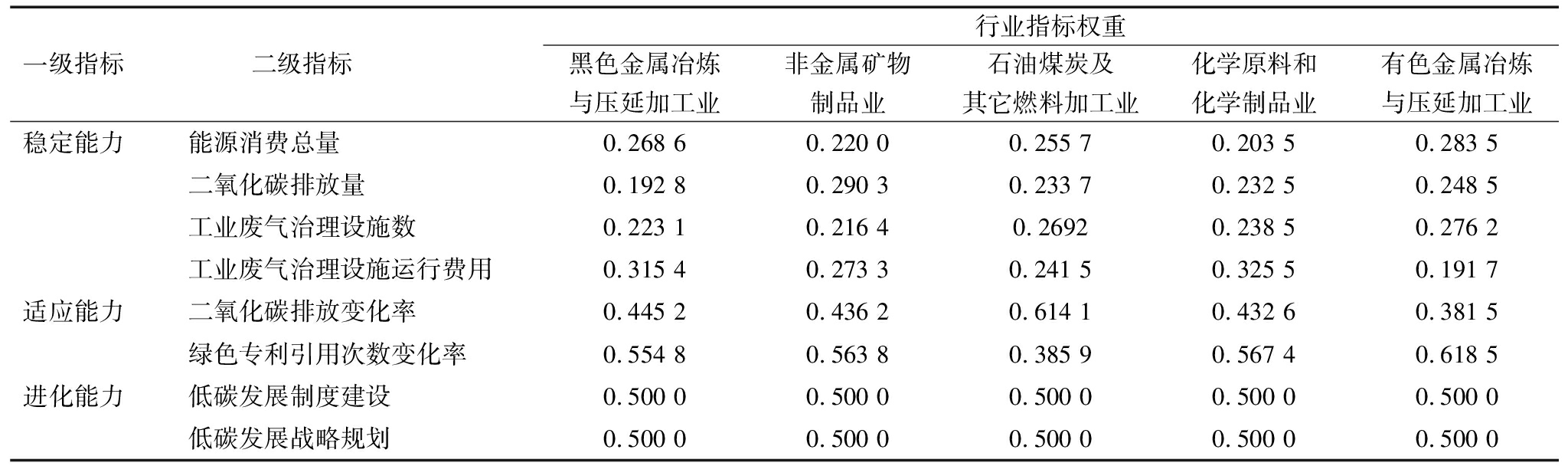

5.3.2 高碳排制造业碳韧性三维特征与发展质量基准回归结果分析

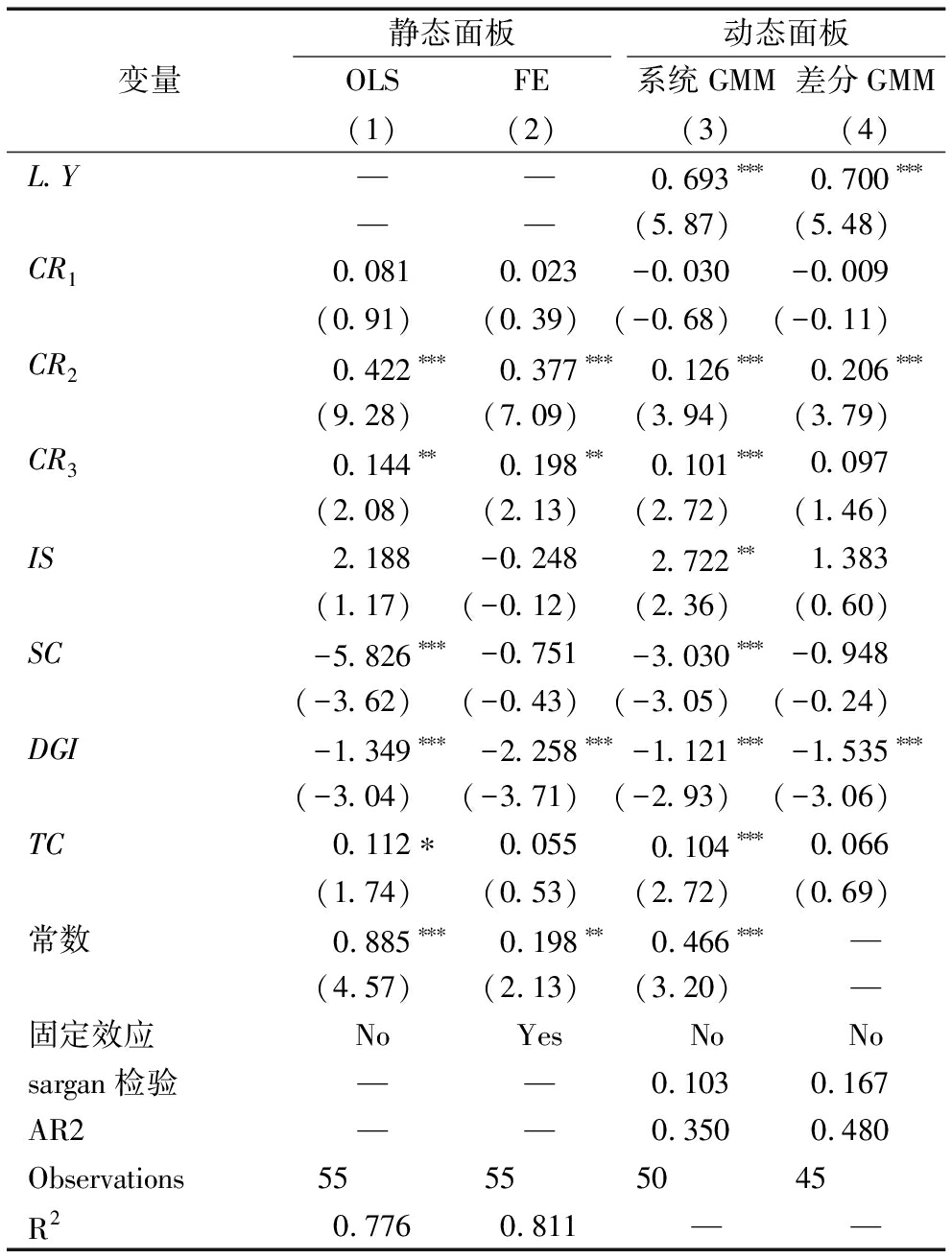

碳韧性是指为顺应“双碳”目标的长期要求和短期约束,产业内生的稳定能力、适应能力和进化能力外显为韧性特征并与发展质量存在一定关系。本文对高碳排制造业三维特征与发展质量关系进行基准回归分析,结果如表10所示。

表10 碳韧性三维度与发展质量基准回归结果

Table 10 Benchmark regression results for the three dimensions of carbon resilience and development quatity

变量静态面板OLS(1)FE(2)动态面板系统GMM(3)差分GMM(4)L.Y——0.693∗∗∗0.700∗∗∗——(5.87)(5.48)CR10.0810.023-0.030-0.009(0.91)(0.39)(-0.68)(-0.11)CR20.422∗∗∗0.377∗∗∗0.126∗∗∗0.206∗∗∗(9.28)(7.09)(3.94)(3.79)CR30.144∗∗0.198∗∗0.101∗∗∗0.097(2.08)(2.13)(2.72)(1.46)IS2.188-0.2482.722∗∗1.383(1.17)(-0.12)(2.36)(0.60)SC-5.826∗∗∗-0.751-3.030∗∗∗-0.948(-3.62)(-0.43)(-3.05)(-0.24)DGI-1.349∗∗∗-2.258∗∗∗-1.121∗∗∗-1.535∗∗∗(-3.04)(-3.71)(-2.93)(-3.06)TC0.112∗0.0550.104∗∗∗0.066(1.74)(0.53)(2.72)(0.69)常数0.885∗∗∗0.198∗∗0.466∗∗∗—(4.57)(2.13)(3.20)—固定效应NoYesNoNosargan检验——0.1030.167AR2——0.3500.480Observations55555045R20.7760.811——

(1)稳定性对高碳排制造业发展质量的回归系数为正,采用OLS模型、FE模型以及系统GMM模型进行回归均未通过1%或10%的显著性水平检验,说明稳定性虽然对高碳排制造业发展质量存在一定正向影响,但不显著,假设H2a得以验证。这是因为,高碳排制造业以自身高能耗、高污染、高排放的粗放型发展模式应对现阶段“双碳”目标冲击的能力有所欠缺,因此对发展质量提升的影响比适应性和进化性弱。

(2)适应性对高碳排制造业发展质量的回归系数为正,且各模型均通过1%显著性水平检验,估计结果与预期假设相符,假设H2b得到验证。适应性是提升发展质量的关键着力点,高碳排制造业要实现发展质量提升,需要尝试接受新信息、探索新方法,在外部政策情境的牵引下及时作出调整,使行业恢复到原来生产水平,最终逐渐适应环境治理的新诉求。

(3)进化性对高碳排制造业发展质量的回归系数为正,且各模型均通过1%、5%或10%显著性水平检验,估计结果与预期假设相符,假设H2c得到验证。这表明,进化性虽然对发展质量提升具有显著正向影响,但影响作用稍弱于适应性。高碳排制造业要实现发展质量提升,需要提高自身进化能力,及时对冲击应对过程进行学习和总结,并调整发展战略。

基于上述分析发现,稳定性、适应性和进化性对发展质量存在一定正向影响,但影响程度不同,适应性影响作用最强,进化性次之,稳定性最弱,假设H2得到验证。

5.4 进一步研究

考虑到不同碳排放强度制造业面对的低碳减排冲击存在较大差异,借鉴付华等[1]的处理方式,根据碳排放强度不同,将制造业25个细分行业划分为高、中、低3个样本组,以2011—2021年为样本期,采用系统GMM模型,分别对其进行计量回归,结果如表11所示。

表11 碳韧性对不同碳排放强度行业发展质量的基准回归结果

Table 11 Regression results of carbon resilience on development quality benchmarks for industries with different carbon intensities

变量系统GMM高碳排制造业中碳排制造业低碳排制造业L.Y0.942∗∗∗0.863∗∗∗0.822∗∗∗(9.91)(12.66)(13.62)CR0.174∗∗0.098∗∗0.128∗∗∗(2.40)(2.28)(3.81)IS1.472-5.353∗∗-0.481(1.41)(-2.08)(-0.78)SC-1.669∗-3.031∗∗-0.062(-1.76)(-2.53)(-0.25)DGI-0.594∗0.098-0.053(-1.67)(0.45)(-1.34)TC0.065∗0.013-0.026(1.75)(0.32)(-1.07)常数0.2140.113∗∗∗0.084∗∗∗(1.57)(2.75)(3.75)Sargan 检验0.6240.1610.217AR20.3940.0950.734sample capacity5060140

比较(1)—(3)列回归结果发现,不同碳排放强度行业碳韧性对发展质量的影响作用不同。碳韧性对高碳排行业发展质量的影响作用最强,其次是低碳排行业,中碳排行业最小。基于上述结果分析可知,随着“双碳”目标等环保政策的出台,不同碳排放强度制造业面临的冲击不同,从而导致碳韧性对不同类型行业发展质量的提升作用存在明显差异。相比于中、低碳排行业,高碳排行业实行更严格的门槛准入和环评政策,所面临的外部环境更动荡,更需要通过碳韧性、整合内外部资源、提升能源利用率,降低碳排放强度,从而促进高碳排制造业发展质量提升。因此,从细分行业看,高碳排制造业碳韧性对其发展质量的影响作用最强,是实现制造业整体转型升级的关键领域。

6 结语

6.1 研究结论

本文立足于高碳排制造业发展质量提升,以韧性作为研究切入点,基于2011—2021年中国5个高碳排制造业面板数据,运用混合回归模型、固定效应估计和广义矩估计3种方法系统考察高碳排制造业碳韧性及其三维韧性特征对发展质量提升的影响机理,得出以下结论:

(1)将高碳排制造业碳韧性定义为“高碳排制造业面对低碳减排的更高要求和短期约束,产业内生的抵御风险、适应调整和重构进化能力”,通过分析碳韧性应对外部冲击的表现形态,识别出稳定性、适应性和进化性三维韧性特征。

(2)构建制造业碳韧性与发展质量评价指标体系进行测度分析发现,2011—2021年制造业碳韧性与发展质量均呈上升趋势,但在不同时间段发展趋势存在显著差异。

(3)碳韧性能够显著促进高碳排制造业发展质量提升,但从三维碳韧性特征看,适应性对发展质量的影响作用最强,进化性次之,稳定性最弱。

6.2 政策启示

针对碳韧性三维特征对高碳排制造业发展质量的影响差异,本文从政府和行业自身两个角度提出相关政策建议。

(1)从稳定性视角出发,政府需要为行业低碳转型提供政策和制度保障,支持全行业构建低碳转型体系。从适应性视角出发,政府需要全面深化经济体制改革,培养新动力,强化市场在资源配置中的决定性作用,构建市场化经营环境,实现各类生产要素和资源的有序流动。从进化性视角出发,政府需要确保绿色转型优惠政策和竞争政策并驾齐驱,既要对行业低碳转型提供财政支持,又要发挥市场竞争机制的作用。

(2)从稳定性视角出发,高碳排制造业需要推动自身低碳转型,树立绿色低碳责任意识,实现生产全周期绿色低碳化,主动应对“双碳”冲击。从适应性视角出发,需要加强绿色创新研发,提高绿色创新成果转化率,及时把握市场环境变化,坚持绿色发展理念,持续进行绿色创新。从进化性视角出发,企业的持续进步离不开人才的支持,因此要加大人力资本投入,使自身技术水平和人力资本相匹配。

6.3 不足与展望

受篇幅和数据限制,本文存在如下不足:首先,由于数据更新较慢,可查到的最新年份为2021年,因此本文仅收集2011—2021年相关数据;其次,基于高碳排制造业数据展开研究,对制造业整体探讨不够。后续研究将针对以上不足,进一步扩大和细化研究内容。

参考文献:

[1] 付华, 李国平, 朱婷. 中国制造业行业碳排放:行业差异与驱动因素分解[J]. 改革, 2021, 34(5): 38-52.

[2] 于善波, 张军涛. 长江经济带省域绿色全要素生产率测算与收敛性分析[J]. 改革, 2021, 34(4): 68-77.

[3] 李平, 竺家哲. 组织韧性:最新文献评述[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(3): 25-41.

[4] 赵玉林, 谷军健. 中美制造业发展质量的测度与比较研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2018, 35(12): 116-133.

[5] 吕铁, 刘丹. 制造业高质量发展:差距、问题与举措[J]. 学习与探索, 2019, 51(1): 111-117.

[6] 曲立, 王璐, 季桓永. 中国区域制造业高质量发展测度分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38(9): 45-61.

[7] 徐光瑞. 中国工业发展质量的现状与对策[J]. 经济纵横, 2014,30 (11): 9-14.

[8] 史丹, 李鹏. 中国工业70年发展质量演进及其现状评价[J]. 中国工业经济, 2019,37 (9): 5-23.

[9] 刘慧岭. 武汉制造业创新能力评价与提升对策研究[J]. 科研管理, 2013, 34(S1): 88-94.

[10] 韩海燕, 任保平. 黄河流域高质量发展中制造业发展及竞争力评价研究[J]. 经济问题, 2020, 42(8): 1-9.

[11] 李岚春, 陈伟, 郭楷模, 等. 政策工具视角下发达国家碳中和战略行动政策分析及对我国启示[J]. 情报杂志, 2021, 40(12): 63-71.

[12] 王灿. 碳中和愿景下的低碳转型之路[J]. 中国环境管理, 2021, 13(1): 13-15.

[13] 赵玉焕, 钱之凌, 徐鑫. 碳达峰和碳中和背景下中国产业结构升级对碳排放的影响研究[J]. 经济问题探索, 2022, 43(3): 87-105.

[14] KAHN C B, REINSCHMIDT K, TEUFEL-SHONE N I, et al. American Indian Elders' resilience: sources of strength for building a healthy future for youth [J]. American Indian and Alaska native mental health research (Online), 2016, 23(3): 117-133.

[15] WEICK K E. The collapse of sensemaking in organizations: the mann gulch disaster[J]. Administrative Science Quarterly, 1993, 38(4): 628-652.

[16] SAHEBJAMNIA N, TORABI S A, MANSOURI S A. Building organizational resilience in the face of multiple disruptions[J]. International Journal of Production Economics, 2018, 197: 63-83.

[17] MA Z, XIAO L, YIN J. Toward a dynamic model of organizational resilience[J]. Nankai Business Review International, 2018, 9(3): 246-263.

[18] TOMASZ I, MONIKA W, KAREL H. Organizational resilience as a response to the energy crisis: systematic literature review[J]. Energies,2023, 16(2): 702.

[19] BURNARD K J, BHAMRA R. Challenges for organisational resilience[J]. Continuity &Resilience Review, 2019, 1(1): 17-25.

[20] PATRIARCA R, DI GRAVIO G, COSTANTINO F, et al. An analytic framework to assess organizational resilience[J]. Safety and Health at Work, 2017, 9(3): 265-276.

[21] 陈安, 师钰. 韧性城市的概念演化及评价方法研究综述[J]. 生态城市与绿色建筑, 2018,9(1): 14-19.

[22] SCHLOR H, VENGHAUS S, HAKE J-F. The FEW-nexus city index-measuring urban resilience [J]. Applied Energy, 2018, 210: 382-392.

[23] BURTON C. A validation of metrics for community resilience to natural hazards and disasters using the recovery from hurricane katrina as a case study[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2014, 105: 67-86.

[24] INGRAM T, BRATNICKA-MYSLIWIEC K. Organizational resilience of family businesses [J]. Problemy Zarzadzania, 2019,2:186-204.

[25] 蔡咏梅, 李新英, 孟令伟. 基于正态云模型的区域经济韧性评价与实证[J]. 统计与决策, 2022, 38(6): 55-59.

[26] 梁林, 赵玉帛, 刘兵. 国家级新区创新生态系统韧性监测与预警研究[J]. 中国软科学, 2020, 35(7): 92-111.

[27] 吴敬茹. 创新驱动视角下我国制造业技术创新能力评价[J]. 工业技术经济, 2020, 39(10): 74-80.

[28] 陈卫东, 梁婧. 发展韧性决定经济持续向好[J]. 中国金融, 2019, 70(12): 22-24.

[29] 王永贵, 高佳. 新冠疫情冲击、经济韧性与中国高质量发展[J]. 经济管理, 2020, 42(5): 5-17.

[30] 李恩付. 建设有活力有韧性资本市场助推经济内生性高质量发展[J]. 财富时代, 2020, 41(2): 28-39.

[31] 孙慧, 原伟鹏. 西部地区经济韧性与经济高质量发展的关系研究[J]. 区域经济评论, 2020,36 (5): 23-35.

[32] 付晨玉, 杨艳琳, 田野, 等. 产业政策、技术创新与中国工业发展质量[J]. 经济评论, 2022,43(6): 67-84.

(责任编辑:王敬敏)

其中,

其中,