0 引言

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,“促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎”。数字经济背景下,数字化转型成为企业谋求长远发展的关键举措。企业从传统经营向数字化转型升级的目标通常是扩大竞争优势,提升市场竞争力。利用数字化转型从数量和质量上加大研发投入力度、促进研发创新能力提升是企业发展的必经之路。

研发创新意味着企业核心竞争力增强,同时突破现有技术水平创造新的竞争优势。进一步地,研发投入跳跃有助于企业结合经营模式与产品特征调整创新战略,提高创新能力和研发效率,进而对创新产生积极作用。因此,有必要对研发投入跳跃现象加以关注。Mudambi&Swift(2013)将研发投入跳跃描述为研发投入脱离正常轨迹或趋势发生巨大变动的现象,意味着企业获得额外研发资源、改变创新战略等事件发生。进一步地,将研发投入跳跃划分正向跳跃与负向跳跃,并将正向跳跃与探索式创新相关联,将负向跳跃与利用式创新相关联。Limaj&Bernroider[1]指出,探索式创新是指企业出于开拓新产品市场、发展潜在客户等目的而开展的研发活动,利用式创新是指企业基于现有产品或服务,为满足新的客户需求而对已有流程进行升级的研发活动。Swift[2]指出,研发投入跳跃现象表明企业正处于探索式创新与利用式创新之间的过渡阶段,由于资源有限,需要追求两者间断平衡。贾慧英(2018)认为,在不同研发创新阶段企业创新战略也有所不同,在探索式创新与利用式创新相互转化过程中会自然产生研发投入跳跃现象。由此可见,企业创新战略变化会导致企业核心竞争力发生变化,而企业创新战略变化一定程度上体现为研发投入跳跃现象,进而影响企业未来发展方向。

现有相关文献聚焦融资约束,并发现缓解融资约束在助推企业研发投入方面具有重要作用。但若要达到实质性研发促进效果(数量与质量融合),不仅要考虑资金,更要考虑企业本身对技术支撑的需要。借助数字化转型,企业不仅能够降低生产经营成本、提高创新效率[3]、优化传统商业模式[4],而且能够获得数据、数字技术等研发资源,通过增加研发动力、促进研发技术革新等方式对企业研发投入跳跃产生积极影响。综上所述,已有文献对研发投入跳跃类别及影响进行了探究,但鲜有涉及数字化转型与研发投入跳跃关系及影响特征的研究。基于此,本文探究企业数字化转型对研发投入跳跃的差异化影响,可为企业结合自身创新发展需求,突破核心技术瓶颈,科学制定、实施数字化转型策略与创新战略提供理论依据。

本文可能的边际贡献如下:理论层面,系统剖析企业数字化转型对研发投入跳跃的影响,为理解数字化转型对我国经济增长的重要性提供新思路,同时有利于探究企业数字化转型对研发投入跳跃的非线性异质性影响。进一步地,考虑到产权性质、营业收入增长、企业年龄、所在地区差异,为企业结合自身研发投入跳跃水平,科学制定数字化转型策略提供理论参考。方法层面,运用基于B-样条展开的非参数分位数模型检验企业数字化转型对研发投入跳跃的非线性异质性影响,从而揭示企业数字化转型对研发投入跳跃的差异化影响。此外,在指标选取上,本文采用爬虫技术从上市公司年报中提取数字化转型关键词词频,以此构建数字化转型指标,并对数字化转型关键词进行补充,以期更加贴近实际。

1 文献综述与理论假设

1.1 数字化转型对企业研发投入跳跃的非线性影响

企业数字化转型是指企业通过引进数字技术实现生产、管理和销售等各层面数字化,增强自身竞争力,以实现短期和长期利润增值的战略行为(戚聿东,2020)。首先,数字化转型程度通常与企业创新战略相匹配,能够反映企业研发创新活动效率,促进研发投入跳跃。程聪等(2022)指出,数字化转型能够有效提升企业数字创新价值,促使企业创新战略改变,进而产生研发投入跳跃现象;孟韬(2021)指出,数字化转型有助于企业商业模式调适,商业模式变化会导致企业创新战略改变,从而对研发投入跳跃发挥促进作用。其次,数字化转型可以通过调节企业动态能力影响研发投入跳跃。王海芳(2022)发现,数字化转型能够提升企业动态能力,有助于加快资源配置、提高研发效率,进而对研发投入跳跃发挥积极作用。第三,数字化转型能够帮助企业突破传统产业边界,促进企业间数据信息共享并推动产业间跨界融合,通过完善产业链实现柔性生产,从而提高专业化分工水平[5]。由此,企业能够在擅长领域发挥作用,从而促进生产效率提高与研发投入跳跃。最后,企业数字化转型响应以数字化推动实体经济发展的政策号召,具有“政策利好”属性,能够提升企业融资能力并拓展融资渠道,从而促进企业研发投入跳跃。

需要注意的是,数字化转型对研发投入跳跃的促进作用不会立竿见影,需经历“阵痛期”后才能逐渐显现。第一,数字化转型初期,企业生产要素适配度较低,技术与产品不成熟,能够收集的数据来源单一、价值有限,数字化转型优势得不到发挥,致使挤出效应大于促进效应,因而不利于研发投入跳跃。刘淑媛(2022)指出,数据作为生产要素之一,只有与其它生产要素相互配合才能发挥作用,低水平数字化转型会破坏要素间的联动性,降低研发效率,从而抑制研发投入跳跃。第二,从组织变革角度分析为什么在数字化转型初期企业数字化转型难以发挥真正价值这一问题。熊彼特(1912)的创造性破坏理论认为,技术创新是指不断从内部革新经济结构,淘汰旧的技术、生产体系、组织结构并建立新的结构,促进基于技术进步的经济增长的非线性过程。这意味着企业进行技术革新时,基于传统商业模式的内部组织结构、生产体系等不再适用于新的商业模式。此时,组织结构与新的商业模式磨合或组织结构适应性转型必然会导致挤出效应增强。第三,数字化转型起步阶段,企业通常难以确定未来创新战略是以探索式创新为主还是以利用式创新为主,战略模糊性会对研发投入跳跃产生消极影响。王露宁(2022)发现,企业数字化转型进程中可能存在总体战略不清晰、数据价值挖掘程度较低等问题。由此,本文提出以下研究假设:

H1:企业数字化转型对研发投入跳跃具有非线性影响。较低程度数字化转型对研发投入跳跃的影响不显著,较高程度数字化转型能够显著促进研发投入跳跃。

1.2 数字化转型对企业研发投入跳跃的异质性影响

现有数字化转型对企业研发投入跳跃影响的研究鲜少关注企业研发跳跃水平异质性特征,导致数字化转型对企业研发投入跳跃影响的敏感程度、传导过程和影响机理近似相同,不存在本质差异。事实上,处于不同研发跳跃水平的企业会表现出价值创造能力的异质性特征,进而导致其核心技术与能力积累过程存在差异,最终表现为数字化转型对研发投入跳跃的异质性影响。

研发投入跳跃水平较高的企业,其产品或服务定位较高且绩效较好,重视引进研发人才。一方面,企业定位决定其对研发创新较为重视,企业通常会根据自身研发能力与发展需要选择合适的创新战略。此时,数字化转型对研发投入跳跃的影响显著。蒋峦(2022)指出,数字化转型对探索式创新与利用式创新均具有积极作用,且相较于利用式创新,数字化转型对探索式创新的影响更显著。另一方面,良好的企业绩效能够有效缓解融资约束,缓解研发费用不足对研发能力的限制,从而促进企业研发投入跳跃。同时,企业绩效可以在一定程度上为科研人才引进提供资金保障。

研发投入跳跃水平较低的企业,其产品或服务定位较低,研发创新需求有限,对实质性研发创新缺乏重视。这类企业数字化转型目标在于短期内降低成本、提升运营效率和业绩水平,对研发投入跳跃的影响不显著或表现为挤出效应。此外,这类企业研发创新基础薄弱,资源投入受到较大限制,创新战略通常以利用式创新战略为主,因而其研发投入跳跃能力较弱。由此,本文提出以下研究假设:

H2:企业数字化转型对研发投入跳跃具有异质性影响,随着企业研发投入跳跃水平提升,数字化转型开始发挥正向作用。

1.3 基于企业产权性质差异的影响

国有企业通常面临保证就业率、为政府提供所需产品、承担社会福利费用、冗员等政策性负担。当市场竞争发展到一定程度时,政策性负担会给国有企业带来预算软约束[6],导致经营利益目标扭曲,由此企业倾向于选择稳健性项目进行投资,最终导致企业经营绩效与研发跳跃水平较低。朱火弟(2018)指出,国有及国有控股企业研发效率小于1,当企业进行数字化转型时,较低的研发效率会在一定程度上抑制研发投入跳跃。此外,国有企业数字技术应用目标并不能影响研发投入跳跃,而是服务于政策目标或顺应政策变化,由此产生数字化转型策略性迎合问题。此时,企业花费成本购置的数字技术基础设备不能与原有业务深度融合,反而会增加财务负担,进一步抑制企业研发投入跳跃。

非国有企业通常以利润最大化为发展目标,面临激烈的竞争环境,其创新意识、创新能力较强,企业结构灵活,监管机制与激励机制也较为完善。随着数字化转型深入推进(超过特定门槛),得益于上述特点,非国有企业研发投入跳跃水平提升。Engelman[7]指出,非国有企业能够有效将自身通过数字化转型获得的技术资源转化到实际研发活动中,由此凸显数字化转型对非国有企业研发投入跳跃的促进作用。此外,研发创新与公司治理密切相关,数字化转型作用下,非国有企业治理能力提升有助于企业加大研发投入,从而促进研发投入跳跃。韦谊成(2022)发现,非国有企业运用数字技术提升产品或服务质量的动机较强,数字化转型能够提高决策效率与公司治理水平,因而有利于企业研发投入跳跃。由此,本文提出以下研究假设:

H3:数字化转型对研发投入跳跃的影响因产权性质差异而有所不同,相较于国有企业,非国有企业数字化转型对研发投入跳跃的促进作用更显著。

1.4 基于企业营业收入增长率差异的影响

营业收入增长率能够很大程度上体现企业经营现状与发展前景,资本的逐利性使得发展前景较好的企业有机会获得更多资源,也有能力开展更深层次数字化转型和更高效的研发创新活动。Taewon[8]指出,经营现状较好、成长性较强的企业更加重视研发创新,因而有助于研发投入跳跃;吴建祖[9]认为,研发投入跳跃与企业绩效正相关,高绩效意味着企业数字化转型程度较高,进而有助于企业研发投入跳跃;Coreynen[10]发现,企业在经营状况良好时引入数字技术不仅能够强化数字化转型的积极影响,而且可以增强企业为扩大市场份额而加大研发投入的动力。此外,较高的企业经营绩效能够在较大程度上缓解融资约束,为企业进行深度数字化转型及随之而来的研发投入跳跃创造有利条件。何帆[11]指出,业绩增长能够间接反映包括研发创新能力、资产利用能力在内的企业综合实力,因而不同营业收入增长率企业数字化转型对研发投入跳跃的影响存在差异。由此,本文提出以下研究假设:

H4:数字化转型对研发投入跳跃的影响因企业营业收入增长率差异而有所不同,相较于营业收入增长率较低企业,营业收入增长率较高企业数字化转型对研发投入跳跃的促进作用更显著。

1.5 基于企业成立时间差异的影响

创立时间较早的成熟型企业,其研发基础能力较强,在多年经营中注重人才培育,具备数字化转型基础,能够发挥数字化转型的积极作用,促进研发投入跳跃。Sebastian [12]研究发现,人才与数字服务平台对企业数字化转型具有积极影响;李琦[13]发现,数字化转型的积极作用在大型企业与成熟期企业更加显著。因此,高程度数字化转型会给企业带来更彻底和更高层次变革,这是发生研发投入跳跃的前提。此外,成立时间较早、产品或服务流程规范、市场占有率较高的成熟型企业拥有较强的实力加大研发投入强度,因而发生研发投入跳跃的可能性较大。郑登攀[14]指出,企业年龄越大,其掌握的经验和资源越丰富,环境适应能力越强。数字经济背景下,成熟型企业能够及时应对数字化转型带来的不确定性风险,有利于实质性创新活动开展。

创立时间较晚的成长型企业,其研发基础较为薄弱,能够获取的资源有限,在研发投入活动方面存在较大的局限性。Young[15]研究发现,成长型企业在人力与金融资源获取、技术开发及商业化等方面面临挑战。除受研发资源限制外,成长型企业内部结构缺陷也可能导致研发效率低下,促使企业数字化转型在经历“阵痛期”后仍对研发投入跳跃的影响不显著。李寅龙(2015)指出,在延续性创新环境下,企业年龄与创新绩效呈正相关关系。当企业年龄较小时,受研发资源限制,创新绩效难以获得显著提升,导致企业支持研发投入跳跃的资金有限,因而不利于研发投入跳跃。由此,本文提出以下研究假设:

H5:数字化转型对研发投入跳跃的影响因企业年龄差异而有所不同,相较于成长型企业,成熟型企业数字化转型对研发投入跳跃的影响更显著。

1.6 基于企业所在地区差异的影响

受益于改革开放政策红利和优越的地理位置,东部沿海地区经济水平在全国处于领先地位,而中西部地区经济发展较为缓慢,这种差距在企业数字化转型进程中较为显著。史宇鹏[16]指出,我国数字化水平呈现较大的地区差异,东部地区企业数字化转型步伐明显快于中西部和东北地区企业。当前,东部地区企业研发能力与研发强度均处于领先地位,导致同等幅度数字化转型对研发投入跳跃的边际影响效应递减。与东部地区相比,中西部地区企业发展潜力较大,在经历数字化转型并引进新技术后,能够产生更大幅度的研发投入跳跃,从而为开拓新市场创造有利条件。王和勇(2022)指出,区位优势差距导致中西部地区企业数字化转型对研发投入跳跃的促进作用更显著。由此,本文提出以下研究假设:

H6:企业数字化转型对研发投入跳跃的影响因所在地区不同而有所差异,相较于东部地区企业,中西部地区企业数字化转型对研发投入跳跃的促进作用更显著。

2 研究设计与样本选择

2.1 样本选取与数据来源

鉴于中国数字技术高速发展以及中国数字经济规模从2010年开始迅速膨胀,本文选取2010—2020年A股上市制造业公司数据为初始样本,并对其进行以下处理:①剔除相关变量缺失样本;②剔除极端异常值;③剔除ST及*ST上市公司;④对所有连续变量在1%和99%水平上进行缩尾处理,最终得到3 104个企业面板数据。本文数据均来自于企业年报、CSMAR数据库、WIND数据库等,使用Python、R Studio、Stata15进行数据处理。

2.2 变量设置

2.2.1 企业数字化转型(dig)

参考吴非[17]的研究成果,本文运用爬虫技术筛选与数字化转型相关文本并统计关键词词频,以此衡量数字化转型水平。借鉴袁淳[5]的研究成果,本文采用文本分析法构建企业数字化转型指标。具体而言,将底层数字技术划分为人工智能(Artificial Intelligence)、区块链(Blockchain) 、云计算(Cloud Computing)以及大数据(Data) 四大类,并将ABCD底层数字技术运用扩展成为数字化转型第五大类。

与以往文献相比,本文进一步参考《企业数字化转型白皮书(2021年版)》《国家信息化发展战数字略纲要》《“十三五”国家科技创新规划》《大数据产业发展规划(2020年版)》等相关内容,扩充数字化转型关键词,构建数字化转型关键词分词词典,具体见图1。本文使用Python对上市公司年报进行字符串提取,从人工智能、区块链、云计算、大数据及数字技术5个方面统计关键词披露次数,为确保原始数据的有效性,对得到的关键词词频加1再进行对数化处理,以此衡量数字化转型程度。

2.2.2 研发投入跳跃(leap)

研发投入跳跃代表企业研发投入是否偏离历史轨迹及其偏离程度。借鉴Mudambi(2013)的测量方法,本文通过GARCH模型计算得到企业所有学生化残差绝对值的最大值,计算过程如下:

(1)构建自回归模型,检验样本OLS残差是否存在ARCH效应。此步骤进一步对样本企业进行筛选,能够确保下一步GARCH建模的有效性。

(2)构建GARCH模型,估算研发费用随时间推移的变化趋势,并据此计算偏离历史趋势的研发费用残差(eit),即观测期研发费用波动情况的衡量指标。

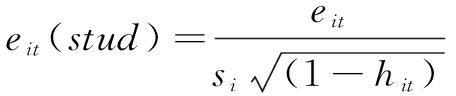

(3)对eit进行学生化残差处理得到eit(stud),使不同企业研发费用具有可比性,见式(1)。

(1)

其中,2010≤t≤2020,si为第i个企业eit的标准差,hit是第i个企业在t年的杠杆率,能够衡量残差对整个预测的影响,见式(2)。

(2)

也可理解为由eit形成的列向量所构成的矩阵X,经过计算变换后得到矩阵H的对角元素。

(4)找到第i个企业观测期内eit(stud)绝对值的最大值ei(MAX),以此作为第i个企业研发投入跳跃值,见式(3)。

ei(MAX)=Max|eit(stud)|

(3)

该方法可衡量企业研发支出的非预期变化程度。

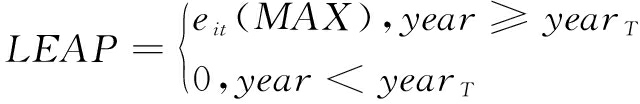

(5)构建研发投入跳跃(LEAP)变量,见式(4)。

(4)

其中,yearT表示企业发生研发投入跳跃的年份。此步骤可排除未来研发费用预期的影响,并控制研发投入跳跃作为最近已知事件对企业的影响。

2.2.3 控制变量

参考现有文献,本文选取以下控制变量:企业年龄(age)、流动比率(Cr)、营业收入比例(OI)、营业收入增长率(Gr)、资产负债率(Lev)、现金资产比率(Ca)和固定资产比率(FAR)。其中,企业年龄采用观测年份减上市年份衡量;流动比率采用流动资产除以流动负债衡量;营业收入比例采用营业收入除以总资产衡量;营业收入增长率采用当年营业收入与上一年营业收入相减后除以上一年营业收入衡量;资产负债率采用负债总额除以总资产衡量;现金资产比率采用现金总额除以总资产衡量;固定资产比率采用固定资产总额除以总资产衡量。

2.3 非参数分位数模型设计

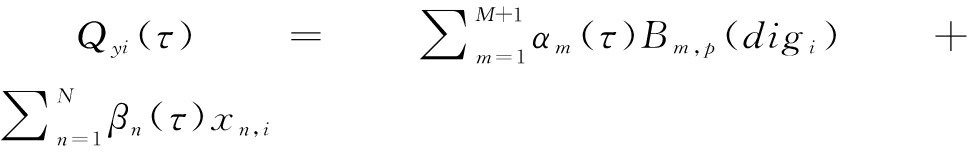

本文采用变量y表示研发投入跳跃,采用dig表示企业数字化转型,采用x=(x1,x2,…xN)”表示其余控制变量,构建分位数回归模型如式(5)所示。

(5)

式中,τ(0<τ<1)为分位点,Qyi(τ)是在dig与x已知时被解释变量y的τ分位数,未知函数fτ(digi)可以解释企业数字化转型对研发投入跳跃的边际影响,且对于具有不同研发投入跳跃能力企业的影响存在差异,即不同分位点处的影响可能具有异质性。

在实际应用时,对未知函数fτ(digi)的处理方法主要有参数法与非参数法:给出未知函数的具体形式,进行参数分位数回归分析;不给出未知函数的具体形式,直接进行非参数分位数回归分析。

参数估计法因效率较高且操作较为简单成为计量经济学领域的主流研究方法。其中,最常用的是线性函数和二次函数,但这两者只能用于描述解释变量与被解释变量间的线性、U型、倒U型等关系。参数估计法的局限在于需要对模型进行事前假定,基于正态分布统计的推断结果不够稳健。非参数估计法一般不需要具体分布的假定,但需要较大样本容量,因而推断结果更加稳健。常用非参数估计方法有核回归、局部多项式回归、样条基函数回归等。本文通过样条基函数回归对未知函数fτ(digi)进行估计,引入B-样条基函数平滑非线性函数fτ(^),见式(6)。

(6)

式中,α(τ)和βn(τ)均为待估计参数,m=1,2..., M+1,n=1, 2...,N ;Bm,p(x)为第m个分段多项式阶为p的B-样条基函数。Giuliano[18]实证发现,阶数p取3时拟合估计效果较好。因此,本文取p=3衡量企业数字化转型对研发投入跳跃的非线性差异化影响。

3 实证研究

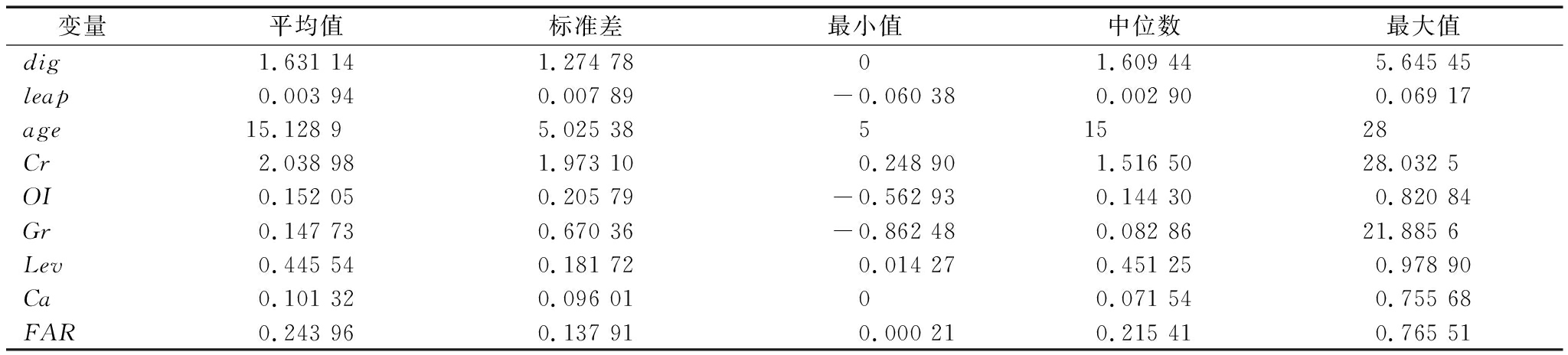

3.1 描述性统计分析

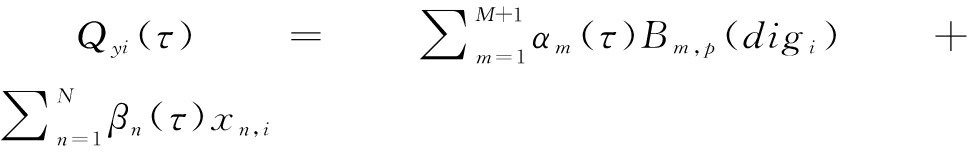

本文主要变量描述性统计结果如表1所示。由表1可知,数字化转型(dig)的最小值为0,最大值为5.645,标准差为1.274,说明不同制造企业数字化转型程度存在较大差异;平均值为1.631,略高于中位数1.609,说明部分数字化转型程度较高企业拉高了整体平均水平,我国制造业中多数企业数字化水平低于平均值,与实际情况基本一致。研发投入跳跃(leap)平均值和中位数均大于0,可见近年来企业普遍加大了研发投入。企业年龄(age)最大值与最小值之差较大,意味着样本企业成立时间分布范围较广,覆盖了成立时间较早的传统企业,实证结论具有代表性。

表1 变量的描述性统计结果

Table 1 Descriptive statistics of the variables

变量平均值标准差最小值中位数最大值dig1.631 141.274 7801.609 445.645 45leap0.003 940.007 89-0.060 380.002 900.069 17age15.128 95.025 3851528Cr2.038 981.973 100.248 901.516 5028.032 5OI0.152 050.205 79-0.562 930.144 300.820 84Gr0.147 730.670 36-0.862 480.082 8621.885 6Lev0.445 540.181 720.014 270.451 250.978 90Ca0.101 320.096 0100.071 540.755 68FAR0.243 960.137 910.000 210.215 410.765 51

3.2 全样本回归分析

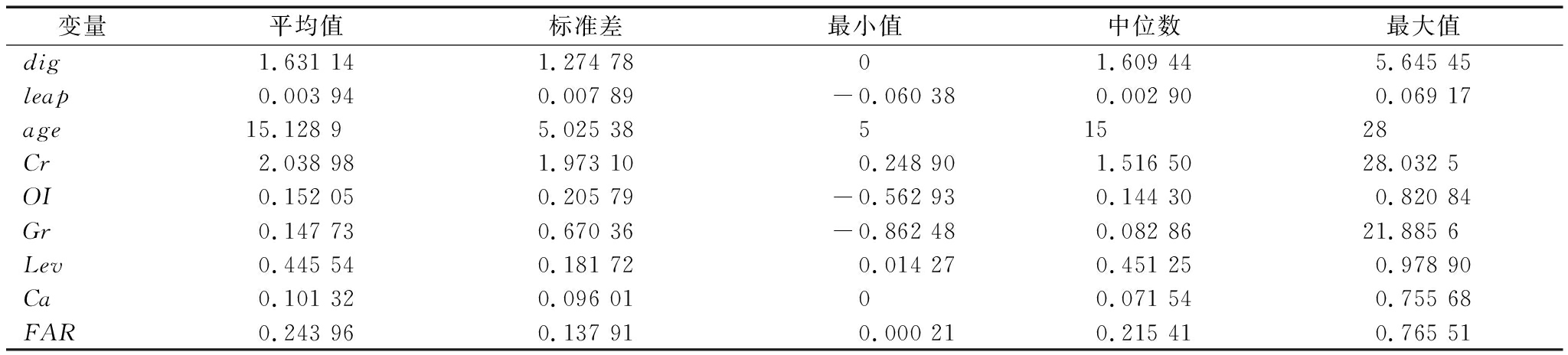

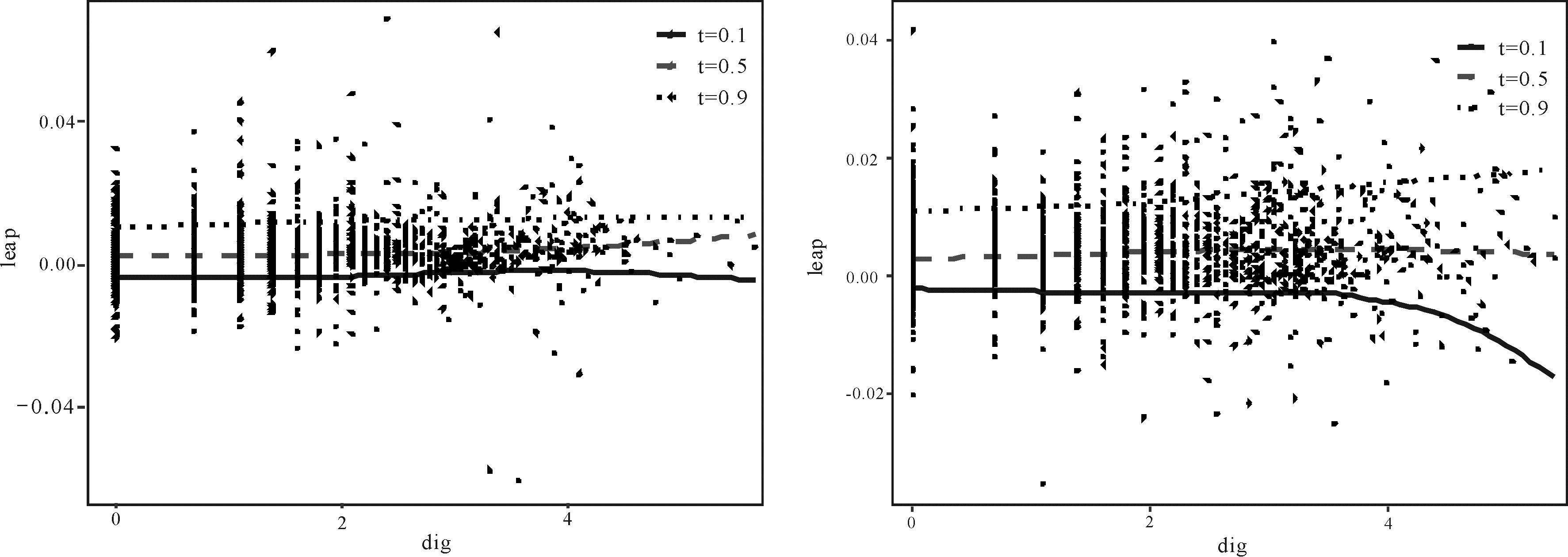

图2为企业数字化转型对研发投入跳跃影响的散点图、线性函数、二次函数及B—样条函数的拟合曲线。散点图特征表现如下:相同程度数字化转型对应多个研发投入跳跃值,同时散点纵坐标在0附近分布均匀,横坐标主要集中在坐标轴中间及中间偏右侧区域。样本点分布规律显示,我国制造业中大部分企业数字化转型程度较为接近,少数企业尚未进行数字化转型,同等程度数字化转型对不同企业研发投入跳跃的影响存在显著差异。

由表2回归结果看,模型1中数字化转型的系数在0.1分位点处为负,随着分位点提升,0.5分位点和0.9分位点处回归系数逐渐增大并由负变正。上述结果表明,研发投入跳跃能力越强的企业,数字化转型程度提升越能促进其研发投入正向跳跃。模型2刻画了数字化转型与研发投入跳跃的非线性关系,通过观察二次项系数发现,其在低分位点处小于零(但不显著),在中高分位点处大于0,曲线开口向上且高分位点处的二次项系数较大,说明数字化转型对具有不同研发投入跳跃水平企业的影响存在差异,对研发投入跳跃水平较低企业具有负向影响,对研发投入跳跃水平较高企业具有正向影响。但需要说明的是,模型2的结果缺乏显著性。由此可知,线性函数与二次函数得到的结论具有一致性,但线性函数和二次函数均不能准确衡量两者关系,两条拟合曲线几乎重合也说明两种回归分析方法在解释力度上有所欠缺。因此,本文进一步运用非参数分位数回归模型进行探究。

表2 基于全样本非参数分位数回归结果

Table 2 Results based on full-sample non-parametric quantile regression

变量分位点模型1τ=0.1τ=0.5τ=0.9模型2τ=0.1τ=0.5τ=0.9模型3τ=0.1τ=0.5τ=0.9截距项0.003 1*0.005 2***0.016 5***0.003 1*0.005 2***0.016 7***0.004 6***0.005 5***0.017 9***dig-0.000 30.000 5***0.000 9***0.000 30.000 5**0.000 5贡献如图3dig^2-0.000 20.0000.000 1age-0.000 1-0.000 2***-0.000 4***-0.000 1**-0.000 2***-0.000 4***-0.000 -0.000 1***-0.000 4***Cr-0.000 6-0.000 2**-0.000 5***-0.000 6*-0.000 2**-0.000 5***-0.001 3***-0.000 4***-0.000 8***OI-0.0030.001 8***0.002 7-0.003 1**0.001 7***0.003 6*-0.001 60.001 6***0.002 8*Gr0.000 80.005***0.011 3***0.000 80.005***0.011 3***0.005 4***0.007 9***0.013 2***Lev-0.004 6**-0.001 7**-0.001 9-0.004 9**-0.001 8**-0.001 7-0.007 1***-0.002 5***-0.003 7*Ca0.003 4-0.002 10.005 7**0.003 6-0.002 3**0.004 40.001 6-0.0010.006 1*FAR-0.003 9*-0.000 6-0.004 2**-0.004 2**-0.000 7-0.003 6*-0.003 5**-0.000 7-0.004 2*

注: ***、**、*表示分别在显著水平 1%、5%、10%上通过检验

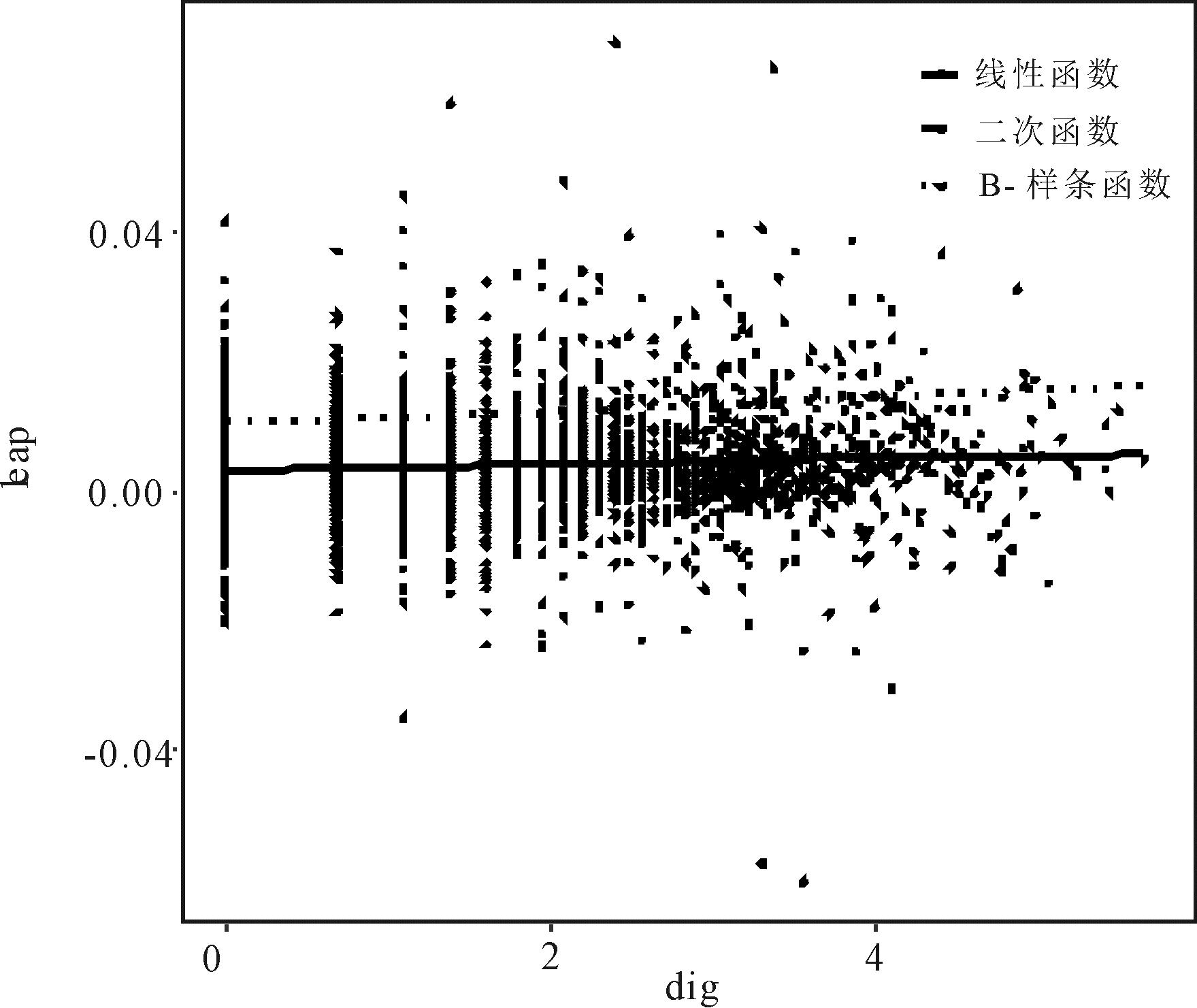

图3为基于B-样条的非参数分位数回归结果。由图3可知,企业数字化转型对研发投入跳跃的影响具有非线性特征。随着数字化转型程度提升,其对研发投入跳跃的影响逐渐显著。根据回归结果,本文计算0.5分位点和0.9分位点处的曲线斜率,分别为0.174和0.33,假设H1成立。进一步地,不同分位点处,企业数字化转型对研发投入跳跃具有异质性影响,具体如下:低分位点处,企业研发跳跃水平较低,实质性创新能力较差,数字化转型对研发投入跳跃具有负向影响;中高分位点处,企业研发跳跃水平较高,创新能力较强,数字化转型对研发投入跳跃具有正向影响,而且这种正向影响在高分位点处更为显著。由此,本文假设H2成立。

造成上述现象的原因可能是:首先,企业数字化转型初期为“阵痛期”,所制定的转型策略具有“从局部向整体,层层深入”的特点,难以体现数字化转型的系统性,而系统性缺乏会导致研发创新效率降低,使数字化转型难以对研发投入跳跃产生显著影响。另外,数据作为生产要素之一,只有与其它生产要素适配才能对研发创新效率产生促进作用。数字化转型初期,原有生产要素间的适配模式被破坏,导致要素间的联动性降低,因而无法促进研发投入跳跃。其次,由于企业研发投入跳跃能力差异,不同分位点处,数字化转型对研发投入跳跃的影响不同。企业大多采用探索式创新和利用式创新的“二元式”创新平衡战略。对于研发投入跳跃能力较强的企业,其产品或服务主要定位于中高端市场,更重视新产品研发创新。数字经济背景下,拥有较强数字技术应用能力的企业可以抓住数字化转型带来的发展机遇,以探索式创新为核心战略,开拓新市场或新产品,表现为研发投入正向跳跃。对于研发投入跳跃能力较弱的企业,其产品或服务主要定位于中低端市场,对研发创新的重视不够,以利用式创新为核心战略,其数字化转型目标以原有生产线升级改造为主,表现为研发投入负向跳跃。

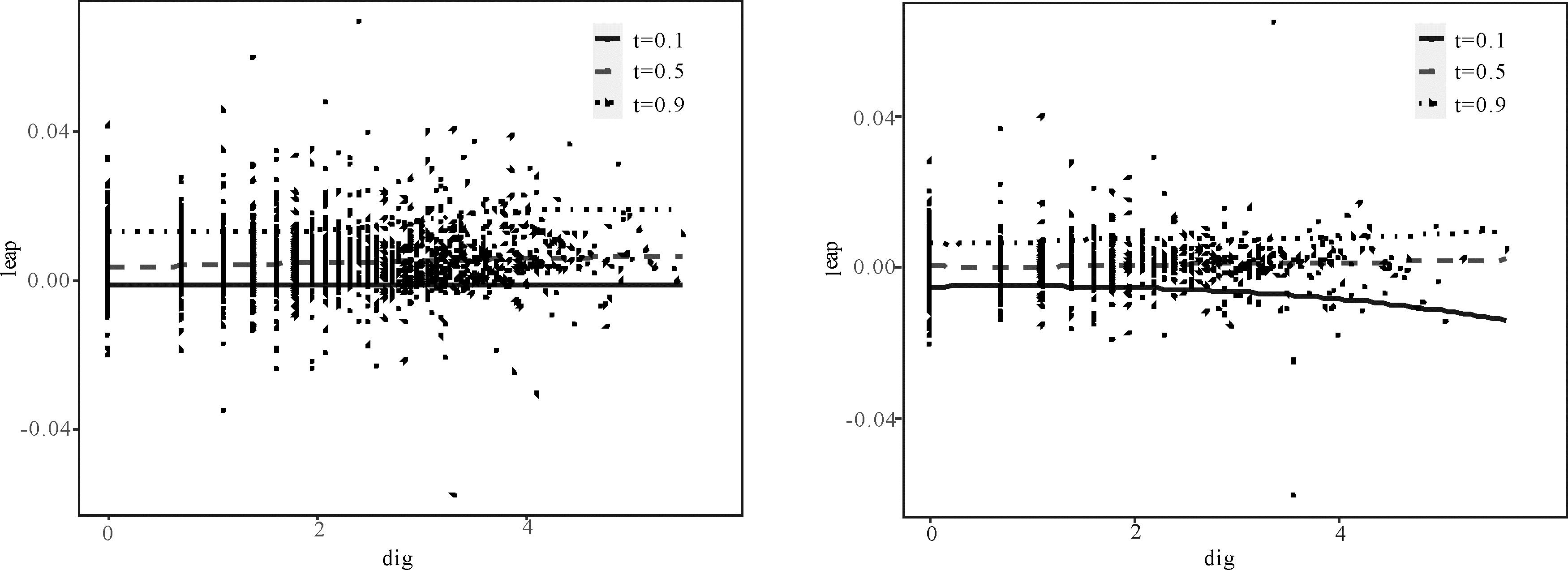

3.3 基于产权性质差异的回归分析

图4、图5为基于产权性质差异的回归分析结果。0.1分位点处,随着数字化转型程度提升,非国有企业曲线呈现明显下降趋势,而国有企业曲线较为平缓,说明数字化转型对非国有企业研发投入跳跃的负向影响更显著。0.5分位点处,国有企业与非国有企业数字化转型对研发投入跳跃的影响差异较小,两条曲线呈现平缓发展趋势。0.9分位点处,随着数字化转型程度加深,相对于国有企业,非国有企业数字化转型对研发投入跳跃的正向作用更显著。综上所述,非国有企业数字化转型对研发投入跳跃的影响更显著,假设H3成立。

造成上述结果的原因可能是:第一,国有企业肩负政策性任务,数字化转型对其研发投入跳跃的影响有限。非国有企业面临较大的市场竞争压力,需要通过数字化转型获得市场竞争优势,因而具有更强意愿进行数字化转型,从而促进研发投入跳跃。第二,国有企业与非国有企业在研发投入决策上存在一定差异。国有企业在追求营业利润的同时还承担社会责任,非国有企业则更多地追求维持或扩大市场份额,上述差异导致企业在考虑是否进行研发投入以及进行多大程度的研发投入时存在异质性,进而造成企业研发投入跳跃能力差异。第三,国有企业与非国有企业创新效率差异。国有企业资源更为丰富,但部门设置复杂、决策流程繁琐,从创新思路形成到实质性研发投入应用过程漫长,研发创新效率较低。相反,非国有企业决策效率较高,能够短时间内将有限资源投入到研发活动中,其数字化转型与研发投入跳跃间的联系更加密切。

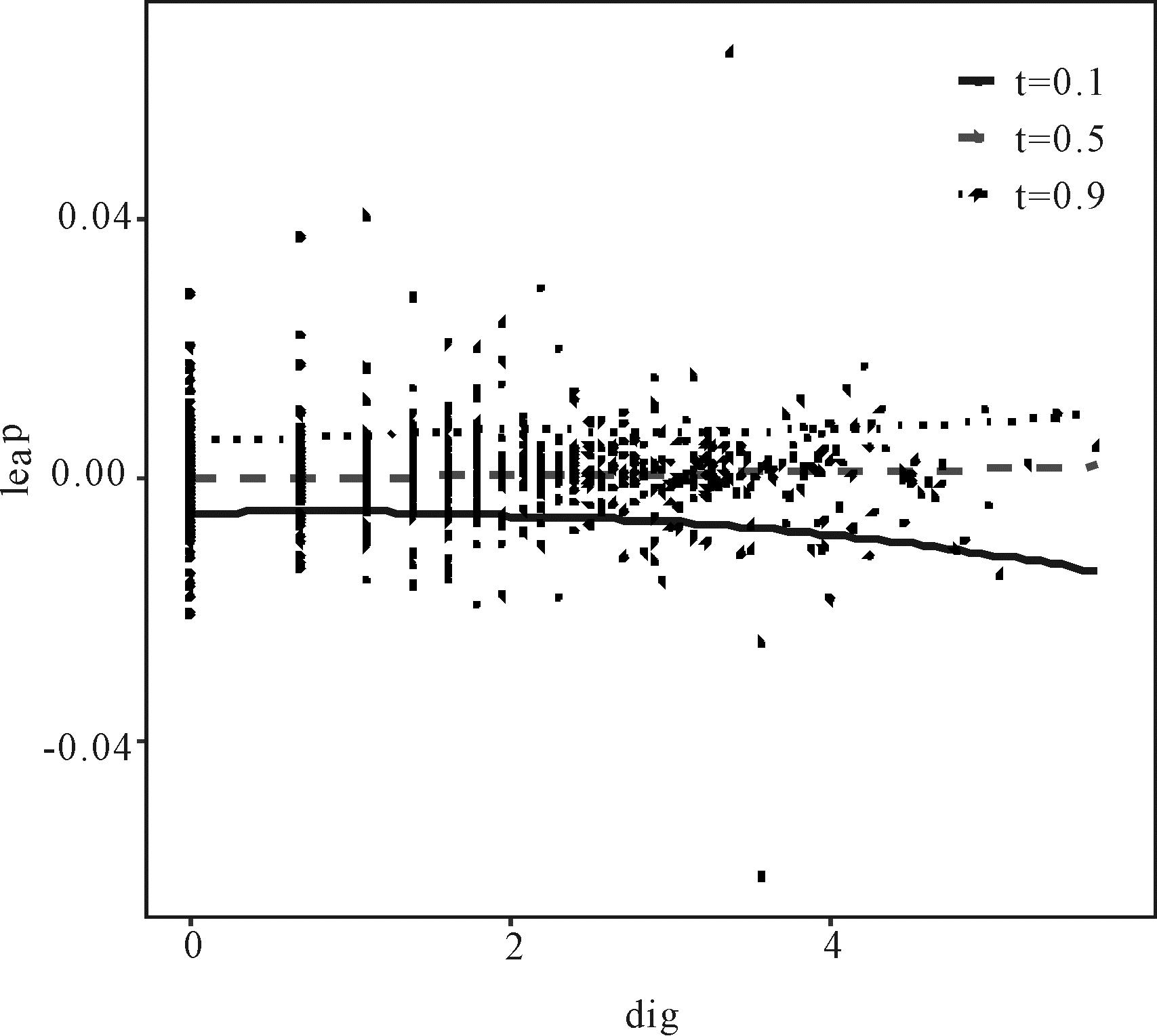

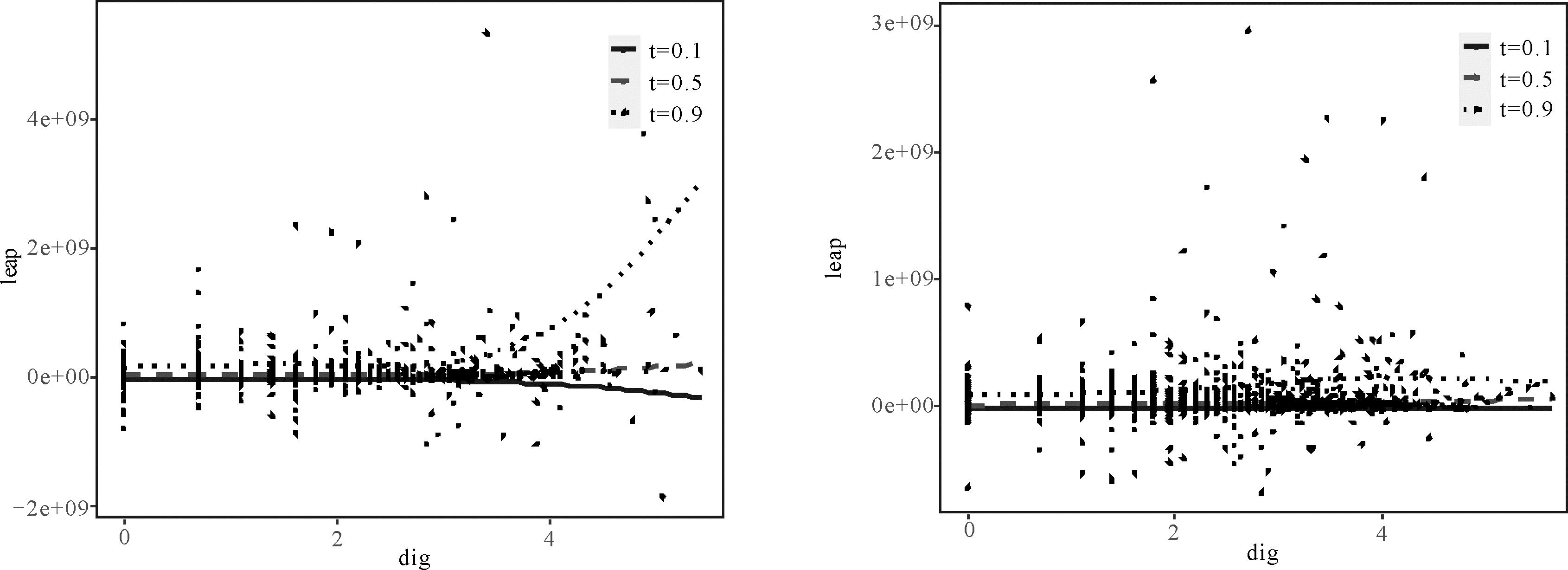

3.4 基于营业收入增长率差异的回归分析

图6、图7为基于营业收入增长率差异的回归分析结果。0.1分位点处,营业收入增长率较高企业数字化转型对研发投入跳跃的负向影响不显著。但对于收入增长率较低企业,随着数字化转型程度加深,其数字化转型对研发投入跳跃的负向影响逐渐显著。上述结果说明,企业自身经营状况越差,数字化转型对研发投入跳跃的负向影响越显著。0.5分位点处,对于具有不同营业收入增长率的企业而言,数字化转型对研发投入跳跃的影响不存在显著差异。0.9分位点处,随着数字化转型程度提升,相较于营业收入增长率较低企业,营业收入增长率较高企业数字化转型对研发投入跳跃的正向影响更显著。综上,相较于营业收入增长率较低企业,营业收入增长率较高企业数字化转型对研发投入跳跃的影响更显著,且主要表现为正向影响。营业收入增长率较低企业数字化转型对研发投入跳跃的正向影响较弱,在低分位点处表现为负向影响。由此,假设H4成立。

造成上述结果的原因可能是:第一,营业收入增长率与融资约束密切相关,而融资约束对企业数字化转型具有重要影响。数字化转型过程中,企业面临的融资约束主要来源于银行贷款难度较大、股权市场融资效果不确定,而营业收入能够有效缓解企业融资问题。因此,盈利状况较好的企业,其数字化转型对研发投入跳跃具有正向影响。第二,盈利状况在一定程度上能够反映企业发展前景,对于其是否进行数字化转型以及研发效率具有一定影响。盈利状况较差企业往往只关注 “如何生存”的问题,研发创新活动的积极性较低。盈利状况较好企业更多地思考“未来发展”的问题,会寻找自身数字化转型道路并发挥数字技术优势,从而促进研发创新效率提升。

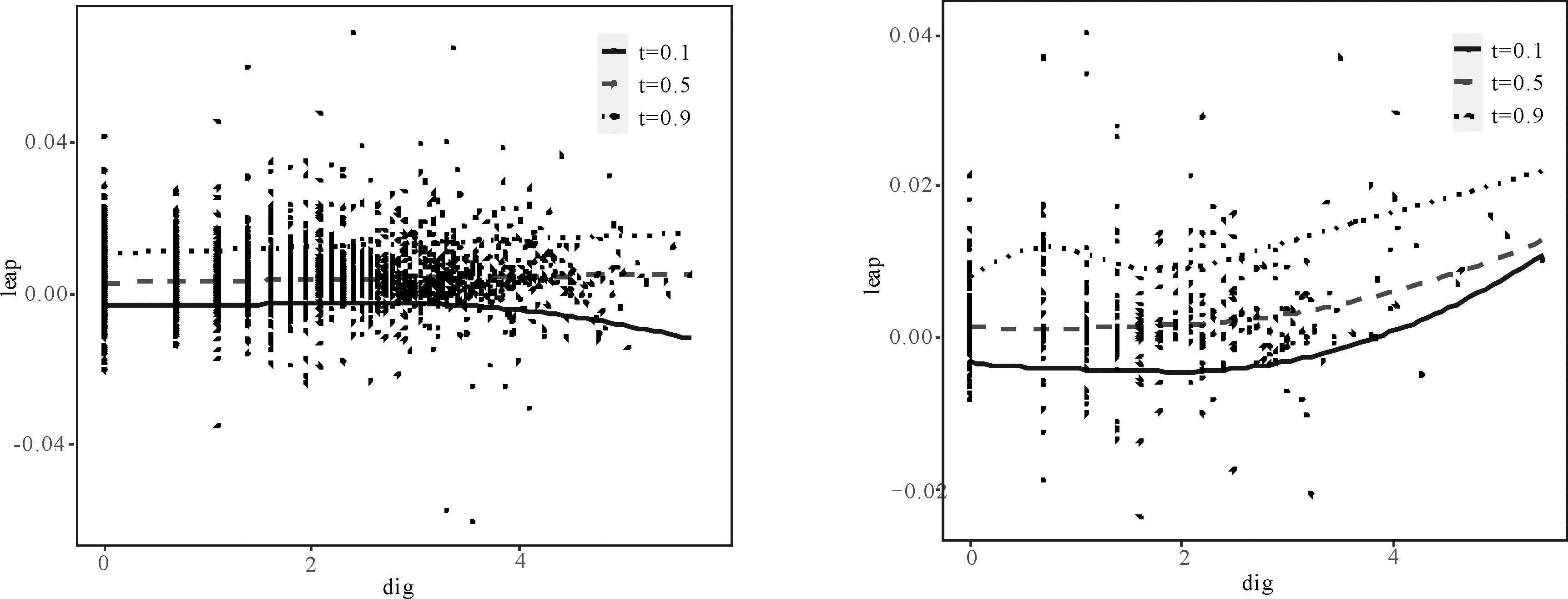

3.5 基于企业年龄差异的回归分析

图8、图9为基于企业年龄差异的回归分析结果。0.1分位点处,相较于成长型企业,成熟型企业数字化转型对研发投入跳跃的负向影响更显著。0.5分位点处,两条曲线均呈现平稳发展趋势,差别不明显。0.9分位点处,随着数字化转型推进,成熟型企业对研发投入跳跃的促进作用显著增强,曲线斜率越来越陡峭(临界点dig=3.2),而数字化转型对成长型企业研发投入跳跃的促进作用依然不显著。综上,相较于成长型企业,成熟型企业数字化转型对研发投入跳跃的影响更显著,假设H5成立。

造成上述结果的原因可能是:第一,成熟型企业市场适应力更强,能够根据自身特点调整创新战略。受自身研发能力与研发资源的限制,成长型企业数字化转型对研发投入跳跃的作用不显著。第二,企业年龄能够部分反映其基础能力,进一步对数字化转型产生影响。成熟型企业具备较为全面的研发能力和丰富的研发资源,能够通过数字化转型促进研发投入跳跃。成长型企业基础能力较差,数字化转型对其研发投入跳跃的促进作用有限,难以实现大幅度研发投入跳跃。

3.6 基于企业所在地区的回归分析

图10、图11分别为东部地区企业与中西部地区企业回归分析结果。0.1分位点处,不同地区企业在影响关系上表现出显著异质性。东部地区与全样本趋势基本一致,其数字化转型对研发投入跳跃具有负向影响。中西部地区企业数字化转型在经历对研发投入跳跃的阶段性负向影响后(临界点在dig=3),逐渐转变为显著正向影响。0.5分位点处,不同地区企业数字化转型对研发投入跳跃的影响呈现一定的差别。东部地区企业主要表现出平稳的影响趋势,而中西部地区企业随着数字化转型推进主要表现显著正向影响。0.9分位点处,不同地区企业数字化转型对研发投入跳跃均呈现促进作用,但中西部地区企业数字化对研发投入跳跃的促进作用更显著。由此,假设H6成立。

造成上述结果的原因可能是:第一,不同地区政策环境下,数字化转型对研发投入跳跃的影响不同。相较于东部地区,国家政策对于中西部地区更加倾斜,因而中西部地区资金投入水平更高,人才吸引力更大。同时,政策性融资通常能够规范企业资金用途和方向。因此,相较于东部地区企业,中西部地区企业数字化转型对研发投入跳跃的促进作用更显著。虽然东部地区企业技术水平领先,研发资源相对丰富,但前沿技术突破难度更大、成本更高、周期更长,导致数字化转型对研发投入跳跃的正向影响较小。第二,随着制造业产业重心从东部地区向中西部地区转移,中西部地区企业数字化转型对研发投入跳跃的促进作用更显著。中西部地区制造业产品特性能够决定产品生产线数字化水平及研发费用。此外,企业可以依托数字化平台实施探索式创新,开拓新市场、研发新产品,充分发挥数字化转型优势,从而促进研发投入跳跃。

4 结语

4.1 研究结论

本文基于2010—2020年A股制造业上市公司微观数据,利用文本分析法爬取企业年报构建数字化转型指标,使用非参数分位数回归模型检验制造企业数字化转型对研发投入跳跃的非线性异质化影响,得到以下主要结论:

(1)企业数字化转型对研发投入跳跃具有非线性影响。当数字化转型程度较低时,其对研发投入跳跃的影响不显著;当数字化转型程度提高时,其能够显著促进研发投入跳跃。

(2)不同分位点处,企业数字化转型对研发投入跳跃具有异质性影响,随着企业研发投入跳跃水平提高,上述影响由负向转变为正向。

(3)针对不同产权性质、不同营业收入、不同年龄以及不同地区企业分析发现,相较于国有企业,非国有企业数字化转型对研发投入跳跃的促进作用更显著;相较于营业收入增长率较低企业,营业收入增长率较高企业数字化转型对研发投入跳跃的促进作用更显著;相较于成长型企业,数字化转型对成熟型企业研发投入跳跃的影响更显著;相较于东部地区,中西部地区企业数字化转型对研发投入跳跃的促进作用更显著。在数字化转型过程中,制造企业应结合自身研发投入跳跃水平并根据内外特征及经营情况,科学制定数字化转型战略,从而实现更高水平的研发投入跳跃。

4.2 研究启示

(1)政府应加大政策扶持力度,营造良好的市场环境。同时,政府引导性经济刺激计划能够引领企业发展方向。数字经济时代,利用政策引导企业数字化转型,放宽贷款条件以缓解融资约束,能够有效促进企业研发投入跳跃,对企业自主创新能力提升具有积极作用。

(2)明确企业发展方向与竞争优势。数字时代背景下,众多企业相继进行数字化转型,然而忽视自身特征的盲目跟风行为并不可取。企业应结合自身研发水平、发展方向及竞争优势,选择相匹配的数字化转型战略,进一步提升核心竞争力。

(3)数字化转型之初,企业可能经历“阵痛期”,因而不利于研发投入跳跃,但企业应意识到研发创新对培育核心竞争力的重要性,并克服数字化转型初期的困难。重视研发创新能够提升企业开展高层次数字化转型的可能性,强化数字技术对研发创新活动的积极作用。此外,企业对研发创新的重视程度能够影响所在行业,当企业所在行业具备较强的竞争力时,能够为企业发展提供良好的外部环境[18-19]。

4.3 不足与展望

本文的不足在于:采用文本分析法测量企业数字化转型指标,即基于企业年报等文本信息对企业数字化转型加以测量,可能与企业实际数字化转型程度存在一定偏差,未来可基于多维度视角构建指标。此外,未来可构建数理模型探究数字化转型对研发投入跳跃的非线性影响机制,同时从实证层面探究数字化转型对研发投入跳跃的作用机制。

参考文献:

[1] LIMAJ E, BERNROIDER E. The roles of absorptive capacity &cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs[J]. Journal of Business Research, 2019,94(1):137-153.

[2] SWIFT T. The perilous leap between exploration and exploitation[J]. Strategic Management Journal, 2015,37(8): 1688-1698.

[3] 赵璨,曹伟,姚振晔,等. “互联网+”有利于降低企业成本粘性吗[J]. 财经研究,2020,46(4):33-47.

[4] NAMBISAN S. Digital entrepreneurship: toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2017,41(6):1029-1055.

[5] 袁淳,肖土盛,耿春晓,等. 数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化[J]. 中国工业经济,2021,39(9):137-155.

[6] 林毅夫,李志赟. 政策性负担、道德风险与预算软约束[J]. 经济研究,2004,38(2):17-27.

[7] ENGELMAN R M, FRACASSO E M, SCHMIDT S, et al. Intellectual capital, absorptive capacity and product innovation[J].Management Decision, 2017,55(3):474-490.

[8] KANG T, BAEK. The persistency and volatility of the firm R &D investment: revisited from the perspective of technological capability [J]. Research Policy,2017,46(9):1570-1579.

[9] 吴建祖,肖书锋.创新注意力转移、研发投入跳跃与企业绩效——来自中国A股上市公司的经验证据[J].南开管理评论,2016,19(2):182-192.

[10] COREYNEN W, MATTHYSSENS P,BOCKHAVEN W V. Boosting servitization through digitization: pathways and dynamic resource configurations for manufacturers[J]. Industrial Marketing Management, 2017,60(1):42-53.

[11] 何帆,刘红霞.数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J].改革,2019,32(4):137-148.

[12] SEBASTIAN I M, ROSS J W, BEATH C, et al. How big old companies navigate digital transformation[J]. MIS Quarterly Executive, 2017, 16(3):197-213.

[13] 李琦,刘力钢,邵剑兵.数字化转型、供应链集成与企业绩效——企业家精神的调节效应[J].经济管理,2021,43(10):5-23.

[14] 郑登攀,周青,杨伟.技术创新能力与“一带一路”出口贸易:市场拓展能力和企业年龄的影响[J].管理评论,2022,34(2):154-165.

[15] YOUNG J K, NICHOLAS S V. Managing risk in the formative years: evidence from young enterprises in Europe[J]. Technovation, 2014,34(8):454-465.

[16] 史宇鹏,王阳. 我国企业数字化转型:现状、问题与展望[J].经济学家,2021,33(12):90-97.

[17] 吴非,胡慧芷,林慧妍,等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界,2021,37(7):130-144.

[18] GIULIANO D R, ANDREW H. Quantiles, expectiles and splines[J]. Journal of Econometrics, 2009, 152(2) : 179-185.

[19] 杨雅程,雷家骕,陈浩. 加工制造企业数字化转型的机理——基于资源编排视角的案例研究[J].管理案例研究与评论,2022,15(2): 198-220.

(责任编辑:张 悦)