(1.广东财经大学 工商管理学院,广东 广州510320;2. 安徽财经大学 财政与公共管理学院,安徽 蚌埠233030)

0 引言

随着科技飞速发展,人工智能、区块链、云计算、大数据等数字技术改变了产业发展基础,由此引发第四次产业革命[1]。2018年7月13日,习近平总书记在中央财经委员会第二次会议上强调,关键核心技术是国之重器,对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义,必须切实提高我国关键核心技术创新能力,把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里,为我国发展提供有力科技保障。2020年,中共中央、国务院发布了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,首次将“数据”与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列为要素之一,提出要加快培育数据要素市场[2]。这一时代背景下,通过数字化转型不断强化自身核心技术能力成为企业生存与发展的重要途径(戚聿东, 肖旭,2020)。从微观角度看,数字化转型不仅能够为企业提供核心技术开发工具,而且可为企业拓展、应用核心技术提供新的场景(吴瑶等,2022);从宏观角度看,数字化转型有助于我国企业在国际市场开辟新赛道,助力我国在高技术领域(如高铁)获得核心技术优势[3]。

企业通过数字化转型驱动核心技术能力提升的重要性不言而喻,但相关研究较为匮乏。首先,尚未明确企业数字化转型与核心技术能力间的关系。Lanzolla等(2020)认为,数字化转型能够帮助企业更好地发现、认知、整合现有知识,进而促进企业核心技术能力提升;Hilbolling等(2020)认为,随着企业数字化进程深入推进,企业内部反复“优化”不利于核心技术能力培育。因此,现有研究表明,除“非此即彼”的线性关系外,数字化转型与核心技术能力也可能存在非线性关系(刘淑春等,2021)。其次,从战略角度看,企业是人的组织(苏芳, 毛基业,2019;罗瑾琏等,2018),无论是实施数字化转型还是提升核心技术能力都需要依靠管理者推动。特别是管理者时间导向(管理者前瞻性与管理者短视)既能塑造企业当前行为,又能决定企业未来发展方向(胡楠等,2021)。脱离管理者时间导向分析数字化转型与核心技术能力的关系容易以偏概全,仅关注时间导向与核心技术能力的关系又缺乏对数字经济这一背景的认知,不具有理论意义。现有研究尚未揭示数字化、核心技术、管理者时间导向三者间的关系。由此,有必要针对三者间的关系作进一步研究。

本文通过构建理论框架分析企业数字化转型与核心技术能力间的非线性关系,考察管理者前瞻性与管理者短视在上述非线性关系中的调节作用,并将管理者时间导向纳入研究框架,基于上市公司专利数据从4个维度构建企业核心技术能力指标体系。基于吴非等(2021)、胡楠等(2021)公布的上市公司数字化转型数据与管理者时间导向数据,本文采用固定效应模型与工具变量法分析发现,企业数字化转型与核心技术能力呈现倒U型关系;管理者前瞻性能够强化这一关系,而管理者短视则弱化这一关系。

本文可能的边际贡献如下:第一,将企业数字化转型与核心技术能力联系起来,揭示企业数字化转型与核心技术能力间的非线性倒U型关系,以期丰富基于微观视角的数字化转型研究;第二,将管理者特征纳入研究框架,凸显管理者时间导向(管理者前瞻性和管理者短视)对企业数字化转型的影响;第三,在数字技术飞速发展背景下,探讨企业实施数字化转型最优水平,从而为期望通过数字化转型增强自身核心技术能力的企业提供参考。

1 理论分析与研究假设

1.1 概念定义

数字化转型(Digital Transformation)简称数字化,是指由于数字技术广泛传播而引发的组织结构变革[4]。该定义包含两个关键词,即数字技术与组织结构变革。数字技术是指与数据处理能力相关的科学和技术。数字技术与信息科学技术具有本质区别,主要差异体现在3个方面:第一,数字技术生产力更高、延展性更好、兼容性更强;第二,数字技术不是某家企业的独门绝技,它存在的基础是覆盖多个企业的生态系统;第三,数字技术对世界的影响远大于信息科学技术。数字化转型主体是组织,数字化转型关注的是组织结构变革(刘淑春等,2021)。近年来,随着数字化研究不断深入,部分学者将数字化转型这一概念推广到区域层面或产业层面[5],但大部分数字化转型研究仍集中在以企业为代表的组织层面(刘向东,2022)。

核心技术能力(Core-Technology Competence,CTC)是指企业实现战略意图必须依赖的技术能力,它使企业在技术上区别于对手,并能够为顾客创造独特的价值。袁野等(2021)提出,核心技术能力强调技术上的突破与创新,具备知识密集、难以复制等特征。企业核心技术能力起源于Prahalad&Hamel(1990)提出的核心竞争力概念。企业核心竞争力的本质是知识,以及企业整合、协调、沟通能力[6]。

管理者时间导向(Time Orientation)主要体现管理者对企业发展在时间维度上的认知[7]。本文主要分析管理者时间导向的两个维度,即管理者前瞻性与管理者短视,它们分别反映管理者对企业长期发展与短期利益的思考。具体来说,管理者前瞻性是指管理者对企业未来发展战略的思考与展望,以及对未来经营业绩的预测[8]。管理者短视属于社会心理学研究范畴,是指管理者决策视域短视化,更重视能即刻满足的利益,而不按照公司长远利益进行决策的行为[9]。管理者前瞻性与管理者短视差异如表1所示。

表1 概念对比:管理者前瞻性与管理者短视异同

Table 1 Conceptual comparison: similarities and differences between managerial forward-looking and myopia

类别前瞻性短视概念定义管理者通过开展主动创新,改善现有环境管理者决策时视域狭窄,倾向于能够即刻满足的利益产生原因管理者有主观能动性,愿意挑战现状,坚持改革,突破制度障碍,为把握将来机会和应对威胁作长远打算一是管理者迎合投资人(或股东)的短期投机偏好;二是任期制下由于经营压力造成的“薪酬扭曲”迫使管理者重视当下收益具体行为寻求反馈、主动创新、适应新环境、表明观点、推销重要事件、承担责任、精细化工作、突破规则限制、解决难题、建立网络等在决策中以短期且回报迅速的项目为主要考量对象;过分关注企业已有产品和服务,忽视消费趋势变化;仅关注已拥有的知识和技术,无视科技变化导致结果多数研究表明,管理者前瞻性推动组织向好的方向发展多数研究表明,管理者短视不利于组织长期绩效

需要强调的是,管理者前瞻性与管理者短视是两个独立的、不能相互替代的概念。管理者前瞻性减弱并不意味着管理短视增强,反之亦然。例如,上市公司管理者可能采用种种手段对年报进行美化以稳定公司股价,以此维护投资人的短期利益。同时,管理者也可能推进长期研发项目,进一步增强企业核心技术能力。上述例子表明,管理者前瞻性与短视行为可以同时发生。

1.2 研究假设

数字化转型可以促进企业核心技术能力提升。核心技术发展需要企业对信息进行搜寻与组合,而数字技术可以满足企业的上述需求。首先,数字技术能够帮助企业扩展信息边界。例如,Python软件可以帮助技术人员下载海量数据并对其进行归类和分析,这改变了传统数据收集方式,有利于促进企业信息搜寻行为。此外,核心技术能力可以体现在数字技术监管和改进企业生产与销售的细节方面。现有大量电脑辅助设计软件可以帮助企业全面掌控生产和创新过程。例如 ,3D草图设计技术可以对企业开发的新产品/服务细节进行全面分析。

企业核心技术能力一般由若干独立又互为连接的任务或工作构成,因而多个企业成员需要为了实现同一目标而协同工作(肖静华等,2021)。数字技术有利于任务与任务间的衔接,现有合作信息交流技术(Asana、Basecamp等)能够帮助企业发现任务与任务间的障碍节点,进而重组任务间关系与结构,实现任务间的衔接与沟通。

除引入数字技术外,企业数字化转型还包括企业组织结构转型(陈晓红等,2022)。从企业内部维度看,数字化转型既能帮助企业对内部知识与资源进行重组,又有利于企业搜寻不熟悉的知识。知识、资源搜寻和重组是有成本的,因而企业在开展数字转型时一般从内部知识与资源入手。具体来说,数字化转型过程中企业搜寻工作如下:探讨数字技术如何帮助企业深入了解其已经掌握的核心技术,并探索技术间内在联系与改进方向;寻找组织结构优化方向;寻找数字化对企业资本构成进行调整的可能性。在进行知识、资源搜寻时,企业会开展创新重组工作,即设计重组、生产路径重组以及企业文化重组(赵艺璇,成琼文,2021)。

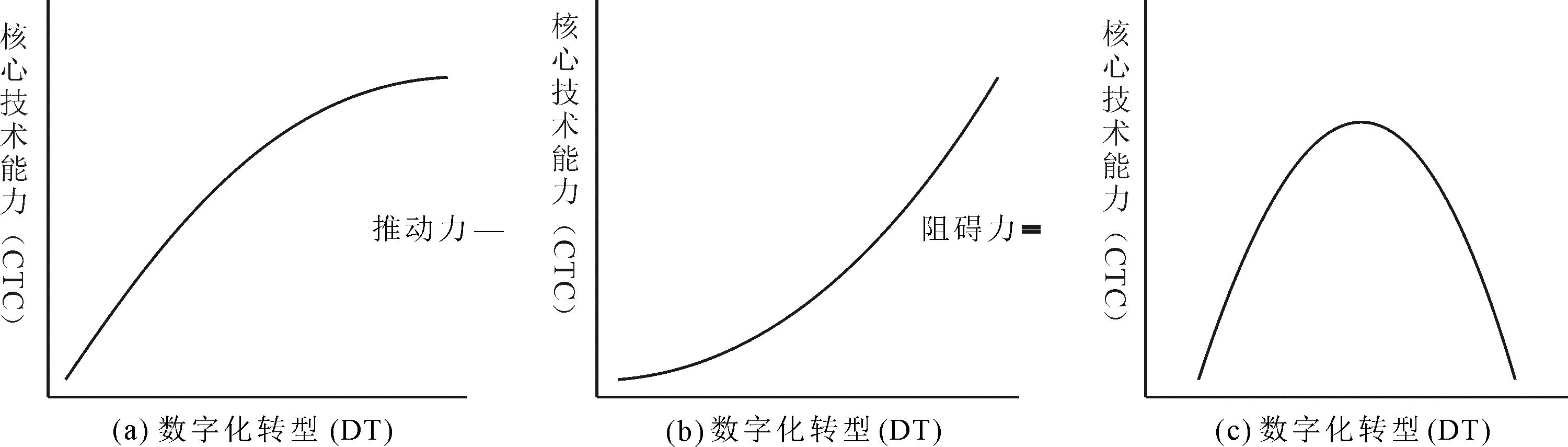

虽然数字化转型可为企业核心技术能力提供多方面帮助,但需要注意的是,企业数字技术发展遵循边际效应递减规律。这是因为任何企业发展都遵循路径依赖,并不断对已有模式进行强化[10]。路径依赖会导致企业开展渐进式创新而非突破式创新,如此一来,企业发展趋于平缓。从推动力视角看,企业数字化转型与核心技术能力呈正相关但边际效应递减的关系,如图1a所示。此外,数字化转型对核心技术发展具有一定的阻碍,这种阻碍主要表现在3个方面:

第一,数字化转型结果具有高不确定性[11]。以大数据为例,数据量呈现指数级增长。一方面,数据是数字化转型的基础,缺乏数据,转型工作无法开展。另一方面,在大数据应用过程中,新的数据会生成,从而进一步扩大数据规模。数据是昂贵的,无论是获取已有数据所需支付的成本,还是通过各种渠道收集一手数据,都需要大量投资[12]。此外,数据储存也需要大量投资。Bantleman(2012)指出,人工智能水平越高,大数据存储成本越高。

第二,人才是企业发展的重要资源。随着核心技术开发,人才培养难度越来越大。企业需要花费大量时间与精力招聘数字化人才,而这类人才需求永远大于供给[11]。当数字化程度较高时,企业可以培养部分数字化人才,甚至通过外包、兼职等方式“租赁”优秀人才。在这一阶段,企业对员工素质的要求进一步提高,不仅需要懂技术、懂规则的员工,而且需要对数字化转型具有深刻洞见的人才,但这类人才更加稀缺[11]。

第三,随着数字化转型深入推进,企业的注意力会分散。首先,数字化转型并不必然成功[13],因而企业需要对不同转型模式与路径进行识别和选择。数字技术本身不能告诉管理者如何转型才能成功[14],因而需要管理者投入足够的注意力。其次,数字化转型的实质是采用新的运营模式、思维、文化取代旧的模式,因而企业注意力需要分配到组织结构重建上(陈剑等,2020)。最后,数字化转型会对现有模式产生冲击,进而激发新运营模式与旧运营模式间的矛盾(谢小云等,2021),企业必须对此加以关注并解决转型带来的问题。从阻碍力视角看,企业数字化转型与核心技术能力间呈现负相关且边际效益递增的关系,如图1b所示。由此,本文提出如下假设(见图1c):

H1:企业数字化转型与核心技术能力呈现倒U型关系。

1.3 管理者前瞻性与管理者短视的调节作用

1.3.1 管理者前瞻性

(1)前瞻性能够体现管理者对企业未来发展战略的思考,通过改变企业行为开发市场机会,从而不断提升企业竞争力。此外,管理者前瞻性也是企业动态能力的体现。一般而言,管理者前瞻性越强,企业经营灵活性越强,能够持续对核心技术能力加以改进,并积极预测未来技术发展趋势,从而促进企业核心技术能力提升[15]。

(2)管理者前瞻性主要通过年报发布形式加以体现,因而管理者前瞻性也是企业与投资人交流的重要形式。从这一角度看,前瞻性可以从以下方面强化企业数字化转型与核心技术能力关系:第一,管理者可以通过发布前瞻性相关信息降低企业与投资者间的信息不对称,既能帮助投资人更好地了解企业数字化转型进程,又能让投资人增强投资信心。第二,管理者前瞻性是企业引导投资人的重要手段。对于大多数上市企业而言,年报披露的信息会直接影响资本市场,管理者的前瞻性行为是引导投资人基于管理者角度进行思考的重要手段。

(3)前瞻性管理者对企业发展具有清晰的认知,能够合理制定企业发展规划。从数字化角度看,前瞻性管理者能够合理推进企业数字化转型,调整企业组织结构。

由此,本文提出以下假设:

H2:管理者前瞻性能够强化数字化转型与核心技术能力的倒U型关系。

1.3.2 管理者短视

与管理者前瞻性不同,管理者短视强调的是管理者以追求短期利益为目标,与能使企业长期受益的项目保持距离(胡楠等,2021)。

(1)在短视目标驱动下,企业管理者会忽视核心技术能力培育。核心技术能力提升并非一蹴而就,企业自然会将注意力从核心技术能力转移到其它方面[16]。此外,受管理者短视的影响,企业管理者主要关注当前工作任务,而较少考虑企业长远发展[17]。

(2)从资金角度看,大量研究表明,管理者短视的主要行为就是减少研发投资或对研发进行“操纵”[18]。具体表现如下:在数字化转型过程中,不以研发为主要手段,而是以最大化短期收益为主要目标。在上述情况下,企业数字化转型对核心技术能力的促进作用有限。

(3)从管理者与投资人角度看,管理者短视虽然迎合了市场非理性行为,但不利于企业长期发展,更不利于核心技术能力培育[17]。

由此,本文提出以下假设:

H3:管理者短视会弱化企业数字化转型与核心技术能力的倒U型关系。

本文涉及的研究变量较多,以此构建理论框架如图2所示。

2 研究方法

2.1 样本选择与数据来源

本文选取2010—2019年全部上市公司作为初始研究样本,并对其进行如下处理:①剔除金融行业上市公司样本;②剔除ST、*ST或PT上市公司样本;③剔除关键变量缺失样本。为降低离群值的影响,本文对连续型解释变量进行1%和99%的缩尾处理,最终得到2 182家上市公司9 491个观察值。此外,本文中的企业发明专利数据来源于Wingo财经文本数据平台与智慧芽(PatSnap)全球专利检索分析数据库,企业层面的控制变量数据来源于国泰安(CSMAR)数据库,地区层面的相关数据来源于历年《中国城市统计年鉴》,上市公司年报数据来源于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),管理者前瞻性与管理者短视相关数据来源于Wingo财经文本数据平台。

2.2 变量说明

2.2.1 被解释变量

企业核心技术能力(CTC)是一个抽象的概念,现有企业核心技术能力测度方法大多是对企业专利申请数量进行加总,但该方法过于简单直接,难以考察企业专利所蕴含的技术水平。Kim等[19]提出运用RTA指数(Revealed Technology Advantage Index)法对企业核心技术能力进行测量,但该方法仅考虑企业所处技术领域专利申请数量的相对优势,而忽略了对企业各项专利质量及技术水平的考察。因此,在传统RTA指数法的基础上,本文进行适度补充和改进。首先,相较于新型实用与外观设计,企业发明专利更能反映企业技术能力。因此,本文选用上市公司历年发明专利作为企业核心技术能力衡量指标。其次,为弥补RTA指数法的不足,新增企业专利平均被引量、平均权利声明数、平均专利质量3个指标,以构建四维度企业核心技术能力指标体系,并运用熵值法赋予上述4个指标权重后,计算企业核心技术能力。上述4个指标计算方法如下:

(1) 基于RTA指数法的核心技术能力。计算企业i在技术领域j第t年的RTA指数,如式(1)所示。

(1)

其中,Pijt是指企业i在技术领域j第t年发明专利申请数,Pjt是指第t年技术领域j发明专利申请总数,Pit是指企业j第t年发明专利申请总数,Pt是指第t年发明专利申请总数。企业i第t年基于RTA指数法得出的核心技术能力如式(2)所示。

CORETECit=ln[max{RTAijt*Pijt}]

(2)

(2) 企业专利平均被引量。本文中的企业专利平均被引量为企业当年发明专利平均被引量。

(3) 企业专利平均权利声明数。企业专利平均权利声明数为企业当年发明专利平均权利声明数。

(4) 企业平均专利质量。参考张杰等[20]的研究成果,本文使用知识宽度法测量企业专利质量。专利知识宽度能够反映专利中蕴含的知识复杂度,专利知识复杂度越高,表明该专利越难以被竞争对手模仿和超越,因而持有此类专利的企业具有更强的核心技术能力。使用知识宽度法计算专利质量具体为:

PKnt=1-∑α2

(3)

其中,PKnt是指企业中专利n第t年专利质量,α是指专利分类号中各大组分类所占比重。本文采用均值法将专利质量汇总到企业—年份层面,以此作为企业专利质量。

2.2.2 核心解释变量

企业数字化转型(DT)。借鉴吴非等(2021)的研究成果,本文从大数据技术、云计算技术、人工智能技术、区块链技术及数字技术运用5个维度,选取与数字化转型相关词频,计算出各维度关键词词频与年报总词频的比值,再运用熵值法降维至企业层面,以此度量企业数字化转型程度。

2.2.3 调节变量

借鉴胡楠等(2021)的研究成果,本文采用种子词集+Word Embedding相似词扩充方法,以关键词词集对应的精确词频总和除以报告文本的总词数分别作为管理者前瞻性与管理者短视衡量指标。由于该指标数值偏小,因而在进行实证分析前,本文对上述两项指标进行扩大10倍处理。

2.2.4 控制变量

本文选取企业与区域两个层面的指标作为控制变量。其中,企业层面控制变量包括企业规模(Size)、资产负债率(Lev)、净资产收益率(ROE)、成立年限(Age)、董事会规模(Board)、第一大股东持股比例(Top1)、账面市值比(BM)以及是否为国企(SOE)。区域层面控制变量包括人均GDP(lnPGDP)、科学技术支出(lnTech)、信息传输计算机服务和软件业从业人员数(lnITEmp)和电信业务总量(lnNetServ)。

2.3 研究模型

为揭示数字化转型对企业核心技术能力的影响,本文构建如下基准计量模型:

(4)

其中,被解释变量CTCij,t表示j城市企业i第t年核心技术能力,核心解释变量DTij,t表示j城市企业i第t年数字化转型程度,DT2ij,t为企业数字化转型平方项。Controlsij,t表示一系列控制变量。此外,μij、δt分别表示行业固定效应和时间固定效应,εij,t为随机扰动项。在所有回归方程中,默认采用聚类标准误并将其调整至企业层面。

3 实证结果分析

3.1 基准回归结果

表2为上述主要变量描述性统计结果。其中,企业核心技术能力最小值为0.007,最大值为0.796,方差为0.103。上述结果表明,不同企业核心技术能力差异较大,大多数企业核心技术能力水平较低,也间接反映出培育与发展企业核心技术能力的必要性。

表2 描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics

变量NMinp50MaxMeanSDCTC9 4910.0070.1580.7960.1760.103DT9 4910.0000.0020.4310.0110.029Size9 49120.08221.91326.15622.1291.266Lev9 4910.0510.3830.8510.3940.195ROE9 491-0.4170.0830.3400.0810.102Age9 4911.6092.8333.4662.7910.344Board9 4911.6092.1972.7082.1280.197Top19 4910.0840.3230.7410.3430.146BM9 4910.0990.5795.3510.8830.911SOE9 4910010.2920.455lnPGDP9 4919.99511.55012.22311.4470.507lnTech9 4919.08612.86315.52912.8981.664lnITEmp9 491-2.0401.0754.4531.2521.792lnNetServ9 49111.39214.03016.45214.0831.141Forward9 4910.0370.0660.1050.0670.014Myopia9 4910.0000.6263.2730.7810.687

表3为企业数字化转型与核心技术能力基准回归结果。其中,第(1)列为仅加入行业与年份固定效应的结果,第(2)列在第(1)列的基础上加入企业层面控制变量,第(3)列进一步加入城市层面控制变量。回归结果显示,企业数字化转型平方项(DT2)在1%水平上显著为负,表明企业数字化转型与核心技术能力存在倒U型关系。在企业数字化转型程度达到某一特定阈值前,其对企业核心技术能力发挥促进作用,在企业数字化程度超过特定阈值后,其对企业核心技术能力产生抑制作用。上述回归结果初步验证了假设H1。

表3 回归分析结果

Table 3 Regression analysis results

注:括号中数值为经过企业聚类的标准误;***、**和*分别代表1%、5%和10%的显著性水平; DT2为DT的平方项,下同

变量(1)(2)(3)CTCCTCCTCDT0.324 6∗∗∗0.290 7∗∗∗0.285 2∗∗∗(0.084 0)(0.084 9)(0.085 3)DT2-1.035 8∗∗∗-0.943 5∗∗∗-0.932 7∗∗∗(0.302 6)(0.302 4)(0.301 0)Size0.005 0∗∗∗0.005 0∗∗∗(0.001 5)(0.001 5)Lev0.005 30.005 6(0.008 3)(0.008 3)ROE-0.003 0-0.003 6(0.009 7)(0.009 7)Age-0.002 6-0.002 3(0.004 7)(0.004 7)Board0.011 3∗0.012 3∗∗(0.006 0)(0.006 0)Top1-0.009 2-0.009 2(0.009 2)(0.009 2)BM-0.003 8∗∗-0.003 5∗(0.001 9)(0.001 9)SOE-0.008 3∗∗-0.006 7∗(0.003 4)(0.003 5)lnPGDP0.006 9(0.004 6)lnTech0.001 4 (0.002 2 )lnITEmp-0.002 7(0.001 8)lnNetServ0.002 8(0.002 7)cons0.221 6∗∗∗0.100 0∗∗∗-0.029 4(0.013 6)(0.035 9)(0.064 9)Firm_ControlNoYesYesInd_ControlNoNoYesInd_FEYesYesYesYear_FEYesYesYesObs9 4919 4919 491

3.2 稳健性检验

3.2.1 倒U型关系检验

Haans等[21]指出,仅二次项系数显著并不能完全证实(倒)U型关系的存在,因而有必要对(倒)U型关系进行检验。本文对企业数字化转型与核心技术能力的关系进行检验,结果如表4所示。结果表明,企业数字化转型程度区间为(0.000,0.431),转折点为0.153。左侧区间斜率为0.285且在1%水平上显著,右侧区间斜率为-0.519且在1%水平上显著。这一结果表明,企业数字化转型与核心技术能力存在倒U型关系(见图3),进一步为假设H1提供了支持。

表4 企业数字化转型与核心技术能力倒U型关系检验结果

Table 4 Inverted U-test results for the enterprise digital transformation and core-technology competence

变量Lower boundUpper boundInterval0.0000.431Slope0.285-0.519t-value3.342-2.803P>|t|0.0000.003

3.2.2 其它稳健性检验

(1)排除存在“S”型关系的可能性。为了排除企业数字化转型与核心技术能力之间存在“S”型关系的可能性,本文构建企业数字化转型立方项(DT3),并将其代入回归模型,结果如表5所示。由表5可知,企业数字化转型立方项(DT3)的回归系数并不显著,而一次项(DT)与二次项(DT2)的回归系数在1%水平上显著且符号与前文一致。该研究结果证实,本文研究结论具有稳健性。

表5 稳健性检验结果

Table 5 Robustness test results

变量(1)(2)(3)(4)(5)CTCCTCCTCCTCCTCDT0.260 9∗∗0.300 8∗∗∗0.410 9∗∗∗(0.118 3)(0.102 1)(0.156 7)DT2-0.922 1∗∗∗-1.012 3∗∗-1.218 3∗∗∗(0.300 3)(0.405 2)(0.460 0)DT31.846 9(7.285 2)DT'0.235 8∗∗∗(0.080 7)DT'2-0.679 6∗∗(0.297 2)DTratio0.182 2∗(0.094 2)DTratio2-0.883 2∗(0.483 8)cons-0.029 5-0.027 4-0.030 30.000 00.252 8∗∗(0.064 9)(0.065 0)(0.065 0)()(0.109 9)Firm_ControlYesYesYesYesYesInd_ControlYesYesYesYesYesInd_FEYesYesYesYesYesYear_FEYesYesYesYesYesObs9 4919 4919 4917 7152 833

(2)改变解释变量测度方法。在初始回归中,先计算各维度关键词词频与年报文本总词数的比值,再运用熵值法将其汇总至企业层面,以此衡量企业数字化转型程度。考虑到上述测度方法对研究结果的可能影响,本文采用以下两种方式测度企业数字化转型水平:一是先计算数字化转型5个维度关键词词频数,再运用熵值法汇总至企业层面,以此衡量企业数字化转型程度;二是将5个维度词频数加总后除以年报总词数,以此衡量企业数字化转型程度。研究结果再次证实,企业数字化转型与核心技术能力间存在倒U型关系。

(3)更换研究样本。首先,考虑到我国制造企业实现结构优化与动能转换的重要性和迫切性,本文仅保留制造企业样本,进一步揭示数字化转型与核心技术能力间的非线性关系,结果如表5列(4)所示。结果显示,企业数字化转型程度一次项、二次项的系数均显著,且方向与基准回归一致。其次,本文剔除高科技企业样本,进一步探究企业数字化转型与核心技术能力间的关系,结果如表5列(5)所示。研究结果再次证实,本文研究结论具有稳健性。

3.3 内生性处理

本文选用工具变量法解决内生性问题。借鉴Goldsmith 等[22]的研究成果,本文采用份额移动法构造工具变量(又称Bartik工具变量),其基本思路如下:利用分析单元初始份额构成(share)与总体增长率(shift)的乘积模拟出历年估计值,该估计值与实际值高度相关,能够满足相关性假设,且与其它残差项不相关,能够满足排他性假设。因此,该方法能够有效弥补传统方法的不足,其具体计算步骤如下:首先,根据行业分类代码计算出初始年份行业层面数字化转型程度的均值(share),本文初始年份默认为2010年。2010年,如果因企业未实施数字化转型导致数据缺失,则将企业开展数字化转型活动的第一年设定为初始年份。其次,计算出全部企业数字化转型增长率(相对于初始年份)。最后,企业数字化转型对应工具变量即为初始年份行业数字化转型程度与各企业数字化转型增长率的乘积项。

表6汇报了基于工具变量法的估计结果。由表6可知,企业数字化转型与核心技术能力呈倒U型关系并在5%水平下显著。上述结果可为本文研究结论提供进一步支持。

表6 基于工具变量法的检验结果

Table 6 Test results based on instrumental variable method

变量(1)(2)(3)CTCDTDT2DT6.583 4∗∗(2.765 5)DT2-33.082 8∗∗(13.874 6)DT_iv0.033 2∗∗∗0.007 7∗∗∗(0.008 7)(0.002 4)DT_iv2-0.001 3∗∗∗-0.000 3∗∗∗(0.000 4)(0.000 1)cons-0.068 6-0.062 8∗∗∗-0.009 9∗(0.134 0)(0.020 8)(0.005 5)Firm_ControlYesYesYesInd_ControlYesYesYesInd_FEYesYesYesYear_FEYesYesYesObs9 4919 4919 491

4 进一步研究

本文进一步探究管理者前瞻性、管理者短视对企业数字化转型与核心技术能力关系的调节作用,并构建如下计量模型进行验证。

(5)

(6)

调节变量Forwardij,t、Myopiaij,t分别表示管理者前瞻性与管理者短视。与式(4)相比,式(5)(6)分别引入调节变量与自变量及其平方项的交互项,以揭示调节变量对企业数字化转型与核心技术能力关系的影响。为了避免多重共线性问题,在生成交互项前,本文对调节变量和自变量进行中心化处理,再将中心化后的自变量与调节变量相乘形成交互项,调节效应检验结果如表7所示。

表7 管理者前瞻性与管理者短视的调节作用检验结果

Table 7 Test results of moderating effects of managerial forward-looking and myopia

变量(1)(2)M1M2DT0.247 9∗∗∗0.229 7∗∗(0.088 1)(0.097 0)DT2-0.874 7∗∗∗-0.719 2∗∗(0.329 8)(0.349 2)c.c_Myopia#c.c_DT-0.218 2(0.138 1)c.c_Myopia#c.c_DT20.872 5∗(0.494 9)c.c_Forward#c.c_DT16.381 1∗∗∗(5.597 2)c.c_Forward#c.c_DT2-52.671 4∗∗∗(17.783 4)cons-0.031 7-0.029 1(0.065 0)(0.064 9)Firm_ControlYesYesInd_ControlYesYesInd_FEYesYesYear_FEYesYesObs9 4919 491

4.1 管理者前瞻性的调节作用

表7列(1)显示,管理者前瞻性与数字化转型的交互项系数为负且在1%水平上显著,表明管理者前瞻性能够强化企业数字化转型与核心技术能力的倒U型关系。为了使管理者前瞻性的调节作用更加直观,本文进一步绘制调节效应图,如图4所示。由图4可知,管理者前瞻性水平越高,企业数字化转型与核心技术能力的关系曲线越陡峭,表明管理者前瞻性能够强化二者间关系,即如果管理者具有前瞻性,则企业适度实施数字化转型能够进一步提升自身核心技术能力。在管理者前瞻性的调节作用下,图形转折点并未发生明显移动,表明管理者前瞻性不会改变企业提升核心技术能力所需的数字化转型水平。上述结论支持假设H2。

4.2 管理者短视的调节作用

表7列(2)显示,管理者短视与数字化转型的交互项系数为正且在10%水平上显著,表明管理者短视会弱化企业数字化转型与核心技术能力间的倒U型关系。由此,本文绘制管理者短视的调节效应图,如图5所示。由图5可知,管理者越短视,企业数字化转型与核心技术能力的关系曲线越平缓,表明管理者短视会弱化二者间关系。换言之,管理者越短视,企业开展数字化转型越会阻碍核心技术能力提升。在管理者短视的调节作用下,图形转折点向右偏移,表明如果管理者短视,则企业需要深入推进数字化转型才能到达最优点。综上,假设H3得到支持。

5 结语

5.1 结论

本文基于2010—2019年2 182家上市公司9 491个观察值,探讨企业数字化转型对核心技术能力的影响,并揭示管理者时间导向对这一影响过程的调节作用,得到以下主要结论:

(1)企业数字化转型与核心技术能力既不是线性正相关也不是非线性负相关关系,而是倒U型关系。换言之,适度水平的数字化转型能够推动企业核心技术提升,过度数字化转型会损害企业核心技术能力。

(2)管理者时间导向对企业数字化转型与核心技术能力的倒U型关系具有显著调节作用。其中,管理者前瞻性能够强化这一关系,即高管理者前瞻性能够促使关系曲线更加陡峭;管理者短视会弱化这一关系,即高管理者短视使曲线关系更加平缓。

5.2 政策启示

(1)数字化转型对企业核心技术能力具有重要影响。因此,管理者应认识到数字化转型的两面性,在实施数字化转型时遵循适度原则,在充分发挥其积极作用的同时,也要避免过度数字化转型对企业核心技术能力的不利影响。

(2)在数字化转型情境下,管理者前瞻性能够为企业培育核心技术能力营造良好的环境。因此,管理者应着眼企业长期利益制定创新决策,增强企业动态能力,加强前瞻性信息披露,避免过度关注短期利益。

(3)政府应鼓励企业把握数字化转型机遇,为积极推进数字化转型、着力培育核心技术能力的企业提供政策支持,从而引导企业更好地发挥数字技术优势。

5.3 不足与展望

本文的局限性在于:仅对上市公司进行研究,缺少来自非上市公司的证据,导致研究样本有偏,未来可以借助Python技术对非上市中小企业进行研究。此外,除核心技术能力外,本文其余变量均采用文本分析法得出,未来可以采用其它方法对数字化转型、管理者前瞻性与管理者短视进行量化分析,从而进一步探讨企业数字化转型与核心技术能力的内在作用机制。

参考文献:

[1] 刘洋, 董久钰, 魏江. 数字创新管理:理论框架与未来研究[J]. 管理世界, 2020,36(7):198-217.

[2] 焦豪, 杨季枫, 王培暖, 等. 数据驱动的企业动态能力作用机制研究——基于数据全生命周期管理的数字化转型过程分析[J]. 中国工业经济, 2021,38(11):174-192.

[3] 宋娟,谭劲松, 王可欣, 等. 创新生态系统视角下核心企业突破关键核心技术“卡脖子”——以中国高速列车牵引系统为例[J]. 南开管理评论,2023,26(5):4-17.

[4] HANELT A, BOHNSACK R, MARZ D, et al. A systematic review of the literature on digital transformation: insights and implications for strategy and organizational change[J]. Journal of Management Studies, 2021,58(5):1159-1197.

[5] 陈堂, 陈光. 数字化转型对产业结构升级的空间效应研究——基于静态和动态空间面板模型的实证分析[J]. 经济与管理研究, 2021,42(8):30-51.

[6] 曹兴, 张亮. 企业技术核心能力的动态循环过程及其优化研究[J]. 科学管理研究, 2009,27(3):34-38.

[7] ABU-RAHMA A, JALEEL B. Influence of managers' time orientation on strategic practices in the UAE[J]. International Journal of Emerging Markets, 2017,12(2):219-237.

[8] 田高良, 薛宇婷, 李星, 等. 投资者重视管理者的前瞻性吗——基于年报文本分析的经验证据[J]. 管理工程学报,2023,37(1):225-236.

[9] 俞鸿琳. 实体企业金融化:管理者短视角度的新解释[J]. 经济管理, 2022,44(3):55-71.

[10] 张丽. 网络零售企业路径依赖形成因素与突破路径探析[J]. 商业经济研究, 2018,37(21):88-91.

[11] JONES M D, HUTCHESON S, CAMBA J D. Past, present, and future barriers to digital transformation in manufacturing: a review[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2021,60:936-948.

[12] CAPPA F, ORIANI R, PERUFFO E, et al. Big data for creating and capturing value in the digitalized environment: unpacking the effects of volume, variety, and veracity on firm performance[J]. Journal of Product Innovation Management, 2021,38(1):49-67.

[13] 戚聿东, 蔡呈伟. 数字化对制造企业绩效的多重影响及其机理研究[J]. 学习与探索, 2020,42(7):108-119.

[14] MIKALEF P, PATELI A. Information technology-enabled dynamic capabilities and their indirect effect on competitive performance: findings from PLS-SEM and fsQCA[J]. Journal of Business Research, 2017(70):1-16.

[15] VECCHIATO R, ROVEDA C. Strategic foresight in corporate organizations: handling the effect and response uncertainty of technology and social drivers of change[J].Technological Forecasting and Social Change,2010,77(9):1527-1539.

[16] 王新光. 管理者短视行为阻碍了企业数字化转型吗——基于文本分析和机器学习的经验证据[J]. 现代经济探讨, 2022,40(6):103-113.

[17] 赵强, 邓先柏. 基于管理者短视理论的高息委托贷款影响研究[J]. 会计之友, 2017,35(9):75-78.

[18] 王帆, 许诺, 章琳, 等. 年报预约披露延迟与企业创新[J]. 会计研究, 2020,38(8):159-177.

[19] KIM J, LEE C, CHO Y. Technological diversification, core-technology competence, and firm growth[J]. Research Policy, 2016,45(1):113-124.

[20] 张杰, 郑文平. 创新追赶战略抑制了中国专利质量么[J]. 经济研究, 2018,53(5):28-41.

[21] HAANS R F J, PIETERS C, HE Z. Thinking about U: theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research[J]. Strategic Management Journal, 2016,37(7):1177-1195.

[22] GOLDSMITH-PINKHAM P, SORKIN I, SWIFT H. Bartik instruments: what, when, why, and how[J]. American Economic Review, 2020,110(8):2586-2624.

(责任编辑:张 悦)