0 引言

近年来,为构建清洁能源体系,实现绿色经济可持续发展,我国大力发展新能源产业。新能源属于技术密集型产业,其具有的复杂性、综合性、不确定性等特征决定该产业必须依靠多主体间资源互补的协同模式进行技术创新[1]。在实践过程中,以宁德时代、吉利、比亚迪、晟成光伏等为代表的新能源企业积极寻求与外界组织的战略合作,通过建立资源共享、平等互惠的合作关系,力图实现新能源核心技术突破与创新,目前已取得较大进展。如新能源汽车整车技术及动力系统在协同创新模式下实现技术突破,拥有了自己的竞争优势,在很大程度上打破长期以来国外企业对我国汽车产业的垄断;光伏行业发展在近十年实现从核心技术受制于发达国家到如今产业规模位居全球领先地位的跃迁。然而,新能源属于新兴产业,由于资源分配不均、技术水平迥异,不同新能源企业存在技术差异,在实践过程中表现为不同新能源企业与外部组织的协同创新效果大相径庭。

协同创新是包含知识转移、吸收、融合以及再创造等一系列知识增值的过程。其中,知识融合是协同创新的基础,是知识创新中新知识产生的关键步骤[2-3]。因此,研究知识融合过程有助于理解并解决新能源产业面临的协同创新问题。不同新能源企业与外界组织协同创新的效果存在较大差异,其关键是组织技术与能力的匹配问题,从微观角度体现为知识储备与知识能力差异(詹湘东等,2019),即合作双方的知识距离[4]。因此,厘清协同创新过程中知识融合的内在作用机制,特别是知识距离在知识融合过程中的作用,有利于促进新知识产生,提高协同创新效率,吸引更多优质资源进入新能源产业。

目前,知识融合研究大多关注知识创造过程[3]、知识融合模式[5]和知识应用(王小健等,2015)等方面,主要聚焦于横向流程化分解或程序化设计,鲜有从知识异质性角度探讨知识融合过程,且未将知识融合置于协同创新框架下考察其动态过程。慕静等[6]基于科技服务业与制造业协同创新背景,从知识转移层面分析两者知识融合及协同创新的影响因素,但该研究仍将知识融合视为一个整体,从宏观角度探讨知识融合的外在影响因素,而未从知识融合内部进行剖析。

此外,知识距离与协同创新关系研究主要聚焦于两个方面:第一,知识距离对知识转移的影响。如Luo等[7]发现,处于一定知识距离阈值范围内的协同双方才能有效进行知识转移。第二,知识距离对企业创新绩效的影响。如Lee等[8]发现,企业在获取外部知识的过程中,较短的知识距离有利于企业创新。

综上, 现有学者分别针对知识融合与知识距离展开大量研究,且获得了丰富的理论成果,但少有文献将二者结合起来,分析知识距离在知识融合过程中影响新知识形成的内在作用机制。因此,本文致力于探讨协同创新过程中的知识融合问题,并从协同主体的知识距离视角,分析知识距离在知识融合过程中的作用机制,为揭示新知识产生机理提供理论参考,为新能源产业创新发展提供理论指导。

1 理论基础与研究假设

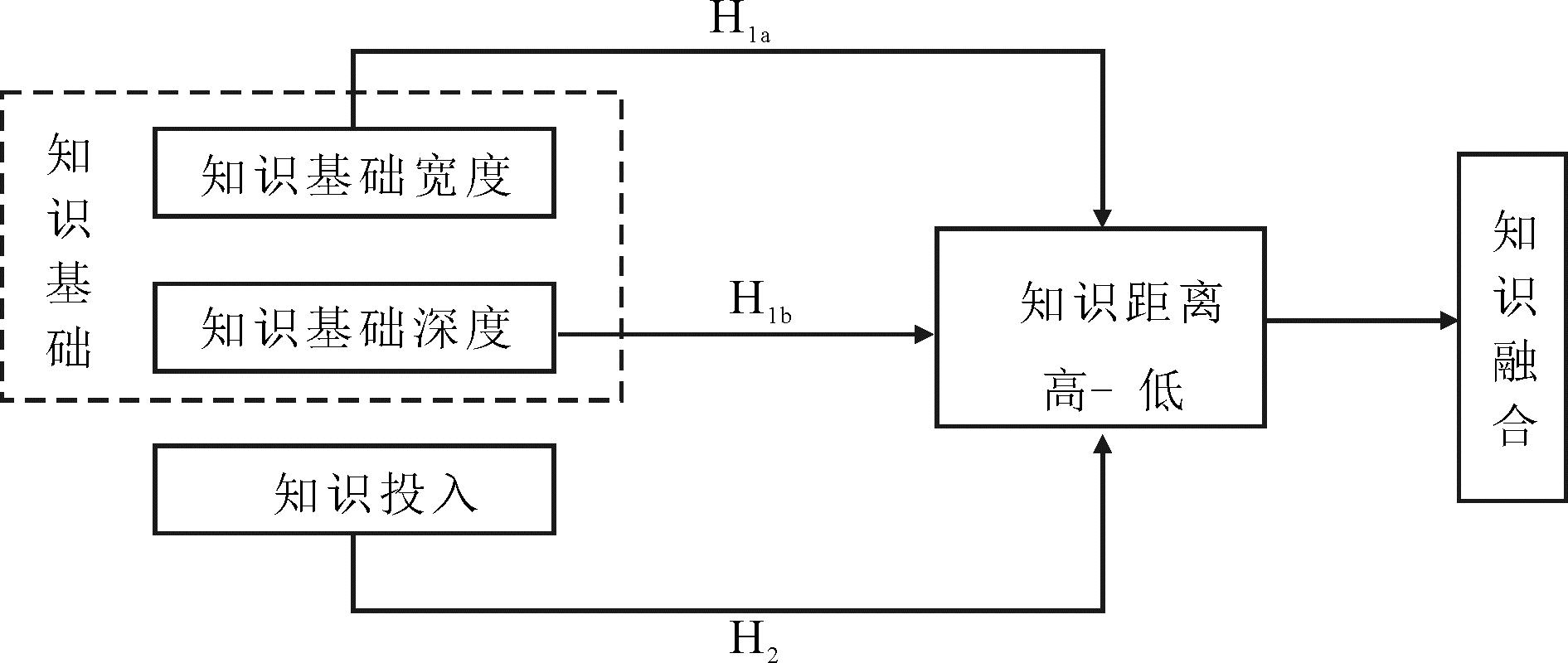

知识融合是将协同主体多源异构的知识经过一系列抽取、关联、组合和重构等,进而创造出新知识并改变原有知识基础的过程[9-10]。其中,知识基础是指组织知识库中包含所有技术领域知识因子的总和[11]。因此,知识融合是以多源异构的知识因子为基础,以协同主体的知识基础为载体。在知识融合过程中通过集成协同主体的多元认知能力,转化并创造出新知识(姜永常,2018),即知识融合是协同主体间知识基础交互作用的过程。本文参考已有文献,将组织知识基础分为知识基础宽度和知识基础深度两个维度[12]。在协同创新过程中,知识基础和知识投入是影响知识融合的两个重要因素。

综上,本文将从协同创新知识融合的微观视角,对不同知识距离下知识基础(知识基础宽度和知识基础深度)、知识投入与知识融合关系展开探讨。

1.1 知识距离下的知识基础与知识融合

1.1.1 知识基础宽度与知识融合

知识基础宽度是指创新主体知识的多元化程度,代表掌握的横向技术领域数量。知识基础宽度越大,表明组织技术领域越宽。知识融合是在不同来源的知识元素间寻找关联点并建立联系,即基于知识基础的契合性进行匹配[13]。因此,组织的知识基础宽度越大,意味着知识融合过程中与多种异质性知识资源建立联系和组合的机会越多[14]。

在高知识距离的协同创新网络中,协同主体知识基础的重叠性和相似性较低,当协同网络中异质性知识增多时,创新主体易处于知识冗余状态,知识整合难度增大,导致组织难以高效地从合作网络中找到与自身知识基础相匹配的知识进行联结和组合。此外,高知识距离表明组织技术领域差异较大,在知识融合过程中易产生知识识别问题,增加创新网络关系复杂性,弱化多源知识间的价值联结,影响知识协同效应发挥,阻碍协同创新网络中的知识融合[15]。随着组织间知识距离缩小,合作双方技术差异减小,知识背景和知识结构相似性增大,有助于提高研究领域交叉度,增加知识元素组合机会[16],促进协同主体从创新网络中找到契合性知识。然而,当协同主体的技术领域过于相似且组织间知识基础宽度较接近时,易导致知识资源整合过程中缺乏异质性知识和互补性资源,从而降低组织协同意愿。同时,过于相近的技术领域易导致知识资源同质性较高,使得协同主体间产生知识惰性,降低组织间知识传递效率,不利于知识协同[17]与知识共享,最终抑制知识融合。长安新能源汽车积极与外界多个领域的创新主体进行协同创新,为推动专利技术研发与应用、解决新能源汽车核心技术难点,先后与清华大学、重庆大学等高校协同创新,一方面积极利用高校在新能源汽车动力、电池、电机等技术领域的优势,另一方面不断完善自身在环境、软件、自动化等其它学科领域的知识体系,并与新能源汽车资源进行整合,从而推动新能源汽车专利技术研发与应用(周全等,2020)。基于以上分析,本文提出如下研究假设:

H1a:知识基础宽度与知识融合存在非线性关系,且知识距离在知识基础宽度与知识融合关系中具有倒U型的调节作用。

1.1.2 知识基础深度与知识融合

知识基础深度是指创新主体知识的专业化水平,从纵向上体现其对特定领域知识的掌握程度。在协同创新过程中,组织知识基础深度的价值体现在两个方面:一是对协同网络中潜在合作者的吸引力[18];二是对外界知识资源的吸收能力[19]。知识融合依赖于协同主体知识资源的互补性,提高异质性知识匹配度,有助于降低知识融合阈值,提高新知识产出率。因此,知识基础深度越大,表明其在特定技术领域拥有越显著的优势,在知识融合过程中能够吸引的知识资源越多,匹配到最优知识并与之融合的机会也越大[20]。

组织嵌入高知识基础深度的协同创新网络,意味着协同网络中的创新主体在某个技术领域拥有更深入、成熟的知识体系与资源。首先,在这种情形下,创新主体在协同创新过程中会对合作方提出更高要求。如果合作方的知识基础薄弱,则较难理解、吸收对方知识资源,更无法有效应对创新主体的知识链接与组合要求,从而阻碍知识融合效率。其次,由于协同网络中存在搭便车风险,拥有高知识基础深度的创新主体会降低知识共享意愿并隐藏具有高价值、独创性以及前沿性的知识资源[21]。这些都将降低多源知识交流程度、减少知识碰撞、组合以及形成新知识的机会,从而抑制知识融合。最后,胡青等[22]通过对专业知识服务机构与中小企业合作案例的研究指出,较大的知识距离意味着合作组织知识体系差异较大,易导致双方知识交流不畅,难以吸收、理解对方知识,从而阻碍协同主体达成共识,不利于知识共享和知识整合。知识距离较小则意味着协同组织在特定技术领域的知识势差较小,有助于缩小双方沟通“鸿沟”,激发组织共享意愿,同时,知识基础接近的协同主体更易于理解对方知识,能高效准确地挖掘出合作方的价值性资源,加快异质性知识资源整合,提高知识融合水平。通过长期合作,长安新能源汽车与供应商在汽车整车集成技术方面的知识距离较小,因而能与供应商开展深度的知识融合,实现异质性知识互补和深化,促进核心技术突破,加快产业化进程。基于以上分析,本文提出如下研究假设:

H1b:知识基础深度与知识融合存在非线性关系,相比高知识距离,低知识距离更利于发挥知识基础深度对知识融合的促进作用。

1.2 知识距离下的知识投入与知识融合

在知识融合过程中协同主体进行知识价值的识别、联结、组合等都需要消耗一定资源,即知识融合需要知识投入作为基础保障。

当组织处于高知识距离的协同创新网络时,协同主体知识基础的差异较大,既定的知识投入不足以支撑知识基础差异产生的学习成本,同时,网络内异质性知识交流与激活不足,易导致协同主体无法对外界知识进行充分挖掘和利用。由于知识异质性增大造成信息冗余,使得组织需在繁杂的信息中识别价值性知识并进行关联与整合,因此组织需消耗大量精力和资源。Yayavaram&Chen[23]指出,高异质性合作伙伴迫使组织投入更多精力来维护关系与协调,从而增加企业搜寻成本,降低知识融合效率。王月平[24]则进一步指出,当弥补知识势差的投入超过组织承受能力时,将导致联盟间知识交互活动中断,从而不利于多源知识联结,不利于知识融合发生。因此,缩小网络内协同主体间的知识距离,有利于促进网络主体间知识流动,提高知识匹配度[17],强化知识投入效用,最终提升知识融合水平。可以发现,协同创新主体知识投入对知识融合的影响受到其与协同方知识距离的调节作用。当知识距离超过一定限度,即组织处于低知识距离的协同创新网络时,过于相近的知识基础会导致组织刻意隐藏自身的价值性知识,提高知识交流成本,消耗知识资源投入[25],从实质上抑制知识融合。汉能控股集团秉承“聚能型创新”理念,积极与海外子公司进行深度合作,在清洁能源领域充分吸收子公司在薄膜太阳能技术领域的知识资源并深度整合,以进一步掌握薄膜太阳能的关键技术。在内部合作模式下,汉能加大研发投入力度并促进各子公司研发资金利用率达到最大化,推动异质性知识资源融合与创新,强化汉能在光伏产业的领先地位[26]。基于以上分析,本文提出如下假设:

H2:知识投入与知识融合关系受到知识距离的影响,且当知识投入处于适宜的中间区间范围时,更有利于知识融合发生。

基于此,本文构建研究概念模型如图 1所示。

2 研究设计

2.1 数据来源

本文选取2015-2020年沪深两市A股新能源行业上市公司为研究样本,主要原因如下:首先,新能源属于我国战略性新兴产业,由于研发难度大、投资回报周期长等特点,新能源企业仅凭自身力量难以掌握与拥有核心技术。在此情况下,新能源企业需向外界寻求资源和技术合作,即以协同模式开展技术研发和创新,通过资源互补提升组织技术创新能力;其次,在政府给予大力扶持的利好信号下,新能源企业受到高校、研究院、政府等机构的广泛关注,在这种背景下建立的合作创新关系较为深入持久,合作方共同申请的专利质量普遍较高,且专利分布在与新能源相关的不同领域,具有较高的异质性。

目前,在我国新能源产业中光伏、风电、生物质能、储能、氢能、锂电池、新能源汽车等占主导,兼顾数据可得性,因此选定以上产业代表新能源行业进行研究。具体数据收集步骤如下:首先,在同花顺财经网站概念股中分别输入“光伏”“风电”“生物质能”“储能”“氢能”“锂电池”及“新能源汽车”,剔除ST及ST*标识企业,共得到984家上市企业。其次,在智慧芽专利数据库中检索这些上市企业申请的专利数据及合作专利数据。具体操作方法为:①检索2015-2020年联合专利申请数据,剔除联合申请人为个人的合作专利,只保留组织间的联合申请专利;②考虑到专利影响的滞后性,将知识基础与知识距离设置为3年的时间周期,即检索2012-2019年的专利申请数据;③由于我国外观设计专利质量较低且采用珞珈诺分类号,因此所有检索只保留发明专利和实用新型专利;④剔除存在缺失年份的企业。最后,从CSMAR数据库、Wind数据库及公司年报中获得企业基本信息及财务数据等,剔除年份不齐的企业,最终选取60家新能源上市企业为研究对象,共计360个观测样本。

2.2 门槛模型构建

首先选用Griliches-Jaffe知识生产函数作为变量关系分析框架。知识融合函数可以表示为:

F=AαKB(α+β)KIηKDγε

(1)

其中,F表示知识融合,KB表示知识基础,KI表示知识投入,KD表示知识距离,A表示常数,ε表示随机误差项。

此外,为有效识别协同主体间知识距离在知识基础、知识投入与知识融合关系中的非线性作用,避免人为划分区间带来的负面影响,本文采用Hansen[27]提出的面板门槛回归模型。以协同组织间知识距离为门槛变量,构建如下双重面板门槛模型:

lnF=A+α1lnKBWI(KD≤γ1)+α2lnKBWI(γ1<KD≤γ2)+α3lnKBWI(KD>γ2)+βlnKBD+ηlnKI+θX+ε

(2)

lnF=A+β1lnKBDI(KD≤γ1)+β2lnKBDI(γ1<KD≤γ2)+β3lnKBDI(KD>γ2)+αlnKBW+ηlnKI+θX+ε

(3)

lnF=A+η1lnKII(KD≤γ1)+η2lnKII(γ1<KD≤γ2)+η3lnKII(KD>γ2)+αlnKBW+βlnKBD+θX+ε

(4)

其中,KBW表示知识基础宽度,KBD表示知识基础深度; X表示控制变量;I(·)为指示函数,γ1、γ2为双重门槛值,以此类推单一门槛、多重门槛模型。

2.3 变量测度

2.3.1 被解释变量:知识融合(F)

知识融合表示协同主体间异质性知识通过联结形成新组合、产生新知识的过程,是一种知识创造方式和知识增值过程。在新能源产业,技术创新结果往往是以专利形式呈现的,而专利是以知识形态存在的创新成果,凝聚了申请主体的原始知识积累。因此,组织间联合专利申请数最能代表新能源产业协同创新知识融合水平。本文以新能源协同主体间联合专利申请数衡量知识融合水平,分析时以合作专利数加1取自然对数表征。

2.3.2 解释变量:知识基础宽度(KBW)、知识基础深度(KBD)及知识投入(KI)

在现有研究中,专利数是衡量创新主体知识基础的重要代理指标,国际专利分类号(IPC)用来确定专利技术特征,其中,IPC分类号前四位(小类)表示专利占据的技术领域[28-29]。考虑到专利发挥作用具有一定滞后性,因此本文选用前三年专利分类号的小类反映知识基础宽度和知识基础深度。

知识基础宽度(KBW),反映知识基础的多样化水平。由于专利中IPC小类种类数量能表征主体知识基础多样化程度,因此本文采用新能源企业前三年申请专利的小类种类数量衡量。

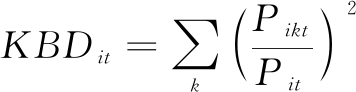

知识基础深度(KBD),反映知识基础的专业化水平。参考已有研究,本文使用Herfindahl指数[30]测量,即:

(5)

其中t为年份;Pit表示新能源企业i在t-3至t-1内申请的专利数, 则表示t-3至t-1内新能源企业i在技术领域k的专利申请数占比。KBDi的值介于0~1之间,越接近于1表示新能源企业i在某技术领域k的专业集中度越高;反之,则说明新能源企业i的技术领域越分散。

则表示t-3至t-1内新能源企业i在技术领域k的专利申请数占比。KBDi的值介于0~1之间,越接近于1表示新能源企业i在某技术领域k的专业集中度越高;反之,则说明新能源企业i的技术领域越分散。

知识投入(KI),是指协同组织在多源知识融合过程中为促进新知识产生而进行的一系列有形或无形投入。在新能源产业技术创新过程中,研发经费以及研发人员数量是有形的知识投入,但披露研发人员数量的新能源企业较少,故本文以企业每年的R&D研发经费支出作为知识投入的测量指标。

2.3.3 门槛变量:知识距离(KD)

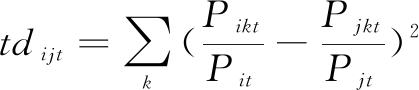

知识距离表征协同组织间基于知识基础所映射出的知识能力差异,其不仅包含知识积累的数量层面,而且包含技术能力的质量层面。本文借鉴Yang等[31]和于飞等(2021)的研究,从创新主体知识所属的技术领域角度进行测量。具体计算分为以下两步:

第一步,计算新能源企业i与其合作主体j在每个技术领域的技术距离tdijt,即:

(6)

其中,t为年份;i为新能源企业,j为合作主体;k为技术领域。 和

和 分别表示协同主体i、j在t年份k技术领域的专利申请数占比。

分别表示协同主体i、j在t年份k技术领域的专利申请数占比。

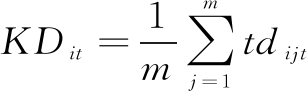

第二步,计算新能源企业i的知识距离,即:

(7)

其中,m为新能源企业合作主体数。通过计算新能源创新网络中协同主体技术距离的平均值,直接反映新能源创新主体间的知识距离。

2.3.4 控制变量

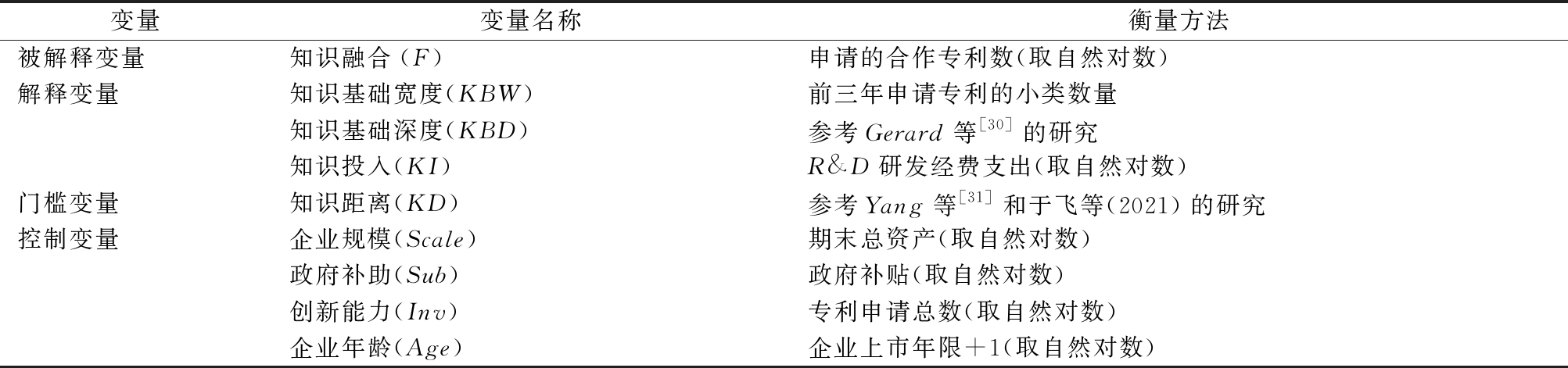

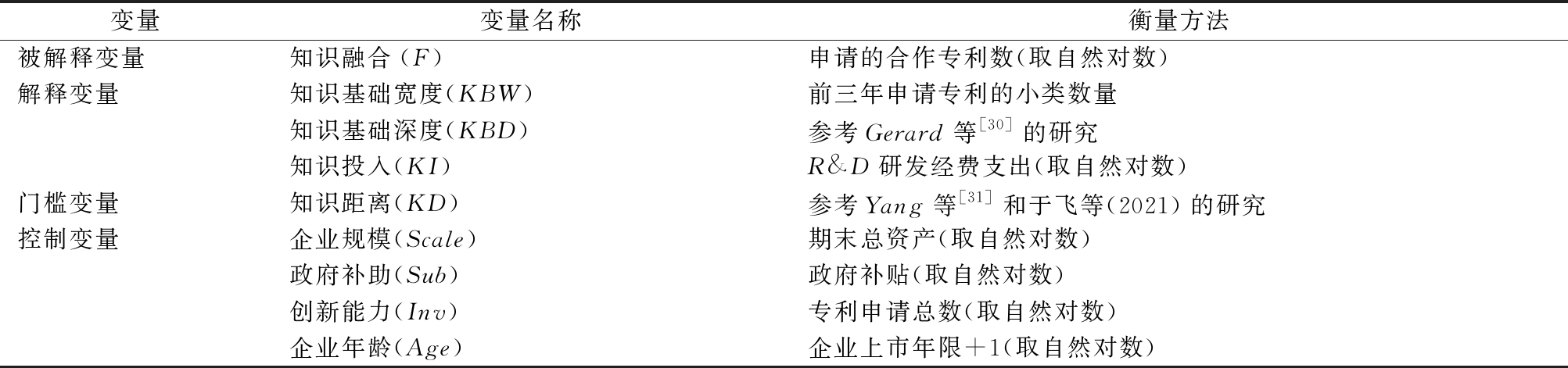

由于知识融合以不同主体的异质性知识为基础,涉及的协同主体因素较多,因此本文选取控制以下变量:①企业规模(Scale),其侧面反映企业知识积累能力,间接影响知识融合过程,参考已有文献,本文以新能源企业期末总资产的自然对数表示;②政府补助(Sub),除创新主体自身的知识投入外,政府也积极为新能源产业技术创新提供资金支持,本文使用企业年报“其它收益”与“营业外收入”中政府补贴的自然对数测量;③创新能力(Inv),采用企业当年专利申请数的自然对数表征;④企业年龄(Age),采用企业上市年限再加1取自然对数衡量。各变量解释具体如表1所示。

表1 变量与衡量方法

Table 1 Variables and measurement methods

变量变量名称衡量方法被解释变量知识融合(F)申请的合作专利数(取自然对数)解释变量知识基础宽度(KBW)前三年申请专利的小类数量知识基础深度(KBD)参考Gerard等[30]的研究知识投入(KI)R&D研发经费支出(取自然对数)门槛变量知识距离(KD)参考Yang等[31]和于飞等(2021)的研究控制变量企业规模(Scale)期末总资产(取自然对数)政府补助(Sub)政府补贴(取自然对数)创新能力(Inv)专利申请总数(取自然对数)企业年龄(Age)企业上市年限+1(取自然对数)

3 实证结果与分析

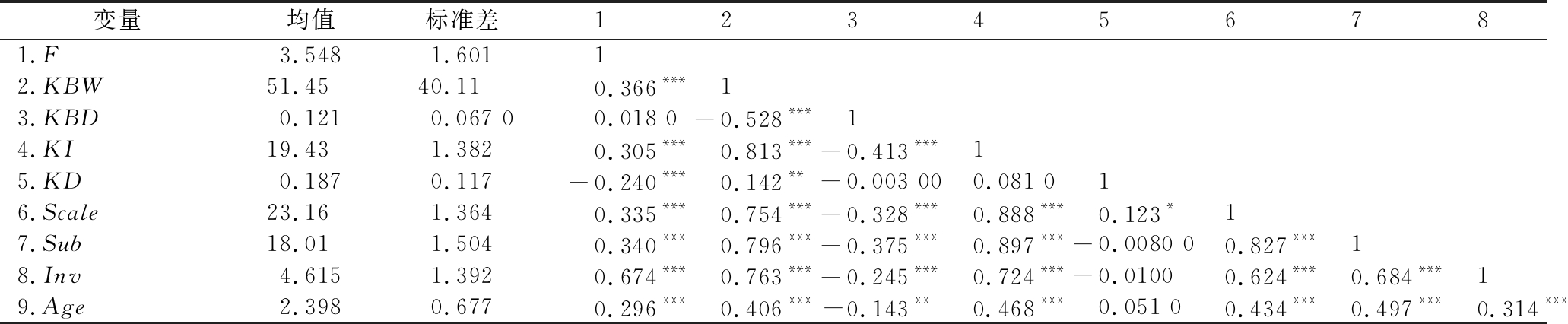

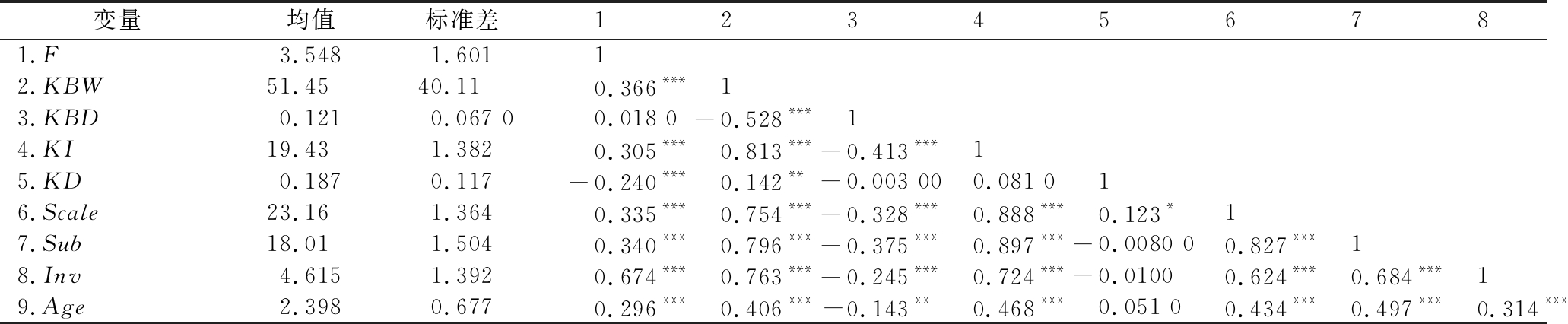

3.1 描述性统计分析

首先对变量进行描述性统计及相关性分析,如表2所示。从表中可知,变量间均具有显著相关性;其次,进行方差膨胀因子(VIF) 检验,结果发现, VIF 值均小于10,表明不存在多重共线性。

表2 描述性统计与相关系数检验结果

Table 2 Descriptive statistics and test results of correlation coefficients

注:表中*为显著性水平,***为p<0.01,**为p<0.05,*为p<0.1

变量均值标准差123456781.F3.5481.60112.KBW51.4540.110.366***13.KBD0.1210.067 00.018 0-0.528***14.KI19.431.3820.305***0.813***-0.413***15.KD0.1870.117-0.240***0.142**-0.003 000.081 016.Scale23.161.3640.335***0.754***-0.328***0.888***0.123*17.Sub18.011.5040.340***0.796***-0.375***0.897***-0.0080 00.827***18.Inv4.6151.3920.674***0.763***-0.245***0.724***-0.01000.624***0.684***19.Age2.3980.6770.296***0.406***-0.143**0.468***0.051 00.434***0.497***0.314***

3.2 实证分析

进行知识距离的门槛效应检验前,首先通过Bootstrap自抽样方法,重复抽样300次。

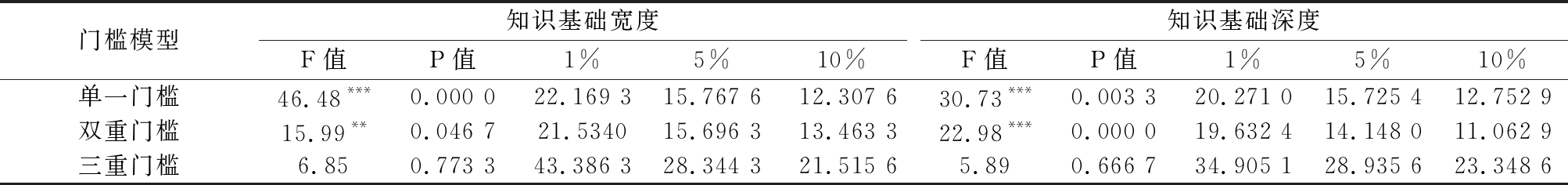

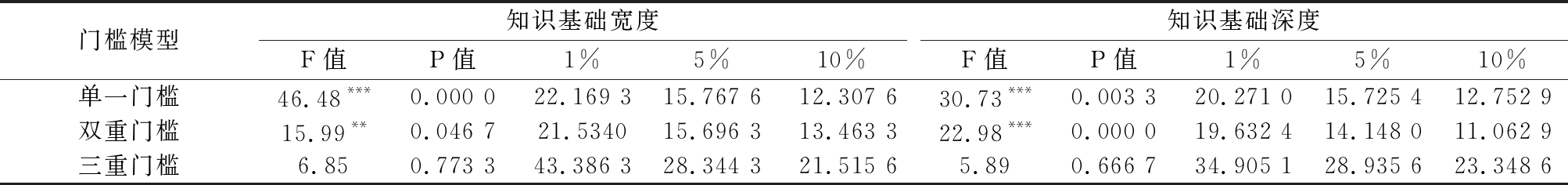

3.2.1 知识距离下知识基础与知识融合门槛效应检验

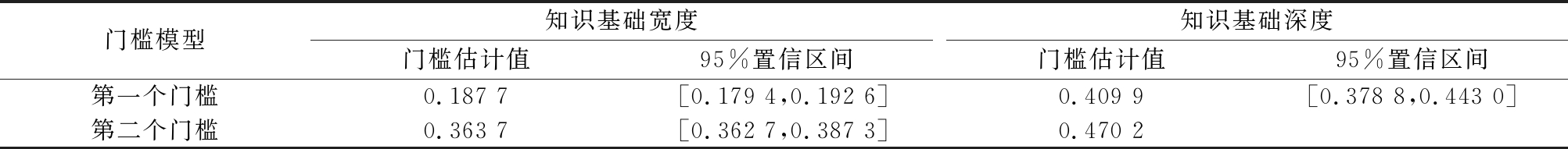

由表3可知,分别将知识基础宽度和知识基础深度作为核心变量,均存在双重门槛效应。其中,以知识基础宽度为核心变量,分别在1%和5%的水平下显著;以知识基础深度为核心变量,均通过了1%的显著性检验。因此,以知识基础宽度和知识基础深度为核心变量的模型中,本文均采用双重门槛模型进行分析。

表3 门槛效应检验结果

Table 3 Threshold effect test results

门槛模型知识基础宽度F值P值1%5%10%知识基础深度F值P值1%5%10%单一门槛46.48***0.000 022.169 315.767 612.307 630.73***0.003 320.271 015.725 412.752 9双重门槛15.99**0.046 721.534015.696 313.463 322.98***0.000 019.632 414.148 011.062 9三重门槛6.850.773 343.386 328.344 321.515 65.890.666 734.905 128.935 623.348 6

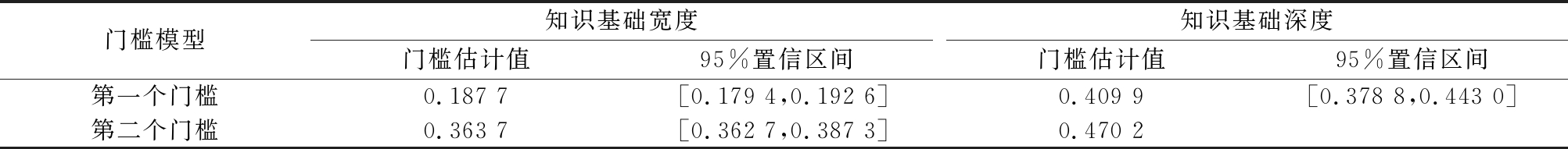

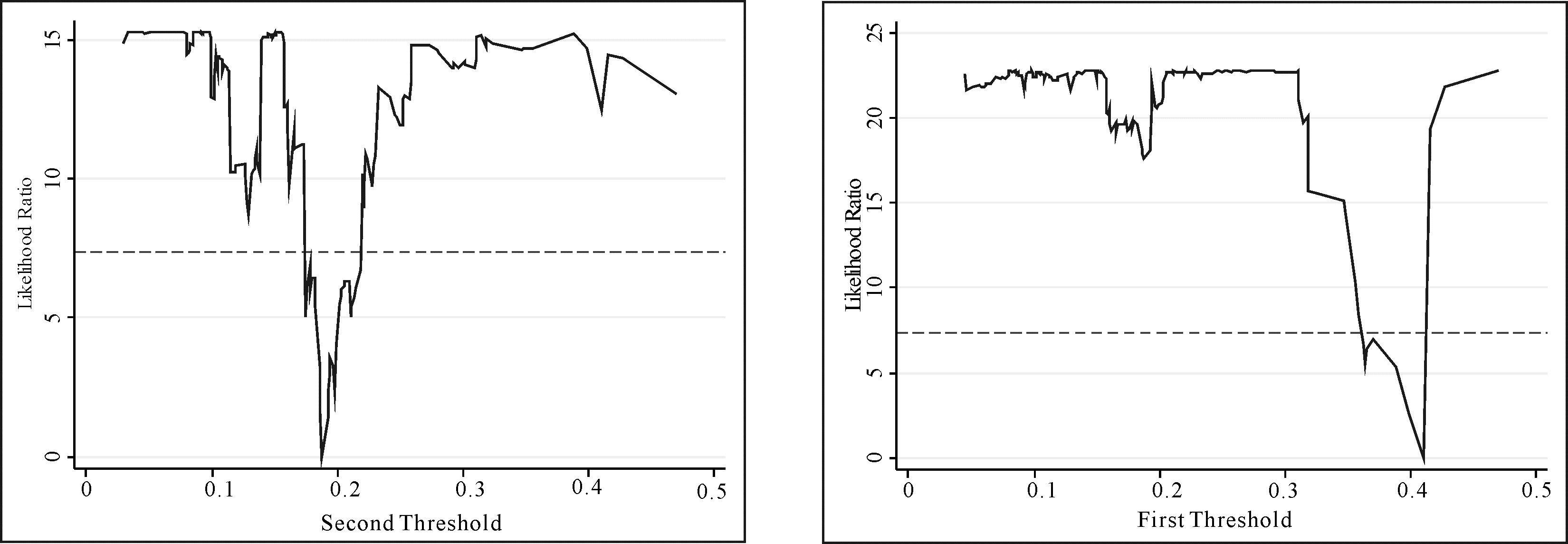

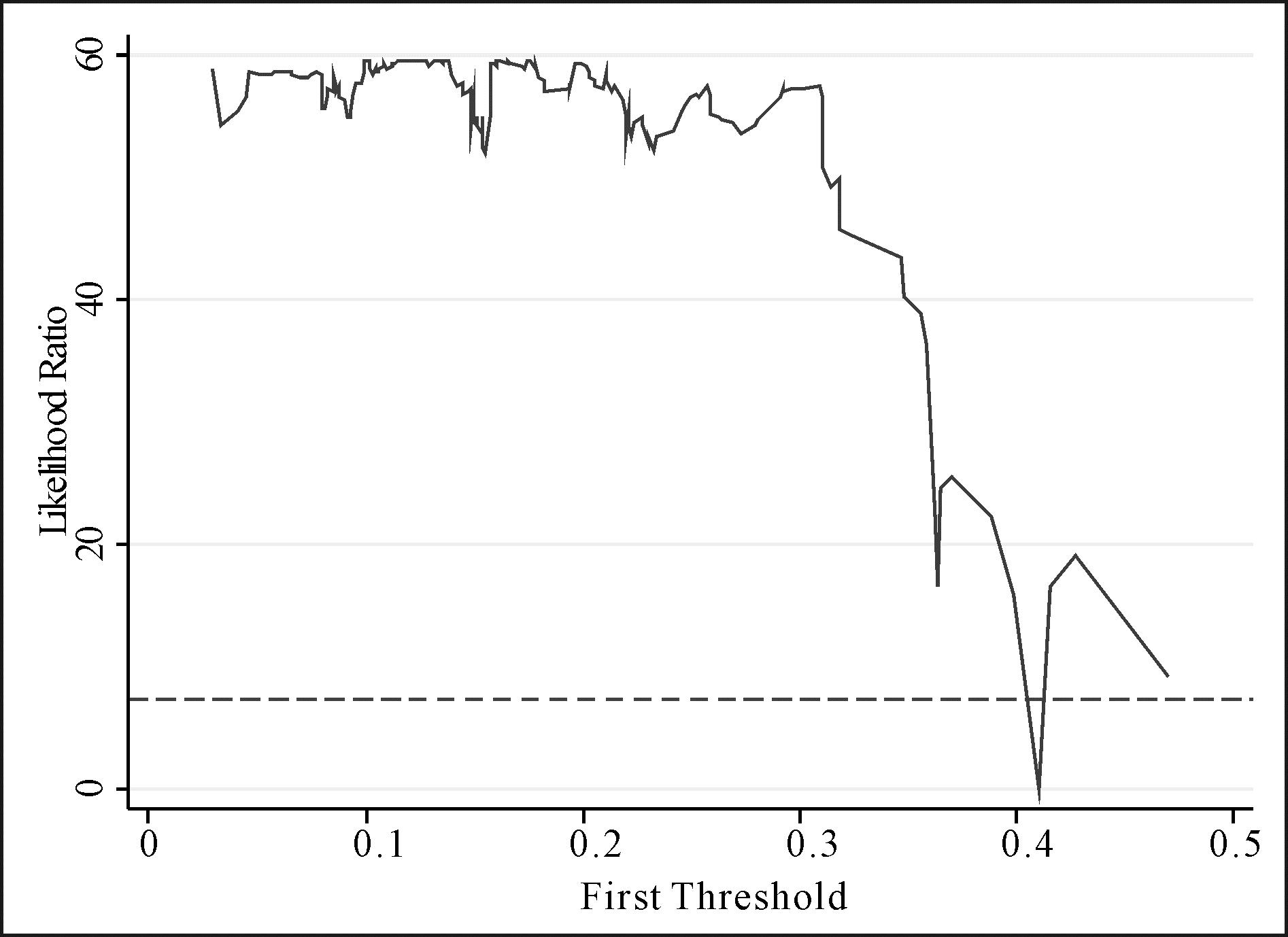

表4为门槛值估计结果。据此,本文绘制知识基础的门槛估计图,如图2、图3所示。

表4 门槛值估计结果

Table 4 Threshold estimation results

门槛模型知识基础宽度门槛估计值95%置信区间知识基础深度门槛估计值95%置信区间第一个门槛0.187 7[0.179 4,0.192 6]0.409 9[0.378 8,0.443 0]第二个门槛0.363 7[0.362 7,0.387 3]0.470 2

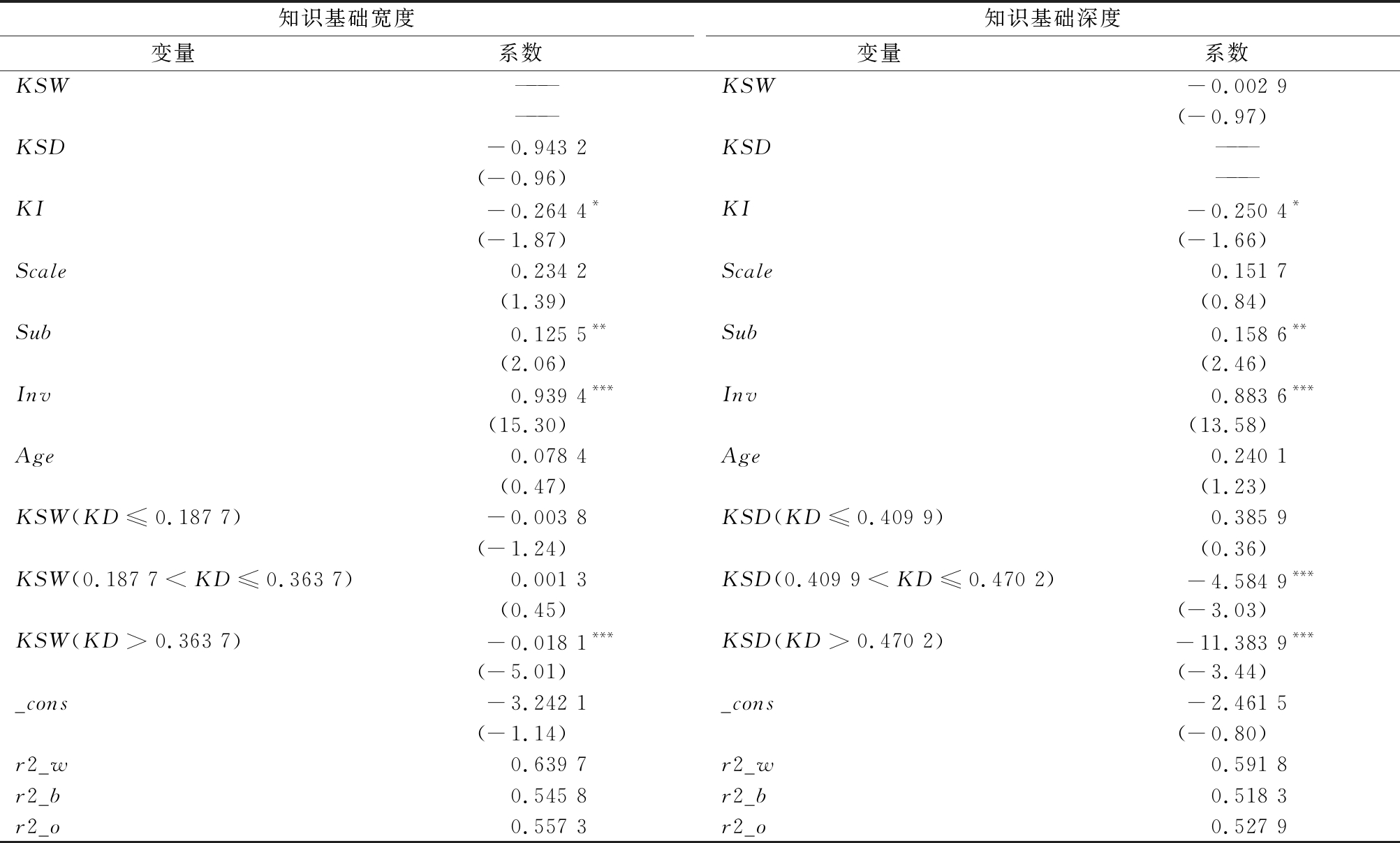

知识基础宽度和知识基础深度的双重门槛参数估计结果如表5所示,本文将分别探析不同知识距离门槛下对知识融合的作用效果。

表5 门槛回归结果

Table 5 Threshold regression results

知识基础宽度变量系数知识基础深度变量系数KSW———KSW-0.002 9———(-0.97)KSD-0.943 2KSD———(-0.96)———KI-0.264 4*KI-0.250 4*(-1.87)(-1.66)Scale0.234 2Scale0.151 7(1.39)(0.84)Sub0.125 5**Sub0.158 6**(2.06)(2.46)Inv0.939 4***Inv0.883 6***(15.30)(13.58)Age0.078 4Age0.240 1(0.47)(1.23)KSW(KD≤0.187 7)-0.003 8KSD(KD≤0.409 9)0.385 9(-1.24)(0.36)KSW(0.187 70.363 7)-0.018 1***KSD(KD>0.470 2)-11.383 9***(-5.01)(-3.44)_cons-3.242 1_cons-2.461 5(-1.14)(-0.80)r2_w0.639 7r2_w0.591 8r2_b0.545 8r2_b0.518 3r2_o0.557 3r2_o0.527 9

知识基础宽度对知识融合的影响在知识距离作用下存在双重门槛效应,其门槛值分别为0.187 7和0.363 7。从整体回归结果看,随着知识距离增大,知识基础宽度对知识融合的影响呈现先提高后降低的趋势。具体来说,当知识距离低于第一个门槛值(KD≤0.187 7)时,回归系数为负数,表现为知识基础宽度对知识融合起负向抑制作用,当知识距离介于第一个门槛值和第二个门槛值之间(0.187 70.363 7)时,知识基础宽度对知识融合的影响在1%水平下为-0.018,说明当知识距离较大时,协同主体知识基础宽度对知识融合存在显著的抑制作用。因此,协同主体知识基础宽度对知识融合的影响出现由负向到正向、再到负向的演变趋势,整体呈现出显著的门槛特征。以上分析结果验证了假设H1a,即知识基础宽度对知识融合的影响在知识距离作用下会产生结构性突变,说明协同主体间只有保持适宜的知识距离,知识基础宽度才会促进知识融合水平提升。过高的知识距离,即组织间知识技术领域差异较大、相似性较小,会使具有高知识基础宽度的组织处于技术领域关联性较弱的知识网络内,其组织精力与资源多消耗在知识协同中,导致协同主体很难有效识别出多样化知识中的价值因子,阻碍了知识关联,因而不利于知识融合。同样,若协同主体间技术领域的重叠性较高,即组织处于低知识距离的协同创新网络内,会导致组织陷于固有技术领域知识中,无法汲取异质性知识以及识别其中的关联因子,从而降低组织协同创新积极性,不利于知识融合发生。

同样,在知识距离作用下,知识基础深度对知识融合的影响也存在双重门槛效应,门槛值分别是0.409 9和0.470 2。从整体回归情况看,知识基础深度对知识融合的非线性影响会随着知识距离的门槛作用出现逐渐降低的变化。具体来说,当知识距离跨越第一个门槛值前(KD≤0.409 9),回归系数为正,表现为知识基础深度对知识融合具有正向促进作用;随着知识距离逐渐增大,当处于第一个门槛值与第二个门槛值之间(0.409 90.470 2)后,系数由-4.584 9降为-11.383 9,说明对知识融合的抑制作用增强,并在1%的水平下显著。因此,在知识距离的双门槛作用下,随着知识距离逐渐缩小,协同主体知识基础深度对知识融合的影响由负向抑制转为正向促进,也呈现出显著的门槛特征。以上结果很好地验证了假设H1b,即在协同创新网络中,较高的知识距离即技术领域差距过大反而不利于知识基础深度对外界知识融合发挥效用。这是因为创新主体仅拥有单一技术领域的知识基础优势,在与不同领域的协同方合作时,由于技术领域的差异性使得多源知识因子之间的关联度较弱,从而抑制知识融合。只有知识背景和结构较为相似,即处于低知识距离的协同状态,创新主体基于单一且深度的知识基础才能在协同网络中更准确地识别价值性资源,进行联结与组合,从而实现知识融合。

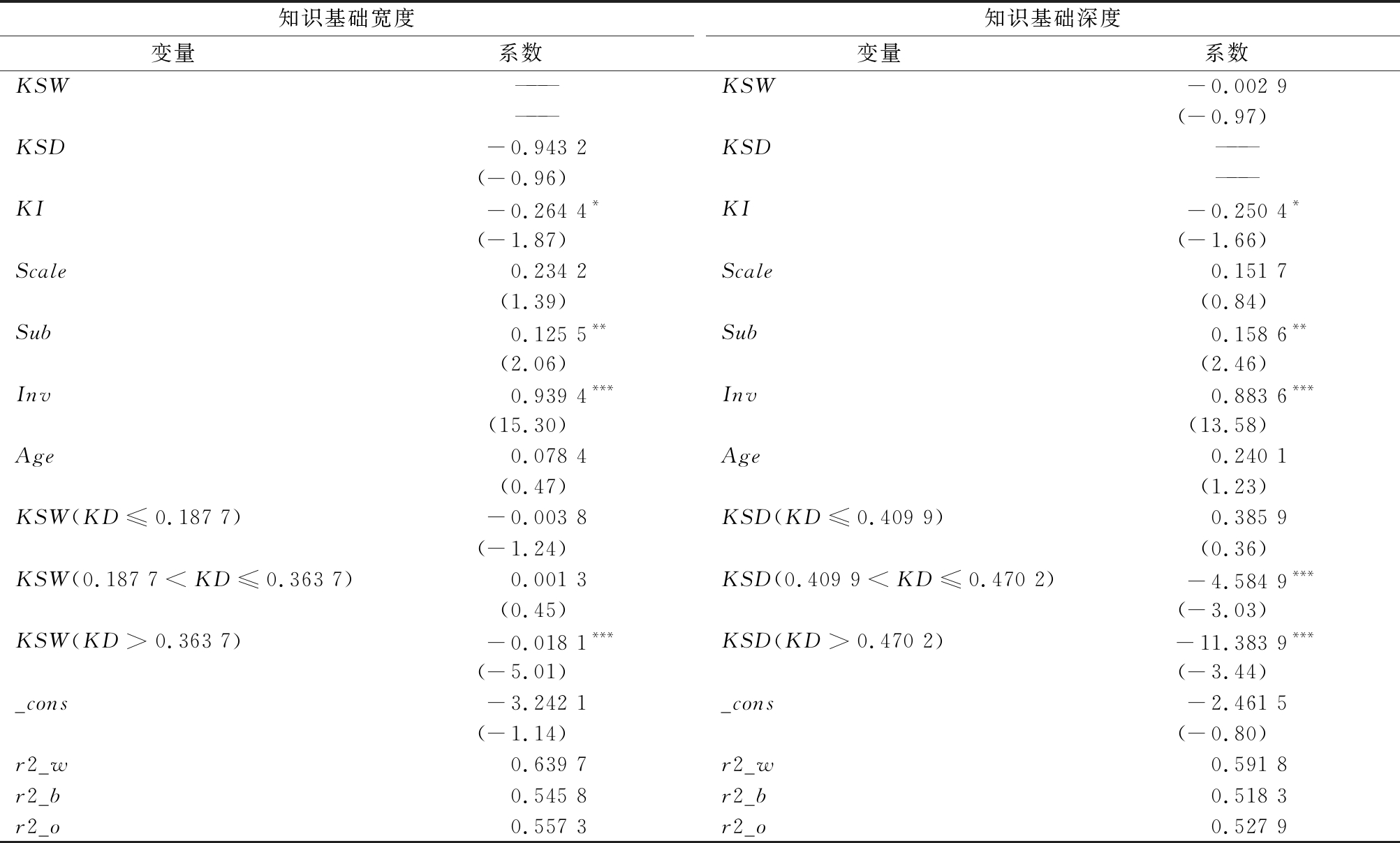

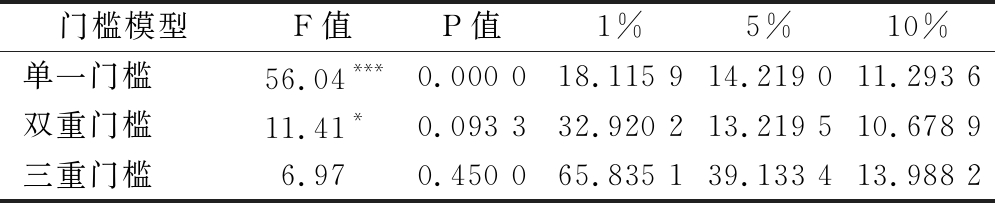

3.2.2 知识距离下知识投入与知识融合门槛效应检验

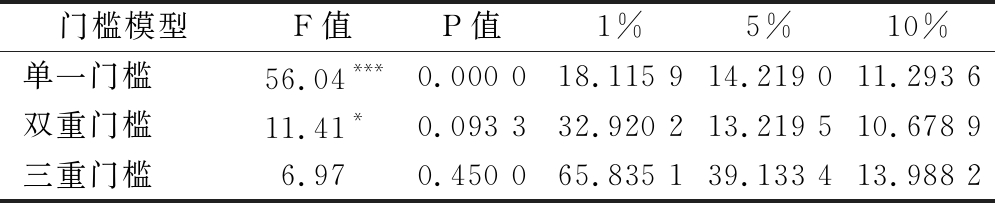

表6为以知识投入作为核心变量进行的门槛效应检验,结果显示,通过单一门槛1%和双重门槛10%的显著性检验,因此存在显著的双重门槛效应。在此基础上,得到门槛值估计结果及95%的置信区间,如表7所示。此外,绘制知识投入的第一重门槛估计图,如图4所示。

表6 门槛效应检验结果

Table 6 Threshold effect test

门槛模型F值P值1%5%10%单一门槛56.04***0.000 018.115 914.219 011.293 6双重门槛11.41*0.093 332.920 213.219 510.678 9三重门槛6.970.450 065.835 139.133 413.988 2

表7 门槛值估计结果

Table 7 Threshold estimation results

门槛模型门槛估计值95%置信区间第一个门槛0.187 7[0.175 5,0.192 6]第二个门槛0.409 9[0.398 7,0.415 9]

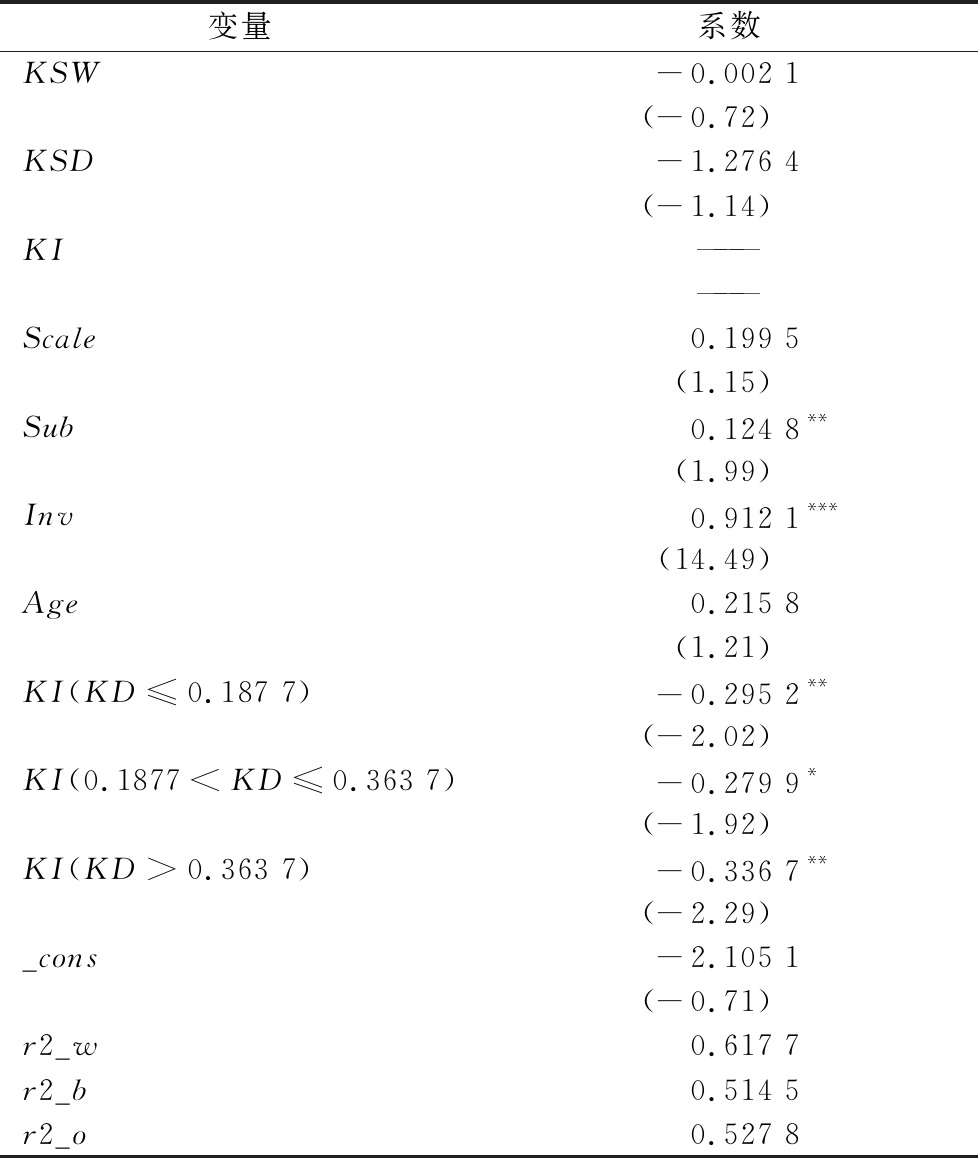

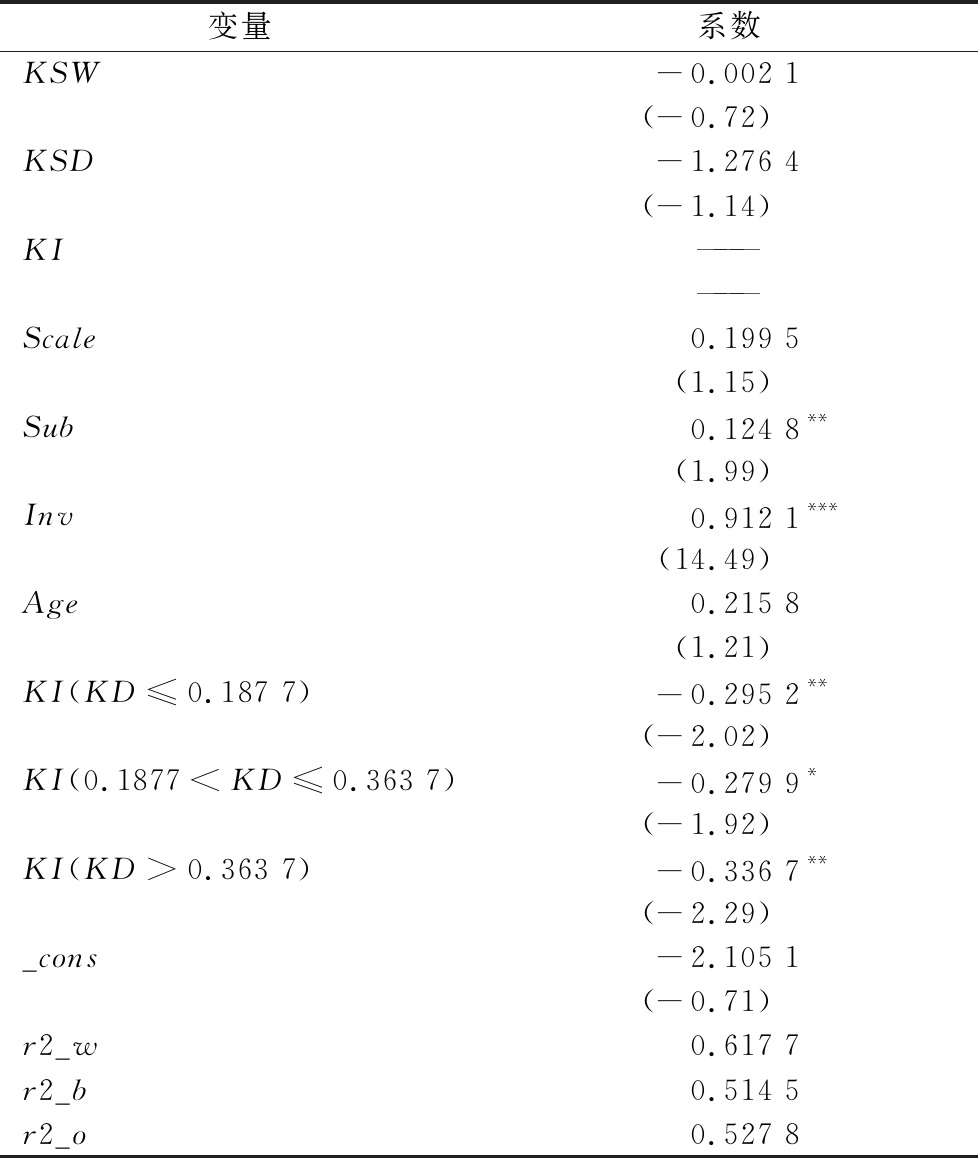

以知识投入为核心变量的双门槛估计结果如表8所示。在知识距离的门槛作用下,知识投入对知识融合的影响存在显著的双重门槛效应,门槛值分别为0.187 7和0.409 9。从整体结果来看,在不同知识距离门槛下知识投入对知识融合均有显著抑制作用。具体来说,当知识距离小于第一个门槛值(KD≤0.187 7)时,知识投入对知识融合的影响系数在5%的显著性水平下为-0.295 2,表明知识投入负向影响知识融合;当知识距离介于第一个门槛值与第二个门槛值之间(0.187 70.363 7)时,回归系数由-0.279 9减小到-0.336 7,且在5%的水平下显著,即知识投入对知识融合的抑制作用增强,说明当知识距离较大时,协同主体知识投入对知识融合的抑制作用增强,不利于主体间知识融合。因此,在知识距离的门槛作用下,随着知识距离逐渐增大,知识投入对知识融合的负向影响呈现先减小后增大的变化趋势,表现出显著的门槛效应特征。基于此,该实证结果并不能完全验证假设H2,即过高或过低的知识距离不利于发挥知识投入对知识融合的正向影响,仅当知识距离处于适当区域时,知识投入才能有效促进知识融合发生。同时,该实证结果表明,在知识距离的3个门槛区间内,知识投入都显著抑制知识融合水平提升。

表8 门槛回归结果

Table 8 Threshold regression results

变量系数KSW-0.002 1(-0.72)KSD-1.276 4(-1.14)KI——————Scale0.199 5(1.15)Sub0.124 8**(1.99)Inv0.912 1***(14.49)Age0.215 8(1.21)KI(KD≤0.187 7)-0.295 2**(-2.02)KI(0.18770.363 7)-0.336 7**(-2.29)_cons-2.105 1(-0.71)r2_w0.617 7r2_b0.514 5r2_o0.527 8

结合新能源行业特征,作出以下解释:第一,研发难度。新能源行业属于高新技术行业,同时属于新兴产业。相比成熟产业,我国新能源产业设备不完善、技术水平低下及利用率不高,如在光伏行业表现为缺乏核心技术[32];新能源汽车生产工艺等方面的研发能力较弱,导致单个产品竞争力不足[33]。因此,新能源行业需要巨大的研发投入作为产业推动力。同时,部分行业对基础设施等环境要求较高,导致前期规模投入大而研发资金不足,使得整体的投入产出比低下,即新能源协同创新结果呈现为知识融合迟滞、新知识产出效率低下。第二,创新风险。一方面,由于新能源产业的创新产出具有公共属性特征,虽然企业承担了全部研发成本,但是不能独享创新成果带来的全部收益,致使企业研发创新积极性受损(佟爱琴等,2016)。另一方面,部分企业为获取政府资助,会选择将资金和人力投向低质量的研发活动,在协同创新过程中表现为知识融合动力不足,从而降低了协同主体研发积极性,阻碍了知识融合与新知识形成。第三,投资周期。新能源产业属于技术密集型产业,因此需要大量资金支持,但由于新能源产业面临研发难度大、风险高以及投资周期长等问题,致使其创新产出具有时滞性,创新产出不理想。综上所述,知识投入抑制知识融合。

4 研究结论与启示

4.1 研究结论

本文以新能源产业协同创新为背景,从知识融合视角出发,将协同主体的知识距离作为门槛变量,探究协同主体知识基础的不同维度(知识基础宽度与知识基础深度)与知识投入对知识融合的非线性影响,并选取2015-2020年新能源产业上市公司面板数据进行实证分析,得出以下结论:

(1)组织知识基础(知识基础宽度与知识基础深度)与知识融合之间存在以知识距离为双重门槛的非线性关系。具体来讲,在知识基础宽度与知识融合关系中,随着知识距离逐渐缩小,知识基础宽度对知识融合的影响呈现出由负向抑制到正向促进再到负向抑制的变化趋势。其中,过高或过低的知识距离都不利于知识基础宽度促进知识融合,且相比低知识距离,在高知识距离下知识基础宽度对知识融合的抑制作用显著增强,只有知识距离处于适宜区间时,知识基础宽度才表现出促进作用。当知识距离超过一定阈值时,知识基础深度显著负向抑制知识融合水平提升。只有当协同主体保持低知识距离时,知识基础深度才正向促进知识融合水平提升。

(2)知识距离在创新主体知识投入与知识融合关系中也存在非线性的双重门槛影响效应。具体表现为:当协同主体间的知识距离较小时,知识投入会显著抑制知识融合水平提升;随着知识距离增大,知识投入对知识融合的抑制作用显著减弱;而当知识距离超过一定限度时,知识投入对知识融合的抑制作用显著增强,且超过低知识距离下知识投入的抑制强度。

4.2 研究启示

4.2.1 理论贡献

(1)从新视角研究协同创新中的知识融合过程,将组织知识基础与知识投入作为知识融合过程的内在影响因素。现有文献缺乏从知识角度对协同创新中的知识融合进行理论研究,较多学者将知识基础或知识投入作为协同创新中其它过程(如知识转移等)的影响因素(姜南等,2020)。本文跳出这一研究局限,将知识管理理论引入知识融合过程,完善了该方向理论研究,为未来的协同创新知识融合研究提供了新思路。

(2)揭示协同主体知识距离在知识融合过程中的非线性作用。通过实证分析发现,知识距离在知识基础、知识投入与知识融合关系中存在显著的阈值效应,只有在合理的阈值区间内才有利于主体知识融合、新知识产生。Capaldo等[34]发现,协同主体的技术距离与联合申请专利数呈倒U型关系。本文以知识融合成功率进行测量,得到了同样的调节关系,且将知识距离与知识投入、知识基础等内在影响因素结合起来,更全面地探讨了它们对知识融合的作用机理。同时,研究发现,高知识距离显著抑制知识融合,较低的知识距离才有利于组织间知识融合。该结果与已有学者得出的“在一定范围内技术结构越相似,越有利于大学-企业间联合申请专利数增加”研究结论一致(刘志迎等,2013)。因此,本研究基于知识融合微观视角,从协同主体层面整合了影响知识融合的相关因素,并强调组织间知识距离的重要性,推动了协同创新下知识融合微观过程的深入研究。

4.2.2 管理启示

(1)通过协同创新实现核心技术研发是新能源产业(如新能源汽车产业、光伏产业)的显著特征,未来的新能源企业应加强协同创新联盟,与政府、中介机构等保持密切合作,不断降低技术创新成本和风险,提高技术研发投入,发挥创新资源优势。

(2)新能源企业在建立联盟过程中,要合理地选择协同伙伴。如基于市场规模、行业地位、技术领域、创新能力、政府支持等因素,判断合作方知识积累水平与知识距离,并结合自身知识基础,选择既资源互补又领域相关的合作方,这样才能顺利推进知识融合进程,促进新知识产生,从而改善新能源主体知识基础、扩大知识库,提高组织技术创新能力。其中,尤其要避免选择技术领域差距较大的合作主体,否则会影响协同主体合作意愿,抑制知识融合进程。

(3)政府在鼓励新能源产业发展的同时,应制定相关市场规则,提高行业技术准入门槛,避免低知识积累企业为了迎合政策、套取政府补贴而进入新能源行业,开展低质量的技术研发活动。同时,加强新能源企业资质管理也有利于提高产业创新联盟质量,营造良好的协同创新氛围,从而激发企业创新积极性。

4.3 不足与展望

本文尚存在以下不足:首先,基于新能源上市企业合作专利数据的可获得性,研究区间为2015-2020年,未来可收集更长周期的数据作进一步研究;其次,仅探讨了知识基础和知识投入在知识距离门槛作用下对协同创新知识融合的影响,未来可识别知识融合过程中的其它关键因素并将其纳入知识距离门槛效应的研究框架;最后,本文以新能源产业为研究样本,未来可以进一步拓展到其它产业,探究知识距离对不同产业协同创新知识融合过程的影响机理,并针对不同产业提出具体的发展建议。

参考文献:

[1] 雷怀英, 张文杰, 贾晓磊. 知识创新视角下政产学协同创新测度研究[J]. 科研管理, 2022, 43(8):81-89.

[2] 张忻, 王克勤, 韩争胜. 产学研协同创新中的知识融合影响因素研究[J].西北工业大学学报(社会科学版), 2015, 35(3):37-43.

[3] 李力, 熊炬成. 基于技术界面开放的创新联盟知识融合机理研究[J].科技进步与对策, 2015, 32(14):122-126.

[4] CUMMINGS J L, TENG B S. Transferring R&D knowledge: the key factors affecting knowledge transfer success[J].Journal of Engineering and Technology Management, 2003, 20(1-2):39-68.

[5] SMIRNOV A, LEVASHOVA T, SHILOV N. Patterns for context-based knowledge fusion in decision support systems[J].Information Fusion, 2015,21(8):114-129.

[6] 慕静, 李爽, 马丽. 科技服务业与制造业知识融合协同创新研究——基于知识正逆转移视角[J].科技管理研究, 2019, 39(19):200-205.

[7] LUO S L, DU Y Y, LIU P, et al. A study on coevolutionary dynamics of knowledge diffusion and social network structure[J].Expert Systems with Applications, 2015, 42(7):3619-3633.

[8] LEE W L, CHIANG J C, WU Y H, et al. How knowledge exploration distance influences the quality of innovation[J].Total Quality Management &Business Excellence, 2012, 23(9-10):1045-1059.

[9] XU Z, FRANKWICK G L, RAMIREZ E. Effects of big data analytics and traditional marketing analytics on new product success: a knowledge fusion perspective[J].Journal of Business Research, 2016, 69(5):1562-1566.

[10] 朱祥, 张云秋. 近年来知识融合研究进展与趋势[J].图书情报工作, 2019, 63(16):143-150.

[11] KOGUT B, ZANDER U. Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology[J].Organization Science, 1992, 3(3):383-397.

[12] WANG C H, CHEN M N, CHANG C H. The double-edged effect of knowledge search on innovation generations[J].European Journal of Innovation Management, 2020, 23(1):156-176.

[13] 李永周, 贺海涛, 刘旸. 基于知识势差与耦合的产学研协同创新模型构建研究[J].工业技术经济, 2014, 33(1):88-94.

[14] LIU W W, SUN R, LI Q. Measurement of coupling degree between regional knowledge innovation and technological innovation:an empirical analysis based on provincial panel data in China during 2010—2014[J].Journal of Interdisciplinary Mathematics, 2017, 20(1):125-139.

[15] LEIPONEN A, HELFAT C E. Innovation objectives, knowledge sources, and the benefits of breadth[J].Strategic Management Journal, 2010, 31(2):224-236.

[16] 刘岩,蔡虹,裴云龙.企业技术知识基础多元度对独立创新与合作创新平衡互补效应的影响[J].科技进步与对策,2022,39(2):111-120.

[17] 王欣, 刘蔚, 李款款. 基于动态能力理论的产学研协同创新知识转移影响因素研究[J].情报科学, 2016, 34(7):36-40.

[18] ZHANG J, BADEN-FULLER C. The influence of technological knowledge base and organizational structure on technology collaboration[J].Journal of Management Studies, 2010, 47(4):679-704.

[19] 辛冲, 李明洋, 吴怡雯. 企业知识基础与创新生态系统价值共创[J].研究与发展管理, 2022, 34(2):79-90.

[20] 任浩,佟星.知识网络能力对组织创新影响的双路径效应机制研究[J].科技进步与对策,2021,38(1):114-121.

[21] 米捷, 郭彬, 陈怀超, 等. 创新生态系统内的知识势差与知识流动机制[J].北京理工大学学报(社会科学版), 2020, 22(6):78-87.

[22] 胡青, 徐梦周, 程杨. 知识距离、协同能力与企业数字化转型绩效——基于浙江中小企业的多案例研究[J].江西财经大学学报, 2021,23(3):29-42.

[23] YAYAVARAM S, CHEN W R. Changes in firm knowledge couplings and firm innovation performance: the moderating role of technological complexity[J].Strategic Management Journal, 2015, 36(3):377-396.

[24] 王月平. 知识联盟R&D投入与绩效的关系——基于知识势差视角的研究[J].科技进步与对策, 2010, 27(9):133-137.

[25] CAPALDO A, LAVIE D, PETRUZZELLI A M. Knowledge maturity and the scientific value of innovations: the roles of knowledge distance and adoption[J].Journal of Management, 2017, 43(2):503-533.

[26] 司海健,崔永梅,宋继文.中国民营企业领跑世界的“聚能型创新”模式——汉能控股集团管理实践之道[J].管理学报, 2020, 17(9):1265-1276.

[27] HANSEN B E. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J].Journal of Econometrics, 1999,93(2):345-368.

[28] CHEN Y S, CHANG K C. Using the entropy-based patent measure to explore the influences of related and unrelated technological diversification upon technological competences and firm performance[J].Scientometrics, 2012, 90(3):825-841.

[29] 郗建红, 彭爱东. 专利被引频次与专利分类跨领域相关性研究——以中国在美国授权专利为例[J].情报杂志, 2016, 35(4):92-97.

[30] GEORGE G, KOTHA R, ZHENG Y F. Entry into insular domains: a longitudinal study of knowledge structuration and innovation in biotechnology firms[J].Journal of Management Studies, 2008, 45(8):1448-1474.

[31] YANG H, LI Z J, LI Y L. A multilevel framework of firm boundaries: firm characteristics, dyadic differences, and network attributes[J].Strategic Management Journal, 2010, 31(3):237-261.

[32] 塔娜.光伏行业现状及前景分析[J].企业改革与管理,2018,26(22):204-205.

[33] 郭本海, 彭莹, 薛会娟. 知识互溢视角下新能源汽车产业链功能演化GERT网络模型研究[J].科技进步与对策, 2021, 38(2):65-74.

[34] CAPALDO A, PETRUZZELLI A M. Origins of knowledge and innovation in R&D alliances: a contingency approach[J].Technology Analysis &Strategic Management, 2015, 27(4):461-483.

(责任编辑:胡俊健)