0 引言

随着新一轮科技革命和产业变革迅猛发展,全球经济正处在前所未有的变轨期。面对复杂的国内外形势,数字化转型既是企业高质量发展的重要引擎,也是构筑国际竞争新优势的有效路径。正如中国工程院院士邬贺铨所说:“数字化转型是企业发展的必由之路。” 然而,根据《国有企业数字化转型策略与路径》白皮书和中国信通院《中小企业数字化转型分析报告(2021)》调查显示,目前我国6成以上国有企业仍处于转型初级阶段,数字化转型尚未对主营业务发挥作用;中小企业数字化转型面临人才、技术、资金等困难,转型进程较为迟缓。由此可见,数字化转型是一项复杂系统工程,具有很强的综合性和较高的复杂度。对企业而言,数字化转型是一项颇具挑战的长期、艰巨的任务。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。2020年8月,国务院国有资产监督管理委员会发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,要求全面部署国有企业数字化转型工作。2022年11月,工信部印发《中小企业数字化转型指南》。中共二十大报告提出“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”的任务。为贯彻党中央、国务院的决策部署,各省市政府部门纷纷出台支持企业数字化转型的相关政策与措施,促进本地企业数字化转型。例如,上海市国有资产监督管委会于2021年9月发布《关于推进本市国资国企数字化转型的实施意见》。又如,江苏省政府办公厅2022年1月印发《江苏省制造业智能化改造和数字化转型三年行动计划(2022—2024年)》。因此,在地方政策引导与支持背景下,企业如何加快数字化转型进程是极具现实意义的重要议题。

当前,对数字化转型的内涵解读与测量主要集中于国家和区域层面,缺乏从微观层面对企业数字化转型过程的深入研究。例如,Jafari-Sadeghi等[1]基于国家层面,将数字化转型分为技术准备、技术利用和技术开发3个阶段;陈堂和陈光[2]基于区域层面,从劳动力投入、资本投入、人力资本投入、技术创新、创新环境5个维度构建区域数字化转型评价体系。近两年,大多数学者运用案例研究方法对数字化转型过程进行描述,或者运用文本分析法通过计算关键词数量刻画企业数字化转型程度[3-5]。总体来看,当前企业数字化转型研究仍处于起步阶段,对企业数字化转型的内涵解读不够深入,缺乏对企业数字化转型过程的阶段划分以及对不同阶段差异的比较,尤其缺乏对企业数字化转型不同阶段的定量刻画。

大数据是推动数字化转型的重要内核之一。大数据是企业数字化转型所需的核心资源要素[6],与之相匹配的大数据分析能力是企业数字化转型不可或缺的综合能力,但学者们对此关注不够。大数据分析能力是指企业利用数据管理、基础设施(技术)和人才能力提供业务洞察,将业务转化为竞争力的综合能力[7],包括组织、技术和人员等多个方面的综合能力,缺一不可[8]。近年来,有学者研究发现,大数据分析能力在促进企业绩效提升、推动创新活动开展[9-10]以及加快数字化转型[11]等方面具有至关重要的作用。然而,从能力视角切入,以往文献往往关注某类单一能力对企业数字化转型的影响,如信息技术能力[12]、敏捷营销能力[13]等。综合来看,尽管大数据分析能力的重要性逐渐被业界和学界认可,但鲜有研究涉及大数据分析能力对企业数字化转型程度以及数字化转型各阶段的差异化影响。

值得一提的是,企业数字化转型离不开地方各级政府部门的引导与支持。相较于中央政策,地方政策更加具有针对性,对当地企业的影响也更为直接。在相同的地方政策环境下,企业对地方政策的主观理解与评价会有所不同,而这种感知差异势必影响其数字化转型进程。然而,以往文献在探讨外部制度因素对企业数字化转型的影响时,更多停留在客观制度环境层面,如金融业态[4]、地方营商环境[5]以及地方政府目标[14],鲜有研究基于制度环境感知视角,探讨地方数字化政策感知程度对企业数字化转型以及转型各阶段的差异化影响。

综上所述,本文采用问卷调查方法进行实证研究,借鉴动态能力理论和环境适应学派的理论观点,探讨大数据分析能力对企业数字化转型各阶段的差异化影响,以及地方政策感知对上述关系的调节作用。本文的主要贡献体现在以下3个方面:第一,本文采用问卷调查方法,从微观层面对企业数字化转型过程及阶段进行定量刻画,将企业数字化转型划分为初始准备阶段、践行实施阶段和深度探索阶段,进一步深化对企业数字化转型内涵的理解,丰富企业数字化转型过程及阶段研究。第二,从大数据对企业赋能角度,本文基于动态能力理论引入大数据分析能力,探究其对企业数字化转型各阶段的影响。通过比较大数据分析能力对企业数字化转型各阶段的差异化影响,进一步拓展促进企业数字化转型的前因条件,并基于能力视角细化企业数字化转型内部驱动因素。第三,基于制度环境感知视角,本文引入地方政策感知作为调节变量,以探究不同感知水平下,地方政策感知在大数据分析能力与企业数字化转型间的调节作用,既能够丰富企业数字化转型外部推动因素研究,又有助于对地方数字化转型相关政策的效果评价。

1 概念界定与研究假设

1.1 企业数字化转型与阶段划分

众多学者侧重区分数字化与数字化转型的内涵。有学者认为,数字化转型是通过数字化项目实现组织变革目标的战略转型[15]。Gurbaxani &Dunkle[16]认为,数字化转型涉及公司多方面重塑,并将重新定义公司愿景和战略;Verhoef等[17]认为,数字化转型涉及战略、组织、信息技术、供应链和营销方面变化,而数字化关注对业务流程的优化,通过优化用户体验创造额外的客户价值。综上所述,数字化着眼于客户体验流程改进,而数字化转型会给全公司甚至整个行业带来新变化,以新的商业逻辑创造和获取价值。企业数字化转型内涵解读离不开对其进程阶段的探讨。企业数字化转型过程是由浅入深,循序渐进的。初始准备阶段是数字化转型的起始阶段。现有研究中,Jafari-Sadeghi等[1]从国家层面将数字化转型阶段划分为技术准备、利用以及开发阶段,其中,技术准备阶段强调信息通信技术广泛应用、数字基础设施投资以及个人数字技术运用能力提升。相似地,吴建南等[18]认为,技术准备阶段是城市治理数字化转型的萌芽阶段。该萌芽阶段数字化水平较低,需要积累数字技术基础,以便为后续转型发展提供支撑。此外,杨雅程等[3]将加工制造企业数字化转型过程分为数字化转型准备阶段和数字化转型实施阶段。在准备阶段,企业需要获取数字化转型技术和非技术资源,识别外部机会,并提出转型目标和愿景。综上所述,本文认为,在数字化转型初始准备阶段,企业总体数字化水平不高,但已具备数字化转型意识并形成初步转型规划,能够着手数字基础设施建设,并加强数字技术引进和应用。

经过初始准备,企业数字化转型进入到下一个阶段,从探索实践走向深度应用。也有研究将制造企业数字化转型的后两个阶段划分为数字化转型实施阶段和数字化转型引领阶段[19]。

因此,综合考虑数字技术应用程度变化以及数字化转型的阶段性特征,本文将数字化转型的后两个阶段划分为践行实施阶段和深度探索阶段。处于数字化转型践行实施阶段的企业已初步完成数字化转型技术和人才准备,能够进一步扩展数字技术应用场景,扩大应用范围,从而实现对现有产品和服务的改造升级。处于数字化转型深度探索阶段的企业能够不断创新业务模式,培育数字新业态,变革价值创造模式。

1.2 大数据分析能力

互联网发展为大数据产生和发展创造了条件,学者们认为,大数据可能改变整个业务流程,并开始关注企业如何收集、存储和挖掘大数据带来的价值这一问题[6]。由此,大数据分析能力一词应运而生。大数据分析能力有助于企业有效整合大数据资源[8]。基于动态能力视角,有学者将大数据分析能力界定为企业通过有效部署技术和人才以捕捉、存储和分析数据,最终生成洞察力的动态能力。它能帮助企业应对不确定性环境,使企业在变化的商业环境中重新定位自己[9]。现有研究对于大数据分析能力内涵的界定基本一致,即企业需要利用管理、技术以及人员等相关能力对大数据进行捕获和分析,以激发商业洞察能力[8]。

1.3 大数据分析能力对企业数字化转型的影响

企业数字化转型往往需要获取和构建大数据分析能力。由于数字技术具有破坏性和颠覆性,企业数字化转型始终处于快速变化的环境中。从动态能力理论视角看,大数据分析能力能够帮助企业在变化的商业环境中重新定位自我[20],加快感知、协调、学习、集成和资源重新配置过程[9],从而有助于企业实现数字化转型。

处于数字化转型初始准备阶段的企业开始重视数字化转型,但数字技术应用程度较低、应用范围狭窄,故倾向于制定战略部署或寻找数字技术带来的机遇。一方面,强大的大数据分析能力可以帮助企业识别外部环境中的机会与威胁,从而加强对机会的精准把握。另一方面,通过构建大数据分析能力,企业能够形成洞察力,更容易准确感知竞争环境早期信号,把握竞争动态,及时调整战略[9]。此外,大数据分析能力可以增强企业信息技术能力,为当前和未来业务开展提供技术基础[21]。因此,大数据分析能力有助于处于数字化转型初始准备阶段的企业提升数字化转型程度。

处于数字化转型践行实施阶段的企业已初步落实数字化转型战略,数字技术应用程度加深,应用范围扩大。相比于转型初始准备阶段,在数字化转型践行实施阶段,企业需要进一步扩展数字技术应用场景,实现主营业务范围内关键业务活动数字化和场景化,促进产品和服务升级。已有研究表明,大数据分析能力可以促进企业产品和服务升级,实现营销和服务个性化,有助于运营管理效率提高,动态监控系统风险,优化故障检测流程[9]。Lin等[22]指出,在动荡的市场环境中,大数据分析能力可以帮助企业掌握先进的大数据分析方法及工具,动态监测环境变化并感知市场需求,进而更好地设计个性化新产品,实现产品创新。因此,大数据分析能力可以帮助企业不断拓展产品和服务功能,是企业数字化转型践行实施阶段的助推剂。

处于数字化转型深度探索阶段的企业在行业中处于领先地位,将以知识与数据驱动为主,实现关键业务集成融合、动态协同和一体化运行,开展跨企业网络化协同和社会化协作,实现业务模式创新。相比于践行实施阶段,深度探索阶段强调关键业务集成融合,实现业务模式创新及跨企业跨行业网络化协作。首先,大数据分析能力可以帮助企业从大数据中提取前沿知识,更好地实现技术跃迁,从而实现突破式创新[10]。其次,企业借助大数据分析能力实现流程自动化和资源分配,采用全新的业务处理流程改变运作方式,由此导致业务模式发生根本性改变[9]。因此,大数据分析能力可以帮助企业培育数字新业务并实现主体间的数据和知识开放共享,为处于深度探索阶段的企业向平台化和生态化转型提供助力。因此,本文提出以下假设:

H1:大数据分析能力对企业数字化转型具有正向影响。

H1a:大数据分析能力对处于初始准备阶段的企业数字化转型具有正向影响;

H1b:大数据分析能力对处于践行实施阶段的企业数字化转型具有正向影响;

H1c:大数据分析能力对处于深度探索阶段的企业数字化转型具有正向影响。

1.4 地方政策感知的调节效应

环境适应学派是战略管理学派中最经典的学派。环境适应学派指出,环境会作为一种综合力量影响组织决策,而组织也必须适应当前所处环境。环境适应学派强调组织需要与环境相匹配。地方政府出台的政策和法规是影响企业经济活动的重要环境因素[23]。企业只有积极应对响应地方政策环境,才能对自身数字化转型作出合理决策。因此,本文认为,大数据分析能力对企业数字化转型的影响必然会受到地方政策环境的调节作用。

地方政策是指在中央指导下,地方政府(省级和市级政府)根据各地实际情况有重点、有目标地制定具体实施细则。相比于中央政策,地方政策可行性更强,可以直接作用于企业,将政策要点落实到位[24]。地方政策感知是指企业对地方政策有用性和易用性的感知程度,主要体现为企业对地方政府出台的数字化转型相关政策感知程度[25]。

对处于数字化转型初始准备阶段的企业而言,地方政策感知水平越高,其越能适应制度环境,越能精准把握政策走向与变革趋势。地方政策感知水平越高,企业就越容易制定与当前政策环境相匹配的转型战略,进而强化大数据分析能力对数字化转型的正向影响。同样地,对处于数字化转型践行实施阶段的企业而言,地方政策感知水平越高,企业越认为政策措施易用且有用,越会积极关注政策内容和细节,不断挖掘政策利好信息,并将其转化到关键业务活动的场景中去。因此,地方政策感知水平越高,越能强化大数据分析能力对处于践行实施阶段企业数字化转型的促进作用。

由此可见,处于数字化转型初始准备阶段和践行实施阶段的企业,对地方政策感知程度越高,就越能正确理解政策内容,进而把握地方政策给予的机会和资源[26]。因此,处于数字化转型初始准备阶段和践行实施阶段的企业,在地方政策感知水平较高的情境下,大数据分析能力对其数字化转型的影响随之增强。由此,本文提出假设如下:

H2a: 地方政策感知正向调节大数据分析能力与处于初始准备阶段企业数字化转型的关系;

H2b: 地方政策感知正向调节大数据分析能力与处于践行实施阶段企业数字化转型的关系。

然而,不同于数字化转型初始准备阶段与践行实施阶段的企业,进入数字化转型深度探索阶段的企业处于行业领先地位,数字基础设施配套完善、数字技术应用成熟,可以自主集成并创新业务模式,实现跨企业跨领域网络化协作[27]。与数字化转型相关的地方政策仅能够引导并支持企业,地方政府部门通过完善数字基础设施、提供人才培训和资金补助等措施夯实企业数字化转型基础。因此,地方政策感知水平对处于深度探索阶段企业不具有决定性影响。地方政策感知对大数据分析能力与处于深度探索阶段企业数字化转型关系的调节作用不显著。由此,本文提出如下假设:

H2c:地方政策感知对大数据分析能力与处于深度探索阶段企业数字化转型关系的调节作用不显著。

综上,本文构建研究理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 企业数字化转型程度量表开发

在正式问卷发放前,参考Mackenzie等[28]的研究成果,开发企业数字化转型程度量表。

首先,本文对企业数字化转型程度衡量指标进行梳理,得到数字化基础设施、数字化投入、IT基础能力等关键指标。

其次,借鉴企业数字化转型相关文献[1,29-31],本文将企业数字化转型过程分为3个阶段,即初始准备阶段(DTR)、践行实施阶段(DER)和深度探索阶段(DEI)。通过征询管理领域专家,对企业数字化转型过程3个阶段的题项进行设计。借鉴王核成等[31]的研究成果,设计数字化转型初始准备阶段问卷题项;采用傅颖等[32]对企业流程数字化的测量方式,设计数字化转型践行实施阶段的问卷题项;根据王核成等[31]、卢艳秋等[33]、Singh等[27]的研究成果,设计数字化转型深度探索阶段问卷题项。在此基础上,邀请4名企业管理硕士研究生进行填写,根据建议对问卷题项进行修改。最终,保留衡量企业数字化转型程度的15个初始题项。

再次,进行探索性因子分析。对首轮回收的210份问卷数据进行KMO检验和Bartlett球形检验,删除因子载荷低于0.4的题项并重新进行因子分析,直至对应因子载荷满足统计要求。检验量表信度,形成包含3个维度14个题项的企业数字化转型程度测量量表。

最后,再次发放企业数字化转型问卷,第二轮回收有效问卷230份。根据探索性因子分析结果,利用Amos软件对企业数字化转型程度测量量表涉及的三因子模型进行验证性因子分析。结果显示,χ2/df小于3,IFI、TLI和CFI均大于0.9,RMSEA小于0.1,表明模型结构效度达到统计要求。通过对模型区分效度和聚合效度进行检验发现,均达到统计标准。由此,确定企业数字化转型程度测量量表维度与题项。

2.2 样本选取与数据收集

本文通过专家访谈法对问卷内容进行修改。需要特别强调的是,在回答问卷过程中,要求答题者根据上述企业数字化转型各阶段的描述,判断自身企业当前所处数字化转型阶段,并回答所在转型阶段的相应题项。为此,在作答前,对答题者进行简单培训,以便答题者更好地理解企业所处数字化转型阶段。

2021年10~12月发放正式问卷,通过以下途径进行数据收集:一是线下对在企业担任中高层管理者的MBA学员进行问卷发放和数据收集;二是通过电子邮箱和班级群将电子版问卷发放给企业中高层管理者的校友、不在校的MBA学员等。最终,共收集线下问卷312份、线上问卷160份,总计472份问卷。剔除无效问卷116份,剩余有效问卷356份,问卷有效率为75.4%。有效样本中,信息传输、软件和信息技术行业与设备、仪器和器械制造业两大行业占比较高,分别为25%和15.7%;国有企业占比为15.2%,非国有企业占比为84.8%。在356家企业中,119家企业处于转型初始准备阶段,110家处于转型践行实施阶段,127家处于转型深度探索阶段。

问卷数据均来自企业中高层管理者的自我报告,为了防止共同方法偏差对结果的干扰,本文采用常用的Harman单因素检验方法进行检验。未旋转的因子分析结果显示,析出的第一个因子方差解释率为26.887%,表明本文共同方法偏差问题并不严重。

2.3 变量测量

在借鉴国外成熟量表的基础上,本文对量表进行翻译和回译,确保量表题项表达的准确性,并采用Likert 7点式量表,让答题者对问题陈述的符合程度进行打分,1代表“非常不符合”,7代表“非常符合”。

(1)大数据分析能力。借鉴Ashaari等[8]开发的量表,大数据分析能力(BDAC)测量量表包含技术能力、组织能力、人员能力3个维度,共10个题项,如“与其它公司相比,贵公司拥有用于数字化转型更好的数据分析系统”、“贵公司内部能够共享数字驱动决策的分析见解,增强分析连接性”、“贵公司能够不断研究创新机会,以便战略性地改进业务”、“贵公司的业务分析师和一线人员定期开会讨论数字化转型的重要问题”、“贵公司的分析人员有编程方面的技能,如结构化编程、基于 Web 的应用程序、工具等”、“贵公司的分析人员能够充分利用决策支持系统,如专家系统、人工智能、数据仓储等”。

(2)地方政策感知。借鉴Hsu等[34]开发的量表,地方政策感知(GPL)测量量表包含4个题项,如“当地政府政策鼓励贵公司使用数字技术开展业务活动”、“当地政府在贵公司开发或使用数字技术的过程中提供资金资助、技术支持或人员培训等帮助”、“当地政府政策保障了贵公司数字技术使用过程中的合法性”、“当地政府政策能够引导贵公司进行技术革新和数字化转型”。

(3)控制变量。本文选取成立年限、从业员工人数、研发人员数量占比、注册资本以及产权性质等5个变量作为控制变量。根据作答者所属企业信息与企查查、天眼查获得的企业信息进行匹配,得到企业具体成立年限与注册资本。产权性质方面,国有企业取值为1,非国有企业取值为0。此外,对从业员工人数和研发人员数量占比两个变量取中间值。

2.4 信度与效度检验

本文利用Cronbach's α系数评价各量表内部一致性,并从结构效度、聚合效度和区分效度3个方面对量表效度进行检验,结果如表1所示。

表1 信效度检验结果

Table 1 Reliability and validity test results

测量题项因子载荷克隆巴哈系数KMOCRAVEN初始准备阶段0.8660.8210.9080.713119DTR10.833DTR20.805DTR30.844DTR40.893践行实施阶段0.8280.7500.8810.598110DER10.760DER20.824DER30.751DER40.717DER50.808深度探索阶段0.7640.8110.8430.519127DEI10.796DEI20.664DEI30.655DEI40.726DEI50.750地方政策感知0.7930.7700.8510.588356GPL10.759GPL20.770GPL30.741GPL40.797大数据分析能力0.9330.8660.9350.592356BDAC10.791BDAC20.779BDAC30.771BDAC40.816BDAC50.775BDAC60.756BDAC70.754BDAC80.787BDAC90.708BDAC100.751

(1)信度检验。各量表的Cronbach's α系数取值范围在0.764~0.933之间,满足统计要求。

(2)效度检验。各量表的KMO检验结果均大于0.7,表明可以进一步作因子分析。①结构效度:验证性因子分析结果表明,整体模型拟合结果为χ2/df=2.106,IFI=0.978,TLI=0.976,CFI=0.978,RMSEA=0.056,说明本研究测量模型合理;②聚合效度:各变量的AVE值均在0.5以上,组合信度CR系数均大于0.8,说明量表聚合效度较高;③区分效度:各变量AVE的平方根值大于变量间的相关系数,表明各变量间具有较高的区分效度。

3 实证分析

3.1 描述性统计

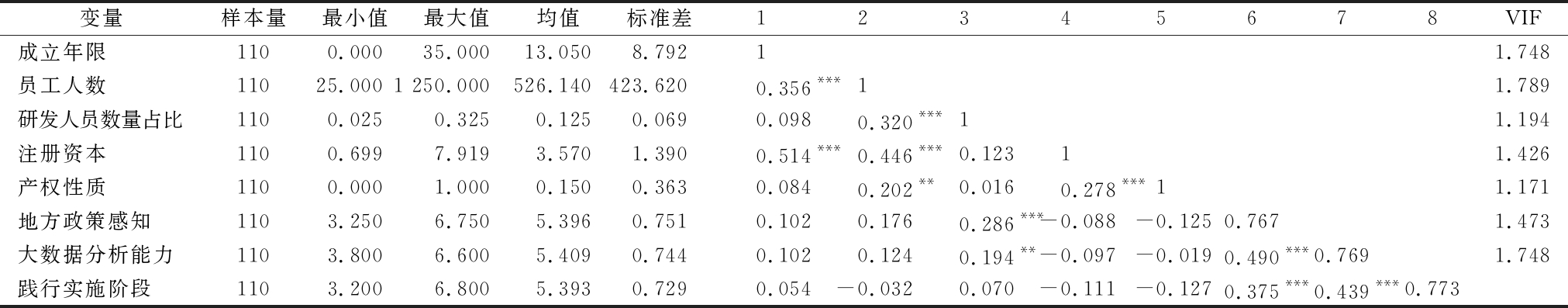

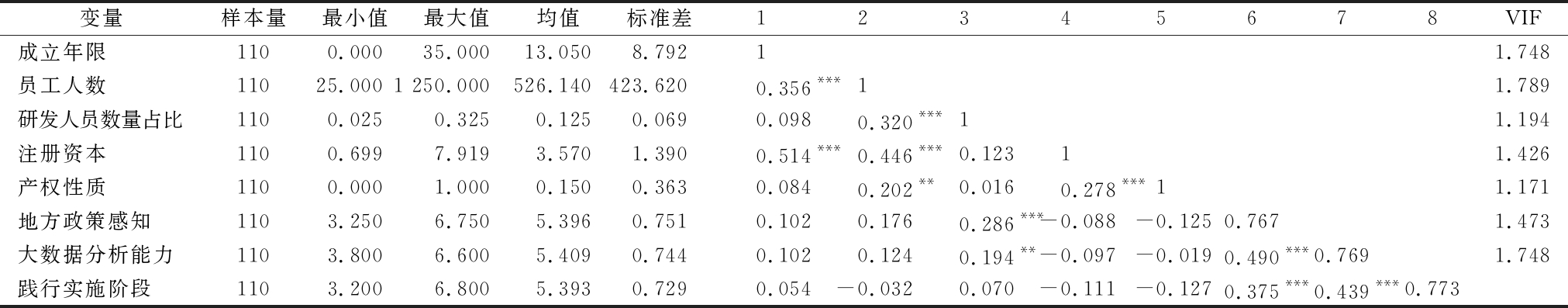

本文对各阶段样本进行描述性统计分析,结果如表2~4所示。结果显示,大数据分析能力与数字化转型初始准备阶段(β=0.379, p<0.01)、践行实施阶段(β=0.439, p<0.01)、深度探索阶段(β=0.535, p<0.01)均显著正相关。此外,VIF的检验结果远小于临界值10,表明本文多重共线性问题不严重。

表2 数字化转型初始准备阶段描述性统计与相关分析结果

Table 2 Descriptive statistics and correlation analysis of digital transformation in the stage of initial preparation

变量样本量最小值最大值均值标准差12345678VIF成立年限1190.00042.00013.3309.00911.366从业员工人数11925.0001 250.000457.350420.2290.245***11.491研发人员数量占比1190.0250.3250.1160.0730.0700.491***11.401注册资本1190.0007.9203.4151.2270.494***0.382***0.276***11.649产权性质1190.0001.0000.1600.3680.301***0.282***0.1480.423***11.318地方政策感知1193.2507.0005.3550.745-0.0240.0070.0990.009-0.0230.7671.374大数据分析能力1192.2006.8005.1400.880-0.0380.0430.174*-0.0200.1400.508***0.7691.448初始准备阶段1191.7507.0005.2330.9530.280***0.210**0.438***0.197**0.1410.334***0.379***0.844

注:*,**,***分别表示p<0.1,p<0.05和p<0.01; 对角线上的值为AVE 的平方根,下同

表3 数字化转型践行实施阶段描述性统计与相关分析结果

Table 3 Descriptive statistics and correlation analysis of digital transformation in the stage of implementation

变量样本量最小值最大值均值标准差12345678VIF成立年限1100.00035.00013.0508.79211.748员工人数11025.0001 250.000526.140423.6200.356***11.789研发人员数量占比1100.0250.3250.1250.0690.0980.320***11.194注册资本1100.6997.9193.5701.3900.514***0.446***0.12311.426产权性质1100.0001.0000.1500.3630.0840.202**0.0160.278***11.171地方政策感知1103.2506.7505.3960.7510.1020.1760.286***-0.088-0.1250.7671.473大数据分析能力1103.8006.6005.4090.7440.1020.1240.194**-0.097-0.0190.490***0.7691.748践行实施阶段1103.2006.8005.3930.7290.054-0.0320.070-0.111-0.1270.375***0.439***0.773

表4 数字化转型深度探索阶段描述性统计与相关分析结果

Table 4 Descriptive statistics and correlation analysis of digital transformation in the stage of deep exploration

变量样本量最小值最大值均值标准差12345678VIF成立年限1270.00042.00013.2409.50911.469员工人数12725.0001 250.000665.940435.9320.307***11.712研发人员数量占比1270.0250.3250.1400.0730.0600.230***11.137注册资本1270.0007.6873.6581.4150.361***0.467***0.09411.424产权性质1270.0001.0000.1400.3500.168*0.162*0.0230.321***11.116地方政策感知1273.5007.0005.5140.7630.0100.148*0.156*0.180**0.0370.7671.161大数据分析能力1272.4007.0005.3280.9280.0220.1470.243***0.161*0.0560.338***0.7691.469深度探索阶段1273.8007.0005.6660.6690.1190.1400.269***0.1420.0750.313***0.535***0.720

3.2 回归分析

本文采用分层回归方法,分别检验大数据分析能力对企业数字化转型3个阶段的影响,以及地方政策感知的调节作用。其中,对大数据分析能力和地方政策感知变量进行中心化处理,通过构建二者乘积项检验调节效应是否存在。

(1)大数据分析能力对企业数字化转型的影响。表5为数字化转型初始准备阶段的分层回归结果。其中,模型2显示大数据分析能力对处于初始准备阶段的企业数字化转型具有显著正向影响(β=0.328, p<0.01),假设H1a成立。表6为数字化转型践行实施阶段的分层回归结果。其中,模型5显示大数据分析能力对处于践行实施阶段的企业数字化转型具有显著正向影响(β=0.433, p<0.01),假设H1b成立。表7为数字化转型深度探索阶段的分层回归结果。其中,模型8显示对转型深度探索阶段的企业而言,大数据分析能力可以显著促进企业数字化转型(β=0.496, p<0.01),假设H1c成立。

表5 初始准备阶段回归结果

Table 5 Regression results of digital transformation in the stage of initial preparation

变量初始准备阶段模型1模型2模型3成立年限0.284***0.296***0.27***员工人数-0.075-0.0560.01研发人员数量占比0.466***0.398***0.351***注册资本-0.057-0.019-0.09产权性质0.032-0.0290.027大数据分析能力0.328***0.178**地方政策感知0.212***大数据分析能力×地方政策感知0.326***R20.2610.3620.486调整后R20.2290.3280.448F值7.995***10.584***12.98***

表6 践行实施阶段回归结果

Table 6 Regression results of digital transformation in the stage of implementation

变量践行实施阶段模型4模型5模型6成立年限0.1420.0650.055员工人数-0.019-0.072-0.069研发人员数量占比0.0830.009-0.031注册资本-0.160-0.044-0.044产权性质-0.092-0.098-0.095大数据分析能力0.433***0.386***地方政策感知0.203**大数据分析能力×地方政策感知0.243***R20.0440.2140.302调整后R2-0.0020.1680.247F值0.9474.665***5.471***

表7 深度探索阶段回归结果

Table 7 Regression results of digital transformation in the stage of deep exploration

变量深度探索阶段模型7模型8模型9成立年限0.0650.0930.115员工人数0.022-0.002-0.002研发人员数量占比0.252***0.142*0.123注册资本0.0750.009-0.005产权性质0.0310.0260.025大数据分析能力0.496***0.444***地方政策感知0.147*大数据分析能力×地方政策感知0.068R20.0910.3180.338调整后R20.0540.2840.294F值2.434**9.312***7.548***

综上,大数据分析能力可以显著促进初始准备阶段、践行实施阶段以及深度探索阶段的企业数字化转型。因此,假设H1得到验证。这一结果支持Loebbecke &Picot[35]关于大数据分析是促进商业和社会转型的潜在机制的观点。此外,Dremel等[11]通过案例研究,揭示大数据分析能力在企业数字化转型过程中的积极作用,本文基于问卷数据,进一步证实,大数据分析能力可以促进企业数字化转型。

(2)地方政策感知的调节效应分析。模型3、模型6分别在模型2、模型5的基础上加入地方政策感知这一调节变量,以及大数据分析能力与地方政策感知的乘积项。结果表明,地方政策感知在大数据分析能力与处于初始准备阶段的企业数字化转型(β=0.326, p<0.01)以及处于践行实施阶段企业数字化转型(β=0.243, p<0.01)间起正向调节作用。这一结果支持陈玉娇等(2022)的研究结果,即支持性地方政策感知可以激励企业数字化转型。此外,通过比较各阶段乘积项系数发现,在初始准备阶段,乘积项系数最大,其次是践行实施阶段。上述结果表明,地方政策感知对处于不同阶段的企业数字化转型具有差异化影响。其中,地方政策感知对处于初始准备阶段企业数字化转型的助推作用最显著。原因在于,处于数字化转型初始准备阶段的企业,其资源和能力比较匮乏,需要凭借外力驱使自身进行数字化转型;处于数字化转型践行实施阶段的企业已初步具备数字化转型能力,因而对地方政策支持的依赖较小。该结论进一步证实了史宇鹏等[36]的研究成果,即对处于数字化转型初级阶段的企业而言,其面临的主要问题是人才不足、产业基础薄弱、政府引导和扶持力度不足等。因此,地方政策感知对初始准备阶段企业数字化转型的作用更显著。

模型9在模型8的基础上加入地方政策感知这一调节变量,以及大数据分析能力与地方政策感知的乘积项。结果表明,地方政策感知在大数据分析能力与处于深度探索阶段企业数字化转型间的调节作用不显著(β=0.068, p>0.1),假设H2c成立。原因在于,虽然地方政府可为企业直接提供政府补贴、基础设施、人才等资源,但对处于转型深度探索阶段的企业而言,其已经积累了丰富的资源和较强的能力,可自主进行数字化转型。不同于处于数字化转型初始准备阶段和践行实施阶段的企业,处于数字化转型深度探索阶段的企业对地方政府提供的各类资源扶持并不高度依赖。此时,地方政策感知对处于数字化转型深度探索阶段企业的影响变得不再重要。

从图2可以看出,随着大数据分析能力增强,高地方政策感知水平下,企业更能实现自身数字化转型,即地方政策感知正向调节大数据分析能力对处于初始准备阶段企业数字化转型的积极影响,假设H2a得到验证。从图3可以看出,高地方政策感知水平下,大数据分析能力对处于践行实施阶段企业数字化转型的积极作用更加显著,假设H2b得到验证。

3.3 非参数检验

本文采用Kruskal-Wallis非参数检验方法,结果如表8所示。由表8可知,不同数字化转型阶段,企业大数据分析能力呈现显著差异(p<0.05),即不同数字化转型阶段对企业大数据分析能力的要求不同。这可能是因为大数据分析能力是涉及组织、技术和人员的综合能力,与企业经营活动的方方面面息息相关。在数字化转型初始准备阶段,企业处于数据资源匮乏、基础设施薄弱、数字技术应用程度较低的情境。因此,在数字化转型初始准备阶段,企业大数据分析能力较弱,与后两个阶段相比,存在明显不足。

表8 非参数检验结果

Table 8 Nonparametric test results

变量DT 中位数M(P25,P75)1.0(n=119)2.0(n=110)3.0(n=127)Kruskal-Wallis检验统计量H 值p大数据分析能力5.200(4.6,5.8)5.600(4.8,6.0)5.400(4.6,6.2)6.3920.041**

注:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1,DT为数字化转型阶段,DT=1代表数字化转型初始准备阶段,DT=2代表数字化转型践行实施阶段,DT=3代表数字化转型深度探索阶段

此外,本文进一步检验初始准备阶段、践行实施阶段和深度探索阶段,大数据分析能力对数字化转型的影响系数是否存在显著差异。通过Z检验,比较不同转型阶段大数据分析能力对企业数字化转型影响的系数大小。计算Z值发现,初始准备阶段和践行实施阶段(z=2.628)及深度探索阶段分别存在显著差异(z=3.153),践行实施阶段和深度探索阶段无显著差异(z=1.515)。

大数据分析能力对处于数字化转型践行实施阶段和深度探索阶段的企业数字化转型均具有正向影响,但是二者间并无显著差异,原因如下:①经过初始准备阶段,处于数字化转型践行实施阶段和深度探索阶段的企业已完成数字化转型的能力与资源准备;②大数据分析能力对企业数字化转型的作用存在瓶颈,相比于数字化转型践行实施阶段,处于深度探索阶段的企业仅依靠大数据分析能力促进数字化转型是远远不够的。

4 结语

4.1 结论

本文探究大数据分析能力对处于初始准备阶段、践行实施阶段和深度探索阶段企业数字化转型的影响,以及地方政策感知的调节作用,得出以下主要结论:

(1)大数据分析能力对处于初始准备阶段、践行实施阶段、深度探索阶段的企业数字化转型均具有正向影响。其中,大数据分析能力对初始准备阶段企业数字化转型的影响程度较弱,对践行实施阶段和深度探索阶段企业数字化转型的影响较为显著。

(2)地方政策感知正向调节大数据分析能力与处于初始准备阶段、践行实施阶段企业数字化转型的关系,但在大数据分析能力与处于深度探索阶段企业数字化转型间的调节作用不显著。

(3)比较地方政策感知在企业转型不同阶段的调节作用发现,地方政策感知对初始准备阶段企业数字化转型的调节作用最大,在践行实施阶段影响系数变小,在深度探索阶段的调节作用降低且不显著。

4.2 管理启示

对企业而言,大数据分析能力对初始准备阶段、践行实施阶段及深度探索阶段的企业数字化转型均具有积极影响,表明无论企业数字化转型处于哪个阶段,都需要构建强大的大数据分析能力。其中,相较于初始准备阶段,大数据分析能力对处于践行实施阶段、深度探索阶段企业数字化转型的促进作用更显著,表明在数字化转型中后期,企业需要更多资源、精力构建与重塑大数据分析能力,要求员工必须具备相关技术和业务技能,不断学习数据驱动知识。因此,企业需要招聘、引进、培训大数据分析技术人才,并为技术研发提供资金支持,增强自身大数据分析能力,从而推动数字化转型。

对地方政府相关部门而言,应根据企业所处数字化转型阶段的实际需求,有针对性地出台相关政策。因此,地方政府应重视企业数字化转型,尤其对处于数字化转型初始准备阶段、践行实施阶段的企业给予适当的政策倾斜。地方政府应积极为这类企业提供支持,直面这类企业转型中的实际困难,着力解决企业在转型过程中“不敢转”“不会转”问题。

4.3 不足与展望

本文存在以下不足:首先,仅通过问卷调查数据衡量企业数字化转型具有一定的主观性,未来可以结合区块链、人工智能等数字专利数量、研发投入金额等客观指标实证研究企业数字化转型程度。其次,仅分析了大数据分析能力这一前因变量对企业数字化转型的影响,未来可以拓展现有研究模型,加入其它自变量以进一步丰富企业数字化转型影响因素。此外,未来可以进一步引入中介和其它调节变量,揭示企业数字化转型过程的内在作用机制。最后,本文采用的是横截面数据,未来可以收集面板数据,对大数据分析能力对企业数字化转型的时滞效应进行研究。

参考文献:

[1] JAFARI-SADEGHI V, GARCIA-PEREZ A, CANDELO E, et al. Exploring the impact of digital transformation on technology entrepreneurship and technological market expansion: the role of technology readiness, exploration and exploitation[J]. Journal of Business Research, 2021, 124: 100-111.

[2] 陈堂, 陈光. 数字化转型对产业结构升级的空间效应研究——基于静态和动态空间面板模型的实证分析[J]. 经济与管理研究, 2021, 42(8): 30-51.

[3] 杨雅程,雷家骕,陈浩,等.加工制造企业数字化转型的机理——基于资源编排视角的案例研究[J].管理案例研究与评论,2022,15(2):198-220.

[4] 张黎娜,苏雪莎,袁磊.供应链金融与企业数字化转型——异质性特征、渠道机制与非信任环境下的效应差异[J].金融经济学研究,2021,36(6):51-67.

[5] 史宇鹏,王阳.营商环境与企业数字化转型:影响表现与作用机制[J/OL].北京交通大学学报(社会科学版):1-15[2022-04-30].https://doi.org/10.16797/j.cnki.11-5224/c.20220420.008.

[6] PAPPAS I O, MIKALEF P, GIANNAKOS M N, et al. Big data and business analytics ecosystems: paving the way towards digital transformation and sustainable societies[J]. Information Systems and e-Business Management, 2018, 16(3): 479-491.

[7] AKTER S, WAMBA S F, GUNASEKARAN A, et al. How to improve firm performance using big data analytics capability and business strategy alignment[J]. International Journal of Production Economics, 2016,182:113-131.

[8] ASHAARI M A, SINGH K S D, ABBASI G A, et al. Big data analytics capability for improved performance of higher education institutions in the era of IR 4.0: a multi-analytical SEM &ANN perspective[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021,173: 121119.

[9] MIKALEF P , BOURA M, LEKAKOS G, et al. Big data analytics capabilities and innovation: the mediating role of dynamic capabilities and moderating effect of the environment[J]. British Journal of Management, 2019, 30(2):272-298.

[10] 李树文,罗瑾琏,葛元骎.大数据分析能力对产品突破性创新的影响[J].管理科学,2021,34(2):3-15.

[11] DREMEL C, HERTERICH M, WULF J, et al. How AUDI AG established big data analytics in its digital transformation[J]. MIS Quarterly Executive, 2017, 16(2): 81-100.

[12] NWANKPA J K, ROUMANI Y. IT capability and digital transformation: a firm performance perspective[EB/OL].https://aisel.aisnet.org/icis2016/ISStrategy/Presentations/4/,2016.

[13] MOI L, CABIDDU F. Leading digital transformation through an agile marketing capability: the case of Spotahome[J]. Journal of Management and Governance, 2021, 25(4): 1145-1177.

[14] 杨贤宏,宁致远,向海凌,等.地方经济增长目标与企业数字化转型——基于上市企业年报文本识别的实证研究[J].中国软科学,2021(11):172-184.

[15] RACHINGER M, RAUTER R, MUELLER C, et al. Digitalization and its influence on business model innovation[J]. Journal of Manufacturing Technology Management, 2019, 30(8): 1143-1160.

[16] GURBAXANI V, DUNKLE D. Gearing up for successful digital transformation[J]. MIS Quarterly Executive, 2019, 18(3): 209-220.

[17] VERHOEF P C, BROEKHUIZEN T, BART Y, et al. Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 889-901.

[18] 吴建南,陈子韬,李哲,等.基于“创新—理念”框架的城市治理数字化转型——以上海市为例[J].治理研究,2021,37(6):99-111.

[19] 林艳,张欣婧.制造企业数字化转型不同阶段的影响因素——基于扎根理论的多案例研究[J].中国科技论坛,2022,38(6):123-132,142.

[20] WARNER K S R, W GER M. Building dynamic capabilities for digital transformation: an ongoing process of strategic renewal[J]. Long Range Planning, 2019, 52(3): 326-349.

GER M. Building dynamic capabilities for digital transformation: an ongoing process of strategic renewal[J]. Long Range Planning, 2019, 52(3): 326-349.

[21] WANG Y , KUNG L A , BYRD T A . Big data analytics: understanding its capabilities and potential benefits for healthcare organizations[J]. Technological Forecasting &Social Change, 2018, 126:3-13.

[22] LIN C, KUNNATHUR A. Strategic orientations, developmental culture, and big data capability[J]. Journal of Business Research, 2019, 105: 49-60.

[23] LAI Y, SUN H, REN J. Understanding the determinants of big data analytics (BDA) adoption in logistics and supply chain management[J]. The International Journal of Logistics Management, 2018, 29(2): 676-703.

[24] 卢章平,王晓晶.国家和地方科技成果转化政策对比分析[J].图书情报工作,2012,56(24):83-88.

[25] 许成磊,张超,郭凯,等.政策支持、创业激情与技术创业成功:政策感知的调节作用[J/OL].科技进步与对策:1-10[2022-05-08].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.g3.20210826.1110.006.html.

[26] 王雪冬,聂彤杰,孟佳佳.政治关联对中小企业数字化转型的影响——政策感知能力和市场感知能力的中介作用[J].科研管理,2022,43(1):134-142.

[27] SINGH S, SHARMA M, DHIR S. Modeling the effects of digital transformation in Indian manufacturing industry[J]. Technology in Society, 2021, 67: 101763.

[28] MACKENZIE S B, PODSAKOFF P M, PODSAKOFF N P. Construct measurement and validation procedures in MIS and behavioral research: Integrating new and existing techniques[J]. MIS Quarterly, 2011: 293-334.

[29] STICH V, ZELLER V, HICKING J, et al. Measures for a successful digital transformation of SMEs[J]. Procedia CIRP, 2020, 93: 286-291.

[30] LI H, WU Y, CAO D, et al. Organizational mindfulness towards digital transformation as a prerequisite of information processing capability to achieve market agility[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 700-712.

[31] 王核成, 王思惟, 刘人怀. 企业数字化成熟度模型研究[J]. 管理评论,2021, 33(12): 152-162.

[32] 傅颖, 徐琪, 林嵩. 在位企业流程数字化对创新绩效的影响——组织惰性的调节作用[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(1): 78-89.

[33] 卢艳秋,赵彬,宋昶. 决策逻辑、失败学习与企业数字化转型绩效[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(9): 68-82.

[34] HSU P-F, RAY S, LI-HSIEH Y-Y. Examining cloud computing adoption intention, pricing mechanism, and deployment model[J]. International Journal of Information Management, 2014, 34(4): 474-488.

[35] LOEBBECKE C, PICOT A. Reflections on societal and business model transformation arising from digitization and big data analytics: a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2015, 24(3): 149-157.

[36] 史宇鹏,王阳,张文韬.我国企业数字化转型:现状、问题与展望[J].经济学家,2021(12):90-97.

(责任编辑:张 悦)

GER M. Building dynamic capabilities for digital transformation: an ongoing process of strategic renewal[J]. Long Range Planning, 2019, 52(3): 326-349.

GER M. Building dynamic capabilities for digital transformation: an ongoing process of strategic renewal[J]. Long Range Planning, 2019, 52(3): 326-349.