0 引言

改革开放以来,我国取得了巨大的经济成就,经济规模位居世界第二,但与之相对的是我国资源和环境问题逐渐凸显。目前,我国正积极探索经济与环境协调发展之路。从“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”被写进中共十九大报告,“增强绿水青山就是金山银山的意识”被写进新修订的《中国共产党章程》,到“十四五”规划中推动绿色发展部署,无不标志着我国实现协调发展的决心和努力。其中,创新作为引领发展的第一动力和实现经济与环境协调发展的重要推动力被再三强调,绿色技术创新更是兼顾技术进步和环境保护双重效益的创新。激励企业绿色创新活动,是实现经济发展与环境保护的有效手段。中共十八大以来,我国创新激励力度不断加大,2018年我国发明专利申请量位居世界第一,但与之相对的是我国创新质量不高,除少数领域外,多数技术领域与发达国家存在较大差距[1]。“卡脖子”技术落后严重威胁我国经济安全,因而需要从创新大国向创新强国转变。在上述背景下,探讨如何激励企业绿色创新“提质增量”,对我国高质量发展和创新强国建设具有重要现实意义。

市场经济条件下,由于环境污染负外部性和创新正外部性的影响,企业基于自身利益考量,难以自发进行绿色创新投入[2]。20世纪90年代,波特[3]研究发现,适宜的环境规制力度有助于激发企业绿色创新意愿。此后,大量文献肯定了环境规制对创新的影响。目前,环境规制政策成为政府激励创新的有效手段。在政策具体执行中,政府通常采取多样化环境规制手段,不同政策工具间存在显著差异,环境规制工具的创新激励机制各不相同,且受外界影响较大。因此,如何基于环境规制工具选择适宜的规制力度以实现正向绿色创新激励成为难题。同时,在数字经济时代,数字经济凭借高渗透性、密集知识创造和广泛赋能作用,能够重塑经济结构并改变创新范式[4]。现有研究认为,数字经济发展可促进技术创新,并基于数字经济的广泛赋能和对市场条件的改变分析其对创新的影响。数字经济下,各种环境规制工具的创新激励机制如何变化?为了回答当前政府如何合理利用环境规制工具实现企业绿色创新正向激励,进而实现企业绿色创新“提质增量”,需要思考以下问题:不同环境规制工具和数字经济对企业绿色创新质与量具有何种直接影响?数字经济与各类环境规制工具对绿色创新质与量发挥何种耦合作用?如何制定有效的绿色创新激励体系?

学界对环境规制与技术创新的关注已久,1995年提出经典的“波特假说”[3],围绕这一经典理论,环境规制与技术创新研究产生了3类观点。第一类观点不支持波特假说,认为环境规制会抑制企业技术创新[5]。第二类观点支持波特假说,认为适宜的环境规制有助于企业技术创新[6]。第三类观点认为,不同国家和地区间存在巨大差异,环境规制与技术创新的关系无法确定[7]。同时,基于两者间的复杂关系,有学者认为,环境规制和技术创新存在非线性关系,表现为倒“U”型关系[8]。随着研究深入,学者们意识到不同规制工具对技术创新的影响存在显著差异,进而对环境规制工具进行分类,以揭示不同规制工具在创新激励机制方面的异质性[9]。还有学者从技术创新能否节约资源、改善环境、降低污染角度出发,探讨环境规制工具对绿色偏向性技术创新的影响,揭示环境规制在环境与经济协调发展中的作用[10]。更进一步,有学者对创新进行质与量的区分[11]。此外,部分学者发现,外界条件如政府质量[12]、政企关系[13]会影响环境规制的创新激励作用。

数字经济与技术创新关系研究起步较晚,且大多以理论研究为主,实证研究较少。相关理论研究认为,数字经济可以通过改变创新资源配置方式和创新组织方式影响技术创新[4],并且通过变革企业生产组织方式降低创新成本,促进企业技术创新[14]。数字经济背景下,市场更加透明,企业竞争加剧,迫使企业加快创新研发速度[15]。此外,实证研究还探讨了数字经济对区域创新能力[16]、区域创新绩效[17]的直接影响。

综上所述,现有研究存在以下不足:第一,鲜有对绿色技术创新进行质与量的区分,也缺少对企业异质性以及不同环境规制工具的考量。第二,实证类文章偏少且大多集中在宏观层面,鲜有对微观企业的探讨。此外,创新研究主要集中在数量维度,鲜有涉及质量维度,质量视角的绿色技术创新研究较少。第三,关注外部条件变化对环境规制创新激励作用的影响,鲜有考虑数字经济条件下,环境规制工具的绿色创新激励机制变化。

本文以2013—2019年A股上市公司面板数据为样本,运用固定面板模型和面板门槛模型实证分析3种环境规制工具和数字经济对绿色技术创新质与量的直接影响,以及不同规制工具的绿色创新激励作用,并基于不同企业规模对规制工具的创新激励效应进行比较分析。

1 理论分析与研究假设

1.1 绿色创新数量与质量

创新数量和创新质量是同一问题的两个方面[18]。朱雪忠[19]认为,创新质量提高是一个渐进过程,创新数量积累到一定程度必然会发生质变,促进创新质量提升。可见,实现创新数量向质量突破的前提是维持企业长期创新激励。此外,企业策略性创新行为是影响创新质与量的重要因素,出于申请创新补贴或其它目的,企业追求低难度的创新成果,导致创新资源被挤占,创新质量下降。

1.2 环境规制工具对绿色创新质与量的直接作用

本文将环境规制工具分为命令控制型、市场激励型与公众参与型,具体而言,命令控制型是指由政府主导实施,采取划定环境标准,标定惩罚措施的硬性约束手段;市场激励型规制是指通过内部化企业造成的环境外部成本,以市场信号指导企业决策,促使企业出于自身利益自发进行环境保护的规制手段;公众参与型规制体现为具有环保意识的公众在发现企业污染行为时,通过向有关部门监督举报和对企业产品自觉抵制,迫使企业自发降低污染排放的手段。

环境规制工具对绿色技术创新的直接作用主要是指基于创新补偿效应和遵循成本效应的共同作用。创新补偿效应体现在环境规制下企业出于逃避处罚或降低污染治理成本的目的主动进行技术创新,提高自身技术创新水平的行为。遵循成本效应体现为环境规制导致企业需要承担经营外的成本,挤占研发资金,从而抑制技术创新。

具体到各类环境规制工具,命令控制型的强约束作用在短期内对企业冲击最大,能够有效打破企业创新战略刚性,对企业绿色创新的倒逼作用最显著,而这种短期冲击会让企业付出较高的遵循成本[20]。在企业缺乏活力且市场竞争较为缓和的情况下,命令型规制的创新补偿效应最显著[21]。市场激励型规制的影响是长期的,企业可以通过跨期缴纳治污费用分散环境成本,对自身正常经营活动的影响较小,故遵循成本较低。在企业竞争激烈且市场活力充足的情况下,市场激励型规制的创新补偿效应得以更好地发挥[22]。公众参与型规制是一种非正式规制手段,具有非强制性特点。公众规制行为往往发生在企业污染事件发生后,处理时间较长[23]且严重依赖公众消费意识和污染监督渠道,故公众参与型规制的创新补偿效应和遵循成本最低。

三种规制工具中,命令控制型规制缺乏灵活性和激励性[23]。面对命令控制型规制的冲击,企业会在短期内加大绿色技术创新投入,从而实现政府减排目标。但当上述目标实现后,企业无法从创新中获得激励,便会放缓创新速度。市场激励型规制通过排污费、补贴和可交易的排污许可等市场化手段,激励企业绿色创新。企业创新活动可以不断地从市场中获得经济补偿[24],这种补偿具有可持续性,能够激励企业常态化绿色创新活动。公众参与型规制具有非强制性和事后性,因而难以激励企业常态化创新活动。而且,企业可能基于利用绿色创新成果积累商业信誉的目的实施策略性创新行为,从而抑制绿色创新质量提升。

结合我国发展现状进行具体分析:第一,虽然我国市场活力、企业竞争程度不断提升,但仍有较大的进步空间。在上述条件下,命令控制型规制的遵循成本虽不断增加,但其创新补偿效应不容忽视。同时,市场激励型规制的创新补偿效应更加显著,对企业整体创新激励作用增强。第二,目前我国整体经济发展水平不高,在多数地区,居民对地区环保状况和环境信访路径缺乏关注。基于以上分析,本文提出以下假设:

H1:命令控制型规制对绿色创新数量具有正向影响,对创新质量无显著影响。

H2:市场激励型规制对绿色创新数量和质量具有正向影响。

H3:公众参与型规制对绿色创新数量和质量无显著影响。

1.3 数字经济对绿色技术创新质与量的直接作用

数字经济是指利用数字化生产要素对生产和商业模式进行重组,将传统产业与数字化技术融合催生出的经济形态[25],是工业经济之后的第三种经济形式。以大数据、区块链和互联网为代表的数字经济带来规模经济、范围经济和长尾经济的共同繁荣,从而优化市场环境[26]。薛莹等[27]认为,数字经济具有促进资源配置、社会融资、社会监督、知识溢出和信息扩散等功能。数字经济基于自身性质与功能影响企业绿色技术创新,具体体现如下:

(1)数字经济能够降低创新不确定性。大数据、云计算技术可以帮助企业识别未来技术发展路径和市场需求,进而作出正确的创新决策。

(2)数字经济可以缓解创新资金约束,数字普惠金融发展能够拓宽企业融资渠道[28]。数字经济与制造企业融合能够帮助企业发现市场需求、优化生产流程,进而高效利用要素资源[29]。

(3)数字经济可以降低创新成本。数字技术能够降低经济系统内的不确定性,帮助创新主体发现并交易资源,从而降低资源获取成本[30]。

(4)数字经济能够改变创新范式,促进创新效率提升。数字经济有助于创新主体多元化,政府、企业、大学、用户通过网络空间跨区域、跨领域开展协同创新,推动创新组织网络化发展,从而提升创新效率[4]。

(5)数字经济可以激发企业创新意愿。数字经济能够拓宽企业市场,导致企业间竞争更加激烈,企业为获得竞争优势而不得不加强创新研发。

(6)数字经济能够扩大创新资源配置范围,提高配置效率。互联网、大数据有助于拓宽信息传播范围并降低经济运行中信息的不确定性,促使创新资源在更广范围内实现高效配置[4]。

通过以上路径,数字经济能够降低企业创新门槛,激发企业创新意愿,提升企业创新能力。由此,本文提出以下假设:

H4:数字经济对绿色创新数量和质量具有正向影响。

1.4 环境规制工具与数字经济对绿色技术创新质与量的联合影响

环境规制工具对绿色技术创新的影响受市场活力、企业竞争程度的影响。市场活力越强,命令型规制付出的遵循成本越高,市场激励型规制的创新补偿效应越显著。数字经济通过市场活力影响命令型规制和市场激励型规制的绿色创新激励作用,具体来说,数字经济具有整合市场、拓展市场竞争边界以及激发市场活力的作用[31]。市场活力增强会抑制命令型规制的绿色技术创新激励作用,强化市场型规制的创新激励作用。此外,数字经济可以降低企业创新门槛,缓解企业融资约束,降低环境规制过程中的企业遵循成本,强化所有规制工具的绿色创新激励作用。由此可以看出,数字经济对命令型环境规制的绿色创新激励作用存在正向、负向影响,对市场激励型规制的绿色创新激励作用存在两种不同的正向作用机制。

数字经济通过环保宣传、公众环境监督渠道和企业宣传途径影响公众参与型规制的绿色创新激励作用,互联网的发展使信息传播更加迅速、覆盖面更广,电话、短信、微信等多样化通信方式能够为公众提供便捷的环境监督渠道。同时,数字新媒体可以为企业提供宣传途径,企业凭借绿色专利成果进行形象宣传,积累自身商誉,激发策略性创新行为,从而导致创新数量增加、质量下降。根据以上分析,本文提出以下假设:

H5:数字经济对命令型规制绿色创新数量的激励作用不确定,对绿色创新质量的激励作用无影响。

H6:数字经济能够强化市场型规制对绿色创新质与量的激励作用。

H7:数字经济对公众型规制绿色创新数量的激励作用具有正向影响,对公众型规制绿色创新质量的激励作用具有负向影响。

2 模型构建、变量选取与处理

2.1 模型构建

2.1.1 面板回归模型

前文分析认为,环境规制工具、数字经济和绿色创新质与量存在线性关系,依据内生增长理论,创新被认为是一种经济现象,表现为一种产出,创新过程需要一定投入,因而可视为一种特殊的生产。由此,借鉴郭捷等[2]的做法,本文根据柯布—道格拉斯生产函数构建面板回归模型,具体如下:

lnZGTIit·lnSGTIit=α+β1lnSZit+β2lnZFit+β3lnSCit+β4lnGZit+λ∑lnControlit+id+yeart+εit

(1)

方程(1)中,ZGTI、SGTI分别为被解释变量绿色技术创新质量和数量,ZF表示政府命令型规制,SC表示市场激励型规制,GZ代表公众参与型规制,SZ代表数字经济,Control为控制变量集,id表示个体效应,year表示时间效应,ε为随机扰动项。

2.1.2 门槛模型

前文分析认为,数字经济条件下环境规制工具的绿色创新激励作用会发生变化,为反映数字经济变化带来的影响,参考Hansen[32]构建的面板门槛模型,将数字经济水平设为门槛值,探究不同数字经济水平下,环境规制工具对绿色技术创新质与量的差异化影响。进一步地,分析数字经济条件下,命令控制型规制对绿色技术创新质与量的影响,模型构建如下:

lnZGTIit·lnSGTIit=α+β1lnZFit+β2lnSCit+β3lnGZit+β4lnSZit+β5lnZFit×I(lnSZit<t1)+β6lnZFit×I(t1≤lnSZit<t2)+β7lnZFit×I(t2≤lnSZit)+λ∑lnControlit+εit

(2)

分析数字经济条件下,市场激励型规制对绿色技术创新质与量影响,模型构建如下:

lnZGTIit·lnSGTIit=α+β1lnZFit+β2lnSCit+β3lnGZit+β4lnSZit+β5lnSCit×I(lnSZit<t1)+β6lnSCit×I(t1≤lnSZit<t2)+β7lnSCit×I(t2≤lnSZit)+λ∑lnControlit+εit

(3)

分析数字经济条件下,公众参与型规制对绿色技术创新质与量影响,模型构建如下:

lnZGTIit·lnSGTIit=α+β1lnZFit+β2lnSCit+β3lnGZit+β4lnSZit+β5lnGZit×I(lnSZit<t1)+β6lnGZit×I(t1≤lnSZit<t2)+β7lnGZit×I(t2≤lnSZit)+λ∑lnControlit+εit

(4)

2.2 数据来源与变量说明

2.2.1 数据来源说明

本文以2013—2019年A股上市企业公司面板数据为样本进行分析,各数据来源如下:企业绿色技术专利信息来源于CNRDS中国研究数据服务平台;各省环境规制数据来源于《中国环境年鉴》《中国环境统计年鉴》,以及国家统计局网站和生态环境部通报;各省数字经济水平采用多指标合成,数据来源已在指标合成表中进行标注;其余数据均源于CSMAR数据库。在得到原始数据后,为排除异常值的干扰,删除带有ST、*ST标识和样本缺失严重的企业,并对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理,最后得到15 022个样本。

2.2.2 变量说明

(1)被解释变量:绿色技术创新数量(SGTI)和绿色技术创新质量(ZGTI)。

绿色技术创新数量(SGTI)度量指标包括投入和产出两个方面,基于产出角度衡量创新水平能够排除创新过程中其它因素的影响。鉴于目前我国专利数据完整,故本文采用企业绿色发明专利申请量衡量企业绿色技术创新数量。借鉴郭丰[33]的做法,本文采用企业绿色发明专利授权量衡量企业绿色技术创新质量。专利授权可以一定程度上筛除掉低质量绿色申请专利,从而确保企业绿色专利质量。

(2)核心解释变量:环境规制工具和数字经济水平。

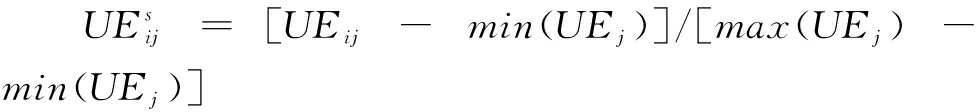

环境规制工具:政府命令控制型规制(ZF)。借鉴叶琴等[10]的做法,利用各省份工业废水、SO2、烟尘3类污染物排放量构建综合指数,以此衡量命令型环境规制强度,具体测算方法如下:

首先,将各城市工业废水排放量、工业SO2排放量和工业烟尘排放量进行标准化处理,处理过程如式(5)所示。

(5)

式中, 为污染指标标准化值,UEij表示i城市j污染物排放量,max(UEj)、min(UEj)分别为各污染指标的最大值和最小值。

为污染指标标准化值,UEij表示i城市j污染物排放量,max(UEj)、min(UEj)分别为各污染指标的最大值和最小值。

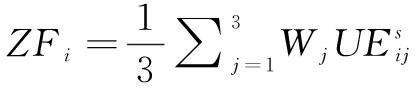

其次,计算各指标权重,以此反映污染物差异,权重计算公式如下:

(6)

为样本期间省份j污染物排放量的平均水平。

为样本期间省份j污染物排放量的平均水平。

最后,计算省份i命令型环境规制强度,具体如式(7)所示。

(7)

工业污染治理出资秉承谁污染谁治理的原则,符合市场激励型规制要求,故本文采用地区工业污染治理完成投资额与GDP之比度量市场激励型环境规制强度(SC);采用各省份人均环境信访次数衡量公众参与型环境规制强度(GZ)。

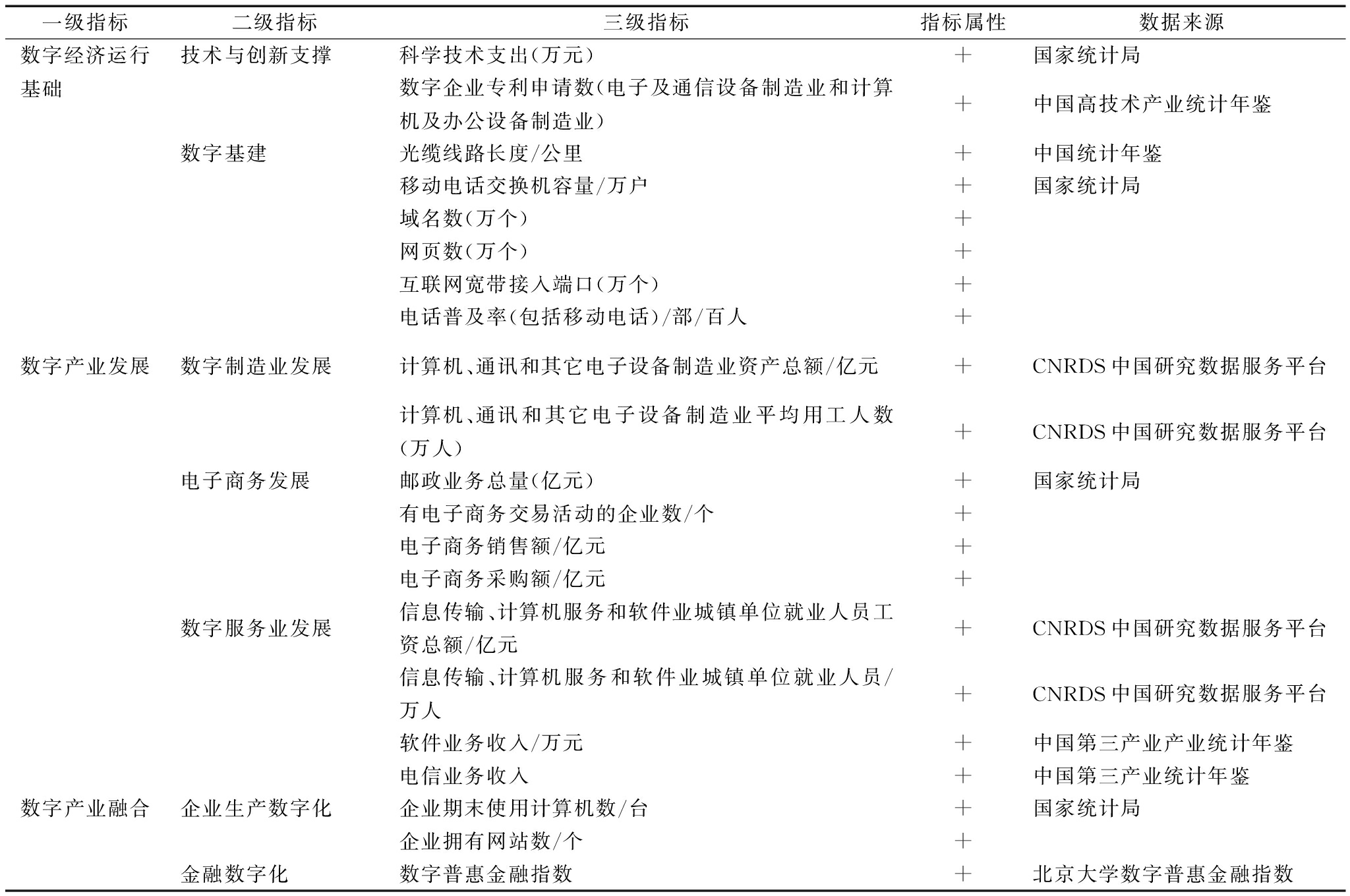

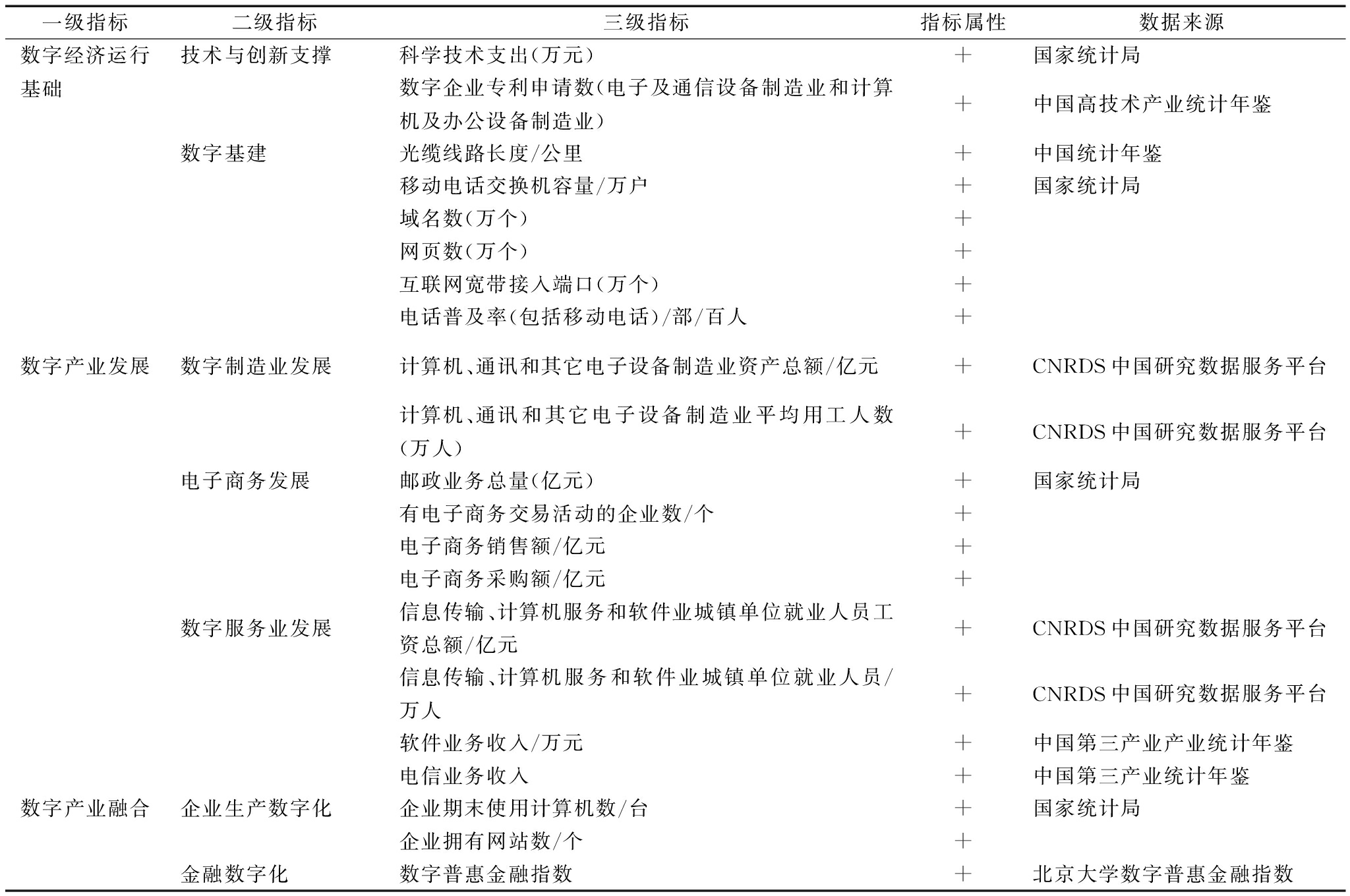

数字经济水平(SZ)。目前,数字经济的定义不统一,在数字经济测度方面,学者们从不同角度测度我国数字经济水平。例如,温珺等[25]基于数字经济的基础设施和应用程度构建相关测度体系;宋杨[34]从数字经济的直接效应和间接效应出发,构建指标度量数字经济水平。数字经济发展离不开基础设施、人才与相关技术支持,数字产业发展及其对传统产业的渗透程度是衡量数字经济水平的两个重要维度。结合相关研究成果,考虑到数据可得性,本文从数字运行基础、数字产业发展和数字产业融合3个方面构建指标体系,以此衡量我国数字经济水平,如表1所示。

表1 数字经济指数测度指标体系

Tab.1 Construction indicator system of digital economic indices

一级指标二级指标三级指标指标属性数据来源数字经济运行基础技术与创新支撑科学技术支出(万元)+国家统计局数字企业专利申请数(电子及通信设备制造业和计算机及办公设备制造业)+中国高技术产业统计年鉴数字基建光缆线路长度/公里+中国统计年鉴移动电话交换机容量/万户+国家统计局域名数(万个)+网页数(万个)+互联网宽带接入端口(万个)+电话普及率(包括移动电话)/部/百人+数字产业发展数字制造业发展计算机、通讯和其它电子设备制造业资产总额/亿元+CNRDS中国研究数据服务平台计算机、通讯和其它电子设备制造业平均用工人数(万人)+CNRDS中国研究数据服务平台电子商务发展邮政业务总量(亿元)+国家统计局有电子商务交易活动的企业数/个+电子商务销售额/亿元+电子商务采购额/亿元+数字服务业发展信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员工资总额/亿元+CNRDS中国研究数据服务平台信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员/万人+CNRDS中国研究数据服务平台软件业务收入/万元+中国第三产业产业统计年鉴电信业务收入+中国第三产业统计年鉴数字产业融合企业生产数字化企业期末使用计算机数/台+国家统计局企业拥有网站数/个+金融数字化数字普惠金融指数+北京大学数字普惠金融指数

(3)控制变量。本文从微观与宏观两个层面选取控制变量。具体而言,微观层面选取如下变量:①企业规模(GM):采用企业期末总资产度量;②债券融资(ZQ):采用资产负债率即负债与总资产之比度量;③公司盈利能力(YL):采用销售收入增长率度量;④股权制衡度(GQ):以第一大股东持股比例度量。宏观层面选取如下变量:①城镇化率(CZH):以城镇户籍人口占总人口比例度量;②人力资本水平(RL):以各省份人均受教育年限度量。

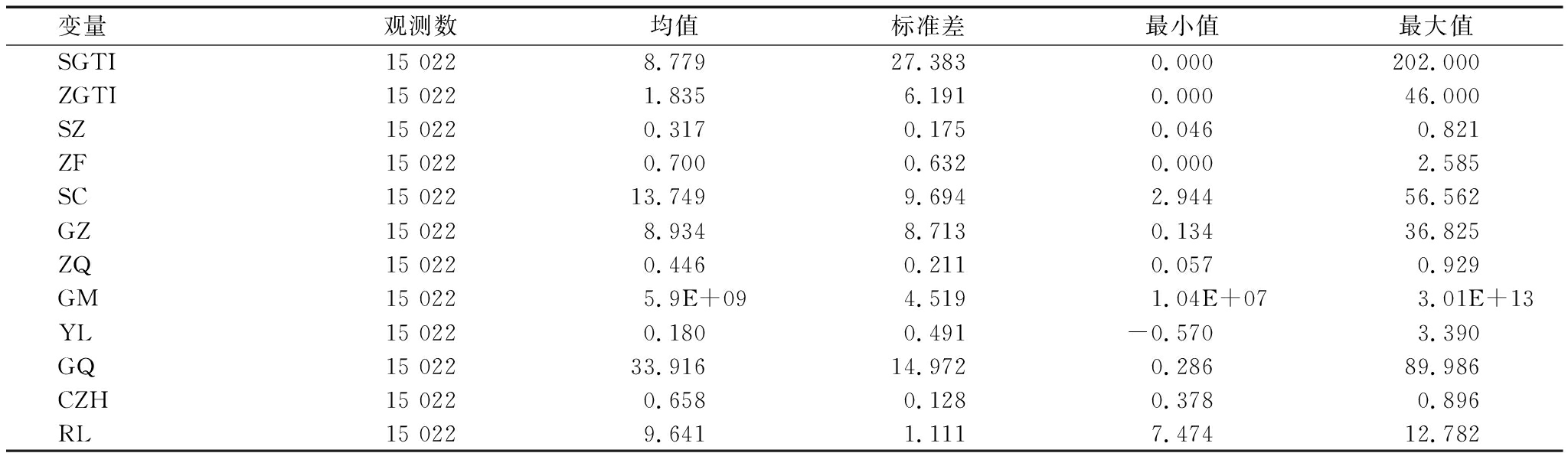

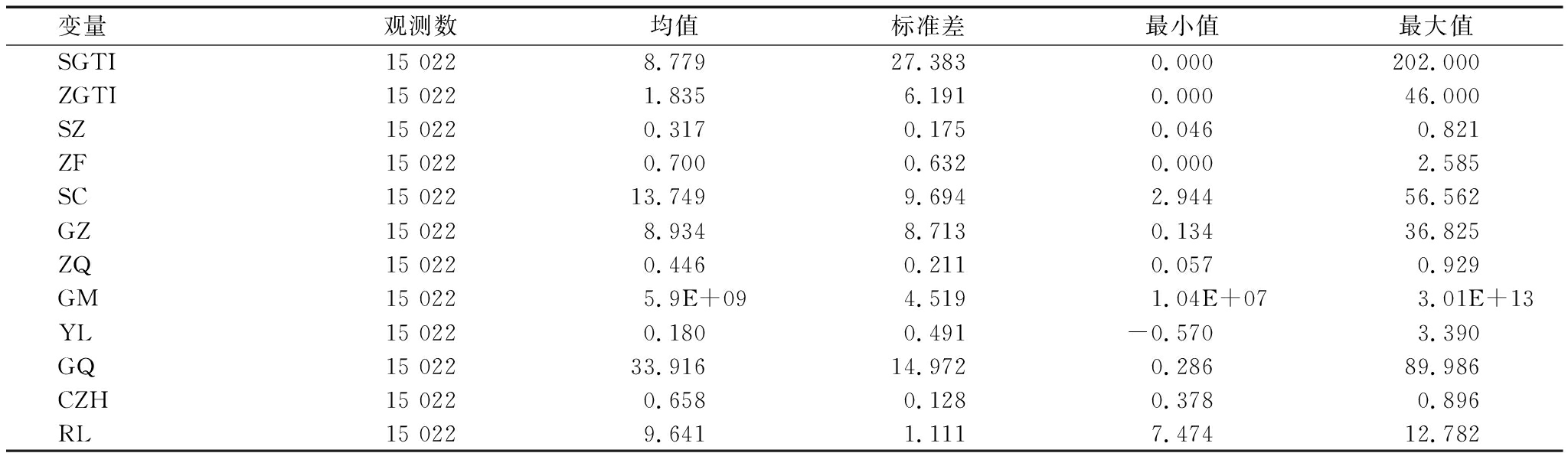

为缓解异方差和量纲差异过大等问题,对绿色技术专利数据进行加1取对数处理。考虑到公司销售收入增长率存在大量负值且为非核心解释变量,故不进行对数处理,对其余变量取对数处理后纳入模型。变量描述性统计结果如表2所示。

3 实证检验与结果分析

3.1 面板回归模型分析

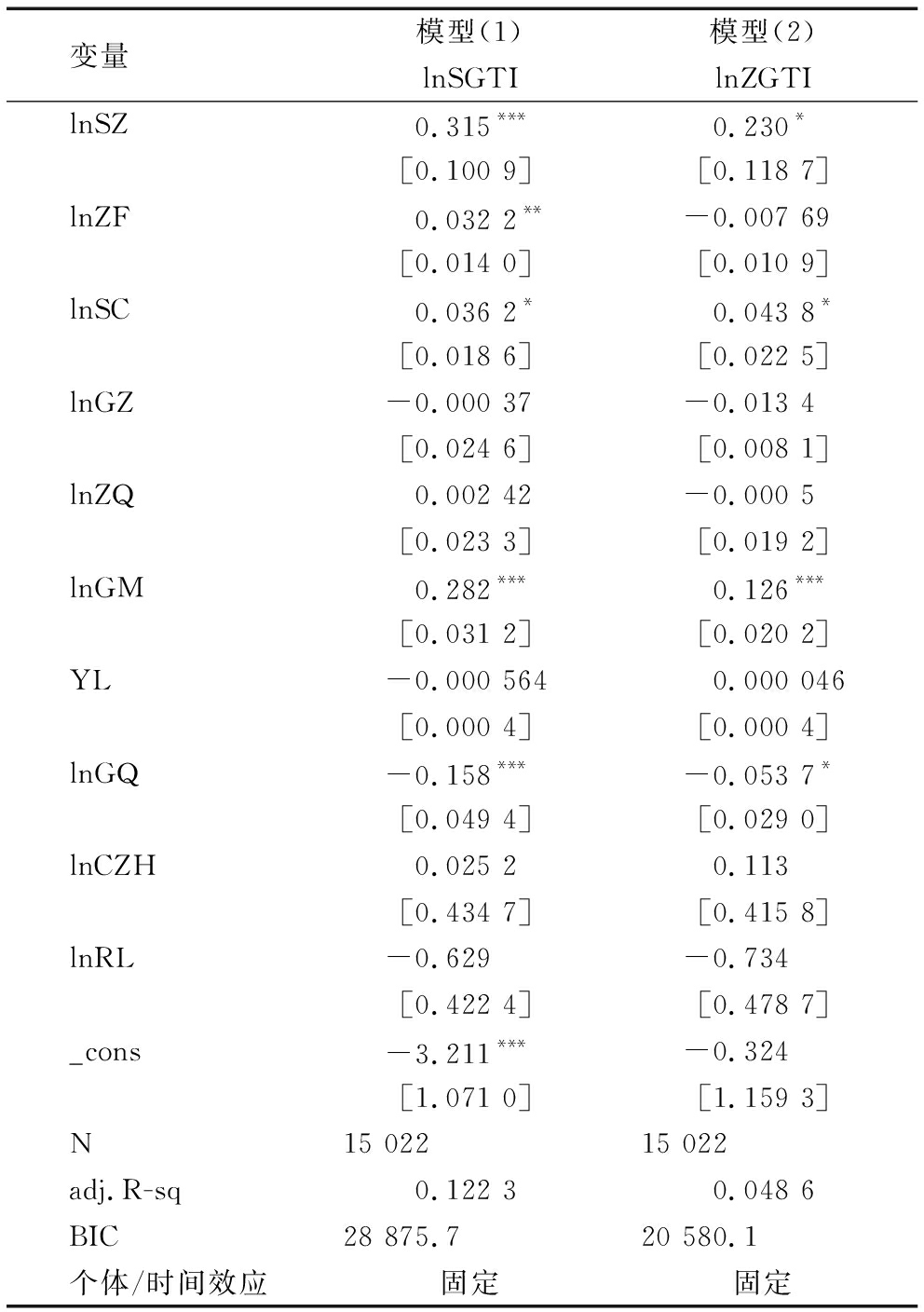

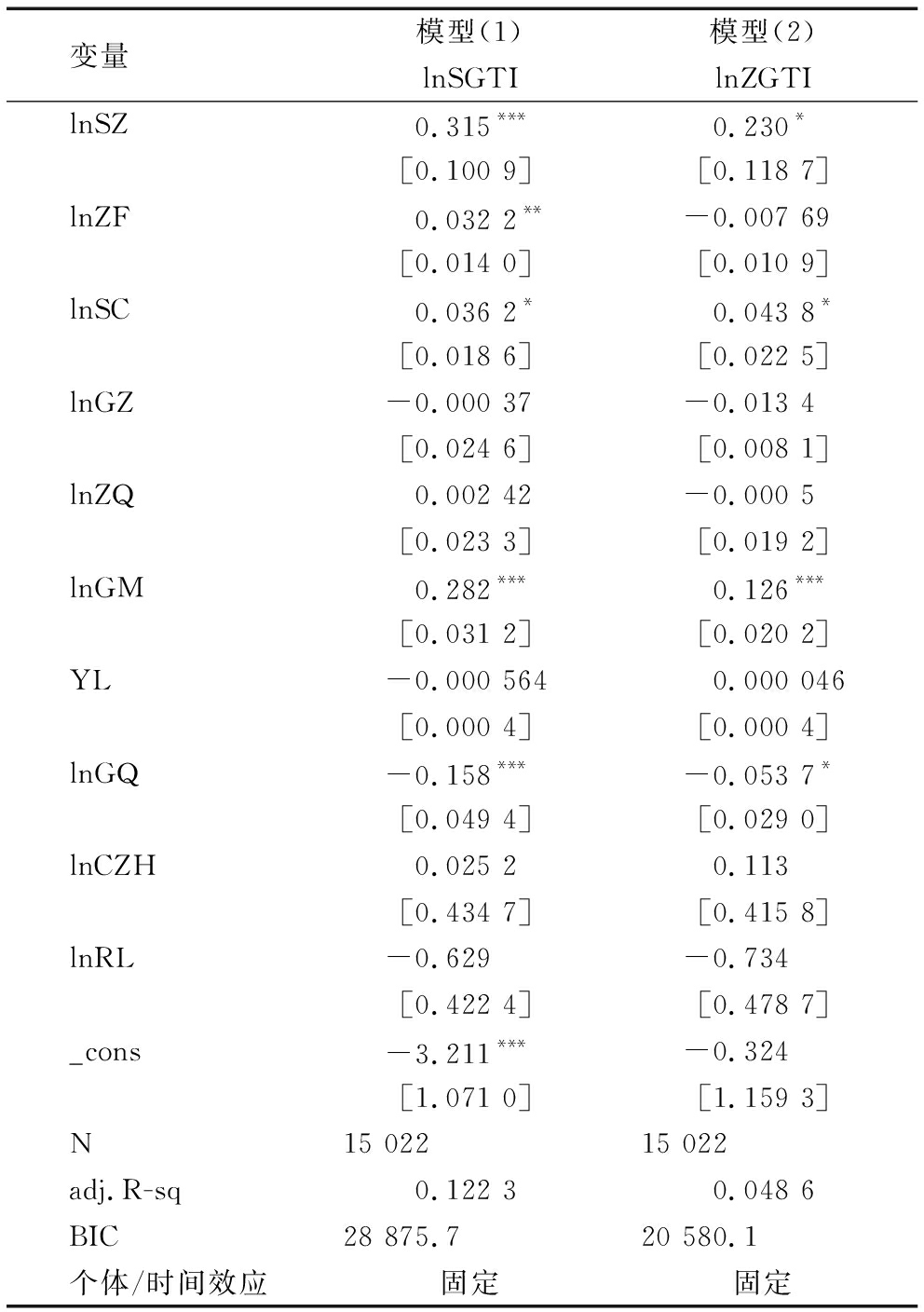

根据Hausman检验结果,P值在0.000 1以下应选择固定效应模型,根据bic准则进行判断。本文采用双向固定效应模型进行基准回归的参数估计,结果见表3。

表2 主要变量描述性统计结果

Tab.2 Descriptive statistical results for major variables

变量观测数均值标准差最小值最大值SGTI15 0228.77927.3830.000202.000ZGTI15 0221.8356.1910.00046.000SZ15 0220.3170.1750.0460.821ZF15 0220.7000.6320.0002.585SC15 02213.7499.6942.94456.562GZ15 0228.9348.7130.13436.825ZQ15 0220.4460.2110.0570.929GM15 0225.9E+094.5191.04E+073.01E+13YL15 0220.1800.491-0.5703.390GQ15 02233.91614.9720.28689.986CZH15 0220.6580.1280.3780.896RL15 0229.6411.1117.47412.782

表3 面板模型估计结果

Tab.3 panel model estimates

变量模型(1)模型(2)lnSGTIlnZGTIlnSZ0.315***0.230*[0.100 9][0.118 7]lnZF0.032 2**-0.007 69[0.014 0][0.010 9]lnSC0.036 2*0.043 8*[0.018 6][0.022 5]lnGZ-0.000 37-0.013 4[0.024 6][0.008 1]lnZQ0.002 42-0.000 5[0.023 3][0.019 2]lnGM0.282***0.126***[0.031 2][0.020 2]YL-0.000 5640.000 046[0.000 4][0.000 4]lnGQ-0.158***-0.053 7*[0.049 4][0.029 0]lnCZH0.025 20.113[0.434 7][0.415 8]lnRL-0.629-0.734[0.422 4][0.478 7]_cons-3.211***-0.324[1.071 0][1.159 3]N15 02215 022adj.R-sq0.122 30.048 6BIC28 875.720 580.1个体/时间效应固定固定

注:Standard errors in brackets;* p<0.1, ** p<0.05, ***p<0.01,下同

本文检验环境规制工具、数字经济对企业绿色技术创新质与量的直接效应,如表3模型(1)和模型(2)所示。由模型(1)和模型(2)回归结果可知,命令控制型规制对绿色创新数量影响的回归系数为0.032 2,在5%水平下显著,绿色创新质量的回归系数不显著,说明命令控制型规制能够促进绿色创新数量提升,但对创新质量无影响,H1得到验证;市场激励型规制对绿色技术创新数量和质量影响的回归系数均显著为正,说明市场激励型规制对绿色技术创新数量与质量均具有激励作用,H2得到验证;公众参与型规制对绿色技术创新数量与质量影响的回归系数均不显著,说明公众参与型规制对二者无影响,H3得到验证;数字经济对企业绿色技术创新数量和质量影响的回归系数均显著为正,表明数字经济能够促进企业绿色技术创新质与量提升,H4得到验证。

上述结果表明,在我国市场环境下,命令控制型规制和市场激励型规制主要表现为创新补偿效应。单纯考虑对绿色创新数量的激励作用,命令控制型规制仍有其适宜的土壤,但综合考虑数量和质量两个维度,市场激励型规制则优于命令控制型规制,从而印证了主张市场型规制的“狭义波特假说”。公众参与型规制的影响不显著表明,我国公众环保意识欠缺和环保举报途径不完善,尚未形成有效的公众参与型规制体系。数字经济对企业绿色创新质与量发挥促进作用,验证了数字经济在企业绿色创新领域的重要作用。

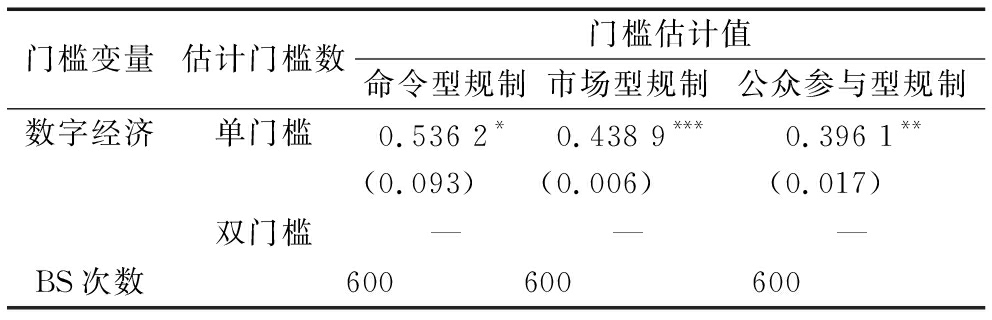

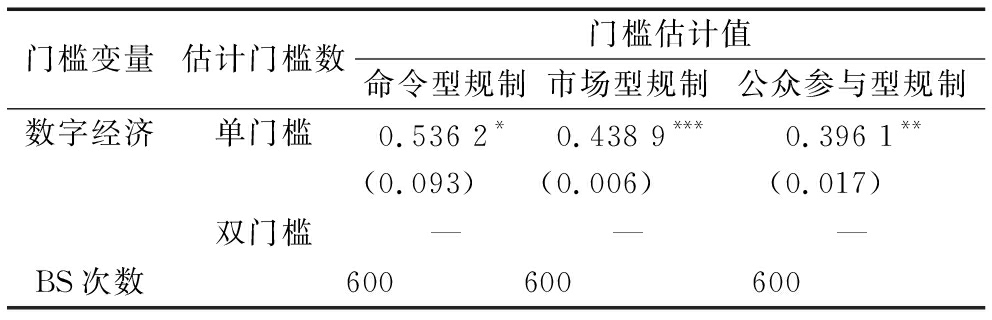

3.2 面板门槛模型分析

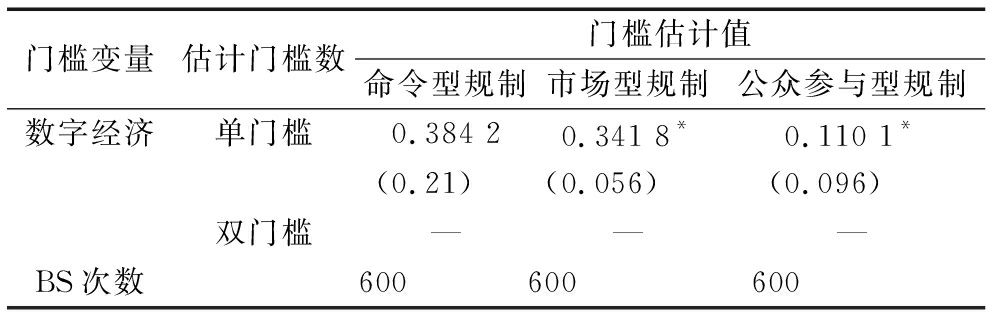

本文利用面板门槛模型分析数字经济、环境规制工具的耦合效应。估计前,检验各种环境规制工具的数字经济门槛效应,并在此基础上进行参数估计,结果见表4、表5。结果显示,以数字经济作为门槛变量,3种规制工具对绿色技术创新数量存在单门槛效应,说明3种环境规制工具可能与数字经济产生耦合作用,进而影响绿色技术创新数量;市场激励型与公众参与型规制对绿色技术创新质量存在数字经济单门槛效应,命令型规制的门槛效应检验不显著,表明在对绿色创新质量的影响过程中,命令型规制与数字经济没有产生耦合作用,市场型与公众参与型规制可能与数字经济相互耦合。

表4 绿色技术创新数量门槛效应检验结果

Tab.4 Threshold effect test results of green technology innovation quantity

门槛变量估计门槛数门槛估计值命令型规制市场型规制公众参与型规制数字经济单门槛0.536 2*0.438 9***0.396 1**(0.093)(0.006)(0.017)双门槛———BS次数600600600

注:括号内为p值,下同

表5 绿色技术创新质量门槛效应检验结果

Tab.5 Threshold effect test results of green technology innovation quality

门槛变量估计门槛数门槛估计值命令型规制市场型规制公众参与型规制数字经济单门槛0.384 20.341 8*0.110 1*(0.21)(0.056)(0.096)双门槛———BS次数600600600

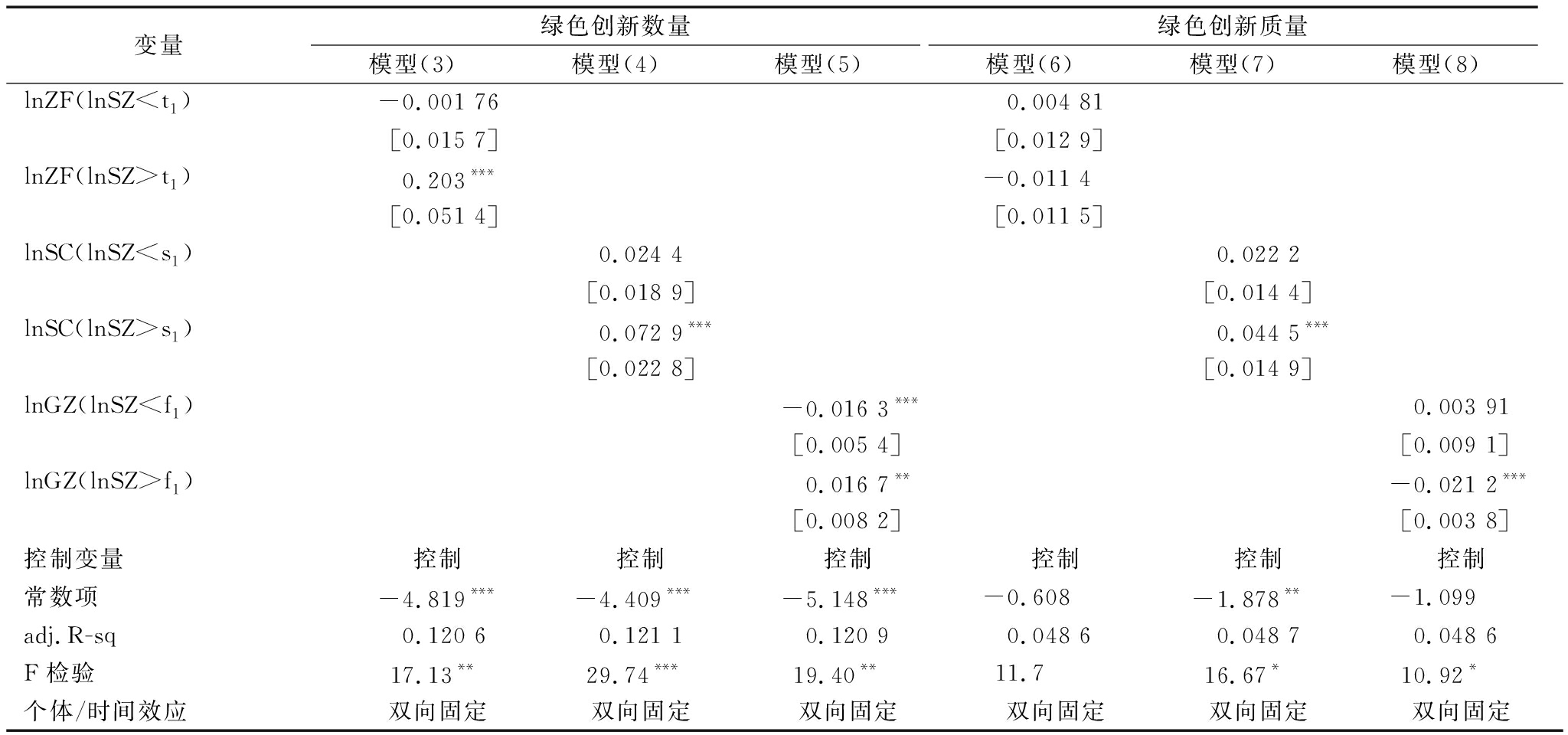

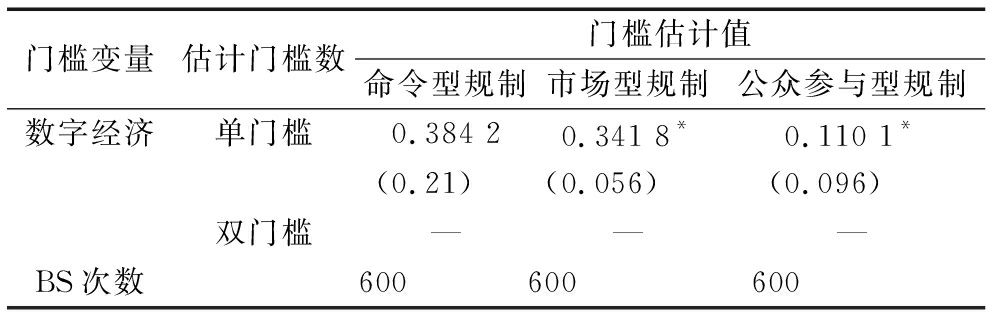

根据门槛效应检验结果,利用面板门槛模型对方程(2)、方程(3)和方程(4)进行估计,结果见表6。综合表4、表5和表6可知,以数字经济作为门槛变量,命令型规制对绿色创新数量影响的数字经济门槛值为0.536 2,低于门槛值时市场激励型规制系数为-0.001 76且不显著,高于门槛值时其系数为0.203且显著为正。可见,命令型规制对绿色创新质量的影响不存在数字经济门槛效应。随着数字经济水平提高,命令型规制对绿色创新数量的激励作用增强,对创新质量的激励作用无影响,H5得到验证。市场激励型规制对绿色创新数量影响的数字经济门槛值为0.438 9,低于门槛值,市场激励型规制系数为0.024 4不显著,高于门槛值时其系数为0.072 9且显著为正,市场激励型规制对绿色创新质量影响的数字经济门槛值为0.341 8,门槛值前市场激励型规制系数为0.022 2且不显著,门槛值后其系数为0.044 5且显著。上述结果表明,随着数字经济水平提高,市场激励型规制对绿色创新数量和质量的促进作用增强,H6得到验证。公众参与型规制对绿色创新数量影响的数字经济门槛值为0.396 1,低于门槛值时其系数为-0.016 3且显著,高于门槛值时其系数为0.016 7且显著,公众参与型规制对绿色创新质量影响的数字经济门槛值为0.110 1,低于门槛值时其系数为0.003 91且不显著,高于门槛值时其系数为-0.021 2且显著。上述结果表明,随着数字经济水平提高,公众参与型规制对绿色创新数量的激励作用增强,对绿色创新质量的激励作用减弱,H7得到验证。

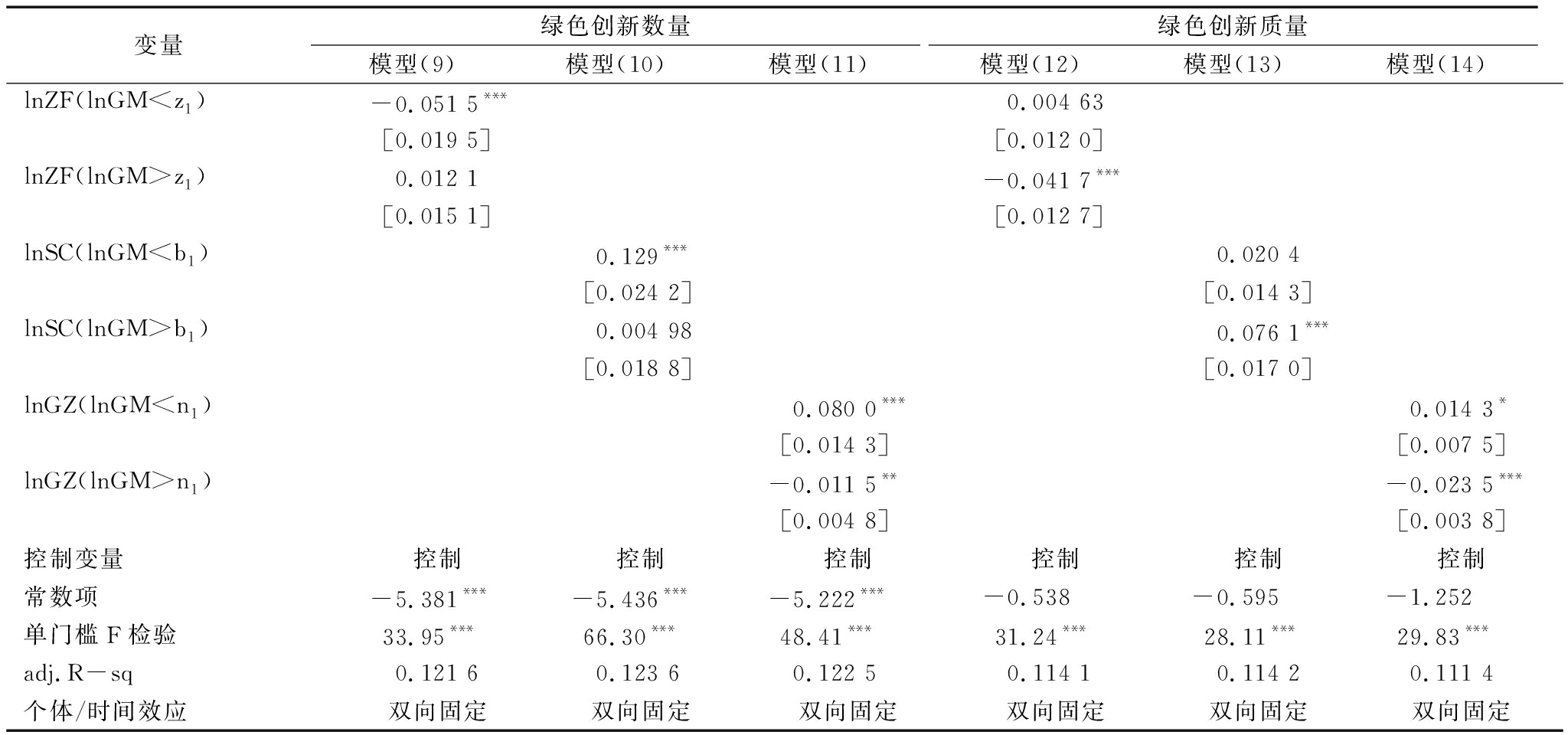

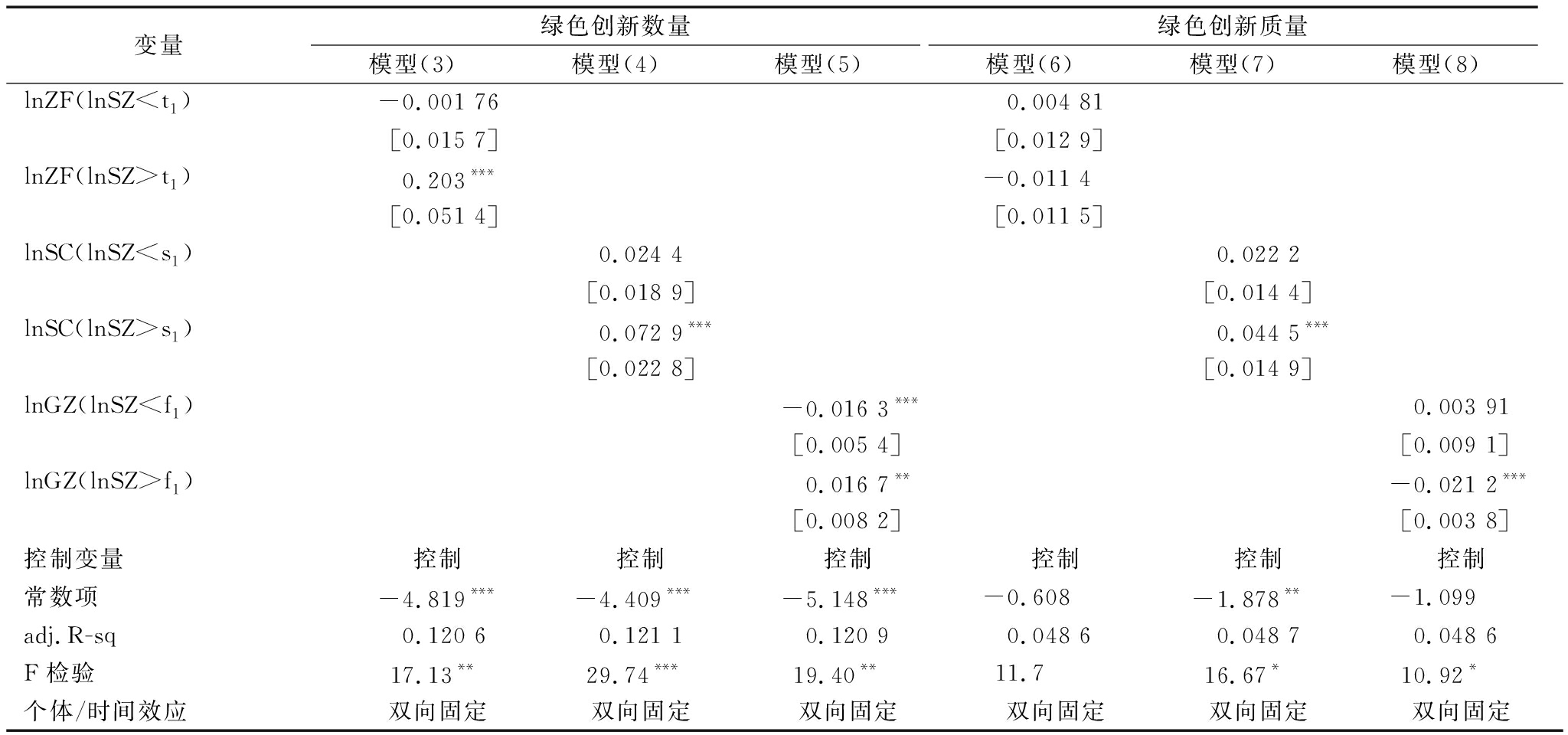

3.3 企业规模异质性检验

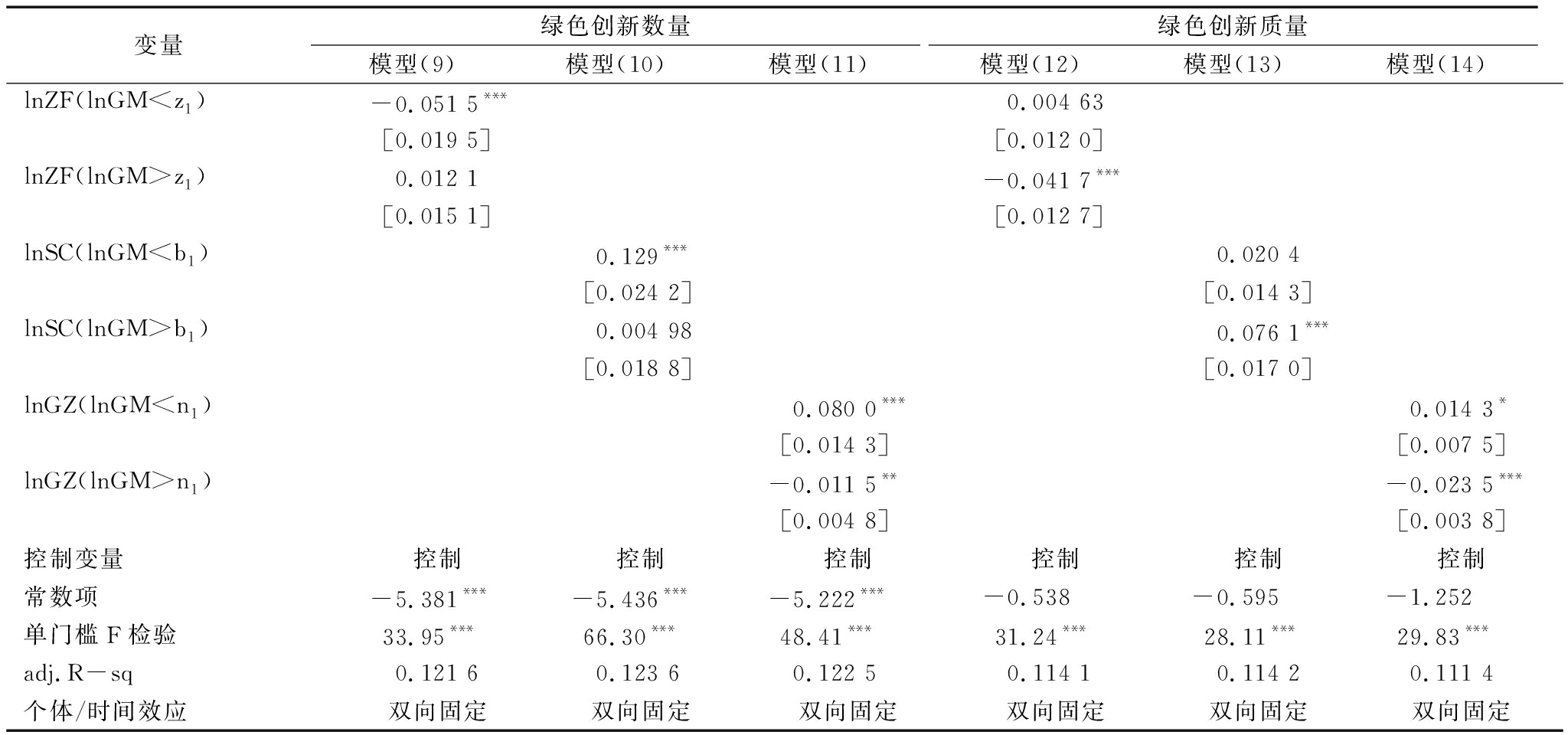

同一规制工具对不同规模企业是否存在不同的绿色创新激励效果?大规模企业是否存在创新战略刚性?为了回答以上问题,为政府规制工具选择提供参考,本文以企业规模作为门槛变量,研究在不同企业规模下,不同规制工具绿色创新激励作用的异质性。通过门槛效应检验发现,门槛变量企业规模存在单门槛值,两个区间分别对应小规模企业与大规模企业,门槛模型回归结果见表7。

表6 面板门槛回归结果

Tab.6 Panel threshold regression results

变量绿色创新数量模型(3)模型(4)模型(5)绿色创新质量模型(6)模型(7)模型(8)lnZF(lnSZt1)0.203***-0.011 4[0.051 4][0.011 5]lnSC(lnSZs1)0.072 9***0.044 5***[0.022 8][0.014 9]lnGZ(lnSZf1)0.016 7**-0.021 2***[0.008 2][0.003 8]控制变量控制控制控制控制控制控制常数项-4.819***-4.409***-5.148***-0.608-1.878**-1.099adj.R-sq0.120 60.121 10.120 90.048 60.048 70.048 6F检验17.13**29.74***19.40**11.716.67*10.92*个体/时间效应双向固定双向固定双向固定双向固定双向固定双向固定

注:t1、s1、f1分别代表命令控制型、市场激励型和公众参与性规制工具对绿色技术创新质与量影响的数字经济门槛值

表7 企业规模异质性检验结果

Tab.7 Heterogeneity test results of firm size

变量绿色创新数量模型(9)模型(10)模型(11)绿色创新质量模型(12)模型(13)模型(14)lnZF(lnGMz1)0.012 1-0.041 7***[0.015 1][0.012 7]lnSC(lnGMb1)0.004 980.076 1***[0.018 8][0.017 0]lnGZ(lnGMn1)-0.011 5**-0.023 5***[0.004 8][0.003 8]控制变量控制控制控制控制控制控制常数项-5.381***-5.436***-5.222***-0.538-0.595-1.252单门槛F检验33.95***66.30***48.41***31.24***28.11***29.83***adj.R-sq0.121 60.123 60.122 50.114 10.114 20.111 4个体/时间效应双向固定双向固定双向固定双向固定双向固定双向固定

注:z1、b1、n1分别代表命令控制型、市场激励型和公众参与型规制工具对绿色技术创新质与量影响的企业规模门槛值

由表7可以看出,命令控制型规制抑制小规模企业创新数量和大规模企业创新质量提升,其余表现为不显著。市场激励型规制可以激励小规模企业绿色创新数量和大规模企业绿色创新质量提升,表现出创新补偿效应,而对大规模企业创新数量和小规模企业创新质量的影响不显著。公众参与型规制对小规模企业绿色创新数量和质量均具有激励作用,对大规模企业创新数量和创新质量均存在抑制作用。由此看出,大规模企业存在一定的创新战略刚性,环境规制工具对大规模企业绿色创新数量的影响不显著或为负,除市场激励型规制外,其余规制工具会干扰大规模企业正常创新活动,抑制其绿色创新质量提升。对于小规模企业而言,其面临的市场竞争激烈,因而创新决策较为灵活。由此,命令型规制会抑制其绿色创新数量提升,市场型和公众参与型规制能够激励其绿色创新数量提升。同时,小规模企业创新能力较差,故各种环境规制工具对其绿色创新质量的激励作用有限。

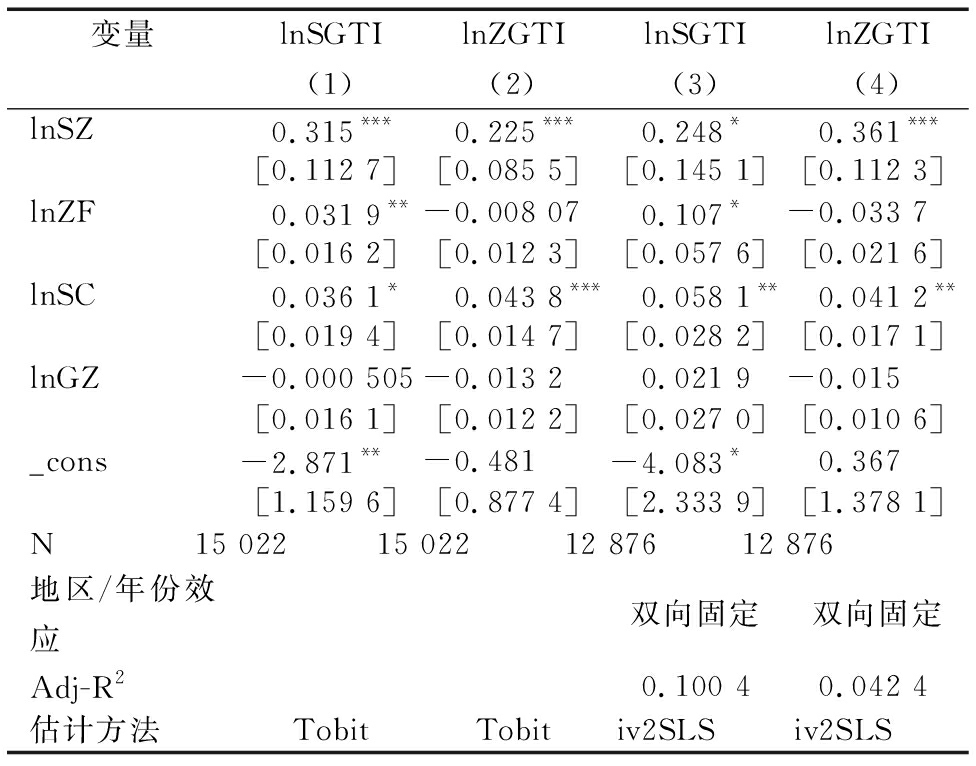

3.4 稳健性与内生性检验

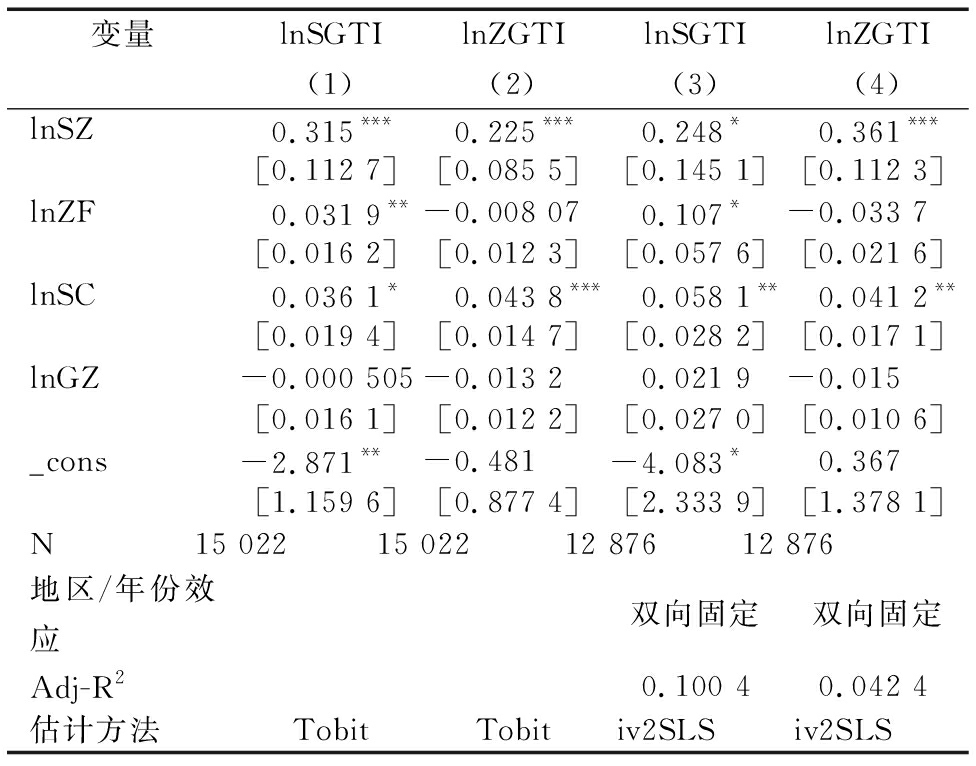

为了确保回归结果的稳健性,本文更换模型进行检验,考虑到绿色发明专利申请量和绿色发明专利授权量存在大量零值,选取Tobit模型对式(1)进行参数估计,回归结果如表8列(1)(2)所示。由表8可知,各变量符号与原模型基本一致,回归结果具有稳健性。

现有研究认为,绿色技术创新能够促使政府提高环境规制强度,政府命令控制型规制与绿色技术创新存在双向因果关系[26]。本文中,环境规制工具度量指标为宏观层面的省级数据,绿色技术创新采用企业微观数据进行度量,理论上不存在由双向因果关系导致的严重内生性问题。为避免内生性问题的影响,选取各省份年旅游人数和命令控制型规制的一阶滞后项作为命令控制型规制的工具变量,通过弱工具变量进行检验,采用两阶段最小二乘法重新估计式(1)。表8(3)(4)列结果显示,各核心解释变量系数符号无显著变化,说明模型内生性问题对估计结果无显著影响。

表8 稳健性与内生性检验结果

Tab.8 Tests for robustness and endogenesis

变量lnSGTIlnZGTIlnSGTIlnZGTI(1)(2)(3)(4)lnSZ0.315***0.225***0.248*0.361***[0.112 7][0.085 5][0.145 1][0.112 3]lnZF0.031 9**-0.008 070.107*-0.033 7[0.016 2][0.012 3][0.057 6][0.021 6]lnSC0.036 1*0.043 8***0.058 1**0.041 2**[0.019 4][0.014 7][0.028 2][0.017 1]lnGZ-0.000 505-0.013 20.021 9-0.015[0.016 1][0.012 2][0.027 0][0.010 6]_cons-2.871**-0.481-4.083*0.367[1.159 6][0.877 4][2.333 9][1.378 1]N15 02215 02212 87612 876地区/年份效应双向固定双向固定Adj-R20.100 40.042 4估计方法TobitTobitiv2SLSiv2SLS

4 结语

4.1 研究结论

本文基于A股上市企业数据,选取命令型、市场型和公众参与型3种环境规制工具,研究不同环境规制工具、数字经济对绿色技术创新质与量的直接影响与耦合作用,以及不同环境规制工具对不同规模企业的异质性影响,得到以下主要结论:

(1)命令型规制可以促进企业绿色技术创新数量提升,但对创新质量的影响不显著。市场激励型规制能够有效激励企业绿色技术创新质与量提升。公众参与型规制对企业绿色技术创新质与量无法产生显著影响。

(2)数字经济通过促进企业绿色技术创新质量和数量提升,进而增强企业绿色创新能力。

(3)数字经济赋能市场激励型规制的绿色创新激励作用,实现企业绿色技术创新提质增量,并强化公众参与型规制对绿色创新数量的激励作用,抑制公众参与型规制对绿色创新质量的激励作用。此外,数字经济能够强化命令型规制对绿色创新数量的激励作用,但未能影响命令型规制对绿色创新质量的激励作用。

(4)以企业规模作为门槛变量进行门槛模型回归发现,环境规制工具难以激励大规模企业绿色创新数量提升,除市场激励型规制外,其余工具会抑制大规模企业绿色创新质量提升。对于小规模企业而言,环境规制工具对其绿色创新数量的激励作用有效,但对绿色创新质量的激励作用有限。

4.2 政策建议

(1)我国企业创新政策应兼顾创新质量与数量。就环境规制而言,过去以扩大创新规模为目的的政策规制会激发企业策略性创新行为,导致“高数量、低质量”现象出现。当前,实施创新强国建设战略,必须实现创新质量与数量的综合平衡。

(2)优化各项激励企业绿色创新的环境规制政策,以发挥环境规制工具的绿色创新激励作用。具体而言,政府应不断优化环保税、碳排放权交易以及排污权交易等政策工具,强化市场型规制的创新激励作用,并加大市场型规制力度。命令型规制成本较高,政府应根据市场条件谨慎选择,并通过优化环保执法方式、污染排放限额等手段降低规制成本。

(3)推动数字经济发展,完善数字基础建设,促进数字经济与传统产业融合,推动通信技术、大数据、云计算、区块链、人工智能等新兴数字技术发展。

(4)根据地区差异与企业异质性选择环境规制工具,在数字经济水平较高的地区,以市场激励型规制为主,适当搭配命令型和公众参与型规制;在小规模企业较多地区,应搭配使用市场激励型和公众参与型规制工具;在大规模企业较多地区,应以市场激励型规制为主。

(5)加大环保宣传力度,激发公众环保意识,完善公众环境治理参与渠道,明确公民参与环境监管的权利,并通过宣传教育,动员社会力量进行环境监督,从而激发企业绿色技术创新活力。

4.3 研究不足与展望

本文存在以下不足:首先,受限于数据可得性,对绿色技术创新数量和质量的度量是基于一个相对的概念,难以体现出对国民经济具有驱动力的变革性高质量创新成果,未来研究可以进一步思考如何更好地度量创新质量,以体现出其重要性。其次,面对环境规制政策,不同行业企业和不同所有制企业所制定的绿色创新研发决策存在差异,数字经济的影响机制也不尽相同。因此,未来研究可以对企业差异进行探讨。

参考文献:

[1] 蔡绍洪,俞立平.创新数量、创新质量与企业效益——来自高技术产业的实证[J].中国软科学,2017,32(5):30-37.

[2] 郭捷,杨立成.环境规制、政府研发资助对绿色技术创新的影响——基于中国内地省级层面数据的实证分析[J].科技进步与对策,2020,37(10):37-44.

[3] PORTER M E. America's green strategy[J].Scientific American,1991,264(4):168.

[4] 张昕蔚.数字经济条件下的创新模式演化研究[J].经济学家,2019,31(7):32-39.

[5] 谢荣辉.环境规制、引致创新与中国工业绿色生产率提升[J].产业经济研究,2017,16(2):38-48.

[6] 邓峰,宛群超.环境规制、FDI与技术创新——基于空间计量学的经验分析[J].工业技术经济,2017,36(8):51-58.

[7] KNELLER R, MANDERSON E. Environmental regulations and innovation activity in UK manufacturing industries[J].Resource &Energy Economics, 2012, 34(2):211-235.

[8] 陶长琪,琚泽霞.金融发展视角下环境规制对技术创新的门槛效应——基于价值链理论的两阶段分析[J].研究与发展管理,2016,28(1):95-102.

[9] 刘满凤,朱文燕.不同环境规制工具触发“波特效应”的异质性分析——基于地方政府竞争视角[J].生态经济,2020,36(11):143-150.

[10] 叶琴,曾刚,戴劭勍,等.不同环境规制工具对中国节能减排技术创新的影响——基于285个地级市面板数据[J].中国人口·资源与环境,2018,28(2):115-122.

[11] 陶锋,赵锦瑜,周浩.环境规制实现了绿色技术创新的“增量提质”吗——来自环保目标责任制的证据[J].中国工业经济,2021,39(2):136-154.

[12] 王锋正,姜涛,郭晓川.政府质量、环境规制与企业绿色技术创新[J].科研管理,2018,39(1):26-33.

[13] 谢乔昕.环境规制扰动、政企关系与企业研发投入[J].科学学研究,2016,34(5):713-719,764.

[14] 王伟玲,王晶.我国数字经济发展的趋势与推动政策研究[J].经济纵横,2019,35(1):69-75.

[15] DENNETT D C, ROY D. Our transparent future[J].Scientific American, 2015, 312(3):64-70.

[16] 熊励,蔡雪莲.数字经济对区域创新能力提升的影响效应——基于长三角城市群的实证研究[J].华东经济管理,2020,34(12):1-8.

[17] 徐向龙,侯经川.促进、加速与溢出:数字经济发展对区域创新绩效的影响[J].科技进步与对策,2022,39(1):50-59.

[18] 赵胜超,曾德明,罗侦.产学研科学与技术合作对企业创新的影响研究——基于数量与质量视角[J].科学学与科学技术管理,2020,41(1):33-48.

[19] 朱雪忠.辨证看待中国专利的数量与质量[J].中国科学院院刊,2013,28(4):435-441.

[20] 李青原,肖泽华.异质性环境规制工具与企业绿色创新激励——来自上市企业绿色专利的证据[J].经济研究,2020,55(9):192-208.

[21] KNELLER R,MANDERSON E. Environmental regulations and innovation activity in UK manufacturing industries[J].Resource &Energy Economics, 2012, 34(2):211-235.

[22] 韩国高,王昱博.环境税对OECD国家制造业产能利用率的效应研究——兼议对中国制造业高质量发展的启示[J].产业经济研究,2020,19(2):87-101.

[23] 岳晓峰,张文卿,刘蓝天,等.环境规制工具选择对长江经济带工业绿色技术创新的影响[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2021,38(4):129-140.

[24] 董景荣,张文卿,陈宇科.环境规制工具、政府支持对绿色技术创新的影响研究[J].产业经济研究,2021,20(3):1-16.

[25] 温珺,阎志军,程愚.数字经济驱动创新效应研究——基于省际面板数据的回归[J].经济体制改革,2020,38(3):31-38.

[26] 张腾,蒋伏心,韦朕韬.数字经济能否成为促进我国经济高质量发展的新动能[J].经济问题探索,2021,42(1):25-39.

[27] 薛莹,胡坚.金融科技助推经济高质量发展:理论逻辑、实践基础与路径选择[J].改革,2020,33(3):53-62.

[28] 李晓龙,冉光和.数字金融发展如何影响技术创新质量[J].现代经济探讨,2021,40(9):69-77.

[29] 周慧慧,李海霞,赵琳瑞.制造业数字化转型对绿色创新绩效的影响研究——数字化水平的调节作用[J].科技与管理,2021,23(1):33-43.

[30] GOPALKRISHNAN S S. A new resource for social entrepreneurs: technology[J].American Journal of Management, 2013, 13(1): 66-78

[31] 侯世英,宋良荣.数字经济、市场整合与企业创新绩效[J].当代财经,2021,42(6):78-88.

[32] HANSEN B E. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J].Journal of Econometrics, 1999, 93(2):345-368.

[33] 郭丰,杨上广,柴泽阳. 创新型城市建设实现了企业创新的“增量提质”吗——来自中国工业企业的微观证据[J].产业经济研究,2021,20(3):128-142.

[34] 宋洋.数字经济、技术创新与经济高质量发展:基于省级面板数据[J].贵州社会科学,2020,41(12):105-112.

(责任编辑:张 悦)