0 引言

长期以来,“高投入、高增长、高污染”的粗放型经济发展模式使得我国能源消耗和二氧化碳排放量与日俱增,环境问题已成为制约我国经济可持续发展的关键因素。中共二十大报告指出,要加快发展方式绿色转型,推动绿色低碳生产和生活方式的形成。绿色创新能够带来创新收益,同时,为地区环境治理提供有效的解决方案和技术支持[1],是实现经济效应和环境效应“双赢”的选择。企业作为绿色创新主体,在创新活动双重外部性的影响下,仅凭市场机制的作用,难以顺利实现技术“绿色化”,因此政府的环境政策干预是促进企业绿色转型的重要推手。

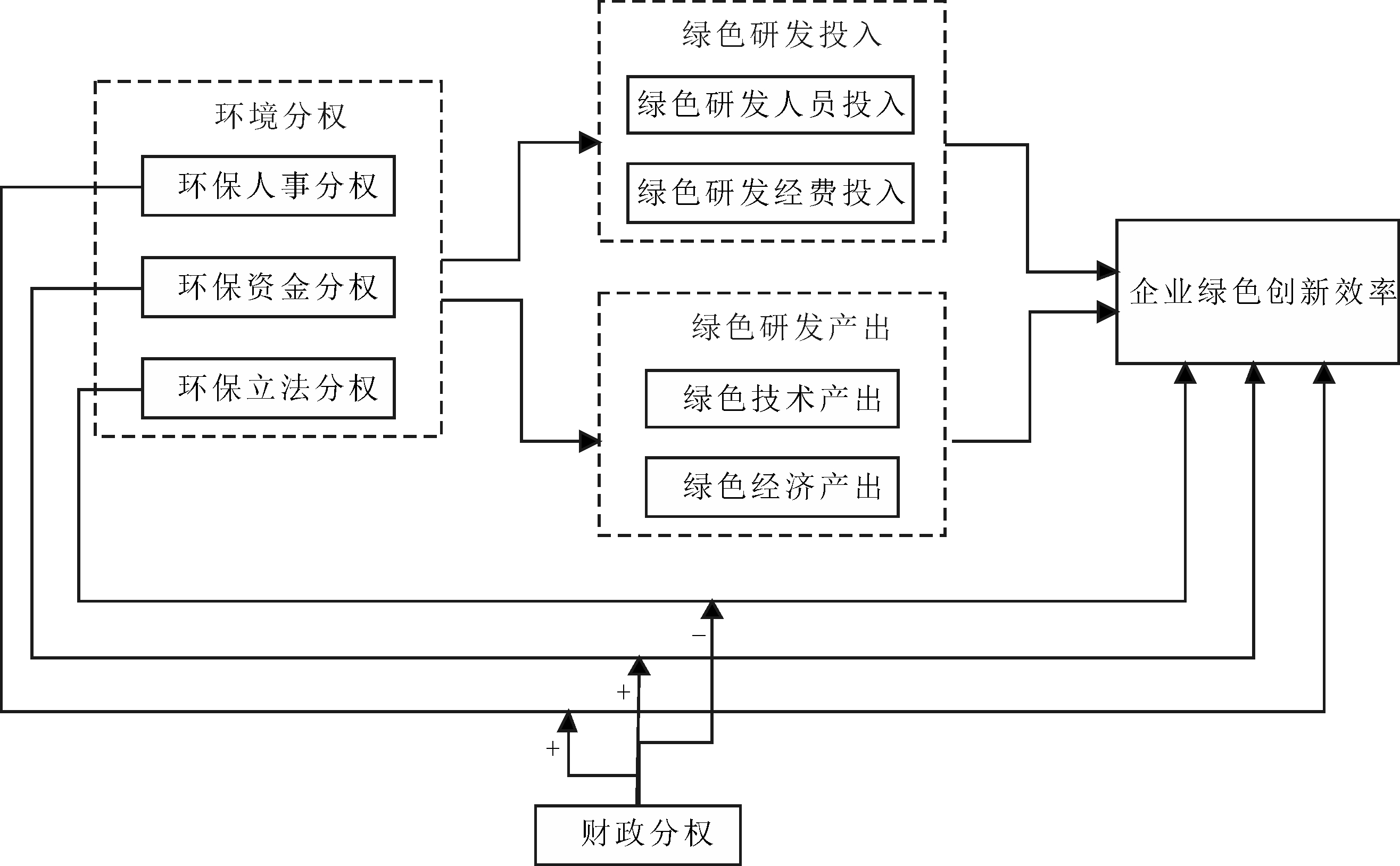

环境分权制度有助于提升地方政府环境治理的灵活性,是地方政府自主制定环境政策的基本保障。实施监察督导、调用环保资金以及制定环保政策法规是地方政府进行环境治理的有效手段,环保事权、财权和立法权下放使地方政府可以“量体裁衣”,更大限度地发挥地方政府在要素资源配置、信息传递等方面的优势,但同时,中央管控力度下降以及经济增长压力会削弱地方政府的环境治理动机,导致治理“扭曲”问题[2],不利于推动地区企业绿色转型。因此,现有的环境分权体系及分权水平究竟对企业绿色创新效率产生何种影响?探究该问题有助于实现经济社会绿色转型,推动经济高质量发展。此外,央地间经济事务的权责分配也会影响地方政府在环境管理事务上的决断,综合考察财政分权与环境分权的交互作用有利于准确评估环境分权制度的绿色创新效应。为此,本文对环境分权与企业绿色创新效率关系及内部作用机制展开探索,并进一步分析财政分权的外部调节作用,以期为完善环境分权制度和提升企业绿色创新水平提供建议。

1 文献综述

环境分权是指环境管理权限在不同层级政府之间的划分,属于环境事务管理权限的向下授权[3],事实上是地方政府为适应绿色可持续发展要求而构建的环境保护制度(屈小娥和刘柳,2021)。学者们通常以环境行政、环境监测、环境监察等环保事权划分为主,对环境分权展开探究。如Ran&Zhang[4]研究发现,环境行政分权和环境监测分权对碳排放具有正向阈值促进作用,而环境监察分权对碳排放具有负向阈值抑制作用;Hao等[5]证明环境行政分权、环境监测分权和环境监察分权都对环境突发事件具有遏制作用,而地区腐败会减弱其作用效果。除环保事权划分外,也有少数学者关注了环保立法权下放问题。如张凡等[6]从环境立法视角出发,研究发现,环境分权对经济效应的整体影响尚处于“弱波特假说”状态;还有学者认为,环境分权制度的本质是环境保护的财权和事权划分[7],地方政府在各类环保事项上承担主要的财政支出责任(王猛,2015),但罕见学者考察环境分权制度中环保财权的下放。

绿色创新是为了降低环境负担或实现生态环境目标而进行的产品、工艺改进,是新想法或新行为产生的过程[8]。绿色创新效率体现的是资源环境约束下技术创新活动的产出与投入比(冯志军,2013),其效率值越高,意味着一个企业的绿色创新能力越强。学术界主要从投入产出角度,采用数据包络法[9-10]和随机前沿分析方法(SFA)[11]对绿色创新效率进行测度。当前,环境规制[12-13]、创新投入[14]、财政补贴[15]、外商投资[16]对绿色创新效率的影响是学者们关注的热点问题。伍格致和游达明[13]指出,不同类型环境规制工具对技术创新和绿色全要素生产率的影响具有显著差异,财政分权能够调节环境规制对技术创新与绿色全要素生产率关系;Castellani等[16]证实,外商直接投资能够促进区域绿色技术专业化。上述因素诚然会影响绿色创新效率,但环境管理权责分配的作用也不可忽视。

现有关于环境分权对企业绿色创新效率影响的探究较少,学者们更多关注环境分权与绿色发展关系。虽然大部分研究聚焦于探究环境分权对绿色发展的直接影响,但尚未形成统一观点。如白俊红和聂亮[17]发现,环境管理权适度下放有利于改善中国雾霾污染状况;徐辉等(2021)指出,环境分权会弱化我国污染减排效果;马越越和王维国(2021)则证实,环境分权对本地和邻地绿色技术创新的影响呈“U”型变化特征。部分学者分析了环境分权对绿色发展的内部作用机制和外部影响条件。如Li等[18]证实,环境分权能显著促进区域经济发展,增强政府环境管控能力,而区域竞争会扭曲环境分权的影响效果;李强和夏海清(2022)研究发现,“双碳”目标约束正向调节环境分权的产业升级效应,技术进步和全要素生产率是环境分权促进产业升级的重要传导机制。由于研发要素投入转化为研发产出的过程是实现绿色创新的重要环节,有学者将绿色研发投入和绿色研发产出作为衡量绿色创新水平的变量(廖文龙等,2020),但环境分权通过绿色研发投入和绿色研发产出间接影响绿色创新的作用路径易被忽视。财政分权制度源自财政联邦主义,与环境分权制度同源[19],地区政府的决策行为需以地方财力作支撑,财政分权制度赋予地方政府的经济激励必然会影响政府环境治理决策[20],但是少有研究综合考察环境分权与财政分权对绿色创新的影响。

上述文献为本文研究提供了重要参考,但仍然存在一些不足:①目前关于环境分权的研究主要从环保事权的划分展开,少有学者关注环保立法权下放,更缺乏关于环保财权下放的研究;②学者们已从多角度对企业绿色创新效率的影响因素进行有益探索,但分析环境分权对企业绿色创新效率影响的研究并不多见,更鲜见两者间非线性关系的研究;③现有环境分权与绿色发展的相关研究多局限于省市或特定区域层面,研究对象并非是企业绿色创新效率,且多关注环境分权对绿色创新的直接影响,未能深入探究其内部作用机制和外部影响条件,缺乏基于绿色研发投入和产出视角的中介路径分析以及考虑财政分权等外部因素的调节作用分析。

基于此,本文首先从环保人事分权、环保资金分权以及环保立法分权3个维度出发,探讨异质环境分权对企业绿色创新效率的非线性作用机理,拓展环境分权研究维度,弥补现有文献线性假定的不足;其次,探究绿色研发投入、绿色研发产出在异质环境分权与企业绿色创新效率关系中的多重中介机制,并且将环境分权和财政分权纳入同一框架,考察财政分权在环境分权各维度与企业绿色创新效率之间的调节作用,深化环境分权作用机制探究。

2 理论分析与研究假设

2.1 异质环境分权对企业绿色创新效率的非线性影响机制

环境分权制度通过不断调整和优化环境管理权责的划分,激励地方政府进行环境治理。目前,大多数学者[4-5]从环保事权下放角度,依据环保职能对环境分权进行划分,较少考虑环保资金以及环保立法方面的环境分权管理。本文认为环保事权分配是环境分权制度的重要组成部分,环保部门的人事调动能体现环保职能调整与权责划分(马本等,2022),因此这里将其命名为环保人事分权;环保财政资金调配权以及环保法律法规制定权也是中央政府下放给地方政府的重要权利,更是地方政府制定环保决策的基础和保障。本文在前人研究基础上进一步丰富环境分权内涵,将环境分权划分为环保人事分权、环保资金分权和环保立法分权3个维度,深入分析异质环境分权与企业绿色创新效率的非线性关系。

环保人事分权是指政府对辖区内环保机构人力资源配备以及调度的权力,环保机构和环保人员是政府提供公共产品与实现职能的载体[3],也是开展环保工作的重要前沿阵地,其人力资源配置直接影响环境治理效果。当环保人事分权水平较低时,分权制度有助于激发地方政府环境治理积极性,促使其加大环保事业和人力资本投入。人力资本水平高,不仅有助于提升机构工作效率,全面了解当地污染企业诉求,掌握污染情况,还能更好地向地方企业宣传法律法规。地方政府则通过合理调整环保人员配置,进一步发挥资源配置优势,发挥政府环境监督效用,倒逼企业进行绿色技术创新。当地方政府环保人事分权水平过高、中央监管不足时,环保机构的人力资源将可能出现过剩或错配现象,导致政府运行成本持续增大,员工无法实现个人价值,机构内部矛盾激增,环保部门工作效率降低,难以发挥地方政府的环境监督作用,不利于地区企业绿色创新效率提升。由此,本文提出以下研究假设:

H1a:环保人事分权与企业绿色创新效率之间呈倒U型关系。

环境保护专项资金(简称“环保资金”)是国家或地方财政每年安排用于地方污染防治、监管能力建设以及环保工艺改进等公共服务建设的资金(王宜成和房巧玲,2017 ),属于公共财政资金。地方政府作为环保资金的管理部门,在环保资金投入、配置、使用和管理过程中起主导作用。当环保资金分权水平较低时,面对一些重大突发环境事件,地方政府往往无法灵活调动资金,会降低政府环境治理效果。另外,在环保压力下,地方政府会将有限的环保资金投入到能够实现短期环境绩效的领域,而较少投入到周期较长的绿色技术创新领域。当环保资金分权水平提高到一定范围值时,一方面,地方政府拥有足够的环保资金调用权,便于其根据信息优势合理分配环保资金,提高环保资金使用效率,更好地发挥环保资金作用(姜楠,2018);另一方面,政府抵抗环境风险的能力提升后,更注重通过激励企业开展绿色创新实现深层次环境目标,从而促进地区企业绿色创新效率提升。由此,本文提出以下研究假设:

H1b:环保资金分权与企业绿色创新效率之间呈U型关系。

环保立法分权是指从中央到地方的环境立法权限下放,意在通过放权赋能推进地方政府在环境治理领域的权责与能力统一(杜辉,2020)。地方政府作为承担地方环境保护责任的主体,其法治水平是环境改善的重要条件[21]。环境立法权限下放有助于激励地方政府履行节能减排职责,并结合地区环境状况制定适宜的法律法规和环保处罚条例,从而有效约束企业生产过程中的排污行为,促进企业绿色技术创新。当地方政府拥有的环保立法权力不断增大,政企合谋、官商勾结的可能性也增大,在官员晋升锦标赛的作用下,环保立法权可能成为地方政府为实现经济增长而包庇地区污染企业的工具,从而加剧“逐底竞争”。此外,地方政府环保立法权的滥用也会削弱国家环保法律的权威性[22],难以推动地区企业绿色创新效率提升。由此,本文提出以下研究假设:

H1c:环保立法分权与企业绿色创新效率之间呈倒U型关系。

2.2 绿色研发投入与产出的中介机制

绿色研发投入是开展绿色创新活动的前提与基础,绿色研发产出是通过创新活动将研发要素转化为绿色创新成果的过程,要素投入与成果产出是企业实现要素资源配置、提升绿色创新效率的重要途径。环境分权制度的影响效应在企业绿色创新意愿形成时就已显现,表现为影响企业研发资源投入决策以及企业绿色研发投入转化为绿色研发产出的过程(赵领娣和徐乐,2019)。因此,本文从绿色研发投入和研发产出视角,考察环境分权对企业绿色创新效率的间接影响。已有研究探讨了研发投入与绿色创新效率的关系[14],也有研究从金融错配、金融化等视角探究影响企业研发投入、研发产出和创新效率的因素[23]。这些研究表明,研发投入、研发产出与绿色创新效率之间具有一定关联性。

技术创新活动是企业获得竞争优势的重要途径,研发投入作为技术创新活动的关键要素,必然受到地方政府环境政策法规的影响(姚小剑等,2018)。地方政府借助信息优势对环保机构人员配置进行灵活调整,有利于提升环保政策执行效果,推动企业树立绿色生产意识,进而加大绿色创新研发资金投入和人才引进力度。同时,地方政府合理调用环保资金以补贴属地企业,有助于分担企业创新风险,达到促进企业绿色研发投入目的,但在环保资金分权水平较低时,地区环保资金管理体系还不够完善,环保资金投入局限于促进企业生产环节绿色化,可能会对企业绿色研发投入产生“挤出效应”。另外,地方政府合理使用环保立法权,有助于充分发挥地方环境法规的威慑性与约束性,倒逼企业从源头上寻求绿色发展,从而增加绿色研发资源投入。绿色研发投入增加,一方面有利于激励企业开展绿色创新研发,分担创新活动成本与风险,提升企业整体绿色技术水平;另一方面能有效提高企业对知识、技术的吸收利用能力,通过知识外溢效应间接提高企业绿色创新效率[24]。因此,本文提出以下研究假设:

H2a:绿色研发投入在环境分权与企业绿色创新效率之间起中介作用。

中央政府环境管理权限下放突出了地方政府在环境治理上的责任主体地位,激励地方政府重视地区企业绿色发展,通过环境政策手段引导企业加大绿色研发投入,提升企业技术创新水平,促进企业形成绿色研发产出。同时,在环境分权制度下,地方政府环境约束力增大,促使企业加快绿色研发以快速满足企业绿色转型需求,推动企业产出环境友好型绿色研发产出[25]。绿色研发产出是绿色研发投入效果的直接反映,既体现了企业绿色科技研发实力[26],也反映了企业对研发资源的利用能力。通过推广应用绿色研发活动中产生的绿色技术成果,可以进一步推动企业生产环节绿色化。另外,由绿色研发活动带来的经济产出也能直接增加企业经济收益,为下一轮研发项目提供资金保障,推动企业绿色创新效率提升。因此,本文提出以下研究假设:

H2b:绿色研发产出在环境分权与企业绿色创新效率之间起中介作用。

2.3 财政分权的调节机制

财政分权是各级政府之间按照企业行政隶属关系形成的财政收入组织方式、控制方式的行政性分权和以分税制为基础的经济性分权,是中央与地方财政权力结构的核心[27]。中国式环境分权是在中国政治集权、财政分权体制下演化而来的一种地方环境治理制度,财政分权制度赋予地方政府以经济事务上的财政激励,会影响地区政府在经济发展与环境治理间的平衡,进而影响地区环境分权水平与企业绿色创新效率间关系。

从环保人事分权维度来看,当分权水平较低时,地方政府出于环境考核压力,会加大环保组织和部门人力资本投入,从而有助于提升环保部门人力资本水平和人员配置效率。财政分权为政府工作提供财政支持,有助于地方政府自主掌控环保成本,更高效地实施环保政策,从而强化环保人事分权对企业绿色创新效率的积极作用。当地方政府拥有的环保人员管理权限不断提高时,过多的人力资本投入会造成环保机构人员冗余,降低政府环保工作执行效率,此时财政自主权下移将使得政府拥有更多经济资源支配权,易助长地方政府资源浪费风气,难以激发其对环保人力资源的合理配置,从而强化环保人事分权对企业绿色创新效率的消极作用。据此,本文提出如下研究假设:

H3a:财政分权正向调节环保人事分权与企业绿色创新效率的倒U型关系。

从环保资金分权维度看,当地方政府环保资金调用权受限时,有限的环保资金将影响政府环境治理决策,难以激发企业绿色创新动力。此时,财政权下放会激励地方政府进行经济建设,在地区经济竞争以及官员晋升“锦标赛”的作用下,可能扭曲地方财政支出结构,导致政府更少地投入环境公共服务建设,进一步压缩环保资金,从而强化环保资金分权对企业绿色创新的消极作用。当环保资金分权程度较高时,政府的环境治理效率得以提升。此时,财政自主权下放会进一步激发地方政府追求绿色经济增长的内在动力,促使地方政府通过加大财政补贴等方式支持本地企业绿色创新(余泳泽等,2020),从而强化环保资金分权对企业绿色创新效率的积极作用。据此,本文提出如下研究假设:

H3b:财政分权正向调节环保资金分权与企业绿色创新效率的U型关系。

从环保立法分权维度看,环保立法权下放使得地方政府可以借助环保法制工具更有效地规范企业行为,而财政分权制度赋予地方政府实现经济增长的财政和政治激励,导致地方政府产生“重生产,轻创新”的自利性投资偏好[28],从而诱发企业侧重于开展生产性经营活动,弱化环保立法分权对企业绿色创新效率的积极影响。在环保立法分权水平较高时,容易形成政企合谋、加剧“逐底竞争”,此时,高度的财政分权促使地方政府通过绿色创新突破经济发展瓶颈,这将激励地方政府提供更充足的公共产品和更好的硬件设施,为企业开展绿色技术创新活动奠定基础(Wang等,2022)。同时,创新活动的外溢性也会促使地区政府间形成积极的“向上竞争”效应,从而弱化环保立法分权对企业绿色创新效率的消极影响。据此,本文提出如下研究假设:

H3c:财政分权负向调节环保立法分权与企业绿色创新效率的倒U型关系。

综上,本文构建研究框架如图1所示。

3 研究设计

3.1 模型设定

根据上述理论机制分析,构建异质环境分权对企业绿色创新效率影响的主效应、中介效应以及调节效应模型。为避免遗漏重要解释变量和克服各变量之间的内生性,构建动态GMM面板模型,并将核心解释变量滞后项作为模型工具变量,检验异质环境分权对企业绿色创新效率的非线性影响,进而探讨绿色研发投入、绿色研发产出的中介效应以及财政分权的调节效应。

3.1.1 环境分权对企业绿色创新效率的主效应

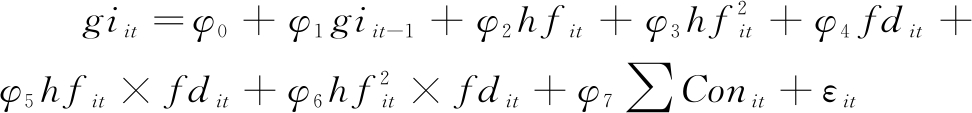

(1)

式(1)为基准模型,其中,giit为被解释变量,表示i省域在t年份的企业绿色创新效率,giit-1为企业绿色创新效率滞后一期值。hfit为解释变量,表示i省域在t年份的环境分权水平,包括3个维度,其中,edit代表环保人事分权,epit代表环保资金分权,erit代表环保立法分权。 为环境分权的二次项,用以探讨环境分权对企业绿色创新效率的非线性影响,Conit代表控制变量,εit表示随机误差项,α0为常数项。

为环境分权的二次项,用以探讨环境分权对企业绿色创新效率的非线性影响,Conit代表控制变量,εit表示随机误差项,α0为常数项。

3.1.2 中介效应

借鉴Baron&Kenny(1986)的三步回归法以及王晰等(2020)关于非线性关系中介作用的判定步骤,对绿色研发投入、绿色研发产出等因素在环境分权与企业绿色创新效率间的中介作用进行分析,在模型(1)的基础上构建中介效应模型如下:

(2)

(3)

模型(2)~(3)中,Mit为中介变量,分为绿色研发投入(rdi)和绿色研发产出(rdo)两方面,后续的中介效应分析中将对绿色研发投入和绿色研发产出作进一步细分,将绿色研发投入分为绿色研发人员投入(rdpit)和绿色研发经费投入(rdfit),将绿色研发产出分为绿色技术产出(gipit)和绿色经济产出(srnit)。Mit-1为中介变量滞后一期值,β0、γ0为常数项,其余变量与模型(1)一致。在模型(1)环境分权对企业绿色创新效率的影响系数α2和α3均显著的基础上,检验模型(2)中回归系数β2和β3的显著性,若β2、β3均显著,表明环境分权会对中介变量产生影响;进而对模型(3)中回归系数γ2、γ3、γ4的显著性进行检验,若γ2、γ3、γ4均显著,且γ2、γ3的数值分别小于模型(1)中α2和α3的数值,则表明存在部分中介效应;若γ2、γ3不显著而γ4显著,即存在完全中介效应。

3.1.3 调节效应

异质环境分权与企业绿色创新效率之间的非线性关系可能受到财政分权这一外部情境要素的影响,构建模型(4)检验财政分权在异质环境分权与企业绿色创新效率之间的调节机制,具体如下:

(4)

式中,fdit表示表示i省域在t年份的财政分权水平,hfit ×fdit为环境分权与财政分权的交互项; 为环境分权的二次项与财政分权的交互项,φ0为常数项,其它变量与模型(1)一致。

为环境分权的二次项与财政分权的交互项,φ0为常数项,其它变量与模型(1)一致。

3.2 指标选择

3.2.1 被解释变量

企业绿色创新效率(gi):本文采用考虑非期望产出的SBM模型测算2009-2020年我国省际工业企业绿色创新效率,测算前需要确定投入和产出指标,投入指标包括资本投入、劳动投入和能源投入,产出指标包括期望产出和非期望产出。资本投入采用企业R&D经费内部支出和技术改造费用支出衡量,均采用存量指标,参考李向东等(2011)的做法,采用永续盘存法估算。劳动投入采用企业R&D人员全时当量表示。能源投入使用各省域工业折标后的能源消费总量表示。期望产出包括企业新产品销售收入、绿色发明专利申请数和主营业务收入,其中,新产品销售收入和主营业务收入采用各省域工业生产者出厂价格指数进行平减,以2008年为不变价。非期望产出采用工业“三废”指数和工业二氧化碳排放量衡量,其中,工业“三废”指数是通过熵值法对工业二氧化硫、工业废水和工业烟(粉)尘等污染物排放量进行合成而得。

3.2.2 核心解释变量

环境分权(hf):以往研究主要采用“是否环境分权”虚拟变量(李强,2022)、地方环保系统工作人员分布[17]以及地方性法律法规自主制定比例[29]衡量环境分权水平。本文在前人研究基础上,将环境分权分为环保人事分权、环保资金分权以及环保立法分权3种类型,具体指标选取如下:

(1)环保人事分权(ed),环保机构与人员设置以及变迁过程能反映环境事权设定和划分,参照祁毓等[3]的指标选取办法,利用中央和地方环境监察机构的人员动态变化表征地方政府环保人事分权,并利用(1-gdpit/gdpt)对指标进行平减,计算公式如下:

(5)

其中,gdpit为t年i省域国内生产总值;gdpt为t年全国国内生产总值。ispit和ispt分别为t年i省域以及全国环境监察机构人员数量;popit和popt分别为t年i省域与全国年末人口规模。

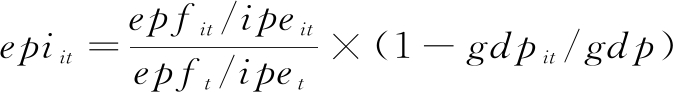

(2)环保资金分权(epi),环保资金投入能够反映地方政府在改善环境状况方面的努力程度,参照姜楠(2018)的研究,采用地区财政节能环保支出总额占地区财政支出总额的比重衡量地区环保资金投入,并采用地区环保资金投入的动态变化表征地方政府环保资金分权水平,计算方式跟环保人事分权类似,具体如下:

(6)

其中,epfit和epft分别为t年i省域与全国财政节能环保支出总额,ipeit和ipet分别为t年i省域与全国财政支出总额,其它指标与环保人事分权计算公式一致。

(3)环保立法分权(er),地方性环境法规与规章制定是完善我国环境法律体系的基础,也是中央立法权下放的途径。因此,本文参照李树和翁卫国[30]的研究,采用各地区累计颁布的环境法规数和环境规章数占全国的比重(%)衡量地方环保立法分权水平。

3.2.3 中介变量

绿色研发投入(rdi)和绿色研发产出(rdo):绿色研发人员和研发经费投入是企业开展绿色研发活动必备的要素资源基础,这里分别采取不同指标对其衡量。其中,绿色研发人员投入采用企业研发人员全时当量表征,绿色研发经费投入采用企业研发经费内部支出占地区GDP的比值表征(范晓莉,2021)。绿色技术产出和绿色经济产出是企业最为重视的研发产出,本文使用企业当年绿色发明专利申请数衡量企业绿色技术产出,新产品销售收入可以直接表征新产品开发带来的收益[31],因此采用企业新产品销售收入衡量绿色经济产出。为了与绿色创新效率测度指标有所区别,避免指标数据的多重共线性和内生性影响,本文对非比值性指标进行对数化处理。

3.2.4 调节变量

财政分权(fd):参照陈硕和高琳[32]的研究,采用财政自由度衡量财政分权程度,即fd=预算内财政收入/预算内财政支出。

3.2.5 控制变量

参考相关研究成果[6,33],本文主要从经济发展、地区开放、产权保护以及人力资本等方面进行变量控制,以探讨环境分权水平对企业绿色创新效率的影响。控制变量包括:①经济发展水平(lngdp),采用各省域人均GDP的自然对数度量;②人力资本水平(el),选取每十万人口中高等学校在校学生数(人/万人)表示;③知识产权保护(ipr),选取技术合同成交额占GDP的比重(%)度量;④对外开放程度(open),采用进出口总额占地区生产总值的比重(%)表示;⑤外商直接投资(fdi),采用实际利用外商投资额占GDP的比重(%)表示。

3.3 数据说明与描述性统计分析

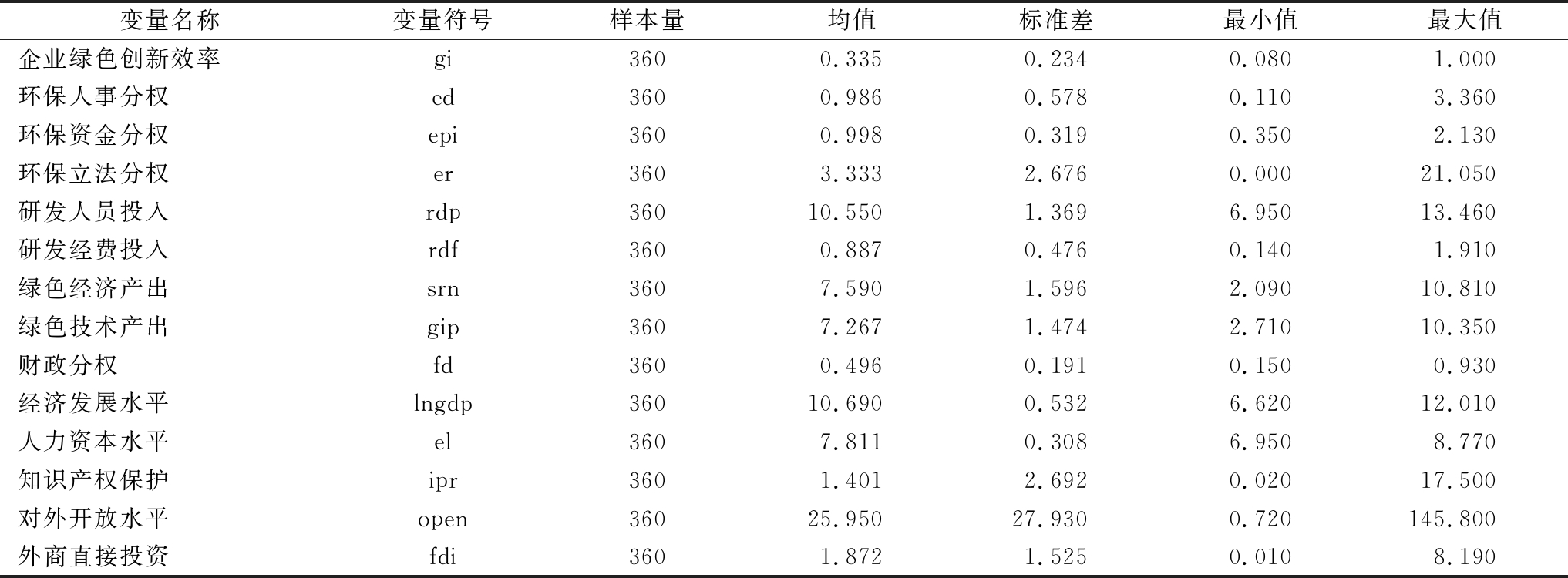

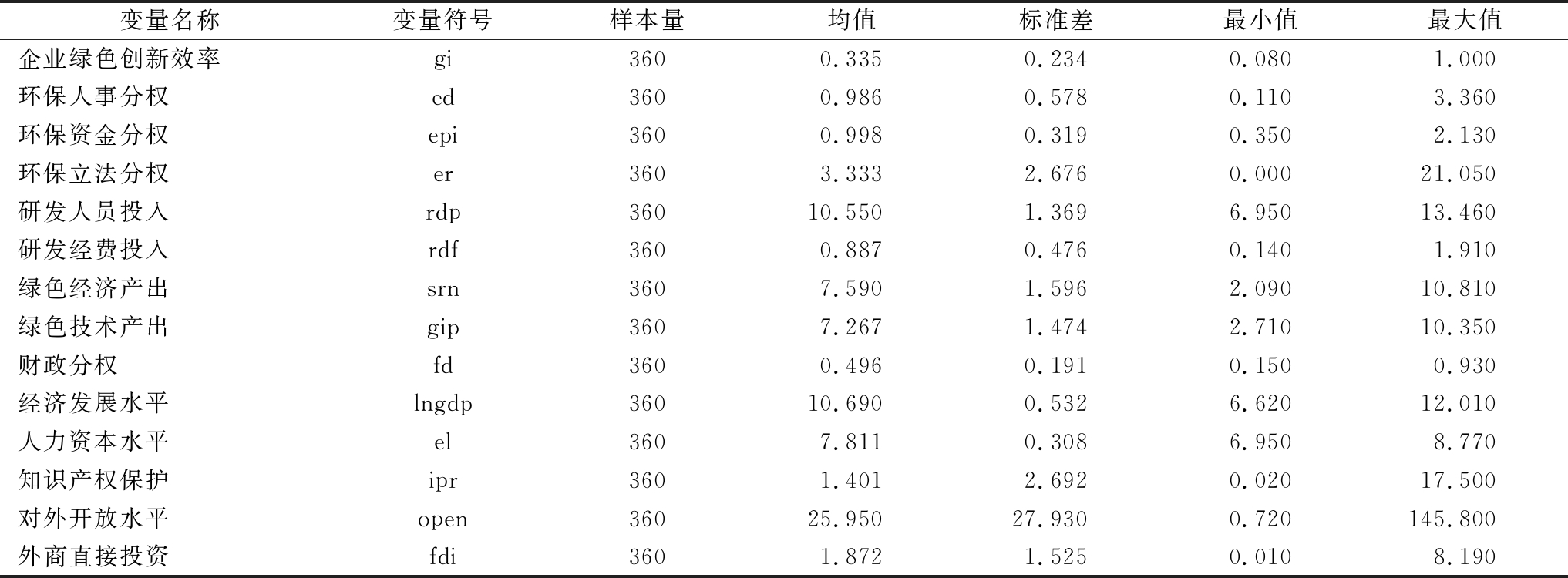

本文以2009-2020年我国内地30个省域(西藏因数据不全而未纳入统计)工业企业为研究对象,重点探讨异质性环境分权对工业企业绿色创新效率的影响、绿色研发投入与产出的中介效应以及财政分权的异质性调节作用,由于企业层面环境分权治理效果的异质性非本文关注重点,因而将省域工业企业作为一个研究整体,环境分权也相应地使用地方整体数据进行测度。数据源自历年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境年鉴》《中国科技统计年鉴》以及《2006年IPCC国家温室气体清单指南》等。由于少数指标存在部分年份数据缺失,因此采用线性插值法进行补充处理。表1给出了主要变量的描述性统计分析结果。由表1可知,企业绿色创新效率的均值为0.335,最大值为1.000,最小值为0.080,表明我国工业企业绿色创新效率整体较低,且各省域差距明显。从环境分权各维度来看,环保人事分权、环保资金分权以及环保立法分权的最小值分别为0.110、0.350和0.000,最大值分别为3.360、2.130和21.050,说明各省域不同类型的环境分权水平差距较大。

表1 描述性统计分析结果(2009-2020年)

Tab.1 Descriptive statistical analysis results (2009-2020)

变量名称变量符号样本量均值标准差最小值最大值企业绿色创新效率gi3600.3350.2340.0801.000环保人事分权ed3600.9860.5780.1103.360环保资金分权epi3600.9980.3190.3502.130环保立法分权er3603.3332.6760.00021.050研发人员投入rdp36010.5501.3696.95013.460研发经费投入rdf3600.8870.4760.1401.910绿色经济产出srn3607.5901.5962.09010.810绿色技术产出gip3607.2671.4742.71010.350财政分权fd3600.4960.1910.1500.930经济发展水平lngdp36010.6900.5326.62012.010人力资本水平el3607.8110.3086.9508.770知识产权保护ipr3601.4012.6920.02017.500对外开放水平open36025.95027.9300.720145.800外商直接投资fdi3601.8721.5250.0108.190

4 实证分析

4.1 异质环境分权对企业绿色创新效率影响的主效应分析

根据上述主效应回归模型构建和变量选取,本文采用Stata14.0软件对样本数据进行回归分析,回归结果见表2。参照Haans等[34]提出的U(倒U)型曲线检验方法,本文将对异质环境分权与企业绿色创新效率之间的非线性关系进行判定。

由表2可知,AR(1)的P值均小于0.10,AR(2)的P值均大于0.10,Sargan检验值P值均大于0.10,表明本文选取的工具变量有效。表2列(1)中环保人事分权的一次项系数显著为正(0.115**),二次项系数显著为负(-0.059**),曲线拐点为X1=-0.115/[2×(-0.059)]=0.975,在环保人事分权的取值范围[0.110,3.360]内,表明环保人事分权与企业绿色创新效率间呈现“先扬后抑”的倒U型关系,假设H1a得到验证,即环保人员管理权过度下放不利于企业绿色创新效率提升。查阅样本数据发现,我国17个省域的环保人事分权水平处于拐点左侧,说明这些地区的环保人事分权对企业绿色创新效率的促进效应显著,而河北、山西、内蒙古、吉林等13个省域已跨过拐点,反映出其对企业绿色创新效率的作用处于抑制阶段,对于这些地区而言,适度收回环保人员管理权可能是更优选择。

表2中列(2)为环保资金分权与企业绿色创新效率的非线性关系检验结果,结果显示,环保资金分权的一次项系数显著为负(-1.036***),二次项系数显著为正(0.407***)。经计算,该曲线拐点为X1=1.273,在样本数据取值范围[0.350, 2.130]内,即该转折点具有实际意义,表明环保资金分权与企业绿色创新效率之间呈“先抑后扬”的U型关系,假设H1b得到验证,说明环保资金分权制度需要达到一定水平才能对企业绿色创新效率产生正向影响。进一步查阅数据发现,我国只有河北、山西、黑龙江、青海4个省域的分权水平位于拐点右侧,说明上述地区处于企业绿色创新效率提升阶段,且大部分省域均未超过拐点值,对企业绿色创新效率提升具有阻滞作用。值得注意的是,山西、河北等地区以煤炭、钢铁、化工等重工业为主,环境污染排放问题较严重,为了治理环境,地方政府的环保资源投入也更多。

表2 环境分权影响企业绿色创新效率的回归结果

Tab.2 Regression results of the impact of environmental decentralization on enterprise green innovation

变量全样本数据(1)(2)(3)删除最后一年数据(4)(5)(6)L.gi0.554***0.547***0.515***0.565***0.580***0.478***(10.49)(16.56)(21.77)(16.89)(21.51)(16.79)ed0.115**0.183***(2.12)(3.69)ed2-0.059**-0.099***(-2.00)(-3.51)epi-1.036***-0.641***(-5.49)(-7.68)epi20.407***0.245***(5.63)(8.56)er0.015**0.036***(2.57)(6.89)er2-0.001***-0.003***(-3.00)(-7.51)el0.0610.118***0.0150.126*-0.033-0.177***(0.82)(3.53)(0.420)(1.89)(-0.85)(-2.67)ipr0.028***0.0010.018*0.023***0.027***0.040***(6.05)(0.22)(1.90)(7.20)(7.58)(7.49)lngdp-0.052***-0.025*0.010-0.076***-0.009-0.001(-4.49)(-1.92)(1.47)(-4.60)(-0.69)(-0.50)open-0.001-0.002***-0.001***-0.001**-0.001-0.002***(-0.96)(-6.64)(-8.69)(-2.13)(-1.34)(-12.05)fdi-0.035***-0.005-0.007-0.038***-0.053***0.027***(-5.09)(-1.33)(-0.81)(-6.38)(-13.54)(6.76)常数项1.242***0.155-0.092-0.0210.928***1.478***(4.44)(0.64)(-0.37)(-0.05)(3.15)(3.00)AR(1)_P0.0410.0340.0450.0320.0540.051AR(2)_P0.9490.3130.7290.4290.2650.266Sargan_P1.0000.9991.0001.0000.9940.921

注:***、**、*分别表示在 1%、5%、10%的检验水平下显著:括号内为Z统计量,下同

表2中列(3)为环保立法分权与企业绿色创新效率的非线性关系检验结果,其中,环保立法分权的一次项系数显著为正(0.015***),二次项系数则显著为负(-0.001***),进一步计算得出曲线拐点为X1=7.5,落在环保立法分权的取值范围[0, 21.050]内,表明环保立法分权与企业绿色创新效率呈显著的倒U型关系,假设H1c得到验证。对比相关数据发现,广东省在较早时间就越过拐点值,该省最早制定地方环保法规,但环保立法权的过度下放反而抑制了该地区企业绿色发展。最后,表2的第(4)~(6)列分别展示了去掉最后一年数据后环境分权各维度的主效应回归结果,与全部年份数据回归相比,环境分权各维度的系数符号以及显著性水平均未发生实质性变化,验证了本文结论的稳健性。

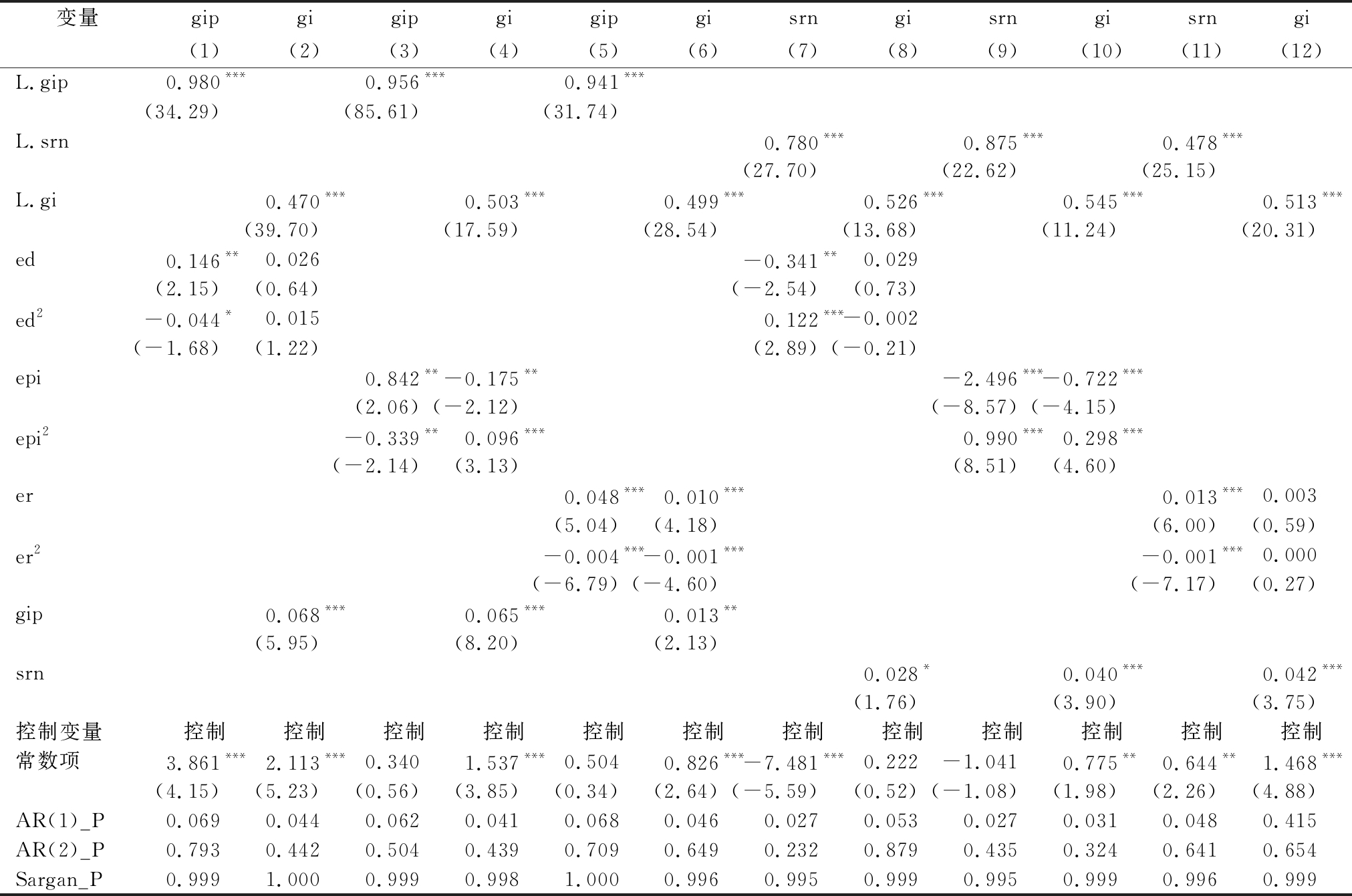

4.2 环境分权影响企业绿色创新效率的中介效应

上文证实了环保人事分权、环保资金分权和环保立法分权均与企业绿色创新效率存在显著的非线性关系,接下来根据模型(2)~(3),分别对绿色研发人员投入、绿色研发经费投入、绿色技术产出以及绿色经济产出的中介效应进行检验。

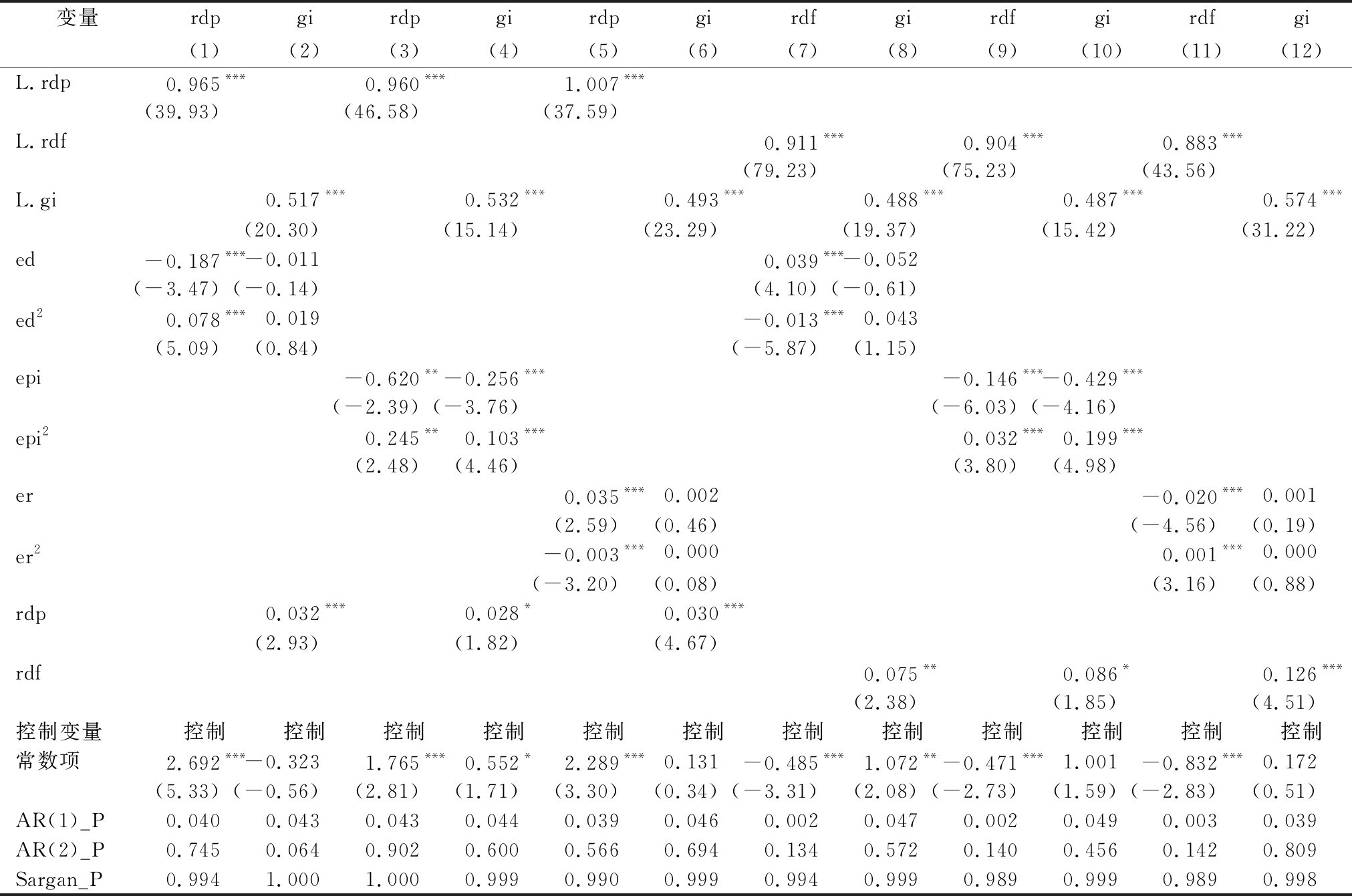

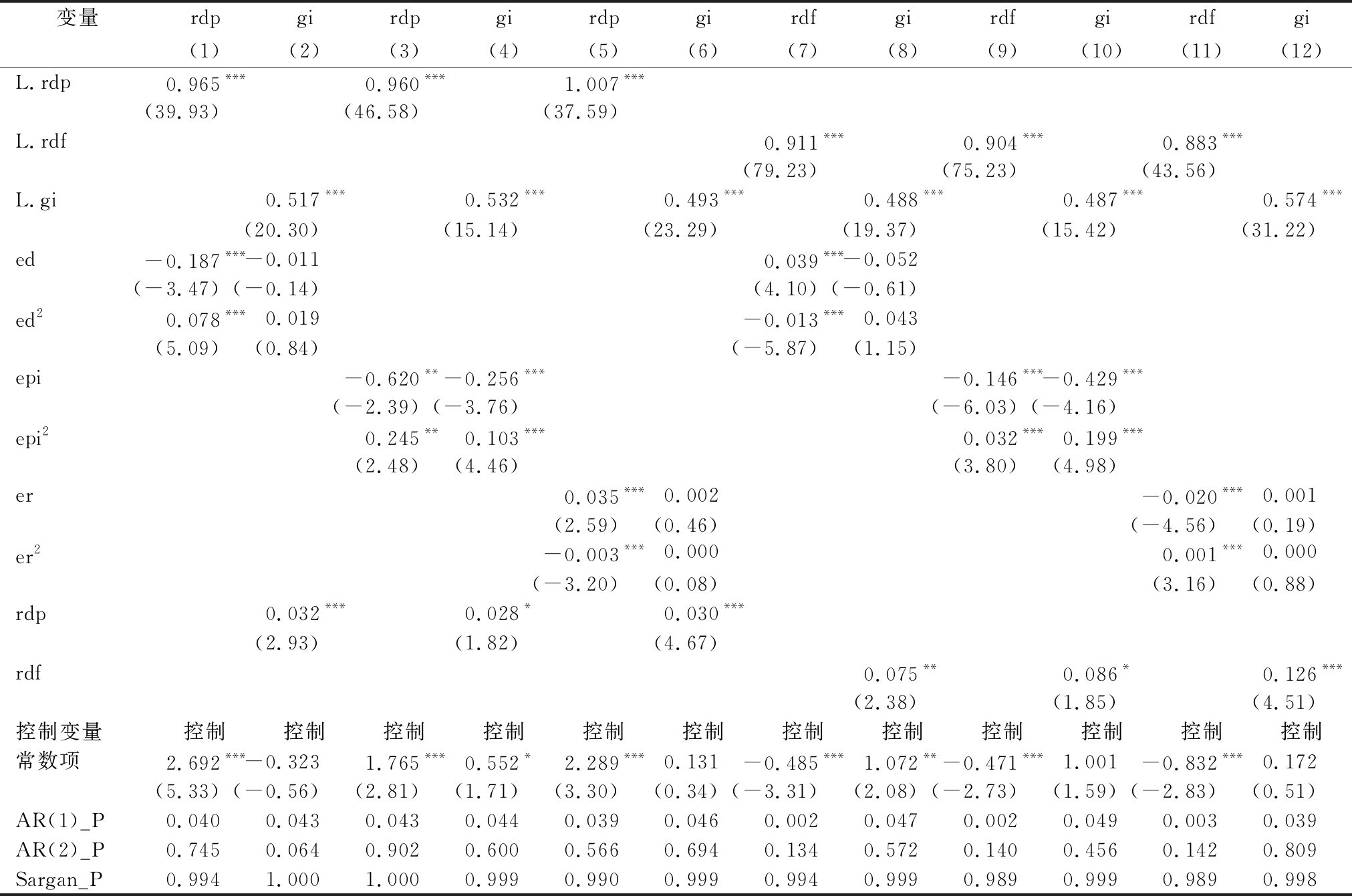

表3中第(1)~(6)列为绿色研发人员投入的中介效应检验结果,由表3中第(1)(3)(5)列可知,环保人事分权、环保资金分权、环保立法分权均与绿色研发人员投入呈U型或倒U型关系,而将绿色研发人员投入作为中介变量引入主效应模型后,绿色研发人员投入对企业绿色创新效率呈现出显著的正向作用。同时,由第(2)列可知,环保人事分权与企业绿色创新效率之间不再具有显著相关性(-0.011、0.019),绿色研发人员投入在环保人事分权与企业绿色创新效率之间的完全中介作用被证实;由第(4)列可知,环保资金分权影响绿色研发人员投入的一次项系数、二次项系数的绝对值与主效应模型相比都在下降,表明绿色研发人员投入在环保资金分权与企业绿色创新效率之间起部分中介作用;由第(6)列可知,环保立法分权对企业绿色创新效率的作用不再显著(0.002、0.000),证明绿色研发人员投入在环保立法分权与企业绿色创新效率之间起完全中介作用。

表3 绿色研发投入中介效应的逐步回归检验结果

Tab.3 Stepwise regression test results of the mediating effect of green R&D investment

变量rdpgirdpgirdpgirdfgirdfgirdfgi(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)L.rdp0.965***0.960***1.007***(39.93)(46.58)(37.59)L.rdf0.911***0.904***0.883***(79.23)(75.23)(43.56)L.gi0.517***0.532***0.493***0.488***0.487***0.574***(20.30)(15.14)(23.29)(19.37)(15.42)(31.22)ed-0.187***-0.0110.039***-0.052(-3.47)(-0.14)(4.10)(-0.61)ed20.078***0.019-0.013***0.043(5.09)(0.84)(-5.87)(1.15)epi-0.620**-0.256***-0.146***-0.429***(-2.39)(-3.76)(-6.03)(-4.16)epi20.245**0.103***0.032***0.199***(2.48)(4.46)(3.80)(4.98)er0.035***0.002-0.020***0.001(2.59)(0.46)(-4.56)(0.19)er2-0.003***0.0000.001***0.000(-3.20)(0.08)(3.16)(0.88)rdp0.032***0.028*0.030***(2.93)(1.82)(4.67)rdf0.075**0.086*0.126***(2.38)(1.85)(4.51)控制变量控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制常数项2.692***-0.3231.765***0.552*2.289***0.131-0.485***1.072**-0.471***1.001-0.832***0.172(5.33)(-0.56)(2.81)(1.71)(3.30)(0.34)(-3.31)(2.08)(-2.73)(1.59)(-2.83)(0.51)AR(1)_P0.0400.0430.0430.0440.0390.0460.0020.0470.0020.0490.0030.039AR(2)_P0.7450.0640.9020.6000.5660.6940.1340.5720.1400.4560.1420.809Sargan_P0.9941.0001.0000.9990.9900.9990.9940.9990.9890.9990.9890.998

表3中第(7)~(12)列为绿色研发经费投入的中介效应检验结果,由结果可知,3种类型的环境分权均与企业绿色创新效率呈现出显著的非线性关系,将绿色研发经费投入作为中介变量加入主效应模型后,环保人事分权与企业绿色创新效率之间的相关性不显著(-0.052、0.043),说明绿色研发经费投入在环保人事分权与企业绿色创新效率之间起完全中介作用;环保资金分权回归系数的绝对值均变小(-0.429***、0.199***),说明绿色研发经费投入在环保资金分权与企业绿色创新效率之间起部分中介作用;在环保立法分权维度,相关回归系数不再显著(0.001、0.000),绿色研发经费投入表现出完全中介作用。综上,假设H2a得到验证,即在环境分权不同维度与企业绿色创新效率的作用关系中,绿色研发人员和研发经费投入均产生显著的中介效应。

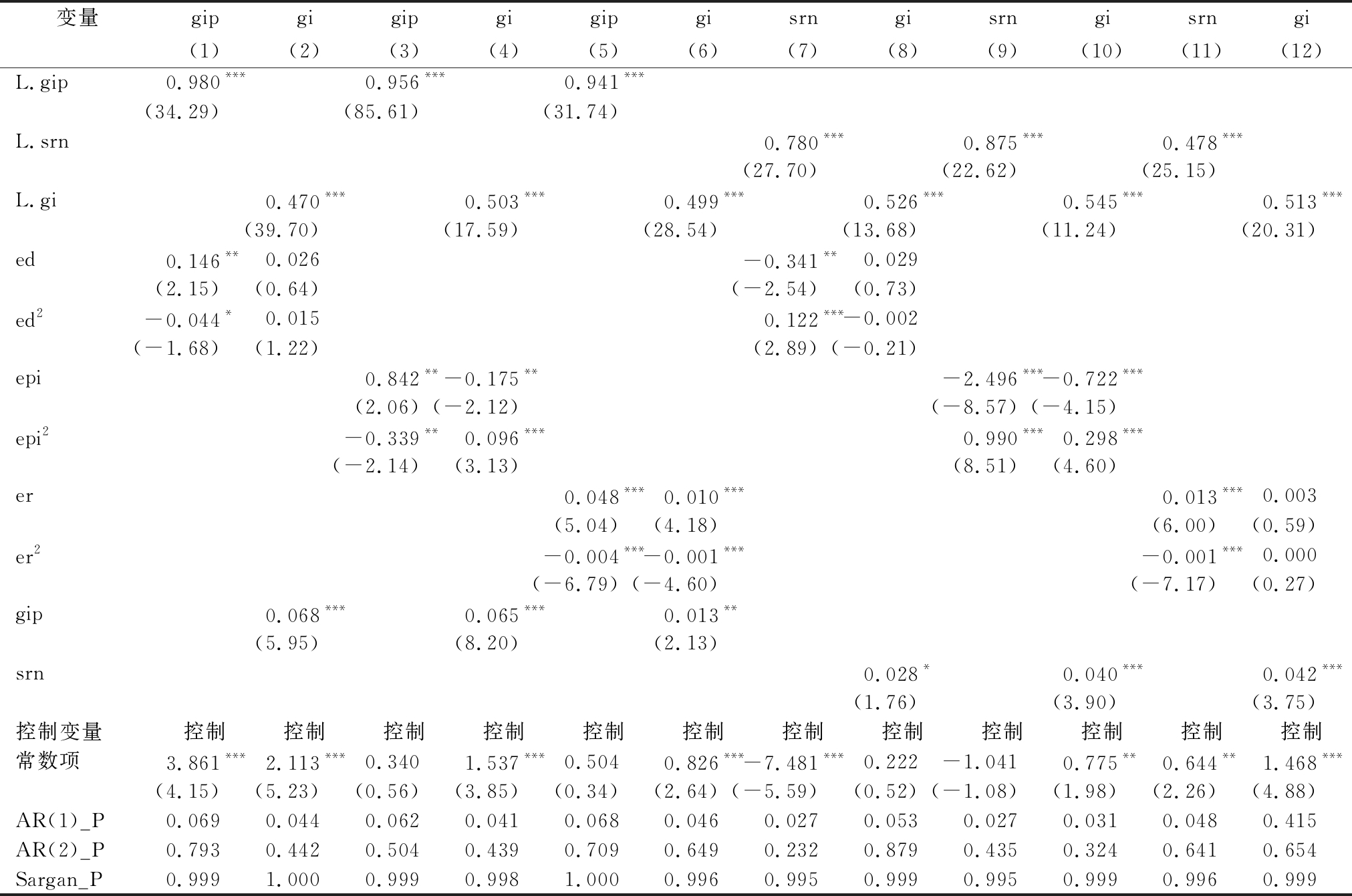

表4中第(1)~(6)列为绿色技术产出的中介效应检验结果,由结果可知,3种类型的环境分权均与绿色技术产出呈现出“先扬后抑”的倒U型关系,且绿色技术产出对企业绿色创新效率的促进效应显著,但将绿色技术产出作为中介变量加入主效应模型后,由表4中第(2)列所示,环保人事分权与企业绿色创新效率之间的相关性不再显著,即绿色技术产出的完全中介作用被证实;而由第(4)列可知,环保资金分权的回归系数值与主效应模型中相比均有所下降,表明绿色技术产出在环保资金分权与企业绿色创新效率之间起部分中介作用。同理,由第(6)列可知,绿色技术产出在环保立法分权与企业绿色创新效率之间也呈现部分中介作用。

表4 绿色研发产出的中介效应逐步回归结果

Tab.4 Stepwise regression results of the mediating effect of green R&D output

变量gipgigipgigipgisrngisrngisrngi(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)L.gip0.980***0.956***0.941***(34.29)(85.61)(31.74)L.srn0.780***0.875***0.478***(27.70)(22.62)(25.15)L.gi0.470***0.503***0.499***0.526***0.545***0.513***(39.70)(17.59)(28.54)(13.68)(11.24)(20.31)ed0.146**0.026-0.341**0.029(2.15)(0.64)(-2.54)(0.73)ed2-0.044*0.0150.122***-0.002(-1.68)(1.22)(2.89)(-0.21)epi0.842**-0.175**-2.496***-0.722***(2.06)(-2.12)(-8.57)(-4.15)epi2-0.339**0.096***0.990***0.298***(-2.14)(3.13)(8.51)(4.60)er0.048***0.010***0.013***0.003(5.04)(4.18)(6.00)(0.59)er2-0.004***-0.001***-0.001***0.000(-6.79)(-4.60)(-7.17)(0.27)gip0.068***0.065***0.013**(5.95)(8.20)(2.13)srn0.028*0.040***0.042***(1.76)(3.90)(3.75)控制变量控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制常数项3.861***2.113***0.3401.537***0.5040.826***-7.481***0.222-1.0410.775**0.644**1.468***(4.15)(5.23)(0.56)(3.85)(0.34)(2.64)(-5.59)(0.52)(-1.08)(1.98)(2.26)(4.88)AR(1)_P0.0690.0440.0620.0410.0680.0460.0270.0530.0270.0310.0480.415AR(2)_P0.7930.4420.5040.4390.7090.6490.2320.8790.4350.3240.6410.654Sargan_P0.9991.0000.9990.9981.0000.9960.9950.9990.9950.9990.9960.999

表4中第(7)~(12)列为绿色经济产出的中介效应检验结果,由结果可知,3种环境分权均与绿色经济产出呈现出显著的非线性关系,但将绿色经济产出作为中介变量加入主效应模型后,环保人事分权的回归系数均不再显著,表明绿色经济产出在环保人事分权与企业绿色创新效率关系之间起完全中介作用;环保资金分权的回归系数值与主效应模型中相比均有所下降,说明绿色经济产出在环保资金分权维度发挥部分中介作用;环保立法分权的相关系数因中介变量的加入不再具有显著性,故绿色经济产出的完全中介作用被证实。综上,假设H2b得到验证,即绿色技术产出与绿色经济产出均是环境分权影响企业绿色创新效率的传导路径。

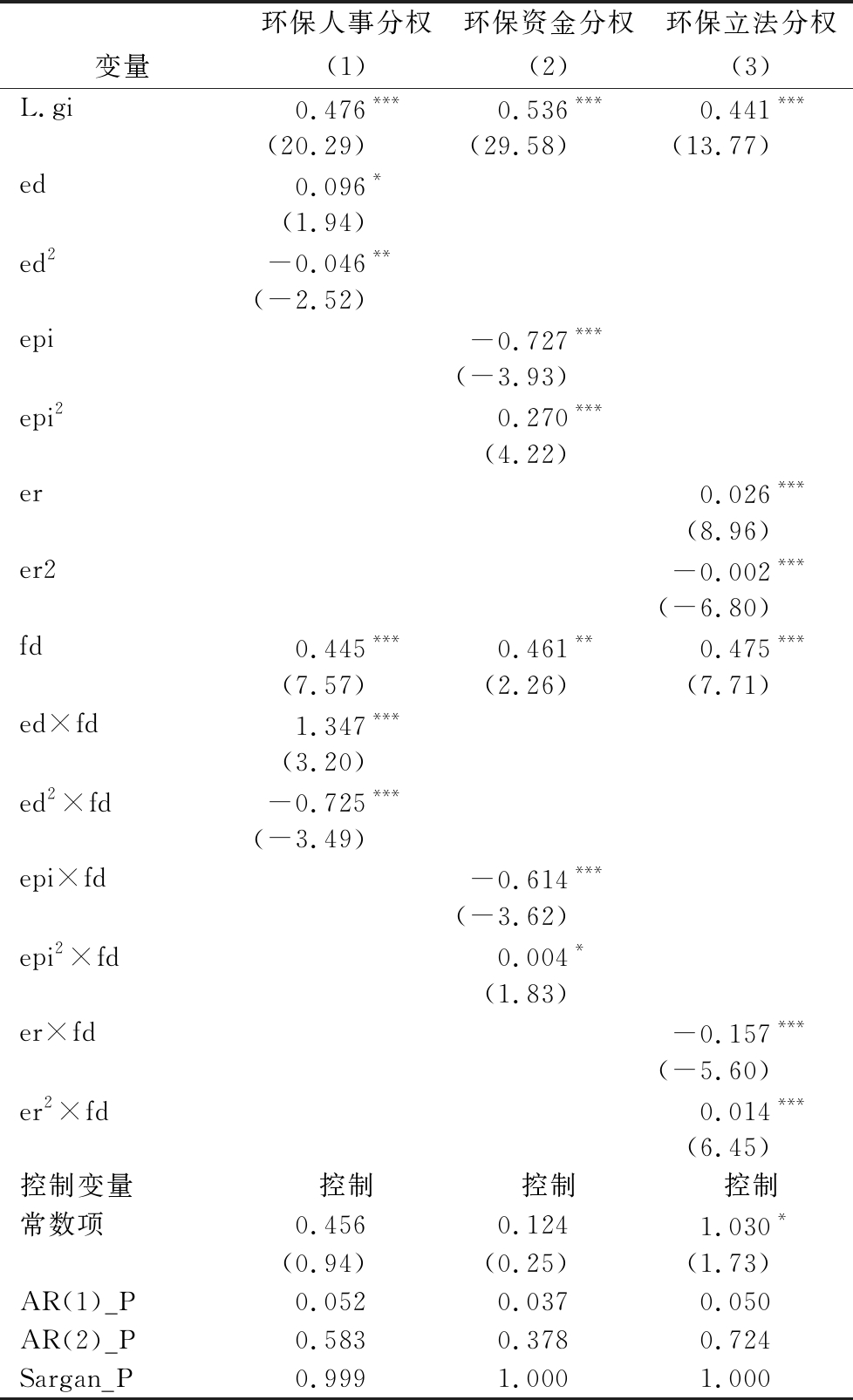

4.3 财政分权的调节效应

本文沿用Hanns等[35]关于U型曲线的测度方法,检验财政分权在环境分权与企业绿色创新效率中的调节作用。U型(或倒U型)曲线调节效应体现在两方面:一是曲线拐点是向左还是向右移动?二是曲线形状变得更平缓还是更陡峭?首先,对非线性关系调节模型Y=η0+η1X+η2X2+η3XZ+η4X2Z+η5Z求导,得出拐点为X*=-(η1+η3Z)/2(η2+η4Z)。其次,对调节变量Z求偏导∂X/∂Z=(η1η4-η2η3)/2(η2+η4Z)2,由于分母严格大于0,拐点移动方向取决于分子的正负,如果η1η4-η2η3>0,拐点向右移动,否则向左移动;曲线形状将会受到系数η4的影响,当η4>0时,U型曲线会变得更陡峭,倒U型曲线更平缓,当η4<0时,U型曲线变得更平缓,倒U型曲线更陡峭。表5展示了财政分权对异质环境分权与企业绿色创新效率关系的调节效应回归结果。

表5中第(1)列结果显示,在财政分权作用下,环保人事分权的回归模型中η1η4-η2η3=-0.008<0,表明倒U型曲线拐点向左平移并提前出现,同时,环保人事分权的平方项与财政分权交互项系数显著为负(-0.725***),表明财政分权使原来的倒U型曲线变得更加陡峭,即财政分权能够正向调节环保人事分权与企业绿色创新效率的倒U型关系,假设H3a得到验证。由第(2)列回归结果计算得出,η1η4-η2η3=0.163>0,说明财政分权使环保资金分权与企业绿色创新效率间的U型曲线拐点向右平移并延迟出现,同时,η4=0.004在1%的水平下通过显著性检验,故U型曲线变得更加陡峭,假设H3b得到验证,即财政分权能够强化环保资金分权对企业绿色创新效率的非线性影响。由表5中第(3)列回归结果计算得出,拐点平移判别式η1η4-η2η3=0.000 05>0,表明环保立法分权与企业绿色创新效率间的倒U型曲线拐点向右平移并延迟出现,此外,环保立法分权平方项与财政分权交互项系数显著为正(0.014***),故倒U型曲线形态变得更加平缓,假设H3c得到验证,说明财政分权水平提高会弱化环保立法分权与企业绿色创新效率之间的倒U型关系。

表5 财政分权的调节效应回归结果

Tab.5 Regression results of the moderating effect of fiscal decentralization

环保人事分权环保资金分权环保立法分权变量(1)(2)(3)L.gi0.476***0.536***0.441***(20.29)(29.58)(13.77)ed0.096*(1.94)ed2-0.046**(-2.52)epi-0.727***(-3.93)epi20.270***(4.22)er0.026***(8.96)er2-0.002***(-6.80)fd0.445***0.461**0.475***(7.57)(2.26)(7.71)ed×fd1.347***(3.20)ed2×fd-0.725***(-3.49)epi×fd-0.614***(-3.62)epi2×fd0.004*(1.83)er×fd-0.157***(-5.60)er2×fd0.014***(6.45)控制变量控制控制控制常数项0.4560.1241.030*(0.94)(0.25)(1.73)AR(1)_P0.0520.0370.050AR(2)_P0.5830.3780.724Sargan_P0.9991.0001.000

5 结论与建议

本文基于异质环境分权理论,探讨环境分权对企业绿色创新效率的非线性影响机制,进一步分析绿色研发投入和绿色研发产出的中介传导机制以及财政分权的外部调节作用,以2009-2020年我国内地30个省域的工业企业为研究样本,利用动态GMM模型进行实证检验。研究结果表明:第一,环保人事分权、环保立法分权与企业绿色创新效率之间呈显著的倒U型关系,而环保资金分权与企业绿色创新效率之间呈U型关系;各省域不同维度的环境分权水平差异明显,当前我国大部分省域的环境分权均未跨过拐点,环保人事和立法分权对企业绿色创新效率的影响处于促进阶段,而环保资金分权则对企业绿色创新效率起阻滞效应。第二,绿色研发投入和绿色研发产出均在环境分权与企业绿色创新效率的关系中起显著中介作用。其中,在环保人事分权维度,绿色研发投入和研发产出均表现为完全中介作用;在环保资金分权维度,绿色研发投入和研发产出均表现为部分中介作用;在环保立法分权维度,仅绿色技术产出表现为部分中介作用,其它均起完全中介作用。第三,财政分权能有效调节环境分权与企业绿色创新效率的关系,且调节效应在不同维度环境分权下有所差异。具体表现为:正向调节环保人事分权、环保资金分权与企业绿色创新间的倒U型(U型)关系,使倒U型曲线更陡峭且拐点向左平移,并使U型曲线更陡峭且拐点向右平移;负向调节环保立法分权与企业绿色创新效率间的倒U型关系,使原来的倒U型曲线变得平缓且拐点向右平移。根据上述结论,本文提出以下对策建议:

(1)针对环境分权的不同维度,采取差异化的地区环境分权政策。对于部分环保人事分权水平较低的省域,需进一步加大环保人事配置等方面的权力下放,建立和稳定一批环保机构和人才队伍,加强环保人员对地区企业污染行为的常态化监督和管理,从而激活环保人事分权对绿色创新的促进效应。对于河北、山西、内蒙古、吉林等环保人事分权水平过高的省域,要逐步上移其环保人事管理权,推进地方环保机构人员的合理配置。在环保资金管理方面应赋予地方政府更充分的环保资金调配权,便于发挥地方政府信息优势,引导地区企业绿色创新。同时,要保证地方环保立法与中央环保立法间的均衡,规范环保法规制定程序,保证立法质量,完善行政执法监督机制,防止环保立法权滥用与地方政府环保法规的“非完全执行”。

(2)重视绿色研发投入、研发产出的中介传导作用。通过环境分权等政策手段,倒逼和引导企业加大研发投入,鼓励企业持续开展绿色技术创新。政府要设置合理的环保补贴区间,提升政府补贴的公开度和透明度,以充分发挥政府环保补贴对企业研发投入的“挤入效应”。同时,政府可以通过招商引资、加大对外开放、不断完善政策法规,建立市场化、国际化和法治化的营商环境,促进创新资源要素向本地流动,形成区域内产业或企业间的技术溢出和协同效应。通过完善环境分权政策,倒逼企业利用自身减排技术优势,根据市场需求开发绿色新产品和服务,推动企业绿色创新能力持续提升。

(3)保证财政分权程度与央地间环境管理权责划分相匹配,发挥财政分权视角下地方政府环境分权治理的优势。在提升地方财政分权水平的同时,不仅要注重财政分权质量和效率提升,对地区行政组织机构进行合理配置,提升地区政府行政效率,还要提高地方政府公职人员准入门槛,加强对公职人员的薪资激励,减少行政腐败现象。另外,要改变传统追求GDP和短期效应的官员考核模式,鼓励地方政府建立环境协作机制,将生态文明等指标纳入考核体系,遏制地方政府“逐底竞争”现象,将财政资金投向具有较大发展前景的绿色共性技术研发项目,充分发挥财政分权对企业绿色创新的正向激励和引导作用,实现企业绿色创新与高质量发展。

参考文献:

[1] 游达明,欧阳乐茜. 环境规制对工业企业绿色创新效率的影响——基于空间杜宾模型的实证分析[J].改革, 2020,33(5): 122-138.

[2] 张琦,邹梦琪. 环境治理垂直改革的效果、基层机制与影响因素[J].经济研究,2022,57(8): 172-190.

[3] 祁毓,卢洪友,徐彦坤. 中国环境分权体制改革研究:制度变迁、数量测算与效应评估[J].中国工业经济,2014,31(1): 31-43.

[4] RAN Q, ZHANG J, HAO Y. Does environmental decentralization exacerbate China's carbon emissions?evidence based on dynamic threshold effect analysis[J].Science of The Total Environment, 2020, 721(15): 137656.

[5] HAO Y, XU L, GUO Y, et al. The inducing factors of environmental emergencies:do environmental decentralization and regional corruption matter[J].Journal of Environmental Management, 2022, 302: 114098.

[6] 张凡,邵俊杰,周力. 环境分权的城市绿色创新效应[J].中国人口·资源与环境,2021,31(12): 83-92.

[7] 彭星. 环境分权有利于中国工业绿色转型吗——产业结构升级视角下的动态空间效应检验[J].产业经济研究,2016,15(2): 21-31.

[8] LIN H, ZENG S X, MA H Y, et al. Can political capital drive corporate green innovation?lessons from China[J].Journal of Cleaner Production, 2014, 64(1): 63-72.

[9] 任耀,牛冲槐,牛彤,等. 绿色创新效率的理论模型与实证研究[J].管理世界,2014,30(7): 176-177.

[10] GUAN J, CHEN K. Modeling the relative efficiency of national innovation systems[J].Research policy, 2012, 41(1): 102-115.

[11] 姬中洋. 税收优惠如何影响高技术产业技术效率——基于SFA与中介变量法的研究[J].中国软科学, 2019,34(7): 145-152.

[12] ZHANG J, KANG L, Li H, et al. The impact of environmental regulations on urban green innovation efficiency:the case of Xi'an[J].Sustainable Cities and Society, 2020, 57: 102123.

[13] 伍格致,游达明. 环境规制对技术创新与绿色全要素生产率的影响机制:基于财政分权的调节作用[J].管理工程学报,2019,33(1): 37-50.

[14] 王惠,王树乔,苗壮,等. 研发投入对绿色创新效率的异质门槛效应——基于中国高技术产业的经验研究[J].科研管理,2016,37(2): 63-71.

[15] HUANG Z, LIAO G, LI Z. Loaning scale and government subsidy for promoting green innovation[J].Technological Forecasting and Social Change, 2019, 144: 148-156.

[16] CASTELLANI D, MARIN G, MONTRESON S, et al. Greenfield foreign direct investments and regional environmental technologies[J].Research Policy, 2022, 51(1): 104405.

[17] 白俊红,聂亮. 环境分权是否真的加剧了雾霾污染[J].中国人口·资源与环境,2017,27(12): 59-69.

[18] LI G, GUO F, DI D. Regional competition, environmental decentralization, and target selection of local governments [J].Science of The Total Environment, 2021, 755: 142536.

[19] 李伯涛,马海涛,龙军. 环境联邦主义理论述评[J].财贸经济,2009,30(10): 131-135.

[20] 谭小芬,张文婧. 财政分权、地方政府行为与企业杠杆率分化[J].经济研究,2021,56(6): 76-92.

[21] 袁浩铭,张夏羿,孙永强. 环境法治、财政分权与环保投资效率[J].财经问题研究,2018,40(3): 87-94.

[22] 李强,刘庆发. 环境法治与环境污染水平——长江经济带108个城市的例证分析[J].重庆大学学报(社会科学版),2022,28(5): 32-45.

[23] 李成,李亚鹏. 金融错配、企业金融化与创新抑制[J].山西财经大学学报,2022,44(12): 62-76.

[24] 宋清,刘奕惠. 市场竞争程度、研发投入和中小科技企业创新产出——基于风险投资调节的条件过程分析[J].中国软科学,2021,36(10): 182-192.

[25] WU W, LIU Y, WU C H, et al. An empirical study on government direct environmental regulation and heterogeneous innovation investment[J].Journal of Cleaner Production, 2020, 254: 120079.

[26] FIGUEIREDO P N, CABRAL B P, SILVA F Q. Intricacies of firm-level innovation performance: an empirical analysis of latecomer process industries[J].Technovation, 2021, 105(1): 102302.

[27] 何德旭,苗文龙. 财政分权、金融分权与宏观经济治理[J].中国社会科学,2021,42(7): 163-185.

[28] 吴延兵. 中国式分权下的偏向性投资[J].经济研究,2017,52(6): 137-152.

[29] SJÖBERG E, XU J. An empirical study of US environmental federalism: RCRA enforcement from 1998 to 2011[J].Ecological economics, 2018, 147(3): 253-263.

[30] 李树,翁卫国. 我国地方环境管制与全要素生产率增长——基于地方立法和行政规章实际效率的实证分析[J].财经研究,2014,40(2): 19-29.

[31] 熊曦,窦超,关忠诚,等. 基于R&D经费筹集来源的工业企业技术创新效率评价[J].科技进步与对策,2019,36(3): 130-137.

[32] 陈硕,高琳. 央地关系:财政分权度量及作用机制再评估[J].管理世界,2012,28(6): 43-59.

[33] 沈能,周晶晶. 技术异质性视角下的我国绿色创新效率及关键因素作用机制研究:基于Hybrid DEA和结构化方程模型[J].管理工程学报,2018,32(4): 46-53.

[34] HAANS R, PIETERS C, HE Z. Thinking about U:theorizing and testing U and inverted U shaped relationships in strategy research[J].Strategic Management Journal, 2016, 37(7): 1177-1195.

(责任编辑:胡俊健)