0 引言

改革开放以来,我国工业经济高速增长,为缓解随之而来的能源紧缺与环境污染问题,我国工业增长的主要源泉已基本实现从劳动力、资本投入到技术进步的转变,但仍存在相当规模的制造业表现为粗放型增长,处于国际产业链中低端环节,亟待调整经济结构,实现产业升级[1]。作为世界工厂,中国经济高速增长为全球经济稳定与发展作出重要贡献,2021年中国GDP约为美国的77%。中国政府秉持人类命运共同体理念,以切实行动为全球气候治理作出表率,承诺分别于2030年和2060年前实现碳达峰和碳中和。当前,我国二氧化碳排放主要以化石能源为主,2019年占比达85%,仅煤炭就占57%。如何在当前能源约束和保证经济稳步增长的前提下降低企业碳排放水平,促使我国工业企业在不牺牲经济效益的前提下兼顾环境效益,对实现“双碳”目标和我国经济高质量发展具有重要理论与现实意义。

随着数字技术与实体经济不断融合,经济社会网络化、数字化、智能化发展已是大势所趋。数字化与碳排放的结合为工业企业发展带来新的驱动力,数字技术可以通过赋能技术供给、建立管碳降碳示范、降低契约成本等方式助力碳减排(王锋正等,2022)。2021年,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,强调绿色低碳科技创新行动是碳达峰行动的重点任务,提出要强化企业创新主体地位,支持企业承担国家绿色低碳重大科技项目,加快绿色低碳科技革命。在数字化时代,绿色技术创新依托数字化资源与环境,能够发挥出更大潜力,助力节能降碳。因此,本文将数字化水平、绿色技术创新和企业碳绩效纳入同一框架,探讨不同维度数字化水平对企业碳绩效的非线性影响机理以及绿色技术创新在其中的中介作用。这将有利于最大化发挥数字技术对企业低碳发展的促进效应,为相关部门制定数字化低碳发展战略提供决策参考。

1 文献综述

数字化一词最早由Negroponte[2]提出,其认为数字化是指将现实中的物理原子转化为虚拟比特的过程。目前,学界对数字化的核心理解是将其视为一个复杂过程,如庞瑞芝等[3]提出数字化是指运用数字技术促进经济发展、环境友好和社会转型的复杂过程。在数字化水平衡量上,部分研究基于单一指标衡量地区数字化水平,如互联网普及率、互联网宽带接入用户数等[4]。为更加全面准确反映地区数字化水平,周青等[5]、肖仁桥等[6]通过构建数字化测度指标体系,分别从区域和全国层面探讨数字化水平对企业创新绩效的影响。另一些研究对数字化与绿色技术创新的关系进行了初步探讨与分析,如宋德勇等[7]指出,重污染行业企业的数字化能够通过知识整合能力等显著促进企业绿色技术创新;王锋正等(2022)发现,地区数字化综合水平及其4个维度均对资源型企业绿色技术创新存在显著倒U型影响。

碳绩效是指在保持经济效益稳定的情形下降低碳排放量,实现经济、社会和环境效益的协同发展[8]。已有文献对碳绩效的影响因素进行了有益探讨,根据研究方法可分为以下两类:一是指数分析法。该方法往往将碳排放分解为能源强度、人口规模等要素,根据分解公式考察各影响因素的重要性,学者们普遍认为能源强度、经济规模和技术进步是碳排放的主要影响因素[9-10]。指数分析法的优势在于能够根据实际对分解恒等式进行各种变化,但其局限性在于很难将其它因素(如技术进步、环境规制等)纳入统一框架研究,也很难研究各种因素对碳绩效的非线性影响机制。二是计量经济分析方法。早期文献基于宏观时间序列数据对我国碳绩效影响因素进行实证研究,探讨碳绩效与收入水平、技术吸收能力、碳排放强度等之间的线性或非线性关系[11],发现碳排放量与碳排放强度、技术吸收能力存在负相关关系,与人均收入水平存在倒U型关系。近年来,学者们广泛运用数据包络分析(DEA)方法对碳绩效进行测算,更加全面准确地探究碳绩效的影响因素。如邵帅等[12]基于DEA方法,从投入和产出视角对碳绩效影响因素进行分解,认为要素节约效应和碳减排效应是促进碳绩效提升的关键因素。此外,也有学者考虑环境问题的空间关联性特征,从空间溢出效应视角更加清晰地揭示经济结构调整、绿色技术进步等因素对碳绩效发挥的不同作用[12-13]。

现有研究对数字化与碳绩效间的关系关注较少,主要涉及以下两方面:一是聚焦数字金融、数字经济对碳排放的影响机制。如姚凤阁等[14]实证检验数字普惠金融对碳排放效率的影响机制,发现数字普惠金融发展能够促进碳排放效率提高,其积极影响主要通过提高区域创新与创业水平实现;徐维祥等[15]也得出类似结论。还有部分研究讨论数字经济对绿色发展的促进作用,主要关注其行业异质性与空间溢出效应等。二是分析信息化、智能化对碳排放的影响。如史丹和李鹏[16]认为智能化改造能够强化碳减排效应;许宪春等[17]提出大数据可助力需求结构优化和传统产业转型升级,推动绿色发展。

上述文献为本文提供了重要参考,但仍存在一些不足之处:首先,主要关注数字经济和数字金融对碳排放的作用以及数字化对绿色发展的影响,鲜有文献探讨数字化水平对碳绩效的影响,不同维度数字化水平与碳绩效之间的非线性机理分析则更为少见。其次,更多探讨数字化对碳排放的直接影响,未深入考察其内部作用机制,绿色技术创新在数字化水平与企业碳绩效之间是否存在间接传导作用,有待进一步研究。最后,现有碳排放相关研究集中在省市或特定区域层面,缺少从工业企业等微观角度的探讨。

基于此,本文首先探讨不同维度数字化水平对企业碳绩效的非线性作用机理,以丰富数字化水平测度指标体系,弥补既有文献探讨相关影响因素与碳绩效之间线性假设的不足;其次,分析不同类型绿色技术创新在数字化水平与企业碳绩效之间的中介作用,深入探究数字化水平与企业碳绩效间的内部作用机制,丰富绿色技术创新与企业碳绩效间关系的理论和实证研究。

2 理论分析与研究假设

2.1 数字化水平各维度对企业碳绩效的影响机制

数字化转型进程反映了经济增长与社会结构演变的复杂系统过程,现有研究从不同理论视角对数字化水平进行维度划分与实证分析。如庞瑞芝等[3]基于数字化的内涵与发展条件,从数字基础设施、数字化应用、数字产业发展3个维度进行分析;肖仁桥等[6]基于数字化的内涵与发展历程,选取数字化建设、接入、应用和流通4个维度刻画数字化水平;周青等[5]在信息化水平测度的基础上,从数字化接入、装备、应用和平台建设4个维度对区域数字化水平进行实证研究。已有研究更多关注数字基础设施建设和数字技术应用等维度,忽略了数字化发展阶段的递进。本文在现有研究基础上,着重从数字化不同阶段出发,将数字化水平划分为数字化建设水平、应用水平和发展水平3个递进维度,并将区域内企业看作一个整体[5],研究区域数字化水平对企业碳绩效的影响机制。其中,数字化发展水平是建设与应用水平的延伸,侧重点各有不同。数字化建设水平突出数字基础设施建设,数字化应用水平重点关注数字技术的普及和应用,而数字化发展水平强调数字化产业发展、产业数字化发展和数字创新能力。

数字化建设水平反映区域数字基础设施完善程度,是数字化发展的重要前提。当数字化建设水平较低时,传统企业在数字化转型初期会加大基础设施建设力度,在建设过程中不可避免产生大量能源消耗,导致碳排放量明显增加,不利于企业碳绩效提升。企业引进数字化基础设施需要耗费大量资金,基础设施引进后不仅需要一定维护成本,还需要引进数字化人才或对企业员工进行数字化知识培训,在资源有限的前提下必然会挤压节能降碳投资,导致提升碳绩效的动力不足[18]。此时,数字化建设存在成本效应,无法在短期内实现碳绩效提升 [19]。因此,较低的数字化建设水平会对企业碳绩效产生抑制作用。当数字化建设达到一定规模后,基础设施建设基本能够满足后续发展需要,企业将逐渐减少对新设施的引进,碳排放与能源消耗相对减少。企业员工熟练运用数字化设备,不仅能够降低企业人力成本,还能利用较为完备的数字基础设施,实现生产流程优化升级[20],有效减少生产过程中的能源消耗与资源浪费,增加节能降碳投入。因此,数字化建设水平发挥的经济效应能抵消降碳成本,使企业能够兼顾经济效益与环境效益目标,逐渐成熟的数字技术也有助于重塑工业企业的能源终端使用格局[21],促进能源效率提升,一定程度降低碳排放量。此时,数字化建设水平对碳绩效表现出显著促进作用。由此,本文提出如下假设:

H1a:数字化建设水平与企业碳绩效之间呈U型关系。

数字化应用水平是指IT 技术的掌握和普及程度,是数字化投入生产生活中的终端成果。当数字化应用水平较低时,传统生产生活方式仍占主导地位,数字技术的普及会占用员工时间和精力,企业需要在海量数据中进行辨别处理[6],还需要投入相应资金与电力等资源,必然会增加碳排放。此时,企业还无法熟练应用数字技术共享信息、准确预测市场需求,数字化转型带来的经济效益具有迟滞效应,从而相应减少节能降碳投入。因此,较低的数字化应用水平会抑制企业碳绩效提升。当数字化应用达到一定规模后,数字技术渗透到企业研发、生产、销售等各个环节,企业能够运用数字技术准确预测市场需求,以防止生产过剩与资源浪费,促进绿色交易,进而降低碳排放量。数字技术应用还会带动清洁生产和节能技术创新,推动低碳生产技术和低碳生产方式的发展。同时,数字技术应用能够扩大碳交易市场,通过产权定价、市场交易行为平衡未受到惩罚或补偿的碳排放行为[22],政府可以利用数字技术加强对排污企业的监管,有助于降低碳排放量[23],促进企业碳绩效提升。此外,充分利用数字化平台淘汰高污染高能耗企业,引导资源流向环境友好型企业,从而建立基于数字化应用平台的资源优化配置和管理系统[24]。此时,数字化应用水平能够促进企业碳绩效提升。由此,本文提出如下假设:

H1b:数字化应用水平与企业碳绩效之间呈U型关系。

数字化发展水平是数字经济的重要支撑,主要反映数字产业化、产业数字化发展程度和数字化创新能力。当数字化发展水平较低时,数字化主体及从业人数都较少,数字产业收入占GDP的比重较低。此时,数字化发展水平提升将刺激经济规模增长[3],随之而来的生产污染物、二氧化碳排放也会增加,技术进步带来的能源节约被能源消费增长部分或全部抵消,即产生能源回弹效应[25],在一定程度上加剧环境污染。同时,企业技术研发缺乏人才基础,可能使企业承担高额的人才引进与培训费用,促使企业更加偏向于提升经济效益,而忽视绿色创新动机和技术突破[26],从而对企业碳绩效提升产生阻滞作用。当数字化发展超出一定规模后,数字产业主体数量、从业人数和数字产业规模显著增加,企业借助数字技术与思维,能够打破企业边界[27],促进各类数字产业主体间的信息与资源交流。企业依托高质量的数字人才基础,能够实现技术创新与产业结构升级,推动传统企业实现智能化、绿色化转型,数字化人力资本的增加有利于资源型企业跨越“数字鸿沟”,使企业在绿色实践中能够精确地批判性分析和选择所需信息 (王锋正等,2022),促进企业碳绩效提升。数字化人才能为政府提供大量准确的环境信息,有利于降低环境规制成本,提高决策效率,从而促进节能减排。此外,数字化发展水平提高促使数字产业产生规模经济效应,有利于降低污染减排成本,加大绿色技术投入,促进企业碳绩效提升。由此,本文提出如下假设:

H1c:数字化发展水平与企业碳绩效之间呈U型关系。

2.2 绿色技术创新的中介效应

数字化发展既能直接推动企业碳绩效提升,也是企业绿色技术创新的重要动力。已有研究表明,数字化能够激励企业绿色技术创新,共同提高企业经济效益与环境效益[7],而追求绿色技术创新是突破当前资源环境问题、推动新常态下工业发展的有效手段(徐建中等,2022)。基于已有研究,绿色技术创新对区域碳排放的影响存在正向或负向的双重效应[25],绿色技术创新可以划分为绿色产品创新、绿色工艺创新与末端治理技术创新等。李依等(2021)采用绿色专利对绿色技术创新进行定量评价,而绿色专利又可根据专利类型分为以发明创新为主的绿色发明专利和以改进创新为主的绿色实用新型专利。参考已有研究,本文根据关联的专利类型将绿色技术创新划分为发明型绿色技术创新和改进型绿色技术创新,认为绿色技术创新在数字化水平与企业碳绩效之间起间接传导作用,数字化水平提升能够为企业提供环境支撑与要素供给 (王锋正等,2022),促进两类绿色技术创新。

随着数字化建设水平的提升,企业拥有较好的创新环境和坚实的物质基础,数字技术与能源等其它要素的融合,推动生产要素重组,带动企业绿色技术创新。已有研究表明,数字化建设对绿色技术创新具有显著促进作用,企业可通过高效连通的信息网络获得显著的外溢效应[28],推动改进型绿色技术创新,孕育发明型绿色技术创新。加大数字基础设施投入能够提高技术效率,推动技术进步从而促进绿色增长(李健旋,姚帏之,2020)。随着数字化应用水平的提升,新一代数字技术广泛应用于企业生产、销售和管理等各个环节,有助于提高合作创新水平,促进环境信息联动,准确预测市场需求,加强环境监管,加快汇集企业内外部节能降碳相关信息与知识,促进企业绿色技术创新。同时,企业数字化应用水平的提升可以拓展创新资源配置范围,提高企业基于现有技术进行自主创新的能力,进而优化企业技术资源配置[7]。大数据分析、数字仿真等技术的应用有助于企业实现研发创新和碳减排管理的智慧化,降低绿色技术创新的试错成本,促进两类绿色技术创新。随着数字化发展水平的提升,数字产业的规模效应带动地区经济发展,良好的经济效益促进区域内人才、技术和知识等要素流动,企业将数字资源与原有资源进行整合,有利于绿色技术创新的实施(王锋正等,2022)。数字化发展水平提升带来的网络经济效应[29],有助于企业降低信息不对称和资源消耗,使企业在价值网络中更易获取创新资源,实现绿色技术创新。数字化发展水平的提升促进企业对外部知识的吸收和人力资本的高级化,也为发明型绿色技术创新与改进型绿色技术创新提供良好基础。

两类绿色技术创新均可以提高企业环境效益,但其作用方式不完全一致。发明型绿色技术创新旨在突破现有产品或工艺流程(徐建中等,2022),突出对产品与生产流程的彻底变革,改善企业各部门资源冗余与不足,并优化企业污染治理范式,使企业能够大幅提高节能减排与污染治理效率。发明型绿色技术创新成本较高,且具有较高的技术壁垒,是企业绿色发展核心竞争力的来源。改进型绿色技术创新在不改变原有产品技术原理的前提下,侧重改进产品技术、扩展产品功能。改进型绿色技术创新虽不涉及改变核心技术,但也能为企业优化生产工艺与末端治理作出贡献,助力企业绿色发展。两类绿色技术创新对碳绩效的影响存在差异[30],但均在不同维度的数字化水平与碳绩效之间发挥中介作用。据此,本文提出如下假设:

H2a:发明型绿色技术创新在数字化水平各维度与企业碳绩效关系间起中介作用;

H2b:改进型绿色技术创新在数字化水平各维度与企业碳绩效关系间起中介作用。

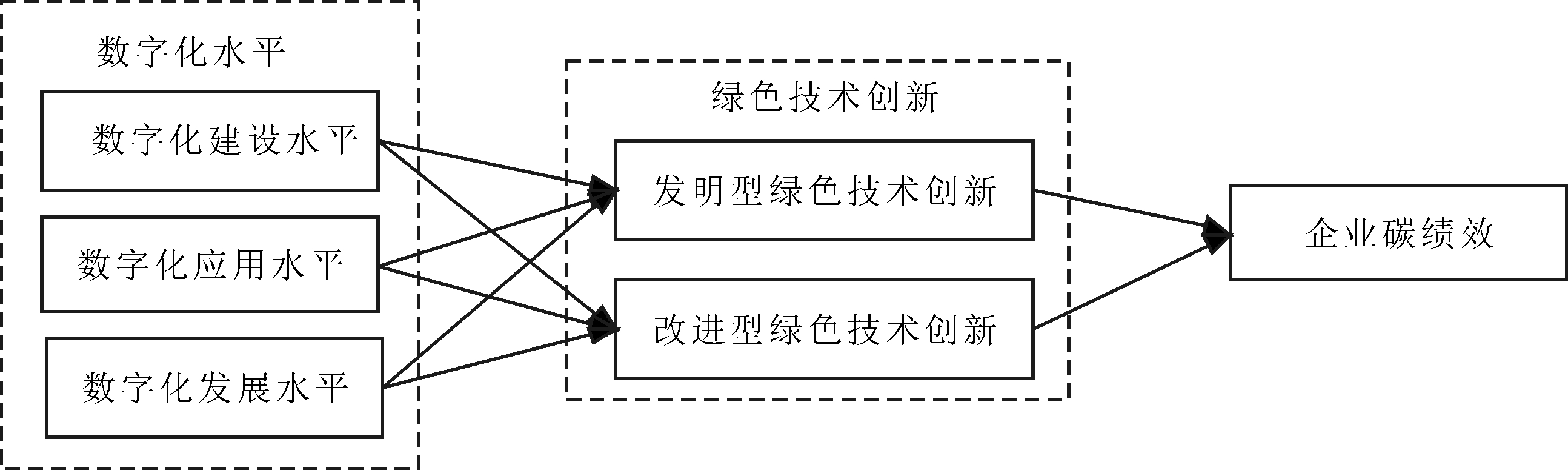

本文理论模型如图1所示。图1归纳了不同维度数字化水平对企业碳绩效的影响,以及发明型绿色技术创新与改进型绿色技术创新在数字化水平对企业碳绩效影响中的中介效应。

3 研究设计

3.1 指标选择

3.1.1 被解释变量

企业碳绩效(cp)。部分研究基于碳排放量等结果绩效[11]衡量企业碳绩效,本文则从效率绩效[12]角度出发,构建投入产出指标体系,利用SE-SBM模型测度分析2010—2020年我国各省份工业企业碳绩效[31]。效率绩效测度有助于清晰了解企业碳排放和经济效益产出过程,并可辅助改善碳排放问题。其中,投入指标包括资本投入、劳动投入和能源投入,产出指标包括期望产出和非期望产出。具体而言,资本投入借鉴张军等[32]的研究,采用工业资本存量测度,以2005年为基期,用固定资产投资价格指数对工业固定资产投资总额进行平减,取折旧率为9.6%,采用永续盘存法计算存量;劳动投入用各省份工业企业年底从业人员数表征[8];能源投入用各省份工业折标后的能源消费总量表征;期望产出用工业实际总产值表示,以2010年为不变价;非期望产出参照赵桂梅等[33]的研究,用工业企业二氧化碳排放量表征,选取原煤、焦炭、汽油、柴油、燃料油、液化石油气和天然气7种能源,利用能源折标煤系数和碳排放系数进行估算,计算公式为:

(1)

其中,Ci是第i个省份的工业企业碳排放量,λj是第j种能源的折标准煤系数,ηj是第j种能源的碳排放系数,Eij是第i个省份工业企业第j种能源的实际消费量。

3.1.2 解释变量

数字化水平(dl)。本文基于数字化转型发展阶段,从数字化建设、应用和发展水平3个维度进行测度。采用固定和移动基础设施指标衡量数字化建设水平(infas),并对指标进行优化处理。具体来说,选取平均每户移动电话交换机容量(x1=移动电话交换机总容量/总户数)、互联网宽带接入端口数(x2)和光缆线路密度(x3=光缆线路长度/各省份总面积)衡量数字化建设水平。数字化应用水平(app)体现IT技术的普及与应用情况,从生产和生活两方面选取指标。具体来说,选取电话普及率(x4)、互联网普及率(x5)和电子商务销售额占GDP比重(x6)衡量数字化应用水平。从数字产业化发展、产业数字化发展、数字化创新能力3个维度衡量数字化发展水平(dev)。其中,数字产业化发展用数字产业企业数(x7=信息传输、计算机服务和软件业法人单位数)和数字产业规模收入(x8=邮政业务收入、软件产品收入及电信业务收入之和/GDP)表征,产业数字化发展用软件业务收入占GDP比重(x9)表征,数字化创新能力用信息传输、软件和信息技术服务业从业人员数与总就业人数的比值(x10)表征。此外,本文采用熵值法确定数字化水平各维度具体指标权重,得到数字化建设、应用和发展水平值。

3.1.3 中介变量

发明型绿色技术创新(ingp)与改进型绿色技术创新(newgp)。专利数量能够直观体现企业技术创新程度,虽然部分专利未得到授权,但在促进经济发展和环境改善中仍发挥重要作用。绿色发明专利是对产品或工艺流程的突破性创新,有助于企业实现节能减排目标;绿色实用新型专利是在不改变原有产品技术原理的前提下,侧重对产品进行技术改进或功能扩展(徐建中等,2022)。因此,为更好地研究不同类型绿色技术创新在数字化水平与碳绩效之间的中介传导机制,本文选取绿色发明专利申请数和绿色实用新型专利申请数分别作为发明型绿色技术创新和改进型绿色技术创新的产出指标,衡量各地区企业绿色技术创新能力。

3.1.4 控制变量

为探讨数字化水平对碳绩效的非线性影响,参考已有研究[3,34],选取以下控制变量:①城镇化水平(ur),采用城镇人口占总人口的比重衡量;②外商投资水平(fdi),用外商对工业企业的实际投资占GDP比重表示;③产业结构水平(ind),采用第三产业与第二产业的比值衡量;④经济发展水平(rs),用人均GDP表征;⑤财政分权(fis),用地区财政收入与财政支出的比值表示。

3.2 样本数据来源

本文以2010—2020年中国内地30个省份(西藏因数据不全,未纳入统计)工业企业为研究对象。由于目前我国没有强制规定企业披露碳排放相关信息,自愿披露碳排放数据的企业较少且数据可用性较低。因此,将区域内所有企业看作一个整体,测度区域数字化水平和区域内工业企业的整体绿色技术创新能力与碳绩效情况,更利于从整体层面把握企业碳绩效以及数字化水平对企业碳绩效的影响。本文数据来自《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《2006年IPCC国家温室气体清单指南》以及中国国家知识产权局等。对部分年份缺失的数据,采用插值法和均值填补法补齐。

3.3 回归模型设定

由于企业碳绩效可能存在一定动态效应,即前期碳绩效水平会对后期碳绩效水平产生影响,本文采用动态GMM估计方法构建回归模型,探讨数字化水平对企业碳绩效的非线性影响以及绿色技术创新的中介效应,能够弥补可能遗漏重要解释变量从而导致模型解释性不强的缺陷。同时,考虑到企业碳绩效与数字化水平间可能存在内生性,本文选取核心解释变量数字化水平的滞后项作为模型的工具变量,以克服变量间的内生性问题。数字化水平各维度对企业碳绩效影响的主效应模型如下:

cpit=α0+α1cpit-1+α2dlit+α3dl2it+α4Zit+εit

(2)

其中,cpit为被解释变量,代表i省份在t年的企业碳绩效,cpit-1为企业碳绩效的滞后一期值;dlit为解释变量,表示i省份在t年不同维度的数字化水平,包括数字化建设水平(infas)、应用水平(app)和发展水平(dev);dl2it为不同维度数字化水平的平方项,用以检验数字化水平对企业碳绩效的非线性影响;Zit代表控制变量集,εit表示随机误差项,α0为常数项。

公式(3)为数字化水平各维度对两类绿色技术创新的回归模型,公式(4)为两类绿色技术创新对数字化水平各维度与企业碳绩效关系的中介效应模型。

Mit=x0+x1Mit-1+x2dlit+x3dl2it+x4Zit+εit

(3)

cpit=β0+β1cpit-1+β2dlit+β3dl2it+β4Mit+β5Zit+εit

(4)

其中,Mit为中介变量,表示i省份在t年的发明型绿色技术创新和改进型绿色技术创新,Mit-1表示发明型绿色技术创新和改进型绿色技术创新的滞后一期值,x0 、β0为常数项,其余变量的含义同式(2)。

4 实证分析

4.1 描述性统计分析

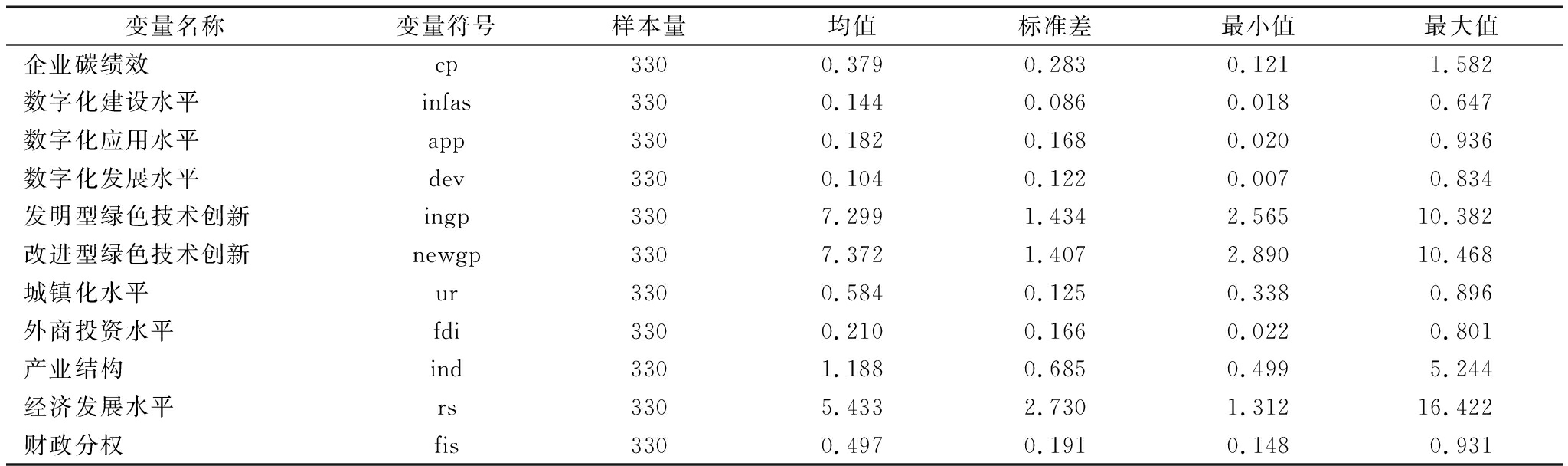

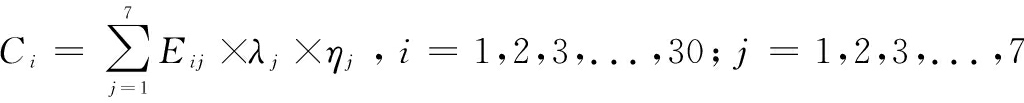

变量的描述性统计分析结果见表1。可以发现,中国各省份企业碳绩效水平的均值为0.379,标准差为0.283,表明各省份工业企业碳绩效整体水平不高,还有较大提升潜力,且区域间差异明显。从数字化水平各维度看,数字化建设水平、应用水平和发展水平的均值分别为0.144、0.182和0.104,标准差分别为0.086、0.168和0.122,变异系数分别为59.7%、92.3%和117.3%,表明各省份数字化建设、应用和发展整体水平不高,且区域差距较明显。发明型绿色技术创新和改进型绿色技术创新(取对数)的均值分别为7.299和7.372,最小值分别为2.565和2.890,最大值分别为10.382和10.468,说明各省份绿色技术创新能力差异也较大,具有较大提升空间。

表1 变量描述性统计结果

Tab.1 Descriptive statistical analysis of sample data (2010-2020)

变量名称变量符号样本量均值标准差最小值最大值企业碳绩效cp3300.3790.2830.1211.582数字化建设水平infas3300.1440.0860.0180.647数字化应用水平app3300.1820.1680.0200.936数字化发展水平dev3300.1040.1220.0070.834发明型绿色技术创新ingp3307.2991.4342.56510.382改进型绿色技术创新newgp3307.3721.4072.89010.468城镇化水平ur3300.5840.1250.3380.896外商投资水平fdi3300.2100.1660.0220.801产业结构ind3301.1880.6850.4995.244经济发展水平rs3305.4332.7301.31216.422财政分权fis3300.4970.1910.1480.931

4.2 回归分析

4.2.1 数字化水平对企业碳绩效的非线性影响分析

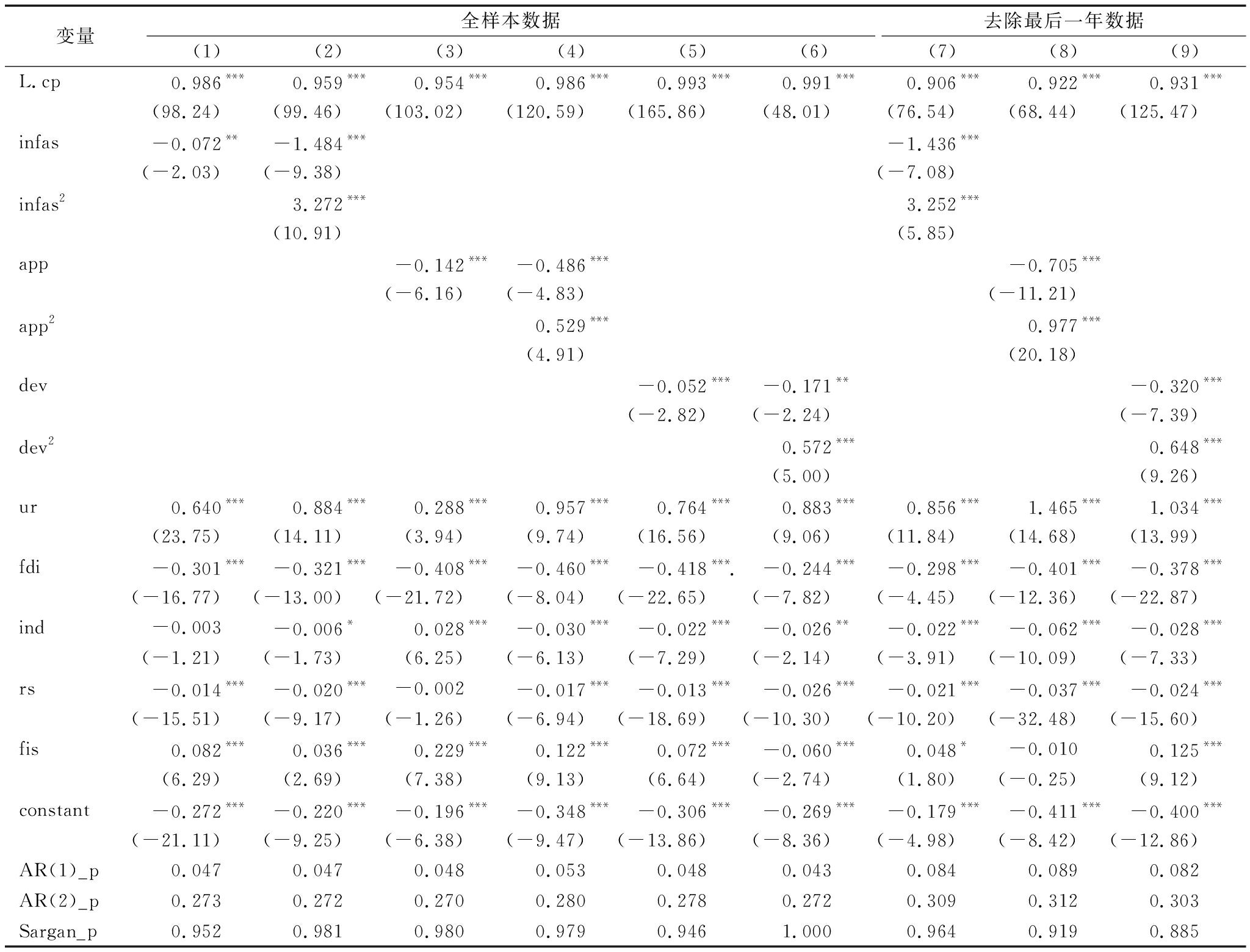

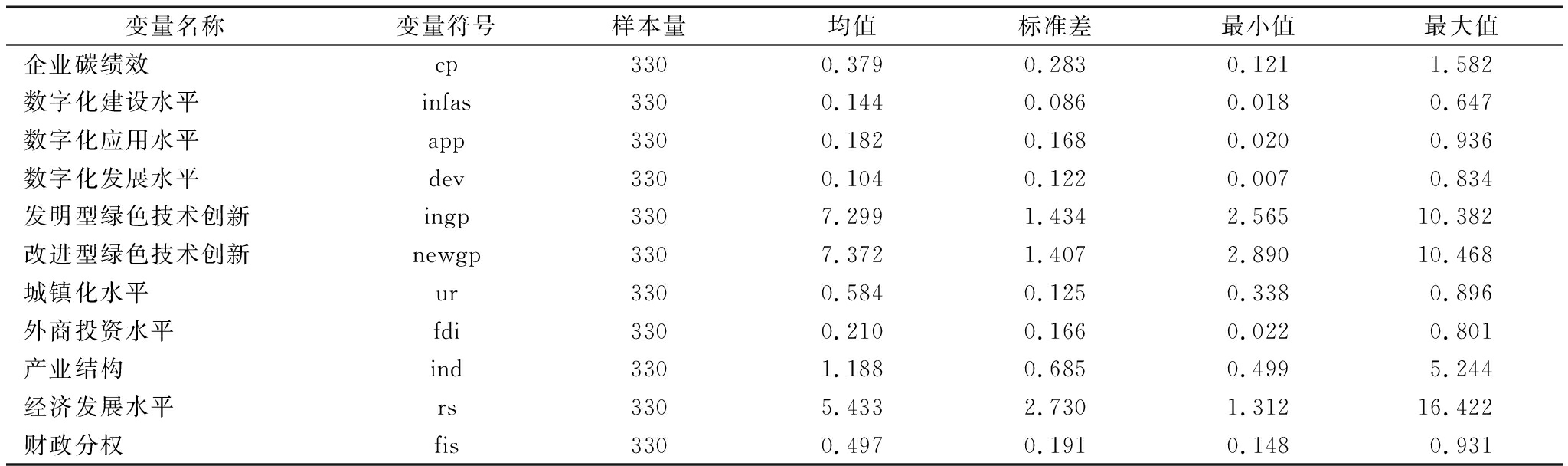

根据上述影响机制分析和系统GMM回归模型,运用Stata16.0软件实证检验数字化建设、应用和发展水平对企业碳绩效的非线性影响,回归结果见表2。

表2 数字化水平各维度对企业碳绩效影响的回归结果

Tab.2 Regression results of the impact of various dimensions of digitalization level on corporate carbon performance

变量全样本数据(1)(2)(3)(4)(5)(6)去除最后一年数据(7)(8)(9)L.cp 0.986***0.959***0.954***0.986***0.993***0.991***0.906***0.922***0.931***(98.24)(99.46)(103.02)(120.59)(165.86)(48.01)(76.54)(68.44)(125.47)infas-0.072**-1.484***-1.436***(-2.03)(-9.38)(-7.08)infas23.272***3.252***(10.91)(5.85)app-0.142***-0.486***-0.705***(-6.16)(-4.83)(-11.21)app20.529***0.977***(4.91)(20.18)dev-0.052***-0.171**-0.320***(-2.82)(-2.24)(-7.39)dev20.572***0.648***(5.00)(9.26)ur 0.640***0.884***0.288***0.957***0.764***0.883***0.856***1.465***1.034***(23.75)(14.11)(3.94)(9.74)(16.56)(9.06)(11.84)(14.68)(13.99)fdi-0.301***-0.321***-0.408***-0.460***-0.418***.-0.244***-0.298***-0.401***-0.378***(-16.77)(-13.00)(-21.72)(-8.04)(-22.65)(-7.82)(-4.45)(-12.36)(-22.87)ind-0.003-0.006*0.028***-0.030***-0.022***-0.026**-0.022***-0.062***-0.028***(-1.21)(-1.73)(6.25)(-6.13)(-7.29)(-2.14)(-3.91)(-10.09)(-7.33)rs-0.014***-0.020***-0.002-0.017***-0.013***-0.026***-0.021***-0.037***-0.024***(-15.51)(-9.17)(-1.26)(-6.94)(-18.69)(-10.30)(-10.20)(-32.48)(-15.60)fis0.082***0.036***0.229***0.122***0.072***-0.060***0.048*-0.0100.125***(6.29)(2.69)(7.38)(9.13)(6.64)(-2.74)(1.80)(-0.25)(9.12)constant-0.272***-0.220***-0.196***-0.348***-0.306***-0.269***-0.179***-0.411***-0.400***(-21.11)(-9.25)(-6.38)(-9.47)(-13.86)(-8.36)(-4.98)(-8.42)(-12.86)AR(1)_p0.0470.0470.0480.0530.0480.0430.0840.0890.082AR(2)_p0.2730.2720.2700.2800.2780.2720.3090.3120.303Sargan_p0.9520.9810.9800.9790.9461.0000.9640.9190.885

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下显著,括号内为Z统计量,下同

由表2可知,AR(1)的p值均小于0.1,AR(2)的p值均大于0.1,Sargan检验的p值均大于0.1,符合GMM估计的要求,工具变量选取有效。本文借鉴Haans等[35]提出的U(倒U)型曲线检验方法,判断回归结果满足U(倒U)型曲线需符合3个条件:①一次项系数显著为负(正),二次项系数显著为正(负);②自变量取值范围最小值(左端点处)的斜率为负(正),自变量取值范围最大值(右端点处)的斜率为正(负);③曲线拐点应落于自变量取值范围内。

列(2)展示了数字化建设水平对企业碳绩效的影响结果。结果显示,数字化建设水平的一次项系数显著为负(-1.484***),二次项系数显著为正(3.272***),满足U型曲线第一个判定条件;数字化建设水平的取值范围是[0.018,0.647],左端点处的斜率为k1=-1.484+2×3.272×0.018=-1.366,右端点处的斜率为k2=-1.484+2×3.272×0.647=2.750,满足第二个判定条件;经过计算,得到拐点为x1=-(-1.484)/(2×3.272)=0.227,落于数字化建设水平取值范围内,符合第三个判定条件。由此,数字化建设水平与企业碳绩效之间呈先抑后扬的U型关系,H1a得到验证。

列(4)展示了数字化应用水平与企业碳绩效间的关系。结果显示,数字化应用水平的一次项系数显著为负(-0.486***),二次项系数显著为正(0.529***);数字化应用水平的取值范围是[0.020,0.936],左端点处的斜率为k3=-0.486+2×0.529×0.020=-0.465,右端点处的斜率为k4=-0.486+2×0.529×0.936=0.504;经过计算,得到拐点为x2=-(-0.486)/(2×0.529)=0.459。符合U型曲线判定的所有条件,表明数字化应用水平与企业碳绩效间呈U型关系,H1b得到验证。

同样地,由列(6)可知,数字化发展水平的一次项系数显著为负(-0.171**),二次项系数显著为正(0.572***);数字化发展水平的取值范围是[0.007,0.834],左端点处的斜率为k5=-0.171+2×0.572×0.007=-0.163,右端点处的斜率为k6=-0.171+2×0.572×0.834=0.783;经过计算,得出拐点为x3=-(-0.171)/(2×0.572)=0.149。满足U型曲线判定的所有条件,表明数字化发展水平对企业碳绩效具有U型影响,H1c得到验证。

由列(7)~(9)可知,在去掉最后一年数据后,数字化水平各维度对企业碳绩效的影响方向和程度均未发生明显变化,结论与之前均保持一致,验证了研究结论的稳健性。

查阅数据发现,对于数字化建设与应用水平,我国大多数省份仍处于拐点左侧,仅少数东部省份(如北京、上海、江苏、浙江、广东等)跨过拐点。中西部地区数字化建设与应用水平对企业碳绩效的影响仍处于负向效应阶段,表现为成本效应,应进一步加快中西部地区数字化基础设施建设和数字技术在生产生活中的融合应用,待数字化建设与应用发展到一定程度时,其对企业碳绩效的促进作用才会显现。对于数字化发展水平而言,东部地区和部分中西部省份(如湖北、河南、四川和陕西)跨过拐点,整体表现为对企业碳绩效的促进效应。

4.2.2 绿色技术创新的中介作用

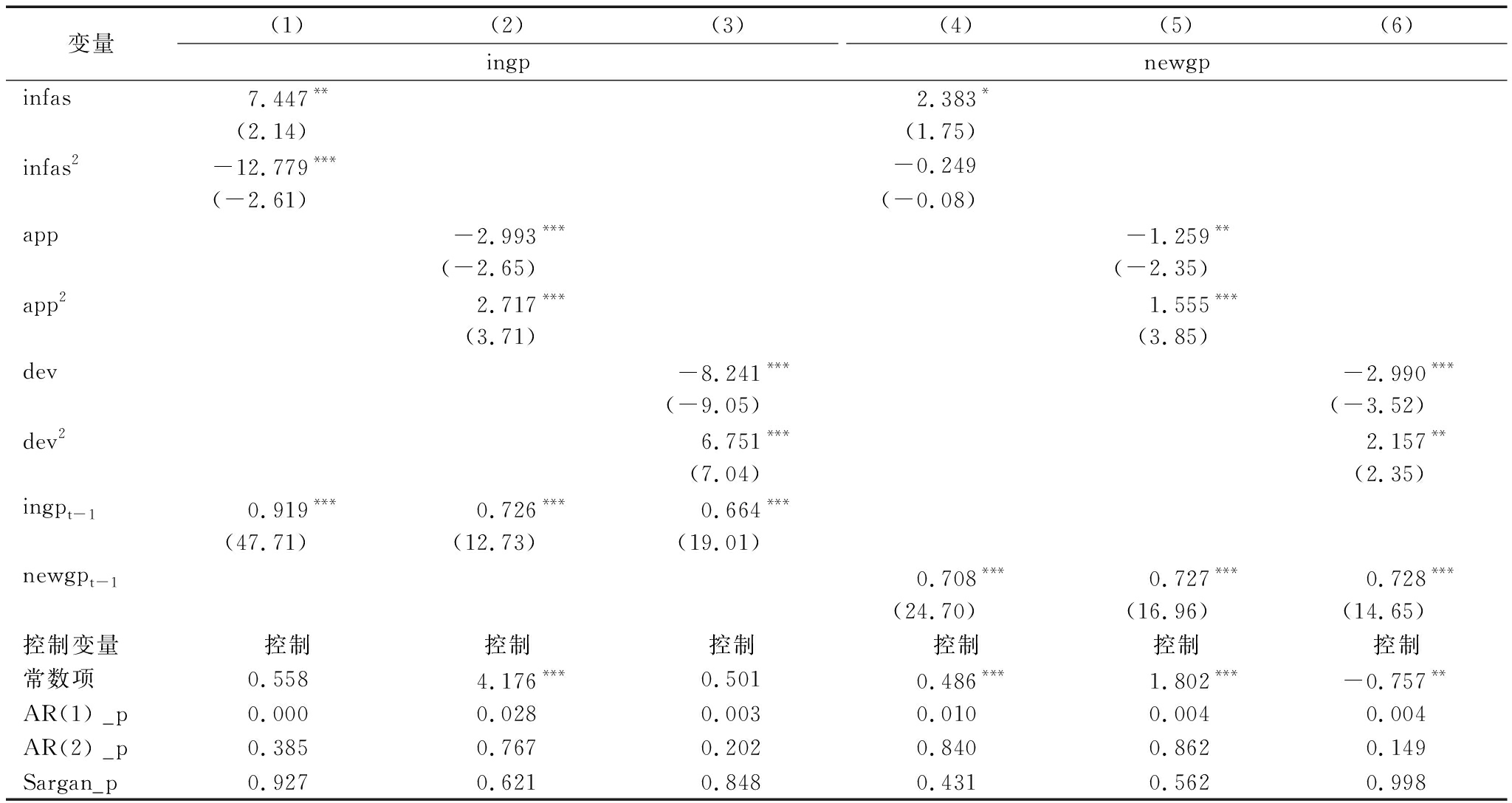

由上述分析可知,数字化建设、应用和发展水平与企业碳绩效间均呈显著U型关系,为检验绿色技术创新在数字化水平与企业碳绩效间的中介作用,本文采用逐步多元回归法进行检验,包括以下步骤:①检验自变量与因变量之间的显著性,若显著则进入第二步;②检验自变量与中介变量之间的显著性,若显著则进入第三步;③将自变量纳入回归模型,检验自变量、中介变量与因变量之间的显著性。此时,若自变量显著,说明存在部分中介作用;若自变量不显著,说明存在完全中介作用。数字化水平各维度对企业绿色技术创新影响的回归结果见表3。

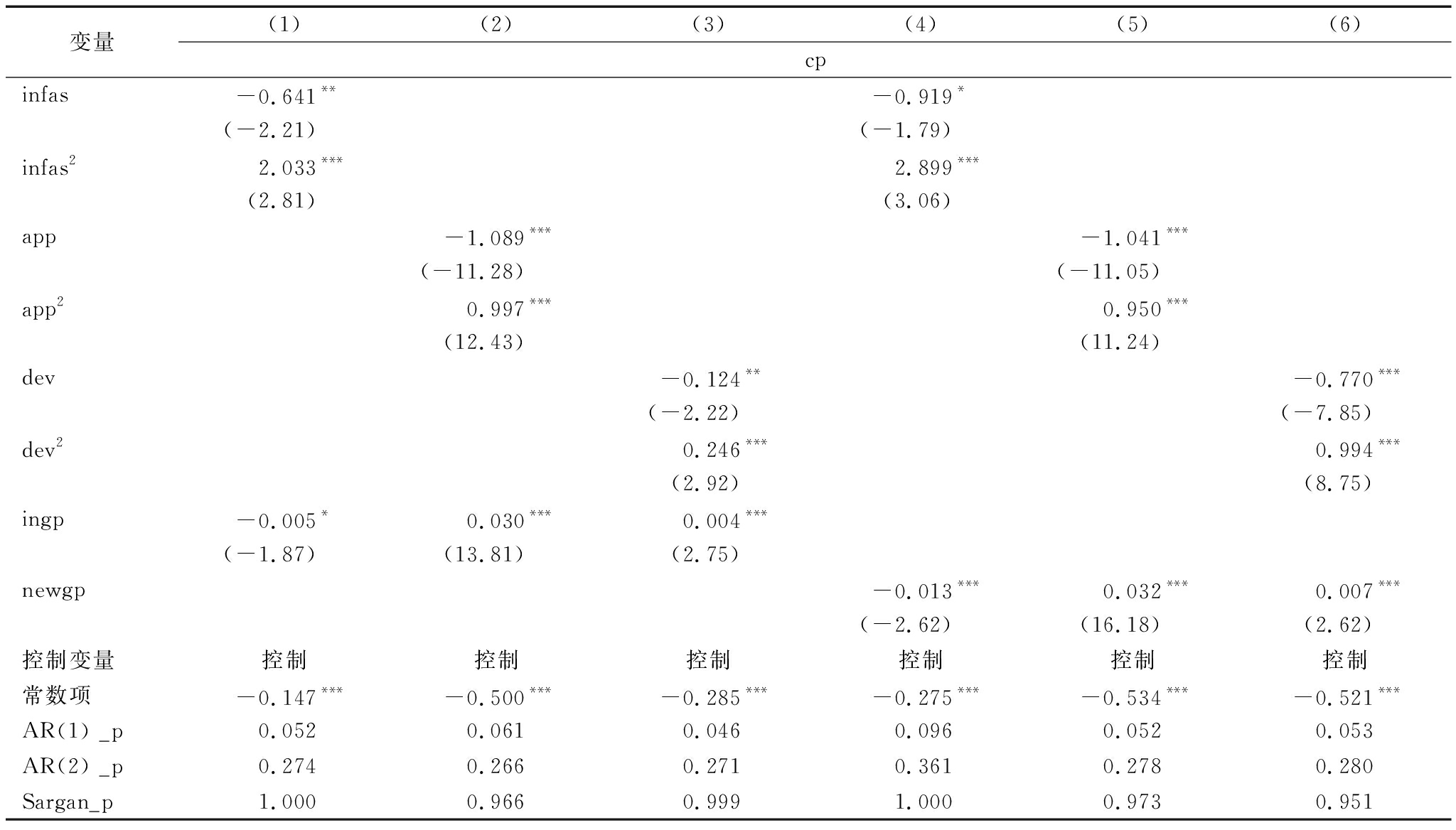

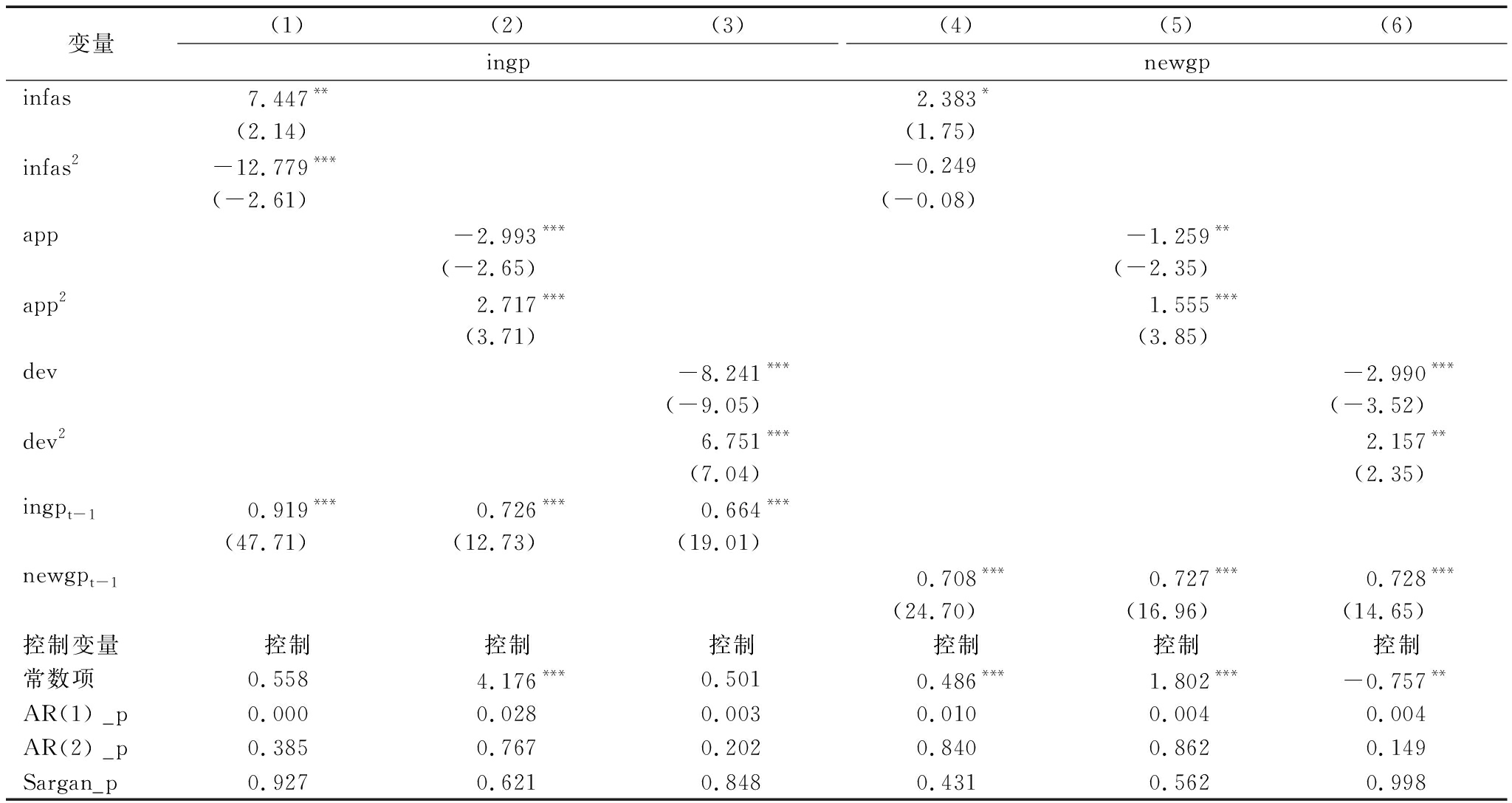

表3 数字化水平各维度对企业绿色技术创新影响的回归结果

Tab.3 Regression results of the influence of various dimensions of digitalization level on corporate green technology innovation

变量(1)(2)(3)ingp(4)(5)(6)newgpinfas7.447** 2.383*(2.14)(1.75)infas2-12.779***-0.249(-2.61)(-0.08)app-2.993***-1.259**(-2.65)(-2.35)app22.717***1.555***(3.71)(3.85)dev-8.241***-2.990***(-9.05)(-3.52)dev26.751***2.157**(7.04)(2.35)ingpt-10.919***0.726***0.664***(47.71)(12.73)(19.01)newgpt-10.708***0.727***0.728***(24.70)(16.96)(14.65)控制变量控制控制控制控制控制控制常数项0.558 4.176***0.501 0.486***1.802***-0.757**AR(1) _p0.0000.0280.0030.0100.0040.004AR(2) _p0.3850.7670.2020.8400.8620.149Sargan_p0.9270.6210.8480.4310.5620.998

需要说明的是,数字化水平3个维度对企业碳绩效的影响已在表2中得到证实,逐步回归法第一步完成。由表3中数字化水平各维度一次项与二次项系数的显著性可知,数字化建设、应用和发展水平对发明型绿色技术创新和改进型绿色技术创新的影响显著,逐步回归第二步得到验证。在第三步检验中,以数字化水平各维度与两类绿色技术创新作为自变量,以企业碳绩效为结果变量进行回归分析,结果见表4。

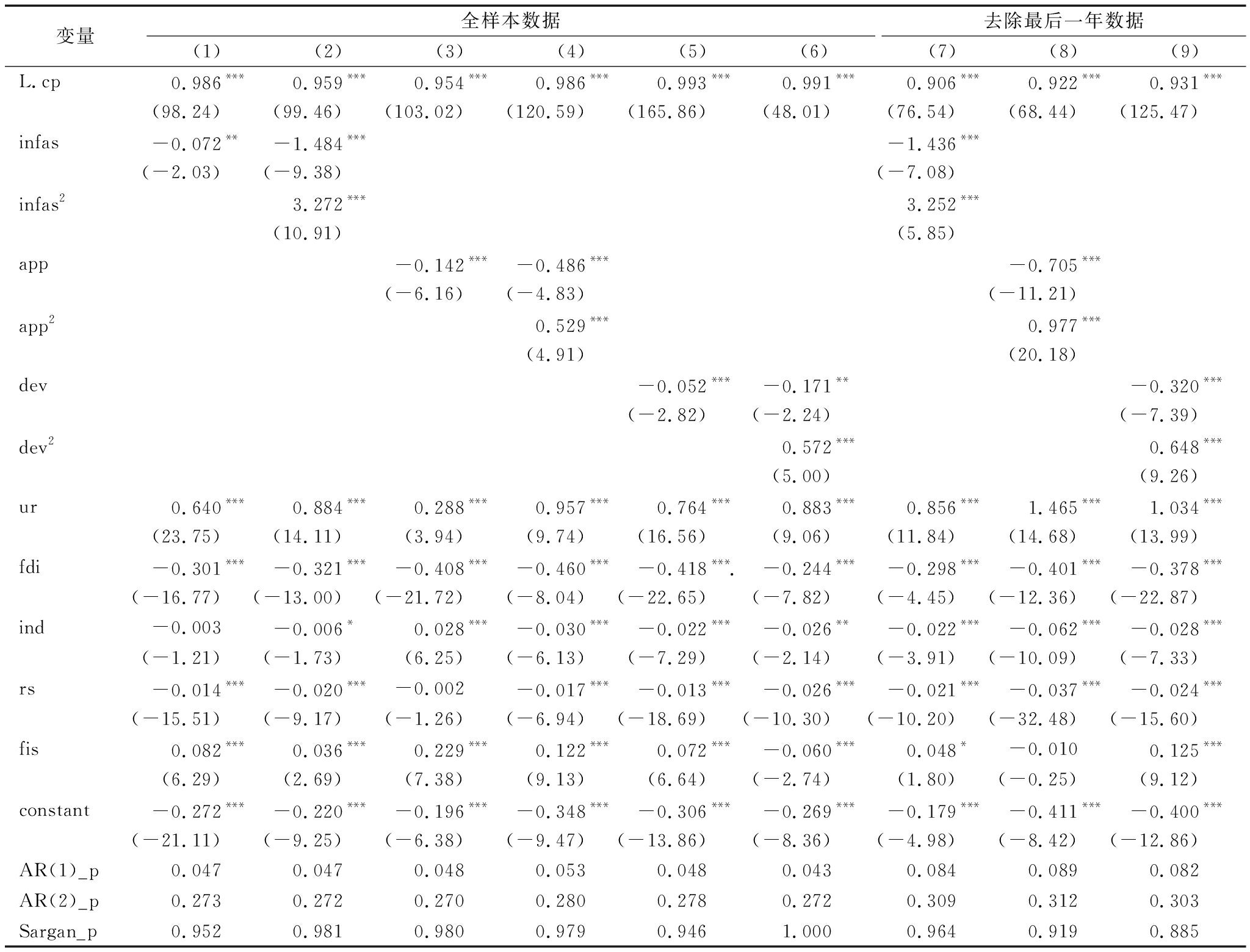

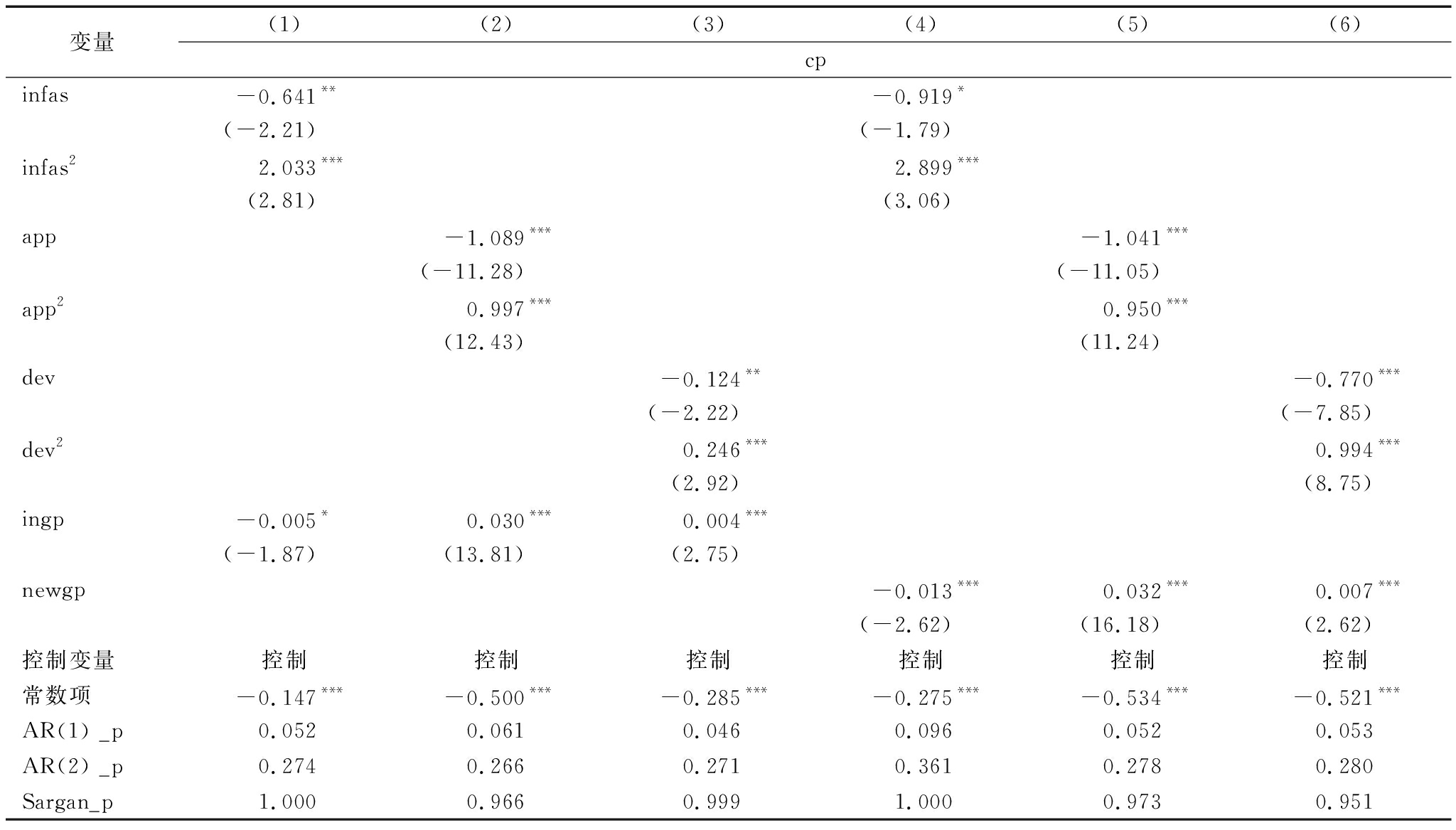

表4 绿色技术创新中介作用的回归结果

Tab.4 Regression results of the mediating effect of green technology innovation

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)cpinfas-0.641** -0.919*(-2.21)(-1.79)infas2 2.033***2.899***(2.81)(3.06)app -1.089*** -1.041***(-11.28)(-11.05)app2 0.997*** 0.950***(12.43)(11.24)dev-0.124**-0.770***(-2.22)(-7.85)dev20.246***0.994***(2.92)(8.75)ingp-0.005*0.030***0.004***(-1.87)(13.81)(2.75)newgp-0.013***0.032***0.007***(-2.62)(16.18)(2.62)控制变量控制控制控制控制控制控制常数项-0.147*** -0.500***-0.285***-0.275*** -0.534***-0.521***AR(1) _p0.052 0.0610.046 0.0960.0520.053AR(2) _p0.2740.2660.2710.3610.2780.280Sargan_p1.000 0.9660.9991.0000.9730.951

表4结果显示,发明型绿色技术创新和改进型绿色技术创新对企业碳绩效的影响显著。列(1)~(3)分析了发明型绿色技术创新在数字化水平各维度与企业碳绩效之间的中介作用。列(1)结果显示,在数字化建设水平维度下,发明型绿色技术创新与企业碳绩效之间呈显著负相关关系(-0.005*),数字化建设水平与企业碳绩效之间具有显著相关性(-0.641**)。结合表3中数字化建设水平与发明型绿色技术创新一次项系数显著为正(7.447**),由于7.447×(-0.005)=-0.037,与-0.641符号一致,表明发明型绿色技术创新在数字化建设水平与企业碳绩效间起部分中介作用。此时,发明型绿色技术创新对企业碳绩效产生抑制作用,可能是因为绿色技术创新对区域碳排放的影响本身存在正向或负向双重效应[25],数字化基础设施建设需要大量能源投入,且存在成本效应,绿色技术创新能显著提升能源效率,从而产生回弹效应,对企业碳绩效产生负向影响。同理,列(2)结果表示,在数字化应用水平维度下,发明型绿色技术创新与企业碳绩效显著正相关(0.030***),数字化应用水平与企业碳绩效之间具有显著相关性(-1.089***)。结合表3中数字化应用水平与发明型绿色技术创新之间呈U型关系,且数字化应用水平的一次项系数显著为负(-2.993***),由于-2.993×0.030=-0.090,与-1.089符号一致,说明发明型绿色技术创新在数字化应用水平与企业碳绩效间起部分中介作用。列(3)结果表示,在数字化发展水平维度下,发明型绿色技术创新与企业碳绩效显著正相关(0.004***),数字化发展水平与企业碳绩效显著相关(-0.124**)。结合表3中数字化发展水平与发明型绿色技术创新之间呈U型关系,且数字化发展水平的一次项系数显著为负(-8.241***),由于-8.241×0.004=-0.033,与-0.124符号一致,说明发明型绿色技术创新在数字化发展水平与企业碳绩效间起部分中介作用。综上,发明型绿色技术创新在数字化水平各维度与企业碳绩效间具有中介作用,即H2a得到验证。

表4中列(4)~(6)分析了改进型绿色技术创新在数字化水平各维度与企业碳绩效间的中介作用。列(4)结果显示,在数字化建设水平维度下,改进型绿色技术创新与企业碳绩效显著负相关(-0.013***),数字化建设水平与企业碳绩效之间显著负相关(-0.919*)。结合表3中数字化建设水平与改进型绿色技术创新的显著正相关关系(2.383*),由于2.383×(-0.013)=-0.031,与-0.919符号一致,说明改进型绿色技术创新在数字化建设水平与企业碳绩效之间的部分中介作用成立。此时,改进型绿色技术创新对企业碳绩效的负向影响,可能与上述发明型绿色技术创新在数字化建设水平维度下对碳绩效抑制作用的原因一致。同理,列(5)结果显示,在数字化应用水平维度下,改进型绿色技术创新与企业碳绩效显著正相关(0.032***),数字化应用水平与企业碳绩效之间具有显著相关性(-1.041***)。结合表3中数字化应用水平与改进型绿色技术创新之间呈U型关系,且数字化应用水平的一次项系数显著(-1.259**),由于-1.259×0.032=-0.040,与-1.041符号一致,说明改进型绿色技术创新在数字化应用水平与企业碳绩效间起部分中介作用。列(6)结果显示,在数字化发展水平维度下,改进型绿色技术创新与企业碳绩效显著正相关(0.007***),数字化发展水平与企业碳绩效之间具有显著相关性(-0.770***)。结合表3中数字化发展水平与改进型绿色技术创新之间呈U型关系,且数字化发展水平的一次项系数显著(-2.990***),由于-2.990×0.007=-0.021,与-0.770符号一致,说明改进型绿色技术创新在数字化发展水平与企业碳绩效间起部分中介作用。综上,改进型绿色技术创新在数字化水平各维度与企业碳绩效间具有中介作用,即H2b得到验证。

此外,参考温忠麟和叶宝娟[36]的研究,通过各变量的一次项系数计算中介效应的效应量。其中,发明型绿色技术创新在数字化建设、应用、发展水平与企业碳绩效间的中介效应占总效应的比重分别为51.72%、63.23%和63.39%,改进型绿色技术创新的中介效应占比分别为43.03%、28.37%和40.25%。由此可知,与改进型绿色技术创新相比,发明型绿色技术创新在数字化水平各维度与企业碳绩效间的传导作用更为显著。

5 结论与对策

本文基于数字化战略与“双碳”目标,以2010—2020年中国内地省域工业企业为研究样本,采用动态GMM面板模型分析和检验数字化水平各维度对企业碳绩效的非线性影响机理,进而探讨绿色技术创新在其中的中介效应,得到以下主要结论:首先,不同维度的数字化水平与企业碳绩效之间呈先抑后扬的U型关系。当前我国只有少数东部省份的数字化建设与应用水平跨过U型曲线拐点,大部分省份尚未跨过曲线拐点,其数字化建设与应用水平对企业碳绩效表现为抑制作用。我国东部和少数中西部省份数字化发展水平已跨过U型曲线拐点,进入对企业碳绩效产生促进作用的阶段,大部分中西部省份仍处于抑制阶段。其次,两类绿色技术创新在数字化水平各维度与企业碳绩效的U型关系中发挥间接传导作用,且均表现为部分中介效应。与改进型绿色技术创新相比,发明型绿色技术创新的中介效应更为显著。 根据上述结论,本文提出以下对策建议:

(1)加大中西部地区数字化投入力度,缩小企业数字化水平区域发展差距,充分发挥数字化水平对碳绩效的促进作用。对于数字化建设水平,中西部与东部地区发展差距较大,应加大数字化基础设施投入,优化数字资源配置,数字化转型政策向中西部地区适当倾斜,逐步完善中西部地区创新环境和人才保障体系,为中西部地区人才集聚、资本积累和技术引进营造更好的环境,以平衡数字资源的区域分布,帮扶中西部省份尽快跨越拐点,进一步发挥数字化建设水平对中西部地区企业碳绩效的促进效应。对于数字化应用水平,我国大部分地区仍未跨过拐点,需进一步加快数字技术普及与应用,促进数字化与生产生活的深度融合。中西部地区应加强与东部地区的沟通和合作,充分发挥东部地区的辐射效应,深入开展数字技术的引进、消化和吸收,缩短数字技术普及与应用的成本周期以及对碳绩效的阻滞效应时间,带动各省份加速跨越拐点。对于数字化发展水平,部分中西部省份尚未跨过拐点,需进一步优化数字化人才激励机制,建立数字产业引导基金,扶持优秀数字产业主体,提高数字化发展水平,利用数字化转型趋势推动原有创新管理方式的变革或优化,实现数字化高质量发展,充分发挥数字化发展水平对企业碳绩效的促进作用。

(2)优化绿色技术创新资源配置,推动数字化与绿色技术创新的深度融合。首先,企业应依托数字技术实现企业内外部知识信息共享,提升绿色技术创新效率,加快大数据分析、数字仿真等技术在研发创新和碳减排管理等过程中的应用,以实现绿色智慧化生产,构建以数字技术为基础的可持续研发创新体系。其次,政府应加大对企业绿色技术创新行为的资金支持和产权保护,进一步发挥绿色技术创新对市场经济的重要作用,营造公平竞争的市场环境,进一步规范参与者行为,克服能源回弹效应,同时借助数字技术进一步完善现有数据资源平台,实现智能化和实时化监管,提升政府环境监管质量。最后,企业应借助数字技术促进创新组织方式的网络化和生态化,积极探索基于产学研合作的多主体绿色协同创新体系,并依据自身实际情况,选择适当的绿色技术创新类型,在不确定条件下加大对发明型绿色技术创新的投入,促进改进型绿色技术创新的转型和技术升级,有效推动企业绿色低碳发展。

参考文献:

[1] 陈诗一.能源消耗、二氧化碳排放与中国工业的可持续发展[J].经济研究,2009,44(4):41-55.

[2] NEGROPONTE N P. Being digital[M]. London, UK: Random House Inc, 1995.

[3] 庞瑞芝,张帅,王群勇.数字化能提升环境治理绩效吗——来自省际面板数据的经验证据[J].西安交通大学学报(社会科学版),2021,41(5):1-10.

[4] HABIBI F, ZABARDAST M A. Digitalization, education and economic growth: a comparative analysis of Middle East and OECD countries[J].Technology in Society, 2020, 63: 101370.

[5] 周青,王燕灵,杨伟.数字化水平对创新绩效影响的实证研究——基于浙江省73个县(区、市)的面板数据[J].科研管理,2020,41(7):120-129.

[6] 肖仁桥,沈佳佳,钱丽.数字化水平对企业新产品开发绩效的影响——双元创新能力的中介作用[J].科技进步与对策,2021,38(24):106-115.

[7] 宋德勇,朱文博,丁海.企业数字化能否促进绿色技术创新——基于重污染行业上市公司的考察[J].财经研究, 2022,48(4):34-48.

[8] 于向宇,陈会英,李跃.基于合成控制法的碳交易机制对碳绩效的影响[J].中国人口·资源与环境,2021, 31(4):51-61.

[9] 王锋,吴丽华,杨超.中国经济发展中碳排放增长的驱动因素研究[J].经济研究,2010,45(2):123-136.

[10] YANG Z, FAN M, SHAO S, et al. Does carbon intensity constraint policy improve industrial green production performance in China? a quasi-DID analysis[J]. Energy Economics, 2017, 68: 271-282.

[11] 林伯强,蒋竺均.中国二氧化碳的环境库兹涅茨曲线预测及影响因素分析[J].管理世界,2009,25(4):27-36.

[12] 邵帅,范美婷,杨莉莉.经济结构调整、绿色技术进步与中国低碳转型发展——基于总体技术前沿和空间溢出效应视角的经验考察[J].管理世界,2022,38(2):46-69.

[13] 王惠,卞艺杰,王树乔.出口贸易、工业碳排放效率动态演进与空间溢出[J].数量经济技术经济研究, 2016, 33(1): 3-19.

[14] 姚凤阁,王天航,谈丽萍.数字普惠金融对碳排放效率的影响——空间视角下的实证分析[J].金融经济学研究, 2021,36(6):142-158.

[15] 徐维祥,周建平,刘程军.数字经济发展对城市碳排放影响的空间效应[J].地理研究,2022,41(1):111-129.

[16] 史丹,李鹏.“双碳”目标下工业碳排放结构模拟与政策冲击[J].改革,2021,34(12):30-44.

[17] 许宪春,任雪,常子豪.大数据与绿色发展[J].中国工业经济,2019,36(4):5-22.

[18] CONSTANTINIDES P, HENFRIDSSON O, PARKER G G. Introduction—platforms and infrastructures in the digital age[J].Information Systems Research, 2018, 29(2): 381-400.

[19] SALAHUDDIN M, ALAM K, OZTURK I. The effects of Internet usage and economic growth on CO2 emissions in OECD countries: a panel investigation[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 62: 1226-1235.

[20] 肖旭,戚聿东.产业数字化转型的价值维度与理论逻辑[J].改革, 2019,32(8):61-70.

[21] ARACHCHI J I, MANAGI S. Preferences for energy sustainability: different effects of gender on knowledge and importance[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021, 141: 110767.

[22] 邓荣荣,张翱祥.中国城市数字金融发展对碳排放绩效的影响及机理[J].资源科学,2021,43(11):2316-2330.

[23] LIM J, LEE E. Information technologies, community characteristics and environmental outcomes: evidence from South Korea[J]. Journal of Environmental Planning & Management, 2012, 55(3):271-296.

[24] 滕磊,马德功.数字金融能够促进高质量发展吗[J].统计研究,2020,37(11):80-92.

[25] YANG L, LI Z. Technology advance and the carbon dioxide emission in China:empirical research based on the rebound effect[J]. Energy Policy, 2017, 101: 150-161.

[26] 吴淑娥,黄振雷,仲伟周.人力资本一定会促进创新吗——基于不同人力资本类型的经验证据[J].山西财经大学学报, 2013,35(9):22-30.

[27] 赵宸宇.数字化发展与服务化转型——来自制造业上市公司的经验证据[J].南开管理评论,2021,24(2):149-163.

[28] FARIA P D, LIMA F, RUI S. Cooperation in innovation activities: the importance of partners[J]. Research Policy, 2010, 39(8):1082-1092.

[29] 程立茹.互联网经济下企业价值网络创新研究[J].中国工业经济,2013,30(9):82-94.

[30] ZHANGQI Z, ZHULI C, LINGYUN H. Technological innovation, industrial structural change and carbon emission transferring via trade:an agent-based modeling approach[J].Technovation, 2022, 110: 102350.

[31] 蓝虹,王柳元.绿色发展下的区域碳排放绩效及环境规制的门槛效应研究——基于SE-SBM与双门槛面板模型[J].软科学,2019,33(8):73-77.

[32] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004,39(10):35-44.

[33] 赵桂梅,赵桂芹,陈丽珍,等.中国碳排放强度的时空演进及跃迁机制[J].中国人口资源与环境,2017, 27(10):84-93.

[34] 向仙虹,孙慧.资源禀赋、产业分工与碳排放损益偏离[J].管理评论, 2020, 32(12): 86-100.

[35] HAANS R F J, PIETERS C, HE Z L. Thinking about U: theorizing and testing U and inverted U shaped relationships in strategy research[J].Strategic Management Journal, 2016,37(7): 1177-1195.

[36] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

(责任编辑:陈 井)