0 引言

新时代,以大数据、云计算、人工智能等数字技术为主要驱动力的数字经济已成为国家经济高质量发展的新动能和新引擎。《中国数字经济发展白皮书(2021)》指出,我国2020年数字经济规模为39.2万亿元,占GDP的比重达到38.6%,表明数字经济和实体经济正在加速融合[1]。同时,“十四五”规划明确强调,要加强关键数字技术创新应用,加快推动数字产业化以及产业数字化进程。由此可见,数字技术已经渗透至经济社会各层面,充分融合数字技术并重塑价值创造过程是实现数字经济高质量、可持续发展的重要途径[2]。其中,企业作为数字经济的微观主体和坚实基础,将通过数字融合、技术创新等方式全方位赋能数字经济价值释放过程。在数字化转型趋势的影响下,产业生态格局演变加快,社会资源配置加速重构,创新活动能够帮助企业缓解因数字技术跃迁式发展带来的消极影响,充分激发企业数字活力与发展潜力[3],尤其是数字化程度较高的企业,能够精准把握数字技术带来的发展机会,提升经济效益、建立竞争优势、形成可持续发展态势,从而推动数字经济向好向稳发展。

然而,在产业数字化引领与支撑下,数字经济与产业升级深度融合,数字技术赋能产业发展由原子式向连续协同式演进,围绕数字价值释放目标对行业进行全方位、多角度、全链条重塑。在数字普及、产业升级与技术进步等因素影响下,独立创新已无法满足现阶段发展需求,企业通过与政府、社会、市场等多主体协同创新实现资源流通和共享。目前,我国在协同创新研究方面具有较为成熟的实践,海尔作为业界协同创新典范,通过搭建线上开放创新HOPE平台充分整合全球创新资源,在用户和资源零距离交互过程中实现创新要素良性匹配,提升研发能力并实现突破式创新成果产出,从而加快整个行业数字化进程。同时,学者们从协同视角出发,研究数字技术对企业创新活动的潜在价值。Ding等[4]验证数字技术应用能够促进企业内部创新,以及跨组织、跨行业合作创新,从而拓展企业创新绩效提升途径;戚聿东等[5]研究证实,数字技术融合性能够为离散的创新主体构建合作空间,从而为企业创新绩效增长提供良好的协同基础;张昕蔚[6]研究表明,企业能够通过平台赋能方式与创新生态系统中的各主体开展协同创新活动,最大限度地提高企业创新效率。已有研究表明,数字技术作用下企业协同创新活动是相对复杂的过程,受数字技术应用情境、多元主体利益需求与企业数字生态环境等的影响。因此,探索企业如何通过多元主体协同提升创新效应是学术界与企业界亟待解决的问题。

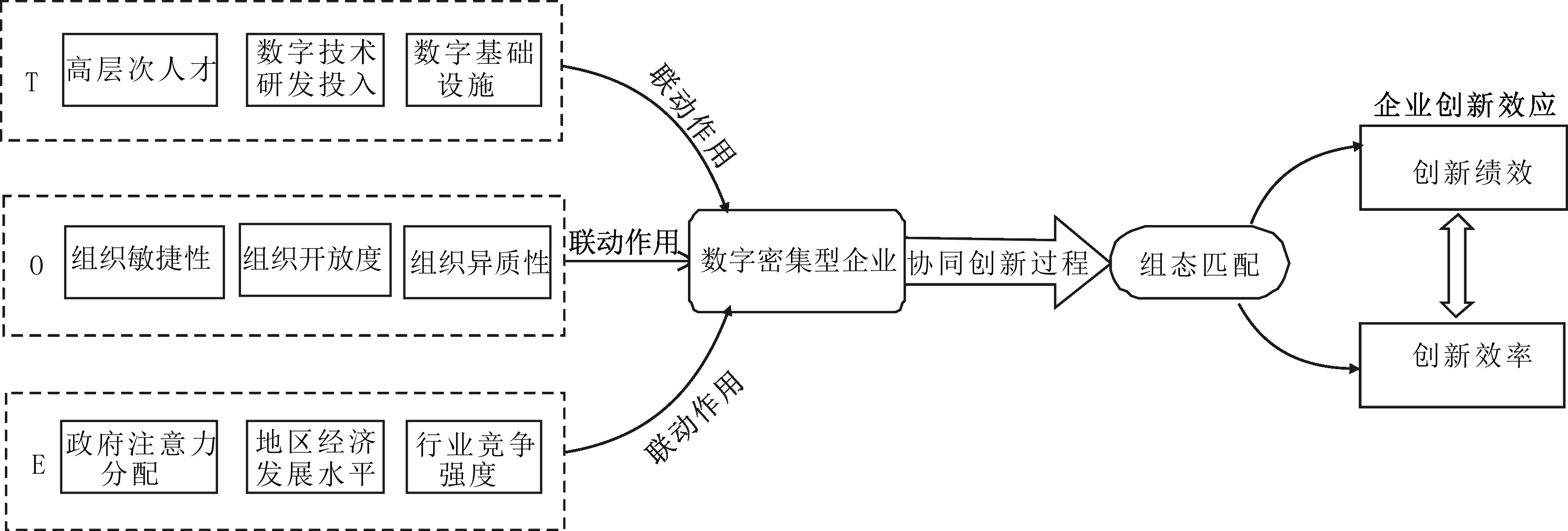

基于以上分析,当前缺乏样本案例的实证探索,在相关理论的边际贡献方面有待进一步完善。尽管部分学者针对上述问题开展相关实证研究[7-9],但并未对协同机制与创新路径进行深入探讨,缺乏对其核心要素和条件组态的剖析,无法系统解释创新效应产生过程中多要素协同的复杂互动关系。针对已有研究的不足,本文提出以下问题:企业创新过程中如何充分利用数字技术进行变革?协同视角下,影响企业创新效应的因素有哪些?企业协同多元主体实现创新的可行路径有哪些?在研究方法上,本文引入“技术—组织—环境”(简称TOE框架)框架探究数字应用情境下企业协同创新机制,由于组态分析被广泛应用于复杂系统内部机制的因果复杂性研究,因而采用模糊集定性比较分析方法探究数字技术作用下企业创新多重条件组态和复杂响应机制,有助于厘清企业协同创新生态系统中多主体创新效应的影响过程与作用机制,从而揭示有效创新形成路径。

1 文献回顾与理论框架

1.1 文献回顾

数字技术因融合性、开放性、可供性等技术特征,颠覆已有技术创新模式和行业供需体系,改变组织协同创新方式和创新效应产生过程[10],具体表现在对组织协同基础的重塑与协同环境变革上。一方面,数字技术能够帮助企业快速识别创新机会并整合创新资源,营造开放的创新文化氛围,促使协同创新主体之间开展良性互动[9]。例如,Svahn等[2]对沃尔沃汽车集团进行纵向案例研究,发现企业通过运用数字技术重构动态能力以提升产品创新质量和价值共创能力,从而实现高水平创新绩效。同时,企业将数字技术嵌入于产品合作研发与过程创新中,以此优化原有创新思路,使其能够尽快适应新的数字化创新环境。Nambisan[11]研究表明,数字技术可为构建数字创新网络、打破原有创新多元主体间的区位限制提供有力支撑,实现各主体间的跨边界融合,重塑组织形式与创新流程,进而强化组织创新效应。另一方面,新兴数字技术不断发展与广泛应用使得组织内外部边界变得模糊,经济社会呈现万物互联的发展格局,企业创新生态系统演进与主体竞合模式日益复杂。大数据、云计算、人工智能等数字技术能够为技术与知识集成提供良好的数字资源支撑,同时为工业资产系统、技术基础设施、产品消费通道构建提供技术支撑,重构企业与多元主体间的协同互动方式[12-13],促使企业制定数字化战略并实现数字化转型,在环境剧变中寻求新的发展机会,从而更好地促进数字经济全面发展。

当前研究聚焦数字技术对多主体资源整合与企业数字化能力重构的作用,关注数字技术对企业创新绩效的支撑作用,以及对企业创新效率的赋能作用。由创新绩效与创新效率共同表征的创新效应能够准确反映企业在协同创新过程中产生的实际价值,揭示企业协同创新质量与数字创新活力。进一步地,在数字技术的渗透下,企业创新不仅需要组织资源禀赋作为数字技术应用的基础,而且需要所处社会、行业等外部环境的有力支撑,从而在内外部协同过程中释放企业创新价值。同时,如果脱离具体数字技术应用情境探究变量对企业创新的影响,将无法得到具有普适性与针对性的实施路径。因此,本文基于技术、组织、环境三重条件探究在数字技术应用情境下企业创新机制与形成路径。

1.1.1 技术条件:对企业创新效应的引领作用

技术条件主要强调数字技术自身特征以及组织与数字技术互动情境对企业价值创造的影响。数字技术作为新的生产要素,其特性将影响组织对技术的采纳行为和应用过程。同时,数字技术因其前瞻性在企业协同创新过程中能够发挥良好的引领作用。基于创新生态系统理论,人才、基础设施和投资是创新生态系统中维持协同活动稳态的3种要素。同时,马文聪等[14]指出,高层次人才和基础设施能够保障企业协同创新活动持续开展。高层次人才所拥有的专业知识与技术素养可以降低组织在数字技术研发与应用方面的时间成本,全方面提升组织技术运营能力和数字化管理效率。数字基础设施可以为组织应用数字技术提供资源禀赋,降低组织与协同主体技术应用成本,提升数字技术转化效率。陈战光等[15]研究表明,研发投入在企业创新生态系统中起重要运转作用。企业通过加大数字技术研发投入拓展合作研发渠道,加快价值创造与重塑过程,进而显著提升自身创新效率。借鉴前人研究成果,本文从高层次人才、数字技术研发投入和数字基础设施3个方面,探究技术条件对企业创新的影响。

1.1.2 组织条件:对企业创新效应的支撑作用

组织条件主要聚焦于技术应用情境中的组织行为,通过数字技术改变组织架构与协同创新模式,进而影响技术采纳过程,对企业协同创新具有支撑作用。基于组织管理视角,技术创新应用的影响因素主要包括组织能力、文化、结构以及组织间压力等[16]。Quan等[17]从动态能力视角出发,发现组织敏捷性是企业把握创新机会并迅速响应、整合和重构资源的重要能力。在数字技术的影响下,企业需要较高的敏捷性,通过利用数字技术进行协同创新以快速应对环境变化。基于开放式创新理论,开放式创新可以为企业合作创新发展带来优质创新资源和互补性资产。Barney[18]研究表明,组织开放度较高的企业能够充分吸收外部知识与先进技术,从而打破固有创新边界。数字技术在促进协同创新生态网络变革的同时,能够极大地缩短研发周期并降低研发成本,从而提升企业创新效率。在数字技术带来的变革下,企业需要通过调整内部结构在协同过程中获取更多异质性资源。基于组织异质性理论,企业层面的异质性是指在规模、资本密集度、所有权、组织方式等方面特征的差异程度[19],异质性能够提升企业在协同创新方面的合作广度,促使企业获得更高的创新绩效。借鉴前人研究,本文从组织敏捷性、组织开放度和组织异质性3个方面,探究组织条件对企业创新的影响。

1.1.3 环境条件:对企业创新效应的调节作用

根据资源依赖理论,组织需要协同外部环境实现共生发展,外部环境能够影响和支配协同创新系统功能以及协同要素间的相互作用,从而对企业协同创新活动发挥调节作用。协同创新环境的具体影响主要体现在政府支持力度、经济发展水平、行业竞争强度等方面,政府通过向企业提供财政补贴、政策支持和税收优惠等方式,推动企业突破资源限制,为多主体间的创新活动营造良好的政策氛围[20]。同时,地区经济发展水平能够反映该地区经济发展状况、数字资源丰裕度和公众数字需求等情况。企业高度依赖经济发达地区完善的协同创新网络[21],如合作伙伴、供应商与客户等。特别地,行业竞争是资源高效配置方式[22],数字技术因其颠覆性会引起行业内竞争,加大企业来自竞争者和利益相关者的压力,促进企业与多主体间建立竞合关系,激发企业创新动力与潜力,从而强化企业创新效应。借鉴前人研究,本文从政府注意力分配、地区经济发展水平和行业竞争强度3个方面探究环境条件对企业创新的影响。

基于已有文献梳理发现,企业创新实践在数字资源禀赋、组织创新过程以及外部数字环境方面存在巨大差异[23]。同时,技术、组织和环境条件会给企业创新效应带来多重影响,在数字技术应用情境下,协同创新生态系统中的多主体创新活动已经成为企业顺应数字化转型趋势、强化创新效应的必经之路。因此,本研究基于协同视角,探究在多因素联动匹配过程中,数字技术情景下企业创新效应形成机理的重构过程[24]。

1.2 理论框架

TOE框架是指适用于以技术应用情境为基础的综合性分析框架[25],由技术条件、组织条件、环境条件3个部分组成。其中,技术条件用于分析技术与组织结构、应用能力、潜在收益的协调关系。组织条件主要包括组织规模、经营范围、文化建设、沟通机制与资源储备等方面[26]。环境条件包括组织所处背景、行业市场环境等。目前,学者们在差异化技术情境下围绕TOE框架展开了丰富的实证研究,尤其是在工商管理、信息管理与公共管理等领域,开辟了理论与实证应用相结合的研究范式。本文借鉴已有研究成果,结合我国数字技术应用现状、企业实践基础与协同创新环境,构建适配延伸的TOE框架,如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究方法

Ragin(2000)首次将定性比较分析法(QCA)引入社会科学范畴,该方法可以在因果复杂性的基础上,挖掘多重条件组态协同效应。本研究变量为连续型变量,且存在多个变量间的交互协同效应,故采用变量取值为0~1之间连续值的fs QCA更为合适。同时,考虑到技术、组织和环境条件的单维度研究无法深入探究企业创新效应内在协同机理,本文采用模糊集定性比较分析方法(fs QCA)探究数字技术应用情境下企业创新协同效应与形成路径。

2.2 数据来源

在数字经济背景下,高新技术企业面临更大的创新压力。在复杂多变的环境下,高新技术产业在企业间、企业与外部环境间频繁实施协同创新活动,因而契合本文研究目标。为了集中反映数字技术在协同过程中的应用效果,依据《中国2012年投入产出表》,采用高新技术行业对信息传输、软件和信息技术服务的完全消耗系数表征行业数字密集型程度。本文聚焦于高新技术企业中的数字密集型企业,如互联网与相关服务、计算机、通信和其它电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专业技术服务业等,以2018—2020年沪深A股数字密集型上市企业为研究对象,探寻高水平企业创新效应形成路径。剔除ST、*ST企业、2017年后上市企业、3年内未申请和授权专利的企业,以及基础数据不全企业,遴选出64家企业。2020年12月至2021年10月期间,调研多家样本企业,获取企业管理层面、员工层面一手数据,同时查阅CSMAR数据库、招股说明书、年报、季报、公告、项目募集说明书、官网等二手数据资料。

2.3 变量测量

2.3.1 结果变量

企业创新效应。本文探究数字技术下的企业创新效应,参照已有研究成果[27],将创新效应分为创新效率与创新绩效两个维度。企业授权专利数量可以反映企业创新绩效[28]。因此,本文将企业授权专利数量作为企业创新绩效衡量指标,由于授权专利具有滞后性,具体为第t-1年对应企业第t年授权专利数量。借鉴翟淑萍等(2020)的研究成果,通过构建超对数生产函数的随机前沿模型计算创新绩效,模型见式(1)。技术效率Efficinecyi,t,即创新效率,计算见式(2)。

lnPatenti,t + 1=α0+α1lnRdi,t+α2lnPersoni,t+α3(lnRdi,t)2+α4(lnPersoni,t)2+a5lnRdi,t*lnPersoni,t+vi,t-ui,t

(1)

Efficiencyi,t=exp(-ui,t)

(2)

式(1)中,lnPatenti,t+1为企业创新产出,Patent为发明专利授权数量+1,lnRdi,t为研发支出,Rd为研发投入,lnPersoni,t为人力资本投入,Person为企业员工人数,vi,t为随机误差项。ui,t为技术非效率项,表示企业创新效率损失,ui,t越大,企业创新效率越低。

2.3.2 条件变量

(1)技术条件。本文研究对象为数字密集型企业,因而默认企业研发支出与基础设施具有数字属性。借鉴何帅等(2019)的研究成果,采用中级职称及以上人数或硕士学位以上人数占企业员工总数的比例测量高层次人才。企业数字技术研发投入采用上年度研究开发经费支出占年收入总额的比例表示。企业数字基础设施采用单价万元以上设备所占总值的比例测量。

(2)组织条件。借鉴Cegarra-Navaro等[29]的研究结果,以企业有能力快速响应客户需求、企业有能力迅速调整生产以适应需求波动、企业有能力迅速处理供应商问题等6题项量表对组织敏捷性进行测量。参照李玲(2011)和陈钰芬等(2008)的测量量表对组织开放度进行测量,将开放度分为深度和广度两个维度,量表由企业与合作伙伴合作的业务范围限定在较小范围内、企业与合作伙伴合作时涉及的资源种类较少等5个题项构成。企业生产效率是衡量企业异质性的关键因素和重要变量[30]。依据李磊等[31]的研究成果,采用企业人均营业收入测算企业生产效率,即企业营业收入与从业人员的比值。

组织条件层面度量选择已有成熟量表,课题组成员对国外量表进行往复式翻译,以确保题项意思一致。依据调研样本数据,以及招股说明书、年报、季报、公告、项目募集说明书、官网信息等资料,以李克特5级量表完成题项测量,同时邀请专家采用德尔菲法对组织条件题项进行打分,最后以各组织变量对应题项的均值作为组织敏捷性和组织开放度的评价值。

(3)环境条件。参考周恩德等[20]的研究成果,采用政策支撑数量和政府补助对政府注意力分配进行衡量。具体而言,由企业所在城市政策支撑数量和企业所获政府补助构成。地区经济发展水平以企业所在城市等级为划分依据,按一线(新)、二线、三线、四(五)线等进行划分。行业竞争强度采用赫芬达尔—赫希曼指数测量,采用行业中除该企业外的市场竞争主体占行业总收入或总资产百分比的平方和(1-赫芬达尔指数)计算。

2.4 数据校准

在进行组态匹配前,需要选取合适的锚点对所有变量进行校准。首先,取样本企业3年数据均值并采用直接校准法对初始数据进行校准。然后,综合案例描述性统计结果再次进行校核。同时,参考已有研究[27],将9个条件变量与结果变量完全隶属、交叉点和完全不隶属的校准点分别设为样本数据的上四分位数、中值和下四分位数[32],并将测量数据值转化为0、0.33、0.67、1。最后,使用fs QCA 3.0软件对数据进行隶属度赋值。

3 实证分析

3.1 必要性分析

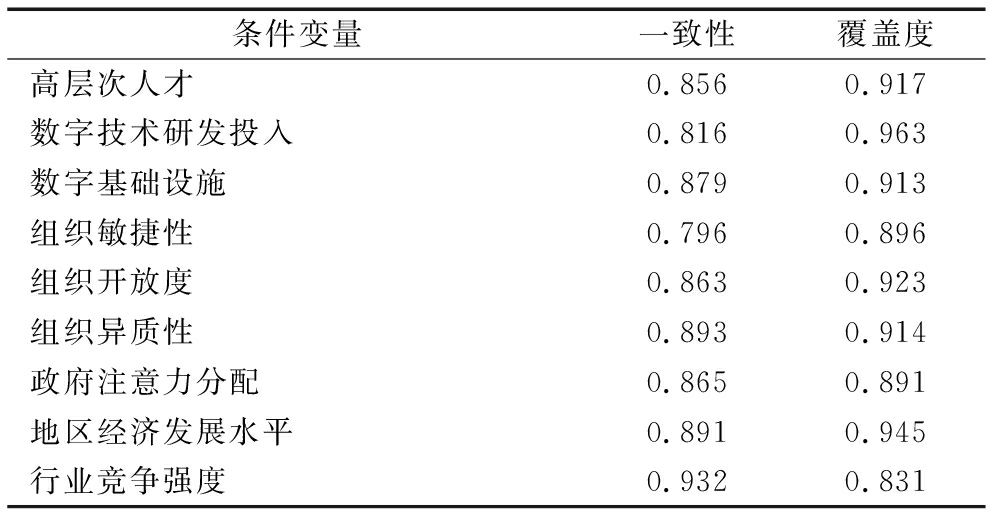

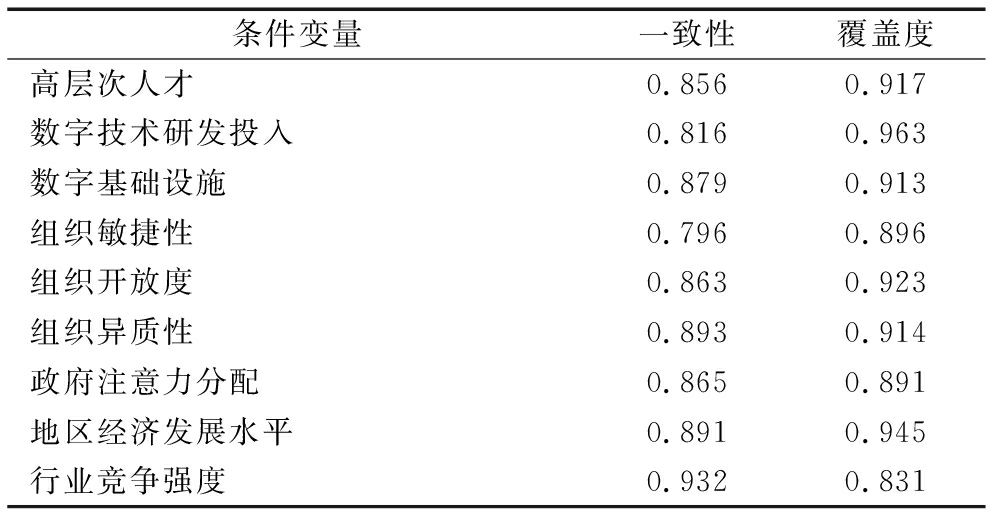

数据校准结束后,根据fs QCA的分析路径,需要对条件和结果变量进行必要性检验。其中,必要条件的衡量标准即一致性,当一致性结果大于0.9时,即认定该条件是结果的必要条件,故需要对其必要条件展开充分性分析,通过布尔代数运算识别最适合解释目标案例的条件组态。因此,需要对条件组态进行必要性分析,如表1所示。表1结果显示,除行业竞争强度外,其余条件变量的一致性均在临界值0.9以下,表明行业竞争强度可能是解释高水平企业创新效应的必要条件。依据杜运周等(2017)的研究成果,仅检验一致性不能充分确定条件变量为结果变量的必要条件,还需要进一步深入案例分布情况作具体分析。本文通过fs QCA3.0构建单因素模糊集交集,绘制条件变量与结果变量的X-Y散点图。结果显示,接近3/4的案例点分布在对角线及左上方,说明行业竞争强度对高水平企业创新效应的解释是充分不必要的,因而无法构成必要性条件。

表1 高水平企业创新效应必要条件分析结果

Tab.1 Analysis of the necessary conditions of high-level enterprise innovation effect

条件变量一致性覆盖度高层次人才0.8560.917数字技术研发投入0.8160.963数字基础设施0.8790.913组织敏捷性0.7960.896组织开放度0.8630.923组织异质性0.8930.914政府注意力分配0.8650.891地区经济发展水平0.8910.945行业竞争强度0.9320.831

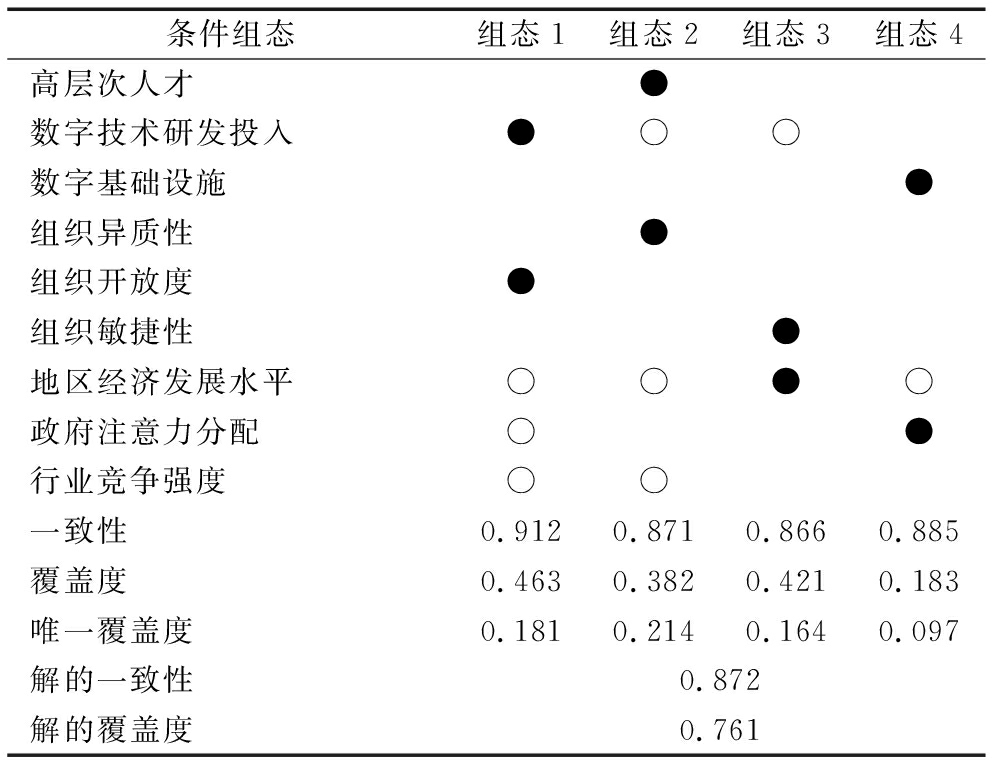

3.2 条件组态分析

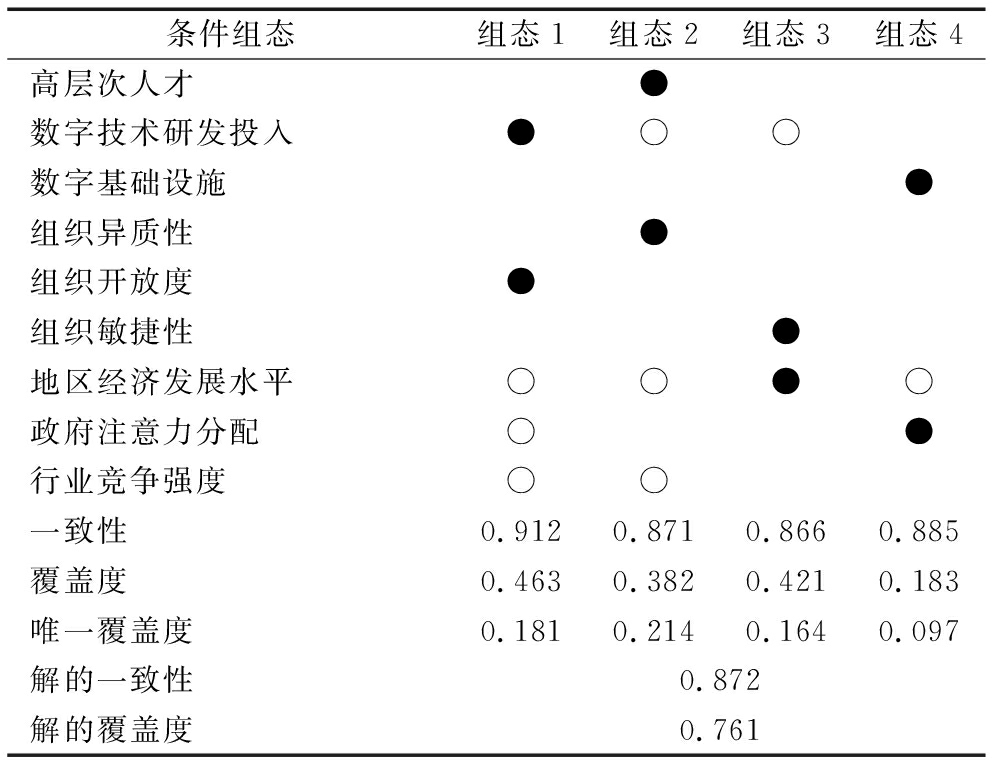

组态能够反映数字技术影响下的企业协同创新路径,采用fs QCA3.0软件对条件变量进行组态分析,高水平企业创新效应组态分析结果如表2所示。其中,“●”表示存在核心条件,同时出现在简单解和中间解的条件变量;“○”表示存在边缘条件,只作为中间解的条件变量。进一步地,将一致性门槛值设定为0.8,案例门槛提高至4,以此筛选出更具代表性的条件组态,最终得到解释高水平企业创新效应的4组条件变量组合路径。4组条件变量的一致性、覆盖度以及总体一致性、总体覆盖度等指标如表2所示。其中,解的一致性为0.872,表明在所有满足4组条件组态的企业创新案例中,87.2%的案例企业创新效应呈现较高水平。解的覆盖度为0.761,表明4组条件组态可以解释76.1%的高水平企业创新效应案例。解的一致性和解的覆盖度均高于参考阈值,表明组态分析结果可靠。综合前文理论分析与研究框架,通过实证分析进一步识别技术、组织和环境在驱动企业创新过程中的差异化适配关系。

条件组态1表明,注重高层次科研和管理人才培育的企业,拥有较强的研发能力与较高的治理水平,能够实现研发要素投入与人力资源要素优化匹配,拓展组织与协同主体数字技术研发合作深度,从而缓解行业竞争带来的压力。在组织异质性支撑下,企业能够提升创新机会感知能力,主动识别经济发达地区中的多样化发展机会,以此提高组织与协同主体间合作广度,在纵横方向激发高水平创新效应。一方面,高层次人才引领背景下的企业在战略制定上更具优势,能够准确把握数字发展演变趋势,指导协同创新活动顺利开展;另一方面,高异质性企业凭借自身差异化结构更容易捕捉到市场环境机会和竞争对手的弱点,从而更快建立竞争优势。该路径能够解释46.3%的高水平企业创新效应案例,其中18.1%仅能被该路径所解释。

条件组态2表明,组织开放度较高的企业善于协同供应商、客户、政府等利益相关者,通过加大数字研发经费投入提高自身数字化水平,依托大数据、云计算等数字技术建立良好的协同创新网络,进而打破固有边界,积极与政府、合作方等主体开展协同创新活动,在巩固自身竞争优势的同时,强化创新效应。一方面,如果企业处在经济发达、法律法规体系健全、政府配套政策完善的区域,合作开放的组织文化与充足的研发投入则能助推企业获取优质互补性资源,通过降低数字技术在协同创新中的不确定性促进企业创新绩效提升;另一方面,协同创新是风险与机遇并存的高资金投入行为,需要资金实力雄厚的协同组织作为创新合作的基础,尤其在行业竞争加剧的数字化时代,更需要通过协同创新缓解知识外溢带来的问题,由多主体共同承担创新成本与风险。该路径能够解释38.2%的高水平企业创新效应案例,其中21.4%仅能被该路径所解释。

表2 高水平企业创新效应组态分析结果

Tab.2 Configuration analysis of the innovation effect of high-level enterprises

条件组态组态1组态2组态3组态4高层次人才●数字技术研发投入●○○数字基础设施●组织异质性●组织开放度●组织敏捷性●地区经济发展水平○○●○政府注意力分配○●行业竞争强度○○一致性0.9120.8710.8660.885覆盖度0.4630.3820.4210.183唯一覆盖度0.1810.2140.1640.097解的一致性0.872解的覆盖度0.761

条件组态3表明,组织敏捷性较高的企业具有快速适应环境变化的能力,在具备发达地区经济支持、旺盛的公众创新需求以及良好的协同创新条件时,通过加大数字技术研发投入可以获得高水平企业创新效应。一方面,该类型企业在面临市场创新压力时,会更加从容地应对外部环境变化,通过重新整合互补性资产与构建合作关系缓解竞争压力;另一方面,经济发展较好的区域,其数字资源相对丰裕,公众创新需求层次较高,在上述环境下,企业会联动地区内社会组织、公众等主体参与价值共创过程,针对多样化需求加大经费支持以实现精准研发,从而形成多方主体协同创新发展的局面。该组态能够解释42.1%的高水平企业创新效应案例,其中16.4%仅能被该路径所解释。

条件组态4表明,受政府关注的企业能够在政府补助和地区配套政策的推动下,依托发达地区经济条件与丰裕的协同资源积极响应外部创新需求,凭借数字基础设施,以较低的投入成本快速实现多样化信息交互,从而获得高水平企业创新效应。一方面,完善且先进的数字基础设施表明,企业科研基础扎实、知识储备丰富,其技术优势更容易获得政府认可,进而在政府支持下实现协同创新发展;另一方面,相对发达的区域经济条件会天然吸引上下游企业、合作商、客户等协同资源聚集,所形成的创新网络和生态圈有利于资源整合,从而促使创新效应产生。该组态能够解释18.3%的高水平企业创新效应案例,其中9.7%仅能被该路径所解释。

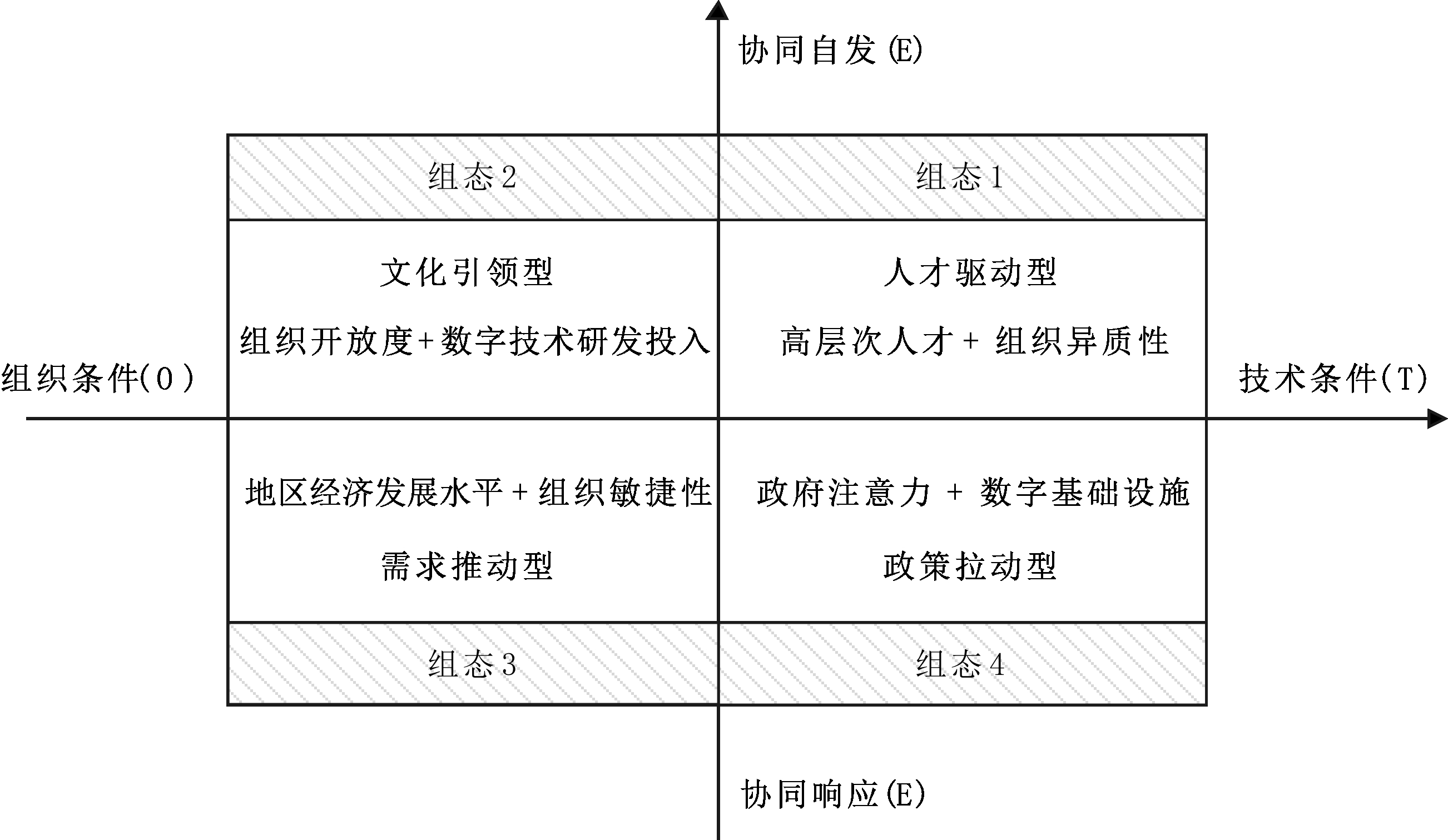

3.3 组态异质性分析

基于高水平创新效应组态分析结果,进一步对数字技术作用下企业协同创新形成机理进行讨论,为具有不同数字资源禀赋与组织特质的企业提供更具针对性的协同创新突破路径。根据TOE研究框架,技术与环境因素对组织的影响通常表现为压力或动力[33]。因此,在协同创新过程中,企业与数字技术交互方式主要有主动“自发”与被动“响应”,以此反映企业运用数字技术实现协同创新的行为特征,以及对数字经营环境变化的应对策略。一方面,企业自发利用数字技术改变组织能力、资源及结构等特征,依托外部环境提供的丰富技术应用场景突破原有协同创新方式中的诸多限制;另一方面,企业发挥由数字技术渗透带来的潜在价值,凭借较高的行业数字化水平、良好的数字环境及区域协同创新基础,结合自身技术条件与资源禀赋确保协同创新顺利开展。具体表现形式如图2所示。

(1)协同自发方式。协同自发方式主要对应组态1和组态2,环境因素均为条件变量的非核心节点,意味着环境因素在组态路径中起支撑作用,组织分别通过高层次人才(人才)和企业开放度(文化)发挥数字技术价值,自发捕获和识别外部环境中的发展机会。为进一步明确相关影响路径,本文围绕该方式的具体协同机制展开分析。

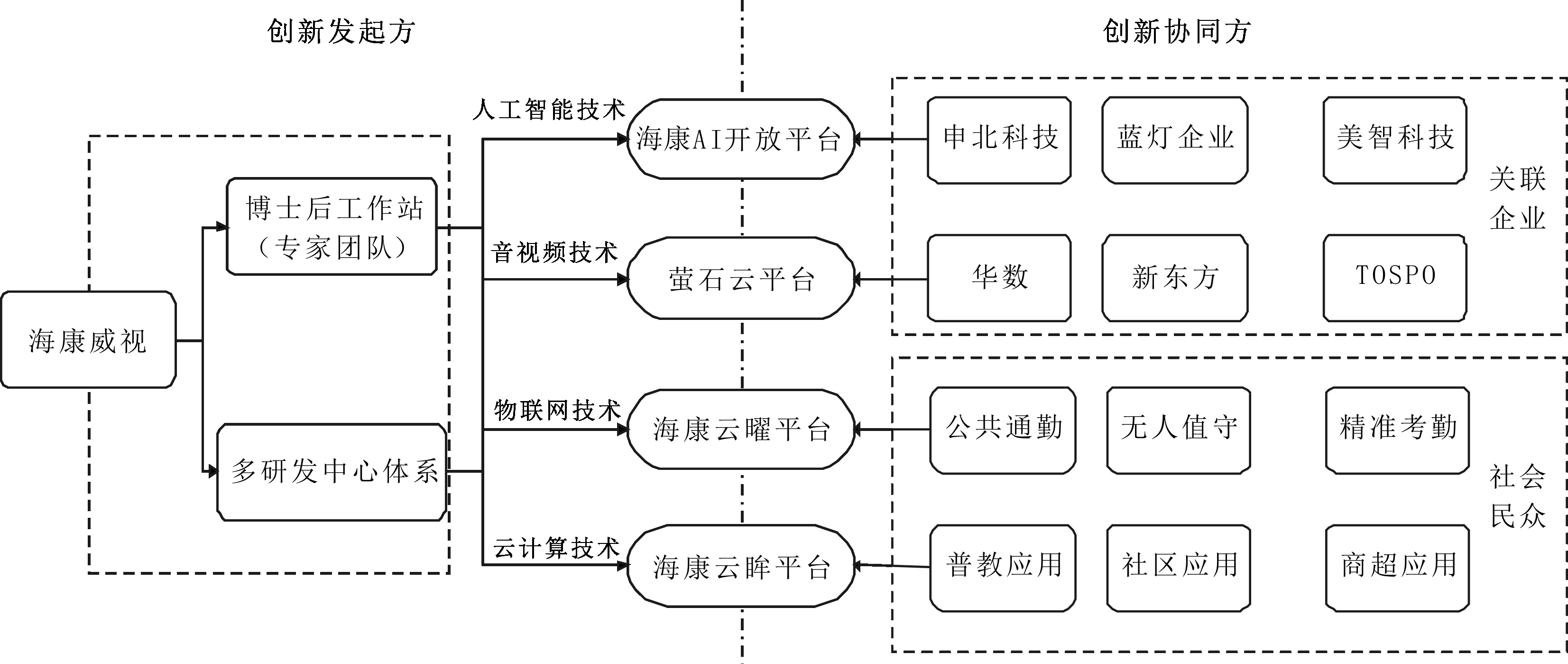

组态1中,高层次人才和组织异质性为核心条件,数字技术研发投入、地区经济发展水平和行业竞争强度为补充条件。其中,高层次人才在数字技术运用上具有显著驱动作用,因而将其命名为人才驱动型。以杭州海康威视数字技术股份有限公司为例,海康威视是聚焦于智能物联网、大数据服务和智慧业务的互联网企业,注重人才发展战略,以博士后科研工作站作为引领高端研发的“桥头堡”,培育核心技术能力并拓展技术产业化能力,具有丰厚的研发底蕴,其研发人员和技术服务人员超两万人且占总人数的1/2。同时,该公司加大对人工智能、物联网等数字技术的研发投入并搭建AI开放平台、萤石云平台等,面向政府、交通、民生等领域开拓业务和产品,其异质性资源禀赋为自身协同关联企业与社会组织奠定了坚实的基础。此外,该公司地处新一线城市杭州,当面对同地区行业巨头阿里巴巴集团带来的竞争压力时,通过设立行业开放平台加大关联企业创新力度,多措并举强化技术创新效应,具体见图3。

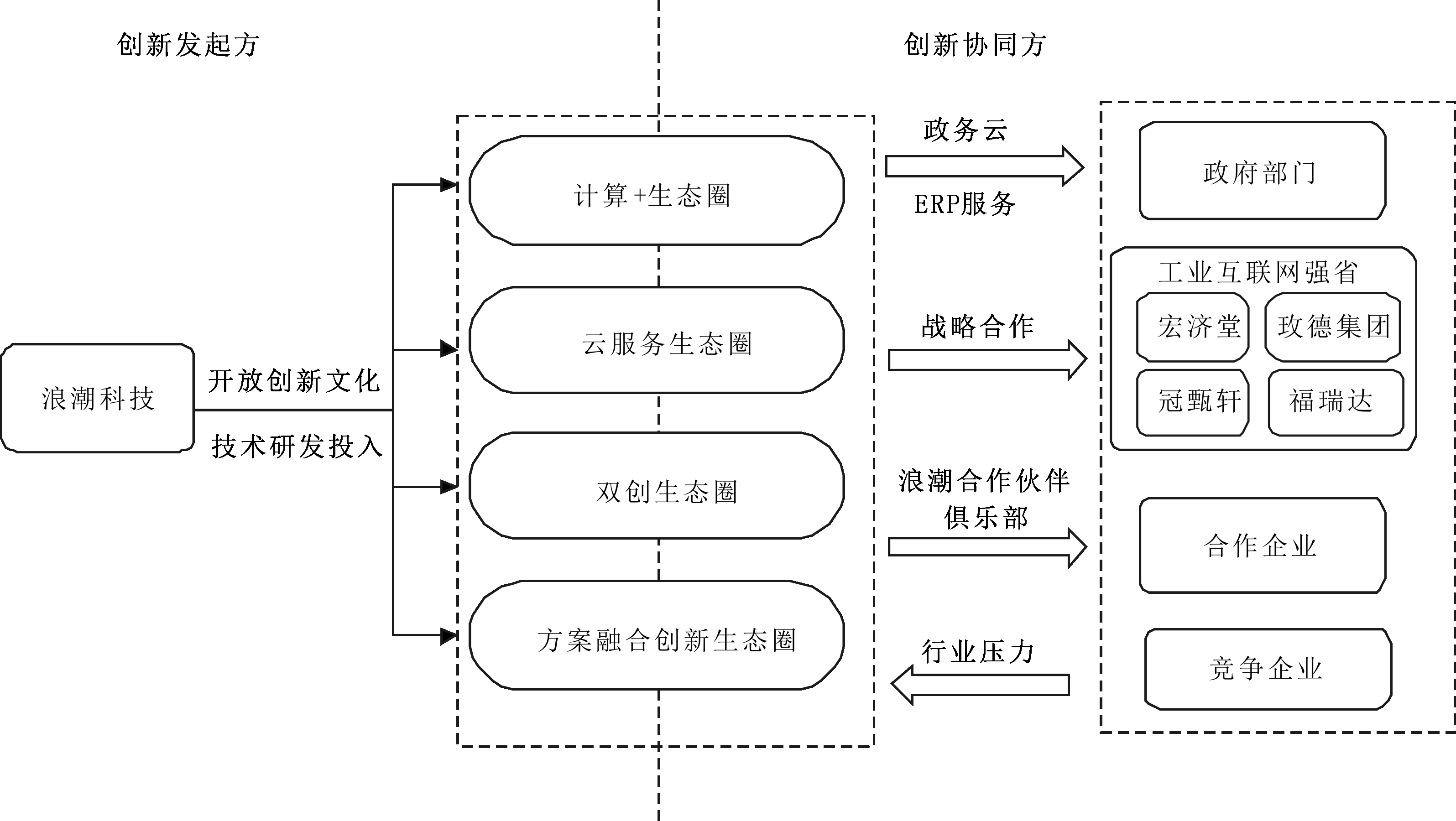

组态2中,数字技术研发投入和组织开放度为核心条件,政府注意力分配、地区经济发展水平和行业竞争强度为补充条件,企业通过积极创新感知外部环境因素变化,因而将其命名为文化引领型。以浪潮集团有限公司为例,该集团是以大数据、工业互联网等信息技术产业为主的IT企业,拥有稳定可靠的云服务、双创等合作伙伴网络生态圈,以商业合作为核心,以技术与人才培养为支撑获取互补性资源,通过塑造创新生态圈降低技术创新的不确定性,并通过数字技术研发经费投入迅速建立行业竞争优势。该公司地处数字先锋省会城市济南,2020年该地区数字经济规模占GDP的比重达到42%。浪潮集团能够快速识别并跟进政府、社会、公民等的需求,构建数据运营、智慧城市、公共安全、市场监管等业务模块,通过协同创新加快企业技术创新与突破,具体见图4。

(2)协同响应方式。前文组态3和组态4的分析结果显示,环境因素均为条件变量的核心节点,意味着环境因素在协同过程中发挥至关重要的作用,组织通过自身敏捷性(能力)和数字基础设施(资源)建设应对外部环境的冲击。为进一步明确相关影响的路径,本文围绕该方式的具体协同机制展开分析。

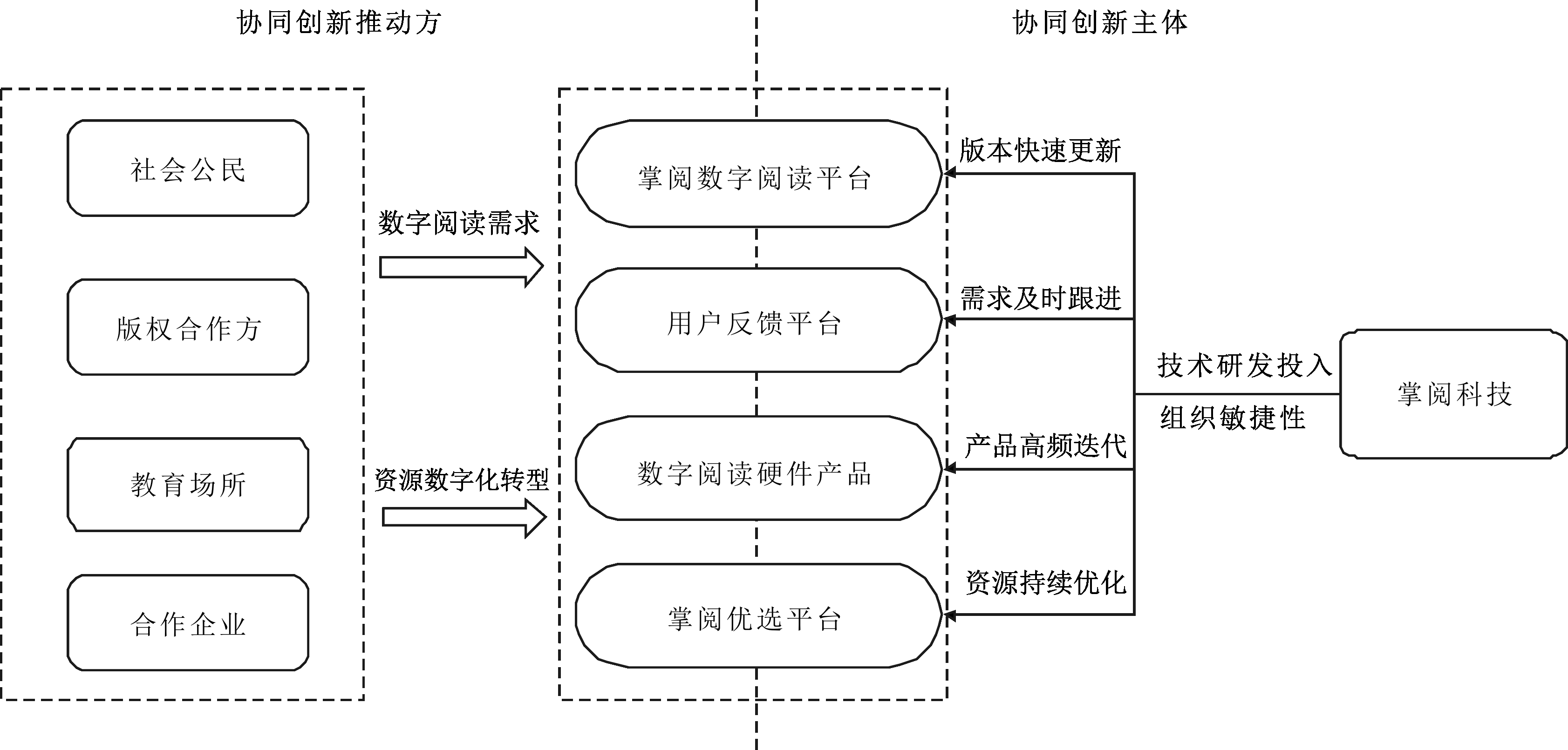

组态3中,地区经济发展水平和组织敏捷性为核心条件,数字技术研发投入为补充条件。其中,社会对数字技术的迫切需求以及地区经济发展水平是高敏捷性企业开展协同创新活动的助推力,因而将其命名为需求推动型。以掌阅科技股份有限公司为例,该公司是专注于数字阅读的平台型企业,其定位为轻资产互联网文化企业,目前月活跃用户达1.6亿。掌阅科技采取灵活敏捷的组织运行模式,可以随时调整发展战略,紧抓客户需求,同时具有良好的用户反馈机制,旗下掌阅APP、掌阅精选等软件能够及时根据市场需求快速迭代升级。此外,该企业具有地处首都北京的天然地理优势,拥有广大的消费市场和新潮的创新文化氛围,被国内外700多家优质版权方认可。该企业协同政府、企业、高校等单位创建数字图书馆,通过研发经费投入促进数字产品市场化、产业化,衍生孵化出16种差异化阅读产品,在移动阅读领域实现逆风增长,成为规模第一且唯一实现环比增长的头部平台,具体见图5。

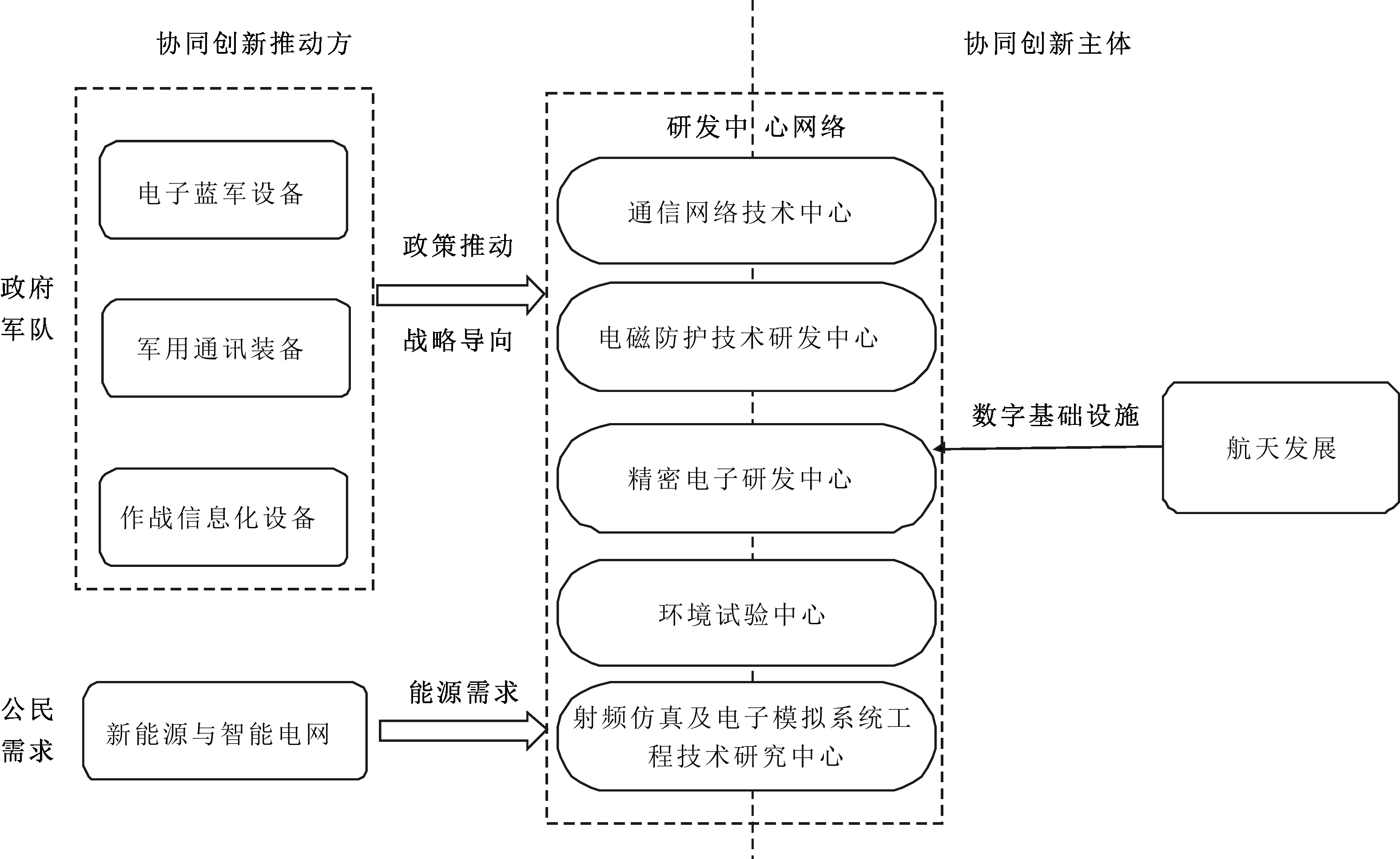

组态4中,政府注意力分配和数字基础设施为核心条件,地区经济发展水平为补充条件,数字资源型企业实现协同创新需要政府等公共部门提供政策扶持、资金补贴等,因而将其命名为政策拉动型。以航天工业发展股份有限公司为例,其是以电子信息科技为主业,深耕军用、民用产业领域的信息技术企业。该公司具备先进的技术基础设施和齐备的资质,具体包括一个国家级技术中心、多个省部级技术中心与产学研合作创新平台、50余项国军标及工程行业标准资质。同时,该公司依托央企战略地位和航天品牌优势,在行业政策和优势资源的支撑下服务于国家战略、国防建设、国计民生。此外,集团总部位于首都北京,具有优质的内外部资源和灵活的市场机制。该企业通过与邻近企业合作研发推动产业转型升级和区域科技创新,进而促使自身创新能力持续提升,具体见图6。

3.4 稳健性分析

本文通过对结果变量进行赋值调整,以此探究交叉点取值对结果变量的影响,验证结果的稳健性。具体而言,对企业创新效应的评判标准进行上调,即对稍高位置交叉点的取值进行组态分析。本文将结果变量交叉点的取值调整为完全隶属与完全不隶属的平均值,得出与前文分析基本一致的结论。必要性分析显示,行业竞争强度的一致性依然超过0.9,经过单因素模糊集的散点图验证仍属于充分不必要条件。由组态分析结果得到与前文相同的4条路径,一致性保持在0.891,与上述结果相比,略微有所提高且总覆盖度达到0.691,能够解释69.1%的高水平企业创新效应案例。综上分析,本文结论具有稳健性。

4 结语

4.1 研究结论

随着数字经济发展,数字技术已成为企业协同创新过程中提升创新效能、整合资源、优化创新环境的有效途径。基于我国协同创新发展理论与实践,本文以沪深A股上市公司中数字密集型企业为样本,使用fs QCA进行条件组态分析,借助以技术应用情境为基础的TOE框架探究企业创新协同机制与实现路径。

(1)在协同创新过程中,数字技术主要影响企业与多主体间的交互方式,具体可以分为协同自发方式与协同响应方式,自发与响应能够清晰地反映企业运用数字技术实现协同创新的行为特征,以及对数字经营环境变化的应对策略。

(2)通过组态匹配揭示4条高水平企业创新效应实现路径,主要包括由高层次人才、组织异质性、数字技术研发投入、地区经济发展水平和行业竞争强度等变量构成的人才驱动型;由组织开放度、数字技术研发投入、政府注意力分配、地区经济发展水平和行业竞争强度等变量构成的文化引领型;由组织敏捷性、地区经济发展水平和数字技术研发投入等变量构成的需求推动型;由数字基础设施、政府注意力分配和地区经济发展水平等变量构成的政策拉动型。

综上所述,数字技术应用情境下高水平企业创新效应是多因素协同作用的结果,各因素通过有效结合以“殊途同归”方式提升企业创新绩效与创新效率,促使不同类型企业结合自身技术特征与资源禀赋选择适配的协同创新路径,进而激活创新活力,推动数字经济可持续发展。

4.2 研究贡献

4.2.1 理论贡献

数字技术应用情境下企业协同创新是一个相对复杂的过程,尤其是在面对复杂多变的数字经营环境和多元化主体利益需求时,企业协同创新更显复杂。相较于已有研究,本文理论贡献如下:

(1)基于协同视角下的TOE框架分析发现,不同条件变量间的组态匹配可以提升企业创新效应,且不局限于单一因素对企业创新效应的影响,而是从技术(高层次人才、数字技术研发投入和数字基础设施)、组织(组织敏捷性、组织开放度和组织异质性)和环境(政府注意力分配、地区经济发展水平和行业竞争强度)多维角度出发,探究其对企业创新效应的作用机制,拓展了企业创新研究视角。

(2)区别于现有研究仅探讨企业创新效应的净效应,而忽略要素间协同联动对结果变量的作用,本文采用fs QCA方法系统研究数字技术应用情境下不同维度的耦合组态对企业创新效应的影响路径,并基于组态理论从协同视角分析技术、组织和环境间的互动关系,识别高水平企业创新效应组态,丰富了企业创新研究方法和理论。

(3)揭示数字技术在企业与多主体间的互动机制。通过组态分析研究不同条件变量间的联动匹配对企业创新效应的影响,并基于企业运用数字技术应对经营环境变化的行为特征,将其划分为协同自发和协同响应,揭示了数字密集型企业创新效应提升路径,拓展了中国情境下企业创新发展方式和路径。

4.2.2 实践启示

(1)从企业创新管理视角而言,技术、组织、环境三重条件联动效应显示出数字技术作用下企业协同创新的复杂性。企业应加强技术、组织、环境各因素间协同,结合自身优势和环境因素合理运用数字技术,进一步优化协同创新实践。进一步地,企业在加强技术保障和组织支撑的同时,应抓住外部环境带来的机遇,通过技术引领和组织强化响应数字环境需求,进而有效强化自身创新效应。

(2)从政策制定视角而言,政府可以从技术、组织、环境协同联动角度出发,营造良好的创新环境,制定普惠性政策。首先,通过扶持政策、税收优惠和政府补助敦促企业构建创新激励机制,借助企业数字技术基础设施提升政府信息化水平,加强与公众互动交流;其次,建立健全人力资源保障体系,通过激发企业人才潜能进一步释放人才价值;最后,通过构建企业创新网络生态圈,完善多元化创新主体和社会公众参与联动机制,促进政府、社会与企业实现价值共创,从而释放数字技术在数字经济发展中的潜在价值。

4.3 不足与展望

本文存在以下不足:在理论框架上,所采用的技术—组织—环境研究框架虽涵盖内外部诸多因素,但仍具有一定的局限性,未来可考虑从深层次与多样化角度作进一步研究;在研究样本上,考虑到数据可得性,样本选择数字密集型企业,未来可以选取高新技术产业中的更多类型企业样本,提升结论的普适性;在研究方法上,组态分析方法虽规避了部分传统实证分析的局限性,但未来需结合两者优势,进一步完善数字技术应用情境下企业创新效应协同路径研究。

参考文献:

[1] 何帆, 刘红霞. 数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J].改革, 2019,32 (4): 137-148.

[2] SVAHN F,MATHIASSEN L,LINDGRER. Embracing digital innovation in incumbent firms: how volvo cars managed competing concerns[J].MIS Quarterly,2017,41(1):239-253.

[3] LI L,SU F,ZHANG W,et al. Digital transformation by SME entrepreneurs: a capability perspective[J].Information Systems Journal,2018,28(6):1129-1157.

[4] DING W W, LEVIN S G, STEPHAN P E, et al. the impact of information technology on scientists' productivity,quality and collaboration patterns [J].Management Science, 2010, 56(9): 1439-1461.

[5] 戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革 [J].管理世界, 2020, 36(6): 135-152+250.

[6] 张昕蔚. 数字经济条件下的创新模式演化研究 [J].经济学家, 2019,31(7): 32-39.

[7] 刘平峰, 张旺. 数字技术如何赋能制造业全要素生产率[J].科学学研究,2021,39(8):1396-1406.

[8] 张吉昌,龙静. 数字技术应用如何驱动企业突破式创新[J].山西财经大学学报, 2022, 44(1):69-83.

[9] 王海花, 杜梅. 数字技术,员工参与与企业创新绩效[J].研究与发展管理, 2021, 33(1):138-148.

[10] NAMBISAN S, LYYTINEN K, MAJCHRZAK A, et al. Digital innovation management: reinventing innovation management research in a digital world[J].Mis Quarterly, 2017, 41(1):223-238.

[11] NAMBISAN S. Designing virtual customer environments for new product development: toward a theory[J].Academy of Management Review,2002,27(3):392-413.

[12] 梅景瑶, 郑刚, 朱凌. 数字平台如何赋能互补者创新——基于架构设计视角[J].科技进步与对策, 2021, 38(12):1-8.

[13] MAJCHRZAK A, MALHOTRA A. Towards an information systems perspective and research agenda on crowdsourcing for innovation[J].Journal of Strategic Information Systems, 2013, 22(4):257-268.

[14] 马文聪,侯羽,朱桂龙. 研发投入和人员激励对创新绩效的影响机制——基于新兴产业和传统产业的比较研究[J].科学学与科学技术管理, 2013, 34(3): 58-68.

[15] 陈战光, 李广威, 梁田,等. 研发投入,知识产权保护与企业创新质量[J].科技进步与对策, 2020, 37(10):108-117.

[16] STEPHAN G, GRIMMELI KHUIJSEN. Developing and testing an integrative framework for open government adoption in local governments[J].Public administration review,2017, 77(4):579-590.

[17] QUAN JING, 霍春辉, RONALDO C PARENTE. 组织敏捷性的形成机理模型与实证研究[J].管理学报, 2010,7(12):1767-1772.

[18] BARNEY J.Firm resources and competitive advantage[J].Journal of Management, 1991,17(1):99-120.

[19] GOERZEN A, BEAMISH P W. The effect of alliance network diversity on multinational enterprise performance[J].Strategic management journal, 2005, 26(4): 333-354.

[20] 周恩德,刘国新. 我国新型研发机构创新绩效影响因素实证研究——以广东省为例[J].科技进步与对策, 2018, 35(9):42-47.

[21] 江诗松,何文龙,路江涌. 创新作为一种政治战略:转型经济情境中的企业象征性创新[J].南开管理评论, 2019, 22(2):104-113.

[22] 孙冰 沈瑞. 行业竞争强度对创新扩散效率的影响——知识吸收能力的中介作用[J].科技进步与对策, 2017, 34(1):59-65.

[23] YOO Y, BOLAND R J, LYYTINEN K, et al. Organizing for innovation in the digitized world[J].Organization Science, 2012, 23(5):1398-1408.

[24] FISS, PEER C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J].Academy of Management Journal,2011,54(2):393-420.

[25] CHAUK,TAMY.Factors affecting the adoption of open systems:an exploratory study[J].MIS Quarterly,1997,21(1):1-24.

[26] VALKOKARI K. Business, innovation, and knowledge ecosystems: how they differ and how to survive and thrive within them[J].Technology Innovation Management Review.2015,5(8):17-24.

[27] VIAL G. Understanding digital transformation: a review and a research agenda[J].The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2):118-144.

[28] AHUJA G. Collaboration networks, structural holes and innovation: a longitudinal study[J].Administrative Science Quarterly, 2000, 45(3): 425-455.

[29] CEGARRA-NAVARRO J G, SOTO-ACOSTA P, WENSLEY A. Structured knowledge processes and firm performance: the role of organizational agility[J].Journal of Business Research, 2016, 69(5):1544-1549.

[30] YEAPLE S R. Firm heterogeneity and the structure of U.S. multinational activity[J].Journal of International Economics, 2009,78(2):206-215.

[31] 李磊,蒋殿春,王小霞. 企业异质性与中国服务业对外直接投资[J].世界经济, 2017,40(11):49-74.

[32] CODURAS A, ANTONIO CLEMENTE J, RUIZ J. A novel application of fuzzy-set qualitative comparative analysis to GEM data[J].Journal of Business Research. 2016, 69(4):1265-1270.

[33] 赵云辉,王蕾,冯泰文,等.新冠疫情下政府差异化复工复产路径研究[J].科研管理,2021,42(4):191-200.

(责任编辑:张 悦)