(1.北京师范大学 经济与工商管理学院,北京 100088; 2.中国社会科学院 工业经济研究所,北京 100006;3.清华大学 技术创新研究中心;4. 清华大学 经济管理学院,北京 100084)

0 引言

2021年3月全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。这预示着数字化转型成为“十四五”时期国家经济社会发展的重要战略目标。国有企业作为数字化智能化升级的“排头兵”[1],在数字化转型探索过程中理应承担使命、开拓探索[2]。然而,根据一些咨询机构对我国国有企业数字化转型的调研数据,94.7%的国有企业数字化转型尚处于初级或中级阶段[3],大部分企业缺乏明确的战略规划和路径设计[4]。国有企业规模较大并在产业链中具有举足轻重的地位,而数字化转型成败涉及面广、影响范围大,因而选择恰当的转型模式对于有序推进国有企业数字化转型具有现实价值。

近两年来,有关企业数字化转型的研究成果井喷式涌现,企业数字化转型驱动因素与过程机制研究更是成为国内外学者关注的热点[5-6]。基于企业战略变革[7]、企业组织管理模式转型[8-9]、商业模式创新等视角[10-11],现有研究对不同类型企业数字化转型过程进行阐释。然而,主流研究对象为一般企业或民营企业、普通制造企业,大多以提升市场竞争优势为主要驱动力。国有企业作为广泛推动实体经济数字化转型的主力军[2],受国家使命牵引,其数字化转型驱动力与一般企业不同,因而其价值目标、行为逻辑也不同于一般企业[12]。因此,主流研究对国有企业数字化转型实践的引领和指导作用相对有限。

基于此,本文依据我国国有企业数字化转型实践,选择国资委公开发布的50家国有企业(中央企业案例31个、地方国有企业案例19个)为案例开展文本分析,从整体性转型(Holistic transformation)的“技术-管理”双元融合视角出发[6],以“驱动因素—行为逻辑—转型结果”为研究逻辑,探索如下问题:国有企业数字化转型驱动因素有哪些?采取了哪些行为推进数字化转型?呈现出怎样的数字化转型路径?通过回答上述问题,以期为处于不同发展阶段且具有不同规模的国有企业数字化转型提供战略参考。

1 文献综述

转型通常是指组织深度结构性变革或战略变革[13],是企业处于复杂多变的环境下进行复杂、长期、系统的工程[14]。数字化转型作为企业全局性组织变革形式[15],促使主流研究越来越关注由数字技术融入引发的组织不同程度变革过程机制。基于技术融入视角的研究认为,组织数字化转型缘起于新型数字技术融入[16],数据资产改变了企业资源结构,进而影响组织学习、组织创新[17],打破了传统组织内部知识孤岛[18],改变了价值创造过程的线性性、静态性和封闭性[19],重塑了组织资源结构、组织形态和商业模式[15],由此引发战略变革。基于管理转型视角的研究认为,数字技术融入引发的系列组织管理变革是数字化转型的关键,企业最初出于效率考虑通过数字技术融入和数字基础设施建设[20]积累信息资本[8],后者通过与其它组织资源整合推进企业生产模块、业务链条、管理模块变革[11],最终实现组织整体转型。基于数字能力视角的研究认为,企业数字化过程中通过利用数据资产释放发展潜力(焦豪等,2021),辅助建立组织外“弱连接”,通过提升企业学习能力和创新能力实现数字化转型[21-22]。总而言之,尽管现有文献基于不同角度对企业数字化转型路径与机制的阐释具有差异性,但对于企业数字化转型过程的起点和终点已达成共识,即企业数字化源于数字技术对企业业务和管理的融入与改造,数字化的终点是企业整体战略转型。然而,以国有企业为研究对象,数字化转型实践模式与过程机制研究尚处于起步阶段[23]。戚聿东等[2]认为,国有企业数字化转型过程机制与路径尚不清晰,需要持续跟踪国有企业数字化转型实践,以揭示国有企业数字化转型模式与路径。

总体而言,已有成果可为国有企业数字化转型过程研究提供分析框架。本文遵循“驱动因素—行为逻辑—转型结果”的基本逻辑对国有企业数字化转型多元实践模式进行归纳,以期为我国国有企业数字化转型战略路径设计提供参考。

2 研究设计

2.1 案例文本分析方法及其适用性

本文采用多案例文本分析法对我国国有企业数字化转型过程机制开展研究,主要基于如下原因:第一,国有企业数字化转型路径研究是基于特定驱动因素展开的多元转型过程研究,是“如何(how)”的问题,需要探索和归纳其过程机制。案例分析方法从对象行为发展过程出发,将原始资料上升为理论(毛基业,张霞,2008),更适用于多元实践过程机制探讨。第二,国有企业数字化转型具有多元性,单案例或少量案例研究缺乏说服力,基于中小样本规模的案例研究有利于实现分类探讨。文本分析方法被广泛应用于中小规模样本案例研究,基于我国政府部门对创新改革领域典型案例项目的评奖材料、案例征集材料等文本资料库,开展多案例研究[24]。一般政府征集的优秀案例、评奖项目经由专家评审团评选,具有权威性、典型性和示范性,可以较完整地反映特定政策转变、环境变化趋势下样本行为逻辑与进展,因而学界通常利用政府征集的评奖申报案例库进行多案例文本分析[24]。基于以上原因,本文选择利用多案例文本分析方法,以国资委遴选的50家中央和地方国有企业数字化转型典型案例为基础,探讨国有企业数字化转型的核心驱动力、行为逻辑及多元转型路径。

2.2 数据来源

本研究案例资料来源于国资委网站公布的31家中央企业与19家地方国有企业,具有典型性、权威性、特色型和示范性。此外,案例企业涵盖能源、钢铁、通讯、航天、金融等国家基础支柱产业,能够较大程度地反映我国国有企业数字化转型实践模式与现状。

2.3 数据处理与分析

50个国有企业数字化转型案例采用统一的撰写格式,从国有企业“一把手”视角阐述企业对数字化转型的理解认知、战略设计、发展阶段、实施举措、转型进展及下一步工作安排,能够完整覆盖本研究所要探索的驱动力、行为机制、转型效果等问题。本文依据“驱动因素—行为逻辑—转型结果”逻辑框架,遵循扎根理论对质性材料分析的一般步骤,采用Nvivo12 Pro软件建立案例文本分析数据库,采取开放式编码、主轴式编码、选择性编码,探究不同案例企业数字化转型的驱动力、行为逻辑、转型效果,以构建国有企业数字化转型过程机制理论模型。

首先,对案例企业中有关数字化转型过程、认知的相关材料进行文本编码,探索数字化转型过程的关键构念、核心驱动力;其次,以案例企业数字化转型过程论述时间起点是始于微观场景还是宏观规划,以及是否形成推进数字化转型的顶层设计与战略规划为标准,对案例企业数字化转型模式进行分类(见表1);第三,对不同类型案例企业及其数字化转型过程的行为举措、影响效果、发展规划进行分类研究,构建数字化转型过程机制模型。

表1 国有企业数字化转型的3种实践模式与企业案例

Tab.1 Three modes and corresponding cases of state-owned enterprises' digital transformation

转型模式案例企业数量自上而下国家能源集团、海螺集团、江苏交控、山东能源、山西焦煤、北京首农食品集团、天津食品集团有限公司、中广核、中国煤炭科工、华润集团9自下而上安阳钢铁、川投集团、国际集团、海垦集团、湖北农谷实业集团、江铜集团、兰州兰石基团、南方电网、沈鼓集团、浙江省海港集团、中国电科、中国电信、中国国信、中国航发、中国三峡、中国铁物、中国中铁、中核集团18双向融合包钢集团、兵器装备集团、东风公司、福建石化集团、广东机场集团、国家电网、航天科技、华侨城集团、吉林旅控、南航集团、上汽集团、招商局集团、中国宝武、中国大唐、中国电建、中国海油、中国华能、中国联通、中国石化、中国石油、中国一重、中化集团23

注:资料来源于国资委网站相关资料,由作者整理,下同

3 模型阐释:基于“技术—管理”双元的国有企业数字化转型过程机制

从组织外部动态环境变化与组织内部转型渐次顺序两个维度,可以对任一组织转型过程机制和路径轨迹进行刻画[14]。数字技术环境变化引发的组织转型到底是取决于外部技术发展(technology imperative)还是取决于内部管理者谋划(planned transition) [14,25],是起始于组织微观实践以渐进式转型推进还是起始于组织宏观战略以革命式转型推进[26],决定着企业组织转型模式。在50个国有企业案例中,有16个企业的管理者在论述企业管理数字化转型时明确指出数字技术与管理变革的双元融合特征(见表2),强调在将数字技术融入业务链条或管理模块时,企业运营管理模式、组织构架会同步发生变革,并通过与数字化、智能化相适应的管理变革“让企业业务得到重塑”,持续释放数字生产力的巨大能量,通过技术、管理渐进式融合推进战略层面的系统性转型,表现为数字技术融入—组织管理变革间双元协同、交替演进,如表2所示。

表2 国有企业领导者对数字化转型中“技术—管理”双元融合的相关阐述

Tab.2 State-owned enterprise leaders' elaboration on the dual integration of "technology-management" in the process of digital transformation

序号案例名称质性论据1航天科工数字化转型是新一代信息技术驱动下的研制业务和管理模式的变革重构2中国煤炭科工数字化转型是数字技术推动企业转变组织架构、商业模式、企业文化全方位的变革3中国铁物企业数字化转型是指企业利用数字化技术,以应对市场环境快速变化和客户个性化需求为目标,变革企业运营管理模式,增值企业产品、服务价值,获取数据红利,推动企业精益管理、业务创新发展的过程4包钢集团它是企业整体管理能力和运营模式的根本性变革,是一个非常复杂的系统工程5兵器装备集团数字化技术在实施现代企业制度改革,提升管理科学能力中,正发挥越来越重要的作用6中国航天科技数字化转型本质上是业务转型,是新一代信息技术驱动下的研制业务和管理模式变革重构7华润集团数字化本质是要提升管理效率和效益、提升企业竞争力8吉林旅控企业数字化转型要调整组织结构……通过智能化的架构,来让企业的业务得到重塑,并相应地创造新的业务平台,使前中后台形成智能互动,并良性运转,让企业真正实现数字化的转型发展9中国宝武推进管理变革和流程再造,提升治理体系和治理能力现代化……大胆推动钢铁企业组织形态和集团企业治理体系变革10中国电科全面提高适应数字化转型的企业管理能力11中国国新新一轮科技革命正在孕育兴起,带动了企业生产模式和组织模式的变革12中国联通原有的组织机构、人才结构、运营管理流程已难以满足新生产力对数据、技术要素资源的配置需求,必须以组织变革、流程再造为重点,进一步理顺体制机制,使生产关系更加适应生产力发展,持续释放数字生产力13中国石化必须具备世界领先的资源配置力和运营管理力14中国一重我们坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”15国家能源集团加快企业管理机制与信息化管理深度融合,持续提升集团集约化管控、智慧管理水平,有力保证“战略+运营”管控模式落实落地16招商局集团企业数字化转型是对企业原有运营管理流程的数字化变革,重点和难点是组织与流程变革,进而涉及经营模式和管理模式

3.1 数字技术融入维度

国有企业数字化转型以信息化建设为基础,以数字技术、新型基础设施、业务模块及管理模块融合为起点。19个案例企业质性论述材料中明确提到数字化转型是以前期信息化建设为基础的,且50个案例企业均提及将新型数字技术、数字基础设施应用于业务场景或管理模块,以此逐步推进数字化转型,这与大部分现有相关研究的基本逻辑相互印证[19,27]。国有企业具有规模大、产业层次多、业务领域宽、行业影响力大等特征,承担着技术自主研发、原始创新等任务,因而在数字化革命浪潮到来时,会表现出对引进新技术、开发新技术应用场景的热情。

3.2 组织管理变革维度

国有企业数字化转型目标是实现渐进式战略变革,实现过程是渐进的、长期的。案例企业中,34家(68%)国有企业领导者明确提到数字化转型过程的渐进性、长期性、系统性、战略性和革命性,涉及内部流程再造、业务创新转型、组织变革、商业模式重构、产业生态重塑等方面。案例企业“一把手”大多将数字化转型过程解读为利用数字技术推动企业管理能力、组织结构、生产经营模式、运营管理能力转型的过程,是技术创新与管理创新的“双轮驱动”。

3.3 “数字技术融入—组织管理变革”双元融合模型

国有企业数字化转型过程中,管理变革与技术融入通过不断交互产生共振,以此驱动企业在更宽广的层面推进战略变革。当国有企业借助数字技术对某业务场景或进行改造时,在微观场景业务环节内会形成促使人机协作的新型分工模式、新型权力配置结构及新型组织资源结构。新型组织管理模式会对新数字技术、基础设施或设备产生需求,促进技术维度的数字化改造,进一步引发螺旋式管理变革,即技术维度数字化→管理维度新模式→新的数字化需求→技术维度深层数字化。将企业数字化转型过程刻画为技术与管理双元互动、融合过程,借鉴战略管理的矩阵模型对其进行描述,如图1所示。

(1)在微观个体层面,随着数字技术融入具体业务场景和流程,从普通员工到高层管理者均面临着人机协作能力和学习能力调整,通过知识创新与学习,初步形成微观个体层面的人机协作模式,这是管理智慧化转型过程中第一层“涟漪”。

(2)在组织结构层面,随着业务与职能模块数字化改造完成度越来越高,企业流程再造、人机分工演变、资源组织形式转型能够推动企业组织结构层次变革,这是管理智慧化转型过程中第二层“涟漪”。它将独立、分散的场景、业务链连接起来,带动组织结构转型。

(3)在企业能力和战略层面,随着数字化技术融入程度加深,在技术维度上,数据资源积累增多、数据计算能力增强,企业依靠数据资源应对外界环境变化、实现绩效提升的动态能力也有所提升[28-29];在管理维度上,数字技术融入能够改变员工学习能力、资源和权力配置模式,进而引发组织结构转型[30]。当数字技术融入引发组织管理转型并重塑企业资源结构、权力结构及动态能力时,基于数字化转型开展战略变革就具备了条件,这是管理智慧化转型过程中第三层“涟漪”。

(4)企业生态层面,当技术维度的智慧化转型与管理维度的智慧化转型通过交互改变企业组织结构和战略规划时,原有商业模式和价值链发生重构,促使企业生态网络重塑,这是企业管理转型过程中第四层“涟漪”。

4 动因分析:国有企业数字化转型过程的内在驱动力

组织变革动因多种多样,既可能是组织根据市场竞争环境变化进行生态位和商业模式自主转型,也可能是企业根据外部技术变迁进行演化调整[31]。对于企业数字化转型而言,组织变革主要围绕数字技术在业务和职能管理过程中的全面渗透与融入发力[32]。通过对50个案例数字化转型内在驱动力文本数据进行分析发现(见表3),不同企业依托不同的驱动力组合推进数字化转型,且驱动力组合、贡献大小决定其转型轨迹。

表3 国有企业数字化转型过程内在驱动力编码与例证

Tab.3 Coding and evidence about the internal driving force of the digital transformation of state-owned enterprises

选择编码主轴编码证据援引(含开放编码)场景创新力场景技术创新中国电建→建设具有自主知识产权的BIM基础数字技术平台三峡集团→三峡集团攻克拱坝智能建设关键技术,研发拱坝智能建设与运行数字化平台上汽集团→上汽将持续推进无人驾驶相关技术的商业化落地,实现特定场景下的自动驾驶场景探索能力提升包钢集团→引进先进的数字化技术并与传统制造场景充分融合,……形成成熟的数据治理与分析模型的能力东风集团→以应用场景为驱动,渐进式和跨越式路线并行发展,实现智能驾驶全场景覆盖;并基于业务中台无缝融合各种场景招商局集团→将在自主创新能力的基础上通过广泛外部合作与各个产业场景结合,形成有领先水平的产业数字化创新成果场景示范推广中国华能→选择部分转型需求迫切、转型效益突出、示范效应明显的重点项目率先完成数字化转型示范,……逐步拓展数字化转型范围和深度中国煤炭科工→以全国智慧矿山创新基地(一期)示范生产线为落脚点,……打造智慧矿山和煤机智能制造高地兵器装备集团→建成了汽车、医药等领域5个国家级智能车间示范项目,实现数字孪生数字化工厂虚实制造国机集团→探索3D打印技术在复杂材料/复杂结构重要装备部件制造、特殊/受限空间下重要设备修复方面的示范应用变革领导力高层核心领导凝聚共识→公司上下统一意志、形成共识,协同、体系化推进(中国联通);强化组织领导,以全员共识凝聚参与合力(福建石化集团)资源调配与保障→建立一把手负责制企业数字化转型领导工作小组,……协调解决转型过程中的重大问题(中国电建)中层落地推动组织管理变革→进入数字化转型阶段后,华润开始了“管服分离”的组织变革……, 打造适配的组织能力(华润集团)增强中层领导力→分别在总部-省-市3个层面设立了专业部门负责推动数字化转型工作(国家电网)基层创新执行充分授权探索→各级领导为管理变革亲自协调,引导员工开展合规性和合理性讨论,在满足合规性、合理性前提下,一切都为管理模式的改变让路(福建石化集团);更加尊重基层首创,激励广大干部职工在实践中大胆探索、迭代完善、创新突破(国家电网)新型组织建设→进行管理层级扁平化改革,建立适应快速变化的柔性组织(中国石油)资源整合力数据融合推进价值创造数据治理体系建设→构建统一的数据湖、边缘计算等技术标准体系(中国石油);构建完善的数智研发体系及大数据治理体系,设计编制治理和运营的相关制度、流程、规范,建设良好的数据生态环境(中国宝武)数据价值挖掘→利用数据、算法和算力,优化资源配置,赋能企业提质增效,构建新型竞争优势(中国联通);让数据这个新生产要素转化为新的生产力,成为华润的战略资 源,实现炼“数”成“金”,形成新的竞争力(华润集团)数据资源与其它资源融合跨部门信息调配→建立大数据平台,统一数据标准,打通信息壁垒,加快云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术应用(南韩集团);推动产业链上下游企业间数据贯通、资源共享和业务协同(中国电建)跨部门资源整合→建立了流程、制度、职责、内控有机衔接的流程管理体系,……强化了各项业务横向协同、纵向贯通和末端融合(中广核);抓好数据、业务、技术中台建设,实现跨业务数据互联互通、共享应用,通过核心业务共性内容的沉淀整合,提供企业级共享服务900余项,促进了各类业务运营和创新应用(国家电网)

4.1 场景创新力:业务与管理模块数字化再造

业务场景和管理场景是企业经营管理的最小单元,场景的“点状创新”是业务流程再造、管理模块数字化升级的基础,只有在场景数字化深入、覆盖范围广泛的情景下,企业数字化转型才能实现。对于案例国有企业而言,业务场景、管理场景数字化创新改造贯穿于数字化转型各阶段,成为推动数字化转型的重要动力。

(1)场景创新力可为基层技术融入和管理变革提供基础,是国有企业数字化转型的“触发点”。相较于传统企业,国有企业具有规模大、结构层次多、领域广、行业影响力大等特点,其数字化以具体业务和管理场景数字化技术改造为起点,通过将大云物移智链等新型数字技术应用于具体场景,形成新型人机分工模式、组织权利结构和资源配置模式,导致原有业务基层管理制度、管理结构与管理模式不再适用于技术融入后的场景,基层管理模式变革压力加大,从而推动“技术融入—管理变革”交互数字化进程。

(2)场景创新示范能够为颠覆式数字化战略变革创造条件。场景数字化技术改造和由此引发的基层管理变革是国有企业数字化转型的第一层“涟漪”。通过关键业务场景数字化探索,形成较为成熟的模式并在企业中推广,这是多数国有企业推进数字化转型的重要经验。例如,中国一重、兵器装备集团等重工业制造企业通过建设数字化车间、智能车间发挥示范作用,带动企业实现更大范围数字化转型。

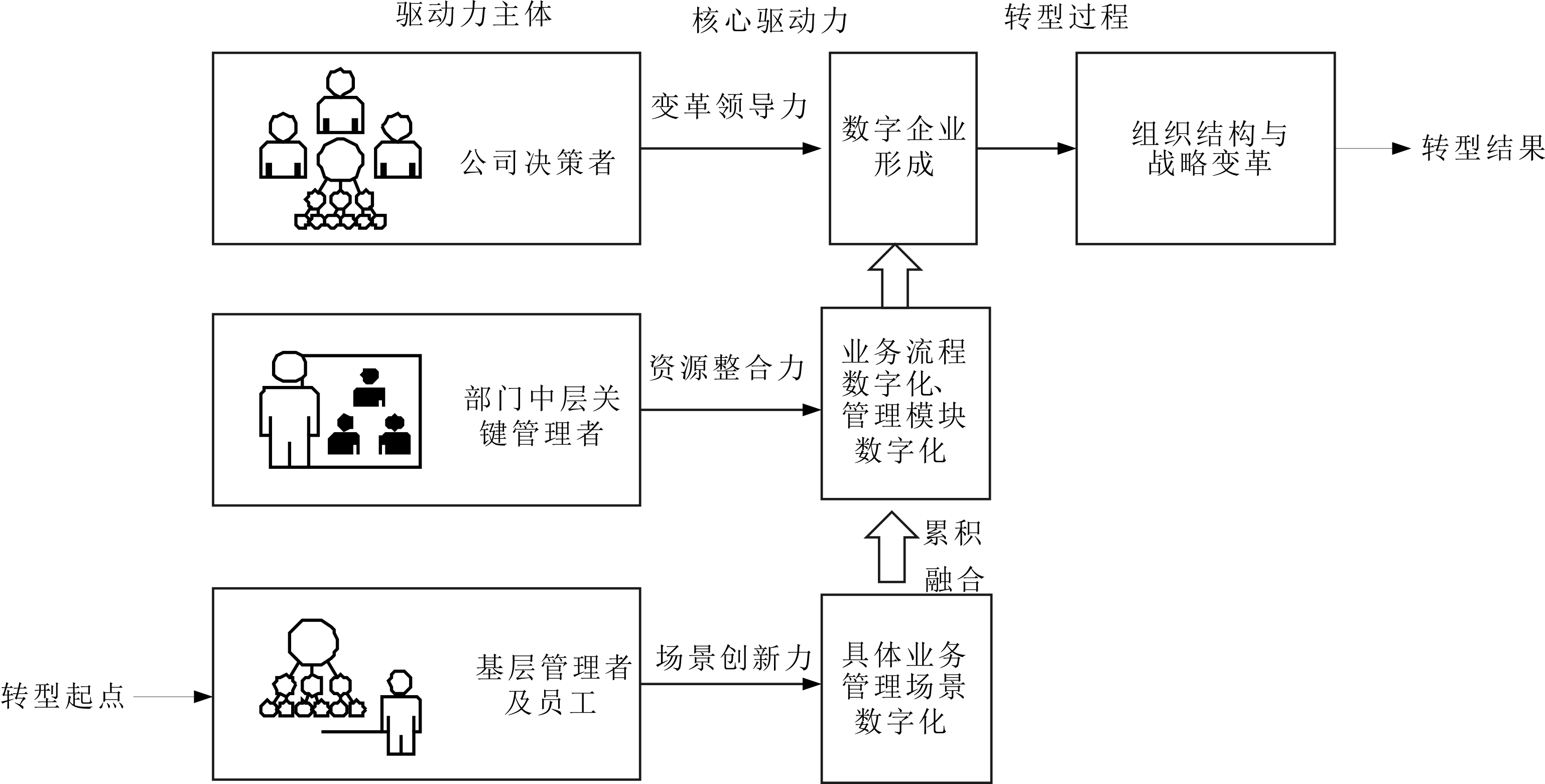

4.2 变革领导力:管理模块间数字融合的粘合剂

在案例国有企业数字化转型过程中,无论企业是否制定顶层设计、战略规划和行动计划,国有企业各级领导者均扮演重要推动者的角色。

(1)党组高层领导是国有企业数字化转型的核心领导者。由于国有企业特殊的产权属性,24个案例企业(48%)将响应政府号召、体现国企责任担当、发挥国有企业带动作用作为数字化转型的重要动机,以及数字化深层改革的基础保障。一方面,企业高层的领导力能够以较低成本进行全员意义建构,确保上下思想、行动的一致性,对数字化转型达成战略共识。另一方面,企业高层的变革领导力能够促进资源高效配置,较好地应对变革带来的业务和管理模式重构风险。64%案例企业的党组高层领导通过数字化转型战略制度设计,保障转型所需资源。

(2)中层管理者是数字化转型的推动者。以部门领导为主的国有企业中层领导者在数字化转型过程中发挥重要推动作用,能够从行动上和执行上确保数字化转型顺利实施。例如,国网公司通过加强中层领导对数字化转型工作的推动力,分别在总部、省、市3个层面设立专业部门,加强中层领导者对数字化转型的推动作用,引领各业务和职能部门有序开展管理数字化和智慧化转型。

(3)基层管理者是数字化转型的执行者。基层管理者既是数字化技术融入与组织管理变革需求的提出者,也是企业数字化战略的执行者。因此,他们是国有企业数字化转型落地的“最后一公里”。一方面,他们通过向下充分授权,激励基层员工进行数字化探索;另一方面,他们通过试行新制度,或构建适应数字化的柔性组织、多脑协同组织等新型基层组织模式,在组织基层燃起组织管理变革的“星星之火”。

4.3 资源整合力:数据资源对业务、管理赋能

企业数字化转型的关键在于将数据作为生产要素应用于价值创造过程,进而重塑企业整体价值创造逻辑。对国有企业而言,良好的信息化基础、充足的财务资源和下沉的权力结构,促使国有企业数据资源要素化,数据资源与其它资源通过整合能够发挥更高的效率。

数据资源自身要素化方面,很多企业在原有数字化的基础上,在财务资源的有力支撑下,短时间内建设企业数据湖,实现数据标准建设、数据清洗、数据脱敏等数据治理,打通从底层微观场景向企业宏观系统、从上游生产向下游营销的数据链路。可见,数据资源具备成为生产要素并参与价值创造过程的条件。此外,通过引入大数据技术、智能算法技术等,国有企业在数据价值挖掘方面开展了多种尝试,在释放数据服务价值、提升数据赋能水平方面均有所突破。

数据资源与其它资源融合方面,超过半数案例企业在部门层面上开展基于数据融合的业务融合,数据在整合调配企业资源方面贡献显著。在跨部门信息资源调配方面,一些企业通过建设统一的数据平台实现数据集成共享。由此,实现资源管理效率提升和管理成本节约。在跨部门资源整合调配方面,一些转型进展较快的企业通过建设“一张图”“数据中台”等,初步具备实现资源在系统内统一调配的基础。

5 行为逻辑:国有企业数字化转型差异化模式

主流组织转型过程机制研究通常关注组织变革发生次序与逻辑机制,但由于国有企业数字化转型的使命动机,以及开展时点不同、转型基础不同,其推进数字化转型的主体与驱动力组合、实践举措也有所不同。因此,数字技术变革作用于国有企业“第一次序变革”的范围和领域并不是整齐划一的,在具体实践中会表现为不同的过程模式。案例国有企业数字化转型模式可划分为3类,具体如表1所示。

5.1 数字技术驱动业务流程转型模式

如果数字技术渗透融入组织微观场景,企业将自下而上地开启数字技术驱动业务流程并实现数字化转型升级之路。这类企业大多是处于数字化转型初期的国有企业,通过数字技术融入和数字基础设施建设,快速对业务流程和管理模块进行数字化改造,随后根据技术改造后形成的新业务链条和组织管理需求,开展适应性管理变革。当管理变革范围、层次不断拓展并产生新的数字技术和基础设施需求时,同步通过“数字技术融入—组织管理变革”双元演化推进战略变革,具体过程如图2所示。

在转型基础方面,国有企业通常具备一定的信息化基础,会对业务模块与管理模块进行一定程度的信息系统建设和信息化改造。在变革驱动力方面,以场景自主创新为驱动力,以部门中层与基层领导为主导,推进场景数字化改造所需的保障性资源调配和小范围管理变革,其转型路径如图3所示。企业数字化转型初期,表现为快速的业务链条和管理模块数字化改造,数据资源、数据与业务融合程度较低,信息互联互通程度较低。随着数字技术应用日益成熟,不同业务或职能领域根据业务需求引入数字技术、智能设备、信息系统,进而对某个业务场景、业务流程进行小范围改造,由此产生一定程度的管理智慧化转型实践。具体业务管理单元流程数字化改造逐渐实现全范围覆盖,企业组织形态、管理模式开始呈现明显的变革特征,并最终实现数字化转型。总体而言,该模式下企业数字技术融入迅速,组织管理维度转型速度较慢,根据技术、基础设施改造需求进行适应性调整和改变,自下而上的转型轨迹呈现出凸形曲线。

5.2 战略领导带动管理模块转型模式

如果国有企业数字化转型“第一次序变革”始于宏观战略谋划,采用先顶层谋划、再下沉贯彻的路线,则称为战略领导带动型数字化转型模式。

从转型驱动力看,该模式下企业变革领导力在数字化转型过程中尤为重要(见表4)。数字化转型初期,国有企业高层领导对数字技术,以及数字技术对企业管理战略的影响具有敏锐的感知力,从企业顶层向下寻求转型愿景认同和意义建构,在达成共识的基础上,集中力量系统性推进数字化转型。随着数字化转型战略落地,部门中层和基层管理者继续发挥变革领导力,促进资源整合与配置,在企业业务与职能管理的基层维度上激发员工个体的场景创新力,从而实现数字化转型。

表4 战略领导带动型国有企业数字化转型典型案例

Tab.4 Typical cases of "strategic leadership-led" digital transformation of state-owned enterprises

企业名称变革领导力发挥组织管理变革举措天津食品集团有限公司提出了由“互联天食”向“数字天食”的发展路径,明确了“横向到边、纵向到底、业务融合、 产业链协同的互联天食”和“数字化经营、数字化服务推动高质量创新发展的数字天食”的愿景目标作为“一把手”工程,成立了由集团主要领导担任组长的“数字天食”建设领导小组,建立主要负责人亲自挂帅、分管领导和相关部门分工落实的组织机构,集团各牵头相关职能部门抽调了核心骨干人员专门负责落实“数字天食”建设各项工作要求海垦集团集团党委专题研究并制定了“数字海垦”行动计划。每年初,集团信息化工作领导小组根据“数字海垦”行动计划确定的目标任务,研究制定年度行动计划和实施方案海垦控股集团成立信息化工作领导小组,领导小组下设办公室,由专人负责落实集团信息化工作决策部署山东能源集团树立“规划引领、前瞻布局”理念,制定企业管控、工业互联网建设战略目标和实施路线。制定实施自动化、信息化、智能化“三化”融合三年发展规划组建集团信息化管理委员会,设置专职CIO,优化二三级公司IT管理部门,形成自上而下的IT组织架构,统一推进集团大数据工程、工业互联网建设及企业标准制定

从转型路径轨迹看,以该模式实施数字转型的企业最突出的特征在于转型伊始便由企业主要领导制定明确的顶层设计、战略规划、数字技术标准与框架、实施方案,推进与数字化相适应的管理模式变革,如图4所示。通过引入数字化人才、给予数字化推进机构或部门授权与充足的资金支持等措施,为数字化转型提供资源保障。在此基础上,根据数字化转型战略部署,由专门的部门开展系统性业务场景改造、管理模块数字化改造、数字基础设施建设,因而呈现出先进行数字化转型所需的组织管理维度变革,再自上而下系统地推进技术维度改造与建设,最终实现以全业务场景、全业务管理单元数字技术融入和管理变革为终点的数字化转型,其转型轨迹呈现出凹形曲线,如图3所示。

5.3 数字能力培育整合平台转型模式

案例国有企业中,23个(46%)国有企业数字化转型之初没有明显的双元协同次序之分,数字技术在微观场景中不断渗透的同时,高层管理者开展意义建构、结构转型与组织资源整合,通过培育企业数字能力构建数字化管理平台,最终实现核心能力转型(见图5)。

在转型驱动力方面,该类企业强调在数字化转型过程中充分发挥管理者的变革领导力,关注自下而上对基层员工场景创新力的激发,认为数字化转型是上下双向发力、迭代创新的过程。在技术维度上,既需要统筹考虑数字化技术路线、数据治理标准规范、数字基础设施建设框架,又需要自下而上地鼓励基层管理者、员工在工作中对具体业务场景的探索与创新。在管理维度上,既未在转型初期就进行严谨的顶层设计和战略规划,也未依靠自下而上的创新推动力实现战略转型,而是在合力推动数字技术融入的同时,开展适应性、渐进式管理变革,以匹配各管理层级出现的组织管理变革需求。

从转型驱动力看,数字能力培育型国有企业在转型初期就需要发挥变革领导力和场景创新力,随着数字技术融入程度加深,逐渐带动组织资源整合能力提升,渐进式推进组织管理变革,从而实现战略转型。

从转型路径与轨迹看,国有企业转型之初,其技术融入速度快于管理变革速度,变革领导力主要用于解决数字技术、设备和基础设施融合所需考虑、统筹推进的问题,如技术路线、数据通信协议和接口标准、数据质量标准等;基层员工的场景创新力主要用于将数字技术、数字设备、数字基础设施与业务场景、管理场景融合,以实现数字化基础改造。随着技术融入对业务流程和模式的重塑,自下而上的管理变革渐次发生,当制度设计向下推行与数字技术向上融合至跨部门中观层面时,组织将着力实现跨业务链条、跨部门资源整合,通过数据治理、数据孤岛突破、数据中台和业务中台建设、工业互联网建设等,培育数字能力并建构数字化管理平台,从而实现数字化转型。总体而言,最初该转型模式中企业技术融入速度快于管理变革速度,随着数字技术融入从宏观和微观两个层面发力,最后在部门层面实现组织管理系统整合和渐次转型突破,呈现技术融入先推进、管理变革后发生的S形转型路径。

6 结语

6.1 研究结论

(1)国有企业数字化转型是指以新型数字技术和数字化基础设施融入为起点,以“数字技术融入—组织管理变革”双元交互融合为路径,最终实现企业战略转型的过程。本文利用二维矩阵构建国有企业数字化转型机制的“涟漪模型”,这一二维分析逻辑与国内一些学者一致[5,7]。进一步地,本文以国有企业为研究对象,揭示符合国有企业特征与行为模式的数字化转型过程机制,对现有研究进行了有益的补充。

(2)国有企业数字化转型内在驱动力包括场景创新力、变革领导力和资源整合力。其中,场景的“点状创新”是业务流程再造、管理模块数字化升级的基础;变革领导力是促进“技术—管理”双元融合,打破国有企业业务管理模块间壁垒的粘合剂;资源整合力是将数据转化为生产要素,并促使数据要素与其它生产要素协同创造价值的推动力。

(3)由于国有企业数字化转型驱动力存在差异,转型路径也有所不同,可归纳为数字技术驱动型模式、战略领导带动型模式及数字能力培育型模式。基于不同转型起点的组织数字化转型模式研究被国内外学者关注,卢宝周等[13]、Kane 等(2015)分别研究了国内外企业自上而下开展数字化转型的过程机制,可与本文提出的数字技术驱动型数字化转型模式相互印证。

6.2 实践启示

通过对不同案例企业数字化转型的进展、驱动力变化趋势进行分析发现,对于采取不同转型模式的国有企业而言,建议如下:对于采用数字技术驱动模式开展数字化转型的国有企业而言,由于尚处于数字技术快速渗透阶段,组织管理创新与数字技术融入需求不匹配,未来可利用技术改造业务组织模式,积累管理变革势能,走技术带动管理变革并实现战略转型之路。对于已进入战略领导带动数字化转型阶段的国有企业而言,顶层设计、全员意义建构基础完备,未来管理变革与数字技术融入将在基层业务和管理场景单元中发力,通过场景深化型数字化转型路径进一步实现数字化转型。对于半数通过数字能力培育推进数字化转型的国有企业而言,未来可走资源赋能型数字化转型之路,通过打破业务模块和管理部门间的数据孤岛,实现数据资源向数字化转型赋能,顺利走出S型战略转型的关键区。

6.3 不足与展望

本文存在以下不足:第一,研究对象全部为国有企业,存在相关结论是否适用于民营企业,以及民营企业与国有企业数字化转型差异如何等问题尚待理清。因此,未来可将民营企业作为研究样本进行对比分析。第二,样本企业数字化转型正在进行中,未来转型路径是否沿着当前轨迹继续分化或融合统一,仍需进行跟踪观察。未来可针对3种转型模式中的典型企业进行纵向案例研究。

参考文献:

[1] 翁杰明.国有企业要做推动数字化智能化升级的排头兵[J].国有资产管理,2020,30(4):9-12.

[2] 戚聿东,杜博,温馨.国有企业数字化战略变革:使命嵌入与模式选择——基于3家中央企业数字化典型实践的案例研究[J].管理世界,2021,37(11):137-158,10.

[3] 浪潮集团, 中国企业联合会.新形势下的国有企业数字化转型之路[R].济南: 浪潮集团,2020.

[4] 德勤咨询.国企数字化转型全面提质增效报告[R].德勤咨询,2021.

[5] 张培,张苗苗.制造企业数字化转型类型与触发机制[J].管理现代化, 2020, 40(6): 19-24.

[6] SCHALLMO D, WILLIAMS C A.Holistic digitalization: strategy, transformation, and implementation[C].ISPIM Conference Proceedings.The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), 2021: 1-25.

[7] 王永贵,汪淋淋.传统企业数字化转型战略的类型识别与转型模式选择研究[J].管理评论,2021,33(11):84-93.

[8] SCHNEIDER M.Digitalization of production, human capital, and organizational capital[M].Berlin:Springer, 2018: 39-52.

[9] PFENNING P, EIGNER M.A novel procedure model for developing individualized digitalization strategies[C].Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference, 2020, 1: 667-676.

[10] 谷方杰,张文锋.基于价值链视角下企业数字化转型策略探究——以西贝餐饮集团为例[J].中国软科学, 2020,35(11): 134-142.

[11] CAPUTO A, PIZZI S, PELLEGRINI M M, et al.Digitalization and business models: where are we going? a science map of the field[J].Journal of Business Research, 2021, 123: 489-501.

[12] 中国社会科学院工业经济研究所课题组,黄群慧,黄速建.论新时期全面深化国有经济改革重大任务[J].中国工业经济,2014,31(9):5-24.

[13] 卢宝周,尹振涛,张妍.传统企业数字化转型过程与机制探索性研究[J].科研管理, 2022, 43(4): 83-93.

[14] ORLIKOWSKI W J.Improvising organizational transformation over time: a situated change perspective[J].Information Systems Research, 1996, 7(1): 63-92.

[15] KUUSISTO M.Organizational effects of digitalization: a literature review[J].International Journal of Organization Theory and Behavior, 2017,20(3):341-362.

[16] FLYVERBOM M.Digital age| transparency: mediation and the management of visibilities[J].International Journal of Communication, 2016, 10: 13.

[17] RIEDL R, BENLIAN A, HESS T, ET AL.On the relationship between information management and digitalization[J].Business &Information Systems Engineering, 2017, 59(6): 475-482.

[18] O'REILLY T, WANG Z, SABATINI J.How much knowledge is too little? when a lack of knowledge becomes a barrier to comprehension[J].Psychological Science, 2019, 30(9): 1344-1351.

[19] 李海舰,李燕.企业组织形态演进研究——从工业经济时代到智能经济时代[J].经济管理,2019,41(10):22-36.

[20] EHIE I, FERREIRA L M D F.Conceptual development of supply chain digitalization framework[J].IFAC-PapersOnLine, 2019, 52(13): 2338-2342.

[21] JOHANNESSEN J A, OLSEN B, LUMPKIN G T.Innovation as newness: what is new, how new, and new to whom[J].European Journal of innovation management, 2001,4(1):20-31.

[22] DONG J Q, YANG C H.Information technology and organizational learning in knowledge alliances and networks: evidence from US pharmaceutical industry[J].Information &Management, 2015, 52(1): 111-122.

[23] 师博.数字经济下政治经济学理论创新研究[J].政治经济学评论,2022,13(2):182-197.

[24] 张海柱,陈小玉,袁慧赟.中国地方社会治理创新的总体特征与动因——基于“创新社会治理典型案例”(2012-2021)的多案例文本分析[J].西南大学学报(社会科学版),2022,48(1):62-73.

[25] DREISCHMEIER R, CLOSE K, TRICHET P.The digital imperative[R].Boston: BCG Perspectives, 2015.

[26] UHLENBRUCK K, MEYER K E, HITT M A.Organizational transformation in transition economies: resource-based and organizational learning perspectives[J].Journal of Management Studies, 2003, 40(2): 257-282.

[27] 孟韬,赵非非,张冰超.企业数字化转型、动态能力与商业模式调适[J].经济与管理, 2021, 35(4): 24-31.

[28] KARIMI J,WALTER Z.The role of entrepreneurial agility in digital entrepreneurship and creating value in response to digital disruption in the newspaper industry[J].Sustainability, 2021, 13(5):2741.

[29] TEECE,DAVID J.Dynamic and integrative capabilities for profiting from innovation in digital platform-based ecosystems reply[J].Research Policy,2018,47(8):1391-1399.

[30] 曾德麟,蔡家玮,欧阳桃花.数字化转型研究:整合框架与未来展望[J].外国经济与管理,2021,43(5):63-76.

[31] VASKA S, MASSARO M, BAGAROTTO E M, et al.The digital transformation of business model innovation: a structured literature review[J].Frontiers in Psychology, 2021, 11: 3557.

[32] MATT C, HESS T, BENLIAN A.Digital transformation strategies[J].Business &Information Systems Engineering, 2015, 57(5): 339-343.

(责任编辑:张 悦)