0 引言

知识是一种重要的战略性资源,可以帮助企业获得竞争性市场地位[1-2]。目前,许多跨国公司都积极开展知识管理,以利用组织内外部股东及客户知识[3]。我国企业在国际化过程中面临的困难之一是缺乏国际化经营的相关知识和经验[4]。一方面是因为我国企业在国外受到的监管较严苛,使得企业获取资源与知识的渠道较少[5];另一方面,在快速变化的动态环境中,僵化的知识能力限制了企业快速获取和创造新知识的能力[6]。因此,如何突破监管限制和能力僵化,打造动态知识能力成为一个值得关注的问题。

知识能力是企业部署和利用以知识为基础的资源,通过逐渐适应复杂多变的外部环境而获取竞争优势、实现期望目标的能力。目前,有关知识能力的研究主要涉及知识整合能力[7]、知识获取能力[8]和知识吸收能力[9]。可以看出,学术界对知识能力的研究重点在于如何获取知识以及获取后的吸收与整合问题,尚存在以下不足:第一,内容上缺乏对知识识别能力和知识保护能力的深入分析。知识识别过程有助于降低企业时间成本和试错成本。目前大量学者广泛探讨其重要性,但是缺乏对知识识别能力方向与内容的探究。另外,知识保护是对知识能力的保障。囿于实践滞后和研究方法的限制,学者们普遍采用正式的法律手段作为知识保护途径,但实践中已经出现大量以技术壁垒、知识复杂性等非正式手段为保护途径的企业案例。第二,情景上缺乏对企业交互过程中,尤其是国际化交互过程中知识能力提升路径的研究。在全球化时代,国际化已成为企业获取知识与能力的重要战略手段[5]。因此,有必要在新情境下探讨知识能力提升路径。第三,在理论基础上,已有研究主要基于资源基础观和知识基础观,聚焦于静态的知识能力要素构成。但是,知识能力是一个动态提升过程,会随着环境与目标变化发生演化。为了避免能力僵化,企业需要将拥有的知识能力不断完善与提升[10]。

鉴于知识能力对外部环境极为敏感,符合动态能力理论的进化适应性[11]。因此,本文采用动态能力理论作为研究基础,重点探讨两个问题:①国际化过程中企业知识能力的构成要素是什么?②在不同国际化阶段(动态环境)知识能力构成要素的发展态势如何?在此基础上,进而总结知识能力提升路径。

1 文献回顾与理论基础

1.1 知识能力的相关研究

目前,知识研究可以分为两类:一种认为知识是基于客观事实的信息或者事物,能够被储存和传播[12];一种认为知识是能够通过学习进而提升组织绩效的能力[13]。显然,在目前的VUCA(Volatility易变性、Uncertainty不确定性、Complexity复杂性、Ambiguity模糊性)时代,仅有充足的知识存量并不能满足企业国际扩张需求,能够将知识存量转化为企业核心竞争力才是企业立足国际市场的根本[14],而这个转化过程就是知识能力提升过程。随着研究的深入,学者们将知识分为静态知识资本和动态知识流[7]。一方面,企业自成立之初便拥有满足其基本运营的资源,包括资金、技术、人才、实物资本等;另一方面,企业借助网络活动中的知识流进行知识访问与知识交换,从而增强企业知识能力[15]。这种观点再次肯定了知识能力不应该只是简单的知识积累,而是不断循环改善的过程。

众多学者对知识能力构成进行了系统性论证。Lichtenthaler[16]将知识能力分为知识获取、保留和应用,这些能力代表了企业探索和利用知识的能力;宁烨和樊治平[17]则认为知识能力是组织中的不同资源和行为,包含基础资源能力、知识运作能力和知识机制3个方面;Gold等[8]从过程能力视角提出,知识能力包括知识获取、知识转化、知识应用和知识保护。综上研究,本文初步认为知识能力包含知识获取、知识转移和知识利用。

1.2 动态能力理论

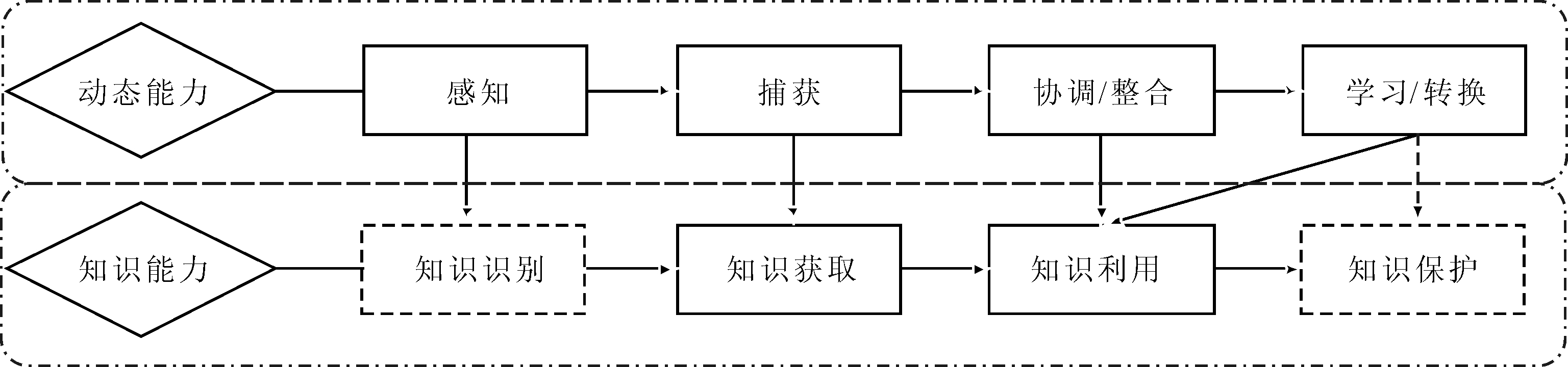

根据Eisenhardt&Martin[18]的观点,动态能力是企业在市场出现冲突、分裂、发展或消亡时,通过构建、整合等获得新的资源配置能力。该概念表明动态能力是一个过程,但是不能进一步解释动态能力与过程之间的区别;接着,Wang&Ahmed[19]认为,企业的动态能力具有适应性强、吸收性强和创新性。因此,动态能力可以通过一系列流程帮助企业在不确定环境中获得、使用和形成新的知识及资源;随后,Teece[20]进一步强调动态能力中的感知和协调能力可以帮助企业提升能力,并指导企业以及合作伙伴朝着高回报方向努力。近年来,知识能力又获得深入研究,被视为可以帮助企业将获取的新知识加以利用并优化企业现有能力[21]。综上所述,随着研究的深入,动态能力形成感知、捕获、协调/整合、学习/转换四组要素。

动态能力理论有助于指导国际化过程中的企业实现知识能力开发和提升,原因如下:第一,帮助企业快速获取适合特定情境的新知识。国际市场是快速变化的市场,其主要特点是不可预测、市场边界与行业结构模糊、变化迅速,这给企业带来巨大挑战。动态能力理论可以指导企业通过与东道国企业开展知识交换和学习,进而促进企业知识能力提升。第二,强调学习机制的重要性,使企业能够将知识与不断变迁的环境条件相融合,进而形成无法复制的核心竞争力[11]。第三,有利于组织外部知识获取和吸收。动态能力理论不仅关注组织内部知识集成与整合,而且越来越注重组织外部知识获取和吸收[22],这有利于企业对获取的知识进行更新,从而增强企业知识能力。

1.3 动态能力理论与国际化过程中的知识能力提升

动态能力四要素分别指导知识能力四要素的形成与发展,如图1所示。通过对知识能力与动态能力理论文献的梳理,发现知识获取和知识利用是知识能力中不可或缺的要素。但是根据动态能力理论,为了实现企业资源与市场匹配,组织必须持续地感知与抓住机会,以应对新威胁[20]。因此,识别有价值的知识资源是知识能力提升的第一要务。知识保护是企业获取持续竞争力的关键步骤。尽管动态能力中没有直接提出知识保护理念,但是动态能力强调企业能力难以被复制[23]且能够被有效转换,而知识保护则是应对企业知识被复制的关键。因此,基于动态能力理论,本文提出知识能力应包含4个方面,即知识识别、知识获取、知识利用和知识保护。

知识识别是知识能力构建的起点[24],使企业可以集中资源和精力,致力于知识能力提升、组织过程塑造与方向指引,有效避免资源冗余和浪费[25];知识获取是指组织从内外部积累知识或从现有信息中产生新知识的能力,主要包括确定知识获取成本和获取方式等;知识利用是知识能力提升的核心步骤,表现为助力企业调整战略方向、解决新问题并提高效率[8];知识保护是人类最重要的创新之一,它为新技术和新产品的不断涌现提供制度保障[26]。知识保护能够在某种程度上确保R&D项目成果的排他性占有,有助于企业获得长期的市场竞争优势[27]。

2 研究方法与研究设计

采用案例研究方法的原因是:①案例研究适用于解答有关“how”和“why”的问题,由于其易于理解和具有普适应,近年来被管理学界普遍采用[28];②知识能力十分重视隐性知识获取,但是隐性知识很难被记录,只能通过对专业人士的观察和亲身实践来获取[29];③多元情境下的企业能力构建涉及因素较多,仅采用定量研究方法分析较片面,不能完全反映企业能力构建过程和方向[25]。

本文选取中集集团、珠江钢琴和晶华光学3个企业作为研究对象。选择标准是:①具备多年国际化经验,包括成功经验与失败教训;②知识密集型企业;③典型性和易得性(案例研究侧重于分析对象的信息丰裕度而非样本数量)。3家企业都具有较为丰富的国际化经验且为知识密集型企业,符合本研究要求。

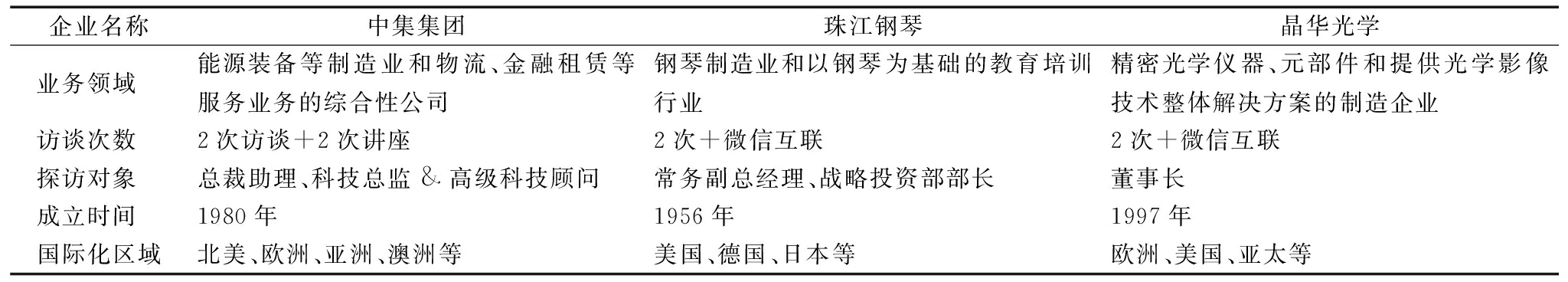

本研究采用三角测量方法以避免共同方法偏差。首先采集公开资料,包括新闻、企业年报等;接着,对相关负责人进行半结构化访谈,获取一手资料,同时,通过加微信好友和听取讲座等非正式交流,补充相关资料,具体如表1所示;最后,通过查找相关文献、文档等进一步完善信息。

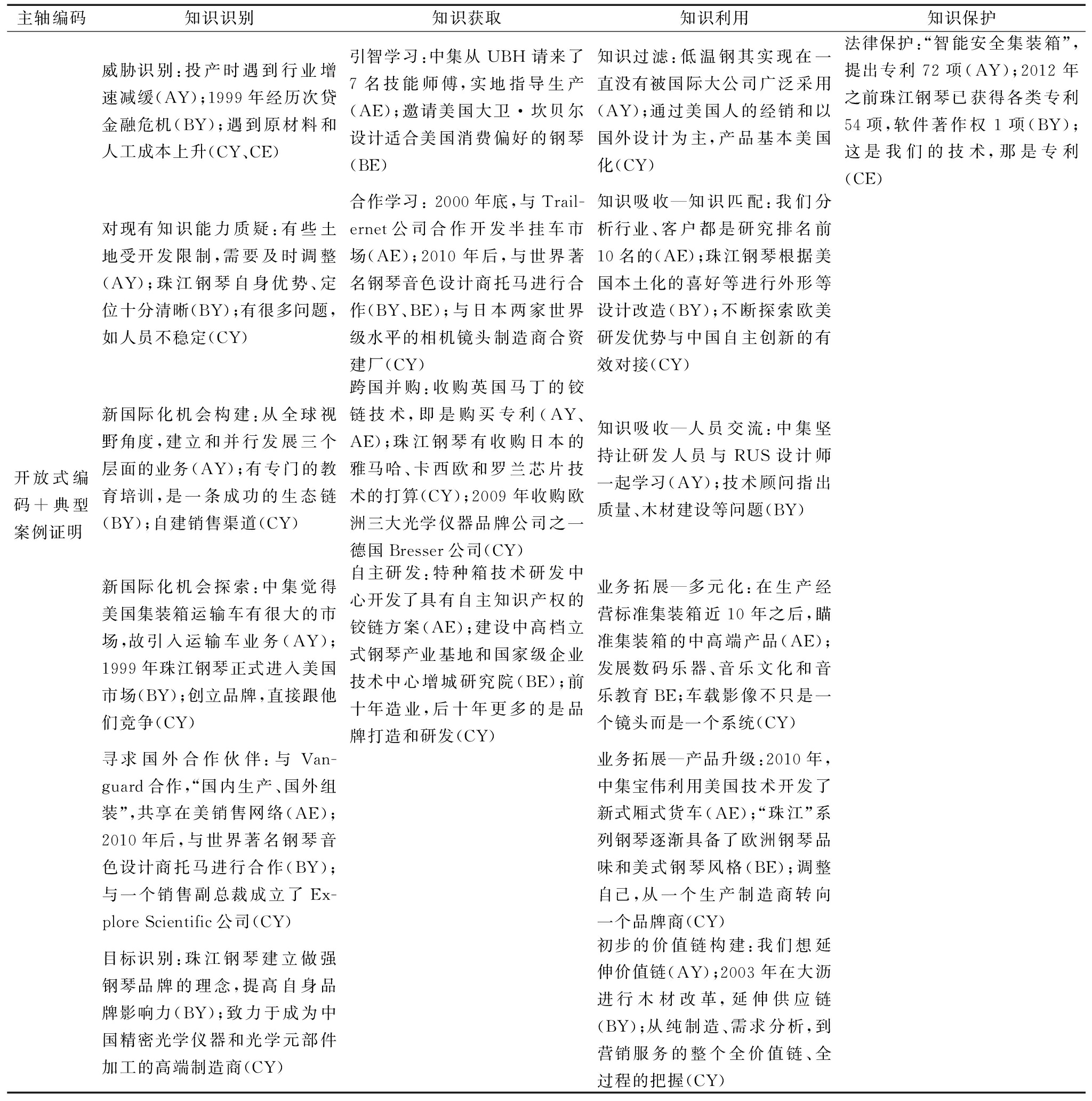

表1 案例企业简介与访谈情况

Tab.1 Case enterprise introduction and interview information

企业名称中集集团珠江钢琴晶华光学业务领域 能源装备等制造业和物流、金融租赁等服务业务的综合性公司钢琴制造业和以钢琴为基础的教育培训行业精密光学仪器、元部件和提供光学影像技术整体解决方案的制造企业访谈次数 2次访谈+2次讲座2次+微信互联2次+微信互联探访对象 总裁助理、科技总监&高级科技顾问常务副总经理、战略投资部部长董事长成立时间 1980年1956年1997年国际化区域北美、欧洲、亚洲、澳洲等美国、德国、日本等欧洲、美国、亚太等

分析过程采用复制原则,首先通过案例描述分析每个企业关于知识能力的基本内容并分阶段研究;其次,针对知识能力不同要素包含的行为和过程进行对比,总结异同,不断与现有模型或者理论进行比较;最后,提炼出基本的理论框架并进行总结分析[30]。本文编码规则是依据知识能力的核心要素进行多级编码,分别以A、B、C标注中集集团、珠江钢琴和晶华光学。以Y代表一手访谈资料,以E代表二手资料。例如AY代表中集的访谈资料、BE代表珠江的二手资料,以此类推。

3 案例分析

3.1 国际化过程分析

本文将企业国际化过程分为3个阶段:国际化探索、成长和成熟阶段。阶段划分的依据是企业进入国际市场时间、能力水平、主要目标和主要行为,具体如图2所示。

国际化探索阶段的主要目标是快速进入国际市场,寻求有价值的资源和技术,从而适应市场需求;在国际化成长阶段,企业基本了解国际市场,自身能力有所提升,初步形成专业化的生产能力和服务能力,因此本阶段的主要目标是满足增长性需求;在国际化成熟阶段,企业具备与世界领先企业抗衡甚至取而代之的能力,同时,原有的消费需求已经达到饱和,企业必须加快创新以满足客户需求。

3.2 国际化探索阶段知识能力提升路径

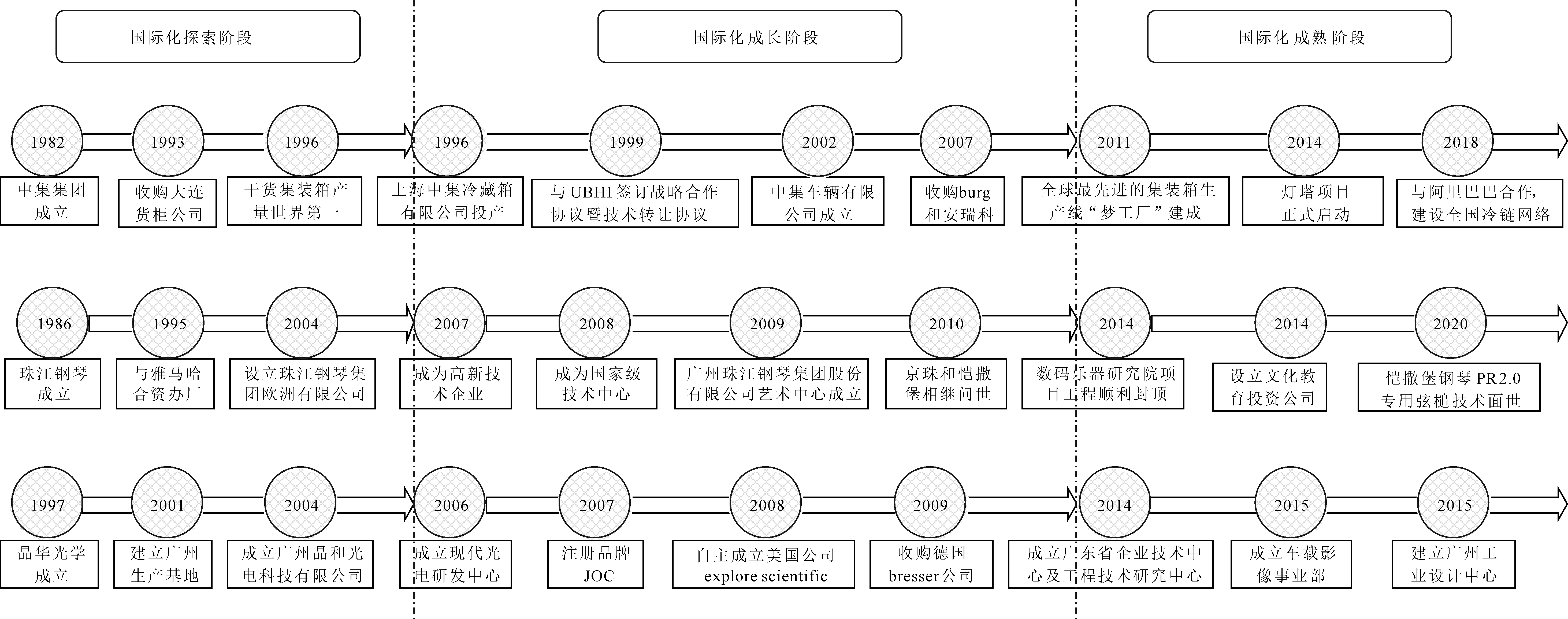

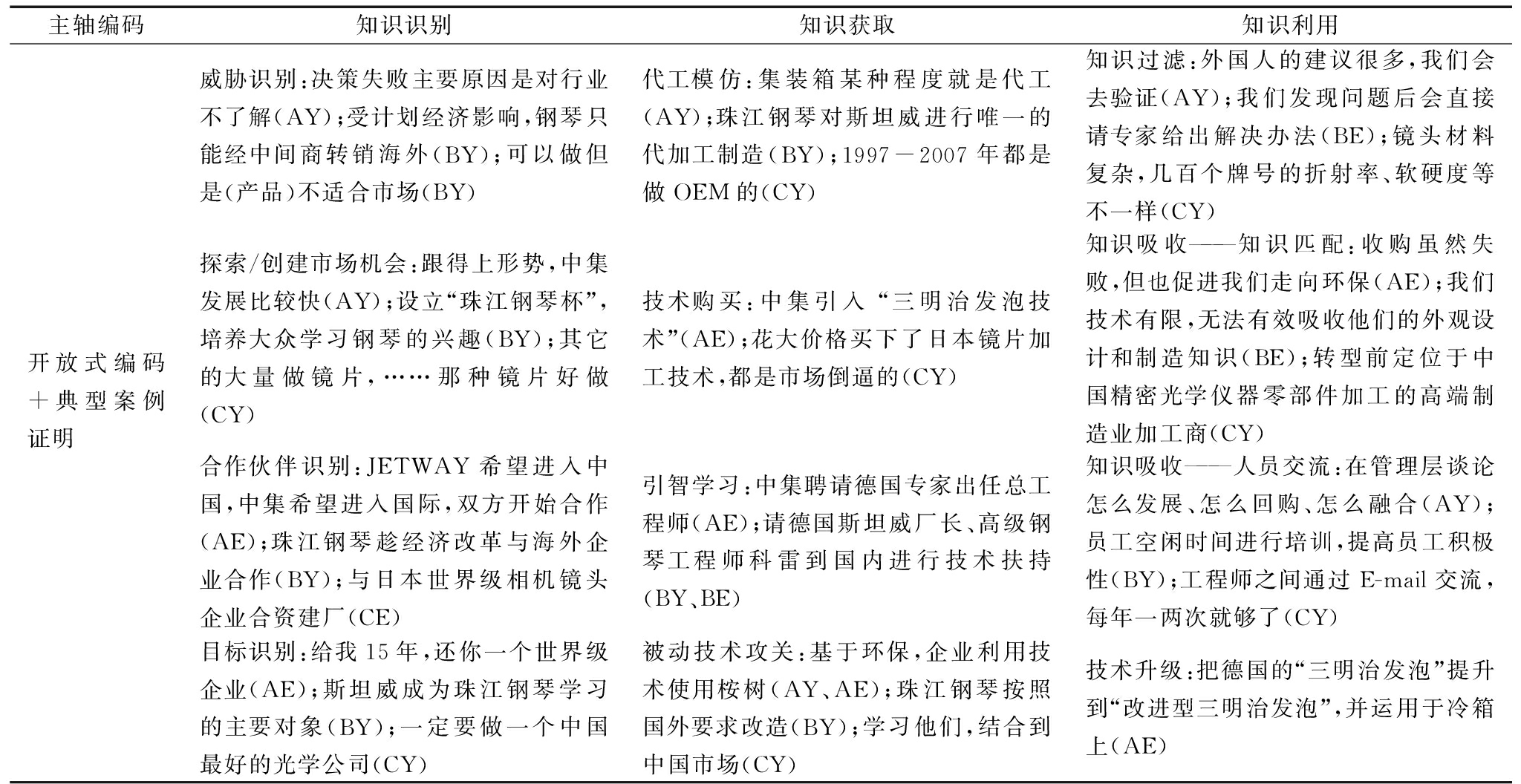

国际化探索阶段是知识能力雏形建立阶段,本阶段的国际市场特征是各国资源较分散、市场广阔并充满未知,而中国企业由于初入国际市场,“摸着石头过河”成为其必然方式,具体见表2。

(1)知识识别能力——模糊目标搜寻型。Grimpe等[31]认为,知识识别可为企业提供来自外部的新知识。当中国企业首次进入未知的国际市场时,由于经验匮乏,尚未形成系统的战略决策,只能通过模糊目标搜寻方式进行知识识别。

第一,威胁识别——国内和国际市场环境中的威胁识别。根据动态能力理论,市场动态是企业演化的关键驱动力[19]。感知市场动态变化是企业的重中之重。在国际化探索阶段,环境的未知性和复杂性带来威胁,企业只有正确识别,才能在东道国市场立足。中集集团在国际化初期因林业投资业务受到国外环境保护政策的影响,最终决定在国内组建木地板以保证供应。

第二,机会识别——主动探索市场机会和被动构建市场机会。市场机会是企业通过跨边界寻求新市场拓展可能性,其能为企业带来预期的经济效益[32]。传统的国际化研究将机会视为单一存在,但创业研究发现,机会来源是双元的,即机会发现与机会构建。例如中集集团善于探求机会,抓住了全球制造业向中国转移的历史性机遇,完成了优势积累;珠江钢琴则深刻明白,有客户需求才有产品销售,因此设立了“珠江钢琴杯”活动,致力于培养大众的钢琴文化艺术素养。

第三,合作伙伴识别——有效识别东道国合作伙伴,能够为企业顺利“走出去”作好铺垫。动态能力理论指出,资源在企业间的分布是不均匀的[19]。因此,跨国企业间的合作是一个资源交换的战略过程,能够帮助企业获得合作伙伴的知识资源[33]。

第四,目标识别——进行意义建构和愿景分享。在企业即将踏入新市场时,企业内部和外部都面临许多不确定性,正确识别企业愿景和目标可以鼓舞企业排除万难。例如晶华光学在成立初期设立了 “我以后一定要做中国最好的光学公司,这是我的一个理想”的企业目标。从此,晶华光学一路高歌,成为国内顶尖的光学公司。

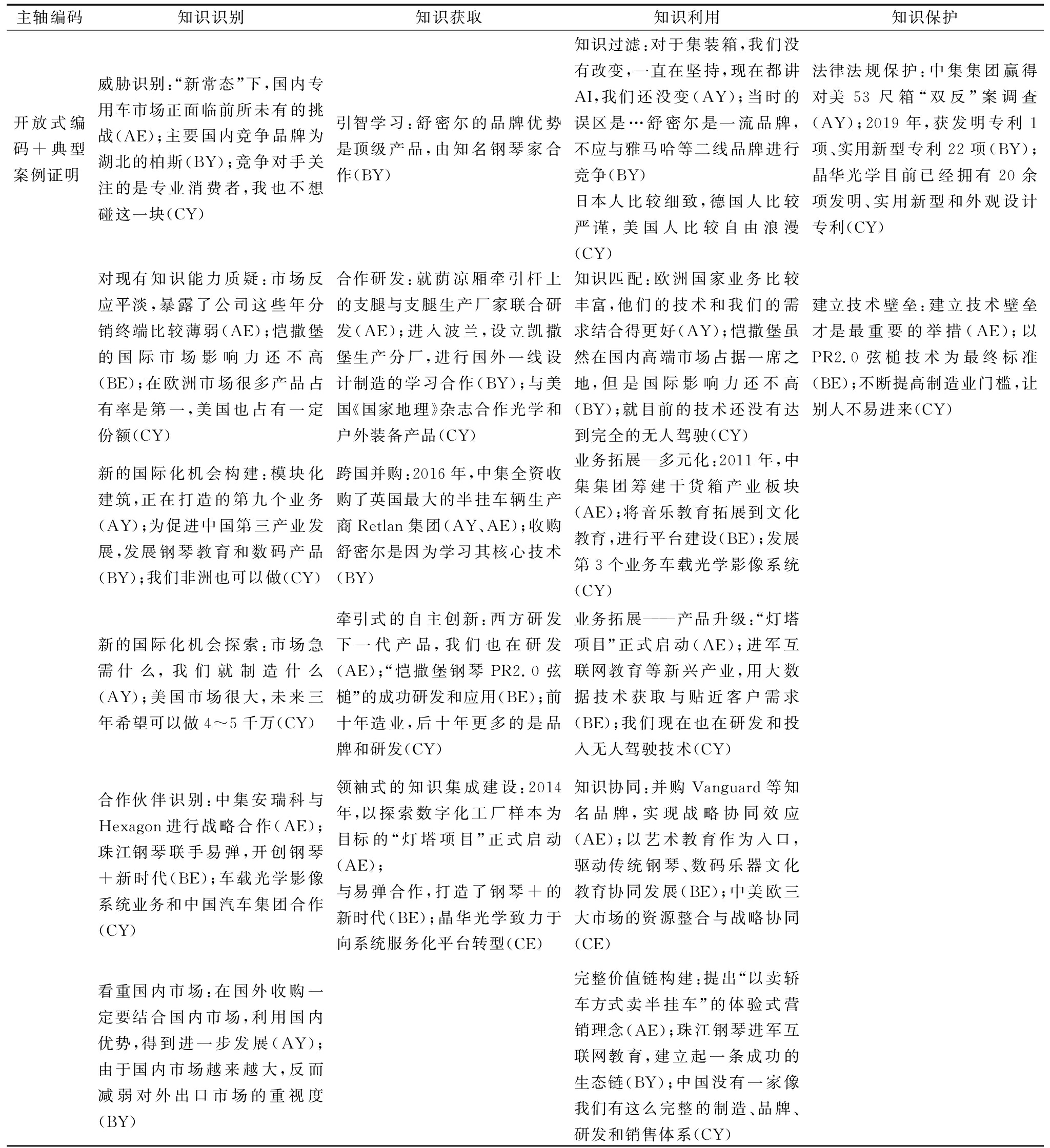

表2 国际化探索阶段的知识能力

Tab.2 Knowledge capability in the international exploration stage

主轴编码知识识别知识获取知识利用开放式编码+典型案例证明威胁识别:决策失败主要原因是对行业不了解(AY);受计划经济影响,钢琴只能经中间商转销海外(BY);可以做但是(产品)不适合市场(BY)代工模仿:集装箱某种程度就是代工(AY);珠江钢琴对斯坦威进行唯一的代加工制造(BY);1997-2007年都是做OEM的(CY)知识过滤:外国人的建议很多,我们会去验证(AY);我们发现问题后会直接请专家给出解决办法(BE);镜头材料复杂,几百个牌号的折射率、软硬度等不一样(CY)探索/创建市场机会:跟得上形势,中集发展比较快(AY);设立“珠江钢琴杯”,培养大众学习钢琴的兴趣(BY);其它的大量做镜片,……那种镜片好做(CY)技术购买:中集引入 “三明治发泡技术”(AE);花大价格买下了日本镜片加工技术,都是市场倒逼的(CY)知识吸收———知识匹配:收购虽然失败,但也促进我们走向环保(AE);我们技术有限,无法有效吸收他们的外观设计和制造知识(BE);转型前定位于中国精密光学仪器零部件加工的高端制造业加工商(CY)合作伙伴识别:JETWAY希望进入中国,中集希望进入国际,双方开始合作(AE);珠江钢琴趁经济改革与海外企业合作(BY);与日本世界级相机镜头企业合资建厂(CE)引智学习:中集聘请德国专家出任总工程师(AE);请德国斯坦威厂长、高级钢琴工程师科雷到国内进行技术扶持(BY、BE)知识吸收———人员交流:在管理层谈论怎么发展、怎么回购、怎么融合(AY);员工空闲时间进行培训,提高员工积极性(BY);工程师之间通过E-mail交流,每年一两次就够了(CY)目标识别:给我15年,还你一个世界级企业(AE);斯坦威成为珠江钢琴学习的主要对象(BY);一定要做一个中国最好的光学公司(CY)被动技术攻关:基于环保,企业利用技术使用桉树(AY、AE);珠江钢琴按照国外要求改造(BY);学习他们,结合到中国市场(CY)技术升级:把德国的“三明治发泡”提升到“改进型三明治发泡”,并运用于冷箱上(AE)

(2)知识获取能力——拼凑式。在国际化探索阶段,囿于新兴市场国家外来者劣势以及技术落后等因素,企业“出海”的目标之一是获取技术知识。但是,由于中国企业经验匮乏以及资源分散,此阶段的知识获取呈现为拼凑式,具体如下:第一,代工模式是早期国际化企业为获得基础技术而选择的主要知识获取模式。例如1997-2007年晶华光学都是做OEM,并且坚持只做高端产品。中集集团在国际化初期也只能通过代托或者引进技术方式获取国外订单、学习集装箱的相关技术。第二,技术购买是应对早期国际化技术匮乏的另一种知识获取模式。技术购买作为一种快速、便捷的知识获取方式,是早期国际化企业在无法依靠自身能力满足创新需求时采取的有效方式[34]。第三,引智学习是企业引进外部专家、展开组织学习的一种知识获取方式(罗顺均,李田,刘富先,2015)。改革开放初期,由于技术壁垒以及专利保护的制约,并不是所有技术都可以通过购买得到。因此,引智学习成为企业的替代性选择。第四,被动的技术攻关是中国企业在国际化早期采取的一种知识获取手段。由于东南亚政策环境的变化,致使中集集团的国外林业投资遭受巨大损失,为了寻找集装箱材料的替代品,中集集团从多方面进行技术攻关。

(3)知识利用能力——过滤式。处于国际化探索阶段的企业由于尚在起步中,对于所获知识大都进行了过滤式利用,具体如下:第一,知识过滤:通过对获取的新知识进行筛选和分类,挑选出企业生产和经营所需要的、有价值的知识,为知识吸收和融合打下基础。知识过滤也是剔除冗余知识的过程,避免浪费大量时间和精力,降低企业被冗余知识误导的风险。例如,中集虽然明白“外国人在做生意上有很高的战略远见和洞见,他们的建议很多都是正确的”,但是,“我们研究部门也会去验证的”。第二,知识吸收,即企业对获取的知识进行过滤、消化、吸收的过程[35]有利于提升企业对机会或者威胁的敏感性和响应能力,克服内部组织惯性和成功陷阱,促进探索与利用间的顺利转换(贾慧英,王宗军,曹祖毅,2018)。在国际化过程中,积累和创造的知识只有被企业充分吸收、整合才能更快地提高企业能力,进行更大范围的国际扩张。通过案例分析发现,知识吸收过程主要有两种:一是与企业现有知识进行匹配,将获取的知识与现有知识进行融合消化,提炼出新知识结构,这种方式有助于企业吸收显性知识;二是开展人员交流,提升员工知识能力,将获取的新知识内化到企业人力资本中。由于知识具有隐形属性,因此这种方式能够帮助企业提升对隐性知识的吸收[36]。第三,技术升级:企业对获取的知识进行价值应用,也是将知识能力转化为企业竞争力的关键。3个案例企业中,仅发现中集集团进行了少量的技术升级,将德国人的“三明治发泡”进行了改进型整体提升,将汽车工艺运用于冷箱上并在日本市场进行大规模推广与扩张,形成了世界冷藏箱行业标准。

3.3 国际化成长阶段的知识能力提升路径

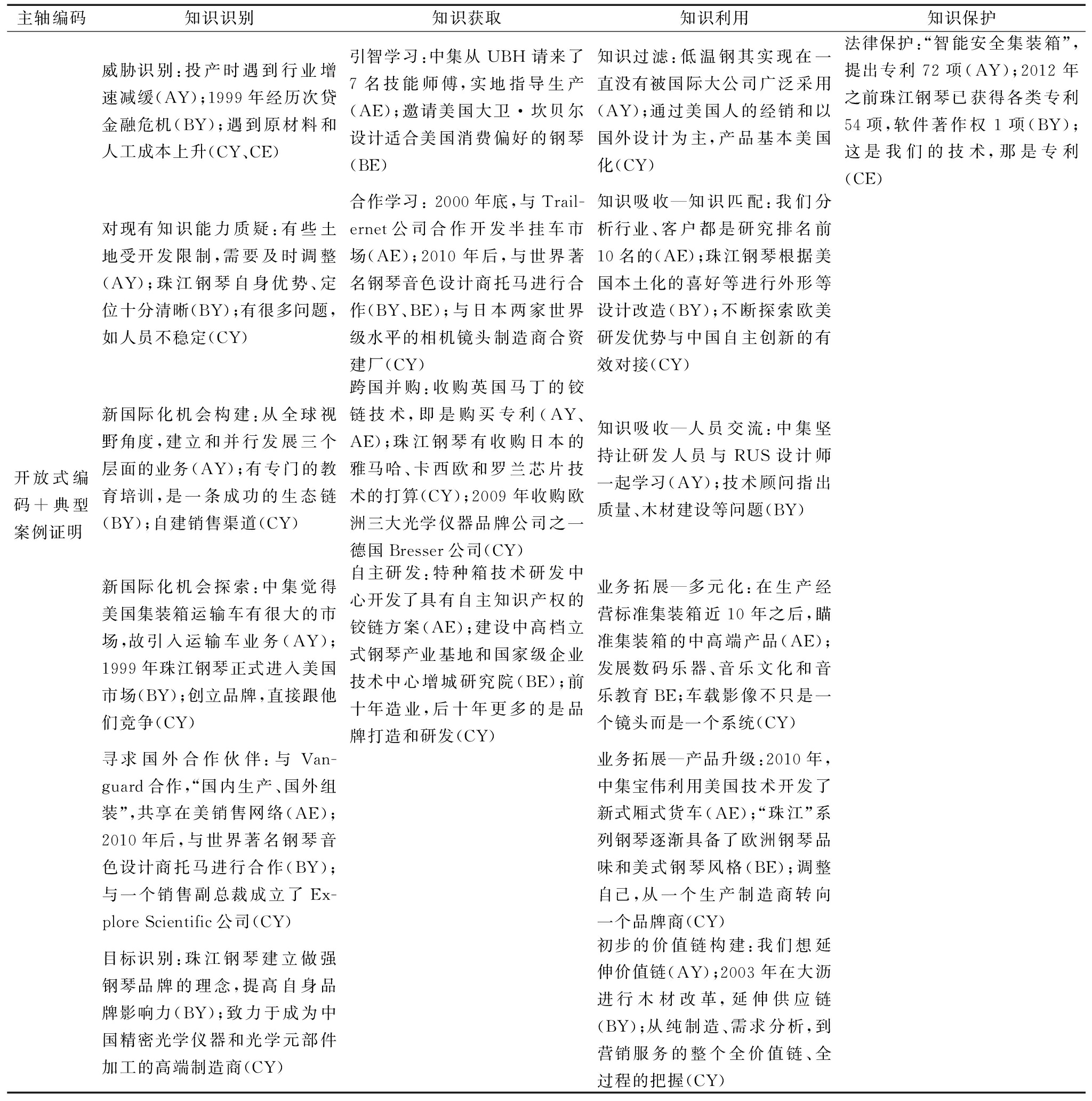

国际化成长阶段是知识能力拓展阶段。本阶段的国际市场复杂多变、竞争加剧、技术飞速发展,给企业探索国际市场带来更大挑战,具体见表3。

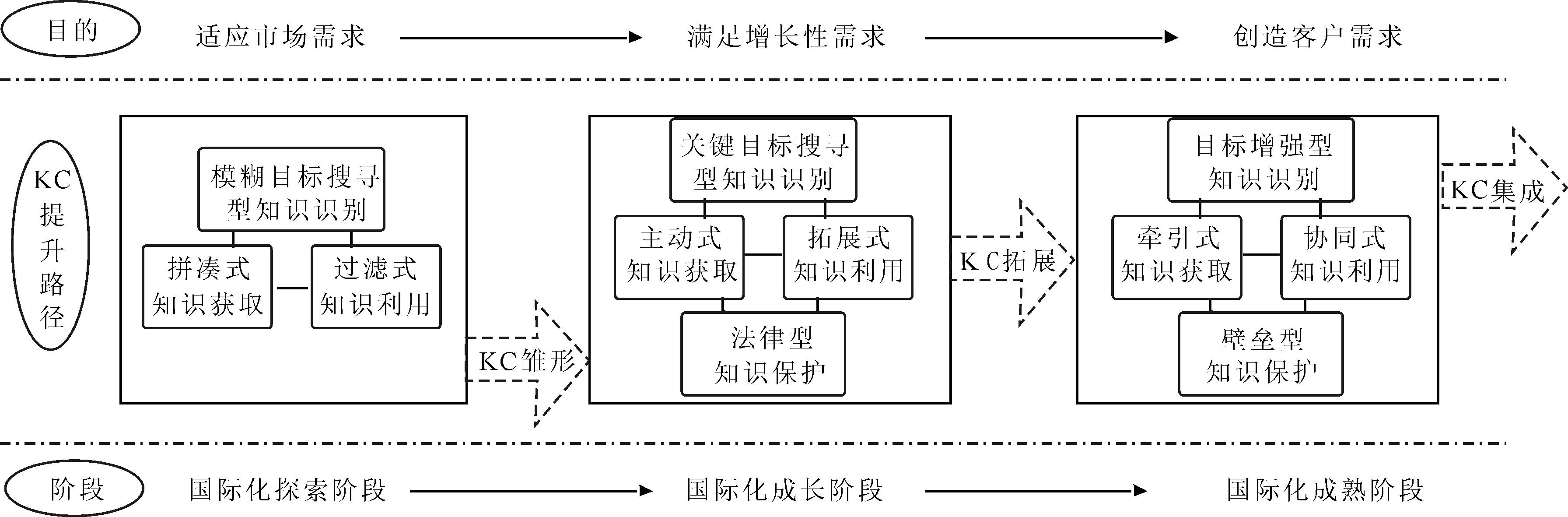

表3 国际化成长阶段的知识能力

Tab.3 Knowledge capability in the international growth stage

主轴编码知识识别知识获取知识利用知识保护开放式编码+典型案例证明威胁识别:投产时遇到行业增速减缓(AY);1999年经历次贷金融危机(BY);遇到原材料和人工成本上升(CY、CE)引智学习:中集从UBH请来了7名技能师傅,实地指导生产(AE);邀请美国大卫·坎贝尔设计适合美国消费偏好的钢琴(BE)知识过滤:低温钢其实现在一直没有被国际大公司广泛采用(AY);通过美国人的经销和以国外设计为主,产品基本美国化(CY)法律保护:“智能安全集装箱”,提出专利72项(AY);2012年之前珠江钢琴已获得各类专利54项,软件著作权1项(BY);这是我们的技术,那是专利(CE)对现有知识能力质疑:有些土地受开发限制,需要及时调整(AY);珠江钢琴自身优势、定位十分清晰(BY);有很多问题,如人员不稳定(CY)合作学习: 2000年底,与Trail-ernet公司合作开发半挂车市场(AE);2010年后,与世界著名钢琴音色设计商托马进行合作(BY、BE);与日本两家世界级水平的相机镜头制造商合资建厂(CY)知识吸收—知识匹配:我们分析行业、客户都是研究排名前10名的(AE);珠江钢琴根据美国本土化的喜好等进行外形等设计改造(BY);不断探索欧美研发优势与中国自主创新的有效对接(CY)新国际化机会构建:从全球视野角度,建立和并行发展三个层面的业务(AY);有专门的教育培训,是一条成功的生态链(BY);自建销售渠道(CY)跨国并购:收购英国马丁的铰链技术,即是购买专利(AY、AE);珠江钢琴有收购日本的雅马哈、卡西欧和罗兰芯片技术的打算(CY);2009年收购欧洲三大光学仪器品牌公司之一德国Bresser公司(CY)知识吸收—人员交流:中集坚持让研发人员与RUS设计师一起学习(AY);技术顾问指出质量、木材建设等问题(BY)新国际化机会探索:中集觉得美国集装箱运输车有很大的市场,故引入运输车业务(AY);1999年珠江钢琴正式进入美国市场(BY);创立品牌,直接跟他们竞争(CY)自主研发:特种箱技术研发中心开发了具有自主知识产权的铰链方案(AE);建设中高档立式钢琴产业基地和国家级企业技术中心增城研究院(BE);前十年造业,后十年更多的是品牌打造和研发(CY)业务拓展—多元化:在生产经营标准集装箱近10年之后,瞄准集装箱的中高端产品(AE);发展数码乐器、音乐文化和音乐教育BE;车载影像不只是一个镜头而是一个系统(CY)寻求国外合作伙伴:与Van-guard合作,“国内生产、国外组装”,共享在美销售网络(AE);2010年后,与世界著名钢琴音色设计商托马进行合作(BY);与一个销售副总裁成立了Ex-plore Scientific公司(CY)业务拓展—产品升级:2010年,中集宝伟利用美国技术开发了新式厢式货车(AE);“珠江”系列钢琴逐渐具备了欧洲钢琴品味和美式钢琴风格(BE);调整自己,从一个生产制造商转向一个品牌商(CY)目标识别:珠江钢琴建立做强钢琴品牌的理念,提高自身品牌影响力(BY);致力于成为中国精密光学仪器和光学元部件加工的高端制造商(CY)初步的价值链构建:我们想延伸价值链(AY);2003年在大沥进行木材改革,延伸供应链(BY);从纯制造、需求分析,到营销服务的整个全价值链、全过程的把握(CY)

(1)知识识别能力——关键目标搜寻型。此阶段的知识识别更具有目的性和针对性,促使企业主要投向关键市场布局和关键技术优化。企业除进行环境威胁识别外,还增加了对自身知识能力的质疑和反思。具体如下:①机会识别——国际化机会探索和机会构建:此时的企业面临更多的市场选择和更加复杂的市场需求,逐渐饱和、成熟的市场迫使企业不断选择进入新领域、拓展新业务,因此企业对市场机会探索与市场机会构建的热衷程度不相上下;②基础能力识别——企业对现有基础知识能力进行质疑和反思:正确识别企业自身能力是企业能否持续安排、调整其内外部资源并建立核心能力的关键,否则一旦企业做出了超出企业能力的战略安排,很有可能会浪费企业财力物力,偏离企业目标。珠江钢琴在经历国际化探索阶段后十分清楚自身优势、定位等,明白自己只是国际最大、不是国际最强,因此珠江钢琴致力于提升制造品质,一边聘请专家进行技术指导,一边与更高品质的钢琴企业进行合作;③目标识别——更高层面的意义建构与愿景分享:此阶段的意义建构不仅仅是打开国际市场,而是希望做大做强,成为世界级企业,例如,麦伯良提出“给我15年,还你一个世界级企业”的承诺,从此中集集团一路高歌,变成了一个世界级的行业领袖。

(2)知识获取能力——主动式。企业在自身强大的同时也失去了学习标杆,而过去的技术引进路线已无法支撑公司新一轮发展。因此,跨国企业的知识获取方式更加多样化和具有主动性。具体来看:①合作学习:通过跨国企业之间的合作,让企业快速掌握关键技术,例如中集与拥有梁式、框架式罐箱全套核心技术的英国UBH合作,遴选技术人员前往UBH培训,又从UBH邀请技术人员,对中集进行生产指导;②跨国并购:跨国并购不仅有助于抑制产能过度扩张带来的恶性竞争,而且是企业获取新技术的最便捷和快速手段,在国际化成长阶段,跨国企业积累了一定经验和实力,为了快速实现技术获取,通常会利用跨国并购方式获取战略性资源;③自主研发:自主研发能力培养带有强烈的知识应用型导向,研发能力强的企业可以从获取的信息中形成大量创新,而研发能力弱的企业则缺乏保持知识基础的能力[37]。例如,晶华光学在2006年建立了光学研发中心,不断提升自主创新能力,向高端制造转型,将中低端制造加工外包。

(3)知识利用能力——拓展式。中国的制造业技术大多源自承接世界成熟产业,但仅仅依靠技术引进不足以形成强大的竞争力,只有在承接的基础上创新产品并植根于本土才能形成持续的竞争力。因此,此阶段的知识能力发挥着连接企业内部优势与外部资源的桥梁作用[24]。在国际化成长阶段,企业更注重内部研发与外部知识的互补性[38]。同时,企业在知识利用过程中逐渐摒弃单纯的全盘模仿,更加注重知识细分和新知识拓展。具体如下:①业务领域拓展:动态能力理论指出,快速变化的业务促使企业重新配置资源,并将公司资源与能力转化为产品或服务输出,这种转变可以帮助企业快速适应行业变化[19,39],业务领域拓展主要从两个方面进行:一是多元化,如珠江钢琴不断进行教育投入,初步形成产业链;二是产品升级,如珠江钢琴由“珠江”到“珠江精品”、再到“珠江提高”的产品升级;②价值链构建:企业竞争已经不再是优势要素的竞争,在全球范围内进行资源配置与优化才能够建立可持续的全球竞争力。如晶华光学通过自建品牌和跨国并购,不仅获得技术、品牌、渠道、高级营销人才等战略性资源,而且具备了从终端消费者需求分析到制造、营销、服务等全价值链能力。

(4)知识保护能力——法律型。知识保护是企业进行自主创新、国际技术转移、经济增长等的一种重要资源与制度安排(陈恒,侯建,2017)。在国际化成长阶段,企业已经具有自主创新意愿并具备一定创新能力,知识产权保护也逐渐受到企业重视。案例资料显示,3个企业都开始申请专利,利用正式的法律法规保护知识成果。

3.4 国际化成熟阶段的知识能力提升路径

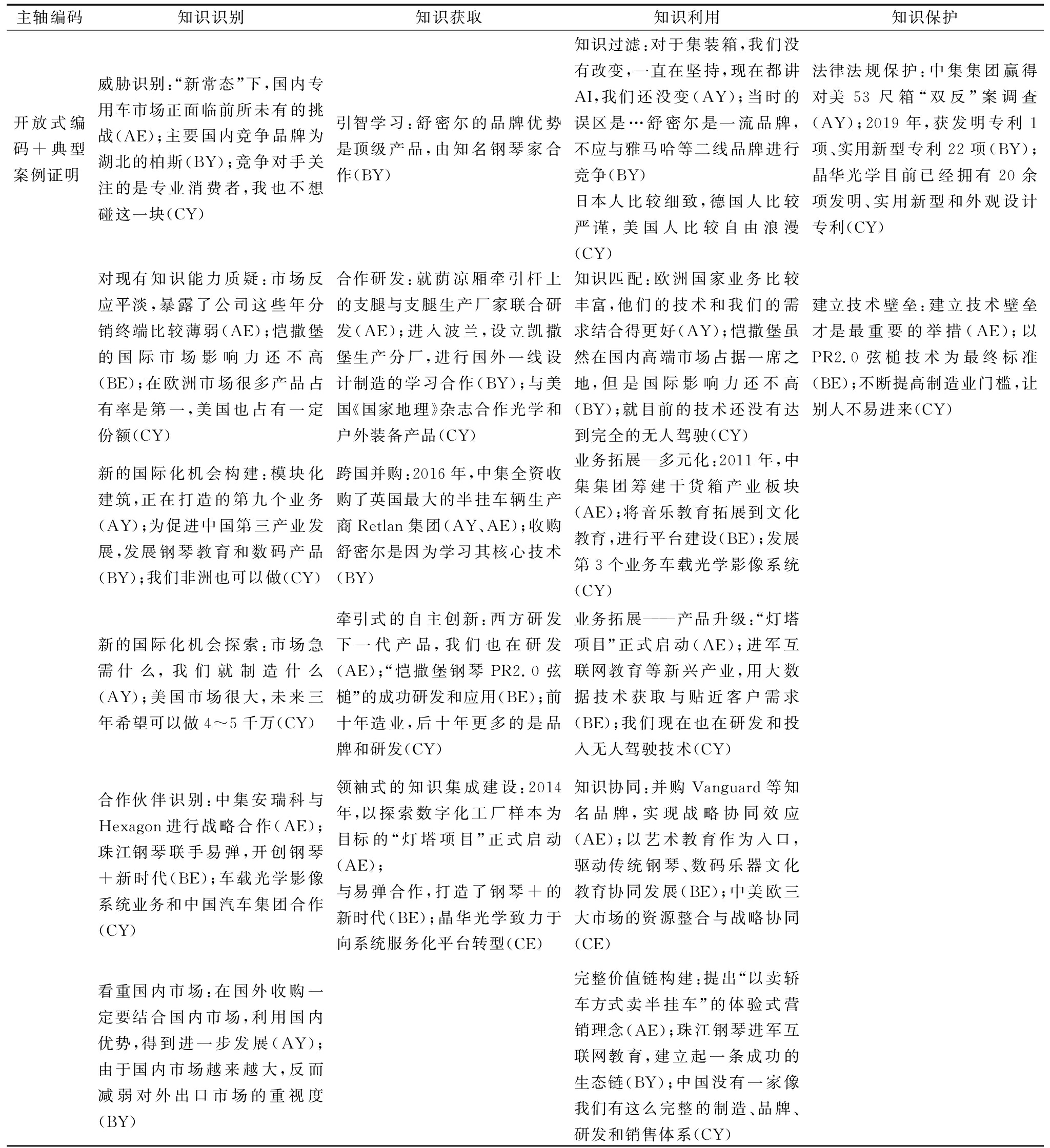

国际化成熟阶段是知识能力集成与建立阶段,此阶段市场呈现出显著的数字化、服务化特征,具体见表4。

(1)知识识别能力——目标增强型。此阶段企业已经具备丰富的国际化经验,建立了宏大的战略目标,具体如下:①机会识别——国内市场机会识别和探索。在贸易保护和逆全球化形势下,国际环境中的不利因素陡增,反观中国国内经济形势不断向好,人民消费水平不断提高,为避免受到国外环境动荡的影响以及提高国内经济的内生动力,许多企业开始将重心转移到国内。如珠江钢琴发现国内音乐教育水平不断提升,加上国内考试有艺术项加分的现状,音乐乐器学习需求增大,使得国内钢琴市场需求很大;②合作伙伴识别——此阶段的合作伙伴搜寻并非简单的学习合作而是注重强强联合并进行全球布局。例如,中集安瑞科与挪威Hexagon Composites ASA签署《战略合作意向书》,双方优势互补,属于强强联合,有助于共同拓展中国氢气储运装备市场,为中国以及东南亚地区清洁能源转型升级贡献力量。

表4 国际化成熟阶段的知识能力

Tab.4 Knowledge capability in the international maturity stage

主轴编码知识识别知识获取知识利用知识保护开放式编码+典型案例证明威胁识别:“新常态”下,国内专用车市场正面临前所未有的挑战(AE);主要国内竞争品牌为湖北的柏斯(BY);竞争对手关注的是专业消费者,我也不想碰这一块(CY)引智学习:舒密尔的品牌优势是顶级产品,由知名钢琴家合作(BY)知识过滤:对于集装箱,我们没有改变,一直在坚持,现在都讲AI,我们还没变(AY);当时的误区是…舒密尔是一流品牌,不应与雅马哈等二线品牌进行竞争(BY)日本人比较细致,德国人比较严谨,美国人比较自由浪漫(CY)法律法规保护:中集集团赢得对美53尺箱“双反”案调查(AY);2019年,获发明专利1项、实用新型专利22项(BY);晶华光学目前已经拥有20余项发明、实用新型和外观设计专利(CY)对现有知识能力质疑:市场反应平淡,暴露了公司这些年分销终端比较薄弱(AE);恺撒堡的国际市场影响力还不高(BE);在欧洲市场很多产品占有率是第一,美国也占有一定份额(CY)合作研发:就荫凉厢牵引杆上的支腿与支腿生产厂家联合研发(AE);进入波兰,设立凯撒堡生产分厂,进行国外一线设计制造的学习合作(BY);与美国《国家地理》杂志合作光学和户外装备产品(CY)知识匹配:欧洲国家业务比较丰富,他们的技术和我们的需求结合得更好(AY);恺撒堡虽然在国内高端市场占据一席之地,但是国际影响力还不高(BY);就目前的技术还没有达到完全的无人驾驶(CY)建立技术壁垒:建立技术壁垒才是最重要的举措(AE);以PR2.0弦槌技术为最终标准(BE);不断提高制造业门槛,让别人不易进来(CY)新的国际化机会构建:模块化建筑,正在打造的第九个业务(AY);为促进中国第三产业发展,发展钢琴教育和数码产品(BY);我们非洲也可以做(CY)跨国并购:2016年,中集全资收购了英国最大的半挂车辆生产商Retlan集团(AY、AE);收购舒密尔是因为学习其核心技术(BY)业务拓展—多元化:2011年,中集集团筹建干货箱产业板块(AE);将音乐教育拓展到文化教育,进行平台建设(BE);发展第3个业务车载光学影像系统(CY)新的国际化机会探索:市场急需什么,我们就制造什么(AY);美国市场很大,未来三年希望可以做4~5千万(CY)牵引式的自主创新:西方研发下一代产品,我们也在研发(AE);“恺撒堡钢琴PR2.0弦槌”的成功研发和应用(BE);前十年造业,后十年更多的是品牌和研发(CY)业务拓展———产品升级:“灯塔项目”正式启动(AE);进军互联网教育等新兴产业,用大数据技术获取与贴近客户需求(BE);我们现在也在研发和投入无人驾驶技术(CY)合作伙伴识别:中集安瑞科与Hexagon进行战略合作(AE);珠江钢琴联手易弹,开创钢琴+新时代(BE);车载光学影像系统业务和中国汽车集团合作(CY)领袖式的知识集成建设:2014年,以探索数字化工厂样本为目标的“灯塔项目”正式启动(AE);与易弹合作,打造了钢琴+的新时代(BE);晶华光学致力于向系统服务化平台转型(CE)知识协同:并购Vanguard等知名品牌,实现战略协同效应(AE);以艺术教育作为入口,驱动传统钢琴、数码乐器文化教育协同发展(BE);中美欧三大市场的资源整合与战略协同(CE)看重国内市场:在国外收购一定要结合国内市场,利用国内优势,得到进一步发展(AY);由于国内市场越来越大,反而减弱对外出口市场的重视度(BY)完整价值链构建:提出“以卖轿车方式卖半挂车”的体验式营销理念(AE);珠江钢琴进军互联网教育,建立起一条成功的生态链(BY);中国没有一家像我们有这么完整的制造、品牌、研发和销售体系(CY)

(2)知识获取能力——牵引式。此阶段企业在主体业务上已经完成“追赶”阶段,虽然部分业务知识还不够完善,但不影响企业进入“领跑”和“并跑”阶段。此外,企业不再热衷于模仿学习,而是大胆创新,开始发挥产业集聚效应、知识协同效应。同时,构建创新平台,引领科技发展。具体如下:①牵引式知识创新:其本质是企业进行技术突破,能够大幅降低企业对外部资源的依赖度,促使企业通过独立研究获取难以撼动的核心技术、品牌、产品等。如晶华光学建立了工业设计中心,一直跟踪最新行业发展趋势,对国际、国内技术及相关标准进行深入研究,并结合市场发展方向,以自主开发为主、产学研用相结合,开发了一系列具有完全自主知识产权的产品;②领袖式知识集成:知识集成是企业进入市场中心、成为行业领导者的重要标志之一,其主要形式是通过建立各种文化产业基地、云服务平台、数字化处理中心等,形成智慧共享和开放包容的大型知识集成地。如珠江钢琴建立了“广州文化产业创新创业孵化园”,目标建设成为以音乐、影视为核心的文化创新创业孵化园区,可同时孵化300~500家文化创新企业,形成产业集聚效应。

(3)知识利用能力——协同式。此阶段的知识利用具有利人利己特征,即同时利用他人和自己的知识资源,达到互利共赢。具体如下:①业务升级更趋向数字化、服务化。如2018年3月28日,深圳中集专用车举办了一场高规格的“轿运车新品品鉴会”,推出一系列中置轴轿运车新产品,该产品融入最前沿的智能化新技术,并通过提供一站式服务方案,获得广大用户青睐;②知识协同:专注于业务部门间的知识流动,使组织能够形成和发挥跨部门、跨区域的知识协同效应,这对于企业绩效提升至关重要[40]。有效的知识协同不仅能够整合外部知识,同时有助于企业反向输出知识或经验,进入新一轮的知识吸收和整合环节,如晶华光学在进入美欧市场后,进一步整合中国制造优势与欧美研发及品牌运营优势,将全球优势资源进行整合;③完整的价值链构建:国际化成长阶段的价值链构建大多是从制造端的原材料采购入手,也有企业尝试从价值链销售端入手提升服务水平,但是在国际化成熟阶段,制造端的价值链构建基本成熟,而销售端的服务水平还有待提高。因此,此阶段的价值链构建开始以服务为切入点,通过完善售后服务,拓展到金融服务和数字化服务领域。

(4)知识保护能力——壁垒型。此阶段的国际化企业不仅具备丰富的专利保护经验,而且拥有领先的知识储备。越来越多的企业不仅仅是采用正式的法律法规保护自己的知识产权,也开始通过建立非正式的专用机制保护知识并创造新利润,包括建立本行业技术壁垒、提高产品复杂性以及不可模仿性等[41]。

4 研究结论与启示

4.1 研究结论

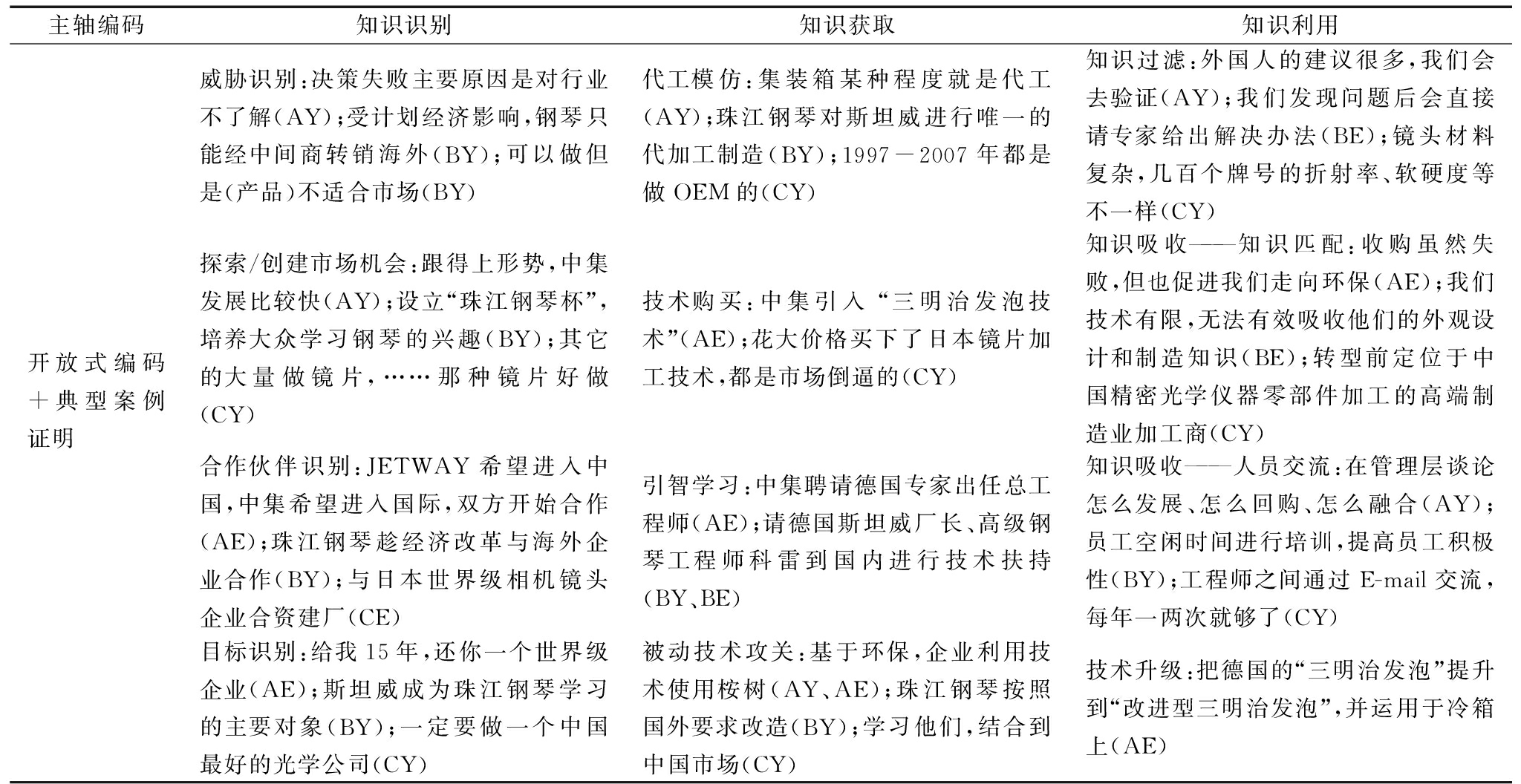

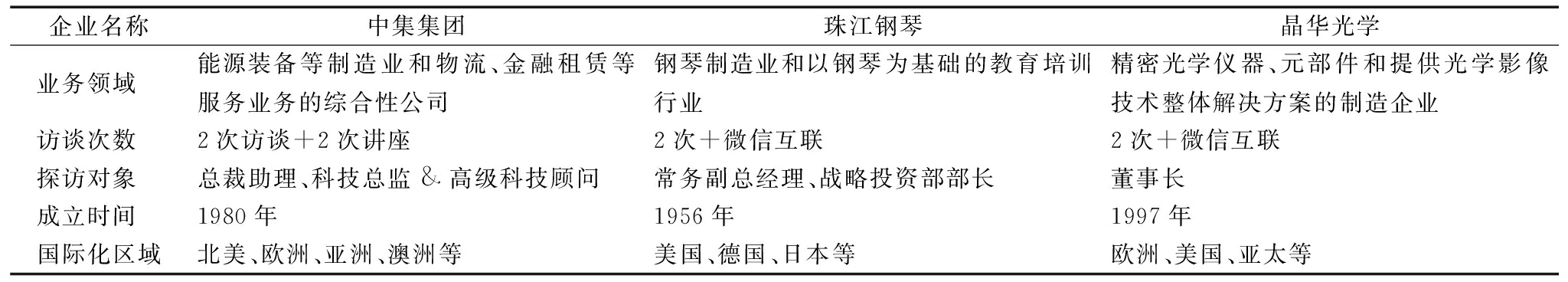

本研究通过对案例分析,得出3个主要结论,具体见图3。

(1)知识能力包含4个要素,即知识识别、知识获取、知识利用和知识保护。其中,知识识别作为知识能力构建起点,具有3个重要作用:一是为企业拓展知识来源渠道,二是进行机会或威胁识别,三是对自身知识能力进行质疑和反思。知识获取是丰富企业知识储备的关键步骤,而知识利用是将知识储备转化为企业关键核心竞争力的必要过程。在这个过程中,企业通过知识过滤、知识吸收、知识协同和价值链构建等过程完成知识转化。最后,知识保护为企业竞争力持续提升提供保障。研究发现,随着企业知识保护经验的积累,除正式的法律手段外,非正式的技术壁垒等保护手段也被越来越多的企业所采纳。

(2)由于企业是一个社会性组织,其不断地与外界进行知识资源交互。因此,知识能力的4个要素在不同国际化阶段由于其目的不同和环境变化呈现出不同发展趋势。其中,知识识别由模糊目标搜寻型、关键目标搜寻型转变为目标增强型;知识获取方式由拼凑式、主动式转向牵引式;知识利用模式由过滤式、拓展式转变为协同式;而知识保护则从无到有,由法律型转变为壁垒型模式。

(3)知识能力四要素在不同发展趋势下的组合形成知识能力上升路径。在国际化探索阶段,企业快速适应市场需求,通过模糊目标构建、拼凑式知识获取、过滤式知识利用,完成企业知识能力雏形构建;在国际化成长阶段,企业深耕细分市场,不断满足市场增长性需求,借助上一阶段形成的知识能力主动寻求与获取知识,并将过滤后的知识应用于专业领域,通过设立知识保护机制,进入知识能力拓展阶段;在国际化成熟阶段,创造客户需求是企业的首要目标。由于技术知识、客户知识迭代更新加快,仅依靠一家企业难以支撑,企业开始通过牵引策略实现知识获取,并对所获取的知识进行协同利用,达到1+1>2的效果。该阶段企业构建技术壁垒是其成为行业龙头的标志。自此,企业进入知识集成能力阶段。

4.2 理论贡献

(1)本文基于知识基础观并结合企业实践确定了知识能力的四要素,即知识识别、知识获取、知识利用和知识保护。首先,四要素中尤其强调知识识别的突出作用。以往的知识识别能力研究重点关注企业前景展望、市场机会和威胁判断以及合作伙伴选择等。但是,动态能力理论指出,环境感知是企业获取能力的关键步骤[24]。同时,随着环境变化,企业能力也应该随之变化。因此,为了避免能力僵化[6],企业必须重视对自身能力的质疑和反思,以寻求新知识能力。本研究发现,企业为了更高效地获取与利用知识,当企业知识能力提升到一定水平时,会逐渐加大对自身能力的反思。其次,本文将有效的知识获取与高效的知识利用进行了区分。很少有研究专门讨论有效利用知识的结果。与明确的知识获取相反,有效的利用似乎在很大程度上被假定或暗示[9]。事实上,成功的知识利用需要企业采用知识过滤、知识吸收、业务拓展和构建价值链等手段完成。因此,本文通过分析3个案例企业,得出企业知识利用过程和手段,弥补了知识利用研究中的“黑箱”。最后,以往研究大都忽视了知识保护的重要作用,但是根据动态理论要求的持续性和难以复制性[26],知识保护在知识能力中起重要作用。因此,本文对知识能力要素进行拓展,强调知识保护的重要作用。同时,基于数据可获性和研究便捷性,多数学者仅采用正式的法律法规手段研究企业知识保护过程。但是,本文研究发现,知识保护不仅仅可以采用正式的法律法规手段,还可以采用技术壁垒等途径。

(2)动态能力理论认为,随着竞争环境不断改变,企业资源获取和利用也应该具有动态特征。因此,知识能力提升并不是一蹴而就的,需要企业结合自身的知识能力、国际化目标和经验积累而逐步更新与提升。本文通过分析发现,不同国际化阶段知识能力要素呈现出的不同形态,弥补了以前研究中对知识能力仅进行静态分析的不足,为知识能力的动态化研究提供了新证据。

(3)拓展了知识能力提升的适用情境。由于国际化越来越成为知识能力提升的最优“土壤”,而目前的知识能力研究大都集中于本国情境,忽视了国际化情境下的知识交互过程。企业通过与其它企业的交流及互动,能够扩大对异构知识的获取,从而增加自己的知识资本,用于未来的技术和新产品开发[7]。因此,本文从国际市场角度出发,探求了企业在开拓国际市场中的知识能力提升路径,可为企业实施国际化战略提供理论支撑。

4.3 实践启示

第一,在复杂的国际环境下受文化和经济水平差异的影响,母国企业在国外市场获取知识的前提是进行有效的知识识别,包括机会和威胁识别、合作伙伴识别以及愿景建设;第二,有效的知识获取要求企业采取主动获取方式,包括并购、强强联合、自主研发等手段;第三,知识利用模式也是多种多样的,除传统的业务拓展外,构建企业价值链成为众多一流企业的选择;第四,知识保护已经不能仅靠法律法规手段,建立行业壁垒也是企业构建持续竞争力的最优选择。

4.4 研究不足与未来研究方向

首先,企业知识能力提升是一个动态的整合过程,需要扎根企业实际、进行持续的观察研究,因此后续研究中需要对企业进行更深入的挖掘和分析;其次,知识的隐形属性在服务业行业更显著,而本文案例都是制造业,未来研究可以将行业研究范围拓展到服务业;最后,知识是由组织中的个体或者团队创造的,因此知识实际上是内嵌于单独个体或者团队的,未来研究可从个体视角进行深入探讨。

参考文献:

[1] FANG S, WANG M, CHEN P. The influence of knowledge networks on a firm's innovative performance[J]. Journal of Management & Organization, 2017,23(1):22-45.

[2] 党兴华, 张巍. 网络嵌入性、企业知识能力与知识权力[J]. 中国管理科学, 2012,20(S2):615-620.

[3] JASIMUDDIN S M, LI J, PERDIKIS N. Knowledge recipients, acquisition mechanisms, and knowledge transfer at Japanese subsidiaries: an empirical study in China[J]. Thunderbird International Business Review, 2015,57(6):463-479.

[4] 孙忠娟, 张娜娜, 谢伟. 中国后发企业能力积累机制研究——基于联想与华为国际化的案例对比分析[J]. 科学学研究, 2020,38(8):1-11.

[5] TORKKELI L, PUUMALAINEN K, SAARENKETO S, et al. The effect of network competence and environmental hostility on the internationalization of SMEs[J]. Journal of International Entrepreneurship, 2012,10(1):25-49.

[6] AUTIO E, GEORGE G, ALEXY O. International entrepreneurship and capability development-qualitative evidence and future research directions[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2011,35(1):11-37.

[7] WANG M, CHEN P, FANG S. A critical view of knowledge networks and innovation performance: the mediation role of firms' knowledge integration capability[J]. Journal of Business Research, 2018,88:222-233.

[8] GOLD A H, MALHOTRA A, SEGARS A H. Knowledge management: an organizational capabilities perspective[J]. Journal of Management Information Systems, 2001,18(1):185-214.

[9] AVILA M M. Competitive advantage and knowledge absorptive capacity: the mediating role of innovative capability[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2021,13:185-210.

[10] LUO Y. Capability exploitation and building in a foreign market: implications for multinational enterprises[J]. Organization Science, 2002,13(1):48-63.

[11] TEECE D J, PISANO G, SHUEN A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997,18(7):509-533.

[12] ZACK M H. An architecture for managing explicated knowledge[C]. European Conference on Information Systems, 1998.

[13] CARLSSON S A, SAWY O E, ERIKSSON I V, et al. Gaining competitive advantage through shared knowledge creation: in search of a new design theory for strategic information systems[C].Proceedings of the Fourth European Conference on Information Systems,1996.

[14] 张骁, 钱海燕. 服务业企业国际化成长的知识整合特性:理论框架及作用机制[J]. 经济管理, 2012,34(4):59-66.

[15] BRENNECKE J, RANK O. The firm's knowledge network and the transfer of advice among corporate inventors:a multilevel network study[J]. Research Policy, 2017,46(4):768-783.

[16] LICHTENTHALER U. Open innovation: past research, current debates, and future directions[J]. Academy of Management Perspectives, 2011,25(1):75-93.

[17] 宁烨, 樊治平. 知识能力的构成要素:一个实证研究[J]. 管理评论, 2010,22(12):96-103.

[18] EISENHARDT K M, AMARTIN J. Dynamic capabilities:what are they[J]. Strategic Management Journal, 2000,21(10-11):1105-1121.

[19] WANG C L, AHMED P K. Dynamic capabilities: a review and research agenda[J]. International Journal of Management Reviews, 2007,9(1):31-51.

[20] TEECE, J D. Business models and dynamic capabilities[J]. Long Range Planning, 2018,51(1):40-49.

[21] MATARAZZO M, PENCO L, PROFUMO G, et al. Digital transformation and customer value creation in made in Italy SMEs: a dynamic capabilities perspective[J]. Journal of Business Research, 2021,123:642-656.

[22] SEO K, WOO L, MUN S G, et al. The asset-light business model and firm performance in complex and dynamic environments: the dynamic capabilities view[J]. Tourism Management, 2021,85:104311.

[23] TEECE D J. The foundations of enterprise performance: dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms[J]. Academy of Management Perspectives, 2014,28(4):328-352.

[24] BUCKLEY P J, MUNJAL S, ENDERWICK P, et al. The role of experiential and non-experiential knowledge in cross-border acquisitions: the case of Indian multinational enterprises[J]. Journal of World Business, 2016,51(5):675-685.

[25] 叶广宇, 王格格. 基于组织认定的企业能力构建与市场机会把握[J]. 管理学报, 2017,14(3):325-334.

[26] 顾振华, 沈瑶. 知识产权保护、技术创新与技术转移——基于全球价值链分工的视角[J]. 国际贸易问题, 2015,41(3):86-97.

[27] ANG S H, BENISCHKE M H, HOOI A W. Frequency of international expansion through high control market expansion modes and interlocked directorships[J]. Journal of World Business, 2018,53(4):493-503.

[28] YIN R K. Case study research: design and methods[M]. John Wiley & Sons, Ltd., 2010.

[29] KOGUT B, ZANDER U. Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology[J]. Organization Science, 1992,3(3):383-397.

[30] 许晖, 单宇. 打破资源束缚的魔咒:新兴市场跨国企业机会识别与资源“巧”配策略选择[J]. 管理世界, 2019,35(3):127-141.

[31] GRIMPE, CHRISTOPH, SOFKA, et al. Complementarities in the search for innovation-managing markets and relationships[J]. Research Policy,2016,45(10):2036-2053.

[32] 许晖, 张超敏, 单宇. 中国跨国企业海外市场机会构建内在机理研究——基于资源杠杆理论视角的多案例研究[J]. 南开管理评论, 2020,23(6):4-15.

[33] LAHIRI S, ELANGO B, KUNDU S K. Cross-border acquisition in services: comparing ownership choice of developed and emerging economy MNEs in India[J]. Journal of World Business, 2014,49(3):409-420.

[34] 许玉云, 王军, 张一飞, 等.国内外技术获取与高技术产业创新绩效差异——基于时滞视角的比较分析[J]. 科技进步与对策, 2020,38(3):70-78.

[35] 罗顺均. 企业吸收能力对“引智”学习的影响研究——珠江钢琴纵向案例研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2015,36(2):122-131.

[36] 王向阳, 齐莹, 金慧琦. 组织兼容性、跨国并购知识转移与企业国际化[J]. 科学学研究, 2020,38(10):1828-1836.

[37] 薛捷. 开放式创新视角下企业知识能力与知识管理能力研究[J]. 科技进步与对策, 2013,30(9):138-142.

[38] CASSIMAN B, VEUGELERS R. In search of complementarity in innovation strategy:internal R&D and external knowledge acquisition[J]. Management Science, 2006,52(1):68-82.

[39] SUN J, SONG S, WIPAWAYANGKOOL K, et al. Roles of dynamic capabilities and knowledge management strategies on organizational performance[J]. Information Development, 2021,37(1):122-135.

[40] MAO H, LIU S, ZHANG J, et al. Information technology resource, knowledge management capability, and competitive advantage: the moderating role of resource commitment[J]. International Journal of Information Management, 2016,36(6):1062-1074.

[41] TEECE D J. Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[J]. Strategic Management Journal, 2007,28(13):1319-1350.

(责任编辑:胡俊健)