0 引言

随着全球新一轮科技革命和产业变革的加速推进,世界各行业的竞争不仅局限于产品和市场竞争,技术标准竞争也成为关键。近年来,各国企业纷纷创建符合各方战略利益的跨国技术标准联盟,推动技术标准国际化,实现技术标准“出海”[1-2],力求掌握国际标准竞争话语权。伴随着“一带一路”倡议的提出,以传统战略联盟为基础的面向“一带一路”企业技术标准联盟应运而生。面向“一带一路”企业技术标准联盟是中国企业与“一带一路”沿线企业或机构在跨国标准联盟的基础上组建的战略联盟,以创建符合各方战略利益的技术标准为目标[3],对技术标准联通高质量共建“一带一路”具有重要推动作用。

联盟主体间合作关系形成一种网络[4-5]。面向“一带一路”企业技术标准联盟网络是由“一带一路”沿线企业、政府、高校与科研机构等组织构成的合作网络[6-7],主体间合作意愿是推动联盟网络形成与发展的关键因素。合作意愿从根本上决定企业策略选择,在联盟合作过程中,企业合作意愿强烈能够使联盟合作关系更加牢固,降低合作成本,规避机会主义风险,还有利于加强相互学习与交流,促进合作创新[8-9]。一直以来,企业间合作意愿相关研究是组织管理领域的热点,一些学者对联盟网络或创新网络合作意愿进行了积极探索。Luo[10]从战略依赖性、组织架构和形式以及子公司之间的技术关系3个影响因素出发,研究了跨国公司与子公司之间的合作强度;富景筠和钟飞腾[11]认为,紧密型联盟结构有助于联盟内部实现有效决策机制,形成战略共识和合作意愿。总体而言,联盟规模、结构和领导者位置都会对成员合作意愿产生影响,但鲜有研究对此进行综合性分析,尤其是对“一带一路”企业技术标准联盟的研究更少。

综上所述,对面向“一带一路”企业技术标准联盟而言,如何提升联盟合作意愿成为实践领域的关键问题,但现有理论研究明显滞后。为弥补现有研究不足,本文以面向“一带一路”企业技术标准联盟网络为研究对象,构建领导—追随者一致性模型,研究网络规模、结构和领导者位置对合作意愿的影响,最终识别出不同网络情景下对应的合作意愿强度。同时,对不同水平的合作意愿进行对比和分析,得出相关研究结论,有助于拓展联盟网络合作意愿理论,对联盟网络治理理论也有积极贡献,同时有助于快速找到最优性能的领导企业,帮助联盟实现良性发展。

1 文献回顾

合作意愿是指社会个体之间倾向于合作或继续维持合作关系的愿望,以实现某种共同目标[12]。关于联盟合作意愿,部分学者研究了联盟合作过程中存在的问题及影响因素。Cassiman & Veugelers[13]、Atallah[14]认为,合作意愿是一个二元变量,笔者通过建立模型探讨风险因素与合作意愿的关系;Wassmer & Dussauge等[15]、Akgün等[16]通过对企业进行调研发现,资源协同、情绪激励和动态体验对合作意愿具有积极影响;李庆满等[17]、刘群慧和李丽(2013)探讨标准网络外部性、关系嵌入性、机会主义行为对联盟组建意愿的影响。此外,还有部分学者从联盟网络特征出发,认为合理的联盟规模、结构和领导者位置是建立良好合作关系的基础[18-19]。

总体而言,关于联盟网络特征与合作意愿关系的研究刚刚起步,对于网络特征形成机制和治理措施的探讨较少。首先,网络规模越大,网络成员间的联系可能越频繁,网络内部知识、技术资源转移频率越高,创新绩效越显著,越能够顺利实现联盟价值[20-22]。然而,联盟规模过大可能会带来协调困难,即各成员难以在技术方面达成一致[23-24]。其次,不同网络结构对联盟绩效的影响不同,联盟合作意愿强度也不同。持续稳定的创新绩效对网络结构强度和合作意愿具有积极影响,并且高聚集系数的创新绩效更有利于提高网络合作意愿(张光磊等,2011)。最后,领导企业的作用在于利用自身优势,整合和协调各方资源,主导联盟各项活动,维持联盟合作稳定[25-26];而不同类型领导者容易带来角色和功能差异[27-29],因此选择合适的领导企业可以提高联盟成员积极性,促进网络关系稳定。

基于上述联盟网络特征与合作意愿之间的复杂关系,现有研究多侧重于理论模型和实证研究,并基于风险因素考察它们对合作意愿的影响,虽然少量文献从联盟网络特征角度分析其对合作意愿的影响,但较少考虑联盟规模、结构和领导者位置与合作意愿之间的关系及作用机制。因此,基于“一带一路”企业技术标准联盟网络实践,本文构建领导—追随者一致性模型,通过追随企业在领导企业带领下以最快速度达到某一合作状态刻画联盟成员合作意愿,进而识别联盟规模、结构和领导者位置对联盟合作意愿的影响。本文创新之处在于:将社会网络分析中的领导—追随者一致性模型引入联盟研究,考虑联盟规模、结构和领导者位置的综合影响,可为提高联盟合作意愿提供参考。

2 研究设计

2.1 问题描述

本研究以面向“一带一路”的企业技术标准联盟网络为研究对象,假设联盟网络追求网络合作的意愿最强,以实现整体联盟合作网络最佳绩效。进一步,在联盟规模、结构的基础上,考虑面向“一带一路”的企业技术标准联盟创新网络内部知识、技术资源流动,选择合适的领导企业使合作意愿最强,并从联盟规模、结构和领导者位置3个方面进行制度和规则设计,以不断增强网络动态能力。本研究尝试解决如下问题:联盟规模、结构和领导者位置变化对合作意愿具有哪些影响。

2.2 领导—追随者模型

本文基于领导—追随者模型,通过计算其中的网络一致性,刻画面向“一带一路”的企业技术标准联盟网络合作意愿。当前,关于网络一致性的研究重点关注一致性协议的稳定和收敛性质[30-32],如关注移动机器人集结到某个指定地点、速度一致的蜂拥问题或社交网络中群体共识达成一致等。上述研究强调在一致性协议驱动下追求个体平均一致性,但在实际网络中还存在领导者[33]。为研究此类问题,学者们提出领导—追随者模型,该模型除解决信息控制领域问题外,还适用于社交网络分布式跟踪[34-35]、蜂拥算法[36-37]等研究,但在管理领域应用较少,将该模型引入联盟合作的研究更少。模型将拉普拉斯主对角子矩阵的最小特征值定义为节点一致性指标,并用网络一致性刻画领导—追随者网络拓扑使网络中所有节点达到一致状态的速度[38]。一致性值越大,收敛速度越快,说明所有节点越倾向于达到领导者状态,意味着各网络节点间的合作意愿越强。换言之,联盟各主体成员在领导企业带领下达到领导者技术标准而参与标准共建活动,从而实现技术标准一致。网络一致性值越大,合作意愿越强,联盟各主体成员越能够在短时间内完成标准共建活动。

假定G是一个包含N个企业无向连通的面向“一带一路”企业技术标准的联盟网络,其拉普拉斯矩阵为L(G)。假设G的邻接矩阵为A=[Aij]N×N,代表N个企业之间的合作情况,记Aij=Aji=1,表明企业i与j之间存在合作关系;否则,记Aij=Aji=0。令G的度对角阵为D=diag{k1,k2…kN},其中ki代表企业i与ki个企业存在合作关系,则L(G)=D-A。

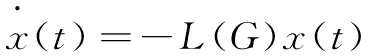

假设xi(t)为企业i在t时刻的技术标准,xi(t)∈R,x(t)=(x1(t),x2(t),…xN(t))T分别表示N个企业在t时刻的技术标准,则N维系统领导—追随者网络动力学如式(1)所示。

(1)

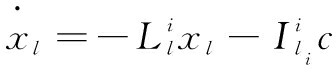

假设第i个节点是领导企业,其技术标准不变,剩余N-1个节点为追随企业。令领导企业的技术标准xi≡c,追随企业的技术标准为xl,将企业节点状态重新排序和划分后,则系统(1)用式(2)表示。

(2)

式(2)中,Ll是拉普拉斯矩阵L(G)删除领导者所在行和列得到的(N-1)×(N-1)阶拉普拉斯主子阵。

因为节点i为一个领导企业,其技术标准状态稳定,所以可看作一个技术标准不变的常值输入,追随企业不会对其产生任何影响,而是在联盟合作过程中努力达到领导企业的技术标准。那么,由式(2)可推导出追随企业的动力系统如式(3)所示。

(3)

定义:ej(t)是追随企业j的技术标准与领导企业技术标准c之间的差距,可表示为:

ej(t)=xj(t)-c

(4)

将式(4)整个差距系统表示为:

(5)

式(5)中,只有单个领导企业e,通过删除拉普拉斯矩阵L(G)对应于领导企业行与列后得到的矩阵Ll有一个非负实特征谱,即所有特征值为非负实数,将这些特征值记为{λ1,λ2…λN-1}。

2.3 数据收集与样本选取

目前,由于缺乏面向“一带一路”的企业技术标准联盟网络数据库,因此为保证数据来源的有效性和可靠性,本文借鉴技术管理和创新管理领域基于新闻文本、文献的数据挖掘法,根据“一带一路”建设中中外企业或其它机构间合作实践获取研究资料,分析联盟规模、结构和领导者位置等网络特征。

为扩大自身影响力,政府机构会在“一带一路”官网上发布重要合作事件等新闻报道,此类报道涉及合作对象、内容和方式等关键信息。据此,对中国“一带一路”新闻报道进行数据挖掘,并对收集的合作新闻、文献等数据进行分析,识别联盟网络规模和结构,以设置合理的研究情景。

本文利用信息采集软件收集自网站建立到2021年5月中国“一带一路”官网“新闻资讯”和“企业风采”两个栏目新闻,课题组经过初筛,只保留反映中外企业或组织机构间的合作新闻,共计12 638条;之后,采用计算机匹配结合人工处理的方式清洗数据,整合报道同一合作事项的不同新闻,剔除与本文研究对象不符的数据[39]。最后,整理出1 227项面向“一带一路”的企业技术标准联盟属性的合作项目作为研究样本。借鉴张涵(2015)、詹坤等[40]的做法,抽取项目合作主体数量描述联盟网络规模,抽取参与主体间合作形式描述联盟网络结构,根据“一带一路”标准项目建设实践设置具体研究情景,形成建模所使用的数据。

3 面向“一带一路”的企业技术标准联盟网络特征

3.1 网络规模

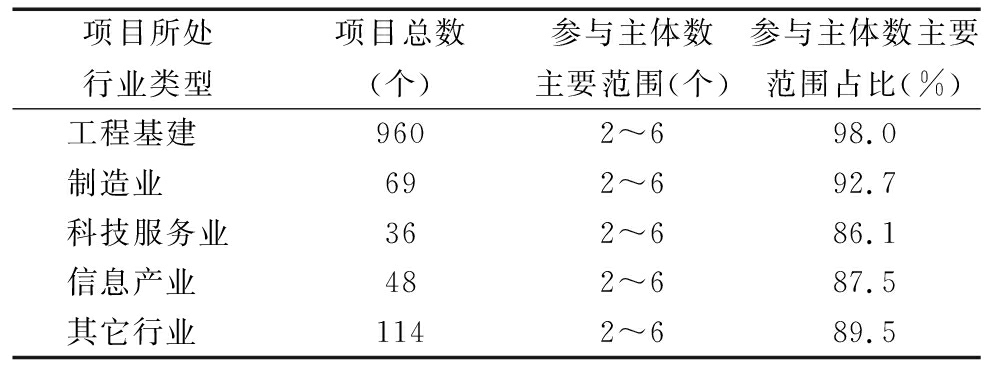

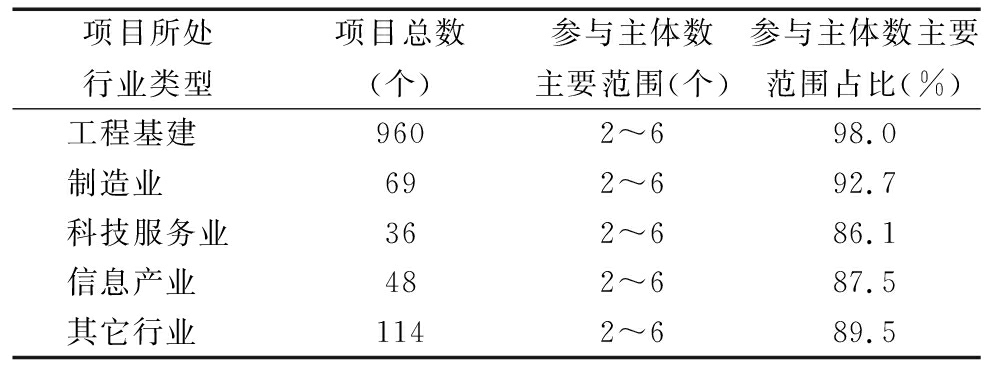

在1 227个项目中,每个项目参与主体构成一个网络。据统计,90%以上的项目参与主体数有2~6个。为保证网络规模的科学性和合理性,将1 227个项目划分为5类:工程基建、制造业、科技服务业、信息产业以及其它行业,并对每类项目参与主体数进行统计,如表1所示。基于此,将联盟网络规模确定为2~6个。

表1 网络规模分布

Tab.1 Distribution of network scale

项目所处行业类型项目总数(个)参与主体数主要范围(个)参与主体数主要范围占比(%)工程基建 9602~698.0制造业 692~692.7科技服务业362~686.1信息产业 482~687.5其它行业 1142~689.5

3.2 网络结构

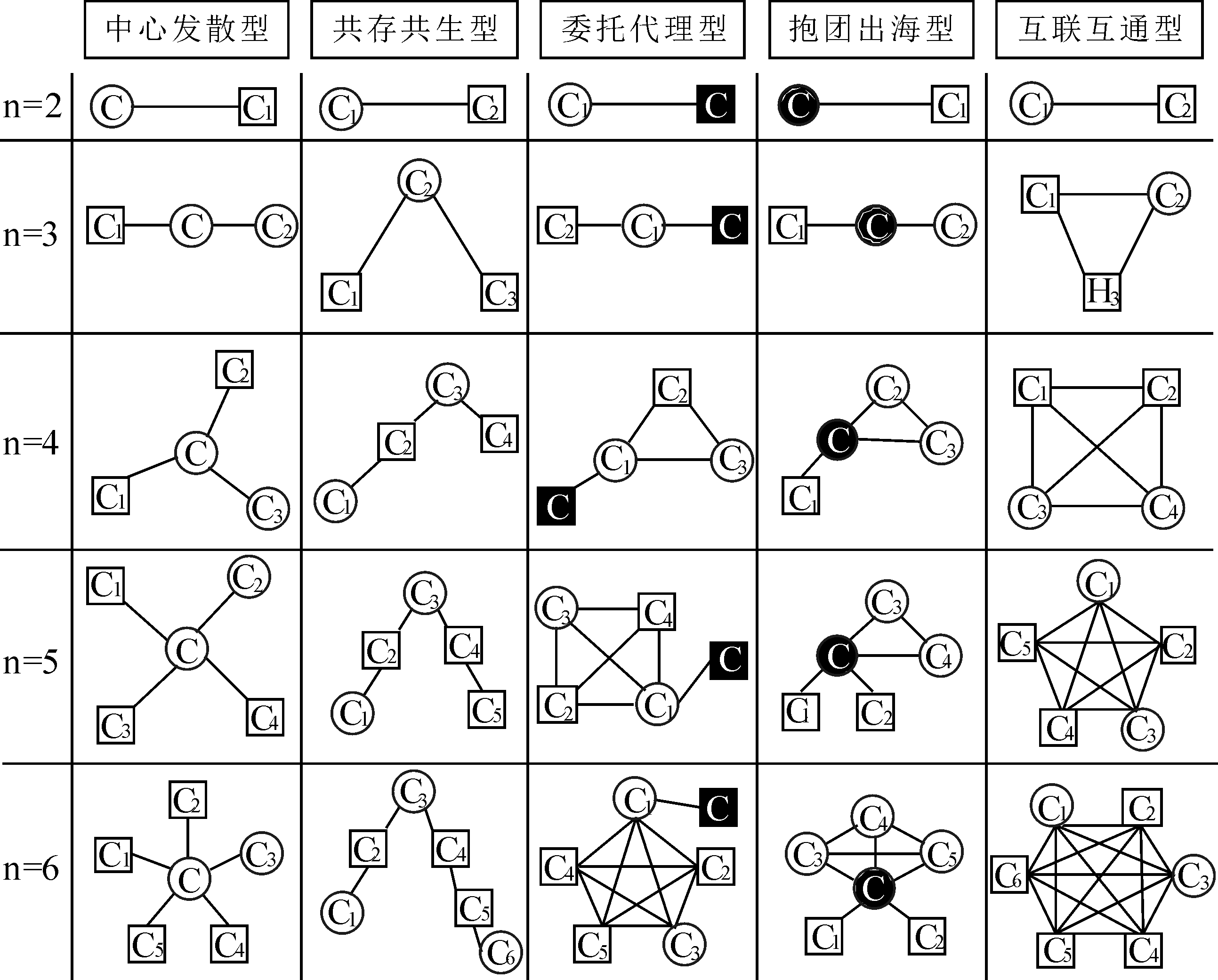

在创新网络中,各种技术、知识、资金等资源通过相互整合与优化保持各网络节点间的紧密联系。本文首先对现有“一带一路”标准建设项目新闻文本、案例等数据进行识别,判断主体之间在标准建设过程中是否存在资源流动,并结合技术联盟网络、标准联盟网络和创新网络等网络结构,归纳出5种网络结构,如表2所示。其次,对1 227个合作项目进行梳理和匹配,发现80%以上的项目合作符合上述网络结构。最终,将联盟网络结构确定为共存共生、抱团出海、中心发散、互联互通和委托代理5种网络结构。

3.3 领导者位置

在面向“一带一路”的企业技术标准联盟中,中国企业处于核心地位,“一带一路”沿线政府、高校和科研机构主要提供技术、资金支持。联盟网络参与主体在角色和功能方面存在差异,无法完全相互替代。其中,领导企业能够显著影响其它主体,其既是整个网络信息的交换中心,也是整个网络物流调度中心,在联盟知识传递、技术标准扩散过程中发挥关键作用。基于此,本文设置5种情景,如图1所示。

情景1:中心发散型网络可看作以中国企业为领导者走进“一带一路”市场构建本土制造网络的情景。该网络领导者为中国企业,追随者为当地供应商,当地供应商之间存在竞争关系,独立个体在网络中互不连通。

情景2:共存共生型网络可看作中国企业“走出去”与“一带一路”沿线各国建立一条共存共生产业链的情景。产业链上下游主体以技术标准为连接,开展企业、政府、科研机构、金融机构主体间合作,中国企业和“一带一路”沿线国家在产业链上是一个整体。

情景3:委托代理型网络可看作“一带一路”沿线主体无力承接项目,将项目全权委托给中国企业,由中国企业开展标准建设工作,形成一个委托代理型网络。该网络领导者为“一带一路”沿线主体,追随者为参与项目建设的企业或机构。

情景4:抱团出海型网络可看作由中国企业牵头,以联合体形式参与“一带一路”沿线标准建设项目,同时也有本地企业参与,形成中国企业抱团、当地企业参与的网络。该网络领导者为中国企业,追随者则为当地企业以及加入联合体的中国企业。

情景5:互联互通型网络可看作中国企业在“一带一路”沿线完成技术标准扩散,进入标准互联互通的情景。一方面,中国企业参与“一带一路”标准建设,逐步与“一带一路”沿线国家建立良好合作关系;另一方面,随着技术标准市场的不断扩散,“一带一路”沿线国家开始在各领域应用中国标准,并呈现区域性互联互通。

表2 网络结构

Tab.2 Network structure

结构含义典型案例中心发散中心企业与周边企业在结构上是一种模块供应关系的网络组织[41]海尔白色家电在巴基斯坦开展“海外工厂”模式,完成研发、生产和销售“三位一体”本土化战略部署;白俄罗斯吉利汽车股份有限公司完成吉利牌轿车本土化全散件重组;中车四方在芝加哥老工业基地投资建立地铁车辆组装工厂,基本实现生产本地化共存共生网络上下游节点开展合作创新,形成一种直线型单一纵向或横向共生链[42]中国企业引入海外铁矿石资源,着重产品研发、市场开拓以及提供技术支撑等,在国际市场集中出口西亚和东南亚地区,形成由中心至外围辐射状的钢铁产业链[45];中国电信入驻菲律宾市场,带动中国与菲律宾通信产业链发展委托代理一方主体无力承接项目,将其外包给另外一个主体,并由该主体组织项目建设网络(谭云青等,2020)阿卡铁路项目是尼日利亚政府委托中土公司开展的建设项目,还有其它诸如中铁建电气化局集团第三工程有限公司、济南瑞通铁路电务有限公司等主体参与建设,由尼日利亚铁路公司负责铁路运营;乌兹别克斯坦水电站现代化改造项目采用“交钥匙”方式由中国电力负责建设,中国电工设备总公司提供水电站项目设备抱团出海由一个企业牵头以各种合作或联合体的形式与其它企业联合嵌入海外市场的组织网络[43]雅万高铁项目由铁总国际为牵头单位,其它成员包括中国中铁、中水电、等组建联合体,当地诸如WIKA等公司积极配合共同参与印尼高铁项目建设。沪东中华联合中国船舶工业贸易有限公司承接卡塔尔石油液化天然气船建造项目,中国船舶集团也将按期优质完成LNG船建造任务互联互通中国主体积极在各领域与海外主体展开合作,网络内部各主体间相互信任、共享信息、共同解决问题[44]中新两国合力在金融服务、航空、交通物流和信息通信技术等重点领域构建合作网络,打造多方位“互联互通”;中企出口装备巴西的机场线城轨车辆可与当地多条线路通行,实现南美铁路线“互联互通”;中国电信、中国电信国际与各国在数据中心、卫星通道等领域共建互联互通的高速通信环网

4 联盟合作意愿检验

从网络规模、结构和领导者位置3个方面测度联盟网络中其它企业在核心企业领导下参与合作的意愿。为便于描述和分析,将节点企业对应的拉普拉斯主对角子矩阵的最小特征值定义为该节点的一致中心性指标(CC,ConsensusCentrality)[46],用特征值大小刻画联盟合作意愿强弱,最小特征值越大,说明合作意愿越强。根据不同网络规模、结构和领导者位置可得到不同的拉普拉斯矩阵,通过Matlab计算不同拉普拉斯主子阵的最小特征值(CC)。由表3可见,在不同网络规模、结构和领导者位置下,采用领导—追随者一致性指数刻画的联盟合作意愿存在显著差异。

(1)中心发散型网络结构下,以中国企业为领导者的联盟合作意愿较强,以当地供应商为领导者的联盟合作意愿较弱。随着当地供应网络的不断扩张,以中国企业为领导者的合作意愿不变,而以当地供应商为领导者的合作意愿逐渐减弱。当前,中国企业走出去,在“一带一路”沿线国家构建标准联盟网络过程中,需要解决网络关系稳定以及制造本土化的问题。中国企业以技术标准连接自身与当地供应商之间的相互依赖关系,以及加强当地供应商间的良性竞争,从而实现当地供应商之间的约束和制衡。为此,中国企业不仅要维持标准联盟网络关系稳定,而且还要降低网络关系管理与维护成本。因此,在中国企业领导下,从协作网络复杂的连接关系出发,建立与当地供应商之间的多向互动竞合关系,有利于促进中国企业在“一带一路”沿线国家制造本土化,实现中国企业与当地供应商标准互惠。例如,中车株机在马来西亚开设中国铁路装备行业第一个海外生产制造基地,通过制造本土化组建马来西亚完整的轨道交通产业供应链。中车株机在马来西亚的本土化实践,从传统产品输出转变为产品加技术与制造等发展模式,一方面逐步发展当地轨道交通装备供应网络,另一方面通过制造本地化、技术输出等方式给当地带来轨道交通装备技术和标准,实现中国高端轨道交通装备从走出去到留下来再到当地“座上宾”的转变,在“一带一路”标准联通中起重要作用。

表3 合作意愿数值

Tab.3 Numerics of cooperation willingness

网络结构23456中心发散C:1;C1:1C:1;C1-2:0.382 0C:1;C1-3:0.267 9C:1;C1-4:0.208 7C:1;C1-5:0.171 6共存共生G1:1G2:1C1:0.382 0C2:1C3:0.382 0C1:0.198 1C2:0.382 0C3:0.382 0C4:0.198 1C1:0.120 6C2:0.198 1C3:0.382 0 C4:0.198 1C5:0.120 6C1:0.081 0C2:0.120 6C3:0.198 1C4:0.198 1C5:0.120 6C6:0.081 0委托代理C:1C:0.382 0C:0.267 9C:0.208 7C:0.171 6抱团出海C:1C:1C:1C:1C:1互联互通C1-2:1C1-3:1C1-4:1C1-5:1C1-6:1

注:字母:数字=以某一主体领导者的联盟合作意愿数值

(2)共存共生型网络结构下,靠近产业链中部的主体领导联盟合作意愿较强。随着产业链拉长,网络整体合作意愿逐渐减弱。中国企业领导“一带一路”沿线国家组建链式标准联盟网络过程中,上下游主体间通过资源共享与融合,创造新技术或新标准,反映产业链的协同作用。例如,酒钢集团在山东、新疆、青海等多个省份建立供应链,在国际市场主要向西亚和东南亚地区出口产品。与此同时,在牙买加、印度尼西亚等国家投资建厂,形成一条服务于全球的跨国产业链[45]。然而,产业链过长导致网络资源整合费用提高,企业间资源周转率下降,不利于提升联盟整体经济效益。因此,以一个中国企业为领导核心的产业链网络存在一定局限性,当产业链较短时,合作意愿较强。此外,由于产业链边缘企业缺乏对整个链条资源的整合和优化能力,所以产业链边缘企业联盟合作意愿较弱。可见,单中心领导下的产业链网络要根据产业链实际情况,合理选择网络规模和领导者位置,以此促进整个产业链资源的合理流动与优化配置。中国企业应该着眼于新产品研发、市场开拓和技术创新,形成以中国企业为中心向“一带一路”沿线国家延展的产业链,不仅有利于促进中国产业标准国际化发展,也能带动“一带一路”沿线国家经济发展。

(3)委托代理型网络结构下“一带一路”沿线主体领导联盟合作意愿较弱。伴随着中国企业或当地企业不断加入,以“一带一路”沿线主体为领导者的合作意愿逐渐减弱。首先,“一带一路”沿线主体在进行标准建设项目委托时,中国企业掌握了部分委托方所不具备的资源和信息,这部分资源和信息源于“一带一路”沿线主体只与中国企业直接合作,而与参与项目建设的其它企业或机构不产生直接联系,这就造成资源和信息不对称,这种现象会导致以“一带一路”沿线主体为领导者的委托代理型网络合作意愿较弱。因此,中国领导企业在进行标准联盟网络建设项目委托时应注重合作伙伴选择,应重点考察合作方质量、企业声誉以及第三方认可等信息。此外,对于自身而言,既要与代理方形成紧密联系的整体,也要逐步与各企业建立联系,从而获得整个网络合作信息和资源,提高自身网络管理效率,推动项目稳步进行。例如,蒙内铁路项目是肯尼亚政府和肯尼亚铁路公司共同委托中国铁路设计集团和肯尼亚当地公司共同设计,由中国路桥负责建设和运营,双方确定采用中国标准。在铁路建设与运营过程中,参与方各司其职,肯方与中国路桥联系紧密,并签署了5+5铁路运营模式,即前5年由中国路桥负责运营,在运营过程中肯方积极学习中方技术和管理经验,以便完成5年后铁路运营权转移。

(4)抱团出海型网络结构下中国企业领导联盟合作意愿最强。随着联合体扩张以及参与项目当地企业的不断加入,以中国企业为领导者的合作意愿不变。抱团出海是当前中国企业技术标准走出去最合理的方式。中国中小企业参与“一带一路”沿线建设面临不少困难,尤其是中小企业单独到海外投资、建设和推出标准产品,无论是在实力、声誉还是规模等方面都不具备发展优势。因此,大中型企业牵头中小企业抱团的标准共同体是中国企业技术标准走出去的理想方式(谢科范,2021)。大中型企业具备标准研制、发展和领导能力,中小企业具有顺应市场、找准定位、灵活经营优势,以大中型企业为核心的抱团出海联盟网络,有利于形成中国企业技术标准走进“一带一路”可持续性发展的良性循环,是当前中国企业技术标准高质量走出去不可或缺的方式。2013年,中国电建国际公司与中国电力工程公司组成的共同体成功中标宗格鲁水电站EPC项目,并将项目现场施工任务委托给中国水电八局和三局组成的八三联营体承接,项目设计工作主要由昆明勘察设计院负责,经过谈判,中尼双方同意在项目设计和实施过程中使用中国规范和标准。基于此,中国企业技术标准走出去不仅需要大力推广产品,更需要以标准带动产品、装备、服务和管理。不同类型的中国企业通过抱团出海的方式走出去,可让中国企业技术标准具备更多支撑平台和产业基础。在参与面向“一带一路”标准建设过程中,抱团出海型网络结构下的标准共同体成员能够各司其职,与当地企业和产业标准进行良性对接,满足市场潜在需求,深度融入“一带一路”沿线市场,推动中国企业技术标准高质量走进去。

(5)互联互通型网络结构下,无论由哪个企业领导,联盟合作意愿都相同。随着合作方的不断加入,该网络各主体合作意愿不变。近年来,中国为加强与“一带一路”沿线国家的互联互通,构建了全方位、多层次、复合型交通互联互通网络。首先,在铁路方面,借助我国高水平铁路技术标准和建设优势,与“一带一路”沿线国家达成一系列铁路建设项目,如亚吉铁路、中泰铁路、雅万高铁等项目。其次,在公路方面,昆曼公路、中俄黑河公路大桥、“双西公路”等项目的稳步推进,使我国与多个国家和地区签署双边、多边国际道路运输便利化协定,一定程度上加快了我国与周边国家公路联通。此外,我国还开通了跨越各大洋的多条集装箱航线,初步形成我国的国际物流主干道网络。更为重要的是,由于“一带一路”项目建设过程中的合作制度更加完善,规则和标准逐步连通,我国与“一带一路”沿线国家的合作更加长期稳定。因此,面向“一带一路”的企业技术标准联盟网络互联互通是联盟发展的理想状态。联盟发展初期,在中国企业领导下主体间还是一种相对比较松散的组织形态,其稳定性与治理机制密切相关。该网络嵌入国家政治关系,这种关系在特定环境下会促使成员企业合作,但如果企业间缺乏信任和契约规范,这种关系治理效果就不可能稳定和持久,联盟网络规模也难以扩张,会影响联盟网络转型与升级。而根据联盟网络发展实际情况选择有效治理机制,可以从根本上实现联盟网络关系稳定。因此,中国领导企业应承担联盟管理责任,在原来契约和关系治理的基础上,进一步发展以中国企业为领导的中心治理模式。

5 结论与启示

5.1 研究结论

企业技术标准联盟是共建“一带一路”过程中促进技术标准“软联通”的重要组织形式。本文基于领导者—追随模型,考察联盟规模、联盟结构和领导者位置变化对面向“一带一路”企业技术标准联盟合作意愿的影响。基于联盟实践情境设计,通过数值实验,得出如下结论:①当地制造网络情景下中国企业领导联盟合作意愿更强,而当地供应商为领导者的联盟合作意愿较弱;②委托代理网络情景下“一带一路”沿线主体领导联盟合作意愿较弱;③产业链网络情景下靠近产业链中部的主体领导联盟合作意愿更强;④对于互联互通网络,无论哪个企业为领导者合作意愿都相同;⑤抱团出海网络情景下中国企业领导联盟合作意愿最强。

5.2 理论贡献

技术标准联盟管理一直是创新管理研究的热点问题,面向“一带一路”企业技术标准联盟又是其中的前沿问题[3,6,39]。本文研究框架和主要结论对该领域具有积极理论贡献。

(1)对面向“一带一路”的企业技术标准联盟相关研究,本文提供了一个新分析框架。基于社会网络视角,网络规模和网络结构是联盟网络的核心构成要素。在这一思想基础上,如何进一步开发适用于面向“一带一路”的企业技术标准联盟网络分析框架有待探索。本文对面向“一带一路”的企业技术标准联盟的网络规模、结构和领导者位置进行识别和分析,有助于揭示面向“一带一路”的企业技术标准联盟网络构成。

(2)有助于探究联盟网络特征与联盟合作意愿关系。联盟构成要素协同组合是任何联盟网络都具有的本质属性,也是社会网络分析的内在要求。现有研究仅关注联盟网络单个网络特征对合作意愿的影响[9,17],缺乏基于多个网络特征的整体性分析。本文识别出面向“一带一路”的企业技术标准联盟实践中影响联盟合作意愿的网络规模、结构和领导者位置等组合因素,从社会网络视角丰富了联盟网络特征与合作意愿关系理论研究。

(3)提升合作意愿是联盟治理的重要目标。一方面,采用领导—追随者模型深入探讨联盟网络特征影响联盟合作意愿的作用机理,响应了学者运用社会网络分析法研究技术标准联盟这一复杂管理现象的呼吁,将社会网络研究范式拓展至管理研究领域;另一方面,基于对联盟实践提炼情境因素的案例分析,识别出中国企业与“一带一路”沿线国家标准联盟网络建设差异,为不同情形下联盟网络建设提供了重要参考,对于推动中国企业技术标准走进“一带一路”沿线国家提供了重要参考。

5.3 管理启示

根据上述研究结论,本文提出如下启示:

(1)对于联盟整体而言,面向“一带一路”的企业技术标准联盟应结合自身发展现状选择合适的联盟规模、结构和领导者位置并在特定情况下进行转化。构建联盟网络是一个动态过程,联盟网络应在科学的战略部署下精准识别、组建和管理各网络节点[47]。首先,联盟规模是提升联盟合作意愿的基础和载体,应优先确保联盟规模的合理性;与此同时,也要保证合作伙伴质量。联盟应建立多层次伙伴选择机制,完善以联盟实际需求为基准的合作主体引进策略,建立技术、知识和标准资源共享平台,优化联盟成员管理体系。其次,联盟结构是提升联盟合作意愿的根本保障,应构建稳定、牢靠、合理的网络结构,确保联盟网络在不同竞争环境下具有较强韧劲。当竞争环境比较恶劣时,应努力扶持“一带一路”沿线企业发展,着力推动政府、科研机构、金融机构与“一带一路”沿线国家开展合作,全方位促进联盟网络主体协同,提高联盟成员对沿线市场环境的接受度和耐受性。当竞争环境良好时,应考虑联盟互利共赢。积极引进、培育符合联盟发展方向的合作伙伴,有针对性地补强短板,完善联盟合作网络,建立持续高效的竞合网络结构。最后,领导者位置是提升联盟合作意愿的加速器和稳定器,在联盟规模和结构合理的基础上,应考虑不同领导企业的职责和作用差异,因时制宜地选择合适的领导者位置。例如,较多技术或单一技术领先企业具有新业务拓展与运营能力,以这些企业为领导者可为联盟网络提供接触新兴领域的机会,有利于实现高创新绩效;以行业领先且发展稳定的企业作为领导者,可营造更加和谐稳定的网络竞争环境。

(2)中国企业应充分发挥“一带一路”技术标准联盟网络合作引导者作用,肩负技术标准国际化责任,在组建“一带一路”技术标准联盟网络过程中把控好多方关系,引进与吸收外来企业精华,以达到国际领先水平;与此同时,通过自主创新成为国际标准创新潮流的引导者。首先,根据“一带一路”沿线国家特点、发展需求和外部环境,找准适合当地技术标准创新发展的联盟模式;其次,以提升整体资源整合和利用效率为主要目标,对“一带一路”沿线技术知识资源、基础和环境条件进行优化,创造更大的标准合作价值;最后,从系统和全局高度出发,采取合适的联盟合作方式,与“一带一路”沿线国家开展合作和资源交互,促进各类资源在联盟网络中合理流动与优化配置,创造更多国际竞争标准。

(3)合作主体间多向互动是构建面向“一带一路”企业技术标准联盟网络的普遍法则。中国企业实施标准国际化战略需要与“一带一路”沿线主体开展广泛合作并进行资源交互,长期战略关系构建对提升联盟整体合作意愿尤为重要。第一,高校和科研机构是联盟技术标准创新的攻关者,肩负着为联盟输送创新人才的责任,应将标准研制与实用相结合,以解决实际问题为导向,将科研与“一带一路”沿线国家经济社会建设同步,加强产学研合作,与企业携手共担技术标准攻坚工作。第二,“一带一路”沿线国家是联盟技术标准创新的依托者。“一带一路”沿线国家应明确当地技术标准创新方向,找到自身在联盟中的角色定位,并勇于承担创新责任;另外,应加强与中国企业的紧密合作,为联盟技术标准创新助力,由传统“标准被动引入”模式向“正向共同开发”模式转变,以掌握更多核心技术,并在国际标准竞争中占据创新高地。

参考文献:

[1] 张米尔,冯永琴.标准联盟的兴起及诱发技术垄断的机制研究[J].科学学研究,2010,28(5):690-696.

[2] LIU H W. International standards in flux: a balkanized ICT standard-setting paradigm and its implications for the WTO[J]. Journal of International Economic Law, 2014, 17(3): 551-600.

[3] 周青,吴童祯,杨伟,等.面向“一带一路”的企业技术标准联盟模式研究[J].管理评论,2021, 33(2):108-119.

[4] GULATI R. Alliances and networks[J]. Strategic Management Journal, 1998, 19(4): 293-317.

[5] 赵红梅,王宏起.社会网络视角下R&D联盟网络的形成路径研究[J].科技进步与对策,2010,27(20):1-5.

[6] 周青,王东鹏,孙耀吾,等.面向“一带一路”企业技术标准联盟的理论溯源与研究趋势[J].信息与管理研究,2019,4(1):51-66.

[7] 李晨蕾,柳卸林,朱丽.国际研发联盟网络结构对企业创新绩效的影响研究——基于社会资本视角[J].科学学与科学技术管理,2017,38(1):52-61.

[8] 王月平.知识联盟R&D投入与绩效的关系——基于知识势差视角的研究[J].科技进步与对策,2010,27(9):133-137.

[9] 闫莹,陈建富.网络关系强度与产业集群竞争优势关系的实证研究[J].软科学,2010,24(12):43-47.

[10] LUO Y. Toward coopetition within a multinational enterprise: a perspective from foreign subsidiaries[J]. Journal of World Business, 2005, 40(1): 71-90.

[11] 富景筠,钟飞腾.对冲地缘政治风险:跨国公司战略联盟与俄欧天然气政治[J].欧洲研究,2021,39(2):82-109,7.

[12] RING P S, VAN DE VEN A H. Developmental processes of cooperative interorganizational relationships[J]. Academy of Management Review, 1994, 19(1): 90-118.

[13] CASSIMAN B, VEUGELERS R. R&D cooperation and spillovers: some empirical evidence from belgium[J]. American Economic Review, 2002, 92(4):1169-1184.

[14] ATALLAH G. R&D cooperation with asymmetric spillovers[J]. Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne D'économique, 2005, 38(3): 919-936.

[15] WASSMER U, DUSSAUGE P. Network resource stocks and flows: how do alliance portfolios affect the value of new alliance formations[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(7): 871-883.

[16] AKGUN A E, KESKIN H, BYRNE J. Organizational emotional capability, product and process innovation, and firm performance: an empirical analysis[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2009, 26(3): 103-130.

[17] 李庆满,杨皎平,赵宏霞.集群内外竞争、标准网络外部性对标准联盟组建意愿和创新绩效的影响[J].管理科学,2018,31(2):45-58.

[18] 郭朝阳,王世伟,王淡明.不同类型战略联盟对企业价值的影响——中国股市的事件研究[J].经济管理,2014,36(5):60-69.

[19] 张宝生,张庆普.基于扎根理论的隐性知识流转网成员合作意愿影响因素研究[J].管理学报,2015,12(8):1224-1229.

[20] GEORGE G, ZAHRA S A, WHEATLEY K K, et al. The effects of alliance portfolio characteristics and absorptive capacity on performance: a study of biotechnology firms[J]. The Journal of High Technology Management Research, 2001, 12(2): 205-226.

[21] 韩雪亮,吴慧芳.技术资源、竞争强度、商务智能与分析能力提升企业组织绩效的机制探讨[J].信息与管理研究,2019,4(6):41-53.

[22] WANG H, ZHAO J, LI Y, et al.Network centrality, organizational innovation, and performance: a meta-analysis[J].Canadian Journal of Administrative Sciences, 2015, 32(3): 146-159.

[23] HESSER W, FEILZER A J, DE VRIES H J. Standardisation in companies and markets[M]. Hamburg: Helmut Schmidt University, 2006.

[24] FREIMUTH C, OELMANN M, AMANN E. Development and prospects of standardization in the German municipal wastewater sector: Version 1.0[R]. IBES Diskussionsbeitrag, 2018.

[25] 王发明,彭长虹.中小企业及新创企业与创新生态系统领导企业合作意愿博弈分析[J].科技进步与对策,2017,34(23):121-125.

[26] 李云梅,乔梦雪.合作意愿对产学研协同创新成果转化的作用研究[J].科技进步与对策,2015,32(14):17-21.

[27] 肖红军.责任型平台领导:平台价值共毁的结构性治理[J]. 中国工业经济, 2020,38(7): 174-192.

[28] 赵连霞,张小峰,岳超楠,等.供应商生产违规下政府与核心企业审查策略研究[J].运筹与管理,2021,30(11):203-210.

[29] 陈剑,刘运辉.数智化使能运营管理变革:从供应链到供应链生态系统[J].管理世界,2021,37(11):227-240,14.

[30] OLFATI-SABER R, MURRAY R M. Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2004, 49(9): 1520-1533.

[31] SABER R O, MURRAY R M. Consensus protocols for networks of dynamic agents[C]// American Control Conference, 2003.

[32] FAX J A, MURRAY R M. Information flow and cooperative control of vehicle formations[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2004, 49(9): 1465-1476.

[33] COUZIN I D, KRAUSE J, FRANKS N R, et al. Effective leadership and decision-making in animal groups on the move[J]. Nature, 2005, 433(7025): 513-516.

[34] WEI R.Multi-vehicle consensus with a time-varying reference state[J]. Systems & Control Letters, 2007, 56(7-8):474-483.

[35] REN W. High-order and model reference consensus algorithms in cooperative control of multivehicle systems[J]. Journal of Dynamic Systems Measurement and Control, 2007, 129(5):678-688.

[36] SU H, WANG X, YANG W.Flocking in multi-agent systems with multiple virtual leaders[J]. Asian Journal of Control, 2008, 10(2):238-245.

[37] OLFATI-SABER R.Flocking for multi-agent dynamic systems: algorithms and theory[J].IEEE Transactions on Automatic Control, 2006, 51(3):401-420.

[38] RAHMANI A, JI M, MESBAHI M, et al.Controllability of multi-agent systems from a graph-theoretic perspective[J]. SIAM Journal on Control and Optimization, 2009, 48(1): 162-186.

[39] 周青,吴童祯,杨伟,等.面向“一带一路”企业技术标准联盟的驱动因素与作用机制研究——基于文本挖掘和程序化扎根理论融合方法[J].南开管理评论,2021,24(3):150-161.

[40] 詹坤,邵云飞,唐小我.联盟组合的网络结构对企业创新能力影响的研究[J].研究与发展管理,2018,30(6):47-58.

[41] 王道平,寻钰.大规模定制下模块制造网络中企业合作赢利模型研究[J].财经理论与实践,2007,28(6):91-94.

[42] 吴金玉,胡斌,杨坤.技术创新网络的一个知识协同模型:共生理论与协同学的融合视角[J].科技管理研究,2019,39(4):85-91.

[43] 范秋芳,王嫚,李苏.“一带一路”沿线国家贸易便利化水平对中国出口贸易影响研究[J].工业技术经济,2019,38(8):20-31.

[44] 杨东,李垣.外包联盟中核心技术投入的激励机制研究[J].管理工程学报,2010,24(1):1-4.

[45] 王娟娟.新通道贯通“一带一路”与国内国际双循环——基于产业链视角[J].中国流通经济,2020,34(10):3-16.

[46] WANG Y, YANG W, WANG L, et al. Leader selection for fast consensus in networks[J]. EPL (Europhysics Letters), 2015, 112(5): 50002.

[47] 冯立杰,李雪,王金凤.创新网络架构特征组态对知识转移绩效的影响机制[J/OL].科技进步与对策:1-10[2021-11-16].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.g3.20211112.1037.004.html.

(责任编辑:王敬敏)