(1.齐鲁工业大学(山东省科学院) 情报研究所;2.齐鲁工业大学(山东省科学院) 科技发展战略研究所,山东 济南250014;3.山东理工大学 管理学院,山东 淄博255000)

Profits of Disruptive Technological Innovation Concerning Direction

Wang Chao1 ,Ma Ming2 ,Zhang Weiran2 , Xu Haiyun3 ,Zhu Shiwei1,Yu Junfeng1

(1.Institute of Information Research, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences); 2.Institute of Science and Technology for Development of Shandong, Qilu University of Technology(Shandong Academy of Sciences), Jinan 250014, China; 3.Business School, Shandong University of Technology, Zibo 255000,China)

Abstract:Focusing on the "14th Five-Year Plan" and the outline of the long-term goals for 2035, China has actively carried out the forward-looking layout of disruptive technologies and seized the initiative in scientific and technological development. The diffusion process in the development of technological innovation involves various institutions or organizations, and the innovation system presents complex characteristics such as diversification of subjects and dynamic integration. In this context, to achieve disruptive innovation, it is inseparable from a collaborative innovation ecosystem in which all parties (the government, industry, and universities) work together to participate. The research on the evolution of disruptive technology innovation can effectively guide various domestic innovation entities to participate in the forward-looking layout and innovation of disruptive technology, and explore the establishment of a disruptive technology discovery-selection funding mechanism. It’s supportive for production, academia and research entities to actively explore the "discovery-selection-cultivation" mechanism of disruptive technologies and discover major disruptive technologies .

This paper adopts a large-scale research on disruptive technologies, and attempts to analyze the evolution of disruptive technologies by combining quantitative analysis of triple helix synergy with social network analysis. The triple Helix innovation theory is often used to describe the collaborative innovation relationship between government-industry-university, providing a research paradigm to analyze the interaction between government, industry, and universities in the process of innovation. The triple Helix model has an effective synergy measurement model to quantitatively analyze the degree of collaborative innovation among the government, industry, and universities, so as to analyze the consistency of the government, industry, and academia's attention to disruptive technologies from a macro level evolution characteristics. On the other hand, Actor Network Theory (ANT) believes that science and technology practice is a network dynamic process formed by the connection and construction of multiple heterogeneous components. It can integrate the macro analysis and micro analysis of technology, and expand the social construction of technology to the construction of science, technology and society. Therefore, to build a comprehensive heterogeneous network composed of human elements represented by the institutions that propose disruptive technologies and non-human elements represented by disruptive technologies, we can analyze the changes in the focus of disruptive technological innovation under the network structure from the micro level, especially It is a disruptive technology that has attracted the attention of the government, industry and academia.

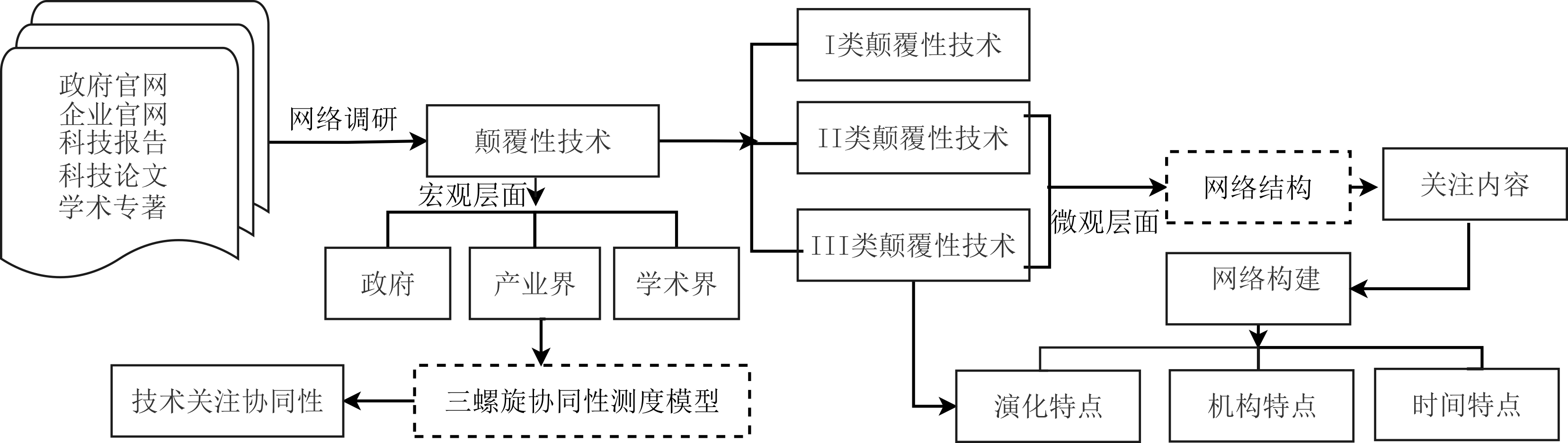

A research framework is proposed to explore the evolution of disruptive technological innovation based on the combination of quantitative analysis of the triple helix synergy measurement model and social network analysis. First, we use government websites, company websites, scientific and technological reports, scientific papers, academic monographs and other public information channels as data sources, and use online research to obtain the list of disruptive technologies identified by various institutions. Secondly, according to the degree to which disruptive technologies are recognized by institutions, disruptive technologies are divided into three categories. Then, based on the overall analysis at the macro level, the quantitative analysis method of the triple helix synergy measurement model is used to calculate the degree of consistency of the government, industry, and academia in the direction of disruptive technology. Finally, based on the content analysis at the micro level, this paper analyzes the evolution characteristics of the disruptive technology concerned with the coupling direction under the network structure.

This paper finds the following characteristics of the evolution of government-industry-university-research coupling attention of disruptive technologies. The degree of coordination among government, industry, and academia on the direction of disruptive technological innovation has been increased year by year, and the government, industry, and academia have gradually aligned their focus on disruptive technology. In the future, the discovery of disruptive technology directions or technology supply should focus on the four fields of new materials, advanced manufacturing and automation, biology and new medicine, and electronic information. The discovery or cultivation of disruptive technology directions should focus on the technology directions that all institutions pay attention to in a short period of time. Such technologies can gain the common attention of all parties in a short period of time, indicating that the technology has a great potential influence. For the discovery or cultivation of future destructive technical direction, we should not only pay attention to the technical direction, but also take into account the technical direction of government, industry, academia and research. The basic research of potential disruptive technologies is still in the stage of rapid development.The cultivation of future disruptive technologies cannot be separated from the support of basic research,and the role of basic research cannot be ignored in the cultivation of disruptive technologies.

Key Words:Disruptive Technology; Collaborative Innovation; Triple Helix;Social Network Analysis; Government-Industry-University-Research

0 引言

围绕中共中央十九届五中全会精神和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的相关部署,我国积极开展颠覆性技术前瞻布局,抢先把握科技发展主动权。技术创新发展扩散涉及各类机构或组织,创新系统呈现主体多元化、动态集成性等复杂特征。在这一背景下,实现颠覆性创新离不开政府、产业、大学的共同努力。对颠覆性技术创新关注方向进行研究,分析社会关注度较高的颠覆性技术关注方向和变化特点,能够有效引导国内各创新主体有针对性地参与颠覆性技术前瞻布局与创新,对构建颠覆性技术“发现—遴选—培养”机制及产学研协同创新具有重要意义。

本文利用三螺旋协同性测度模型和社会网络分析法探讨颠覆性技术创新关注方向演变历程。三螺旋创新理论常用来描述政府—产业—大学三者之间的协同创新关系[1],提供了一种分析创新过程中政府、产业、大学之间互动关系的研究范式[2],可以从宏观层面上分析政府、产业、学术界对颠覆性技术关注方向的演变特点;另外,行动者网络(ANT)可以整合宏观和微观技术分析,将技术的社会建构向科学、技术与社会关系建构方向扩展。因此,构建以颠覆性技术提出机构为代表、人类要素与非人类要素相结合的综合异质性网络,从微观层面分析网络结构下颠覆性技术创新关注方向演变,可为研究机构或管理人员区分战略性、前瞻性关键技术领域、培育颠覆性技术成果提供有效支撑。

1 研究综述

1.1 颠覆性技术内涵

“颠覆性技术(Disruptive Technology)”概念由美国哈佛大学商学院Christense等[3]提出,他们将颠覆性技术定义为具有一系列新功能,且能够代替主流技术并对现有市场或产业格局产生颠覆性影响的一类技术。自此,社会各界对颠覆性技术展开了一系列研究。

(1)在学术界,Danneels[4]认为虽然颠覆性技术是一种能够提升企业绩效、改变竞争态势的技术,但之前的内涵却没有明确颠覆性技术识别标准;Ganguly认为颠覆性技术是一种能够颠覆现有主流技术的新兴技术,既可以是一种全新的技术,也可以是与已有技术的组合;孙永福等[5]认为,颠覆性技术具有重大突破性应用价值,是指通过科学原理创新应用或者技术集成创新而产生的一类技术。

(2)政府方面,科技部于2021年7月9日发布的《科技部关于举办全国颠覆性技术创新大赛的通知》将颠覆性技术定义为“可改变游戏规则”的创新技术,这类技术拥有创造性思维和新型技术发展模式,在一定阶段会代替原有技术,同时也会改变技术发展演化轨迹,具有颠覆现状的变革效果[6];英国政府外交、联邦和发展办公室认为颠覆性技术是指那些超过临界点后会变得非常廉价、传播速度很快且能够带来革命性变革的技术[7];美国国家情报委员会将颠覆性技术定义为有可能导致美国地缘政治、军事、经济或社会凝聚力等国家实力指标显著退化或增强的技术[8]。

(3)在产业界,麦肯锡公司认为颠覆性技术是指那些在价格或性能方面表现出快速变化且能够实现变化或非持续改进突破并具有巨大潜能的技术[9];国际金融公司(IFC)认为颠覆性技术能够对社会经济产生变革性影响,在以其它技术为主导的新兴市场中能够快速发展和传播[10];Investopedia公司认为颠覆性技术是一种显著改变消费者、行业或企业运营方式的创新技术,它会取代已有系统或习惯[11]。

尽管学术界、政府、产业界对于颠覆性技术概念的解读不同,在内涵上也有一定差异,但政、产、学三方一致认同颠覆性技术内涵包括“技术性能有别于主流技术、会替代现有主流技术且会产生变革性影响力”等特征。在此基础上,本文将颠覆性技术界定为:具有区别于主流技术性能,能够改变已有技术发展轨迹并对社会产生巨大影响力的一类变革性技术。同时,本文认为技术被确认为颠覆性技术的机构类型越多,该技术作为颠覆性技术的公认程度也就越高。此外,与颠覆性技术相近的概念还涉及突破性技术、破坏性技术、突变性技术、变革性技术等,本文不再赘述。

1.2 三螺旋理论与技术创新

“三螺旋”(Triple helix)创新理论于1995年由Henry Etzkowitz & LoetLeydesdorff[12]提出,在该理论中,政府、产业、大学三者既存在边界,又存在交叉融合关系,三者协同推动创新要素螺旋式上升,进而促进社会经济发展[13]。政、产、学之间的三螺旋结构不同于三者之间的合作关系,它更强调三者关系的互动与协同演化[14]。

技术创新是将知识形态潜在生产力转化为现实生产力的过程,表现为技术形态转换过程,因此分析技术创新发展过程具有一定的必要性[15]。在技术创新发展过程中,技术创新扩散涉及各类机构或组织,创新系统呈现主体多元化、动态集成性等复杂特点。同时,组织机构合作或协同成为创新活动的重要特征,创新活动的顺利开展离不开政府、产业、大学三方的共同参与、协同创新[16]。三螺旋理论涵盖了不同层次、不同类型创新主体间的复杂关系,能够较好地适用于技术创新研究,诸多学者将其应用于产业共性技术创新[15,17]、高新技术产业创新生态系统评价[18]、颠覆性技术保护空间主体互动关系[19]等领域。

颠覆性技术关注内容以非线性、螺旋式方向演进,在这种螺旋式演进过程中技术内容会出现交叉与融合,三螺旋理论为研究颠覆性技术创新演化提供了新视角。三螺旋理论的核心在于,具有不同价值或利益导向的政府、产业、高校在创新活动中具有统一性,可以在三方所代表的管理服务、生产制造、知识创造等领域形成合力,并为推动社会经济发展提供支撑[20]。

1.3 网络理论与技术创新

行动者网络理论也称为异质构建理论,认为科学知识和技术构建不仅由社会利益决定,还由人类要素与非人类(工具、物体、研究对象等)要素形成的异质行为者网络决定[21],每个行动者网络都是通过独特、不可重复的事件定义的。从ANT理论看,行动者的本质及形态是多变的,这种多变取决于行动者彼此之间的联系和互动。也即,ANT理论把技术创新活动视为一种通过人类要素与非人类要素互动而产生的多元联系[22],将人类因素和非人类因素视为独立行动者,并通过知识转化过程的相互作用形成异质性网络结构。在该结构中,所有行动者被纳入分析、演绎或讨论,最终形成一个动态、有序、稳定的模型,用于梳理与研究主题相关的关联因素[23]。技术创新在一定程度上通过影响人类行为的方式发挥作用,人类因素和非人类因素关系转变对于描述人类与技术的关系有很大影响[24],颠覆性技术的出现必然会对人类生活产生重大影响。在这种背景下,人类对于颠覆性技术的关注也会发生一定改变,人类社会与颠覆性技术关系实质上就是人类因素与非人类因素关系的转变。

ANT理论作为一种社会哲学方法,将科学实践活动描述成由行动者构成的动态异质网络,凡参与科学实践活动的要素都被认为是行动者[25]。在网络构建过程中,已有网络不断改变,新网络不断涌现,以此展示科学实践的整个过程[26]。ANT提供了一种由人类和非人类要素构成的异质网络范式,而社会网络分析(SNA)则是系统评估行动者网络结构的重要工具[27],利用SNA可以更好地分析行动者特点及彼此之间的联系[28]。ANT理论认为科学技术实践是由多种异质成分彼此联系、相互建构而形成的动态网络结构[29],主张通过整合宏观和微观技术分析,将技术社会建构向科学、技术与社会关系建构方向扩展。因此,构建以颠覆性技术提出机构为代表的人类要素与非人类要素组成的综合异构网络,能够反映不同社会背景下不同机构聚焦颠覆性技术创新内容的演化特点及趋势。

综上所述,本文利用三螺旋协同性模型测度政府、产业、学术界(大学和科研院所)3类主体对颠覆性技术关注方向的协同程度,构建颠覆性技术与技术认可机构之间的行动者网络,利用社会网络分析法探讨网络结构形式下各类主体颠覆性技术重叠或交叉关注内容演化特点。

2 研究框架与研究方法

本文构建颠覆性技术创新关注内容演化框架,如图1所示。

2.1 数据收集与获取

由于组织机构自身性质、利益和价值观导向不同,不同类型组织机构关注的颠覆性技术创新内容也不同。被确认为颠覆性技术的机构类型越多,该技术作为颠覆性技术的公认程度也就越高,如同时受到政府和产业界认定的颠覆技术比只受到学术界认定的颠覆性技术公认程度高,同时受到政府、产业、学术界三方共同认定的颠覆性技术则是社会公认的颠覆性技术。所以,根据颠覆性技术机构公认程度,本文将颠覆性技术划分为3类:I类颠覆性技术(受一类机构公认的技术)、II类颠覆性技术(受两类机构公认的技术)、III类颠覆性技术(受3类机构公认的技术)。

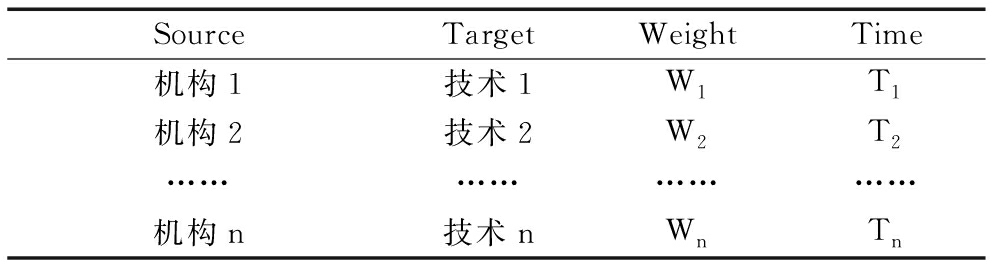

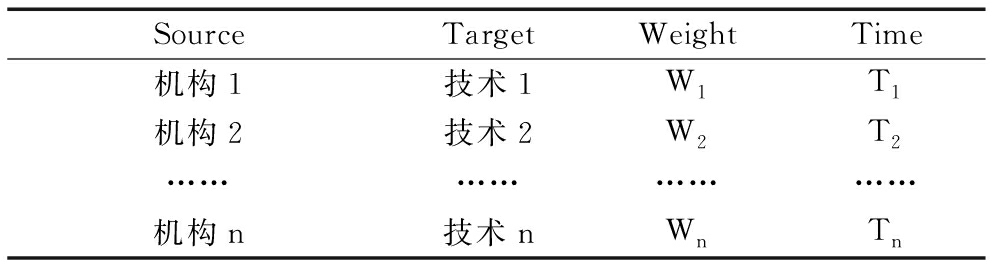

本研究利用网络调研方式,数据来源于政府官网、企业官网、科技报告、科技论文和学术专著等,对各国政府、产业界、学界提出的颠覆性技术名单进行梳理和结构化处理,表1为具体数据格式。

表1 颠覆性技术名单数据格式

Tab.1 Data format of the list of disruptive technologies

技术名称(英文)技术名称(中文)确认机构类型年代Technology 1技术1机构1政府T1Technology 2技术2机构2学术界T2…………………………Technology n技术n机构n产业界Tn

2.2 颠覆性技术协同性分析

与其它创新理论相比,三螺旋模型的最大优势在于能够量化分析政府、产业、大学三者之间的协同创新程度,该方法来源于香农信息论中的互信息测度[30]。在三螺旋协同性测度模型中,系统不确定性和自组织性可通过子系统之间的互信息表示[31]。本文具体分析过程如下:

(1)计算各颠覆性技术机构关注度。香农利用信息熵描述离散随机事件i发生的不确定性,熵值越大,表示事件不确定性程度越高,本文中的事件是指颠覆性技术关注。其中,颠覆性技术i服从相对概率分布fi,这种概率分布可用pi表示[32]:

(1)

pi为颠覆性技术i受到的关注度,fi表示颠覆性技术i被某一类型机构I(政府部门)提及的次数。

(2)分别计算政、产、学3类机构对颠覆性技术关注的信息熵,对于i的信息熵计算公式如下:

Hi=-∑Ipilogpi

(2)

其中,Hi为某一类型机构I关注颠覆性技术i的信息熵。本文以ln为对底数,信息熵以哈特为单位,两类机构共同关注某一颠覆性技术信息熵的计算公式为:

Hij=-∑I∑Jpijlogpij

(3)

其中,pij为两类机构IJ共同关注颠覆性技术的联合分布概率,即某一颠覆性技术被两类机构共同关注的概率分布。

(3)计算政、产、学三方对颠覆性技术创新关注方向的协同度。通过互信息可以计算两个随机事件的相关性,二维互信息计算公式为:

TIJ=HI+HJ-HIJ

(4)

其中,TIJ表示两类机构IJ关注颠覆性技术内容的一致性,其值为非负数。如果TIJ=0,则表示两类机构关注颠覆性技术的内容完全不一致,由此推导3个维度的互信息:

Txyz=Hx+Hy+Hz-Hxy-Hxz-Hyz+Hxyz

(5)

其中,x、y、z分别表示政府、产业、学术界公开确认的颠覆性技术,Txyz用于衡量政府、产业、学术界三者关注颠覆性技术的一致程度。Txyz值为正,说明政府、产业、学术界对颠覆性技术创新关注方向较为一致;Txyz值为0,说明政、产、学三方提出的颠覆性技术内容没有任何交集,协同性为零。

2.3 颠覆性技术关注方向

不同类型组织机构关注颠覆性技术创新本质上是对于颠覆性技术的认知过程,通过这种认知连接,最终形成由机构与其所关注的颠覆性技术组成的异质网络。在该网络结构中,组织机构及其关注的颠覆性技术是主要行动者,也是本文分析或讨论的主要对象,在此基础上进一步分析网络结构下各类主体关注颠覆性技术重叠或交叉的内容,剖析公认度最高的颠覆性技术演化特点。

(1)颠覆性技术耦合网络构建。首先,构建颠覆性技术异质网络需要合适的网络数据格式。本文在表1颠覆性技术名单数据格式的基础上,构建基于组织机构—颠覆性技术异质网络数据格式,如表2所示。其中,Source节点代表机构,Target节点代表机构关注的颠覆性技术,Weight代表关注次数,Time代表关注时间。其次,如果颠覆性技术受到两类以上机构的关注,则认为该技术为各类主体关注的耦合技术。本文在构建组织机构关注颠覆性技术网络的基础上,进一步生成由耦合技术与关注机构组成的网络。

表2 基于组织机构-颠覆性技术的异质网络数据格式

Tab.2 Heterogeneous network data format

based on organization-disruptive technology

SourceTargetWeightTime机构1技术1W1T1机构2技术2W2T2……………………机构n技术nWnTn

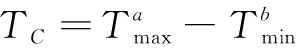

(2)颠覆性技术耦合方向的时间特点。不同类型组织机构在同一时期聚焦的颠覆性技术方向存在交叉或重合,这种对于颠覆性技术方向关注的时间分布可以反映各类机构对颠覆性技术前瞻布局的特点。本文利用颠覆性技术最早关注时间T探究颠覆性技术耦合方向的时间特点,利用Tc计算各类机构实现技术关注耦合的时间差,计算公式为:

(6)

其中,Tc为耦合时间差,其值越小说明各类机构共同关注该技术的时间越相近; 为最晚关注时间,

为最晚关注时间, 为最早关注时间。其中,

为最早关注时间。其中, 和

和 代表不同类型机构的最早关注时间。

代表不同类型机构的最早关注时间。

(3)颠覆性技术耦合关注方向的机构特点。如果颠覆性技术同时受到很多类型机构的关注,说明各类机构对颠覆性技术关注耦合度较高,技术颠覆性被政产学研利益相关方的认可度较高,更具有持续发展前景。因此,本文进一步对颠覆性技术耦合网络机构进行分析。

(4)高度耦合颠覆性技术关注方向演化特点。本文认为,同时受到政府、产业、学术界三方共同认定的颠覆性技术具有高度耦合性。考虑到论文和专利是表征基础研究活动及技术应用创新活动成果的常用知识载体,因此本文以高度耦合的颠覆性技术为研究对象,以相关论文和专利数据为数据来源,利用S生长曲线分析这类高度耦合颠覆性技术关注方向的演化特点。

3 结果分析

3.1 数据获取

本文采用网络调研方式,利用科技文献数据计量分析和网络搜索获取颠覆性技术名单,数据来源于政府官网、企业官网、科技报告、科技论文和学术专著,最终总共获得372项颠覆性技术,时间分布于2003-2020年。这些技术来自全球范围内的115个机构,其中包括中国、美国、英国、德国、俄罗斯、日本、韩国、印度等国26个政府机构提出的125项颠覆性技术,中国科学院、新美国安全中心、美国伍斯特理工学院等72个学术机构提出的141项颠覆性技术,高德纳公司、洛克希德马丁公司、西门子公司等17家公司提出的154项颠覆性技术,检索时间截至2020年12月。

3.2 技术关注方向协同性分析

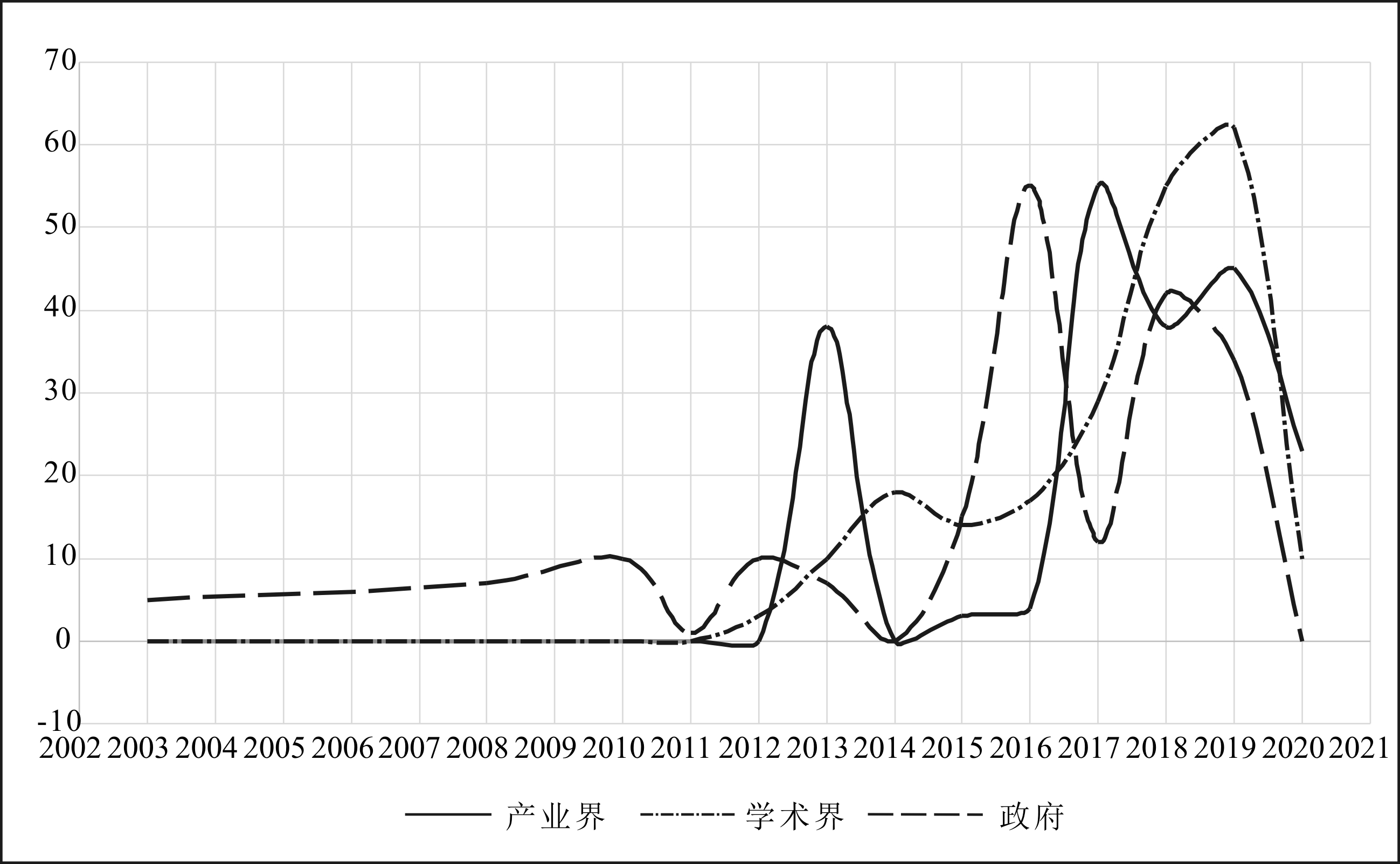

本文通过分析企业、政府、学术界公开确认的颠覆性技术数据发现(见图2),2003-2020年政府、产业、学术界三者关注的颠覆性技术内容呈现较为明显的增长态势,基本可认定为螺旋式上升。2002-2012年,颠覆性技术关注以政府为主导,2013年、2014年分别以产业界和学术界为主导,但在2016年、2017年、2018年又分别以政府、产业界和学术界为主导,且关注的颠覆性技术数量逐渐增多。从现有数据看,对颠覆性技术的关注呈现政府→产业界→学术界螺旋式交替主导、非线性渐进式特征。在开始较长一段时间内,政府机构对颠覆性技术关注更多,主要集中在政策引导上,产业界对于颠覆性技术的关注更倾向于市场化潜力较大的技术。之后,随着颠覆性技术关注方向细分领域或技术瓶颈的出现,学术界才增加对颠覆性技术的关注。

本文在计算政府、产业、学术界三方机构关注颠覆性技术内容两两互信息的基础上,进一步计算政、产、学三方对颠覆性技术创新关注方向的协同度,具体结果见图3。总体来看,政、产、学三方颠覆性技术创新关注方向协同度呈上升趋势,2011年以前颠覆性技术创新关注方向协同度较低,2012-2014年颠覆性技术创新关注方向协同度发生一定程度的波动。自2015年以来,政、产、学三方颠覆性技术创新关注方向协同度逐年上升,部分颠覆性技术逐渐成为政府、产业、学术界公认的颠覆性技术。对于这部分公认程度较高的颠覆性技术,本文进一步利用社会网络分析法进行深入剖析。

3.3 颠覆性技术关注内容耦合分析

3.3.1 颠覆性技术关注方向耦合网络构建

在耦合技术及其关注机构所组成的耦合网络中,被两类以上机构共同关注的颠覆性技术共有35项,其中产业界和学术界共同关注的颠覆性技术涉及定向能源、传感器等10项。从国家重点支持的高新技术领域看[33],这些技术大多涉及电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、新能源与节能、先进制造与自动化6个领域。产业界和政府共同关注的颠覆性技术有神经技术、先进材料等7项,大多涉及新材料、先进制造与自动化、生物与新医药、电子信息4个领域。政府和学术界共同关注的颠覆性技术有纳米技术、量子信息、基因编辑等6项,涉及新材料、先进制造与自动化、生物与新医药、电子信息4个领域。

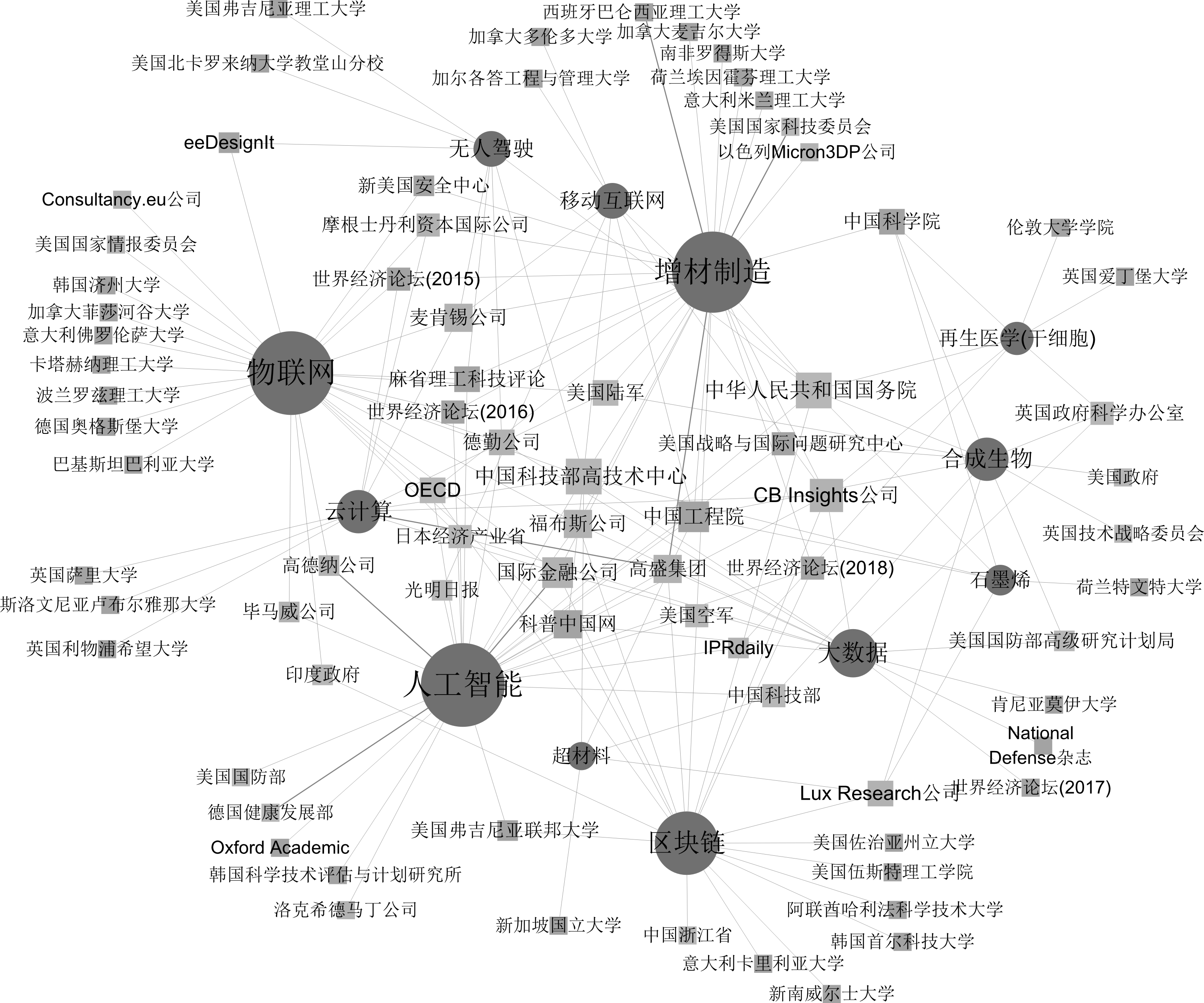

政府、产业界、学术界三方共同关注的颠覆性技术共有12项,具体包括区块链、大数据、增材制造、石墨烯、云计算、合成生物、再生医学(干细胞)、移动互联网、物联网、无人驾驶、人工智能、超材料,涉及电子信息、生物与新医药、新材料、先进制造与自动化4个领域。

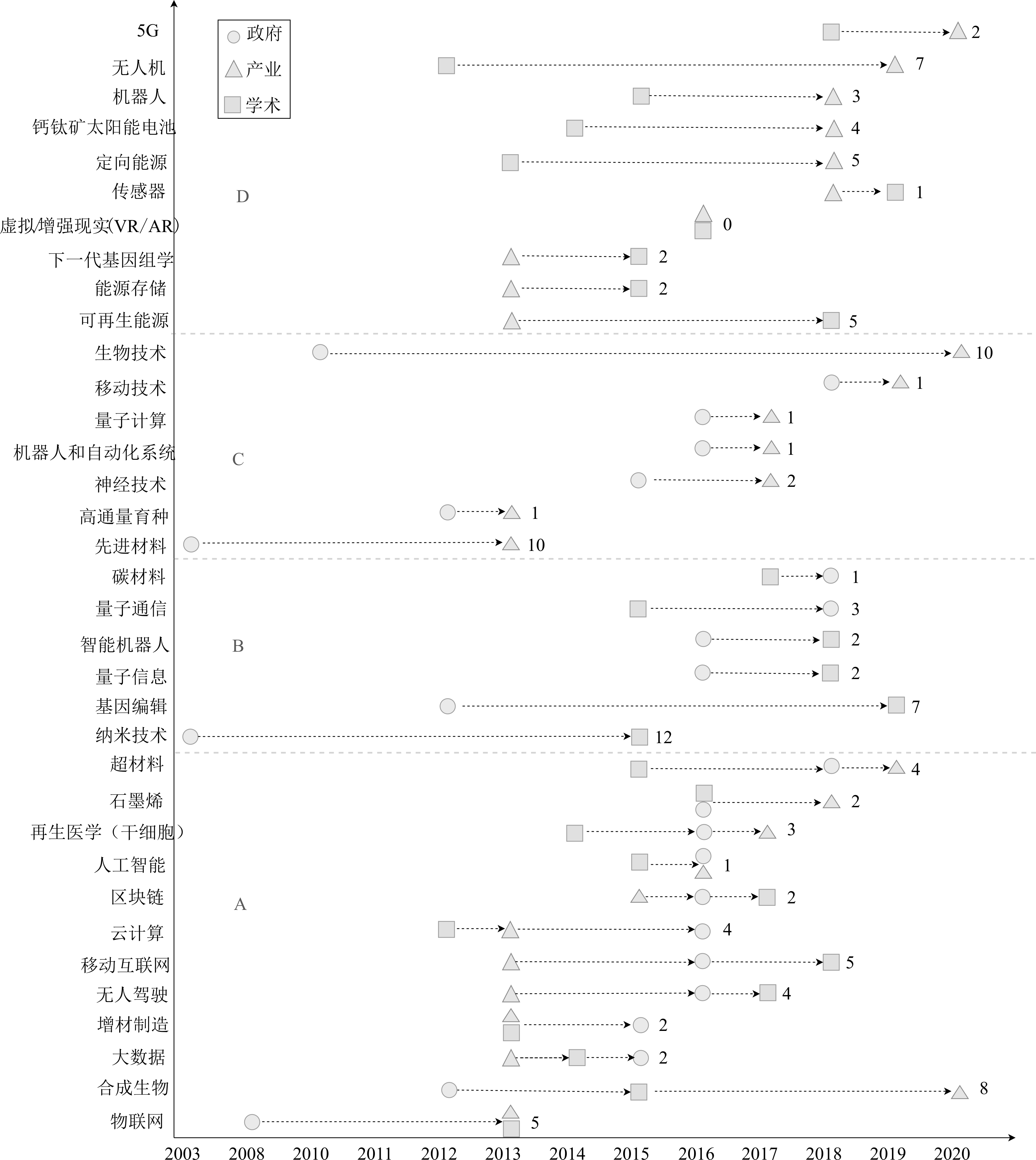

3.3.2 颠覆性技术关注方向耦合的时间特点

在35项耦合技术中,有13项技术最早受到政府关注,其中有54%主要集中在2003-2012年;有9项技术最早受到产业关注,其中有67%集中在2013年;有10项技术最早受到学术界关注,其中有70%集中在2014-2016年;有2项技术最早同时受到产业界和学术界关注,1项技术最早同时受到政府和学术界关注(见图4)。

政府、产业界、学术界共同关注的12项颠覆性技术时间集中在2013-2016年,其中增材制造同时受到产业界和学术界的最早关注,具体见图4A区域。政府、学术界共同关注的技术领域有18项(见图4A、4B区域),政府与学术界技术关注重合时间间隔为0~12年,其中有14项技术时间间隔在3年以下。政府与学术界颠覆性技术关注重合时间最早为2013年,该技术分布于物联网技术领域,同时也是政府、产业、学术界最先关注的重合技术领域,重合时间为2013年。政府、学术界共同关注时间间隔最短的领域为石墨烯技术,2016年该领域同时受到关注。政府、产业界共同关注的技术领域有19项(见图4A、4C区域),重合时间间隔为0~10年,其中有15项技术时间间隔在3年以下。政府与产业界对颠覆性技术关注最早的重合时间为2013年,重合方向为高通量育种和物联网技术。政府—产业界共同关注时间间隔最短的技术分布在人工智能技术领域,2016年该领域同时受到政府、产业界的共同关注。学术界、产业界共同关注的技术领域有22项(见图4A、4D区域),技术关注重合时间间隔为0~7年,其中有14项技术时间间隔在3年以下。学术界与产业界对颠覆性技术关注的最早重合时间为2013年,重合方向为云计算技术。学术—产业界共同关注时间间隔最短的为物联网、增材制造和虚拟/增强现实(VR/AR)技术领域,2013年、2016年该领域受到政府、产业界的共同关注。

进一步对12项三方共同关注的颠覆性技术进行分析发现,三方共同关注的时间间隔为1~8年,其中有6项技术时间间隔为3年以下,有9项技术时间间隔为4年以下。

3.3.3 颠覆性技术耦合方向的机构特点

(1)II类颠覆性技术耦合网络分析。本文构建两类机构共同关注的颠覆性技术耦合网络,结果见图5。图中圆形节点表示具体技术,方框形节点表示机构。从中可见,纳米技术、量子计算技术、虚拟/增强现实技术(VR/AR)是关注度排名前三的颠覆性技术。

从颠覆性技术关注机构看,政府类机构最关注纳米技术和先进材料、机器人和自动化系统,产业界机构最关注虚拟/增强现实(VR/AR)和量子计算,学术界机构最关注无人机和纳米技术。从机构所属国家看,中、美、英等国家关注的颠覆性技术创新方向存在一定差异,如量子信息被5个机构确认为颠覆性技术。其它机构大部分来自西方国家,如机器人和自动化系统确认机构均来自美国、日本、英国。其中,美国比较关注先进材料、量子计算、无人机、纳米技术,且政府、产业界和学术界关注度较高。

(2)III类颠覆性技术耦合网络分析。本文通过构建政府、产业界、学术界共同关注的颠覆性技术耦合网络(见图6),发现人工智能和物联网是机构关注数量最多的颠覆性技术领域,分别受到27个机构的关注;其次是增材制造和区块链,机构关注数量分别为26个和19个。无人驾驶、移动互联网、再生医学(干细胞)、石墨烯、超材料机构关注数量不足10个。从颠覆性技术关注机构看,政府最关注人工智能和合成生物技术,产业界最关注人工智能和物联网技术,学术界最关注增材制造和物联网技术。从机构所属国家看,中国和美国机构重点关注12项III颠覆技术,说明中美对于颠覆性技术的关注较为充分、全面,且在前瞻性技术布局上存在耦合。中国多为政府及学术机构,美国多为政府及产业机构,说明政府是前瞻性技术布局的主导者,但是美国产业界对颠覆性技术方向更加灵敏。

3.3.4 高度耦合技术方向的演化特点

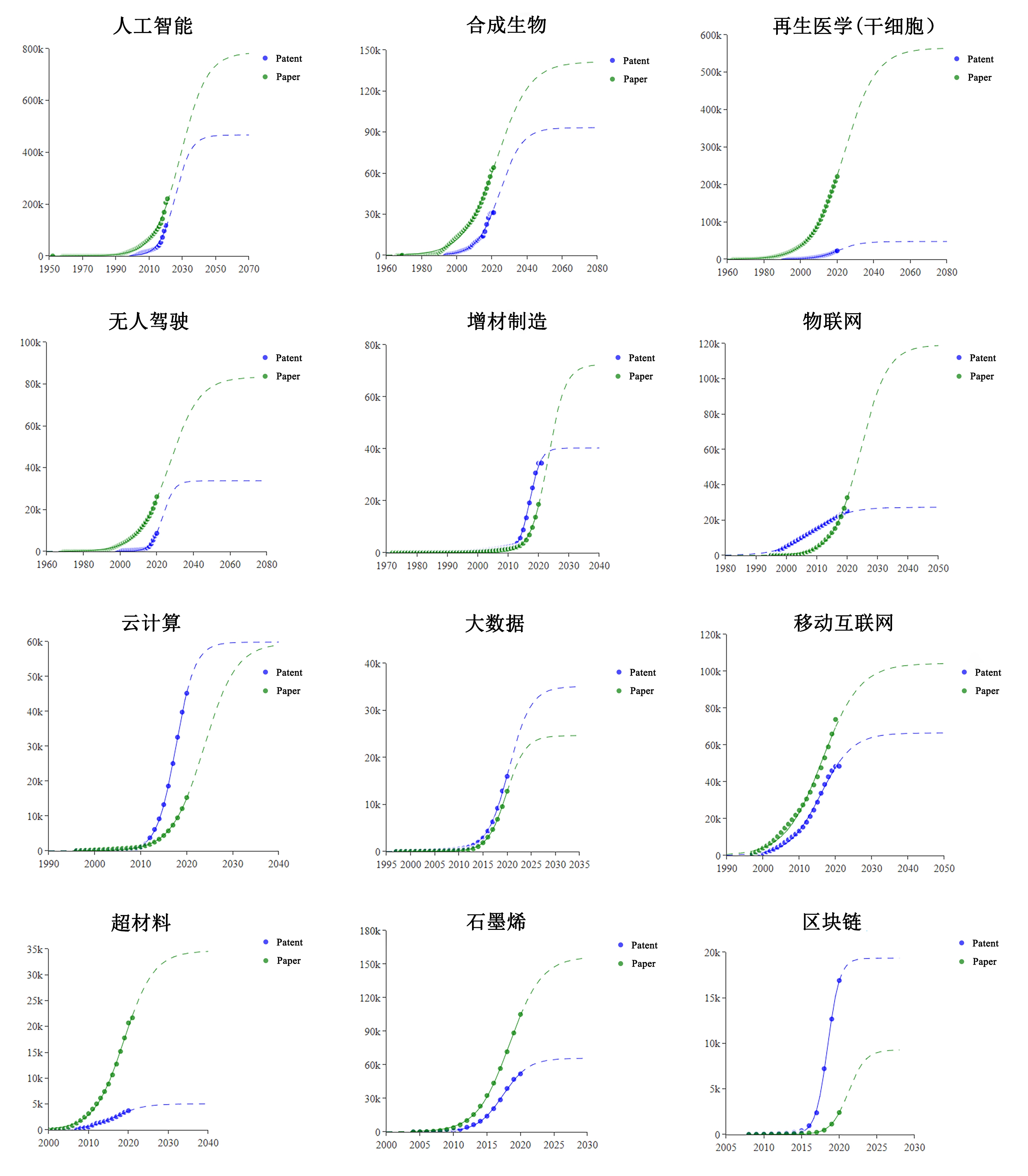

图7是根据政府、产业界、学术界共同关注的12项颠覆性技术领域相关论文和专利产出数量拟合的S型曲线。从时间上看,这些技术主要分为两类:论文产出时间早于专利的技术领域、专利和论文最早产出时间相同的技术领域。

(1)论文产出时间早于专利的技术领域。从时间上看,人工智能、合成生物、再生医学(干细胞)、无人驾驶、增材制造5个领域论文产出时间早于专利,反映出这些技术领域起初围绕科学问题展开基础研究创新活动,然后在基础研究成果的基础上开展解决科学问题方法的应用研究,说明这些技术领域需要以基础研究作为支撑。

从论文与专利数量差距看,人工智能、合成生物、再生医学(干细胞)、无人驾驶4个领域论文数量累计值逐年高于专利,且这种差距持续拉大。而增材制造技术领域恰好相反,但论文数量累计值远超专利。从发展阶段看,增材制造专利数量峰值有望在2021年达到90%,说明增材制造专利申请可能在该时间节点进入衰退期。除此之外,其它4个技术领域专利和论文数量及增材制造论文数量则处于快速发展阶段。从发展速度看,人工智能、合成生物、无人驾驶技术领域专利申请数量发展速度超过论文,但逐渐进入衰退期;再生医学(干细胞)论文发表速度一直高于专利;增材制造专利申请速度处于衰退期,但其论文数量发展速度处于增长阶段。

(2)专利和论文最早产出时间相同的技术领域。从时间上看,超材料、大数据、区块链、石墨烯、物联网、移动互联网、云计算领域专利和论文最早产出时间相同,且基础研究和应用研究同步进行,反映出这些技术领域基础研究和应用研究相互支撑、共同进步。从论文与专利数量差距看,移动互联网、超材料、石墨烯3个技术领域论文数量累计值逐年高于专利数量累计值,这一差距还在持续拉大。云计算、大数据、区块链专利数量累计值逐年高于论文,其中大数据和区块链技术领域差距继续拉大,但是云计算领域中的论文和专利数量可能会重合。物联网论文数量逐渐超过专利,未来这种差距还会继续拉大。从发展阶段看,区块链、物联网、云计算领域论文数量处于快速发展阶段,而这些领域专利申请已相对稳定。除此之外,其它领域论文和专利申请数量均已进入稳定状态。从发展速度看,移动互联网、超材料、石墨烯论文数量发展速度一直高于专利,而大数据专利申请数量增长速度一直高于论文。云计算和区块链专利申请发展速度快于论文,但未来有可能被专利申请速度反超。物联网专利申请速度一直处于平稳发展状态,而论文发表速度逐渐超过专利申请,且未来呈不断扩大趋势。

4 结语

4.1 研究结论

本文通过构建大规模颠覆性技术耦合网络,从政府网站、企业网站、科技报告、科技论文等公开信息渠道获取政府、产业界、学术界关注的颠覆性技术名单,利用三螺旋协同性测度模型探究政府、产业界、学术界对于颠覆性技术关注方向的协同程度,分析不同类型机构关注颠覆性技术的耦合方向及特点,得出如下结论:

(1)技术关注方向协同性。2003-2020年,机构对于颠覆性技术的关注呈现政府→产业界→学术界螺旋式交替主导、渐进式上升的特点。政、产、学三方颠覆性技术创新关注方向协同度逐年提升,重点关注方向趋于一致。高度耦合点是未来重大颠覆性技术挖掘的主要对象,也是重点培育对象和扶持方向。

(2)技术关注耦合方向特点。新材料、先进制造与自动化、生物与新医药、电子信息是政府、产业界、学术界三类机构颠覆性技术关注重合领域,政府和学术界、政府和产业界共同关注的颠覆性技术均属于这些领域,尤其是产业界和学术界共同关注的颠覆性技术涉及领域较多。因此,未来颠覆性技术供给要以新材料、先进制造与自动化、生物与新医药、电子信息领域4个技术领域为主,同时也不能忽略其它潜在颠覆性技术,如产业界和学术界共同关注的领域。

(3)技术关注方向耦合时间特点。早期,各类机构对于颠覆性技术关注方向的耦合度较低,自2013年以后三者开始在技术关注方向上出现重合。在颠覆性技术方向演化过程中,颠覆性技术关注重合并非同步进行,各类机构实现技术内容重合往往需要0~10年,但有64%的技术在3年内就已实现重合。因此,未来颠覆性技术方向发现或培育应侧重短期内各机构都共同关注的技术,这类技术潜在影响力较大。

(4)技术关注方向耦合机构特点。在35项耦合技术中,政府、产业界、学术界侧重的技术领域有所不同。人工智能不仅受到确认的机构数量最多,而且归属于政府、产业界、学术界的机构数量相同,说明人工智能作为颠覆性技术得到社会各界的普遍认可,如物联网、增材制造、区块链等技术。因此,未来颠覆性技术方向发现或培育不仅要侧重关注度最高的技术方向,同时也要考虑政产学研各方关注度的平衡。

(5)高度耦合技术方向的演化特点。在论文产出早于专利的技术领域主要以基础研究引领技术发展,基础研究和应用研究处于快速发展期,但未来应用研究发展速度衰落较快。在专利和论文最早产出时间相同的技术领域,云计算、大数据、区块链主要以应用研究引领技术发展,且应用研究早于基础研究进入稳定发展阶段。当前,云计算和区块链应用研究发展速度逐渐落后于基础研究,但是大数据应用研究发展速度一直高于基础研究。因此,潜在颠覆性技术基础研究依然处于快速发展阶段,且未来颠覆性技术方向培育不能忽视基础研究的作用。

4.2 不足与展望

本文存在一些不足:①采用网络调研方式获取颠覆性技术名单,受检索方式、条件和检索数据库的限制,难以保证所获取的技术名单全面;②利用论文和专利数量探究高耦合技术方向发展特点,侧重于相关技术外部数量特征,未来需要从具体技术内容或技术主题方面探究高关注耦合技术的发展特点。

参考文献:

[1] 许海云, 齐燕, 岳增慧, 等.三螺旋模型在协同创新管理中的计量方法和应用研究[J].情报学报, 2015, 34(3): 236-246.

[2] 李晓明.产学研协同创新三螺旋模型:应然特征与理想效应[J].黑龙江高教研究, 2015,34(12): 37-39.

[3] CHRISTENSEN C M, BOWER J L.Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms[J].Strategic Management Journal, 1996, 17(3): 197-218.

[4] DANNEELS E.Disruptive technology reconsidered: a critique and research agenda[J].Journal of Product Innovation Management, 2004, 21(4): 246-258.

[5] 孙永福, 王礼恒, 孙棕檀, 等.引发产业变革的颠覆性技术内涵与遴选研究[J].中国工程科学, 2017, 19(5): 1-108.

[6] 科技部.科技部关于举办全国颠覆性技术创新大赛的通知-中华人民共和国科学技术部[EB/OL].[2021-10-07].http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2021/202107/t20210714_175842.html.

[7] FOREIGN,COMMONWEALTH,DEVELOPMENT OFFICE- GOV.UK.How disruptive electricity technology could be revolutionary[EB/OL].[2021-10-08].https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/how-disruptive-electricity-technology-could-be-revolutionary.

[8] NCI.Disruptive civil technologies[R].DC Washington: National Intelligence Council, 2008.

[9] MANYIKA, JAMES, CHUI, et al.Disruptive technologies:advances that will transform life, business, and the global economy[R].DC Washington: McKinsey Global Institute, 2013.

[10] IFC.Reinventing business through disruptive technologies[EB/OL].[2020-11-12].https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publications_listing_page/reinventing-business.

[11] INVESTOPEDIA.What is disruptive technology[EB/OL].[2021-10-08].https://www.investopedia.com/terms/d/disruptive-technology.asp.

[12] LEYDESDORFF L, ETZKOWITZ H.Emergence of a Triple Helix of university-industry-government relations[J].Science and public policy, 1996, 23(5): 279-286.

[13] 陈延良, 李德丽.三螺旋理论视角下的政产学协同育人实践与模式构建[J].黑龙江高教研究, 2018,37(8): 87-90.

[14] DONCKELS R,LAMBRECHT J.Networks and small business growth:an explanatory model[J].Small Business Economics,1995,7(4):273-289.

[15] 魏春艳, 李兆友.基于三螺旋理论的产业共性技术创新研究[J].东北大学学报(社会科学版), 2020, 22(2): 9-16.

[16] 张金波.三螺旋理论视野中的科技创新——基于美国创业型大学的分析[J].高等工程教育研究, 2009,27(5): 89-94.

[17] 刘宇, 康健, 邵云飞.产业共性技术协同创新的三螺旋演进与动力研究——以成德绵生物医药产业的比较为例[J].中国科技论坛, 2017,33(12): 83-90.

[18] 吴菲菲, 童奕铭, 黄鲁成.中国高技术产业创新生态系统有机性评价——创新四螺旋视角[J].科技进步与对策, 2020, 37(5): 67-76.

[19] 胡雯, 周文泳.试论颠覆性技术保护空间的协同治理框架[J].科学学研究, 2021, 39(9): 1555-1563.

[20] 崔和瑞, 武瑞梅.基于三螺旋理论的低碳技术创新研究[J].中国管理科学, 2012,29(S2): 790-796.

[21] CALLON M.Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of st brieuc bay[J].The Sociological Review, 1984, 32(S1): 196-233.

[22] TSAI W-Y, CHOU T-C, CHEN Y-H, et al.Understanding aboriginal tribe wireless broadband construction trajectories through actor-network theory views[J].Journal of Internet Technology, 2021, 22(1): 41-52.

[23] TANG J-W,CHEN M-L,CHIU T-H.An exploratory study on local brand value development for outlying island agriculture: local food system and actor-network theory perspectives[J].Sustainability,2018,10(11):4186.

[24] ESMONDE K.Tracing the feedback loop: a foucauldian and actor-network-theory examination of heart rate monitors in a physical education classroom[J].Sport Education and Society, 2019, 24(7): 689-701.

[25] BRUNI A, TELI M.Reassembling the social—an introduction to actor network theory[J].Management Learning, 2007, 38(1): 121-125.

[26] 王一鸣, 曾国屏.行动者网络理论视角下的技术预见模型演进与展望[J].科技进步与对策, 2013,29(9): 156-160.

[27] ZHENG L, LIU H.Identification of focal actors in the translation of the rural tourism actor-network: a case in China[J].Environmental Engineering and Management Journal, 2018, 17(8): 1813-1823.

[28] KHARANAGH S G, BANIHABIB M E, JAVADI S.An MCDM-based social network analysis of water governance to determine actors' power in water-food-energy nexus[J].Journal of Hydrology, 2020, 581: 124382.

[29] 郭俊立.巴黎学派的行动者网络理论及其哲学意蕴评析[J].自然辩证法研究, 2007,23(2): 104-108.

[30] 叶鹰, 鲁特·莱兹多夫.三螺旋模型及其量化分析方法研讨[J].中国软科学, 2014,29(11): 131-139.

[31] 庄涛, 吴洪.基于互信息的官产学研三螺旋国际合作测度研究[J].情报杂志, 2013, 32(12): 145-150,174.

[32] 许侃, 聂鸣.互信息视角下的大学—产业—政府三螺旋关系:中韩比较研究[J].情报杂志, 2013, 32(4): 187-193.

[33] 北海市人民政府.国家重点支持的高新技术领域[EB/OL].[2021-06-15].http://xxgk.beihai.gov.cn/bhskxjsj/zcfgzl/zcfg_88776/201808/t20180831_1812921.html.

(责任编辑:王敬敏)