Exchange and Cooperation: A Meta-analysis of the Effect of Transactive Memory System on Team Effectiveness

Su Tao, Deng Silu, Xie Hong, Chen Xiude, Ma Wencong

(School of Management, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510520, China)

Abstract:The transactive memory system (TMS) has been prominent and popular in the current management practice. It is beneficial for teams to release individual memory burden, improve the utilization efficiency of team members' knowledge and skills, enhance team knowledge sharing ability, and obtain team efficacy (TE). Quite a lot of scholars in various fields have paid more attention to its effectiveness. It is of both practical and theoretical significance to systematically clarify the influence mechanisms and boundary conditions of TMS.

Despite of the fruitful results achieved on the impact of TMS on TE, there are still four shortcomings generally. First, the conclusion of the influence mechanisms of TMS on team effectiveness has not been drawn. Second, the existing research results mainly focus on team performance, and the variables involved are too scattered. Third, there is a lack of meta-analysis to test the discriminant validity of TMS in three dimensions. Finally, its boundary conditions are still unclear. Therefore, this paper uses the meta-analysis method to clarify the issues listed above, which is helpful to bridge the differences with existing conclusions and promote the research on the effectiveness of TMS.

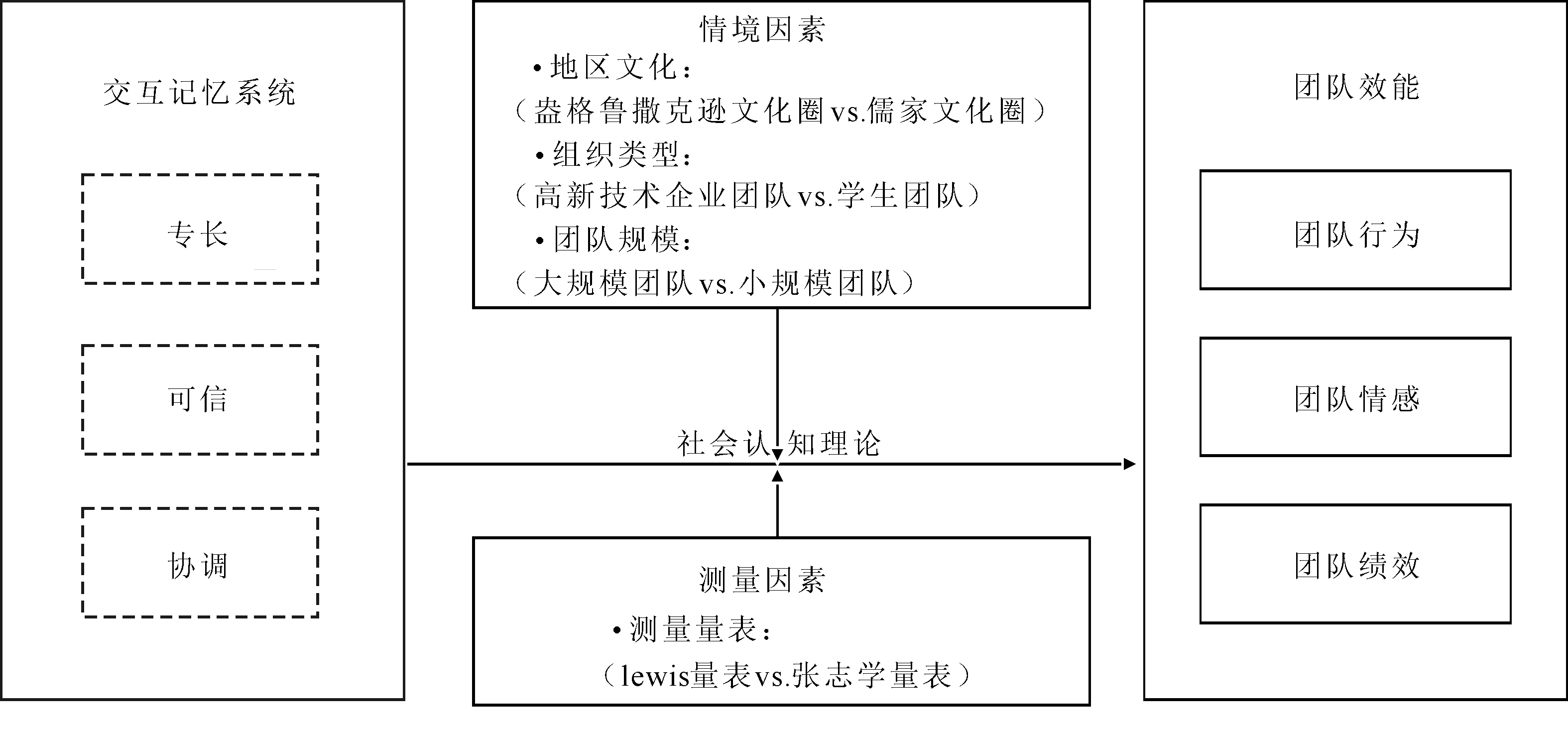

According to the social cognition theory (SCT), individual behavior acts as a moderator between him/her and the corresponding environment. While his/her behavior changes the environment, the environment also guides the individual behavior. Actually, the effect of TMS is the result of the individual social cognition continuously. Under the influence of TMS, members strengthen their own cognition and improve the self system, which make it possible for their team to efficiently achieve the goals.

Following the SCT, this study conducts a periodical meta-analytic examination on the effectiveness of TMS using 97 empirical studies, with 300 effect sizes and 50 903 independent samples. Schmidt and Hunter’s psychometric meta-analysis method is used to calculate the estimates reported in the above literature. This method estimates what the results would have been had if all the studies were conducted without methodological limitations or flaws. In this study, the meta-analysis operation mainly incorporates publication bias analysis, main effect analysis and moderator analysis.

In the first part, the study systematically evaluates transactive memory system′s effectiveness, and compares its different promotion effects on team behavior, team performance and team emotion. Periodical conclusions with less second-order sampling error are gained by main effect analysis from meta-analytic examination. TMS is found to promote TE. Specifically, its impact on team behavior comes first while it exerts the similar promoting effects on team performance and team affect.In the second part, the discriminant validity of the three-dimension structure of expertise-credibility-coordination of TMS are checked and their different effects on TE are also explored. The three-dimension structure is verified to possess enough discriminative validity. The effects of credibility and coordination dimensions on TE are similar and stronger than that of expertise dimension.In the third part, it also examines the moderating effects of 4 potential factors, including the regional culture (macro level), organization type (middle level), team size (micro level) and measurement tool (measurement level), on the relationship between team transactive memory system and TE. They are proved to play a role. It indicates that TMS exerties stronger positive effects when teams are in the Confucian culture context (compared with in the Anglo-Saxon culture context) or in high-tech enterprises (compared with low-tech enterprises),or belong to small groups (compared with in large groups).

This paper contributes to the existing literature in the following three aspects. First, it systematically summarizes the effects of TMS on team effectiveness, and forms an overall framework for summarizing the effects, theoretical basis, measurement methods and moderating variables on team effectiveness. Second, more reliable results show that the division of expertise-credibility-coordination dimensions has good discriminative validity. What′s more, credibility and coordination have stronger correlations with TE. Third, the moderating effects of the region culture (macro level), organization type (middle level), team size (micro level) and measurement tool (measurement level) on the team effectiveness of TMS are clarified, which make it possible to describe the internal mechanisms of TMS.

The practical implications are finally discussed. First, managers can stimulate TE building TMS. Second, when building TMS, it is more effective to create the team atmosphere of credibility and coordination compared with emphasizing the expertise of members. Third, for those small groups embedded in Chinese high-tech enterprises, the construction of TMS should be paid more attention for the TMS can exert more positive influence on teams.

Key Words:Team Transactive Memory System; Team Efficacy; Meta-analysis; Moderating Effect

0 引言

随着市场竞争日益激烈,越来越多的团队在面对项目任务时积极运用团队交互记忆系统,以期获得更高的团队效能。例如,陈薇院士团队运用成员各自专长进行紧密合作和协调工作,成功研制出获权威认可的雾化吸入式新冠疫苗,这种疫苗接种方式对变异病毒的免疫效果更强,也为全球防疫事业贡献了中国力量;抖音核心管理团队成员依据各自专长分配不同业务模块,在相互信任和沟通协调的实践中开发出“抖音”这款现象级产品,并计划在最新版本的产品中增加“抖音商城”从而越过内容和电商的边界。

团队交互记忆系统不仅在管理实践中得到广泛运用,而且在学术研究中受到学者们广泛关注。自Wegner[1]提出团队交互记忆系统以来,学者们从各个层面对团队交互记忆系统的作用进行探究。团队交互记忆系统最初应用于对偶关系,由于一个人的认知能力有限,另一个人的记忆被视为这个人的外部辅助记忆,以释放其记忆负担[2]。随着这一概念逐渐拓展到团队层面,团队成员不需要学习其他人已经知道的东西,并且可获得远多于个体能单独掌握的专业知识和信息,称其为团队交互记忆系统。Lewis[3]认为团队交互记忆系统是信息处理模型的表现形式,可以理解为群体内部的认知过程,并将团队交互记忆系统划分为专长、可信、协调3个维度。其对团队交互记忆系统的定义在保留前人理论的基础上对先前研究进行了完整概括,被大量研究采用并得到充分检验。基于此,本研究将团队交互记忆系统表述为基于团队中专业知识所在位置的集体意识,对知识信息进行编码、存储和检索等认知劳动共享分工的系统。

团队交互记忆系统在处于激烈竞争环境的团队中应用广泛,因为其不仅影响团队成员知识和技能利用效率[4]以及团队知识共享能力[5],还具有提高团队效能[6]的重要作用。正因如此,随着近年来团队交互记忆系统的研究由心理学领域逐步扩展到管理学领域,其作用效果愈发为各方研究学者所重视。然而,团队交互记忆系统对团队效能影响机制的结论尚无定论,团队交互记忆系统发挥有效性的边界条件尚不清晰,因此系统厘清团队交互记忆系统与团队效能间联系具有重要理论价值和现实意义。

已有实证研究文献中,关于团队交互记忆系统影响团队效能的研究取得了丰硕成果,但普遍存在以下缺陷:一是学界关于团队交互记忆系统对团队效能的作用机制仍然存在分歧。不同研究验证了团队交互记忆系统与团队效能之间具有显著正相关关系,但相关程度不同[7],甚至部分研究中出现反作用[8];二是研究成果主要集中在团队绩效方面,但涉及的结果变量过于分散且精细,而针对团队绩效各个细分要素进行分析的实际意义不大;三是缺乏通过元分析探究团队交互记忆系统“专长—可信—协调”三维度的结构性与区分性研究;四是团队交互记忆系统在不同情境下的作用效果差异未得出系统性结论。团队交互记忆系统的应用范围从学生群体、社会组织、企业团队[9]逐渐扩大到高新科技企业[2]、政府机关、金融机构,越来越多的学者将地区文化、团队规模、测量方式差异作为调节变量引入研究,用以解释其对团队内部效能的作用机制。因此,本文运用元分析方法,明晰上述列举的几类结论,有助于弥合已有研究结论之间的差异,承前启后地推进团队交互记忆系统对团队效能有效性的研究。

鉴于既有文献对团队交互记忆系统的研究主题分散、领域分布广泛,缺乏整体理论框架,同时,基于不同情境条件探究团队交互记忆系统与团队绩效之间关系的综合研究较为缺乏。因此,开展阶段性的文献综合研究具有充分性和必要性。综上,本研究基于社会认知理论,对97项独立实证研究进行元分析,一方面明晰团队交互记忆系统与团队效能之间整体的普遍关系,明确团队交互记忆系统“专长—可信—协调”三维度结构的区分效度和不同维度对团队效能的差异化影响;另一方面,检验不同团队规模、组织类型、地区文化与测量方法等潜在调节变量对团队交互记忆系统有效性的作用,并阐述其内在机制,为团队管理实践中应用团队交互记忆系统提供有效指导。

1 模型构建与研究假设

1.1 理论框架

社会认知理论整合了众多群体认知理论的优势,不仅能解释群体表现所需的认知结构,而且能解释群体认知产生和发挥作用的过程[10],该理论被大量学者引用到交互记忆系统研究中[11]。按照该理论,行为在个体与环境之间充当中介角色,行为改变环境的同时,环境也引导个体行为满足个体发展需要。每个团队成员负责交互记忆系统中特定的专长知识,其知识存储也在更新与发展,产生高度可修改的交互记忆。确定编码和存储效率后,成员会连续、交互式地搜索交互记忆,其知识处理能力、彼此间可信任程度逐步提高。成员为团队作出更多贡献的意愿度不断攀升,整体上推动团队工作协调,提高团队效能[3]。综上,构建研究理论框架如图1所示。

1.2 团队交互记忆系统与团队效能(团队情感、团队行为与团队绩效)

社会认知理论认为,在团队内部环境影响下,团队交互记忆系统通过强化成员认知推动自我系统完善,且运行顺畅的团队更能高效达成目标[3],即团队交互记忆系统正向影响团队效能。Mathieu[12]基于绩效、态度和行为3类团队有效性内涵的分类,提出团队情感、团队行为、团队绩效组成的团队效能框架[13],其中,团队情感是指评估成员天生对团队和任务的感觉与态度,团队行为则评估团队通过有组织的互动方式实现目标的程度,团队绩效是团队合作的有形结果。按照社会认知理论,人的信念、动机对行为产生引导作用,对团队有正向情感的团队成员更有可能采取相互协调的行为,团队行为是与任务相关联的行动表现,团队结果是行为的最终产物。在这个过程中,团队交互记忆系统与团队行为[14]、团队情感[2]、团队绩效呈正相关关系。

首先,团队成员通过团队专长认知编码、成员间认知交流与工作协调,影响知识检索与传递等团队行为,这种团队行为能够改变内部知识分布。团队行为连接情感和绩效[11],与团队情感和团队绩效相比,交互记忆系统对团队行为的作用更强。其次,团队交互记忆系统能够保证团队成员对知识、技术与途径的敏锐性,并有效激发团队成员的革新意识[14]。团队情感在对他人专长信息认知加深、成员间交流互动与协调深入过程中得到加强,在成员间信赖了解、分享知识、安排任务等团队行为互动过程中显著提高[15]。因此,相比团队绩效,交互记忆系统对团队情感的影响更大。最后,团队行为和团队情感使得成员在互相专长认知、任务协调过程中加强群体间信任,更准确了解预期收益,避免超出自身能力的行为,甚至可能为实现目标而牺牲个人利益,从而提高团队绩效。团队交互记忆系统通过团队行为影响团队情感[16],最终影响团队绩效,团队绩效提高是团队交互记忆系统发挥作用的最终结果。综上,本文提出如下假设:

H1:团队交互记忆系统与团队效能(团队行为、团队情感、团队绩效)正相关,其中,团队交互记忆系统与团队行为的相关度最高,团队情感次之,团队绩效最低。

1.3 专长—可信—协调三维度与团队效能

Lewis[3]测量团队交互记忆系统的量表包含专长、可信、协调3个维度。专长维度反映知识处理过程中是否存在专门化和差异化;可信维度反映完成任务时成员对彼此所提供知识和信息的信任程度;协调维度反映执行任务时能否顺利、充分地整合和利用彼此专长。团队交互记忆系统的专长、可信和协调3个维度可以促进信息整合,进而产生协同效应[16]。团队成员加深专长认知,有助于对新知识的利用和旧知识的再创造,通过关注他人专长、有效的相互沟通提高成员间可信水平,促进团队工作高效完成,正向影响团队效能,即团队交互记忆系统的专长—可信—协调三维度与团队效能正相关。

团队成员专长对团队效能的影响最弱,而团队成员间可信是任务协调的核心要素,能够促进知识利用、整合、创新,从而提高团队效能。团队成员根据功能背景、与任务相关状态、沟通互动确定不同专长领域,评价他人专业知识后,与团队成员之间产生可信,同时在日常工作中进行工作协调,进而影响团队整体效能[17]。因此,相比可信维度和协调维度,专长是团队交互记忆系统中对团队效能影响最小的维度。团队成员知识可信是协调的核心要素[3]。知识来源的可信度和声誉可以有力表明该知识的价值、有用性、质量和有效性[18],同时,认可队友知识来源和有效性的成员更认可队友工作能力,进而贡献知识,以推动完成目标时的工作协调。否则,基于互惠性,成员可能因为担心接收者没有能力创造知识回流而不愿意分享信息,导致团队互动中出现功能障碍,进而使团队效能受到负面影响。因此,相比协调维度,可信维度对团队效能的影响更大。综上,本文提出如下假设:

H2:专长、可信、协调三维度均有助于提升团队效能,其中,专长维度的促进作用最弱,协调维度居中,可信维度最强。

1.4 专长—可信—协调三维度的区分效度

Lewis[3]通过开发15个题项的量表对团队交互记忆系统的专长—可信—协调三维度进行区分,量表包含专业维、可信维和协调维各5个题项,开发过程中严格遵守量表开发程序,研究结果也证明该量表的信效度较高。但由于当时量表开发的样本量不充分,使其不足以对专长—可信—协调三维度模型在不同组织类型中的区分效度和适用性作出强有力推论,部分学者也对这一问题提出质疑。随着沿用Lewis[3]量表进行实证研究并获得一手数据的文献数量持续增长,证明专长—可信—协调的团队交互记忆系统三维度量表在各种不同组织类型中的区分效度都较高。综上,本文提出如下假设:

H3:团队交互记忆系统“专长—可信—协调”三维度结构具有较高的区分效度。

1.5 调节因素

调节因素包括情景因素和测量因素。其中,情景因素包括地区文化、组织类型和团队规模。

(1)地区文化。本研究将地区文化归纳为两类,以检验其调节效果:一是儒家文化,涵盖中国、日本等东亚国家[19],提倡以仁爱之心处理人际关系,提倡团队合力完成目标[19],强调集体主义,使得成员专长、可信与协调3个方面在团队运作中表现更突出;二是盎格鲁撒克逊文化,涵盖美国、澳大利亚、西欧等国家和地区[20],提倡自我提升、掌握权力,推崇个人才能、奋斗和权利[20],强调个人主义,组织成员不愿主动利用团队协调解决问题。文化作为价值观的重要体现形式,通过影响团队成员工作动机进而影响其态度和行为乃至团队结果产出,不同地区文化对团队可持续发展有不同影响,已有元分析研究证实地区文化对团队运作具有调节作用。同时,根据行为科学研究,文化决定价值观,价值观决定人的态度,而态度直接影响人的行动。儒家文化在价值观上强调集体利益和长远利益,使成员更重视专长分工、可信合作、沟通协调,更利于团队交互记忆系统发挥有效性。盎格鲁撒克逊文化在价值观上表现为个人功利观[21],使成员首先追求个人充分发展,这种削弱团队精神的工作方式使得团队交互记忆系统的效果不佳。综上,本文提出如下假设:

H4:地区文化调节团队交互记忆系统发挥效用的过程,相比盎格鲁撒克逊文化圈,其效用在儒家文化圈中更强。

(2)组织类型。组织类型主要包括特征鲜明的高新科技企业团队和学生团队两大类[22]。高新科技企业团队通常将科技知识成果转化为商业性产品并加以运营,其团队中的和谐氛围和竞争优势有利于发挥团队交互记忆系统的作用;学生团队是指将团队建设和完成项目纳入课程研究的在校学生团队,其临时性使得团队氛围不佳且缺乏竞争力,对团队交互记忆系统的有效性产生负面影响。高新科技企业团队的目标一般基于团队创新,主要遵循工作经验和团队成规完成工作。虽然灵活性不高,但团队中合作共赢的氛围有利于成员间知识共享,组织内部知识共享也是高新科技企业团队创新行为的活力源泉。同时,这种团队拥有的有形资源和无形知识技术使其竞争优势显著,知识共享更受重视、更具主动性。由于其竞争优势来源已从有形资源和市场力量转移到无形知识和专门技术上来,团队中知识共享受到重视,通过鼓励团队成员关注团队结果表现促进知识交流和整合,推动团队交互记忆系统发展。因此,鼓励高新科技企业团队成员关注结果表现,促进知识交流和整合[23],有利于团队交互记忆系统发展。学生团队是将团队建设练习和小组项目纳入学习课程后形成的[6],有形资源和无形的知识、技术、经验普遍匮乏,团队成员间的交流互动与知识共享更具有接受课程要求的强制性与被动性,团队成员间熟悉程度较低,团队凝聚力不强,认知成本更高,团队氛围不佳。学生团队成员没有任何准备就被简单安排到项目中,无法有效做好工作准备,从而对团队交互记忆系统的有效性产生负面影响。综上,本文提出如下假设:

H5:团队类型调节团队交互记忆系统发挥效用的过程,相比学生团队,其效用在高新科技企业团队中更强。

(3)团队规模。团队规模以团队人数衡量[24],当单位规模超过10人时,团队效率随等级制度提高而降低[25]。因此,本研究以10人团队规模为标准,小于10人的团队作为小规模团队,大于等于10人的团队作为大规模团队。以往关于团队合作的研究表明,团队规模会影响团队交互记忆系统的成熟程度,也会影响团队效能[22]。不同背景的团队成员能够提供丰富的资源、专业知识、技能,以完成复杂任务,在团队共同完成任务的过程中可能发现广泛的观点、技能和视角,提升创造性想法的数量和质量[24],但也会面临团队合作过程中的挑战。随着团队规模的扩大,团队成员的年龄、职业背景、教育程度等异质性水平提高,使得彼此意见分歧和冲突加剧,团队成员间专长认知与协调难度提高。高不确定性的困难任务、高度的相互依赖等因素会降低团队交互记忆系统的有效性,对团队效能产生负面影响。相比大规模团队,通常小规模团队的异质性水平较低,团队凝聚力和成员归属感更强,完成目标时的协调性更高,团队决策更快速且更容易达成一致。因此,相对于大规模团队,小规模团队能更好地调节团队交互记忆系统对团队效能的影响[26]。综上所述,本文提出如下假设:

H6:团队规模调节团队交互记忆系统发挥效用的过程,相比大规模团队,其效用在小规模团队中更强。

(4)测量因素——测量工具。团队交互记忆系统测量量表主要包括Lewis[3]的量表和张志学[15]的量表两类,加入元分析的研究一般采用Lewis[3]开发的专业—可信—协调三维度量表,每个维度都允许成员分配和检索特定领域的知识从而有效分配信息处理职责。张志学[15]将Lewis量表中两个表现不理想的题项删除,形成包含13个题项的量表,验证量表质量时采用的样本是国内100家高新技术企业团队。使用这两个测量工具的文献往往采用不同地区文化、不同组织类型、不同团队规模的样本,因此,有必要探究测量工具的调节作用。不同测量工具之间必然存在差异,但是张志学量表的框架来源于Lewis量表,并且两个量表均严格遵守量表开发程序,都运用大样本对信效度进行检验,研究结果也均证明量表信效度较高[21]。因此,两个量表的差异较小。综上所述,本文提出如下假设:

H7:测量工具调节团队交互记忆系统发挥效用的过程,其中,使用Lewis量表或张志学量表的差异较小。

2 研究设计

本研究采用Schmidt等[27]的元分析方法,对研究假设进行检验。

2.1 文献检索与筛选

根据Lipsey等(2001)的建议,本文采用如下文献检索方法:一是以CNKI(仅限CSSCI期刊)、Web of Science、Google Scholar、ABI/INFORM、PsycINFO等作为主要检索数据库,检索题名、摘要或关键词包含交互记忆、交互记忆系统、transactive memory、transactive memory system的相关文献,获得时间跨度从1985年1月到2021年5月的文献,纳入本研究文献库中;二是检索国内外组织学、管理学重要学术会议相关实证论文;三是检索《Journal of Applied Psychology》《Academy of Management Journal》《科研管理》《经济与管理》等较为关注团队交互记忆系统研究领域的国内外重要期刊中发表的实证论文;四是通过高校图书馆获取与前3种方式不相重复的实证论文;五是征得研究者同意,获得交互记忆系统领域已完成但尚未发表的实证研究成果。通过上述方法进行搜索,初步收集得到385篇相关文献。

依照筛选标准,对初步收集到的385篇相关文献进行筛选,具体标准如下:①文献领域须属于组织心理学、心理学、管理学及相关领域;②团队交互记忆系统作为自变量或中介变量进行的定量研究;③须报告团队交互记忆系统与团队效能的相关系数或者可以转化的其它系数(偏相关系数显著性检验的t值、F值和p值);④如果同一样本进行了多个实证研究,则只纳入其中提供最多数据信息的实证研究;⑤如果同一文献中有多个实证研究,采纳符合其它筛选条件的所有实证研究。依照筛选标准删减整理得到93篇实证文献,其中,未公开发表文献5篇,已公开发表文献88篇。有4篇文献中包含两个独立实证研究,因此,本研究对97个实证研究进行编码。元分析文献检索流程如图2所示。

2.2 数据编码

由于研究数据都来源于其它已有文献,各研究的数据处理存在差异,因此,需要对纳入本研究的文献进行统一编码并提取数据。本研究制定相应编码手册作为后续依据,且编码工作严格遵循Lipsey等(2001)的编码步骤。由两位管理学与组织学方向的学者先分别单独进行编码,以保证编码数据准确有效,数据校对后最终形成完整的编码表。在文献编码过程中,在筛选后的文献中提取统计研究描述项和效应值统计项两项重要内容。若独立实证文献中仅有单个独立样本,则为一个编码单位;若单个实证文献中有多个实证研究、多个效应值,则针对这一文献进行多次编码。二次复查时出现一致率不同的原因主要是编码错误和主观判断差异,两位编码人员通过纠正错误和讨论达成共识,对不一致的数据内容进行修正,最终形成完整的编码表。

3 数据分析

3.1 出版偏倚分析

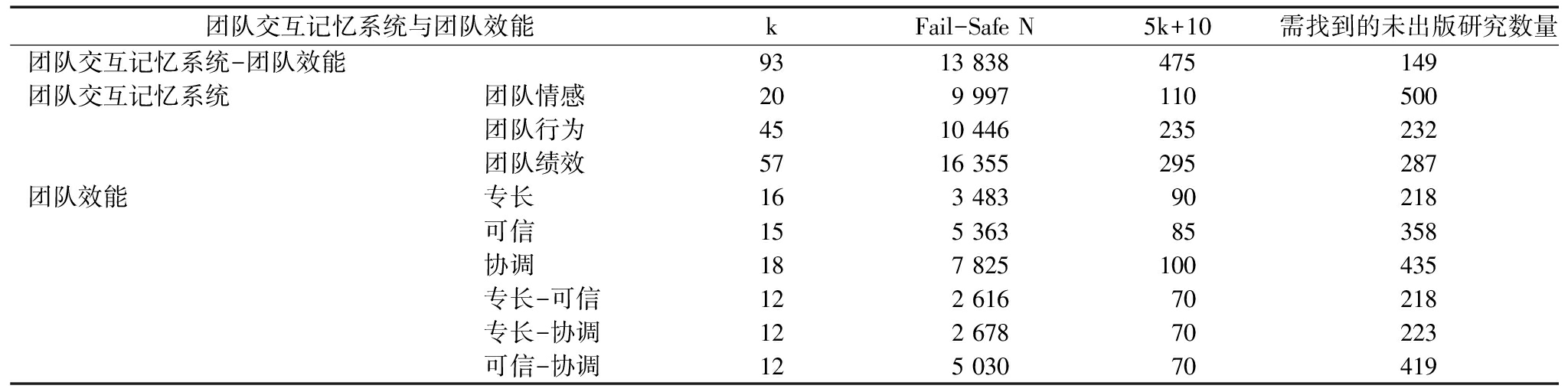

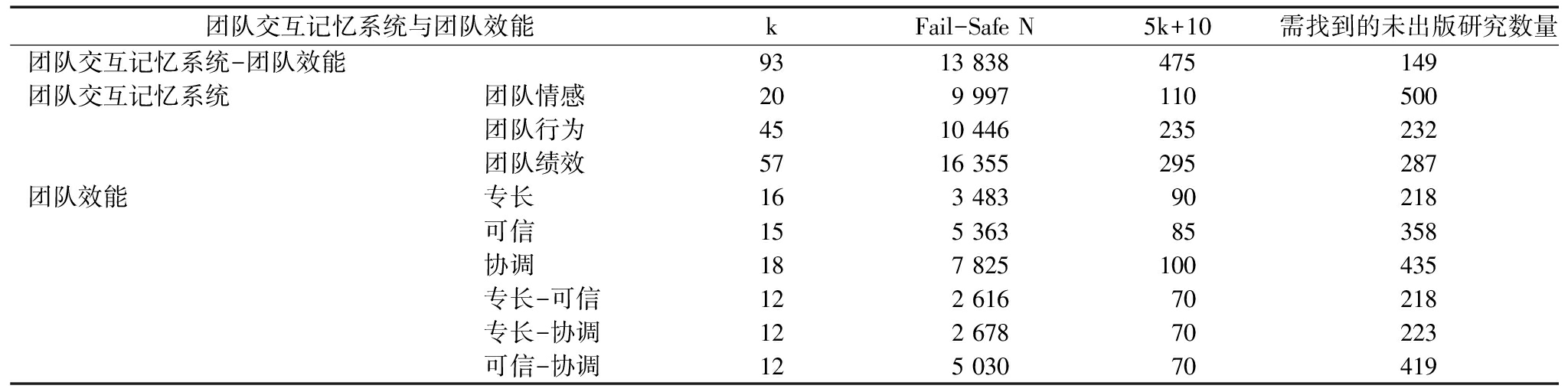

元分析需要考虑的重要问题之一是出版偏倚,为确保样本为显著典型,本文引用失安全系数方法进行分析。失安全系数大于5k+10时,出版偏倚问题不显著,数据具有高可信度;反之,表明数据有一定的出版偏倚,需要引起重视。主效应相关效应值的失安全系数如表1所示,各项分析的失安全系数都远高于标准要求水平,并且要求的文献数量都相对较大。综上所述,本文出版偏倚现象不显著。

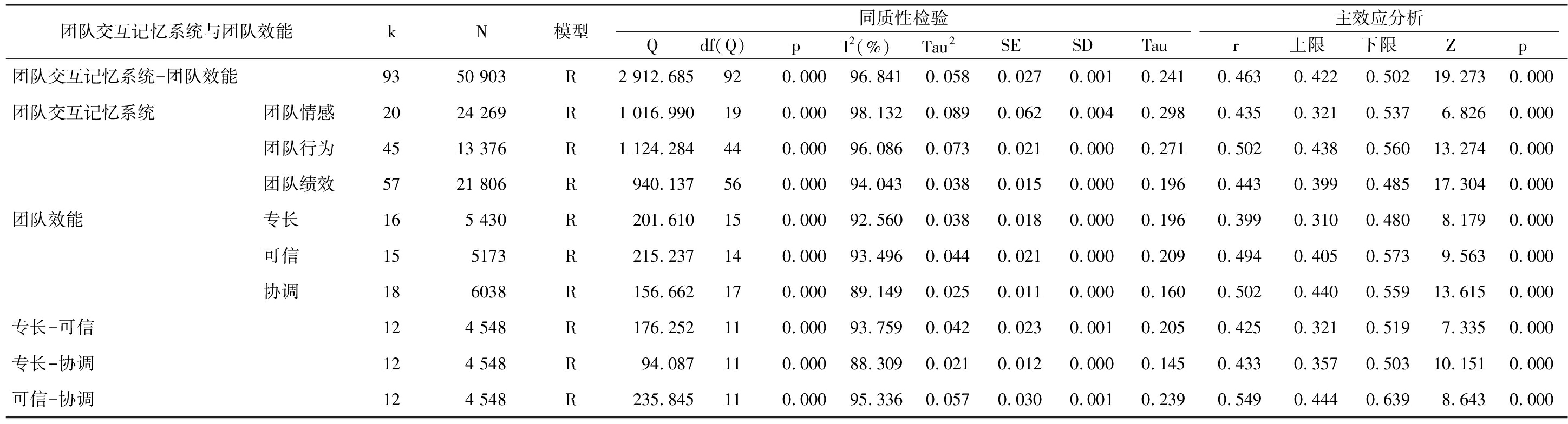

3.2 同质性检验与主效应检验

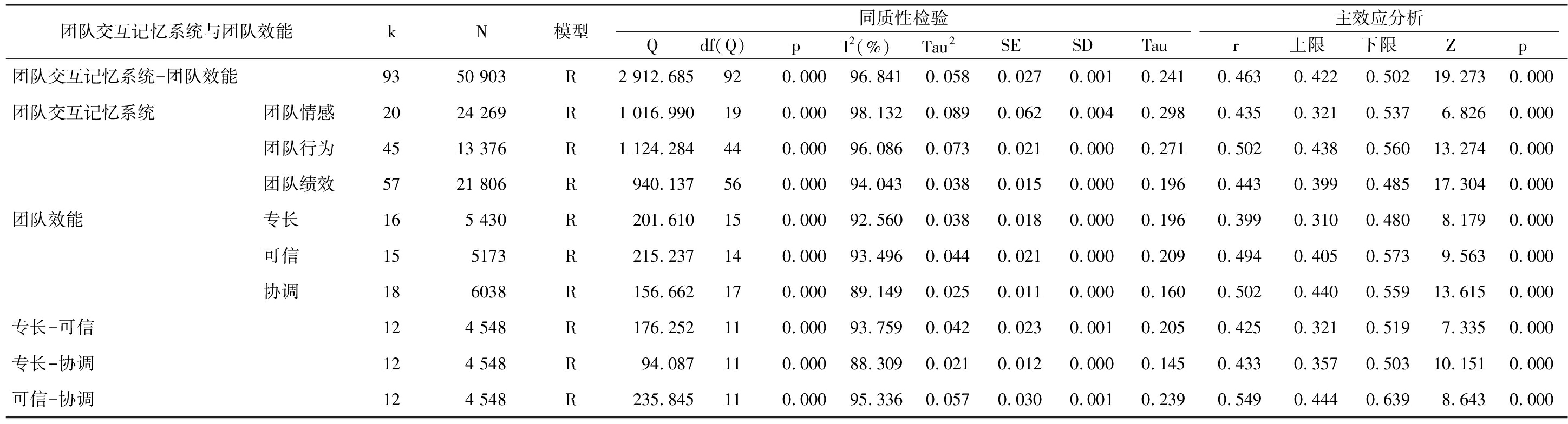

同质性检验是指使用同质性检验统计量Q和效应值之间的真实差异与观察变异的比例I2两个统计指标,评估样本的异质性水平,以避免抽取样本效应值源自共同总体的一种齐性检验方法。当Q>k-1、I2>75%且p<0.05时,认为纳入的实证样本是异质的,选择随机效应模型R;否则,实证样本被认为是同质的,选择固定效应模型F。同质性检验结果如表2所示,交互记忆系统与团队效能各项研究之间的Q值和I2均满足异质性分布条件,且p值均小于0.05。因此,本研究样本均服从异质性分布,使用随机效应模型R。以交互记忆系统与团队效能为例,I2为96.841%,表示由效应值真实差异引起的观察差异占比为96.841%,受随机误差引起的观察差异占比为3.159%;Tau2为0.058,表明5.8%的研究间变异可作为权重进行计算。

表1 出版偏倚分析结果

Tab.1 Analysis of publication bias

团队交互记忆系统与团队效能kFail-Safe N5k+10需找到的未出版研究数量团队交互记忆系统-团队效能9313 838475149团队交互记忆系统团队情感209 997110500团队行为4510 446235232团队绩效5716 355295287团队效能专长163 48390218可信155 36385358协调187 825100435专长-可信122 61670218专长-协调122 67870223可信-协调125 03070419

主效应检验结果如表2所示,团队交互记忆系统对团队效能的效应值为0.463,对团队情感、团队行为和团队绩效的效应值分别为0.435、0.502和0.443,说明团队交互记忆系统与团队效能之间呈现显著正相关关系,其中,团队行为的相关度最高,团队情感和团队绩效相当。因此,H1得到部分支持。团队交互记忆系统的专长、可信、协调对团队效能的效应值分别为0.377、0.494和0.502,说明团队交互记忆系统的专长、可信和协调与团队效能正相关,专长的相关度最低,可信和协调相当。因此,H2得到部分支持。团队交互记忆系统的专长—可信、专长—协调、可信—协调与结果变量的相关系数分别为0.425、0.433、0.549(p均达到显著性水平),且均处于0.4<|r|<0.7的范围之内。这意味着,专长—可信—协调三维度的划分方式具有较高的区分效度,H3得到支持。

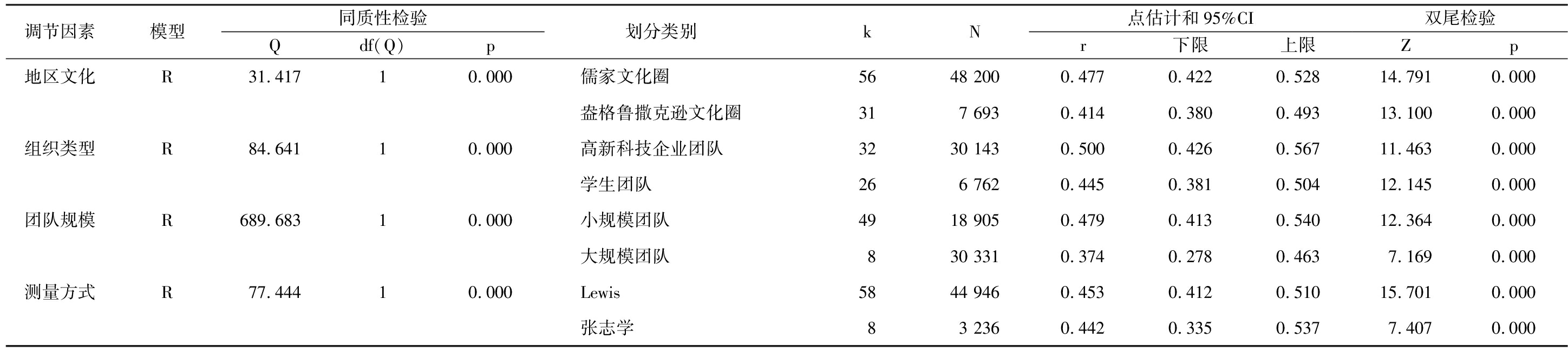

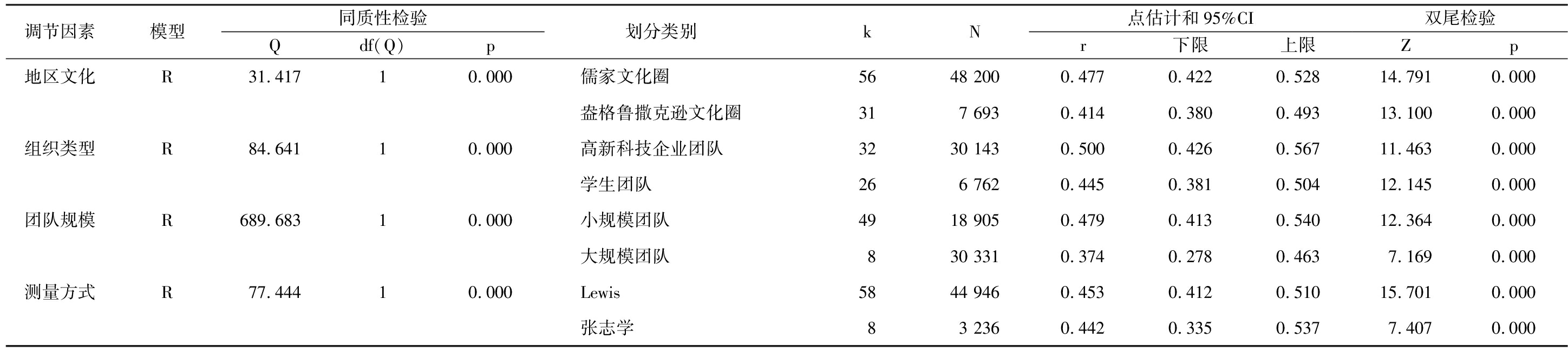

3.3 调节效应检验

本研究进一步检验地区文化(宏观层面)、组织类型(中观层面)、团队规模(微观层面)、测量工具(测量层面)4个因素对团队交互记忆系统与团队效能间关系的调节作用,结果如表3所示。具体结果如下:一是根据各研究中样本所处地区文化,将其编码为儒家文化圈(k=58)和盎格鲁撒克逊文化圈(k=31),剔除4个混合样本研究。地区文化显著调节团队交互记忆系统与团队效能间关系(p<0.05),且rrj=0.477>ryg=0.414(p<0.05),即儒家文化圈中二者相关性略强于盎格鲁撒克逊文化圈中二者相关性,H4得到支持;二是根据各研究中样本典型的组织类型,将其编码为高新科技企业团队(k=32)和学生团队(k=26),剔除36个混合样本研究,组织类型显著调节团队交互记忆系统与团队效能间关系(p<0.05),且rgx=0.500>rxs=0.445(p<0.05),即高新科技企业团队中的关系程度显著高于学生团队中的关系程度,H5得到支持;三是根据各研究中样本的团队规模,将其编码为小规模团队(k=49)和大规模团队(k=8),剔除36个混合样本研究,团队规模显著调节团队交互记忆系统与团队效能间关系(p<0.05),且rxg=0.479>rdg=0.374(p<0.05),即小规模团队中的影响作用显著强于大规模团队,H6得到支持;四是根据各研究中使用的测量工具,将其编码为使用Lewis量表(k=58)和张志学量表(k=8),剔除27篇使用其它量表的文献。测量工具显著调节团队交互记忆系统与团队效能间关系(p<0.05),但rle=0.453与rzz=0.442差别不显著(p<0.05),即使用Lewis量表或张志学量表两种测量工具评估时二者的相关性没有显著区别,H7得到支持。

4 研究结论与启示

4.1 研究结论

本研究通过元分析旨在厘清团队交互记忆系统与团队效能之间的关系,并检验团队交互记忆系统三维度、团队效能三维度的区分效度和调节因素的作用。得到如下主要结论:

(1)团队交互记忆系统能够促进团队效能,其中,对团队行为的作用强度最高,对团队绩效与团队情感的作用强度相当。团队交互记忆系统有利于通功易事,即团队成员运用各自不同专长共同完成目标,从而对团队效能产生正向影响,使其正向的团队情感、团队绩效、团队效能得以提升。团队行为作为团队情感与团队绩效之间的纽带,与团队交互记忆系统的相关度更高,因此,团队交互记忆系统对团队行为的作用强度最高。此外,与H1不完全一致的是,团队情感更强调团队成员之间的相互信任与凝聚力,团队绩效更专注于结果产出,团队情感与团队绩效相互影响,团队交互记忆系统与团队情感和团队绩效的相关度相当。团队交互记忆系统促进成员自我完善,同时有效促进成员团队情感提升;团队情感通过团队行为作用于团队绩效,意味着成员通过将情感认知转化为实际行动来调整工作,进而对团队绩效产生影响[16];团队绩效反作用于团队情感,良好的团队绩效直接影响成员工作态度与行为,提高团队成员工作满意度,同时激发成员工作热情和积极性。在这样的良性循环下,团队情感和团队绩效以团队行为为纽带,与团队交互记忆系统之间形成更充分的联系,相关度也随之提高;团队交互记忆系统对团队绩效和团队情感作用强度相当,情感与绩效在相互影响下共同提高。

表2 同质性检验与主效应分析结果

Tab.2 Common test and major effect analysis

团队交互记忆系统与团队效能kN模型同质性检验Qdf(Q)pI2 (%)Tau2SESDTau主效应分析r上限下限Zp团队交互记忆系统-团队效能9350 903R2 912.685920.00096.8410.0580.0270.0010.2410.4630.4220.50219.2730.000团队交互记忆系统团队情感2024 269R1 016.990190.00098.1320.0890.0620.0040.2980.4350.3210.5376.8260.000团队行为4513 376R1 124.284440.00096.0860.0730.0210.0000.2710.5020.4380.56013.2740.000团队绩效5721 806R940.137560.00094.0430.0380.0150.0000.1960.4430.3990.48517.3040.000团队效能专长165 430R201.610150.00092.5600.0380.0180.0000.1960.3990.3100.4808.1790.000可信155173R215.237140.00093.4960.0440.0210.0000.2090.4940.4050.5739.5630.000协调186038R156.662170.00089.1490.0250.0110.0000.1600.5020.4400.55913.6150.000专长-可信124 548R176.252110.00093.7590.0420.0230.0010.2050.4250.3210.5197.3350.000专长-协调124 548R94.087110.00088.3090.0210.0120.0000.1450.4330.3570.50310.1510.000可信-协调124 548R235.845110.00095.3360.0570.0300.0010.2390.5490.4440.6398.6430.000

表3 团队交互记忆系统与团队效能关系的调节效应分析结果

Tab.3 Moderating effect analysis of the relationship between transactive memory system and team effectiveness

调节因素模型同质性检验Qdf(Q)p划分类别 kN点估计和95%CIr下限上限双尾检验Zp地区文化R31.41710.000儒家文化圈5648 2000.4770.4220.52814.7910.000盎格鲁撒克逊文化圈317 6930.4140.3800.49313.1000.000组织类型R84.64110.000高新科技企业团队3230 1430.5000.4260.56711.4630.000学生团队266 7620.4450.3810.50412.1450.000团队规模R689.68310.000小规模团队4918 9050.4790.4130.54012.3640.000大规模团队830 3310.3740.2780.4637.1690.000测量方式R77.44410.000Lewis5844 9460.4530.4120.51015.7010.000张志学83 2360.4420.3350.5377.4070.000

(2)专长—可信—协调三维结构具有较高的区分效度,其中,可信和协调维度对团队效能的作用强度相当,均高于专长维度。专长—可信—协调三维度相关系数既不会过高而导致界限重叠和内容杂糅,也不会过低而导致维度间弱关联性和区分度不佳,说明维度划分具有可靠性与有效性。团队交互记忆系统的三维度相互联系,专长作为团队交互记忆系统出现的初始阶段,是可信与协调的必要前提[3],因此,可信和协调对团队效能的效果更强。此外,与H2不完全一致的是,可信与协调的作用强度相当。成员评估他人专长知识后产生可信,并在认可他人知识的专长度后高效开展任务合作与协调,可信和协调都在专长的影响下增强,然后对团队效能产生影响。同时,成员之间可信度越高,工作协调沟通越顺利;互动协调做的越好,成员对团队其他成员专长的可信度越高。协调与可信相辅相成,对团队效能的作用强度比较接近。

(3)地区文化、组织类型、团队规模、测量方式是重要调节因素。一是相比盎格鲁撒克逊文化,团队交互记忆系统在儒家文化下更为有效。儒家文化地区的团队成员具有集体主义和集体利益的价值观念,更愿意通过团队交互记忆系统提升团队效能。盎格鲁撒克逊文化地区的团队成员具有个人主义和个人利益观的价值观念,不利于团队交互记忆系统的形成与发展。此外,儒家文化地区的团队成员思维模式推崇“和谐统一,中庸之道”,其本质中带有群体价值取向,始终保持最大程度的协调,更愿意通过成员间公开交流和通力合作影响团队效能。盎格鲁撒克逊文化地区的团队成员推崇“自由竞争,标新立异”,其本质中带有冲突文化的思维模式[28],使成员执着于个人价值实现,削弱团队精神,导致团队凝聚力减弱、冲突增加,不利于团队交互记忆系统的形成。因此,与盎格鲁撒克逊文化地区的团队相比,儒家文化地区的团队交互记忆系统对团队效能的作用强度更高。二是相比学生团队,团队交互记忆系统在高新科技企业团队中更为有效。高新科技企业团队中知识分享与创新的团队氛围、丰富的资源可以给予团队更多支持和引导,团队交互记忆系统更成熟。此外,绩效工资、奖金、福利、股权激励等物质激励与晋升空间、学习机会、研发投入(王旭,2016)等精神激励相结合的激励制度效果更佳,能有效促进团队交互记忆系统发展成熟,进而提升团队效能。学生团队往往是临时组成的工作团体,资源相对匮乏、缺乏核心竞争力,还要在认知专长和相互磨合的过程中花费更多时间。同时,学生团队工作动力来自共同目标和简单的结果奖励[6],其激励效果相对较差。因此,与学生团队相比,高新科技企业团队对团队交互记忆系统有效性的影响更突出。三是相比大规模团队,团队交互记忆系统在小规模团队中更为有效。当小规模团队人数过少时,其人脉、经验、时间等资源贫乏,信息交流的作用难以充分发挥,无法为团队交互记忆系统提供良好的培养皿。当小规模团队人数上升到足以发挥团队交互记忆系统作用时,面对复杂多变的外部环境和灵活多变的任务,依靠成熟的团队交互记忆系统可以使工作得心应手,进而提升团队效能。当团队规模进一步扩大时,专长认知交流成本提高、任务协调难度增大,群体懈怠现象在专业领域重叠时越发显著。大规模团队一般更依赖协调和计划,但团队对计划的依赖程度会随着团队规模的扩大而持续攀升,团队交互记忆系统可能无法正常发挥作用,使团队效能低于预期(曾德明等,2016)。因此,与大规模团队相比,适宜的小团队规模对团队交互记忆系统有效性的影响更突出。四是Lewis量表与张志学量表之间差异较小。两个量表的相关度相差无几、r值相近,说明使用上述两个量表时团队交互记忆系统对团队效能的作用强度差别不大。同时,这两个量表在已有实证研究中得到广泛运用,均具有较高的信效度。同时,张志学量表不局限于中国情境研究范围,Lewis量表为世界各方所用,两个量表都具有较高的外部效度。综上,说明两个量表都能高信效度展示团队交互记忆系统的水平。

4.2 研究贡献与管理启示

本研究可能的理论贡献有:一是就团队交互记忆系统对团队效能的影响进行阶段性总结,形成概括团队交互记忆系统对团队效能作用效果、理论依据、测量方式、调节变量等方面的整体框架;二是研究得出专长—可信—协调三维度划分具有较高的区分效度,研究结论可靠,而且,可信、协调与团队效能具有更高的相关度;三是明确地区文化(宏观)、组织类型(中观)、团队规模(微观)3类因素对团队交互记忆系统有效性的调节效应,研究结果为团队交互记忆系统理论研究提供了借鉴与启示,也为构建团队交互记忆系统管理实践提供了更为清晰的指导;四是明晰测量方式对团队交互记忆系统有效性的调节效应,研究结果为团队交互记忆系统理论研究提供了参考。

从实践意义看,在团队中构建团队交互记忆系统对企业管理提出了新要求与挑战,本文研究结论对企业建立成熟的团队交互记忆系统提供了理论依据与创新思路:一是管理者可以通过构建团队交互记忆系统激发团队效能。团队交互记忆系统有利于通功易事,完成团队共同目标。管理者应引导团队成员提高各自专长能力、营造成员间可信氛围、提高工作协调性,由此带动团队效能提升。二是构建团队交互记忆系统时,营造信任和协作的团队氛围比强调成员专长更有效。与管理者以往的认知相悖,团队成员专长并不是影响团队效能的决定性因素。在保障团队成员专长性的基础上,应重视其可信和协调的发展,这样才更有利于发挥团队交互记忆系统的有效性。三是中国高新科技企业的小规模团队尤应重视团队交互记忆系统构建。构建团队交互记忆系统的管理实践没有普适的方法与流程,要具体问题具体分析。此外,在中国高新科技企业的小规模团队中,管理者应当更注重团队成员专长能力培养、可信氛围构建以及协调沟通,更大程度发挥团队交互记忆系统对团队效能的正向影响。

4.3 局限与展望

一是本研究仅将中英文文献纳入分析,未来研究可以整合其它语言的文献;二是任务复杂性、环境波动等因素可能对团队交互记忆系统有效性产生调节作用,未来研究可以纳入更多调节因素,并总结团队交互记忆系统的预测因子,使框架得到进一步完善;三是对团队交互记忆系统的研究一般集中在团体层面,未来研究可以探索交互记忆在组织层面的发展;四是关于团队效能对团队交互记忆系统形成的影响作用和影响原理的研究较为薄弱,有待进一步探究。

参考文献:

[1] WEGNER D M, SCHNEIDER D J, CARTER S R, et al. Paradoxical effects of thought suppression[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1987,53(1):5-13.

[2] HE H, HU Y. The dynamic impacts of shared leadership and the transactive memory system on team performance: a longitudinal study[J]. Journal of Business Research, 2021,130(1):14-26.

[3] LEWIS K. Measuring transactive memory systems in the field: scale development and validation[J]. Journal of Applied Psychology, 2003,88(4):587-604.

[4] 陈伟,杨早立,朗益夫. 团队断裂带对团队效能影响的实证研究——关系型领导行为的调节与团队交互记忆系统的中介[J]. 管理评论, 2015,27(4):99-110,121.

[5] 李柏洲,董恒敏. 团队自省性对团队知识共享能力影响机理研究——交互记忆系统的中介效应与社会资本的调节效应[J]. 科技进步与对策,2017,34(15):120-126.

[6] 曲刚,王晓宇,赵汉. 社会网络情境下团队交互记忆系统与团队绩效关系研究[J]. 管理评论,2020,32(12):168-179.

[7] ARIFF M I M, SHARMA R, MILTON S K, et al. Modeling the effect of task interdependence on the relationship between transactive memory systems (TMS) quality and team performance[C]. International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS 13), 2013.

[8] AHSAN A, WANG H, KHAN A N, et al. Exploring the knowledge-focused role of interdependent members on team creative performance[J]. Asian Business & Management, 2019,18(2):98-121.

[9] KOHN H L.Transactive memory systems in virtual teams: opportunities post COVID-19[J]. Industrial and Organizational Psychology, 2021,14(1-2):274-276.

[10] RANDALL K.The effects of psychological safety, team efficacy, and transactive memory system development on team learning behavior in virtual work teams[D].University of Minnesota,2016.

[11] MORELAND R L, ARGOTE L. Transactive memory in dynamic organizations[J]. Leading and Managing People in the Dynamic Organization, 2003,6(5):135-162.

[12] MATHIEU J, MAYNARD M T, RAPP T, et al. Team effectiveness 1997-2007: a review of recent advancements and a glimpse into the future [J]. Journal of Management, 2008,34(3):410-476.

[13] COHEN S G, BAILEY D E. What makes teams work: group effectiveness research from the shop floor to the executive suite[J]. Journal of Management, 1997,23(3):239-290.

[14] 苗仁涛,西楠,曹毅. 高绩效工作系统对团队绩效的影响——团队内、外部社会资本的双中介模型[J]. 经济管理, 2021,43(1):124-140.

[15] 张志学, PAUL S H,韩玉兰,等. 高技术工作团队的团队交互记忆系统及其效果[J].心理学报, 2006,38(2):271-280.

[16] WANG Y, HUANG Q, DAVISON R M, et al. Effect of transactive memory systems on team performance mediated by knowledge transfer[J]. International Journal of Information Management, 2018,41(4):65-79.

[17] ROUNDY P T. The wisdom of ecosystems: a transactive memory theory of knowledge management in entrepreneurial ecosystems[J]. Knowledge and Process Management, 2020,27(3):234-247.

[18] BACHRACH D G, MULLINS R. A dual-process contingency model of leadership, transactive memory systems and team performance[J]. Journal of Business Research, 2019,96(3):297-308.

[19] YANG J. Career counseling of Chinese American women: are they in Limbo[J]. The Career Development Quarterly, 1991,39(4):350-359.

[20] BAKAN D. The duality of human existence: an essay on psychology and religion[M]. Oxford: England, 1966.

[21] 刘璞,井润田. 中外合资企业的跨文化冲突研究[J]. 管理学报, 2006,3(1):113-116.

[22] BERNERTH J B, AGUINIS H. A critical review and best-practice recommendations for control variable usage[J]. Personnel Psychology, 2016,69(1):229-283.

[23] REAGANS R,MIRON-SPEKTOR E,ARGOTE L.Knowledge utilization, coordination, and team performance[J]. Organization Science, 2016,27(5):1108-1124.

[24] AUSTIN J R. Transactive memory in organizational groups: the effects of content, consensus, specialization, and accuracy on group performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2003,88(5):866-878.

[25] VEN A V D, DELBECQ A, KOENIG R. Determinants of coordination modes within organizations[J]. American Sociological Review, 1976,41(2):322-338.

[26] REAGANS R, MCEVILY B. Network structure and knowledge transfer: the effects of cohesion and range[J]. Administrative Science Quarterly, 2003,48(2):240-267.

[27] SCHMIDT F L, HUNTER J E. Methods of meta-analysis: correcting error and bias in research findings[M]. London: Sage, 2004.

[28] 牛冲槐,王燕妮,郭丽芳. 中西文化差异对科技型人才聚集效应的影响分析[J]. 管理学报, 2009,6(6):776-780.

(责任编辑:陈 井)

![]()