0 引言

中共二十大报告指出:“我们提出新时代解决台湾问题的总体方略,促进两岸交流合作,坚决反对‘台独’分裂行径,坚决反对外部势力干涉,牢牢把握两岸关系主导权和主动权。”在新时代党解决台湾问题的总体方略下,科技合作是推动两岸科技融合发展和祖国统一进程不可或缺的组成部分。自20世纪90年代以来,在各方面的积极推动下,两岸科技合作取得显著成效。当前,两岸关系受到来自外部环境的诸多挑战。两岸科技合作如集成电路产业等关键领域面对的不确定性风险明显加大,双方合作场域正在发生剧烈变化。

从治理视角理解两岸科技合作议题具有重要意义。两岸科技合作治理是指两岸科技主体、相关主管部门和社会组织通过制度化和非制度化互动合作,构建两岸科技共同叙事体系,促进两岸科技融合发展。“知识场域”作为一种分析社会主体实践推动社会结构演化的理论视角,对于深化两岸科技合作治理具有重要学术价值。

本文通过构建两岸科技合作治理知识场域概念框架,分析两岸科技合作治理的时空演进特征与3类合作场景效果,剖析知识场域演化干扰因素,对于防范当前外部复杂因素所引致的风险,在新阶段深化两岸融合发展具有重要政策意义。

1 文献回顾

1.1 科技治理

科技治理是指从科技资源配置、科技主体合作与科技收益分配等支撑环节切入,采用治理工具对基础研究、技术研发、专利与成果转化等环节构成的技术创新链实施管理与协调,以实现科技发展目标。科技治理强调自下而上和水平层级上的信息反馈以及各主体间的协调与合作。从公共政策视角看,科技治理具有政策连续性、复杂情境下政策学习能力等特征。在当代科技治理实践中,政府角色发生明显变化,正在从资源供给者(supplier)向行动协调者(facilitator)和环境赋能者(enabler)转变。

科技治理已成为学界广泛研究的学术问题和政策议题。John & Holly[1]以美国国会技术办公室为例分析信息技术治理结构和机制;OECD提出科学、技术和创新治理(STIG)框架[2];邢怀滨和苏竣(2006)研究了全球科技治理的权力结构问题;曾婧婧和钟书华[3]指出,国家科技治理源于国家使命地方化和地方利益区域化诉求,并将其划分为纵向科技治理模式、地方间政府横向科技治理模式以及多主体间网络化科技治理模式3种;吴金希等(2015)提出科技治理体系现代化概念;薛桂波和赵一秀[4]认为,科技治理是运用治理理念和方法对公共科技事务进行管理的一种“责任式创新”范式;Jacquelyne[5]指出,规范实践和参与性治理可排除新兴技术与道德、社会及政治复杂触碰的机会;黄小茹和饶远[6]以生物科学为例研究新兴科技“边界组织”治理模式;Koen Beumer[7]以印度纳米技术为例,强调国家建设中的技术并不是片面的治理实践,国家发展和科技治理可以相互构建。

1.2 科技合作治理

科技合作治理既包含科技治理的应有之义,也具有合作治理的行动协同、责任共担、利益分享等特征。科技合作治理是指在科技合作过程中,为弥补政府和市场在资源配置中的双重失灵,治理主体以合作方式共同参与科技发展过程的一种模式。科技合作治理强调科技主体合作中的责任分配与利益协调,而不是科技主体自身科技发展问题。府际科技治理是科技合作治理的一类典型问题,它是一种“自上而下”与“自下而上”的互动沟通、中央政府主导统筹与地方政府协同配合、区域府际竞合政策选择以及国家计划与共建机制协调的过程[8]。

随着科技活动向不同地区、不同组织扩散以及多元化创新场景的融入,科技合作过程变得更加动态复杂,知识迭代性演化和知识生产者相互塑造也在不断增强。从治理视角出发,构建不同地区、组织科技合作新形态,可以提升科技主体面对复杂环境开展合作的有效性和可持续性。

1.3 知识场域

“场域”在西方学术著作中与“Field”一词相对应,是指商品、服务、知识或社会地位以及竞争性位置生产、流通与挪用的领域[9]。布尔迪厄强调场域的关系性逻辑以及对现实社会利益与竞争关系的潜在影响。在他看来,知识场域是指具有位置特征的知识符号生产者(知识分子、艺术家等)通过彼此关系塑造而构建的位置系统。知识与场域构成的核心概念强调从属于知识分子的内在习性和社会实践过程中广泛存在的知识获取。因此,知识场域不等于知识和场域简单叠加而形成的概念。换言之,不能离开场域单独界定知识场域中“知识”的概念。

国内学术领域对知识场域的研究主要聚焦于文化教育社会结构问题。姜勇和郑富兴[10]借用布尔迪厄的场域概念,研究场域作为影响教师专业的社会结构问题;徐寅[11]提出女性应该在文化知识场域中建立女性文本自己的场域,恢复女性话语权的观点;吴雪丽[12]讨论了20世纪80年代我国“寻根文学”的知识场域问题;裴云龙[13]借用布尔迪厄的场域概念,构建我国北宋时期由理学士大夫组成的学术社群以及各种文化活动共同形成的“知识场域”;支宇[14]指出,现代西方知识合法性扩张导致20世纪30年代中国传统文艺理论“失语”问题;王晶莹等[15]借用“知识场域”分析中美两国在STEM课程教学中的差异;王韵秋[16]认为,西方文艺界知识场域和实践场域具有现代性连续与断裂相互交织的特点。

相较于文学艺术领域,将知识场域用于科技议题的国内文献尚显不足,比较有代表性的仅有李来荣[17]对民国时期中央研究院评议会联合参与提名的高校、科研院所、专门学会等机构团体和精英学者群体的知识场域分析。本文认为,知识场域概念虽然起源于西方社会文化理论,但将这一分析视角延展至科技治理研究仍具有一定学术价值,它提供了一种采用结构性、关系性和实践性集成视角分析科技治理主体内在属性、社会结构塑造以及行动实践的分析方法。

2 理论框架

2.1 两岸科技合作治理的知识场域构建

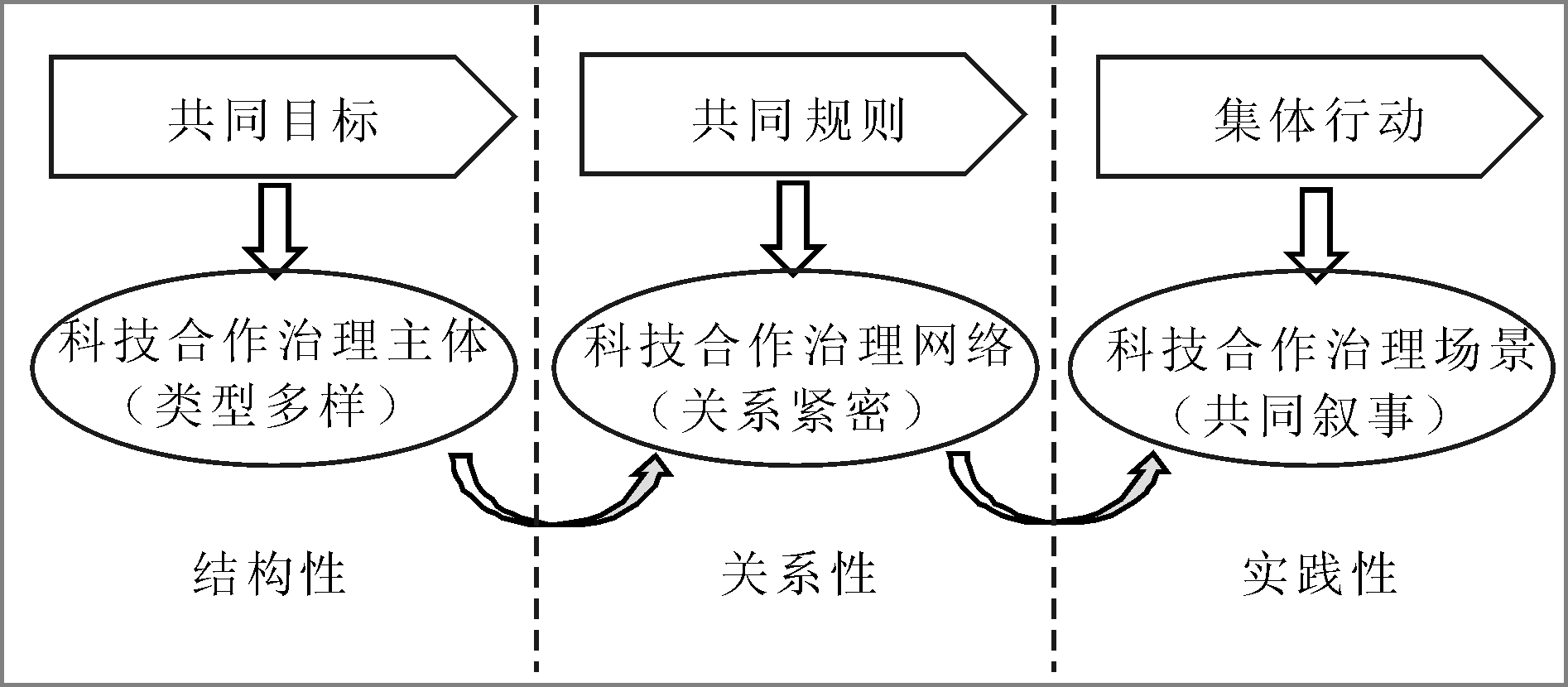

科技合作治理知识场域是科技治理主体基于共同科技目标塑造彼此关系,通过实践形成的社会结构及其时空演化,具有结构性、关系性和实践性特征。结构性体现治理主体类型多样性,关系性体现治理主体合作网络的绵密性,实践性强调治理主体在治理场景中如何开展集体行动并建立共同叙事。如图1所示,以知识场域结构性、关系性和实践性推进科技合作治理,能够消弭治理过程中的目标差异、规则差异和行动差异。

两岸社会连接、渗透和整合是两岸从经济合作走向更高层级政治合作的必经阶段[18]。两岸科技合作治理体现了社会交往作为一种社会意义和哲学意义上的“生活共同体”概念。社会交往在广义社会学中既有帕森斯和米德的“寻求阐释的意义”,也有狄尔泰所说的“生活关联体意义”。社会交往应嵌入到共同生活中[19]。马克思主义理论意义上的社会交往强调全部社会生活的本质是实践性,关系性和活动性范畴则界定了社会交往的两层内容[20]。因此,两岸科技合作治理知识场域是两岸科技治理主体基于共同科技目标而塑造的两岸科技关系,以及通过双方科技交流形成的向国家统一目标演进的两岸共同的社会结构。

2.2 知识场域的结构性

为消除目标差异,在最初构建合作治理知识场域阶段,应充分评估“谁没有参与”这个问题[21]以及“非政府参与”[22]的可能性,以广泛吸纳具有多样性知识结构的治理主体,从而在挖掘彼此重叠知识的基础上形成共同目标。重叠知识体现在公共领域,社会交往目的性、行为互动性和语言媒介性是“交往理性”的重要体现[23]。 两岸科技合作治理公共领域是两岸科技治理主体共同参与并以“相互沟通来获得协调”的场景,两岸科技治理主体共有的国家认同观、科技目标、历史与现实需求是形成共同目标的前提。当前,以科技创新驱动经济、社会、生态协调发展是两岸科技治理的共同目标,尤其是在基础研究、专利活动与产业共性技术标准领域存在重叠知识。

两岸科技合作治理主体包括科技创新主体以及科技合作监管和服务主体。两岸科研机构、高校、企业是科技创新主体,政府部门、行业协会、科技中介是科技合作监管与服务主体,双方科技研发人员和企业家是两岸科技合作中的微观知识生产者。上述类型主体广泛参与两岸科技合作治理知识场域,通过塑造知识场域中主体间信息对称性流动和知识分享,避免因主体认知偏差而导致的目标差异,主体类型多样性有助于解决治理群体中的不透明决策和间接民主问责问题[24-25]。

2.3 知识场域的关系性

共同规则是基于沟通、协商而建立的可接受的共同行动准则,用以解决由于缺乏共同规则而导致的权力分散化[26]和合作失灵问题。两岸共同规则是两岸科技治理主体在协商基础上签署的合作协议,共同规则能够缔造结构绵密的合作网络。在技术驱动型合作治理网络中,科学规则及由多类型参与者共同承担的监管责任具有广泛适用性特征[27]。在两岸科技合作治理知识场域中,双方重叠知识和协商一致是共同规则的基石,以促进双方在不断变化的外部环境条件下建立稳固而紧密的合作网络。

推动两岸科技合作治理的相关部门包括国务院台办、科技部等国家部门,国家自然科学基金委员会、中国科协等国家事业单位和人民团体,以及中国大陆地方政府。台湾地区参与两岸科技交流往来的相关部门包括“陆委会”、科技事务主管部门以及“行政院经建会”“国科会”“台湾智慧财产局”“台湾工业总会”“资策会”等行业协会。自2016年两岸官方机制停摆后,双方科技合作主体角色主要下沉到两岸非官方机构和社会组织。两岸高校、企业、行业协会以及科学家通过互访交流形式开展科研合作,夯实了两岸科技合作治理的社会基础。两岸高校在基础研究项目、人才培养和联合发表方面促进双方知识流动,推进两岸科技合作组织化。两岸科研机构既在基础研究领域承担研发主体角色,又在两岸合作研发和专利申请方面承担技术服务角色,如财团法人“工业技术研究院”、财团法人“中国生产力中心”、中卫集团等一批台湾地区技术研发与成果转化机构对两岸科技合作治理发挥了积极影响作用。两岸企业涵盖大陆民营企业、大陆台资企业和台湾地区企业。其中,大陆台资企业,尤其是科技型台资企业扮演两岸科技产业链上下游纽带角色,在两岸专利转让、互认及产业共通标准制定中起资策建言作用。赴台投资的中国大陆企业,尤其是数字平台企业和基础设施行业企业,在促进两岸空间技术转移和民众知识溢出方面发挥着重要作用。

2.4 集体行动下的实践性

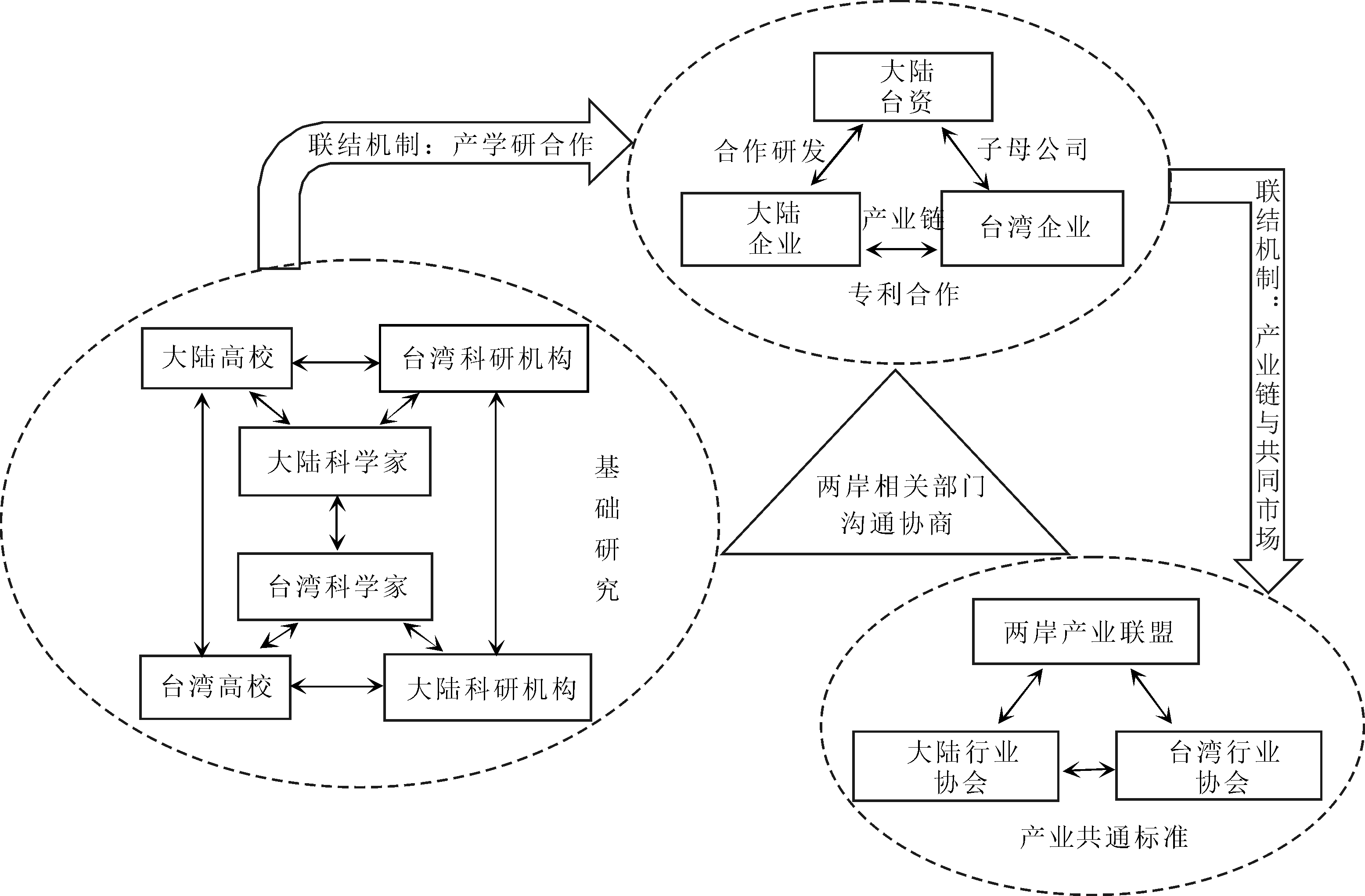

在制度主义视角下,集体行动涵盖资源配置、利益协调与知识生产[28]。两岸科技合作治理集体行动是双方共同塑造知识场景并促进场景演化的过程,体现了知识场域的实践性,在基础研究合作、专利合作和产业标准共通3类主要场景中体现了双方制度合作、共同叙事和合作成效。在上述3类合作场景中,两岸科技治理主体以“规模跳跃”[29]的方式构建科技共同体、韧性合作机制与实践路径,夯实主体间水平治理联结机制,拓展垂直治理型政策执行渠道。

两岸科技合作来源于两岸科技主体对科学理性、公共价值和国家认同的共有信念,体现了两岸科学家、科技人员和科研机构对交流合作的内在主动性。因此,两岸科技合作治理具有很强的叙事性,是由具象化事件塑造的空间场景,涵盖基础研究、专利合作和产业共通标准3个公共领域,两岸科技治理主体在这3类公共领域中形成合作场景。

场景(context)概念是复杂、多视角、动态的,本身具有叙事性,场景在不同学科领域具有不同含义。如在计算机科学领域,场景等同于情境,是情境感知计算所处理的数据对象,是环境本身以及环境中各实体所明示或隐含的用于描述状态(含历史状态)的信息及所需执行动作的集合[30]。社会学意义上的场景是社会环境、个体情绪和个体行为的集合体[31]。 创新维度场景是特定时间的特殊复杂性情境[32]。专利合作是两岸科技合作中一个具有特殊角色的场景,因为专利联结基础研究和产业共通标准两类场景。基础研究与专利合作通过两岸高校、科研机构和企业构建产学研合作关系并形成联结机制,专利合作与产业共通标准联结基于市场理性,通过两岸已有的产业链上下游关系和两岸共同市场而构建。资源稀缺性、信息分散性和偏好异质性决定两岸相关部门以沟通协商的方式提供政策激励工具,如图2所示。

3 两岸科技合作治理知识场域:时空演进

3.1 基本历程

组织在社会网络中的嵌入性与制度的社会建构性相互选择、相互适应。两岸科技合作治理是一种典型的嵌入性社会网络,双方科技主体既带有自身科学理性和市场理性,也带有社会属性。因此,两岸科技合作治理是一个体现科学规律、市场机制和兼顾自身社会历史脉络的复杂场域。

自1992年起,在国务院台湾事务办公室与科技部等的支持和推动下,两岸科学家、高校、科研机构、企业、行业协会及地方部门持续开展互访、交流、合作活动。1992年5月,“台湾中央研究院”吴大猷院士参加了在北京举行的“国际流体分子理论学术研讨会”和“东亚、太平洋超能超导对撞机学术研讨会”[33]。 1993年4月,“汪辜会谈”将文教科技议题一并纳入《汪辜会谈共同协议》,两岸从此开启科技交流大门。2010年,《海峡两岸知识产权保护合作协议》的签署标志着两岸科技合作进入规则导向、技术驱动和协商一致的制度化阶段。2018年2月,国务院台办、国家发改委等多个部门联合出台《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》(简称“31条”)。2019年11月,发布了《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》(简称“26条”)。两岸科技组织、科技人才与科技企业合作的政策指向和鼓励措施为在新阶段推动两岸科技合作治理提供了制度供给空间。

3.2 空间特征

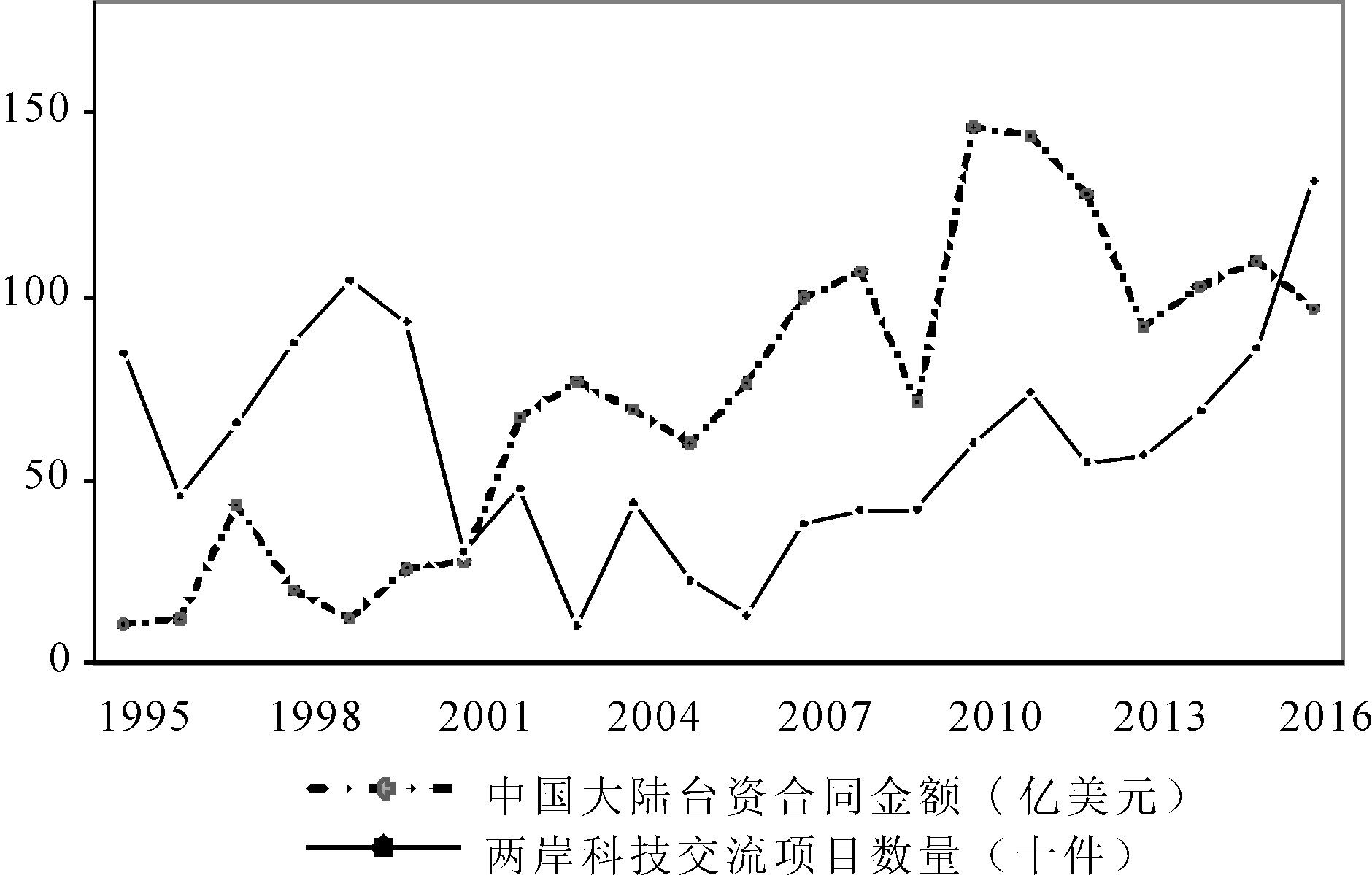

两岸科技合作治理知识场域呈现较强的空间属性,体现为从沿海集聚向内陆地区迁移趋势。根据笔者对两岸科技交流合作的数据统计,截至2016年两岸科技交流事件数趋势与大陆吸收台资合同金额年度变化趋势总体一致(见图3),这一趋同性体现了两岸科技合作与双方经贸关系的互嵌性。大陆赴台科技交流活跃地区往往是自身经济科技优势较强、台资密集地区,来大陆科技交流活跃的台湾地区亦是自身经济科技优势较强的地区。这些地区因为企业资源密集,促进两岸交流综合治理能力较强,治理工具较为多样,尤其是地方台办建制化程度较高。

两岸科技交流活跃地区包括福建、北京、上海、山东、广东、云南、江苏等省市,见图4。其中,福建是最为活跃地区;2011-2016年,闽台科技合作项目总件数达到2 324件。大陆赴台科技交流事件数排名依次为福建、北京、广东、山东、上海、云南、江苏、安徽、甘肃、黑龙江、吉林,台湾地区来大陆科技交流事件数排名依次为福建、北京、上海、山东、广东、江苏、云南、甘肃、辽宁、湖南、浙江。部分省市两岸双向科技交流活跃特征不明显,只具有单向度活跃特点,说明两岸科技界对交流合作存在空间偏好差异。

3.3 地区实践

建立两岸科技园区是中央推动两岸经贸、产业与科技融合发展的一项重要制度安排。南京海峡两岸科技工业园(成立于1995)、沈阳海峡两岸科技工业园(成立于1995)和成都海峡两岸科技产业开发园(成立于1998)是成立时间较早并经国务院台湾事务办公室、国家科技部正式批准的海峡科技园区。2018年,湖北海峡两岸产业合作区由国务院台办、国家发改委、商务部、工信部四部委联合批准设立,在东湖高新区授牌。海峡两岸科技园区为大陆台资企业分享大陆政策便利性、扎根地区发展、推动自身技术创新发挥着重要作用。

地方政府从地区发展与科技创新需求出发,通过推动两岸科技产业项目落地为双方搭建科技合作空间载体。如郑州台湾科技园与新郑电子工业学校、河南科技学院生命科技学院签订战略合作协议,共同加速生命科技学院科研成果向产业化转型;福建三明围绕苗木花卉和生物医药等科技示范基地进行技术对接;常州市人民政府与台湾照明灯具输出业同业公会在半导体照明(LED)产业交流对接会上签署合作备忘录。上述实践促进了两岸建立更为紧密的产业科技关系。

3.4 共同叙事

两岸科技合作治理的时空特征展示了双方的共同叙事性,尤其是两岸主办的学术论坛已成为凝聚两岸科学共识、促进两岸科技资源流动与数据共享、搭建两岸科技主体合作桥梁的主要渠道。两岸气象学领域知名专家学者在2012年12月召开海峡两岸气象科学技术研讨会,就加强两岸气象资料交换与共享、联合开展气象科学试验研究、提高两岸民众生活品质等主题进行讨论;京台青年科学家论坛上有几百位两岸青年科学家、企业家围绕防灾减灾和冬奥设施保障、智慧测绘、建筑遗产保护、乡村振兴与美丽乡村建设等话题进行了讨论;北京农学会、中关村民营科技企业家协会、台湾中华青年企业家协会、台湾青年联合会、台湾淡江大学科学教育中心等机构加入京台青年科技工作者联席会议机制,加深了两岸青年科技工作者的相互了解,增进了科学共识。

数据来源:两岸科技交流数据来自作者主持课题的调研问卷;大陆台资合同金额来自台湾地区“经济部”投审会,下同

4 两岸科技合作治理知识场域:场景分析

4.1 基础研究场景

自2008年起,国家自然科学基金委员会与“台湾李国鼎科技发展基金会”联合设立基础研究合作专项,支持两岸科研人员开展基础研究合作。自2012年起,科技部与财政部联合设立港澳台科技合作专项,为两岸科技合作提供资金保障。如在国家自然科学基金委员会与“台湾李国鼎科技发展基金会”联合设立的海峡两岸合作研究项目的支撑下,两岸科学家合作开展了“汶川地震研究”,通过比较2008年汶川8.3级地震和台湾地区1999年7.6级地震的地壳特征,共计发表SCI论文36篇,培养6名博士后和17名博士,在美国地球物理联合会秋季年会上组织3次专题讨论,地震地质联合研究在两岸产生了广泛影响[34]。

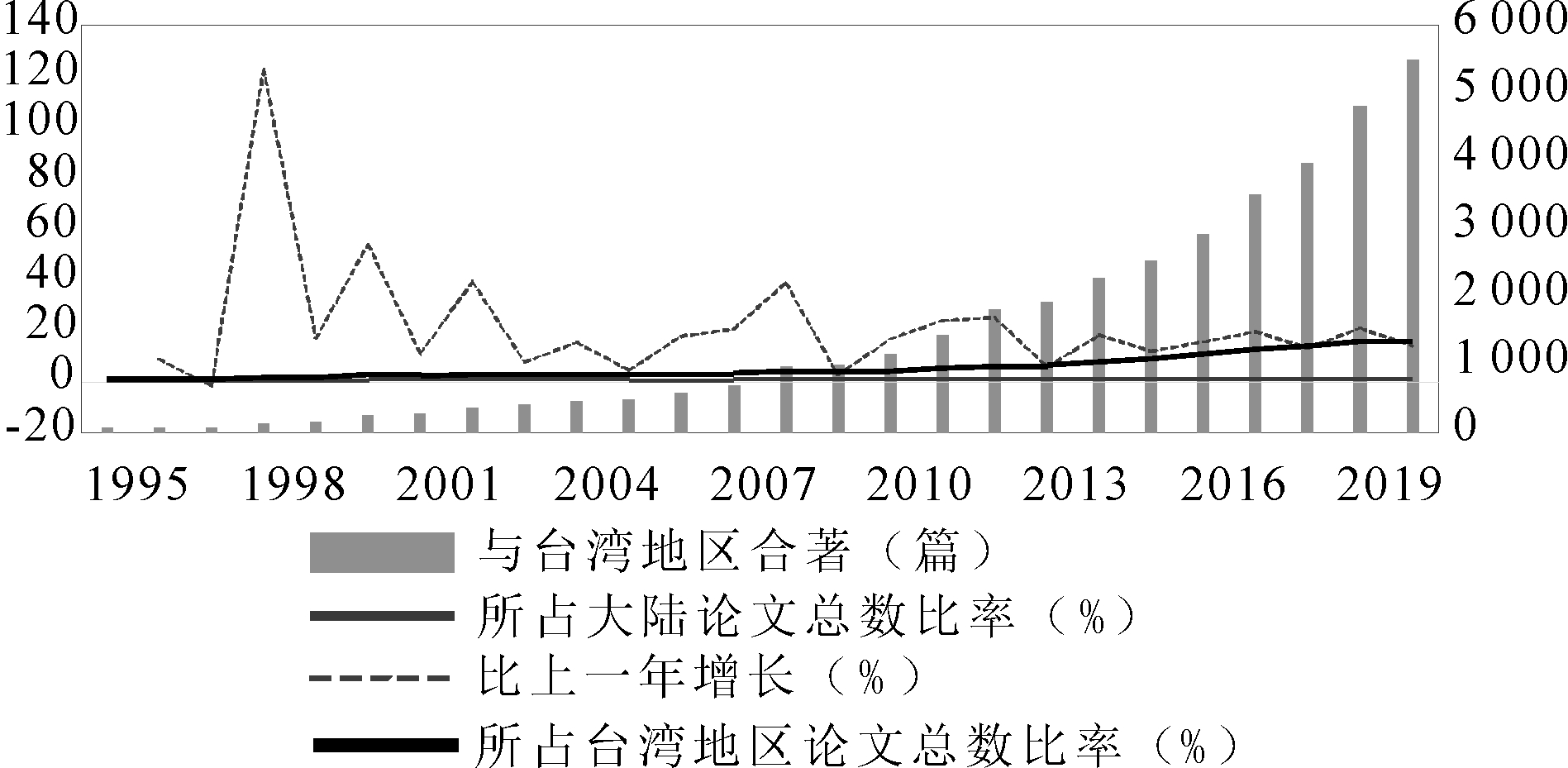

数据来源:Web of Science 数据库相关论文数据整理,数据截至2020年8月14日,下同

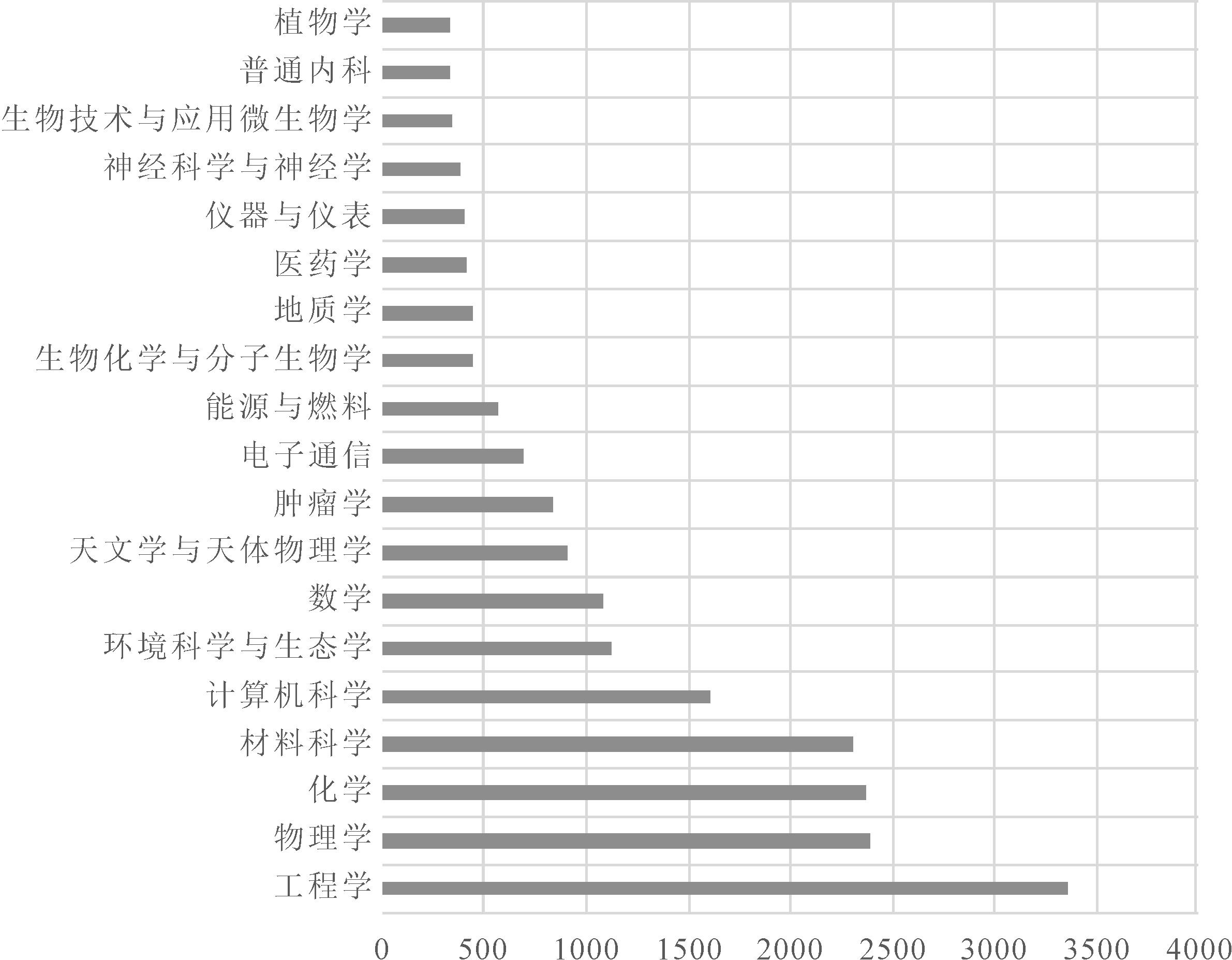

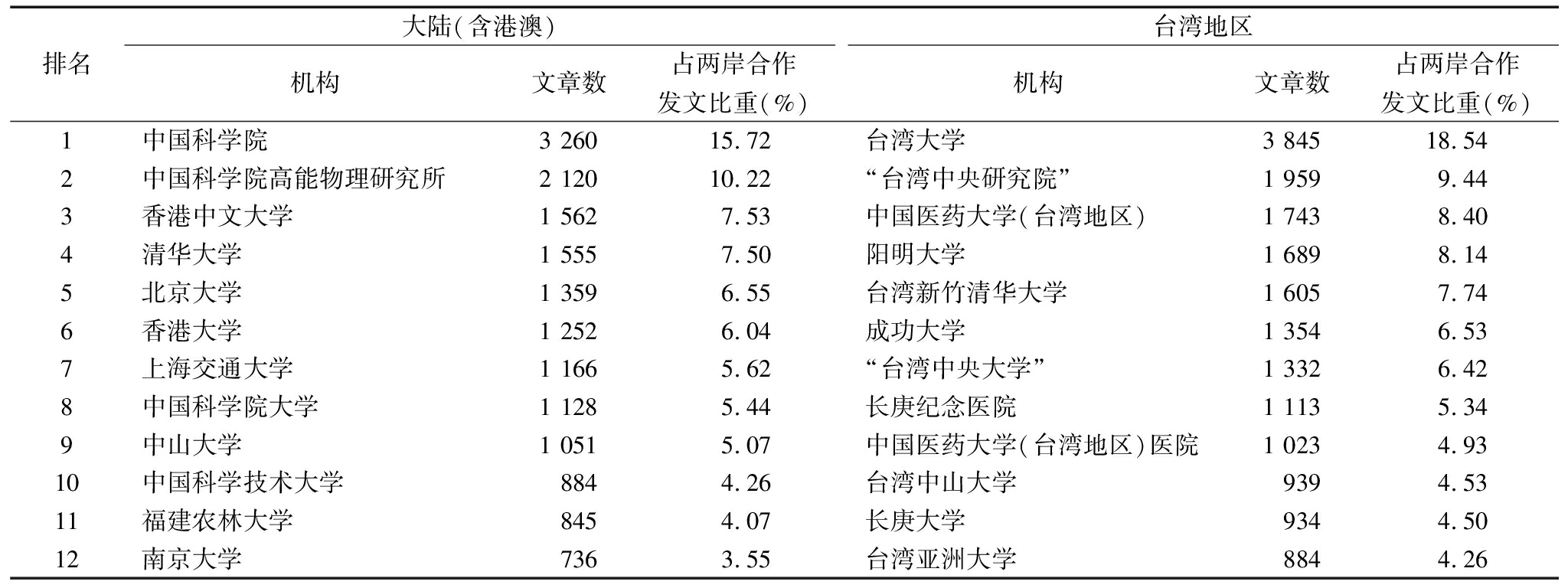

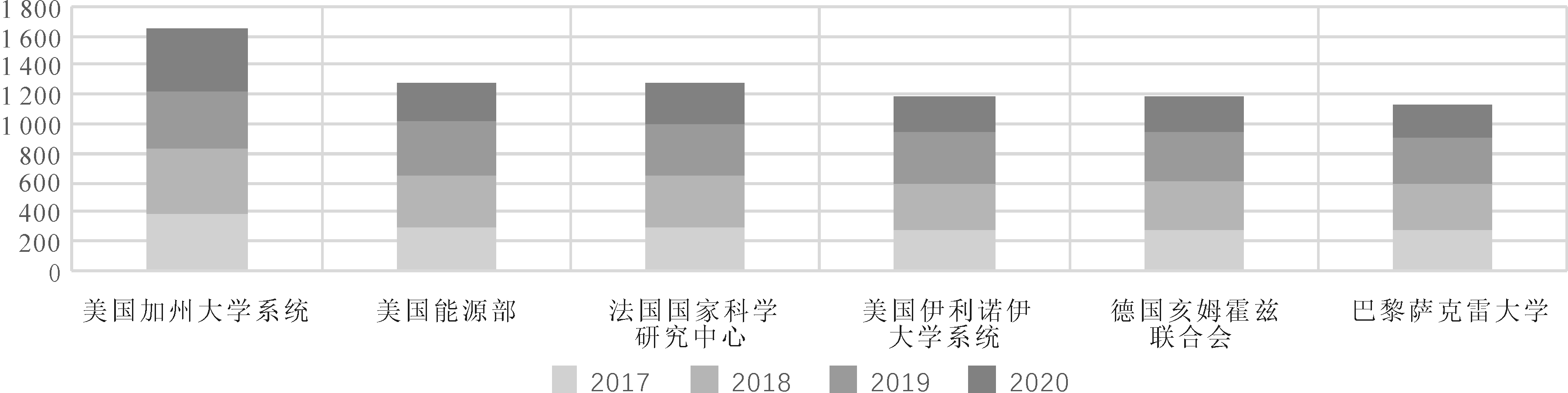

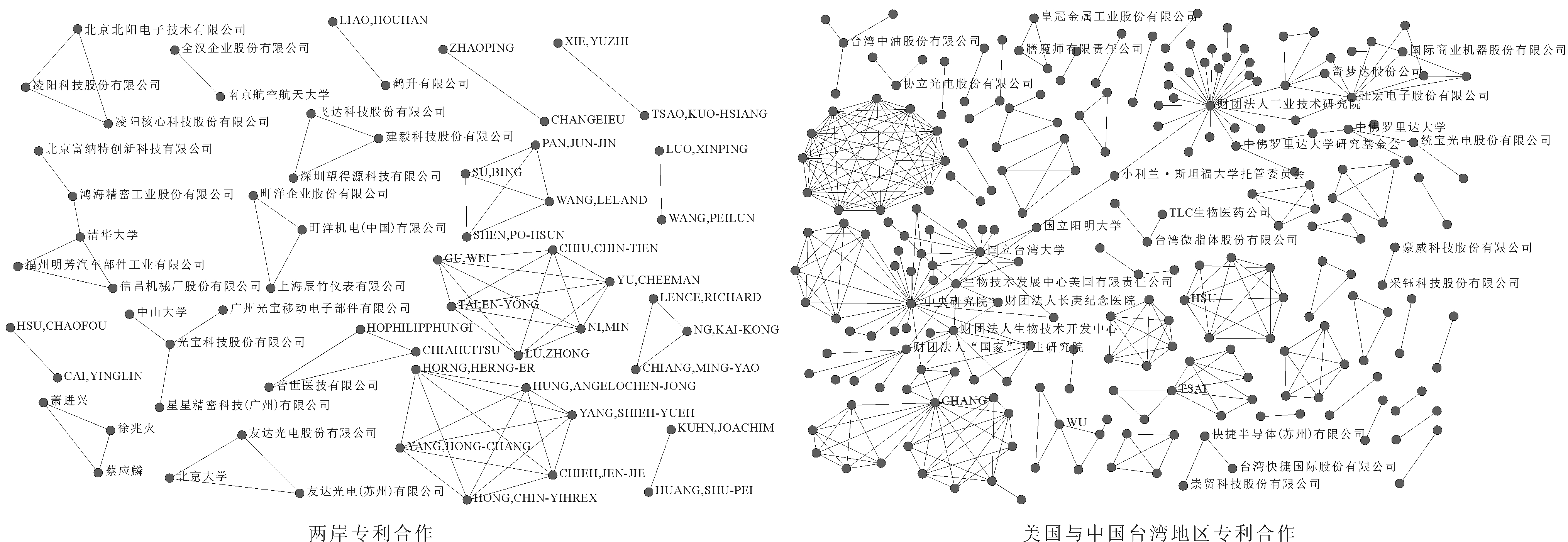

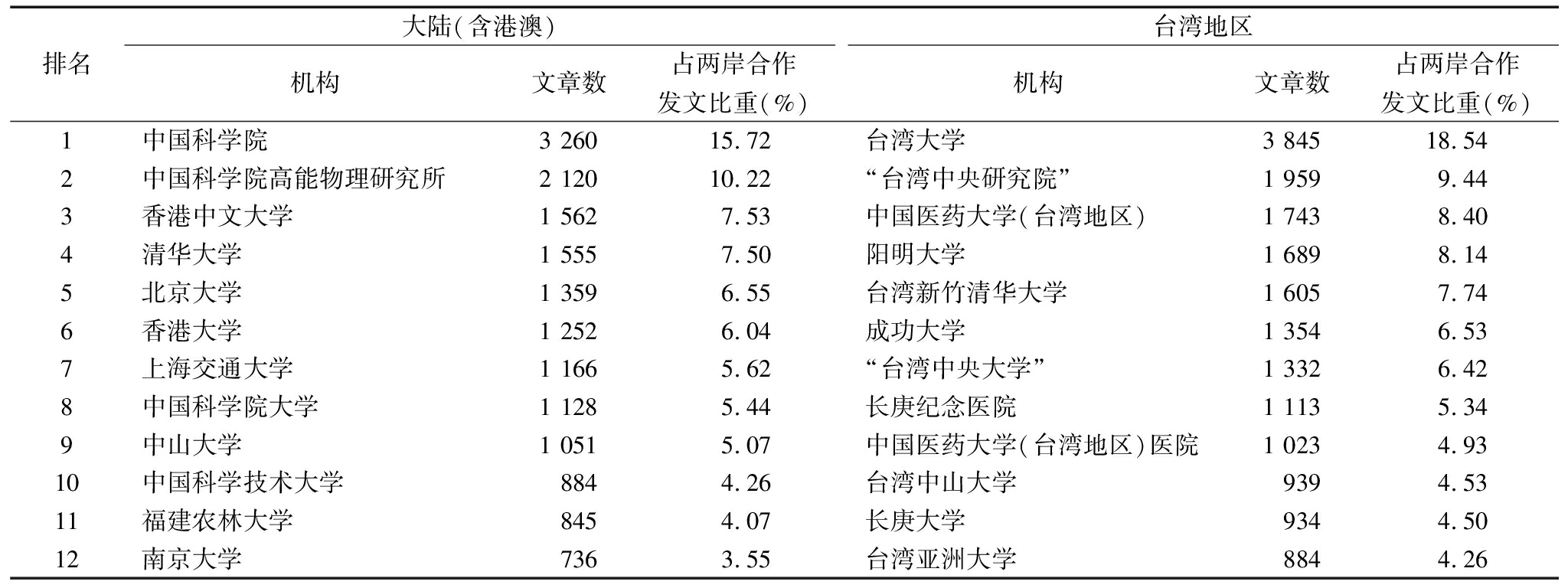

近年来,两岸高校和科研机构合作发表论文数逐年递增,合作论文占台湾地区论文发表总数的比例达15%,约占大陆发文总数的1%,如图5所示。两岸合作发文主要集中在工程、物理、化学、材料科学、计算机科学、环境生态、数学和天文与天体物理等学科领域,如图6所示。在上述领域中,两岸开展基础研究合作的主要高校与科研机构如表1所示。需要注意的是,海外高校和科研机构参与两岸基础研究合作发文比例在2020年为39.08%,该指标在2017年、2018年、2019年的数值分别为67.45%、69.13%和59.11%,出现递减趋势,参与发文数量较多的机构如图7所示。

4.2 专利合作场景

1988年,国家知识产权局批准台湾地区企业和个人在大陆申请专利,随后向台湾地区居民开放了专利代理人资格考试。2008年,两岸建立专利论坛常态化机制,两岸专利工作组定期会晤,相互受理专利优先权请求。2010年,《海峡两岸知识产权保护合作协议》签署并生效后,两岸以优先权互相认定对方专利。两岸相关部门相互受理专利、商标和植物新品种优先权以及商标、著作权和植物新品种争议解决,加强制度化建设和工作组机制,拓展了两岸知识产权保护与流通渠道。

近年来,台湾地区企业在大陆获得授权专利(职务专利和非职务专利总量)总量呈递增态势。国家统计局数据显示,2020年台湾地区企业或个人在大陆获得授权专利13 507件,1989—2020年累计达到32.7万件。台湾地区在世界五大专利局获得专利授权情况如图8所示。

表1 两岸基础研究合作发文机构(2017年1月-2021年8月)

Tab.1 Institutions of cooperative publication of cross-straits fundamental research( 2017.1-2021.8)

排名大陆(含港澳)机构文章数占两岸合作发文比重(%)台湾地区机构文章数占两岸合作发文比重(%)1中国科学院3 26015.72台湾大学3 84518.542中国科学院高能物理研究所2 12010.22“台湾中央研究院”1 9599.443香港中文大学1 5627.53中国医药大学(台湾地区)1 7438.404清华大学1 5557.50阳明大学1 6898.145北京大学1 3596.55台湾新竹清华大学1 6057.746香港大学1 2526.04成功大学1 3546.537上海交通大学1 1665.62“台湾中央大学”1 3326.428中国科学院大学1 1285.44长庚纪念医院1 1135.349中山大学1 0515.07中国医药大学(台湾地区)医院1 0234.9310中国科学技术大学8844.26台湾中山大学9394.5311福建农林大学8454.07长庚大学9344.5012南京大学7363.55台湾亚洲大学8844.26

数据来源:根据Web of Science 数据库整理,数据截至2020年12月31日

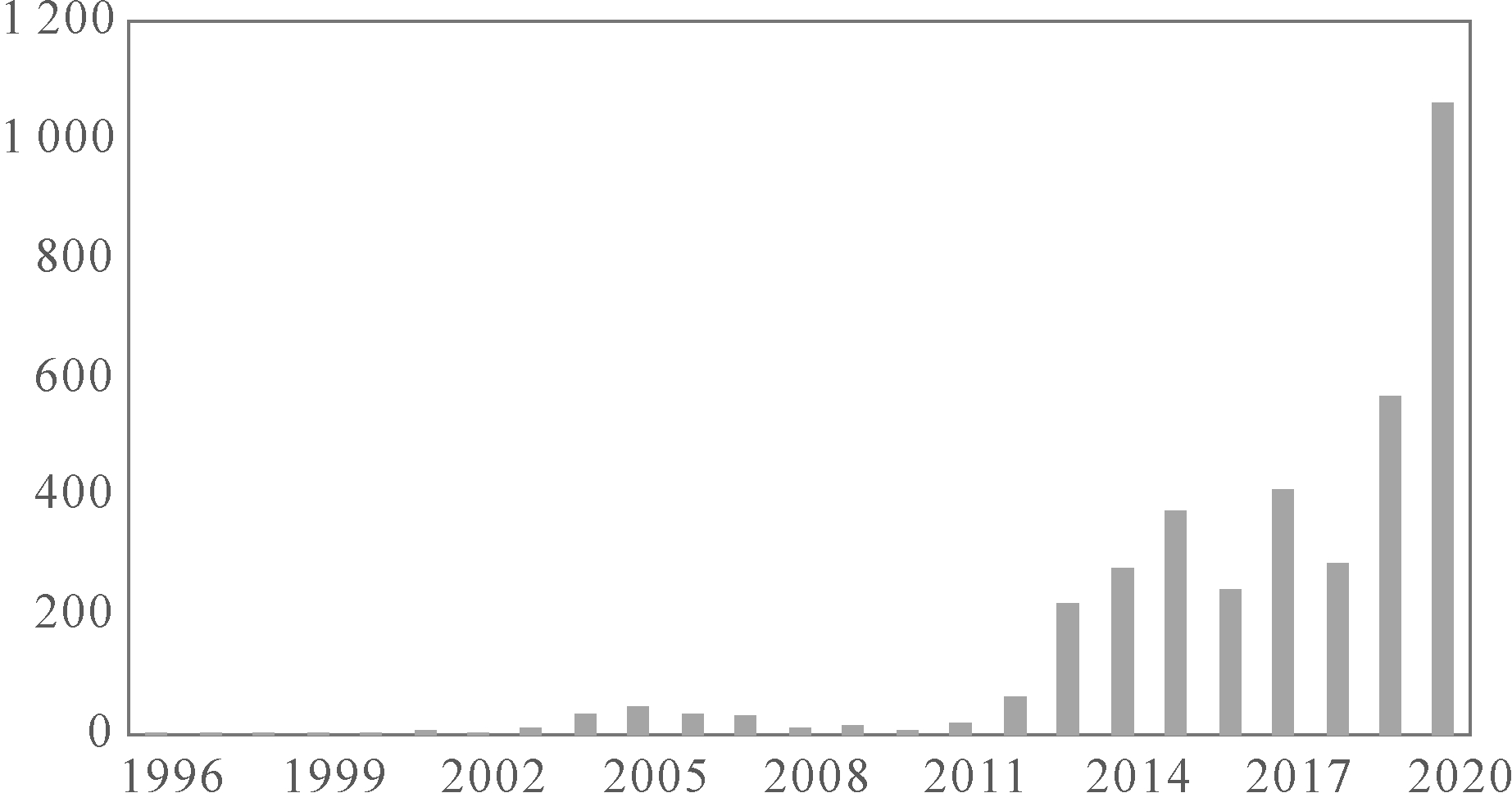

大陆在“台湾智慧财产局”获得的专利授权以公报形式公布,主要申请者为大陆企业(包括中国大陆台资企业)。1996年,大陆企业开始在台湾地区获得授权专利。2011年,“台湾智慧财产局”放宽了在台湾地区有住所或营业场所的大陆申请人在台湾地区申请专利和商标注册的相关限制。近年来,大陆企业在台湾地区获得授权专利数整体呈递增长态势,部分年份出现震荡,如图9所示。

数据来源:根据中国国家知识产权局(CNIPA)、美国专利商标局(USPTO)、韩国知识产权局(KIPO)、日本专利局(JPO)和欧洲专利局(EPO)相关数据整理

数据来源:根据台湾地区“智慧财产局”数据整理

在大陆获得专利授权数量排名的台湾地区企业依次为台湾积体电路制造股份有限公司(简称台积电)、财团法人工业技术研究院和友达光电股份有限公司。2016—2020年,排名第一的台积电在大陆授权专利高达2 566件;2011—2015年,台积电在大陆获得授权专利1 421件;2011—2015年,排名第一的友达光电股份有限公司获得授权专利2 225件。这表明,科技型台资企业在大陆的业务布局正在从电子信息制造业向芯片制造转型。2016—2020年,除业成光电(鸿海集团所属)和慧荣科技(母公司为美国硅谷企业)两家中国大陆台资企业外,其余排名比较靠前的中国大陆企业包括阿里集团、宸鸿科技、长江存储、中微半导体、腾讯科技和上海新晟。

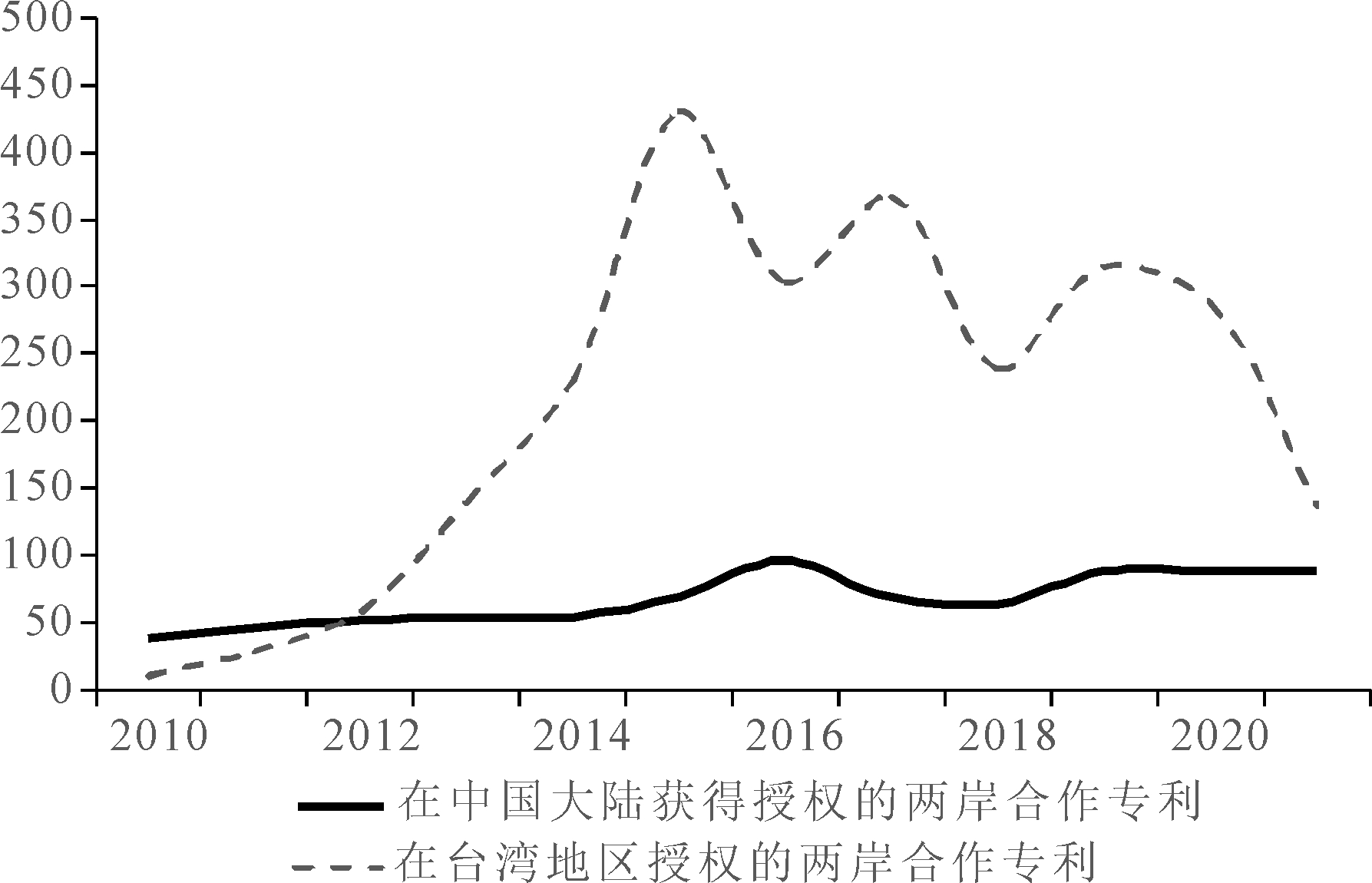

在两岸互申专利中,有一类特殊专利是基于2010年《两岸知识产权保护协议》形成的优先权,即大陆台资企业及其母公司在大陆或台湾地区知识产权部门联合申请获得的授权专利,如图10所示。从中可见,台湾地区授权的两岸合作专利数量总体超过大陆授权的两岸合作专利。在大陆获得授权的两岸合作专利数量总体稳定,而在台湾地区授权的两岸专利则出现较大波动。大陆台资企业中台湾地区企业子公司在“台湾智慧财产局”获得授权的专利数量居多,大陆企业在“台湾智慧财产局”获得授权的专利数量较少。这一情况说明两个关键问题:一是大陆对于推动两岸专利合作创设的制度环境和预期平稳有效,台湾地区没有提供稳定的制度环境;二是台湾企业作为两岸专利合作主体,将专利这一技术显示度指标高的关键能力仍留在台湾地区。

台湾地区专利优势主要体现在具有产业竞争优势的关键行业,如集成电路、面板显示和材料化工。国际半导体产业协会(SEMI)数据显示:台湾地区2020年半导体设备销售金额位居全球第二,在高端芯片制造领域居于全球领先水平。两岸电子零组件产业是台湾地区对中国大陆投资和经贸的主要组成部分,集成电路产业占台湾地区对大陆电子零组件贸易额的85%。台湾地区集成电路企业掌握着该产业价值链的制程能力,高阶制程芯片90%的制造能力集中在台湾地区企业。

数据来源:根据“台湾智慧财产局”数据整理

当前,全球专利活动与国家核心利益和安全局势紧密相连。美国在全球技术网络中掌握高端研发、知识产权、高技术服务、关键零部件采购主动权。台湾地区因拥有全球领先的半导体产业研发集群,其地缘科技角色一直是美国觊觎的目标。美国近年来以提高芯片“供应链透明度”为由,要求台积电、三星等晶圆代工厂交出被视为商业机密的库存量、订单、销售纪录等数据,并实施高技术出口管制,鼓动台湾地区加入芯片四方联盟,出台高强度联邦财政支持美国国内芯片产业措施,凸显了其战略科技意图。可见,两岸专利合作场景的复杂性急剧提升。

4.3 产业共通标准

2010年,两岸签署知识产权协议后,双方在产业共通标准基础上开展密集的会商工作。在《海峡两岸知识产权保护合作协议》框架下,两岸关于产业共通标准的研制带动两岸价值链升级。国家标准化管理委员会、中国质量认证中心在与台湾地区经济主管部门、工业技术研究院以及相关行业协会沟通中发挥了重要作用。国家标准化管理委员会公开数据显示,截至2016年5月,两岸正式签署的共通标准规范达到21项。

在信息产业、LED、5G等技术领域,两岸已达成诸多共识,并签署了几十项两岸合作备忘录。这表明,两岸科技合作促进科技资源向经济领域拓展,推动两岸科技项目投资和高科技产业合作进程[35]。2012年,中国通信标准化协会与华聚产业共通标准推动基金会签署《海峡两岸推动4G/TD-LTE共通标准制定合作备忘录》和《海峡两岸推动4G/TD-LTE试验室建设合作备忘录》。“31”条措施对台湾地区科研机构、高等学校、企业在大陆注册的独立法人承担国家科研项目以及享受知识产权激励政策和产业共同标准作出规定,对台湾地区科技人才来大陆工作提供激励政策和同等待遇措施。“26条”措施进一步明确台资企业参与重大技术装备研发创新、检测评定、示范应用体系建设、产业创新中心、工程研究中心、企业技术中心和工业设计中心以及5G研发、技术标准制定、测试和网络建设。2020年5月15,国家发展和改革委员会、国务院台办等十部门联合印发了《关于应对疫情统筹做好支持台资企业发展和推进台资项目有关工作的通知》(简称“11条”),再次明确规定中国大陆台资企业可通过多种形式参与中国大陆5G、工业互联网、人工智能、物联网等新型基础设施研发、生产和建设。两岸产业共通标准的成功落地成为两岸科技与经济紧密互动的新渠道,也成为两岸科技合作治理中最具发展潜力的新场景。

5 两岸科技合作治理知识场域:干扰因素

知识场域具有实践性和动态演化特征,受到内外环境条件的影响。前述分析表明,两岸科技合作治理知识场域具有复杂性特征,所面临的挑战也具有阶段性特征。当前,双方合作治理知识场域干扰因素主要包括台湾地区政治因素和国际因素。

5.1 台湾地区政治因素

台湾方面对两岸科技合作的态度和做法呈现阶段性和断裂性特征。在1993年两岸签订共同协议之前,台湾方面持戒备态度。1990年,台湾方面公布的《对大陆地区从事间接投资或技术合作管理》规定:“台湾地区人民、法人团体或其它机构不得直接在大陆投资或从事技术合作。”1993年,台湾方面制定的《在大陆地区投资或技术合作许可办法》限制台资在中国大陆开展技术合作产品和经营。1994—2010年,台湾方面采取“小步”放开态度。1994年7月,“台湾陆委会”发布“规划两岸学术科技交流重点及人才互访”“加强两岸环境保护与灾害防治科技交流合作研究”“促进两岸科技出版物交换及建立资讯流动管道”“探讨两岸科技交流衍生之智慧财产权问题”4项工作计划。1994年7月,“台湾陆委会”提出“扩大民生科技交流,加强两岸环保、医疗、食品、天然灾害防治、原子能和平应用等领域交流”的工作内容。

台湾“行政院经建会”和“国科会”提出两岸科技交流制度化的主张。1999年9月,台湾地区行政管理机构决定拓宽两岸科技人才交流渠道,简化大陆科技人才来台手续。2000—2008年,台湾方面在两岸交流事务中按照“积极管理、有效开放”“戒急用忍”原则,导致两岸科技交流步伐放缓。2008年,台湾方面修订大陆产业科技人才赴台规定,主要包括在台停留时间可延长至3年以及通信、半导体、制药等产业科技人才优先。2010-2016年是台湾方面在两岸科技合作中最积极主动的一个阶段,2012年台湾工业总会智慧财产权委员会将两岸专利合作特点形容为“频繁、善意、默契”。

2016年至今,台湾方面对两岸科技合作的态度出现严重倒退,频繁在台湾地区使用管制、高压做法对两岸科技合作设置障碍,干扰两岸科技合作。2019年,台湾科技事务主管部门针对获大陆研究补助学者列示清查名单,在台湾地区制造高压气氛。2020年,出台“反渗透法”,压缩台湾地区相关科研机构从事与大陆相关科研项目的财政资金。2022年8月,成立“数位发展部门”,企图通过培养网络水军制造两岸敌对意见,上述做法给两岸科技合作造成极为不利的局面。

5.2 国际因素

当前,两岸科技合作面临的国际环境和地缘政治扰动性愈发明显。美国深嵌两岸关键科技产业价值链网络,对两岸关键产业科技合作实施强烈干扰。台湾方面也以拓展所谓“国际空间”为由推动台湾科研机构参与全球技术网络。

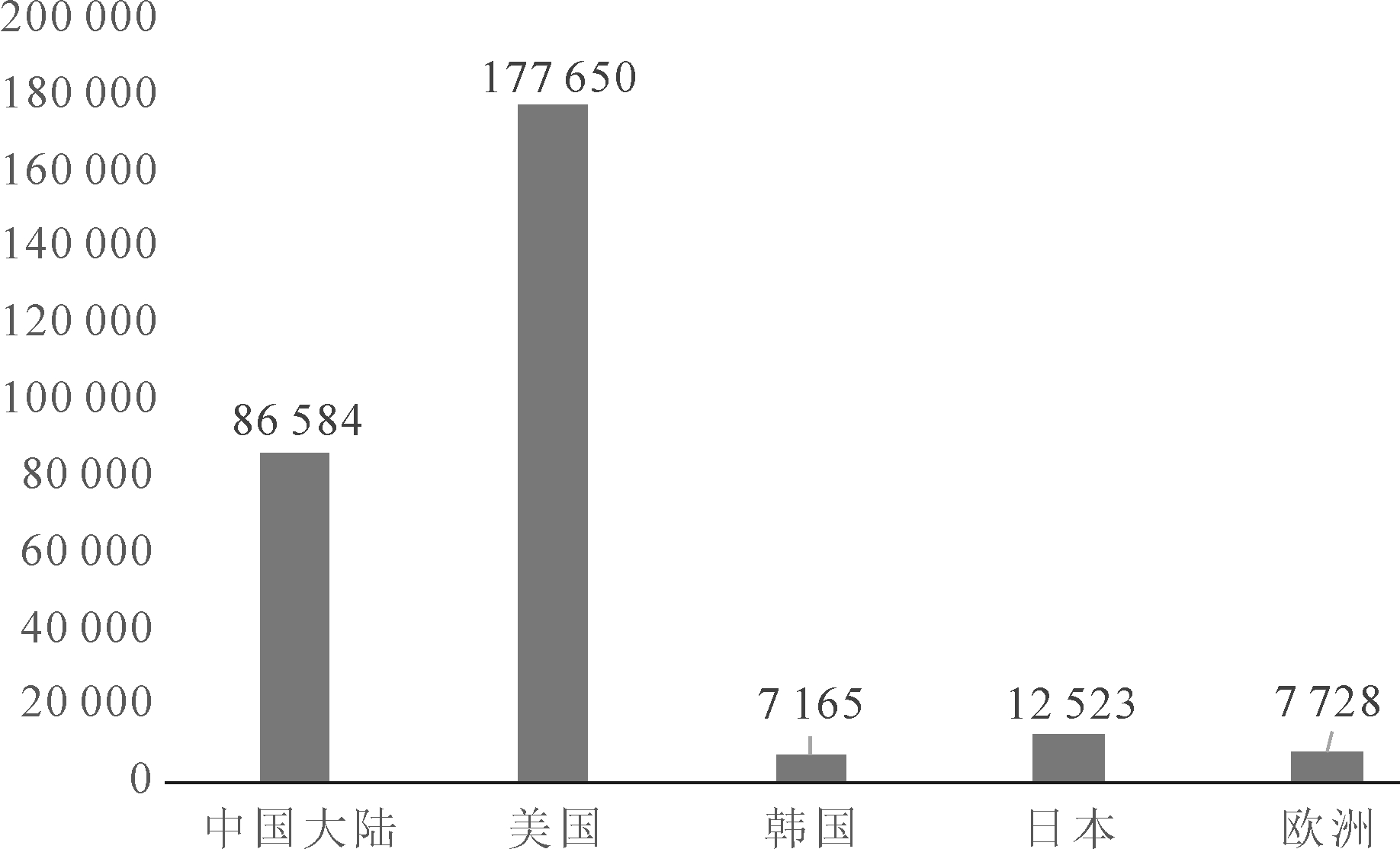

两岸关键科技产业价值链尽管存在较强的相关性,但由于台湾地区科技产业在过去几十年已在美国、日本和欧洲国家构筑的价值链网络中形成自身独特优势,因此台湾地区关键科技产业(芯片)生态谱系已经深嵌于美欧日主导的全球价值链。美国与中国台湾地区专利合作紧密度远高于两岸专利合作紧密度,如图11所示。绑定与美日欧等国家利益恰好符合台湾当局与大陆“脱钩”和拓展“外向空间”的双重意图,台湾地区高科技企业面临“两个屋顶”(大陆市场和欧美市场)的策略选项。

(1)台湾地区科技型企业在大陆的投资以独资形式为主,这些台资企业与美国企业的合作多为专利合作,其在美国的专利转让以获得全球价值链优势地位为目标。台湾地区企业将大陆主要作为中间品市场和终端产品市场,而并非在价值链高端寻求技术合作。台湾地区企业在大陆的专利转让服务于其在大陆设立的台资子公司自身研发升级需要,且科技型台资企业在大陆的投资以独资形式为主,这种现状会进一步加剧两岸关键科技领域的专利合作困境。

数据来源:根据国家知识产权局、美国知识产权局相关数据整理

(2)台湾方面通过促进岛内更广泛科研机构参与全球技术创新网络为拓展“国际空间”作储备。实际上,从20世纪90年代开始,台湾地区外事部门就成立了“非政府组织国际事务委员会”,专门协助台湾地区NGO组织参与国际事务,力图塑造“人道援助提供者”及“文化交流推动者”角色。在台湾地区,参与国际组织且存续时间9年以上的社会团体占比高达参与国际组织者的 61.95%。近期,台湾地区民进党当局推动非营利组织加入国际型公共议题联盟的情况更加普遍。如16个顶尖国际科技研发组织联署发表的合作声明中就涵盖新加坡科技研究局(A*STAR)、澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)、德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会(Fraunhofer-Gesellschaft)、加拿大国家研究委员会(NRC)、荷兰国家应用科学研究院(TNO)等国际知名研究机构以及财团法人台湾工业技术研究院等。可见,台湾地区民进党当局推动科技组织参与全球创新网络,为获取台湾地区“战略物资”制造技术和拓展“国际空间”作储备。

6 政策含义与研究展望

两岸科技合作治理是一个具有强大实践性的现实命题。在实现祖国完全统一的历史进程中,科技合作治理不仅是两岸科学家、科技人员、科研机构和科技管理部门发挥角色机制的知识场域,也是两岸人民增进了解、夯实国家统一的社会土壤,更是实现两岸人民心灵契合的知识场域。

两岸科技合作治理经历了一个时空演进过程,从个体行为到组织行为和政策行为转变,从沿海地区向内陆地区延伸,从创新链基础研究、专利活动、产业共通标准到双方科技产业链延展,演进历程体现了两岸科技合作既有成果。当前,面对外部形势变化和台湾地区政治生态冲击,两岸科技合作需要行稳致远,建立适应复杂环境的知识场域,增强两岸应对全球科技挑战的能力。

本文政策含义如下:①知识生产者应在两岸科技合作治理场域中深化联结。面对两岸关系形势的不断变化,两岸科技型企业、科研机构和高校应增强自身融入国家高水平科技自立自强战略布局,加强彼此之间的技术适配性与政策适应性;②相关部门应增加两岸科技合作治理场域制度供给,促进两岸科研集体行动,加强两岸关键科技领域教育、人才与创新政策联动,如由国家主导设立两岸关键科技领军人才合作基地、芯片产业专利合作基金以及产业共通标准数据中心;③深化两岸科技合作治理场景。基础研究、专利活动和产业标准研制是一个长链条且彼此关联的场景网络。两岸科技主体目前主要在这3类场景中开展合作,但较少参与前沿重大公共技术基础研究、专利布局、知识产权交易以及更广泛的产业标准研制。因此,应植根科技创新场景、科研项目过程和特定地理空间,推动两岸多主体科技合作治理。

本文将“知识场域”这一概念引入两岸科技合作治理议题,旨在建构基于结构性、关系性和实践性的科技合作治理范式。鉴于当前数据可得性,本文主要运用历史制度主义分析和统计分析方法,提出基于科技共同目标与共同规则的科技合作治理场域的概念范式,构建两岸科技治理主体广泛参与的场景网络,提升两岸科技韧性治理能力。研究成果对于科技治理这一学术问题同样具有理论边际贡献,未来可在数据充分性条件下,探索两岸科技合作治理知识场域定量测度指标和评估方法。

参考文献:

[1] JOHN H GIBBON, HOLLY L GWIN. Technology and governance[J].Technology in Society,1985,7(4):333-352.

[2] OECD. Governance of innovation systems[R]. Synthesis Report,2005.

[3] 曾婧婧, 钟书华.科技治理的模式:一种国际及国内视角[J].科学管理研究,2011,31(1):37-41.

[4] 薛桂波,赵一秀.“责任式创新”框架下科技治理范式重构[J].科技进步与对策,2017,34(11):1-5.

[5] JACQUELYNE LUCE. Mitochondrial replacement techniques: examining collective representation in emerging technologies governance[J].Journal of Bioethical Inquiry, 2018,15(3):381-392.

[6] 黄小茹,饶远.从边界组织视角看新兴科技的治理机制[J].自然辩证法通讯,2019,64(5):89-95.

[7] KOEN BEUMER.Nation-building and the governance of emerging technologies: the case of nanotechnology in India[J]. Nanoethics, 2019(13):5-19.

[8] 尹红,钟书华.基于科技治理的“省部科技共建”调控[J].广西社会科学,2010,26(2):135-139.

[9] 戴维,斯沃茨.文化与权力[M].陶东风,译.上海:上海译文出版社,2006.

[10] 姜勇,郑富兴.论教师的专业影响力:知识、场域与实践智慧[J].中国教育学刊,2006,27(10):72-74.

[11] 徐寅.从《尘埃落定》看“知识场域”中女性地位的缺失[J].阿坝师范高等专科学校学报,2013,30(4):75-78.

[12] 吴雪丽.试论“寻根文学”的发生与1980年代的知识场域[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2014,39(3):43-50.

[13] 裴云龙.理学知识场域与北宋六家散文经典系统的建构[J].文学遗产,2018,39(2):67-80.

[14] 支宇.民国知识场域的“分化”与传统文艺理论的“失语”——以曹百川《文学概论》(1931)知识资源统计数据的量化分析为基础[J].中外文化与文论,2019,24(3):37-48.

[15] 王晶莹,单俊豪,郑永和.中美STEM课程案例的比较研究:知识场域、活动设计、类型与评价[J].现代远距离教育,2021,23(3):12-20.

[16] 王韵秋.论西方文艺知识场域与实践场域的分裂[J].温州大学学报(社会科学版),2022,35(3):97-105.

[17] 李来容.中央研究院首届院士选举与知识场域的建构[J].史学月刊,2013,63(1):80-87.

[18] 杨丹伟.两岸社会组织:跨两岸社会的生成机制探讨[J].台海研究,2013,1(1):56-63.

[19] VERDELL CLARK.Reviewed work:the challenge of existentialism by john wild[J].Books Abroad, 1956(2): 227.

[20] 卡尔·马克思,弗里德里希·恩格斯.《马克思恩格斯文集》第一卷[M].北京:人民出版社,2009.

[21] HILLIER J.Splintering urbanism: networked infrastructures, technological mobilities and urban condition[J].Political Geography,2003(6): 707-710.

[22] KüBLER D, SCHWAB B. New regionalism in five Swiss metropolitan areas: an assessment of inclusiveness, deliberation and democratic accountability[J].European Journal of Political Research, 2007, 46(4): 473-502.

[23] 尤尔根. 哈贝马斯.《交往行为理论》第1卷[M]. 曹卫东,译.上海:上海人民出版社,2018.

[24] BRENNER N.Berlin′s transformations:postmodern, postfordist or neoliberal[J].International Journal of Urban and Regional Research,2002(3): 635-642.

[25] PAPADOPOULOS Y. Cooperative forms of governance: problems of democratic accountability in complex[J]. European Journal of Political Reserch,2003(4): 472-501.

[26] ANDERSEN OJ, PIERRE J. Exploring the strategic region: rationality, context, and institutional collective action[J]. Urban Affairs Review, 2010(2): 218-240.

[27] LOCONTO, ALLISON,LAWRENCE BUSCH. Standards, techno-economic networks, and playing fields: performing the global market economy[J]. Review of International Political Economy, 2010(17):507-536.

[28] SANDLER T. Collective action: fifty years later[J]. Public Choice, 2015,164(3):195-216.

[29] RUTH VAN DYCK.Divided we stand[J]. Regionalism, Federalism and Minority rights in Belgium, Res Publica, 2011(2):429-446.

[30] 徐步刊,周兴社,梁韵基,等.一种场景驱动的情境感知计算框架[J].计算机科学,2012,39(3):216-221.

[31] TILLKASTENDIECK,HEIDIMAUERSBERGER,CHRISTOPHEBLAISON,et al.Laughing at funerals and frowning at weddings: top-down influences of context-driven social judgments on emotional mimicry[J].Acta Psychologica,2021,212:103195.

[32] 尹西明,苏雅欣,陈劲,等.场景驱动的创新:内涵特征、理论逻辑与实践进路[J].科技进步与对策,2022,39(15):1-10.

[33] 柳怀祖.心系两岸赤子情——李政道先生与海峡两岸[EB/OL].中国科学报,2016-11-25.

[34] 科技部海峡两岸科学技术交流中心.两岸科技交流20年[M].北京:科学技术文献出版社,2013.

[35] 李应博.ECFA背景下两岸科技合作:新区域主义视角下的研究[J].中国软科学,2013(6):184-192.

(责任编辑:王敬敏)