0 引言

伴随中国城市化的快速推进以及中国经济发展对化石能源消费的高度依赖,中国目前已经成为世界上碳排放体量最大的国家。2021年10月24日,中共中央、国务院正式印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(以下简称“意见”),《意见》对我国碳达峰碳中和工作作出了重要的战略部署,明确了总体要求、工作原则和主要目标。这既是我国着力构建人类命运共同体的庄严承诺,也表明在推进工业化、城镇化的过程中我国将同时完成低碳绿色转型任务。

在工业化时代,城市化发展无疑会导致碳排放持续增加。那么,在数字经济时代,城市化与碳排放关系是否仍然呈现上述发展规律?当前,数字技术创新与重大技术突破赋予了城市化过程中不同的发展路径和发展内涵。其中,智慧城市是数字化时代城市发展的典型模式,在我国智慧城市试点建设中,大数据、物联网、云计算、下一代互联网、人工智能等数字化新技术得到了广泛应用,其核心是实现大数据跨部门、跨层级、跨地域、跨系统、跨业务的网络协同,体现了数字经济时代我国城市发展新趋势。那么,在数字技术赋能或加持下的智慧城市建设是否也会对我国碳排放产生不同的影响效应?这种影响效应是通过哪些路径实现的?不同的城市发展禀赋或特征又会导致哪些差异性影响?本文将对以上问题进行深入探究。

1 文献综述

近年来,碳排放驱动因素一直是环境能源领域的研究热点,随着碳达峰碳中和行动上升为国家战略,关于这个问题的探讨持续保持着高度的学术热情。相关学者从经济增长、经济复杂性、产业结构、城市化、能源政策、技术进步、经济集聚、产业规划、研发投入、交通建设等多重角度探讨碳排放的各类影响因素。相关文献主要集中于两类,一类是城市化发展对城市碳排放的影响,另一类是智慧城市建设对城市碳排放的作用,两类研究呈现出一定学术渊源与递进关系。

城市化是我国经济发展的主要表现形式之一,关于第一类研究的理论成果较丰富。其中,一部分学者主张城市化发展促进了碳排放增长。如孙昌龙等 [1]利用全球主要国家的历史数据研究发现,城市化对碳排放的影响表现为驱动与制动的双重作用,当城市化发展处于中期阶段时,其对碳排放的驱动作用逐渐占主导,会推动碳排放量迅速增加;林美顺等 [2]运用联立方程的广义矩系统估计方法,考察了1985—2013年中国城市化、碳排放与经济增长之间的相互影响机制,评估了不同时段的减排收益与成本,结果表明,城市化率每提高1%,GDP 可增加0.671%,同时导致碳强度上升0.274%。另一部分学者进一步发现,城市化发展与碳排放具有较复杂的因果关系。如Martínez-Zarzoso &Maruotti [3] 利用1975—2003年发展中国家数据,在考虑国家样本的动态性和异质性基础上,发现城市化与二氧化碳排放呈倒U型关系;陆铭和冯皓 [4]也发现,在城市化过程中,人口与经济活动的集聚度提高有利于降低单位工业增加值以及污染物排放强度;邵帅等 [5]发现经济集聚与碳排放强度、人均碳排放之间存在典型的“倒N”型曲线关系,而能源强度与碳排放强度、人均碳排放之间存在典型的“倒U”型曲线关系。综上发现,学者们得出的结论各不相同甚至相悖,其主要原因是考察时期、空间范围、静态动态视角、实证分析方法不同。

第二类关于智慧城市建设与城市碳排放逻辑关系的研究还处于探索阶段。相关学者认为,数字经济以信息技术为核心,可以为环境智能化管理提供新动力 [6];数字技术在能源消费与环境保护领域的普遍渗透及应用有助于解决环境承载力下降和稀缺性等问题[7],其在改善生态环境方面具有巨大潜力[8]。石大千等 [9] 发现,智慧城市建设运用现代信息技术促进了城市发展模式创新,通过创新驱动产生技术效应、配置效应和结构效应,进而通过上述三大效应降低工业二氧化硫(废气)、工业废水和工业固体废弃物的排放量;Wang等[10] 进一步将数字经济发展作为技术进步引入索洛增长模型,基于2005—2016年190个国家的全球面板数据进行固定效应回归,实证发现,二氧化碳排放量与数字经济呈非线性的倒U型关系,支持了环境库兹涅茨曲线(EKC)假说。在机制分析方面,范洪敏和米晓清 [11]认为,智慧城市建设主要通过资源配置优化实现绿色经济转型。

我国自2013年开始设立智慧城市建设试点,从学术研究角度,其可以看作是数字经济时代城市发展模式转变的一次准自然实验,也为探索智慧城市建设与城市碳排放的逻辑关系提供了极好的研究视角和机会。通过梳理文献发现,目前在中国情境下具体考察和分析智慧城市建设与城市碳排放之间因果关系的实证研究较稀少,如Guo等 [12]以中国智慧城市试点政策为切入点,采用渐进式双重差分法,系统评价智慧城市建设对节能减排的影响效果。研究结果表明:智慧城市建设显著降低了人均二氧化碳排放,减排效果约为18.42个对数百分点,但忽略了智慧城市建设最为典型的特征,即数字技术创新因素在智慧城市促进城市碳减排中的功能或作用,这也为本文研究提供了较大的学术探讨空间。

本文基于2006—2019年中国内地223 个地级以上城市数据,以我国2013年开始的智慧城市建设为准自然实验,探讨数字技术发展影响城市碳排放以及赋能我国城市实现碳达峰碳中和行动的内在作用机制。研究旨在发掘城市数字化、智能化发展对节能减排的影响机制,并为我国低碳绿色经济转型提供政策建议。本文可能的边际贡献主要体现在以下三点:①在研究理论上细致剖析了智慧城市建设影响城市碳排放的内在机理,发现数字技术创新是智慧城市建设影响城市碳排放的重要因素,考虑到数字技术创新可能产生多重经济效应,将数字技术创新的赋能路径进一步分解为直接路径和间接路径两类,并分析两类作用机制的发生机理;②在研究方法上,综合运用多期DID方法、PSM-DID方法、空间DID方法,多维度考察智慧城市建设对城市碳排放的稳健性影响,运用机制分析方法,分步识别和检验数字技术创新的直接和间接作用机制,并通过设置试点政策交互项,分类研究数字技术创新赋能的异质性特征,由于方法科学和合理,具有一定借鉴价值;③在研究数据上,选择数字技术授权专利数量和质量作为刻画数字技术创新水平的代理变量。目前在涉及智慧城市与技术创新关系的研究中,往往以授权专利作为分析工具,此种方式不能精确反映智慧城市数字化转型的根本特征,本文将授权专利进一步细分至数字技术领域,衡量方式更为科学。

2 政策背景与理论机制

2.1 政策背景

进入21 世纪,伴随新一代信息通信技术的快速发展,世界各国相继掀起了智慧城市建设热潮。2008年11月,IBM首次提出“智慧地球” 的理念,进而引发全球智慧城市建设热潮。IBM认为智慧城市是利用物联网、云计算、人工智能、地理空间基础设施等新型信息技术,推动城市化与信息技术深度融合,从而实现城市管理的精准化、数字化和动态化[12]。

为了紧跟世界发展潮流,探索智慧城市建设、运行、管理、服务和发展的科学方式,我国住房城乡建设部于2012年12月5日正式发布了“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”,并印发《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》两个文件。2013年1月29日,由国家住建部组织的国家智慧城市试点创建工作会议在北京召开,会议公布了第一批90个国家智慧城市试点名单。其中,地级市37个,区(县)50个,镇3个。2013年8月,又新增103个城市(区、县、镇)为第二批国家智慧城市试点;2014年,公布了第三批城市试点。之后,智慧城市建设相继列入2015年政府工作报告和十九大报告,表明智慧城市建设正式上升为国家战略。2018年和2019年赛迪网连续两年评选出我国“智慧城市十大样板工程”;2020年,上海市在全球智慧城市大会上获得“世界智慧城市大奖”;2021年住建部公布了我国智慧城市基础设施与智能网联汽车(“双智”)协同发展的首批示范城市。这些动态和举措都表明我国智慧城市已经发展到一个新阶段,进入到探索建设深水区。

2.2 理论框架

李德仁院士等[13]将智慧城市定义为在城市全面数字化基础之上建立的可视、可量测、可感知、可分析、可控制的智能化城市管理与运营机制,包括城市网络、传感器、计算资源等基础设施,以及在此基础上通过实时信息或数据分析而建立的城市信息管理与综合决策支撑等平台。作为城市发展的划时代新模式,智慧城市对碳排放的影响可能是多路径、多维度、多效应的,目前学界对该问题的阐释还未形成统一的理论框架,但以物联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的数字技术很可能是人类未来解决能源以及矿产资源利用与生产生活需求矛盾的关键所在[14]。具体来说,智慧城市可以利用物联网等数字技术,实时控制组织(人)、企业(政府)、交通、通信、水、能源六大核心组成部分的运行和连接,然后利用云计算技术对城市数据进行分析和整合,在连接物理系统和提供公共服务过程中提高资源利用效率,缓解大城市病如能源浪费、环境污染、人口拥堵、碳排放等,创新城市治理模式,实现城市可持续发展[12]。其中,数字技术创新及应用是智慧城市建设和发展的基础性支撑。

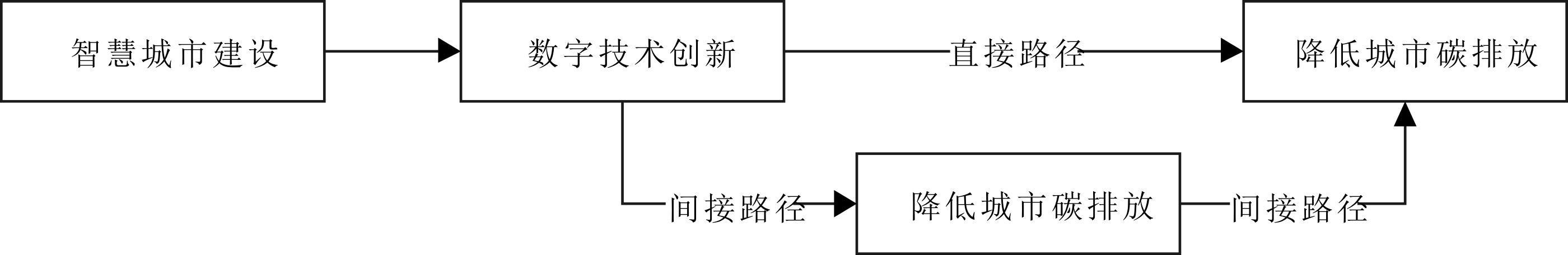

基于此,本文试图从数字技术创新视角构建理论框架,研讨智慧城市建设对碳排放的作用机制和影响效果。具体来说,从数字赋能的直接和间接路径展开论证分析,具体见图1。

首先,从数字技术赋能的直接路径来看:第一,智慧城市运营首先表现为时空信息整合和计算,因此数字技术创新是其运营和建设的关键与前提。总体上,智慧城市主要由数字城市和物联网、云计算三大支撑组成,目前三大类技术都没有成熟经验可供学习借鉴,各国都基本处于原始创新阶段。在智慧城市建设过程中,一方面,政府和社会资本有动力加大数字城市、物联网和云计算技术研发投入,促进三大数字技术实现重大突破。智慧管理、智慧服务、智慧运行等管理需求也推动数字技术研发与成果转化,有助于企业效益改善、研发收益提高,进一步激励企业加大数字核心技术研发,实现研发投入的持续增长。另一方面,智慧城市建设有助于实现城市运转更加精准化、高效化和智能化,有助于吸引创新要素在城市高度集聚,智慧电网、智慧楼宇、智慧交通等基础设施的建成也可以为企业和科研实体提供更多便捷服务,同时,极大降低研发成本、缩短研发周期、提高研发效率。尤其值得注意的是,平台教育、在线课程、网络课堂等智慧教育方式丰富了“互联网+教育”类型和方式,有助于促进优质教育资源在城市间流动和共享。人力资本是最稀缺的社会创新资源,他们的创新成果往往能突破既定技术约束,为城市发展提供基础支撑与技术支持。缩小城市教育差距,有助于提高教育、培训的课堂效率与社会成本,提升社会人力资本。第二,数字技术创新为城市碳减排提供了最具潜力的解决方案。随着通信技术发展,以智能传感、云计算、大数据和物联网等为代表的数字技术有望重塑城市生产、生活系统。具体为:①数字技术在碳足迹、碳汇等领域的深度融合有助于促进能源行业的数字化监测、排放精准计量与预测、规划与实施效率提升,从而大幅提升能源使用效率,直接或间接地减少能源行业的碳排放 [15]。此外,数字技术还可以通过对自然和地理条件的精确三维建模,缩短清洁能源研发周期,提高研发效率;②数字化技术发展对传统产业的影响,如工业制造、农业和土地利用、建筑、交通和其它领域的数字化技术解决方案有助于大幅降低能源消耗,减少碳足迹(Carbon Footprint)。此外,由数字技术引领的新业态、新模式变革还有助于转变消费理念,重构商业模式,促进消费绿色转型。通过数字化、自动化的绿色消费信息平台,推动产供销全链条畅通,加快发展绿色物流配送,推广绿色用品消费、绿色衣着消费和绿色居住消费,助力智慧城市碳达峰、碳中和目标实现。

基于以上分析,本文提出研究假设:

H1:我国智慧城市建设有助于降低试点城市的碳排放。

H2:我国智慧城市建设试点可以通过数字技术创新的直接路径降低城市碳排放。

其次,从数字技术赋能的间接路径来看:第一,数字技术创新是城市产业结构向中高端迈进的重要驱动力。数字技术创新不需要进行库存管理,也没有运输延误,其基本创新要素是数字字节、编程语言、协议、标准、软件库、生产力工具等,全球的数字创新者都可以联合起来创建新的web应用程序,这种平行式发展是目前数字技术创新爆发的主要原因,而创新效率提高的典型特征是产业结构高级化,即创新效率通过产业生产是否达到生产可能性边界影响产业结构高级化,这是通过技术效率与规模效率提高实现的 [6]。另外,人工智能等新一代数字技术会对劳动力或资本产生替代,在不同产业具有差异化应用前景,并通过加速生产要素在产业部门间的流动促进产业转型升级[16]。数字技术在农业领域的渗透则相对滞后,基础设施的城乡异质性导致数字经济对第一产业的渗透率低于第二、三产业,在利润最大化的驱使下,数字化资本会逐步由第一产业向第三产业转移 [17]。而从第二产业内部来看,以“互联网+”为核心的数字技术有助于颠覆企业盈利模式、改变市场结构、扩展资源配置边界[18],从而推动以劳动密集型、重工业为主的产业结构转向以技术含量高、环境友好型为主的产业结构[19]。总体来看,数字化技术会驱使产业结构加速向以服务业和高端制造业为主的结构转型。第二,产业结构高级化是城市实现碳减排的重要动力机制。产业结构转型升级对碳排放的重要意义在于其既是各类经济投入与产出的资源转换器,又是各种污染物种类和数量的环境控制器 [20]。Li等[21]基于OECD数据、KPWW方法和多元面板回归,通过脉冲响应分析和方差分解发现,提高非化石能源使用比例、优化产业结构是数字技术创新降低碳排放强度的有效机制。本文认为,总体上看,产业结构高级化是由技术创新和技术突破内生的,其促进城市实现碳减排的主要机理在于:一方面,产业结构升级意味着第三产业部门比重持续提高,而第三产业能耗强度小于工业部门;另一方面,产业结构转型升级意味着资源要素从低效率企业流向高效率企业,而高效率企业的能源使用效率也较高,从而驱使整个产业部门向低碳绿色发展,即传统农业、工业和服务业积极向生态农业、低碳工业和现代化服务业转型升级,进而带动城市碳排放的整体下降。

基于以上分析,本文提出研究假设:

H3:我国智慧城市建设试点可以通过“数字技术创新→产业结构升级”的间接路径,降低城市碳排放。

3 研究设计

3.1 模型设定

为检验以上研究假设,本文采用多期DID方法评价智慧城市试点工作的推进对城市二氧化碳的减排效应。基本回归模型设定如下:

CO2it=α+βDIDit+γControlit+λi+ηt+εit

(1)

式(1)中,CO2it为城市i 在t年的城市碳排放水平;DIDit为虚拟变量,如果城市i 在第t年开始智慧城市试点,取值为1,否则取值为0;Controlit代表一系列控制变量;λi为城市固定效应,ηt为时间固定效应,εi,t表示随机扰动项。

3.2 变量设定与数据说明

3.2.1 被解释变量

本文的被解释变量为城市碳排放水平。参考相关方法,用城市人均碳排放(P-CO2)(吨/万人)和每万元GDP的碳排放总量(I-CO2)(吨/万元)两个变量表示城市碳排放水平,每万元GDP的碳排放总量又称为碳排放强度,上述两个变量均取对数。碳排放的原始数据来源于《城市统计年鉴》和《城市建设统计年鉴》,并根据吴建新和郭智勇[22]的方法汇总,计算出城市层面的碳排放数据。由于《城市建设统计年鉴》目前仅更新至2020年版,因此本文的数据范围设定为2006—2019年。

3.2.2 核心解释变量

本文的核心解释变量为智慧城市试点政策。考虑到我国第一批智慧城市试点始于2012 年末,正式公布于2013年1月29日。因此,将第一批实验组城市的实验期设为2013年,非试点城市定义为控制组。由于国家在设立智慧城市试点时,将一些地级市的某个县或区也作为试点,为了防止这类情况带来的估计偏误,借鉴石大千等[9]的作法,剔除这类地级市样本。另外需要说明的是,第二批政策试点新增了一些地市范围的区或县,经过匹配,本文发现第二批试点中新增的9个区在第一批剔除的地市样本范围内。因此,最终确定的实验组样本实际上只包含第一和第三批的智慧建设试点城市,政策起点分别是2013年和2014年。

3.2.3 控制变量

本文选取的控制变量包括:①经济发展水平(P-GDP),用人均GDP对数表示,已有研究表明,城市碳排放水平与经济发展水平密切相关,经济发展水平会直接影响城市碳排放水平;②经济发展水平的平方项(P-GDP2),用人均GDP对数的平方表征,环境库兹涅茨曲线(EKC,Environmental Kuznets Curve)表明,环境污染水平与经济发展水平呈倒U型关系,因此加入经济发展水平的平方项;③经济发展速度(Speed),用GDP增长率表示,经济发展速度越快,资源消耗的增速也越快,相应地带来碳排放量的快速增长;④财政压力(Press),用“(公共财政收入/公共财政支出)-1”的方法衡量,财政压力直接关系到政府部门治理环境的资金投入,财政压力越大,表明碳排放治理将面临预算约束,从而不利于城市碳减排;⑤科技投入(Science),采用财政科技投入占GDP的比重表征,财政科技投入能够有效促进城市碳达峰碳中和技术研发,完善各产业碳排放管理和监控体系,从而有利于降低城市碳排放;⑥人口规模(Population),用年均人口的对数表示,一般而言,人口规模越大,城市碳排放的总量也会越大;⑦行政区域土地面积(Area),以当地城市区划的土地面积(平方公里)表示,城市区划的土地面积越大,表示城市碳排放的总量也会增大。以上控制变量数据来源于2007—2020年的《中国城市统计年鉴》。

4 计量检验与分析

4.1 基准回归结果

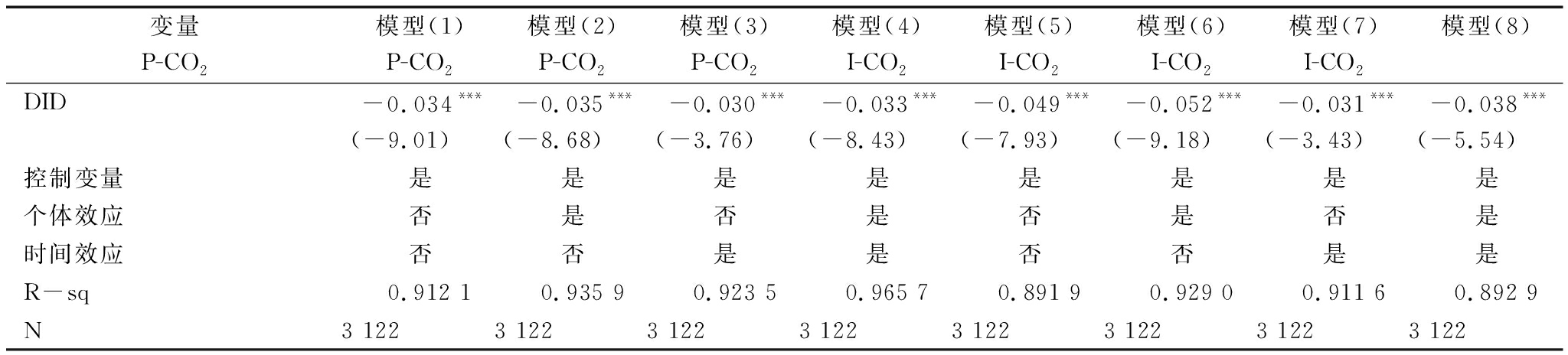

表2汇报了利用双重差分方法估计智慧城市建设试点影响城市碳排放的基本结果。模型(1)—(4)为将人均碳排放作为被解释变量的回归结果,模型(5)—(8)为碳排放强度作为被解释变量的回归结果。可以看出,无论是否控制个体效应或时间效应,相比不是智慧城市试点的城市,试点智慧城市的人均碳排放量和碳排放强度都出现明显下降,且估计系数都通过了1%水平下的显著性检验。另外,在方程回归的基础上计算各模型的VIF值,结果都远小于10,说明不存在多重共线性问题。表2的基准回归结果初步证明了本文提出的研究假设H1。

表1 变量描述性统计

Tab.1 Descriptive statistics of variables

变量类型变量名变量说明样本量均值最小值最大值被解释变量P-CO2每万人均碳排放总量取对数3 12210.7828.52312.786I-CO2每万元GDP的碳排放总量取对数3 1229.8218.23111.233控制变量P-GDP人均GDP取对数3 12210.0787.75112.487SpeedGDP增长率(%)3 1224.231-19.38132.94Press(公共财政支出/公共财政收入)-13 1222.231-0.35417.395Science财政科技支出占GDP的比重3 1220.002 10.000 0270.045Population户籍人口取对数3 1225.7652.8637.275Area行政区划的土地面积取对数(平方公里)3 1229.335 17.014 812.175 4中介变量Patent数字专利数比人口(万人)3 1222.2210.000 766.234Invention数字发明专利数比人口(万人)3 1220.621013.231Industry第三产业增加值占第二产业的比重 3 1220.8760.0944.231调节变量Human每万人高等学校大学生数取对数3 05010.2315.66514.456Finance金融机构存贷款余额占GDP的比重3 0932.0980.62212.987Material互联网用户数比人口3 1120.134 0.000 062.123

表2 基准回归结果

Tab.2 Benchmark regression results

变量模型(1)模型(2)模型(3)模型(4)模型(5)模型(6)模型(7)模型(8)P-CO2P-CO2P-CO2P-CO2I-CO2I-CO2I-CO2I-CO2DID-0.034***-0.035***-0.030***-0.033***-0.049***-0.052***-0.031***-0.038***(-9.01)(-8.68)(-3.76)(-8.43)(-7.93)(-9.18)(-3.43)(-5.54)控制变量是是是是是是是是个体效应否是否是否是否是时间效应否否是是否否是是R-sq0.912 10.935 90.923 50.965 70.891 90.929 00.911 60.892 9N3 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 122

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下显著,括号内为t值或z值;下同

4.2 平行趋势及安慰剂检验

4.2.1 平行趋势及动态效果识别

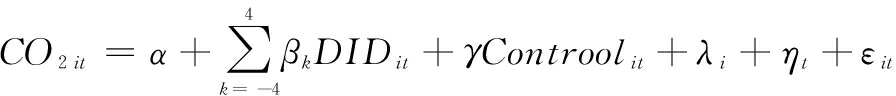

使用双重差分的前提是政策实施前实验组与控制组并不存在显著差异,如果政策实施前实验组与控制组样本中的碳排放不存在平行趋势,回归结果就不能充分表明城市碳排放下降完全是由智慧城市建设带来的。本文使用事件分析法检验平行趋势假说是否成立,具体是将基准回归中的智慧城市试点的虚拟变量替换成利用政策试点前后生成的试点虚拟变量,模型设定如下:

(2)

式(2)中,DIDkit为政策实施前后各4年的虚拟变量,其它变量定义与基准回归方程式一致。DIDkit的赋值规则如下:posti为智慧城市试点年份,如果t-posti=k,则DIDkit=1,反之DIDkit=0(k∈(-4,4))。当k≥4或者k≤-4时,赋值DIDkit=1,反之为0。作为参照物,选取政策实施前一年为基期,在方程中去掉D-1it的虚拟变量。然后,以此观察式(2)中βk系数的大小及显著性,其反映了试点前后城市人均碳排放和碳排放强度变化。如果样本满足平行趋势假设检验,则β-4、β-3、β-2不显著。

如图2(2a,2b)所示,β-4、β-3、β-2 不能拒绝为0的原假设,表明实验组与控制组城市的碳排放在政策实施前不存在显著差异,满足平行趋势假设。就政策的动态效应看,人均碳排放除政策实施后的第3年不显著外,其它年份均在1%的水平下通过显著性检验,而碳排放强度则在第二年和第三年表现为显著下降。

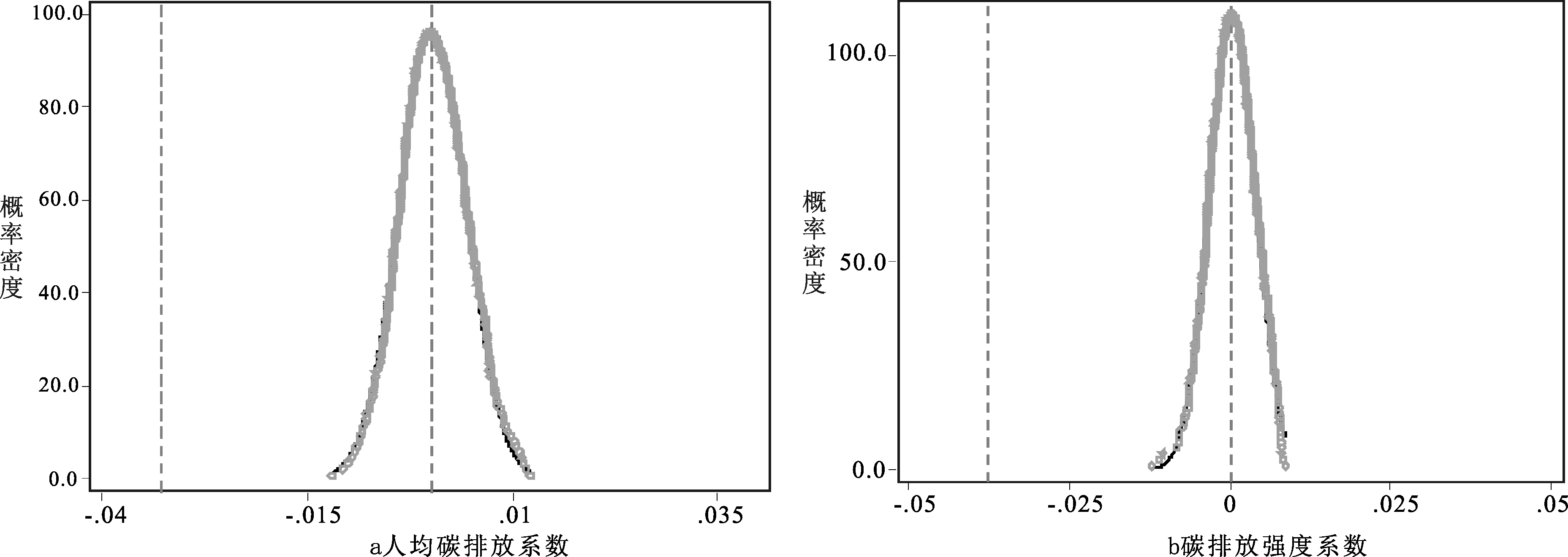

4.2.2 安慰剂检验

为排除政策冲击不随机和城市异质性对研究结论的影响,本文以随机生成处理组的方式进行安慰剂检验,即随机挑选出与试点城市数量相同的城市组作为处理组,其它城市为控制组,然后重复1 000次检验。若经此反事实构造的政策效应均值在0附近并满足正态分布,则说明本文结论不会受到其它因素影响,反之则说明存在其它混杂因素。由图3的估计系数分布可知,基于随机样本估计得到的系数均值在0 附近,并且500 次安慰剂检验估计系数小于基准回归系数的概率小于5%,表明智慧城市的碳减排效应并不是由常规性的随机因素和不可观测因素导致的。

4.3 稳健性检验

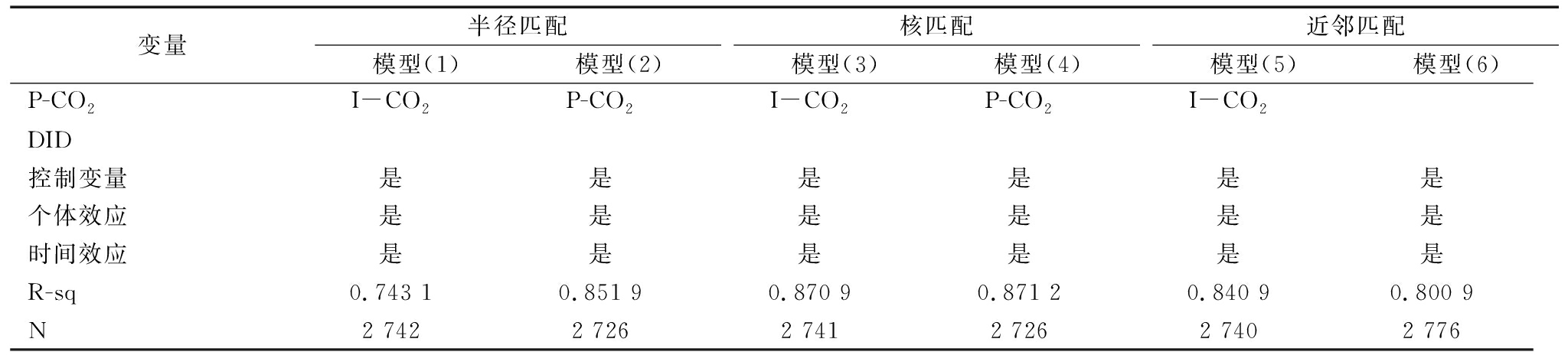

4.3.1 PSM-DID方法

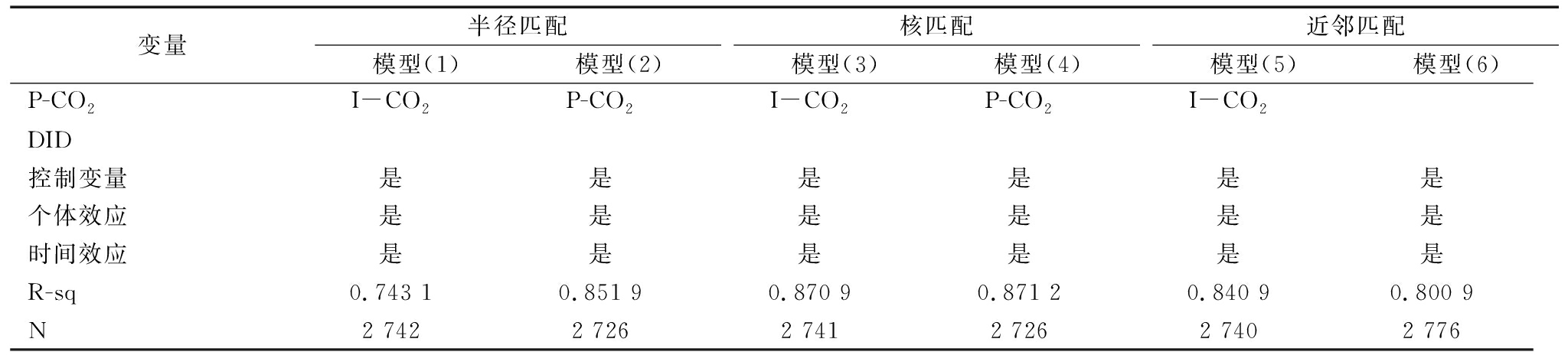

在运用DID 方法前需要实验组与控制组各方面特征尽可能相似,也就是说选择与实验组特征尽可能相似的非智慧城市作为控制组 [24]。为了解决样本选择的偏差问题,确保基本结论稳健,进一步使用倾向得分匹配—双重差分方法(PSM-DID)分析智慧型城市建设的碳减排效果。具体步骤是:第一,对基本回归分析中的控制变量进行平衡性检验,筛选出满足平衡性检验要求的协变量;第二,基于Logit模型使用这些协变量预测出每个城市被选为智慧城市试点的概率,再依次使用半径匹配、核匹配和一阶近邻匹配,生成智慧城市匹配控制组,使得匹配组和处理组在接受智慧城市试点前没有显著差异;第三,在上述基础上,根据基准回归中使用的DID模型再次识别智慧城市建设对碳减排的净效应。由于倾向得分匹配法旨在处理可观测特征产生的自选择偏差问题,将其与双重差分结合,可以有效解决因可观测和不可观测特征产生的偏差问题,政策识别效应也更有效。匹配回归结果如表3所示,可以看出,无论是使用哪种匹配方法,其系数符号、大小均与基本结论一致,因此可以证明回归结论稳健可靠。

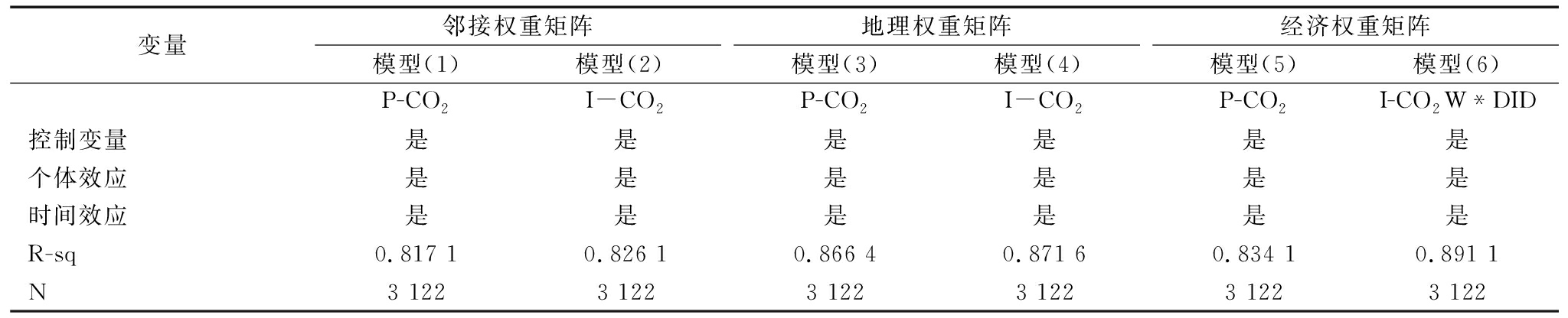

4.3.2 空间DID方法

为了避免智慧城市建设空间效应可能带来的估计偏误,基于空间杜宾模型构建多时点空间DID,进一步展开稳健性检验。构建模型如下:

(3)

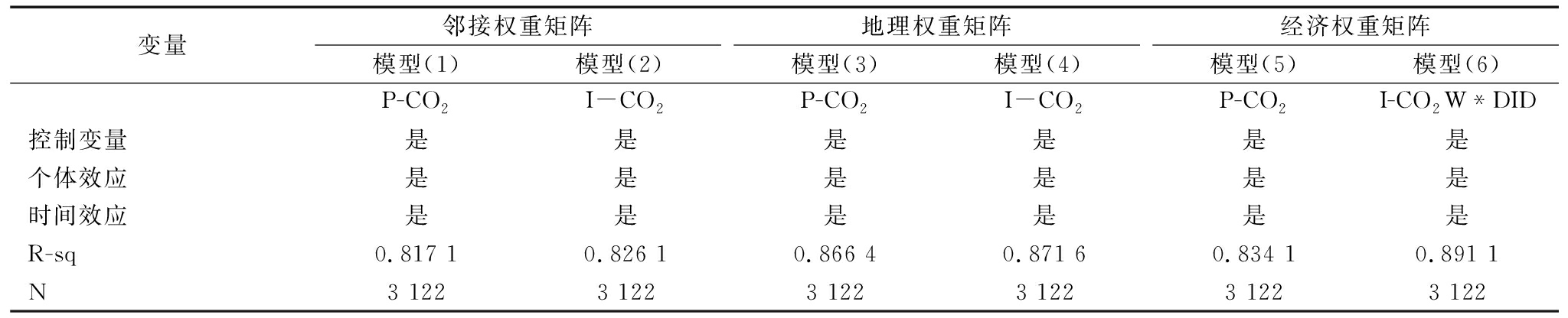

利用样本城市匹配3种类型的空间权重矩阵,分别为空间邻接权重矩阵、地理反距离空间权重矩阵和经济距离空间权重矩阵。空间邻接权重矩阵使用0和1来标记城市间空间相邻情况,属于定性界定。地理反距离空间权重矩阵以距离的倒数作为矩阵权重,城市间距离越大,权重就越小;反之就越大。经济距离空间权重矩阵则以两座城市人均GDP差值的倒数为测度依据,构建矩阵空间。在此基础上,运用Moran'I指数检验3种空间矩阵下人均碳排放和碳排放强度的空间自相关性。结果显示,2008—2019年城市碳排放两个指标的Moran'I指数均达到1%的显著性水平,说明我国各城市的碳排放具有显著的空间自相关性,碳排放在空间分布上具有集聚特征。从表4的回归结果可以看出,在不同的空间权重矩阵下,无论是人均碳排放还是碳排放强度作为被解释变量,政策虚拟变量(W*DID)系数均在1%的水平上显著为负,表明在充分考虑主回归模型误差项的空间相关性后,智慧城市建设政策试点依然会显著降低城市的碳排放。

表3 PSM-DID稳健性检验

Tab.3 PSM-DID robustness test

变量半径匹配模型(1)模型(2)核匹配模型(3)模型(4)近邻匹配模型(5)模型(6)P-CO2I-CO2P-CO2I-CO2P-CO2I-CO2DID控制变量是是是是是是个体效应是是是是是是时间效应是是是是是是R-sq0.743 10.851 90.870 90.871 20.840 90.800 9N2 7422 7262 7412 7262 7402 776

表4 空间DID稳健性检验

Tab.4 Robustness test of spatial DID

变量邻接权重矩阵模型(1)模型(2)地理权重矩阵模型(3)模型(4)经济权重矩阵模型(5)模型(6)P-CO2I-CO2P-CO2I-CO2P-CO2I-CO2W*DID控制变量是是是是是是个体效应是是是是是是时间效应是是是是是是R-sq0.817 10.826 10.866 40.871 60.834 10.891 1N3 1223 1223 1223 1223 1223 122

除以上检验外,依次采用删除省会和副省级以上城市样本、排除低碳城市试点和碳排放交易权试点政策干扰、控制“省份—年份”联合固定效应等方式进行稳健性检验,结果显示,结论依然稳健。

5 机制检验

上文从数字技术创新赋能视角分析了智慧城市建设影响城市碳排放的理论机制,为了验证由此提出的研究假设H2和H3,探寻智慧城市发展过程中数字技术创新对城市碳足迹的影响效应,判断数字技术创新是不是智慧城市赋能城市碳减排的直接或间接动力机制,进行实证检验。

5.1 直接赋能路径检验

首先,以数量与质量两类指标具体衡量城市数字技术创新水平。其中,数字技术创新数量指标采用与数字经济相关的每万人授权专利数(Patent)表示;考虑到发明专利授权数量实际上更能反映城市技术创新的真实水平,因此数字技术创新质量指标采用与数字经济相关的每万人发明授权专利数(Invention)表征。与数字经济相关的专利以及发明专利授权数据来源于中国研究数据服务平台(Chinese Research Data Services,CNRDS) 开发的数字经济研究数据库(Digital Economy Research Database,DERD)。

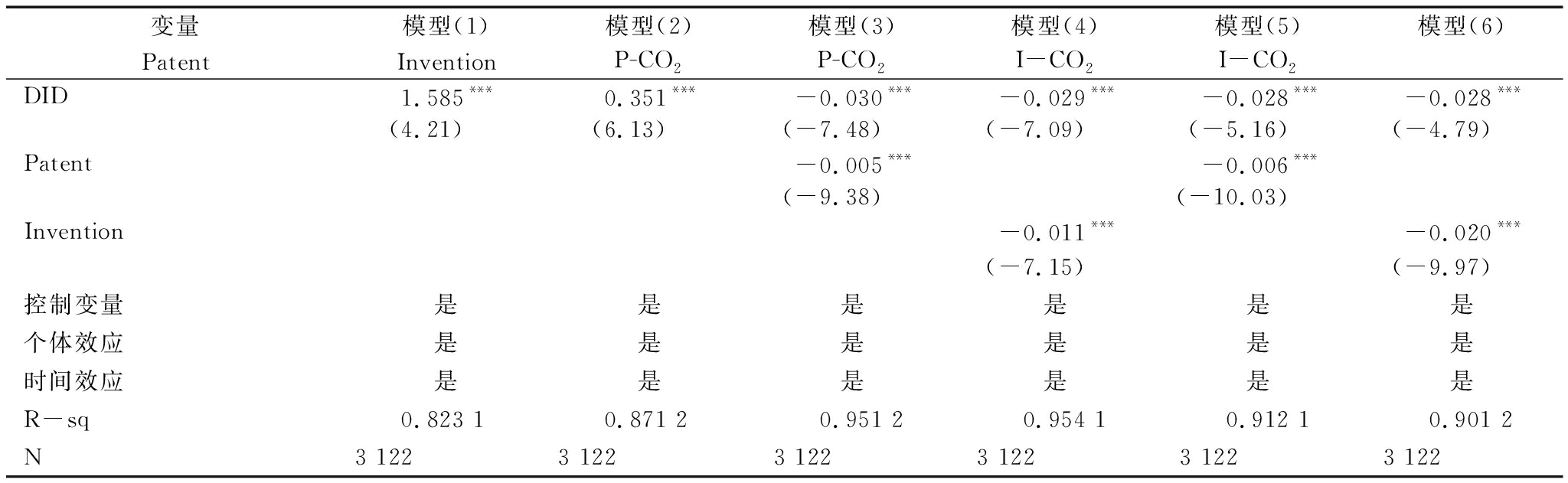

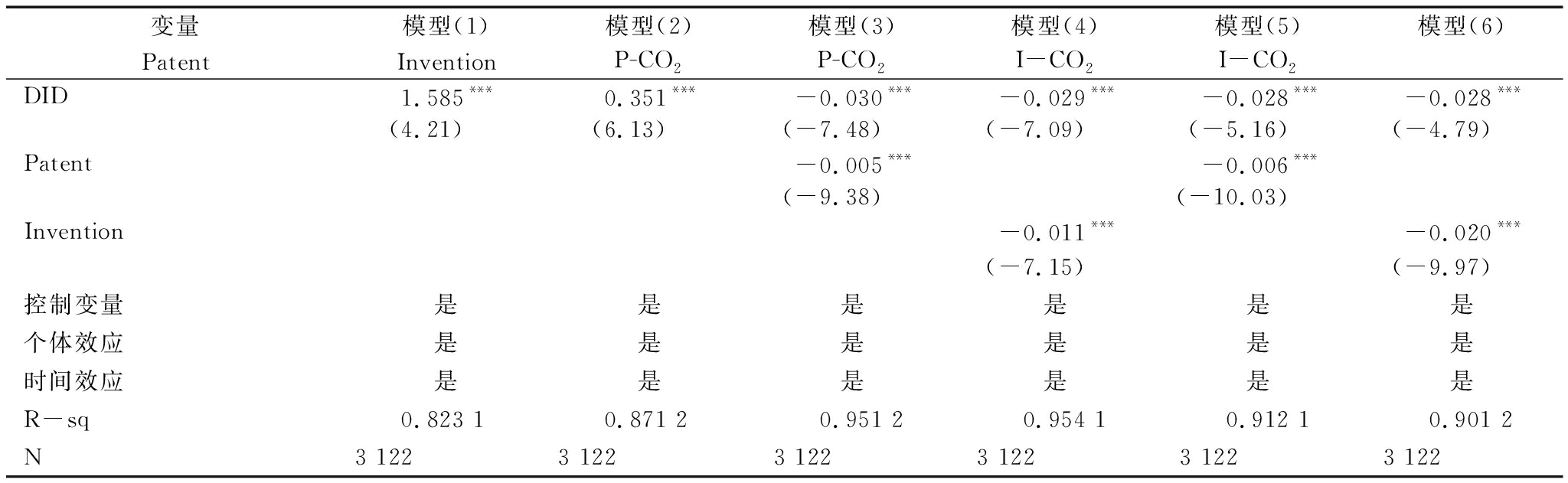

其次,在模型(1)的基础上检验数字技术赋能直接路径的有效性。从表5的模型(1) —(2)可以看出,智慧城市建设政策变量(DID) 对人均数字专利数(Patent)和人均数字发明专利数(Invention)的影响都在1%水平下显著为正,表明智慧城市建设无论是对城市数字技术创新数量还是质量都具有促进作用。从表5的模型(3)—(4)可以发现,将人均数字专利数(Patent)和人均数字发明专利数(Invention)分别与政策变量(DID)同时纳入回归方程后,其与政策变量(DID)的系数都在1%水平下显著为负,结合方程(1)中政策变量(DID)对城市碳排放的直接回归结果,表明智慧城市建设有助于提高城市数字技术创新数量和质量,而城市数字技术创新质和量的提升可以推动城市实现碳减排。表5的模型(5)—(6)为以碳排放强度为被解释变量的回归结果,其亦呈现出相同的显著性特征,证明数字技术创新在智慧城市建设与城市碳减排之间确实起到显著的中介作用,换而言之,数字技术创新是智慧城市赋能碳减排的直接路径,从而证明了本文提出的基本假设H2。

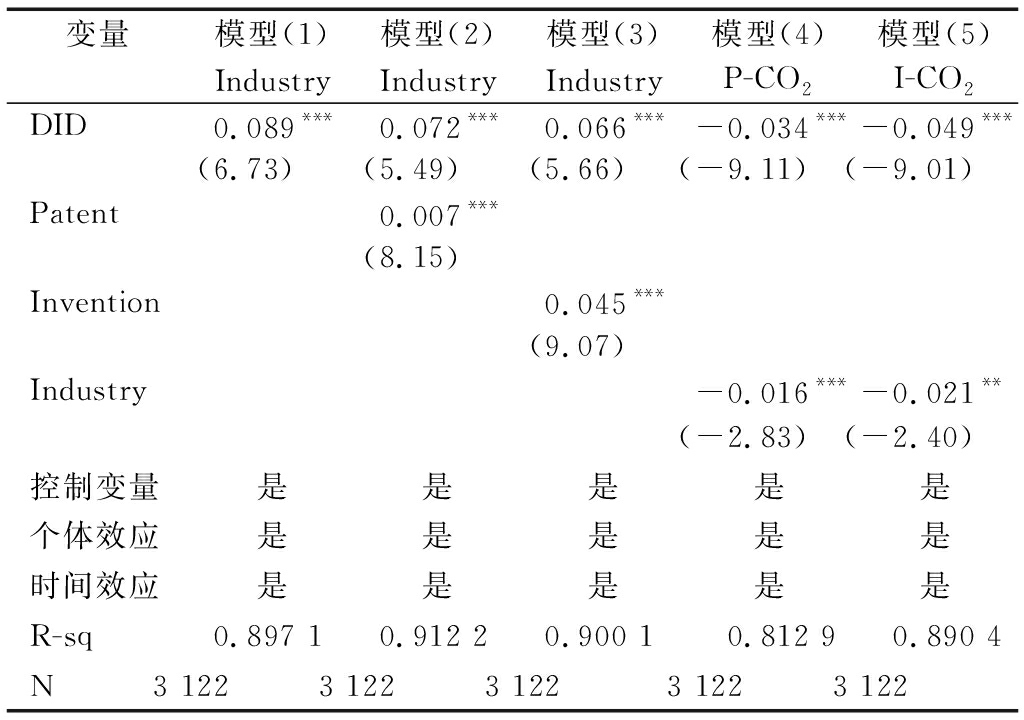

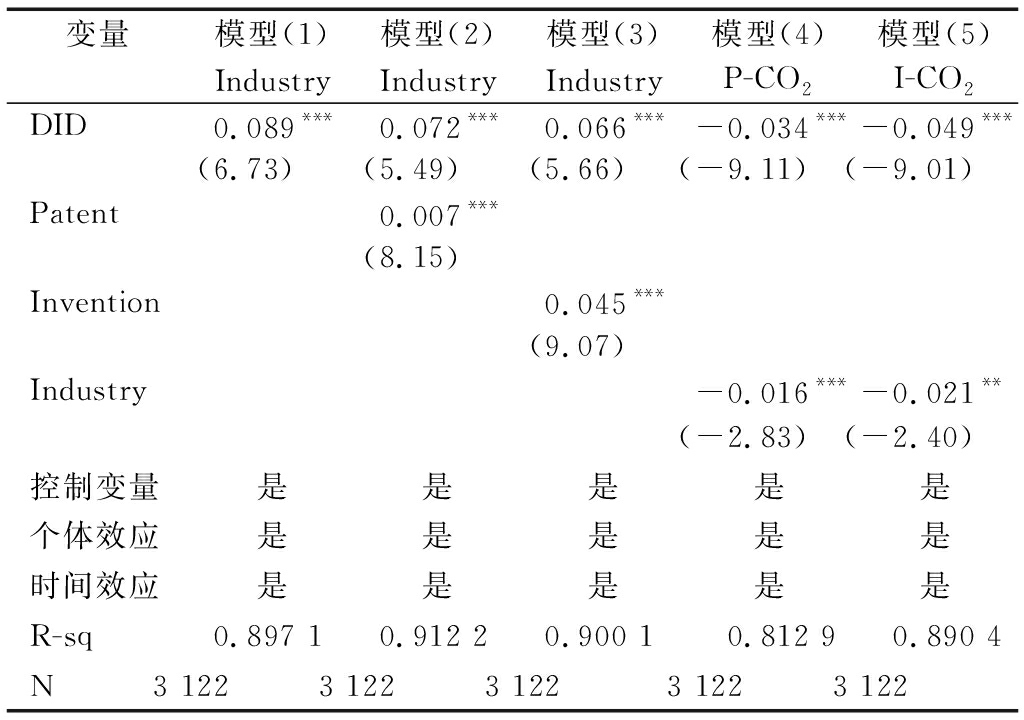

5.2 间接赋能路径检验

参考石大千等 [9]的机制检验方法,分两步检验数字技术赋能间接路径的有效性。产业结构高级化(Industry)采用第三产业占第二产业比重表示。第一步,检验数字技术创新路径在政策变量(DID)与产业结构高级化之间的作用。从表6的模型(1)可以看出,智慧城市政策变量(DID)对城市产业结构高级化(Industry)的影响系数显著为正,从模型(2)—(3)可以发现,衡量数字技术创新的两个指标(Patent和Invention)和政策变量(DID)在同一方程内都对产业结构高级化呈现1%水平下的显著正向影响,结合表5的模型(1)—(2),即政策变量(DID)对城市数字技术创新两个指标的影响在1%水平下显著为正,由此说明,智慧城市建设促进了数字技术创新,而数字技术创新显著提高了城市产业结构高级化(Industry)。第二步,继续检验产业结构高级化在政策变量(DID)与城市碳排放之间的作用。从表6的模型(4)—(5)可以发现,产业结构高级化(Industry)与政策变量(DID)对城市碳排放(人均碳排放P-CO2和碳排放强度I-CO2)的影响都在1%的水平下显著为负,结合表2中政策变量(DID)对碳排放的基本回归结果以及表6的模型(1),即政策变量(DID)对产业结构高级化(Industry)的影响效应,可以判断,产业结构高级化(Industry)在智慧城市建设和碳排放之间也发挥了内在机制作用。综合第一步和第二步的实证结果,可以发现,存在一条“智慧城市建设→数字技术创新→产业结构高级化→城市碳减排”的因果链式关系,证明了本文提出的研究假设H3,即智慧城市建设能够通过“数字技术创新→产业结构升级”的间接路径促进城市实现碳减排。可见,作为技术赋能的城市发展新模式,智慧城市有望通过物联网、大数据、云计算、人工智能等数字技术创新,为我国逐步降低碳排放提供新途径和新选择。

表5 数字技术赋能直接路径检验

Tab.5 Direct path test of digital technology empowerment

变量模型(1)模型(2)模型(3)模型(4)模型(5)模型(6)PatentInventionP-CO2P-CO2I-CO2I-CO2DID1.585*** 0.351***-0.030***-0.029***-0.028***-0.028***(4.21)(6.13)(-7.48)(-7.09)(-5.16)(-4.79)Patent-0.005***-0.006***(-9.38)(-10.03)Invention-0.011***-0.020***(-7.15)(-9.97)控制变量是是是是是是个体效应是是是是是是时间效应是是是是是是R-sq0.823 10.871 20.951 20.954 10.912 10.901 2N3 1223 1223 1223 1223 1223 122

表6 数字技术赋能间接路径检验

Tab.6 Indirect path test of digital technology empowerment

变量模型(1)模型(2)模型(3)模型(4)模型(5)IndustryIndustryIndustryP-CO2I-CO2DID0.089***0.072***0.066***-0.034***-0.049***(6.73)(5.49)(5.66)(-9.11)(-9.01)Patent0.007***(8.15)Invention0.045***(9.07)Industry-0.016***-0.021**(-2.83)(-2.40)控制变量是是是是是个体效应是是是是是时间效应是是是是是R-sq0.897 10.912 20.900 10.812 90.890 4N3 1223 1223 1223 1223 122

6 异质性分析

分析智慧城市建设对城市碳排放的异质性影响,需要确定哪些城市发展特征对智慧城市建设有所裨益。总体来看,智慧城市建设需要人(人力资本)、财(金融发展)、物(信息基础设施)等的支持[9]。基于此,本文从人、财、物3个方面具体分析不同类型智慧城市赋能城市碳减排的异质性影响。

6.1 调节作用

人、财、物的具体衡量方法为:①城市人力资本水平(Human):以每万人大学生数表示;②金融发展(Finance):以金融机构存贷款余额占GDP 比重衡量;③信息基础设施(Material):以互联网宽带接入用户数衡量,表示智慧城市物力方面的支持。数据来源于2007—2020年的《中国城市统计年鉴》。

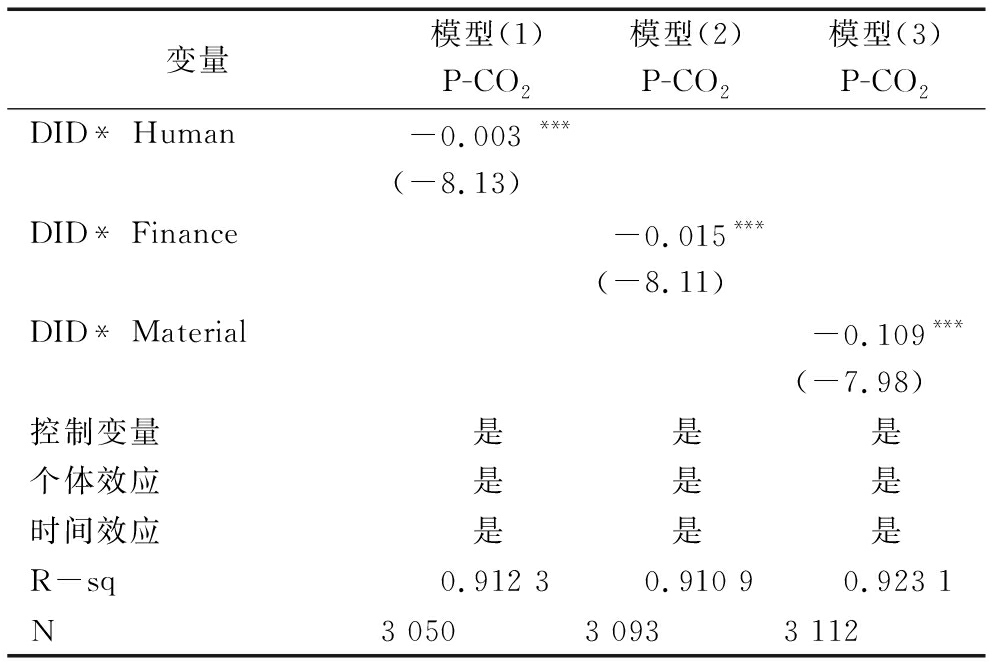

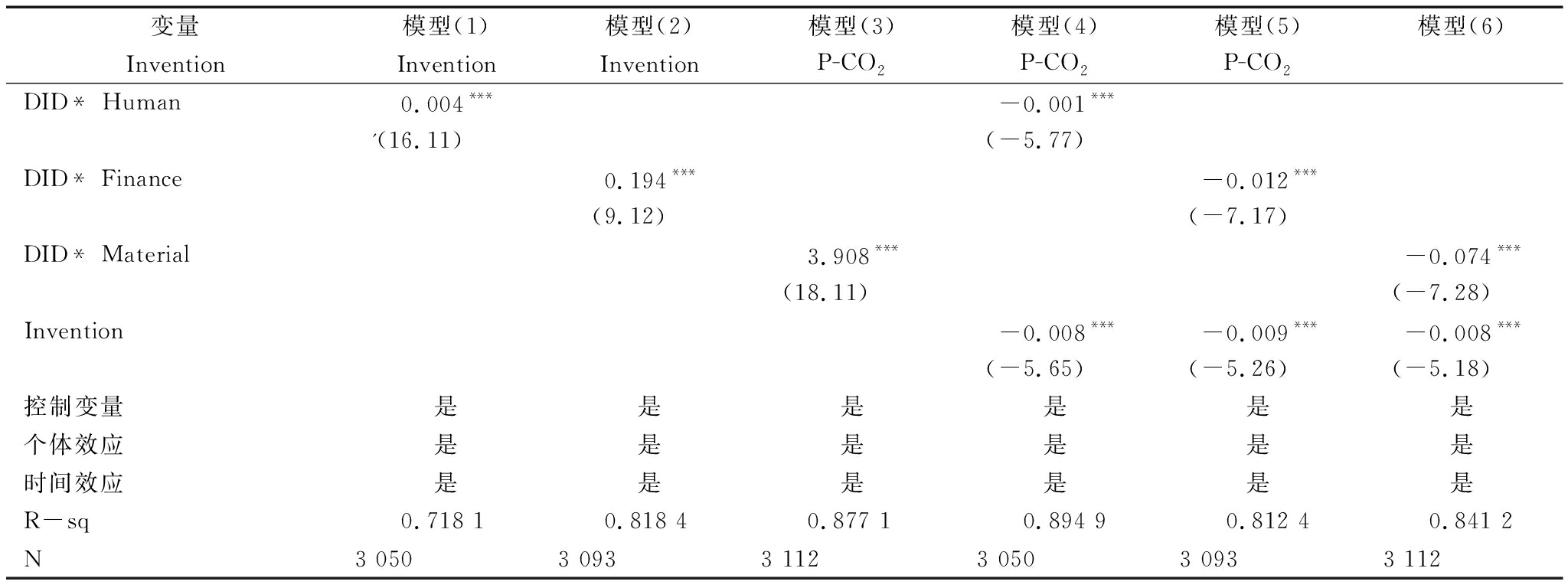

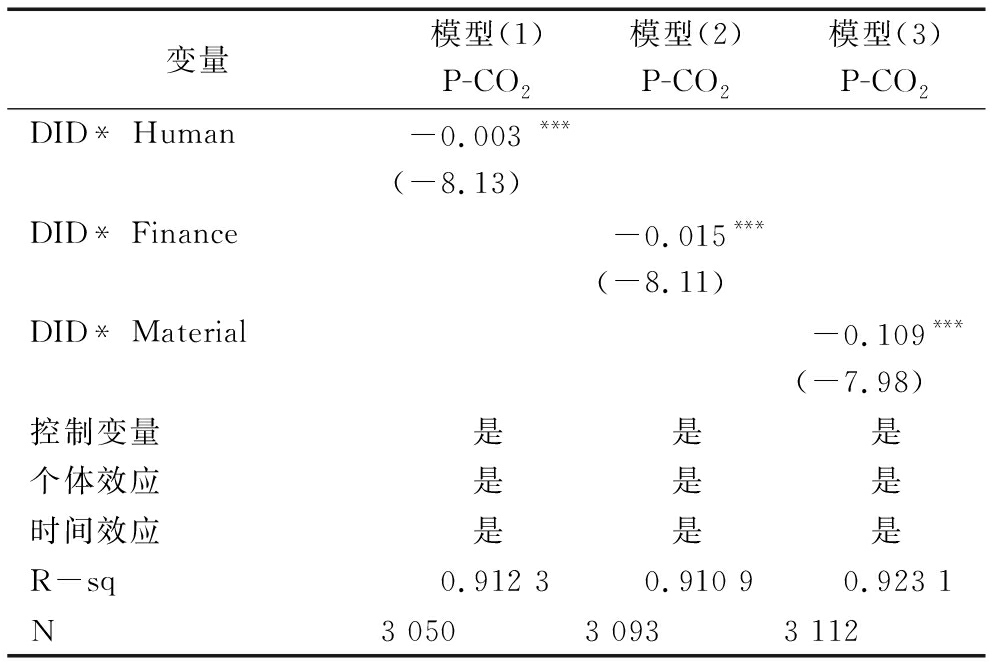

分别将人力资本(Human)、金融发展(Finance)和信息基础设施指标变量(Material)和智慧城市试点政策变量(DID)进行交互,并以人均碳排放(P-CO2)作为被解释变量,纳入主方程(1)进行回归,表7的模型(1)—(3)展示了各回归方程交互项系数的显著性结果。可以发现,人力资本(Human)、金融发展(Finance)和信息基础设施(Material)三类异质性指标与政策变量(DID)的交互项系数都在1%水平下显著为负,表明人力、财力和物力支持越集中的智慧试点城市,其碳减排的赋能作用也越显著,原因可能在于人力资本、金融支持和物质支持越充分的城市,其对城市数字技术创新的促进作用越显著,而上文分析表明,数字技术创新实际上能够通过直接路径或间接路径促进城市实现碳减排。

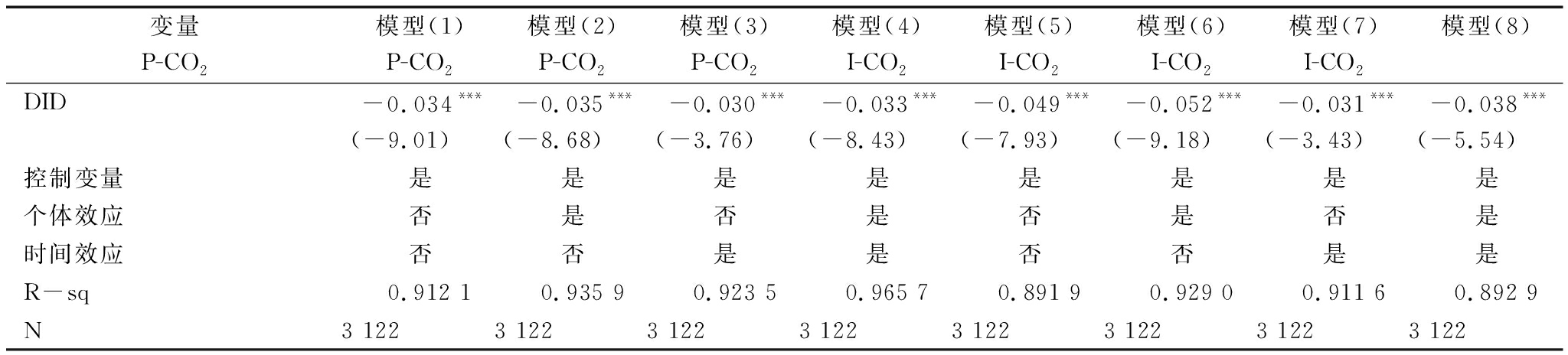

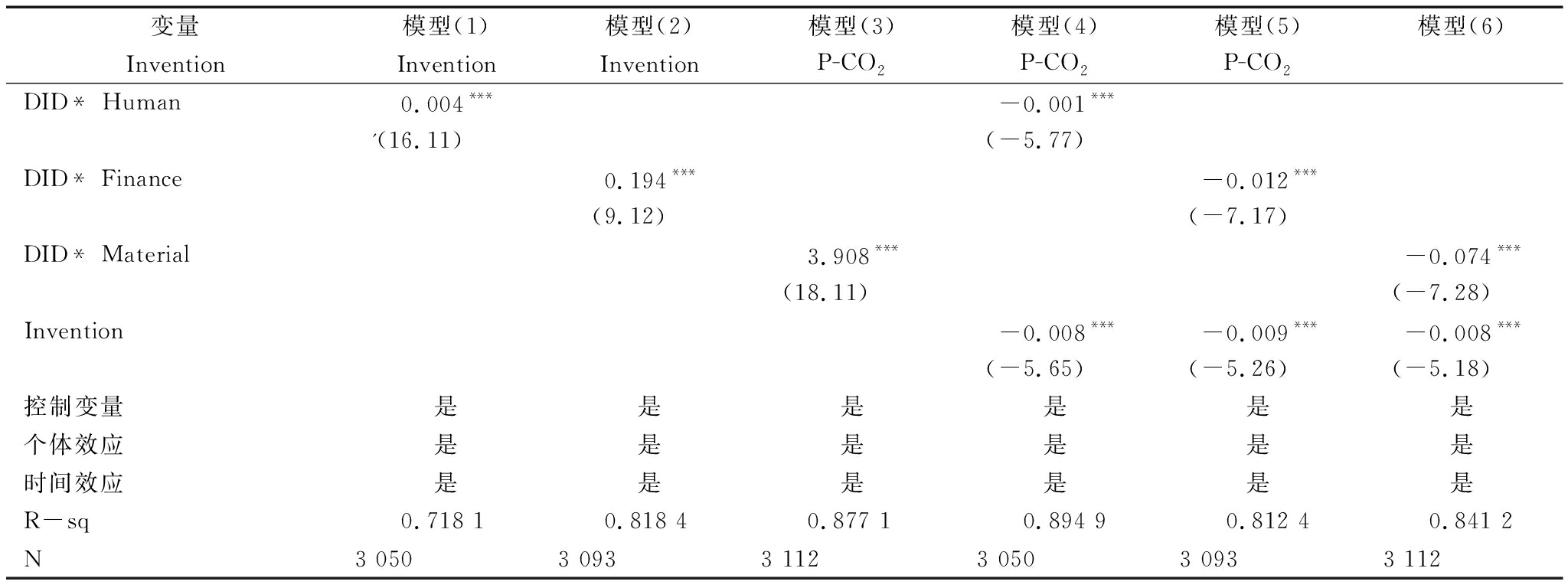

6.2 传导机制

为了验证以上提出的人力、财力和物力3个政策调节变量对数字技术创新的可能性影响,需要考察3个政策调节变量通过数字技术创新影响城市碳排放的传导机制。将人均数字技术发明专利(Invention)作为被解释变量,将智慧城市政策变量(DID)与人力资本(Human)、金融发展(Finance)与基础设施(Material)的交互项纳入主方程(1)进行回归。表 8模型(1)—(3)的结果表明,3个交互项系数都在1%的水平下显著为正,表明人力、财力和物力集聚对智慧城市的数字技术创新起正向调节作用;进一步,将人均数字技术发明专利(Invention)与3个交互项统一纳入以人均碳排放(P-CO2)为被解释变量的方程进行回归。模型(4)—(6)显示,人均数字技术发明专利(Invention)与3个交互项的系数都在1%水平下显著为负,表明城市人力、财力和物力水平集聚确实是通过数字技术创新对城市碳减排带来实质性影响的。在以上异质性检验方法和步骤中,本文将被解释变量替换为碳排放强度指标(I-CO2)并进行验证,结果显示,各系列方程的显著性没有发生质的变化。以上异质性研究结果表明,智慧城市作为技术赋能型城市发展模式,资金、人才、基础设施等创新要素的空间集聚对数字技术突破与创新仍然起到基础性作用,而且在“双碳”战略背景下创新要素集聚还有利于实现城市碳减排和绿色可持续发展。

表7 异质性检验(1)

Tab.7 Heterogeneity test (1)

变量模型(1)模型(2)模型(3)P-CO2P-CO2P-CO2DID* Human-0.003 ***(-8.13)DID* Finance-0.015***(-8.11)DID* Material-0.109***(-7.98)控制变量是是是个体效应是是是时间效应是是是R-sq0.912 30.910 90.923 1N3 0503 0933 112

表8 异质性检验(2)

Tab.8 Heterogeneity test (2)

变量模型(1)模型(2)模型(3)模型(4)模型(5)模型(6)InventionInventionInventionP-CO2P-CO2P-CO2DID* Human0.004***-0.001***'(16.11)(-5.77)DID* Finance0.194***-0.012***(9.12)(-7.17)DID* Material3.908***-0.074***(18.11)(-7.28)Invention-0.008***-0.009***-0.008***(-5.65)(-5.26)(-5.18)控制变量是是是是是是个体效应是是是是是是时间效应是是是是是是R-sq0.718 10.818 40.877 10.894 90.812 40.841 2N3 0503 0933 1123 0503 0933 112

7 结论与建议

7.1 研究结论

本文基于中国情境下智慧城市试点赋能城市碳减排要求,利用2006—2019年城市面板数据,从数字技术创新视角,综合采取多期DID模型、PSM-DID模型、中介效应模型、调节效应模型,多角度实证考察了智慧城市试点影响城市碳排放的内在机制和因果效应。主要结论如下:①智慧城市试点能够有效促进我国城市实现碳减排,有力支撑我国碳达峰碳中和行动,在引入PSM-DID模型、空间DID模型克服样本选择偏差和空间效应影响并重新进行估计后,结论依然稳健;②智慧城市试点主要通过数字技术创新的直接路径,以及“数字技术创新→产业结构升级”的间接路径促进城市碳减排,数字技术创新和产业结构升级可以形成链式因果关联共同助力智慧城市达成碳达峰碳中和;③异质性分析表明,人力、资金、信息基础设施支持越充分的城市,其促进城市碳减排的效应也越显著,主要原因在于人力资本、财政资金、金融资本以及物质资本集聚对城市数字技术创新具有显著的正向调节功能。

7.2 政策建议

在智慧城市建设成为当前我国城市发展的主流模式背景下,应采取以下政策措施:①进一步强化数字技术在碳减排领域的研发和应用,发挥大数据、云计算和物联网等前沿技术在碳排放源头锁定、数据分析、监测监管、预测预警等领域的关键作用,实现城市碳排放管理的精细化、在线化和智能化;②进一步发挥产业结构高级化在城市碳减排中的潜在赋能作用,既要加快产业结构向以第三产业为主的现代产业结构升级过渡,也要促进产业内部低碳化、绿色化发展,逐步采用清洁能源以替代传统的化石能源;③综合采取人力资本提升、财政科技支出增加、金融投资扩大等多种公共政策手段,持续提升智慧城市数字技术创新禀赋与能力,推动“数字新基建”跨越式发展,夯实数字经济促进创新的基础设施;④扩大智慧城市试点,在前三批智慧城市试点基础上总结经验,逐步将智慧城市建设覆盖我国所有城市,提高各类城市建设、管理、服务的智能化水平,让我国城市运转更敏捷、更高效、更低碳。

参考文献:

[1] 孙昌龙,靳诺,张小雷,等.城市化不同演化阶段对碳排放的影响差异[J].地理科学,2013,33(3):266-272.

[2] 林美顺. 中国城市化阶段的碳减排:经济成本与减排策略[J]. 数量经济技术经济研究, 2016,33(3): 59-77.

[3] MARTINEZ-ZARZOSO I, MARUOTTI A. The impact of urbanization on CO2 emissions:evidence from developing. countries[J]. Ecological Economics, 2011(7) : 1344-1353.

[4] 陆铭,冯皓.集聚与减排:城市规模差距影响工业污染强度的经验研究[J].世界经济,2014,37(7):86-114.

[5] 邵帅,张可,豆建民.经济集聚的节能减排效应:理论与中国经验[J].管理世界,2019,35(1):36-60,226.

[6] USMAN A, OZTURK I, HASSAN A,et al. The effect of ICT on energy consumption and economic. growth in South Asian economies: An empirical analysis[J]. Telematics and Informatics, 2020(58):101537.

[7] JUNIOR J, BUSSO C, GOBBO S,et al. Making the links among environmental protection, process safety, and industry 4.0[J]. Process Safety & Environmental Protection, 2018(117):372-382.

[8] ALAM M M, MURAD M W. The impacts of economic growth, trade openness and technological progress on. renewable energy use in organization for economic co-operation and development countries[J]. Renewable energy, 2020(1):382-390.

[9] 石大千,丁海,卫平,等.智慧城市建设能否降低环境污染[J].中国工业经济,2018,35(6):117-135.

[10] WANG L ,CHEN Y,RAMSEY T S,et al. Will researching digital technology really empower green development[J]. Technology in Society, 2021(10):101638.

[11] 范洪敏,米晓清.智慧城市建设与城市绿色经济转型效应研究[J].城市问题,2021,40(11):96-103.

[12] GUO Q, WANG Y, DONG X . Effects of smart city construction on energy saving and CO2 emission reduction: Evidence from China[J]. Applied Energy, 2022, 313(5):118879.

[13] 李德仁,姚远,邵振峰.智慧城市的概念、支撑技术及应用[J].工程研究——跨学科视野中的工程,2012,4(4):313-323.

[14] 陈晓红,胡东滨,曹文治,等.数字技术助推我国能源行业碳中和目标实现的路径探析[J].中国科学院院刊,2021,36(9):1019-1029.

[15] 巢清尘.“碳达峰和碳中和”的科学内涵及我国的政策措施[J].环境与可持续发展,2021,46(2):14-19.

[16] 郭凯明.人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J].管理世界,2019,35(7):60-77,202-203.

[17] 陈小辉,张红伟,吴永超.数字经济如何影响产业结构水平[J].证券市场导报,2020,30(7):20-29.

[18] 杨新铭.数字经济:传统经济深度转型的经济学逻辑[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2017,34(4):101-104.

[19] 陈晓东,杨晓霞.数字经济发展对产业结构升级的影响——基于灰关联熵与耗散结构理论的研究[J].改革,2021,34(3):26-39.

[20] 于斌斌.产业结构调整如何提高地区能源效率——基于幅度与质量双维度的实证考察[J].财经研究,2017,62(1):86-97.

[21] LI X , LIU J , NI P .The impact of the digital economy on CO2 emissions: a theoretical and empirical. analysis[J]. Sustainability, 2021(13) : 7267-7267.

[22] 吴建新,郭智勇.基于连续性动态分布方法的中国碳排放收敛分析[J].统计研究,2016,33(1):54-60.

(责任编辑:胡俊健)