Does Government Involvement in Innovation Help Improve the Efficiency of Innovation in Cities?An Empirical Test Based on National Innovative City Pilot Policy

Huang Yongchun1,2,Huang Zhan3,Zou Chen1

(1. Business School, Hohai University;2.World Water Valley and Water Ecological Civilization Cooperative Innovation Center, Nanjing 211100,China;3.Department of Business Administration,Coventry University, London E1 7JF,UK)

Abstract:Innovation promotes economic growth by adjusting the combination of production factors and is the core driving force to realize innovation-driven development. As regional innovation enters into multiple levels of innovation ecosystem, the interaction and symbiosis between government and economic subjects play an important role in promoting regional innovation. In order to realize the transformation of urban development through independent innovation, the National Development and Reform Commission of China officially approved Shenzhen as the first "National Innovative pilot city" in June 2008, and gradually listed Dalian, Qingdao, Xiamen and other cities as innovative pilot cities thereafter. The construction and development of innovation-oriented cities can not only realize the investment-driven and even innovation-driven transformation, but also help realize the transformation from unbalanced development to shared and coordinated development.

On the basis of the data samples of 226 prefecture-level cities in China from 2000 to 2019, this paper empirically examines the impact of Shenzhen's national innovative city pilot policy in 2008 on urban innovation efficiency by using the synthetic control method, and explores the mechanism of government participation in innovation on regional innovation efficiency improvement. The validity and robustness of regression results are tested by breakpoint regression and placebo test.

The results show that the national innovative city pilot policy implemented for the first time in Shenzhen in 2008 has a significant promoting effect on the improvement of total factor productivity, and the effect of the national innovative city pilot policy on the innovation efficiency of Shenzhen presents an inverted U-shaped trend. The implementation of this policy has a significant positive impact in the early stage, which can effectively guide the innovation behavior of enterprises, stimulate the innovation power of enterprises, and help enterprises to cross the valley of death of innovation. But the effect is time-limited. In the middle period of policy implementation, with the gradual release of policy effects, increasingly fierce market competition and constant change of emerging technologies, the dividend effect of government policy support for industrial innovation declines, and an inflection point appears in the government's promotion effect on innovation. After that, the effect of policy dividend gradually weakens, but this does not mean that relevant policy dividend disappears completely, but maintains a low continuous positive impact.

Therefore, in the initial stage of promoting urban innovation, the government should pay attention to guide innovation and make up for market failure due to the existence of market failure problems such as high innovation risk and long cycle, information asymmetry, technology spillover and imitation, so as to help innovation subjects to cross the valley of death. In the middle period of policy implementation, the government should encourage innovation behavior in industry guidance, financial support, financial environment, property rights protection, trade and export. In the later period of policy implementation, the government should adjust or formulate new innovation incentive measures according to the innovation situation and regional innovation reality, according to the law of urban development and the law of market competition, and strengthen the sustainable effect of the original innovation incentive policies.

According to the research conclusion, this paper puts forward three countermeasures and suggestions. First, the government should optimize the supporting mechanism for scientific and technological innovation, improve the funding system for scientific and technological innovation and the high-level talent flow mechanism to stimulate the vitality of the main body of scientific and technological innovation in the start-up period of the construction of innovation-oriented cities. Second, in the implementation process of promoting the construction of an innovation-oriented city, the government should improve all kinds of scientific and technological innovation carriers, so as to accelerate the agglomeration of scientific and technological innovation resources, promote the transformation of scientific and technological achievements, reduce the cost and risk of scientific and technological innovation, and enhance the innovation vitality and entrepreneurial power of the city. Third, the government should improve the service system of scientific and technological innovation, attach importance to the cultivation of scientific and technological intermediary service platform, strengthen the collaborative innovation among enterprises, government, research institutes, intermediary institutions and knowledge users, and enhance the synergistic effect of urban innovation subjects, so as to achieve major technological breakthroughs and breakthroughs.

Key Words:Innovation Efficiency; Government Involvement in Innovation; Synthetic Control; Innovative City

0 引言

创新通过调整生产要素组合促进经济增长,是实现创新驱动发展的核心动力。随着中国传统生产要素红利的逐步消失,经济增长方式亟需从粗放式转向集约式,释放创新动能,实现高质量发展(金碚,2014)。创新要素在产业或空间层面的集聚与耦合,有助于构筑和提升区域竞争优势,是创新型城市的要素基础。城市作为区域经济发展主体,是各类生产要素和创新资源集聚的载体,有助于推动区域经济高质量发展。根据生产方式的不同,城市先后经历了农业城市、工业城市以及向创新型城市转型发展[1]。其中,创新型城市是指创新资源集聚、自主创新能力强、科技引领作用显著、经济社会发展水平高、区域经济辐射面广的城市。为实现创新型城市的转型发展,2008年6月,国家发展和改革委员会正式批准深圳为首个国家创新型试点城市,并逐步将大连、青岛、厦门等城市列入创新型试点。创新型城市建设与发展不仅能够实现由要素驱动转向创新驱动,而且有助于实现从不平衡发展转向共享协调发展。深圳作为首个国家创新型试点城市,在科学技术方面的投入和产出都大幅提升。2009年,深圳R&D经费支出达279.71亿元,2019年为1 328.28亿元,增长374.88%;专利授权总量从2009年的25 894项增加到2019年的166 609项,增长543.43%。由此可见,政府借助国家创新型城市试点政策,推进深圳等创新型城市建设,是增强区域自主创新能力、构建现代工业体系、实现经济增长方式转变的重要路径[2]。

创新型城市是在政府部门引导下,企业、高校、研究机构、服务机构等多元主体交互作用形成的复杂区域创新系统。在该区域创新系统中,存在政府和市场的双重作用。由此,协调二者关系、谋取政府与市场的协同效应,就成为构建创新型城市必须解决的首要问题。2016年11月,张维迎教授与林毅夫教授围绕“产业政策存废”等问题进行了激烈争论(“张林之争”),探讨了产业政策效用的核心问题,其实质就是市场与政府的关系之争。当前,我国经济发展已步入“创新2.0”时代,亟需厘清市场和政府在实施国家创新战略中的角色与定位,加之我国企业转型发展遭遇“卡脖子”困境,城市发展面临增长方式转变的迫切要求,因此亟需完善城市治理机制,提升城市创新效率。中共十九届五中全会进一步指出,要“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”。那么,政府参与创新是否有助于提高城市创新效率?创新型城市试点政策是否有效以及如何发挥作用?这些成为推进中国经济高质量发展过程中必须解决的重要问题。

本文从产业政策角度,以2008年起实施的创新型城市试点政策为例,讨论创新驱动发展战略下政府参与创新的产业政策有效性。创新之处在于,一方面,借助合成控制法、断点回归和安慰剂检验等方法,测度国家创新型城市试点政策对城市全要素生产率、技术进步和创新效率的影响,揭示出政府参与创新对城市创新效率的作用呈现倒U型;另一方面,针对倒U型作用指出,政府应根据市场规律,制定适宜的产业调控政策,不断提高市场调控的适度性和科学性。

1 文献综述

创新是指创造某种新事物的行为和过程,包括知识创新、技术创新、管理创新等[3]。在此基础上,弗里曼等提出区域创新网络概念,指出创新网络是空间地理位置相毗邻的利益相关多元体共同参与创新活动而组成的动态合作开放系统,其联结机制是创新主体间的分工与协作机制。区域创新网络构建有助于发挥区域创新协同效应,增强网络主体创新能力[4],提升区域经济增长效率。创新型城市作为区域创新系统的典型表现形式,是承载创新要素、释放创新动能的重要载体。近年来越来越多的研究开始探讨政府参与创新对城市创新效率的影响机制,具体如下:

第一,创新型城市建设对经济发展的驱动效应。创新型城市建设会引发城市管理体制改革与创新,从而有助于区域知识经济、规模经济实现,加速创新驱动发展。世界银行在2005年《东亚创新型城市的研究报告》中进一步讨论了创新型城市建设的驱动效应,指出,创新驱动型城市建设不仅能够集聚创新要素,提升区域创新能力,促进区域产业结构和经济增长模式转型升级,而且能够促进城市社会文化、政治制度、科学技术、生态文明协调发展[5],从而提升城市综合竞争力。国内外文献充分证实了这一点。如Feldman[6]探究了技术创新和知识经济对城市经济增长的作用,指出提高城市创新能力是促进经济增长的核心动力;Porter[7]进一步基于地理集中性和竞争优势理论指出,具有创新协同效应的城市群是提升国家竞争力的关键;周锐波等[8]也得到了相似的研究结论,并进一步指出中国城市创新的空间自相关性不断提高,但创新的溢出效应存在区域差异性;James Simmie[9]通过对巴黎、米兰和伦敦等5个创新型城市的比较分析,揭示了城市规模、资源禀赋、创新能力、产业结构、生态环境和治理体制等对城市竞争力的影响机制;龚维进等[10]探究了创新等要素外溢效应对城市创新力的作用。

第二,创新型城市要素特征与测评指标。现有研究分析了创新型城市特征,并且探讨了创新型城市测评指标。如Charles Landry[2]指出,创新型城市包括7个要素,即富有创意的领导者、具有竞争力的人才结构、开放的人文文化、强烈的城市认同感、完善的基础设施、健全的公共服务等;Florida等[11]通过对欧美城市转型发展轨迹的研究,提炼出以技术创新、人才结构和开放程度等“3T”指标衡量创新型城市。在此基础上,后续研究进一步提出包含创意成果、人才结构、制度体系、文化理念和社会环境等指标在内的创新型城市“5C创意指数”[12]。为了推进创新型城市建设,国家科技部(2010)提出了创新型城市监测评价体系,包括社会研发投入、企业创新活力、科技成果转化、知识产权产出,以及高新产业产值等[13]。张旺等[14]基于技术成就指数构建城市创新能力评价指标,探究了北京创新系统的协同能力。也有学者通过对创新型城市的统计分析指出,创新型城市应该具有如下量化特征:对外依存度低于30%,科技进步贡献率超过70%,全社会R&D比例超过3%等。相关研究集中探讨了统计指标的科技含量、评估的综合性与系统性等。

第三,创新型城市建设与政府关系。基于新公共管理理论和新结构经济学研究,政府与市场协同能够促进创新型城市建设,随着市场经济体制逐步完善,政府功能应由“管控”向“服务”转型。Peter Hall[15]认为,政府政策对引导新事物融合与发展具有重要作用,在创新型城市建设初期,政府政策至关重要;Hospers[16]基于创新型城市的知识经济特征提出,政府应完善创新生态体系,提高创新型城市集聚性、多样性和创造性;甘辉[17]探究了重庆创新系统的人力资本配置机制,指出政府在人才等创新资源配置中扮演 “引智”或“供智”角色;倪鹏飞等[18]从市场环境、公共制度等角度,研究政府政策对城市创新能力的影响;于晓宇和谢富纪[19]以上海市为例,探究上海1995-2005年创新效率演化情况,并指出政府需要基于城市财力资源合理集聚与配置人力资本;徐苑琳[20]进一步区分不同政府参与方式对城市创新和产业升级的差异化作用,并指出政府直接参与创新活动比间接引领的推动效果更显著。

综上所述,创新型城市试点政策对促进城市创新发展具有重要作用,已有研究构建了城市创新效率测度和评价体系,并且初步探究了政府与创新型城市建设的内在关系。然而,多数研究一般将政府行为视为外部环境要素,较少探讨政府参与创新的内在作用。同时,国内外有关政府在创新型城市建设中角色定位、作用机制的研究仍不足,较少探讨伴随创新型城市建设进程的政策演化效果,更鲜有探讨政府政策对城市创新效率影响的研究。鉴于此,本文以2008年中国创新型城市建设试点政策为例,以深圳市为实验组,深入探究国家创新型城市试点政策对城市创新效率的影响,剖析政府在城市创新网络中的作用机制,旨在进一步丰富和充实区域创新系统理论体系。

2 研究设计

合成控制法(synthetic control method)是评价政策实施效果的重要工具,在烟草限购、行政区划调整以及房产税试点等政策评估方面具有较好应用[21-22]。借鉴前人研究思路,本文采用合成控制法,选取创新型城市建设的率先试点城市深圳作为实验对象,通过“真实深圳”与“合成深圳”的比较分析,模拟分析创新型城市试点政策实施效果。

2.1 创新型城市试点政策推行过程

创新型城市试点工作共分3个阶段:第一阶段,2008年深圳获批成为全国第一个国家创新型城市建设试点,由此深圳率先开展试点创建工作, 2008年9月为了加快创新型城市建设,深圳市人民政府出台《深圳国家创新型城市建设规划(2008-2015年)》,意味着深圳正式开始创建创新型城市;第二阶段,2009-2010年,为促进经济增长方式转变,落实自主创新战略,推进区域创新体系建设,实现经济增长由单中心向多中心转变,我国扩大创新型城市试点范围,涵盖大连、厦门、西安等16个城市;第三阶段,试点范围进一步扩大,截至目前,共有61个城市开展创新型试点创建工作。

本文使用除上述城市外的其它城市线性组合,构造合成控制地区,然后以深圳作为实验组,使合成控制地区的经济特征与实施创新型城市试点政策前的深圳尽可能相似,然后对 “合成深圳”的创新效率与“真实深圳”的创新效率进行比较分析。

2.2 模型设计

现有创新效率的测度方法主要有两种:一种是从创新投入和创新产出角度衡量创新效率,即创新效率为创新资源投入与产出绩效的比值,一般用专利数与R&D支出之比作为替代指标;另一种则是全要素生产率(TFP)。由于部分城市专利数和R&D数据缺失,考虑到数据可得性和准确性,本文采用全要素生产率测算创新效率。全要素生产率可以进一步分解为前沿面的技术进步和技术效率,其中,技术效率又可以进一步分解为由优化配置和规模效应引致的效率改善。

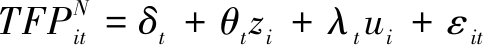

设TFPit表示城市i在第t期实际观察到的全要素生产率, 表示城市i在第t期未受政策干预的全要素生产率,计算方法如式(1)所示。

表示城市i在第t期未受政策干预的全要素生产率,计算方法如式(1)所示。

(1)

其中,δt为时间固定效应;zi为不受政策影响的参数;θt为未知参数向量,表示zi对 的影响随时间而变化;λt为共同外部冲击;ui表示各城市对共同外部冲击的响应机制,λtui表示交互固定效应。

的影响随时间而变化;λt为共同外部冲击;ui表示各城市对共同外部冲击的响应机制,λtui表示交互固定效应。

(1)控制组选取。模式设定后,首先选择控制组。第一步,由于北京、上海等其余60个城市在2000-2019年实施了国家创新型城市试点政策,因此从中国内地31个省(区、市)的344个地级行政区中剔除不包括深圳的其它60个创新试点城市,确保“合成深圳”的控制组中不含有创新型城市试点政策效应,以科学研判创新型城市政策实施有效性;第二步,剔除1989—1995年数据缺失严重城市和在此期间内还未建市的城市,包括汉中市、咸阳市、渭南市等20个城市;第三步,删除资本和劳动力存量数据缺失的城市,最终得到2000-2019年225个地级市作为潜在控制地区。

(2)合成控制构造。本文研究数据涉及226个城市,其中,第1个城市为实施创新型城市试点政策的深圳,其余225个城市未受政策冲击,由此构成潜在控制组。模型的潜在假设是创新政策仅影响深圳地区,由此设定控制地区的权重向量为w=(w2,w3,…,w226),其中,wi为非负数,表示每个城市在“合成深圳”中所占权重。

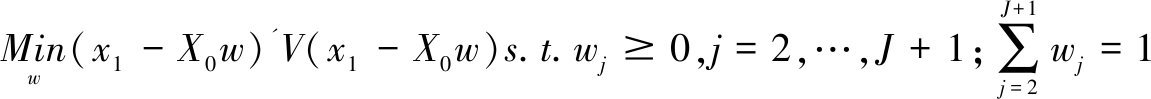

(3)最优权重w*和最小化“均方预测误差”。在深圳实施创新型政策试点前,记各预测值变量的平均值为(k×1)阶列向量x1,下标1表示“实验组”,将其余225个城市相应预测变量的均值记为(k×j)阶矩阵X0(j=2,…,226),下标0表示“控制组”。选择权重wi,使得X0wi尽可能接近x1。在此基础上,使用二次型(x1-X0wi)T(x1-X0wi)度量此距离。基于此,构建有约束的最小化问题。

(2)

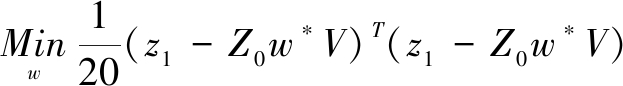

其中,V为(k×k)阶对角矩阵,对角线元素为非负数,反映相应预测变量对TFP影响的重要性。数值求解,可得w*V。由此,问题转化为如何选择最优V,使得在创新政策实施前“合成深圳”的TFP与“真实深圳”尽量接近。设z1为(16×1)阶列向量,反映深圳2000-2019年的创新效率指数;设Z0为(16×j)阶矩阵,其中,每列为相应控制地区的创新效率。以Z0w*V预测z1,则均方预测误差(MSPE)最小化的最优解w*V*是“合成深圳”的最优权重,如式(3)所示。

(3)

2.3 模型优势

与双重差分法(DID)和倾向匹配得分法(PSM)相比,合成控制法在分析政策效应时往往具有更强客观性和科学性。

首先,倘若采用双重差分法研究创新政策有效性,则难以准确界定政策实施前后的时间段[23],也较难划分非目标城市的政策后时期[24],更重要的是双重差分法在对照组的选择上具有主观性。这是因为目标地区与对照地区存在系统性差异,由此引发目标地区实施政策变革与创新,从而产生政策的内生性问题。

其次,应用倾向得分匹配法实证分析创新政策[25]的影响,是在假设独立条件下将对照组和实验组进行随机拟合并作对比分析。该方法通常使用混合数据,因此指标测度的合理性和科学性不足,同时,在选择匹配变量、估计倾向得分的过程中,因为城市数据交错而导致计量结果存在偏差[26]。

综上,本文研究目的是准确评价政府参与创新对城市创新效率的影响,因此构造一个与目标组类似的控制对象,进而分析国家创新型城市试点政策的实施效应,因而该方法更加有效。

3 实证分析

3.1 变量说明与数据来源

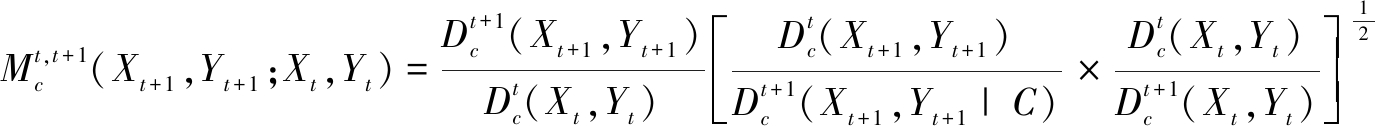

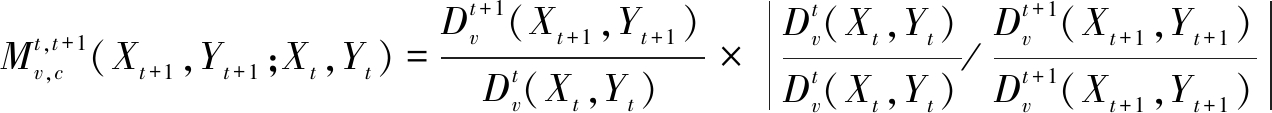

本文采用非参数法中的全要素生产率(TFP)测算创新效率,并基于DEA-Malmquist指数测度和分解全要素生产率。

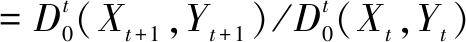

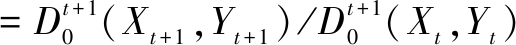

设t时期Malmquist指数、t+1时期的Malmquist指数如下:

(4)

(5)

为避免时期产生的差异,取上述两者的几何均值作为测评生产率变化的Malmquist指数。

(6)

其中,Xt、Yt和Xt+1、Yt+1,分别表示第t期与t+1期的创新投入及产出; 和

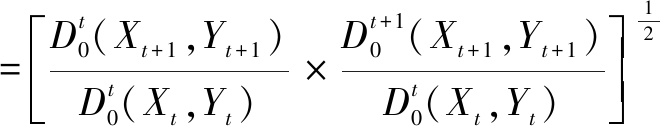

和 表示距离函数。在规模报酬不变的约束条件下,式(6)还可以表示为技术效率变化指数(TEC)和技术进步指数(TCP)的乘积,分解过程如下:

表示距离函数。在规模报酬不变的约束条件下,式(6)还可以表示为技术效率变化指数(TEC)和技术进步指数(TCP)的乘积,分解过程如下:

(7)

其中,式(7)的技术效率变化指数(TEC)还可进一步分解为纯技术效率指数(PTEC)和规模效率指数(SEC)。

(8)

其中,向量X=(X1,X2,…,Xt)为投入向量。搜集整理《中国城市统计年鉴》中2000-2019年226个城市的劳动人口(万人)和资本存量(亿元)年度数据,并以此为投入变量。其中,劳动人口(万人)为各省市总人口(万人)与该省市15~64岁人口比例的乘积;资本存量以1952年为基准年,基于永续盘存法按不变价格计算各城市资本存量,即Ki,t=Ki,t-1(1-ηi,t)+Ii,t。其中,K为资本存量(亿元),I表示固定资产投资,η为经济折旧率(设定为9.6%)。据此,估算中国2000-2019年226个城市资本存量数据。Y=(Y1,Y2,…,Yt)为产出向量,以《中国城市统计年鉴》2000-2019年226个城市的地区生产总值(亿元)为产出变量,进而采用DEA软件,测算全要素生产率。

综上所述,本文采用全要素生产率及其分解后的技术进步、效率进步,以及效率分解后的规模效率和配置效率5个变量分别作为结果变量,比较实施国家创新型城市试点政策的“真实深圳”与“合成深圳”之间的差异,检验政府参与创新的政策制定是否对城市创新效率提升具有显著影响。根据合成控制法逻辑,为保证结果稳健,引入社会消费品零售总额(万元,lnconsum)、当年实际使用外资金额(万美元,lnFDI)、科技支出(万元,lnRD)、年末金融机构各项贷款余额(万元,lnfinanc)、医院和卫生院床位数(张,lnpubserv)等预测变量。其中,科技支出是衡量科技创新投入的重要指标,并影响科技创新产出;年末金融机构各项贷款余额可以反映金融环境,影响技术创新水平效应与结构效应[27],促进产业结构转型和创新效率提升;医院和卫生院床位数作为公共服务环境的代理变量,反映地方公共服务水平、区域创新资源吸附能力以及创新政策实施阻力。为减少异方差,将以上预测变量取对数,并分别使用深圳2002年、2005年和2007年的全要素生产率作为结果变量的3个额外预测变量。以上数据来源于《中国城市统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》以及各地卫生健康委员会官网等。

3.2 实证结果

根据合成控制法逻辑,首先以全要素生产率作为结果变量,计算“合成深圳”的城市权重。在剔除61个国家创新型政策试点城市以及缺失值严重的城市后,225个城市中多数城市的权重为0, 4个城市的权重为正,分别是佛山(0.492)、太原(0.436)、东莞(0.042)和南宁(0.03),其中,佛山的合成权重最高。因此,本文将选取这4个城市作为“合成深圳”的权重组合。

其次,比较“真实深圳”与“合成深圳”的TFP差距,如表1所示。可以发现,在成为国家创新型城市建设试点前的“真实深圳”与“合成深圳”预测变量的差异度很小,尤其是本文关注的创新效率指数(全要素生产率指数);2002年、2005年、2007年真实深圳和“合成深圳”的差异率分别仅为0.16%、0.01%和0.20%。此外,为保证结果稳健,本文随机选取试点政策实施前的2006 -2007年的深圳数据检验该方法拟合效果。结果显示,政策实施前两年的TFP差异度极小,仅为0.16%,拟合优度大于0.84,因此“合成深圳”的TFP增长路径很好地拟合了“真实深圳”的增长路径。

表1 “真实深圳”与“合成深圳”预测变量比较

Tab.1 Comparison of prediction variables between "real Shenzhen" and "synthetic Shenzhen"

变量真实深圳合成深圳TFP(2002)1.0241.022 4TFP(2005)1.2511.250 9TFP(2007)1.1221.119 8

最后,比较“真实深圳”与“合成深圳”的结果变量,如图1所示,实线代表深圳实际全要素生产率增长路径,虚线代表“合成深圳”创新效率增长路径,垂直虚线代表扩容政策实施的起始年份(2008年)。结果显示,在国家创新型城市试点政策实施前,“实际深圳”与“合成深圳”的创新效率增长路径除2000—2003年前者较高外,其余年份几乎完全重合,说明“合成深圳”较好地拟合了创新政策实施前的创新效率增长路径。而在创新政策实施后,2008—2009年“真实深圳”的创新效率比“合成深圳”的效率更低,这主要是由于深圳作为经济外向型特征非常显著的城市,2008年国际金融危机爆发后,企业订单减少,外销型工业企业受冲击最大,外需大幅萎缩,由此深圳企业遭遇了出口大幅减少的冲击。即便实施了国家创新型城市试点政策,开展了基础能力、应用能力、科技计划、新兴产业、城市空间、开放合作等十大工程,但上述政策实施具有滞后效应,因此2008-2009年间深圳创新政策的实施效应不增反降。但在2010年以后,“真实深圳”的创新效率显著高于“合成深圳”,也就是说创新政策的红利效应开始显现。由此可以说明,政府参与创新的政策实施有效提高了城市创新效率。国内一些研究也佐证了本文研究结果。例如有学者认为,政策制度、研发投入等政府行为能够提升城市创新能力(范柏乃,吴晓彤,李旭桦,2020);袁航、朱承亮等[28]认为,伴随数字经济和信息技术发展,政府通过利用信息技术、集聚人力资本、优化制度环境、推进智慧城市建设,从而提升城市创新能力;韩璐等[29]认为,政府通过强化人才集聚,发展科技金融,加速城市数字化转型与创新。

为了更直观地观察国家创新型城市建设试点政策实施对创新效率的作用,本文计算政策实施前后“真实深圳”与“合成深圳”TFP均值的差距。如图2所示,2001-2019年“真实深圳”与“合成深圳”的创新效率差值在-4%-7%间波动。2008年以后“真实深圳”的创新效率显著落后于“合成深圳”,到2009年,落后差距最大为-4%;2009年以后,“真实深圳”的创新效率快速提升,并逐渐超越“合成深圳”;2013年两者创新效率的差值达到最大(7%);随后,两者差距呈现波动性缩小趋势,但总体呈现“真实深圳”创新效率高于“合成深圳”的趋势。2015年出现政策实施后的第一个波谷,并于2016年始创新效率差距再次拉大且稳定在一个较低正值水平。由此说明,创新型城市试点政策实施后“真实深圳”的创新效率比“合成深圳”有所提高。由于效率进步在2013年达到顶峰,可见政策效应全部释放,因此2013年后创新效率呈下降趋势。由此表明,政府政策出台与实施在推动创新效率方面具有显著正向作用,但政策红利具有一定期限,其助推创新效率提升的作用呈衰减态势,反映为政府参与创新对城市创新效率的改善呈倒U型趋势。即在政策实施前期具有显著正影响,可以有效引导企业创新行为,激发企业创新活力,帮助企业跨越创新的“死亡之谷”;但这种效果是有限的,具有期限性,即在政策实施中期,随着政策效果逐步释放,市场竞争日趋激烈,新兴技术不断更迭,政府支持产业创新的红利效应出现递减,此时政府对创新的推动效应出现拐点。虽然政策红利逐渐降低,但这并不意味着完全消失殆尽,而是保持较低的持续正向影响。此时,政府应根据创新态势、市场规律和区域创新能力演化,进一步调整或者制定激励创新的新措施,提高政策实施效率。

此外,针对图2中的两个异常点进行进一步分析。其一是2003年出现明显波峰。由于图2反映的是“真实深圳”与“合成深圳”TFP均值的差距,因此2003年显示的波峰反映出“真实深圳”与合成深圳的TFP均值存在较大正向偏差。结合图1可知,这是由于2003年“真实深圳”的TFP均值较高而合成深圳的TFP均值较低,也就是由佛山、太原、东莞和南宁组成的“合成深圳”发展水平严重低于“真实深圳”实际发展水平。这可能是因为,2003年是继1995年将深圳作为经济体制改革 “试验场”之后,该地区步入“加快发展,率先发展,协调发展”的经济和科技建设重要时期,导致当年“真实深圳”的TFP水平测算结果远高于合成样本城市的TFP指数。这从另一个方面反映了政府参与创新对城市创新效率的影响,与本文结论逻辑一致。其二是2015年政策实施后出现的一次大波谷。这可能是因为,除政策红利逐步消失外,2015年是中国A股大幅动荡的一年,金融风险冲击对深圳的影响明显大于佛山、太原、东莞和南宁4个权重样本城市,从而导致该年“合成深圳”TFP的测算结果略超“真实深圳”水平。此外,“真实深圳”与“合成深圳”的TFP均值差在2015年后稳定在一个较小的正值范围内,表明政策红利虽然具有消弭趋势,但依然保持一定作用。

3.3 稳健性检验

虽然“真实深圳”的创新效率与“合成深圳”间存在显著差距,但这种差距是不是完全由国家创新型城市试点政策造成的,即是否存在一些未观测到的外在因素?例如当地FDI辐射效应、深圳本土企业的崛起等。为排除其它政策的干扰和偶然性,本文进行稳健性检验,具体如下。

3.3.1 断点回归与合成控制法对比

为进一步分析政府参与创新是否提高了城市创新效率,将全要素生产率分解为技术进步(TCP)和效率进步(TEC)。为检验以上结果稳健性,采用全要素生产率分解后的技术进步作为结果变量,估算深圳在2008年实施创新政策前后技术进步是否出现跳跃。断点模型为:

TCPi=α+β1(Ti-c)+σMi+γ1(Ti-c)Mi+β2(Ti-c)2+γ2(Ti-c)2Mi+εi

(9)

其中,TCPi表示深圳市的技术进步,Ti为政策实施年份,Mi为处理效应,变量(Ti-c)为Ti的标准化,使得(Ti-c)的断点为0。引入互动项(Ti-c)Mi是为了允许在断点两侧的回归线斜率可以不同。σ是在(T=c)处的局部平均处理效应LATE估计量,可使用稳健标准误控制异方差。由于在(T=c)附近,个体在各方面均无系统差异,因此造成条件数学期望函数E(TCPi|Ti)在此跳跃的唯一诱因只能是Mi的处理效应。由此,可将此跳跃视为在(T=c)处Mi对TCPi的因果效应。

为防止回归函数中存在高次项而导致遗漏变量,因此在方程中引入二次项(Ti-c)2,实践中有时引入三次项、四次项,甚至六次项。根据Gelman & Imbens[30]的研究,将三次或更高阶项引入全局回归,会导致回归结果不稳定。因此,本文使用线性或二次局部回归,并限定Ti的取值范围为(Ti-h,Ti+h),其中,h为带宽。本文采用局部线性回归方法设置带宽,即最小化目标函数:

[TCPi-α+β1(Ti-c)+σMi+γ1(Ti-c)Mi]

(10)

其中,Ker表示核函数,c为断点。本文使用默认的三角核与CCT带宽选择法汇报RD估计结果,如图3所示。可以发现,深圳的技术进步在2008年存在明显向上的断点,在2008-2011年间出现技术进步下滑现象,这是由于金融危机所致。但技术进步在2011年出现拐点,并且在2011年以后持续上升,再次验证了政府参与创新有效的假设。

3.3.2 安慰剂检验

安慰剂检验类似于统计学中的排列检验,适用于任何样本容量。基本逻辑框架是:选择一个没有实施创新政策的城市进行分析,如果该城市创新效率与合成样本城市的创新效率有较大差距,并且与深圳的情况一样,说明合成控制法并没有提供有力证据证明政府参与创新对深圳创新效率提升具有正面效应。同时,也可以论证合成控制法估计的政策效应是否由偶然因素驱动。

佛山是全部样本中模拟权重最大的城市,因此本文假设佛山也在2008年实施国家创新型城市试点政策,而将深圳作为控制地区。然后,使用合成控制法估计创新政策实施效果,结果如图4所示。安慰剂效应分布结果显示,假想的佛山创新效率除2011年比合成佛山高外,自2008年后真实创新效率都明显低于合成佛山的创新效率,说明假想佛山实施政策试点无效,验证了深圳的国家创新型城市试点政策有效,即有力推动深圳创新型城市建设。也正是得益于创新政策的支持,深圳的创新能力得以快速提升,涌现了诸多具有国际竞争力的企业,实现从“买专利”到“卖专利”、从生产鞋袜到创造“大国重器”、从加工制造到“隐形冠军”的重大转变,推动区域经济高质量发展。

4 结论与政策建议

本文基于2000—2019年中国内地226个地级市数据,利用合成控制方法,实证检验2008年国家创新型城市试点政策对深圳创新效率的影响,并探究政府参与创新对区域创新效率提升的作用机制。同时,采用断点回归和安慰剂检验对回归结果进行有效性与稳健性检验。研究表明,2008年深圳首次实施的国家创新型城市试点政策对全要素生产率提高具有显著促进作用,且国家创新型城市试点政策对深圳创新效率的作用呈倒U型。即政策实施前期,政策效应逐渐释放,创新效率显著提高;由于政策时效性、技术变革以及需求转移等原因,政策红利逐渐减少,对创新效率的影响也有所降低,但不会彻底消失。由此,在推进创新型城市建设初期,由于创新风险大且周期长、信息不对称、技术溢出和模仿等市场失灵问题存在,政府应注重引导创新,弥补市场失灵,帮助创新主体跨越“死亡之谷”。在政策实施中期,则需要政府在产业引导、财政支持、金融环境、产权保护、贸易出口等层面鼓励创新行为。在政策实施后期,政府应根据创新态势和区域创新实际,结合城市发展规律和市场竞争规律,调整或者制定新的创新激励措施,强化原有创新政策的持续激励效果。

建设国家创新型城市是一项系统工程,各地政府应以高质量发展为目标,以创新驱动作为核心动力,优化创新创业生态环境,推动政策链与创新链、资本链、产业链的协同集成,具体如下:

第一,优化科技创新支撑机制,激发创新活力。创新具有周期长、风险高、投入大等特征,因此在创新型城市建设启动期,需要政府优化科技创新资助体系,激发科技创新主体活力。一方面,深化科技管理体制改革,加大对基础研究、共性关键技术、公共研发平台的财政支持,并且优化资助方式,提升科技资助成效。如可以依托重点企业研发机构、新型研发机构或者重点实验室设立市场导向的科技创新基金。另一方面,优化高层次人才流动和产学研合作激励机制,支持高校、科研院所、国有企业、军工企业等企事业单位设立一定比例的动态岗位,建立人才编制“周转池”,畅通人才在不同体制下的流动渠道,切实推进校地融合、校企融合、军民融合,从而借助人才流动带动科技创新协作和科技成果转化[31]。

第二,加强科技创新平台建设,加快科技成果转化。重点实验室、工程中心、技术中心、专业创新中心、公共实验室以及其它科技平台是集聚科创资源、实施科技活动、加快科技成果转化的重要载体。因此,政府在推动创新型城市建设进程中,一方面,应完善各类科技创新载体,加速科技创新资源集聚,推进科技成果转化,降低科技创新成本和风险,提升城市创新活力和创业动力。另一方面,政府应以开放视野强化合作创新,积极与国际科研机构组建联合实验室,探索与领先国家共建产业科技园区,并且加大国际前沿技术和顶尖人才引进力度,以实现从技术学习向技术并跑乃至技术赶超的转型。

第三,重视科技中介机构培育,促进协同创新。企业、政府、科研院所、中介机构和知识用户之间的协同创新,能够促进多主体、多元素的分工协作、优势互补,有助于推动重大科技创新,加速新兴技术推广应用和产业化。由此,在创新型城市建设实施期,政府尤其应完善科技创新服务体系,着力培育科技评估中心、知识产权事务中心、科技咨询机构、技术交易平台等科技中介服务平台,强化科技创新的公共服务供给,着力降低科技创新协作成本和服务购买成本,从而促进知识和技术的流动与共享,提升城市创新主体的协同效应,实现重大技术攻关和突破,提升城市创新首位度。

参考文献:

[1] 国家创新体系建设战略研究组.2010国家创新体系发展报告——创新型城市建设[M].北京: 科学出版社, 2011.

[2] CHARLES LANDRY. The creative city: a toolkit for urban innovators [J].Comunity Development Journal,2001,36(2):165-167.

[3] 保罗·克鲁格曼. 发展、地理学与经济理论[M]. 北京:北京大学出版社, 2000.

[4] 周志刚, 丁秋楷, 阮丽娟. 创新网络中企业自主知识产权交互对创新绩效的影响[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(21): 98-105.

[5] WONG POH KAM. Singapore as an innovative city in east Asia: an explorative study of the perspectives of innovative industries[C]. World Bank Policy Research Working Paper, 2005.

[6] MARYANN FELDMAN P, DAVID AUDRESTCH B.Innovation in cities: science-based diversity specialization and localized competition [J]. European Economic Review, 1999,43(2): 409-429.

[7] 迈克尔·波特, 国家竞争优势[M].北京: 华夏出版社, 2012.

[8] 周锐波, 刘叶子, 杨卓文. 中国城市创新能力的时空演化及溢出效应[J]. 经济地理, 2019,39(4):85-92.

[9] JAMES SIMMIE.Innovative cities [M]. London /New York, Spon Press, 2001.

[10] 龚维进, 倪鹏飞, 徐海东. 经济竞争力影响因素的空间外溢效应及其溢出带宽——基于中国285个城市的空间计量分析[J]. 南京社会科学, 2019,30(9):23-30.

[11] FLORIDA R.Cities and the creative class [M]. New York: Routledge, 2004.

[12] THE GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION.A study on hong kong creativity index[R].Hong Kong:Home Affairs Bureau, 2004.

[13] 中国国家科技部.国科发体[2010]155号:《科学技术部关于进一步推进创新型城市试点工作的指导意见》[EB/OL].[2010-04-06].http://www.most.gov.cn/tztg/201004/t20100415_76787.htm.

[14] 张旺, 刘平峰, 周鑫. 基于技术成就指数城市创新能力系统协同度研究——以北京市为例[J]. 北京邮电大学学报(社会科学版), 2019,21(3):62-70.

[15] PETER HAL. The future of cities [J]. Computers, Environment and Urban Systems, 1999(23): 174-185.

[16] HOSPERS G J. Creative cities in Europe [J]. Intere-conomics, 2003, 38(5): 260-269.

[17] 甘辉. 重庆市对外人才合作中的政府行为研究[D]. 重庆:重庆大学, 2008.

[18] 倪鹏飞, 白晶, 杨旭. 城市创新系统的关键因素及其影响机制——基于全球436个城市数据的结构化方程模型[J]. 中国工业经济, 2011,29(2): 16-25.

[19] 于晓宇, 谢富纪. 基于DEA-Tobit的区域创新系统资源配置优化策略研究[J]. 研究与发展管理, 2011,23(1):1-10.

[20] 徐苑琳. 创新型城市建设促进城市产业升级研究[J]. 技术经济与管理研究, 2020(11):110-114.

[21] ABADIE A, A DIAMOND, J HAINMUELLER. Synthetic control methods for comparative case studies: estimating the effect of california's tobacco control program [J]. Journal of the American Statistical Association,2020(11):110-114.

[22] 刘甲炎,范子英. 中国房产税试点的效果评估:基于合成控制法的研究[J]. 世界经济, 2013,38(11): 117-135.

[23] BATINI N, LAXTON D. Under what conditions can inflation targeting be adopted: the experience of emerging markets [J].Documentos de Trabajo (Banco Central de Chile),2006 (406):1.

[24] GONCALVES C E S, SALLES J M..Inflation targeting in emerging economies: what do the data say [J]. Journal of Development Economics, 2007, 85(1): 312-318.

[25] LIN S, YE H. Does inflation targeting make a difference in developing countries [J]. Journal of Development Economics, 2009, 89(1): 118-123.

[26] 苏治,胡迪. 通货膨胀目标制是否有效——来自合成控制法的新证据[J]. 经济研究, 2015,61(6): 74-88.

[27] 易信,刘凤良. 金融发展、技术创新与产业结构转型——多部门内生增长理论分析框架[J]. 管理世界, 2015, 265(10):32-47,98.

[28] 袁航,朱承亮.智慧城市是否加速了城市创新[J]. 中国软科学,2020,35(12):75-84.

[29] 韩璐,陈松,梁玲玲.数字经济、创新环境与城市创新能力[J].科研管理,2021,42(4):35-45.

[30] GELMAN A, IMBENS G. Why high-order polynomials should not be used in regression discontinuity designs [J].Journal of Business & Economic Statistics, 2019,37(3):447-456.

[31] 黄永春,姚远虎,徐军海,等.规模扩张还是产品研发——创业资助对新生企业家创业导向的影响[J].科学学研究,2020,38(2):296-305.

(责任编辑:胡俊健)