The Interactive Relationship among Digital Economy, Digital Literacy of Talents and the Upgrading of Manufacturing Structure: A PVAR Analysis Based on Provincial Panel Data

Chen Huaichao, Tian Xiaoyu, Fan Jianhong

(College of Economics and Management, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China)

Abstract:Digitization is the interactive development process of economy, individual and industry using digital resources. Digital economy creates good digital environment; digital literacy of talents provides strong intellectual support; and the upgrading of manufacturing structure expands rich application scenarios. It can be seen that clarifying the relationship among digital economy, digital literacy of talents and the upgrading of manufacturing structure, and realizing good interaction among them can help to build powerful digital country, powerful talent country and powerful manufacturing country.At present, scholars have not discussed the interactive relationship among digital economy, digital literacy of talents and the upgrading of manufacturing structure. There is rare research to integrate the three into a framework for comprehensive research using empirical methods. Furthermore, there is no literature deeply exploring the dynamic interactive relationship among them. In view of this, based on provincial panel data from 2010 to 2019, this paper constructs a PVAR model from the two dimensions of rationalization and advancement of manufacturing structure, and explores the dynamic interactive relationship among digital economy, digital literacy of talents and the upgrading of manufacturing structure by Granger causality test, impulse response function and variance decomposition.

The research conclusions of this paper include three aspects. Firstly, there are significant two-way interaction effects between digital economy and the rationalization and advancement of manufacturing structure. Digital economy plays significant roles in promoting the rationalization and advancement of manufacturing structure, and both the rationalization and advancement of manufacturing structure can significantly promote development of digital economy. Secondly, both digital economy and the advancement of manufacturing structure have sustained promoting effects on digital literacy of talents, while the rationalization of manufacturing structure has no significant promoting effect on digital literacy of talents. Thirdly, digital literacy of talents does not effectively promote digital economy and the rationalization and advancement of manufacturing structure.

According to the conclusions, the paper provides the following suggestions. Firstly, relevant departments should speed up the development of digital economy, promote the digital transformation of manufacturing, and the coordinated development of digital economy and the upgrading of manufacturing structure. Relevant departments should increase the investment in research and development of digital technology, accelerate the development of digital economy, and provide impetus for the rationalization and advancement development of manufacturing structure. At the same time, it is necessary to guide the rational allocation of production factors through policies, encourage the digital transformation of manufacturing and further promote the development of digital economy. Secondly, relevant departments should create good environment for the development of digital economy, release talent demand for the upgrading of manufacturing structure, rationally allocate existing digital talent resources, and make joint efforts to promote the improvement of digital literacy of talents. Relevant departments should strengthen the infrastructure construction of digital economic, create good digital environment, and form an important driving force for improving digital literacy of talents. They should speed up the transformation and upgrading of traditional manufacturing to digitization and intelligence, release the demand for digital talents in manufacturing, and drive the improvement of digital literacy of talents. It is necessary to adjust and optimize the manufacturing structure, to rationally allocate existing digital talents, to create atmosphere for learning digital technology, and to stimulate the learning initiative of talents, so as to improve their digital literacy. Thirdly, relevant departments should attach importance to digital literacy education, improve digital literacy of talents, and release positive signals for the development of digital economy and the upgrading of manufacturing structure. Relevant departments should strengthen digital literacy education and cultivate a large number of high-quality talents. It is necessary to improve the flowing mechanism of manufacturing talents,realize the free flowing and effective allocating of talents with high digital literacy among industries, and promote the development of digital economy and the upgrading of manufacturing structure.

The theoretical contributions of this paper include two aspects. Firstly, this paper puts digital economy, digital literacy of talents and the upgrading of manufacturing structure into a framework, analyzes the internal logic of their mutual influence, and innovatively carries out the integration research of digital economy, digital literacy of talents and the upgrading of manufacturing structure. Secondly, this paper empirically explores the dynamic interactive relationship among digital economy, digital literacy of talents and the upgrading of manufacturing structure using a PVAR model, which provides a new perspective for revealing the two-way interaction among them and deepens the research in related fields.

Key Words:Digital Economy; Digital Literacy of Talents; Upgrading of Manufacturing Structure; PVAR

0 引言

目前,中国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正面临转换增长动力和调整经济结构的新形势。习近平总书记指出:“新常态要有新动力,数字经济在这方面可以大有作为。”数字技术的快速发展,使社会生产、生活走向数字化的信息空间。国家“十四五”规划提出,“促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎”,“加强全民数字技能教育和培训,普及提升公民数字素养”。数字化是经济、个体和产业利用数字资源互动发展的过程,数字经济营造良好的数字环境,人才数字素养提供强大的智力支撑,制造业结构升级拓展丰富的应用场景。可见,厘清数字经济、人才数字素养与制造业结构升级之间的关系,实现三者的良性互动,有助于建设数字强国、人才强国和制造强国。

梳理相关文献可知,学者们探究了数字经济驱动制造业转型升级的作用机理[1]、数字经济对制造业转型升级的非线性影响[2]等;也有学者研究了人力资本积累[3]和质量型人口红利[4]对制造业升级的促进作用。可见,现有文献更多聚焦数字经济对制造业转型升级的单向作用以及高素质人才对制造业升级的影响。制造业结构升级是制造业转型升级的一条重要路径[5],当制造业结构趋于合理化和高级化时,能够加快制造业转型升级步伐。沈运红和黄桁[6]探讨数字经济对制造业产业结构优化升级的影响。然而,目前尚未有学者对数字经济、人才数字素养与制造业结构升级两两之间的相互作用关系进行探讨,更缺乏运用实证方法将三者纳入同一框架进行综合分析的研究。此外,经济系统总是处于变化之中,数字经济发展、人才数字素养提高和制造业结构升级呈现时变趋势,三者之间的互动关系可能存在时滞性或不稳定性,现有文献尚未对三者之间的动态互动关系进行深入探究。

鉴于此,本文利用2010—2019年中国内地31个省域面板数据,构建PVAR模型,运用Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解,探究数字经济、人才数字素养与制造业结构升级之间的动态互动关系。本文理论贡献在于:首先,基于制造业结构合理化和高级化两个维度,将数字经济、人才数字素养和制造业结构升级纳入同一框架,分析三者之间相互影响的内在逻辑,创新性开展数字经济、人才数字素养和制造业结构升级的整合研究;其次,运用PVAR模型实证探究数字经济、人才数字素养与制造业结构升级之间的动态互动影响,为揭示三者之间的双向互动关系提供新视角,深化相关领域研究。

1 文献综述

1.1 数字经济与制造业结构升级

根据钱纳里工业化阶段理论,后工业化时期,制造业结构将由资本密集型向技术密集型转变,技术进步成为制造业结构升级的核心驱动力[7]。随着新一代信息技术的逐渐成熟并向供给侧的应用重心转移,制造业成为数字经济发挥创新驱动与转型升级动能作用的主战场[6]。数字技术的应用不仅能够提升资源配置效率,带来生产率提高,而且能够通过技术创新赋能制造业结构升级。数字经济与制造业升级的关系问题越来越受到学者们关注。从理论视角出发,已有研究[1,8-9]支持数字经济对制造业转型升级具有积极影响的观点。基于产业链重构视角,数字经济通过拓展分工边界、降低交易成本、需求变化倒逼和价值分配转移对制造业转型升级发挥驱动作用[1]。基于价值链视角,数字经济通过破解创新链瓶颈、提升制造链质量、提高供应链效率、拓展服务链空间,助推制造业转型升级[8]。基于数字经济与制造业多维融合视角,数字经济通过数据、创新、需求和供给四轮驱动,实现制造业与互联网、研发端、服务业、新技术的深度融合,从而为制造业转型提供强劲动能[9]。从实证视角出发的研究较少,蔡延泽等[2]通过固定效应模型验证数字经济对制造业转型升级的促进作用;沈运红和黄桁[6]基于浙江省11个地级市数据的研究发现,数字经济细分维度对制造业产业结构优化升级具有正向影响。

1.2 数字经济与人才数字素养

目前,人们的学习、生活、思维和行为方式无不受到数字化影响[10]。随着数字技术的快速持续发展,个人需要使用更多技术、认知和社会技能,以便在数字环境中执行任务和解决问题[11]。对数字技术的理解和技能的掌握已成为人们新的素养,即数字素养[10]。数字经济与人才数字素养相互促进、相辅相成。一方面,数字经济为人才数字素养提升提供良好的环境。基于摩尔定律,数字经济表现为速度型经济,使信息传输、经济往来在更小的时间跨度上进行。数字经济深刻全面地改变着人们的生产生活和社会组织方式[12],也影响着人们的思维方式。数字经济带来的一系列变化提高了人才使用数字工具解决问题的意识,使人才数字素养不断提升,有利于培养具备较高数字技术知识和能力的复合型人才,以享受数字技术带来的红利。另一方面,人才数字素养为数字经济发展提供必不可少的智力支撑。依据梅特卡夫法则,新技术只有被许多人使用才会变得有价值。当人才整体数字素养较高时,数字技术能够快速达到必要的用户规模,使自身价值实现跳跃性提升,从而促进数字经济发展。邓洲[13]认为,复合型人才是数字经济发展最关键的要素资源,数字经济自身发展以及与其它产业的融合需要人才支撑。高科技人才的培养为数字经济发展提供充足的智力储备和创新来源[14],人才数字素养提升能够为互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合注入新动能。

1.3 人才数字素养与制造业结构升级

从人力资本理论出发,劳动力可以分为拥有不同技术程度的人力资源,技术程度高的人力带来的产出明显高于技术程度低的人力。现有研究从人才要素视角出发,探讨高素质人才对制造业升级的影响。阳立高等[4]指出,制造业升级的关键资源是科学知识和技术创新能力,提高劳动力质量能够推进科学进步和技术创新,继而驱动制造业升级。而且,劳动者综合素质的提升使其偏向工作条件相对更好、发展空间更大、知识能力发挥更充分的产业部门[3],从而使高素质人才由低端技术产业部门向高端技术产业部门流动,推动制造业结构由低级向高级形态转变。可见,高素质人才是制造业结构升级的重要推手。在当今数字经济时代,制造业结构升级更离不开高数字素养人才的支持。数字化人才素养的提升能够支撑产业数字化转型升级[15]。对基层工人进行智能制造和信息技术等实操性培训,提高制造业工人数字化素质,可以有效减少智能制造、工业互联网推广普及中的基层阻力[8],加快制造业结构升级步伐。制造业结构升级对劳动力知识水平和业务能力提出更高要求,需要大量掌握数字技术、熟练使用数字工具、具备高数字素养的人才,有利于促进人才数字素养提升。

首先,以互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代技术为代表的数字经济正蓬勃发展[16],并与各行业加速融合,为制造业结构升级注入新动力,成为制造业发展的新引擎和制造强国建设的新路径。焦勇[9]指出,数字经济的深入发展正在深刻变革制造业的基础理念,成为赋能制造业转型的关键。此外,数字经济不仅会影响制造业结构升级,其也可能受到制造业结构升级的影响。传统制造业在转型升级过程中,将数字资源作为新的生产要素,不断进行技术创新突破,推动数字经济向更高水平发展。其次,数字化发展导致对数字素养的需求增加[17],需求对供给的拉动作用促进人才提升数字素养。人才数字素养越高,高技能人才与数字技术匹配程度越高,越有利于数字经济发展。最后,数字技术在制造业中的应用离不开人才学习与掌握先进知识和技术的能力,这往往依赖于较高的人才数字素养。较高的人才数字素养能够为制造业结构升级提供充足的智力支持。同时,在数字化全面渗透的环境下,制造业结构合理化和高级化水平的提升能够发挥转型倒逼效应,促进人才数字素养提高。数字经济、人才数字素养与制造业结构升级之间是否相互影响?而且,数字经济发展、人才数字素养提高和制造业结构升级均为长期过程,三者之间的互动关系可能存在动态性。因此,本文构建PVAR模型,运用Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解探究数字经济、人才数字素养与制造业结构升级之间的动态互动关系,以弥补现有研究的不足。

2 研究设计

2.1 面板向量自回归模型构建

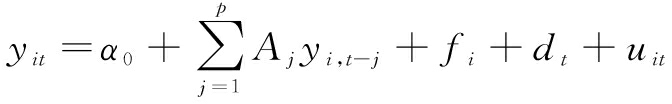

面板向量自回归(PVAR)模型由Holtz-Eakin等[18]提出,该模型沿袭向量自回归(VAR)模型的优点,即事先无需设定变量之间的因果关系,而是将各变量均视为内生变量,分析各变量及其滞后变量对模型中其它变量的影响[19]。同时,该模型利用面板数据可以有效解决个体异质性问题,充分考虑个体效应和时间效应[19],能够真实反映变量之间的动态互动关系。本文将制造业结构升级划分为制造业结构合理化和高级化,并分别将二者与数字经济和人才数字素养同时纳入研究框架,构建如下PVAR模型:

(1)

(2)

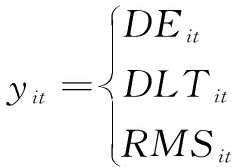

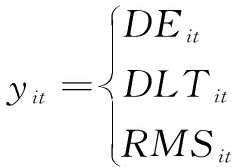

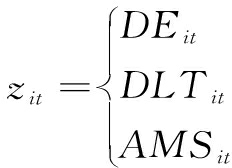

将yit、zit分别展开得到:

(3)

(4)

其中,yit表示数字经济、人才数字素养和制造业结构合理化3个列向量,zit表示数字经济、人才数字素养和制造业结构高级化3个列向量,DE、DLT、RMS、AMS分别表示数字经济、人才数字素养、制造业结构合理化和制造业结构高级化。下标i=1,2,...,31,表示中国内地31个省域,t表示2010—2019年,j表示各变量的滞后阶数,α0为截距项向量,Aj为系数矩阵,fi、di分别表示个体效应和时间效应,uit为随机误差项。

2.2 变量测量与数据来源

2.2.1 数字经济

数字经济涉及多个方面,在衡量数字经济时需要对各方面指标加以综合考量。本文借鉴余姗等[20]的研究,从数字基础设施建设、数字经济普及程度、网络信息资源和数字经济商务化4个维度构建数字经济评价指标体系,如表1所示。基于构建的指标体系,本文对二级指标数据进行无量纲化处理,通过熵值法确定各指标权重并计算综合评分,以综合评分表征数字经济发展。

2.2.2 人才数字素养

数字素养是指在数字环境下,利用一定信息技术手段和方法,快速有效发现、获取、评价、整合、交流信息的综合科学技能和文化素养[21]。熊励和蔡雪莲[22]以大学生数量作为数字素养的测量指标。大学生群体作为具有高学历、高知识储备的人力资源,其能力与素质是影响一国生产力水平的核心基础[23]。凌征强[24]指出,大学生是数字时代的宠儿,是数字世界的创造者和生力军,也是未来数字社会的主导者。作为重要的人才资源,大学生具备较强的主动学习意识,拥有数字图书馆、智慧校园等先进数字平台和环境,能够广泛接触数字工具,利用学校优质数字资源学习和掌握丰富的数字知识、技能,在数字环境下合理利用信息技术手段和方法,从而较快适应日新月异的数字化时代,成为符合时代特征和顺应社会发展的数字化人才。大学生数量越多,整体人才数字意识和数字应用能力就越强。因此,大学生数量能够在一定程度上反映社会整体人才数字素养水平。借鉴熊励和蔡雪莲[22]的做法,本文以每十万人口高校在校生数量作为人才数字素养的测量指标,数据来源于《中国统计年鉴》(2011—2020)。

表1 数字经济评价指标体系及数据来源

Tab.1 Evaluation index system and data source of digital economy

变量一级指标二级指标数据来源数字经济数字基础设施建设IPv4地址比重第27~45次《中国互联网络发展状况统计报告》万人域名数《中国统计年鉴》(2011—2020)长途光缆线路长度《中国统计年鉴》(2011—2020)互联网宽带接入端口数《中国统计年鉴》(2011—2020)数字经济普及程度互联网上网人数《中国统计年鉴》(2011—2020)移动电话用户数《中国统计年鉴》(2011—2020)网络信息资源网页数《中国统计年鉴》(2011—2020)每个网页平均字节数第27~45次《中国互联网络发展状况统计报告》数字经济商务化快递业务总量《中国统计年鉴》(2011—2020)信息传输、软件和信息技术服务业人数《中国统计年鉴》(2011—2020)

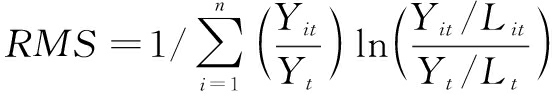

2.2.3 制造业结构升级

制造业结构升级包括制造业结构合理化和高级化两个维度。制造业结构合理化描述的是制造业各行业之间要素资源配置和协调发展能力[25]。根据丁日佳和刘瑞凝[25]的研究,可以用泰尔指数衡量制造业结构合理化,泰尔指数越小,表明制造业结构越接近均衡状态,其合理化程度越高。考虑到泰尔指数与结构合理化表现出负向关系,本文参考聂飞[26]的做法,将泰尔指数的倒数作为制造业结构合理化的测量指标。由于泰尔指数计算涉及行业产值数据,而细分行业产值数据缺失较多,考虑到销售收入与产值比较接近[27],因而采用销售收入数据替代产值测量制造业结构合理化。

(5)

其中,RMS表示制造业结构合理化,Yit、Yt分别表示第t年第i个制造行业销售收入和所有制造行业销售收入总额,Lit、Lt分别表示第t年第i个制造行业就业人数和所有制造行业就业人数总和,n表示制造行业部门数。数据来源于《中国统计年鉴》(2011—2020)和EPS数据库。

制造业结构高级化描述的是制造业结构升级状态,反映出生产技术效率和产品价值提升的产业升级过程[25]。傅元海等[27]指出,按技术水平可以将制造业分为高端、中端和低端技术制造业,用高端技术制造业与中端技术制造业产值之比衡量制造业结构高级化,能够反映制造业技术密集度不断提升的趋势。同样,本文采用销售收入数据替代产值数据,以高端技术制造业与中端技术制造业销售收入之比测量制造业结构高级化,数据来源于EPS数据库。

3 实证分析

3.1 描述性统计分析

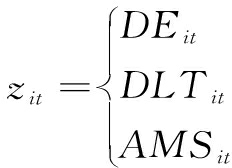

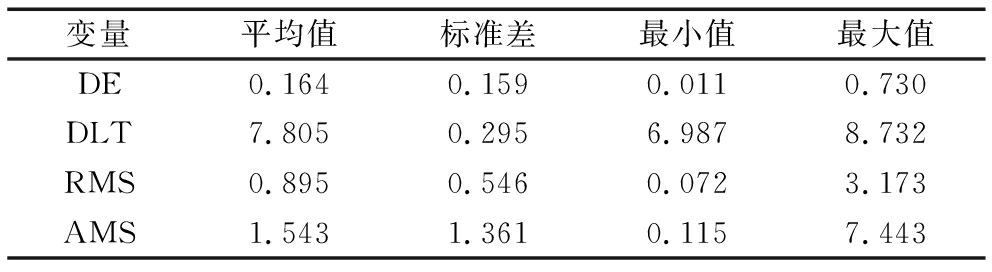

本文对数字经济、人才数字素养、制造业结构合理化和高级化进行描述性统计分析,结果如表2所示。

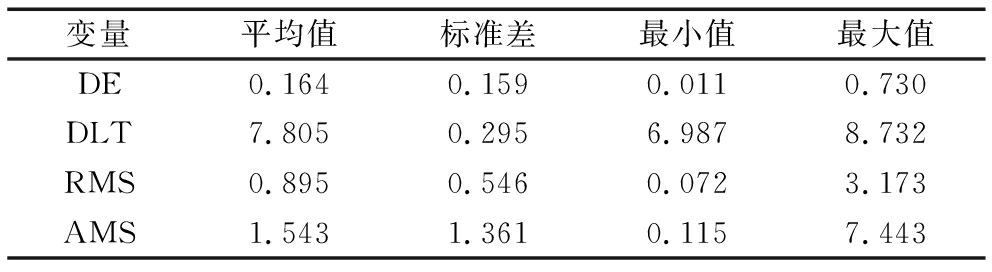

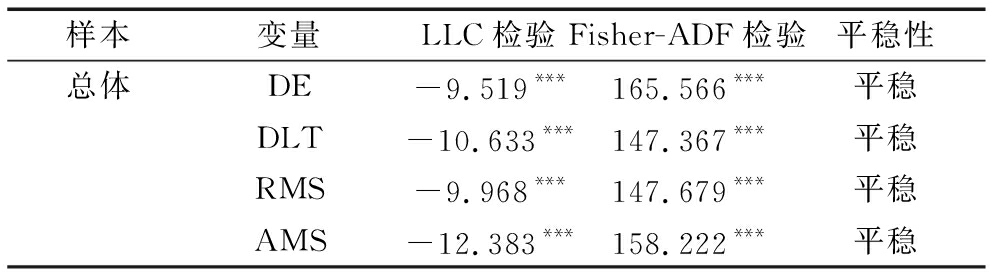

3.2 面板数据平稳性检验与模型滞后阶数选择

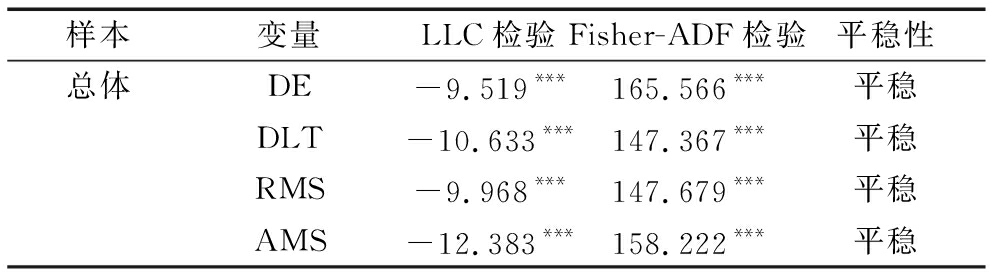

变量的非平稳性可能造成伪回归现象,使结果出现偏差。若对不平稳变量使用PVAR模型,则不能准确刻画变量间的逻辑关系[28]。为确保估计结果的有效性,在对PVAR模型进行估计前,需要对各面板序列的平稳性进行检验。本文采用同根LLC检验和异根Fisher-ADF检验同时对面板数据进行单位根检验,检验结果如表3所示。由表3可知,LLC检验和Fisher-ADF检验结果均在1%显著性水平下拒绝原假设,说明4个变量的原始序列均平稳。

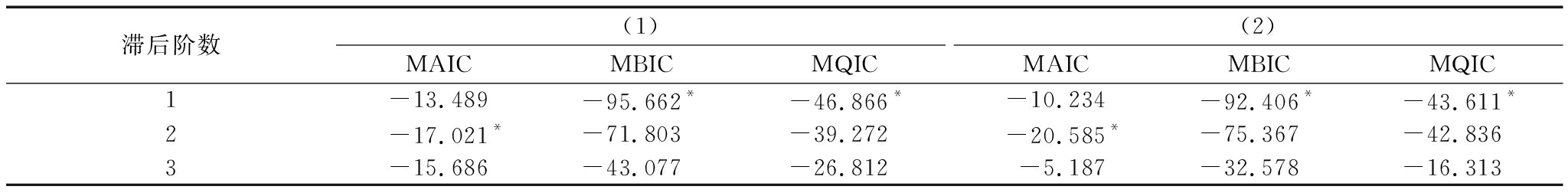

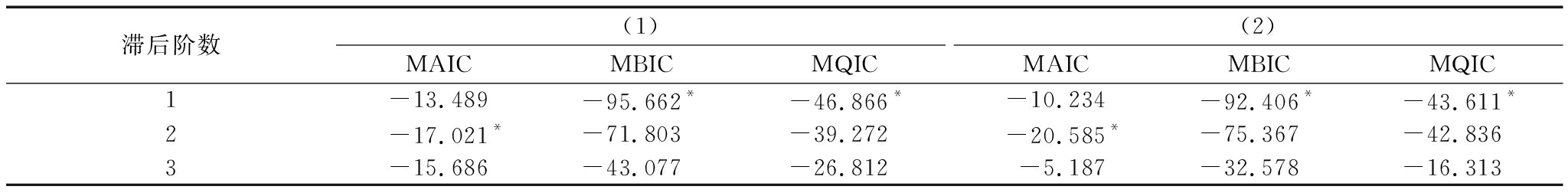

PVAR模型中变量滞后阶数的确定对模型设定和估计至关重要。根据MAIC、MBIC和MQIC准则,可以确定PVAR模型中变量的最优滞后阶数。通常认为各准则对应的最小值为该准则选择的最优滞后阶数。本文使用上述信息准则对式(1)、(2)中变量的滞后阶数分别进行选择,结果如表4所示。

表2 变量描述性统计分析结果

Tab.2 Descriptive statistical analysis results of variables

变量平均值标准差最小值最大值DE0.1640.1590.0110.730DLT7.8050.2956.9878.732RMS0.8950.5460.0723.173AMS1.5431.3610.1157.443

表3 面板数据单位根检验结果

Tab.3 Unit root test results of panel data

样本变量LLC检验Fisher-ADF检验平稳性总体DE-9.519***165.566***平稳DLT-10.633***147.367***平稳RMS-9.968***147.679***平稳AMS-12.383***158.222***平稳

注:***表示p<0.01

表4 最优滞后阶数选择结果

Tab.4 Selection results of optimal lag order

滞后阶数(1)MAICMBICMQIC(2)MAICMBICMQIC1-13.489-95.662*-46.866*-10.234-92.406*-43.611*2-17.021*-71.803-39.272-20.585*-75.367-42.8363-15.686-43.077-26.812-5.187-32.578-16.313

注:*表示相应准则选择的最优滞后阶数

由表4可知,在两个模型中,MBIC和MQIC结果均显示变量最优滞后阶数为1,MAIC结果显示最优滞后阶数为2。张帅[29]指出,当三者结果不一致时,通常认为MBIC/HQIC标准优于MAIC。因此,本文最终确定两个模型中变量的最优滞后阶数均为1,并根据式(1)、(2)建立滞后一阶的PVAR模型1和2,分别如式(6)、(7)所示。

yit=α0+A1yi,t-1+fi+dt+uit

(6)

zit=α0+A1zi,t-1+fi+dt+uit

(7)

3.3 PVAR模型估计

在对PVAR模型进行估计前,本文采用前向均值差分法(Helmert过程)消除个体效应,以保证转换后变量与滞后解释变量的正交性[30],从而解决模型估计的偏误问题。然后,采用广义矩估计(GMM)对模型参数进行估计。

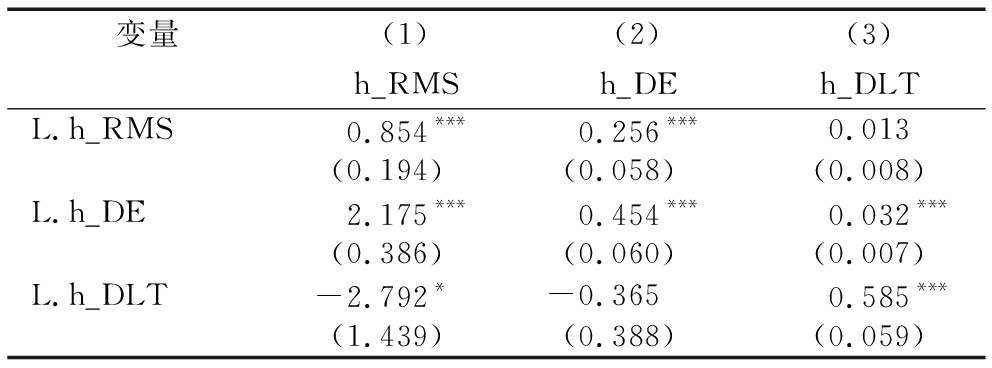

3.3.1 PVAR模型1的GMM估计

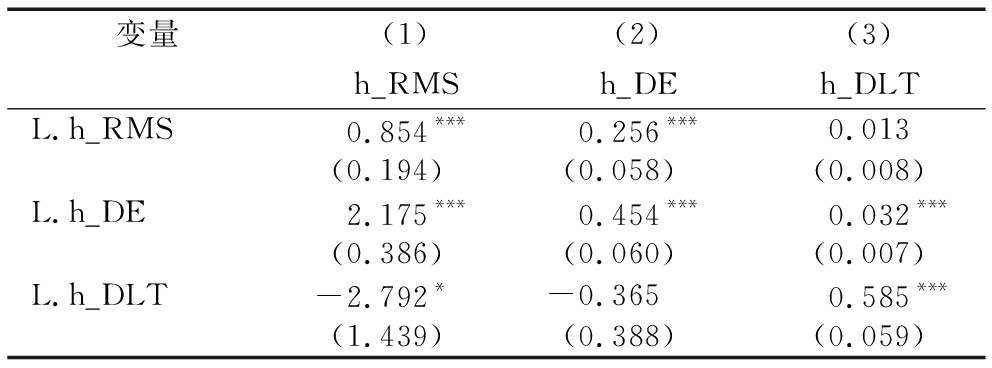

本文利用PVAR模型1检验数字经济、人才数字素养与制造业结构合理化之间的关系,GMM估计结果如表5所示。

表5 PVAR模型1的GMM估计结果

Tab.5 GMM estimation results of PVAR model 1

变量(1)(2)(3)h_RMSh_DEh_DLTL.h_RMS0.854***0.256***0.013(0.194)(0.058)(0.008)L.h_DE2.175***0.454***0.032***(0.386)(0.060)(0.007)L.h_DLT-2.792*-0.3650.585***(1.439)(0.388)(0.059)

注:h_表示经过Helmert转变后消除固定效应的形式;L.表示滞后一阶;*、***分别表示p<0.1、p<0.01;括号内为标准误

表5中列(1)将制造业结构合理化作为被解释变量,结果显示,滞后一期的数字经济对制造业结构合理化有显著促进作用。数字经济发展推动大数据和工业互联网等数字技术在制造业中的应用,促进资源在制造产业间合理配置,提升各部门资源投入产出效率,从而提高制造业结构合理化水平。滞后一期的人才数字素养对制造业结构合理化不具有促进作用。可能的原因是,目前数字化人才分布不均衡,具备信息辨别能力和数字技术应用能力的人才多集中在第三产业,未能为制造业结构合理化发展提供强有力的智力支持,不利于制造业结构合理化发展。

表5中列(2)将数字经济作为被解释变量,结果显示,滞后一期的制造业结构合理化对数字经济有显著促进作用。制造业结构合理化发展伴随着制造业生产模式变革,加快生产过程自动化、数字化和智能化步伐,为数字经济提供较大发展空间,促进数字经济发展。在与滞后一期的制造业结构合理化共同作用于数字经济时,滞后一期的人才数字素养具有负向影响,但不显著。尽管制造业结构合理化有助于数字经济发展,但各种数字技术和知识需要人才花费较长时间学习和积累,人才数字素养与数字经济尚未实现同步发展,未能充分发挥人才数字素养的效应。

表5中列(3)将人才数字素养作为被解释变量,结果显示,滞后一期的制造业结构合理化对人才数字素养的影响不显著。这可能是因为,制造业结构合理化是生产部门之间逐渐实现协调的过程,目前中国制造业结构仍处于优化阶段,尚不能有效推动人才要素的合理配置,不利于人才市场的有序竞争,难以促进人才数字素养提升。滞后一期的数字经济对人才数字素养有显著促进作用。随着数字经济的发展,数字资源成为新的生产要素,劳动力技能逐渐由操作型转变为知识型和技能型,这一转变刺激人才提高自身学习能力和技术水平,从而提升其数字素养。

3.3.2 PVAR模型2的GMM估计

本文利用PVAR模型2检验数字经济、人才数字素养与制造业结构高级化之间的关系,GMM估计结果如表6所示。

表6 PVAR模型2的GMM估计结果

Tab.6 GMM estimation results of PVAR model 2

变量(1)(2)(3)h_AMSh_DEh_DLTL.h_AMS0.436***0.243***0.059***(0.074)(0.045)(0.010)L.h_DE0.214***0.112***0.033***(0.060)(0.038)(0.009)L.h_DLT-0.875***-0.573**0.708***(0.307)(0.239)(0.077)

注:**、***分别表示p<0.05、p<0.01

表6中列(1)将制造业结构高级化作为被解释变量,结果显示,滞后一期的数字经济对制造业结构高级化有显著促进作用。这是因为,随着数字经济的发展,信息技术不断创新突破,赋予传统制造业新的动能,促进制造业由要素驱动向创新驱动转变,从而提高制造业结构高级化水平。滞后一期的人才数字素养对制造业结构高级化不具有促进作用。可能的原因是,目前中国制造企业数字化岗位占比较低,熟练掌握信息技术手段和方法的专业人才不足,不能及时将先进数字化技术应用到传统制造业,不利于制造业技术创新和智能化生产,从而未能有效推动技术密集型产业发展,难以有效促进制造业高级化发展。

表6中列(2)将数字经济作为被解释变量,结果显示,滞后一期的制造业结构高级化对数字经济有显著促进作用。制造业结构由低级向高级形态转变过程中,技术研发环节不断革新,推动制造业与数字技术融合,促进数字经济发展。在与滞后一期的制造业结构高级化共同作用于数字经济时,滞后一期的人才数字素养未能有效发挥促进作用。可能的原因是,在当前数字环境下,各行业迫切想要实现数字化转型,但数字技术的学习需要一定时间,数字化人才培养具有滞后性,不能满足迅速增长的数字化业务需求,导致数字经济发展受限。

表6中列(3)将人才数字素养作为被解释变量,结果显示,滞后一期的制造业结构高级化对人才数字素养有显著促进作用。随着制造业结构高级化水平提升,制造业逐渐由要素驱动向创新驱动转变,需要相应高素质人才支撑,人才市场能够通过筛选和淘汰机制促进人力资本优化配置,倒逼人才培养数字思维、提高数字技术应用能力,促进自身数字素养提升。滞后一期的数字经济对人才数字素养有显著促进作用,这与上文模型1的估计结果一致。

3.4 Granger因果关系检验

为进一步明晰各变量之间的短期动态影响效应和因果关系,本文基于构建的PVAR模型,进行滞后一期的Granger因果关系检验,结果如表7所示。

由表7结果可知,在模型1中,数字经济与制造业结构合理化存在双向Granger因果关系,表明二者具有显著的双向互动影响。数字经济是人才数字素养的单向Granger原因,进一步说明人才数字素养未能促进数字经济发展。人才数字素养是制造业结构合理化的单向Granger原因,表明制造业结构合理化未能对人才数字素养提升产生倒逼效应。在模型2中,各变量之间均存在双向Granger因果关系,表明数字经济、人才数字素养与制造业结构高级化三者之间互动效应明显。

3.5 脉冲响应函数分析

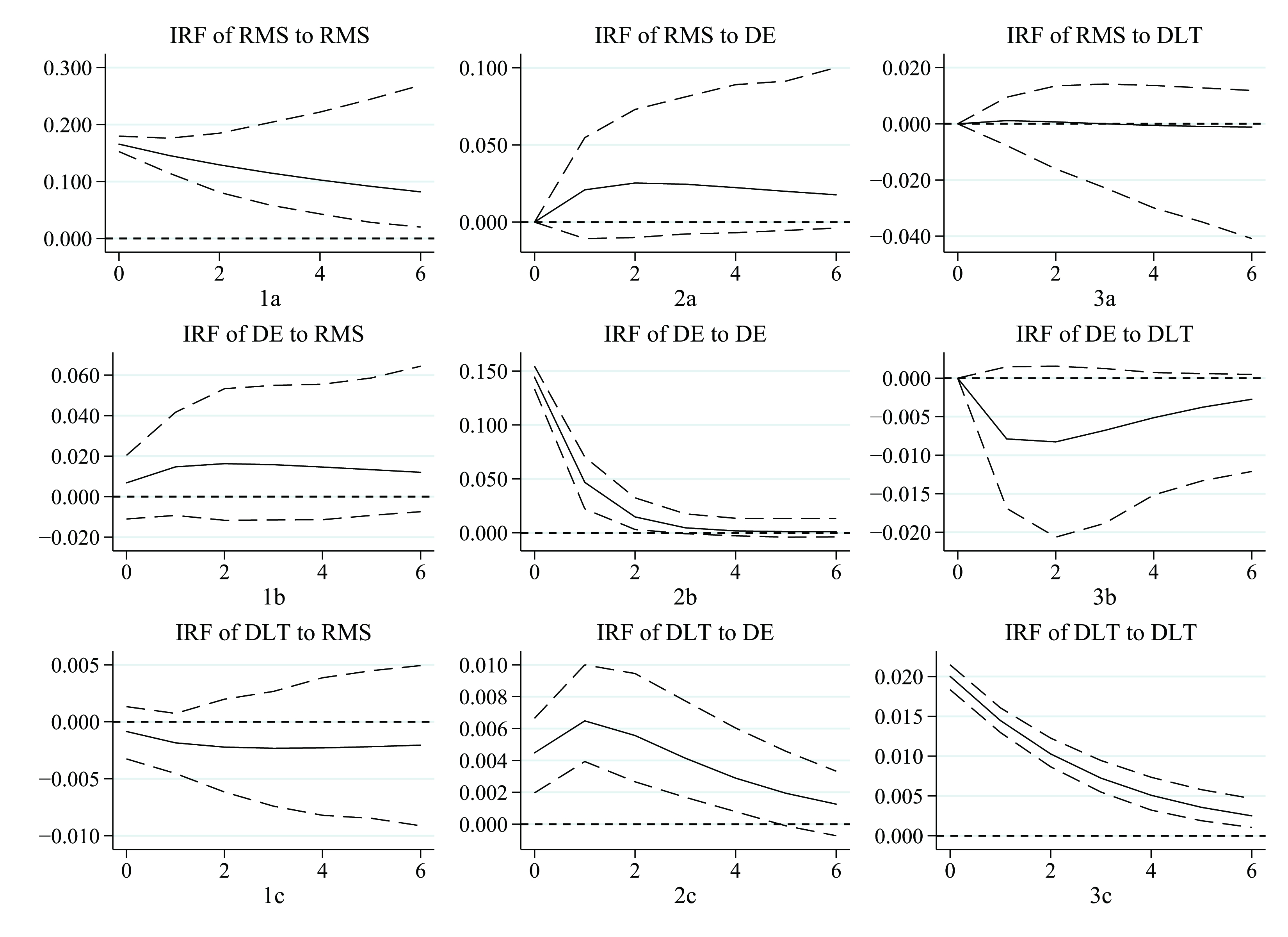

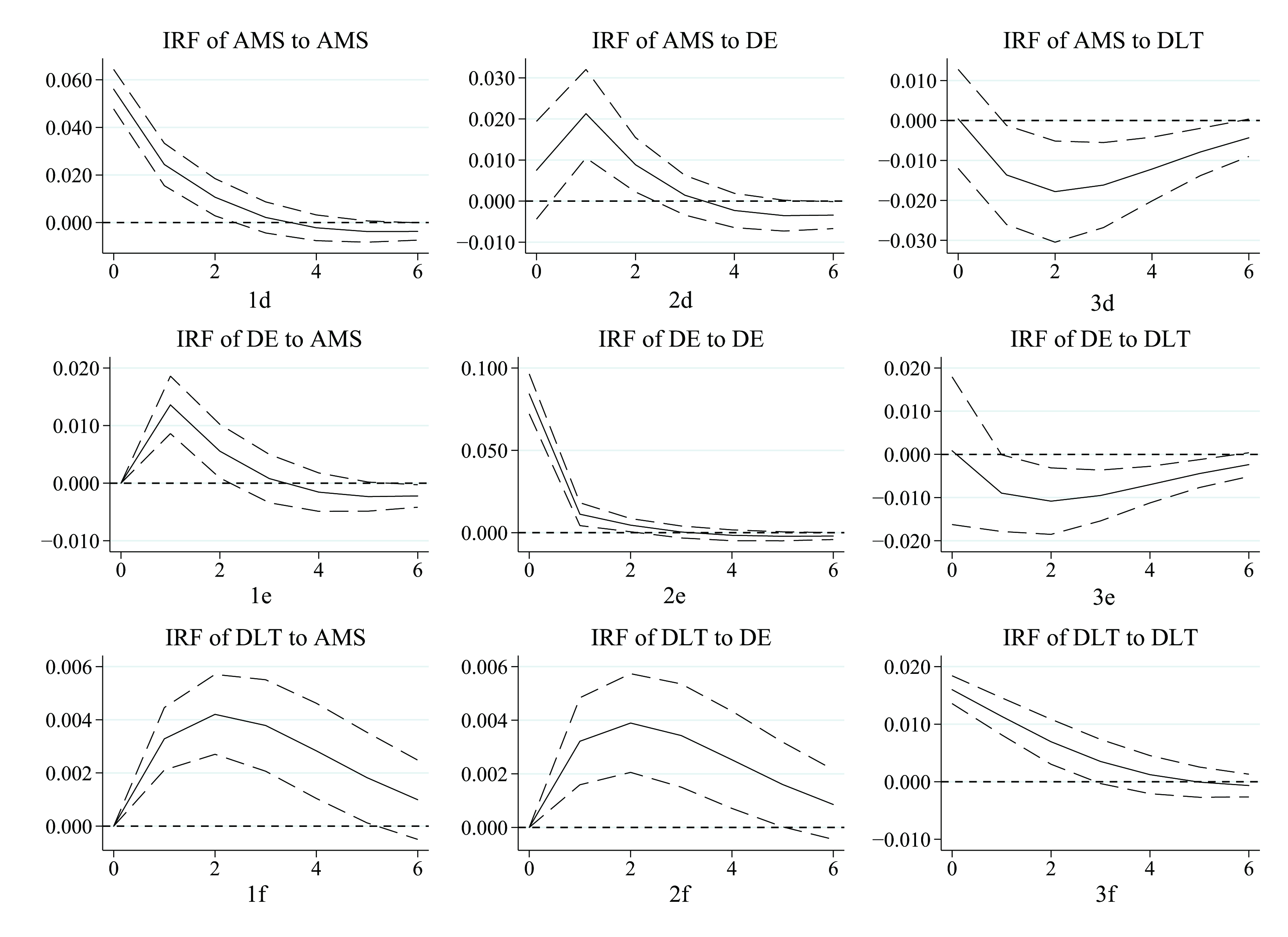

脉冲响应函数反映PVAR模型中某个变量受到外生冲击时对其它变量的影响。脉冲响应函数能够直观反映内生变量之间的动态交互作用,有助于分析变量之间的时滞效应[31]。本文将冲击作用期限设置为6期,通过500次蒙特卡洛(Monte-carlo)模拟,分别对模型1和模型2中各变量进行脉冲响应分析。数字经济、人才数字素养与制造业结构合理化的脉冲响应如图1所示,数字经济、人才数字素养与制造业结构高级化的脉冲响应如图2所示。

表7 Granger因果关系检验结果

Tab.7 Results of Granger causality test

变量模型1原假设卡方结论变量模型2原假设卡方结论RMSDE不是原因31.804***拒绝AMSDE不是原因12.544***拒绝DLT不是原因3.764*拒绝DLT不是原因8.092***拒绝ALL不是原因40.541***拒绝ALL不是原因17.881***拒绝DERMS不是原因19.595***拒绝DEAMS不是原因29.228***拒绝DLT不是原因0.883接受DLT不是原因5.740**拒绝ALL不是原因20.823***拒绝ALL不是原因55.146***拒绝DLTRMS不是原因2.502接受DLTAMS不是原因32.943***拒绝DE不是原因24.075***拒绝DE不是原因13.766***拒绝ALL不是原因25.594***拒绝ALL不是原因136.334***拒绝

注:*、**、***分别表示p<0.1、p<0.05、p<0.01

由图1中2b和图2中2e可以看出,数字经济对自身冲击产生正向响应,在当期达到最大值,随后逐渐下降至零值并保持平稳。由图1中3c和图2中3f可以看出,人才数字素养面对自身冲击在当期达到最大响应值,随后逐渐下降趋于零值水平线。由图1中1a可以看出,制造业结构合理化对自身冲击产生正向响应,在当期达到最大值,随后逐渐减小并趋于平缓。由图2中1d可以看出,制造业结构高级化对自身冲击产生正向响应,在当期达到最大值,随后表现出下降趋势,在第3期下降到零值水平线并保持在略低于零值的平稳状态。可见,数字经济、人才数字素养、制造业结构合理化和制造业结构高级化均对自身冲击反应迅速,在短期内形成正向响应,随后呈下降趋势。

由图1中2a可以看出,当制造业结构合理化受到数字经济冲击时,在当期未作出响应,随后产生正向响应并一直持续至期末。由图2中2d可以看出,当制造业结构高级化受到数字经济冲击时产生正向响应,从当期开始上升,在第1期达到最大值,随后呈下降趋势,在即将到第4期时下降至零值水平线并保持在略低于零值的平稳状态。可见,从短期看,数字经济对制造业结构高级化具有“立竿见影”的促进作用,其影响更为迅速;从长期看,虽然数字经济对制造业结构合理化的影响具有滞后性,但这种促进作用更为持久。由图1中1b可以看出,当数字经济受到制造业结构合理化冲击时产生持续正向响应,且脉冲响应曲线较为平稳。由图2中1e可以看出,当数字经济受到制造业结构高级化冲击时呈现倒V型响应路径,在第1期达到最大值,之后开始下降至零值水平线并保持在略低于零值的平稳状态。这说明制造业结构合理化能够持续促进数字经济发展,具有一定稳定性,而制造业结构高级化对数字经济的促进作用不可持续,其效果先强后弱,逐渐衰减。

由图1中1c可以看出,当人才数字素养受到制造业结构合理化冲击时产生持续负向响应,且脉冲响应曲线较为平稳。可能的原因是,制造业结构合理化是一个长期发展过程,目前中国制造业各部门尚未实现人才资源的优化配置,没有形成一个完整的数字经济产业链,导致不能提供良好的数字素养培养环境。由图2中1f可以看出,当人才数字素养受到制造业结构高级化冲击时,产生先上升后下降的正向响应,在第2期达到最大值。这说明在制造业结构高级化过程中,新一代数字技术的渗透和应用也对个人数字化能力不断提出新的要求,促使人才提高自身数字素养,以应对数字化挑战。由图1中2c和图2中2f可以看出,当人才数字素养受到数字经济冲击时,产生正向响应,达到峰值后开始衰减。这说明数字经济的不断发展能提供渠道丰富、优质普惠的数字资源,使数字素养发展环境得到优化,促进人才数字素养提升。

由图1中3a可以看出,当制造业结构合理化受到人才数字素养冲击时,响应值几乎为零并一直保持在零值水平线附近。这说明无论从短期还是长期看,人才数字素养均未对制造业结构合理化产生显著影响。由图1中3b和图2中3e可以看出,当数字经济受到人才数字素养冲击时,在当期未作出明显响应,随后产生负向响应,负向响应幅度先升后降,在第6期趋近于零值。由图2中3d可以看出,当制造业结构高级化受到人才数字素养冲击时,在当期未作出明显响应,随后产生负向响应,负向响应幅度在第2期最大,之后开始下降,在第6期趋近于零值。可见,人才数字素养未能有效发挥对数字经济和制造业结构高级化的促进作用。这与熊励和蔡雪莲[22]关于民众数字素养对技术创新前期具有负面影响,后期逐渐减弱的结果类似。这表明人才数字素养的作用存在滞后期,虽然短期内不能显示出促进作用,但从长远看,提高社会整体数字素养对于数字经济发展和制造业结构升级具有重要意义。

3.6 方差分解

方差分解通过分析不同变量的方差贡献率,可以评估各个冲击对变量变化的相对重要性。本文进一步对PVAR模型进行方差分解,以考察数字经济、人才数字素养与制造业结构升级之间的相互影响程度,结果如表8所示。

由表8可知,各变量在第10期和第20期的方差分解结果基本一致,说明在第10期以后,每一种冲击对各变量变化的解释程度已基本稳定。以第10期为例进行分析发现,制造业结构合理化、制造业结构高级化、数字经济和人才数字素养的波动均受自身影响较大。

从模型1的方差分解结果看,制造业结构合理化对自身的贡献率为76.6%,数字经济、人才数字素养对制造业结构合理化的贡献率分别为20.8%和2.6%,说明制造业结构合理化波动受数字经济的影响比受人才数字素养的影响大。数字经济波动主要受自身和制造业结构合理化的影响,其中66.3%的波动可由自身解释,31.1%的波动由制造业结构合理化解释,人才数字素养对数字经济的贡献率仅为2.6%。人才数字素养对自身的贡献率为61.3%,制造业合理化和数字经济对人才数字素养的贡献率分别为6.5%和32.2%,说明除自身影响外,人才数字素养的波动在较大程度上依赖数字经济。

表8 方差分解结果

Tab.8 Results of variance decomposition

变量模型1期数RMSDEDLT变量模型2期数AMSDEDLTRMS100.7660.2080.026AMS100.7460.0720.182DE100.3110.6630.026DE100.0520.9010.047DLT100.0650.3220.613DLT100.1270.0630.810RMS200.7650.2080.027AMS200.7450.0720.183DE200.3120.6620.026DE200.0520.9010.047DLT200.0650.3220.613DLT200.1270.0630.810

从模型2的方差分解结果看,制造业结构高级化对自身的贡献率为74.6%,数字经济、人才数字素养对制造业结构高级化的贡献率分别为7.2%和18.2%,说明制造业结构高级化波动受人才数字素养的影响比受数字经济的影响大。数字经济受自身影响较大,方差贡献率达到90.1%,制造业结构高级化和人才数字素养分别解释了数字经济5.2%和4.7%的波动,制造业结构高级化的方差贡献率略高于人才数字素养,但二者总体贡献率不高。人才数字素养波动主要受自身变动影响,其中81.0%的波动可由自身解释,12.7%和6.3%的波动分别由制造业结构高级化和数字经济解释。

4 结论与建议

4.1 结论

本文基于2010—2019年省级面板数据,从制造业结构合理化和高级化两个维度出发,探究数字经济、人才数字素养与制造业结构升级之间的动态互动关系,得出以下研究结论:首先,数字经济与制造业结构合理化和高级化均存在显著的双向互动效应。数字经济对制造业结构合理化和高级化均存在显著促进作用,从短期看,制造业结构高级化对数字经济响应更迅速,从长期看,数字经济对制造业结构合理化的促进作用更持久;制造业结构合理化和高级化均能显著促进数字经济发展,制造业结构调整和优化可为数字经济提供较大发展空间,制造业结构合理化和高级化与数字经济相辅相成、相互促进。其次,数字经济和制造业结构高级化对人才数字素养具有持续促进作用,制造业结构合理化对人才数字素养的促进作用不显著。可见,数字经济发展使数字技术渗透到社会各领域,数字化环境顺推人才数字素养提升;制造业结构高级化发展要求以先进数字技术作为支撑,其对高素质人才的需求倒逼人才数字素养提升;制造业结构尚未达到较高的合理化水平,还未实现人才要素的市场化配置,难以对人才数字素养提升发挥明显的驱动作用。最后,人才数字素养未能有效发挥对数字经济、制造业结构合理化和高级化的促进作用。目前,数字技术正融入经济社会各领域,但人才数字素养提升具有滞后性,无法及时满足数字经济对数字化人才的需求,在一定程度上不利于数字经济发展。而且,虽然人才数字素养在不断提升,但数字化人才在产业间的配置尚不均衡,制造业这一主体产业仍存在数字化人才缺口,未能依靠人才红利有效推动制造业技术创新和智能化生产,人才数字素养未能较好地服务于制造业结构升级。

4.2 建议

根据研究结论,本文提出以下建议:首先,加快发展数字经济,促进制造业数字化转型,推动数字经济与制造业结构升级协调发展。相关部门应加大数字技术研发投入,加快工业互联网平台建设,推进大数据、互联网和人工智能等技术在制造业中的应用,为制造业结构合理化和高级化发展提供动力。同时,通过政策引导合理配置生产要素,实现降本增效,通过技术帮扶鼓励制造企业开展融合创新并完成数字化转型,进一步推动数字经济发展。其次,营造数字经济发展良好环境,释放制造业结构升级的人才需求,合理配置现有数字化人才资源,共同发力促进人才数字素养提升。相关部门应加快数字基础设施建设,提高信息基础设施互联互通和数字资源开放共享程度,丰富数字经济应用场景,营造良好的数字化环境,为人才数字素养提升提供重要动力。同时,积极推动先进制造业发展,加快传统制造业向数字化、智能化转型升级,使数字化人才需求转变为适当压力,驱动人才数字素养提升。此外,根据要素供给和市场需求,调整和优化制造业结构,合理配置现有数字化人才,营造数字技术学习氛围,激发人才学习主动性,促进其数字素养提升。最后,重视数字素养教育,提升人才数字素养,向数字经济发展和制造业结构升级释放积极信号。相关部门应加强人才数字素养教育,将其融入教学环节,鼓励高校积极开展数字素养教育理论研究和实践活动,培养能够在数字环境下有效利用信息技术的高素质人才。同时,健全制造业人才流动机制,实现高数字素养人才在产业间自由流动和有效配置,推动数字经济发展和制造业结构升级。

4.3 不足与展望

本文探究了数字经济、人才数字素养与制造业结构升级之间的动态互动关系,但仍存在一些不足。首先,本文立足省级层面展开研究,未考虑各省数字经济发展的空间相关性,今后可基于数字经济发展的空间溢出效应,利用空间计量模型探讨数字经济与人才数字素养、制造业结构升级之间的空间交互作用。其次,本文选取中国内地31个省域数据进行分析,但不同省域的数字经济、人才数字素养、制造业结构合理化和高级化可能会有所差异,未来可选取特定省域,采用案例研究与实证分析相结合的方法进行深入剖析。最后,本文仅研究了数字经济、人才数字素养与制造业结构升级三者之间的相互关系,后续可结合理论分析和现实情况,将更多相关因素纳入研究,以得到更全面的结论。

参考文献:

[1] 李春发, 李冬冬, 周驰. 数字经济驱动制造业转型升级的作用机理——基于产业链视角的分析[J]. 商业研究, 2020,63(2): 73-82.

[2] 蔡延泽, 龚新蜀, 靳媚. 数字经济、创新环境与制造业转型升级[J]. 统计与决策, 2021, 37(17): 20-24.

[3] 阳立高, 龚世豪, 王铂, 等. 人力资本、技术进步与制造业升级[J]. 中国软科学, 2018,33(1): 138-148.

[4] 阳立高, 龚世豪, 韩峰. 劳动力供给变化影响制造业升级的机理及政策研究[J]. 科学决策, 2015,22(12): 19-41.

[5] 郭克莎, 田潇潇. 加快构建新发展格局与制造业转型升级路径[J]. 中国工业经济, 2021,38(11): 44-58.

[6] 沈运红, 黄桁. 数字经济水平对制造业产业结构优化升级的影响研究——基于浙江省2008—2017年面板数据[J]. 科技管理研究, 2020, 40(3): 147-154.

[7] CHENERY H B, ROBINSON S, SYRQUIN M, et al. Industrialization and growth: a comparative study[M]. New York: Oxford University Press, 1986.

[8] 赵西三. 数字经济驱动中国制造转型升级研究[J]. 中州学刊, 2017,39(12): 36-41.

[9] 焦勇. 数字经济赋能制造业转型: 从价值重塑到价值创造[J]. 经济学家, 2020,32(6): 87-94.

[10] 张娟. 美国数字素养教育现状及启示[J]. 图书情报工作, 2018, 62(11): 135-142.

[11] ESHET-ALKALAI Y. Digital literacy: a conceptual for survival skills in the digital era[J]. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 2004,13(1):93-106.

[12] 杨佩卿. 数字经济的价值、发展重点及政策供给[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2020, 40(2): 57-65, 144.

[13] 邓洲. 基于产业分工角度的我国数字经济发展优劣势分析[J]. 经济纵横, 2020,36(4): 67-76.

[14] 张辉, 石琳. 数字经济: 新时代的新动力[J]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2019, 18(2): 10-22.

[15] 祝合良, 王春娟. 数字经济引领产业高质量发展: 理论、机理与路径[J]. 财经理论与实践, 2020, 41(5): 2-10.

[16] LI K, KIM D J, LANG K R, et al. How should we understand the digital economy in Asia? critical assessment and research agenda[J]. Electronic Commerce Research and Applications, 2020, 44: 101004.

[17] BEJAKOVIC P, MRNJAVAC Z. The importance of digital literacy on the labour market[J]. Employee Relations, 2020, 42(4): 921-932.

[18] HOLTZ-EAKIN D, NEWEY W, ROSEN H S. Estimating vector autoregressions with panel data[J]. Econometrica, 1988, 56(6): 1371-1395.

[19] 张艾莲, 杜梦娟, 刘柏. 中国分地区消费信贷行为差异化影响的供给侧启示——基于29个省级单位面板数据的PVAR模型实证分析[J]. 金融经济学研究, 2016, 31(6): 40-48.

[20] 余姗, 樊秀峰, 蒋皓文. 数字经济对我国制造业高质量走出去的影响——基于出口技术复杂度提升视角[J]. 广东财经大学学报, 2021, 36(2): 16-27.

[21] 王雯琦.用户数字素养与公共电子阅览室功能发挥[J].图书馆工作与研究,2012,34(10):96-98.

[22] 熊励,蔡雪莲.数字经济对区域创新能力提升的影响效应——基于长三角城市群的实证研究[J].华东经济管理,2020,34(12):1-8.

[23] 马星, 冯磊. 大学生数字素养教育的价值、目标与策略[J]. 江苏高教, 2021,37(11): 118-124.

[24] 凌征强. 我国大学生数字素养现状、问题与教育路径[J]. 情报理论与实践, 2020, 43(7): 43-47, 53.

[25] 丁日佳, 刘瑞凝. 科技金融对制造业结构优化的双重效应研究——基于省级制造业面板数据的GMM估计[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(12): 55-63.

[26] 聂飞. 自贸区建设促进了制造业结构升级吗[J]. 中南财经政法大学学报, 2019,62(5): 145-156.

[27] 傅元海, 叶祥松, 王展祥. 制造业结构优化的技术进步路径选择——基于动态面板的经验分析[J]. 中国工业经济, 2014,31(9): 78-90.

[28] 尚洪涛,宋雅希.中国新能源企业政府环境研发补贴的动态激励效应[J].科技进步与对策,2020,37(22):65-72.

[29] 张帅. 影子银行、地方政府债务及金融发展动态关系研究——基于省级面板VAR模型[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2021, 27(3): 216-227.

[30] BRANA S, DJIGBENOU M L, PRAT S. Global excess liquidity and asset prices in emerging countries:a PVAR approach[J]. Emerging Markets Review, 2012, 13(3):256-267.

[31] 刘钒, 余明月. 数字科技驱动长江经济带城市转型升级研究——基于长江经济带44个城市面板数据的分析[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(24): 48-57.

(责任编辑:陈 井)